ニッコンHD、新規業務獲得や既存業務拡大により売上高前年比+9.6% 運送事業が営業利益前年比+27.3%と好調

2026年3月期 第2四半期決算説明

黒岩正勝氏:みなさま、こんにちは。本日はお忙しい中、当社の2026年3月期第2四半期決算・ESG説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

私は、先ほどご紹介いただきました、ニッコンホールディングス株式会社代表取締役の黒岩正勝です。どうぞよろしくお願いします。

当社の第2四半期の決算内容とESGの取り組みについてご説明します。

1.業績概要① 損益計算書(連結)

当中間連結会計期間の経済状況は、所得環境の改善や、アメリカ関税問題の落ち着きなどを背景に、緩やかな回復基調を維持する一方で、国内においてはお米などの食料価格や、生活用品を中心とした物価上昇などの問題が継続し、また世界ではウクライナ情勢やイスラエル問題など、依然として先行き不透明な状況が続いています。

物流業界においても、採用難による労働力不足や高齢化、人件費や燃料価格の高止まりなど厳しい状況が続いています。

こうした中、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比9.6パーセント増の1,319億1,200万円となりました。

内訳としては、新規業務の獲得や、既存業務の拡大、またM&A効果によるものです。

一方、営業利益は、前年同期比6.6パーセント減の107億7,200万円となりました。

この内容については、次のページで説明します。

経常利益については、主に為替差損の減少や、企業立地支援補助金により、前年同期比1.0パーセント増、親会社株主に帰属する中間純利益については、政策保有株式の売却もあり、前年同期比6.8パーセント増の72億100万円となりました。

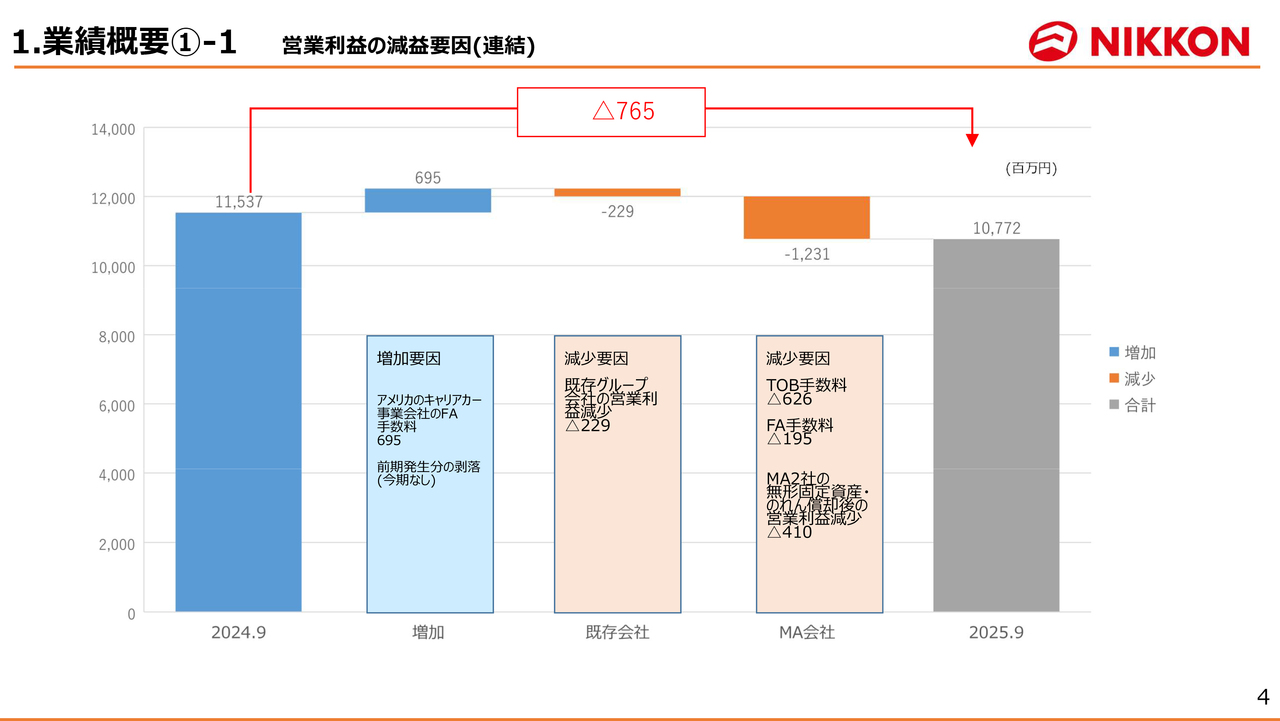

1.業績概要①-1 営業利益の減益要因(連結)

営業利益の主な減益理由としましては、既存グループ会社の営業利益減少により2億2,900万円、一時的な費用として、中央紙器工業株式会社のTOB手数料6億2,600万円、FA手数料1億9,500万円が発生しました。

またM&Aにより連結子会社となった、アメリカのキャリアカー事業会社と中央紙器工業株式会社の無形資産及び、のれん償却後の営業利益が4億1,000万円減少した影響です。

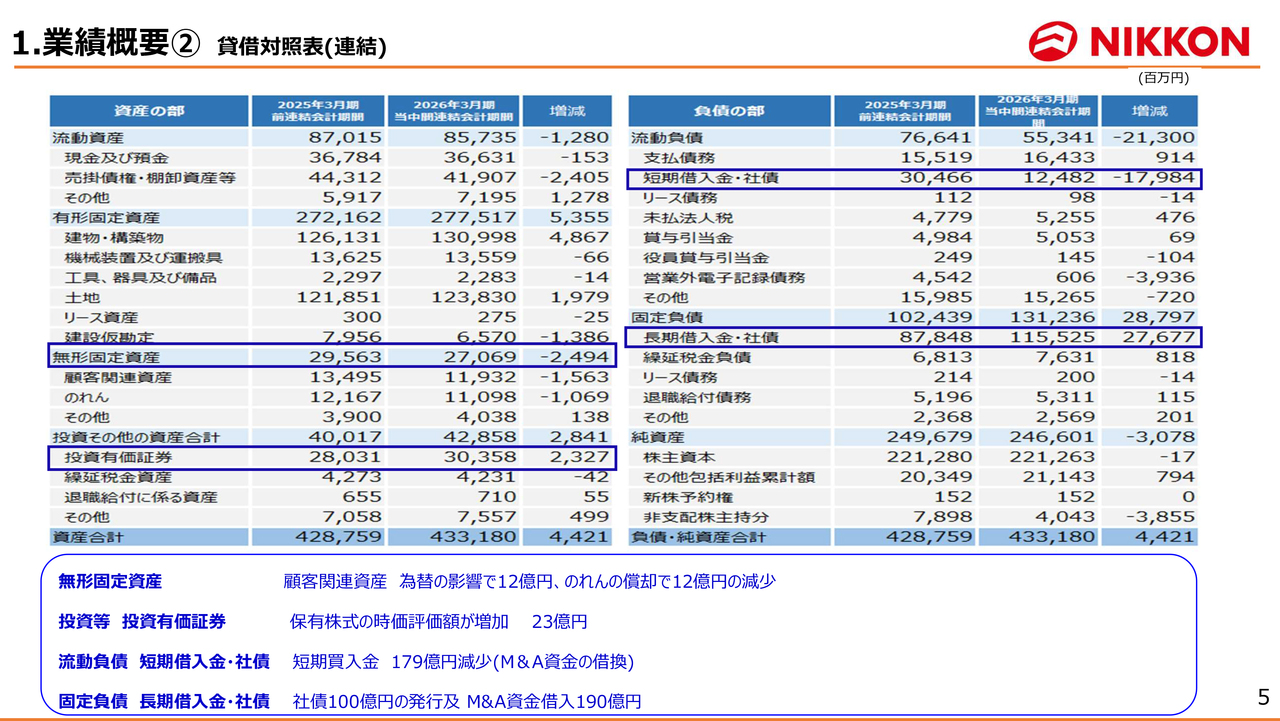

1.業績概要② 貸借対照表(連結)

バランスシートの状況です。

資産の部において、無形固定資産が前期比で24億円減少していますが、これは主に、のれんの償却に加え、為替の影響によるものです。

また、投資その他の資産で23億円増加しています。これは主に、投資有価証券の保有株式の時価評価額が増加したものです。

負債の部では、流動負債の短期借入金・社債が179億円減少しています。

これは、M&A資金の借り換えに伴い減少したものです。

また固定負債の長期借入金・社債の増加は、社債100億円の発行とM&A資金の借り入れによるものです。

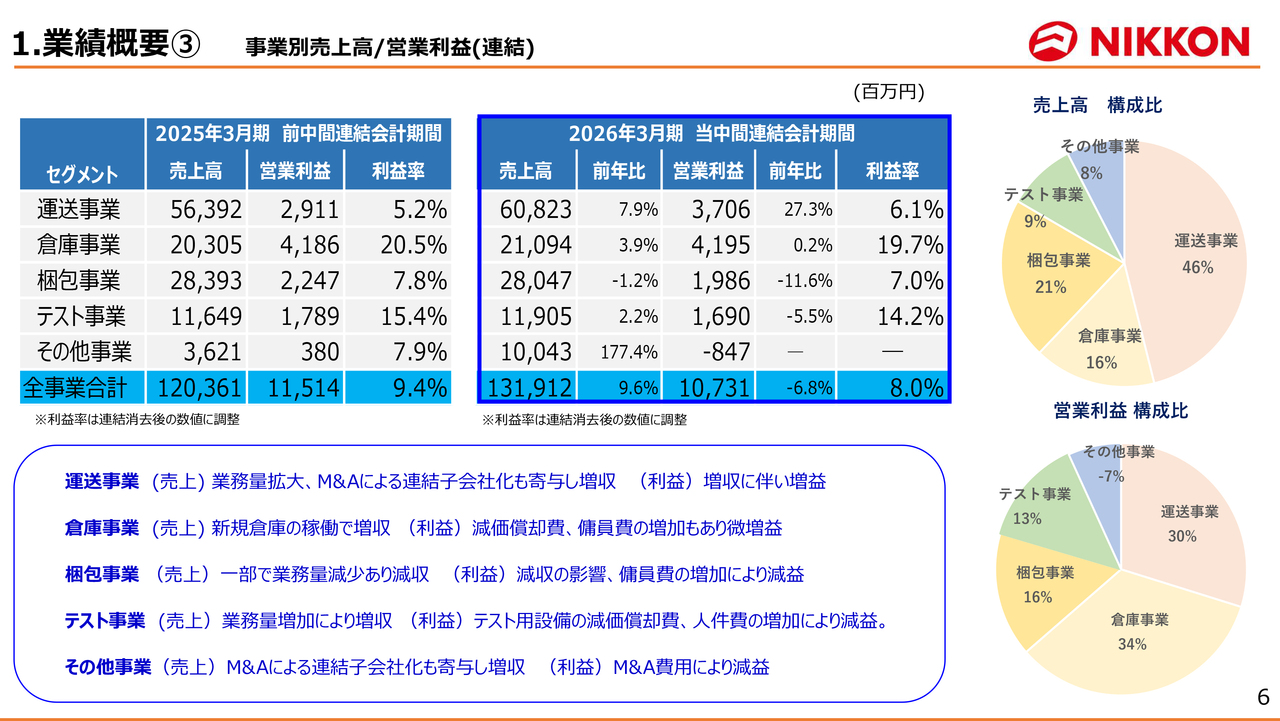

1.業績概要③ 事業別売上高/営業利益(連結)

事業セグメント別の収支です。

運送事業は、業務量の拡大や、M&Aによるアメリカのキャリアカー事業会社の連結子会社化による影響もあり、売上は前年同期比7.9パーセント増、営業利益は27.3パーセント増と順調に推移しています。

倉庫事業は、倉庫増設効果もあり、売上は前年同期比3.9パーセント増に対し、営業利益は減価償却費の増加や、傭員費用の増加もあり、前年同期比0.2パーセントの微増となりました。

梱包事業は、連結子会社の一部で業務量の減少もあり前年同期比1.2パーセント減、営業利益も減収の影響により、前年同期比11.6パーセント減となりました。

テスト事業については、業務量が増加し、売上高は前年同期比2.2パーセント増に対し、営業利益はテスト設備の減価償却費や人件費の増加もあり、5.5パーセント減となりました。

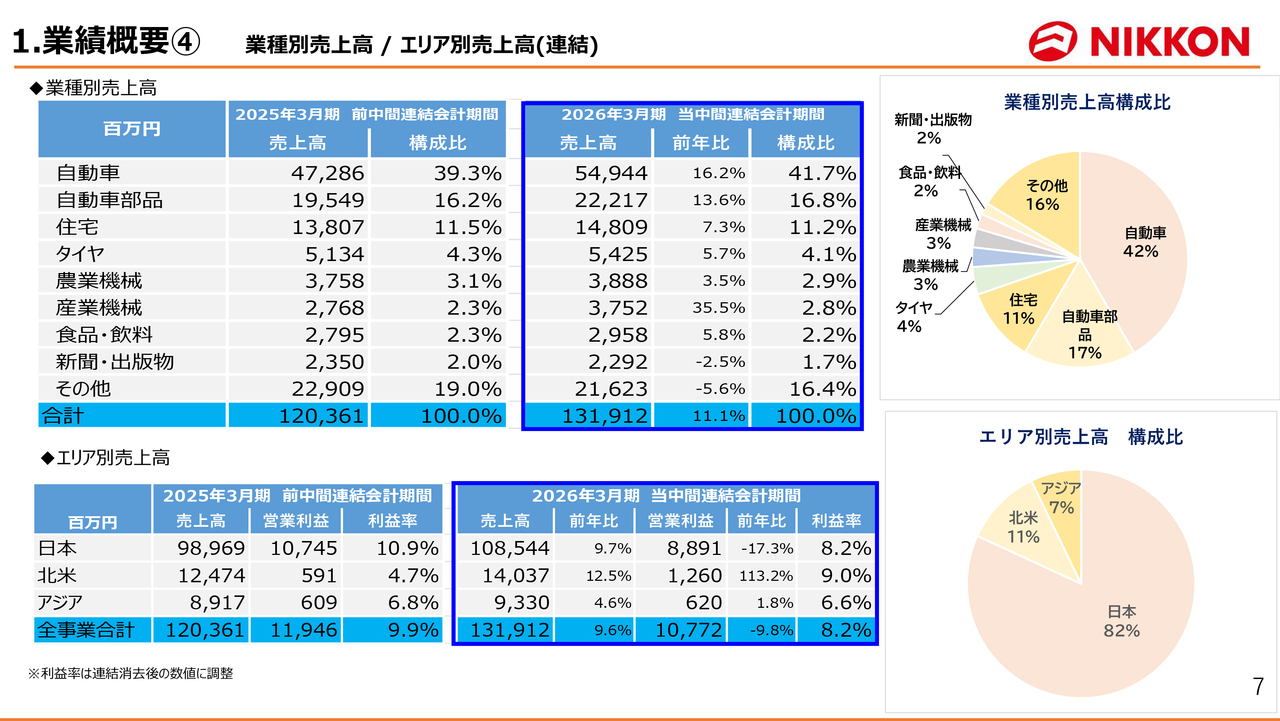

1.業績概要④ 業種別売上高 / エリア別売上高(連結)

産業セグメント別売上高ですが、自動車はM&A効果もあり、前年同期比16.2パーセント、自動車部品で13.6パーセントの増加となりました。

また現在拡大に力を入れている産業機械も順調に推移し、前年同期比35.5パーセントの増加となりました。これは、セグメント全体の構成比2.8パーセントとなり、農業機械の2.9パーセントとほぼ同じ比率となっています。

次に地域セグメントですが、北米では、M&A効果もあり、売上は前年同期比12.5パーセント増加となり、利益面では前期で発生したM&Aに伴う一時費用がなくなったことから、113.2パーセント増加しました。

アジアでは、売上は前年同期比4.6パーセント増となり、営業利益では前年同期比1.8パーセントの微増となりました。

その結果、当社グループにおける海外の売上比率は、18パーセントとなりました。

引き続き、売上全体の30パーセントを目指して海外事業を拡大していきます。

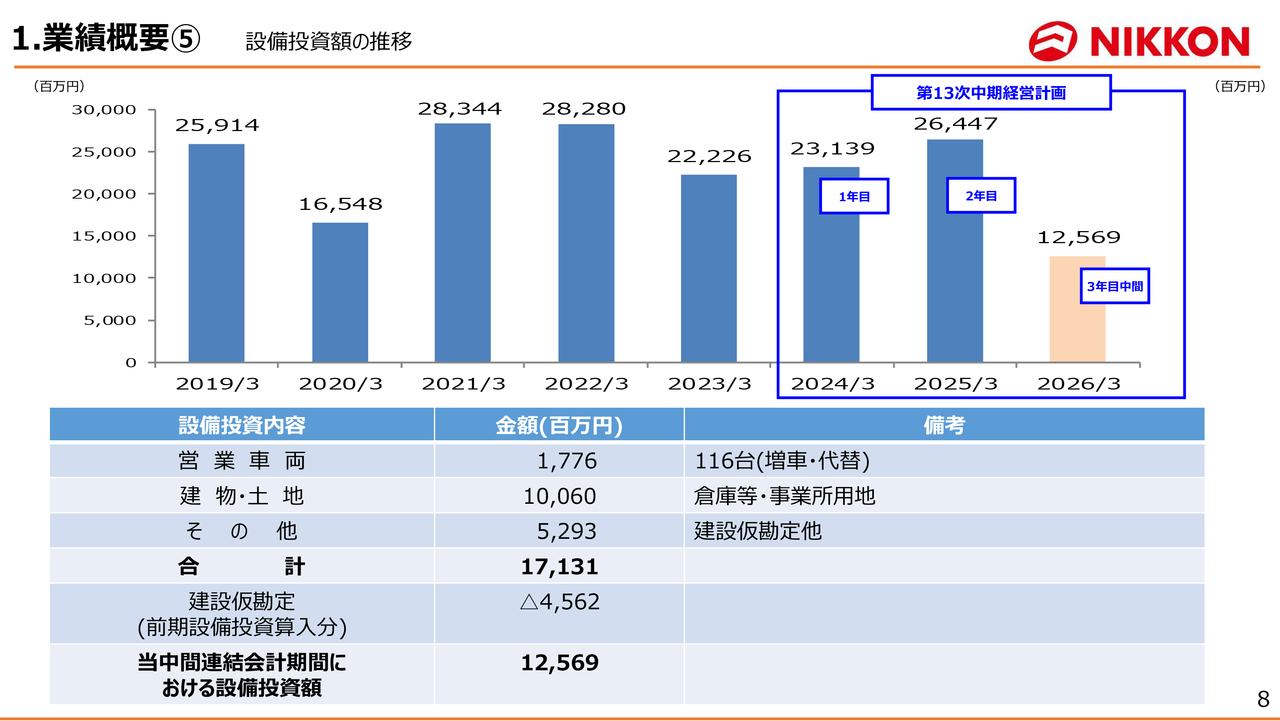

1.業績概要⑤ 設備投資額の推移

設備投資の状況です。

年間230億円を目途に投資を行うことを公表していますが、当中間連結会計期間では、約125億円の投資を行いました。

設備投資の内訳ですが、営業車両・乗用車・フォークリフト等の増車で約17億円、事業用地及び倉庫で約100億円の投資を行いました。

その他は、建設仮勘定などで、約52億円となっています。

なおM&A投資の金額は、この計画には含んでいません。

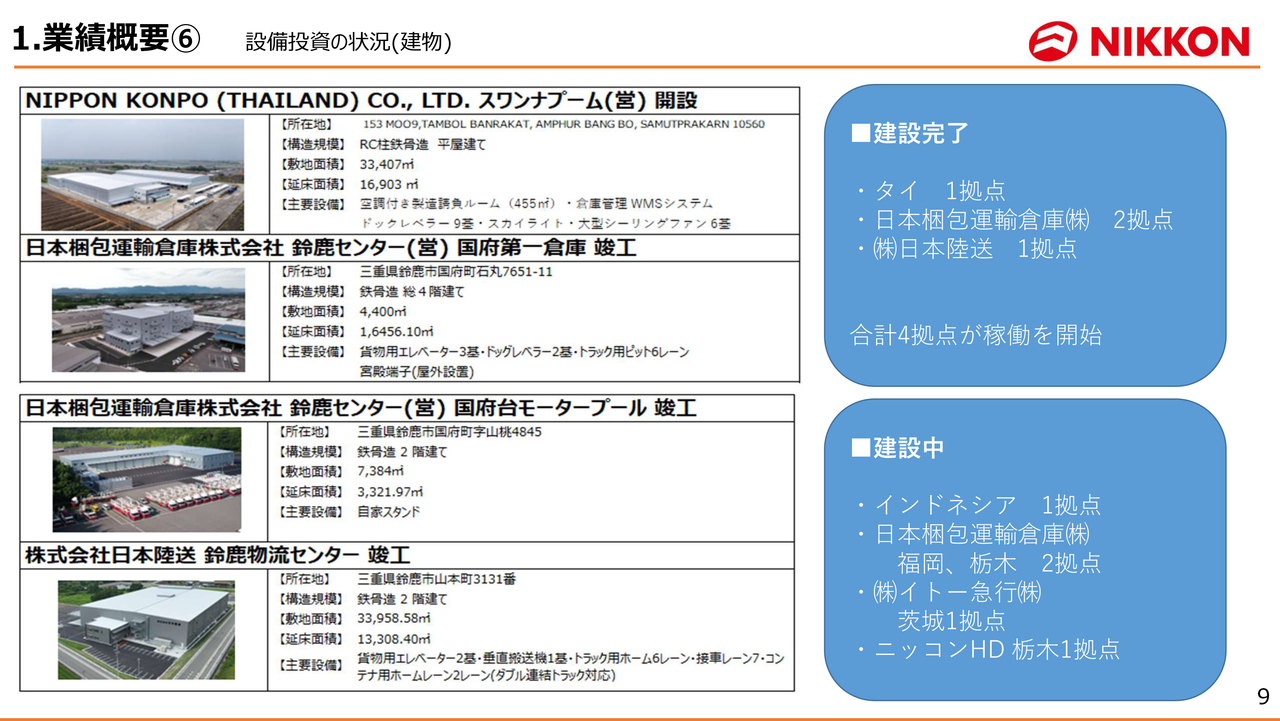

1.業績概要⑥ 設備投資の状況(建物)

当上期中に完成したものは、タイで1拠点、国内では、鈴鹿地区で3拠点となっています。

また現在建設中のものは、国内外合わせて、5拠点となっています。

2.中期経営計画の取り組み① 計画の進捗状況

中期経営計画の進捗です。

中期計画1年目と2年目は、売上・営業利益とも、ほぼ予定通りの数字となりました。

最終年度となる今期は、売上2,800億円、営業利益280億円を計画しています。

この計画に対し、当中間連結会計期間の売上は1,319億円となり、期末の計画値に対する進捗率は47.1パーセントとなりました。

また営業利益は107億円となり、計画値に対する進捗率は38.5パーセントとなりました。

この遅れを取り戻すため、グループ全社の力を集結させていきます。

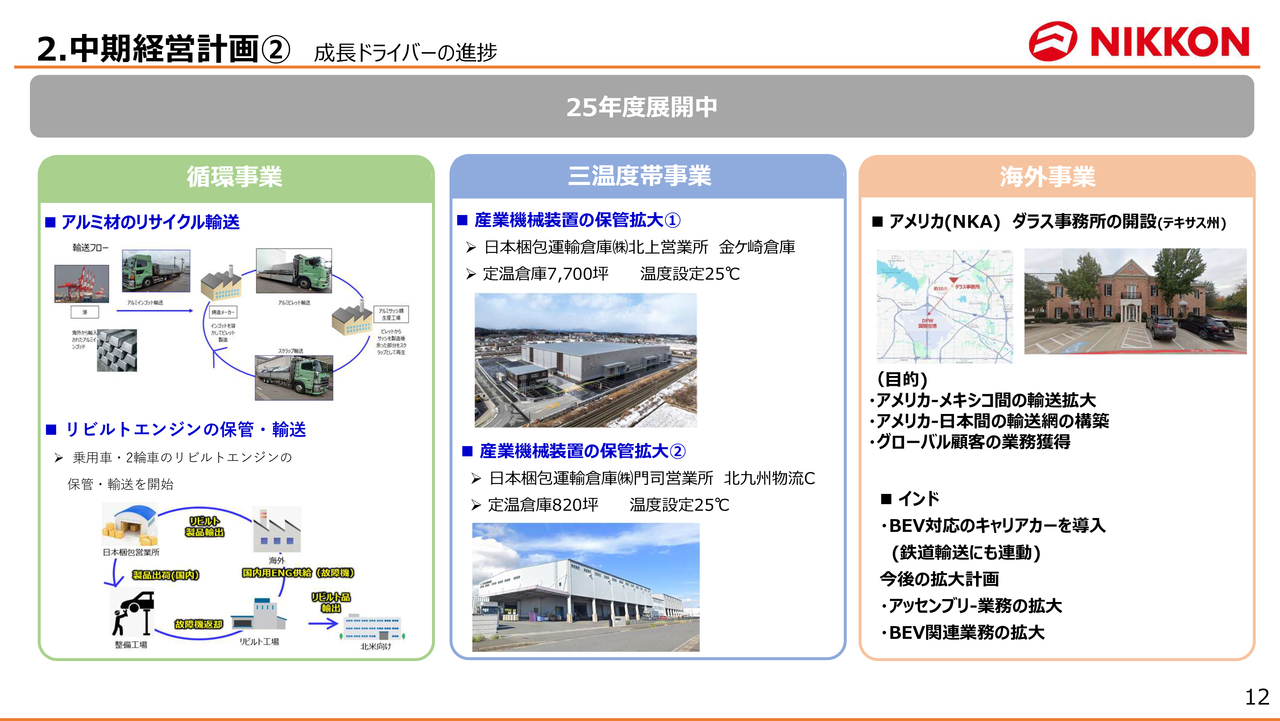

2.中期経営計画② 成⾧ドライバーの進捗

次に成長ドライバーについて説明をします。

循環事業である、リチウムイオンバッテリーの回収業務以外にも、さまざまな取り組みを実施しています。

その中で業務が拡大しているものでは、アルミ材のリサイクル配送があります。海外から輸入され、港で保管されているアルミインゴットを溶解し、製品に加工しやすいアルミビレッドを製造する工場まで輸送し、ここからアルミサッシ生産工場へ輸送します。ここでサッシの加工後に余ったアルミ材を、アルミビレッド製造工場まで輸送し、再加工後、またアルミサッシ生産工場まで配送するという流れとなります。

もう1つは、整備工場で取り外した故障エンジンを、再生したエンジンの保管・出荷業務です。整備工場で外した故障エンジンを、リビルト工場が再整備し、国内や海外へ販売する業務の一部を請け負っています。

次に三温度帯事業です。

今年2月に竣工した日本梱包運輸倉庫株式会社北上営業所の倉庫は、現在産業機械装置の保管で定温倉庫がフル稼働をしています。また、北九州物流センターも一部を定温倉庫に改造し、産業機械の部品の保管を実施しています。

海外事業では、アメリカのNKアメリカがテキサス州のダラスに事務所を開設しました。目的は、アメリカからメキシコ間の輸送拡大、アメリカから日本間の輸送網の構築です。またインドでは、電気自動車関連業務やアッセンブリー業務の拡大を目指していきます。

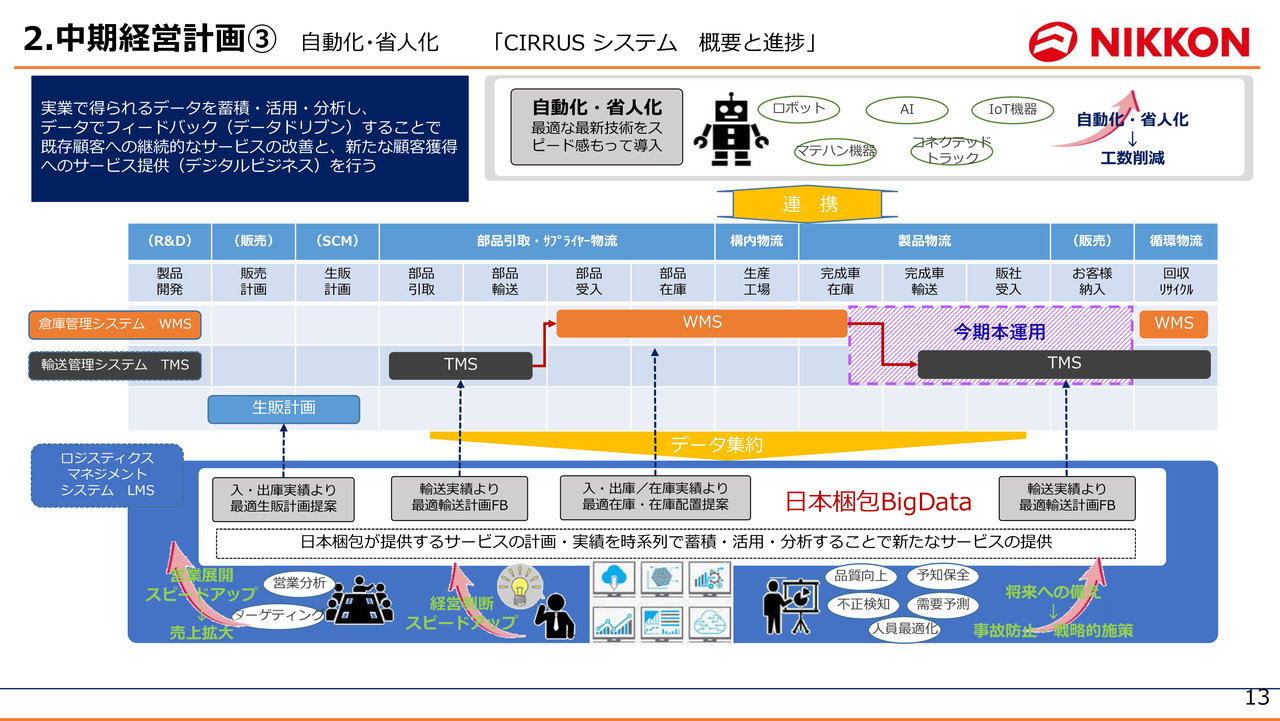

2.中期経営計画③ 自動化・省人化 「CIRRUS システム 概要と進捗」

次に、自動化・省人化の一環として、当社グループのシステム「CIRRUS」について説明します。

このシステムは、日本梱包運輸倉庫株式会社が開発した、物流を自動化や省人化するための最新の仕組みであり、工場での部品の管理から、製品の出荷・納品・回収にいたるまでのすべての流れをデータでつなぎ、よりスムーズで最適な物流を実現します。

倉庫の在庫や出荷状況を自動で把握する「WMS」に、輸送管理システムである「TMS」でトラックの配車や輸送計画、運行管理機能を管理し、リアルタイムのデータをもとに、問題点や改善点を判断が可能です。

すでに導入した部署では、オペレーションの統一や、ペーパーレス化、棚卸業務、事務工数の削減や作業品質の向上に寄与しており、作業効率は、従来比で14パーセント向上したというデータが出ています。

現在、グループ内での拡大や、取引先への営業を強化しており、販売を拡大していきます。

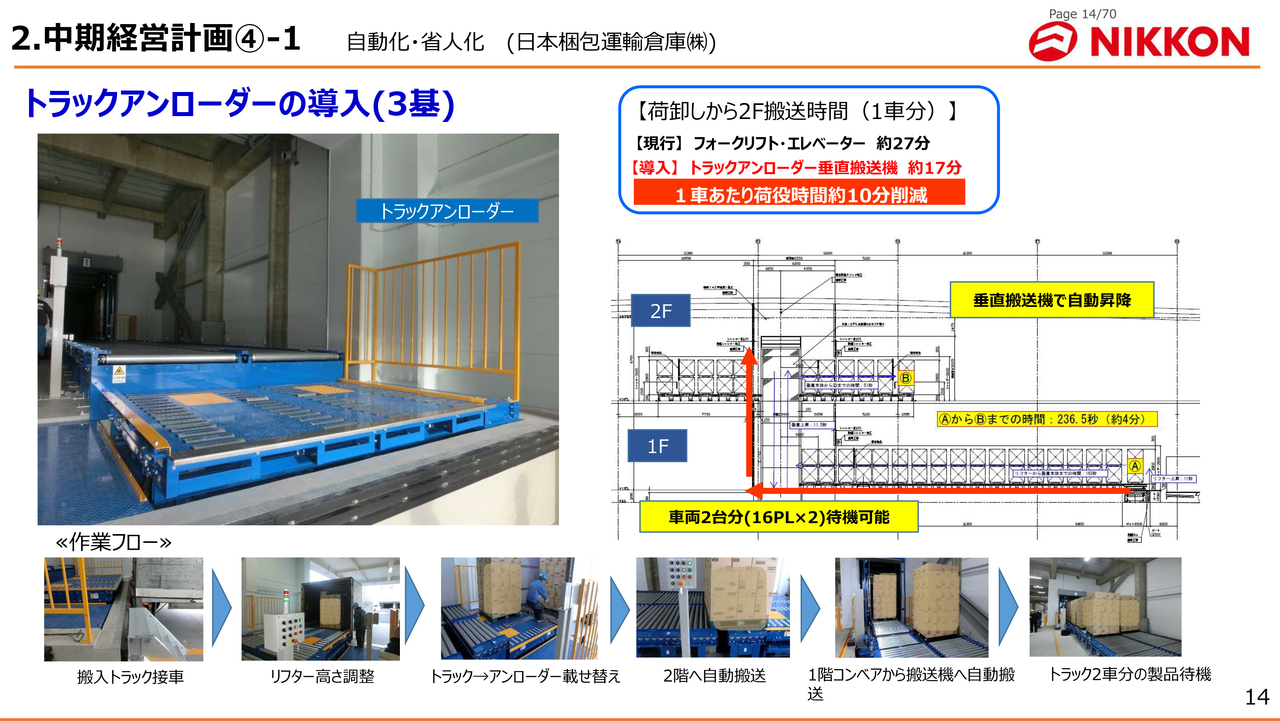

2.中期経営計画④-1 自動化・省人化 (日本梱包運輸倉庫㈱)

続きまして、自動化・省人化のハード面の紹介です。

国内では、無人自動搬送ロボットバトラー、またアームロボットやAGV、プロジェクションピッキングシステムやキーカートをシステムでリンクさせた自動化技術の導入等を実施してきました。

今回は、トラックアンローダーについて説明します。この設備を3基導入しています。

業務の流れとしては、乗務員がトラックに積載している製品パレットを、トラックアンローダーに載替すると、1階のコンベアとリンクした垂直搬送機が2階まで製品パレットを自動搬送するという流れとなっています。

これにより、荷卸しから倉庫2階までの搬送時間は、1車あたり10分の削減となり、トラックの入庫台数から換算すると、1日20時間の作業時間削減、人工換算で2.5人分以上となります。

2.中期経営計画④-2 自動化・省人化 (㈱日本陸送)

次に、AMR(自立搬送ロボット)の事例です。イメージは、この動画でご確認ください。

(動画が流れる)

導入の背景は、輸出梱包業務における、人手不足や突然の欠勤時の対応に苦労しており、この必要がなくなるという点です。

現在、輸出用カートンの仕分け作業で稼働中ですが、従来、人がやっていた目視での仕分けや、人の往復作業が自動化されたことにより、省人化以外に、品質の向上にも寄与しています。この設備の導入により、梱包仕分け要員が計画通り3名削減できました。

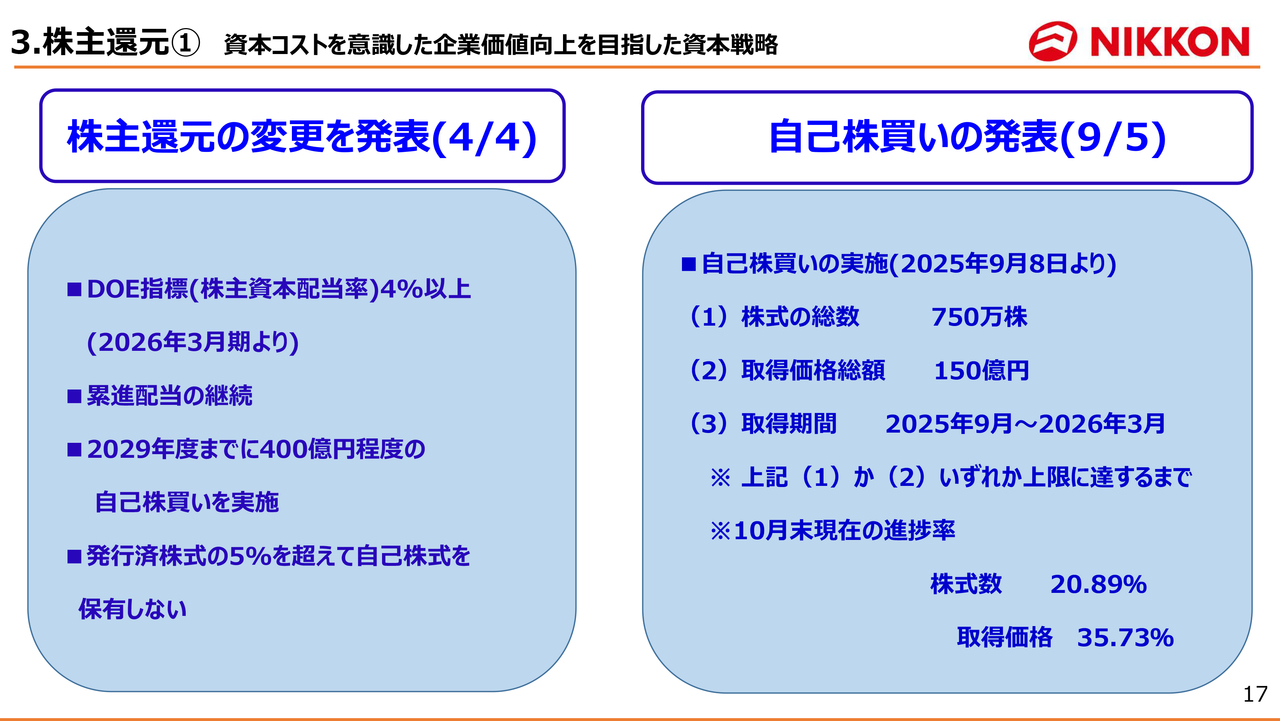

3.株主還元① 資本コストを意識した企業価値向上を目指した資本戦略

次に、株主還元と資本戦略です。

本年4月4日に、株主還元の変更を発表しています。

より長期的かつ安定的な配当と資本効率の最大化に向けた、株主還元の一層の充実を図る観点から、従来の配当性向40パーセントに変えて、2026年3月期よりDOE指標4パーセント以上を、新たな指標として導入しています。

これに累進配当の継続、また2029年度までに自己株買い400億円の実施を合わせて発表しています。

この自己株買い400億円のうち、150億円の実施を本年9月に発表し、現在継続しています。来年3月までに、完了する予定です。

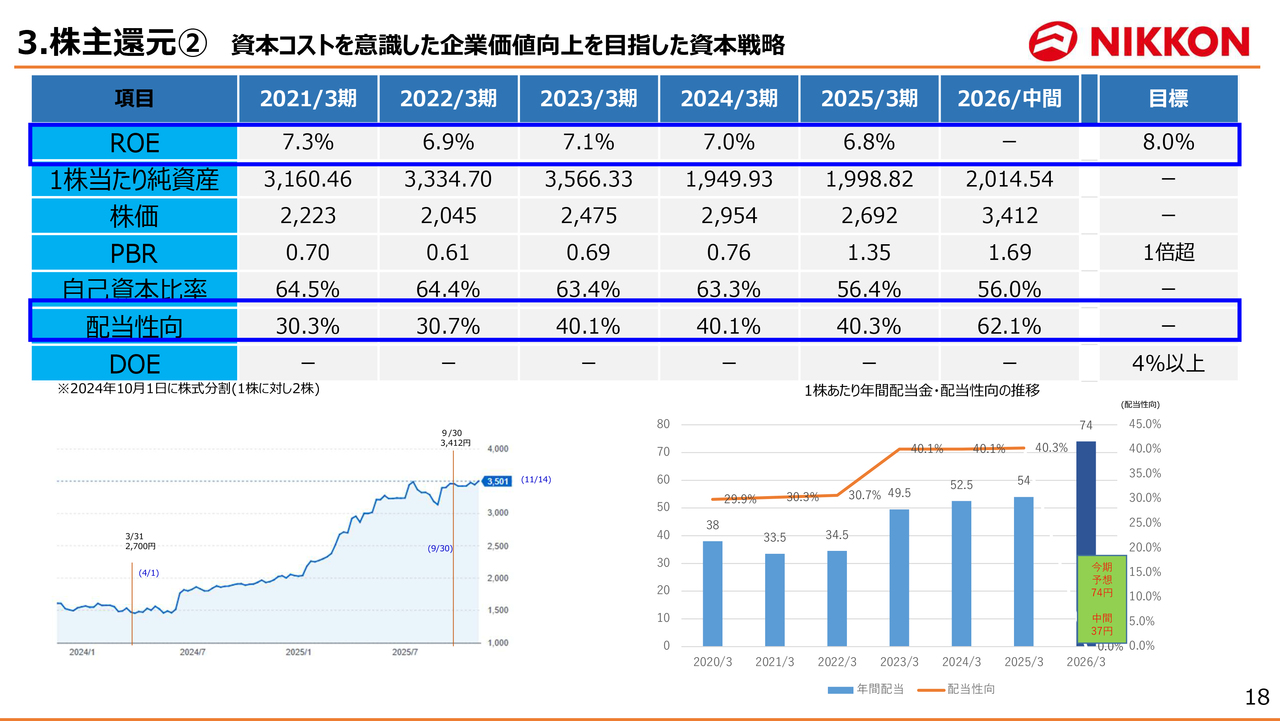

3.株主還元② 資本コストを意識した企業価値向上を目指した資本戦略

2025年3月期については、ROAの低下は「中央紙器工業」のBSのみを取り込んだこと、ROEは一過性のコストで当期純利益が低下し、また自己資本比率は、デットファイナンスの活用により低下しました。

配当金については、中間期で1株につき37円としています。

通期予想としては、期末37円、合わせて1株につき74円の予想となっています。

これを配当性向で見ますと、62.1パーセントということになります。

資本戦略と致しましては、引き続き、ROE8パーセント、営業利益率10パーセントを目指すことは変わりません。

資本コストやWACCを意識して、成長投資には積極的に負債を活用するなど、資本効率を高めていきます。

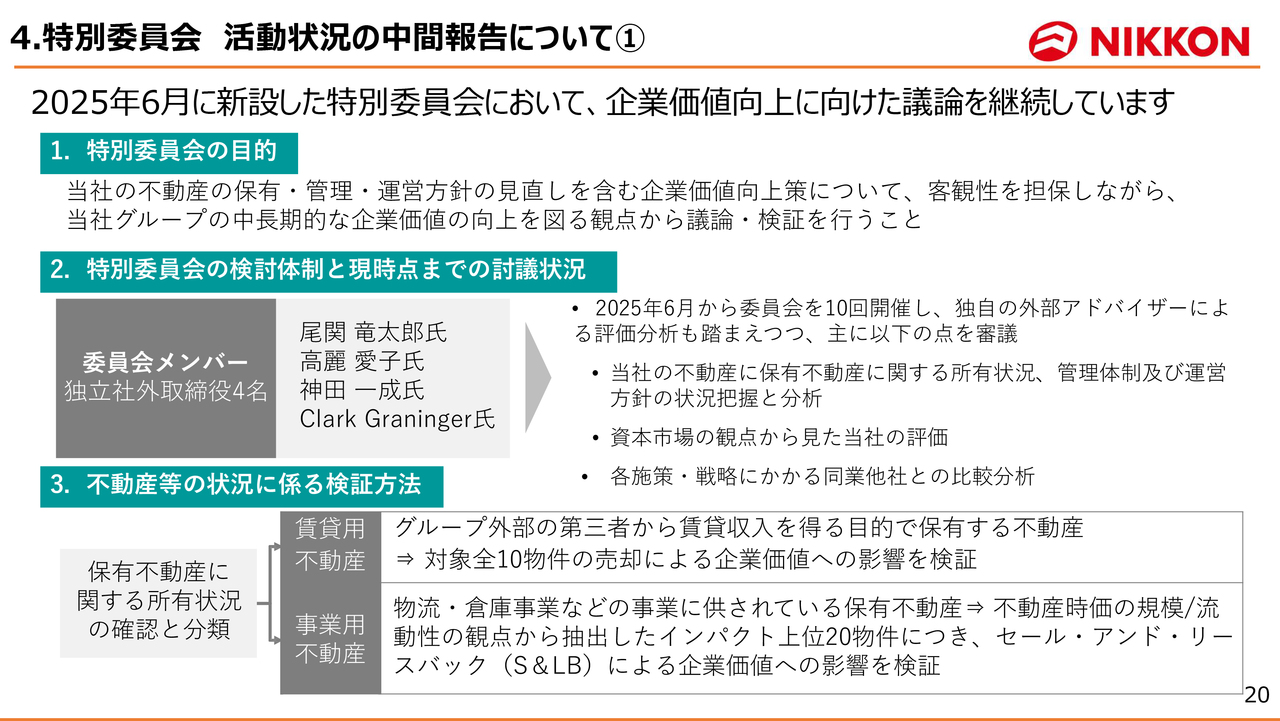

4.特別委員会 活動状況の中間報告について①

特別委員会の活動内容ですが、11月7日に中間報告を開示しています。

この委員会の目的は、当社不動産の見直しを含む企業価値向上策について、中長期的な企業価値向上を図る観点から、議論・検証を行うことです。

委員会のメンバーは、独立社外取締役4名からなり、6月の設立から現在までに委員会を10回開催し、討議を重ねています。

討議の内容としては、当社不動産の保有状況、管理体制及び運営体制の把握分析や、資本市場から見た当社の評価、施策や戦略にかかる同業他社との比較分析となっています。

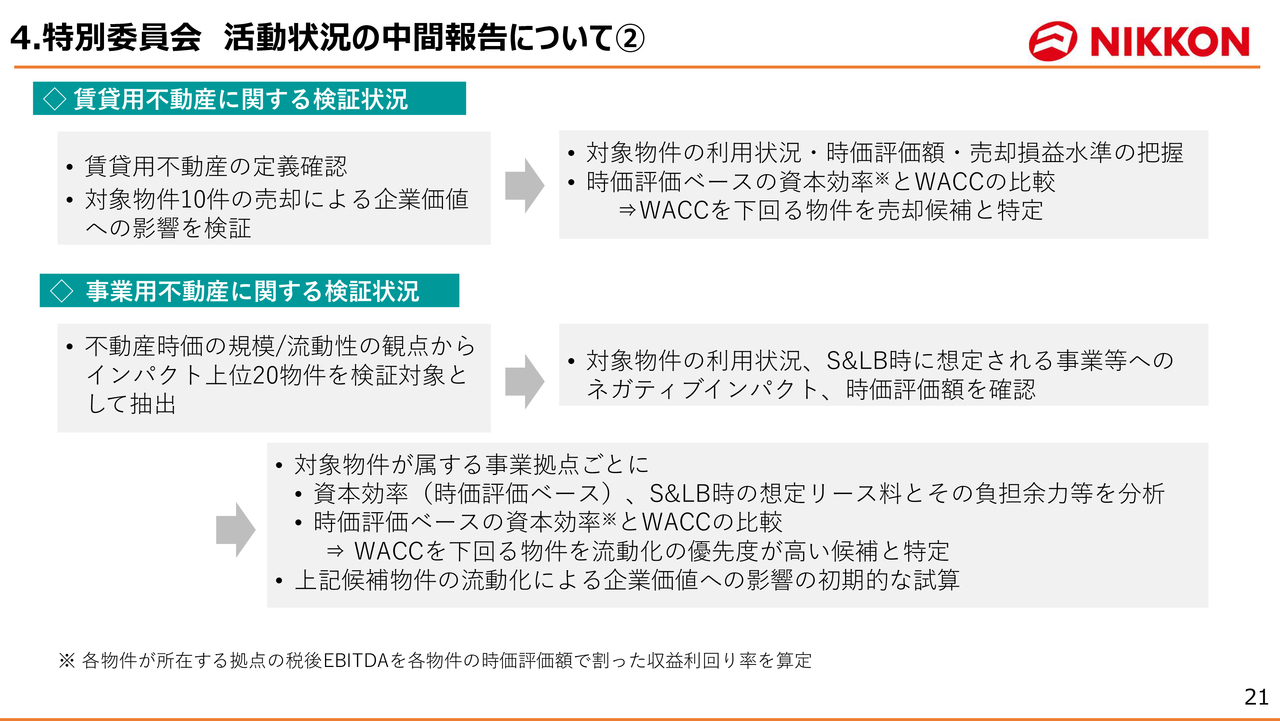

4.特別委員会 活動状況の中間報告について②

現在の検証状況ですが、当社が保有する不動産に関する保有・管理・運営方針の見直しにあたり、賃貸用不動産と事業用不動産に分類のうえ、各不動産について検証を進めています。

賃貸用不動産は、対象物件10件の売却による企業価値への影響を検証中です。

また事業用不動産は、時価の規模や流動性の観点からインパクト上位20物件を抽出し、対象物件の利用状況やセール&リースバック時に想定される事業へのネガティブインパクトや時価評価額を確認中です。

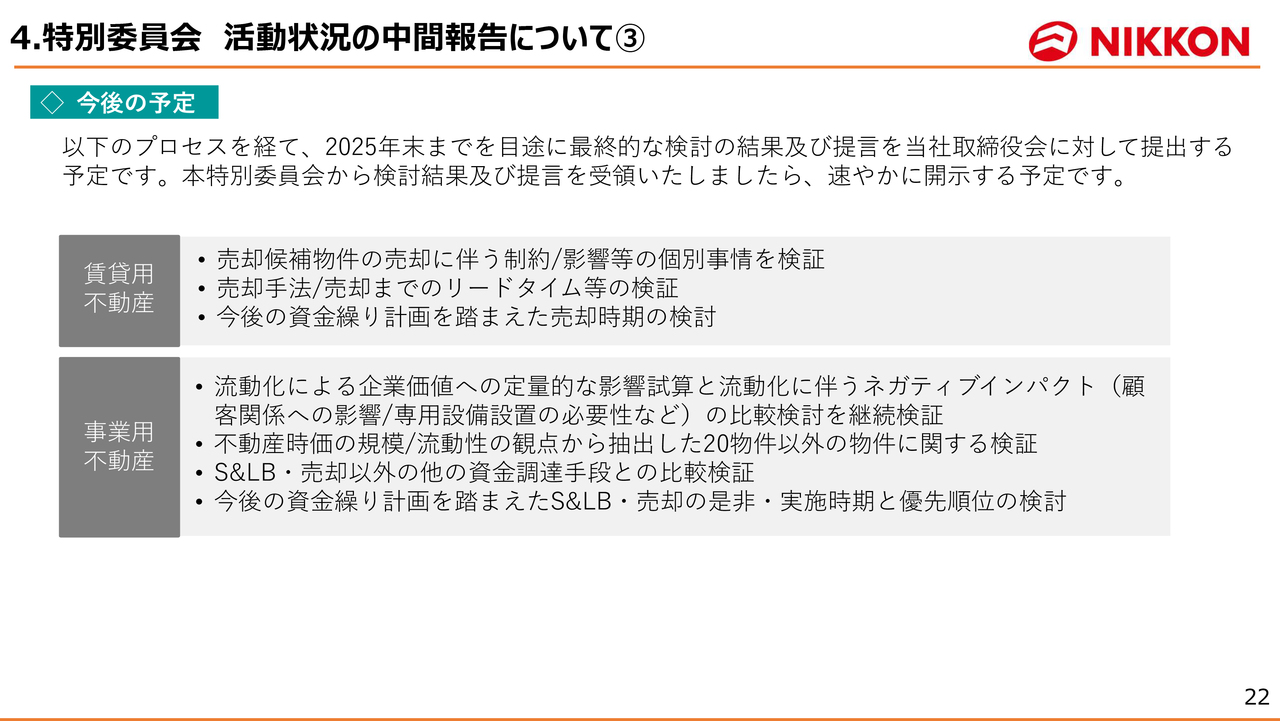

4.特別委員会 活動状況の中間報告について③

今後の予定ですが、2025年末を目途に、最終的な検討の結果及び提言を当社取締役会に対して提出する予定です。

検討の内容ですが、賃貸用不動産については、売却候補物件の売却に伴う影響や、売却までのリードタイムや売却時期の検討となっています。

事業用不動産は、企業価値への影響試算と顧客への影響等の比較検討を実施します。

また抽出した20物件以外の物件に関する検証、セール&リースバック、売却の時期の時期や優先順位の検討となっています。

これらを受領致しましたら、速やかに開示をする予定です。

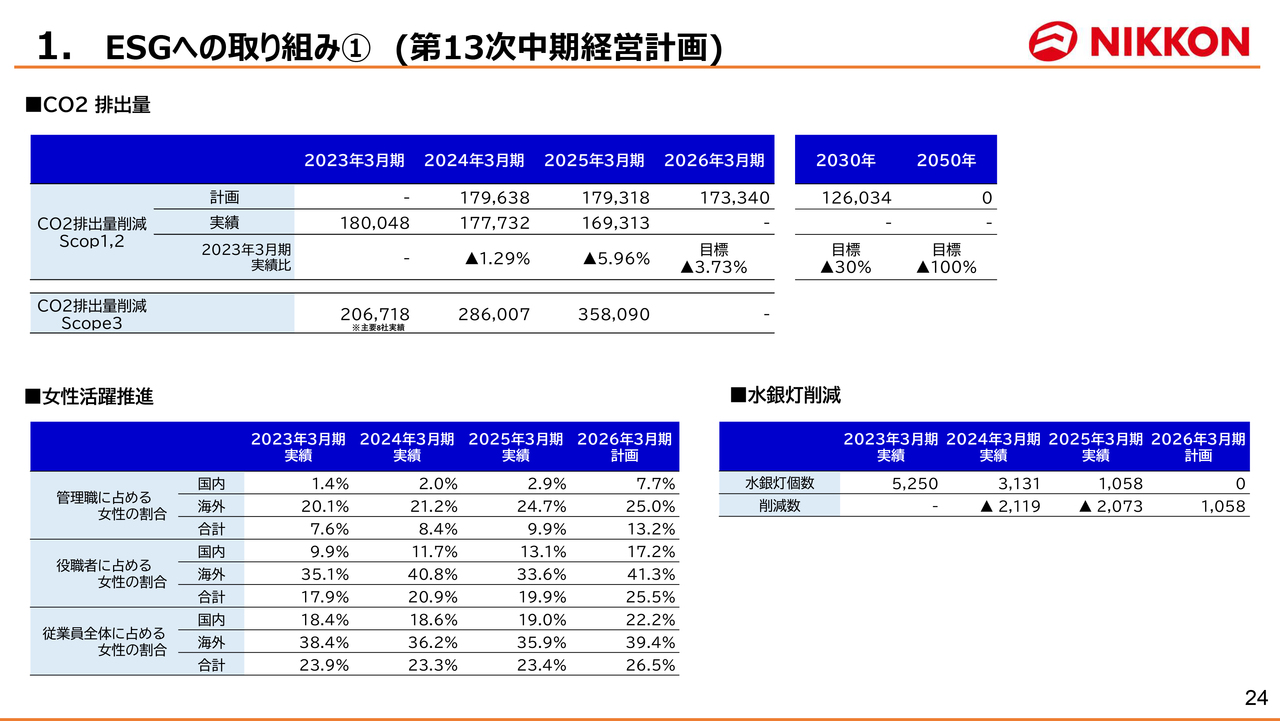

1. ESGへの取り組み① (第13次中期経営計画)

最後に、ESGの取り組みについて、説明します。

CO2の排出量については、環境配慮車の導入や太陽光パネルの設置による自家発電、非化石由来の再生可能エネルギーの外部調達など、順次取り組んでいます。

削減実績値は2025年3月期では、計画に対し、5.96パーセントの削減となりました。

2030年に向けて、大型トラックのEV車などの普及が見込まれることから、取り組みが一段と進むものと期待していますが、導入に向けては、インフラの整備や車両コストの価格など、課題がしており、体制を強化して取り組んでいきます。

女性活躍に関しては、国内において管理職に占める女性の割合は、2025年3月期では国内2.9パーセント、海外24.7パーセントとなりました。現在はベースとなる女性従業員全体のパイを大きくすることに注力しており、まずは女性従業員比率30パーセント以上を目指しています。

また採用した女性の定着率をいかに高め、育てていくかも課題であり、産休・育休制度や短時間勤務制度など家庭との両立を支援する制度、現場での労働環境を整備し、女性が活躍できる体制づくりを継続して進めています。

水銀灯については、2026年3月末までに全廃することを目指しています。

2025年3月期では、2,073個の削減を実施しており、2026年3月期にはゼロにすることを計画しており、現在取り組みを進めています。

1. ESGへの取り組み②

ESGへの取り組みとして、大幅な輸送効率化と環境負担減を実現する「次世代環境対応型」フルトレーラーであるダブル連結トラックを、グループで143セット保有しています。この車両は、CO2排出量を現行大型車両比で約37パーセント削減可能です。

株式会社ニッコン九州では、乗務員不足や高齢化に対応するため、運行体制の再整備や長距離便のフェリー運航区間を見直し、CO2の直接排出量を前年比で約22パーセント削減しています。

また再生可能エネルギーを導入し、2024年度の国内のScope2では、前年比17パーセントのCO2を削減しました。

株式会社オートテクニックジャパンの浜松開発センターでは、テストや研究開発で使用する電力を、CO2を排出しない「グリーン電力」に切り替え、CO2排出量実質ゼロを達成し、浜松市カーボンニュートラル達成事業者として認定されました。

1. ESGへの取り組み③

次に、新型キャリアカーの導入です。

EV化による商品車の重量増加に備えて、積載効率や安全性、耐久性を考慮した新型キャリアトレーラー(N-MODEL)を開発しました。

従来の仕様と異なり、写真にもあるように農業機械等の混載も可能な仕様となっており、CO2排出量も現行のキャリアカーと比較し、13パーセントの削減が可能です。またスマートフォンの専用アプリを使用することで、積込作業を遠隔操作で行うことも可能となっています。

また、外国人雇用及び活用については、オートテクニックジャパンを始め、アジア各国やブラジルから多くの外国人が、国内のグループ各社で勤務をしています。専門スキルを持つ人材がイノベーションの推進力として期待されており、人数は2025年3月末で正規社員や嘱託等で76名、技能実習生193名となっています。

最後に地域貢献活動ですが、オートテクニックジャパンでは、エンジン音がしないEV車やハイブリッド車が増加するなか、人工知能(AI)が車両から出ている通報音を検知して、車両の接近を振動で歩行者に知らせる歩行者支援機器のプロトタイプを開発しました。現在栃木県や福井県の盲学校では、生徒向けに交通安全教室を開催しています。

IRに関するお問合せ先

以上で2026年3月期第2四半期決算説明を終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「陸運業」のログ