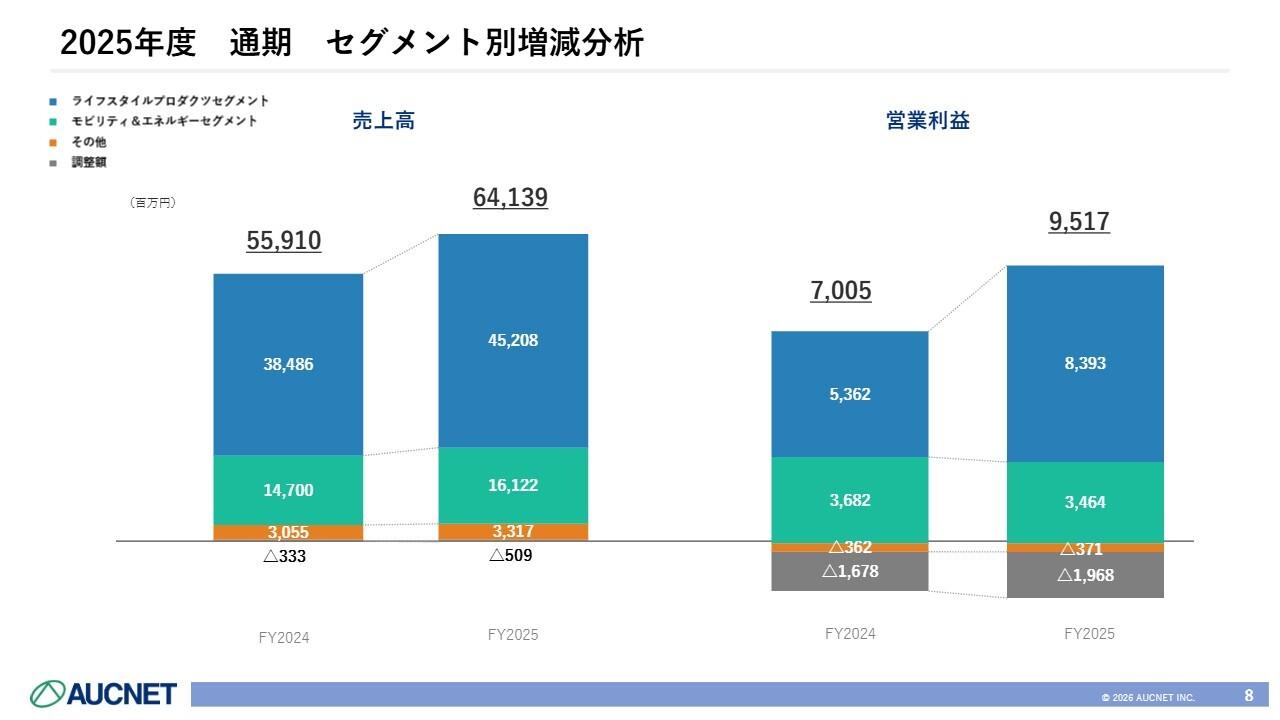

IGS、売上高前期比21.5%の増収 既存事業の安定成長に加え、資本業務提携によりビジネス領域の拡大を目指す

パーパスおよびビジョン

福原正大氏:あらためまして、Institution for a Global Society株式会社代表取締役会長CEOの福原です。本日はお忙しい中お越しいただき、ありがとうございます。さっそくですが、第2四半期の決算説明についてお話しします。

まず、簡単に当社についてご説明します。スライドのビジョンおよびパーパスにも記載しているとおり、当社にとって非常に重要なサービスとして「評価」があります。また、「GROW」というAI評価システムも提供しています。

企業向けには「GROW360+」、学校向けには「Ai GROW」というサービスを提供しています。これは、子どもから大企業のCEOまで、同じ尺度でさまざまなかたちで評価し、測定するものです。

また、私たちが創業当初から大切にしている価値の源泉の1つが、他者評価データです。これは日本だけでなく世界にも例が少なく、バイアスをしっかりと取り除いた上で収集したものであり、当社の大きな強みとなっています。

誰もが経験する、評価の“痛み”

こちらのスライドにも記載されていますが、みなさまもこれまで、さまざまなかたちで評価を受けてきたと思います。例えば、小学校・中学校・高校では通信簿のようなもので評価を受けていました。昔の通信簿では、学校のテストの成績に基づき、80点であれば5、60点であれば4といった成績が付けられていました。

しかしながら、ご存じのとおり、紙ベースのテストで正確に回答するということについては、生成AIの登場によって大きく状況が変わりました。現在は、人間がどれだけ100点に近づけようとしても、生成AIが基本的に常に100点を取れる能力を持ってしまっています。

このような時代において、日本だけでなく世界中で、教育分野では私たちの「Ai GROW」が求められています。また、私は今朝インドから帰国しましたが、インドでは企業側の「GROW」に対するニーズも存在しています。

このような状況では、「非認知」と呼ばれる想像力やコミュニケーションなど、人間の能力がより重要となります。これらの分野のデータ化において、私たちはバイアスを取り除くような取り組みを含め、世界的に独自の価値をこれまで築いてきました。

スライドに記載があるように、テストの成績だけで価値が判断されたり、企業の採用において学歴で判断されたりする状況があります。その学歴も結局はペーパーテストで多くが決められてしまい、それによって価値が固定される現状があります。

私たちは、さまざまな社会の中で既存の決まりごとに対して、多様性を創出する点でも価値を提供しています。生成AIが全盛を迎えるこの時代においてこそ、私たちの価値は日本にとどまらず、世界へと広がっていくと考えています。

評価の先にある、もう一つの課題

こうした状況の中で、さらに「評価」に関連するもう1つの課題として、「現状、これはいったい誰に所有権があるのか?」というデータの問題があります。例えば、インドを例にとると、インドでは独自の個人情報保護に関する規制が存在しますが、これが現在、ブロックチェーンの普及によって変わろうとしています。

ブロックチェーンを暗号技術と併用することで、個人が自らのデータをコントロールできるようになってきています。こうした「所有権の不在」「信用の非流動性」「信頼性の揺らぎ」といった課題を解決する技術を持っていることも、私たちの強みです。

私たちが描く未来の姿は、個々人が私たちの「GROW」の評価をさまざまなかたちで幼少期から受け、それをポータブルなデータとして持ち歩く時代の実現です。

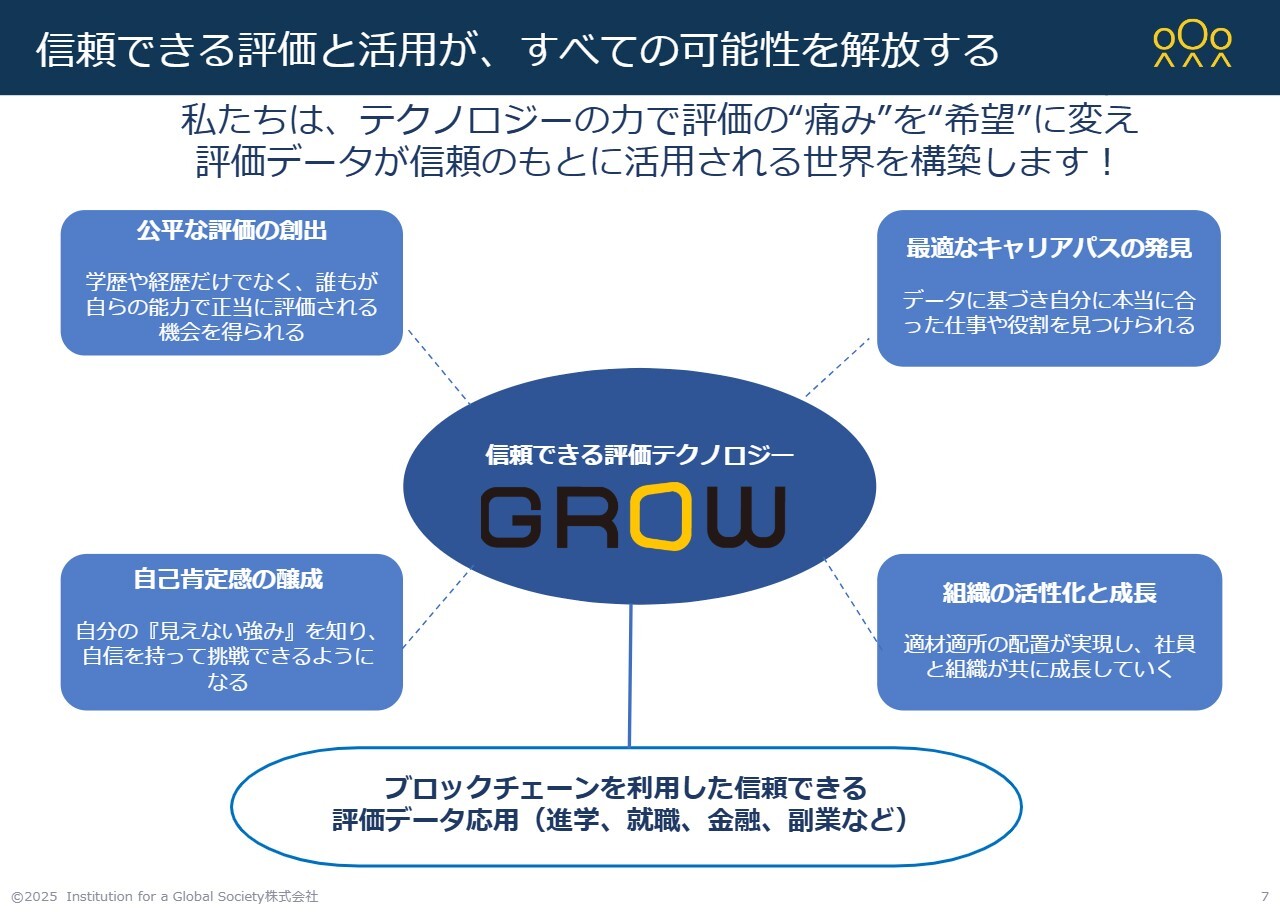

信頼できる評価と活用が、すべての可能性を解放する

スライドに記載されている、信頼できる「評価」と「活用」がすべての可能性を解放する世界を、現在描いています。その中心にあるのが、まさに「GROW」という、私たちの主力サービスです。

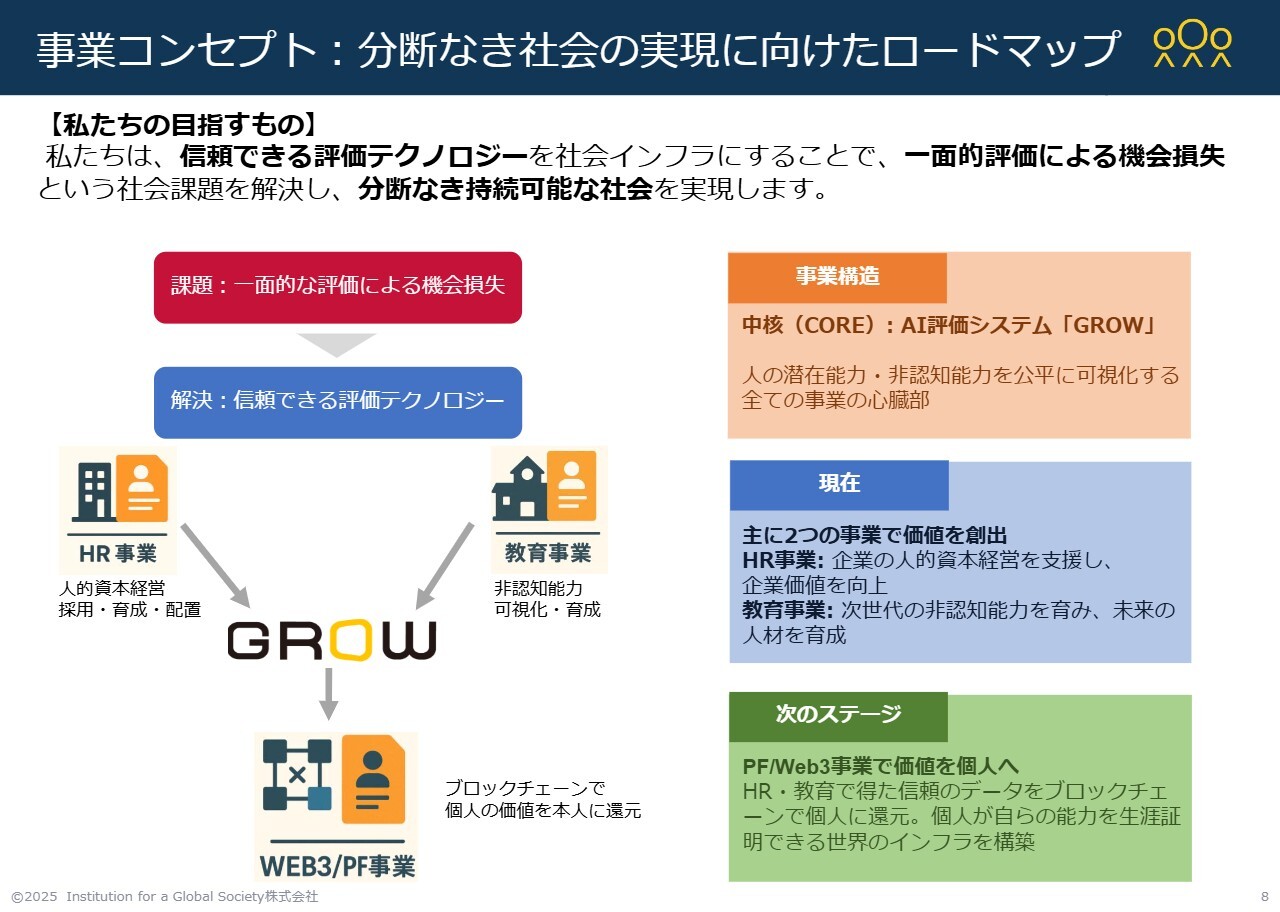

事業コンセプト:分断なき社会の実現に向けたロードマップ

私たちが現在どのように事業を展開しているかについてですが、3つの枠組みで事業を行っています。

企業が当社の評価モデルを利用する場合はHR事業、学校が導入する場合は教育事業、そしてこのデータを個々人がなんらかのかたちで活用し、ブロックチェーン上で組み合わせながら運用するのがPF/Web3事業です。

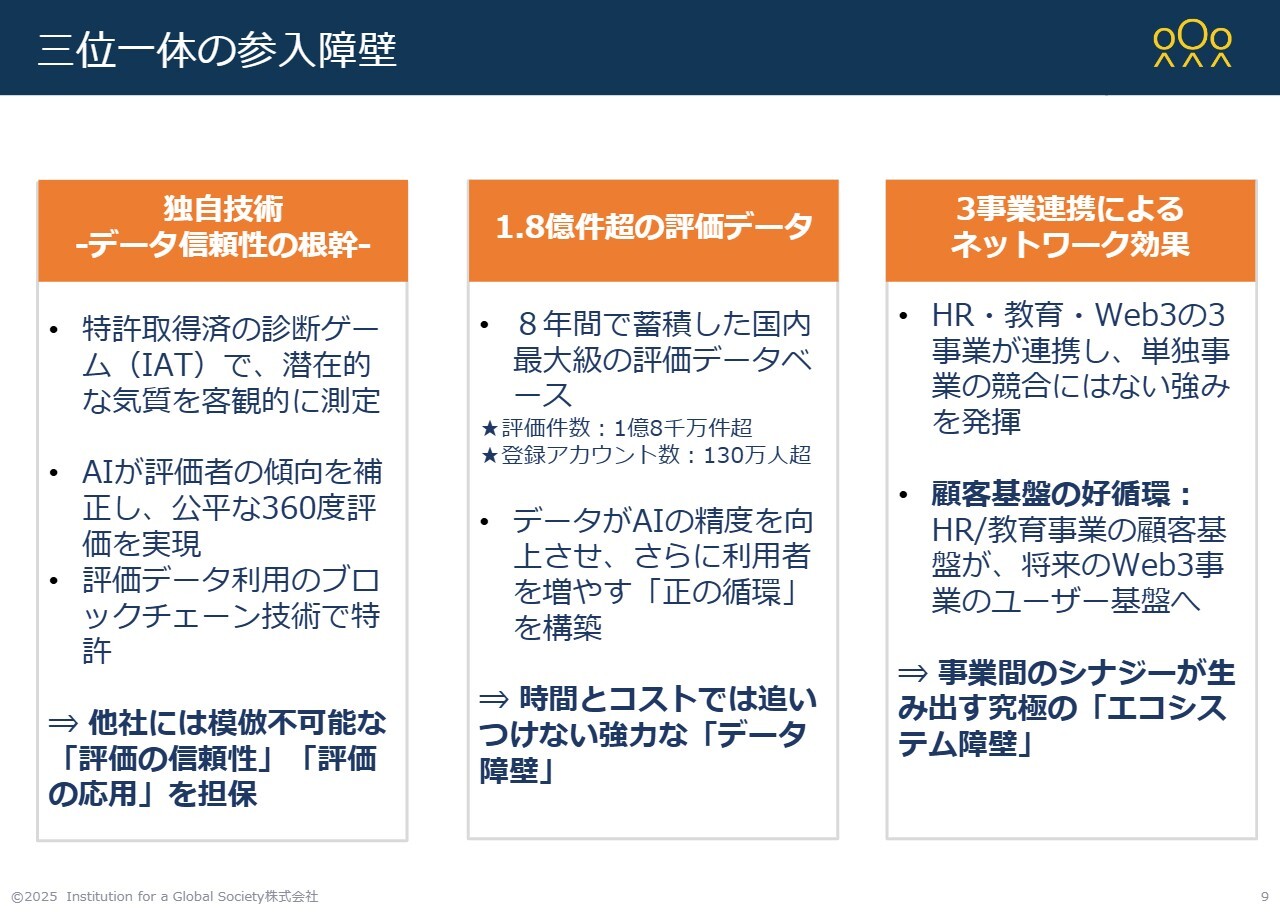

三位一体の参入障壁

当社の強みは、まさに多くの特許を保有している点にあります。他社が評価のバイアスを排除することが難しい理由は、この部分で当社が独自特許を多数保有していることにあります。また、これまでの8年間で蓄積した人から人への評価が累計1億8,000万件にのぼることは、国内だけでなく世界的にも非常に強力なデータベースであると言えます。

さらに、例えばコンピテンシー(非認知能力)においては25項目、人の気質に関しては「Big5」と呼ばれる5項目を、子どもから大人まで共通の枠組みの中に位置付けています。

これにより、HR事業と教育事業を一気通貫で提供できる体制を構築するとともに、PF/Web3事業においてもブロックチェーン技術でこれをポータブルに運用できる点は、当社の大きな強みとなっています。

以上が、当社の基本的なサービスおよび事業部門別の概要説明となります。

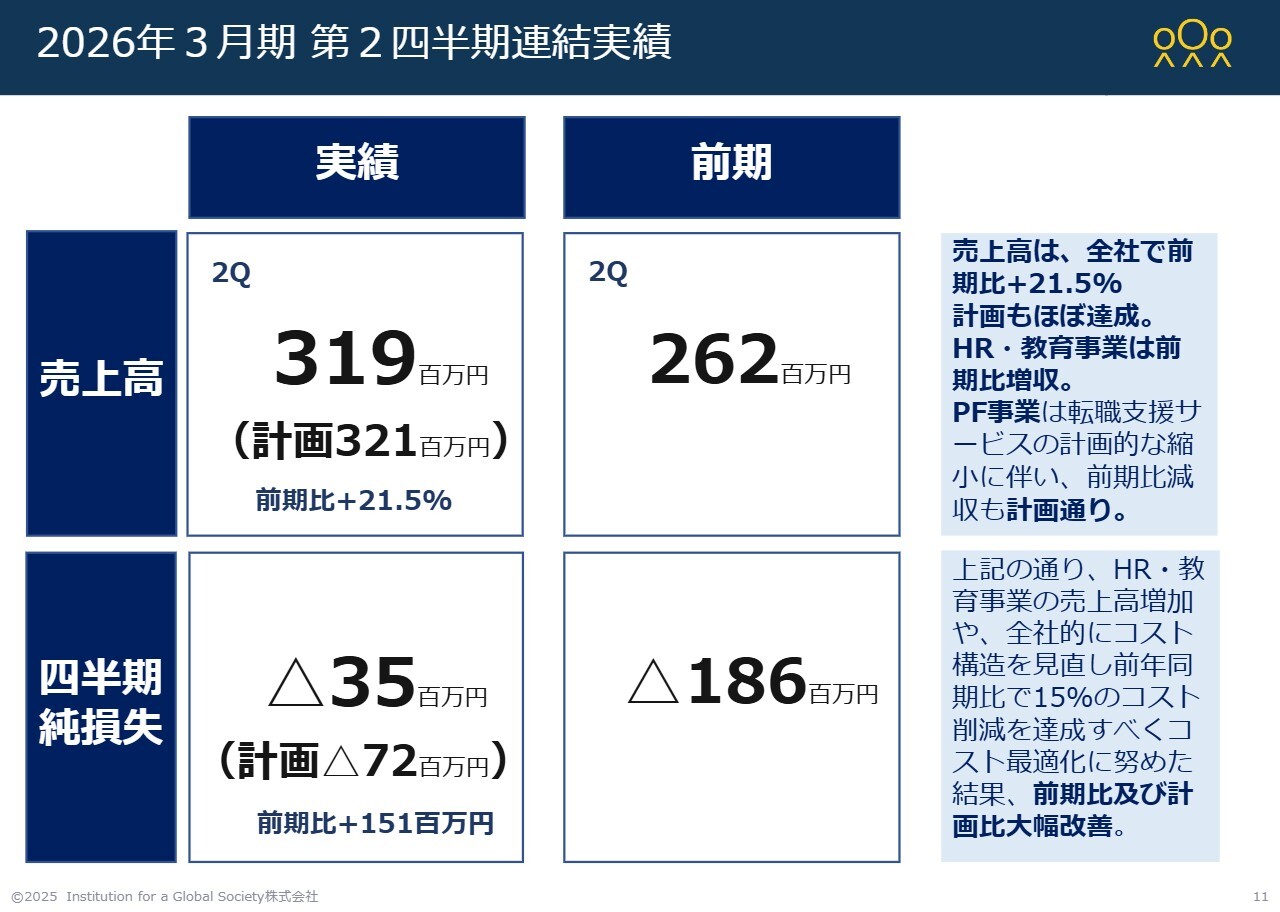

2026年3月期第2四半期連結実績

この第1四半期および第2四半期は、私たちが想定していたよりも良いかたちで着地することができました。売上は、3億2,100万円の予想に対し3億1,900万円となり、ほぼ予想どおりです。また、前年同期比では21.5パーセント増と20パーセントを超える成長を達成しました。

一方で、これまで有価証券報告書にも記載しているとおり、コスト削減に取り組んでいます。コスト構造の変革が非常にうまく進み、当初の計画ではマイナス7,200万円を見込んでいたところ、結果的にはマイナス3,500万円で着地しました。

当社は年間の季節要因として第4四半期に売上が大きく上がりやすい特性があります。このため、第1四半期および第2四半期については、他の教育業者や研修会社などと同様に、第2四半期まで赤字が続くという業界的な特徴があります。

今期はこの赤字の幅を非常に小さく抑えることができました。昨年度のマイナス1億8,600万円に対し、今年度は1億5,000万円の改善が見られており、年度黒字を達成するという目標に向けて着実に前進していると考えています。

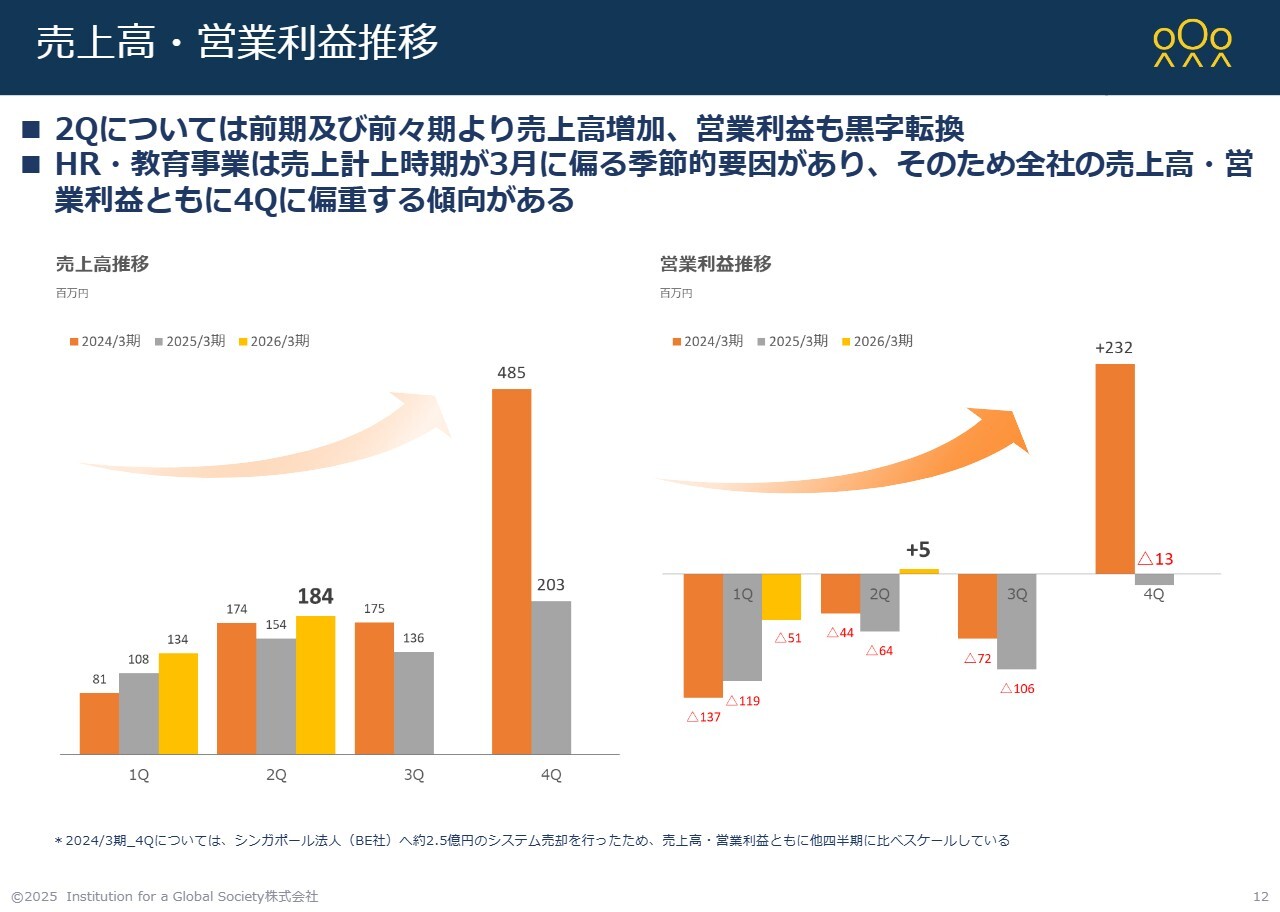

売上高・営業利益推移

第2四半期までの詳細な進捗は、スライドのグラフをご覧いただければと思います。第4四半期が毎年最も大きな数字を記録していることから、今年度も黒字化計画に沿ったかたちで進められるよう、しっかり取り組んでいきたいと考えています。

セグメント別第2四半期実績

第2四半期のセグメント別実績です。先ほど、3つのセグメントについてお話ししましたが、セグメントごとに説明します。

まず、HR事業や教育事業といった、私たちの基盤となる事業です。HR事業では、昨年度システムの領域におけるシステムの海外発注がうまくいかなかったという独自要因を、昨年度のこの場でもお伝えしていました。しかし、今年度はその要因がなくなりました。

両セグメントとも成長が続いており、売上高はHR事業は前期比39.9パーセントの増加、教育事業も前期比約20パーセントの増加を達成しました。HR事業に関しては黒転を果たし、教育事業も6,400万円の利益を計上しており、前期比76.4パーセントの増加となりました。加えてコスト削減も実施しているため、両事業ともに黒字を生み出す仕組みが整ってきています。

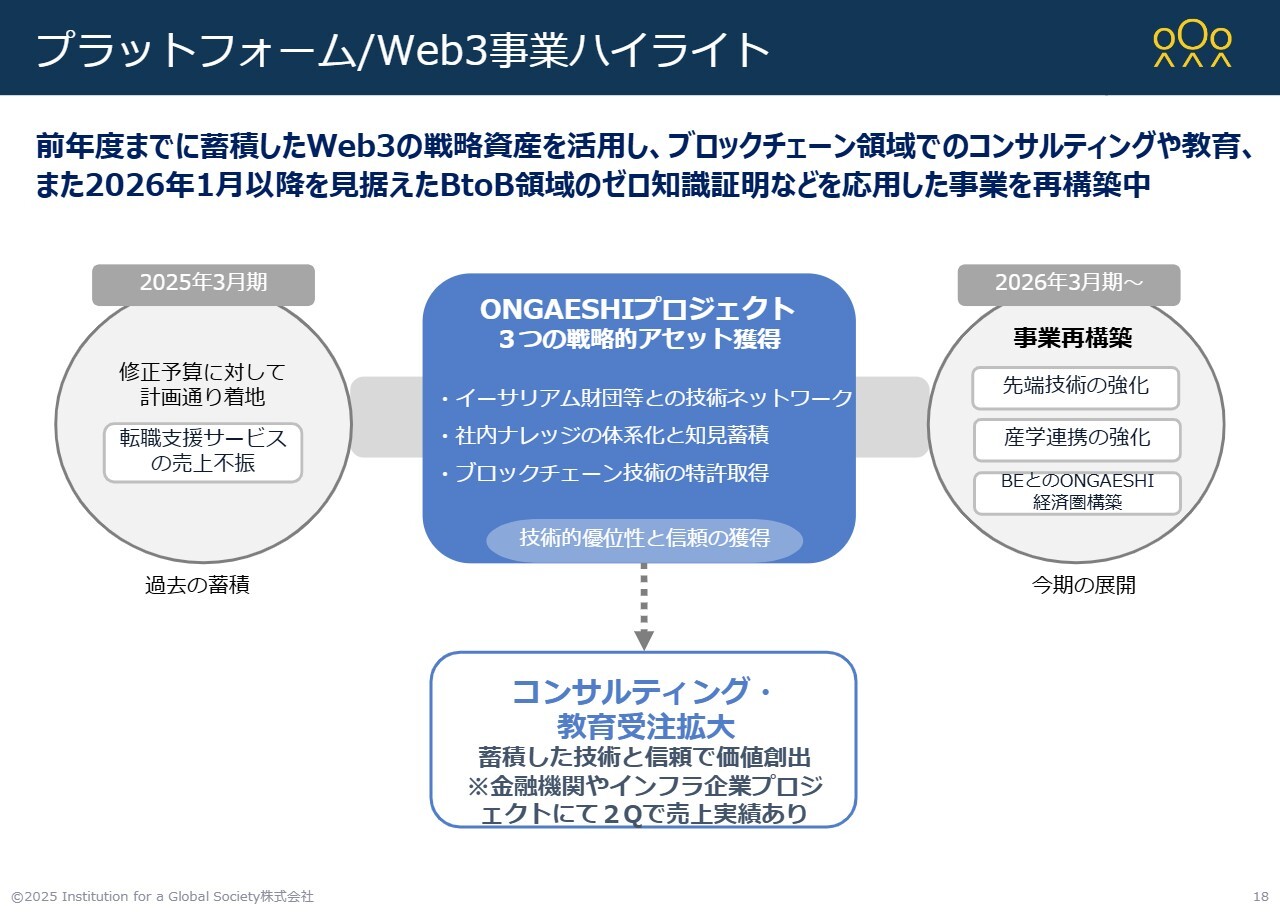

一方で、PF/Web3事業については、9月までは転職支援的な仕組みとしてブロックチェーンを活用していましたが、9月時点で国内における転職支援事業を停止し、次の新しい事業への転換期を迎えています。

具体的には、ブロックチェーンを活用したコンサルティング事業など、ブロックチェーンをさまざまなかたちに応用します。ご存じのとおり、アメリカではトランプ政権期にステーブルコインが非常に増加しましたし、日本においてもステーブルコインがすでに2つ許認可され、そのうちの1つはすでに動き出しています。

また、来年度に向けて100を超える暗号資産が証券税制に切り替わる方向で進んでおり、現在は金融庁が最終議論を行っています。このように、暗号資産の利用のあり方もこれまでとは違った次元に来ていると考えられます。このような変化を踏まえながら、現在は新たな事業展開を進めています。

その結果、PF/Web3事業の売上高に関しては昨年度よりやや減少していますが、セグメント利益においては、昨年度の大幅なマイナスから前期比約4,600万円の改善を果たし、マイナス1,400万円となりました。このように、第2四半期は本事業においても着実に改善傾向が見られたと考えています。

HR事業ハイライト

各事業について、もう少し詳しくお話ししたいと思います。

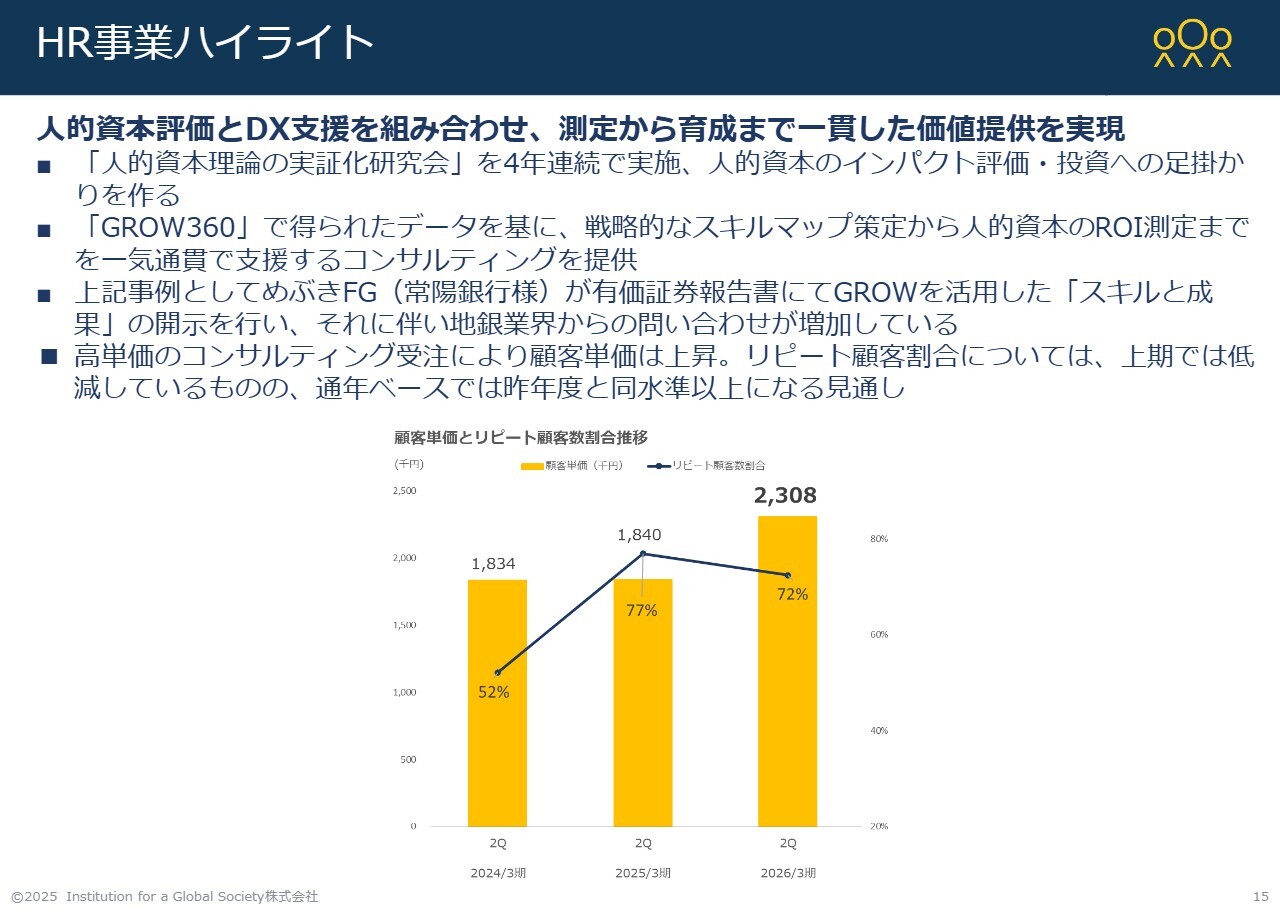

まず、HR事業については、売上が非常に伸びている状況です。ご存じのとおり、上場企業においては有価証券報告書での人的資本開示が義務化されており、さらに来年の有価証券報告書からは、戦略とのひも付けが義務付けられるようになりました。このような流れによって、人的資本を定量的に把握する必要性が高まっています。

こうした状況の中で、私自身も一橋大学の特任教授を務めていますが、一橋大学の「人的資本理論の実証化研究会」を通じて、4年連続で研究会を実施し、人的資本のインパクト評価や投資への足がかりを作っています。

また、「GROW360」はその研究会でもコアとして活用されており、多くの企業さまに採用でご利用いただいているほか、組織内でも利用されるなど、多様なかたちで使われています。

これまで、私たちのスキルマップでは、生まれ持った特性や行動特性といったコンピテンシーを中心に扱ってきましたが、現在は生成AIの技術を活用しています。ヨーロッパでは世界的なスキルの辞書として「ESCO」がありますが、それと連携し、スキルの評価も行えるようになってきました。

こうしたツールを利用したいという企業さまが増えており、その結果、高単価のコンサルティング受注が増加していることが、売上増の一因となっています。

新サービス「GROW360+」~中長期的な成長への布石~

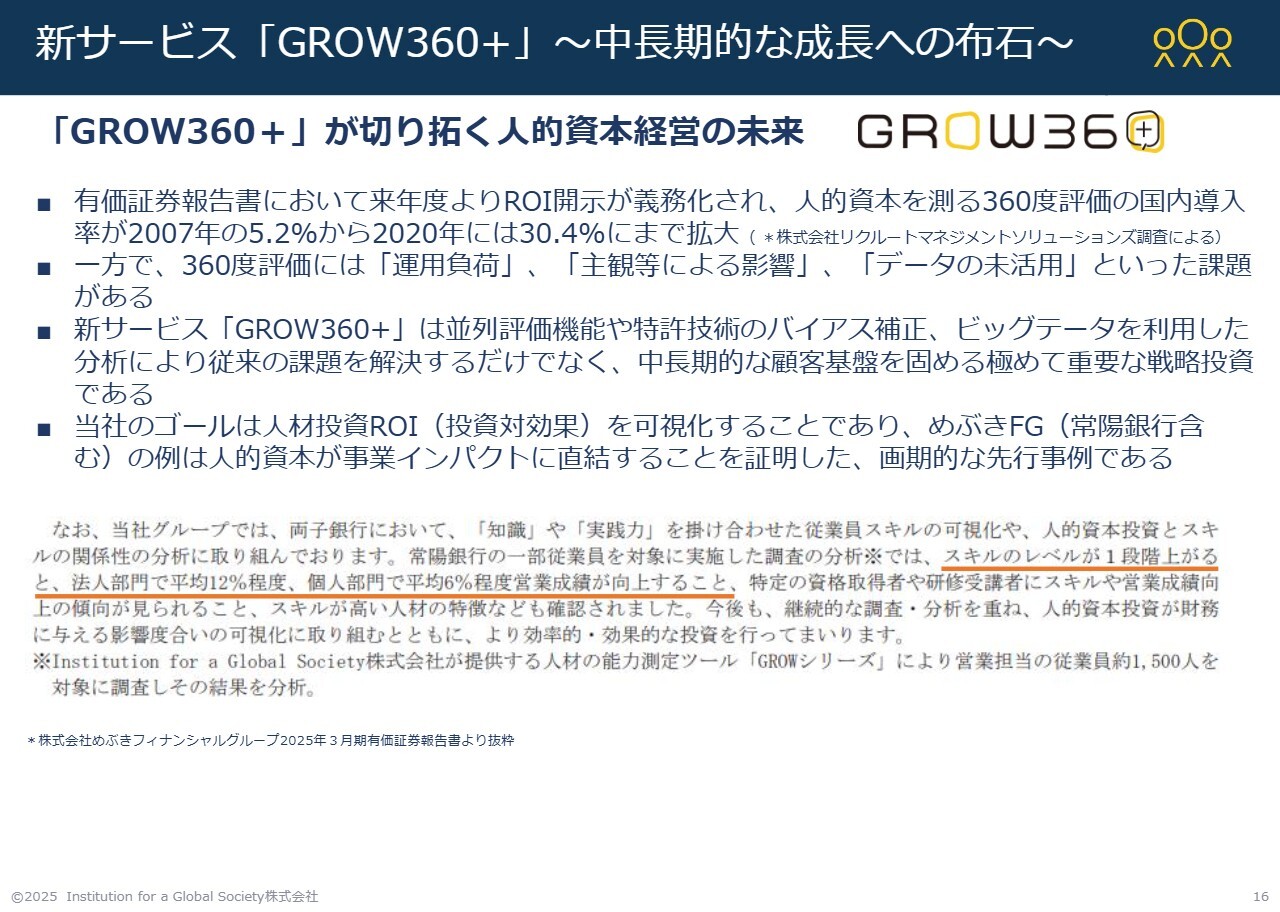

新しいサービス「GROW360+」を、まさに先日リリースしました。

実績のROI開示が義務化される来年度を見据え、国内での360度評価の導入数が増加する中、「GROW360+」は360度評価を活用し、さまざまな手間をできる限り軽減することを目的としています。

また、先ほども述べたように、スキルまでを含めたサービス提供を行っています。例えば、公開されている情報の中ではありますが、めぶきフィナンシャルグループさまの事例では、人的資本が事業インパクトに直結することを証明しました。スライドの注釈にも記載のとおり、当社のサービスを活用して、めぶきフィナンシャルグループさまが人的資本開示を実施しています。

また、当社の社名は記載されていないものの、当社サービスを利用して人的資本開示を行っている企業さまは他にも存在し、有価証券報告書の義務化が進む中で、「GROW」を活用していただける可能性が広がっています。

こうした状況に対応するサービスとして、「GROW360+」を立ち上げました。このサービスは、私たちの今後の基幹サービスとして位置付けています。

教育事業ハイライト

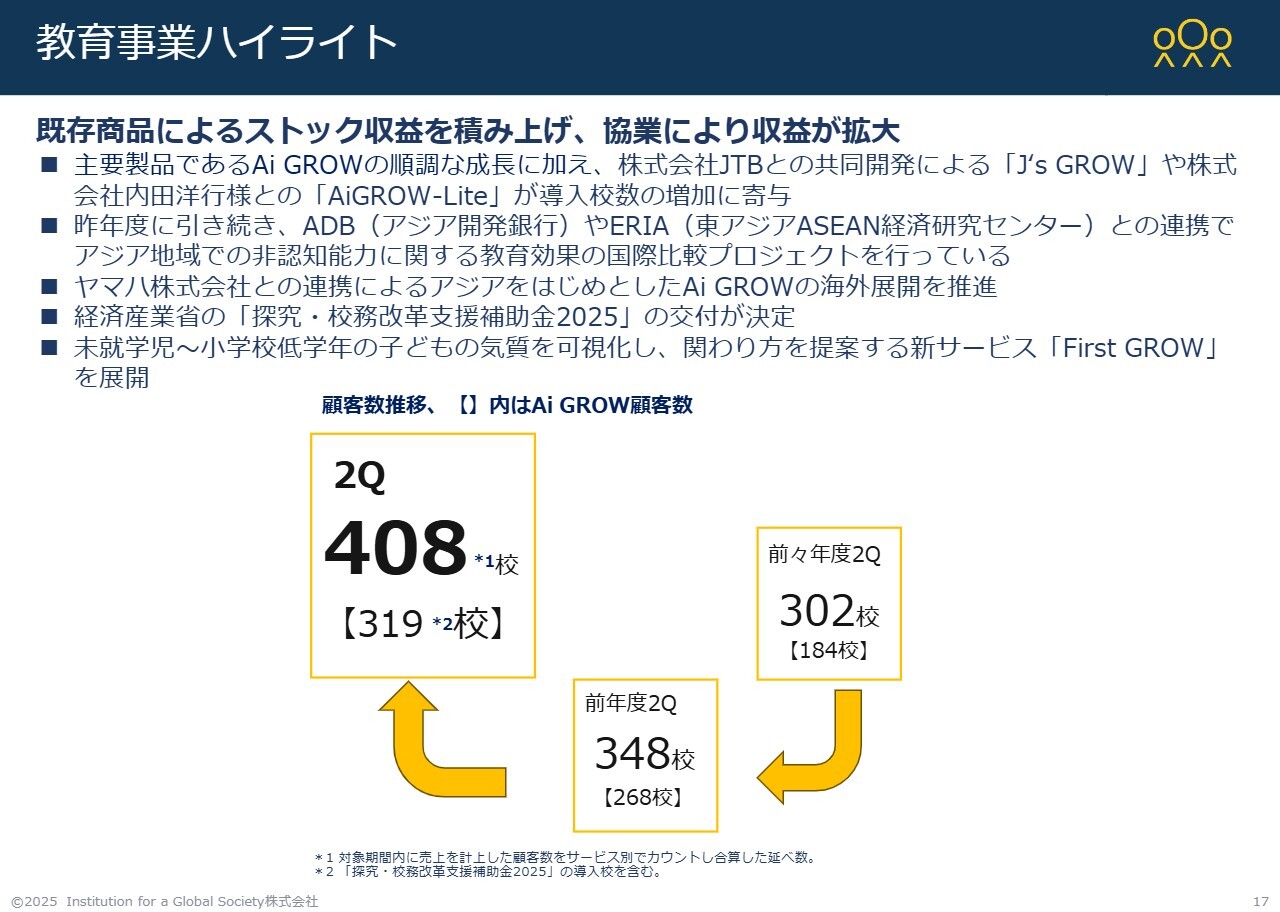

次に、教育事業についてです。教育は毎回大きく変化するものではなく、着実に積み上げていくものです。私たちが提供する「Ai GROW」は、企業で広く活用されている360度評価を学校に導入する取り組みを行っています。

まだ高校などでの活用事例は少ないかもしれませんが、現在、足元では408校の中学や高校で、360度評価が利用されています。いずれ、この会に出られる方も、みなさまがご利用いただけるようになるとよいと思っています。

例えば、ある企業さまを訪問した際に、今年入社された新人の方々が「高校時代にそれを使いました」や「私の大学のゼミに入ってきた学生が2名、高校時代にも使っていました」という話を耳にしました。これは、私たちのサービスがだいぶ広がってきた証といえるでしょう。

また、私たちは単独での取り組みにとどまらず、さまざまな企業さまと協業を行っています。例えば、JTBさまとの共同開発による「J's GROW」や、内田洋行さまとの「Ai GROW-Lite」など、多岐にわたる企業との連携を実現しています。このような事例は、生成AIが普及する中で、人間がAIに置き換わらない事業を模索した結果として、教育のコアとなる「Ai GROW」の重要性を示しています。

さらに、NTTデータさまの報告によると、現在の社員の3割から5割がAIに置き換わる可能性があるといわれています。このように、生成AIやAIエージェントの台頭により、従来のペーパー試験だけでは測れない能力が求められ、その力を正確に見極める必要性が高まっています。

最近、あるコンサルティングファームさまからも、「これからのコンサルタントは、だいたい1人何十個かのAIエージェントを常に利用するようになる」というようにAIエージェントを活用する動きが進んでいると聞きました。これは、人間ではなくAIエージェントを使用するという新しい働き方への変容を示しています。

私自身もインドを訪れた際、現地のある部長から「自分は今、半分の人間を辞めてもらって、AIエージェントに置き換えようとしていっている」という話をうかがいました。このように、人間がAIエージェントに置き換わる現象が、現実のものとなりつつあると感じています。

このような変化の時代において、認知能力だけに偏重するとAIに置き換えられてしまいます。しかし、非認知能力こそ、人が人を評価する文脈や人間関係性の中で生き残る要素となります。これこそが、人間の強みを測る手段であり、私たちの教育チームが提供する「Ai GROW」の強みであると考えています。

プラットフォーム/Web3事業ハイライト

次に、当社のプラットフォームおよびWeb3事業についてです。

これまで「ONGAESHIプロジェクト」を推進する中で、イーサリアム財団における国内唯一のフェローを務めていることや、当社内のナレッジにおいてもブロックチェーンに関する知見が非常に蓄積されてきています。このような背景から、コンサルティングや研修に関連する受注が拡大しています。

今後は、私たちが開発しているブロックチェーン技術を応用した先端技術の強化や産学連携の強化を通じて、この分野をさらに広げていきたいと考えています。

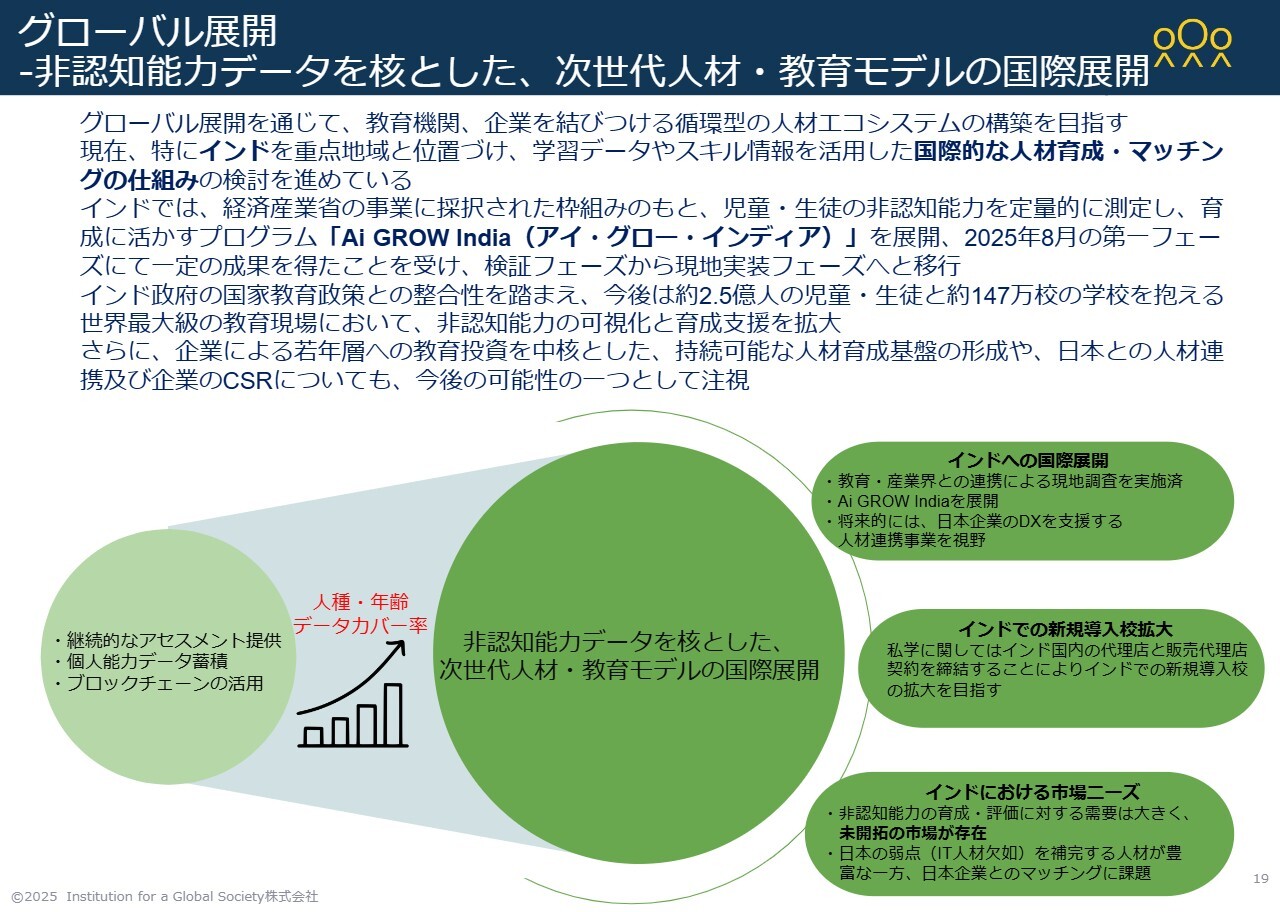

グローバル展開 -非認知能力データを核とした、次世代人材・教育モデルの国際展開

そして、この3つの事業は、いずれも私たちがグローバルに展開していくものです。

今年、私どもは経済産業省の「グローバルサウス未来志向型共創等事業」の案件として、インドでフィジビリティスタディを実施しています。これに伴い、私にとっては今回が3回目のインド訪問となりますが、今回初めてインドにおいて案件を受注できるめどが立ちました。

インドの可能性は非常に大きいと考えています。インドは非常に若い国です。例えば、日本では0歳児の出生数が先月80万人を下回り、今後ますます人口が減少していく状況ですが、インドでは毎年約2,800万人が生まれています。規模として日本の約40倍に相当する人数が毎年誕生しているかたちです。

人口全体では日本の11倍から12倍ですが、日本の平均年齢が48歳であるのに対し、インドの人口構造は日本とは逆のピラミッド型をしており、平均年齢が24歳と、非常に若い国であることが特徴です。

このような可能性を秘めた国で、「Ai GROW」が初めて導入されたことは、私たちにとって非常に大きな可能性を感じさせるものです。これをどのように広げていくかが、今後を考える上でも非常に重要であると考えています。

その取り組みの一環として「Ai GROW India」を立ち上げ、先日プレスリリースを発出しました。

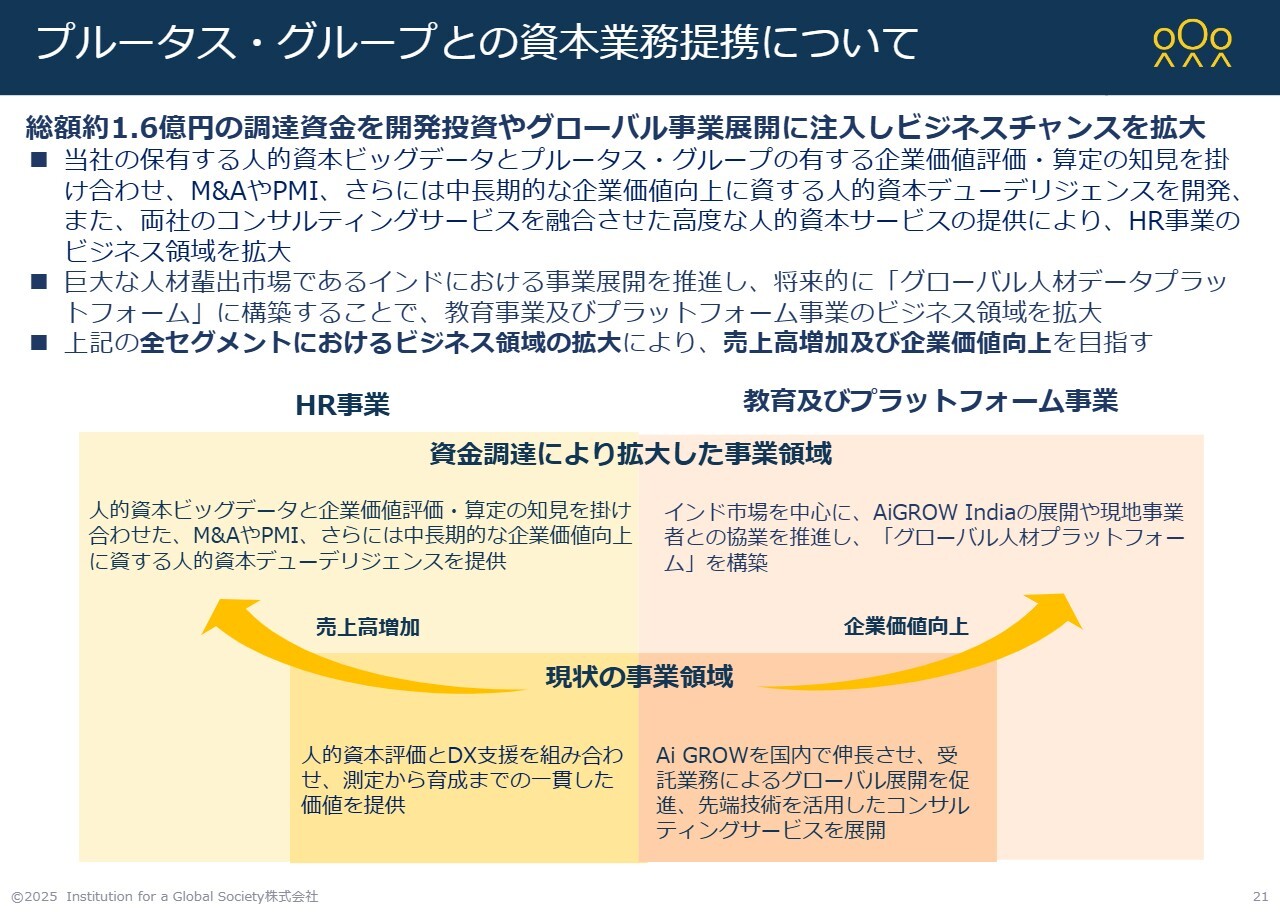

プルータス・グループとの資本業務提携について

今後の戦略に関しては、つい先日プレスリリースを出したところです。みなさまの中には「プルータス・グループ」をご存じでない方もいらっしゃるかもしれませんが、同グループはM&Aのコンサル領域分野で日本のトップ5に入る企業で、もともとゴールドマン・サックス出身の方々が立ち上げた会社です。このたび、当社は同グループとの資本業務提携を発表しました。

金融の領域とも非常に私たちの人的資本、まさに有価証券報告書で人的資本開示が必要になるという点においては、企業価値を測る際に、当然人的資本の価値を評価していかないといけません。

特に、M&Aを行う際には、買収先の人材が辞めてしまった場合や、その人材がどのような能力を持っているのか、賃金に見合う価値があるのかどうかといった点を含めて検討する必要があります。

こうした背景を踏まえ、今回、プルータス・グループと連携し、約1億6,000万円の資金調達を行いました。この調達により、同グループとのPost Merger Integration(PMI)に関する取り組みや、中長期的な企業価値向上に資する人的資本デューデリジェンスを実施していきます。

今回の資金の一部については、Convertible Bond(転換社債)を利用しており、この資金をさらにインド市場において活用し、ビジネスを大きく拡大させたいと考えています。

プルータス・グループという名前は、あまり聞き馴染みがないかもしれません。しかし、金融の領域、特にM&Aに携わる方々には広く知られた存在です。この提携により、まだ世界的には浸透していないHRデューデリジェンス(人的資本デューデリジェンス)を新たに始めることで、大きな市場が形成されていくと考えています。その一環で、資本業務提携を結ばせていただきました。

私どもはこれまで、企業・教育、ブロックチェーンといった事業に取り組んできましたが、今回、金融領域にも進出することで、プルータス・グループとともにPMIやM&Aといった分野で活用される人的資本が、Cost of Capital(資本コスト)にも含まれる重要な要素となると考えています。

このような背景のもと、人的資本の価値をどのように向上させていくのかが大きなテーマです。この取り組みを通じて、新たな価値を創出し、プルータス・グループとともに、この領域でしっかりと事業を進めていきたいと考えています。

新着ログ

「情報・通信業」のログ