丸運、経常利益は前期比+37.0%の増益 運賃・料金改定効果に加え、一部既存顧客の荷動き回復や新規取扱量の増加が寄与

目次

中村正幸氏:株式会社丸運代表取締役社長の中村です。2026年3月期中間期の丸運グループ連結決算をご説明します。

本日は、会社概要、事業内容、2026年3月期中間期の決算概要とトピックス、さらに当社の強みや経営戦略の対応状況についてお伝えできればと思います。

会社概要

当社の歴史は古く、創業が明治25年、西暦1892年で創業130年を超える老舗企業です。現在、東京証券取引所のスタンダード市場に上場しています。当社グループは、グループ全体で2,100余名の従業員を有しています。

総合物流企業として、一般貨物や石油・潤滑油・化成品を中心に取り扱い、輸送、保管、梱包、据付などの事業を展開しています。

事業内容

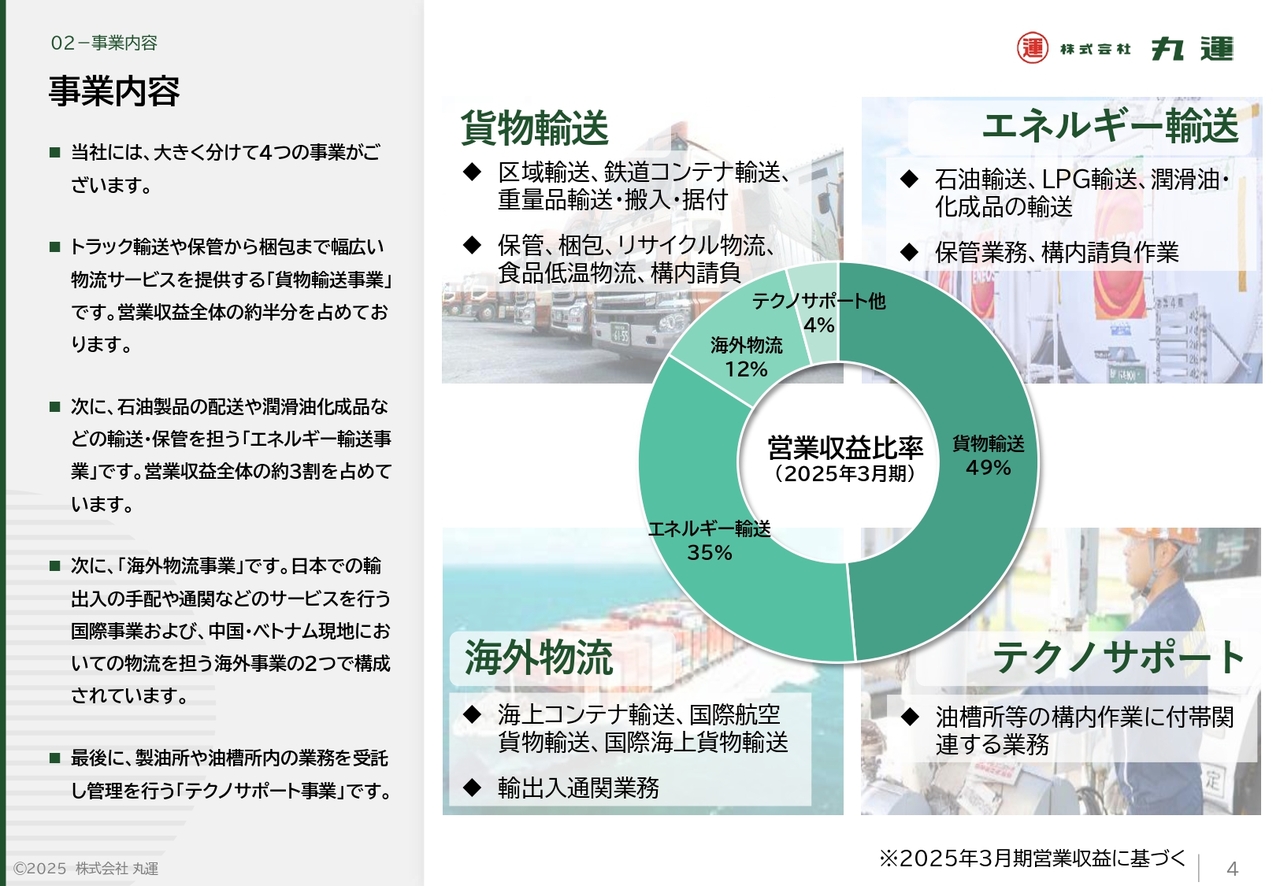

こちらのスライドでは、当社の事業内容についてご説明します。当社には、大きく分けて4つの事業があります。

まずは、トラック輸送や保管から梱包まで幅広い物流サービスを提供する「貨物輸送事業」です。営業収益の規模で言うと約50パーセントを占めています。

次に石油製品の配送や潤滑油化成品などの輸送・保管を担う「エネルギー輸送事業」です。

次に、日本での輸出入の手配や通関などのサービス、および中国・ベトナム現地において物流サービスを提供する「海外物流事業」です。

最後に、製油所や油槽所(タンクターミナル)の業務を受託し管理を行う「テクノサポート事業」です。

当社は、この4つの事業を柱として、後ほどご説明しますが、強みである貨物輸送とエネルギー輸送の両輪経営を行ってきました。国内外の充実した物流ネットワークを活用し、多種多様な貨物に対応した最適な物流サービスを提供することで、同業他社との差別化を図っていきます。

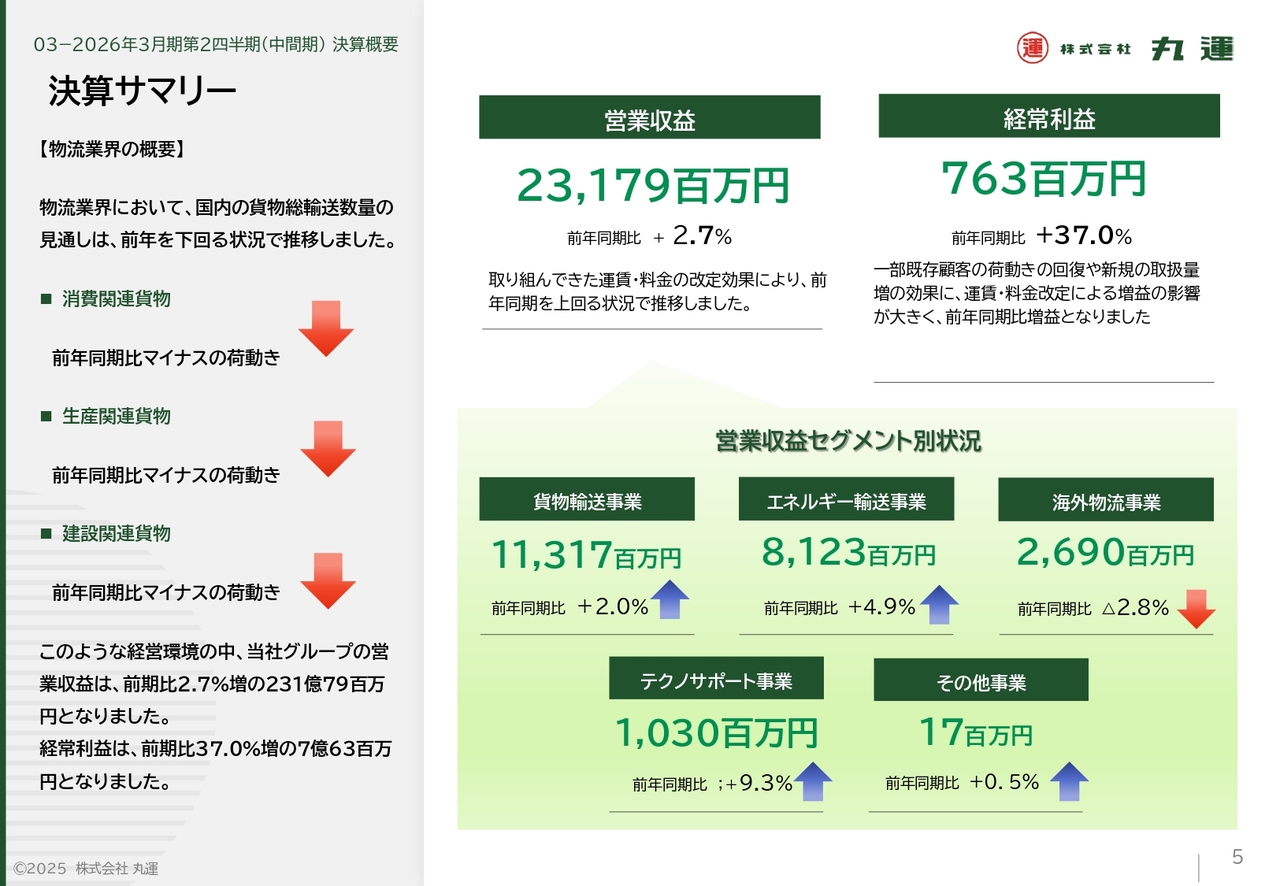

決算サマリー

それでは、2026年3月期中間期の決算概要についてご説明します。

当中間期のわが国の経済は、雇用・所得環境が改善傾向にあるものの、物価高騰などにより消費マインドが抑制され、個人消費の回復は限定的となりました。

一方で、省力化やデジタル化の進展などに伴い、企業の設備投資は堅調に推移しました。また、インバウンド需要の増加が消費を下支えしたことに加え、米国の関税政策の影響も限定的であったことなどから、景気は緩やかな回復基調となりました。しかし、米国の通商政策の懸念や、中東地域をはじめとした地政学的リスクの継続、為替や資源価格の変動などにより、先行きは依然として不透明な状況が続いています。

物流業界においては、引き続き燃料費や人件費などのコスト上昇が企業収益を圧迫する中、法改正による商慣行の見直し、物流の効率化、消費者の行動変容に向けた実効的な働きかけが実施されるなど、業界を取り巻く環境は変化しています。消費関連貨物は、物価高騰に対し賃上げの恩恵が限定的であったことから、消費マインドが抑制され、減少しました。

生産関連貨物は、米国の関税政策に伴う一時的な需要増が収束したことに加え、鉱工業生産の停滞が荷動きの抑制要因となり減少し、建設関連貨物は、公共投資の伸び悩みに加え、住宅投資の停滞や新設住宅着工戸数の減少が影響し、全体として低調に推移しました。これらがいずれも対前年同期比マイナスの荷動きとなったことにより、国内の貨物総輸送数量は、前年同期を下回る水準で推移しました。

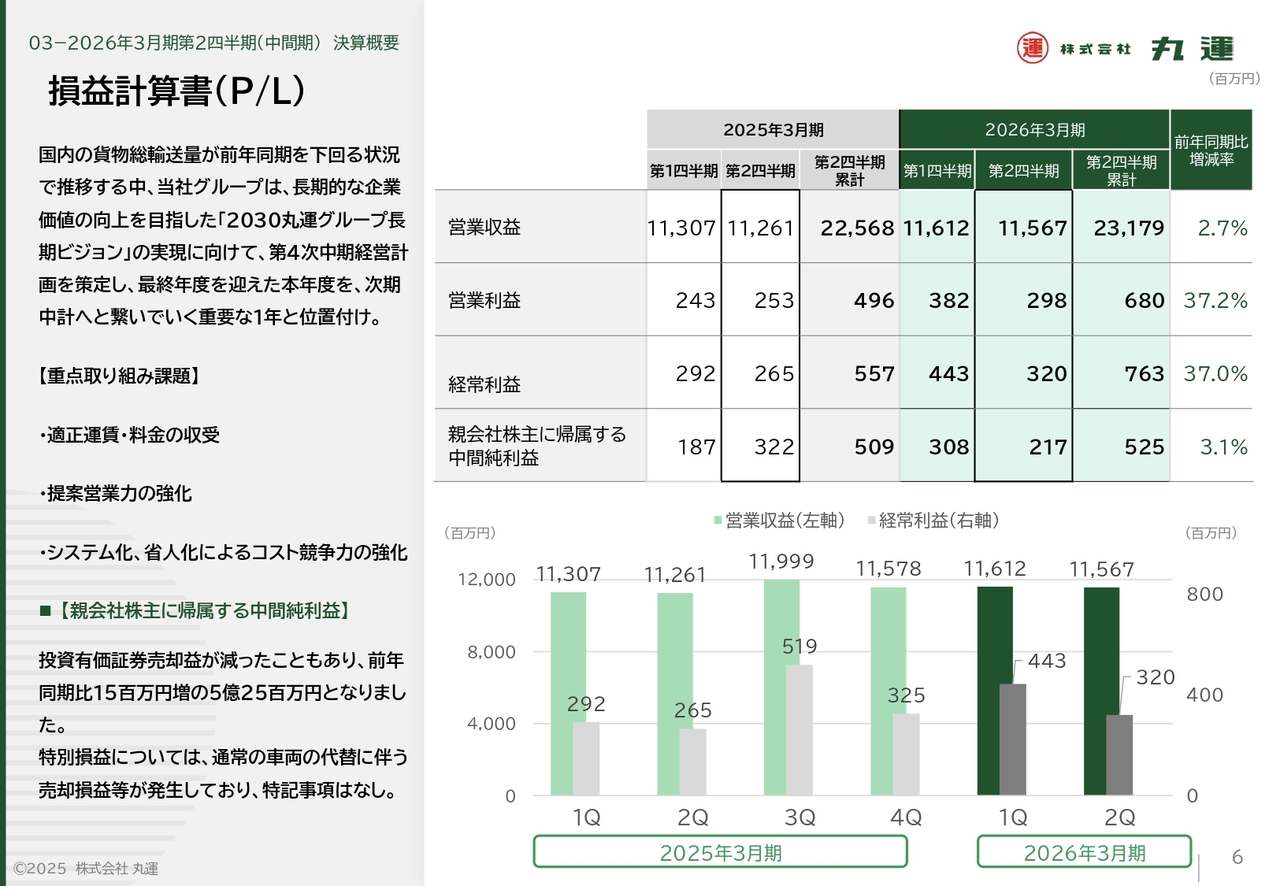

このような経営環境の中、当社グループは、長期的な企業価値の向上を目指す「2030丸運グループ長期ビジョン」の実現に向けた、第4次中期経営計画の最終年度を迎えています。本年度を次期中期経営計画へと繋ぐ重要な1年と位置づけ、引き続き、適正運賃・料金の収受及び提案営業力の強化、システム化・省人化によるコスト競争力の強化に取り組んでいます。

これらの結果、当中間期の営業収益は、取り組んできた運賃・料金改定の効果により、前年同期比2.7パーセント増の231億7,900万円となりました。経常利益は、運賃・料金改定による増益に加え、一部既存顧客の荷動きの回復や新規の取扱量増効果もあり、前年同期比2億600万円増の7億6,300万円となりました。

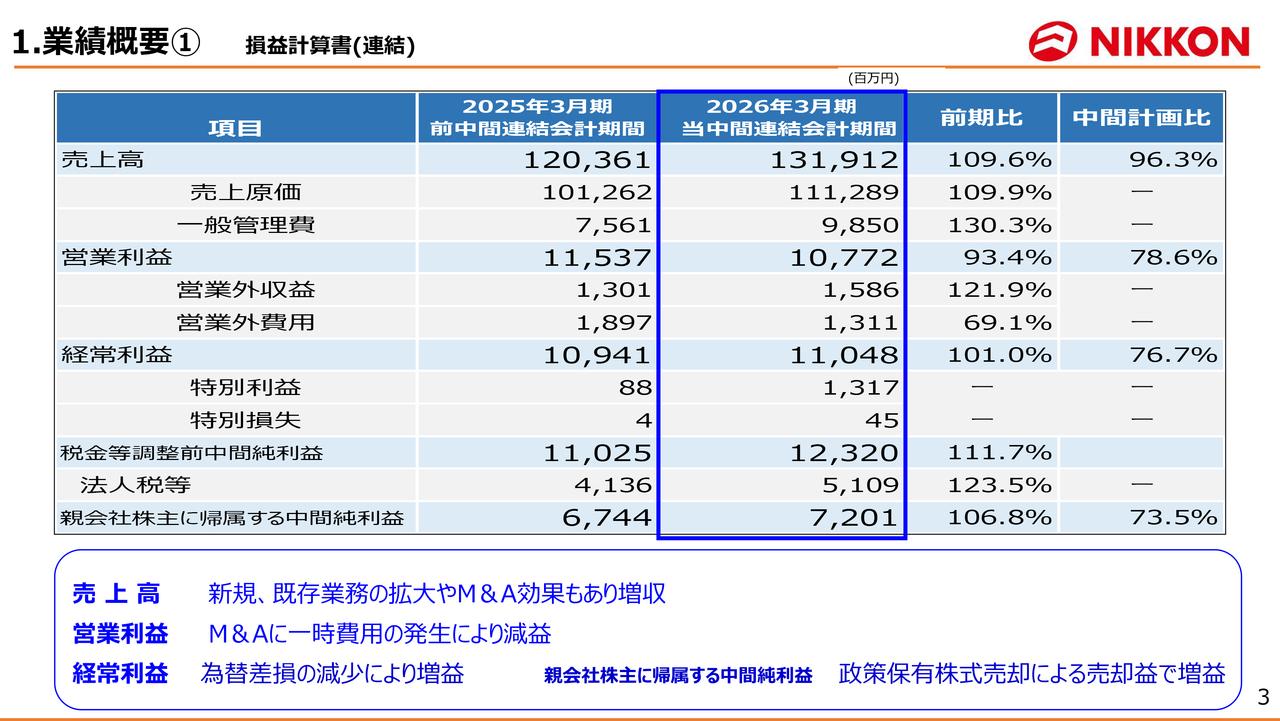

損益計算書(P/L)

こちらのスライドでは連結業績の四半期の推移を説明します。

当社は、灯油の需要期である冬場にエネルギー輸送の業績が伸びることもあり第3および第4四半期の業績が第1四半期および第2四半期に比べ、良くなる傾向にありますが、今年度は前年度に引き続き運賃・料金改定がお客さまの理解もあり順調に推移したことから前年同期と比較して増収増益となっています。

なお、特別損益については、投資有価証券売却益が減少したことから親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期比1,500万円増の5億2,500万円となりました。

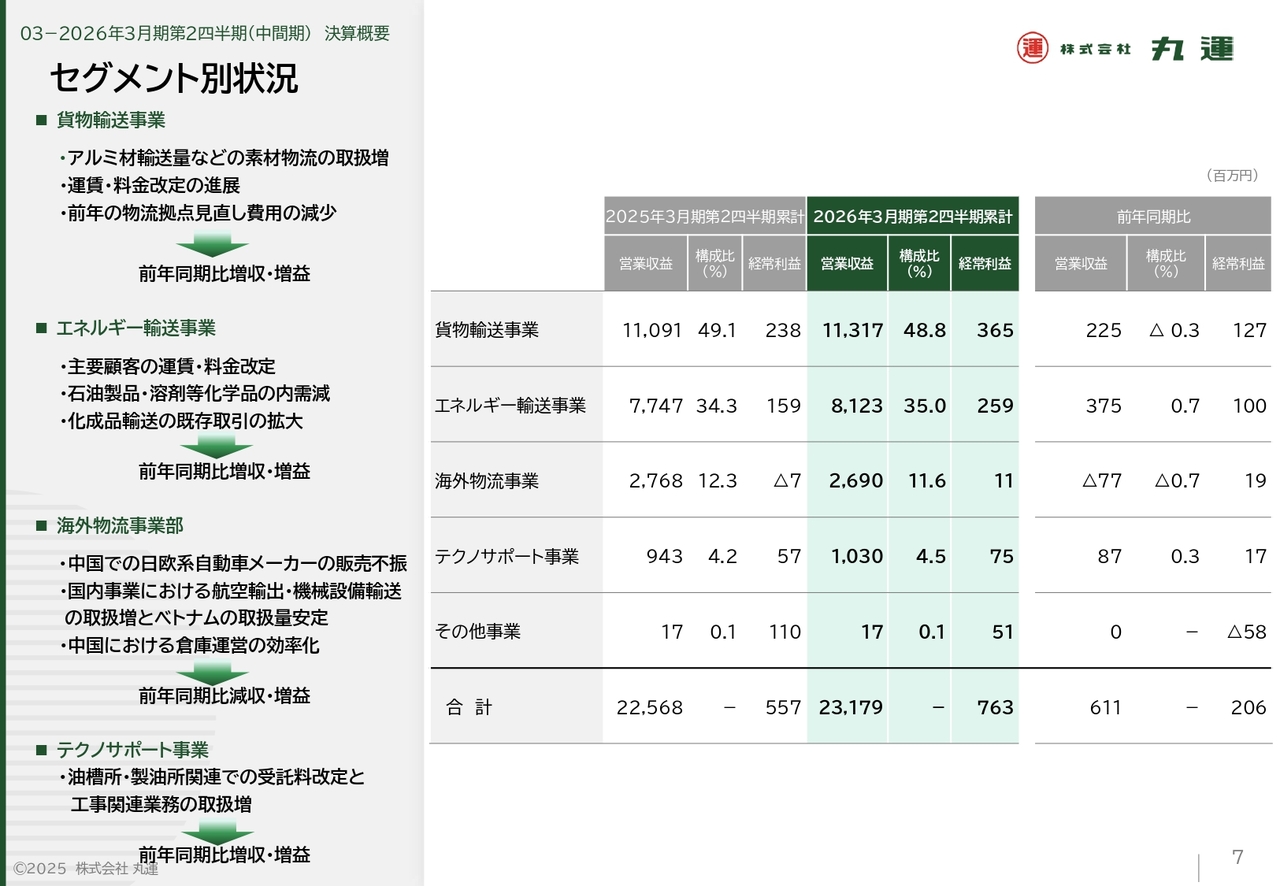

セグメント別状況

貨物輸送事業においては、大規模修繕による一時的な費用が発生したものの、アルミ材輸送量の回復などによる素材物流の取扱量増および運賃・料金改定の進展に加えて、前年同期に行った物流拠点の見直しに伴う費用の削減が収益改善に寄与したことにより増収増益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比2.0パーセント増の113億1,700万円、経常利益は前年同期比1億2,700万円増の3億6,500万円となりました。

エネルギー輸送における石油輸送事業においては、石油製品の内需減の影響などにより、輸送数量が前年同期比2.9パーセント減少となりました。潤滑油・化成品事業においては、溶剤等化学品の内需減に加え、出荷地の定期修理などの影響により、輸送数量が前年同期比9.0パーセント減少となりました。

収支については、ドライバー等の待遇改善を目的とした賃金改定や協力会社への運賃支払増はあったものの、主要顧客の運賃・料金改定や化成品事業における既存取引の拡大により増収増益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比4.9パーセント増の81億2,300万円、経常利益は前年同期比1億円増の2億5,900万円となりました。

海外物流における国内事業においては、航空輸出および機械設備輸送の取扱量が増加しましたが、一方で海外事業においては、ベトナムでの取扱量が安定的に推移したものの、中国では日欧系自動車メーカーの販売不振などにより、主要顧客の取扱量が減少したことから、減収となりました。

しかし、国内事業の取扱量増および中国拠点の倉庫運営効率化により増益となり、これらの結果、営業収益は前年同期比2.8パーセント減の26億9,000万円、経常利益は前年同期比1,900万円増の1,100万円の黒字になりました。

テクノサポートにおいては、油槽所関連における業務受託料の改定に加えて、製油所関連における構内作業の受託料改定および工事関連業務の取扱量増などにより増収増益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比9.3パーセント増の10億3,000万円、経常利益は前年同期比1,700万円増の7,500万円となりました。

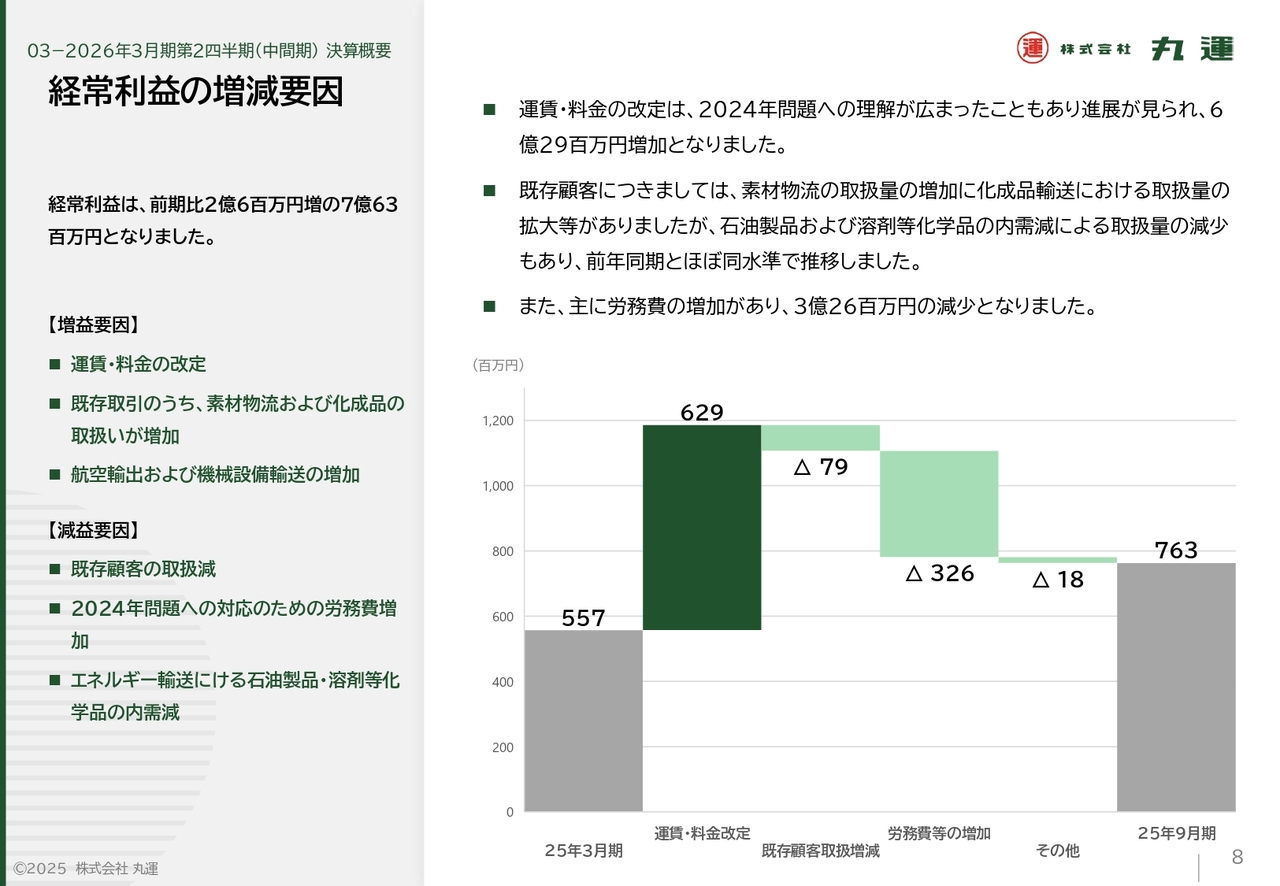

経常利益の増減要因

増減要因を分析すると、最も大きな要因として挙げられるのは、運賃・料金の改定が進展したことです。

反面、既存の取引の一部が低調に推移したことや、2024年問題に対応するための人件費や協力会社への支払いが増加したことが減益要因に挙げられます。

結果、経常利益は、前期比2億600万円増の7億6,300万円となりました。

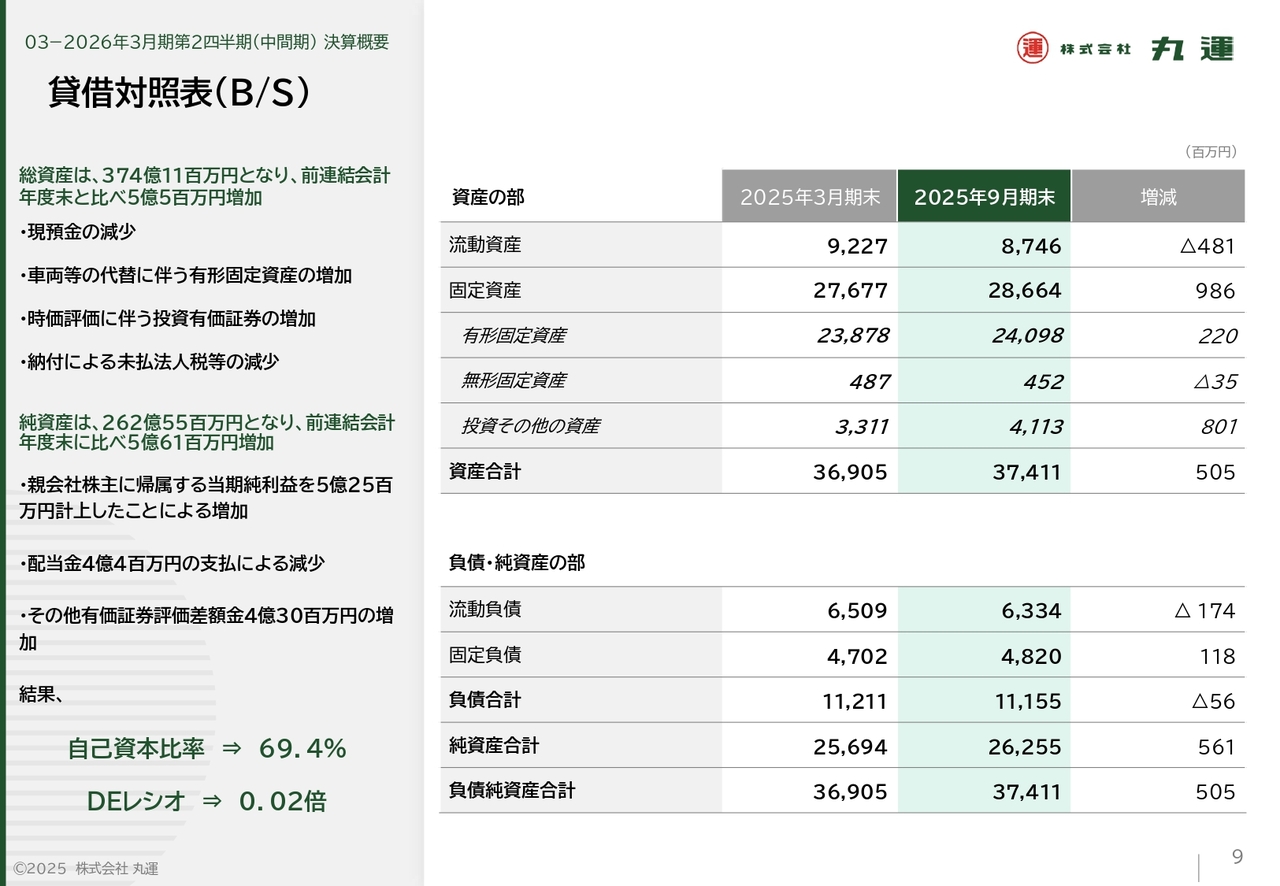

貸借対照表(B/S)

2026年3月第2四半期末における総資産は374億1,100万円となり、前期末に比べ5億500万円増加しました。この主な要因は、現金および預金の減少7億700万円、車両等の代替に伴う有形固定資産の増加2億2,000万円、ならびに時価評価の影響等による投資有価証券の増加7億5,700万円等によるものです。

負債は111億5,500万円となり、前期末とほぼ同水準になりました。この主な要因は、納税による未払法人税等の減少2億1,700万円、繰延税金負債の増加1億9,800万円によるものです。

純資産は262億5,500万円となり、前期末に比べ5億6,100万円増加しました。この主な要因は、親会社株主に帰属する中間純利益を5億2,500万円計上したことによる増加、配当金の支払による減少4億400万円および時価評価によるその他有価証券評価差額金の増加4億3,000万円等によるものです。この結果、自己資本比率は、前期末の68.9パーセントから69.4パーセントとなりました。

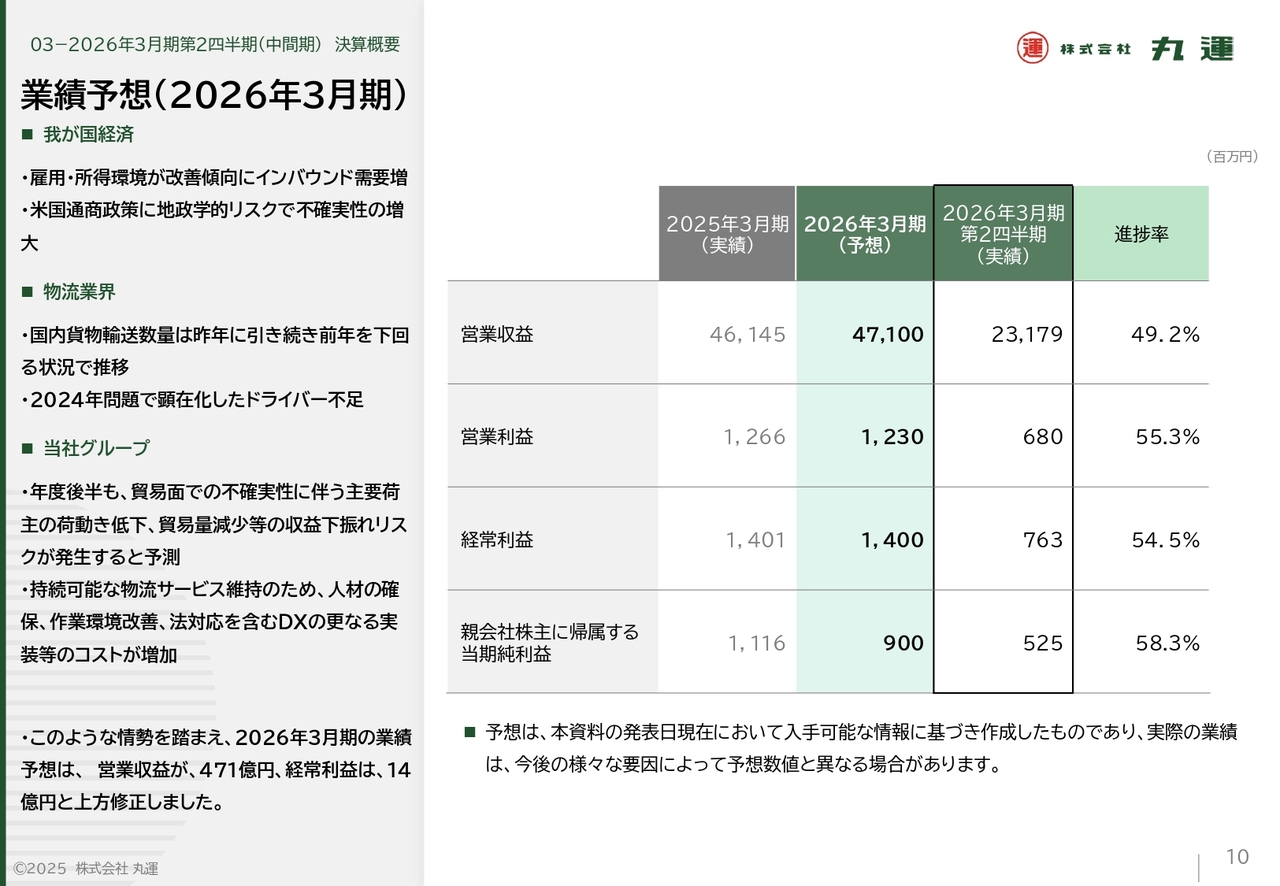

業績予想(2026年3月期)

こちらのスライドでは2026年3月期通期業績予想についてご説明します。

まずは、当社を取り巻く事業環境ですが、国内において米国の通商政策への懸念や中東地域をはじめとした地政学的なリスクが継続しており、先行きの不透明感は払拭できない状況が続いています。

また、物流業界においては、国内貨物輸送数量は昨年に引き続き前年を下回る状況で推移すると予測されており、ドライバー不足への対応に物流の効率化、法改正による商慣行の見直し等の問題が山積している状況です。

これらを踏まえ、当社においては、貿易面での不確実性に伴う主要荷主の荷動きの低下、貿易量減少等の収益下振れリスクの発生が見込まれます。

上半期は、米国の関税政策の影響も限定的でしたが、第3四半期以降は、関税率上昇の影響が出てくるものと予測され、また、持続可能な物流サービス維持のため、人材の確保、作業環境改善、法対応を含むDXのさらなる実装等のコスト増が見込まれます。

このような情勢を踏まえ、現段階においては、当中間期が予想を超えて順調に推移していることから、2026年3月期の業績予想は、営業収益が471億円、経常利益は14億円と、従来の予想を上方修正します。

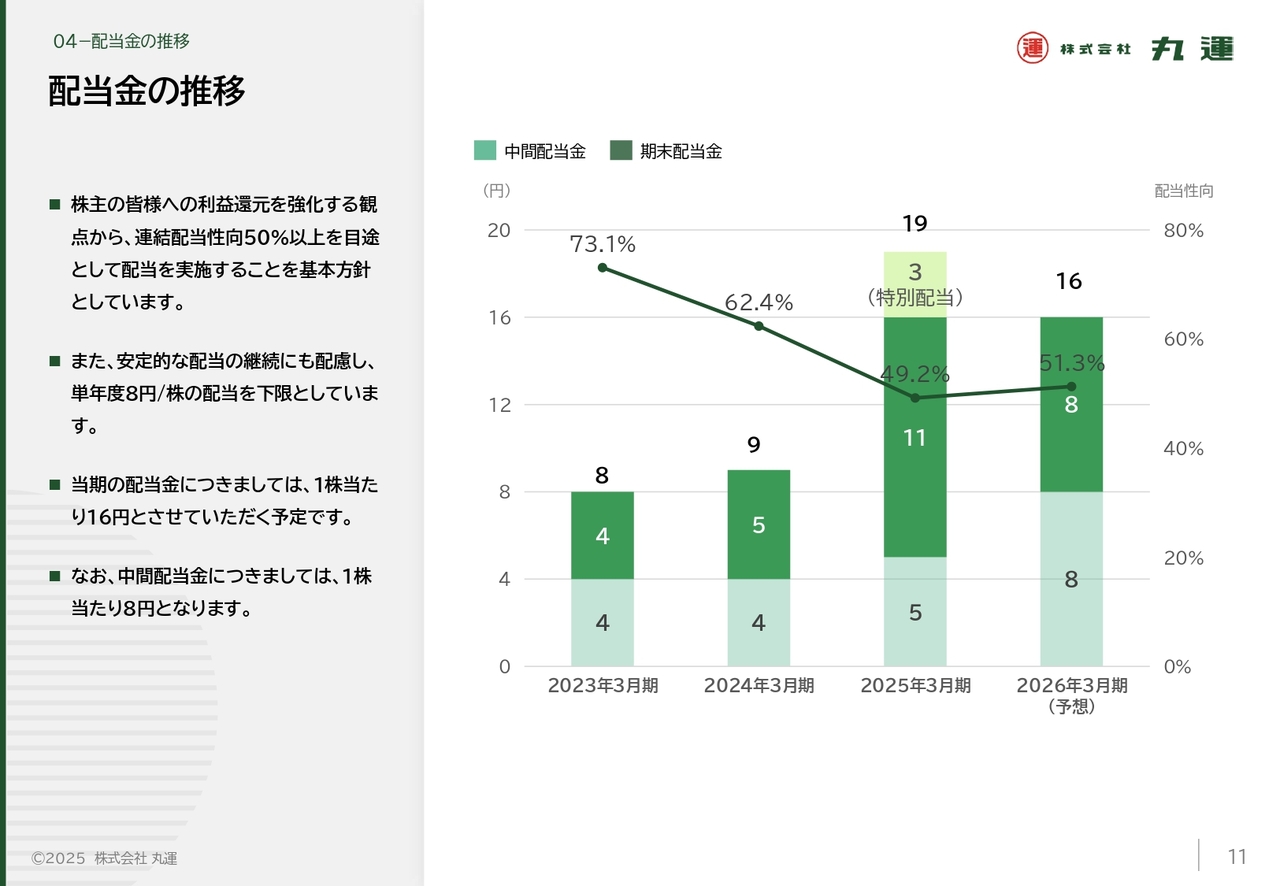

配当金の推移

当社は、株主還元としては「配当」が最も適切な方法であるとの考えのもと、年2回の配当を着実に実施しています。現在、当社の配当方針は、連結配当性向50パーセント以上を目途として配当を実施しています。

また、安定的な配当の継続にも配慮し、単年度1株当たり8円の配当を下限としています。

以上の方針を踏まえ、当中間期は、業績が概ね順調に推移したことから、2026年3月期の中間配当は、前年から3円増配の1株当たり8円、また、期末の業績予想を修正したことにより期末配当も8円とさせていただき、年間配当金は1株当たり16円を予定しています。

トピックス

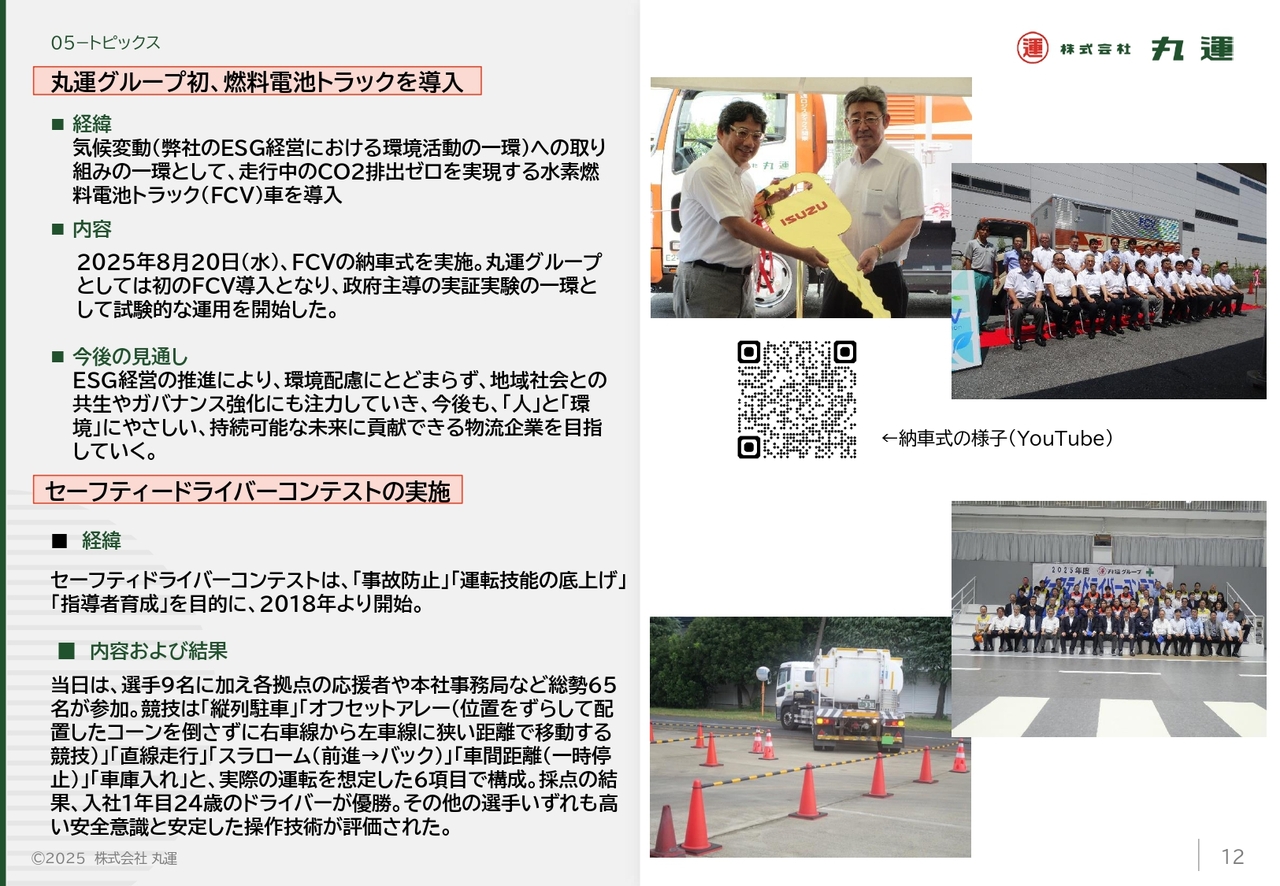

第2四半期のトピックスとして、2つご紹介します。

1つ目は、8月に脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、走行中のCO2排出ゼロを実現する水素燃料電池トラック(FCV)車を導入し、納車式を実施しました。

政府および東京都が実施するFCV車の実用に向けた実証実験の取り組みに参加し、車両運行のデータを提供することで、今後のカーボンニュートラル社会の実現や地球環境の保全を推進するため、多様なステークホルダーと連携し協働を進めていくこととします。

2つ目は、毎年実施しています、セーフティードライバーコンテスト(タンクローリー部門)を10月に実施しました。本コンテストは、タンクローリー部門に従事する社員の安全運転技術の向上と安全意識のさらなる醸成を目的に実施しており、全国の営業所から選抜された9名のドライバーが出場しました。初の女性ドライバーも登場し、若手からベテランまでが真剣勝負を繰り広げ、丸運グループが掲げる「安全第一」の理念を体現する熱い一日となりました。

当社は、本コンテストを通じて得た経験や学びを職場全体に広げ、日常業務に反映させることで、安全文化の定着とより高いレベルでの業務品質の向上を目指します。

丸運グループの強み

こちらのスライドでは、同業他社と比べた際の当社の強みについてご説明します。当社には、大きく分けて6つの強みがあります。

まずは、上場会社では珍しい、貨物事業とエネルギー事業を中心に両輪経営で事業を展開していることです。

次に、創業130年以上の歴史を誇る当社は、その経験と知識により、お客さまに高品質な物流ソリューションを提供し、日本国内はもちろん、世界各国に広がる充実した物流ネットワークが高度に連携することにより、スピーディーでダイナミックな物流を提供しています。

次に食料品や日用品から、工作機械・素材等の重量品、危険物に至るまで、多種多様な貨物に最適な物流サービスを組み合わせて提供していることです。

また、祖業の通運事業は、CO2の排出量が少ない環境にやさしい物流として近年注目を集めており、さらにドライバーを必要としない運搬で2024年問題への解決策の1つとしてもクローズアップされています。

さらに日本を代表するグローバルカンパニーであるENEOSグループおよびJX金属グループとの安定的なビジネス関係を構築しているところも評価されている部分になります。

最後に当社の強みである機工事業は、工場移転から機械の搬出入まで、豊富な経験と確かな技術により評価を受けている事業になります。

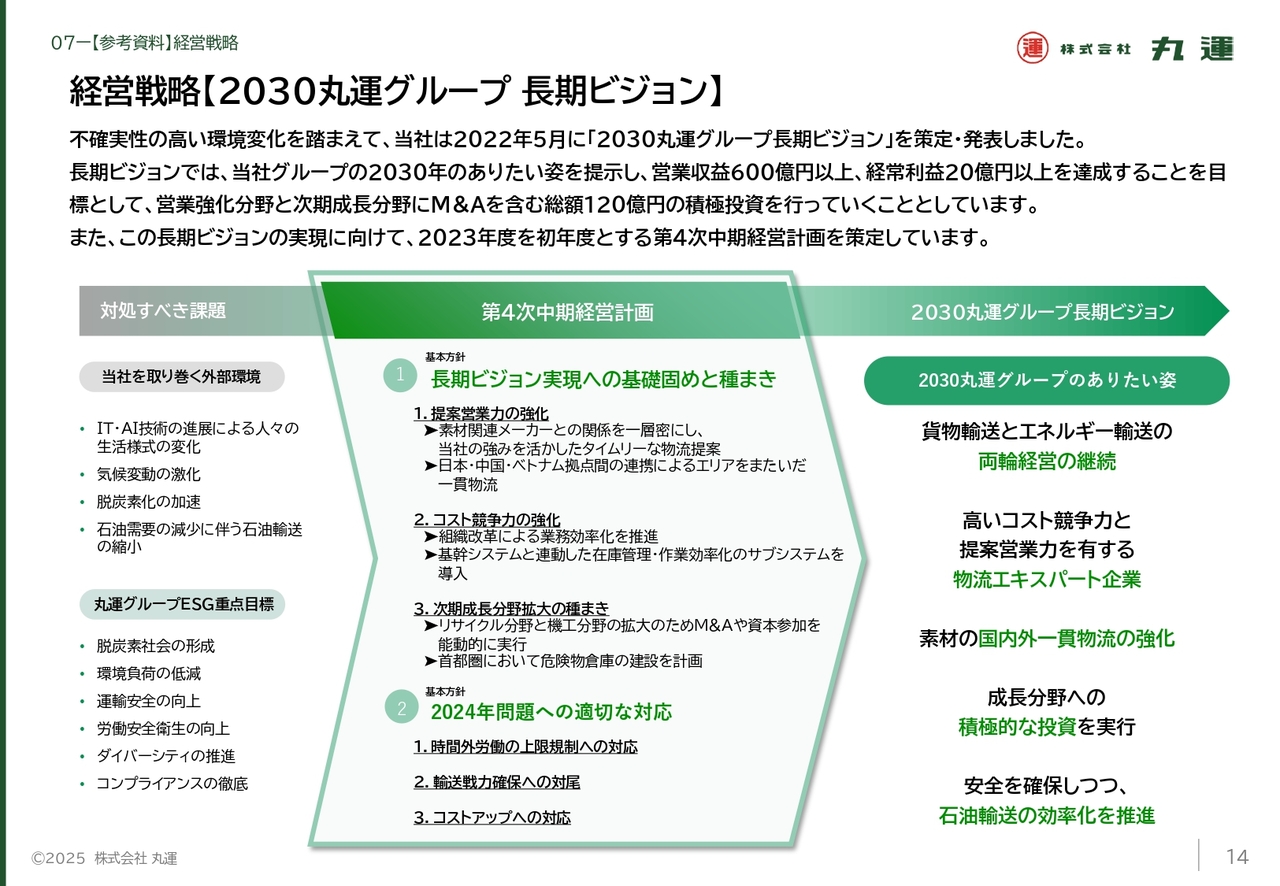

経営戦略【2030丸運グループ 長期ビジョン】

次に、経営戦略として長期ビジョンならびに中期経営計画を説明します。まずは、長期ビジョンの中で掲げています、2030年の当社の「ありたい姿」です。

当社が未来に向けて強調しておきたい点は、スライドの説明にあるとおり、貨物輸送とエネルギー輸送の両輪経営の継続、物流のエキスパート企業、国内外一貫物流の強化、今後市場成長が見込まれる分野への積極的な投資、石油部門における効率化の推進の5点です。

次に今年度が最終年度となる第4次中計について説明します。

基本方針の1つとして、「長期ビジョン実現への基礎固めと種まき」を1つ目の重点課題としています。

こちらは、スライドの説明にあるとおり、具体的に3つの施策で構成されています。「提案営業力の強化」「コスト競争力の強化」「次期成長分野拡大の種まき」です。

成果として営業情報システムの稼働による迅速な情報の共有や基幹システムと連動したサブシステムの導入により作業の効率化を図っています。また、現在、首都圏において危険物倉庫の建設を計画中です。

2つ目の重点課題は「2024年問題への適切な対応」です。こちらもスライドにあるとおり、3つの課題に対する施策を着実に実行していくことで、2024年問題へ適切に対応していきます。

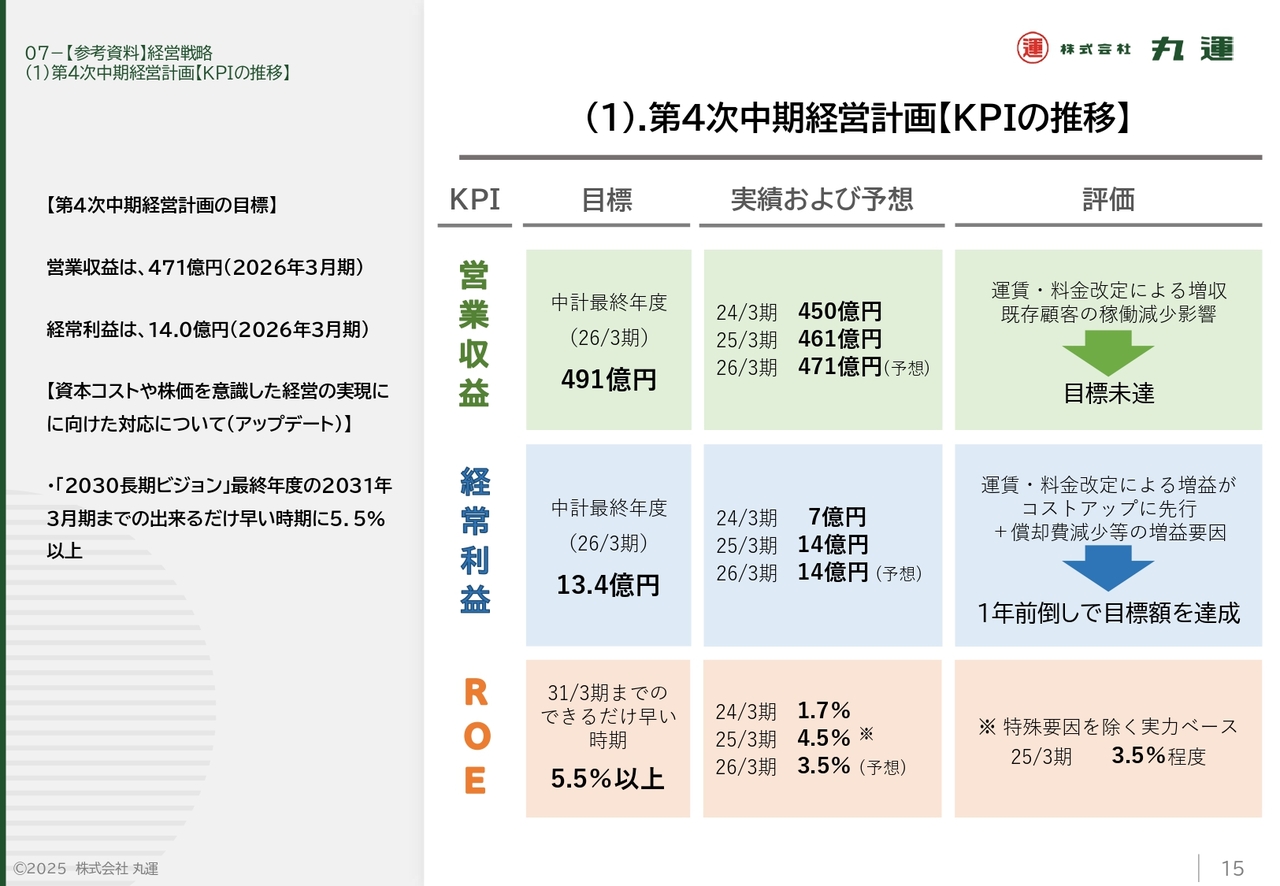

(1).第4次中期経営計画【KPIの推移】

このスライドでは、第4次中計のそれぞれの具体的な取り組みについて、進捗状況をご説明します。

まず、収益力の向上に関するKPIの推移です。

第4次中計のKPIである営業収益は、今年度、490億円を目標としていました。現状は、運賃・料金改定による増収があったものの、既存顧客の稼働減等の影響が大きく、470億円程度にとどまる見通しです。

一方、経常利益については、運賃・料金改定による増益効果がコストアップに先行して利益に大きく貢献したことから、前年度に13.4億円を1年前倒しで達成する14億円の利益を計上しました。今年度の業績予想も、昨年度とほぼ同等の水準を維持できるものと予想しています。

この状況から、ROEを算定しますと、昨年度は4.5パーセント、今年度は2.4パーセントとなります。ただし、昨年度は、投資有価証券の売却や税率の影響で当期利益が膨らんでおり、また、今年度も一時的な費用の発生があるため、これを補正した実力ベースのROEは、現状3パーセント台半ばと推定しています。

長期的な目標である5.5パーセントまでは、一層の収益力の向上が必要と認識しています。

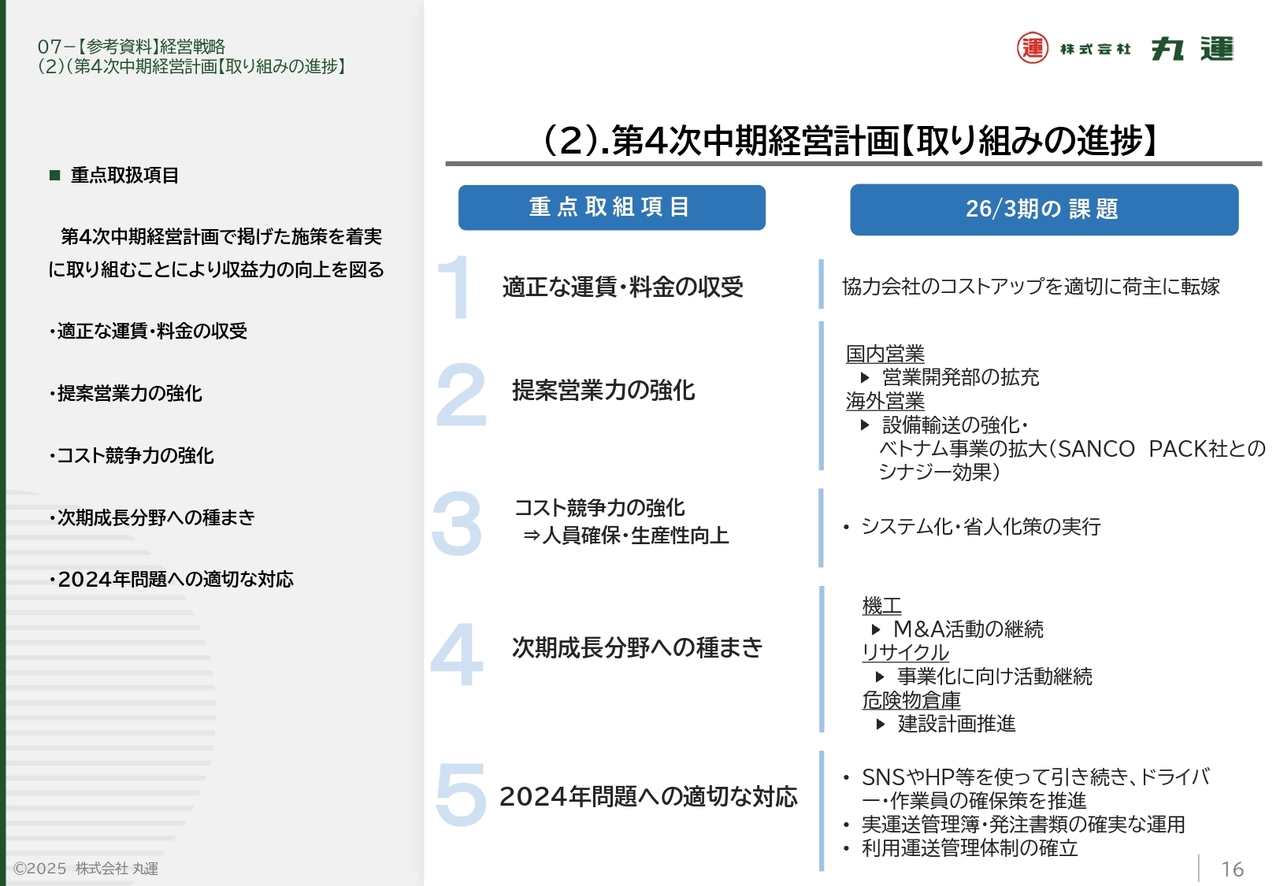

(2).第4次中期経営計画【取り組みの進捗】

次に、収益力向上に向けた第4次中計の重点取り組み項目の進捗についてご説明します。

まず、「適正な運賃・料金の収受」については、これまで何度かご説明してきましたとおり、当初計画を上回るレベルを実現しています。

「提案営業力の強化」については、昨年4月に新設した営業開発部を中心に、徐々に新規案件の獲得を進めています。海外物流事業においては、ベトナムにて現地梱包資材会社と資本提携し、事業の拡大を図っています。

「コスト競争力の強化」については、ハンディターミナルの拠点導入を計画どおり実施しているほか、昨年度にDX推進に関するPJで検討した結果を、今年度に実行することとしています。

「次期成長分野への種まき」については、機工分野で中村運輸機工をグループ会社化しました。今後、ノウハウや戦力を活用して機工事業を拡大していきます。また、リサイクル事業では、2つの実証実験に参画し、事業拡大に向けた準備・トライアルを進めています。危険物倉庫の拡充は、諸事情により進捗が遅れており、今次中計期間中には実現が難しい状況です。引き続き、早期実行を目指していきます。

最後に、「2024年問題への適切な対応」については、ドライバー・作業員の待遇改善・採用強化を鋭意進めるとともに、改正物流2法にも確実に対応すべく準備を進めてきました。こちらは今期から実行段階に入っています。

本資料の取り扱いについて

創業以来、変革精神で時代のニーズに応じた物流サービスを提供してきた丸運グループの2026年3月期中間期決算について、ご理解いただけましたでしょうか。

当社は、今後も長期ビジョンならびに中期経営計画に従い、企業経営の変革に取り組み、持続的成長と企業価値向上に努めていきますので、引き続きよろしくお願いします。

新着ログ

「陸運業」のログ