【QAあり】AZ-COM丸和HD、売上高は前年比11.4%増、営業利益は40.2%増と順調に進捗 新規物流センター通期稼働が業績に寄与

SECTION

和佐見勝氏(以下、和佐見):みなさま、こんにちは。AZ-COM丸和ホールディングス株式会社代表取締役社長の和佐見勝です。本日は何卒よろしくお願いします。

ただいまより、2026年3月期第2四半期決算説明会を始めます。

本日の内容はスライドのとおりです。初めに、2026年3月期第2四半期実績および2026年3月期業績予想について、藤田よりご説明します。その後、中期経営計画2028の進捗状況と、持続的成長に向けた取り組みについて、私からご説明します。

藤田勉氏(以下、藤田):取締役専務執行役員経営戦略グループ長の藤田です。本日はお忙しい中、多くのみなさまにご来席いただき、また、Webを通じても多くの機関投資家やファンドマネージャー、セルサイドおよびバイサイドのアナリストのみなさまにご参加いただき、誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。

まず、2026年3月期第2四半期の決算について簡単にご説明します。

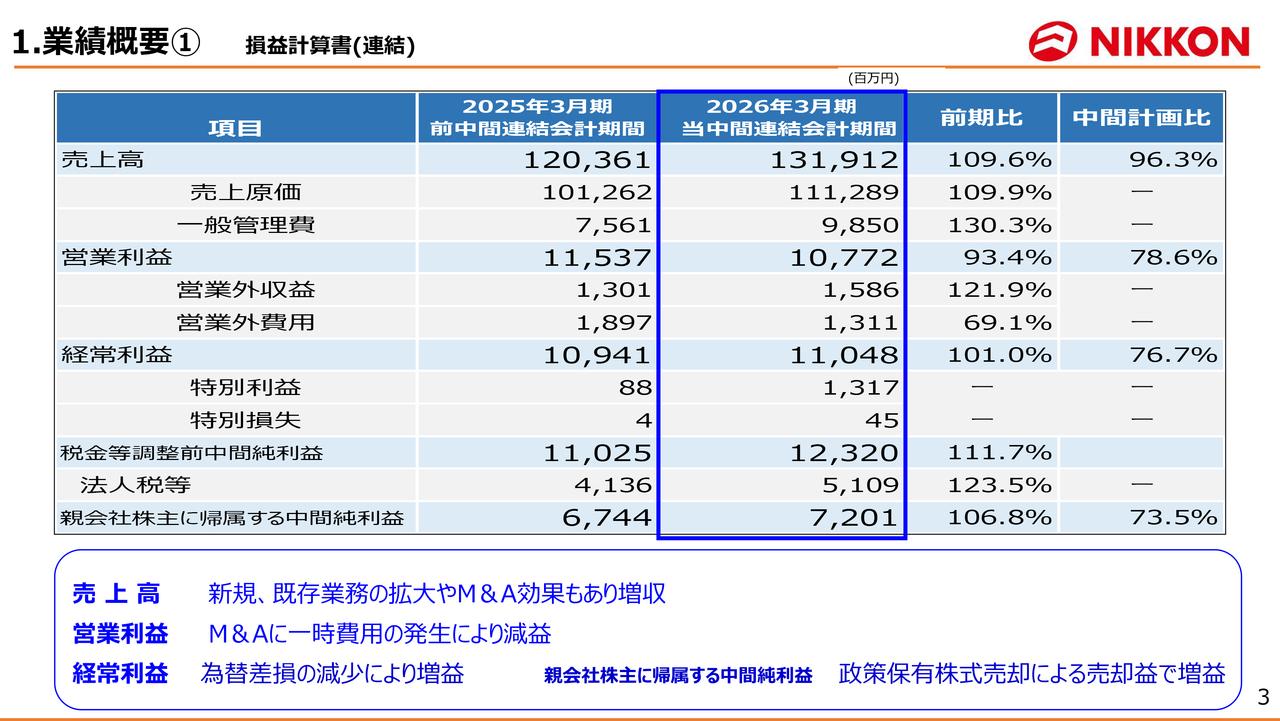

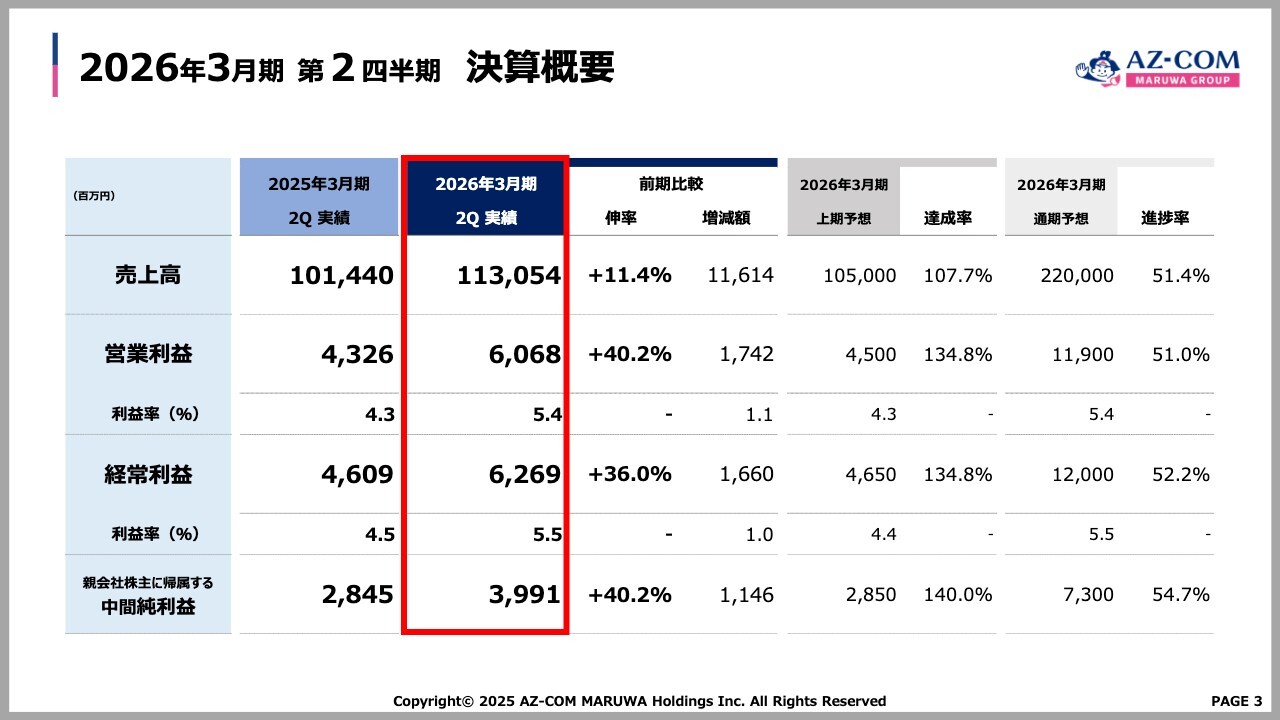

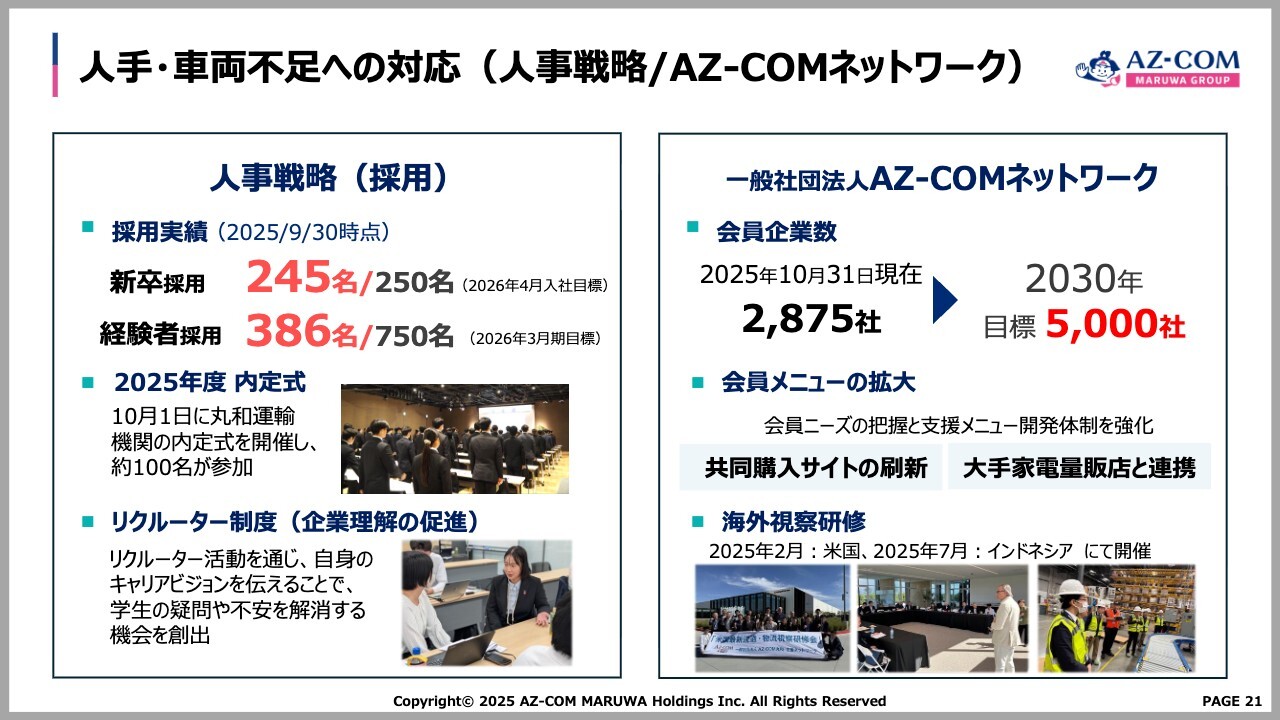

2026年3月期 第2四半期 決算概要

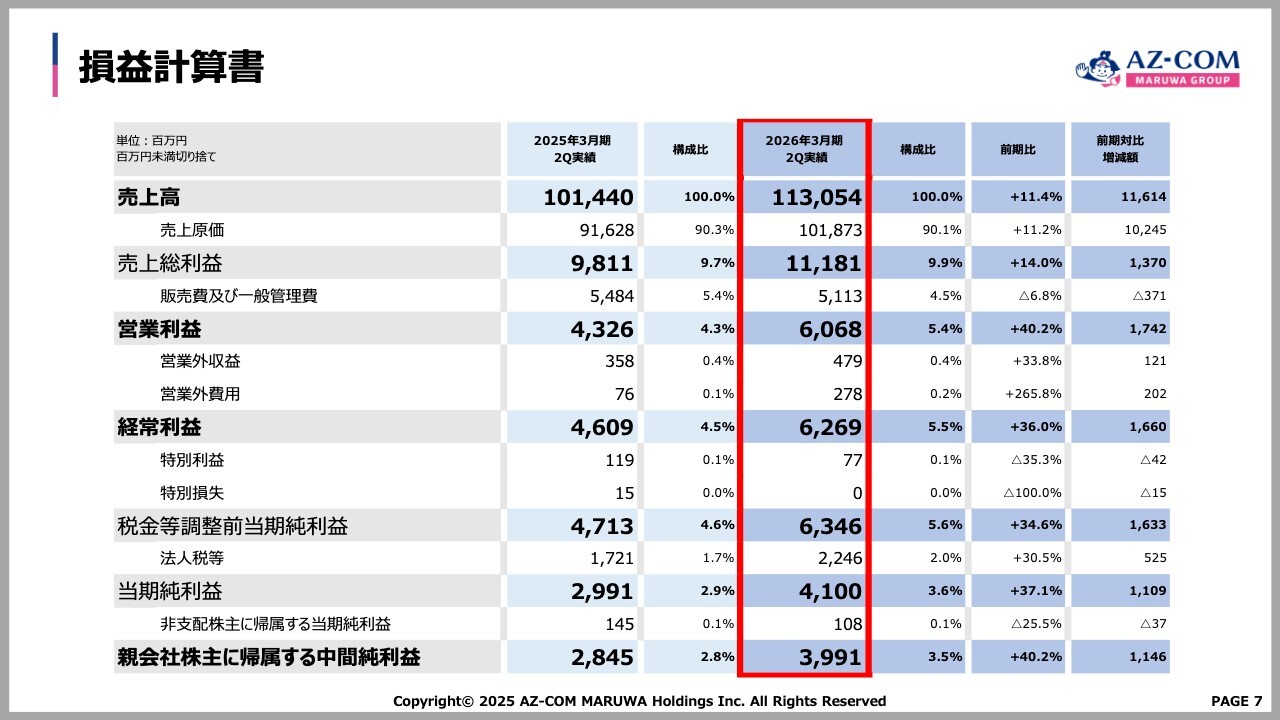

2026年3月期第2四半期の業績について、売上高は1,130億5,400万円で、前期比11.4パーセント増、中間期における進捗率は51.4パーセントでした。営業利益は60億6,800万円で、前期比プラス40.2パーセント、進捗率は51.0パーセントとなっています。

営業利益率は5.4パーセントで、前期の1.1パーセントから大幅に改善しています。経常利益は62億6,900万円で前年同期比36パーセント増、進捗率は52.2パーセントとなっています。

親会社株主に帰属する中間純利益は39億9,100万円で前年同期比40.2パーセント増、進捗率は54.7パーセントとなっています。

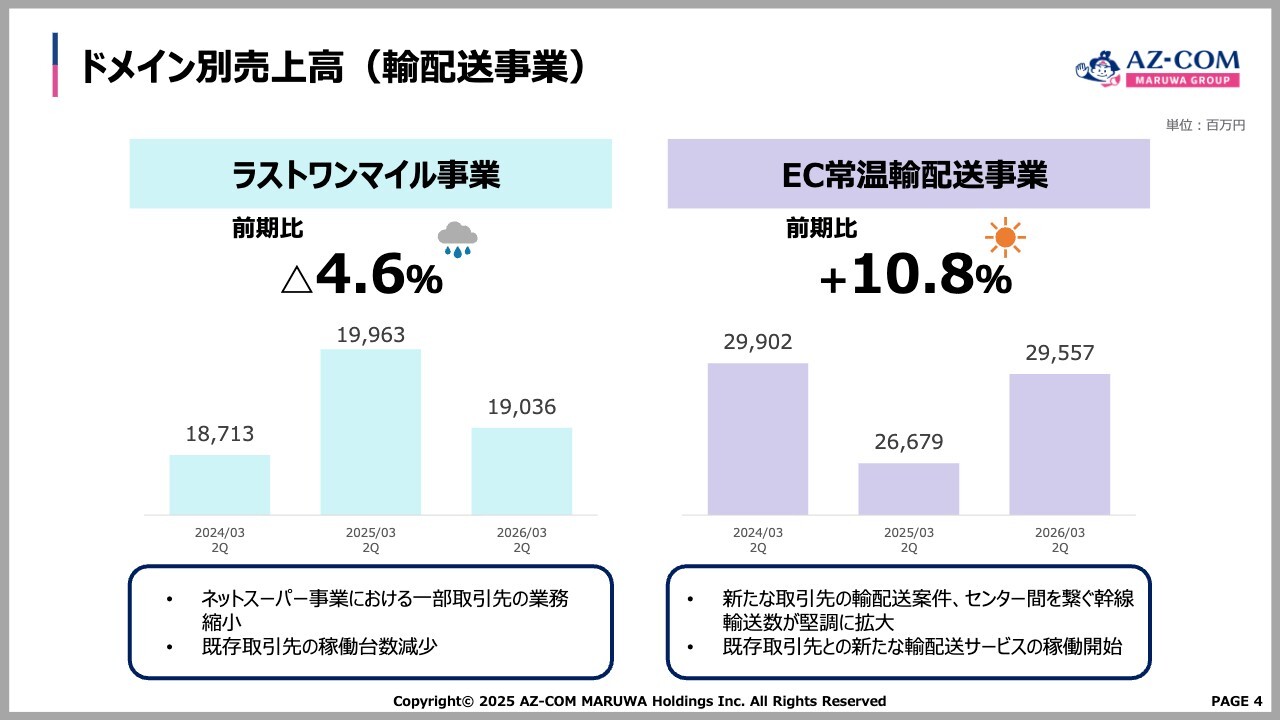

ドメイン別売上高(輸配送事業)

各ドメイン別の売上高をご説明します。まず、ラストワンマイル事業は前期比マイナス4.6パーセントと低調な結果となりました。スライドに雨模様のイラストで示しているとおりです。これは、大手GMSのお客さまがネットスーパーの宅配事業から撤退したことが影響しています。この結果、2025年3月期第2四半期と比較すると、売上高は199億6,300万円から190億3,600万円へ減少しました。

次に、EC常温輸配送事業ですが、売上高は前期比でプラス10.8パーセントとなり、金額としては266億円強から295億円まで増加しました。これは新たな取引先の開拓や、センター間輸送、ファーストマイルからミドルマイルの幹線輸送が実際に拡大したことに加え、輸配送全体が大きく成長した結果です。

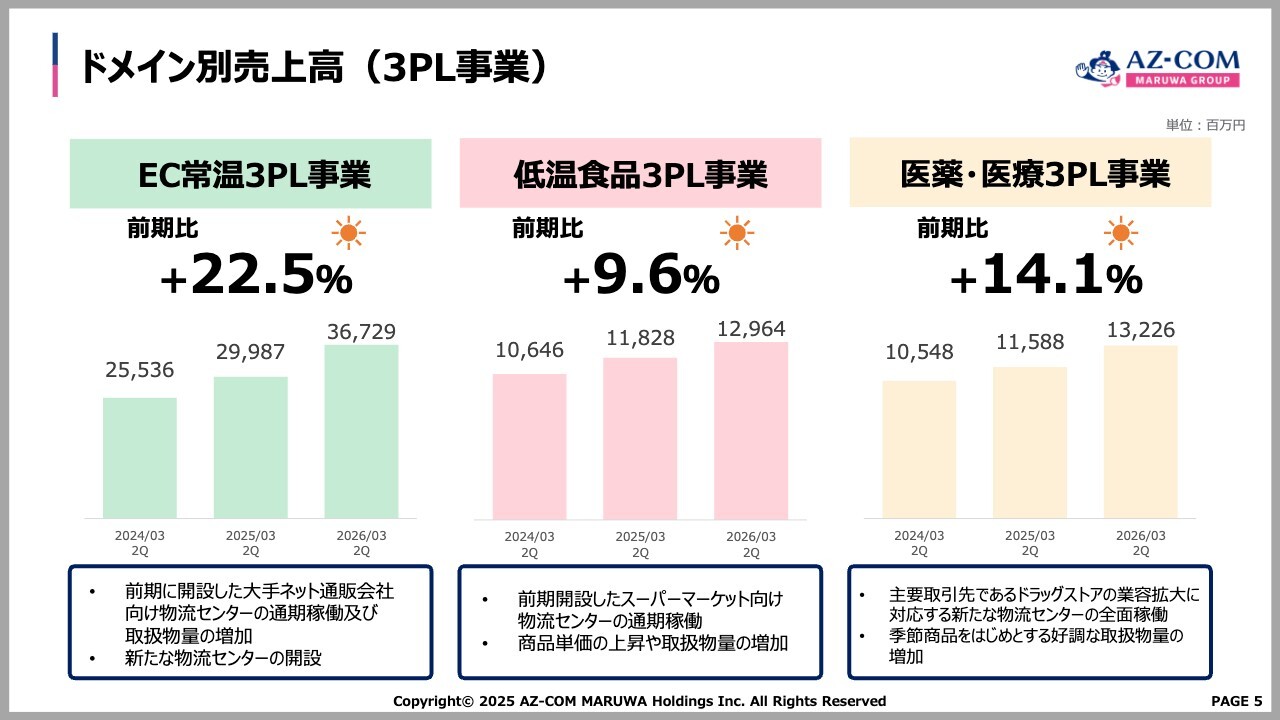

ドメイン別売上高(3PL事業)

ECの3PL事業の売上高は前期比プラス22.5パーセントとなりました。大手ネット通販会社向けの物流センターが順調に拡大し、通期稼働により大きく伸びています。また、新たに物流センターを開設したことも、2桁成長の要因となっています。

低温食品3PL事業は、前期比プラス9.6パーセントの成長となりました。前期に開設したスーパーマーケット向け物流センターの通期稼働に加え、食品等の物価上昇に伴う単価の上昇や取扱物量の増加が寄与し、伸びています。

医薬・医療3PL事業、いわゆるドラッグストアの物流については、メインクライアントである株式会社マツキヨココカラ&カンパニーの業容拡大に加え、新たな物流センターの開設および全面稼働により、前期比で大きく14.1パーセントの増加となりました。

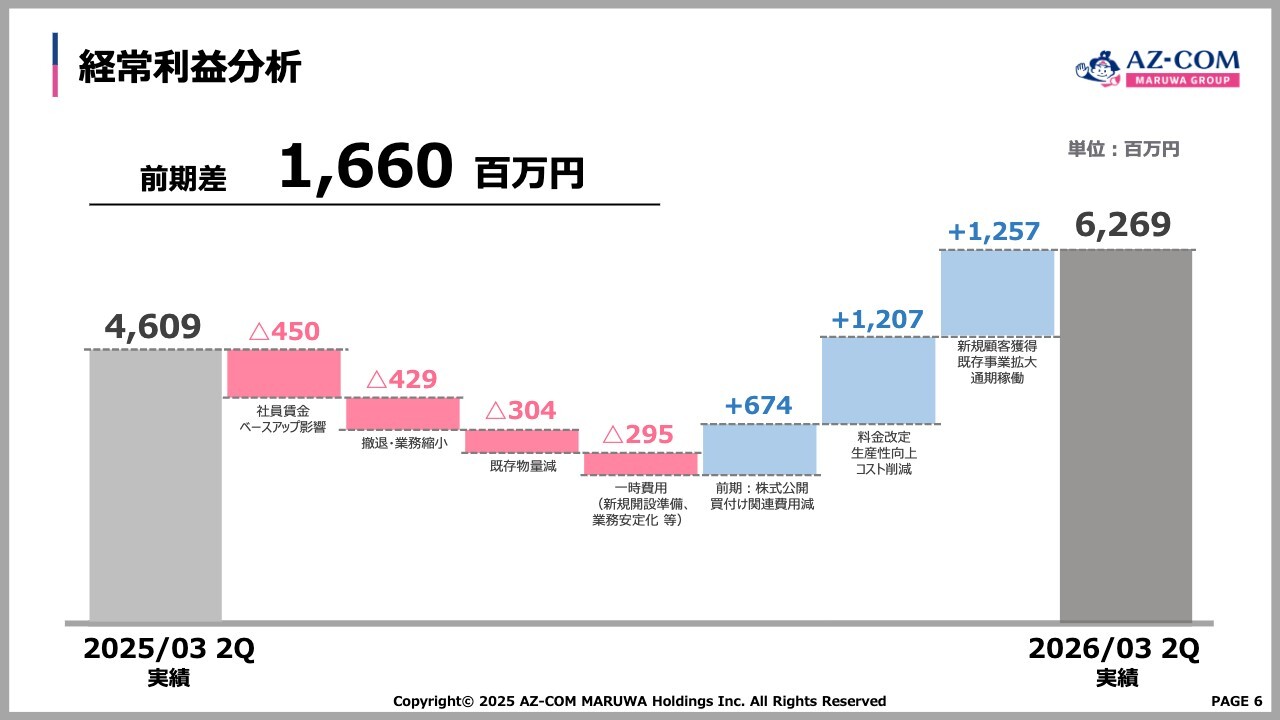

経常利益分析

経常利益の分析です。2025年3月期の中間期では46億900万円でした。今期は、社員を含めた賃金のベースアップが年間を通じて約9億円あり、その約半分にあたる4億5,000万円をマイナス計上しています。また、一部業務の撤退・縮小等により、マイナス4億2,900万円です。

さらに、物量減、特にラストワンマイル事業を中心とした物量減でマイナス約3億円です。加えて、一時費用としてマイナス2億9,500万円が発生しました。これは新規拠点の開設および業務安定化の際にかかった費用です。

一方、プラス6億7,400万円は前期に発生した株式会社C&Fロジホールディングスの公開買付(TOB)の費用が、今期は発生しなかったことにより、逆にプラスの要因となっています。

次に、料金改定や生産性向上によりプラス12億700万円、さらに、新規顧客の獲得や既存事業の通期稼働などでプラス12億5,700万円となりました。結果として、経常利益は前期の46億900万円から、この中間期では62億6,900万円となっています。

損益計算書

損益計算書は先ほど説明したとおりです。売上高に対する売上原価は1,018億7,300万円で、この原価の分析は次のページで行っています。

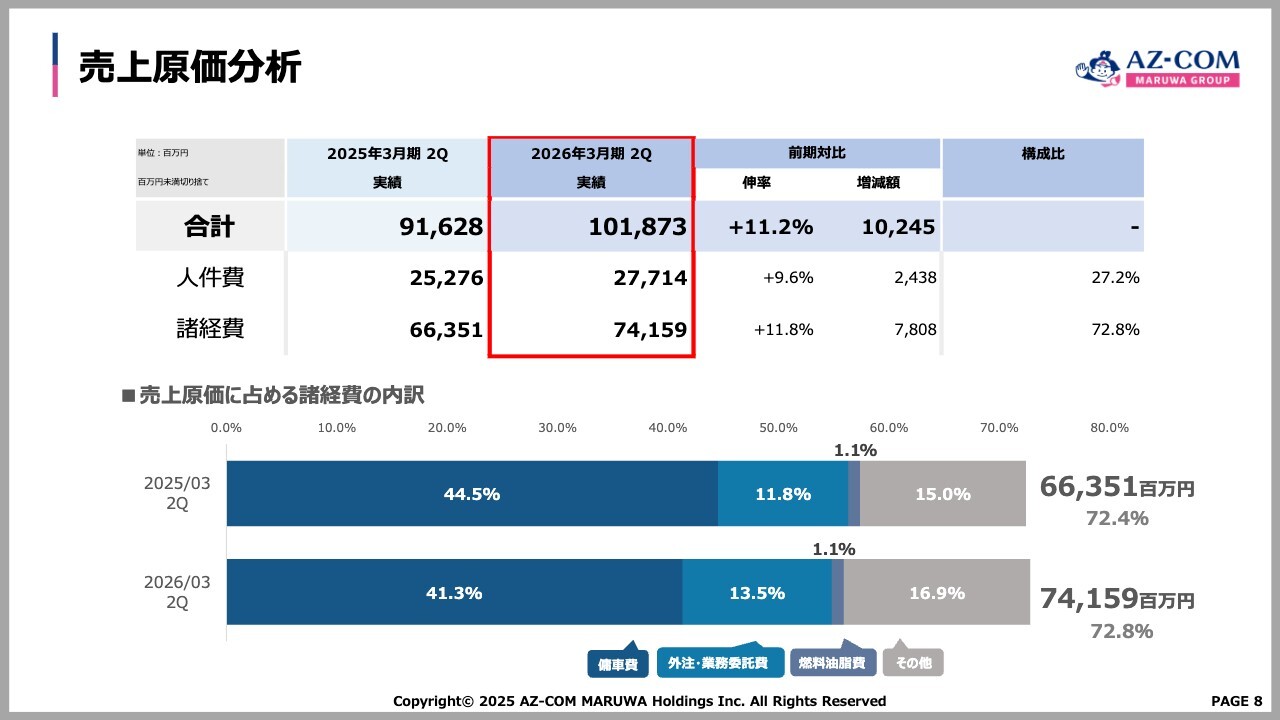

売上原価分析

売上原価は1,018億7,300万円で、前年同期比プラス11.2パーセントとなっています。それをさらに分解すると、当社が展開する3PL事業における物流会社のコスト構成は、人件費と諸経費の割合がだいたい3対7となっています。

人件費の構成比はプラス9.6パーセントの277億1,400万円で、その人件費を除いた諸経費は741億5,900万円となっています。

次に、この741億5,900万円の内訳についてです。傭車費が41.3パーセント、外注・業務委託費が13.5パーセント、燃料油脂費が1.1パーセント、その他が16.9パーセントという原価構成になっています。

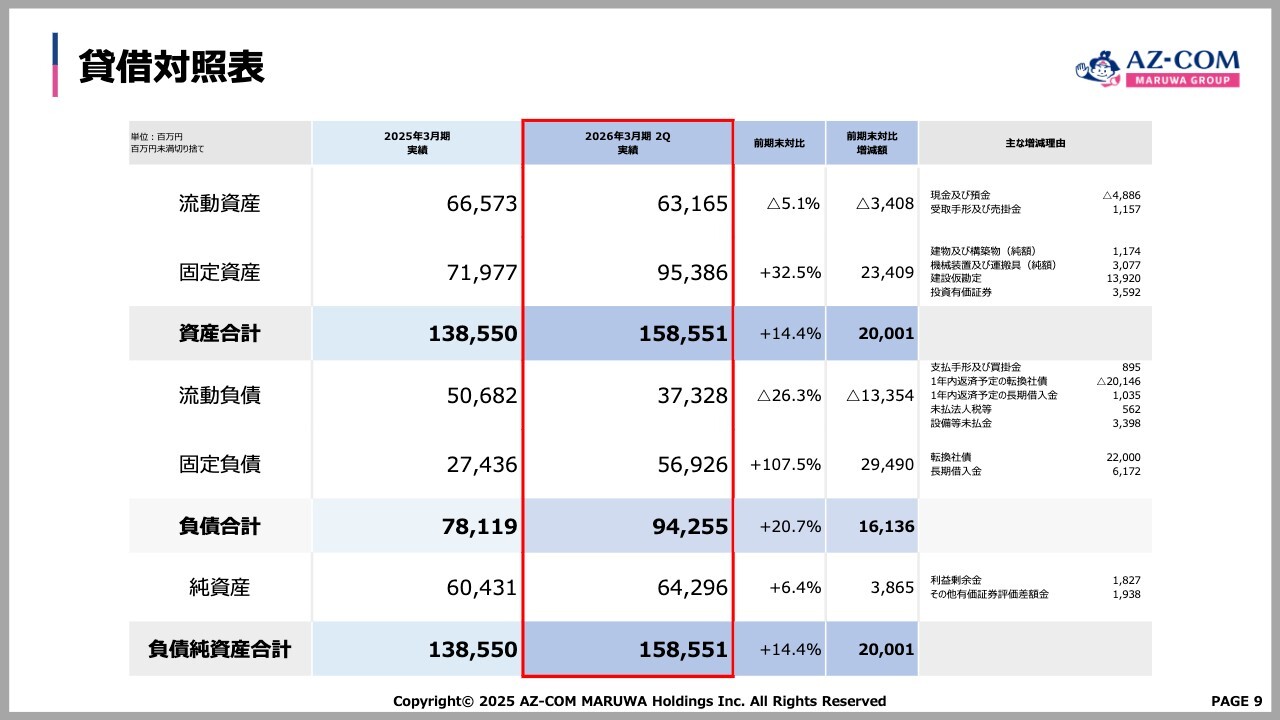

貸借対照表

貸借対照表です。特筆すべき点として、建設仮勘定が139億2,000万円増加しています。これは埼玉県松伏町に新たに建設中の大型施設「AZ-COM Matsubushi」の第1期工事に係る建設仮勘定です。

次に、この1年以内に返済予定の転換社債についてです。9月に起債したユーロ円CBに伴い、買入消却しました。そして、転換社債として220億円を計上しています。

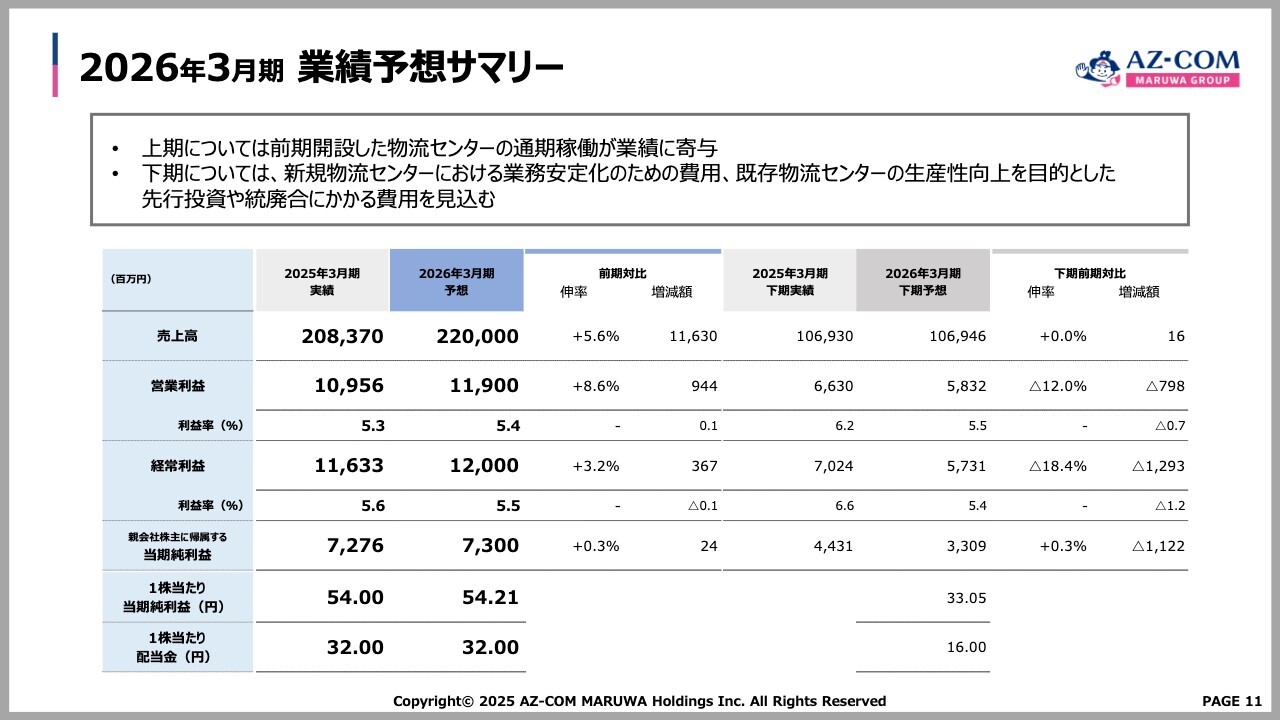

2026年3月期 業績予想サマリー

2026年3月期の業績予想です。我々は前期および今期の中間期において、大幅な増収増益を達成しました。通期についてはスライドに記載のとおり、下期における新規物流センターの業務安定化にかかる費用、既存センターの生産性向上を目的とした先行投資、統廃合に伴う費用などを織り込んでいます。

今期は中期経営計画2028の初年度です。そのため、予想はコンサバティブといえる水準で捉えており、5月に発表した予想から変更していません。

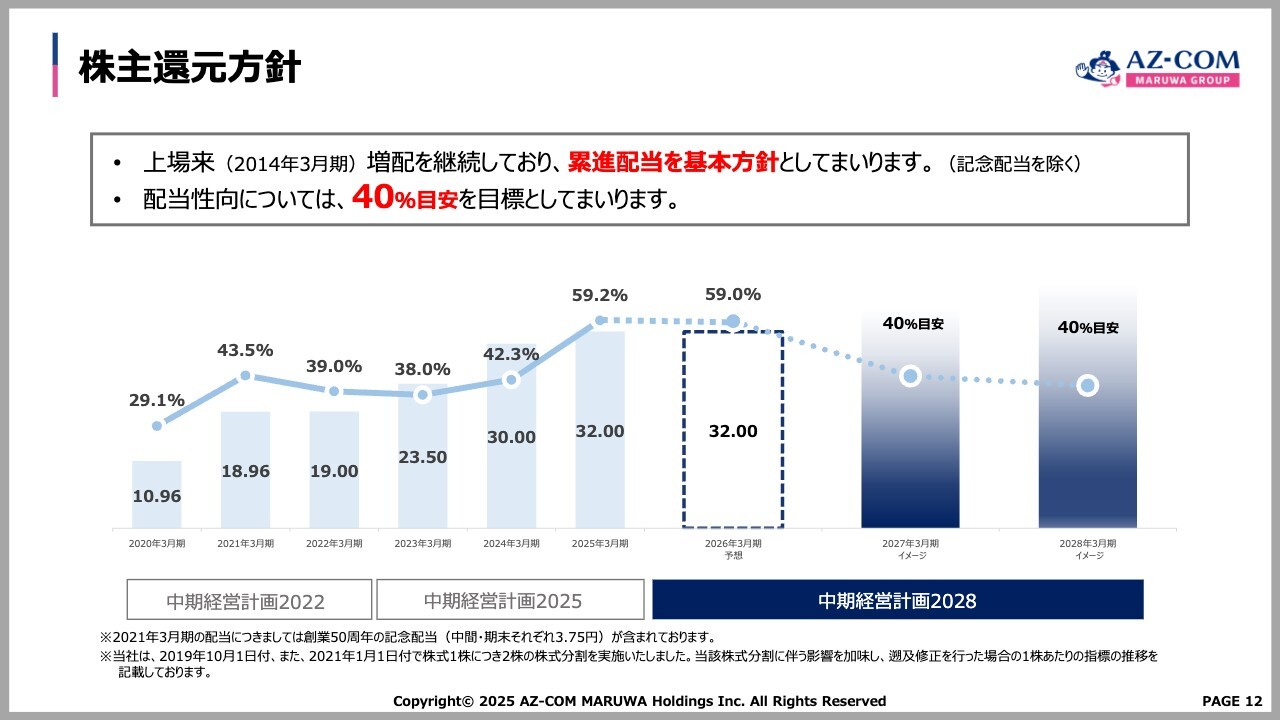

株主還元方針

株主還元方針です。当社は2014年の上場以来、増配を継続しています。また、先般開示したとおり、累進配当を基本方針に掲げています。配当性向は40パーセントを目安としており、今期は1株あたり16円、配当性向は59パーセントとなっています。今後も累進配当制度のもと、安定的な増配を着実に達成していきたいと考えています。

ここからは、和佐見社長より中期経営計画2028の進捗状況および取り組みについてお話しします。

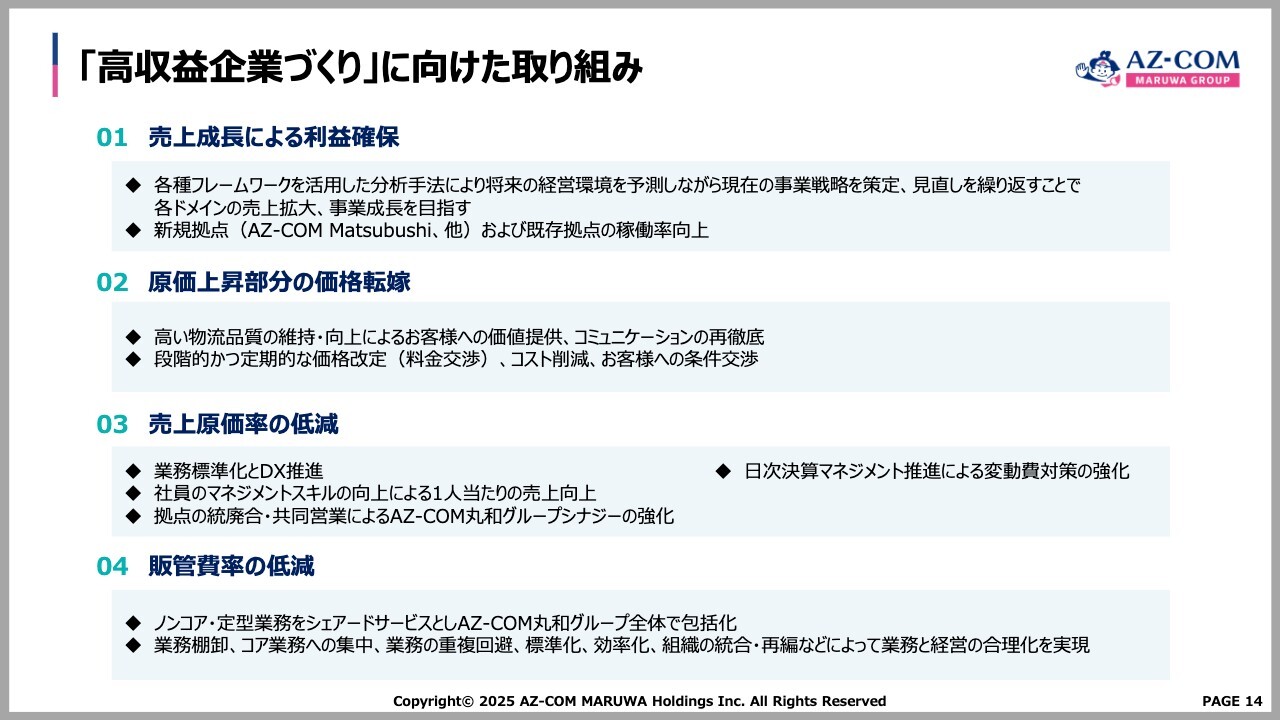

「高収益企業づくり」に向けた取り組み

和佐見:中期経営計画2028は「高収益企業づくり」というテーマのもと、前期を大幅に上回ることを目標にスタートしました。企業経営において、利益の確保が必要であるとの判断に基づいています。

具体的な取り組みは4つあります。1つ目は「売上成長による利益確保」として、新規のお客さまの獲得に向けて取り組みました。車両や人手の不足といった課題がある中での新規開発は難しいものですが、あえて新規顧客の開拓を目指し、努力してきました。

2つ目は「原価上昇部分の価格転嫁」です。料金改定とあわせて、これまでの価格より約5パーセントを確実に確保しようという計画で進めました。

10パーセントの値上げをお客さまに提案すると、「10パーセントは厳しい」と言われます。スムーズに進む場合は5パーセント台であり、これをベースに対応しました。

3つ目は「売上原価率の低減」です。コストを低減するには、日次決算のKPI、つまり日々の決算を徹底的に管理しなければ実現できません。まだ十分とはいえませんが、今後本格的に徹底していく方針です。

4つ目は「販管費率の低減」です。たとえ売上や利益を伸ばしても、経費がそれ以上に増大すれば大変な状況になります。KPIや数値を追求することで、低コスト化を進めました。

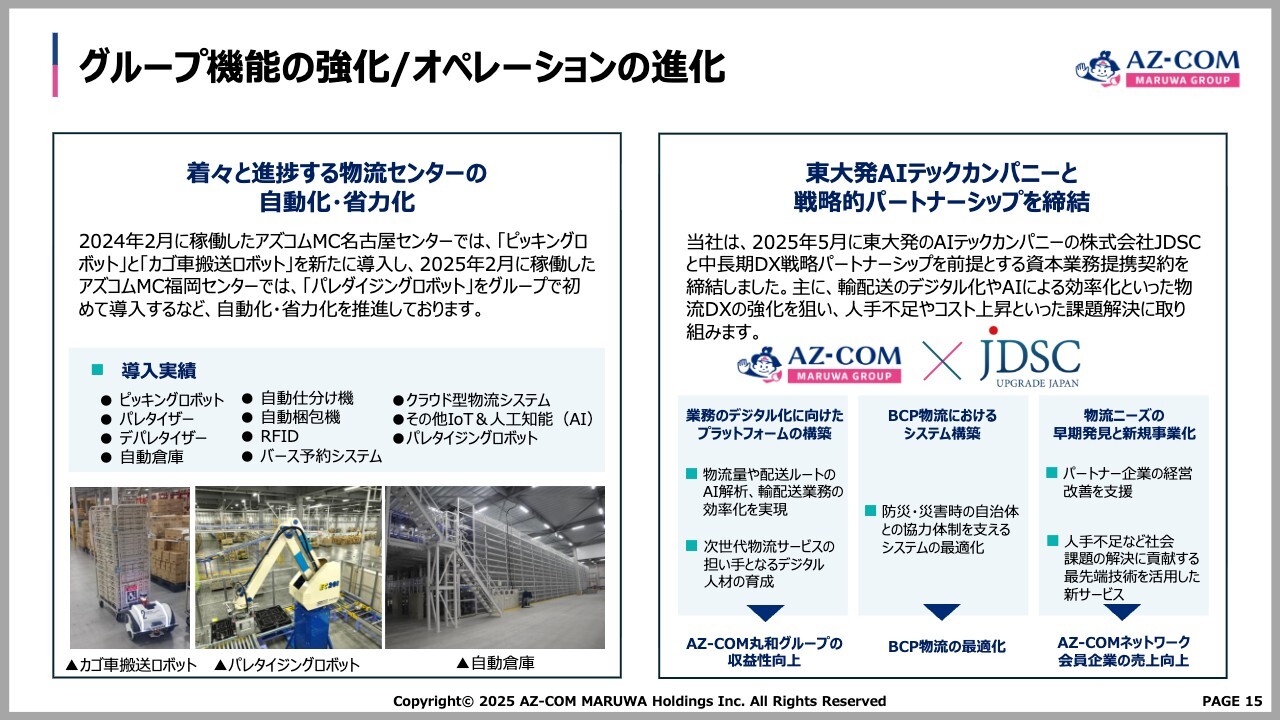

グループ機能の強化/オペレーションの進化

グループ機能の強化とオペレーションの進化についてです。どの企業も同じ状況にありますが、我々も人手不足への対応が課題でした。その答えとして、自動化やロボット化が必要不可欠です。ただし、これには投資が伴います。

スライド左下の画像は、九州のドラッグストア向け物流センター、つまり「マツキヨココカラ&カンパニー」のセンターです。このセンターでは、従来は導入されていなかった自動化・ロボット化を大幅に取り入れました。これまでは人が手作業で荷物を一つひとつ仕分けていましたが、現在ではなるべく排除し、働く人たちが安心して働ける職場環境を整えています。

完全なる自動倉庫であり、小型化されたものです。ドラッグストアの場合、商品をピッキングする際に、例えば歯ブラシを1本だけを取る必要があります。そのため、細かな管理が求められます。これを確実に行い、納品率100パーセントを目指しています。

我々の考えは「在庫0、納品100パーセント、ノー検品」です。これがドラッグストアの物流における強みとなっています。今後もこのようにローコスト化を進めていく方針です。

そしてスライド右側には、株式会社JDSCとのパートナーシップに関する取り組みを示しています。AIを活用した車両の配車業務はこれまでも行ってきましたが、今回の業務提携を通じ、さらなる効率化とコスト削減を目指しています。

現在、松伏町に新たなセンターを構築中です。将来的には、中期計画で3万台の車両を管理する予定です。この3万台には、AZ-COMネット会員のみなさまの車両も含まれるため、この管理体制は提携の一環として進めています。

「AZ-COM Matsubushi EAST」稼働開始

スライド左下の画像は、松伏町の新しいセンターの外観です。高さ35メートル、1フロアが4,500坪の建物で、5層構造となっています。この5層ですが、日本の工業団地などの建物における高さ制限は通常30メートルが最大でした。しかし、当社ではDXやその他の投資を行うため、各フロアの高さを1メートル高くし、35メートルとできるよう国と県に交渉し、認可を得ています。

また、今後は物流センターへの免震装置の導入を徹底して進めていきます。スライド右下の画像が免震装置ですが、現在これを導入している施設は少ない状況です。しかし、当社がBCP(事業継続計画)を戦略的に拡大していくためには、このような投資を行うことが不可欠です。これにより、お客さまからの評価を得ることが重要だと考えています。

また、この建物内には、スライド右上の画像にあるようにレストランや食堂があります。約750名が利用できる規模で、2交代制で最大1,500名が食事を取ることが可能です。さらに、スライド右側中段の画像に示されるように、建物内にはマイナス25度の冷凍庫も設置しています。

このような投資には多額の費用がかかりますが、それに見合う収益をしっかりと確保していくという考えで取り組んでいます。

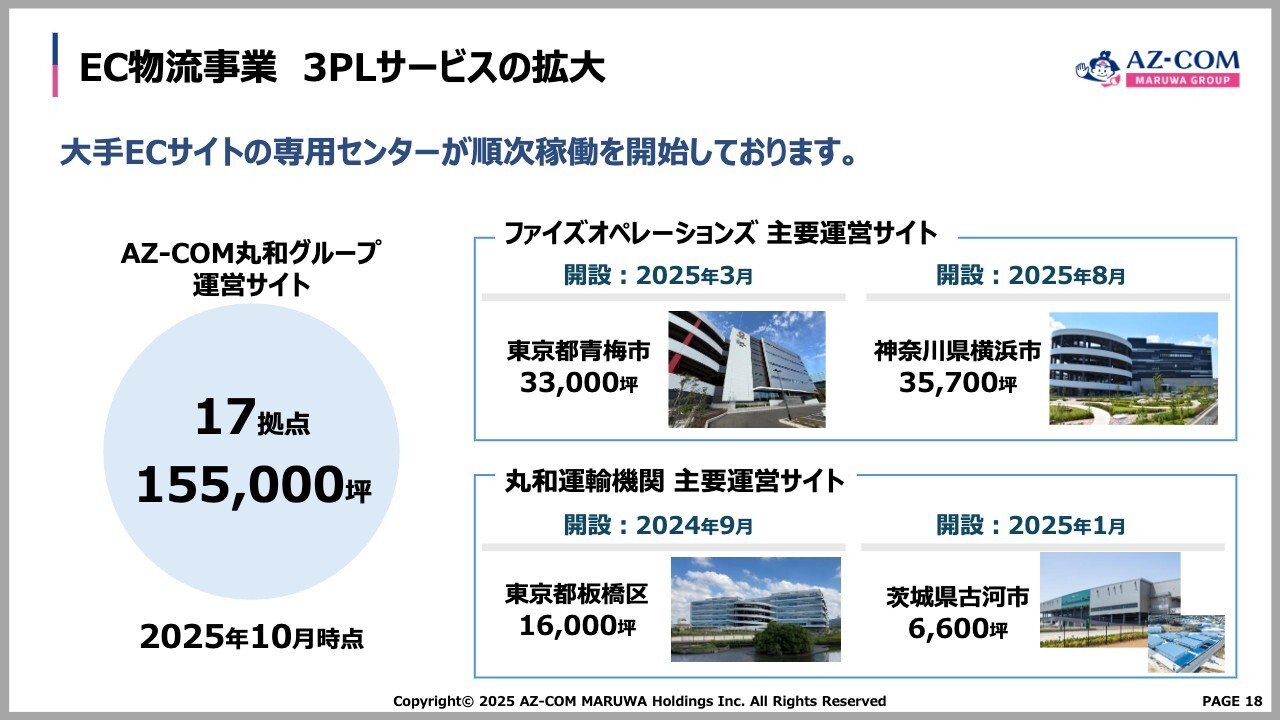

EC物流事業 3PLサービスの拡大

持続的成長に向けた取り組みをご説明します。

現在、当社グループの拠点は17拠点です。これは物流センターの拠点数を指し、合計面積は15万5,000坪となります。スライド右側上段の画像は、先ほどファイズホールディングス株式会社の大澤社長が説明されていた、東京都青梅市の3万3,000坪と、神奈川県横浜市の3万5,700坪のセンターを示しています。これらは同社でも最大規模のセンターです。

これらはAmazon社向けの施設で、同社では今後も3万坪以上のセンターを建設する計画を立てています。我々も今後、そのような施設を取り扱う予定です。

ただし、人手不足の中で、3万坪以上のセンターでは少なくとも1,200名、場合によってはさらに多い1,500名ほどの人員が必要になります。日本国内の作業担当者に加え、今後は海外からの人材にも現場で活躍していただく計画です。

次に、下段の画像をご覧ください。左側は株式会社丸和運輸機関の東京都板橋区のセンターで、敷地面積は1万6,000坪です。この地域では大規模な施設となっています。

右側には、茨城県古河市にあるセンターを示しています。このセンターは「危険物」を取り扱っています。

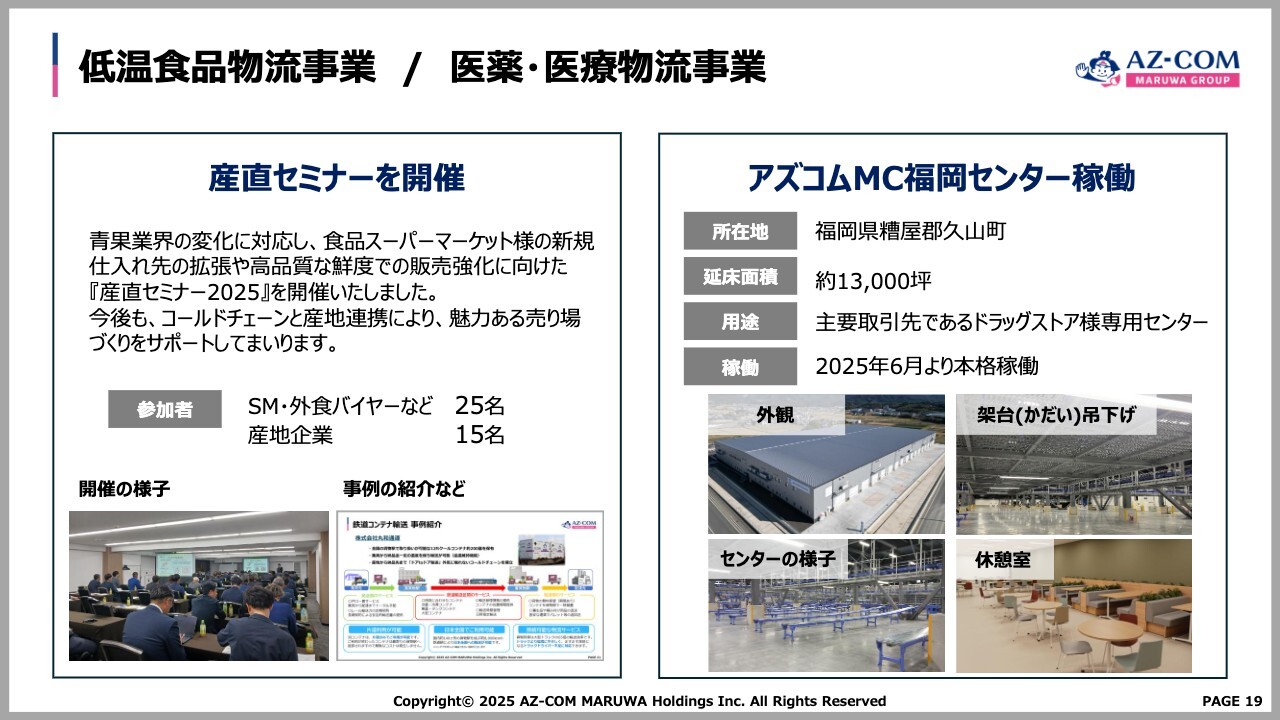

低温食品物流事業/ 医薬・医療物流事業

産直に関する内容です。先ほど藤田が説明したように、スーパーマーケットの業績は、生鮮食品、野菜、お肉、お魚などの分野でかなり良好です。特に野菜の産直においては、全国から市場を通さずに仕入れることで、スーパーマーケットのみなさまの利益を考えた取り組みを行っています。

このように、直接産地へ赴いて買い付けを行い、安価に仕入れることで効果を上げています。通常、公設市場では7パーセントの費用がかかるため、それを回避できる仕組みです。

一方、問屋を通すと、問屋の粗利として約15パーセント、管理費としてさらに22パーセントから23パーセントの費用がかかります。しかし、産直ではそれらの費用はかかりません。

産直では、農家などの生産者と私たちが直接取引を行います。具体的には、スーパーマーケットのバイヤーを生産者の元へ連れて行き、生産者と直接会ってその畑を見てもらい、品物を確認した上で買い付けを行います。

そして、買い付けた品物の運搬は、我々が責任を持って行います。将来的には、産直の取引とその規模がさらに拡大していくことは間違いありません。

スライド右側の「アズコムMC福岡センター」については、先ほどマツキヨココカラ&カンパニー向けセンターのところでお話ししました。下段の画像で示しているように、通常は床にパレットを数段積みますが、ここではパレットをなにも置いていません。下のスペースは何にでも利用できるようになっており、配送時の商品を一時的に仮置きすることも可能となっています。

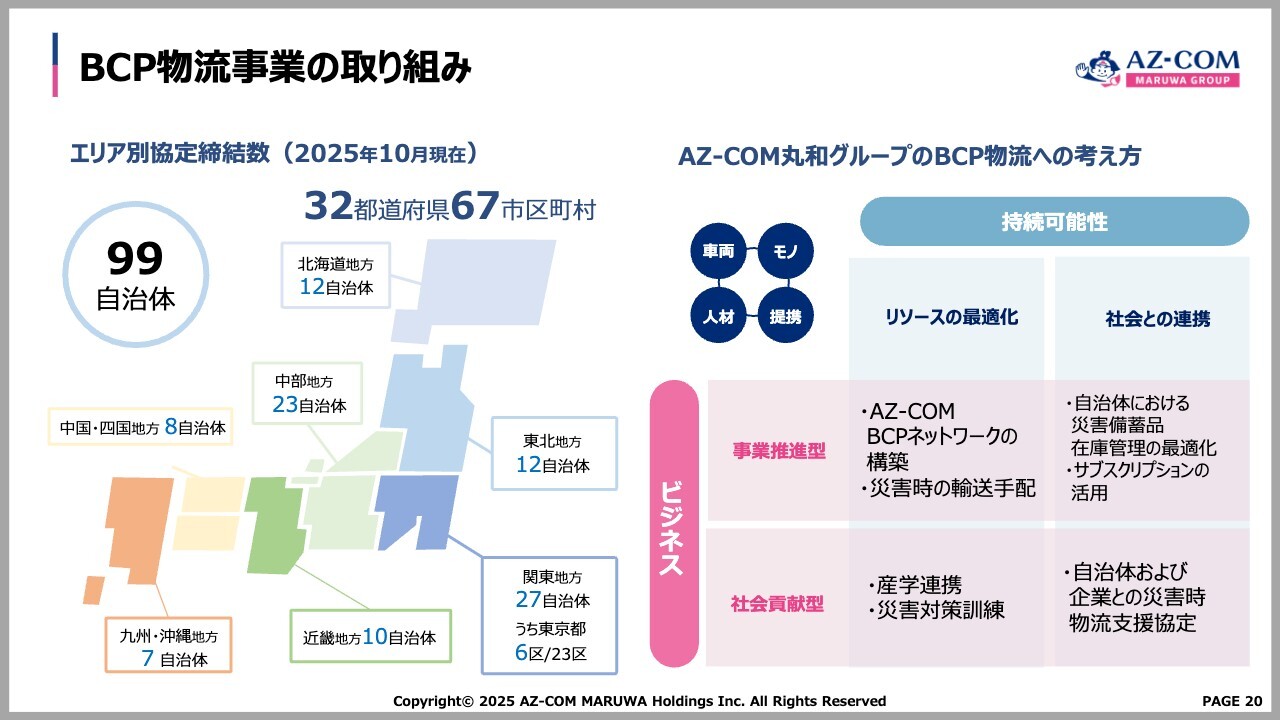

BCP物流事業の取り組み

BCP(事業継続計画)の問題についてです。現在、我々が取り組んでいる課題は、国や政府、さまざまな部門におけるBCPの管理に関することで、内閣府には当社の社員も出向しています。

都道府県と市町村を合わせると、合計で約1,780の自治体があります。全自治体で確実に契約を獲得することを目指し、取り組んでいる状況です。現在、47都道府県のうち32都道府県、市区町村については67自治体、全体では99の自治体と契約を締結しています。

今後は、BCPの課題として具体例を挙げると、能登半島の事例があります。能登半島では元日に地震が発生しましたが、発生時の時間帯が悪く、午後4時を過ぎていたうえ、元日ということもあり、多くの方がお酒を召し上がっている状況でした。

当社のBCP責任者は、お酒を一滴も飲まない人であったため、元日でもすぐに本社に向かい、全国へ指示を出しました。その後、全国の車両を能登半島に送り込みました。

一方、元日から4日間、政府が8業者を指名しており、その中には日本最大級の業者も含まれていました。当社もその8社の1つに選ばれており、4日間で能登半島への支援物資の輸送にあたりました。

自治体の話ですが、今後について、備蓄に注目しています。地震が発生して初めて仕事が生じるわけですが、このようなことに取り組んでいるだけではビジネスになりません。備蓄を行うにも、現在備蓄の場所が都内でも不足している状況です。

政府は、東京23区はいずれも備蓄を郊外に移す方向で進めています。都内の場合、保管料が非常に高く、郊外ではその費用が大幅に安くなります。そのような状況を踏まえ、東京23区の各自治体が東京都に合わせて共同物流や備蓄を進めれば、スペースコストが約50パーセント削減されます。

備蓄品目は、どの自治体でも約90パーセントが共通しています。共同化した場合、共同化したセンターから郊外へ物資を運ぶ際に、備蓄したものをすべて使用するわけではなく、一部のみを使用します。その結果、コストや経費を削減することが可能です。当社では、自治体や東京都、東京23区のみなさまにメリットを提供する取り組みを、今後本格的に進めていきたいと考えています。

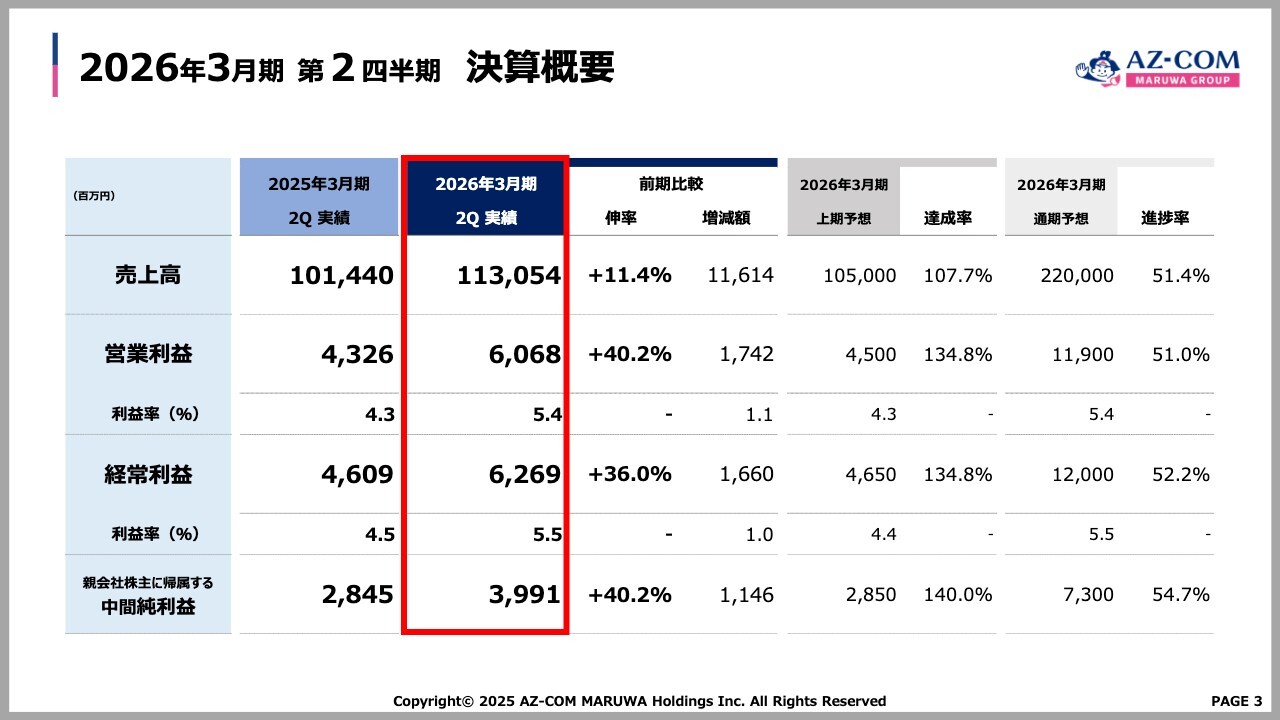

人手・車両不足への対応(人事戦略/AZ-COMネットワーク)

人手不足についてです。コロナ禍以降、人材がなかなか集まらず、採用が難しい状況が続いています。コロナ禍以前は、新卒を5年間で3,000名採用する計画を進めていましたが、コロナ禍で学校が休校になるなど、多くの学生が学校に通えない状態となり、厳しい状況に陥りました。

そのような中で、多くの企業が苦しみました。当社も募集した結果、今年は300人を採用できるかどうかという厳しい状況です。また、中途採用を合わせて5年間で5,000人を目指しています。内訳は経験者採用が2,000人、新卒採用が3,000人という計画でしたが、割合が逆転しています。

経験者採用を3,000人、新卒採用を2,000人程度に調整しなければ、必要な人材が集まりません。しかし、年間で合わせて1,000名以上を確保できているため、その点では問題はありません。

また、一般社団法人AZ-COMネットワークは、2025年10月31日時点で会員企業数2,875社となっており、今期で3,000社を目指しています。さらに、2030年には5,000社、2040年には1万社を目標としています。会員のみなさまが、あらゆる物流におけるローコストオペレーションの仕組みを作るにはどうすればよいかを常に模索し、勉強会を開催しています。

私も「経営塾」を担当していますが、全国から社長をはじめとする後継者の方々が参加し、勉強に取り組んでいます。

丸和運輸機関 代表取締役社長就任

みなさま、スライドの写真をご覧ください。この写真の人物は平野健治さんで、株式会社丸和運輸機関の新社長です。前社長は私で、社長交代となりました。本日、ここに来ているため、決算説明会が終わった後、みなさまがお帰りになる前にご紹介します。どうぞ楽しみにしていてください。

経歴を説明すると、入社して38年になります。その間、株式会社九州丸和ロジスティクスの社長、株式会社東北丸和ロジスティクスの社長を務めてきました。九州丸和ロジスティクスでは4年間、東北丸和ロジスティクスでは8年間の在任中に、東北丸和ロジスティクスでは100億円の年間売上を達成しました。

東北エリアでの100億円の売上達成は非常に意義深いことであり、これをきっかけに本社へ戻ることとなりました。50周年を迎えた後であり、このタイミングを逃すことなく交代を実現しました。

23ページ以降には参考資料が含まれていますので、ご覧いただければと思います。以上で私からの説明は終わります。ありがとうございました。

質疑応答:第2四半期の実績と「AZ-COM Matsubushi EAST」に関する進捗状況について

質問者:第2四半期単体での実績について、売上と利益は計画対比でどの程度上振れたのでしょうか? また、上振れ分のうち、どの程度を「AZ-COM Matsubushi EAST」を含めたコストに充てる予定ですか?

新着ログ

「陸運業」のログ