日本ヒューム、営業利益は計画を大幅に上回り前年比+46.3% 経営戦略「23-27計画R」は前倒しで達成見通し

日本ヒュームグループの事業概要

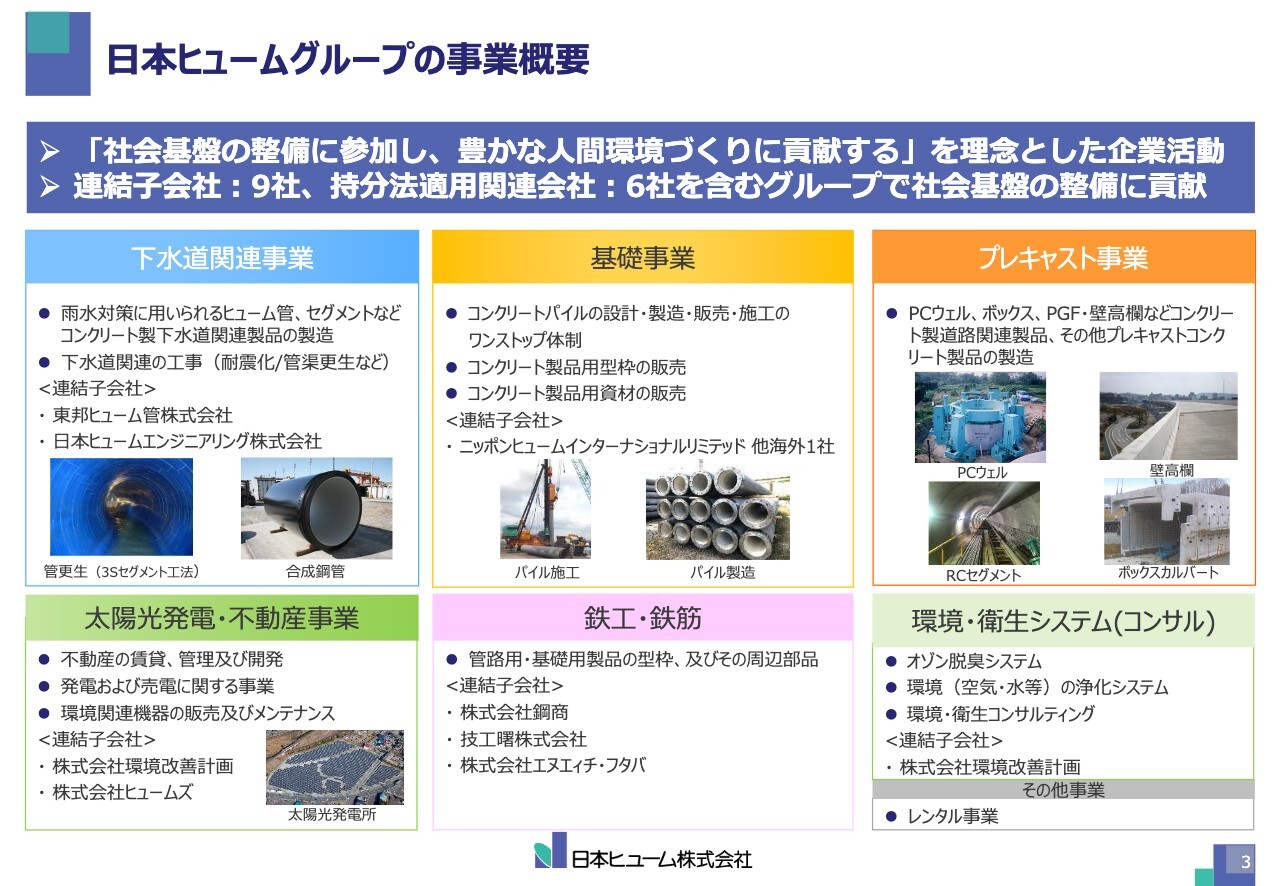

増渕智之氏:代表取締役社長の増渕です。本日はお忙しい中、日本ヒューム株式会社の決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。初めてご参加された方もいらっしゃるようですので、まずは当社の事業概要について簡単にご説明します。

当社は一言で言いますと、コンクリート製品の製造と工事を行う会社です。1925年に創業し、今年10月20日に100周年を迎えます。

「ヒューム管」と呼ばれる、遠心成形によるコンクリート管の製造特許を海外より取得しました。「日本の衛生環境を良くしたい、欧米並みにしたい」という思いから、大正14年にスタートした会社です。

現在は、下水道関連事業と基礎事業の大きく2つの事業を行っています。もう少し具体的にご説明すると、スライドに記載の7つの分野に分けられます。

1つ目の下水道関連事業は、創業来の中核事業です。ヒューム管の製造・販売から管の更生、あるいは地震に備えるパイプへの耐震化工事など、パイプに関するワンストップサービスをご提供しています。

2つ目は基礎事業です。建物の基礎となるコンクリートパイルの設計・製造・販売・施工を手がけています。

3つ目はプレキャスト事業です。広い意味では、ヒューム管もコンクリートパイルも工場製品ですのでプレキャスト製品と言えますが、遠心成形によらず振動締固め方式で作るコンクリート製品と区分しています。

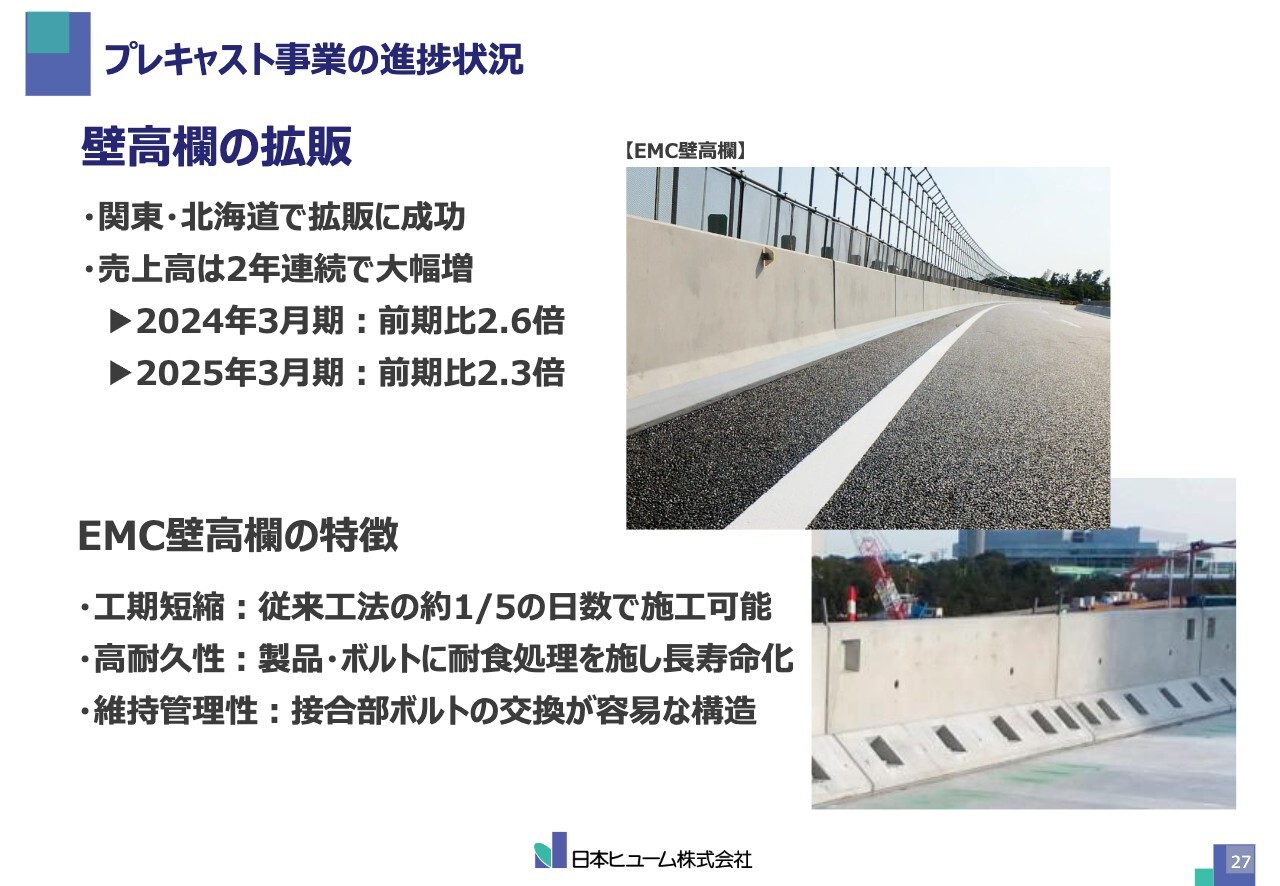

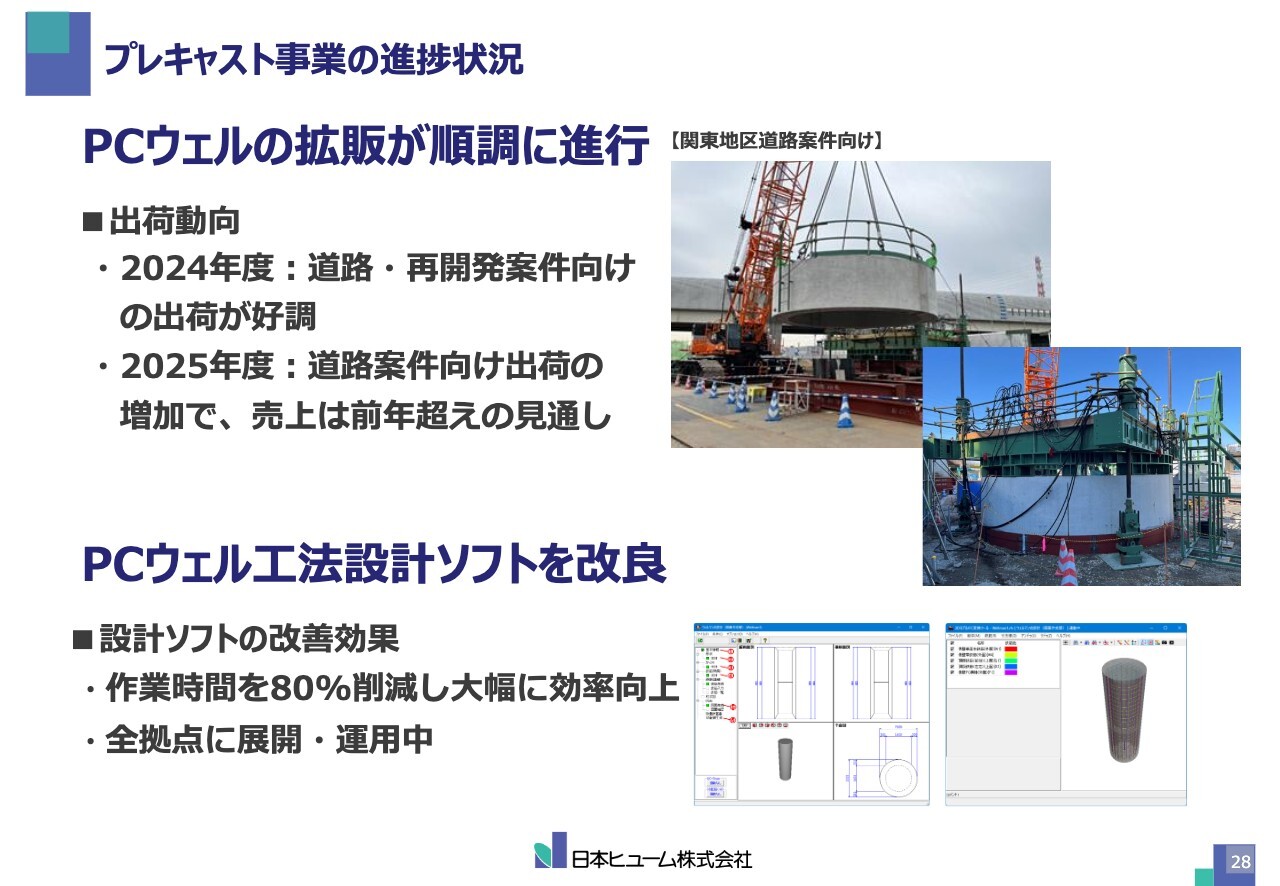

例えば、橋梁の基礎となる当社オリジナルの「PCウェル」や、高速道路にある壁状の防護柵である壁高欄、あるいは通信ケーブルやガス管などを地中に配管する時に使うRCセグメントなどが、代表的なプレキャスト製品となります。

これらは建設現場の人手不足や生産性向上に貢献できる製品ですので、当社でも注力している分野です。

4つ目が鉄工・鉄筋事業です。「鉄筋コンクリート」とも呼ばれるように、コンクリート製品には金属の金具が不可欠ですので、グループ会社で内製化を進めています。内製化については、コストダウンと開発スピードの向上を目的としています。

5つ目は太陽光発電・不動産事業です。保有する不動産を活用した賃貸事業や、太陽光発電事業を行っています。

6つ目は分野が変わり、環境・衛生システム(コンサル)事業です。オゾン脱臭技術を活用した環境・浄化システムの開発と販売を行っています。

7つ目はその他事業として、工事の機材などをレンタルするレンタル事業を行っています。

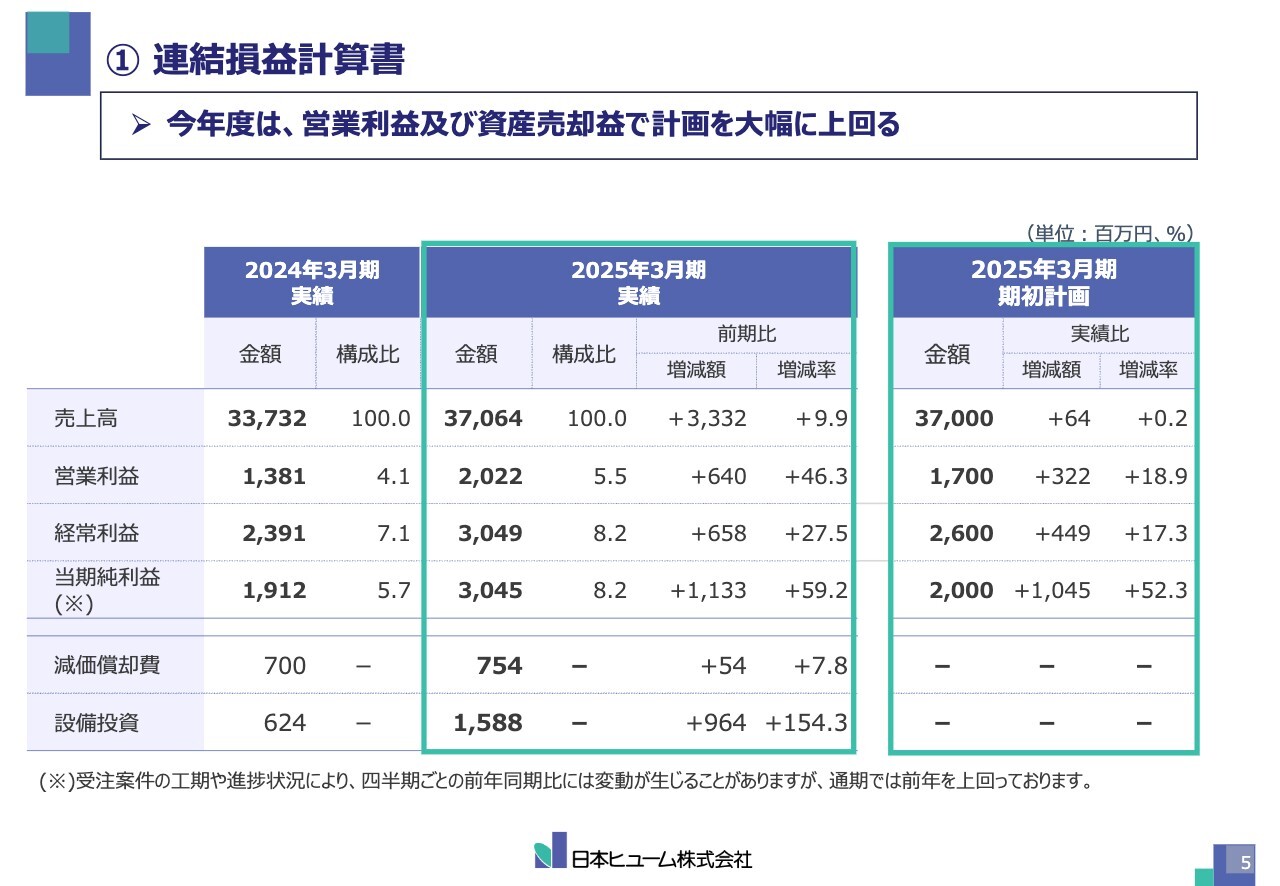

①連結損益計算書

2025年3月期の業績についてご説明します。5月9日に発表した決算短信のとおり、売上高は前期比9.9パーセント増の370億6,400万円、営業利益は前期比6億4,000万円増の20億2,200万円となりました。

営業利益の改善により、経常利益は30億4,900万円、当期純利益は資産売却益もあり前期比11億3,300万円増の30億4,500万円となっています。

中期経営計画「23-27計画R」の2年目でしたが、順調に推移していると思います。こちらは5ヶ年の中期経営計画ですが、最終目標の前倒し達成が視野に入ってきている状況です。

なお、当社は受注産業ですので、受注案件の工期や進捗状況により四半期ごとの前年同期比は変動が生じることがあります。ただし、通期では前年を上回っており、利益は着実に成長していると考えています。

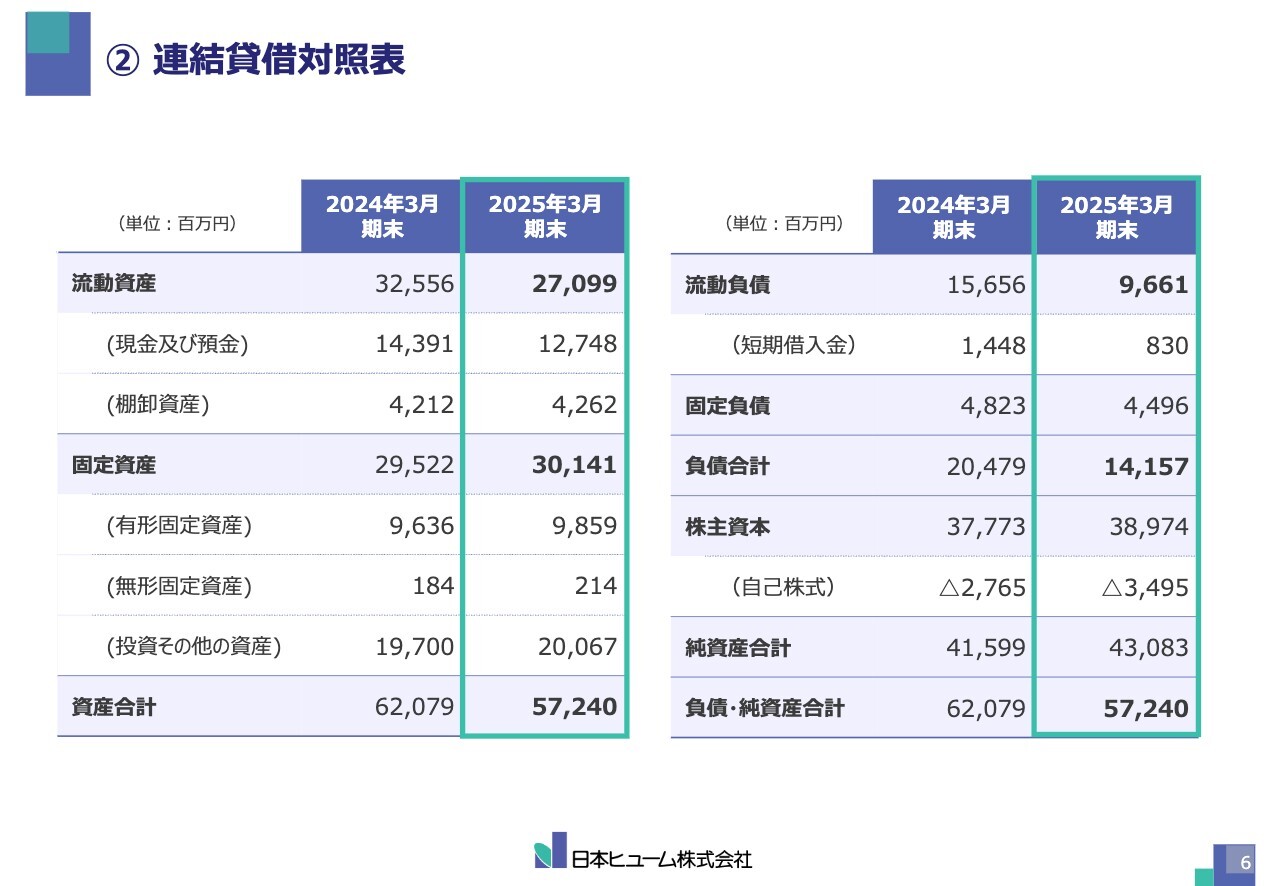

②連結貸借対照表

連結貸借対照表についてご説明します。スライドに記載のとおり、引き続き健全な財務状態を維持しています。なお、本前半期においては自己株式を7億2,900万円分取得しました。

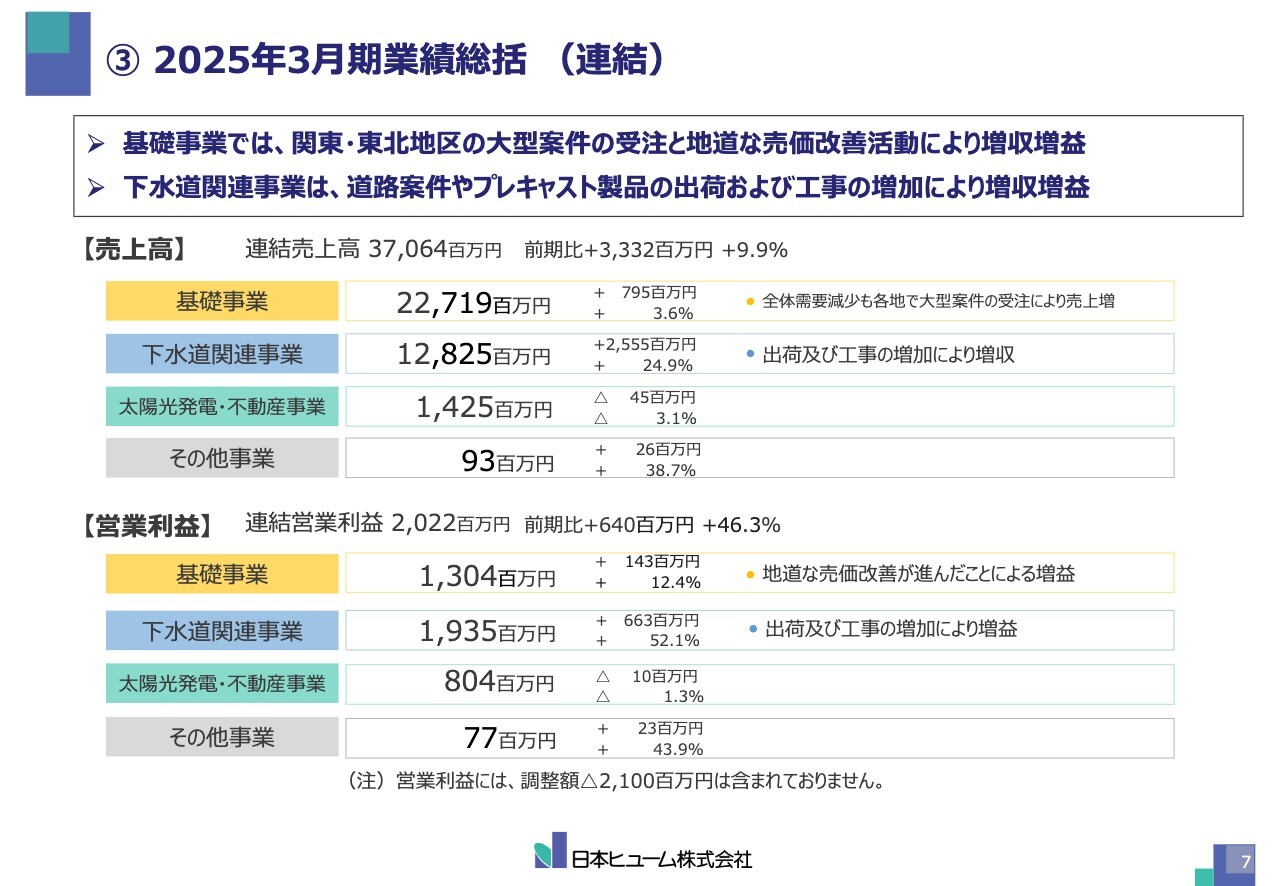

③2025年3月期業績総括(連結)

事業セグメント別の業績についてご説明します。

基礎事業は、中期経営計画で推進している組織営業の強化の成果が出始めています。コンクリートパイルの需要は統計を取り始めてから初めて200万トンを切り、全国的に減少しました。

しかし、粘り強い組織営業により大型の杭工事受注に成功したこともあり、売上高は前期比で増加し227億1,900万円となりました。営業利益は、きめ細かなコスト管理と地道な売価改善が奏功し、前期比12.4パーセント増の13億400万円となっています。

下水道関連事業では、関西地区の河川向け製品や関東・東北地区におけるEMC壁高欄の出荷増、九州地区の再生エネルギー向けプレキャスト製品とその工事など、主にプレキャスト製品の出荷とその工事が収益に大きく貢献しました。

結果として、下水道管理事業の売上高は前期比24.9パーセント増の128億2,500万円、営業利益は前期比52.1パーセント増の19億3,500万円となりました。

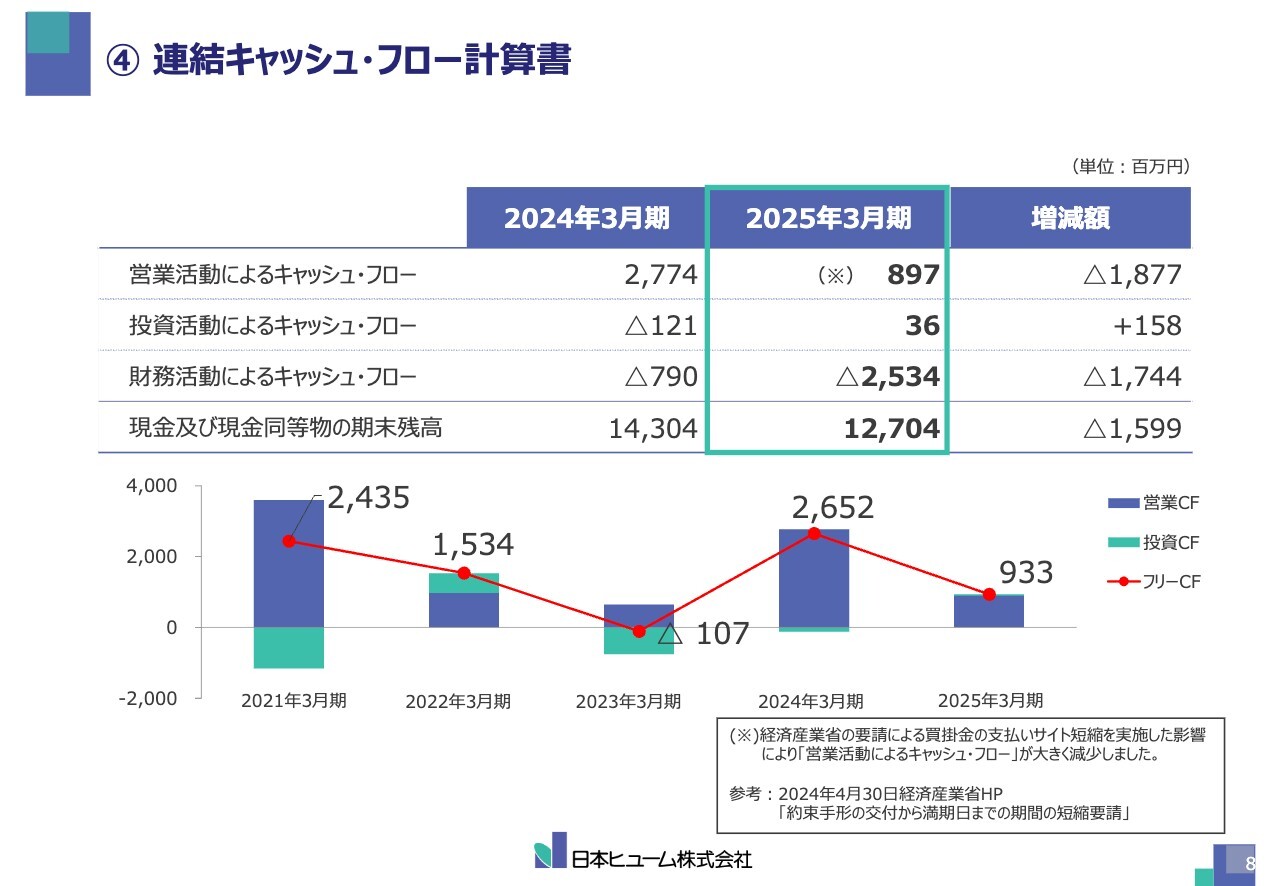

④連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書です。営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス8億9,700万円にとどまりました。

こちらは、経済産業省からの通達やサプライチェーンとの関係強化のため、仕入れ先や協力会社の支払いサイトを短縮したことによるものです。事業のキャッシュサイクルや収益力に問題があるわけではないことをご理解いただければと思います。

投資活動によるキャッシュ・フローは、コーポレートガバナンスや資本効率の観点から、政策保有株式や土地の売却を行ったところです。財務キャッシュ・フローでは、銀行借入金の返済を進めました。

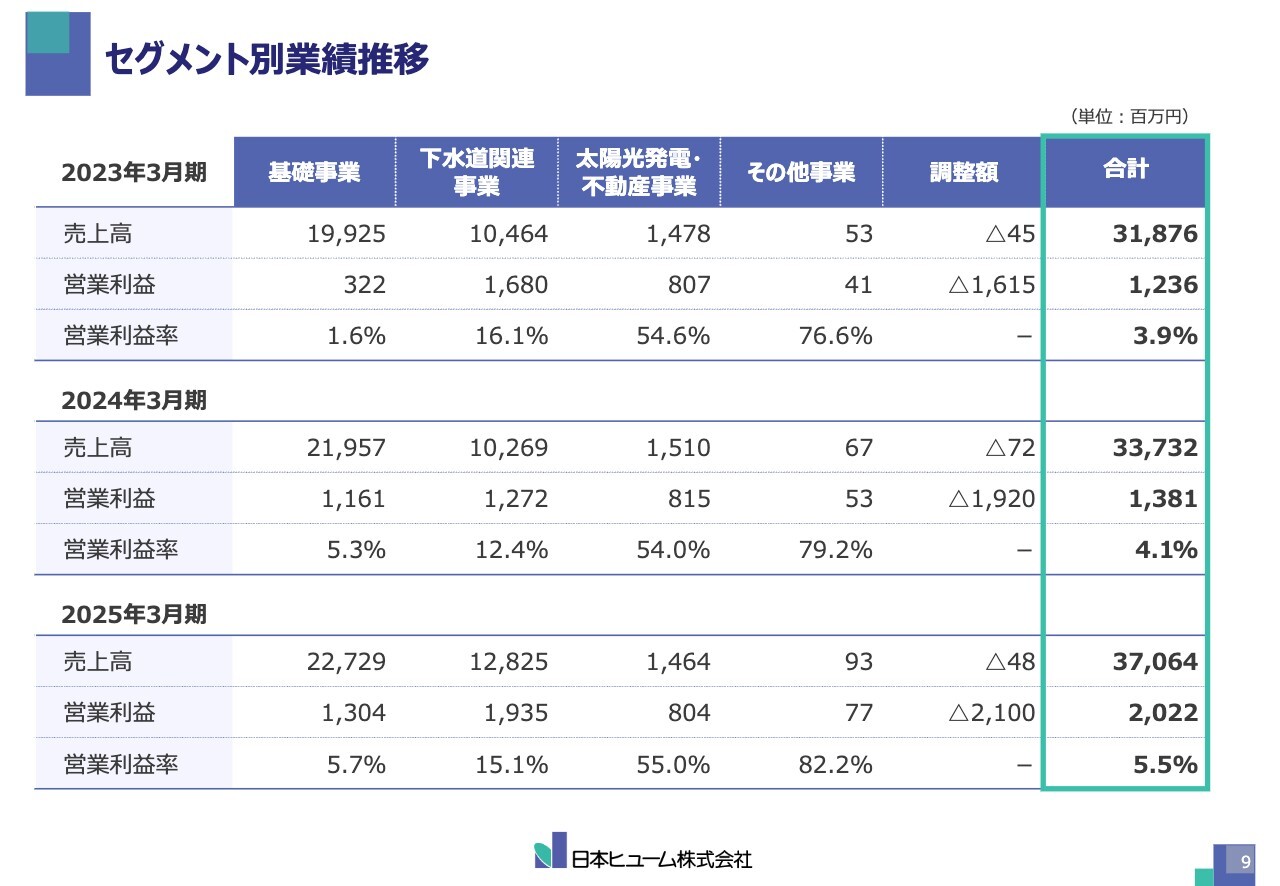

セグメント別業績推移

セグメント別の業績推移です。中期経営計画「23-27計画R」開始前の2023年3月期と比較すると、基礎事業では売上高が28億400万円、営業利益は9億8,200万円増加しました。

下水道事業では、売上高が23億6,100万円、営業利益は約2億5,500万円増加となっています。

2年間で取り組んできた中期経営計画の各種施策、あるいは200年企業に向かうための抜本的な事業構造改革などが着実に進んでいる表れだと捉えています。

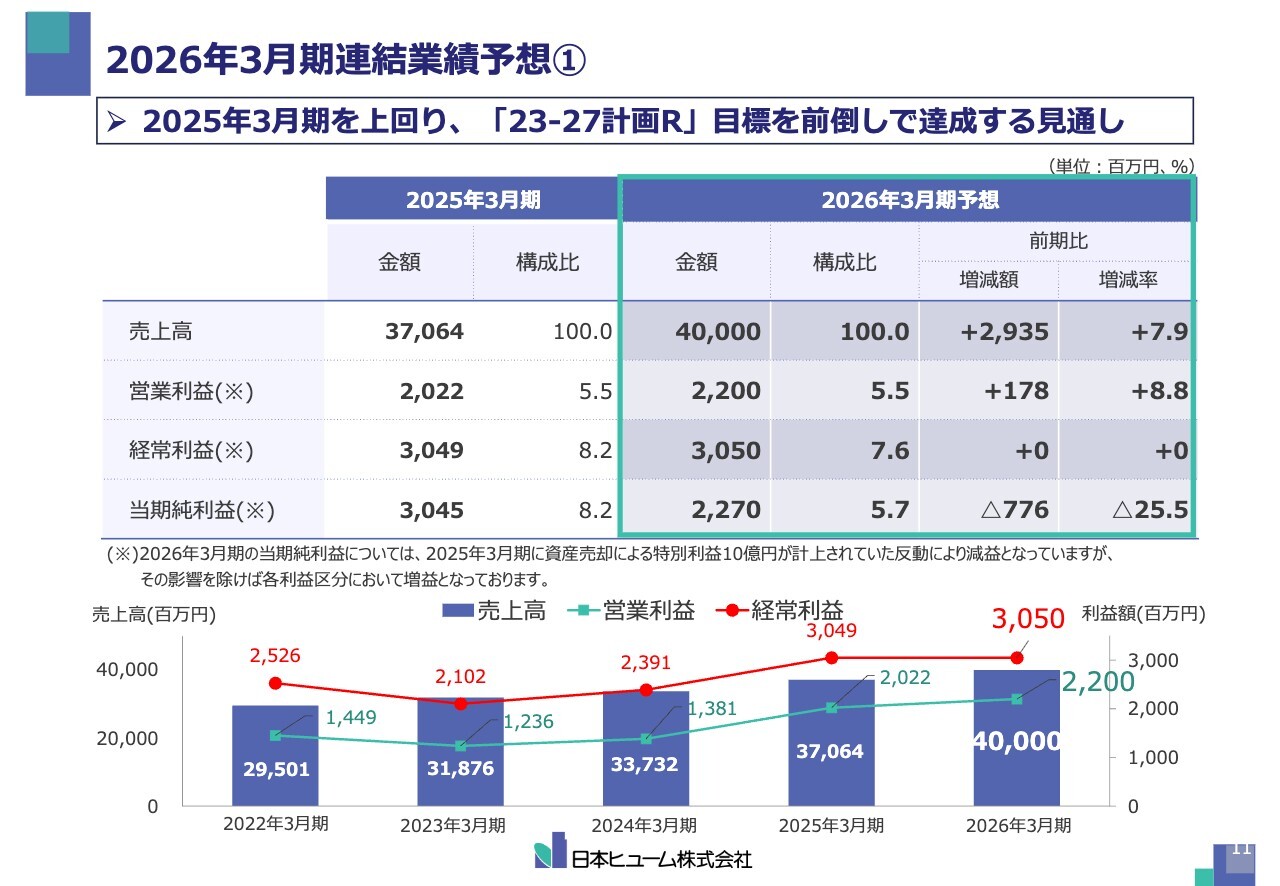

2026年3月期連結業績予想①

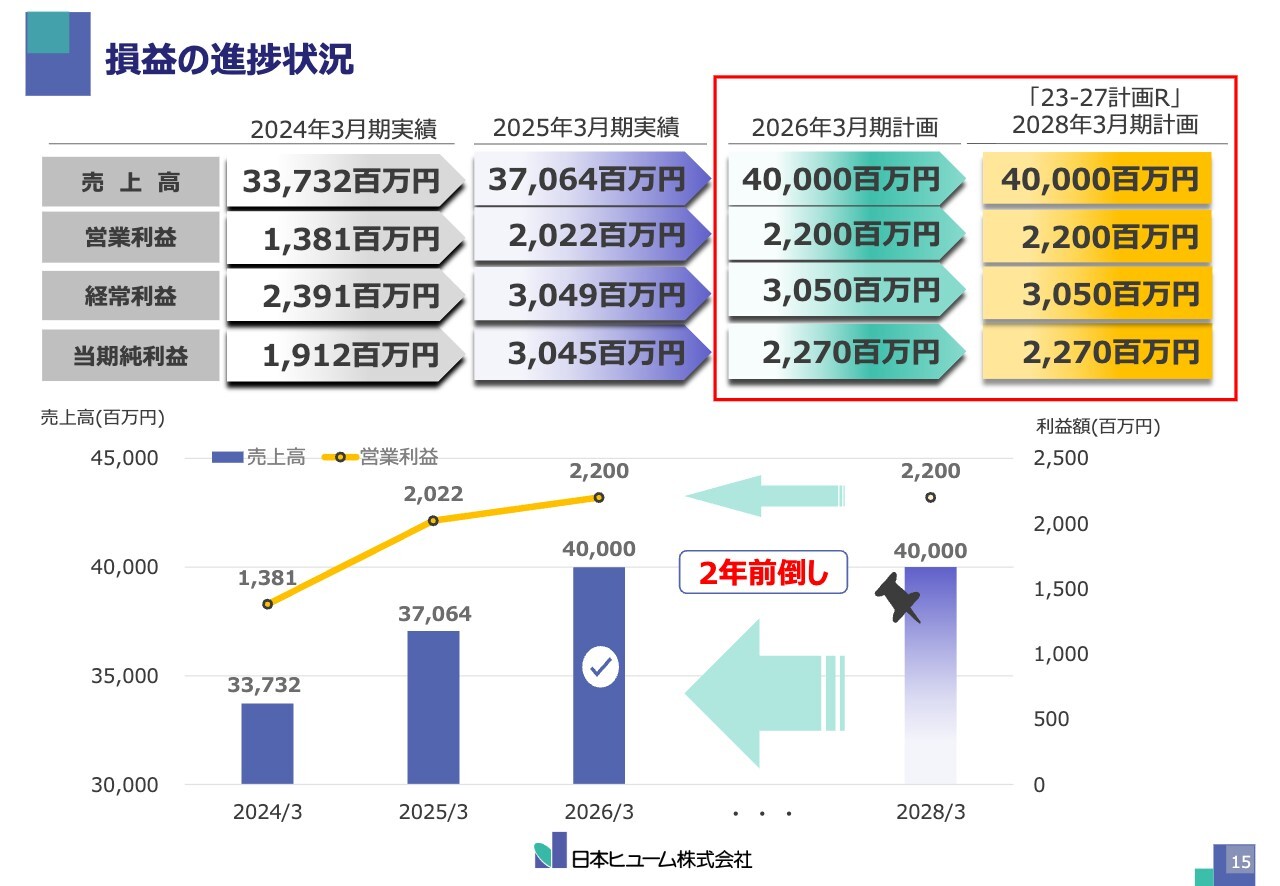

中期経営計画の3年目となる、2026年3月期の業績予想をご説明します。5ヶ年の中期経営計画において、今期は最終年度の目標値としていた売上高400億円、営業利益22億円、当期純利益22億7,000万円を予想し、中期経営計画を2年前倒しで達成できる見通しです。

営業利益は前期比で8.8パーセント増、経常利益は持分投資利益を少し保守的に予想した結果、微増と予想しています。

当期純利益は、2025年3月期に資産売却による特別利益10億円を計上したため、その反動により減益予想となっています。しかし、この特別利益の影響額を除くとすべての利益部分において前期を上回り、実質的には増益となると認識しています。

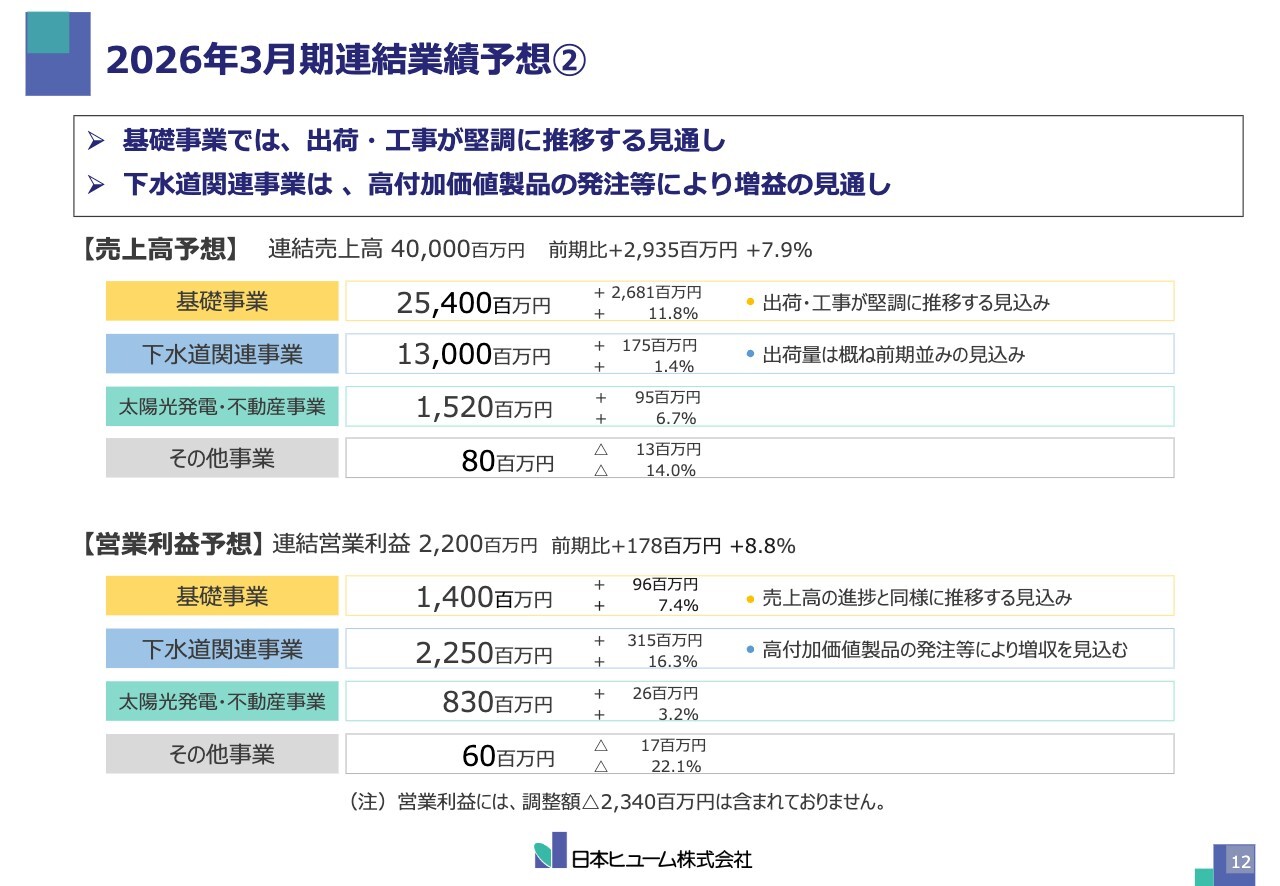

2026年3月期連結業績予想②

2026年3月期のセグメント別予想についてご説明します。

基礎事業は、前期に続いて出荷・工事が堅調に推移する見通しで、売上高は254億円、営業利益は14億円と、前期比でわずかながら増収増益を見込んでいます。後ほどご説明する新中掘工法も、今後の収益に寄与するものと考えています。

下水道関連事業では、高付加価値製品である合成鋼管の出荷が大きく伸びる見通しです。売上高は前期並みの130億円を見込んでいますが、高付加価値製品ということで営業利益は前期比で16.3パーセント増の22億5,000万円となる見込みです。

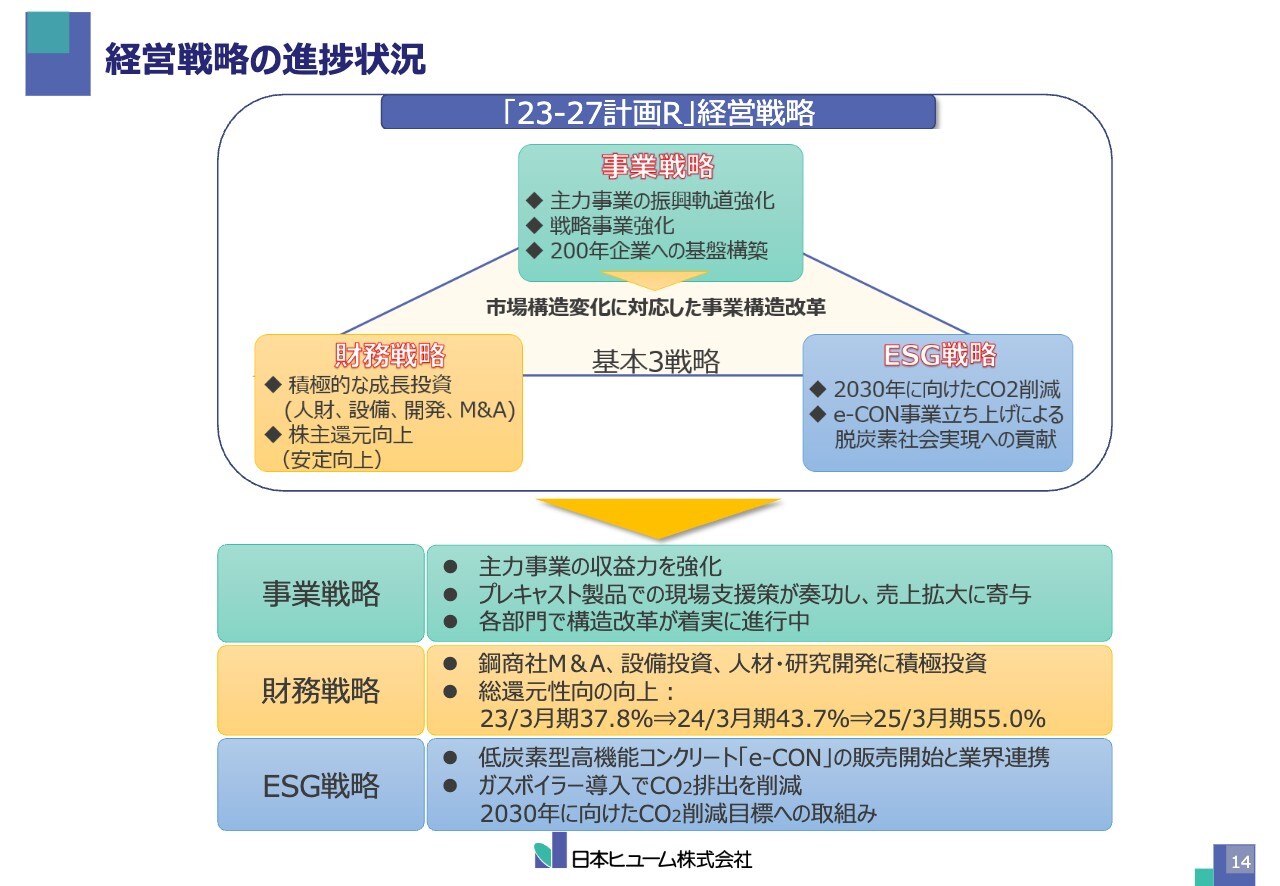

経営戦略の進捗状況

中期経営計画「23-27計画R」の進捗状況をご説明します。まずは経営戦略全般の進捗についてです。

事業戦略は、主力である基礎事業および下水道事業において営業利益が大幅に増加しました。戦略事業であるプレキャスト製品事業も増収増益となり、順調に推移しています。また、200年企業への基盤構築に向けて取り組んでいる事業構造改革の成果も数字というかたちで表れており、着実に進捗していると考えています。

財務戦略については、M&A、設備投資、人材・研究開発に積極投資をしている状況です。

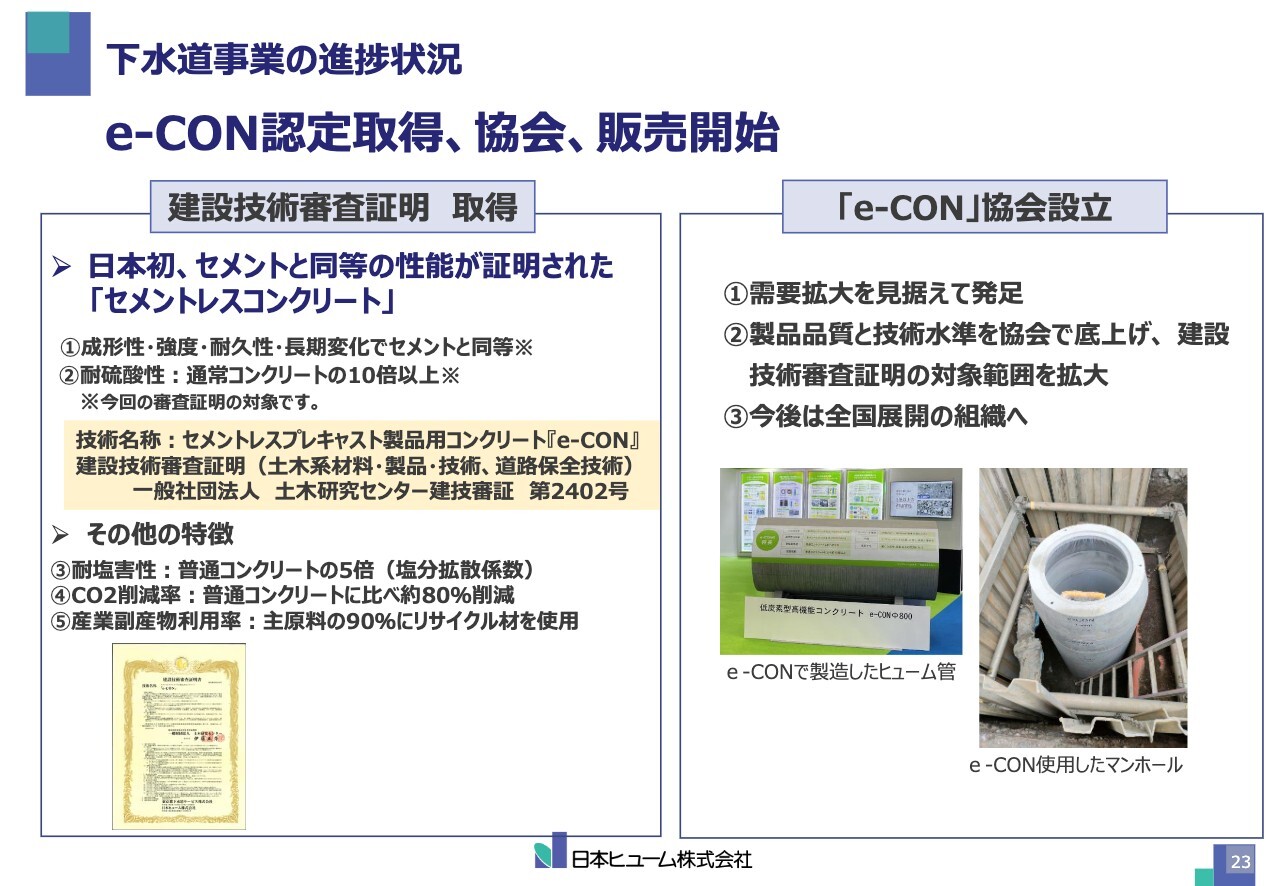

ESG戦略については、社会インフラの長寿命化やCO2排出量の削減に寄与する「e-CON」の本格的な販売開始と、全国展開に向けた協会の設立を行いました。一方で、自社工場ではガスボイラーの導入によるCO2排出量の削減など、社会課題の対策に向けた取り組みも順調に推移しています。

損益の進捗状況

損益の進捗状況です。スライドのとおり、中期経営計画の最終目標値を2年前倒しで達成できる見通しです。

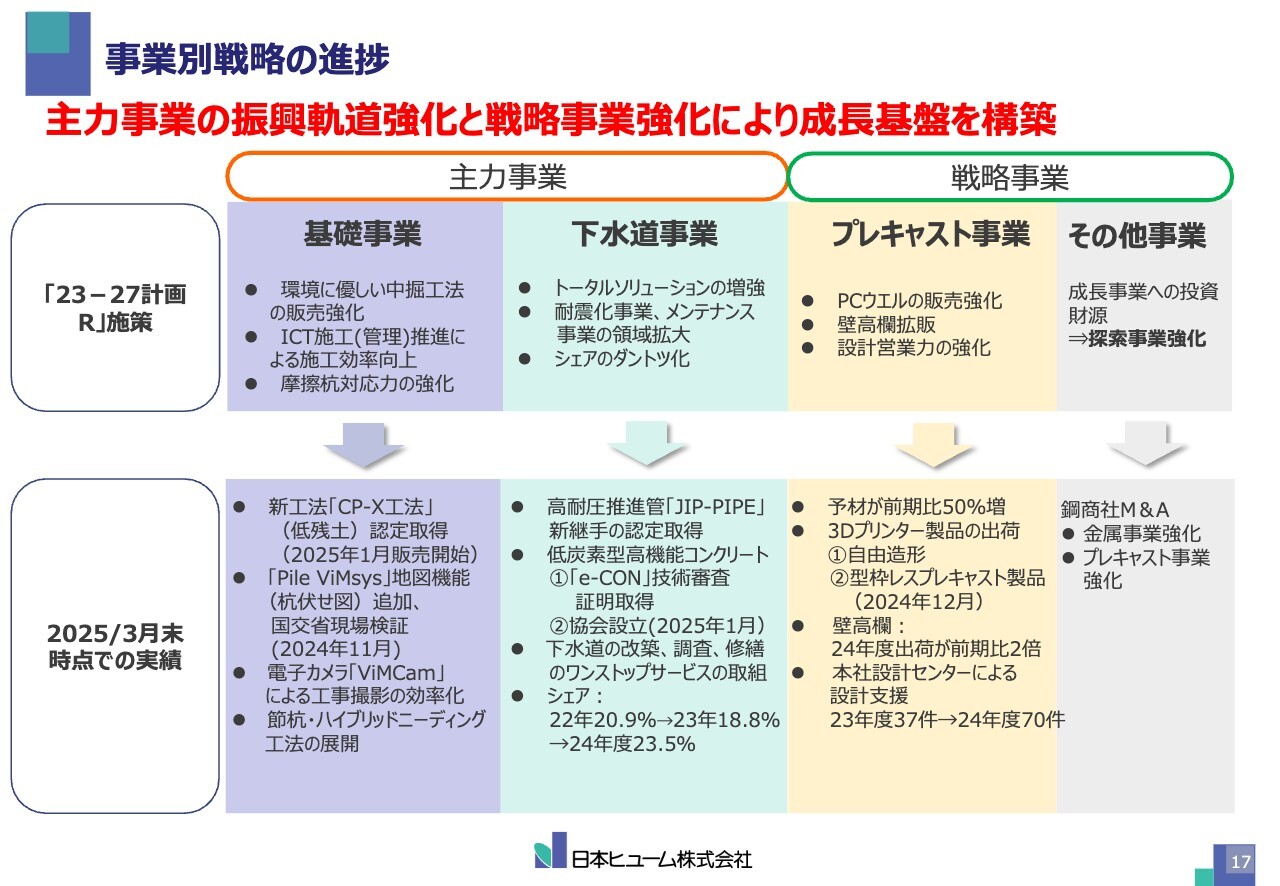

事業別戦略の進捗

事業別戦略の進捗についてご説明します。スライドの上段には、中期経営計画で掲げた施策を、下段にはそれらに対する取り組みと成果を記載しています。ここでは簡単に概要のみご説明します。

基礎事業では、前回の決算説明会でもご紹介した新工法「CP-X工法」が、昨年11月に技術評定を取得し、現在は販売に取り組んでいます。また、杭施工を管理するICT施工管理システム「Pile-ViMSys」が、国土交通省の現場検証対象の実験に選定されました。こちらは機能拡充を図るとともに、現場への導入の定着化を進めています。

下水道事業では、高耐圧推進管「JIP-PIPE」の新継手の認定を取得しました。こちらは内圧管の継手です。また、低炭素型高機能コンクリート「e-CON」については、昨年に技術審査証明が取得できましたので、全国販売に向けた協会設立などを整えているところです。

創業来のヒューム管事業はシェア拡大が大きなテーマでしたが、本期は前期から4パーセント強増加し、着実に拡大しています。

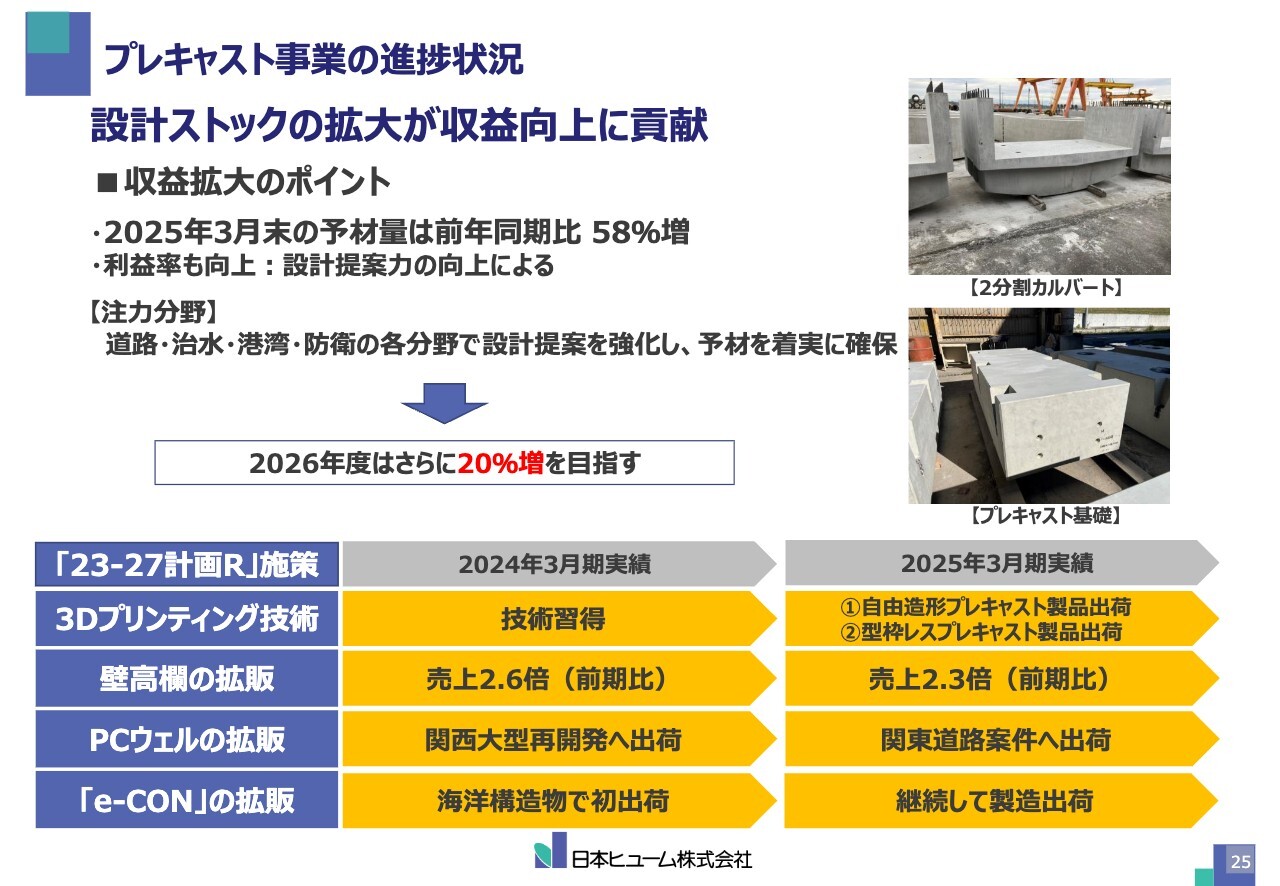

戦略事業のプレキャスト事業についてです。現場打ちからプレキャスト製品に切り替えるかは、地道な提案営業と設計スペックによります。そのため、本社設計支援センターの支援を通じて、設計スペックの材料と予材の増加を図っています。

壁高欄については、前期比で約2倍の出荷を達成するなど、着実に設計スペック営業が実を結んできていると考えています。さらに、将来の労働力不足に備えることは、当社の工場においても重要です。これを見据えた3Dプリンティングの技術開発に取り組み、実案件を通じたノウハウの習得を着実に図っているところです。

事業別戦略の進捗(部門別構造改革)

部門別構造改革の進捗状況です。当社には5つの部門があり、これらをベースにさまざまな戦略が実行されますので、部門の構造改革を進めています。

営業部門では、顧客管理システムの定着に取り組んでいます。導入したシステムの定着を図るとともに、そこから見えてくるさまざま組織営業における課題については、ロールプレイを通じて営業担当者の育成に注力し、対応力の向上を図ってきました。そのような日々の活動により、予材量つまりストックの増加が着実に積み上がってきています。

技術部門については、詳しい内容はまだご紹介できないものが多いのですが、労働力不足や社会インフラの長寿命化、インフラの老朽化などの社会課題に向け、差別化を図るために20数個のテーマで開発を行っています。

それらの開発については着実に進捗している状況です。その1つが、先般発表した「低残土」という環境にやさしい新工法「CP-X工法」の技術評定取得です。これは「e-CON」の建設技術審査証明とならび、本当に大きな成果であったと考えています。

また、DX推進として、いろいろな設計ソフトの開発などにも取り組んでいます。杭や壁高欄の設計ソフトを開発することにより、設計効率を非常に向上させてきました。一例として、本社の設計支援センターが行う各地への設計支援件数は、設計ソフトでスピードを上げることにより、前年度の37件から、今年度はほぼ倍増となる70件の設計をこなすほどに成長しました。このように、成果が大きく数字に表れつつあります。

生産部門については、生産効率向上を目的にヒューム管の鉄筋編成機を導入したほか、「e-CON」を全国的に販売するため、大量製造に向けた工場の設備拡充を行いました。

さらに、品質管理のデータ化を通じ、業務の効率化等やリアルタイムでの可視化、トレーサビリティの強化を実現しています。品質管理をデジタル化してスピーディに行う理由は、コストの低減や品質の向上はもちろんですが、いかにコストを下げて同じ品質を保つかについて、しっかりとデータを見ながら取り組むために導入しています。

工事部門については、ICT施工管理システム「Pile-ViMSys」に地図機能(杭伏図)を追加しました。杭を打つ時には、その建物が建つ下にどのように杭を打っていくかを示した「杭伏図」という図面が必要です。「Pile-ViMSys」の機能を拡充させ、現場での活用を広げています。

また、国土交通省による「建設機械施工の自動化・遠隔技術に係る現場検証」に参画し、同システムの普及活動にも取り組んでいるところです。

管理部門は、やはり企業にとっては最も成長の原動力となる人材育成に注力しています。したがって、社内SNS「Mtimes」において、当社のDNAやどのようにみんなが挑戦できる人材になっていくのかを、私が自ら日々発信しています。

特に、リーダーシップやチームワークが非常に大切な時代になっていると思いますので、そのようなことをみんなでディスカッションする場を、社内で「寺子屋M」と呼んで開催しています。

さらに、「車座会議」と称した現場との直接対話の場を通じ、現場と経営との意思疎通を深めています。いかに挑戦する人材を育てるかについて、非常に傾注して取り組んでいるところです。

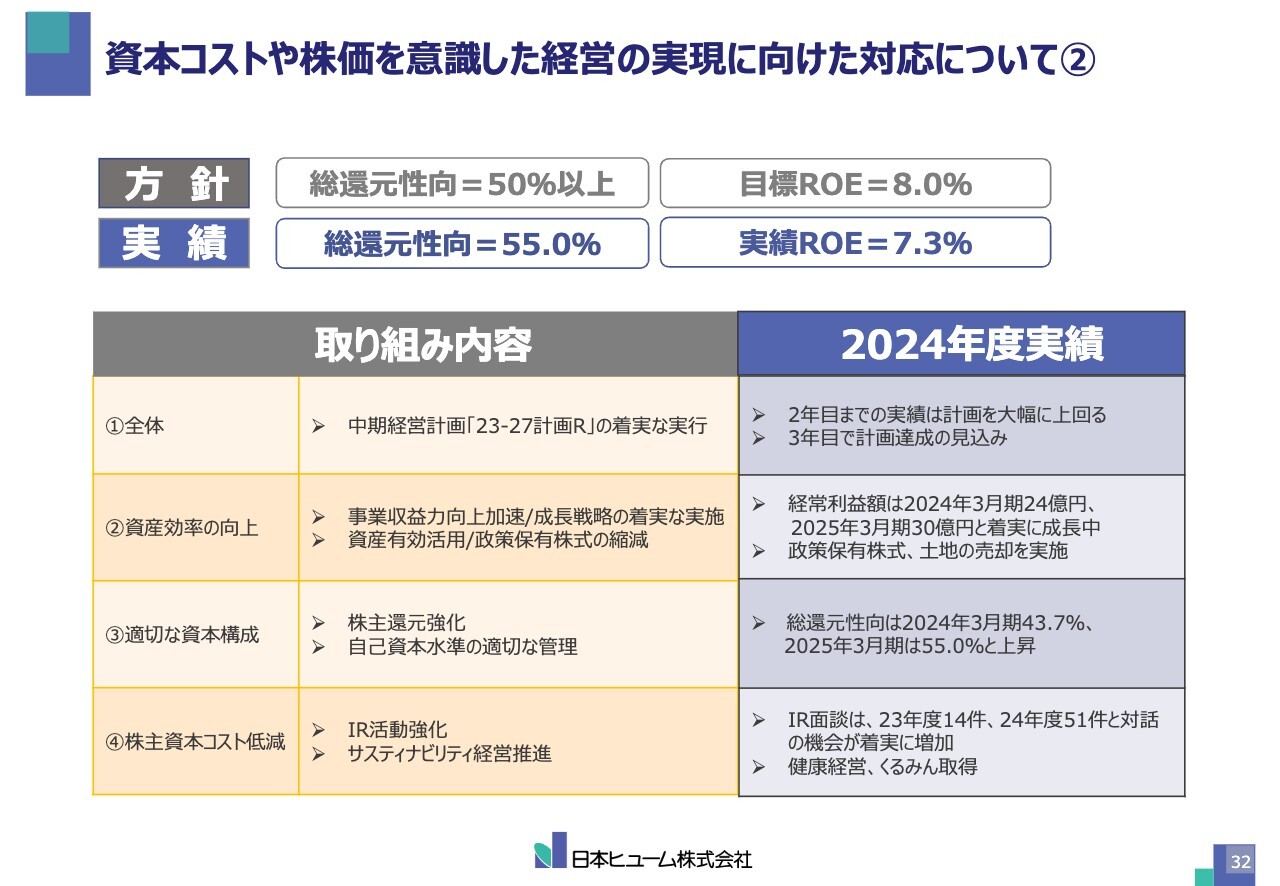

IR活動については、機関投資家との面談件数が昨年の14件から51件へと大きく増加しました。

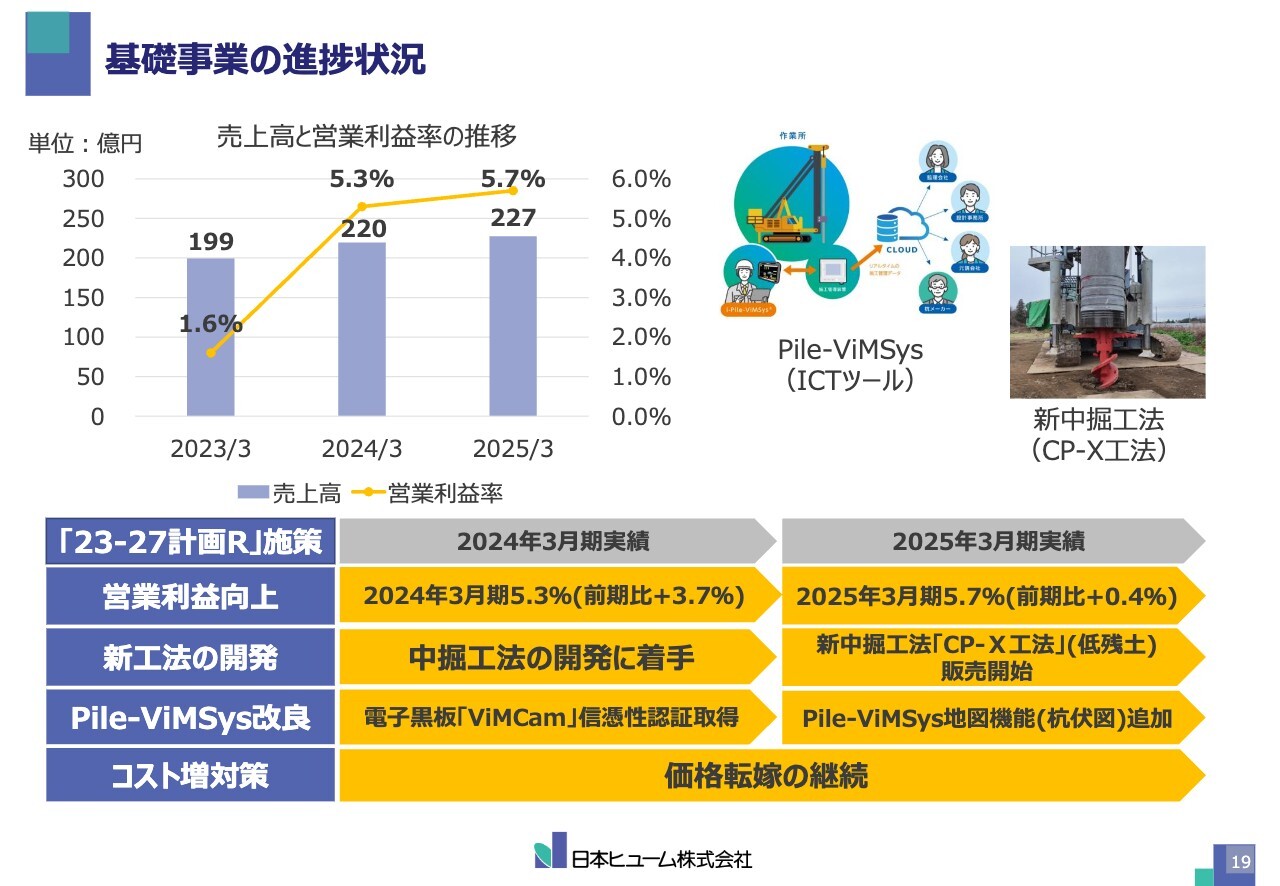

基礎事業の進捗状況

事業別の進捗状況について詳しくご説明します。まずは基礎事業の進捗状況です。

スライド左上のグラフは、直近3ヶ年における基礎事業の売上高と営業利益率の推移を示しています。ご覧のとおり、売上・利益率ともに着実に上昇傾向にあり、非常に良好な流れを維持していると考えています。

営業利益率は、2024年3月期が5.3パーセントで前期比プラス3.7ポイント、2025年3月期は5.7パーセントと成長が鈍化したものの、前期比ではさらにプラス0.4ポイントと、2年連続で改善が進んでいます。

この背景には、売価改善の取り組みが着実に進んだことに加え、物件ごとの損益に対して担当者1人1人が粘り強く利益を追求する姿勢が根づいてきたことがあります。先ほどご説明したように、人材育成が大きく寄与していると考えています。

また、戦略テーマとして掲げた新中掘工法「CP-X工法」の販売開始や、ICT施工管理システム「Pile-ViMSys」の機能拡充も着実に進んでいます。今後はこれらが武器となり、成長の下支えをするものと考えています。

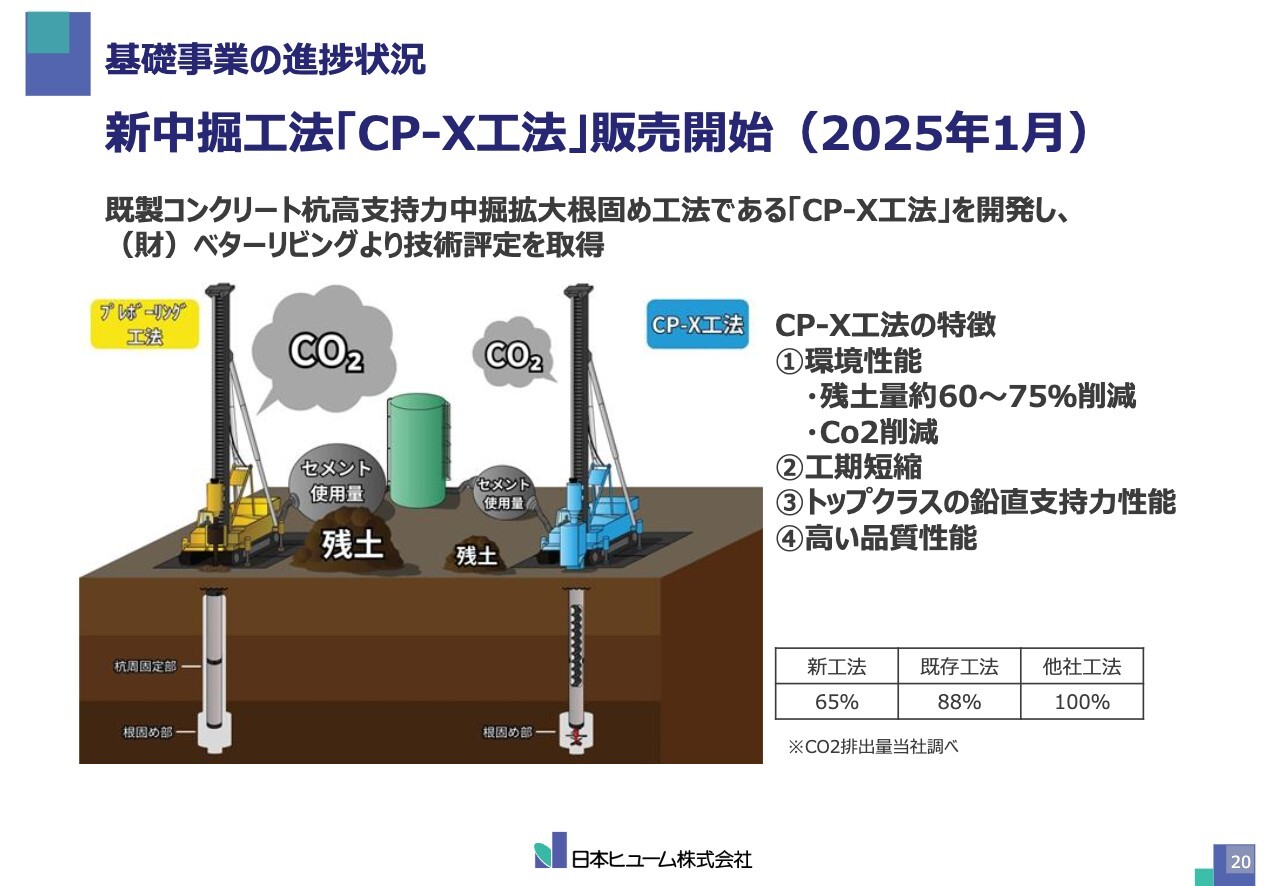

基礎事業の進捗状況

新中掘工法「CP-X工法」についてご説明します。「CP-X工法」は、基礎事業の戦略として開発を進めてきました。杭の工法にはプレボーリング工法と中掘工法があります。プレボーリング工法は先に穴を掘ってからコンクリート杭を沈める工法で、中掘工法は杭の先端部に設けたドリルで穴を掘りながら杭を沈める工法となります。

2024年11月に一般社団法人ベターリビングの技術評定を取得し、今年1月より本格的な販売を開始しています。

この工法は、当社の既製コンクリート杭と、共同開発パートナーであるテノックス社の先端拡大根固め中掘工法の2つの技術的な強みを融合させた工法です。先端拡大根固め中掘工法とは、杭の先端を拡大しながら球根のようなものを作る工法です。

このような工法を開発した背景には、掘った土の処理コスト削減や労働者不足による工期短縮などのニーズが建設現場から高まったことが挙げられます。

「CP-X工法」は、残土量を非常に多く削減できるため、非常に高い関心を示していただいているところです。同時に、高い先端支持力を発揮しながら、残土も少なく工期も短縮できるといった点が最大の特徴であり、いわゆる現代の建設現場に適した高性能な工法として発表しました。

スライド右下の表にあるとおり、従来のプレボーリング工法という外掘工法と比較して、排出残土を60パーセントから75パーセント削減することができます。残土の運搬費用の削減のほか、残土を運搬する時に走らせるダンプカーも減らせますので、工事全体のCO2排出量の削減にもつながる工法です。

したがってこの工法は、建設業界全体で推進しているサーキュラーエコノミーのうち、廃棄物ゼロ社会の実現にも貢献できるのではないかと思っています。

また、スライドには記載していませんが、先端支持力係数というものがあります。この数値が高ければ高いほど杭の先端で重い構造物を支えられるのですが、「CP-X工法」のα値は309から792となっています。上に乗る建物に応じて合理的な設計ができるため、非常に自由度が高い工法です。

この値は業界トップクラスの性能ですので、今後は建設需要が急増しているデータセンターをはじめ、病院や集合住宅など幅広い分野での適用を視野に入れて、販売活動を強化していきたいと考えています。

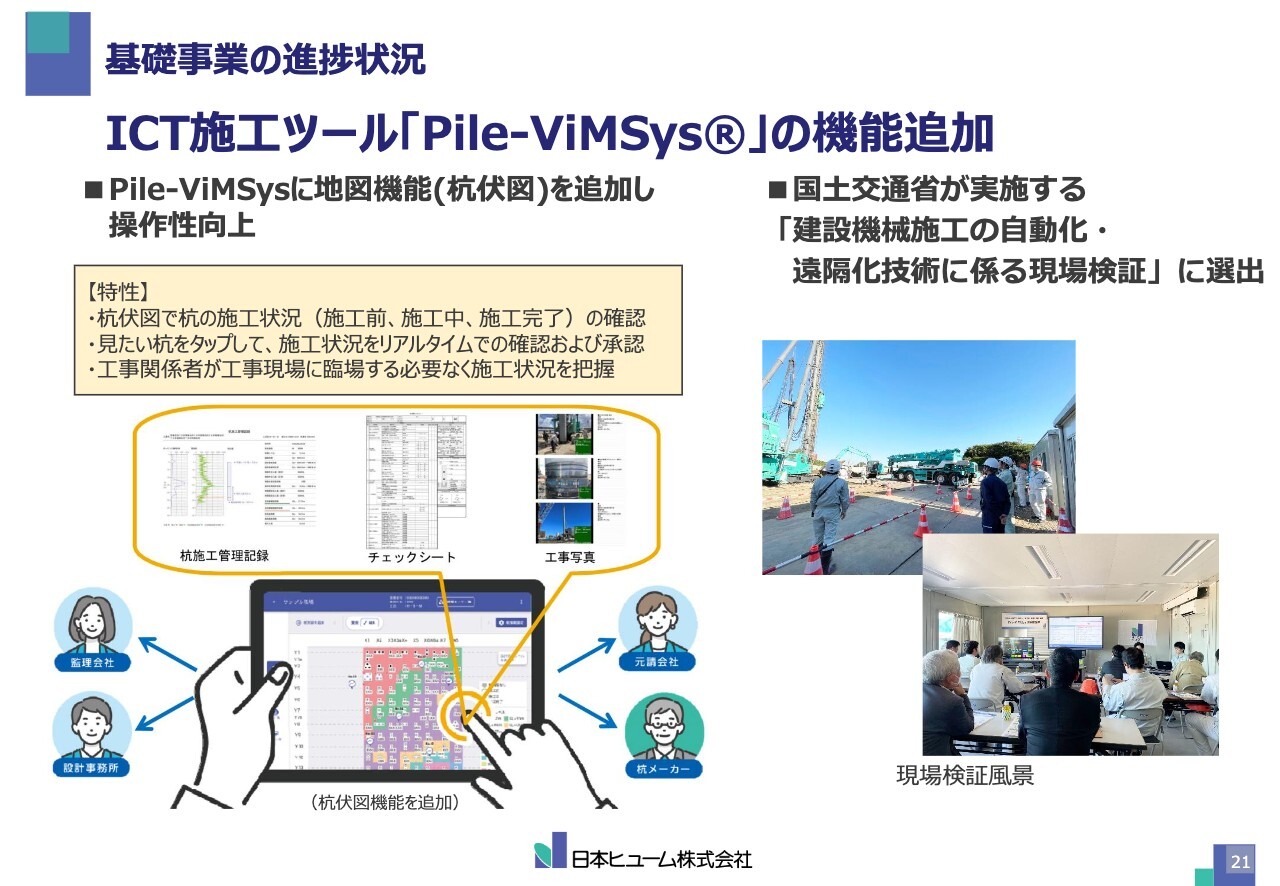

基礎事業の進捗状況

基礎事業のもう1つの成長戦略である、ICT施工管理システム「Pile-ViMSys」の最新の取り組みについてご説明します。

今回新たに、地図(杭伏図)機能を追加しました。スライド左下の図にあるとおり、現場の杭の施工状況を色分けして表示することができ、タブレットを使って一目で工事現場全体の杭の施工状況が把握できるようになっています。

それぞれの杭のアイコンをタップするだけで施工状況をリアルタイムで確認できるほか、管理者が臨場しなくても承認できる遠隔機能も備えています。また、「施工前・施工中・施工完了」の3段階での色分け表示に加えて、地盤や支持層が何メートルの位置にあるかといったボーリングデータも、タップするだけで示されます。

タブレット1台で、杭に必要な情報とリアルタイムの施工状況がわかるようにすることで、施工管理体制やトレーサビリティを高めます。それにより杭施工の品質担保をするだけではなく、お客さまにしっかりと工程を見ていただける仕組みとなっています。

同時に、管理者が遠隔確認できるため安全にも寄与しています。これができる前は、大型杭打機の近くまで行って施工データを確認する必要がありました。しかし、そのような大型杭打機に人が近づくのは危険ですし、人が近づくたびに杭打機を停止させることから効率が悪くなっていました。離れたところからでも管理できるようにすることで、安全と効率の性能を上げたのが「Pile-ViMSys」です。

当社としては最先端のシステムだと考えているため、広く認知してもらおうと、昨年11月に国土交通省が行った「建設機械施工の自動化・遠隔化技術に係る現場検証」のイベントに応募したところ、選出していただきました。そこでしっかりと当社の技術を把握していただいたと思いますので、今後も業界内に広めていきたいと考えています。

さらに、今後はこの仕組みを当社のプレキャスト製品の工事や下水道の工事にも応用できるように、開発を進めているところです。このような取り組みによって、デジタルできちんと品質を担保できる日本ヒュームというブランドを作っていきたいと考えています。

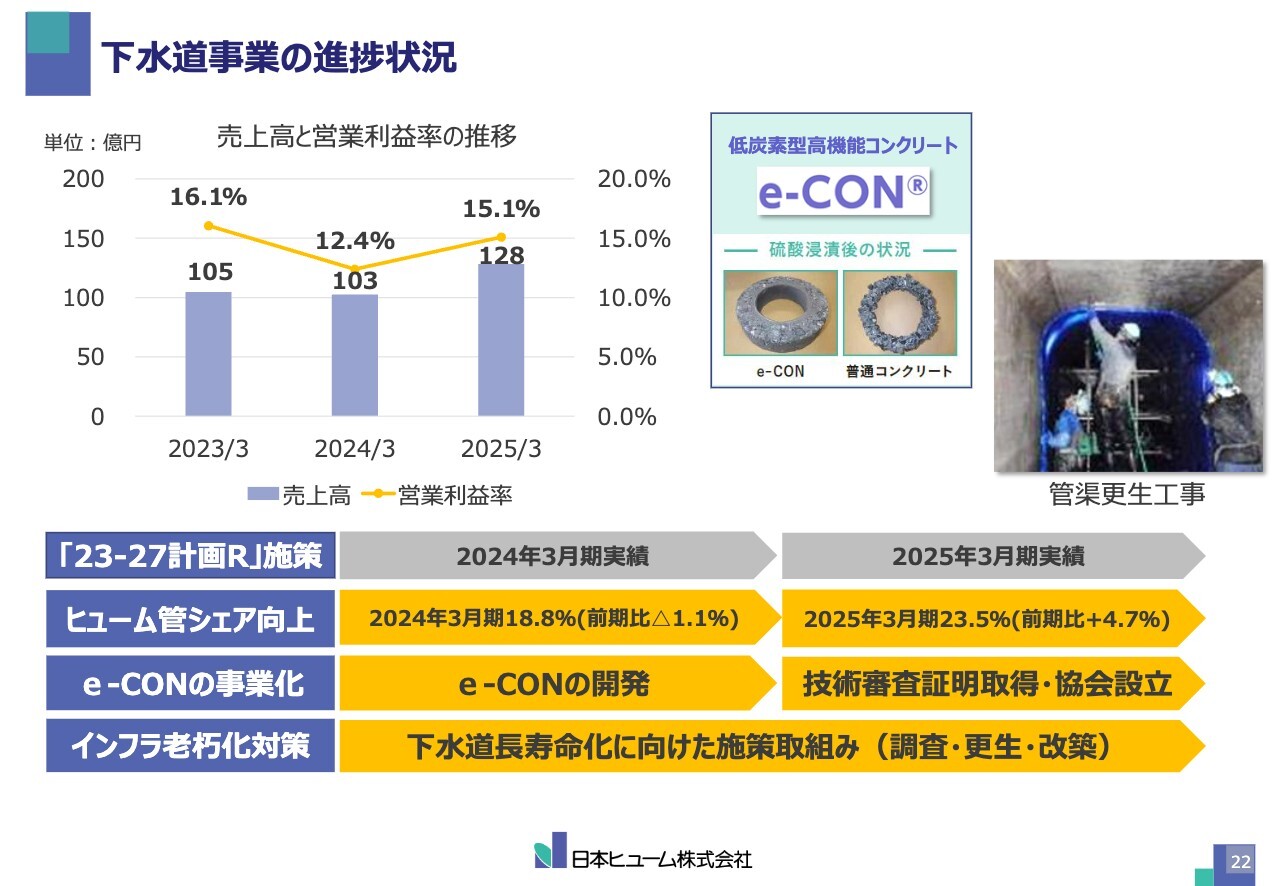

下水道事業の進捗状況

下水道事業の進捗についてご説明します。スライドの左上のグラフに示すとおり、下水道事業は前年度比で増収増益となりました。中期経営計画の目標の1つであるヒューム管のシェア向上についても、2025年3月期は前年度プラス4.7パーセントと進捗し、シェアは23.5パーセントとなっています。

下水道事業の進捗状況

「e-CON」の事業化については、本格販売に向けて協会設立といった体制整備を進めています。昨今ニュースでも注目されているインフラの老朽化問題については、後ほど、当社としての考え方をご説明したいと思っています。

「e-CON」のポイントをお伝えします。「e-CON」は、従来のコンクリートでは対応が難しかった硫酸性の下水環境や湾岸部の塩害に非常に強い製品で、現在は自治体や民間からのお問い合わせが増えている状況です。

社会インフラの長寿命化や脱炭素、循環型社会といった社会のニーズが急速に高まっている中、当社としては「e-CON」の全国展開を目指して「e-CON」協会を1月23日に設立しました。

今後は当協会を通して会員企業と連携しながら、製品製造のノウハウを共有していきます。加えて、まだ機能的に審査が取れていないところもありますので、さらに機能を拡充しながら「e-CON」を普及させていきたいと考えています。

さらに、下水道管として使うためには日本下水道協会の認定資器材に選ばれなければいけませんが、「e-CON」は近いうちに2類認定を取れるように進めているところです。

このようなことを背景に、全国的な「e-CON」の普及と市場拡大に取り組んでいきたいと考えています。

下水道事業の進捗状況

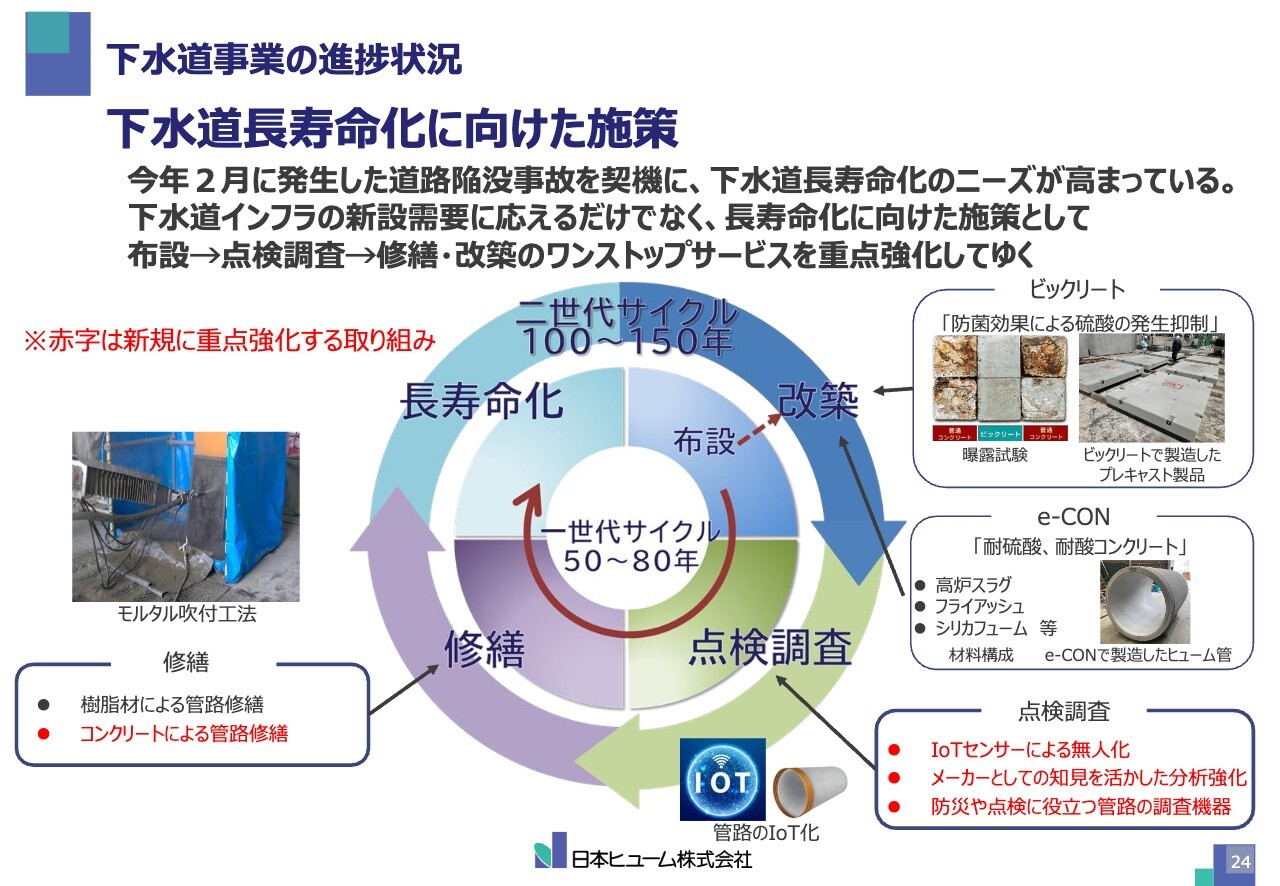

下水道の長寿命化に向けた取り組みについて、当社の考え方をご説明します。2月に発生した道路陥没事故を受け、あの現場に使われていたのはヒューム管ではありませんが、下水道事業に携わる者としては、これだけメンテナンスしても事故が起こってしまう「地下」というものの難しさを目の当たりにしました。

原因などはまだはっきりと発表されていません。一方で、有識者委員会がさまざまなメッセージを発信していますが、やはりいろいろな課題が見えてきたというのが現状ではないかと思っています。

私たちは日本初のヒューム管メーカーとして、さらなる長寿命化に取り組みます。当社が今年で100周年ですので、ヒューム管が日本に入って100年ということになります。下水道に使われ始めたのは高度経済成長の頃からですが、一般的なコンクリート材製品は50年から80年もつと言われているものの、硫酸などのさまざまな有機物の環境においては腐食してしまいます。

このサイクルを、当社では「第1世代のサイクル」と呼んでいます。敷設してから年数が経つと、点検・調査を行って修繕するかたちで対応しますが、努力をしても地下ではあのように予期せぬことが発生します。

今は塩ビのパイプインパイプ工法などのさまざまな工法があり、これは適材適所で行われていると思います。しかし、当社としては「もう一度、同じサイクルで敷設するのですか?」と問いたいのです。

「e-CON」は100年以上もつパイプになります。もはや国防に匹敵するくらいのインフラだと思っているため、全国規模とは言わないまでも、適材適所に応じて長寿命サイクルのものを提供していきたいと考えています。

当社は、硫酸の発生そのものを抑制する「ビックリート」という製品を20数年前に開発しています。これを世の中に普及させるようにもっと努力していかなければいけないと思いますし、高負荷がかかるような場所には、硫酸に強い「e-CON」を積極的に提案していきます。

また現在の腐食点検においては、ドローンなども使うものの、やはり下水道管の中に人間が入って行うことが一般的です。しかし、大量の水が流れている深い部分には入ることができず、この課題がクローズアップされてきています。

対策として、下水道管自体にIoTセンサーなどを付けることでリアルにモニタリングできれば、危険なところに人が潜らなくても点検・把握することが可能になります。メーカーとしては、このような開発に着手すべきであり、その責任があるのではないかと考えています。

下水道管はいきなり劣化するわけではありません。コンクリートが腐食し始めた時に、すぐにコンクリートを吹き付ければ補修できるのではないかと思います。早期にわかれば、すぐに補修できますので、こちらに対してもメーカーとして取り組みます。

このように、安心・安全に暮らすための社会インフラにいろいろな技術提案をしながら、社会に貢献したいと考えています。すでにいろいろと取り組んでいますが、これからさらに加速させていきたいと思います。

プレキャスト事業の進捗状況

プレキャスト製品の進捗状況です。プレキャスト製品の場合は、場所打ちで設計されたものをプレキャスト化するためのスペック営業や技術提案が重要です。これらの提案の強化によって設計ストックは順調に積み上がっており、特に道路分野の壁高欄を中心に増収増益となりました。

2025年3月期の予材量は前年比で58パーセント増加していますので、2026年3月期はさらに20パーセントの増加を目指し、スペック営業の強化も図っていきたいと考えています。

プレキャスト事業の進捗状況

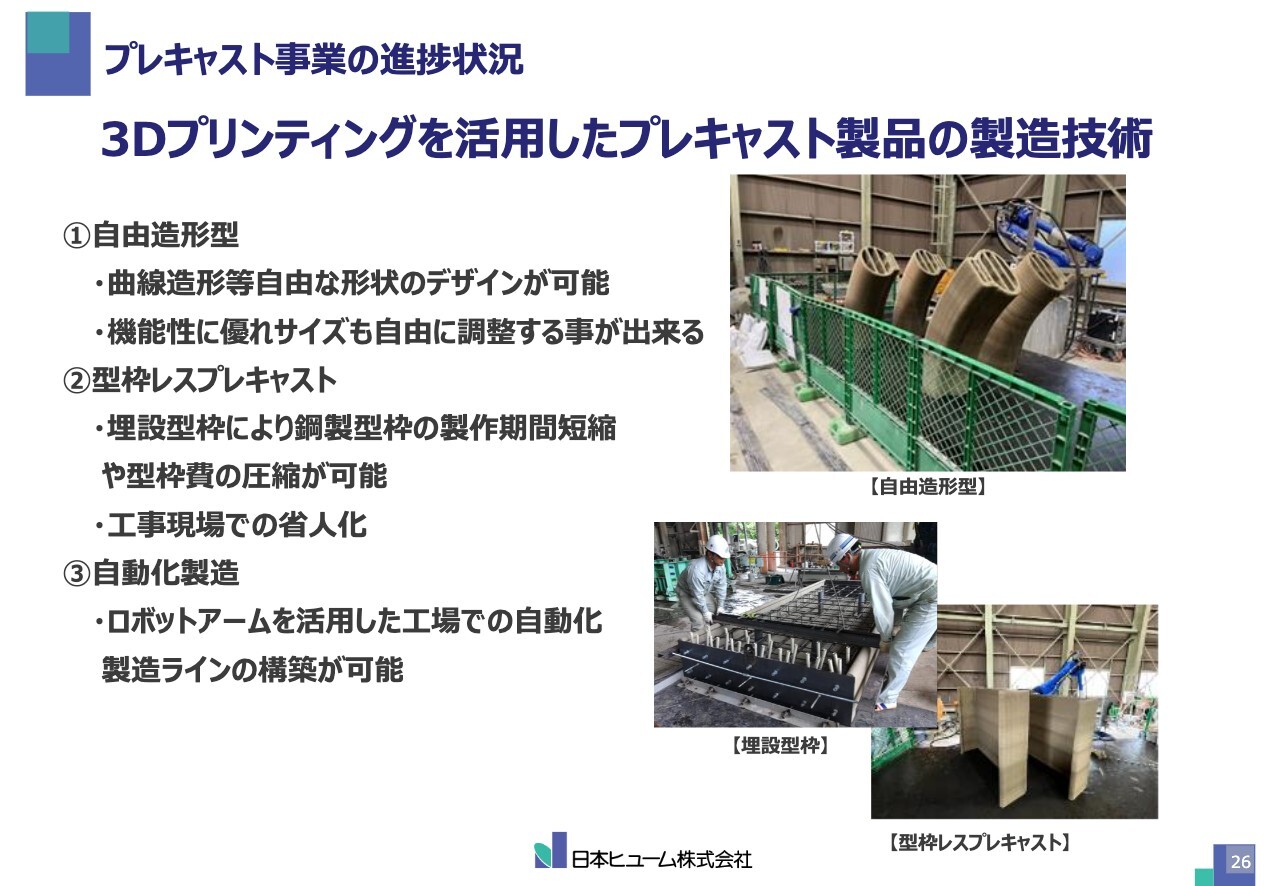

少し先の未来を考えると、3Dプリンターには大きく2つの意味があると思っています。

1つは自由造形ができることです。こちらについては、いろいろな形を作るにはまだまだノウハウが必要になってきます。今のままの材料でよいのかなどいろいろな問題がありますので、まだ途上ではありますが、実際の案件を通じて出荷しています。

もう1つは、こちらのほうが必要なことだと思いますが、型枠レスのプレキャスト製品です。この枠は「捨て型枠」や「埋設型枠」と呼ばれますが、スライド右下の写真は、3Dプリンターでプリンティングしたコの字型の枠に鉄筋を入れてコンクリートを流し込んだものです。

これまでは、外側に別の鋼製型枠を作り、そこに鉄筋を入れてコンクリートを流し込んでいました。そのため、鋼製型枠を発注しないと製品が作れなかったのですが、3Dプリンターを使えば、もともとの構造物の外側を3Dプリンティングしてそのまま製品に使えます。

大規模な大量生産には向かないと思いますが、ある程度のボリューム感であれば、このように鋼製型枠のコストを削減することができます。なおかつ、3Dプリンターは24時間プリンティングします。このようなことによって競争力を高め、工場での働き方改革にもつなげていきたいと考えて取り組んでいます。

また、当社の産業は長らく労働集約型で進んできました。今後はロボットアームなども利用しながら、工場の製造ラインの部分的な自動化により作業員の働き方を変えることで、人材の確保にもつなげていきたいと考えています。

プレキャスト事業の進捗状況

好調な壁高欄についてご紹介します。高速道路の架け替え需要の拡大は著しく、売上高も順調に進んでいる状況です。

道路インフラ分野における安全性・耐久性への期待の高まりとともに、当社の設計活動が功を奏して採用につながっていると考えていますので、今後も引き続き精力的に進めていきたいと思っています。

プレキャスト事業の進捗状況

当社オリジナル製品である「PCウェル」についても順調に売上を伸ばしています。また昨年は、DX化の一環としてPCウェル工法設計ソフトの改良を行いました。

その結果、平均的な工事案件で作業時間を80パーセント短縮することができています。1人の技術者による設計提案件数を増やすことで採用いただく機会を増やす取り組みを、今年から始めています。スピーディで柔軟な設計提案によりお客さまへの対応を増やし、受注を増やしていこうという考えです。

財務戦略(資本政策)

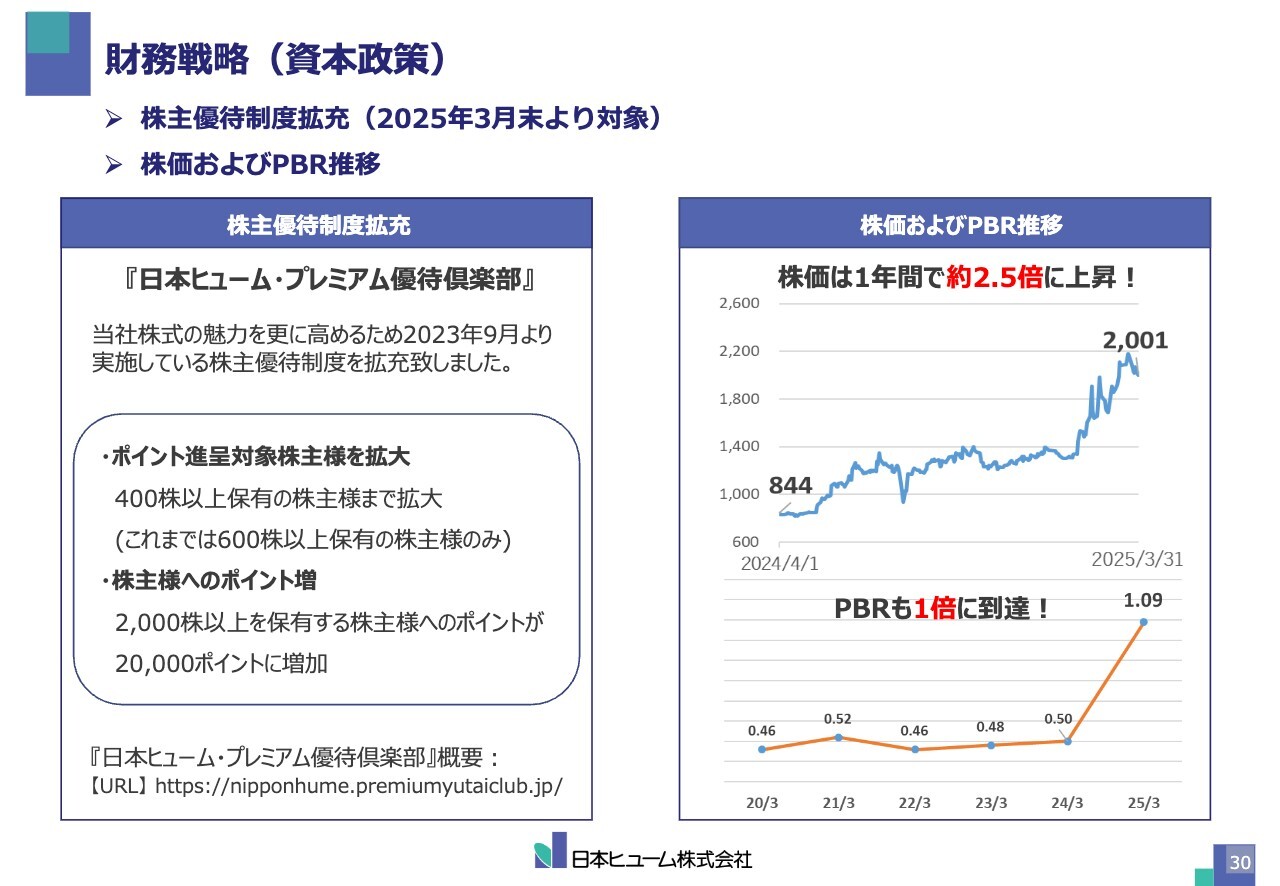

中期経営計画に基づく財務戦略についてご説明します。はじめに、中核である資本政策についてです。資本コストを意識した経営方針を発表していますが、資本効率の向上と投資家の方々からの評価の両立を目指してきました。

その結果、2025年3月末時点での当社の株価は、スライド右側のとおりとなりました。長らく課題であったPBRも1倍を達成しましたが、このあたりはまだまだ流動的であると思っています。

私としては改革も道半ばだと思っていますので、ステークホルダーのみなさまから一層の評価をいただけるように、引き続き企業価値の向上に向けて全力で取り組んでいきたいと考えています。

2023年9月から導入した株主優待制度については、制度の内容を拡充しています。ポイントの対象となる株式数を引き下げるとともに、一定数以上保有している株主さまへのポイントを増加することによって、さらなる還元強化を図っているところです。

財務戦略(株主還元)

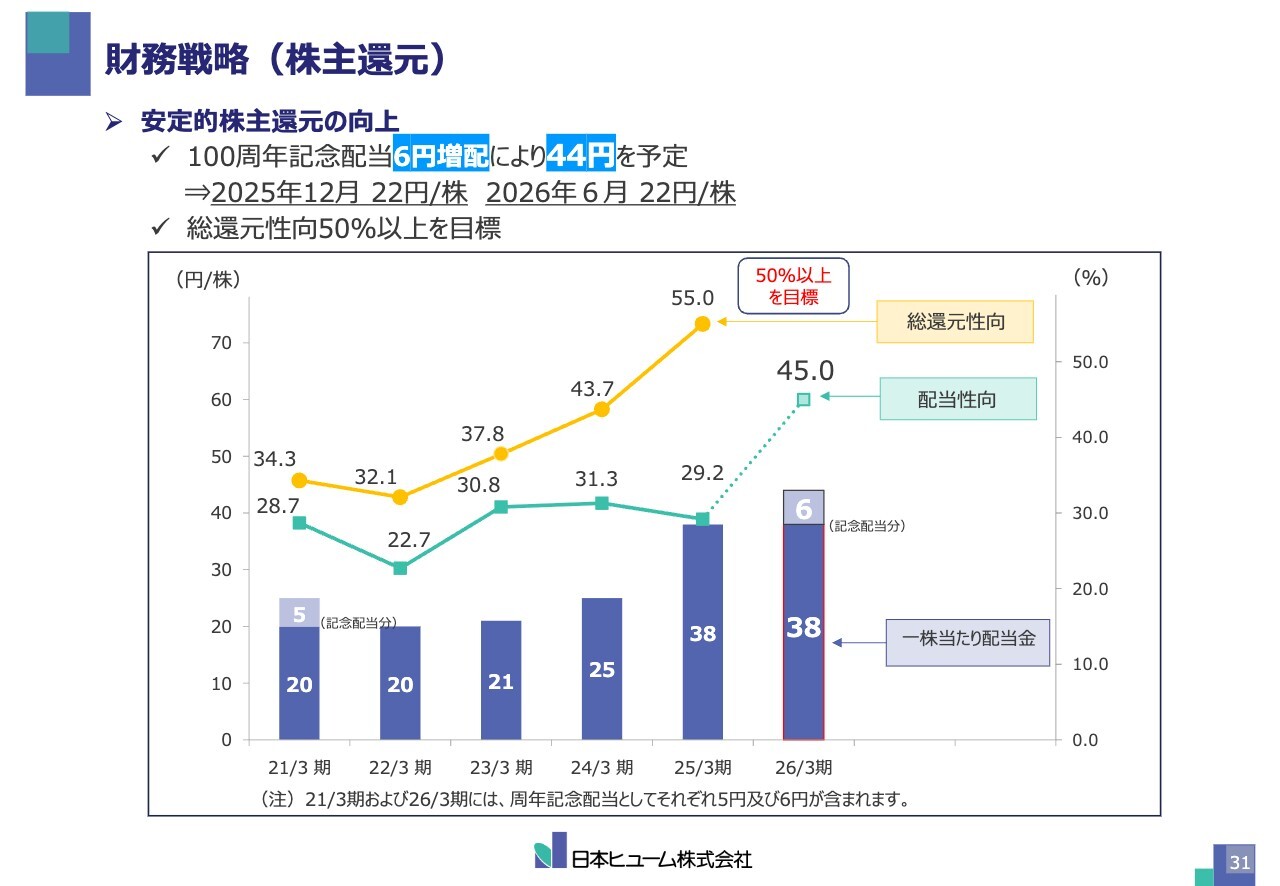

株主還元の方針についてです。創業100周年を迎える2026年3月期においては、記念配当として前期比で6円増配し、一株当たり44円を予定しています。

また、総還元性向は50パーセントを目標にすると発表していますので、状況に応じて自己株式の取得なども考えていきます。今後も安定的で持続的な株主還元の実現に向けて、取り組みを続けていきたいと思います。

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

2024年度の中間決算において、資本コストや株価を意識した経営方針を公表しました。2025年3月期の実績では、総還元性向が55パーセント、ROEが7.3パーセントとなっています。

ROEは前期の4.8パーセントから改善していますが、さまざまなものが加わっての値と認識しています。目標となる8パーセントまでは未達ですので、今後も構造改革などの各経営施策を鋭意進めることによって、目標達成を目指していきたいと考えています。

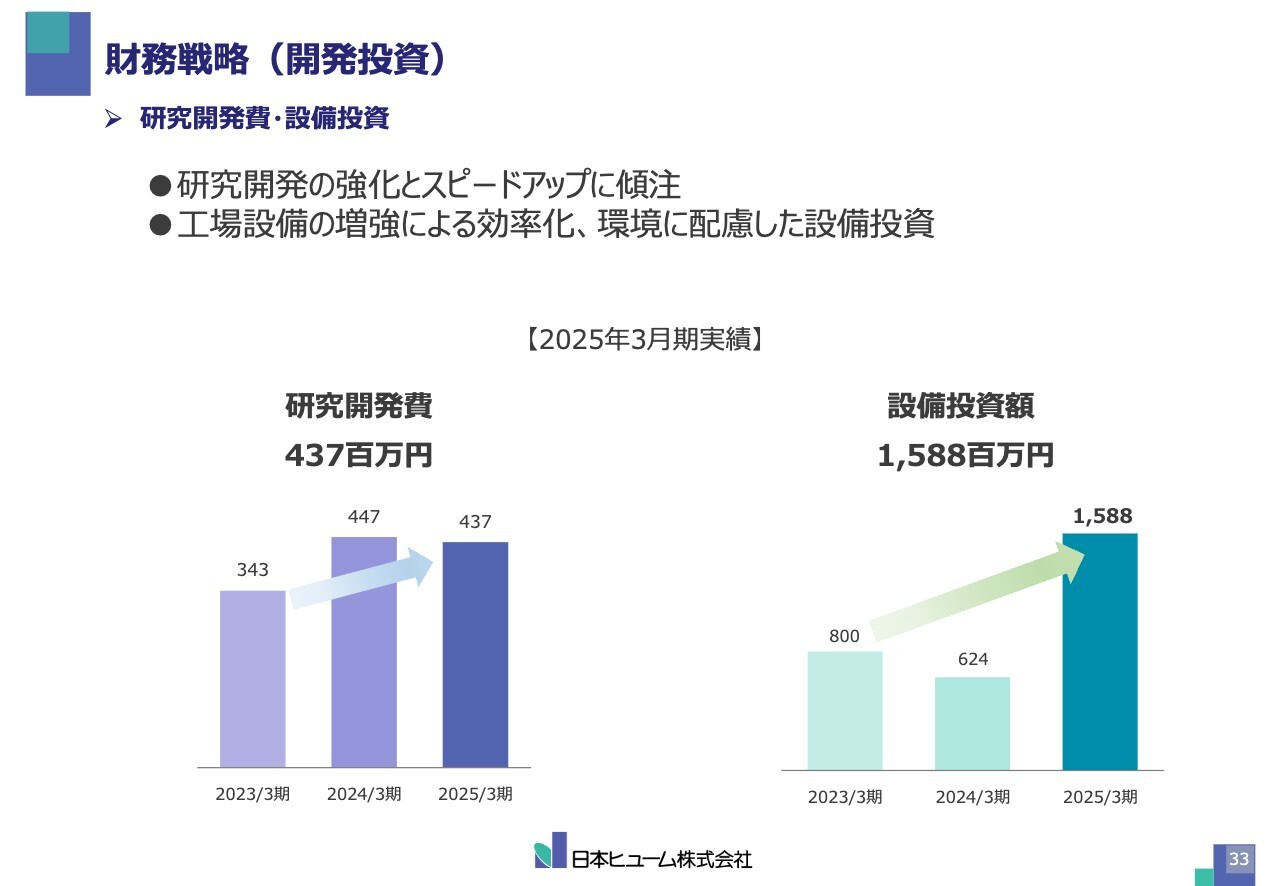

財務戦略(開発投資)

研究開発費と設備投資は、スライドに記載のとおり順調です。研究開発については、「e-CON」や3Dプリンティング、「CP-X工法」の開発に注力しました。

設備投資については、ガスボイラー等のESG関連投資や工場・工事の安全に寄与する投資、作業効率向上のための投資を積極的に行いました。

ESG戦略(E:環境)

ESG戦略の進捗状況のうち、環境分野についてご説明します。「e-CON」は対硫酸性や対塩害性において高機能であると同時に、セメントを使っていないためCO2を削減できるということで、環境分野の取り組みに含めています。

これらの取り組みを通じて、CO2を削減しながら長寿命な社会に貢献していくことで、社会的な責任を果たしていきたいと思っています。自社工場は2030年を目指してガスボイラーや再生エネルギーを採用しており、今後も計画的に目標達成に向けて進んでいきます。

ESG戦略(S:社会)

ESG戦略の社会分野についてです。前期に引き続いて「健康経営優良法人」に認定されました。

また、「くるみん認定2024」も取得しています。社員が仕事と子育てを両立しやすい職場環境については絶えず考え続けるしかありませんが、この認定取得により弾みがつきましたので、従業員の幸福と生きがいを念頭に、仕事にも邁進できるような環境を作っていきたいと考えています。

以上でご説明を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。

新着ログ

「ガラス・土石製品」のログ