【QAあり】CCT、営業利益10億7,300万円は計画を上回る水準 DX支援・IT人材調達支援がいずれも前年比+10%超の増収

目次

金子武史氏(以下、金子):株式会社コアコンセプト・テクノロジー代表取締役社長CEOの金子です。本日は第2四半期の決算について、昨日開示した資料に基づきご説明します。

アジェンダはスライドに記載のとおりです。

エグゼクティブ・サマリー

エグゼクティブ・サマリーです。第2四半期の決算サマリーとしては、売上高は101億6,800万円、営業利益は10億7,300万円、営業利益率は10.6パーセントの着地となりました。年度計画として立てている予算と比べると、売上高は計画どおりです。営業利益に関しては、計画をやや上回る数字で着地しました。

連結損益計算書

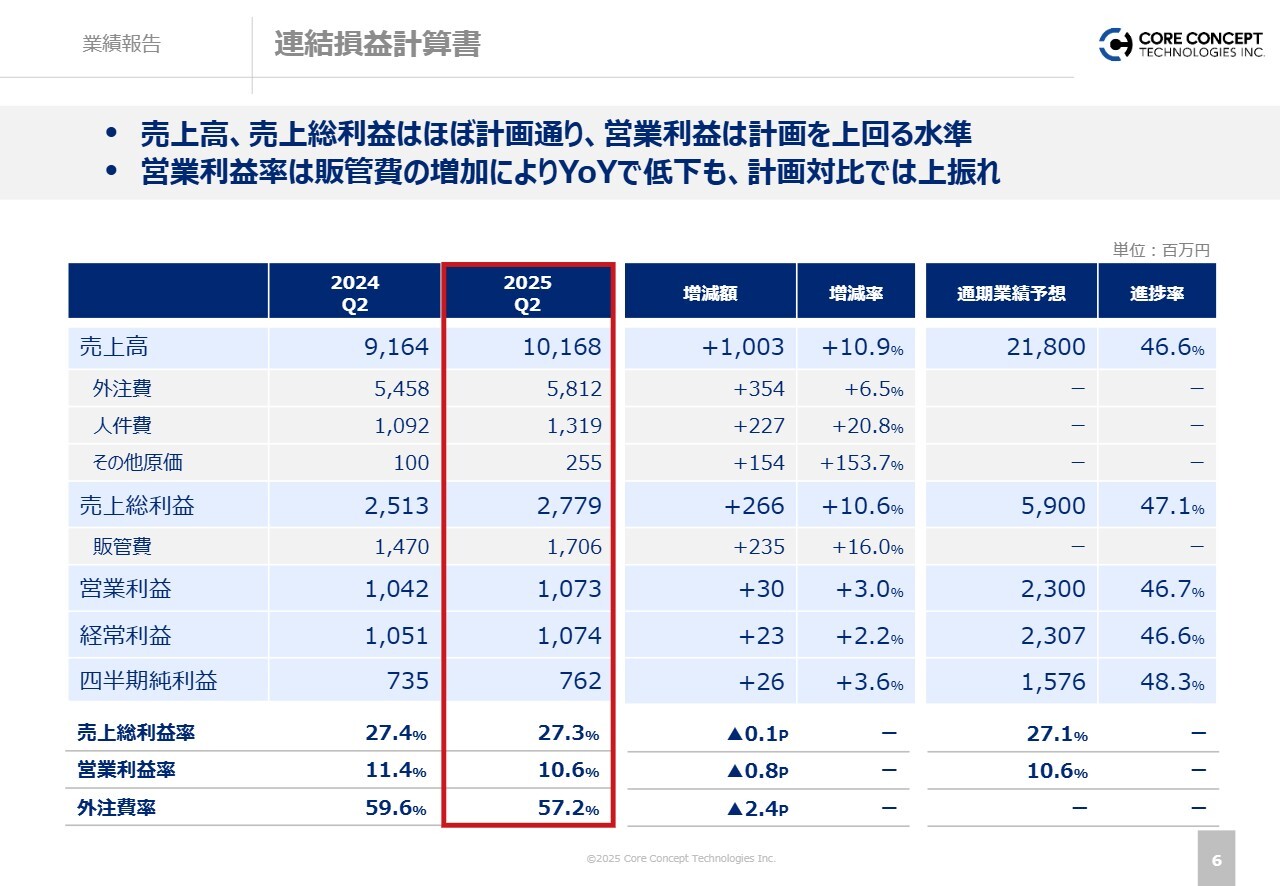

詳細な業績報告です。まず、連結損益計算書についてご説明します。売上高は101億6,800万円、売上総利益は27億7,900万円、営業利益は10億7,300万円、経常利益は10億7,400万円、四半期純利益は7億6,200万円です。率については、売上総利益率が27.3パーセント、営業利益率が10.6パーセント、外注費率が57.2パーセントとなっています。

総括すると、売上高と売上総利益はほぼ計画どおりであり、営業利益は計画を上回る水準で推移しました。営業利益率については、新卒採用が順調に進んだこともあり販管費が増加しましたが、計画比では順調な推移となっています。

通期の進捗率については、スライドの表の一番右の列をご覧ください。2025年度は下期偏重の計画となっていますので、進捗率は予定どおりとなっています。

営業利益の増減要因

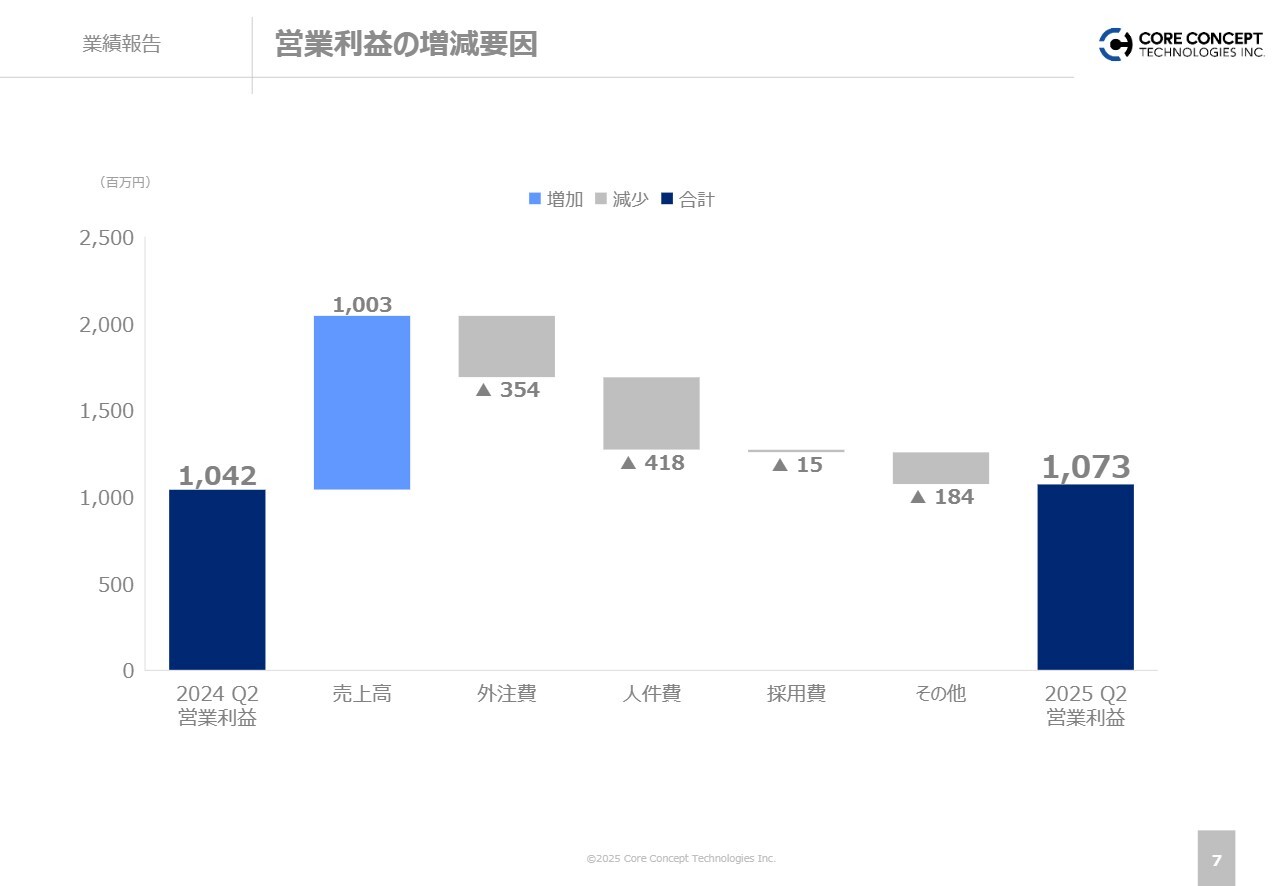

営業利益の増減要因です。特筆すべき事項はありませんが、売上高の増収に伴い、営業利益は微増となりました。

サービス区分別実績

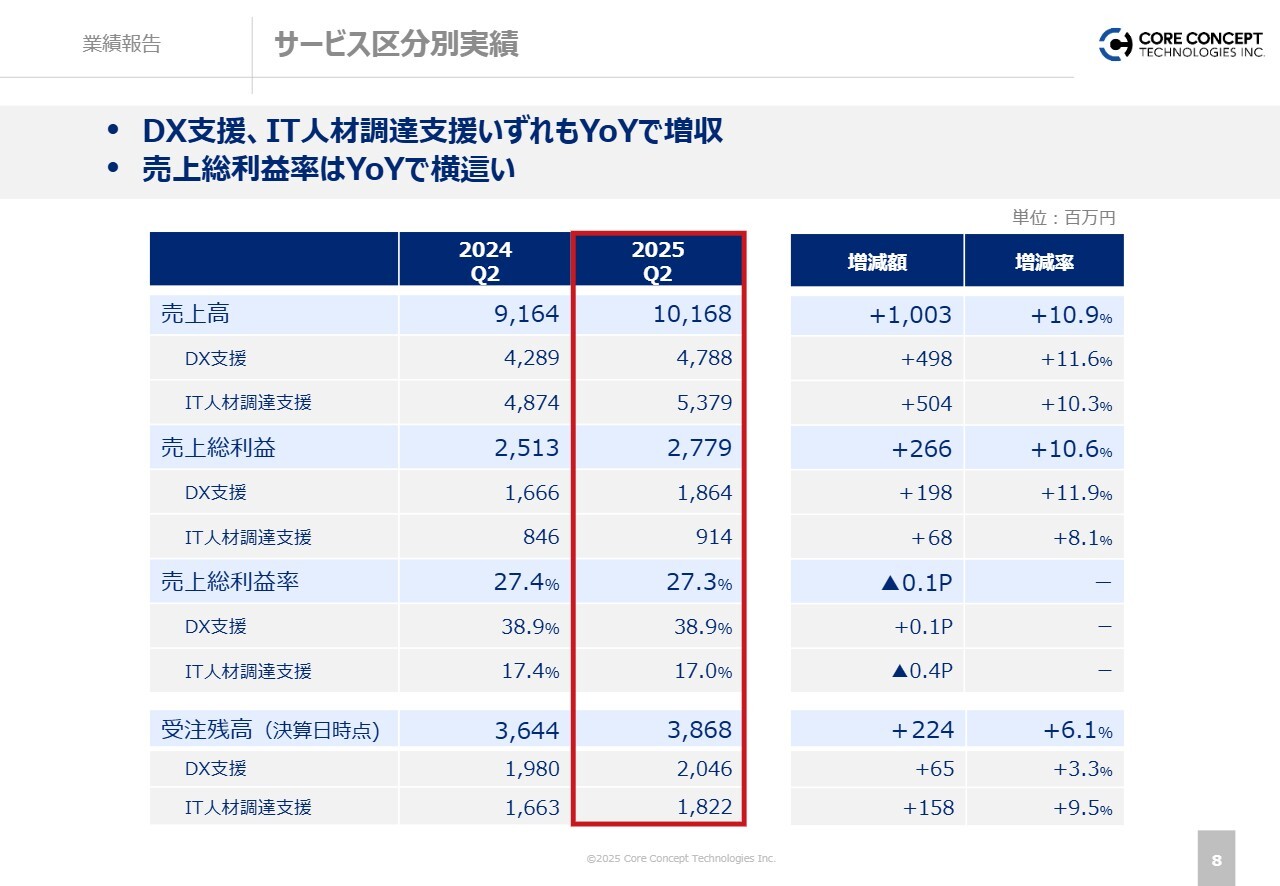

サービス区分別の実績です。DX支援およびIT人材調達支援は、いずれも前年同期比で5億円程度の増収となり、合計で約10億円の増収です。

売上総利益に関しては、2024年度後半はかなり厳しい状況でしたが、この第1四半期と第2四半期で持ち直し、増益となりました。売上総利益率も悪くない水準で、27.3パーセントとなっています。

受注残高に関しては、前年同期比で堅調に増加していますが、第1四半期と比較するとやや減少している状況です。この点については後ほど詳しくご説明します。

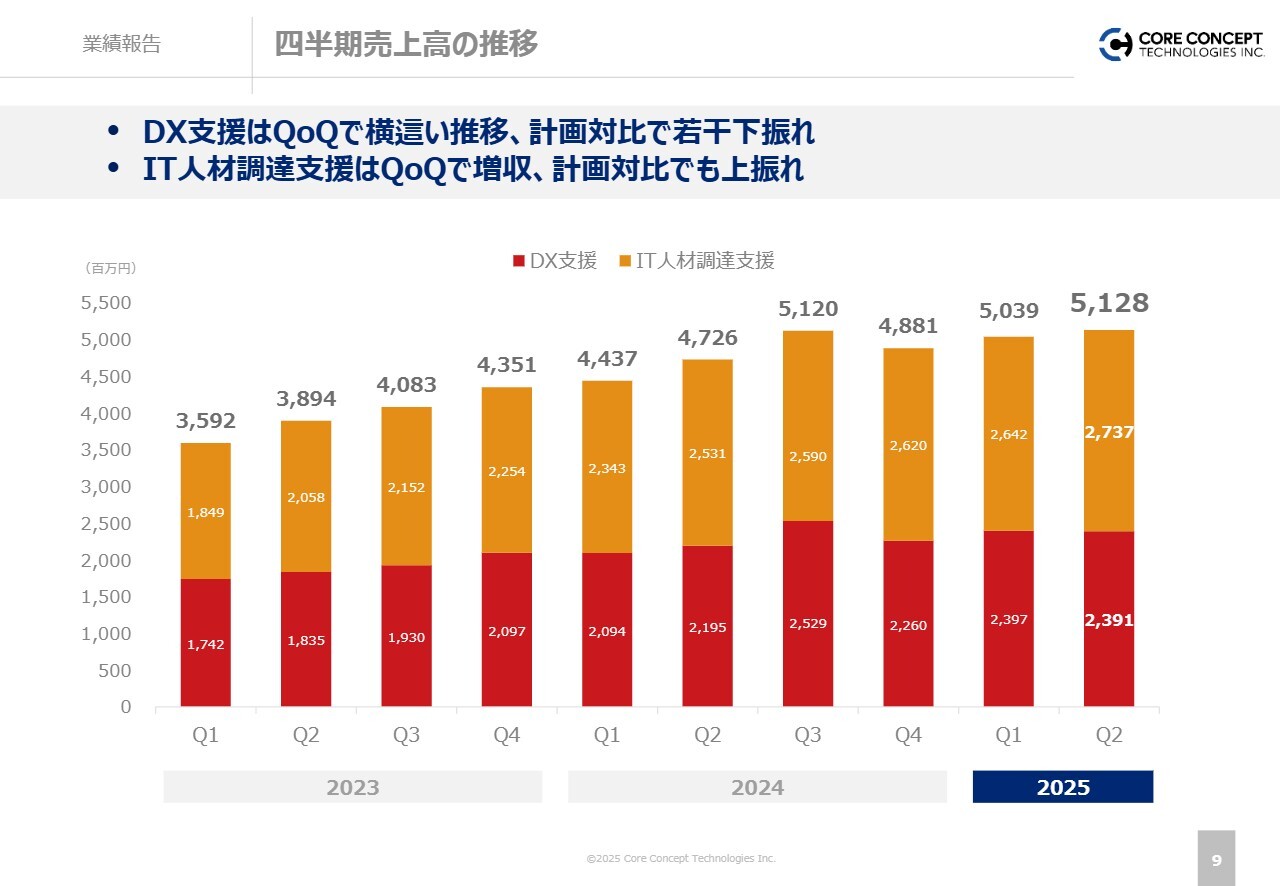

四半期売上高の推移

四半期ごとの売上高の推移です。売上高は四半期ベースで過去最高を記録しています。当第1四半期比では、DX支援はほぼ横ばいでしたが、IT人材調達支援は増収となりました。

四半期営業利益の推移

営業利益の推移です。特筆すべき事項はありませんが、季節要因として、第2四半期に新卒が入社し3ヶ月の研修に入るため販管費が増加し、営業利益率は9.3パーセントとなりました。

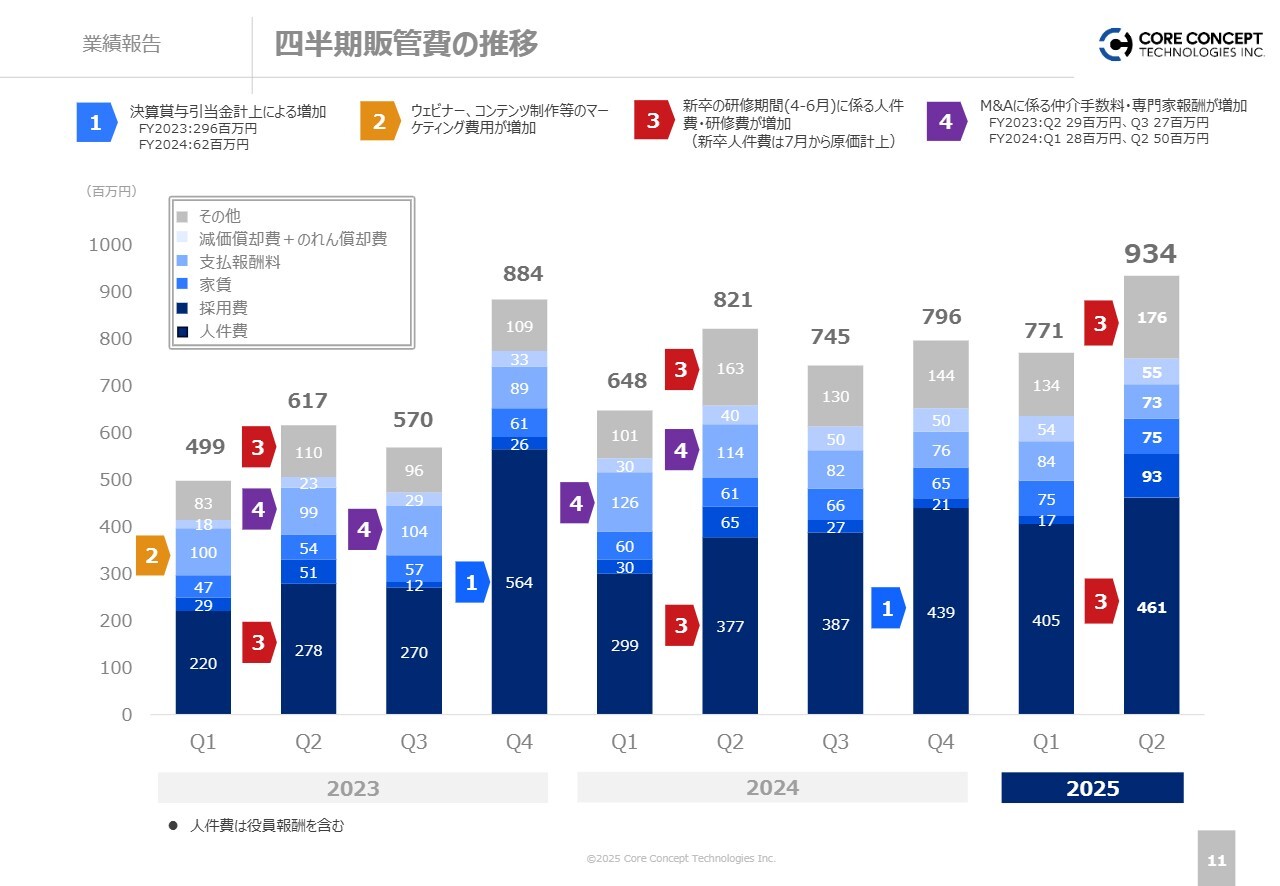

四半期販管費の推移

販管費の推移です。今お伝えしたとおり、四半期の季節性要因で費用が増加しています。

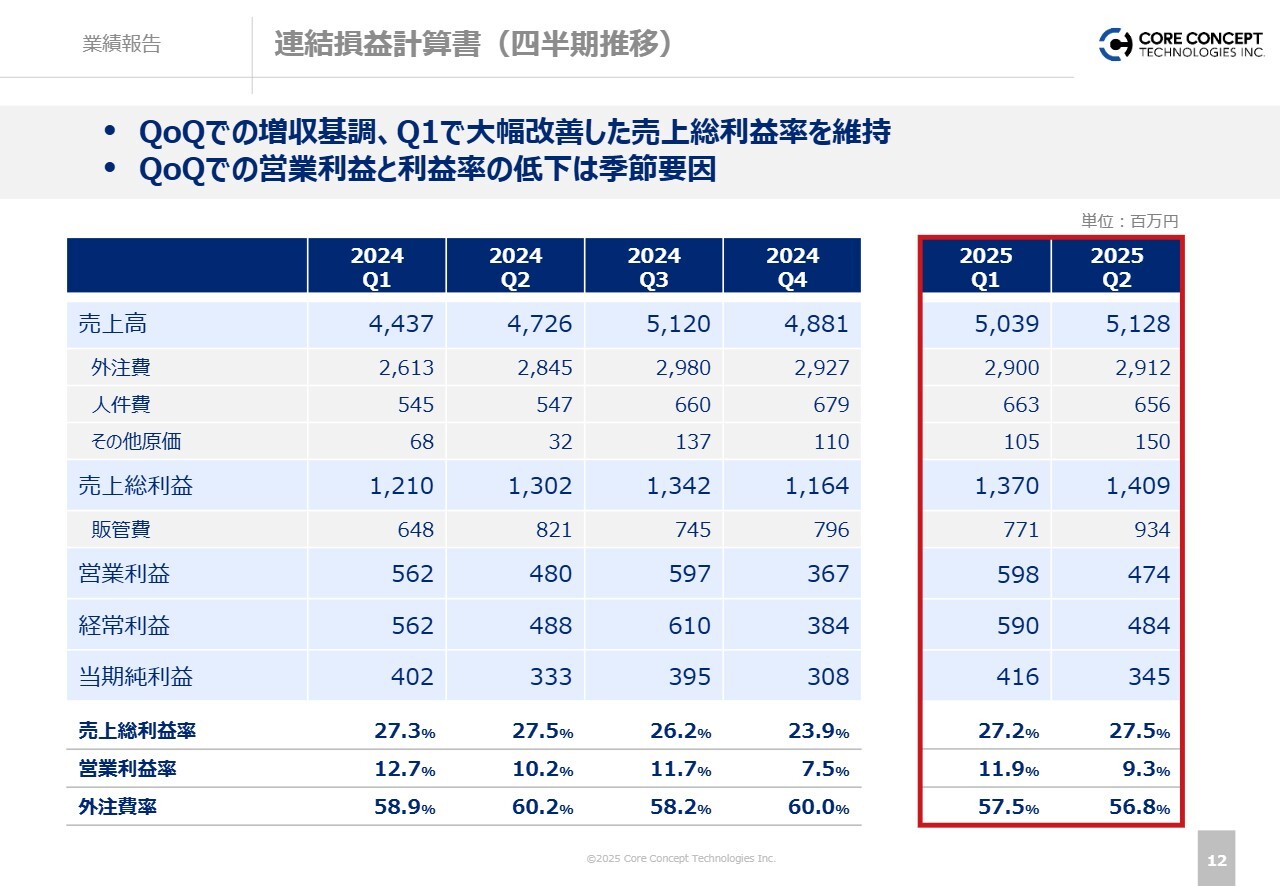

連結損益計算書(四半期推移)

連結損益計算書の四半期推移です。スライドの表の一番右が当四半期となります。売上総利益率は27.5パーセントで、前年同期と同じ水準でした。四半期ベースでは比較的良い水準で着地しています。外注費をコントロールできているため、利益管理については特に問題なく運営できていると考えています。

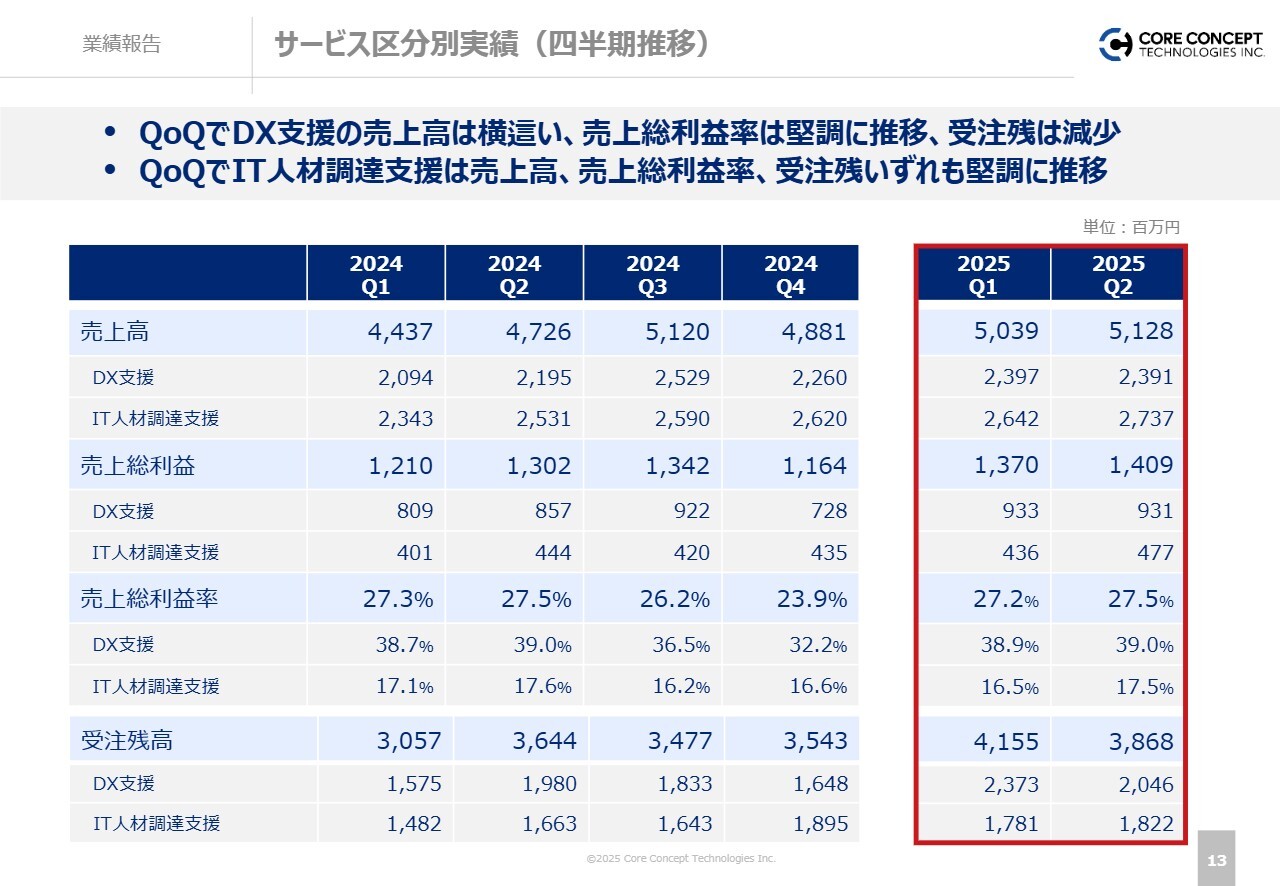

サービス区分別実績(四半期推移)

サービス区分別の四半期推移です。スライドの表の一番右が当四半期の結果を示しています。

DX支援に関しては、売上総利益のコントロールはできているものの、当第1四半期比で売上高は横ばい、受注残高はやや減少しています。当初から営業活動をより加速する必要があると考えており、現在の課題となっています。

IT人材調達支援については、当第1四半期に比べて増収となり、受注残高も堅調に増加していることから、安定的に予定どおりの成長を遂げていると考えています。

売上総利益率は、DX支援が39.0パーセント、IT人材調達支援が17.5パーセントとなり、利益のコントロールができていると考えています。

連結貸借対照表

バランスシートです。自己資本は厚みを増しており、自己資本比率は62.3パーセントとなっています。チャンスがあればM&Aに投資できる水準を確保できています。

純資産は49億6,200万円です。プライム市場の上場基準である50億円が目前に迫っており、この形式要件はクリアできると考えています。バランスシートについては特段問題はなく、堅調な状態と判断しています。

以上が、会計数値のサマリーです。

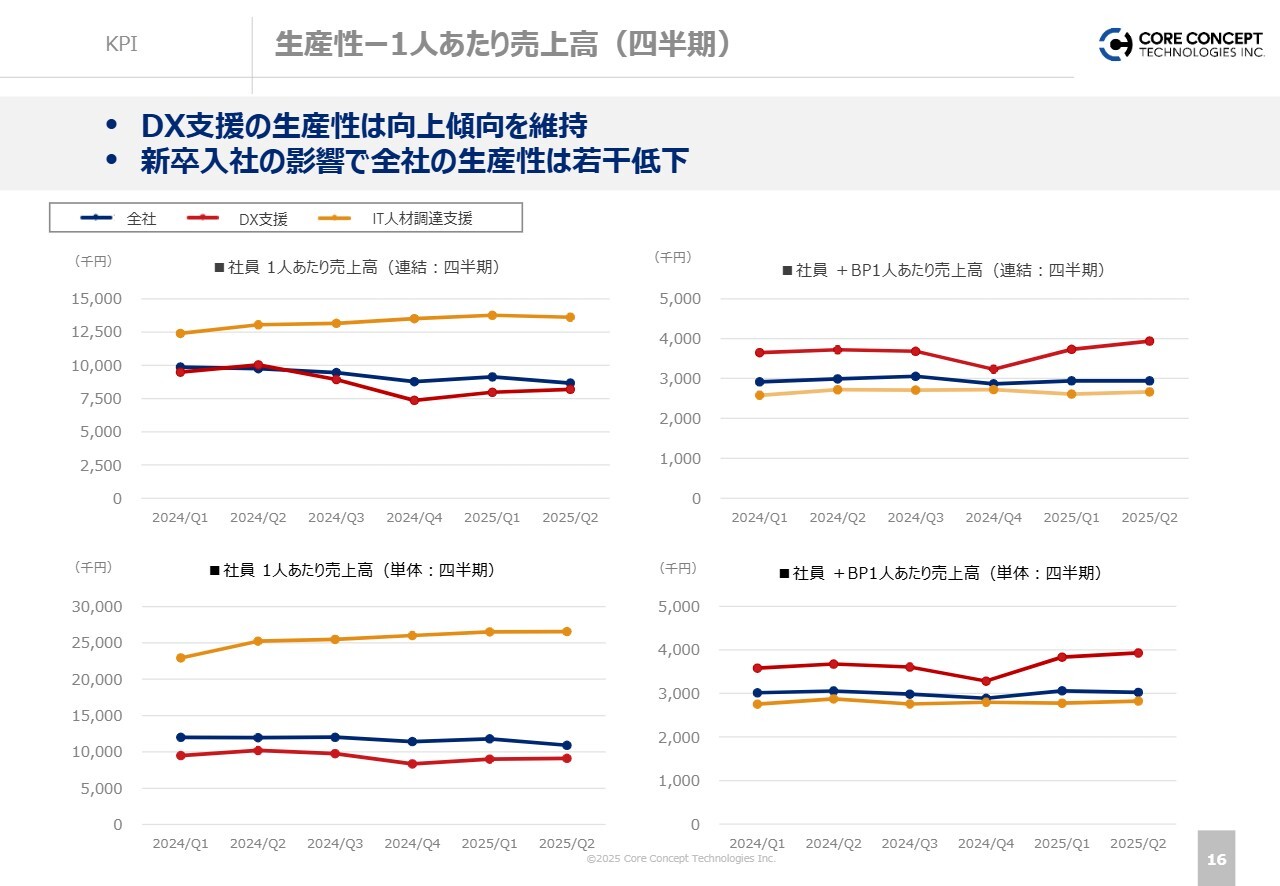

生産性ー1人あたり売上高(四半期)

管理会計上のKPIについてご説明します。生産性の指標として、四半期ごとの1人あたり売上高の推移を示しています。全体的に生産性を徐々に向上させており、DX支援は上昇傾向を維持できています。

ただし、季節性の影響で、新卒社員数が増加するこの時期だけは全体としてやや低下しています。しかし、新卒が戦力化してくる2025年度後半には、再び上昇傾向に持っていけるように運営していきます。

大口顧客数の増加

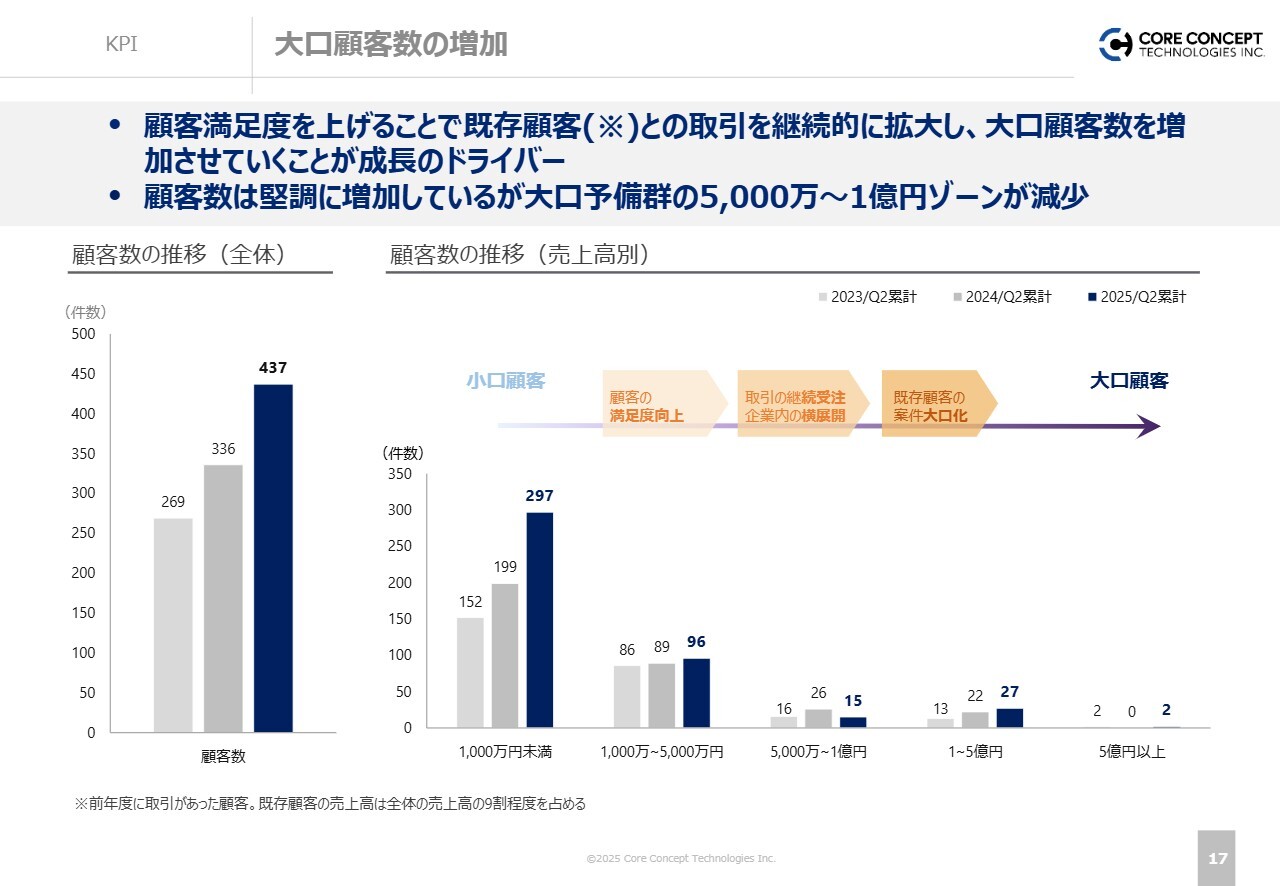

顧客数の推移です。スライド一番左の棒グラフは顧客数全体の推移を示しており、直近では437社とのお付き合いがあります。

その他のグラフは、当社の売上高ベースでの顧客数の推移を示しています。右へ行くほど大口のお客さまの数を示しており、半期で5億円以上の取引を行ったお客さまは2社でした。前年同期は0社でしたが、当期は大口のお客さまと安定してお付き合いできている状況です。

また、1億円から5億円の部分が堅調に伸びており、27社となりました。その他のセグメントごとの顧客数の推移については、スライドをご参照ください。

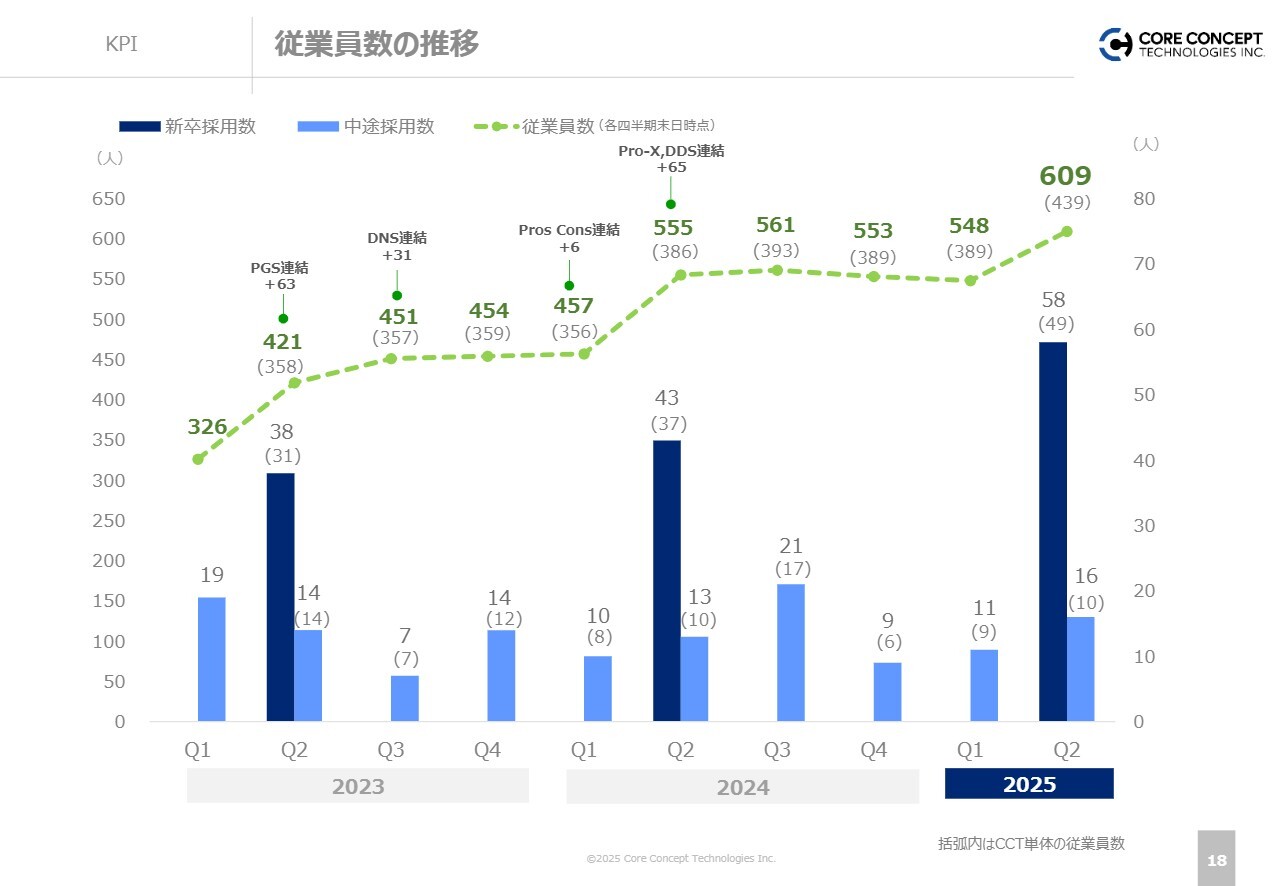

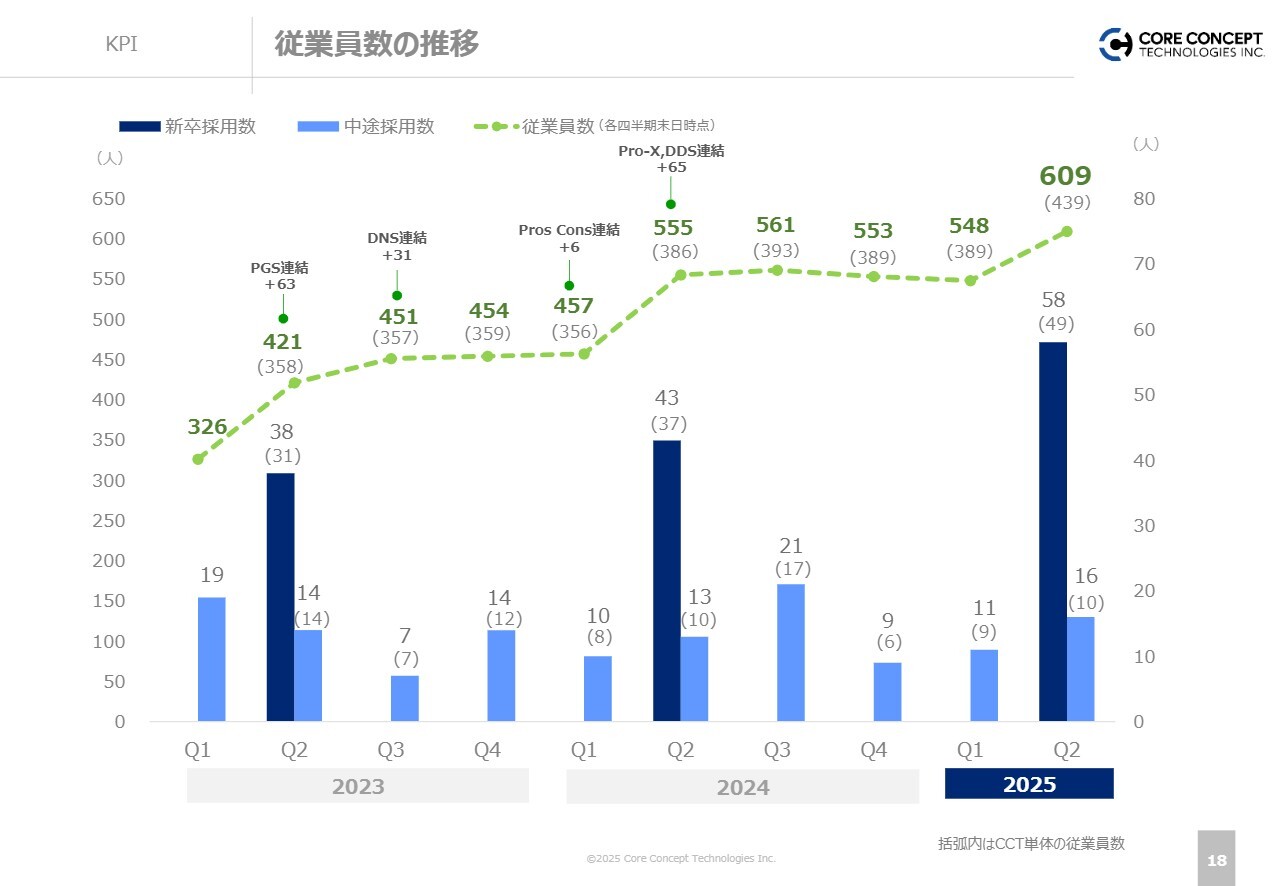

従業員数の推移

従業員数の推移です。総数は連結子会社を含めた社員数で、グループ全体で609名となりました。括弧内は単体の社員数を表しており、439名となっています。

4月には新卒がグループ全体で58名、単体で49名入社しました。新卒社員については、7月1日時点で各部門に配属され、1人の離脱者もなく研修を終えて実務に入っています。中途採用については、数より質を重視しながら進めています。2025年度はすでに必要な採用人数を確保できたため、人材採用は堅調に進められていると考えています。

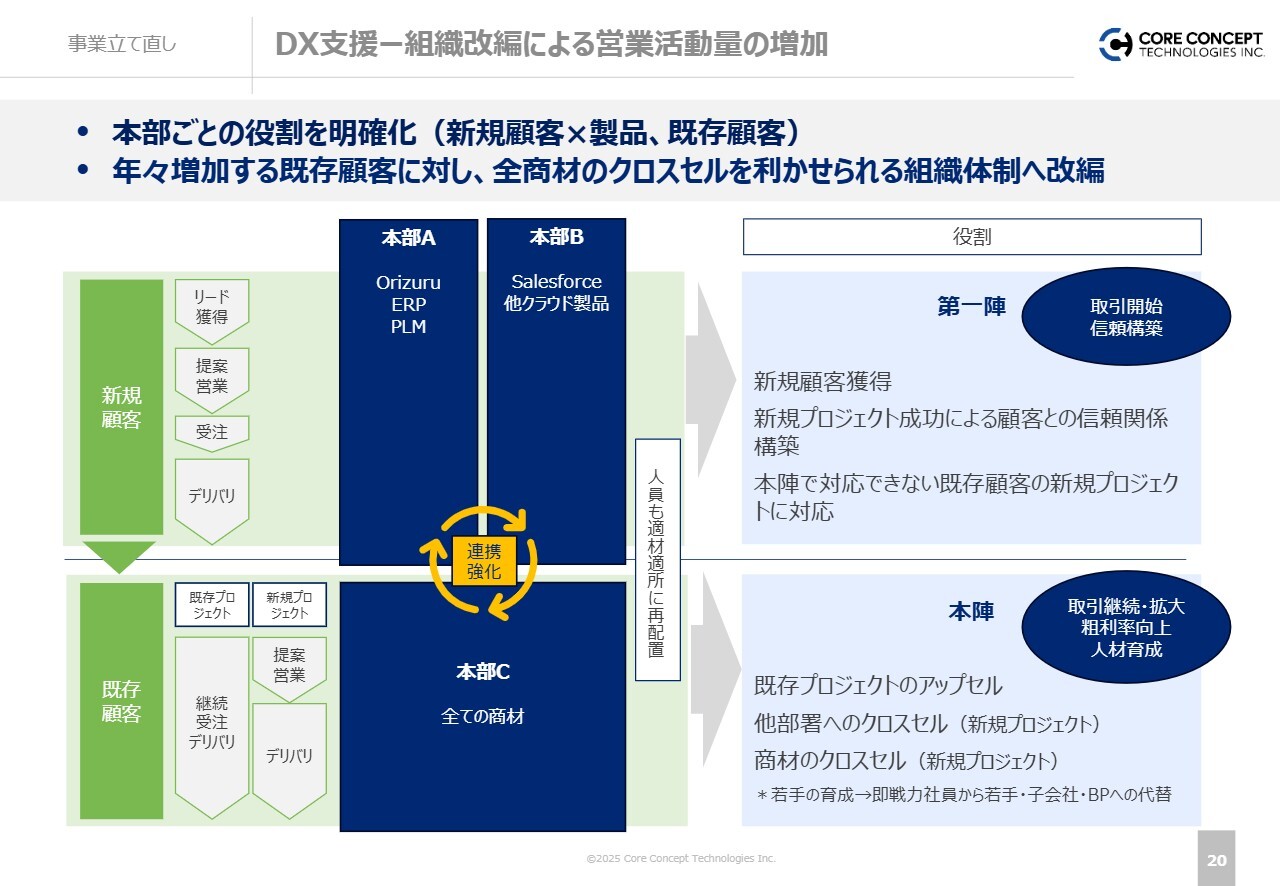

DX支援ー組織改編による営業活動量の増加

2024年度は不採算プロジェクトが発生したり、トップラインの成長が鈍化していました。2025年度のテーマとして、そのような事業課題を解消し、健全な状態に戻すこと、すなわち「立て直し」を大きな目標としています。そのための施策について進捗状況をご説明します。

スライドの図は、今回の事業再編の中心となる考え方を示しています。組織力向上のため、テーマを設定して組織を適切に再構成しました。

基本的な考え方として、まず新規のお客さまを確実に獲得していきます。最初のプロジェクトは信用を得る上で非常に重要ですので、納品まで確実に遂行していきます。

このような難易度の高いミッションを遂行するには、優秀な即戦力で対応する必要があります。したがって、即戦力を中心に再構成した組織を「第一陣」と銘打ち、きちんとお客さまの期待に応えられるプロジェクト運営体制を構築できるように組織改編を行いました。

また、全体の約9割が既存のお客さまであり、売上高および利益の大半は継続受注によるものです。こちらに対応する組織を「本陣」と銘打ち、既存のお客さまからの信頼性をさらに高めていきます。

「第一陣」で構築した技術基盤や、お客さまとの進め方のプロセスのベースをきちんと改善しながら、人材育成や新卒活用を進め、PDCAを回していきます。これを遂行する組織を本陣として設置し、トップラインの成長と安定的な利益の確保を両立できる組織体への改編を進めているところです。

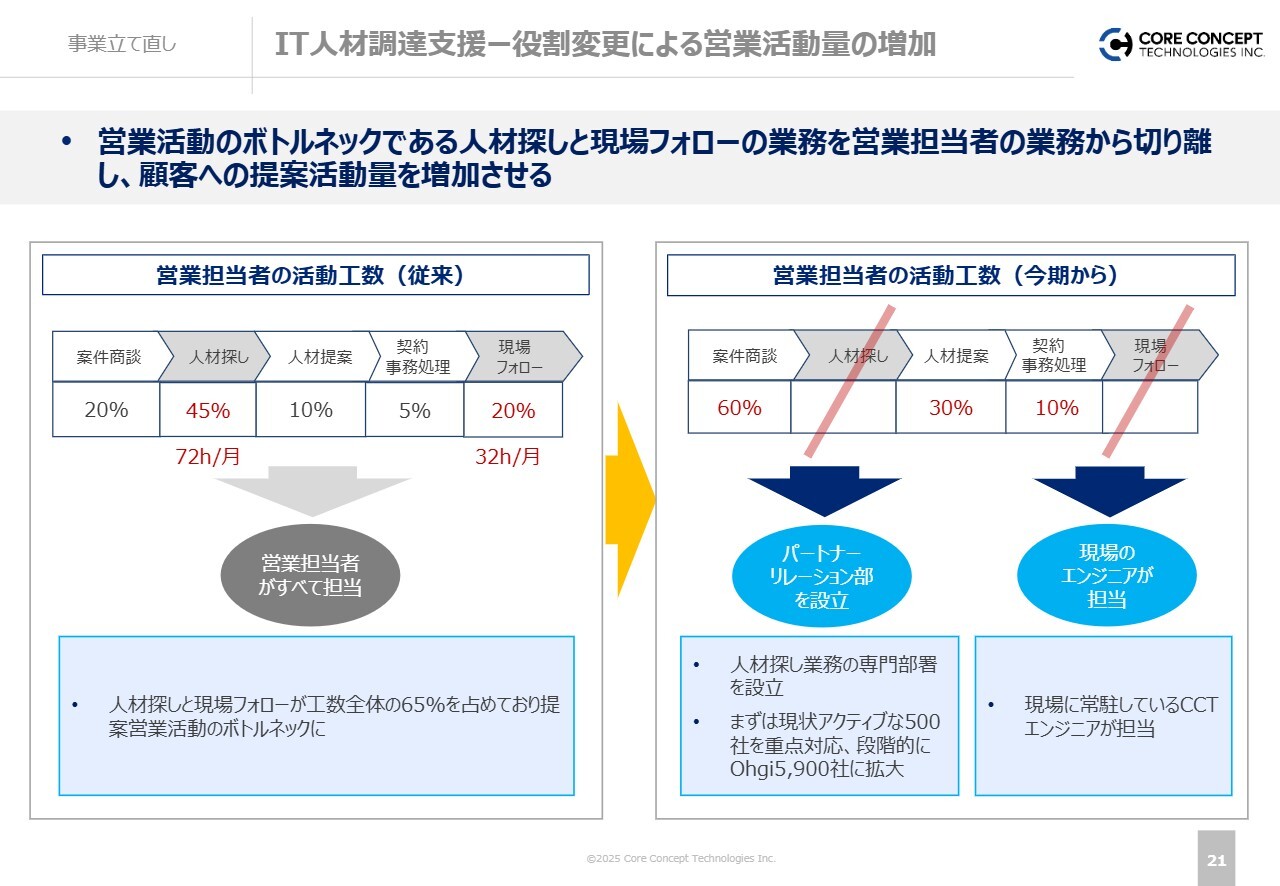

IT人材調達支援ー役割変更による営業活動量の増加

IT人材調達支援については、オペレーショナルなビジネスであるため、それに合わせた課題分析を行い、スライドに記載しているような改善を進めています。

これまで、営業担当者は現場の社員や協力会社の方々のフォローを行いながら営業活動を進めてきました。しかし、フォロー業務にかかる工数が、人数増加とともに負担となってきました。

このようなフォロー業務について、営業担当者が担うのではなく、現場に入っているリーダー社員が現場で吸収できるものを引き受ける体制を整えることで、営業が本来の業務に専念できる環境を作ります。

この改善により、営業担当者の時間あたりの業務効率や質が向上し、営業1人あたりが管理できる現場の社員数が増えますので、売上高のさらなる拡大を目指します。

事業立て直しのQ2状況

上期の状況をまとめています。残念ながらDX支援の受注が計画どおりに進展していない状況です。

DX支援の受注残高については、前第4四半期の着地が16億4,800万円でしたが、当第1四半期は大口のお客さまが増加し、23億7,300万円と一気に増加させることができました。

こちらをさらに厚くするために営業活動を継続していますが、当第2四半期の結果としては、さらなる積み上げには至らず、20億4,600万円で微減となりました。今後、さらに積み上げていく必要があると考えています。

一方で、IT人材調達支援については、徐々にではありますが、営業活動量を自然に増やすことができており、営業1人あたりの生産性も着実に向上しています。

2025年度は新卒採用49名のうち、IT人材調達支援の営業に9名を抜擢しました。これは業務の標準化が進んできたことで可能となりました。第4四半期頃から営業戦力として期待できると考えています。

以上を踏まえ、IT人材調達支援に関しては計画どおり、もしくは計画をやや上回るかたちで内部の改善が進んでいると見ています。一方、DX支援においては、引き続き成果を上げるために努力が必要な状況です。

利益率については特に大きな問題は発生していません。引き続き、大型プロジェクトの受注を目指して動いており、そのために即戦力のPMの獲得と育成を着実に進めています。これが利益の安定につながると考えています。

以上が足元の状況です。次のページに補足資料のスライドを追加しています。

営業活動の状況

課題であるDX支援の新規顧客開拓(製造業向け)の状況について、細かい数字を掲載しました。スライドの表に、2024年度下期(7月から12月)の営業活動の数と、2025年度上期(1月から6月)の営業活動の数を示しています。

数字の内訳としては、商談の実施件数、そこからリードを獲得した件数、そのリードの中で提案前の件数、および提案を行った件数を挙げています。提案を行った件数については、さらに受注できた件数を記載しています。

全体を見ると、商談の実施件数は72件から91件へ増加しており、リードの獲得件数も62件から78件へと引き上げられました。

ただし、課題となっているのは、リードの獲得から提案まで至らない件数が増加している点です。こちらは20件から35件に増え、提案まで進めるのに予定より時間がかかっています。

提案済み件数については、2024年度の下期と2025年度の上期で大きな増加は見られません。ただし、提案の質を高めるため、上位管理職が直接進める体制に変更したことで、受注件数は7件から16件に増加し、受注率は期待どおりに改善しました。

社内ではこの状況を踏まえ、提案までのリードタイムの短縮に取り組んでいます。お客さまとポイントを明確に詰め、提案内容の精査をより加速させる方針で進めており、このアプローチの実現に向けた取り組みを行っているところです。

提案済みの件数を増やして、受注件数を拡大するという方針で取り組んでいます。以上が、組織の立て直しに関する現状のご報告です。

ここから先はAPPENDIXとして会社情報や実績データなどを掲載していますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。

私からの第2四半期に関する決算説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:子会社の採用方針について

中島数晃氏(以下、中島):「子会社の人員が伸び悩んでいるように見えますが、これは意図的なものでしょうか? 会社としての方針を教

新着ログ

「情報・通信業」のログ