【QAあり】unerry、売上高は前年比31%増と予想通り進捗 営業利益は74%増、当期純利益は386%増と躍進し、ROE18%を達成

サマリー

斎藤泰志氏(以下、斎藤):株式会社unerry2025年6月期通期決算説明会を開催します。本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。本説明会は、代表取締役社長CEOの内山と、取締役CFOの斎藤よりご説明します。

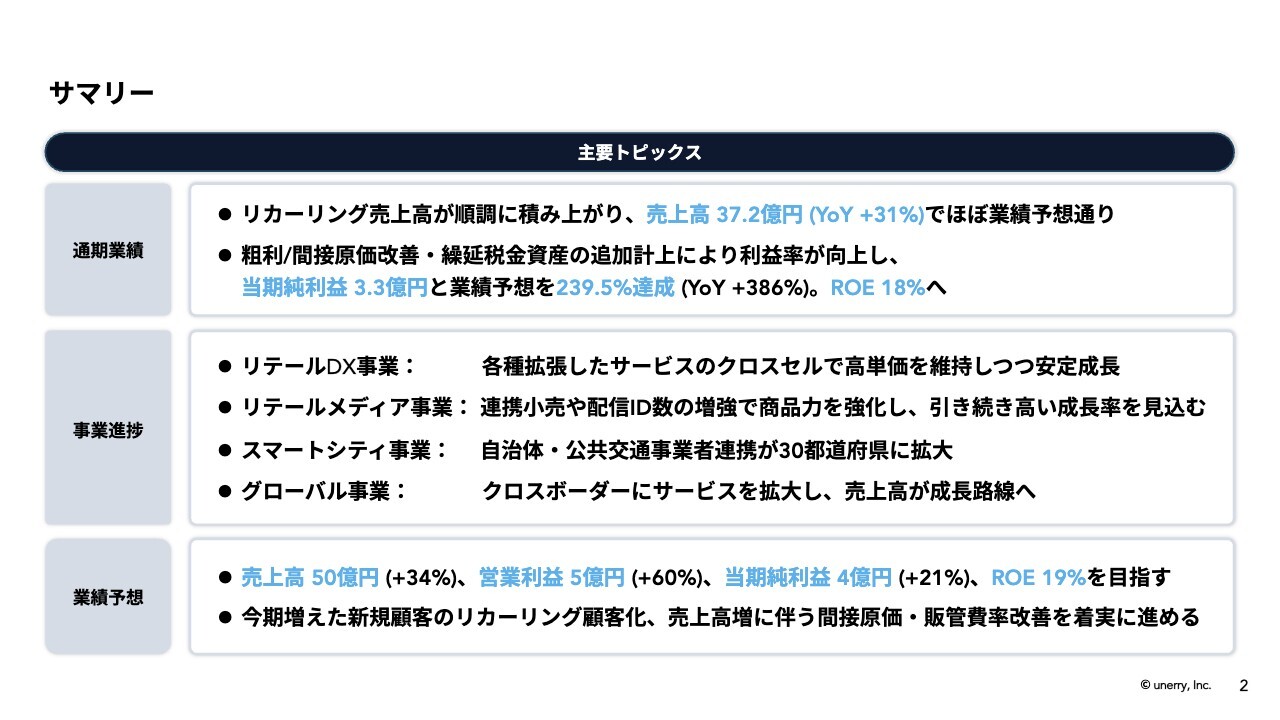

内山英俊氏(以下、内山):はじめにサマリーです。今回は非常にすばらしい決算だったと自負しています。リカーリングの売上高が順調に積み上がり、売上高は37.2億円、YoYプラス31パーセント、当期純利益は3.3億円と業績予想を239.5パーセント達成し、ROEは18パーセントと非常に良い業績で終えることができました。

事業進捗については後ほどご説明しますが、業績予想としては、売上高が50億円で34パーセント成長、営業利益が5億円でプラス60パーセント、当期純利益が4億円、ROEが19パーセントと、極めて高い成長率を維持する見込みです。

Beacon Bank

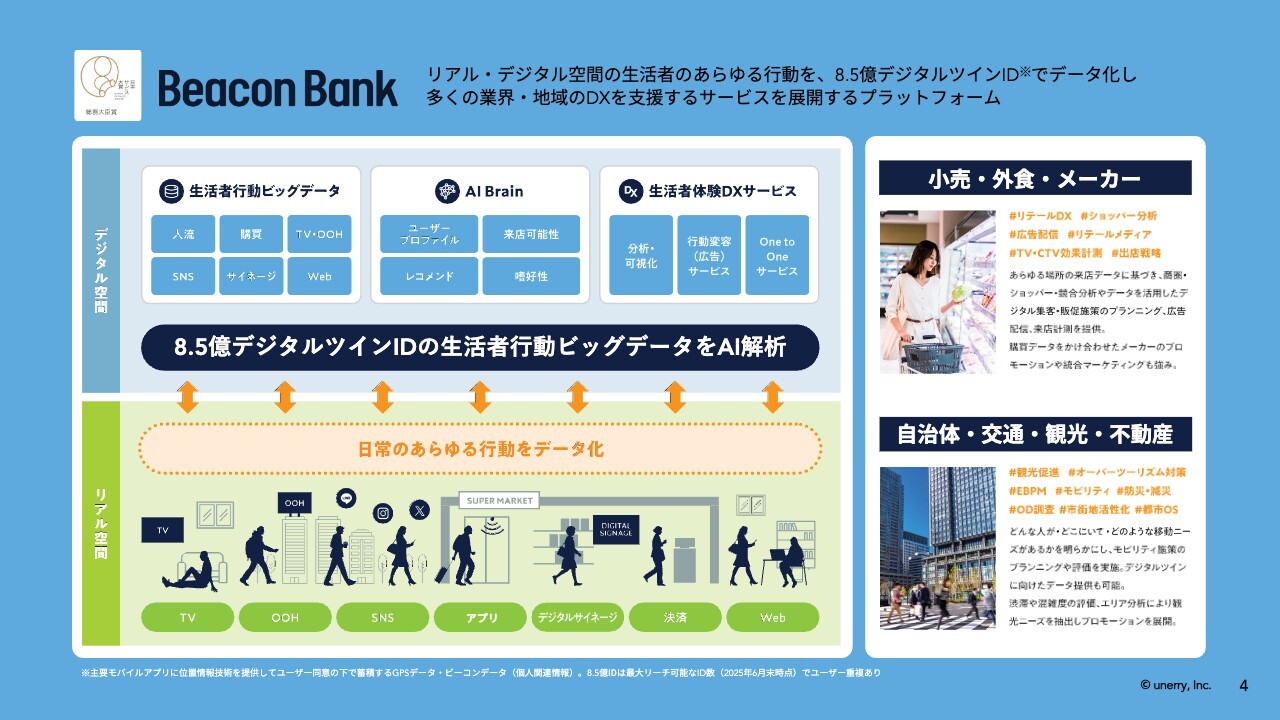

初めてunerryの名前を聞く方もいらっしゃると思いますので、簡単にunerryについてご説明します。当社はビッグデータを扱う企業です。みなさまがふだんどのような場所にいて、どのようなテレビを観て、どのようなWebサイトを閲覧し、どのようなお店を訪れているのかなど、あらゆる日常の行動をデータ化し、分析や広告への活用を行い、一人ひとりに異なる情報を配信する技術を提供しています。

主なお客さまは、小売・外食・メーカー・自治体・交通・観光・不動産業界などです。

ビッグデータで日本は出遅れたが、 世界で一番「変われる余地」がある

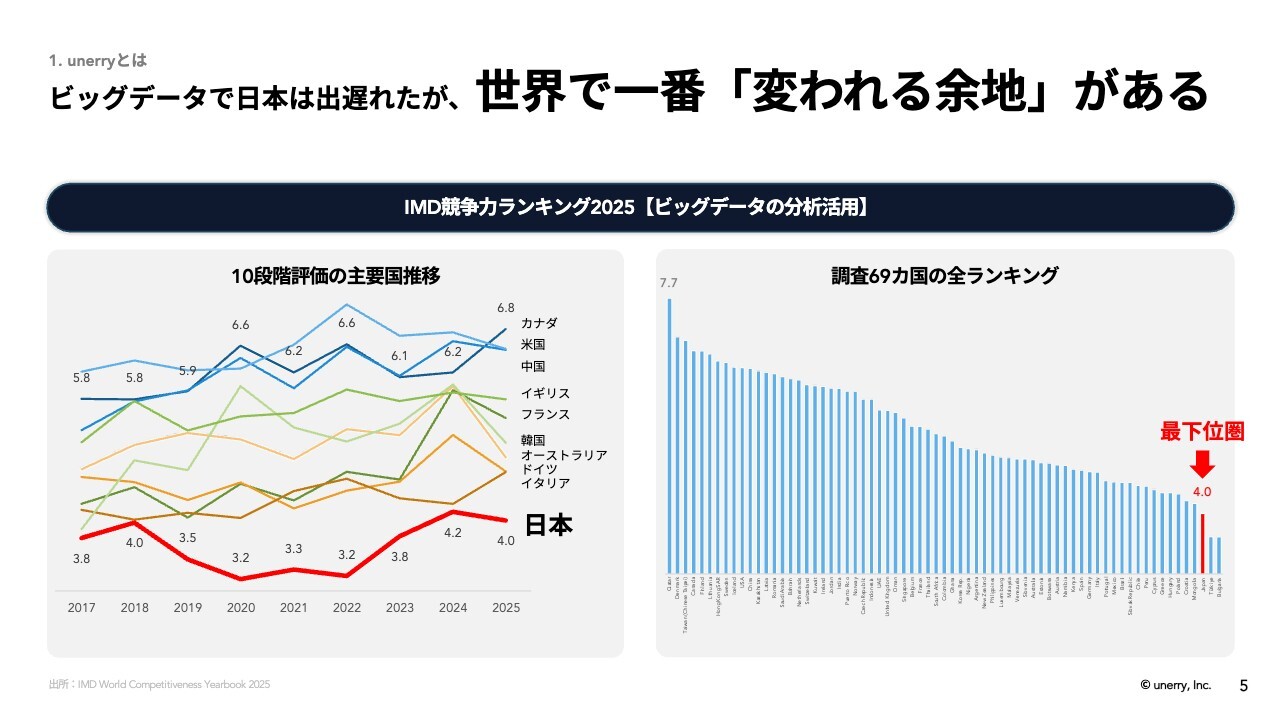

当社がなぜビッグデータで創業したのかご説明します。こちらのスライドはIMDの世界競争力ランキングの2025年最新版です。「ビッグデータの分析活用」という項目において、日本の世界での競争力は主要国と比較しても非常に低い水準が続いています。調査対象である69カ国全体のランキングにおいても、下位3位に位置するという非常に懸念すべき状況です。

つまり、日本におけるビッグデータの活用は非常に少なく、発展が遅れているということです。逆に言えば、世界で一番「変われる余地」がある国だと私は思っています。

unerryが解決する課題

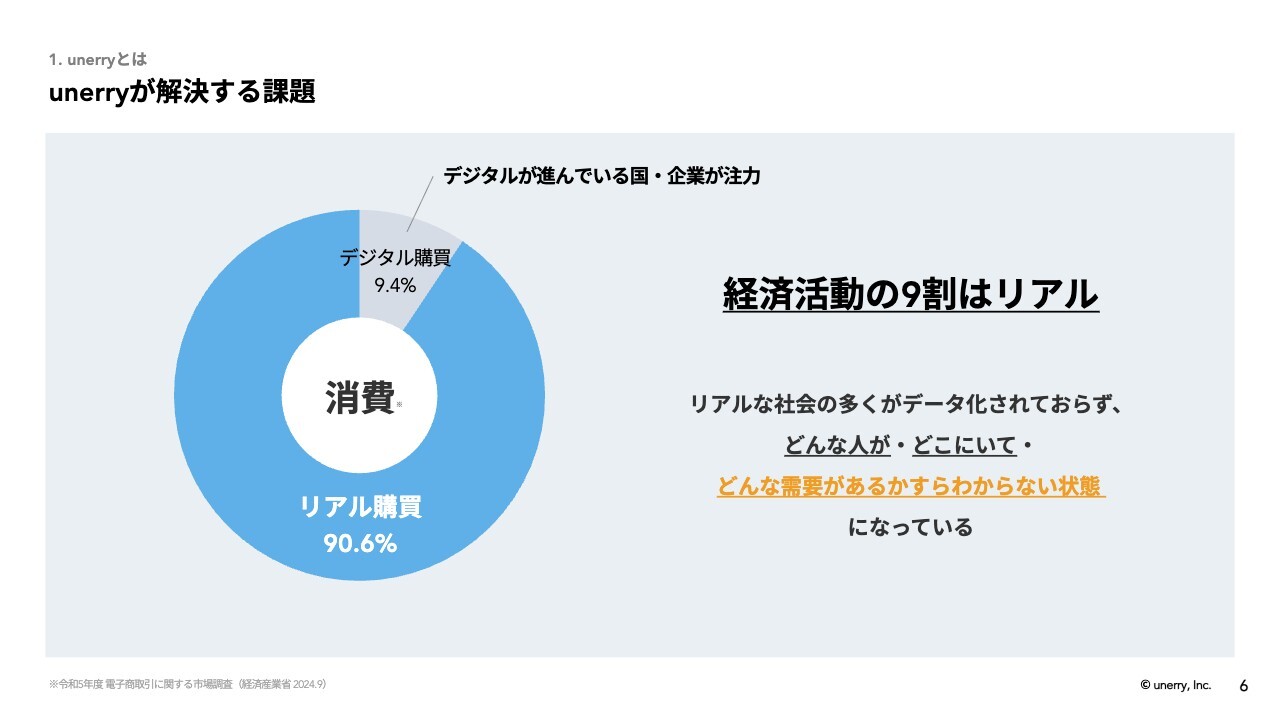

なぜ日本にはここで勝てる余地があるのかという点ですが、デジタルが進んでいる国々では、インターネット上でもさまざまなビジネスが展開されています。一方で、そもそも経済の9割はリアルな場で行われています。生鮮食品を買う際にはスーパーに足を運ぶでしょうし、食事をする際には外食を利用することも多いと思います。このリアルな社会において、日本は非常に強みを持っています。

お店では欠品もなく、ご飯はおいしく、さまざまなものがリアルで購入されています。しかし、このリアルな世界はデータ化がまったく進んでおらず、「どんな人が・どこにいて・どんな需要があるか」すらわからない状態になっています。

だからこそunerryはこの点に着目し、経済活動の9割を占めるリアルな世界をデータ化することを目指して創業した会社です。

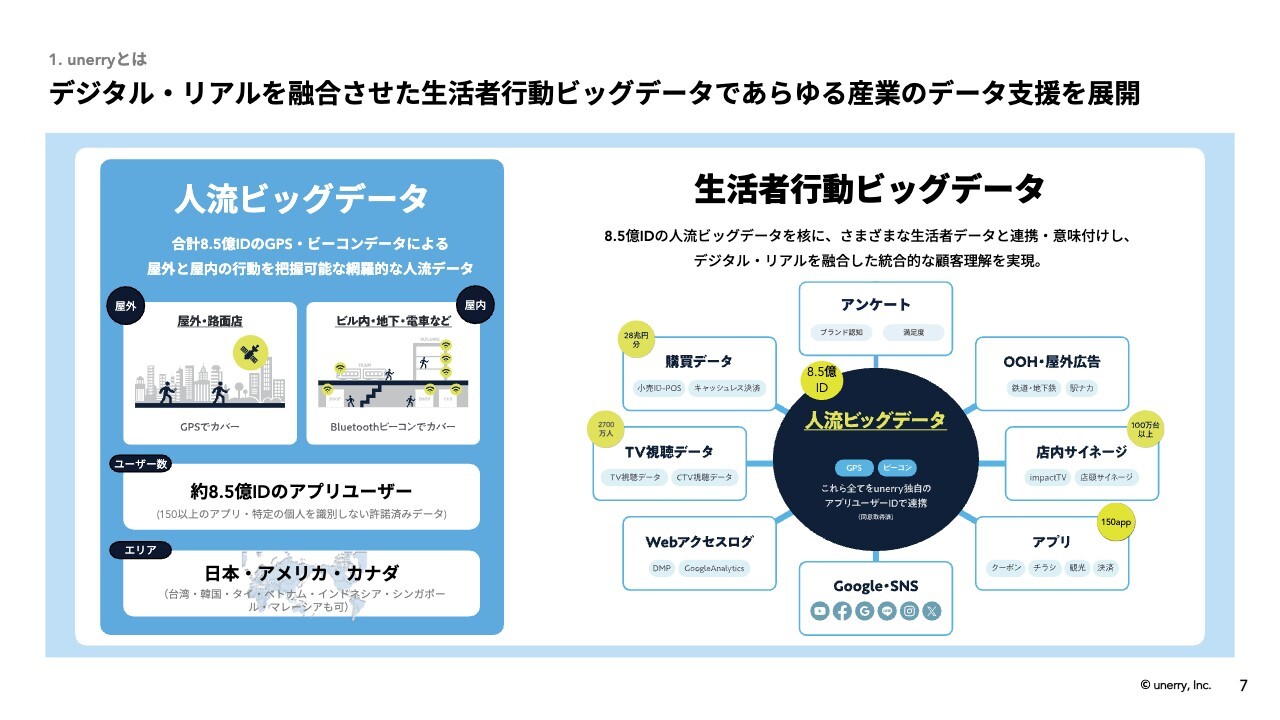

デジタル・リアルを融合させた生活者行動ビッグデータであらゆる産業のデータ支援を展開

新型コロナウイルスが流行していた時期に、「渋谷の人通りが30パーセント減った」というようなデータを日々ご覧になったことがあるかと思います。

この「人流データ」と呼ばれるビッグデータは、現在スマートフォンを介した8.5億IDで構成されており、屋外・屋内を問わず人々の行動をかなり網羅的に把握できるものです。これらのデータは日本や北米で取得することができます。

この人流データを核として、直近ではテレビの視聴データ、Webサイト、ソーシャルメディア、アプリ、デジタルサイネージ、屋外広告、アンケートに至るまで、あらゆるデータが当社に紐づいています。

さらに、さまざまな店舗での購買データまで紐づいており、「誰が、どんな情報に接触して、どこの店に行って、どんなものを買っているのか」という一連のデータ化が行われているのがunerryです。

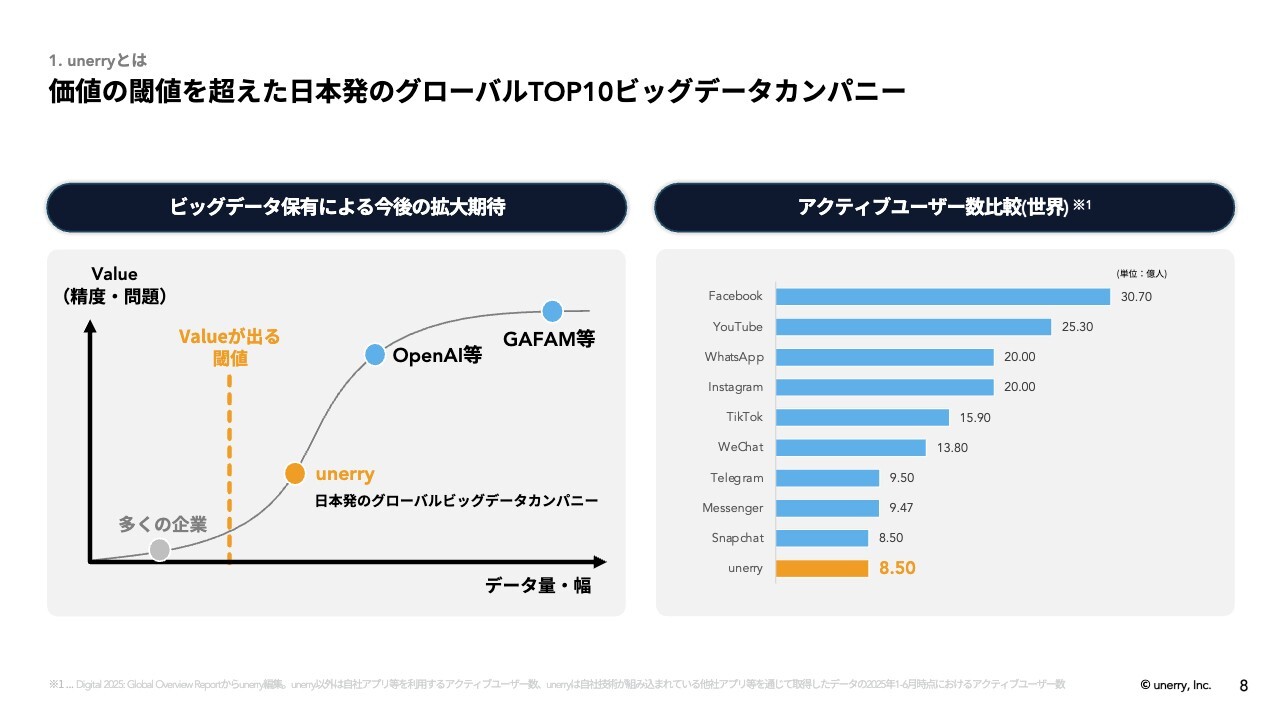

価値の閾値を超えた日本発のグローバルTOP10ビッグデータカンパニー

8.5億IDという数字は非常に大きなものです。私はもともとAIの研究者ですが、一定のデータ量やデータの幅がなければ、データの価値は意味を持ちません。その中で閾値が存在し、閾値を超えている状態が非常に重要になると考えています。

おそらくunerryは、日本発のグローバルビッグデータカンパニーとして、閾値を超えている極めて稀な企業ではないかと思います。グローバルで見ると、8.5億IDという規模は、FacebookやSnapchatに次ぐグローバルTOP10に該当するような企業です。

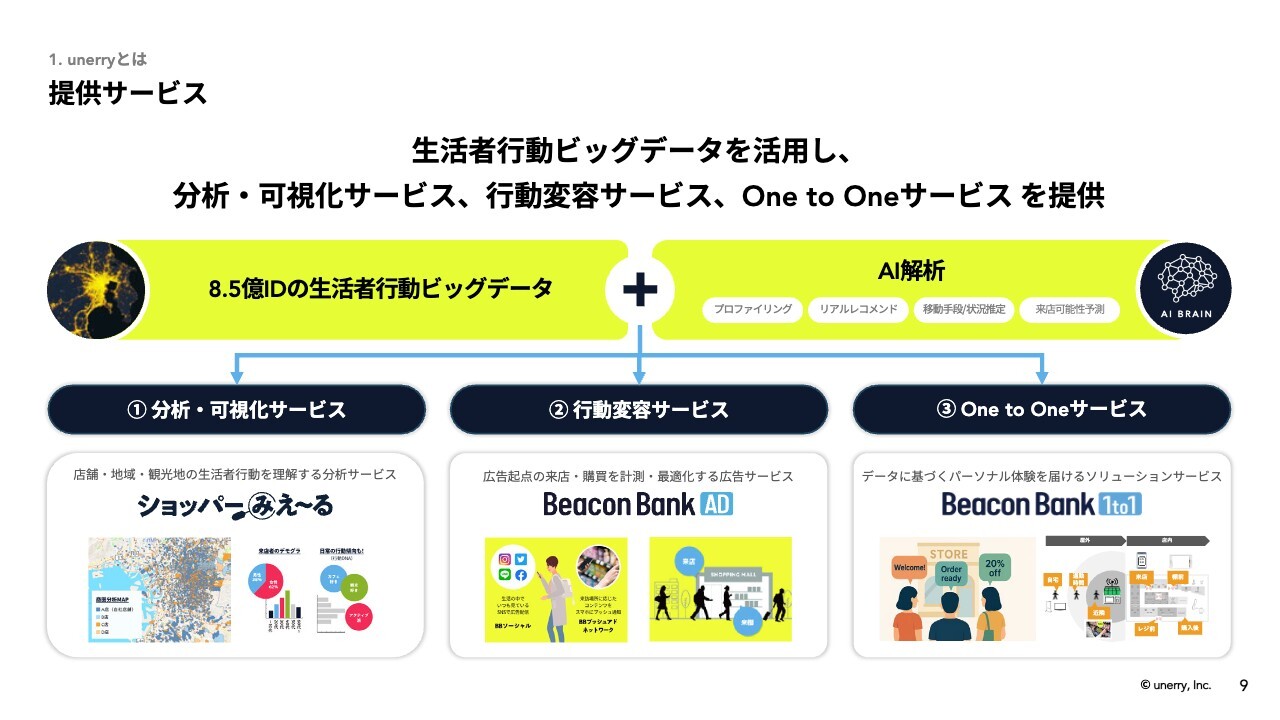

提供サービス

8.5億IDのデータと、当社が独自に開発したAIに基づき、データを分析・可視化するためのツール「ショッパーみえ~る」を提供しています。また、行動変容サービスとして広告配信のサービスも展開しています。さらに、一人ひとりが訪れた場所に応じて異なるメッセージを表示する技術として、One to Oneサービスなどのソリューションサービスを提供しています。

Beacon Bank の主要数値(2024年6月→2025年6月)

今までunerryに投資いただいている方には、昨年まで4.2億IDとご説明してきました。今年はその数字が倍増し、8.5億IDとなりました。データ量、アプリ数、さらに屋内を把握するための「ビーコン」と呼ばれる技術も、大きく数字として伸びています。

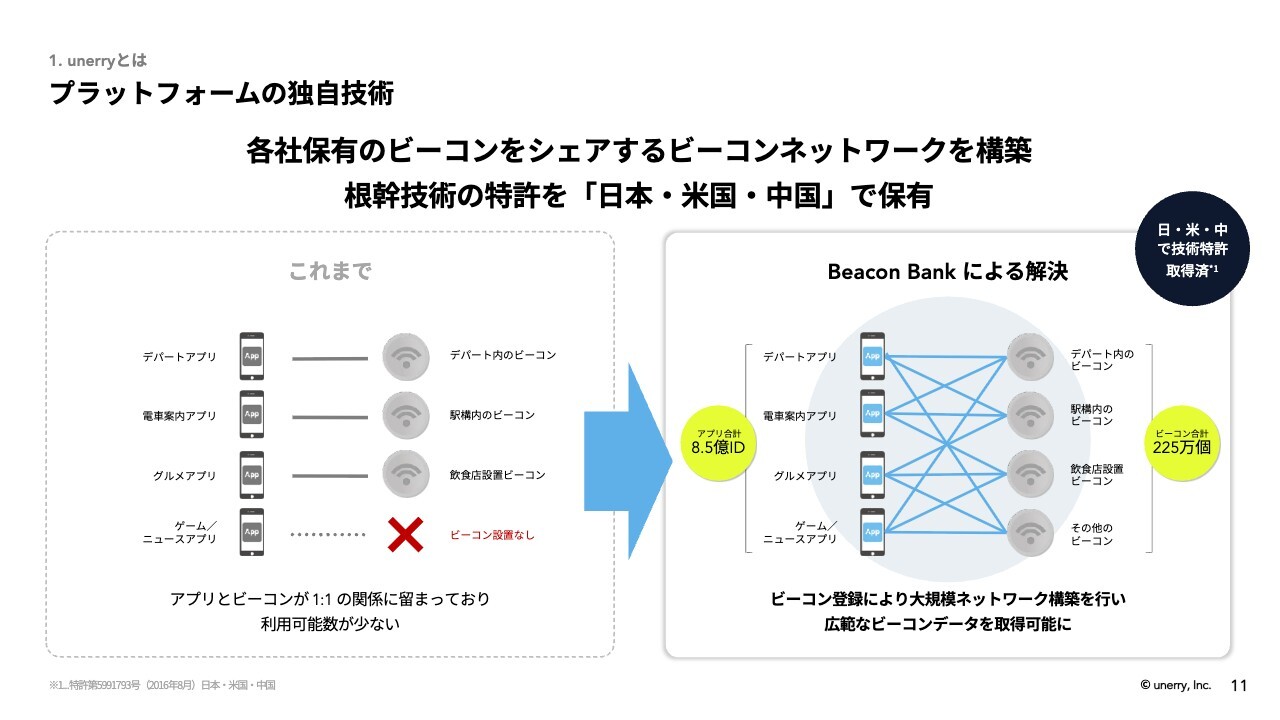

プラットフォームの独自技術

ビーコンの詳細説明は省略しますが、屋外は衛星を利用して把握できますが、屋内では衛星が届かないため、当社ではBluetoothセンサを設置しています。このセンサが「ビーコン」と呼ばれるものです。

ただし、ビーコンは1個数千円ですが、人が設置を続けていくと時間も費用もかかります。そこで、私たちはあるビジネスモデルを開発しました。みなさまがすでに設置しているビーコンをunerryに登録していただければ、いろいろなアプリが反応するという技術です。

アプリとビーコンのプラットフォームを作ったことが、私たちが「Beacon Bank」というサービス名称を付けた理由です。根幹技術の部分では、日本、アメリカ、中国で特許を取得しているのが当社の独自技術です。

unerryが実現している世界

この技術はさまざまな場面で利用されていますが、当社のお客様は企業なので、テレビCMを展開し、生活者のみなさまがunerryを直接利用するような会社ではありません。しかし、例えば、お店でクーポンを受け取ったり、駅で今日のニュースを受信したり、レストランで来店スタンプを集めたりといった場面において、その裏側ではunerryの技術が活用されています。

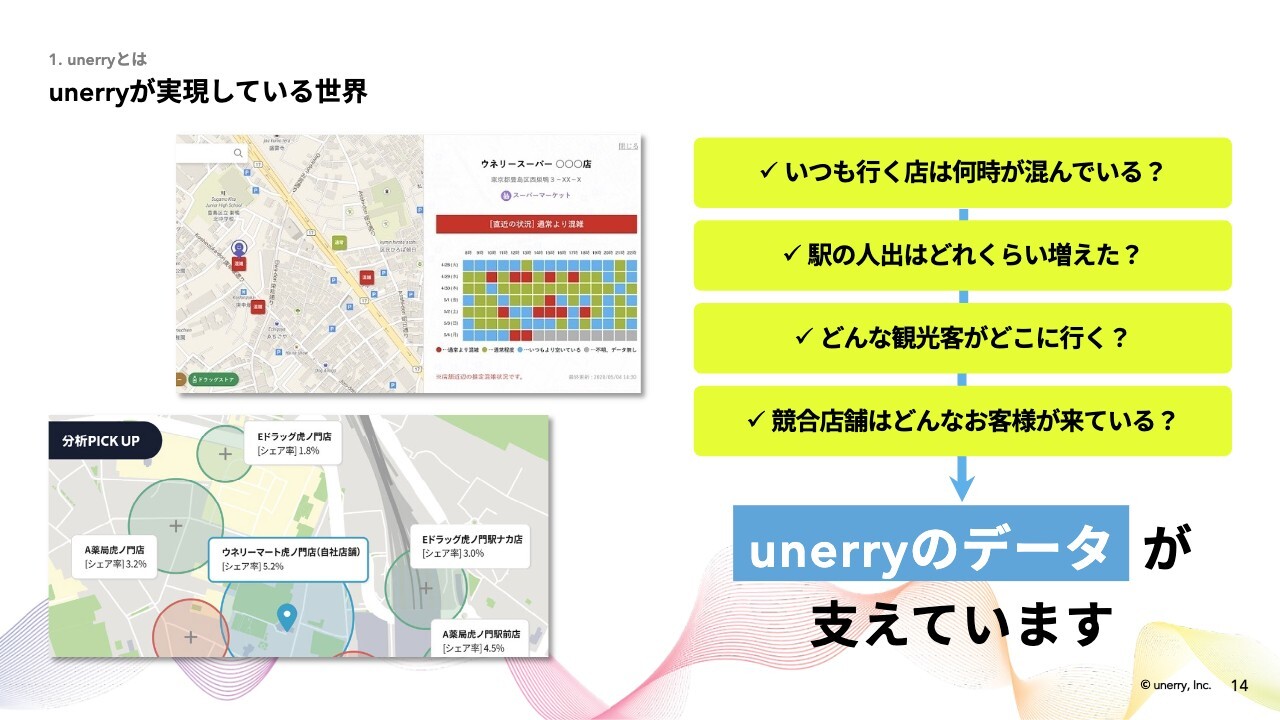

unerryが実現している世界

他にも、お店や駅における人の混雑度、観光客がどこへ行っているのか、どこの競合店舗へ行っているのかなどの情報の裏側で、当社のデータが利用されています。

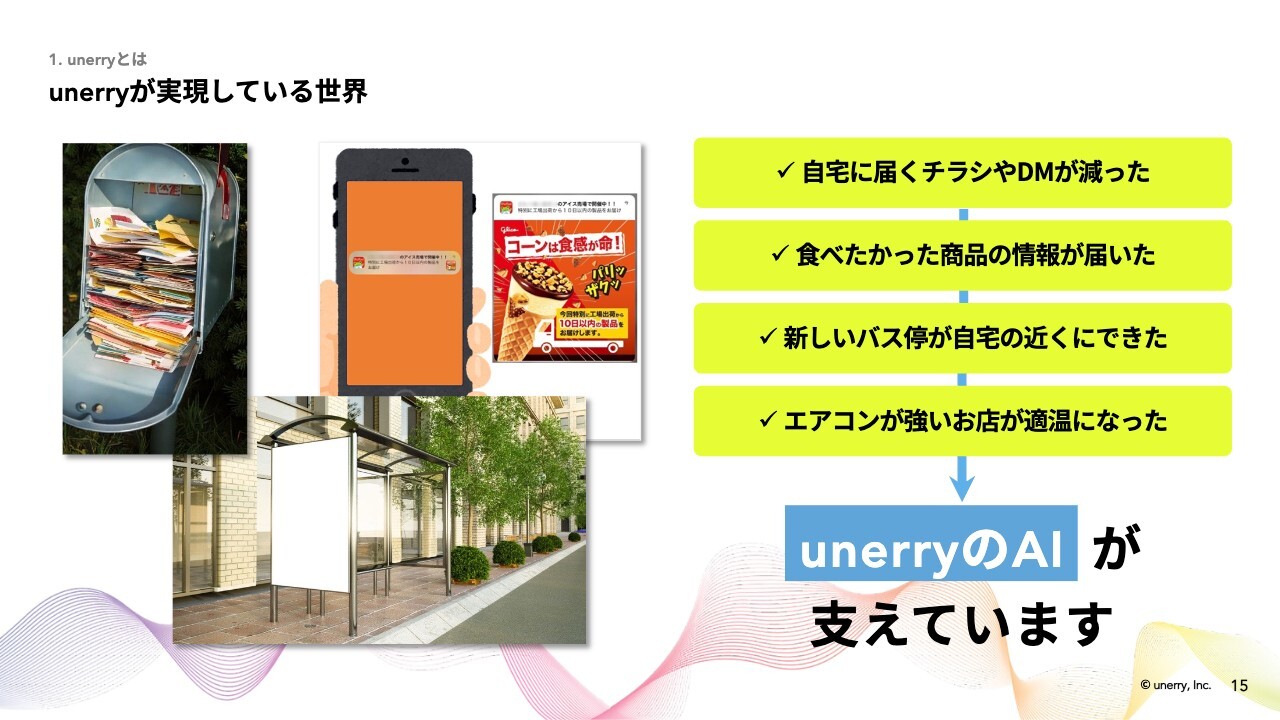

unerryが実現している世界

「最近ダイレクトメールやチラシが減って、代わりにスマートフォンで情報が届くようになった」「家の近くに新しいバス停が設置された」「エアコンが人の数に応じて調整されるようになった」などの利便性の変化は、当社のAIが裏で作動している成果です。

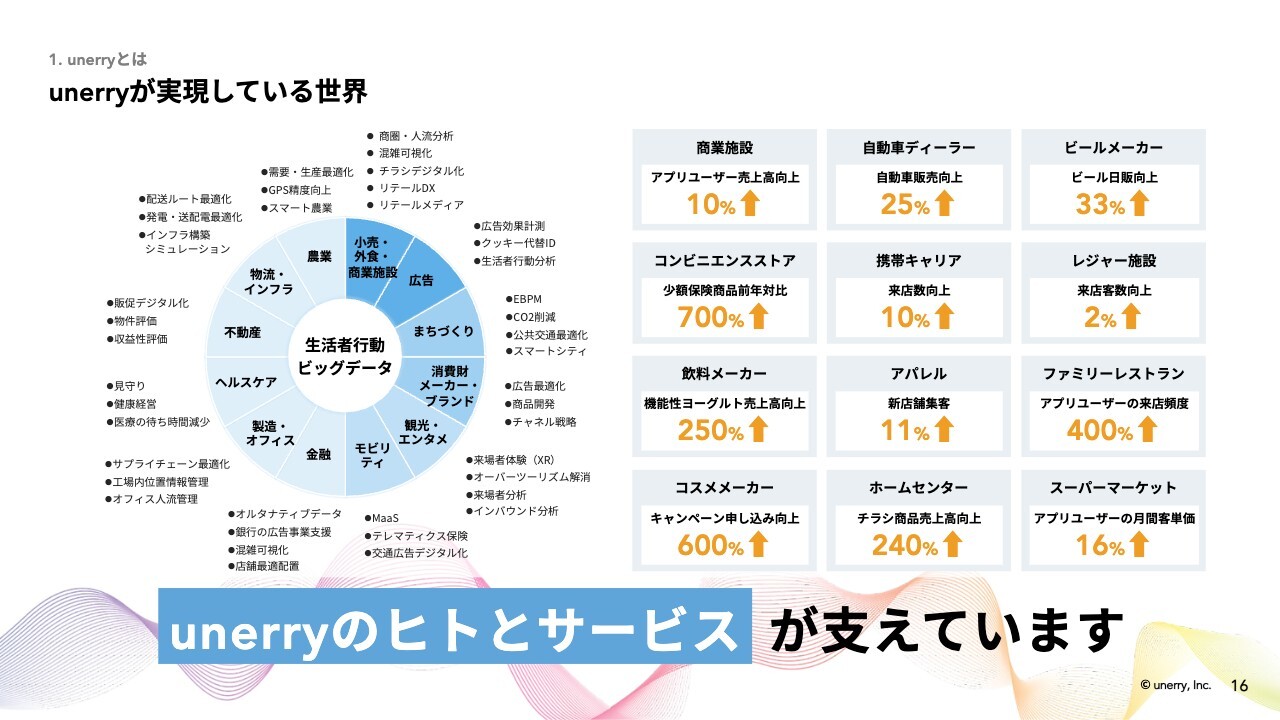

unerryが実現している世界

その結果、当社は現在、小売、外食、商業施設、広告、まちづくり、消費財メーカーなどのお客さまが多い状況です。今後は、観光、モビリティ、金融、製造、ヘルスケア、不動産、物流、農業など、ありとあらゆる産業で当社のデータが活用されると考えています。

また、お客さま一社一社を見ていくと、大きく売上高を伸ばしている企業もあり、unerryの社員とサービスがさまざまな企業を支えています。

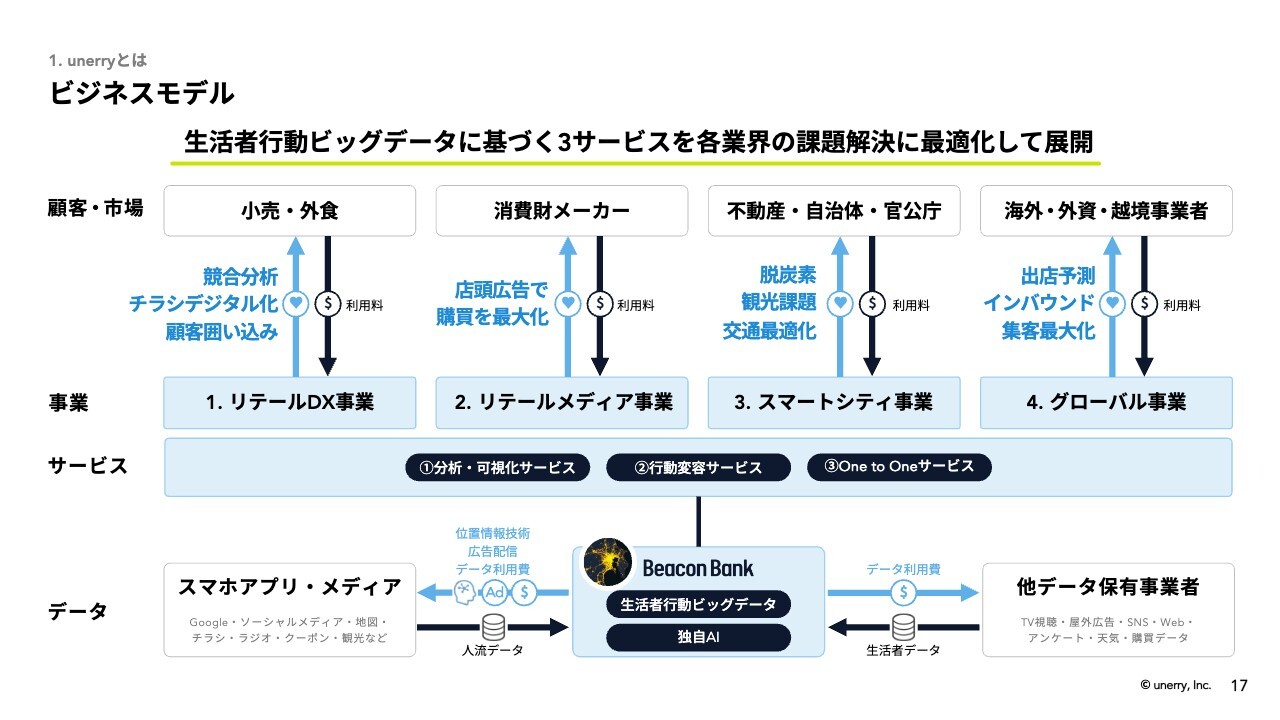

ビジネスモデル

データに基づいたビジネスモデルについて、スライドの下からご説明します。「Beacon Bank」は、さまざまなスマホアプリに対して、unerry独自の位置情報技術をご提供しています。

このサービスを利用してアプリをダウンロードした方のうち、同意いただいた方のみのデータを人流データとして蓄積しています。そのうえで、このデータに天気データやテレビデータなど、さまざまなデータを保有する企業と連携し、掛け合わせるかたちで「Beacon Bank」というビッグデータを構築しています。

そのビッグデータに基づいたサービスとして、「分析・可視化」「行動変容」「One to One」の3つのサービスがあります。これらのサービスはどの業界でも汎用的に活用可能です。

4つの事業領域として、リテールDX事業は小売・外食事業者向け、リテールメディア事業は消費財メーカー向け、スマートシティ事業は不動産事業者向け、グローバル事業は海外・外資・越境事業者向けです。このようにカスタマイズしたかたちでサービスをご提供することを「事業」と位置付けています。この構造を前提としてご理解いただければと思います。

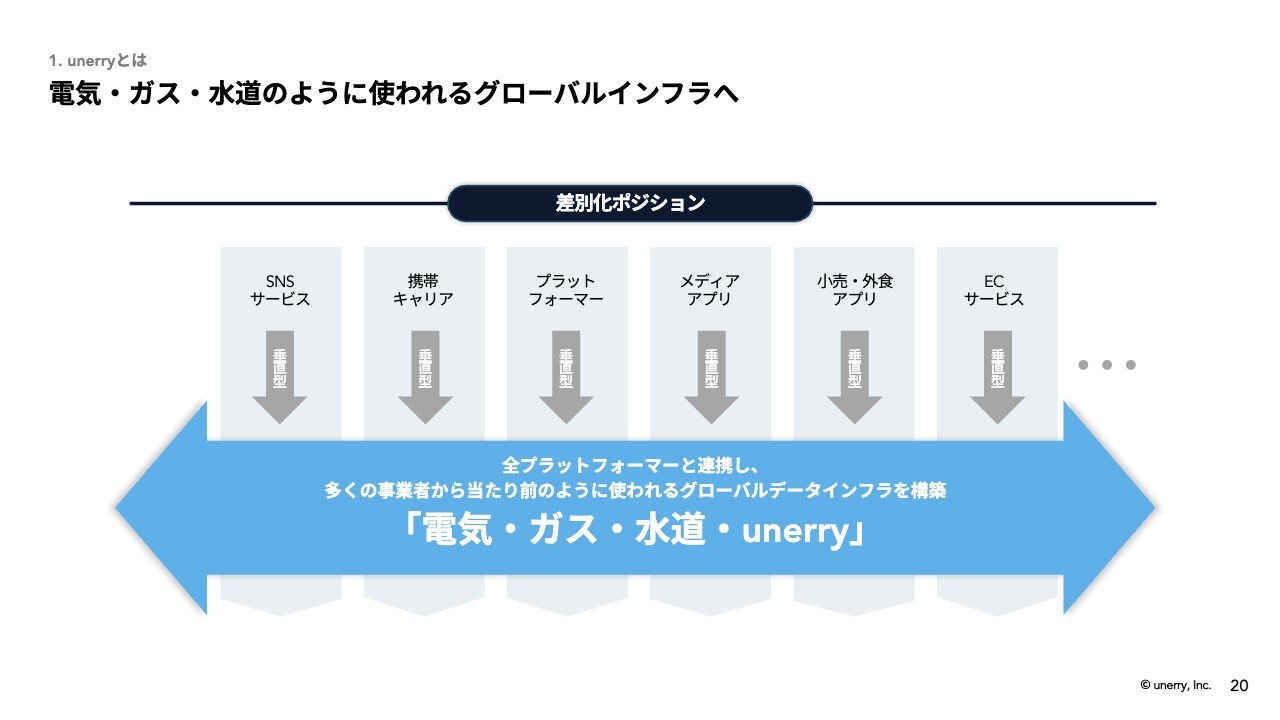

電気・ガス・水道のように使われるグローバルインフラへ

その先にあるものとして、当社は「電気・ガス・水道・unerry」というスローガンを掲げています。先ほど示したように、世界にはまだ30億IDから10億ID規模のプラットフォーマーの方々が存在しています。私たちは彼らを競合とは考えていません。みなさまも、例えばGoogleを使用されることもあればFacebookを利用されることもあると思いますが、どれか1つだけを使うことはないと思います。

当社のデータは、さまざまなプラットフォーマーや携帯キャリア、アプリなど、あらゆる分野の方々と連携して活用されています。「いろいろな場面で、実はunerryのデータシステムや技術が使われている」という意味を込めて、「電気・ガス・水道・unerry」というスローガンとして掲げています。これをグローバルインフラとして展開していくことが、私たちの目指すところです。

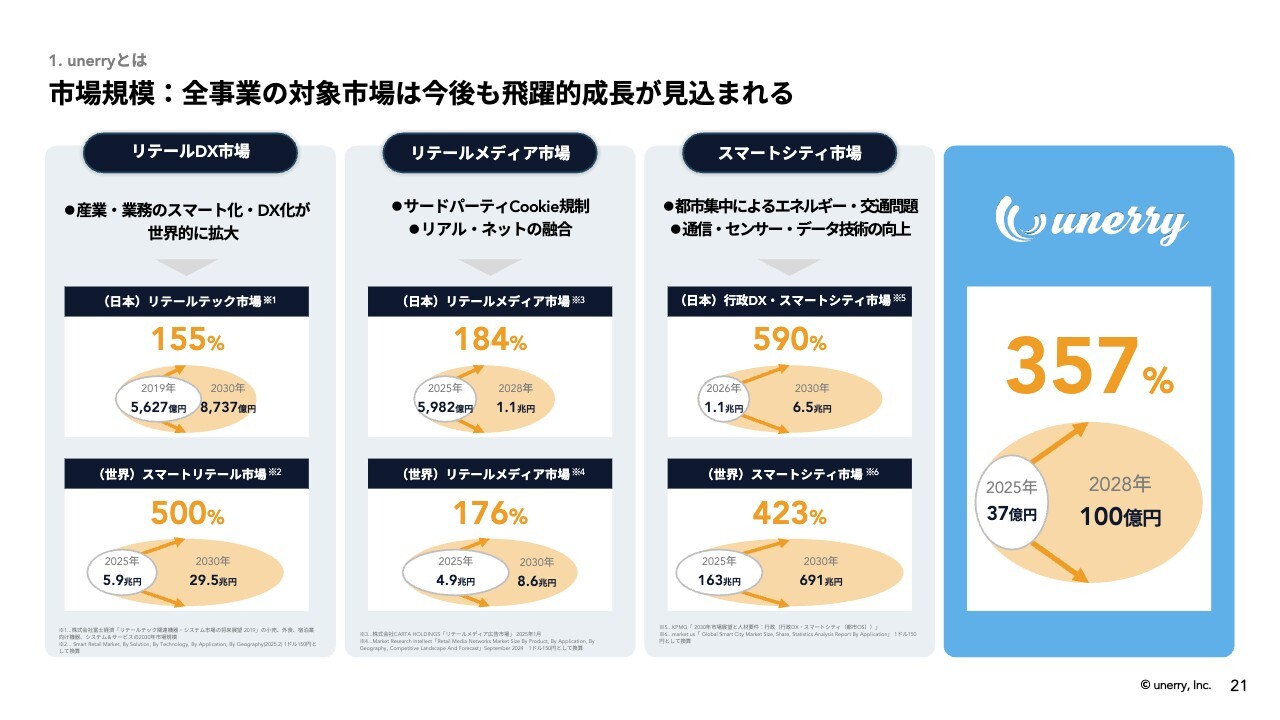

市場規模:全事業の対象市場は今後も飛躍的成⻑が見込まれる

それぞれの市場であるリテールDX、リテールメディア、スマートシティの3事業は、国内も海外もいずれも非常に大きな市場であり、今後数年から10年かけてさらに拡大していく見通しです。その市場成長に対応するかたちでunerryも成長を遂げ、2028年までに売上高100億円を目指していきます。

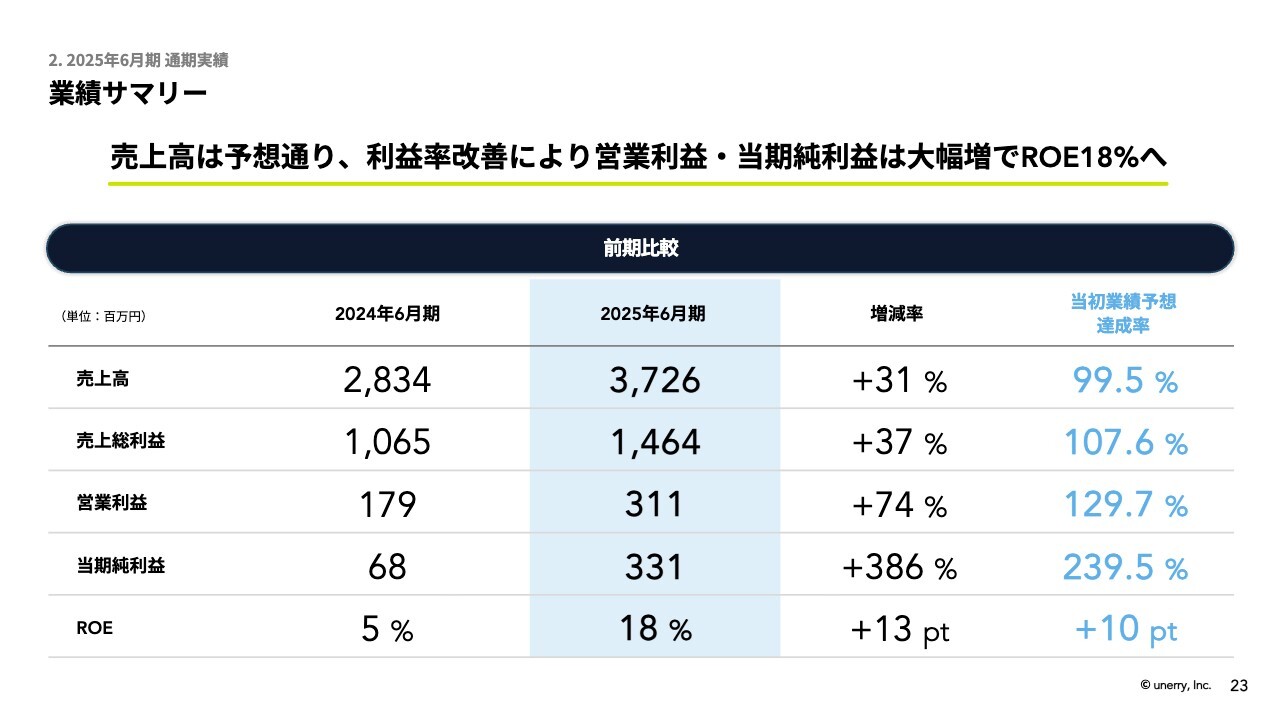

業績サマリー

斎藤:2025年6月期通期実績についてご説明します。サマリーは冒頭でもお伝えしたとおり、非常に良い結果を出すことができました。売上高は前年比31パーセント増の37億2,600万円、営業利益は前年比74パーセント増の3億1,100万円、当期純利益は前年比386パーセント増の3億3,100万円となり、その結果、ROE18パーセントを達成しました。

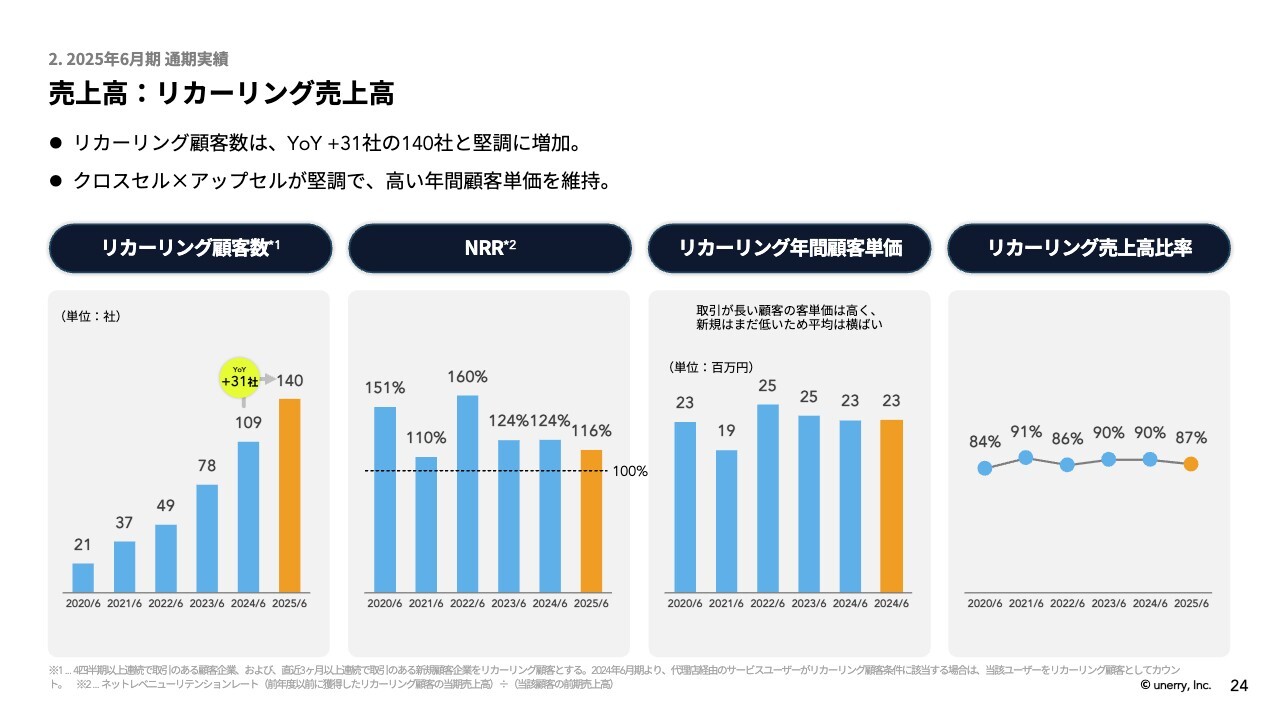

売上高:リカーリング売上高

当社では、主に4四半期連続で取引しているお客さま、つまり1年以上継続して取引しているお客さまを「リカーリング顧客」と定義しています。このリカーリング顧客の売上高が、当社全体の約9割を占めています。今期のリカーリング顧客数は、前年比プラス31社の140社となりました。

リカーリング顧客の単価は2,300万円と非常に高い水準を維持しています。リカーリング顧客の単価は2,000万円を超えて安定しており、つまり、当社の売上高成長は、主にリカーリング顧客数の増加が支えていると言えます。

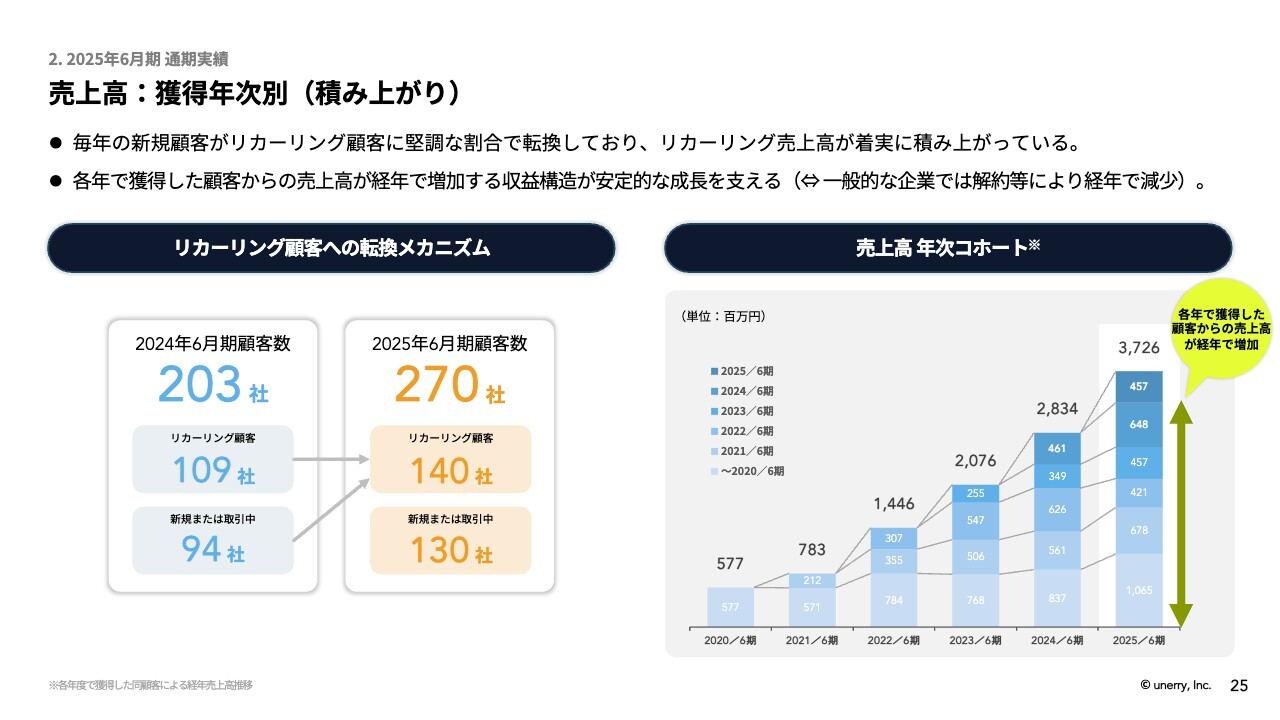

売上高:獲得年次別(積み上がり)

リカーリング顧客数の増加については、スライド左側に示されたリカーリング顧客への転換メカニズムの図のとおりです。2025年6月期にはリカーリング顧客が140社となりました。

前期のリカーリング顧客109社の多くが継続し、新規で取引を開始した前期の94社のうち、3分の1程度がリカーリング顧客に転換しました。このように、リカーリング顧客が着実に増加する構造になっています。

リカーリング顧客のもう1つの特徴として、リカーリング顧客となった後、取引額が増えていく点があります。その特徴を示しているのが右のグラフです。このグラフは、各年度で獲得したお客さまからの売上高を積み上げたものです。

既存のお客さまの売上高は年々増加する構造になっており、さらに当期に獲得した新規のお客さまの売上高が加わることで、当社の急成長を支える構造となっています。

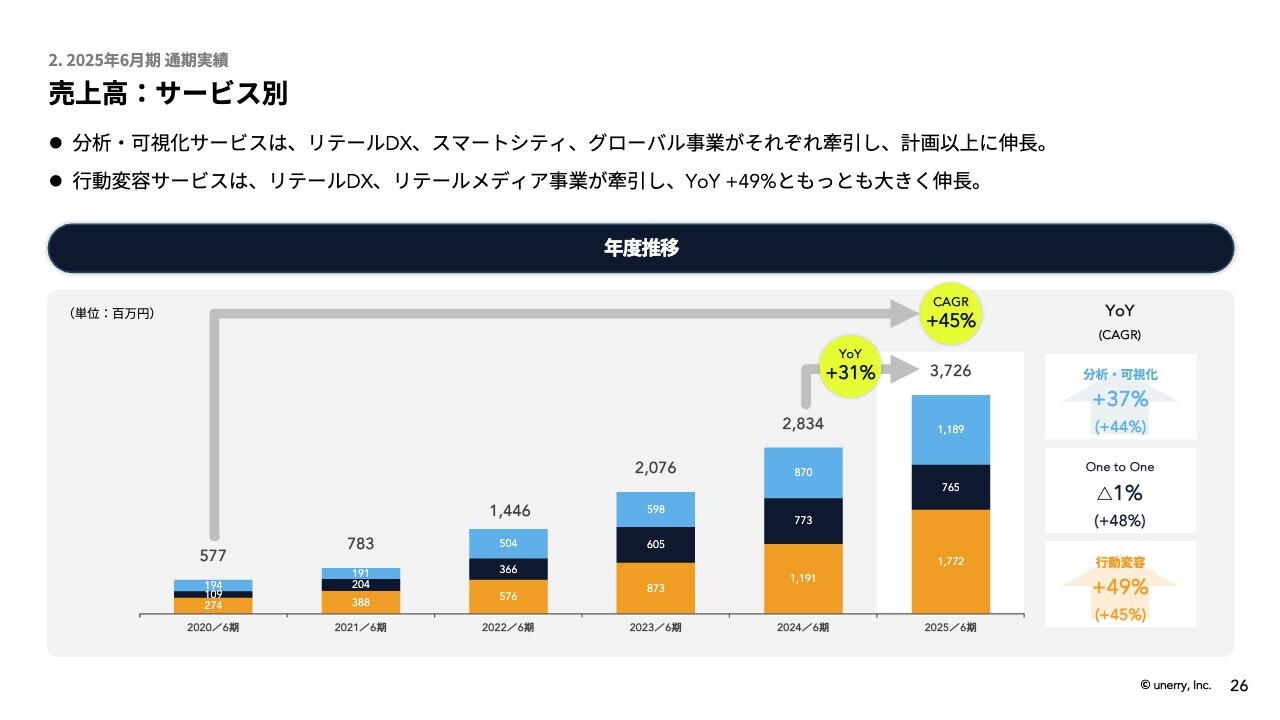

売上高:サービス別

サービス別売上高についてです。分析・可視化サービスは、リテールDX、スマートシティ、グローバルの3つの事業が牽引して計画以上に伸長し、前年比プラス37パーセントとなりました。One to Oneサービスはほぼ横ばいだったものの、行動変容サービスはリテールDX、リテールメディア事業が牽引し、前年比プラス49パーセントと大きく伸長しました。

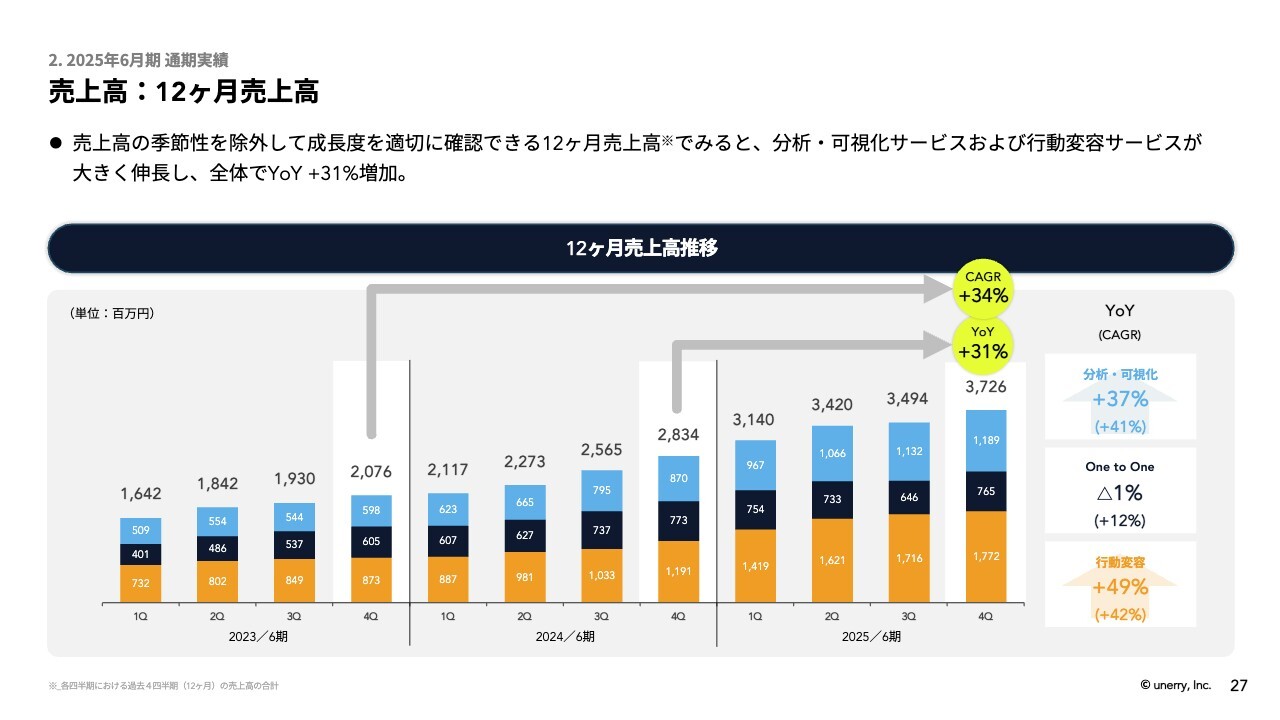

売上高:12ヶ月売上高

こちらのスライドは、前回から新たに示した指標である12ヶ月売上高のグラフです。各四半期の過去12ヶ月分の売上高を積み上げた推移です。このグラフを見ると、着実に成長を続けていることが確認できます。

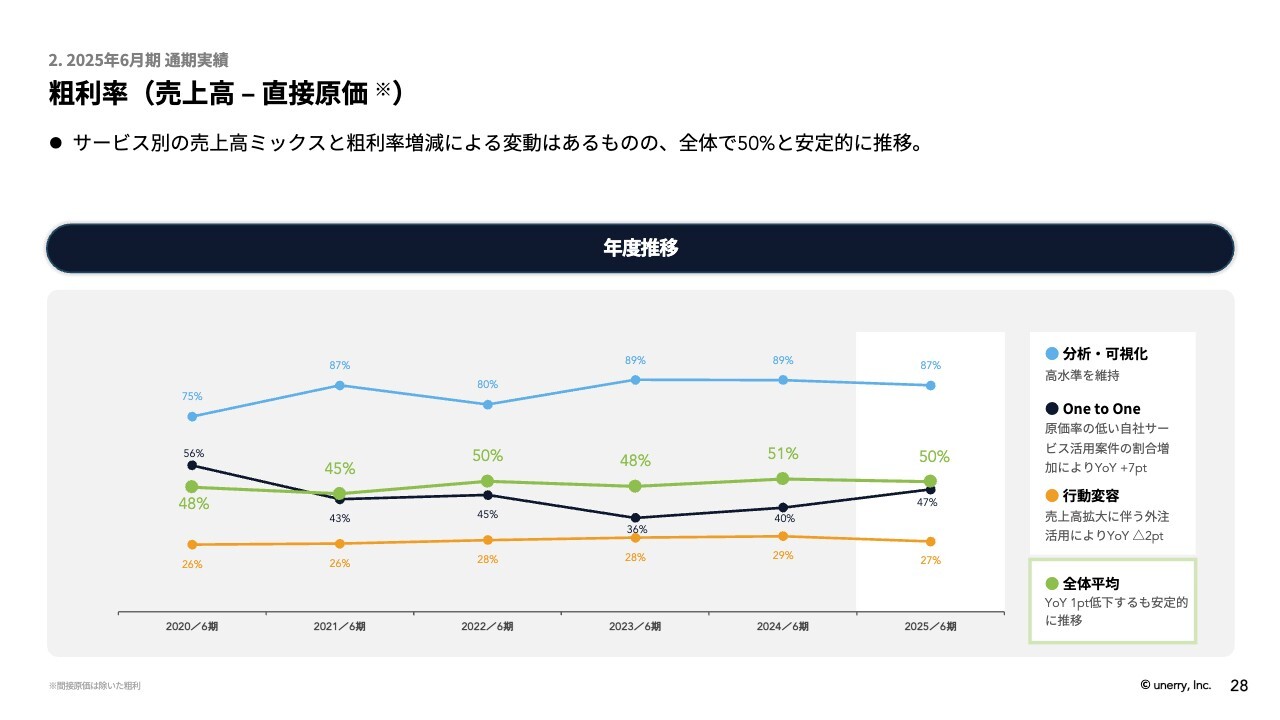

粗利率(売上高 ‒ 直接原価 )

サービス別の粗利率です。当期は主にOne to Oneサービスで粗利率が大きく改善し、その結果、全体の粗利率として安定した50パーセントを達成しました。

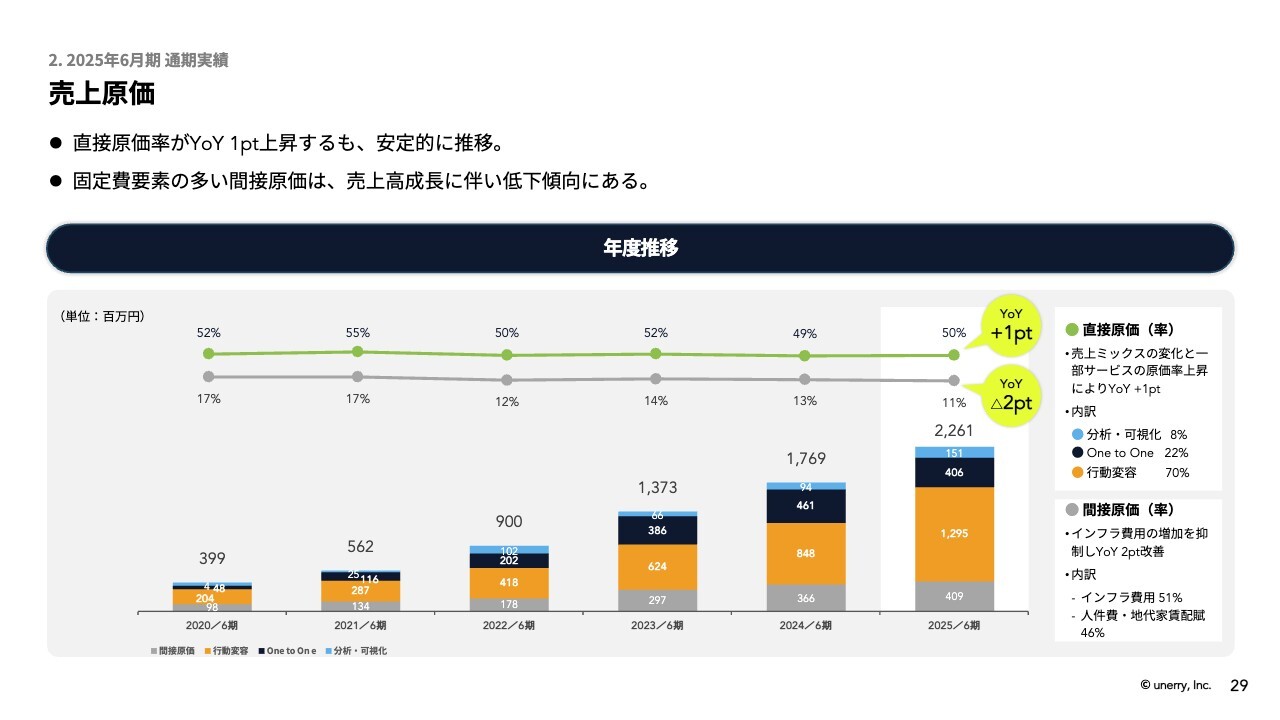

売上原価

売上原価についてです。直接原価では、粗利率の低い行動変容サービスが7割を占めていますが、原価率は50パーセントです。間接原価では、主にインフラ費用や人件費、地代家賃などの配賦費用が占めています。これらは固定費的な要素が多いため、売上高が伸びれば基本的に比率は下がる構造です。当期においては11パーセントで、前年から2ポイント改善しています。

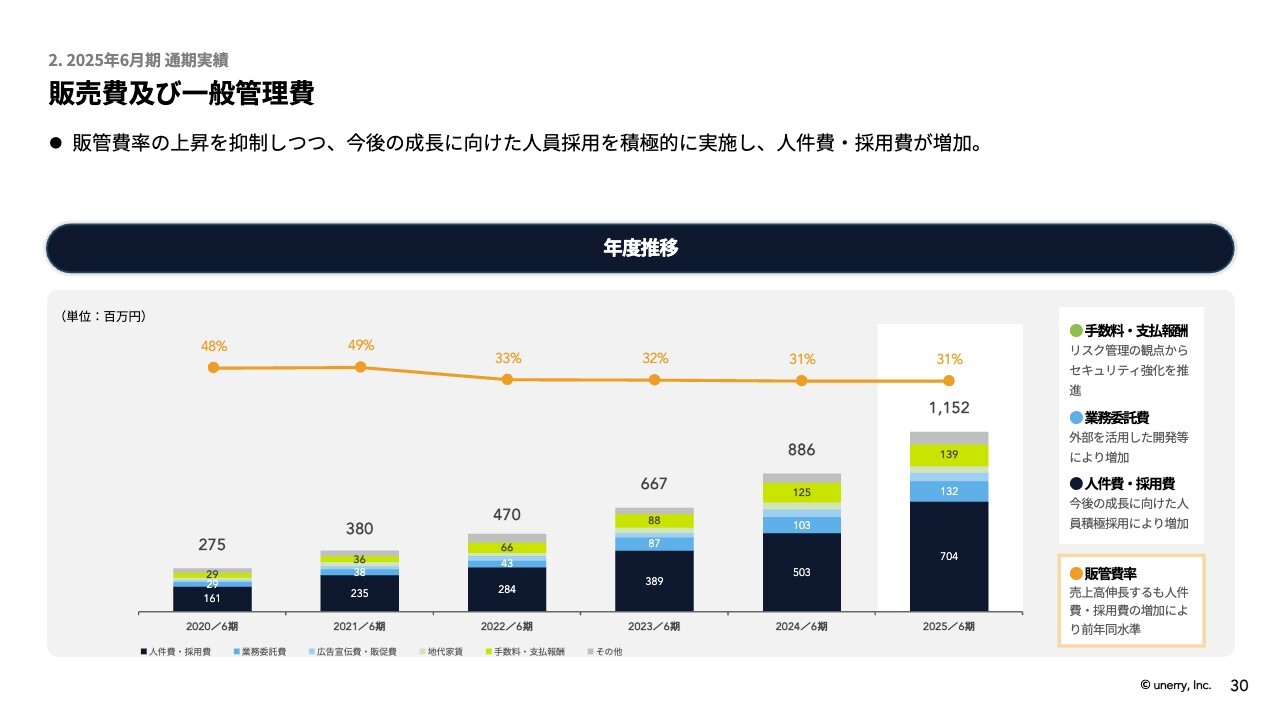

販売費及び一般管理費

販管費についてです。人件費と採用費で全体の6割を占めています。主な費用には手数料・支払報酬が含まれますが、リスク管理の観点からセキュリティ強化を進めたことにより、若干増加しています。

また、業務委託費も外部を活用した開発を行ったため若干増加しました。今回大きく増加したのが人件費・採用費ですが、今後の成長に向けて積極的に人材を採用した結果です。売上高は伸びましたが、積極的な投資を行った結果、販管費率は前年比で横ばいとなりました。

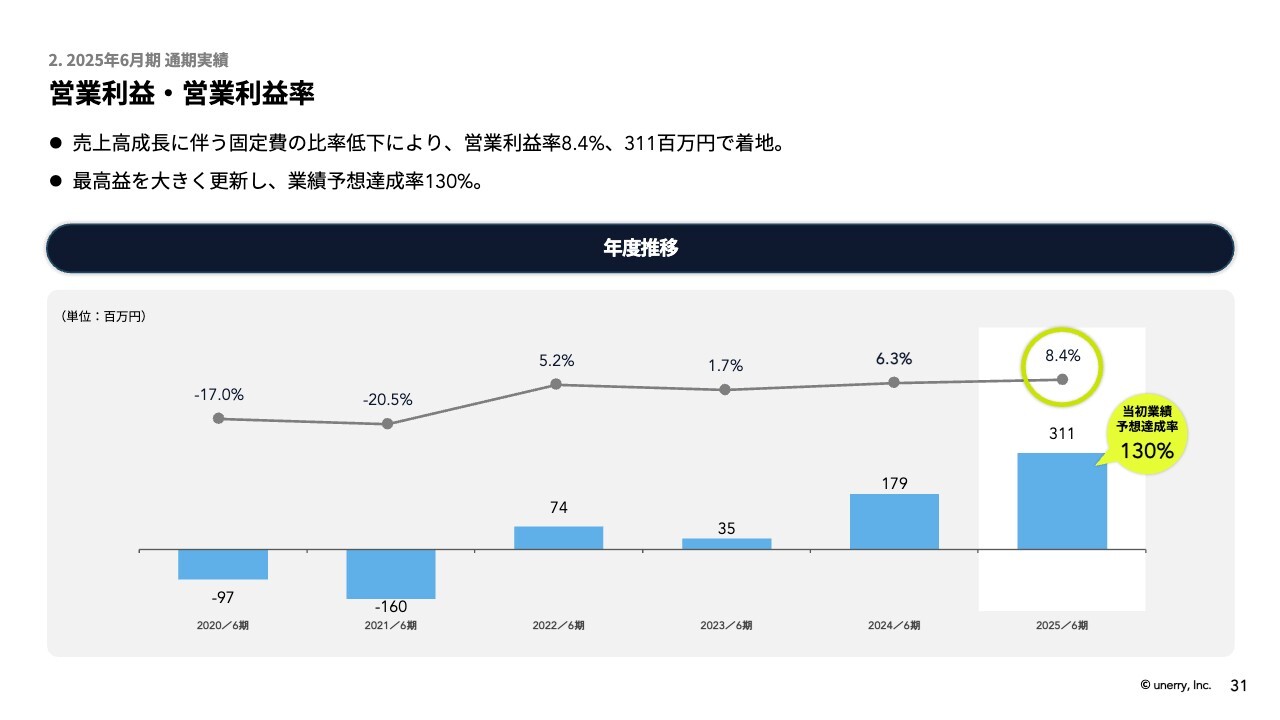

営業利益・営業利益率

その結果、営業利益は業績予想を130パーセント達成する3億1,100万円、営業利益率は8.4パーセントとなりました。

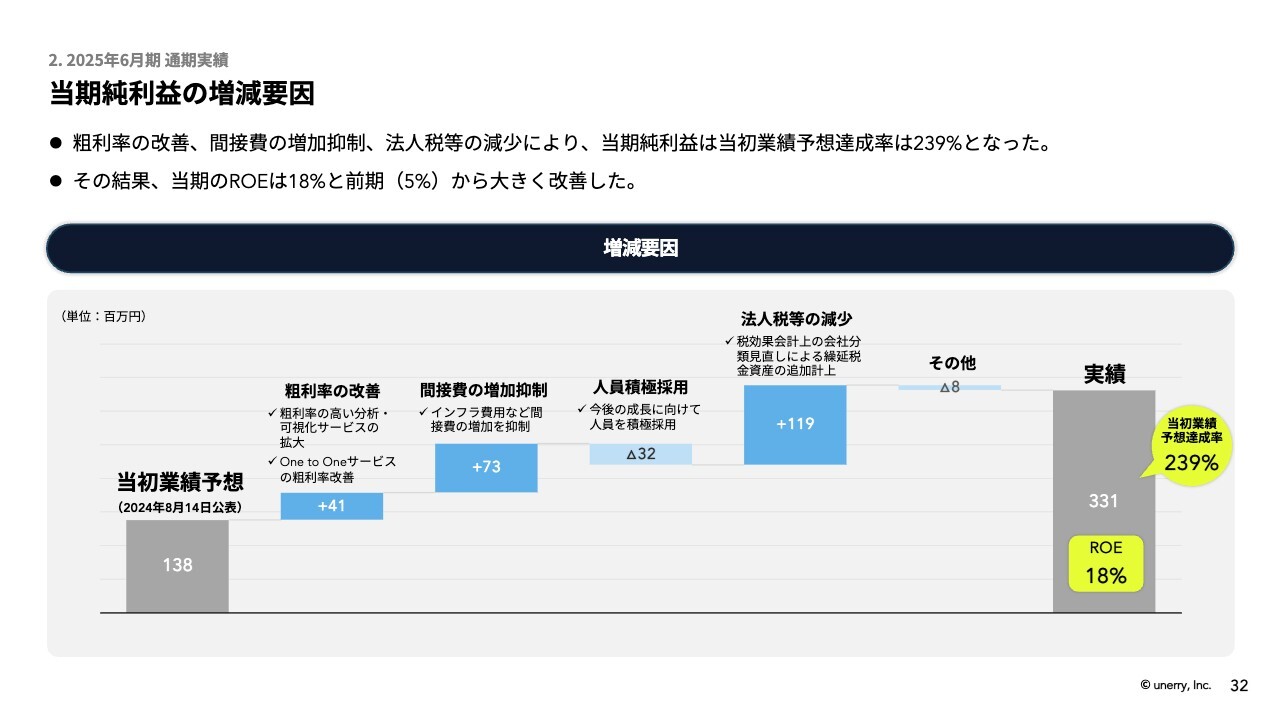

当期純利益の増減要因

当期純利益は今回大幅に増加しました。当初の業績予想では当期純利益を1億3,800万円と見込んでいました。これに対し、粗利率の改善によるプラス効果が4,100万円ありました。これは主に、粗利率の高い分析・可視化サービスの拡大や、One to Oneサービスの粗利率改善によるものです。

次に、間接費の増加を抑制したことで、利益が7,300万円増加しました。また、先ほどお伝えした人員の積極採用により、マイナス3,200万円となりました。今回大きく影響したのは法人税等の減少で、税効果会計の会社分類見直しを行った結果、繰延税金資産を追加計上しました。この影響はプラス1億1,900万円となっています。

その結果、その他の影響も含め、実績としては業績予想比238パーセントとなる3億3,100万円を達成し、ROE比率は18パーセントとなりました。

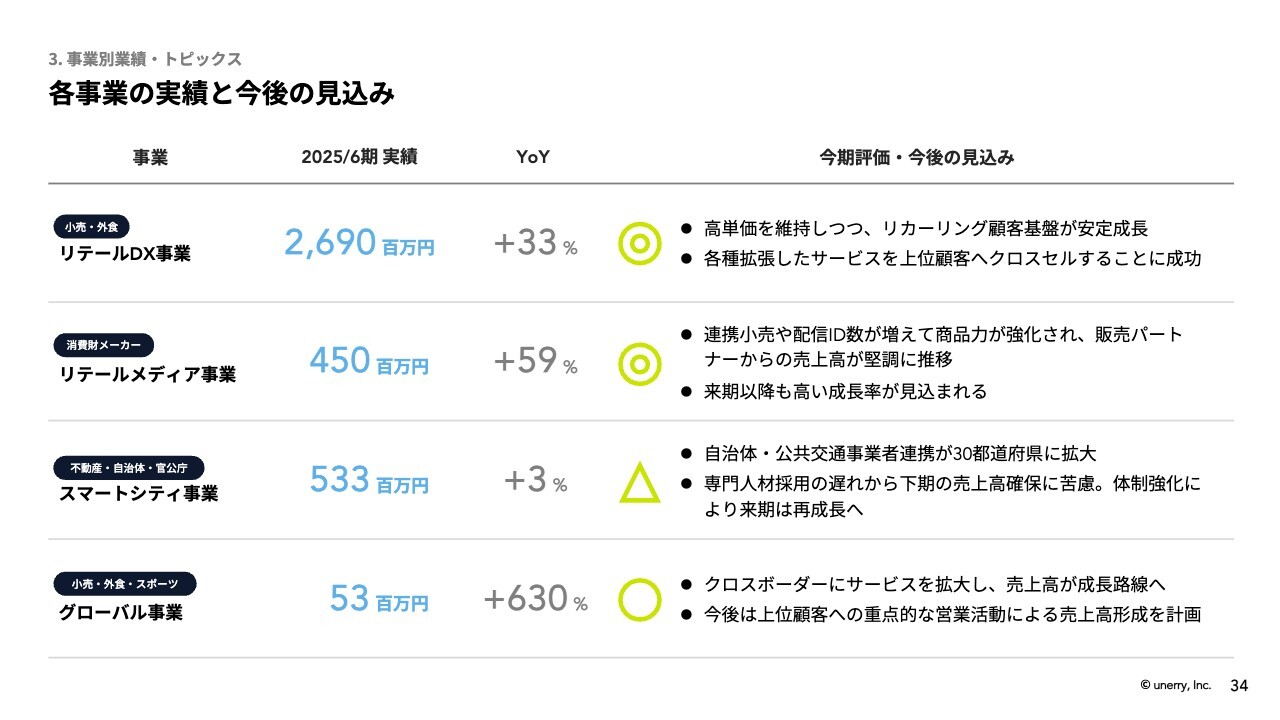

各事業の実績と今後の見込み

内山:各事業における業績およびトピックスについてご説明します。4事業のうち、小売・外食業向けのリテールDX事業は堅調に推移しており、リカーリング顧客、つまり1年以上お付き合いしているお客さまが増加したことで売上高も拡大しています。

リテールメディア事業は大きく成長した分野であり、こちらは消費財メーカー向けのサービスを提供しています。店頭での購買を最大化するための広告や分析の仕組みを提供しているのが特徴です。そのため、実際に小売店で売上高が上がったかどうかを検証することが重要です。

連携できる小売業者や配信可能なID数が増加したことで、商品力が非常に向上し、売上高の形成に貢献しました。来年度以降も引き続き高い成長率が見込まれる事業です。

今回苦戦したのがスマートシティ事業で、昨年比プラス3パーセントでした。連携する都道府県は30に拡大しましたが、専門人材の採用が遅れ、下期の売上高確保に苦労しました。体制の強化についてはすでに措置済みであり、7月以降の期から再成長路線を計画しています。

グローバル事業は最大の課題でしたが、売上高はまだ少ないものの、成長率は630パーセントとなり、クロスボーダーでのサービス拡大が進み、成長路線に入ってきました。

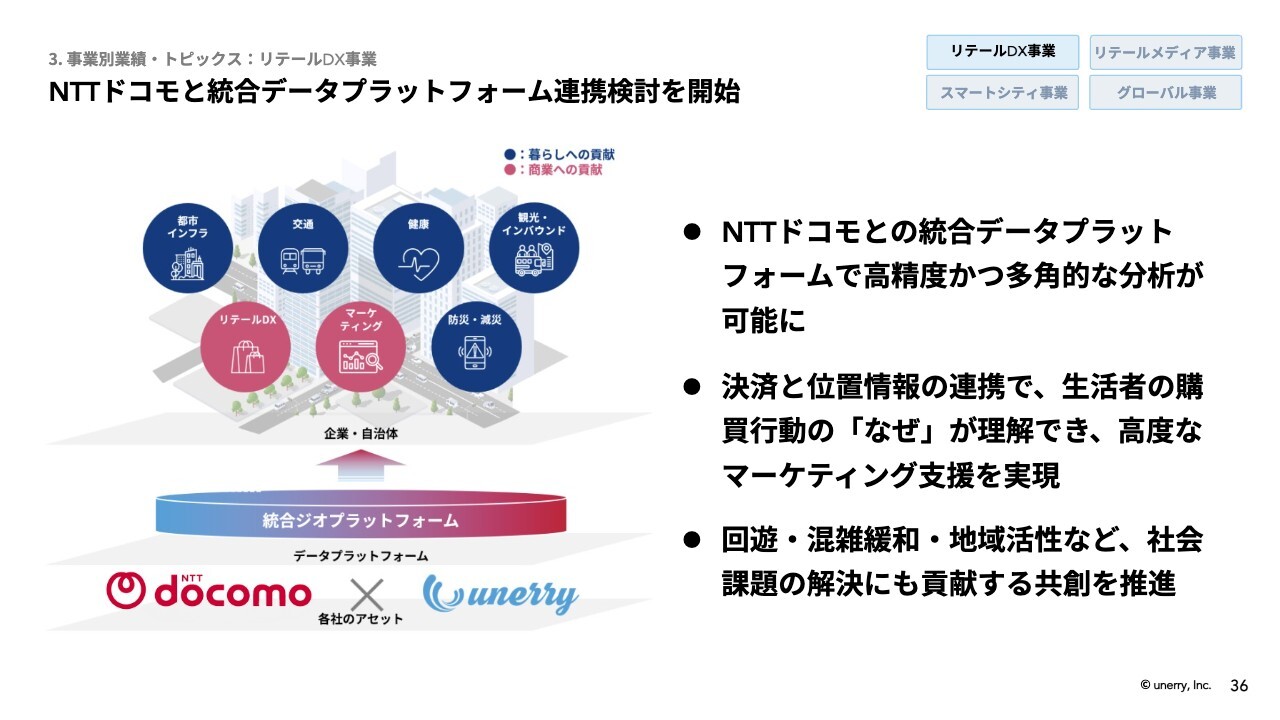

NTTドコモと統合データプラットフォーム連携検討を開始

主要トピックのみお伝えします。特にリテールDX事業において、NTTドコモと統合データプラットフォームの連携検討を開始しました。

従来、携帯キャリア各社とunerryは競合関係にあると多くのお客さまや市場の方々から言われることがありました。ご覧のとおり、各社のアセットを1つの統合ジオプラットフォームで連携させることで、お客さまに最大の価値を提供できるかたちで、今後サービス提供が進んでいくと考えています。

各社企業のマーケティング支援や、回遊・混雑緩和、地域活性などさまざまな社会課題の解決に寄与していきたいと考えており、これは非常に大きなニュースだと考えています。

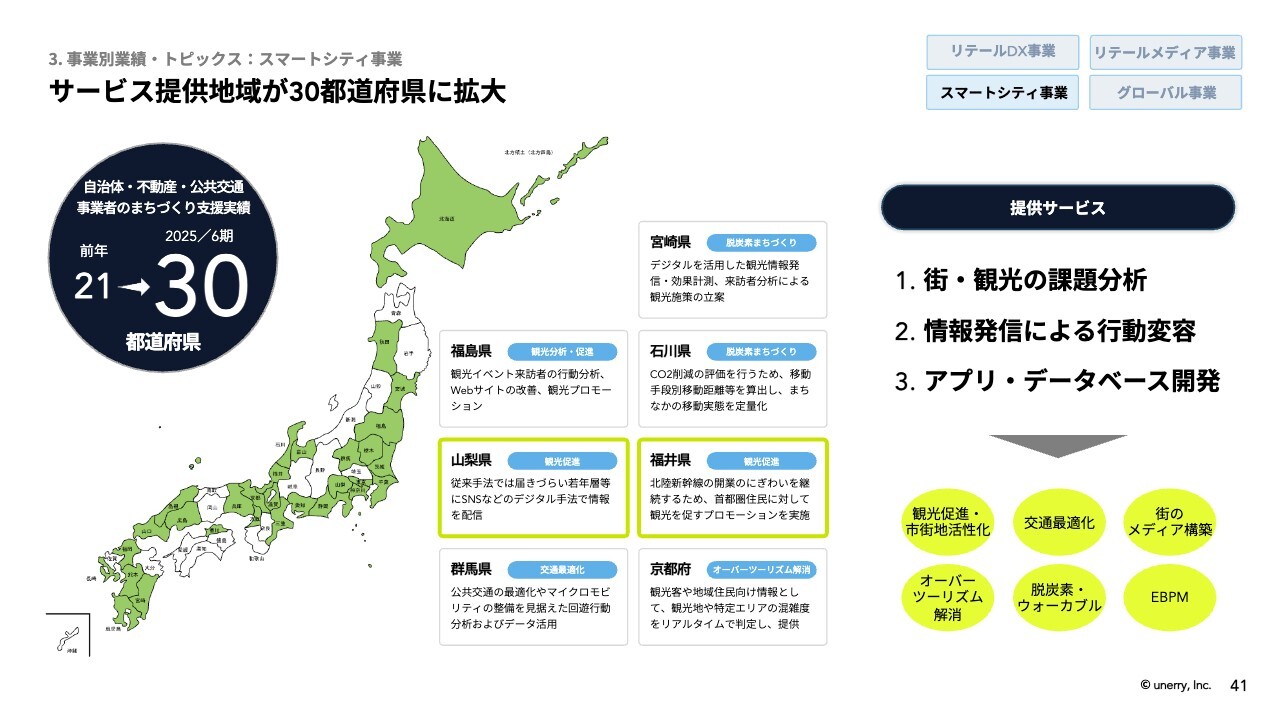

サービス提供地域が30都道府県に拡大

スマートシティ事業では、昨年は21都道府県で展開していましたが、今期は30都道府県に拡大しています。各地域には依然として課題がありますが、観光促進、公共交通の最適化、脱炭素、EBPM、街のメディア構築など、各地域の課題に応じたサービスを提供しています。

現在、30都道府県まで拡大していますが、下期に課題であった体制面もすでに対処済みのため、2026年6月期は再び成長路線に入っていきます。

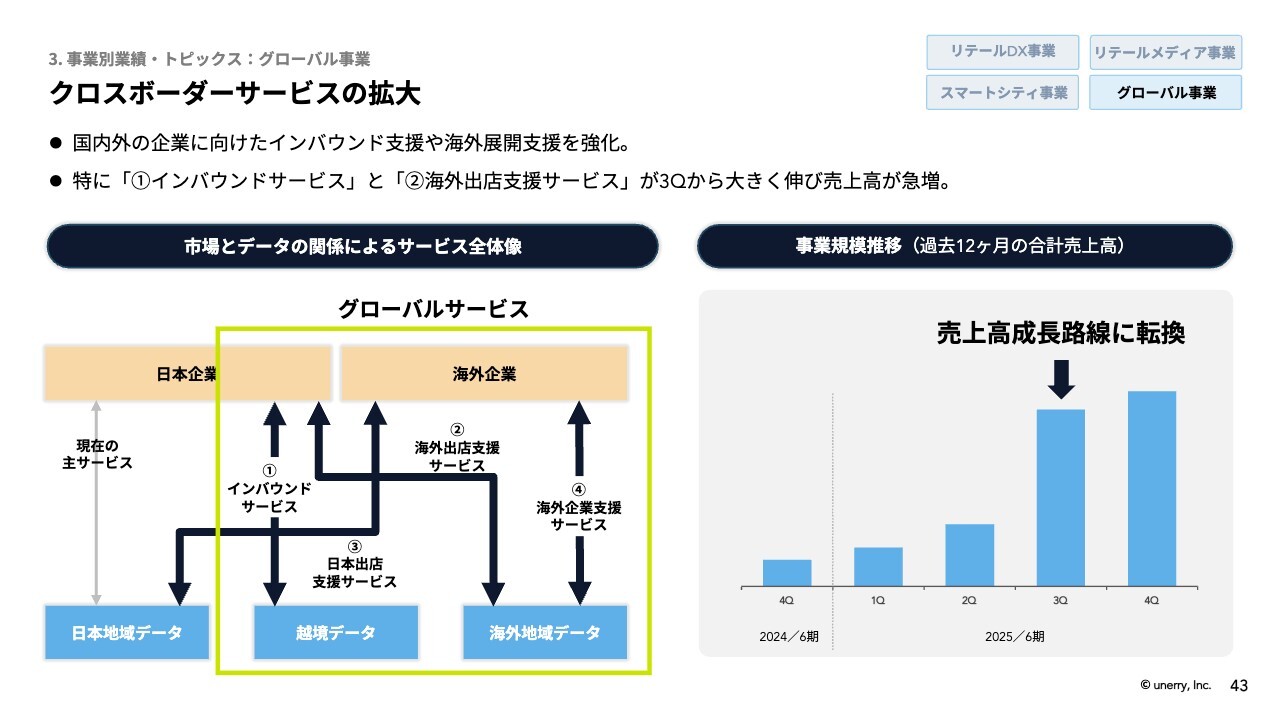

クロスボーダーサービスの拡大

懸案であったグローバル事業については、クロスボーダーにサービス拡大を進めています。もともとグローバル事業は海外市場に展開する海外企業を重要な顧客と想定していましたが、多くの海外事業者が日本に店舗を構えたり、海外の方が日本を訪問したり、海外で事業展開する日本企業も増えています。日本企業と海外事業、日本地域データ、越境データ、海外地域データのコンビネーションでビジネスを展開しています。

スライド左に示された4つのサービスとして、インバウンドデータサービス、日本企業の海外出店支援サービス、海外企業の日本出店支援サービス、海外企業支援サービスを行っています。これら4つのサービスへ拡大したことで、グローバル事業は2025年6月期第3四半期から成長路線へ転換しました。

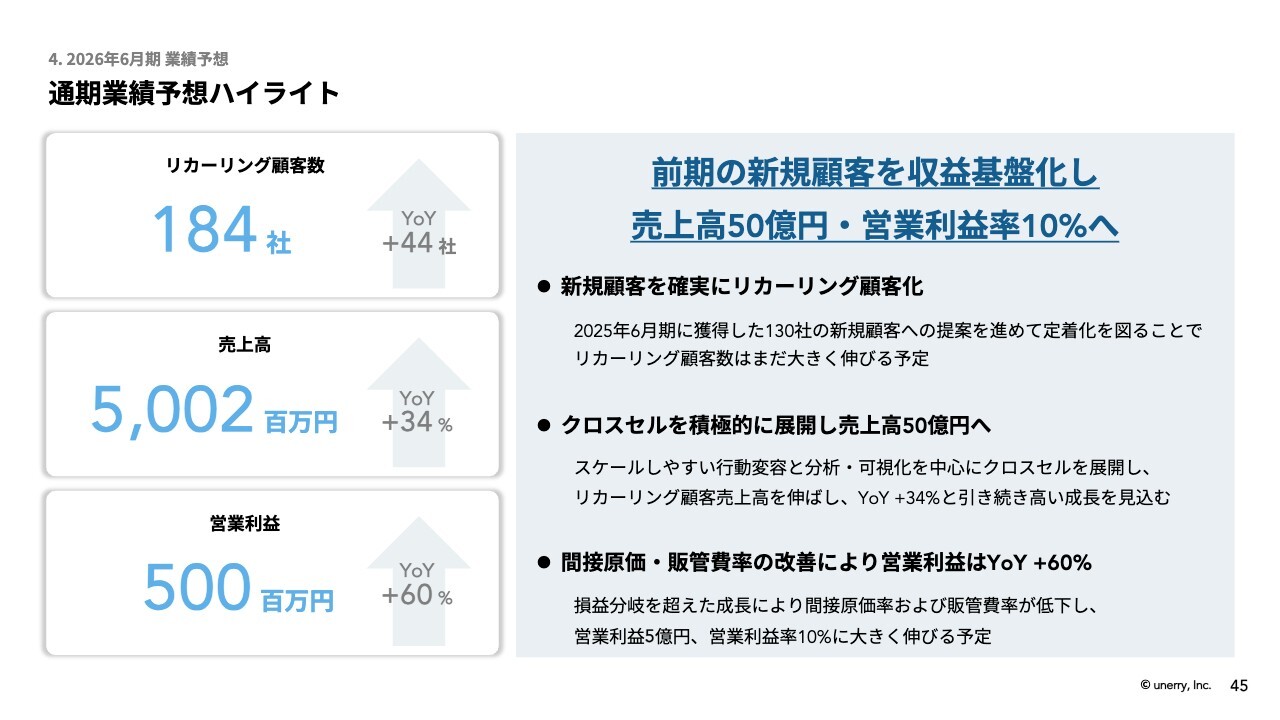

通期業績予想ハイライト

斎藤:今期の業績についてです。前期の新規顧客を収益基盤化し、売上高50億円、営業利益率10パーセントへ大きな躍進を目指したいと考えています。リカーリング顧客数は前年比で44社増加の184社、売上高は前年比34パーセント増の50億円、営業利益は前年比60パーセント増の5億円を目標としています。

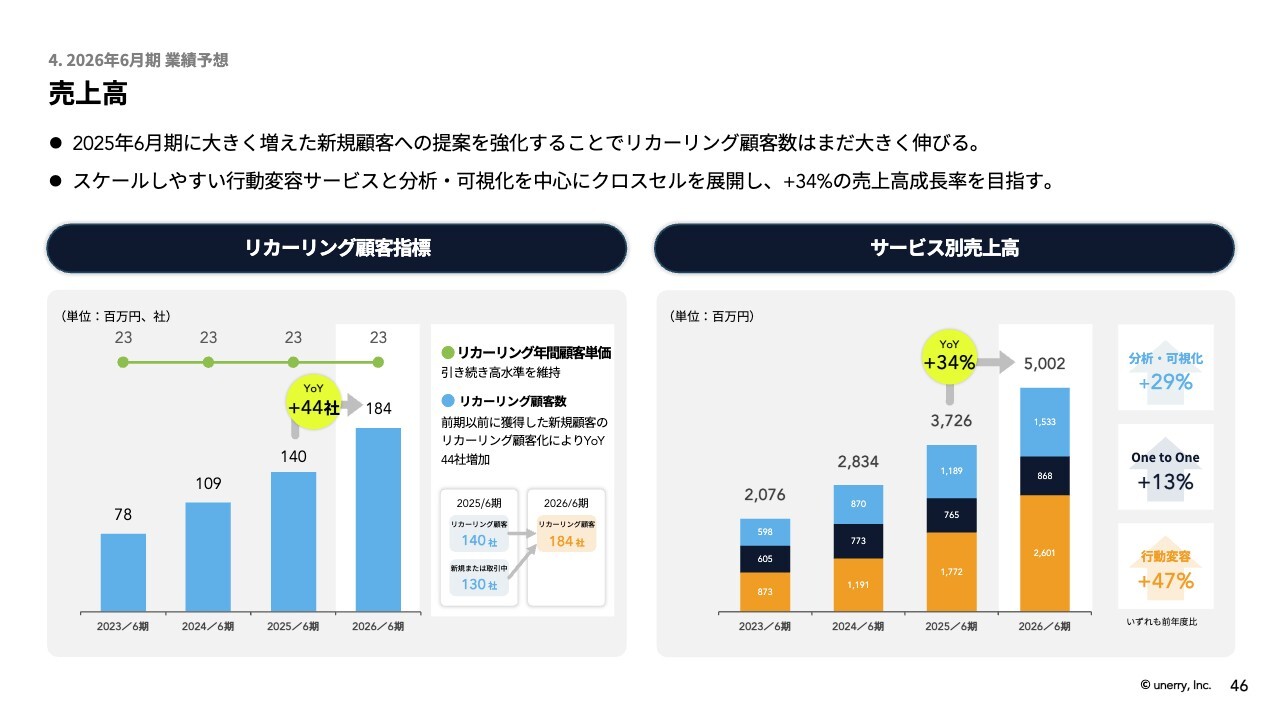

売上高

先ほどお伝えしたとおり、売上高の伸びはリカーリング顧客数に左右されます。今期も顧客単価は2,300万円と引き続き高い水準を維持しながら、顧客数をプラス44社の184社へと伸ばしていきたいと思います。

今回リカーリング顧客数が大きく伸びる要因としては、前期新規顧客130社の3分の1程度がリカーリング顧客に転換することが背景にあります。また、サービス別売上高については、当期は今期同様に、行動変容サービスと分析・可視化サービスを中心にクロスセルを展開し、プラス34パーセントの成長を目指していきます。

原価、販売費及び一般管理費

費用面においては、間接原価の比率が下がることにより、売上原価率は1ポイント改善して60パーセントを予定しています。販管費については引き続き人材の積極採用を進めていきますが、売上高が伸びることで販管費率は下がり、30パーセントと前回から1ポイントの改善を予定しています。

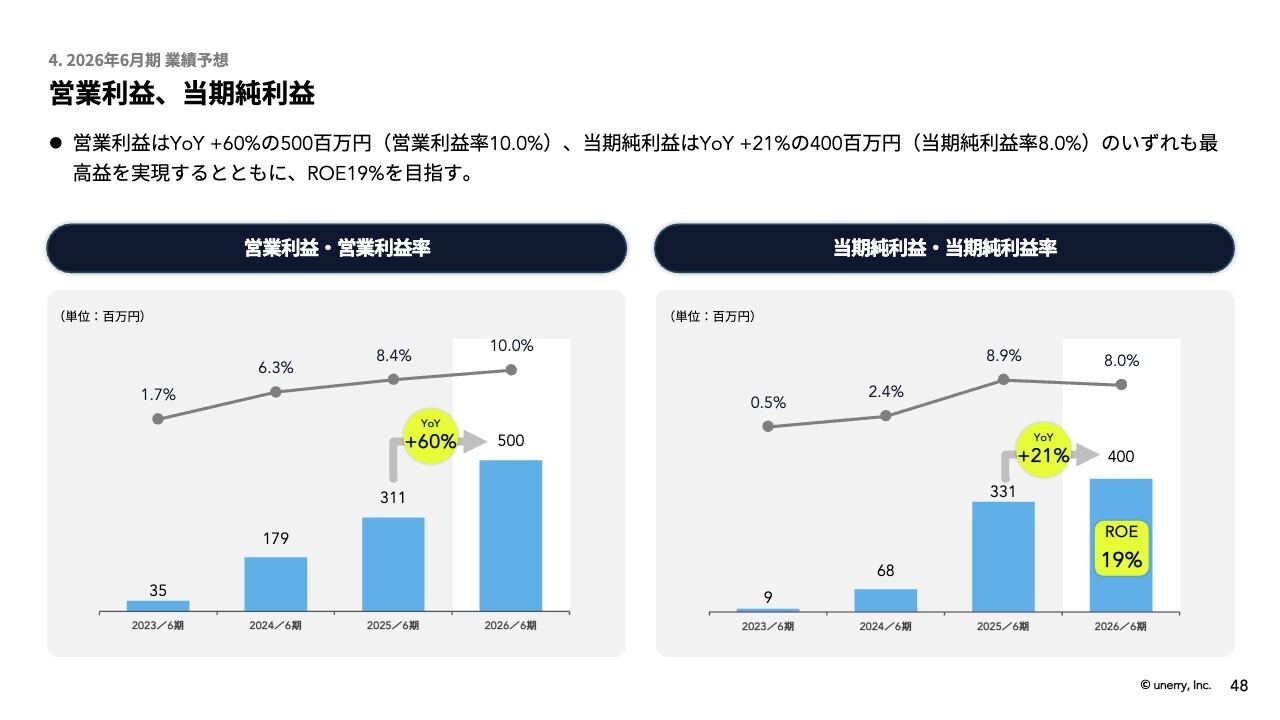

営業利益、当期純利益

結果として、営業利益は営業利益率10パーセントの5億円、前期比プラス60パーセント、当期純利益は4億円、前期比プラス21パーセント、ROEは19パーセントの高い成長を見込んでいます。

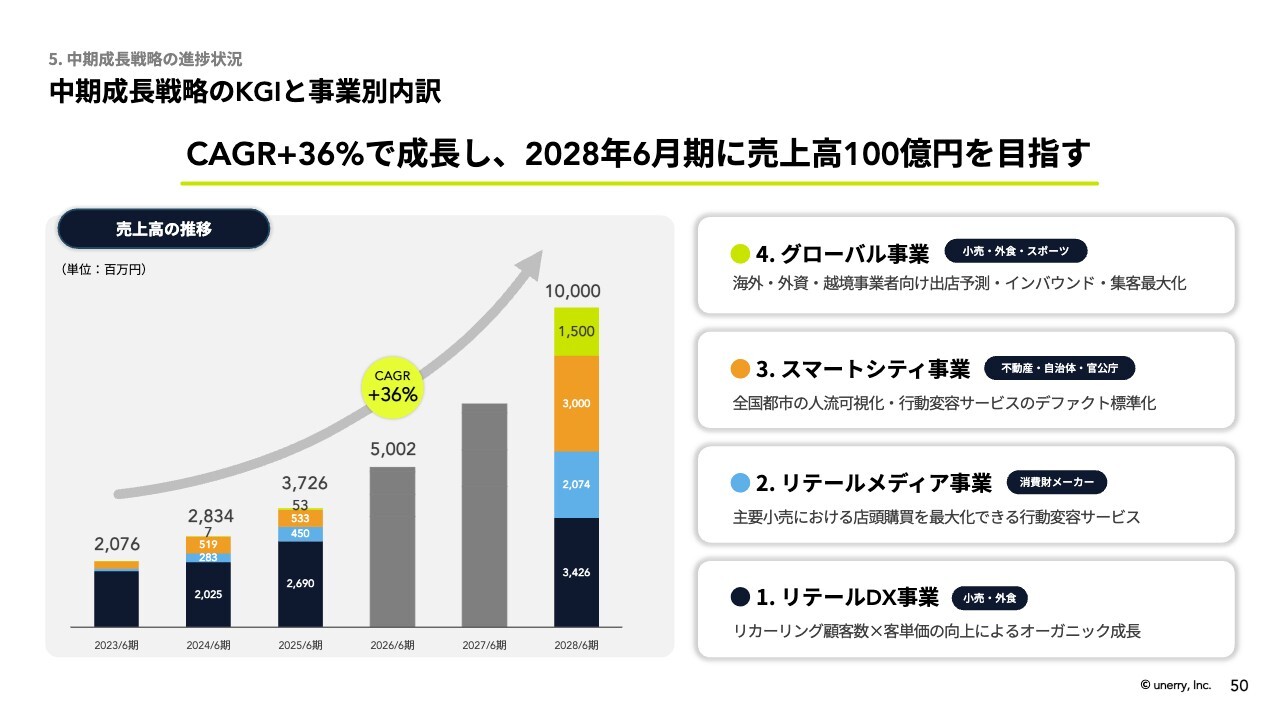

中期成⻑戦略のKGIと事業別内訳

内山:最後に、中期成長戦略についてご説明します。前回から掲げている目標のとおり、2028年6月期に売上高100億円を目指すという点は変わりません。平均成長率は36パーセントとしており、内訳として先ほどご説明した4つの事業がバランスよく成長することを想定しています。

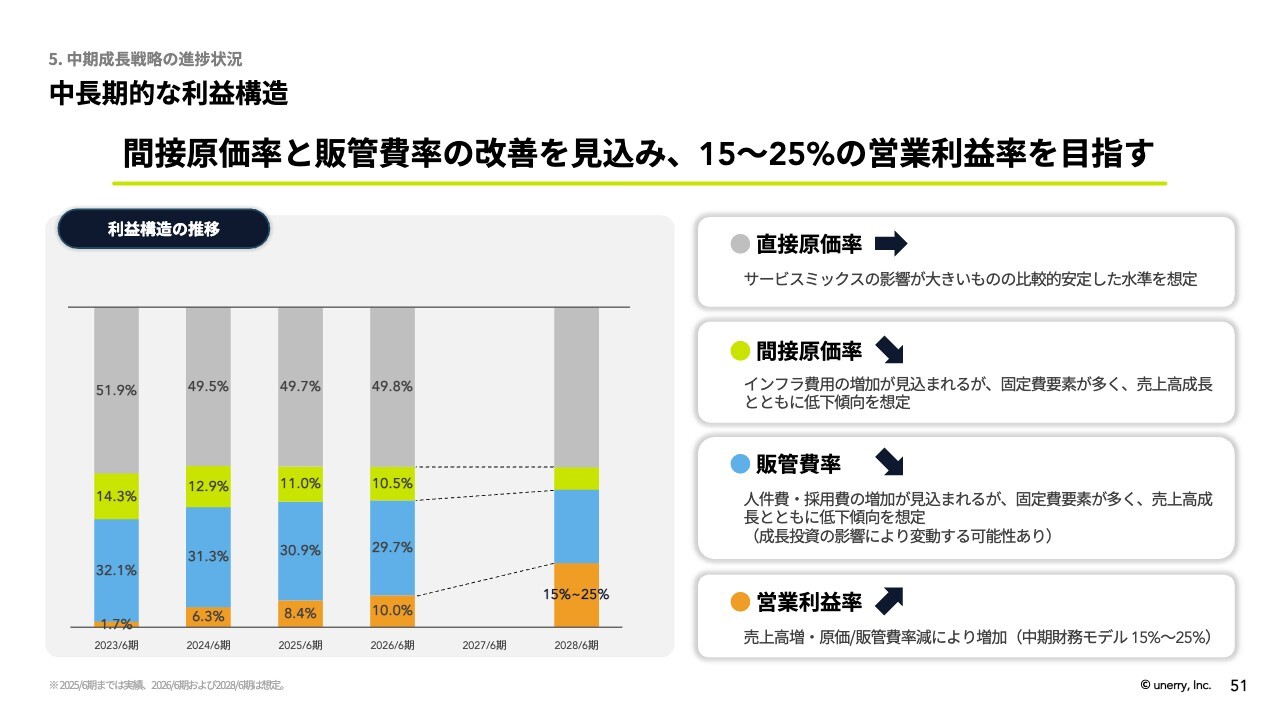

中⻑期的な利益構造

売上高の成長よりも利益の成長が高くなる理由についてご説明します。スライドのとおり、売上高に対する直接原価率は約50パーセントで安定しています。対して間接原価と販管費は固定的な費用であるため、売上高が上昇すると間接原価率と販管費率は下がる傾向にあります。過去の推移を見てもそのような動きが見られると思います。

したがって、売上高が増加することで、固定的な要素である間接原価率と販管費率が低下し、それにより営業利益率が上昇する構造になっています。当社は2028年6月期に営業利益率15パーセントから25パーセントを目指して事業を推進しています。

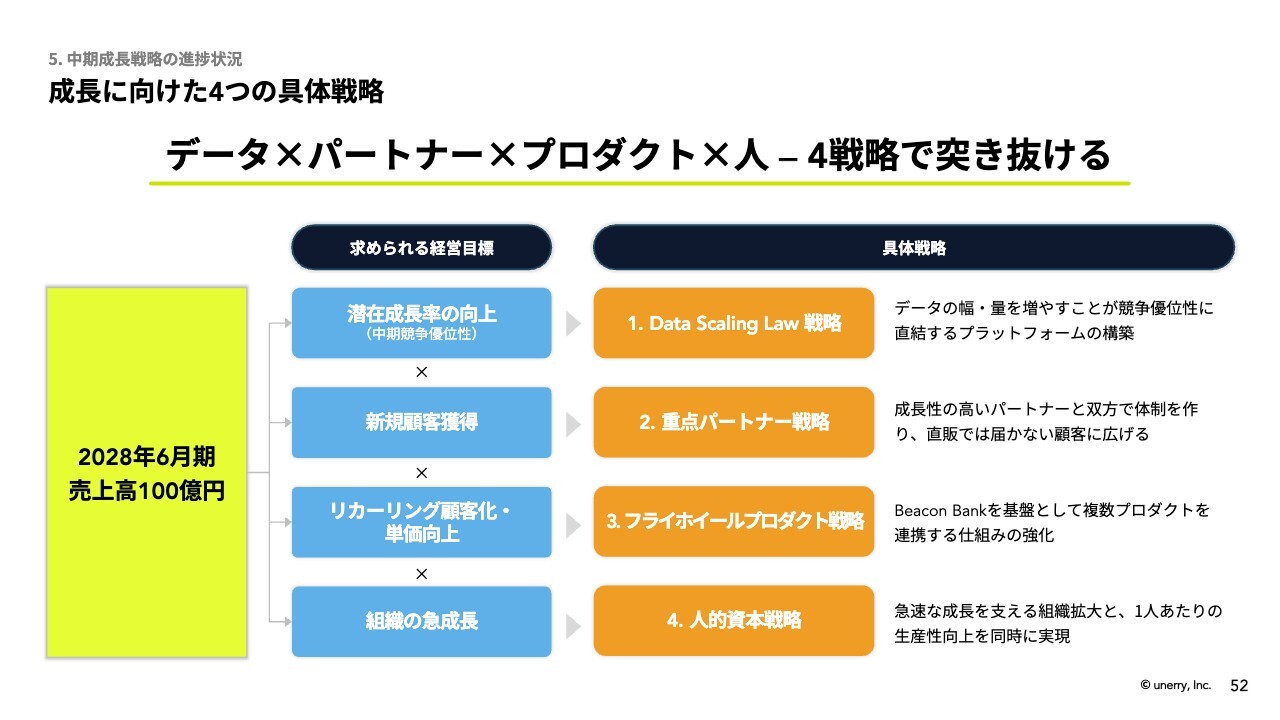

成⻑に向けた4つの具体戦略

本日は時間の関係で詳細については割愛しますが、2028年6月期に売上高100億円を達成するために、大きく4つの戦略を推進していきます。まず、中長期の競争優位性を確保するため、データ基盤をさらに拡大していきます。データの幅や量を増やすことで、unerryの競争優位性を確立し、さらに強化します。これが1つ目の戦略です。

このデータを活用し、新規のお客さまを積極的に確保していきます。現在の社員数100数十名規模のunerryが、日本全国、さらには今後グローバルにお客さまへサービスを提供するのは不可能ですので、優良なパートナー企業との連携によるパートナーシップを通じて、新規顧客の獲得を進めていきます。

新規のお客さまを一度確保した後は、1年以上のお付き合いを通してリカーリング顧客になっていただくために、さまざまなクロスセルを展開していきます。unerryは、分析・可視化サービス、行動変容サービス、One to Oneサービスの3つをさまざまなかたちで連携させることにより、クロスセルを推進し、1社あたりの顧客単価を大幅に引き上げることを目指しています。

現状の1社あたり顧客単価は2,300万円を超えています。このように非常に高い顧客単価を実現できているのは、リカーリング顧客化や、それに向けたクロスセルを推進できている点が大きな要因だと考えています。

さらに、サービスを提供するためには、私たちの組織が急成長を遂げる必要があります。採用の強化はもちろんのこと、働いている方々がよりよい人的資本として、優れたスキルを身につけ、長く活躍できるよう、人的資本戦略を推進しています。

昨期は「人的資本開示アワード」を頂戴しましたが、私たちの組織の急成長に対応するために、引き続き人的資本戦略を重要な施策としています。

成長戦略については、株主総会において中期戦略をあらためてご説明し、動画でも公開していきたいと考えています。

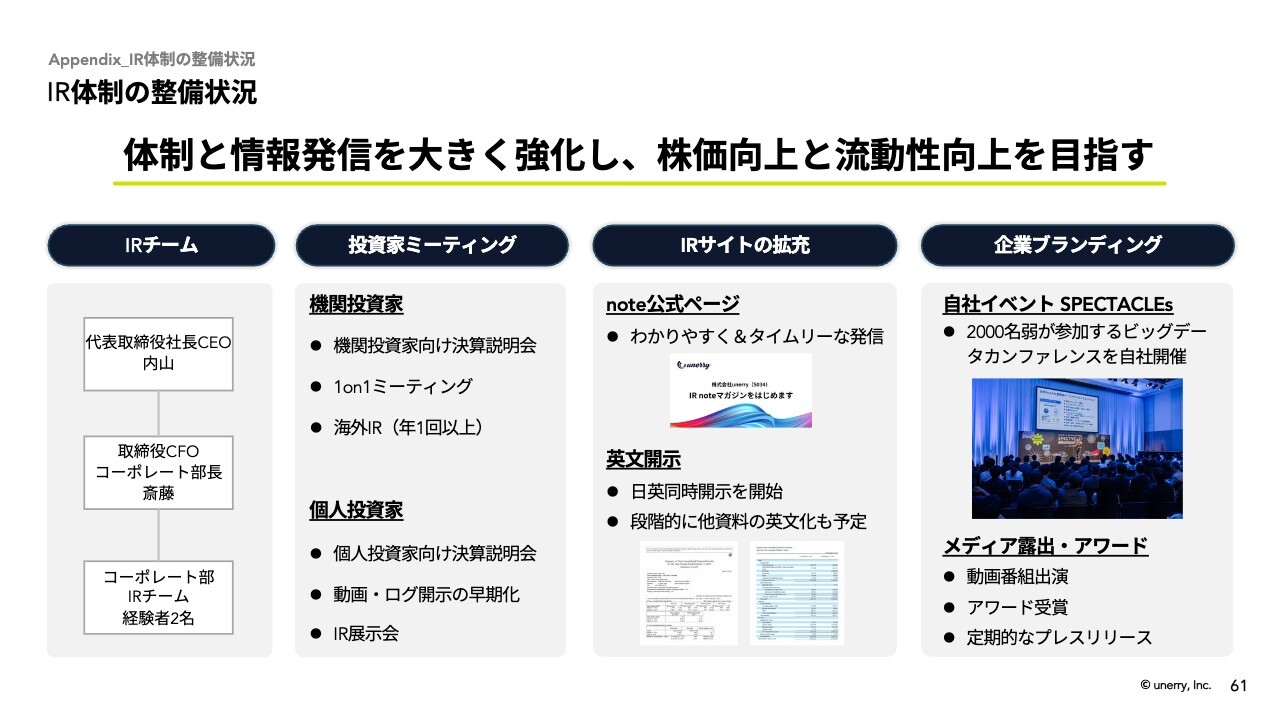

IR体制の整備状況

最後に当社のIR体制についてご説明します。今回新しい期に入り、IRチームの強化を進めています。もちろん私がリーダーとして関わっていますが、斎藤を筆頭に、新規採用も進めながらIRチームを整備しているところです。

また、投資家のみなさまとのミーティングを通じて、機関投資家や個人投資家の方々との交流を深めていきたいと考えています。特に機関投資家の方々とは、1on1ミーティングや海外でのIR活動を含めて積極的に取り組んでいきたいと思っています。

個人投資家のみなさま向けには、説明会やIR展示会、各団体が主催している個人投資家さまとの交流会などにも積極的に参加していきたいと考えています。また、IRサイトでは「note」を開設し、可能な限りタイムリーでわかりやすい情報を提供していきます。英文の開示も行っています。

先日、自社イベントとして「SPECTACLEs」を開催しました。2,000名弱の業界各社の方にご参加いただき、ビッグデータカンファレンスを実施しました。このような企業ブランディングやメディア露出、さらにアワードの獲得にも注力していきたいと考えています。私からの説明は以上です。

ここから先は会員登録(無料)で

お読みいただけます

会員登録がお済みの方はログインしてください

お読みいただけます

新着ログ

「情報・通信業」のログ