【QAあり】島津製作所、高成長を続ける製薬分野で開発力、営業力の強化へ 株主還元を強化し配当金は11期連続増配

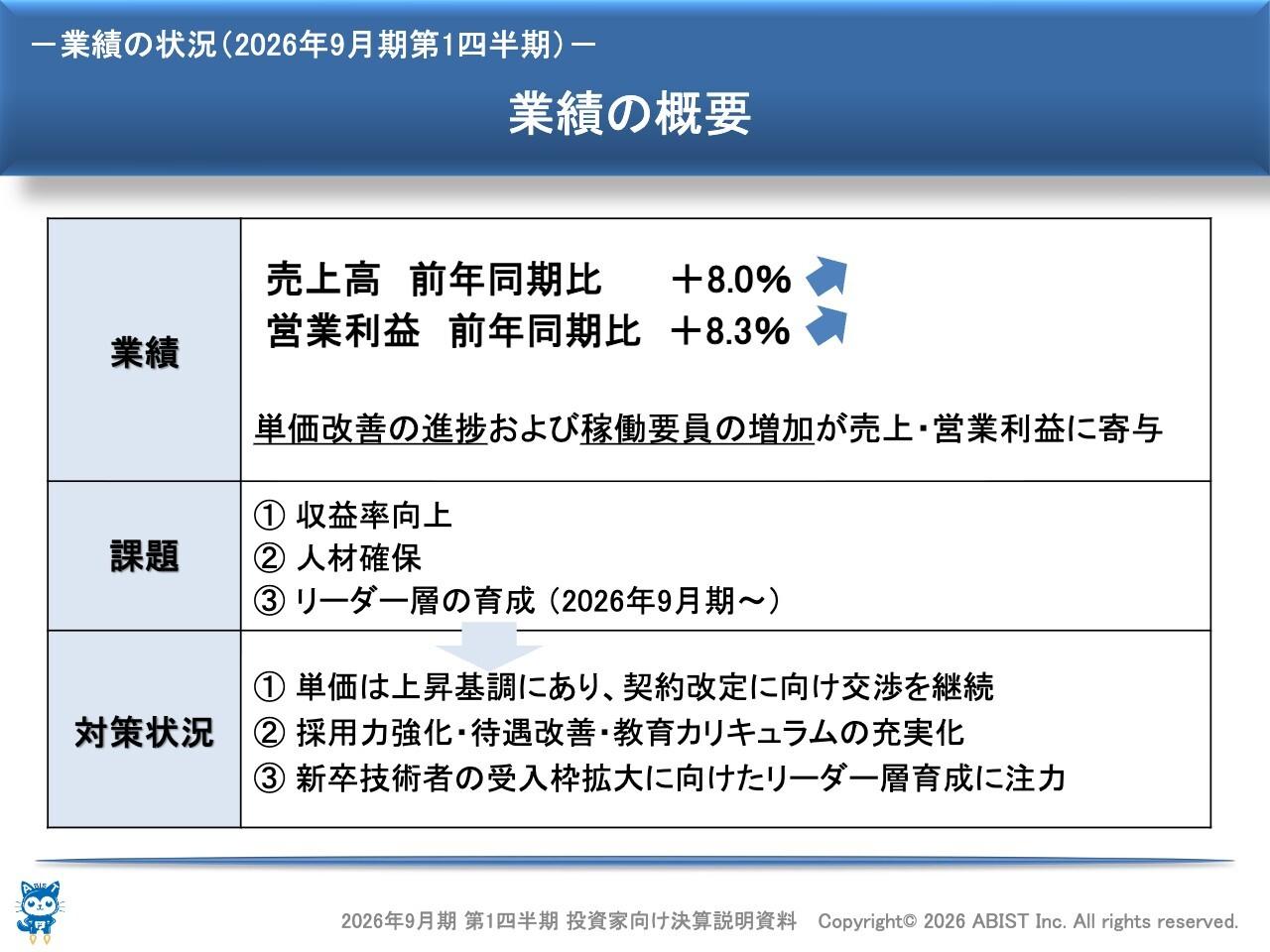

島津製作所の概要

望月靖和氏(以下、望月):みなさま、こんにちは。本日はお忙しいところ、島津製作所のIRセミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。コーポレートコミュニケーション部IRグループの望月です。

このセミナーを通じて、少しでも当社の理解を深めていただければうれしく思います。本日はよろしくお願いします。

望月:まずは会社概要についてです。当社は1875年、明治8年に京都で創業しました。仏具職人であった創業者、初代の島津源蔵が科学技術立国を目指し、教育向けの理化学器械の製造を始めたところからスタートし、今年で創業150周年を迎えます。

当社の社是は、「科学技術で社会に貢献する」、経営理念は「『人と地球の健康』への願いを実現する」です。当社は、長年培ってきた技術力で世の中を良くしたいという思いで、日々研究開発に力を入れています。

昨年度2023年度の売上高は5,119億円、営業利益は728億円でした。今後成長するヘルスケアやグリーンといった成長市場に力を入れている国内最大手の分析計測機器メーカーです。

国内外グループ全体の従業員数は1万4,219名、そのうち約6,000人が海外で活躍しています。

株式については、時価総額が約1兆1,740億円、PER20.1倍、PBR2.34倍というのが足元の状況です。

科学は実学である

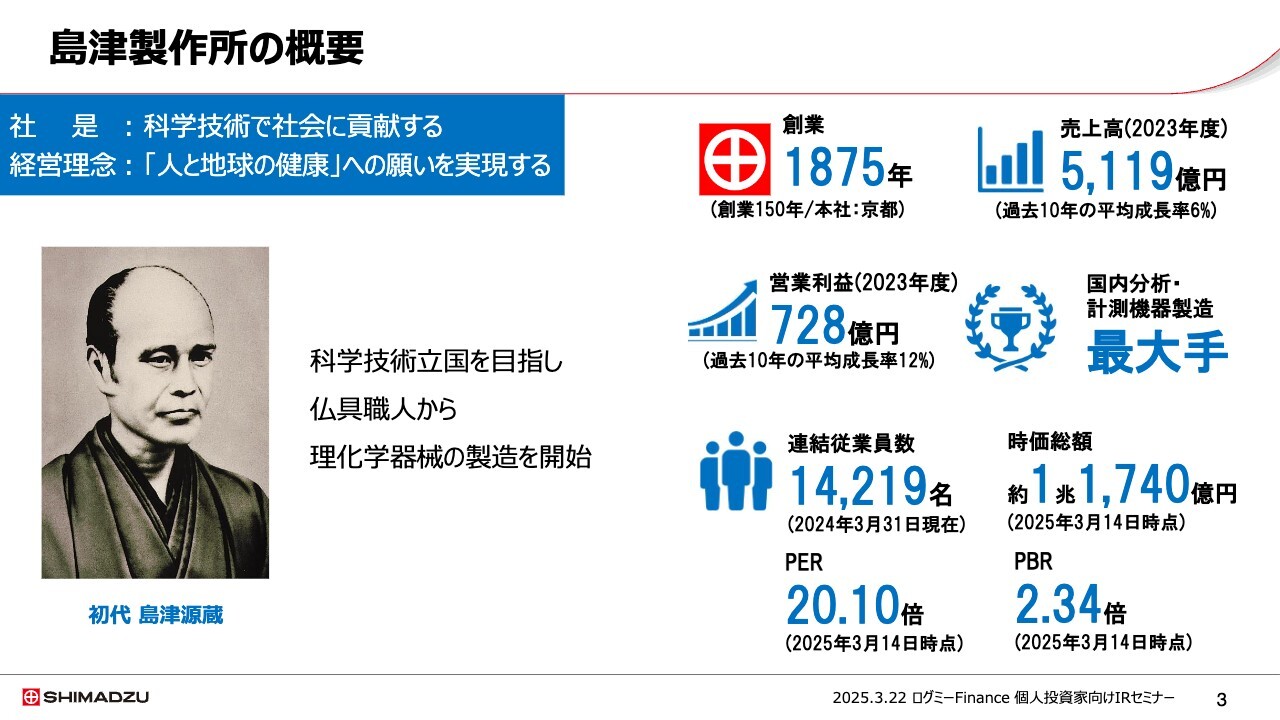

望月:創業者である初代島津源蔵の後を継いだのが息子の二代島津源蔵(以下、二代源蔵)です。二代源蔵は、日本のエジソンと呼ばれた天才発明家で、さまざまなアイデアを事業化し、事業の礎を築きました。

例えば、海外の蓄電池を参考にし、国内で蓄電池の製造を開始しました。のちにこれが自動車のGSバッテリーにつながっていきます。ちなみにこの「GS」ですが、「Genzou Shimadzu」のイニシャルに由来します。

また、レントゲン博士がX線を発見した1年後、X線写真の撮影にも成功しました。その後、日本初の医療用X線装置を開発するなど、二代源蔵は技術を社会実装し、次々と事業化していきました。

彼は常々、「科学は実学である。人の役に立たなければ意味はない」と言っていました。その思いが受け継がれ「科学技術で社会に貢献する」という社是につながっています。

技術の高みへ

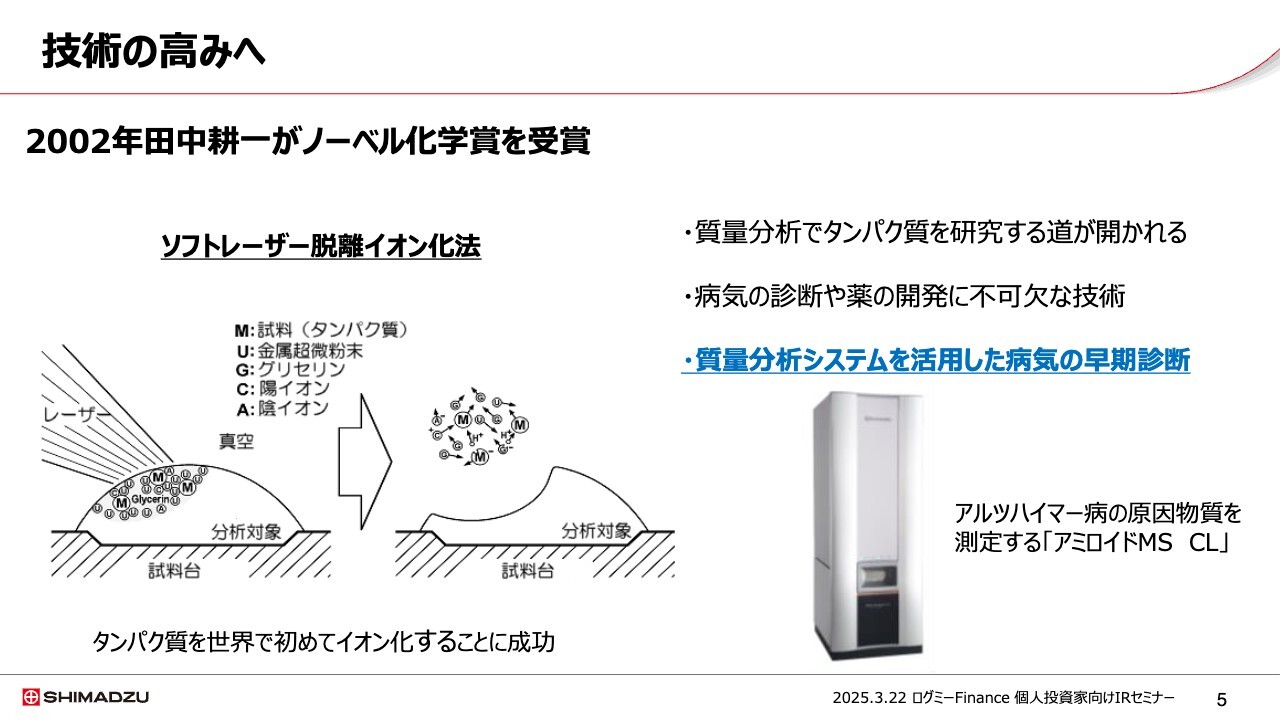

望月:創業以来、私たちは技術力の向上に取り組んできました。一例として紹介したいのが、当社の社員である田中耕一です。タンパク質を分解させずにイオン化することに成功したことが評価され、2002年にノーベル化学賞を受賞しました。

この技術により、質量分析でタンパク質を研究する道が開かれ、その後の技術の発展により、今日では病気の診断や、薬の開発になくてはならない技術となっています。

最近、治療薬の登場で話題となっているアルツハイマー病の早期診断にも、この技術を活用した分析機器を用いて研究しています。

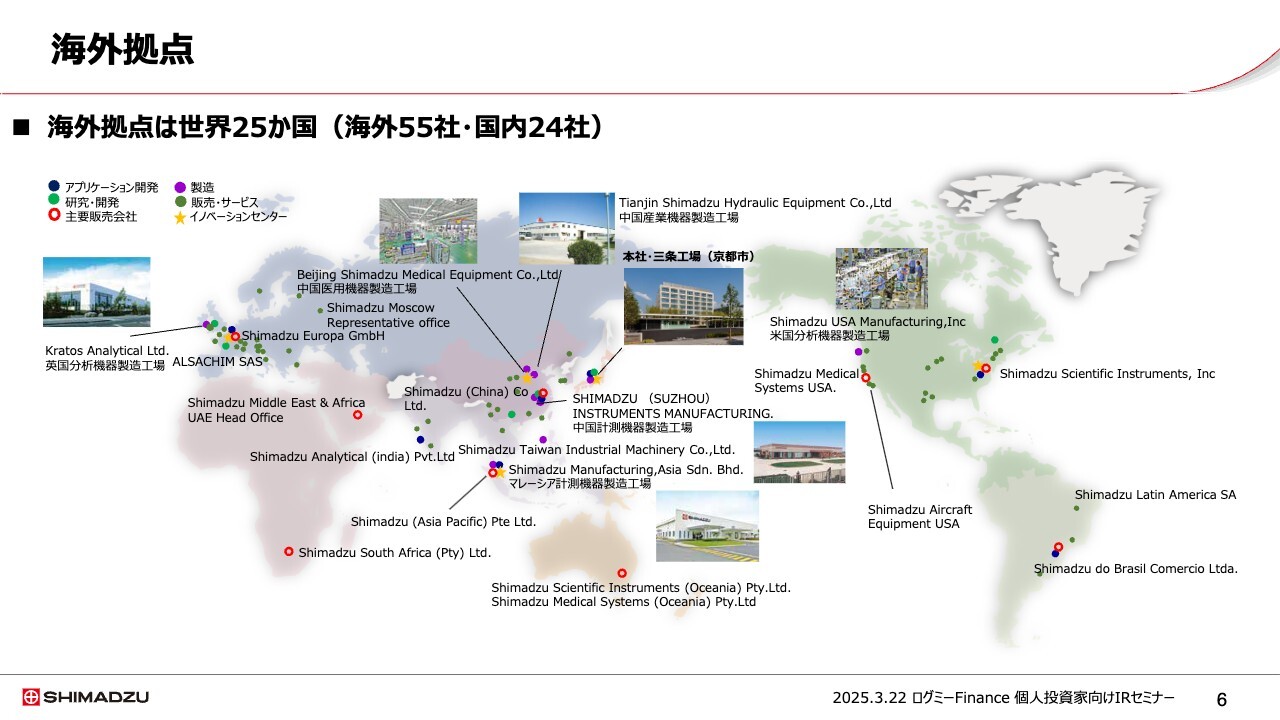

海外拠点

望月:海外拠点は世界25ヶ国に55社の拠点があり、グローバルで事業を展開しています。

事業セグメント

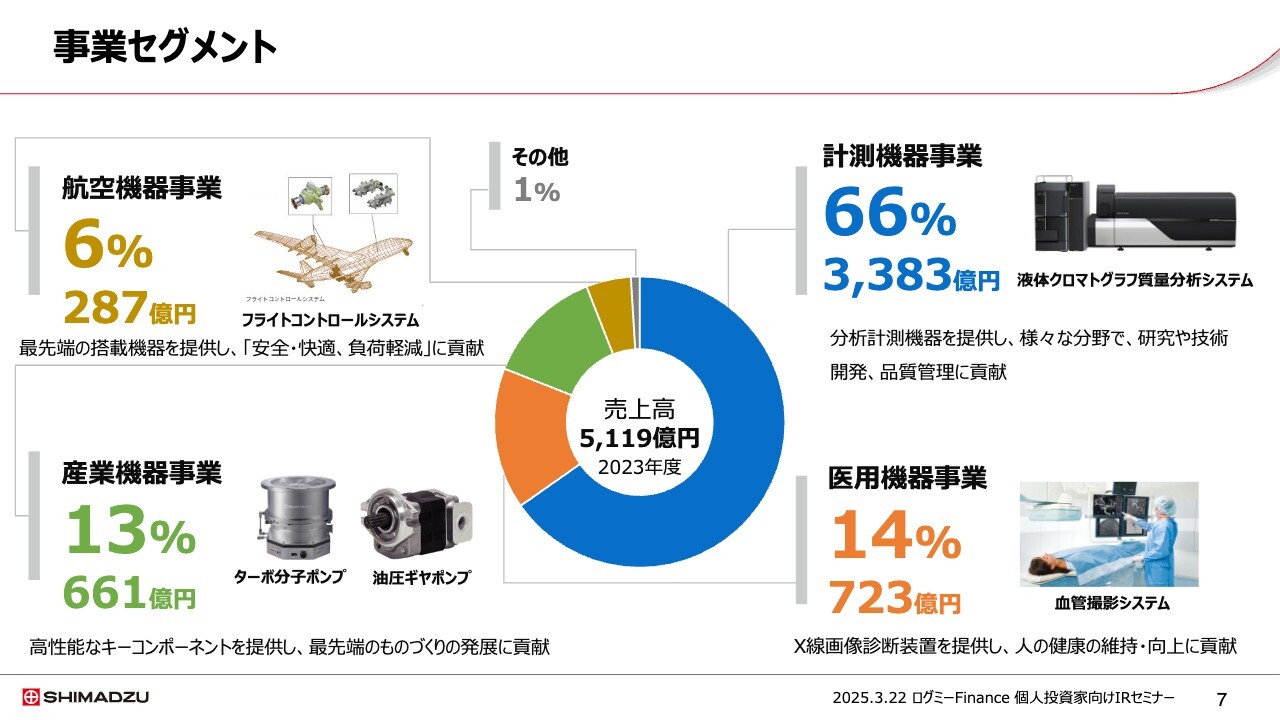

望月:事業概要についてお話しします。当社の事業は、大きく分けて計測機器、医用機器、産業機器、航空機器の4つの事業セグメントに分かれています。

まずは計測機器事業です。見えないものを見る、測るといった分析計測機器を作っています。 スライド右上の写真にある、液体クロマトグラフや質量分析システムなどが主力製品となっています。

これらの分析機器で、液体や気体に含まれている成分を分析することで、病気の早期発見、医薬品開発、またバイオ燃料などの次世代エネルギーの開発、汚染物質やマイクロプラスチックの分析といった環境分野など、さまざまな分野の研究開発や品質管理で、当社の製品が使われています。

売上の6割強、利益の8割がこの計測機器事業で占められており、当社の主力事業となっています。

医用機器事業では、X線を用いた画像診断装置が主力製品です。人間ドックなどでバリウムを飲んで胃の動きを見たり、カテーテル手術で血管を透視したりする時に当社の製品が使われています。当社の製品は被ばく量が少なく、画像が鮮明ということも強みです。

産業機器事業では、当社が持つ精密加工技術を活かしたターボ分子ポンプが主力製品で、主に半導体製造装置に使われています。

最後は、航空機器事業です。航空機の空調装置や翼を動かすアクチュエータなどの制御機器、コックピット内のディスプレイシステムなどを取り扱っています。売上の8割が防衛関連、2割が民間航空機関連という比率になります。

目指す姿

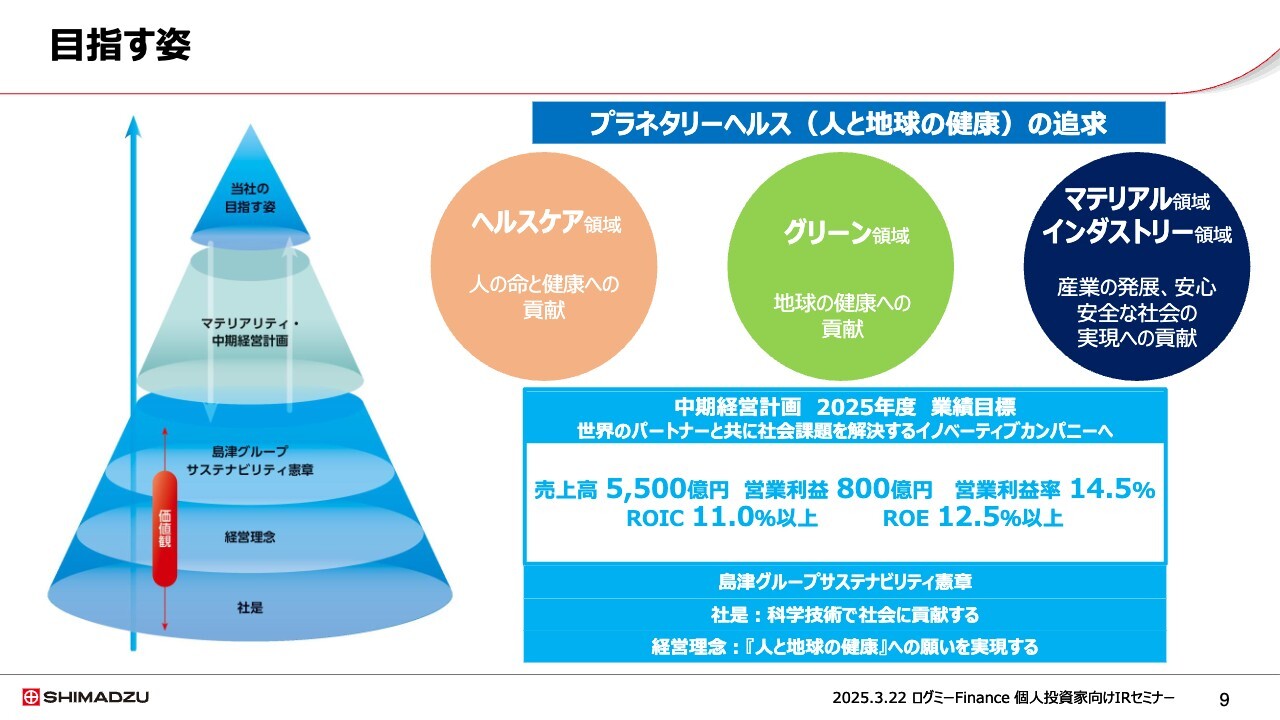

望月:当社の目指す姿は「プラネタリーヘルス(人と地球の健康)の追求」の実現です。最近の世の中の流れとして、コロナ禍で人の命や安心安全への意識が高まりました。

また、地球温暖化をはじめ、私たちの生活を取り巻く環境は大きく変化しました。このような中、当社は2022年に島津グループサステナビリティ憲章を制定するなどして、サステナビリティ経営に取り組んでいます。

具体的には、「人の命と健康への貢献」と「地球の健康への貢献」、また我々の暮らしを支える「産業の発展、安心・安全な社会の実現への貢献」がミッションです。

これらのミッションを達成するために、注力する事業領域をヘルスケア、グリーン、マテリアル、インダストリーと定めて事業を展開しています。事業を通じて、各領域の重要課題に取り組むことで「プラネタリーヘルスの追求」を目指しています。

そして「プラネタリーヘルスの追求」の一里塚として中期経営計画があります。そのコンセプトは、「世界のパートナーとともに社会課題を解決するイノベーティブカンパニー」として、持続的な成長を果たすことです。

具体的な数値目標としては、2025年度売上高が5,500億円、営業利益は800億円、営業利益率14.5パーセント、ROICは11パーセント以上、ROEは12.5パーセント以上としています。

これらの数値目標を達成するための各事業領域における取り組みをご紹介します。

製薬分野

望月:まずはヘルスケア領域の取り組みについてです。ヘルスケア領域の中で、特に注力している市場が製薬市場です。当社の分析計測機器の製薬市場における状況についてご説明します。

薬の開発において、当社の主力製品である液体クロマトグラフは、薬の原薬の純度、あるいは有効成分の含有量の測定には欠かせない装置です。

製薬市場向けの分析計測機器の市場規模は、2028年時点で約340億ドルと言われています。新型コロナワクチンに代表されるようなバイオ医薬品などの新しい薬の開発が進んだことや、新型コロナウイルスを契機に、薬の自国生産が進んだことを要因として、製薬市場向けの分析計測機器の売上高は、年平均8パーセント程度成長しています。

当社の分析計測機器事業における売上高の約2割が製薬市場向けで、主力の液体クロマトグラフは、コロナ禍でも市場の伸びを上回る勢いで拡大しました。

地域別では日本やインド、中国をはじめとするアジア地域で、当社が高いシェアを持っています。

また、製薬市場のどの分野に力を入れていくのかということですが、医薬品市場においては現在、使われている薬の大部分が低分子薬にあたります。今後成長が見込まれる中分子医薬、核酸医薬品といった新しい薬を含め、低分子薬や中分子医薬向けの分析計測機器の拡販に注力しています。

また、製薬市場の中でも特に大きな市場が米国と欧州です。当社は、現在北米の大手製薬企業の開拓を進めており、これらの取り組みについてご紹介したいと思います。

kenmo氏(以下、kenmo):分析計測機器について、どのような会社が競合になるのですか?

望月:主に、米国の計測機器会社が競合で、ウォーターズ社、アジレント社、サーモフィッシャー社、ダナハー社の4社に島津製作所を加えた計5社がグローバルで争っています。

kenmo:それを踏まえて、御社の優位性、差別化要因、特に技術力、製品ラインアップ、顧客基盤などについて、競合に打ち勝つための戦略をお聞かせください。

望月:当社製品の強みは、分析スピードの速さと、安定的にデータを提供できることです。さらに他社との大きな違いとしては、我々は総合分析メーカーとして豊富な製品ラインアップを持っており、お客さまが望まれる分析に対し、あらゆる製品とサービスを提供できる、つまりトータルソリューションの提供が可能ということも強みです。

そこで、市場規模の大きな欧米市場において、顧客ニーズを汲み取った製品とサービスを提供することでシェア拡大を図ります。

製薬分野〜北米業績拡大に向けた製薬市場への取り組み〜

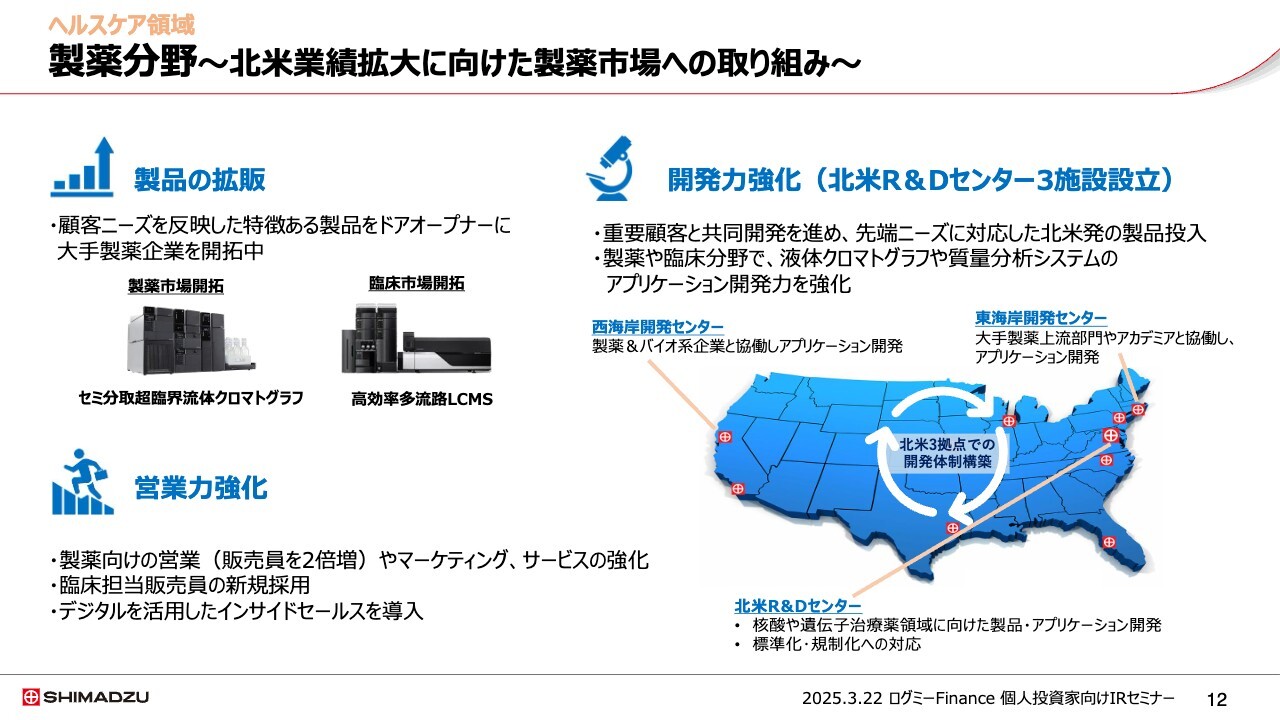

望月:北米の戦略についてです。製薬市場の中でも、最先端の研究が進んでいる地域が北米です。当社は現在、北米における製薬市場攻略に取り組んでいます。

目指すところは、液体クロマトグラフや質量分析システムの先進技術を有している研究者、または重要なお客さまと共同で研究開発をし、顧客ニーズを取り込んだ北米初の製品や、分析手法としてのアプリケーションなどを北米からグローバルに発信したいと考えています。

そのため2024年4月には、北米にR&Dセンター、そして北米の西海岸と東海岸に1拠点ずつアプリケーション開発センター、計3ヶ所の研究開発拠点を設けて、現在開発を進めています。

すでに、お客さまと共同開発した製品を北米市場に投入しています。それが非常に好評で、今までコンタクトできていなかった北米の大手製薬会社6社への販売を進めているところです。

この製品をドアオープナーとして、引き続き北米の製薬市場の開拓を進めていきたいと考えています。また、製薬向けの営業や販売員を増強するなど機能も強化し、業績拡大につなげていきます。

kenmo:御社が、なぜこれほどまでに北米に注力されるのか、もう少し詳しく教えていただけますか?

望月:計測機器市場の中でも、北米の製薬市場というのは最大かつ最先端です。当社は、日本を含むアジア地域を非常に得意としていますが、北米市場というのは、アメリカ国内の競合が非常に強いためまだシェアが低く、我々としてはここに伸びしろがあると考えています。

この北米における製薬市場のトレンドというのは、必ずアジアにも広がっていきますので、北米で通用する製品を開発し、我々の得意としているアジア地域で展開することで、全体の業績を底上げできるのではないかと考えています。

kenmo:御社が北米で特に注力している分野、顧客セグメントなども教えてください。

望月:特に注力している分野は製薬市場です。我々の計測機器事業における売上の2割が製薬市場向けですので、特にここに関しては力を入れて、今後も拡販を図っていきたいと考えています。

kenmo:R&D拠点を新設されたとのことですが、北米市場でのビジネス拡大に、具体的にどのような効果が出ているのかについてお聞かせください。

望月:今年4月に設立したばかりということもあり、具体的な業績への効果というのは、まだ少し先になると考えています。ただし、製品や分析手法であるアプリケーションの開発案件は徐々に増えており、我々が想定したとおりの進捗となっているため、現時点においては次回の中期経営計画で、もう少し詳しくお話ししたいと考えています。

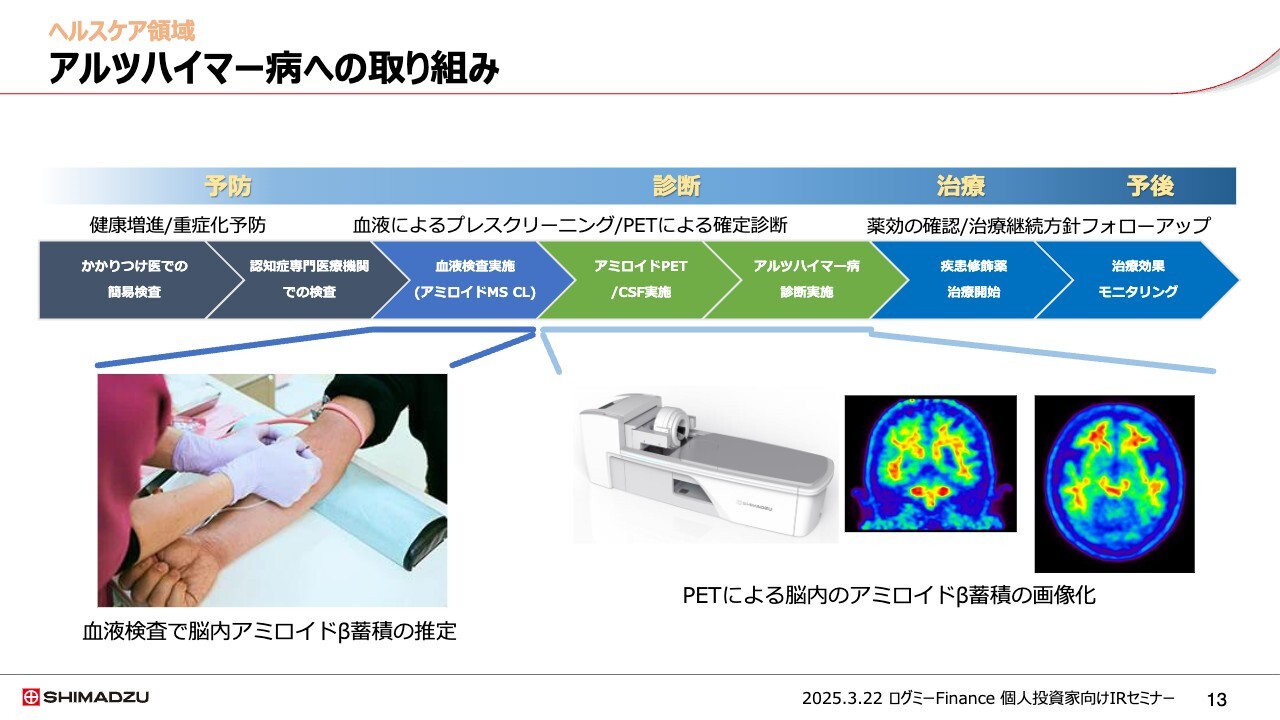

アルツハイマー病への取り組み

望月:質量分析技術を使ったアルツハイマー病への取り組みです。これは血液を分析し、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβの蓄積量を推定するものです。

また、当社の質量分析計は非常に高い精度を誇っています。具体的にどれぐらいかと言いますと、25メートルプールに目薬を1滴垂らしても、その成分を分析できるといったレベルです。したがって、血液をこの高精度の質量分析計で分析し、血液中のごくわずかな変化を見逃さずキャッチするということで、病気の早期発見につなげていくといった取り組みをしています。

現在、アルツハイマー病の診断というのは、PETや髄液検査が主流ですが、PETだと費用が高額で、また髄液検査についても検査時に痛みを伴うため、体への負担がかかるなどといった課題があります。一方、この血液検査だと、手軽にアルツハイマー病の検査もできるので、今までよりハードルが低く、気軽に検査できるのではないかと思っています。

最近は治療薬の開発も進んできましたので、病気の早期発見により治療の道も開けていくと考えています。

当社は血液検査以外にも、頭部と乳がんの両方の診断ができる、世界初のPET装置を開発しています。アルツハイマー病については、血液分析とPET装置の2段構えで取り組みを進めていきたいと考えています。

「幸せな健康長寿の実現」へ向けて

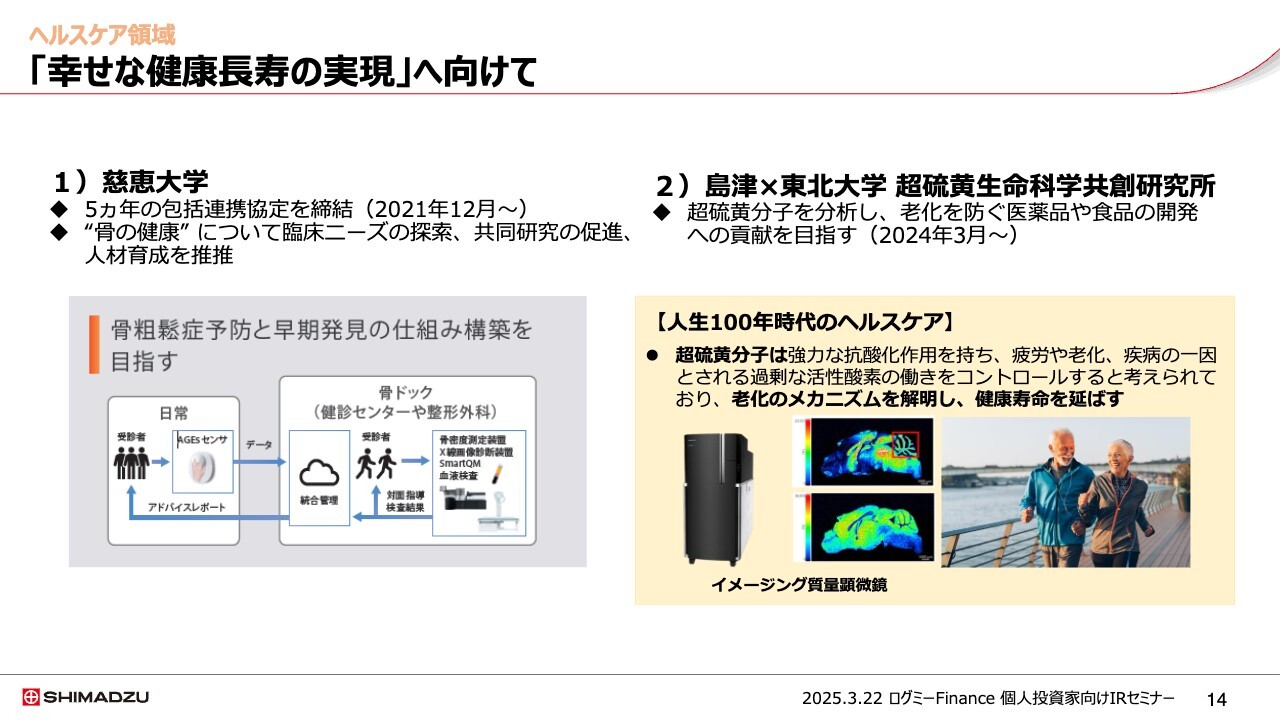

望月:「健康長寿社会の実現」に向けた取り組みについてです。「幸せな健康長寿の実現」ということで、当社は慈恵大学さまと、骨の健康に注目して、共同で研究を進めています。

具体的には、当社の分析機器と医用機器の技術を活かして、骨の質や骨密度を分析し、骨粗鬆症予防と早期発見につなげることで、健康長寿実現への貢献を目指しています。

また、東北大学さまとは、超硫黄分子の研究を進めています。この超硫黄分子のメカニズムを解明することで、老化予防につながる可能性があります。

老化というのは、体が酸化することで老化につながると言われていますが、この超硫黄分子は非常に強力な抗酸化作用を持っており、老化や疾患の一因とされる活性酸素の働きをコントロールすると考えられています。

血液中の超硫黄分子を測定することで、体内で老化を防ぐ働きの解明につながるため、将来的にはこのような研究を通じて、老化を予防する医薬品、あるいは機能性食品の開発もしていきたいと考えています。

人生100年時代と言われていますので、当社は分析計測技術を活用し、健康長寿社会の実現に貢献したいと考えています。

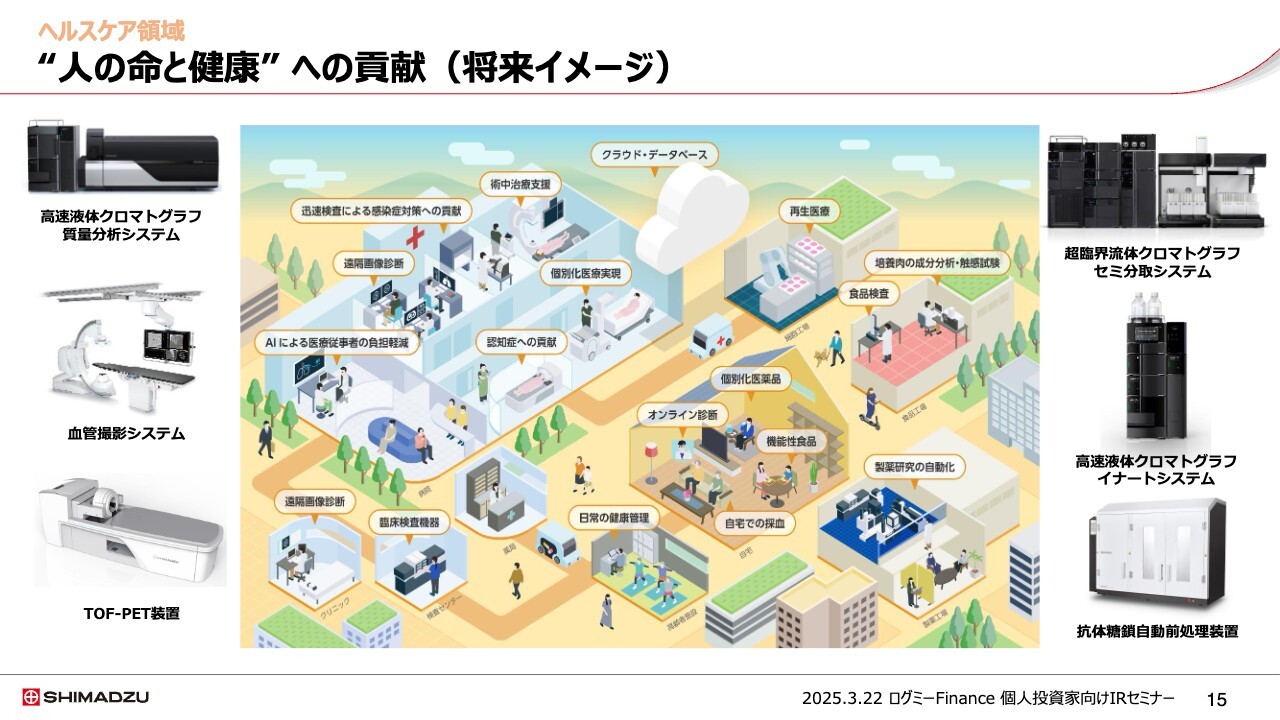

“人の命と健康”への貢献(将来イメージ)

望月:将来的なヘルスケア領域の事業イメージです。みなさまが、ふだんお使いになっている薬や機能性食品の開発、食の安心・安全、血液検査による病気の早期診断、またAIや画像診断技術を使った診断支援などで、人の命と健康に対し、当社の技術が貢献していくとイメージいただければ非常にうれしく思います。

マイクロプラスチック問題の解決に向けて

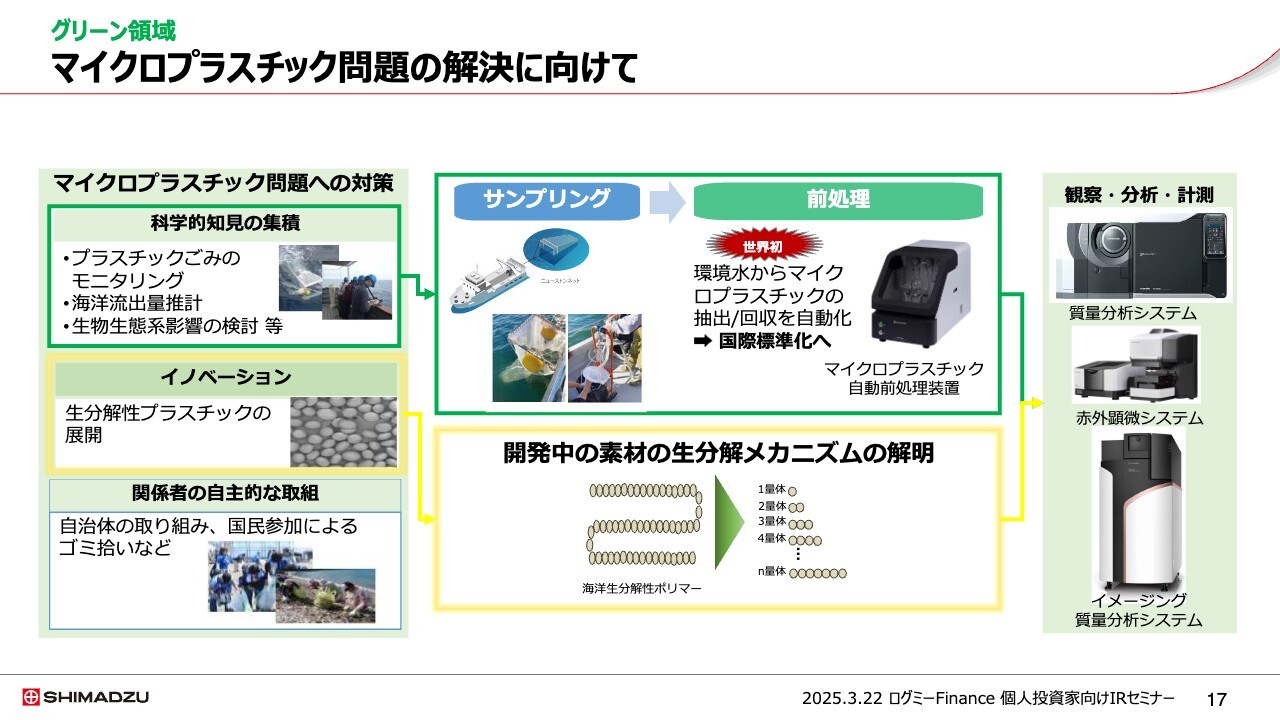

望月:グリーン領域の取り組みについてです。まず、社会問題として話題となっているマイクロプラスチックに対する取り組みをご紹介します。

海中のプラスチックごみは、波や紫外線で劣化して岩にぶつかると、さらに細かいプラスチック、つまりマイクロプラスチックになります。そのプラスチックが魚に蓄積されたり、あるいはプラスチックから有毒物が溶け出すといった問題が指摘されています。

また、このマイクロプラスチックは、非常に小さいため回収が困難であるということに加え、世界の研究者の間でも分析手法や定義が確立していないため、データの比較ができず、解明に時間がかかっているという側面があります。

当社は総合分析メーカーとして、プラスチックの大きさや個数にかかわらず、あらゆるソリューションを提供できます。例えば、分析前には前処理の段階を踏む必要があるのですが、全自動の前処理装置を開発し、前処理を含めた分析手法の標準化にも取り組んでいます。

さらに、生分解性プラスチック、つまり自然界で分解されるプラスチックについても、生分解性プラスチックの実用化に向けた研究を支援しており、事業を通じて、地球の健康に向けた取り組みを進めています。

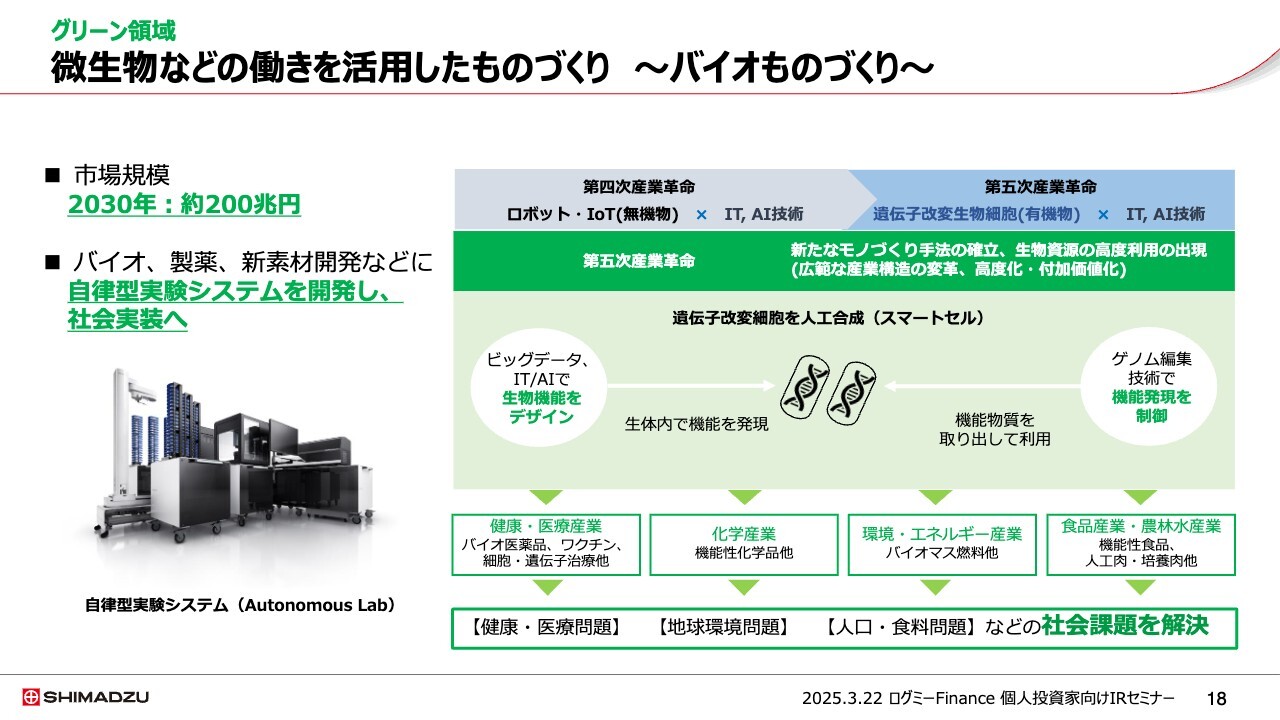

微生物などの働きを活用したものづくり〜バイオものづくり〜

望月:少し未来の話になりますが、バイオものづくりについて、お話ししたいと思います。これは、微生物などの生物を用いて物質を生産することです。

実は、微生物を使ったものづくりというのは、すでに昔から存在します。お味噌やお酒などの発酵食品はこの代表と言えます。

従来のように化石燃料に依存しないため、カーボンニュートラル社会を実現する技術として大いに期待が寄せられており、2030年には200兆円の市場規模になると言われています。

このバイオものづくりでは、微生物を遺伝子技術で変化させ、医薬品、バイオ燃料、食品などの生産を行います。この物質を作る微生物を「スマートセル」と呼んでいます。

現在、当社は神戸大学さまと共同で、スマートセルの開発、細胞が活発に働く最適な条件や、完成した製品の評価を、ロボットやAIを活用して自律的に行う実験システムの開発など、研究を進めています。

スライド左下の自律型実験システム「Autonomous Lab」が当社の開発した実験システムです。

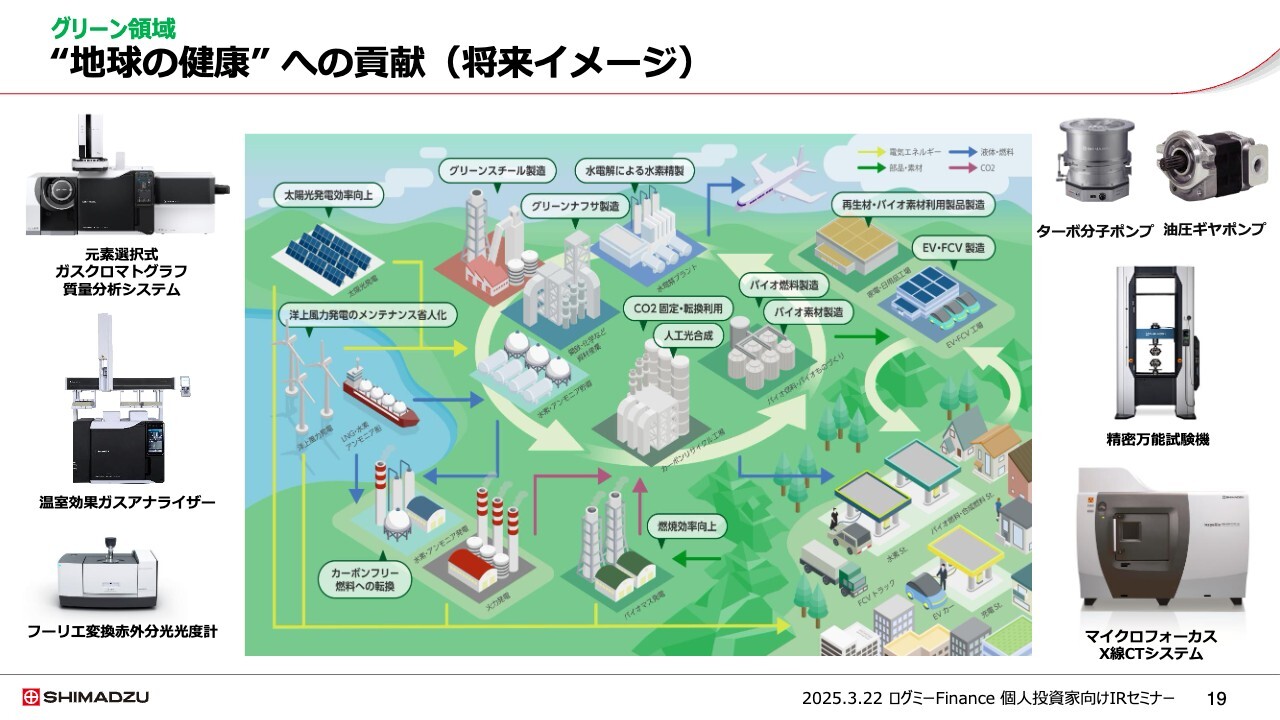

“地球の健康”への貢献(将来イメージ)

望月:将来的なグリーン領域の事業イメージはスライドのとおりです。太陽光発電や洋上風力発電にはじまり、EV、バイオ燃料、または水素などの次世代エネルギーの関連などさまざまな場面で、当社の技術が貢献しています。

また、国内のグリーン関連の投資は今後10年間で150兆円になると言われており、年々拡大しています。当社は分析計測機器を中心に、カーボンニュートラルに貢献する製品やサービスを提供していきたいと考えています。

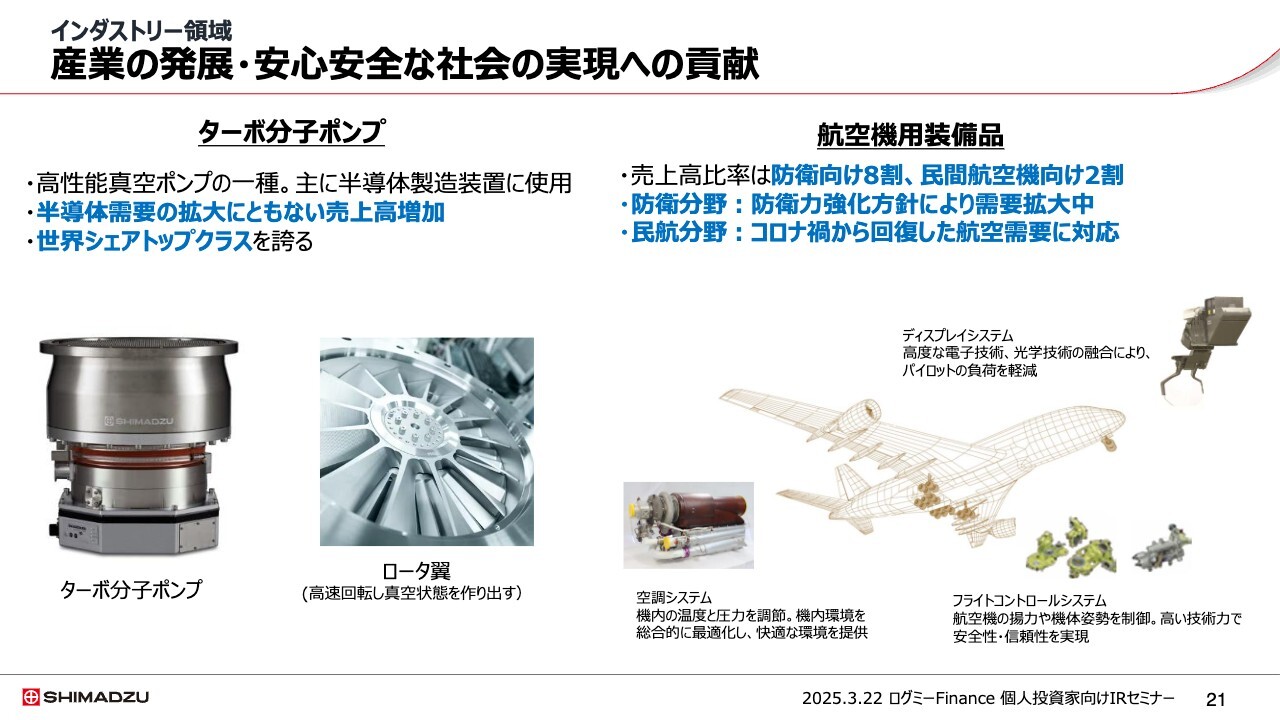

産業の発展・安心安全な社会の実現への貢献

望月:インダストリー領域の取り組みについてご紹介します。インダストリー領域では、ご紹介したい製品が2つあります。

まずは、スライド左側のターボ分子ポンプです。冒頭の事業概要でもご紹介しましたが、当社の産業機器セグメントの主力製品となっています。こちらは高性能真空ポンプの一種で、主に半導体製造装置に使われています。

半導体は回路にごみがあると機能不良を起こすため、極力不純物がない状態、つまり真空状態が求められます。そのため、半導体製造装置内部の6割程度が真空装置となっています。

半導体製造装置に取り付けられたターボ分子ポンプの銀色のプロペラが高速で回転して空気を吐き出し、真空状態を作り出す構造になっています。

半導体需要の拡大とともにターボ分子ポンプの売上高が非常に増え、現在では世界シェアトップクラスを誇る製品となっています。

そしてターボ分子ポンプは、製品を売ったら終わりではありません。ターボ分子ポンプは、長時間使用すると徐々に翼に汚れが溜まり、空気の排気量が落ちます。そのため、一定時間使った後には分解して翼を洗浄し、再組み立てするというメンテナンスサービス作業も行っています。

このサービスは非常に収益性が高く、産業セグメントの業績を押し上げている要因の1つとなっています。2019年のターボ分子ポンプの売上高は約170億円、2023年度は約320億円でした。2024年度は昨年度を超える勢いであり、直近5年間で倍程度にまで成長しています。これからも、非常に期待できる事業です。

続いてご紹介したいのは、スライド右側の航空機用装備品です。当社は高い精密加工技術を持っており、航空機の空調システムや機体姿勢を制御するフライトコントロールシステム、コックピット周りのディスプレイシステムなどの製品を取り扱っています。売上高比率は防衛向けが8割、民間航空機向けが2割です。

現在、自衛隊で運用している航空機の8割に当社の装備品が採用されています。防衛関連は、日本国政府の防衛力強化方針によって需要が拡大中です。

民間航空機関連はコロナ禍によって需要が減少しましたが、最近では経済活動が戻り、人の動きも活発になったため、航空旅客需要が増え、航空機も増産されています。

足元の業績は、コロナ禍前を超えている状況です。2019年度は売上高300億円、営業利益8億円でしたが、2024年度は売上高350億円、営業利益は約6倍となる50億円を目標としています。

kenmo:ターボ分子ポンプと航空機用装備品が伸びているというお話ですが、今後の動向についてお聞かせください。

望月:ターボ分子ポンプについては、生成AIや6Gなどにより、今後も半導体需要は増えていくと思っています。そのような中で、我々のターボ分子ポンプも半導体需要の拡大とともに増加していくだろうと考えています。

kenmo:航空機用装備品についてはいかがですか?

望月:航空機用装備品に関しては、現在、我々の売上高の8割が防衛関連、2割が民間航空機関連となっています。足元の防衛管理については、国の防衛関連の予算が増えていることから、それに伴って我々の防衛関連向けの受注も増加しています。

民間航空機関連に関しても、現在、日本国内におけるインバウンドで海外の方が大勢お越しになっている状況と同様に、グローバルでも人の動きが非常に活発になっています。

このような状況の中、航空旅客需要はすでにコロナ禍前の水準を超えており、それに伴って民間航空機分野の需要も増えている状況から、今後も伸びるだろうと見ています。

kenmo:もう1点、ターボ分子ポンプについて質問です。現在、グローバル市場ではどのくらいのシェアなのでしょうか? また、競合他社と比較した際の御社の強みについても、お聞かせください。

望月:当社のターボ分子ポンプは、内部のプロペラを磁気で浮上させて回転する、磁気浮上型というものです。我々のターボ分子ポンプは、長時間使用してもあまり排気能力が落ちないという点が強みの1つです。

また、グローバルシェアは自社推定になりますが、半導体製造装置向けの磁気浮上型のターボ分子ポンプに関しては、約40パーセントから50パーセントです。

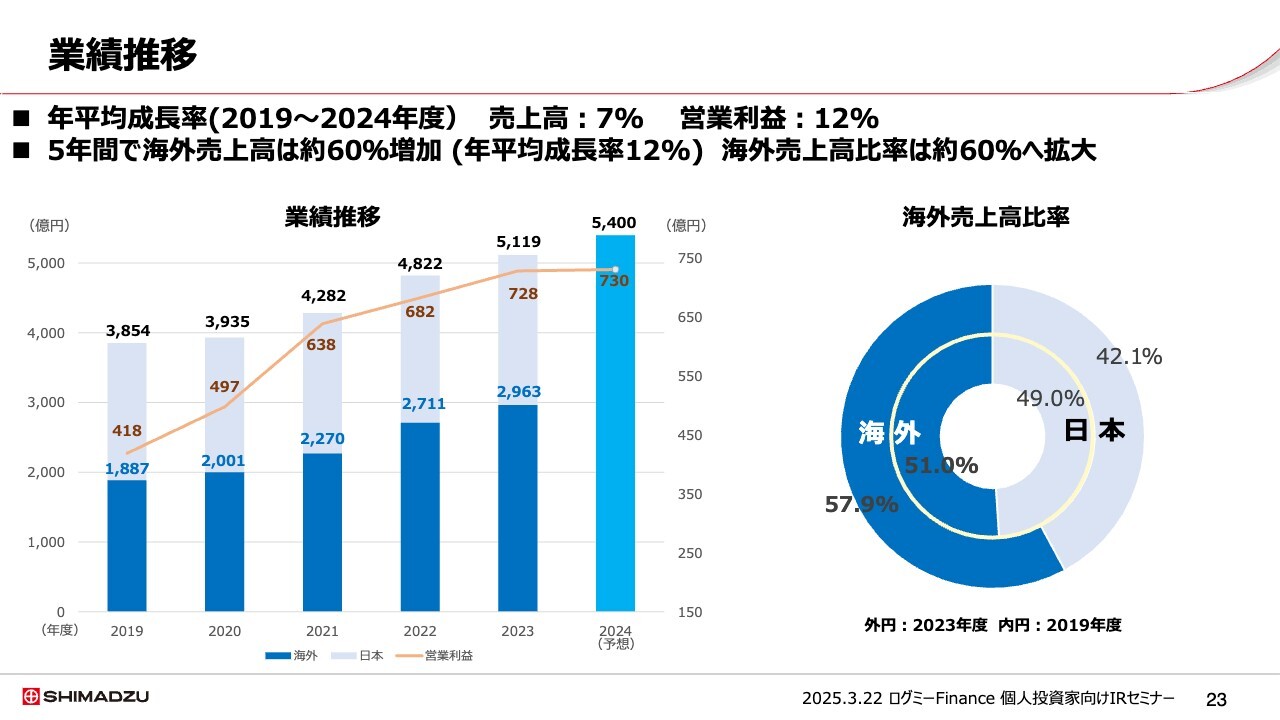

業績推移

望月:業績推移についてご説明します。業績は堅調に推移しており、昨年度は初めて売上高5,000億円を突破しました。売上高・営業利益ともに、4期連続で過去最高を更新しています。ちなみに2024年度は、売上高5,400億円、営業利益730億円を目指しています。

また、海外事業は直近5年間で約60パーセント増加しています。海外売上高比率についても、2019年度は約50パーセントでしたが、2023年度には60パーセント近くまで拡大しています。地域特性に応じた戦略を展開し、今後も海外事業を拡大していきたいと考えています。

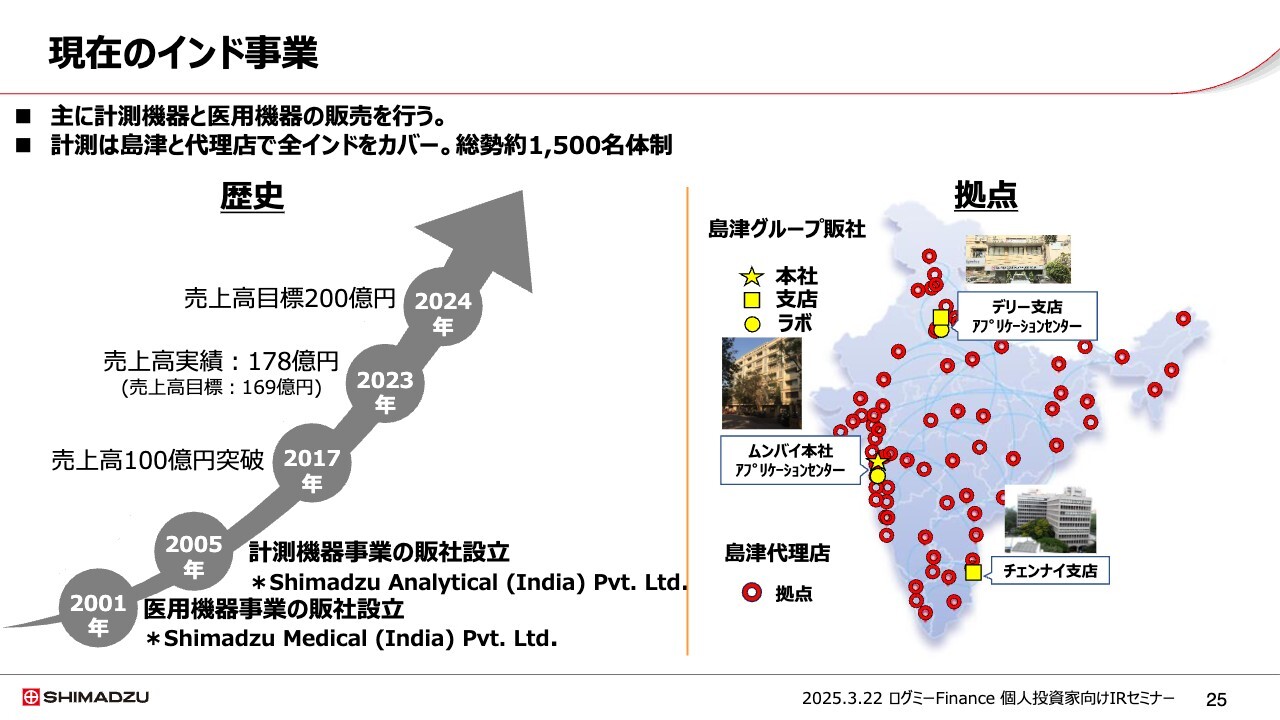

現在のインド事業

望月:海外事業の紹介として、インド事業についてお話ししたいと思います。当社のインド事業では、主に計測機器と医療機器の販売を行っています。医療機器は2001年、計測機器は2005年に販売会社を設立し、代理店との協業によって販売網を拡充してきました。

当社の販売会社と代理店の従業員を合わせて、約1,500名の規模でインドの広い国土をカバーしています。スライド右側のインドの地図をご覧いただくと、赤い販売拠点がインド全体を網羅していることがおわかりになるかと思います。

インド事業は成長が著しく、昨年度は売上高目標の170億円を突破しました。今年度は売上高200億円を目標としています。

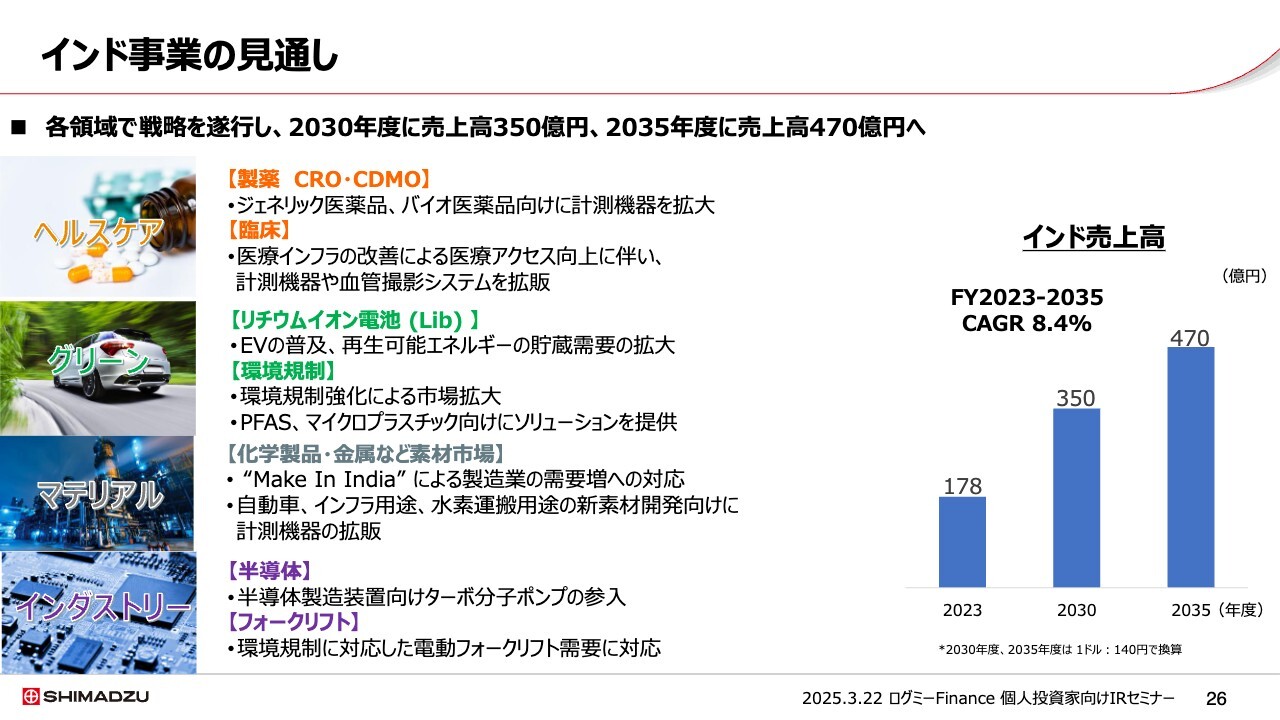

インド事業の見通し

望月:今後のインド事業については、ヘルスケア、グリーン、マテリアル、インダストリーの各領域で成長を見込んでいます。

特にインドは、医薬品の生産量世界第3位の医薬品製造国です。ジェネリック医薬品に関しては、世界供給量の約20パーセントを供給しているジェネリック大国です。

インド経済は、新型コロナウイルスの影響によって打撃を受けたものの、製薬市場ではワクチンの製造や医薬品の自国生産が進んだことで、製薬業界の需要が拡大しました。それに伴って当社の分析計測機器の販売も増加し、インド事業の業績も拡大しました。

今後もインドの製薬市場は成長していくと考えており、製薬市場向けの分析計測機器の拡販を図っていきたいと考えています。

また、製薬だけでなく、EVの普及やリチウムイオン電池の自国生産もインドで進めており、環境規制強化によるグリーン領域の需要も拡大すると考えています。

各領域でさまざまな施策を実行し、2030年度には売上高350億円、2035年度には470億円を目標としています。

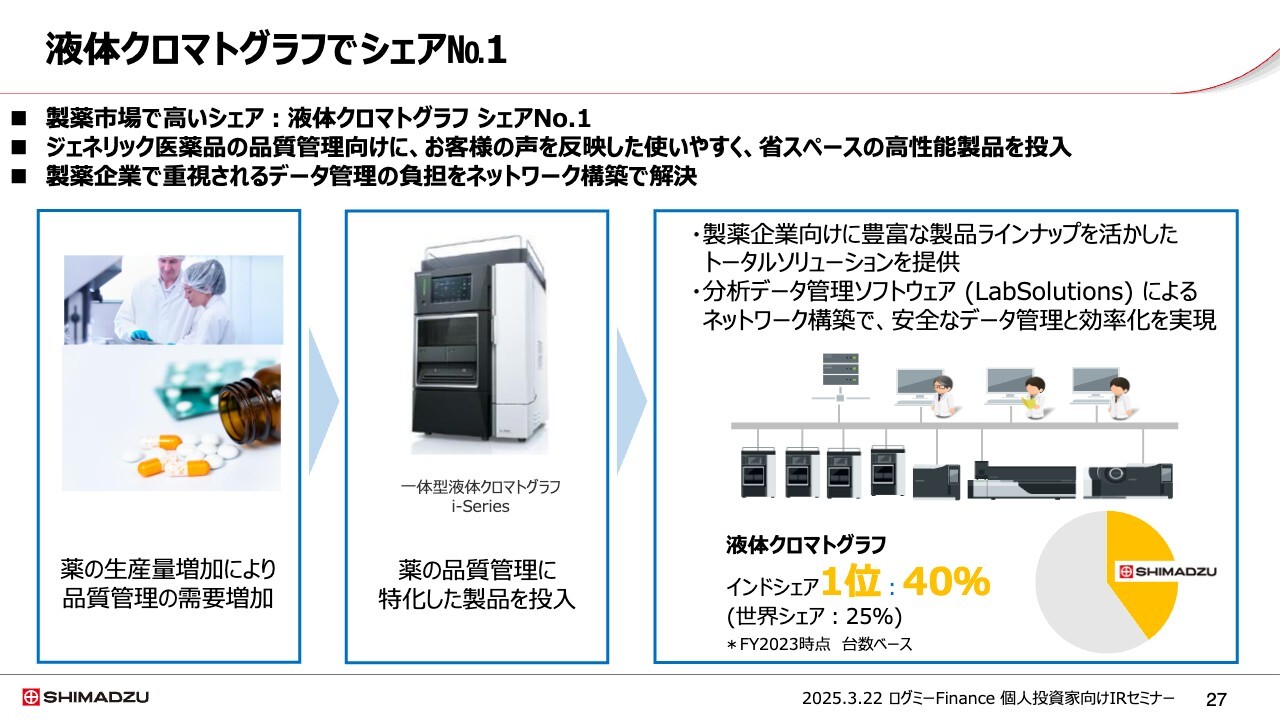

液体クロマトグラフでシェアNo.1

望月:先ほど、インドの製薬市場向けに分析計測機器の販売が増加しているとお話ししました。当社の主力製品である液体クロマトグラフは、薬の製造に欠かせない装置であり、実はインド国内においては約40パーセントのシェアを誇り、シェアNo.1となっています。

インドはジェネリック大国であることから、我々は主にジェネリック医薬品をはじめとする製薬の品質管理に特化した製品を投入し、シェアを拡大してきました。

さらに装置本体だけでなく、ソフトウェアやネットワークを含むトータルソリューションの提供にも取り組み、さらなるシェア拡大を図っていきたいと考えています。

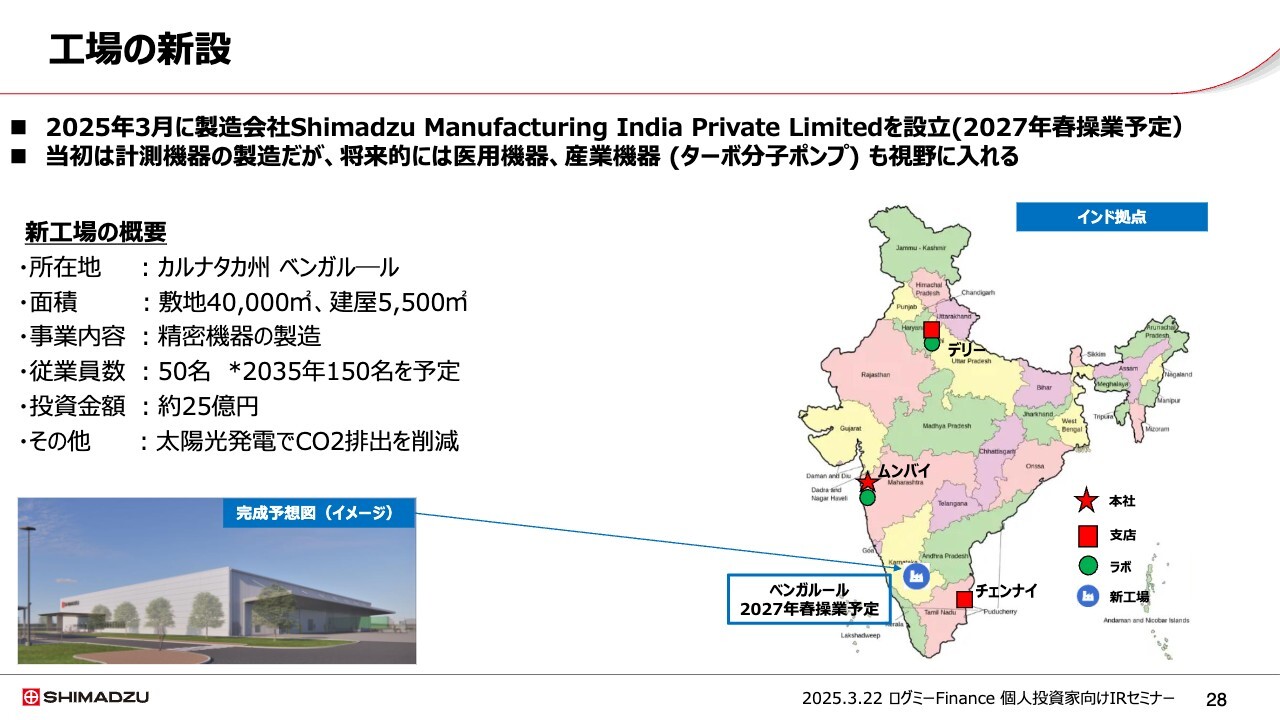

工場の新設

望月:インドにおける需要拡大に対応するため、我々はインドのカルナタカ州ベンガルール、かつてはバンガロールと呼ばれた都市に、新たな工場を設立する予定です。

今年3月に新たな製造会社を設立し、2年後の2027年春に操業予定です。投資金額は約25億円、従業員数は約50名からのスタートを予定しています。

当面は液体クロマトグラフやガスクロマトグラフ等の計測機器のみですが、いずれは医療機器に加え、先ほどご説明したターボ分子ポンプの製造も検討しています。

実は、インドでは半導体の国産化も進められる予定であることから、今後は半導体製造装置向けのターボ分子ポンプの需要も伸びるのではないかと考えています。

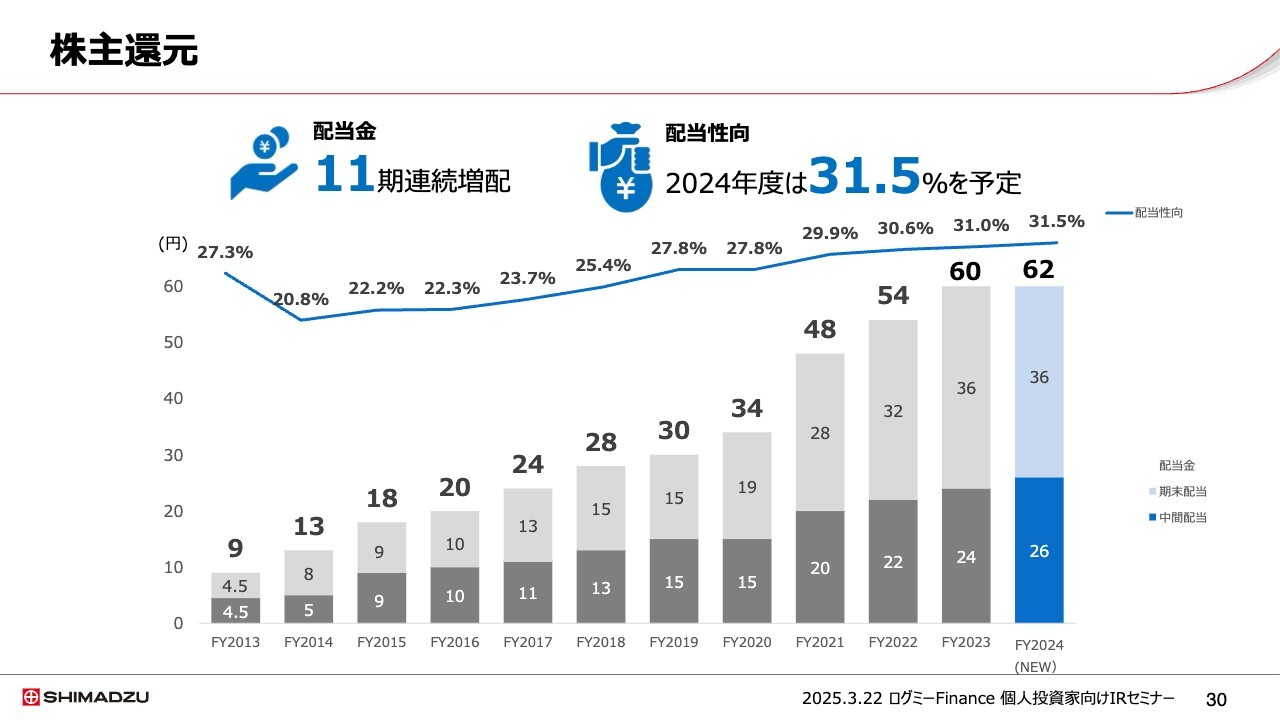

株主還元

望月:株主還元についてお話しします。2024年度の配当は1株あたり62円と、11期連続の増配となり、配当性向は31.5パーセントを予定しています。

当社は配当性向30パーセント以上の維持を目標としており、これからも減配せず、安定的な還元を目指し、業績拡大に努めていきたいと考えています。また、今年度は250億円の自社株買いを行いました。

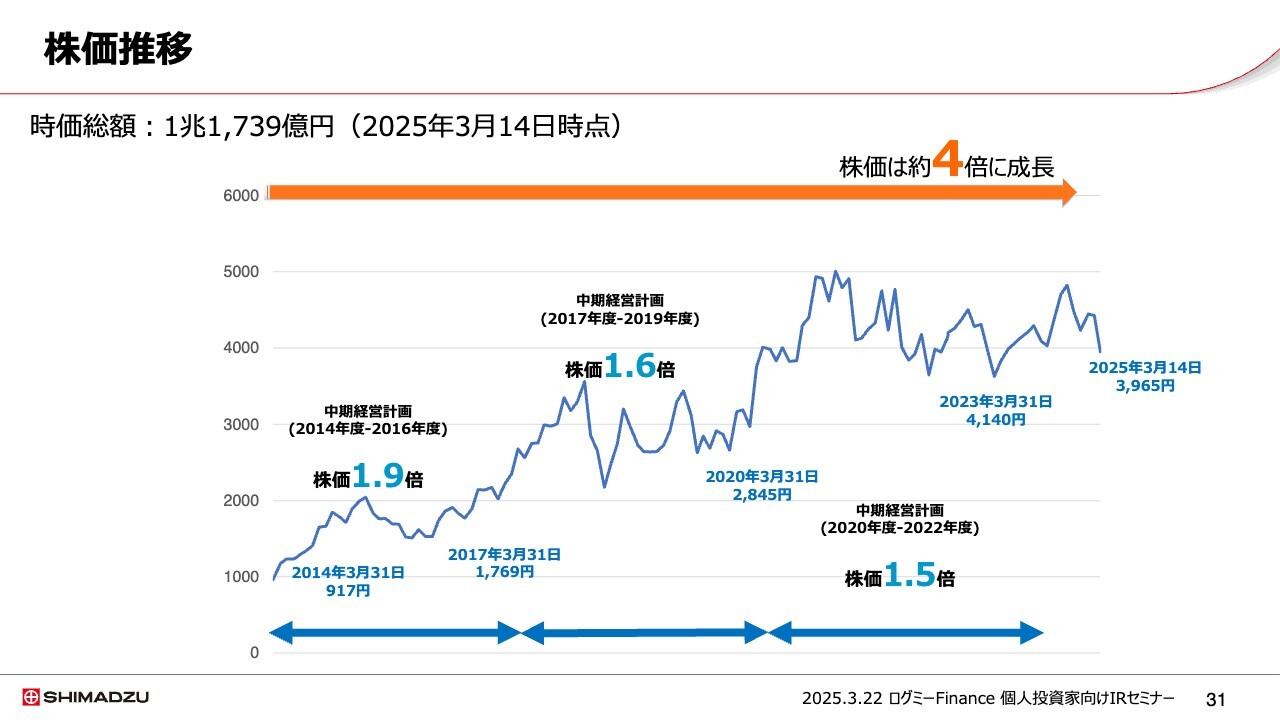

株価推移

望月:株価の推移です。スライドに記載のとおり、10年間で約4倍に成長しています。我々は積極的な投資を行い、着実に事業を成長させると同時に、株価への着実なリターンを実現させてきました。今後も、株主や投資家のみなさまのご期待に応えていきたいと考えています。

最後に

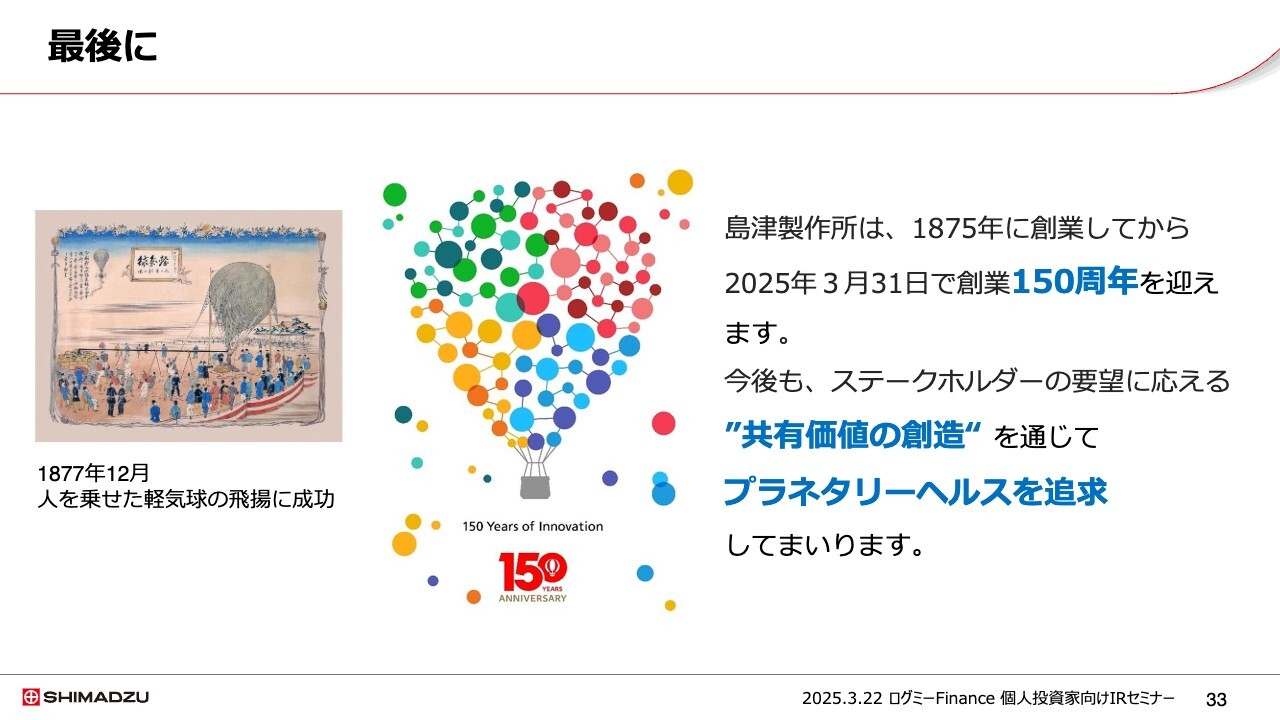

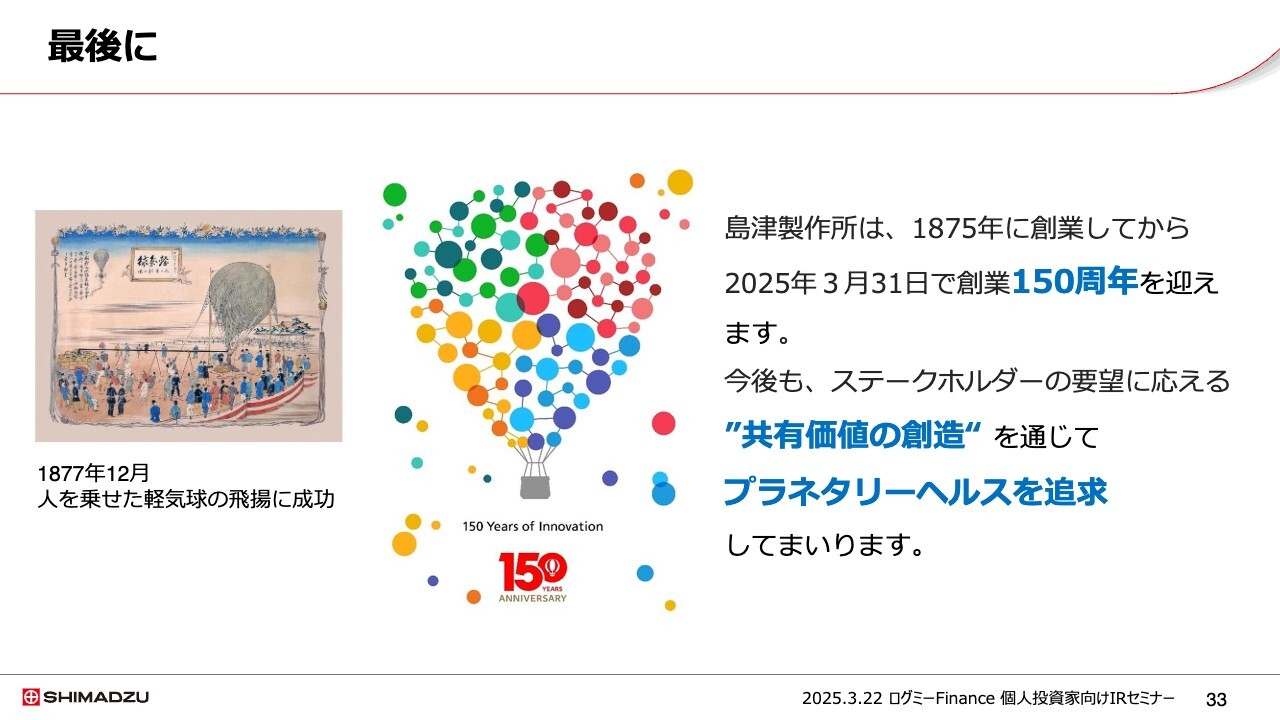

望月:最後になりますが、スライドにある気球の絵について少しご紹介したいと思います。

スライド左側の絵は、創業2年目となる1877年に、当社の創業者である初代島津源蔵が日本で初めて軽気球による有人飛行を成功させた時の様子です。

当時の京都府知事である槇村(まきむら)知事が「気球を飛ばすことで科学思想を啓発させたい」という思いから、創業者の初代島津源蔵に依頼されたそうです。

依頼を受けた初代島津源蔵が、お手本となる資料もなく、非常に試行錯誤と失敗を重ねながらどうにか成功させたことが、当社ではチャレンジ精神を象徴するエピソードとして伝わっています。

「日本を科学の国にしたい」という思いと挑戦のDNAは脈々と受け継がれ、今年3月に私たちは150周年を迎えることとなりました。スライド中央の気球の絵は、当時の軽気球への思いをイメージした150周年のシンボルマークです。

当社は、ステークホルダーのみなさまのご要望や社会課題に対して技術力で立ち向かい、プラネタリーヘルスを追求していきますので、これからの島津製作所にぜひご期待いただければと思います。

質疑応答:創業150周年まで続いてきた要因と記念配当の実施について

kenmo:スライド33ページに記載があった「創業150周年」に触れてご質問したいと思います。まずは、御社が150年という長きにわたって続いてきた要因を教えていただきたいです。

また、「150周年ということで、記念配当などはないのでしょうか?」というご質問をリアルタイムでいただいています。このあたりも

新着ログ

「精密機器」のログ