【QAあり】ビザスク、2Q、国内事業の成長率が加速 米国はAI活用が進み回復基調

サマリー

端羽英子氏:みなさま、こんにちは。ビザスク代表取締役CEOの端羽です。本日はビザスクの決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

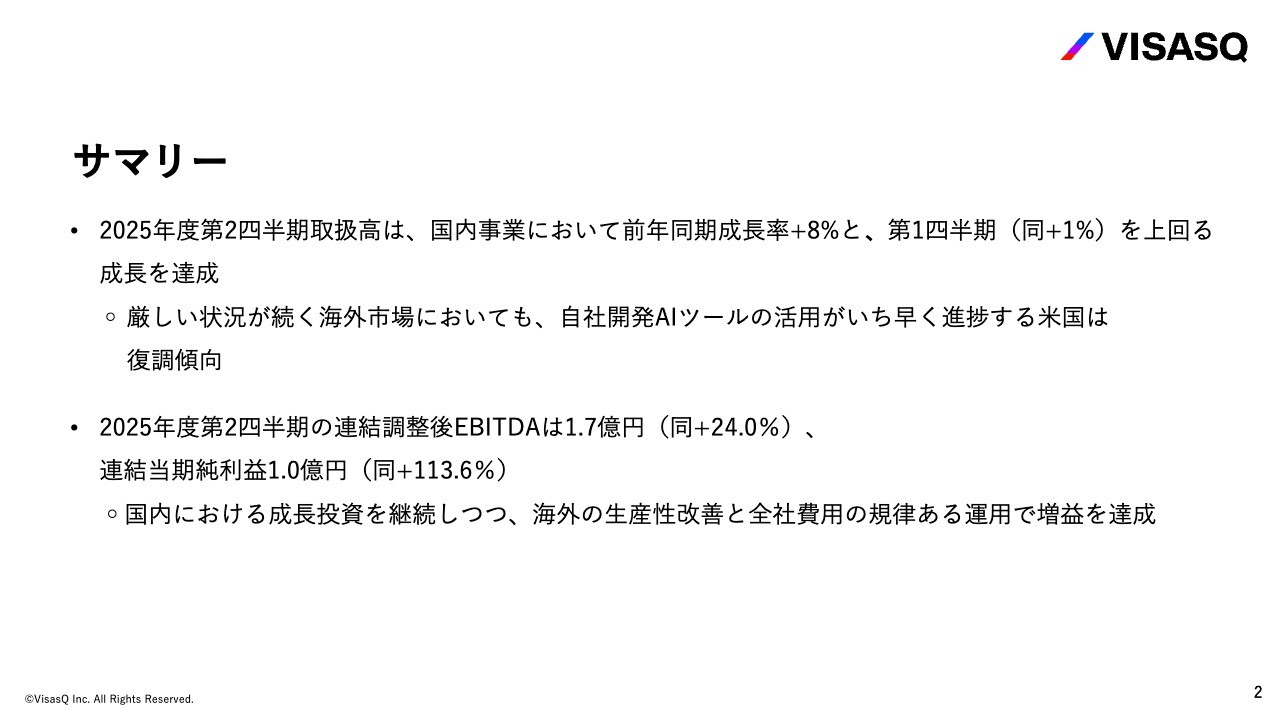

まず、2025年度第2四半期連結業績のサマリーです。2025年度第2四半期取扱高は、国内事業において前年同期比で成長率プラス8パーセントを記録し、苦戦した第1四半期のプラス1パーセントをしっかりと上回る成長を達成できたと考えています。

海外事業は厳しい状況が続いていますが、米国では自社開発AIツールの活用がいち早く進んでおり、復調傾向にあります。

連結調整後EBITDAは1億7,000万円、連結当期純利益は1億円と、いずれも前年同期比で増益となりました。国内では成長投資を維持しつつ、米国での生産性改善と全社費用の規律ある運用を維持しています。

Contents

それでは内容に入ります。本日は、2025年度第2四半期の業績についてご説明します。この資料には2025年度の成長施策および2024年4月に公表した中期経営計画を再掲していますが、これらは以前にご説明しましたので、本日は割愛します。

2025年度第2四半期業績

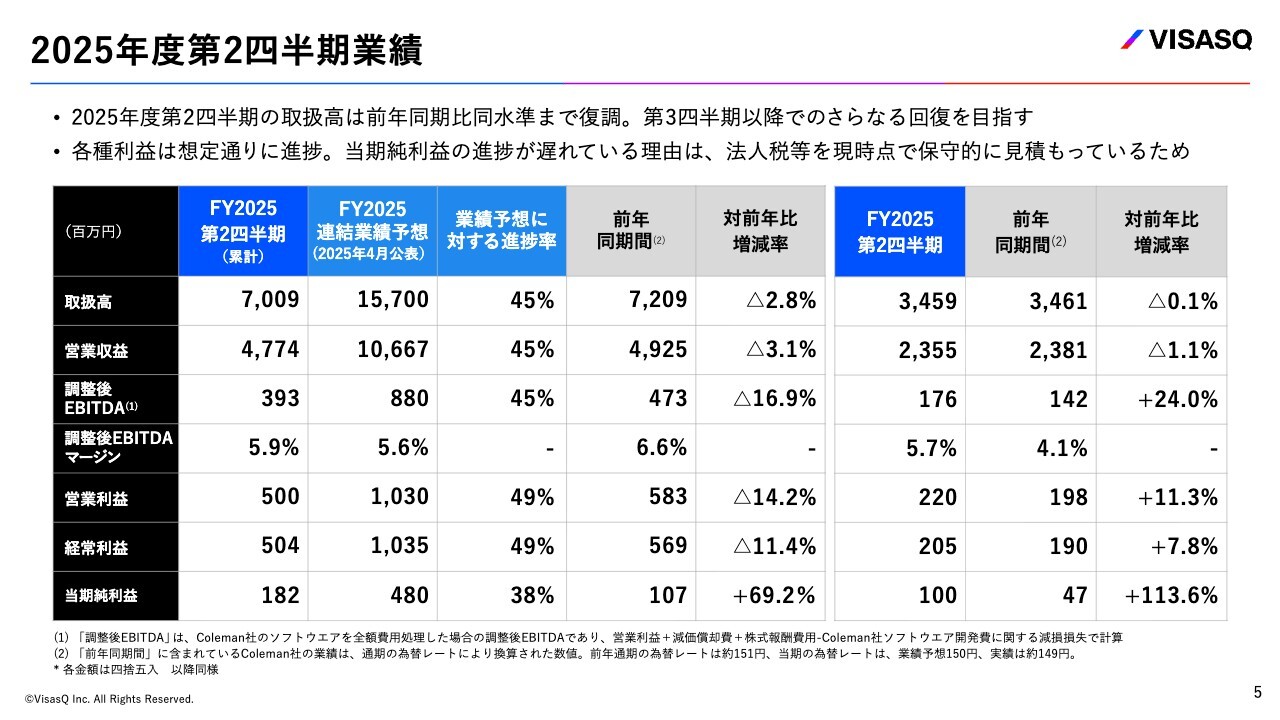

2025年度第2四半期連結業績の概況についてです。2025年度第2四半期の取扱高は34億5,900万円となり、前年同期比で同水準まで回復しました。第3四半期以降はさらなる回復を目指しています。

各種利益については、想定どおりに進捗しています。当期純利益が業績予想に対して遅れているように見えますが、これは法人税などを現時点で保守的に見積もっているためです。

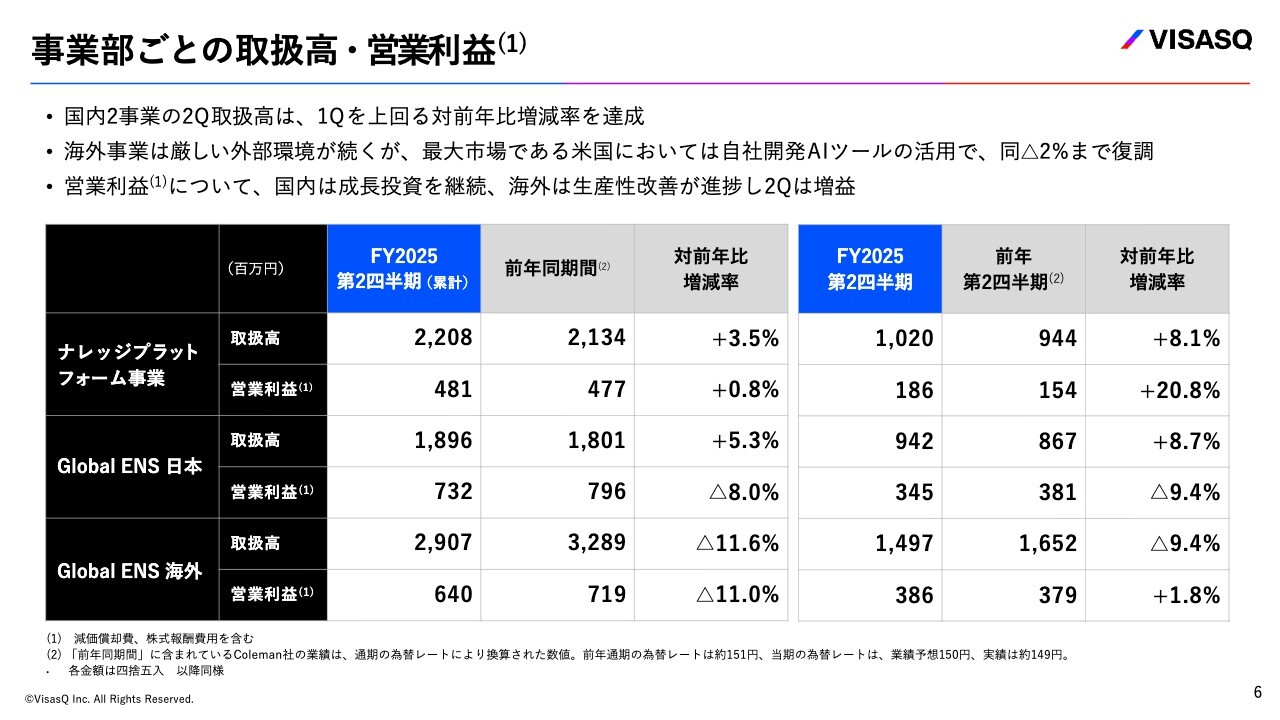

事業部ごとの取扱高・営業利益

事業部ごとの取扱高と営業利益についてご説明します。スライド左側の表が第2四半期の累計、右側の表が第2四半期のみの数字です。

第2四半期の実績については、冒頭のサマリーでお伝えしたとおり、国内2事業の取扱高が第1四半期を上回る前年比成長率を達成しており、復調傾向が見られます。

海外事業については、最大市場である米国は前年同期比マイナス2パーセントまで復調していますが、他の地域では依然として厳しい環境が続いています。今後も引き続きテクノロジー投資を進めることで、外部環境に左右されない成長を目指していきます。

営業利益に関しては、国内での採用や開発といった成長投資を継続しつつ、海外では生産性改善が進んだことで、厳しい環境下でありながらも増益を達成しました。

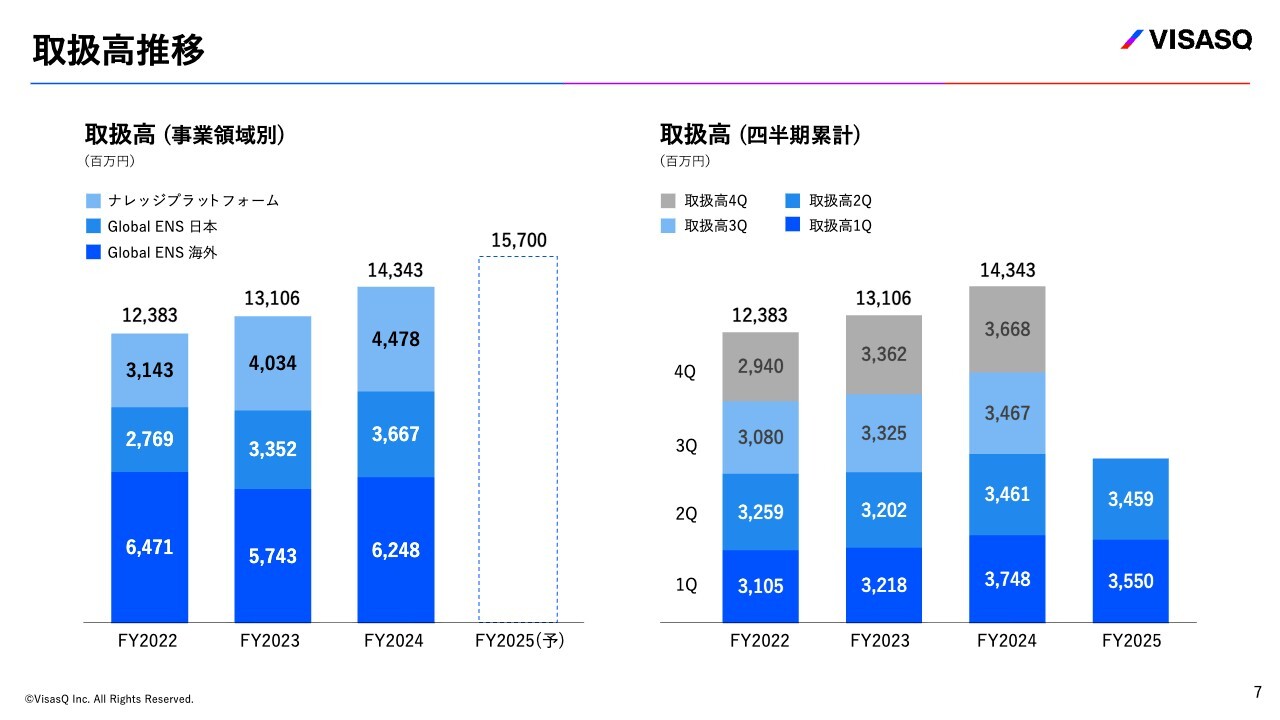

取扱高推移

スライド左側が事業部ごとの年間実績を積み上げたグラフと今期の全社取扱高予想、右側が全社の四半期ごとの取扱高を積み上げたグラフとなっています。

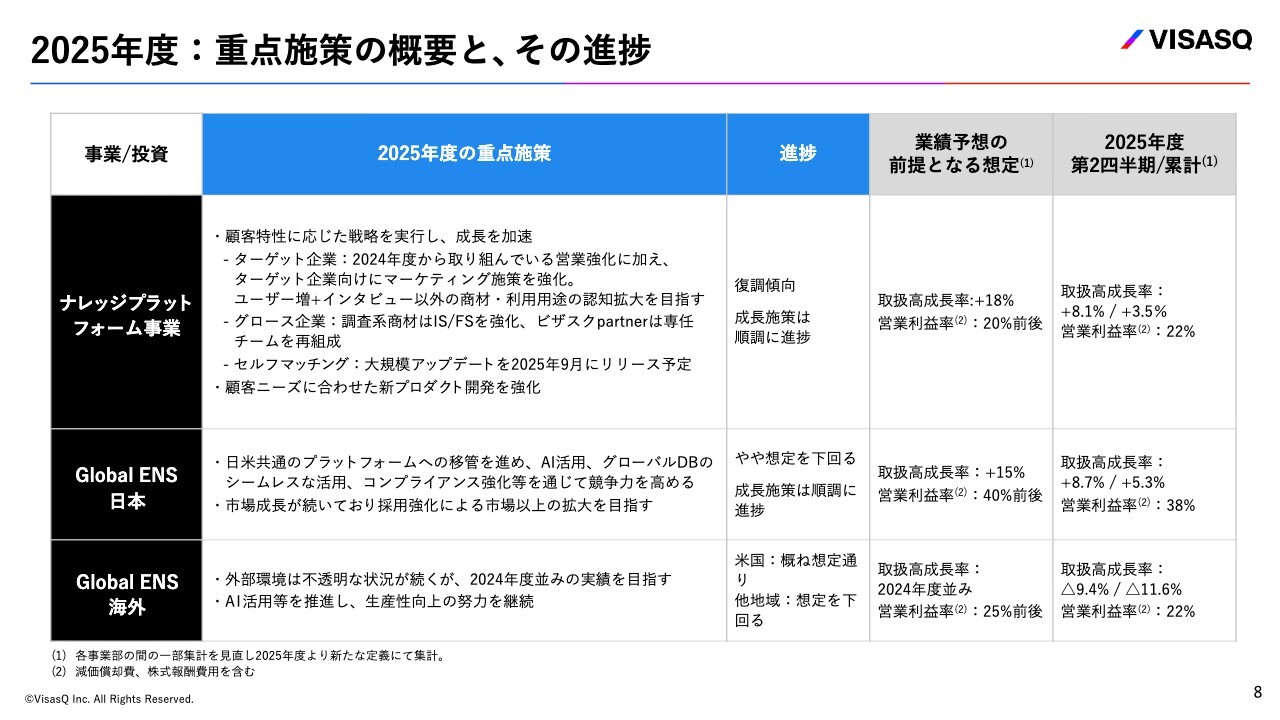

2025年度:重点施策の概要と、その進捗

2025年度の重点施策の概要と進捗です。ナレッジプラットフォーム事業では、顧客特性に応じた戦略を実行し、成長を加速する施策を遂行しています。全般的に復調傾向にあり、後ほどご説明しますが、新プロダクト群のローンチなどの成長施策は順調に進捗しています。

Global ENS日本事業については、成長を続けていますが、進捗はやや想定を下回っています。特に採用が重要な課題となっており、成長施策は順調に進捗しています。

Global ENS海外事業については、地域によって差があり、米国ではおおむね想定どおりの進捗ですが、他地域では想定を下回っています。

FAQ:エキスパートインタビューはAIに置き換えられるのか?

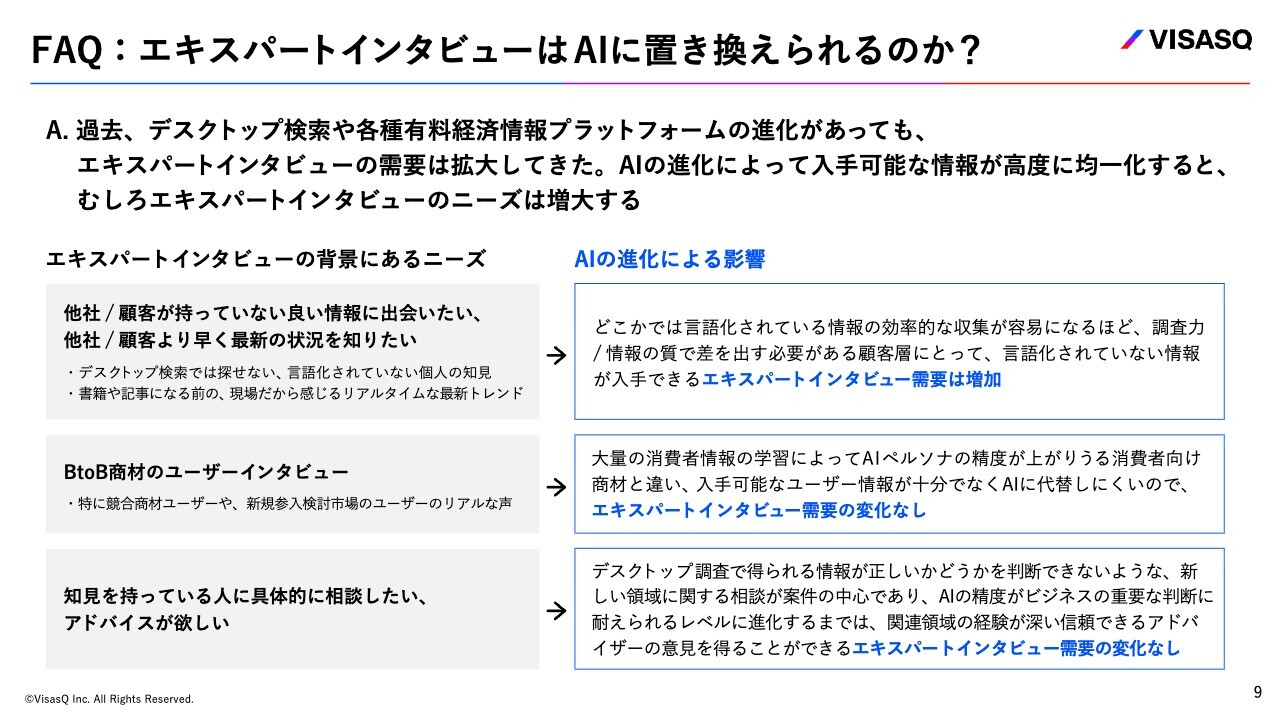

今回は、投資家のみなさまからよくいただくご質問である、AIの進展がビザスクの事業にどのような影響を及ぼすのかについてご説明します。

まず初めに「エキスパートインタビューはAIに置き換えられるのですか?」というご質問をいただくことがありますが、端的にお答えすると、エキスパートインタビューのニーズはむしろ増大すると考えています。

過去において、エキスパートインタビューの需要が拡大してきたのと同じタイミングで、さまざまなデスクトップ検索や各種有料経済情報プラットフォームの進化がありました。それにもかかわらず、エキスパートインタビューの需要は拡大を続けてきました。

AIの進化によって入手可能な情報が高度なレベルで均一化していく中で、エキスパートインタビューのニーズはむしろ増大すると考えています。この点について、詳細にご説明します。

エキスパートインタビューの背景にあるニーズを3つに分類してご説明します。

1つ目は、金融機関や、コンサルティングファームなどプロフェッショナルファームの方々の特に強いニーズが挙げられます。それは、「他社や顧客が持っていない良質な情報に出合いたい」「他社や顧客よりいち早く最新の情報を知りたい」というニーズです。

具体的には、デスクトップ検索では見つからない、言語化されていない個人の知見や、書籍や記事になる前の現場で感じられるリアルタイムな最新トレンドといった、より良質な情報にいち早く出合いたいというニーズです。

このようなニーズに関しては、AIの進化により言語化されている情報の収集がより効率的になるほど、調査力や情報の質でどのように差別化を図るかが重要になってきます。そのため、言語化されていない情報を入手できるエキスパートインタビューの需要は、今後ますます増加すると思っています。

いち早くAIが広く取り入れられている海外事業においても、「エキスパートインタビューの数が増えていくのではないか」「その中でどのように生産性を上げていくのか」といったお客さまの声をいただいており、エキスパートインタビューそのものが減少するという話はあまり聞かれていません。

このような展望を踏まえ、当社としても生産性向上のための投資を進めていきたいと考えています。むしろエキスパートインタビューの需要は増加すると考えています。

エキスパートインタビューの背景にあるニーズの2つ目として、BtoB商材におけるユーザーインタビューの実施があります。

例えば、競合商材のユーザーに対して「なぜこの競合は強いのだろうか?」というインタビューを行ったり、新規参入時にターゲットユーザーのリアルな声を収集するために、事業会社で利用されるケースがあります。また、事業会社の新規事業に関するコンサルティングを行う、コンサルティングファームからのご要望を受けることもあります。

大量の消費者情報を学習したAIペルソナの活用が注目されている一方で、BtoB商材は非常に限定的でニッチなターゲットを持つため、それに関するユーザー情報の入手量は十分ではありません。

そのため、BtoB商材に関してはAIによる代替が難しく、AIペルソナに基づいてユーザーインタビューが変化するということは起こりにくいと考えられます。この領域では、エキスパートインタビューの需要が増減せず、大きな変化がないのではないかと考えています。

エキスパートインタビューの背景にあるニーズの3つ目として、知見を持っている人に具体的な相談やアドバイスを求める領域があります。このニーズは、特にコンサルティングファームの案件のうち、とりわけニッチな領域でのプロジェクト、あるいは事業会社からの依頼として発生しやすい特徴があります。

エキスパートインタビューは1件当たりの価格が決して安価なサービスではないため、デスクトップ調査で得た情報の正確性が判断できない新しい領域や、自社内に知見がない分野への相談といった案件が中心となっています。

AIの技術がビジネスにおける重要な判断を支える水準に到達し、「AI調べ」として社内で稟議が通るには、さらなる相当な技術の発展が必要だと思います。それまでは、関連領域の豊富な経験を持つ信頼できるアドバイザーの意見を得られるエキスパートインタビューの需要には、変化がないのではないかと考えています。

現在でも、社内の重要な意思決定において「デスクトップ調査」では稟議が通りにくい状況が見られますので、関連領域で経験豊富な信頼できるアドバイザーが「このように言った」ということが、非常に重要なニーズになっています。AIやデスクトップ調査で迅速に情報が得られたとしても、エキスパートインタビューの需要には大きな変化はないのではないかと思います。

以上が、エキスパートインタビュー需要におけるAI技術進展の影響についての動向です。

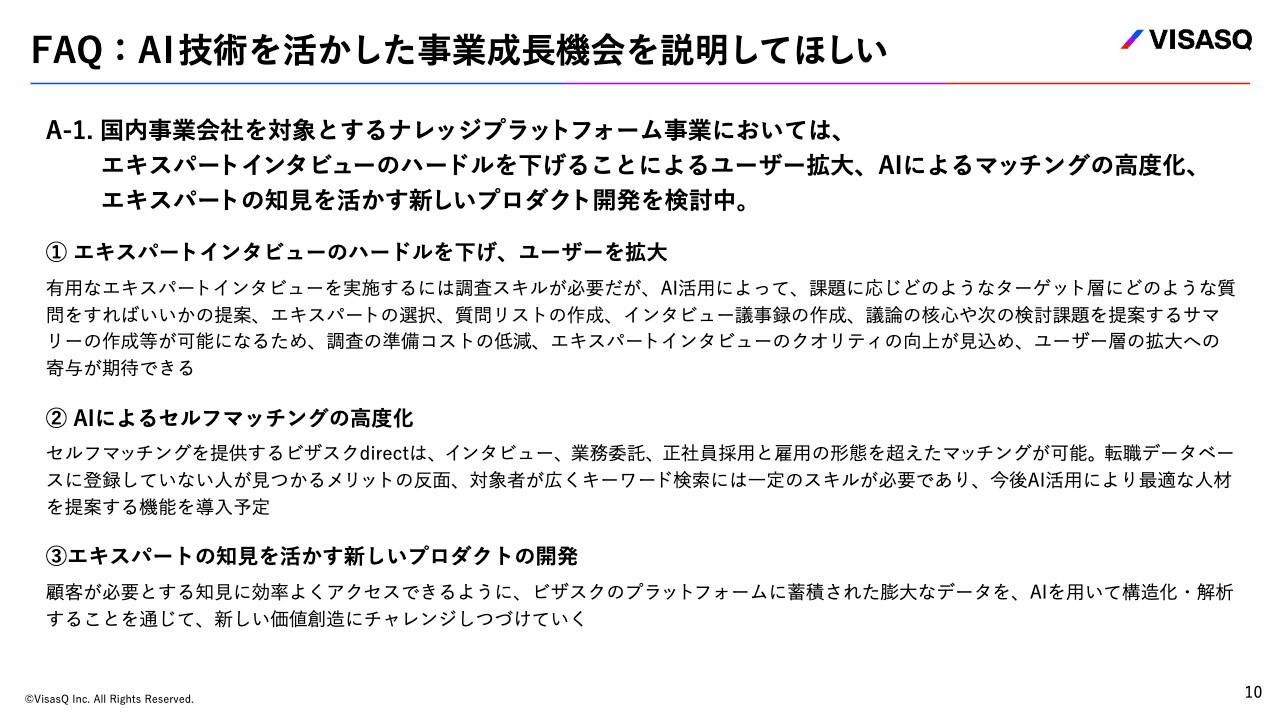

FAQ:AI技術を活かした事業成長機会を説明してほしい

次のスライドでは、AI技術をポジティブに活用した事業成長機会についてご説明します。「AI技術を活かした、どのような事業成長機会があるのですか?」というご質問をいただいていますので、お答えします。

国内事業会社を対象とした事業成長機会について、3点に分けてご説明します。1点目は、エキスパートインタビューのハードルを下げ、ユーザーを拡大できるということです。

調査を本業とされていない方々にとって、エキスパートインタビューはハードルが高いと感じられます。その理由として、誰に聞くべきかを決める段階から難しさがあり、さらにどのような質問をするべきか、質問リストを用意すること自体が手間となります。

その結果、エキスパートインタビューから良い情報を収集するための準備コストが非常に高い状況です。このハードルを下げることができれば、ユーザーの拡大が可能だと考えており、現在も取り組みを進めています。

具体的には、エキスパートの選択支援、質問リスト作成の支援、さらにはインタビュー議事録の作成や、そこから次の検討課題を提案するサマリーの作成などにおいて、AIの活用が有望視されています。これらの分野に対して投資を進めています。

2点目は、AIによるセルフマッチングの高度化です。当社は事業会社向けにセルフマッチングを提供する「ビザスクdirect」を展開しています。後ほど詳細をご説明しますが、これはもともと「ビザスクlite」という名称で提供していたもので、AIによるセルフマッチングの高度化が進むと考えており、順次投資を進めています。

3点目は、エキスパートの知見を活かす新しいプロダクトの開発です。顧客が必要とする知見に効率よくアクセスできるよう、インタビューとは異なるかたちでエキスパートの知見を活かす、インタビュー以外の新しいプロダクトの開発も進めています。

このように、もともとエキスパートインタビューのコストやハードルを感じられる事業会社のお客さまに対し、AI技術を活用することでよりよいサービスを提供し、結果的にユーザーが広がっていくと考えています。

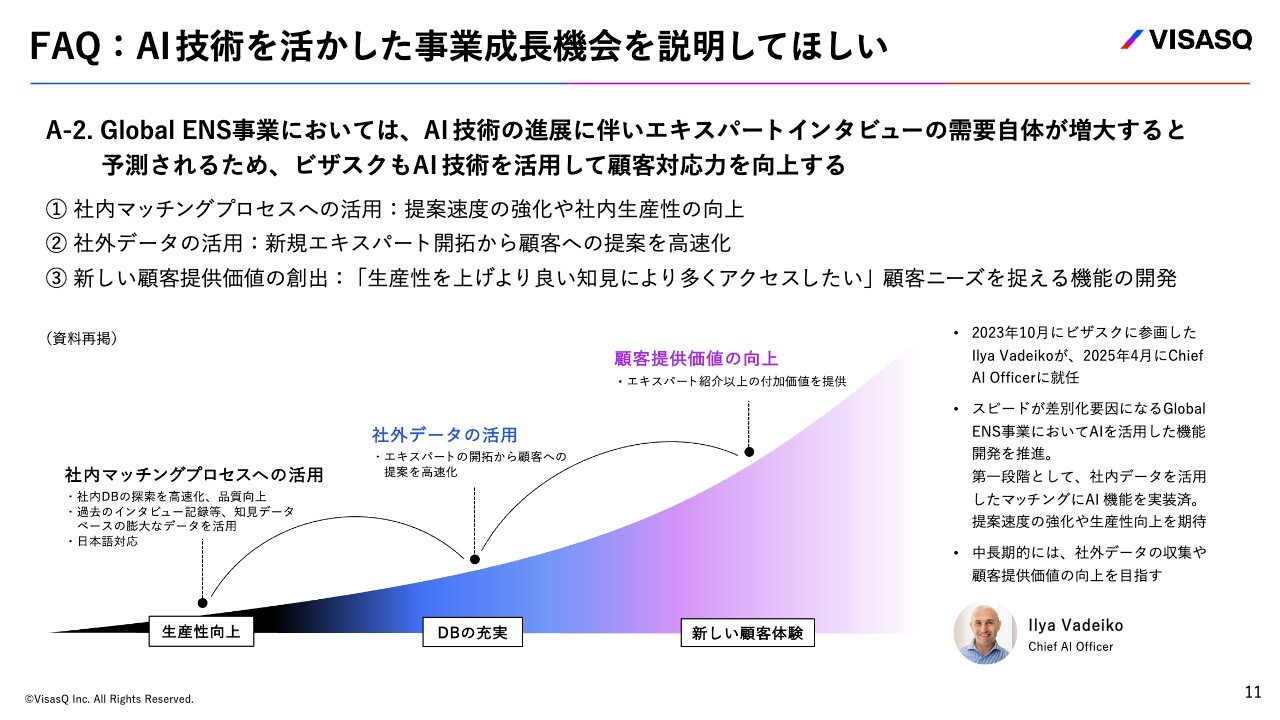

FAQ:AI技術を活かした事業成長機会を説明してほしい

先ほどもご説明しましたが、Global ENS事業では、国内外のプロフェッショナルファームのみなさまを対象としていますが、AI技術の進展により、エキスパートインタビューの需要自体はむしろ増大すると考えています。

そのため、我々にとってもお客さまにとっても生産性を向上させるために、AI技術を活用しようということで、技術投資を進めています。

米国では実際に生産性向上の効果が確認されています。いち早く最適なエキスパートをご提案することで、少ない案件の中から多くのインタビューを実現しています。

それから、弊社のデータベースだけでは補いきれない部分があり、適切な方を見つける作業には多大なコストがかかりますが、社外のデータから適切な方を探し出す場面でもAI技術を活用しています。

また、お客さまの生産性を向上させるためにどのような開発が可能かという点を重視しています。

このように、エキスパートインタビューの需要が増大すると考え、我々とお客さま両方の生産性を向上させるために、AI技術を活用するということで具体的な投資を進めています。

以上、AI技術が当社の事業に与える影響についてご説明しました。

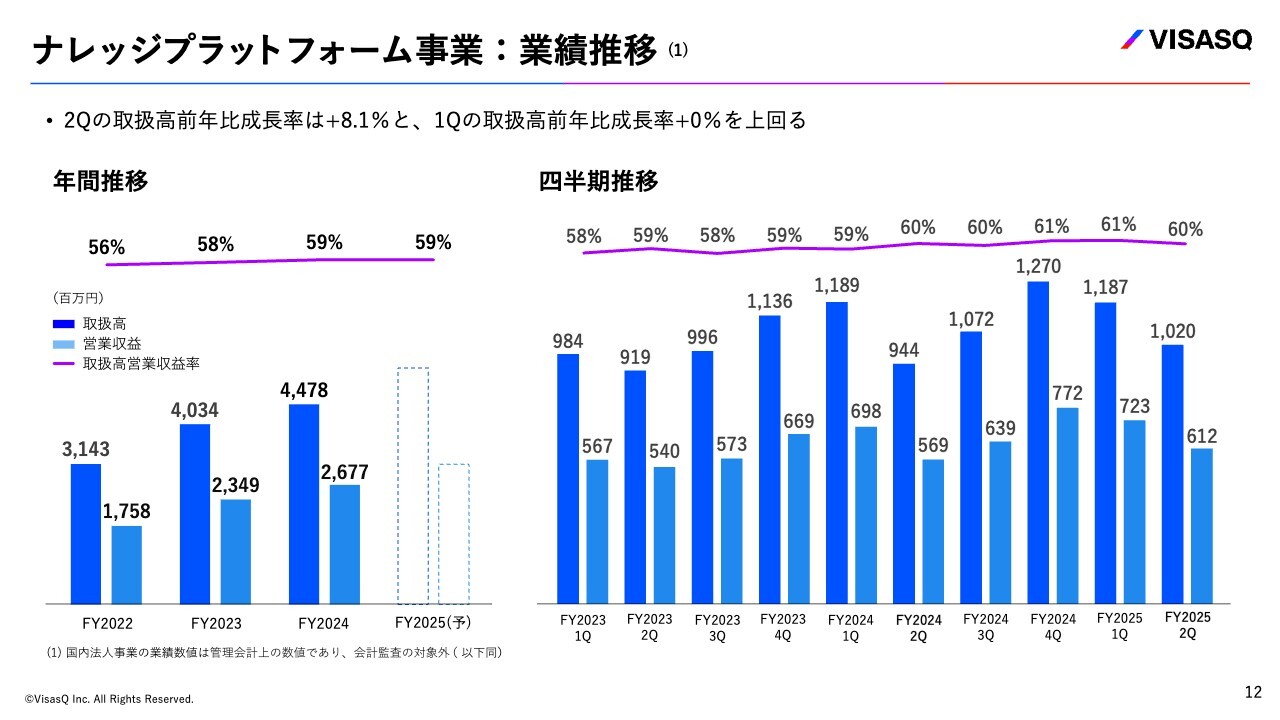

ナレッジプラットフォーム事業:業績推移

話を第2四半期の結果に戻し、事業部別の業績についてご説明します。

スライドはナレッジプラットフォーム事業の業績推移です。取扱高と営業収益に関して、スライドの左側に年間推移、右側に四半期ごとの推移を示しています。

冒頭でお伝えしたように、当第2四半期では取扱高と営業収益がともに前年同期比でプラス8パーセントとなり、営業収益は、第1四半期を上回り、復調傾向にあります。

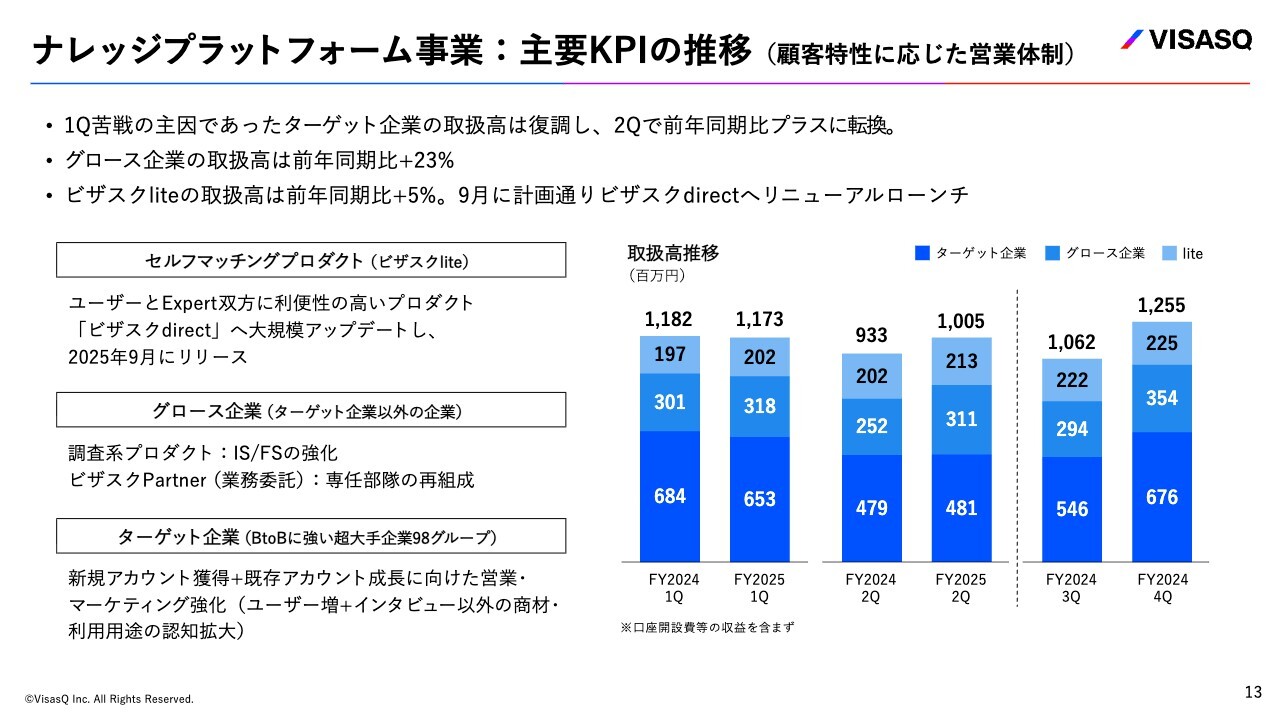

ナレッジプラットフォーム事業:主要KPIの推移(顧客特性に応じた営業体制)

詳細をご説明します。ナレッジプラットフォーム事業について、我々はターゲット顧客をセグメントごとに分け、それぞれに最適な成長施策を行うことを今期の成長戦略としています。

第1四半期に苦戦した主因は、ターゲット企業でした。こちらについては取扱高が復調し、第2四半期には前年同期比でプラスに転じました。

そして、グロース企業については、取扱高で前年同期比プラス23パーセントを達成しました。「ビザスクlite」については後ほどご説明しますが、最大の施策として「ビザスクdirect」へのリニューアルローンチを実施しました。インタビューにとどまらず、さまざまなマッチングを可能にする「ビザスクdirect」へのリニューアルを9月に計画どおりローンチすることができました。

ナレッジプラットフォーム事業:今期計画の新規プロダクトの状況

今期のターゲットごとの営業施策と、新規プロダクトをお客さまのニーズに合わせて展開することを今期の成長施策としてすでに発表しています。その進捗についてご説明します。

もともとお客さまから、大きく3つの領域でビザスクの既存のプロダクトでは不足しているのではないかというニーズをいただいていました。1つ目はコンサルティング領域や業務委託といった実行部分です。2つ目は、人事部の方々のニーズ、3つ目は中途採用領域です。

コンサルティングや業務委託では、「ビザスクinterview」や「ビザスクreport」はスポットの印象が非常に強く、一気通貫したコンサルティングニーズがある際には想起されにくい状況です。

それから、「ビザスクpartner」は、コンサルティングニーズに近いものの、顧問や伴走支援の印象が強く、実行可能な人材が必要な際には想起されにくいという課題があります。

また、業務委託の大きな領域としてIT領域があり、当社は対応可能なエキスパートデータベースを持っていますが、「ビザスクpartner」はIT領域で想起されにくいという課題があり、期初発表の際に、コンサルティングニーズに応える「ビザスクproject」からの受注を開始したこと、また、IT領域についてテストマーケティングを進めていることを発表しています。

進捗についてですが、「ビザスクproject」はすでにデリバリーを開始した案件があり、この先も複数の引き合いをいただいており、順調に立ち上がっています。

IT領域については「ビザスクIT partner」という仮称でしたが、「ビザスクtech」という名称に決定し、6月に提供を開始しました。こちらも計画に対して順調に進捗しています。

やはり名称は重要だと感じています。業務委託の観点から言えば「ビザスクpartner」と大きく変わらないのですが、このようなマーケティングの工夫によって確実に受注をいただけるものだと実感しています。

研修・人材育成の領域に関しては、これまでも人事部の方が、一定「ビザスクinterview」を研修として使われることがありましたが、「使いにくい」と言われていました。そこで「ビザスクL&D」と名付けたテストマーケティングを期初発表時には行っていました。

さまざまなテストマーケティングを通じてご要望をいただき、そのフィードバックを反映した「ビザスクL&D」として、人事のみなさまが来年度の研修計画を策定される時期に間に合わせるかたちで、2025年9月に正式リリースしました。

こちらも実際にテストマーケティング中からご利用いただいている企業もあり、引き合いをいただいています。

中途採用については、業務委託やインタビュー後に採用に至るケースも一部にはあり、我々の多様な知見を活用するうえで、中途採用を含めてよいのか否かについて、社内で慎重に検討していましたが、クライアントやユーザーからの声を参考に、「ビザスクdirect」というかたちでローンチし、9月から提供を開始しました。

「ビザスクlite」は個人でも登録可能でしたが、「ビザスクdirect」に変更することで法人での登録が必要となり、新規利用者数は約500社と順調な立ち上がりを見せています。

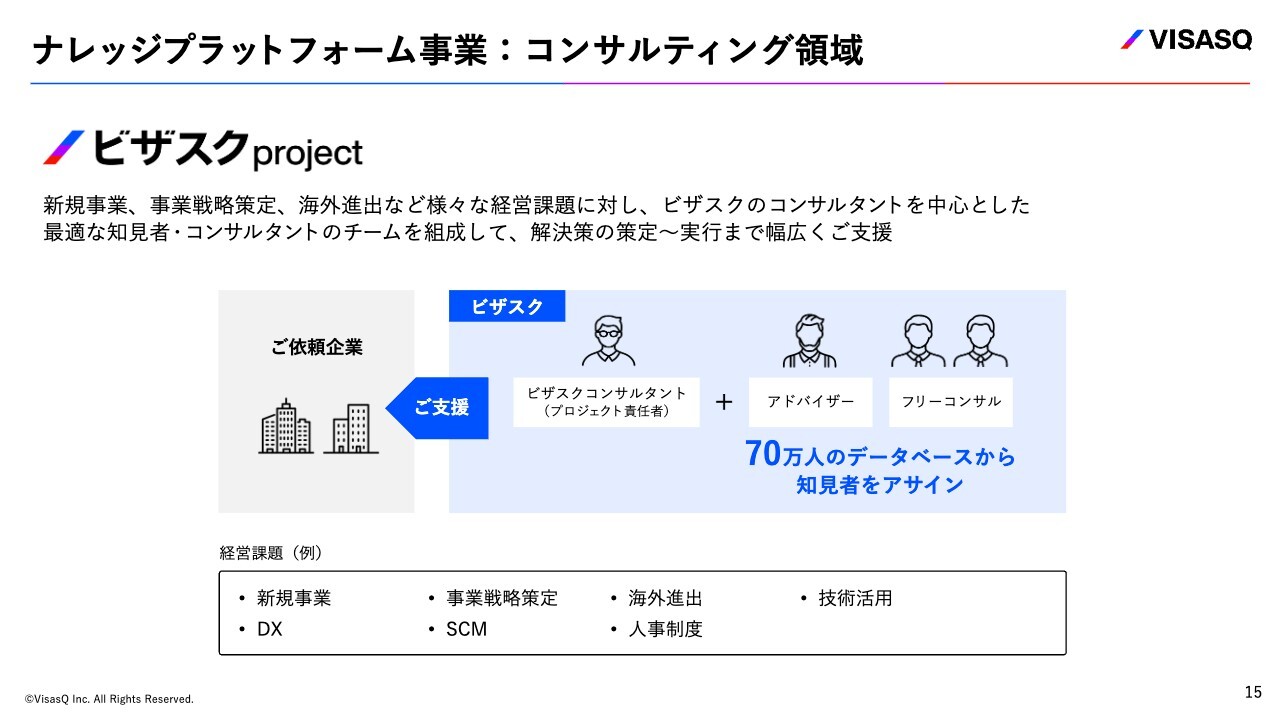

ナレッジプラットフォーム事業:コンサルティング領域

サービスについてご説明します。まずは「ビザスクproject」です。

ビザスクの社内にはコンサルタントが在籍しており、案件に応じて最適な知見者やコンサルタントのチームを、ビザスクのデータベースも活用しながら編成し、コンサルティングサービスを提供します。

従来との違いは、単にビザスクのデータベースでマッチングするだけではなく、ビザスク社内のコンサルタントがプロジェクトの責任者としてデリバリーを行う点です。

これは、お客さまにとっては安心感を得られますし、我々にとっても、お客さまの内部に深く入り込むことで、「ビザスクproject」だけではなく、さまざまなサービスの活用ニーズが見えてきます。

もともとは「ビザスクproject」を行わなくても、「ビザスクpartner」というかたちでコンサルティングサービスをマッチングすれば良いのではないかと考えていました。

しかし、コンサルティング会社に非常に人気のある「ビザスクinterview」をどのくらいフリーランスコンサルタントの方々に活用いただけるか等、お客さまにさまざまな提案ができるインセンティブを持ったメンバーがお客さまと深く関与し、課題解決に向き合うことで、我々にとってもアップセルの機会を得られます。

これはお客さまにとっても安心感を得られますし、我々にとっても今後の事業展開上、非常に優れたサービスだと思っています。

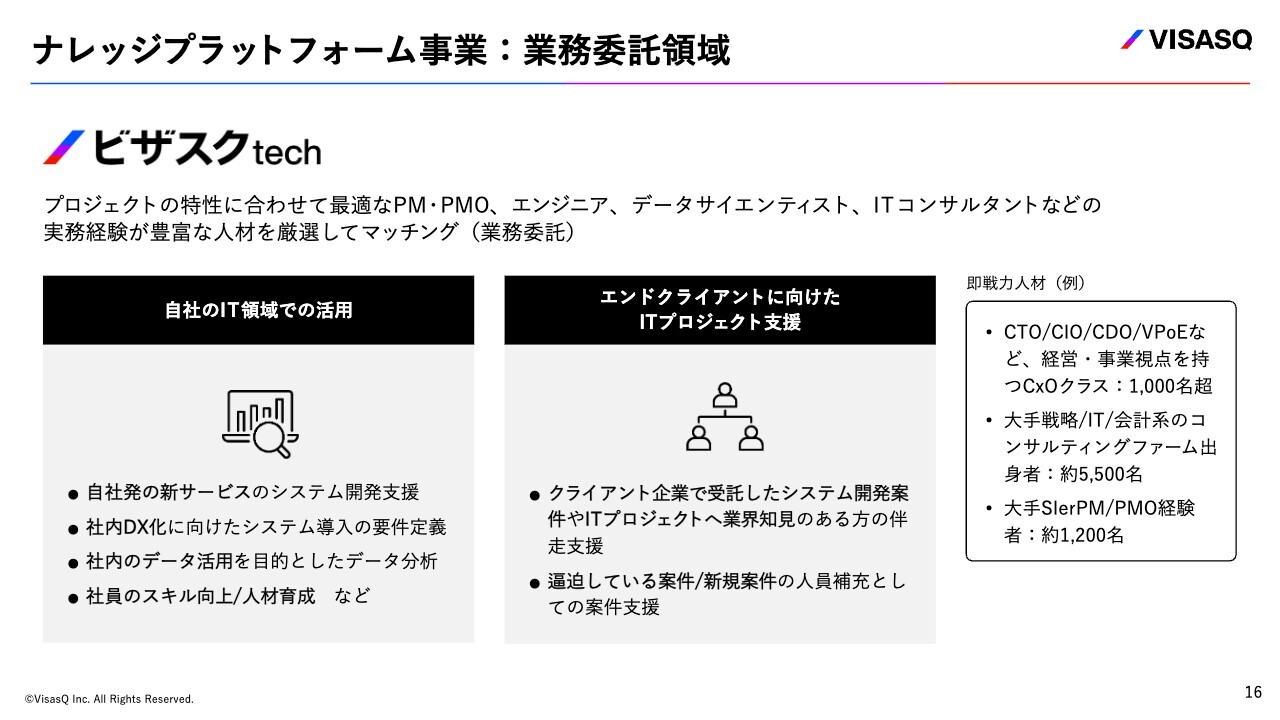

ナレッジプラットフォーム事業:業務委託領域

それから「ビザスクtech」です。「ビザスクpartner」と大きな違いはありませんが、「tech」とつけることで、新たな引き合いをしっかりといただいています。

ビザスクのデータベース上には、この領域でご活躍いただける方がすでに十分いらっしゃいます。そのため、マーケティング戦略としてあらためて名前をつけて取り組んでいるところです。

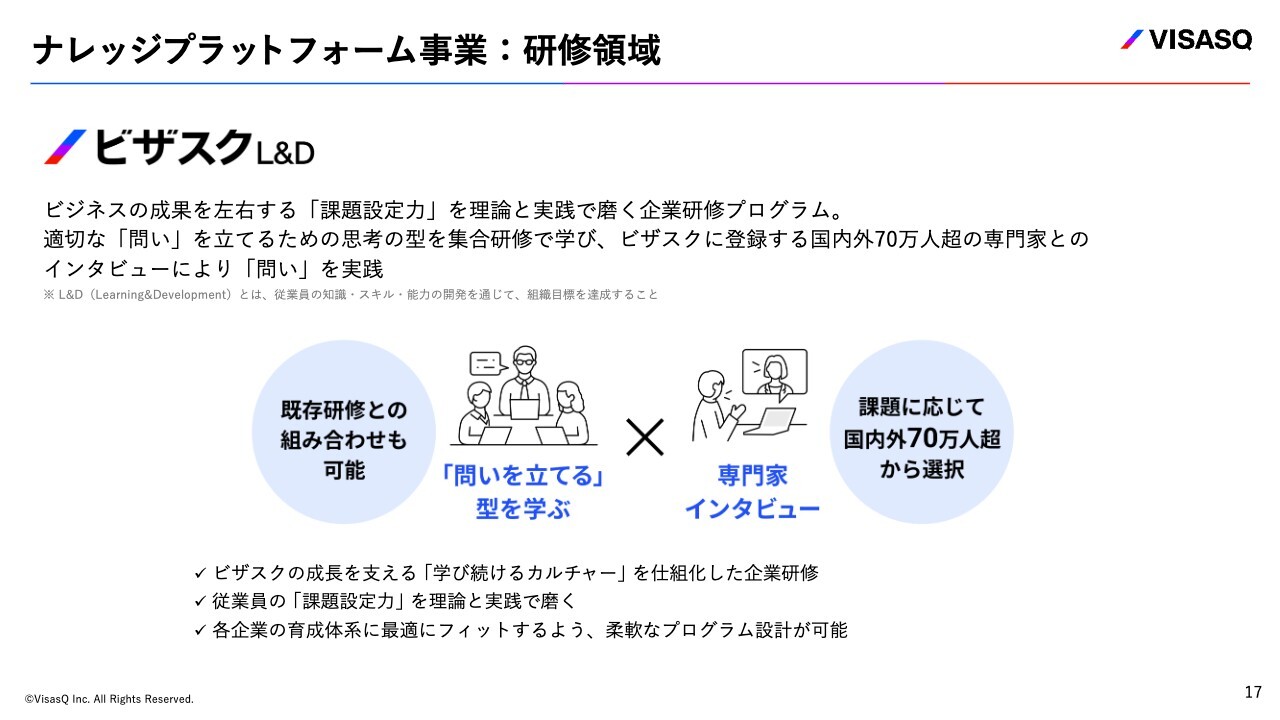

ナレッジプラットフォーム事業:研修領域

「ビザスクL&D」は、具体的にはどのようなプロジェクトかというと、平たくいえばインタビューです。人事部の方々が研修として「研修の対象者にインタビューを行ってください」というと、新規事業担当の方とは異なり、あまり調査をされていないこともあり、どのような問いを立てるべきかが重要となります。

選抜研修や営業研修など、さまざまな引き合いをいただいていますが、例えば社内で選抜された方々に対しては、経営者の立場としては、高い視座を持ってほしいとの意図で選抜研修を実施しているという背景があります。

そのため、参加者がふだんの業務から視座を引き上げ、自分が幹部となるためにどのような問いを立てればよいのかを考えられる内容となっています。さらに、このような集合研修でインタビューの方法を学ぶことで、インタビューの質をより向上させることを目指しています。

あるいは、営業に従事する方々が日々がんばっている中で研修を受ける意義としては、よりお客さまのニーズを深くヒアリングできる人材に育っていただきたいという考えがあります。

そのため、どのようなインタビューを行うべきかというスキルを身につける必要があり、まずは集合研修が前段としてあることで、インタビューの研修を導入しやすいとのご意見をいただいています。このため、問いの立て方を学ぶ集合研修と専門家インタビューを組み合わせた研修プログラムとなっています。

これまでにも人事の方で利用された例がまったくなかったわけではありません。ただ、ビザスクのサービスがそのように利用できると想起されにくいため、きちんとプログラムとして型を作り、しっかりと営業を開始するという位置づけの新規事業となっています。

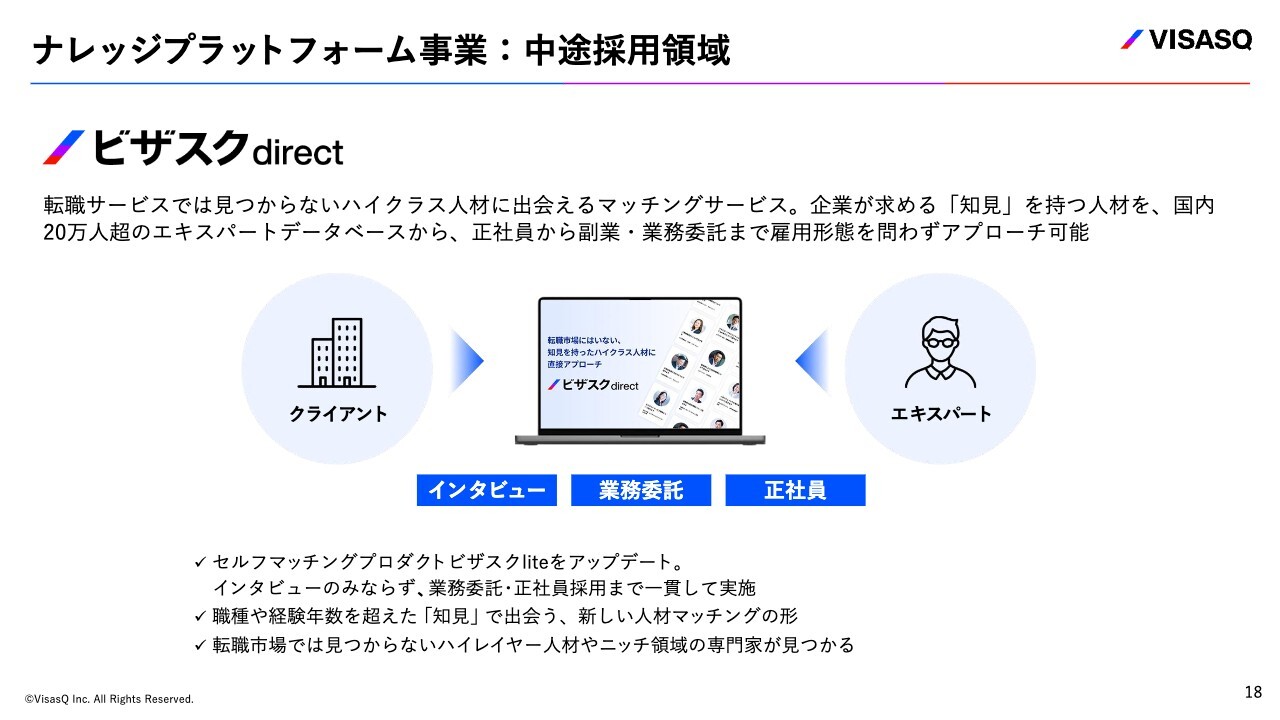

ナレッジプラットフォーム事業:中途採用領域

最後に、中途採用領域に関する「ビザスクdirect」です。これまでの「ビザスクlite」を大幅にリニューアルしてリローンチしたサービスで、従来はインタビューのマッチングしかできなかったものを、業務委託、正社員、雇用形態を問わず、必要なエキスパートと出会うことができるサービスに生まれ変わっています。

「ビザスクdirect」は、ファイナンシャルな観点でいえば、ビザスクにおいて初の試みといえますが、SaaS型の要素が含まれています。ビザスクのセルフマッチング機能の一部は月額課金制となっています。そのため、このサービスは当社にとって新たなチャレンジを象徴するプロダクトとなっています。

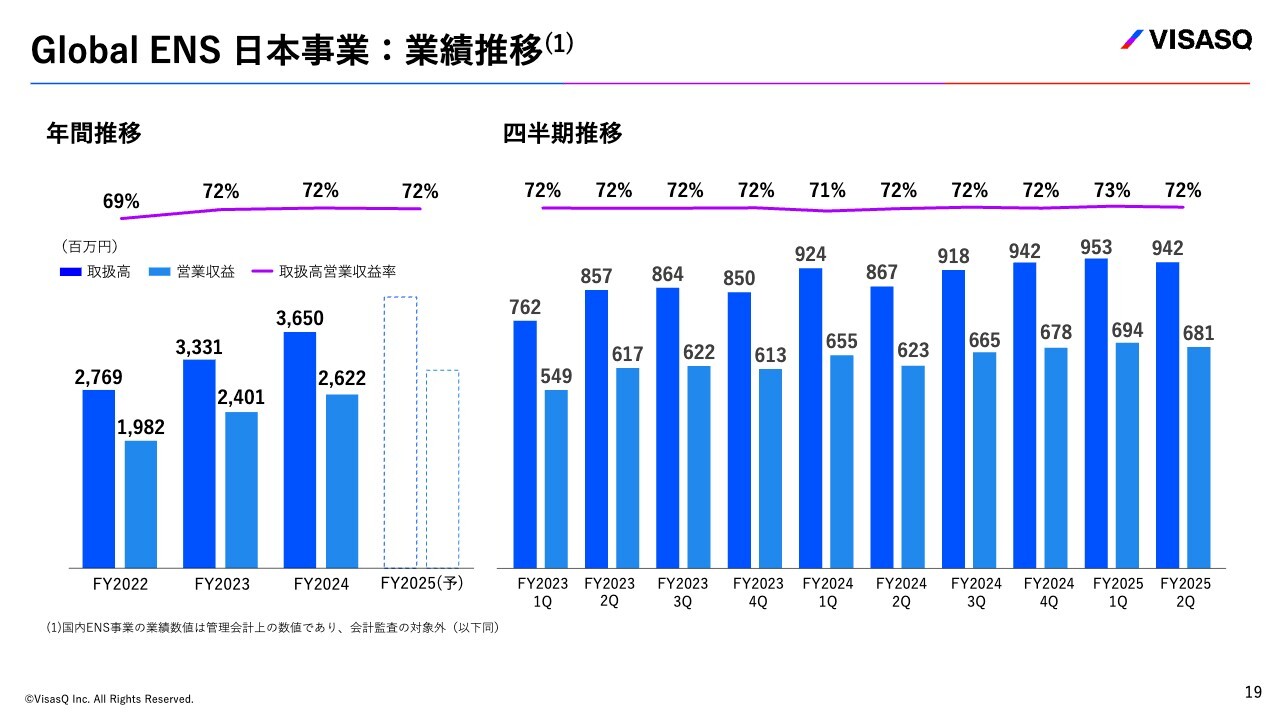

Global ENS 日本事業:業績推移

続いて、グローバルENS日本事業についてです。こちらは着実に成長を遂げていますが、当社はさらに高いレベルを目指しており、採用を強化し、ポテンシャルを引き出す方針で進めています。

また、AI投資に関連して、グローバルENS日本事業については、海外と同じプラットフォームに移管することを決定しており、これにより、AI投資の恩恵を享受している状況です。

特に海外エキスパートのマッチングにおいて、その効果が発揮され始めています。引き続きさらなる成長を目指していきます。

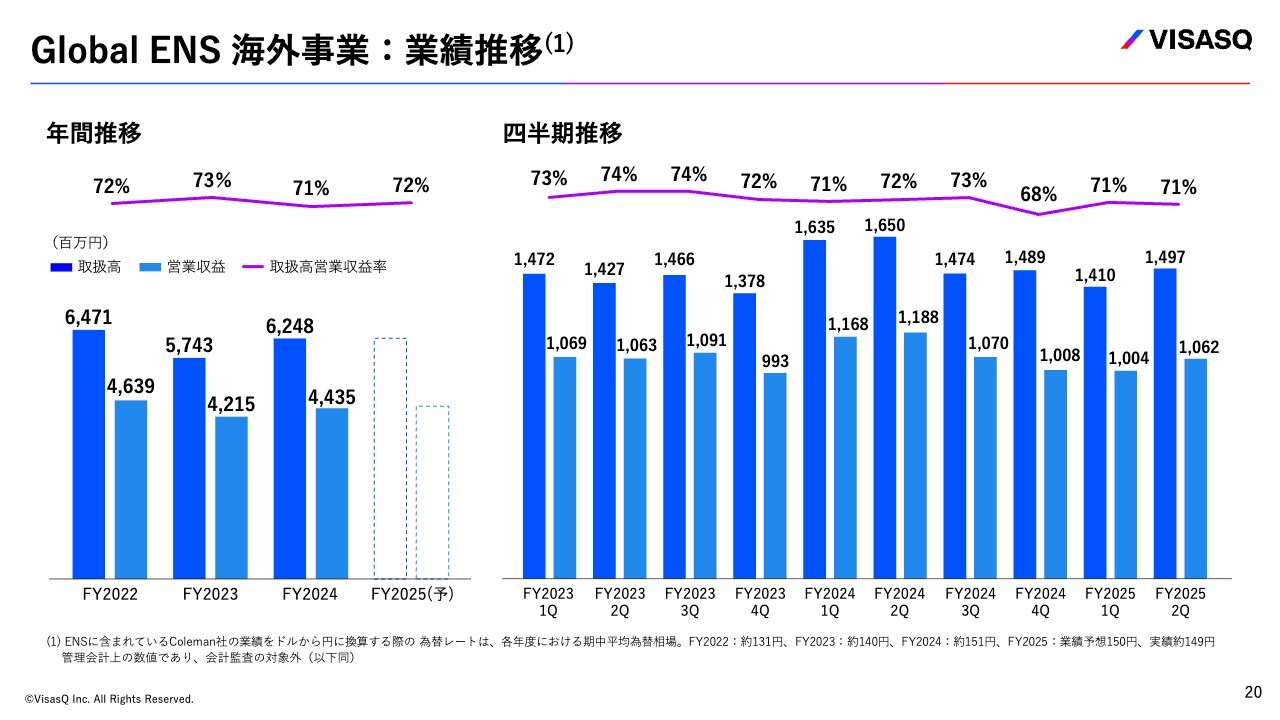

Global ENS 海外事業:業績推移

海外事業についてです。こちらは先ほどお伝えしたとおりですが、スライドは円ベースのデータとなっています。

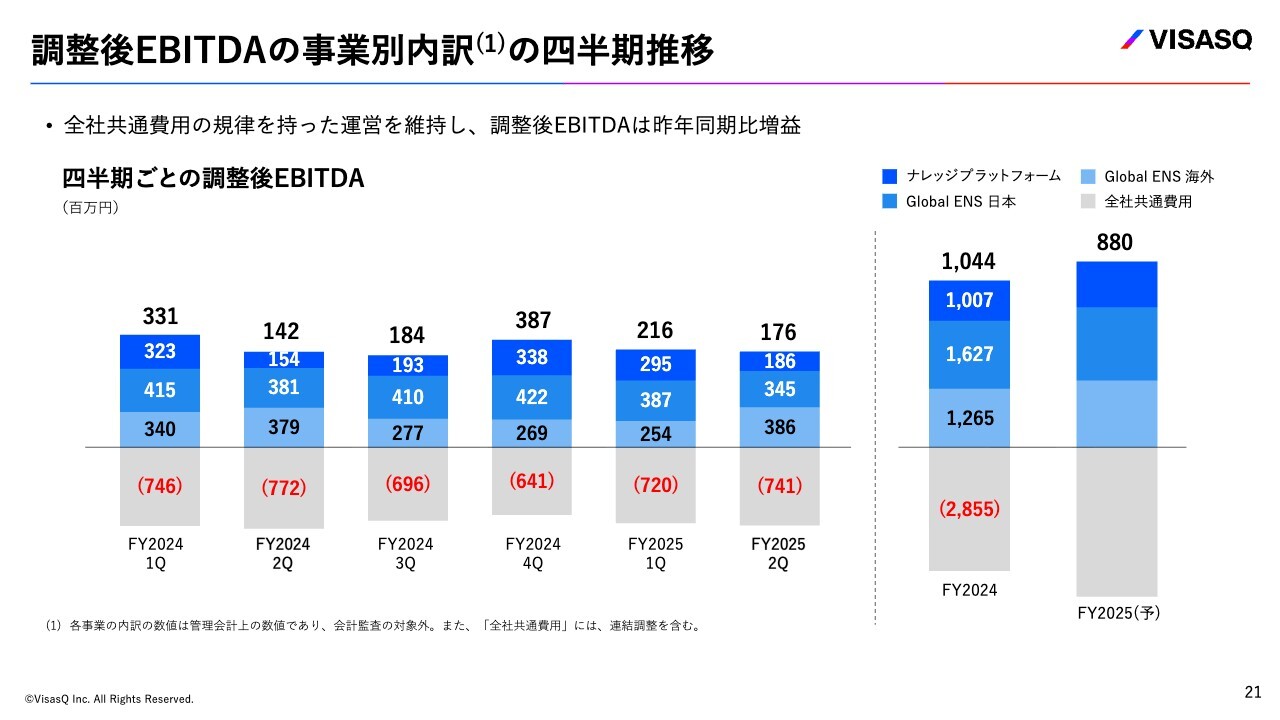

調整後EBITDAの事業別内訳の四半期推移

全社共通費用を規律を持って運営しているため、調整後EBITDAは前年第2四半期比で増益となっています。

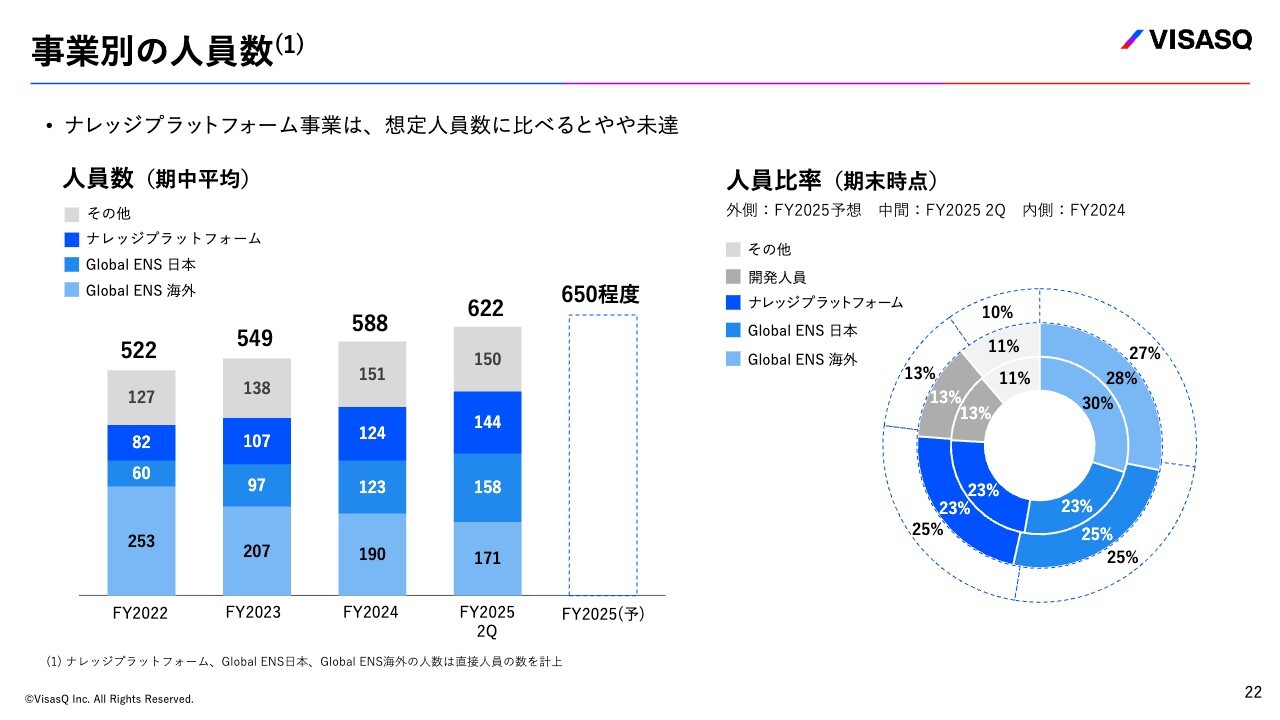

事業別の人員数

事業別の人員数です。おおむね想定どおりですが、ナレッジプラットフォーム事業に関しては、想定人員数と比べるとやや未達となっています。

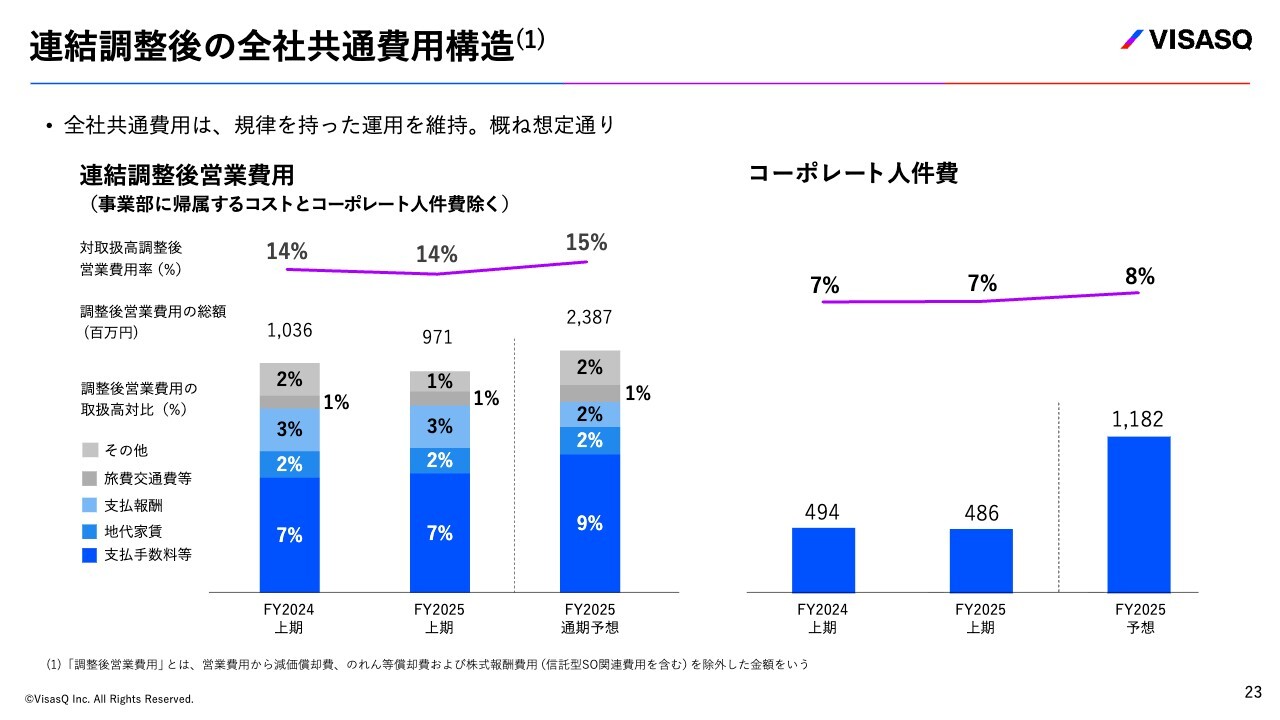

連結調整後の全社共通費用構造

全社共通費用の構造についてご説明します。スライド左側に人件費の事業に帰属するコストを除いた部分の営業費用の内訳、右側に事業に帰属しないコーポレート部門の人件費を示しています。

全社共通費用については、スライドのとおり規律ある運用を維持しており、おおむね想定どおりに進捗しています。

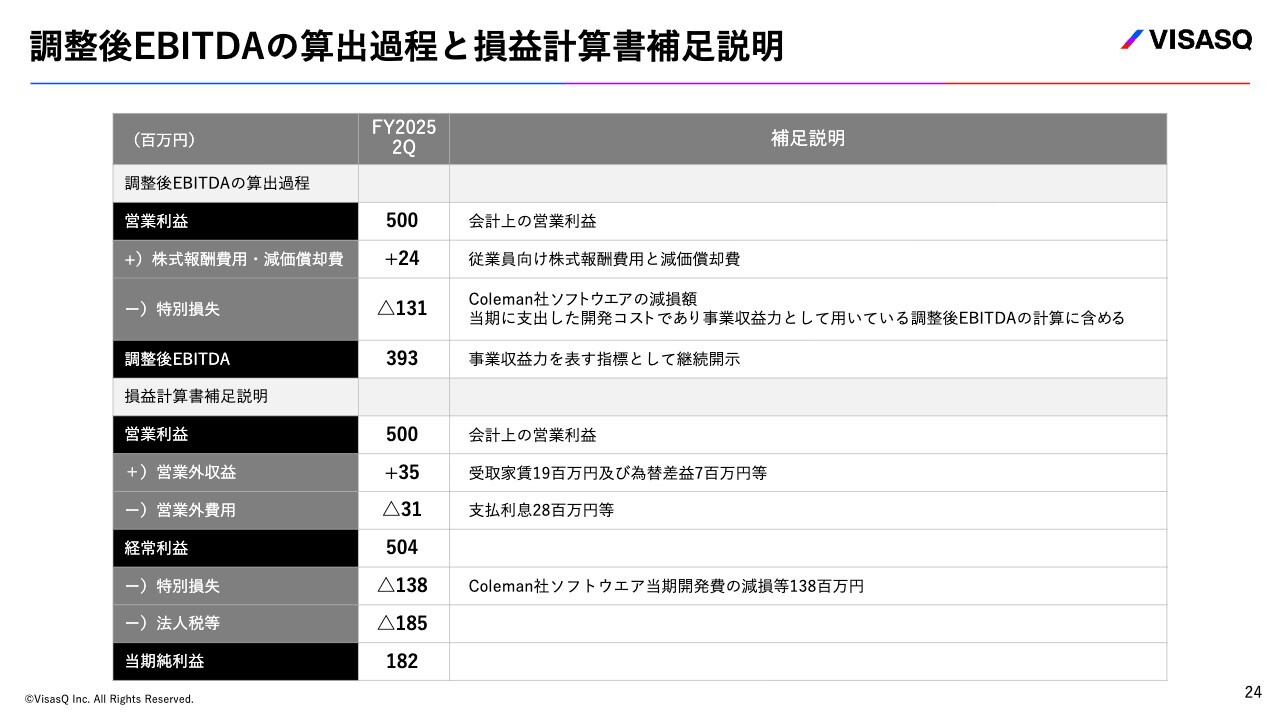

調整後EBITDAの算出過程と損益計算書補足説明

前回と同じフォーマットですが、補足情報として調整後EBITDAの算出過程を営業利益以下の詳細とともにご説明します。なお、第2四半期において特段の新たな動きはありません。

調整後EBITDAの定義については、営業利益を起点とし、株式報酬費用と減価償却費を加算します。その上で、Coleman社のソフトウェアに関する減損計上という会計処理を差し引き、当社の継続的な利益がどの程度出ているかを社内で把握するために算出しています。こちらの情報をご提示しています。

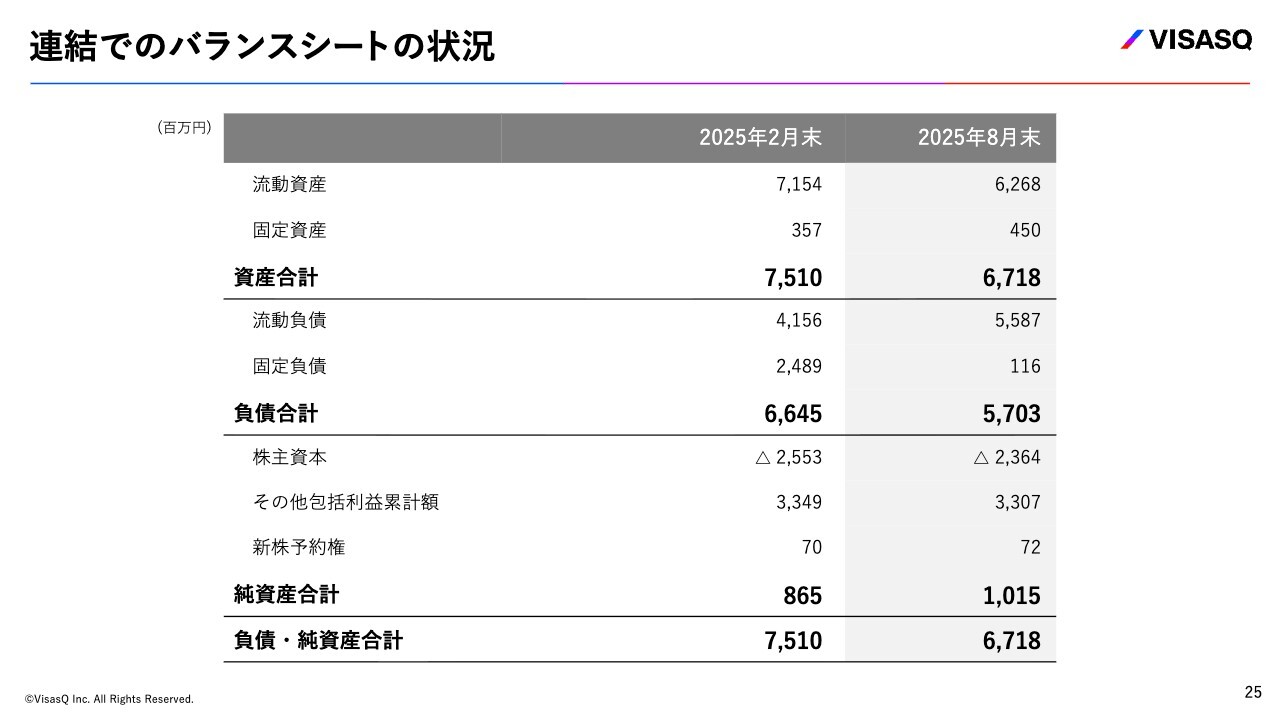

連結でのバランスシートの状況

連結でのバランスシートです。前期末から大きな変化はありませんが、主に当期純利益と為替換算調整勘定の計上により、純資産が8億6,500万円から10億1,500万円に増加しています。

以上、2025年度第2四半期の業績の説明でした。

質疑応答:海外事業の位置付けと足元の株価対策について

「長期戦略の観点からの質問です。将来的なグロース時価総額基準厳格化もあり、日本市場の上場に固執する必要性はどの程度あると考えているのでしょうか?

御社ビジネスの将来性は有効と思いますが、足元で株価が上場来安値を更新してるところで、ますます時価総額向上

新着ログ

「情報・通信業」のログ