【QAあり】大成温調、4期連続増収増益を継続 日本セグメントの物件大型化・上期竣工物件増加に加え利益率向上施策が奏功

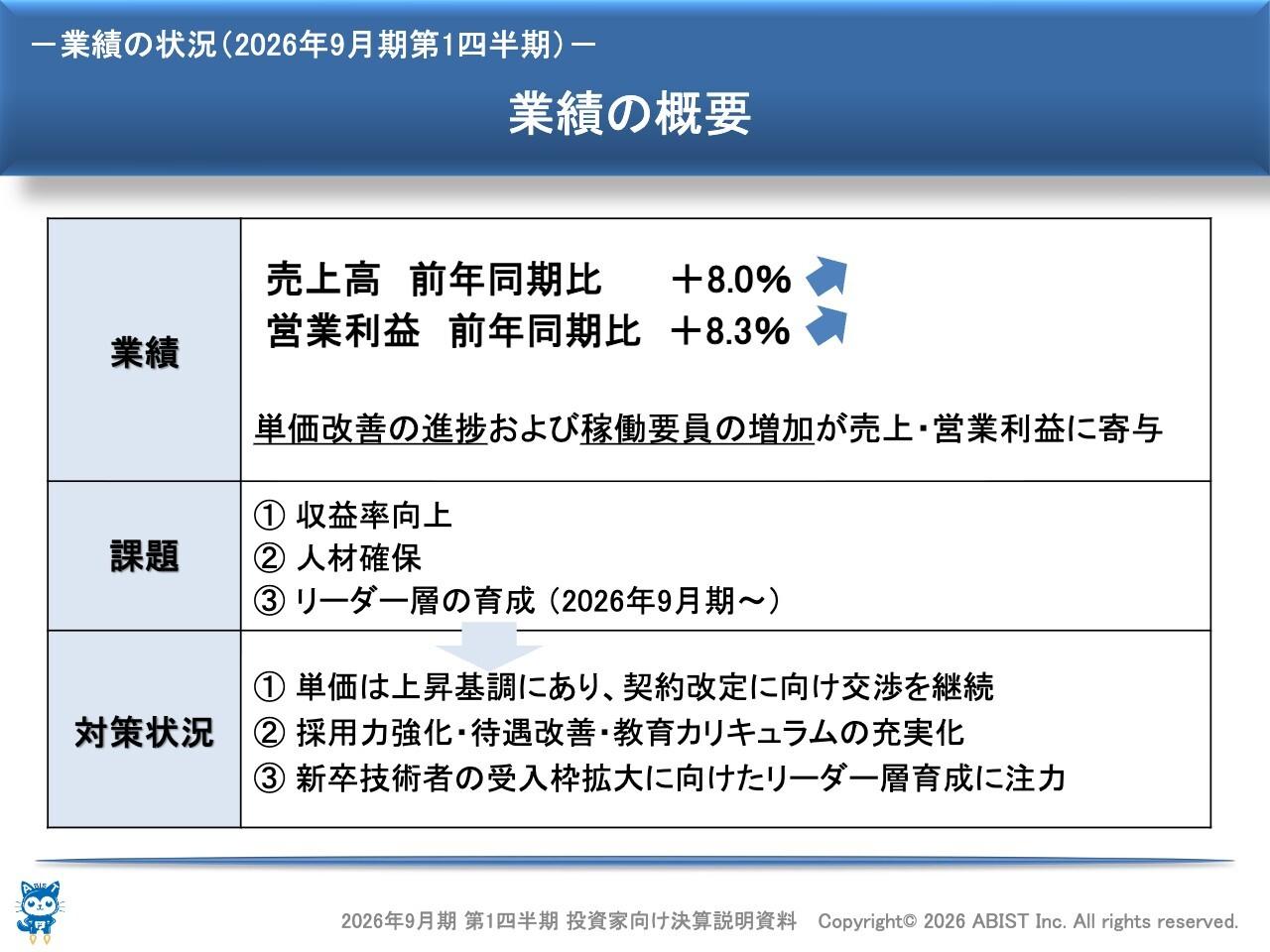

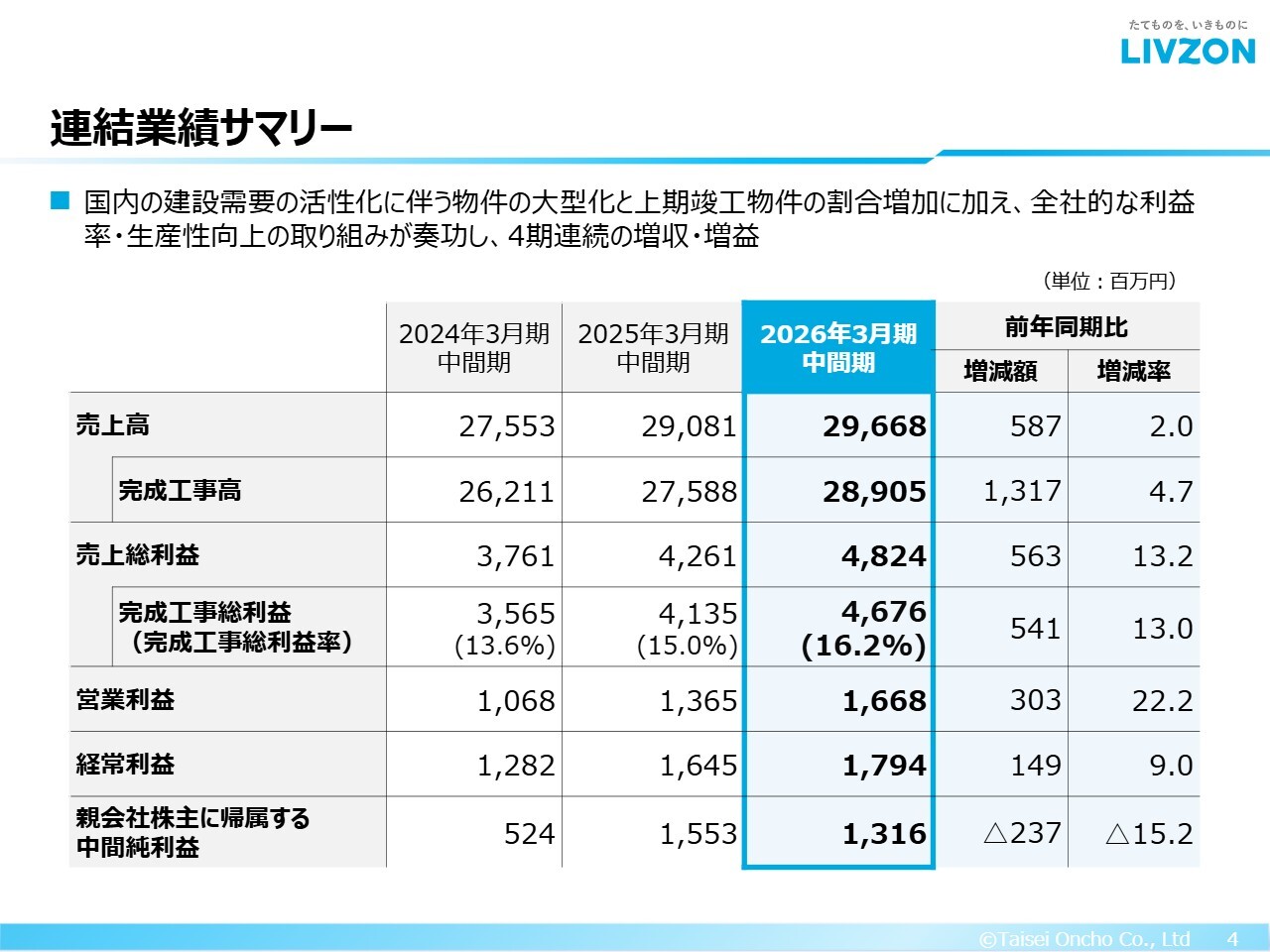

連結業績サマリー

池田仁久氏(以下、池田):みなさま、こんにちは。本日は、大成温調株式会社の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。上席執行役員でコーポレート本部全般を担当しています池田仁久と申します。よろしくお願いいたします。

本日の決算説明会は、前半の2026年3月期第2四半期(中間期)決算概要については池田から、後半の中期経営計画の進捗状況については代表取締役社長執行役員の水谷からご説明します。

2026年3月期第2四半期の決算概要についてご説明します。連結業績サマリーは、スライドのとおりです。国内建設需要の活性化に伴い、物件の大型化が進んでいます。また、上期竣工物件の割合が増加しました。

全社的な利益率および生産性の向上に取り組みが奏功し、資機材価格や労務費の上昇といった傾向はあるものの、これらを踏まえても4期連続で増収増益を達成することができました。

売上高は前年同期比2.0パーセント増の296億6,800万円、完成工事高は前年同期比4.7パーセント増の289億500万円を達成しました。完成工事高の順調な推移と利益率・生産性の向上により、営業利益は前年同期比22.2パーセント増の16億6,800万円、経常利益は前年同期比9.0パーセント増の17億9,400万円となっています。

親会社株主に帰属する中間純利益については、特別利益である固定資産売却益が前期より小さくなったため、前年同期比15.2パーセント減の13億1,600万円となりました。

事業セグメントについて

事業セグメントについてご説明します。当社グループは、設備工事事業を基盤とし、日本、米国、中国、オーストラリアの4つの地域別セグメントで構成されています。

日本セグメントでは、大成温調株式会社、ウッドテック株式会社、温調エコシステムズ株式会社が担当し、日本国内で主に空調、衛生、電気などの設備工事を展開しています。

2023年5月にグループ会社化したウッドテック株式会社は、消火設備工事に強みを持ち、豊富な工事実績と専門的な知見および経験を有しています。温調エコシステムズ株式会社では、設備工事事業のほか、冷暖房機器などの販売を行っています。

米国セグメントでは、ALAKA'I MECHANICAL CORPORATIONがハワイで空調および衛生設備工事を実施しています。

中国セグメントでは、2024年に社名を変更した大成温調建築工程(上海)有限公司が、建築工事事業と設備工事事業の2つを担当しています。

オーストラリアセグメントでは、設備工事事業は展開せず、不動産に係る資産運用を行っています。

連結セグメントには含まれませんが、ベトナムに関しては、TOP ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITED(TEVC)において、主に当社の日本における設計・積算業務の一部をオフショアで受託するかたちでアウトソーシングを行っています。

またベトナムでは、ベトナム上場企業であるSEAREFICO CORPORATIONという設備工事会社に対してマイノリティ出資を行っています。

当社は、国内外で多様なプロジェクトに参加し、社会インフラの構築を支えています。

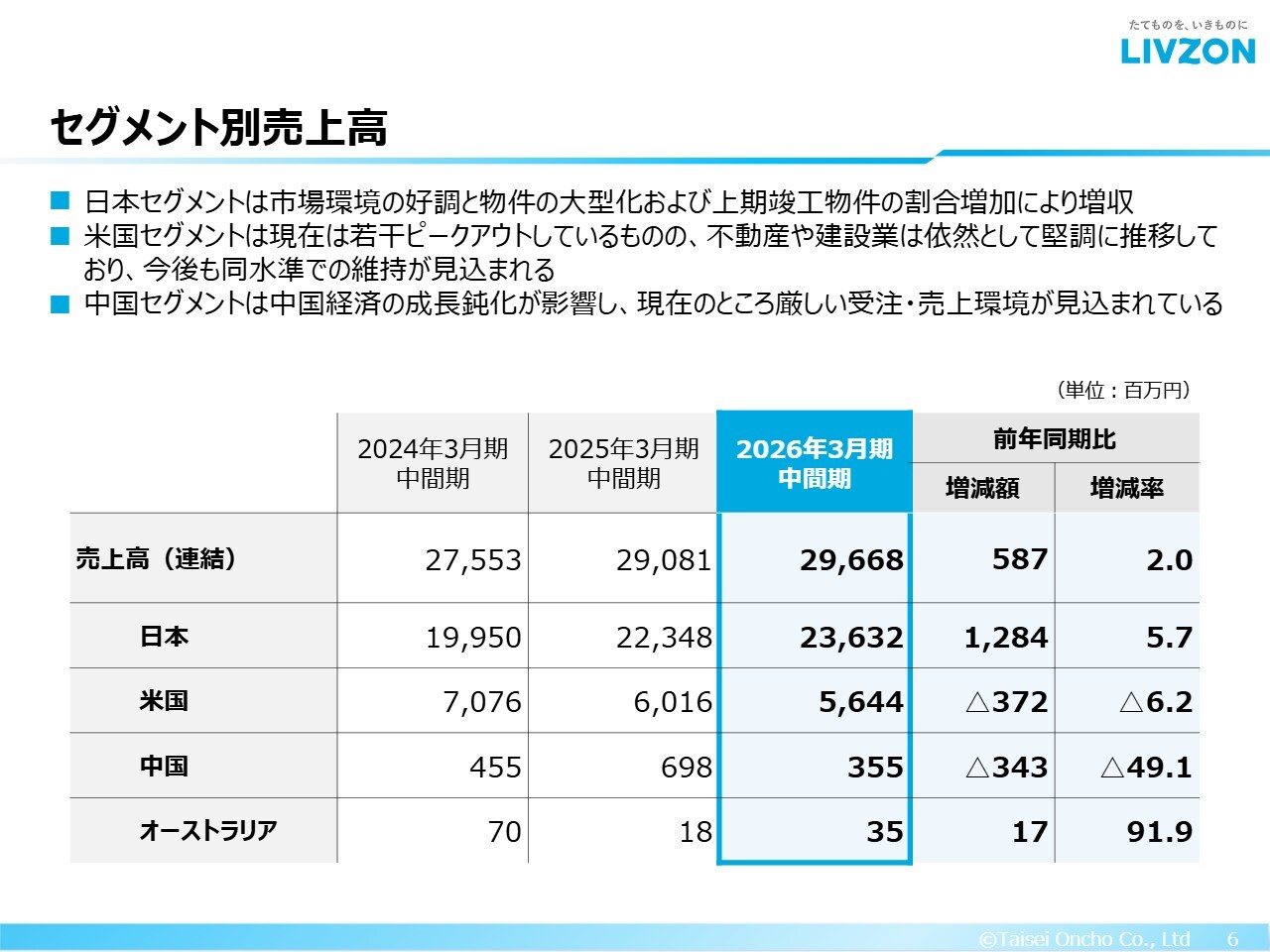

セグメント別売上高

セグメント別売上高についてご説明します。連結売上高は前年同期比2.0パーセント増の296億6,800万円となりました。

日本セグメントでは、市場環境の好調さと物件の大型化、上期竣工物件の割合増加を受け、前年同期比5.7パーセント増の236億3,200万円となりました。

米国セグメントについては、直近2期前の好業績と比較すると、大型コンドミニアム案件の一服感が見られるものの、不動産・建設業界は依然として堅調に推移しており、今後も同水準の売上高を維持できると見込まれています。売上高は前年同期比6.2パーセント減の56億4,400万円となりました。

中国セグメントについてです。中国国内の経済成長が若干鈍化している影響や、特に日系企業のお客さまが新規投資を未だ延期している状況が続いています。当社は、中国現地法人が多いため、受注や売上の環境が厳しい状況となっています。今期は、市場環境の悪化により、前年同期比49.1パーセントの減収となっています。

オーストラリアセグメントについては、不動産運用に関する配当収入などを得ている状況です。

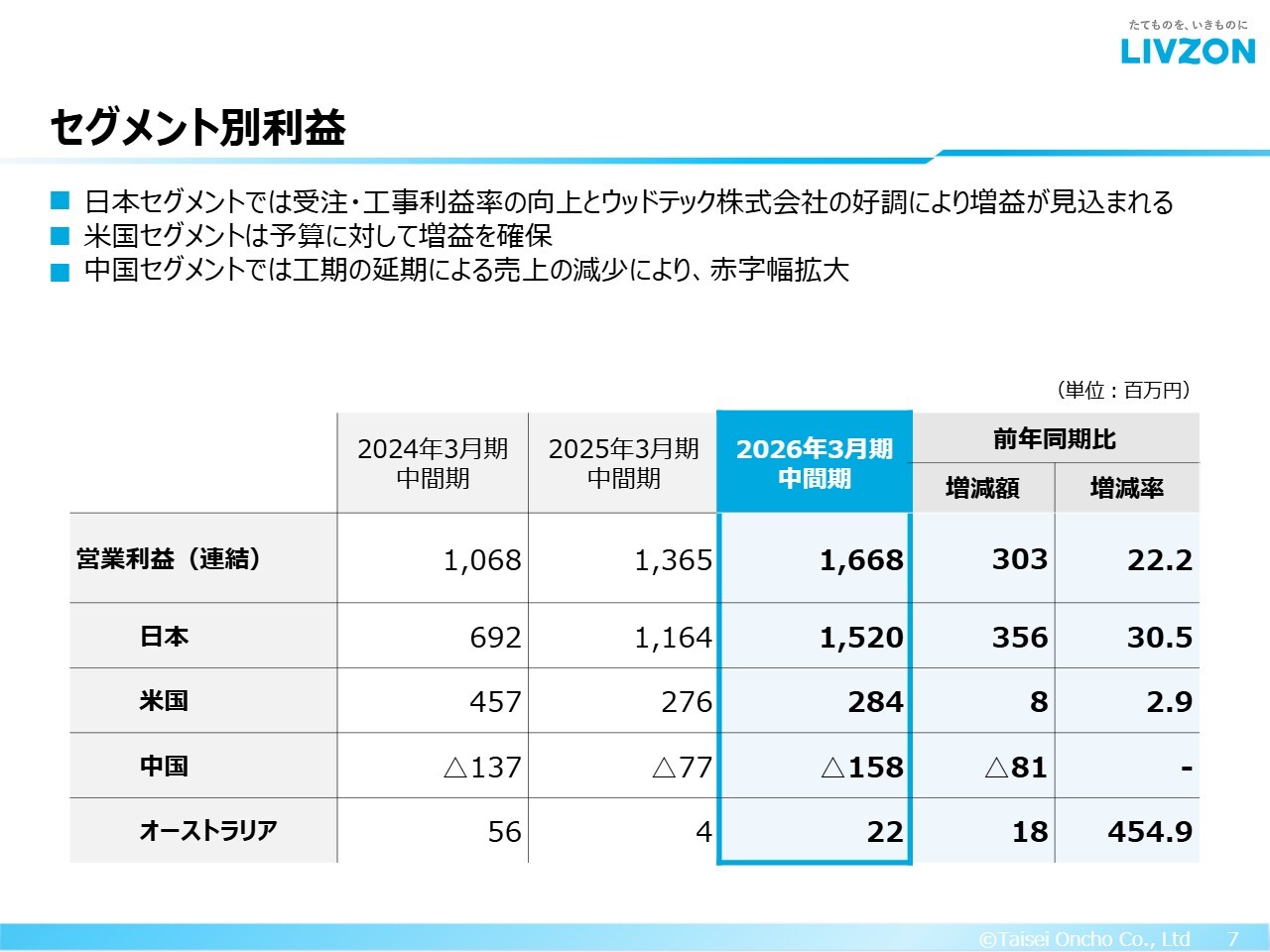

セグメント別利益

セグメント別利益についてご説明します。連結営業利益は前年同期比22.2パーセント増の16億6,800万円となりました。

日本セグメントでは、受注や工事利益率の向上に加え、ウッドテック株式会社の好調もあり、前年同期比30.5パーセント増の15億2,000万円となりました。

米国セグメントについては、大型プロジェクトの端境期にありますが、予算に比べて増益を確保しています。不動産・建設業が依然として堅調であることから、今後も同水準の利益を維持できると考えています。営業利益は前年同期比2.9パーセント増の2億8,400万円となりました。

中国セグメントについては、中国経済の鈍化や日系企業の投資延期の継続から減収減益となり、前年同期比8,100万円の利益減となりました。

オーストラリアセグメントについては、不動産による配当収入が利益として計上されています。

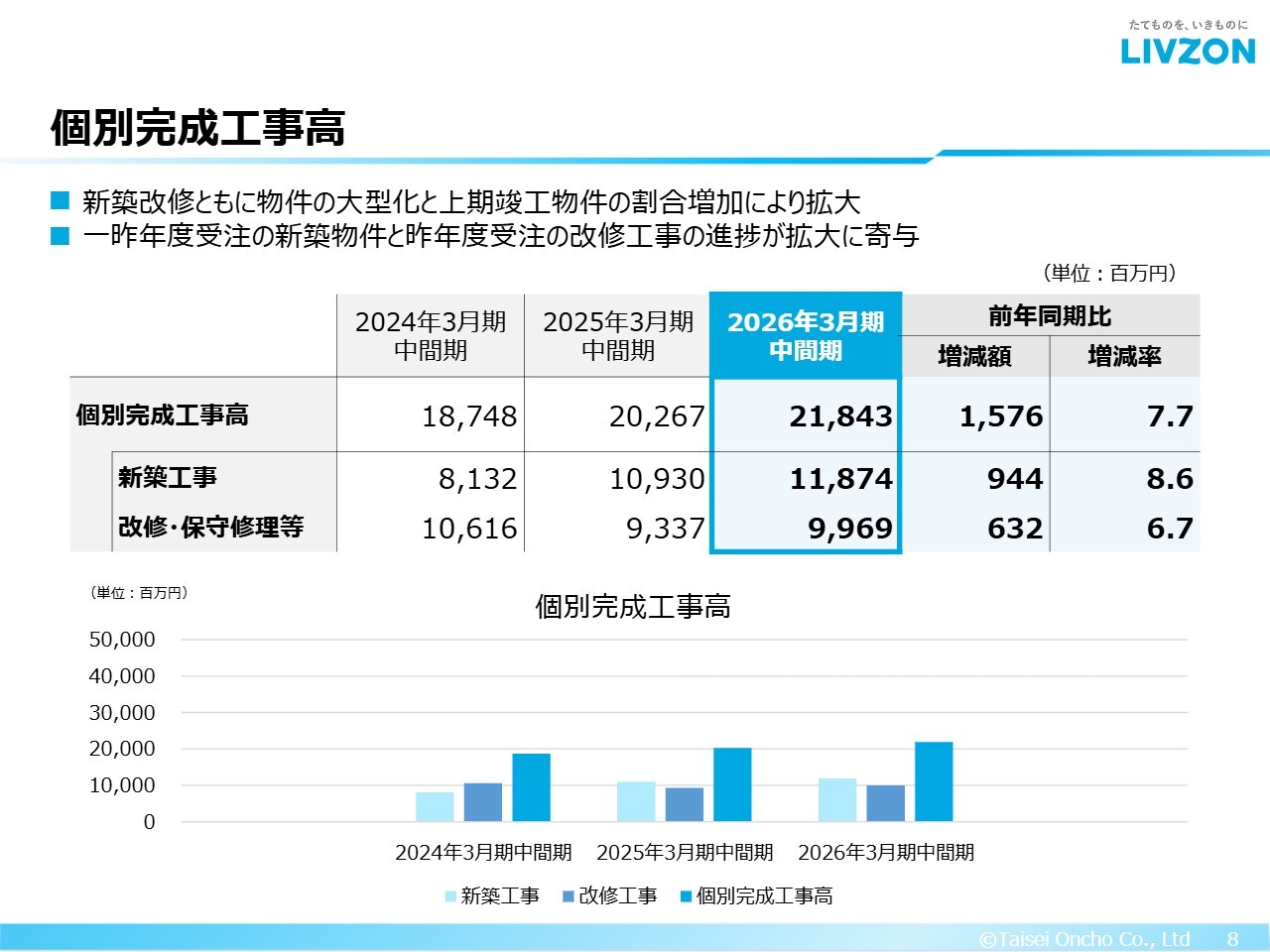

個別完成工事高

個別完成工事高の状況です。工事高の内訳は、新築工事と改修・保守修理等に分かれています。今期の個別完成工事高は前年同期比7.7パーセント増の218億4,300万円となり、大きな伸びを見せました。

新築工事および改修・保守修理等ともに、物件の大型化や上期竣工物件の割合増加により拡大しました。一昨年受注の新築物件と、昨年度受注の改修工事の進捗が、拡大に寄与しています。

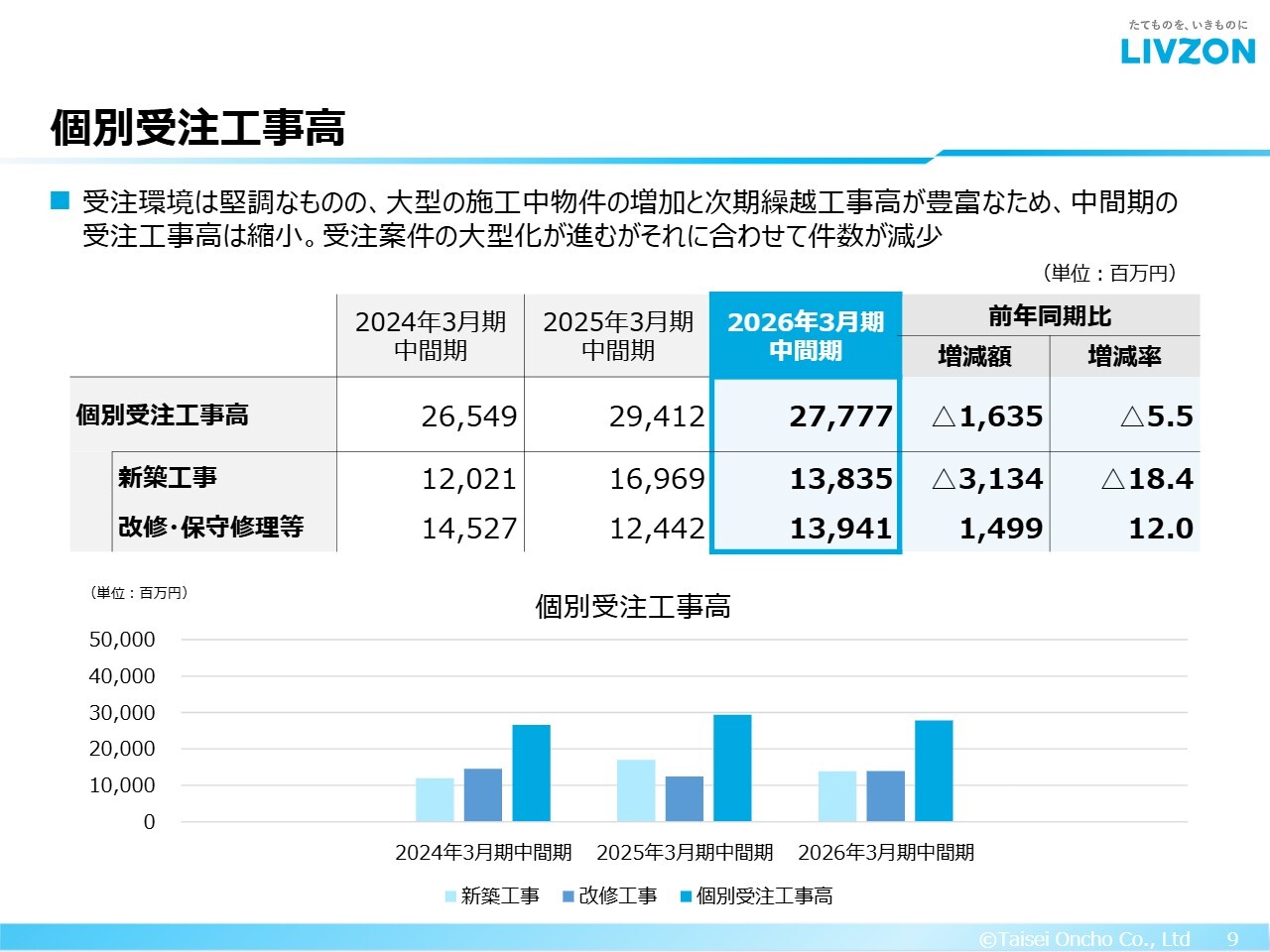

個別受注工事高

個別受注工事高の状況です。個別受注工事高は前年同期比5.5パーセント減の277億7,700万円となりました。

受注環境は堅調ですが、大型施工中物件の増加と次期繰越工事高の豊富さにより、中間期での受注工事高は縮小しました。受注案件の大型化が進む中、中間期における新築工事の受注工事高は前年同期比18.4パーセント減の138億3,500万円となりました。

なお、2026年3月期中間期の数字には含まれていませんが、この中間期直後の2025年10月に、品川区の新総合庁舎の設備工事を受注しました。当社を含むジョイントベンチャーで、受注額が約150億円にのぼる超大型プロジェクトです。

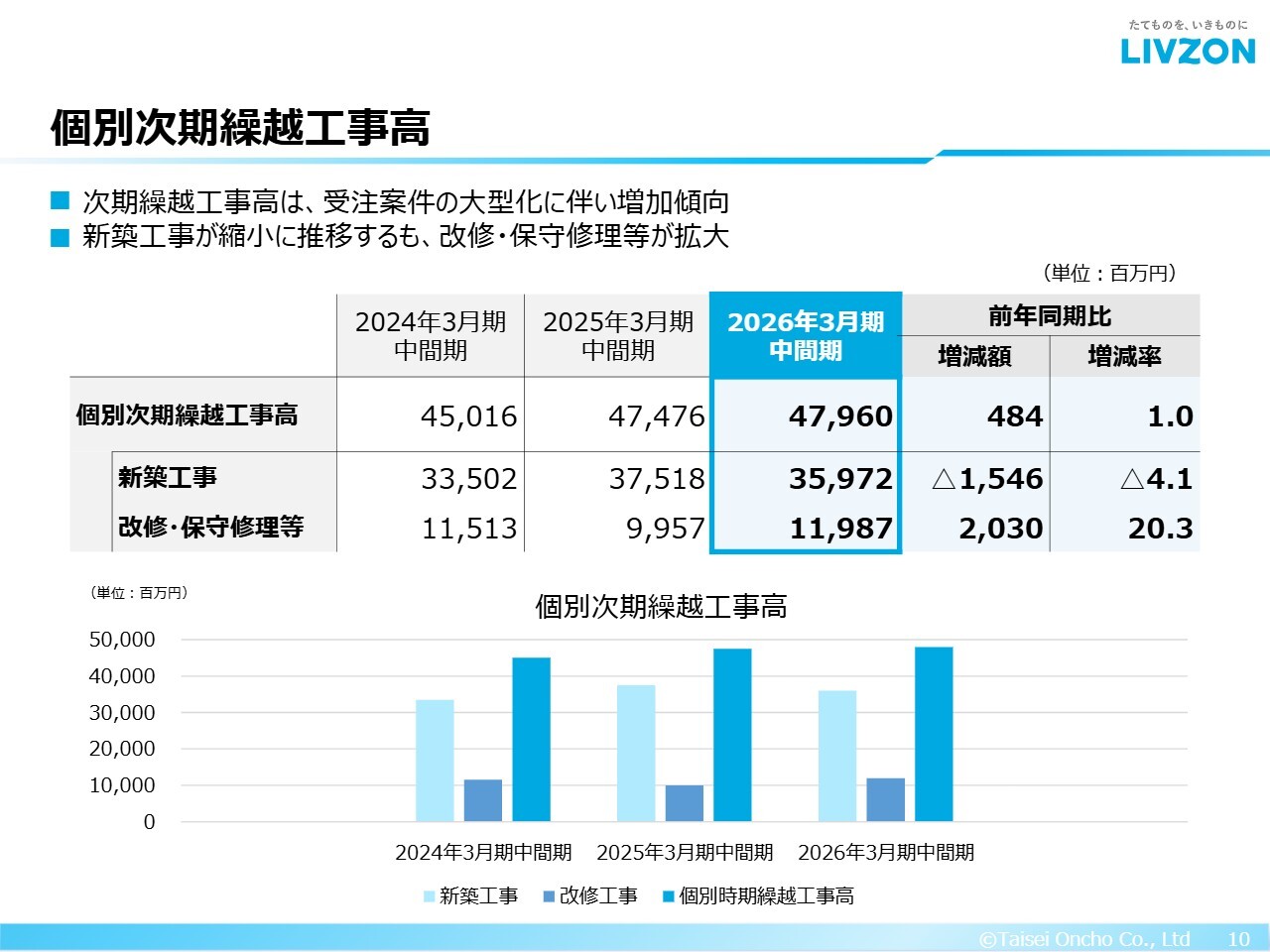

個別次期繰越工事高

個別次期繰越工事高の状況についてです。今期の個別次期繰越工事高は、前年同期比1.0パーセント増の479億6,000万円となりました。次期繰越工事高は、受注案件の大型化に伴い増加傾向にあります。今期、新築工事は縮小傾向にありますが、改修・保守修理等は前年同期比20.3パーセント増の119億8,700万円と拡大しました。

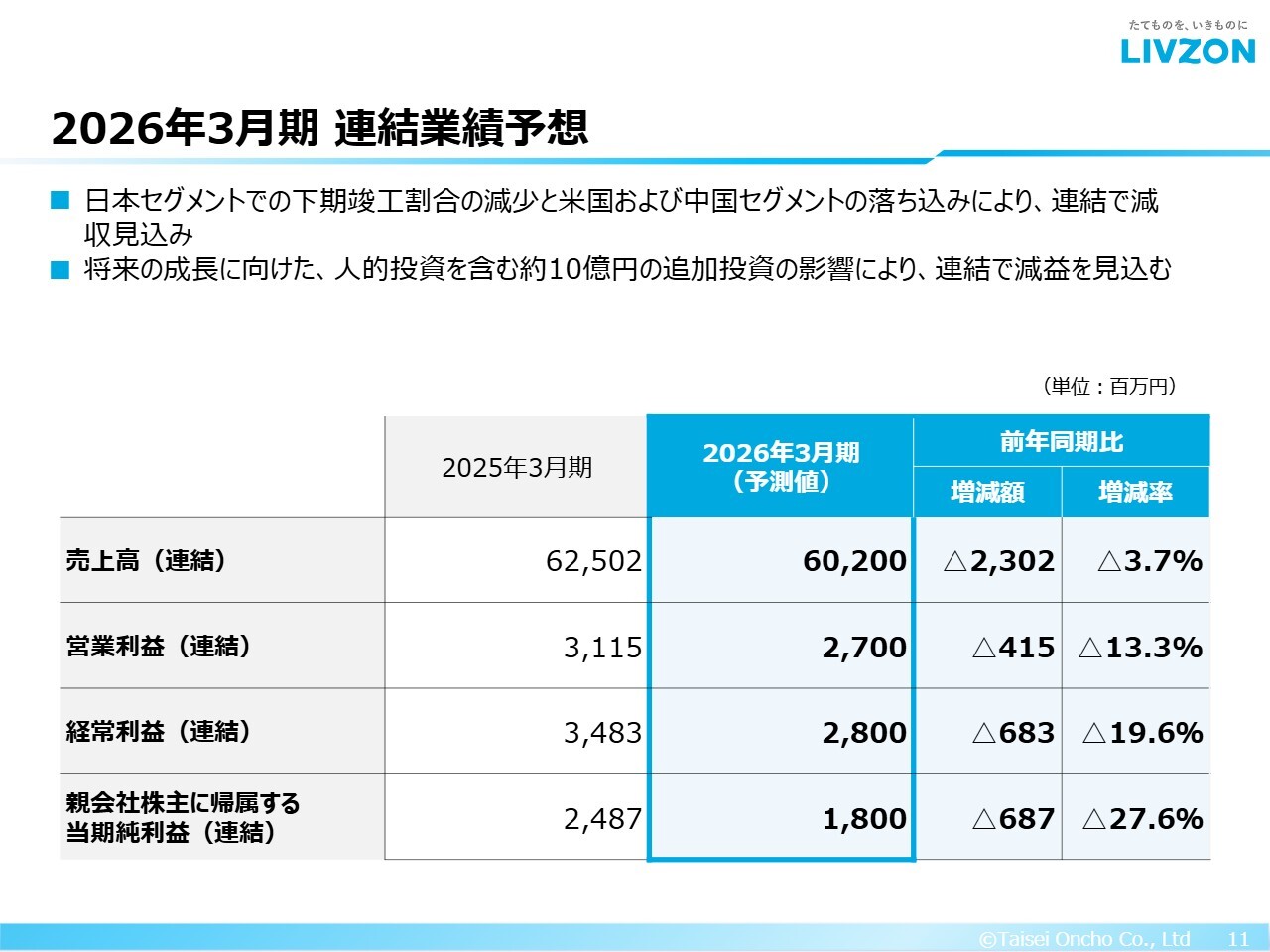

2026年3月期 連結業績予想

2026年3月期の業績予想についてご説明します。日本セグメントでは、下期竣工割合の減少やプロジェクト端境期があり、米国および経済成長が鈍化している中国セグメントの落ち込みも影響し、連結では減収を見込んでいます。将来の成長に向けた人的投資を含む約10億円の追加投資の影響により、連結では減益の見通しです。

なお、2025年11月21日に当社本社ビルを売却する売買契約を締結しました。これは、当社本社を同じ大井町にある「OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER」へ、来年夏頃に移転する予定であることを受けたものです。この売却により、約40億円の譲渡益が見込まれています。

ただし、この譲渡益が計上される最終的な資金決済の譲渡日は未定です。そのため、本スライド記載の2026年3月期の業績予想値には、大成温調ビルの売買に伴う譲渡益は含まれていません。譲渡日が確定しましたら、その日に関する情報とともに、必要に応じて業績予想の修正を発表します。

以上で、2026年3月期第2四半期決算概要に関する説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

中期経営計画 LIVZON DREAM 2030 1st half!の位置づけ

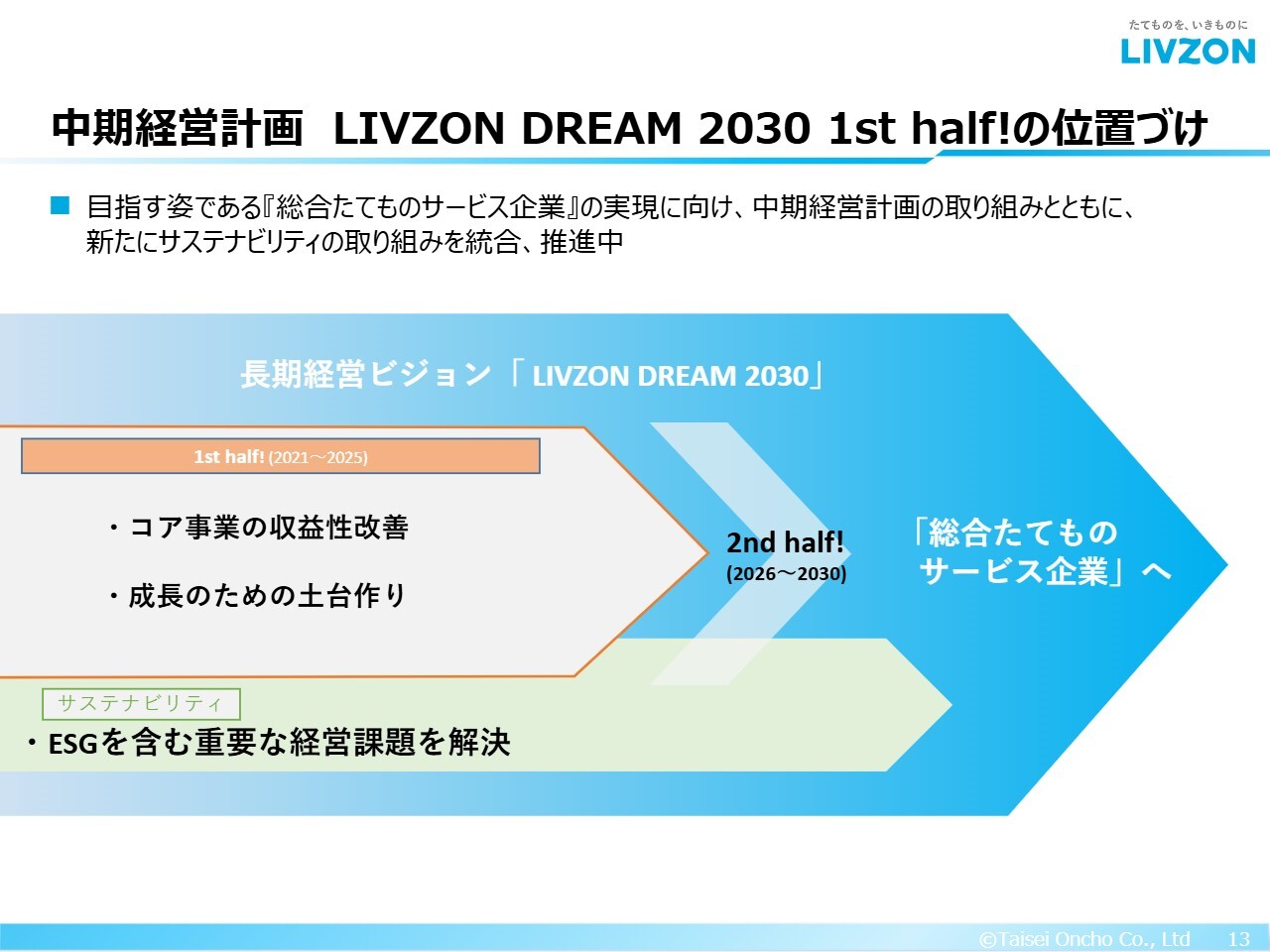

水谷憲一氏(以下、水谷):代表取締役社長執行役員の水谷です。よろしくお願いいたします。ここからは私が、中期経営計画の進捗についてご説明します。中期経営計画について、まずは構造的な位置づけからお話しします。

当社では、2030年に向けた10年間の長期経営ビジョンとして、スライドの大きな青い矢印で示される「LIVZON DREAM 2030」を策定しています。この中で、今後ますます多様化する社会的ニーズに対して幅広い付加価値を提供する「総合たてものサービス企業」というビジョンを掲げています。

このビジョンの実現に向けて、10年間の取り組みを前半戦と後半戦に分け、前半戦5年間の戦略と目標を策定したものが、本中期経営計画の「LIVZON DREAM 2030 1st half!」となります。なお、本中期経営計画の「1st half!」は今年度が最終年度です。

この前半戦で成し遂げたいことは、オレンジの矢印の箇所に記載したとおり、2つあります。1つ目は、コア事業の収益性改善です。2つ目は、成長のための土台作りです。

「1st half!」が終了すると、次の「2nd half!」、すなわち後半戦に移行することになります。そのため、現在は次のステップにつながる種まきを進めています。この2点を実現するため、現在、施策に取り組んでいる最中です。

本中期経営計画より、サステナビリティの視点を取り入れ、中長期的な重要な経営課題を設定し、スライド下の緑の矢印として示しています。ここで定めた重要な経営課題に関しては後段でご説明しますが、次期中期経営計画「2nd half!」において核となる要素として位置づけています。

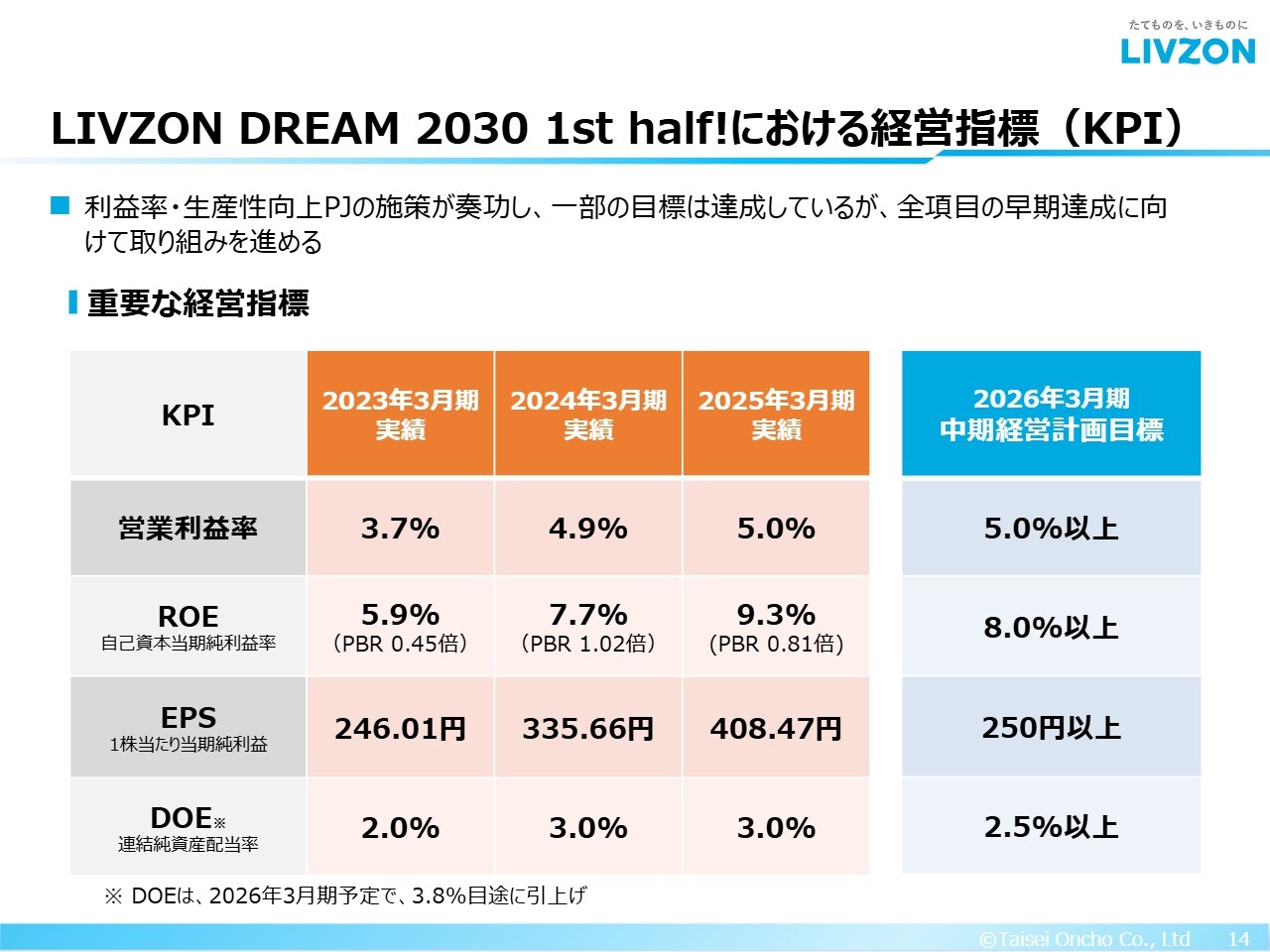

LIVZON DREAM 2030 1st half!における経営指標(KPI)

現行の中期経営計画における経営指標(KPI)の推移についてです。スライド右側の青い欄が、本中期経営計画期間中の目標数値を示しています。営業利益率は5パーセント以上、ROEは8パーセント以上、EPSは1株当たり250円以上、DOEは2.5パーセント以上と設定しており、すべて「以上」を超えることを目標としています。

一方で、直近3年間の実績はスライド左側のオレンジ色のチャートに示しています。ご覧いただければわかるとおり、前年度には、この数値目標を1年前倒しでほぼ達成しました。しかし、個別の指標を詳しく見ていくと、PBRが依然として低位にあるなどの課題も認められます。

引き続き、高い資本効率の実現と収益構造改革を進めていきたいと考えています。

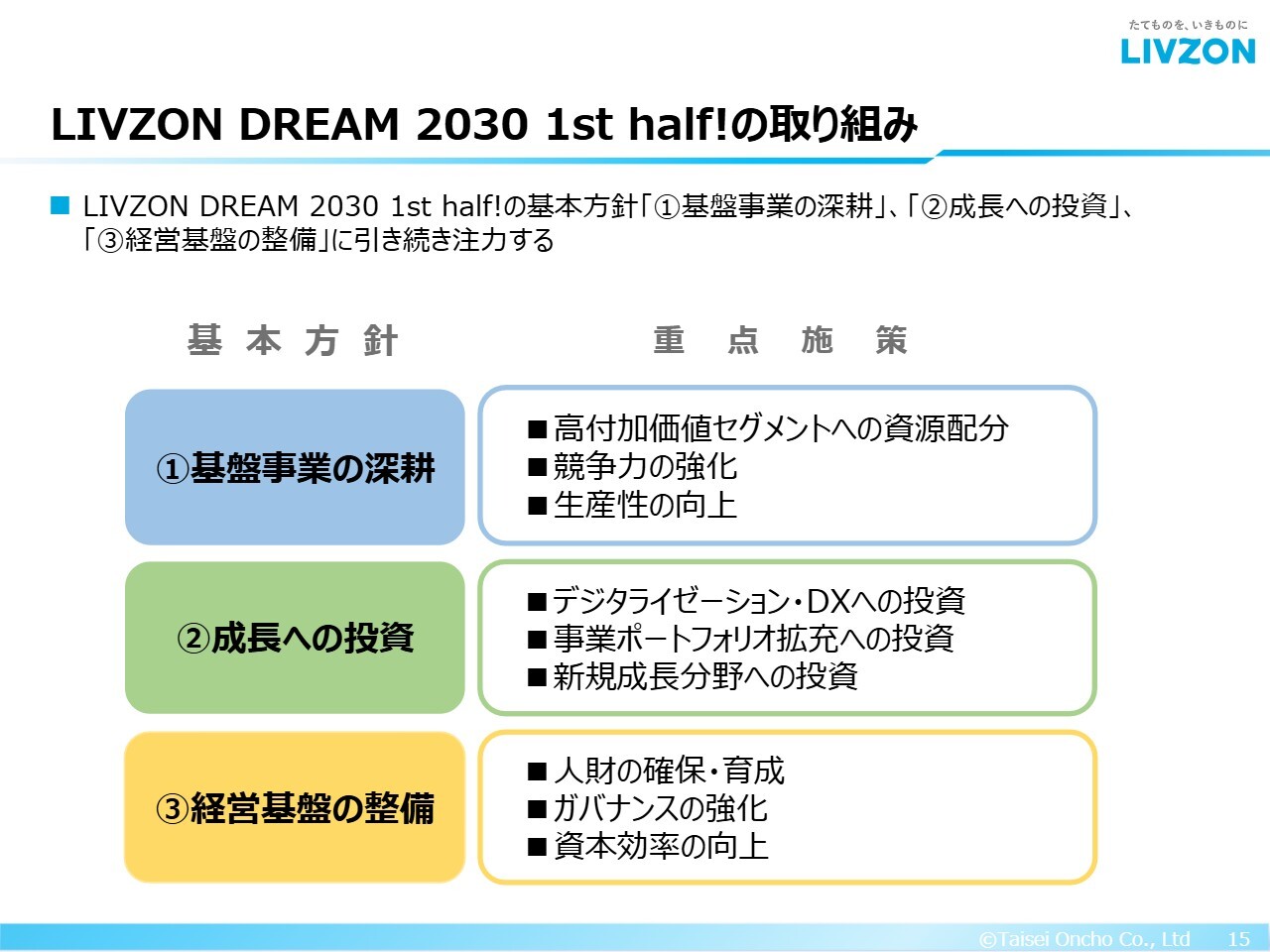

LIVZON DREAM 2030 1st half!の取り組み

中期経営計画の内容について簡単にお話しします。中期経営計画は、大きく3つの方針に分かれています。1つ目が「基盤事業の深耕」、2つ目が「成長への投資」、3つ目が「経営基盤の整備」という3つの基本方針です。スライド右側にある重点施策には、サブテーマを付けて施策のPDCAを回しています。

施策の進捗状況 ①基盤事業の深耕

個別の現在の状況について、最近のトピックスを交えながらお話しします。1つ目は、「基盤事業の深耕」です。採算を重視した資源配分や、業務プロセス・生産プロセスの見直しにより、本業部分の利益率・生産性を向上させることを目的とした取り組みです。

業績目標として掲げた営業利益率5パーセント以上を達成すべく、現在鋭意施策に取り組んでいる最中です。

直近のトピックスとしては、大きく2つを挙げています。1つ目は、「高付加価値案件の注力」です。これまでは高付加価値プロジェクトの中でも、医療用セグメントを重点的に攻めてきました。

今後は、さらに高度な技術を必要とする高付加価値案件を追求する方針です。例えば、最近投資が活況を呈しているデータセンターへの空調システムの提供や、半導体工場で使用される高度なクリーンルームの提供など、次世代の産業用セグメントは非常に高い技術力が求められます。

そうした高付加価値案件に積極的に取り組むため、当社の経営資源を重点的に配分していくことが「高付加価値案件の注力」の取り組みです。

一方で、生産性を高める取り組みとして掲げているのが、「オフサイト施工による生産性向上」です。従来、空調配管や衛生配管、ダクトの現場据付を手作業で行っていましたが、あらかじめ工場で半分ほど組み立ててからプロジェクト現場に搬入することで、現場での工数を大幅に削減することが可能となります。

さらに、その一環として「ライザー工法」や「ユニット工法」をお客さまに提案しています。これにより、プロジェクト現場における工数削減や生産性向上に貢献する事例の増加を実感しています。

施策の進捗状況 ②成長への投資

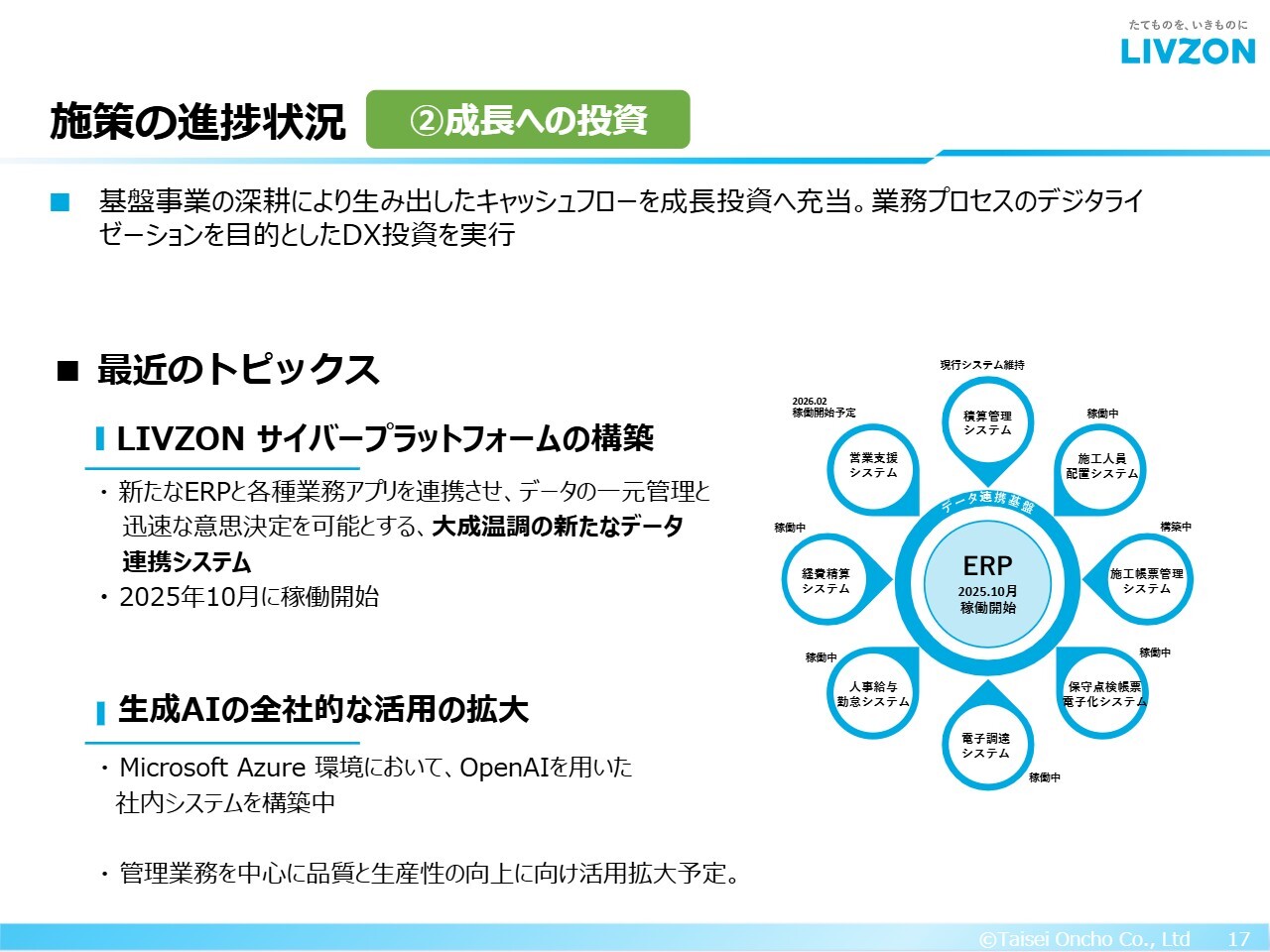

基本方針の2つ目に掲げている「成長への投資」についてご説明します。「基盤事業の深耕」によって生み出されたキャッシュフローを、将来の成長投資に充当するという方針です。

具体的には、これまで国内外の事業拡大に向けたM&A投資を行ってきました。先ほど池田からもお話があったとおり、例えばウッドテック株式会社をグループに迎え入れるといった取り組みも進めてきました。また、これらのM&Aに加えて、大規模なDX投資も実施しています。

最近のトピックスについて、2点お伝えします。まず、「LIVZON サイバープラットフォーム」の構築がいよいよ佳境に入り、現在進行中の段階ではありますが、非常に混雑している状況です。

「LIVZON サイバープラットフォーム」について、構成要素は大きく3つあります。1つ目として、スライド右側にあるひまわり型チャートの中心に「ERP」と記載された大きな円がありますが、これは弊社の会計基幹ソフトです。このソフトをまったく新しいパッケージソフトに全面的に入れ替えることが、1つ目の要素となっており、大変なプロジェクトです。

2つ目の要素として、チャートの外周にはさまざまなシステムが配置されています。弊社の場合、営業部門、設計部門、工事部門、サービス部門、管理部門といった各部門で、それぞれが異なるサービスやアプリケーションを利用しています。

これまでは、それらのシステムを利用していても、システム同士がデータ連携を行うことがないため、データは個別に存在していました。

3つ目の要素として、ここが重要なポイントになります。チャートの中心の外側に青いリングが描かれています。この青いリングはデータ連携基盤を指しており、この基盤を介することで、ERPをはじめとするすべての外部アプリケーション間でのデータ連携が可能になります。

これが実現すると、経営に関わるさまざまな面で、高度なデータ解析や将来予測が可能となります。現段階では構築に多くの課題がありますが、将来的にはデータドリブン型の経営体質を実現し、大きなアドバンテージになると私は期待しています。

生成AIについても非常に興味深いと考えています。今後、生成AIを会社全体で幅広く活用していきたいと考えており、そのためにはまず環境を整備する必要があります。現在、情報の機密性などを確保するために、「Azure OpenAI」環境を構築中です。

この環境の構築が完了すると、当社が保有するデータを最大限活用できるようになり、さまざまな部門や業務への適用が可能となります。全社的なノウハウの共有をはじめ、品質向上や生産性向上にも大いに役立つのではないかと期待しており、私自身非常に楽しみにしています。

以上を「成長への投資」の一環として行っています。

施策の進捗状況 ③経営基盤の整備

基本方針の3つ目にあたる「経営基盤の整備」です。今後の成長を支える環境とリソース、特に人的資本を指します。

現在、人手不足問題は多くの企業で深刻な状況となっています。そのような中で、多様な人材の活躍を目指した働き方改革を進めるとともに、ESGの改革を積極的に実行し、広く企業価値を高めていくことを目指しています。

最近は特に人的資本の拡充に注力しており、会社のリソースを費やしています。最近のトピックスにも記載されていますが、人財の確保・育成の一環として、ウェルビーイング施策において「健康経営優良法人 2025(大規模法人部門)」に認定されました。

加えて、当社独自の取り組みとして「LIVZON エールプロジェクト」を開始しています。これは社員とそのご家族をライフステージに応じて会社として応援する取り組みで、第1弾から順次進められています。例えば、第1弾では出産・子育てを支援する施策として従来からあった出産祝金制度の内容を見直し、支給額を拡充しました。具体的には「出産祝金を最大で100万円支給」する制度を設けました。

第2弾では「奨学金全額を代理返済」する仕組みを発表しました。全額返済は建築設備業界では初の取り組みで注目を集めました。こうした独自の取り組みを含めて、PRやアピールを強化したいと考えています。

また、最近の流れとして、従業員の賃金引き上げも継続的に実施しています。それにより、初任給の水準も大幅に引き上げられています。

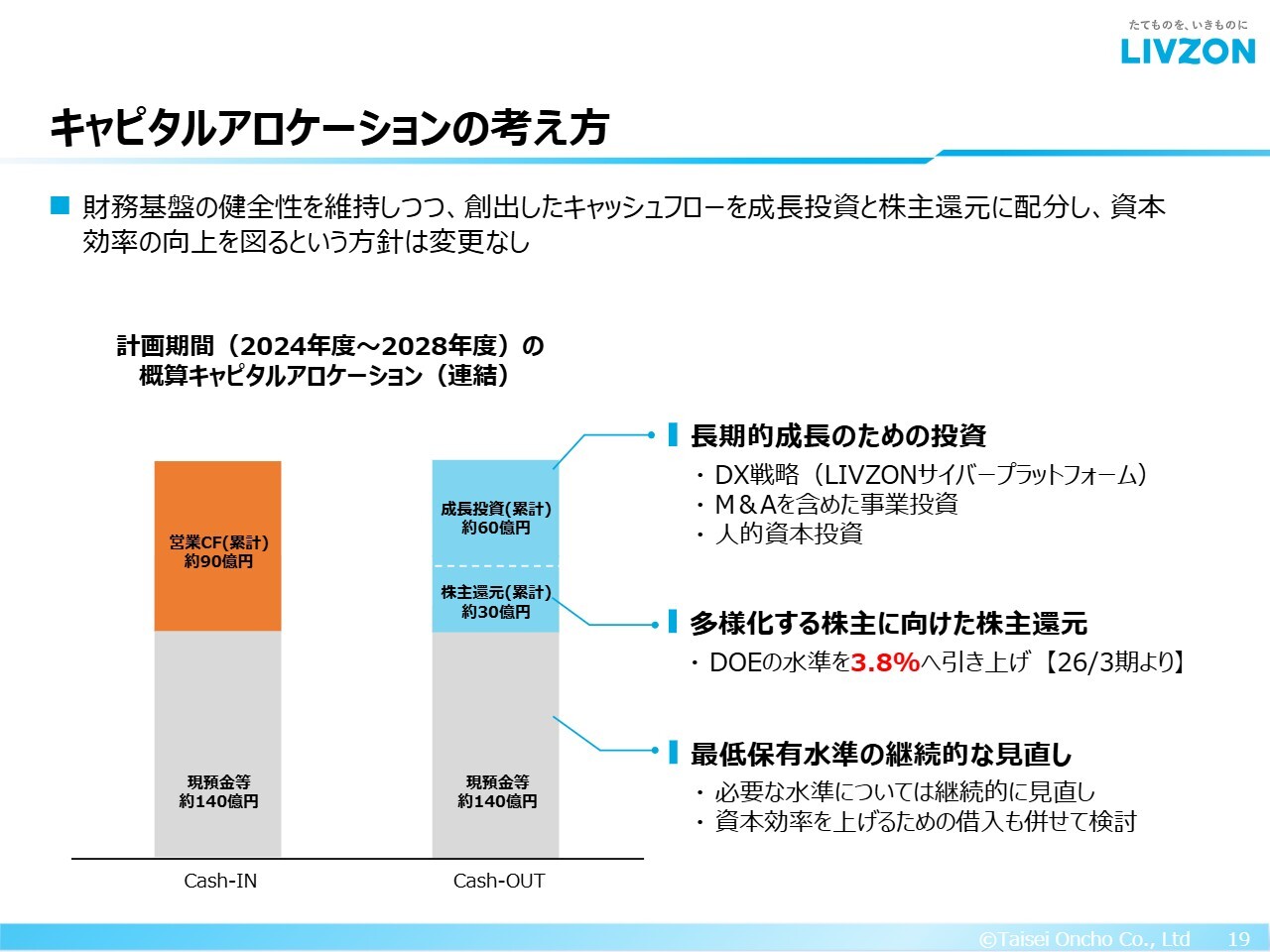

キャピタルアロケーションの考え方

当社のキャピタルアロケーションについてご説明します。今年に入り、当社のキャピタルアロケーションの考え方を一部見直しました。スライド左下には、キャッシュインとキャッシュアウトを示す2本の棒グラフがあります。左側がキャッシュイン、右側がキャッシュアウトを表しており、それぞれ入ってくるお金、出ていくお金を示しています。

左側のキャッシュインについて、手持ちの現預金水準は約140億円となっています。今後、適切な水準感の見直しを適宜行う予定です。また、今後5年間の営業キャッシュフローを現状に即したかたちで再算定した結果、約90億円が見込めると考えています。

右側のキャッシュアウトについてです。今後5年間の成長投資の金額を検討した結果、60億円程度の成長投資枠を設定する計画です。成長投資枠では、「LIVZON サイバープラットフォーム」の第2弾、第3弾の拡張が予定される可能性があるため、DX戦略への投資を計画しています。

そのほか、M&Aを含めた国内外での事業拡張も視野に入れています。さらに、最大の懸案である人的資本にも投資する方針であり、この合計で約60億円が必要と見込んでいます。

現預金水準を現状と同じ約140億円とした場合、残りの約30億円を株主還元に充当できると考えています。この見直しを踏まえ、還元方針についてもあらためて考え直した経緯があることをご理解いただければと思います。

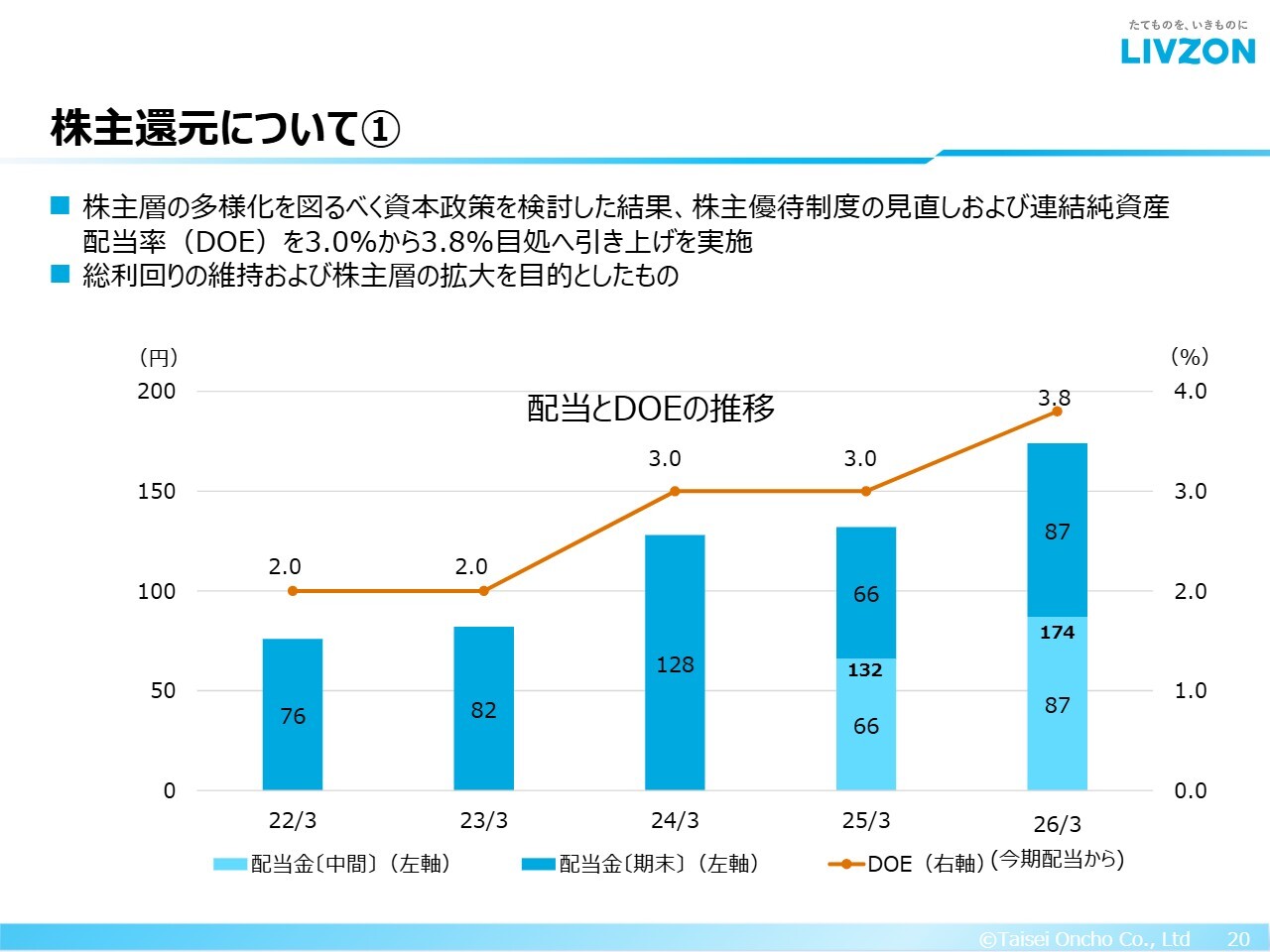

株主還元について①

株主還元についてご説明します。当社はこれまで個人株主のみなさまから大変ご支援いただき、施策によってある程度の流動性が確保できました。今後はもう少し機関投資家のみなさまにも注目していただくため、株主層の多様化を目指し、資本政策を見直しました。

その結果、スライドの折れ線グラフで示しているDOEの推移について、これまでは2パーセント、2パーセント、3パーセント、3パーセントで推移していましたが、今回これを3.8パーセントに引き上げることを決定しました。

したがって、2026年3月期の配当予測は、中間配当87円、期末配当87円の合計で174円としています。先期の合計が132円でしたので、42円の増配となります。

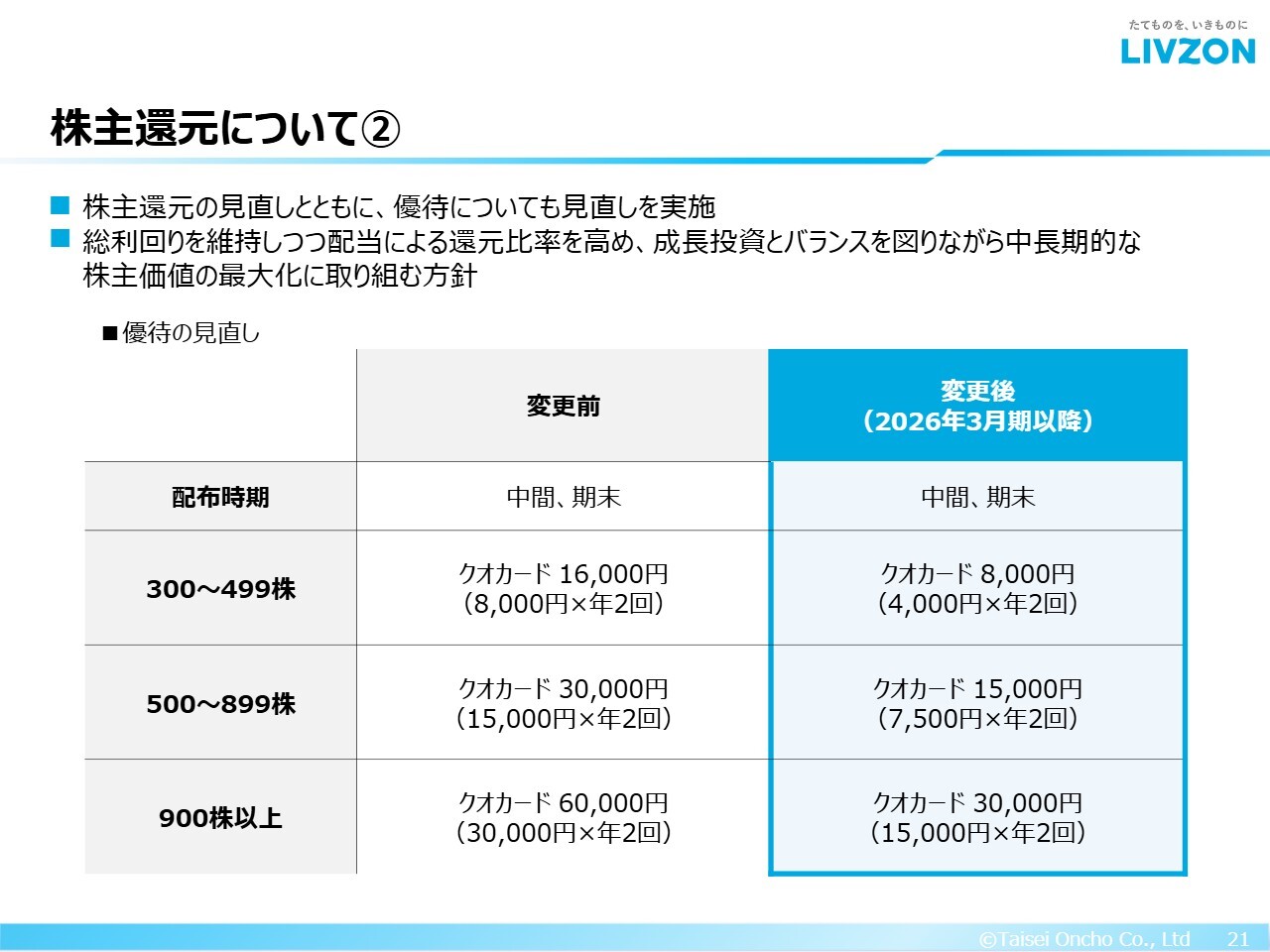

株主還元について②

株主優待に関してご説明します。当社はこれまで、かなり独自かつ戦略的な取り組みを行ってきました。一例として、「できるだけ流動性を増やしたい」という目的の下で戦略的に高水準の株主優待制度を設定していましたが、これを見直したという経緯があります。

株主優待の対象者が増えるに伴い、一定のコストがかかるようになりました。そのため、スライドに示したチャートのとおり、変更前は持株数に応じて1万6,000円、3万円、6万円分のクオカードを提供していましたが、変更後はそれを半減し、8,000円、1万5,000円、3万円としています。

クオカードの金額を半減させたものの、配当と株主優待を総合した総還元において、ネガティブな影響が出ないように配慮しています。その一環として、やや中途半端な数字ではありますが、DOEを3.8パーセントという水準に設定しました。この内容についてご理解いただければと思います。

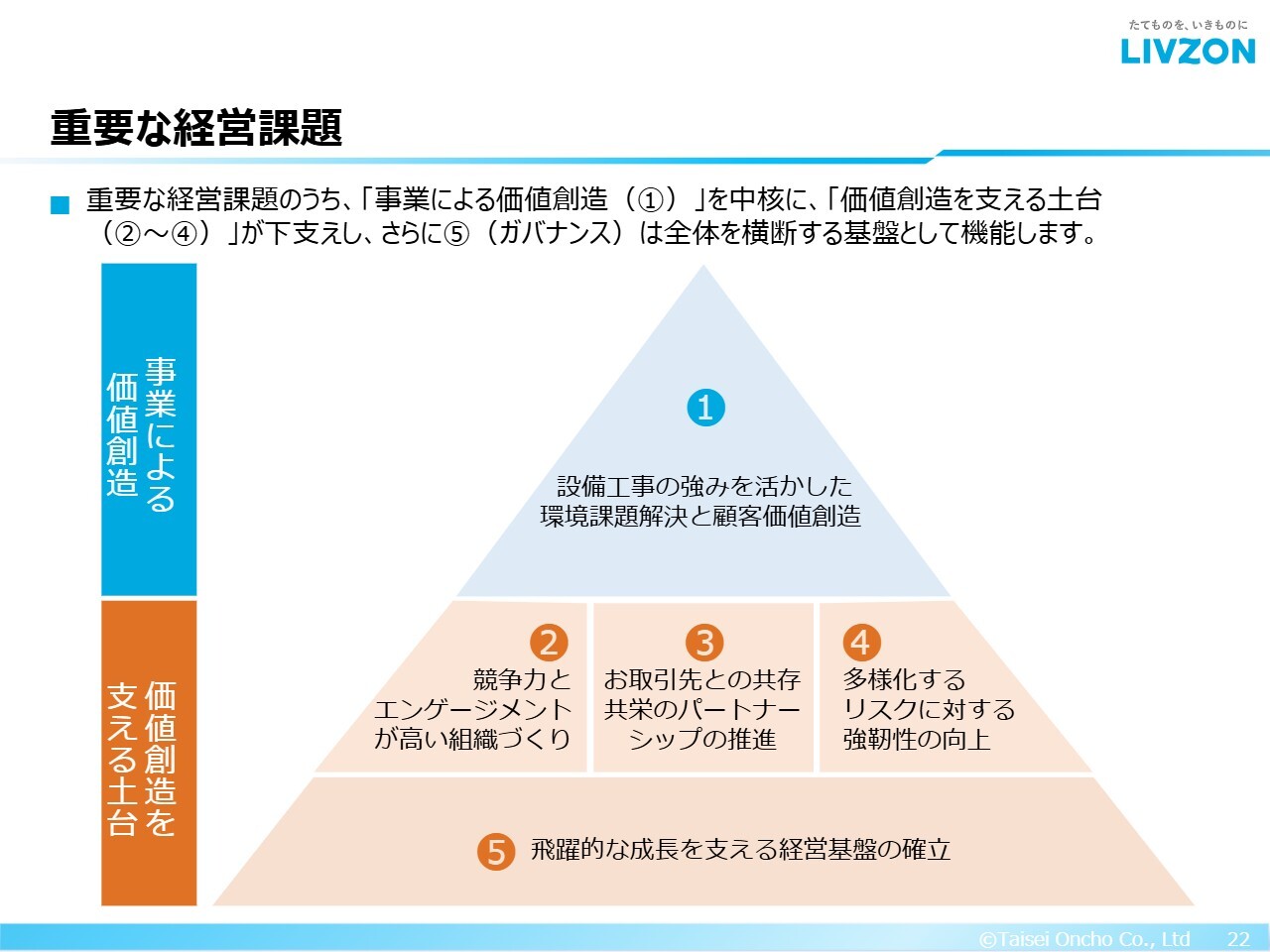

重要な経営課題

先ほどご説明した通り、「1st half!」の会計期間は来年の3月で終了します。そこで得られた反省点を含めて、新しい中期経営計画を発表できるのは、おそらく5月頃になると考えています。

スライドに示しているのは、その中心となる考え方と重要な経営課題です。これは、サステナビリティの取り組みの中で、我々のステークホルダーのみなさまとさまざまな議論を重ねた結果、策定しました。

コンセプトについて、すべてを説明すると非常に時間がかかりますので、主な構造や要点をお話ししたいと思います。

構造についてはスライドのとおりですが、図の上部に「設備工事の強みを活かした環境課題解決と顧客価値創造」という大きな三角形があり、それをいくつかのオレンジの四角形が支える構造となっています。

最も重要なのは、三角形の「設備工事の強みを活かした環境課題解決と顧客価値創造」の部分です。例えば環境課題の解決に関しては、気候変動という大きなテーマがあります。気候変動については、当社のサービスが大いに貢献できる余地が今後もあると考えています。

例えば、気候変動にはその原因となっているものと、結果として発生している状況があると考えています。原因に関しては、例えばCO2排出量の削減が求められる点が挙げられます。これについては、当社の設備ソリューションにおいて建物の省エネルギー化を進めることで、CO2排出量を削減することが可能です。

一方、気候変動の結果に関しては、昨今の異常な暑さや寒さがその例であり、特に酷暑対策や線状降水帯などの自然災害に対するBCP(事業継続計画)において、当社の設備ソリューションをご提供する機会が今後も増えるのではないかと考えています。気候変動については、このように当社の設備工事の強みを活かしたサービスの拡大が期待できると考えています。

顧客価値創造という点については、時代の変化とともに求められる技術やサービスが変わっていることを、当社としても肌で感じています。次世代型の産業用セグメントとして、次世代需要の中心はデータセンター空調や半導体関連の設備工事などです。

また、それに付随して、電力不足が今後さらに深刻化していくことが予測されます。当社の強みを活かし、次世代需要を取り込むことに対して、ある程度の確信を持っています。

したがって、これらを踏まえると、この①が当社の事業価値を高める重要なドライバーになると考えています。この三角形構造を②③④⑤の四角形によって、人と組織、サプライチェーン、リスク管理など広範な経営基盤で支えていく仕組みとなっています。

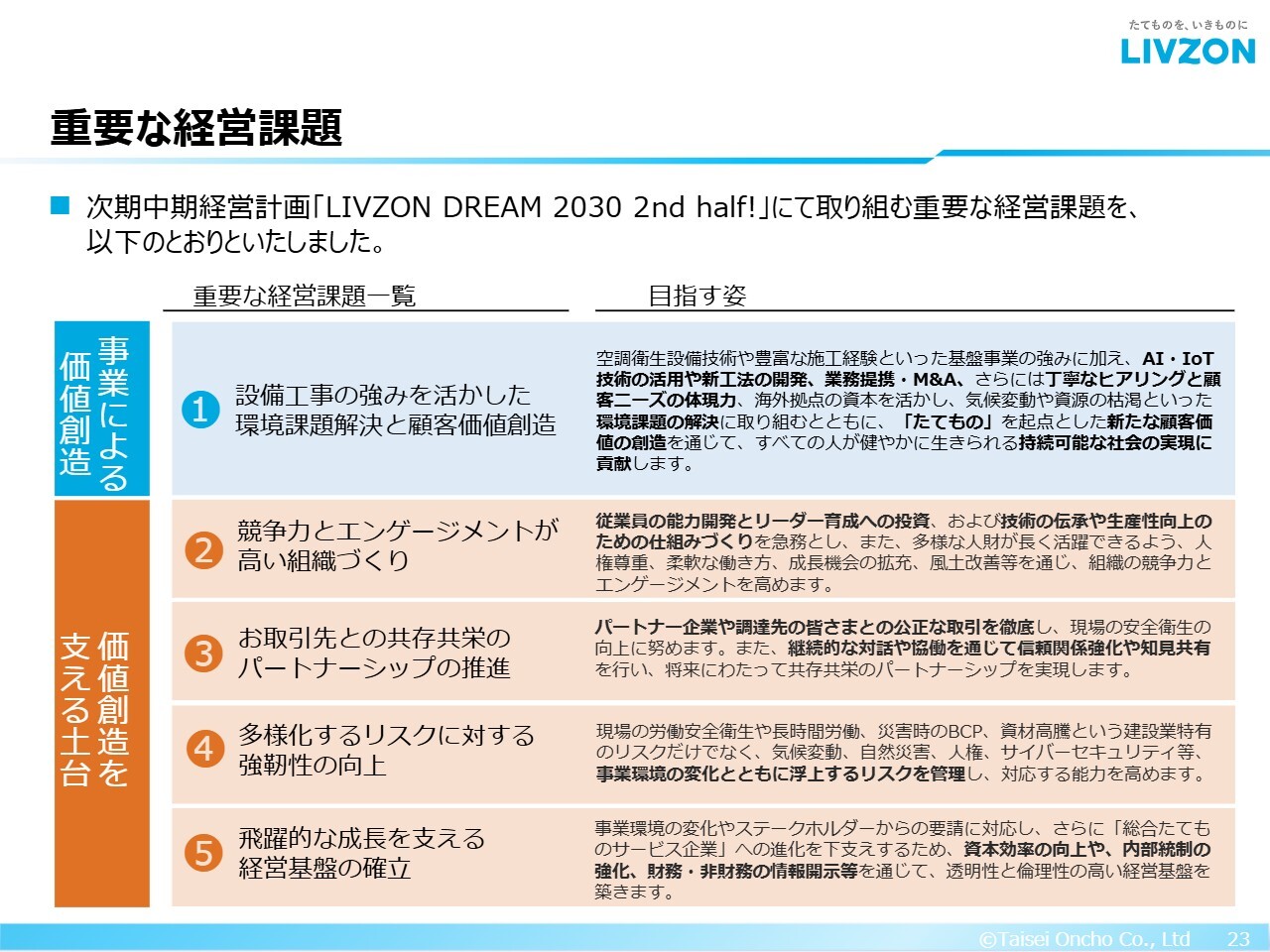

重要な経営課題

スライドは内容が非常に多いため、5項目の要点を簡単にまとめます。①は「いかに設備工事の強みを活かして、環境課題解決や顧客価値創造につなげていくか?」、②は「いかにして強靭な組織と人財を維持・拡大していくか?」、③は「いかにして長期的に安定したサプライチェーンを構築していくか?」という課題です。

④は「いかにして、サイバーセキュリティも含んだ、現在の多様化した経営リスクに対処していくか?」、⑤は「いかにして、ガバナンスまたは資本効率や内部統制のレベルをもっと高めていくか?」という課題です。詳細については、スライドをご覧いただければと思います。

このようなサステナビリティ、いわゆるマテリアリティやテーマ設定は、本業の経営課題とは別に副次的なものとして位置づけられる場合もあるようですが、我々はこれを中心に据え、経営課題として扱っていきます。「2nd half!」もこの考え方を中心に据えたものとなり、そこからサブテーマがいくつか派生してくるのではないかと考えています。

次期中期経営計画「2nd half!」については、準備が整い次第、対外的に発表させていただく予定です。

TOPICS①

最近の会社全般のトピックスについてご説明します。

先ほど池田からもお話がありましたが、本社移転が決定しました。来年8月以降、秋頃に引っ越しを予定しています。現在はオフィスが非常に分散しており、フロア数で11フロアほどありますが、今後はワンフロアに集約される予定です。

これにより、コミュニケーションの向上など、さまざまな良い効果が期待されます。現在使用している大成温調ビルについては売却を予定しており、この売却で得られる資金を今後の成長に活用していきたいと考えています。

品川区新総合庁舎については、JVの契約金額が約150億円という非常に大きな受注金額となっています。

TOPICS②

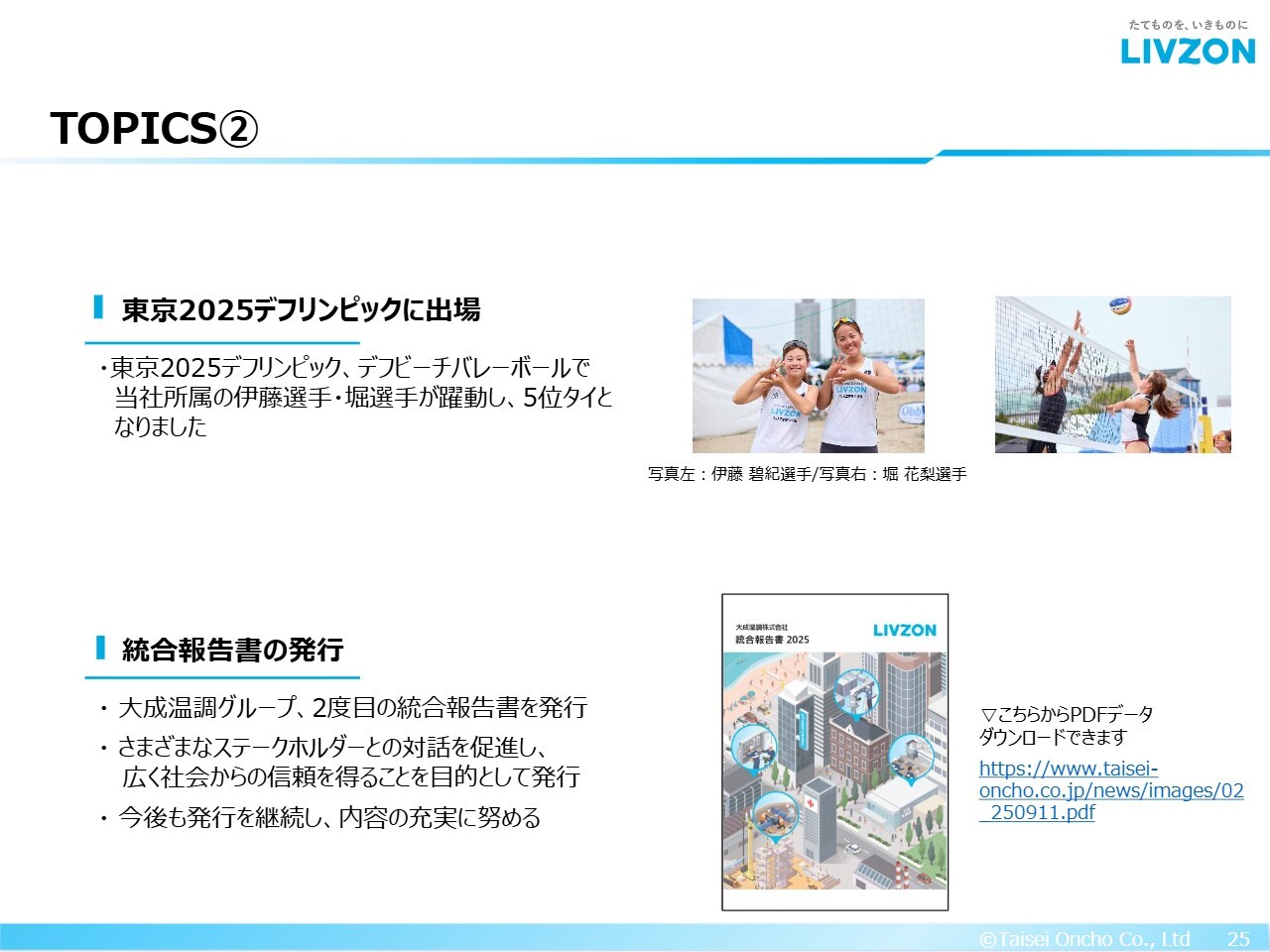

最近まで「東京2025デフリンピック」に出場しているビーチバレー女子の2人を会社として応援していました。メダル獲得には至りませんでしたが、5位という結果で健闘してくれました。非常に力を発揮してもらったと思いますので、次回の活躍を楽しみにしています。

統合報告書については、当社として2度目の発行となります。冊子形式やデータ形式で公開しており、Webでご確認いただけますのでご覧ください。

駆け足ではありましたが、中期経営計画の進捗について、私からのご説明は以上とします。ありがとうございました。

質疑応答:受注環境の現状と見通しについて

司会者:「受注工事高が前年同期比で減少していま

新着ログ

「建設業」のログ