“良い投資先・銘柄”を見つけるための経営指標・株価指標 初心者が知っておきたい7つの種類を紹介

そもそも“良い銘柄”とは何なのか

「良い銘柄」という言葉を聞くと、多くの人は「株価が上がる銘柄」や「人気のある企業」を思い浮かべるかもしれません。しかし、ファンダメンタルの観点から見ると、“良い銘柄”とは「EPS(1株当たり純利益)が長期的に増え続ける企業」といえます。

株式の価値、すなわち適正株価は、EPSに連動すると考えられます。EPSが増加すれば、株式の価値は増加し、株価の上昇を期待できます。

EPSは、増える企業ばかりではありません。減少する企業もあります。また、EPSが増加する企業でも、その増加ペースが速い企業もあれば、遅い企業もあります。EPSの増加スピードを示すのがROE(自己資本利益率)です。

しかし、どれだけEPSが増加する企業であっても、高すぎる株価で購入すると、株価の上昇はなかなか期待できません。そこで株価が割安か、割高かを判断する指標としてPERやPBRがあります。

他にも、配当金に着目して良い銘柄かどうかを判断することもできます。毎年受け取ることのできる配当金の利回り(配当利回り)が高ければ“良い銘柄”と評価するのです。

このように、良い銘柄を判断するためには、いくつかの重要な経営指標・株価指標があります。1つずつ見ていきましょう。

株式投資で覚えておきたい経営指標・株価指標

株価収益率(PER)

株価収益率(PER、Price Earnings Ratio)は、株価と利益の関係を示す、もっとも基本的な指標のひとつです。式で表すと、PER=株価÷EPS=時価総額÷純利益のようになります。つまり、企業の利益に対して何倍の株価がついているかを示します。

PERは、企業の成長期待を最もよく反映する指標です。成長分野で事業を拡大している企業は、将来のEPS成長が期待されているため、PERが高くなる傾向にあります。一方、安定した収益を持つ成熟企業ですが、急成長は見込みにくいため、PERは低く抑えられています。

このように、PERの高さ・低さは、投資家が企業の将来利益をどれほど織り込んでいるかを表しています

ただし、PERは割安・割高を判断する絶対的な基準ではありません。なぜなら、PERが低いからといって必ずしも割安とは限らないからです。将来の利益が減少傾向にあり「ずっと割安に見える株」もあるからです。逆にPERが高くても、利益が持続的に増加するのであれば、長期的に株価上昇の余地があります。

PERは、EPSやROEと組み合わせて企業の実力を見極めることが大切です。

株価純資産倍率(PBR)

株価純資産倍率(PBR、Price Book-value Ratio)は、企業の純資産と株価を比べることで、割安か割高かを判断するための指標です。式はPBR=株価÷1株当たり純資産=時価総額÷純資産となります。

PBRが1倍であれば、会社の1株当たり純資産と同じ価格で株が取引されているということです。1倍を下回る場合は、1株当たり純資産より安く買える割安な株と捉えます。

ただし、単純にPBRが低ければ良いというものではありません。市場が「成長性が低い」「収益性が悪い」と判断してPBRが低いケースもあります。反対にPBRが高い企業は将来の成長が期待されている場合が多く、特にブランド価値や知的財産(IP)を持つ企業ではPBRが高くなる傾向があります。

自己資本利益率(ROE)

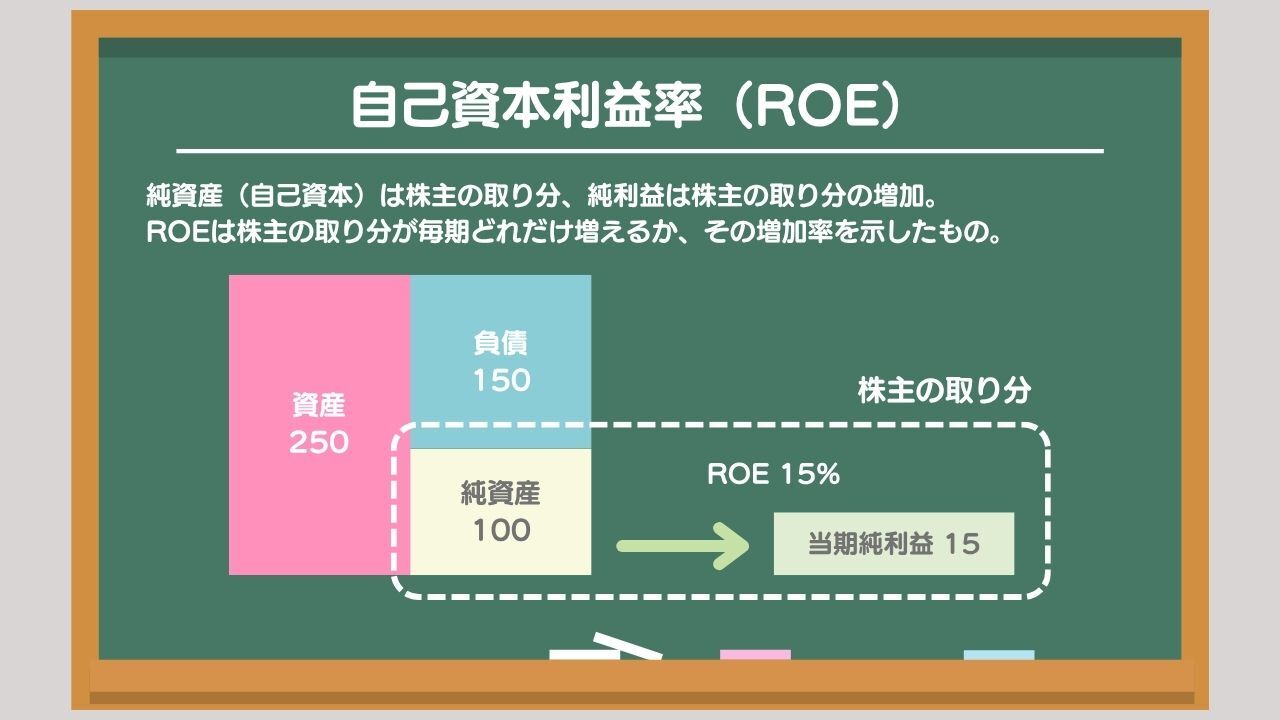

自己資本利益率(ROE、Return On Equity)は、企業が株主から預かった自己資本を使って、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示します。

式で表すとROE=純利益÷自己資本×100(パーセント)になります。

私は、ROEを「企業の1株価値(適正株価)がどれくらいのスピードで増えていくか」を表す指標としています。ROEが高ければそれだけ自己資本の増加スピードが速く、結果として株価も上がりやすくなるという考え方です。

実際にROEを10パーセントと仮定し、配当も自社株買いも行わないモデルケースで計算すると、自己資本は毎年10パーセントずつ増加し、1株価値も同じペースで上昇していきます。

このように、ROEの高さは企業の「株価上昇余地」と密接に関係しているのです。

ROEは、次の3つの要素から成り立っています。

- 収益性(利益率):純利益÷売上高

- 効率性(資産回転率):売上高÷総資産

- 財務レバレッジ:総資産÷自己資本

純資産利益率(ROA)

総資産利益率(ROA、Return On Assets)は、企業が保有する総資産を使って、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを測る指標です。ROA=利益÷資産という式で表されます。

ROAが高い企業は、少ない資産で大きな利益を生んでいるということです。なぜそれが可能になるかというと、「在庫や設備が効率的に使われている」「資本効率の高いビジネスモデルを持っている」といった独自の強みがあるからです。

では、ROEとROAは何が違い、どう使い分けたらいいのでしょうか?

ROAは資産を基準にした利益率であるのに対し、ROEは株主資本を基準にした利益率です。ROEはレバレッジ(負債をたくさん使っているかどうか)で大きく変動しますが、ROAはレバレッジに関係なく、ビジネスそのものの収益性をより素直に表します。

つまり、事業の競争力やビジネスモデルの強さなど、事業そのものの優劣を評価したい時はROAが適しています。ROEは、負債をうまく活用しながらリターンを得る、経営陣のリスクマネジメントの巧拙を評価するのに適しています。

1株当たり純利益(EPS)

1株当たり純利益(EPS、Earnings Per Share)は、企業が最終的に稼いだ純利益(税金などを引いた後の利益)を、発行済株式数で割って求めるものです。式はEPS=純利益÷株式数となります。

企業の利益は「会社全体」で稼いだものですが、投資家が売買するのは1株単位であるため、株式投資では会社全体より「1株当たり」の利益であるEPSが重要になります。株式投資においては「会社全体」と「1株当たり」を区別することが大切です。

EPSは企業の稼ぐ力を1株当たりで表したものであり、株価と長期的に強い相関があります。EPSが持続的に伸びる企業こそ、株価も長期的に伸びる企業であるといえます。私は、EPSの成長スピードを見る際の基準として、「年平均10パーセント以上の増益」を1つの目安にしています。

EPSを使う時の注意点は、EPSに特殊要因が含まれることです。EPSには、特別利益・特別損失といった一時的な要因がそのまま入り込むため、特別損益を修正した後のEPSの方がより企業の実力を表しているといえるでしょう。

業績が安定している企業については予想EPSの確度が高いと言えます。また、業績の変動が大きい企業については、10期平均EPSなどの方が企業の実力を表しています。

このように、EPSといっても奥が深いため、その意味をよく理解して投資に活用することが大切です。

配当性向

配当性向とは、企業が稼いだ純利益のうち、どれだけを株主に配当として還元したかを示す指標です。式は配当性向(パーセント)=配当金÷純利益になります。例えば、純利益100億円のうち30億円を配当すれば、配当性向は30億円÷100億円=30パーセントとなります。

配当性向を見ると、その企業が利益をどのように使おうとしているかがわかります。設備投資の機会が多い成長企業は、「配当よりも投資に回したい」「資金を残しておかないと機会損失が生じる」といった理由から、配当性向を低めに抑える傾向があります。ビジネスチャンスがたくさんあるから、手元資金を潤沢にしておきたいという判断ですね。

一方、投資余地が少ない成熟企業は、「利益を株主へ積極的に還元する」「安定したキャッシュフローがある」という考えで、配当性向が高くなります。手元に資金があっても使い道がないから、株主に還元しようという判断です。

配当性向の高い企業は魅力的に見えますが、注意点もあります。「減益になれば、従来の配当水準を維持しづらい」「無理に高配当を続けると、財務基盤が弱くなる」ということです。無理に配当性向を高く保つと、結果として「減配」や「無配」になるリスクが高くなるということです。

このため、配当性向の高い企業に投資する時は、長期的に利益を維持・成長できるかをチェックしなければなりません。

配当利回り

配当利回りとは、今の株価に対して年間でどれだけ配当金を受け取れるかを示す指標です。計算式は、配当利回り(パーセント)=1株当たりの年間配当金÷株価となります。例えば、株価100円の会社が年間5円の配当を出すなら、配当利回りは5円÷100円=5パーセントです。

配当利回りに着目して投資する場合は、「その配当を継続できるかどうか?」に気をつけなければなりません。最終的には本業が順調で、少なくとも業績を維持し、できれば拡大しなければいずれ配当を継続できなくなり、減配することになってしまいます。

企業は、多額の特別利益が発生した場合や、何らかの記念の年などに、臨時的に配当金を増やすことがあります。このような場合は、一時的に配当利回りが高くなっています。配当金については、過去からの推移を確認し、安定した配当が実施されているかどうかをチェックすることが大切です。

経営指標・株価指標をチェックする方法

本記事で紹介した経営指標・株価指標は、簡単に確認することができます。Yahoo!ファイナンス、会社四季報などの情報サイトでも確認できますし、みなさんが株式の売買に利用している証券会社のサイトでもチェックすることができるでしょう。本記事に挙げた指標以外にもたくさんの指標が掲載されています。

個人投資家にとっては、これらの指標をインターネットで簡単に、タイムリーに確認できるすばらしい時代であると思います。みなさんが興味のある企業について、本記事で紹介した指標を、サイトを利用してチェックしてみてください。

YouTube「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」

著書「世界一やさしいファンダメンタル株投資バイブル」

公認会計士の個人投資家。京都大学を卒業後、2003年、監査法人トーマツに入所、世界的な上場企業を担当する。2007年、独立。公認会計士事務所を開業。一方でアクションラーニング社を立ち上げる。同社では初心者投資家向けに、決算書をいかに株式投資に活用するかを中心に講義を行い、多くの個人投資家に実践的な知識を提供。「どんなに難しいことも、わかりやすく」の授業コンセプトは絶大な支持を得る。投資スタイルは、「決算書・IRなどから良い企業を見抜き、安く買って、持ち続ける」というファンダメンタルズ分析に基づく長期投資。