システムインテグレータ、3つの事業ドメインにリソースを集中 主力のERP事業を中心に上期は計画どおり増収増益で進捗

Agenda

引屋敷智氏:みなさま、こんにちは。代表取締役社長の引屋敷です。本日は決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

投影資料のとおり、サマリーから始め、セグメントの状況や2年の経営計画、最後に資本政策と株主さまへの還元方針について順にご説明します。

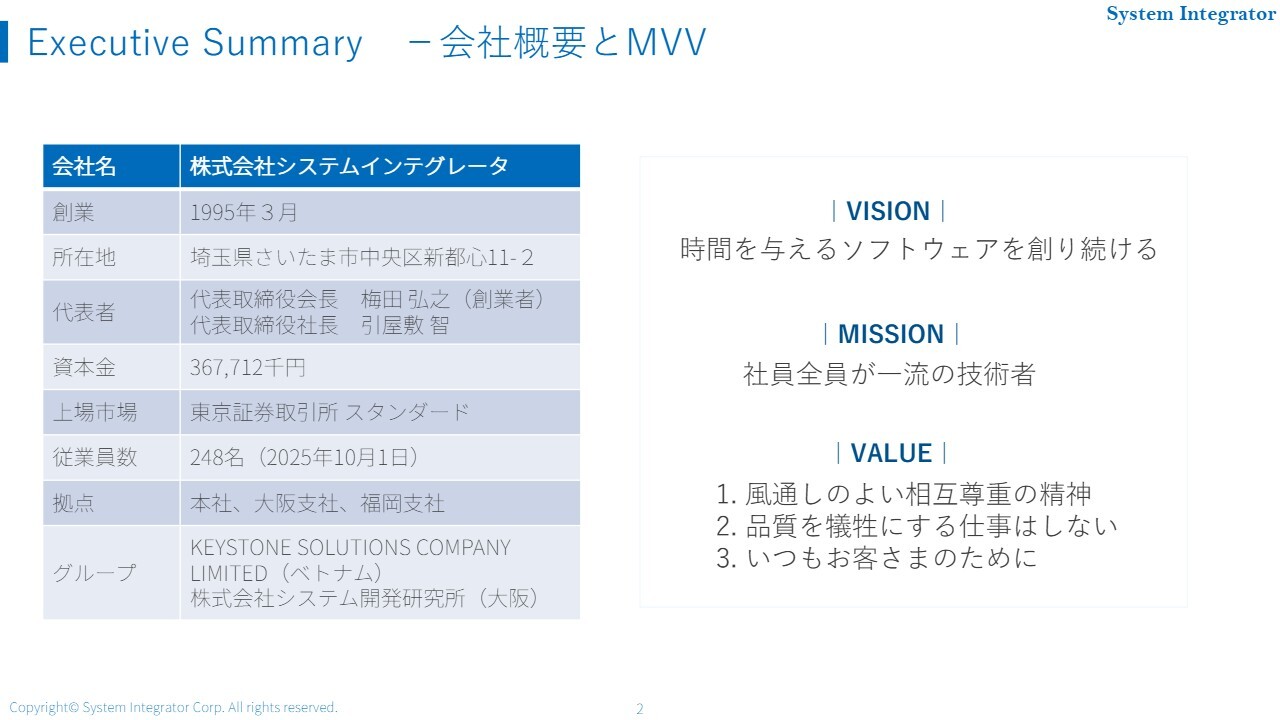

Executive Summary ー会社概要とMVV

当社は、ソフトウェアのパッケージを自社で開発・販売することをビジョンおよびミッションとして掲げています。その中で「社員全員が一流の技術者」を目指して取り組んでいます。これからご説明する各事業においても、自社開発の独自製品を取り入れたビジネス展開を行っています。

グループ会社としては、現在ベトナムにて、当社および「SAP」のオフショアを手掛けるKEYSTONE SOLUTIONS COMPANYという会社があります。

また、今年度の初めに子会社化した、大阪の製造業向け生産管理システムを専業とするシステム開発研究所をグループ会社として迎えています。

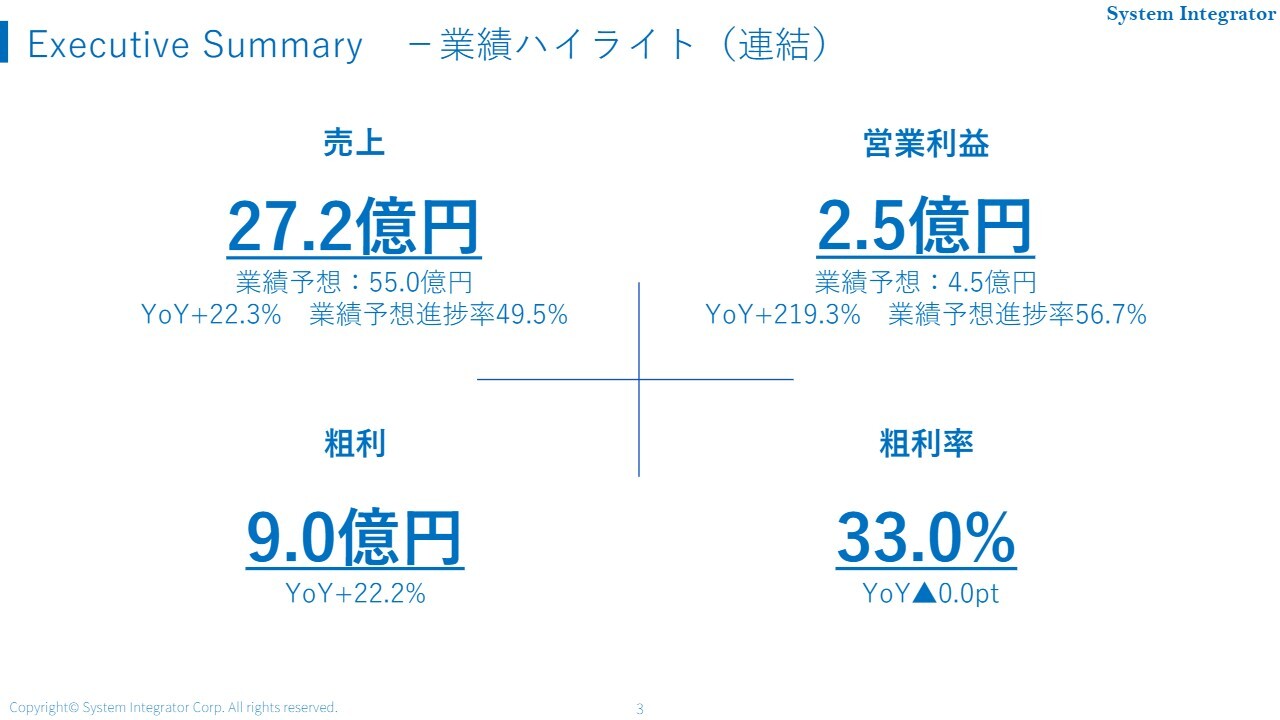

Executive Summary ー業績ハイライト(連結)

当社は3月から8月が上期となりますが、上期の実績は、売上高が27億2,000万円、粗利が9億円、粗利率が33パーセント、営業利益が2億5,000万円となっています。

売上高は、通期業績の見込みである55億円の約半分、進捗率としては49.5パーセントを達成しています。営業利益については、目標としている4億5,000万円の56.7パーセントの進捗です。

前年度に事務所の移転や拡張といった大きなコストが発生した影響で営業利益が押し下げられていたため、前年との比較に関してはあまり参考になりません。ただし、今期は4億5,000万円を目標に進めています。

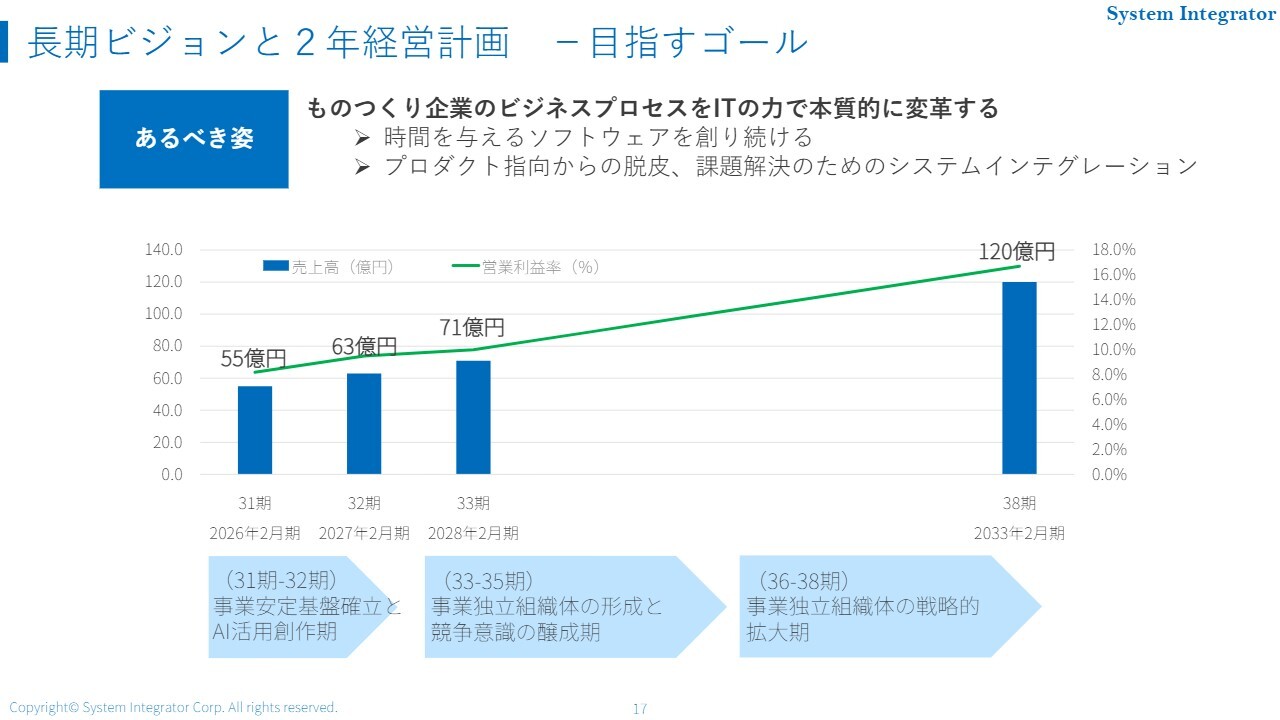

Executive Summary ー2年計画数値と長期目標

私どもは2年の経営計画を立てていますが、併せて2028年度および2033年度の目標額も掲げています。2028年度については売上71億円、営業利益率10パーセントとして7億1,000万円を目標とし、2033年度は売上120億円、営業利益率16.7パーセントとして20億円を目標としています。

まだ多くの改善や新しい取り組みが必要であり、2033年度の目標達成は非常に難しい状況ですが、この後、それらを含めてご説明したいと思います。

今期の目標は、売上55億円、営業利益4億5,000万円と設定しています。同時に掲げている来年2027年度の目標は、売上63億円、営業利益6億円です。

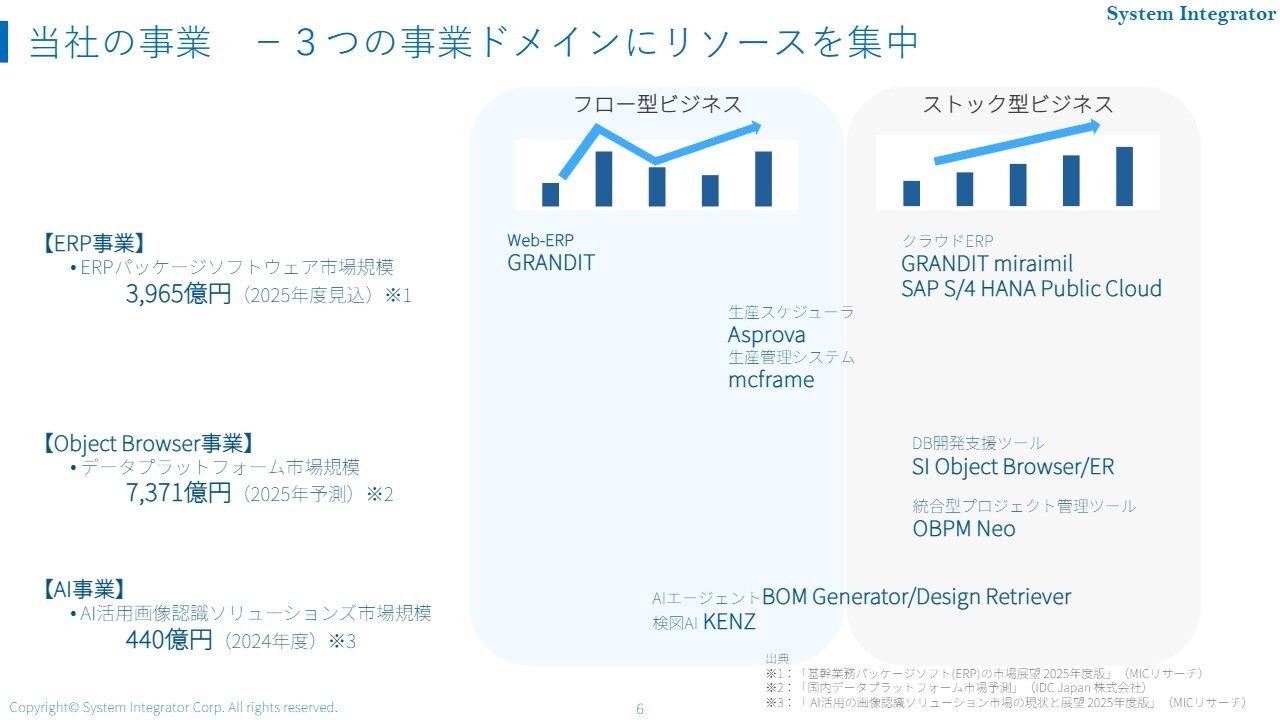

当社の事業 ー3つの事業ドメインにリソースを集中

当社事業についてですが、経営計画の中で3つの大きな柱を定めました。昨年度までは多くの新規事業を小規模なかたちで展開していましたが、今期はERP事業、Object Browser事業、AI事業の3つにリソースをすべて集中しました。そのため、事業譲渡や撤退を行い、ようやくこの3つに絞った状態になっています。

ERP事業が対象としているのは、企業の基幹システムであり、基本的に消滅することはない事業領域です。現在、ERPのパッケージソフトウェア市場の規模は約4,000億円と言われています。この数字自体はあまり大きく伸びることはないものの、堅調に推移し、今後数年間はこの金額で推移すると見込まれています。

一方、Object Browser事業に関しては、プログラム開発の効率化を図るための開発ツールです。AIツールが登場し、画面作成やプログラミングの自動生成が可能になってきていますが、私どものツールはデータベース設計に特化しています。

また、この「Object Browser」を利用したシステム開発は、主に業務システムなどに使用されています。クリティカルなシステムが多いということで、まだ生成AIで作れるプログラムを対象としたツールではありません。

そのため、このデータプラットフォーム市場の規模はまだ7,000億円あります。プログラミングが生成されても、データベースの設計をきちんと行うことは依然として難しい分野となっています。

私どもも「Object Browser」にAIを組み込むなどの取り組みを行っていますが、企業を支えるクリティカルなシステムにおいては、現時点でAIが十分対応できる段階には至っていません。

AI事業についてですが、現在、画像認識ソリューションズ市場において展開しており、昨年度までメインで取り組んでいたのは、製造業における最終工程の外観検査を異常検知する事業です。

現在、私どもはこの事業を他領域へピボットしており、すでに自律したAIを活用して建造の自動化を行うもの、製造業の設計部門で部品表を自動生成するもの、あるいは過去の図面から新たに作成する設計図面に類似したものを捜し出すもの、さらに設計のノウハウを情報として抽出するなどのAI自動化サービスを現在開発中です。

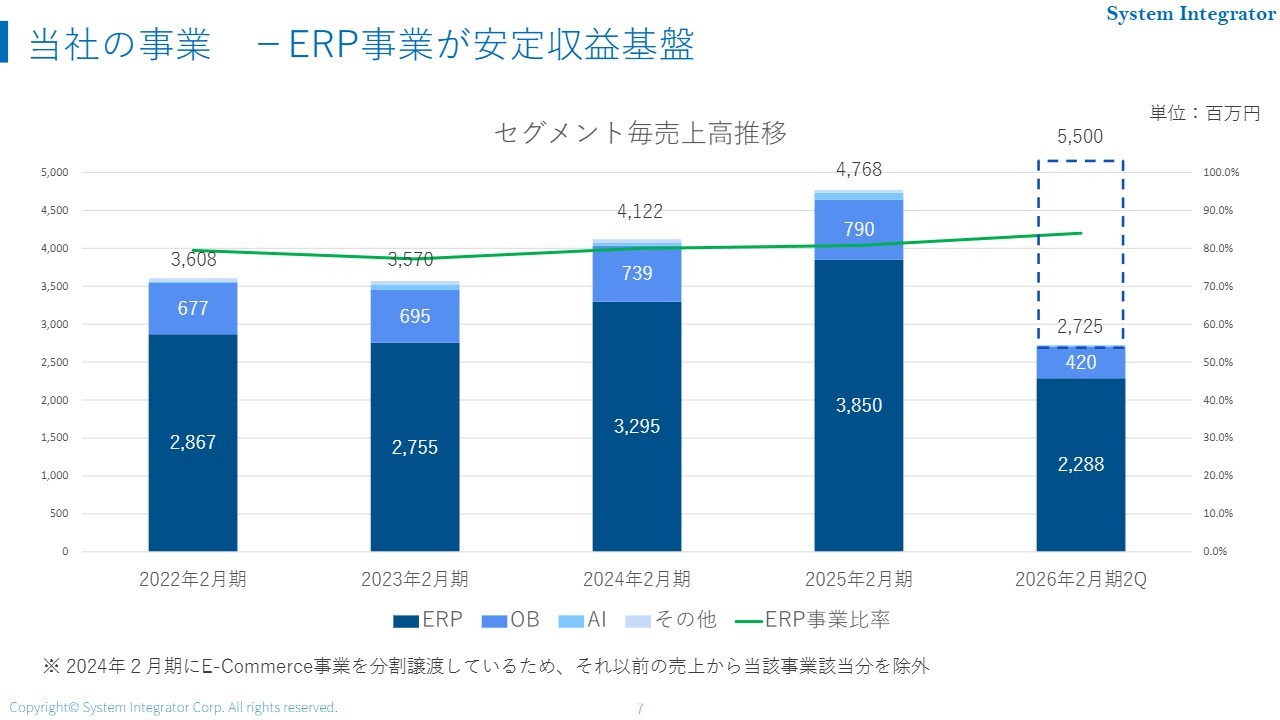

当社の事業 ーERP事業が安定収益基盤

私どもの売上推移についてです。数字の構成を主に占めているのはERP事業で、毎年60パーセントから65パーセントがERPの収益によって支えられています。

ERP事業については、これまで中堅企業向けの「GRANDIT」1本で展開していましたが、今期からは「SAP」、さらに生産管理に特化した「mcframe」も加わり、3つから選択できる事業モデルとなっています。また、各社の要望や、工場だけ業務改革したいといった要望に応える製品も取りそろえています。

ERP事業がメインであることは間違いありませんが、その中でポートフォリオを構築しながら、AIの新しいサービス、企業支援、そしてシステム開発を支えるツール事業という3つの分類で事業を展開しています。

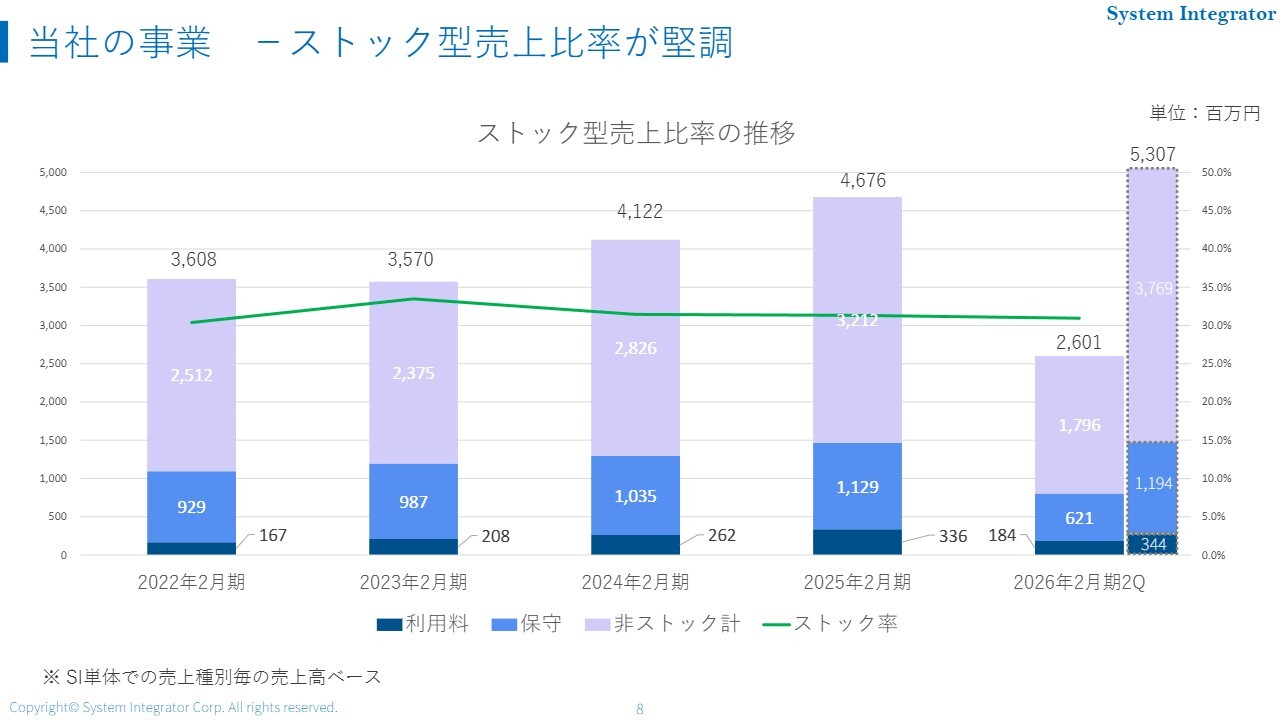

当社の事業 ーストック型売上比率が堅調

私どもは、KPIの1つとしてストック型ビジネスを重視し、これを可能な限り多くしていきたいと考えています。例えば、ERP事業の中では保守があります。ERPは一度開発して納入して動かしたら終わりではなく、一般的に短くても7年から8年は使用されますので、その間、さまざまな保守や運用を継続的に行っています。

かつ、スライドには記載していませんが、7年、8年、あるいは10年といった長期にわたりお客さまにご利用いただく場合、少しずつシステム改修が発生します。そのため、リピート開発も継続的に発生します。

また、AIや「Object Browser」のツール事業については、基本的に月額の使用料をいただく形態となっています。いわゆるSaaS型のモデルで提供しており、月額コスト型で売上を獲得しています。

ERP事業の「GRANDIT」「SAP」「mcframe」については、従来はオンプレミス型、すなわち初期に一度購入いただくモデルが一般的でした。しかし、現在では買取型と月額利用料型の両方を取り扱っています。

これにより、お客さまのニーズやカスタマイズの有無、運用方法などに応じて、いずれかのモデルを提案することで、ストックビジネスに貢献する売り方が選べるようになっています。

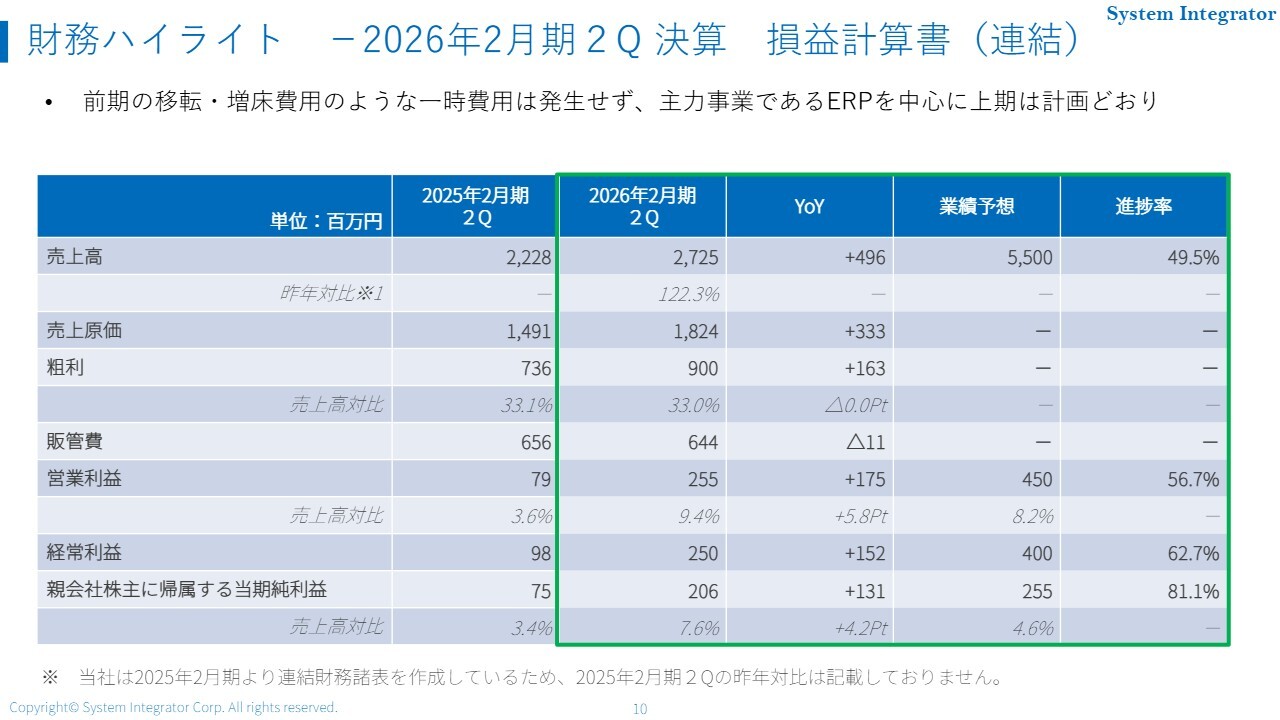

財務ハイライト ー2026年2月期2Q 決算 損益計算書(連結)

財務ハイライトですが、こちらは損益計算書です。上期において、売上高、粗利、営業利益のいずれも昨年を上回っており、順調に推移しています。ただし、昨年度は先ほど述べたとおり大きな投資があったため、昨年との比較を踏まえた結果です。なお、今期の年間業績予想に対しても、現在のところ順調に進捗しています。

また、こちらは連結の数字です。先ほど冒頭でお伝えしたベトナムおよび大阪の新たに加わった会社も、計画どおりの数字で推移しています。まだ、年間で売上高が2億円から3億円程度と小さい規模ではありますが、親会社である当社も含め、計画どおりの数字で現在進捗しています。

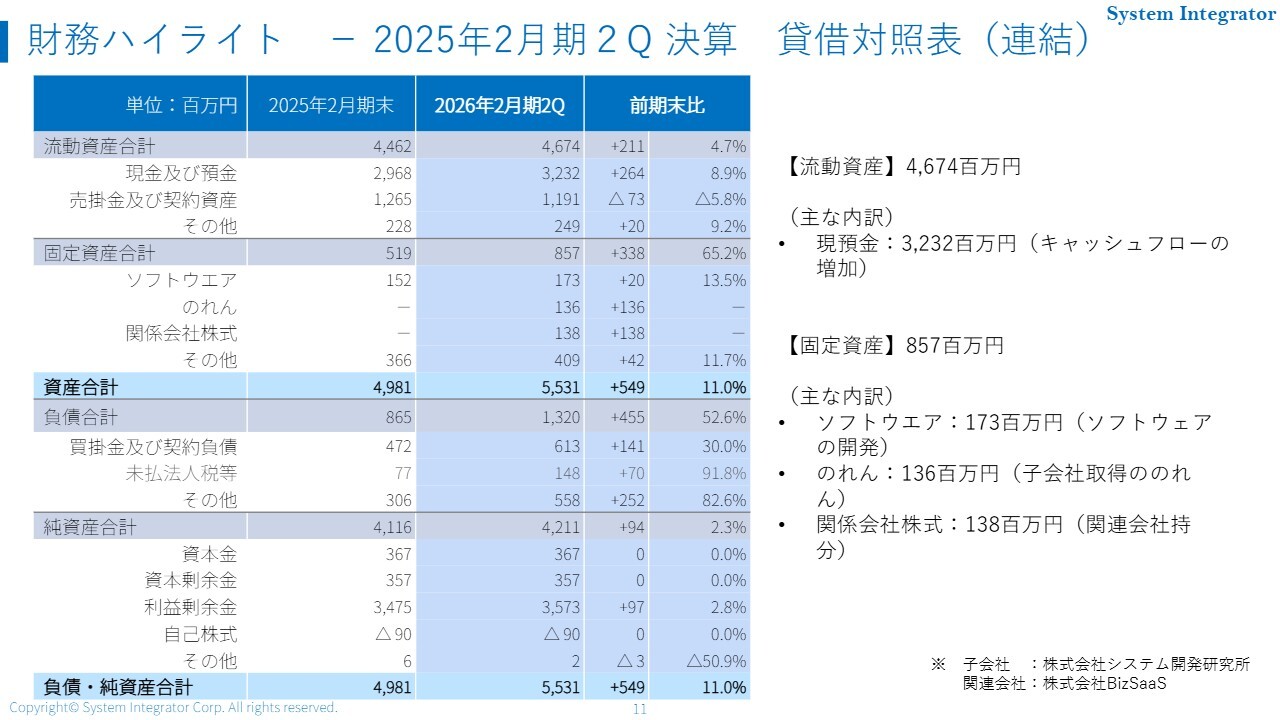

財務ハイライト ー2025年2月期2Q 決算 貸借対照表(連結)

貸借対照表についてですが、昨年度は事業譲渡を行ったEC会社の譲渡益など、通期で特別な要因がいくつかありました。

一方、今期については大きな投資はありません。ただし、ソフトウェアの開発や子会社ののれん、富士ソフトと5月に設立した関連子会社への投資など、いくつか発生しています。

財務体質については、大きな損失やマイナスの影響を与える事象は発生しておらず、改善しています。

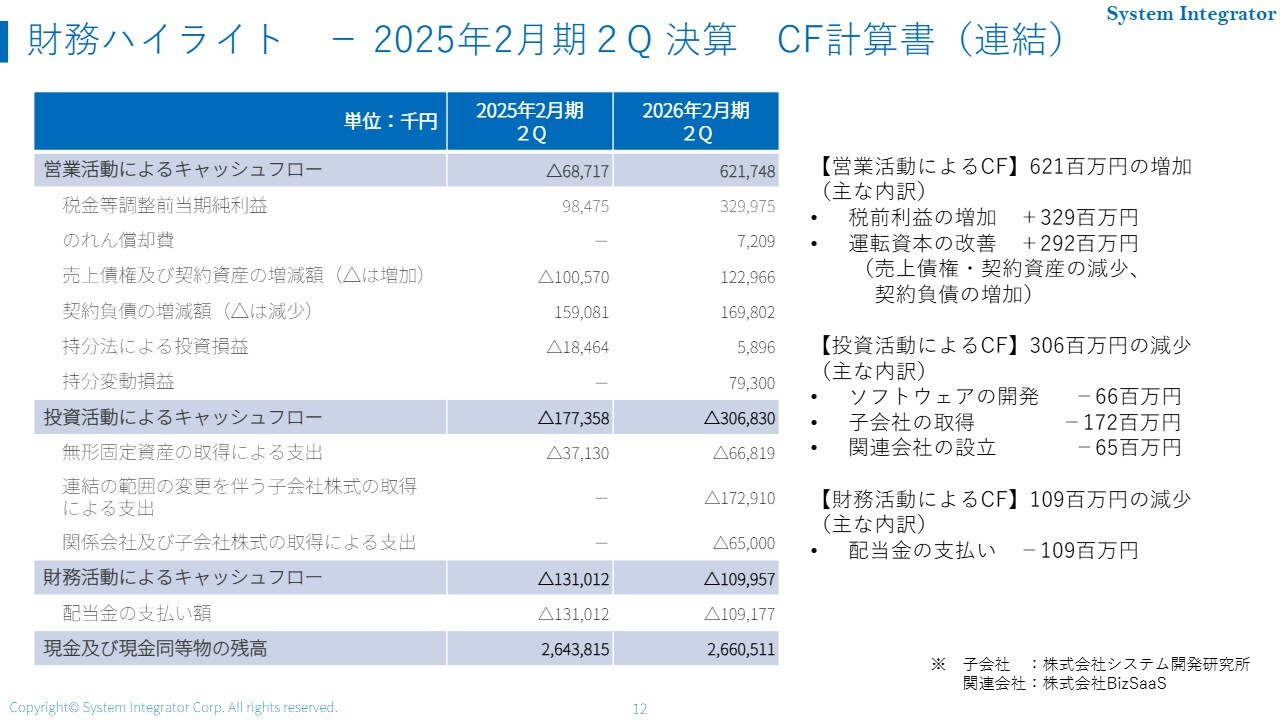

財務ハイライト ー2025年2月期2Q 決算 CF計算書(連結)

キャッシュフロー計算書についてですが、特にマイナス要因はありません。ただし、主に製品投資であるソフトウェアの開発、子会社への投資、関連会社の設立といった投資活動のキャッシュフローが発生しています。

その他に関しては、特筆すべき大きなイベントや事象はありません。

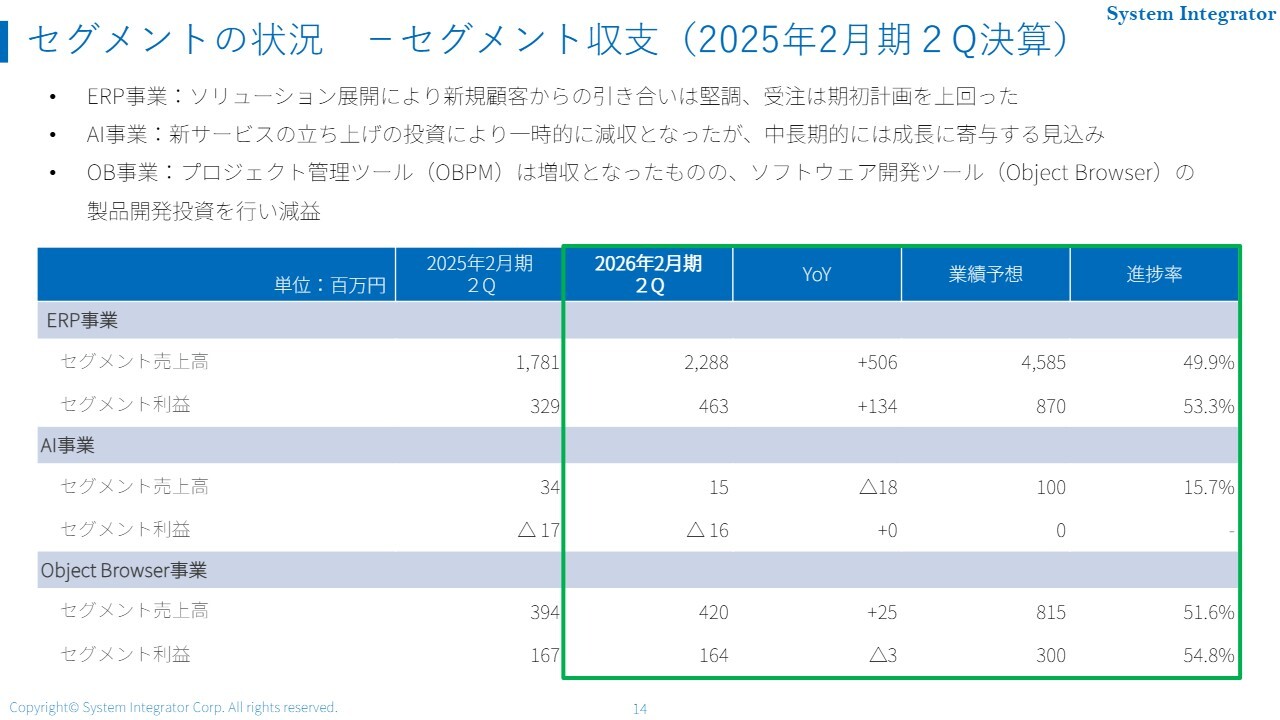

セグメントの状況 ーセグメント収支(2025年2月期2Q決算)

セグメントの状況ですが、ERP事業は、DXの影響や、中堅以上の企業におけるレガシーシステムがまだ多く残っていることから、リプレイスの需要が見込まれています。また、「GRANDIT」については、当社が事業を開始して約20年が経過しており、新たなバージョンアップなどが発生していることから、順調に推移しています。予想では、現在の状態はあと2年から3年は続くと考えています。

AI事業に関しては、技術の進歩が非常に速いことに加え、多くの企業がさまざまなAIツールやサービスを展開しています。

しかし、私どもはお客さまのニーズ、つまり「何を自動化したらいいのか」や「何に対してAIを活用していくと便利になるか」といったことをしっかりと見定め、「AIだから何ができるか」ではなく「この業務においてAIに何ができるか」という観点で、製品化やサービス化を進めていきます。今後もぜひご期待いただければと思います。

Object Browser事業には2つのカテゴリがあり、1つは開発ツール、もう1つはプロジェクト管理ツールです。これらはいずれも完全にストック型の事業モデルとなっています。特にプロジェクト管理ツールについては、昨今どの業界でもプロジェクトを組み、その損益を見ていくということが一般的になりつつあります。

そのため、このプロジェクト管理ツールでは、プロジェクトの進捗や原価、コスト管理を行い、さらに進捗を関係者間で共有するというニーズが非常に多いことから、顧客数と売上ともに堅調に増加しています。

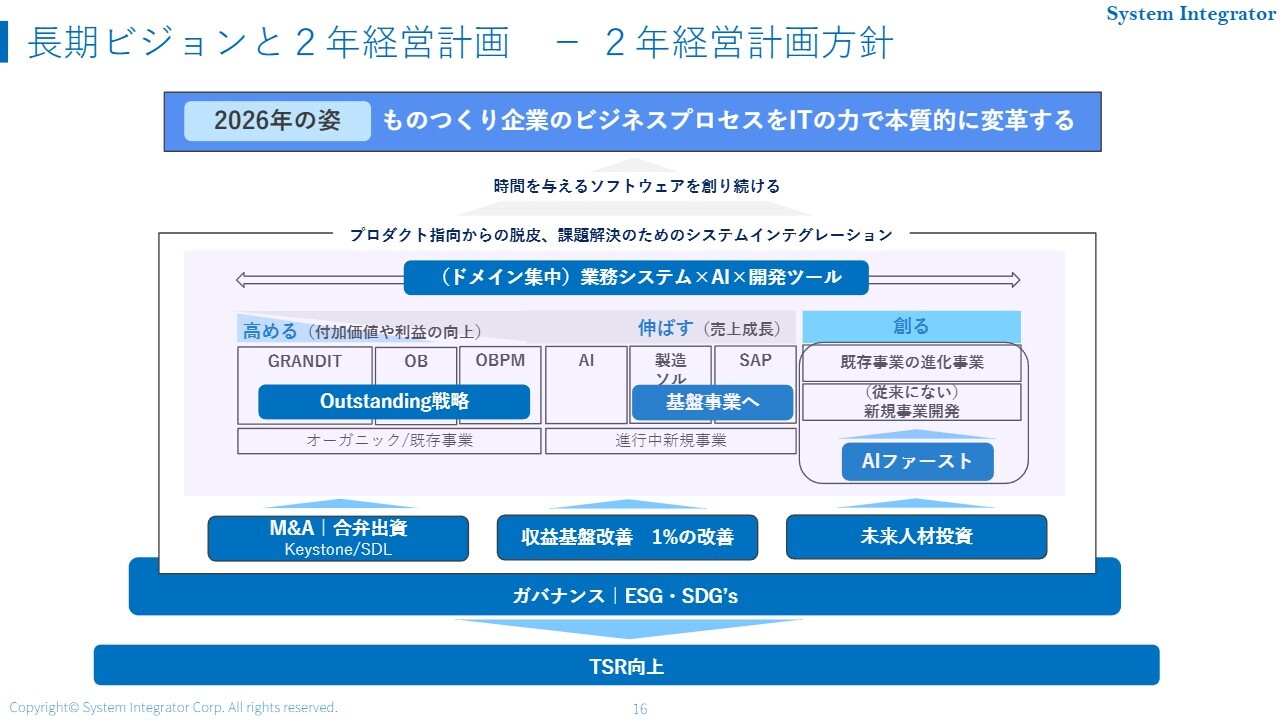

長期ビジョンと2年経営計画 ー2年経営計画方針

2年経営計画についてですが、2025年から2026年までの計画を立てました。当社のERP事業は基本的に製造業をターゲットとしていますが、卸売商社や当社のようなIT業種も対象としています。それでも、主なターゲットは製造業となっています。

日本の製造業にもう一度強くなってほしいという思いから、製造業のデジタル化を推進し、競争力を高めていただくことを目指してご支援しています。そのため、ものを作っている企業のビジネスプロセスをITやデジタルの力を駆使して変革し、日本の製造業を再び強くしたいという思いで事業を展開しています。

ドメインの集中に関しては、昨年までさまざまな事業を行っていましたが、業務システム、AI、開発ツールの3つに絞りました。

AIについては、単に外向けに販売するだけでなく、業務システムを担当する社内エンジニアの作業そのものの生産性をAIで向上させることや、開発ツールにAIを組み込んでさらなる開発効率の向上を目指す取り組みを進めています。

そのような意味で、今期は全社で「AIファースト」という目標を掲げ、効果性やリテラシー向上の教育などに会社全体で取り組んでいます。

「GRANDIT」、それから「Object Browser」とプロジェクト管理については、すでに既存のビジネスとして年数を重ねています。AIの技術が進んだ今、次の世代や時代を見据え、これらの3製品をどう生き残らせるか、何が差別化となり、何をお客さまに訴えていくべきかという戦略を今期から始めています。

それから、AI、製造ソリューション、「SAP」に関しては、次の基盤事業として、体制やリソースの整備と、当社らしい特色の構築に向けた取り組みを今期に集中的に行っています。

また、昨年度からは積極的に取り組んでいるベトナム子会社の運営やM&A、あるいは合弁で設立した事業の推進に加え、それらへの投資についても積極的に検討・進行中です。

私どもは人がすべてであるという考えを掲げており、未来人材への投資についても重視しています。しかし、昨今は当社にとって望ましい人材像が少しずつ変化しており、AIの出現により、私どものエンジニア像も徐々に変化しつつあります。

そのため、5年後、10年後を見据えつつ、AIと共存する中でどのような人材が求められるかを会社全体で考え、人材の教育プログラムや日々の人材投資について仕組み化を進めていきたいと考えています。

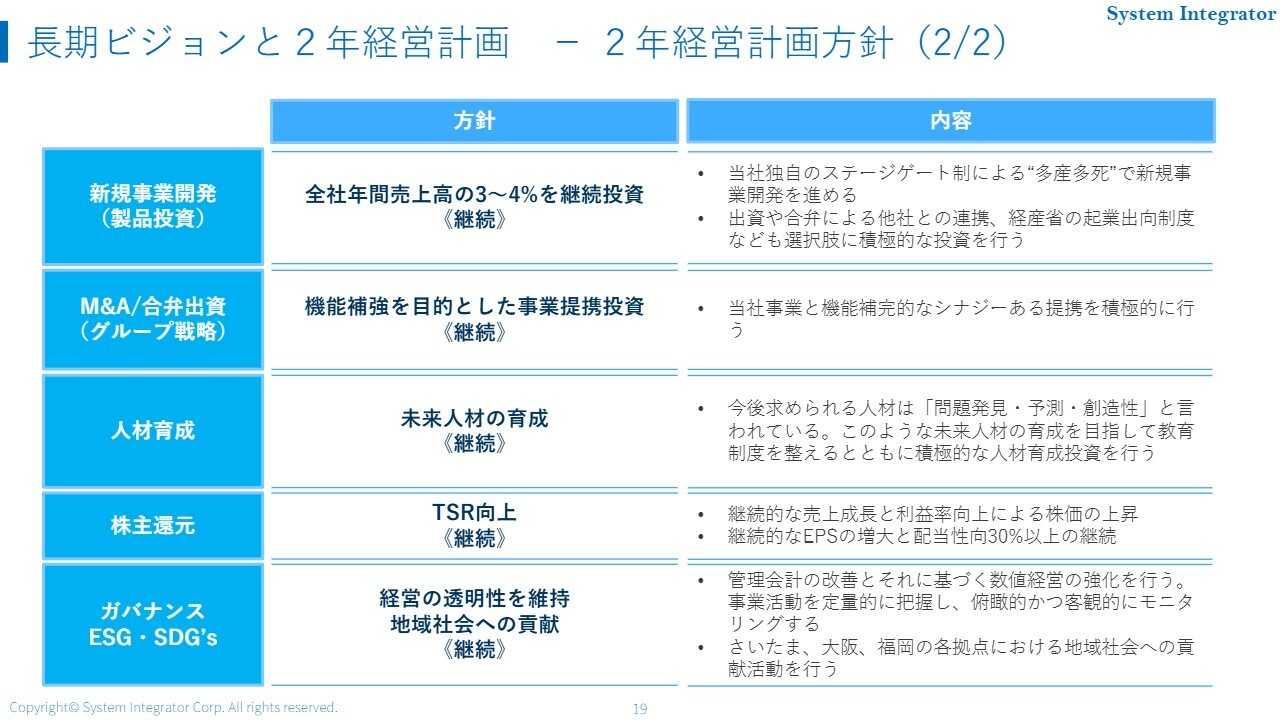

株主のみなさまには、私どもがトータルで還元できる仕組みを今後推し進めていきます。そのために、これまであまり取り組んでこなかったことにも今期から準備を始め、来期以降は積極的に発信し、その活動をさらに強化していきたいと考えています。

長期ビジョンと2年経営計画 ー目指すゴール

2年経営計画と長期ビジョンについてです。38期、すなわち2033年度において120億円を目指し、事業の組み立てや人材育成に力を集中していきたいと考えています。

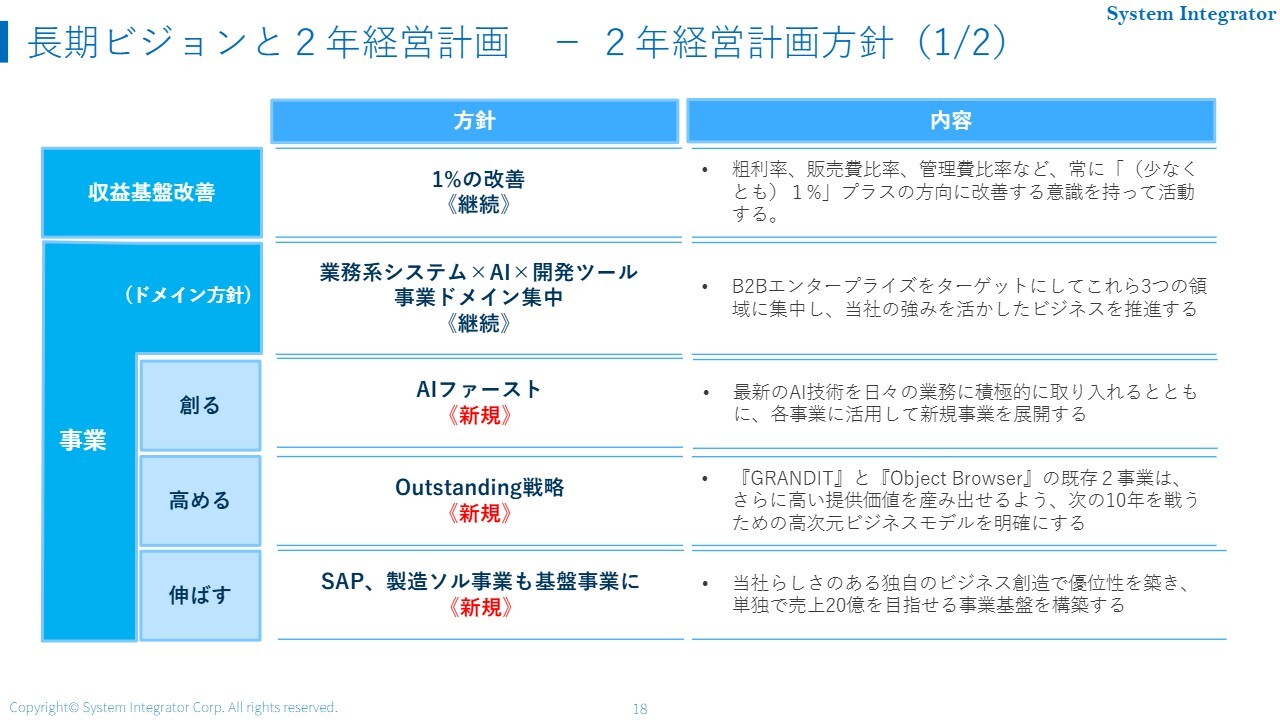

長期ビジョンと2年経営計画 ー2年経営計画方針(1/2)

今期、全社員にしつこいくらいに掲げているのは、収益基盤の改善です。当社が行っているERP事業は、非常に参入障壁が高い事業だと認識しています。

しかしながら、お客さまとの接点が太く、長く、濃いという特徴があるため、ともするとなれ合いになりがちで、頼まれたことにすぐに対応してしまうといった事態に陥りやすい側面があります。そこで、収益の1パーセントを大切に考え、全社員がその意識を持つことをもう一度促すため、意識改革を進めていきたいと考えています。

もちろん、これは1パーセントだけでなく、5パーセント、10パーセントと積み上がっていきますが、全社員には各自が1パーセントを意識することを特に強く根づかせている次第です。

事業ドメインに関しては、先ほども申し上げましたとおり、現在は業務系システムがメインとなっています。しかし、業務系システムも今後大きく変わる可能性があります。そのような変化に対処することが、私ども自身にも必要になっていきます。そのため、AIや開発ツールを自社の業務システムに組み込んだり、それをお客さまに提案したりといったことを積極的に行っていきたいと考えています。

それによって、企業や製造業のさまざまな現場における、デジタル化から自動化によってもたらされる業務効率化を実現したいと考えています。

長期ビジョンと2年経営計画 ー2年経営計画方針(2/2)

製品開発投資についてですが、当社の売上高はまだ小さいものの、ミッションやビジョンに掲げているように、自社で何かを作り、それを世に広め、事業の母体としていく姿勢を維持していきます。そのため、年間の売上高の3パーセントから4パーセント程度を継続的に投資していく方針です。

今期も年間で1億円近くの投資を行いますが、実際にはもっと多くのやりたいことがあります。当社では社員全員が参加するコンテストを開催し、新しい事業のアイデアを出し合う企画を毎年1回実施しています。このコンテストは来月から始まる予定で、その中で優れたアイデアを取り上げ、事業化につなげていきます。

それから、M&Aに関しては、エンジニアの獲得競争が非常に激しい状況です。幸い、現在のところキャリア採用や新卒採用は計画どおりに進んでいますが、私どもの事業を拡大していくためには、より優秀な人材が必要です。

また、先ほど申し上げた教育を強化することも必要ですが、専門的な知識やスキルを持った方々に来ていただくには、一人ひとり採用していては時間が足りません。そのため、私どもの事業を補完し合える企業に対して、積極的にM&Aを進めていこうと考えています。

その他は、先ほど申し上げたとおりです。

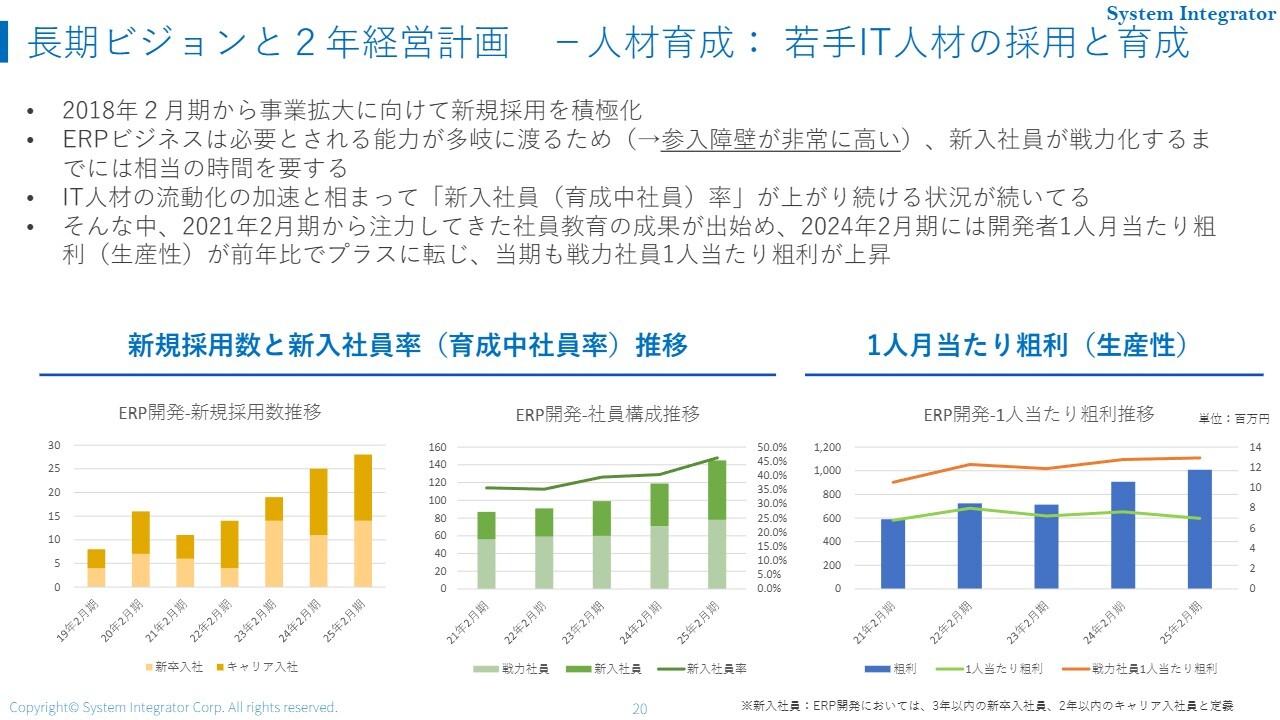

長期ビジョンと2年経営計画 ー人材育成:若手IT人材の採用と育成

私どもは、人材がすべてだと考えています。新規の採用数については、新卒・キャリアを含めてここ数年は毎年20人前後を採用していますが、採用数は右肩上がりの状況です。

拠点としては福岡が一番採用しやすい状況にあります。ただし、ERP・業務系システムのビジネスにおいては、お客さまの業務や会計、製品知識に加え、現在ではクラウドの知識も必要になるなど、非常に幅広い知識を深く求められるため、参入障壁が非常に高いです。そのため、どうしても戦力化するまでに時間がかかるという実情があります。

だいたい3年から4年ほど、新卒の場合はさらに時間がかかります。この時間をなんとか短縮するために、社員育成システムを試行錯誤しながら毎年改善し、進めています。今後も新卒採用やキャリア採用、さらにM&Aを通じて、他社と差別化しながら、優れた人材を獲得していきたいと思います。

また、1人当たりの売上や利益を重要な指標として追いかけています。ここ数年、スライドの一番左側のグラフに示されているように、大幅に人員を増加させたため、1人当たりの数字が若干下がったり横ばいになったりする傾向がありました。しかし、今期あたりから、3年前に採用した約20人が戦力化し、数字が上向いてきています。

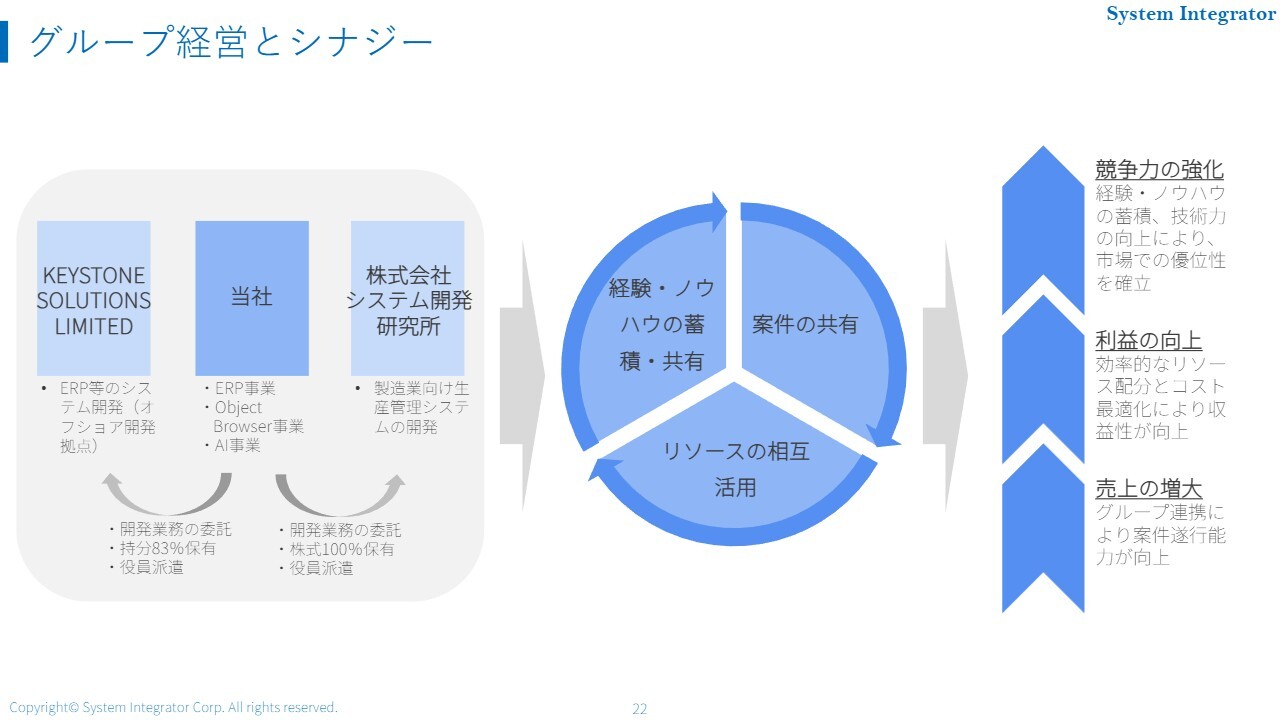

グループ経営とシナジー

グループ会社についてですが、ベトナムの会社と大阪の会社があります。ベトナムの会社であるKEYSTONE SOLUTIONSは、現時点では当社の主にERP事業の開発のオフショア拠点として機能しています。それ以外にも、KEYSTONE SOLUTIONS自体で外販として、「SAP」の受託開発を行っています。

今後は、KEYSTONE SOLUTIONSというベトナムの会社を、差別化された、競争優位に立てる強みを持った事業体にしていきたいと考えています。そのために、私どもが現在積極的に取り組んでいるAI技術を活用したビジネスを推進していくことを検討しています。

それから、システム開発研究所についてですが、創業以来、製造業向けのシステム開発を行ってきました。昨年度、私どもが立ち上げた製造ソリューション「mcframe」「Asprova」に加え、今後はより製造現場に寄り添ったシステムを手がけていこうと考えています。そのため、システム開発研究所との事業シナジーを一層高めていきたいと思います。

具体的には、案件の共有、ノウハウの蓄積、リソースの活用を個別に考えるのではなく、グループ全体で一体となって共有し、プロジェクトを推進していきたいと考えています。それにより、売上や利益の向上を図るとともに、他社に対する競争優位を確保し、競争力をさらに強化していきたいと考えています。

資本政策と株主還元の方針

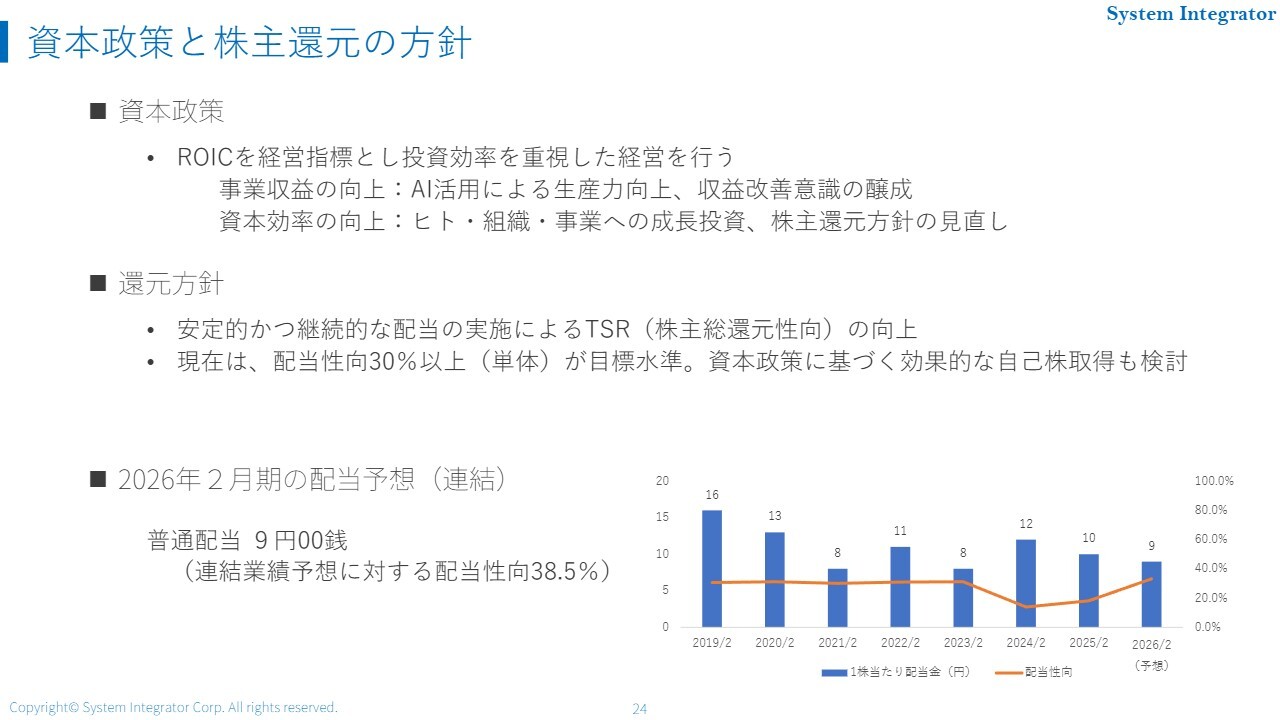

最後に、資本政策についてご説明します。当社はこれまで、資本政策にあまり注力してきませんでした。手元に現金があり、無借金経営に甘んじていた部分がありましたが、資金をいかに有効に投資し、それを収益に結びつけるかについてあらためて学び直し、再認識しました。その上で、経営指標を策定していきたいと考えています。来年度からは、資本政策に関してもしっかりとした計画を立てていきたいと思います。

今さらながらかもしれませんが、ROICという経営指標を当社なりの視点で、来期から注視していきたいと考えています。また、ROICを上げるための手段として、AIの活用によって生産力をどのように向上させ、どのように投資していくかといった課題も検討していかなければならないと考えています。

さらに、資本効率の観点から、人材や、会社も含めた組織および事業が成長するか否かの見極めを行い、それらへの適切な投資を慎重に判断していきたいと思います。

また、現在配当性向は30パーセントとなっていますが、この配当性向を含めた還元施策についても見直しを行っていく予定です。

それにあたっては、安定的な収益、あるいは優れた利益再現モデルを構築していかなければなりません。そのため、まずは事業をしっかりと安定させるとともに、新たな将来を創出できる事業を計画的に構築していきたいと考えています。

資本政策の一環として、過去に自己株の取得を行いましたが、計画的なものではありませんでした。そのため、今後は資本政策の中で、しっかりと計画を立てた自己株の取得を実施し、株式の価値を向上させたいと考えています。

2026年2月期の配当予想は、普通配当で9円となっています。これについても、還元方針と併せて資本政策の中でしっかりと計画を見直し、対応していきたいと思います。

新着ログ

「情報・通信業」のログ