【QAあり】クラレ、ポバール樹脂を世界初の工業化、近年は高付加価値分野に注力 世界シェアNo.1製品の売上高は全体の6割超

第115回個人投資家向けIRセミナー

滝沢慎一氏(以下、滝沢):みなさま、こんにちは。株式会社クラレ経営企画室IR・広報部部長の滝沢と申します。本日は当社の個人投資家向けIRセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。

まずはスライドをご覧ください。当社は1926年に設立され、来年6月に創立100周年を迎えます。これを記念して社内外に向けてさまざまな発信を行っており、そのモチーフとして日本の伝統でもある花火をイメージしたデザインを使用しています。

本日は当社の創立期である約100年前から、現在のコアビジネスであるビニルアセテート関連製品の発展にどのようにつながってきたのか、また次の100年に向けどのように成長していくのかについて、わかりやすくご説明したいと考えています。どうぞよろしくお願いします。

「世のため人のため、他人(ひと)のやれないことをやる」

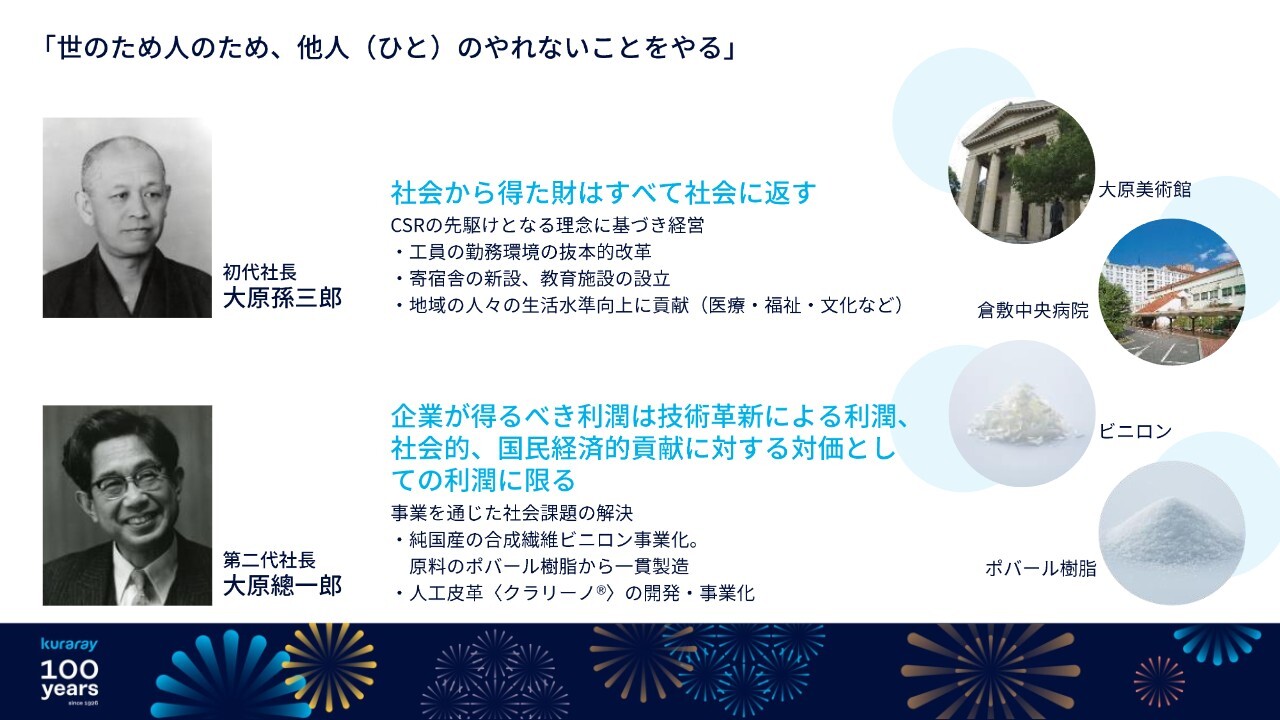

滝沢:クラレは今から約100年前の1926年、化学繊維であるレーヨンの事業化を目的に設立されました。創業の地である岡山県倉敷市にちなみ、創業時の社名は「絹を織る」と書いて倉敷絹織(けんしょく)としました。後に倉敷レイヨンとカタカナ表記に変わり、現在はさらに縮めてクラレへと社名を変えてきました。

その後、祖業であるレーヨン原料の海外輸入依存から脱却するため、また当時は第2次世界大戦が終わった直後だったため、荒廃した日本の復興への強い意志を込め、国産原料による国内初の合成繊維ビニロンを、世界に先駆けて工業化することを決断しました。

当時の通商産業省(以下、通産省)からは、「繊維会社は繊維だけ作ればよく、原料の化学品まで作る必要はない」との意見がありました。しかし当時の社長であった大原總一郎は、「良い製品を作るためには、良質な原料を自社で製造する必要がある」という強い信念を持っていました。

最終的には、通産省を説得すると同時に、必要としていた資本金の約6倍の資金を日本銀行から調達することに成功しました。このように、原料のポバール樹脂から合成繊維ビニロンまで、一貫して製造できる体制を確立しました。

このポバール樹脂から作られるさまざまな製品が、現在の当社の屋台骨となっており、この時の決断が、今日までの当社の発展を支えているといえます。「世のため人のため、他人(ひと)のやれないことをやる」、大原總一郎が口にしていたこの言葉は、当社のDNAとして現在も引き継がれています。

初代社長の大原孫三郎は、事業を通じて社会課題を解決すると同時に、「社会から得た財はすべて社会に返す」というCSRの先駆けとなる理念に基づいた経営を行っていました。地域住民の生活向上を願って建てられた病院や美術館、ホテルなどは、当社の創業の地である倉敷の現在を形作り、今に受け継がれています。

後ほどご紹介しますが、当社の株主優待制度の中にも、倉敷の文化体験ギフトとして大原美術館の入場券、倉敷国際ホテルの宿泊券などを取り揃えています。この機会にぜひ当社の取り組みをご支援いただければと思います。

当社の創立期のエピソードのご紹介は以上です。

目次

滝沢:ここからは、現在の会社概要や主要製品をご紹介した後、注力事業であるポバール樹脂、水溶性ポバールフィルムのほか、新規ソリューションへの取り組みとしてPVAマイクロキャリアといったものをご説明します。

そして最後に、事業ポートフォリオの高度化や業績推移、株主還元についてご紹介します。

会社概要

滝沢:当社の概要です。当社のDNAである「世のため人のため、他人(ひと)のやれないことをやる」という考えのもと、独自技術を追求し、世界シェアNo.1製品の売上高比率は全体の6割を超えています。

現在は世界32ヶ国に事業展開しており、海外売上高比率は約80パーセントです。当社を一言で表現すると、「グローバルなスペシャリティ化学メーカー」と言えます。

なお、2024年度の連結売上高は8,269億円、連結営業利益は851億円、営業利益率は10.3パーセントでした。

製品紹介

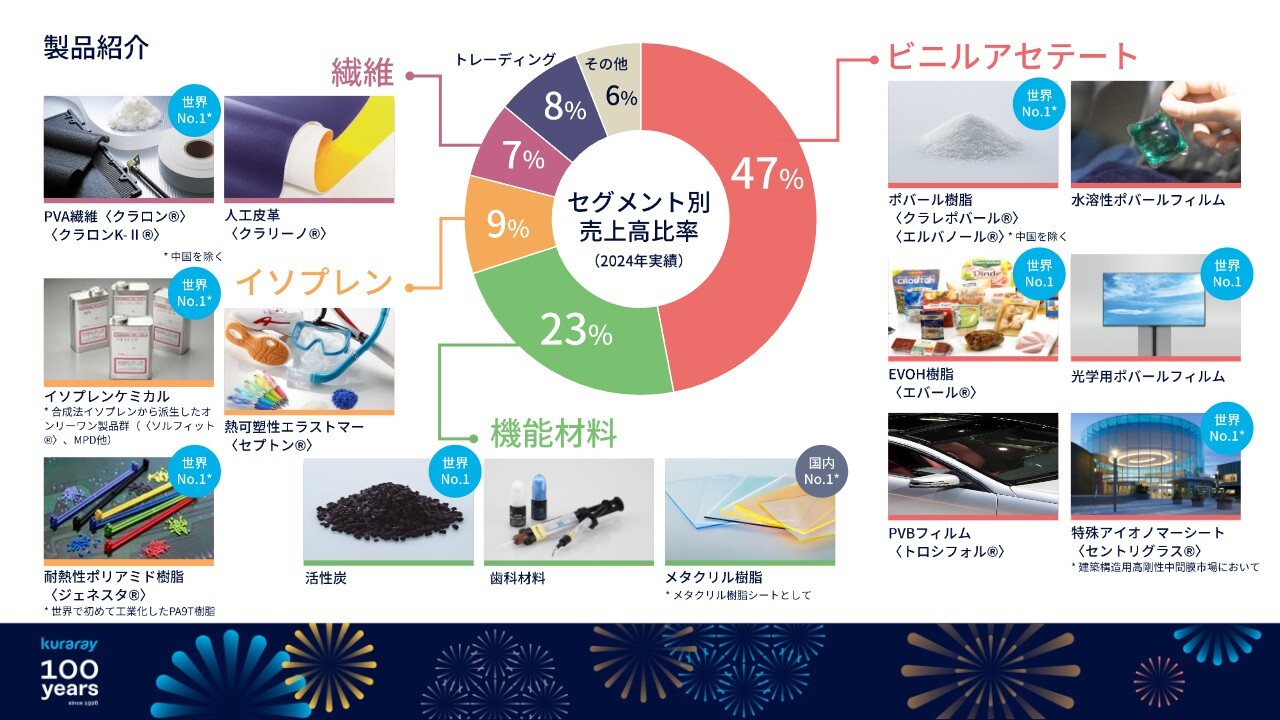

滝沢:当社の製品の多くは中間素材として使われていることが多く、みなさまが直接目にすることはあまりありませんが、身の回りのさまざまな製品に使用されています。

スライドの円グラフで示しているとおり、当社の製品は主に4つのセグメントに分類されています。売上高比率の大きなものから順に、ビニルアセテートセグメント、機能材料セグメント、イソプレンセグメント、繊維セグメントとなっています。

創立期のご紹介でも少し触れたPVA繊維であるビニロンを含む繊維セグメントは、当社の祖業ですが、ご覧のとおり、過去の事業ポートフォリオの入れ替えに伴い、現在の売上高比率は7パーセント程度と、かなり小さなものになっています。

一方、ビニロンの原料であるポバール樹脂を起点とする製品群であるビニルアセテートセグメントは、全社の売上の約半分を占めるコアビジネスとなっています。こちらは、本日ご紹介する注力事業とあわせて、後ほど詳しくご説明します。

2番目に大きなセグメントは機能材料セグメントです。当社は祖業であるレーヨンの原料生産で培った高温加工技術をもとに、古くから日本で活性炭を生産してきました。また、2018年にはアメリカのカルゴン・カーボン社を買収し、当社は世界最大の活性炭メーカーとなりました。

近年、アメリカなどでは飲料水中の化学物質含有規制が非常に強化されています。このような有害物質除去のために、当社の活性炭が現在非常に注目されています。

また、機能材料セグメントの売上の多くは今ご説明した活性炭事業によるものですが、それ以外にも歯の審美治療向けのジルコニア系の素材など、有機・無機素材を幅広く取り揃えた歯科材料、光学特性に優れたメタクリル樹脂・シートの製造販売なども行っています。

3つ目のイソプレンセグメントは、現時点ではそれほど大きくはないものの、これからの成長を期待するセグメントとなります。特に成長性が高い製品は耐熱性ポリアミド樹脂で、商品名は「ジェネスタ」です。世界で当社しか製造していないユニークな樹脂で、高耐熱性、低吸水性、耐高電圧性などに優れるエンジニアリングプラスチックとなります。

昨今非常に伸びており、生成AI向けサーバーのコネクタなど、電気・電子部品への使用や、高温・高電圧に強いという特徴を活かし、EVのバッテリー周りなどで採用が増えています。

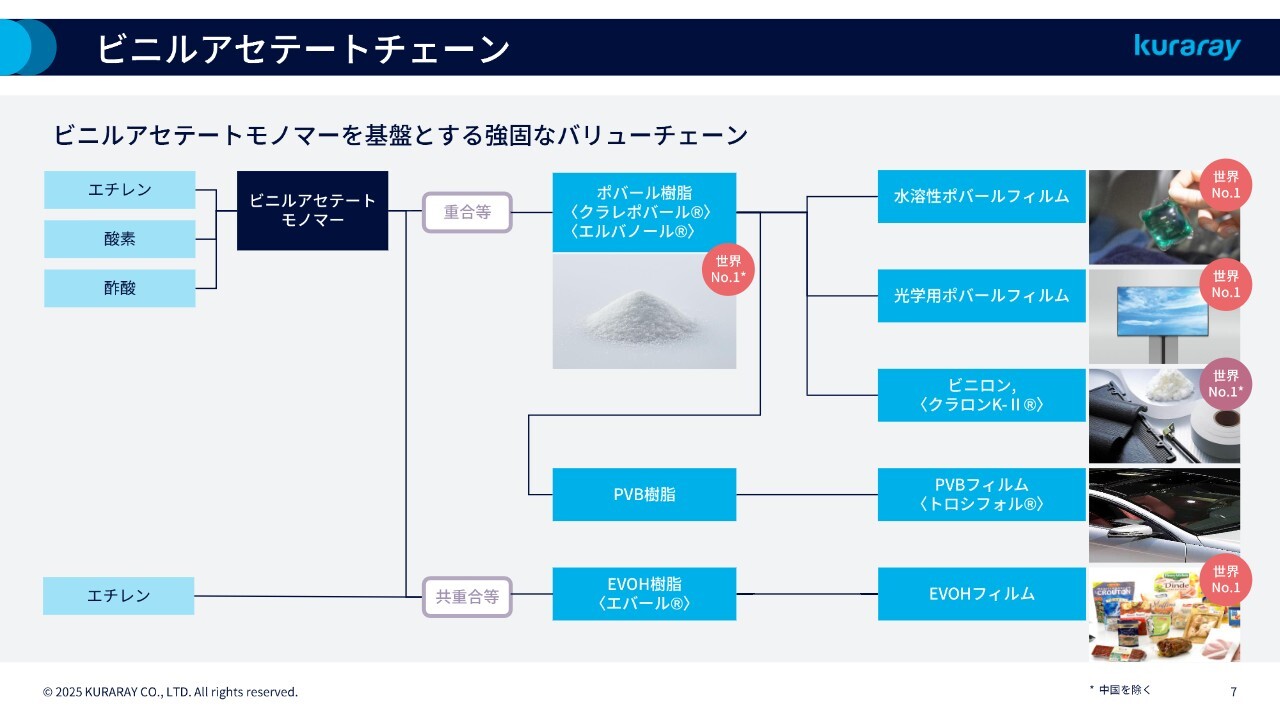

ビニルアセテートチェーン

滝沢:ここからは注力事業をご紹介します。本日ご紹介する事業は、いずれもコアビジネスであるビニルアセテートセグメントに関するものです。ビニロンの原料として当社が世界で初めて工業化したポバール樹脂、および、これをフィルム化して個包装洗剤などに使われる水溶性ポバールフィルムとなります。

まず、ビニルアセテートセグメントの全体像について詳しくご説明します。

ビニルアセテートセグメントの製品は、原料であるエチレンなどから作られるビニルアセテートモノマー、スライド左上に濃い紺色で示している部分ですが、こちらを起点にして作られます。

このビニルアセテートモノマーを重合して得られるポバール樹脂は、繊維であるビニロンやポバールフィルムなどの原料として我々が社内で使うだけでなく、社外のお客さまにも接着剤や紙、繊維の加工助剤として販売しています。

スライド右側には、ポバール樹脂をフィルム化した製品を2つ掲載しています。1つは個包装洗剤などに使われる水溶性ポバールフィルムで、中に入っている液体洗剤では溶けませんが、洗濯機に入れると水には溶けるというユニークな製品です。

もう1つは光学用ポバールフィルムと呼ばれるもので、液晶テレビなどのディスプレイには欠かせない部材となります。

また、ビニルアセテートモノマーとエチレンを共重合して得られるEVOH樹脂というものがあります。当社の商品名は「エバール」で、プラスチックの中で最高レベルのガスバリア性を有する樹脂です。その特徴を活かし、食品の包装材やガソリンタンクの一部に使われます。

このように、当社はフィルムや繊維の原料となる樹脂を分子レベルで設計することで、川下製品の高い品質や機能性を実現しています。

さらに、樹脂の原料であるビニルアセテートモノマー自体は、当社が販売する製品ではなく原料という位置づけです。原料まで一貫して生産することで、高いコスト競争力と安定供給を実現すると同時に、当社の高いシェアを持った製品群を含めて、強固なバリューチェーンを築いている点が、このビジネスの特徴となります。

関本圭吾氏(以下、関本):先ほどの説明に関連して1点うかがいます。私は経済学部出身で、化学はあまり詳しくないのですが、原料を同じとする化学品をこのようにチェーンとして持っておくことにより、スケールメリットや研究の蓄積など、どのような強みを生むと考えられるのでしょうか?

滝沢:いくつかありますが、1つはその製品だけでなく、川下製品の性能を改良するために、原料にさかのぼって改良や開発ができる点です。例えば、競合他社が原料を社外から購入して製品を作る場合と比べ、より高品質のものを作りやすくなります。

また、原料の調達コストを安定させられること、必要な時に必要な量を調達できることも大きなメリットです。

関本:そうなのですね。先ほどユニークな製品とご説明されていましたが、それも素材から一貫して作っているからこそ実現できているのでしょうか?

滝沢:水溶性ポバールフィルムについてはこれからご説明しますが、もともとある原料をただ利用するのでなく、より加工しやすい原料樹脂を作ることにも取り組める点が大きなメリットとなります。

関本:なるほど、よく理解できました。

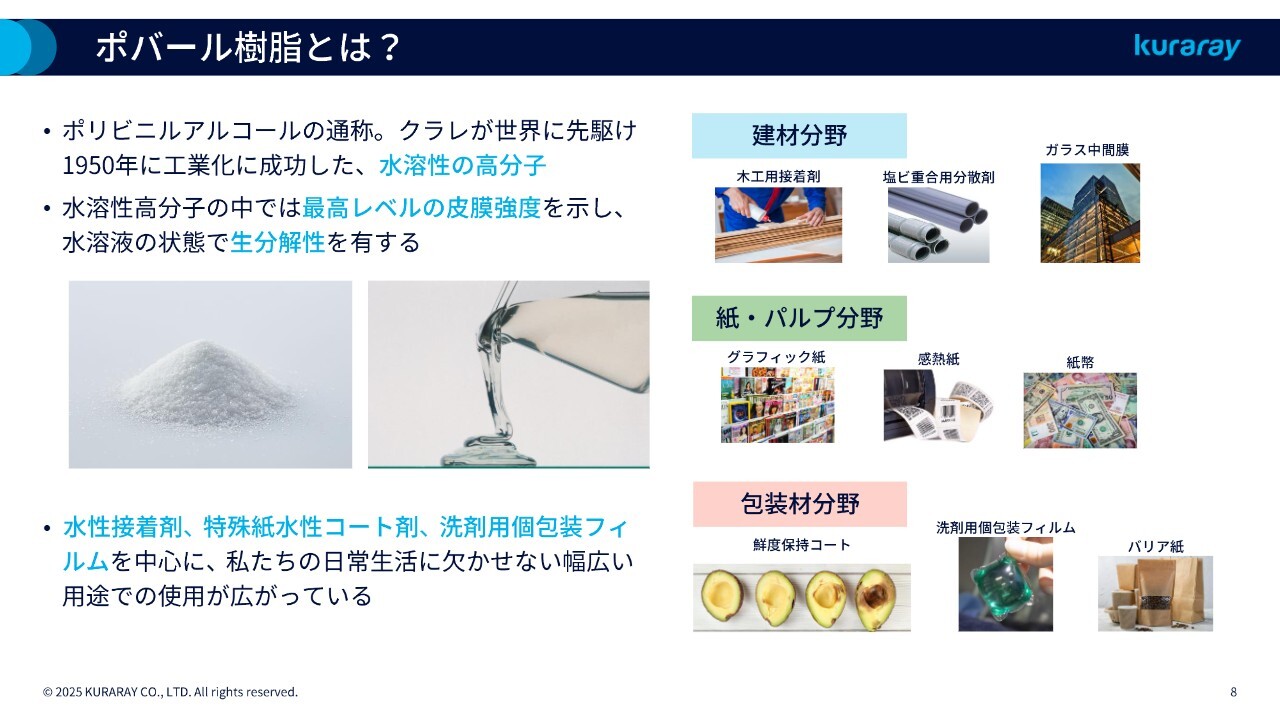

ポバール樹脂とは?

滝沢:スライドでは、当社の代表的な製品であるポバール樹脂の概要と用途展開を示しています。ポバールとはポリビニルアルコールの通称で、水に溶けるという特徴を持つ高分子素材のことです。

ポバール樹脂の特徴として、でんぷんやセルロースなど他の水溶性の素材と比べ、強靭で柔軟な皮膜を形成できる点が挙げられます。また、分子構造を制御することで、溶解性、強度、バリア性、界面活性といった特性をバランスよく引き出すこともできます。

スライド右側に示すとおり、ポバール樹脂は私たちの身の回りの多くの製品に使用されています。建材、紙・パルプ、包装材など、我々の生活に密着した多様な分野で使用されています。

こちらはビニロンの原料として75年ほど前に開発した素材で、非常に長い歴史を持っていますが、今なお新たな用途が開発されており、その可能性は今後も大きく広がり続けていくものと考えています。

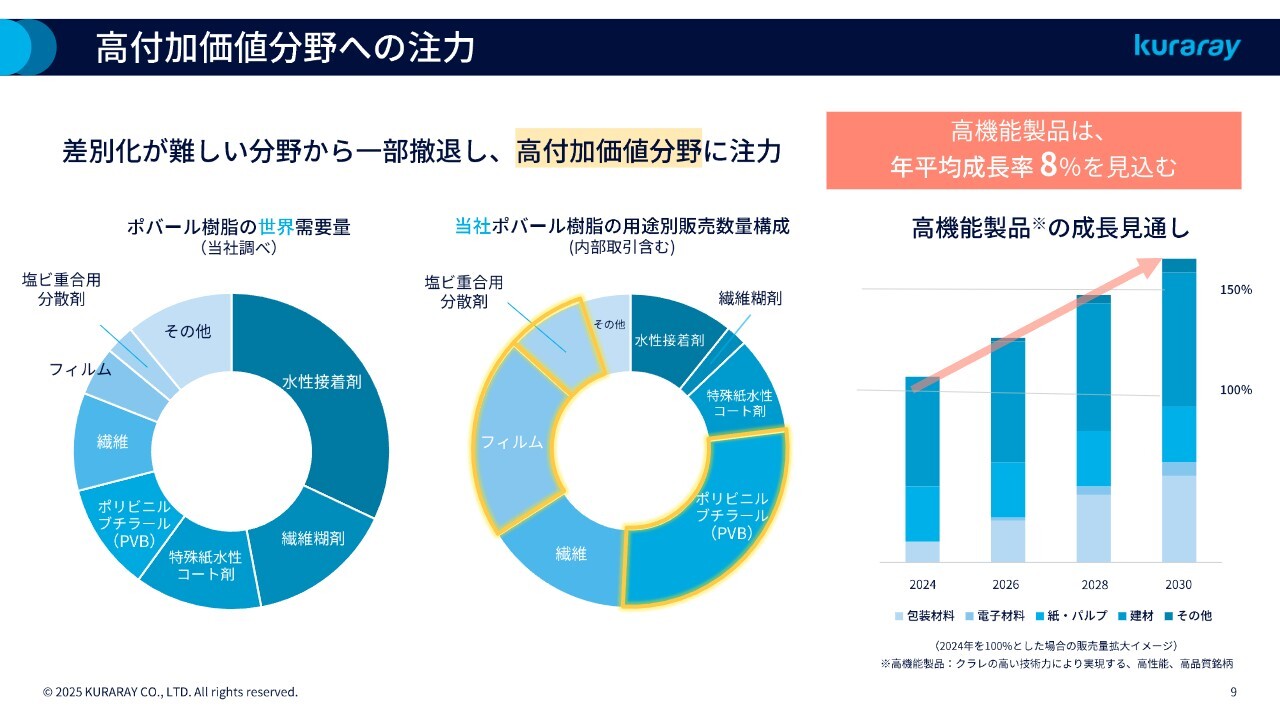

高付加価値分野への注力

滝沢:ポバール樹脂の用途を、もう少し詳しくご説明します。スライド左側の円グラフは、競合他社も含めた、全世界でのポバール樹脂の用途別の構成比です。また、中央の円グラフは、当社が販売するポバール樹脂の用途別販売数量の構成となります。

多くの長い歴史を持つものと同様に、ポバール樹脂も歴史とともに汎用化が進み、差別化が難しくなってきた用途もあります。ただ、当社の場合は、そのような付加価値の低い用途はすでに撤退し、黄色の枠線で示した付加価値が高い用途に注力しています。

具体的には、ポリ塩化ビニル(以下、塩ビ)を生産する時の分散剤や、当社の製品でもある各種フィルム、あるいはポバールを変性して作られるPVB樹脂といった付加価値の高いものに当社は特化しています。したがって、全世界の比率と比べると、当社は付加価値の高いものの比率が大きくなっています。

このような差別化された高付加価値品を中心とした用途では、利益率も高くなります。この高い利益率を維持しながら、年間8パーセント程度の成長を見込んでいます。

関本:高付加価値分野への注力という観点で、いくつかうかがいます。付加価値分野への注力は、最近の取り組みでしょうか? それとも昔から注力されていたのでしょうか? いつ頃から取り組まれているのか教えてください。

滝沢:ポバール樹脂自体、当社が世界で初めて工業化しました。最初は用途が何もなかったところから、用途を次々に開拓してきました。

歴史を重ねていくと、どうしても競合他社が後発で参入してきます。その中で当社は付加価値のある用途にシフトしていきました。したがって、付加価値分野への注力については、かなり初期から志向していたといえます。

関本:利益率で見ても高付加価値が維持できているというお話でしたが、今後もこの比率は高まっていくのでしょうか? それとも今くらいが高い水準なのでしょうか?

滝沢:全体における付加価値品の比率は、当然上げていくべく、さまざまな用途開発や付加価値のさらなる向上に注力しています。

地道な取り組みのため、急激に大きくなることはありませんが、現在も新たな用途が続々と出てきているため、徐々にその比率は高まっていく見込みです。

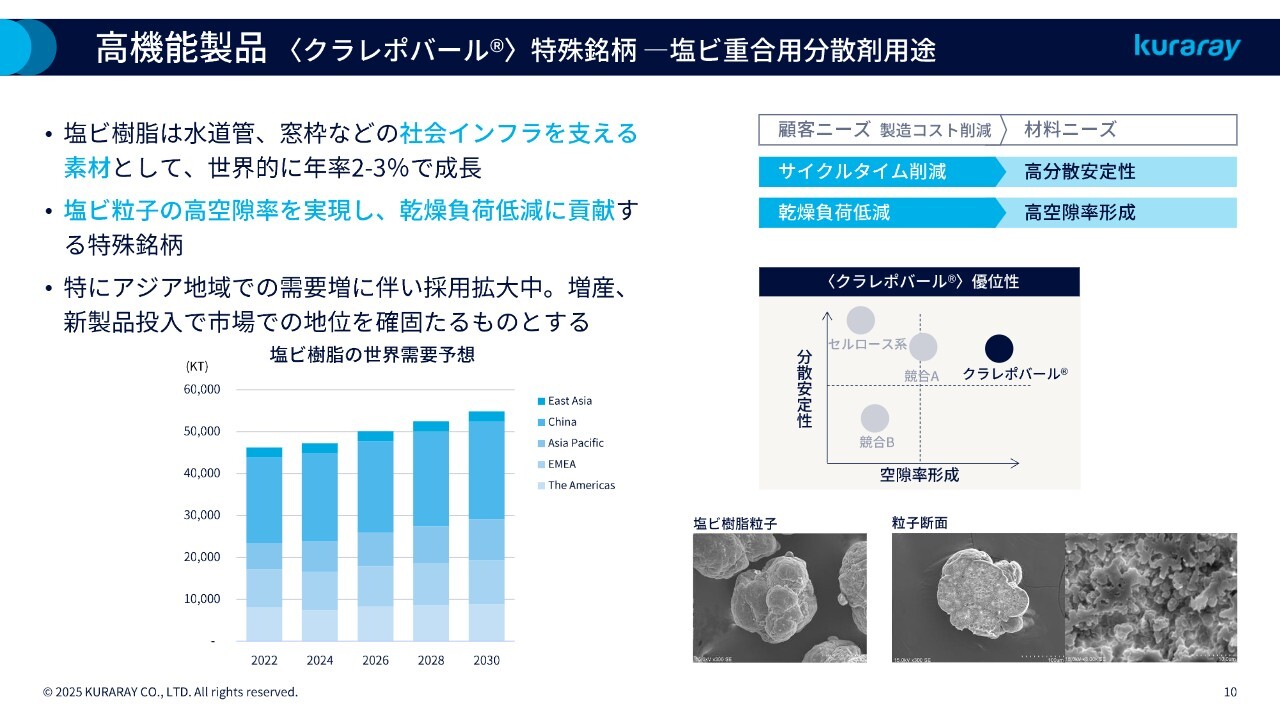

高機能製品〈クラレポバール〉特殊銘柄一塩ビ重合用分散剤用途

滝沢:高機能製品の一例として、塩ビの重合安定剤についてご説明します。ポバールは塩ビの懸濁重合というプロセスにおいて、粒子のサイズ、形状、空隙(くうげき)率を制御する役割を担っています。空隙率とは、その物質の単位体積あたりの隙間、空間の割合を指します。

当社のお客さまである塩ビを生産するメーカーが、製造時間を短縮するためには、水中で塩ビ粒子を高度に分散させて安定化させることが重要です。また、空隙率が高いほど、工程中の乾燥プロセスの負荷が軽減され、エネルギー使用量の軽減にもつながります。

当社はこの分野で圧倒的な技術優位性を持ち、世界No.1の地位を確立しています。

塩ビ樹脂は水道管などのインフラ用途を中心に、今後も安定した成長が見込まれています。当社も顧客の増産に合わせ、設備投資や新商品投入を進めています。

ポバール樹脂事業のグローバルネットワーク

滝沢:ポバール樹脂事業のグローバルネットワークについてご説明します。

スライドのとおり、当社の生産拠点は現在、日本で2拠点、アメリカで2拠点、さらにドイツとシンガポールの合計世界6拠点です。

かつては日本でのみ生産していた高機能製品についても、2010年以降は海外での生産も進めてきました。高機能製品も含めた強固な供給体制が当社の大きな強みです。

さらに、グローバルな販売や技術サポートなど、お客さまのニーズに迅速に対応できることも高く評価されています。その1つの事例として、今年9月にはシンガポールのポバール樹脂工場の近くにテクニカルセンターを開設しました。

このように販売・供給だけではなく、テクニカルサポート体制を一層強化しています。

それぞれの国と地域で、適地生産・適地販売を行う体制により、例えば昨今話題となっているようにアメリカの関税政策等で、「どの国で作って、どこに持っていくか」がなかなか難しいところがありますが、いろいろな組み合わせが可能になります。

それにより、関税政策の直接的な影響を最小化するなど、当社のグローバルネットワークという強みを活かした事業運営が可能となっています。

水溶性ポバールフィルム

滝沢:ポバール樹脂をフィルム化した製品である、水溶性ポバールフィルムのご紹介です。

スライド中央に、洗濯用の個包装洗剤の写真があります。写真の製品は単色で洗剤のみが入っているものですが、洗剤のみでなく柔軟剤や芳香剤などが一緒に入っている多色の製品もあります。使用されたことはありますか?

関本:私は面倒くさがりのため、強力な洗剤が3種類ほど入ったものをよく使っています。

滝沢:本当に手間なく使えるため、みなさまから好評を得ています。日本および海外では、粉洗剤や液体洗剤と比べ、比率が急速に高まっている状況です。

洗濯用の個包装洗剤に使われるフィルムは、水に溶けるという特徴を持つポバール樹脂をフィルム化したもので、当社はこの用途においてほぼ独占的なシェアを持っています。なお、当社の株主優待にもこちらの商品が入っており、大人気の商品です。

当社は2000年代から海外事業においてM&Aを積極的に進めており、水溶性ポバールフィルムも2012年にアメリカのMonoSol社を買収することで当社のポートフォリオに取り込んだ事業です。もともとは当社のお客さまでした。

当社のビニルアセテートチェーンにこのような事業を組み込むことで、原料であるポバール樹脂にまでさかのぼって製品の改良・開発が可能になり、川下製品の競争優位性をさらに強めることができています。

水溶性ポバールフィルムのグローバルネットワーク

滝沢:個包装洗剤の洗濯洗剤市場全体における比率、これを浸透率といいますが、欧米では現在30パーセント程度です。

当社のお客さまは大手洗剤メーカーですが、マーケティング等の取り組みにより積極的に個包装洗剤の拡大を図っています。今後数年間で、浸透率は50パーセント程度まで高まる見込みです。日本や中国はいまだ少し低い水準ですが、こちらも大きな成長が期待できると考えています。

当社は水溶性ポバールフィルムのリーディングカンパニーとして、世界的な消費財メーカー、洗剤メーカーなどと密接に連携しながら製品開発を行い、中長期的な関係強化を図っています。

また、ポバール樹脂と同じく適地生産・適地販売の観点から、既存の生産拠点である日本、アメリカ、イギリスに加え、ヨーロッパへの展開としてポーランドに新たな生産拠点を設け、今年4月に開所式を行いました。

このようにグローバルな顧客対応力を一層強化し、拡大する需要の取り込みを図っていきたいと考えています。

関本:市場の浸透率についてうかがいます。御社は非常に高いシェアをお持ちだと思いますが、浸透率が上がっていく過程で、このシェアがさらに上がっていく見込みでしょうか?

それとも、拡大していく過程でいろいろなプレイヤーが入ってくることにより、シェアは下がっていくのか、あるいはあまり変わらないのでしょうか? このあたりの市場シェアについてのお考えを教えてください。

滝沢:洗濯用個包装洗剤の原料という意味では、当社は独占的なシェアを持っています。また、大手のグローバルメーカーとは商品開発の段階から一緒にモノ作りを行っています。市場は拡大していきますが、シェアを維持しつつ、拡大した市場を取り込みながら伸びていくと考えています。

関本:浸透率が30パーセントから50パーセントに拡大し、事業規模が1.5倍になるのはかなり大きいですね。逆に、御社の全体事業に対して水溶性ポバールフィルムはどのくらい貢献しているのか、また今後の成長にどの程度寄与するかについての考えを聞かせていただけますか?

滝沢:個別の事業の売上や利益は開示していませんが、このビニルアセテートセグメント自体が全体の売上の約半分を占めています。その中に5つのサブセグメントがありますが、いずれもそれなりの規模を持っています。

高付加価値ということもあり、高い利益率を維持しています。したがって、影響は大きくなると考えています。

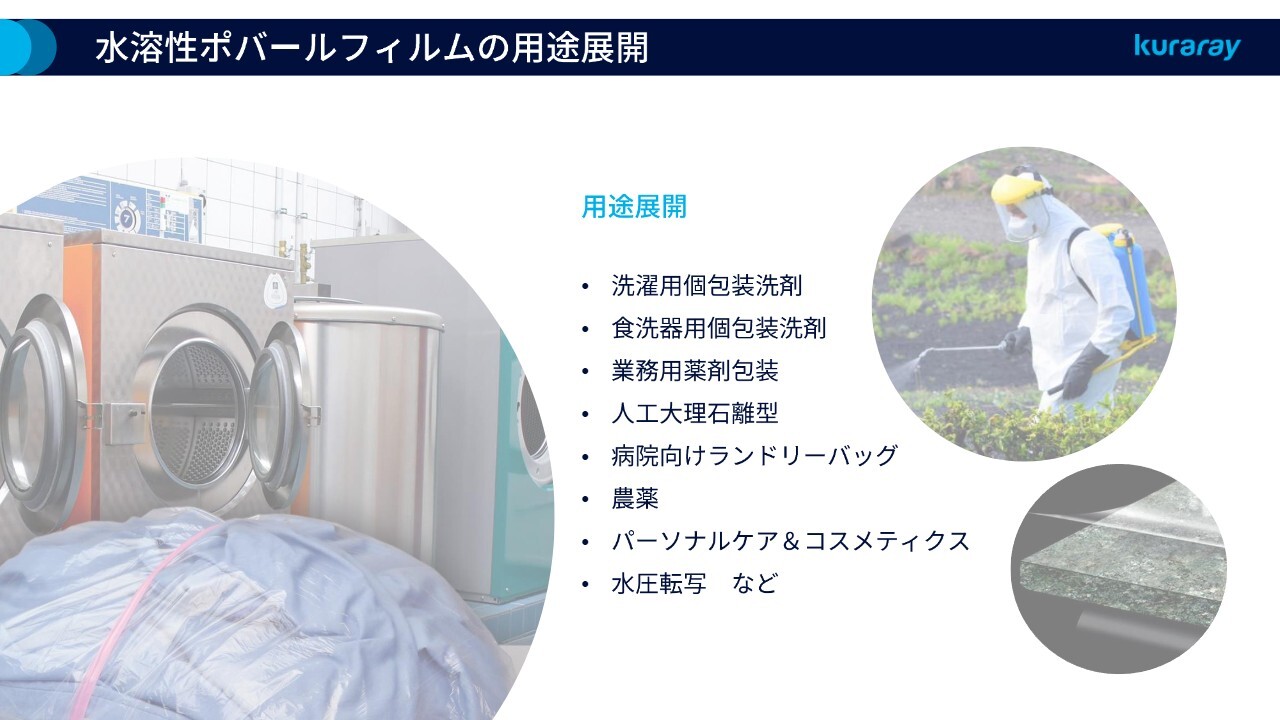

水溶性ポバールフィルムの用途展開

滝沢:水溶性ポバールフィルムは、洗濯用個包装洗剤以外にもさまざまな用途で使われています。例えば、病院で使用される水溶性ランドリーバックや、農薬の包装資材などに使われています。

病院向けランドリーバッグは、入院患者の衣類などを直接触ることなく、そのランドリーバックに入れたまま洗濯機に投入できるもので、特にコロナ禍においては、医療従事者の方々から非常に喜ばれた製品です。

新規ソリューションへの取り組み

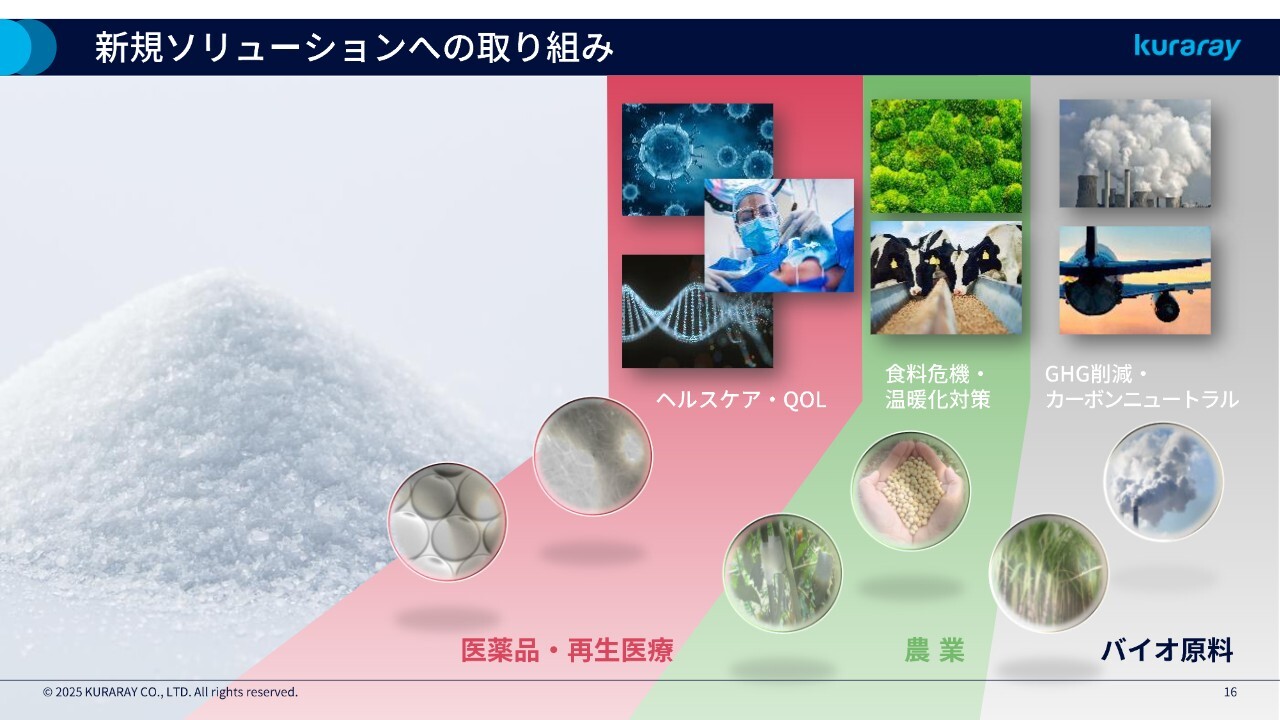

滝沢:今後の成長に欠かせない新規ソリューションへの取り組みとして、PVAマイクロキャリア、当社商品名「スキャポバ」についてご説明します。

今後、重要性が増すと考えられる大きなトレンドとして、カーボンニュートラルへの対応や食糧危機があります。これまでご紹介してきたポバール樹脂は、このようなトレンドにも対応しています。例えば、原料のバイオ化、水に溶ける生分解性、そしてガスバリア性を活かした農業分野などへの用途開拓を進めています。

次のスライドでは、同様に注目されているヘルスケア分野において、医薬品や再生医療といったトレンドに対応した新製品である、再生医療に貢献する新規ソリューションをご紹介します。

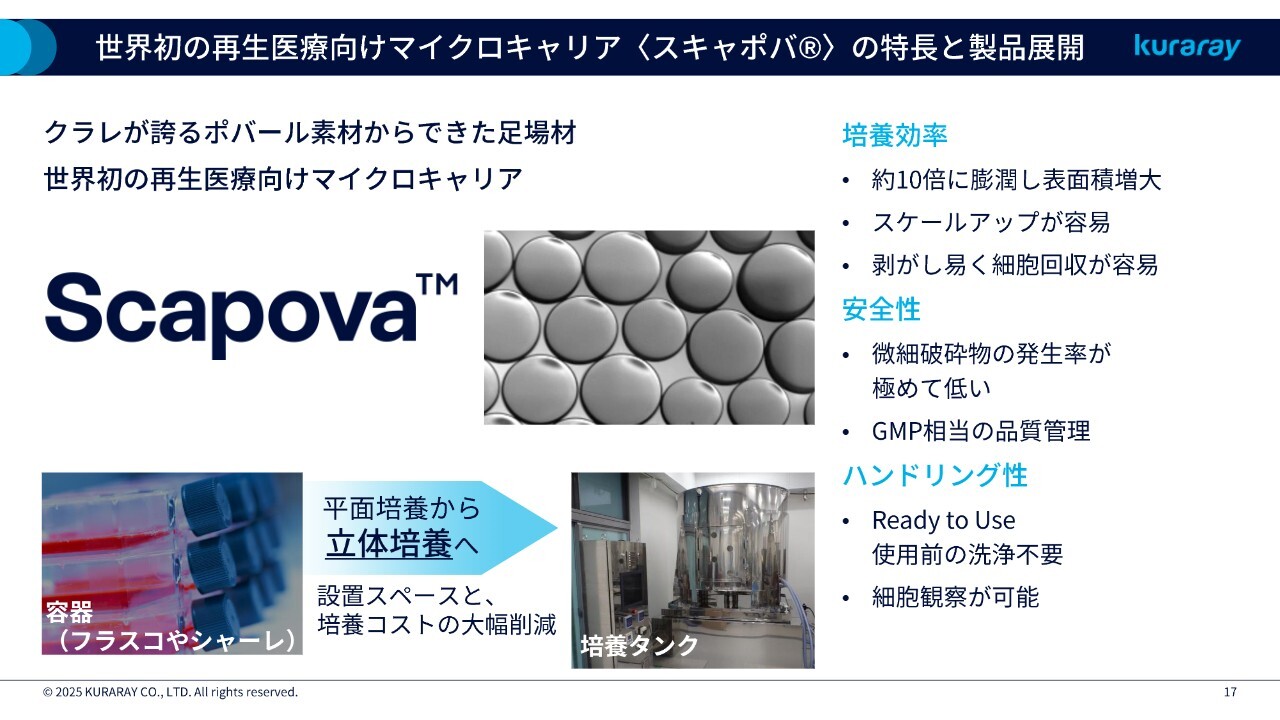

世界初の再生医療向けマイクロキャリア〈スキャポバ〉の特長と製品展開

滝沢:当社は、再生医療の細胞培養に用いるPVAマイクロキャリア、当社商品名「スキャポバ」を開発し、昨年から販売を開始しました。こちらは当社が誇るポバール樹脂の技術をベースとした製品です。

当社製品の特長として、細胞培養効率や安全性の高さ、また取り扱いが容易であるという点が挙げられます。

培養する細胞の種類にもよりますが、他の製品に比べて2倍から3倍の増殖率があることを確認しています。また、すでに100リットルの大型のバイオリアクターでの培養実績もあり、今後のスケールアップも可能です。

ポバール樹脂は弾力性に優れているため、リアクターでの攪拌時の衝撃によりマイクロキャリアが壊れることなく、微細破砕物がほとんど発生しません。医療レベルの厳密な品質管理を徹底し、製品の安全性を担保しています。

さらに、使用前の滅菌や洗浄といった処理も不要です。培養液にこのマイクロキャリアを少し浸した後、すぐに使用が可能ということもあり、ハンドリング性にも優れています。

これまではスライド左下の写真にもあるとおり、フラスコやシャーレなどを使って平面で培養していたため、非常に少ない量しか培養できませんでした。しかし、量を増やしていくためには立体的に培養する必要があります。立体培養に対応できる商品として、上市以来、多くの問い合わせをいただいています。

現在は主に国内の研究機関向けに出荷していますが、年内には海外の研究機関向けにも出荷を開始し、今後の事業拡大に弾みをつけたいと考えています。

少し先ですが、2030年から2040年代には市場が大きく拡大すると言われており、そのタイミングでは数百億円レベルの事業規模を目指したいと考えています。

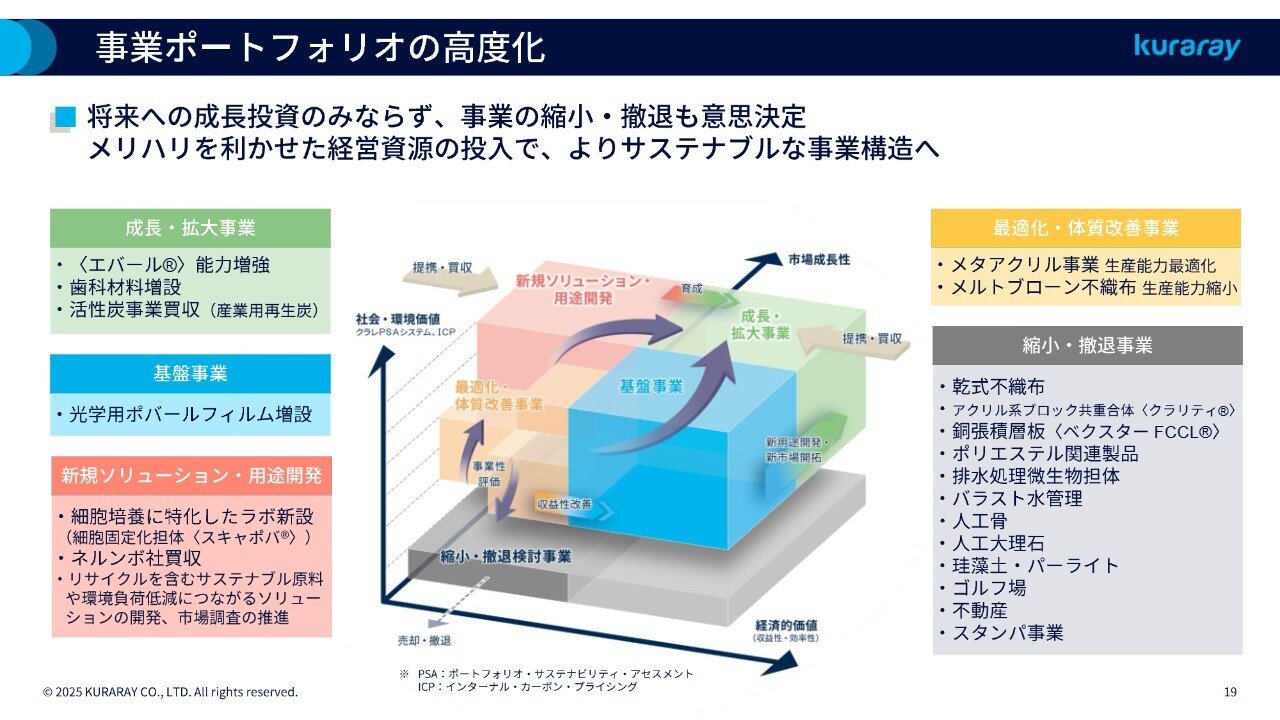

事業ポートフォリオの高度化

滝沢:事業ポートフォリオの高度化と業績推移、株主還元についてご紹介します。

当社の事業ポートフォリオの高度化の考え方と各事業の位置づけを、スライドの図に示しています。事業の評価にあたっては、縦軸の「社会・環境価値」と、横軸の「経済的価値」に加え、奥行きの「市場成長性」を第3の軸として考慮しています。

「社会・環境価値」については、スイスに本部を置く国際的な機関が作成した「ポートフォリオ・サステナビリティ・アセスメント(PSA)」の考えを取り入れた、客観的な評価体系を用いています。

「経済的価値」については、営業キャッシュフローで収益性を、またROICで効率性を測っています。

このような評価の結果、各事業を「成長・拡大事業」「基盤事業」「新規ソリューション・用途開発」「最適化・体質改善事業」の4つに区分しています。また、これら3つの指標すべてで高い評価を得た領域を「成長・拡大事業」とし、積極的な経営資源配分を進めていきます。

一方、低い評価となった事業は、スライドの図の左下にあるような「最適化・体質改善事業」に位置づけられます。これらの事業に関しては、まず体質改善に向けた施策を進めます。

残念ながら、将来に向けて改善が見込めない場合や、当社がベストオーナーではないと判断した場合には、事業譲渡、あるいは縮小・撤退といった判断を行ったケースもあります。

2022年度から実施している5ヶ年の中期経営計画では、スライド右側のグレーの枠内に示すとおり、多くの事業で事業売却や縮小・撤退を決断しました。メリハリを効かせた経営資源の投入により、よりサステナブルな事業構造への展開を進めている最中です。

関本:事業ポートフォリオの高度化についてうかがいます。過去1年のリリースを見ると、それ以前と比べて事業譲渡や撤退のリリースが多かった印象があります。これは最近、動きが加速した背景があったのでしょうか? それとも以前から検討していたものが偶然この時期に実現したのでしょうか?

滝沢:事業ポートフォリオの高度化は今に始まったことではなく、過去から進めてきました。ここ数年で顕著になっている理由は、2020年の新型コロナウイルスによる感染症の拡大時に市場環境がいろいろと変わり、当社の事業の強みが目立ったものもあれば、逆に弱みが見えてきたものもあったためです。

それまではある程度の利益が出ていたため、「やめることはない」と考えていたものについても、強み弱みがよく見えてきました。それをもとに、より集中的に判断してきたことが表れているのかもしれません。

関本:本日は「スキャポバ」や水溶性ポバールフィルムについてのお話をうかがいましたが、基盤事業で安定収益の光学用ポバールフィルムについても、簡単にお話をうかがえますか?

滝沢:光学用ポバールフィルムはポバール樹脂をフィルム化したもので、液晶ディスプレイには欠かせない偏光板を作るための素材となります。

これまでも、液晶ディスプレイの拡大とともにこの事業は非常に伸びてきました。当社が80パーセント程度の市場シェアを持っている非常に強い商品ということもあり、利益貢献度の高い商品です。

主な用途は大型テレビですが、残念ながら大型テレビの販売台数が今、横ばいになっています。ただし、サイズが徐々に大きくなっていることもあり、需要は年間数パーセント程度、確実に拡大しています。しかし成長とは表現しづらいため、現在は基盤事業という位置づけになっています。

今後も利益を維持するために必要な投資は続けていきます。しかし成長・拡大事業から基盤事業に移しているということもあり、今回の説明ではいったん置いておいたかたちになります。

関本:市場シェアや競争力、規模感から見ても、安定的な事業であるということですね。

滝沢:おっしゃるとおりです。当社の営業利益において重要な位置づけであることは変わりません。

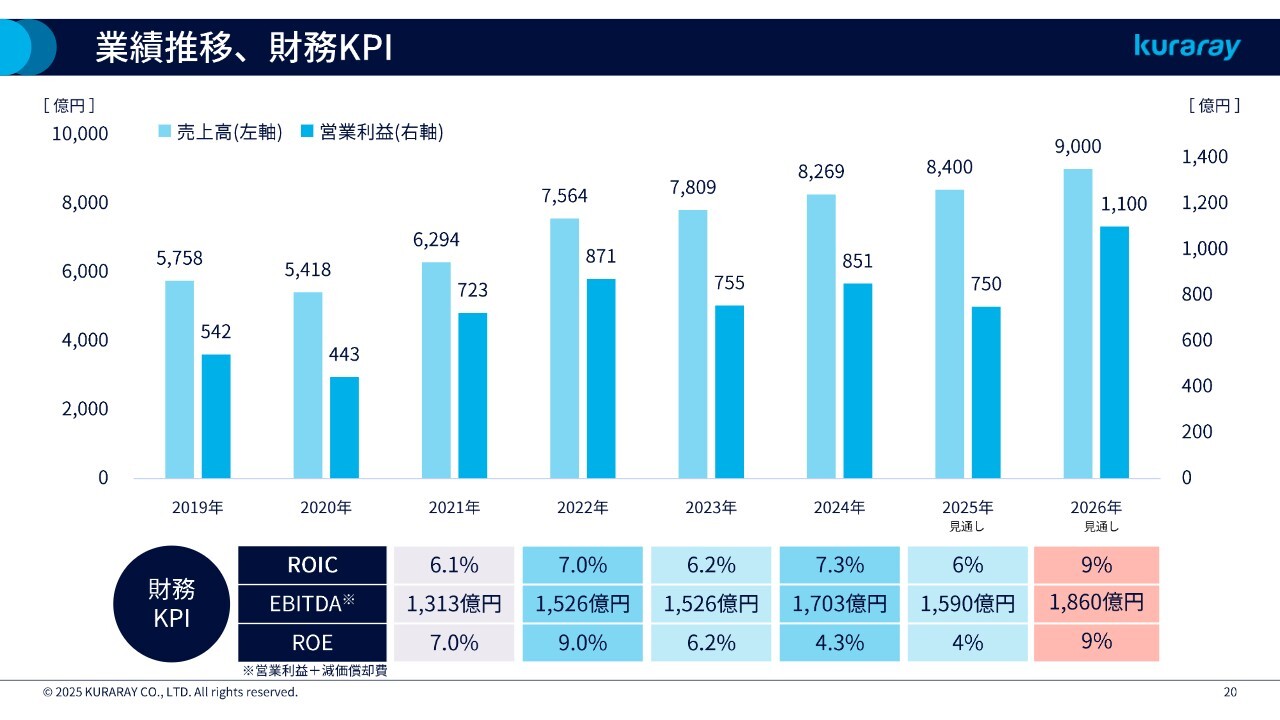

業績推移、財務KPI

滝沢:スライドでは、現中期経営計画における売上高と営業利益の推移を示しています。

2019年度から2020年度にかけては、米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響により売上高、営業利益が一時的に減少しましたが、2021年からは回復に転じています。2023年度、2024年度には高水準の売上もしくは営業利益を確保しています。

スライド下段には、中期経営計画で掲げた財務KPIの実績と見通しを示しています。足元は、先ほどお話ししたような事業ポートフォリオの高度化を推進するために事業整理損を計上している関係で、当期純利益の減少が見られます。

そのためROEが少し落ち込んでいますが、早期のROE10パーセント達成を目標に取り組んでいきます。

株主還元

滝沢:株主還元方針についてです。当社は、株主のみなさまに対する利益配分を経営の重要課題と位置づけており、今年2月に新たな株主還元方針を制定しました。

新たな還元方針として、「親会社株主に帰属する当期純利益に対する総還元性向50パーセント以上」「1株当たり配当金の維持・増額」「自己株式取得の継続的実施を目指す」を掲げています。この方針に基づき、2025年度の配当金は1株当たり年間54円を計画しています。

加えて、本年度は約300億円の自己株式の取得を実施し、総還元性向は約142パーセントとなる見込みです。

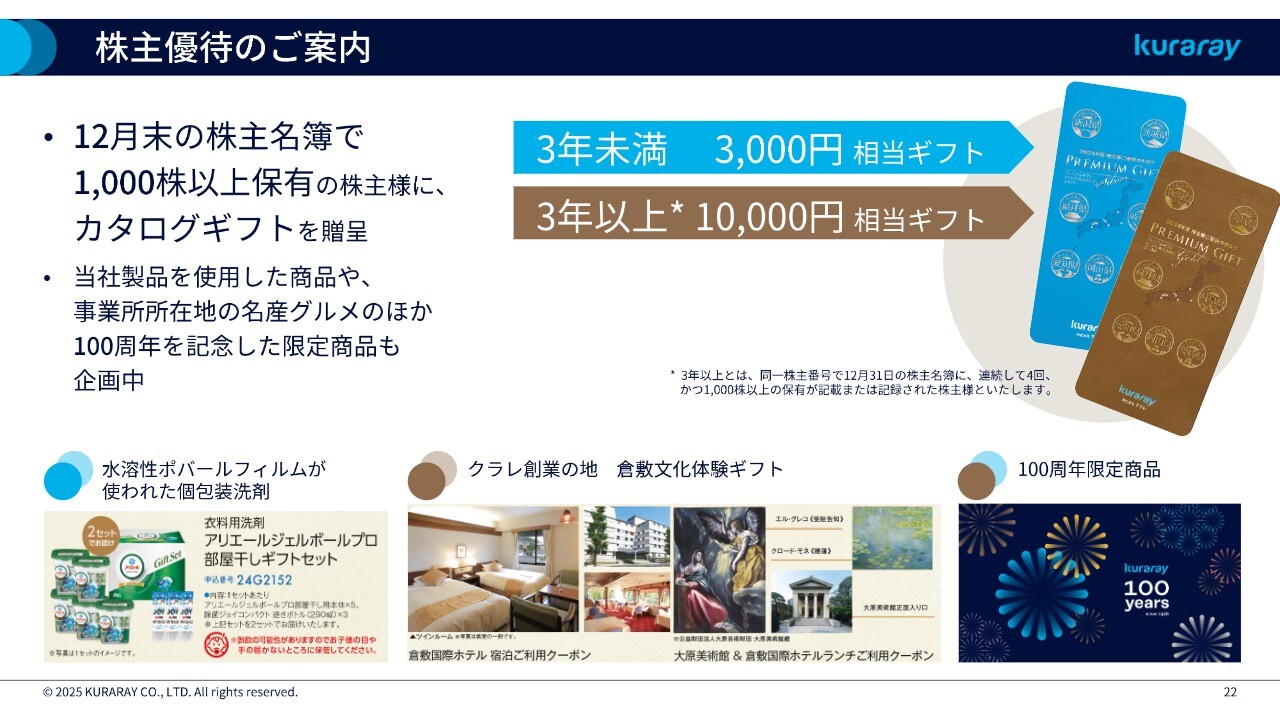

株主優待のご案内

滝沢:株主優待についてです。当社は株主優待制度を設けており、12月末時点で1,000株以上保有の株主さまには、保有期間に応じて2種類のカタログギフトを贈呈しています。

例えば、本日ご紹介した水溶性ポバールフィルムが使われた個包装洗剤など、当社製品や素材を使用したさまざまな商品や、当社創業の地である倉敷文化体験ギフト、また国内の事業所周辺の名産グルメなどを、このカタログギフトに掲載しています。

さらに当社は、来年100周年となり、これを記念した限定商品も企画しています。今回の説明会を機に、ぜひ当社株式の保有をご検討いただければと思います。

私からのご説明は以上となります。ありがとうございました。

質疑応答:株価を意識した取り組みについて

分林里佳氏(以下、分

新着ログ

「化学」のログ