東邦化学工業、新中計「TOHO Step Up Plan 2027」が始動 電子情報材料事業中核化と中国生産拠点の活用拡大等で営業利益30億円を目指す

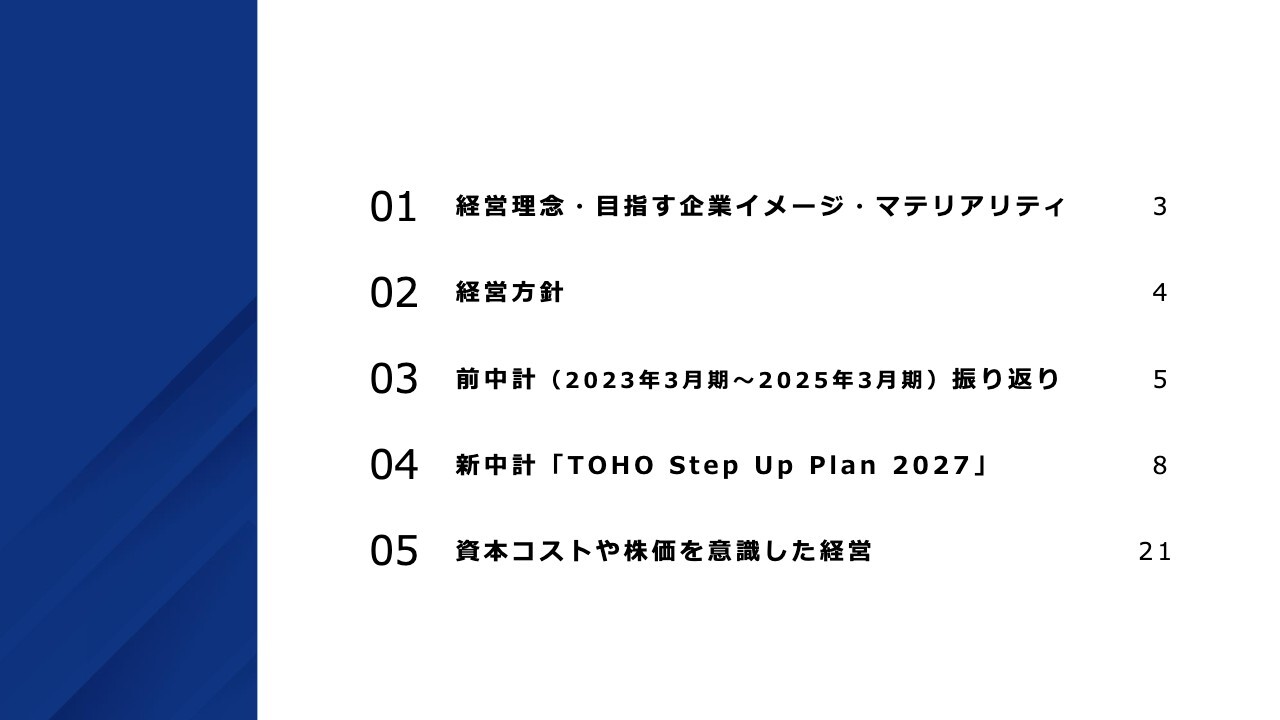

目次

中崎龍雄氏:東邦化学工業株式会社代表取締役社長の中崎です。新中期経営計画「TOHO Step Up Plan 2027」についてご説明します。

本日の内容です。はじめに、経営理念・目指す企業イメージ・重要課題(マテリアリティ)と経営方針について、次に、前中計「TOHO Step Up Plan 2024」の振り返り、新中計「TOHO Step Up Plan 2027」についてご説明します。最後に、資本コストや株価を意識した経営の取り組みについてお話しします。

経営理念・目指す企業イメージ・マテリアリティ

まずは、経営理念・目指す企業イメージ、重要課題(マテリアリティ)です。

当社は、創業以来の「技術重視」の経営姿勢を堅持し、技術の向上を通じて、広く時代のニーズに応える製品を開発・提供することにより、豊かな社会作りに貢献することを経営理念としています。

目指す企業イメージは、「多岐にわたる技術と多様な製品群を擁し、小粒でも光る、ファインケミカル中心の中堅優良化学メーカー」です。

当社グループが特定した重要課題(マテリアリティ)は、1つ目に、製品を通じた豊かな社会作りへの貢献、2つ目に、人材の確保・育成及び幸福度の追求、3つ目に、レジリエントな組織と強固なガバナンス体制・リスク管理体制の構築、4つ目に、地球環境への配慮と保全を挙げています。

経営方針

当社の経営方針は2025年3月に刷新しました。経営方針は当社が定めるあらゆる方針や経営判断の基準であり、本日ご説明する新中期経営計画もこの経営方針を土台に策定しています。

1つ目は、中長期的な視点で戦略・計画を策定し、事業環境の変化に柔軟かつ機敏に対応することで、業績の向上と持続的な企業成長を目指します。

2つ目は、経済的価値と社会的価値の両面を高めることで、企業価値の向上を目指します。

3つ目は、選択と集中、そしてスピードを重視した製品開発と高い品質により、グローバルベースでの競争力を強化します。

4つ目は、人的資本と物的資本を最大限に活用し、生産性・効率性を重視した経営を推進します。

5つ目は、人的資本重視の経営を推進し、人材育成や組織・職場環境・人事制度の整備を通じて、「社員と共に歩む企業作り」を目指します。

6つ目は、化学工業の一端を担う企業として、安全の徹底とともに、省資源・省エネルギーなど環境負荷の低減に積極的に取り組みます。

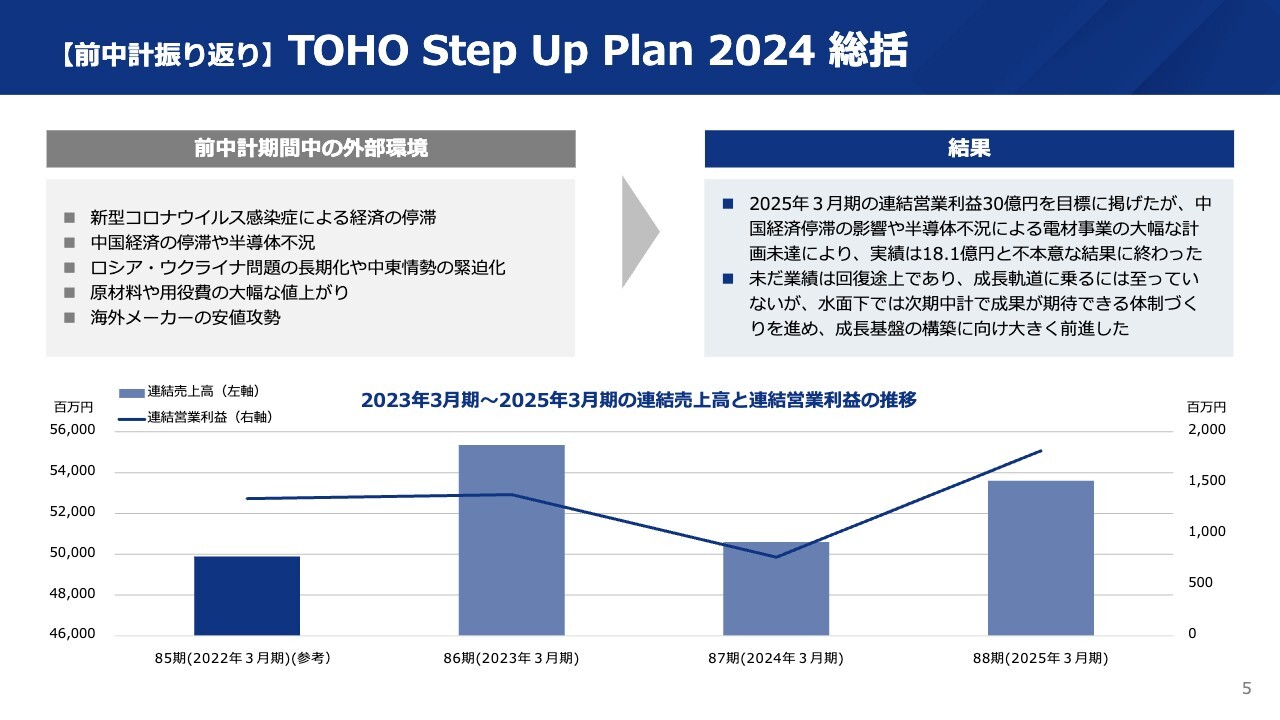

【前中計振り返り】TOHO Step Up Plan 2024 総括

次に前中計「TOHO Step Up Plan 2024」の総括です。

まず、前中計期間中の外部環境についてです。新型コロナウイルス感染症による経済の停滞、中国経済の減速や半導体不況、さらにロシア・ウクライナ戦争の長期化や中東情勢の緊迫化など、極めて厳しい環境下での事業運営となりました。また、原材料や用役費が大幅に値上がりし、海外メーカーによる安値攻勢も激しくなりました。

結果として、2024年度(2025年3月期)は連結営業利益30億円を目標に掲げていましたが、中国経済の停滞や半導体不況による電子情報材料事業の大幅な計画未達により、実績は18億1,000万円にとどまりました。

業績はなお回復途上にありますが、次期中計で成果が期待できる体制作りを進め、成長基盤の構築に向けて大きく前進した期間でもありました。

スライド下部のグラフは、2022年度(2023年3月期)から2024年度(2025年3月期)の連結売上高・営業利益の推移を示しています。

連結売上高は2021年度(2022年3月期)の498億円から2022年度(2023年3月期)には553億円へ増加しました。これはロシア・ウクライナ戦争による原材料価格や用役費の値上がりに伴って売価が上昇したことが主因です。

2022年度(2023年3月期)の連結営業利益は13億8,000万円でしたが、上期と下期に分けると上期は3億円、下期は10億8,000万円と、上期の苦戦が響きました。上期の苦戦の要因は、原材料価格・用役費の急騰に対する製品値上げが遅れたこと、東邦化学(上海)有限公司がコロナ禍による中国・上海市のロックダウンや近接する他社の爆発火災事故の影響を大きく受けたこと、懐集東邦化学有限公司がロジンの相場価格の大幅な値下がりによって在庫評価損を計上したことなど、多数の一時的なマイナス要因が重なったことによるものです。

2023年度(2024年3月期)の連結売上高は505億円まで減少しましたが、これは半導体不況の影響が大きく、加えて海外の自動車関連需要の低迷、原料不足による石油樹脂の減産、香粧原料の大口ユーザー向け販売の減少などの要因が重なったことによるものです。2023年度(2024年3月期)の連結営業利益は7億7,000万円と大幅な減益となりましたが、これは売上高減少によるマイナス影響に加え、主原料の値上がり、東邦化学(上海)有限公司での安全規制対応工事の実施、人件費・設備費等の固定費の増加や、当社サーバーへの不正アクセス発覚後の対応費用及び情報セキュリティ強化対策費用の発生などのマイナス要因が重なったことによるものです。

2024年度(2025年3月期)の連結売上高は536億円で、国内と海外との原料調達価格差が拡大する中、香粧原料の大口ユーザー向け販売が、安価な輸入品への調達切り替えにより大幅減となりましたが、一方で半導体市況の回復に伴って電子情報産業用の微細加工用樹脂が大幅な増収となりました。2024年度(2025年3月期)の連結営業利益は18億1,000万円で、増収による収益効果に加え、売上構成の変化等に伴って利益率が改善したことや、東邦化学(上海)有限公司が3億円を超える営業利益を計上したことにより増益となりました。

3年間通算で見ると、連結売上高は2021年度(2022年3月期)から2024年度(2025年3月期)にかけて37億円の増収にとどまりますが、電子情報産業用の微細加工用樹脂を含むスペシャリティーケミカルセグメントの売上高が39億円増加し、2024年度(2025年3月期)は初めてスペシャリティーケミカルセグメントの営業利益が界面活性剤セグメントを上回りました。電子情報材料事業の拡大や競争力の乏しい汎用製品の生産縮小をはじめとする事業ポートフォリオの見直しを進めることにより、売上・利益の構成は着実に変わりつつあります。今後の収益改善に向けた基盤作りは着実に進んでいます。

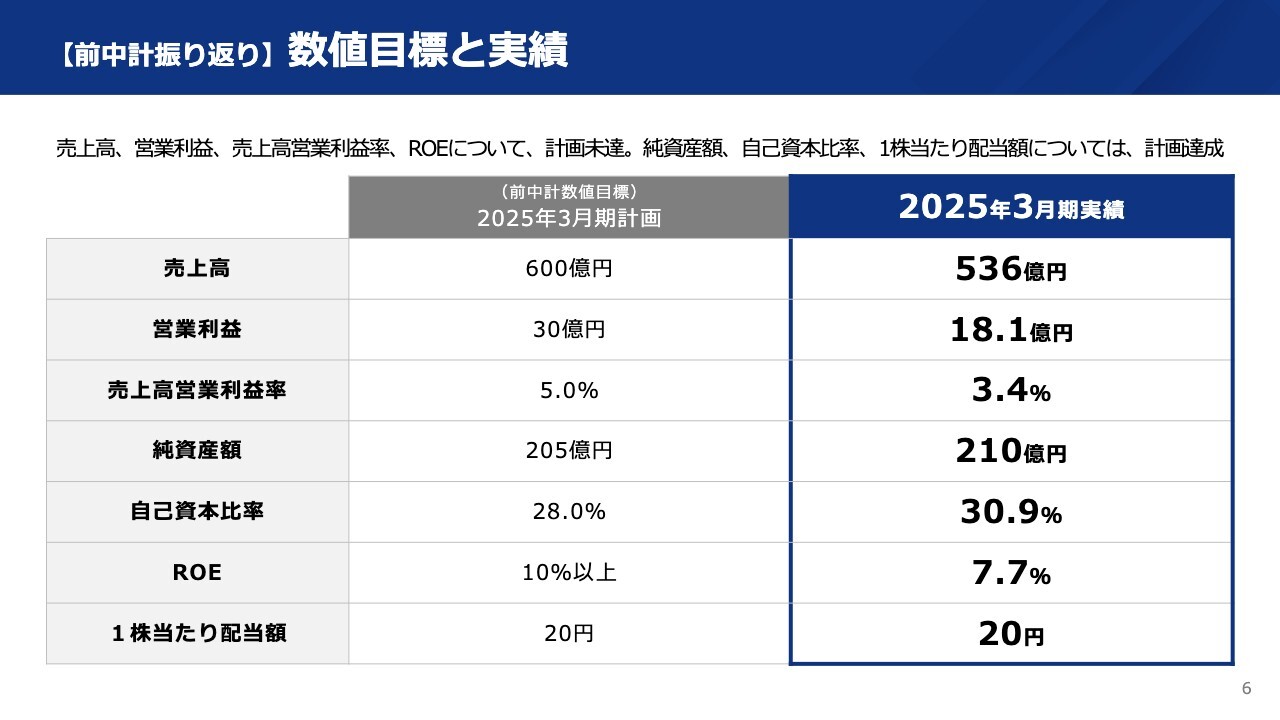

【前中計振り返り】数値目標と実績

前中計の数値目標と実績です。2024年度(2025年3月期)の計画値と実績値を比較すると、売上高は600億円の計画に対して実績は536億円、営業利益は30億円の計画に対して実績は18億1,000万円、売上高営業利益率は5.0パーセントの計画に対して実績は3.4パーセント、ROEは10パーセントの計画に対して実績は7.7パーセントと計画未達となりました。

一方で、純資産額は205億円の計画に対して実績は210億円、自己資本比率は28.0パーセントの計画に対して実績は30.9パーセントと計画を上回り、1株当たり配当額は20円で計画どおりの配当を実施しました。

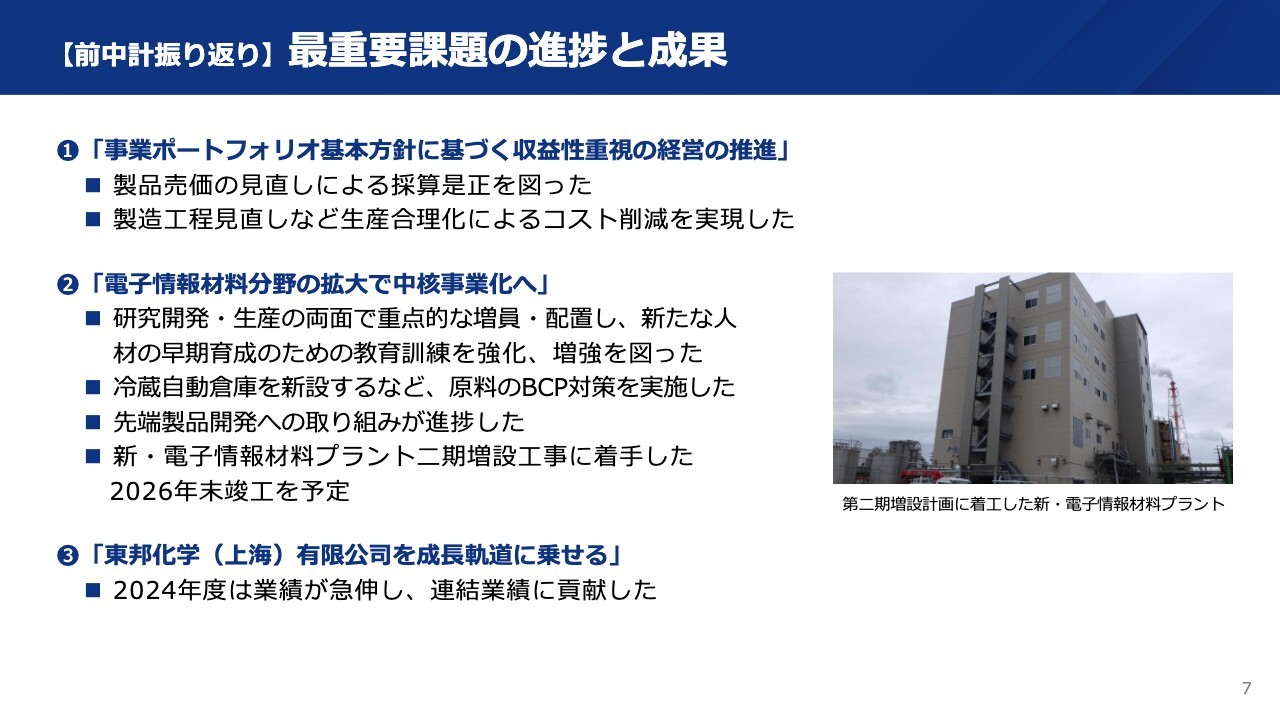

【前中計振り返り】最重要課題の進捗と成果

前中計で掲げた最重要課題の進捗と成果についてご説明します。

1つ目は、事業ポートフォリオ基本方針に基づく収益性重視の経営の推進についてです。製品売価の見直しによる採算是正を図り、製造工程の見直しなど生産合理化と原材料調達の最適化を進めることで、コスト削減を実現しました。

2つ目は、電子情報材料分野の拡大による中核事業化です。研究開発及び生産の両面で増員と人員配置の見直しを行い、新たな人材の早期育成のための教育訓練を強化しました。また、原料のBCP対策として冷蔵自動倉庫を新設しました。さらに、先端製品開発への取り組みが進捗し、新・電子情報材料プラントの二期増設工事にも着手しました。こちらは2026年末に竣工予定です。電子情報材料事業は着実に成長しており、2024年度には電子情報材料事業と溶剤事業で構成するスペシャリティーケミカルセグメントの営業利益が、初めて界面活性剤セグメントの利益を上回りました。

3つ目の東邦化学(上海)有限公司を成長軌道に乗せる取り組みについては、2020年度以降続いたコロナ禍の影響や、安全面の規制強化に対応するための各種工事が終わり、操業が正常化したことで、2024年度は業績が急伸し、3億円を超える営業利益を計上して連結業績に貢献しました。

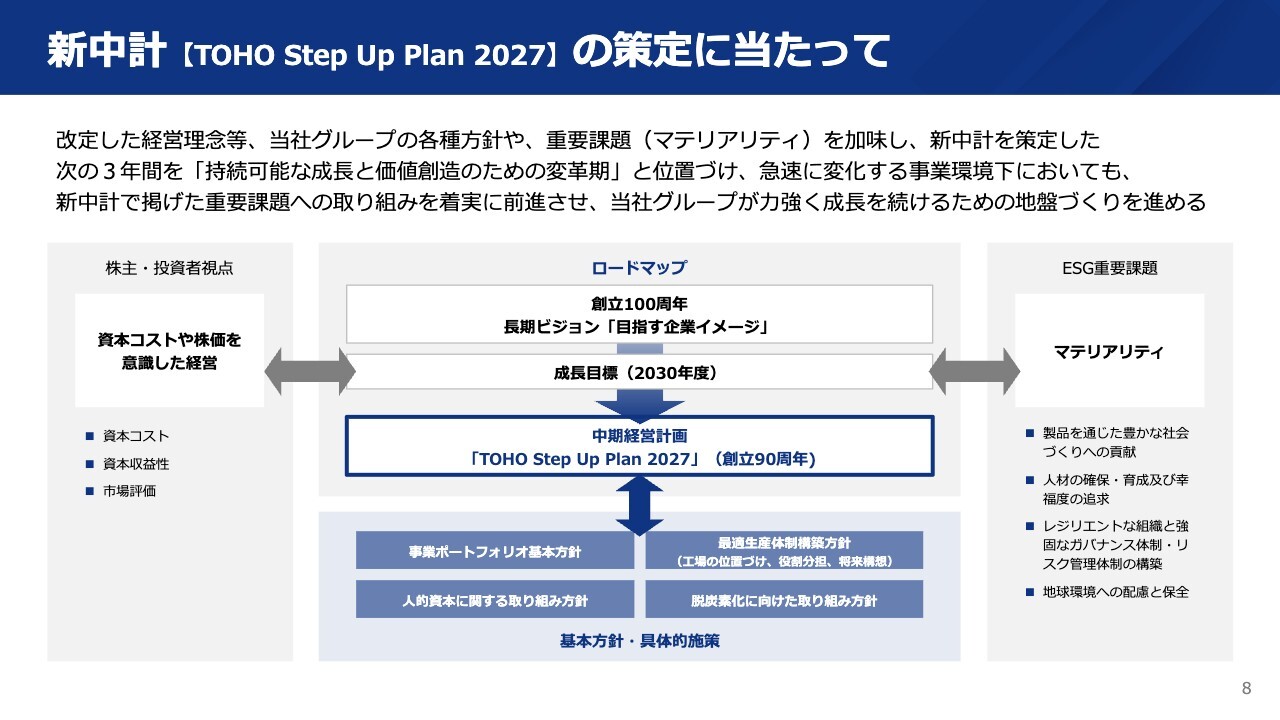

新中計【TOHO Step Up Plan 2027】の策定に当たって

新中計「TOHO Step Up Plan 2027」の策定についてご説明します。本計画は、新たに見直した経営方針や当社グループの各種方針、重要課題(マテリアリティ)を踏まえて策定しました。次の3年間を「持続可能な成長と価値創造のための変革期」と位置づけ、急速に変化する事業環境下においても、掲げた重要課題に着実に取り組み、力強い成長を続けるための地盤作りを進めていきます。

スライド中央のロードマップでは、当社グループの成長ストーリーを整理しています。新中計「TOHO Step Up Plan 2027」(創立90周年)に加え、さらに次の3年後の2030年度の目標も掲げています。足もとの計画や課題を確実に達成して実績を積み上げることで、創立100周年に向けた長期ビジョン「目指す企業イメージ」に近づけるべく取り組んでいきます。

加えて、ロードマップの左側には株主・投資者視点、右側にはESG重要課題を示しています。この構成は、財務面と非財務面の両輪で企業価値を高めるという、当社の基本姿勢を明確に表しています。

左側の株主・投資者視点では、「資本コスト」「資本収益性」「市場評価」を意識した経営を推進することを掲げています。これにより、資本効率の向上と、資本市場からの信頼確立を目指します。

右側のESG重要課題では、当社グループのマテリアリティとして、「製品を通じた豊かな社会づくりへの貢献」「人材の確保・育成及び幸福度の追求」「レジリエントな組織と強固なガバナンス体制・リスク管理体制の構築」「地球環境への配慮と保全」の4項目を掲げています。

これらを通じ、社会的価値と経済的価値の両面で企業価値を高めていきます。

また、ロードマップの下部には、これらを支える基本方針と具体的施策として、「事業ポートフォリオ基本方針」「人的資本に関する取り組み方針」「最適生産体制構築方針(工場の位置づけ、役割分担、将来構想)」及び「脱炭素化に向けた取り組み方針」などを掲げています。

この方針や施策は、新中計達成に向けた主要テーマへの取り組みを具体的に示したものであり、それぞれが相互に連携しながら、成長と効率化の両立を図る基盤となります。

当社は、新中計「TOHO Step Up Plan 2027」を通じて、持続可能な成長と価値創造を確実に進め、創立100周年、そしてその先の未来へとつながる企業基盤を築いていきます。

【TOHO Step Up Plan 2027】外部環境

当社を取り巻く外部環境についてご説明します。

1つ目は、グローバルベースの競争激化と市場分断化の進行です。新興国企業による安価な汎用石油化学製品の攻勢が拡大し、日本国内では石化事業の再編が進む見込みです。また、米中経済対立や米国の関税の影響が広がり、EV化の進展に伴う日本の自動車産業の地盤沈下も懸念されています。

2つ目は、半導体関連産業の成長です。AI・DX関連の技術革新の加速により、中長期的に需要が伸びる見通しであり、半導体関連ケミカル製品も競争が激化しています。

3つ目は、少子高齢化と労働市場の需給のタイト化です。少子化により人材確保が難しくなり、人件費が高騰しています。

4つ目は、インフレの進行です。物価上昇や金利上昇などの影響が継続しています。

5つ目は、コーポレートガバナンス改革の進展です。政策保有株式の見直しや「資本コストや株価を意識した経営」の取り組みが進展しています。

当社の持続的成長のためには、このような環境に臨機応変に対応していく必要があります。

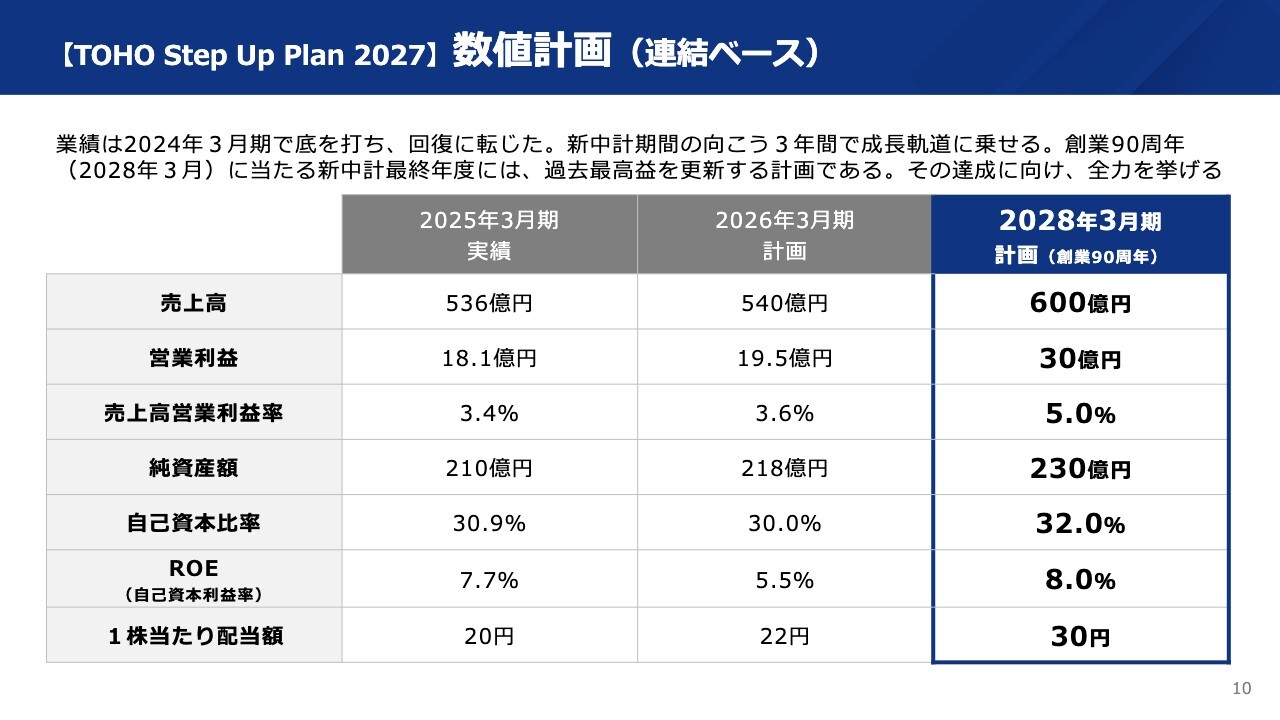

【TOHO Step Up Plan 2027】数値計画(連結ベース)

新中計の数値計画についてご説明します。業績は2023年度(2024年3月期)で底を打ち、2024年度(2025年3月期)から回復に転じました。今後3年間で成長軌道に乗せ、創業90周年に当たる2027年度(2028年3月期)には、過去最高益を更新する計画です。

2024年度(2025年3月期)の実績は、売上高536億円、営業利益18億1,000万円、売上高営業利益率3.4パーセント、純資産額210億円、自己資本比率30.9パーセント、ROE7.7パーセント、1株当たり配当額20円となりました。

2025年度(2026年3月期)の計画は、売上高540億円、営業利益19億5,000万円、売上高営業利益率3.6パーセント、純資産額218億円、自己資本比率30.0パーセント、ROE5.5パーセント、1株当たり配当額22円を見込んでいます。

創業90周年にあたる中計最終年度の2027年度(2028年3月期)は、売上高600億円、営業利益30億円、売上高営業利益率5.0パーセント、純資産額230億円、自己資本比率32.0パーセント、ROE8.0パーセント、1株当たり配当額30円を計画しています。

計画の達成に向け、全社一丸となって取り組んでいきます。

【TOHO Step Up Plan 2027】連結営業利益計画のセグメント別内訳

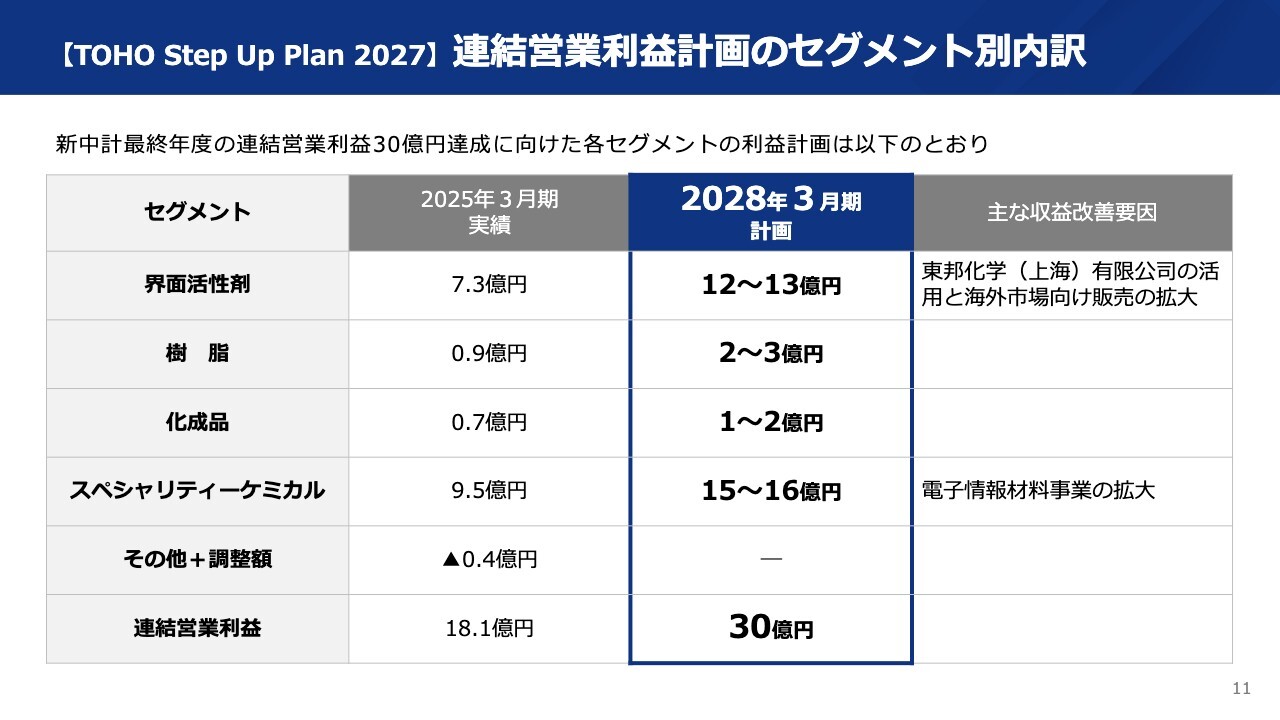

連結営業利益計画のセグメント別内訳についてご説明します。新中計の最終年度である2027年度(2028年3月期)における連結営業利益30億円の達成に向け、各セグメントの利益計画を定めています。

界面活性剤セグメントは、東邦化学(上海)有限公司の活用と海外市場向け販売の拡大により、2024年度(2025年3月期)実績の7億3,000万円から、2027年度(2028年3月期)は12億円から13億円の水準を計画しています。

樹脂セグメントは2024年度(2025年3月期)実績の9,000万円から2027年度(2028年3月期)は2億円から3億円の水準へ増益を見込みます。化成品セグメントは2024年度(2025年3月期)実績の7,000万円から2027年度(2028年3月期)は1億円から2億円を見込みます。

スペシャリティーケミカルセグメントでは、電子情報材料事業の拡大により、2024年度(2025年3月期)実績の9億5,000万円から2027年度(2028年3月期)は15億円から16億円への増益を計画しています。

これらにより、2027年度(2028年3月期)の連結営業利益は30億円とする計画です。利益成長の実現に向け、各セグメントの収益性強化を着実に進めていきます。

【TOHO Step Up Plan 2027】2030年度に向けた成長目標

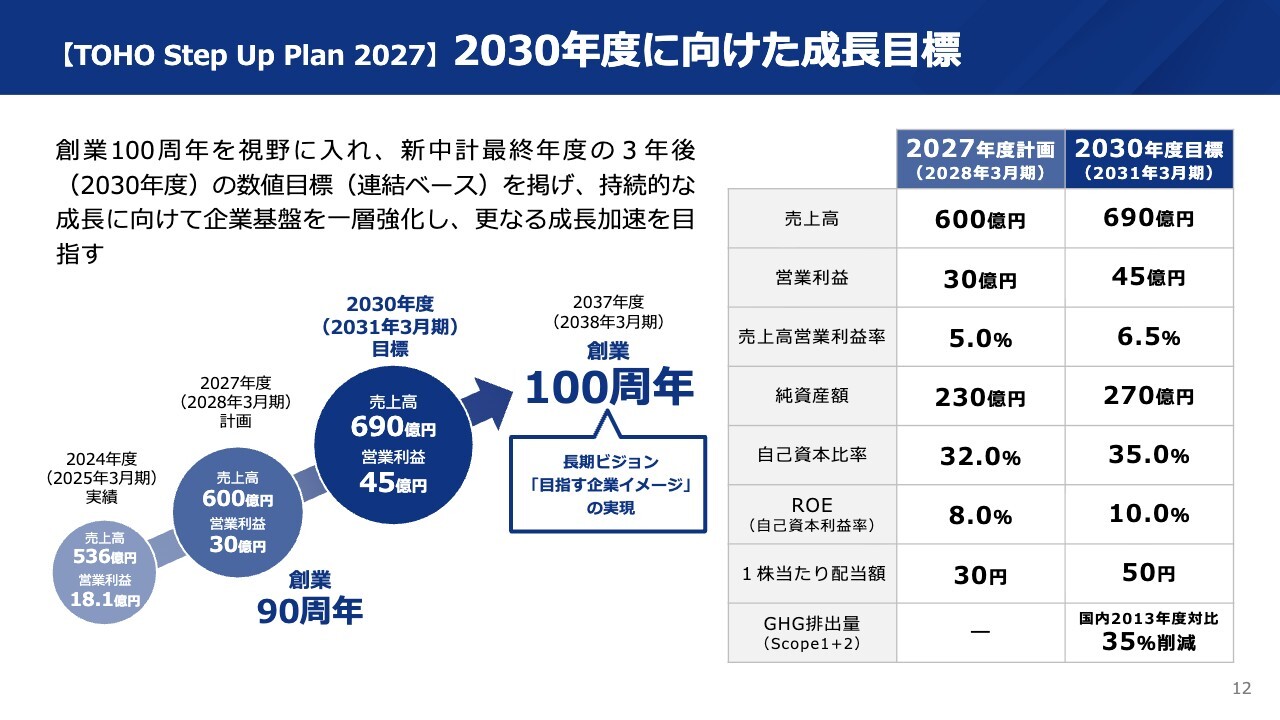

2030年度に向けた成長目標についてご説明します。創業100周年を視野に入れ、2027年度(2028年3月期)の新中計最終年度から3年後にあたる2030年度(2031年3月期)の目標を設定し、持続的な成長に向けた基盤強化とさらなる成長加速を目指します。

右の表は、2027年度計画値と2030年度目標値の比較を示しています。売上高は2027年度の600億円から690億円、営業利益は同じく30億円から45億円、売上高営業利益率は5.0パーセントから6.5パーセントへの成長を目指します。

純資産額は230億円から270億円、自己資本比率は32.0パーセントから35.0パーセント、ROEは8.0パーセントから10.0パーセントに改善し、1株当たり配当額は30円から50円に引き上げることを目指します。

さらに、国内のGHG排出量「Scope1+2」については、2030年度に2013年度比で35パーセント削減する目標を掲げています。

創業100周年に向けて、当社グループは「目指す企業イメージ」の実現のため、長期的な成長の継続を目指します。

【TOHO Step Up Plan 2027】重要課題一覧

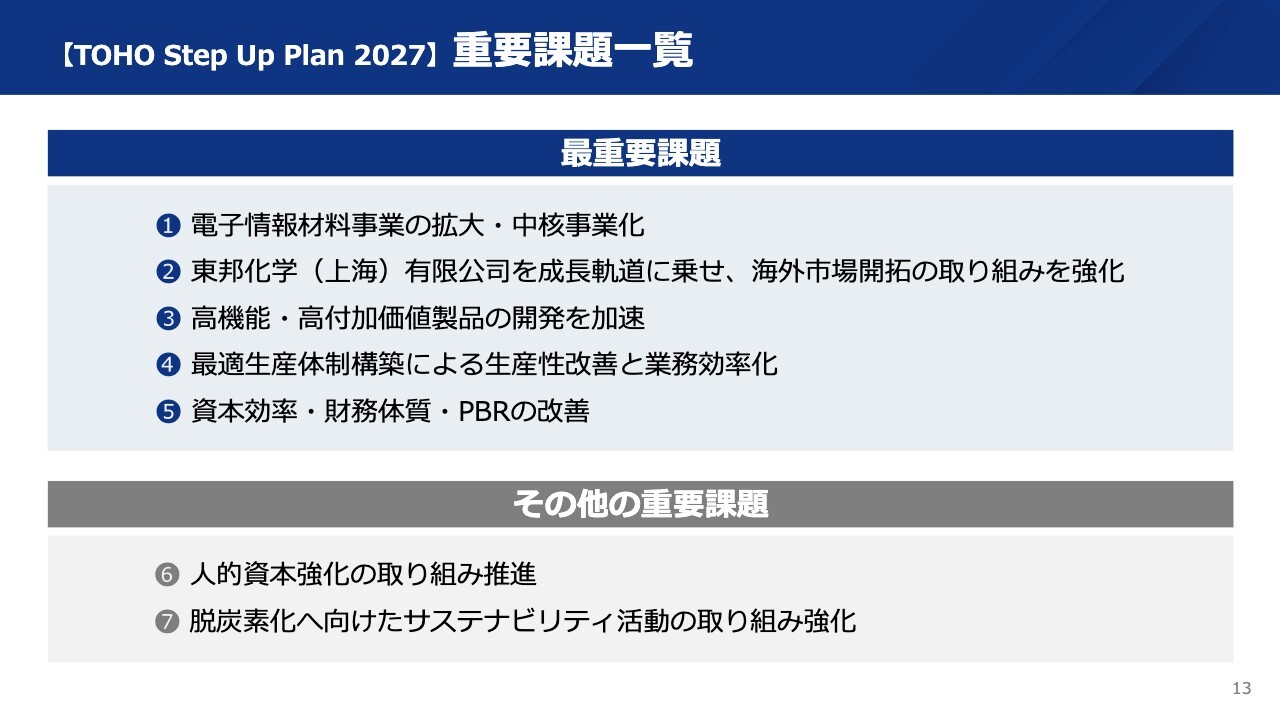

今回の中期経営計画における重要課題のご説明に移ります。まず、新中計における重要課題の全体像をご説明します。重要課題として以下の7つを掲げています。

最重要課題の1つ目は電子情報材料事業の拡大・中核事業化、2つ目は東邦化学(上海)有限公司を成長軌道に乗せ、海外市場開拓の取り組みを強化すること、3つ目は高機能・高付加価値製品の開発の加速、4つ目は最適生産体制構築による生産性改善と業務効率化、5つ目は資本効率・財務体質・PBRの改善です。

その他の重要課題ですが、6つ目は人的資本強化の取り組み推進、7つ目は脱炭素化に向けたサステナビリティ活動の取り組み強化です。

【最重要課題①】電子情報材料事業の拡大・中核事業化

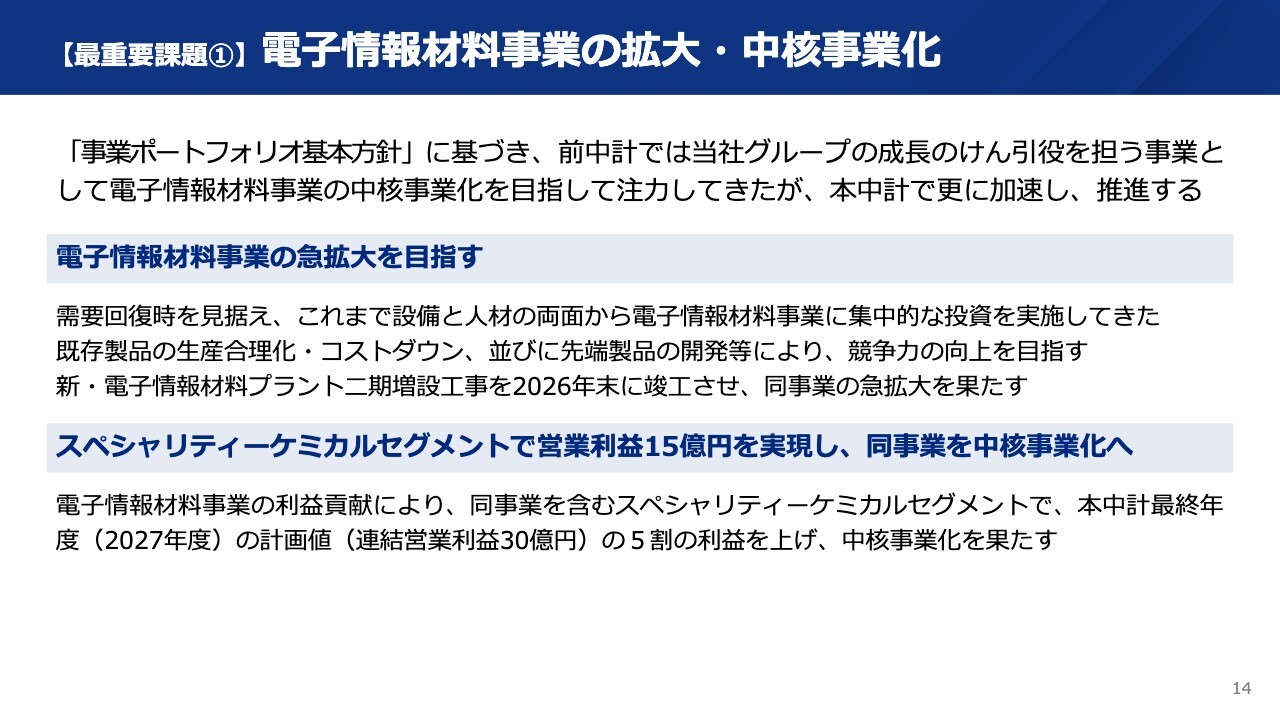

最重要課題の1つ目である電子情報材料事業の拡大と中核事業化についてご説明します。

当社グループは、「事業ポートフォリオ基本方針」に基づき、前中計において電子情報材料事業を成長の牽引役として位置づけ、中核事業化を目指してきました。本中計では、その取り組みをさらに加速・推進します。

電子情報材料事業は、需要回復期を見据え、設備と人材の両面で集中的な投資を進めてきました。既存製品の生産合理化やコストダウン、さらには先端製品の開発を通じて競争力の向上を図ります。また、新・電子情報材料プラントの二期増設工事は2026年末に竣工予定であり、これにより事業の急拡大を実現します。

スペシャリティーケミカルセグメントは、電子情報材料事業の利益貢献により、本中計最終年度の営業利益計画30億円のうち5割である15億円を実現し、中核事業化を果たします。

【最重要課題②】東邦化学(上海)有限公司を成長軌道に乗せ、海外市場開拓の取り組みを強化

最重要課題の2つ目である東邦化学(上海)有限公司を成長軌道に乗せる取り組みと海外市場開拓の強化についてご説明します。東邦化学(上海)有限公司は、国内外の最適生産体制の一翼を担う重要な拠点です。コロナ禍で遅れていた国内工場からの製造移管を進めるとともに、同社を活用したアジア市場の開拓活動を積極的に推進します。

現状フル稼働の生産設備(加圧反応釜)については、2025年末の竣工を目指して増設を進めています。最適生産体制構築方針に基づき、国内工場からの生産移管を進め、稼働率を高めて速やかに成長軌道に乗せます。

さらに、関連子会社である東邦化貿易(上海)有限公司と連携し、中国及びアジア各国での市場開拓を強化します。

生産合理化や海外市場での販売拡大により、上海の子会社2社で連結営業利益5億円の実現を目指します。

【最重要課題③】高機能・高付加価値製品の開発を加速

最重要課題の3つ目である高機能・高付加価値製品の開発加速についてご説明します。多岐にわたる製品群と幅広い技術を有する当社の特色や強みを活かし、技術の融合と応用による高機能・高付加価値製品の開発を加速させ、長期戦略テーマ等重要テーマの実現を目指します。

長期戦略テーマとしては、電子情報材料(先端半導体)関連、樹脂エマルション関連、プラスチック用添加剤関連などが重点テーマとして挙げられます。事業分野や組織の枠を越えたプロジェクトチーム・ワーキンググループを活用し、柔軟な協働体制のもとで技術の横展開と開発スピードの向上を図ります。また、研究から製品化までのスピードをさらに高め、早期実績化を目指します。

さらに、環境負荷低減に資する製品開発にも注力し、顧客の環境対応や脱炭素化に貢献します。

【最重要課題④】最適生産体制構築による生産性改善及び業務効率化

最重要課題の4つ目である最適生産体制構築による生産性改善と業務効率化についてご説明します。当社では新たな経営方針のもと、生産性・効率性を重視した経営を推進します。最適生産体制の強化により、生産性改善と業務の効率化を実現し、前中計から取り組んできた採算是正をさらに徹底して利益性を高めます。

具体的には、生産性が高く、大型設備を有する東邦化学(上海)有限公司及び鹿島工場の生産余力を最大限に活用していきます。

加えて、国内外の最適生産体制を強化し、電子情報材料事業を含む各事業で合理化を進めます。不採算製品の見直し、採算是正やコスト削減を通じて収益性を改善します。

また、DXの導入や設備の自動化、業務見直しによる無駄の排除や合理化の徹底に加え、情報セキュリティの強化も推進します。

【最重要課題⑤】資本効率・財務体質・PBRの改善

最重要課題の5つ目である資本効率・財務体質・PBRの改善についてご説明します。収益改善に加え、資産回転率の向上と資産のスリム化により、資本効率と財務体質を改善します。さらに、株主還元と情報発信の充実によって、PBRの早期改善を図ります。

まず、使用総資産のスリム化に取り組みます。既存設備の有効活用により新規投資を抑制し、在庫水準や売上債権回収期間の見直し等のキャッシュ・コンバージョン・サイクルの改善、政策保有株式の縮減などを進めます。

次に、株主還元と情報発信の充実です。株主還元を一層強化するとともに、当社の成長戦略や取り組み状況、将来の見通し、経営資源の配分について積極的に発信します。

なお、PBR改善の具体的な取り組みについては、スライド21ページから23ページで詳しくご説明します。

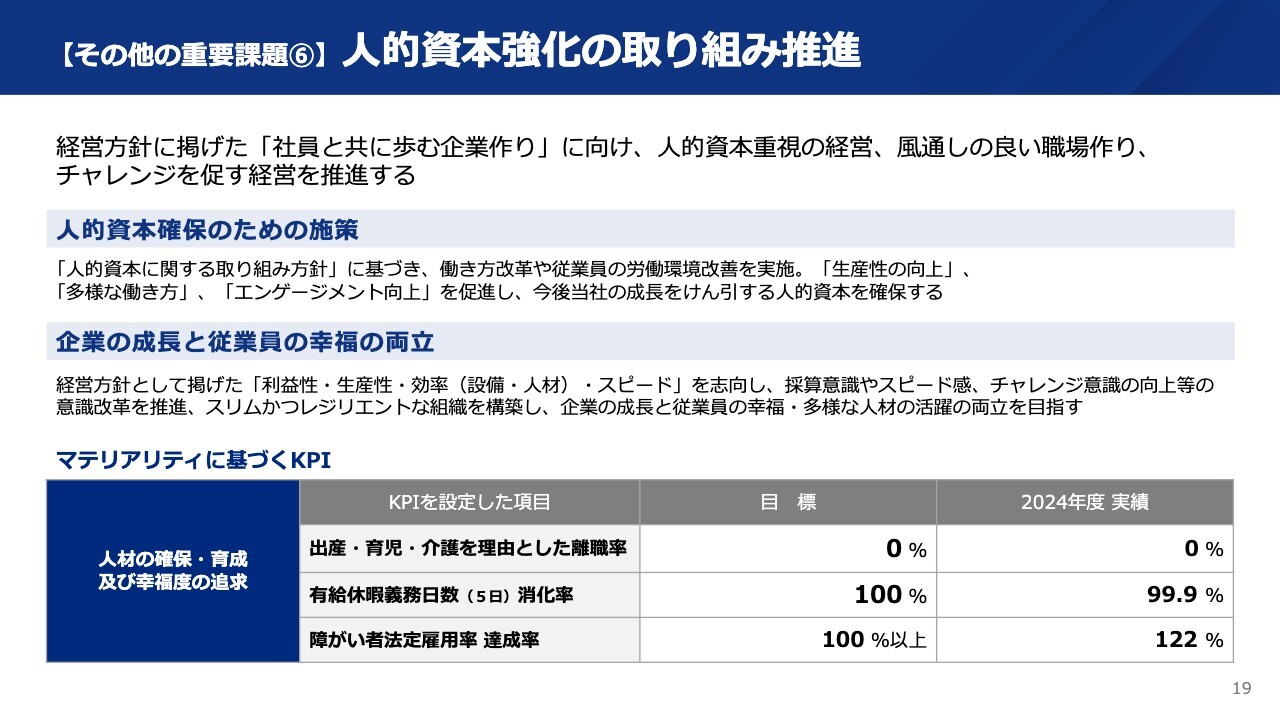

【その他の重要課題⑥】人的資本強化の取り組み推進

重要課題の6つ目である人的資本強化の取り組み推進についてご説明します。当社は、経営方針に掲げた「社員と共に歩む企業作り」の実現に向け、人的資本重視の経営を推進します。風通しの良い職場作りとチャレンジを促す経営を通じて、従業員一人ひとりが力を発揮できる環境を整備していきます。

まず、人的資本確保のための施策として、「人的資本に関する取り組み方針」に基づき、働き方改革と労働環境の改善を進めています。これにより、「生産性の向上」「多様な働き方」「エンゲージメント向上」を促進し、今後の成長を支える人的資本を確保します。

また、「利益性・生産性・効率(設備・人材)・スピード」を志向し、採算意識やスピード感、チャレンジ意識の向上といった意識改革を推進します。スリムでレジリエントな組織を構築し、企業の成長と従業員の幸福・多様な人材の活躍を両立していきます。

重要課題(マテリアリティ)に基づくKPIの実績をご紹介します。出産・育児・介護を理由とした離職率は目標0パーセントに対し、実績も0パーセントと達成しました。有給休暇義務日数5日については、消化率100パーセントの目標に対し、実績は99.9パーセントでした。障がい者法定雇用率は100パーセント以上の目標に対し、実績は122パーセントとなりました。

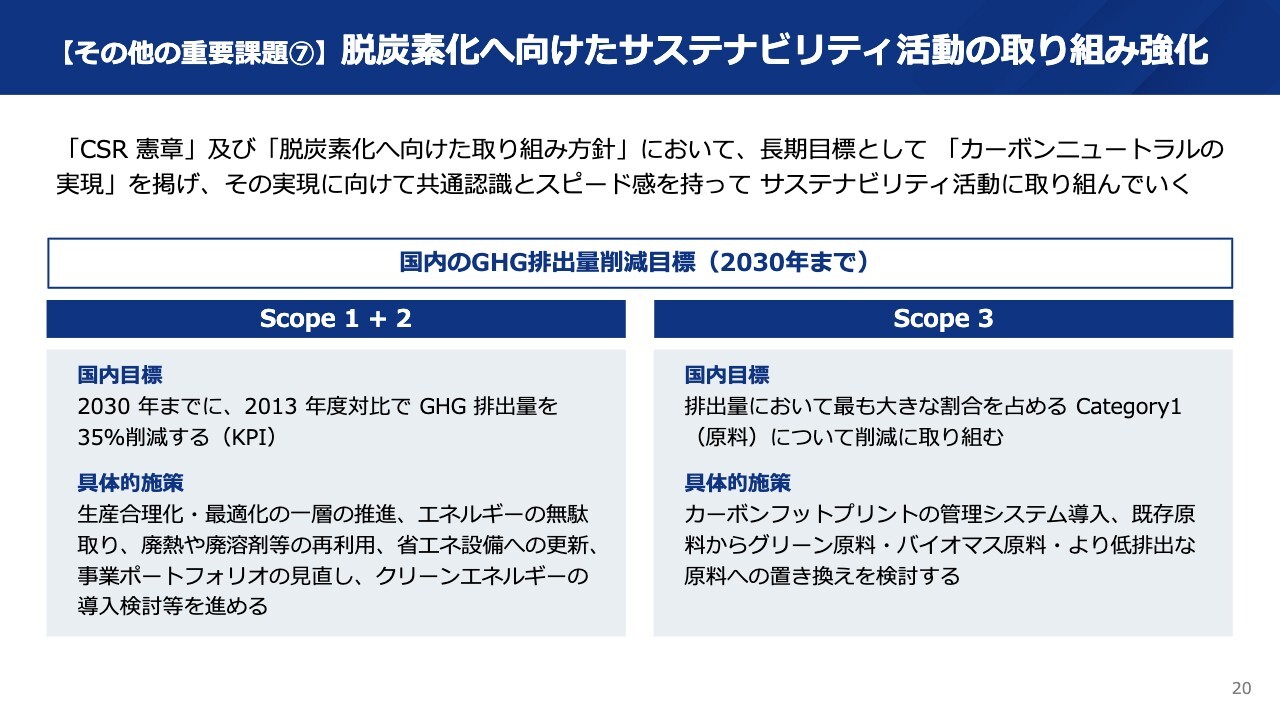

【その他の重要課題⑦】脱炭素化へ向けたサステナビリティ活動の取り組み強化

重要課題の7つ目である脱炭素化に向けたサステナビリティ活動の取り組み強化についてご説明します。当社は、「CSR憲章」及び「脱炭素化へ向けた取り組み方針」に基づき、長期目標として「カーボンニュートラルの実現」を掲げています。この実現に向け、共通認識とスピード感を持ち、サステナビリティ活動に取り組んでいます。

国内におけるGHG排出量削減目標については、「Scope1+2」では、2030年までに2013年度比で35パーセント削減することをKPIとして設定しています。具体的な施策として、生産合理化やエネルギーの無駄取り、廃熱・廃溶剤の再利用、省エネ設備への更新、事業ポートフォリオの見直し、クリーンエネルギー導入の検討などを進めていきます。

「Scope3」については、排出量の最も大きい「Category1(原料)」の削減を進めます。カーボンフットプリント管理システムの導入や、既存原料からグリーン原料・バイオマス原料・低排出原料への転換を検討していきます。

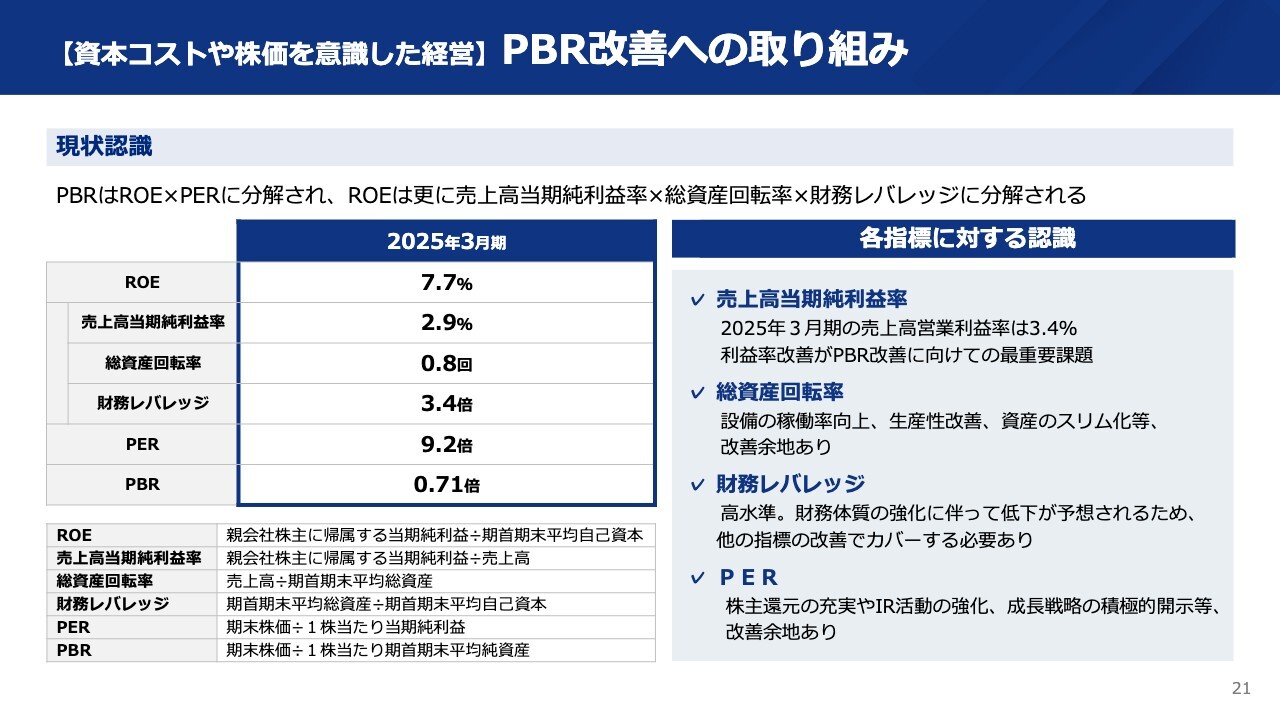

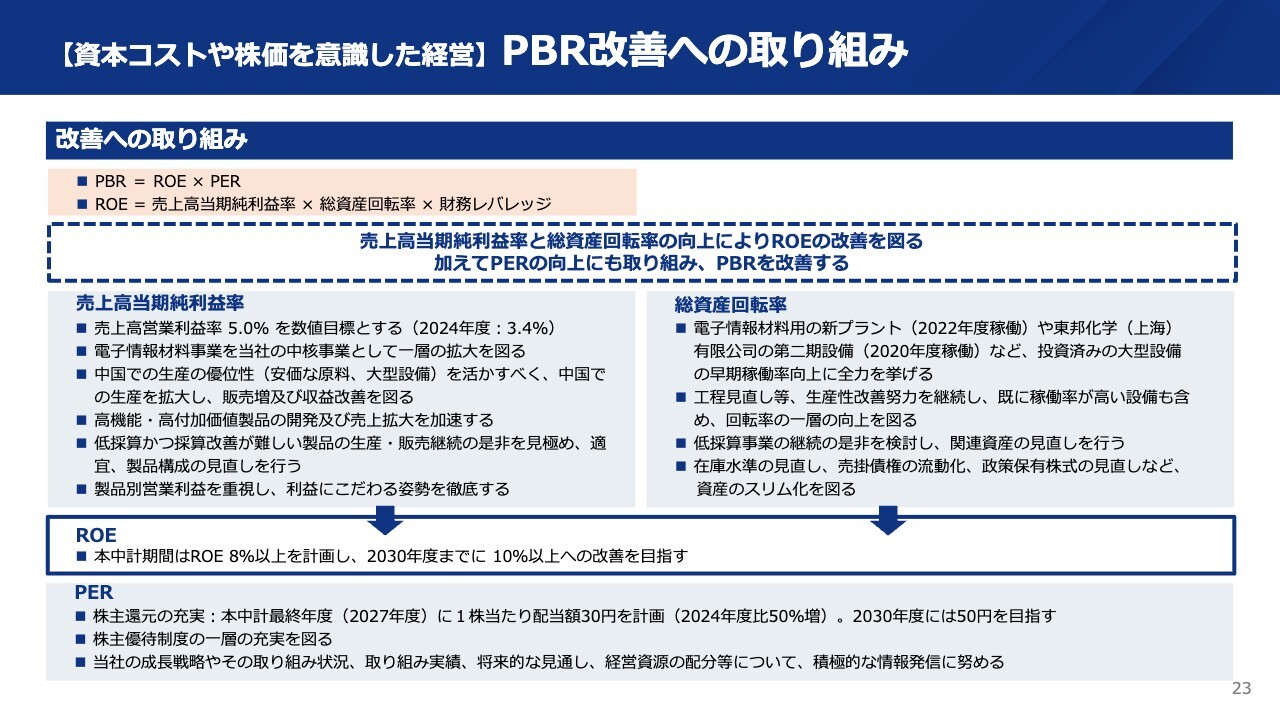

【資本コストや株価を意識した経営】PBR改善への取り組み

ここからは、「資本コストや株価を意識した経営」についてご説明します。まず、PBR改善に向けた現状認識についてです。

PBRは、「ROE×PER」で構成されており、ROEはさらに「売上高当期純利益率×総資産回転率×財務レバレッジ」に分解されます。

2025年3月期の実績値は、ROEは7.7パーセント、売上高当期純利益率は2.9パーセント、総資産回転率は0.8回、財務レバレッジは3.4倍、PERは9.2倍、PBRは0.71倍です。なお、2025年9月末現在ではPBRは0.81倍となっています。

各指標に対する認識として、2025年3月期の売上高営業利益率は3.4パーセントであり、PBR改善に向けては、利益率改善が最重要課題と考えています。総資産回転率については、設備稼働率の向上や生産性の改善、資産スリム化などによる改善余地があります。

財務レバレッジは高水準ですが、財務体質強化に伴って今後は低下が見込まれるため、他の指標の改善で補う必要があります。また、PERについては、株主還元やIR活動の強化、成長戦略の積極的な開示などを通じて改善の余地があると認識しています。

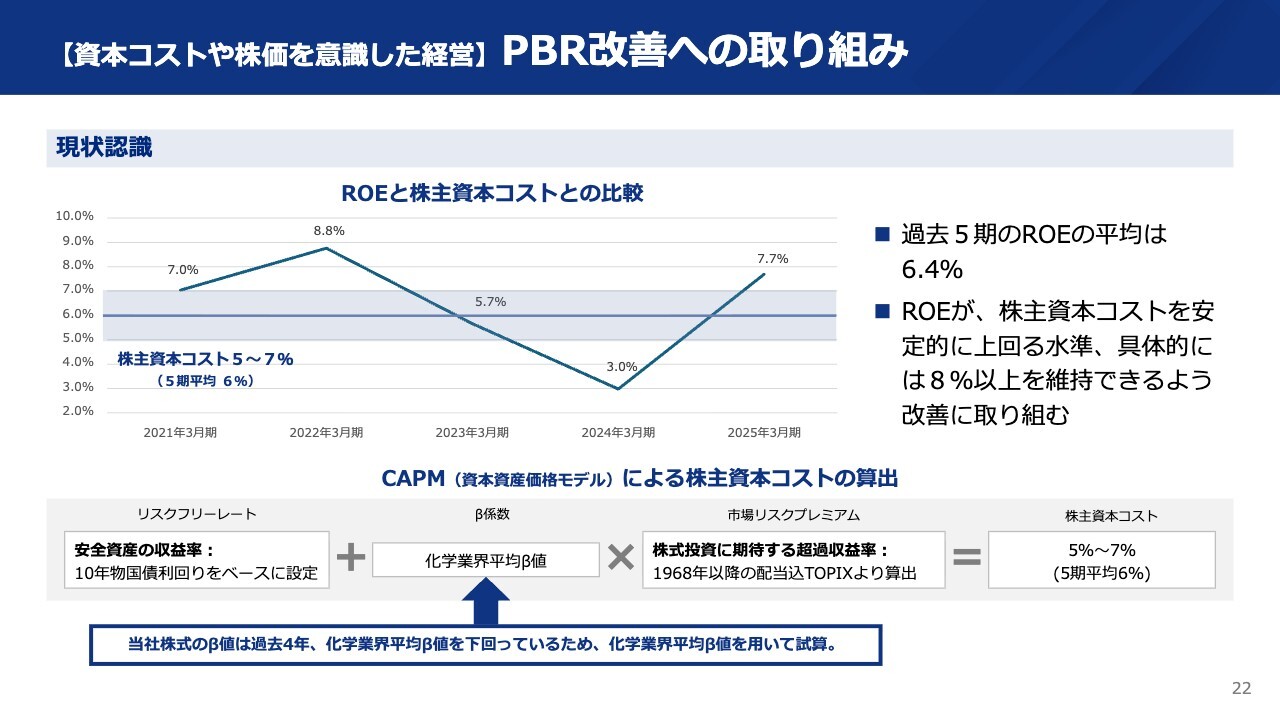

【資本コストや株価を意識した経営】PBR改善への取り組み

次に、ROEと株主資本コストの比較についてご説明します。

資本資産価格モデル(CAPM)による試算では、化学業界平均のβ値を用いて算出した株主資本コストは、おおむね5パーセントから7パーセント(5期平均6パーセント)の範囲となっています。

これに対し、当社の過去5期の平均ROEは6.4パーセントとなっています。当社は、ROEが株主資本コストを安定的に上回る水準、具体的には2027年度までに8パーセント以上とする計画であり、さらに2030年度には10パーセント以上に改善することを目指しています。株主資本コストを安定的に上回るROEを維持するため、資本効率の改善に取り組みます。

【資本コストや株価を意識した経営】PBR改善への取り組み

PBR改善に向けた具体的な施策をご説明します。ROEを構成する「売上高当期純利益率」「総資産回転率」を改善するとともに、PERの向上も目指し、PBR改善を図ります。

まず、売上高に対する利益率ですが、本中計期間で売上高営業利益率5.0パーセントを計画し、2030年度には6.5パーセントへの改善を目指しています。利益率改善に向け、電子情報材料事業の拡大、中国での生産優位性を活かしたコスト競争力強化、高機能・高付加価値製品の開発などを進めます。また、低採算製品の見直しを行い、利益重視の経営を徹底します。

総資産回転率については、電子情報材料用の新プラント(2022年度稼働)や東邦化学(上海)有限公司の第二期設備(2020年度稼働)など、既存大型設備の稼働率を高めるとともに、工程改善や生産性向上を図ります。さらに、低採算事業の継続の是非の検討や関連資産の見通し、在庫水準の見直し、売掛債権の流動化、政策保有株式の縮減を通じて資産のスリム化を推進します。

ROE改善については、本中計期間で8パーセント以上を計画し、2030年度までに10パーセント以上への改善を目指します。

PER向上については、株主還元の充実を図ります。本中計最終年度である2027年度には、2024年度比50パーセント増となる1株当たり配当額30円を計画、2030年度には50円を目指します。また、株主優待制度の充実や成長戦略、取り組み実績、将来見通しなどの積極的な情報発信を行い、投資家との信頼関係を強化します。

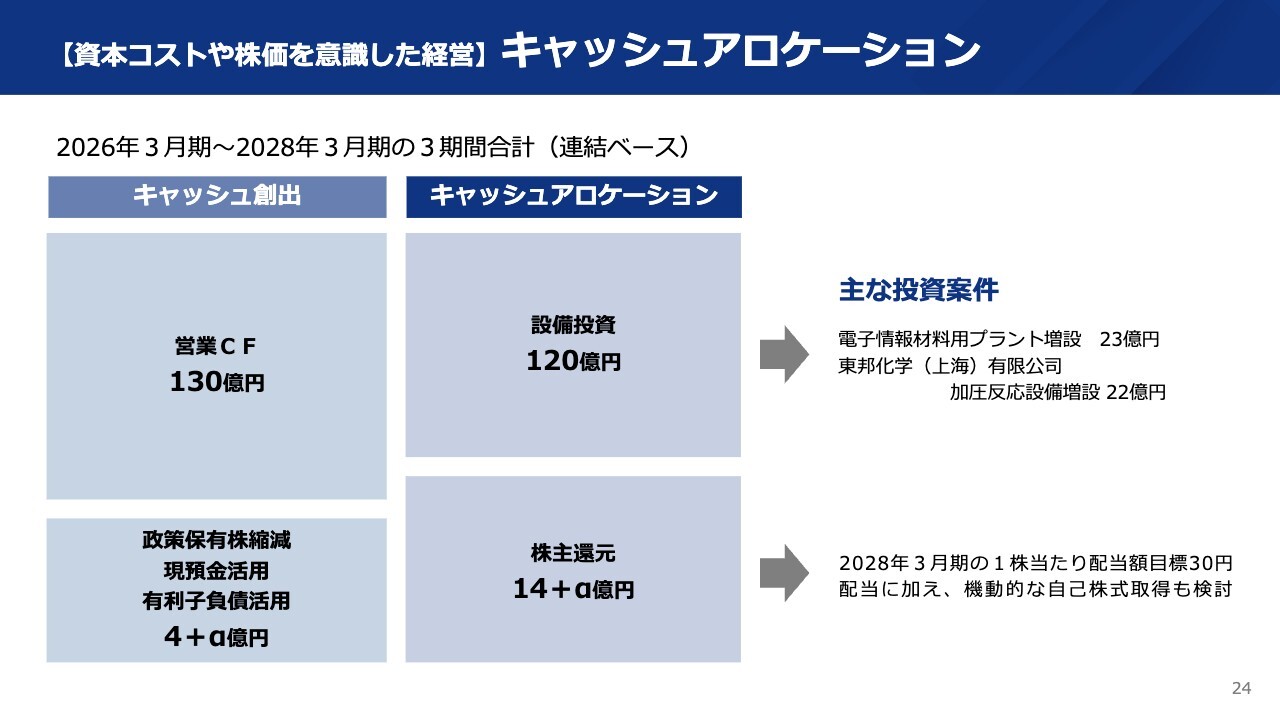

【資本コストや株価を意識した経営】キャッシュアロケーション

キャッシュアロケーションについてご説明します。スライドには、2025年度(2026年3月期)から2027年度(2028年3月期)までの3年間におけるキャッシュ創出と配分計画を示しています。営業キャッシュフローは130億円、政策保有株式の縮減と現預金や有利子負債活用で4億円プラスアルファを見込んでおり、創出したキャッシュは設備投資に120億円、株主還元に14億円プラスアルファを充当する計画です。

主な投資案件としては、電子情報材料用プラント増設に23億円、東邦化学(上海)有限公司の加圧反応設備増設に22億円を予定しています。

株主還元として、2027年度(2028年3月期)には1株当たり配当額30円を計画しており、配当に加えて機動的な自己株式取得も検討します。

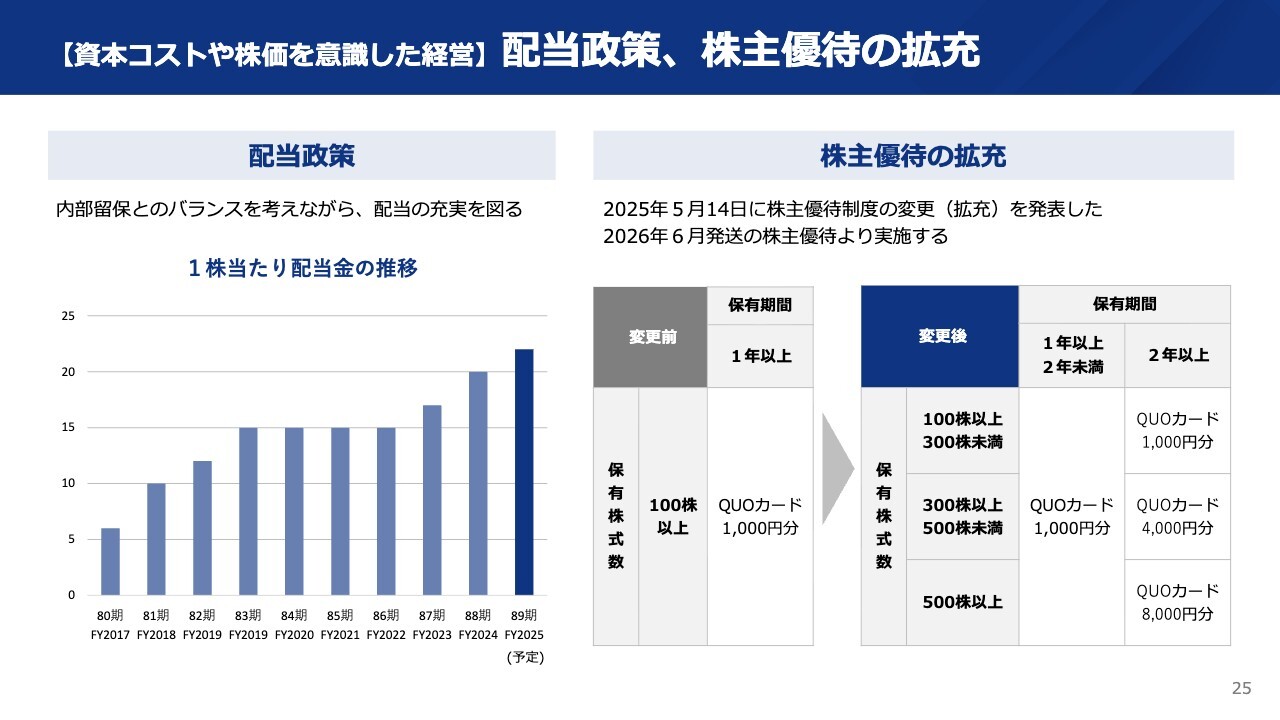

【資本コストや株価を意識した経営】配当政策、株主優待の拡充

配当政策と株主優待制度の拡充についてご説明します。当社は、内部留保とのバランスを考慮しながら、安定的かつ積極的な配当の充実を図ります。1株当たり配当金は2017年3月期の6円から年々増加し、2026年3月期には22円を予定しています。2027年度(2028年3月期)には30円とする計画であり、さらに2030年度(2031年3月期)には50円まで引き上げることを目標としています。

また、2025年5月14日に株主優待制度の変更(拡充)を発表しました。2026年6月発送分から新制度を実施します。変更後は、保有株式数及び保有期間に応じて「QUOカード」の金額を増額します。保有期間1年以上2年未満は「QUOカード」1,000円分、保有期間2年以上で、100株以上300株未満は1,000円分、300株以上500株未満は4,000円分、500株以上は8,000円分を進呈します。今後も株主のみなさまへの還元のさらなる充実を図っていきます。

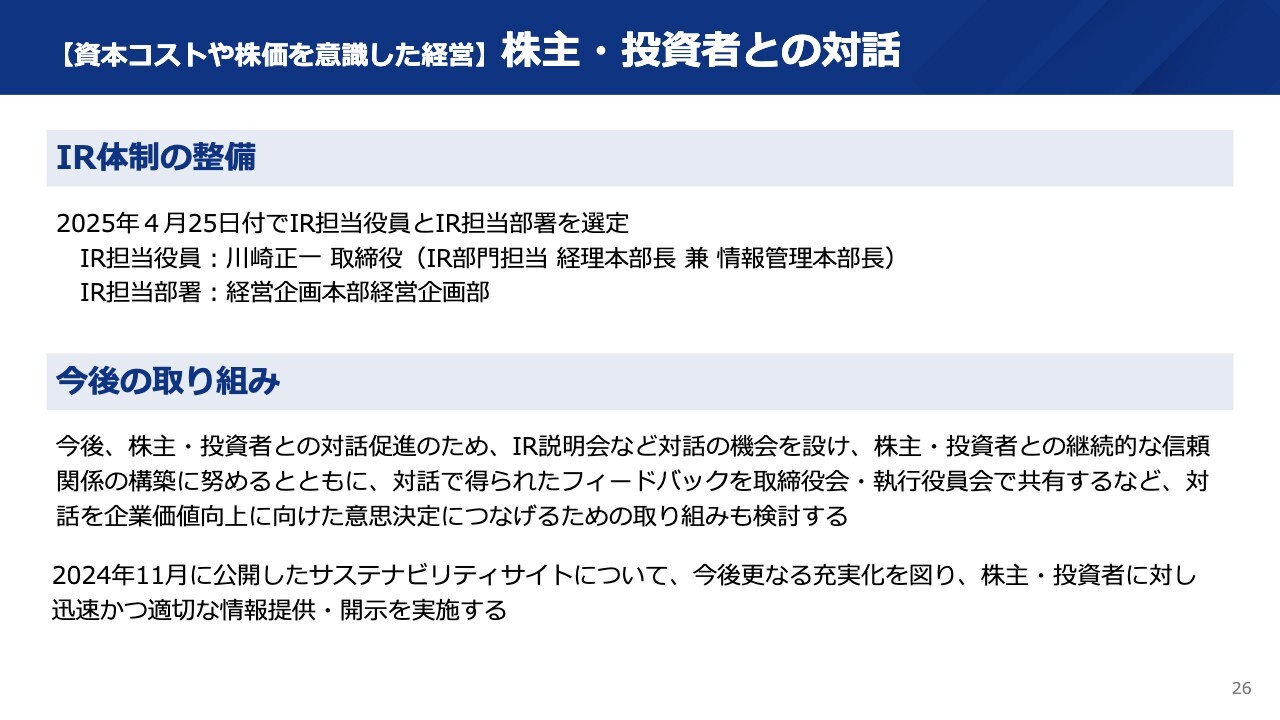

【資本コストや株価を意識した経営】株主・投資者との対話

最後に、株主・投資者との対話についてご説明します。2025年4月25日付で、IR担当役員及びIR担当部署を新たに選定しました。IR担当役員は、取締役の川崎正一(経理本部長兼情報管理本部長)、IR担当部署は、経営企画本部経営企画部となります。

今後は、IR説明会など株主・投資者との対話を設け、信頼関係の構築に努めるとともに、対話で得られた意見や情報などを取締役会や執行役員会にフィードバックし、企業価値向上に向けた意思決定につなげる取り組みも検討します。

さらに、2024年11月に公開したサステナビリティサイトを今後一層充実させ、迅速かつ適切な情報開示に努めていきます。

当社の中期経営計画に関する私からのご説明は以上です。ご清聴いただきありがとうございました。

新着ログ

「化学」のログ