ELEMENTS、個人認証需要拡大とポラリファイ社連結効果でQ3売上高は前年比+59%で過去最高 通期計画達成に向け堅調に推移

2025年11月期第3四半期決算説明

長谷川敬起氏:みなさま、こんばんは。株式会社ELEMENTS代表取締役社長の長谷川です。本日はお忙しい中、当社の決算発表にお越しいただき、誠にありがとうございます。これより、株式会社ELEMENTSの2025年度11月期第3四半期決算説明を開始します。

2025年9月末に海外向け公募増資の払い込みが完了するまで、フェア・ディスクロージャーの観点からプッシュ型IR活動を控えていました。そのため、本日10月20日の決算説明会の開催としました。ご容赦いただければ幸いです。

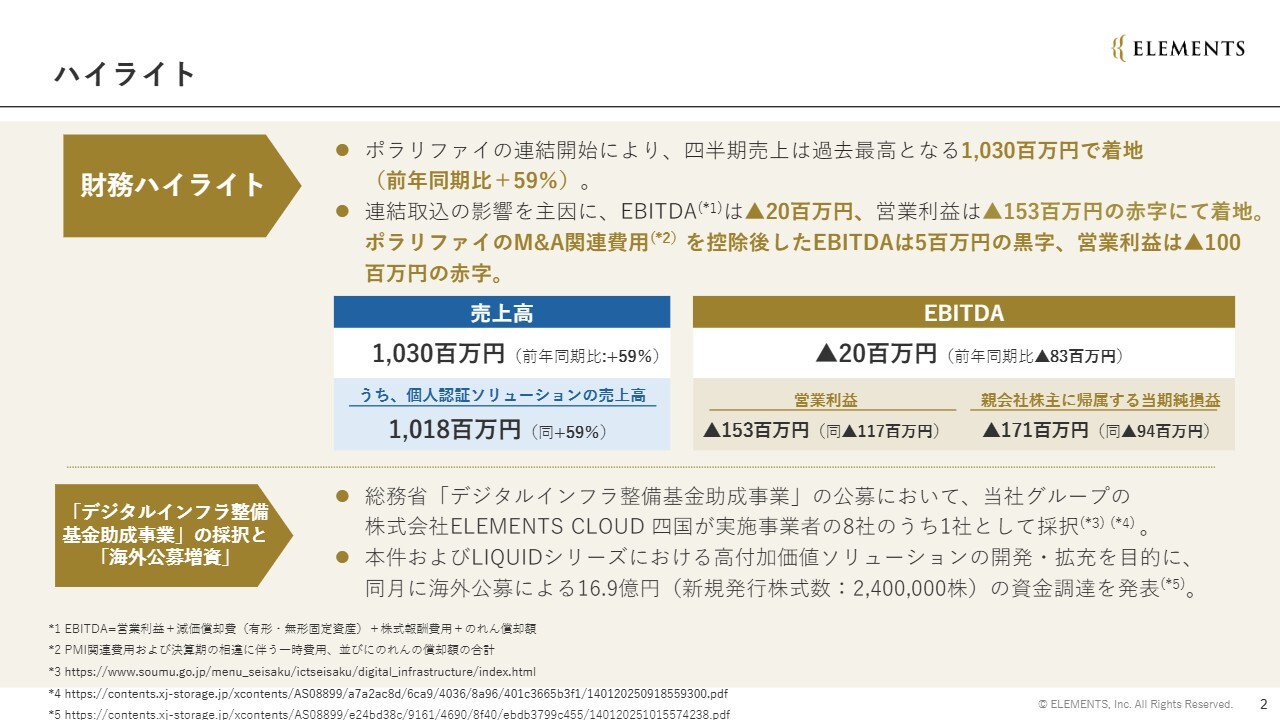

ハイライト

本四半期のハイライトです。まず、財務ハイライトについてお話しします。売上高はポラリファイ社の連結開始効果もあり、前年同期比59パーセント増の10億3,000万円と過去最高を記録しました。

営業利益はポラリファイ社の連結会社化の影響により、1億5,300万円の赤字となり、EBITDAも2,000万円の赤字となっています。また、ポラリファイ社のM&A関連費用を控除した場合のEBITDAは、500万円の黒字を維持しています。

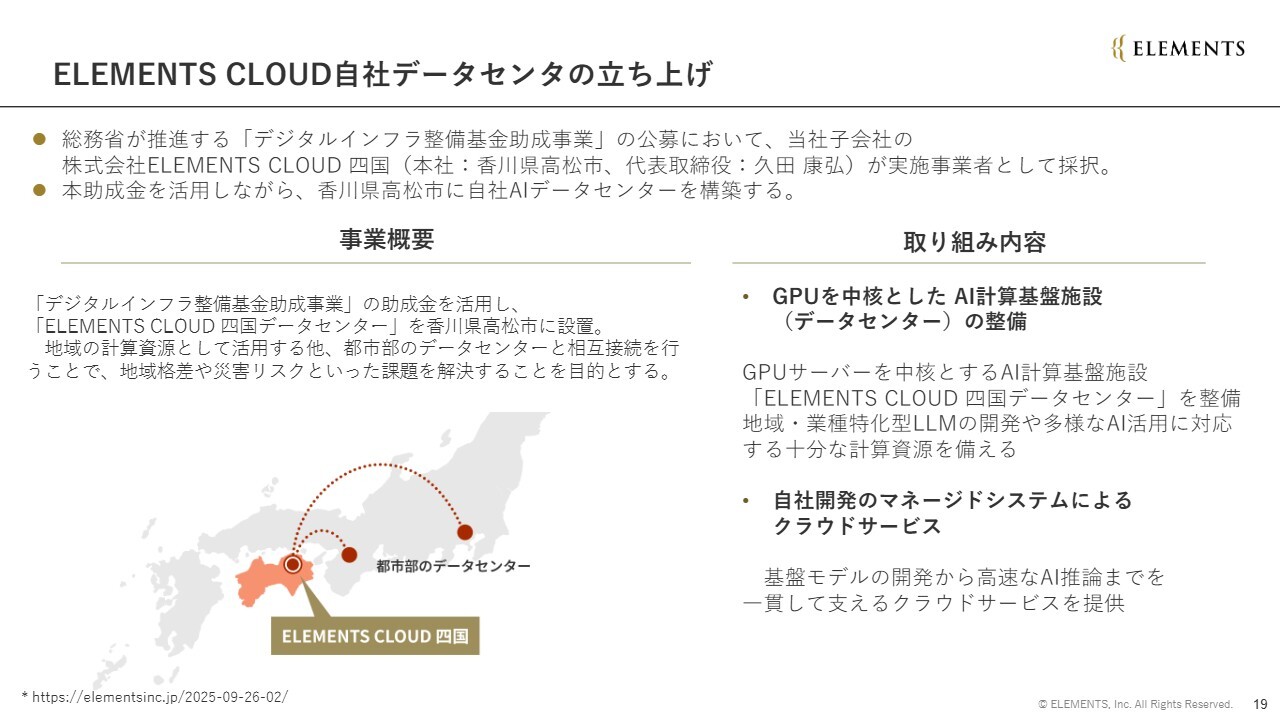

続いて、各種トピックです。総務省「デジタルインフラ整備基金助成事業」の公募において、当社グループの株式会社ELEMENTS CLOUD四国が、実施事業者の8社のうち1社として採択されました。

また、2025年10月に約17億円の海外公募増資を実施し、発行済株式数の約9.5パーセントにあたる240万株を新たに発行したことをハイライトとして記載しています。海外公募増資の資金使途については、次のスライドでご説明します。

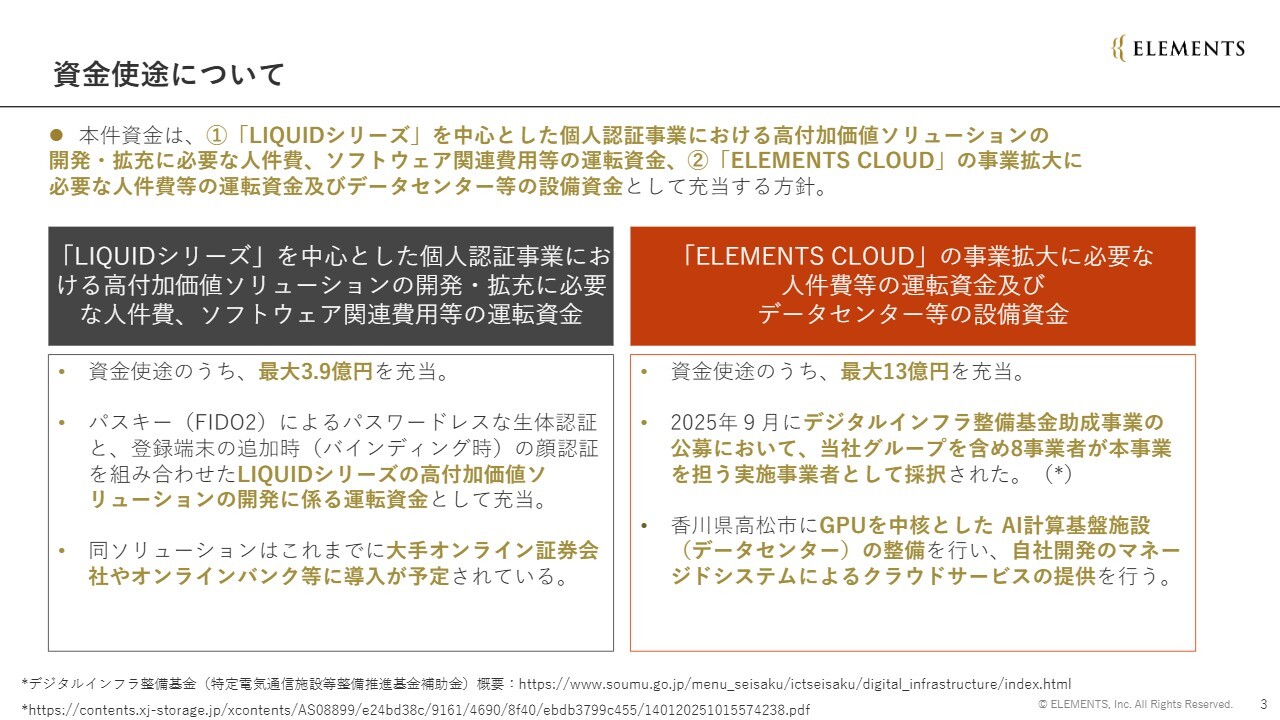

資金使途について

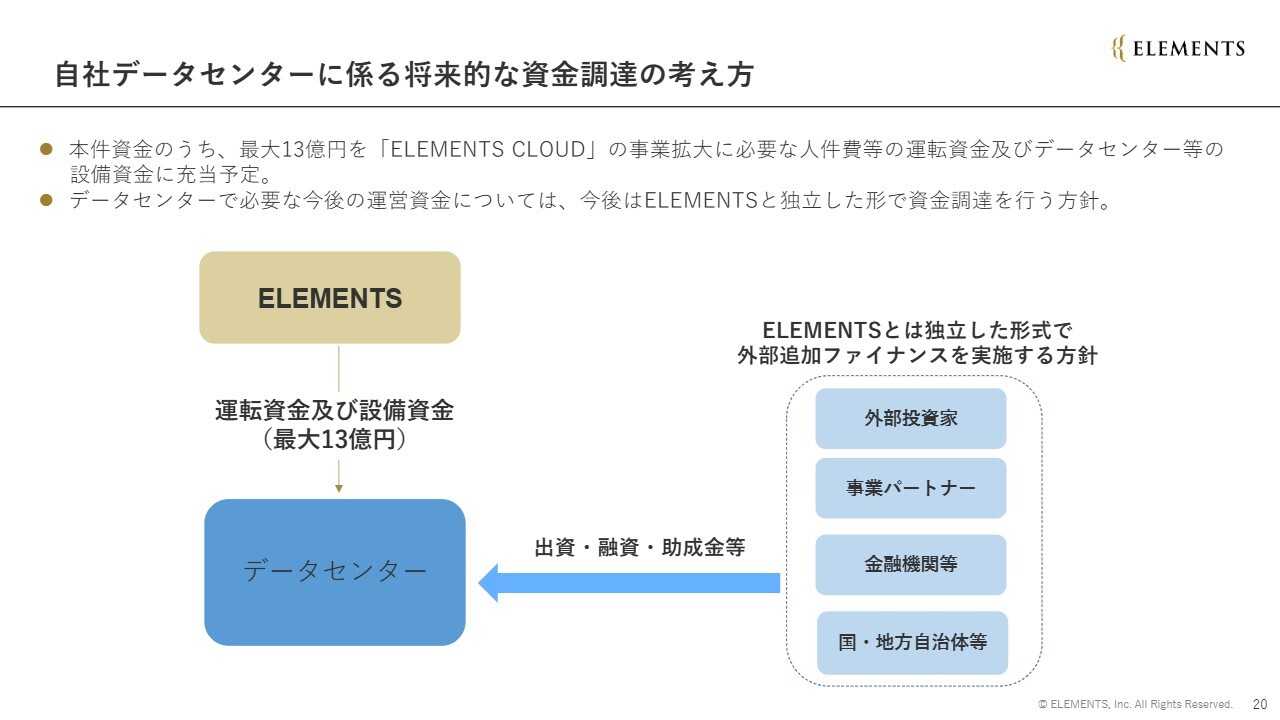

本件資金は、「LIQUIDシリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費やソフトウェア関連費用などの運転資金に充てることが1点目です。2点目としては、「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費などの運転資金およびデータセンターなどの設備資金に充当する方針です。

内訳として、「LIQUIDシリーズ」への資金用途は最大3億9,000万円、「ELEMENTS CLOUD」への資金用途は最大13億円を想定しています。

ここで述べている「LIQUIDシリーズ」について補足します。昨今、特に今年4月以降、証券業界は大規模ななりすまし問題によって、業界全体が被害を受けています。ニュースでご覧になった方も多いかと思いますが、証券会社全体でおよそ5,000億円から6,000億円の被害が発生していると言われています。

これらのなりすまし被害を防ぐためには、当社のフラッグシッププロダクトである「LIQUID eKYC」という本人確認サービスに加え、アカウント作成後や口座開設後の通常取引、重要な情報変更などの操作においても認証サービスが非常に重要となっています。

これらの認証サービスにおいては、「LIQUID Auth」という弊社プロダクトを投入し、「LIQUID eKYC」と「LIQUID Auth」の両方を組み合わせることで、いわゆるパスキーと呼ばれるパスワードレス生体認証と、その認証に利用されるスマホ端末の追加時の顔認証を組み合わせた「LIQUID Auth Face」という顔認証サービスを提供しています。

これらのサービスを全体的に統合することで、「LIQUID eKYC」による口座開設時の本人確認にとどまらず、サービスを日常的に利用し続ける際にも必要な認証を常に提供し、認証の安全性を高度化しながら利便性向上も実現する仕組みとなっています。

この「LIQUIDシリーズ」は、すでにポラリファイ社買収発表時にも構想を発表しています。黎明期から当社のサービスを利用しているお客さまとしては、先般NTTドコモに買収された住信SBIネット銀行などが挙げられます。

現状、d NEOBANKという名前になっているかと思いますが、こちらの会社でも「LIQUIDシリーズ」のサービスが部分的に活用されている状況です。

このソリューションは、社名をお伝えすることはできませんが、大手オンライン証券会社で導入されており、秋口にはサービスがリリースされる予定です。それ以外のオンラインバンクでも、すでに導入が決定しています。

こうした引き合いが非常に大きくなってきていることを受け、当社としては追加の投資を行い、プロダクトをさらに磨き上げることで、「LIQUID eKYC」のみならず認証サービスも含め、多くのお客さまにご利用いただける環境を整えていきたいと考えています。

次に、「ELEMENTS CLOUD」についてです。8事業者が本事業の実施事業者として採択されています。当社は香川県高松市に、GPUを中核としたAI計算基盤施設を整備し、自社開発のマネージドシステムを通じてGPUクラウドを提供していく予定です。

その意図や思いとしては、大きく2点あります。

当社は創業当初からAI技術に注力しており、画像認識やLLM(大規模言語モデル)サービスにも多面的に取り組み、利活用してきました。その中で、AI活用をさらに推進するだけでなく、当社の規模拡大に応じて増加する利用コストにも対応してきました。

そのような環境は、当社のようなスタートアップ企業だけでなく、日本の大企業も含め、より多くの企業が利用できるものになると考えています。例えば、医療機関や小売業をはじめとした各社が、OpenAIやMicrosoft、Googleといった大手企業がアクセスできないクローズドな重要データを活用し、AIに学習させるといった利活用が進む環境が整うと見ています。その際、日本国という国家の視点から見た場合、経済安全保障の観点で、GPUの活用が国産企業によって行われることは非常に重要であると考えています。

また、これまでAIにコミットし利活用してきた私たち自身、自社での利用拡大に加え、お客さま企業に対してもより安全で、これまで磨き上げてきた強固なセキュリティ性能を備えたAIの利活用を推進していきます。その際、AI計算資源をより効率的に活用できるよう、自社で蓄積したノウハウを注入し、マネージドシステムで効率的にGPUを活用できる環境を提供していきたいと考えています。このような取り組みの一環として、「ELEMENTS CLOUD」という事業を立ち上げました。

もう1つの観点は地方創生です。参議院議員選挙のあとの自民党総裁選も踏まえると、都市部と地方の共存をどのように実現していくかが、重要な国家課題だと考えています。

この観点から当社は、地方の地盤がしっかりしているにもかかわらず、産業誘致が課題となっている地域において、このようなGPUクラウドを構築・展開することで、各地方拠点の経済活性化に寄与できると考えています。地方自治体のみなさまとも連携し、この事業に取り組んでいきたいと考えています。

業績ハイライト(四半期)

第3四半期業績ハイライトです。まず、P/Lについてです。売上高は、ポラリファイ社の連結化に伴い、前年同期比59パーセント増の10億3,000万円となりました。

売上総利益率は、ポラリファイ社の連結化により一時的に73.2パーセントに低下しています。一方、ポラリファイ社連結前の売上総利益率は86.2パーセントでした。

販管費および一般管理費は9億700万円で、前年同期比で57パーセントの増加となっています。ただし、ポラリファイ社の連結化の影響を除くと6億3,900万円で、前年同期比では微減となっています。

そのため、販管費のコントロールについては、ポラリファイ社の一時的な費用やM&Aに関連する一時的な費用を除けば、十分にコントロールできていると考えています。

この結果として、EBITDAはマイナス2,000万円、営業利益はマイナス1億5,300万円となっています。ポラリファイ社のM&A関連費用を除外した場合、EBITDAは500万円のプラス、営業利益は1億円の赤字となっています。

業績ハイライト(累計)

累積業績ハイライトです。ポラリファイ社の連結化に伴い、売上高は前年同期比プラス47パーセントの27億2,100万円で着地しました。売上総利益率は前年同期比でマイナス7.4ポイントの78.6パーセントを確保しています。

販管費および一般管理費は前年同期比プラス53パーセントの22億7,500万円となりました。EBITDAは累計で2億1,900万円、営業損失はマイナス1億3,600万円で着地しています。また、親会社株主に帰属する当期純利益は6億2,200万円の赤字となりました。

次のスライド以降で、各数値について補足説明を行います。

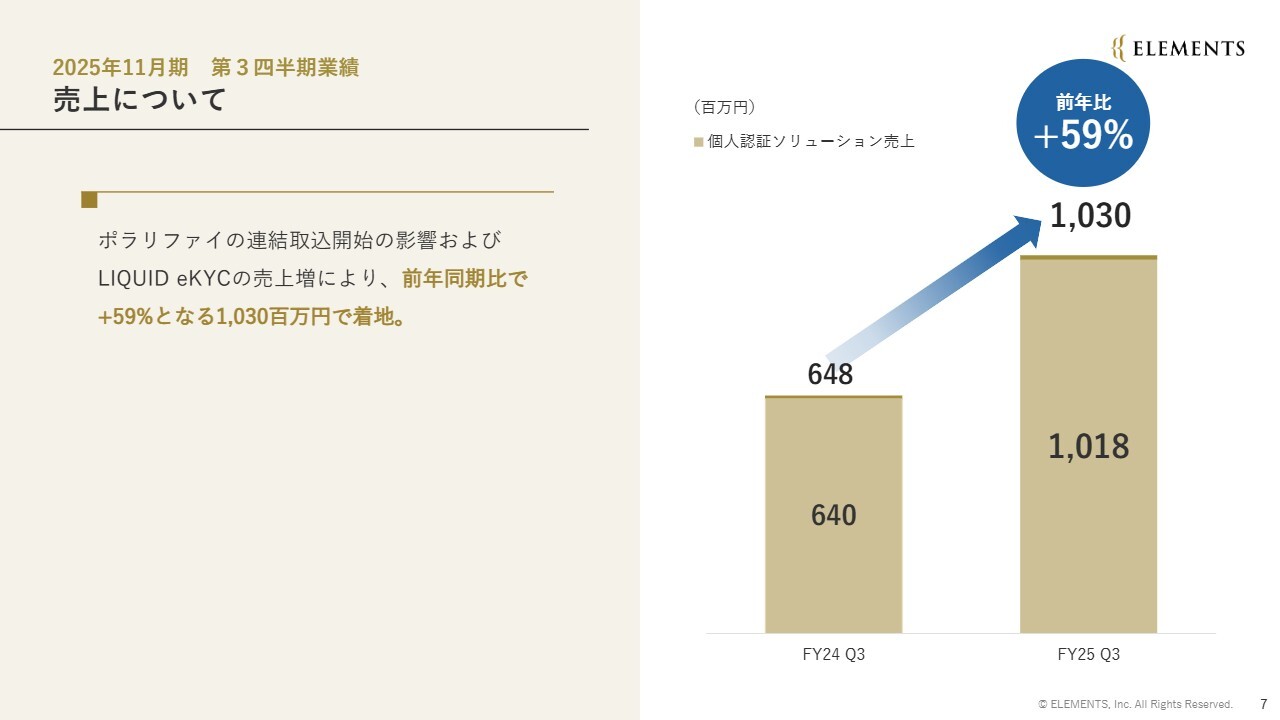

売上について

売上に関してです。先ほどお伝えしたとおり、59パーセント増の10億3,000万円で着地しました。

次のスライド以降では、個人認証分野における各種トピックや増加の背景についてご説明します。

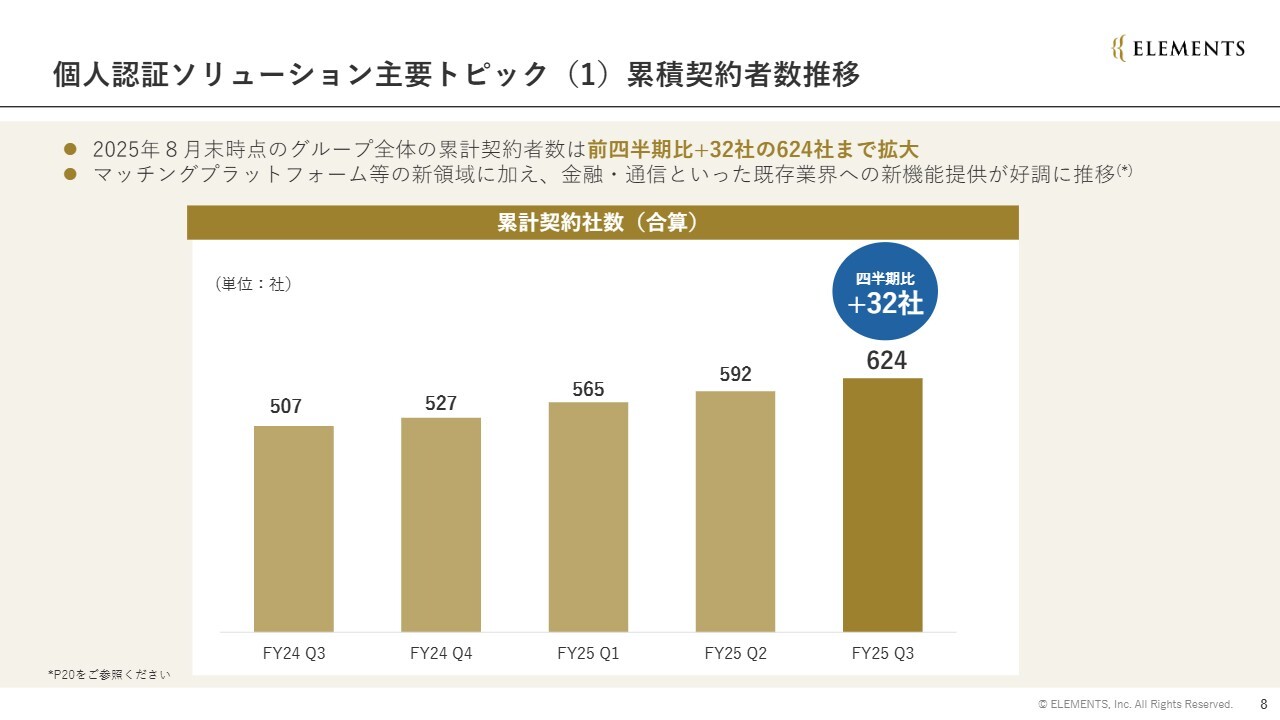

個人認証ソリューション主要トピック(1)累積契約者数推移

契約者数についてです。前四半期から32社増加し、現在は624社と堅調に推移しています。新規導入については、タイミーを代表とするWebサービス関連の導入が多い四半期でした。

特にWebサービス分野では、人材紹介や雇用促進系のマッチングプラットフォームの導入が活発化している印象です。

また、既存顧客のアップセルも順調に推移しています。KDDIのauショップではICチップを用いた本人確認プランの提供を開始しており、NTTドコモやLINE証券といった既存顧客でも、ICチップを読み取る本人確認サービスの提供を開始しています。

さらに、画像撮影方式タイプでも、オンラインや対面方式ではeKYCからICチップ読み取り方式への移行が順調に進んでいます。

前回の決算説明資料で開示した利用シーンの拡大が進んでいます。特に通信キャリアにおけるオンラインから対面でのショップに至るまで、当社のeKYCサービスの利用が活発化してきています。

また、タイミーやディップといった雇用促進や人材紹介系のマッチングサービスを通じた新たなWebサービスへのeKYCの普及も進んでいると考えています。

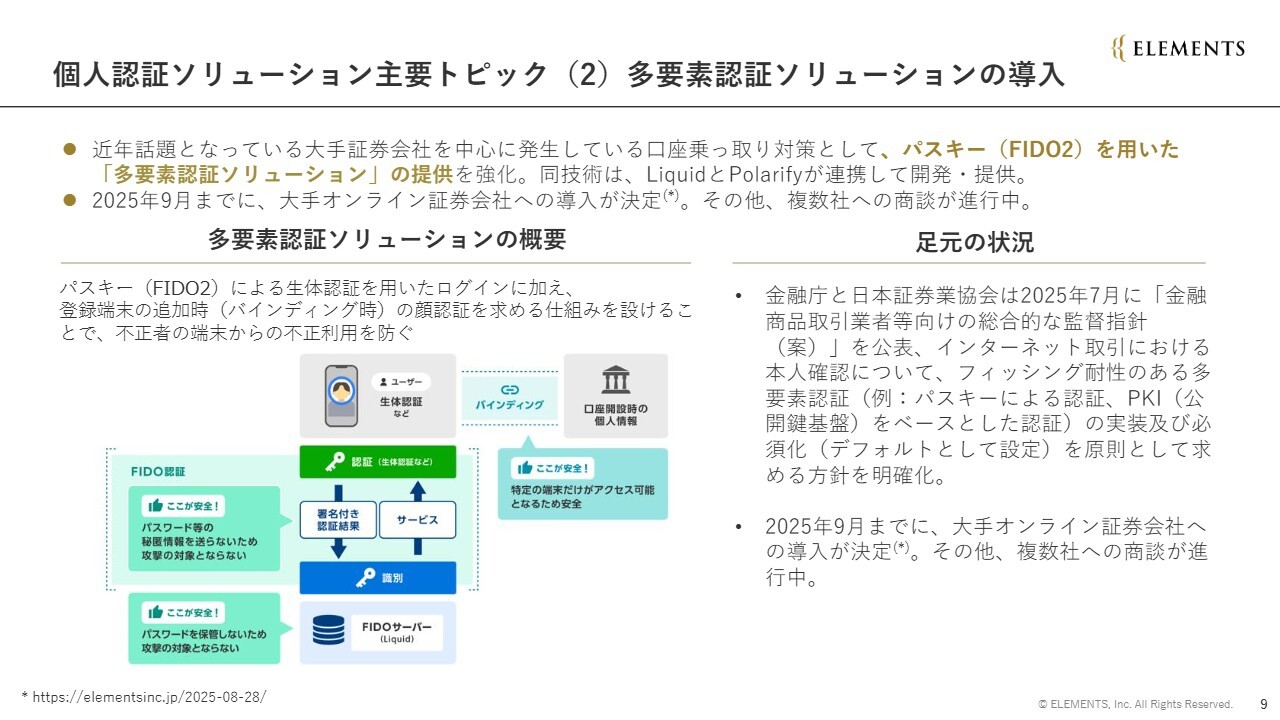

個人認証ソリューション主要トピック(2)多要素認証ソリューションの導入

個人認証ソリューションとしての「多要素認証ソリューション」についてお話しします。こちらは冒頭で軽く触れた内容ですが、2025年4月から5月にかけて、証券会社で5,000億円から6,000億円ほどの被害が発生しました。この被害に関して、弊社の「多要素認証ソリューション」一式を当時導入していただいていれば、その被害を完全に防ぐことができたと断言できると考えています。

その理由について、簡単にご説明します。eKYCによる本人確認を経て口座開設が行われている前提ですが、過去に開設された口座の中には、eKYC導入以前に開設されたものや、eKYC導入後でも写真撮影方式が採用されているものがあります。

その際、一部では免許証やマイナンバーカードなどの書類が偽造され、偽造された書類を用いた口座開設が一定数発生していることが、1つの課題として挙げられます。

こちらについては、2027年3月以降、ICチップ読み取り方式による口座開設へ金融機関も収れんしていくことが法改正で予定されています。

また、すでに当社の既存顧客として、金融機関や通信キャリアがそのサービスへ移行を始めていただいています。これにより、偽造を防ぐことができると考えています。

口座の開設を安全に行えたとしても、その後のハッキングによって自分の口座が第三者に乗っ取られる事例が発生しています。これを防ぐことが非常に重要だと認識しています。そこで非常に重要なのが、パスキーもしくはFIDOと呼ばれる認証方式です。

こちらは非常に利便性が高いことが特徴です。現在主に使用されている認証方法では、このパスキーの導入がまだ行われていない場合、大半はワンタイムパスコードの入力をメインとしています。

ワンタイムパスコードとは、あらかじめ登録したメールアドレスや携帯電話番号に紐づくSMSに、一度限りの4桁から6桁のパスワードを送信し、それをユーザーが入力する方式です。また、フィッシング対策を強化しようとしている企業では、絵文字を使用し、選択式で入力させる工夫を行っている場合もあります。

しかし結論として、これらの方式は、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)の中では、いずれも推奨されていない認証方式として指定されています。

先ほど触れた絵文字認証に関しては、実際に日本国内でも、なりすましによって突破される事例が顕在化しており、防ぎきれていない状況です。

これは、利用者がフィッシング詐欺に遭い、正しいサイトだと思い込んでワンタイムパスコードを入力してしまう場合や、なんらかのアプリを経由してスマートフォンにハッキング用のソフトウェアが組み込まれ、その結果パスワードが引き抜かれるなど、複数の要因が組み合わさり、なりすましを防ぐことが難しいという問題が生じています。

パスキーやFIDO認証は、それを防ぐ有力な手段であり、従来よりもユーザーの利便性が高くなっています。この仕組みは、利便性と安全性の両立が可能なものとして推奨されています。また、グローバルスタンダードであるNISTにおいても、最高レベルの認証方式と推奨されています。

具体的には、スライド「ここが安全」の1点目に記載のとおり、パスワードなどの秘匿情報自体を送信しない仕組みです。スマートフォンの中でローカル認証を行い、秘匿情報自体を送信しない仕組みです。

そのため、悪意の第三者がハッキングによって情報を覗き見し、セキュリティが突破されるリスクを回避できます。認証後は、スマートフォンの安全な場所に格納されている「秘密鍵」という鍵だけを使用して認証を行うため、非常に安全とされています。

一方、それを受け止める鍵の識別を行うFIDOサーバー側も、このサーバー自体にはパスワードのようなクレデンシャルや秘密情報そのものが保管されていません。そのため、サーバーにアタックがあり情報が漏洩しても、大したダメージはありません。よって、非常に堅牢でセキュリティ的に強いと言えます。

また、ユーザーの実際の認証も、ふだん使い慣れているスマートフォンで行う仕組みです。例えば「iPhone」では「Face ID」のような顔認証、「Android」端末なら指紋認証といった生体認証ではなく、ローカルでスマートフォンに設定されているパスコード認証を使用します。

これにより、使い慣れた認証方法のままで済むことから、ユーザーの利便性が非常に高くなります。当然、ワンタイムパスコードのようなものを受け取り、それを目で見て確認し入力するといった手間はまったくありません。

ただし、スマートフォン端末を使用したこのパスキー認証には1つ弱点があります。例えば、証券会社の口座を保有されている方が、パスキー認証の初回設定を行う際には、自分が使用するスマートフォン端末を認証する必要があります。

最初の認証時に、乗っ取りが発生する可能性があります。例えば、私の名前の証券口座に対して、悪意のある第三者が自分のスマートフォンを紐付けてしまうという事態が、最初のセッティング時に起きる脆弱性が存在します。

ここを完全に防ぐには、自身の端末に秘密鍵を格納することを初期のセッティング時に行い、それ以降は利便性の高い生体認証などを活用し、秘密鍵を使用した認証通信を行うことで完全に安全な認証を実現できます。

ここの端末の紐付けをバインディングと呼んでいます。このバインディングとは、口座保有者自身の端末であることをなんらかの手法で確実に認証し、その端末に秘密鍵を安全に格納するプロセスを指します。

これまではSMSによるワンタイムパスコードが用いられていたため、例えば、「X」のようなSNSを利用して「お金を貸します」といった手法で悪意ある第三者が募集を行い、「お金を貸してあげる代わりにあなたの情報をください」といったようなことに騙された人が登録してしまう、といった事例も発生していました。

こうした不正行為は、SNSを活用したソーシャルハッキングを含め、さまざまな手段で行われた結果、本来紐付けされるべき正しい口座保有者の代わりに、第三者の端末にバインディングされてしまう事例が生じていました。

この点について、弊社では本人確認の際に活用される顔認証技術を用いることで、生体認証を実施し、本人性を確実に確認した上でバインディングを行えるようになりました。

この技術を導入いただいた企業では、以降、なりすまし被害が発生しておらず、非常に堅牢で信頼性の高い仕組みが構築されています。生体認証だけで認証プロセスが進むほか、必要に応じてスマートフォン端末のデフォルトパスコードを入力することで認証を完了させることが可能です。

このように、利便性が非常に高くなると同時に、セキュリティレベルもさらに引き上げることが両立できています。この「多要素認証ソリューション」を、我々は多くの金融機関、通信キャリア、それ以外にもEC事業者など、幅広い分野の企業に広めていきたいと考えています。現在、導入を検討している企業も増えてきています。

また、この流れの中で、大手のオンライン証券会社が9月に導入を決定しており、まもなくリリースされる予定です。さらに、複数の企業から非常に多くの引き合いをいただいています。

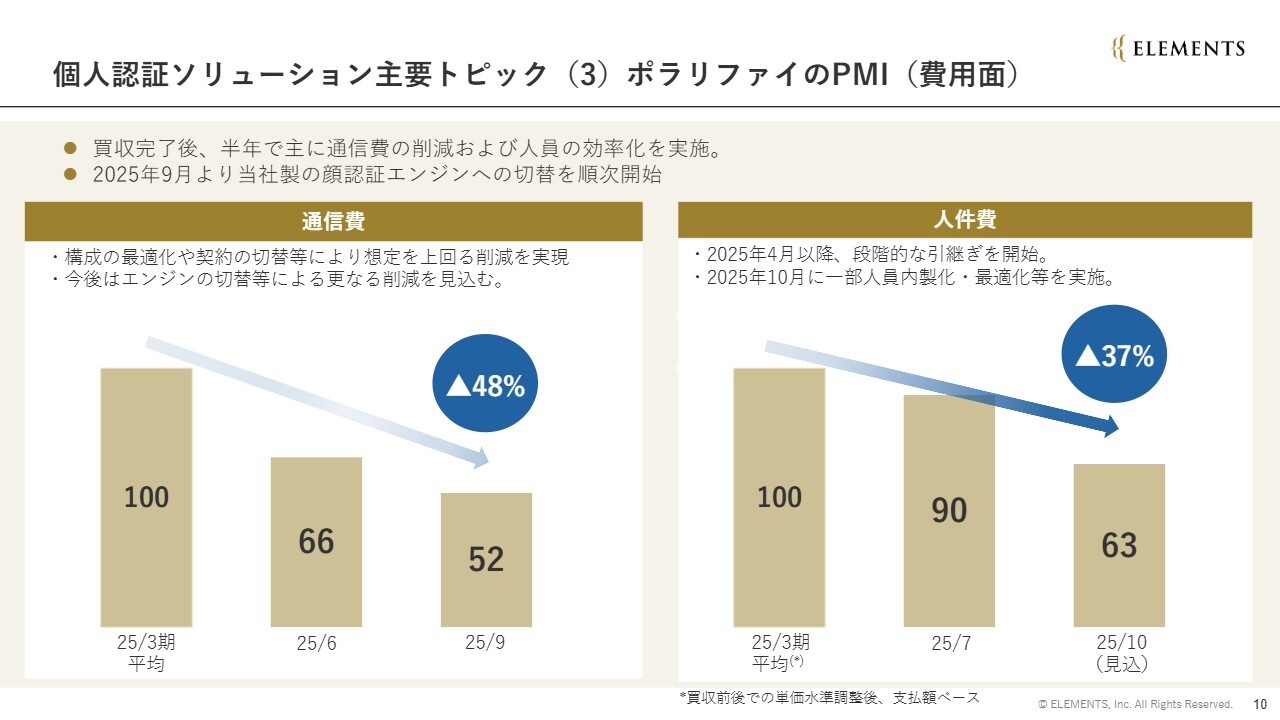

個人認証ソリューション主要トピック(3)ポラリファイのPMI(費用面)

M&Aを行ったポラリファイ社のPMIの状況についてお話しします。大きな費用項目としては通信費と人件費ですので、まずはここをご説明しようと思います。

通信費に関しては、買収時の費用に対して現時点で約50パーセントのコスト削減を実現しており、当初の買収計画を上回る早さで、前倒しでコスト削減が進んでいます。

人件費についても同様に、当初計画よりも早いペースで適正化が進んでおり、今後もさらなる適正化が見込める状況です。

もう1つ、費用項目の中で大きな割合を占めているのが、顔認証エンジンのモデル利用費用です。ポラリファイ社は、当社がM&Aを行った当時、自社でエンジン技術を持たずに、外部企業のサードパーティエンジンを利用していたため、その利用費用が比較的高額となっていました。

しかし、契約満了のタイミングに合わせて順次切り替えを進め、当社の自社エンジンに移行する予定です。当社の自社エンジンにはライセンスフィーが発生しないため、コストダウンに大きく寄与すると見込んでいます。

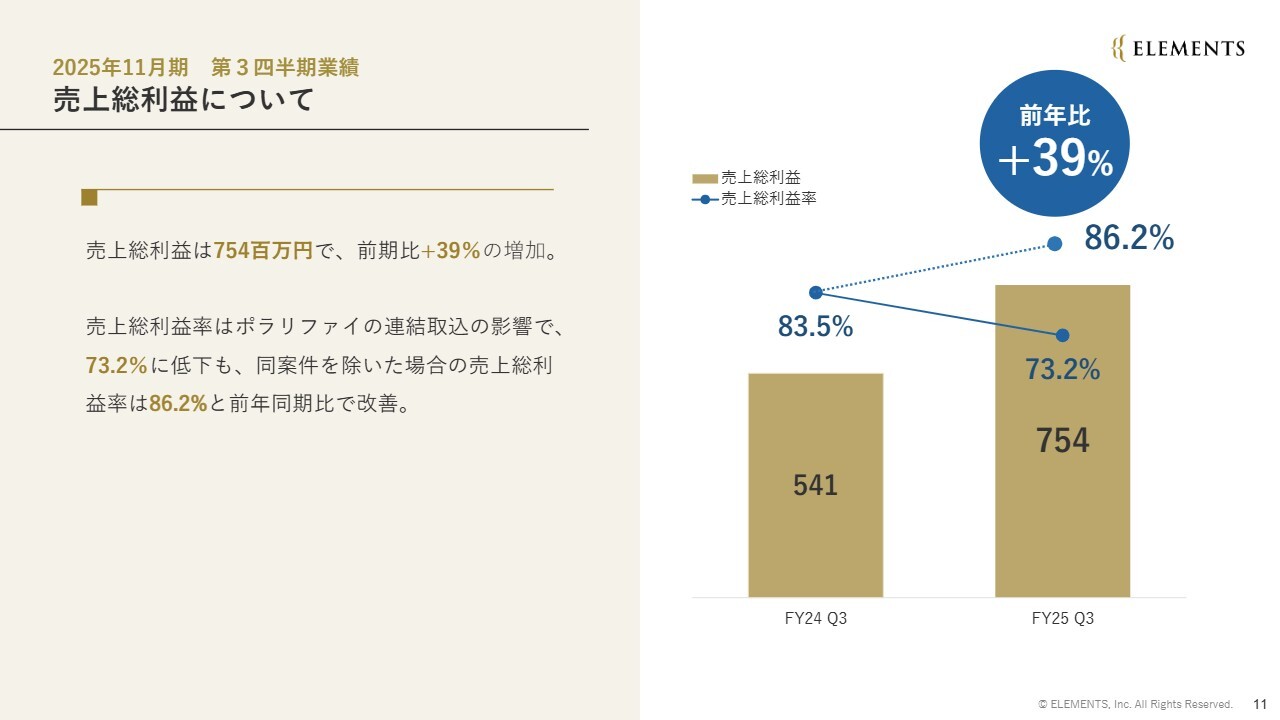

売上総利益について

売上総利益についてです。売上総利益は7億5,400万円で、前年比39パーセントの増加となりました。この増加には、ポラリファイ社の連結取り込みの影響があります。

売上総利益率は73.2パーセントに低下しましたが、本案件を除いた場合は86.2パーセントとなり、高水準である前年度の83.5パーセントと比較しても、さらなる総利益率の向上が見られます。

したがって、自社プロダクトにおける売上総利益率は、非常に高い水準を保っています。ただし、ポラリファイ社の取り込みの影響により、売上総利益率が10ポイント低下している状況です。

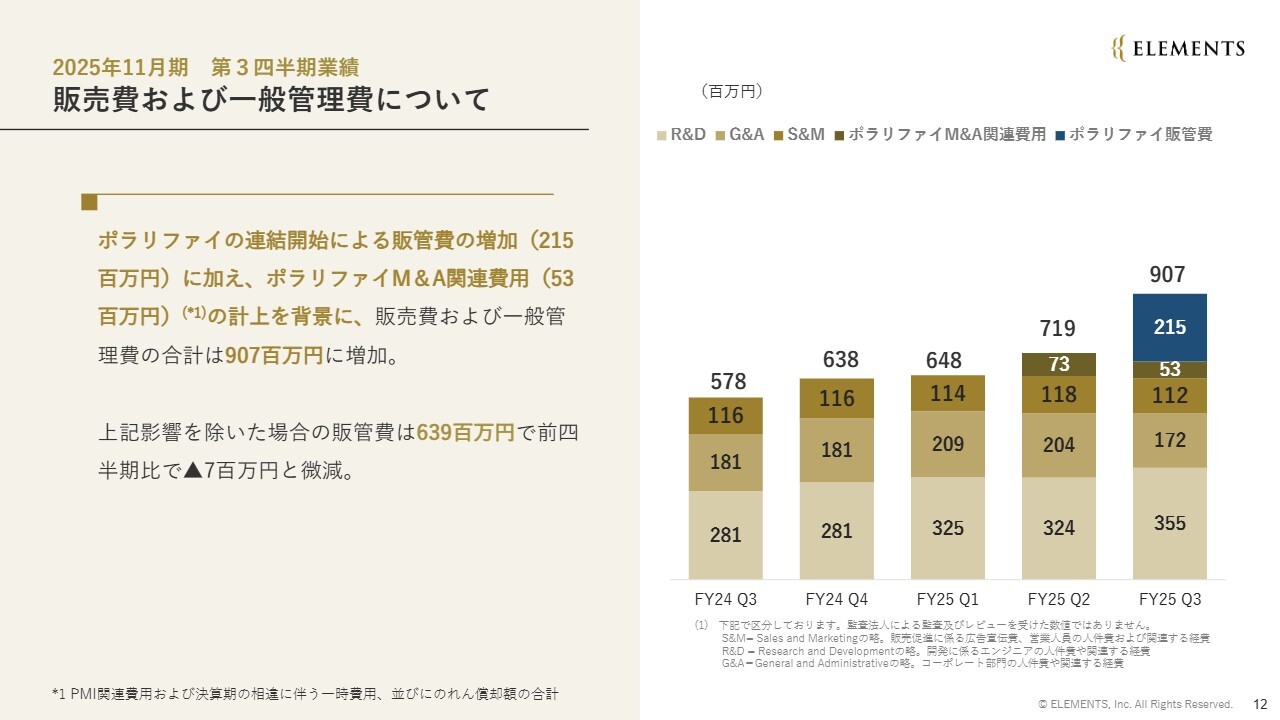

販売費および一般管理費について

販管費および一般管理費についてご説明します。ポラリファイ社の連結開始に伴い、販管費が2億1,500万円増加しました。また、M&A関連費用として5,300万円を計上しています。このような背景から、販管費および一般管理費の合計は9億700万円となりました。

なお、ポラリファイ社を除いた場合の費用は、人員増に伴うR&Dコストの増加がG&Aコストの減少でオフセットされ、前四半期比で700万円減少しています。ポラリファイ社分を除いた費用は6億3,900万円程度です。

ポラリファイ社の販管費増加分である2億1,500万円についてですが、先ほどお伝えした通信費や人件費の削減が順調に進んでいることから、今後さらに減少していく見込みです。

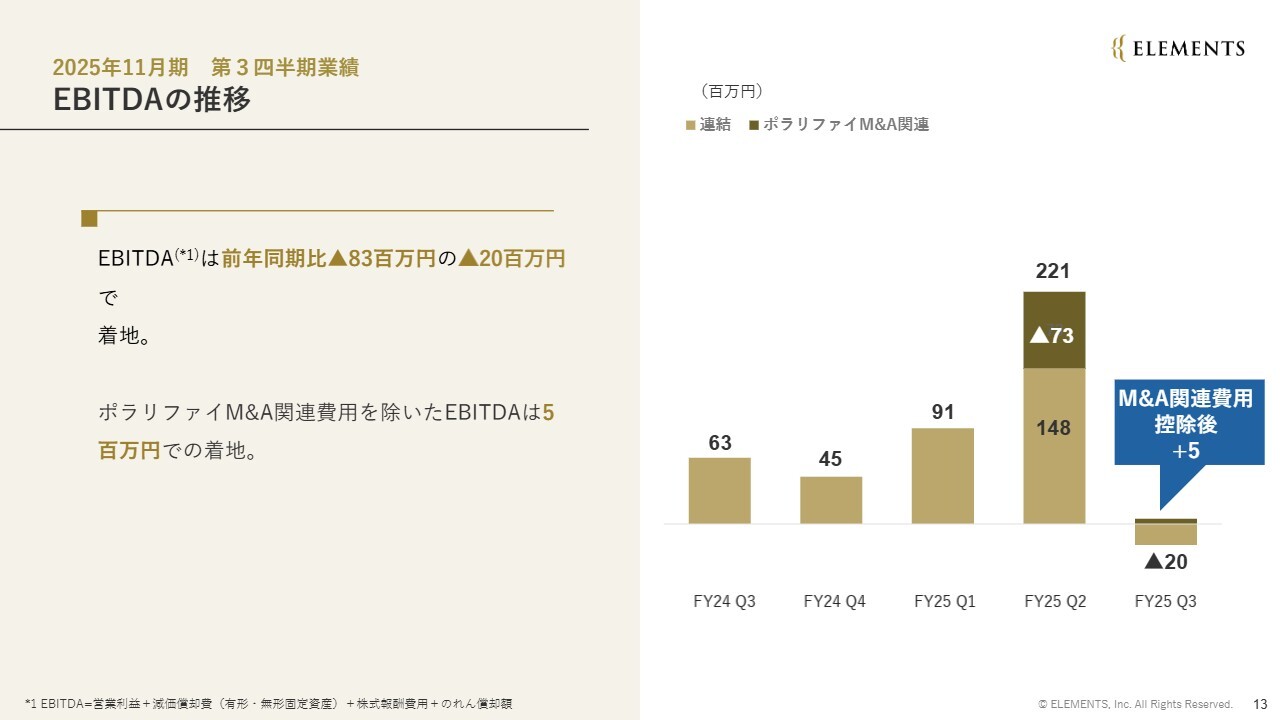

EBITDAの推移

EBITDAの推移についてです。EBITDAは前年同期比で8,300万円減少し、2,000万円の赤字となりました。ただし、前述のポラリファイ社のM&A関連費用を除くと、EBITDAはプラス500万円で黒字水準を維持しています。

営業利益の推移

営業利益の推移です。営業利益は1億5,300万円の赤字で終わりました。ポラリファイ社のM&A関連費用を除外した数値では、1億円の赤字となっています。

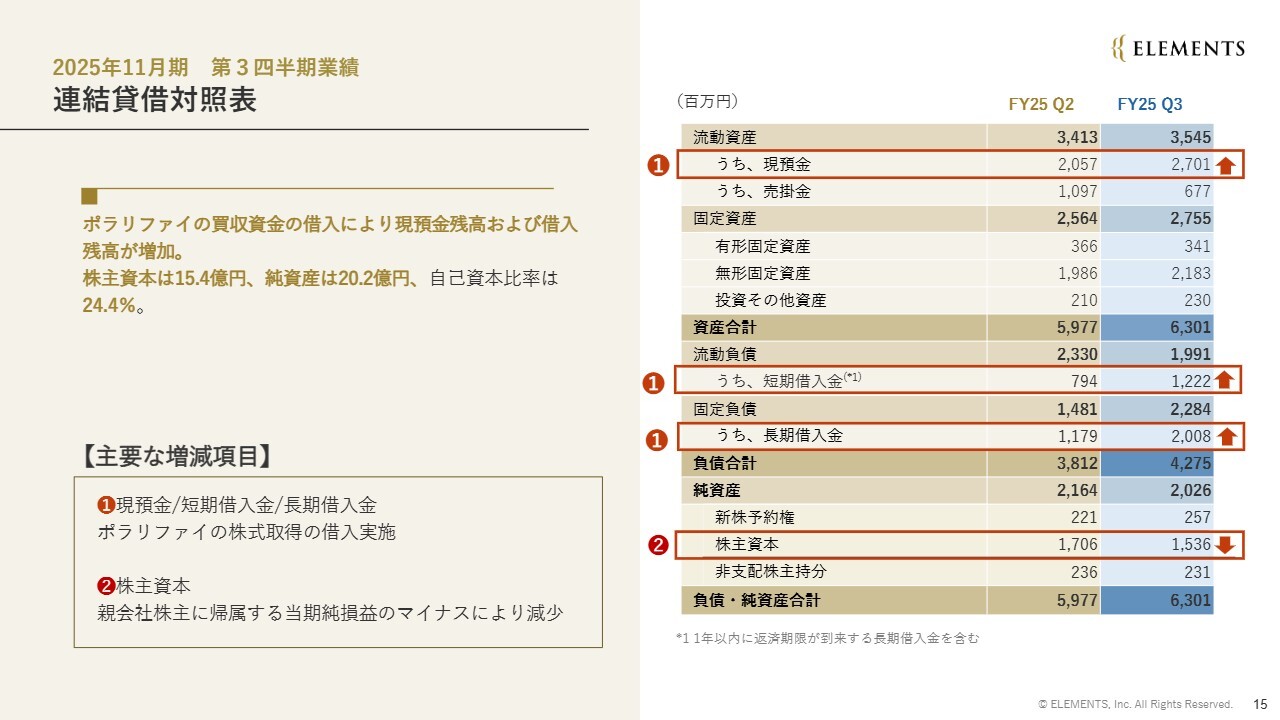

連結貸借対照表

連結貸借対照表についてご説明します。詳細はスライドをご覧ください。

今四半期末の株主資本は15億4,000万円、純資産は20億2,000万円、自己資本比率は24.4パーセントとなっています。また、9月に発表した公募増資実施後の推定自己資本比率は約40パーセントで、前期末に近い水準まで改善する見込みです。

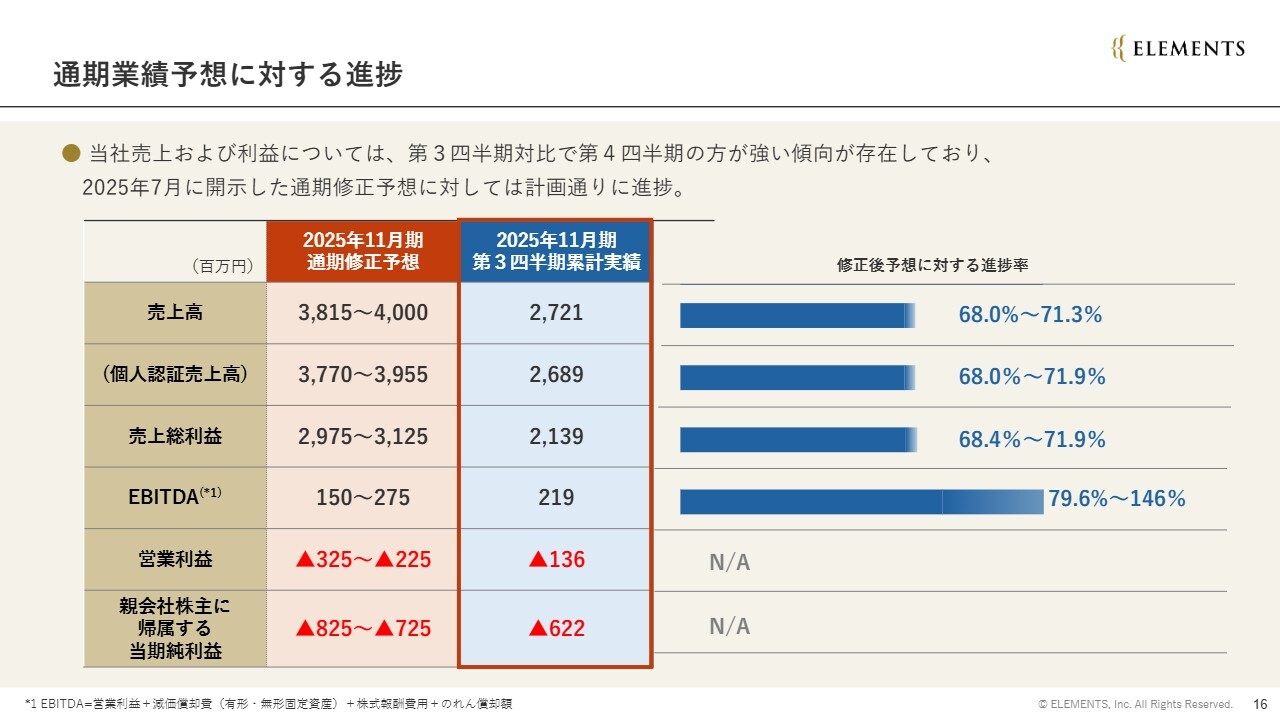

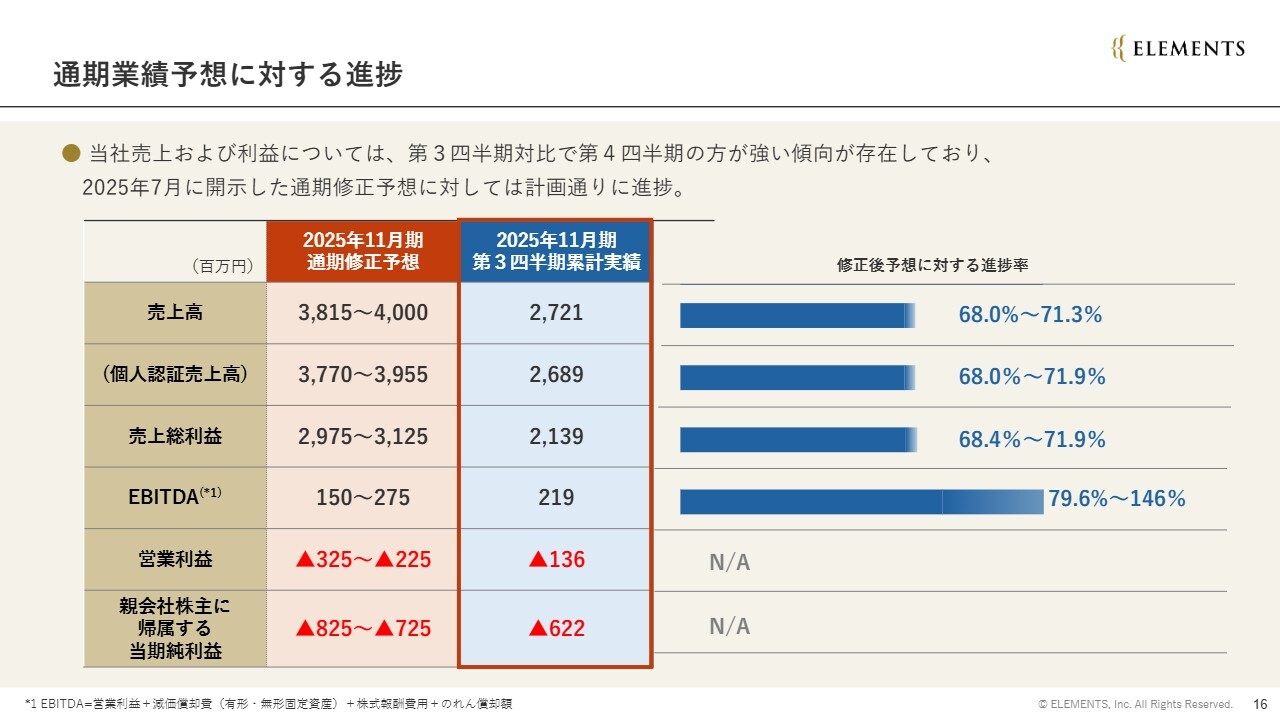

通期業績予想に対する進捗

通期業績予想に対する進捗についてご報告します。売上高および売上総利益については、通期修正予算のレンジに対しておおよそ70パーセントの進捗率となっています。通期では修正後の業績予想に確実にミートする結果を出せると確信しています。

第3四半期時点で進捗率が70パーセント程度にとどまっているのは、例年第3四半期よりも第4四半期のほうがシーズナリティとして強い傾向があるためです。2025年7月に開示している通期業績修正予想についても、まったく問題がないと考えています。

ここについては、次のページで補足します。

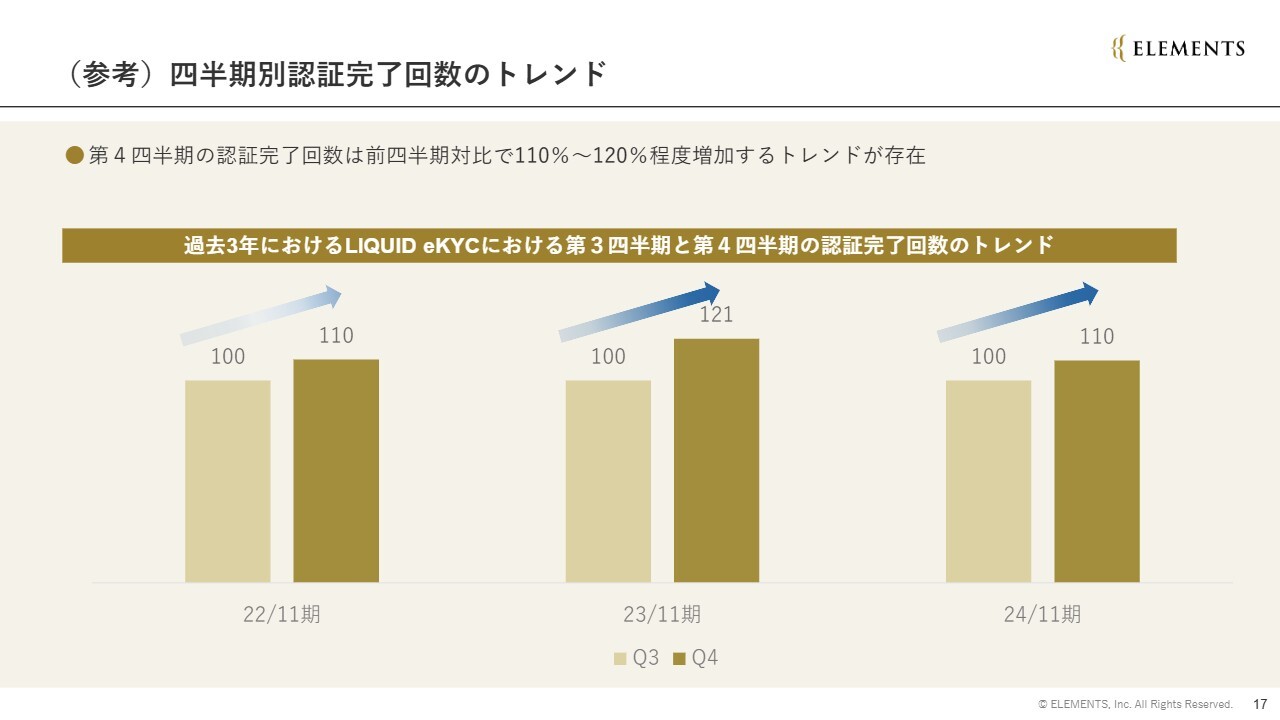

(参考)四半期別認証完了回数のトレンド

四半期別の当社認証サービスにおける認証回数のトレンドです。左から2022年度、2023年度、2024年度の3ヶ年分の過去実績を示しています。年度ごとに、薄い金色のバーが第3四半期、濃い金色のバーが第4四半期を表しています。

ご覧のとおり、第4四半期の認証回数は、第3四半期と比較して常に約10パーセントから20パーセント程度伸びています。

2022年から2024年にかけて、認証回数が絶対値として大きくなっているだけでなく、比率としてもその傾向が保たれています。そのため、トレンドとして差分が増加しつつあると考えています。

以上が、第3四半期時点での売上および売上総利益の状況と、今期着地に対する見解です。

通期業績予想に対する進捗

その上で、EBITDAおよび営業利益については、通期修正予想に対し計画どおり順調に推移していると考えています。EBITDAは現時点で2億2,000万円となっており、修正予想の範囲内に収まる状況です。

また、営業利益については赤字予想を出していましたが、赤字幅はかなり抑制的な状況にあると考えています。

ELEMENTS CLOUD自社データセンタの立ち上げ

ここから各種トピックに入ります。先ほどお話しした「ELEMENTS CLOUD」の自社データセンター立ち上げについて、トピックとしてお話しします。

冒頭の話と重複しますが、総務省が推進する「デジタルインフラ整備基金助成事業」の公募において、当社子会社であるELEMENTS CLOUD 四国が事業者として採択されています。ELEMENTS CLOUD 四国は、自社データセンターを運営する子会社です。

今後、この助成金を活用し、香川県高松市を主軸とした自社データセンターの構築により、「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大を進めていきたいと考えています。

背景としては、経済安全保障や地方創生の観点に加え、AIを大きく利活用するスタートアップとしてのミッションがあります。

また当社は、ポラリファイ社における通信費の50パーセント削減を達成できた点からも、クラウドサービスの活用において一定のノウハウがあり、AIの活用に際してもGPUコストをなるべく使用せず、効率的に利用できるノウハウを持っていると考えています。

これらのノウハウを活用し、単なる箱物や建屋としてのGPUクラウドではなく、付加価値を備えたマネージドサービスとして提供することで、自社データセンターとして展開できるのではないかと考えています。

自社データセンターに係る将来的な資金調達の考え方

自社データセンターに係る将来的な資金調達の考え方についてもお話しします。先ほど資金使途についてお話ししましたが、ELEMENTSとして運転資金の使途は最大13億円と考えています。

これ以外に補助金がありますが、補助金とELEMENTSから出す最大13億円以外にも必要となる運転資金およびデータセンターに関わる設備資金に関しては、今後、ELEMENTSと独立した形式で外部からの追加ファイナンスを実施する予定です。

ここには外部投資家や事業パートナー、各種金融機関、地方自治体からのさらなる助成金の可能性を含め、統合的に取り組む方針です。それによって資金を充当し、先ほど述べた事業をしっかり立ち上げていきたいと考えています。

以上をもちまして、株式会社ELEMENTS、2025年度11月期第3四半期決算説明を終了します。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ