ELEMENTS、個人認証事業の好調で過去最高の四半期売上を達成 上期累計でも前期比+40%の増収と営業黒字を確保

ハイライト

長谷川敬起氏:みなさま、こんにちは。本日はお忙しい中、当社の決算発表にお越しいただき、ありがとうございます。株式会社ELEMENTS代表取締役社長の長谷川です。これより、2025年11月期第2四半期の決算説明を開始します。

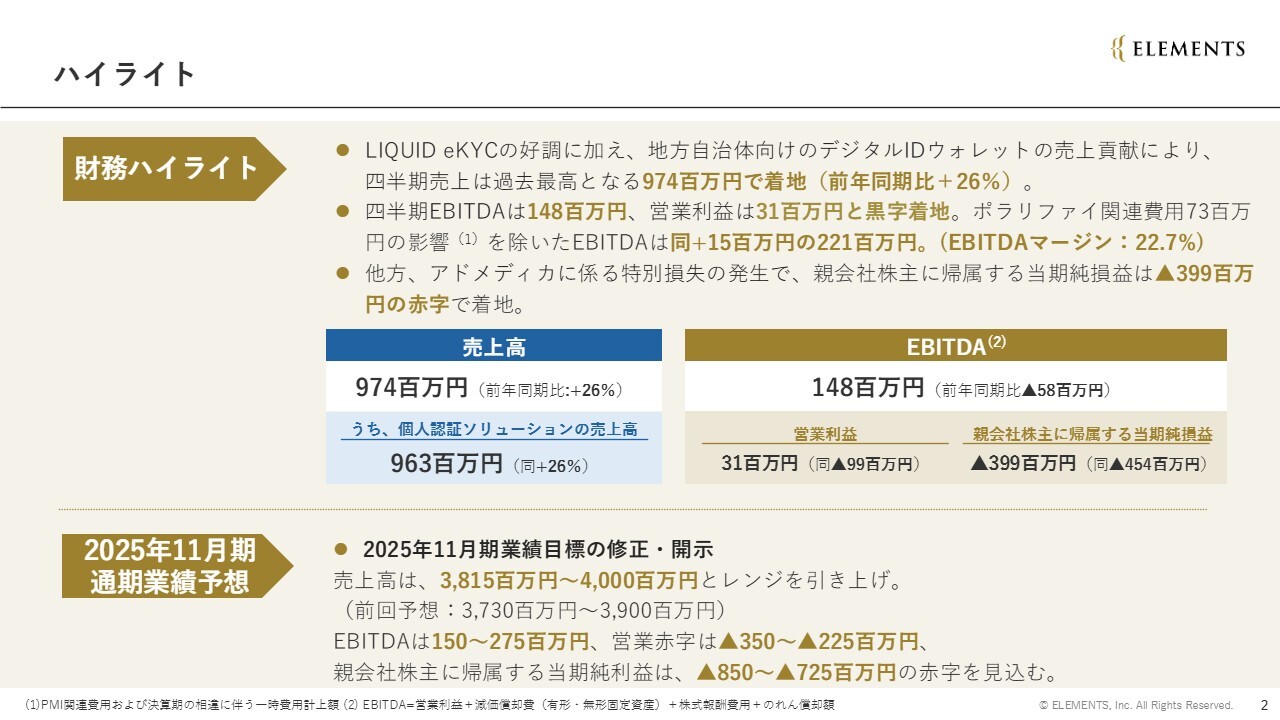

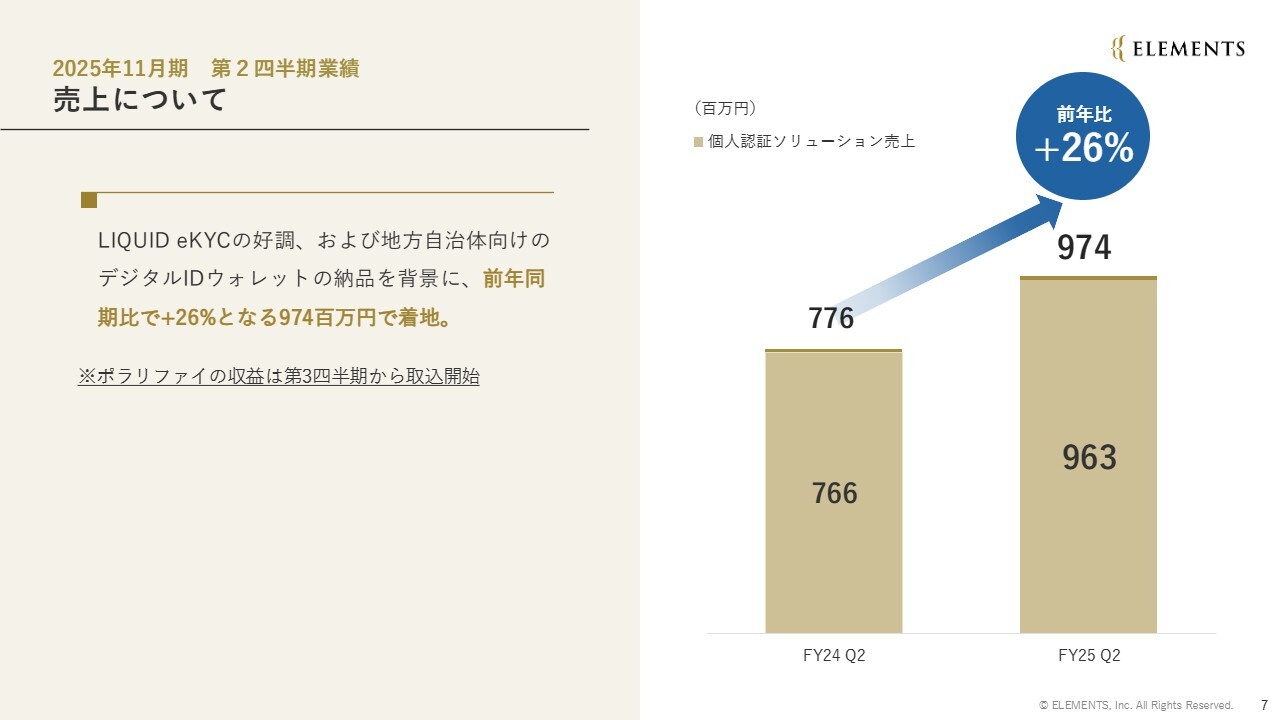

まず、本四半期の財務ハイライトについてお話しします。2025年11月期第2四半期の業績は、「LIQUID eKYC」の好調に加え、地方自治体向け「デジタルIDウォレット」の売上貢献により、四半期売上は過去最高の9億7,400万円で着地しました。

こちらには、ポラリファイの収益の取り込みは含まれていません。ポラリファイは第3四半期から取り込みを開始する予定のため、今回の過去最高売上はポラリファイを除いたかたちで達成しています。

売上増を主因として、四半期EBITDAは1億4,800万円の黒字、営業利益は3,100万円の黒字となりました。

なお、費用面ではポラリファイのPMI関連費用が7,300万円分影響しています。この費用を除いた場合、EBITDAは前年同期比プラス1,500万円となり、2億2,100万円に達します。これに基づき、EBITDAマージンは22.7パーセントとなっています。

こちらは2027年11月期の目標として掲げた成長可能性に関する資料に示した、EBITDAマージンの目標値25パーセントに近接する状況になっています。

一方、アドメディカに係る特別損失の発生により、親会社株主に帰属する当期純利益は3億9,900万円の赤字で着地しました。こちらについては、後ほど詳しくご説明します。

通期業績予想のアップデート

続いて、各種トピックです。

通期業績予想のアップデートについてです。まず、売上高は足元の業績進捗を踏まえ、37億3,000万円から39億円としていた売上高のレンジを、38億1,500万円から40億円に上方修正しました。また、従前は赤字・黒字として開示していた段階利益についても、レンジでの開示に変更しています。

EBITDAは、1億5,000万円から2億7,500万円と、前期に引き続き黒字を見込んでいますが、ポラリファイの収益取込およびPMI費用の影響により、当初の予定どおり営業赤字を見込んでいます。

なお、買収後3ヶ月が経過した現在、当初の想定よりも利益の改善が前倒しで進んでおり、ポジティブな進捗を見せている状況です。

一方で、好調な個人認証事業の事業環境などを踏まえた選択と集中の観点から、グループ全体でのリソース再配分および株式会社アドメディカの位置付けを精査しました。

その結果、アドメディカに関して、当初見込んでいたヘルスケア分野における将来収益の実現が困難であると判断し、同社に係るのれんおよび顧客関連資産の減損を実施しました。

したがって、親会社株主に帰属する当期純利益の赤字幅が拡大すると予想しています。この減損についての詳細は後ほどご説明します。

業績ハイライト(四半期)

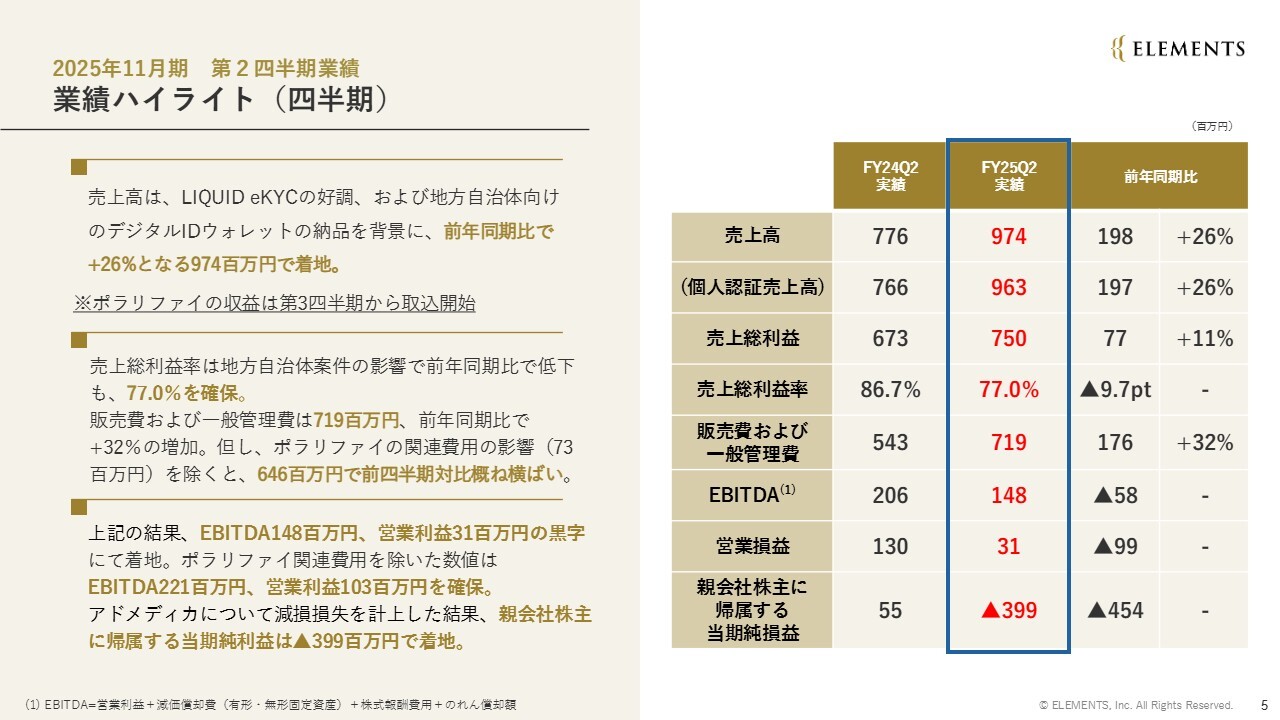

四半期の業績ハイライトです。

全社売上高は9億7,400万円で前年同期比プラス26パーセントの増収となりました。ポラリファイの影響を含まない状態でも、引き続き高い成長を維持できていると考えています。

粗利率は、地方自治体向けの「デジタルIDウォレット」案件の影響により77パーセントと低下していますが、この要因を排除した場合ではほぼ同水準での着地となっています。

販管費は7億1,900万円ですが、これには先ほど申し上げたポラリファイに関するPMI費用の一時費用計上と、決算期の違いに伴う費用増の影響として7,300万円が含まれています。

これらの費用増を除外した場合、販管費は6億4,600万円となり、前四半期対比でほぼ横ばいに推移しています。

上記の結果、EBITDAは1億4,800万円のプラス、営業利益は3,100万円の黒字となりました。また、アドメディカの減損影響により、親会社株主に帰属する当期純利益はマイナス3億9,900万円の赤字となりました。

業績ハイライト(累計)

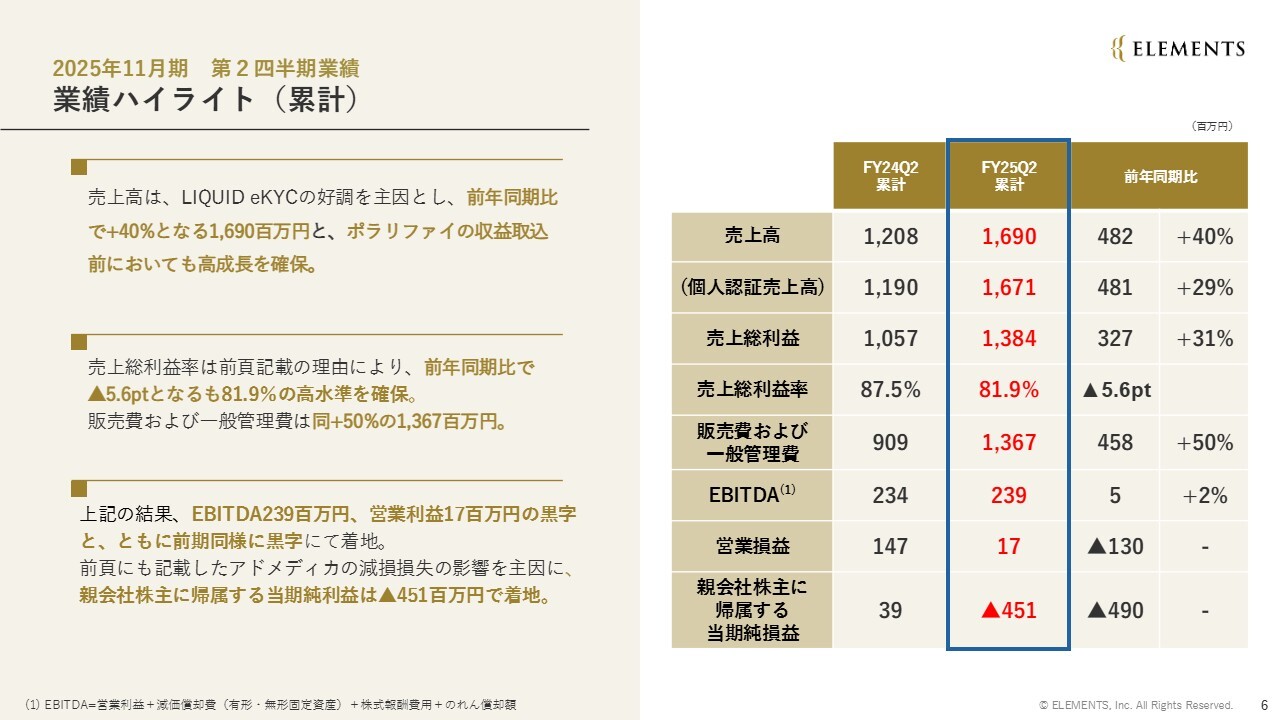

累計のハイライトです。

詳細はスライドをご確認ください。売上高は前年同期比プラス40パーセントを達成しています。繰り返しになりますが、ポラリファイの収益取込を除いたかたちでプラス40パーセントということです。

EBITDAは2億3,900万円を確保しており、営業利益も1,700万円で、前期に引き続き半期黒字を達成しています。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は4億5,100万円の赤字となりました。次のスライド以降で、各数値について補足説明します。

売上について

売上高は先ほどお伝えしたとおり、9億7,400万円と前年同期比プラス26パーセントで着地しています。同様に、ポラリファイの取り込みは次の四半期から行われます。

個人認証ソリューション主要トピック(1)四半期認証回数・累積契約者数推移

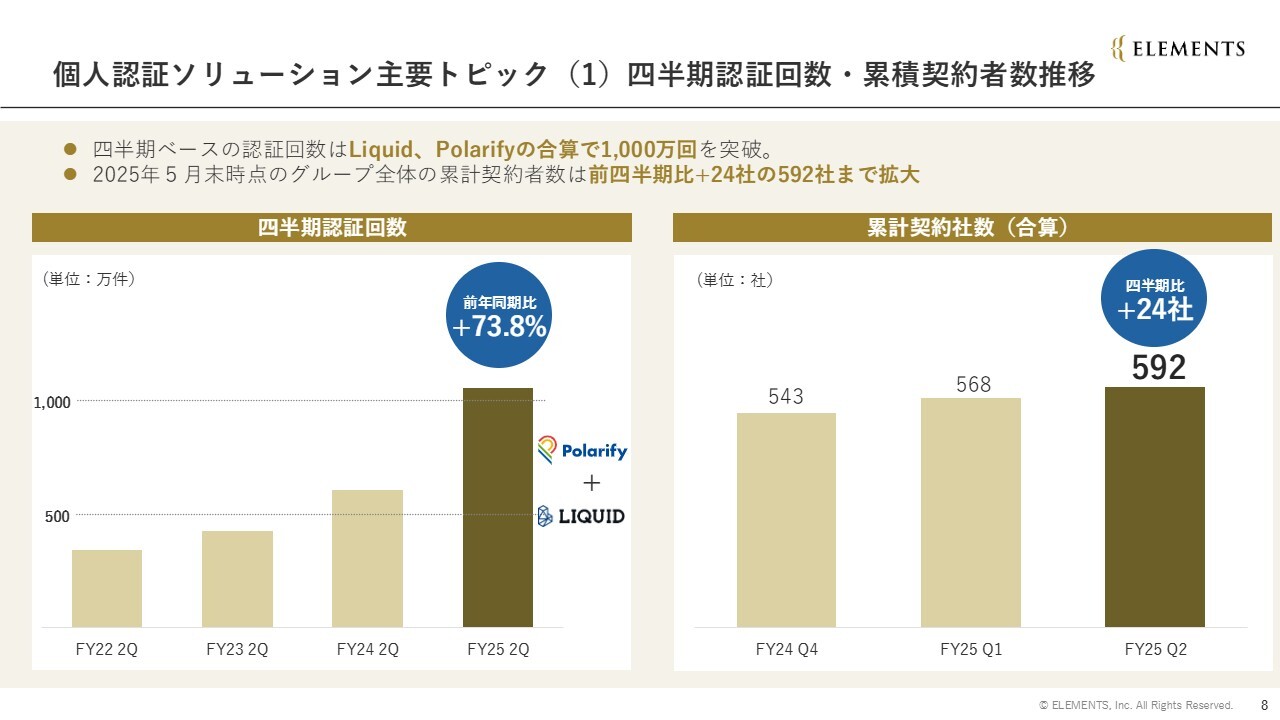

個人認証ソリューションの主要KPIについてです。

四半期ベースの認証回数は、「LIQUID eKYC」と「Polarify eKYC」の合算で1,000万回を突破しました。また、契約社数は592社で、前四半期比24社の増加となりました。

個人認証ソリューション主要トピック(2)当社グループ提供の高付加価値ソリューション

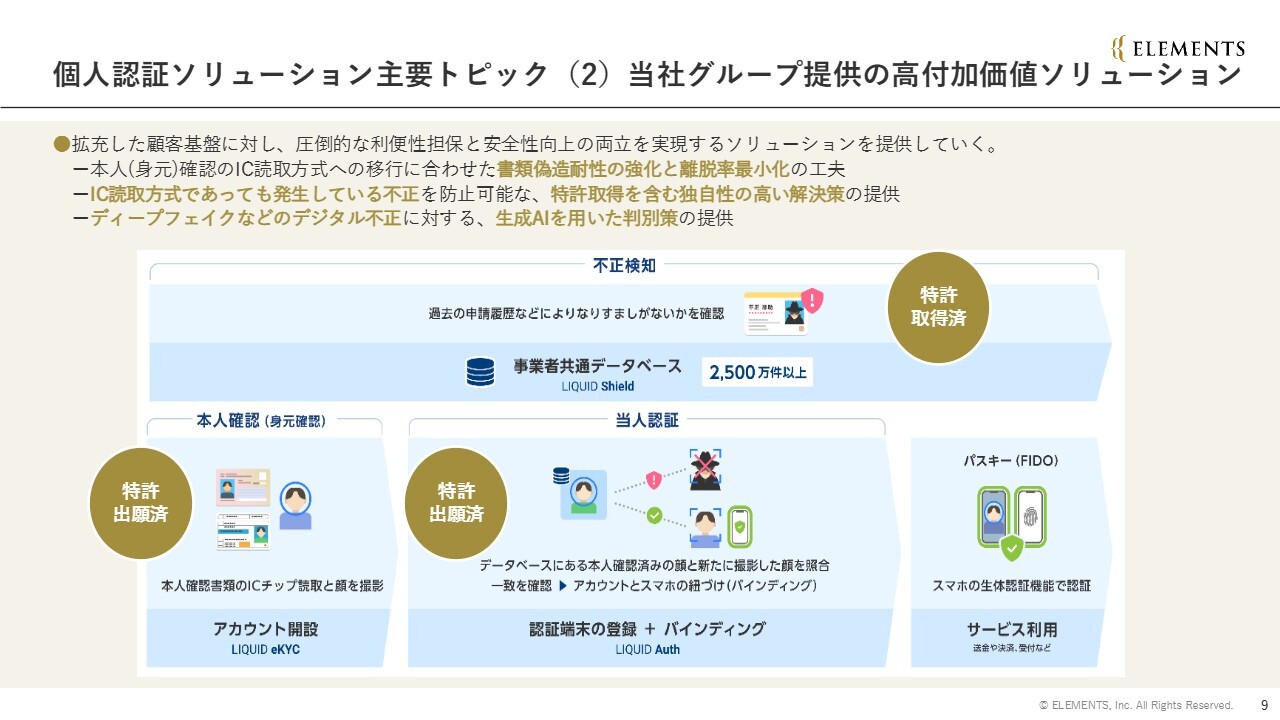

近年の個人認証の広がりについてお話しします。それに伴い、現行の当社が提供する認証サービス群について、あらためてご説明します。

当社の認証サービスは、本人確認を行う「LIQUID eKYC」、不正検知を行う「LIQUID Shield」、当人認証を行う「LIQUID Auth」という3つの仕組みで構成されています。

当社ではこれらのサービスにおいて、特許取得を含めて技術的な参入障壁も築きながら、利便性の向上とセキュリティの担保の両立を実現する認証フォローを提供しています。

これらのサービスが、2019年以降から今後に向けてどのように拡大しているかについては、次のページでお話しします。

個人認証ソリューション主要トピック(3)利用シーンと個人認証ソリューションの拡大

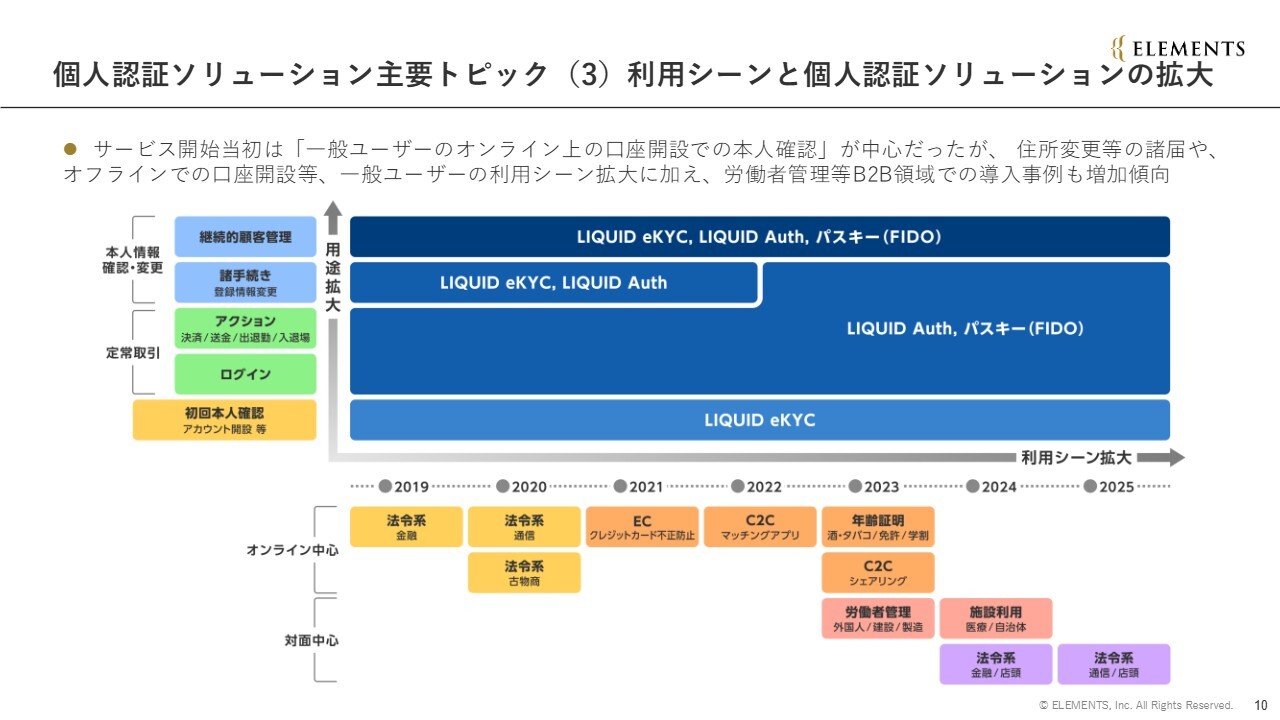

スライドは、「LIQUID eKYC」をサービスリリースした2019年以降の広がりを時間軸として横軸に配置し、先ほど申し上げた認証サービス群をお客さまや企業がどのような用途で利用しているかを縦軸に示したものになります。

最初に、お客さまがエンドユーザーに向けてサービスを利用開始する前に、エンドユーザーの本人確認を行い、口座開設や通信契約などのアクションを実施します。

これらは初回にのみ発生する単発の認証ですが、その後、ユーザーがサービス利用を開始すると、日常的なログイン認証や送金、決済、入退場といった利用シーンにおいて、当人認証が必要となります。

また、日常的ではないものの定期的に発生するケースとして、顧客の本人確認を継続的に行うための顧客管理の取り組みや、住所、電話番号、振込限度額といった重要な情報をエンドユーザーが変更する際に求められる当人認証は、非常に重要です。

これらはすべて、サービス利用開始後に複数回、定期的あるいは不定期に繰り返し行われるアクションになります。

これらの用途に対して、当社の各認証サービスはそれぞれ適切なタイミングで、各用途が抱えるリスクに応じて使い分けられています。初回本人確認に関しては「LIQUID eKYC」が広く普及しており、こちらの一択となっています。

日常的なログインやアクションに関しては、「LIQUID eKYC」は非常に負荷がかかるアクションとなるため、「LIQUID Auth」という当人認証サービスを提供しています。その中には、パスキー(FIDO)と呼ばれる認証サービスも含まれています。

また、不定期で行われる諸手続きに関しては、「LIQUID eKYC」や「LIQUID Auth」が状況に応じて使い分けられています。

スライドの横軸は、2019年以降時系列で当社の認証サービスがどのような利用先で拡大してきたかを示しています。

スライド下部の縦軸は、オンライン中心と対面中心に分類しています。まず、オンライン中心については、2019年以降に広がってきました。厳格な本人確認の方法が法令で定められている金融事業者や通信キャリア、古物商系の事業者が最初に広く普及していきました。

2021年以降は、ECサービスやマッチングアプリ、シェアリングサービスといったC2Cサービス、さらには年齢証明に利用されるサービスが、2023年頃まで大きく普及しました。

さらに2023年から2025年にかけて、建設業や製造業といった労働者を管理する事業者、施設利用のセキュリティや利便性向上を目的とした医療サービス、医療事業者、自治体などの顧客群も増加しています。

また、オンライン上で当初から利用いただいている金融事業者や通信事業者が、人手不足解消を目的として、彼らが有する店舗内でもオンラインの利用方法と同様に本人確認サービスを導入するケースが2024年以降増加しています。

このように、横軸では法令から非法令、さらにオンラインから対面へと利用シーンが広がってきています。

また、事業者の拡大を示している縦軸に対しては、初回登録だけでなく、ログインや入退場、決済、送金といった日常的に必要なアクションに対する認証が、利便性とセキュリティの両立という観点で、ますます利用拡大が進んでいます。

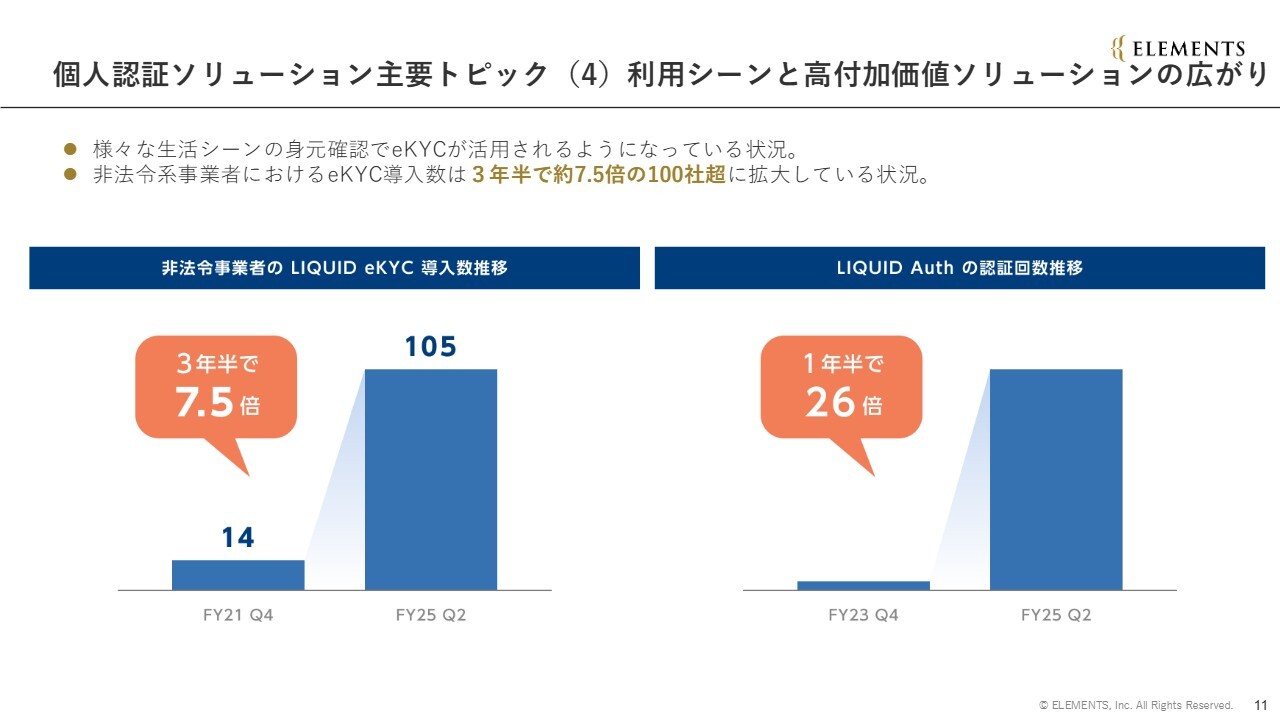

個人認証ソリューション主要トピック(4)利用シーンと高付加価値ソリューションの広がり

非法令系事業者による「LIQUID eKYC」の導入数の推移については、2021年からの3年半で約7.5倍と、法令系事業者の導入数を大きく上回る伸びを示しており、導入数の拡大が進んでいます。

また、先ほど申し上げた当人認証サービスである「LIQUID Auth」の認証回数のKPIについては、この1年半で26倍と急激な拡大を見せており、今後さらに加速すると見込んでいます。

個人認証ソリューション主要トピック(5)多要素認証ソリューション

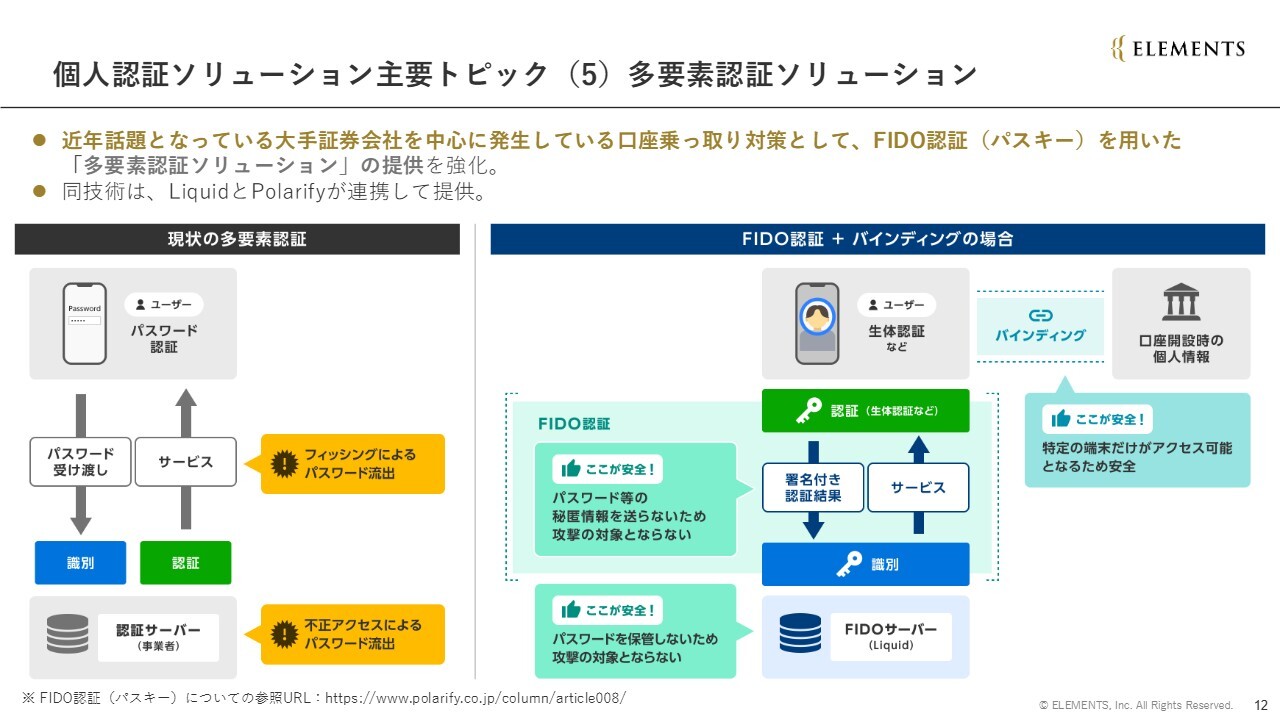

当社が提供する当人認証サービス「LIQUID Auth」のさらなる拡大がなぜ進むのかについてご説明します。

昨今、社会問題化している証券業界の問題を例に、「LIQUID Auth」についてご説明します。この問題は、ここ2、3ヶ月で5,000億円を超える被害が出ており、特に口座開設時の安全性を強化する「LIQUID eKYC」だけでは防げない事例です。これについて詳しくお話しします。

昨今発生している証券のなりすまし問題では、口座開設後に当人認証に問題が生じ、被害者の口座が第三者によって乗っ取られるケースが発生しています。この乗っ取られた口座を通じて、被害者がまったく意図していないにもかかわらず、流動性の低い株式の売買が勝手に行われることで、被害者に大きな損失が含み損というかたちで発生しています。

このなりすまし問題の原因の1つとして、既存の証券会社の多くが2段階認証を義務化していなかったことが挙げられます。その結果、2段階認証を設定していないユーザーのアカウントが乗っ取られる事例が発生しました。

また、著名な個人投資家の中には、2段階認証を設定していたにもかかわらず、ワンタイムパスコードを詐取されるといった手口でなりすまし被害に遭い、最終的にアカウントが乗っ取られてしまったケースも確認されています。

当社の認証ソリューションは、これらをすべて防ぐことが可能な仕組みです。その理由は、パスキーやFIDOと呼ばれる認証を主軸としている点にあります。

この仕組みが非常に安全である理由として、ユーザーがパスワードなどの秘密情報を送信することが一切ないため、パスワードの詐取が発生し得ないことが挙げられます。また、FIDO認証を行うサーバー側でもパスワードのような重要情報を保管していないため、攻撃の対象となり得ません。これにより、非常に堅牢な認証を実現しています。

一方で、このパスワードレス認証を行うパスキーやFIDOといった認証方式でも、最初の口座開設時に口座情報とパスキーやFIDO認証を行うための端末の紐づけが重要です。これをバインディングと呼びます。このバインディングを安全に実施できれば、特定の端末だけがアクセス可能となり、どの端末でもアクセスできるわけではなくなるため、安全性が向上します。しかし、このバインディングの場面で乗っ取りが発生する事例もあります。

当社では、このバインディングの部分において、「LIQUID eKYC」を利用して登録された顔を基にした顔認証を行うことで、バインディング時の乗っ取りをほぼ確実に防ぐことが可能としています。このようなかたちにより、すべての場面で安全に本人認証を行うことができるサービス群を提供しています。

実際、今回の証券業界におけるなりすまし問題をきっかけに、大手証券会社や銀行、仮想通貨交換事業者など複数の企業から大きな引き合いをいただいています。この件を契機として、「LIQUID eKYC」の初回登録だけでなく、日常的に利用される認証サービスの導入が複数の企業で大きく進むことが見込まれています。

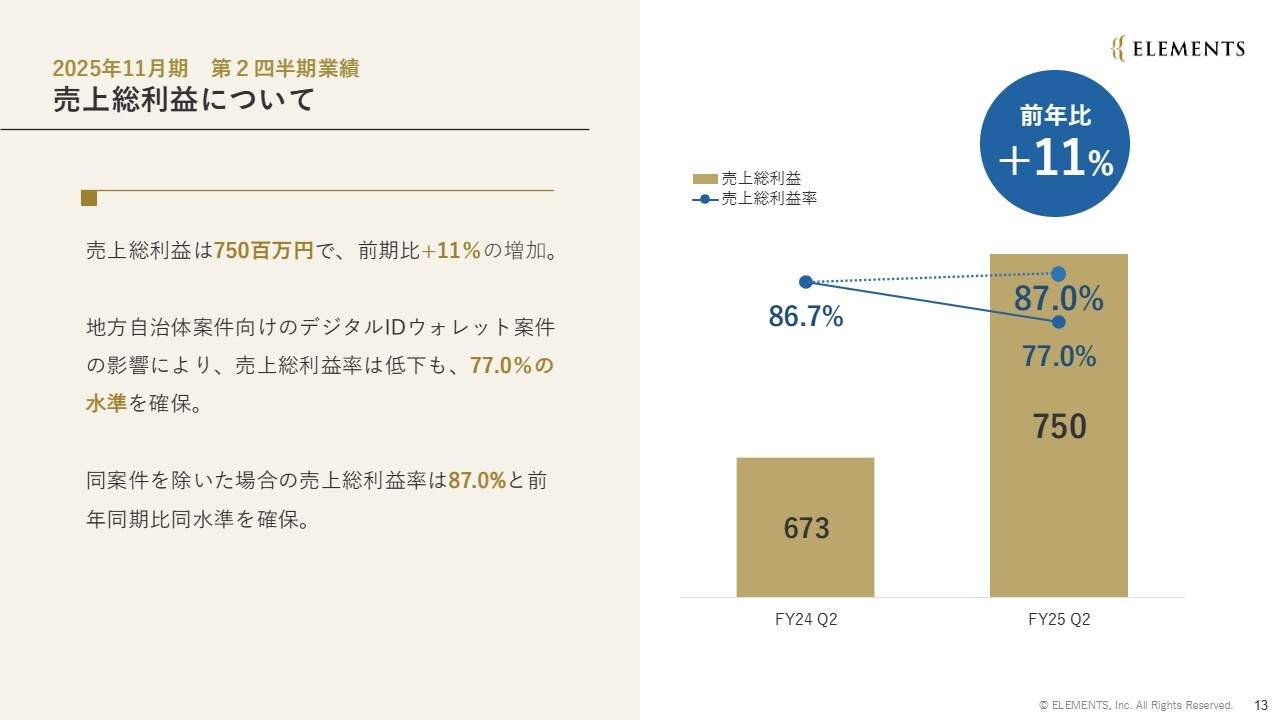

売上総利益について

ここからは利益についてお話しします。まず、売上総利益は7億5,000万円で、前年同期比プラス11パーセントの増加となりました。これは地方自治体向け「デジタルIDウォレット」案件の影響によるものですが、当該影響を除いたApple to Appleでは、前年同期の86.7パーセントから今期は87.0パーセントと、ほぼ同水準で推移しています。

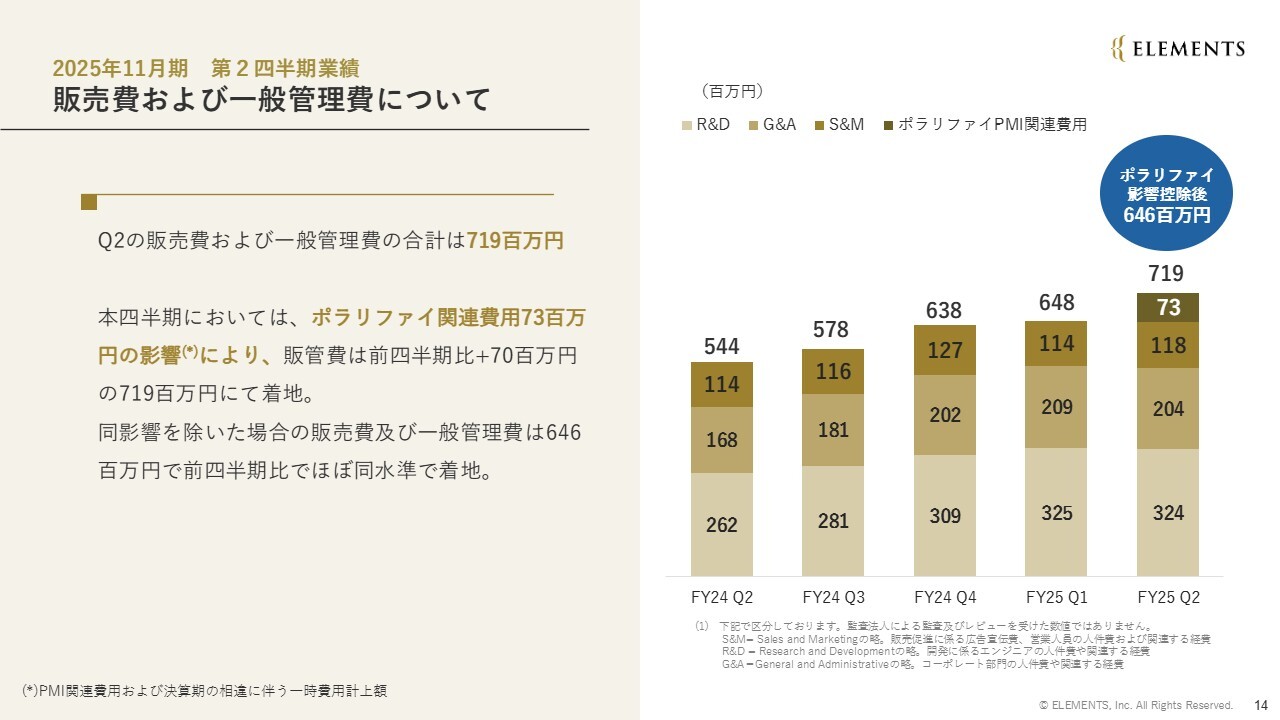

販売費および一般管理費について

販売費および一般管理費についてご説明します。

前四半期比で7,100万円増の7億1,900万円で着地しています。ただし、ポラリファイのPMI関連費用として7,300万円が発生しており、この影響を除いた販売費および一般管理費は6億4,600万円となり、前四半期とほぼ同水準で推移しています。

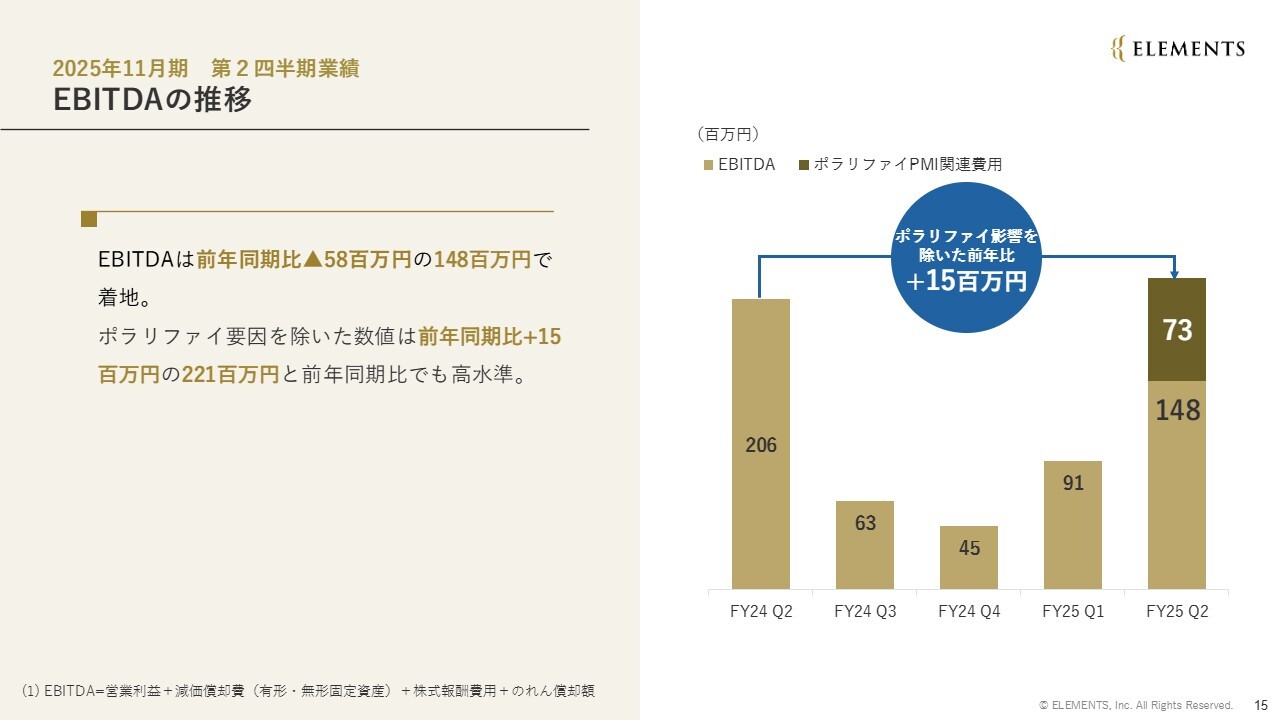

EBITDAの推移

EBITDAの推移です。これまでのご説明のとおり、EBITDAは前年同期比でマイナス5,800万円の1億4,800万円となりました。ポラリファイ関連費用を除いて見ると2億2,100万円となり、前年同期比で1,500万円の増加となっています。

営業利益の推移

営業利益についてです。営業利益は3,000万円の黒字となり、4四半期ぶりに黒字転換を果たしました。ポラリファイ関連費用を除けば、1億300万円と1億円を超える水準を達成しています。また、先ほどお伝えしたとおり、上期累計でも前期同様に営業黒字を確保しています。

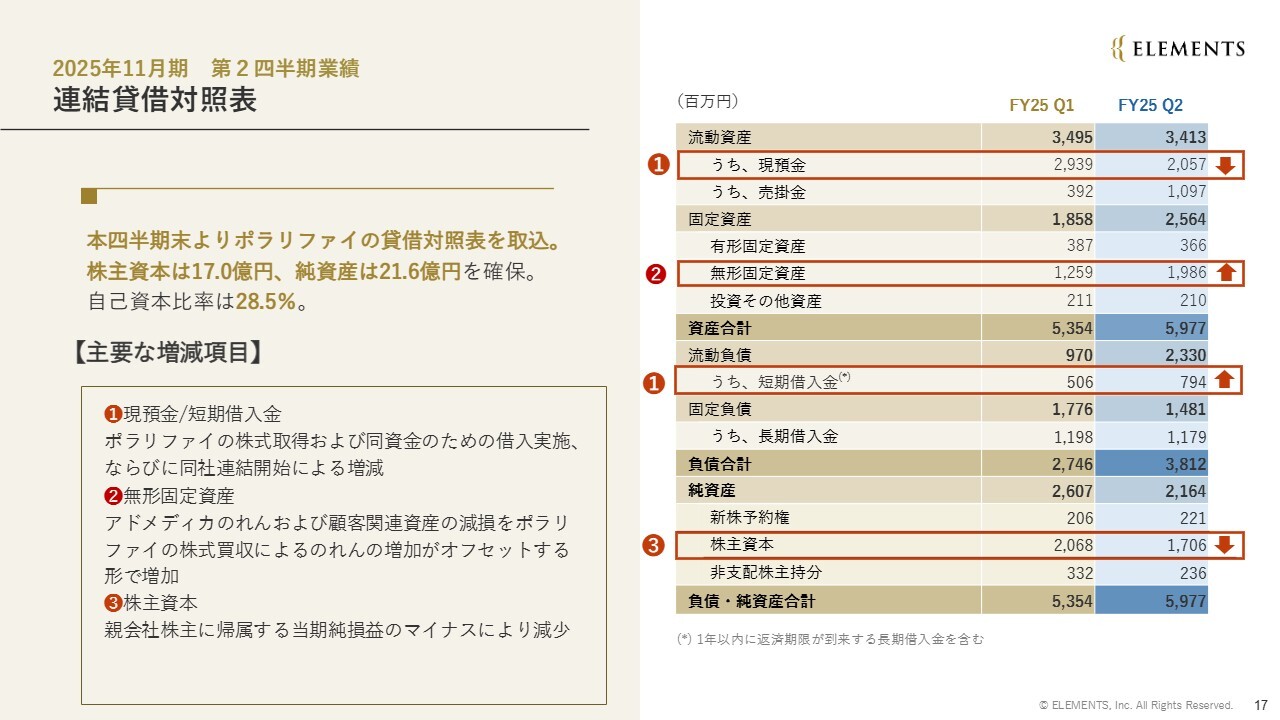

連結貸借対照表

連結貸借対照表です。詳細はスライドをご覧いただければと思いますが、今四半期末の株主資本は17億円、純資産は21億6,000万円、自己資本比率は28.5パーセントとなっています。

また、ポラリファイの買収資金を支払ったことで現預金残高は減少しましたが、20億6,000万円を確保しています。次のスライドで補足していますが、本日付けで金融機関3行との間で借入を実行し、現預金残高および流動性を改善しました。

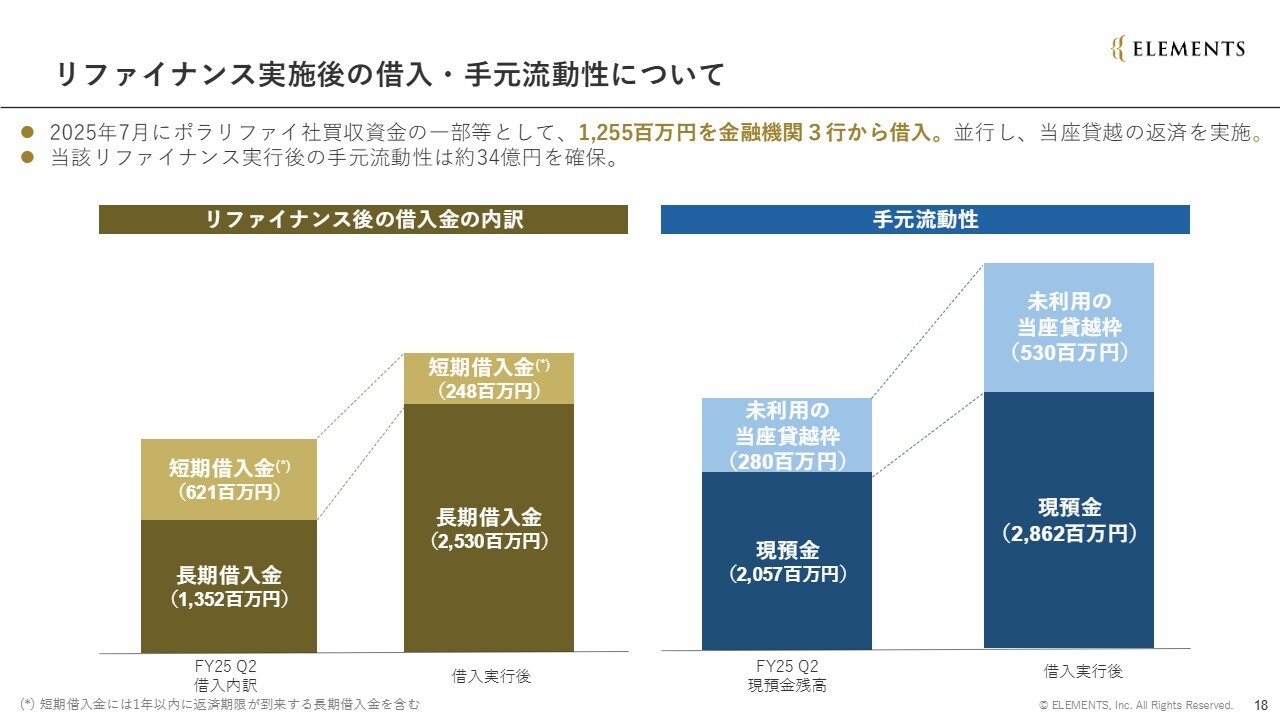

リファイナンス実施後の借入・手元流動性について

スライドの図は、7月に実施したリファイナンス後の借入および手元流動性を示しています。今回、金融機関3行から12億5,000万円あまりを調達しました。同時に、当座貸越の返済も行いました。

本リファイナンスにより、借入金の9割が長期借入金へと振り替えられました。また、現預金と当座貸越枠の合計額は約34億円と、高水準を確保しました。

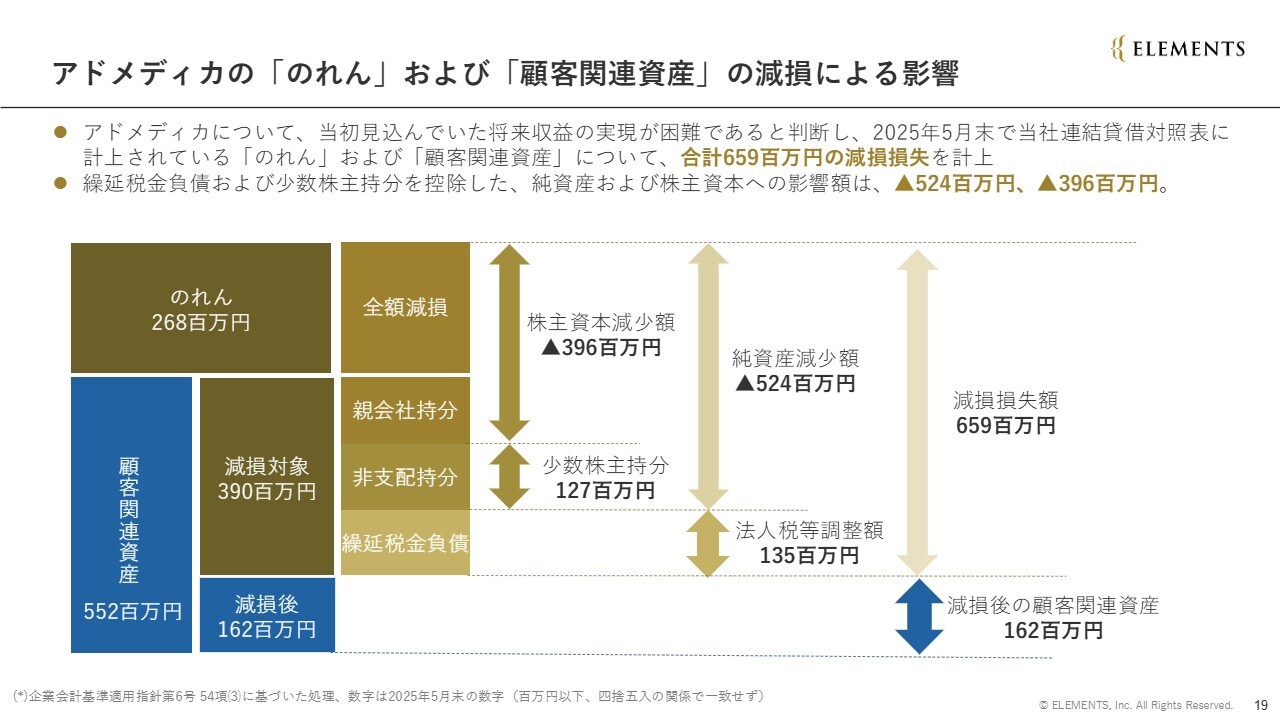

アドメディカの「のれん」および「顧客関連資産」の減損による影響

最後に、アドメディカに係る減損損失の影響についてご説明します。先ほどもお話ししましたが、好調な個人認証事業の事業環境を踏まえ、この事業にリソースを振り向けたほうが良いと考えています。

そのため、アドメディカに関しては買収当初に見込んでいた、ヘルスケア分野などでのシナジー獲得による将来収益の実現が困難であると判断し、同社に係るのれんおよび顧客関連資産の減損を実施しました。

なお、買収に係る無形固定資産である広義ののれんは、顧客関連資産と狭義ののれんに分解されますが、減損時には当社の狭義ののれんを先に減損し、不足分を顧客関連資産から減損するかたちとなります。

具体的な減損額は、狭義ののれんの2億6,800万円に加え、顧客関連資産3億9,000万円の合計額である6億5,900万円となります。こちらは特別損失に計上され、税引前当期純利益への影響額となります。他方で、顧客関連資産に対応して発生していた繰延税金負債1億3,500万円が取り崩しとなります。

こちらは法人税等調整額の益に計上されているため、当該金額を控除した5億2,400万円が当期純利益に影響し、同額が純資産の減少額となります。

アドメディカにおける当社の持分は50.1パーセントとなるため、株主資本への影響額を算定する際には、当該5億2,400万円から非支配持分を控除する必要があります。この非支配持分1億2,700万円を控除した3億9,600万円が、親会社株主に帰属する純損益の影響額となります。こちらが株主資本への影響額です。

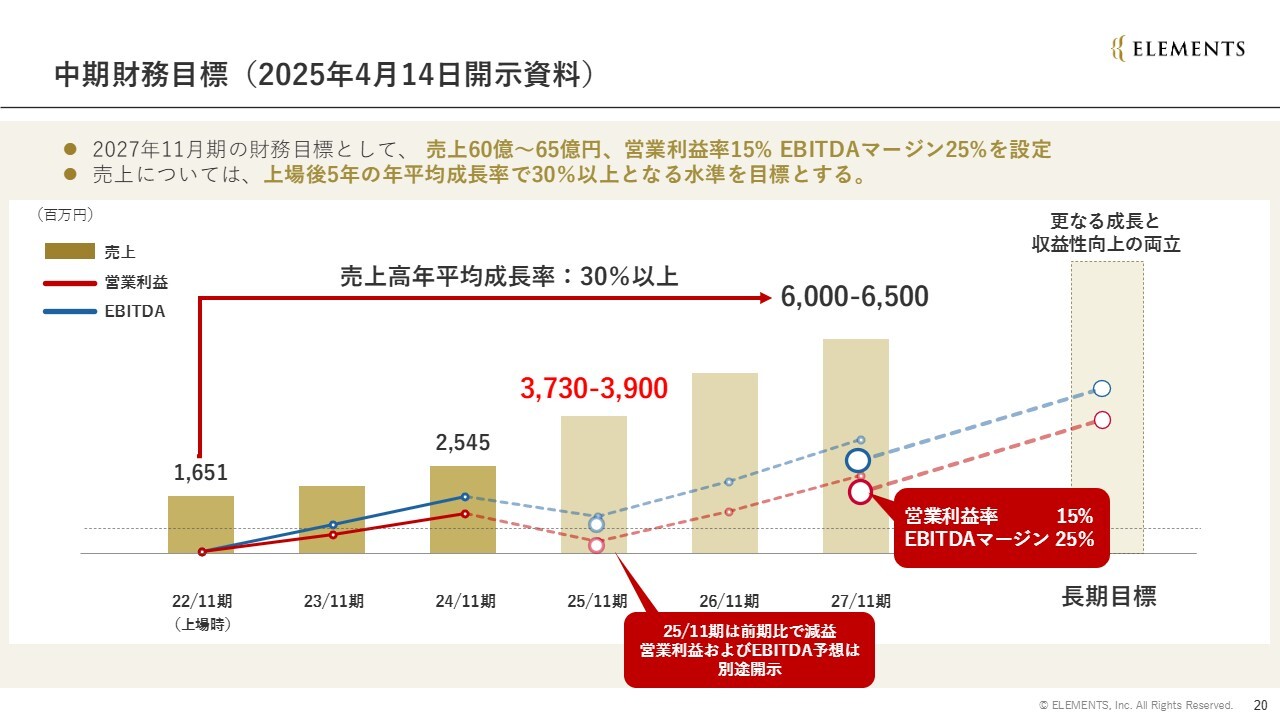

中期財務目標(2025年4月14日開示資料)

非常に難解な構造のご説明となりましたが、当社からの最も重要なメッセージは、今回「社内のリソースを、好調な個人認証事業にさらに振り向ける」という意思決定を行った点にあります。この意思決定により、短期的にも中長期的にも成長速度を加速できると考えています。

今回の減損については、2月に発表し、4月14日付の開示資料にも掲載されています中期経営計画における財務目標である、2027年度11月期の売上高60億円から65億円、EBITDAマージン25パーセント、営業利益率15パーセントという目標に対し、「ネガティブインパクトはまったくない」と宣言したいと考えています。

むしろ今回の意思決定による選択と集中によって、この目標の実現確度はより高まると考えています。

以上をもちまして、株式会社ELEMENTSの2025年11月期第2四半期決算説明を終了します。ご清聴いただき、ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ