【QAあり】ストレージ王、2Qは計画に対し赤字幅縮小 年度末に大型物件売却を予定し黒字転換を見込む

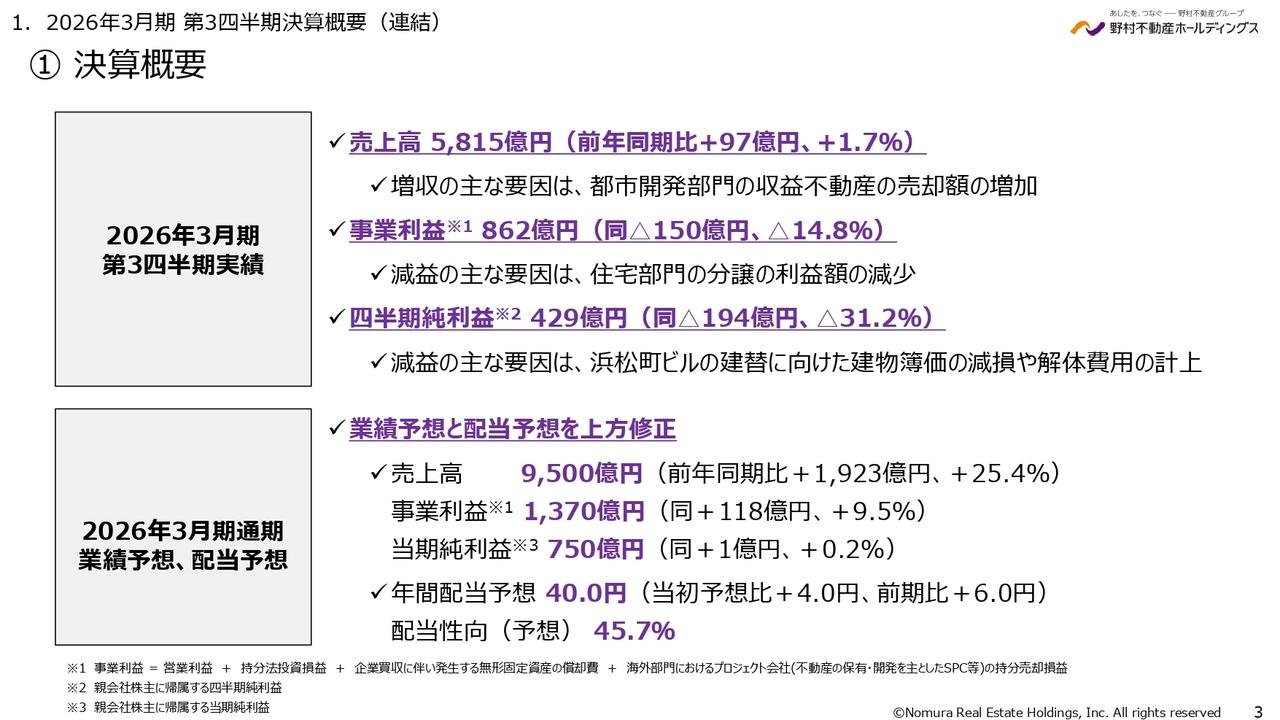

2026年1月期2Q決算の概要_PL

荒川滋郎氏:本日は、株式会社ストレージ王の決算説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございます。代表取締役社長執行役員の荒川滋郎です。

本日の説明会は2026年1月期第2四半期の状況と、2026年1月期の見通しについてご説明します。よろしくお願いします。

はじめに2026年1月期上半期の決算概要です。詳細については9月12日に発表した決算短信等もご参照いただければと思います。

まず、第2四半期までの売上高は12億8,500万円となり、事業計画を2,300万円(約1.8パーセント)上回っています。営業利益は1億500万円の赤字で、計画に対し3,500万円ほど赤字幅が縮小しています。

経常利益についてはマイナス1億1,000万円の赤字で、事業計画に対して3,600万円ほど赤字幅が縮小しました。当期利益はマイナス6,700万円で、計画に対して7,900万円の改善となっています。

営業利益及び経常利益の改善については、販管費などの発生時期がずれたことが大きな要因です。また、当期純損失については、税効果会計の影響によるものです。そのため、年度の見通しについては今回は変更していません。

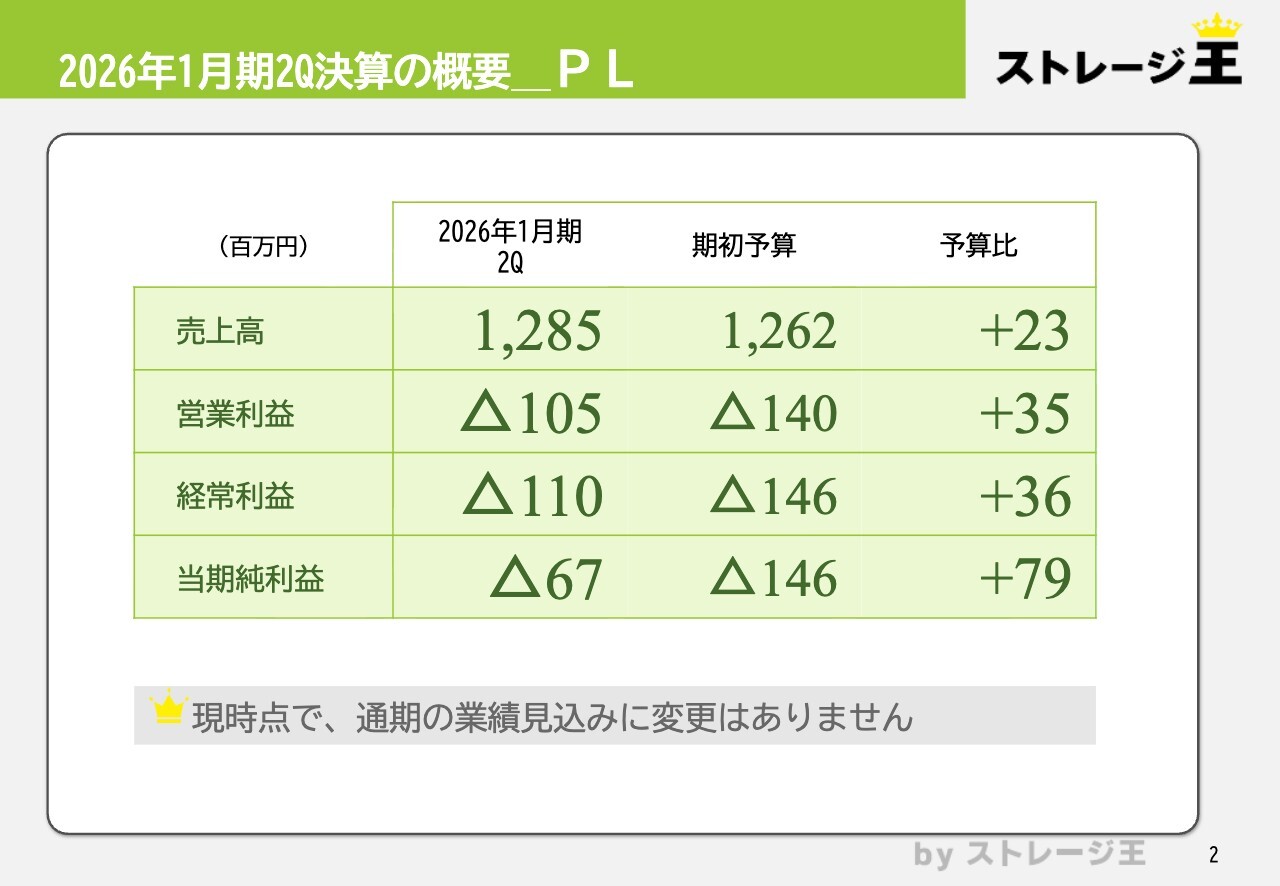

2026年1月期2Q決算の概要_セグメント損益

セグメント別の状況です。運営管理事業の売上高は5億2,300万円で、前期比22パーセント増加しています。これは、既存店舗の売上高の増加に加え、新規店舗の出店分の売上高が増加したためです。

開発分譲事業については、4億500万円の売上がありました。これは下谷案件の売上及び2件のコンテナ案件の売却によるもので、前期比295パーセントの増加となっています。

その他の売上高は3億5,600万円で、大半は兵庫県加西市にて当社が所有していたホテルを、不動産投資家に売却したことによるものです。

営業利益についてです。運営管理事業はマイナス3,100万円で、前期比120パーセントの悪化となっています。これは、2025年1月に大型の南砂等の店舗をオープンした際、開業時の赤字が発生したためで、2025年1月期より若干数字が悪化している状況です。

開発分譲事業及びその他の利益額については、事業計画や前期からの大幅な変動はほとんどありません。

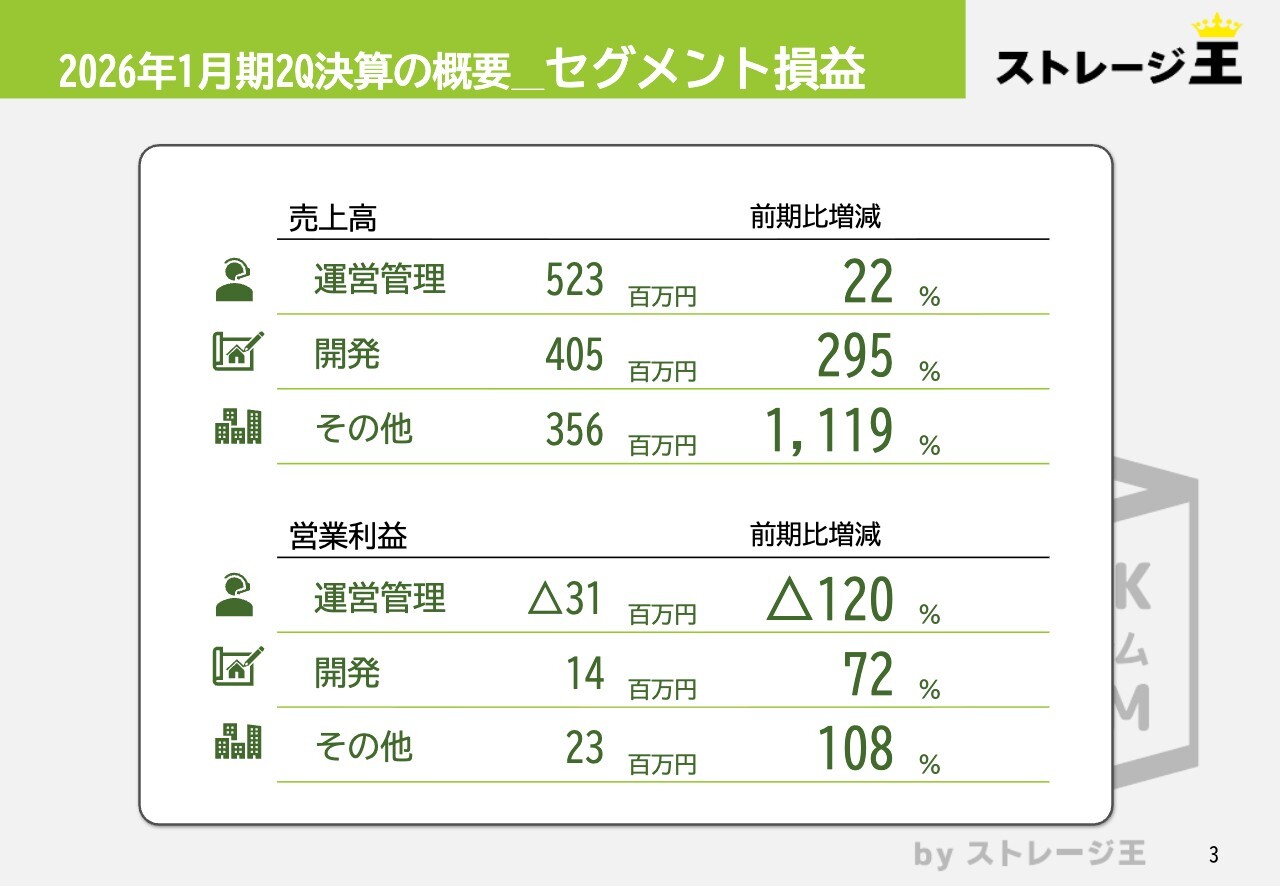

2026年1月期2Q決算の概要_BS

貸借対照表についてご説明します。負債資本合計は2025年7月末現在で45億1,400万円となっています。2025年1月期に比べて8億8,200万円の増加、第1四半期末となる2025年4月末に比べて7億2,200万円の増加です。

第1四半期末からの増加の大きな要因としては、現金が1億300万円増加し、販売用不動産が5億5,500万円増加したことが挙げられます。

負債について、第2四半期末は34億6,200万円となり、第1四半期末と比べて7億5,900万円増加しました。こちらは販売用不動産及び現金の増加に伴う借入金の増加が主な要因となっています。

短期借入金は14億3,400万円で、第1四半期末から4億2,800万円増加しました。長期借入金は10億5,900万円で、1億2,200万円増加しています。短期借入金の主な用途は、物件の取得に伴う費用であり、物件の売却に伴い順次返済を進める予定です。

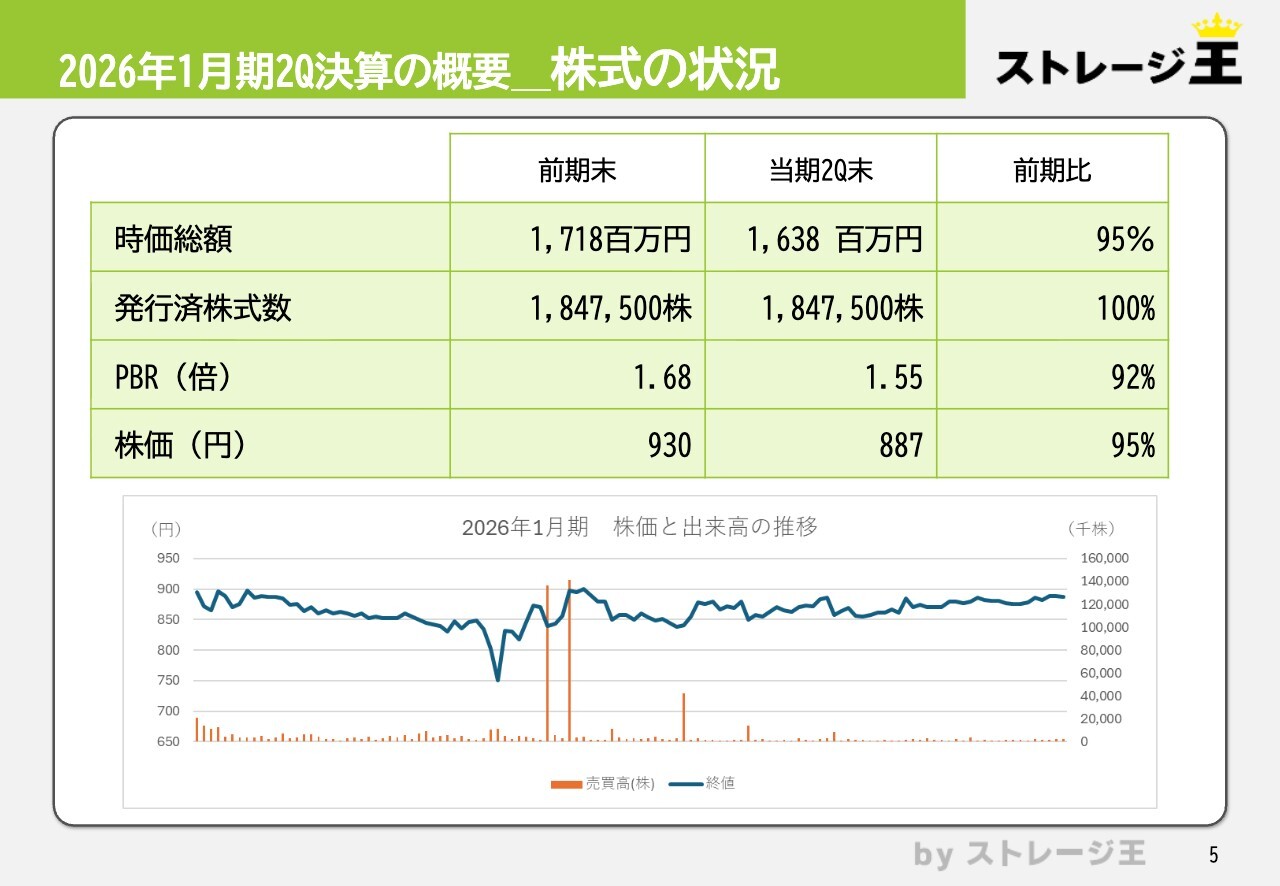

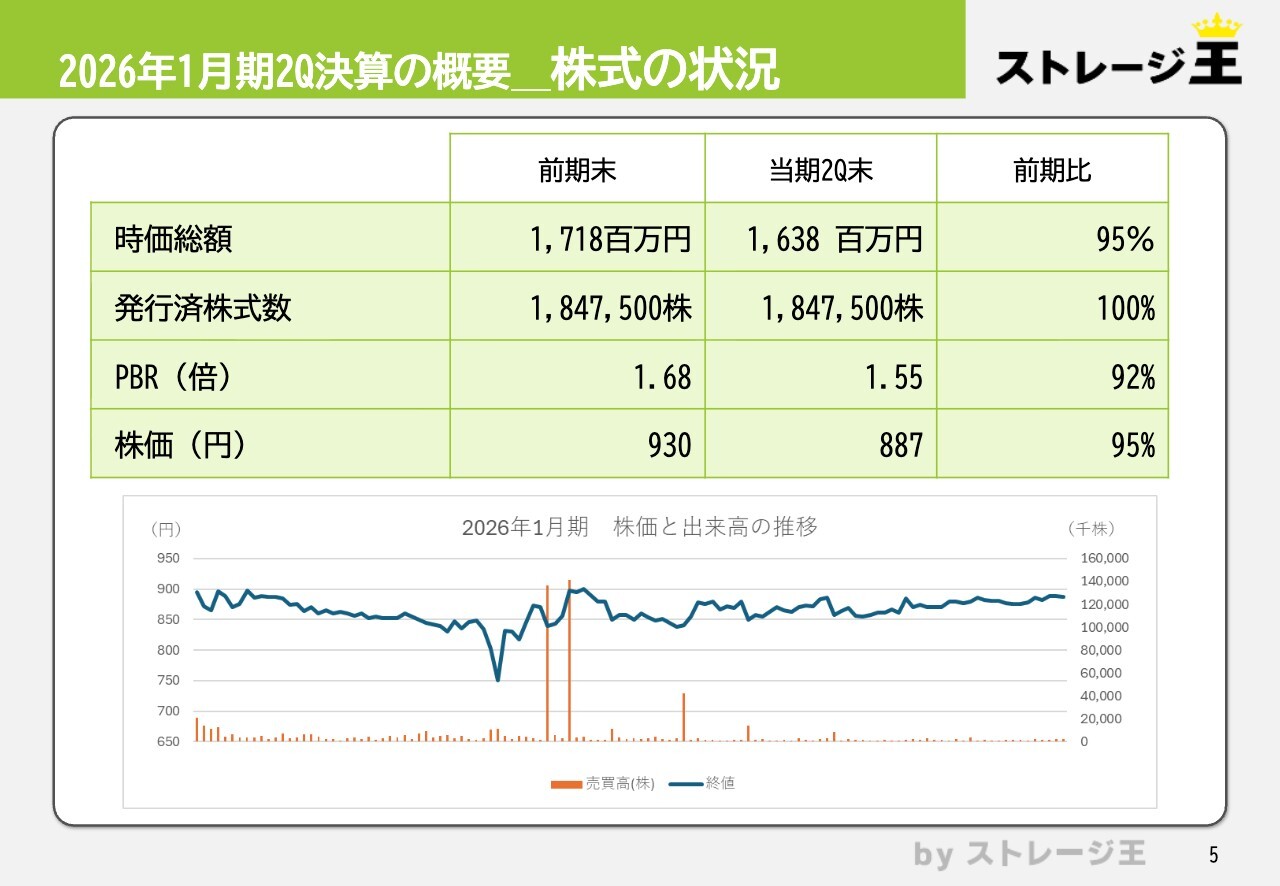

2026年1月期2Q決算の概要_株式の状況

株式の状況についてご説明します。2025年7月末にあたる第2四半期末の時価総額は16億3,800万円、PBRは1.55倍となっています。なお、本日時点における株価は961円、時価総額は約17億7,500万円です。

また、株主の状況は、2025年7月1日に情報開示したとおり、当社の筆頭株主が従来の株式会社デベロップから株式会社ケイ・エル・アイに変更となっています。

これは、当社株式44万4,800株、全体の株式総数の24.08パーセントが市場外の相対取引によって譲渡されたことによるものです。新たに筆頭株主となった株式会社ケイ・エル・アイは、当社株式上場前からの株主である株式会社九州リースサービスの100パーセント子会社であり、不動産事業を営んでいます。従前から当社が開発したトランクルームの売却先でもあり、複数のトランクルームを所有されている取引先でもあります。

各事業の状況_開発分譲

2026年1月期第2四半期決算における各事業の状況について説明します。まず、開発分譲事業についてですが、建築型、いわゆる当社が「屋内型」と呼ぶトランクルームの開発状況です。

西新宿のトランクルームは、先日9月1日にオープンしました。また、都立大学、石神井台、川崎小田、元住吉の4件のトランクルームについては現在開発中であり、来年1月、すなわち2026年1月期末に完成し、売却する予定で建設及び開発が進行中です。

また、世田谷成城トランクルーム及び奥沢トランクルームについては、土地の売買契約を締結しており、2027年1月期に完成して売却する予定で取り組んでいる案件です。

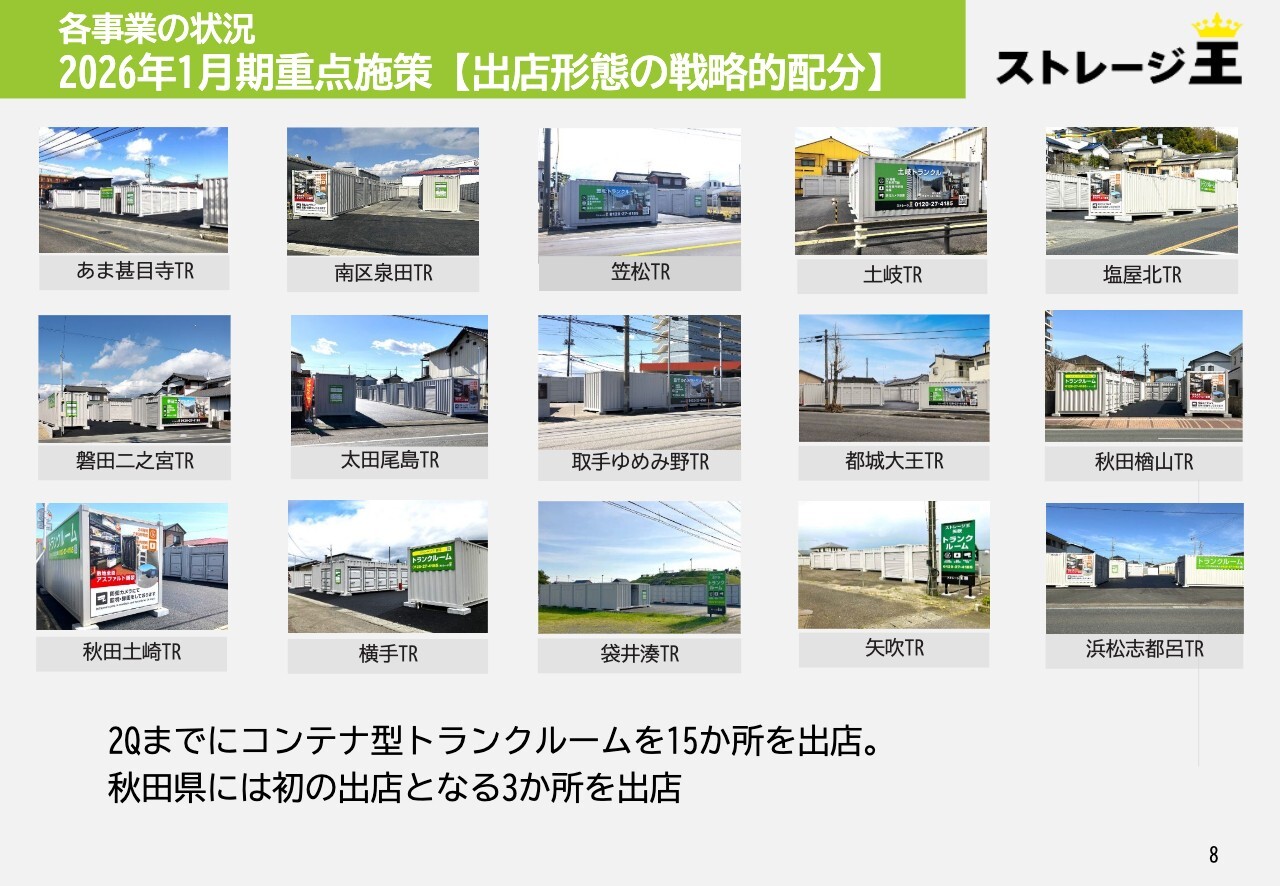

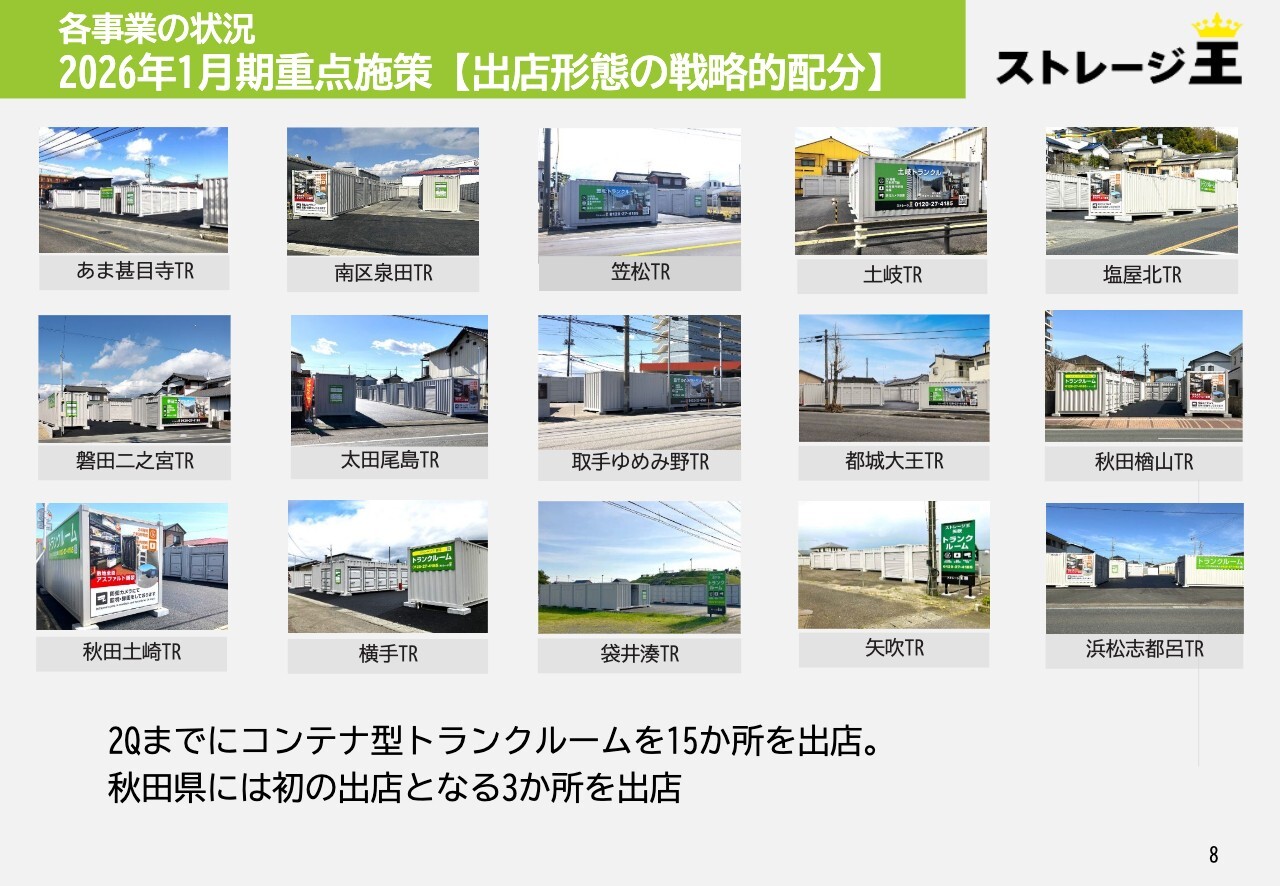

各事業の状況 2026年1月期重点施策【出店形態の戦略的配分】

コンテナ型のトランクルームについてです。当社では「屋外型」や「コンテナ型」と呼んでいます。これはロードサイドにコンテナを配置した形式のトランクルームで、第2四半期までに15か所をオープンしています。

また、当社として初の出店となった秋田県には3か店をオープンしました。主な物件の写真はスライドに掲示しています(宮崎県につきましては2024年9月に高鍋トランクルームを出店しております)。

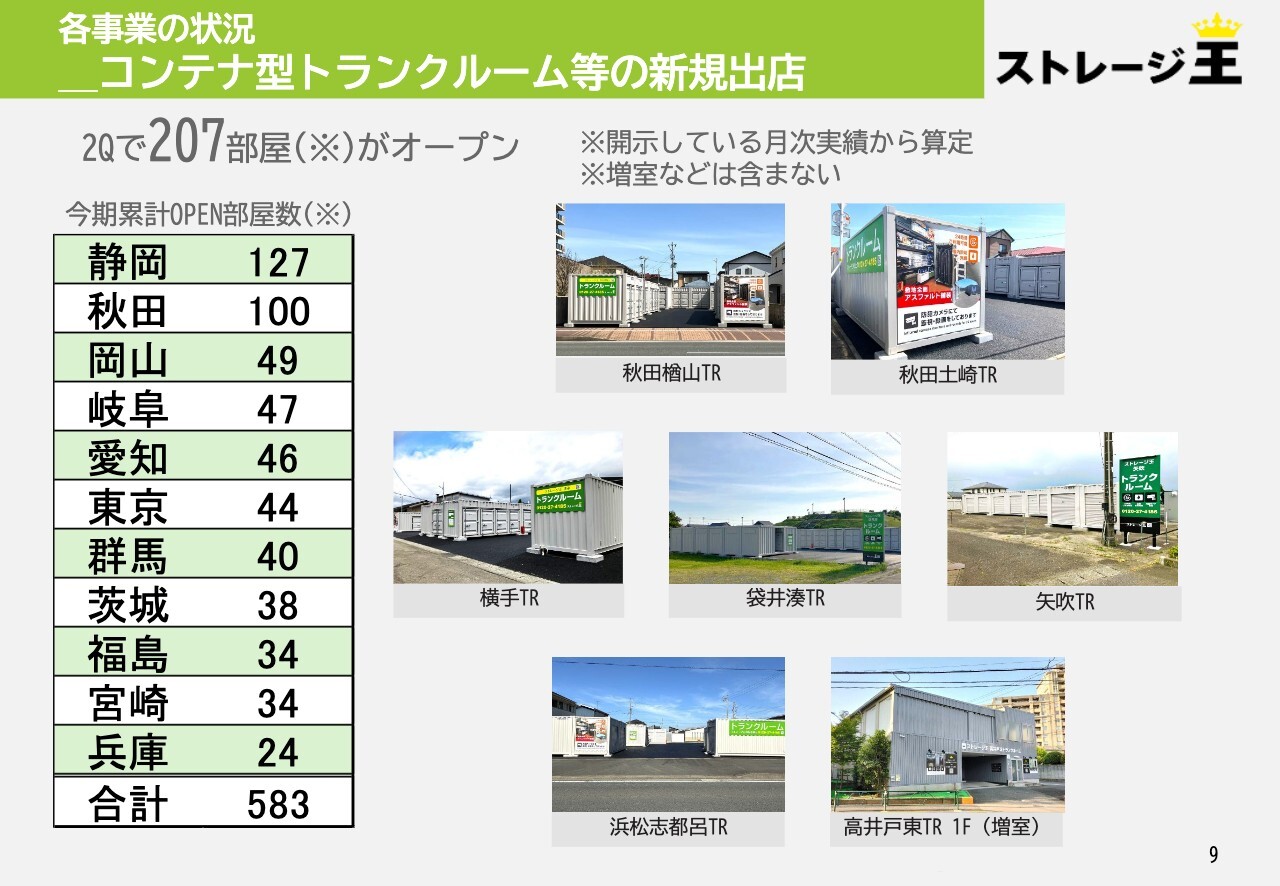

各事業の状況_コンテナ型トランクルーム等の新規出店

コンテナ型トランクルーム等の部屋数は、合計で583室オープンしています。すなわち、1店舗あたりの部屋数は平均で約39室という規模です。

コンテナ型トランクルームは、屋内型在来建築の案件と比べて1か所当たりの部屋数が少ないため、損益分岐の稼働率に到達するまでの日数が比較的短いという特徴があります。

また、全体の約8割が借地上に開発されたトランクルームであるため、私どもが投資しているのはその上に設置されているコンテナ部分に限られ、投資回収が比較的早いという特徴があります。

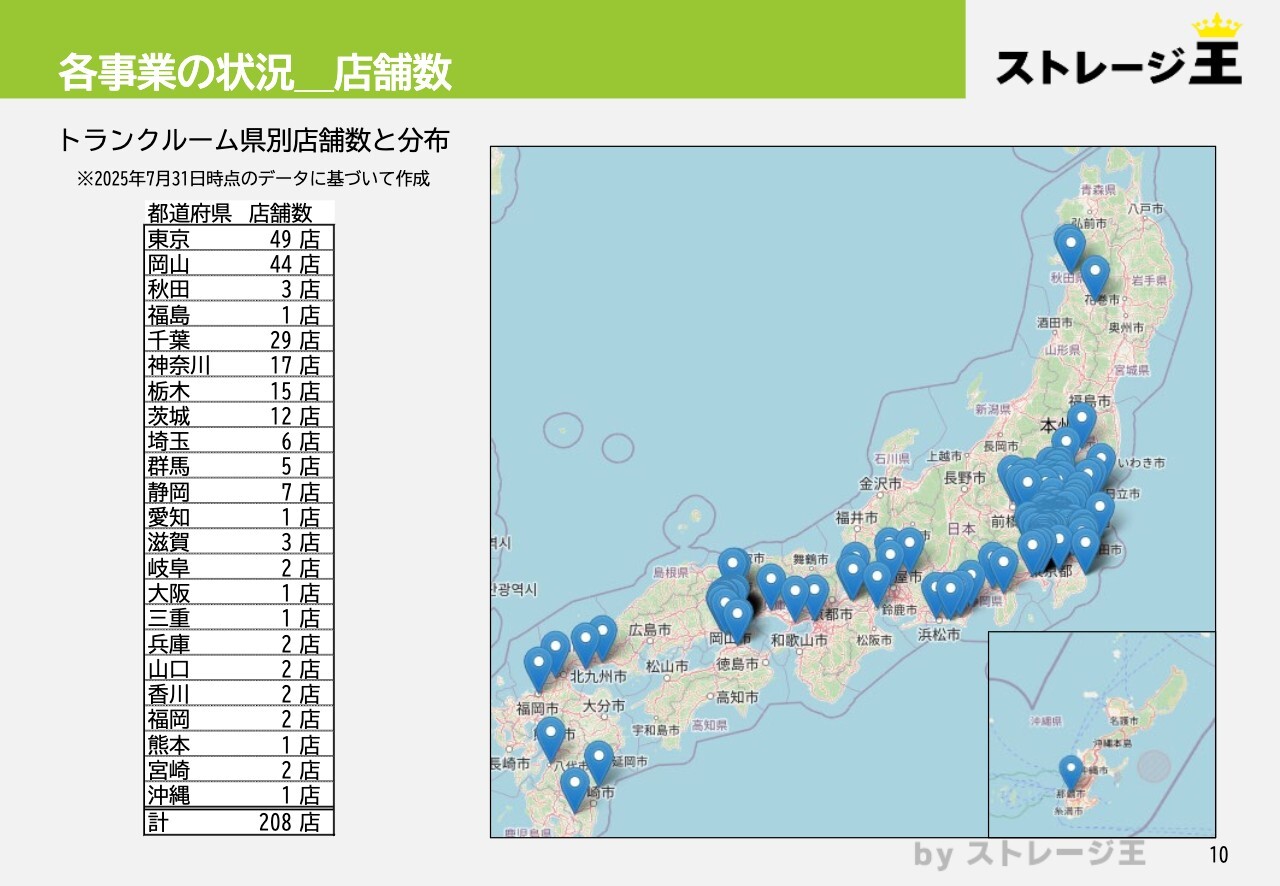

各事業の状況_店舗数

全国におけるトランクルームの出店状況についてです。現在、全国で208店舗を展開し、部屋数は約1万2,000室となっています。北は秋田県から南は沖縄県まで、全国各地に展開しています。

各事業の状況_部屋数と稼働数及び稼働率推移

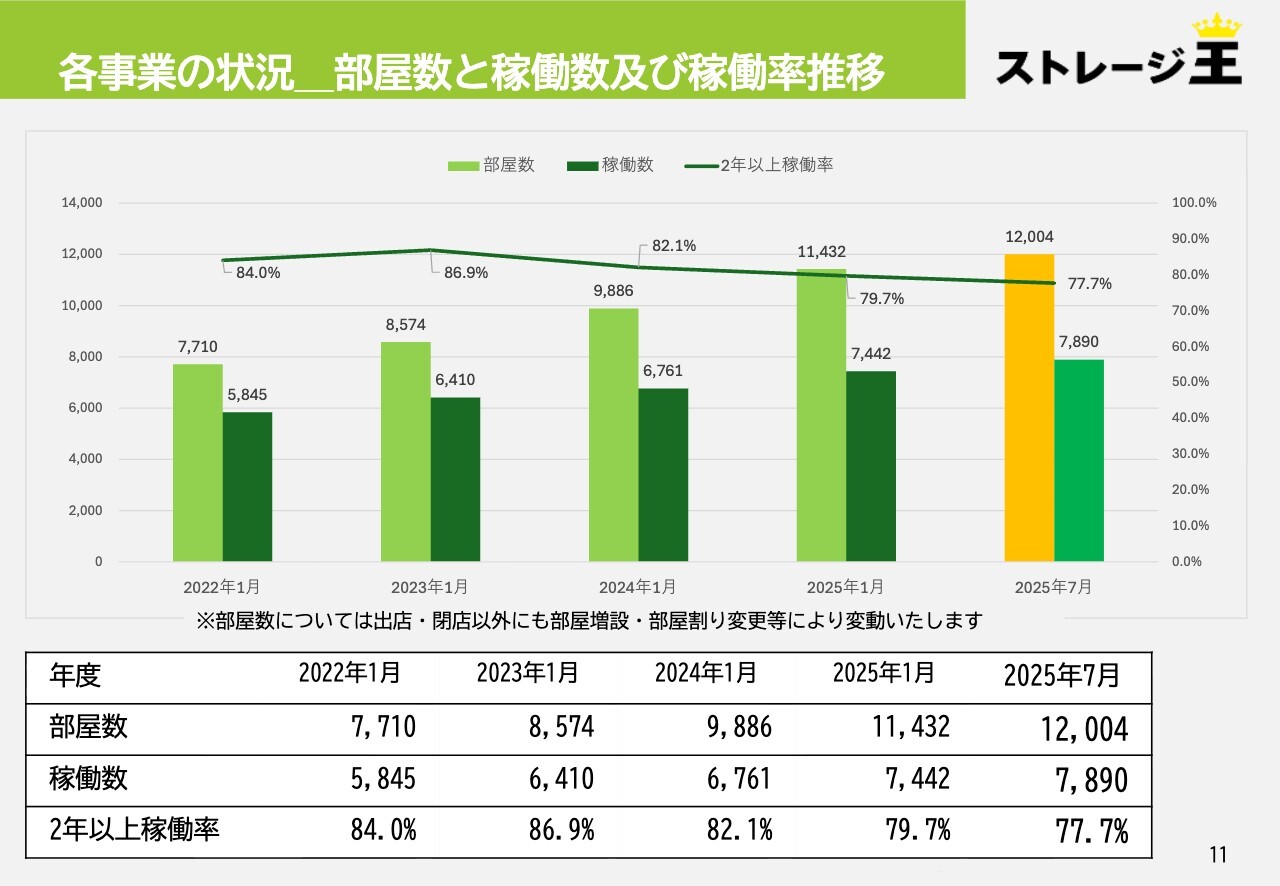

稼働率の状況です。部屋数については2025年7月末時点で1万2,004室、稼働室数は7,890室で、このうち2年以上経過している店舗の稼働率は77.7パーセントです。

2025年1月期と比べて稼働率は2ポイントほど低下していますが、主な要因としては、上半期に既存店でいくつか閉鎖した店舗があったこと、大型店舗が相対的に増加したことが挙げられます。

このような特徴の中で若干の稼働率低下がみられますが、稼働する部屋数は2025年1月期の7,442室から7,890室へ増加しており、需要は引き続き伸びている状態です。

各事業の状況_2026年1月期重点施策_【首都圏屋内型物件の出店継続】

9月1日にオープンした西新宿のトランクルームについてご紹介します。この物件は新宿税務署の斜め向かいに位置し、通り沿いに新築マンションが増加しているエリアです。

9フロア195部屋を有する大型店舗であり、在来建築型の鉄骨構造を採用しています。室内にはエアコンが完備され、エレベーターも完備です。また、好評をいただいている荷物収納に便利な金属製ラックを備えたお部屋もご用意しています。

本物件に先立ち、昨年10月には本物件から徒歩約3分の場所で、既存のオフィスビル2階フロアを賃借した「新宿フロントタワートランクルーム」を開業しました。33室と小規模ですが、数ヶ月で稼働率90パーセントに達するなど、非常に早い立ち上がりでご好評いただいています。

このエリアについては、マンションの増加が目立つエリアであり、ご自宅の近くにトランクルームを借りたいというニーズがあります。また、一部では勤務先の近くにトランクルームを借りるお客さまもいらっしゃるようです。

これまで当社は、ご自宅に近い場所でのトランクルームの展開を主な視点としてきましたが、今後は勤務先の近くでトランクルームを利用するという需要も考慮し、都心型のトランクルームの開発にも力を入れていきたいと考えています。

各事業の状況_再利用コンテナによるCO2削減

事業の状況として、1つご紹介したい案件があります。当社のコンテナトランクを利用したトランクルームは、全国で208店舗のうち約150店舗を展開しています。このトランクルームは、先ほどご説明したとおり、約8割が借地の上にトランクルームを設置している案件です。

土地オーナーから15年から20年程度の借地期間をいただき、その期間にトランクルームを運営しています。しかし15年が経過した段階で、土地オーナーご自身で利用する、あるいは自宅を拡張するといったニーズから土地の返却を希望された場合は、当社として当然ながら土地をお返しします。

その際、設置しているコンテナについてですが、基礎工事を行い地面に定着させてはいますが、ボルトを外すだけで簡単に移設が可能です。また、物理的な耐用年数は30年以上と見積もられており、再塗装や整備により再利用が可能となっています。

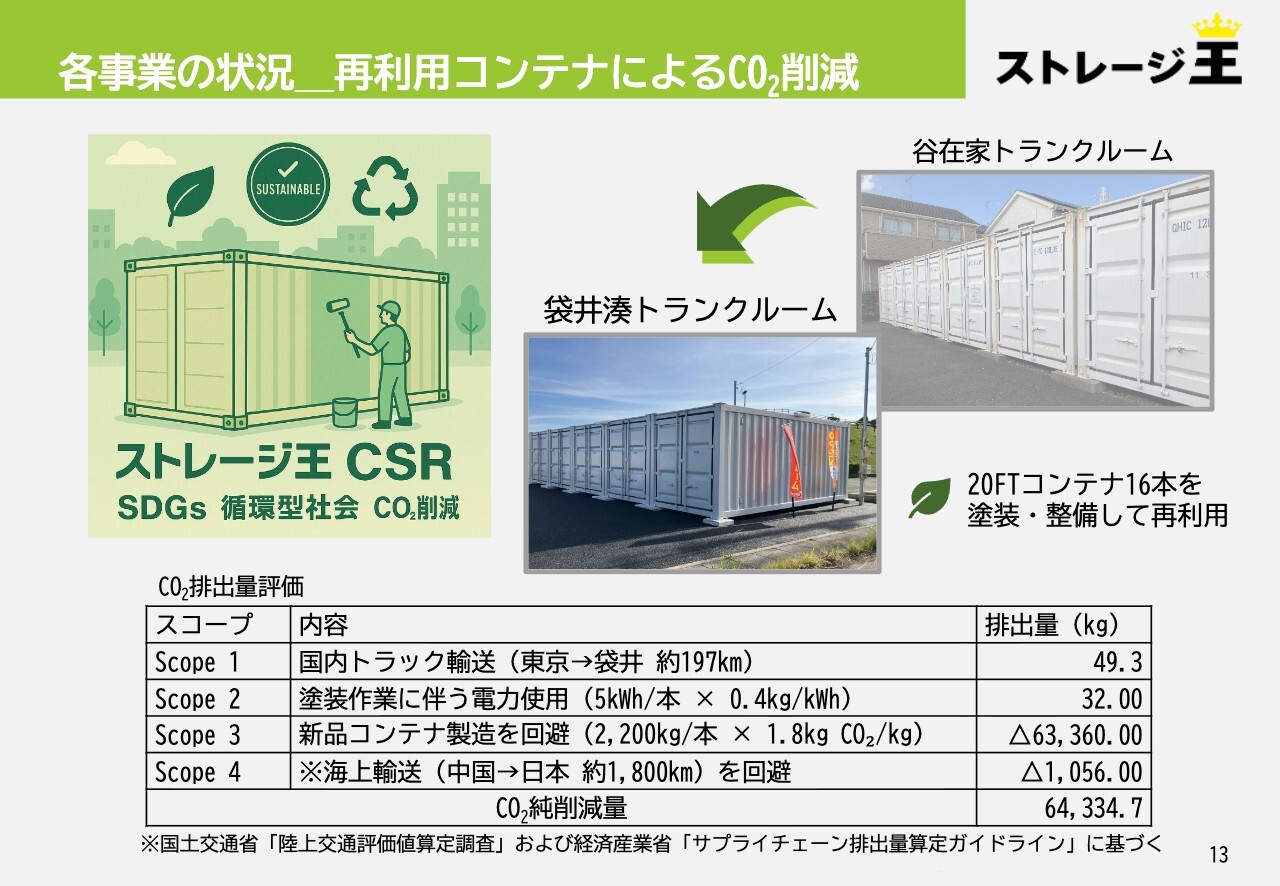

今回スライドでご紹介しているのは、谷在家にあったトランクルームを土地返却のために袋井湊まで移送した事例です。

スライドの表は、トランクルーム業界で初めて、国土交通省及び経済産業省のガイドラインに基づいてCO2排出量を算出したものです。

まず、国内でのトラック輸送により49.3キログラムのCO2が排出され、さらに塗装の再施工による電力使用で32キログラムのCO2が排出されました。

一方で、新しいコンテナを製造し、海上輸送で中国から日本に持ち込む場合には、製造に伴うCO2排出量が6万3,360キログラム、日本までの輸送で1,056キログラムとなり、これらを比較すると、およそ6万4,335キログラムのCO2排出量を抑えることができたという結果です。

キログラムではイメージが伝わりにくいのですが、1年間に普通の乗用車が排出するCO2の量は3.8トンとされています。この取り組みで削減したCO2の排出量は、約17台分の乗用車が排出する量に匹敵します。

つまり、車17台分のCO2排出を抑制できたということで、環境に優しい取り組みとして評価できます。今後も、このコンテナ型トランクルームの環境に優しい特徴を活かし、資源を有効活用する取り組みを当社として進めていきたいと考えています。

各事業の状況 2026年1月期重点施策【リーシング強化】

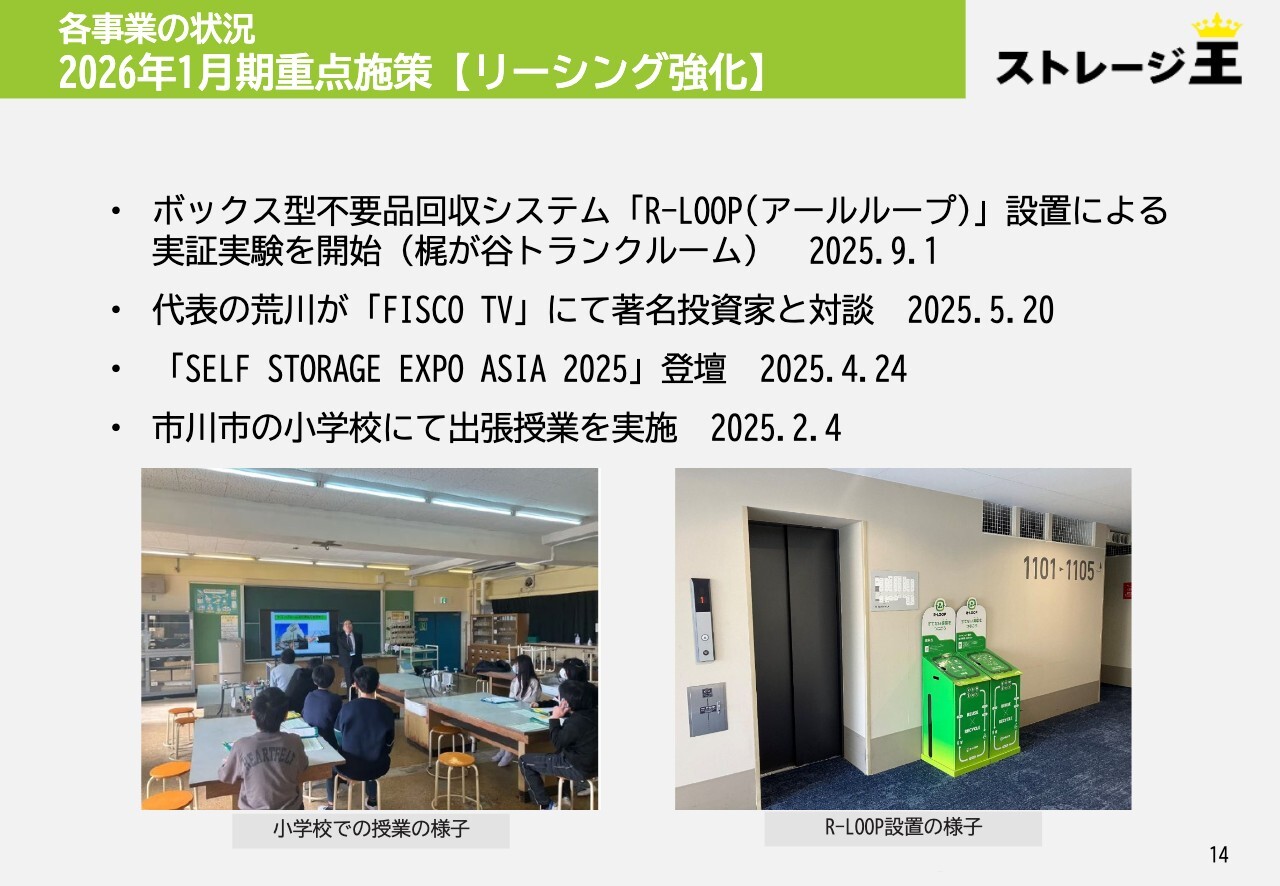

次に、当社が今年上半期に行った取り組みについて、4つご紹介します。はじめにボックス型不用品回収システム「R-LOOP(アールループ)」という箱を設置した実証実験です。次に、5月に「FISCO TV」で著名な投資家の方と私とで対談を行いました。

また、4月に開催された「SELF STORAGE EXPO ASIA 2025」において登壇しました。さらに、2月には地元市川市の小学校で出張授業を行いました。

このうち、ボックス型不用品回収システム「R-LOOP」は、株式会社ブックオフをはじめとするチームが設置した、衣類などの品物を受け付ける箱です。これを回収する取り組みは、これまでに全体で約27トンの実績があるとうかがっています。

不要となった衣類等をこの箱で回収し、仕分けして再利用するというプロセスがすでに始まっています。このたび、私どものトランクルーム内にこの箱を設置しました。実際に設置初日には数点の衣類が投入されたことを確認しています。

例えば、衣替えの際や荷物整理の際に、使わなくなった衣類等をトランクルーム内の箱に入れることで、自分で処分する手間を省けるだけでなく、それらの衣類が再利用される仕組みです。

この取り組みも先ほどのコンテナの再利用と同様に環境に優しい活動であり、現在はまだ実証実験段階ですが、トランクルーム業界として「R-LOOP」の箱を設置した事例は初めてのケースとうかがっています。

実証実験で効果が確認されれば、他のトランクルームにも同様の設置を進め、少しでも環境に優しいトランクルームを目指したいと取り組んでいる状況です。

2026年1月期の見通し_【首都圏屋内型物件の出店継続】

2026年1月期の見通しについてご説明します。スライドは、建築型在来建築を使用した屋内型トランクルームの開発状況です。西新宿TRはすでに開店済みで、都立大学TR、石神井台TR、川崎小田TR、元住吉TRが2026年1月期末にオープン予定です。

毎年、株主のみなさまにはご心配をおかけしていますが、当社の在来型店舗のオープンは1月に集中する傾向があります。この状況について補足すると、当社では東京都内や神奈川県といったエリアで50坪から100坪程度の土地を購入し、その上に200坪程度の建物を建てるのが標準的です。

そのような規模の土地は、主に12月や3月の決算時期に活発に売り出され、この時期は非常に良い物件が出回るため、我々の仕入れの最盛期となります。この期間に土地を仕入れ、その後建築設計を行い、鉄骨造の建物は工期が約10ヶ月ですので、プロジェクト着手から約1年弱で建物が完成します。このように、土地の仕入れ時期の関係で、完成時期が1月に集中する傾向があります。

上半期については、先ほどご説明したとおり、大型物件の売却がない中で販管費が発生しています。毎年のことではありますが、営業利益や経常利益については上半期の段階では赤字になっています。ただし、年度を通じては、大型物件の売却が年度末に行われるため、全体としては黒字に転じます。2026年1月期も現在のところ、事業計画に変更はありません。

開示時期の欄に2月から3月と記載しているとおり、そのタイミングで土地を仕入れることができ、その後1年弱の工期を経て、2026年1月に売却が可能となる見通しです。集中する部分については、2026年1月期も解消には至っていませんが、何卒ご理解いただければと思います。

さらに、世田谷成城TRや奥沢TRについては、現在土地を仕込んだ段階にあります。5月に契約を締結したと開示しており、2026年3月または4月頃の完成を目指し、現在開発に取り組んでいます。このように年度を通じてバランスよく開発を進められるよう努め、事業に取り組んでいるところです。

2026年1月期の見通し【物件の自社保有化】

コンテナ案件の開発状況です。2024年1月期は10件、2025年1月期は24件の開発を行いました。2026年1月期は40件の開発を計画しており、すでに上半期で15件を完了しています。

さらに、開発が決定している案件が6件あるため、上半期終了時点で21件の開業が見込まれています。これにより、年度内の40件開業という事業計画を目指し、現在作業を進めています。

在来建築を活用した屋内型の案件と、スライドに掲載した写真のようなコンテナ型の案件の両方に私たちが取り組んでいることについてご説明しましたが、それぞれの案件の特徴について簡単にご説明します。

先ほどご紹介した西新宿TRは在来建築を利用した屋内型で、スライドの画像中央に立つビルが該当します。エアコンが効いており、都心型の立地ということもあり、主に近隣のマンションにお住まいの方が、夏物・冬物の衣類や扇風機・こたつといった季節家電を収納するクローゼットの延長として活用されています。

コンテナ型のトランクルームはロードサイドに設置されており、150坪程度の土地にコンテナを10本から20本程度配置しています。部屋数でいうと、40室程度の比較的小さなトランクルームとなります。

こちらのトランクルームの特徴は、ロードサイドに位置しているため、車を直近までつけて利用できる点です。車がトランクルームの目の前までつけられるため、大きな物を出し入れするのに非常に適しています。

具体的な用途としては、工務店が資材置き場として利用されたり、農家の方が農業資材の保管場所として利用されたりしています。また、在庫や品物の保管及び出し入れに使用されることが多く、比較的デイリーでお使いになるお客さまも多い案件です。

このような150坪規模の土地がロードサイドにある場合、最近ではコンビニエンスストアやドラッグストアなどの店舗は、土地面積が300坪を超える規模で展開されるケースが多い傾向にあります。

そのため、150坪前後のこのようなロードサイドの土地は、比較的当社が得意として活用しているタイプの土地です。土地のオーナーにとって少し小さくて他の商業施設には使いにくい土地を当社が有効活用させていただきます。

このように有効活用が難しい土地を積極的に活用する形で展開しているのが、このコンテナ型店舗です。この形式は、依然として非常に底堅い需要があり、2025年1月期と比較して2026年1月期は件数を大幅に増やしています。

繰り返しになりますが、約8割が借地を利用して成り立っています。そのため初期投資が小さく、投資回収が容易です。一方、在来建築の場合は堅固な建物を建てるために、土地と建物を一体で取得する必要があります。

しかし、先ほどのCO2削減の視点からもご説明しましたとおり、移設が比較的容易に行えるという特徴があります。借地であっても展開しやすいため、約8割が借地で運営されていることが特徴です。

2026年1月期の見通し_計画値に変更なし

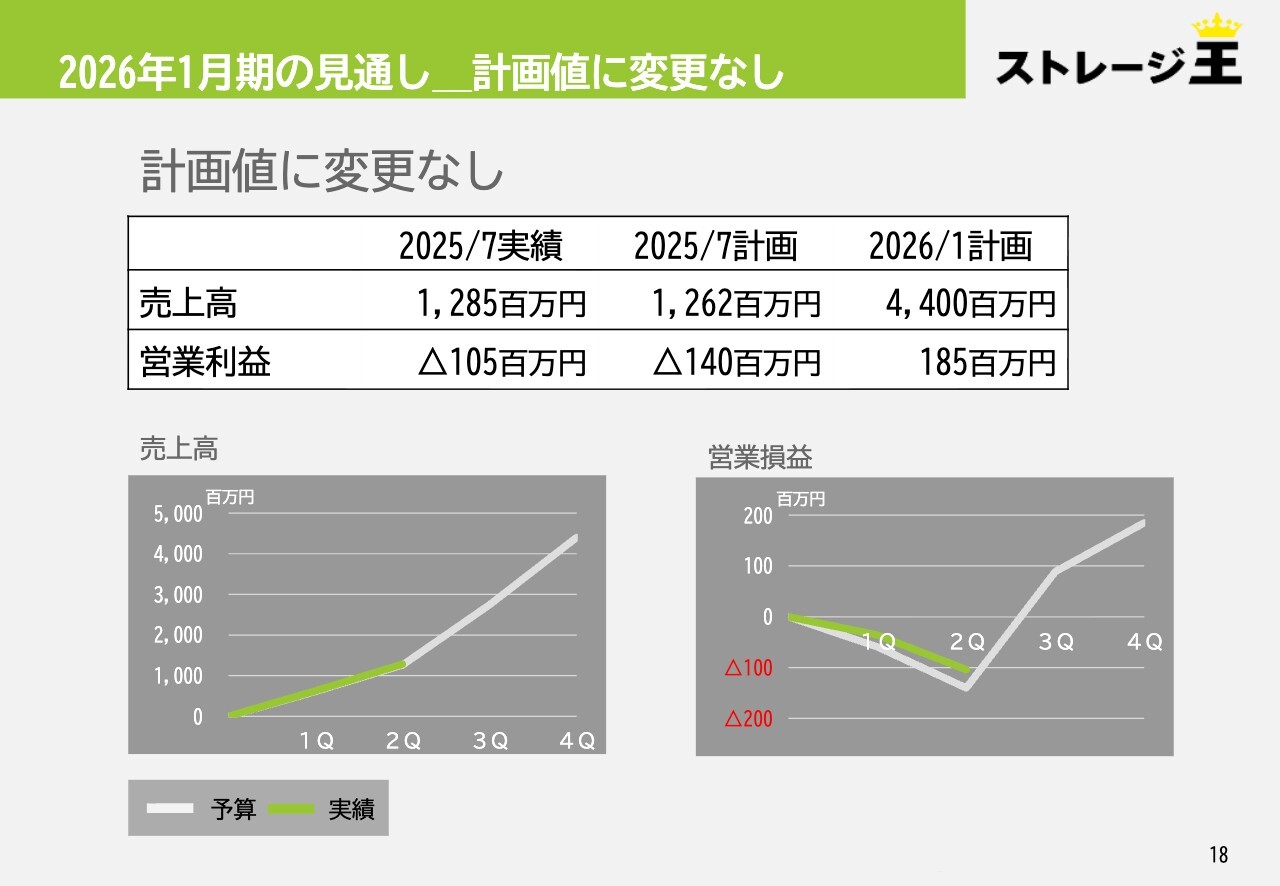

2025年7月までの第2四半期実績は、売上高が12億8,500万円と計画を若干上回りました。営業利益はマイナス1億500万円で着地しています。

2026年1月期の通期見通しは、先ほどご説明した大型案件4件の売却等を含め、下半期に大きな売上を控えています。そのため、年間では売上高44億円、営業利益は黒字の1億8,500万円を目指し現在作業を進めています。現時点では順調に進捗しており、見通しの変更はございません。

毎年、年度末に最後の売上が集中するためご心配をおかけしていますが、現時点では事業計画どおり進んでいる状況です。ご理解いただけますと幸いです。

質疑応答:株主変更に伴う影響と関連当事者取引について

「株主の変更について、もう少し詳しく説明してほしい」というご質問です。

私どもは2025年7月1日に株主が変更になった旨を適時開示しています。九州リースサービスの子会社であるケイ・エル・アイが、当社株式24パーセント超を所有し、筆頭株主となりました。

九州リースサービスは、実は私どもが上場する前から株主であり、重要な取引先でもある株主さまです。合わせると出資比率は26パーセントとなります。不動産事業を担っている会社であり、当社の物件を複数所有されています。

今回、デベロップがこのケイ・エル・アイに株式を譲渡された背景についてですが、これは他社の意思決定ですので、私が詳細をご説明する立場にはありません。ただ結果として、デベロップの持株比率は売却後に9.9パーセント程度となり、10パーセントを下回る水準となりました。このように売却が進められたという状況です。

おそらく、24パーセントの株式を市場で売却すると株価が大きく下がる可能性をご配慮いただいて、当社との取引もある親密先に株式を相対取引により移動することで、株価への影響が少ないかたちで着地いただいたものと理解しています。

そのため、今回の株主変更によって当社事業に大きな影響は現時点では生じていません。また、新たな筆頭株主である九州リースサービスさまは上場企業の子会社ですので、両社とも上場企業である性質上、関連当事者取引についても、他の株主さまに不利となるような案件及び、当社が有利または不利になるような取引は実施しません。

実際に取引を行う場合は、新規の案件については取締役会で承認を得た上で、他の取引先と条件に差異がないことを確認した上で、個別に慎重に取引を進めています。さらに、上半期及び年度末には1年間の取引状況を取締役会へ報告し確認を行っています。

このように、関連当事者取引に関しても公正かつ適正な手続きのもとで運用していますので、ご安心いただければと思います。

質疑応答:日本とアメリカにおけるトランクルームの普及率と特性について

「トランクルームの需要はまだ伸びるのでしょうか? 日本のトランクルーム普及率は、アメリカ等と比較して低いが、これはどういう事情なのか?」というご質問です。

まず、日本とアメリカの世帯当たりの実際の普及率について、日本は1パーセント未満とされています。一方、アメリカは約10パーセントと、普及率には約10倍の差があります。アメリカの人口は日本の倍に近いですので、トランクルーム市場規模としては、日本の20倍以上にのぼるのがアメリカです。

実際、私どもは銀行や取引先、あるいは一般の方々からも「なぜ日本とアメリカでこれだけ普及率が違うのか?」についてのご質問を受けることがあります。また、同業者間でも「なぜこれだけ違うのか?」や「日本の普及率はなぜなかなか上がらないのか?」が話題として挙がることがあるのも事実です。

矢野経済研究所が2年に1度行う調査によると、日本のトランクルーム市場も年率4パーセントから5パーセントで成長しており、需要自体は底堅く伸びているという実態が示されています。

昨今、特に都心型・在来型のトランクルームについては、マンションの価格が非常に高く、収納が少ないことが課題となっています。

一方で、日本には四季があるため、衣類や家電製品についても、夏物・冬物といった季節ごとのアイテムの出し入れが必要となるケースが多く、このような使い方が日本では一般的だと考えています。

アメリカの事情について詳しくはありませんが、同業者の間の話では、アメリカは全寮制の大学が多く、大学生が学年の変わり目にいったん寮を出る際、自分の荷物をトランクルームに預けるという習慣があると聞いています。

学年が変わり、別の部屋に移る際にトランクルームから荷物を取り出して寮に入るという流れが一般的であり、若い頃からトランクルームを利用する文化が根づいていることが1つの要因とされています。

また、テレビでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、海外、特にアメリカでは、料金が支払われなくなったトランクルームを対象に「セルフストレージのオークション」が行われている例もあります。

このようなオークションで、トランクルームの中身を外から見るだけで入札が行われ、売却される仕組みがあると聞いています。これは、アメリカでは比較的長期間使用しない物をトランクルームに預ける傾向があるためと考えられます。

実際にオークション番組を見ると、長年使われていない高級食器など価値のあるものが出てくる場合もあれば、不要品が入っている場合もあります。日本では、トランクルームを定期的に利用して出し入れを行う方が多い傾向があるのに対し、アメリカでは長期的な利用が主流であり、これが普及率の違いにつながっていると推測されます。

さらに、都市部と郊外の間の土地の価格差も、アメリカでは日本より大きいことが指摘されています。日本では、人口密度が高いため、都市部から30分程度車で移動しても土地の価格が大きく下がることはありません。しかし、アメリカでは、車で30分から1時間移動すると土地の価格が大幅に下がるため、トランクルームの賃料も比較的安価に設定することが可能で、普及しやすい事情があるのではと、同業者の間では話しています。

ただ、日本のトランクルーム市場も年率4パーセントから5パーセントの成長を見せており、需要が底堅く伸びています。当社の利用部屋数も伸びており、実は解約率が低い事業であることから、1度利用すると利便性を気に入って継続的に使っていただけるケースが多く、今後も市場規模が拡大することを期待しています。

補足 コンテナ型と屋内型のトランクルームの違いについて

まだお時間がありますので、先ほどの説明資料に関連し、補足として詳しくご説明します。コンテナ型トランクルームと屋内型トランクルームの違いについてお話ししましたが、もう少し詳しくお伝えします。

屋内型トランクルームについては、西新宿の例で195部屋という規模をご紹介しましたが、1か所あたりの部屋数はおおよそ100室から200室程度です。一方、コンテナ型トランクルームは1か所につき約40室の規模となっています。

屋内型の大型案件は、不動産投資家や不動産購入を手がけるプロの事業者さまが主に購入されることが多いです。コンテナ型は稼働率が上昇するまでに1年目や2年目に少し時間がかかることがあるものの、比較的稼働率を上げやすいという面もあります。

このため、一般のサラリーマンの方が投資するケースは少なく、事業を営むお客さまが本業とは別のかたちで投資されるケースが多い傾向にあります。価格帯としては、1か所あたり3,000万円から5,000万円程度で、上物のコンテナ部分をお求めいただいています。

そのため、1か所の投資額は屋内型トランクルームで5億円前後、コンテナ型トランクルームでは3,000万円から5,000万円前後となり、投資家の属性にも違いがあるという状況です。当社では、両方のトランクルームを企画・開発し、異なる販売先に提供しています。これが現時点における投資実態と言えます。

まだ年度の半分を迎えたところですが、私たちは社員一丸となって事業計画の達成に向け、引き続き開発運営に取り組んでいきます。みなさまからのご支援、ご指導を今後ともよろしくお願い申し上げます。

本日は、株式会社ストレージ王の2026年1月期第2四半期の決算説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございました。

新着ログ

「不動産業」のログ