【QAあり】エヌ・シー・エヌ、住宅分野の売上高は前年比+11.7%に 法改正の追い風でSE構法採用率向上と市場拡大を狙い成長加速

目次

田鎖郁夫氏(以下、田鎖):本日は個人投資家向けIRセミナーをご視聴いただき、ありがとうございます。株式会社エヌ・シー・エヌ代表取締役社長執行役員の田鎖です。2026年3月期第1四半期の決算についてご説明します。

本日の内容は、会社概要、業績ハイライト、第1四半期のトピックス、今後の成長戦略、株主のみなさまへの還元方針の5段構成です。

会社の目標

田鎖:会社概要です。当社は1996年に設立されました。創業以来、2つの目標を持って事業を行っており、「日本に安心・安全な木構造を普及させる」「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる」が骨子となっています。

日本の木造住宅の課題①

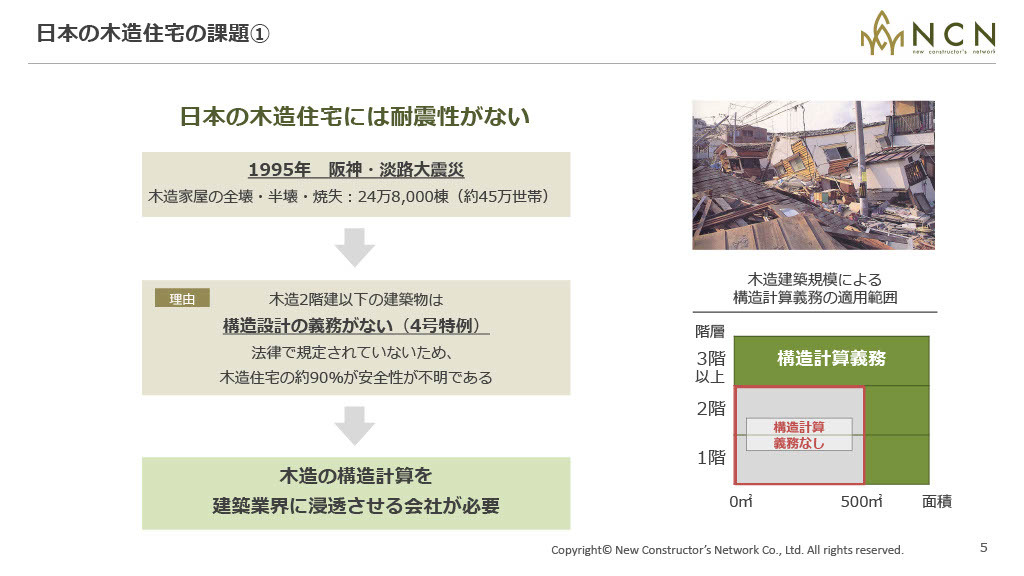

田鎖:「日本に安全・安心な木構造を普及させる」というのは一般的なハウスメーカーもおっしゃっていますが、当社の場合は趣が少し違います。

スライドに「日本の木造住宅には耐震性がない」と記載していますが、当社設立の1年前である1995年に、阪神・淡路大震災がありました。多くの方のお住まい、また尊い人命を失った大変な災害でした。

その時に、我々は1つのことに気づきました。木造2階建以下の建物には、この国の法律では構造計算を行う義務がないということです。

スライド右下に図を掲載しています。500平方メートル以下の2階建の建物には、構造計算を行う義務がありません。

SE構法で課題を解決

田鎖:当社は「構造計算を必ず施して、耐震性のある建物を作る」という目標を掲げ、「SE構法」を開発し、販売を開始しました。

「必ず構造計算を実施する」「強度のわかる材料を使う」「金物によって正しい接合部を作る」ことにより、今までの木造建築ではできなかった高い耐震性と設計の自由度を持った「SE構法」を作り出すことができました。

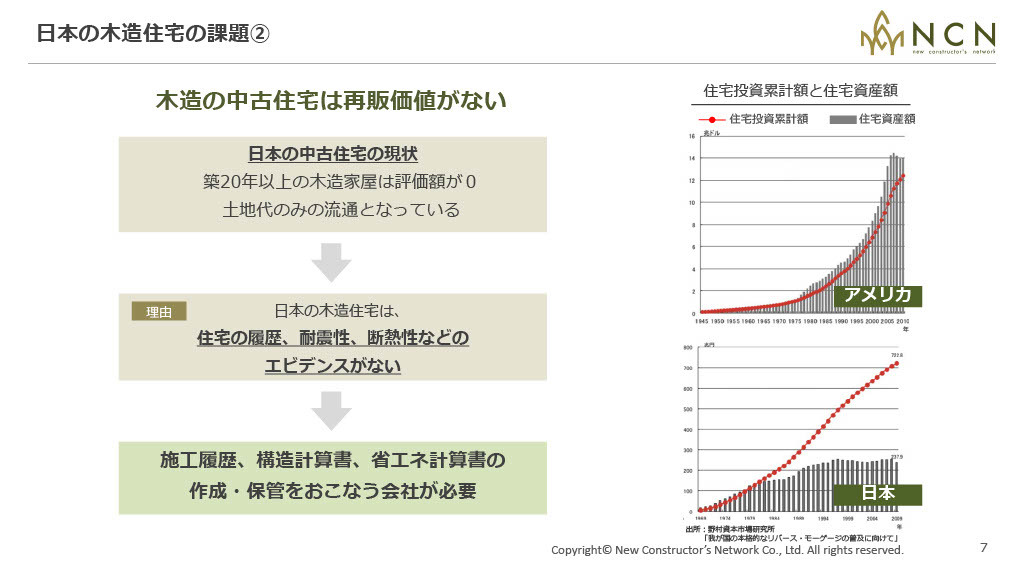

日本の木造住宅の課題②

田鎖:もう1つの目標についてです。日本の中古住宅は、木造の場合は30年ほど経つと壊されてしまいます。したがって、資産価値が形成できないという問題があります。

アメリカでは中古住宅の流通も盛んに行われており、新築よりも高い金額で流通することがよくあります。

一方で、日本の木造住宅は建物のエビデンスが存在せず、もちろん構造計算も行われていないことが、日本のみなさまが住宅ローンをずっと払い続け、資産価値を失う原因ではないかと考えました。

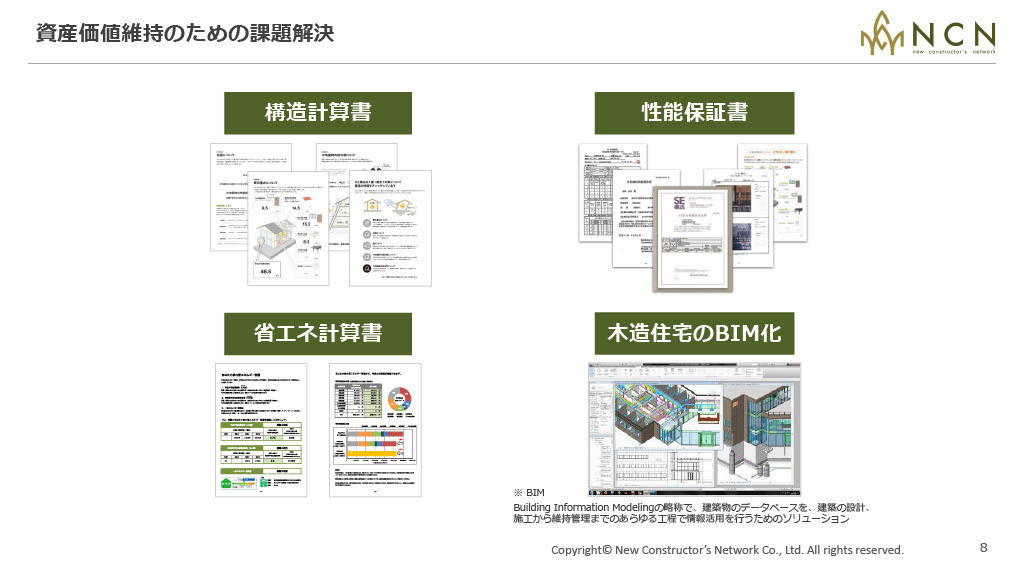

資産価値維持のための課題解決

田鎖:当社では創業以来、構造計算書を必ず建物に付与し、性能を保証する保証書を必ず発行しています。また、建築後に直すことができない断熱性能に関する計算書も提供しています。

そしてDXにより、これらのデータをBIMという図面のデジタルデータに変えて保存しています。この4つの事業をしっかりと行っていくことで、問題が解決できると考えています。

エヌ・シー・エヌは木造の課題を仕組みで解決する会社

田鎖:エヌ・シー・エヌは木造の住宅メーカーと勘違いされることがありますが、「木造の課題を仕組みで解決する会社」です。

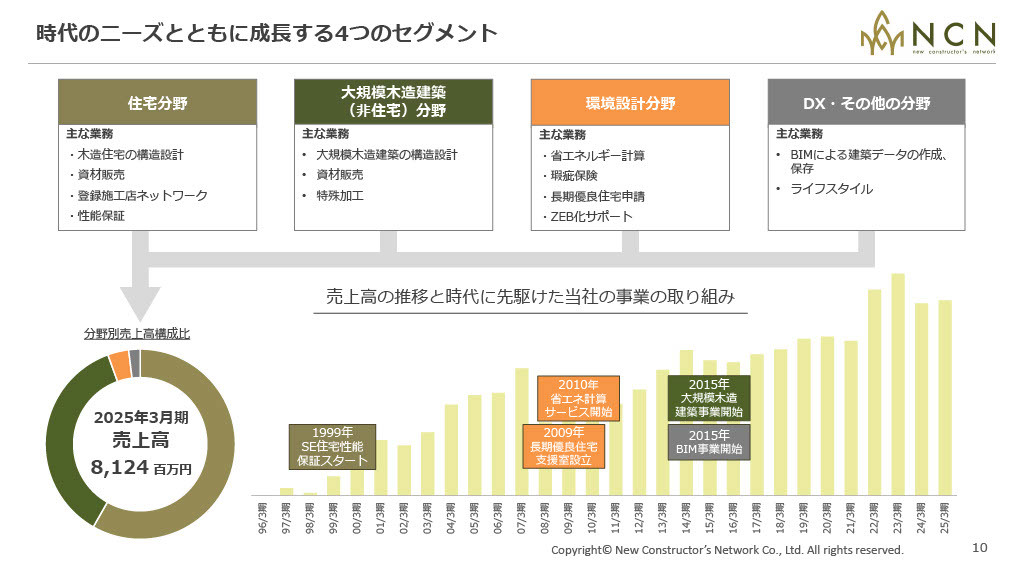

時代のニーズとともに成長する4つのセグメント

田鎖:初めは住宅の事業から始まりました。昨今ではビルディングの木造化というテーマも出てきており、環境設計は木造住宅以外にも必要とされています。

DXは木造住宅にはなかなか馴染みませんでしたが、この4つの事業によって成長を続けています。

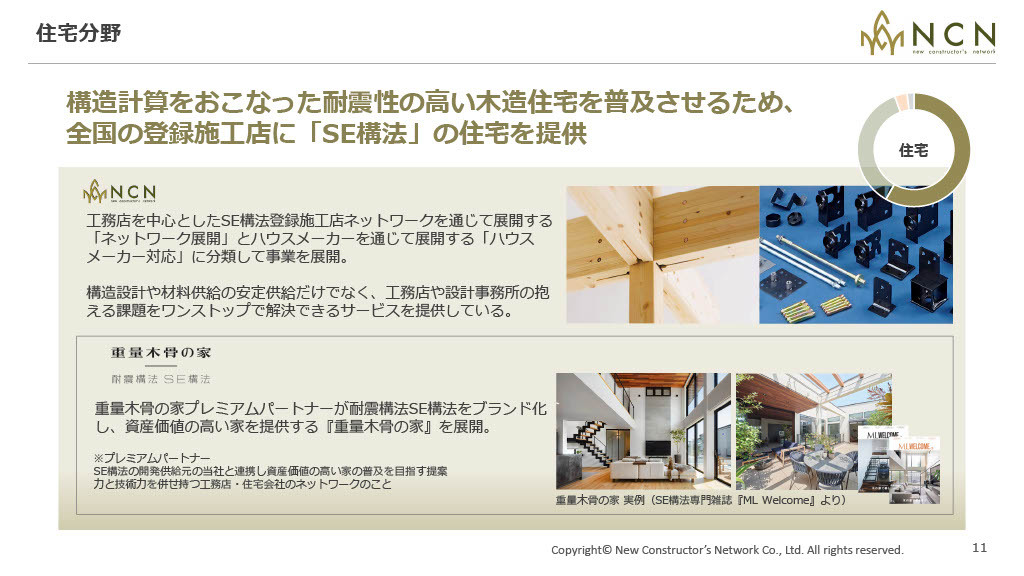

住宅分野

田鎖:セグメント別にご説明します。まずは住宅分野です。耐震性の高い「SE構法」を、多くのハウスメーカーや工務店と一緒に広めていくネットワーク事業です。「重量木骨の家」については、『モダンリビング』誌と提携し、価値の高い住宅を紹介するムック本『ML WELCOME』も販売しています。

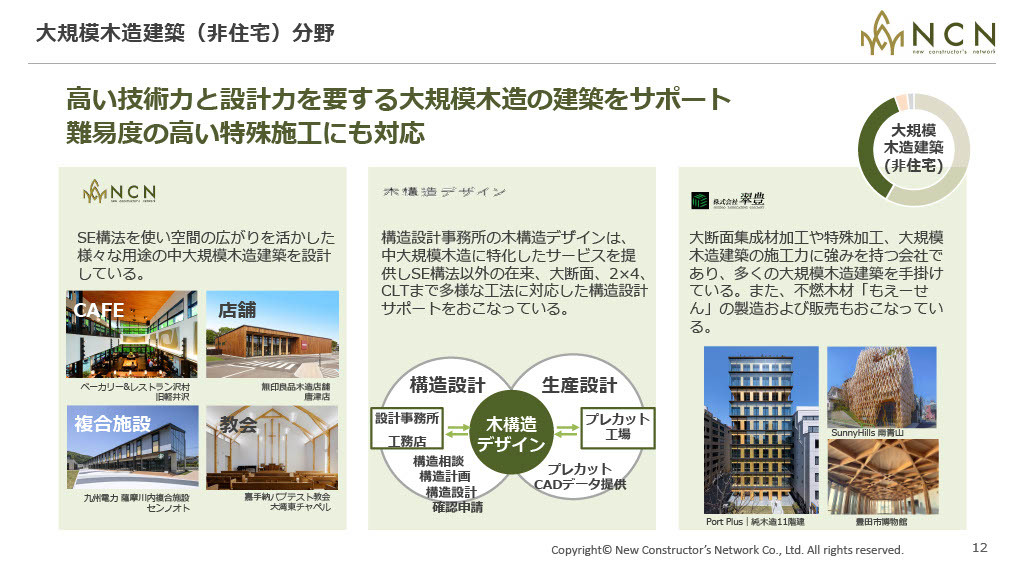

大規模木造建築(非住宅)分野

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野です。この分野は、最近特に成長してきています。CO2削減の流れから、木造で店舗、カフェ、複合施設などを作るところに「SE構法」をご利用いただいています。

また、「SE構法」だけではなく、既存の建物に使われていた「在来工法」にも構造計算技術を利用するために、木構造デザインという会社を設立しました。

施工技術としては、木造の難しい曲面や加工ができる会社は非常に少なく、翠豊というオンリーワンの会社を仲間に入れて、大規模分野を成長させています。

環境設計分野

田鎖:環境設計分野です。省エネルギー計算サービスについては住宅用に開発してきたものですが、現在は店舗、施設にも省エネルギー性能が求められるようになりました。昨年から中古マンションにもゼロエネルギーという概念が導入されたことにより、環境設計分野も成長しています。

DX・その他の分野

田鎖:最後にDX・その他の分野です。日本には、建築図面をすべて紙に印刷してデータを保存する文化があります。

アメリカ、シンガポール、中国では、建築データはすべてデジタルデータとして保存するのが一般的です。

この流れの中で、BIMと呼ばれる技術は、特に海外で進んでいます。日本の木造建築分野でも利用するために、MAKE HOUSEという会社を設立し、こちらの分野を成長させています。

他に類を見ない木造建築プラットフォーム

田鎖:このように木造住宅を中心に展開してきましたが、ここで培ってきた構造計算や省エネルギー計算の技術を使い、全国の工務店やハウスメーカーに対してソリューションを行う、木造建築のプラットフォームを形成しています。

NCNグループは木造建築業界にこれまでなかった“仕組み”を生み出しています。

田鎖:エヌ・シー・エヌは、グループ全体で木造建築業界に今までなかった「仕組み」を生み出している会社です。

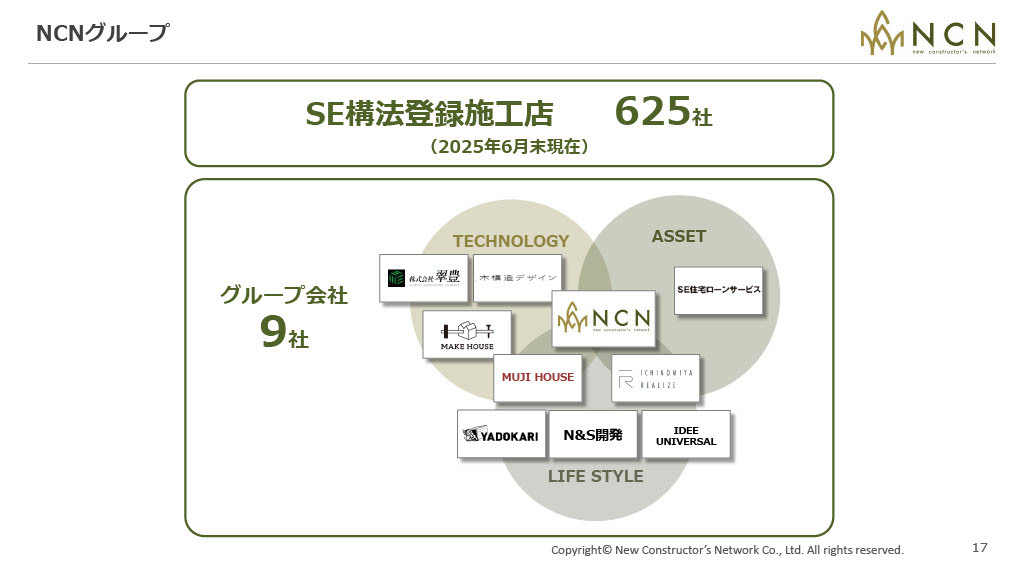

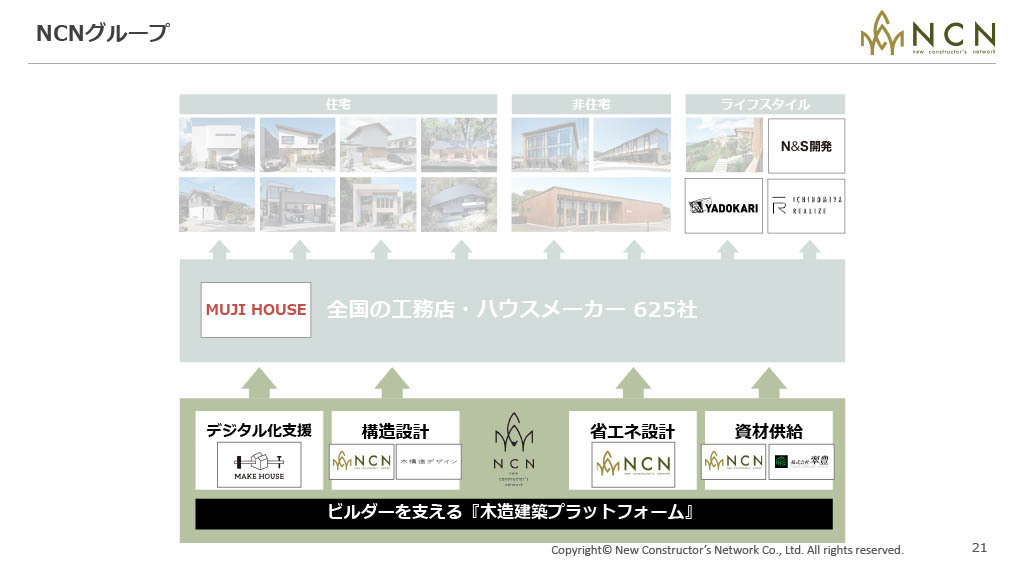

NCNグループ

田鎖:グループ会社は全部で9社あります。登録施工店625社のみなさまと一緒に「SE構法」を販売する以外にも、このように多くの会社をグループとして形成しています。

MUJI HOUSE

田鎖:こちらは、みなさまに一番馴染みのある名前だと思います。「無印良品の家」という事業を展開しているMUJI HOUSEという会社を、良品計画と一緒に設立しました。住宅の販売、リノベーションを行っています。良品計画の店舗も、「SE構法」を利用してMUJI HOUSEが施工しています。

翠豊

田鎖:先ほど少しご紹介した、翠豊という会社についてご説明します。木造建築の施工技術、加工技術に優れており、木造ならではのデザインを施工しています。エヌ・シー・エヌが51パーセント出資している子会社です。

N&S開発

田鎖:最近、Sanuというサブスク型のセカンドハウス事業を展開する会社と一緒に、サブスク型の宿泊施設を所有し、管理する会社としてN&S開発を設立しました。今後成長するであろうセカンドハウス需要に対しても、合弁事業として取り組んでいます。

NCNグループ

田鎖:このように、当社グループは関係会社、子会社群で木造建築に関する多様なサービスを提供し、独自のプラットフォーム事業を行っています。

以上がエヌ・シー・エヌの事業概要です。

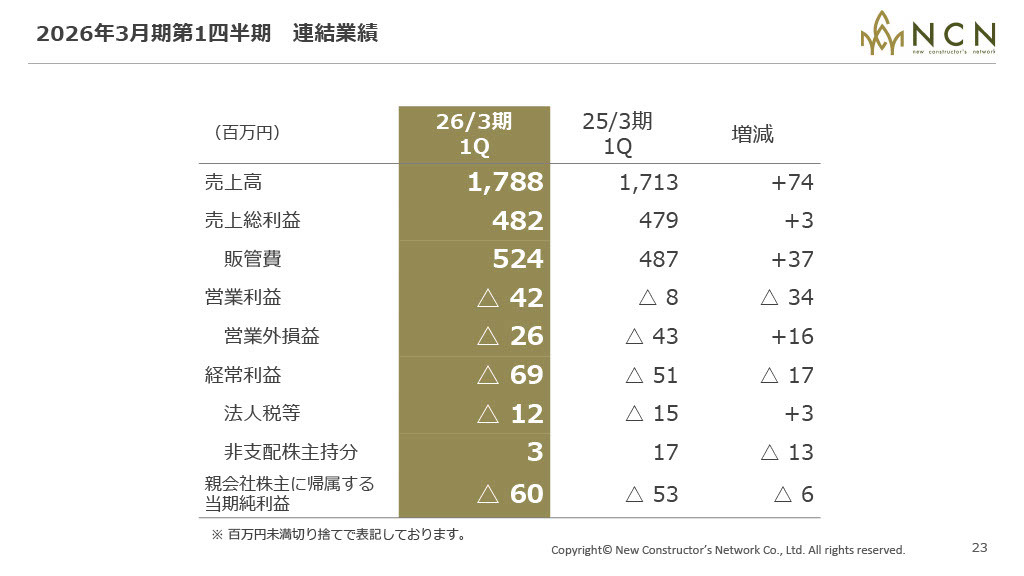

2026年3月期第1四半期 連結業績

田鎖:第1四半期の業績ハイライトについてご説明します。売上高は17億8,800万円で、前年同期比で若干の増加です。一方で、営業利益は昨年同様、マイナス4,200万円という結果になっています。

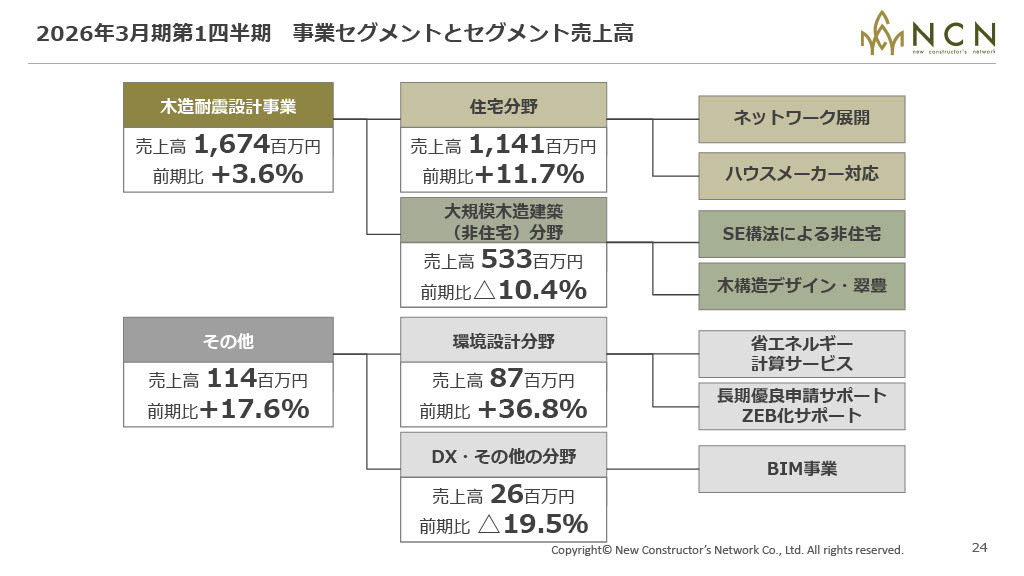

2026年3月期第1四半期 事業セグメントとセグメント売上高

田鎖:セグメントごとの売上高と前年同期からの増加率です。住宅分野は11億4,100万円で11.7パーセント増加しました。大規模木造建築(非住宅)分野は10.4パーセント減少しています。

一方で、環境設計分野と呼ばれる省エネルギーのサービス、ゼロエネルギービルディング、ゼロエネルギーハウスへのサポートサービスは36.8パーセント増と、大幅に増加しました。

DX分野はまだ非常に小さい売上高ですが、19.5パーセントの減少です。

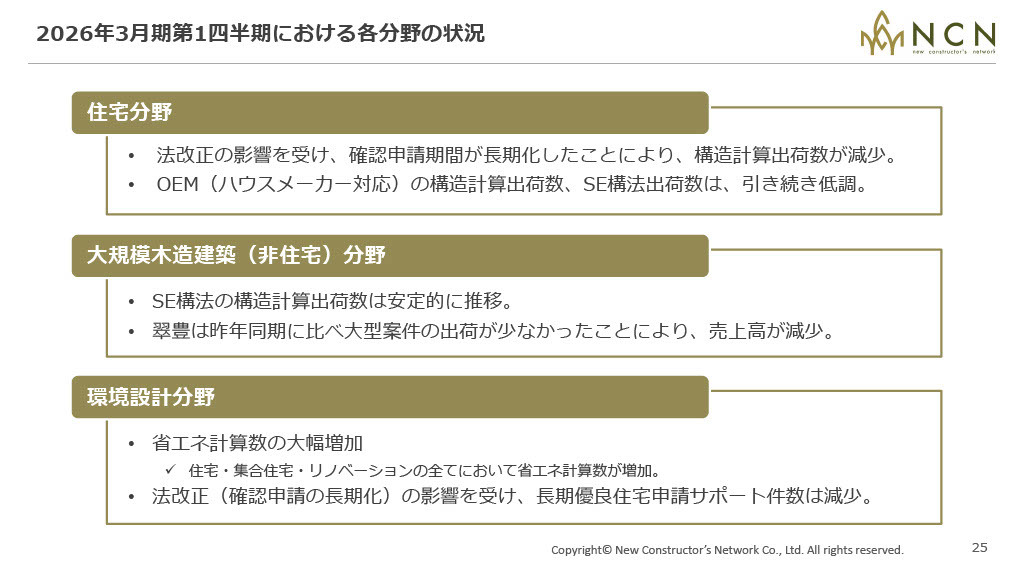

2026年3月期第1四半期における各分野の状況

田鎖:セグメントごとの状況です。住宅分野においては、法改正の影響を受けて確認申請期間が長期化したことにより、構造計算の出荷数が減少しました。OEM(ハウスメーカー対応)の構造計算出荷数が引き続き低調となりました。

大規模木造建築(非住宅)分野は、構造計算出荷数は非常に順調です。一方で、子会社である翠豊は、昨年の第1四半期に大きな建物の引き渡しがありましたが、それがなかったことによって売上高が減少したように見えています。

環境設計分野は、法改正による追い風で大幅な増加をたどっています。

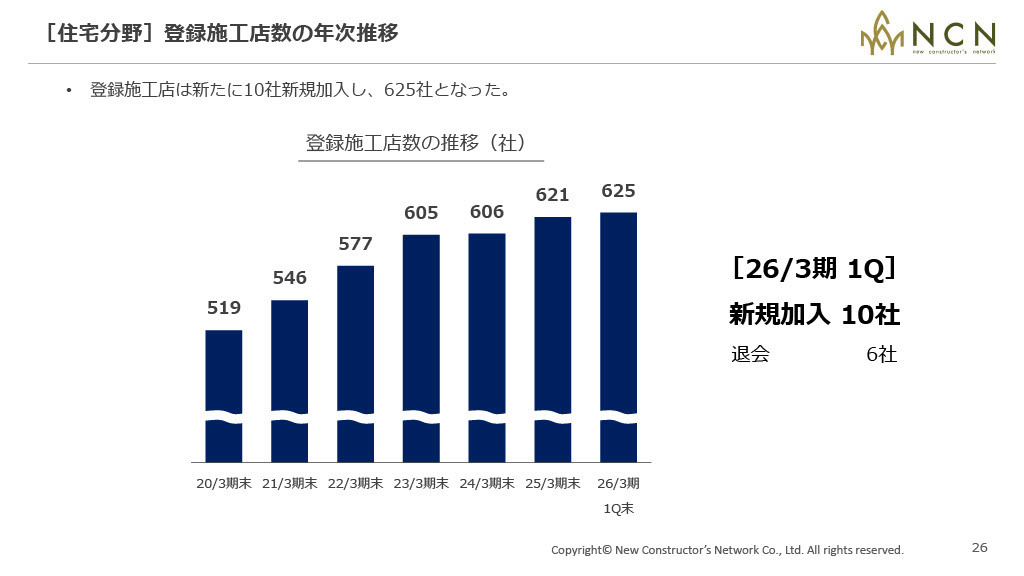

[住宅分野] 登録施工店数の年次推移

田鎖:住宅分野の成長を支える登録施工店の推移です。当社は「SE構法」を販売する会社を登録施工店と呼んでいます。「SE構法」を販売できる会社という意味です。こちらは第1四半期も順調に10社が新しく仲間に入った一方で、6社の退会がありました。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):登録施工店数が順調に伸びていると思いますが、工務店が登録する理由を教えていただいてもよろしいですか?

田鎖:理由はいくつかありますが、「SE構法」は在来工法と違い、大きな空間ができたり、耐震性をお客さまにご説明できるという観点から、新しい商品を作る時に「SE構法」を採用していただくケースが非常に多いです。

Ken:施工店に対するアプローチの仕方を教えてください。例えばセミナーを開いて業界に「SE構法」の良さを知ってもらうのでしょうか? あるいは相手から「登録させてください」という問い合わせが来るのでしょうか?

田鎖:両方あります。今は工務店から問い合わせをいただき、ご説明して入っていただくケースがほとんどです。業界の中で「SE構法」という名前は非常に浸透しています。

Ken:先ほど法改正のお話がありました。この後詳しくご説明いただけると思いますが、登録施工店数が増加している理由として、法改正の影響も若干出てきていますか?

田鎖:おっしゃるとおりです。法改正が2025年4月にありましたが、その影響はこれからさらに出てくると思います。

Ken:新規加入が10社ありましたが、退会した6社は主にどのような理由でしょうか?

田鎖:一番大きな理由は廃業です。登録施工店全体の2パーセント程度が工務店をやめたり、廃業していると認識しています。

Ken:ありがとうございます。今後の増加ペースとしては、年間10社前後でしょうか?

田鎖:年間40社ずつ計画的に増やします。1つの四半期で10社ずつ増やしていく計画です。

Ken:どのような理由で10社ずつ増やしていくのでしょうか?

田鎖:一番の理由としては、今回新しい魅力的な商品「SE構法ver.3」を出しましたので、その問い合わせをいただくことが増えていることが挙げられます。

Ken:結果的に今後は1四半期で10社ずつ伸びていくだろうということですね。

[住宅分野] KPIの四半期推移

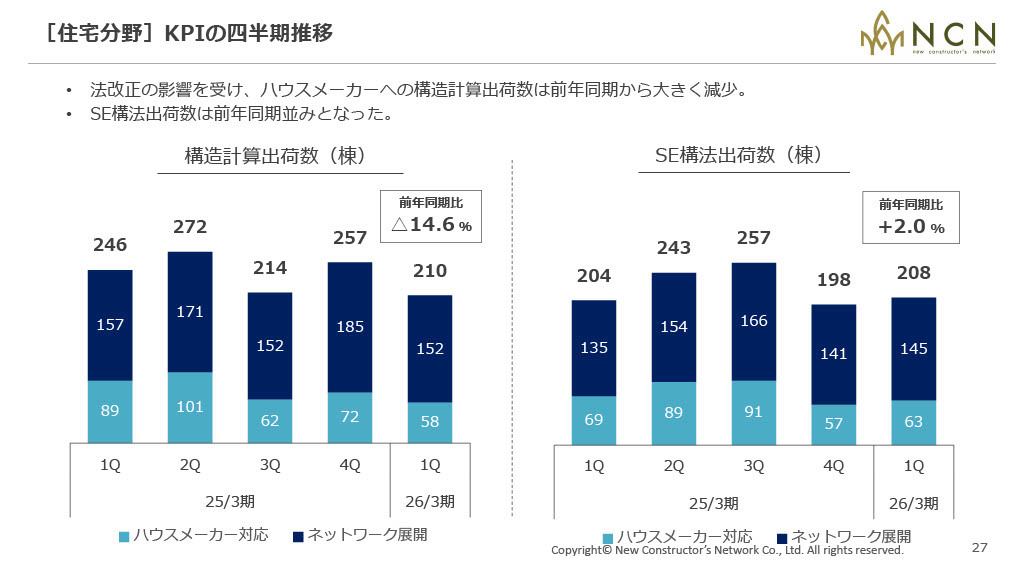

田鎖:KPIの四半期推移です。当社では構造計算というサービスと、構造計算したものを材料として出荷する「SE構法出荷」の2つの要素で売上を構成しています。

第1四半期の構造計算出荷数は前年同期比で14.6パーセント減少し、「SE構法」出荷数は前年同期比で2パーセント増加しています。

確認申請手続きの長期化による構造計算出荷の停滞

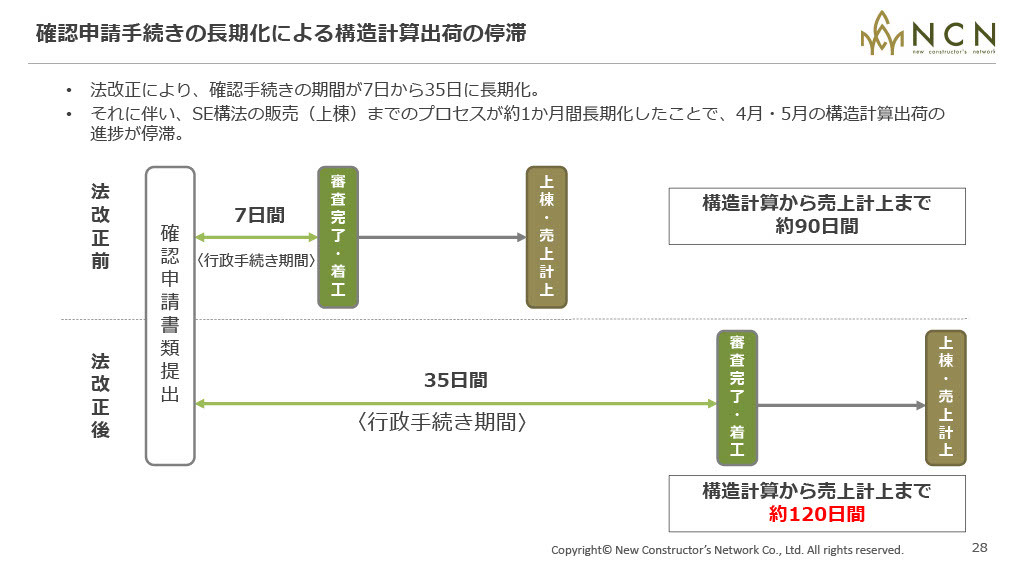

田鎖:この理由として、確認申請の手続きが2025年4月に変わりました。今までは確認申請の手続きは行政上7日間で許可を出すというルールでしたが、今回厳格化したことにより、35日間の手続き期間が必要となり、期間が延びています。

市場の状況

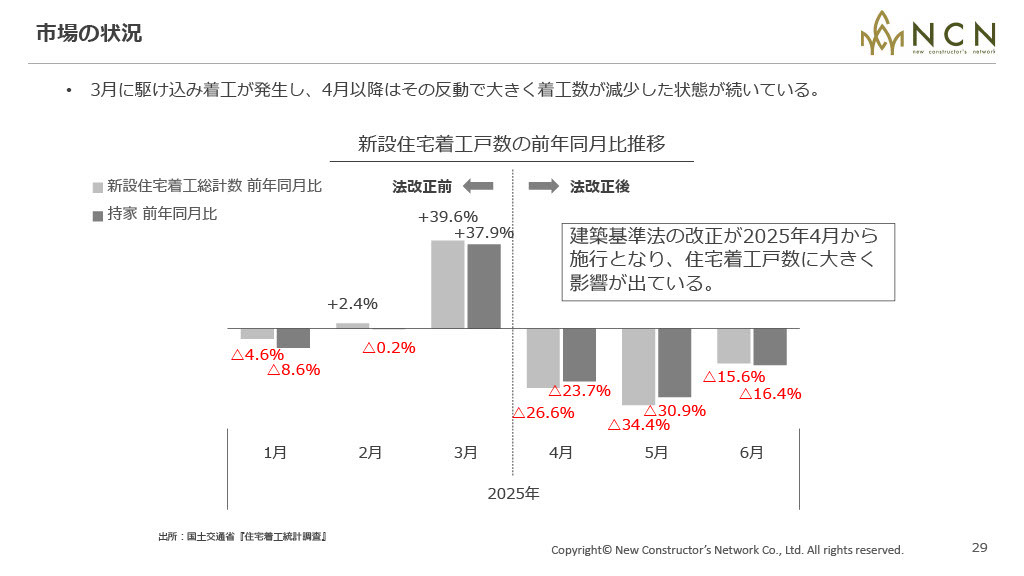

田鎖:全国の新築住宅着工戸数の月次推移です。確認申請の手続きが終わった数を表記しています。3月に大幅に伸び、4月から減少しています。

3月に確認申請を出したものは4月に許可が下ります。これまでは4月に出したものは4月に下りていましたが、今では5月、またはさらに長くなっています。このように、受注の量とは関係なく、今回の法改正による減少となっています。

Ken:確認手続きの長期化は7月から9月も継続するため、計上までずれが生じてくるのでしょうか?

田鎖:おっしゃるとおりです。確認申請を行わないと、実際の材料の出荷ができないため、第1四半期で落ちた分が第2四半期のSE構法出荷に影響していきます。

Ken:確認手続きの長期化により、これまで売上が早めに乗っていたものが後にずれてくるということですね。

田鎖:今年は12ヶ月の売上ではなく、11ヶ月の売上が1つの指標になると考えています。

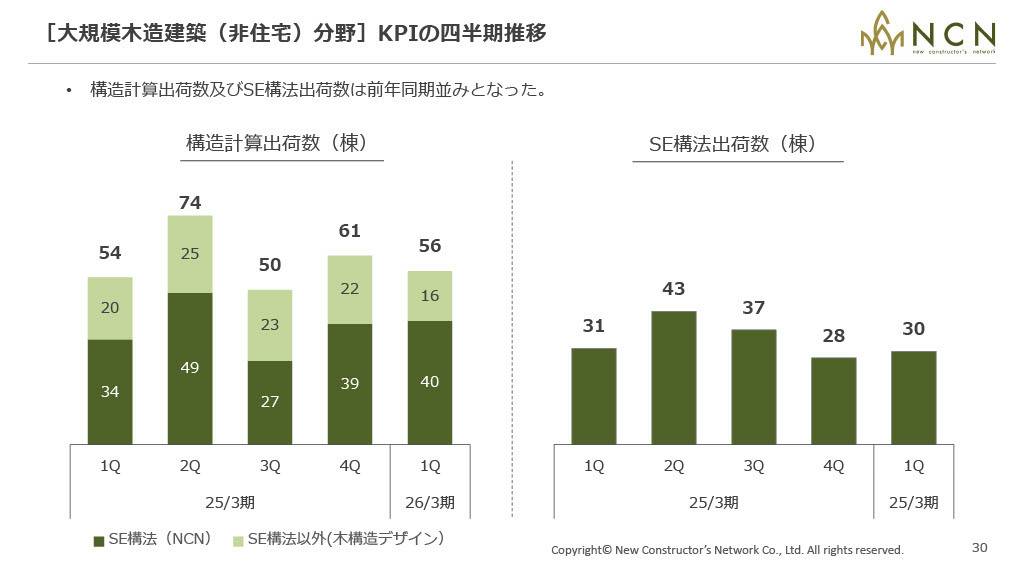

[大規模木造建築(非住宅)分野] KPIの四半期推移

田鎖:一方で、大規模木造建築(非住宅)分野は法改正の影響を大きく受けません。500平米を超える建物に関しては法改正がなかったため、順調に例年どおりの出荷を見込んでいます。第1四半期の結果はスライドに記載のとおりです。

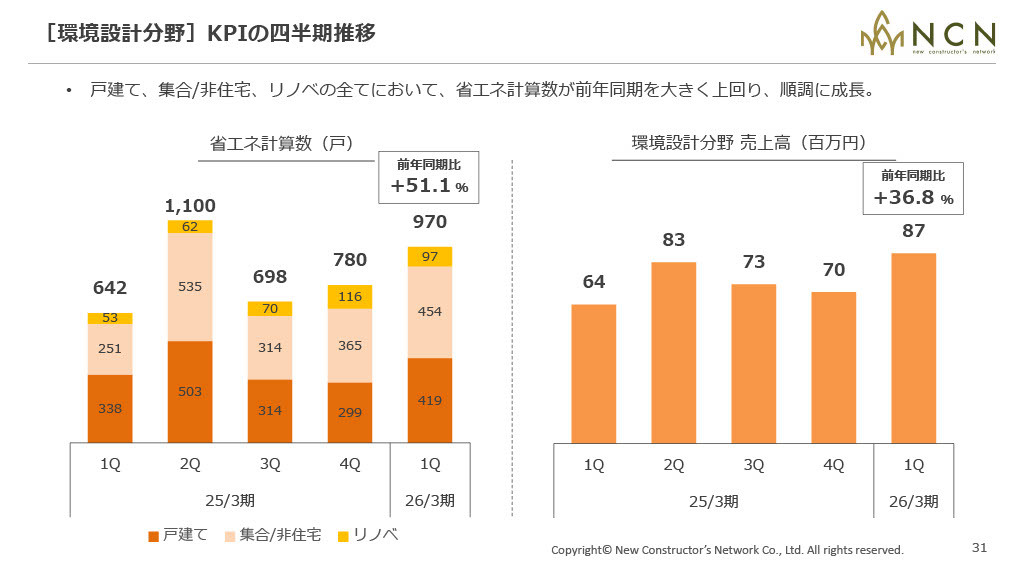

[環境設計分野] KPIの四半期推移

田鎖:環境設計分野は、大きな変化が表れています。この4月に、確認申請の時に省エネルギーの計算が義務化されました。今まで確認申請の時に必要がなかった省エネルギー計算書が必要になったため、前年同期比で大きく増加しています。

Ken:省エネルギー計算数は前年同期比で約50パーセント伸びていますが、今後、第2四半期、第3四半期、第4四半期もこのペースで伸びていくのでしょうか?

田鎖:基本的にはそのように考えています。

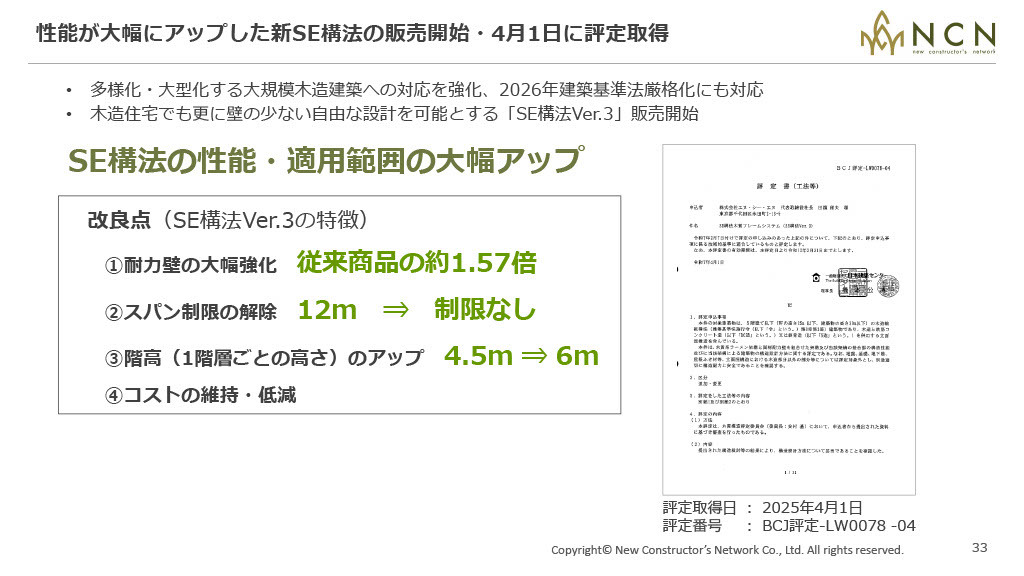

性能が大幅にアップした新SE構法の販売開始・4月1日に評定取得

田鎖:第1四半期のトピックスです。法改正に合わせて一般財団法人日本建築センターに提出した新しい「SE構法」のバージョンアップが、4月1日に認められました。

改良点は、壁の強度の大幅なアップや、大きなスパンが作れるようになった点です。「SE構法」は今までもメリットがありましたが、それ以上のメリットがあるバージョンも許可を得ることができました。

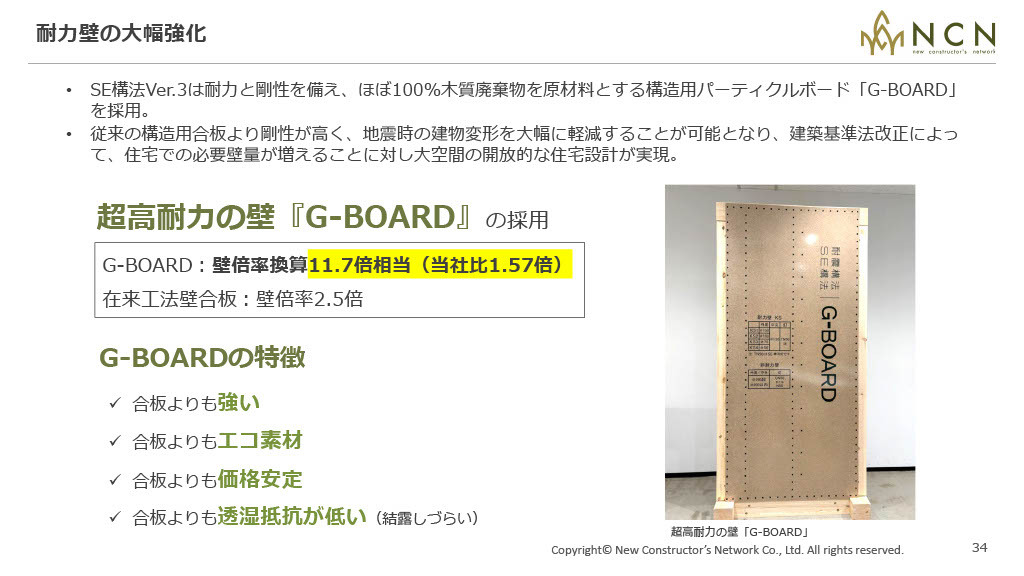

耐力壁の大幅強化

田鎖:耐力壁の大幅強化についてです。建物の耐震性を維持するために壁で耐えたりするための強度が、今までの1.57倍となります。スライドに「壁倍率換算11.7倍相当」と記載していますが、一般的な建物は2.5倍の強度の壁を使っています。普通の建物の約4倍の強度の壁を、国土交通省に認めてもらったということです。

Ken:耐力壁について、競合他社との違いや特徴をもう少し教えてください。

田鎖:後ほど在来工法と「SE構法」の違いをご説明するところでも少しお話ししますが、どのくらい強い壁を作れるかは、プレハブメーカーも大手のハウスメーカーも非常によく研究しています。その中でも壁倍率換算11.7倍相当というのは、現存する認定の中で最強の強度です。

Ken:そのような部分で大手と並んでもかなり優位性があるということですか?

田鎖:骨組みだけで言えば、現時点では木造建築最強の壁だと思っています。

Ken:このようなこともあり、先ほどお話があった施工店からの問い合わせも来やすくなっているのでしょうか?

田鎖:そのように考えています。

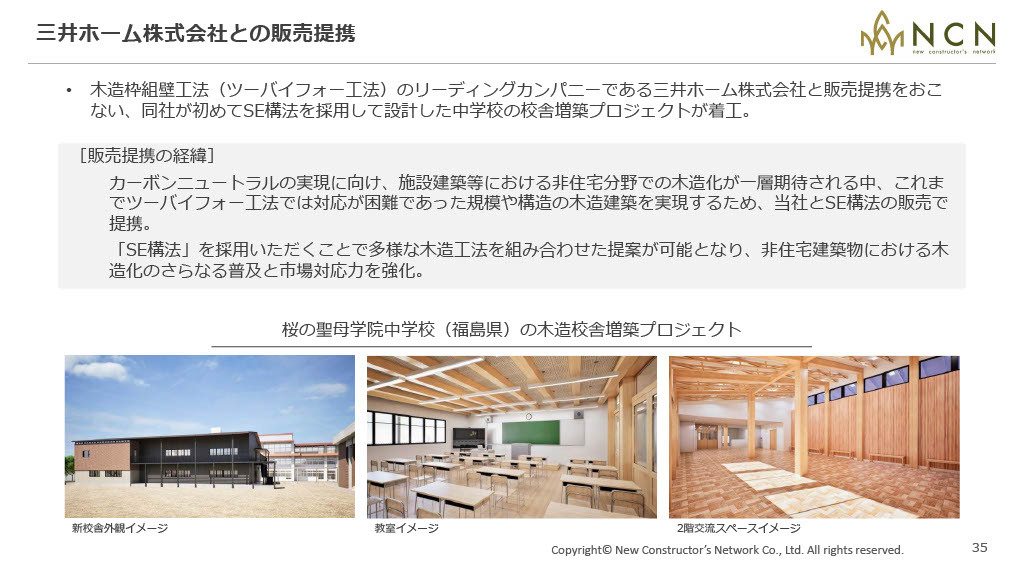

三井ホーム株式会社との販売提携

田鎖:このような観点も含めて、三井ホームとの販売提携も成立しました。三井ホームは、日本で最も多くのツーバイフォー工法を販売する会社です。その施設建築に「SE構法」が採用されました。

非住宅・木造建築フェアへの出展

田鎖:新たな「SE構法」を使い、木造建築フェアにも参加して、多くの関心を集めることができています。

エヌ・シー・エヌ、コスモスイニシア、YKK AP、u.companyの4社 マンションリノベーションの省エネルギー化において連携

田鎖:環境設計分野においては、今まで木造の戸建てを中心に展開していましたが、中古マンションを買って、リノベーション、リフォームを行う事業の中でも、断熱性能が問われるようになってきています。

YKK AP、コスモスイニシア、u.companyと一緒にこの事業を推進するコンソーシアムを作り、事業を推進することになりました。

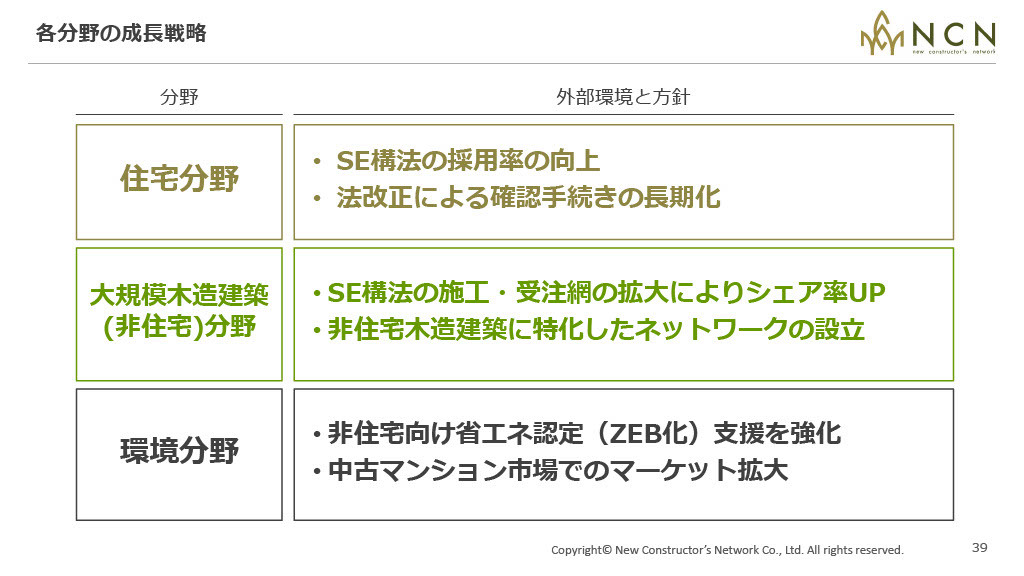

各分野の成長戦略

田鎖:今期の課題と戦略です。住宅分野においては、「SE構法」の採用率の向上、および法改正による手続きの長期化にどのように対応するかが課題となっています。

大規模木造建築(非住宅)分野においては施工・受注網の拡大、環境分野においては住宅以外にもこの技術をさらに拡大していこうと動いています。

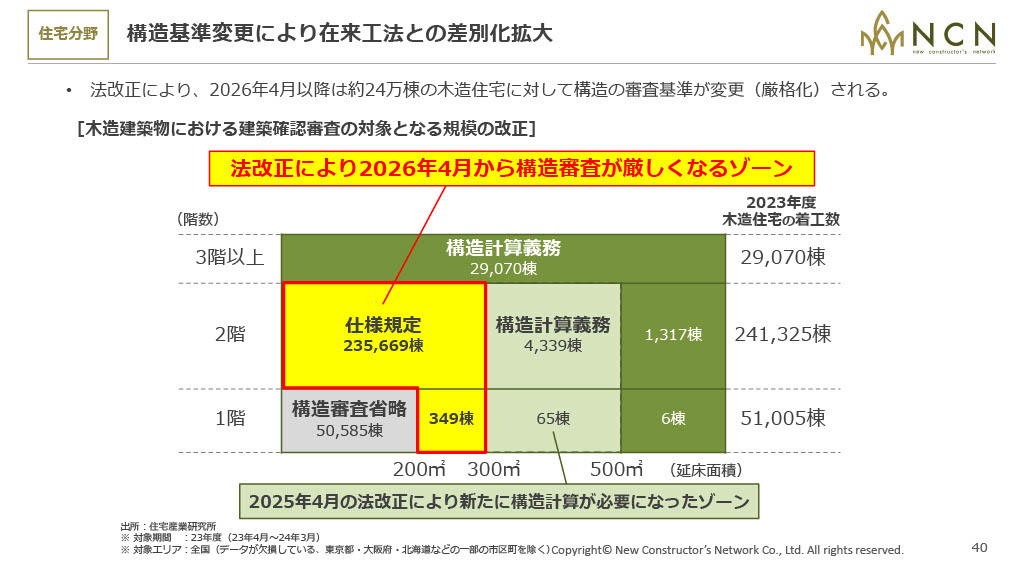

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

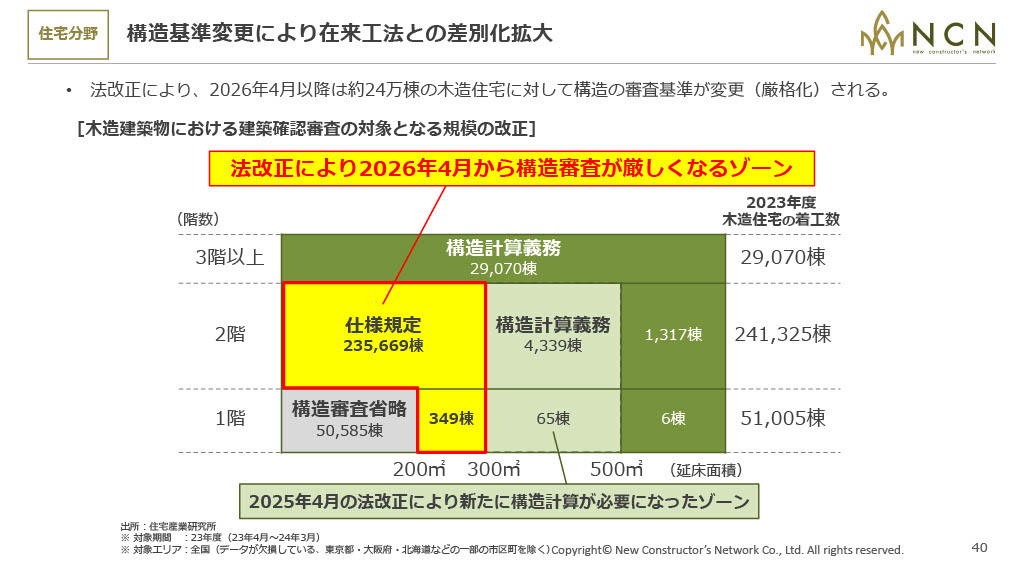

田鎖:スライドの図は少しわかりにくいかもしれませんが、500平方メートル以下で2階建以下の建物は、構造計算を行わなくていいという国の問題があるとお伝えしました。

こちらについて、2025年4月から300平方メートルに縮まりました。それでも一般の住宅は300平方メートルを超えませんので、大きな影響はありませんが、2026年4月から仕様規定が厳格化します。

今までは書類を出しても、確認申請機関は構造のデータを見ることがありませんでした。したがって、我々は構造計算を全部行っていましたが、役所は見てくれなかったという現実がありました。これが変わるということです。

木造住宅の現状

田鎖:木造の建築工法は、大きく分けて「在来工法」と、アメリカから輸入された工法である「枠組壁工法(ツーバイフォー工法)」があり、この2つが大きなシェアを占めています。

仕様規定について、スライドに図を掲載しています。在来工法では、江戸時代から「筋交い」というつっかえ棒がありますが、「この本数を数えて耐震性を確認してください」という、なんとなくわかりやすいルールがあります。

ツーバイフォー工法も、実際の強度を計算するのではなく、「壁の枚数を数えてください」というルールがあります。これらを我々は仕様規定と呼んでいます。

一方、「SE構法」は柱梁1本1本について「何キロニュートンで壊れる」といったデータを作り、鉄鋼やRCと同じような仕組みで構造計算しています。

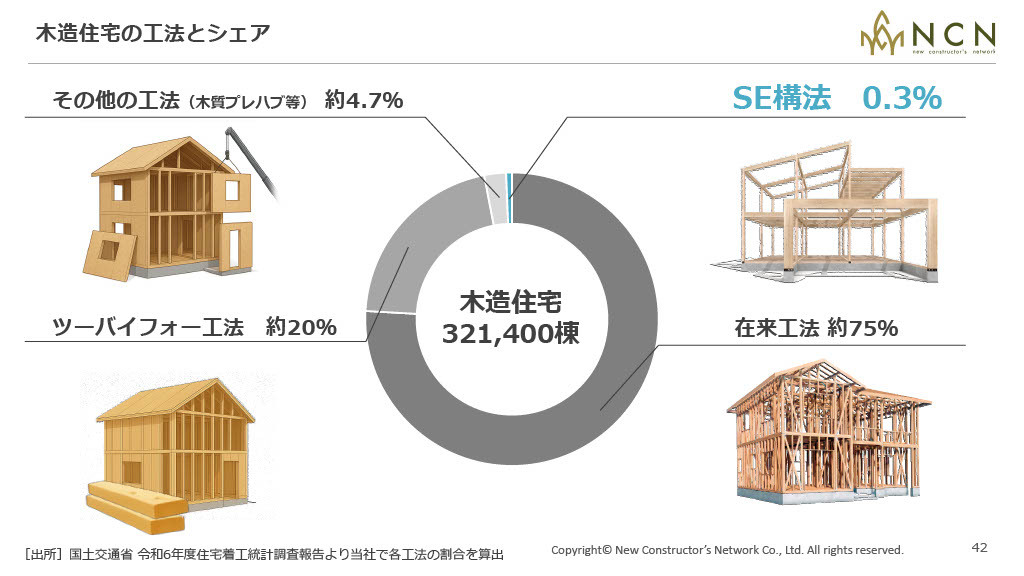

木造住宅の工法とシェア

田鎖:全体で見ると、「SE構法」は残念ながら0.3パーセントしかシェアがありません。

これまで構造計算は義務化されておらず、仕様規定もチェックされないため、一番安く作れる在来工法やツーバイフォー工法に流れていました。日本の木造住宅のシェアにおいては、在来工法が約75パーセント、ツーバイフォー工法が約20パーセントです。

Ken:率直な疑問として、0.3パーセントは業界の中で見ると少ないと思いますが、「SE構法」を選んでいる客層を教えていただけますか?

田鎖:シンプルに言うと、高級住宅を作りたい方で「SE構法」を使っていただく方が多くいらっしゃいます。

Ken:それは、どのような理由からですか?

田鎖:注文住宅は、リビングを広くしたい方が比較的多いです。昔は6畳でしたが、今では30畳以上のリビングがほしいという方が多くいます。

Ken:30畳ですか?

田鎖:マンションもそうです。少し豊かに暮らしたい方は、天井高を高く取ったり、吹き抜けを作りたいと考えていますが、仕様規定ではそれができません。

Ken:なるほど。スライド右上の「SE構法」では柱の本数や壁の間隔が、比較的広くなっているのがわかると思います。それによって大きい窓や広いリビングを作ることができるということですね?

田鎖:おっしゃるとおりです。

Ken:また、この基準の厳格化によって、現在の「SE構法」シェア0.3パーセントにどのように影響してくるのかは投資家にとって非常に気になる点だと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか?

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

田鎖:現在は仕様規定がありますが、それを法律上チェックするようになった段階です。そのため、まだ大きな変化はありません。誰も見なかった書類を見るようになったというだけの変化です。

後でご説明しますが、マーケットシェアとしては在来工法から「SE構法」に切り替える方は、2桁ぐらいの増加になりそうだと思っています。

木造住宅の現状

田鎖:ただし、2026年の4月から実は仕様規定ごとに厳格化されるため、大幅シェアアップのチャンスではないかと考えています。

Ken:棟数だけ見ても仕様規定の対象は約23万棟ということですので、本当にここでシェアを0.1パーセント取れるだけでも非常に大きいということですよね。

田鎖:はい。0.3パーセントが0.4パーセントになると、1.3倍になりますからね。

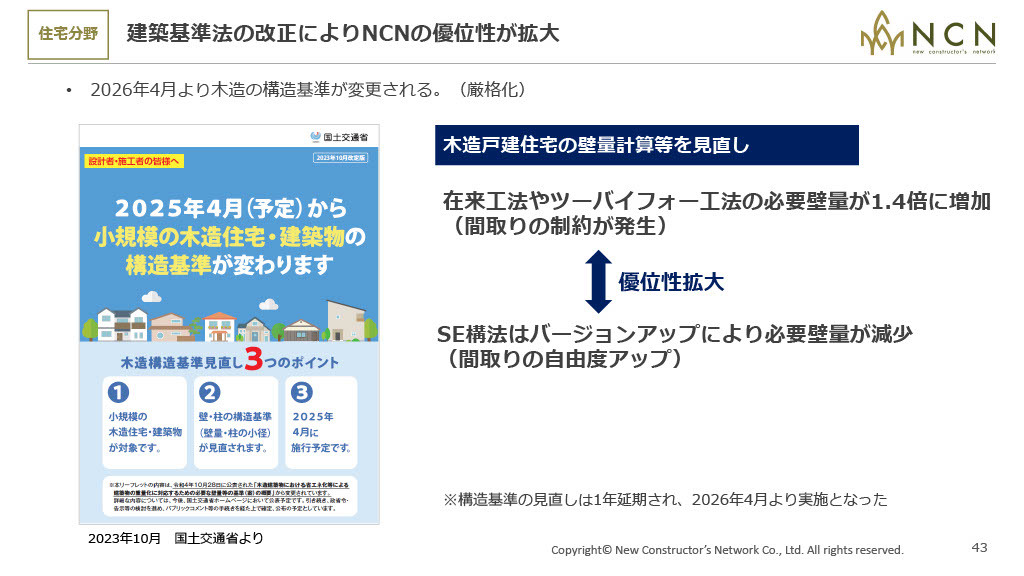

住宅分野 建築基準法の改正によりNCNの優位性が拡大

田鎖:先ほどご説明した木造の構造基準の変更についてです。スライドでは2025年と記載していますが、2026年に延期となりました。ツーバイフォー工法、在来工法で仕様規定とされている壁や筋交いの量が1.4倍増加しました。つまり厳格化したのです。

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

田鎖:スライドで示しているのは、差別化を一番わかりやすく示した画像です。在来工法は耐震性を確保するために多くの壁が必要になります。また、窓は耐力を持たず、強度がないため、窓や吹き抜けはなかなか作りにくくなります。しかし、「SE構法」は鉄骨と同じように骨組みだけで強度を持たせるため、間取りの自由度がアップします。

こちらは動画でご説明します。

(動画始まる)

在来工法では、吹き抜けが制限されています。斜めに入っている部材は火打ちといいます。また、構造の中に柱や梁が出てきてしまいます。「SE構法」では、このようなものが一切なくなります。そして、スパンが飛ぶことによって柱もなくなります。柱や火打ちという余計なものがなくなります。

このようにリビングの階高を少し上げたい、天井を斜めに作りたいというのは最近の傾向です。また、素敵なリビングですが、こちらはスパンが3.6メーターしかありません。「SE構法」だと2間半ですので、7メーター以上のスパンが取れて広くなります。どちらが高級な家に見えるかというのは、言うまでもないと思います。

(動画終わる)

このように「SE構法」は、富裕層の方々に非常に好評です。

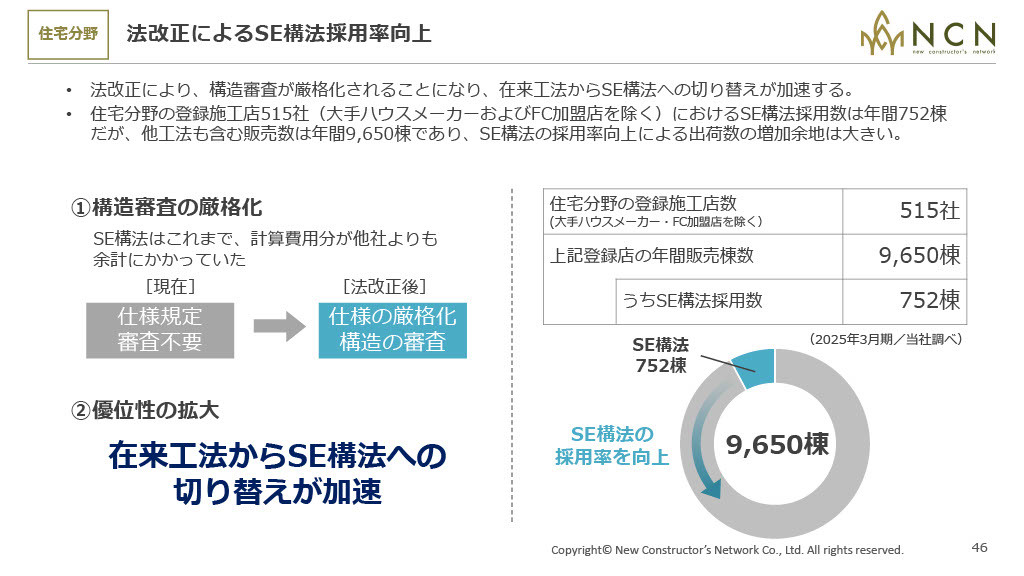

住宅分野 法改正によるSE構法採用率向上

田鎖:法改正による影響ですが、2026年の4月に大幅に変更となり、厳格化されます。一方で、今年は優位性の拡大ということで、新しい「SE構法Ver.3」を提供開始しました。壁の強度があり、より耐震性の高い「SE構法」を提供することにより、「SE構法」のシェアが上がるというのが当社の戦略です。

現在、ハウスメーカーやフランチャイズグループのような会社を除く、いわゆる注文住宅を専門で行っている工務店は515社あります。その方々が受注している住宅は年間9,650棟あります。残念ながら「SE構法」は、その中でまだ752棟しか採用されていません。

しかし、法改正による厳格化によって、今まで10棟に1棟しか「SE構法」を採用しなかった登録施工店が、「SE構法」の展示場を作り、「SE構法」を標準採用にしようという動きが現在加速しています。そのため、こちらのシェアが上がると考えています。

Ken:10棟に1棟だったものが、5棟に1棟などになる可能性があるということですね?

田鎖:単純計算してはいけませんが、そうなれば1,400棟になります。多くの会社は今まで構造計算しなくてもよかったため、お客さまに予算がないと思ったら、「構造計算しなくて済む安いほうで」ということで「SE構法」を外すパターンもありました。

しかし、これからは厳格化されて、差別化が進むことにより、それではそのまま「SE構法」で提案しようという方が増えており、今後さらに増えると予想しています。

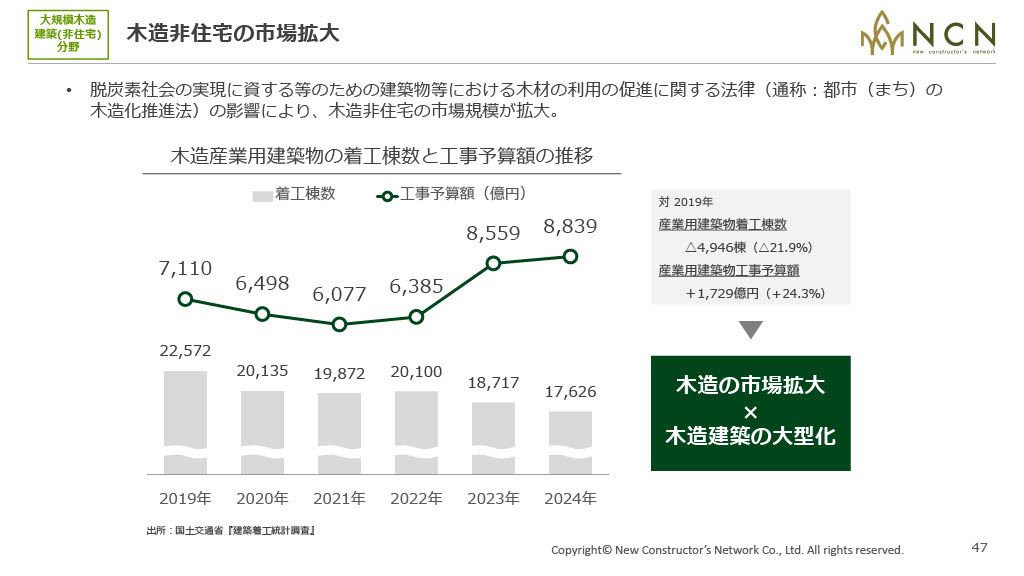

大規模木造建築(非住宅)分野 木造非住宅の市場拡大

田鎖:住宅以外の施設建築、木造の商業施設のマーケットは年々増加しています。一方で、スライドの着工棟数を見ていただくと数は減っています。何を表しているかというと、規模が大きくなっているということです。

大規模木造建築(非住宅)分野 大規模木造における競争優位性

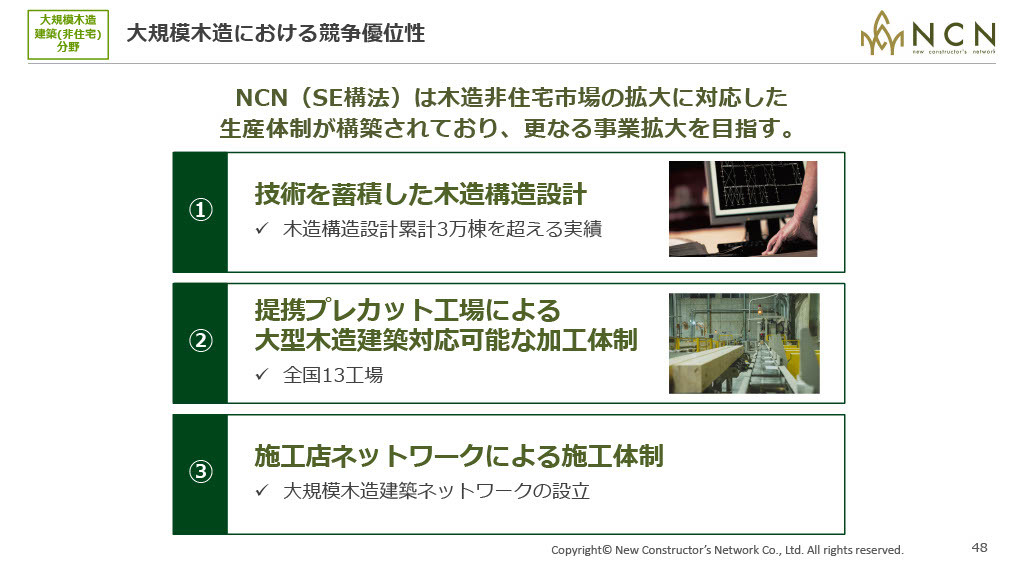

田鎖:大型化する木造建築における当社の競争優位性は、3つあります。

1つ目は、技術を蓄積した木造構造設計です。大型建築は必ず構造計算しなければいけないため、当社ではすでに3万棟を超える実績を持っており、豊富な経験を持つスタッフがこれに当たります。

2つ目は、大型木造建築対応可能な加工体制です。木材加工も、大きい断面を加工できる工場は日本にそれほど多くありません。今まで住宅ばかり作っていたためです。エヌ・シー・エヌと提携する全国13工場には、大断面集成材を加工する体制があります。

3つ目は、今回設立した施工店による大規模木造建築ネットワークです。

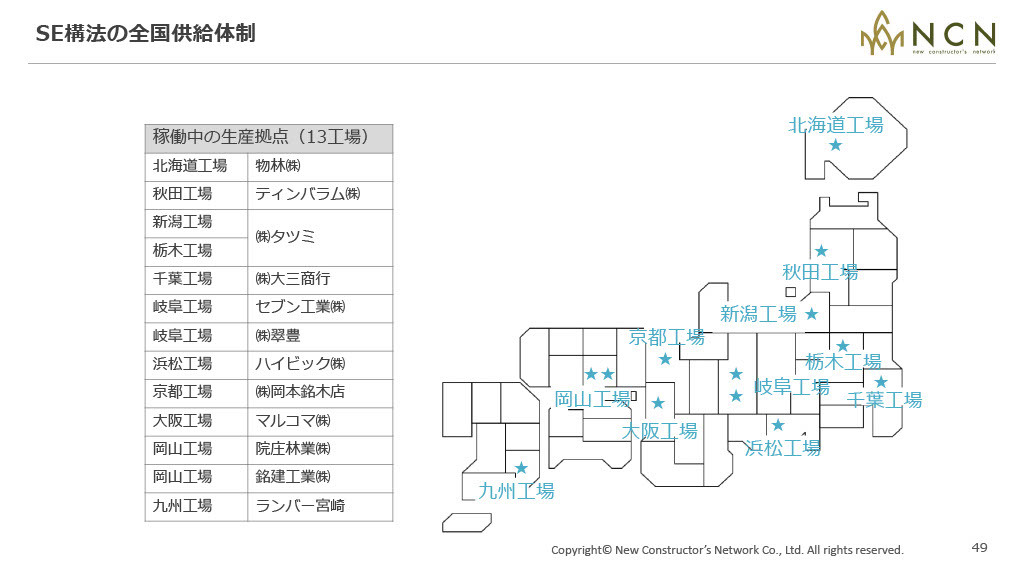

SE構法の全国供給体制

田鎖:「SE構法」の供給体制は北海道から九州まで全国に広がっています。

Ken:供給体制についてご質問です。2026年4月の法改正もあり、徐々に伸びていくだろうというお話でした。ここの供給力の部分をご説明いただいてもよろしいでしょうか?

田鎖:住宅に直すと年間約2,500棟が供給できる体制になります。施設建築だと1つで10棟分のキャパを取ってしまうため、まだ正確にそのボリュームについてはお伝えできませんが、住宅レベルだと現在は約2,500棟分のキャパだろうと考えています。

Ken:需要が増えたとしても今のところは十分に対応できるだろうということですね?

田鎖:はい。ただし、大型化する木造建築に対応するために、今はどんどんこの提携工場を増やしています。

Ken:また、物流コストの部分などがけっこう上がってきていると思いますが、そのあたりの業績への影響について教えていただけますか?

田鎖:基本的に当社は1棟ずつのお見積もりのため、物流コストはそのままお見積もりに反映しています。そのため、マイナスのほうに利益率がいくということではありませんが、全体の6パーセント程度が物流コストになっています。

物流コストはだいたい1割ぐらい伸びています。したがって、0.6パーセントぐらい全体の価格を押し上げる効果にはなっていると思います。

Ken:基本的には毎回お客さまに負担いただくかたちで、利益率は保っているということですね。

田鎖:おっしゃるとおりです。

SE構法Ver.3で鉄骨マーケットを獲得

田鎖:木造大規模建築においても、新しい「SE構法Ver.3」の認定は有効に機能します。今まで4.5メートルまでしか可能でなかった高さを、6メートルまで認めていただくことができました。そして、360ミリ角の柱も利用できるようになりました。

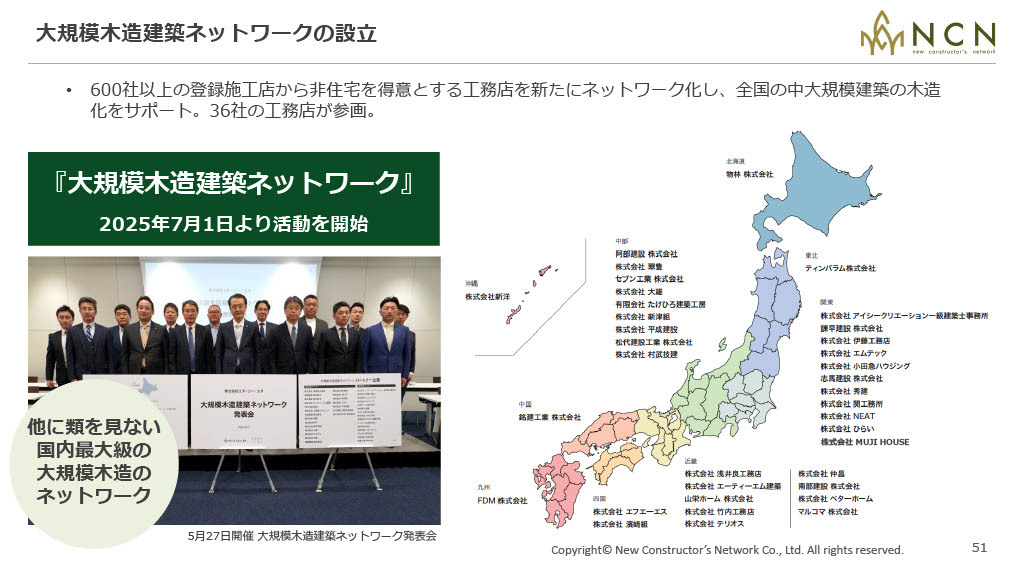

大規模木造建築ネットワークの設立

田鎖:木造の大規模建築の施工は、住宅メーカーまたは工務店は意外と行っていません。ゼネコンでも下請けを探すのが非常に困難だと言われています。そのため、当社は600社以上の登録施工店の中から、大規模木造建築を施工できる工務店を36社ピックアップし、「大規模木造建築ネットワーク」を設立しました。

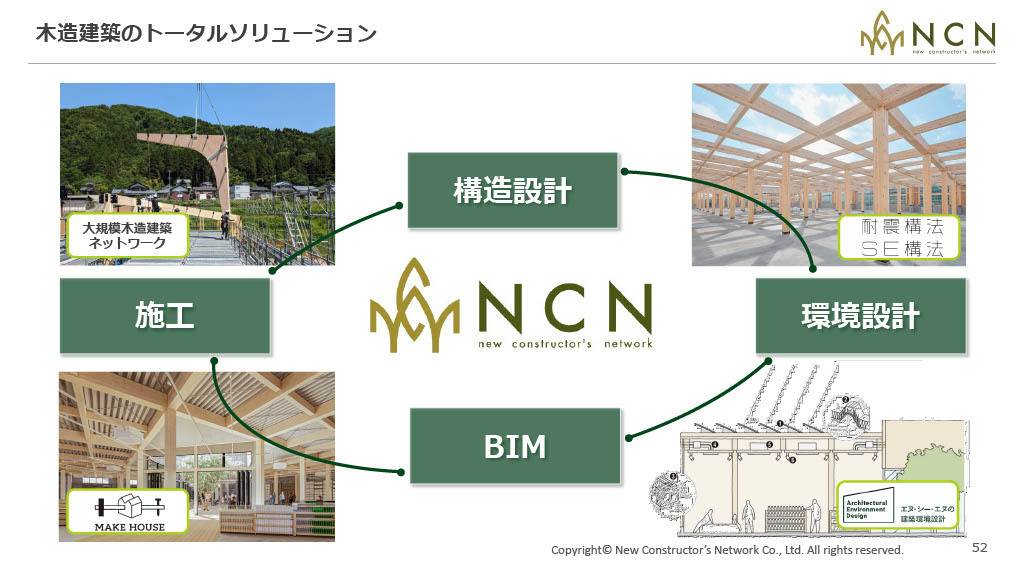

木造建築のトータルソリューション

田鎖:その結果、今までなかった木造の大きい建築物を施工するトータルソリューションのグループを形成しています。「SE構法」、太陽光パネルを入れたゼロエネルギー、BIM、施工体制、このような日本に今までなかったプラットフォームを提供しています。

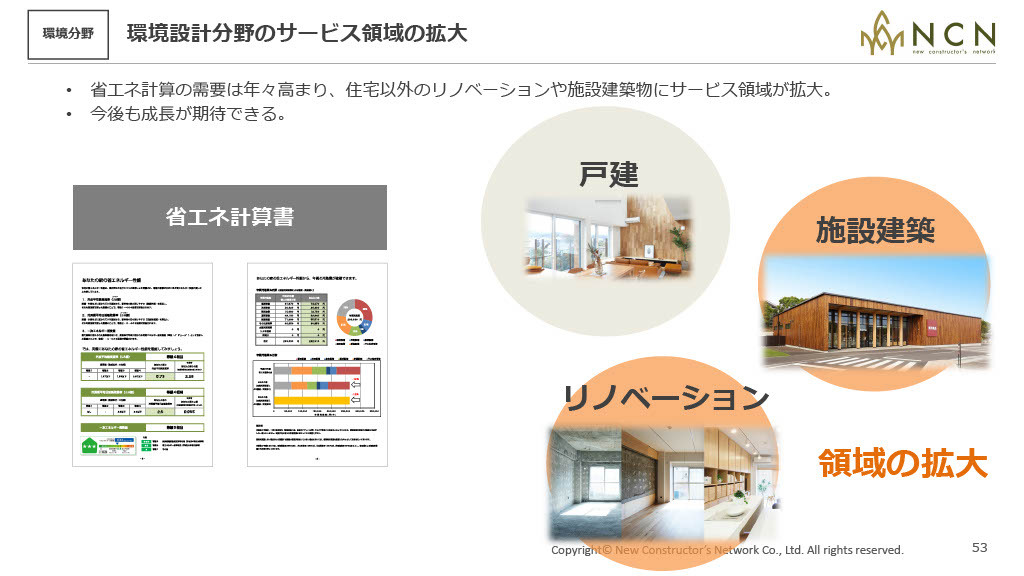

環境分野 環境設計分野のサービス領域の拡大

田鎖:先ほど、環境分野は法改正によって大幅に伸びるとお伝えしましたが、さらに施設建築、マンションやリノベーションにおいても、省エネルギーの設計ニーズが高まっています。

その領域を拡大することで、さらに成長できるように取り組んでいます。

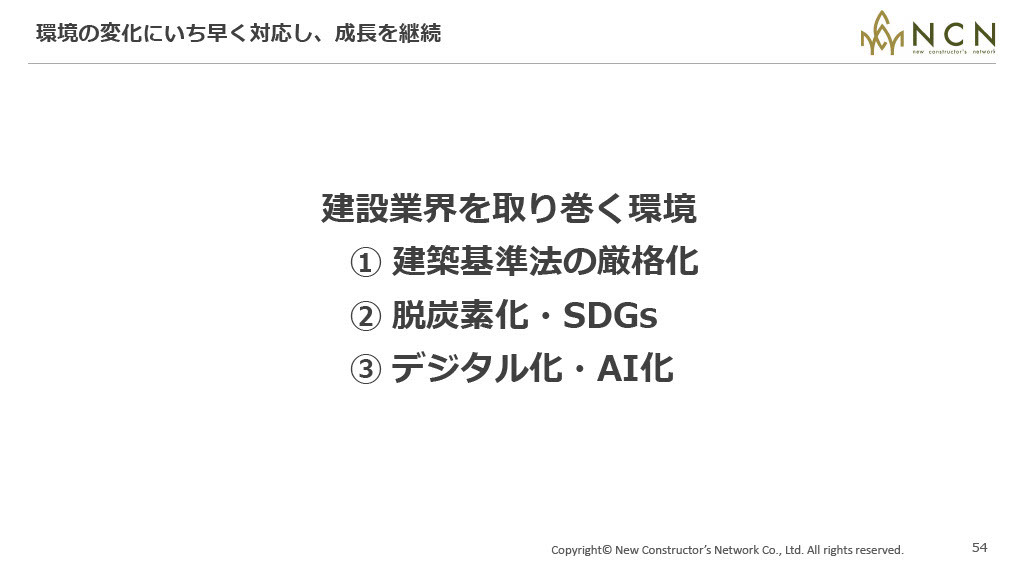

環境の変化にいち早く対応し、成長を継続

田鎖:木造建築の環境は著しく変化しています。一番大きい点は建築基準法の改正です。その他にも、環境への配慮、CO2の削減、そしてデジタル化・AI化も避けて通ることはできません。

木造の課題を解決する建築プラットフォーム

田鎖:このような機能を中小の工務店に提供していくことで、業界全体の木造の課題を解決していきたい、その解決プラットフォームとして今後も成長を続けていきたいと考えています。

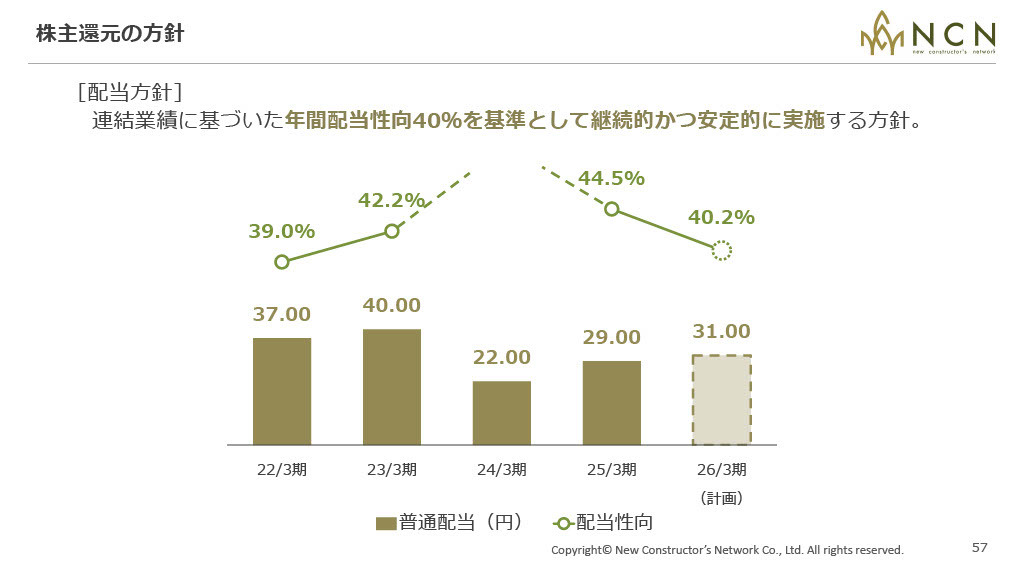

株主還元の方針

田鎖:最後に、株主還元の方針です。当社は上場以来、年間の配当性向40パーセントを基準として、継続的かつ安定的に配当することを方針としています。

2026年3月期も40パーセントの配当を計画しています。今後も業績を成長させ、しっかりと配当を継続していきたいと考えています。

以上が当社のご説明となります。

質疑応答:構造計算の厳格化による業務の対応について

荒井沙織氏(以下、荒井):「エヌ・シー・エヌは以前からおよそ2万7,000件の省エ

新着ログ

「サービス業」のログ