賢明なる投資家になるために 専業投資家・かぶ1000氏が学生に贈る、個別株投資の基礎の基礎

個別株投資における基礎の基礎

かぶ1000氏(以下、かぶ1000):あらためましてみなさん、初めまして。かぶ1000です。よろしくお願いします。今日は、みなさんにぜひ学んでほしいことが3つあります。あまりたくさんだと、みなさんもたぶん頭がパンクしちゃうと思うので、私の36年間の経験の中で、やはりこれって大切だよねという、本当に根幹というか、基礎の基礎みたいなところ。当たり前に聞こえてしまう人もいるかもしれませんが、あらためて聞いていただけたらなと思います。

まず1つ目が、「正しい情報を見極める」ことです。今の時代、やはりみなさんもXなどのSNSとか、そういうものをいろいろ見て株の情報を得ることも多いと思いますが、じゃあその情報って本当に正しいの? というのをきちんと見極めることが今すごく大事な世の中になってきています。

なので、この情報は本当に正しいのか。そういうことをしっかり見極められる能力を身につけてほしいなと思います。

2つ目、「自分の頭で考える習慣をつける」。これも当たり前のことのように聞こえますが、やはり株式投資って、どうしてもそのお金が絡むことだし、楽して簡単に儲けたいという人が多いんですよね。自分で考えるのではなくて、何かうまくいった人の銘柄をパクッてやれば儲かるんじゃないのみたいな、そういうことを考える人がけっこう多いんですよ。

でも、それって結局長続きしないんですよね。テストでいうと、その時だけカンニングできたみたいな感じです。だけど、次のテストでもカンニングできるとは限らないし、果たしてカンニングしたものが絶対正しいかどうかはわからないので、株を長く続けていこうと思うのであれば、自分の頭でしっかり考えていく習慣を身につけることが私はすごく大事じゃないかなと思っています。

3つ目は、「自分自身で判断して決める習慣をつける」。2番にちょっと近いのですが、考えることも大事ですが、判断することも大事なんですよね。結局、最後に売りボタン、買いボタンを押すのは自分です。

自分でポチっとして株式を売買するわけですが、やはり「自分自身でもう後悔ないんだ」とか、「自分自身でこういうふうに決めたんだからこれでいいわ」というかたちで、きちんと自分でけじめをつけて、しっかりその場その場で判断していくことによって、もし失敗しちゃっても、後で反省として活きます。

株式投資というものは、単に儲かったからうまくいったというのはないですね。そういうことも含めて、しっかり自分自身で判断できるようになってほしいなと思っています。

本日のアジェンダ

今日のテーマは、「賢明なる投資家になるために」です。「賢明なる投資家」というのは、私の2冊目の本のタイトルの一部でもありますが、大元はベンジャミン・グレアムさんの『賢明なる投資家』というパンローリングさんから翻訳された本で、その本が私は1番好きなので、そのタイトルをちょっと取っています。

基本編・応用編と2つあって、基本編は、お金の本質や性質をしっかり知ることによって、何のために投資するのか。もちろんお金を増やすためだという人が多いと思いますが、そのお金の性質を知らないとやはり上手く増やせないんですよね。そういう意味で、性質と本質をここではもう1度しっかり復習しましょうということです。

次は「複利の力」。複利というのは、利息に利息が増えることです。そうやっていくことによって雪だるま式に資産が増えていく力のことで、これを知ると、「これは詐欺の商品じゃないか」というのも見破れるようになるので、ぜひ、この複利の力のことを知っておきましょう。

次が、「株式投資の優位性を理解する」。株式投資はなぜいいのか。あるいは、なぜ私はこんなに株式投資が好きなんだと考えた時に、やはり他の金融商品や他のものに比べて優位性があるんですよね。その優位性をちょっと説明していこうかなと思います。

次に、応用編です。「会計を理解する」とあります。この中で簿記の資格を持ってる人はいるかな? 3級でも2級でも1級でも何でもいいんですけど、いないかな。

司会者:持っている生徒もいたと思います。

かぶ1000:本当ですか。会計というものを理解するに当たって簿記を勉強すると、僕はいいなと思っています。僕も正直、学校の勉強はぜんぜんしなくて、英語のテストが9点だったこともあるぐらい馬鹿なんですが、株に関係がある簿記はしっかり勉強して資格を取りました。

やはりそういう株に役立つこと、その中でもやはり会計は勉強したほうがいいんじゃないかなと私は思うので、ちょっと説明しておこうかなと思います。

次が、「本当に価値があるものは何かを知る」です。日常生活でもいろいろなものが売っていて、なんでこの商品ってこんなに高いんだろう、なぜこの商品はこんなに安いんだろうと、たぶんいろいろと考えることがみなさんもあると思います。当然、株も一緒で、割安な株もあったり割高な株があったり、いろいろあるんですよね。

その中で、何が本当に価値があるものなのかというところですね。そこを知らないと、安物買いの銭失いという言葉があるのですが、そういうことになっちゃうパターンもあるわけです。何が価値があるかを見極める能力を身につけると、すごくいいんじゃないかなと私は思っています。

次に、「多面的に見る習慣を身に付ける」とあるのですが、やはり物事を片方だけの方向で見ると良くないんですよね。例えば株を買う時も、上がることばかり考えて買うのは良くなくて、私の場合は、常に上がることも下がることも想定して買います。要するに、どっちの方向で見ても対応できるようになっていれば、どうなっても対応できるわけです。なので、こういう習慣を身につけるのはすごく大事じゃないかなと思っています。

お金の本質・性質を知る

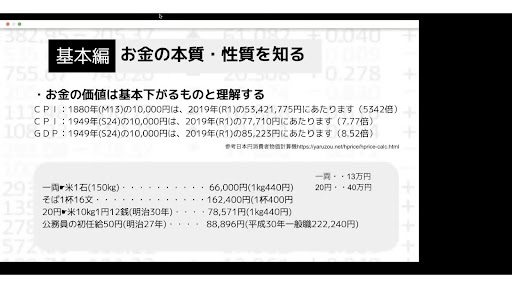

まず、基本編の「お金の本質・性質を知る」というところから始めていきたいと思います。最近になってようやく日本でも、インフレという言葉を聞くようになったと思います。スーパーの食料品の値段が上がってるなと思ったり、いろいろ感じることがあると思いますが、ここですごく大事なのは、お金は基本的に価値がどんどん下がっていくということを理解しておくことです。

例えば貯金。お金を貯めるのもぜんぜんいいのですけど、ただお金の価値はどんどん下がっていくので、現金のまま持っているというのは1番ダメなことになっちゃうんですよね。

その例として3つ、書きました。1番上は明治13年で、僕も先生も誰も生まれてない頃なので、あまりパッとこないと思いますが、今から約140年前の頃の1万円を今の価値で置き換えるといくらになるのかというと、なんと5,300万円相当になるんですよ。逆に言うと、お金の価値は約140年間の間に、5万3,421分の1になっちゃっているということですね。だから、お金のまま持っていたらすごく損している。

この数字だとちょっと馴染みがないと思うので、じゃあ1949年、昭和24年。これでもまだ誰も生まれていないのであれですが、その頃1万円は今の7万7,710円に相当するので、約7.7分の1に価値が下がっちゃっています。やはり年数が長ければ長くなればなるほど、お金の価値は下がっていくというのが、これを見てわかると思います。

ちなみに、江戸時代の頃のお金には1両という小判があって、1両でお米が130キロ買えました。今のお金で換算します。お米が今、だいたい1キロ440円と計算すると、約6万6,000円の価値だったということですね。

じゃあ、お蕎麦だったらどうなの? ということですが、お蕎麦1杯は16文だったんですね。1文は、1両と4,000文なんですよ。お蕎麦1杯400円と想定すると、約16万2,400円分の価値に相当します。

やはり物によって、その価値がぜんぜん変わって見えてしまう。1番おもしろいのが、公務員の初任給で、明治27年の時は50円だったのですが、今、だいたい一般職で22万円ぐらいだとすると、当時は8万8,000円ぐらいだったので、昔のほう賃金が低かったんだなということがわかりますよね。

こうやって、昔の値段とお金に置き換えていくと、何の価値が上がってきているか、下がってきているかがわかります。当時のお金と今のお金と比べるとお金の価値は下がっているんだということがわかると思います。

お金は増殖する習性があることを理解する

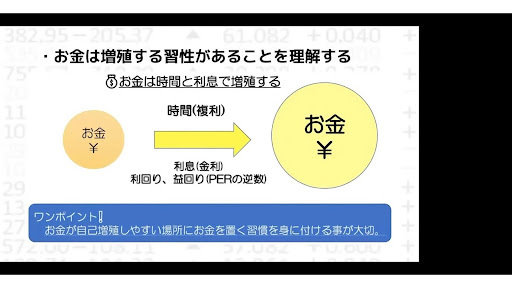

次に、いきましょう。これがけっこう大事で、「お金は増殖する習性があることを理解する」です。お金は、時間と利息で増殖するんですよね。みなさんも株式投資をやらているのであればわかると思いますが、やはり運用することによって運用益が出てお金は増えます。

ほかにも銀行に預けたり、国債を買ったりすると金利がもらえます。そういうのでお金って増えます。長く預ければ預けるほど金利も増えるわけです。基本的にお金は、時間と利息の掛け算で増えていく。

例えば、1年間預けて利息が10パーセントであれば1年で10パーセント増えますよという単純な理屈なのですが、これを株で置き換えると、PERの逆数で益利回りというんですよね。そういうかたちで、いかに長く、なるべく高い利回りで運用するか。これを自分自身でやれるかどうかによって、お金がどれぐらい増殖するかが決まってきます。

これがワンポイントですが、お金は増殖しやすいもの。だからこそ、なるべく自己増殖しやすい場所にお金を置くという習慣を身につけるのが、すごく大事です。先ほど言ったように、現金のままで持っていると、ぜんぜん増殖せず、価値が減っていってしまうので、良くない。そうじゃなくて、お金がなるべく増えやすいところにお金を自分で持っていく。

自分自身をコントロールするという習慣を身に付けると、将来、お金をうまく育てることができるようになるんじゃないかなと思っています。

複利の力を知る

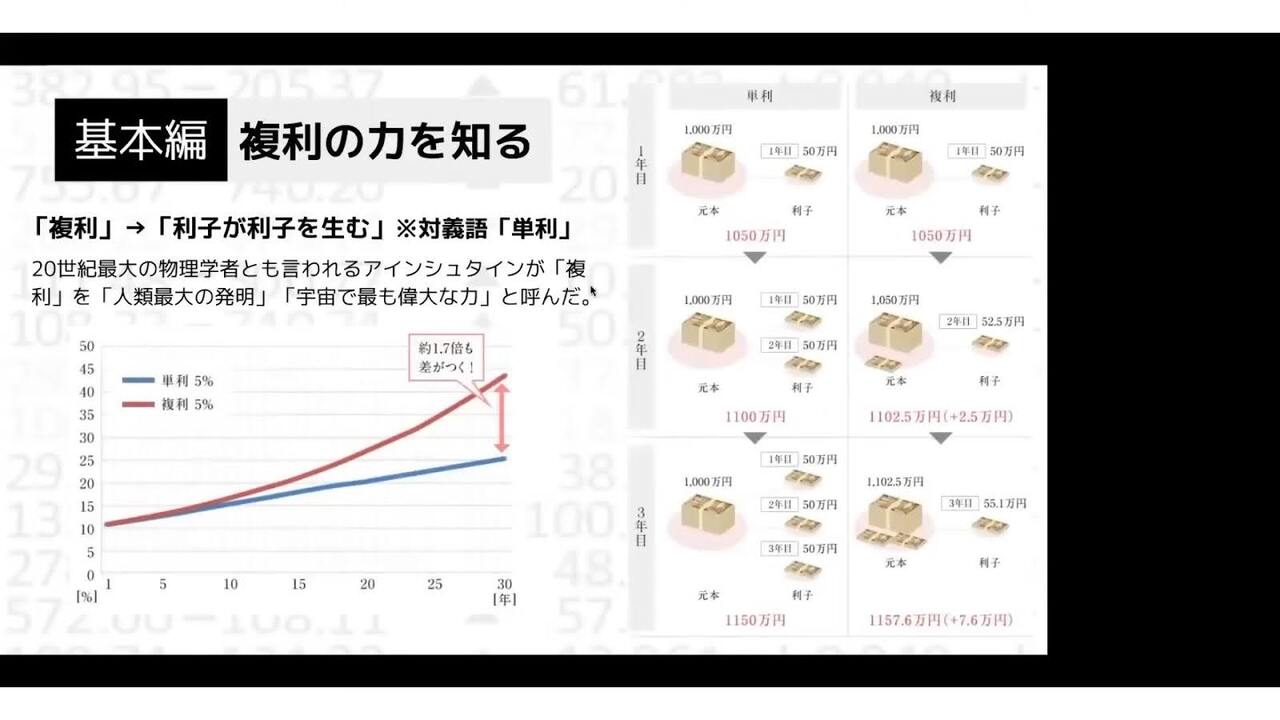

次に、「複利の力を知る」ですが、ここはすごく大事です。アインシュタインってみなさん知っているかな? すごく有名な物理学者なのですが、その人が複利は、人類最大の発明。最も偉大な力と言ったんですよね。それぐらい複利にはすごい効果があります。

表に、単利と複利というものがありますよね。1年間決まった金額だけ利息をもらっていく場合が単利です。複利というのは、例えば5パーセントで想定するのであれば、100万円預けたら次の年に利息が付くので105万円になるのですが、次の年は105万円をもとにして、また5パーセント運用していくというものです。

それをやっていくと、利息に利息を生むことになるので、どんどん差がついていって、5パーセントの場合だと将来的に30年後には最大で1.7倍も差がつきます。いかにその複利で運用することが大事かということです。

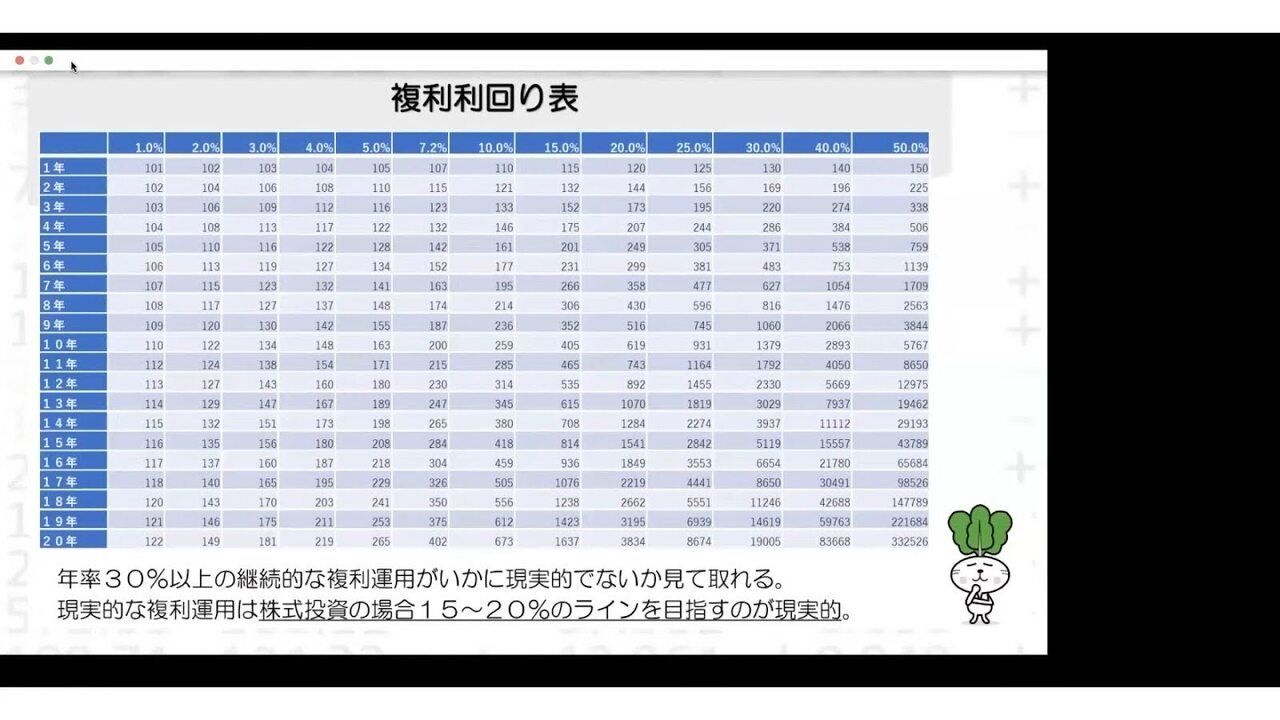

次、いきましょう。これは複利の利回り表です。これは100を元手にして、左側が年数です。よく金融の詐欺商品って、高い利回りを言ってくるんですよね。実際、これで計算すると、そういう商品がいかに嘘かというのがわかると思います。

例えば年50パーセントで運用できますよという商品があったとして、わかりやすく100万円を50パーセントで20年間運用したらいくらになるんですかというと、33億円なんですよ。

そんなことありえないですよね。100万円預けて20年後に33億円なるって、そんなの絶対あり得ないんですよ。なので、こういうのはもう絶対詐欺だなってわかるんですよね。

みなさんウォーレン・バフェットという方をご存じですかね。投資家でものすごく有名な方です。その方の生涯利回りはだいたい何パーセントぐらいだと思いますか? 今までずっと投資をしてきて、今、世界で1番お金持ちで、8兆円ぐらい資産持っているんですけど、その人の利回りはだいたい18パーセントぐらいなんですよ。バフェットですら、それぐらい。それより高い利回りを取るのかがいかに難しいかがわかるので、年30パーセント以上の継続的な複利運用というのが、いかに現実的ではないかということです。

Xとかを見てる人、いると思います。そういうところで、すごく儲けたと書いてる人も多いと思うので、それを間に受けちゃう人もいると思いますが、それはたまたま1年だけそういう利回りだったということで、継続的にもしそういう利回りが達成できたら、世界一のお金持ちになれちゃうぐらいのレベルです。

それはもうあり得ないです。現実的な複利運用としてだいたい、株の場合は15パーセントから20パーセント。バフェットを超えるパフォーマンスは、まず無理だと思うので、それになるべく近づける利回りを出せるというのを目標にしていきたいなと考えています。

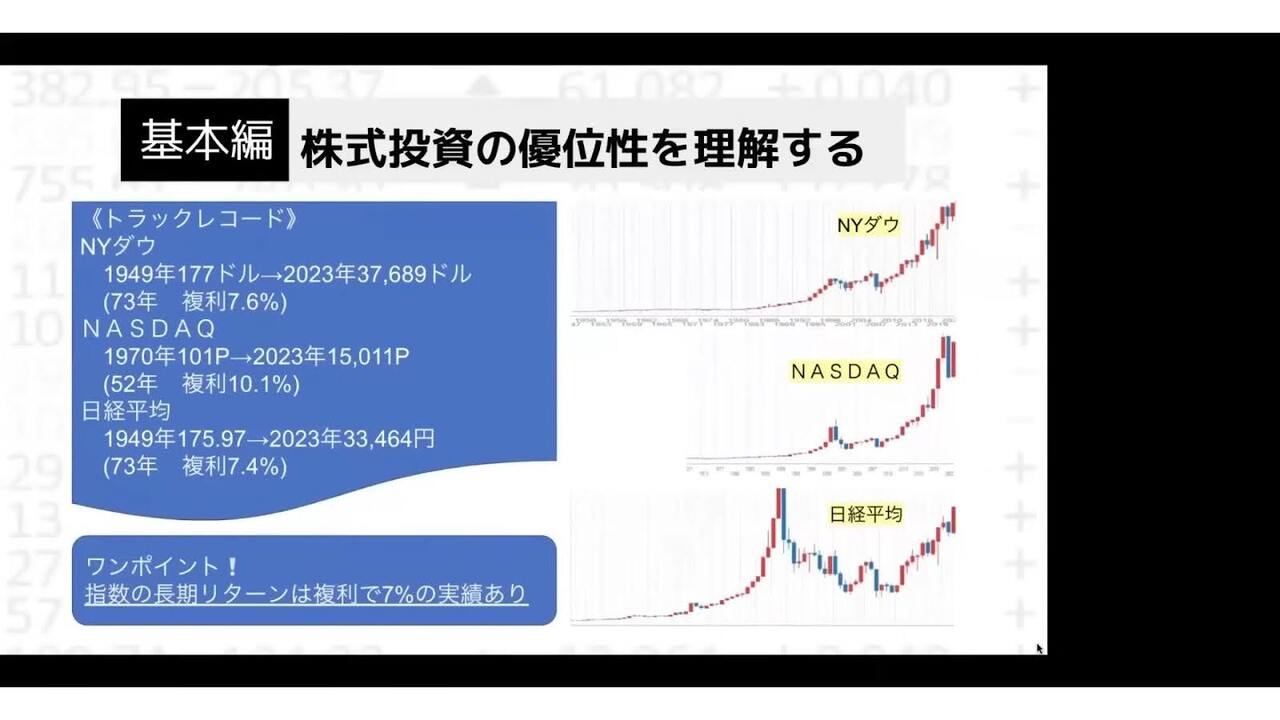

次、いきましょう。トラックレコードというものがありますが、過去の日経平均とナスダックとNYダウの株価のグラフです。これは場所もだいたい合っていますので、同じ時系列になっています。見てわかるとおり、日経平均だけは真ん中あたりの1989年のバブルと言われている時の山があまりにも高く、まだその価格を超えてない状況ですが、この異常な山は取り除いて考えると、NYダウもNASDAQも日経平均も、どれもやはり右肩上がりになっているのがわかると思います。

これはグラフと表で、その指数に投資した場合、だいたいどれぐらいの複利効果があったのかを示しています。去年(2023年)までの数字で計算すると、NYダウの場合は、1973年、1949年からのグラフになっているので、1949年から73年間、だいたい複利で7.6パーセントぐらいありました。

NASDAQの場合は、1970年から算出されているのですが、52年間で複利で約10.1パーセント。要するにNYダウよりはNASDAQのほうが複利はいいということです。じゃあ、日経平均はどうなのかというと、日経平均は1949年のところから、73年、NYダウと同じ分だけ切り取ってみると7.4パーセントなので、ほぼNYダウだと同じぐらいの利回りがあったということですね。

ここでワンポイントとしておきたいのは、指数の長期リターンはだいたい複利で7パーセントぐらいの実績があるんですよということですね。指数を買っておけば、平均年7パーセントずつ複利で増えていくということを頭の中に入れておくといいと思います。

なので、これよりもいい年があったら、今年は普通より良かったな、逆にこれより悪い年があったら普通より悪かったなと、基準はだいたい7パーセントだと覚えておくといいと思います。

(次回へつづく)