データ・アプリケーション、上期は増収増益、子会社3社の連結化が寄与 創業40周年記念の特別配当を実施予定

連結業績ハイライト

矢下秀行氏:本日はお忙しい中、株式会社データ・アプリケーションの決算説明会の動画をご視聴いただき、誠にありがとうございます。本年4月より経営企画管理本部長になりました矢下と申します。

株主・投資家のみなさまとの対話を質・量とも高めたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。2026年3月期中間期決算の状況について、資料に沿ってご説明します。

2026年3月期中間期業績の総括です。決算数値について、事前にお伝えしておきたいことがあります。当社は、2024年7月に株式会社WEELを、2025年4月にデジタルトランスコミュニケーションズ株式会社および株式会社メロンを子会社化しました。

これにより当社は、前期より連結決算へと移行しており、業績は連結の数値となっています。また、これら3社がグループインしたことに伴い、事業特性の違いを考慮し、事業セグメントを「ソフトウェア事業」「システムインテグレーション事業」「AI関連事業」の3つに再編しました。

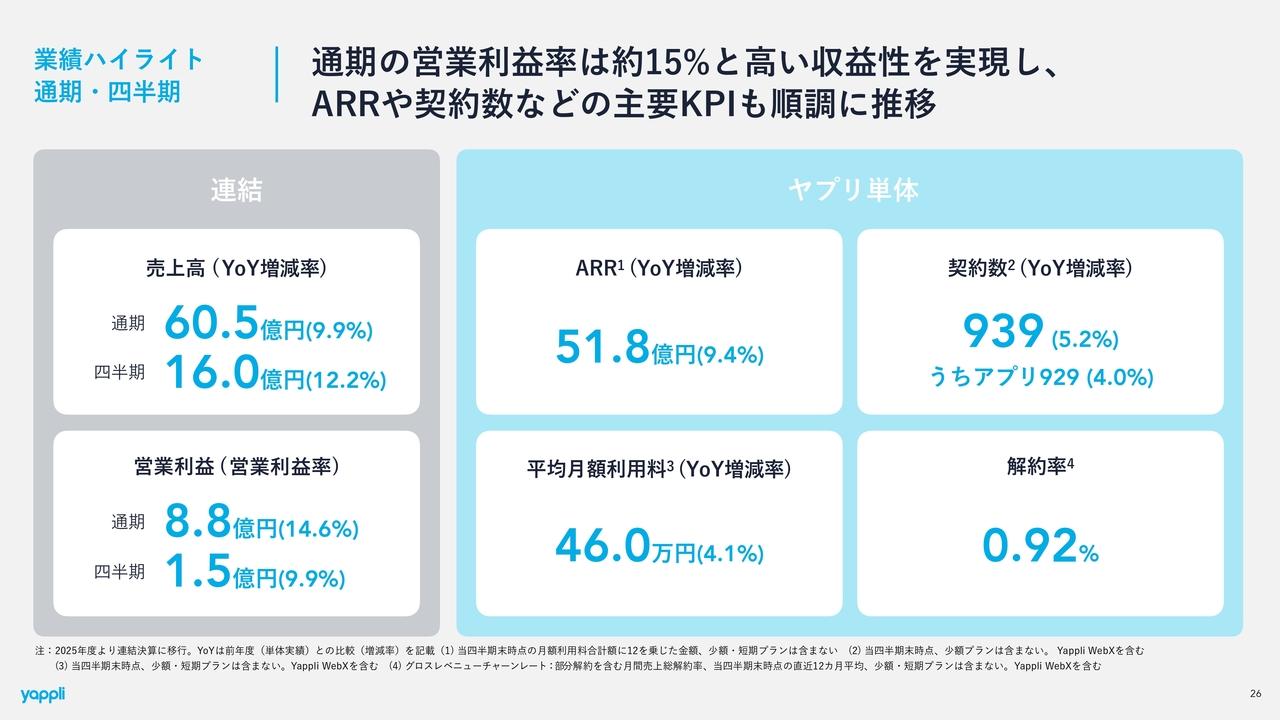

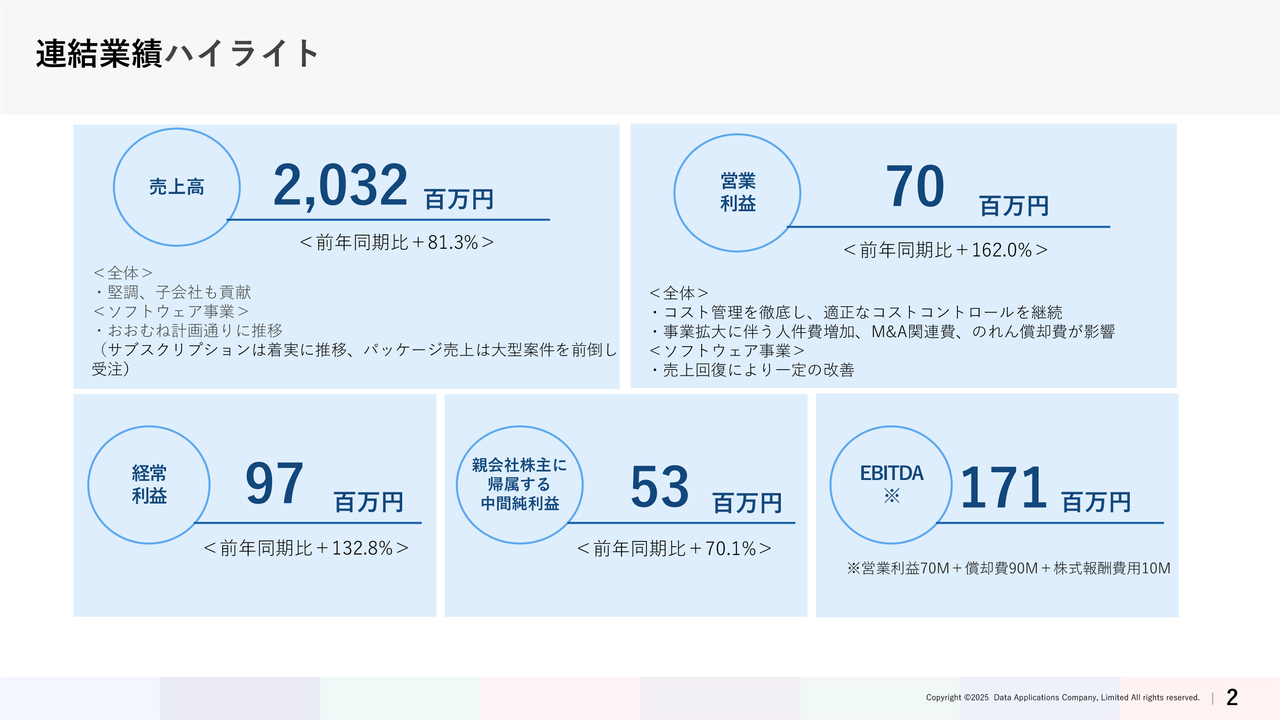

業績のハイライトです。当期の売上高は前年同期比81.3パーセント増の20億3,200万円となりました。売上は堅調であり、子会社3社の連結化が売上に寄与しています。

ソフトウェア事業においては、おおむね計画どおりに推移しています。サブスクリプションの売上は戦略的な拡販により着実に推移しています。また、パッケージ売上は大型案件を前倒しで受注しました。

営業利益は前年同期比162パーセント増の7,000万円となりました。コスト管理などにより適正なコントロールを実施しました。また、事業拡大に伴う人件費の増加、M&A関連費用、のれん償却費も影響しています。ソフトウェア事業については、その特性上、固定費の割合が高いため、売上の増減が利益に直接影響します。

今期は売上が増加したことで固定費を十分に吸収でき、増加分がほぼそのまま利益に反映されました。この構造によって収益性が大きく改善しています。また、サブスク化の推進により、売上と営業利益は中長期的な成長に向けた過渡期にあり、現在は成長基盤構築の真っ只中にあります。

経常利益は前年同期比132.8パーセント増の9,700万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比70.1パーセント増の5,300万円となりました。また、EBITDAは1億7,100万円です。

連結売上高の内訳

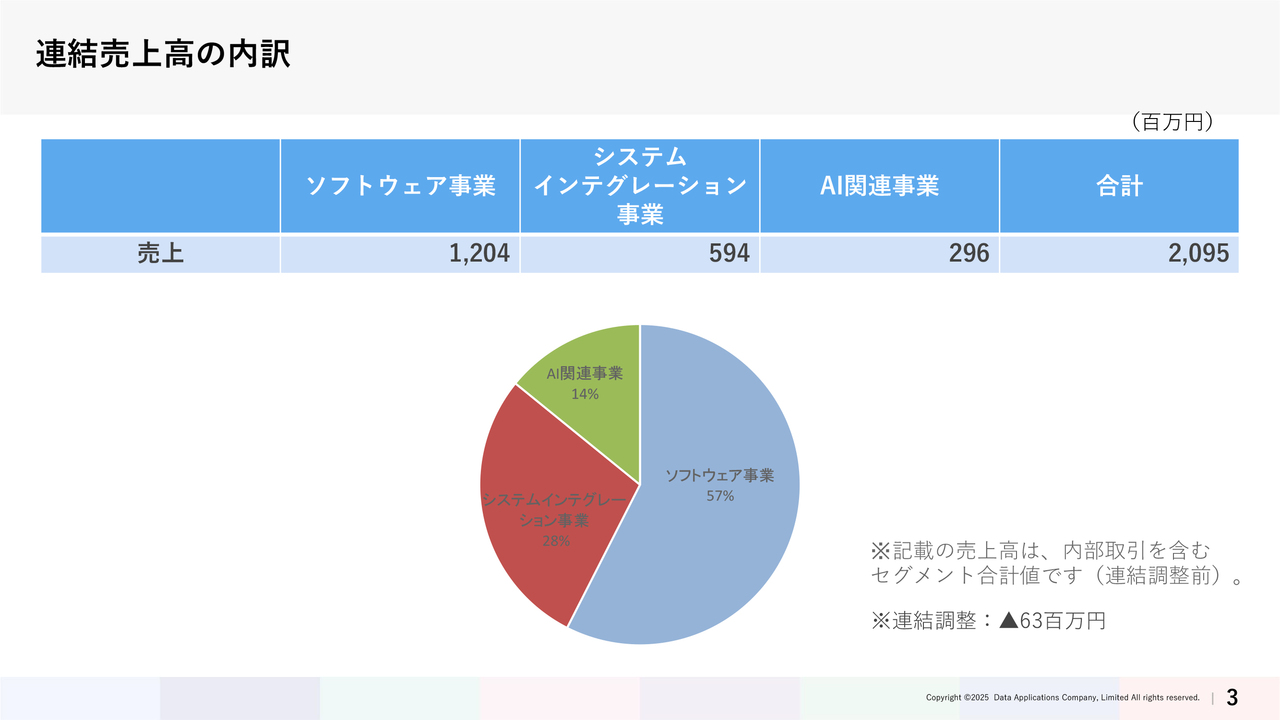

当中間期における連結売上高の事業セグメント別内訳です。今期より事業セグメントを「ソフトウェア事業」「システムインテグレーション事業」「AI関連事業」の3区分に再編しました。各セグメントの詳細については、すでに開示している中期経営計画をご参照ください。

最も大きな売上の割合を占めているのがソフトウェア事業で、12億400万円となっています。これは、全体の57パーセントになります。次に、システムインテグレーション事業が5億9,400万円で28パーセント、AI関連事業が2億9,600万円で14パーセントとなっています。なお、連結調整として6,300万円が含まれており、これは主にグループ内取引の消去によるものです。

連結総費用の推移

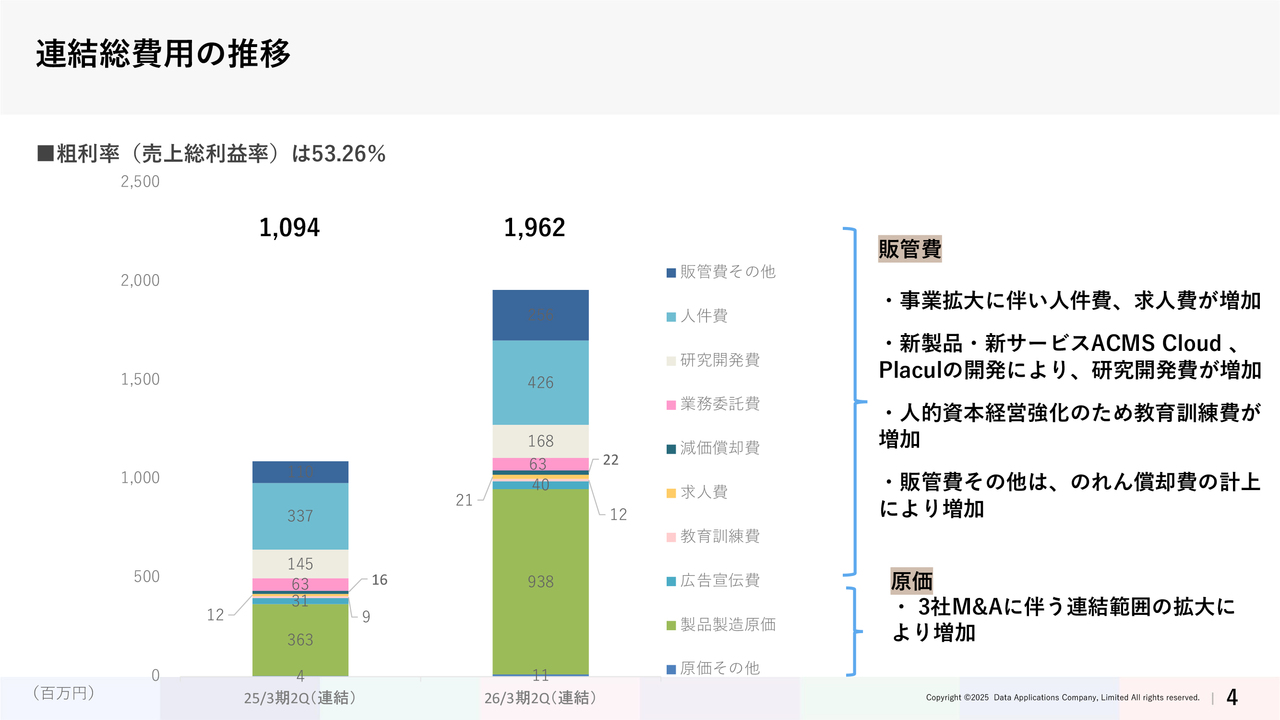

連結総費用の推移についてご説明します。当期はM&Aによる連結範囲の拡大に伴い、当社グループの総費用は前年同期比で増加しました。

まず、販売管理費の増加要因についてです。事業拡大に向けた採用強化に伴い、人件費や求人費が増加しています。また、新製品・新サービス「ACMS Cloud」「Placul」の開発により、研究開発費も増加しています。

さらに、人的資本経営の強化を目的とした取り組みによる教育訓練費も増加しています。販管費その他の増加については、M&Aに伴い発生したのれん償却費を計上したことが要因です。

次に、原価の増加については、連結対象となった3社の追加により拡大しています。当社グループの中核をなすソフトウェア事業は、原価構造が労務費中心であり、システムインテグレーション事業やAI関連事業についても、事業特性上、労務費の比重が高い傾向にあります。

これらの要因により、原価全体の絶対額が増加しています。このように費用面では増加が見られるものの、これは将来の成長に向けた戦略的投資であり、今後の収益性向上に寄与すると考えています。

なお、粗利率(売上総利益率)は連結で53.26パーセントです。今後も効率的な事業推進を図り、粗利率の向上や利益率の向上に努めていく所存です。

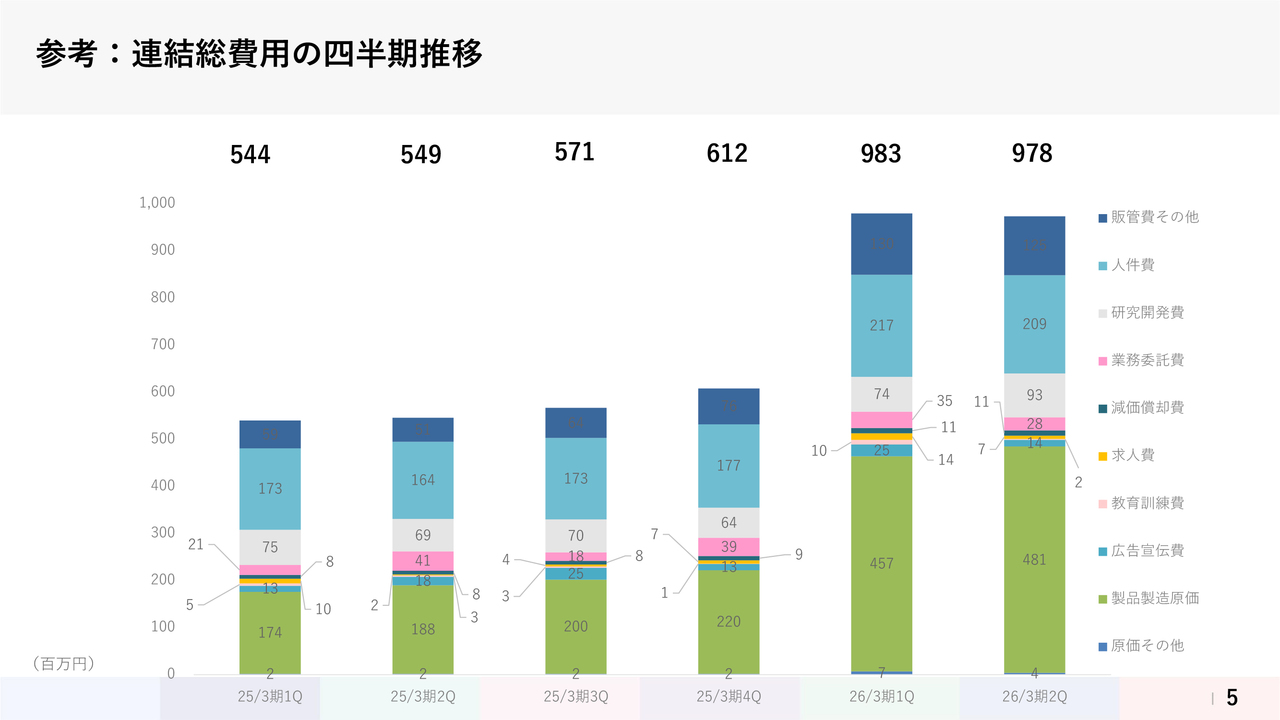

参考 : 連結総費用の四半期推移

参考として、連結総費用の四半期推移はスライドのとおりです。

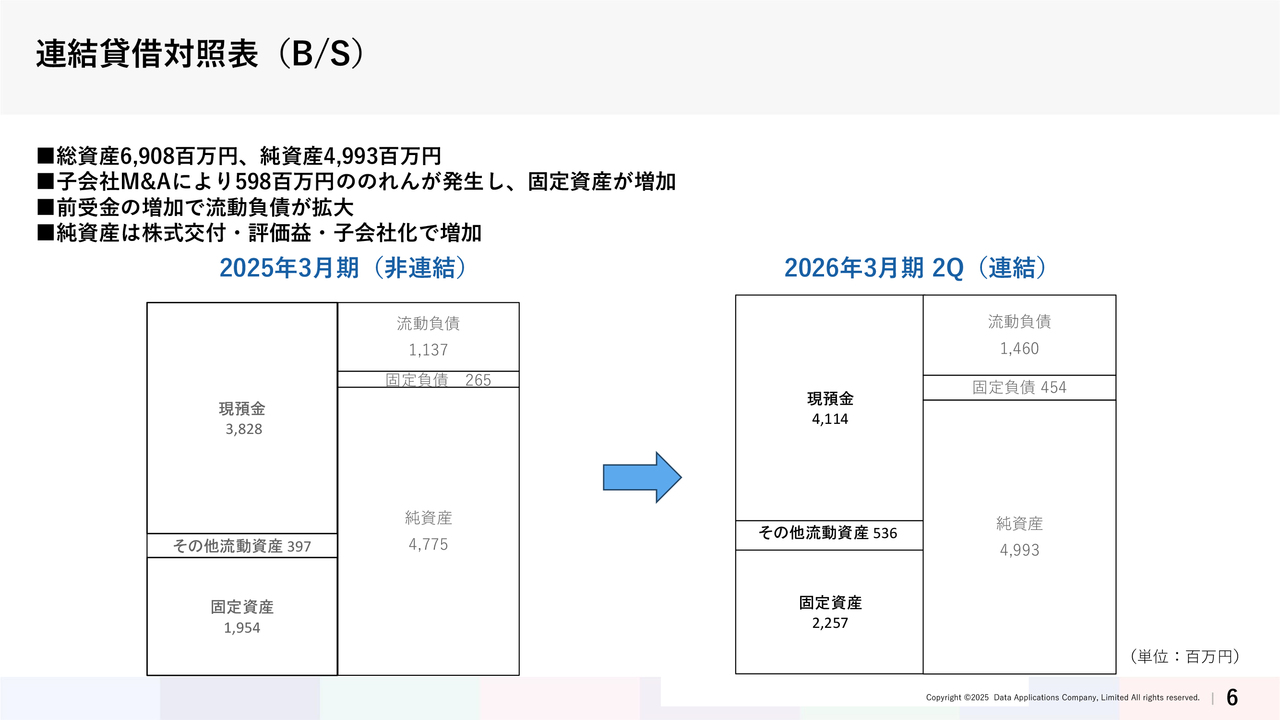

連結貸借対照表(B/S)

連結貸借対照表については、総資産69億800万円、純資産49億9,300万円です。また、子会社のM&Aにより5億9,800万円ののれんが発生し、固定資産が増加しました。

前受金の増加に伴い流動負債が拡大しました。純資産は、株式交付・評価益・子会社化によって増加しています。

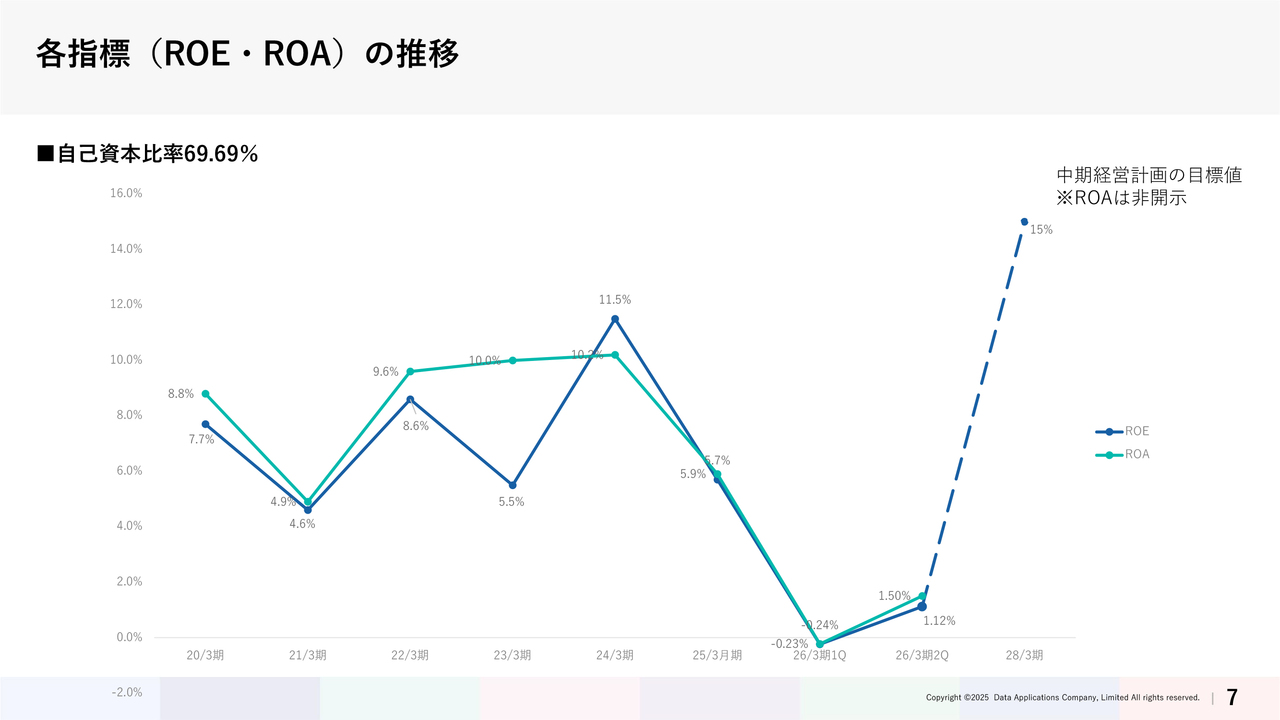

各指標(ROE・ROA)の推移

スライドは、ROEおよびROAの推移についての参考情報です。当社では、中期経営計画に掲げているとおり、資本コストや株価を意識した経営を実施するとともに、2028年3月期にROE15パーセント以上を目指しています。自己資本比率は69.69パーセントと安定的に推移しています。

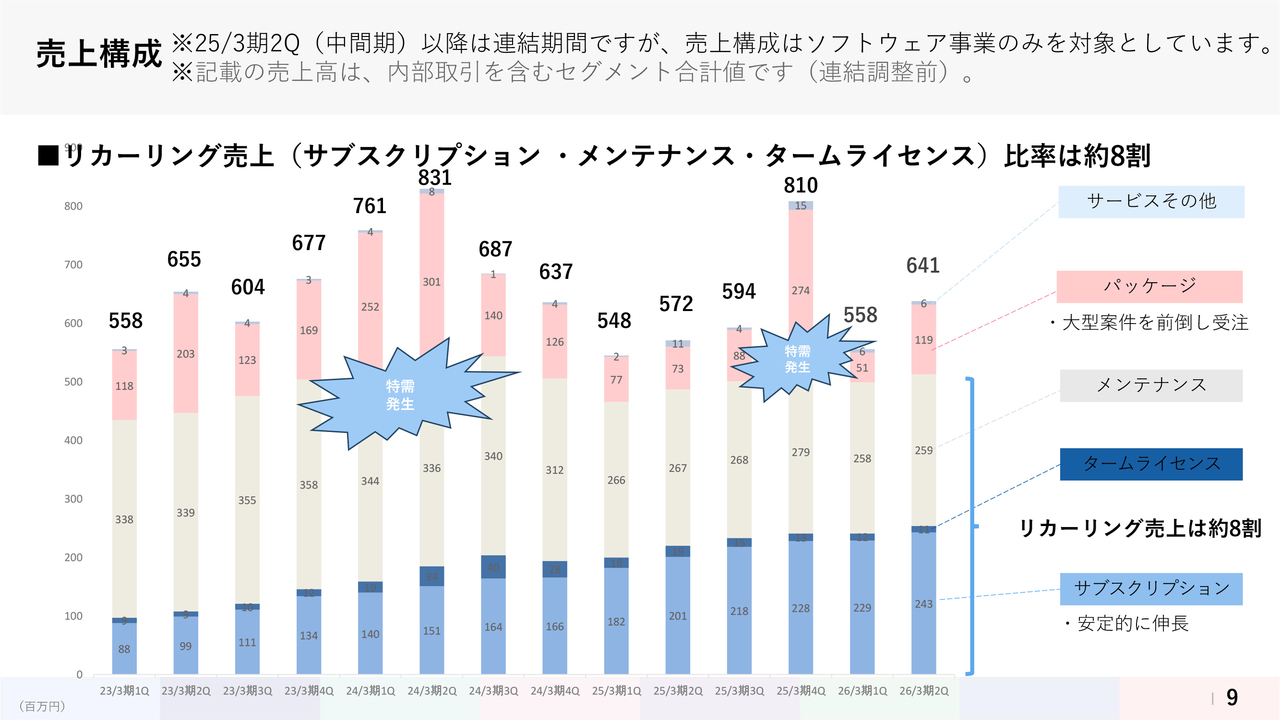

売上構成

続いて、セグメント別の状況についてご説明します。

まず、ソフトウェア事業の売上構成についてご説明します。注意点として、2025年3月期中間期以降は連結期間となりますが、こちらのスライドにある売上構成はソフトウェア事業のみを対象としており、過去の数値を調整しています。また、記載している売上高は、内部取引を含むセグメント合計値です。

それでは数値についてご説明します。2026年3月期中間期においては、パッケージで大型案件を前倒しで受注しています。

サブスクリプションは安定的に伸長していることが、スライドのグラフからもおわかりいただけるかと思います。なお、サブスクリプション・メンテナンス・タームライセンスなどから構成されるストック型収益であるリカーリング売上は、売上全体の約8割を占めています。

これは、ソフトウェア事業で推進しているサブスクリプションへの移行や、リカーリングビジネスの強化の成果であり、売上の構成が大きく変化してきたことを示しています。まだ売上自体が十分ではないと感じられるかもしれませんが、戦略的に推進している途中の段階です。

収益の安定性を確保するための過渡期にある状況とご理解いただければ幸いです。

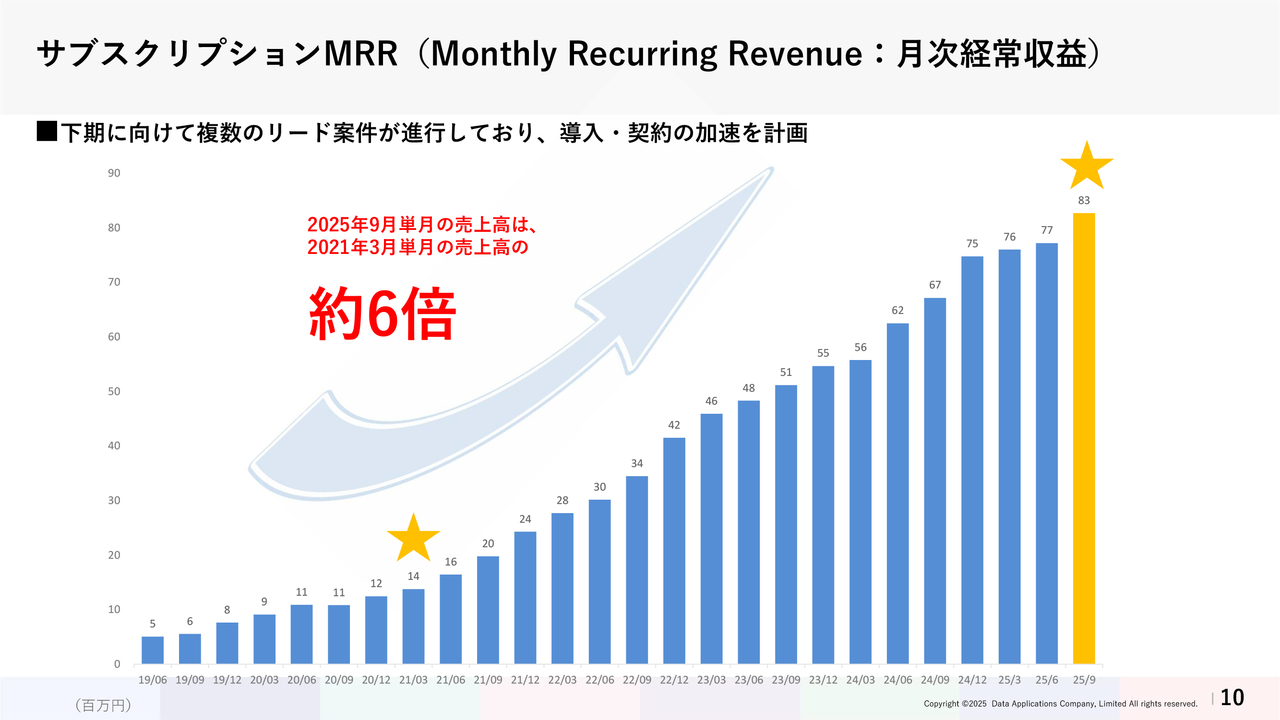

サブスクリプションMRR(Monthly Recurring Revenue : 月次経常収益)

スライドはソフトウェア事業の重要指標である、サブスクリプション売上を月次経常収益(MRR)にしたグラフです。サブスクリプション形式のため季節要因が少なく、安定的に推移しています。2025年9月の単月売上高は約8,300万円で、2021年3月の単月売上高の約6倍となっています。

MRRは8,000万円を超えています。大型案件が少ない状況下でも、着実に受注実績を積み重ねてきました。下期に向けて複数のリードが進行中であり、導入および契約を加速させる計画を立てており、受注に向けて尽力していきます。

引き続き、当社の経営戦略の重要なファクターであるサブスクでの売上拡大を推進し、収益の安定化を目指していきます。

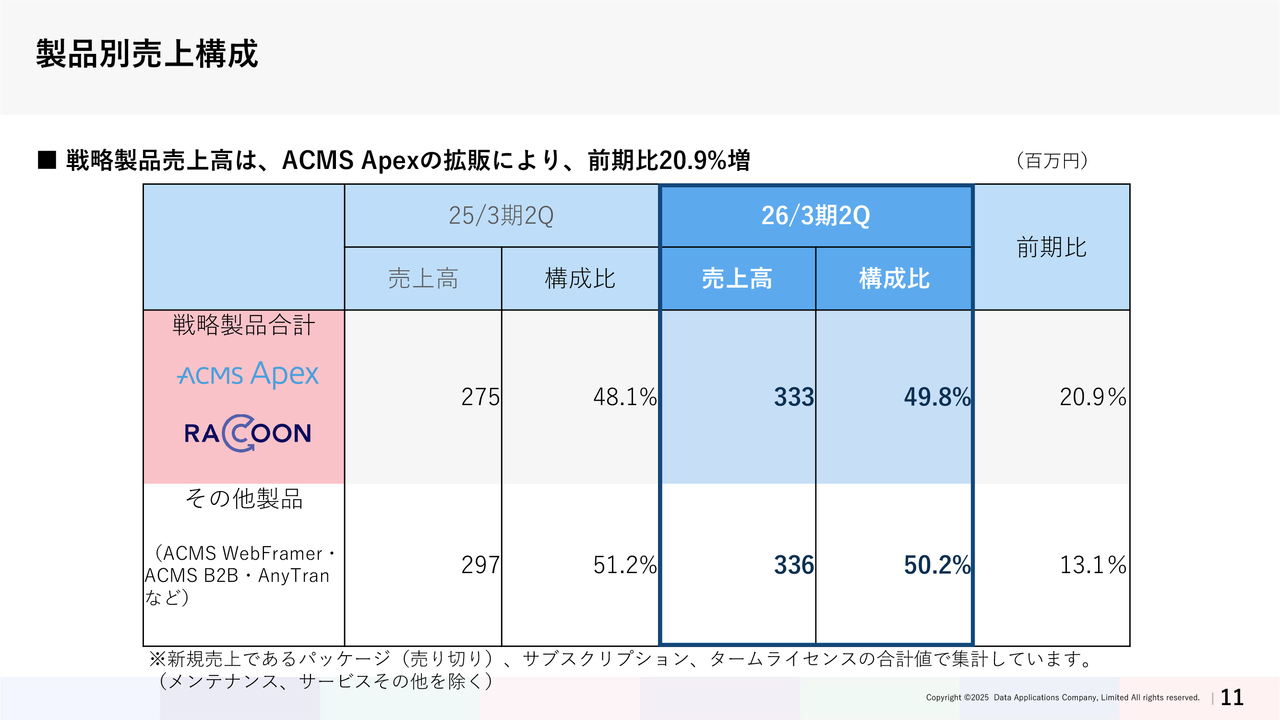

製品別売上構成

製品別の売上構成についてご説明します。戦略製品の売上高は、「ACMS Apex」の拡販により前期比20.9パーセント増となっています。また、戦略製品は売上構成比で49.8パーセントと、全体の約半分を占めています。

当社では、収益の安定性向上を目的に、「ACMS Apex」などを戦略的にサブスクで販売することを強化しています。今後は、お客さまに対し「ACMS Apex」と「RACCOON」を核としたデジタル・ビジネス・プラットフォームを提案するとともに、さらなる事業領域の拡大を目指していきます。

加えて、今期より開始予定の新製品・サービス「ACMS Cloud」については、徐々に機能を強化し、差別化を図りながら、その販売を推進していきます。

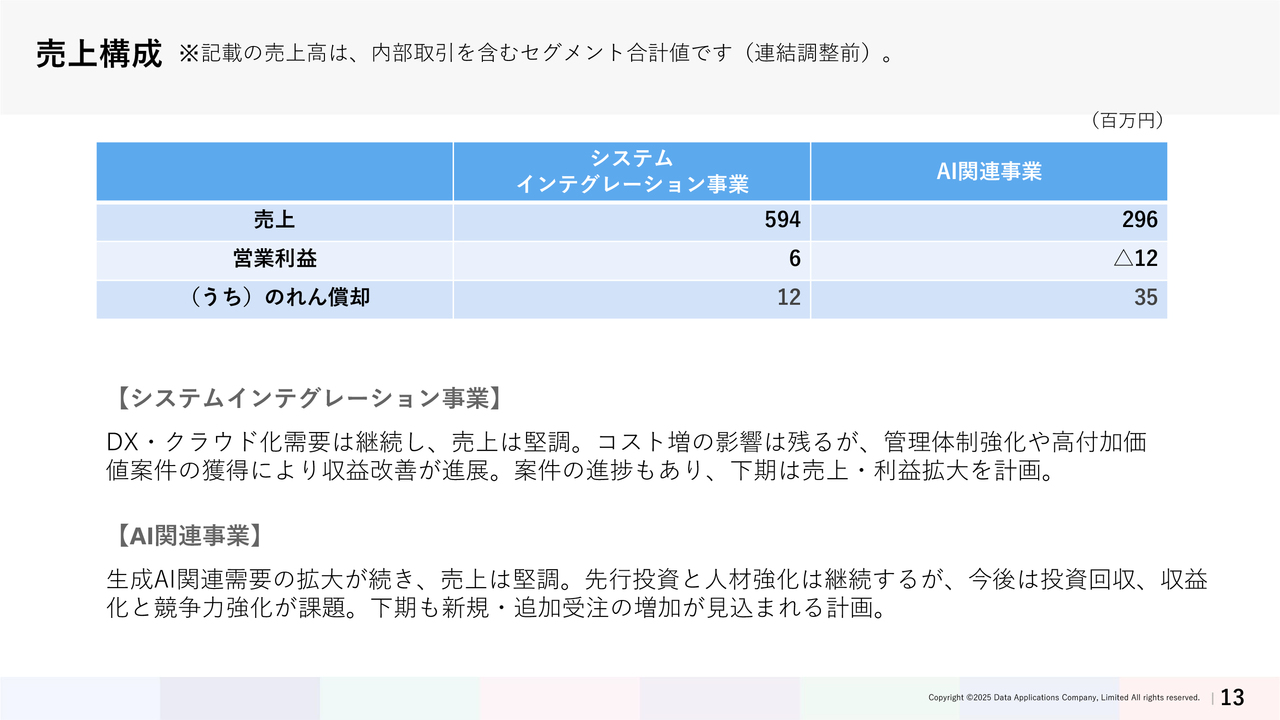

売上構成

続いて、システムインテグレーション事業およびAI関連事業の売上構成と損益状況についてご説明します。なお、こちらのスライドで示している売上高は、セグメント間の内部取引を含む合計値であり、外部顧客への売上のみを対象としたものではありません。

まず、システムインテグレーション事業についてです。売上は5億9,400万円と堅調に推移しており、これはDXやクラウド化の進展による需要拡大が背景にあります。営業利益は1,800万円となり、経費高の状況は依然として続いていますが、管理体制の強化や高付加価値案件の獲得により、収益改善が進行中です。

下期には案件の進捗に伴う売上拡大を計画しています。また、のれん償却費として1,200万円を計上した結果、セグメント利益は600万円となりました。これは、のれんが損益に影響を及ぼしていることを示しています。

次に、AI関連事業です。売上高は2億9,600万円と、AI需要の拡大を背景に堅調に推移しています。ただし、先行投資や人材強化が継続しているため、営業利益は2,200万円となっています。今後は、投資回収と収益化、さらに競争力の強化が課題となっており、下期には新規・追加受注の増加が見込まれています。

こちらも、のれん償却費として3,500万円を計上することで、セグメント利益はマイナス1,200万円となり、損益に影響を与えています。

両事業とも売上は拡大傾向にあるものの、利益面では戦略的な投資フェーズにとどまっています。今後の成長に向けた基盤構築は着実に進んでいます。

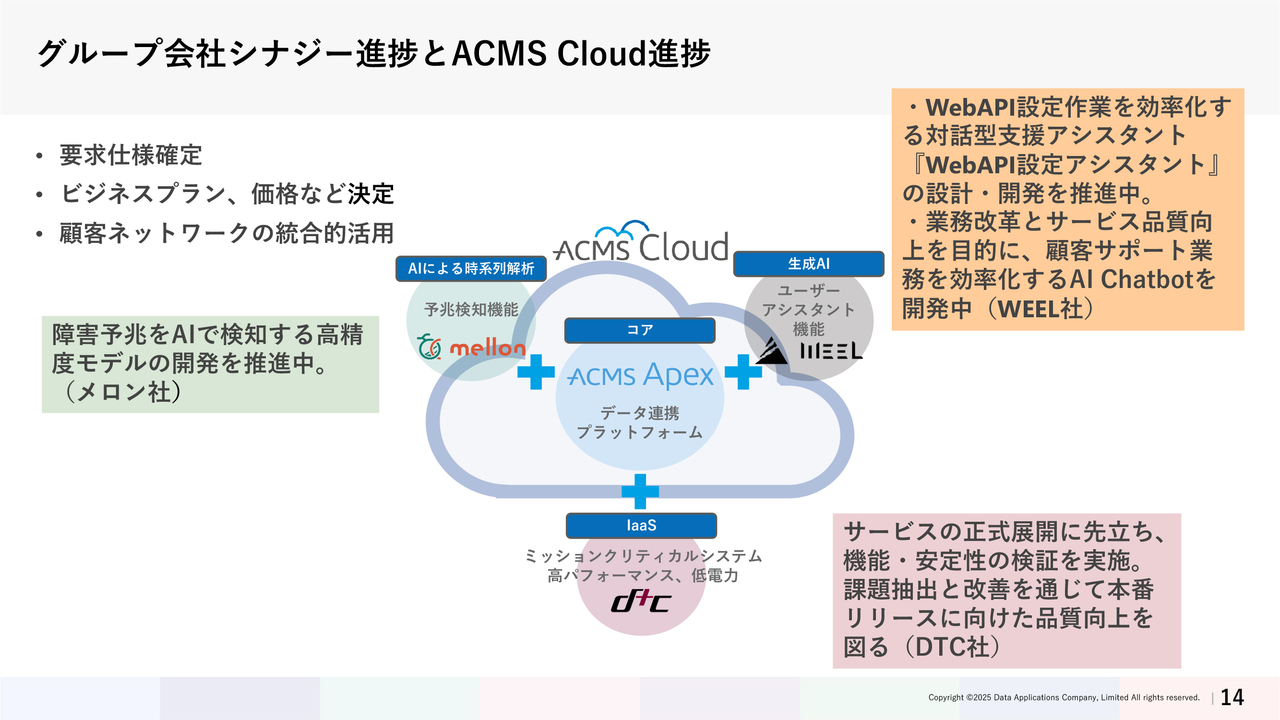

グループ会社シナジー進捗とACMS Cloud進捗

ここからは、システムインテグレーション事業およびAI関連事業におけるグループ会社との連携状況についてご説明します。

あらためてのご案内となりますが、当社は2024年7月にWEEL社を、2025年4月にDTC社およびメロン社をグループに迎え、それぞれの強みを活かしたシナジー創出を進めています。

まず、目下の連携として、当社が現在開発を進めているクラウド型データ連携プラットフォーム「ACMS Cloud」の構築およびサービス化に向けて密接に関わっており、グループ全体での価値創出を目指した取り組みを進めています。

また、「ACMS Cloud」は従来の「ACMSシリーズ」の強みを活かしつつ、クラウド時代に対応する新たなデータ連携プラットフォームとして開発を進めており、現在、要求仕様やビジネスプラン、価格体系が決定段階にあります。

さらに、顧客ネットワークの統合的活用も進めており、グループ会社との連携を通じて、より実用的で高付加価値なサービスの提供を目指しています。その他のシナジーについても引き続き検討・開発を進めています。

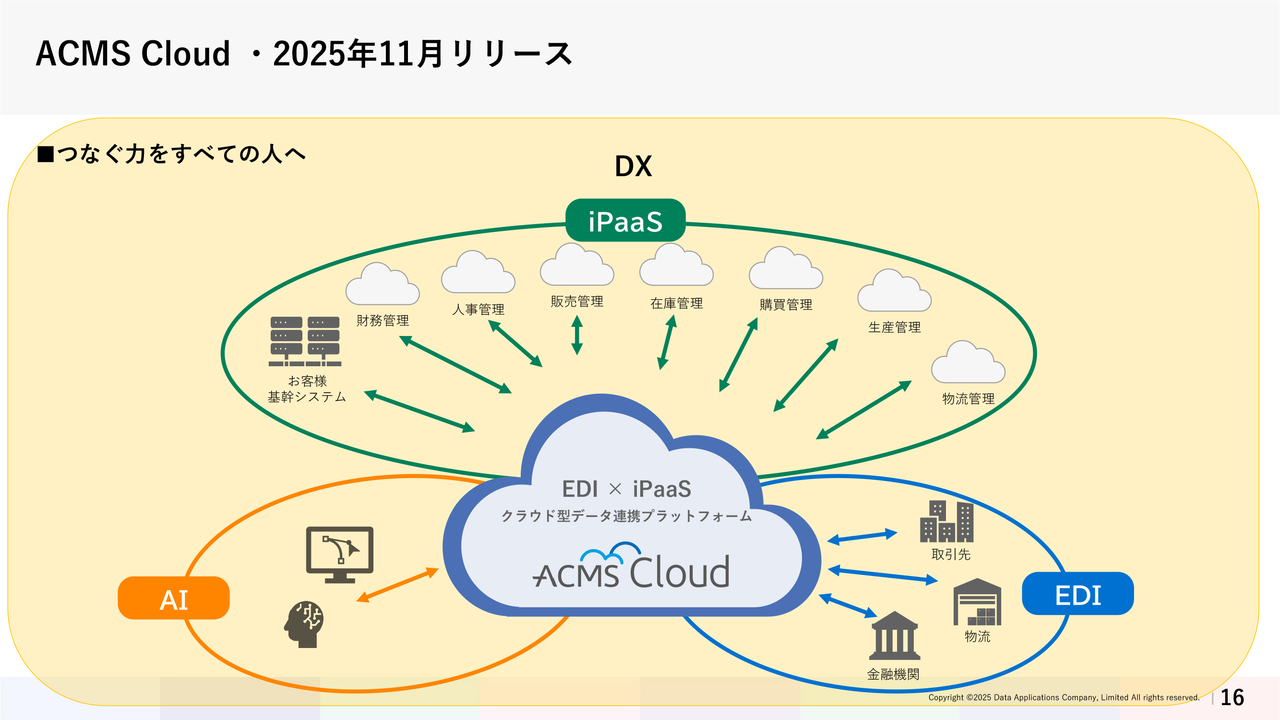

ACMS Cloud ・2025年11月リリース

続いて、「ACMS Cloud」の概要と特徴をご紹介します。クラウド型データ連携プラットフォーム「ACMS Cloud」は、「つなぐ力をすべての人へ」をキーメッセージとし、2025年11月末にリリース予定です。

企業間のデータ連携はもちろん、社内の販売管理や在庫管理など、さまざまな業務システムをクラウド上で一元的に接続することで、業務効率化とDX推進を強力に支援します。

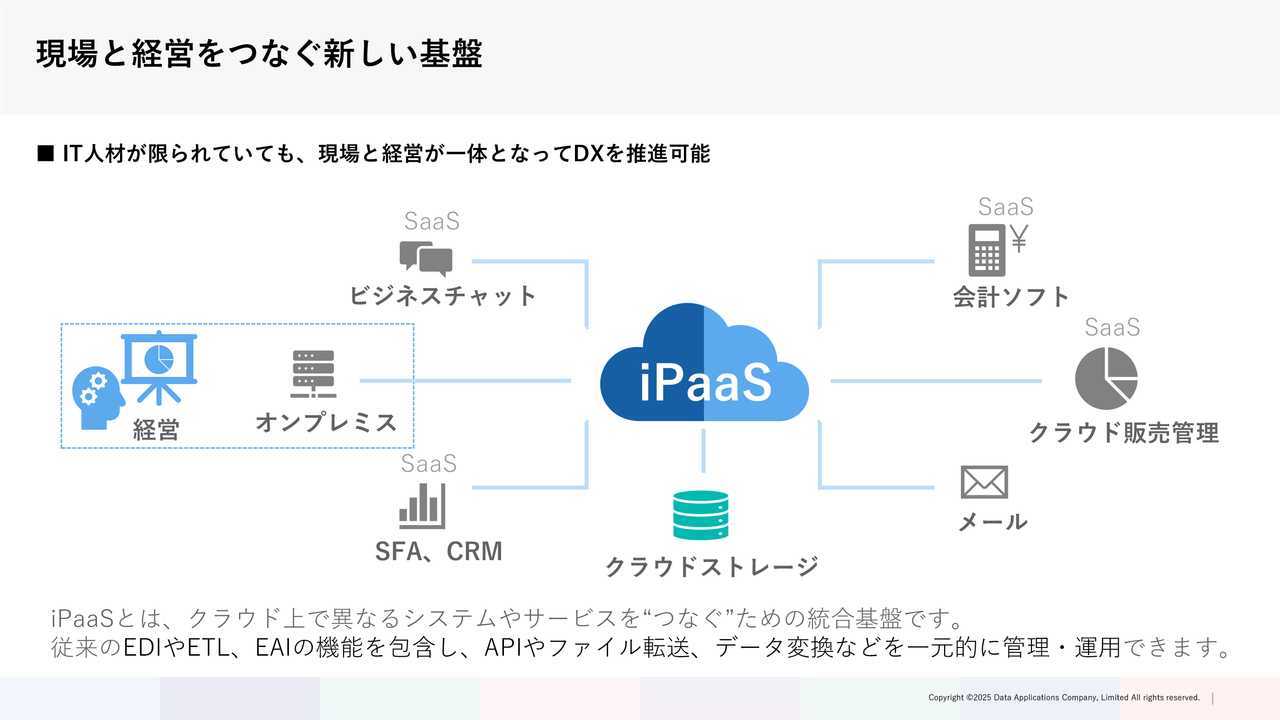

現場と経営をつなぐ新しい基盤

「ACMS Cloud」がどのように「つなぐ力」を発揮し、現場と経営が一体化する新しい基盤になるのか、具体的にご説明します。

「ACMS Cloud」は、IT人材が限られていても、現場と経営が一体となり、DXを推進することができる統合基盤です。クラウド上で異なるシステムやサービスをつなぎ、従来のEDI、ETL、EAI機能を統合します。

さらに、APIやファイル転送、データ変換などを一元的に管理・運用できるため、ビジネスチャットやSFA、CRM、会計ソフト、クラウド販売管理、メール、クラウドストレージなど、さまざまな業務システムを柔軟に連携させることが可能です。

これにより、現場の業務データと経営層の意思決定がリアルタイムでつながることで、企業全体として効率的なDXを推進し、経営の意思決定の質を高めるとともに迅速化を実現します。

ユーザメリット

「ACMS Cloud」が実現する未来は、次の3つの価値に集約されます。それは、データ活用の民主化、AIによる業務革新、データドリブン経営の支援です。まず、1つ目のデータ活用の民主化とは、専門知識がなくても誰もが直感的にデータを分析・活用できる革新的な環境を構築することです。

2つ目のAIによる業務革新とは、AIが定型業務を代替・補完することで、人的リソースをより価値の高い業務へシフトさせ、業務プロセス全体の効率化とコスト最適化を実現することです。

3つ目のデータドリブン経営支援とは、事業成長に不可欠な重要指標をリアルタイムで可視化し、データに基づく迅速かつ確実な意思決定をサポートすることを指します。

「ACMS Cloud」は、つないだデータをもとに顧客企業の事業ポテンシャルを最大化し、未来を支えるプラットフォームとなることを目指します。

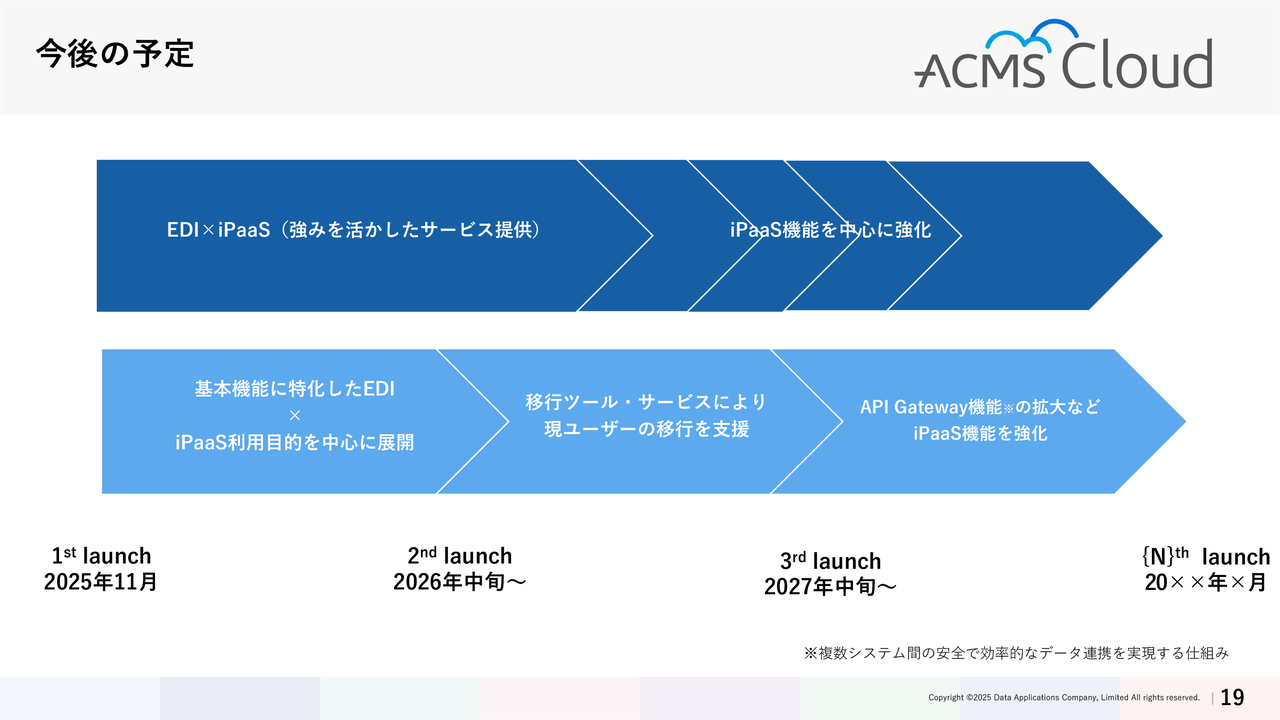

今後の予定

今後は、11月のファーストリリースを皮切りに、さまざまな機能を搭載していく予定です。また、グループ会社との連携をさらに強化し、データ連携や業務効率化を支援するプラットフォームとして、成長を続けていきたいと考えています。

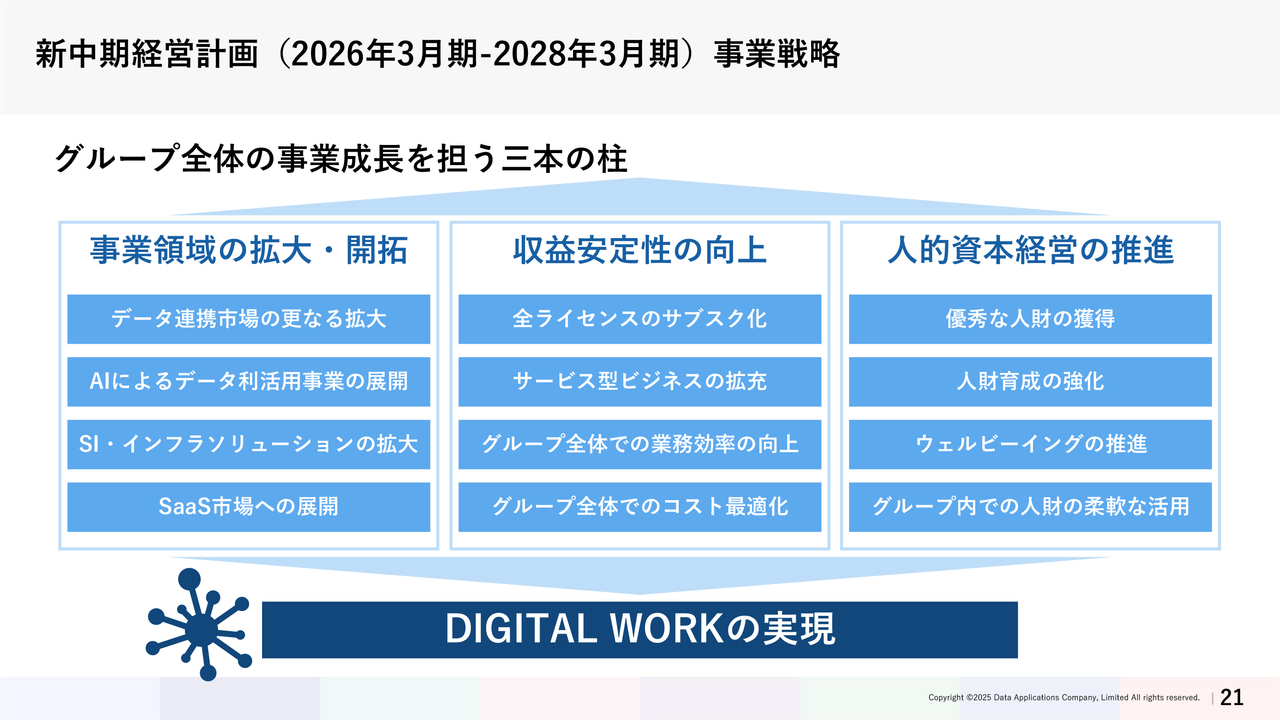

新中期経営計画(2026年3月期-2028年3月期)事業戦略

2026年3月期中間期の主なトピックスについてご説明します。2026年3月中間期は、スライドに記載の新中期経営計画の施策を中心に事業を展開しました。事業成長を担う3本の柱として、事業領域の拡大・開拓、収益安定性の向上、人的資本経営の推進を設定し、戦略を立案しています。

次ページ以降で、これらの施策の進捗についてご説明します。

Topics : 事業領域拡大・開拓

事業領域拡大・開拓の進捗についてです。クラウド型データ連携プラットフォーム「ACMS Cloud」については、2025年11月末の正式リリースに向けて、ホームページのトップページをリニューアルしました。

また、「Enterprise IT Summit 2025 夏」などのイベントに協賛・講演するなど、販売促進活動を強化しています。さらに、ワークマネジメントプラットフォーム「Placul」のカスタマーサクセス業務に特化した新エディション「Placul - Customer Success Edition」を2025年10月17日より提供開始しました。

クラウドサービスのユーザー企業と、それを支援するベンダーやインテグレーターといったカスタマーサクセス組織が、同じプラットフォームを共有し、サービスの導入から運用までを一体的に推進しています。

さらに、「ACMS Apex」を採用していただいている小千谷市役所の事例も公開しています。

Topics : 収益安定性の向上

収益安定性の向上については、サブスクリプションの売上高が安定的に進捗しており、全ライセンスのサブスクリプション化を加速させ、さらなる成長を目指しています。

Topics : 人的資本経営の推進

人的資本経営の推進の進捗についてです。当社では、優秀な人財の獲得、人財育成の強化、ウェルビーイングの推進、さらにグループ内での人財の柔軟な活用を柱として、人的資本の価値最大化を目指しています。

具体的な施策としては、次のような取り組みを進めています。人財ポートフォリオの構築を実施するため、「タレントサーベイ」の準備を行い、第3四半期に実施しています。

また、管理職向け研修の実施や感染症予防、育児・介護と仕事の両立に関する研修動画を配信し、社内での啓蒙・啓発活動を推進しています。

さらに、2025年11月に創業40周年を迎えるにあたり、企業の価値や文化を再定義するリブランディングプロジェクトを進行中です。

これらの取り組みを通じて、社員一人ひとりが活躍できる環境作りを進め、企業としての持続的成長を支えていきます。また、当社における人的資本経営の全体像については、適宜お知らせしていきます。

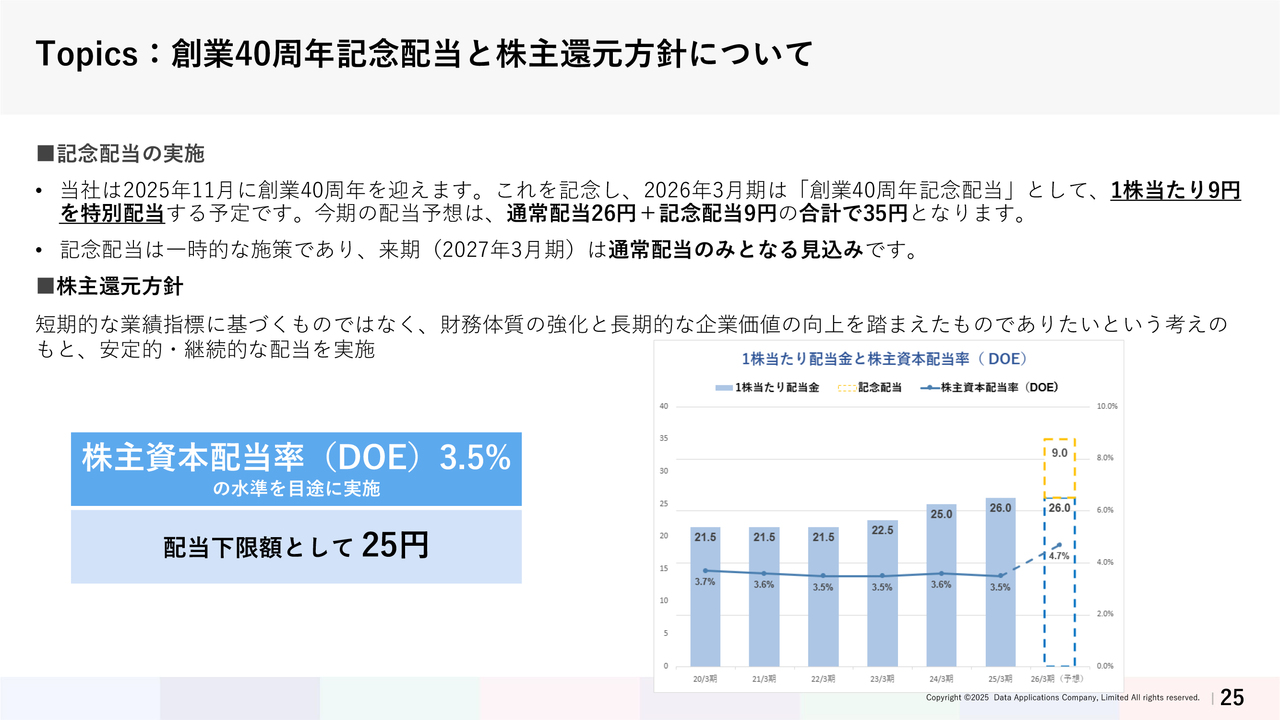

Topics : 創業40周年記念配当と株主還元方針について

当社の創業40周年記念配当および株主還元方針についてご説明します。当社は2025年11月に創業40周年を迎えます。

これを記念して、2026年3月期は「創業40周年記念配当」として1株当たり9円を特別配当する予定です。今期の配当予想は、通常配当26円に記念配当9円を加えた合計35円を予定しています。記念配当は一時的な施策であり、来期(2027年3月期)は通常配当のみとなる見込みです。

次に、株主還元方針についてです。当社では、短期的な業績指標に左右されるのではなく、財務体質の強化と長期的な企業価値の向上を重視した方針のもと、安定的かつ継続的な配当を基本として実施しています。

具体的には、株主資本配当率(DOE)3.5パーセントを目途としており、これを基準に配当を実施しています。また、配当の下限額を25円と設定し、株主のみなさまへ安定した還元を継続していきます。今後も、持続可能な成長と株主還元の両立を目指し、長期的な視点で経営を推進していきます。

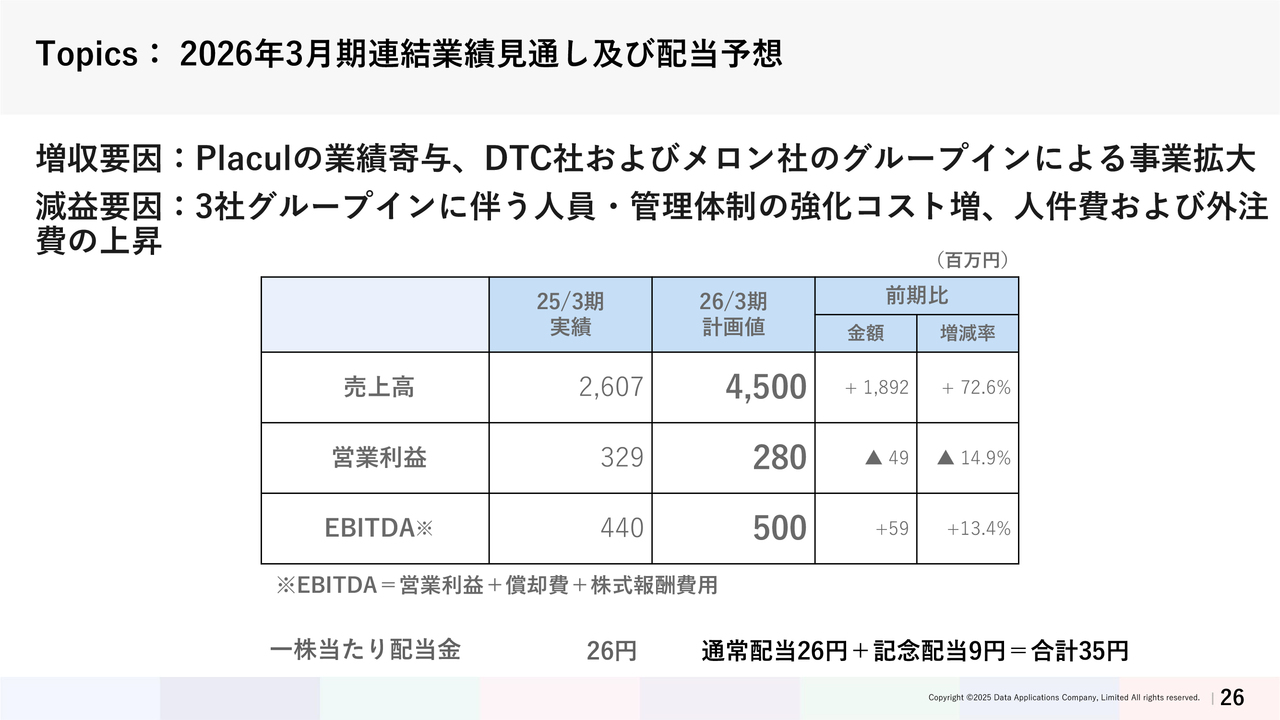

Topics : 2026年3月期連結業績見通し及び配当予想

当期の業績見通しおよび配当予想についてご説明します。業績見通しについては、期初にご説明した内容からの変更はありません。

今期は、新たにグループインしたDTC社およびメロン社による事業拡大の効果や、「Placul」などの新製品・サービスの業績寄与を見込んでいます。これらにより、売上高を前期比72.6パーセント増の45億円とすることを目指しています。3社とのシナジーを早期に発揮するため、引き続き連携強化を図っていきます。

一方、営業利益については、3社のグループインに伴い、人員・管理体制の強化によるコストの増加ならびに人件費や外注費の上昇により、2億8,000万円と前期比14.9パーセント減の減益を計画しています。

ただし、EBITDAベースでは5億円を見込んでおり、成長に向けた投資を行いつつも一定の収益性を維持できると考えています。利益面での短期的な圧迫はあるものの、グループ全体での基盤強化と将来の持続的成長に向けた準備期間と位置付け、必要な戦略的投資を引き続き実行していきます。

足元の業績はやや厳しい計画としていますが、グループとしての一体運営と体制整備を進めながら、中長期的な企業価値向上に努めていきます。

また、配当予想については、株主のみなさまへの安定的な利益還元を重視する方針に変更はありません。なお、2026年3月期は、通常配当26円に記念配当9円を加えた、合計35円を予定しています。

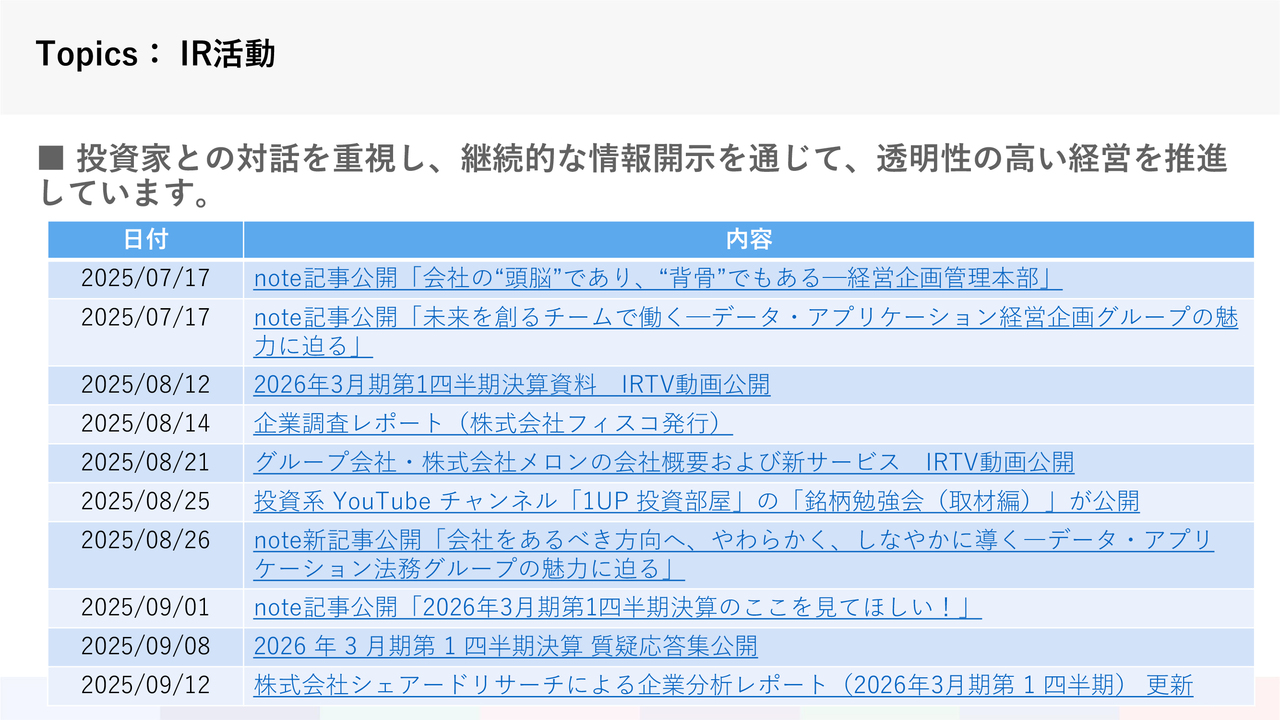

Topics : IR活動

最後に、当社のIR活動についてご説明します。当社は、株主・投資家との対話を重視し、継続的な情報開示を通じて透明性の高い経営を推進しています。今後もさまざまなチャネルを通じて積極的に情報を発信し、これらの活動を通じて投資家のみなさまとの信頼関係を築き、企業価値の向上につなげていきます。

引き続き、みなさまのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。私からのご説明は以上です。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。今後とも当社をよろしくお願い申し上げます。

新着ログ

「情報・通信業」のログ