【全文】シマダヤ株式会社(250A)新規上場記者会見(2024/10/01開催)

会社概要と売上高

岡田賢二氏(以下、岡田):シマダヤの岡田です。本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。私どもシマダヤは、みなさまのご支援により、本日、東京証券取引所スタンダード市場に上場することができました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。

限られたお時間ですが、私から会社概要および当社の特徴や、これからの戦略について資料に沿って簡単に説明いたします。よろしくお願いいたします。

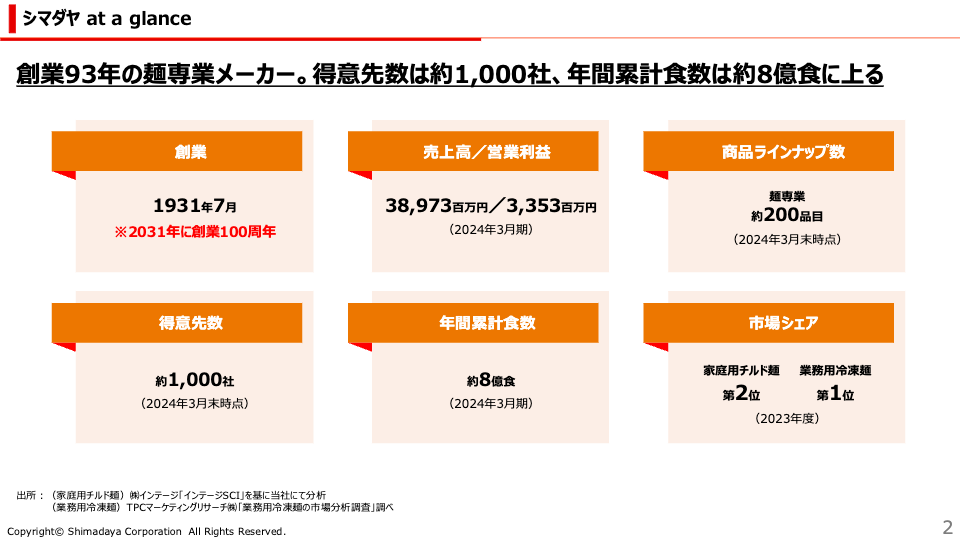

お手元の資料に沿ってご案内します。当社は創業93年、麺一筋の麺専業食品メーカーです。本社は東京都渋谷区恵比寿にあり、生産子会社3社、11工場で生産をしています。

従業員は、グループ合計で1,300名強です。売上高は389億7,300万円、営業利益は33億5,300万円です。得意先は約1,000社で、確かな品質、豊富な品ぞろえで年間約8億食を販売しています。

経営コンセプト「おいしい笑顔をお届けします」のもと、私たちのあるべき姿として7つのビジョンを掲げています。これらは2003年の資料にあるにこにこCIマークとともに制定され、グループ全体に浸透しているものです。

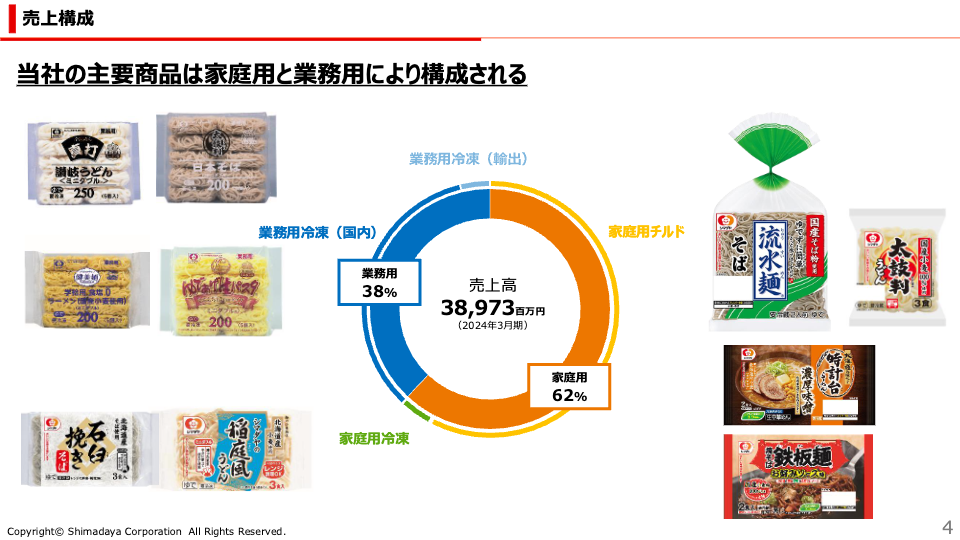

売上構成

当社の売上構成は、大きく家庭用と業務用で構成され、比率は家庭用が62パーセント、業務用が38パーセントです。当社の主な事業領域は、業務用冷凍麺と家庭用チルド麺で、シェアはそれぞれ1位と2位です。市場特性と併せてご説明します。

業務用冷凍麺は市場規模が816億円。これはメーカー出荷額です。シマダヤは僅差ながら約20パーセントのシェアで1位です。以下、大手食品メーカーが並び、上位大手4社で約6割強を占めます。売り先が生産拠点から広範囲で、これは規模型の市場構造と言えます。

一方、家庭用チルド麺は、市場規模が約2,300億円です。当社はシェア約10パーセントで2位です。上位大手3社で約4割弱を占めており、売り先が生産拠点から一定の範囲に限られる分散型の市場構造となっています。

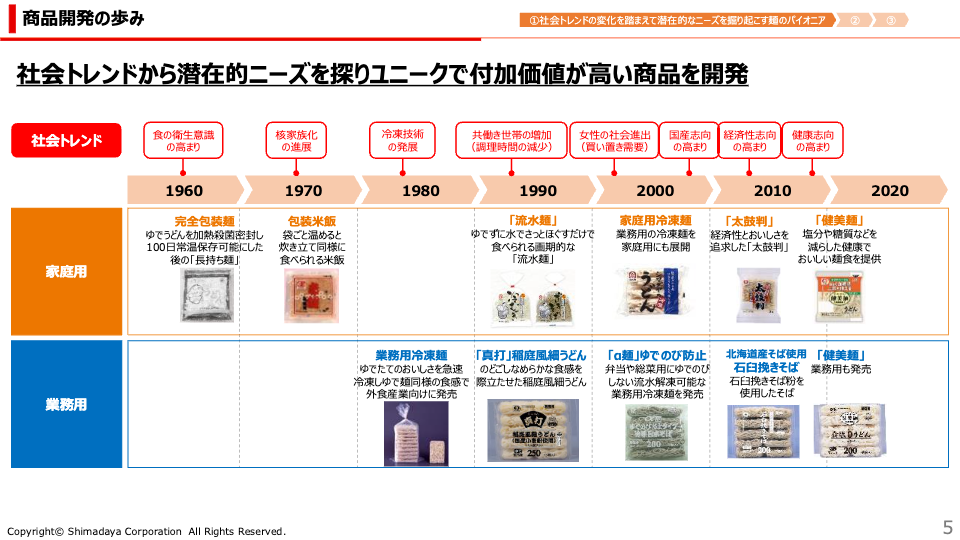

商品開発の歩み

また、当社は創業以来一貫して、社会ニーズに応えるかたちで、付加価値の高い新商品を開発してきました。これまでの商品開発の歩みを年表上のものでお話しします。

1980年、冷凍技術が発展する中で、当社は業務用冷凍麺に参入しました。これはさかのぼること1970年、大阪万博による外食発展を見据えてのことです。1988年、共働き世帯の増加により、簡単に調理できる「流水麺」を発売いたしました。ロングセラー商品となっています。

直近では、もともと販売していた商品をリニューアルして、経済性志向に対して「太鼓判」、健康志向に対して「健美麺」をブランディングして、現在もお客さまに支持をいただいて堅調に推移しています。

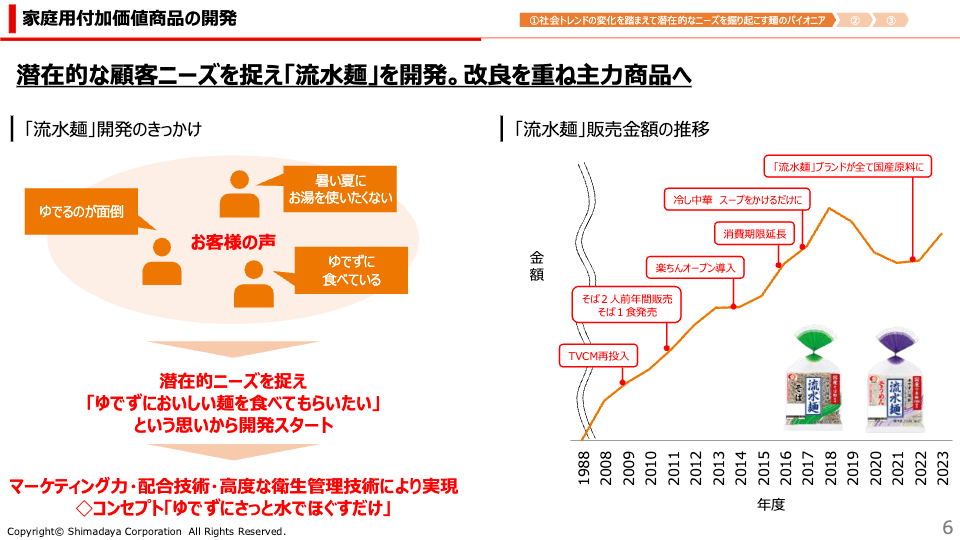

「流水麺」の開発事例

「流水麺」の開発の経緯や主力商品への育成プロセスが、最もシマダヤらしい事例なので、こちらをご紹介します。

開発のきっかけは、当時、冬場は黒字で夏場が赤字だったことです。その理由を探るべく、「夏になぜゆで麺が売れないのか」というテーマで、1987年に大規模な消費者実態調査を実施しました。その結果、「暑いから冷たい麺を食べたい」という声が意見がある一方、「ゆでるのが面倒」であるとか「暑い夏にお湯を沸かしたくない」という意見が多数ありました。

「それでは、どうやって夏にゆで麺を食べているのか」と聞いたところと、いろいろ意見がある中で、わずか8パーセントの人が袋を開けて、実はそのままつゆにつけて食べるとか、または水でほぐして食べるという回答しました。

これは、我々麺メーカーから見るとあり得ないことでした。まず、衛生的に問題があります。そして、そもそも食感がボソボソしていておいしくないんですね。それでも当社としては「ここに潜在的なニーズがあるんだ」と、これを潜在的なニーズと捉えて、「ゆでずにさっと水でほぐすだけ」というコンセプトで「流水麺」を開発、発売に至りました。

最初から現在の売上高になったわけではなく、地道にTVCMの放映を続けたり、消費期限を延長したり、品ぞろえを増やしたりなどして、現在の柱商品に成長しました。2年かけて、「流水麺」の主原料の国産化を図りました。お客さまにはさらに支持をいただいています。

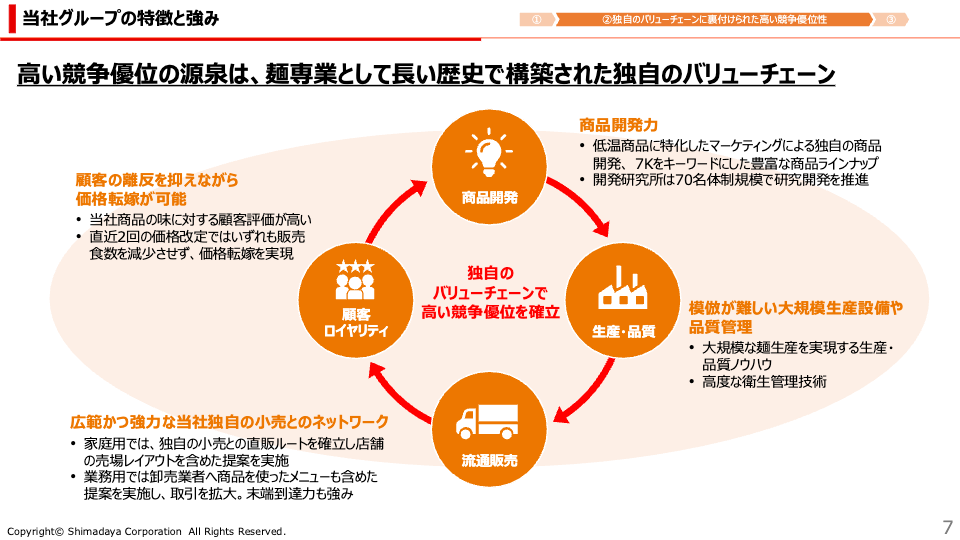

競争優位性について

当社の強み、競争優位性についてご説明します。麺専業で93年培ってきた独自のバリューチェーンが強みです。先ほどお話しした高い商品開発力に加えて、低温商品である、チルド麺と冷凍麺の生産供給力。そして、チルド工場の「流水麺」が作れる現場の高度な衛生管理技術も生産および品質の強みです。

また、当社はもともとルートセールスが主体であったため、小売店とも独自の直販ネットワークを持っています。

売り場レイアウトを含めた提案型営業を行っており、業務用営業も含めて、かゆいところに手が届くきめ細かな営業スタイルが、当社の販売の強みとなっています。

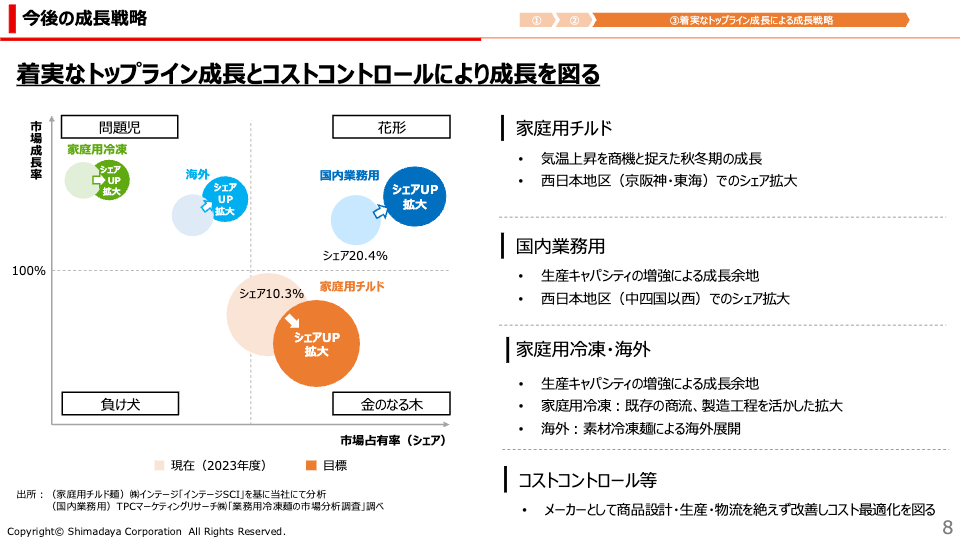

事業戦略について

次に、PPM分析を少し使い、事業戦略についてご説明します。当社のコア事業は、先ほどから少しお話ししていますが家庭用チルド麺と業務用冷凍麺の2つです。

家庭用チルド麺市場はやや縮小傾向ですが、いまだ6割以上が地場の中小の製麺屋さんです。

特に西日本エリアでは、今後寡占化が進み、シェア奪取が可能であると考えています。ただし、価格競争が激しく、業界自体は低収益ですので、巻き込まれないようにしっかりマージンを確保していきたいと考えています。

また、地球温暖化による気温上昇と残暑の長期化を商機と捉えて、「流水麺」を年間商品として拡大していくことによって、夏場に偏っていたチルドの販売の平準化を図ります。

業務用冷凍麺市場は、インバウンド需要も含め、拡大傾向です。シェアも約20パーセントでトップなので、当社としては収益性も高く、当社の真の「花形」事業です。現在の大きな課題は、需要に供給が追いついていないことで、生産キャパシティの増強により、成長の余地があると考えています。

また、その他の事業としては、家庭用冷凍・海外冷凍ということで、当社のボリュームはさほど大きくはないのですが、市場拡大が見込まれるため、ポテンシャルはあると考えています。

製造工程は、当社のコア事業の1つである業務用冷凍と同一のため、今後の成長を見据え、生産キャパシティの拡張など、特に冷凍麺工場に設備投資をしていきます。まずは2026年稼働に向け、前橋工場の敷地内に工場増設を決定しています。

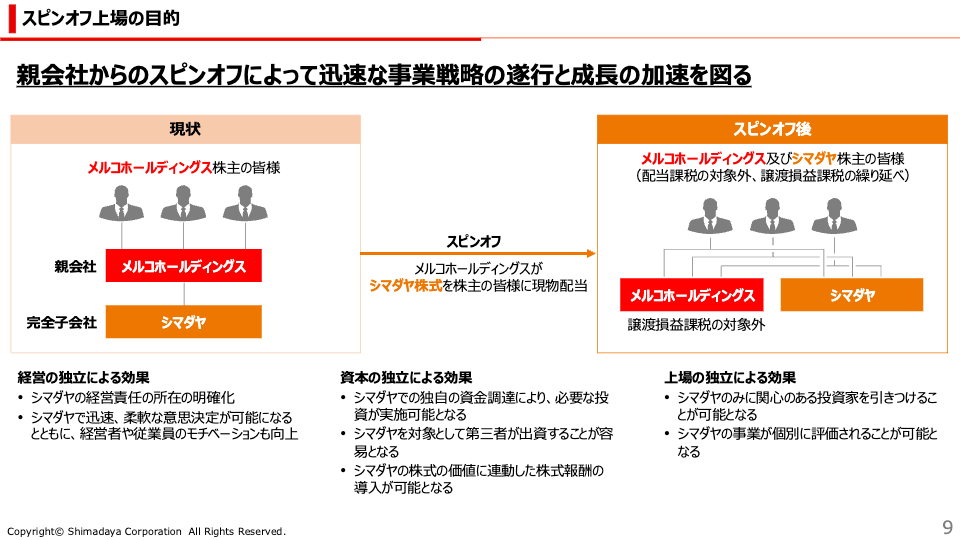

スピンオフIPOについて

今回のスピンオフIPOについてご説明します。スピンオフIPOは、親会社であるメルコホールディングスが、子会社であるシマダヤの株式を株主のみなさまに現物配当で割り当てるスキームです。こちらはご存じだと思いますが、国内で2例目となっています。

目的を一言で言うと、コングロマリットディスカウントの解消です。その独立効果は、3つ挙げられます。

1つ目は、経営責任の所在の明確化。2つ目が、資金調達と投資などの自由度の向上。そして3つ目は、ブランドの明確化により、投資家の選択肢が広がるということです。もちろん、迅速な事業戦略の遂行と持続的成長の加速につながると考えています。

最後になりますが、私たちシマダヤが目指すことは、麺食を通しておいしい笑顔をお届けすることです。1人でも多くの方に笑顔になっていただけることが私どもの喜びであり、活力の源です。

当社は2031年に創業100周年を迎えます。そこに向けて、品質とブランドをさらに磨き上げて、ステークホルダーや生活者のみなさまに本当に共感していただけるような企業を目指してまいります。期待していただきたいと思います。あらためまして、よろしくお願いいたします。以上です。

質疑応答:価格についての考え方

司会者:それでは、質疑応答に移ります。

質問者:2点あります。まず1点目は、今、食品業

新着ログ

「食料品」のログ