【QAあり】ニューラルグループ、4期ぶりの上期営業黒字化を達成 全国1万社超の顧客基盤を持つコアサービス領域を軸に成長加速フェーズへ

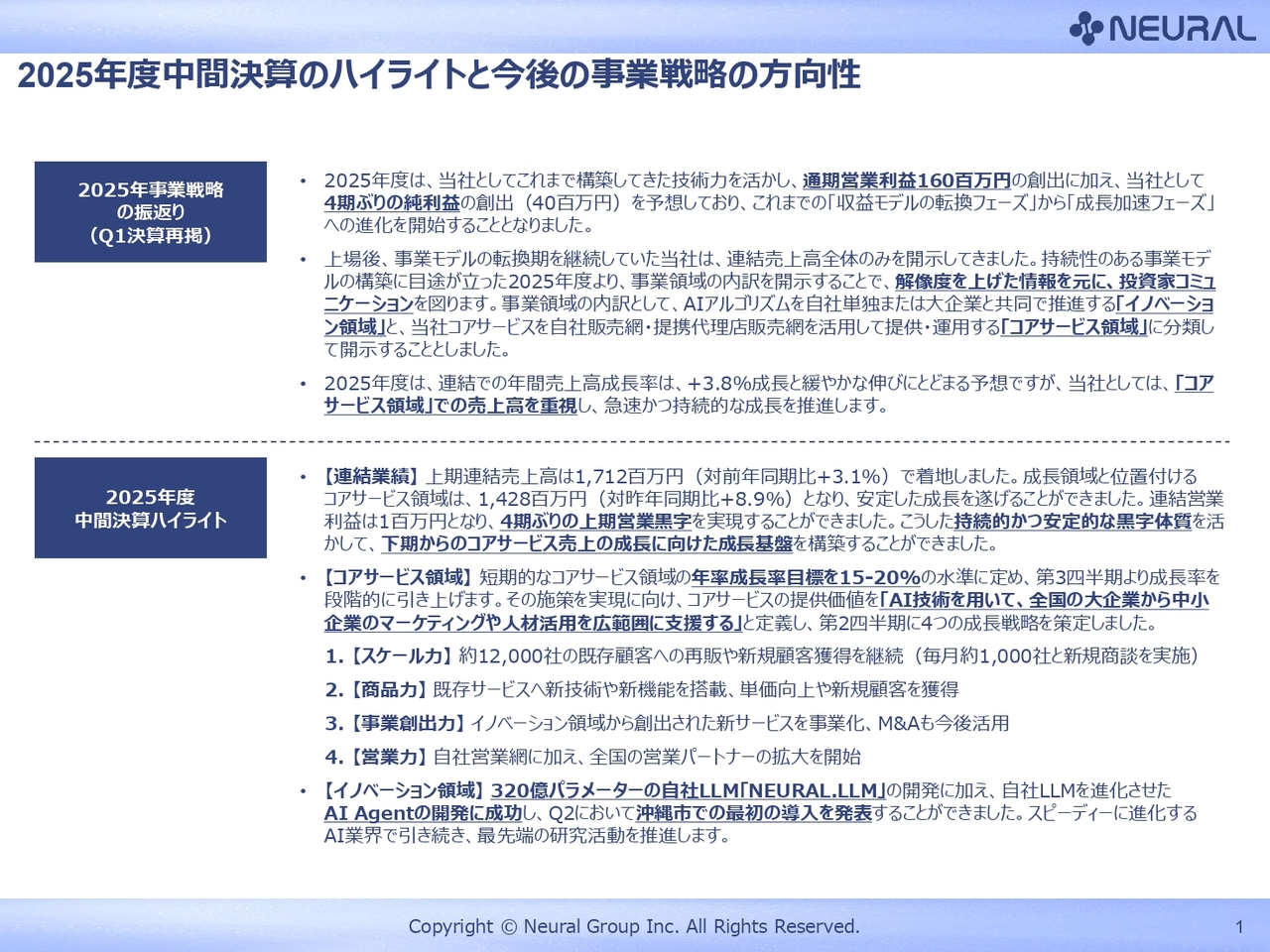

2025年度中間決算のハイライトと今後の事業戦略の方向性

重松路威氏:ニューラルグループ株式会社代表取締役社長の重松です。みなさま、本日は当社8期目の中間決算発表にご参加いただき、ありがとうございます。また、本決算動画をご視聴いただき、誠にありがとうございます。それでは、8期目の中間決算について骨子をご説明します。

今期は2025年第1四半期決算を3ヶ月前に実施しました。そこからIRの方法を工夫しつつ、投資家のみなさまとより積極的に対話を進める1年目として、フィードバックをしっかり受け止め、事業を推進することを意識して経営を行っています。

その中で、第1四半期にお伝えした内容を簡単に振り返ります。2025年度の8期目では、当社がこれまでに構築してきた技術力を活用しつつ、通期営業利益1億6,000万円を実現することを目標としています。また、4期ぶりに通期として純利益を創出する予定です。

これまでの3年間を通じて、収益モデルの転換を進めながら利益を獲得する活動を行ってきました。営業利益をしっかりと確保するフェーズから、今年は最終利益である純利益を確実に実現することを目指しています。スライドに「成長加速フェーズ」と記載のとおり、今期の後半から来期以降にかけて、新しいフェーズへの進化の歩みを開始していきます。

第1四半期決算発表後の3ヶ月間は、この数年間の中で最も多く投資家のみなさまと面談を行いました。その中で多くいただいたご質問は事業の中身に関するものであり、内訳やそれぞれの収益構造、成長戦略についての内容でした。

これらのご質問には、本決算の場でできる限りお答えしていきたいと考えています。そのためには、投資家のみなさまへ解像度の高い情報を提供し、当社として最善を尽くすことが重要だと考えています。これにより、より適切な投資判断や事業への応援をいただけるのではないかと期待しています。

事業の内訳としては、AIアルゴリズムの領域における自社単独開発や大企業との共同推進による「イノベーション領域」、いわゆる先端イノベーションの開発と、当社のコアサービスを提供・運用する「コアサービス領域」があります。

コアサービスとは、単なる技術開発にとどまらず、その技術をサービスとして具体化し、多数のお客さまの汎用的なニーズを満たすAI技術を提供することを指します。

これらの2つの領域に分けることで、当社がどの程度のリソースを新規技術開発に向けるのか、コアサービスとして販売可能なサービスをどの領域でどの程度アクセルを踏んで成長を加速させていくのかを明示することを第1四半期から始めています。

その中で、2025年度の連結での年間売上高成長率は3.8パーセントを見込んでいます。こちらについては、発表時に「非常に穏やかだ」とのフィードバックを投資家のみなさまからいただきました。

当時は中身を開示していませんでしたが、実際にはその中に色の濃淡があるとお伝えしてきました。特にイノベーション領域については、ある程度の工夫や取捨選択を行いながら技術開発を進めるため、必ずしも売上自体の成長を大きく伸ばすものではありません。

一方、コアサービス領域については売上高をしっかりと伸ばし、利益に貢献していく領域です。これにより、急速かつ持続的な成長を遂げていくことをご説明しています。

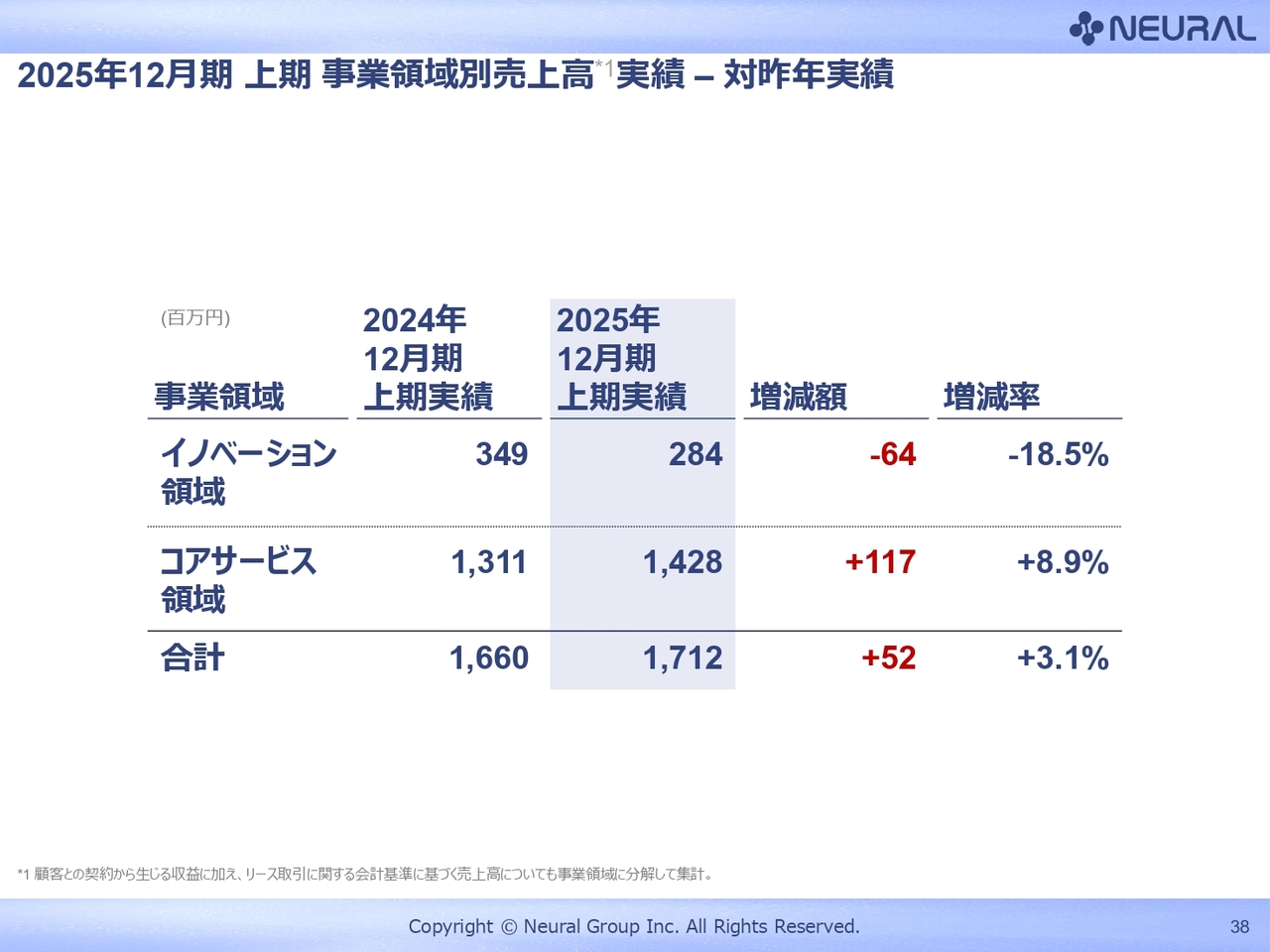

本日発表した2025年度の中間決算についてご報告します。売上高は予定どおり進捗し、17億1,200万円となりました。これは前年同期比3.1パーセント増で、年間業績の成長予想にほぼ近い数値です。特にコアサービス領域に関しては、前年同期の13億1,100万円から14億2,800万円へと、約9パーセントの成長を遂げることができました。

また、上期は4期ぶりに営業黒字を実現することができました。昨年は四半期単位では営業黒字を出す力がついてきていたものの、当社の事業は上期は売上が低く、下期に偏るという季節性があります。

上期は下期に比べて利益を出しにくい時期ではありますが、今期は収益体制の強化を進める活動を通じて、4期ぶりに上期から営業黒字を達成することができました。これまで行ってきた、持続的かつ安定的な黒字体質の構築の成果であると考えています。

この成果を活かしながら、現在始まっている下期においては、特にコアサービス領域の売上の伸長を意識しつつ、成長を加速させるための基盤を整え、体制を移行していくフェーズに入ったと考えています。

コアサービス領域については、この3ヶ月間で投資家のみなさまと多く対話する中で、「これから中期的にどの程度の成長率を達成していくのか」というご質問をいただきました。

中期の具体的な数字については現時点では示していませんが、短期的な1年から2年の期間においては、年率成長率で15パーセントから20パーセントを目指しています。こちらはM&Aを含まない数字です。このような着実な成長をコアサービス領域でしっかりと実現していくことが重要だと考えています。

それを実現する取り組みとして、スライドに4つ挙げています。こちらについては後ほど詳細をご説明します。これまで構築してきた強みや戦略を推進することで、年率成長率15パーセントから20パーセントの成長は十分に実現可能だと考え、事業を推進しているところです。

イノベーション領域については、この4月に320億パラメーターを持つ独自の言語モデル「NEURAL.LLM」を発表しました。その後、「NEURAL.LLM」をAI Agentへと進化させたことを発表済みです。

特に第2四半期では、AI Agentを沖縄市が本導入し、沖縄市内のコザ運動公園という大きな公園で、商用運用を実際に開始したことを発表しました。このようなAI技術を実証実験の研究で終わらせるのではなく、AI Agentを積極的に商用用途として展開していくことを今後も推進していきたいと考えています。以上が骨子です。

目次

本日の決算発表は、このような流れでご説明します。今回はこれまである程度割愛していた会社概要についてもしっかりとご説明し、コアサービス領域の成長戦略についてお話しします。こちらが投資家のみなさまの一番の関心事かと思います。その後、今回の中間決算のハイライトを振り返り、総括したいと考えています。

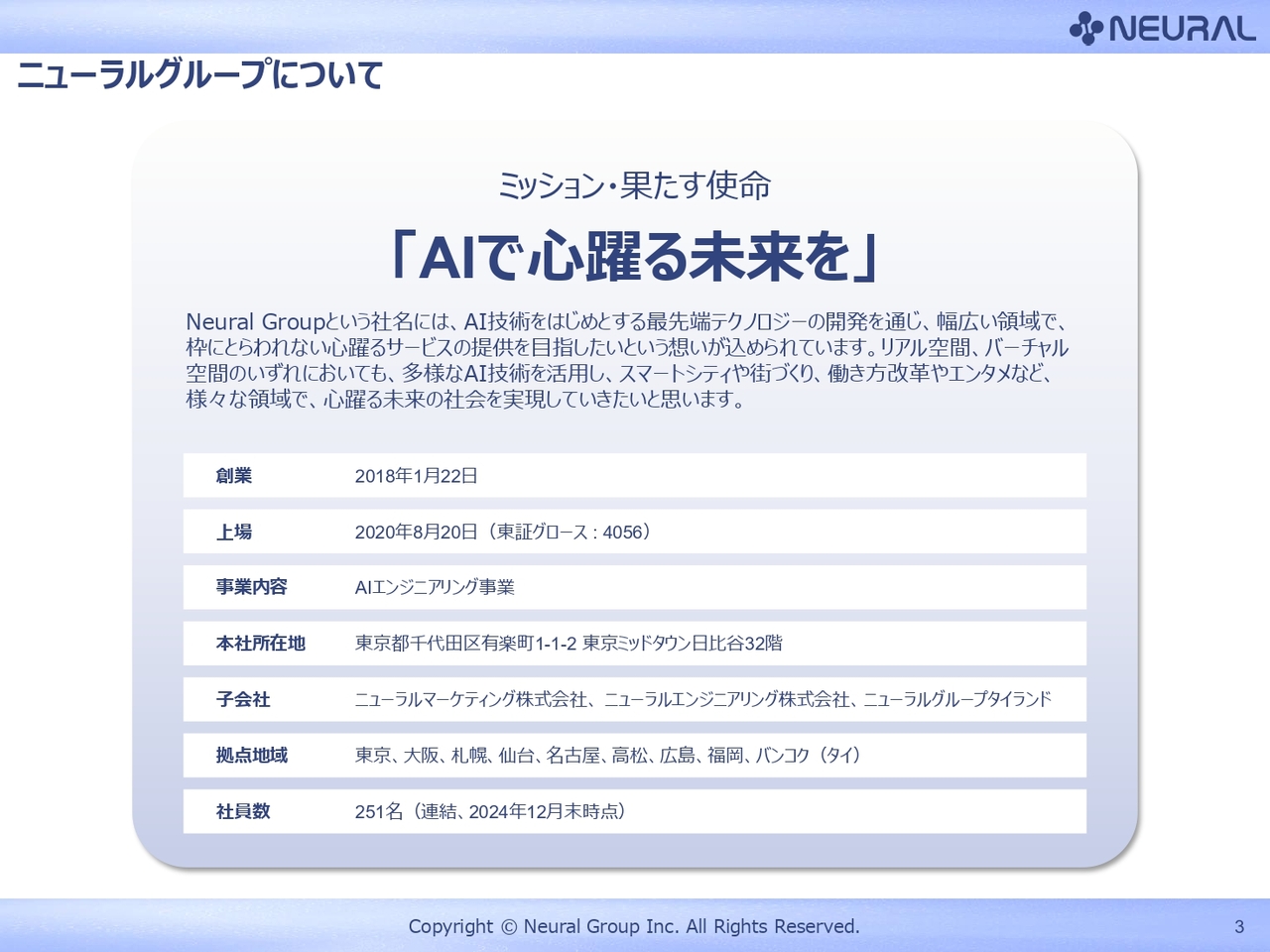

ニューラルグループについて

当社はAI技術を活用した新しいサービスを創出する企業であり、「AIで心躍る未来を」というミッションを掲げて活動しています。

このような取り組みの背景として、当社はAI技術をはじめとする先端技術の開発に興味を持つメンバーが集まって設立されました。現在は251名の社員で、新しい技術をどのように社会に浸透させるか、また日々の暮らしをどのように楽しくしていくかを追求しています。

サービス内容としては、リアル空間とバーチャル空間の両方の場面でAI技術に親しんでいただけるように取り組んでいます。リアル空間とは街中などのことで、さまざまな方々に使っていただけます。バーチャル空間とは、主にオンライン上でWebサービスを提供しています。

これにより、街づくりや働き方、エンターテインメントなど、さまざまな領域にAI技術を提供していきます。単に技術だけを提供するのではなく、コアサービスとして展開していく会社を目指すことが当社の志です。

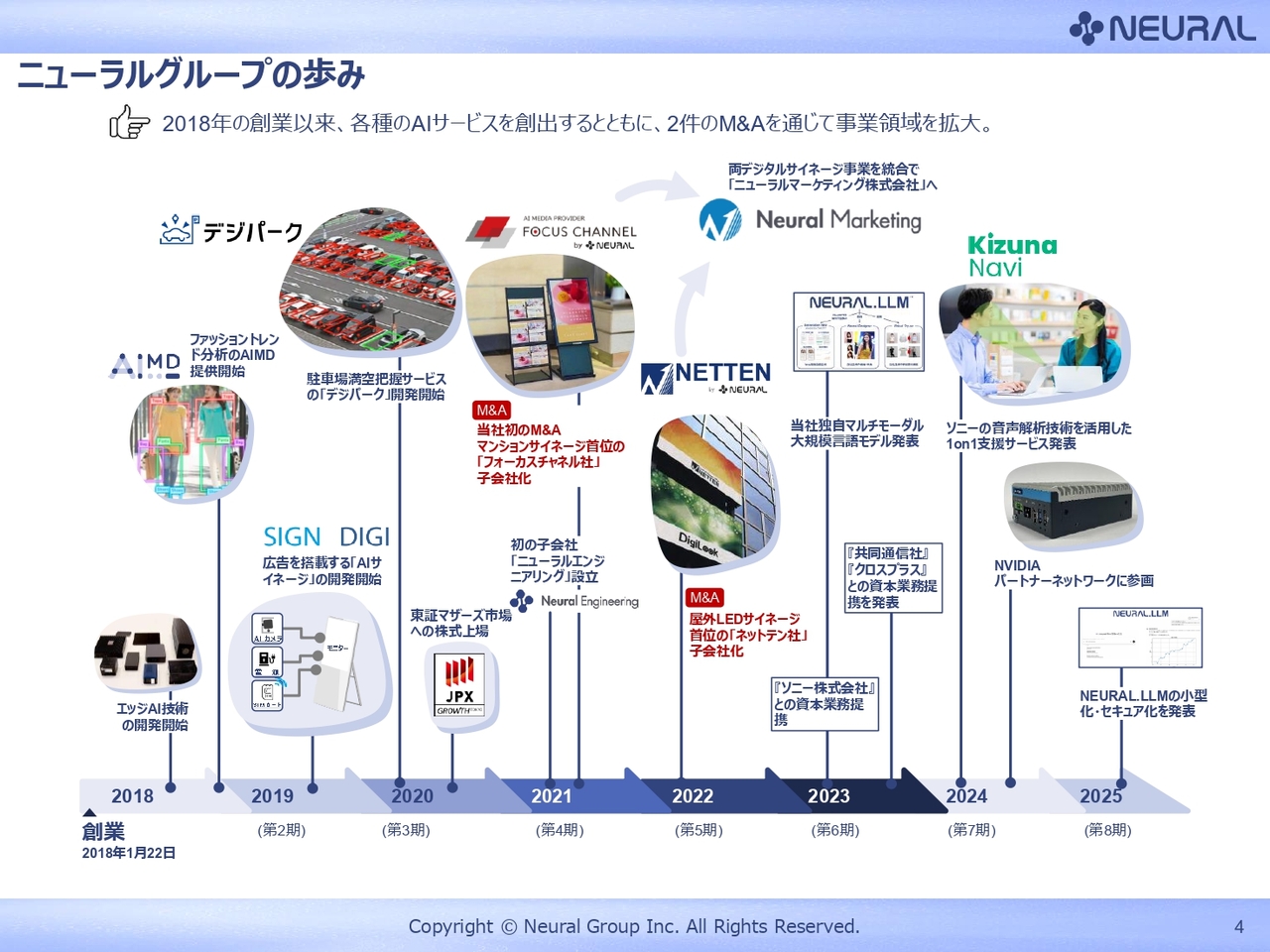

ニューラルグループの歩み

当社は2018年に創業し、現在8期目を迎えています。これまでの歩みとして、2018年の創業1年目から「エッジAI」と呼ばれる技術の開発を手掛けてきました。

この技術は当時、世界最先端のものでした。現在ではエッジAIをご存じの方々が増え、当社のお客さまや投資家のみなさまの間でも浸透してきていますが、当社は2018年からこの技術の開発に取り組んでいます。

主なプラットフォームとしては、NVIDIAの「Jetson」シリーズなどを活用しています。この領域としては古参であり、初期から取り組んでいる企業です。

その中で、さまざまな技術やサービスを開発してきました。例えば「AIMD」というファッション領域におけるトレンド解析の技術や、縦型の看板式液晶サイネージがあります。このサイネージには、AIカメラやSIMカードが内蔵されており、さまざまな地域情報や広告情報をSIMカードを通じてLTE通信で配信するといった技術開発も行ってきました。

当社のイノベーション領域の中心技術であり、主要サービスの1つとして位置づけられている駐車場管制システム「デジパーク」は、創業3年目の2020年に開発を開始しました。そして、この3年目に東証マザーズ市場への上場を果たしています。

最初の3年間は主に技術開発を行い、現在ではイノベーション領域と呼んでいる分野に注力していました。また、この3年間は売上のほぼすべてをイノベーション技術の開発に充て、事業として進めていました。

2021年以降、2件のM&Aを実施しました。1つは、フォーカスチャネル社というマンションサイネージメディアの首位企業を買収しました。買収の理由は、当社がAIカメラを内蔵した液晶サイネージの開発をイノベーション領域で進めてきたことにあります。この技術を商用サービスとしてマンションに広く提供したいという志の下、買収を行いました。

5期目においては、ネットテン社という屋外のLEDサイネージを手掛ける会社を買収しました。買収した理由は、屋外での情報発信というチャネルを持つことが、AI技術の活用において重要であると考えたためです。

AIを活用して街中の情報を解析したり、最近の生成AIを用いて新たなコンテンツを作成しても、それを表示する場が携帯電話の中にしかなく、リアル空間での活用が十分にできていない状況でした。

したがって、屋外での情報発信というチャネルを自社の販売網の中で確立したいと考えたため、屋内のマンションディスプレイ領域と屋外ディスプレイ領域の2つを連続して買収しています。

これらをニューラルマーケティングという会社に統合しました。このようなマーケティング機能を主力事業として連結することで、イノベーション領域で培った技術を新たなチャネルを通じて販売する、すなわちコアサービス領域の開発と販売を行うビジネスモデルへ、2021年頃から転換してきた次第です。

2023年には、ソニー株式会社、共同通信社、クロスプラス社との資本業務提携を通じて資金調達と業務提携を実施しました。この3年から4年の間、技術・サービスの開発を優先した結果、赤字が続いていましたが、新たなパートナーを見つけることで、これらの企業から支援していただきながら黒字への転換を進めてきました。

最近では、2024年から2025年にかけて黒字化の見通しが立ち、2025年では成長路線への移行を目指しています。また、最新の取り組みとして言語モデルの開発を発表しており、このような取り組みを通じて事業の拡大を継続して進めています。

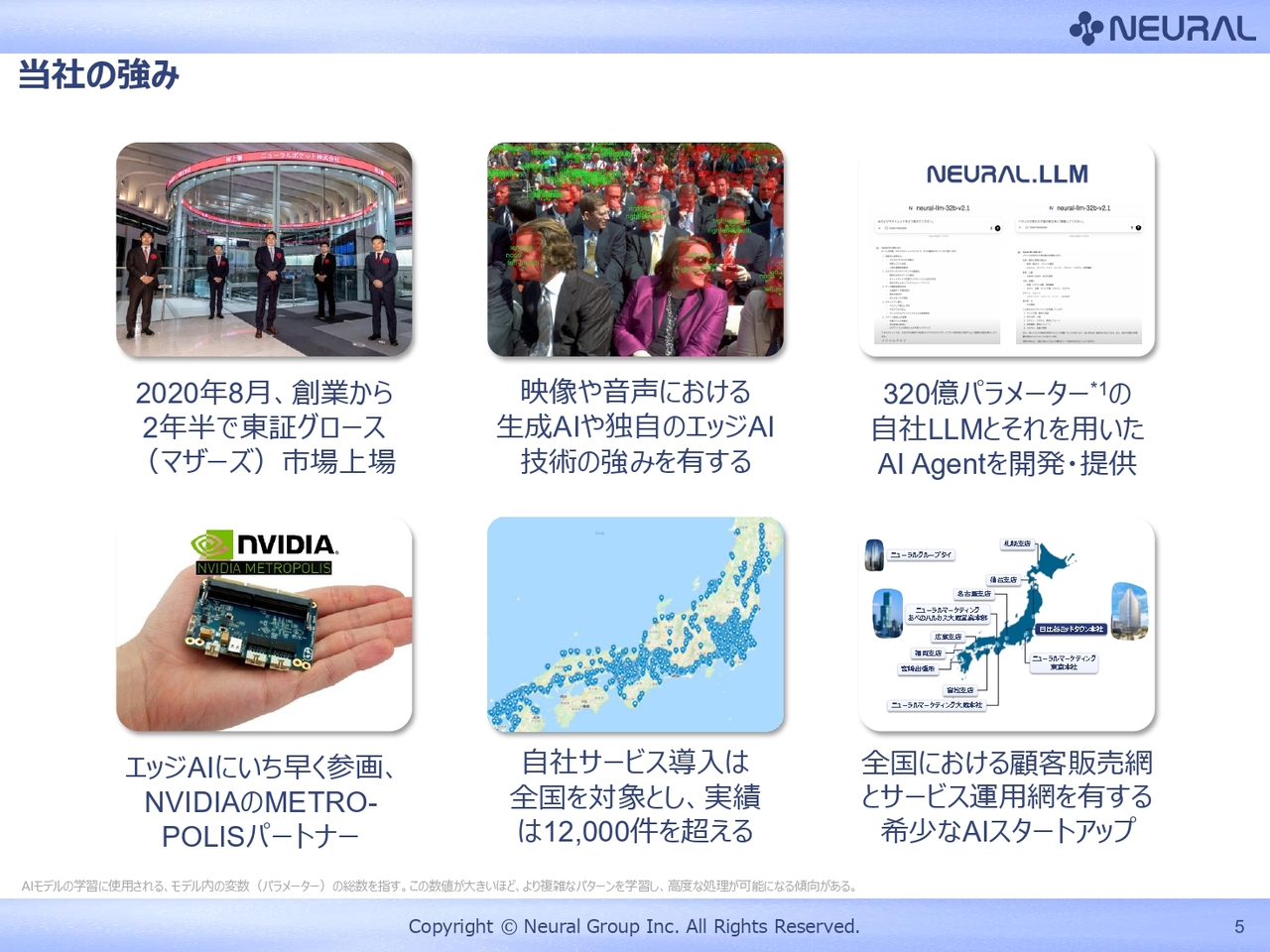

当社の強み

当社の強みについてです。2020年の上場後に主に展開している領域として、映像や音声分野での生成AI技術やエッジAI技術においては、すべて独自のAIアルゴリズムを有しており、自社でチューニングやカスタマイズができる点が特徴です。

当社はスープの素を自ら開発しているため、顧客に提供する際にカスタマイズすることで、より良いかたちで提供することが可能なAI事業者である点も、当社の強みの1つとなっています。

320億パラメーターの言語モデル「NEURAL.LLM」は、いわゆるテックジャイアントのアメリカ企業が進めている大規模な技術に比べて、だいたい1年半ほど遅れている技術です。

「1年半遅れている」と聞くと、かなり遅れているのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、ChatGPTの1年半前のモデルを使いこなせる一般ユーザーもほとんどいない状況です。

生成AI技術は私たちの想像以上に早く成熟し始め、技術革新が飽和しつつあると考えています。320億パラメーターについてはオープンソースを利用していますが、技術の進化が早まる中で、「1年半の遅れ」というのは次第に問題にならなくなってきていると捉えています。

例えば、パソコンにおいても、5年前に購入したパソコンと現在家電量販店で購入できるパソコンを比較すると、それを日常的に使いこなしている方はほとんどいないという現状があります。この傾向が、言語モデルについても同様に言えるようになってきているのです。

また、「1年半遅れる」という点はデメリットばかりではなく、開発費が圧倒的に安価というメリットもあります。数兆円や数十兆円といった巨額の開発費は必要なく、場合によっては数億円程度でコンパクトな開発が可能です。

ただし、これを実現するためには非常に高い技術力が必要です。詳細は後ほどご説明しますが、技術力がなければ不可能です。オープンソースをただ活用すればいいというものではなく、当社がこれまで構築してきたAIの小型化技術によるところもあります。

具体的には、エッジAIにいち早く参入し、NVIDIAの「Metropolis Partner」として活動を続けています。このように、NVIDIAネットワークの一員として培った小型化技術の強みをLLMにおいても存分に発揮しています。このような背景があるからこそ、この技術が可能になっているのです。

当社のもう1つの強みは、販売能力を持っている点です。1万2,000件を超える既存のお客さまが全国にいらっしゃることに加え、日々運用を行い、支援やメンテナンスを提供する販売拠点を全国10地域に構えています。これはAI事業者としては非常に珍しく、お客さまにサービスを提供するための優れた体制を有していると考えています。

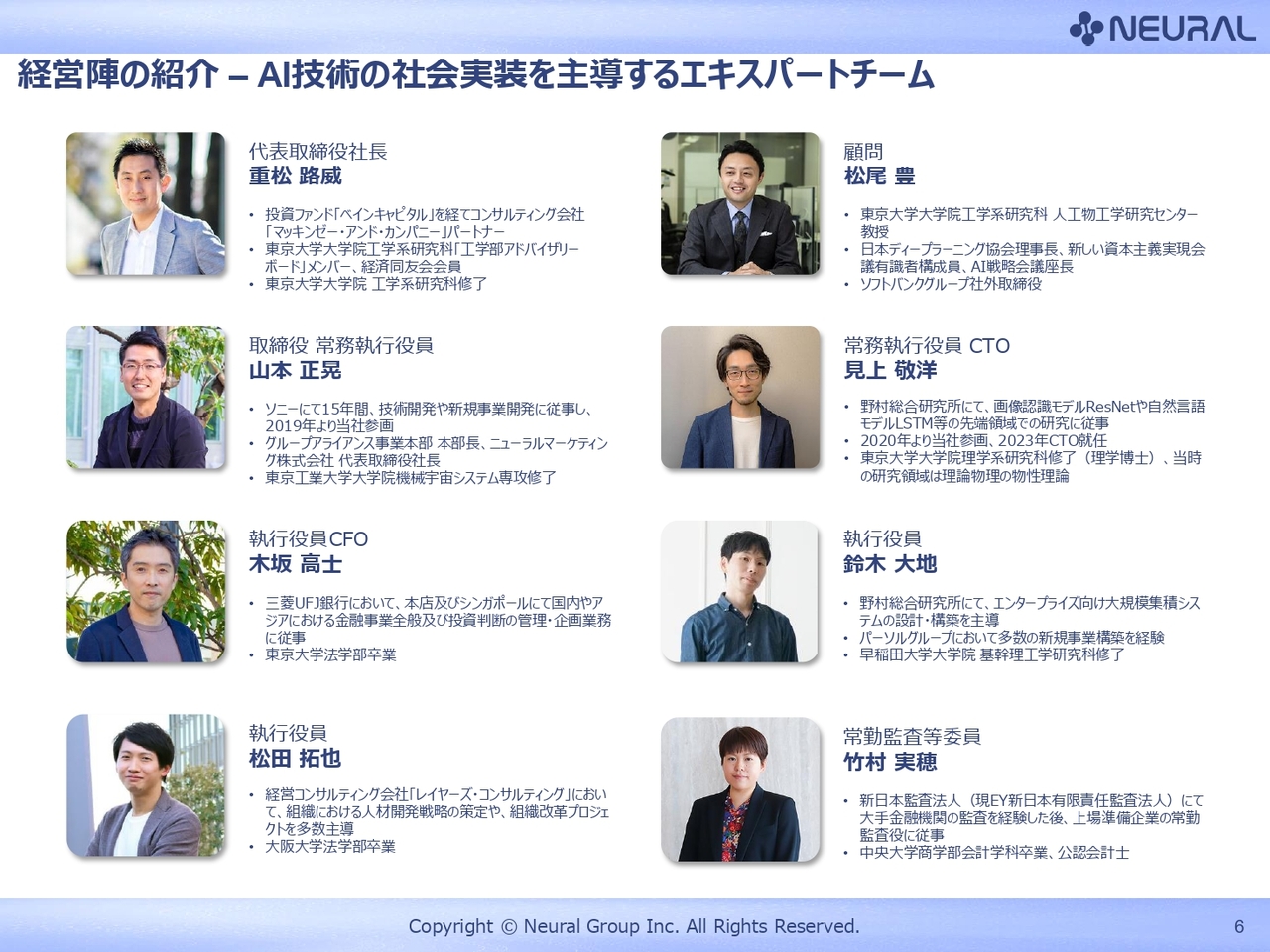

経営陣の紹介 – AI技術の社会実装を主導するエキスパートチーム

経営陣の紹介です。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが、技術の研鑽や販売に日々取り組んでいます。また、東京大学の松尾教授にご指導いただきながら事業を推進しています。

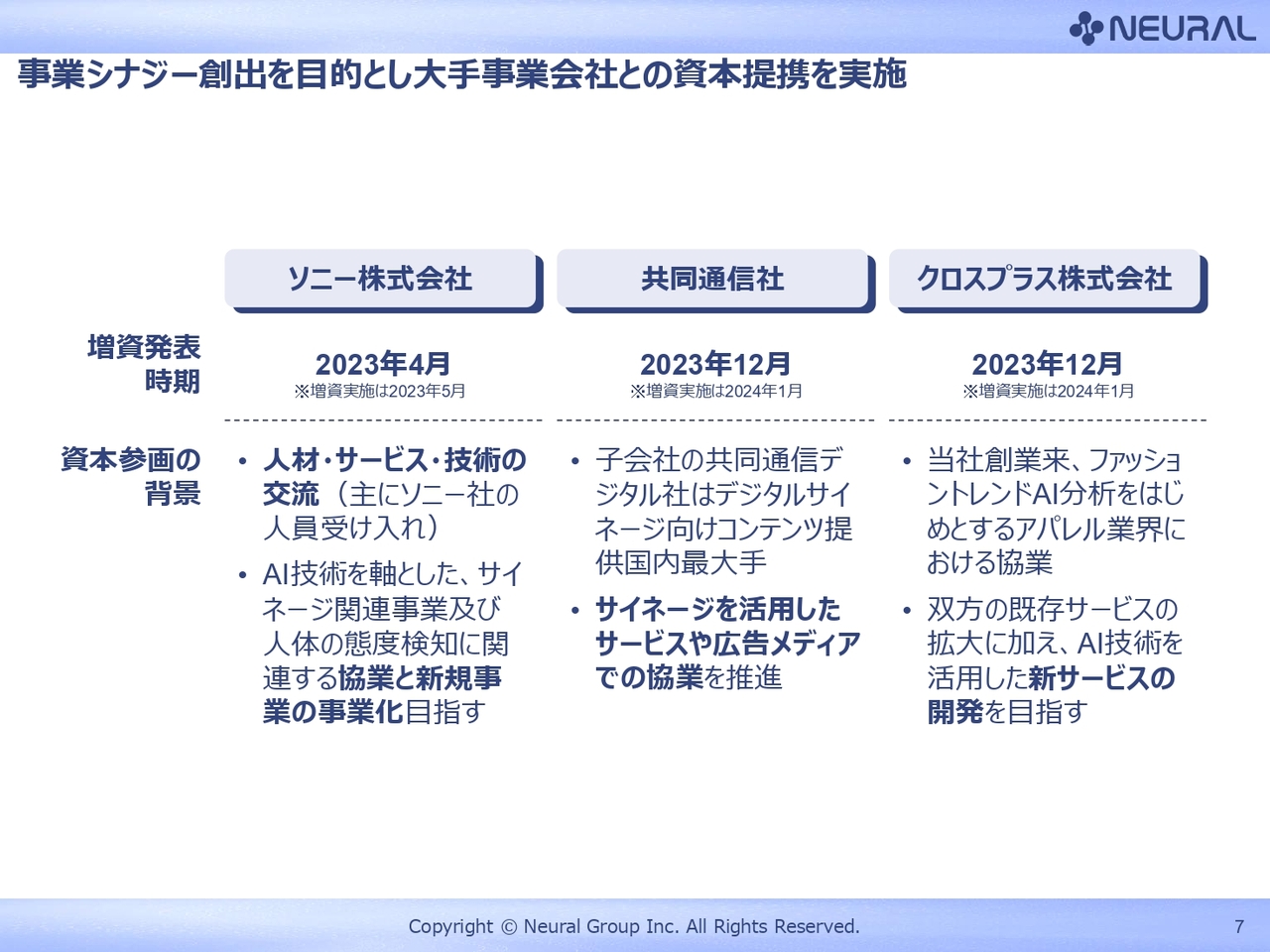

事業シナジー創出を目的とし大手事業会社との資本提携を実施

株主構成としては、経営陣に加え、ソニー株式会社があります。ソニー株式会社はAI技術のパートナーであり、特に音声技術において非常に強みを持っています。その技術を活用しながら、当社とともに「KizunaNavi」というサービスを開発しています。また、日本が誇る最先端企業であるソニー株式会社に加えて、共同通信社も株主となっています。

共同通信社は日本のメディア業界における主要なプレイヤーであり、当社が提供するサイネージやメディア運営、サービス提供の分野でそのノウハウを活用しています。あるいは、メディアコンテンツを活用し、シナジーを見据えた取り組みを行っているところです。

クロスプラス社はアパレル企業であり、当社も創業時からファッショントレンド解析に取り組んできました。このような技術をイノベーション領域で引き続き推進していることから、クロスプラス社もさまざまな技術を活用するパートナーとして、株主として応援していただいています。

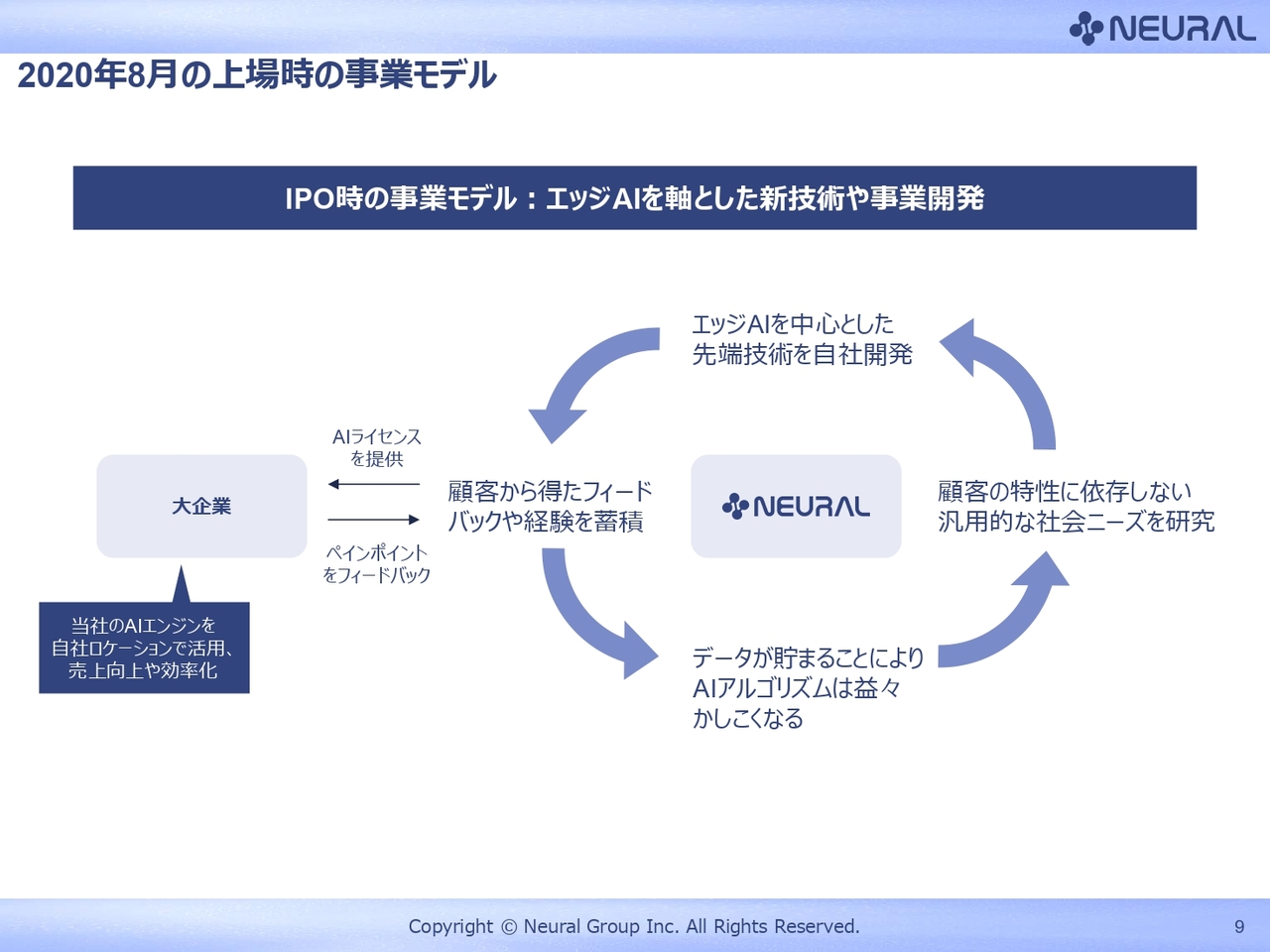

2020年8月の上場時の事業モデル

当社のビジネスモデルについてです。こちらは第1四半期決算でもご説明しましたので、ある程度割愛します。ただし、機関投資家のみなさまから「上場時と現在のビジネスモデルの差を説明してください」というご要望が多かったため、簡単にお伝えします。

上場時については、冒頭でお話ししたように、当社はスライド右側に「NEURAL」と記載しているサイクルに関連する事業を行っていました。「NEURAL」というロゴの上に「エッジAIを中心とした先端技術を自社開発」と記載しています。当社はまず自社開発を行い、それをAIライセンスとして大企業に提供していました。

大企業のサービスに当社のプログラムを活用していただくことで、「技術の精度向上」「特定の検知機能の追加」「AIの新たな有用な機能」などに関するフィードバックを受けるという流れです。

そして、お客さまからいただいたフィードバックを蓄積し、それを社内でデータとして蓄えることで、AIアルゴリズムをより賢く進化させていきました。

このように、さまざまなお客さまからフィードバックを得ることで、特定のお客さまに依存せず、汎用的な社会ニーズを研究することが上場時の事業モデルでした。スライドの青枠に記載しているとおり、エッジAIを軸とした新技術や事業を開発することが、当時のビジネスモデルだったということです。

「これを続けていけばよいのではないか」という意見を、実は上場後に多くいただきました。しかし、当社がビジネスモデルの転換を行った背景を次のスライドでご説明します。

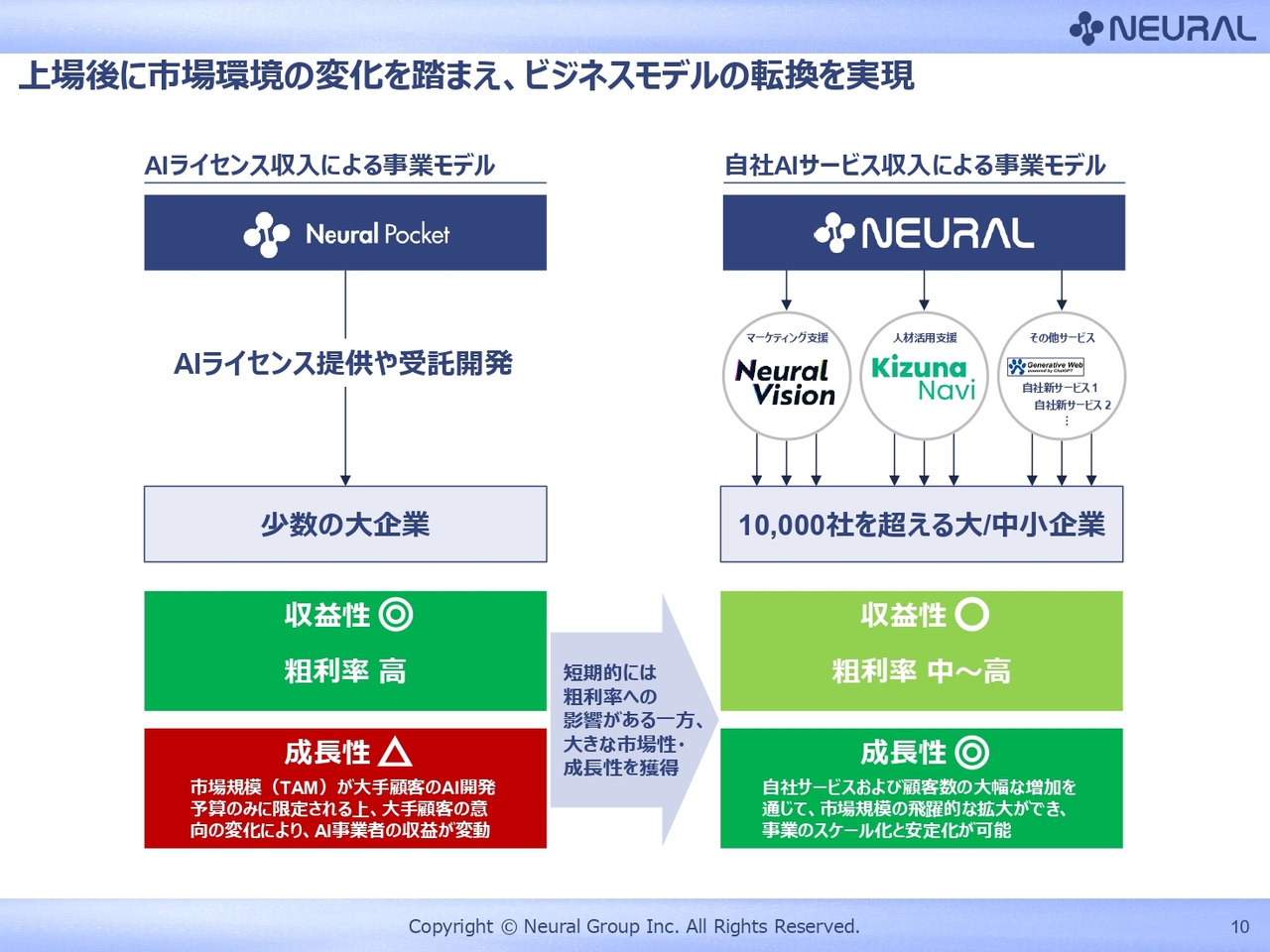

上場後に市場環境の変化を踏まえ、ビジネスモデルの転換を実現

当時は、スライド左側に示しているとおり、AIライセンス収入による事業モデルを展開して、プログラムやエンジンそのものをライセンス形式で提供していました。

収益性に関しては、実際のところ非常に高いものでした。開発したプログラムを高値で購入していただけるため、利益率が非常に良好で、粗利率は当時90パーセントを超えていました。原価がほとんどかからないことで、収益性が非常に良かったということです。

ただし、このモデルで事業を継続的に成長させ、50億円、100億円、さらには200億円と拡大していけるのかというと、難しいと考えています。

その理由として、大企業の研究開発予算を収入源としてAIライセンスを販売するという事業構造ですが、大企業の研究開発予算は景気や市場の変動の影響を大きく受けます。加えて、研究開発が進展する中で自社で開発を進めようとする動きが出てくるため、成長性は「△」でした。

そこで、自社AIサービスにより収入を得る事業モデルへと転換しました。この新たなモデルでは、マーケティング支援や人材支援ソフトサービスを提供し、現在では1万社を超える大企業や中小企業に利用されています。最大のポイントは収益性が「〇」という点です。

かつては粗利率が90パーセント以上ありましたが、現在は60パーセント台です。それでも十分に高い水準だと考えています。その一方で、30パーセント分の利益が減少することで、最終的には赤字になります。

営業利益率が30パーセントや40パーセントであれば赤字にはなりませんが、当時の営業利益率は10パーセント程度でした。そのため、粗利率が30パーセント減少すれば赤字になるのは明らかでした。

その状況を意識して踏みとどまるのか、それとも進めるのかというと、当社は踏みとどまることなく推進しました。なぜなら、この事業モデルの成長性は圧倒的に高いからです。多様な事業分野において市場に価値を提供できると考えました。

このような事業モデルの転換は、痛みを伴うものの、実施しなければ大きな成長を得られないと言えます。

上場から4年を経て事業モデルを進化、現在は次のステージへ

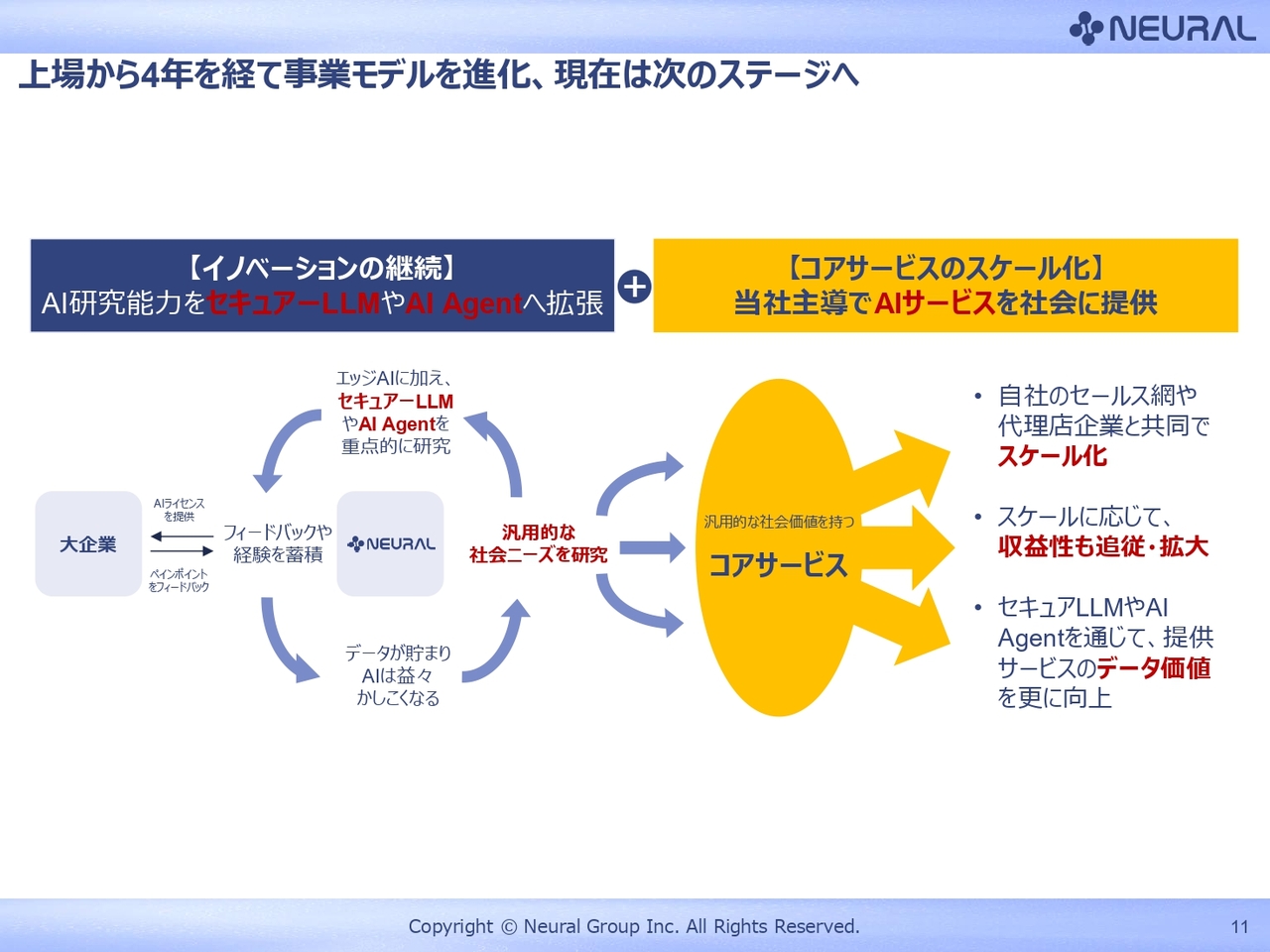

これを先ほど冒頭でお話しした事業開発のサイクルに沿ってご説明すると、スライド左側に示している「イノベーションの継続」という部分は変わっていません。

一方で、それをどのように転換したのか、事業をまったく違うものに変更したのかといえば、実はそうではありません。これまで続けてきたイノベーション活動については、規模をある程度縮小しながらも、技術の研鑽を積むかたちで継続的に進めています。

その中で、技術開発における最大のメリットは、スライド中央に赤字で記載しているとおり、「汎用的な社会ニーズを研究」することです。ここで経験を積むことを目指し、大企業との共同開発を続けています。このように、イノベーションの継続を長期にわたって行っているということです。

そして、汎用的な社会ニーズを理解した暁には、当然ながらそれを活かして、自社のサービスにも技術を活用していきます。つまり、スライド右側に記載の「汎用的な社会価値を持つコアサービス」を開発していくということです。

自社のセールス網や代理店と連携してスケール化していくにつれて、販売管理費はそれほど変わらないため、収益性が追随し、利益を生み出す結果となります。

同時に、言語モデルやAI Agentを活用したサービス提供を通じてデータ価値を高めるといった、さまざまな効果も見込まれます。コアサービス領域でイノベーションを飛躍させるための取り組みが、この3年間で重要な点だったということです。

当社の2つの活動領域 – イノベーション領域とコアサービス領域を両輪として事業を推進

まとめると、当社の現在のビジネスモデルは2つの領域に分かれています。1つはイノベーション領域で、AIアルゴリズム研究を推進しています。もう1つは、今後の成長の中心となるコアサービス領域です。こちらはAIの社会活用を推進しています。両者は密接に連携しており、その理由は先ほどお話しした背景に基づいています。

顧客数については、スライド下部に記載のとおり、イノベーション領域では最大で約100社、コアサービス領域では1万社を超える幅広いお客さまにご利用いただいています。これが事業の本質的な差であると考えています。

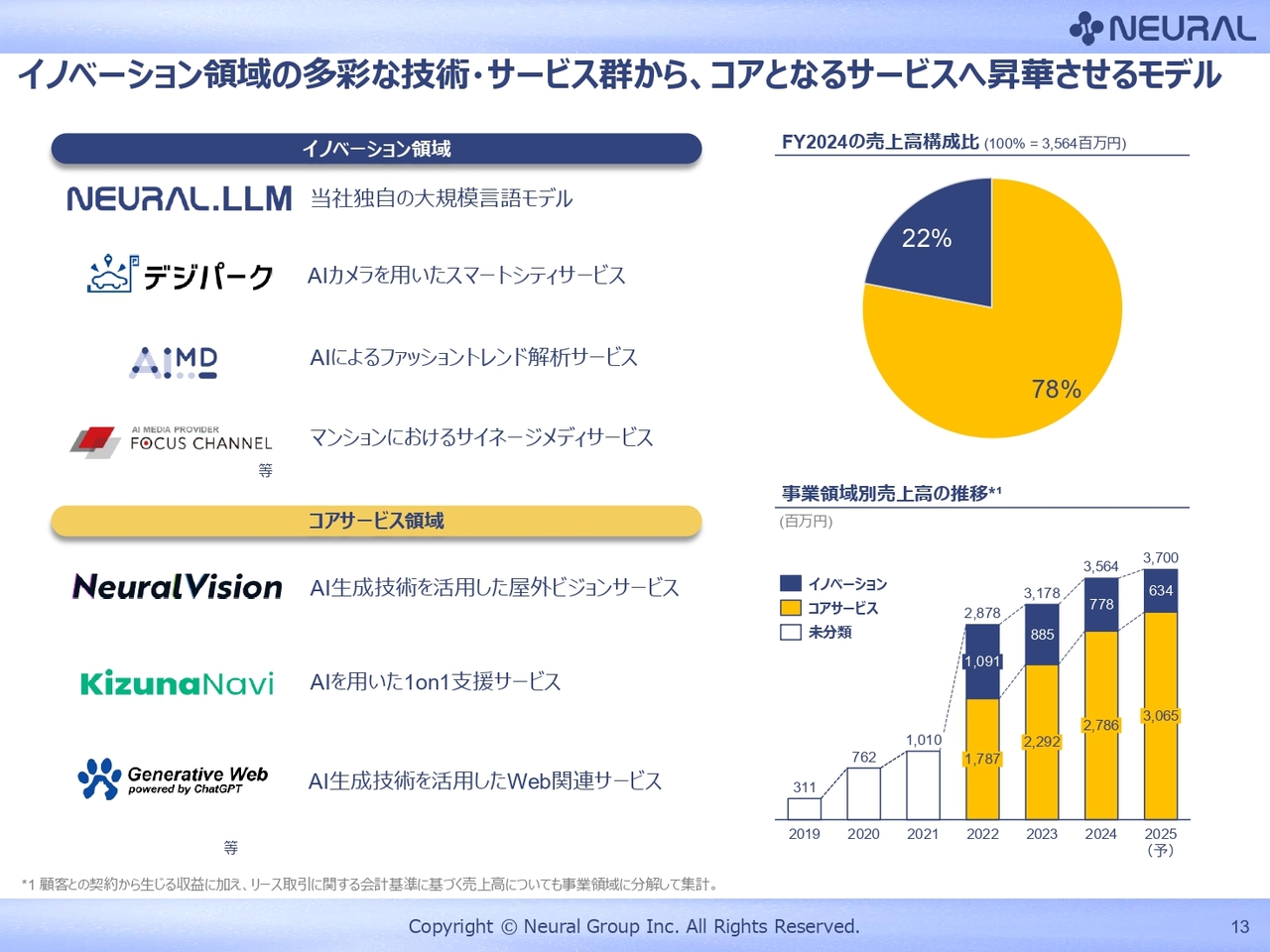

イノベーション領域の多彩な技術・サービス群から、コアとなるサービスへ昇華させるモデル

こちらは第1四半期にもお伝えしましたが、イノベーション領域とコア領域のそれぞれに含まれるサービスについてです。

イノベーション領域に関しては、言語モデルの開発や、駐車場サービス「デジパーク」を通じた研究を行っています。「デジパーク」においては、どのようなAIカメラを使うのがいいのか、AIカメラの置き方、駐車場での車列や車両の移動に関してどのようなデータを収集することが街づくりに役立つかといった社会研究テーマに取り組んでいます。

ファッショントレンド解析や「FOCUS CHANNEL」も同様に取り組んでいるところです。「FOCUS CHANNEL」については、サイネージメディアの構築がより進んだ段階でコアサービスに進化させていきたいと考えていますが、現時点ではイノベーション領域として位置づけています。

コアサービス領域としては、「Neural Vision」「KizunaNavi」やWeb関連サービスがあります。これらの提供を通じて、収益の柱としています。

2024年度の売上高構成比は、スライドのグラフでオレンジ色で示しているコアサービス領域が約8割を占めています。2019年から示していますが、2022年からイノベーション領域とコアサービス領域の分類が数字上可能になったと考えています。

2019年から2021年にかけて「未分類」と記載している領域のほとんどは、イノベーション領域だと捉えていただいてけっこうです。コアサービス領域はごくわずかで、未分類領域にはほとんど含まれていなかったと考えています。それが現在ではどんどん成長してきています。

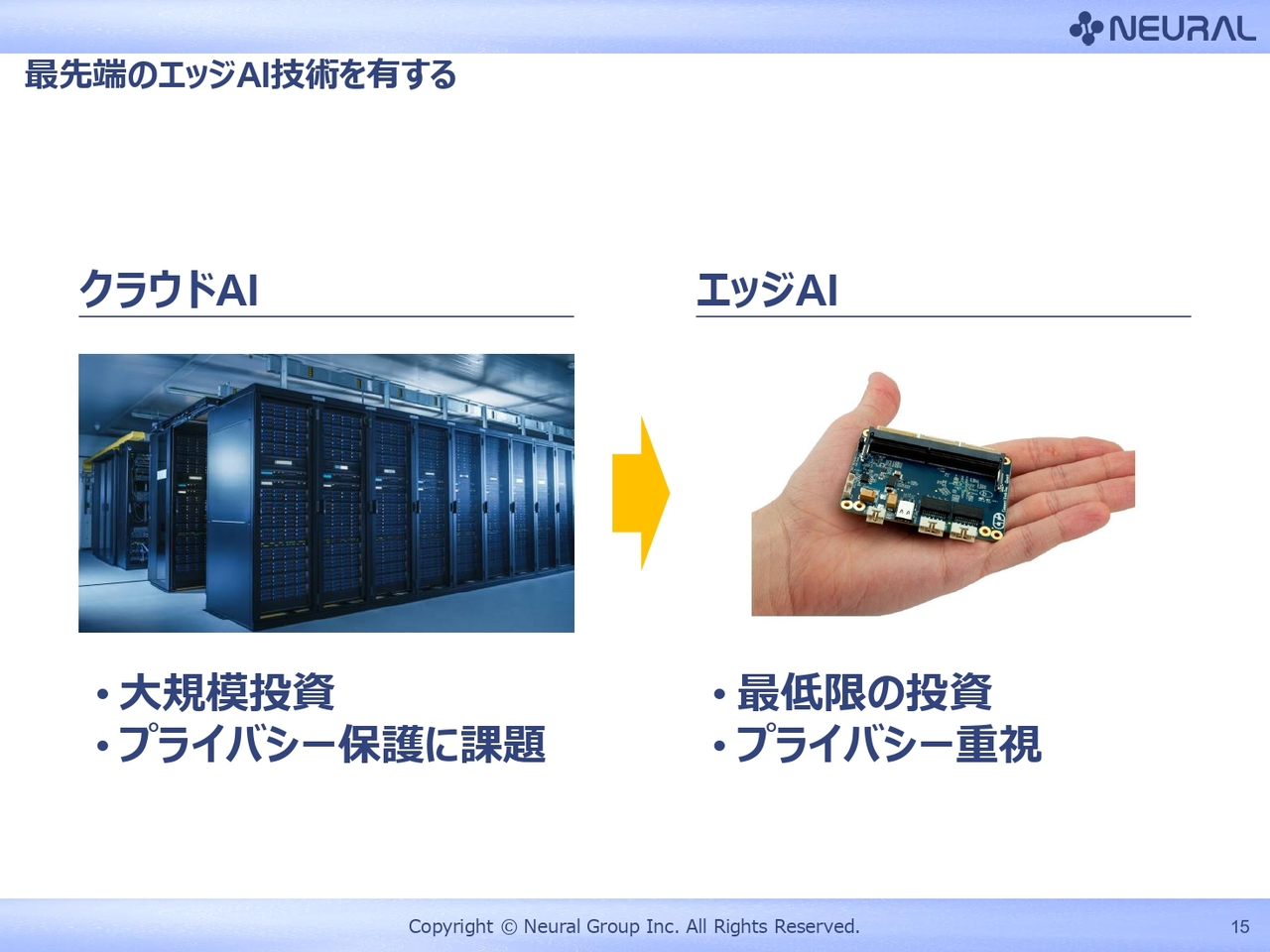

最先端のエッジAI技術を有する

イノベーション領域についてです。当社は創業当時からクラウドAIではなく、エッジAIの開発に取り組んできました。エッジAIとは、手のひらに乗るような小型コンピューターで処理できる、非常に高性能で軽量なAI技術を指します。

エッジAIが優れている理由として、最低限の投資で導入が可能であることに加え、プライバシーを重視できることが挙げられます。街中にAIカメラを設置する際、クラウドサーバーを置くとコストがかさみますが、エッジAIは非常に経済的であり、手頃な価格でAIを活用できます。

また、カメラで取得した情報は現場でエッジAIの機器内で処理され、生データは削除されます。つまり、街中で個人情報を取得した映像や音声をその場で破棄できる仕組みです。これにより、プライバシー保護において極めて重要な役割を果たすのがエッジAIの強みです。

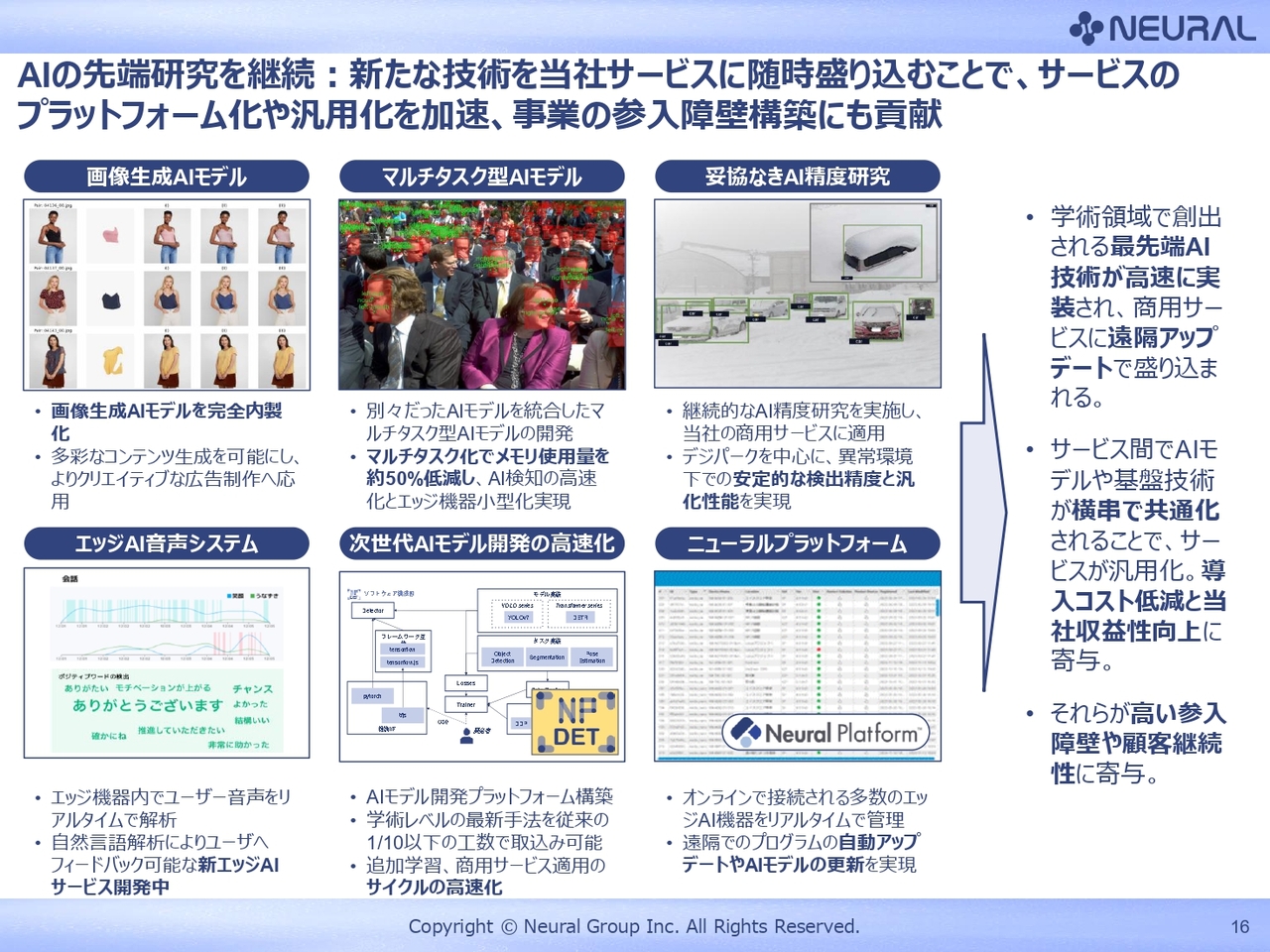

AIの先端研究を継続:新たな技術を当社サービスに随時盛り込むことで、サービスのプラットフォーム化や汎用化を加速、事業の参入障壁構築にも貢献

エッジAIは創業時から継続して開発を進めてきました。詳細は割愛しますが、さまざまなAI技術の開発や工夫を重ねてきました。

特徴的なポイントとして、スライド中央に示している「マルチタスク型AIモデル」をご紹介します。エッジAI内で複数のプログラムを動作させる場合、エッジAI機器の搭載メモリサイズには限りがありますので、多数のファイルを動作させることは困難です。そのため、多数の検知ができなくなるといった課題が生じます。

通常は、例えば顔認証に1つのAIモデル、人物認証に1つのAIモデル、車両認証に1つのAIモデルといったかたちで個別に作成します。しかし、「マルチタスク型AIモデル」では、1つのAIモデルで顔の判定、年齢の判定などが行える、極めて高度なAIモデルです。

これらは、AI業界の最先端の論文や研究領域の技術を、当社が独自に改良しながら商用活用した事例となります。それぞれ興味深い内容ですが、時間の都合上、詳細な説明は省略します。このように、当社では「秘伝のたれ」とも言うべき、さまざまなAI技術の開発を行ってきました。

AIカメラを用いたスマートシティ化のサービスを提供

現在も主力としてイノベーション領域で取り組んでいる「デジパーク」についてです。駐車場において、1台のカメラで数十台から100台、200台の出入りを一度に検知でき、駐車場が埋まっているのか空いているのかといった満空情報を瞬時に判定します。

最近では、車の流れを分析し、進む方向を予測することが可能となっています。これにより、お客さまの車を現地で誘導したり、ホームページに掲載したり、さらにはデジタルサイネージと連携することで消費者に情報を提供しています。このようなサービスは、エッジAI技術の高度に進化したかたちであると言えます。

20万人超の富裕層にリーチするマンションサイネージメディアを運営

「FOCUS CHANNEL」についてです。マンションではおおよそ450台のデジタルサイネージを首都圏を中心に設置しています。

何の変哲もないデジタルサイネージに見えますが、SIM通信でつながっており、内部にはAIカメラが搭載されています。この仕組みにより、放送コンテンツを自動でアップロードおよびダウンロードすることが可能です。

スライド下段に記載のとおり、AIカメラを使って視聴結果を自動で分析し、そのデータを広告主にフィードバックしています。また、ABテストを活用し、広告主が効果を見て広告内容を変更することも可能です。広告を差し替えたいという場合でも、広告配信システムを利用して遠隔で変更することができます。

高度にAI化されたデジタルサイネージを運用することで、地域情報や広告を配信し、マンションの住民のみなさまに楽しんでいただけるメディアとなっています。

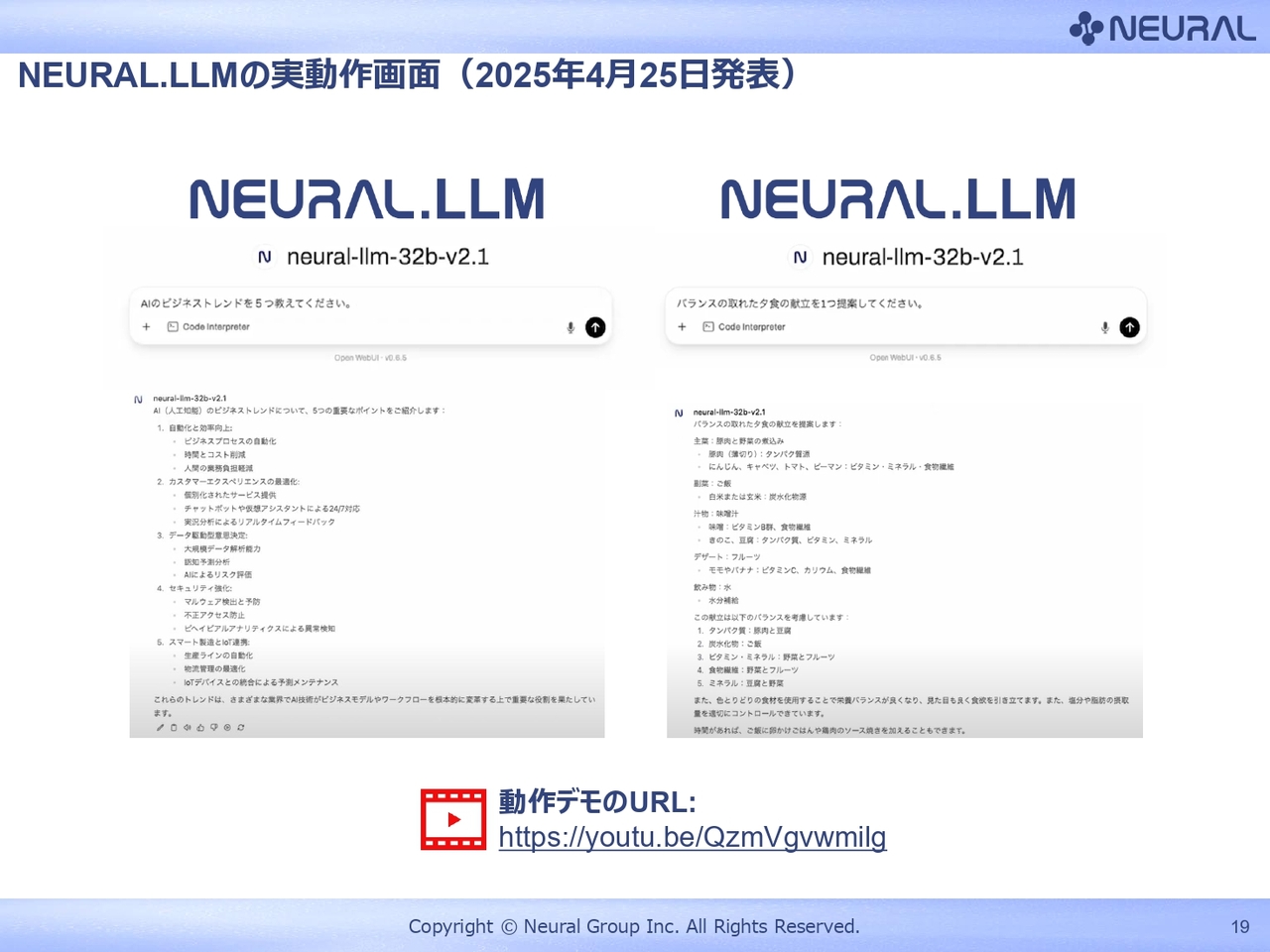

NEURAL.LLMの実動作画面(2025年4月25日発表)

当社の言語モデル「NEURAL.LLM」です。動きは1年前のChatGPTの動きに非常に近いものとなっています。動画デモも掲載していますので、ぜひクリックしてご覧ください。

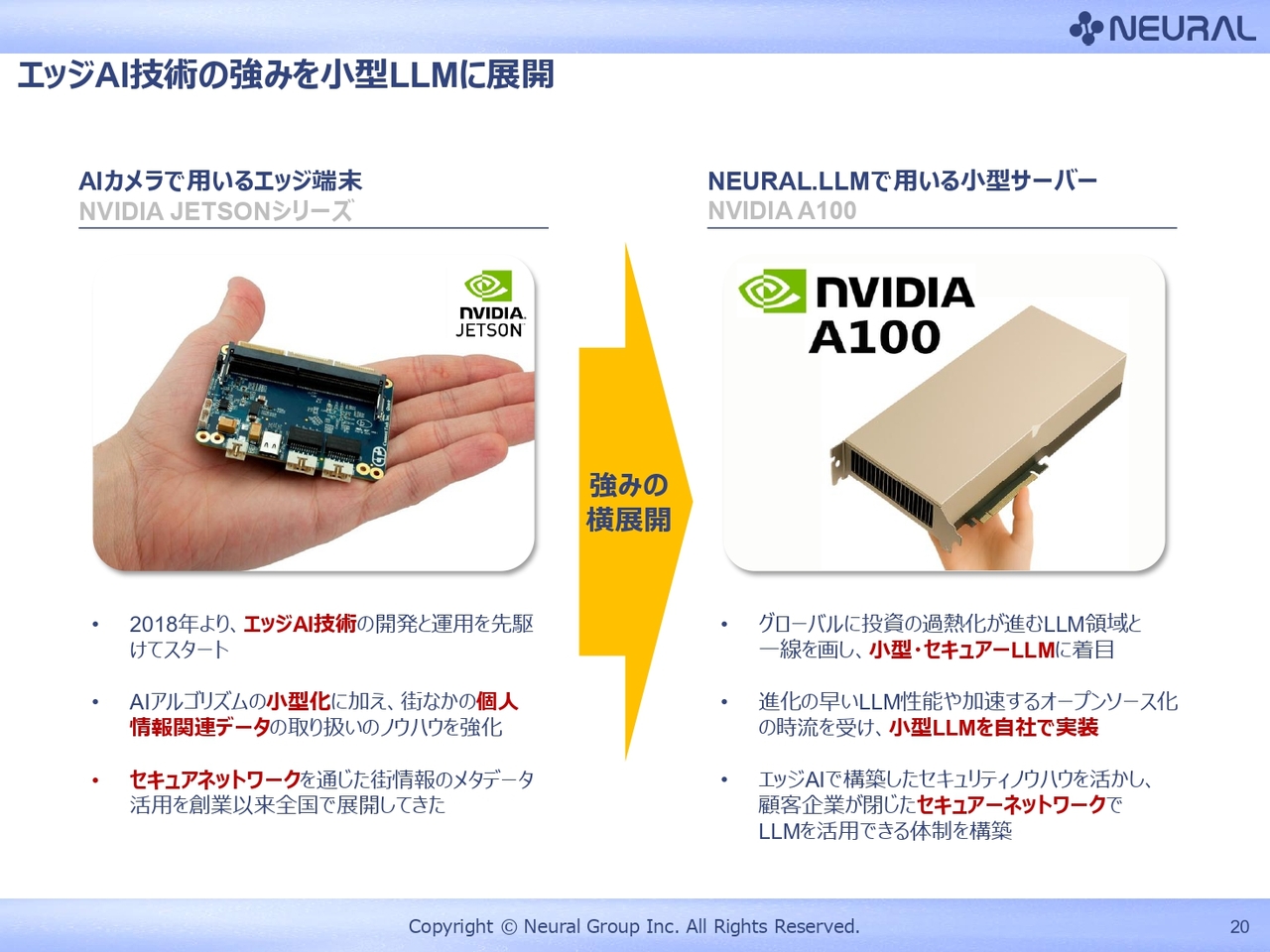

エッジAI技術の強みを小型LLMに展開

当社が言語モデルを開発していることについて、投資家のみなさまから「なぜ急に始めたのか」「投資が多くかかるのではないか」といったご意見をいただくことがあります。しかし、実際には、当社が言語モデルを開発することは非常に自然な技術的な流れだと考えています。

スライド左側に記載のとおり、当社はこれまでエッジAI技術の開発を継続的に行ってきました。具体的には、映像や音声の技術です。映像の場合、データファイルを「NVIDIA Jetson」というコンピューターで処理し、メタデータに変換する技術を開発してきました。この端末内処理の技術は、LLMにも応用可能です。

また、エッジAI技術で培った小型化やセキュリティ技術を、当社の言語モデルにおいても遺憾なく発揮しています。

映像判定と異なり、当社の言語モデルはスライド左側に示している「NVIDIA Jetson」では対応できませんが、スライド右側に示している「NVIDIA A100」や、これに類似する小型から中型のNVIDIA製のサーバー上で動かすことができます。

さらに、何重ものアクセスを同時処理できるとともに、手のひらに乗るほどの小型コンピューターですが、「NEURAL.LLM」がセキュアなネットワーク環境で稼働するという点は、当社がこれまでエッジAI技術で培ってきた技術力を活用している成果と言えます。

スライド右下に、3つのポイントを記載しています。1つ目は、グローバルで投資熱が高まる言語領域において、当社はまったく異なるアプローチで、小型でセキュアなLLMを導入する点に注目して開発を進めています。

また、進化スピードが速いLLMにおいて、テックジャイアントが手掛けるChatGPTやGrokはもちろん、オープンソースのLLMも同様に高速で進化しています。加えて小型で稼働できるという点が、当社が着目している領域です。それを自社で実装しています。

これにより、セキュアネットワーク上で当社独自の言語モデルが動く仕組みを実現しています。スライドに「強みの横展開」と記載していますが、このような点が当社が言語モデルを開発するに至った背景となっています。

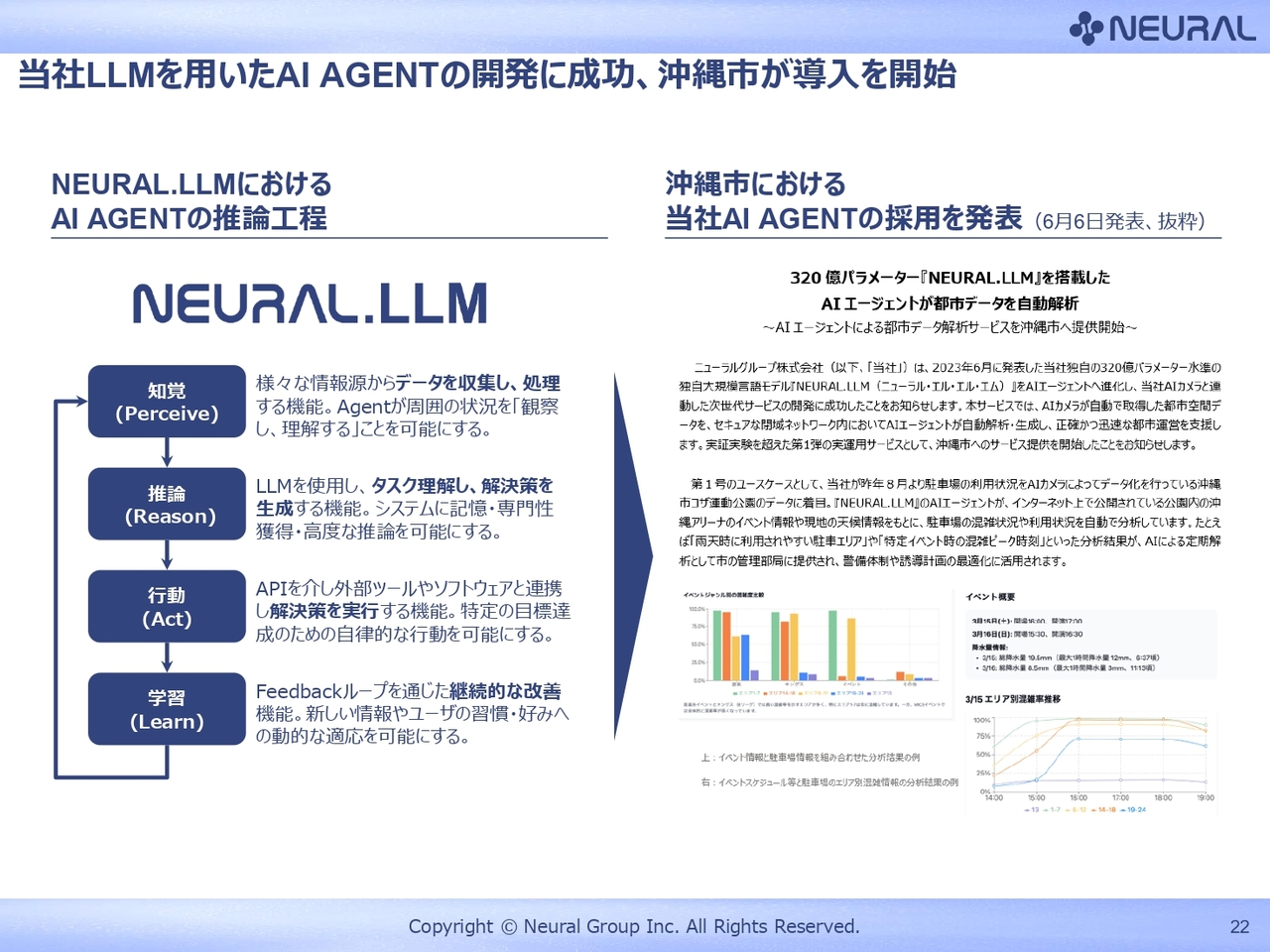

当社LLMを用いたAI AGENTの開発に成功、沖縄市が導入を開始

実際にそれをAI Agentへ進化させました。「LLMとAI Agentは何が違うのか」という質問を投資家のみなさまやメディアの方々から多く質問をいただいています。これは非常にシンプルで、推論の方法を一段階進化させたものと考えていただければけっこうです。

現行モデルは一般的にチャット形式で、例えば「最近のトレンドを教えてください」と質問すると、それに対して一問一答形式で応答する仕組みです。我々がアクションを起こし、それに対して応答が返ってくるというのが一般的にイメージされる言語モデルです。

これができるということは、我々から逐一指示を出さなくても、言語モデル自体が自律的に指示を出して動作することが可能です。この自律性を備えたモデルを、当社はAI Agentと呼んでいます。

スライド左側に示している4つの行動は、人間が日々行っている行動原理です。これらの行動をLLMに行わせます。

1つ目は「知覚」で、認識するということです。「知りたいことは何か」「この中で自分がやりたいことは何か」を知覚し、データ収集を通じて周囲の状況を理解するというものです。これは人間は必ず行っています。

例えば、今日私が電車に乗って帰ろうとした際には、電車に向かうためのエレベーターの状況や駅の改札の状況を確認します。もし工事をしていた場合は、その場所を回避し、別のルートを選びます。人はこのような情報収集を無意識のうちに行っています。

次に「推論」を行います。タスクに基づいて解決策を考えるということです。例えば、駅の入口を工事していた場合、別のルートを使うことを自然に考え行動します。それと同じことが言語モデルにも当てはまります。

言語モデルは物理的に動くわけではありませんが、情報収集を行う必要があれば、自ら情報を集めるように動作します。あるいは「このプログラムを使ってみよう」と思った場合、自分でそのプログラムにログインして動作し、学習し、もしうまくいかなかった場合は改善を試みます。

例えば、駅で工事しており遠回りしたとします。その際、駅の改札には「1」と「2」があり、「2」を選んだものの、実は「1」のほうが早かった場合、次回からは必ず「1」を選ぶようになるはずです。「2」を選び、「1」に戻ることを繰り返す人は基本的にはいないと考えられます。これは、言語モデルも同じです。

「2」で検討した結果、実は「1」のほうが適しているとわかった場合、それを学習します。その結果、次回からは「1」を選択するようになります。そして、次に「1」を選択した際には、新たな情報を基に判断・推論を繰り返します。このように繰り返し学習しながら進化する仕組みが、AI Agent化という進化の過程になります。

当社はLLMを自社で保有しており、このような新たな推論方法を実践することで、AI Agent化に成功しています。

実際に、この技術は沖縄市の都市開発にも活用されています。コザ運動公園という大規模施設には、駐車場や商業施設などがあり、当社のAIカメラが20台以上設置されています。

AIカメラが人や車の動きを検知し、コザ運動公園で行われるイベント情報、天気、混雑状況などを基に、AI Agentがお客さまの誘導方法や誘導員の配置、お客さまが楽しめる施策について自ら考え、推論を行います。

単なるデータ分析にとどまらず、解決策を生み出す点がこの技術のポイントです。このような取り組みは、自治体での利用がすでに進んでいます。

AIコンテンツ生成技術を活用した屋外ビジョンサービスを全国で提供

コアサービス領域についてご説明します。まず、LEDビジョンの「Neural Vision」について、3つのポイントがあります。

1つ目は、生成AIを用いたコンテンツの発信です。生成AIは、漫画、動画、写真など、さまざまなコンテンツを生成できます。コアサービス領域には1万社を超えるお客さまがいらっしゃいますが、これらを遊びや研究だけでなく、商用で活用できるコンテンツとして提供しています。

2つ目に、AIカメラと連携し、先ほどお話ししたような満空情報を活用したマーケティングや都市開発を行っています。

3つ目に、メディアレップも担当可能です。当社は「FOCUS CHANNEL」を通じて広告代理店と日常的に活動しており、このような方々を束ねるメディアレップという機能を持たせています。

単にLEDビジョンのハードウェアを販売するのではなく、LEDビジョンによってこの3つの世界を提供していると考えています。このようなサービスを提供しながら、自然とAI技術を活用する点が「Neural Vision」の最大の魅力です。

社員の働きやすさや成長を加速する1on1支援サービスをソニーと共同で提供

「KizunaNavi」です。こちらはソニーと共同で開発したSaaSシステムです。ブラウザを立ち上げてログインすると、パソコンのカメラのアクセス権を取得し、データを解析するAI技術となっています。

これにより、会社などで上司と部下が行う1on1の面談を促進するサービスです。このサービスは昨年に発表しました。

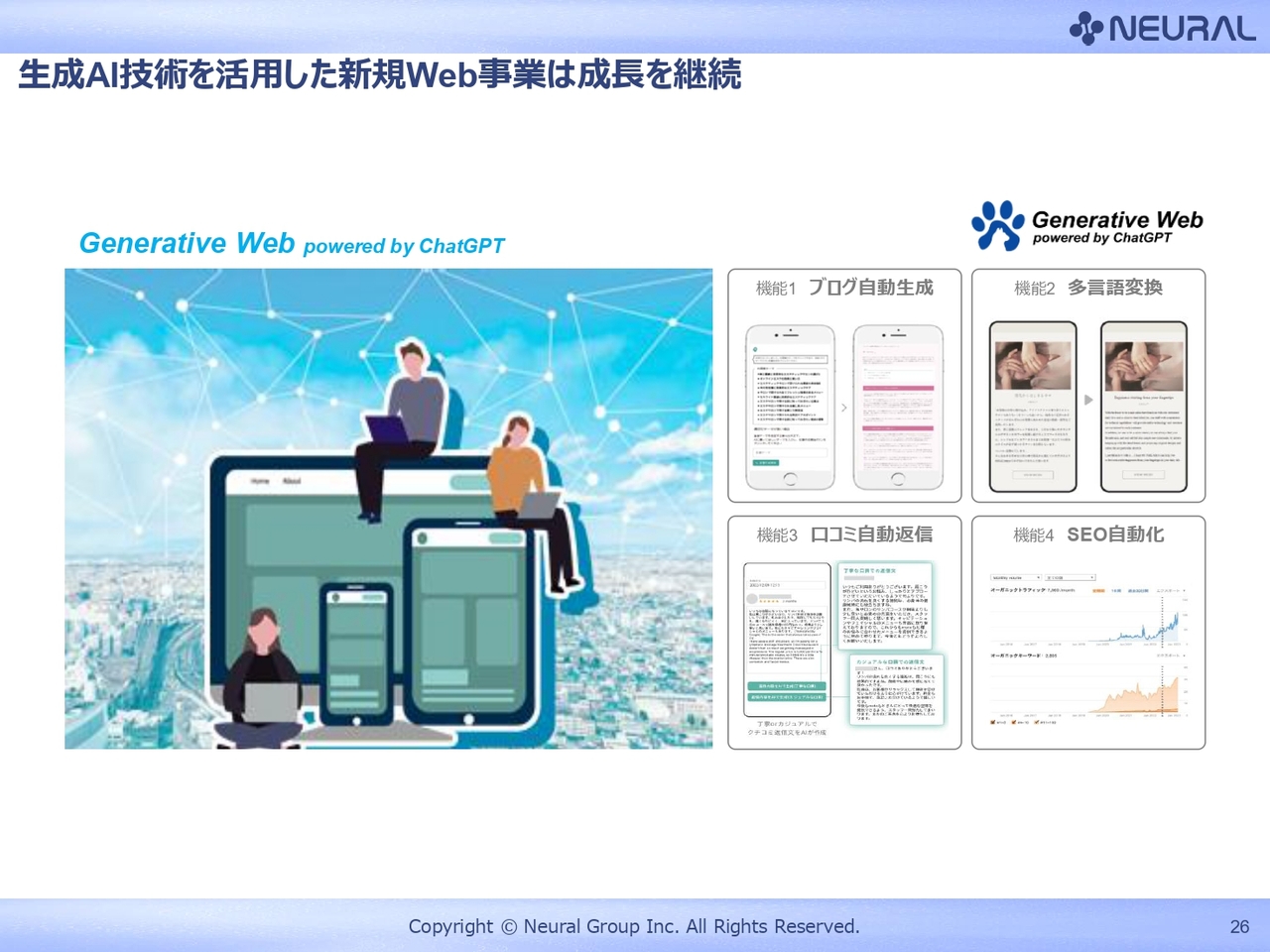

生成AI技術を活用した新規Web事業は成長を継続

Webサービスについてです。こちらはChatGPTのエンジンを活用し、Webサービスの提供を通じて、ブログの自動生成、多言語変換、口コミへの自動返信、SEOの自動化など、Web上での活動の一部にも取り組んでいます。

AI企業として類を見ない、全国での販売網を有し、大規模な顧客ネットワークを管理

コアサービス領域の成長戦略についてです。当社は、コアサービス領域をこれから成長させる収益の柱と位置づけています。自信がある理由としては、まず当社は全国10地域12拠点の販売網を有しており、どの地域のお客さまにもサービスの提供が可能である点が強みの1つです。

当社コアサービスは、民間・行政・公共12,000か所以上で活用されている

それに伴い、当社は約1万2,000社のお客さまを有しています。実にさまざまな企業や個人の方々にご利用いただいています。商業施設から物流施設、小売店など民間に近いものから、スライド下側に記載している警察、市役所、郵便局、空港など、さまざまな地域で当社のコアサービスをご利用いただいています。

急速に拡大する顧客網に対して、AIを用いた支援サービスを次々と提供することが可能

コアサービス領域を伸ばす仕組みは、スライドに記載のとおりです。当社はコアサービス領域においてAI技術を活用し、全国の大企業から中小企業まで、みなさまのマーケティングや人材活用を支援しています。

これが可能である理由は、約1万2,000社もの既存顧客網に当社サービスをご利用いただいている点です。そのネットワークが自然に広がり、にじみ出るように拡大していることが、当社の最大の強みだと考えています。

まとめると、成長戦略の1つ目はスケール力です。既存顧客への再販はもちろん、新規顧客も積極的に獲得しています。毎月約1,000社との新規商談を行っており、日々多くの新しいお客さまと接点を持っています。このような取り組みが、サービスを拡大する基本的な強みと考えています。

2つ目は、顧客に提供する商品の商品力です。既存サービスには先ほどのイノベーション領域から生まれた新技術を搭載し、新機能を追加しています。これにより、顧客単価の向上や新規顧客の獲得につながります。この商品力が当社の強みの1つです。

3つ目は、事業創出力です。冒頭でもお伝えしたとおり、イノベーション領域に注力する最大の理由は、そこから生まれた新しいサービスを事業化していくためです。技術を事業化し、当社が保有する新規顧客や既存顧客に提供することが、大きな追い風になると考えています。

事業創出力には、自社で開発するサービスも含まれます。例えば、今後M&Aを実施する際には、当社の販売網やコアサービスの成長に寄与する能力を持つ企業を仲間に加えます。このようなシナジーを生み出すことが、3つ目までの成長戦略と有機的に結びついています。

4つ目は、営業力です。当社は10地域12拠点に営業拠点を展開しています。それに加え、第2四半期からは複数の外部企業を代理店として迎え入れました。

したがって、当社の営業チームが必ずしも直接販売しなくてもよい仕組みを構築しています。当社のサービスを販売したいと希望する企業を積極的に迎え入れることで、営業人員がボトルネックにならず、さらなる加速を実現することができると考えています。

【コアサービスのスケール化に向けて①】AIによりデジタルサイネージを高付加価値化

コアサービス領域について、第2四半期で発表したトピックスを抜粋してご説明します。まず、先ほどお話しした生成AIコンテンツに関してです。

ニューラルマーケティングの「NEURAL バーチャルヒューマンラボ・プロジェクト」で、AIアバターを展開しています。AIアバターを遊びで使うのではなく、お客さまに商用で日々活用していただくことを意識したプロジェクトです。動画サンプルを掲載していますので、ぜひご覧ください。

次に、AIカメラと「Neural Vision」の連携についてご紹介します。6月に発表した「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」の事例で、AIカメラを設置し、LEDビジョンと連携しながらサービスを提供しています。

こちらのAIカメラは、車列を一つひとつ分析する高度なAIを搭載しており、非常に複雑な車両分析が可能です。このような技術を活用しながら、地域の核となるショッピングエリアの運営をよりスムーズに行えるように、三井不動産に導入していただいています。

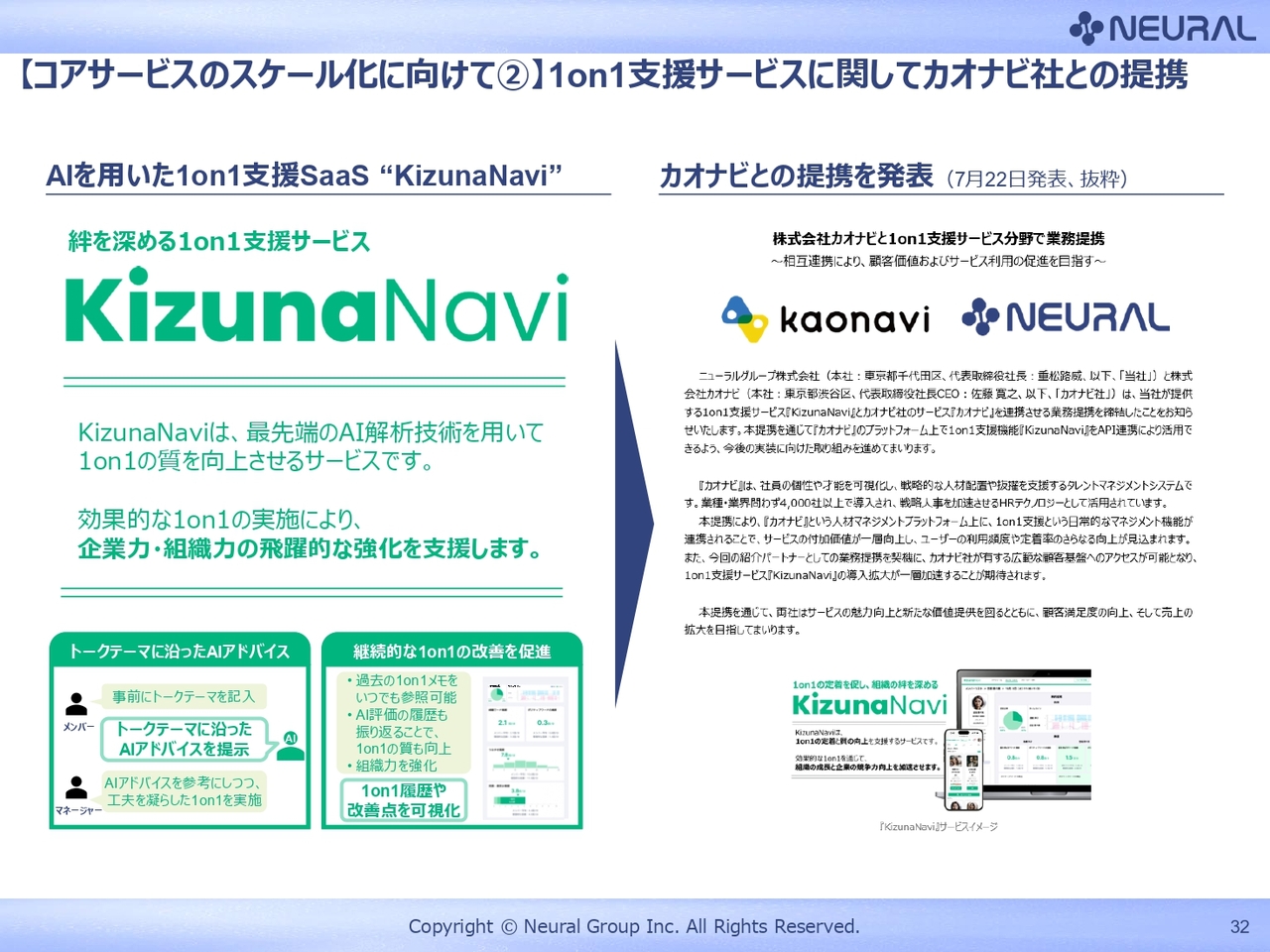

【コアサービスのスケール化に向けて②】1on1支援サービスに関してカオナビ社との提携

「KizunaNavi」を「カオナビ」と連携することを7月22日に発表しました。当社の「KizunaNavi」には多くのお客さまがいらっしゃいますが、「KizunaNavi」のアカウントを保有し、それぞれの人事データベースと連携することは、新規導入を検討している企業にとって障壁となるケースもあります。

一方で、「カオナビ」を使用している4,000社のみなさまにおいては、今後特に大きな工夫をすることなく、「KizunaNavi」をそのまま活用できるようになります。

「カオナビ」へのログインや、「カオナビ」に登録された人事情報をそのまま「KizunaNavi」で利用し、「KizunaNavi」の情報が「カオナビ」に流れるといった連携を実現することで、「KizunaNavi」がより使いやすいサービスとして成長していくのではないかと考えています。

コアサービス領域は持続的に成長率を継続

コアサービス領域における過去10四半期分の売上伸長率を示しています。今期も106パーセントの成長を達成し、10四半期連続で対前年四半期比で増収を実現しました。第1四半期と第2四半期においては、新しいコアサービス領域の作り込みに力を入れてきました。

今後、第3四半期、第4四半期、さらに来年の第1四半期、第2四半期において、売上成長率は高まっていくと考えています。目標とする成長率は、115パーセントから120パーセント程度です。

前年同期の売上水準を短期的に目指し、実現していきたいと考えています。これらはすべて計画どおりに進んでいます。

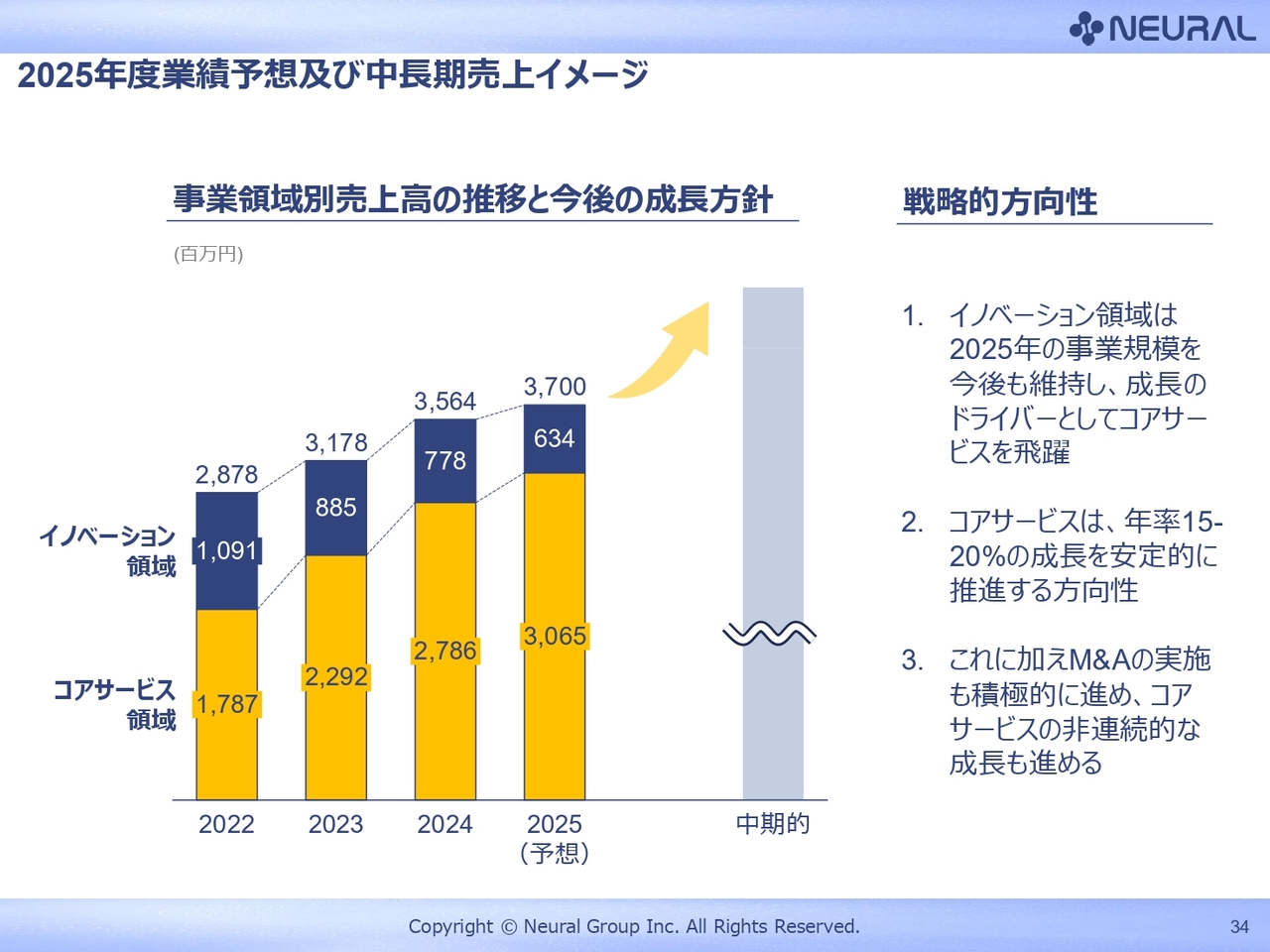

2025年度業績予想及び中長期売上イメージ

短期目標を超えた今後の中期的な取り組みについてご説明します。コアサービス領域を中心にさらに成長させていくことが重要です。

イノベーション領域については縮小するのかというと、2025年の水準をほぼ横ばいで維持していきたいと考えています。これ以上の大幅な削減も必要ないため、必要な部分については引き続き研究を進めていきます。

一方で、イノベーション領域をなぜ増やさないかというと、イノベーション技術が成熟した段階で事業化し、コアサービスとして提供するほうが適切だと考えるからです。

イノベーション領域の技術開発は停滞させるわけではなく、引き続き積極的に行っていきます。ただし、売上構成としては、イノベーション領域からコアサービス領域へシフトしていくことが成長する上で重要になると考えています。

コアサービス領域では、15パーセントから20パーセント程度の年率成長率を短期から中期的に目指します。それに加え、M&Aなども実施し、コアサービス領域の厚みをさらに増していきたいと考えています。これらに関しても、躊躇することなく実施していく方針です。

2025年12月期 上期 連結実績 – 対昨年実績

中間決算のハイライトは、スライドに記載のとおりです。昨年上期と比べて、売上高から当期純利益まですべてにおいて増収増益となりました。

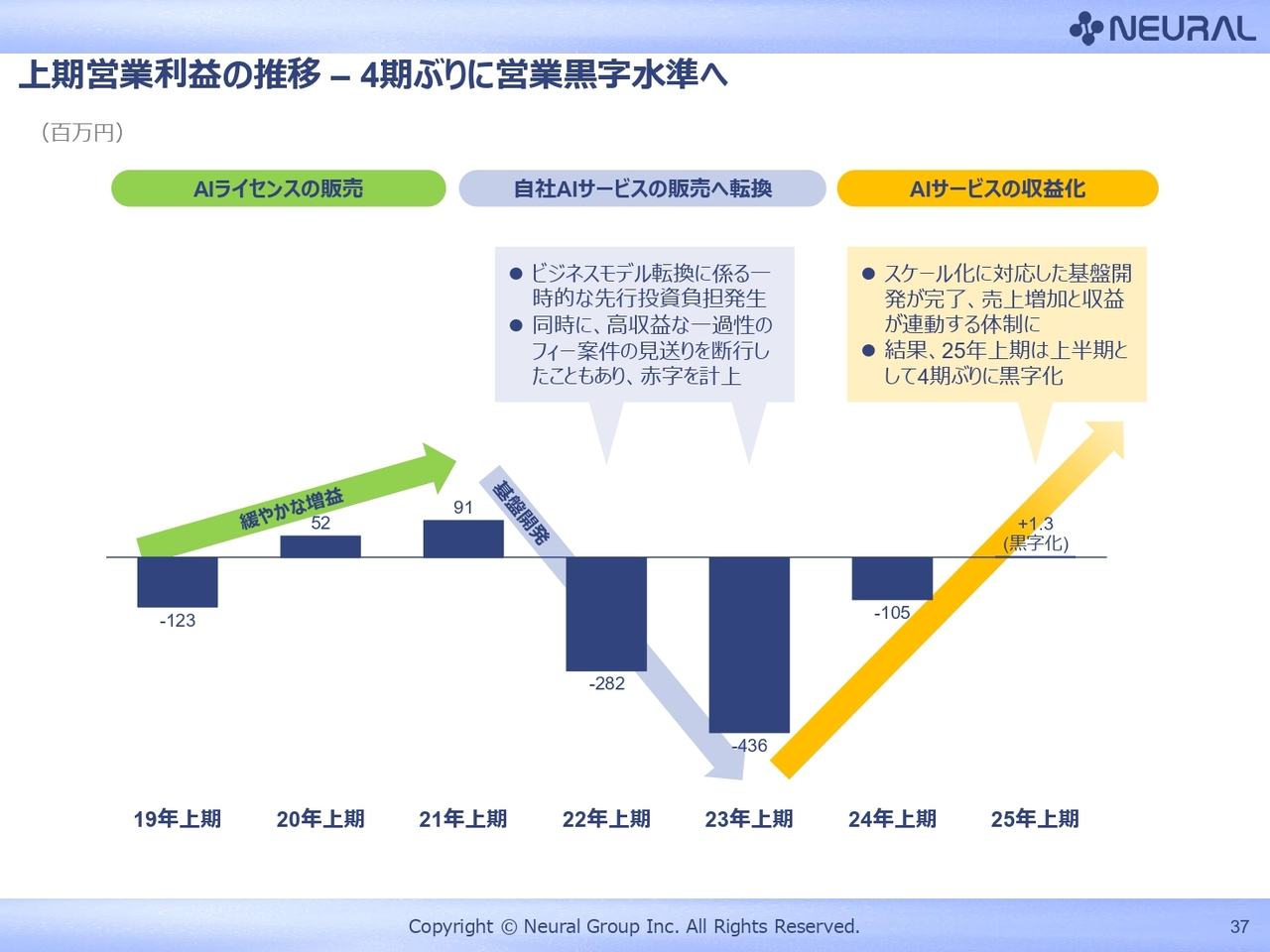

上期営業利益の推移 – 4期ぶりに営業黒字水準へ

上期の営業利益の推移についてです。スライドのグラフに示したとおり、4期ぶりに黒字化を達成しました。冒頭でもお伝えしたとおり、当社は上期に比べて下期のほうが売上および利益が高い、いわゆる下期偏重型の事業特性があります。

この理由としては、当社はさまざまな企業のマーケティング業務に資するサービスを提供していますが、マーケティング費用が最も多く使われるのがクリスマスシーズンだからです。当社は12月決算のため、第4四半期がマーケティング投資が最も多い時期となります。

1月や2月は1年の中で最も低調な時期にあたり、当社の第1四半期はお客さまがマーケティング投資を最も控える時期となります。お客さまの日々の生活の在り方が当社の売上と密接に連動していることから、このような季節性が生まれています。

一方で、これは当社の技術が不安定であることを示しているのではなく、当社のサービスがさまざまな地域における社会活動に根ざしていることを意味しています。このような自然な流れの中で、上期をしっかりと黒字化し、下期に大きく利益を出すという構造は、今後も持続していくと考えています。

2025年12月期 上期 事業領域別売上高実績 – 対昨年実績

イノベーション領域に関しては、前年同期比でやや減少しました。コアサービス領域は大きく伸びています。こちらも予定どおりに進捗しています。

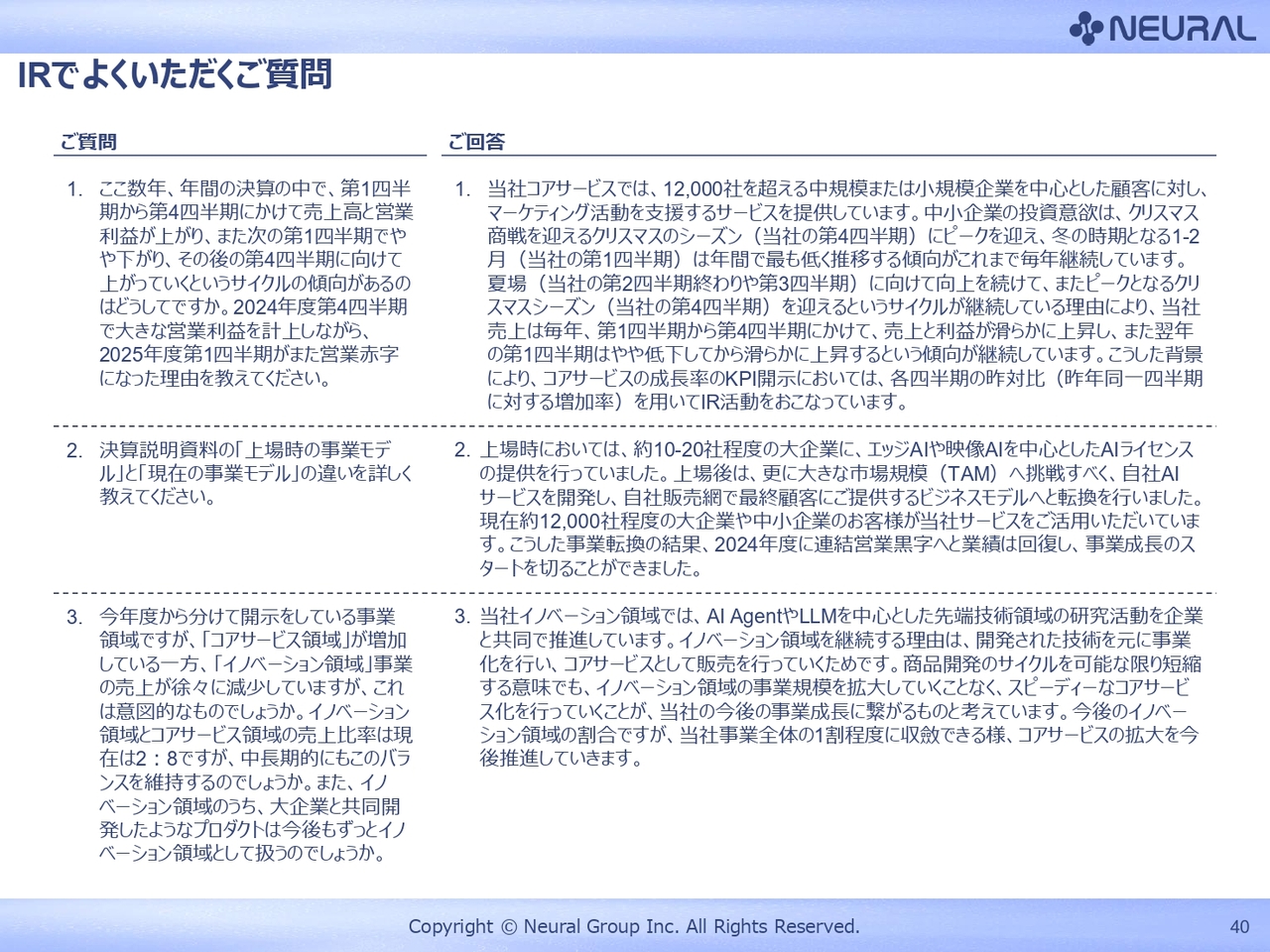

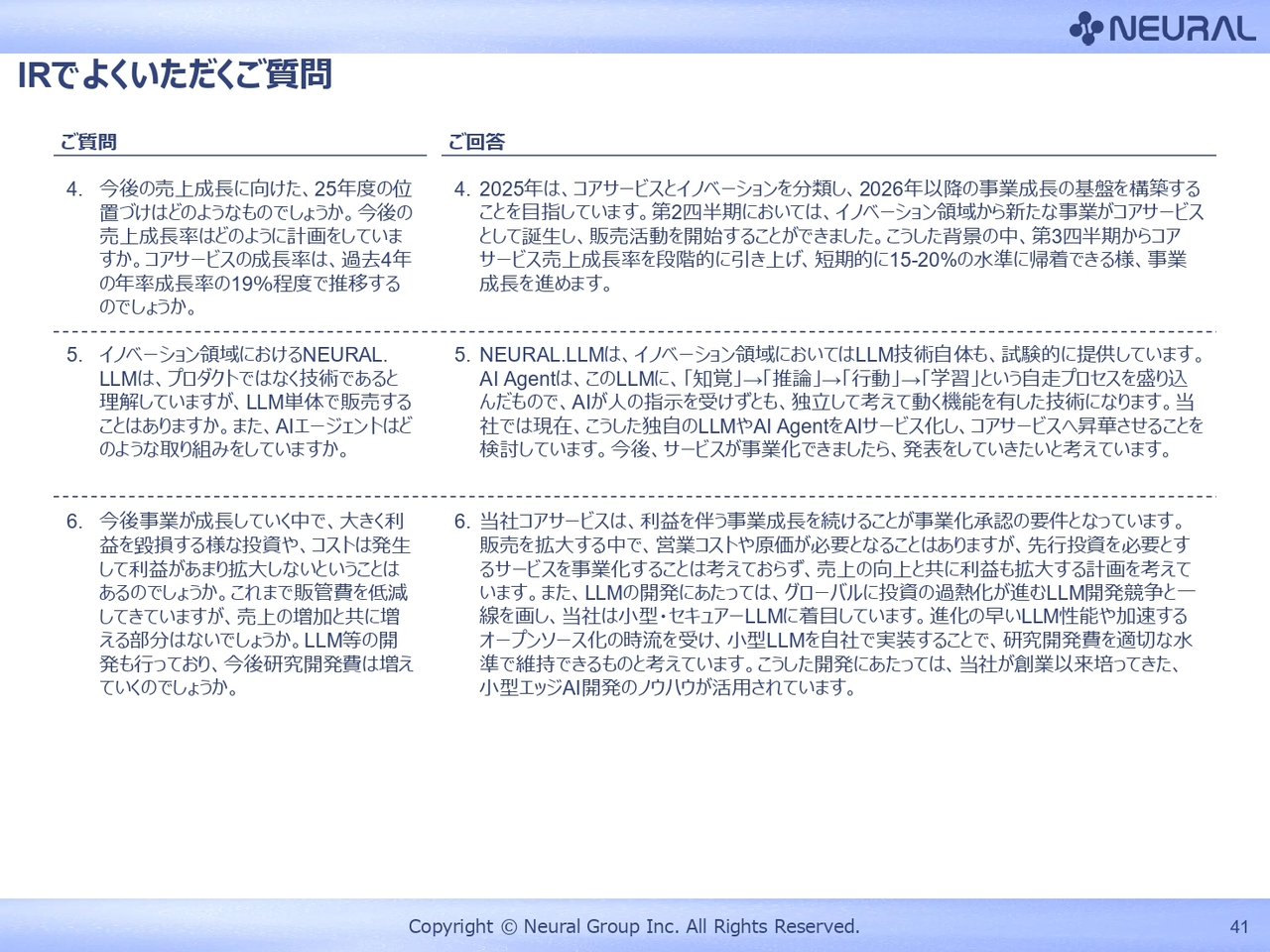

IRでよくいただくご質問①

今回、多くの投資家のみなさまと面談を行いました。IRでよくいただくご質問を2ページにわたってまとめています。

IRでよくいただくご質問②

今後は、投資家のみなさまとの面談でいただいたご質問のうち、特筆すべきものについてはこのように次の決算発表の中で積極的に取り上げていきます。面談にご参加いただけなかった方にもこの内容を発信することで、ご理解を深めていただけるように投資家対応を進めていきたいと考えています。

また、個人投資家のみなさまからも、当社のIR部門に対してメールや電話で日々ご質問をいただいています。

当社としても最善を尽くし、事業内容をご理解いただけるように努めるとともに、アドバイスなどがあれば積極的に耳を傾けながら進めていきます。今後とも当社へのフィードバックを積極的にいただければ幸いです。

今後も引き続き、応援・ご指導をよろしくお願いします。

新着ログ

「情報・通信業」のログ