【QAあり】ハイマックス、新規プロジェクトにより3Q受注残高前期比+25% 通期増収増益と年間配当の増配を見込む

目次

中島太氏(以下、中島):株式会社ハイマックス代表取締役社長の中島です。本日はお忙しい中、当社の説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。

それでは、ご覧の目次に沿って、当社の事業内容や事業戦略などをご説明します。

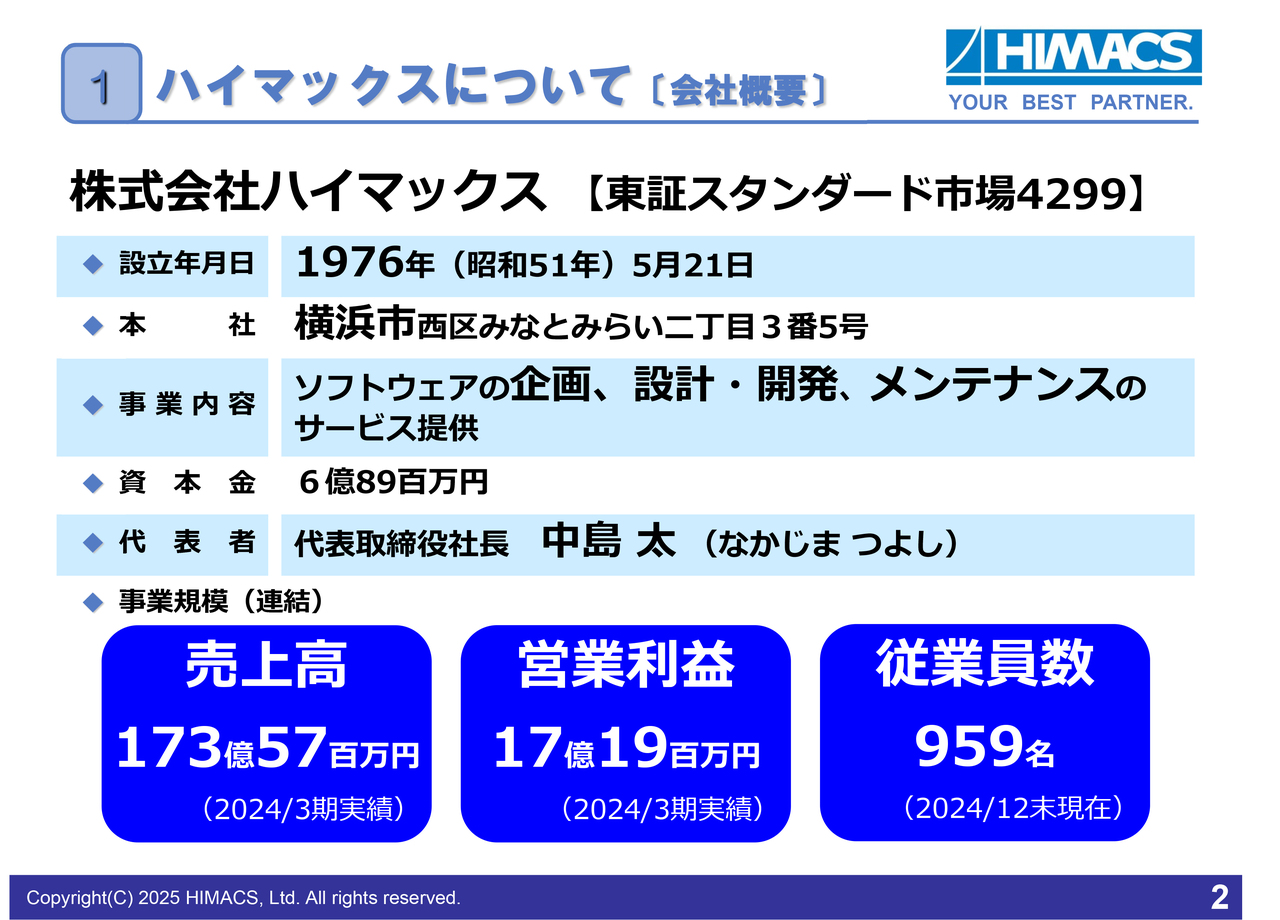

1 ハイマックスについて〔会社概要〕

中島:当社の会社概要です。設立は1976年です。本社は設立以来、横浜市にあり、今年度で49期目を迎えています。事業内容は、ソフトウェアの企画、設計・開発、およびそのメンテナンスのサービスを提供しています。

事業規模は、2024年3月期の実績で売上高173億5,700万円、営業利益17億1,900万円です。従業員数は、2024年12月末日現在で959名になります。

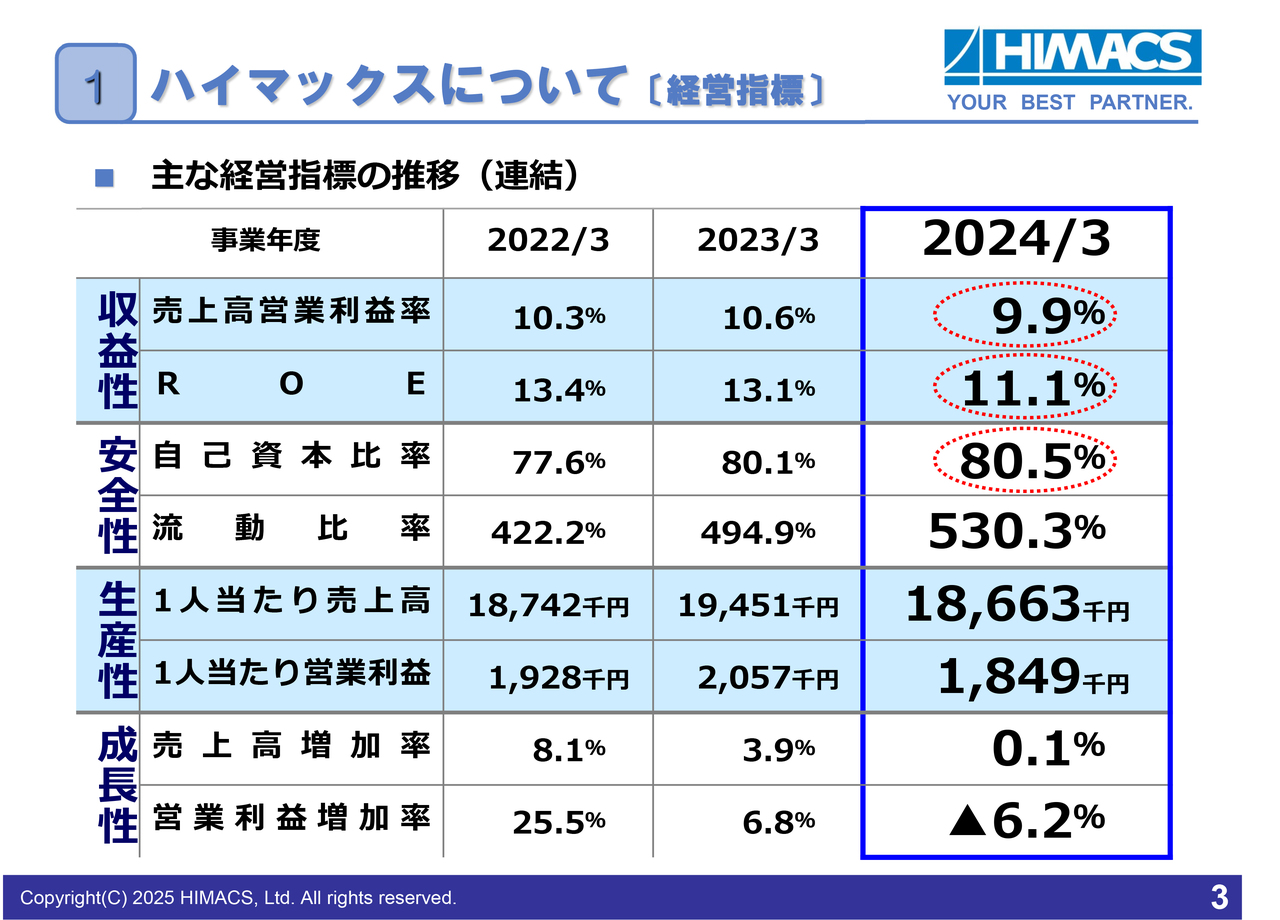

1 ハイマックスについて〔経営指標〕

中島:主な経営指標の推移です。後ほどご説明しますが、直近の2024年3月期売上高は横ばいにとどまりました。また、社員の積極採用および給与水準の引き上げなどの先行投資を実施した影響で営業利益は減益となり、厳しい決算となりました。

そのような中で、営業利益率は約10パーセント、ROEは2桁の水準を維持しました。なお、安全性を示す自己資本比率は80.5パーセントです。

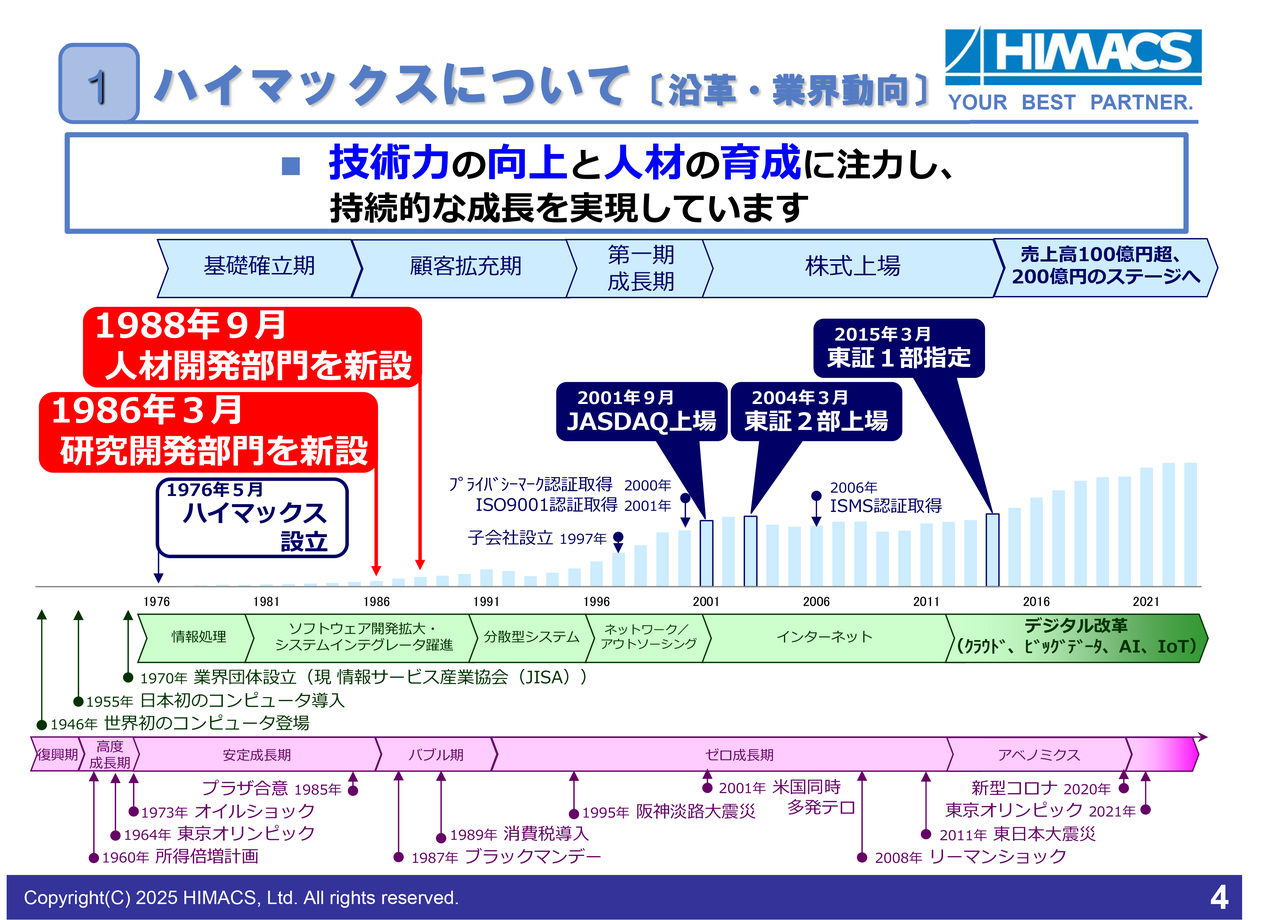

1 ハイマックスについて〔沿革・業界動向〕

中島:スライドに、当社が属する情報サービス産業の歩みと社会情勢、および水色の棒グラフで当社グループの売上高の推移を示しています。売上高が10億円にも満たなかった1986年に先端技術の研究開発の専門部署を新設しました。また、1988年には人材開発の専門部署を新設し、技術力の向上と人材の育成に継続して注力してきました。

2001年に株式を上場し、2015年には売上高が100億円を超えました。現在はさらなる飛躍のため、中期経営計画を実現し、売上高200億円超えを目指しています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):会社の沿革と今までの歩みについて、業績面を含めて教えていただきました。1996年前後から売上が伸び、その後少し足場を固めた後にまた伸びて、上場前の段階で会社の業績が非常に伸びている時期があります。これが上場のきっかけになったかはわかりませんが、このあたりの背景を教えていただければと思います。

中島:当時は、現在まで取引がつながるようなお客さまを新規に開拓しました。この時期が、お客さまを拡充させるような時期だったのかと思います。

坂本:御社が創業されて足場を固めて、技術やノウハウがたまり、お付き合いしてきた中で「この会社なら他ももっと大きくできる。それではいこう」というような時期だったのですね。

中島:おっしゃるとおりです。

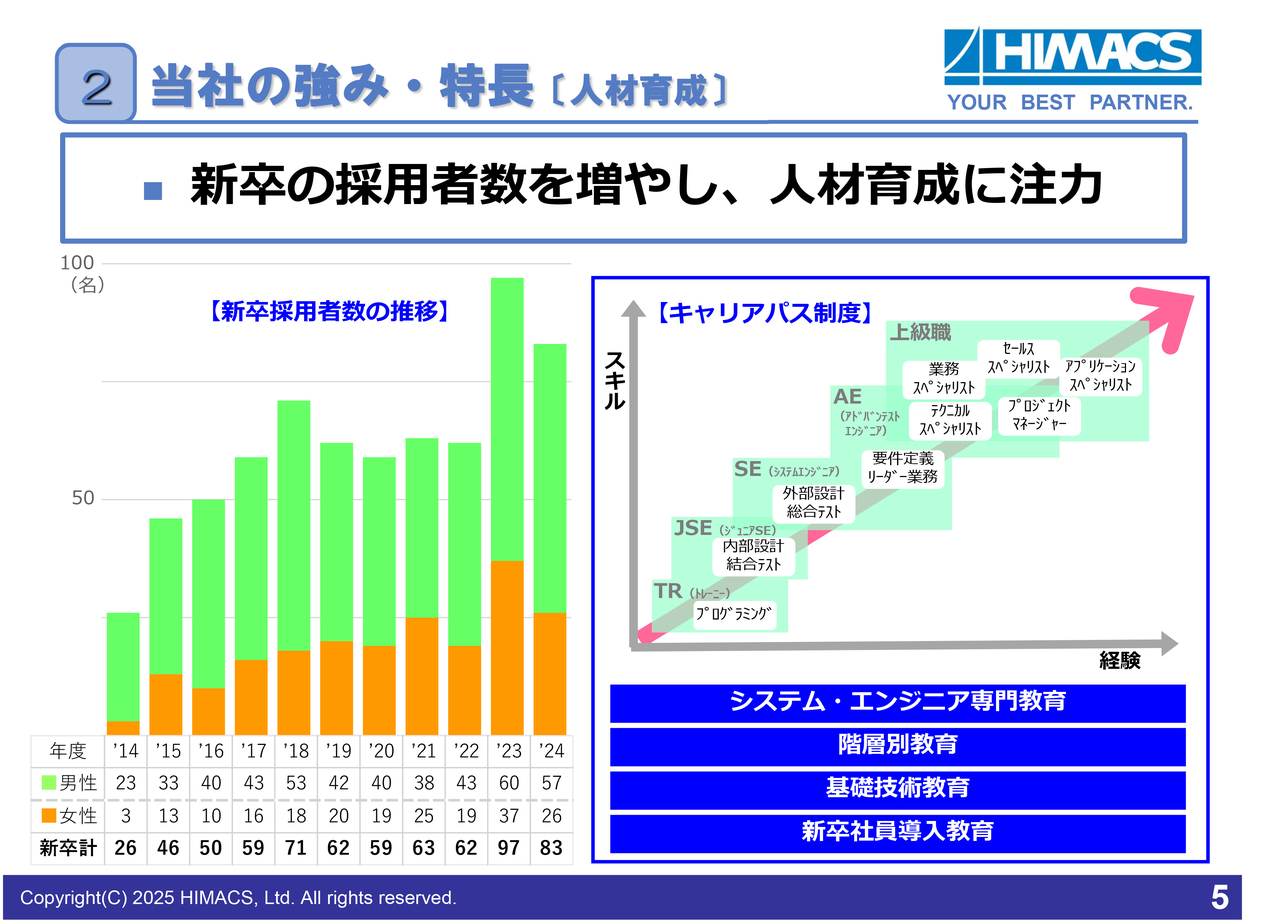

2 当社の強み・特長〔人材育成〕

中島:当社の強み・特長についてご説明します。はじめに、昨今の技術者不足への対応として、新卒の採用者数を従前の約30名から、直近では連結で約80名に引き上げ、積極採用しています。そして、新入社員の導入教育を3ヶ月間しっかり行います。

その他にも、技術面や階層別に社内外の教育カリキュラムを整備し、技術を確実に身につけ、着実に成長できるよう、「スキル」と「経験」を軸とした「キャリアパス制度」を整備しています。

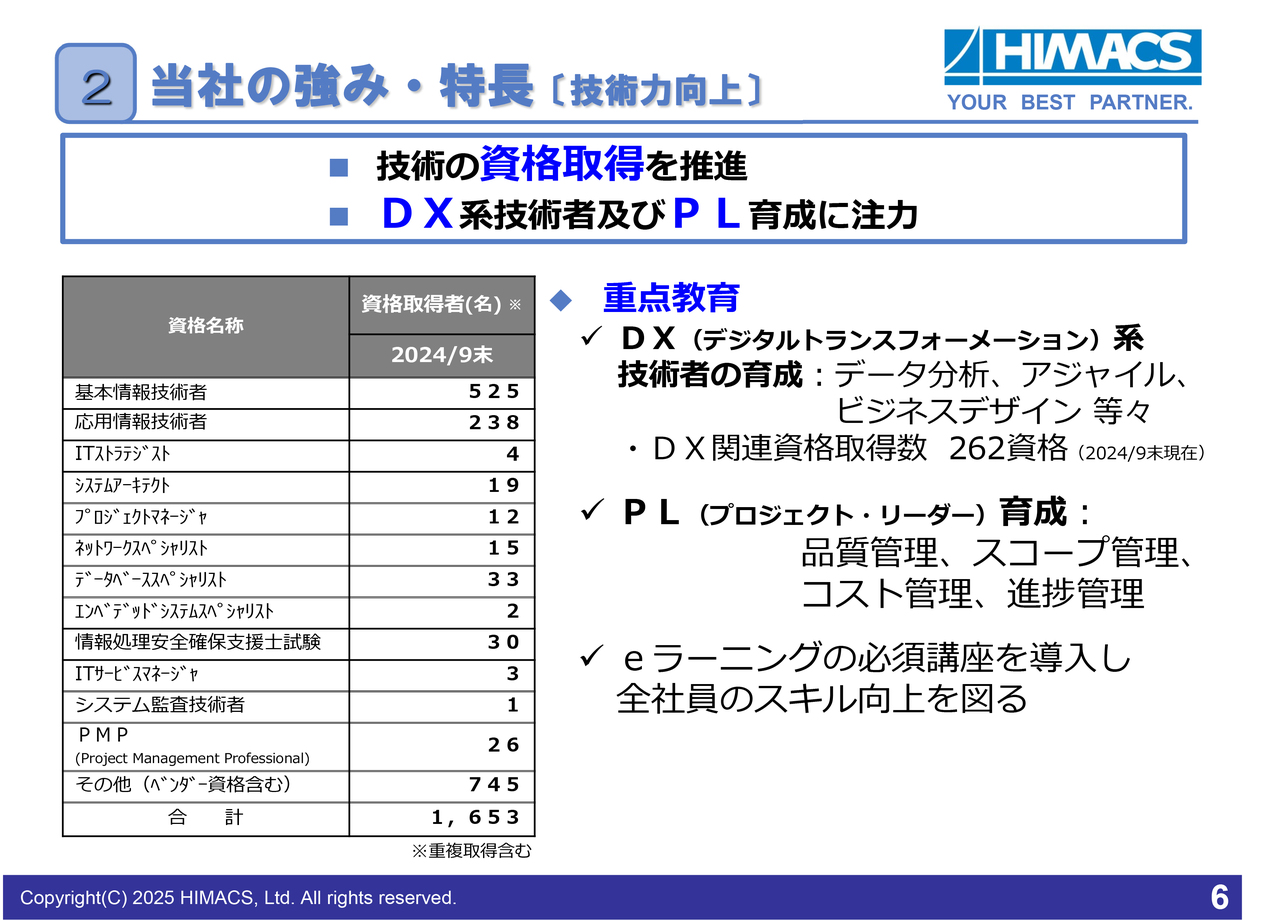

2 当社の強み・特長〔技術力向上〕

中島:スライドの表は、情報処理技術者試験制度などの資格取得の一覧です。資格取得者を社内表彰するなど、積極的にチャレンジしてもらう仕組みを設け、資格取得を推奨しています。この実績は当社のホームページでも継続して掲載しており、業界でも誇れる水準であると自負しています。

特に重点教育と位置づけているのは、データ分析などのDX(デジタルトランスフォーメーション)系技術者の育成と、プロジェクトの現場責任者であるPL(プロジェクト・リーダー)の育成です。

また、全社員にeラーニングの必須講座を導入し、さらなるスキルの向上に取り組んでいます。

坂本:御社はシステムを開発する会社ということで、開発する方のスキルが財産になってくると思います。お示しいただいている中には取得するのが難しい資格もあるようですが、資格取得について社内研修などを行っているのでしょうか? また、資格が昇給・昇格の条件になっているのかなど、お話をお聞かせいただけたらと思います。

中島:資格取得についての社内研修は特に行っていません。また、一部の資格は昇格や昇給の条件になっています。そのような中で資格を取得していただくため、合格の際には会社が資格取得の一時金をお支払いし、モチベーションを高めている状況です。

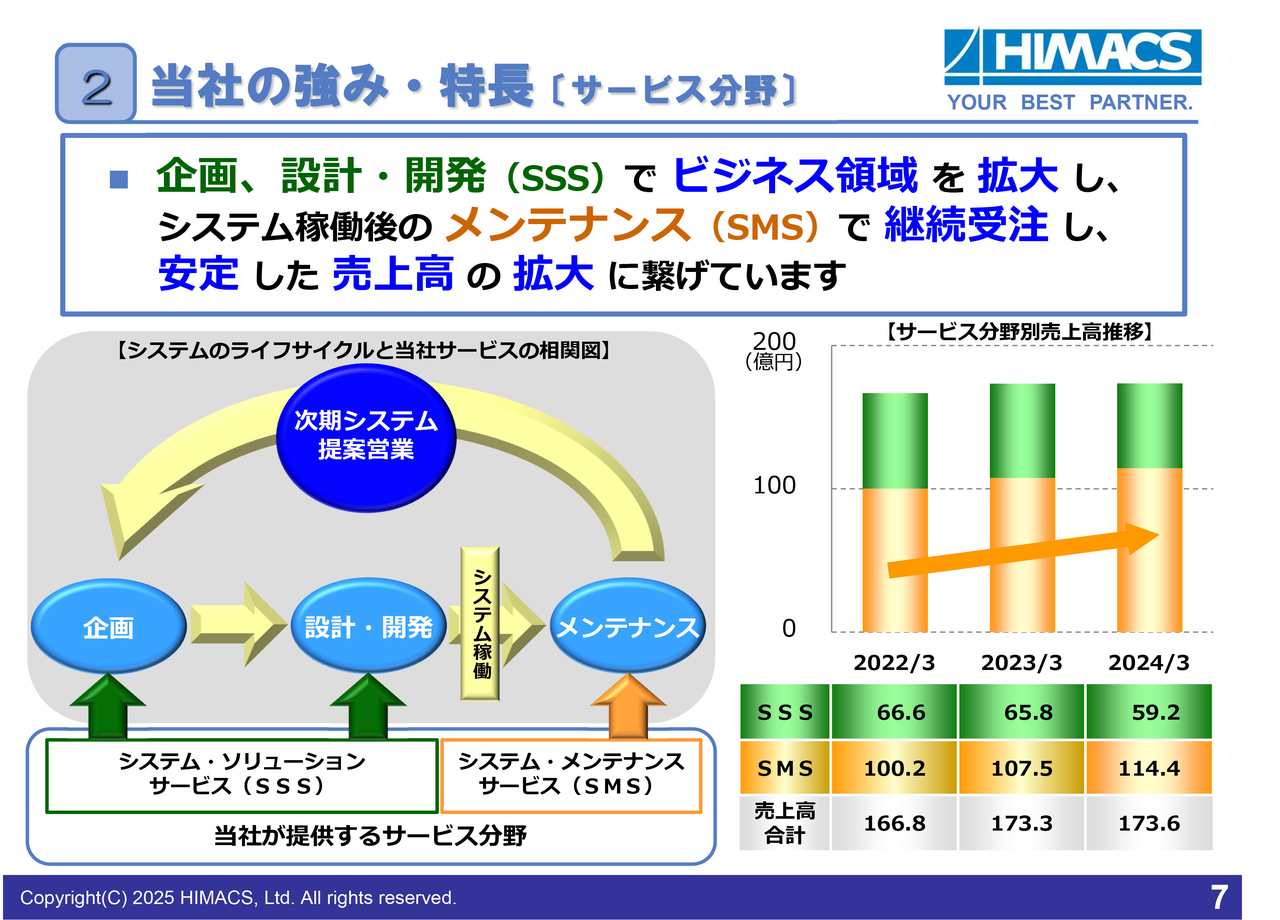

2 当社の強み・特長〔サービス分野〕

中島:当社は、システムのライフサイクルの全領域にサービスを提供できることが強みです。システムを構築するためには、どのような業務を処理するかといった企画から始まります。

次にシステムを設計し、開発します。開発が終わり、稼働して、お客さまがシステムの利用を開始された以降も保守・メンテナンスが必要となります。そして、一定期間システムが利用されると、次のシステム再構築の計画が検討されるというライフサイクルになっています。

特にメンテナンスサービスは、長期安定的な取引が確保できるとともに、お客さまの業務ノウハウを蓄積することができます。その業務ノウハウを活かすことで、次期システムへの参入が優位になります。

企画、設計・開発の工程で領域を拡大し、稼働後のメンテナンスで継続受注することにより、安定した売上高の拡大につなげています。

坂本:「SMS」と表記されているシステム・メンテナンスサービスは、システムを稼働させた後、保守などのメンテナンスを行う分野だと思います。この売上高が非常に高くなっているため、安定した収益が確保できる状況になっているのではないかと思います。

SMSを今後伸ばしていく意思はあるのか、伸ばしていくための技術面と営業面の取り組みを教えていただけたらと思います。

中島:スライド右側のグラフをご覧いただくとおわかりのとおり、近年、SMSが増加しています。基本的には、SSS(システム・ソリューションサービス)で構築したシステムをメンテナンスしている期間です。ここで業務ノウハウをしっかり習得し、次のシステム開発に向けて準備しています。

坂本:SMSだけを取りにいくわけではなく、SSSのシステム開発の営業も一緒に行うということですね。

中島:私としては、SSS、SMSのバランスは50パーセントが理想と見ています。

坂本:緑色で示しているSSSを伸ばせば、また業績が伸びるということですね。

中島:おっしゃるとおりです。

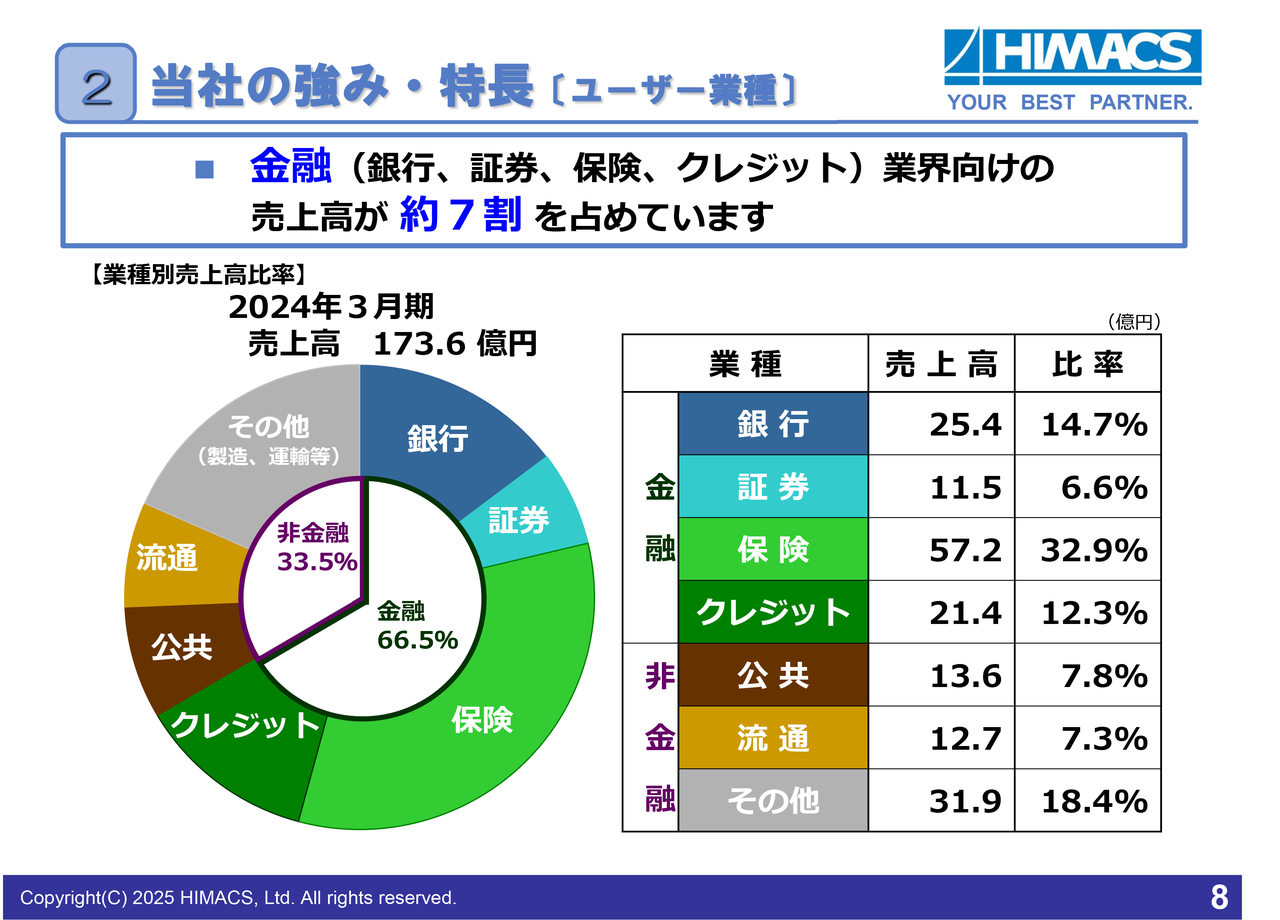

2 当社の強み・特長〔ユーザー業種〕

中島:当社が開発したシステムをご利用いただいているユーザーの業種についてご説明します。金融業界向けが約7割、非金融向けが約3割の構成となっています。

各業種のシステムは重要な社会インフラとなっており、いったんシステム障害が発生すると、社会に大きな影響を与えます。したがって、開発する側の我々も、高い技術力と業務ノウハウを求められます。当社は創業以来、特に高い信頼性が求められる金融業界向けを主軸に売上を拡大してきました。

坂本:スライドの円グラフを見るとすぐにわかりますが、御社の強みとして、金融業界向けのお客さまが多いということがあります。その理由について、御社には特別な技術者が多かったり、長い歴史があることなどが考えられますが、どのような背景があるのかを教えてください。

中島:技術的な側面では、修練された技術者が多く在籍していることは間違いないと思います。特に、お客さまの業務に必要な金融知識が豊富です。当社は言葉としてはあまり出していませんが、いわゆるシステムコンサルティングのようなことまで社員がしっかり対応し、そこに加えて業務的な側面のノウハウもたまっています。

坂本:金利の計算ができたり、金利のことがわかる方であれば、ただシステムを作るだけの方よりつながるということですね。

中島:おっしゃるとおりです。

坂本:システムの中でコンプライアンスなどもあると思いますが、そのあたりもわかっている方が多いということですね。

2 当社の強み・特長〔主要顧客〕

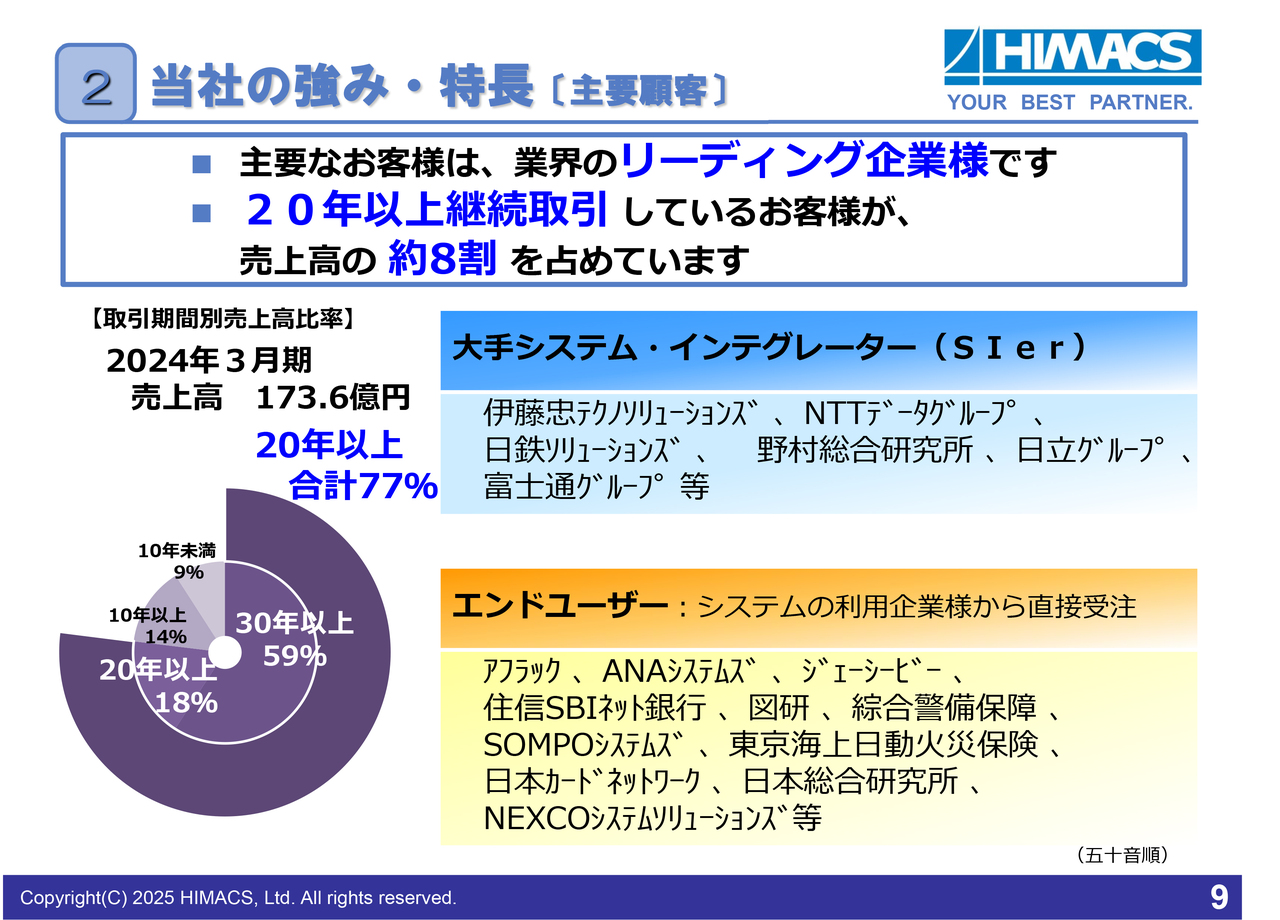

中島:主要なお客さまについてご説明します。大手システム・インテグレーター(SIer)との取引は、当社にとって一番の取引先である野村総合研究所などです。また、システムをご利用いただく企業から直接受注しているエンドユーザー企業は、ジェーシービーや綜合警備保障(ALSOK)などです。

また、30年以上にわたり継続して取引しているお客さまは売上高の約6割、20年以上のお客さまは約8割を占めています。

坂本:非常に長い取引が継続している企業が多いというお話でした。こちらの理由を教えてください。

中島:何と言いましても、当社の社員、そして一緒に仕事していただいているビジネスパートナーの会社のメンバーが非常に実力を有しており、結果的にお客さまから認められることで継続的な取引が実現できていると思います。

坂本:「またこの会社、このチームにお願いしたい」というイメージですね。

中島:私としては、社員とビジネスパートナーには感謝しかありません。

坂本:先ほどのご説明の中で、大手システム・インテグレーターの野村総合研究所などからお仕事をいただいたり、御社がジェーシービーなどから直接受注するというお話がありました。この割合を教えてください。

中島:エンドユーザーからの直接のお取引は、売上高のポートフォリオで言いますと、約3割です。

坂本:この割合は高まってきているのでしょうか?

中島:おっしゃるとおりです。私が社長に就任した9年ほど前は、20パーセント弱でした。

坂本:直接受注の割合を引き上げることがやはり大事ですね。視聴者の中にはシステム業界にあまりなじみがない方もいらっしゃると思いますが、一般的には一次受けのほうが単価は高く、売上金額が多くなるため利益率が高いと思います。

やはり、技術力がないと直接仕事をいただけないパターンが多いです。建設とシステムはまったく一緒ではないものの、大手が1回受けてお願いするという構造が昔からあるため、直接受注できることは御社の強みですね。

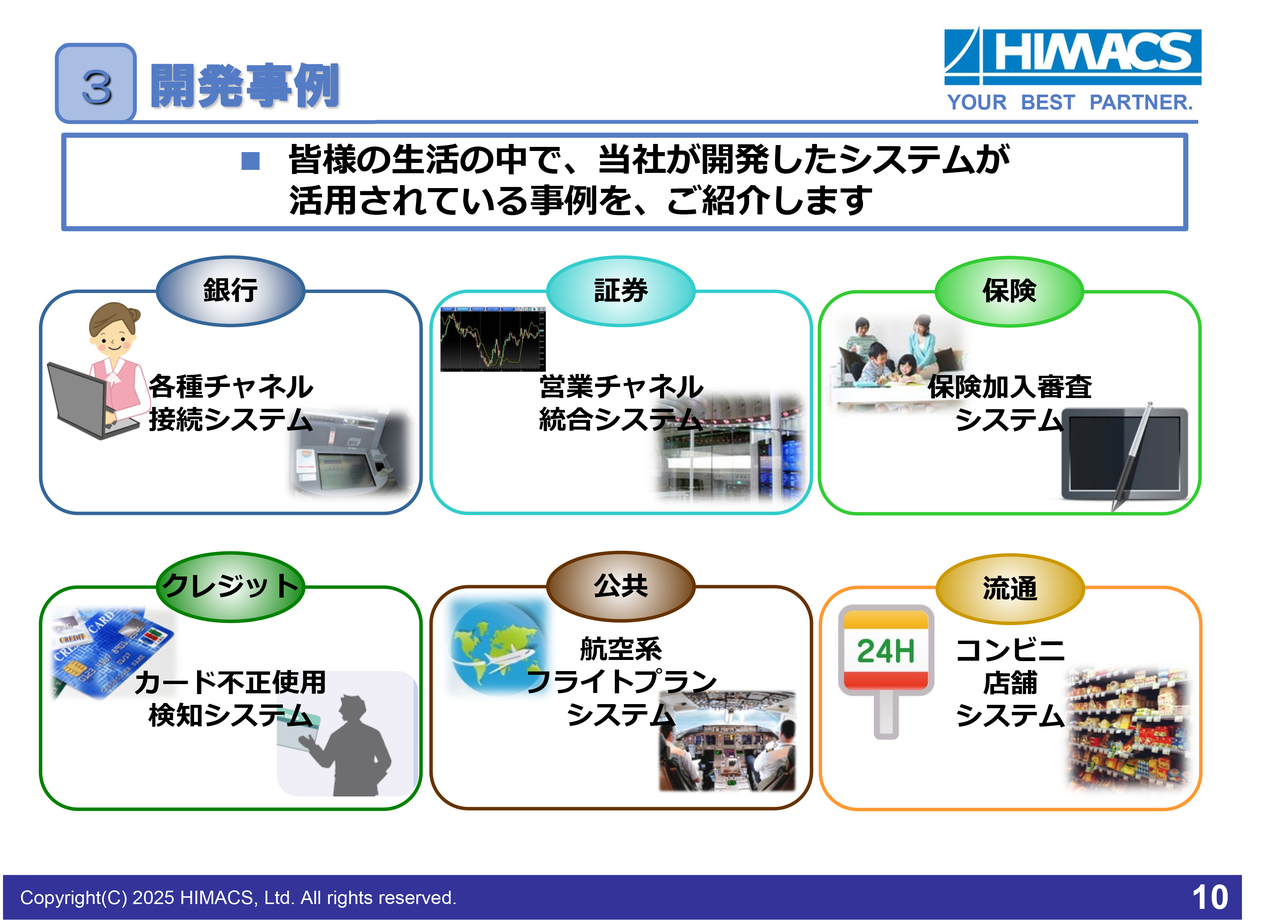

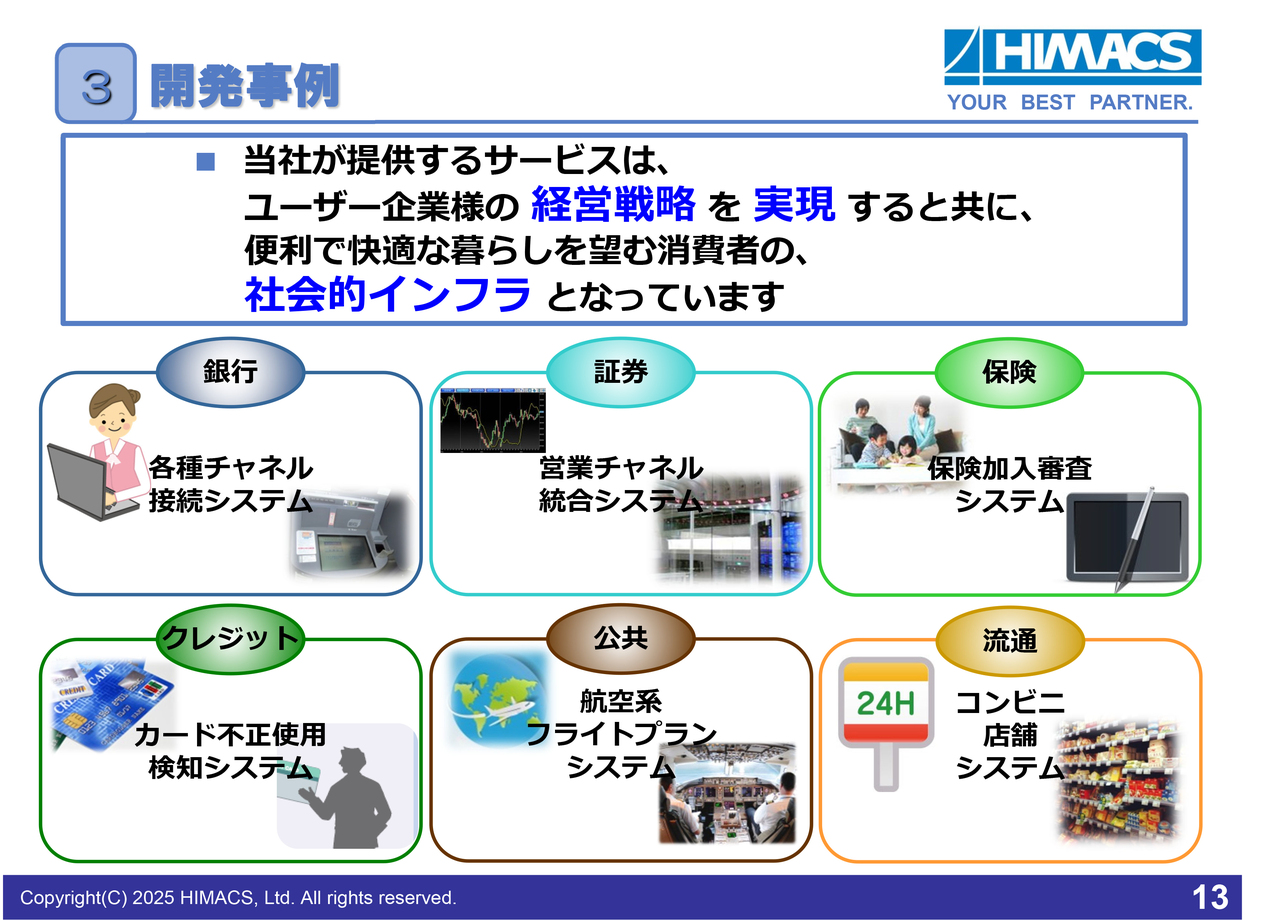

3 開発事例

中島:ここからは一般消費者のみなさまの生活の中で、当社が開発に携わったシステムが活用されている事例をいくつかご紹介します。

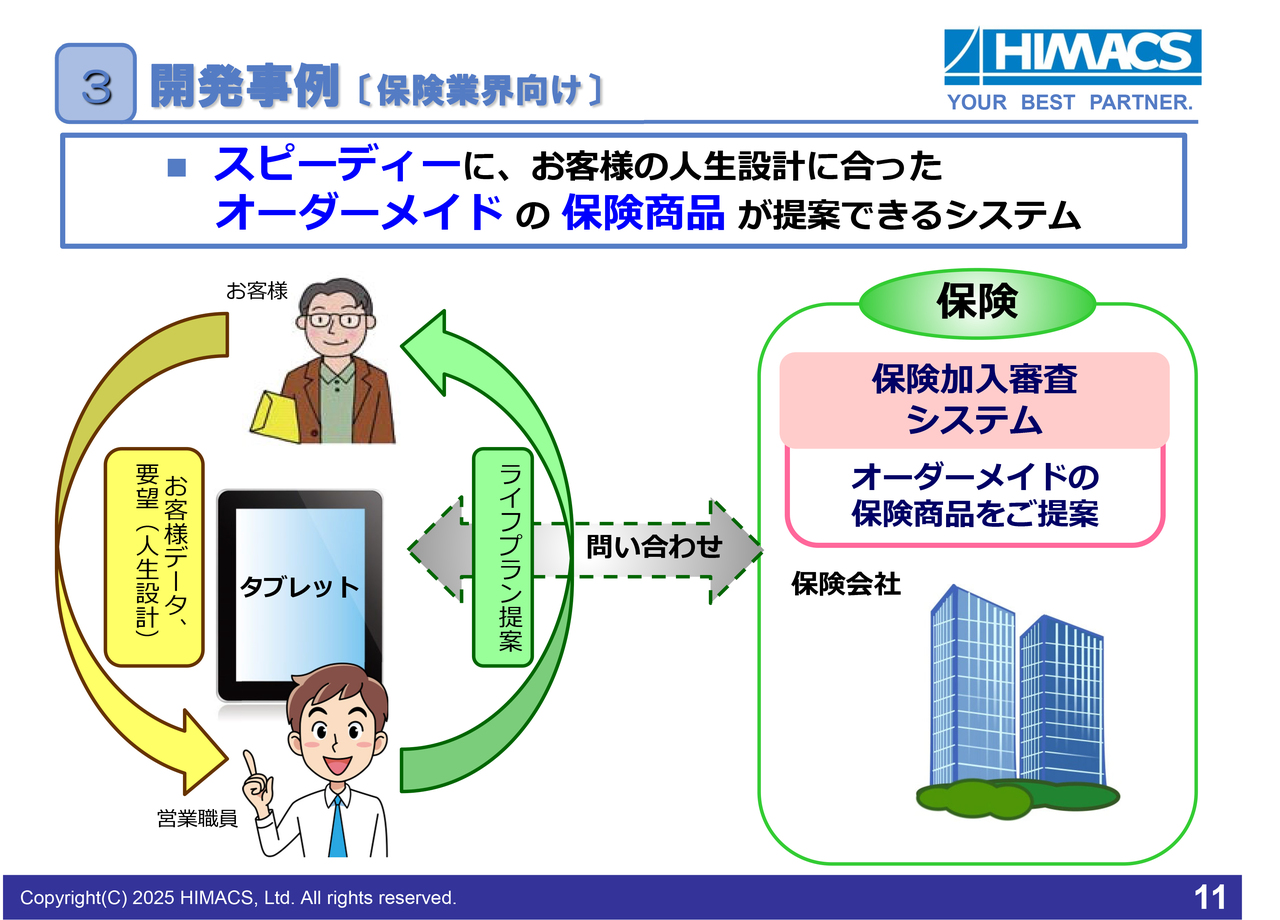

3 開発事例〔保険業界向け〕

中島:まず生命保険業界向けでは、営業職員がタブレット端末を活用し、お客さまと対面しているその場で保険商品が提案できる「保険加入審査システム」の開発に携わっています。スピーディにオーダーメイドの提案ができることで、保険会社の業務効率化および競争力向上を支援しています。

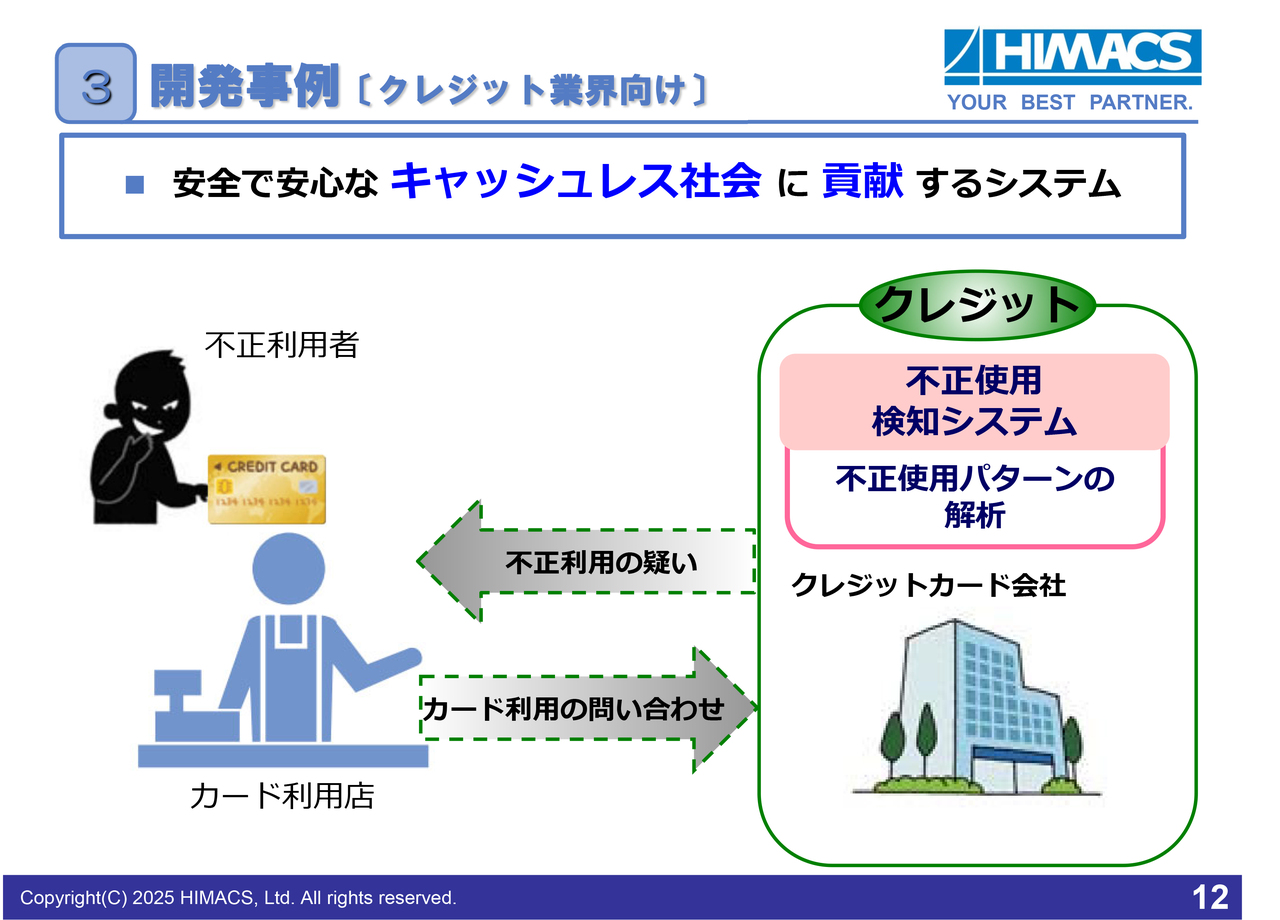

3 開発事例〔クレジット業界向け〕

中島:次に、クレジットカードの偽造などによる不正利用が年間に540億円以上もあり、クレジット会社にとって、その対策は重要な経営課題となっています。

クレジット業界向けでは、クレジットカードの「不正使用検知システム」の開発に携わっています。これは、過去数十億件の膨大な利用履歴から不正使用パターンを解析して不正使用の可能性を検知するシステムで、安全で安心なキャッシュレス社会に貢献しています。

坂本:開発において、先方から要件定義として「このようなかたちで作ってください」というお話があると思います。

御社は金融機関との長いお付き合いの中で、システム開発実績があります。要件定義をもらって作るだけでなく、「このようにしたほうがいいのではないか」という提案も行っているのでしょうか?

中島:おっしゃるとおり、基本的にはお客さまから要件が提出されます。ただし、私どもが培ってきたノウハウをいかんなく発揮できる場だとも考えていますので、私どもよりご提案する場面も多くあります。

3 開発事例

中島:当社が提供するサービスは、ユーザー企業の経営戦略を実現するとともに、便利で快適な暮らしを望む消費者の社会的インフラとなっていると考えています。

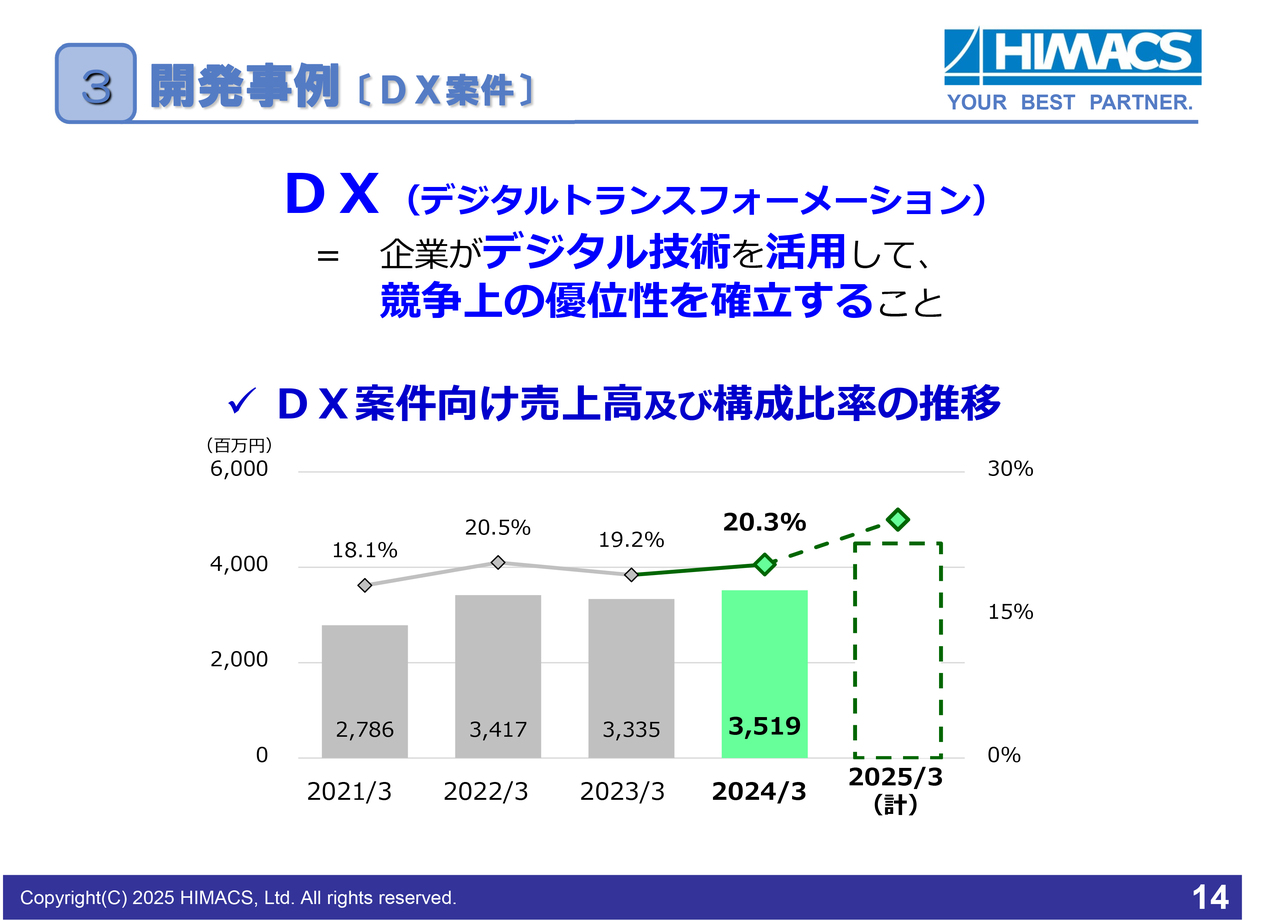

3 開発事例〔DX案件〕

中島:昨今、デジタルトランスフォーメーション、いわゆる「DX」という言葉をよく耳にすると思います。DXとは、企業がデジタル技術を活用して、競争上の優位性を確立することです。当社もDX案件を積極的に受注するように取り組んでいます。

今期の売上高は、DX案件が占める割合が一段と高まる見通しです。

坂本:DX案件が伸びている中で、どのような案件が多いのかも興味深いところです。御社に興味がある方もいらっしゃると思いますが、全体を見ていると、その中で御社を見たいという方もいらっしゃると思うため、お聞かせいただけたらと思います。

中島:システム的には、いわゆる基幹系と情報系とよく言われます。

坂本:もともとDXは基幹系から取り組むイメージでしたが、今はできることから始めていくというところがありますね。

中島:おっしゃるとおりです。現実的には、やはり情報系のシステムがまだ中心になっています。そのため、基幹系の大規模なシステムの案件は数年先からだと見ています。特に、金融業界向けよりも非金融業界向けのお客さまが積極的に取り組んでいると感じています。

坂本:金融は、基幹システムから始めないといけないということがどうしてもありますね。

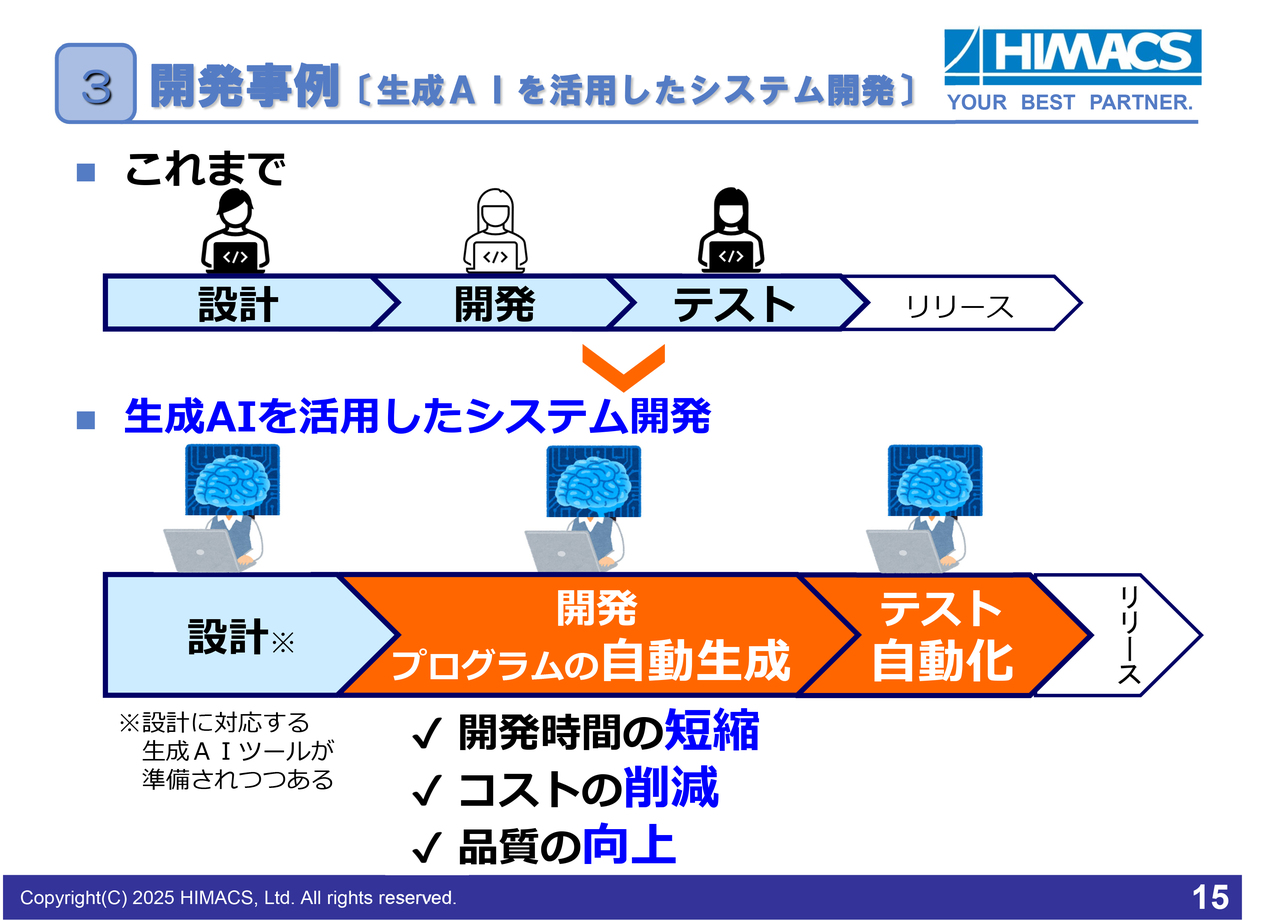

3 開発事例〔生成AIを活用したシステム開発〕

中島:「ChatGPT」の登場により注目されている生成AIについて、主に2つの取り組みを行っています。

まず、生成AIを活用したシステムの開発です。システム開発には、設計、開発、テストの作業工程があります。これまでは技術者が手を動かして対応していましたが、今後は生成AIを活用することにより、プログラムの自動生成やテストが自動化されていきます。

また、設計に対応できる生成AIツールも準備されつつあります。これにより、開発時間の短縮、コスト削減、ヒューマンエラーを減らし、品質の向上につなげることができます。当社も積極的に取り組んでいきます。

坂本:設計に対応するAIツールが整備されつつあるというお話ですが、今はどのような状況かを教えてください。

中島:ソースコードを自動生成するところも、ある程度出来上がってきています。テストも、シミュレーターがしっかり稼働して動けるような環境になっています。

坂本:バグもこのようなもので見つけることができるのですか?

中島:おっしゃるとおりです。あとは設計ですが、いわゆる設計書をディープラーニング(深層学習)で学ばせている状況が続いています。

坂本:それができると一気通貫で生成AIを活用できて、御社の業務もかなり効率化されるということですか?

中島:おっしゃるとおりです。

坂本:生成AIの導入がさらに進んだら教えていただきたいと思います。

3 開発事例〔生成AIを組込んだシステム開発〕

中島:次に、生成AIを組込んだシステムの開発です。これまでの業務の自動化・効率化の取り組みは、RPA、いわゆるロボットを用いて定型業務の単純作業を行うものでした。しかし、生成AIの発展により、従来は人にしかできなかった意思決定や創作活動などの非定型業務を生成AIが支援することで、大幅な効率化が可能となります。

当社は、生成AIを活用して「ジシャナビ」を開発しました。これは、生成AIにお客さま固有の社内規則やマニュアルなどを事前に学習させることで、例えば社内システムの利用方法などを質問すると、社内システムを理解した上で、わかりやすく回答を返すものです。システム部門は、煩雑な問い合わせ業務から解放されることになります。

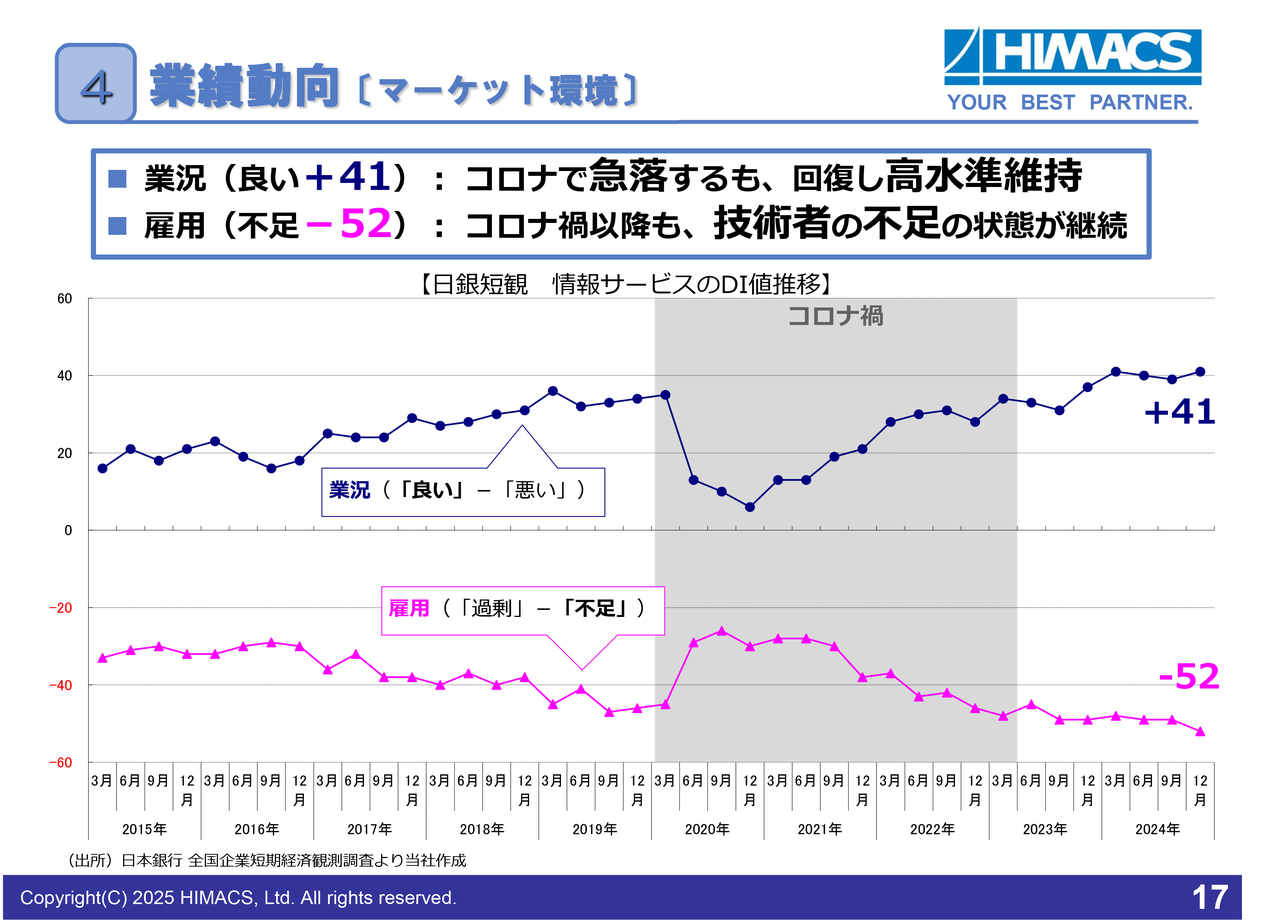

4 業績動向〔マーケット環境〕

中島:ここからは業績動向についてご説明します。まず、情報サービス産業のマーケット環境を見ていきます。スライドのグラフは、日本銀行が四半期ごとに行う統計調査である短観のDI値の推移を示しています。DI値とは、業況感や雇用人員の過不足を指数化したものです。

青色の折れ線グラフは、業況の推移を示しています。業況が「良い」と回答した企業割合から「悪い」と回答した企業割合を引くと、プラス41ポイントと堅調です。

ピンク色の折れ線グラフは、雇用の推移を示しています。マイナス52ポイントと、技術者の不足が慢性化している状態です。

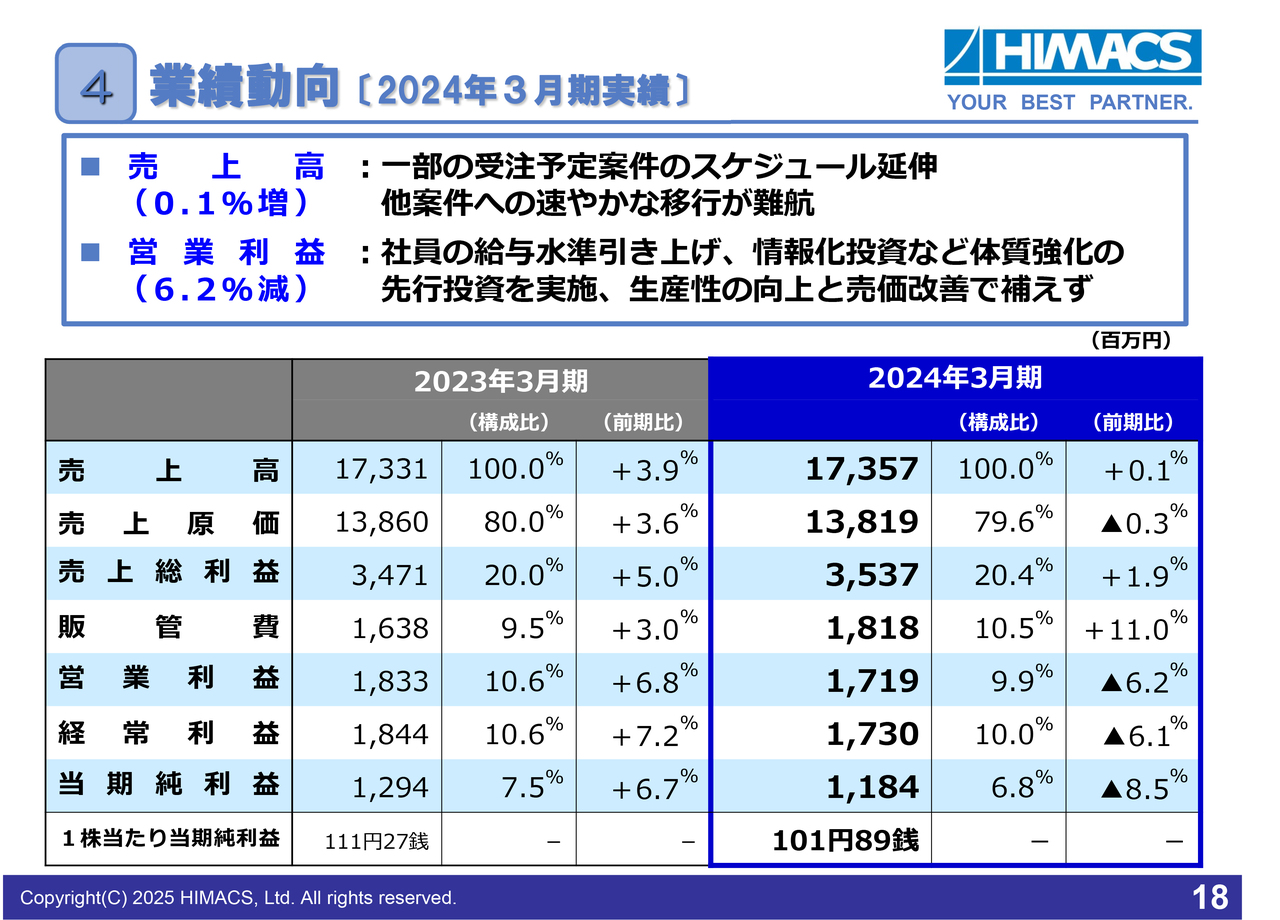

4 業績動向〔2024年3月期実績〕

中島:直近の業績動向についてご説明します。2024年3月期は、一部の受注予定案件のスケジュールの延伸や、他案件への速やかな移行に難航し、売上高は前期比でほぼ横ばいでした。

利益面では、社員の給与水準引き上げや、情報化投資などの体質強化への先行投資を実施しましたが、生産性の向上や売価改善で補うことができず、前期比6.2パーセントの減益となりました。

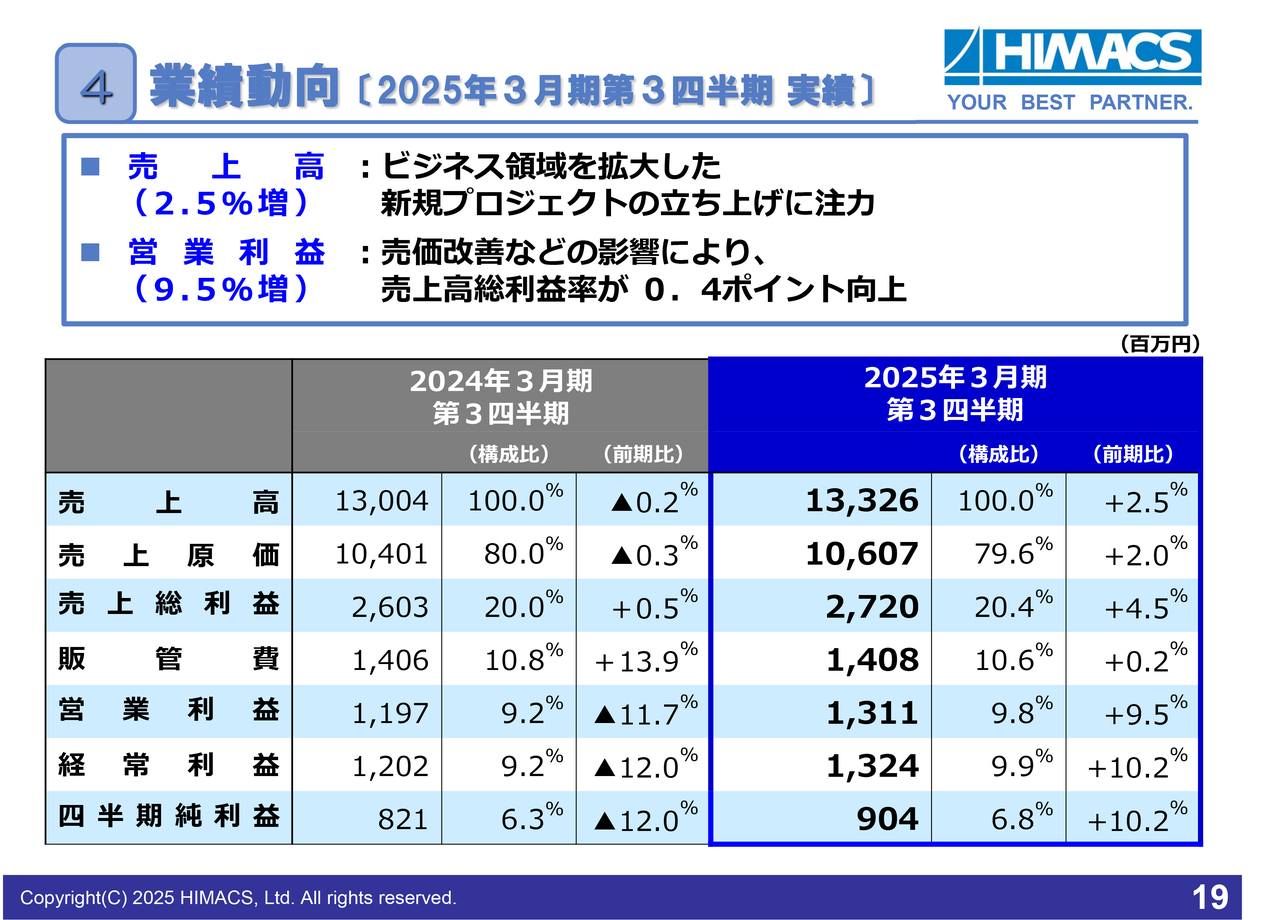

4 業績動向〔2025年3月期第3四半期 実績〕

中島:足元の2025年3月期第3四半期の業績です。売上高は、新規プロジェクトの立ち上げに注力し、133億2,600万円、前期比2.5パーセントの増収となりました。営業利益は、売価の改善に取り組み、13億1,100万円、前期比9.5パーセントの増益です。

坂本:人件費の増加は悪いことではないと思います。賃上げを求められている中で先手を打って取り組んでおり、人材確保にも賃金は非常に大事なところですので、そこに切り込んでいることは非常に良いことだと思います。

売価の引き上げに少しタイムラグが出てしまったということですが、売価改善について教えてください。来期以降も人件費の引き上げ以上の売価の引き上げは可能なのか、すでに今期の後半頃から取り組んでいるのか、そのあたりをうかがうと翌期のイメージが出てくるかと思いますので、お話しできる範囲で教えてください。

中島:すでにご承知の投資家のみなさまもいらっしゃると思いますが、公正取引委員会がサプライヤー全体で価格改定の指導を発信しており、おかげさまで私どものお客さまも前向きに取り組んでいる状況です。

物価の上昇などを鑑みると、今後も先行きは不透明かと私は感じていますので、引き続き売価の単価交渉などを行い、人件費にかかるコストとのバランスをしっかり取っていく所存です。

坂本:一次請けを増やすことも含めて、利益を全体的に上げていくというお話ですよね。

中島:そのとおりです。

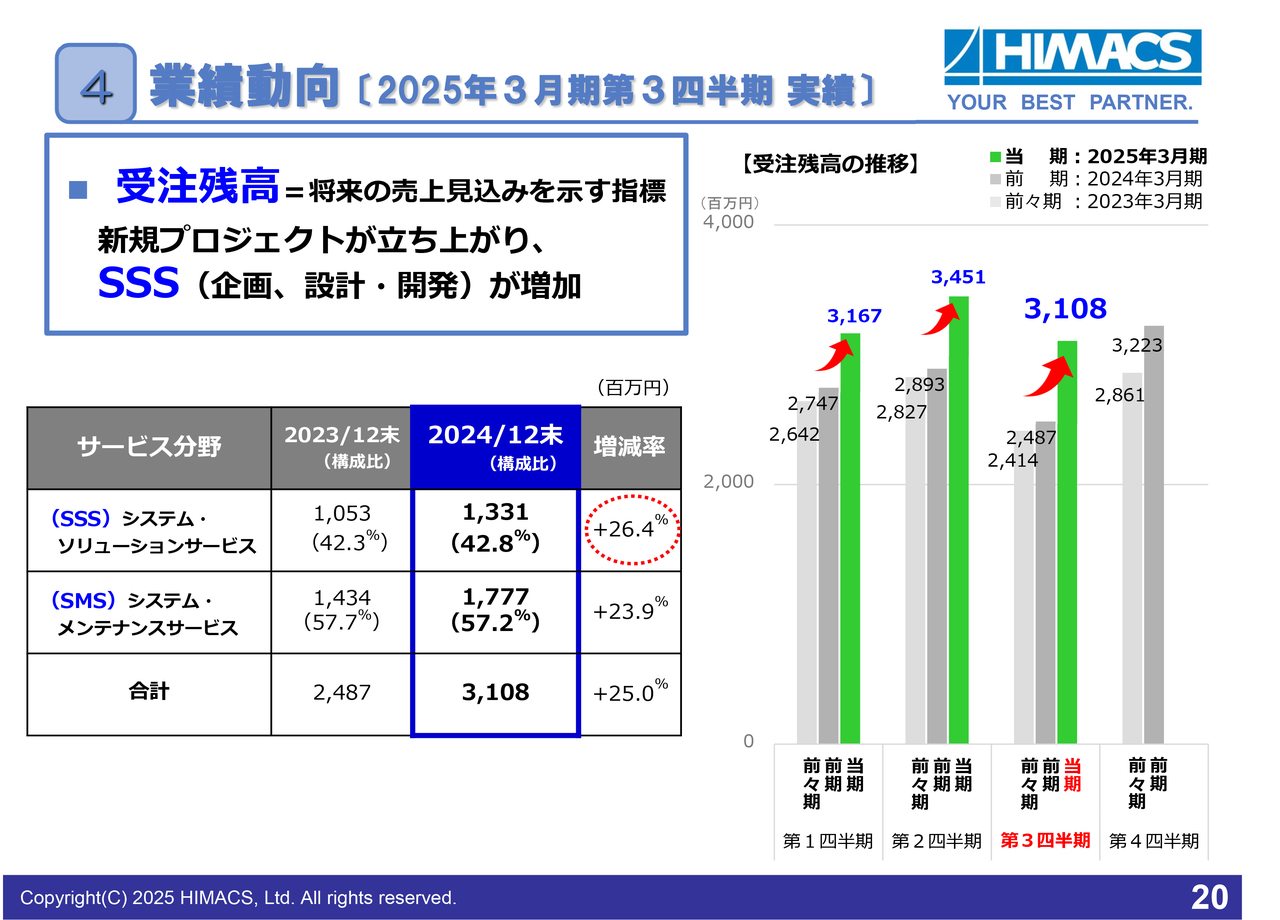

4 業績動向〔2025年3月期第3四半期 実績〕

中島:当第3四半期業績の特徴としては、将来の売上の見込みを示す受注残高が前期比で25パーセント増加した点です。特に、システムの企画、設計・開発の工程であるシステム・ソリューションサービスがこの増加を牽引しました。

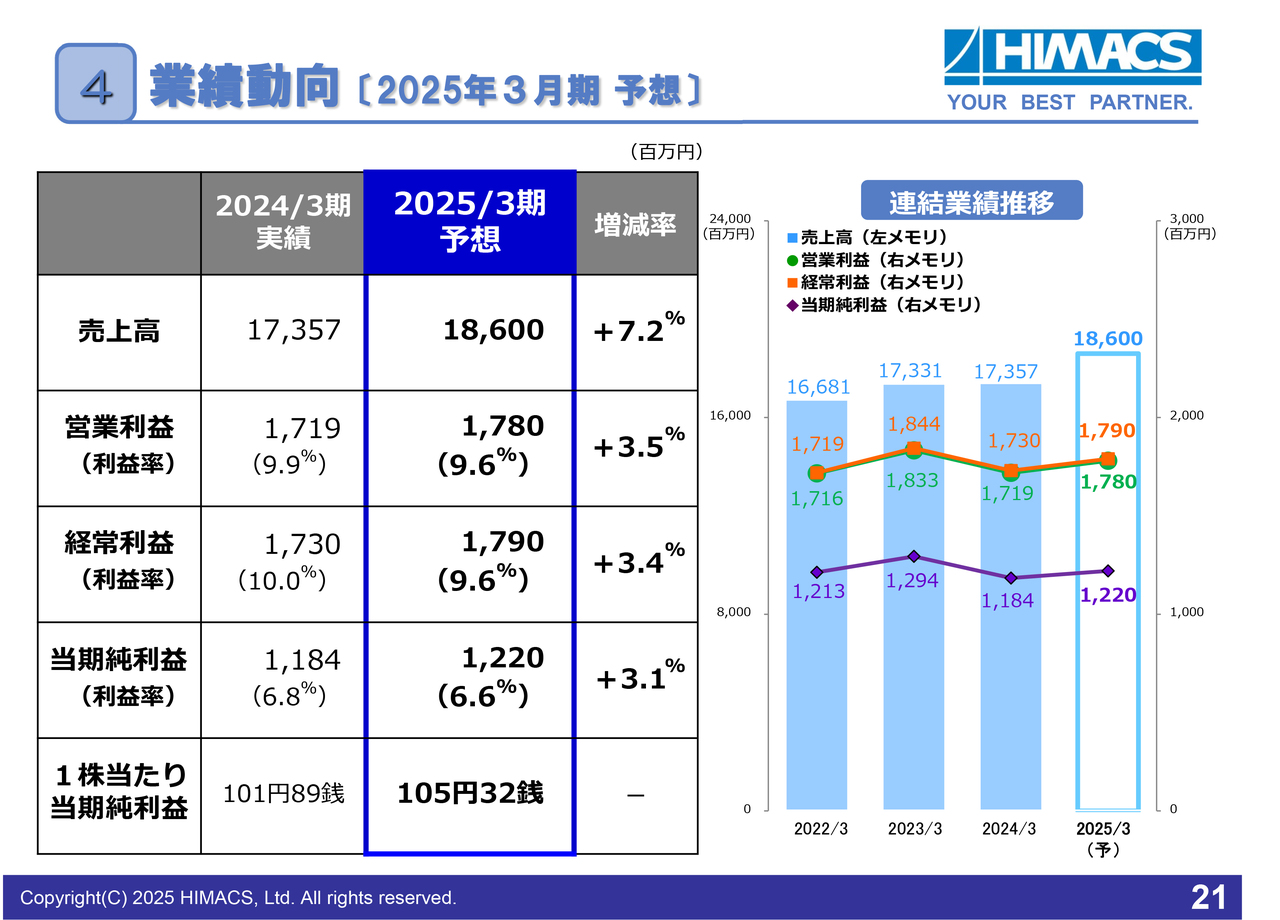

4 業績動向〔2025年3月期 予想〕

中島:通期の業績予想です。売上高は186億円、前期比7.2パーセントの増収を見込んでいます。営業利益は17億8,000万円と、再び増収増益基調に戻る計画としています。なお、1株当たり当期純利益は105円32銭となります。

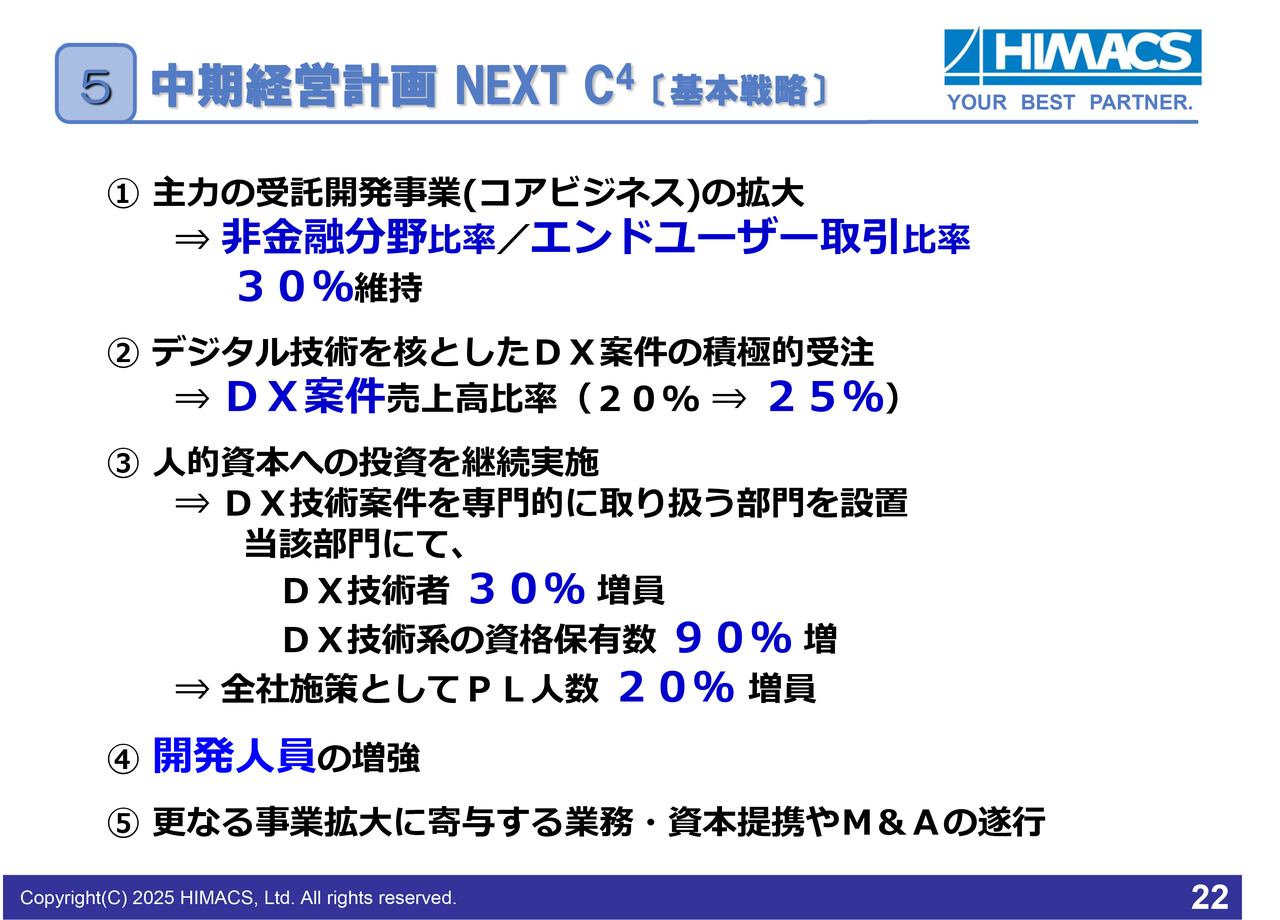

5 中期経営計画 NEXT C4〔基本戦略〕

中島:昨年度から取り組んでいる中期経営計画の概要をご説明します。まず、主力の受託開発事業の拡大では、非金融分野およびエンドユーザー取引における比率は30パーセントを維持します。

デジタル技術を核としたDX案件に対しては、売上高の25パーセントまで高めていきます。

人的資本への投資は、DX技術案件を専門的に取り扱う部門を設置し、当該部門にてDX技術者数およびDX技術系資格保有数を増やしていきます。また、全社施策として、プロジェクト・リーダーの増員に向けての投資を継続します。

さらに、当社技術者育成に加え、ビジネスパートナー会社を含め、開発人員の増強に努めていきます。

M&Aも積極的に検討していきます。

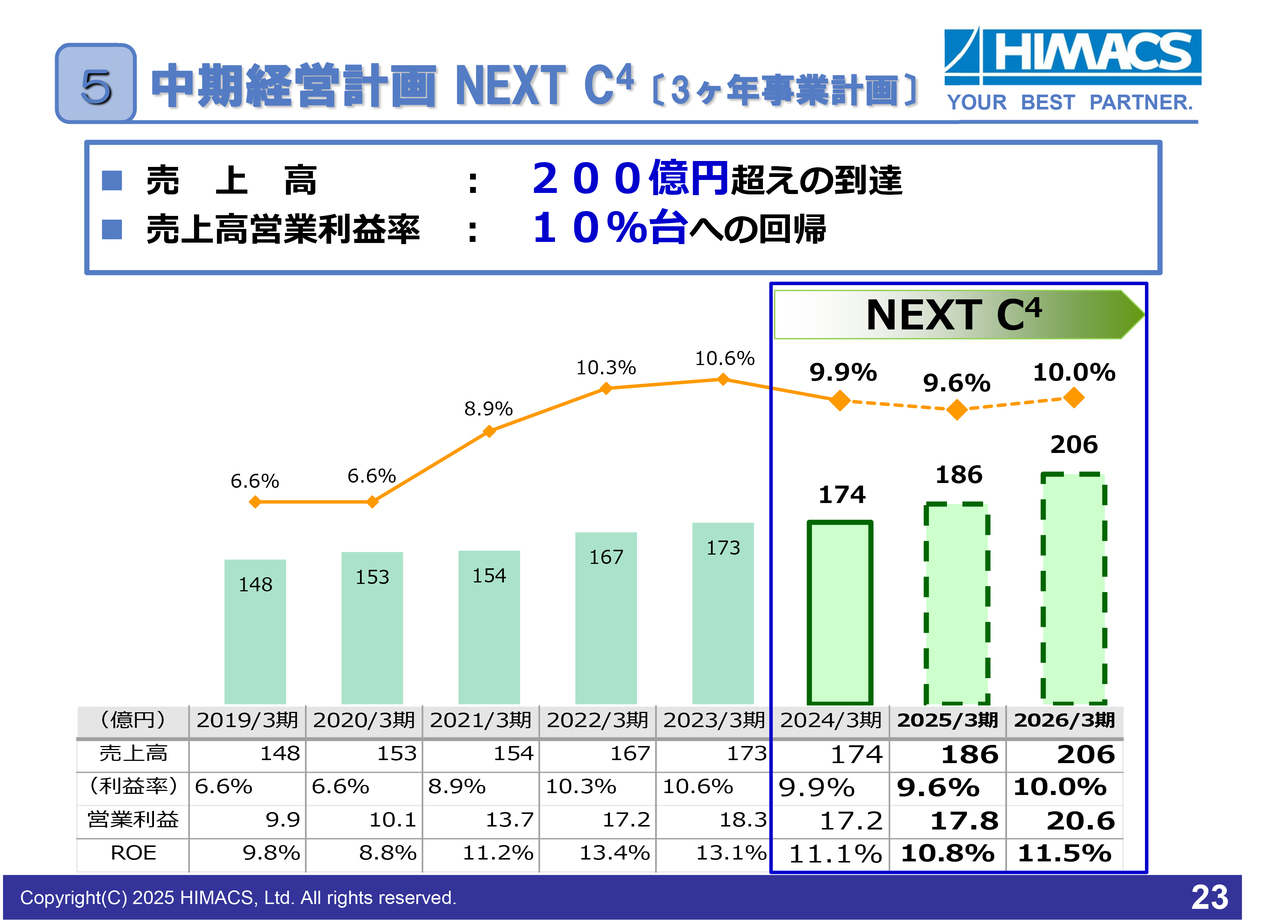

5 中期経営計画 NEXT C4〔3ヶ年事業計画〕

中島:中期経営計画で目指す業績計画についてです。先ほどお伝えしたとおり、2025年3月期は増収増益の計画であり、最終的には売上高200億円超え、売上高営業利益率10パーセントを目指しています。

坂本:スライドのグラフを見ると、売上の伸びに比例して成長していくようなフェーズとイメージできます。利益率を伸ばしていくのは、業界的に難しいところがあるのでしょうか? もちろん努力していると思いますが、やはり人が関わる仕事ですので、画期的なことが起こらない限りは難しいというのがあると思います。厳しい質問かもしれませんが、温度感のようなものを教えてください。

中島:あくまでも私の個人的な考えですが、利益率を上げていくには、やはりある一定の事業規模、売上規模が必要になると思っています。私どもが在籍するIT業界は、日進月歩で技術がめまぐるしく変わっていきます。

坂本:生成AIの部分もそうですよね。

中島:その一つひとつの技術に対して、調査するコストや社員を育成するコストがかかっていきます。ですので、私どもの事業規模では、利益を高めることよりは、売上高を伸ばしていくほうが優先になるかと思います。生産性の向上など、地道な取り組みは当然行っていきます。

坂本:受注を伸ばしていくことが売上成長にもつながると思いますが、このために取り組んでいることがあれば教えてください。

中島:受注を伸ばすには、1年間の計画を立てた時に、受注確度が低いと言われているような案件に対して追いかけていく案件のボリュームをもう少し増やして進めていきます。

坂本:例えば、確率が20パーセントのものを諦めるのではなく、何個かのうち1個当たればいいのではないかというところで粘り強く取り組んでいるのですね。

中島:そのとおりです。先ほど「プロジェクトの立ち上がりが延伸した」とお伝えしましたが、うまく軌道修正が取れなかったところもありましたので、現在そこに注力している状況です。

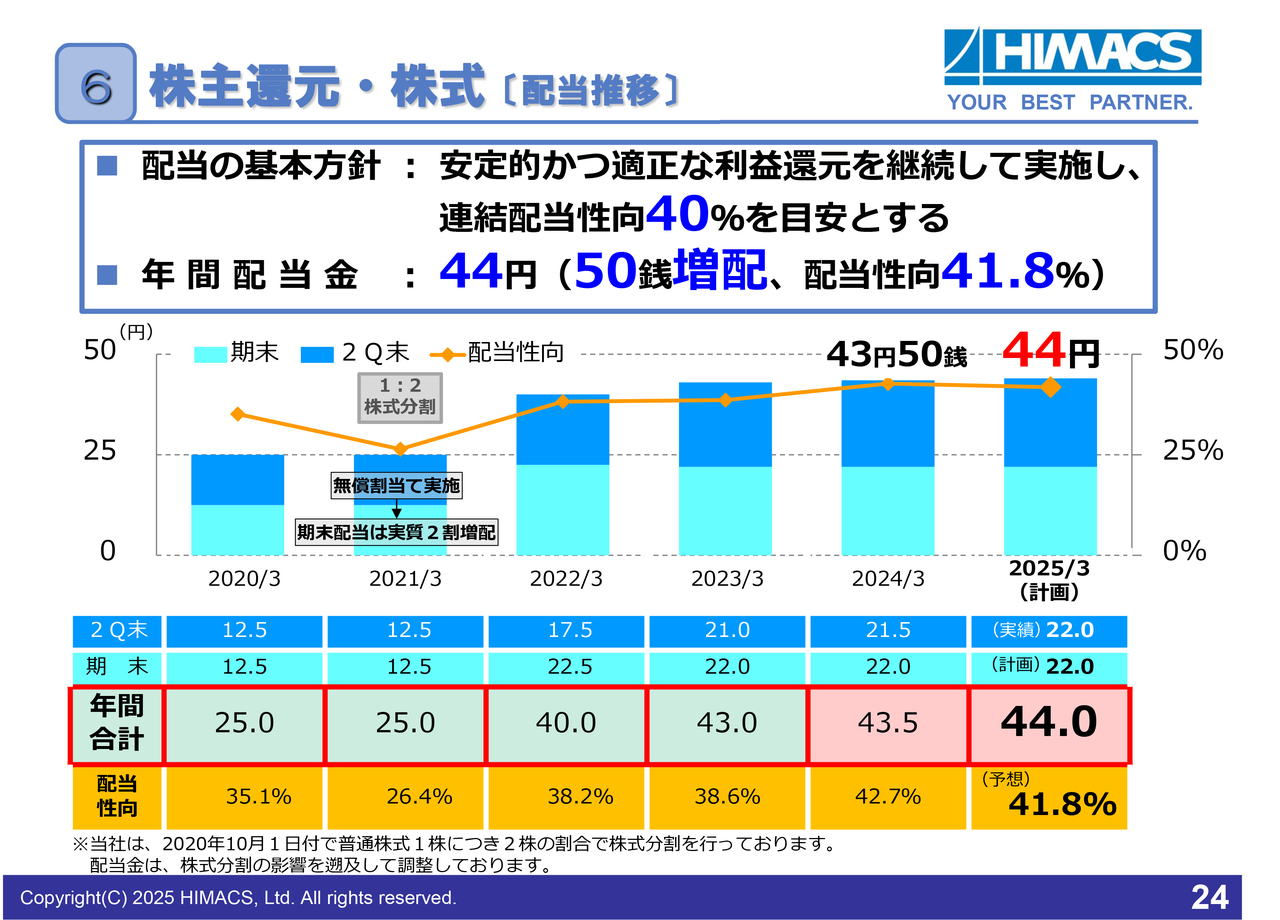

6 株主還元・株式〔配当推移〕

中島:当社の株主還元策についてご説明します。まず、「安定的かつ適正な利益還元を継続して実施する」ことを配当政策の基本方針としており、配当性向は40パーセントを目安としています。

この方針により、今期の配当計画は、株主のみなさまの日頃からのご支援にお応えするために、年間配当を1株につき44円とし、前期と比べ50銭増配する計画です。配当性向は41.8パーセントとなります。今後も、安定的かつ適正な利益還元を継続していきます。

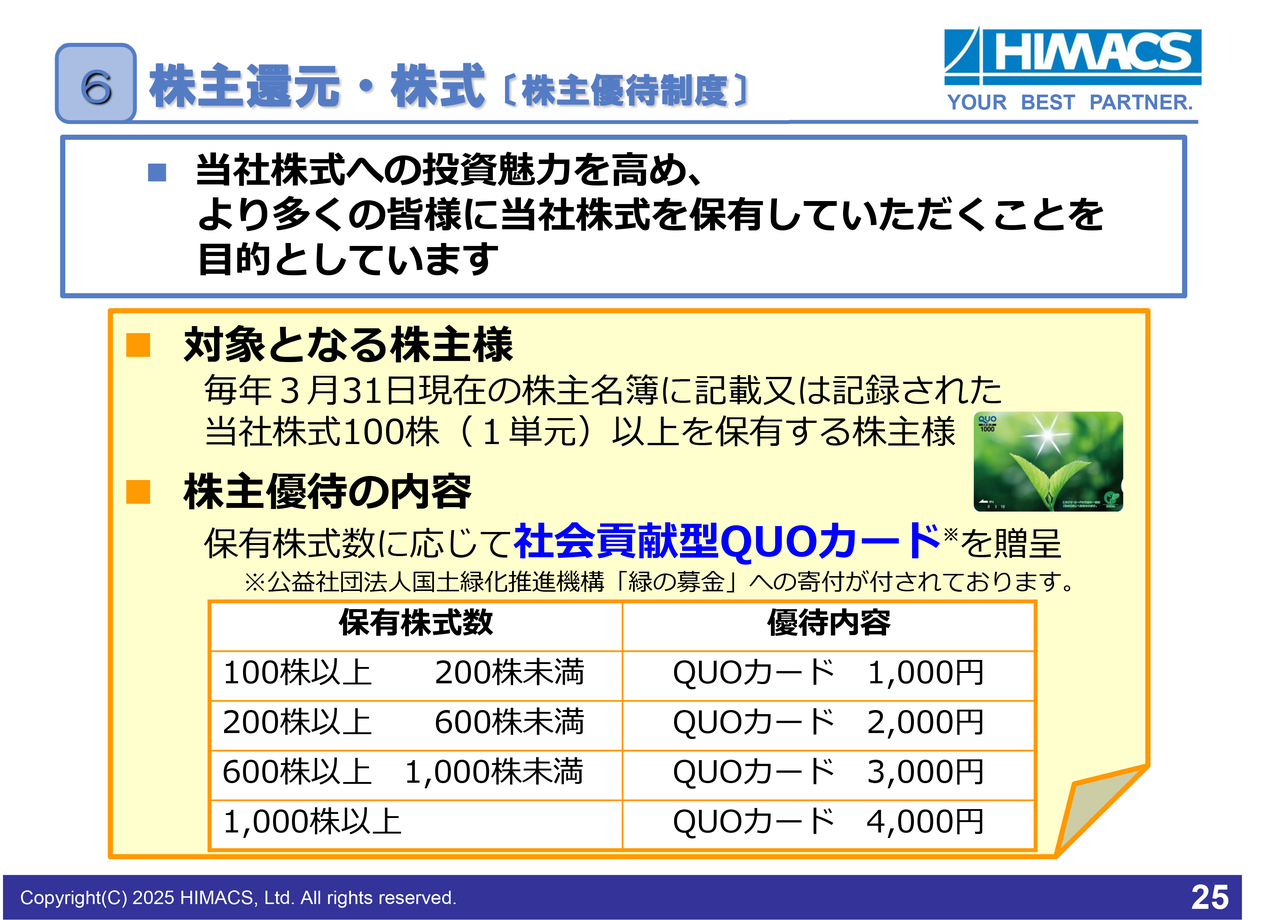

6 株主還元・株式〔株主優待制度〕

中島:株主優待制度についてです。毎年3月末に100株以上保有する株主のみなさまに対し、スライドに記載した保有株式数に応じて「社会貢献型QUOカード」を贈呈します。

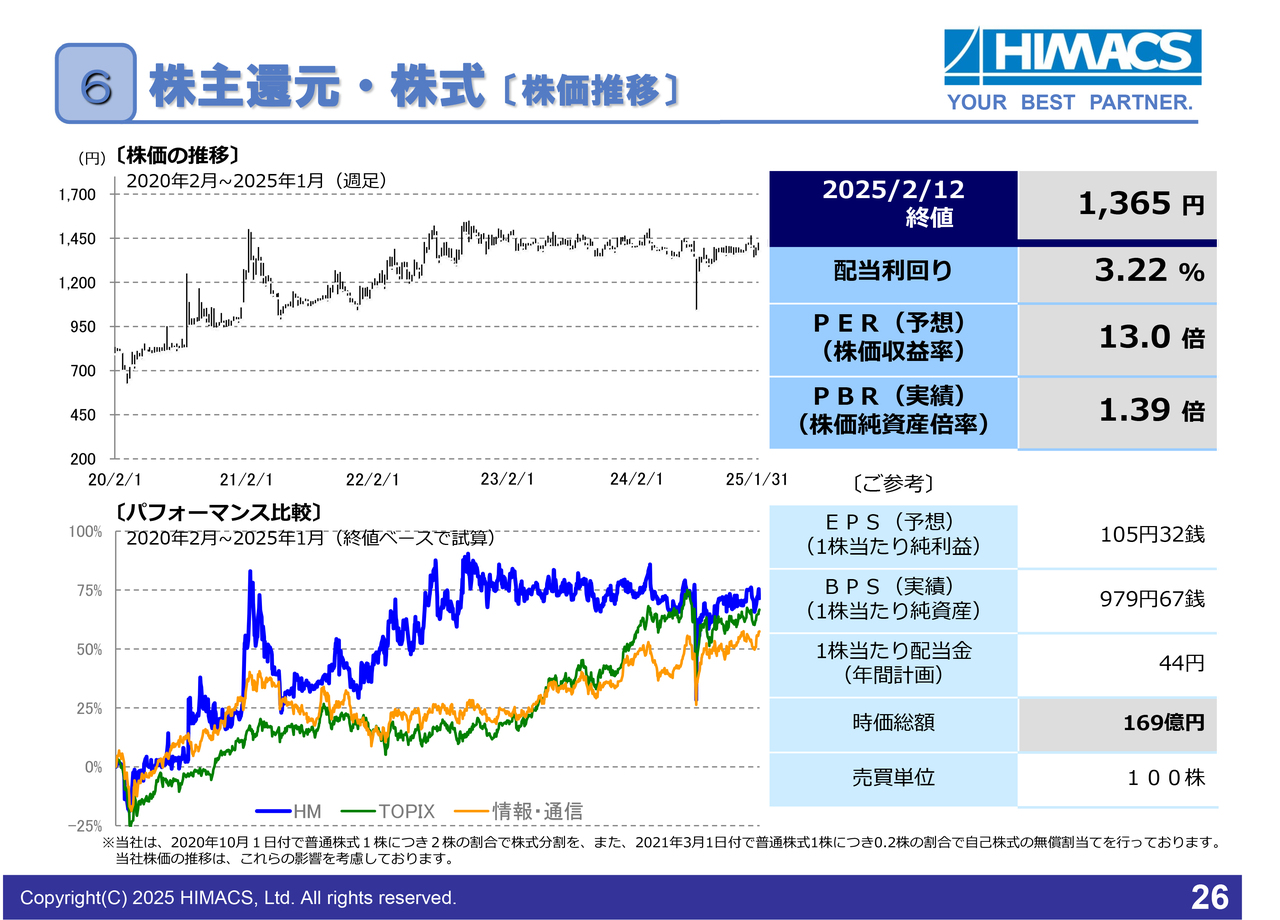

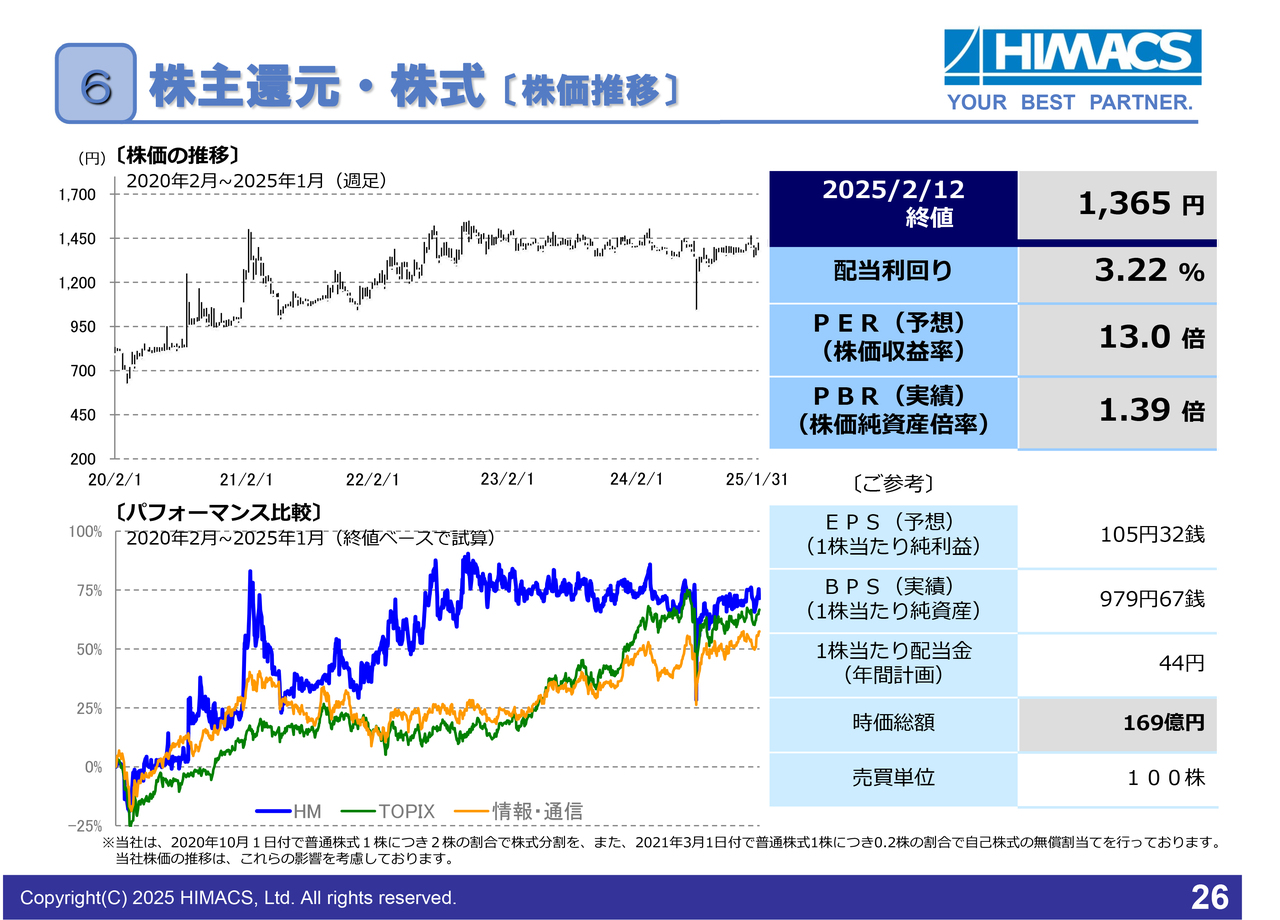

6 株主還元・株式〔株価推移〕

中島:当社の株価の動向です。スライドのグラフは、直近5年間の推移を示しています。上段のグラフが当社の株価、下段のグラフがTOPIXおよび情報・通信とパフォーマンス比較したものです。

本日、2月12日の当社株価の終値は1,365円、配当利回りは3.22パーセントとなります。PERは13倍、PBRは1.39倍、時価総額は約169億円です。

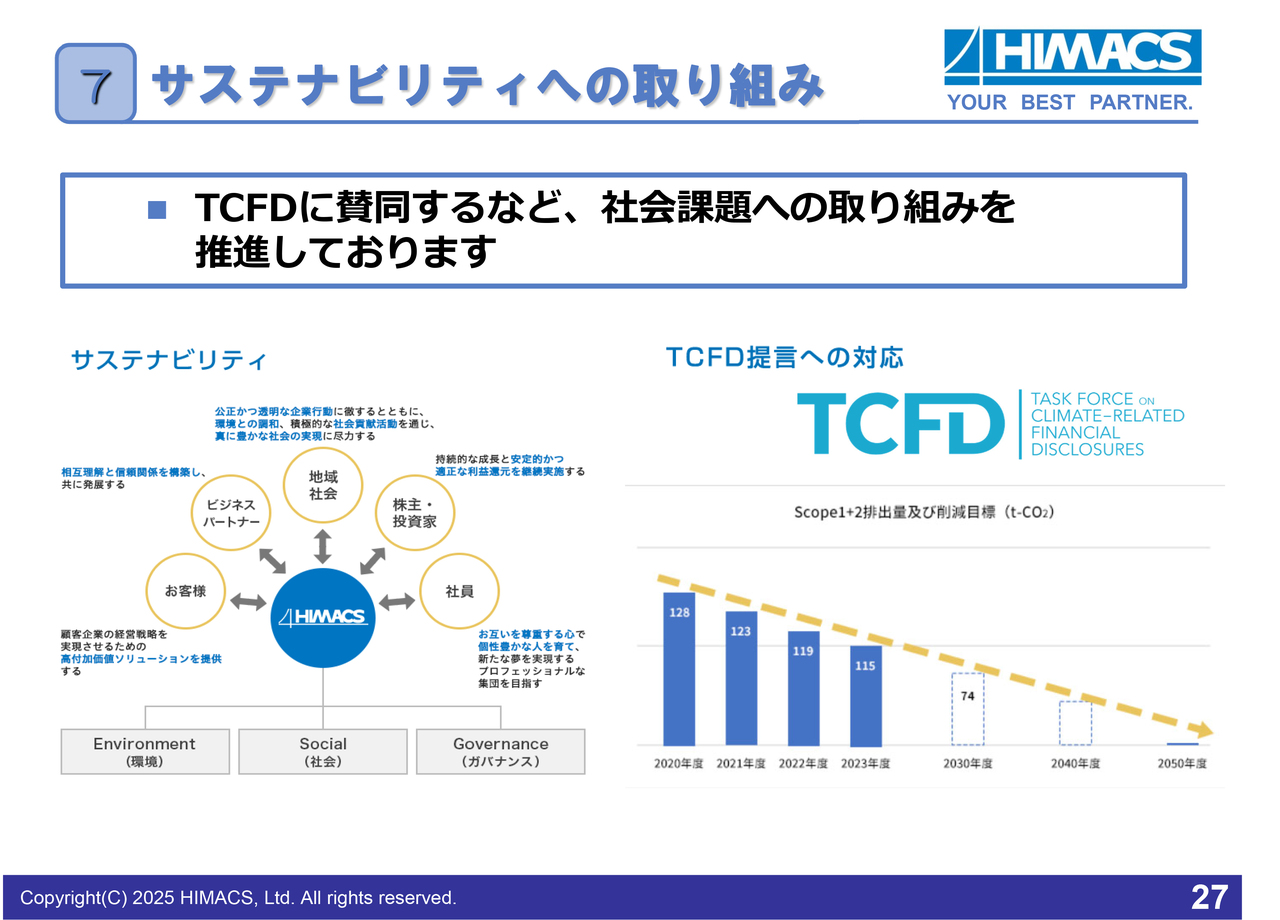

7 サステナビリティへの取り組み

中島:当社のサステナビリティへの取り組みです。TCFDに賛同し、CO2の排出削減目標を定めるなど、社会課題への取り組みを推進しています。

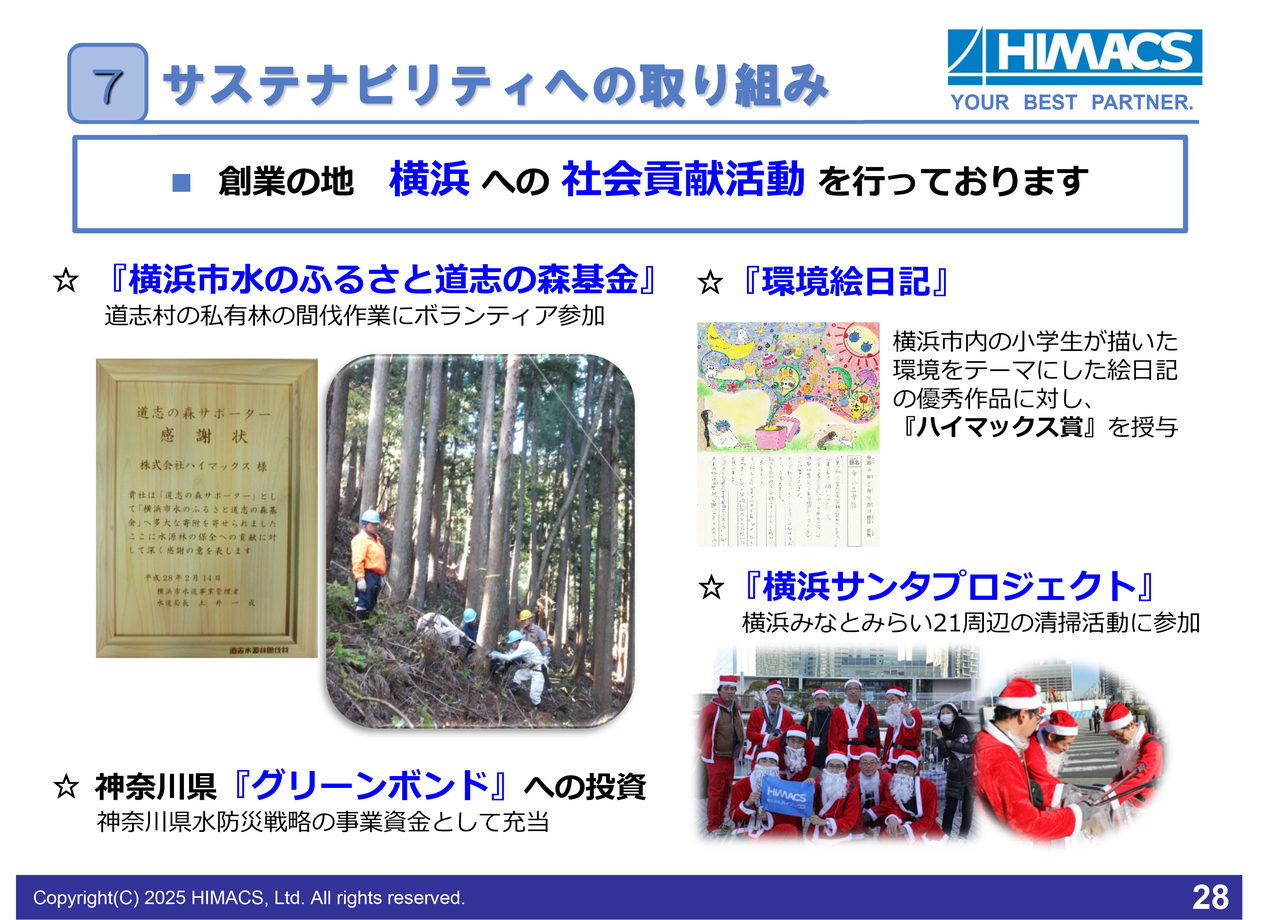

7 サステナビリティへの取り組み

中島:社会への貢献活動としては、創業の地、横浜への貢献をテーマに活動しています。具体的には、水源林を保全する活動を支援したり、横浜市内の小学生が描いた環境をテーマにした絵日記の優秀作品に対し「ハイマックス賞」を授与しています。

昨年10月には、神奈川県が環境分野への取り組みのために発行した「グリーンボンド」に初めて投資しました。持続可能で真に豊かな社会の実現に向けて、微力ではありますが、貢献していきたいと考えています。

当社ホームページのご紹介

中島:当社ホームページをご紹介します。当社の企業情報や財務情報を積極的に情報開示しています。その他にサステナビリティへの取り組みも掲載していますので、当社をよりご理解いただくためにも、ぜひアクセスしていただければと考えています。

カンパニー・ステートメント

中島:当社のカンパニー・ステートメントは「Your best partner.」です。DX技術要素を核とし、実装能力に裏打ちされた技術力を恒常的に提供できる企業となり、お客さまから信頼され、選ばれる存在であり続けることが、当社の存在意義であると考えています。

また、お客さまに加え、大切な株主や投資家のみなさまからも信頼され、選ばれる企業であり続けたいと考えています。

以上で私からの説明を終了します。

質疑応答:継続受注の獲得について

坂本:「一度獲得した顧客を長期間維持できる業種なのでしょうか?」というご質問です。継続受注のお話に加え、長いお付き合いである金融業界と自動的に付き合えているというわけでもないと思いますので、努力して取り組んでいるお話なども教えてください。

中島:継続受注は実はそこまで簡単なことではありません。

坂本:企業のほうも毎回コストは削減したいと考えていると思います。行政ほどではないと思いますが、ある程度使いやすく技術のある数社に相見積もりを取っているということだと思います。

中島:おっしゃるとおりです。

坂本:自動的にお願いするということは、おそらくないだろうと思います。

中島:先ほどお伝えしたとおり、SMSという保守・メンテナンスのところでお客さまといろいろな情報交換を行う中で、我々が適正な価格だというところで選んでいただいているのかと思います。

坂本:開発と保守を一体して提案できるという点ですね。

中島:そのとおりです。

質疑応答:企業としてのビジョンについて

坂本:「株価は順調に上昇し、現状は安定して動いています。御社は安定を目指しているのか、それとも成長企業を志向しているのかを教えてください」というご質問です。今後のビジョンについてお願いします。

中島:当然ながら、私どもも成長するような企業を目指しています。

坂本:企業の価値としては、やはり成長してほしいというのはありますよね。

中島:私たちが所属する情報サービス産業は、昨今のDXや生成AIの台頭があり、新たな需要もますます旺盛になると思われますので、成長を続けていけるマーケットかと思っています。

結果的に現状安定しているということはありますが、将来的にはDXや生成AIというキーワードで成長のチャンスがありますので、私どもとしてはしっかりとキャッチアップし、成長し続けていきたいと考えています。

質疑応答:M&Aについて

坂本:中期経営計画についてご説明いただきました。これから売上を伸ばしていくためには、案件の増加、あるいは大型化が必要になってくると思いますが、人員が足りなくなる可能性があります。

すべて外注すると、おそらく利益率が落ちてしまうため、やはり自社で開発ができる人員を増やすために、新卒をさらに増やしていくことが基本になると思います。それでもやはり、急成長したり、需要が高まった場合は足りなくなってしまいます。

スライドにM&Aと記載がありますので、どのようなM&Aを考えているのかを教えてください。例えば、御社はすでに企画から開発、メンテナンスまで提供していますが、さらに上流に特化した会社や保守の会社、あるいは開発人材を増やすために開発する会社を買うなどのイメージがあればお願いします。

もちろんこれは縁もありますし、その時の値段にもよって変わってくると思いますので、イメージをお聞かせいただけたらと思います。

中島:私どもは、創業以来49年間オーガニックで成長してきました。この先の事業拡大を考えた時に、先ほど坂本さまからお話があったとおり、やはりM&Aに取り組んでいこうと考えています。どのようなM&Aを考えているのかというと、まさにこれも先ほど坂本さまからお答えをしっかり言っていただきました。

やはり、私どもがこれまで培ってきたノウハウに関係する領域の会社とタッグを組んだり、金融は得意ですが非金融はまだこれからですので、私どもが苦手な部分で得意分野を持っているような会社とタッグを組んでいけたらと考えています。

坂本:買収だけではなく、資本提携も考えられるということですよね。

中島:おっしゃるとおり、視野には入れています。

質疑応答:「ジシャナビ」の引き合いについて

坂本:「AIチャットボットの『ジシャナビ』に注目しています。引き合いはいかがでしょうか?」というご質問です。得意な業種もあるのか、あるいはそのようなものはなく、ディープラーニング(深層学習)によりなんでもできるのかも含めて教えてください。

中島:例えば、来週大阪へ出張に行く申請を会社に出さなければいけないとします。「どのような手続きをしたらいい?」と質問すると、「このようなワークフローの何番の伝票を使って」といった返事をします。

まずはそのようなところで、お客さまに社内の業務効率化を図ってもらうための製品を作っています。現状としては2社のお客さまからお声がけいただき、まだ正式版ではありませんが、プロトタイピングのようなものを納めて活用していただいています。ただし、どうしてもディープラーニング(深層学習)の時間が必要になります。

坂本:これはやはり、かなり時間がかかるものですか?

中島:なるべく時間がかからないように試行錯誤していますが、どうしても時間がかかってしまうところがあります。

質疑応答:セキュリティ案件について

坂本:「御社は金融業界向けが得意ということで、ネット銀行や保険などの業種も扱っています。こちらはセキュリティの案件まで受けているのでしょうか?」というご質問です。

開発もおそらくいろいろあると思いますが、セキュリティは実は特別な技術があって別の会社が担当しているのか、あるいは御社が一気通貫してシステムのセキュリティまで考えて受けているのか、または保守にセキュリティが入っているのかなども含めて教えてください。

中島:セキュリティに関して、最初にガードする部分は私どもでは担当していません。これはプロフェッショナルな会社が製品を用意しています。私たちはそのあと、セキュリティを守るようなところから参画している状況です。

中島氏からのご挨拶

中島:本日は当社の説明会にご参加いただき、誠にありがとうございました。私どもの業界は情報サービス産業ということで、DXや生成AIをど真ん中で使いこなしていくような業界です。DXや生成AIを利用する企業はこれからますます増えていくと思いますので、業界的には非常に明るいかと思っています。

本日セミナーをご視聴いただいたみなさまには、私どもを応援していただけたら大変幸いです。本日はありがとうございました。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日企業に回答いただきましたのでご紹介します。

<質問1>

質問:競合の状況と御社との差別化要因、競争優位な付加価値について教えてください。

回答:当社は、経理や人事と言った業務ではなく、顧客企業の事業遂行のために必要なシステムを開発しています。よって、技術面は勿論ですが、業務内容を知っているからこそ、顧客企業の事業戦略を効率的にシステム化するご提案ができます。当社は、メンテナンスサービスの提供を通じて、顧客企業のニーズを深く理解し、その知識を基に次期システムの開発時にご提案することで、信頼を得ていると考えています。

顧客企業側も自らの事業戦略が実現できれば、同業他社との差別化に繋がりますので、それが当社との継続取引に繋がっていると考えています。

<質問2>

質問:従業員の方の持株会について、加入率はどれくらいでしょうか?

回答:子会社も含めて6割強です。

<質問3>

質問:ネット銀行・保険のセキュリティ案件の引き合いはいかがでしょうか? 引き続き強い引き合いが継続しているか確認したいです。

回答:金融機関のお客さまでは、ゼロトラスト(すべての通信を信頼しないことを前提に、さまざまなセキュリティ対策を講じること)対応を推進されており、当社も参加しています。

<質問4>

質問:生成AIをはじめとした人工知能関連分野への取り組み状況について教えてください。

回答:生成AIを活用できる技術者の育成に注力しています。

生成AIを活用したプログラムの自動生成やテストの自動化により、開発時間の短縮、コスト削減、品質向上に繋がると期待しています。特に、デバック(意図した通りに動作しない場合、その原因を探し修正すること)へも対応できる技術者を育成することが重要であると考えています。

<質問5>

質問:SIビジネス、受託開発の展望と対策について教えてください。

回答:企業が競争力上の優位性を確立するために、デジタル技術を活用したシステム開発への投資意欲はこの先も継続すると考えています。

当社は、先端的なDX技術案件を専門的に扱う部門を設置し、ノウハウの蓄積および高度なDX技術者の育成に取り組み、また、全社的にもDX関連の資格取得者の増員に注力しています。

<質問6>

質問:地方銀行の連携が進んでいると思いますが、地方銀行におけるシステムの共通化についての話は出ているのか知りたいです。

回答:地方銀行は、システムの連携または共同化を進めています。当社も一部で参画しています。

<質問7>

質問:営業部門の有無や営業要員数、既存事業以外の新規事業の獲得戦略を教えてください。

回答:営業本部を設置しており、現在、7名が在籍しています。

営業本部のミッションは、既存顧客のSIerさまやメーカーさまにおいても、過去に取引していない部署・部門に対する営業活動と、新規の顧客開拓があります。いずれも、過去の開発実績や技術者の動員力に基づき、ご提案しています。

<質問8>

質問:目標をたてる時に意識していることはありますか?

回答:将来像をイメージからバックキャストして考えた目標と、足元の状況を踏まえた目標との差異をどのように埋めることができるのか、また、その可能性を踏まえた目標とは何かを考えるようにしています。

<質問9>

質問:米国の影響はありそうでしょうか?

回答:現時点では、当社が直接的な影響を受けることは非常に少ないと認識しています。しかしながら、顧客企業さまに影響が生じて、その結果、システム投資の見直し等による間接的な影響は考えられます。

<質問10>

質問:長期保有者向けの優待の設定はないのでしょうか?

回答:現在の当社の優待制度には、保有期間に応じた設定はしていません。貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。

<質問11>

質問:PBRはどこまで高めていかれる予定ですか?

回答:持続的な成長と企業価値のさらなる向上の結果、PBRは高まるものと考えています。そのために、ROEなどの収益性の向上、人材育成への投資、適正な株主還元などに注力することに加え、M&Aの活用も検討していきます。

<質問12>

質問:株主・投資家から選ばれる存在になるための今後の施策は何か考えていますか?

回答:持続的な成長と企業価値のさらなる向上に継続的に取り組み、成果を出すことだと考えています。また、それをしっかり株主・投資家の皆さまにお伝えしていくことも重要であると認識しています。

新着ログ

「情報・通信業」のログ