【QAあり】ビジネスコーチ、修正計画を上回る好決算 日本経済新聞社との資本業務提携で人的資本経営のプロデューサー構想を加速

会社概要

細川馨氏(以下、細川):ビジネスコーチ株式会社代表取締役社長の細川です。どうぞよろしくお願いします。

司会者:よろしくお願いします。本日は、細川社長より決算説明をいただいた後、質疑応答の流れで進行します。

それではさっそく、決算説明を資料も交えてお願いしたいと思います。まずは、自己紹介をお願いします。

細川:もともと私は起業して上場しようとは思っていませんでした。以前は普通の生命保険会社に勤めていましたが、2002年10月にコーチとして独立しました。コーチングはすばらしいものであり、日本人に普及させたいと思い、1人で始めたのです。

しかし、1人ではなくチームで組織をコーチングしていきたいという思いから、2005年4月に設立したのが、ビジネスコーチ株式会社です。沿革はスライドのとおりです。最近では、今月に日本経済新聞社と資本業務提携を行いました。

司会者:資本業務提携については、ぜひ後ほどたくさんお話をお聞きできればと思います。

細川:ちなみに、趣味は下手なゴルフです。ゴルフはかなり練習していますが、下手です。

最近は早めに食事を取ります。早い時は4時頃に食べて、20時半頃に寝ています。そして、夜中の0時頃に起きてAIを使っています。

司会者:AIとお話をされているのですか?

細川:AIはすごいですね。いろいろな戦略を考えてくれますし、どのような質問をしても嫌がりません。非常に良いと思います。

司会者:それでは、会社概要についてご説明をお願いしたいのですが、コーチングというと、部下やメンバーの成長を促し、主体性を引き出すマネジメント手法といったイメージがあります。このようなサービスを提供されている会社ということでしょうか?

細川:おっしゃるとおりです。マネジメントを行う方々が部下に質問やアドバイスをし、部下のパフォーマンスを向上させる非常にシンプルなものです。

司会者:部下の士気を高めたり、マネジメント力を強化したりするということですね。

細川:要するに生産性を向上させることです。当社は、社名どおりビジネスコーチングを行っています。コーチングといえば、ライフコーチなどさまざまな分野がありますが、当社のお客さまは法人であり、法人の経営者やマネージャーの方々に対してコーチングを実施しています。

コーチングにより、組織の目標達成に向けて自発的に動いていただくことが1つの目的です。また、マネージャーの方々にはコーチングスキルを学んでいただき、それを通じて部下のパフォーマンス向上を図ってもらっています。

当社のビジネスコーチングは、あくまでビジネスの成果に貢献することを目的としています。

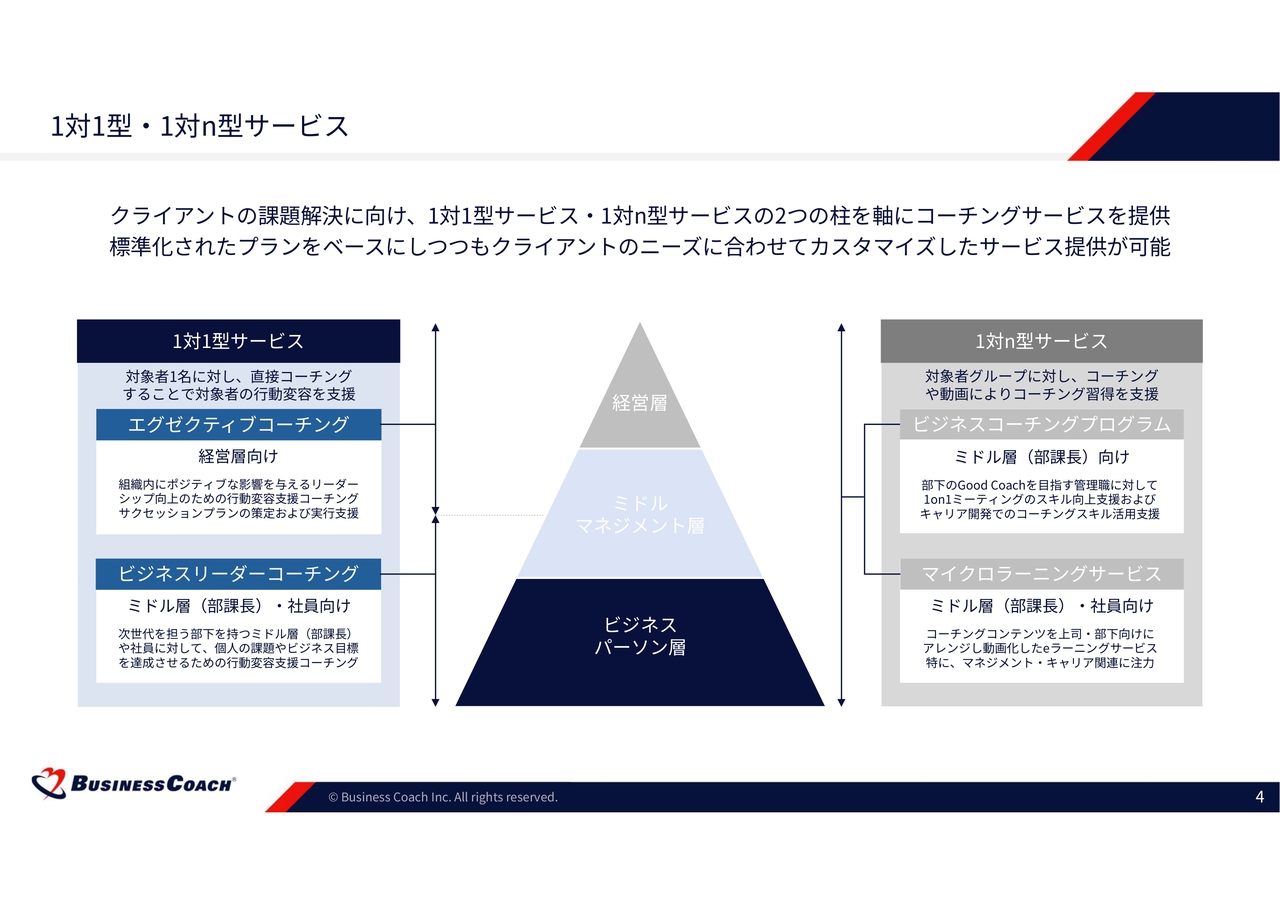

1対1型・1対n型サービス

司会者:コーチングは1対1型、あるいは1対n型で提供されているのですね?

細川:1対1型では、プロのコーチが実際に大企業の経営者やマネージャーを対象にコーチングを行います。一方、1対n型は、約30人の集団を対象に、コーチがさまざまなトレーニングを実施します。その際、参加者同士でコーチングを行うワークも含まれます。集合研修に近い形式です。

司会者:1対1型、あるいは集合研修型といったかたちですね。この1対1型について少し気になったのですが、「エグゼクティブコーチング」と「ビジネスリーダーコーチング」とはどのようなものでしょうか?

細川:欧米では、エグゼクティブコーチが経営者に付くことが当たり前になっています。

会社というのは、トップにコーチがついてその人のパフォーマンスが向上すれば、会社の業績に直結します。それは当たり前のことです。

日本でもグローバルなプライム企業では、エグゼクティブコーチがかなり普及してきました。グローバルに展開しているため、世界中でマネジメントする必要があります。

また、ビジネスリーダーコーチングというのは、ミドル層、具体的には部長や課長といった職位の方々に行うコーチングのことを指します。現在、この層にコーチングを導入しようとする大企業が非常に増えています。

司会者:ミドル層における需要が高いのですね。

細川:そのため、例えば3,000人に対して3年間かけてコーチングを行うといったかたちで、プロのコーチがついて支援していきます。

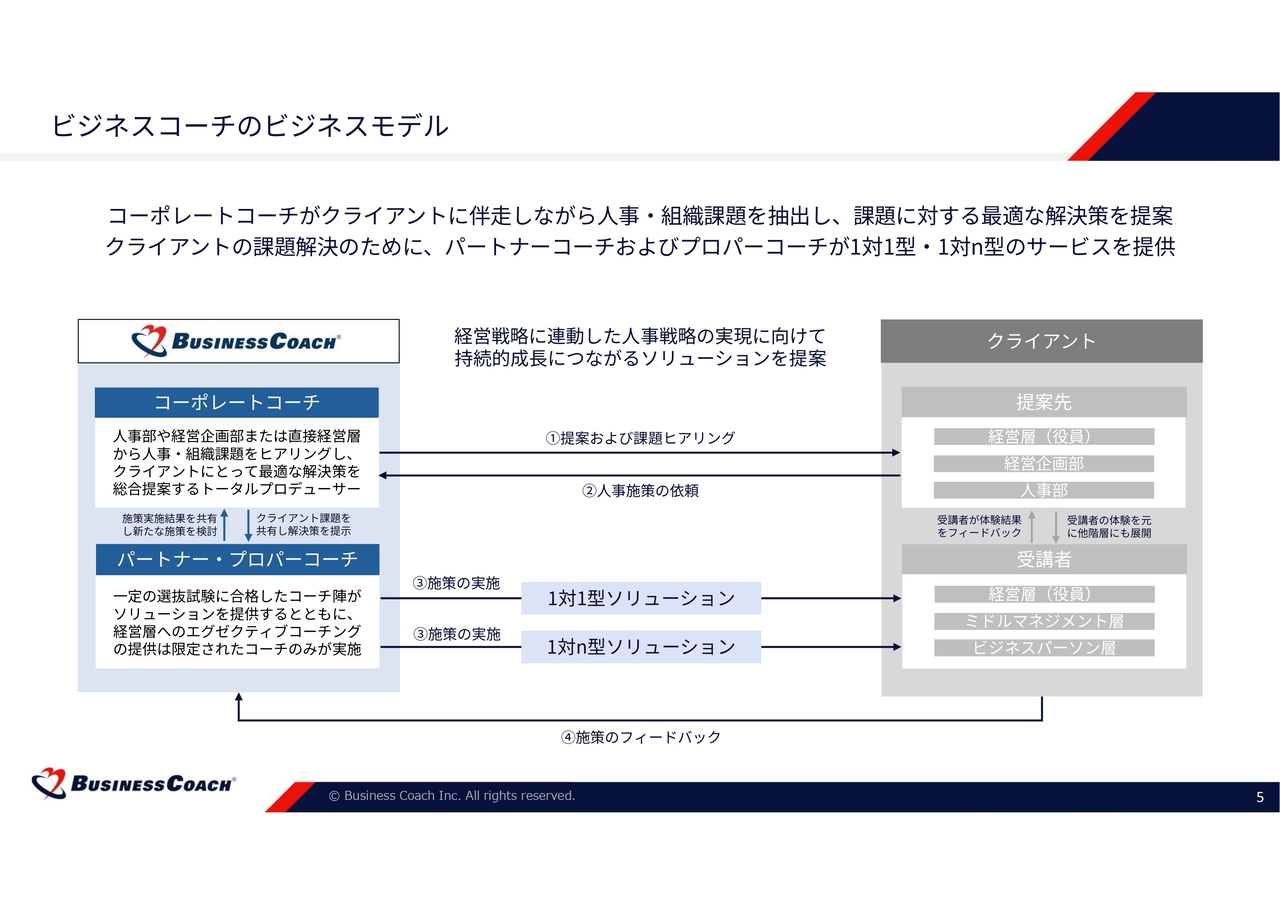

ビジネスコーチのビジネスモデル

司会者:スライドに記載されているとおり、「コーポレートコーチ」や「パートナーコーチ」「プロパーコーチ」の方々がコーチングをされているのですね。

細川:コーポレートコーチとは、クライアントのニーズを聞き、人材活用に基づく経営、いわゆる人的資本経営のプログラムを構築し、コーチングに取り組む役割を担います。要するに、企業価値を高めるために、企業のニーズを汲み取りながら全体を設計する役割です。

一方、パートナーコーチは、実際にコーチングを行う人を指します。

司会者:パートナーコーチとプロパーコーチには違いがあるのでしょうか?

細川:プロパーコーチは社内で活動するコーチのことです。対して、パートナーコーチは業務委託契約で活動するコーチのことです。

司会者:社内のコーチか、業務委託されているコーチかの違いということですね。

細川:プロパーコーチの場合、当社のコーチングメソッドを開発し、それをパートナーコーチの方々に伝えていく役割を担っています。

現在、パートナーコーチは150名ほど在籍しており、非常に高いスキルを持つ方々が揃っています。

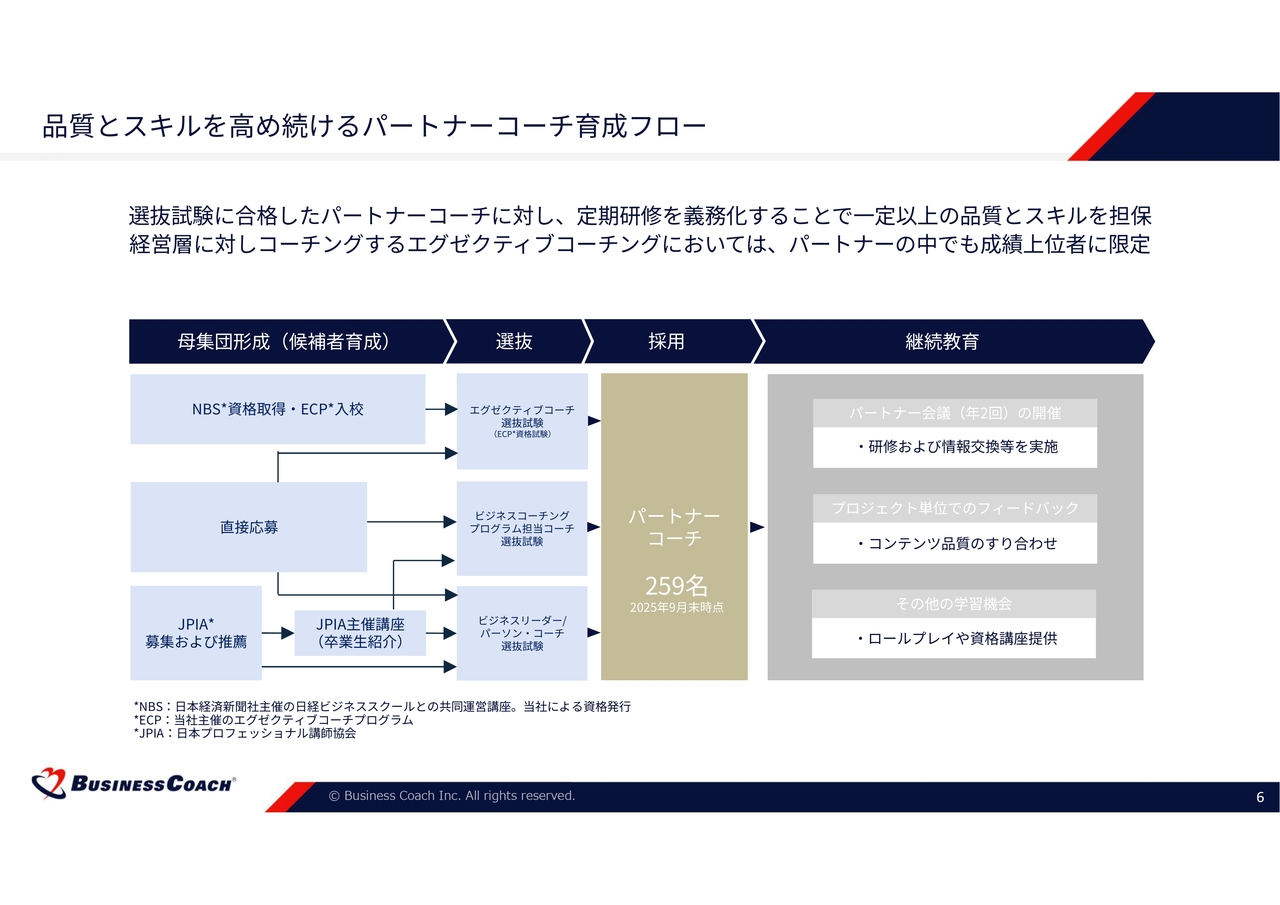

品質とスキルを高め続けるパートナーコーチ育成フロー

司会者:パートナーコーチの育成フローがあるということですね。パートナーコーチは259名、2025年9月末時点と書かれています。

細川:純粋に、主でがんばっていただいているパートナーコーチが150名ほどいるということです。

プライム上場企業を中心とした強固な顧客基盤

司会者:プライム上場企業を中心とした強固な顧客基盤があるということですが、先ほどおっしゃっていたように、このような企業にはニーズが多く存在しているのでしょうか?

細川:現在、300社のクライアントがいらっしゃいます。そのうち、ロゴの掲載を許可していただいた企業をスライドに載せています。

司会者:例えば、トヨタ自動車や住友商事といった、よく知られている企業がビジネスコーチ社にコーチングを依頼されているわけですね。

細川:これらの企業は長年にわたるヘビーユーザーであり、年々売上やサービスのボリュームも増加しています。

司会者:リピートが続いているということは、成果が出ている証拠ですね。

細川:成果が上がらないと、ビジネスコーチングの意味がありません。いかにコーチングを通じてクライアントに行動変容を促し、成果を上げていただくかが重要です。

司会者:具体的に、どのような方法でコーチングを行うのか、1つ例を挙げていただけますか?

細川:基本はビフォーアフターです。コーチングを始める前に、現状の強みや課題を洗い出します。そしてコーチングを進めた後、その成果を「見える化」していきます。

司会者:結果がきちんと目に見える形で提供されるということですね。

細川:また、コーチングには高額な費用がかかりますので、実際に成果が上がらないと意味がありません。費用対効果の問題がありますから、成果が出ていないともったいないです。

司会者:時間の問題もあると思います。

細川:そのとおりです。

司会者:この顧客基盤から、確実に成果が出ていることがわかります。

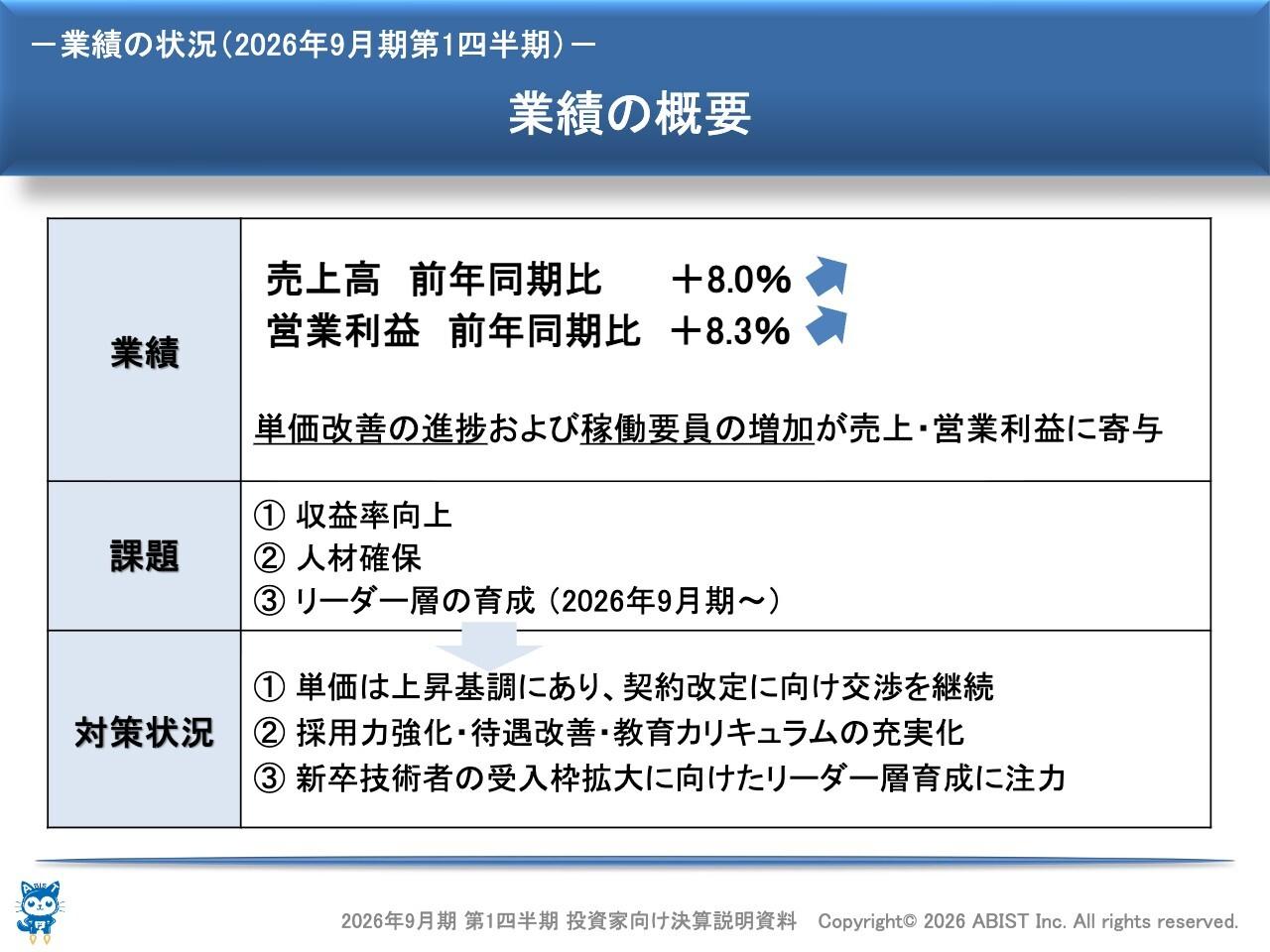

連結業績サマリ

司会者:続いて、2025年9月期の通期決算についてうかがいます。こちらは連結業績サマリです。前期には3度にわたって上方修正が行われた上に、さらにその修正後の計画を上回るすばらしい結果で終えられました。

なぜ期初計画や修正後の計画を超えるような、これほど好調な結果となったのでしょうか? その要因について分析をお願いします。

細川:まず、CFOが交代した点が挙げられます。CFOが現場の方々と密に打ち合わせを行い、確実に業績予想を行い、さらに慎重に見積もるという姿勢を取っています。また、お客さまもすばらしい企業ばかりであり、当社のフロントも非常に高いモチベーションを持っています。

組織変容の仕組みによって動いており、スピード感があるという特徴もあります。このような人材が成長していることから、当初よりも確実に業績が上がっていく仕組みになっています。

司会者:売上を上げていく仕組みがすでにできているということですか?

細川:今は分社化していますが、営業主体の会社のフロントの1人当たりの生産性は7,000万円です。これは驚異的な数字であり、鍛え抜かれた組織だといえます。

2025年9月期ハイライト

司会者:スライドの2025年9月期の事業概要の右側に、好調な要因として「分社化の効果が顕在化」と記載されています。2025年1月に既存の事業を一部切り離し、複数の子会社を設立してグループ体制に移行されたと思いますが、この分社化が業績に大きく貢献したということでしょうか?

細川:やはり子会社の社長は、即断即決でスピーディな判断を下せます。それにより、営業の仕事がしやすくなっています。また、お客さまに長年にわたって寄り添ってきた結果、勝率が非常に高いのです。

500万円以上の大型案件における勝率は、なんと85パーセントです。

司会者:とても高いですね。

細川:ですので、提案すればほぼ決まると言えます。お客さまのことをよく理解しているため、お客さまのニーズに応える考え抜かれた提案ができるということです。

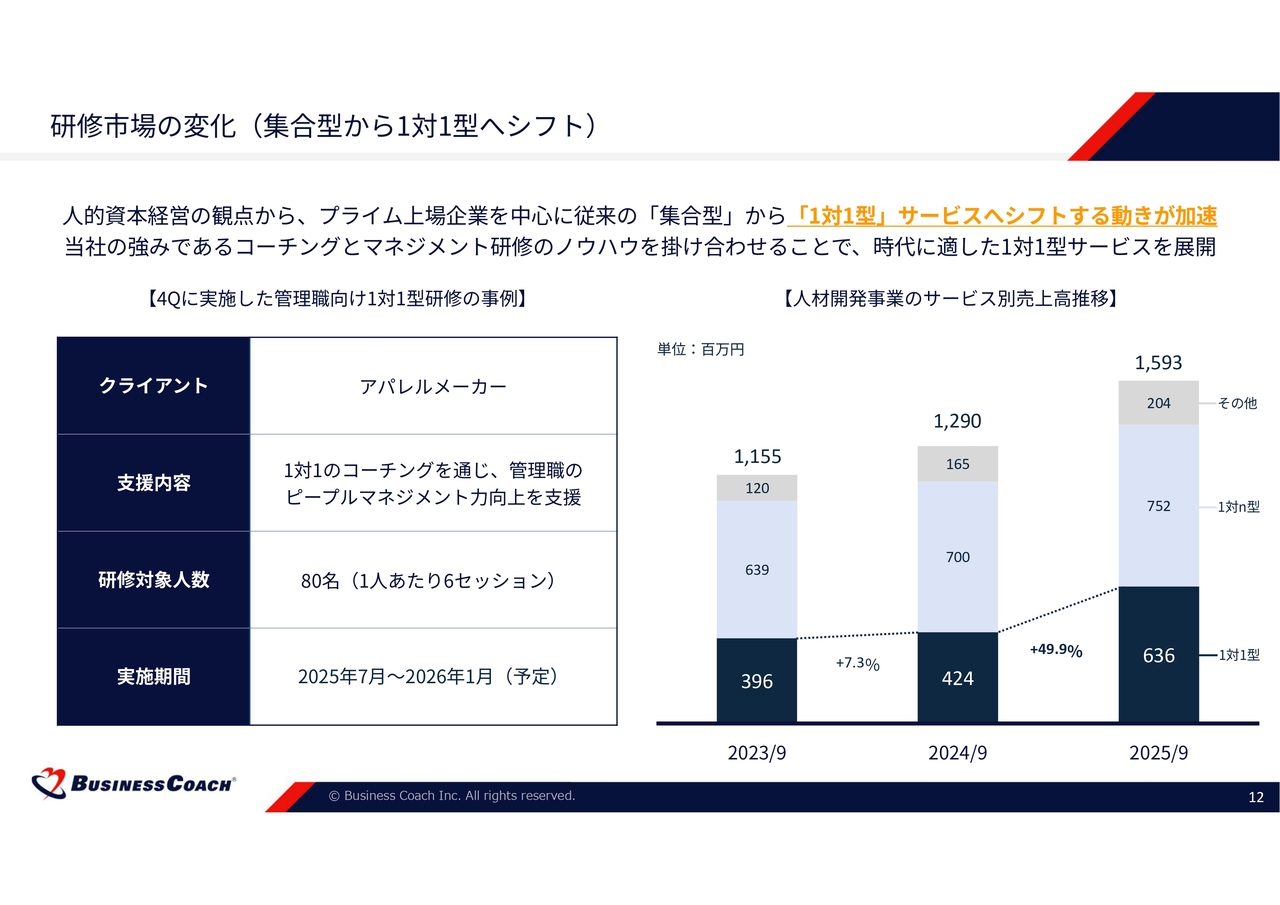

研修市場の変化(集合型から1対1型へシフト)

司会者:続いて、セグメント別です。人材開発事業における1対1型サービスについてです。

このサービスは、1名の対象者にコーチングを提供するもので、2024年9月期から2025年9月期にかけて売上金額が49.9パーセント増加するという、驚異的な伸びを見せています。市場は集合研修のような形式から、1対1型へシフトしていることが背景にあるのでしょうか?

細川:おっしゃるとおりです。1社当たりだと、1対1型のコーチングの数のほうが多くなります。部長や課長といった立場の方々が対象になっています。

司会者:確かに1人ずつ対応するとなると、数が増えていきますね。

細川:3年間で3,000人、あるいは2年間で100人から200人といった事例があります。お客さまと寄り添いながら取り組んでおり、それが結果的に売上のボリュームを押し上げています。この傾向はさらに広がっていくと思います。

司会者:個別にコーチングしてほしいという要望は、確実に増えているのでしょうか?

細川:部長や課長といった役職者にコーチングを施し、彼らのパフォーマンスを向上させたいと考えている企業が増えてきているということです。

司会者:個人の視点で考えても、確かに個別に教わりたいと思います。集団だと「なかなか見てもらえていないな」と感じることもありますが、個別だと「すごく見てもらえている」となりますよね。

細川:そのとおりですね。

司会者:このように1対1型にシフトしてきているということなのですね。

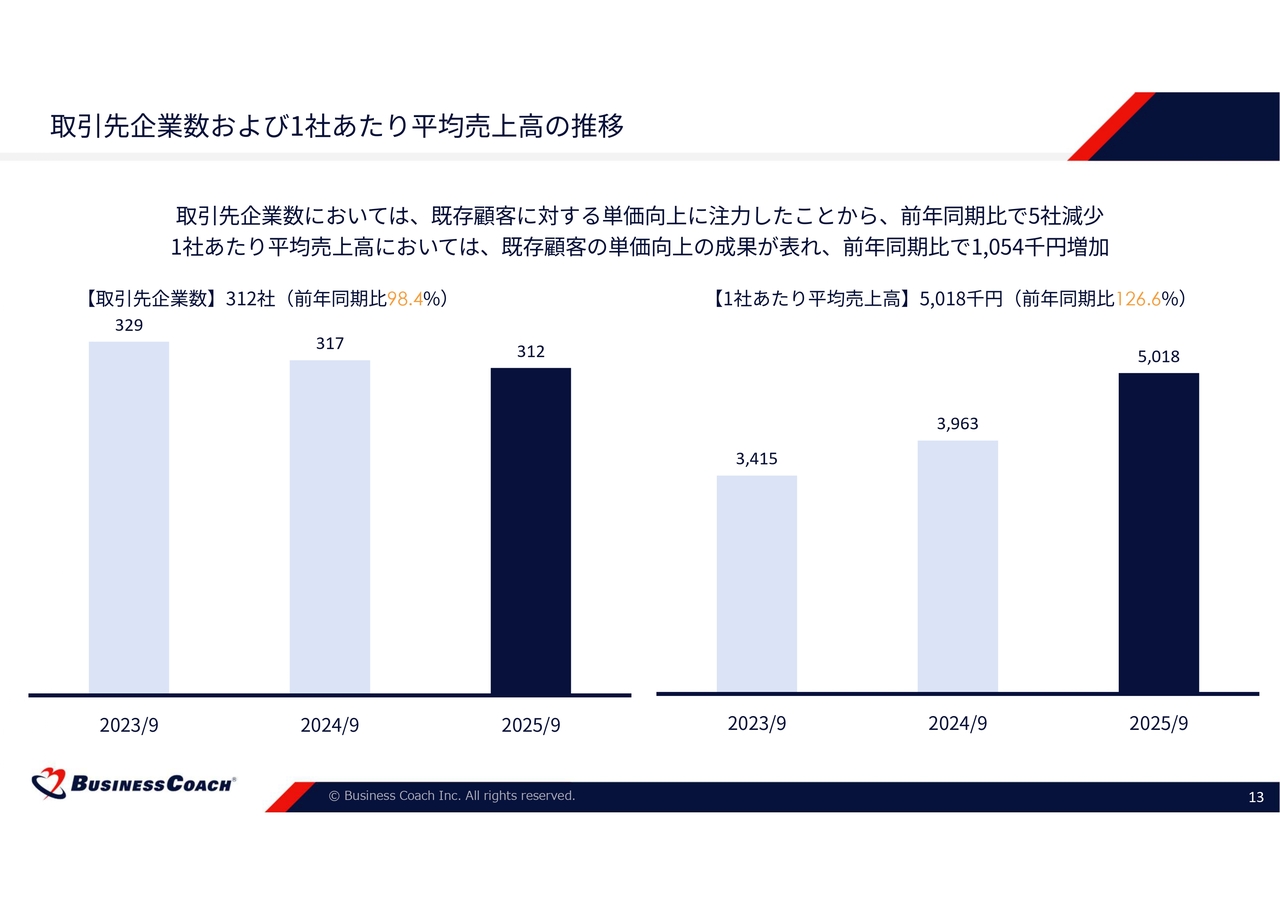

取引先企業数および1社あたり平均売上高の推移

司会者:同じく人材開発事業のKPIの1つである取引先企業数について、2025年9月期では317社から312社へとわずかに減少しています。

しかし、1社あたりの平均売上高は約396万円から約502万円へと26.6パーセント増加しており、量から質への転換が成功していることを示しているように思われます。この単価向上の要因について教えてください。

細川:リピート率が高く、企業のニーズが毎年拡大していることが主な要因です。それに伴い、1社あたりの売上高も向上しています。また、多くの新規企業にアプローチするよりも、既存の取引先企業のパフォーマンスを向上させることに注力しています。

そのため、この結果は自然な流れだと思います。

事業売却(株式譲渡)

司会者:DX事業についてです。連結子会社であったKDテクノロジーズ社を株式譲渡されました。この判断は、コア事業である人材開発事業に特化するという、明確な選択と集中の姿勢を示したものと考えられますが、この戦略的判断の意図について、あらためてご教示いただけますか?

細川:KDテクノロジーズ社の社長と話をした中で、事業上のシナジーがあまりないという結論に至りました。当社はHR、人材開発側の事業を主軸としており、一方でKDテクノロジーズ社はDX分野を中心としています。DXプラス購買の圧縮ということで、コンサルティング面での相乗効果を期待しましたが、実際にはそれがほとんど見られませんでした。

そのため、DX分野は「どうですか?」と聞いたところ、悩まれていたため、それであれば「株を買い戻してDXのほうで進めてみてはどうですか?」と提案しました。社長同士のコミュニケーションが非常に円滑だったこともあり、当社も人材開発事業に特化する方針で進めることにして、お互いに発展的な決定をしました。

日本経済新聞社との資本業務提携について(2025年11月7日開示)

司会者:続いて、こちらは先日、決算発表時に開示された日本経済新聞社との資本業務提携についてです。これは先ほども触れられていましたが、私自身も少し驚きました。もともと、日本経済新聞社とは関わりがあったのですよね?

細川:日本経済新聞社グループの日経ビジネスとは、私が独立した2003年からお付き合いをしています。『日経ビジネスアソシエイト』という雑誌でコーチングに関する企画を実施したり、大きなイベントを開催したり、本を出版したり、さらにコーチングのスクールも運営したりしました。

2017年からは日本経済新聞社とともにビジネスコーチスクールを運営しています。

司会者:ビジネスコーチ養成講座もありますよね。

細川:あります。また、日本経済新聞社から何冊もの本を出版しています。あまり売れず、ご迷惑をおかけしたこともありますが、当社のことを深く理解していただいており、良好な関係が続いていました。

日本経済新聞社のキーマンの方が、当社のコーチングスクールに参加されました。「やはりコーチングはすばらしい」「日本企業をさらに活性化させる」と評価していただきました。

そのキーマンの方曰く、「ビジネスコーチはみんなモチベーションが高く、コミュニケーション能力もスピードもある」と、信頼していただいています。

私も当社の従業員も、日本経済新聞社とは長くお付き合いがあり、品の良い会社だと思います。イギリスの『フィナンシャル・タイムズ』といった日本経済新聞社の子会社も含め、独自性や独立性を確実に担保しながら運営されており、良い会社だと感じています。

日本経済新聞社から「ぜひ資本を入れたい」とご提案いただいたことについて、日本経済新聞社と組めるとなれば、私の夢、そして当社の夢が達成できると感じました。

日本経済新聞社との資本業務提携による価値創出

司会者:夢だったのですか?

細川:やはりコーチングは重要ですが、それは企業の人的資本経営の一部です。しかし、日本経済新聞社と組むことで、その人的資本経営のプロデューサーになれるということです。日本経済新聞社は、日本の上場企業のすべてが顧客になっていますよね。

司会者:みなさまも新聞記事をご覧になっていますよね。

細川:圧倒的なデータを保有しています。それに加え、人材開発に関するデータも持っています。その会社が資本を投入してくださることになり、一緒に取り組めば、人的資本経営にとても大きなインパクトを与えることができると思います。

1年間ほどじっくり打ち合わせを重ねて進めてきましたが、半年ほど前からかなり具体的になりました。

司会者:長い間お付き合いのあった日本経済新聞社との資本業務提携についてですが、日本経済新聞社のブランド力と御社の実行支援力を融合させる最大の狙いはどのようなところにあるのでしょうか?

細川:一言で言えば、人的資本経営は幅広いジャンルであるという点ですね。

実行するためには、その人材が重要です。経営者の方々に話を聞くと、さまざまな戦略を最高のかたちで作り上げることはできるものの、その戦略を実行し、達成する人材が不足しているという声をよく聞きます。

司会者:確かに、戦略をやり切るかどうかが大きなポイントになりますよね。

細川:日本経済新聞社が開発した「NPA(日経ポテンシャルアセスメント)」というものがあります。これは、実行能力のある人材を選別して配置につけるというツールです。それに当社のコーチング、まさに実行支援を加え、このキーワードを通じて人的資本経営を日本に普及させることが2社の協力の目的です。

司会者:2社揃って人的資本経営を促進させようという目標があるのですね。

司会者:スライドの中央に記載されている内容についてご説明します。今回の資本業務提携は、普通株式の発行と新株予約権の発行の2段階で進められるものと考えています。

新株予約権の行使条件として、2026年9月期の売上高を24.67億円以上と設定しています。一方で、今期の業績予想は21億円となっており、その差額であるおよそ3.7億円が日本経済新聞社とのシナジー、つまり今回の資本業務提携の成果として達成すべき必達目標と捉えてよいのでしょうか?

細川:おっしゃるとおりです。そのため、日本経済新聞社から20パーセントの資本を入れていただきました。大変ありがたく思っています。2社でこの目的のために一生懸命取り組んでいきます。

その過程で、24億円余りを達成できれば非常に良いと思います。そしてお互いに良い意味でプレッシャーを感じながら、この2社のパートナーシップを強固なものにしたいと考えています。

司会者:「お互い売上高を上げていきましょう」ということですね。

細川:一緒に人的資本経営を日本に普及させ、実行人材を支援していこうと思います。

司会者:熱意がありますね。

細川:日本経済新聞社とは本当に長いお付き合いがあり、尊敬できるすばらしい会社だと思っています。

司会者:その熱い思いとシナジー効果で、売上高の上乗せも目指しているのですね。

細川:そのとおりです。

司会者:ところで、普通株式と新株予約権のどちらも行使される場合、議決権ベースで33.4パーセントを日本経済新聞社が持つことになります。この割合は少し大きいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

細川:日本経済新聞社は、みなさまご存じのとおりパブリックな会社です。一方で、当社は私が創業したオーナーシップの会社です。お互いの強みを活かしていくことで、良いバランスを取れるのではないかと思います。

それよりも私は、日本企業の発展を支援したいと思っています。当社のお客さまはすべてプライム企業ですから、従業員たちはみんな「プライム上場を目指そう」と考えています。

これには、当社がプライムに行かないと、本当にプライム企業を応援できないというのが1つあります。

そのため、時価総額1,000億円を目指しています。現在は30億円弱ですが、1,000億円を目指します。そして、日本経済新聞社とともに社会貢献をしていこうと考えています。

司会者:この資本提携の内容には、株主保護の観点から合理的な資本提携の計画というものも含まれています。普通株式を最初に取得することで、初期段階で株式が過度に希薄化することを回避できるということですね。

細川:おっしゃるとおりです。

司会者:さらに、新株予約権には行使の条件があるため、日本経済新聞社とのシナジーが十分に発揮され、協業の成果が見られた上で資本関係を深めることができますよね。

細川:やはり株主の方々にとって不利益になることがあってはなりません。そのため、日本経済新聞社とともに成果を出し、株価を上げて株主の方々にお返ししていきたいと考えています。

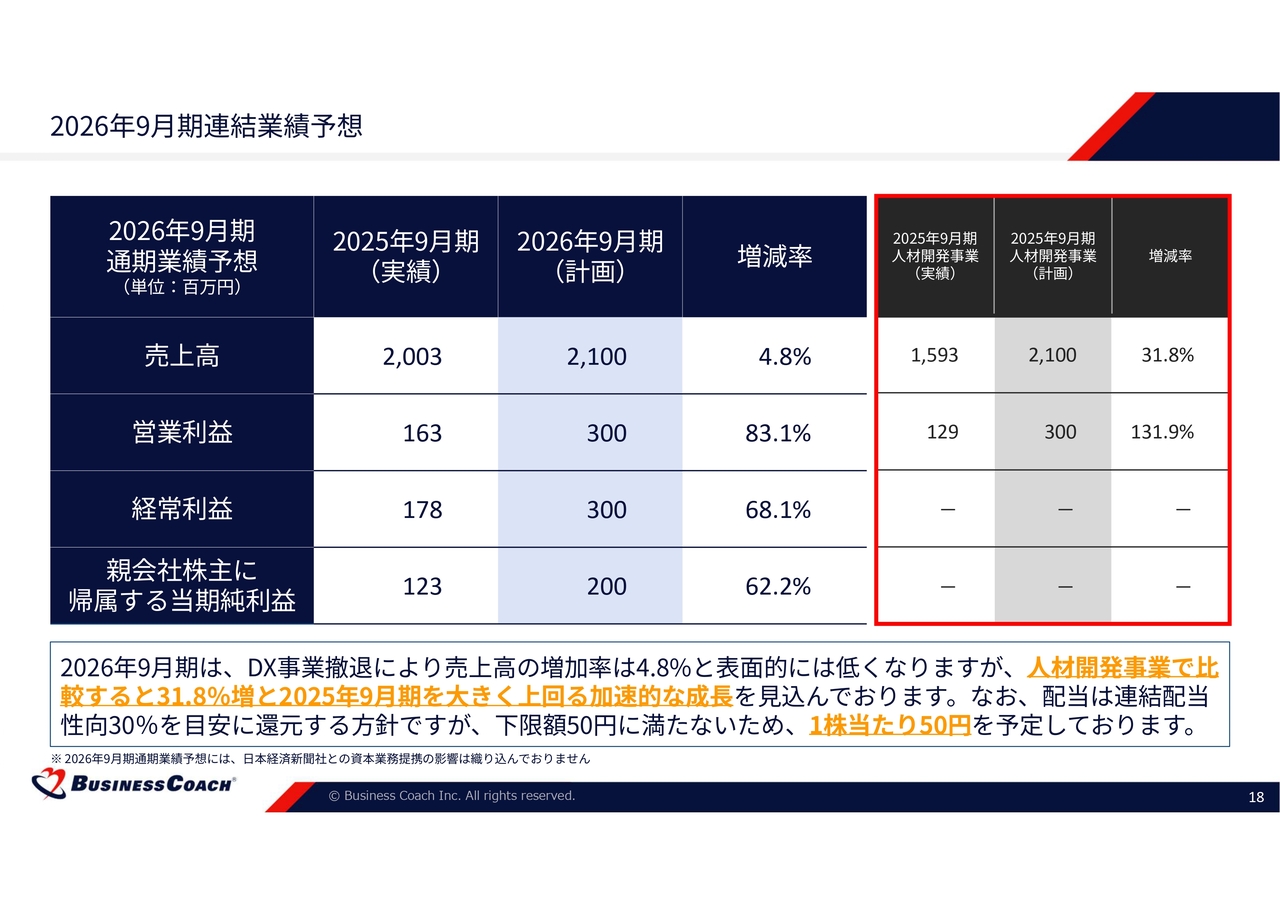

2026年9月期連結業績予想

司会者:続いて、2026年9月期の連結業績予想についておうかがいします。DX事業がなくなることに伴い、連結売上高の伸びは4.8パーセント増となりますが、コア事業である人材開発事業単体では、実質売上高が31.8パーセント増と見込まれています。

この数値はかなり強気な予測であると感じますが、成長の急加速を支える要因について具体的に教えていただけますか?

細川:先ほどお伝えしたように子会社化により、各社の役割が明確になっています。また、お客さまからのリピート率が拡大していることもあります。各社の社長へのヒアリング結果によると、オーガニックで21億円の売上高が見込まれています。

司会者:先ほどの9月期の売上高目標に関するお話ですね。

細川:それは堅いですね。

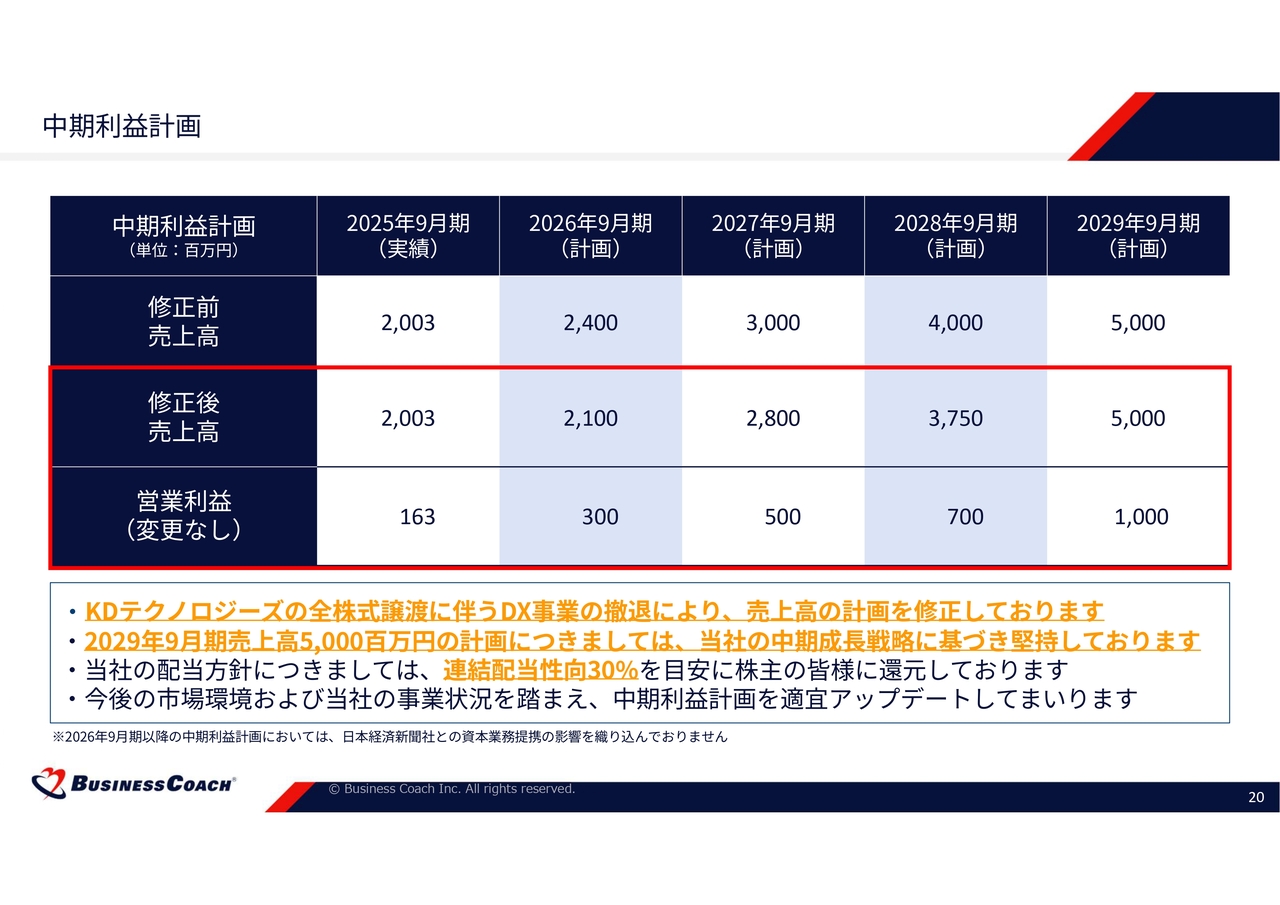

中期利益計画

司会者:中期経営計画についてもうかがいます。DX事業を売却したにもかかわらず、2029年9月期の売上高は50億円という目標を堅持されています。この高い目標を達成するために、M&Aの実施についてはどのようにお考えでしょうか?

細川:M&Aについては、もちろん有効な手段として考えています。ただし、M&Aは難しい面もあります。お互いの企業文化が合わないとうまくいかないことがありますので、その点をよく見極めながら、効果的なM&Aを進めたいと考えています。可能であれば、大型のM&Aを実施したいと思っています。

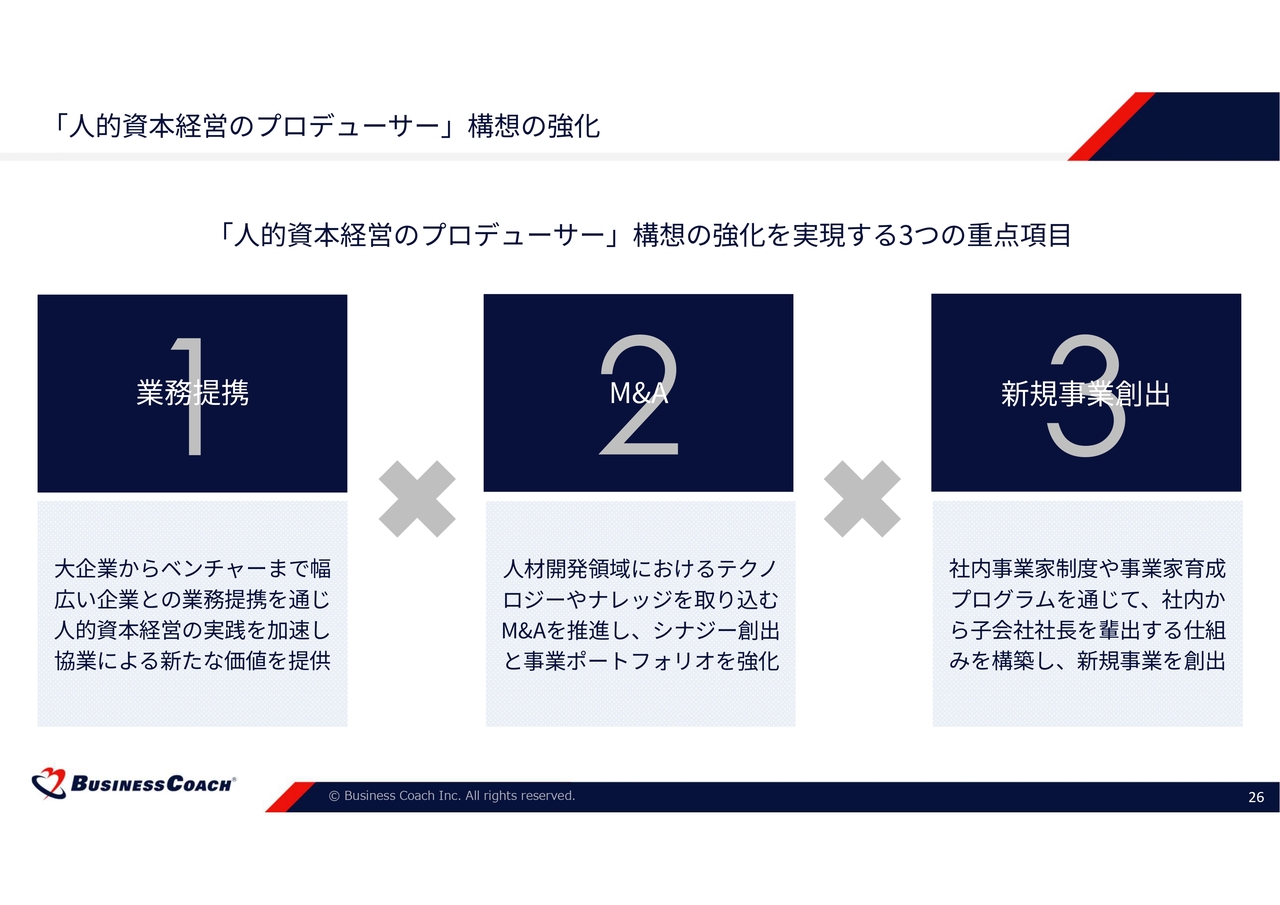

「人的資本経営のプロデューサー」構想の強化

細川:社内的には分社化を進めていく考えです。起業家精神を持つ人たちも多く入社してきていることから、子会社化を進めるかたちです。

司会者:スライド右端の3番目に関連していると思いますが、社内事業化制度や事業家育成プログラムを通じて、次々と子会社化を進めていくということですね。

細川:そうですね。2025年度は、今年1月に子会社化した取り組みが大成功を収めました。2025年9月期の業績をご覧いただければおわかりかと思います。したがって、2026年度にも子会社を1つ設立したいと思っています。

現在、起業家として子会社の社長になりたいという希望者が6名います。その中からより優れた方が子会社を設立し、それに合わせた採用活動を行っていきたいと考えています。

このように、人的資本経営を推進するためには、会社を設立して翼を広げていかなければならないと考えています。

司会者:グループ体制を構築するということでしょうか?

細川:そうですね。そのほうがより専門的になり、各社が責任を持って業績に取り組むことができます。これは3人の社長を輩出して、よくわかったことです。

司会者:実感を伴って、そう思われたのですか?

細川:おっしゃるとおりです。

業務提携による「人的資本経営のプロデューサー」構想の強化

司会者:先ほどM&Aについてもお聞きしましたが、最優先で獲得したい事業領域として、どのような分野がありますか?

細川:HRテックの会社です。Job-Us社に一部資本を入れました。瞬く間に2社で成果を上げています。これは当社が紹介した会社に対して、AIを活用してジョブ型の人事制度を作るというシステムを提供する会社です。お客さまに歓迎されており、すばらしい会社です。また、すでに17社ほどの大企業のお客さまと見込みがあります。

司会者:導入を検討されている企業が17社ということでしょうか?

細川:当社のお客さまにAIシステムの「Job-Us」を導入してご満足いただき、さらにJob-Us社のお客さまに対して、当社のコーチングを導入するかたちになります。

司会者:お互いに連携し合っているわけですね。

細川:次にパナリット社ですが、こちらは人的資本経営のKPIを指標に進捗を見える化するツールを提供する会社です。

司会者:先ほどおっしゃった、ビフォーアフターで結果が見える部分ということですね?

細川:また、オープンにはしていませんが、すでに契約を結んでいる企業があり、さらに契約を結ぼうと検討している企業もあります。だいたい10社ほどです。このように、人的資本経営という広いフィールドの中で、HRテック企業と連携しながら進めています。

顧客となる会社には、すばらしい点がありつつ、課題も存在します。それをコーチングで解決していきます。しばらくすると成果が見えてきます。このようにしてフィールドを作り上げました。

司会者:ワンストップで対応できるということですか?

細川:そのとおりです。ビジネスコーチがキーとなり、HRテック企業があるというフィールドです。

日本経済新聞社をはじめとした各社との業務提携による価値創出

細川:そのフィールドを覆っているのが日本経済新聞社です。まさにプラットフォームです。日本経済新聞社はラスボスです。

司会者:ラスボスと資本業務提携されているわけですね。

細川:それが2025年度までの大きなテーマでした。そのため、子会社を作り、それぞれに役割を担わせることにしました。

司会者:日本経済新聞社が外側を囲って、プラットフォームとして機能しています。

細川:日本経済新聞社からも、顧客を紹介してもらい、すでに2件ほど受注しています。また、当社が日本経済新聞社から営業サポートを受け、当社のお客さまに日本経済新聞社のキーマンが訪問し、それぞれのニーズに合わせたさまざまな人材開発の商品を提供するというクロスセル施策を行っています。日本経済新聞社は多様な人材開発の商品を提供しているため、連携を深めています。

また、日本経済新聞社はさまざまなセミナーを開催しており、当社の商品もそのセミナーで紹介していただいています。日本経済新聞社は、勤めている人たちの課題など、日本の人材開発に関する多様なデータを持っています。それに基づき、共同で商品を開発していこうと考えています。

さらに、人的支援を行うコーチのスクールを共同で運営しています。半年ほど前から準備を進めていました。

司会者:早く拝見したいです。期待が高まる業務提携ですね。

細川:このようなスクールを運営することで、クライアントのみなさまにも喜んでいただけると思っています。

コーチング会社から「人的資本経営のプロデューサー」に

司会者:こちらのスライドが、経営戦略についてです。

細川:まさに今申し上げた内容ですね。

司会者:「人的資本経営のプロデューサー」という構想を掲げていますが、具体的にどのような内容で、従来のコーチングやHRコンサルとどのような違いがあるのか、あらためて教えていただけますか?

細川:先ほどお話ししたとおり、当社にはプライムのお客さまがいらっしゃり、さまざまなニーズをうかがっています。

そこにはさまざまな課題があり、その課題に対してHRテック企業や日本経済新聞社と連携して、課題解決を図ります。当社はコーチングを通じて支援を行い、プログラムを設計する、まさにプロデューサーの役割を担っています。

司会者:コーチングのプロデューサーということですね。

当社が狙う市場可能性

細川:コーチングに限らず、お客さまの人的資本経営における課題解決全般を担うプロデューサーです。コーチングはその一部に過ぎません。

これまでは個別のビジネスを展開していましたが、これからは人的資本経営の総合商社を目指します。プロデューサーという表現よりも、総合商社のほうがわかりやすいかもしれません。

司会者:総合商社ということは、まさに、あらゆる分野の人的資本経営をカバーする存在ということですね。

細川:そのためには日本経済新聞社と連携する必要があります。HRテック企業とも連携しますが、日本経済新聞社とも連携しなければ、総合商社にはなれないのです。

株主還元施策(配当)

司会者:株主還元についてうかがいます。進行期以降の新方針として、連結配当性向30パーセントを目安とし、または1株あたり50円のいずれか高いほうを還元するという手厚い内容を発表されました。これから成長投資を加速される中で、成長と還元を両立させる決意についてお聞かせください。

細川:当社は上場する前の2019年から配当を出しています。

司会者:上場する前からですか? あまり聞いたことがありません。

細川:有名な投資家の桐谷さんも当社の株主です。グロース市場で配当を出すのも珍しいということで、桐谷さんに300株を買っていただいています。先日お会いした際に、それを教えてもらいました。

私も投資家として投資していますが、配当を出すことは非常に重要だと思っています。そのため、50円は下限として守るようにしています。

司会者:50円を下限としつつ、30パーセント程度を目安とすることで、株主にとってうれしい内容になっています。

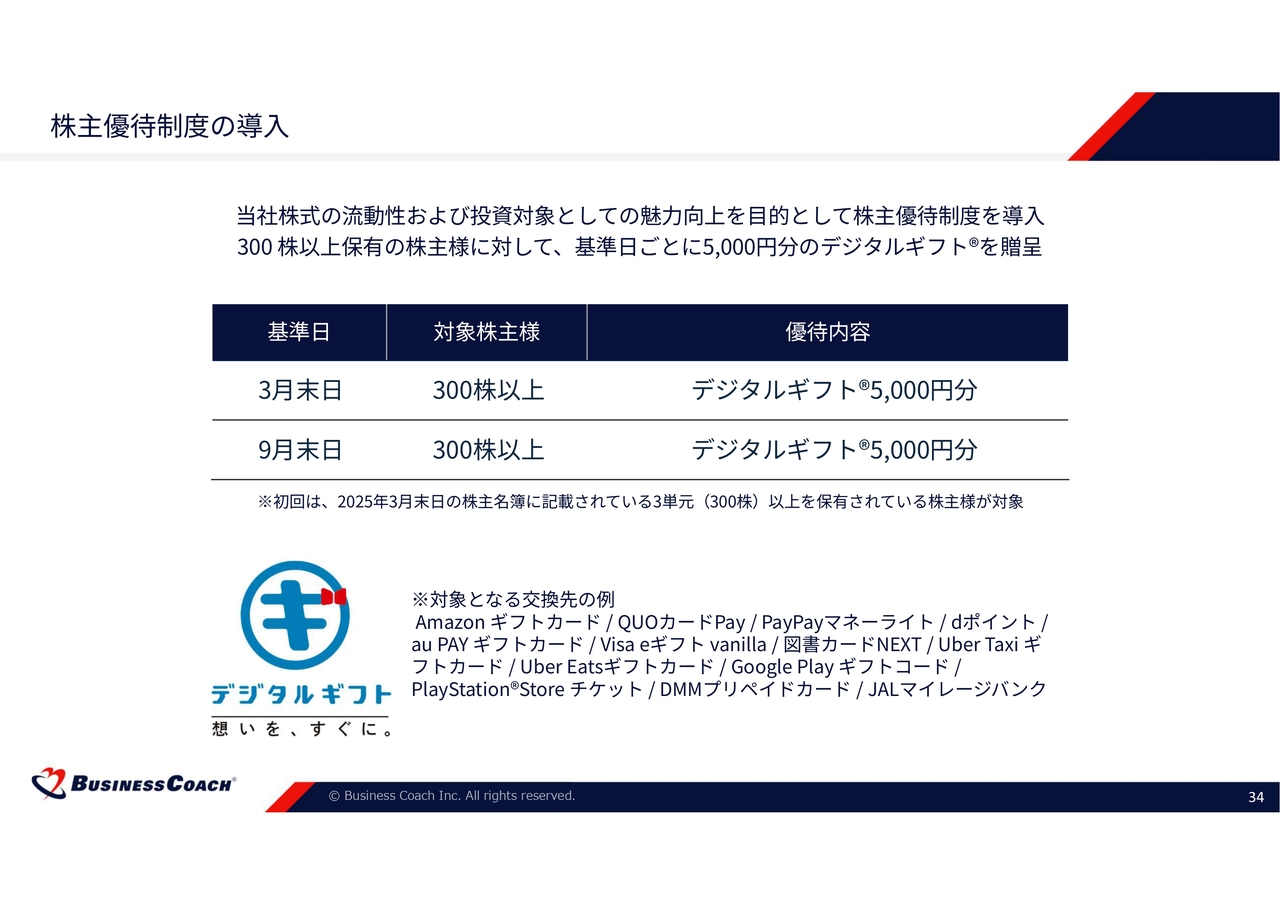

株主優待制度の導入

細川:株主優待も付いています。

司会者:昨年に導入を発表されたかと思いますが、300株以上でデジタルギフトがもらえるという点については、やはり株主のみなさまに還元していこうというお気持ちが反映されているのでしょうか?

細川:長期的に保有していただきたいという思いがあります。なにも還元がないというのではなく、毎年良い成績を上げて還元していき、その結果として株価が上がっていくのが理想です。

中長期で保有してくださる株主のみなさまにとって、魅力的な会社だと思っていただけるようにしたいです。

司会者:配当もあり、株主優待もあり、さらに成長も十分見込めるという点で魅力的ですね。

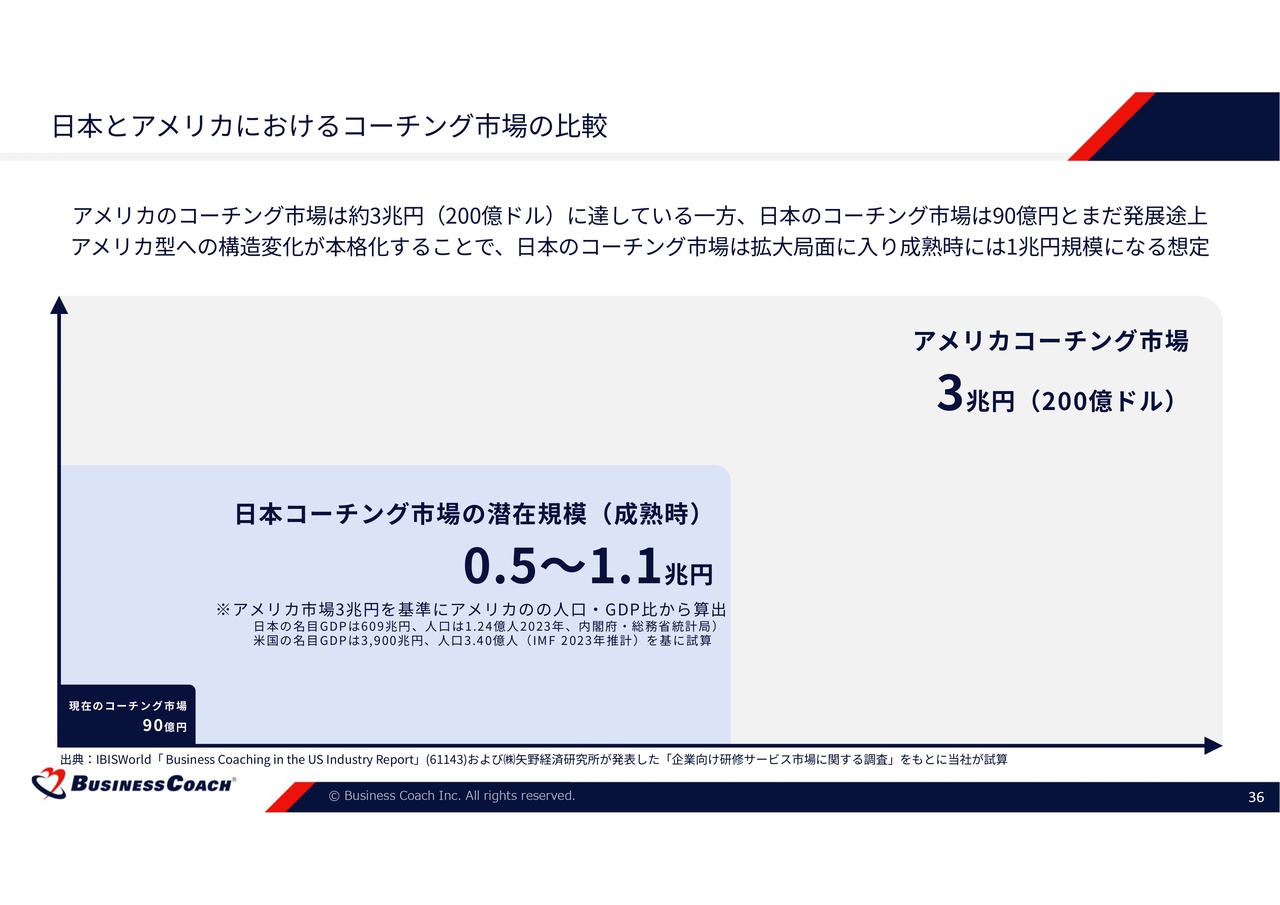

日本とアメリカにおけるコーチング市場の比較

司会者:最後に、市場の成長性についておうかがいします。スライドは日本とアメリカにおけるコーチング市場の比較です。アメリカのコーチング市場の規模がおよそ3兆円であるのに対し、日本はまだおよそ90億円と、黎明期にあると考えられます。この巨大な市場を御社がどのように牽引していくのか、お考えをお聞かせください。

細川:実行人材という言葉に立ち戻りますが、私もAIを使ってみて感じるのは、優れた戦略や課題解決の提案をしてくれるという点です。ただし、それは選択肢ではないかと思っています。

それを人間がどう実行するのか、その実行する力が重要な鍵になります。AIだけではなく、人の力で実行するという点が大切です。そのためには、個々の性格をよく見抜き、その人に合わせた言葉を使ってやる気を引き出すことが欠かせません。

AIはAIとして活用します。しかし、人間が相手の性格をよく見抜き、例えば「このようにがんばりましょう」と呼びかけられたらどう感じますか?

司会者:それはうれしいですね。がんばろうと思います。

細川:マイクロコーチングではなく、相手の顔色を見ながら対応することが必要です。人間によるサポートが重要です。このようなコーチが1人に1人つくことで、市場は拡大すると考えています。日本でも同様です。

司会者:やはりAIがこれだけ普及してきても、取って代わることが難しいものもありますね。

細川:そうですね。そのため、日本経済新聞社との取り組みでは、例えば、1対n型などの研修の終了後にコーチをつけています。研修を受けた後に、実行するというステップが設けられ、その際にコーチがいることで実現性が高まるからです。

資格関連の学校なども数多くありますが、それらにもコーチをつけていきます。それにより、さまざまなトレーニングにおいても効果的なサポートが可能になります。

司会者:研修後に実行しているかを確認するプロセスにもなるわけですね。そのようにすることで、実行するしかなくなります。

細川:実行を支援するためのコーチングスクールを作っていきたいという考えです。すべての分野にコーチをつけていけば、市場はさらに広がると思います。もちろん人口差はありますが、アメリカに近づく規模になる可能性もあります。

企業規模が異なるため、5,000億円くらいまで成長するのではないかと思います。現在でも日本市場は90億円規模です。

質疑応答:業績改善に向けた取り組みと成果について

司会者:「過去に3回下方修正していた会社が

新着ログ

「サービス業」のログ