【QAあり】エヌ・シー・エヌ、確認申請期間長期化で構造計算出荷数が減少も2Qで回復 法改正を追い風にSE構法の拡大を狙う

目次

田鎖郁夫氏(以下、田鎖):本日は個人投資家向けIRセミナーをご視聴いただき、ありがとうございます。株式会社エヌ・シー・エヌ代表取締役社長執行役員の田鎖です。2026年3月期第2四半期の決算についてご説明します。

本日の内容です。会社概要・事業概要をご説明した後に、連結業績ハイライト、上期のトピックス、今後の成長戦略、株主還元の方針についてご説明します。

会社の目標

田鎖:会社の概要です。当社は「日本に安心・安全な木構造を普及させる。」と「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる。」の2つを目標にしています。

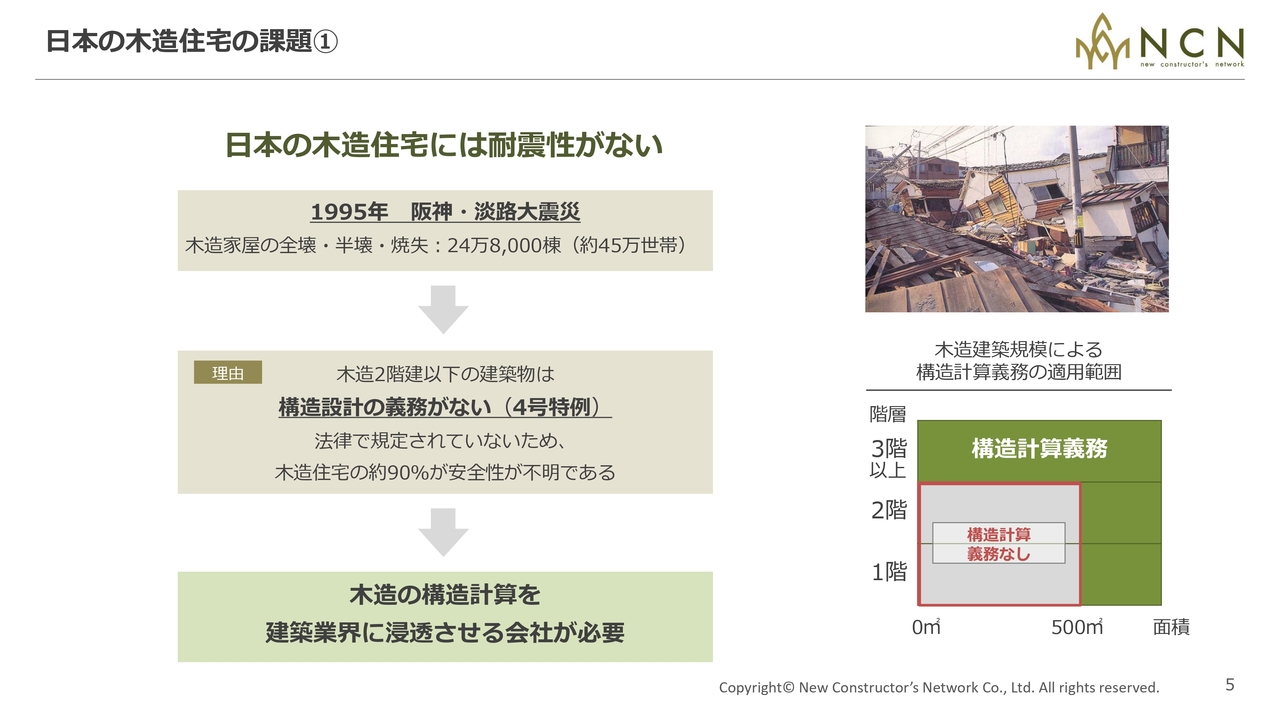

日本の木造住宅の課題①

田鎖:「日本に安心・安全な木構造を普及させる。」というと、よくハウスメーカーと誤解されますが、当社の目標は少し違っています。

当社は1996年に設立されました。その前の年に阪神淡路大震災があり、そこで多くの木造家屋が倒壊しました。その原因を調べてみると、スライド右下の図にあるように、木造2階建て以下、500平方メートル未満の建物には構造計算義務がないということがわかりました。

つまり、実は木造住宅の耐震性が不明であるということです。これを解決することが当社の1つ目の目標になっています。

SE構法で課題を解決

田鎖:その目標を達成するために、我々は独自の木造建築用の建築システム「SE構法」を開発しました。全棟構造計算を実施し、材料には強度のわかる集成材を使用します。そして接合部には強度を計算できるSE金物を用います。

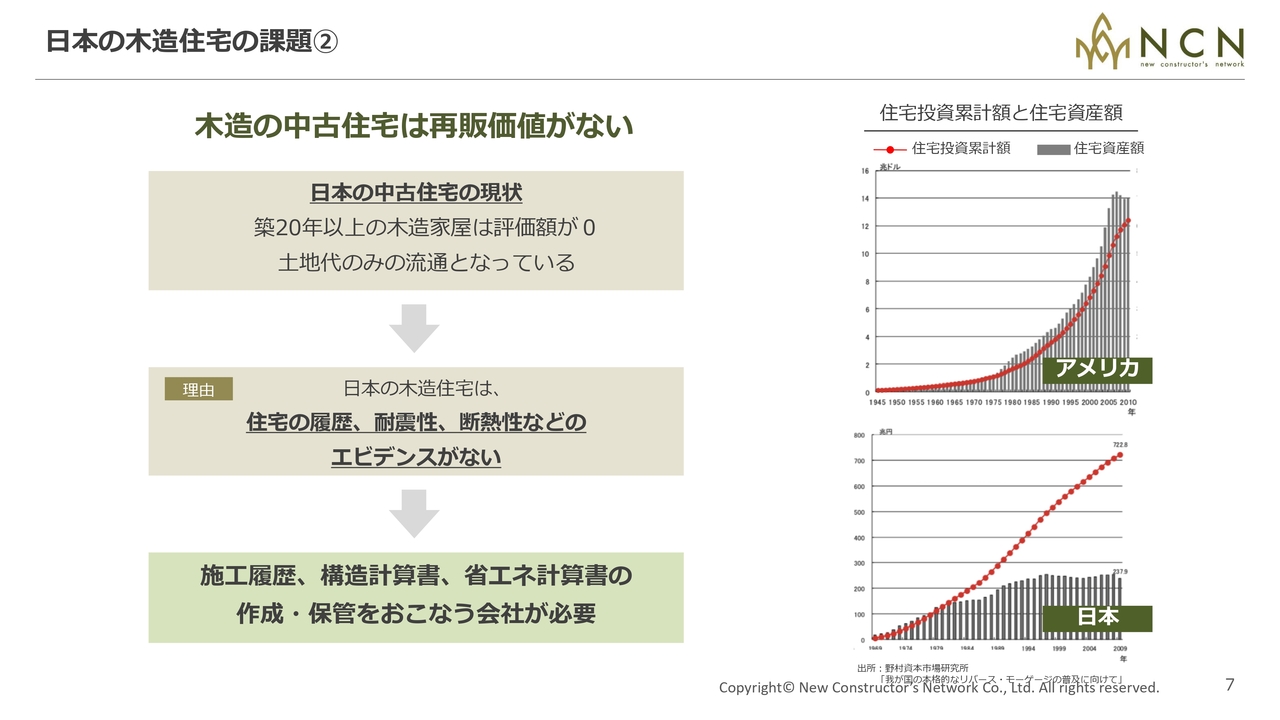

日本の木造住宅の課題②

田鎖:もう1つの課題として、日本の木造住宅は、中古になると価値がなくなってしまうという現実がありました。現在もそうですが、木造で建てられたものは10年、20年経つと建物の評価額がゼロになり、土地の価格だけで売買されています。

このような現状から、日本のみなさまの住宅という資産をお金に換えられる、つまりアメリカのような資産化の仕組みを作りたいと考えました。そこで、会社の2つ目の目標が「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる。」になりました。

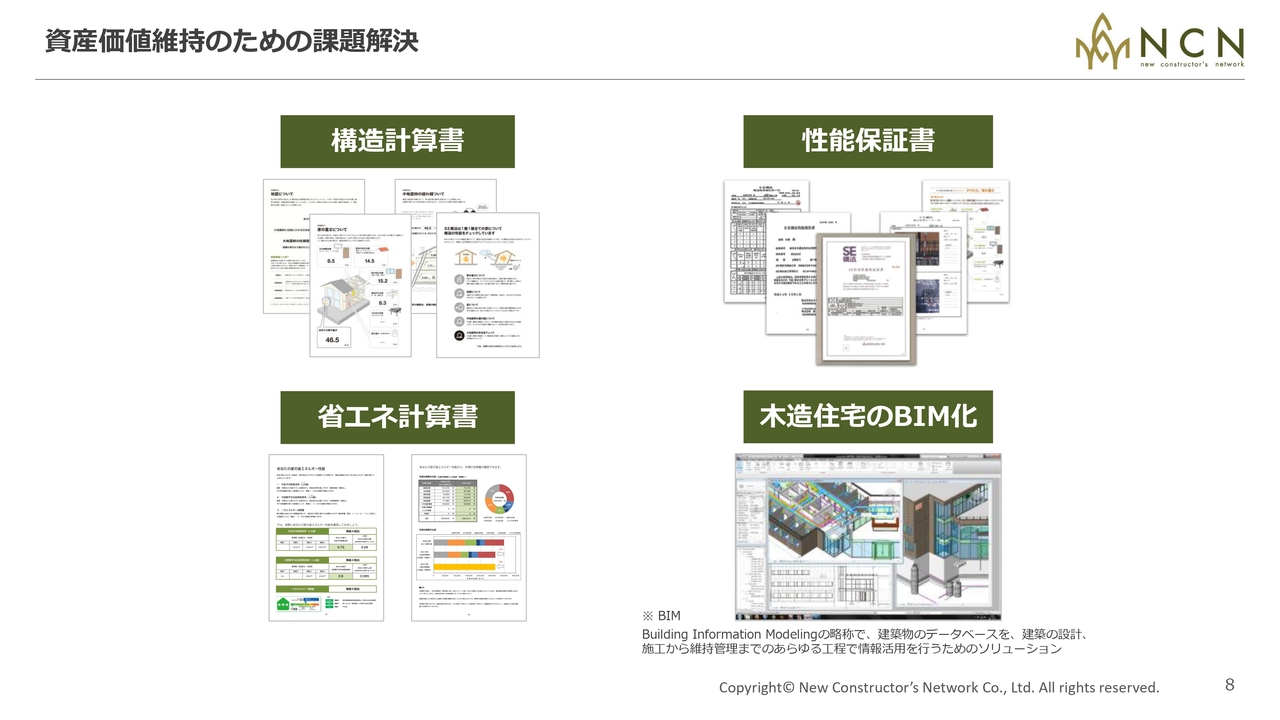

資産価値維持のための課題解決

田鎖:資産価値維持のためには、構造計算書というエビデンスが必要です。これは建物を作る前に計算されるものです。また、断熱材などは建物を作り始めると中身を変えられないため、最初から省エネルギー性能が高いことを証明する省エネ計算書を作ります。

さらに、性能を金銭的に保証する性能保証書を作成します。最後はBIMという図面のデジタルデータに変え、住宅建設の記録を電子化します。当社ではこのように4つの取り組みを仕組み化しています。

エヌ・シー・エヌは木造の課題を仕組みで解決する会社

田鎖:したがって、エヌ・シー・エヌはハウスメーカーではなく「木造の課題を仕組みで解決する会社」ということになります。

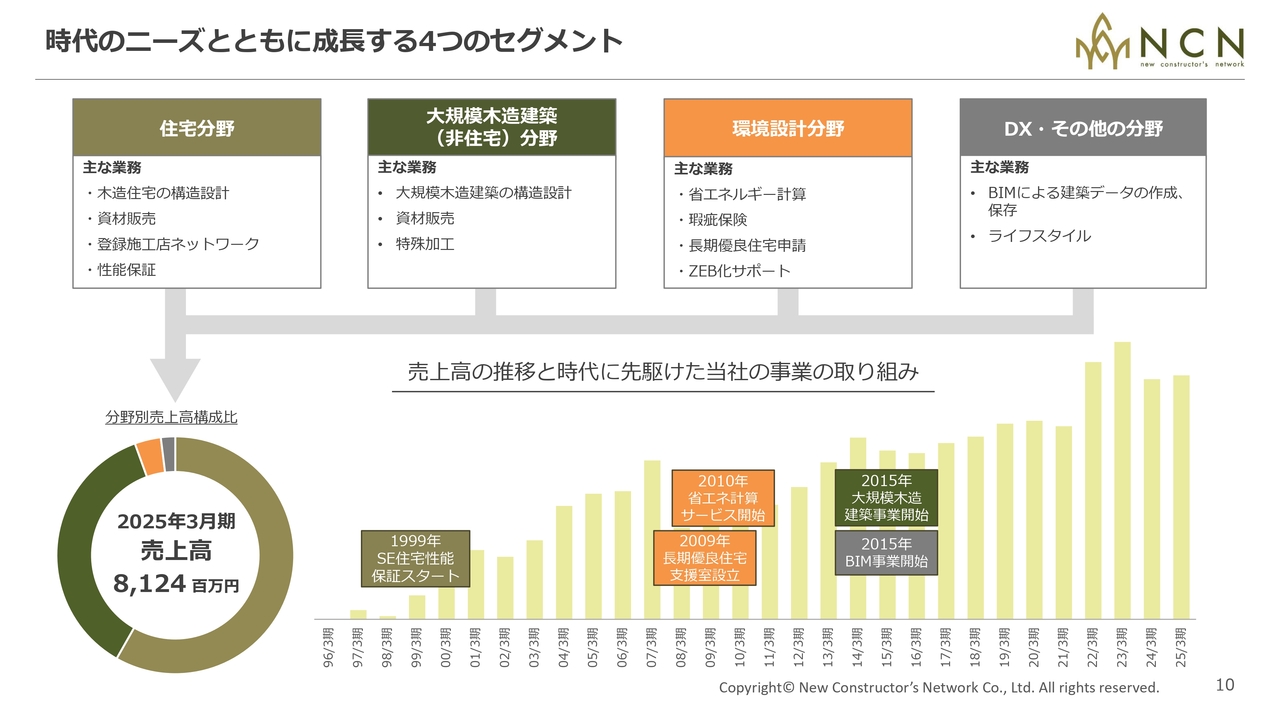

時代のニーズとともに成長する4つのセグメント

田鎖:このように、我々はまず住宅分野からスタートしました。昨今では大規模な建物の木造化のニーズが高まっており、大規模木造建築(非住宅)分野も手掛けています。

また環境設計分野では「住宅をゼロエネルギー化する」という課題に対しても取り組んでいます。

さらにはDX・その他の分野として、業務のDX化やデジタル化に歩みを進めており、右肩上がりで成長しています。

住宅分野

田鎖:住宅分野については、創業当時から「SE構法」というシステムを販売しています。 スライド下段に記載した「重量木骨の家」は、資産価値のより高い住宅を提供するブランドです。当社と連携する628社の工務店・住宅会社のうち、約60社のプレミアムパートナーがこのブランドを掲げ、事業を展開しています。

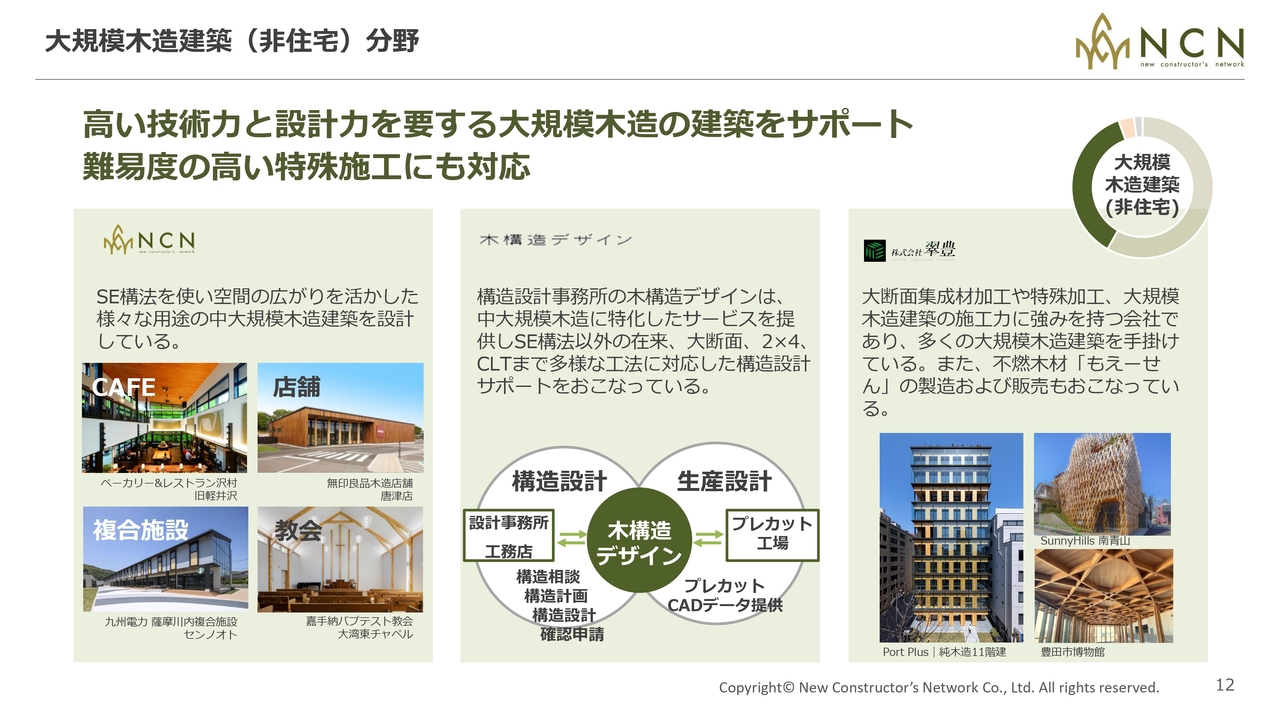

大規模木造建築(非住宅)分野

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野では、スライド左側の写真にあるようなカフェや無印良品の店舗、複合施設、教会など、大きな空間を必要とする木造建築を「SE構法」で設計しています。

また、現在は「SE構法」以外も、構造計算のニーズが高まっています。そのニーズに対応するため、「在来工法」や「ツーバイフォー工法」などのような一般的に売られている木造を構造計算して供給する、木構造デザインという会社を設立しました。

木造は鉄骨と違っていろいろなかたちのものが作れます。木造加工技術に優れた翠豊という会社をグループ化し、大規模木造建築事業を展開しています。

環境設計分野

田鎖:環境設計分野です。一般的には住宅の省エネ化のニーズが高いのですが、昨今では、店舗などの施設建築でも、太陽光パネルを使ったゼロエネルギー化が積極的に進められており、そのサポートを行っています。

また、マンションも省エネルギー性能のニーズが高くなっており、その設計なども手掛けています。

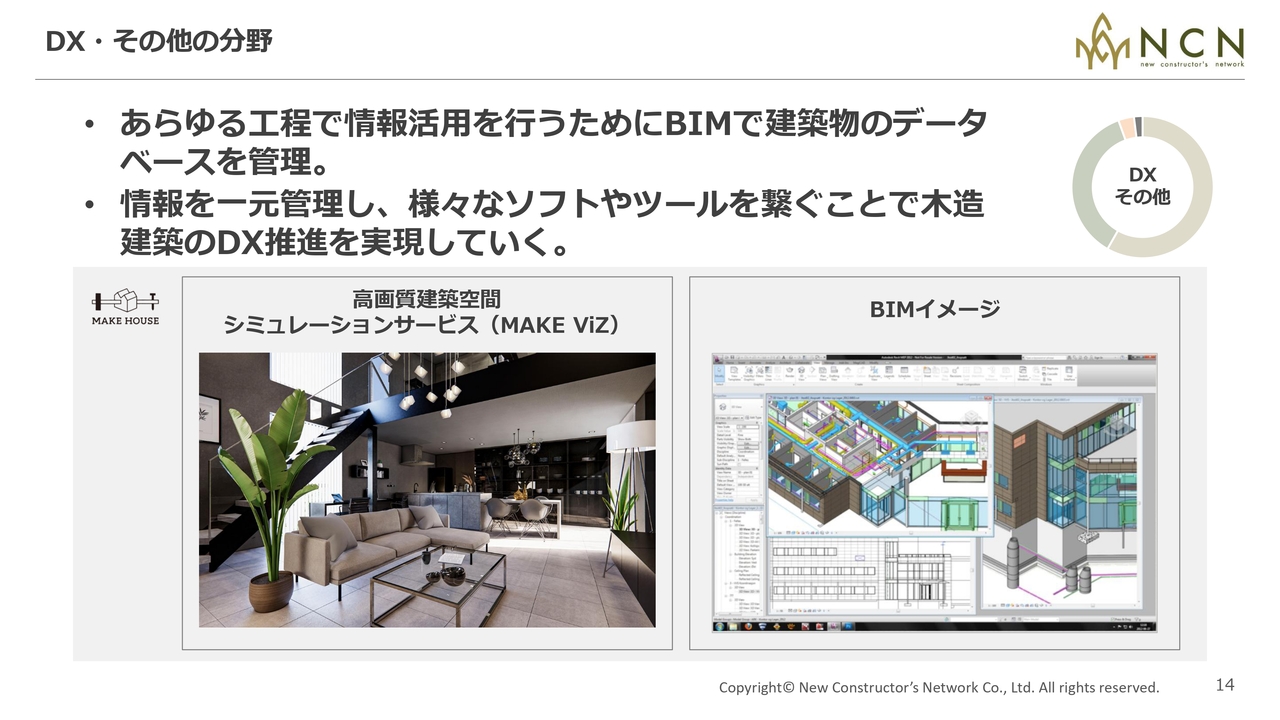

DX・その他の分野

田鎖:DX・その他の分野です。アメリカやヨーロッパなどでは、建築図面としてデジタルデータであるBIMを用います。当社ではそれをそのまま日本に輸入して、木造建築でBIMを使っています。

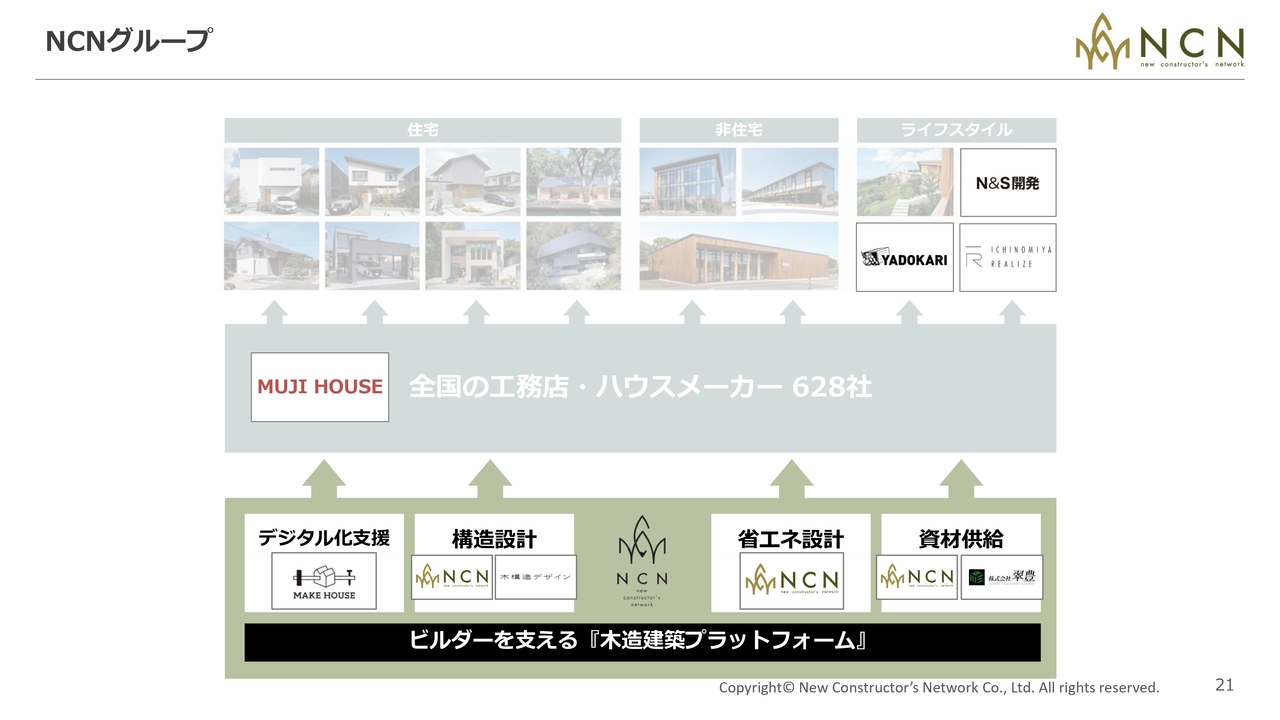

他に類を見ない木造建築プラットフォーム

田鎖:現在、全国の工務店・ハウスメーカー628社に、デジタル化や構造設計、省エネ設計、安全な資材供給を支援するプラットフォームを提供しています。

NCNグループは木造建築業界にこれまでなかった“仕組み”を生み出しています。

田鎖:このような取り組みにより、エヌ・シー・エヌグループは、木造建築業界に「これまでになかった仕組み」を提供しています。

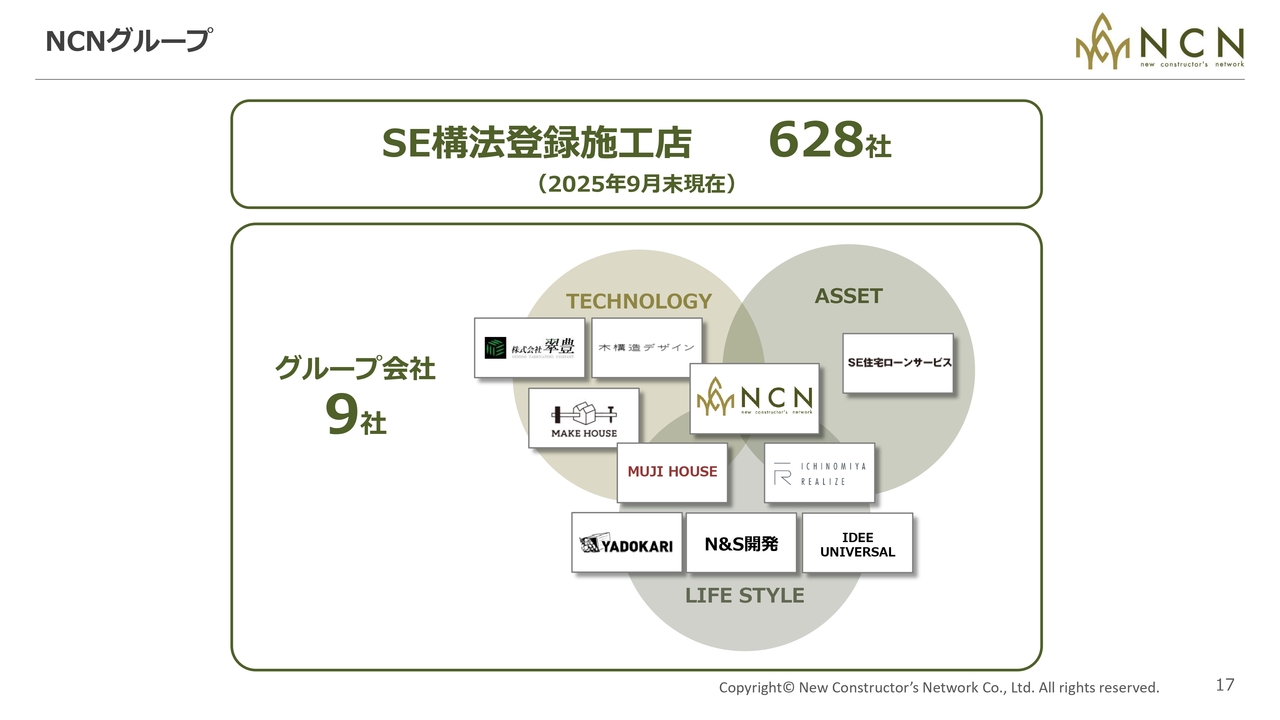

NCNグループ

田鎖:NCNグループには、関係会社を含めた9社のグループ会社があります。テクノロジー分野、アセット分野、ライフスタイル分野、それぞれの目的を持って事業を運営しています。

MUJI HOUSE

田鎖:代表的な関係会社をご紹介します。まず、良品計画との合弁会社であるMUJI HOUSEです。こちらでは「無印良品の家」という住宅を、全国の展示場を用いて展開しています。

UR都市機構とともに、賃貸住宅のリノベーション事業を手掛けています。また最近では、良品計画の店舗も、MUJI HOUSEで設計・施工を行っています。

翠豊

田鎖:先ほどご紹介した翠豊は高い施工技術を持ち、先の大阪・関西万博でも、難易度の高いパビリオンの施工を行っています。

スライドの写真のような湾曲したような建物や、ドームのような難易度の高い木造建築を手掛ける会社です。

N&S開発

田鎖:N&S開発は、サブスク型セカンドハウス事業を展開するSanu社と一緒に、新たな木造の宿泊施設の開発を行うために設立しました。

「エヌ・シー・エヌとSanuで一緒に素敵な宿泊施設を作っていこう」ということで、N&Sを社名に入れています。

NCNグループ

田鎖:このように、プラットフォームを用いて、当社の関係会社とともに多くの事例を生み出しています。また、全国の工務店やハウスメーカーのサービスの質を向上させていく事業を行っています。

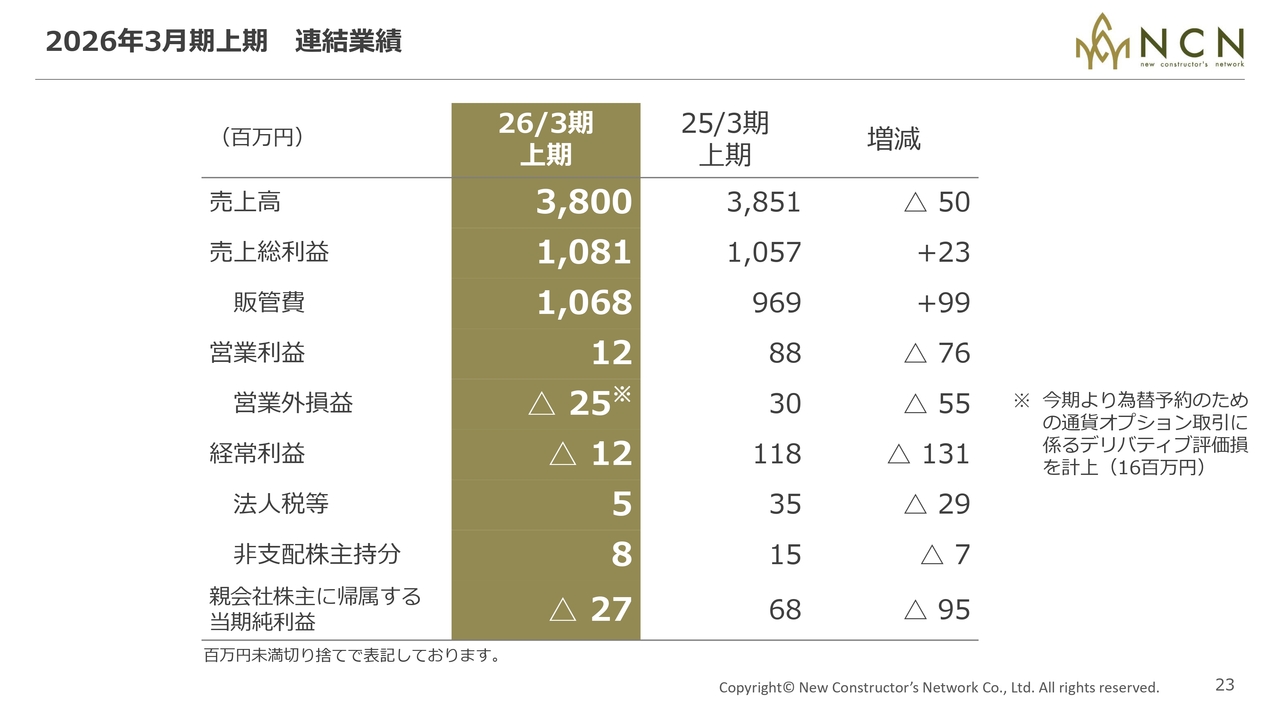

2026年3月期上期 連結業績

田鎖:2026年3月期上期の連結業績ハイライトについてご説明します。売上高38億円、売上総利益10億8,100万円、営業利益1,200万円、経常利益はマイナス1,200万円となっています。

昨年と比べて若干赤字に転落しているような決算になっています。営業外損失が大きく出ているのは、今期から輸入品の為替を予約しており、デリバティブ評価損を計上したことによるものです。ただし、デリバティブが実行されるとこのマイナスとなっている評価損が徐々に消えていきますので、大きな影響はないと考えています。

2026年3月期上期 事業セグメントとセグメント売上高

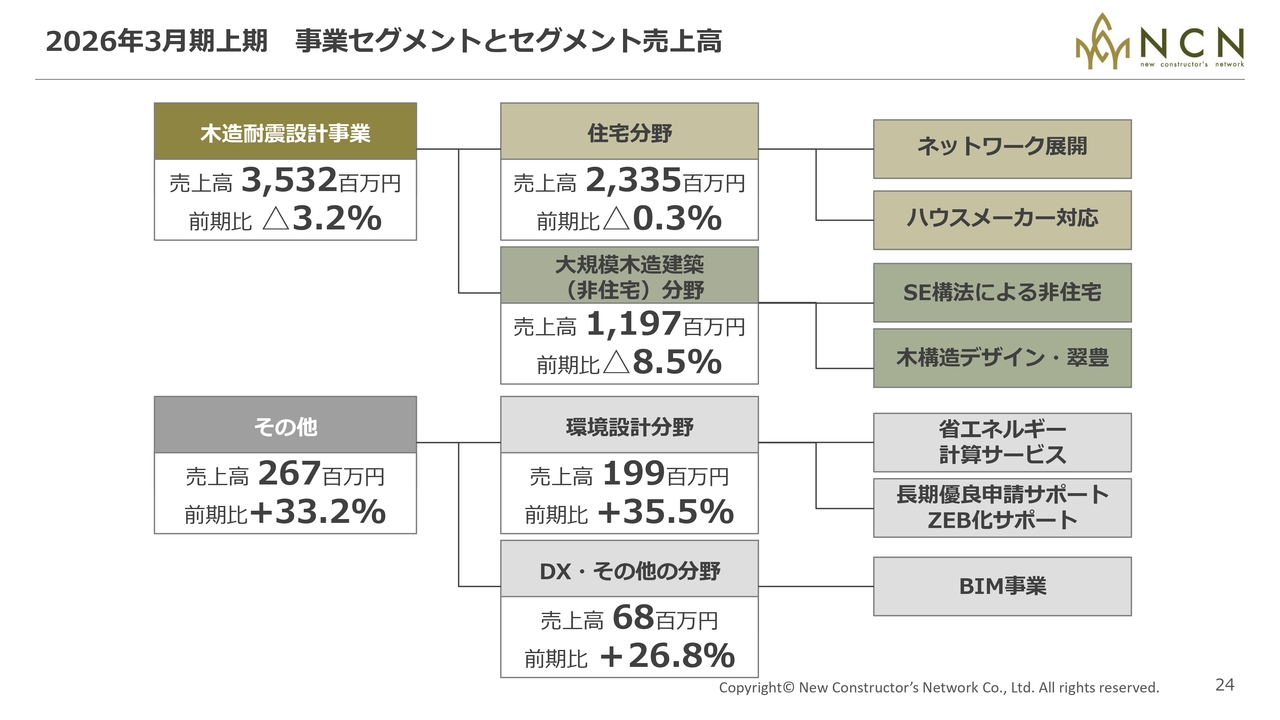

田鎖:セグメント別の売上高です。

木造耐震設計事業は、我々の主力商品である「SE構法」を扱う事業です。売上高は、前期比3.2パーセント減の35億3,200万円です。

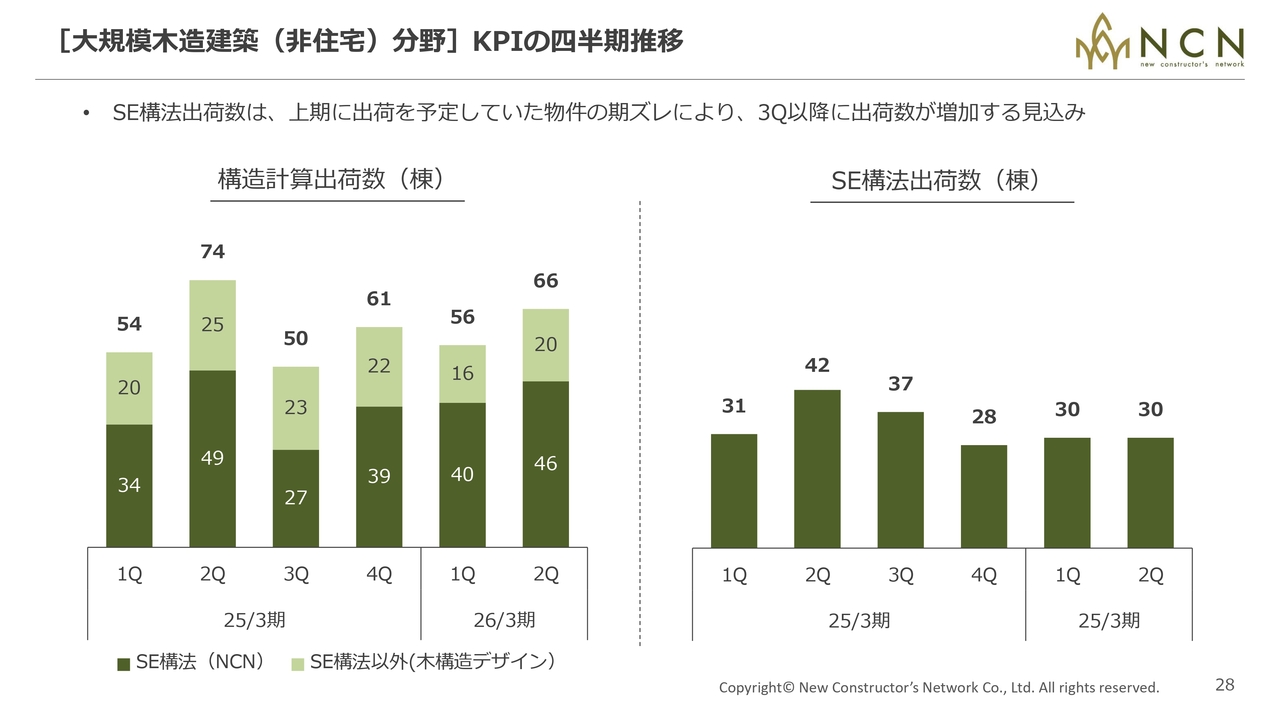

その内訳として、住宅分野は前期比0.3パーセント減の23億3,500万円、大規模木造建築(非住宅)分野は前期比8.5パーセント減の11億9,700万円と、大きくマイナスとなっています。

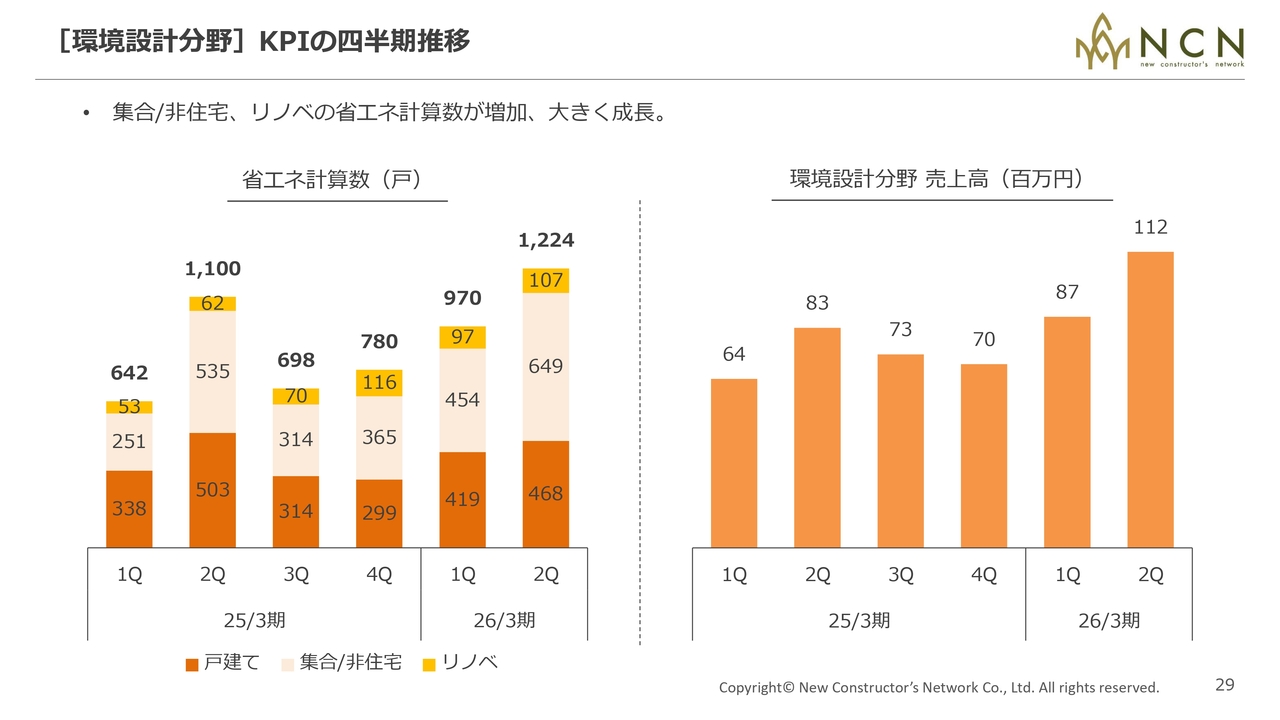

一方で、その他セグメントにおいては、環境設計分野およびDX・その他の分野については、それぞれ前期比で35.5パーセント増、26.8パーセント増と、大幅な成長を遂げています。

2026年3月期上期における各分野の状況

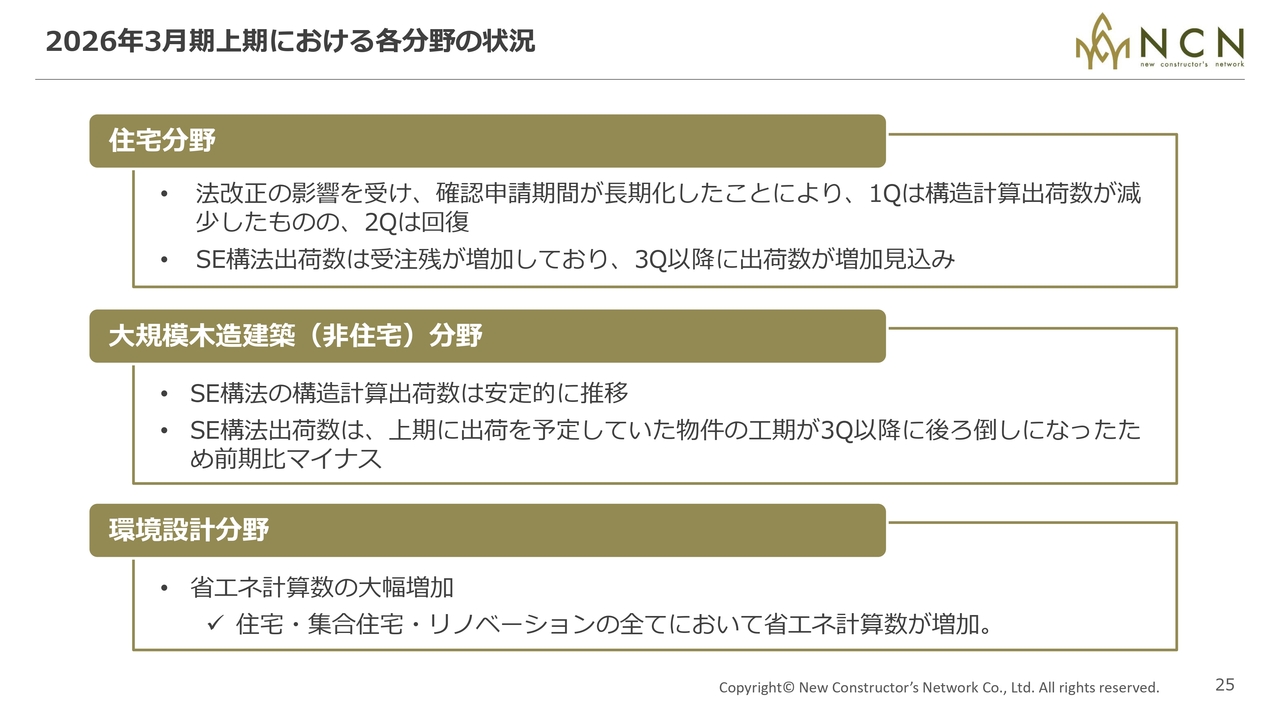

田鎖:住宅分野、大規模木造建築(非住宅)分野、環境設計分野の各分野の状況について、それぞれご説明します。

[住宅分野]登録施工店数の年次推移

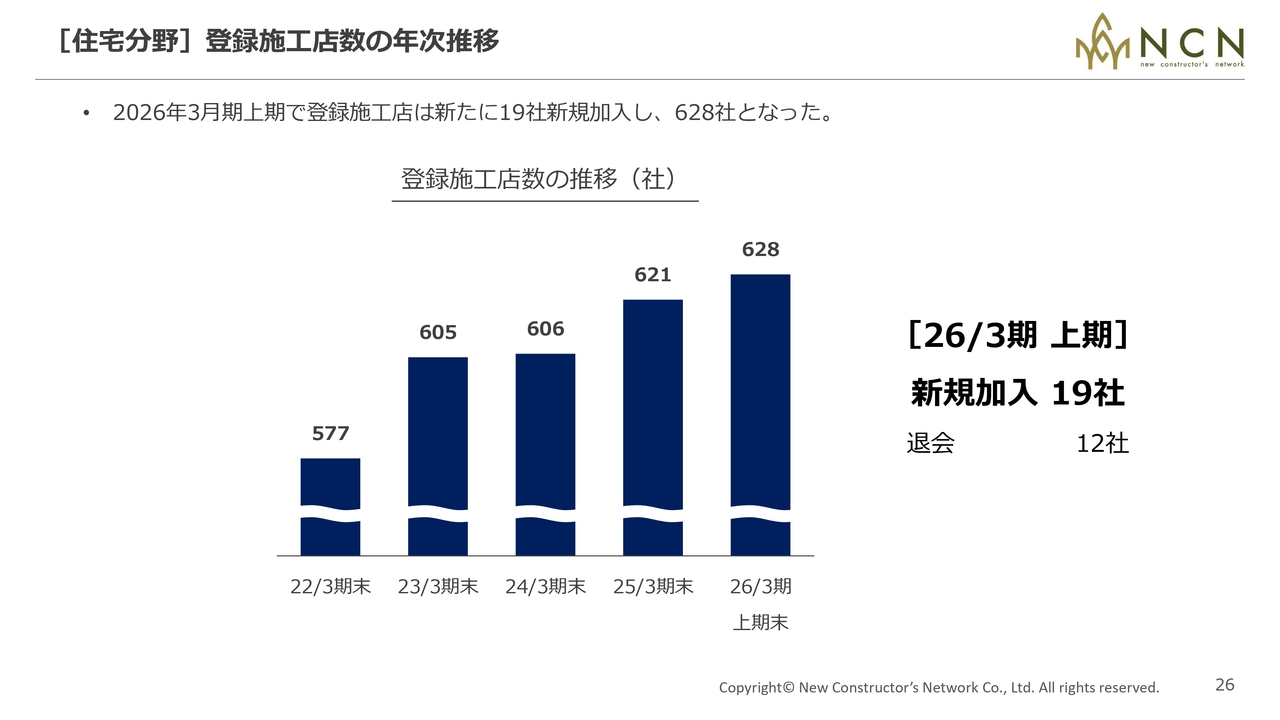

田鎖:まず住宅分野です。我々の「SE構法」を販売している登録施工店数が、628社と増加しました。代理店というとわかりやすいと思います。

2026年3月期上期で新しく加入した会社が19社、退会した会社が12社で、差し引きで7社ほど増加しています。登録施工店は年々増加傾向となっています。

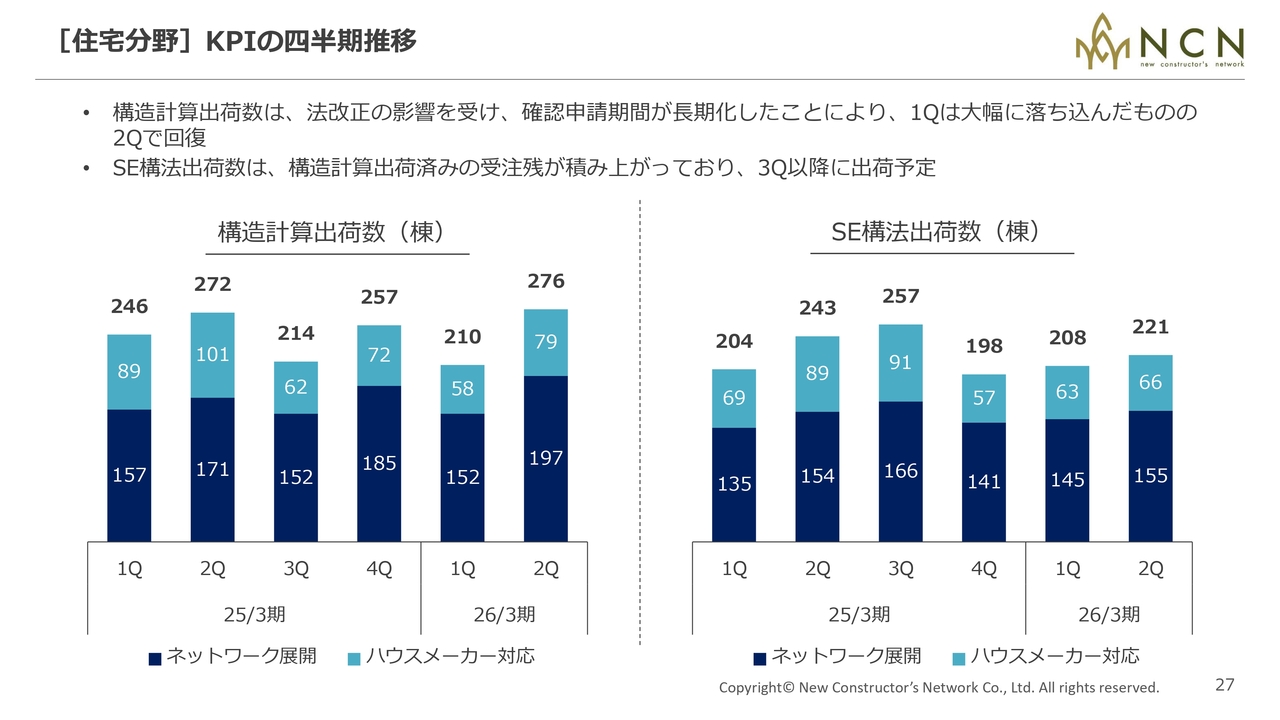

[住宅分野]KPIの四半期推移

田鎖:住宅分野のKPIです。当社は「構造計算出荷数」と「SE構法出荷数」の2つの要素をKPIに設定しています。

「SE構法」は、構造計算をしてから出荷するため、構造計算出荷数は先行指標となります。構造計算料として料金はいただくわけですが、多くの売上は「SE構法」の出荷によって積み上がります。

今期は、第1四半期、第2四半期のSE構法出荷数は低調でした。一方で、構造計算出荷数は第1四半期が停滞したものの、第2四半期に大きく回復しました。

[住宅分野]確認申請手続き長期化による構造計算出荷の停滞

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):構造計算出荷数を見ると、第1四半期は前年同期比で少し弱かったということでした。第2四半期には盛り返し、前年同期の272棟と比べて276棟というところまで来ています。この要因について教えていただけますか?

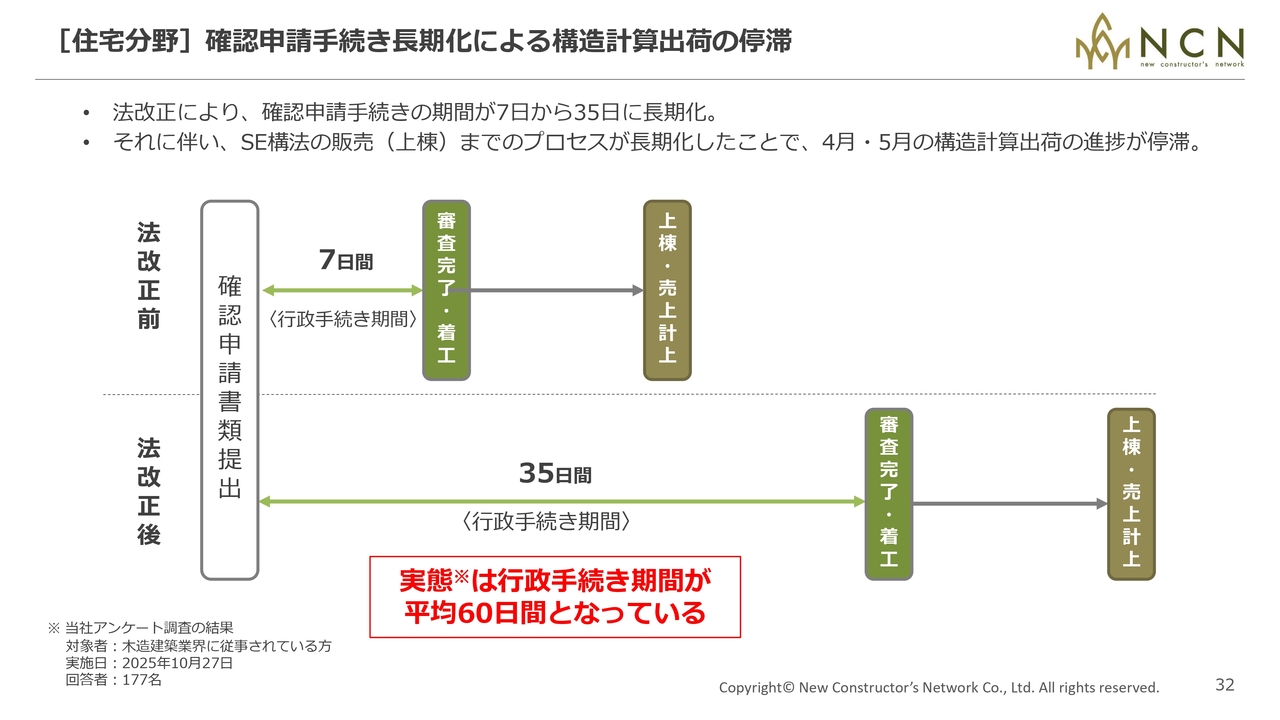

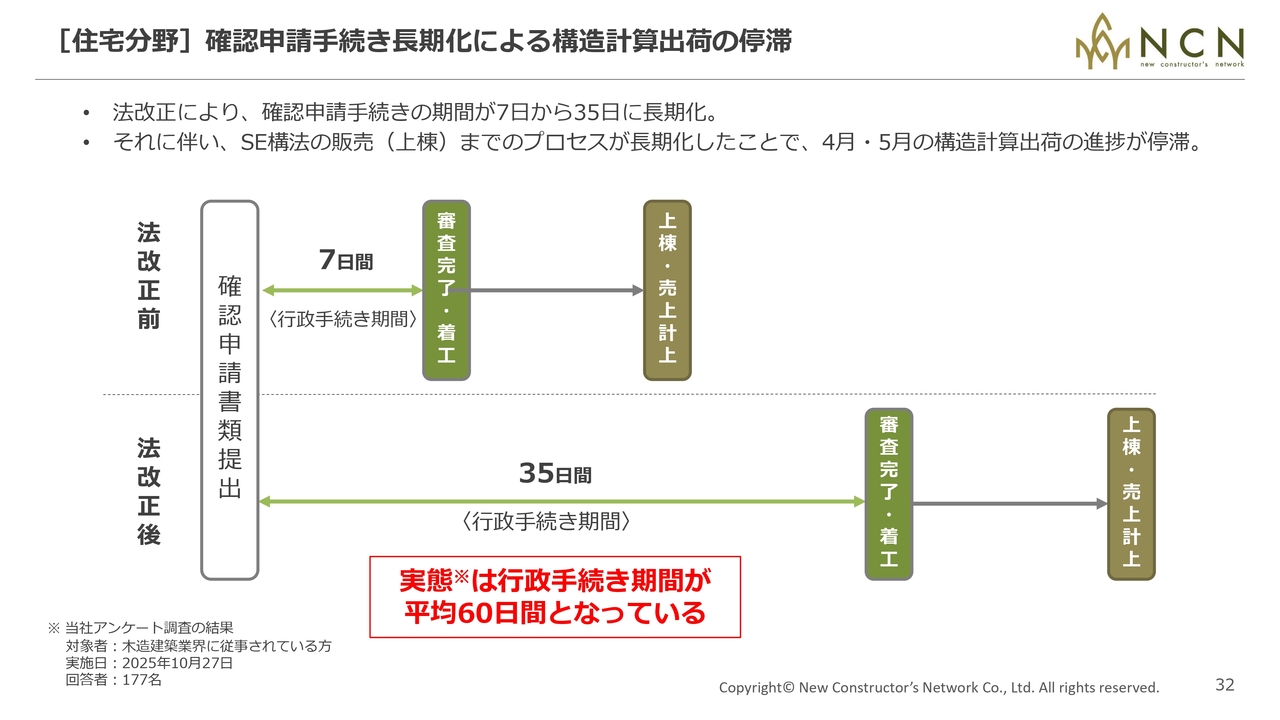

田鎖:今回、確認申請手続きの法律が変わりました。

今までは、木造の2階建てまでは確認申請において構造の審査がありませんでした。今までは構造の図面がなくても許可をいただいていましたが、4月からは役所でも耐震性について、構造の図面をチェックすることになったのです。

それに伴い、今まで7日間で申請が完了していたものが、35日間かかることになりました。これが最も大きな要因です。約1ヶ月分後ろ倒しになってしまったというのが、この第1四半期の構造計算書出荷数のデータに影響しています。

Ken:「第2四半期に期ずれした」との意味合いが大きいということですね?

田鎖:おっしゃるとおりです。

Ken:これが第3四半期以降の出荷につながっていくということでしょうか?

田鎖:そのとおりです。構造計算したものが受注ストックとなり、出荷するということになります。

[大規模木造建築(非住宅)分野]KPIの四半期推移

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野のKPIです。構造計算出荷数は、こちらも同様の傾向にあります。第1四半期が少し減少し、第2四半期以降で増加しています。SE構法出荷数は第2四半期で停滞しています。

[環境設計分野]KPIの四半期推移

田鎖:環境設計分野のKPIです。省エネ計算数は第1四半期、第2四半期と大きく右肩上がりになっています。省エネルギー計算は今回の法改正で義務化され、すべての木造住宅は省エネルギー性能を明らかにしなければなりません。

それに伴い、当社の登録施工店から省エネ計算の依頼が多数寄せられ、右肩上がりになっています。この傾向は続くと思われます。

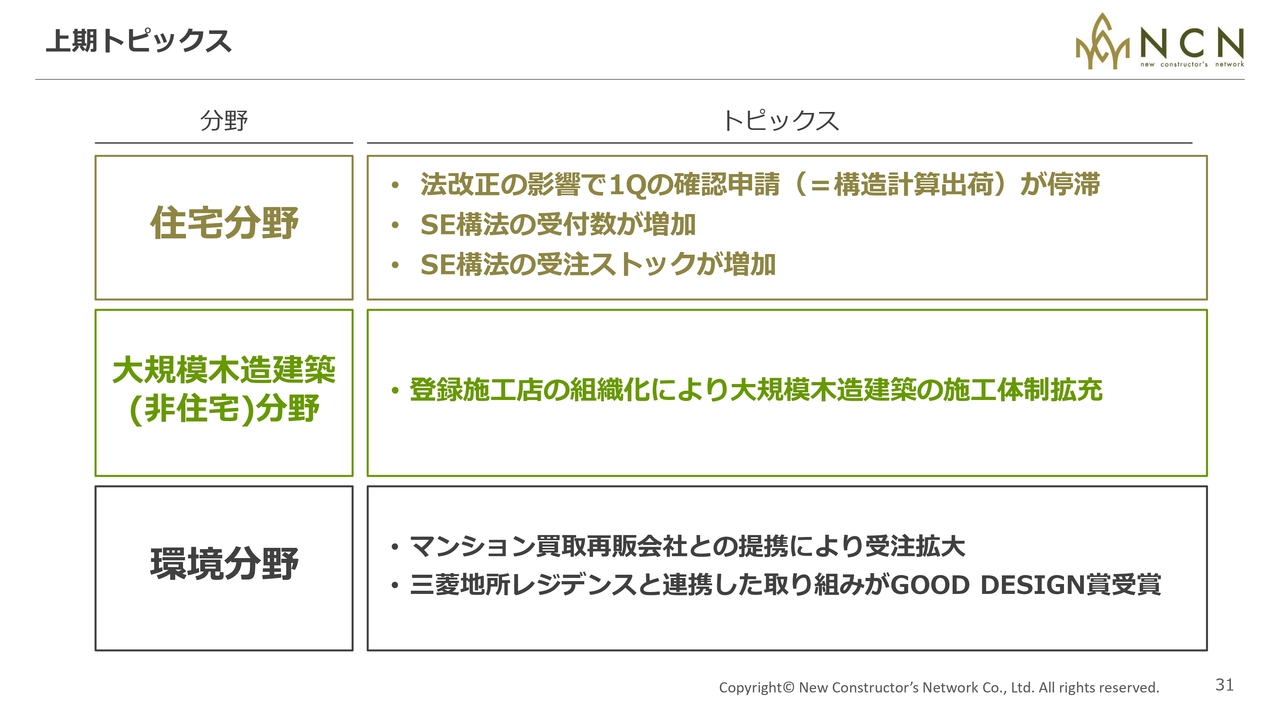

上期トピックス

田鎖:上期のトピックスです。先ほどご説明したとおり、住宅分野では第1四半期、特に4月と5月の2ヶ月間で確認申請が停滞したことにより、売上が減少しました。一方で「SE構法」の受付数がどんどん拡大しており、受注ストックは増加しています。

大規模木造建築(非住宅)分野では新しい取り組みを始めました。後ほどご説明します。

環境設計分野では、2本のプレスリリースも行いました。大手マンション買取再販会社との業務提携による受注の拡大、および、三菱地所レジデンスと連携した取り組みが「GOOD DESIGN賞」を受賞しました。

田鎖:先ほどご説明したとおり、行政手続きが停滞しています。これは確認する書類が増えたため仕方のないことですが、実態としては35日以上に伸びています。

当社の登録施工店へのアンケートによると、平均で60日間、2ヶ月ぐらい期間が延びていることがわかっています。

[住宅分野]市場の状況

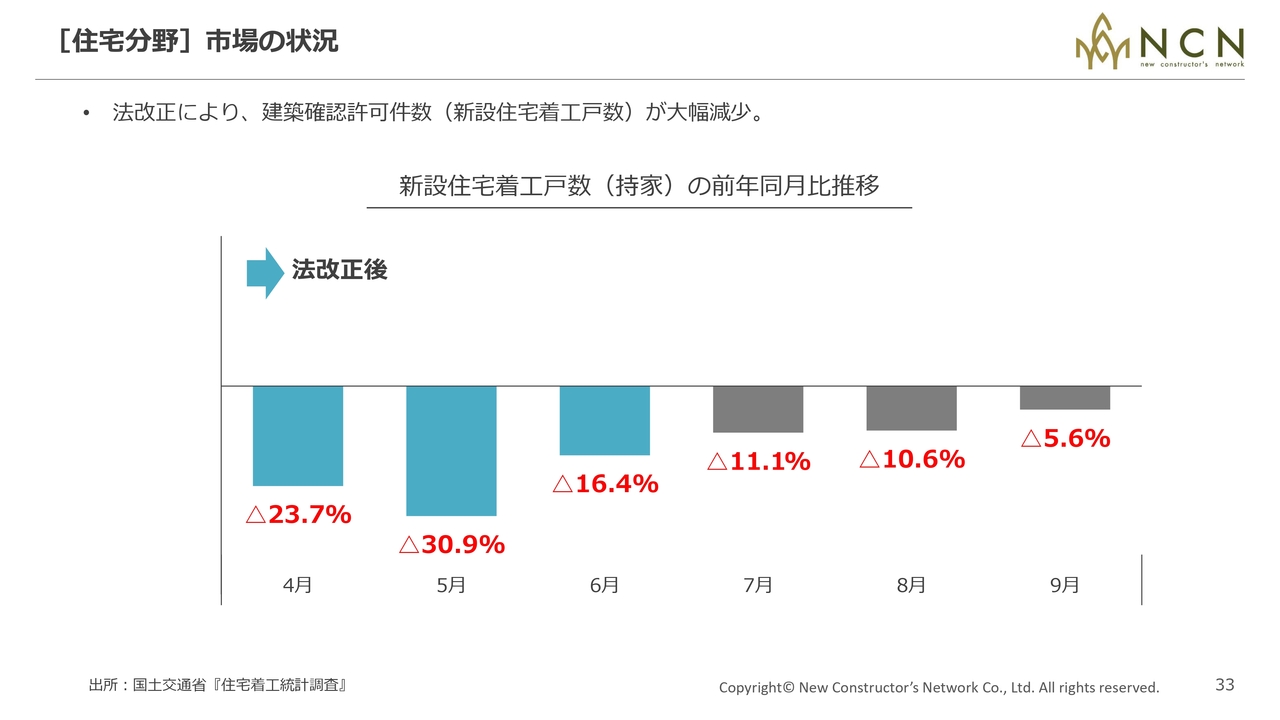

田鎖:スライドは、国土交通省が出している新設住宅着工戸数(持家)です。これを見ていただくと、4月・5月・6月と大幅に減少しています。確認申請の許可件数がこの新設住宅着工戸数となるため、許可件数がこれだけ減っているということです。

多くの方は「住宅着工戸数が悪化したのか?」と心配されますが、これは住宅の受注が一気に3割も落ちたということではなく、行政手続きの停滞が問題であると考えています。

Ken:先ほど、アンケートの結果、行政手続きの期間が平均60日になったというお話がありました。これがさらに、例えば70日、80日と延びることはあるのでしょうか? また期ずれのようなことが起こる可能性について、どのようにお考えですか?

田鎖:当初は行政官もこのような審査が初めてということもあり、かなり戸惑っていました。先ほど平均60日とお話ししましたが、最近はルールどおりの35日になりつつあると、我々はモニターしています。

[住宅分野]受注ストックの増加

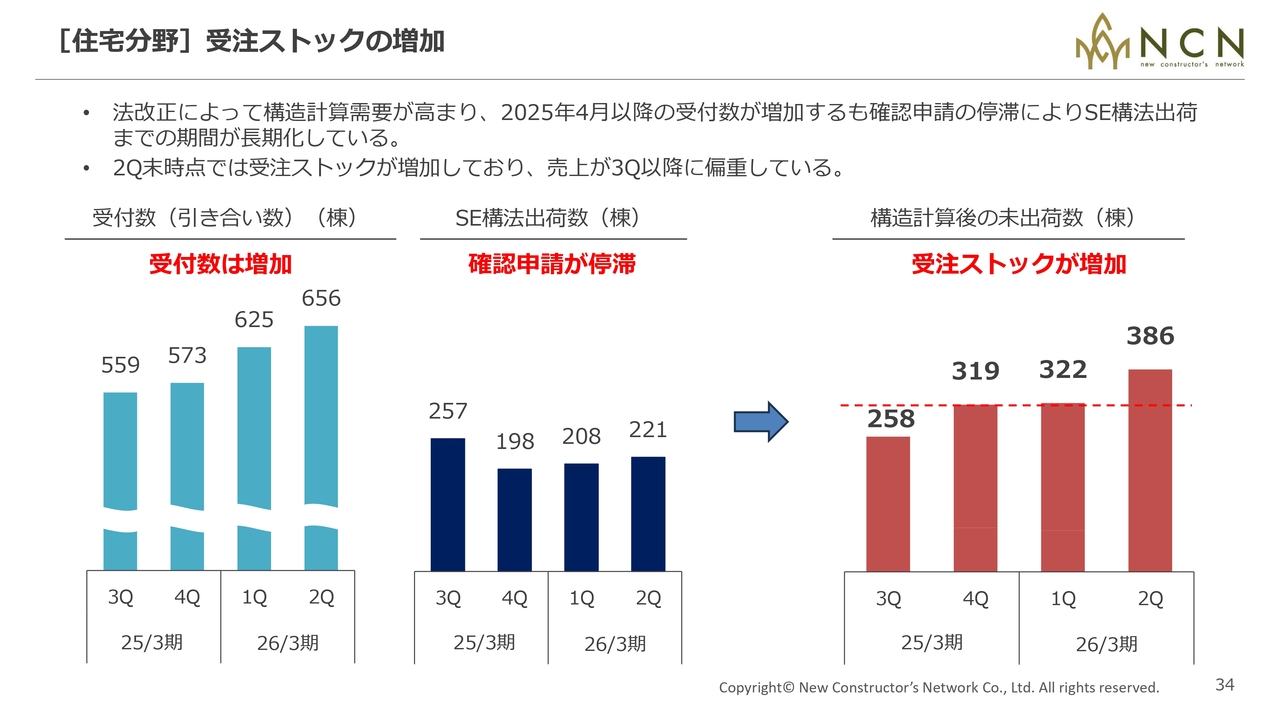

田鎖:受注ストックの増加についてです。第1四半期から受付数(引き合い数)が大幅に増加しています。今回の法改正によって構造計算のチェックが厳しくなるため、構造計算をしっかりすることが後々の安心であるということで、当社への引き合いがますます増えています。

一方でSE構法出荷数は、行政手続きが長引いたために6月末あるいは9月末までに出荷できなかったものが多くありました。このため、第2四半期の9月末の時点では、通常およそ300棟前後で推移している受注ストック数が約400棟となっており、受注ストックが溜まった状態で第3四半期、第4四半期へと進んでいくことになりました。

Ken:この受付数(引き合い数)が、四半期ごとに右肩上がりになっています。前回の決算説明会の時も、増えていくだろうというお話でしたが、その時と比べて田鎖社長の想定どおりなのか、それとも上振れていると感じていますか?

田鎖:現時点での数字は、予算を作った時の想定と大きくずれていないと考えています。

Ken:トレンド的にも、今後も緩やかに右肩上がりの見込みでしょうか?

田鎖:実際のところ、ハウスメーカーや工務店が「SE構法」を売り始めないと、この数字は右肩上がりにはなりません。そのため、数字は遅効性になると思っています。来年4月の大改正の時に、この角度はもう少し急になっていくだろうと考えています。

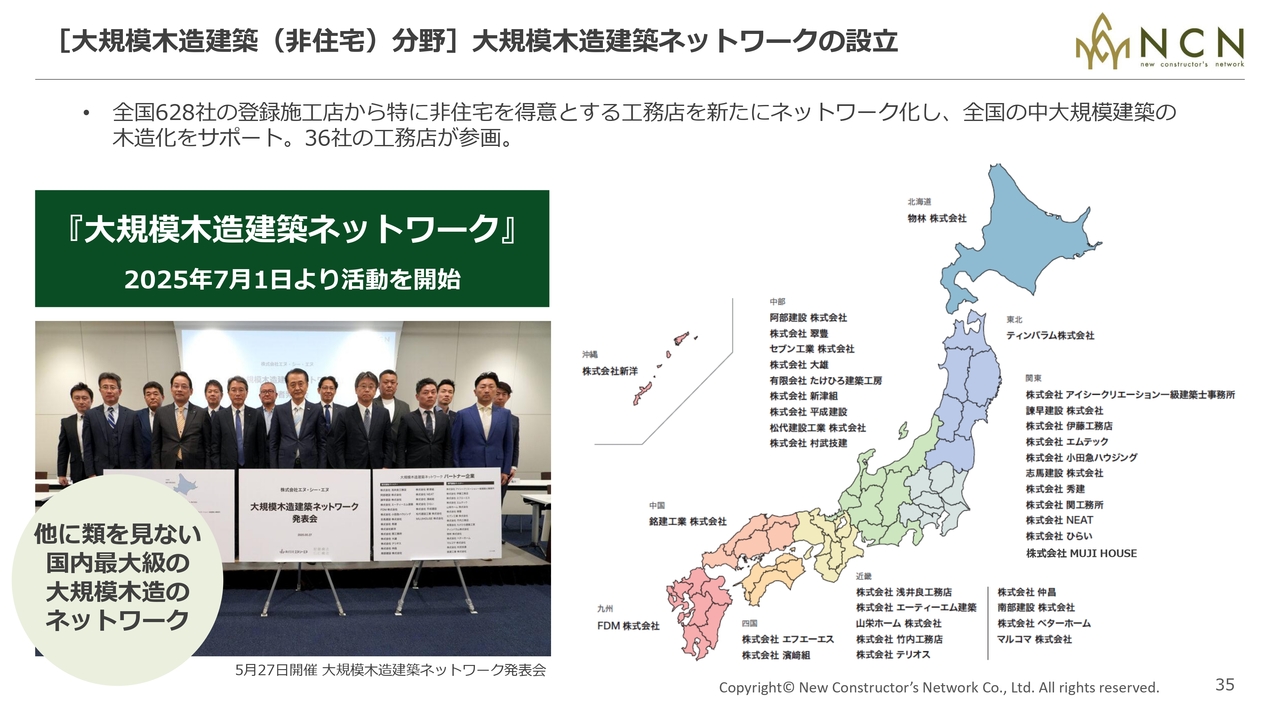

[大規模木造建築(非住宅)分野]大規模木造建築ネットワークの設立

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野のトピックスです。全国628社の登録施工店の中から、特に大規模建物、施設建築を得意とする会社を36社ピックアップして、「大規模木造建築ネットワーク」を組成しました。7月より活動を開始しています。

昨今、ゼネコンが手掛ける大規模木造建築や、先ほどご覧いただいたような無印良品の店舗などは約3,000平方メートルといった規模になります。そのような一般の工務店ではなかなか受注できない建築を、このネットワークを使い受注するという取り組みを始めました。

Ken:これにより、大規模木造建築の受注がしやすくなるということでしょうか?

田鎖:おっしゃるとおりです。施工ができる会社を集めておくことで、安心して受注活動ができると当社は考えています。

大阪・関西万博の時もそうでしたが、現在も当社に「大きい建物を施工できるは会社ありませんか?」「『SE構法』で施工できますか?」という問い合わせを大変多くいただいています。そのような時に「この会社の中から選んでいただけると安心ですよ」と紹介できるサービスになっています。

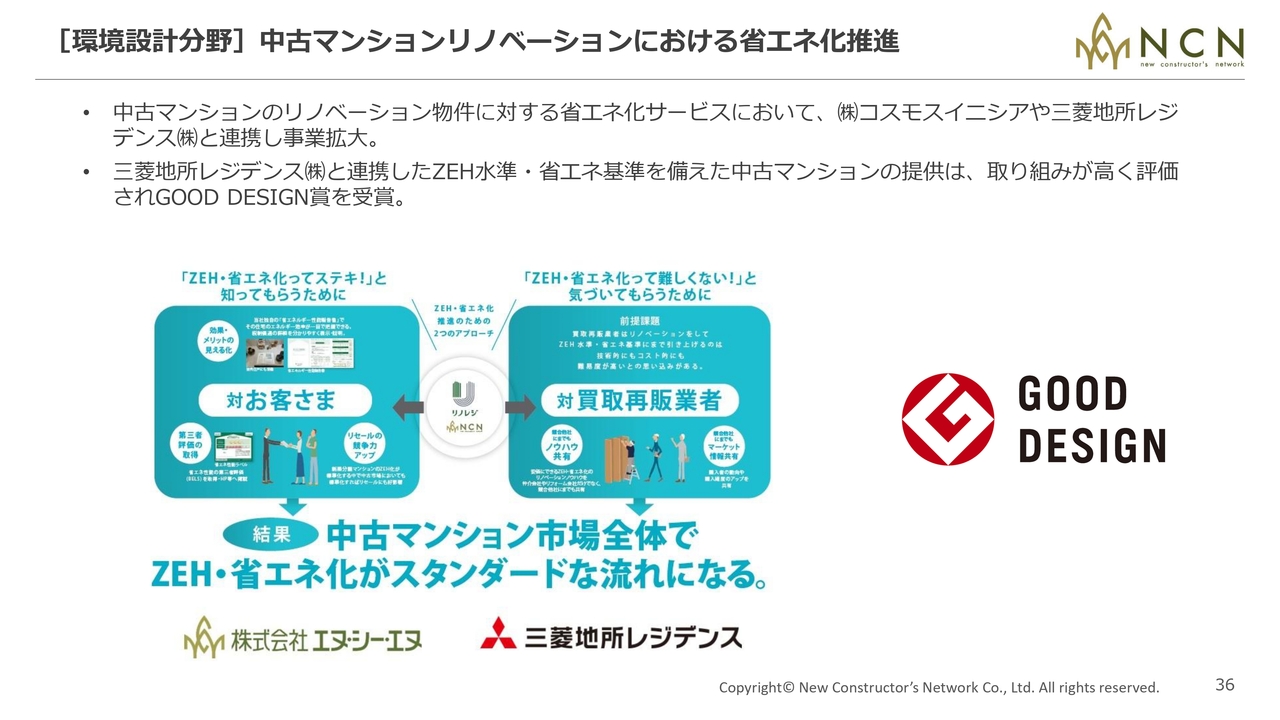

[環境設計分野]中古マンションリノベーションにおける省エネ化推進

田鎖:環境設計分野のトピックスです。現在の省エネルギーの推進は、新築にとどまりません。マンションにおいては、今は新築よりも中古のマンションの流通量のほうが増えていることは、投資家のみなさまもご存じかと思います。

中古マンションは省エネルギー性能を上げられないとの印象を持たれがちですが、我々が今まで省エネルギー性能を計算してきたノウハウで、中古住宅や中古マンションでも、省エネルギー性能を向上させることができます。

そのような技術を使い、三菱地所レジデンスと連携し、中古マンションをZEH水準まで引き上げる取り組みを始めました。

Ken:マンションというと鉄筋コンクリートのイメージがありますが、木造以外の環境設計も手掛けているのですか?

田鎖:おっしゃるとおりです。多くのマンションは南側と北側に窓があり、東側と西側は壁になっています。この窓の性能を上げたり、省エネルギー型の換気設備を入れたりすることで、省エネルギー性能が格段に向上するということがわかりました。

当社にはすでに4,000棟から5,000棟といった実績があります。その中の実験データを使って、三菱地所レジデンスと一緒に、中古マンションを省エネ化しています。その前から、コスモスイニシアともそのような取り組みを行っており、どんどん広げていこうと考えています。

「GOOD DESIGN賞」は、このビジネスモデルの取り組みが高く評価され受賞したものです。

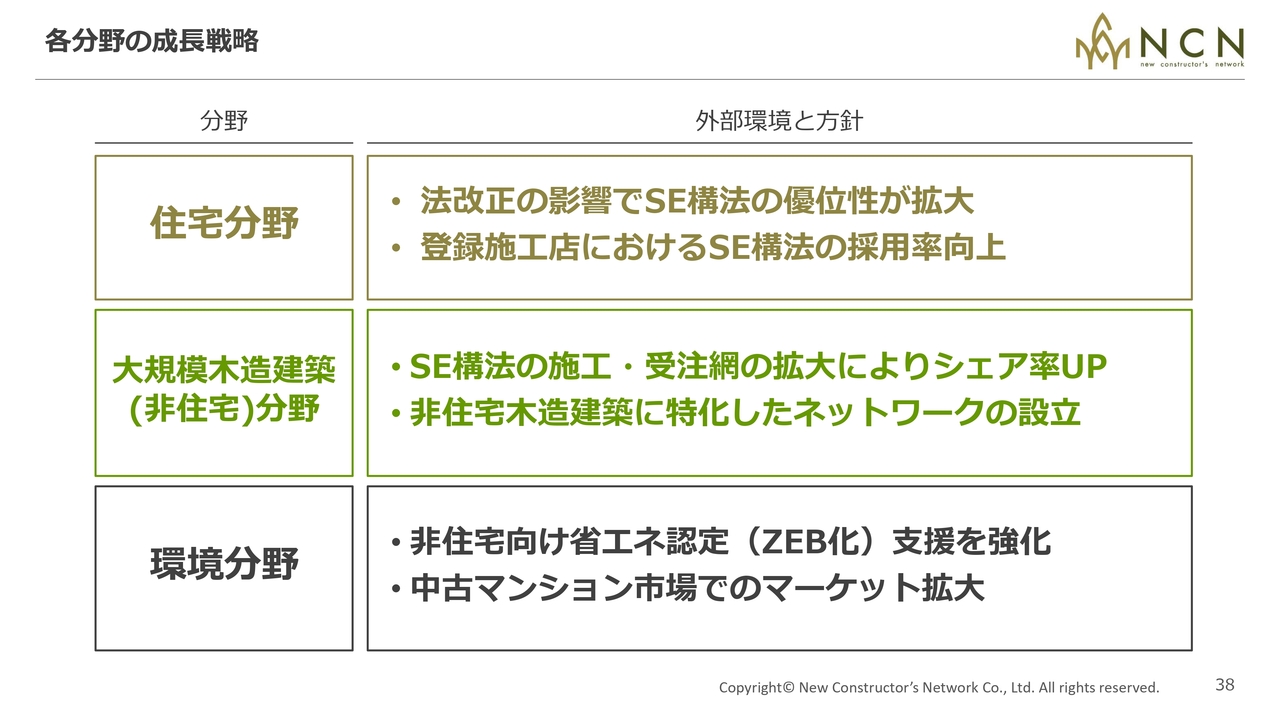

各分野の成長戦略

田鎖:今後の成長戦略についてご説明します。住宅分野では、2026年4月に法改正第2弾が施行されるため優位性が拡大します。登録施工店における「SE構法」の採用率が向上するというシナリオの中で、成長を描いていきたいと考えています。

大規模木造建築(非住宅)分野は、これからの産業です。「SE構法」の施工・受注網の拡大、さらに非住宅木造建築に特化したネットワークを拡大していくことで、我々の強みをより活かしていきます。

環境設計分野では、住宅だけでなく非住宅についてのアプローチを強化していきます。また中古マンションが非常に増えているため、そちらのマーケットを拡大していきたいと考えています。

Ken:繰り返しになりますが、来年4月からの法改正でさらに審査が厳格化されることにより、「SE構法」の採用率がより上がっていくということですね?

田鎖:おっしゃるとおりです。

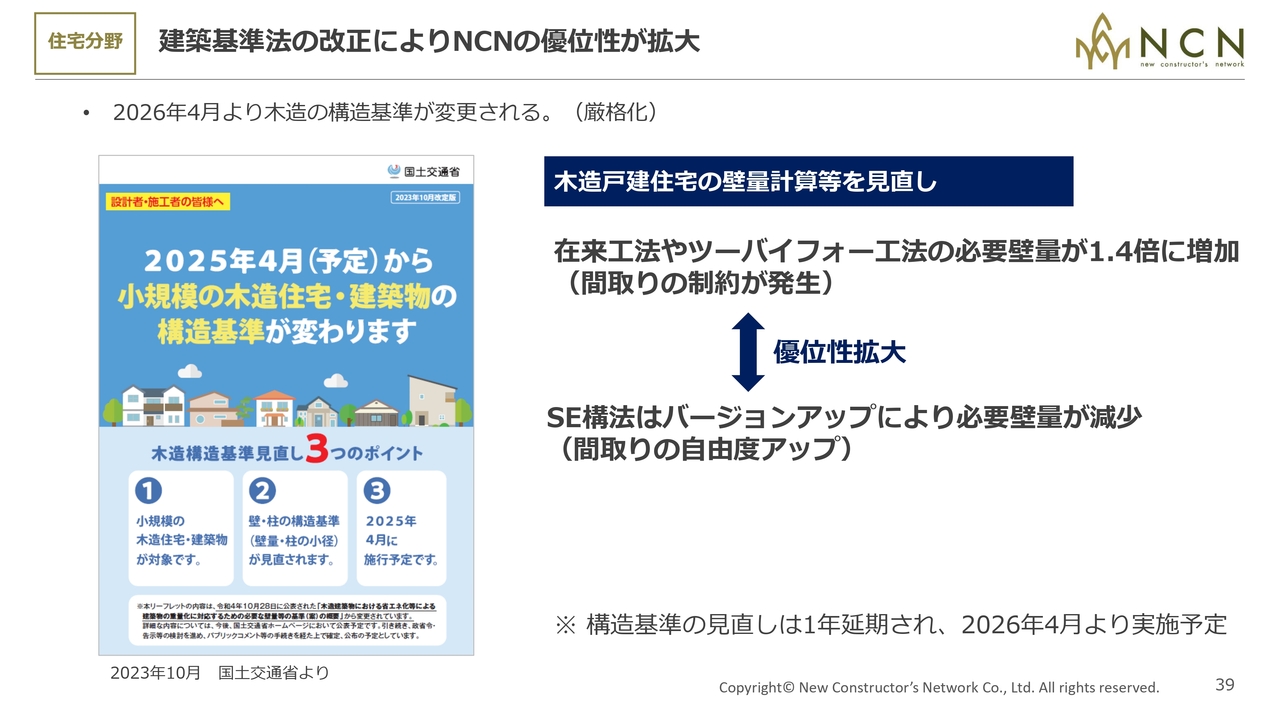

住宅分野 建築基準法の改正によりNCNの優位性が拡大

田鎖:スライド左側のポスターが示すとおり、国土交通省より、2025年4月から小規模木造住宅・建築物の構造基準が変更されると発表されました。

「2025年4月(予定)」とありますが、今回の法改正はかなり厳格なものだったため、これ以上停滞させないよう2026年4月まで実施が延期されました。ポスターに記載があるように、木造構造基準はどんどん厳しくなっています。

住宅分野 木造住宅の現状

田鎖:スライドの図に示したとおり、日本の木造住宅の多くは「在来工法」という工法で建てられています。

もう1つが、「ツーバイフォー工法」と言われる「枠組壁工法」です。多くの合板を貼ることで構造を作っていくものです。

日本の木造住宅においては、この2つが全体の9割以上を占めます。

「在来工法」は、実は構造計算をする必要がありません。仕様規定により、柱と柱の間に「筋交い」というつっかえ棒を入れることになっています。これによって地震が起きても倒れないという、江戸時代の時代劇に出てくるような話ですが、それが「在来工法」という工法です。

「ツーバイフォー工法」は、壁を合板で作ることにより面で強さを担保します。その代わり、仕様規定により面材(パネル)の枚数が規定されています。

今回、これらの仕様規定が変わります。

構造計算をしている「SE構法」は、もともと物理的な強度を計算しているため、今回の確認申請での厳格化は行われません。

Ken:「SE構法」では選択肢が広くなるということですよね?

田鎖:おっしゃるとおりです。

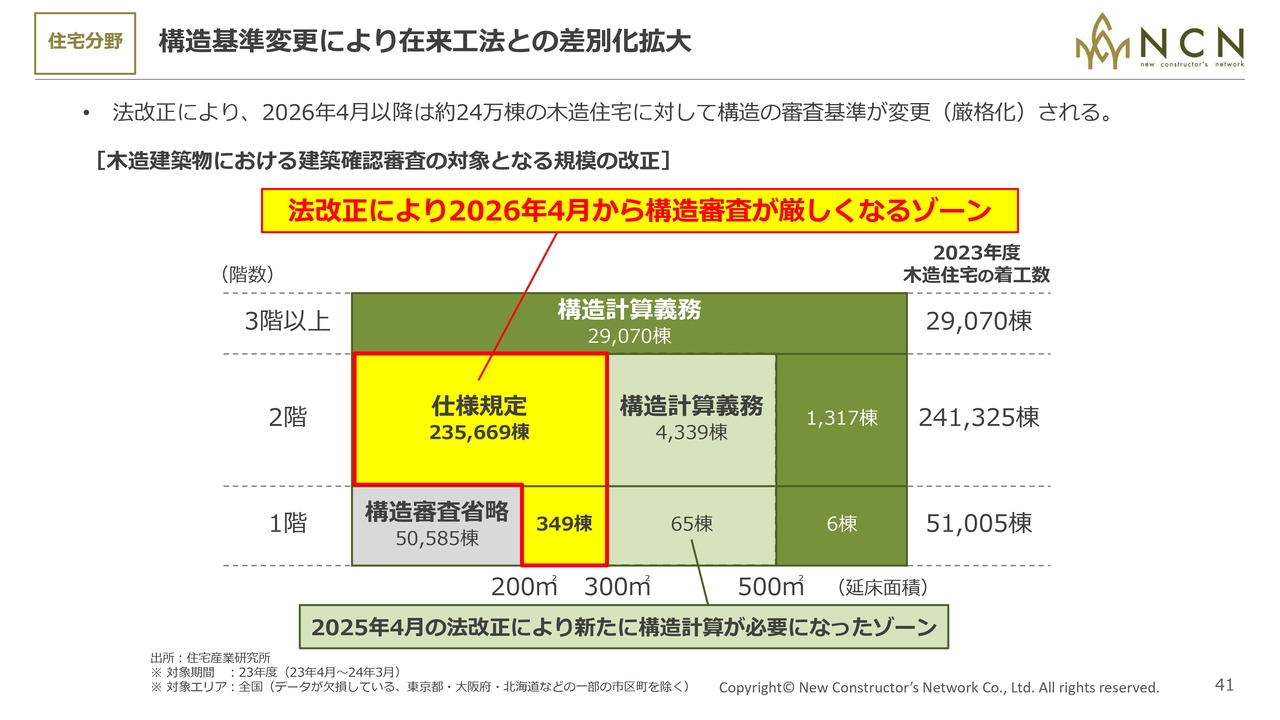

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

田鎖:今回、構造の審査基準が厳格化するのが、2階建て以下で300平方メートル未満のゾーンです。

阪神・淡路大震災以降も、東日本や中越で大きな地震が起こっています。研究者たちの間でこれまでの仕様規定では足りないということになり、これまでの規定であった壁の枚数や柱の本数から1.4倍程度増やすということが、今回の法改正の大きな目玉になっています。

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

田鎖:優位性が拡大するという要素は何かというと、当然、耐震性を確保するためには、壁を多く入れたほうがよいわけです。そうすると、大きな広間を作っても壁で仕切らなければならない、窓を壁に変えなければならないということになります。

一方で、「SE構法」は鉄骨造のようなシステムであるため、スライド右図のように、大きな窓が取れたり、吹き抜けを作れたりもします。構造計算を実施するため、設計の自由度がもともとあります。

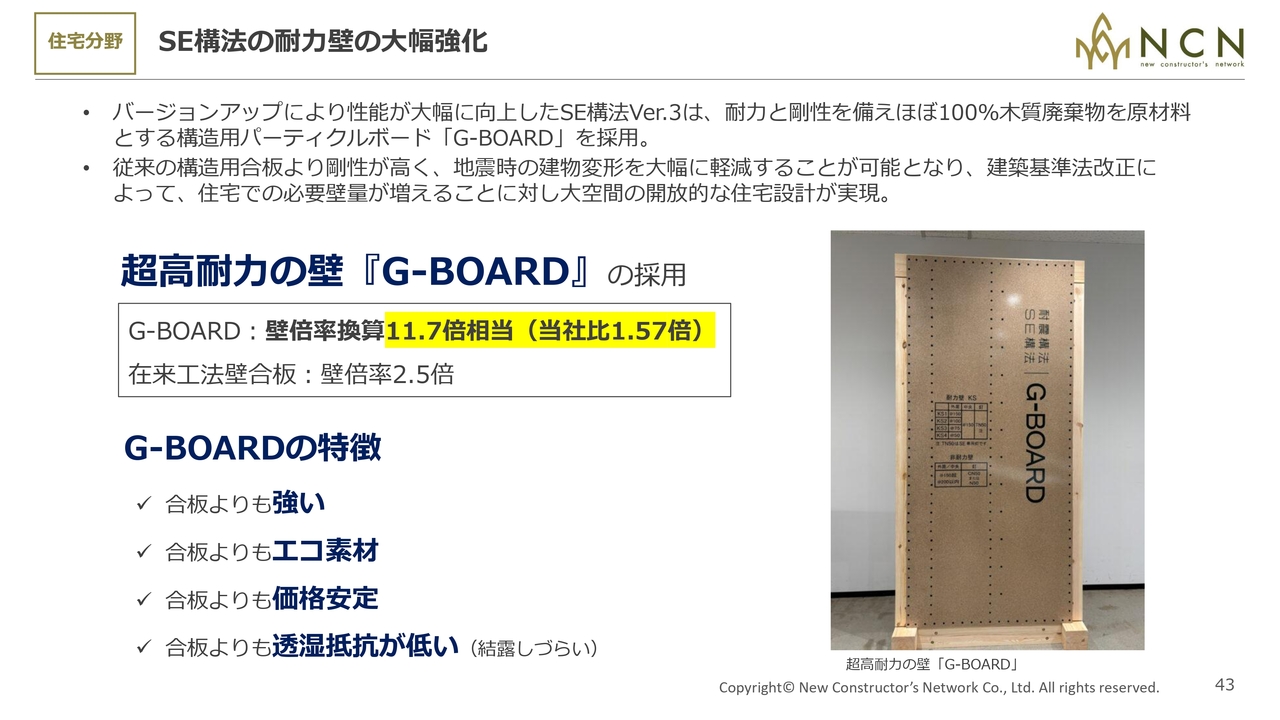

住宅分野 SE構法の耐力壁の大幅強化

田鎖:4月に発表した最新バージョンの「SE構法Ver.3」では、今までの耐力壁の強度よりも強い、「G-BOARD」という超高耐力の壁を開発し、国から認可を得ることができました。

従来の耐力壁に比べて強度が1.5倍あるため、枚数はその逆数である3分の2で済むわけです。したがって、より設計の自由度が増すということが、今回の「SE構法」の差別化の拡大になります。

「在来工法」と「ツーバイフォー工法」は必要な壁が増えますが、「SE構法」は壁が60パーセントくらいになり、より拡大した差別化を得られます。

Ken:窓をもう少し広くしたいという要望も実現できるということですか?

田鎖:おっしゃるとおりです。いわゆる鉄骨造のような作り方が、可能になってきています。

Ken:投資家としては新製品の単価が気になりますが、そのあたりはいかがですか?

田鎖:必要な材料代は、従来のものと大きく変えていません。壁にとめるための釘や接合部のシステムには若干、経費をかけましたが、板そのものや構造材の価格は変わっていないため、ほとんど同様の金額のものをご提供できています。また、枚数が減るため、トータルコストとしては、ややコストダウンとなります。

Ken:簡単に言うと、同じ性能で枚数を少なく提供できるということですね?

田鎖:そのとおりで、耐力が高いものをお安く提供できます。これにより、シェアを拡大していきたいというのが当社の考えです。

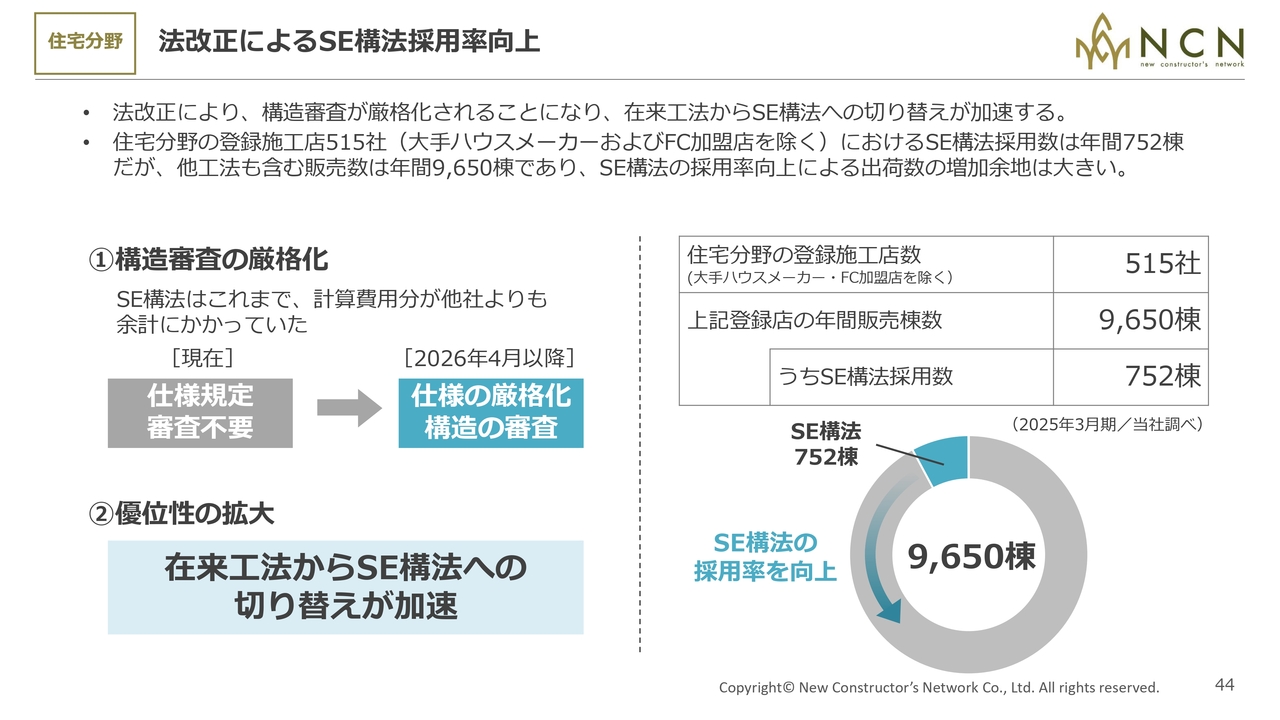

住宅分野 法改正によるSE構法採用率向上

田鎖:構造の審査が始まり、それが厳格化されるという2段構成の法改正の中で、当社の登録施工店が実際に施工しているものに関しては、実は「在来工法」がまだ多く利用されています。

「SE構法」のシェアはいまだ高くありませんが、「厳格化されるなら、金具代などは少し高いが『SE構法』を利用しよう」と、工務店の中でシェアが徐々に拡大していっている状況です。

9,650棟の受注実績を持つグループですので、1パーセントシェアが上がるだけで100棟増えます。当社は1,200棟ほどしか供給していないため、2パーセント上がると2割増強となります。そのように簡単にいくかはこれからですが、「SE構法」のシェアはどんどん拡大している最中です。

Ken:工務店にもよると思いますが、足元でシェアが少しずつ増えている実例はありますか?

田鎖:一番わかりやすい例としては、中規模の工務店、またはハウスメーカーは住宅展示場を作りますが、これが次々と「SE構法」に切り替わっています。東京都内でも、今までは「在来工法」や「ツーバイフォー工法」でしたが、新たな展示場は「SE構法」で作られています。

また、地方の本社社屋も、今までは鉄骨造でしたが、住宅展示場と同じく「SE構法」で建て替えるという方が出てきています。

Ken:住宅展示場が「SE構法」に変わると、似た建物を建てたいとなった時に、「SE構法」を選ばざるを得ないというイメージですか?

田鎖:おっしゃるとおりです。お客さまがご覧になったものが、窓が大きかったり吹き抜けが大きかったりすると、「同じように豊かな空間にしたいです」「では、ぜひ『SE構法』で」ということになります。

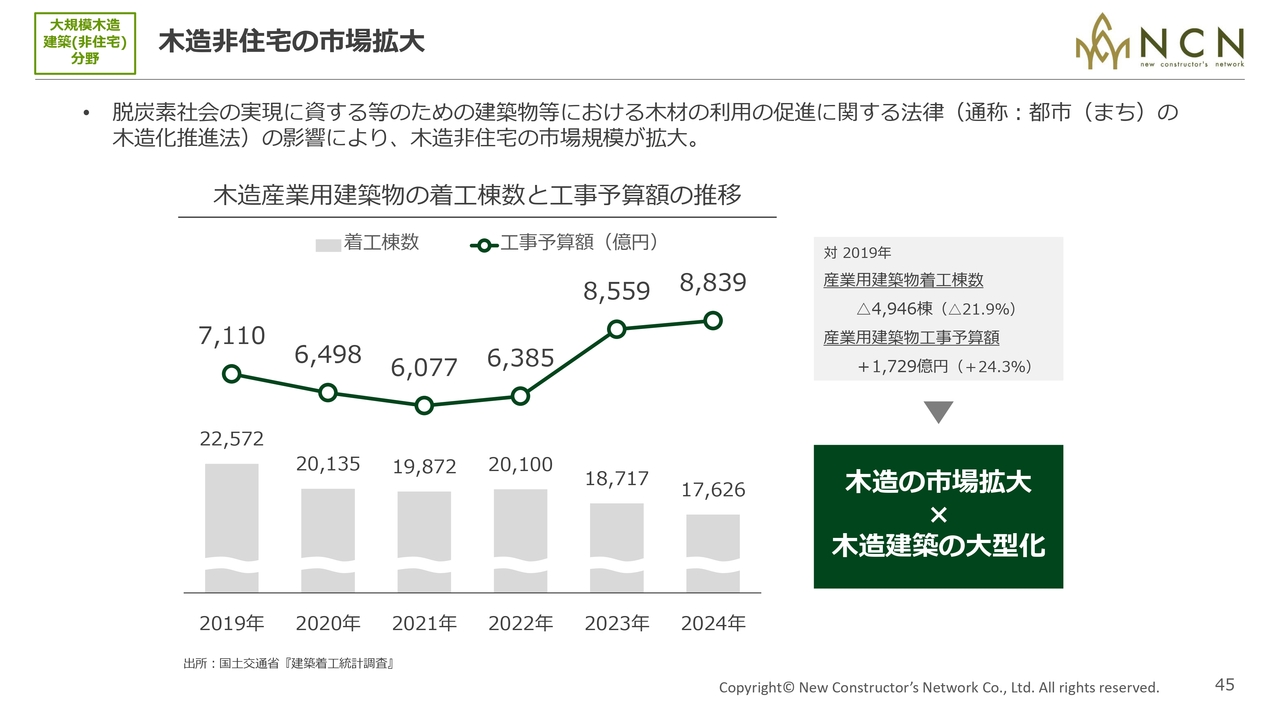

大規模木造建築(非住宅)分野 木造非住宅の市場拡大

田鎖:住宅の成長戦略です。木造の非住宅の市場については、徐々に拡大しているため、こちらをどうやって獲得していくかという作戦になります。

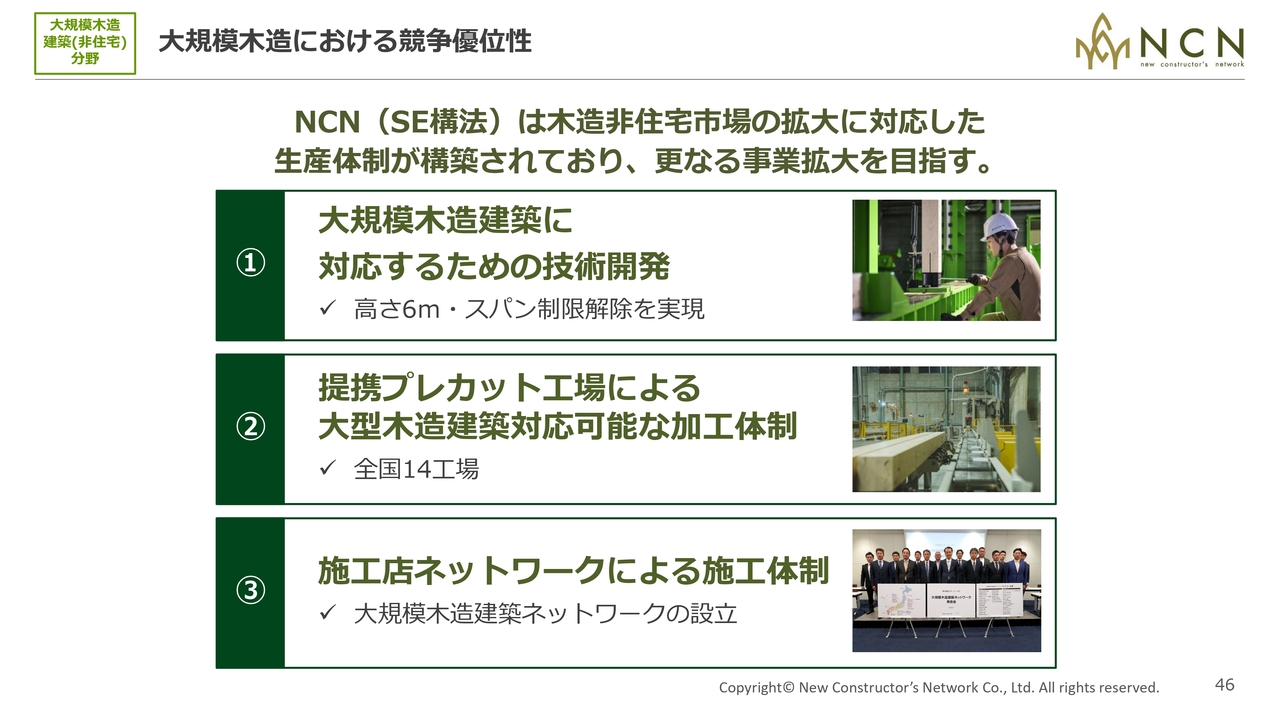

大規模木造建築(非住宅)分野 大規模木造における競争優位性

1つ目は、大規模な建築物に対応するための、より強度の高いものの技術開発です。2つ目は、大量に生産するための工場やインフラの整備です。3つ目は、先ほどご紹介した施工店のネットワークによる施工体制です。この3つを拡充していくことで、競争優位性を取っていこうと考えています。

大規模木造建築(非住宅)分野 SE構法Ver.3で鉄骨マーケットを獲得

田鎖:今回の「SE構法Ver.3」では、強い壁を作っただけではありません。国の認定では、1階の高さが6メートルまでと制限されているため、ほとんどの店舗が利用できるはずです。

スパン(柱から柱の距離)も、構造計算によって物理的な制限はなくなりました。したがって、鉄骨造を木造に置き換えることに、より優位性が増したわけです。

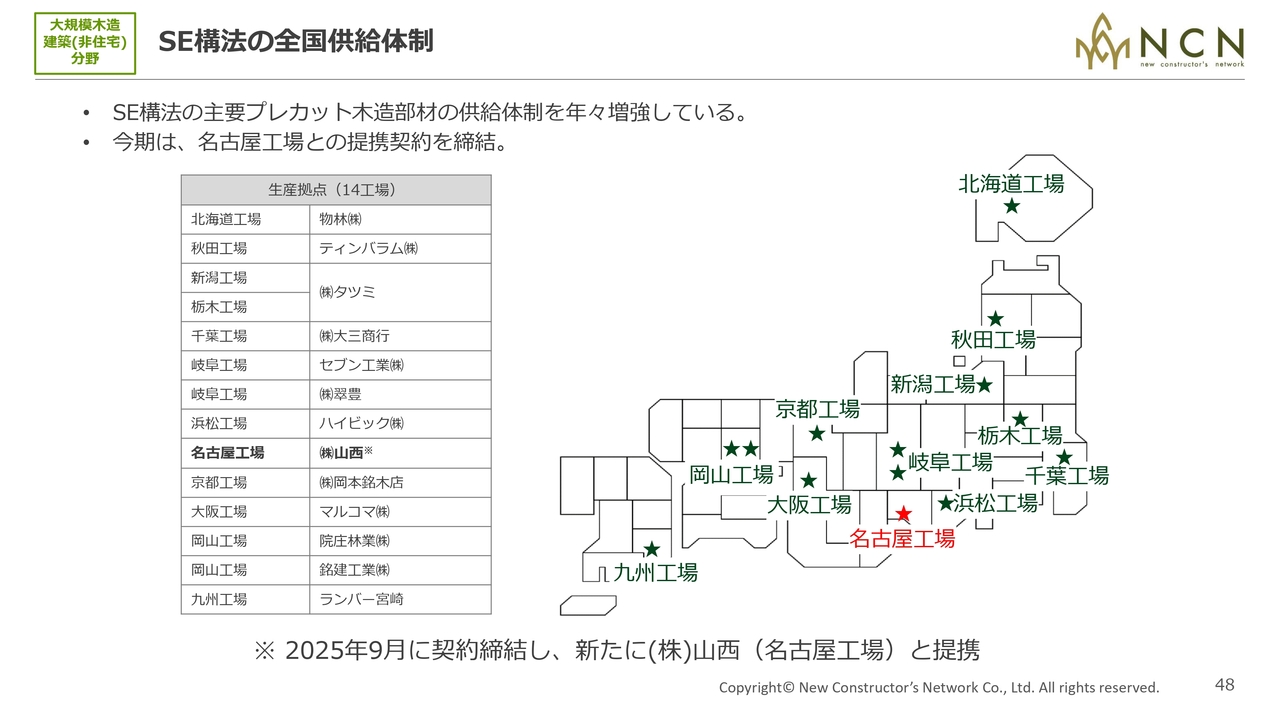

大規模木造建築(非住宅)分野 SE構法の全国供給体制

田鎖:「SE構法」の全国の供給網です。住宅の加工場は多くあります。木造のプレカットができるところは多くありますが、大規模木造となると木材が工場に入りません。

現在、「SE構法」の主要プレカット木造部材の供給体制の増強のため、工場をどんどん増やしています。今期は愛知エリアの大手である山西とも提携契約を締結しました。

全国に拠点を増やし、大規模木造の供給体制を拡充していきます。

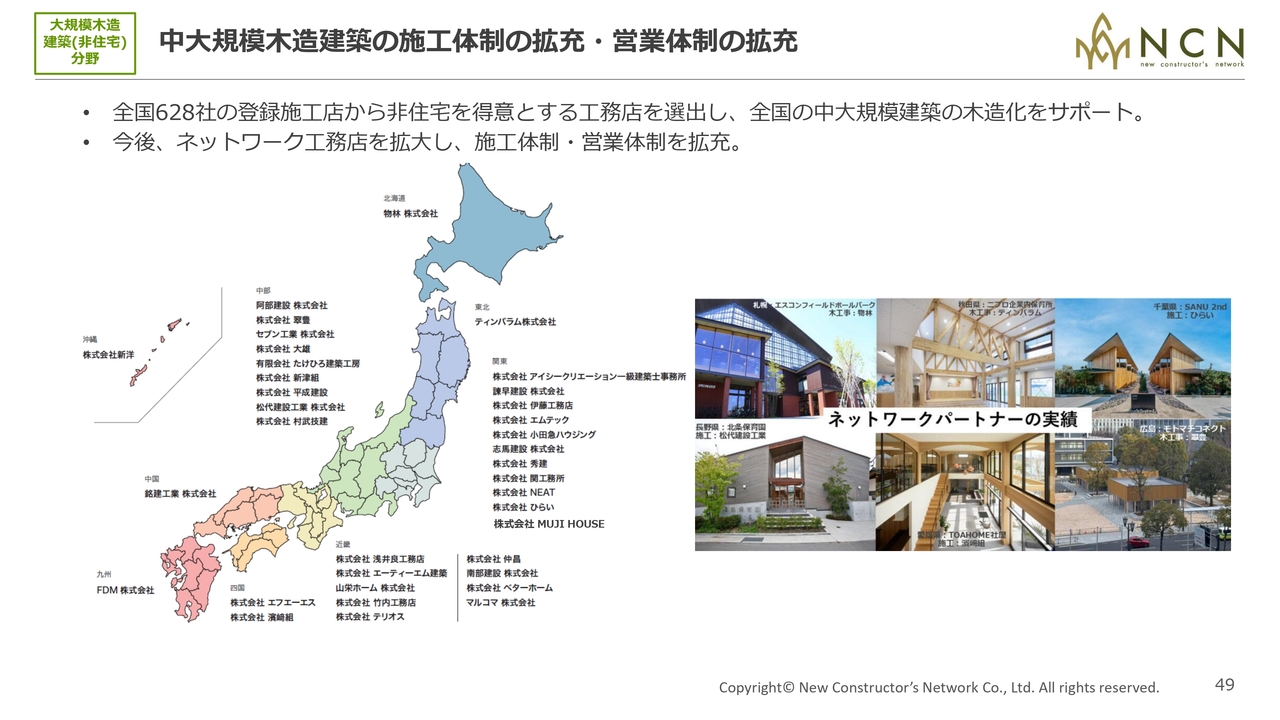

大規模木造建築(非住宅)分野 中大規模木造建築の施工体制の拡充・営業体制の拡充

田鎖:施工体制と受注体制です。現在、ネットワークパートナーは36社ですが、さらに我々のノウハウを蓄積し、大規模な建築の施工ができる工務店にも入っていただきながら、このネットワークを拡充し、営業体制を強化していきます。

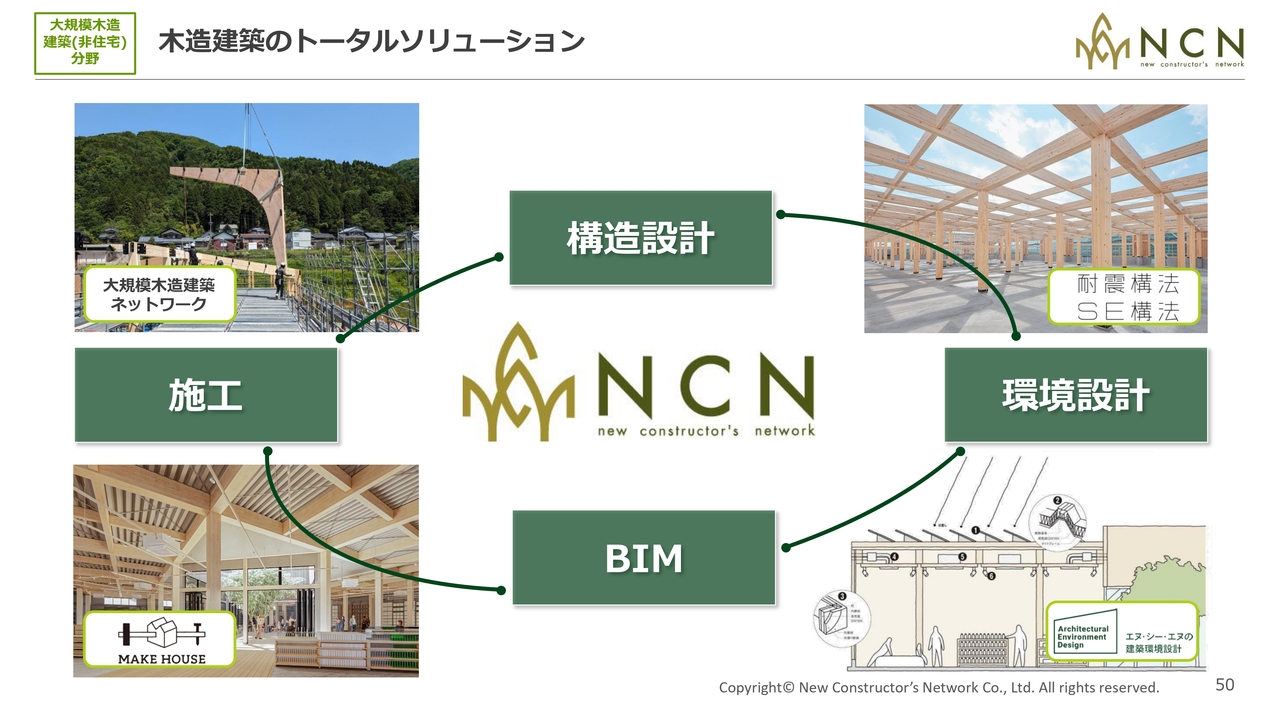

大規模木造建築(非住宅)分野 木造建築のトータルソリューション

田鎖:実際のクライアントから見ると、構造の設計から入り、そして太陽光パネル等の設備を環境設計に合わせて設計し、3Dで図面化して、施工はネットワークで行うというトータルソリューションができる会社は、日本ではまだ少ないです。どんどん拡充し、成長したいと考えています。

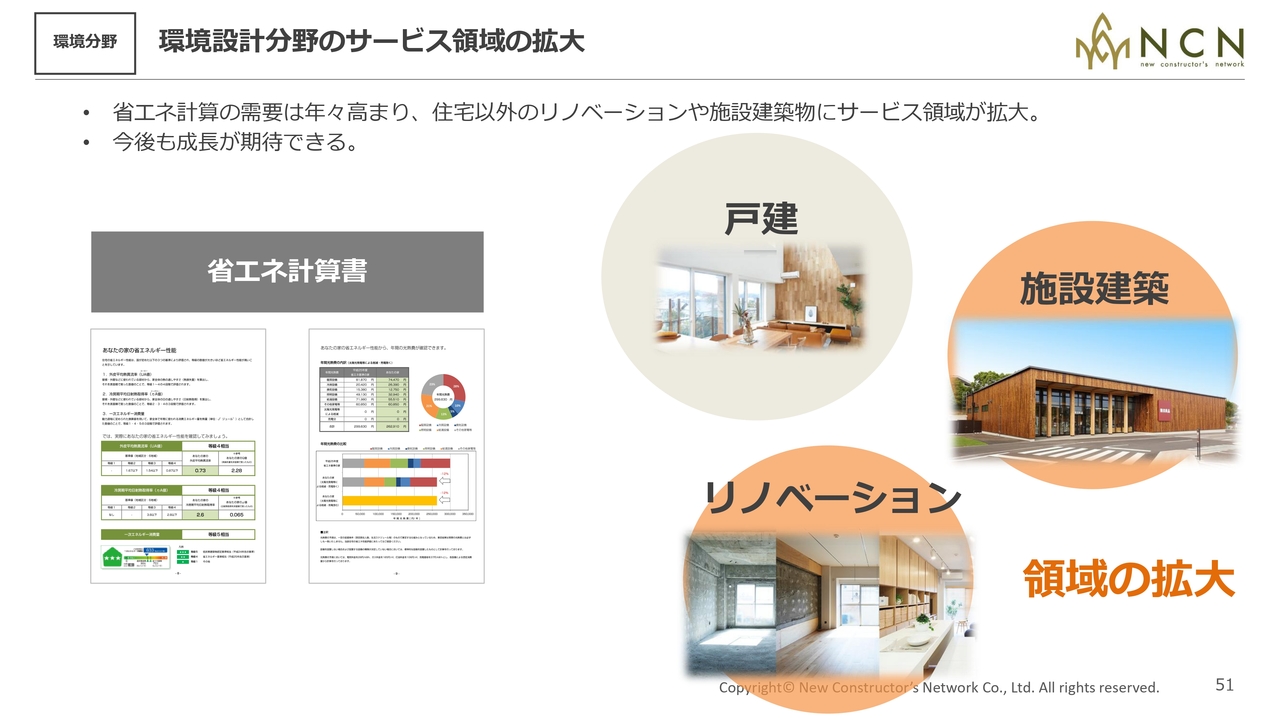

環境分野 環境設計分野のサービス領域の拡大

田鎖:環境設計分野は、省エネルギー計算の計算書は法律によって義務化されたため、戸建住宅ではますますニーズが増しています。一方で、戸建住宅は着工数も大きくは伸びていません。

これから始まる木造の施設建築とリノベーションに対しても領域を広げ、サービスを拡大していく計画です。戸建、施設建設、リノベーションの3事業において、それぞれのスピードをもって、いち早く成長を遂げていきたいと考えています。

環境の変化にいち早く対応し、成長を継続

田鎖:建設業界を取り巻く環境は大きく3つです。1つ目は、より高い性能を求める建築基準法の厳格化です。2つめに、脱炭素化によりCO2を削減するという世界的な潮流です。3つ目にデジタル化・AI化の流れがあります。

この3点において、工務店やハウスメーカーをサポートしながら、我々も成長するという戦略です。

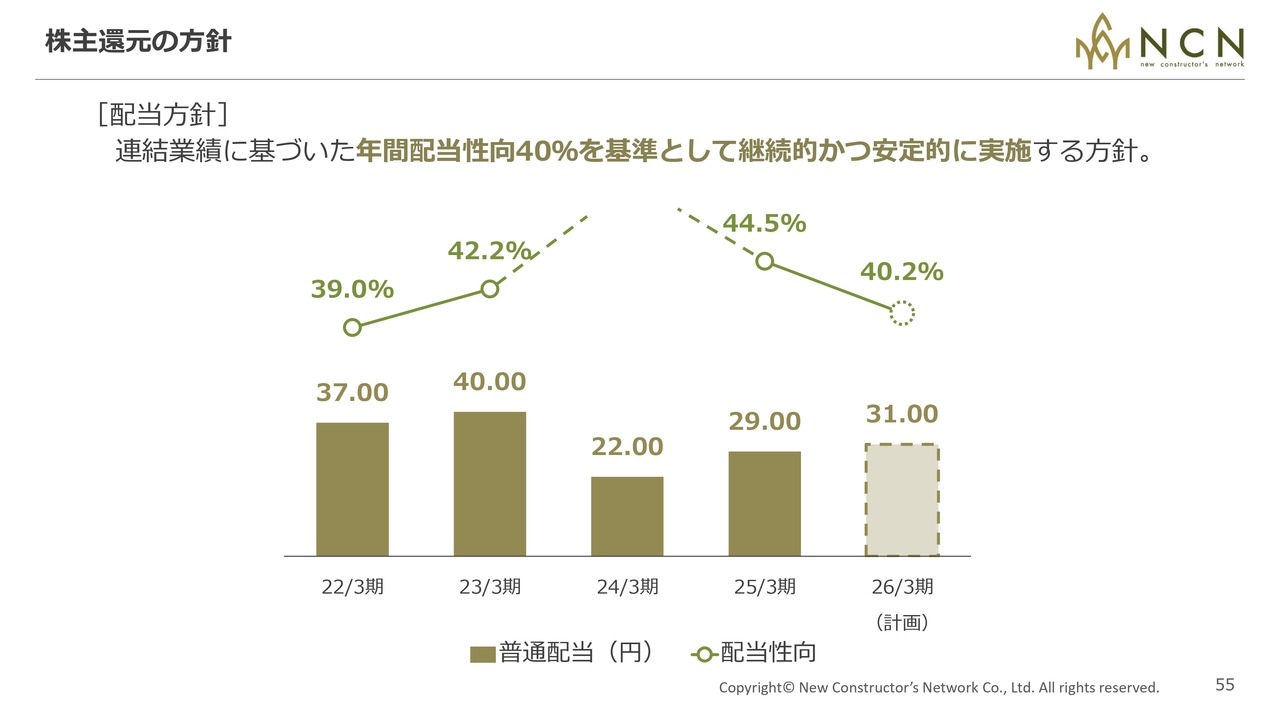

株主還元の方針

田鎖:株主還元の方針です。当社は上場以来、配当性向を40パーセントと定め、長らく配当を続けています。今後も、この配当性向を基準として、みなさまにしっかり還元するべく、業務を行っていきます。

「SE構法」で日本の家を100パーセント耐震化し、住環境を豊かにするためにがんばっていきます。よろしくお願いします。

質疑応答:「SE構法」の優位性とその維持について

荒井沙織氏(以下、荒井):「『SE構法』は他の木造建築工法と比べて、窓や空間を大きく取れ、壁が少なくて済むところに優

新着ログ

「サービス業」のログ