日産東京販売HD、「統合報告書2025」を発行 持続的な企業価値向上と社会貢献の両立を追求

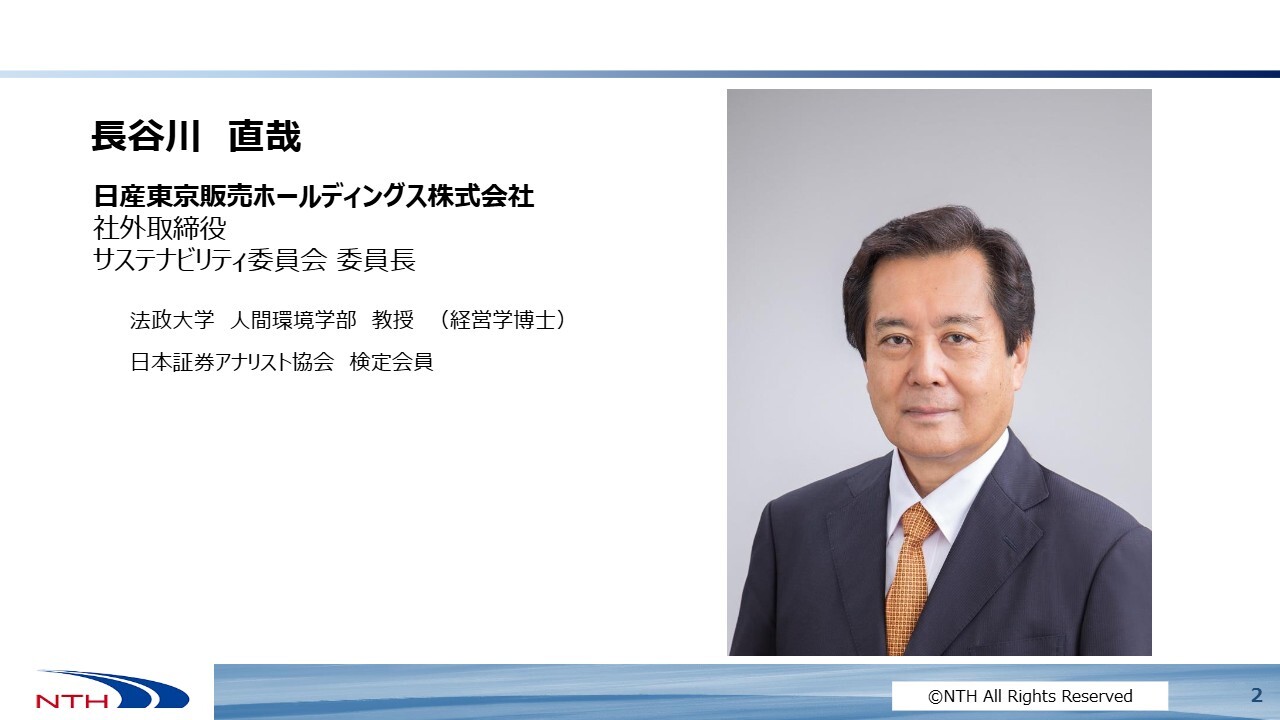

自己紹介

長谷川直哉氏:みなさま、こんにちは。法政大学の長谷川直哉です。私は、日産東京販売ホールディングス株式会社の社外取締役として、サステナビリティ委員会の委員長を務めています。

これから「統合報告書2025」のポイントを、みなさまにわかりやすくお伝えします。この動画を通じて、当社の持続的成長への取り組みや社会・環境変化への対応について、少しでも理解を深めていただければ幸いです。

私の専門分野は、サステナビリティ経営、ESG投資、コーポレートガバナンスです。

アセットマネジメント会社での勤務経験があり、ファンドマネージャーとしてエコファンドの運用を担当しました。現在は、サステナビリティ経営が企業価値の向上にどのように貢献するのかを研究しています。

統合報告書発行のねらい

統合報告書を発行する目的は、大きく3つあります。

1つ目は、当社がどのように持続的な成長を目指しているのかをみなさまに知っていただくことです。

2つ目は、みなさまからのご意見やご期待を、今後の経営に活かしていくことです。

そして3つ目は、企業理念を軸に、企業価値をどのように高めていくのかをご理解いただくことです。

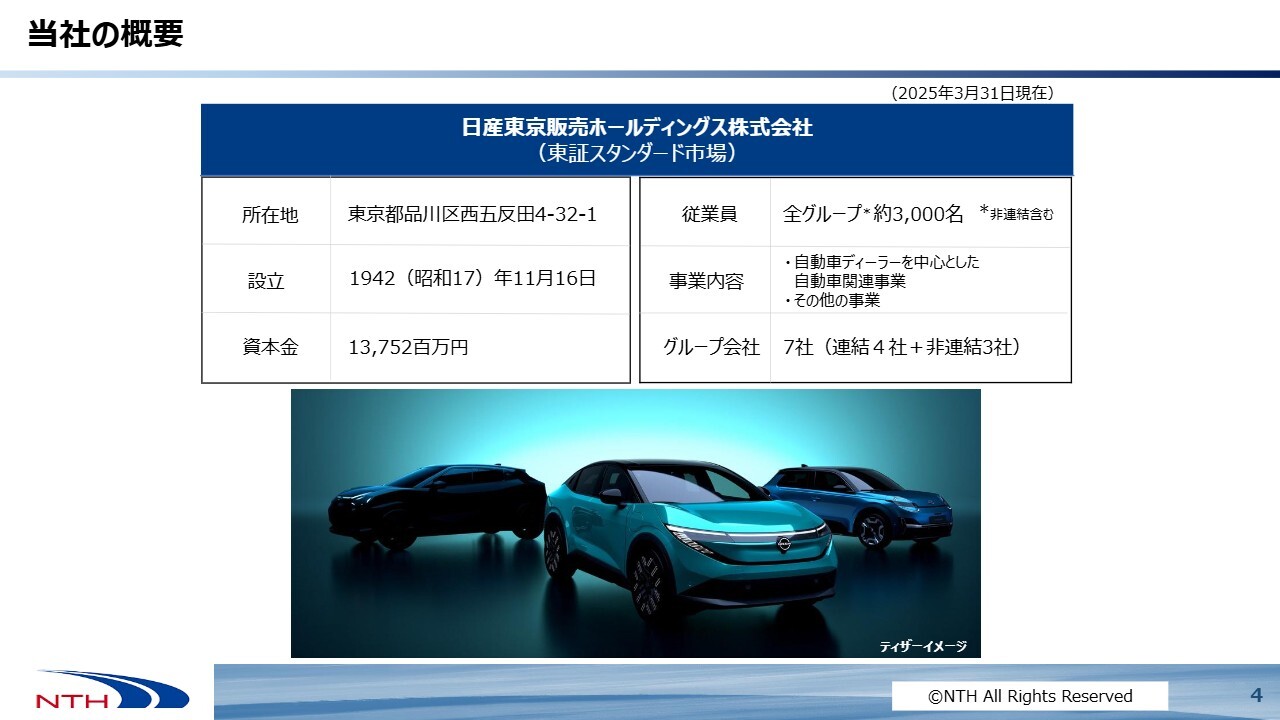

当社の概要

統合報告書の説明に入る前に、当社グループについてご説明します。

当社は1942年に設立され、これまで83年の歴史があります。2011年からは現在の日産東京販売ホールディングスの体制となり、2026年には15周年を迎えます。

モビリティ関連事業を中心とする7社のグループ会社が連携し、地域のみなさまとともに歩んでいます。

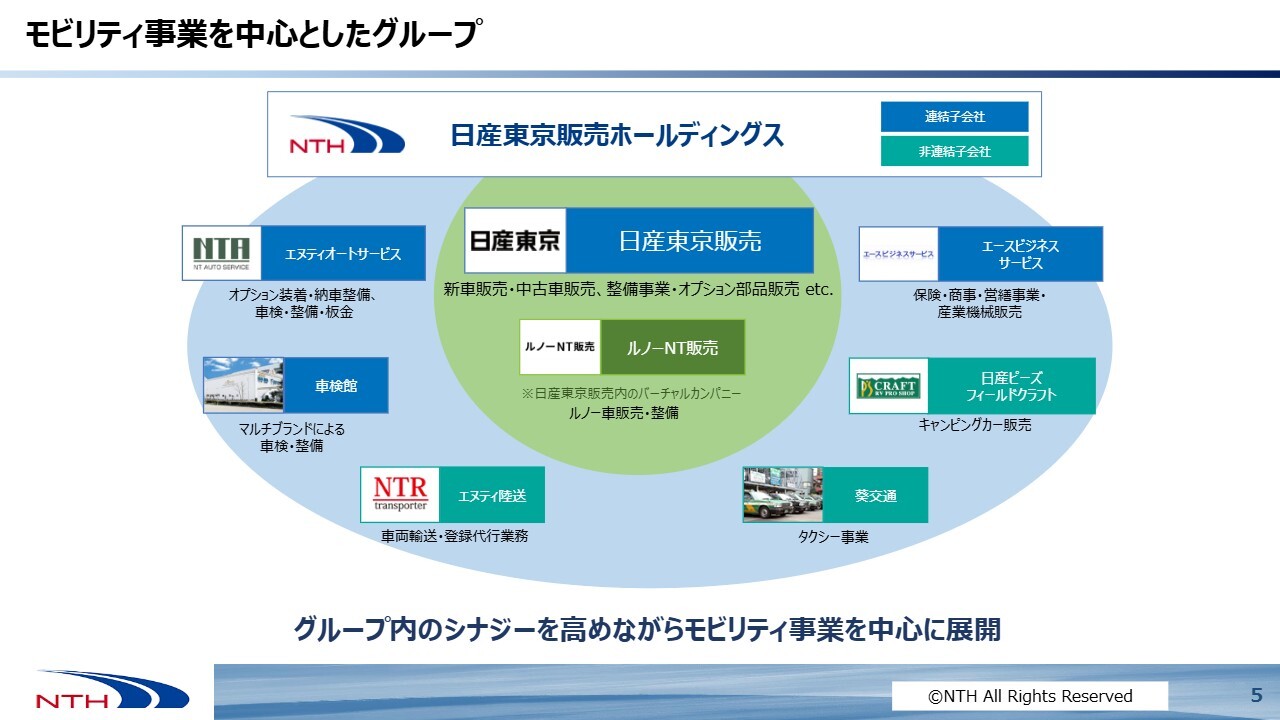

モビリティ事業を中心としたグループ

具体的には、日産ブランドの自動車ディーラーである日産東京販売株式会社を中心に、整備、車検、板金、車両輸送、タクシー事業、キャンピングカー販売、保険販売などを展開しています。グループの強みを活かし、それぞれの事業が連携しながらシナジーを高めています。

竹林 彰 代表取締役社長メッセージ

ここでは、代表取締役社長である竹林彰氏からのメッセージをご紹介します。竹林社長は、社会の変化に柔軟に対応しながら新しいモビリティの可能性を追求し、持続的な成長を実現していくという強い決意を示しています。

その根底には、「モビリティの進化を加速させ、新しい時代を切りひらく」「笑顔あふれる未来のために、わたしたちは走り続ける」という企業理念があります。

中期経営計画の前半では、後半での成長を加速させるための種まき期間として、店舗ネットワーク整備などの投資を進めてきました。そして後半の2年間では、DXの推進や人的資本への投資をさらに強化し、生産性の向上につなげていく方針です。

竹林社長はまた、全社員がモビリティの未来を自ら考え、主体的に行動できる組織であることの重要性を強調しています。

そのためには、企業理念や大切にしている価値観が社員一人ひとりに共感され、行動の変化につながることを重視しています。

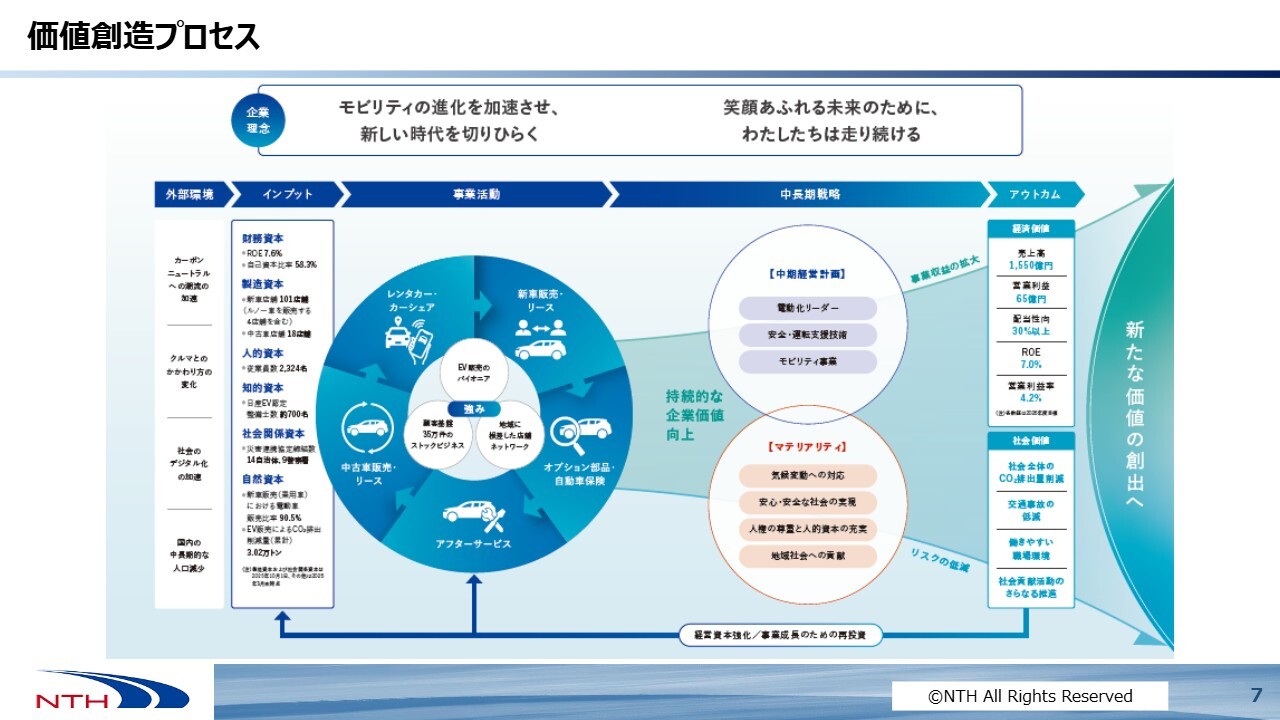

価値創造プロセス

社長メッセージでもお話ししましたが、私たちのグループは企業理念を共通の指針として、すべての事業活動を進めています。現在、モビリティ業界は大きく変化する時代です。このような変化をいち早く捉え、成長を加速させるとともに、持続可能な社会の実現にも貢献していくことが、私たちの基本的な考えです。

この考えに基づき、当社の強みやリソースを最大限に活かしながら、持続的に企業価値を高めるための取り組みを整理したのが、この価値創造プロセスです。

この図のポイントは、中期経営計画で掲げる企業価値を高めるための戦略と、それを支えるマテリアリティ(重要課題)の2つをしっかりと両立させている点にあります。この2つを別々に考えるのではなく、1つのストーリーとして結びつけて伝えることが、私たちが目指す統合的な経営の姿です。

統合報告書2025のポイント

今回の統合報告書では、特に3つのテーマに力を入れています。

1つ目は人財戦略です。社員一人ひとりが長く働き続けられる環境を整え、生産性を高める取り組みを、多角的かつ包括的な視点で紹介しています。人的資本の強化について、その考え方と実践をわかりやすくまとめました。

次に、グループ会社の連携です。各社がどのように連携し、総合モビリティ企業として価値を高めているのかを具体的に紹介しています。グループ全体でシナジーを生み出す仕組みがわかりやすく説明されています。

3つ目は、気候変動への対応です。環境負荷を減らすため、カーボンニュートラルに貢献する店舗作りなど、当社ならではの取り組みを推進しています。

これら3つのテーマを通じて、企業としての成長だけでなく、社会や地球環境への貢献にも取り組む姿勢をお伝えしています。

人財戦略 〜人事担当役員メッセージ〜

私たちにとって、人財はすべての事業の土台です。社員が安心して長く働き続けられる職場作りと、生産性の向上を両立させることを目指しています。

4つのマテリアリティの中でも特に重要と考えているのが、「人権の尊重と人的資本の充実」です。企業理念をしっかりと浸透させるために、社員の意識や職場の実態を丁寧に把握しながら、制度の見直しや人財への投資を進めています。

その中でもとりわけ重視しているのがDE&I、つまりダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンです。性別や年齢に関係なく、すべての社員が活躍できる仕組みを整えるとともに、多様性を認め合う企業文化の醸成に力を入れています。

人事担当役員のメッセージにもあるように、採用や育成の方針、働きやすい職場環境の整備など、多角的で包括的な取り組みを進めています。多様な人財が互いの違いを尊重し、理解し合うことで、それぞれの力を発揮できる組織へと成長していく姿こそが、当社が目指す人的資本経営のあるべき姿だと考えています。

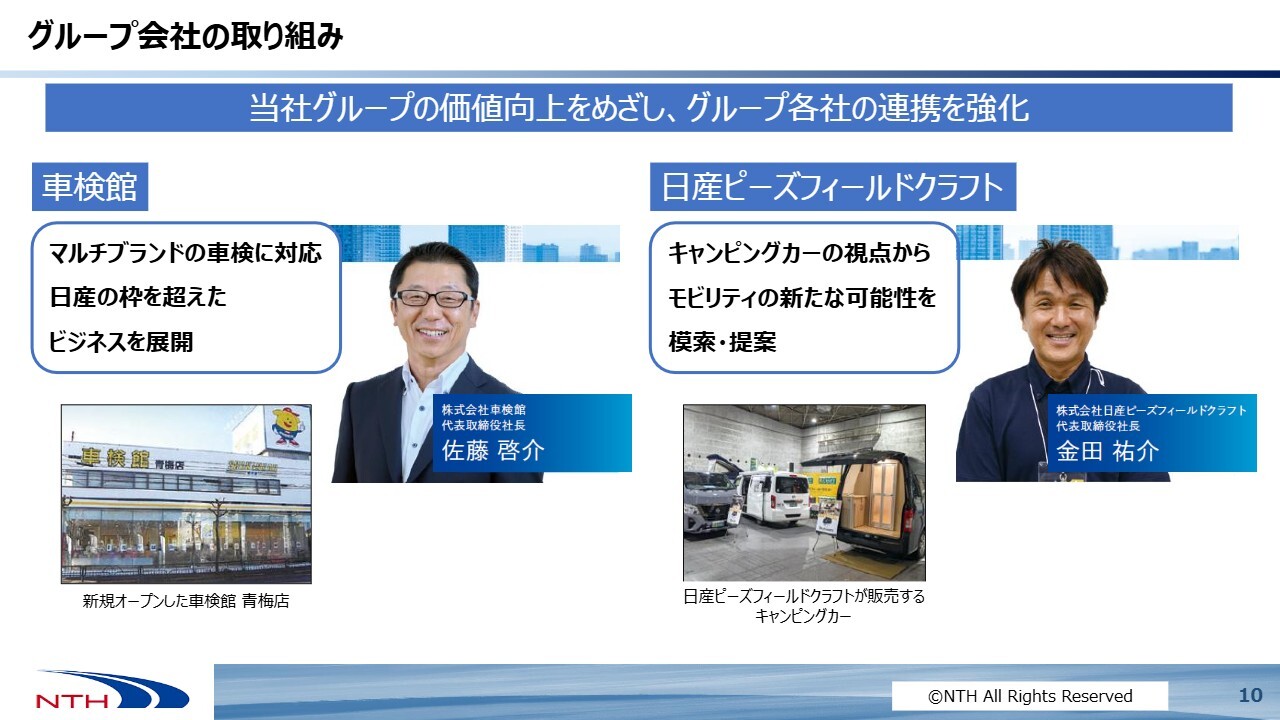

グループ会社の取り組み

私たちは、グループ全体で価値向上を目指し、各社が持つ強みを活かした取り組みを進めています。

例えば、「車検館」では、複数メーカーに対応できるマルチブランドの車検サービスを展開しています。また、「日産ピーズフィールドクラフト」では、キャンピングカーの開発を通じてモビリティの新たな可能性を提案しています。このような多様な取り組みがグループ全体のシナジーを生み出し、総合モビリティ企業としての価値を高めています。

今回の統合報告書では、グループ会社7社のうち2社の社長にご登場いただき、各社の事業内容や最新のトピックスを紹介しています。

紙面の都合上、すべての会社を掲載することはできませんでしたが、今後の統合報告書では、他のグループ会社の活動も順次取り上げていく予定です。

気候変動への対応

私たちは、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、二酸化炭素削減に向けた取り組みを積極的に進めています。電気自動車やe-POWER車などの電動車の販売比率を、今後も90パーセント以上に維持することを目標としています。商品そのものを通じて、気候変動への対応を進めていく方針です。

また、店舗作りの面でも、カーボンニュートラルに貢献する取り組みを行っています。例えば、「日産東京 八王子店」では、エネルギーマネジメントシステムを導入し、太陽光発電や蓄電設備を活用することで省エネ化を実現しました。さらに、この仕組みを災害時には地域の安心・安全にも役立てています。

こうした環境対応型の店舗作りは、当社が創出する新しい価値の1つです。これからもグループ全体で持続可能な社会の実現に貢献していきます。

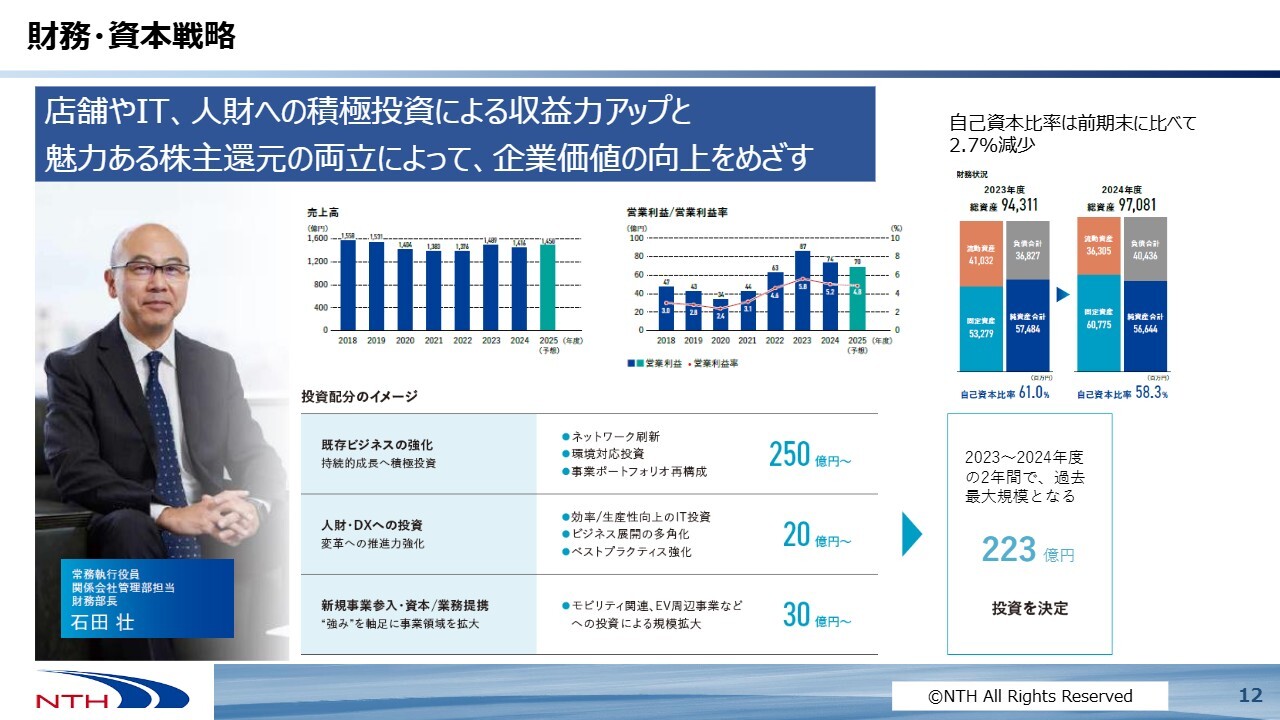

財務・資本戦略

私たちは持続的な成長を目指し、店舗、IT、人財への積極的な投資を進めています。

特に2023年度から2024年度にかけて、店舗ネットワークの刷新を中心に、過去最大規模となる223億円の投資を実行しました。需要の変化が大きい中でも、2024年度の収益は、ほぼ年度当初の予想どおりに着地しています。こうした安定した収益基盤を基に、今後は事業成長と資本効率のさらなる向上を両立させ、企業価値を高めていきます。

また、魅力的な株主還元にも力を入れており、財務面でも、攻めと守りを両立したバランスの取れた経営を目指しています。

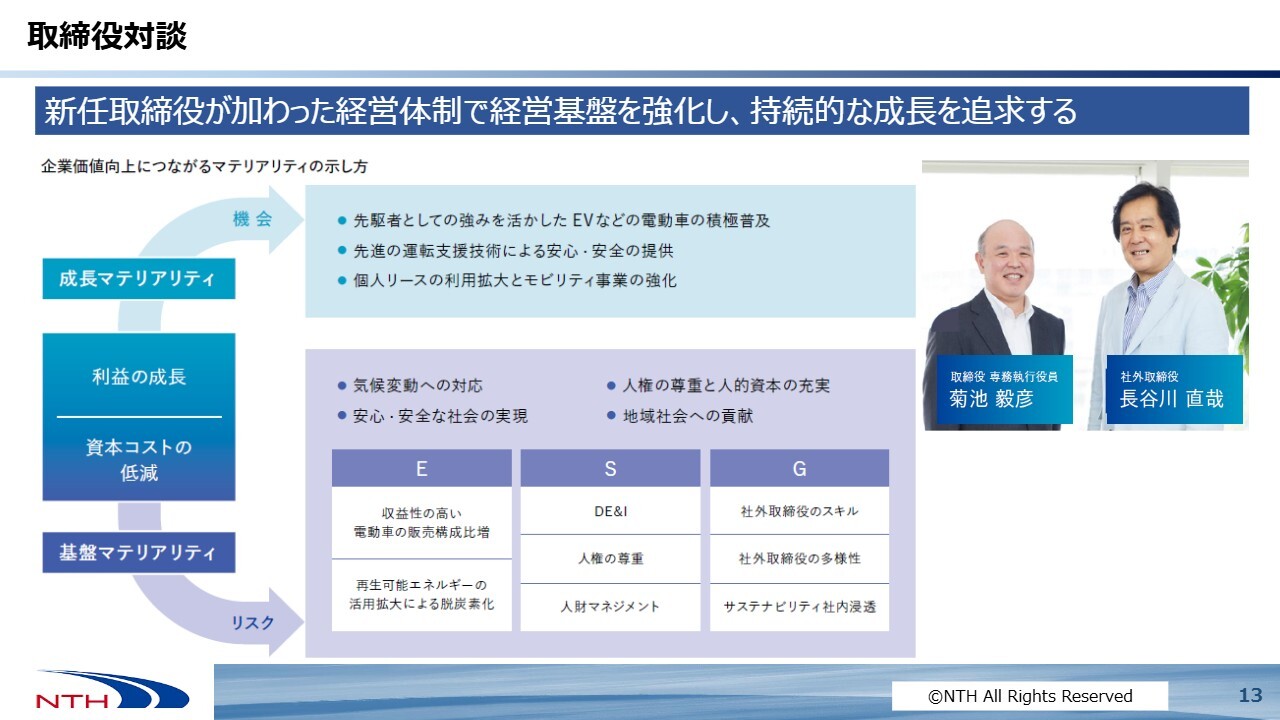

取締役対談

新たに菊池取締役を迎えたことで、当社の経営体制はさらに強化されました。菊池取締役は2025年6月に就任したばかりですが、これまで経営企画を中心に当社の経営を支えてきたメンバーです。今回の対談では、菊池取締役の考え方や信条を知ることができ、とても意義のある内容となっています。

取締役の責務は「企業価値をどう高めていくか」です。私たちは「稼ぐ力」と「支える力」という2つの軸を重視し、それらを別々に捉えるのではなく、1つのストーリーとして説明することの大切さについて語っています。

つまり、4つのマテリアリティやESGの取り組みを、中期経営計画の実践、すなわち「稼ぐ力」にどのようにして結びつけていくのか。このストーリーを社内外にしっかりと発信していくことが、今後企業価値を向上させる鍵になると考えています。

今後も、透明で開かれた経営を大切にしながら、社外の視点を積極的に取り入れ、持続的な成長と社会への貢献を両立させていきます。

統合報告書をステークホルダーのみなさまの理解と共感につながるツールに

統合報告書は、単に情報を開示するだけの冊子ではなく、私たちの思いや取り組みをステークホルダーのみなさまと共有し、対話を通じて未来をともに描くための大切なコミュニケーションツールです。

この報告書には、企業としての現状だけでなく、これからどのように社会とともに成長していくのかという、私たちの思いを込めています。

みなさまからいただくご意見やご期待を真摯に受け止め、持続的な企業価値の向上と社会への貢献の両立をこれからも追求していきます。ご清聴、誠にありがとうございました。

新着ログ

「小売業」のログ