【QAあり】ユアサ商事、収益性の向上が進み増収増益 売上総利益・営業利益・経常利益は中間決算として過去最高益を記録

沿革

田村博之氏(以下、田村):みなさま、おはようございます。ユアサ商事株式会社代表取締役社長の田村です。本日はご多忙の中、当社の2026年3月期第2四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

それでは、決算の内容と現在の当社業務に関するトピックスをご説明します。

まず、当社の沿革についてです。初めての方もいらっしゃるかと思いますが、当社は1666年に京都で、木炭の商いを生業として創業しました。その後、木炭から金物へと事業を転換し、金物を作るための工具・機械、そして住宅やまちづくりへと業務を拡大しました。

現在は、「モノづくり」「すまいづくり」「環境づくり」「まちづくり」のマーケットでビジネスを展開しています。

当社のビジネスモデル

当社のビジネスモデルです。スライドの左側に主要な仕入先を列記しています。これらの仕入先から、先ほどご説明したマーケットに対して、約2万社の主要販売先を通じ、最終的にエンドユーザーへ届ける仕組みです。

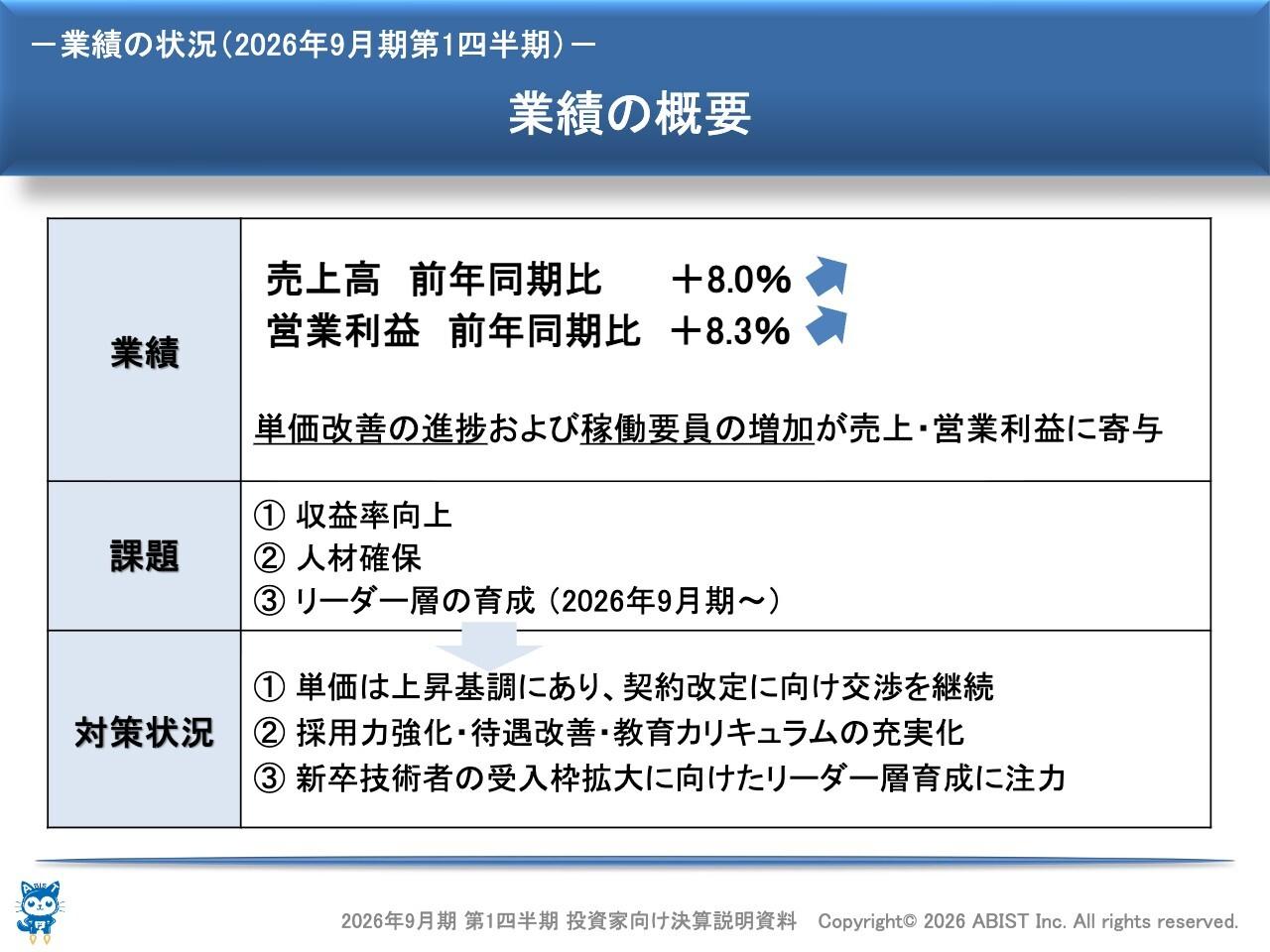

第2四半期実績

2026年3月期第2四半期の決算概要をご説明します。第2四半期の実績は、スライドに記載のとおりです。売上高は2,507億円、営業利益は62億円、経常利益は65億円、親会社株主に帰属する中間純利益は48億円となり、増収増益の決算となりました。

非常に苦しい半年でしたが、営業利益と経常利益は中間決算として過去最高値を記録し、締めくくることができました。

セグメント別実績

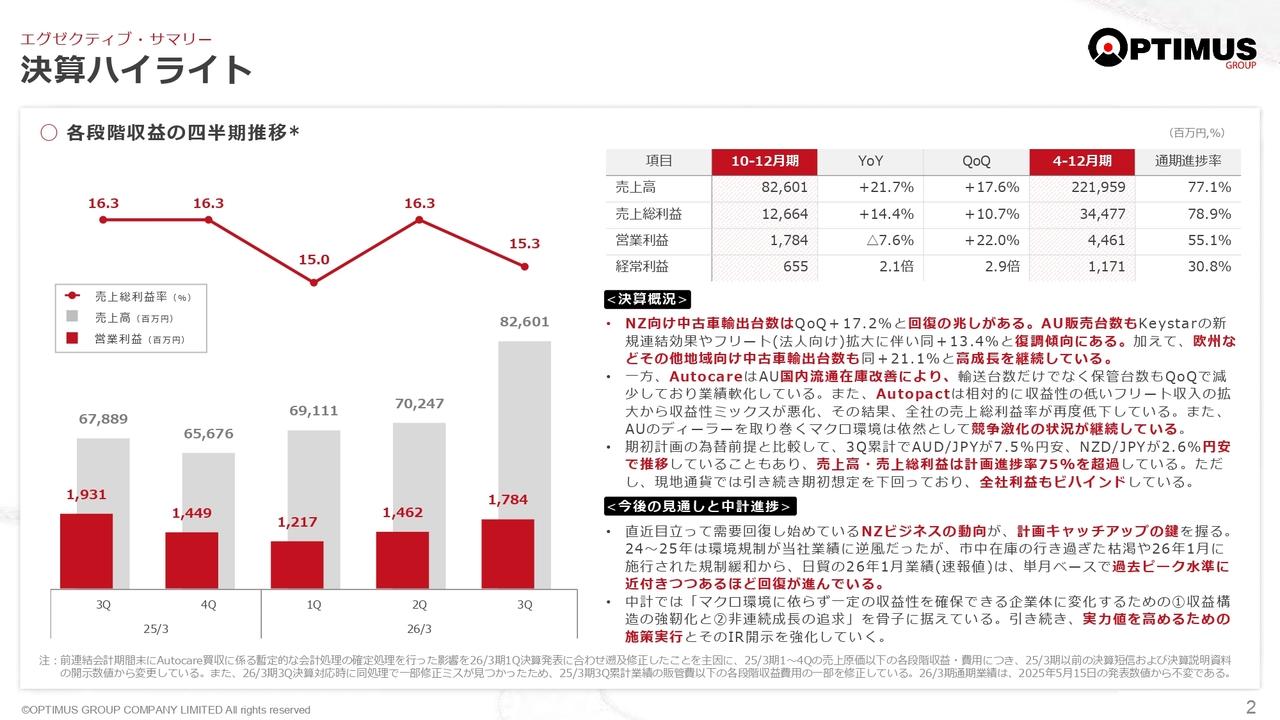

第2四半期の実績をセグメント別にご説明します。スライドには、先ほどからお伝えしているマーケットを記載しています。

表の一番上の「モノづくり」は、工業系のお客さまに対し、さまざまな設備や消耗品を販売するセグメントです。「産業機器」は主に消耗品や工具類を取り扱っています。残念ながら減収となりましたが、利益面では増益で決算を終えています。

現状、最も厳しい結果となっているセグメントは「工業機械」です。工作機械を販売している事業ですが、この数年、非常に厳しい状況が続いています。今年の予算立てにおいても、昨年より回復する見込みが薄いと判断し、昨年並みの予算を組みましたが、想定を超える落ち込みを記録しています。

具体的には、売上高が前年同期比3.1パーセント減、営業利益が前年同期比19パーセント減となりました。今年に入り、トランプ関税という新たな難題が発生し、このセグメントは現在、苦境に立たされています。

一方、「すまいづくり・環境づくり」セグメントは、「住設・管材・空調」の分野で構成されています。特に空調分野が非常に好調で、順調に伸びている状況です。また、住設・管材分野においても少子化問題など、将来の課題を抱えつつ、堅調に推移しています。その結果、同セグメントは前年同期比6.2パーセントの増収、28.2パーセントの増益を達成しました。

次に「まちづくり」セグメントについてです。「建築・エクステリア」、特に当社の建材に該当する分野では、人手不足による工事の遅延が主な要因となり、注文を受けても納品ができないという苦しい状況が続いています。その結果、前年同期比で2.5パーセントの減収、11.6パーセントの減益となりました。

一方、「建設機械」セグメントは増収増益となりました。昨年は非常に厳しい決算でしたが、今回は元の水準に戻したといえます。

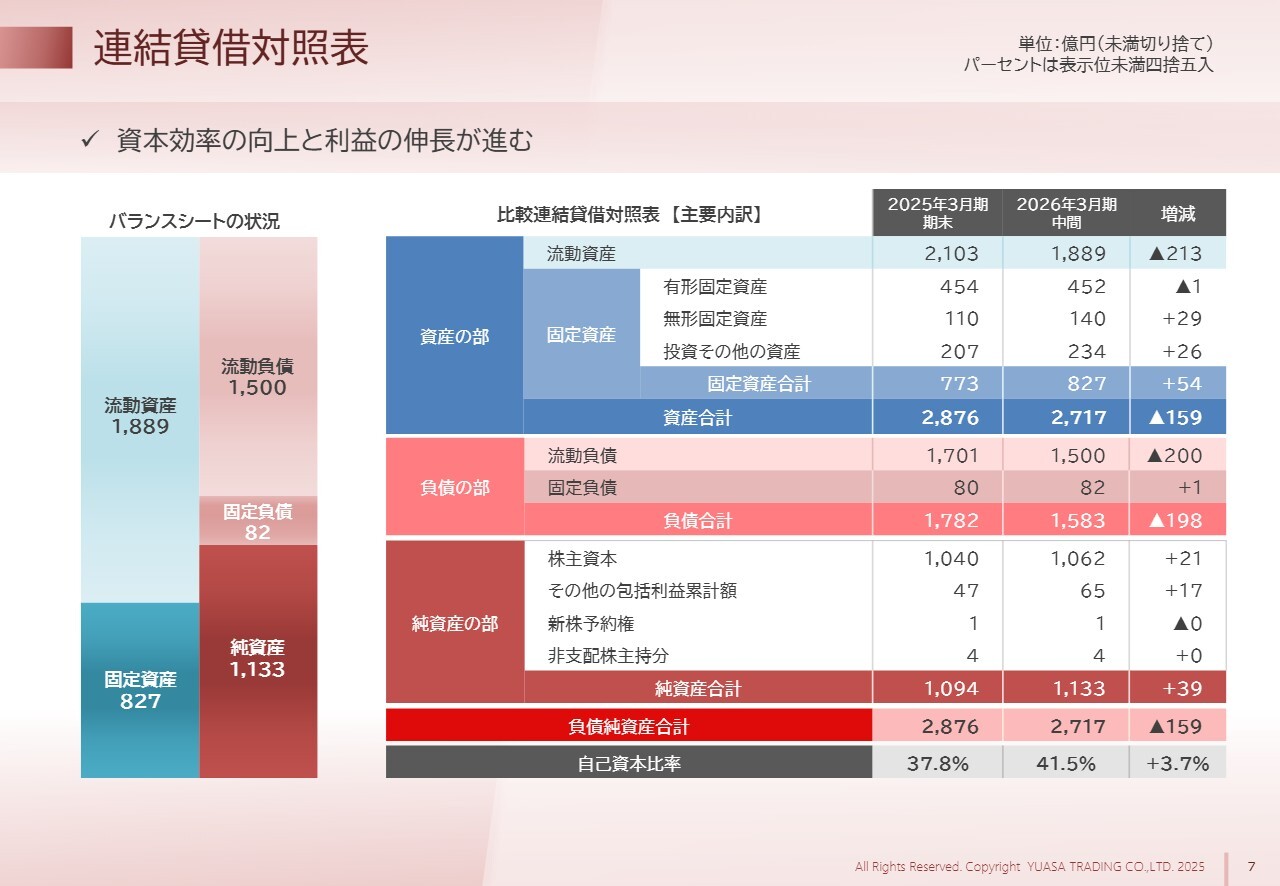

連結貸借対照表

バランスシートです。詳しくはスライドをご参照ください。

自己資本比率は2025年3月期末の37.8パーセントから、この中間期では41.5パーセントへと3.7パーセント改善しました。

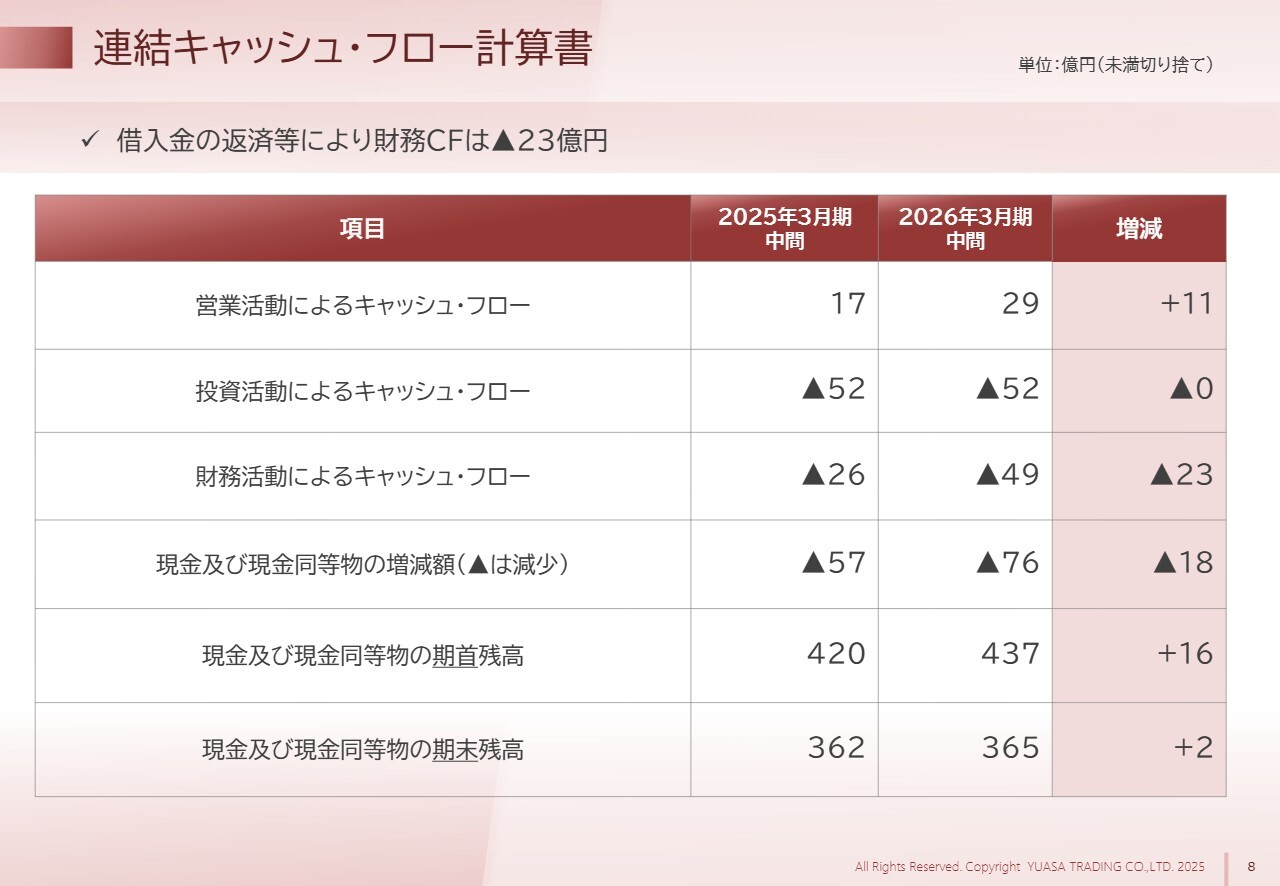

連結キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フローについてです。現金及び現金同等物の期末残高は、昨年の中間期が362億円、今回の決算が365億円と、2億円増加しました。

2026年3月期 業績計画

来年3月期本決算時の計画をお話しします。計画に変更はなく、売上高5,500億円、営業利益177億円、経常利益180億円、親会社株主に帰属する当期純利益120億円、ROE11.8パーセント以上を目指しています。

この目標の達成に向けて、さまざまな施策を展開しており、必ず業績を確保したいと考えています。

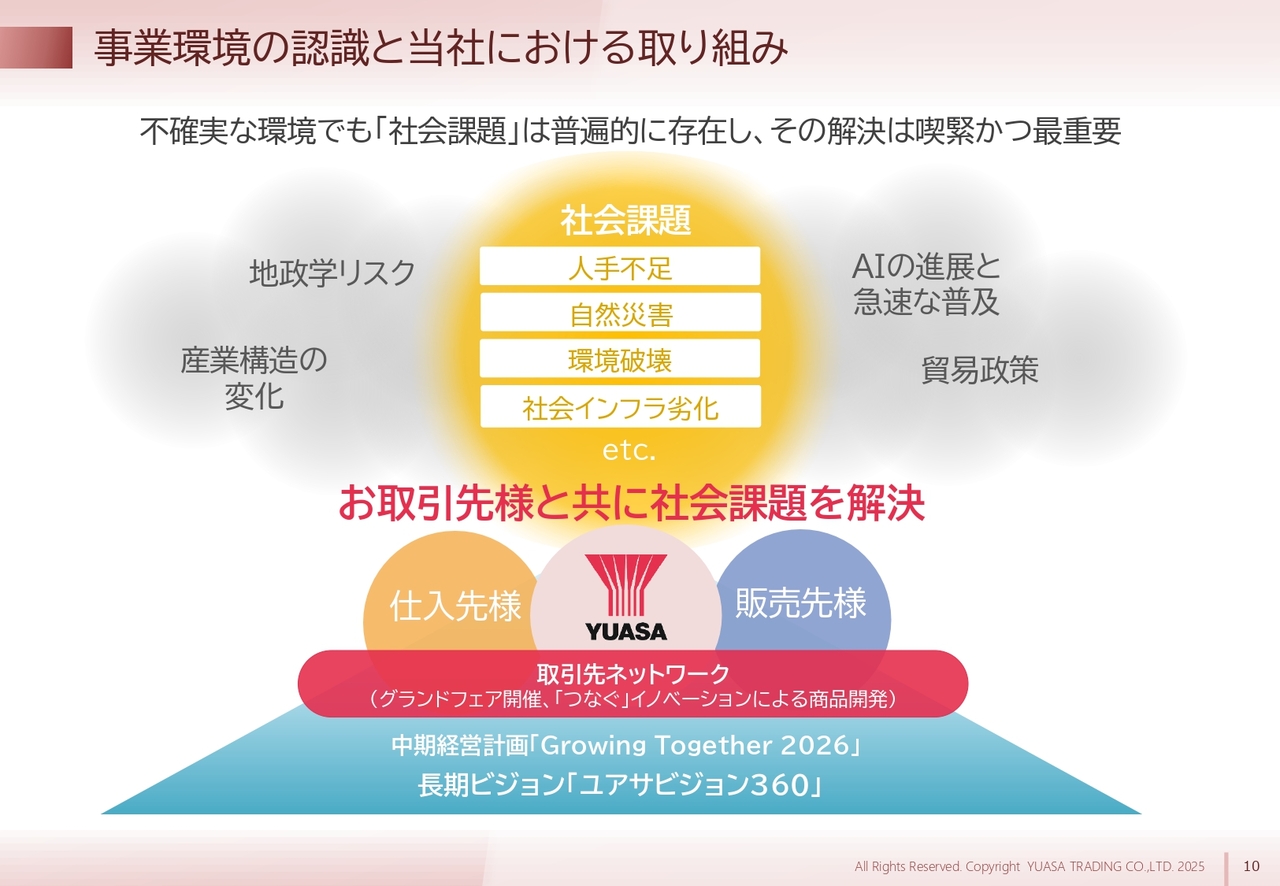

事業環境の認識と当社における取り組み

当社の根本的な考え方について、要点をご説明します。ここ数年、同じ思いで事業を展開しています。スライド中央に記載のとおり、社会課題として「人手不足」「自然災害」「環境破壊」、そして「社会インフラの劣化」の4つを挙げています。もちろん、それ以外にもさまざまな社会課題があります。

当社は、このような社会課題の解決の糸口を見つけ、解決に貢献することで付加価値を生み出し、企業品質を向上させていきたいと考えています。この思いを大切にしながら、事業を展開しています。

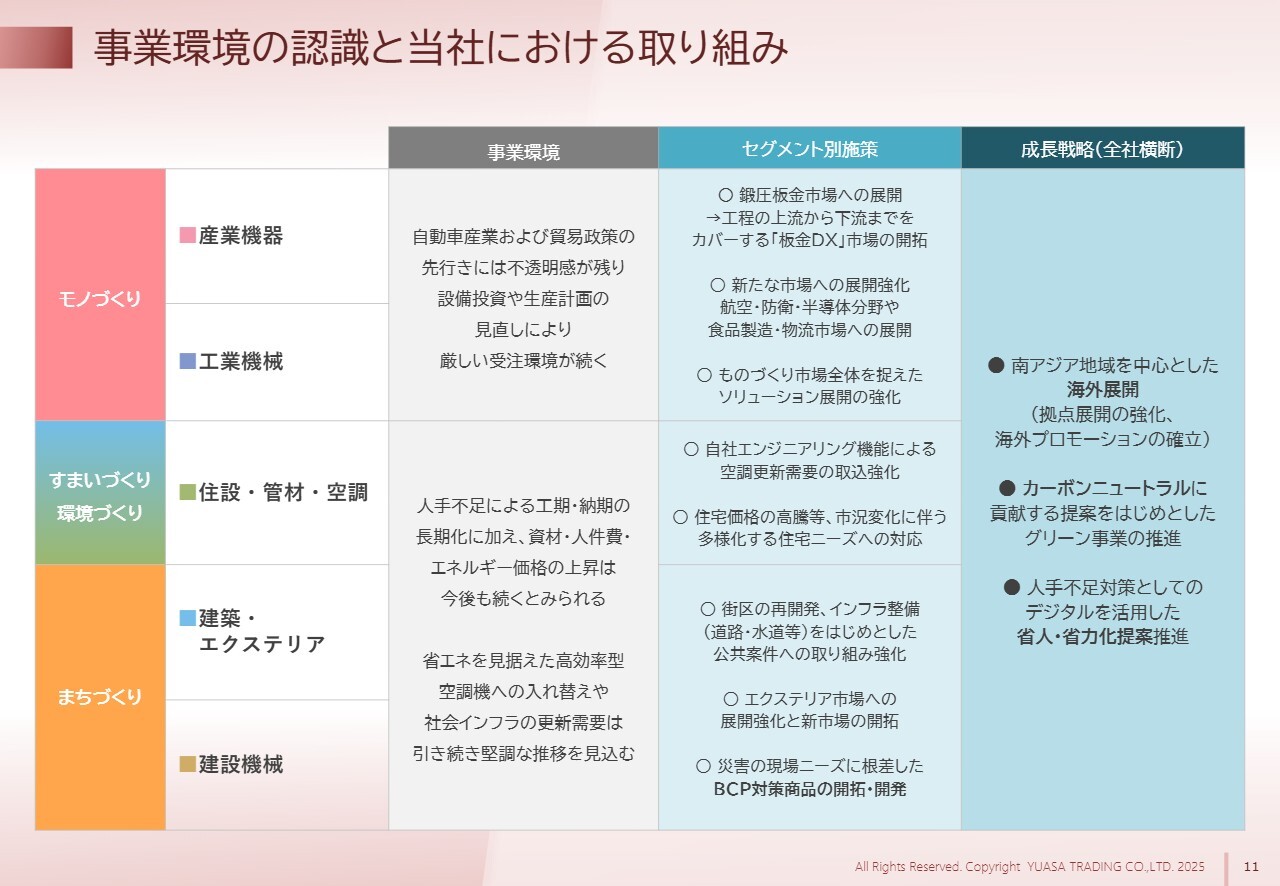

事業環境の認識と当社における取り組み

この後半期に注力する内容として、まずモノづくりを含む苦戦している分野についてお話しします。スライドに記載のとおり、鍛圧業界の開発に向けた取り組みを進めていきます。

また、航空・防衛・半導体分野や食品製造・物流の領域において、新たな勝機を見出していきたいと思います。そして、機械だけでなくモノづくり全体に貢献するという方向性へ大きく舵を切っていきます。

さらに、全社横断で取り組むべき事項を3つに整理しています。第1に、南アジア地域を中心とした海外展開を強化していく考えです。これについては後ほど、ある試みをご紹介します。

第2に、カーボンニュートラルに貢献する提案をはじめとしたグリーン事業の推進です。この事業は比較的順調ですが、全社横断でさらに展開していきます。

第3に、人手不足対策として、デジタルを活用した省人・省力化提案を推進します。この課題は避けて通れないものであり、全分野において取り組んでいきます。

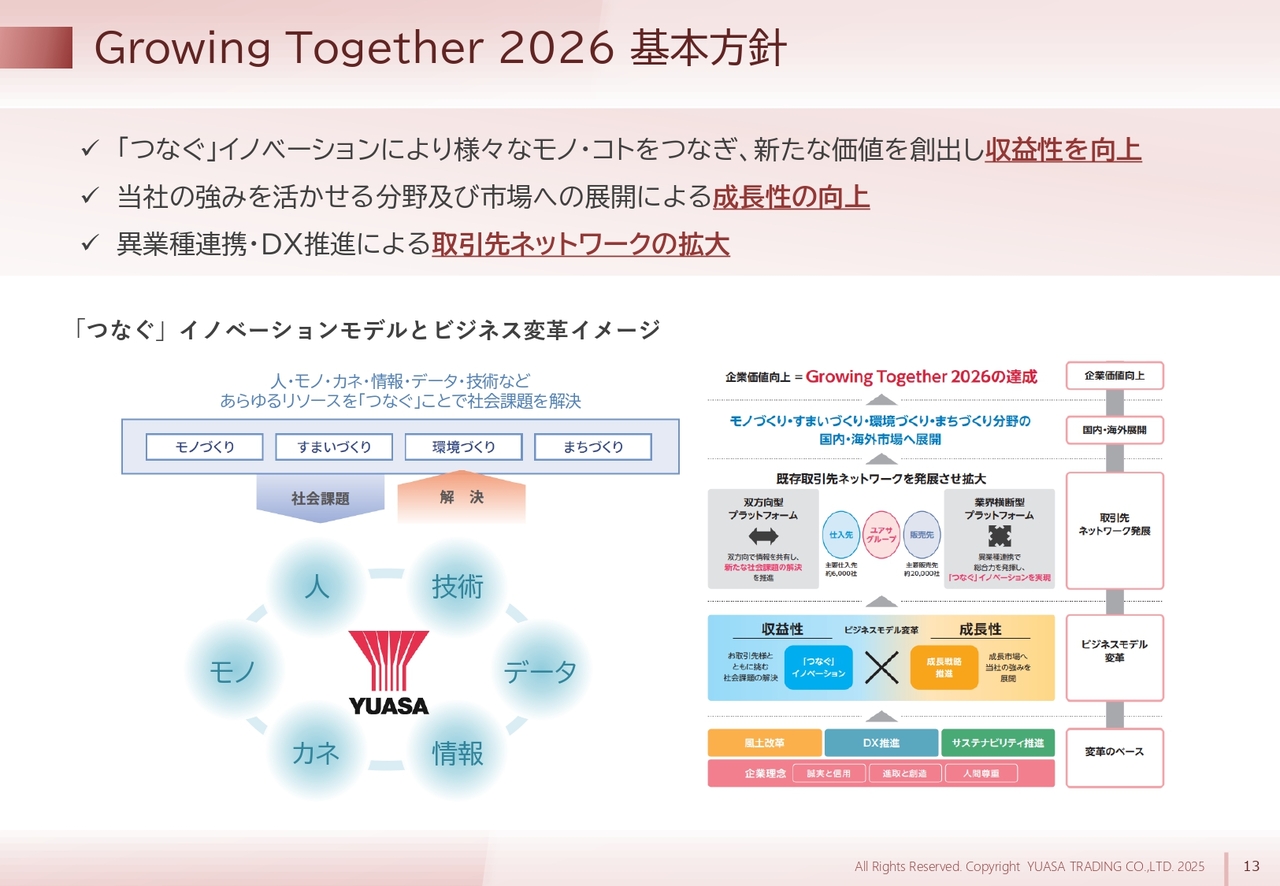

Growing Together 2026 基本方針

現在、中期経営計画「Growing Together 2026」を展開しており、今年が最終年度です。その現状をみなさまにご説明します。スライドには、考え方の骨子を示しています。

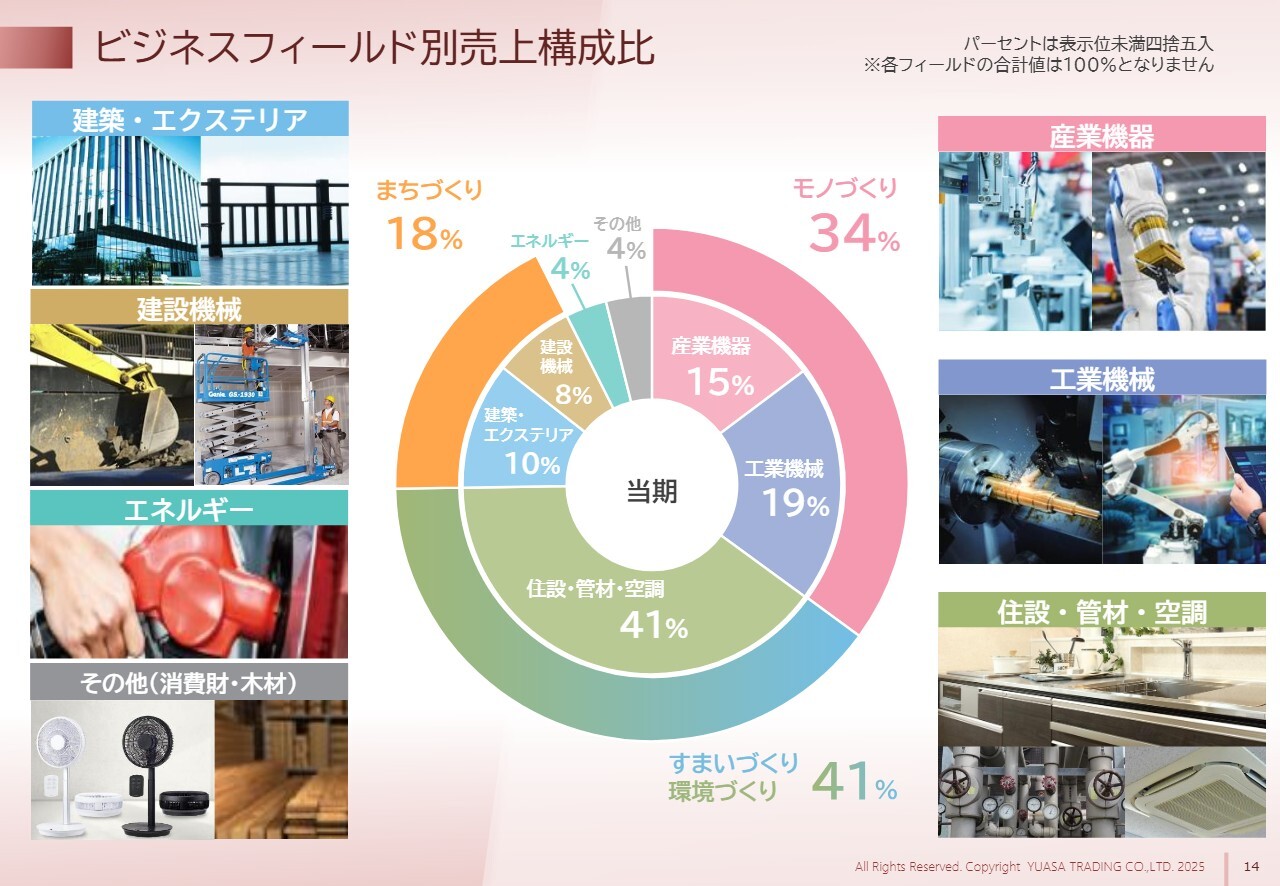

ビジネスフィールド別売上構成比

第2四半期決算を終え、当社の現在の売上高分布をスライドに整理しました。モノづくりが34パーセント、すまいづくり・環境づくりが41パーセント、まちづくりが18パーセントとなっています。

以前はモノづくりが40パーセント以上を占める時期が長く続いていました。しかし、先ほどご説明したとおり、工作機械市場の厳しい状況が続き、売上高が減少する状況が続いています。

その結果、モノづくりの実数が落ち込む一方、すまいづくり・環境づくりが好調に推移し、売上高のバランスが逆転しました。この状況は当社にとって望ましくなく、バランスの改善が必要だと認識しています。

すまいづくり・環境づくりについては、現在の水準を維持しつつ、微増を図ります。その上で、モノづくり分野の改善が課題です。先述のとおり、工作機械に依存せず、モノづくり全体に対する提案やサービスを強化していきたいと考えています。

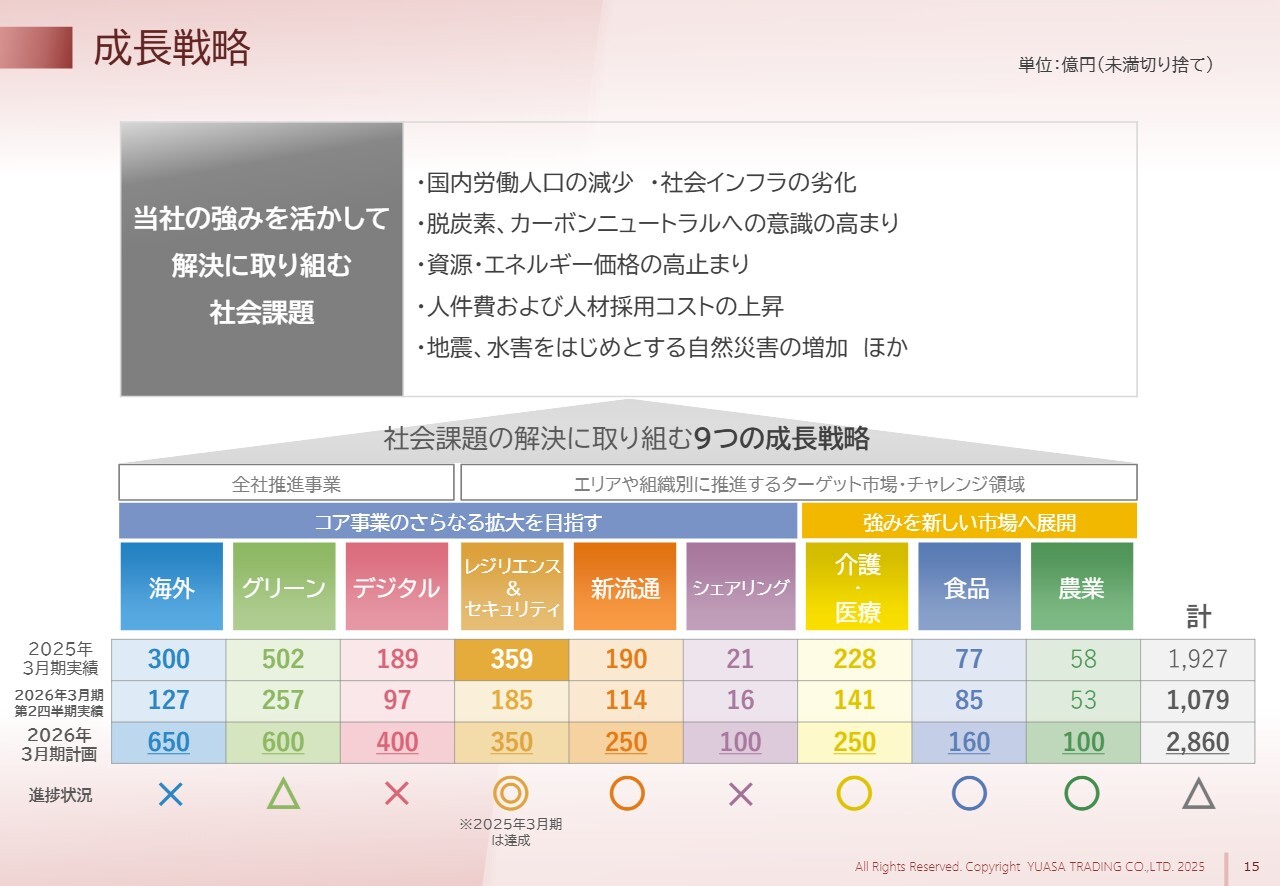

成長戦略

現状についてご説明します。当社の説明会に何度かご出席いただいている方はご存知かと思いますが、海外から農業まで9つの営業施策を展開しています。表の中段に2026年3月期第2四半期決算の実績を記載し、最下部に「◎」「〇」「△」「×」で当社の評価を示しています。

この中で、レジリエンス&セキュリティは「◎」です。昨年度は359億円と、350億円を超える実績を達成しました。中間期では185億円ですが、目標をクリアできると考え、二重丸としています。

そして、介護・医療、食品、農業の3分野が非常に好調です。これら3分野で510億円の計画に対し、現在は約半分強の実績が上がっています。期末までに年間目標を十分に達成できると判断しています。

一方、海外、デジタル、シェアリングの3分野については、現在の「×」の状況をいかに「△」や「〇」に引き上げるかが重要だと認識しています。

トータルでは、2,860億円の目標に対して現状は1,079億円のため、「△」と判断しています。ただし、昨年度の年間実績は1,927億円だったため、そのペースを上回って進捗している状況です。

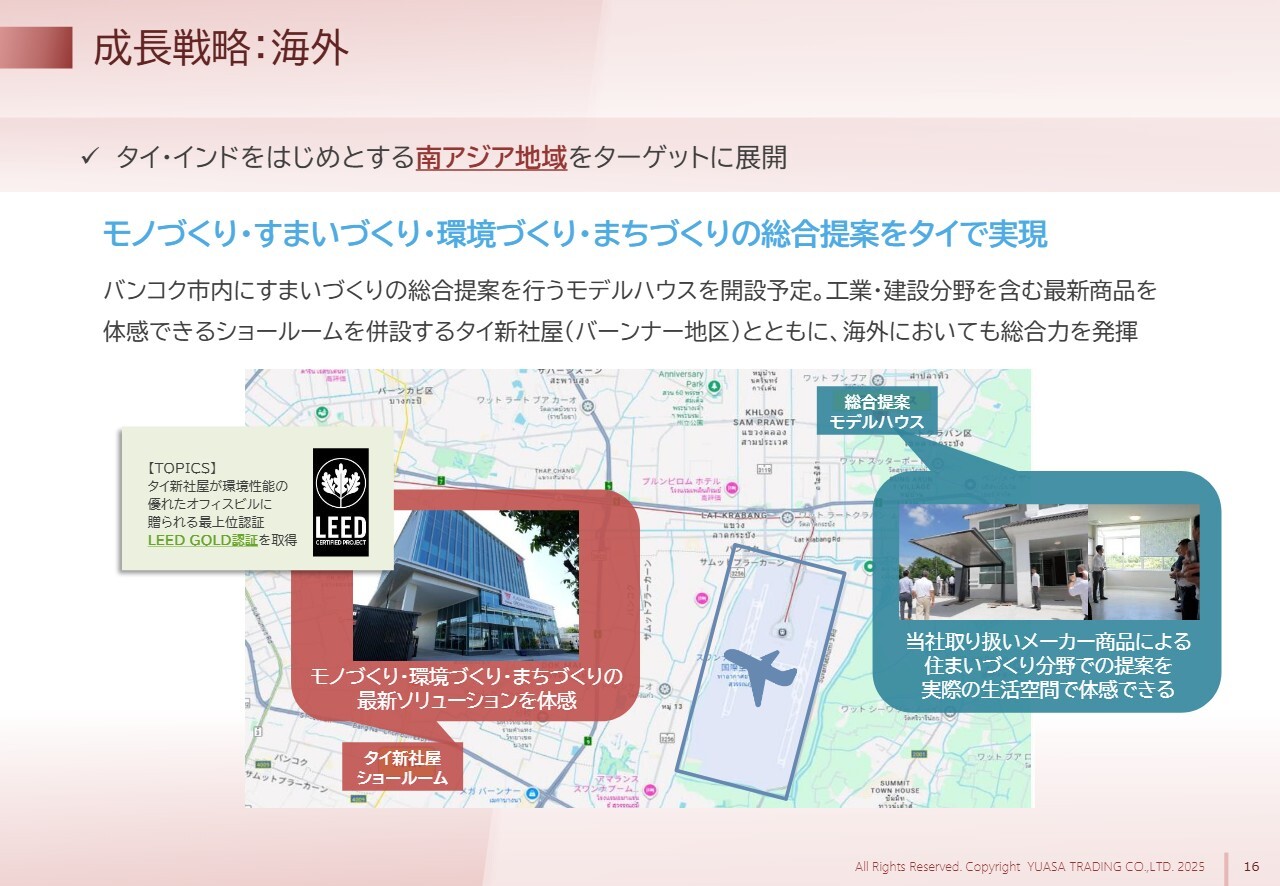

成長戦略:海外

海外展開についてです。今年2月、当社最大のプロモーションであるプライベートショー「YUASA Grand fair in Thailand」を開催しました。その際に新社屋を設立しています。

スライドの写真は少し見えにくいかもしれませんが、この新社屋が優れたオフィスに贈られる認証「LEED GOLD」を受賞しました。動力・電力の効率化が非常に高い建物です。

この認証を受けたビルにもショールームを設けていますが、今回新たにショールームを設置しました。本社からの位置は、スライドの地図に示しているとおりです。

空港に近い場所で、タイの富裕層の方々が一戸建てを購入しています。言葉で表現するならば、何十、何百もの区画を販売する団地のようなもので、その全体がセキュリティで守られています。その団地の一角に一戸建てを借り、当社のショールームを完成させました。

そのプレオープンの動画が届いていますので、ご覧ください。

成長戦略:海外

(動画始まる)

このショールームには、日本のメーカーが参加しており、目的は日本のモデルルームをタイに持ち込むことです。我々としては、タイで展開したい日本メーカーのさまざまな製品をこの家に組み込む方針です。40歳のご夫婦にお子さま2人という家族構成を想定し、年収約500万円前後で家を設計しました。

例えば、こちらはブラインドです。ブラインドだけのショールームは多くありますが、本来の住居のようなかたちでお客さまに見てもらおうという意図があります。また、このシステムキッチンも日本のメーカーの製品です。

このモデルルームは12月16日に本格的にオープンします。お客さまやユーザーをご案内しながら、日本の文化を浸透させ、ビジネスにつなげたいと考えています。

(動画終わる)

タイ市場において二の矢として展開しています。

今回の資料には掲載していませんが、海外市場ではインドにも注力しています。現在4つの拠点がありますが、さらに拠点を増やすべく、マーケティングを進めているところです。引き続き、海外展開に力を入れていきます。

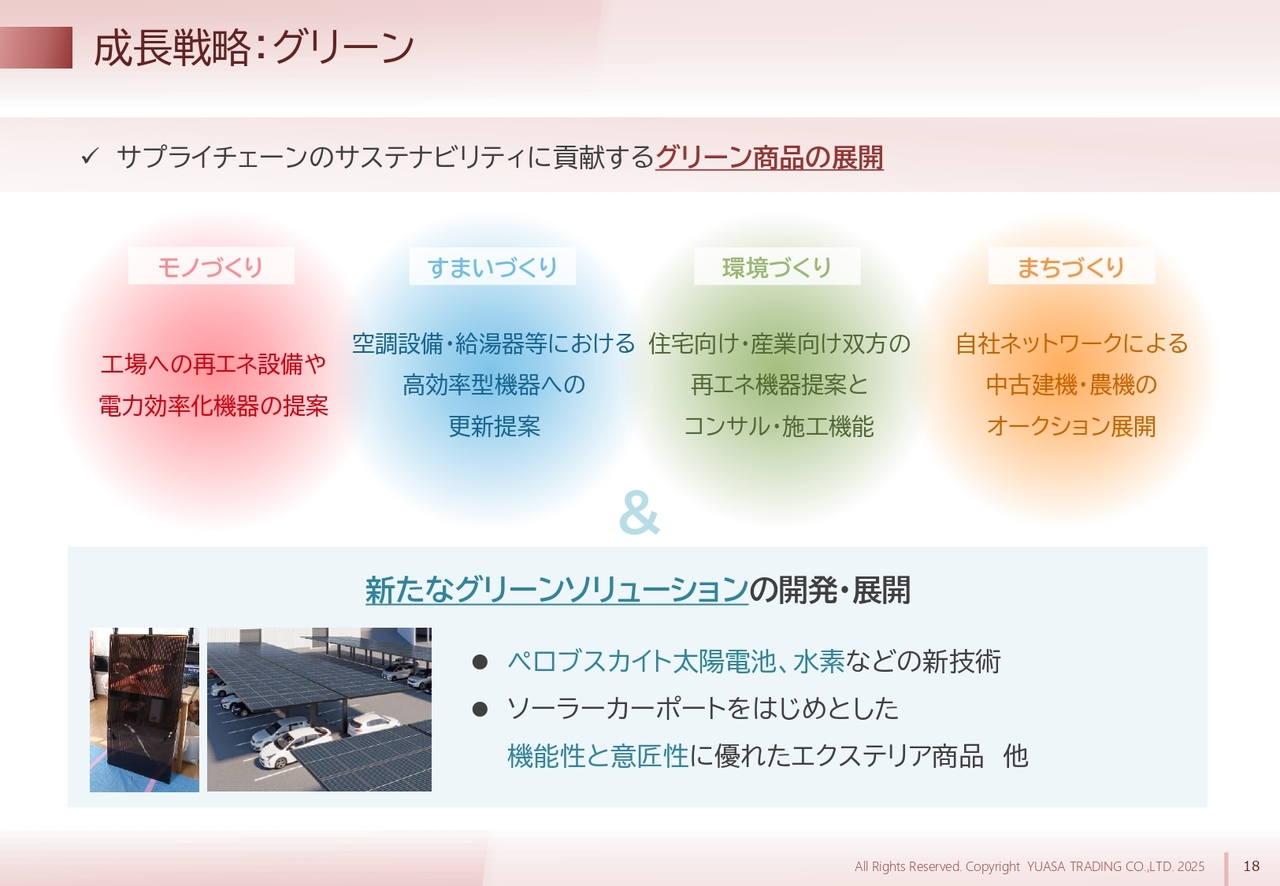

成長戦略:グリーン

グリーン事業についてです。モノづくり、すまいづくり、環境づくり、まちづくりの全分野において、それぞれ多少異なりますが、グリーンビジネスを展開していきたいと考えています。

特に、最近注目されているペロブスカイト太陽電池や水素の展開について、現在準備を進めているところです。また、ソーラーカーポートをはじめとした、機能性とデザイン性に優れたエクステリアとの融合商品も開発・展開を進めています。

成長戦略:デジタル

人手不足への対応について、本日は物流関係の自動化に焦点を当ててお話しします。今年開催された「国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO」でブースを構え、展示を行いました。その動画を少しご覧いただきたいと思います。

成長戦略:デジタル

(動画始まる)

これは「AiTEN」という中国製の無人フォークリフトです。人が不要な無人操作が可能であり、展示を行いました。現在、多くのメーカーがこの分野に参入しており、国産も存在しますが、この製品は国産品と比べて約半分のコストで導入できることをご紹介しました。

こちらは通常のフォークリフトを改良した無人フォークリフトです。平置きのパレットを無人で運搬する仕組みとなっており、コストパフォーマンスに優れています。その結果、実績が上がってきており、引き合いも徐々に増えてきている状況です。

次に、自動倉庫についてお話しします。世の中には大型の自動倉庫が多数存在しますが、「それほどスペースがない」「小物を取り扱っている」といったお客さまも多くいらっしゃいます。

そのようなお客さまに向けて、空いているスペースを有効活用し、自動化を提案するものです。「高層棚」と記載していますが、一般的な高層棚は一度に制御することができません。

当社の商品は、高層棚を移動するスタッカークレーンと、低層棚で作業するスタッカークレーンを一元的にコントロールし、システム全体をアップグレードできることが特徴です。すでに当社の物流倉庫に導入しており、ショールームとして活用しながらお客さまをご案内しています。また、当社以外の企業への販売実績も出ています。

このように、今ある倉庫に合わせてカスタマイズできる点が特徴です。

(動画終わる)

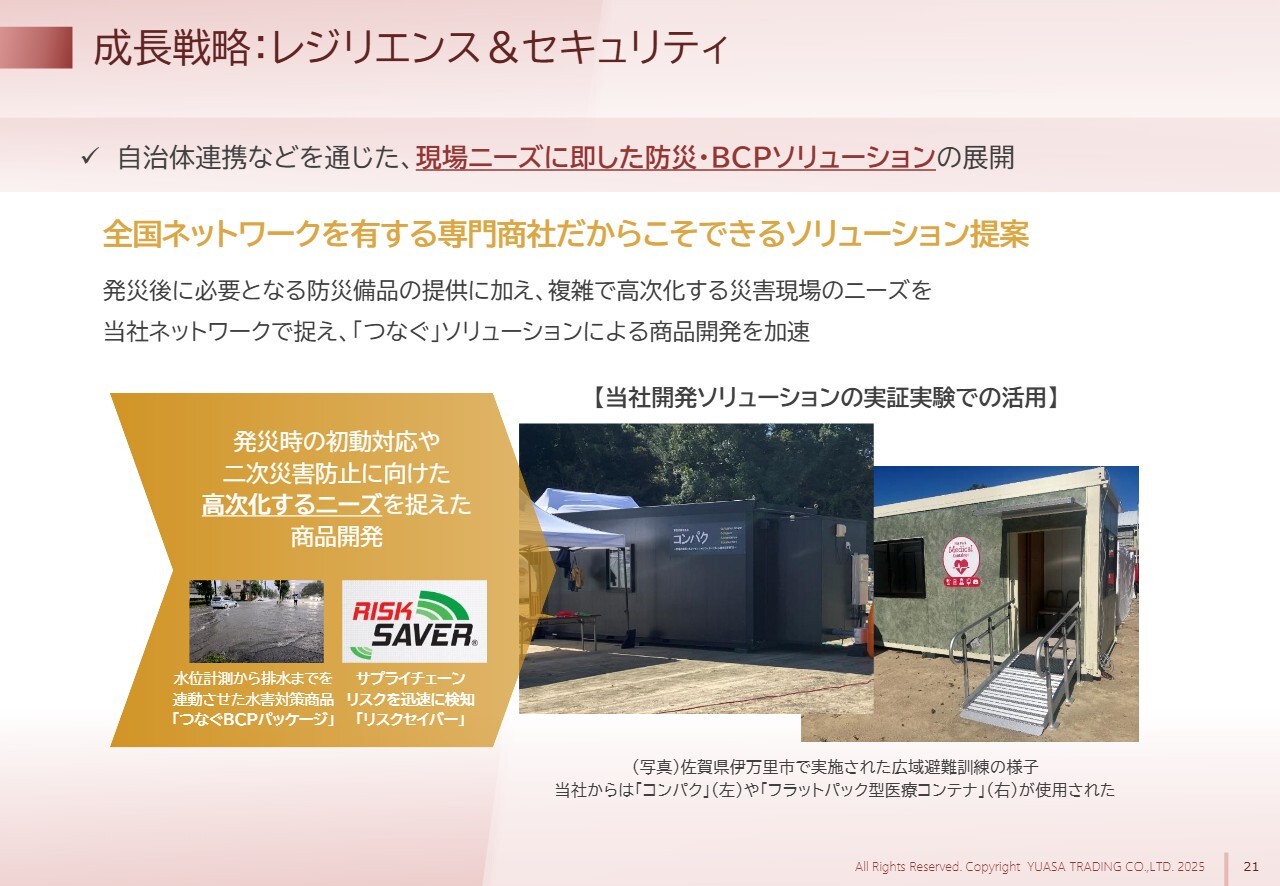

成長戦略:レジリエンス&セキュリティ

非常に好調であるとお伝えしたレジリエンス&セキュリティ分野において、新しい商品が誕生したため、ご紹介します。以前の決算説明会でも、スライドに掲載している2つをご紹介しました。

1つは「つなぐBCPパッケージ」です。全国各地で頻発する水害に対応するため、事前に水害を感知して人々に通知し、ポンプを稼働させて排水を行うシステムで、当社のオリジナル商品となっています。

もう1つは「リスクセイバー」です。製造業のサプライチェーンは、1つの地域だけで完結していません。例えば、東京の製造メーカーは、東京だけでなく、東北、九州、北海道など、遠隔地のサプライチェーンで成り立っています。

これらの地域で災害が発生した場合、対応しなければサプライチェーンが停止し、生産ラインが止まる可能性があります。「リスクセイバー」は、災害が発生してもサプライチェーンを途切れさせず稼働させ、代替手段を探す仕組みを提供するシステムです。

この2つは、これまでもご説明してきた内容です。

本日は、それ以外に2つの商品についてお話をします。まず、スライド右側の写真をご覧ください。今年、佐賀県伊万里市で広域避難訓練が大々的に実施されました。陶器で有名な伊万里焼の地域で、当社の2つの新商品を展示し、みなさまに披露しました。その際の動画をご覧いただきたいと思います。

成長戦略:レジリエンス&セキュリティ

(動画始まる)

キャンプのように見えますが、仮設住宅です。なお、当社とは関係ありません。また、これも他社の製品ですが、段ボールでプライバシーを確保する取り組みです。

こちらが当社の診察室です。コンテナを利用し、その中を診察室として使ってもらえるようにしました。

壁には当社の特徴的な塗料を使用しており、まだら模様が特徴です。ローラーで塗ると自然にこの模様が現れます。診療所として心温まるデザインを目指し、この塗料を採用しました。

次に、こちらは宿泊所です。コンテナハウスを利用しており、持ち運びが可能です。約20分で設置でき、室内にはトイレやシャワールームを備えています。通常のホテルと同様の機能をすべて有した宿泊所です。

どこへでも持ち運びでき、ご覧のとおり組み立ても簡単に行えます。トイレやシャワールームも、このように簡単に組み込むことが可能です。

さらに、画面にも映っていましたが、テレビや電子レンジなどの家電類は、当社のグループ会社であるユアサプライムスが製造した商品を使用しています。

(動画終わる)

現在、診察室と「コンパク」については、建築現場での活用を希望する引き合いがあります。診察室は離島での利用を検討するご提案もいただいています。

今年正式に発表したばかりのため、これからビジネスとして数字につなげていきたいと考えています。

非財務価値の向上:風土改革

業績以外の取り組みについてです。風土改革を今回の中期経営計画における大きな課題の1つとして掲げてきました。

スライドに「成長を促進する人事制度」と記載していますが、以前から社内のFA制度を設けています。この制度は、現在所属している部署ではなく別の部署に異動してキャリアアップを目指せるもので、社員自ら希望者として手を挙げてもらう仕組みです。

また、海外研修への希望や、一般職として入社された方々が「私は総合職になりたい」としてキャリアアップを目指すなど、自身の希望に基づき、さまざまな部署で活躍できる制度を以前より設けています。この制度の活性化を図るため、現在その利用促進に取り組んでいます。

さらに、グループ会社間の人材交流も促進しています。現在、グループ会社は42社あり、そのうち35社が連結対象となっていますが、これらの会社間での交流を積極的に推進しています。

一方、「採用の多様化」についてですが、当社は商社のため、採用試験に参加される学生の大半が営業志望者でした。当社もこれまで営業職を中心とした採用を行ってきましたが、営業職だけでは商社としての機能強化が難しいとの考えから、技術者を30名採用する計画を立てています。

「商社で技術者30名、何をするのか?」という疑問を持たれるかもしれません。当社は建設関連事業を大々的に展開しており、設計・施工、さらにIT・DXなどの専門家を積極的に採用しています。これらの分野の機能を備えた商社へと生まれ変わることを目指し、採用方針を転換しました。この技術者30名のうち、4名が女性です。

次に、ダイバーシティについてです。ダイバーシティというと、男性・女性の話題になることが多いですが、当社では外国籍の方々にも入社し、活躍していただきたいと考えています。ダイバーシティの一環として、現在、11名の外国籍社員が在籍しています。

今後も技術者や外国籍社員、そして最初に述べた女性総合職を含め、積極的に採用を進めていきたいと考えています。

社員が有する知見やアイデアを社会課題の解決につながる取り組みとして活用するために、社員からアイデアを募集し、それを会社側でビジネスに変換できるかどうかを検討する制度を設けています。アイデア提供者には報奨金を支給する仕組みもあり、これをさらに活性化させていく方針です。

人事制度および評価方法についてです。商社は業績重視の傾向が強く、業績評価のウエイトが非常に高いのが現状です。しかし、これを見直し、業績評価は維持しつつ、「社会貢献でどのような取り組みをしましたか?」「非財務価値の向上にどのように貢献しましたか?」といった新たな評価項目を追加する方向で、現在改良を進めています。

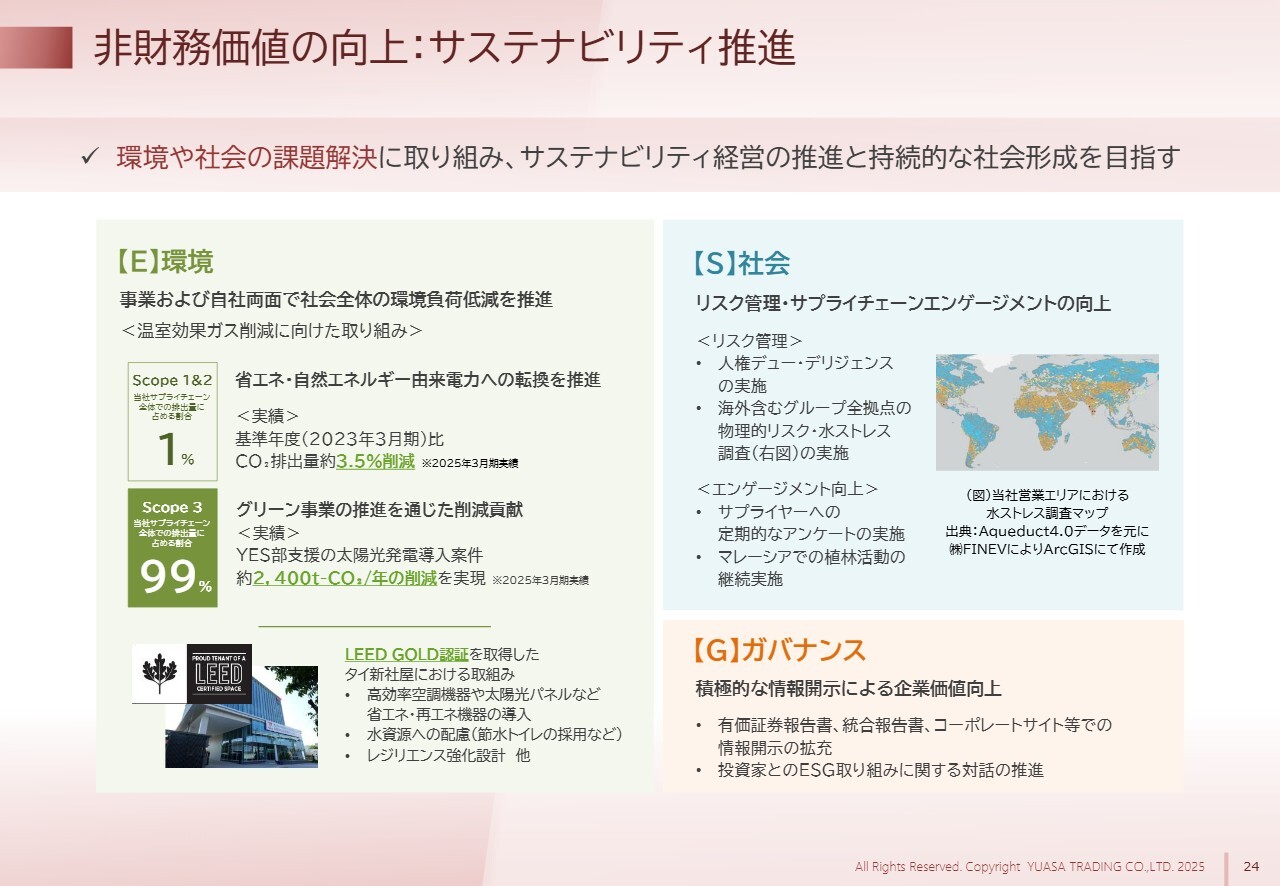

非財務価値の向上:サステナビリティ推進

サステナビリティの推進についてです。基準年度である2023年3月期と比較してCO2排出量は3.5パーセントの削減にとどまっています。「削減した」と述べましたが、その後M&Aを実施したため、連結ベースではM&Aによる増加分の影響で残念ながら増加しています。

2030年度のカーボンニュートラル達成を目標に掲げていますが、M&Aを実行しながらの取り組みとなるため、非常に厳しい状況です。現在、子会社の屋根にソーラーパネルを多数設置したり、多くの営業所の車両を順次ハイブリッド車に切り替えたりしながら、削減に向けて努力を続けています。

また、当社独自の取り組みではありませんが、お客さまへの支援を通じて、年間2,400トンのCO2削減を提案し、実現しています。

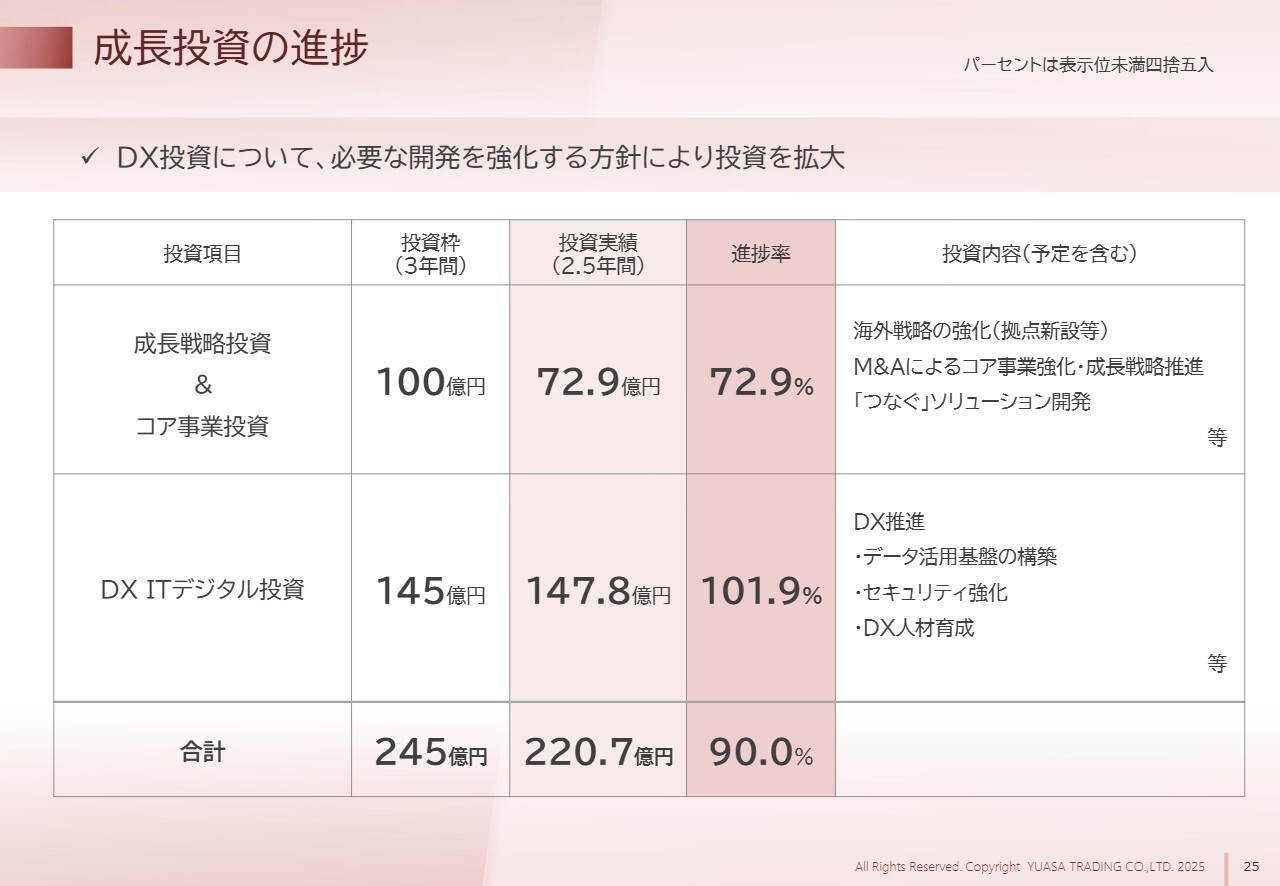

成長投資の進捗

投資の状況です。スライドには各目標を記載しています。投資枠は245億円を設定しており、現時点での実績は220億7,000万円となっています。

エクステリア商社2社のM&Aを実施(10/1)

成長戦略投資およびコア事業投資についてです。10月1日に2社のM&Aを実行しました。前半期で結論を出し、実行が10月1日になったとご理解いただければと思います。先ほどご覧いただいた72億9,000万円は、この2社のM&Aによるものであり、今後、この金額が積み上がっていく想定です。

M&Aの目的は、売上シェア18パーセントを占める「まちづくり」の強化です。その一環として、建材関係の販売会社2社を当社グループに迎え入れ、10月1日に実行しました。

これらの会社は販売だけでなく、設置機能や物流機能も有しています。これらの機能を当社の強みに変えていくことが狙いです。

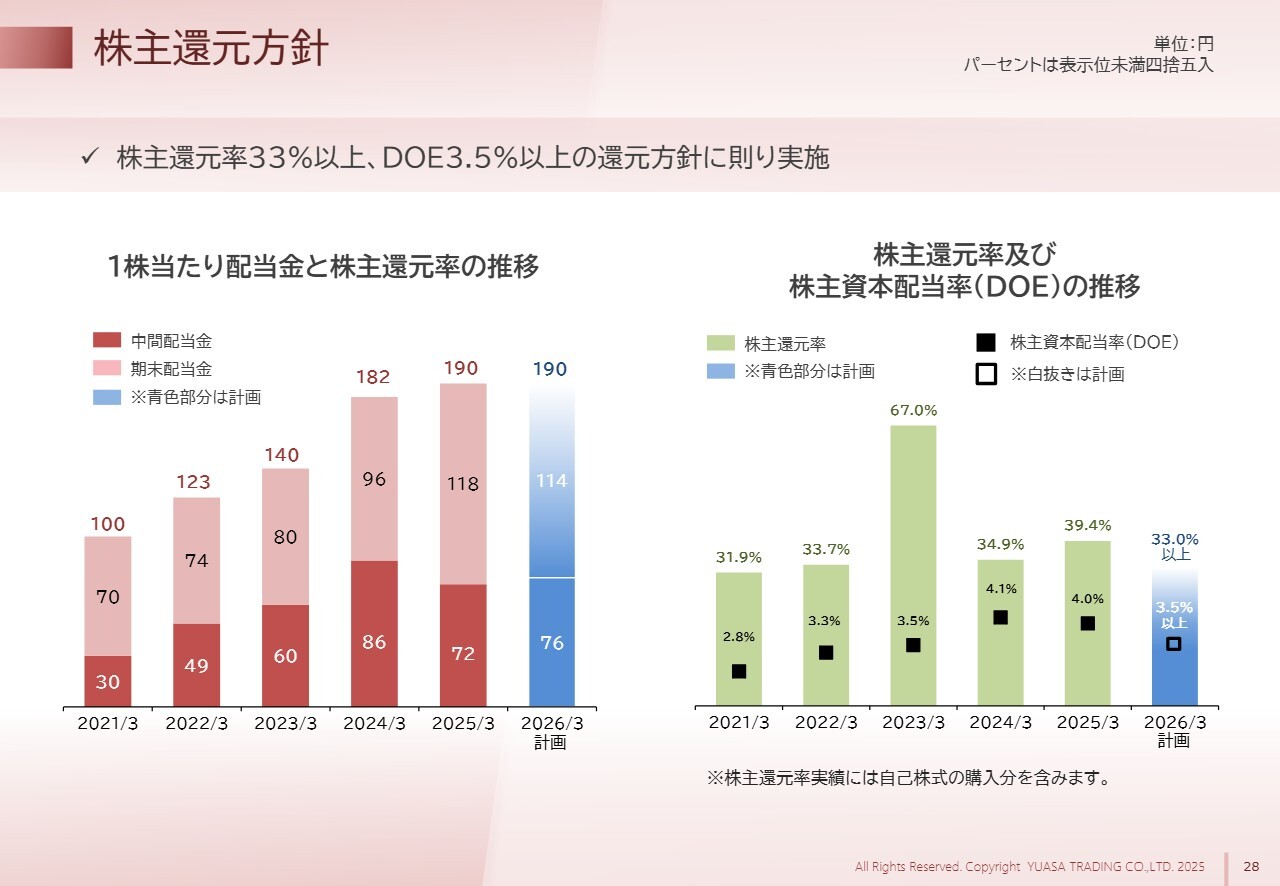

株主還元方針

株主さまへの還元方針に変更はありません。これまでお伝えしてきた、株主還元率33パーセント以上、DOE3.5パーセント以上という方針を維持しています。

中間配当は76円、期末配当は114円で、合計190円を予定しています。これにより、株主還元率33パーセントを維持し、DOEも3.5パーセント以上を確保する方針です。この約束も守っていきたいと考えています。駆け足での説明となり恐縮でした。

補足ですが、当社は今年、創業360年という非常に重要な節目を迎えています。これから記念行事を含め、360周年のイベントを行っていきます。この360年は通過点であり、400年に向けて、現在新しい中期経営計画を策定しているところです。

今年度が最終年度となるため、新たな計画を作り上げ、次回の本決算説明会で、新しい中期経営計画をみなさまにご説明できると思っています。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げ、私の説明を終えます。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:工作機械業界の現状と展望に関する取り組みについて

司会

新着ログ

「卸売業」のログ