【QAあり】ベステラ、「つくった人には壊せない」プラント解体に特化したオンリーワン企業 需要増を背景に高い技術力で業績伸長

ベステラはプラント解体工事の会社です

本田豊氏(以下、本田):ベステラ株式会社代表取締役社長の本田です。当社はプラントの解体工事を行っている会社です。プラントとは、製鉄所や発電所などの大規模な設備・施設のことで、そのようなものの解体を行っています。

スライド一番左側の写真は製鉄所の溶鉱炉で、高さが100メートルほどあります。中央の下段が石油精製設備で、石油化学プラントのような大規模な設備です。

そして、上段が風力発電所です。右側の上段がガスタンク、下段が焼却炉です。普通の建物ではなく、工場の中でも複雑な設備の解体を行っている会社です。

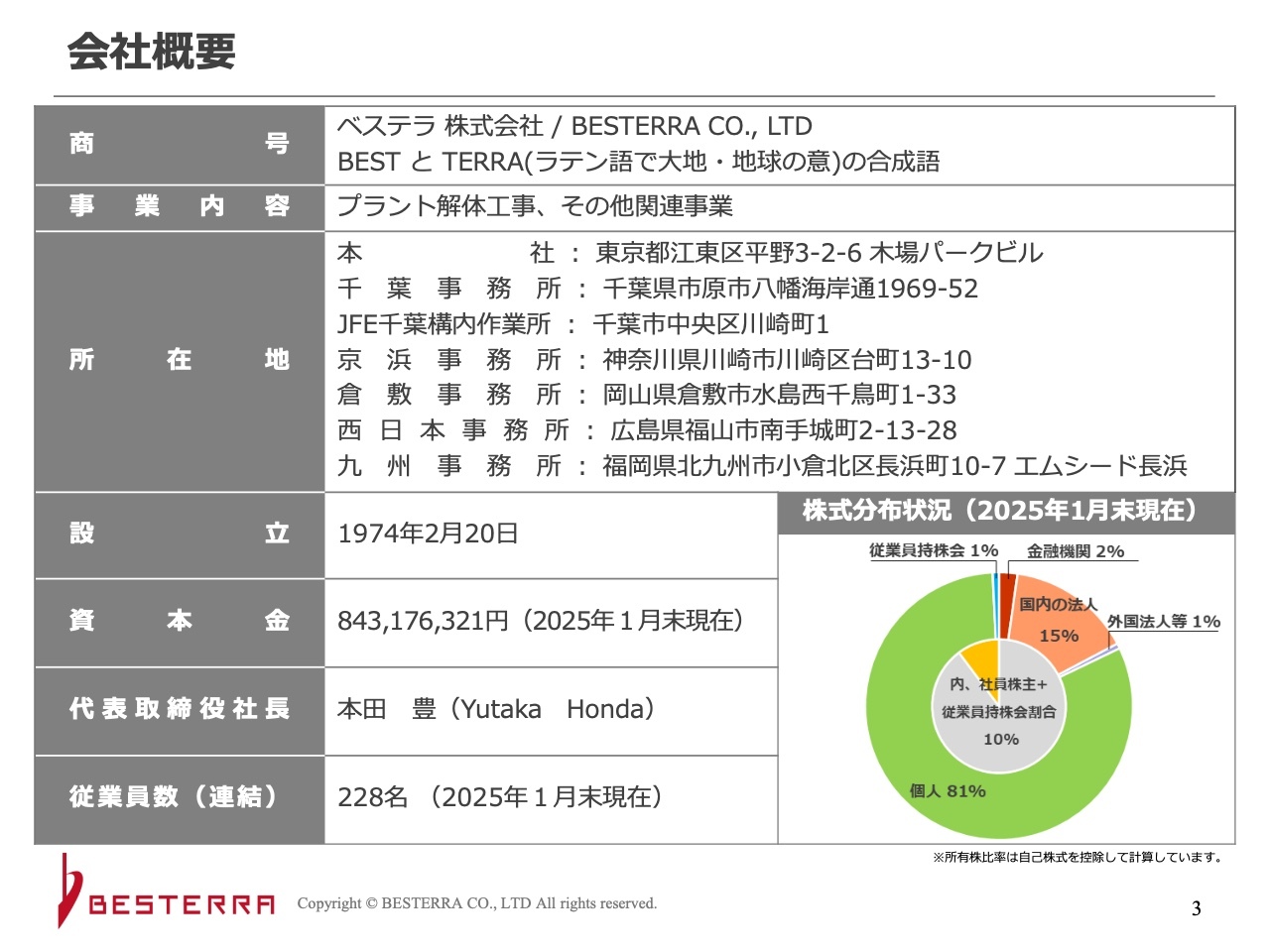

会社概要

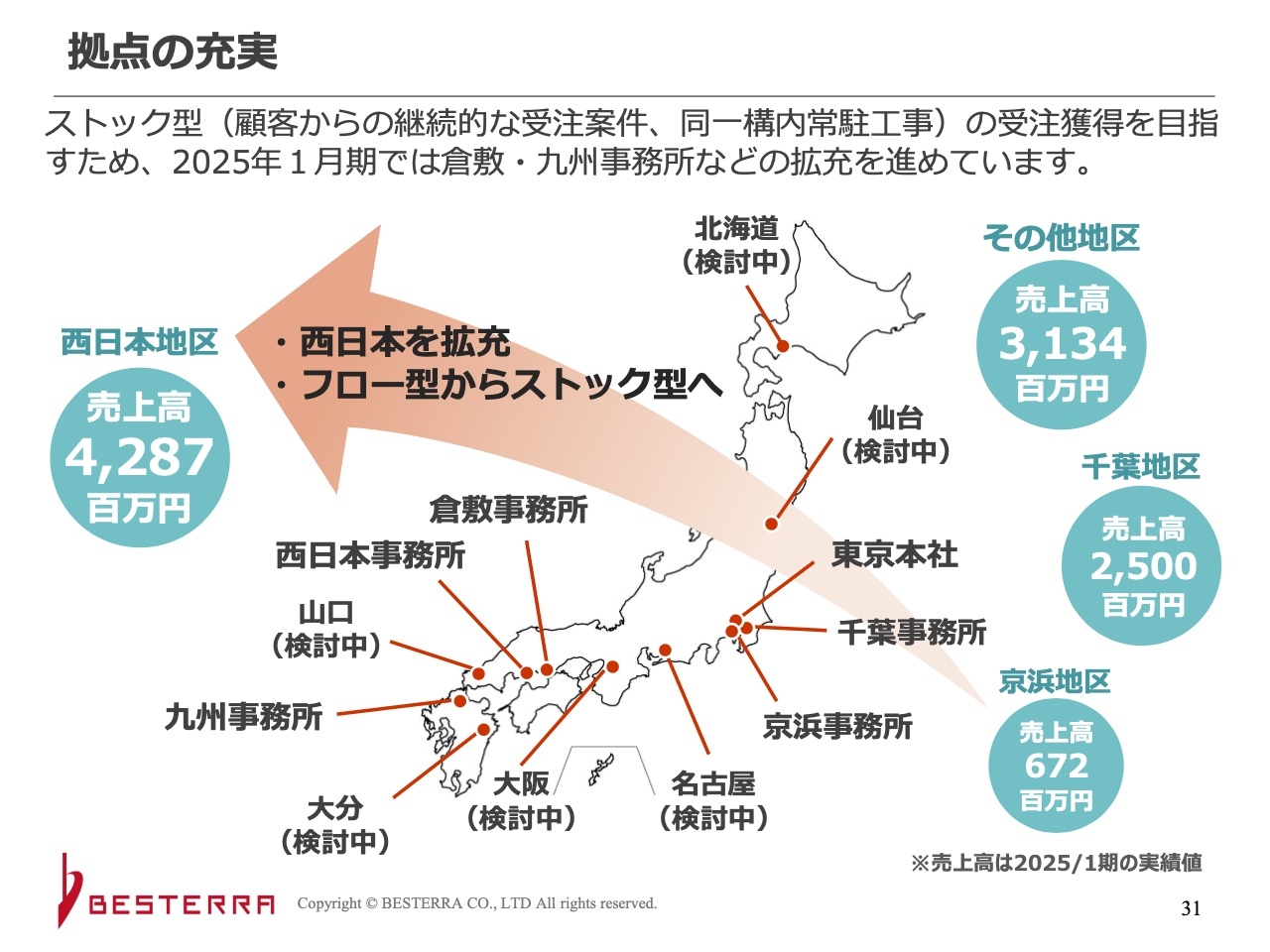

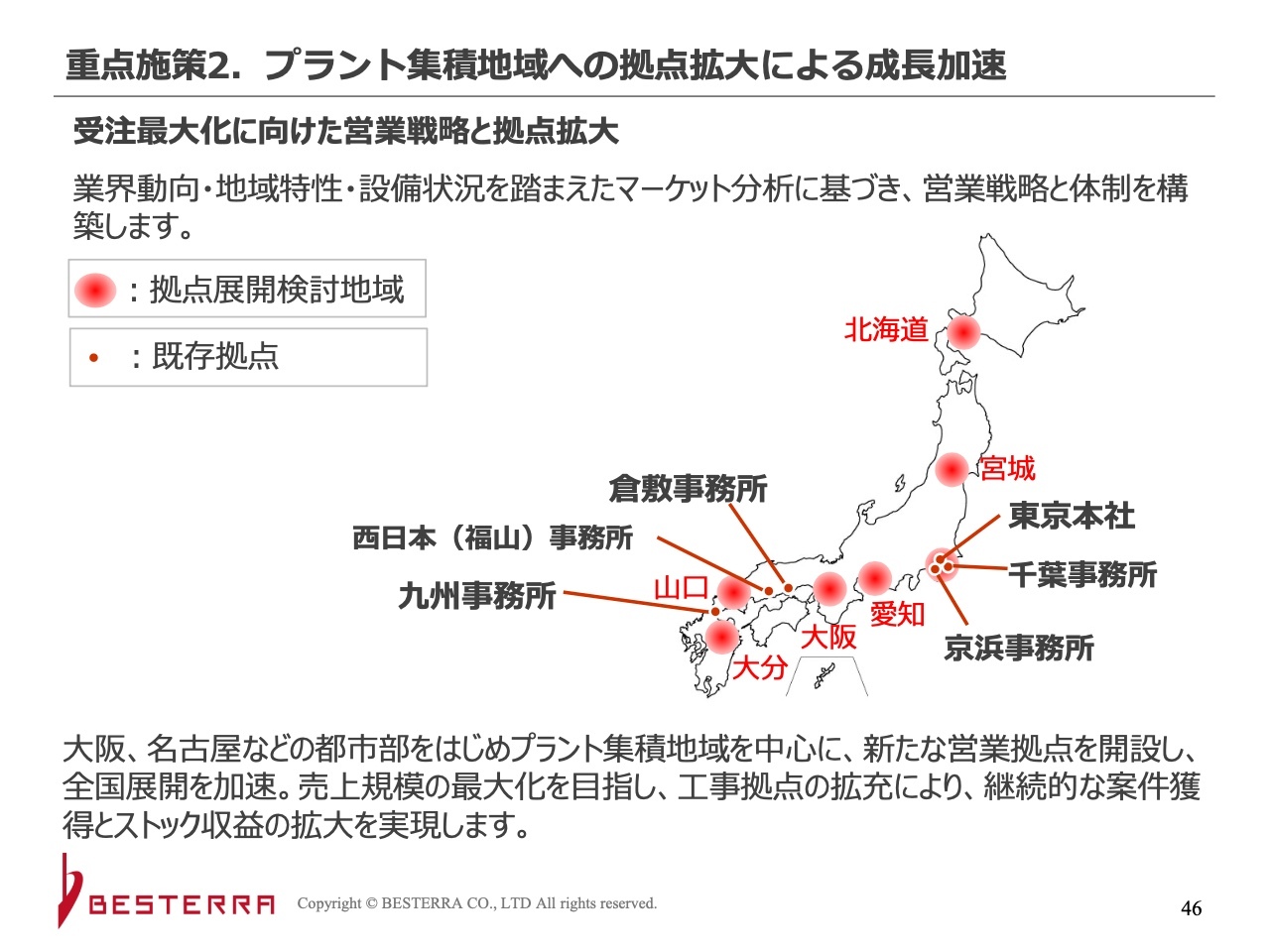

本田:当社は全国展開しています。北海道から沖縄までプラント解体工事を行っていますが、事務所はわりと限られた場所にあります。したがって、今後は例えば大阪、名古屋、四国などの足りない地域を強化していきたいと考えています。

設立は1974年で、2025年で創業51年になります。

ビジネス コンセプト、沿革

本田:少し生意気なことを言いますが、「つくった人には壊せない」というコンセプトを掲げています。また、「プラント解体に特化したオンリーワン企業」というコンセプトも掲げており、プラント解体を行っている他の会社との違いなどについて、この後ご説明します。

増井麻里子氏(以下、増井):御社はプラント解体に特化しているとのことですが、老朽化している建物といえば他にもいろいろあります。例えば、商業施設や住宅の解体といったものに経営を多角化する予定はあるのでしょうか?

本田:今のところ、その予定はありません。当社のお客さまはだいたいプラントを持っているため、その会社のプラント内にある事務所は非常に大きく、そのような事務所や社宅、研究所など、コンクリート造の建物も多く解体していますが、あくまでも「できる」という範囲ですので、差別化はしていません。競合も同じ考え方であると思います。

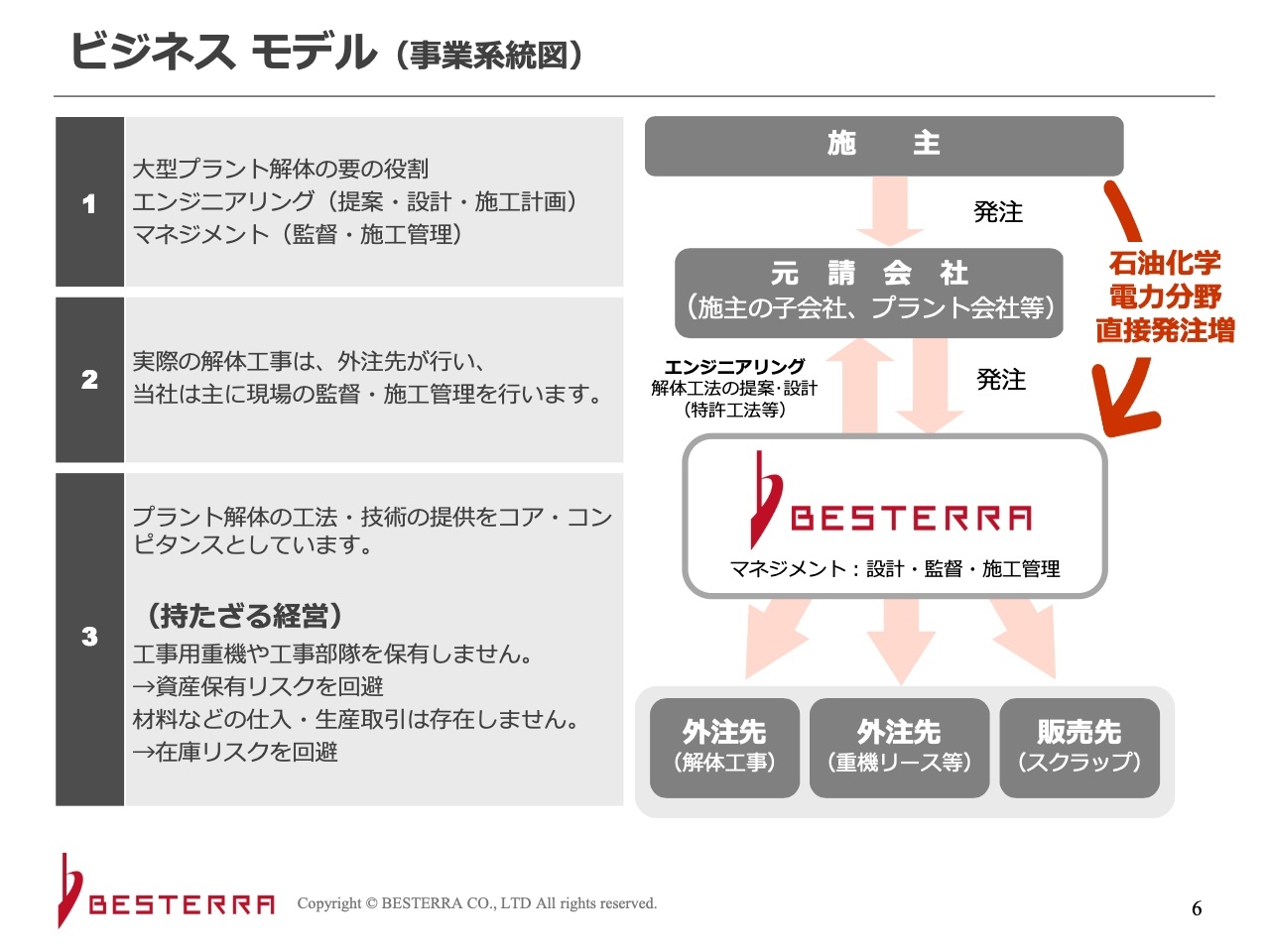

ビジネス モデル (事業系統図)

本田:ビジネスモデルについてです。スライド右側に記載のとおり、施主から元請会社が発注を受けて、当社に発注される流れです。具体的には、例えば日本製鉄さまが施主であれば、100パーセント子会社の日鉄テックスエンジさまが元請会社になり、当社に解体工事を外注します。あるいは、JFEスチールさまが施主であれば、JFEプラントエンジさまが元請会社となり、当社が解体工事をするという流れです。当社は主に現場の監督・施工管理を行い、実作業は外注先が行うかたちをとっています。

元請会社にあたる会社がメンテナンスを50年から60年行っており、解体するタイミングで当社が出てくるというのが基本的なパターンです。ただし、最近は元請での受注も増やしており、上場した目的の一部もそこにあります。

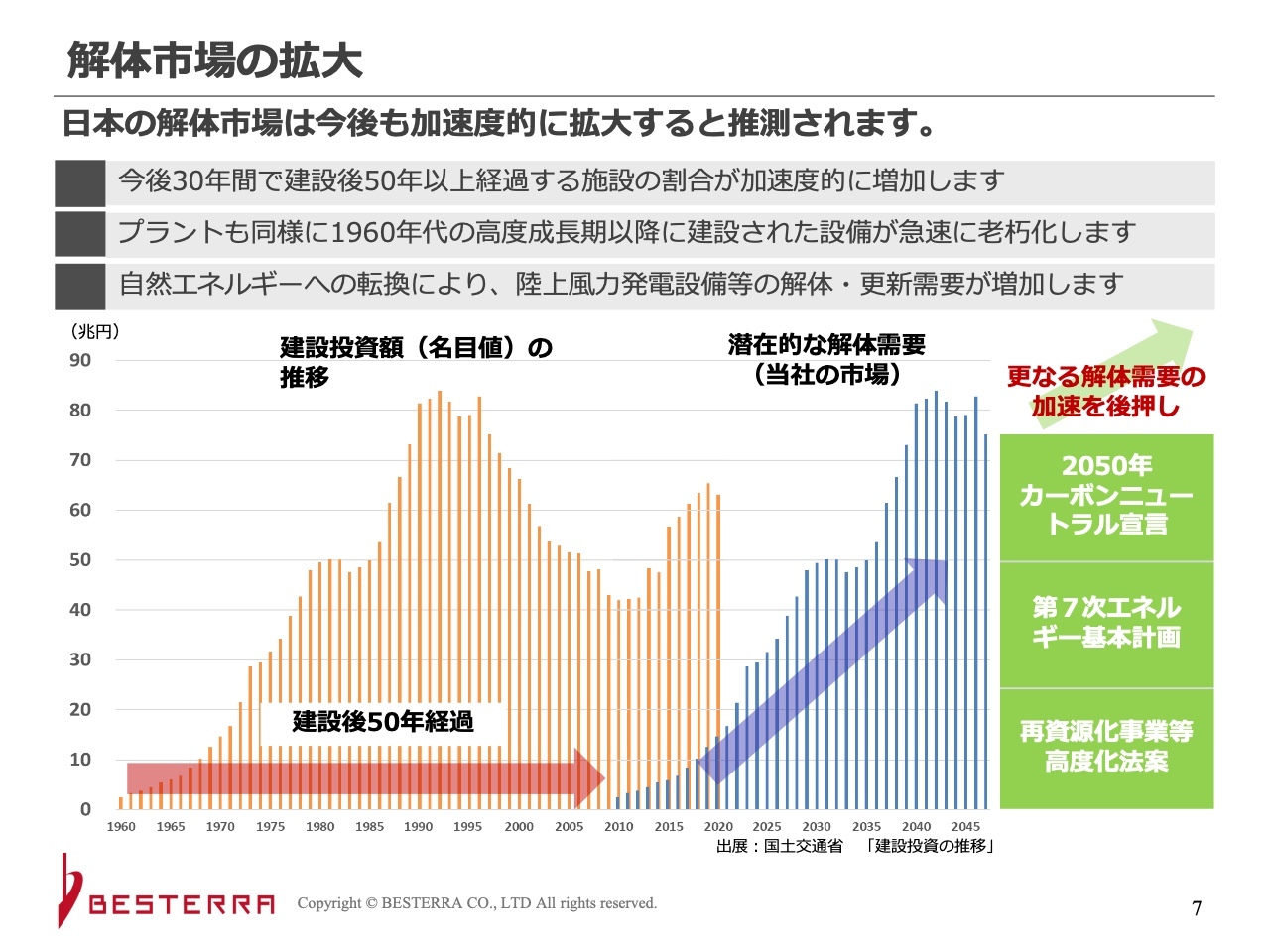

解体市場の拡大

本田:近年は解体の需要が非常に伸びています。プラント建設後、50年から60年すると解体します。1960年代の高度経済成長期あたりから、1990年代のバブル期にかけてどんどん設備が建設され、そこから50年から60年が経つ今、解体する時期に入っているということです。

建物は、補修したり耐震の補強などを行ったりすることでより長く使うことができますが、プラントの場合は基本的に解体します。

さらに、スライド右側に記載がありますが、「2050年カーボンニュートラル宣言」や「第7次エネルギー基本計画」にあるように、自然エネルギーへの転換がいろいろなところで図られていますので、設備の更新などがどんどん行われています。

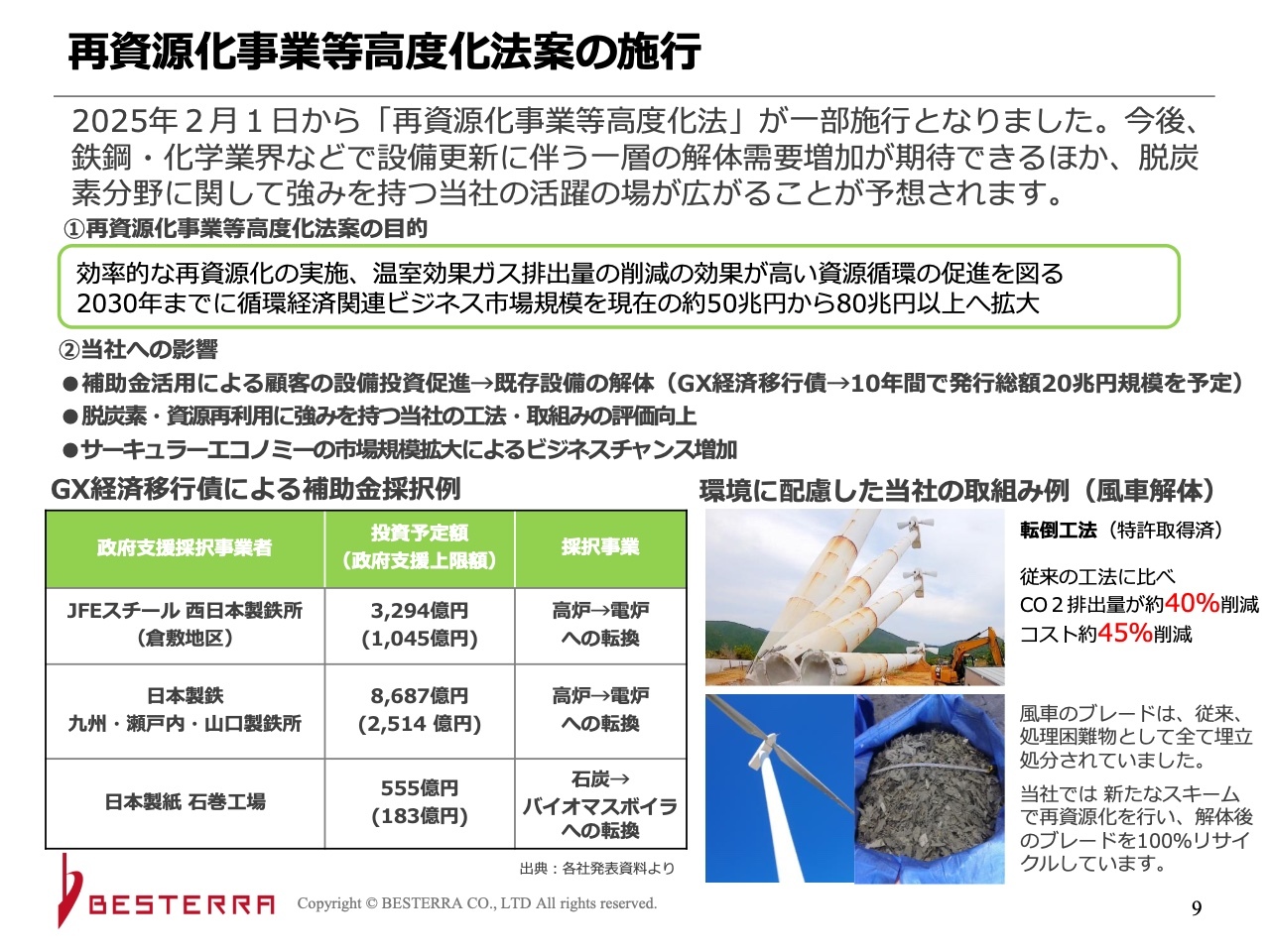

再資源化事業等高度化法案の施行

本田:補助金なども支給されていますので、お客さまはどんどん設備更新工事を進めています。具体例として、スライド左下に記載のある高炉から電炉への転換があります。製鉄所で鉄を作る際、高炉は多くの二酸化炭素を出すため、スクラップ等を用いてそれを溶かし、もう一度鉄にするといった電炉への転換がかなり進んでいる状況です。

増井:電炉への転換についてのご質問です。今まで高級鋼は高炉でしか作れないと言われていましたが、今は電炉の技術が発展しているため、電炉でも作れるようになってきたという話を耳にします。この流れで、高炉から電炉への置き換えが今後起こっていくのでしょうか?

本田:例えば、アメリカのUSスチールさまはすでに電炉に移っています。日本においても、以前からある東京製鐵さまといった電炉メーカーで、高級鋼はなるべく自動車でも使えるような電磁鋼板などに徐々に転換されています。

日本国内で高炉を多く持っている日本製鉄さま、JFEスチールさま、神戸製鋼所さまの3社が電炉に移っていく時には、まさに高級鋼を扱わなければいけません。もちろん今も少しずつ始めていますが、技術は一応できています。

ただし、問題なのは、スクラップを工場で製品の端材のようなものから作る場合は選別もしやすいのですが、プラント解体から出てくる場合は、出てきたスクラップを選別する必要があります。今の水準よりもさらに細かく選別しなければ、本当の意味で良い高級鋼は作れないと聞いています。

増井:やはりスクラップの中でもいろいろあるということですね。

本田:おっしゃるとおりです。

増井:高級鋼が作れるものというのはけっこう限られているのでしょうか?

本田:そうですね。しかし、街場の建物よりもプラントは良い素材を使っていますので、高級鋼が出てくる確率は高いです。

増井:プラントを解体し、そこの鉄を使って、再び電炉で鉄を作っていくということでしょうか?

本田:そのような動きになります。

プラント業界の動向

本田:業界の動きとして、製鉄について少しお話ししましたが、電力、石油・石油化学のあたりもいろいろと自然エネルギーに向けた動きが起きています。

発電に関しては非常にイメージしやすいかと思います。火力から太陽光や風力、その他原子力もあるかもしれませんが、そのようなものにどんどんシフトしていくということです。後ほどご説明しますが、風力発電所の解体需要も今かなり高まっています。

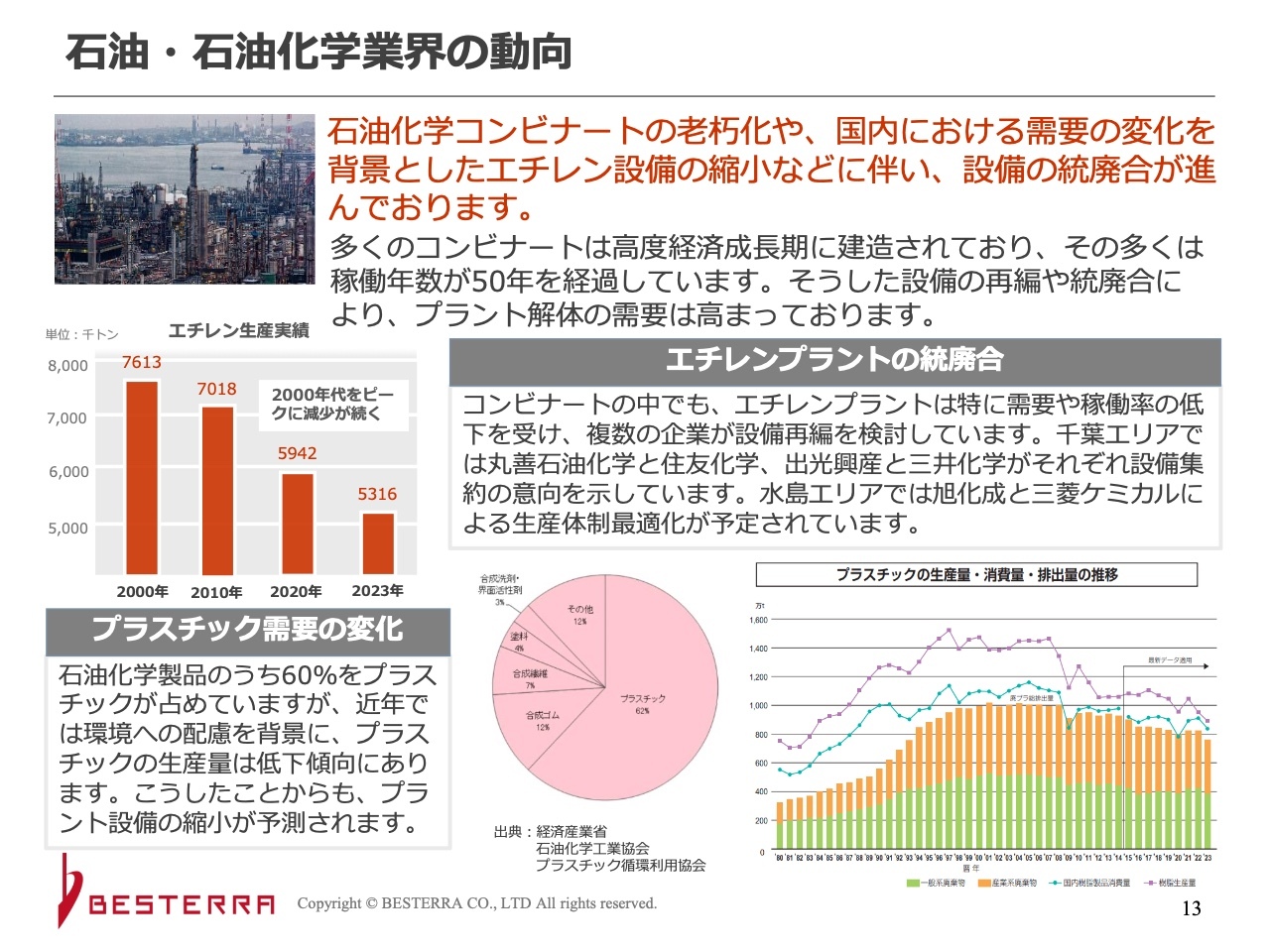

石油・石油化学業界の動向

本田:石油・石油化学については、一番の基礎となるエチレンプラントの製造量が中国でかなり多くなってきています。

一方、国内の設備は90パーセントほど稼働していないと元が取れません。しかし、稼働率は下がってきており、基礎製品から応用製品へのシフトが始まっています。そのため、石油・石油化学業界も耐用年数からさらに早めるようなかたちで解体需要が増えています。

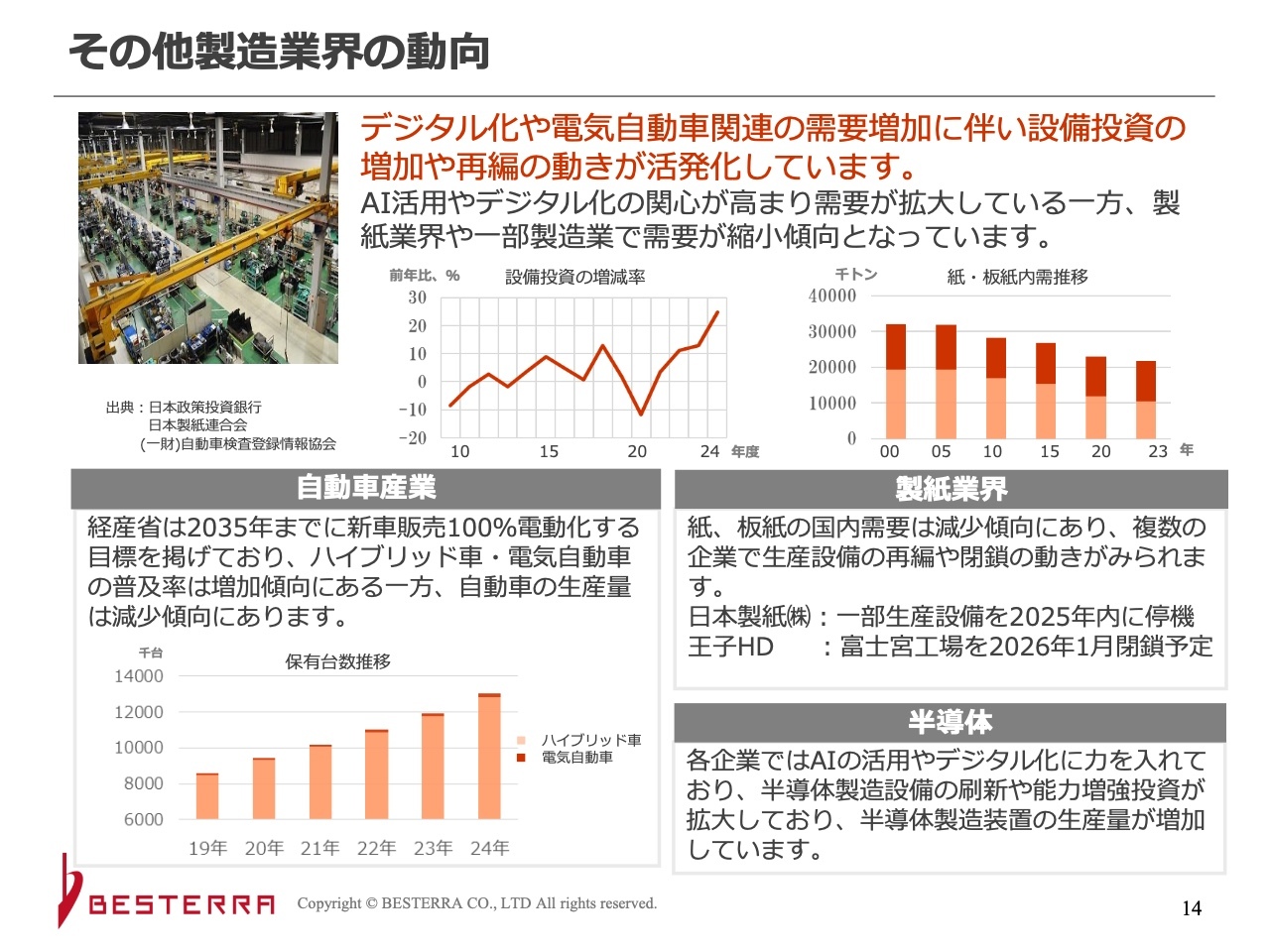

その他製造業界の動向

本田:その他いろいろな製造業界がありますが、いずれも転換が進んでいます。

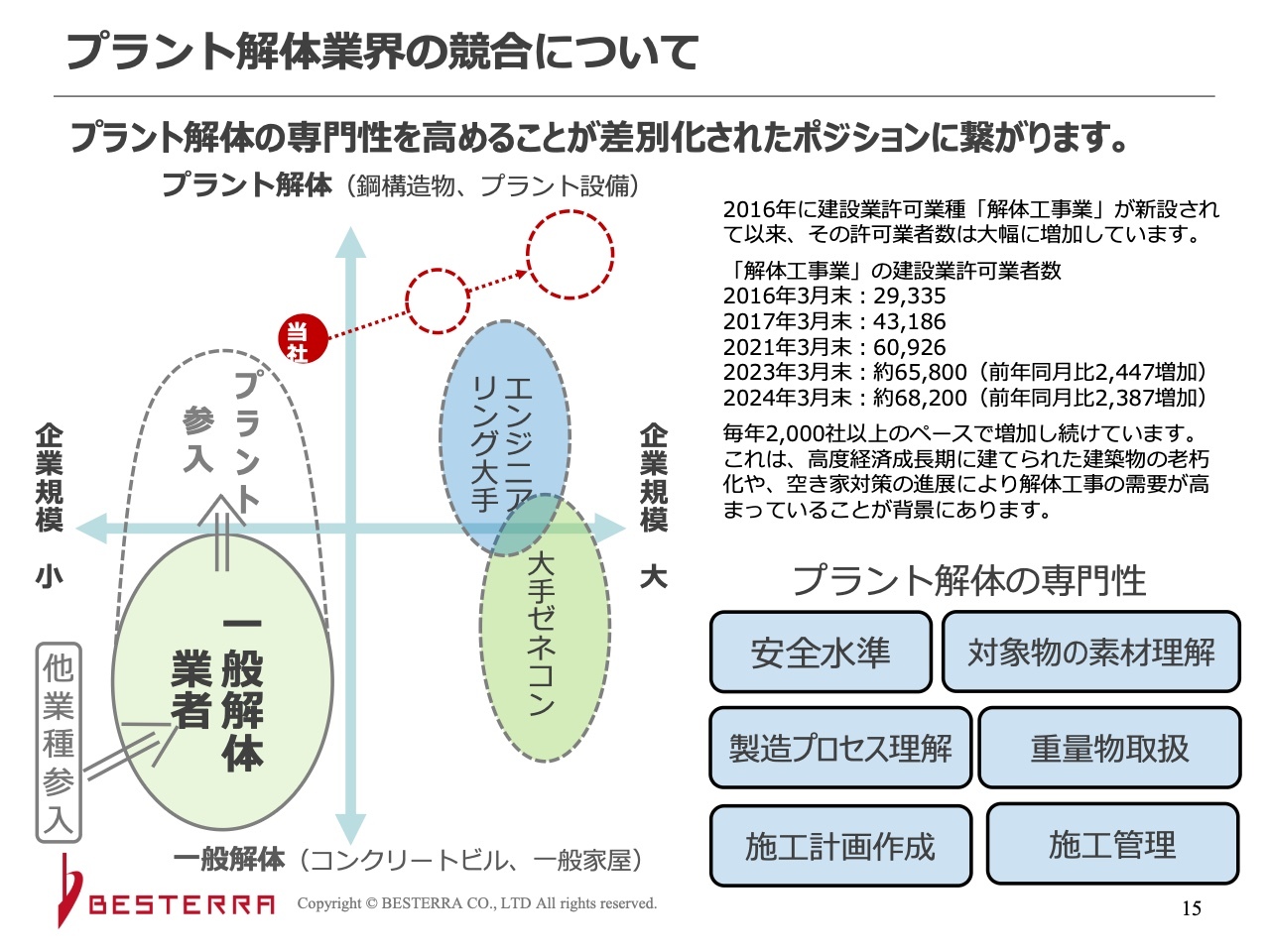

プラント解体業界の競合について

本田:当社の立ち位置についてです。スライド左側の図をご覧ください。小さな赤丸が当社の立ち位置です。グラフの縦軸はプラント解体の専門性・技術力、横軸が企業規模を示しています。

当社の試算によると、最低でも7,000億円ほどの市場に、非常に多くの解体工事会社が乱立している状態です。当社は売上が100億円ほどで一番大きな規模の会社です。他にも売上が100億円規模の会社は何社もありますが、イメージとしては戦国時代の直前のような状態です。そのため、ある程度業界をまとめていくような会社が必要だと思っています。

右側に記載のとおり、解体工事会社は増えています。これは、2016年に建設業許可業種「解体工事業」が新設され、その許可を取る会社が増えているためです。実際には、ここ5年ほどで1.5倍に増えています。

一方で、倒産している会社もあります。左下に「一般解体業者」と記載がありますが、これは一軒家やビルなどを解体する業者のことで、そのような会社の倒産が増えているイメージです。その上の点線で示した「プラント参入」というのは、一般解体業者間で競争が起きているため、そのような業者がプラント解体工事にも参入しようとしていることを表しています。

また、製鉄の高炉から電炉への動きもある中で、スクラップを確保するために「鉄源確保」と呼ばれる目的で参入する会社もあります。

解体業界は現在非常に需要が増えている市場です。そのため、会社数が増えてもそれほど競合が起きることはありませんが、当社はさらに規模を大きくし、技術力も高めていきたいと考えています。

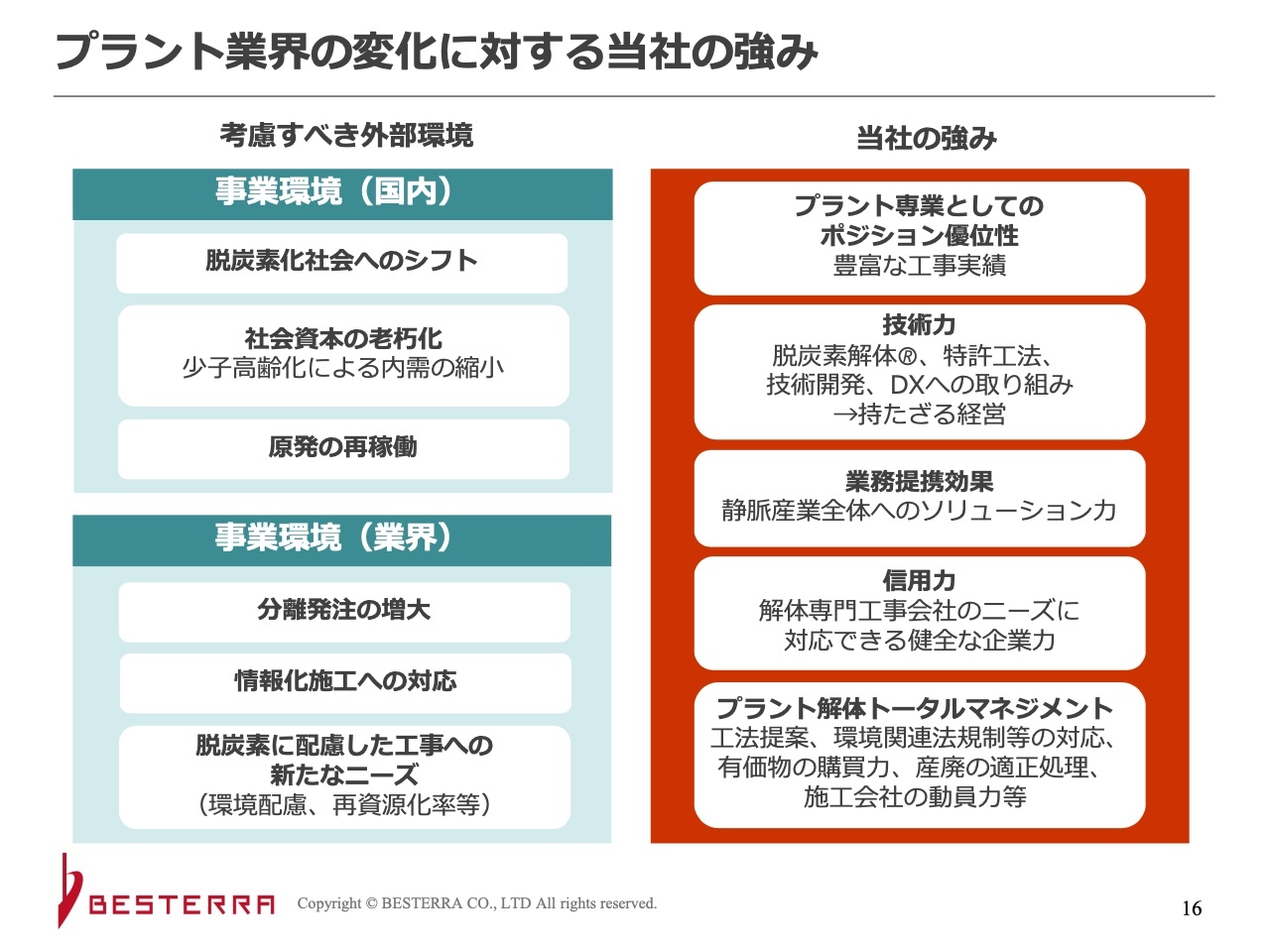

プラント業界の変化に対する当社の強み

本田:ここまでは業界の動向等をご説明しました。ここからは、考慮すべき外部環境と当社の強みについてご説明します。

業界の事業環境としては、分離発注が増大しています。以前は、設備を更新する際に作る側の会社が一緒に解体していました。しかし、現在は、解体したら同じ場所にまったく別の建物を作るケースが多いです。例えば、建物を解体し、土地を売却して、マンションやショッピングモールに作り変えるケースが増えているため、解体工事とは別に発注するケースが増えています。

当社の強みとしては、一番は技術力です。最も重宝されているのは、スライド右下に記載の「プラント解体トータルマネジメント」です。

建物を作った人やメンテナンスをしてきた会社は、それらについてはわかっていても、解体する時に「このような物質が出てきた」など、出てきた物質をどのように処分したらよいかわからない状況になることがあります。また、どのような法規制があるのかなど、解体方法だけでなく申請処理なども含めていろいろわからないことが多いため、当社がそのような部分でお助けするというものです。その他に、スクラップも鉄だけではないため、目利きの力なども有しています。

増井:工場の跡地にマンションができるといったケースでは、残留物質がけっこう気になるという話があると思います。そのようなところも御社が対応しているのでしょうか?

本田:対応しています。ただし、土壌汚染対策工事の専門会社にお願いすることもあります。数としてはまだ多くありませんが、今後増えてくるのは間違いないと思います。

増井:工場跡地がホテルなどになる可能性もありますよね。

本田:そのような意味では、豊洲市場建設時に騒動となりました。

増井:私は豊洲に住んでいますので、その件はよく知っています。

本田:もともと豊洲には東京ガスさまのガス工場と東京電力さまの発電所がありました。今後もそのような場所は増えていくと思います。

各指標の推移

本田:今までの業績です。当社は2015年9月に上場していますので、こちらのスライドは上場した期からの各指標の推移となっています。

2024年1月期に新経営体制となり、私が社長に就任しました。会社の体制として、まずは売上を伸ばすことを重視しています。その分、利益も上げていかなければならず、今はどうにか利益も追いつかせようとしている最中です。直近の決算では、少し下方修正を出しており、かなり厳しいご意見もいただいています。

一方、売上に関しては、もともと2024年1月期から2026年1月期の3ヶ年にかけて、78億円、89億円、100億円という計画を立てていましたが、2024年1月期は93億円、2025年1月期は108億円、2026年1月期の見込みは120億円と、かなり前倒しで売上目標は達成しています。

また、そこに伴う利益に関しては、工事においてどれだけ完工総利益という粗利が取れるかにかかっていますが、取れなかった部分の対策を打っているところです。

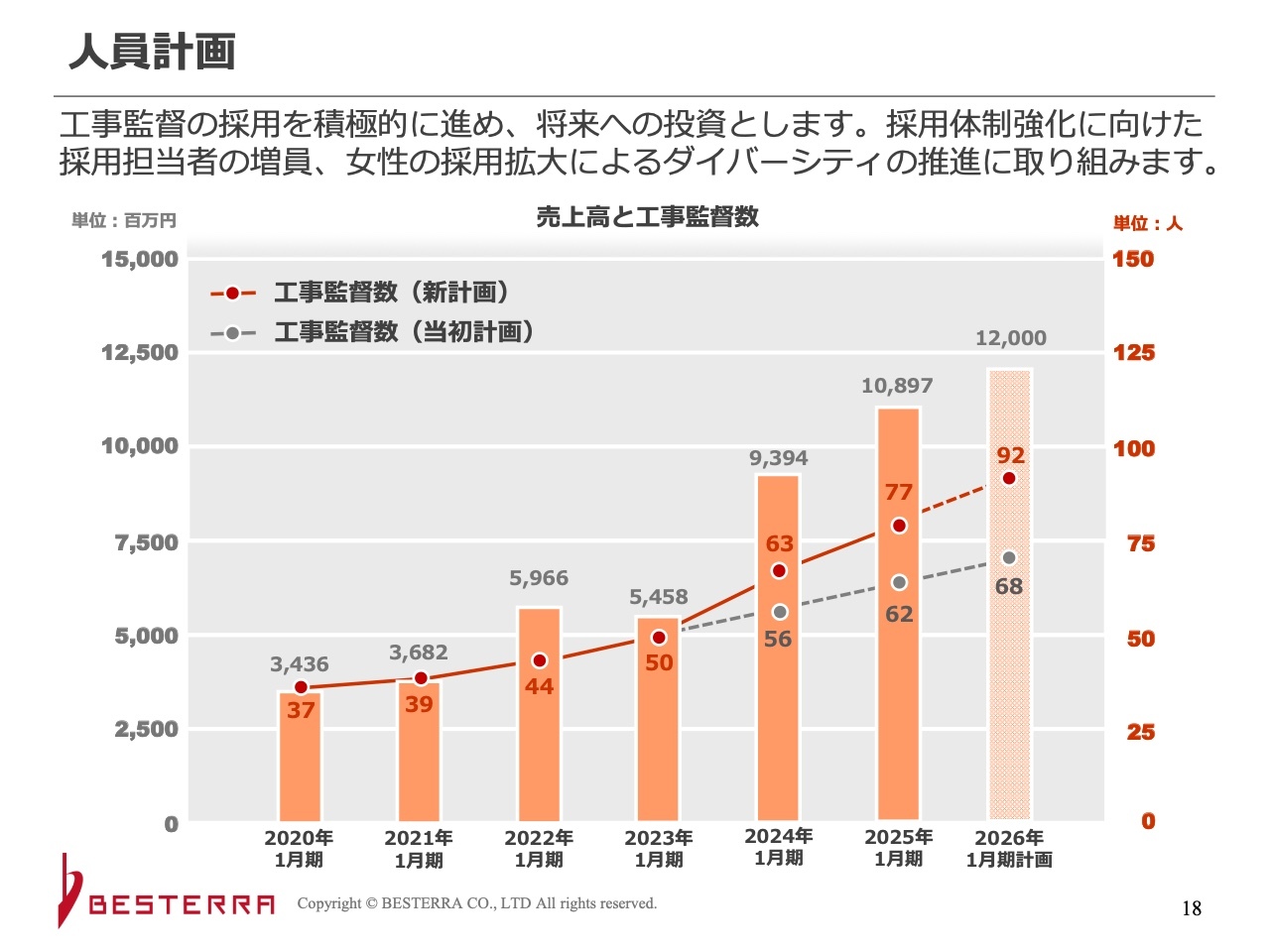

人員計画

本田:人員計画です。解体だけでなく、建設業界は採用にかなり苦労している会社が多い中で、当社は順調に採用できています。採用ができていないと、どれほど市場があっても売上を伸ばしていくことはできませんので、とても重要なポイントです。

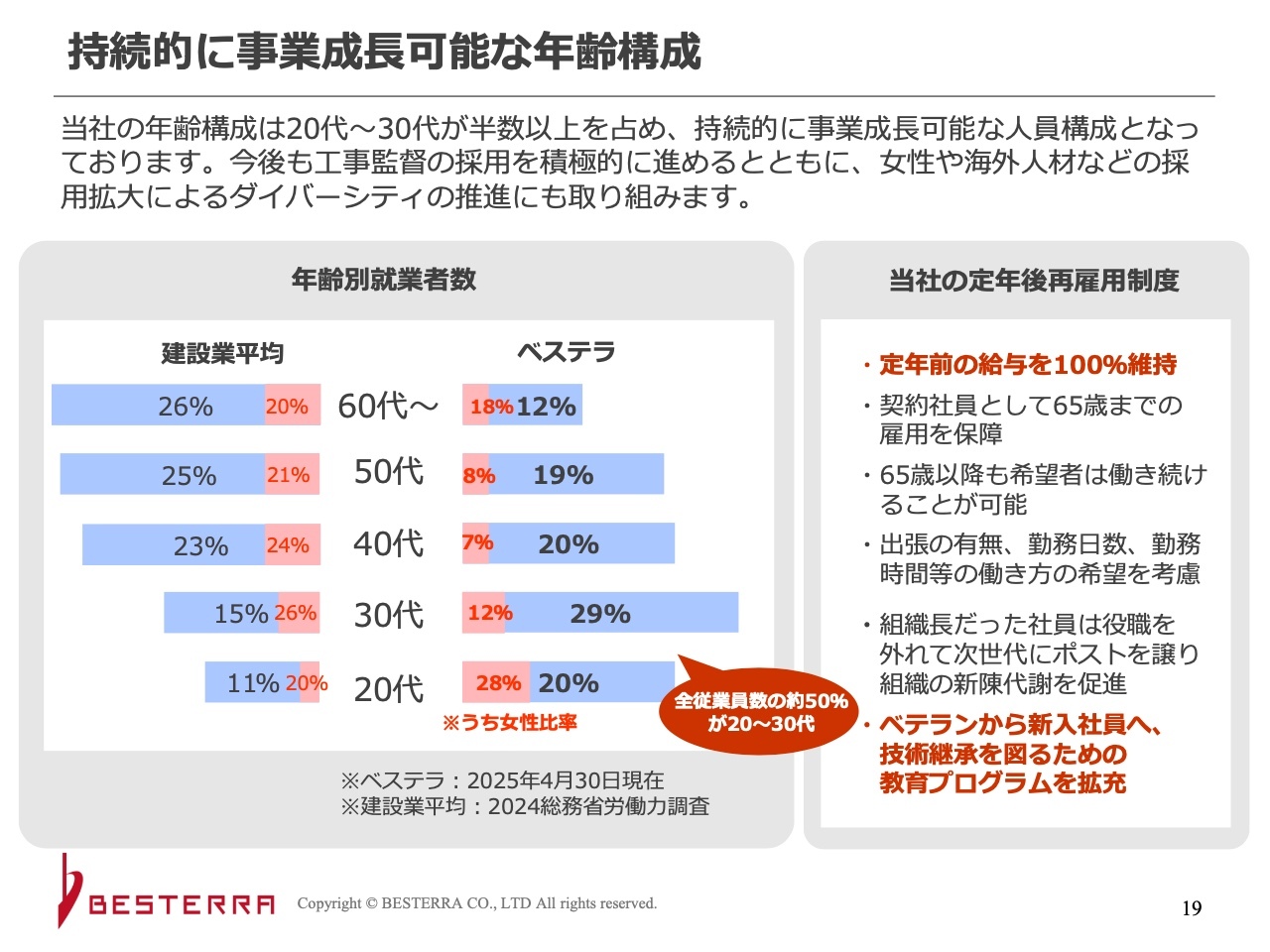

持続的に事業成長可能な年齢構成

本田:当社は年齢層が若いです。建設業界はスライドに記載のとおり、60代が一番多い構成になっており、現役世代が次々に引退しています。特に資格を持っている人たちが引退しているため、今後のことを考えると若い人をどんどん入れていかなくてはいけません。したがって、当社はその対策に積極的に取り組んでいます。

ベステラの脱炭素解体

本田:当社はいろいろな工事を行っていますが、先ほど「つくった人には壊せない」と生意気なことも言いましたので、映像を交えながらご説明します。

(動画始まる)

こちらは球形のガスタンクの解体方法です。従来は、鉄板を四角く切ってクレーンで吊って降ろすという作業をしていました。しかし、四角い鉄板を強引に丸くしているため、上のほうで跳ね返って危なかったのです。それを、映像にあるとおりリンゴの皮をむくように切っていくと自重で下に落ちていくため、周りに足場を組む必要がなくなりました。

(動画終わる)

安全かつ足場を組む必要がなくなったことにより、工期も3分の1になり、費用も3分の1になり、一石三鳥のような工法になります。したがって、「つくった人には壊せない」と偉そうなことを言っている理由は、このようなことを考えながら解体工事を行っているためです。

(動画始まる)

こちらの映像は、普通の解体の様子です。煙突に関しても、当社はいろいろな解体工法を考案しています。映像は一番大きなクラスの解体ですが、当社は普通の解体もできるということが伝わればと思います。

(動画終わる)

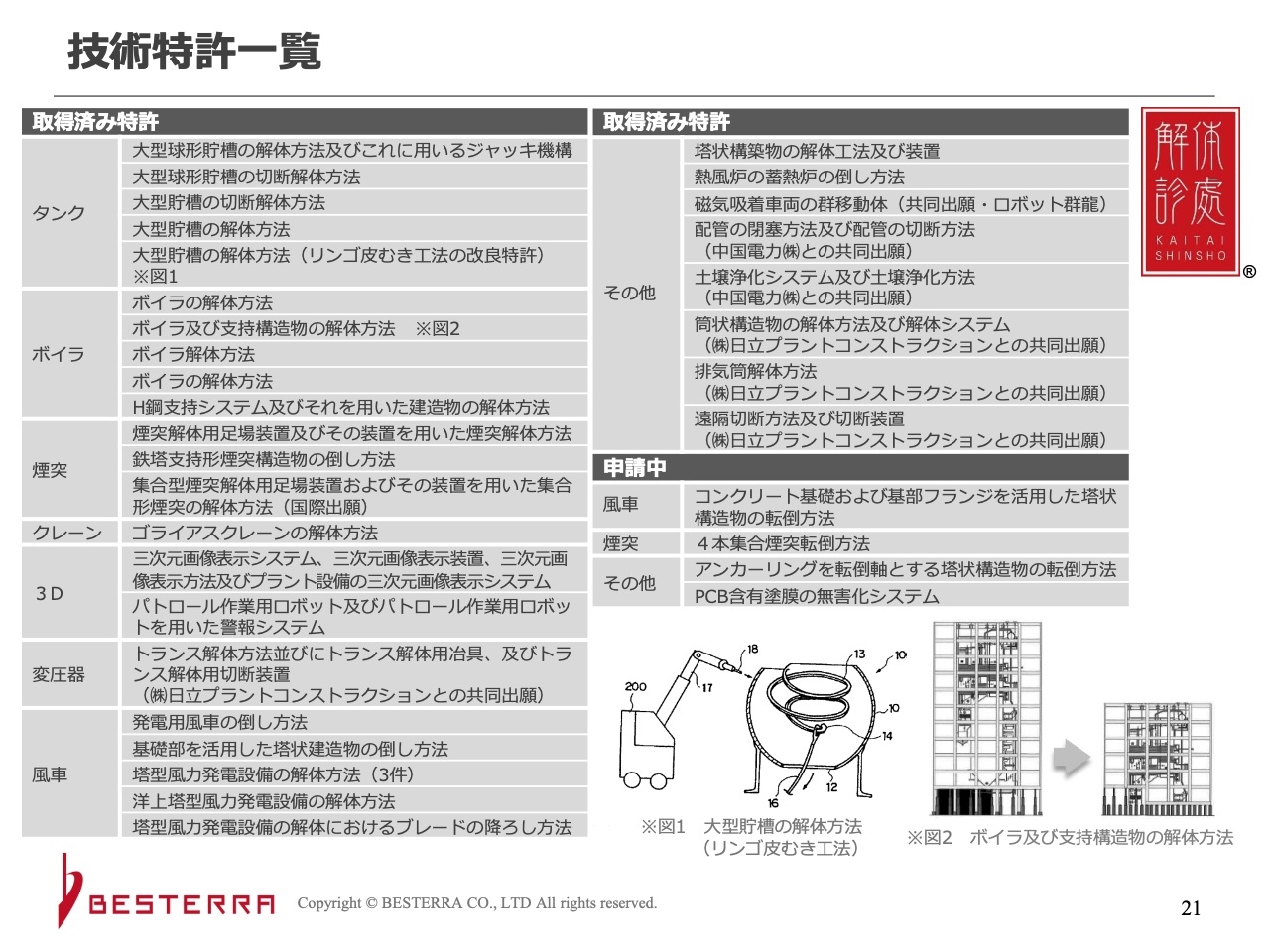

技術特許一覧

本田:当社はその他にもいろいろな解体工事を行っており、特許を持っています。特許を持っている解体工事会社はすごく珍しいと思います。

そもそも建設業界における工法の特許というのは、技術力の証明といいますか、要するに「壁に飾ってあるだけ」というようなところも多いのですが、当社は実用性の高い特許を何種類も持っています。

ベステラの無火気工法

本田:プラントは、基本的に無火気工法ができないと解体はできません。無火気工法とは、火を出さないようにして解体するというものです。具体的には、ウォータージェットやカッター、ワイヤソーなどを用いて解体していきます。

スライド左側の写真は、大型変圧器(トランス)です。この中に有害物質(PCB)が入っており、それを気化させないように解体します。また、プラントから火が出ると近隣住民の方も非常に不安になるため、火は絶対に出さない、煙も出さないという解体を心がけています。

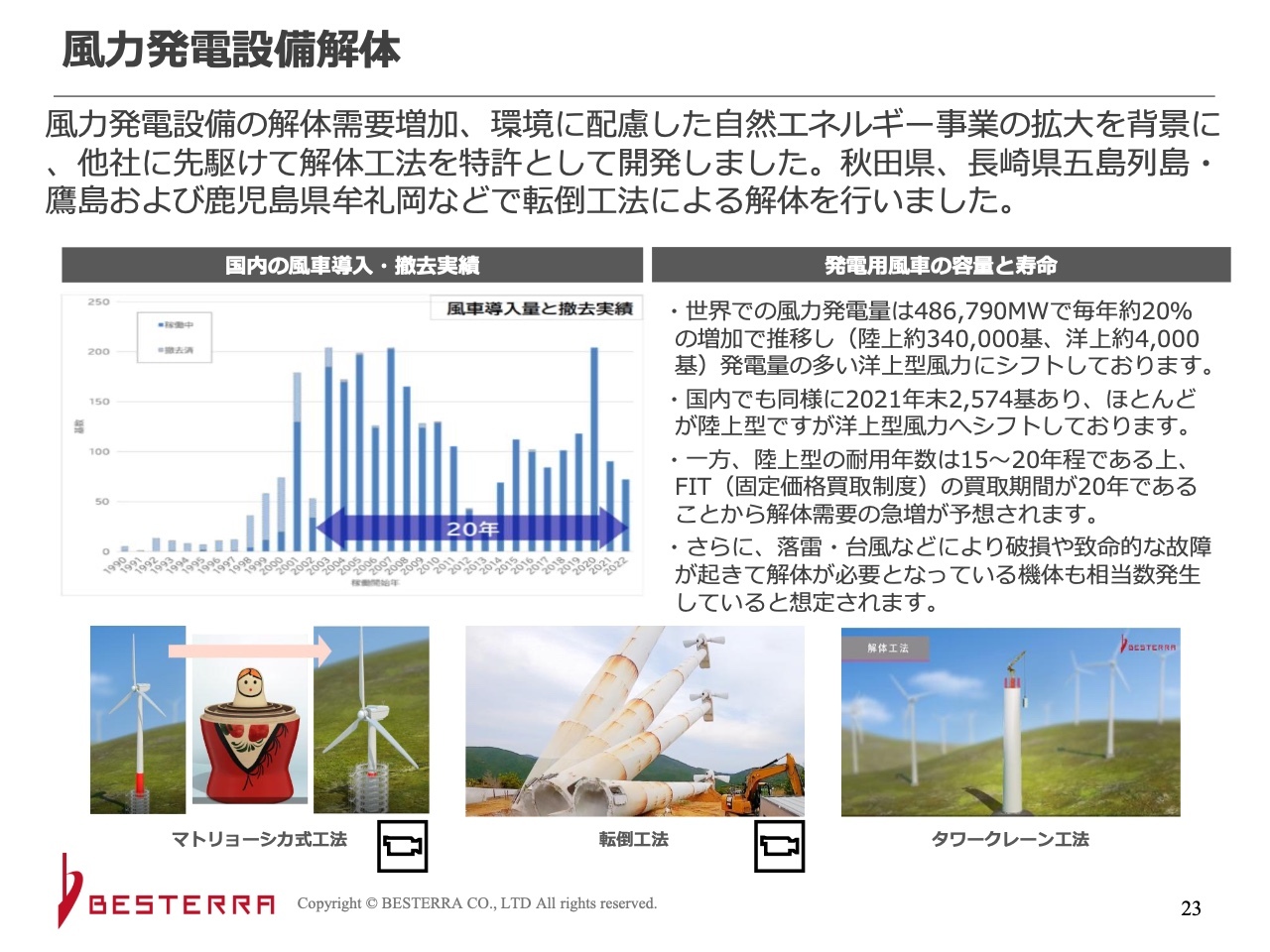

風力発電設備解体

本田:風力発電設備の解体についてです。日本国内には、陸上型の風力発電が2,500基ぐらいありますが、こちらの解体需要が直近で急増しています。

風力発電は耐用年数が短いです。先ほど、プラントの耐用年数は50年から60年とお伝えしましたが、風量発電は20年ぐらいで寿命を迎えます。ちょうどFIT(固定価格買取制度)の買取期間も20年ですので、急激に解体対象が増えています。

当初は「そのまま置いておいてもよいのではないか」という意見もありましたが、秋田県で風力発電の羽根が落下し、近くにいた方が亡くなるという事故があったことで、すごい勢いで解体の依頼が増えています。

それでは、当社が行っている解体の工法を映像でご覧いただきたいと思います。

(動画始まる)

具体的に言うと、基礎を削って倒すという転倒工法が主体です。倒れている映像が流れていますが、「もう倒す場所はここしかない」ということが多いです。

(動画終わる)

風力発電設備は山の上に設置されているケースが非常に多いです。そのため、クレーンを横に置いて、吊り降ろして解体するということが非常に困難で、そのためには山道を作るといった造成作業が必要となります。したがって、解体のためだけであればその場で倒してしまったほうが簡単です。

一番伝えたいのは、安全性の問題です。高所作業は危険です。特に、山の上に設置されているということは風の強い場所に立っているということです。雷も落ちるかもしれません。

また、風力発電機上部にはいろいろな装置が入っているナセルという重い部分があるのですが、その中で作業するのは非常に危険です。したがって、倒してしまったほうが安全なのです。

しかし、筒身の部分を削って倒すと、倒れる場所が正確に測れないため、基礎の部分を削って倒します。以上が当社の主体的な工法で、その削り方の特許を何種類も取っています。

もう1つ映像がありますのでご覧ください。

(動画始まる)

これは少しコンセプトに近い工法です。本当に倒す場所がない場合は、その場で降ろしていきます。これは釣竿を縮めるように中に降ろしていく仕組みになっており、「マトリョーシカ式工法」と呼んでいます。

(動画終わる)

実は、風力発電の塔は下のほうが少し広がっており、その中に落としていくことができます。このことが発見されたことで、そのような工法が可能になりました。スライドには「タワークレーン工法」と記載がありますが、これは塔の中にクレーンを入れて解体するという工法です。

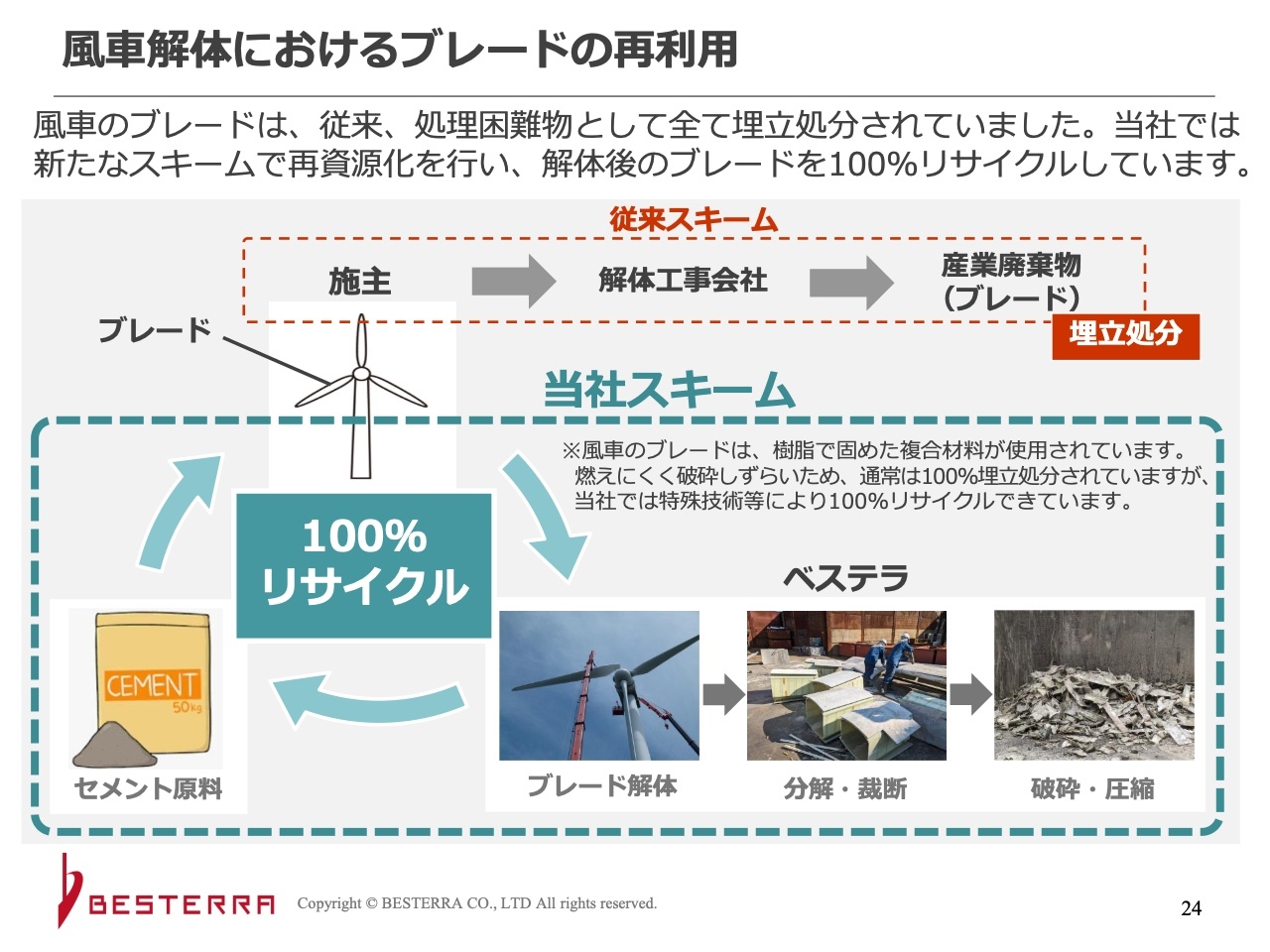

風車解体におけるブレードの再利用

本田:風車の解体後に出てきた羽根もなるべくリサイクルしています。

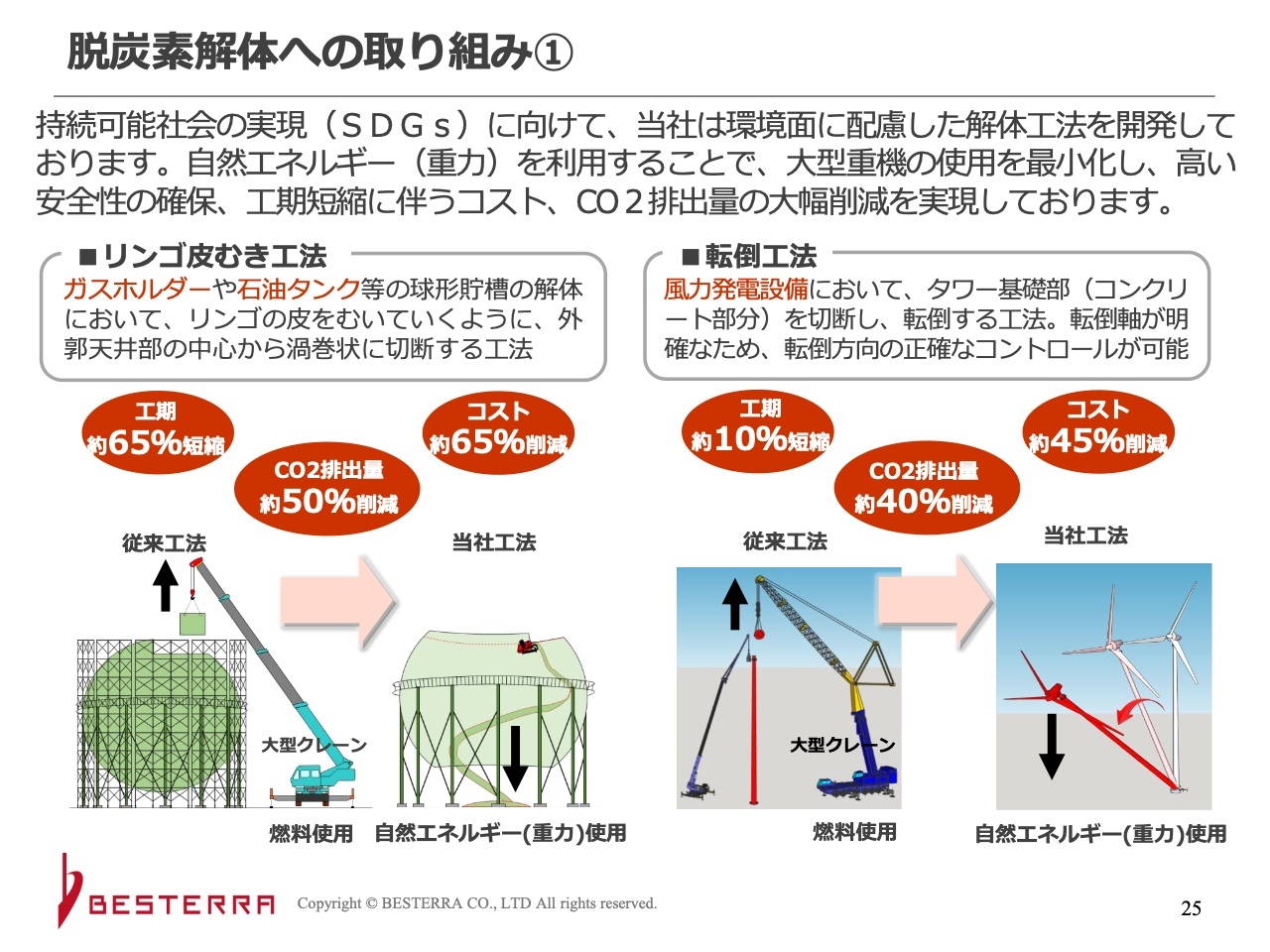

脱炭素解体への取り組み①

本田:リサイクルに関しては、CO2排出量削減の観点とサーキュラーエコノミーという観点の両方を当社では非常に重視しています。

脱炭素解体への取り組み②

本田:当社はいろいろな脱炭素解体への取り組みを行っています。例えば、バイオ燃料を使うことや、水素溶断というCO2が出ないような溶断などです。しかし、なかなか難しいところもあります。いろいろな供給網の話であったり、道具を全部買い直さなくてはいけなかったりといった問題もあります。

その他、廃棄袋に関しても再生材100パーセントのものを使用したり、それを養生シートに活かしたりと、なるべくお客さまの役に立てるように、いろいろな細かいことに取り組んでいます。

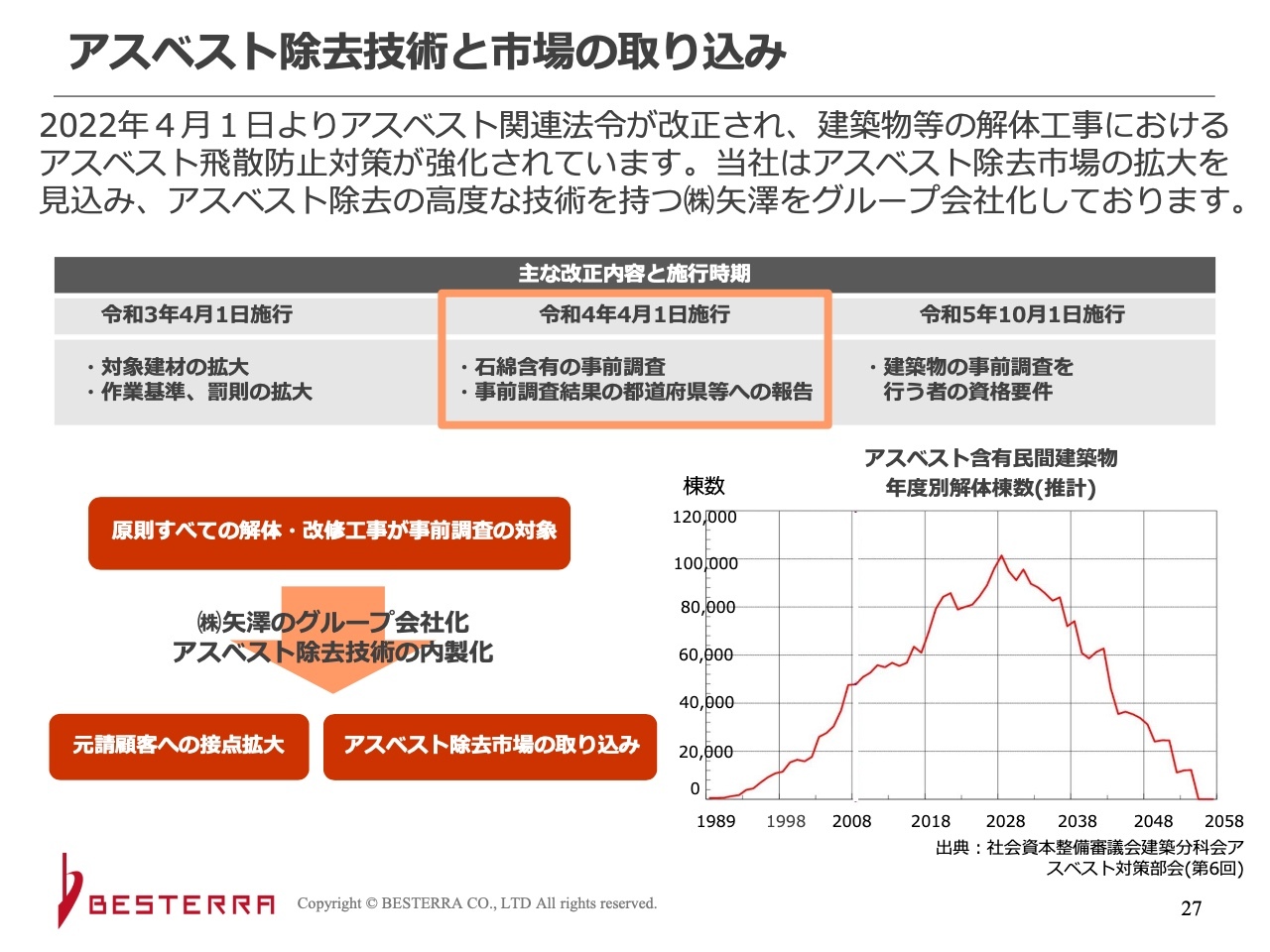

アスベスト除去技術と市場の取り込み

本田:アスベスト除去の需要も、令和4年に全数調査が入るようになってからかなり増えています。アスベストに関しては昔から得意としている分野です。

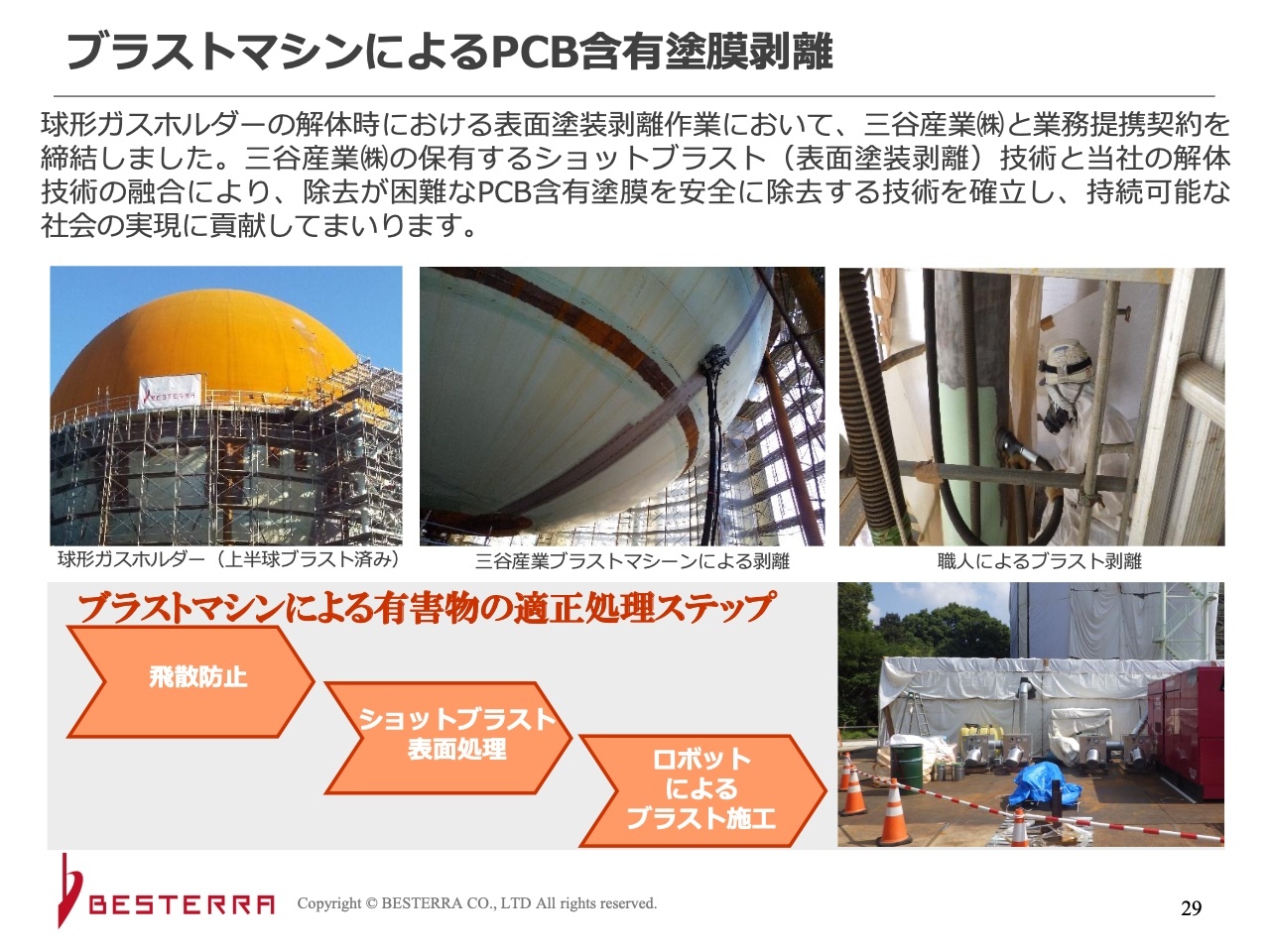

ブラストマシンによるPCB含有塗膜剥離

本田:ご希望がある場合には、PCBを含む塗装を剥ぐ作業も行っています。

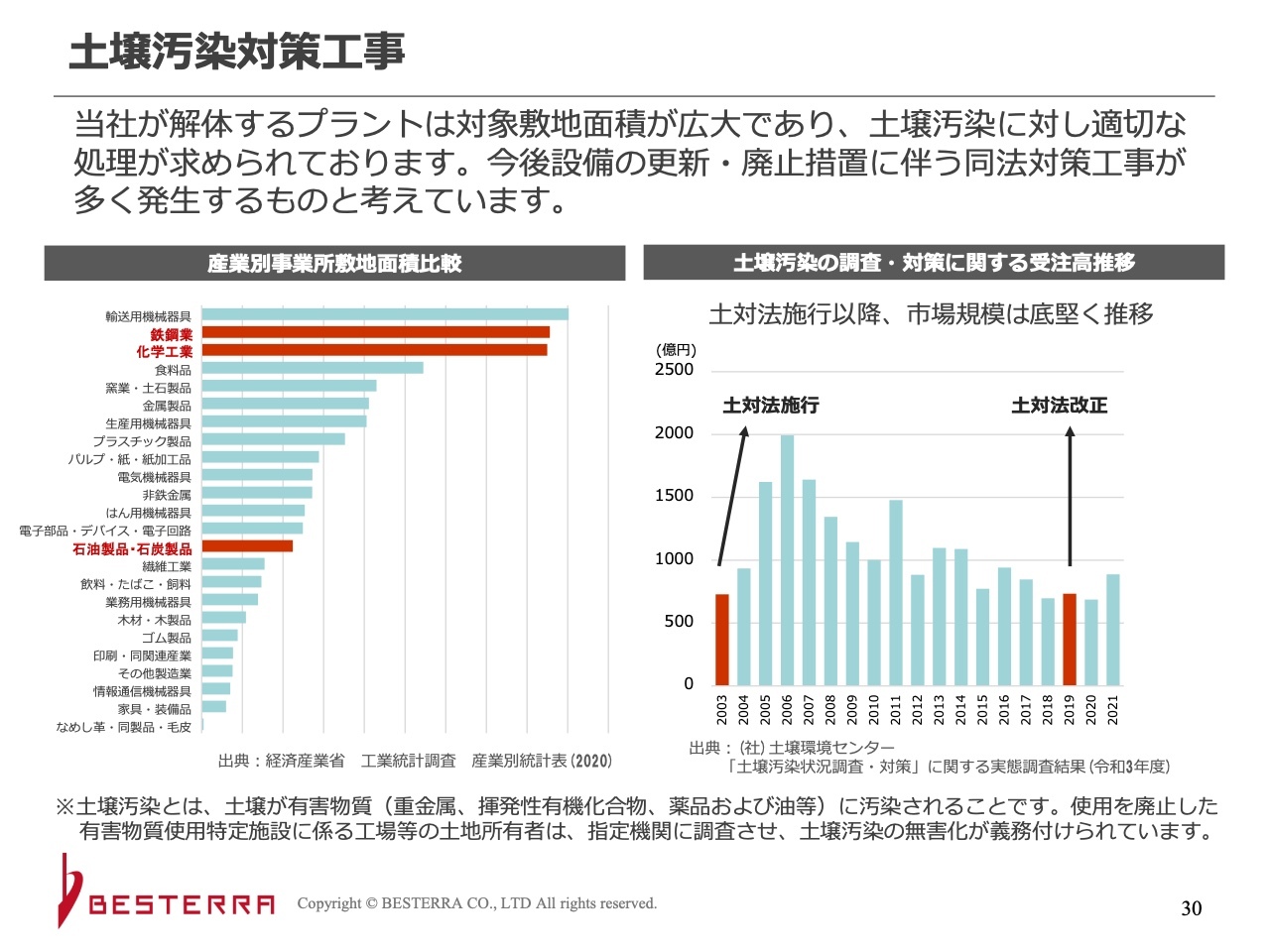

土壌汚染対策工事

本田:先ほどご質問があった土壌汚染対策工事も今後増えてくると思います。敷地面積は当然自動車工場が一番広いのですが、土壌がけっこう汚染されているような製鉄所や化学プラントといったところを中心に工事を行っていきたいと思っています。

拠点の充実

本田:冒頭で「事務所が足りない地域があります」とお伝えしましたが、実は西日本で工事がかなり増えています。具体的には、岡山・広島・山口県の一部で工事が増えています。もともと東京で発展してきた会社ですが、西日本の工事もかなり増えているところです。

今後は、弱い部分に営業所や事務所を増やしていきたいと思っています。スライドでは「フロー型からストック型へ」という言葉を使っていますが、構内事務所があることで、小さめの工事をけっこう取れるようになります。

例えば、JFEスチールさまの千葉地区の構内に事務所があります。今後も倉敷や鹿島などに増やしていく予定はありますが、そのようなところの工事を行うことによって、安定的にストック型の収入を得ることができます。

また、各地方ではなじみのない東京の会社が赴いて、その町のシンボルのような設備を解体することに反発が出ることもあるため、小さい工事もなるべく各地方で実施し、地場に根づいていく会社にもなっていきたいと思っています。

増井:ストック型の受注獲得に向けては、ある程度規模の大きなお客さまに入り込んでいくことをお考えでしょうか?

本田:今もけっこう規模の大きな会社が多いです。日本で一番大きな設備を持っているような会社が主要なお客さまですが、もちろんすべてをカバーしているわけではありません。当社の場合は、大きな工事をフロー型と呼んでいますが、ストック型の工事を増やすことによってフロー型の受注を取りやすくすることが狙いです。

ある事業所の中で、非常に大きな設備を解体するとなった時、例えば製鉄所で高炉を解体するとなった時に、突然そこの製鉄所に行って「当社に解体させてください」と言っても、なかなか難しいものです。しかし、その製鉄所の中でずっと工事をしていれば、声がかかることもありますし、現地の協力会社との関係性も築けていますから、初めから常駐しているほうがよいと考えています。

増井:そうすると系列企業との競合があると思いますが、そのあたりはいかがですか?

本田:今回の決算説明を踏まえて、「競合が増えている」という感覚を抱いた方もすごく多いようなのですが、当社の場合は内部の管理体制や仕組みがきちんとしていれば、競合はないとまでは言わないものの、かなり優位性がある立ち位置にいます。

実際にどこと競合しているかといえばケースバイケースですが、従来当社のお客さまであったようなところです。先ほどのビジネスモデルで言えば、元請工事会社になったところと競合するケースが多々あります。あるいは、ゼネコンなどと競合しながら工事を受注しています。

地方であれば、大きな設備でなければ地元の解体工事会社と競合するケースもあります。ただし、当社としては、大きな設備の解体工事をそのような会社と一緒に取っていくかたちがよいかと思っています。

増井:地元の会社と一緒に解体工事を行うとしたら、御社の指示に基づいて動くのでしょうか?

本田:おっしゃるとおりです。解体工事会社というのは、当社のようなかたちをとっていない会社が多いです。重機などの資産を持ち、作業員や職人を雇用して解体工事をする会社が多いです。

ちなみに、当社と分野はぜんぜん違いますが、TANAKENさまも実動部隊を持っていません。同社では建物工事でそのようなことを展開しており、当社はプラント工事で実動部隊を持たずに展開している会社です。

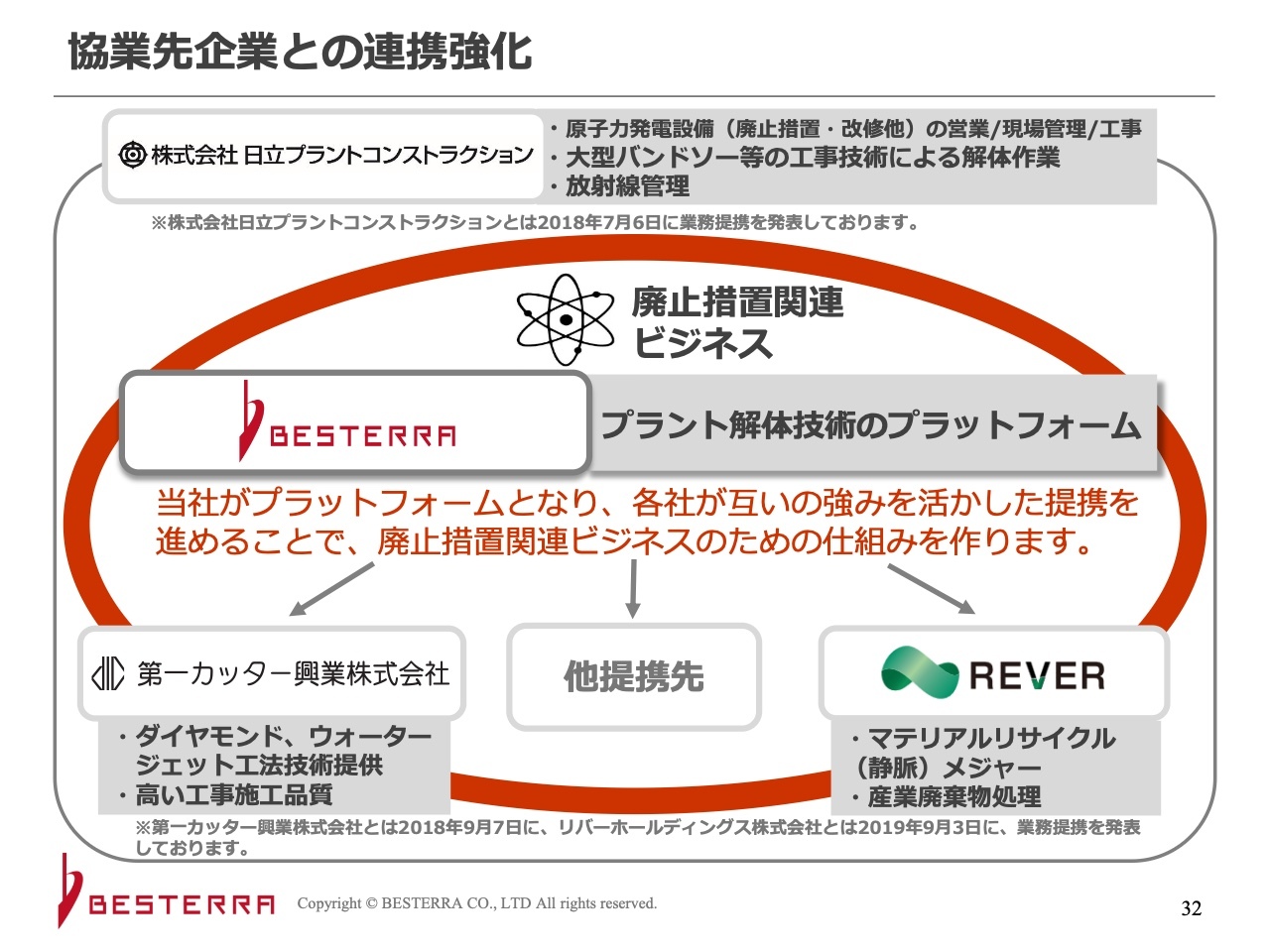

協業先企業との連携強化

本田:当社にはいろいろな提携先があります。こちらのスライドは原子力発電所を想定して作っているものですが、日立プラントコンストラクションさまと組んでいます。第一カッター興業さまは切る専門の会社です。リバーさまは経営統合してTREホールディングスさまという会社になっていますが、この他にもいろいろな会社と業務提携しています。

技術力が勝負の会社ですので、技術交流を進めながら、技術力を高めていきたいと思っています。

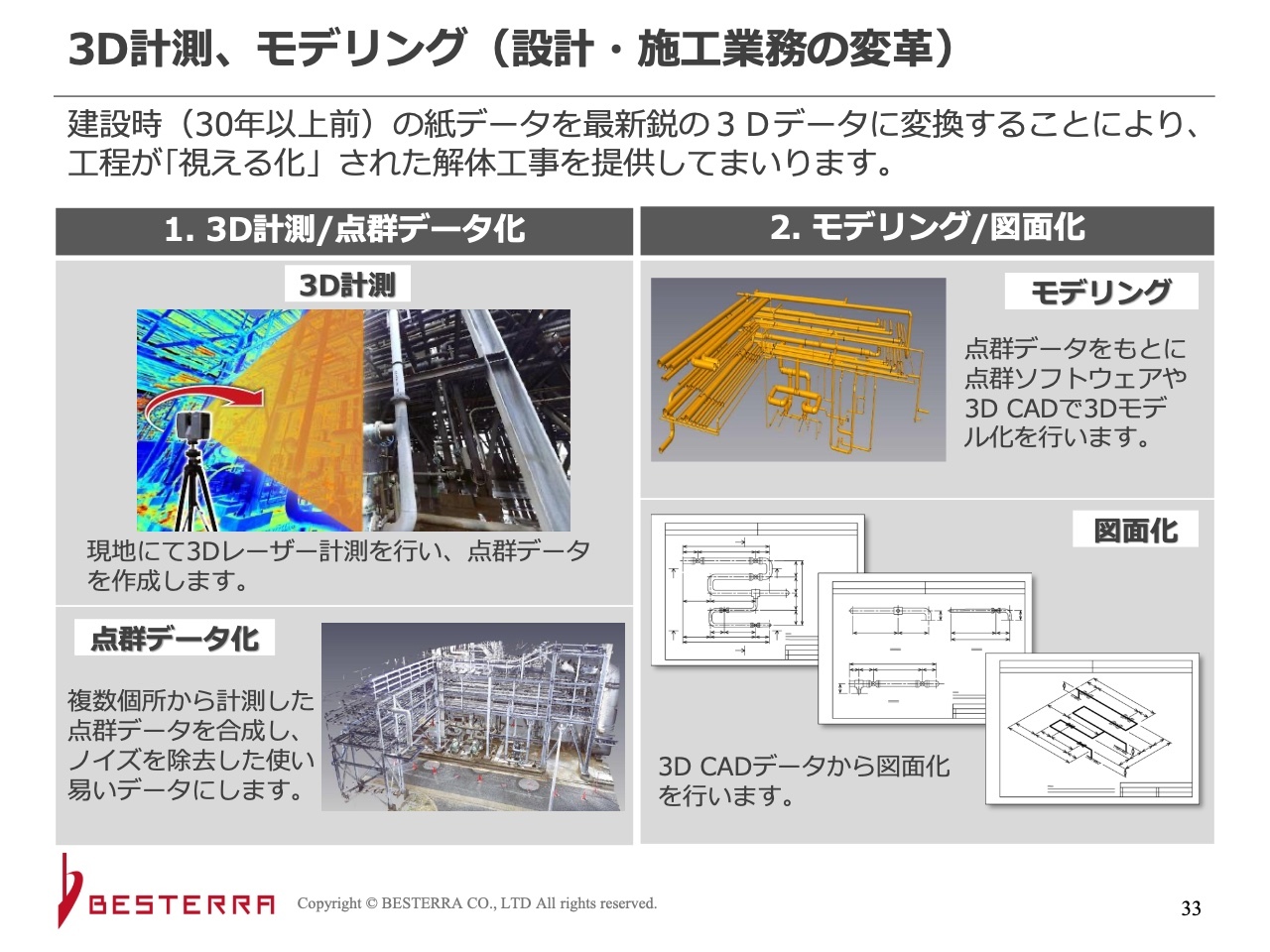

3D計測、モデリング(設計・施工業務の変革)

本田:3D計測についてです。こちらは十数年取り組んでいますが、当初作った際の図面がなかったり、改良工事が行われたり、劣化したりといった場面に対応し、解体工事に3D計測を活かしています。

クレーンレール検査ロボット(検査手法の変革)

本田:その技術を使って、クレーンレール検査ロボットも手がけています。

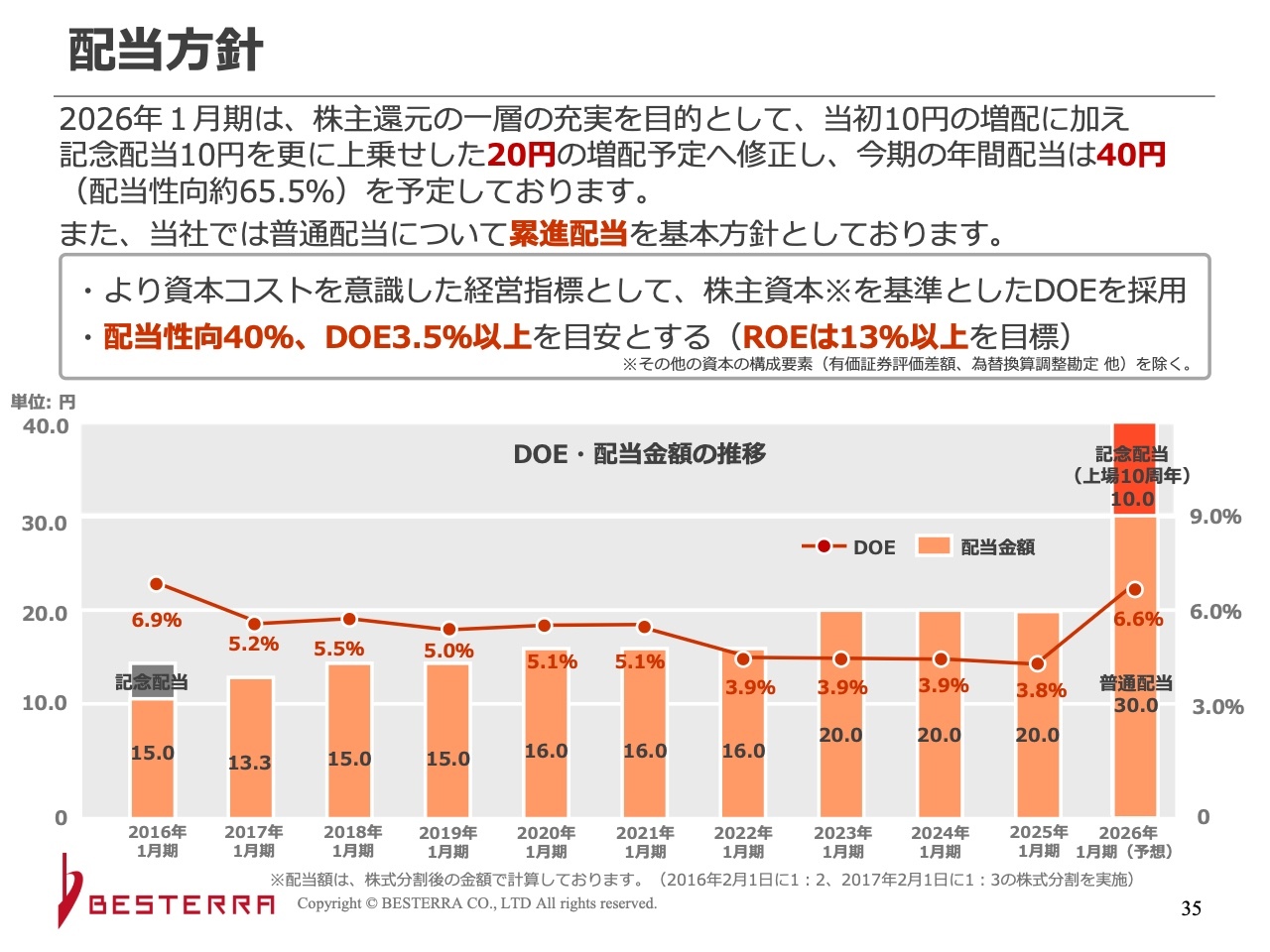

配当方針

本田:配当方針です。今期の年間配当は40円を予定しています。累進配当をうたっていますので、普通配当30円の部分は守っていきたいと思っています。

また、配当性向40パーセント、DOE3.5パーセントを目安としてお約束していますので、そこを守っていきたいと思います。過去実績もそうですが、配当性向に合わせて配当金を変動させることなく、安定配当を基軸としています。

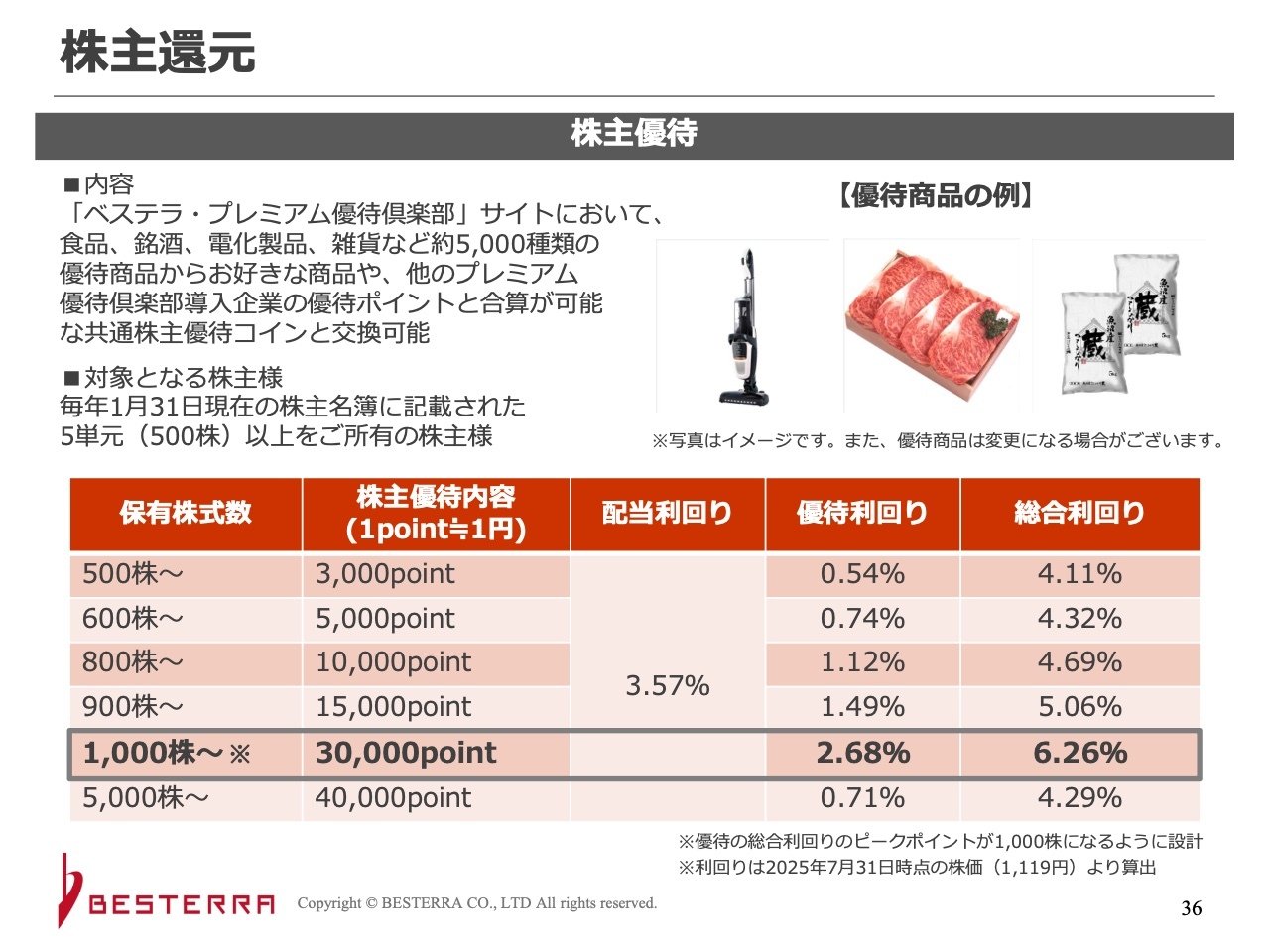

株主還元

本田:株主優待についてです。多くのご意見をいただき、少し変更も行っていますが、いろいろと見直しは必要かと思っています。要は「保有株式数に応じたものが望ましい」というご意見を受けて変更しましたが、保有期間に対するご意見もけっこう多いため、そのあたりも変えていきたいと思っています。

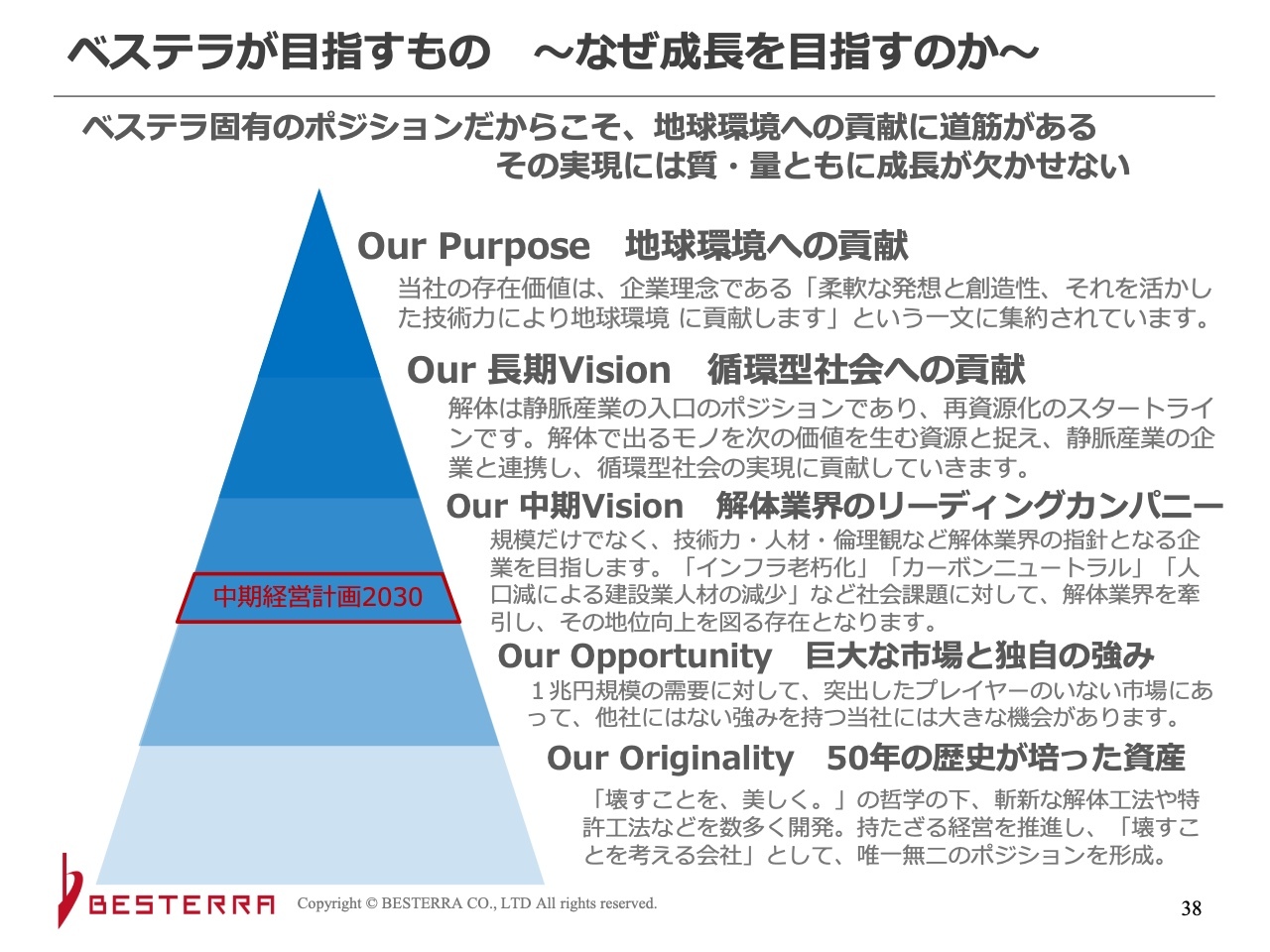

ベステラが目指すもの ~なぜ成長を目指すのか~

本田:中期経営計画は少し早足でご説明します。我々は解体業界のリーディングカンパニーを目指したいと思っています。今でも「売上が一番なのだからリーディングカンパニーなのでは?」と言われますが、まだまだだと思っています。

それは技術力などの話だけではなく、企業の体制や、そもそも解体業界自体の地位が低いという現状を改善しなければいけないため、あらゆる面において見本となれるような企業になりたいと考えています。従業員の給与もそうですが、あらゆる面でトップを目指していきます。その基本となる部分をこの5年で実行していきたいと思っています。

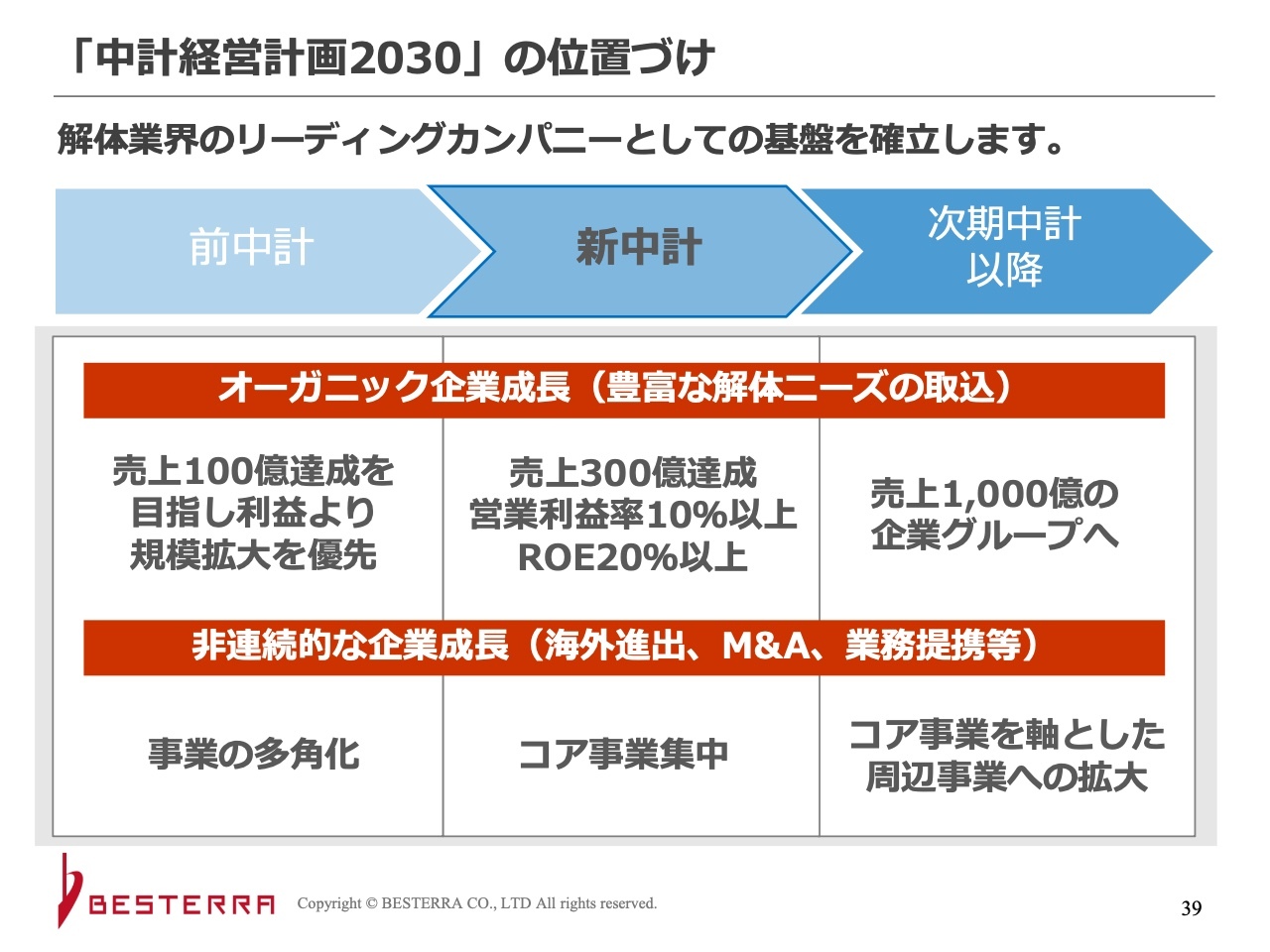

「中計経営計画2030」の位置づけ

本田:そのために、今中期経営計画では売上を重視します。今までも利益は度外視で売上重視でしたが、今回は利益も見ながら売上も上げていくことを目指します。

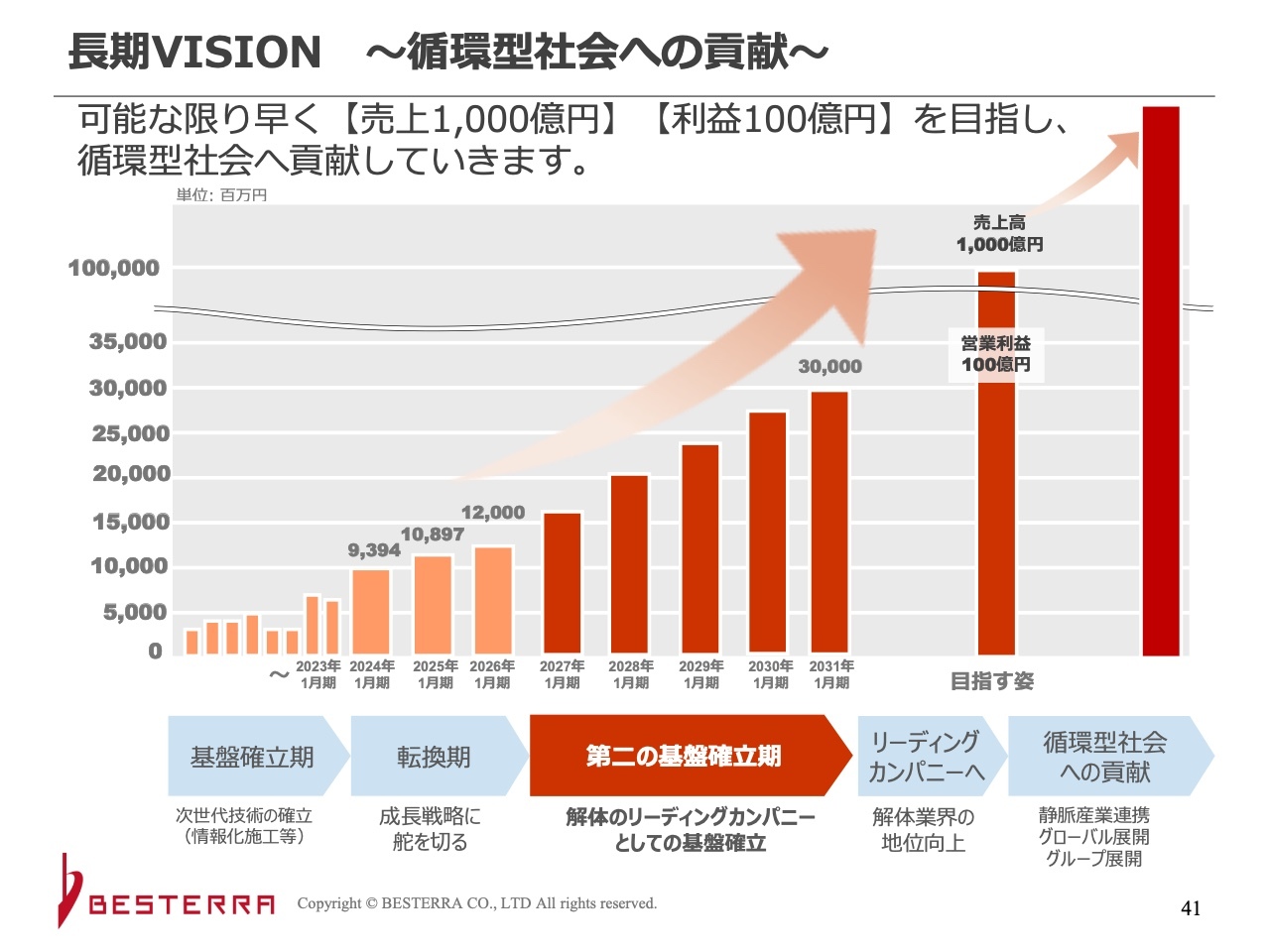

長期VISION ~循環型社会への貢献~

本田:目標としては、売上高300億円を掲げていますが、これはさらに上を見越した通過点です。

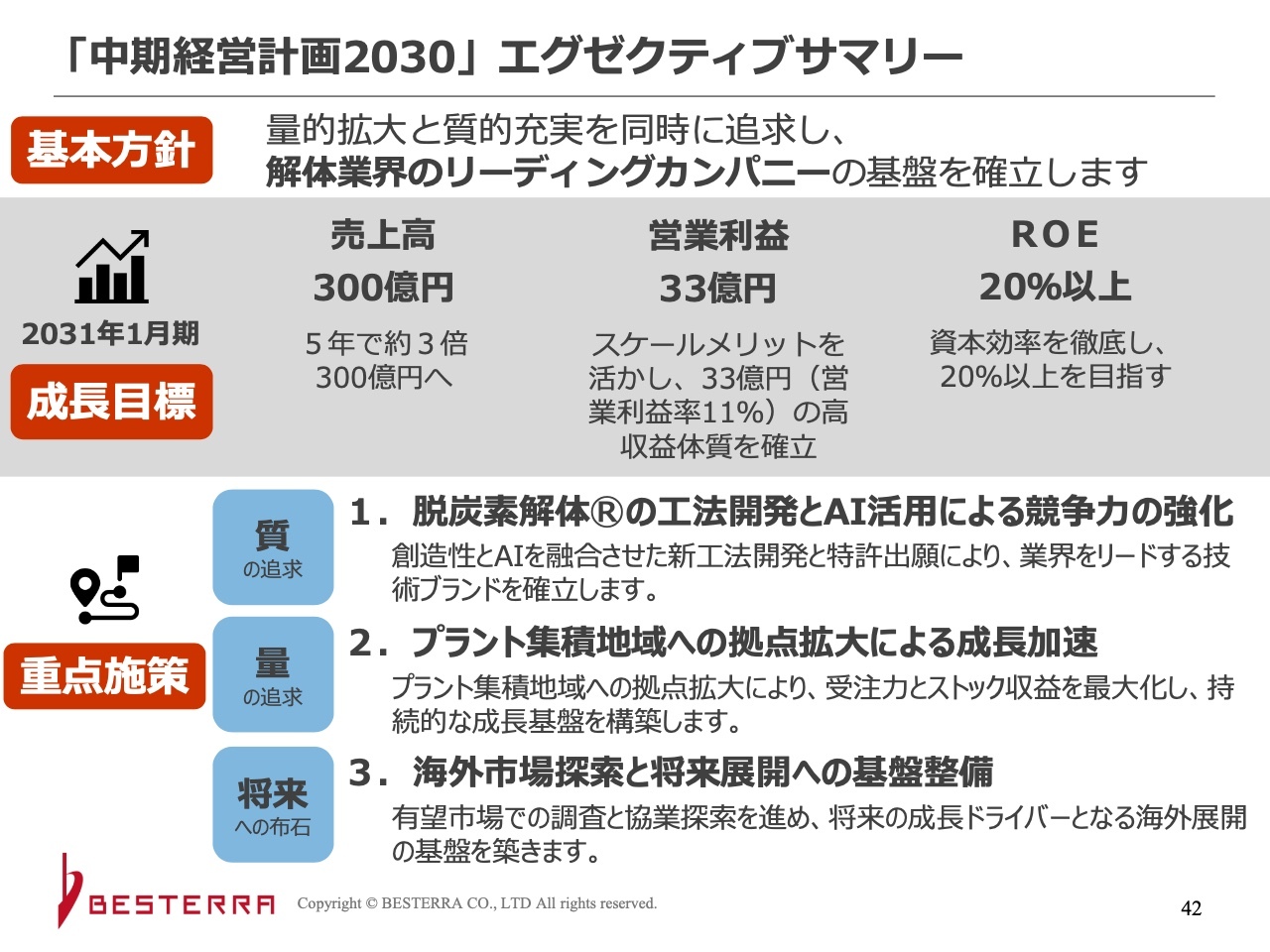

「中期経営計画2030」エグゼクティブサマリー

本田:今中期経営計画の重点施策は3つあります。1つ目はAIです。2つ目は地方の拠点、3つ目が海外です。

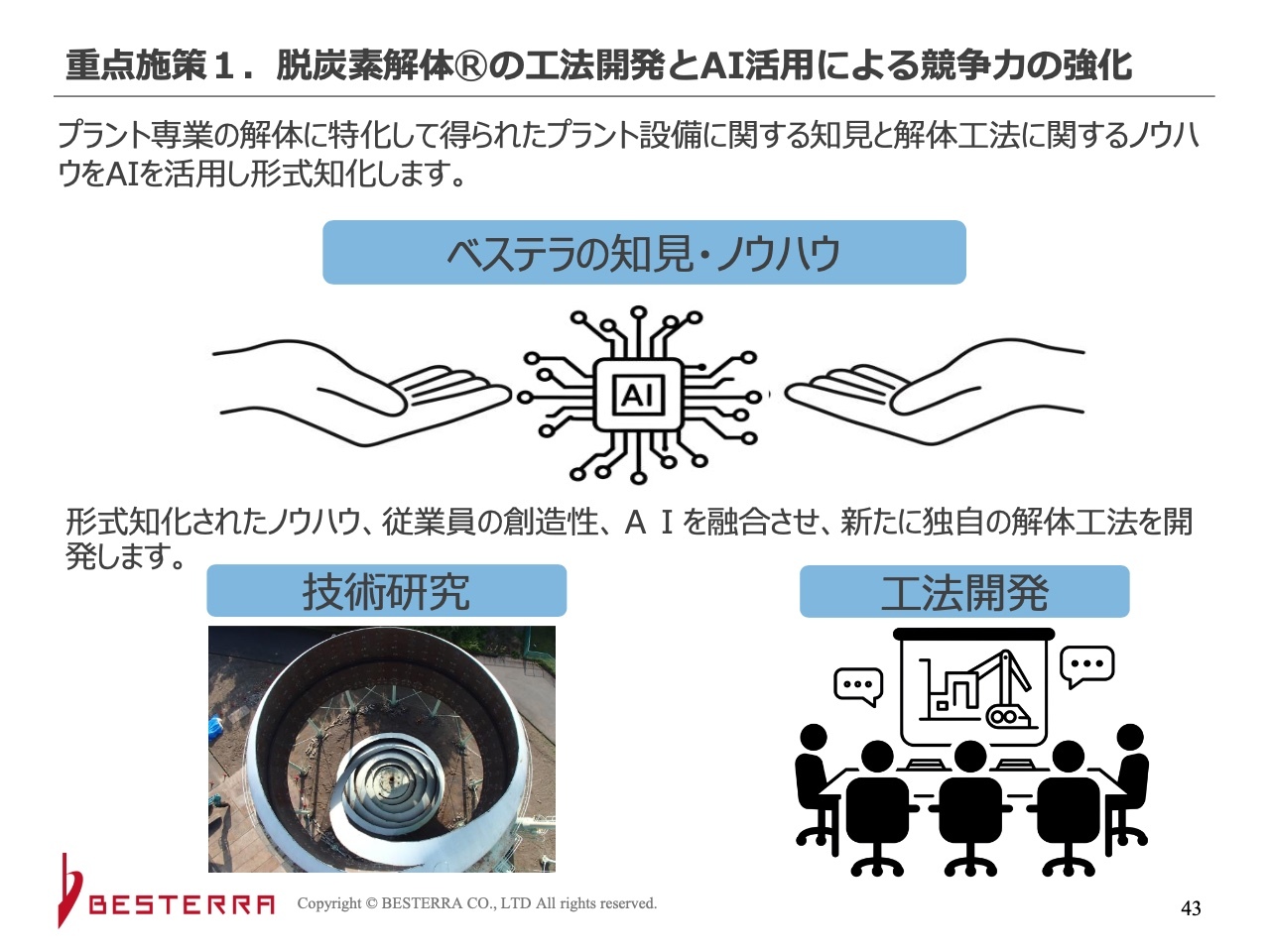

重点施策1.脱炭素解体の工法開発とAI活用による競争力の強化

本田:AIに関してはいろいろな会社が言っていますが、当社の場合は2030年を目安として、工法の開発・提案にまで取り組んでいきたいと思っています。まずは見積もりやスクラップが出た際の物量計算に応用していきます。

また、そもそも解体工事は学問として成り立っていません。建築土木は学問として成り立っていますが、解体の分野は本などもないですし、大学の学部もないような世界です。ただし、ノウハウはいろいろありますので、それをAIに覚え込ませるようなことを今検討しています。

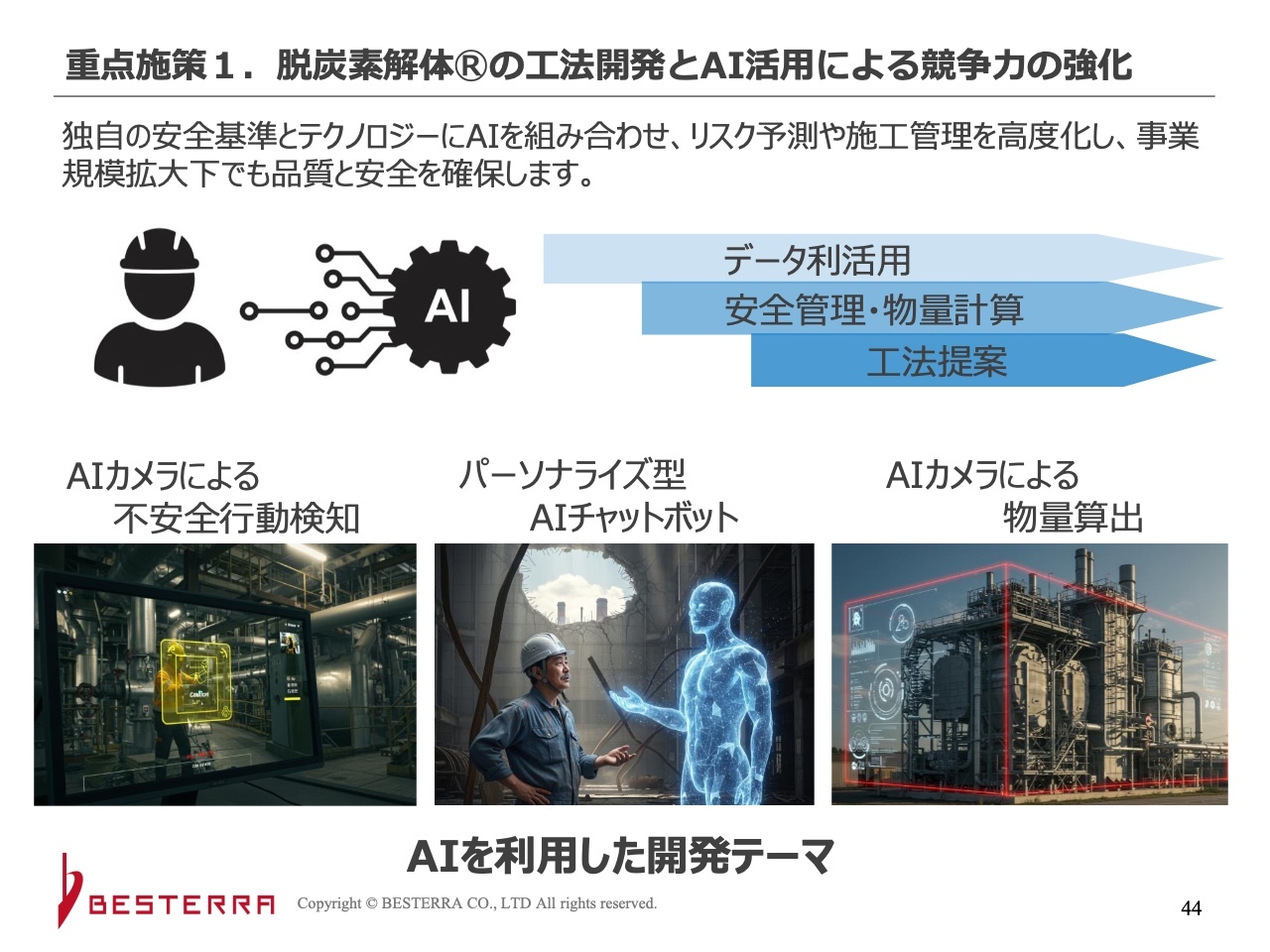

重点施策1.脱炭素解体の工法開発とAI活用による競争力の強化

本田:AIを不安全行動の検知にも使っていきたいと思っています。

重点施策2.プラント集積地域への拠点拡大による成長加速

本田:この5年間の間で収益に直結してきそうな話が拠点の拡充です。先ほど「拠点を拡充します」とお伝えしましたが、主要施策としてもここは重要かと思っています。

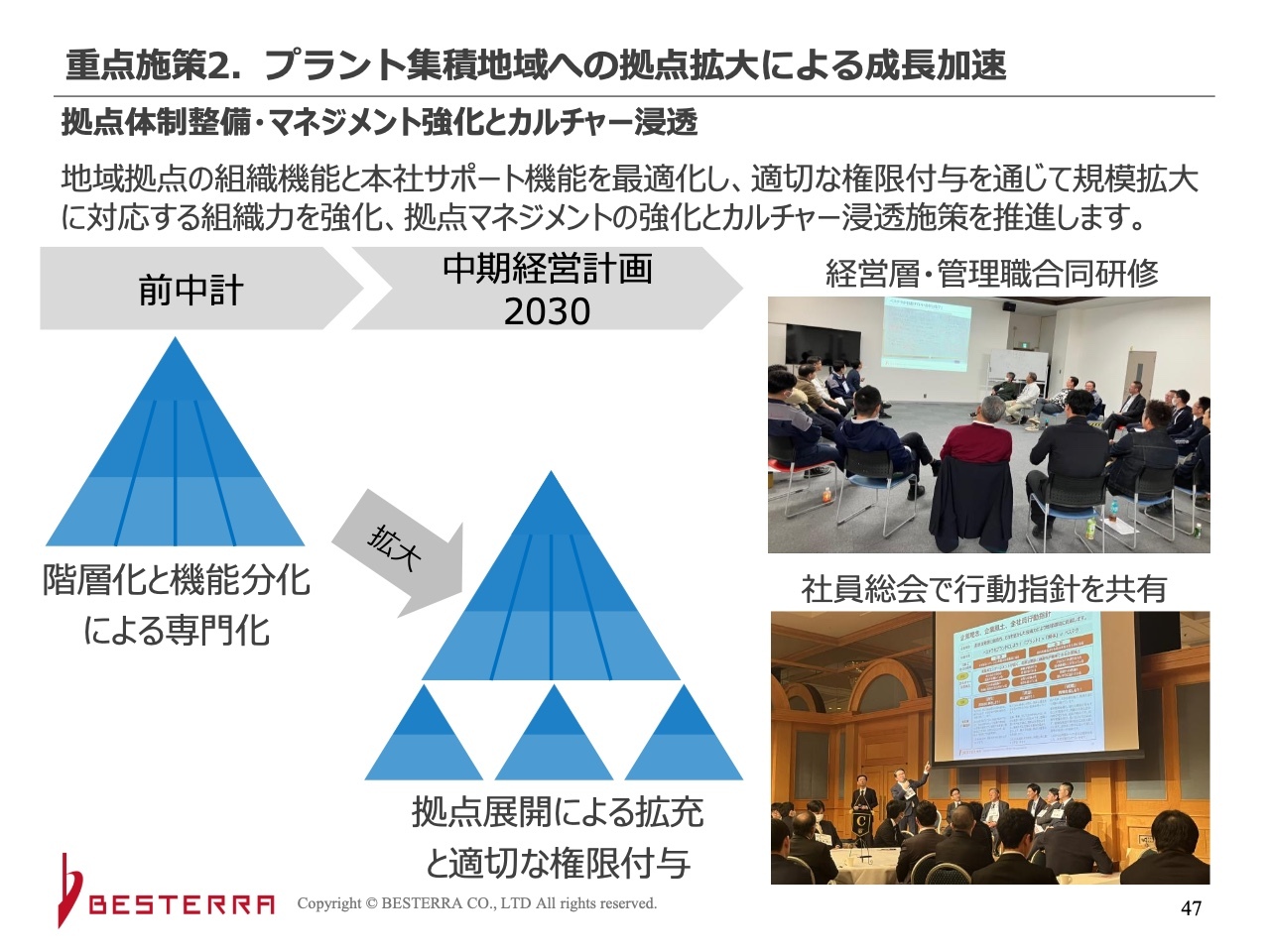

重点施策2.プラント集積地域への拠点拡大による成長加速

本田:ただ増やせばよいわけではないため、拠点長になる人材を育てているところです。各拠点長には会社全体の方針を理解することが求められます。本日のように会社が投資家のみなさまに対して、どのようなことを目指しているとご説明しているかを把握した上で業務に当たってほしいと考えているため、そのような研修も増やしています。

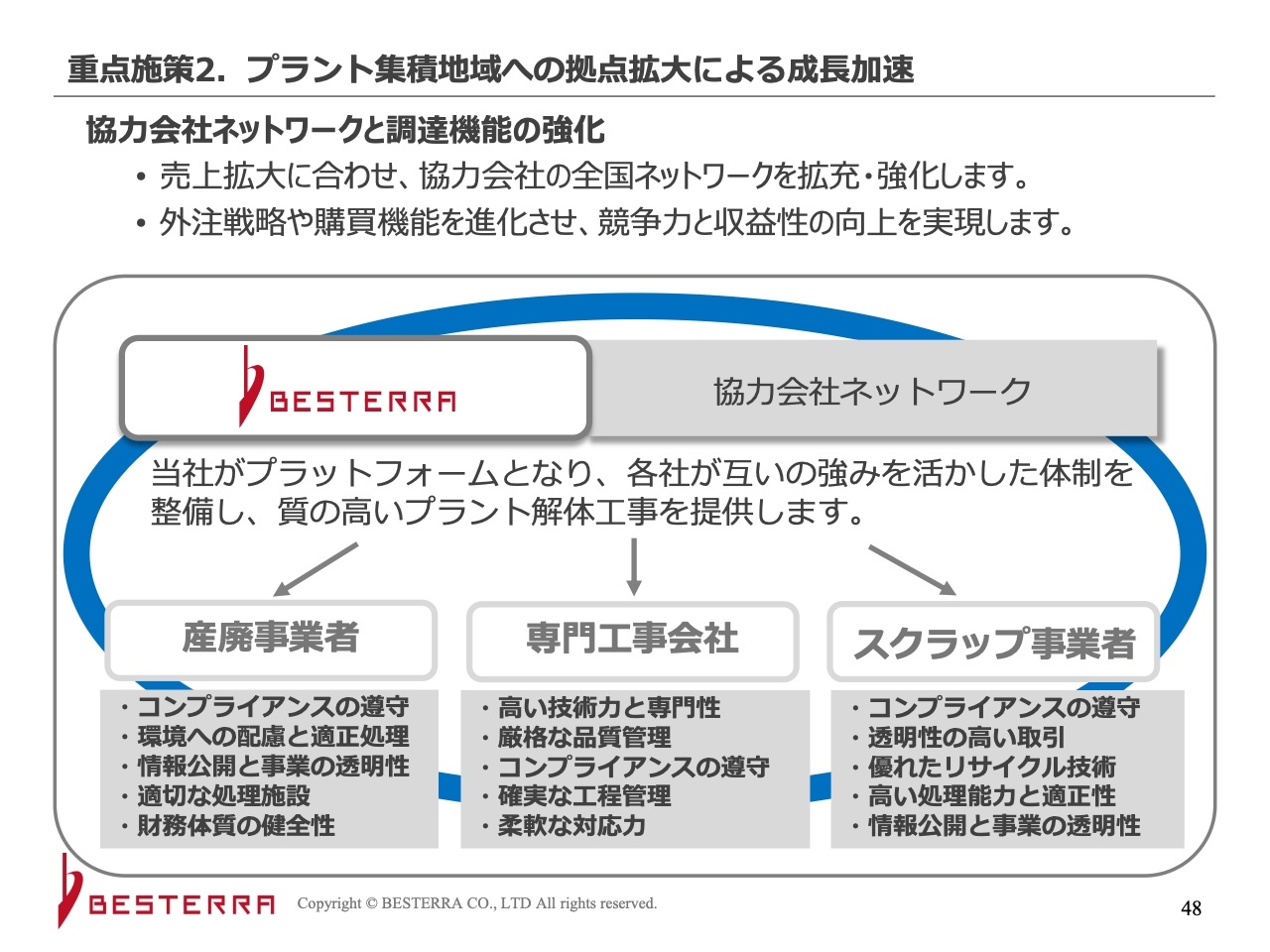

重点施策2.プラント集積地域への拠点拡大による成長加速

本田:協力会社や産業廃棄物処理業者との連携を増やしていこうと思っています。当社は従前、協力会社に下請を競わせて入札することをあまりしてこなかったのですが、当然やらなければいけないことですので、今後はそのような入札もしていこうと考えています。

そのためにも、お付き合いする協力会社を増やしていかなければいけません。今でも相当な数がありますが、もっと全国的に増やそうとしています。規模が大きくなればさらに必要となりますので、そのような取り組みを行っている最中です。

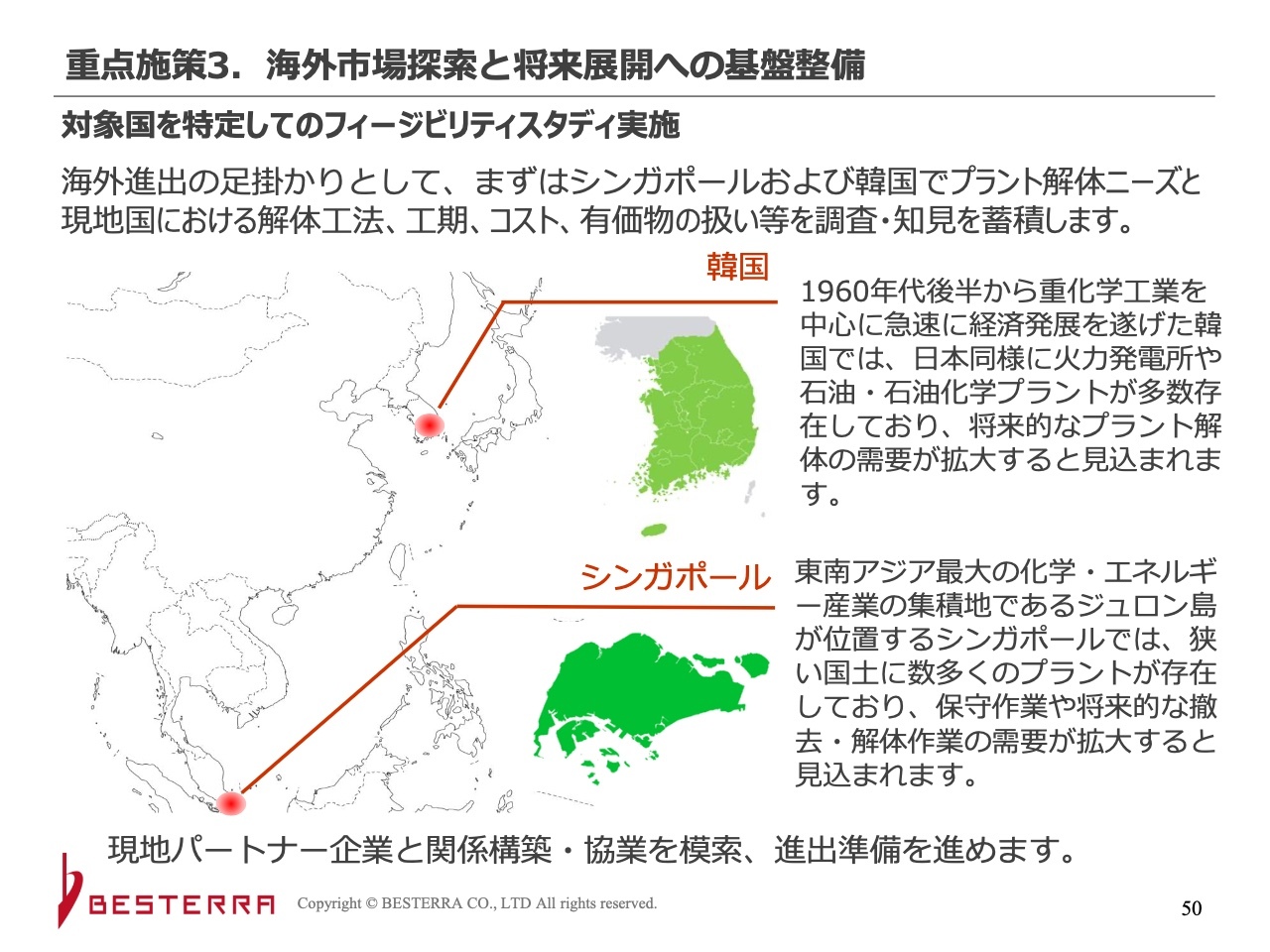

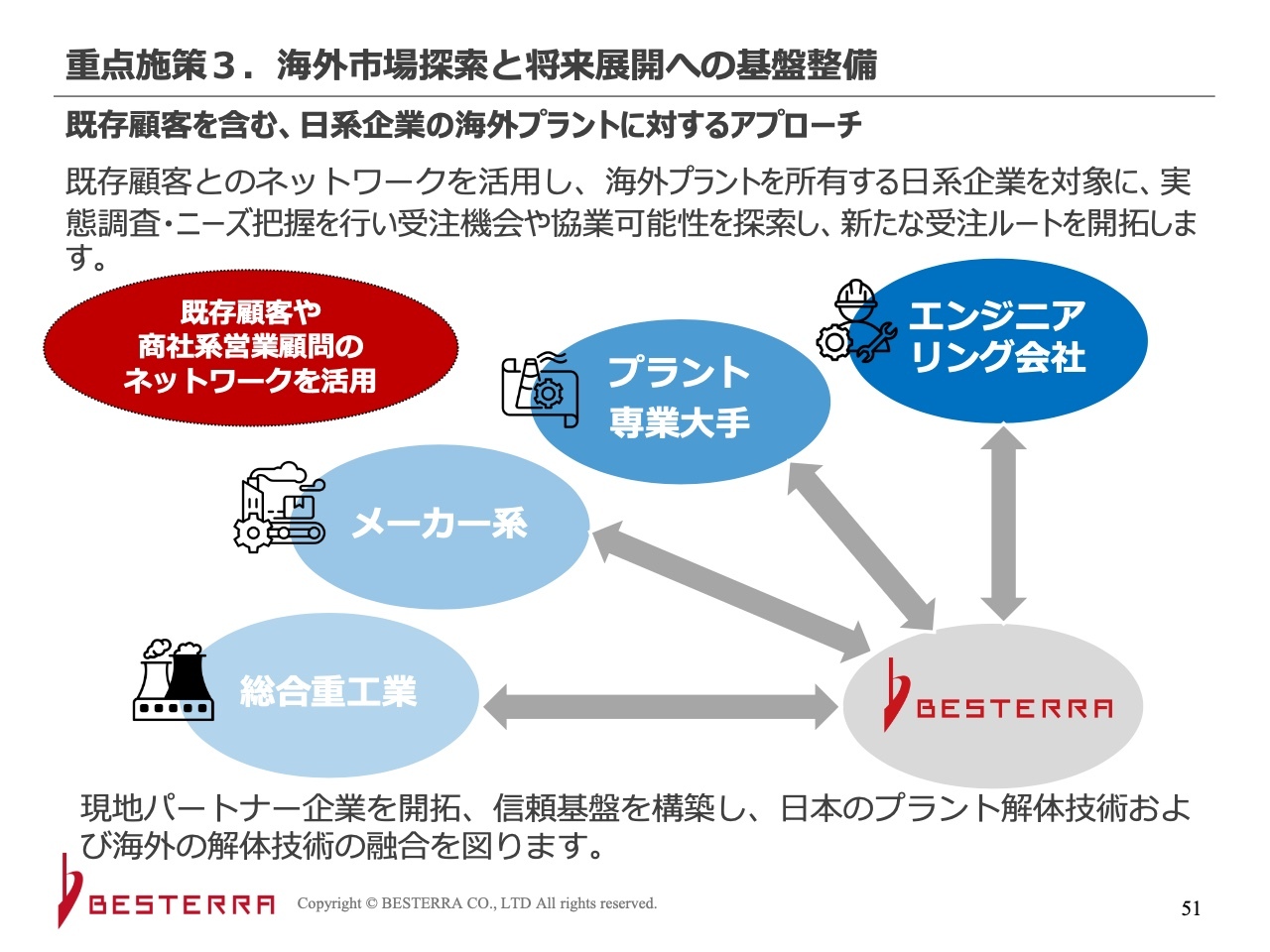

重点施策3.海外市場探索と将来展開への基盤整備

本田:海外についてはスライドのとおり、まずはシンガポール、韓国に拠点を置こうとしています。現在は、現地での協力先とパートナーシップをどんどん組んでいっています。

シンガポールは国土も狭いですし、求められる工事の品質も高いため、当社に向いているだろうと考えています。また、周辺のマレーシア、インドネシア、タイあたりもプラントがかなりありますので、そのようなところの工事を受注していくことも目的としています。韓国も解体時期を迎えそうな設備が多いため、日本から近いですし、重点地域と考えています。

重点施策3.海外市場探索と将来展開への基盤整備

本田:スクラップの鉄源確保は世界的に必要になってきているため、中国系の会社が日本に多く進出してきています。今のところ、解体工事ではそのようなことはまったくないですが、今後のことも踏まえて海外の動向をきちんと把握しておこうと考えています。

海外のほうが技術力の高い面もあるかもしれませんし、実際に現地に行っている人からは「そのような部分も少しあります」という話も聞きます。そのため、海外のノウハウを国内の解体工事にも活かしていきたいと思っています。

重点施策3.海外市場探索と将来展開への基盤整備

本田:海外については、一部でDENZAIさまと組んでいます。このような動きに対して、「お客さまの会社と一緒に出たほうがよい」と言われることもありますが、海外に関してはあまり色をつけず、なるべく元請に近いところを取っていきたいため、独自に活動しています。

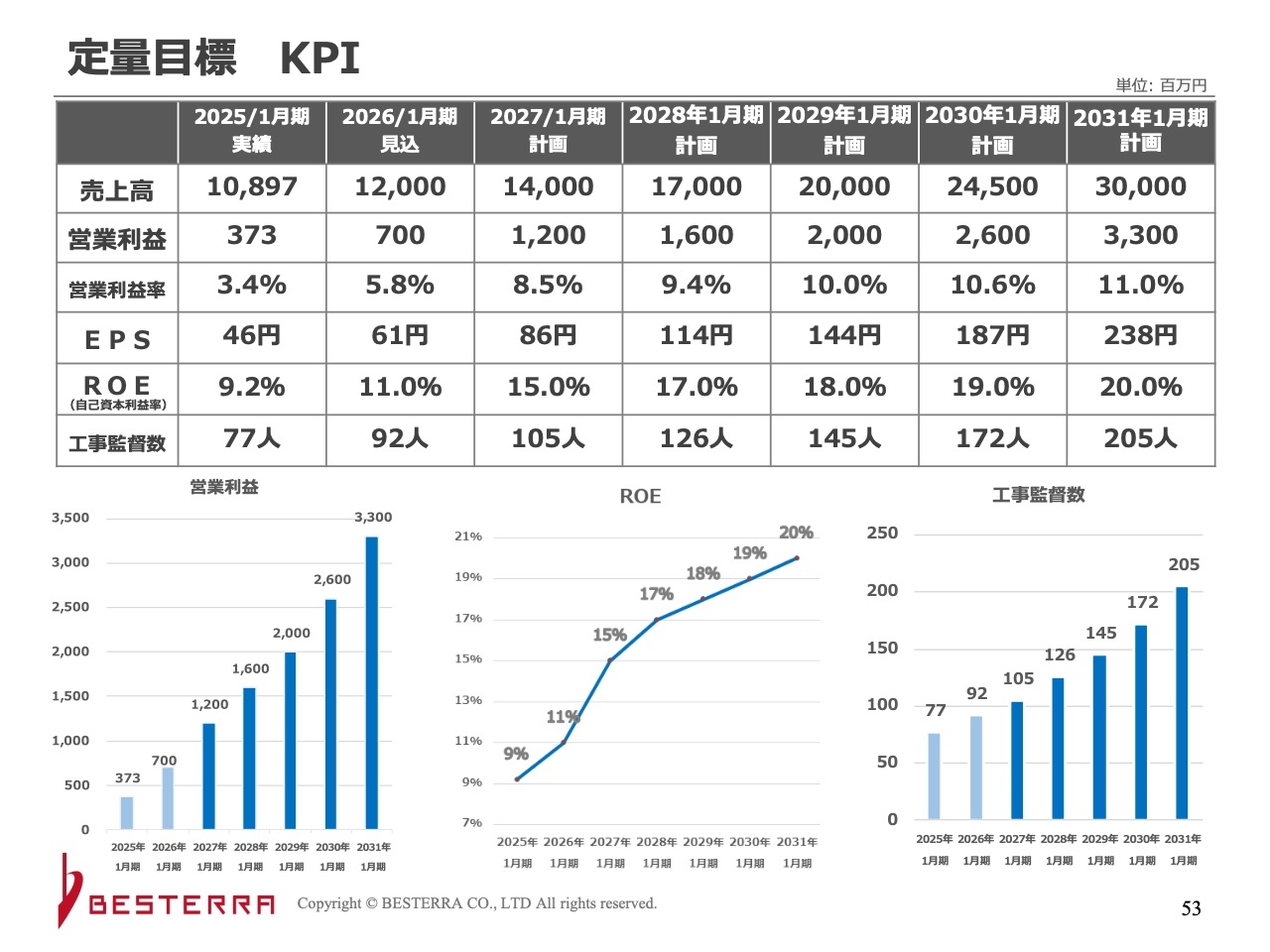

定量目標 KPI

本田:スライドにはいろいろな数字が並んでいますが、何を根拠に決めたかというと、一番は工事監督数です。需要があっても採用ができないと意味がありません。採用は順調ですが、これをリミットラインとして数字を作っています。

営業利益率については、粗利が20パーセント、販管費が10パーセント、営業利益が10パーセントというのは昔からの基本なのですが、最近は強引に売上を伸ばしたために利益率が少し低下していました。それを元に戻しつつ、かつ規模の利益がそろそろ出てきますので、固定比率が薄まることでさらに改善すると思っています。

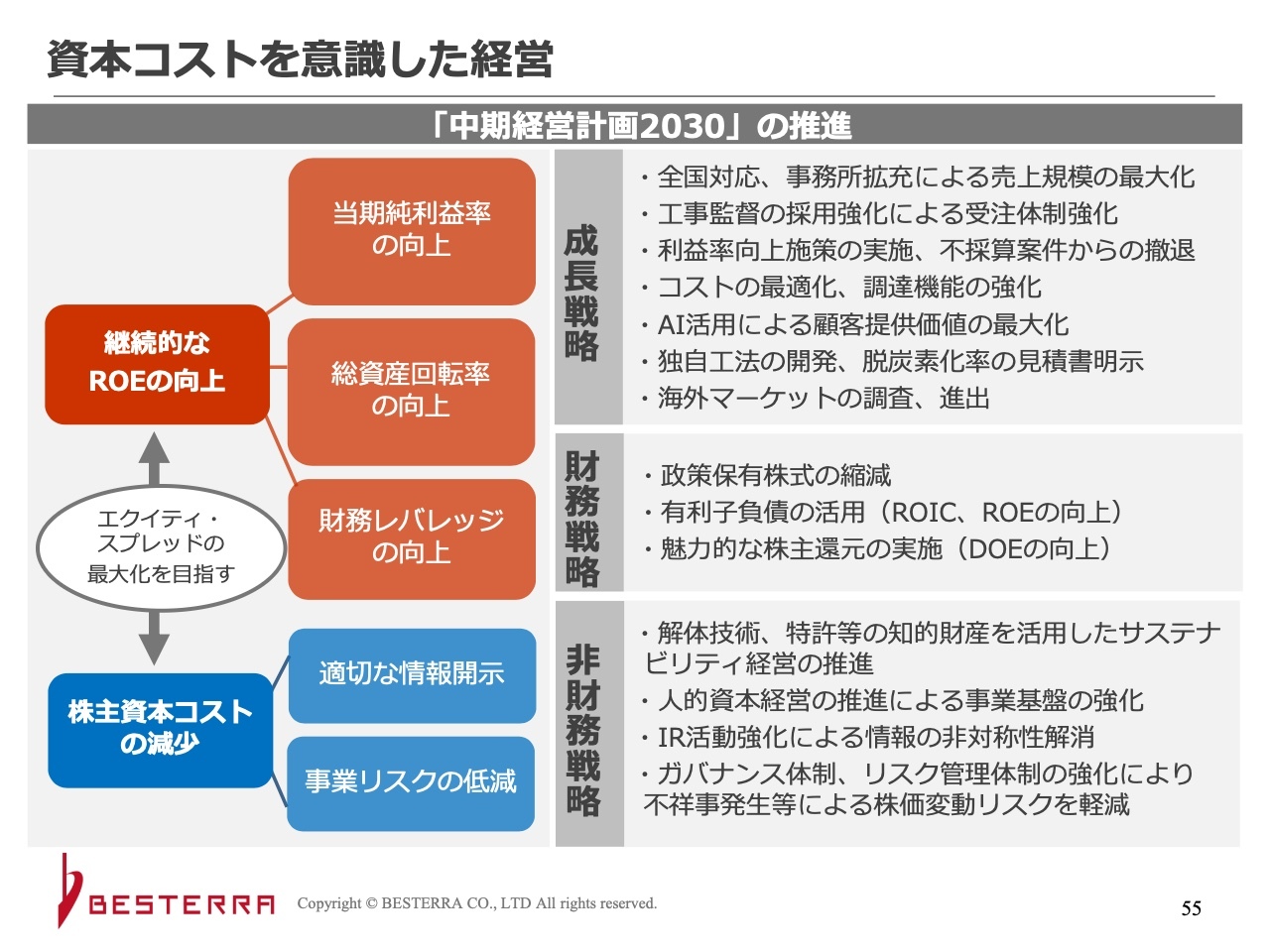

資本コストを意識した経営

本田:実は、以前はROEが株主資本コストを上回っていませんでした。最近は上回ってきていますので、うまくいき始めているかと思っています。

増井:資本コストはどれぐらいだと見積もっていますか?

本田:試算した数字では、5パーセント、6パーセントほどですが、私の中では7パーセントと思っています。それぐらいのリターンがないとダメだと思います。

質疑応答:競合優位性について

荒井沙織氏:「プラント解体業界は競合も

新着ログ

「建設業」のログ