【QAあり】巴工業、最高益更新を見込み積極的な配当と株主優待実施 化学品商社事業は利益1億円商材拡充、機械事業は3本柱で成長加速

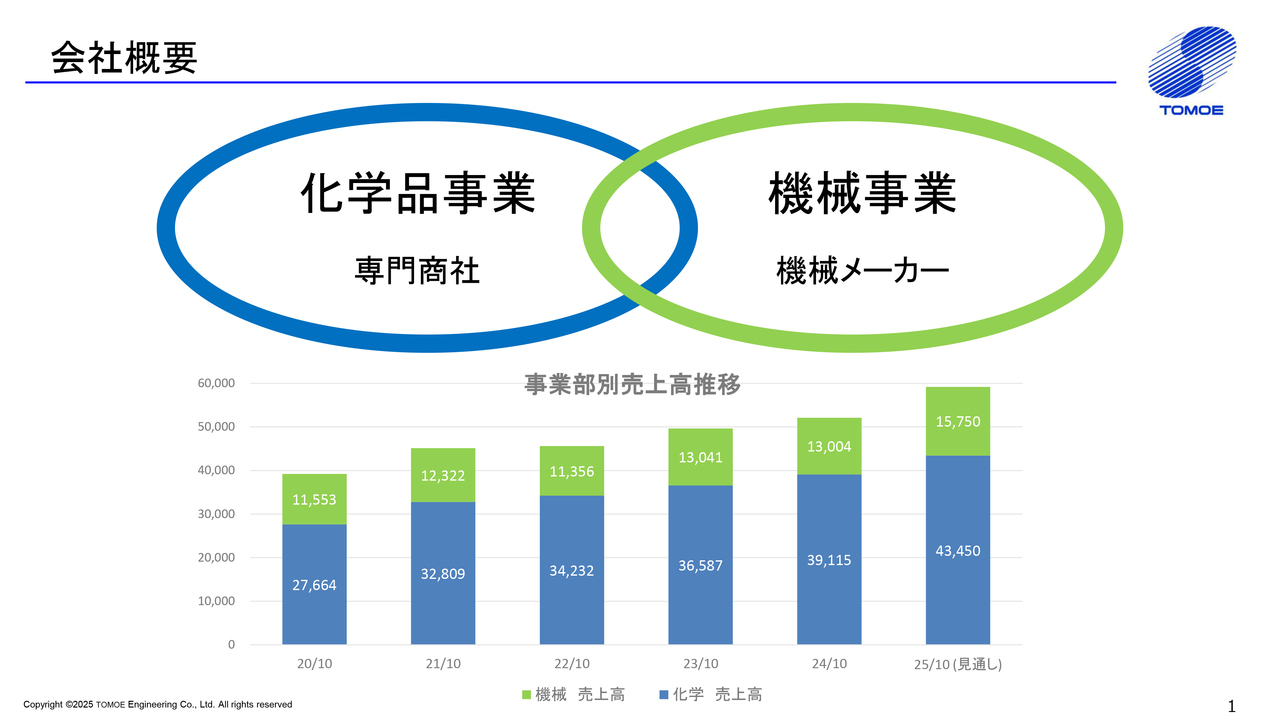

会社概要

玉井章友氏(以下、玉井):巴工業株式会社代表取締役社長の玉井です。よろしくお願いします。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):本日は巴工業についていろいろ教えていただきたいのですが、まずは御社がどのような事業を行っているのか、概要をおうかがいしたいと思います。

玉井:私どもは、専門商社である化学品事業と遠心分離機メーカーである機械事業という、少し変わった2つの事業で構成されている会社です。

東証プライムの「機械」セクターに分類されており、売上割合は専門商社である化学品事業が75パーセント程度を占めています。2024年10月期の売上高は521億円で過去最高となりました。今後もさらに伸ばしていくつもりです。

坂本:御社は、化学品事業と機械事業の両方を展開されていますね。

化学品事業は、専門商社というかたちで取り組まれています。メーカーなどのかたちはよくありますが、商社として展開されている点については、後ほど詳しくご説明いただくかと思います。加えて、機械事業は機械メーカーという形態になっていますね。

現在の御社はこのような状況ですが、沿革や成り立ちについて教えていただきたいと思います。

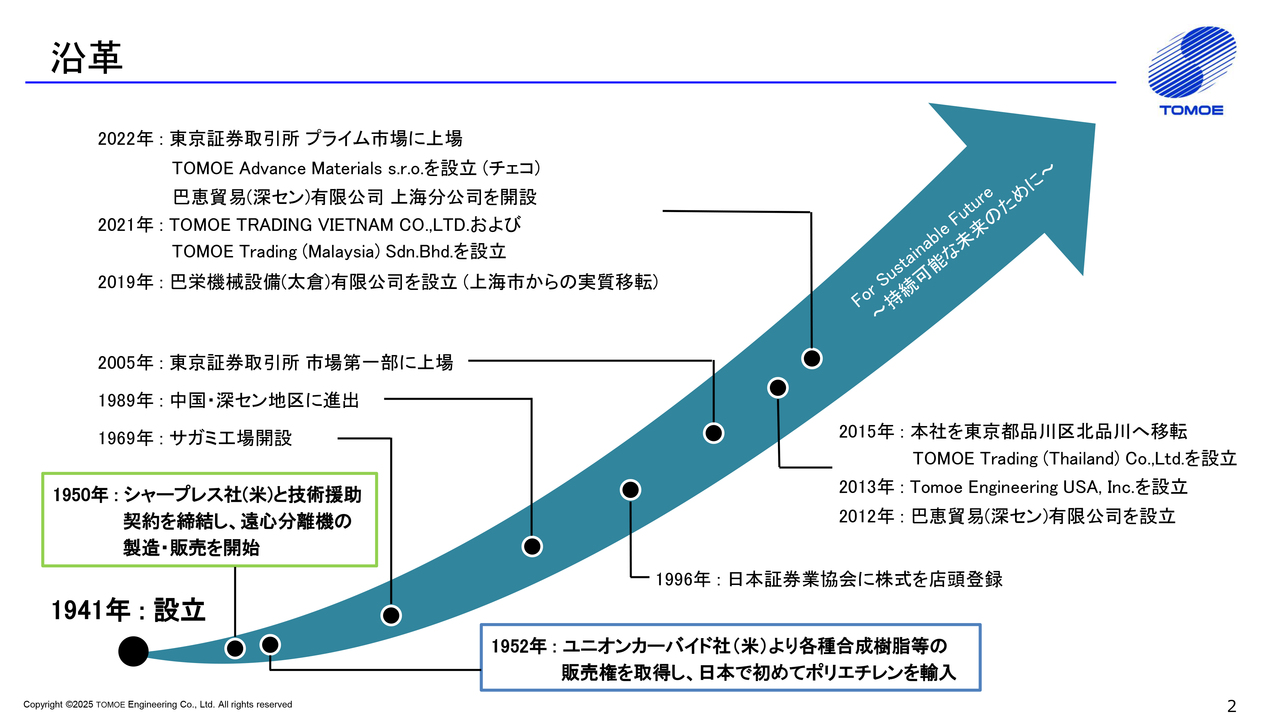

沿革

玉井:設立は1941年です。1950年に米国のシャープレス社と遠心分離機の技術援助契約を締結し、機械メーカーとしての事業をスタートさせました。2年後となる1952年には、同じく米国のUnion Carbide(ユニオンカーバイド)社から合成樹脂等の販売権を取得し、化学品の専門商社としての事業をスタートしています。

坂本:ご質問を挟みながら進めていきたいと思います。まずは、創業当初はどのような会社だったのかについて教えていただけたらと思います。

玉井:創業当初は、主に米国のシャープレス社の遠心分離機と部品の販売および修理を行っていました。

坂本:最初は、どちらかといえば機械事業のほうに取り組まれていたということですか?

玉井:そうですね。機械事業が最初で、創業者の山口四郎が米国で非常にいろいろ人脈を持っていました。世界的に高いシェアを持つシャープレス社とつながりを持っていた関係で、1950年の技術提携につながったのです。

坂本:日本で初めてポリエチレンを輸入したというお話がありました。きっかけなどがあれば、教えていただけたらと思います。

玉井:こちらも非常に古い話ですが、創業者と米国のUnion Carbide社とのつながりがあり、電線、通信ケーブルの被覆用のポリエチレンを日本で初めて輸入しました。

当時は初めてのことで大変だったようですが、それからポリエチレンがかなり普及しました。1963年には太平洋の海底ケーブルに使われたという実績を持っています。

坂本:続いて、御社の業績についてもおうかがいしたいと思います。お願いします。

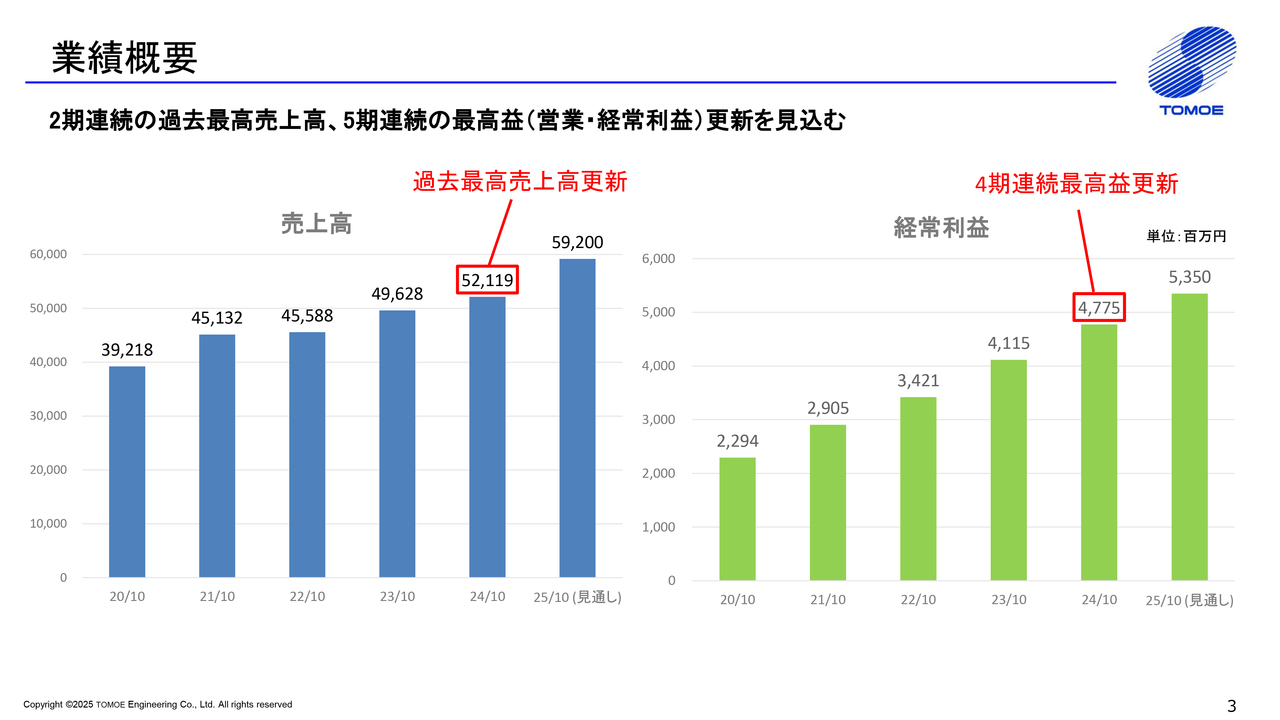

業績概要

玉井:直近5年は、売上、利益ともに着実に成長を続けています。2024年10月期は過去最高の売上高を更新し、営業利益、経常利益は4期連続で最高益を更新しました。今期も売上、利益ともに過去最高を更新する見込みですが、今期の業績も未来への通過点だと私自身は考えています。

坂本:過去最高の売上高更新および4期連続の最高益更新ということで、業績は非常に好調かと思います。近年、御社が展開されている機械事業と化学品事業の売上における割合の変化はありましたか?

玉井:過去にはフィフティ・フィフティという時代もありましたが、昨今の売上は、化学品の商社事業が75パーセント、機械事業が25パーセントという状況です。

坂本:4期連続で過去最高益を更新されており、今期も過去最高の売上、利益を見込まれています。

後ほど詳しくお話しいただけるかと思いますが、今期に絞ってもかまいませんし、最近の流れでもかまいませんので、ざっくりと好調の理由を教えていただけたらと思います。

玉井:理由は非常にはっきりしています。まず、化学品事業の商社事業についてです。今期は樹脂に使われる難燃剤が非常に好調でした。後ほど細かくご説明しますが、こちらが大きく寄与しています。

機械事業に関しては3つあります。1つ目は、コロナ禍以降は停滞していた民間企業の設備投資が非常に活発になったことです。2つ目は、当社が受注している下水処理場向けの元請工事が増加したことです。3つ目は、米国での半導体向け装置と部品販売の好調があったことです。これら3つの理由から、業績が好調になっています。

坂本:続いて、御社の配当についてお話しいただきたいと思います。

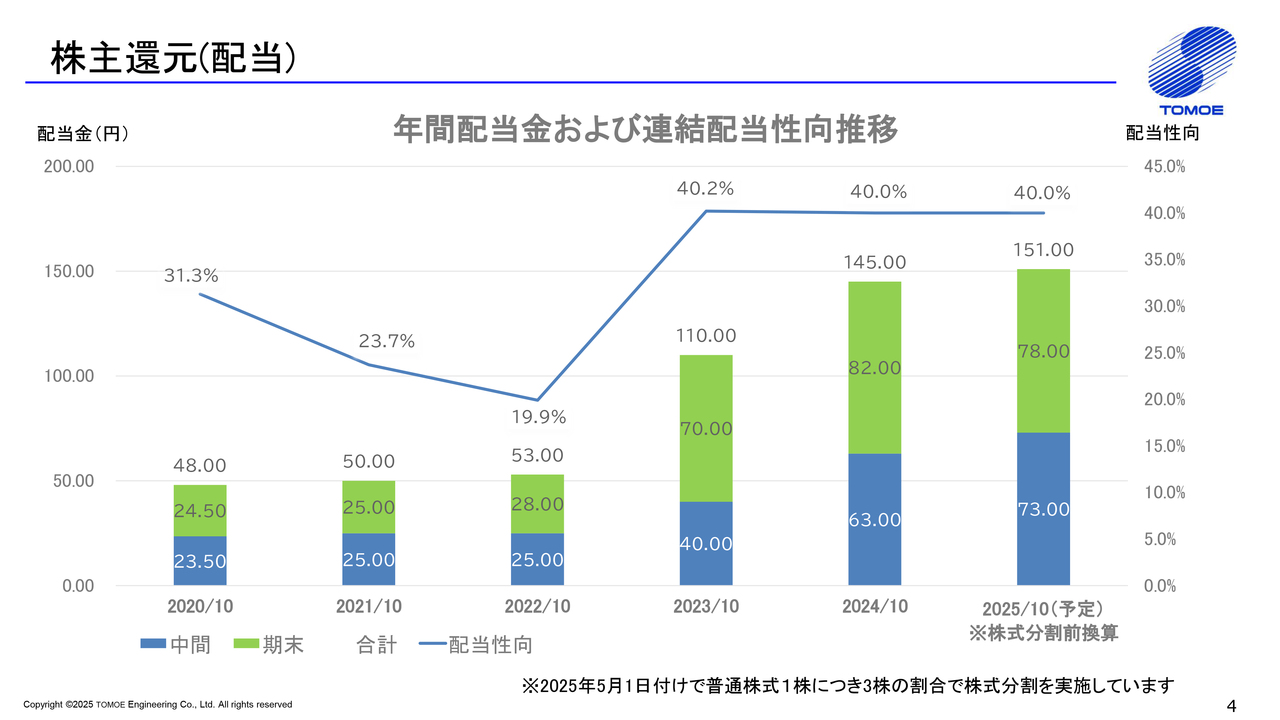

株主還元(配当)

玉井:2023年10月期に、株主還元強化のために配当方針を変更しました。現中期経営計画期間の2025年10月期までは、配当性向40パーセント以上という方針にしています。

坂本:ご説明いただいた配当性向40パーセント以上を基本として、しばらくはこちらの配当政策を取られるというイメージでよろしいでしょうか?

玉井:今期までは40パーセント以上としていますが、来期以降の方針は現在策定中で、12月に発表する予定です。今後も、積極的な株主還元を行うつもりです。

坂本:先ほどのお話は配当性向に絞っていましたが、もう少し広げ、株主還元について質問です。全体的に、株主還元から大きくイメージできるのは、配当と自社株買いあたりかと思います。こちらのイメージについて教えていただけたらと思います。

玉井:配当もありますが、株主優待にも力を入れています。積極的な配当の実施と株主優待の2本立てで、今後も株主還元を行っていくというイメージです。

坂本:今お話があったところですが、株主優待について教えていただけたらと思います。

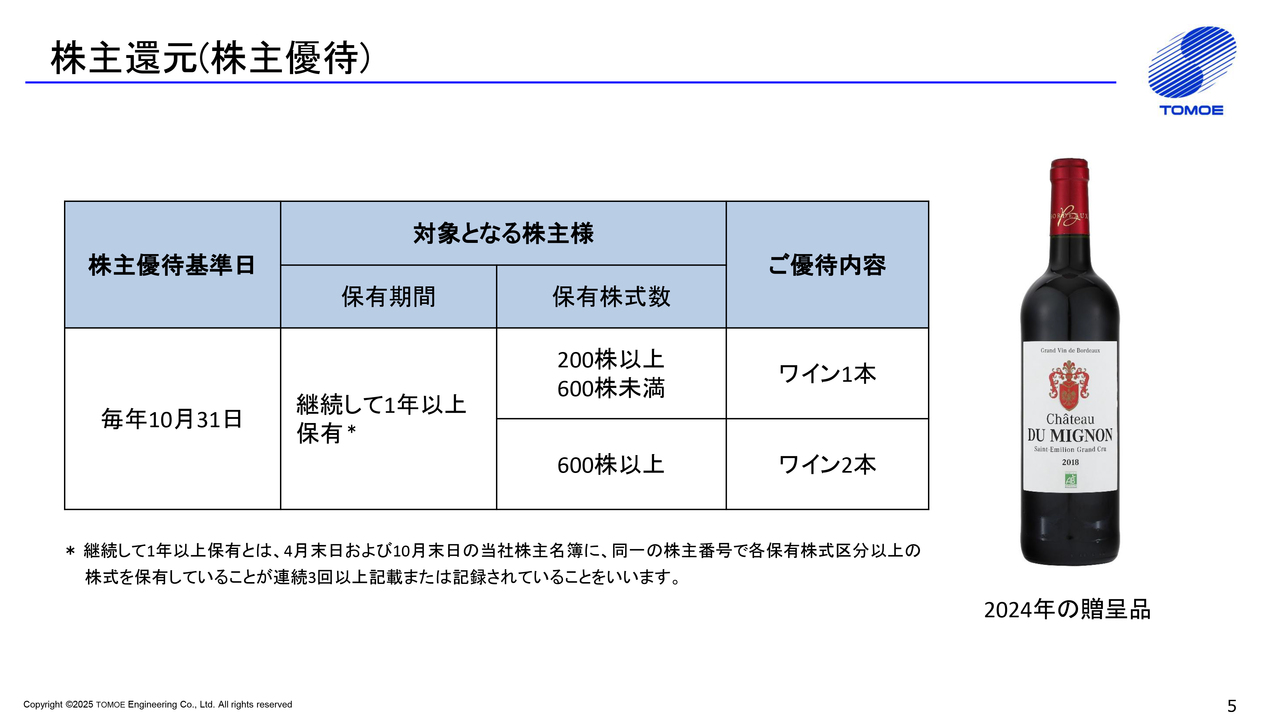

株主還元(株主優待)

玉井:株主優待に関しては、毎年10月31日を基準日として、200株以上を1年以上継続して保有された株主さまにワインを贈呈しています。

坂本:「200株以上を継続して1年保有すればワインを1本もらえる」とスライドに記載がありますが、ワインにした理由があるのでしょうか?

玉井:過去に化学品事業の商社部門の中にワインを扱っている部隊があり、現在は実施していませんが、輸入販売を行っていました。そのような歴史から、ワインを扱う会社とまだご縁があり、ワインを株主優待としています。

坂本:非常によくわかりました。

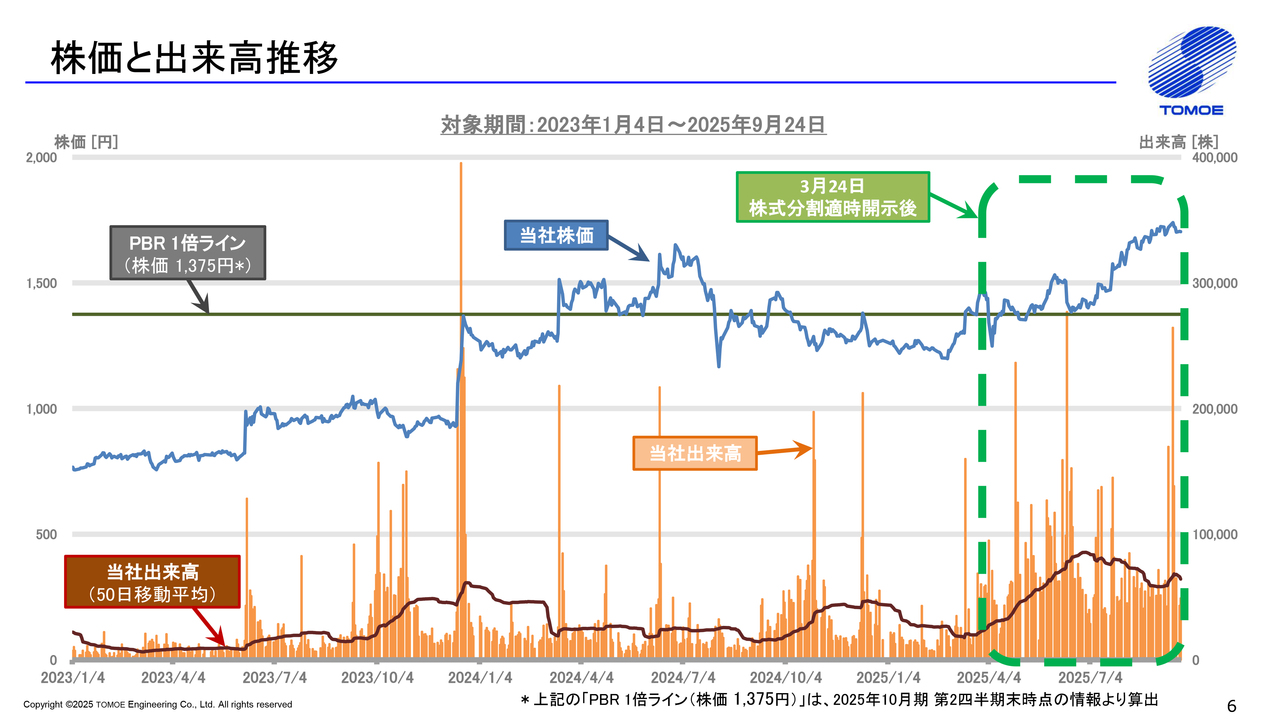

次のページには、株価と出来高の推移の図が掲載されています。こちらについて、ご説明をお願いします。

株価と出来高推移

玉井:スライドのグラフは、2023年1月以降の株価と出来高の推移を表しています。

株主還元の強化や好調な決算、増配を開示したタイミングで投資家のみなさまにご評価をいただいたことで、株価が上昇してきています。今後も、投資家のみなさまに選んでいただける銘柄を目指したいと思っています。

坂本:好調な業績が株価に反映されていますね。

続きまして、御社の事業についておうかがいしていきたいと思います。まずは、売上が多いとおっしゃっていた化学品事業からお話しいただけたらと思います。

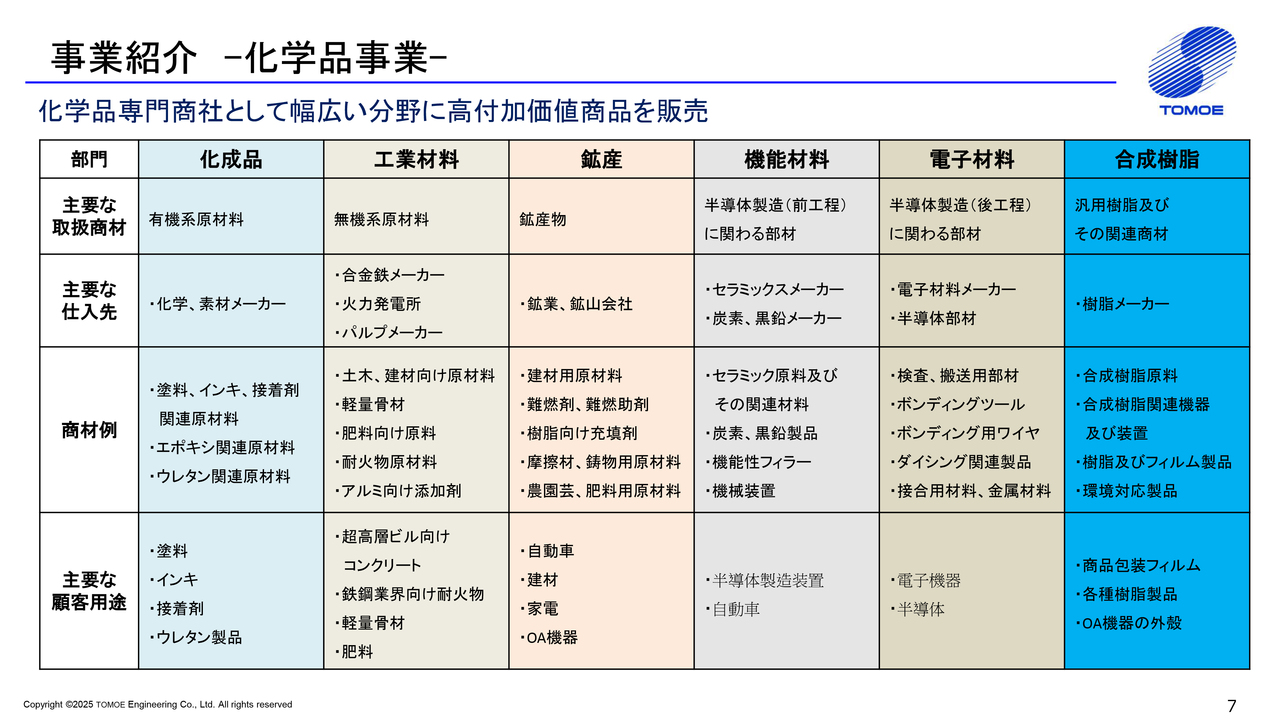

事業紹介 –化学品事業–

玉井:化学品事業は、ニッチで高い市場シェアを持つ有機系・無機系の原材料、および半導体の部材を取り扱っています。

荒井沙織氏(以下、荒井):取り扱い品目が非常に多いですね。

坂本:本当に多岐にわたる品目がありますが、これらについて質問したいと思います。

御社にはたくさんの取り扱い製品がありますが、売上と利益の割合を教えていただけたらと思います。多数あるためすべてというわけにはいかないかと思いますが、お願いします。

玉井:数万点あり、私もすべてを理解しているわけではありません。表も非常に細かくなっていますが、簡単に言えば、有機系が30パーセント、無機系が50パーセント、半導体部材が20パーセントという割合になります。

坂本:この割合について、近年で変化が見られているのか、どの分野が伸びているのかについてもおうかがいしたいです。

玉井:近年は、半導体と無機系の割合が伸びています。

前期までは、半導体分野においてパワー半導体向けの好調があり、業績に大きく貢献しました。今期は無機系商材の、樹脂用の難燃助剤である三酸化アンチモンという素材の好調によって伸びています。

坂本:化学品事業の商品と売上、利益が伸びている点について教えていただきましたが、なんらかの強みがあるかと思います。その部分についても、おうかがいできればと思います。

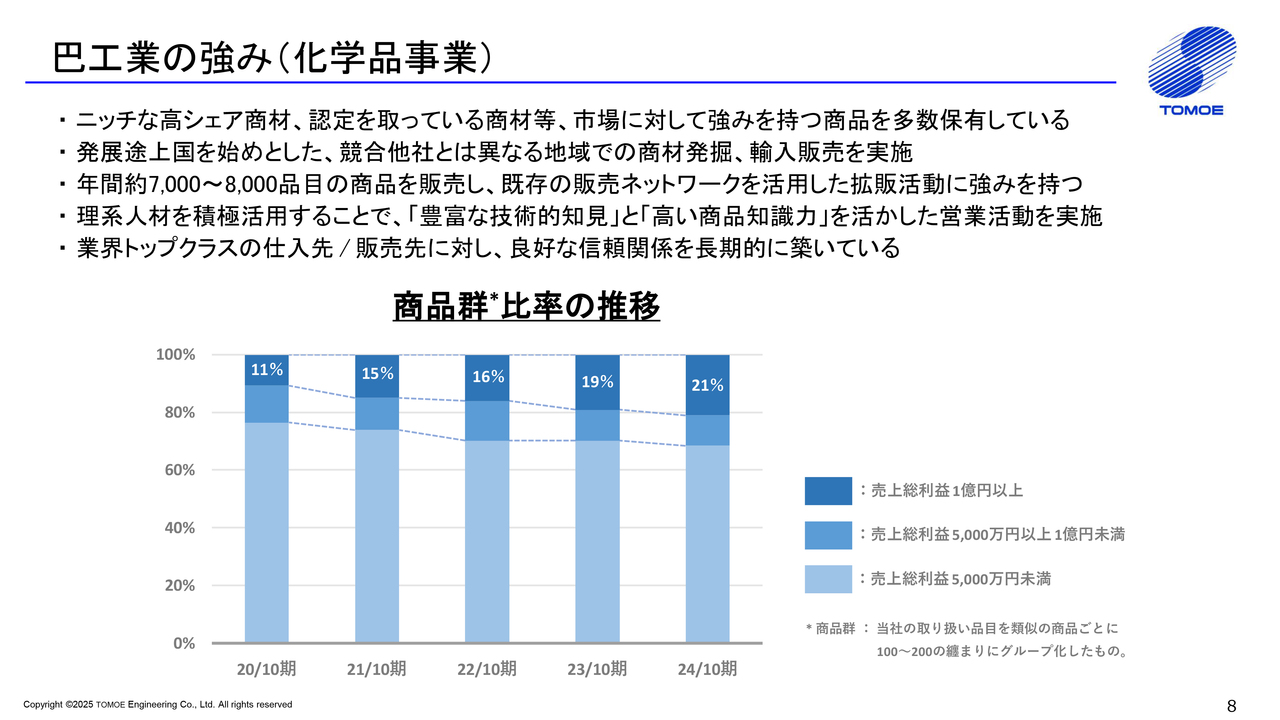

巴工業の強み(化学品事業)

玉井:化学品商社事業で非常に強いところと言えば、まずはニッチで高いシェアを持つ商材を取り扱っている点です。なじみがないと思いますが、例えばシリカフュームや三酸化アンチモンなどがあります。後ほどそれぞれの商品についてご説明したいと思います。

また、私どもは他社では取引が少ないアフリカや中東、東欧地域に強いという点も強みです。

坂本:質問ですが、御社はニッチで高シェアの商品を多数取り扱っています。商品を見つけてくる目利き力や、先ほどアフリカなどの話もあったようにネットワークが非常に大事だと思いますが、どのような取り組みをしているのか、一例でもかまいませんので教えていただけたらと思います。

玉井:「商社は人材」と言われますが、1つは、ニッチな商材に技術対応できる、商品に関して高い専門知識を有するセールスエンジニアが顧客対応するということです。

また、市場開発に関しても、相当深い人脈などを持っています。そのため、先ほどお話ししたような、他社が行かない領域においても強みを発揮できるということです。

坂本:売上総利益1億円以上の商品が増えているところですが、今後も増やしていく予定でしょうか? それとも、細かくても良いのでさらに増やしていくのかといった方向性、および現状について教えていただけたらと思います。

玉井:これは私のポリシーでもありまして、今後も利益1億円以上の商材を増やし、業績の安定化を目指していきます。

理由としては、利益1億円以上の商材が少ないと、半導体のように景気変動が激しい領域では、景気によっては一気に業績が悪くなってしまうためです。逆に、1億円以上の商材を多数持っている部署は、多少の景気変動によって1本、2本の柱が倒れても業績を保てる安定感があります。そのような理由から、1億円以上の商材を増やしていきます。

もちろん、いきなり1億円にはなりません。少しずつ商材の規模を大きくし、最終的には1億円以上の商材に仕立て上げるといったことを心がけています。

坂本:次に、機械事業についてお話しいただけたらと思います。

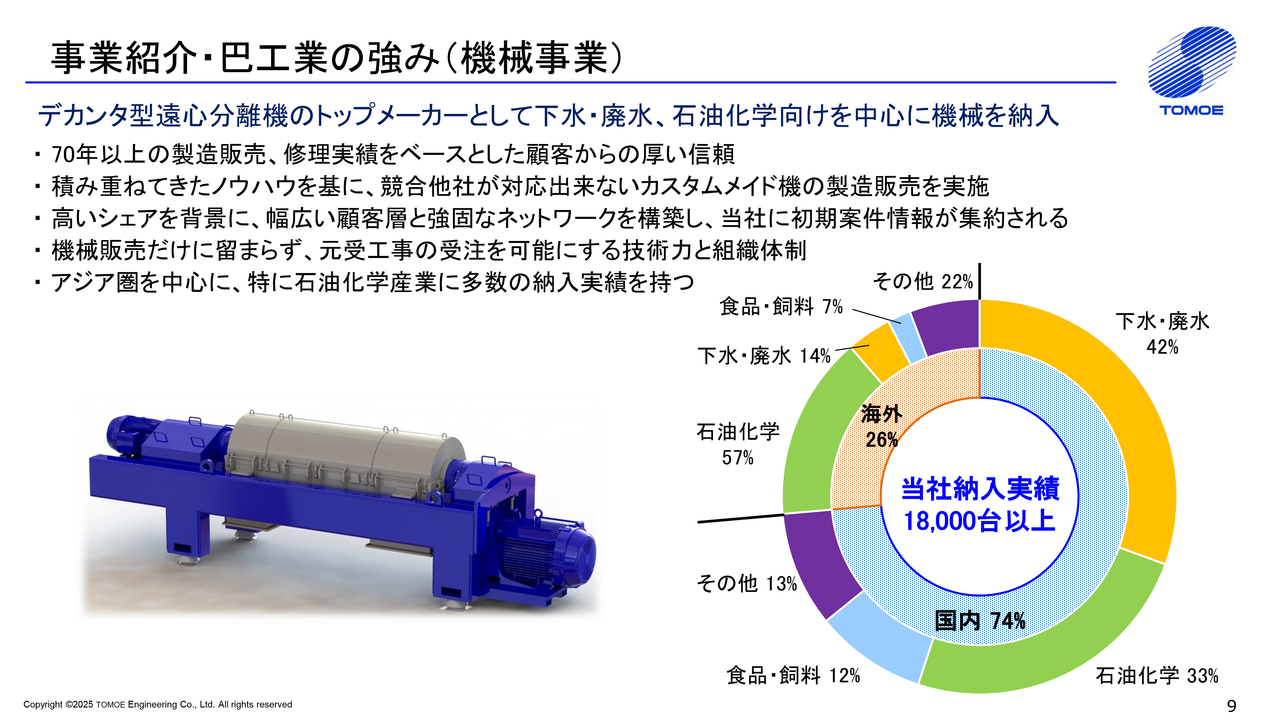

事業紹介・巴工業の強み(機械事業)

玉井:機械事業に関しては、デカンタ型遠心分離機のトップメーカーとして、下水・廃水、石油化学向けを中心に世界で1万8,000台以上の納入実績があります。

内訳は国内が74パーセント、海外が26パーセントです。国内販売実績のうち下水・廃水が42パーセントを占め、大都市の下水処理場のほとんどに当社の機械が使用されている状況です。

日本国内の石油化学向けにも多くの納入実績があり、海外では中国、東南アジアを中心としたアジア地域の石油化学に向けて高いシェアを持っています。

坂本:遠心分離機が高シェアということで、機械事業の柱になっている部分だと思います。こちらには、独自技術のようなものがあるのでしょうか? シェアが高い理由を教えていただけたらと思います。

玉井:やはり、世界的にトップシェアを持っていた米国シャープレス社の高い耐久性と分離性能を技術継承している点です。業界では「巴のデカンタ」という名前で通っているほど有名な機械です。

坂本:売上のシェアの円グラフの中で、国内・海外に下水・廃水や石油化学の記載がありますが、石油化学産業が強い理由について教えていただけたらと思います。

玉井:化学市場では、高い耐久性と分離性能が要求されます。この市場に適合した当社の遠心分離機が、高いシェアを持っているということだと思います。

荒井:ここまで会社概要編をうかがってきましたが、坂本さん、お話をうかがってみて、いかがでしたか?

坂本:非常に丁寧にご説明いただきました。初めに化学品事業と機械事業の中身や、どのようなものを作って販売しているのかを理解すると、みなさまもこの後の成長戦略編のイメージが非常に湧くかと思いますので、楽しみにしてください。

それでは、今後の成長についてご説明いただきたいと思います。

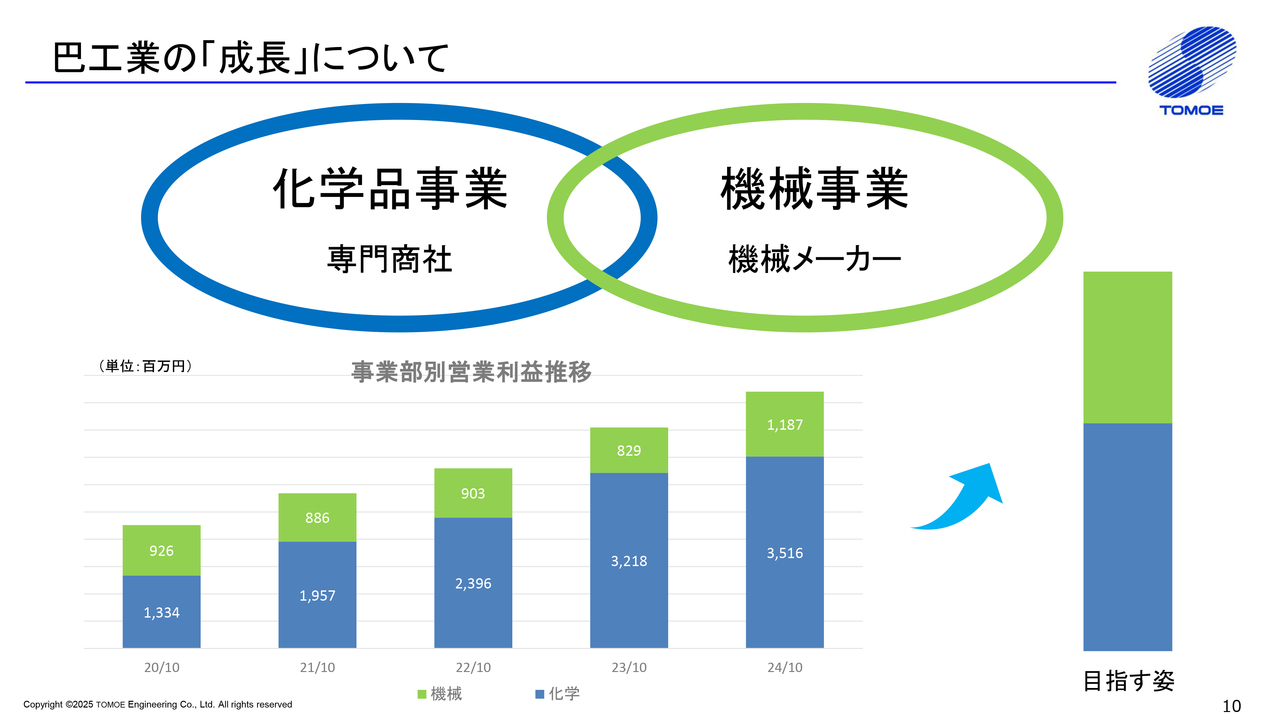

巴工業の「成長」について

玉井:まず、スライドのグラフは事業部別の営業利益の推移を表しています。現在75パーセントを占める化学品事業は近年大きく業績を伸ばしており、今後は緩やかな成長を予想しています。

今後は、現在25パーセントを占める機械事業を伸ばすことで、さらなる成長を目指していきたいと思っています。

坂本:後ほど、成長に関して一つひとつの政策などさまざまな詳しい説明があるかと思いますが、将来的に目指す姿として、機械事業が伸びる予想になっています。こちらの理由や背景について、教えていただけたらと思います。

玉井:現在は、売上、利益ともに化学品事業が75パーセントと圧倒的に大きく、機械事業は全体の25パーセントとなっています。近年では化学品事業が伸びていますが、機械事業はまだ伸びしろが大きいと考えており、現在は機械事業に力を入れて増やしていっているかたちです。

坂本:ここからは、御社の化学品事業を支える商材についてです。先ほどからお話されている化学品については、意外とみなさまもイメージがつかないかと思いますが、このあたりについて詳しくお話しいただければ、理解が深まるのではないかと思います。

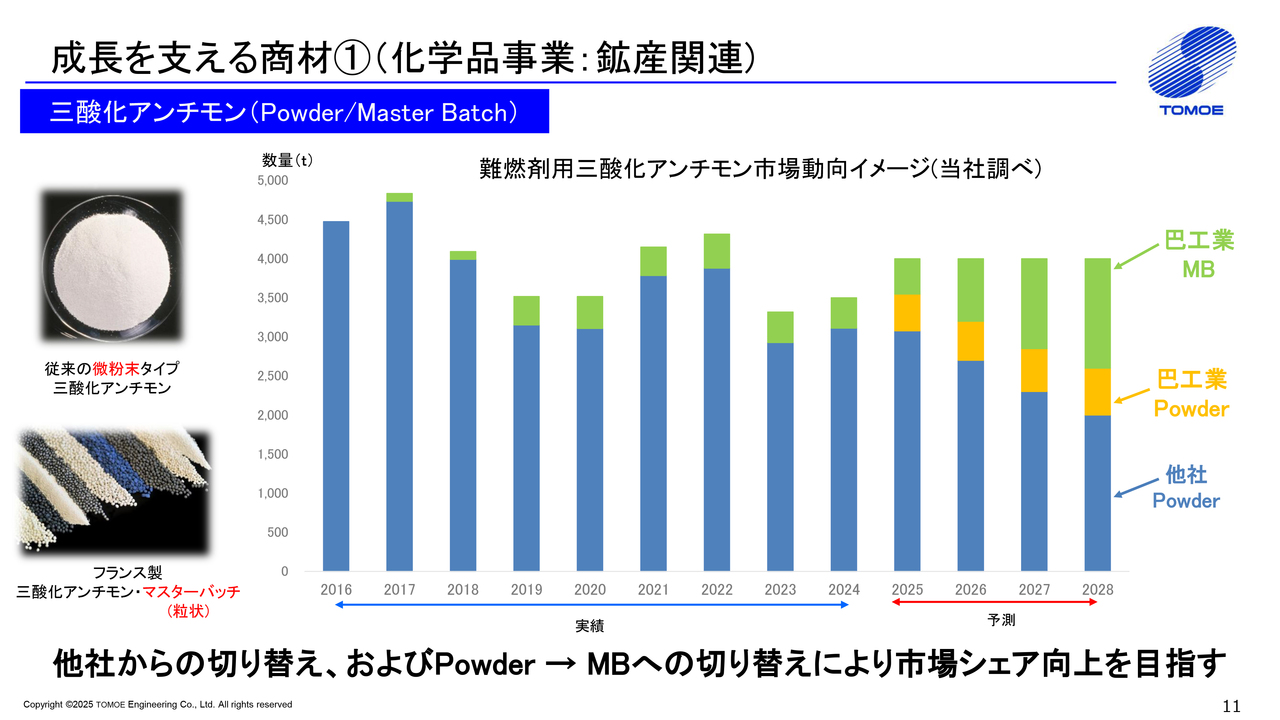

成長を支える商材①(化学品事業:鉱産関連)

玉井:当社の品物はみなさまにとって一般的でないため、ご説明します。

まず、三酸化アンチモンです。これは樹脂の難燃助剤、つまり樹脂を燃えないようにするための素材の1つで、今非常に伸びています。

原料となるアンチモン(レアメタル)の原産国は、中国が大半を占めています。ところが、昨年9月に中国がさまざまな輸出規制を実施し、アンチモンも輸出規制となったことで、日本のユーザーも含めて世界的にパニックとなりました。

私どもが救われたのは、サプライヤーが原料のアンチモンを中国以外から仕入れていた点です。そのため、特需というかたちで私どものパウダー品の販売が一気に増加しました。

ただし、三酸化アンチモンは劇物にも指定されている特定化学物質で、企業で使用する場合には必ず粉塵対策を行うことが法律で決められています。

私どもが輸入しているものに関しては、粉塵対策を行った三酸化アンチモンのマスターバッチ品がありまして、そのサンプルがこちらにあります。

荒井:今日は、現物をお持ちいただいています。

玉井:こちらが、三酸化アンチモンという素材のマスターバッチです。三酸化アンチモン自体は劇物で持参できないため、他のパウダー状の商品でイメージをお見せします。

荒井:かなり細かい粉ですね。

玉井:そうです。マスターバッチ品は、この粉を樹脂でコーティングして錠剤状にしたものです。実物をご覧いただくとわかると思います。

坂本:なるほど、さらさらしている感じですね。

荒井:粒で、からからした感じになっていますね。

玉井:このようなかたちにしたものがヨーロッパではどんどん普及しており、いずれ日本でも広まってくるだろうと考えました。この製品は、私どもが日本で初めて輸入販売したという状況です。

坂本:このようなかたちのマスターバッチにする理由についてですが、粉の場合、先ほどご説明されたとおり、粉塵対策をしなければなりません。吸ってしまう事故が起こる可能性のほか、扱いやすさなどもおそらくあるかと思います。これらを考慮されたことによって、このようなかたちになっているのでしょうか?

玉井:そうですね。マスターバッチ品にする理由は2つあります。1つは、粉塵が出ないということ、もう1つは、粉の場合は樹脂に混ぜる際に非常に大変ということです。

坂本:ダマになってしまいますよね。

玉井:そうです、ダマになります。

坂本:なるほど。

玉井:マスターバッチ品は加工したい樹脂と同じ樹脂でコーティングされているため、混ぜ合わせると三酸化アンチモンが分散していきます。

荒井:かなり扱いやすくなっていますね。

玉井:扱いやすいと思います。

荒井:同じような手法はよく使われるのでしょうか?

玉井:私どもは、さまざまなマスターバッチの商品を持っています。合金鉄にもありますし、世の中には比較的あります。

坂本:添加剤系の製品は、けっこうありますよね。

玉井:なにか混ぜ物をする際、このようにすることは一般的によくあります。消費者の方にはご縁がないかもしれませんが、メーカーではこのような手法を使うことがあります。

坂本:スライドの図をみなさまにも見ていただけたらと思いますが、御社のシェアが非常に高くなっています。

中国のお話もあったかと思いますが、このマスターバッチ品が非常に伸びているということで、どちらかと言えば「みんなで使おう」という機運になってきているような状況はありますか?

玉井:日本企業も環境問題に関して非常に熱心になっており、真剣に考えられている企業が増えてきています。そのため、今後ずっとパウダー品を使い続けるには問題があるのではないかという企業から、徐々にマスターバッチ品に切り替えている動きはあります。

坂本:そこをうまく取って、御社のシェアが伸びているということも1つの理由ですね。非常によくわかりました。

玉井:こちらも、作るのはなかなか大変なのですよね。

坂本:大きさを均一にする技術など、やはりいろいろとあるのでしょうね。

玉井:そうなのです。私たちは輸入していますが、メーカーが作るのは大変です。

荒井:中は劇物ですので、きちんとコーティングされている必要がありますね。

玉井:そうなのです。

坂本:さらに、樹脂だらけになってしまいますよね。混ぜる割合などもあります。

玉井:コーティング技術は非常に難しいです。私も工場を見せてもらいましたが、大変です。

荒井:ここにも技術力があるということですね。

玉井:ものすごく技術が入っていますね。

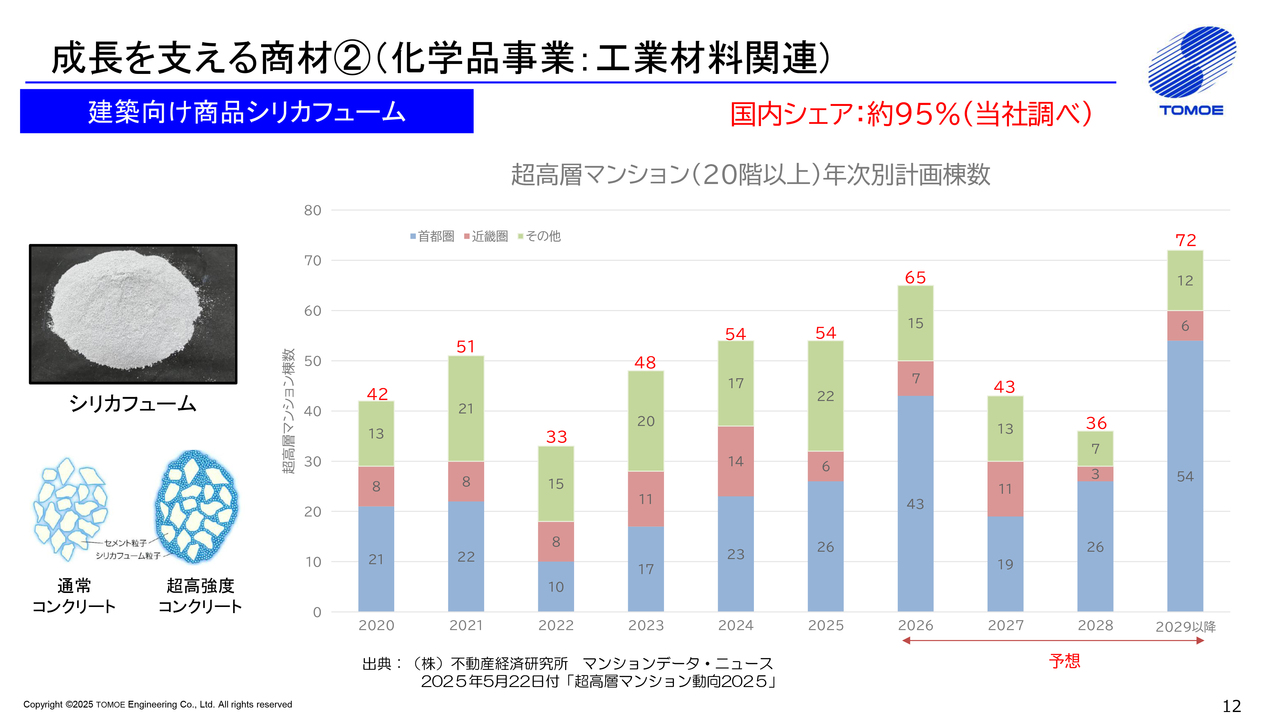

成長を支える商材②(化学品事業:工業材料関連)

玉井:2つ目は、見慣れない言葉かと思いますが、超高強度コンクリートの混和材として使われるシリカフュームです。これがシリカフュームです。

坂本:こちらは、先ほど三酸化アンチモンではないとお話ししていた粉末のサンプル品ですね。

玉井:こちらは非常におもしろい粉で、タバコの煙の100分の1程度の粒径なのです。

坂本:タバコの煙よりもさらに細かいということですね。

玉井:100分の1ほどの細かい粒です。ものすごい細かさで、三酸化アンチモンのような劇物ではなく安全なものです。スライド左側にあるように、コンクリートはセメントと水と砂と砂利から構成され、セメントの粒子同士がくっついて固まります。

シリカフュームは細かい粒子のため、右側の模式図のように、セメント粒子の間に何万個、何千個、何万個と入っていくのです。

荒井:隙間を埋めていますね。

玉井:このように当社のシリカフュームを使用することで通常のコンクリートの約10倍の強度になります。

荒井:そんなに強度が増すというのは、驚きです。

坂本:この必要性は、何になりますか?

玉井:例えば、超高層ビルです。現在は超高層ビルが数多く建っていますが、昔に比べると大きな柱や梁がなくなっていますよね。

坂本:すっきりしたビルが増えています。

玉井:細い柱になっていると思います。昔は鉄骨で建てていたものを、現在はRCという鉄筋コンクリートで建てますが、非常に柱が細かったり、時には壁だけで建ててしまったりする時があります。

要するに強度が非常に高くなるため、断面をかなり小さくして高い建物を建てることができるという技術です。この技術はもともとヨーロッパで開発されたものですが、日本で非常に普及し、現在、超高層ビルでは必ず使われています。

超高層ビル向けの超高強度コンクリートには私たちのシリカフュームが使用されており、シェアとしては非常に高いです。現在、95パーセント程度のシェアを持っています。

坂本:それでは、ほとんどが御社のものなのですね。

玉井:そうですね。供給責任があるため大変ですが、今後も首都圏の再開発などのような需要が見込まれている分野です。

坂本:なるほど。そちらについてもうかがっていきたいと思います。95パーセントというシェアは非常に高く、ほぼ独占に近い状況ですが、まずはその理由を教えていただけたらと思います。

玉井:まず、技術は世界的にあるものの、これだけの強度を出すというのは日本独特です。日本の建設会社は非常に優秀で、高い強度を実現する技術を持っています。

加えて、日本の超高層ビルの耐震基準は非常に厳しいです。実際に行くとわかるのですが、コンクリートの中には多くの鉄筋が入っており、その空隙に超高強度コンクリートを流し込む必要があります。したがって、粘性が高くならない、流動性に優れたコンクリートにしなければいけません。

シリカフュームには多くの種類がありますが、流動性の高いコンクリートにできるシリカフュームは限られており、私どもが扱っている中でも、数種類しか対応できる商品はありません。

坂本:流動性とは、柔らかいということですか?

荒井:さらさらした液体にしなければいけないということでしょうか?

玉井:はい。例えば、異なるシリカフュームを使うと、さらさらしたコンクリートにはまったくなりません。したがって、当社も何十種と持っていますが、そのうち1つから2つを超高強度専用のシリカフュームとしてユーザーに販売しています。

シェアが高いもう1つの理由は、各ゼネコンが超高層ビルを建てる際に、国土交通省大臣認定が必要であるためです。

坂本:認定をもらったものでなければ、できないということですね。

玉井:建築基準法だけでは駄目です。大臣認定を取得する際、私どものシリカフュームが配合された材料が登録されているため、そのような面でなかなか競合が入りづらい部分があると思います。

坂本:御社が95パーセント以上のシェアを取っていますが、大臣認定を取得して売り出そうという他のメーカーや商社はいらっしゃらないのでしょうか?

玉井:いらっしゃると思いますが、大臣認定を取るためには、その材料をもう一度登録しなければなりません。大臣認定を取るには相当なお金と時間をかける必要があるため、大変な作業になると思います。

そうやって認定を取るということであれば大丈夫かと思いますが、私どもの材料を入れたかたちで試験が実施されているため、異なる材料を入れた場合は再度試験を実施しなければいけないということになります。

坂本:なるほど、そのあたりがかなり大変なのですね。

玉井:できないことはないのですが、みなさまやりたがらないですね。

坂本:そのとおりですし、おそらくゼネコンなども巻き込んでやらなければならないため、かなり大変だと思います。

玉井:私どもも、こちらを開発するまでに十数年、ゼネコンと一緒に取り組んだ部分もあり、そのような意味で、現在も高いシェアを持っています。

坂本:なるほど。そこが大きな強みなのですね、では、初期からずっとシェアが高かったということですか?

玉井:そうですね。

坂本:他社がやめたというわけではないのでしょうか?

玉井:ええ。

坂本:では、こちらは本当に強い商品なのですね。

玉井:超高層ビルの建設が始まった頃からずっと取り組んでいますからね。

坂本:なるほど、良い遺産なのですね。

玉井:他にも用途は多くありますが、一番代表的なものをご紹介しました。

坂本:今日は時間の関係で、すべてをお伝えすることはできませんが、これ以外にも、御社はこのような化学品のお取り組みをされていて、シェアが高いものもあるということですね。

玉井:同業他社の興味がある商材が多数あると思います。

荒井:一つずつうかがっていきたいですね。

坂本:聞きたいのですが、おそらくきりがないですよね。

玉井:開発途上の担当者は嫌がりますね。

坂本:ばれてしまうのも良くありませんから。

荒井:言えないことも多そうですよね。

坂本:投資家としては聞きたい話ですが、「儲かっていますよ」とはなかなか言いづらいところがありますからね。

続きのご説明をおうかがいしていければと思います。

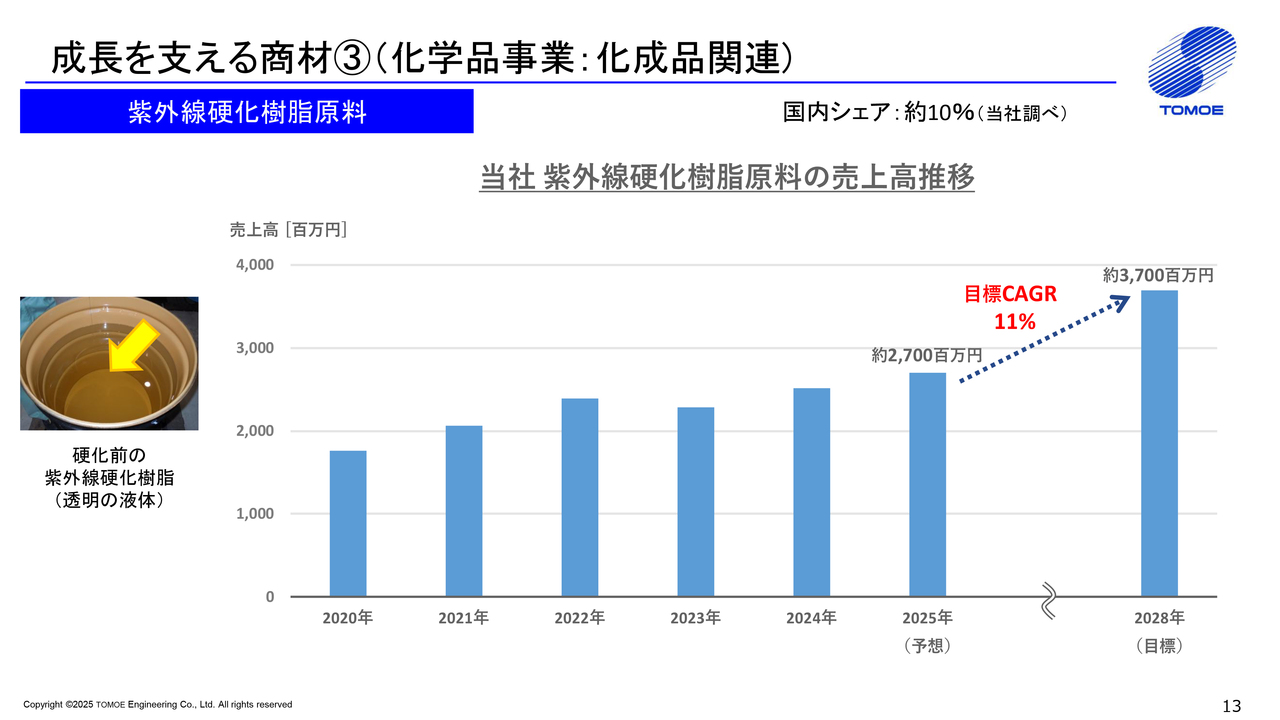

成長を支える商材③(化学品事業:化成品関連)

玉井:3つ目も聞き慣れないかと思いますが、紫外線硬化樹脂原料です。わかりやすく言うと、歯医者さんに行くと、たまに紫外線を当てられますよね。それと同じような感じです。

坂本:どちらかと言えば、レジンのようなイメージですか?

玉井:はい。紫外線を当てると液体から固体になる樹脂だと思っていただければ良いかと思います。

荒井:ネイルなどもそうですか?

玉井:そうですね。私どものものはさすがに歯医者で使用されているものとは異なりますが、通常の樹脂は加熱乾燥といって、例えばドライヤーを当てるなど、さまざまな手段で乾燥させます。こちらは、CO2の問題があったり、ドライヤーを当てて乾かすまでの時間がかかったりと、デメリットもあります。

そのような意味で、スライドにあるように、加熱乾燥に代わり、紫外線で硬化する樹脂が徐々に広まっている状況です。

特に当社の場合は、印刷用のインクが非常に強いため、その分野で販売を伸ばしています。

坂本:今、印刷用のインクというお話もあったのですが、紫外線硬化樹脂原料には、印刷以外の用途も含めてどのような用途があり、どのようなものが伸びているのかを教えてください。

玉井:身近なところだと、雑誌や広告の印刷用インク、自動車の内装部品や塗料、電子機器の保護用のコーティングは熱源を使わなくて済みますので、使われます。ポスターなどは紫外線硬化樹脂に代わってきています。

坂本:そうなのですね。

玉井:カレンダーやポスターなどは、だいぶ多くなりました。

荒井:表面がツルツルした印刷物というイメージですか?

玉井:そのようなイメージですね。すべてではないのですが、あの手のものは、かなり変わってきています。印刷業界もずいぶん技術革新が進んでいます。

荒井:知らず知らずのうちに目にしている可能性も高いですね。

坂本:続きまして、機能材料関連のお話をお願いします。

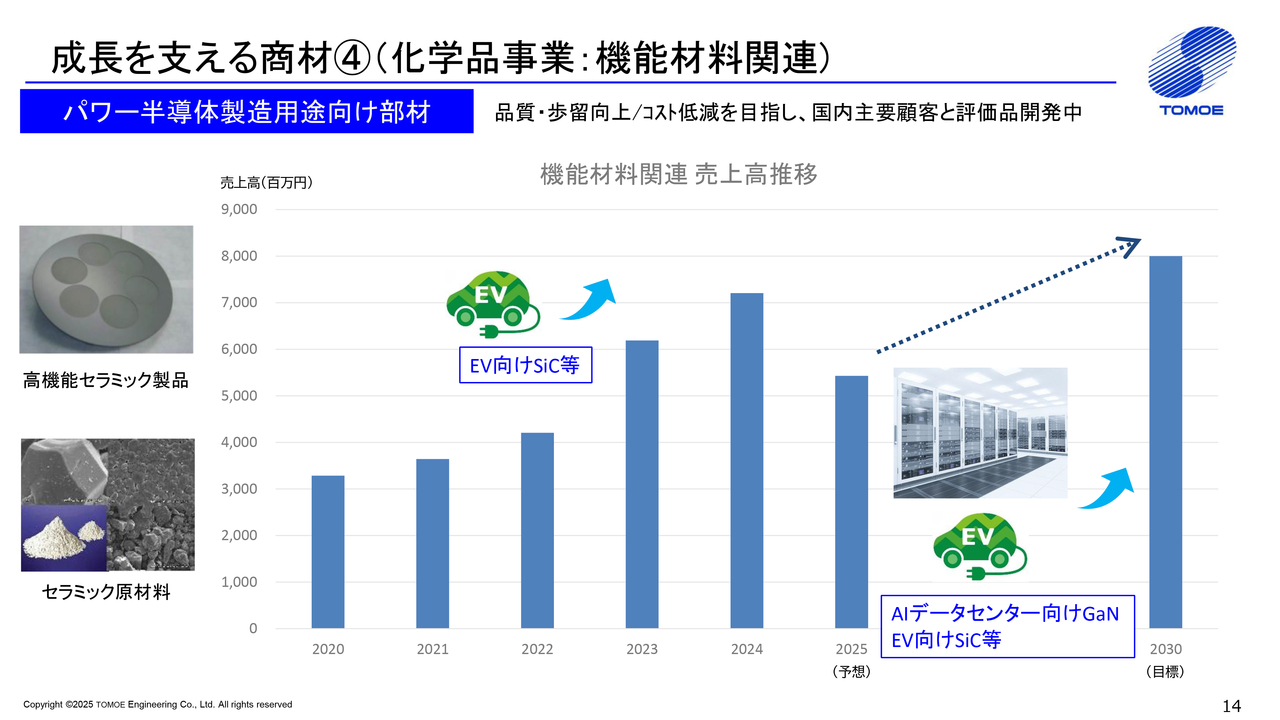

成長を支える商材④(化学品事業:機能材料関連)

玉井:4つ目は、前期に非常に飛び跳ねたパワー半導体の製造用途向け部材です。

坂本:個人投資家も大好きな話かと思います。

玉井:ものすごい数のご質問が来ました。

坂本:なるほど。

玉井:2024年まで特に業績に寄与したのがパワー半導体用のSiC原料やSiCウェーハ製造用部材です。これも聞き慣れない言葉かもしれないですね。

坂本:新しい半導体と言われているものですね。

玉井:シリコンに代わる炭化ケイ素(SiC)という材料で、いわゆるパワー半導体と言われるSiCウェーハの製造用部材として、ずっと私どもは開発を行ってきました。

みなさまご存知のように、2021年から2023年に、シリコン・SiCともに半導体不足となりました。逆に、今度はEVが勢いよく上がってくる状況の中で、お客さまが部材の手配と在庫を確保しようと、オーダーが集中しました。

坂本:すごいことになっていましたね。

玉井:当社もそれに巻き込まれて、うれしい悲鳴をあげていました。大変業績に寄与したのですが、今年は駄目だったという状況です。

坂本:スライドのグラフで先ほどお話のあった2025年が落ちているのは、2024年までは、在庫確保の反動で落ちているという認識でしょうか?

玉井:まさに、おっしゃるとおりです。2024年以降、半導体不足が解消したのですが、その中でEVの市況が悪くなってしまいました。そのため2024年後半から、日本だけではなく世界中で在庫調整が始まりました。私どもも相当、先行オーダーをいただいていましたが、それも、「繰り延べ」というかたちになりました。

坂本:キャンセルではなく繰り延べということですか。

玉井:オーダーをいただいているため、お客さまもキャンセルできずに、「繰り延べ、繰り延べ」ということで、約1年半の繰り延べとなったところもあります。

坂本:そのような感じなのですね。

玉井:そういう状況で今、EV市況は厳しいのですが、AIのデータセンター向けがけっこう伸びてきています。聞き慣れないと思いますが、窒化ガリウム(GaN)という新しい素材があり、今、注力して販売増を目指していますが、なかなか良い状況になってきています。

坂本:パワー半導体の部分は、将来は伸びるようなかたちになっていますが、足元は消化というか、戻ってきていますか?

玉井:私どもはどちらかというと、検査装置のようなところに使われる部材が多いのですが、セラミック部材なども多いです。

そのような意味で、特色があって競合が非常にひしめき合っている中に行くわけではないため、需要さえ戻れば、ある程度やっていけると考えています。

坂本:この製品もシェアが高いところですか?

玉井:そうですね。シェアは高いですし、技術的にかなりレベルの高い分野を専門的に扱っているため、お客さまにも買っていただける分野が多いです。

坂本:ここまで、化学品の半導体についてお話しいただきました。

次は、機械事業の成長戦略です。将来伸びる予想になっている非常に興味深い部分について、うかがいます。

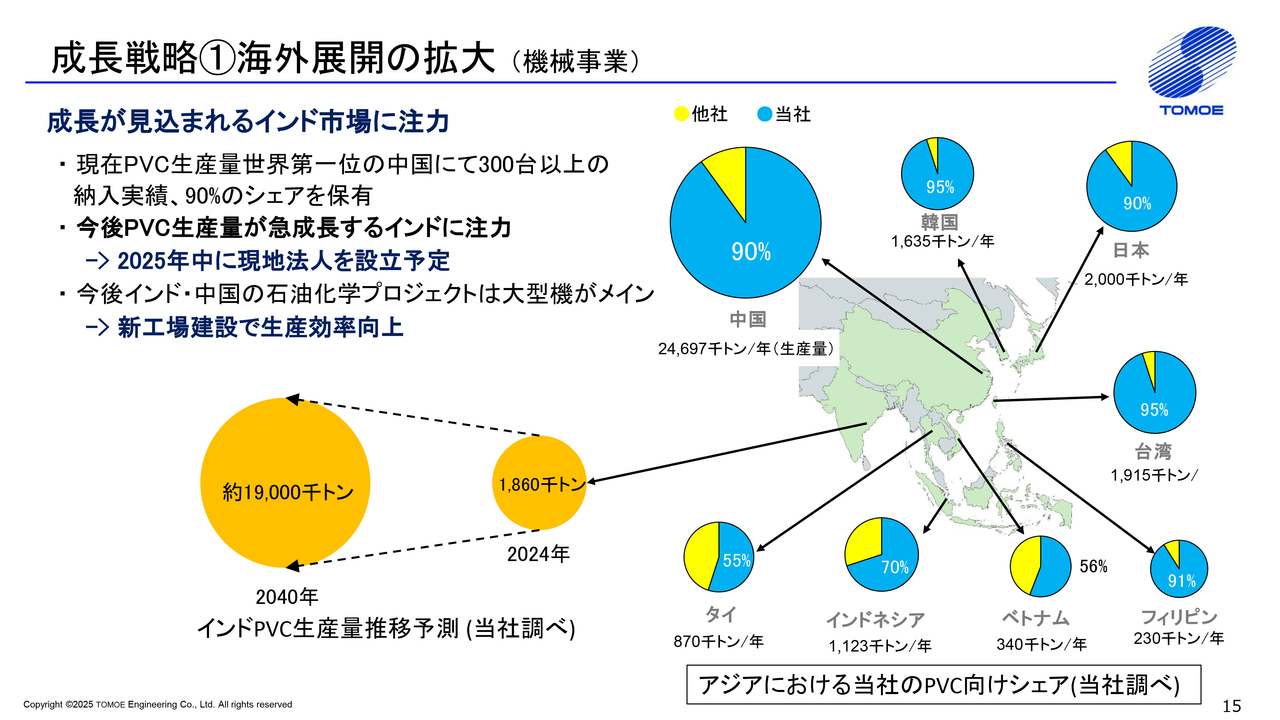

成長戦略①海外展開の拡大(機械事業)

玉井:今後、機械事業が業績を伸ばしていくための成長戦略を紹介します。

いくつかありますが、1つ目はインドを中心とした海外展開の拡大です。当社は先ほどからお話ししていますが、塩化ビニルという樹脂であるPVCに関しては、スライドにあるように、生産量世界一の中国で300台以上の納入実績があります。

また今後はモディ首相が一生懸命プッシュして進めている「メイク・イン・インディア」という政策によって、インドのPVCの生産量が、中国に置き換わるぐらい急拡大していくと予想しています。

このような中、当社はPVC向けの納入実績を背景に、この拡大する需要に対応できるようインドに注力していきます。

この伸びる需要に対応するためには、今の生産量を上げなければいけません。そこで新工場を建てるために神奈川県綾瀬市に土地を取得し、2027年の稼働を目指して、これからいよいよ建設する状況です。

坂本:1つ質問があります。機械事業の話も始まりましたが、こちらの国内と海外の売上の比率を教えてください。最近は海外にという話もあったため、やはりうかがっておきたいと思います。

玉井:ざっくりですが、国内が約60パーセント、海外が約40パーセントという売上比率です。

坂本:非常に海外も売上シェアはあるということですね。

続いて、PVCに強い理由を教えてください。

玉井:当社の遠心分離機は米国のシャープレス社の技術を継承しているため、非常に高い耐久性と分離性能を持っているためです。PVCに関して言えば、非常にマッチングしています。

古い話ですが、戦後、日本でもPVCが非常に増産した時期があり、その時にはやはり、当社の遠心分離機が一気に普及していきました。競合他社もあったのですが、やはり私どもの機械が一番良いということで、圧倒的な強さを持っていました。

その後日本に代わって中国がPVCの世界一の生産国になりましたが、その流れは変わらず、当社の遠心分離機が中国市場でも圧倒的に強いというのが現状です。これを今度はPVC生産量の増加が見込まれるインドで繰り返したいと考えています。

坂本:後ほどお話に出てくるかもしれませんが、やはりこれだけ売ると、シェアも高いのですが、メンテナンス需要もありますので、その辺りに期待できますね。

玉井:私どもは、やはりメンテナンスが非常に大きな収益源であり、機械が売れればメンテナンス需要を取り込むことができます。

坂本:特に日本は、新しく機械を販売、というよりはメンテナンスですよね。

玉井:海外もやはりメンテナンスが多いです。

坂本:それは、非常に長い売上、利益が期待できる話ですね。

初心者的な質問かもしれませんが、1台いくらぐらいするのでしょうか? おそらく小さいものから大きなものまで幅があると思いますが、だいたいのところを教えてください。

玉井:バリエーションがあり、小さな機械からものすごく大きい機械まであります。ですので、金額で言うと1,000万円から、一番大きいものでは2億円ぐらいまでになります。それくらいの幅があります。

坂本:今、海外でけっこう売れているという話もあったのですが、どちらかというと大型ですので高いものが売れているというイメージですか?

玉井:大型のもので、やはり億単位です。インドも大型機です。

坂本:非常によくわかりました。

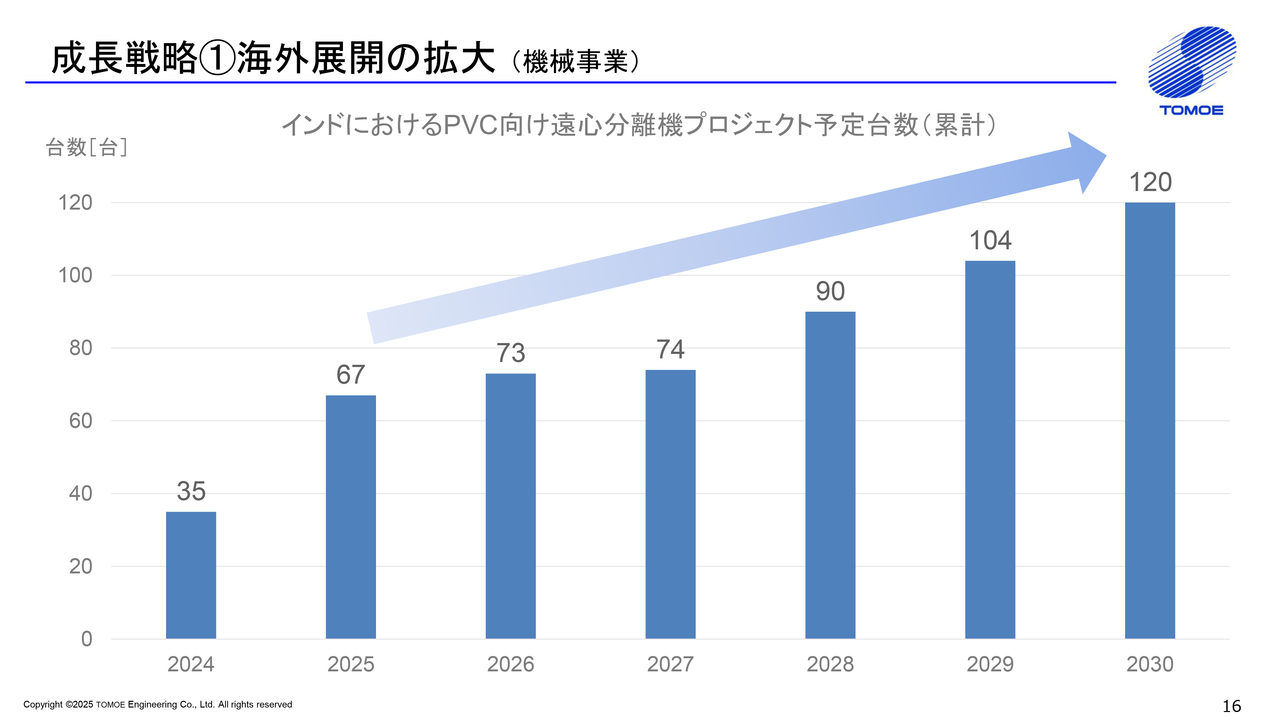

成長戦略①海外展開の拡大(機械事業)

坂本:先ほど、中国が多く、次はインドだという話があったのですが、スライドにあるインドの販売の伸びを示した棒グラフを見ると、足元ではすでに伸びています。継続的に2030年まで伸びる予想で、非常に良い成長市場だなと思いますが、意外と保守的だったりするのですか?

玉井:これは当社で作成した予測図なのですが、インドのPVCのプロジェクトに関して集計をしたもので、その需要に合わせて出した数字です。競合はヨーロッパの1社しかなく、私どもが取るか、彼らが取るか、フィフティ・フィフティというかたちになります。

ですので、この半分ぐらいはぜひ取りたいと思っています。このプロジェクトをインドが本当に行うのであれば、現実にはオンゴーイングになっているため、間違いなくこの台数は出てくると考えています。

坂本:あるいは、国産化も当然必要ですし、需要を考えると、このぐらいはということでしょうか?

玉井:あると思います。すでに私どもは大手のインドのお客さまに納入を開始しています。

坂本:そうですね。2024年、2025年に納入されています。

玉井:この流れで、1つのプロジェクトでだいたい3年から4年ほど続きます。極端な言い方をすると、日本は1台、2台ですが、インドの場合はダース単位で注文がきます。

坂本:なるほど、12とかそういう単位なのですね。

玉井:そのようなプロジェクトもあります。そうすると、飛躍的に台数が伸びていきます。逆に、先ほど新工場を建てるというお話をしましたが、当社も生産能力を上げていかないと間に合わないという問題もあります。

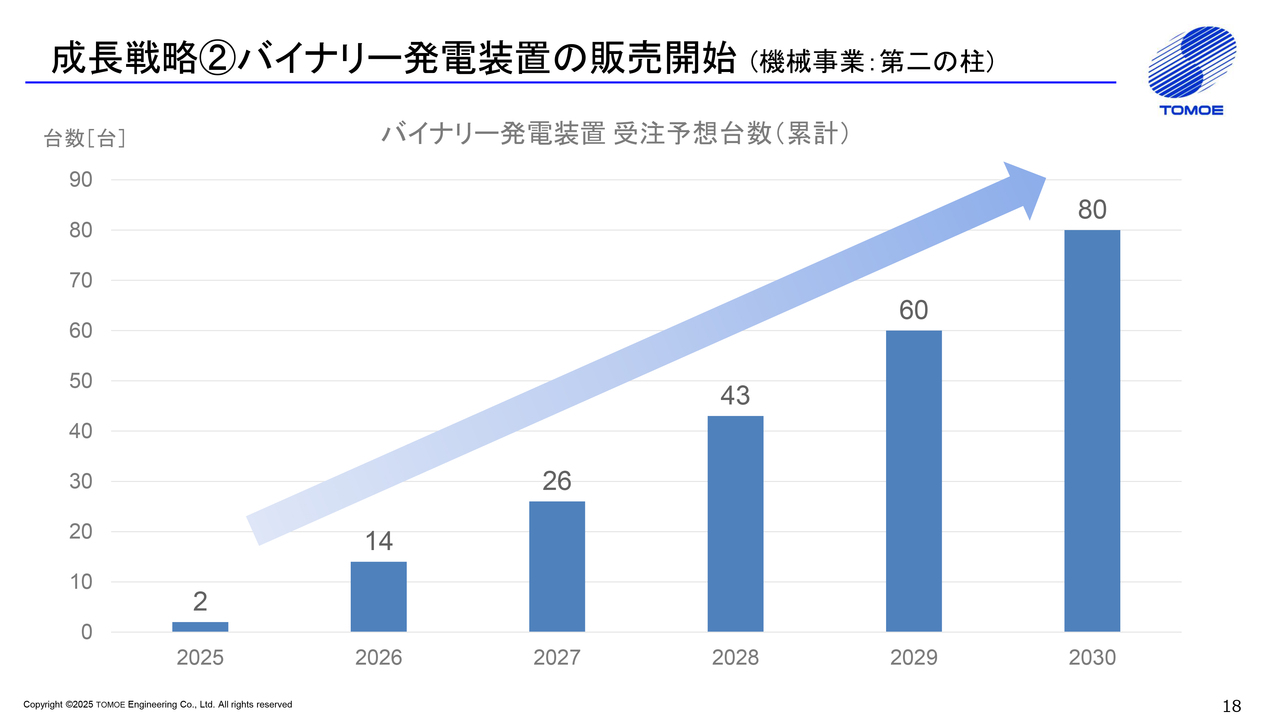

成長戦略②バイナリー発電装置の販売開始(機械事業:第二の柱)

坂本:先ほど、機械事業の遠心分離機についてお話しいただきましたが、第二の柱ということで、今、注力している商品についてうかがいます。スライドにバイナリー発電装置というものがありますが、どのようなものかを含めて教えてください。

玉井:これはみなさま、なかなか聞き覚えのない装置だと思います。

坂本:発電装置と書いてあるため、そうなのかなというイメージはあります。

玉井:地熱発電などはよくご存知かもしれません。簡単に言うと、水は沸点が100度ですが、それよりもさらに低い温度でタービンを回す装置です。

坂本:なるほど。

荒井:効率が良いのですね。

玉井:効率が良いことに加え、今まで見捨てられていたエネルギー源でも使えます。そんなに排熱がないところでも電気を起こせるのが特徴の1つです。

スライドに「第二の柱」とありますが、これはもともと私が社長になる時に、環境に寄与する事業になんとしても入っていきたいという思いがあり、その1発目として、当社の中で「バイナリー発電装置をやりたい」という機運があり開発したものです。

焼却炉の排熱や、地熱などの未利用熱を電力に変える装置です。莫大な熱源があるところで発電するのではなく、ある程度の熱源があれば発電ができます。そのため、用途は非常に広くなります。

スライドの図にありますが、沸点の低い(100度以下)冷媒をぐるぐると回します。左側から熱源として排熱がきますが、100度よりも低い温度の排熱でタービンを回すことができるため、今まで工場排熱で電気に変えられなかったところでも、変えられるようになってくるということです。

坂本:工場でなんらかの熱が出ても、そのまま流していたかもしれませんが、バイナリー発電装置を挟むことによって、発電も期待できるということですね。

玉井:値段もそんなに高いものではありません。そのような面では今後かなり伸びていくのではないかと考えています。

坂本:ユーザーにとっても、環境意識が高いところでは、非常に興味を引く商材なのかと思います。

玉井:開発は大変でしたね。

坂本:大変ですよね。その話も後からうかがいたいと思いますが、もう1ページ、ご説明を頂戴できますか?

成長戦略②バイナリー発電装置の販売開始(機械事業:第二の柱)

玉井:スライドにある需要のグラフですが、先ほどのインドと同じように、当社のバイナリー発電装置のチームは営業部もあるため、今後も取るだろうという予測を立てて出した数字ですので、確度的にはある程度あると私は考えています。

2025年に初受注しています。まだ小さなバイナリー発電装置ですが、2030年までには累計で約80台の受注を見込んでいます。

坂本:これは非常に楽しみですね。

玉井:バイナリー発電装置は2本目の柱ということで、期待している事業です。

坂本:まずは、やはり国内を中心に販売していくということですか?

玉井:はい。基本的には、海外よりも国内に特化して販売していくかたちです。

坂本:やはり、もともと御社とお付き合いのある会社に営業に行くパターンが多いですか?

玉井:いえ、そうでもありません。

坂本:熱源がありそうなところなどに行かれるのでしょうか?

玉井:少し話がそれてしまいますが、当初は温泉熱を狙っていました。

坂本:先ほども地熱というお話がありました。

玉井:開発している社員たちは、一時、九州の温泉地を温泉ガイドになれるくらいずっと回っていました。

荒井:熱がありそうなところを回っていたのですね。

玉井:温泉熱は難しい部分もあり、今は工場排熱のほうが引き合いも多く、地熱と排熱が主体になっています。規模も、今は30キロワットぐらいを扱っていますが、将来的には100キロワット級のものを追っていくということです。

坂本:確実な熱源があるところということですね。

また、バイナリー発電装置について、先ほど開発ストーリーをお話しいただきましたが、自社開発されているのでしょうか?

玉井:自社で開発して製造していますが、非常に苦労しています。めどは立っていて、これからやっていくわけですが、自社開発で製造するというのがコンセプトです。

坂本:バイナリー発電装置には、遠心分離機の技術も若干入っているのでしょうか?

玉井:回すのは同じであるものの、開発してみてわかりましたが、遠心分離機とはまったく異なります。

坂本:開発陣も違ってきますよね。

玉井:タービンのような部分が出てくるため、本当に苦労しました。うちの会社の中にはその専門の人がなかなかいないため、昔そのような会社にいて、現在はリタイアした人に助けてもらったり、教えてもらったりするほか、いろいろな会社にも協力してもらって、やっとここまで来ました。

坂本:これができるとすごいですね。次の第三の柱についても、すでに構想はあるかもしれないですが。

玉井:開発は非常に大変だということがよくわかりました。

坂本:バイナリー発電装置が軌道に乗れば、それが一番良いですね。1台いくらぐらいしますか?

玉井:1台だと、機器単体でだいたい3,000万円からで、一番大きいものだと1億3,000万円ぐらいです。

坂本:御社の遠心分離機ぐらいの値段ですね。

玉井:再生エネルギーという面では、そんなに高くないと私は思っています。

坂本:高くないと思いますし、補助金がもらえるようなことがあれば、これは相当売れるのではないかと私は考えています。期待したいところですね。

玉井:補助金もあります。単体だけで売っても、今度は配管などの設備が必要になるため、付帯設備を含めると、だいたい5,000万円から2億5,000万円ぐらいだと考えています。

当社は機械メーカーで、先ほども言ったように大きな工事案件も受注しているため、当然、施工部隊を持っています。その機器の設置もトータルで行っていくため、機械単体で売るのではなく、装置全体を売っていくスタイルを今、考えています。

坂本:先ほど、第三の柱もあるのではないか、というお話がありましたが、そちらについてはいかがでしょうか?

玉井:第三の柱については、自社開発はしていません。

坂本:逆に、絶対に自社開発しなければいけないというわけではないと思います。それも含めてうかがいたいです。

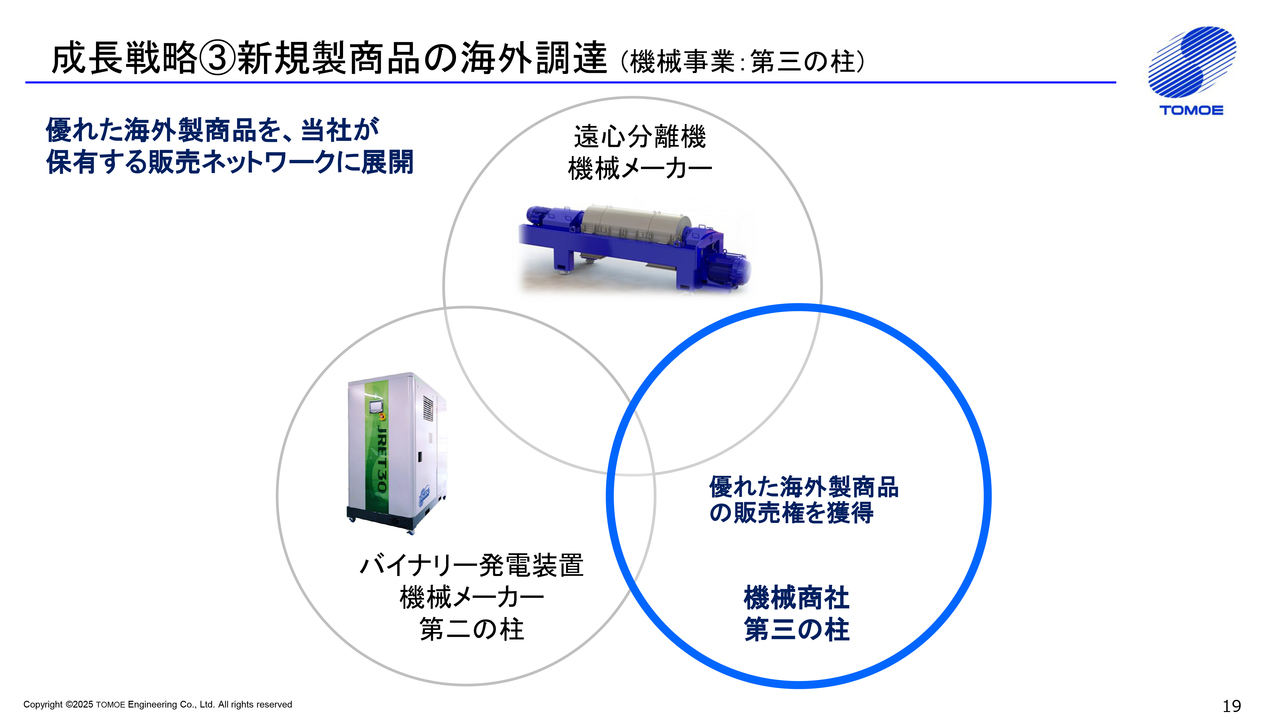

成長戦略③新規製商品の海外調達(機械事業:第三の柱)

玉井:実は私の経歴としては、2事業あるうちの商社のほうの出身で、商社事業はずいぶんやってきました。

当社は機械メーカーであり、機械メーカーとしてのプライドもありますし、自社開発でいろいろなことをするということも行っていきます。

一方、先ほどお話に挙がった成長戦略の第三の柱として、新規商品をいろいろ調達しても良いのではないかと前々から思っていました。開発するのは大変です。バイナリー発電装置1個を開発するのにも、何年もかかりました。

坂本:人もたくさん使いますよね。

玉井:人もたくさん使いますし、お金もかかります。そのような面で、第三の柱に関しては輸入したいと考えています。

坂本:なるほど、商社の知見を使うということですね。

玉井:商社を使って行いたいと考えています。せっかく隣に商社がありますので、そのような機能も使ったらどうかという発想で、メーカー機能を活かした機械商社事業を創生したいと思ったわけです。

具体的には、先ほどから何回も出てきていますが、やはり環境分野を1つ課題にしています。環境というと、やはり今はヨーロッパです。ヨーロッパから、環境に関連する優れた製商品を持ってきたいと思っています。

しかし、国内にいたのではわかりません。そこで、3年ほど前から約30人の開発要員をヨーロッパに送って調査し、新規発掘しました。たくさんあったのですが、その中でいくつか当たったものがあったため、その2つをご紹介します。

成長戦略③新規製商品の海外調達(機械事業:第三の柱)

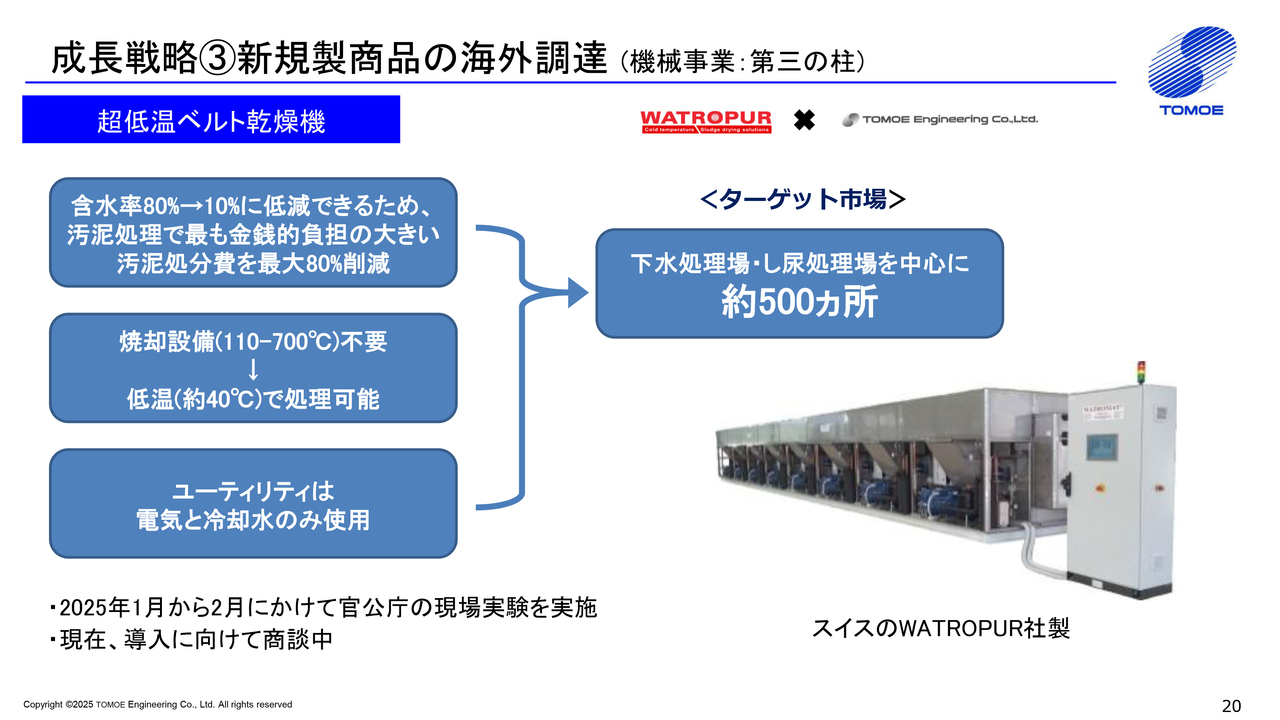

玉井:まず1つ目ですが、スイスのWATROPUR社という会社の超低温ベルト乾燥機の販売を開始しました。これは、遠心分離機につながりがあります。

遠心分離機は、下水処理場などで汚泥を遠心力によって分離します。そうして分離したものが出てくるわけですが、そのような汚泥を、もっと減容化することが必要になってきます。そのままだと体積があるため、もう少し小さくしたいわけですね。

荒井:圧縮のようなことですか?

玉井:そうです。

坂本:そうすると捨てやすいというか、処理しやすいということですね。

玉井:圧縮するためには水分を抜かなければいけないため、いわゆる乾燥という工程を通らないといけません。

今の乾燥という工程では、ほとんど燃料を使います。原油などを使ったり、焼いて水分を飛ばしたりします。しかし、焼くとCO2の問題があり、費用もけっこうかかります。

WATROPUR社の機械は環境を重視しており、水と電気しか使いません。なおかつ、乾燥の温度も40度程度です。非常に低温で、風と電気と水だけで行います。

荒井:乾燥機のような感じですね。

玉井:そうです。クーラーの代わりとして使う冷風機があると思います。あれとは違いますが、あのようなイメージです。意外と簡単に乾燥します。

すでにある役所と実験も行いました。展示会に出展もしています。

私どもは、全国の下水処理場や、し尿処理場に出入りしており、お付き合いもあるため、新たに合計24件の営業の引き合いをいただいて、今、当社の営業が対応している状況です。このWATROPUR社の乾燥機は、日本にぴったりの機械だと思っています。

坂本:おもしろいですね。

玉井:また当社は機械メーカーのため、整備等は十分にできます。

坂本:メンテナンスもできるわけですね。

玉井:商社だけではなく、メーカーとしての機能も活かしていこうと考えています。

成長戦略③新規製商品の海外調達(機械事業:第三の柱)

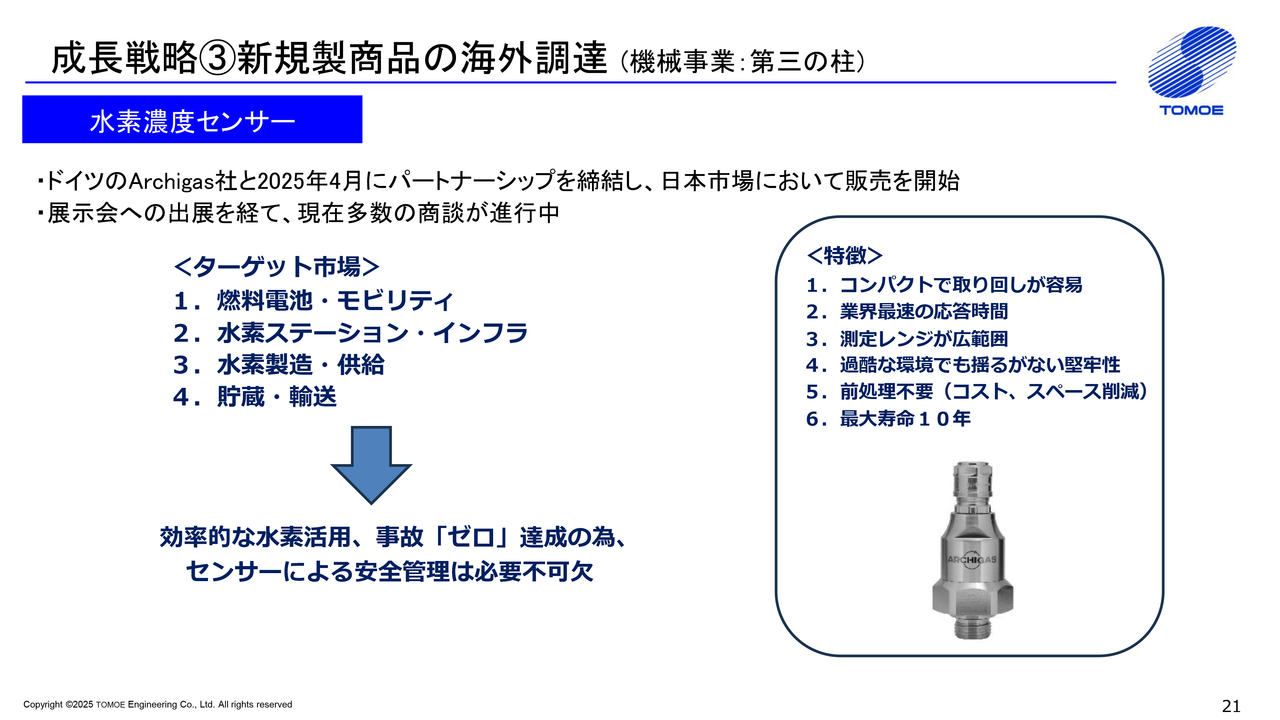

玉井:最後になります。これはかなり異質な分野なのですが、昨今、水素が非常に注目されています。私どもの社内には若いエンジニアが多いのですが、ヨーロッパに開発要員を30人送ったところ、いろいろなことをやりたいという声が出てきました。

その中で、私は「ちょっと難しいんじゃないの?」という話をしたのですが、どうしてもやらせてほしいということで取り組んでいる、開発要員が見つけてきた商品の1つです。

先日、幕張メッセで「国際水素・燃料電池展」があったのですが、ひっきりなしにお客さまが来て対応したというぐらい、引き合いが良かった商品です。

坂本:それは、どのようなものですか?

玉井:水素濃度センサーといって、ドイツのArchigas社のものなのですが、簡単に言うと水素の検知器です。水素が何パーセントあるかを測る機械なのですが、国産のものは、もっと大きくて検知時間が長いです。

ヨーロッパは、このような部分で非常に進んでいます。これはドイツ製のもので、私も見せてもらいましたが、1分か2分ぐらいで水素を検知します。さらに非常にコンパクトなため、非常に注目されているセンサーです。

坂本:何種類もの気体がたくさんある中で水素など特定の気体だけを検知するのは意外と難しいとよく聞きます。

玉井:パソコンにつなげるだけで、すぐに検知できるため、非常に多くの商談をいただいています。

質疑応答:「第三の柱」戦略のイメージについて

坂本:御社の第三の柱というのは、商社機能のような

新着ログ

「機械」のログ