技研製作所、建設機械事業の海外市場売上はYoY+25.5%で過去最高水準 GTOSS会員と連携した市場拡大等が貢献

アジェンダ

大平厚氏:みなさまこんにちは、株式会社技研製作所代表取締役CEOの大平です。この度はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。また平素よりみなさま方には、当社の運営等に際して、ご支援ご協力を賜っていますことに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

本日はスライドにお示ししていますとおり、まず当社の概要を説明し、続いて2025年10月10日に発表した2025年8月期の決算説明、最後に2024年10月に公表した「中期経営計画2027」の見直しと、今後の持続的成長に向けた取り組みについてご説明します。

企業概要

当社は1967年、「公害対処企業」を掲げ、土木工事会社として高知市で創業しました。当時は高度経済成長期の真っただ中、杭打ち工事は建設公害の元凶とされていました。

創業者の北村精男は、振動も騒音もない杭打ち機を国内外で探しましたが、実用的なものは見つからず、「自分でつくってやろう」と決意しました。1975年、世界で初めて「圧入原理」を実用化した無振動・無騒音の杭圧入引抜機「サイレントパイラー」を発明し、杭打ち工事の無公害化を実現しました。

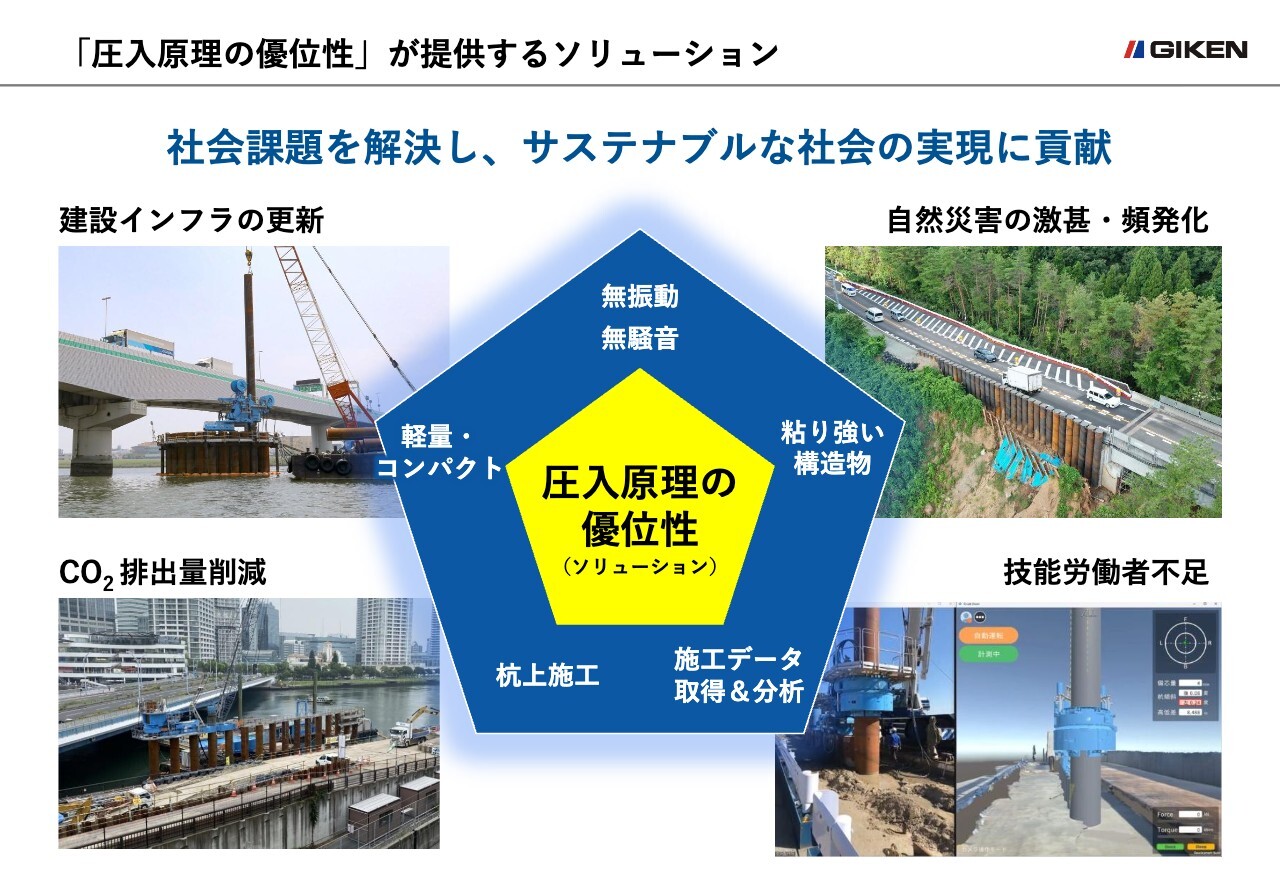

以来、技研グループは「圧入原理の優位性」を核とし、世界の建設課題にソリューションを提供し続けています。

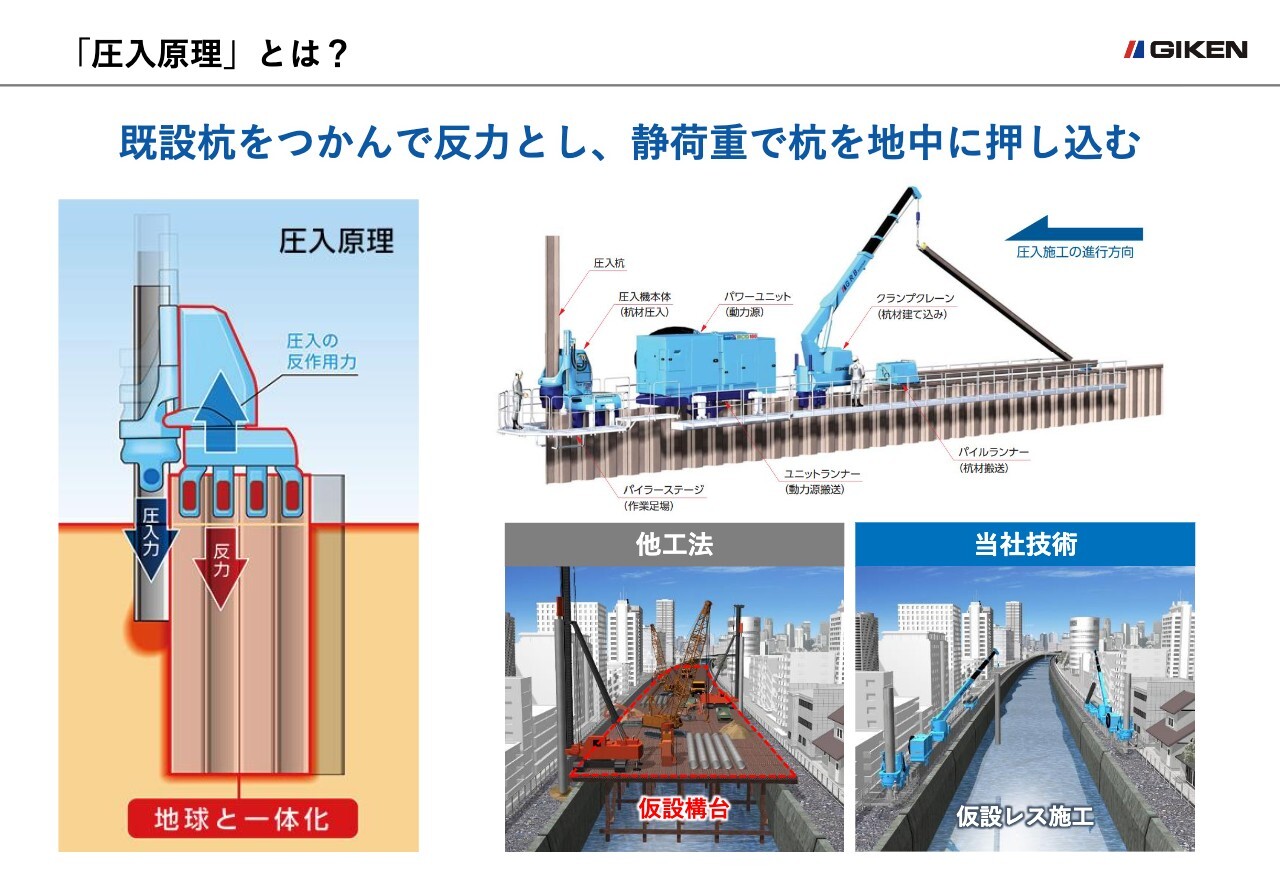

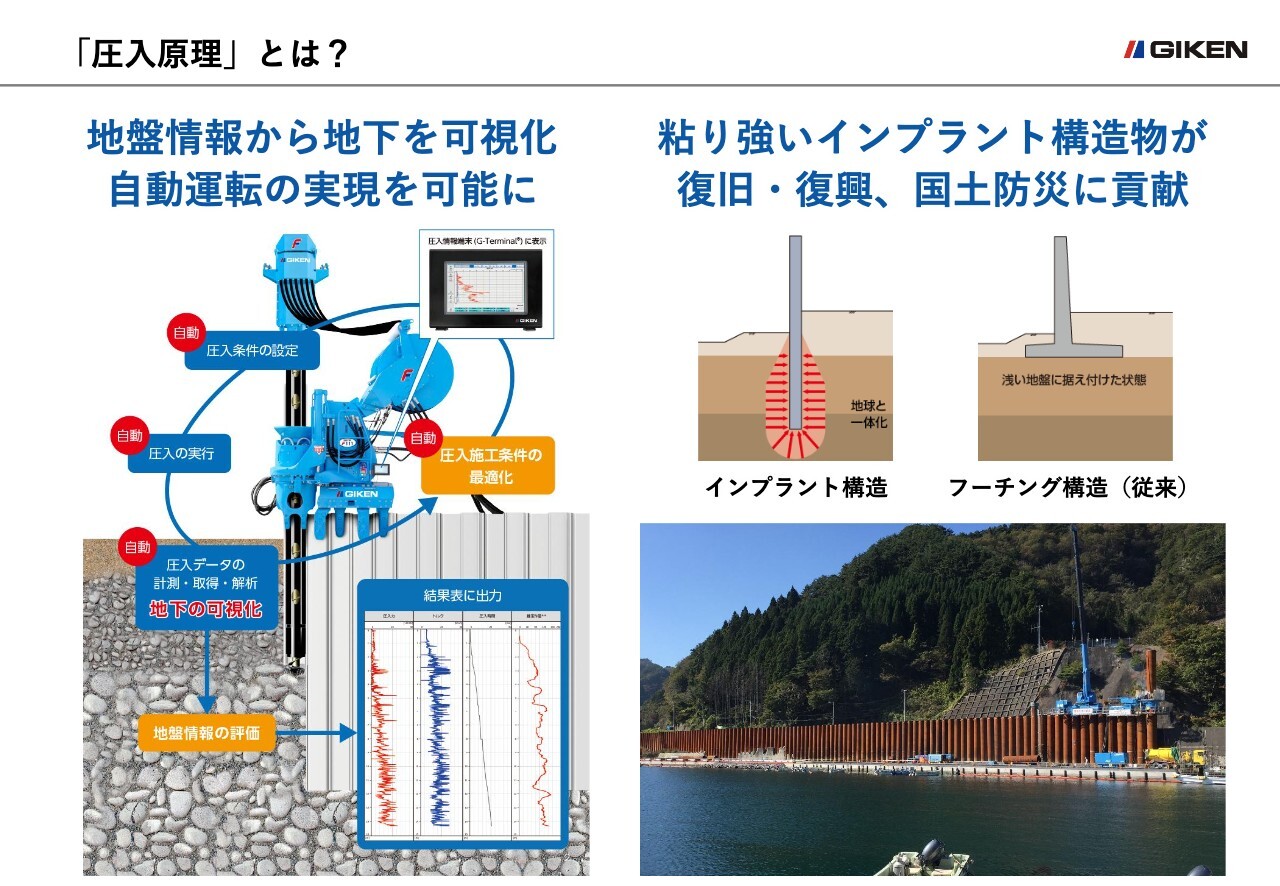

圧入原理とは?

圧入原理とは、すでに地中に押し込まれた杭を数本つかみ、その引抜抵抗⼒を反⼒として機体を安定させ、次の杭を静荷重で地中に押し込むことを指し、この原理から誕生した「サイレントパイラー」を使った施工方法を「圧入工法」と呼んでいます。

圧入原理の優位性は、無振動・無騒音だけにとどまりません。反力を機械重量やウエイトではなく、既設杭の引抜抵抗力から得るため、軽量・コンパクトな機体で大きなエネルギーを発揮することができます。また、既設杭上を移動して施工できるため、機械を置く構台等の仮設工事を必要とせず、工費・工期の縮減、さらにはCO2排出量の低減に貢献します。

圧入原理とは?

さらに、施工時に得られる圧入力やトルク等のデータ分析を通じ、地盤情報を推定できる点も大きな特長です。得られた地盤情報を基に地下を可視化することにより、自動運転の実現も可能となります。

加えて、地中深く圧入した杭で構築する「インプラント構造物」は、地震や津波などの外力に粘り強く耐える特性を有しています。インプラント構造物は、東日本大震災の復旧・復興工事や南海トラフ巨大地震等に備えた対策工事で数多く採用され、国土防災に貢献しています。

「圧入原理の優位性」が提供するソリューション

多様な「圧入原理の優位性」は、持続可能な開発、建設インフラの更新、自然災害の激甚・頻発化、技能労働者不足、CO2の排出量削減等、さまざまな社会課題に対してソリューションを提供しており、圧入工法の採用実績は、世界40以上の国と地域に広がっています。

しかし、世界における認知度は低いと言わざるを得ません。私たちは社会課題の解決策を創造・提供する開発型企業として、国内のみならず海外市場へ積極展開を図っていくことで、グローバルにその価値を広めていきたいと考えています。

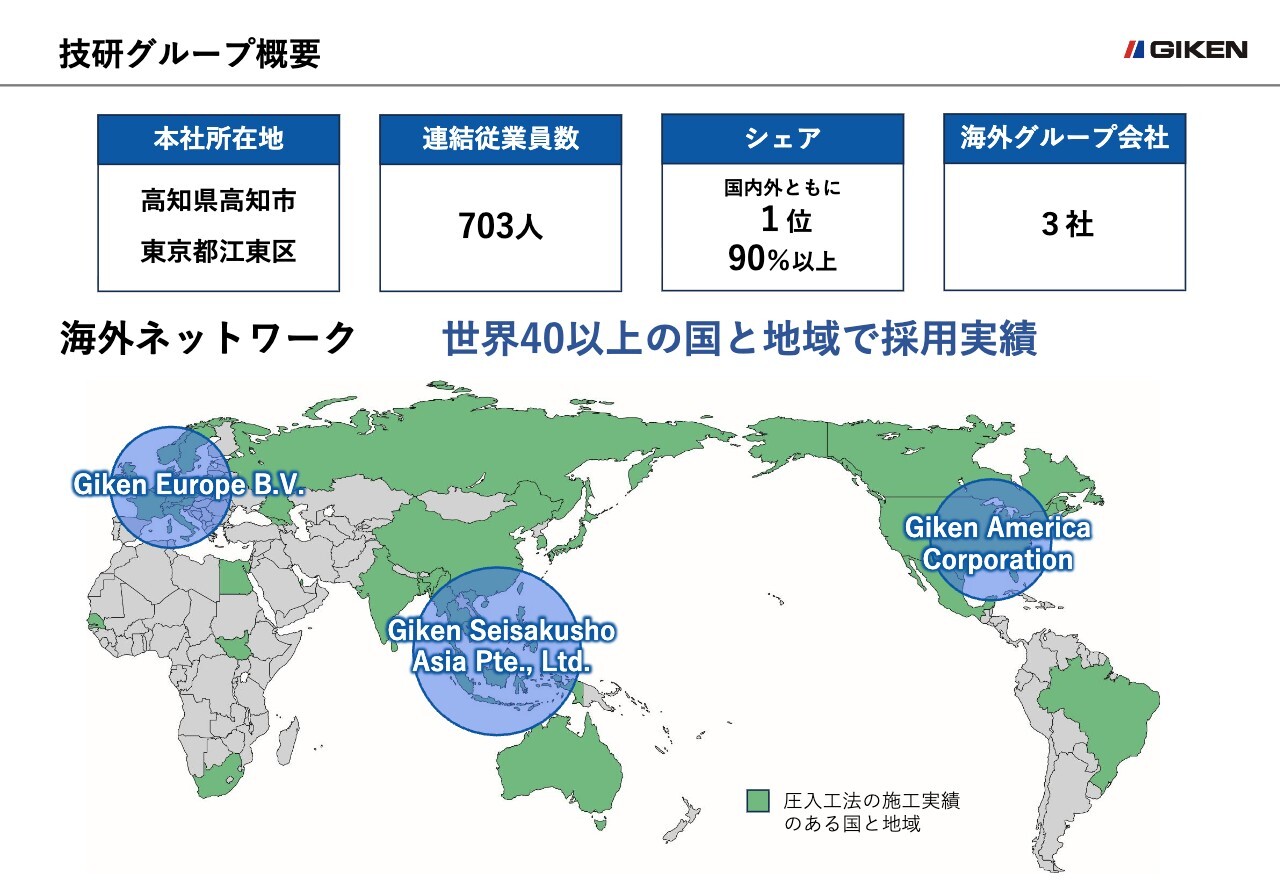

技研グループ概要

技研グループの概要と海外ネットワークです。

当社は油圧式杭圧入引抜機において、グローバル市場で9割を優に超えるシェアを有しており、その開発力やサービスは他社の追随を許しません。

海外では、オランダとシンガポール、アメリカに子会社を置き、ヨーロッパ、アジア、北米地域をメインターゲットに事業を展開しています。

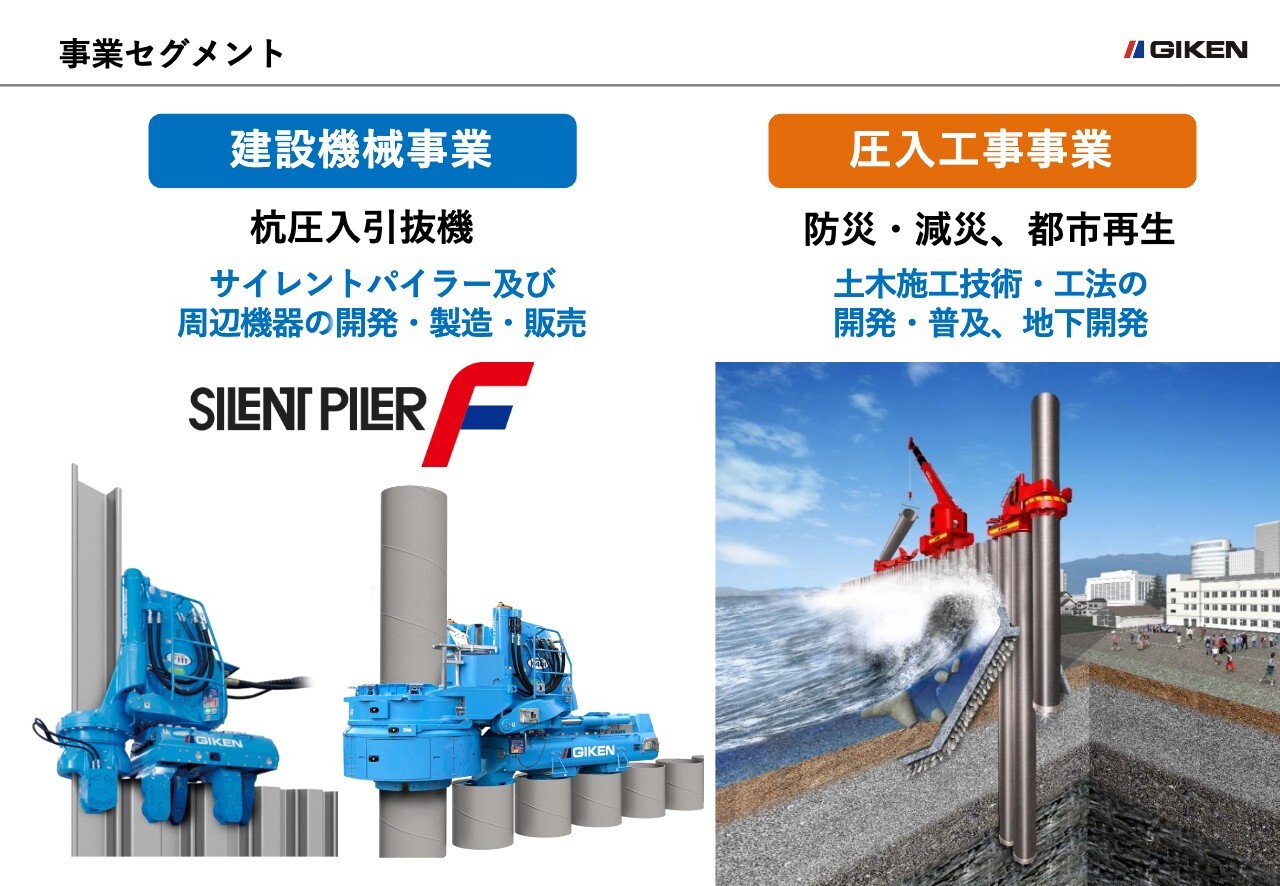

事業セグメント

事業セグメントのご説明です。

技研グループのセグメントには建設機械事業と圧入工事事業があります。建設機械事業は、「サイレントパイラー」および周辺機器の開発・製造・販売や保守をメインとした事業です。圧入工事事業は、圧入施工のスペシャリストであるグループ会社の技研施工を通じ、主に開発段階にある製品・工法を用いて実際に工事を行う事業になります。

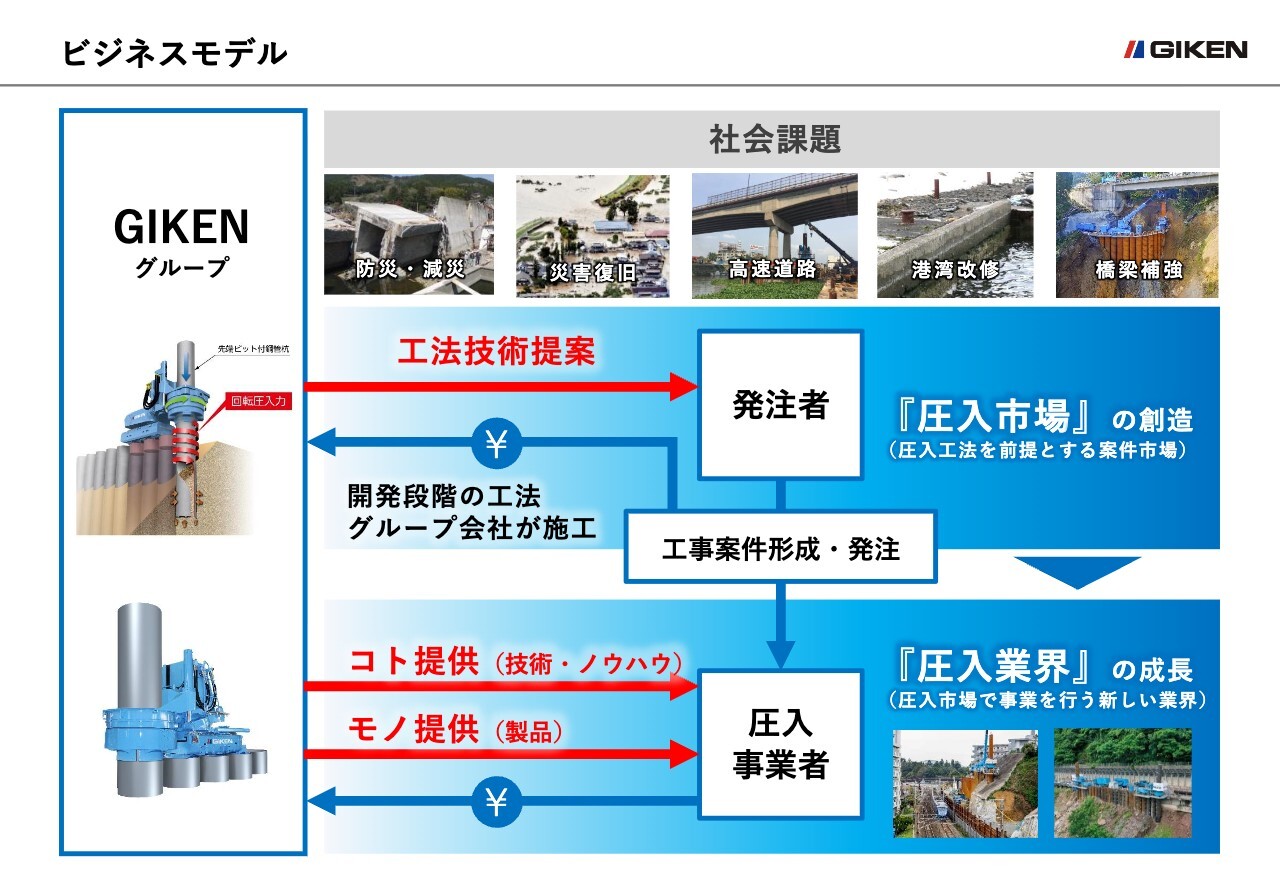

ビジネスモデル

ビジネスモデルのご説明です。

圧入工法の認知度は国内においても決して高いとは言えません。国や地方公共団体、民間企業などの発注者に対し、自らその価値を広める「種まき活動」が、開発力と並ぶ事業発展のキーとなっています。

当社は、発注者が抱える課題に対して工法技術提案を行い、独自の優位性を認めてもらうことで圧入工事案件を形成しています。「圧入市場」を創造することで、当社の機械やノウハウに対するユーザーニーズが大きくなっていきます。

そのうち、開発段階の工法については、圧入工事のスペシャリストである技研施工が請け負います。工事を成功に導き、実績を積み重ねることで新工法の市場を広げ、一定程度広がった段階で一般ユーザーに工法を開放し、機械やノウハウを販売していきます。圧入市場が広がるほどユーザーの数、仕事量とも拡大し、「圧入業界」が成長していきます。

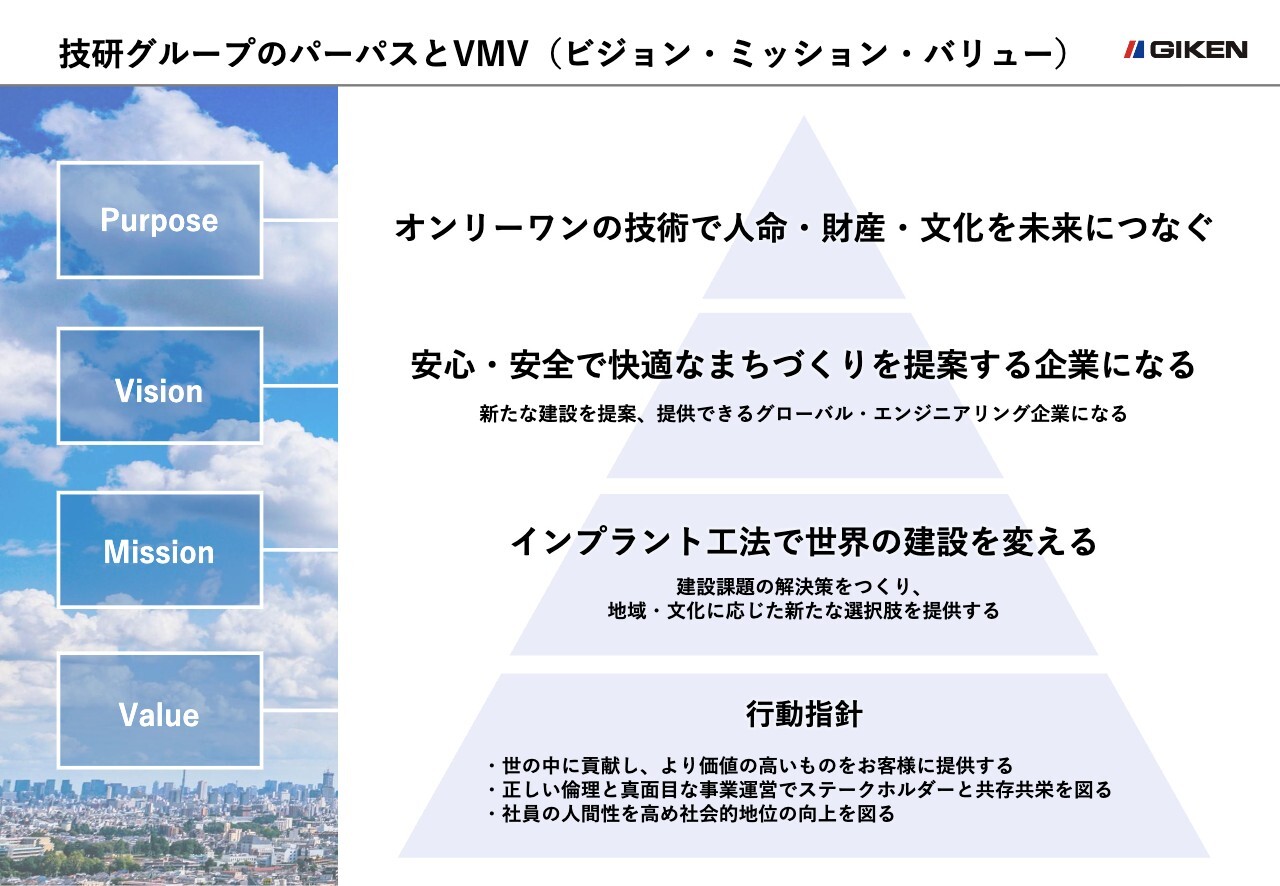

技研グループのパーパスとVMV(ビジョン・ミッション・バリュー)

企業概要の最後に、技研グループの目指す姿についてお話しします。

技研グループのパーパスは、圧入技術という「オンリーワンの技術で人命・財産・文化を未来につなぐ」ことです。

社会課題の解決を原点とする私たちは、「インプラント工法で世界の建設を変える」を掲げ、「サイレントパイラー」で公害や自然災害から人々を守ってきました。またエコデザイン製品で文化的かつ快適な空間を創出することにより、建設課題の解決策をつくり、新たな選択肢を提供するというミッションを遂行してきました。

これからも今まで培ってきた圧入技術を核にグループを成長させるとともに、「安心・安全で快適なまちづくりを提案する企業になる」というビジョンを実現するため、グループを支える人材の育成やガバナンスを強化していきます。

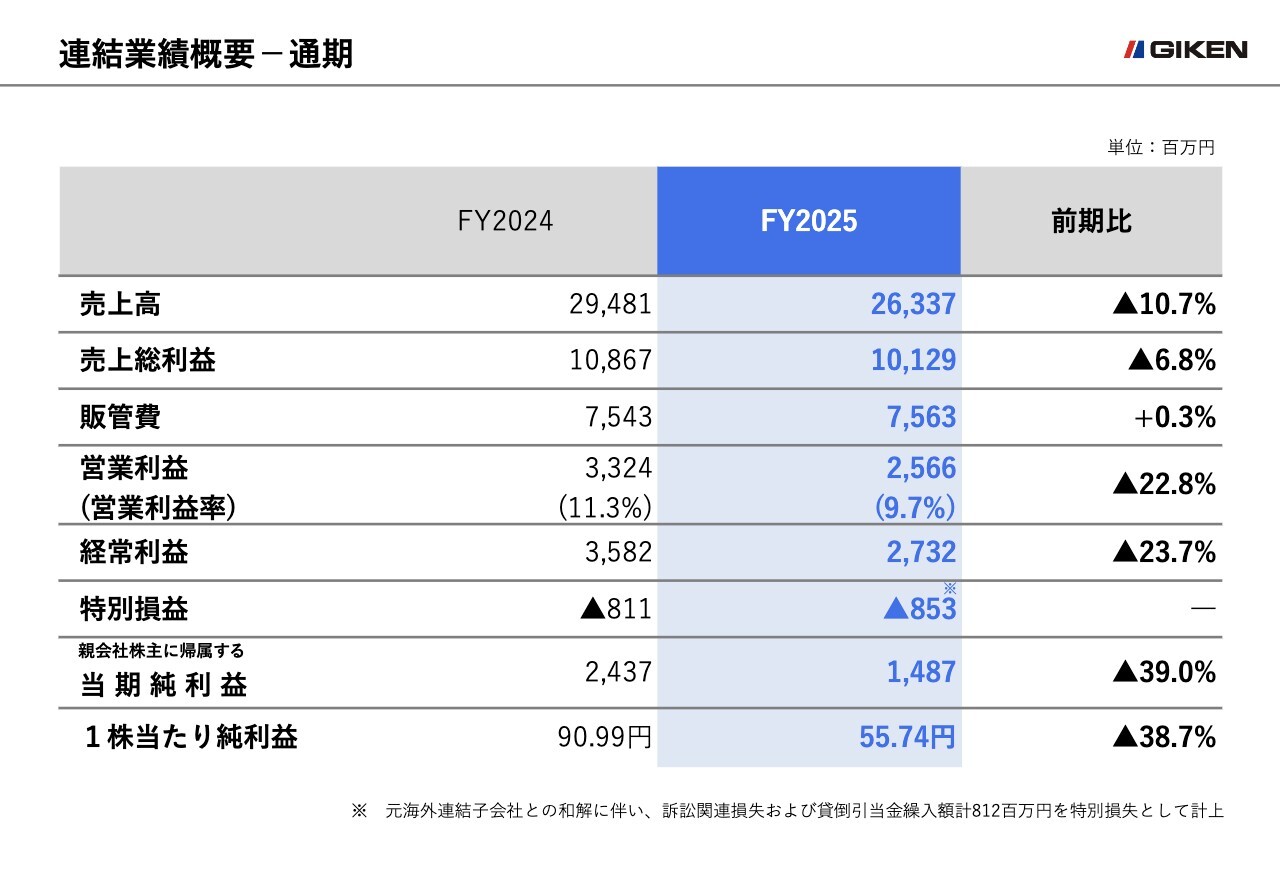

連結業績概要―通期

それでは、2025年8月期の通期決算実績についてご説明します。

売上高は前年同期比10.7パーセント減の263億3,700万円となりました。この主な要因は、国内市場において、建設コストの上昇やそれに伴う公共事業の施工規模の縮小、技能労働者不足がユーザーの設備投資を冷え込ませ、一般機の販売が落ち込んだことです。

営業利益は前年同期比22.8パーセント減の25億6,600万円となり、経常利益は前年同期比23.7パーセント減の27億3,200万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、営業利益の減少に加え、元海外連結子会社との和解に伴う特別損失の計上により、前年同期比39.0パーセント減の14億8,700万円となりました。

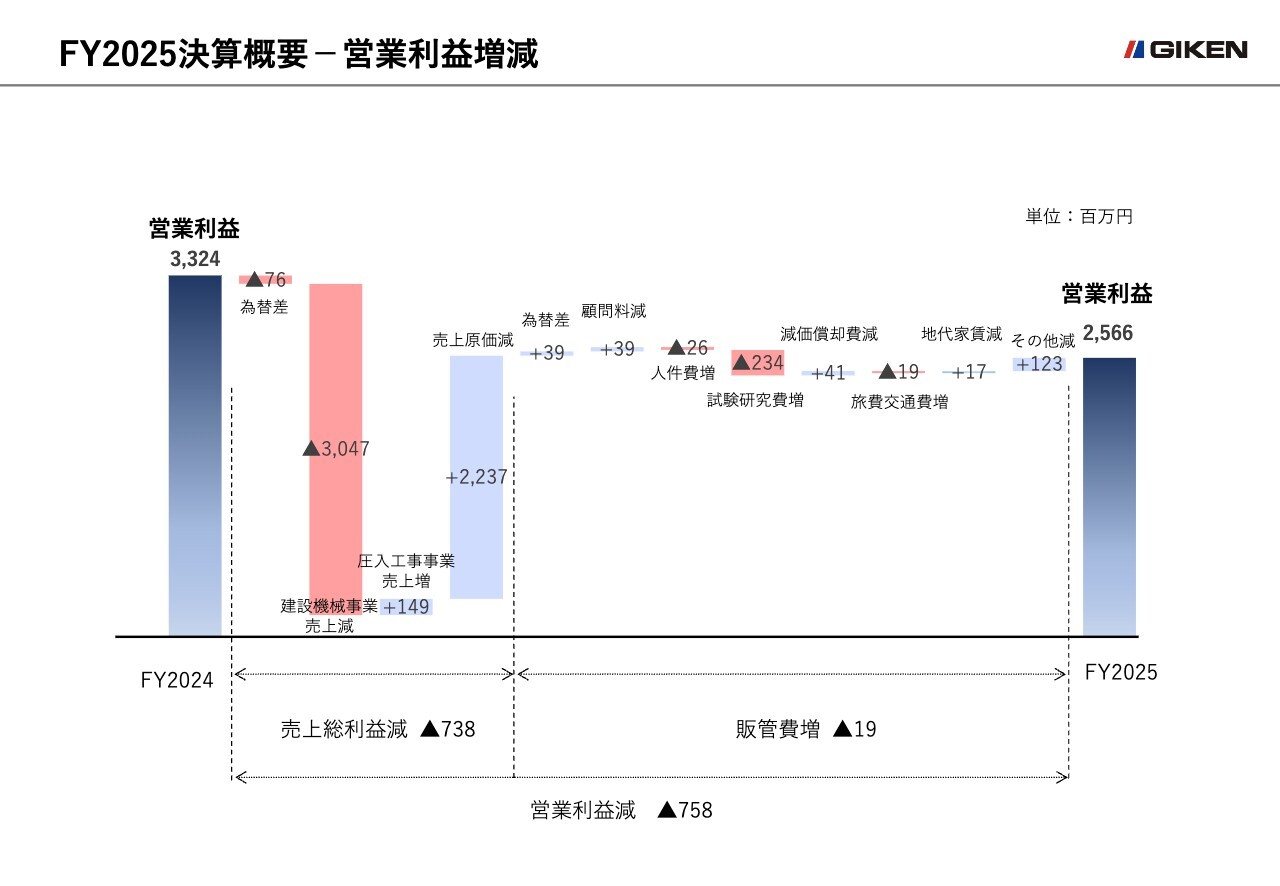

FY2025決算概要―営業利益増減

営業利益の増減要因については、こちらのスライドをご覧ください。

建設機械事業の売上の落ち込みが大きく、営業利益は7億5,800万円減少しました。また将来の成長に向けた試験研究費の増加も利益を押し下げる要因となりました。

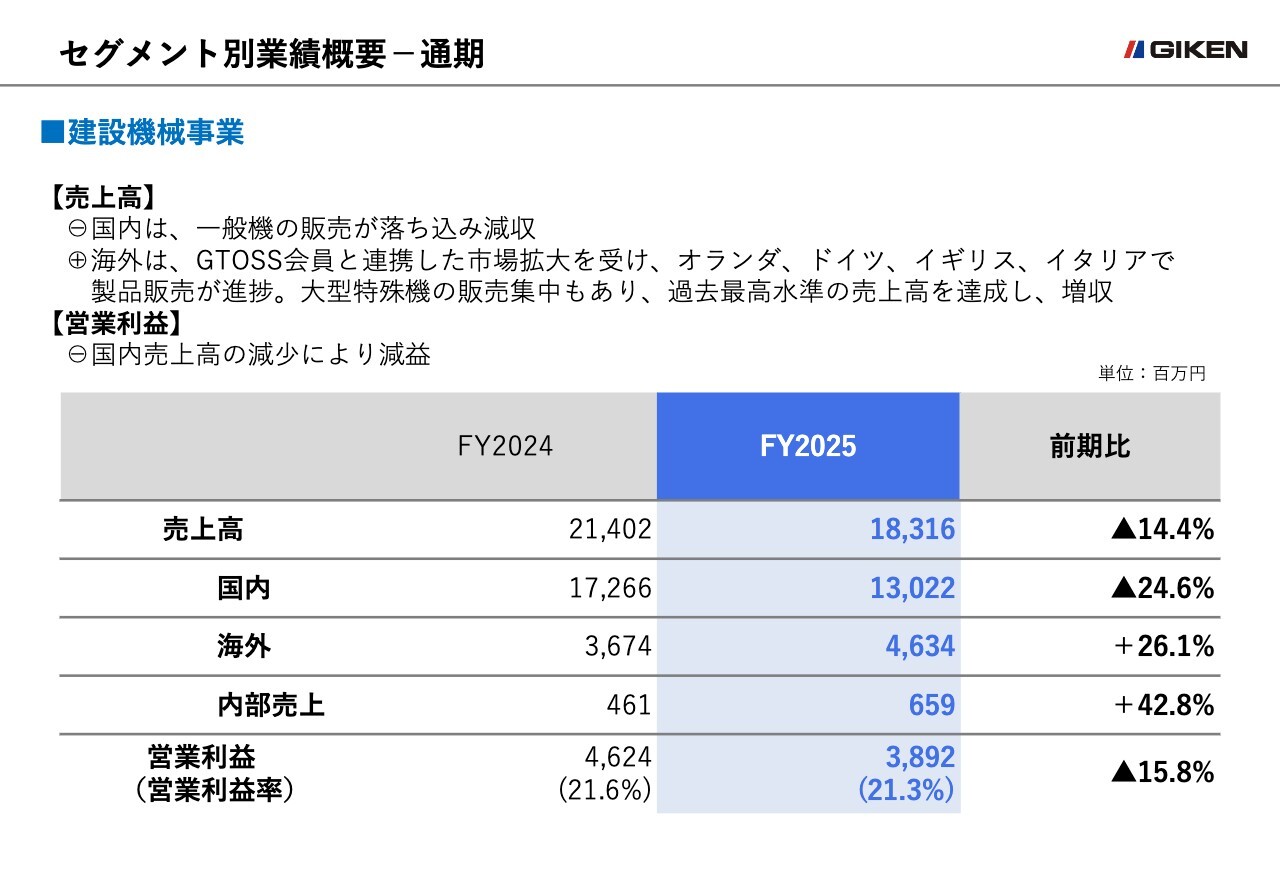

セグメント別業績概要―通期

続いてセグメント別の業績概要です。

建設機械事業の売上高は、国内市場で前年同期比24.6パーセント減と大きく落ち込み、トータルでは前年同期比14.4パーセント減の183億1,600万円となりました。しかし、海外市場においては、GTOSS会員と連携した市場開拓が成果を上げ、会員向けの製品販売が進捗したことで過去最高水準の売上を達成することができました。

営業利益については、国内売上高減少の影響が大きく、前年同期比15.8パーセント減の38億9,200万円となりました。

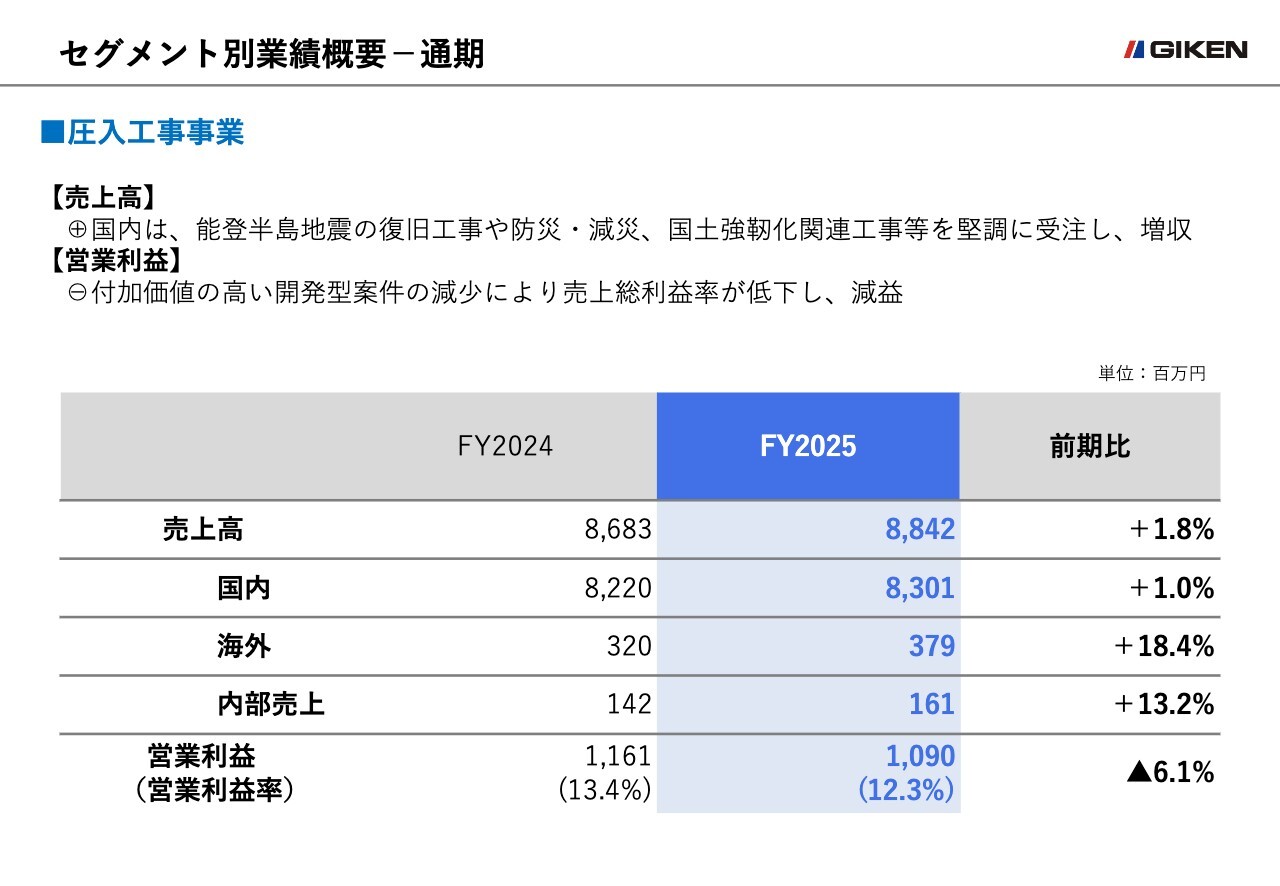

セグメント別業績概要―通期

圧入工事事業の推移です。

売上高は前年同期比1.8パーセント増の88億4,200万円となりました。国内において、能登半島地震の復旧工事や防災・減災、国土強靭化関連工事等を堅調に受注したことが要因です。一方、営業利益については、付加価値の高い開発型案件が減少したことを受け、前年同期比6.1パーセント減の10億9,000万円となりました。

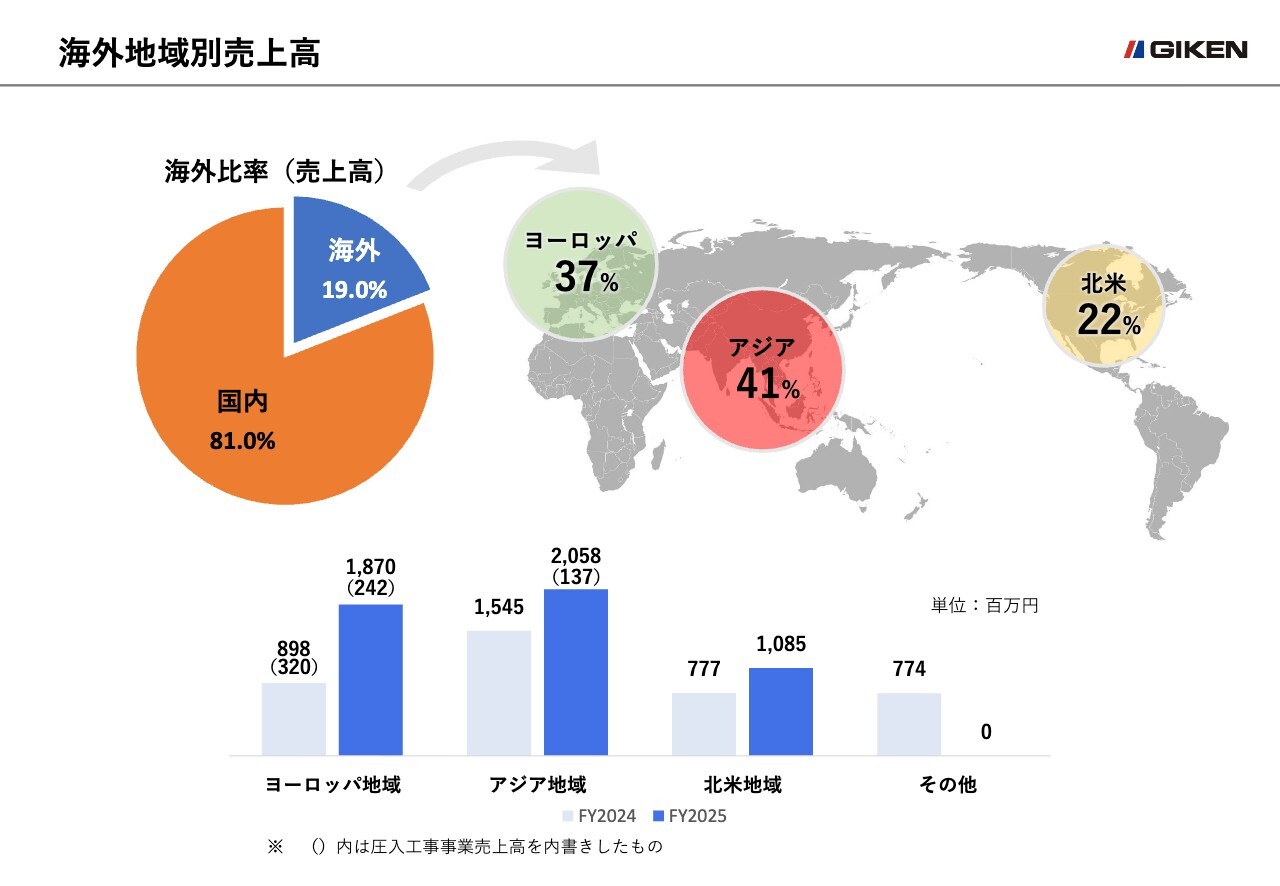

海外地域別売上高

海外売上高は、前年同期比25.5パーセント増の50億1,300万円となりました。また海外売上高比率は19.0パーセントとなり、20パーセント台目前まで拡大しました。地域別の構成比率は、ヨーロッパが37パーセント、アジアが41パーセント、北米が22パーセントです。

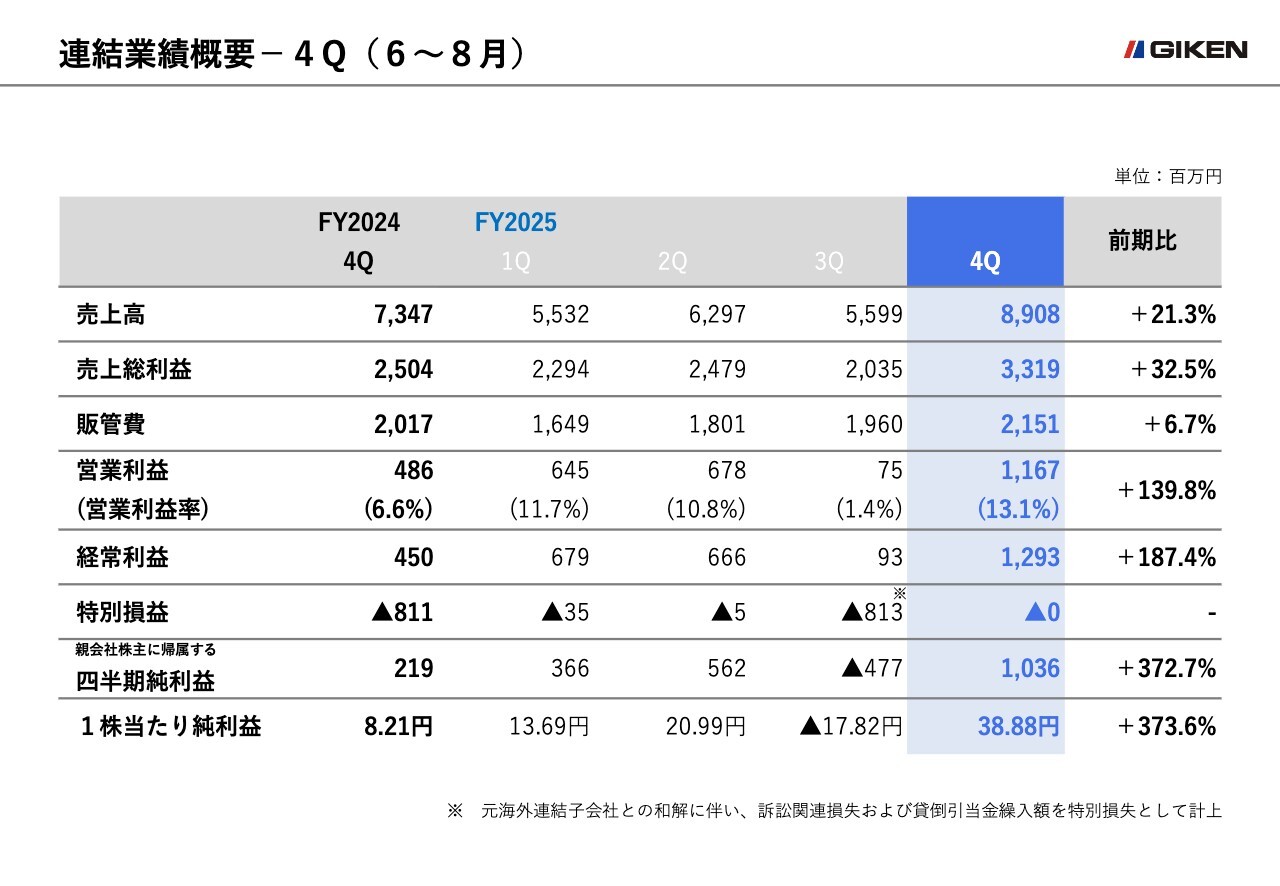

連結業績概要―4Q(6月~8月)

次に第4四半期3ヶ月間の連結業績概要です。

売上高は前年同四半期比21.3パーセント増の89億800万円、営業利益は前年同四半期比139.8パーセント増の11億6,700万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比372.7パーセント増の10億3,600万円となりました。

増収増益の要因は、建設機械事業の海外市場において年間売上が第4四半期に集中したこと、および圧入工事事業の国内市場での堅調な受注によるものです。

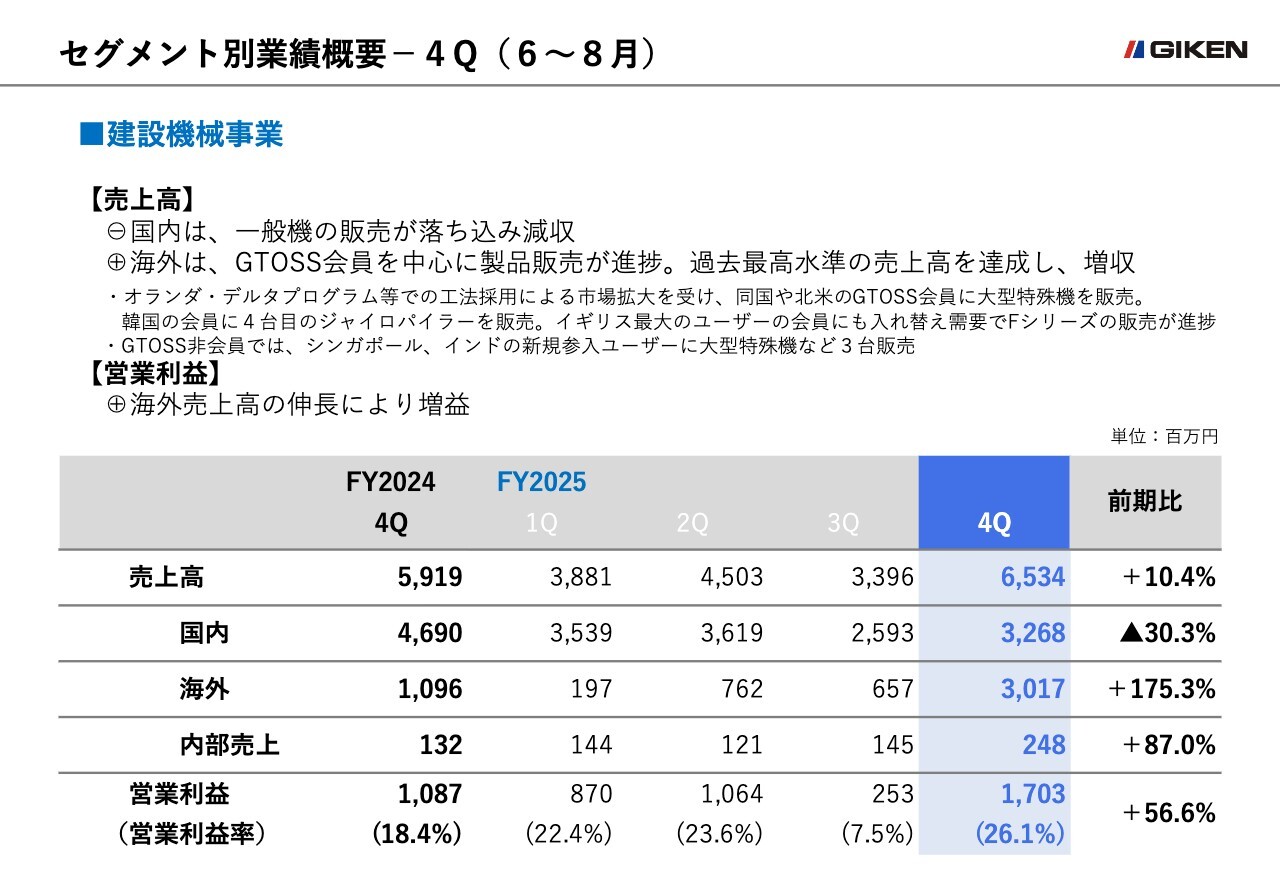

セグメント別業績概要―4Q(6月~8月)

セグメント別の業績概要です。

建設機械事業の売上高は前年同四半期比10.4パーセント増の65億3,400万円となりました。国内市場では、一般機の販売落ち込みにより前年同四半期比30.3パーセントの減収となりましたが、海外売上高は、第3四半期までの販売遅れを一気に挽回したことで、30億1,700万円となりました。

営業利益については、海外で利益率の高い大型特殊機を含む製品販売が集中したことから、前年同四半期比56.6パーセント増の17億300万円となりました。

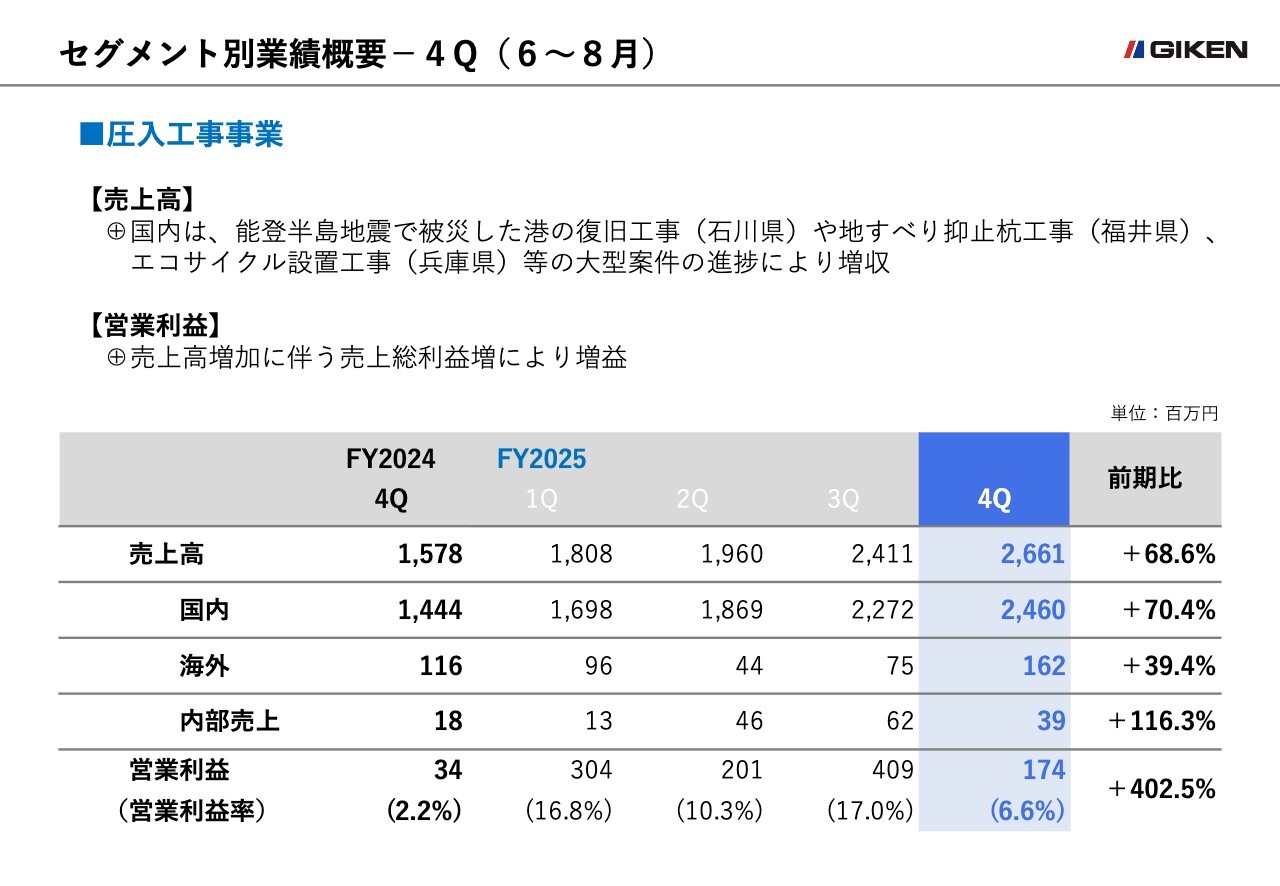

セグメント別業績概要―4Q(6月~8月)

圧入工事事業については、売上高は前年同四半期比68.6パーセント増の26億6,100万円となりました。主な要因は国内における堅調な工事受注です。能登半島地震で被災した港の復旧工事や地すべり抑止杭工事、エコサイクル設置工事等の大型案件により、国内市場の売上高は前年同四半期比70.4パーセント増の24億6,000万円となりました。

営業利益については、売上高増に伴う売上総利益の増加により、前年同四半期比402.5パーセント増の1億7,400万円となっています。

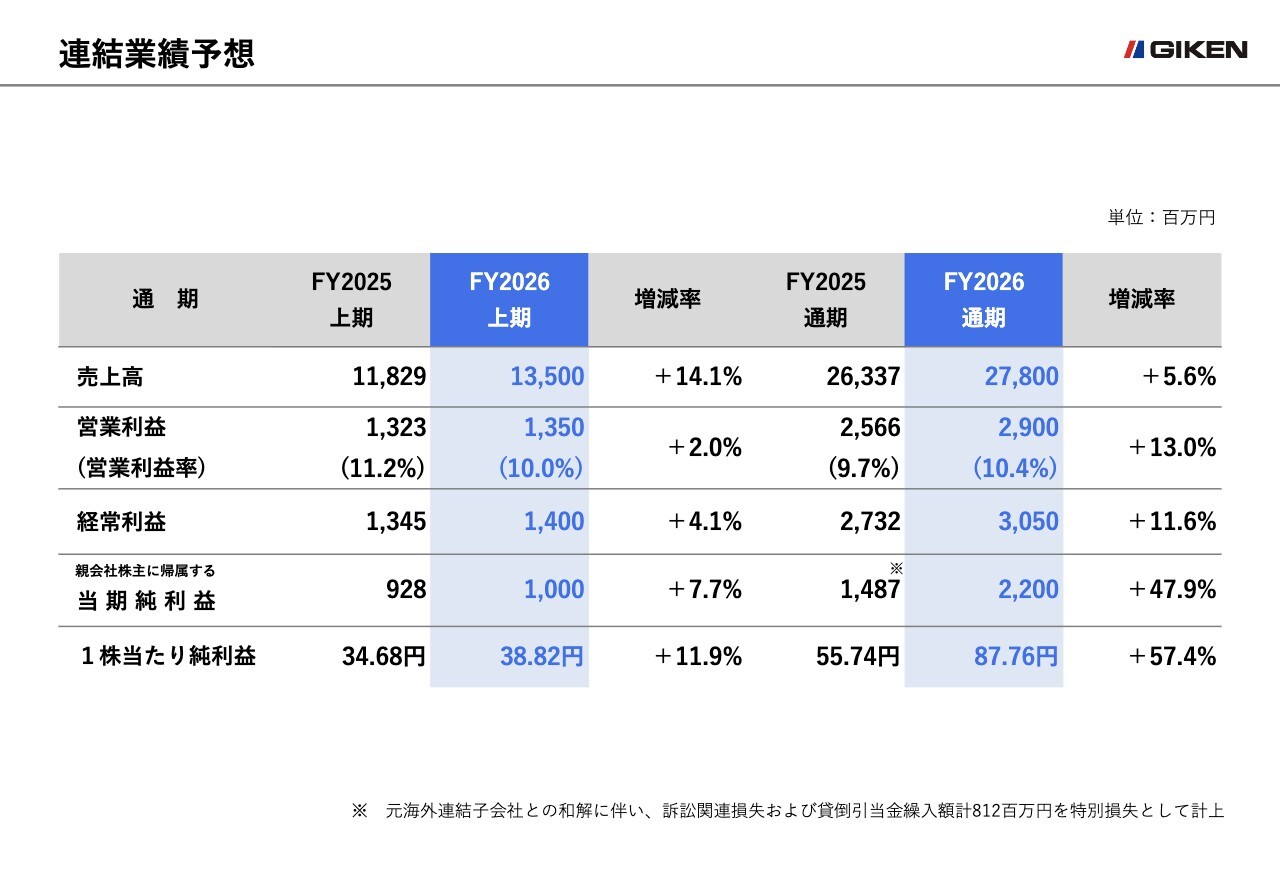

連結業績予想

続いて、2026年8月期の業績予想についてご説明します。

通期の売上高は前年同期比5.6パーセント増の278億円、営業利益は前年同期比13.0パーセント増の29億円、経常利益は前年同期比11.6パーセント増の30億5,000万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比47.9パーセント増の22億円を予想しています。

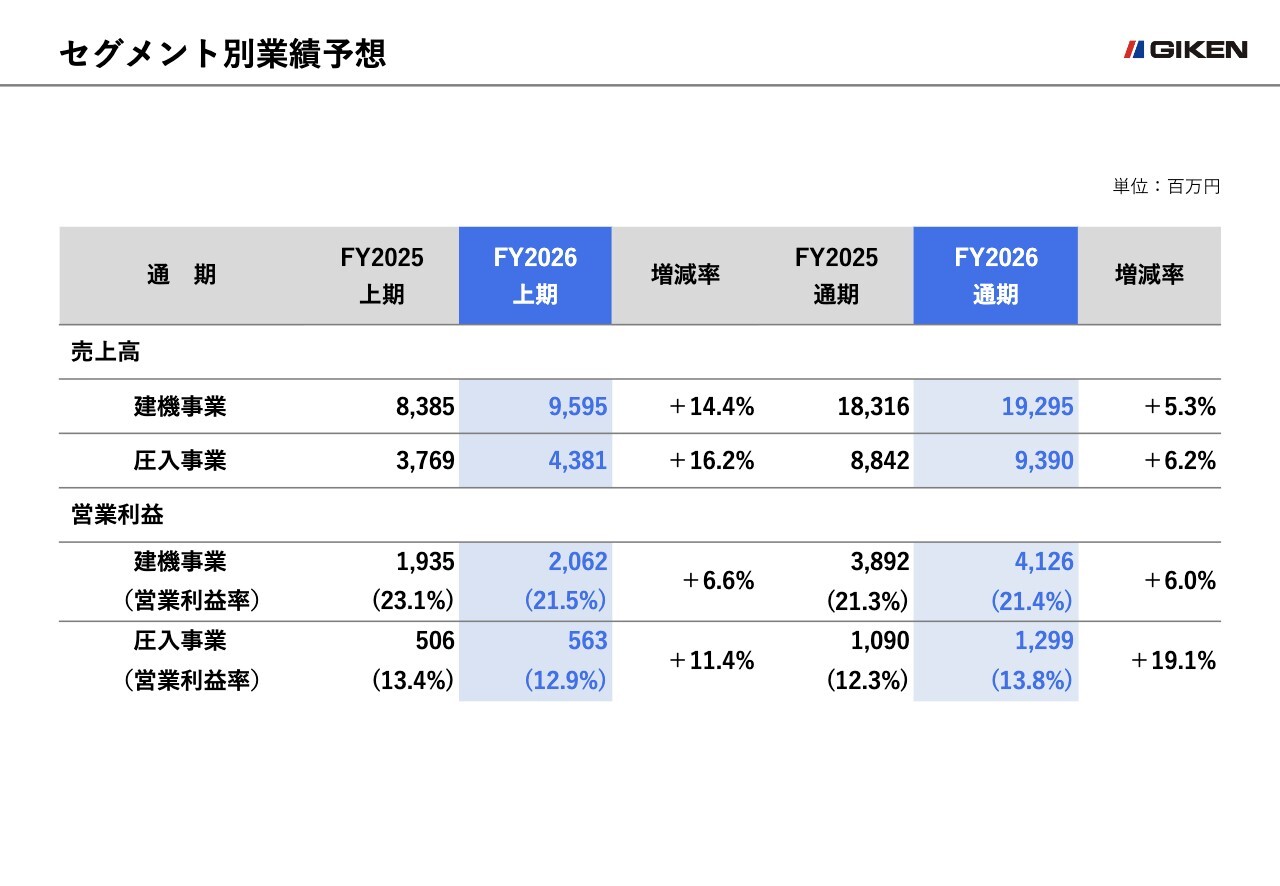

セグメント別業績予想

セグメント別の業績予想です。

建設機械事業の通期の業績は、売上高は前年同期比5.3パーセント増の192億9,500万円、営業利益は前年同期比6.0パーセント増の41億2,600万円となる見込みです。

国内市場については、建設コストの上昇やそれに伴う施工量の減少、技能労働者不足が引き続きユーザーの設備投資に影響する見通しですが、人手不足や現場ニーズに応える新機種の投入により需要を喚起していきます。

海外市場については、GTOSS会員との連携による各国・地域の市場拡大を受け、過去最高水準だった2025年8月期の売上高を上回る見通しです。

圧入工事事業については、売上高は前年同期比6.2パーセント増の93億9,000万円、営業利益は前年同期比19.1パーセント増の12億9,900万円を見込んでいます。

国内市場は、引き続き能登半島地震の復旧工事や防災・減災、国土強靭化関連工事を堅調に受注できる見通しです。海外市場については、ドイツにおけるオペレーター付きレンタルのニーズ拡大を見込んでいます。

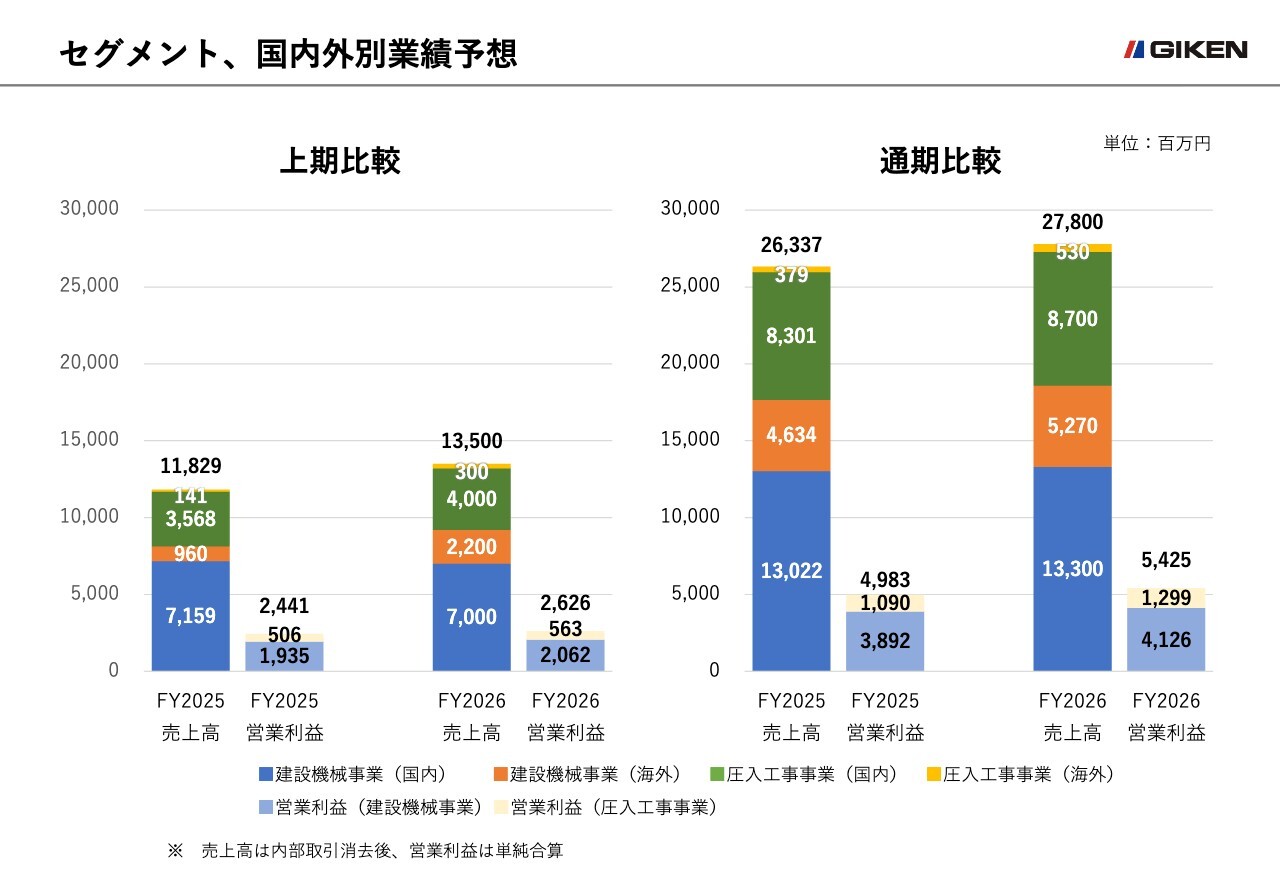

セグメント、国内外別業績予想

上期および通期のセグメント別、国内外別業績予想です。

通期の売上高は、2025年8月期と比較し、建設機械事業の国内市場で2億7,700万円の増収、海外市場で6億3,500万円の増収、圧入工事事業の国内市場で3億9,800万円の増収を見込んでいます。

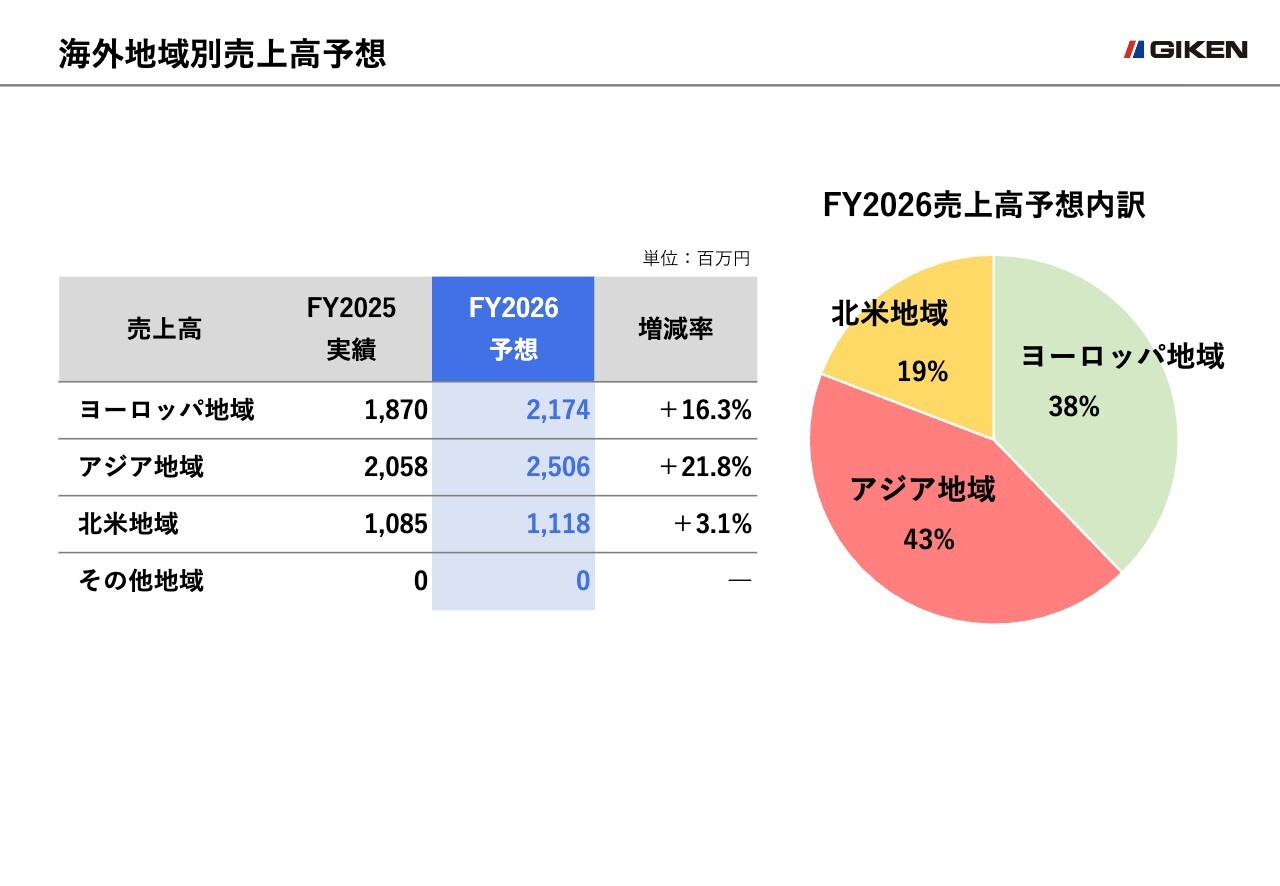

海外地域別売上高予想

海外地域別の売上高予想です。

海外売上高の合計は前年同期比15.7パーセント増の58億円を見込んでいます。内訳は、ヨーロッパ地域が21億7,400万円、アジア地域が25億600万円、北米地域は11億1,800万円で、3地域そろっての増収を予測しています。

構成比率は、ヨーロッパ地域が38パーセント、アジア地域が43パーセント、北米地域が19パーセントとなる見通しです。海外売上高比率については20.9パーセントを見込んでいます。

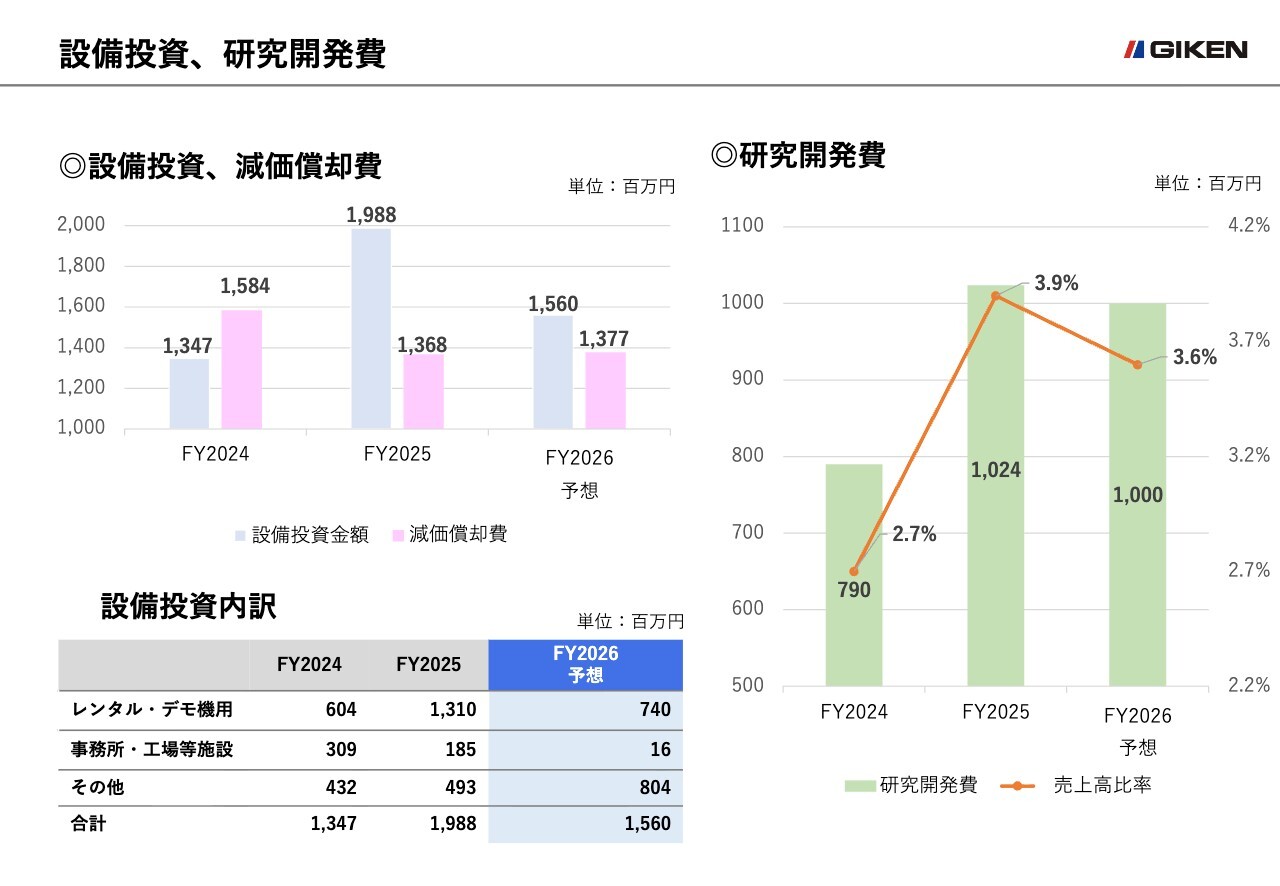

設備投資、研究開発費

設備投資および研究開発費の予想です。

2026年8月期の設備投資は、15億6,000万円を見込んでいます。主なものとして、レンタル・デモ用機械への投資を予定しています。減価償却費は、13億7,700万円となる見込みです。研究開発費は前年並みの10億円を見込んでいます。

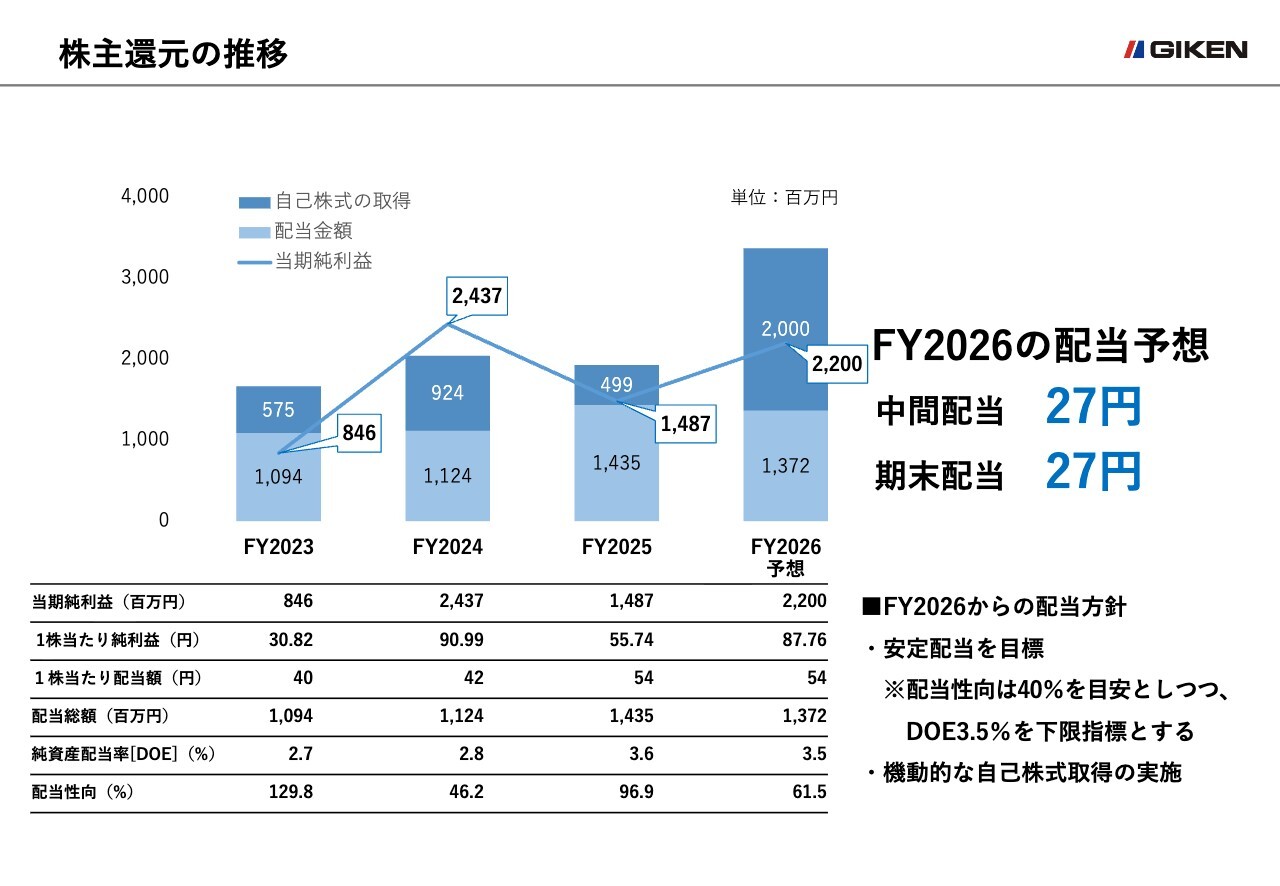

株主還元の推移

続いて株主還元についてご説明します。

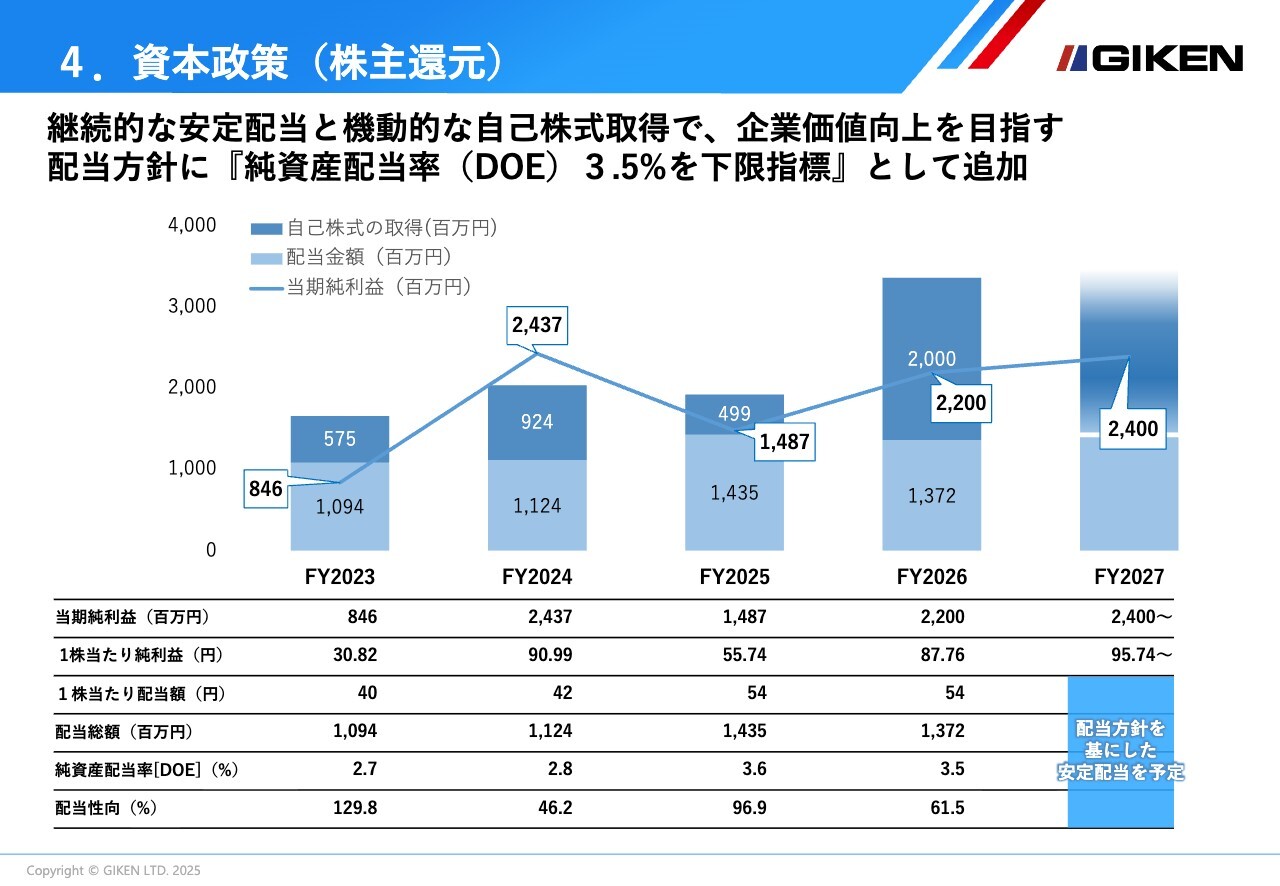

2025年8月期の期末配当は、予定通りの32円とする予定で、年間配当は54円となります。これにより配当性向は96.9パーセントとなります。

なお、今後も安定配当を継続するため、現中期経営計画期間中の2026年8月期および2027年8月期の配当方針に純資産配当率(DOE)を下限指標として追加し、配当方針を「配当性向は40パーセントを目安としつつ、DOE3.5パーセントを下限指標とする」としました。

また機動的な自己株式取得の実施も掲げており、2026年8月期は上限20億円の自社株買いを予定しています。当期は年間配当額54円、DOE3.5パーセント、配当性向61.5パーセントとなる見通しです。

国内事業の進捗

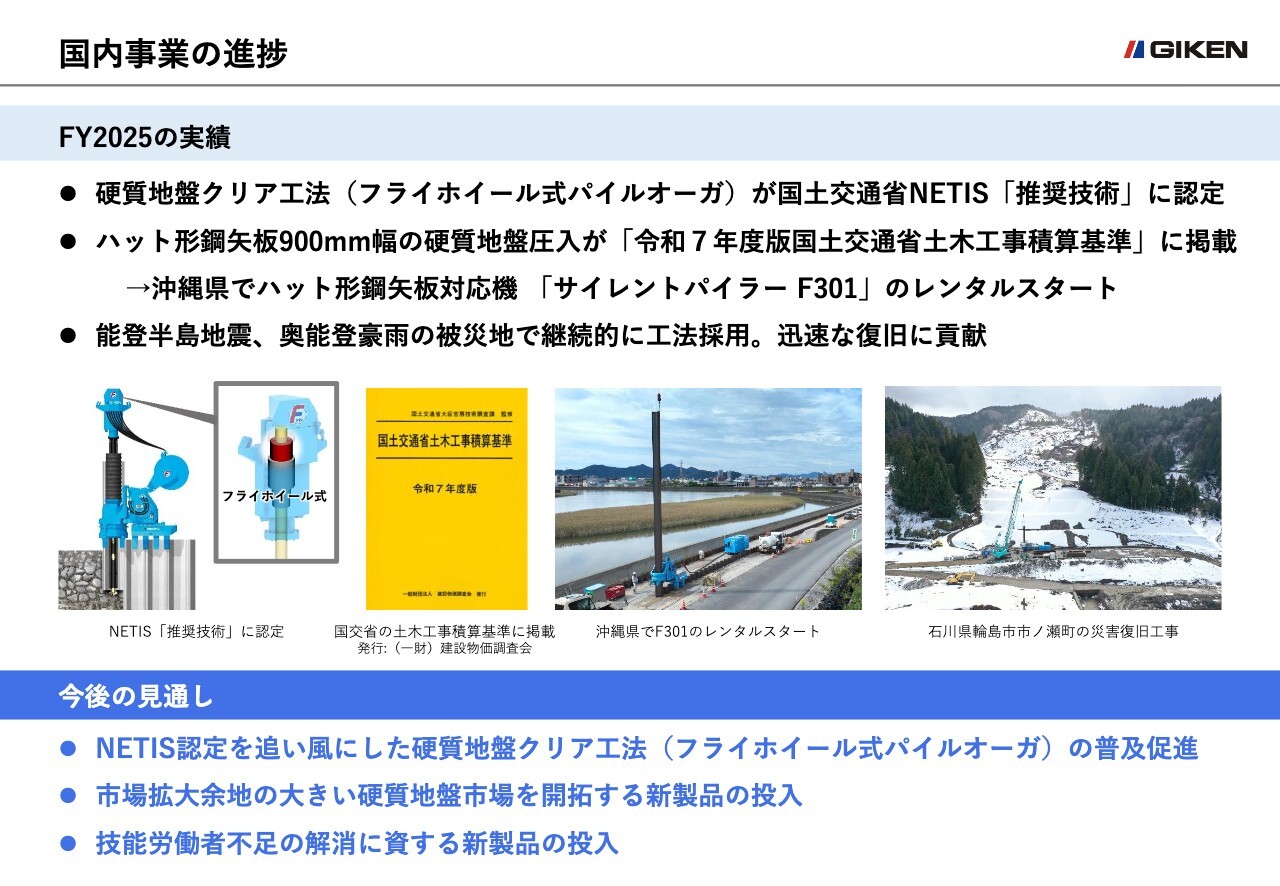

決算説明の最後に、2025年8月期の国内外事業や開発の進捗についてご説明します。

まず国内事業の実績ですが、フライホイール式パイルオーガを用いた硬質地盤クリア工法が、国土交通省のNETISの令和7年度推奨技術に選定されました。本認定により、通常のNETIS登録技術よりも工事成績評定や総合評価方式における加点数がアップするため、さらなる工法普及が期待できます。

また、ハット形鋼矢板900mm幅の硬質地盤への圧入が国土交通省の土木工事積算基準に掲載されました。本掲載により、公共工事の標準工法と認められ、これまで以上に工法普及が加速することが見込まれます。このほか、能登半島地震、奥能登豪雨の被災地において、継続的に当社工法が採用され、迅速な復旧に貢献しました。

今後の見通しとしては、NETIS認定を追い風に硬質地盤クリア工法のさらなる普及促進を図っていきます。また2026年8月期には、拡大余地の大きい硬質地盤市場を開拓する新製品、さらには技能労働者不足の解消に資する新製品の投入を見込んでいます。

海外事業の進捗―GTOSS

続いて海外事業の進捗です。

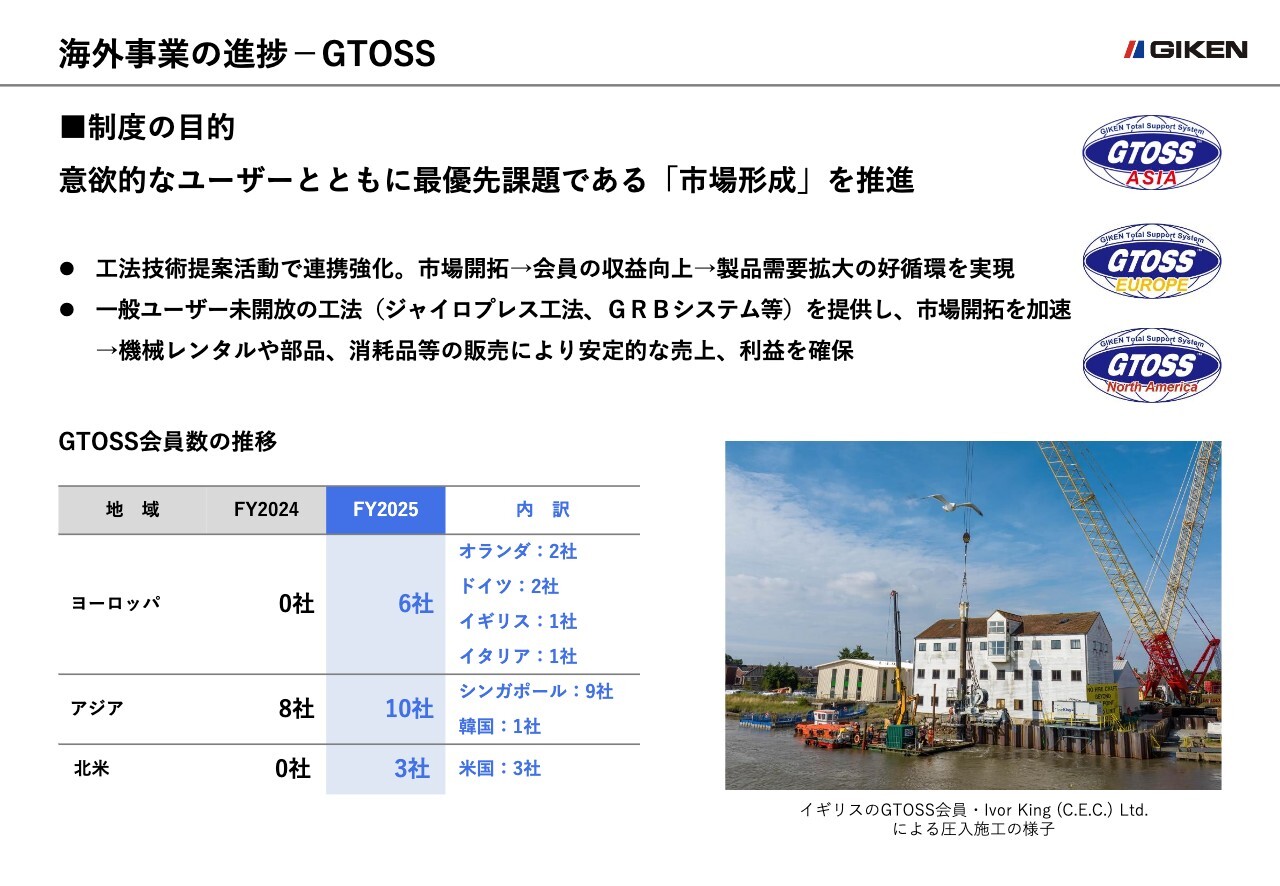

まず、海外展開で定着をはかるユーザー総合支援サービス「GTOSS」の目的について、あらためてご説明します。本制度の目的は、意欲的なユーザーとともに海外展開の最優先課題である「市場形成」を推進することです。

工法技術提案活動で連携強化することで市場を開拓し、会員の収益を向上させ、製品需要拡大につなげる、そんな好循環を実現したいと考えています。また一般ユーザーが使用できないジャイロプレス工法やGRBシステム等の高度な工法を提供することで、付加価値の高い市場開拓を加速させていきます。

これにより、工法に必要な機械のレンタルや部品、消耗品等の販売が生まれ、安定的な収益を確保することが可能と考えています。

GTOSS会員数については2025年8月期、ヨーロッパ地域は0社から6社に、アジア地域は8社から10社に、北米地域は0社から3社に増えており、それに伴い海外売上が伸長しています。今後も会員企業の拡大と連携の強化を通じて、海外市場開拓を加速していきます。

海外事業の進捗―ヨーロッパ地域

次に、地域別の海外事業の進捗です。

ヨーロッパ地域では、オランダの世界遺産運河の護岸改修プロジェクトが、商業化フェーズに移行し、圧入工事が順調なスタートを切りました。またその波及効果として、オランダの治水対策事業である「デルタプログラム」の河川堤防工事に工法採用され、9月より「ジャイロパイラー」等を用いた圧入工事がスタートしました。

このほか、ドイツで開かれた世界最大の建機見本市である「bauma2025」に出展し、多くの見込み客を獲得することができました。

今後の見通しとしては、デルタプログラムの河川堤防工事において、GTOSS会員に対する「ジャイロパイラー」のレンタルが継続するほか、イタリアの会員に対してGRBシステムのレンタルが始まる見込みです。

オペレーター付きレンタルの需要が拡大するドイツにおいては、圧入施工以外の付帯工事も含めた工事請負を目指しており、工事全体の最適化にも取り組むことで収益の向上を目指していきます。

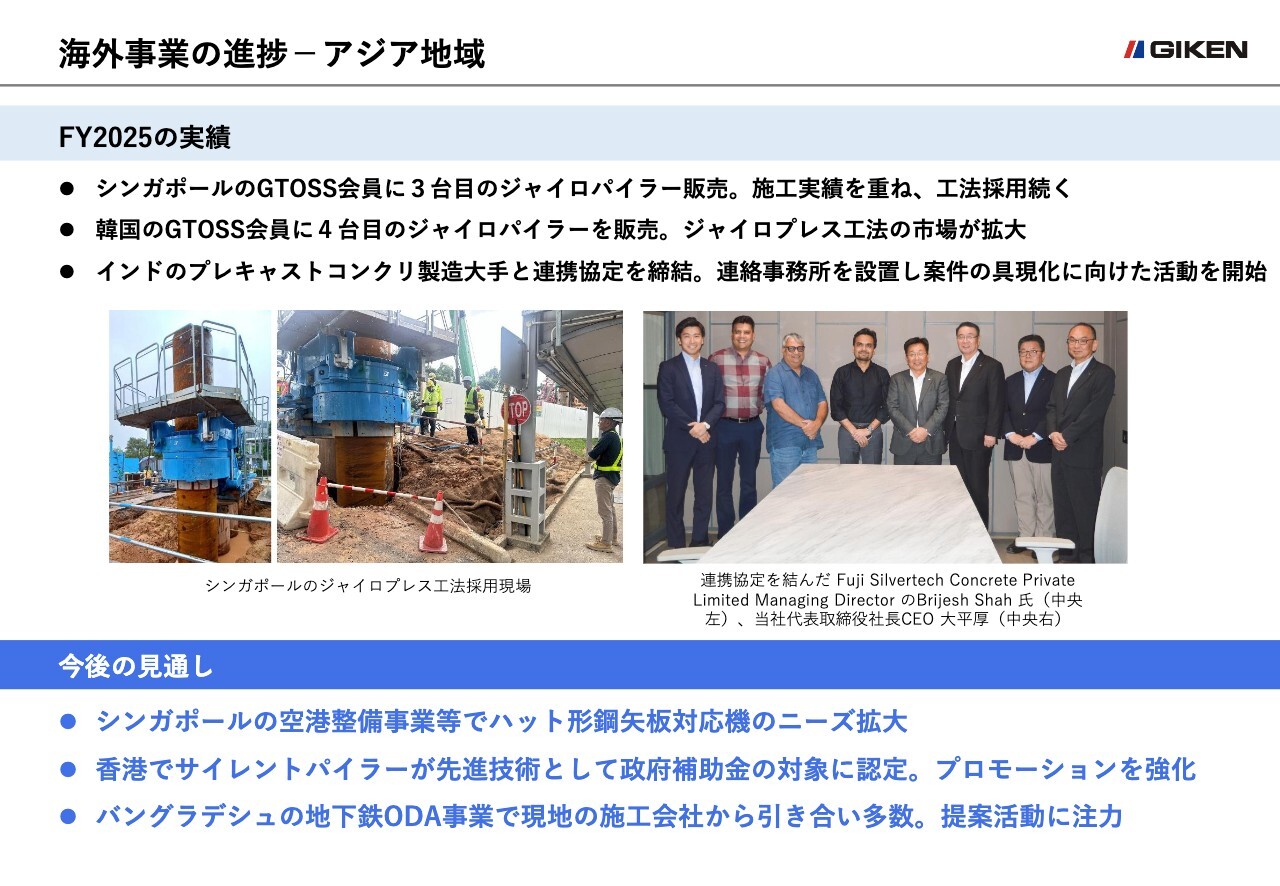

海外事業の進捗―アジア地域

アジア地域においては、シンガポールのGTOSS会員に対して3台目の「ジャイロパイラー」を販売しました。本会員はジャイロプレス工法の施工実績を着実に重ねており、現地では実績を追い風に工法採用が続きました。

また韓国においても、ジャイロプレス工法の市場拡大を受け、GTOSS会員に4台目の「ジャイロパイラー」を販売しています。巨大市場を抱えるインドにおいては、プレキャストコンクリート製造大手と連携協定を結び、市場創出に向けた具体的な活動をスタートさせました。

今後の見通しとしては、シンガポールの空港整備事業等においてハット形鋼矢板対応機のニーズ拡大を見込んでいます。また香港では、「サイレントパイラー」が先進技術として政府補助金の対象に認定されたことから、工法普及の好機を確実につかむべくプロモーションを強化していきます。

バングラデシュの地下鉄ODA事業では、現地の施工会社から引き合いが多数寄せられていることから、提案活動に注力していく考えです。

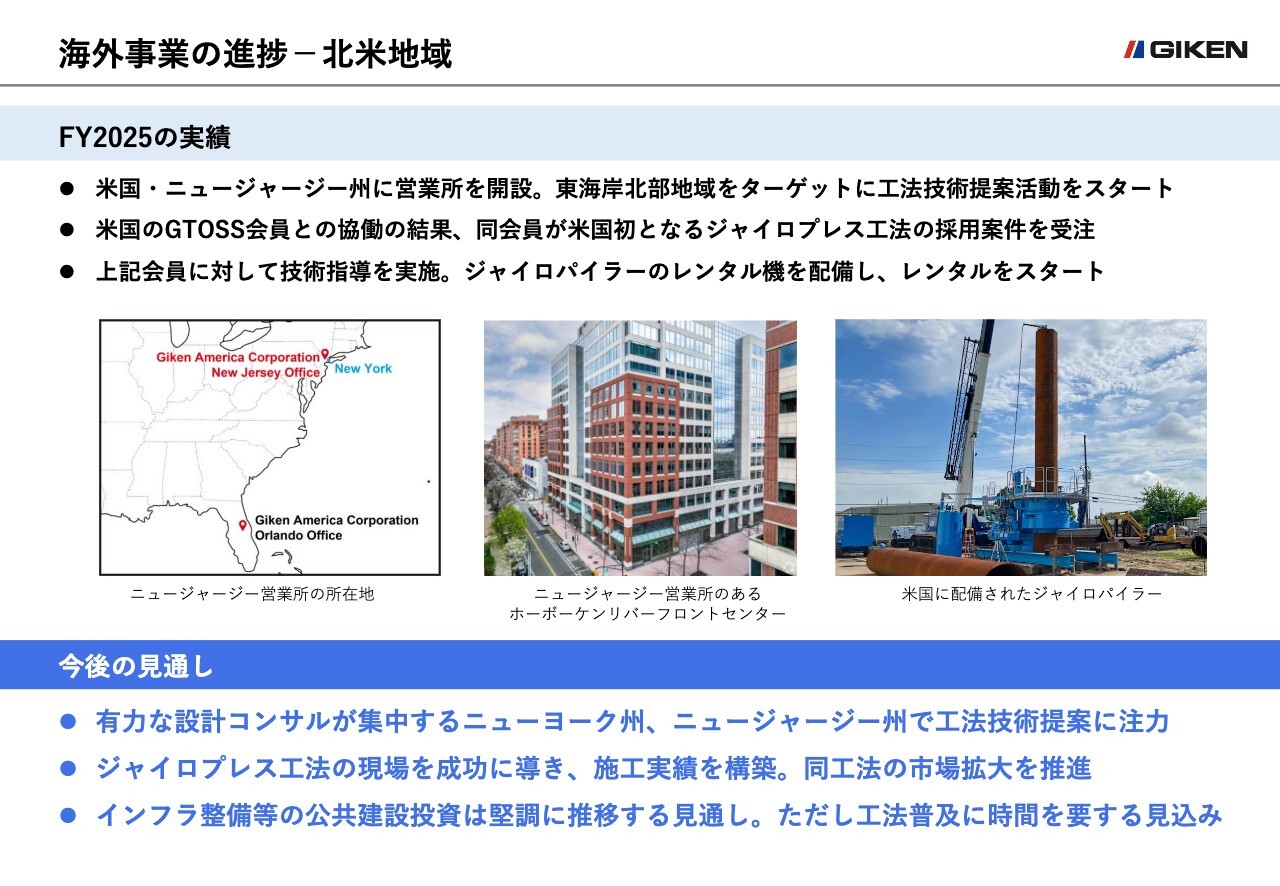

海外事業の進捗―北米地域

北米地域では、アメリカのニュージャージー州に営業所を開設し、東海岸北部地域をターゲットとして工法技術提案活動をスタートさせました。またアメリカのGTOSS会員と協働した結果、本会員が同国初となるジャイロプレス工法の採用案件を受注しました。技研グループは本ユーザーに対して技術指導を実施の上、「ジャイロパイラー」のレンタルをスタートしています。

今後の見通しとしては、ニュージャージー州の営業所を拠点とし、設計コンサルタントが集中する同州およびニューヨーク州で工法技術提案に注力していきます。

またアメリカ初のジャイロプレス工法の採用工事を成功に導き、施工実績を構築することで、本工法の市場拡大を推進していきます。しかし、同国においては、営業所の開設から間もないこともあり、工法普及には時間を要する見込みです。

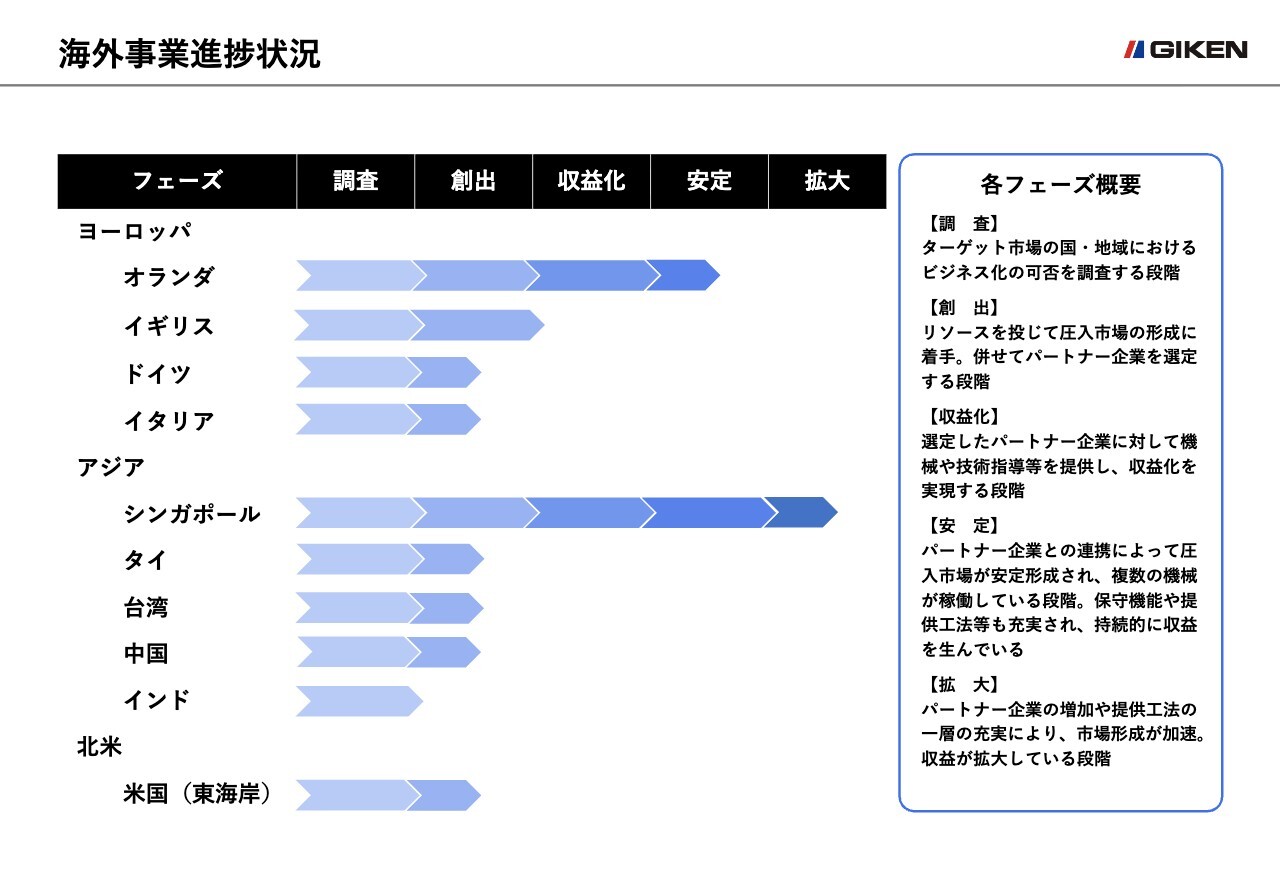

海外事業進捗状況

スライドは、「中期経営計画2027」で示した優先注力地域にインドを加えた国・地域別の進捗を5つのフェーズに分けて示した図です。

オランダにおいては、世界遺産の運河の護岸改修プロジェクトやデルタプログラム等で市場が安定的に形成され、複数の機械が稼働している状況にあることから、安定フェーズにあると認識しています。

シンガポールにおいては、複数のGTOSS会員が存在し、ジャイロプレス工法も含めて工法採用が拡大していることから、拡大フェーズに位置付けています。このほかの地域についても、最優先課題である市場形成を中心に注力し、可能な限り早期に安定フェーズ、拡大フェーズに移行させていきたいと考えています。

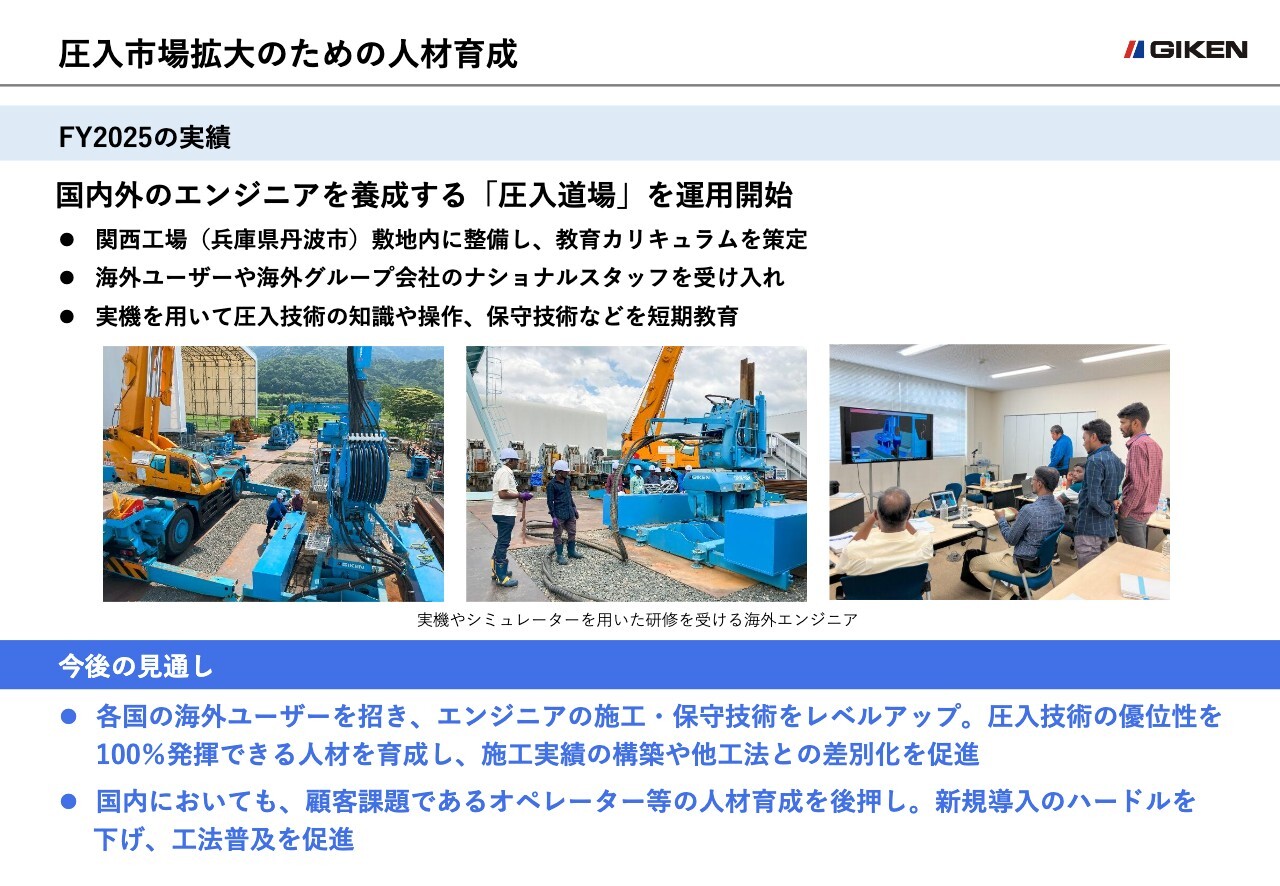

圧入市場拡大のための人材育成

続いて「圧入市場拡大のための人材育成」です。

当社は兵庫県丹波市の関西工場内に、国内外のエンジニアが圧入技術の知識と実技を体系的に学べる養成施設「圧入道場」を整備し、運用を開始しました。海外ユーザーや海外グループ会社のナショナルスタッフをメインターゲットに受け入れ、実機を用いて圧入技術の知識や操作、保守技術などを短期教育しています。

今後は各国の海外ユーザーを招いてエンジニアの施工・保守技術のレベルアップを図るとともに、圧入技術の優位性を100パーセント発揮できる人材を育成し、施工実績の構築や他工法との差別化を促進していきます。

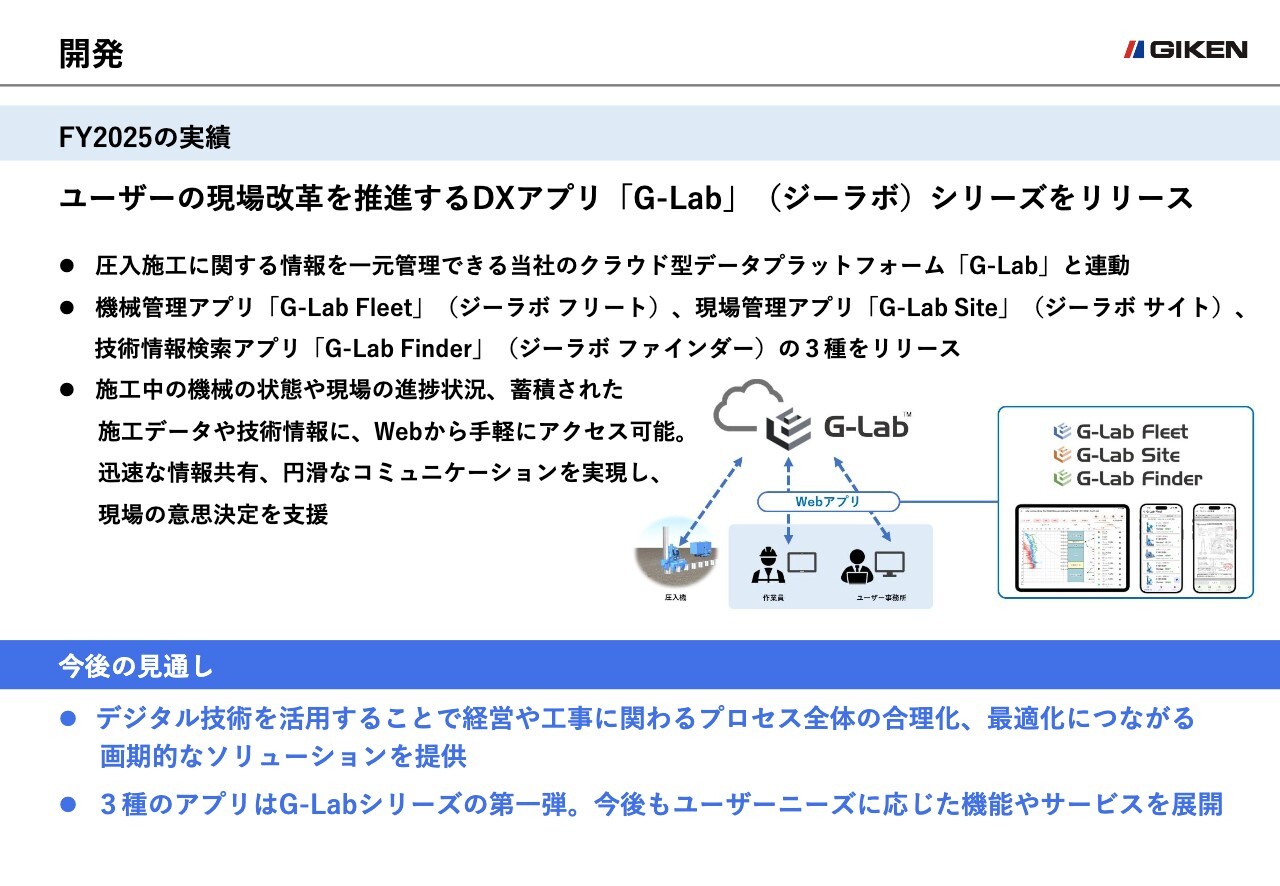

開発

最後に開発の進捗です。

開発においては、ユーザーの人手不足に応える取り組みの一環として、ユーザー支援DXアプリ3種の提供を始めました。これは当社のクラウド型データプラットフォーム「G-Lab」と連動し、ユーザーの機械・現場管理の効率化や迅速な情報共有・分析、意思疎通等を可能とするものです。

当社は今後もデジタル技術を活用することで経営や工事に関わるプロセス全体の合理化、最適化につながる画期的なソリューションを提供していきます。

中期経営計画2027の見直しと持続的成長に向けた取り組み

続いて、「中期経営計画2027」の見直しと持続的成長に向けた取り組みについてご説明します。

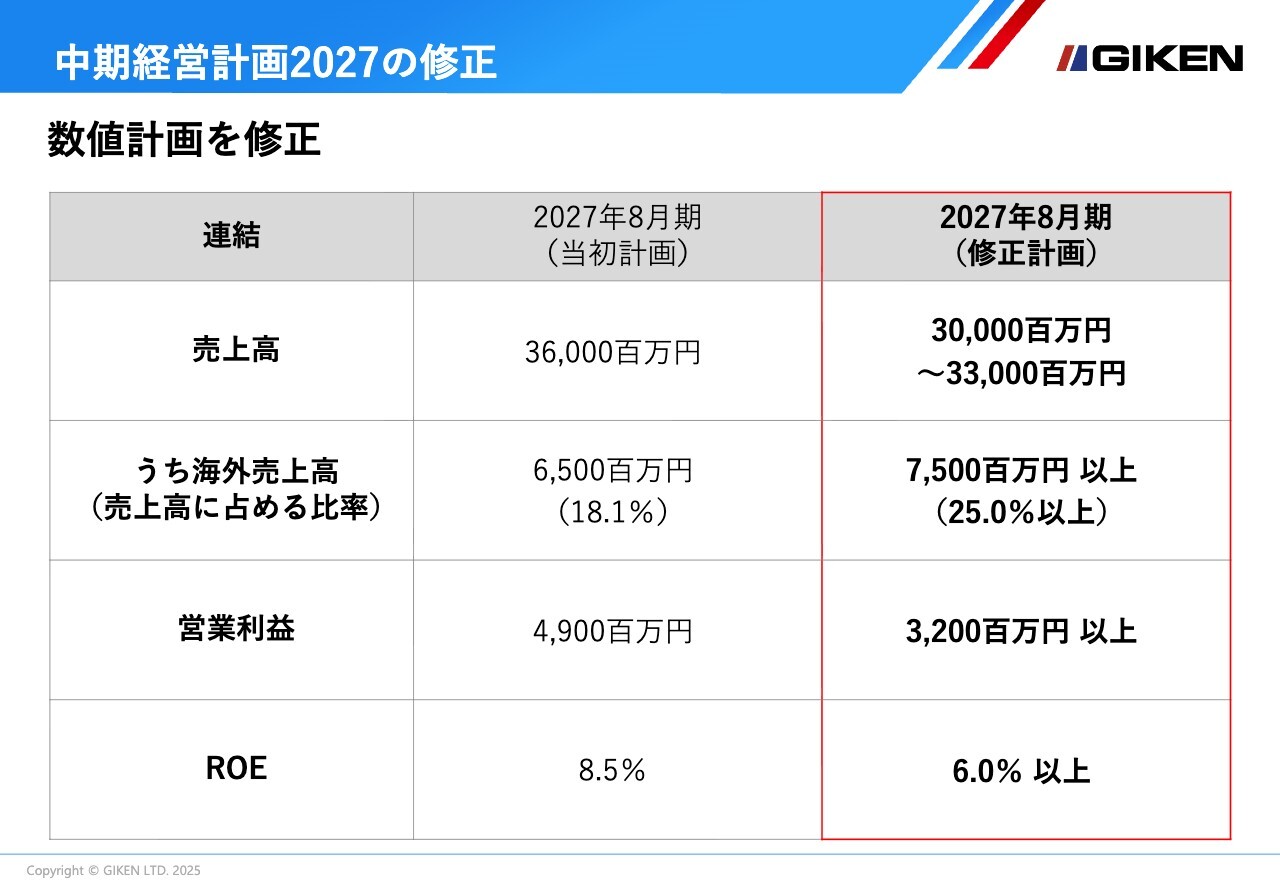

中期経営計画2027の修正

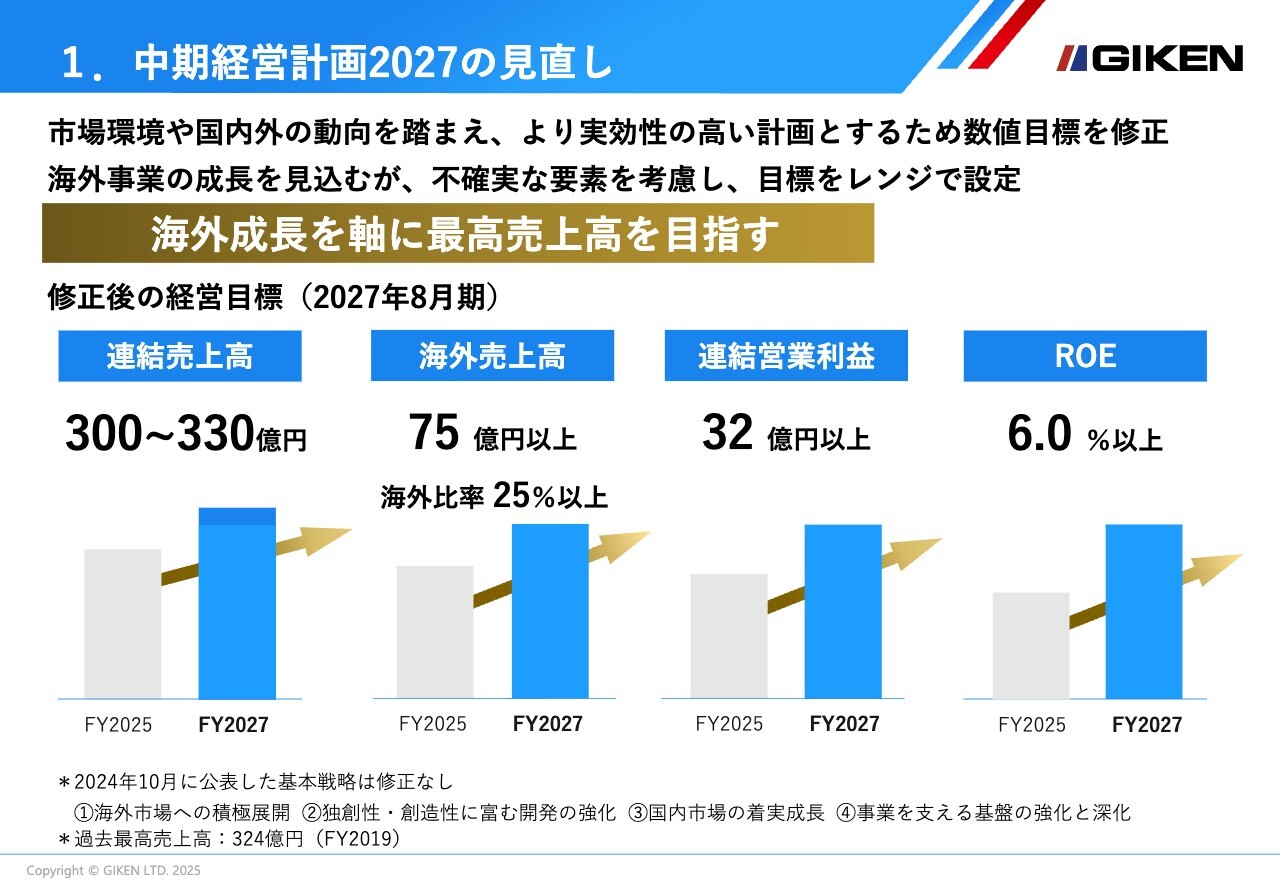

技研グループは、10月10日付公表の適時開示において、現在進行中の「中期経営計画2027」の最終年度である2027年8月期の目標数値を見直しました。

連結売上高は当初計画360億円に対し300億円から330億円、海外売上高は当初計画65億円に対し75億円以上、海外売上高比率は当初計画18.1パーセントに対し25.0パーセント以上、連結営業利益は当初計画49億円に対し32億円以上、ROEは当初計画8.5パーセントに対し6.0パーセント以上にそれぞれ修正しました。

修正にいたった背景、今後の市場環境の見通しと技研グループの成長に向けた取り組みに関する考えについて、次のスライドから説明します。

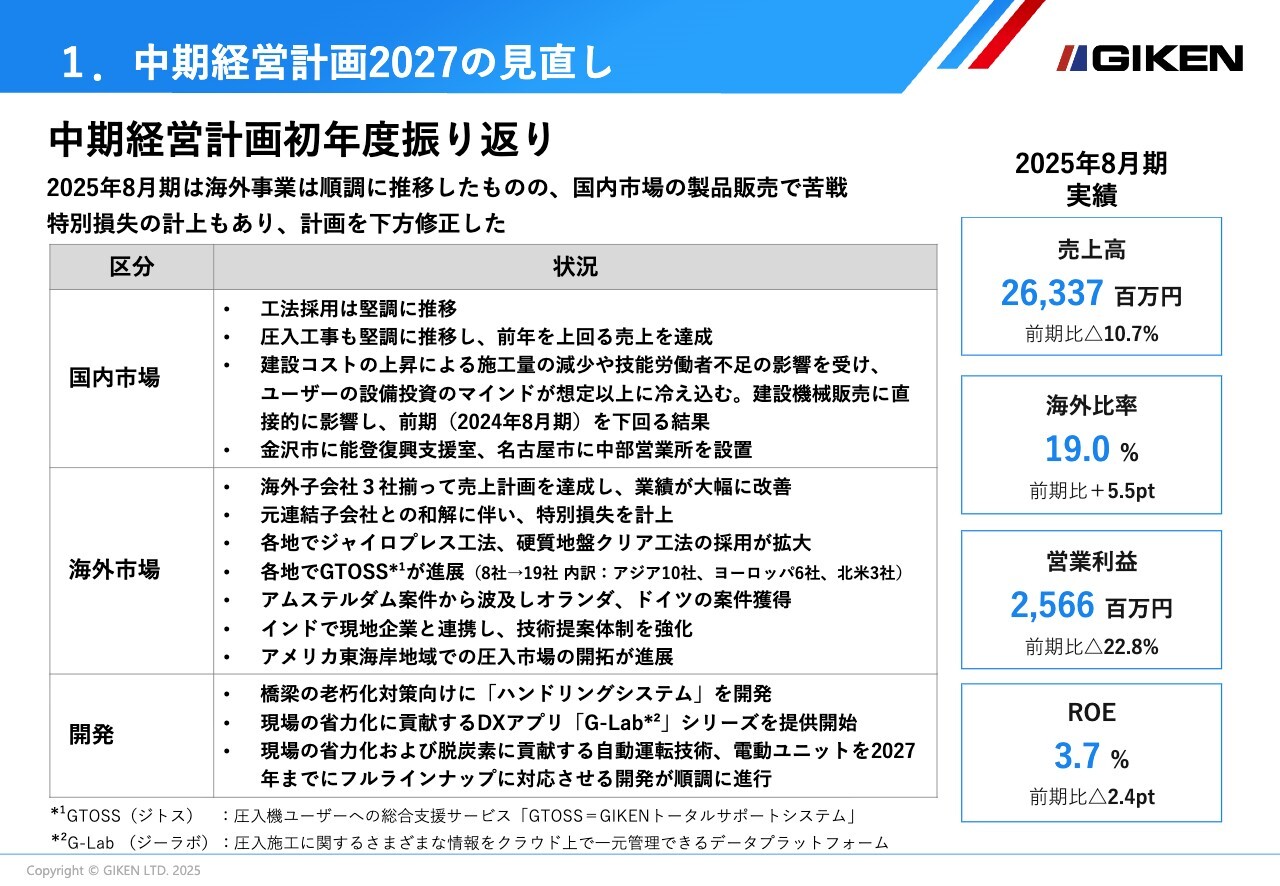

1.中期経営計画2027の見直し

はじめに、「中期経営計画2027」の見直しについてご説明します。

技研グループは、2024年10月11日に「中期経営計画2027」を発表し、「グローバルな技術提案・工法普及の活動強化」と「開発体制の整備・強化」の2点を強力に推進する方針を掲げ、尽力してきました。その結果、初年度(2025年8月期)については成果が大きく出ているところもあります。

特に海外事業においては大きな進展がありました。当社が拠点を有するオランダ・シンガポール・アメリカを中心に、当社技術の普及拡大に努めてきました。各国にはない独自技術の圧入工法について、認知度の向上と工事案件での採用件数が進展してきた結果、海外子会社3社ともに売上計画を達成し、拠点進出の成果が大きくなっています。

開発においては、顧客ニーズに対応する製品・サービスの市場投入を行っており、空頭制限下での硬質地盤圧入を効率的に実施できる新型アタッチメント「ハンドリングシステム」や、現場の省力化に貢献するDXアプリ「G-Lab」シリーズの提供を開始しており、インフラ老朽化対策や現場の省人化ニーズに応える製品・サービスの提供を行っています。

一方、国内事業においては、建設コストの上昇による施工量の減少や技能労働者不足の影響を受け、ユーザーの設備投資マインドが想定以上に冷え込んでいます。

そのため、今年2月には期初の予想から通期業績予想の下方修正を行いました。前期の通期決算については修正後の通期業績予測を上回る決算となりましたが、国内外の市場動向も踏まえ、今後の製品開発の投入時期や計画について見直しを行いました。

1.中期経営計画2027の見直し

各国の市場環境や国内外の動向を総合的に勘案し、海外市場への成長投資を加速させた場合でも達成が可能な経営目標に見直しを行いました。

「中期経営計画2027」の最終年度である2027年8月期の目標数値を見直し、連結売上高は300億円から330億円、海外売上高は75億円以上、海外売上高比率は25パーセント以上、連結営業利益は32億円以上、ROEは6.0パーセント以上に修正しました。

技研グループの過去最高売上高は、コロナ禍が始まる直前であった2019年8月期の324億円でした。修正後の経営目標ではこのレコードを超えることにも取り組みますが、海外事業の不確実な要素も考慮し、目標値は幅をもった設定とすることで、環境の変化に対する柔軟性と目標に対する現実性を持たせています。

なお、中期経営計画における基本戦略についての変更はなく、グローバルな技術提案・工法普及の活動強化と開発体制の整備・強化を強力に推進し続けていきます。

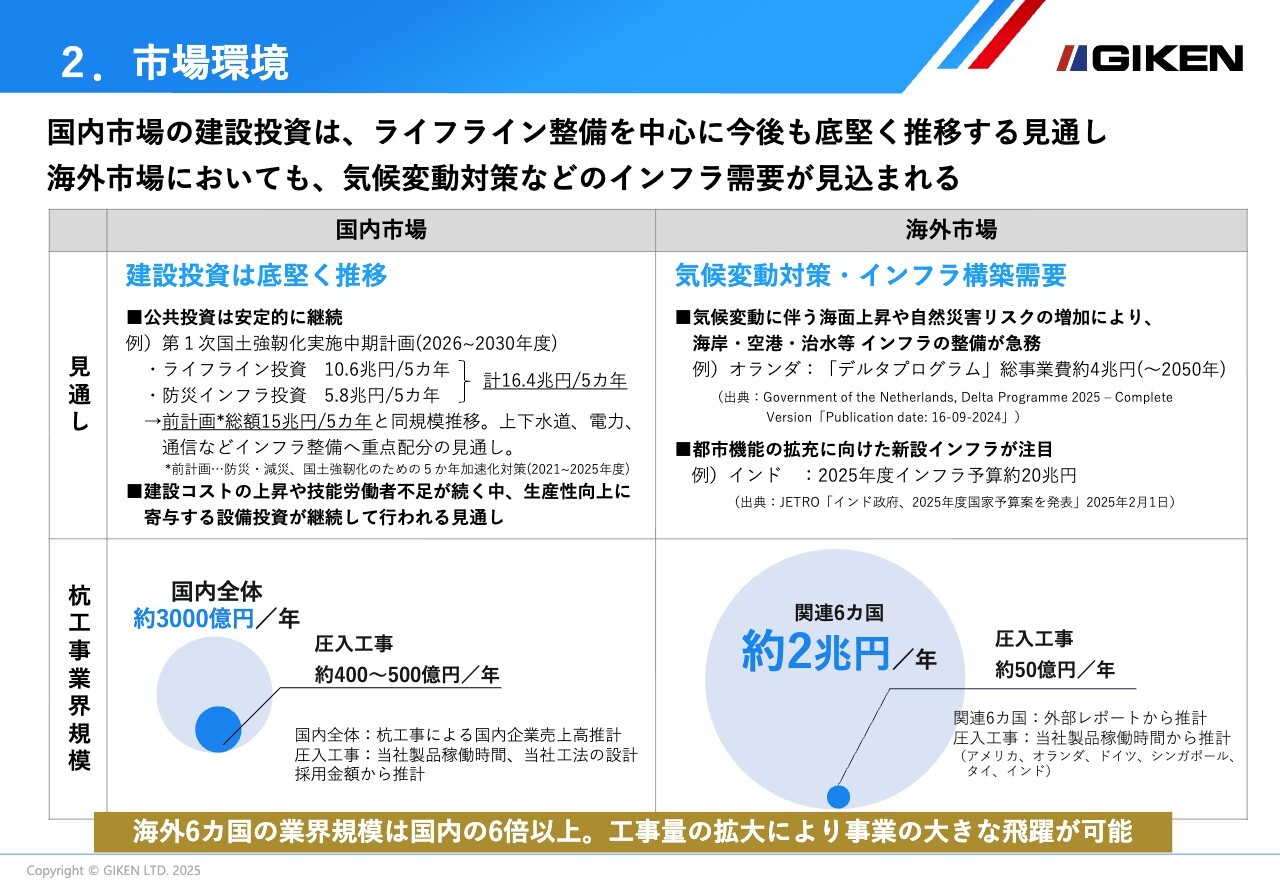

2.市場環境

当社が認識している、市場環境の見通しについてご説明します。

圧入工事セグメント、建設機械セグメントともに市場における建設投資の推移が業績に影響を与えます。この点、国内市場は、2030年までの国土強靭化実施中期計画が示され、ライフラインの整備を中心に建設投資が底堅く推移すると見込んでいます。

一方、海外市場では、自然災害の激甚化による被害が顕著になっており、気候変動対策のためのインフラ整備が急務となっています。また、成長著しい国の都市化が進み、都市機能のためのインフラ構築需要が高まっており、インフラ整備は旺盛だと見込んでいます。

技研グループに関わりが深い杭工事を行う業界の規模は、子会社がある地域も含め6か国でおよそ2兆円に達しており、日本の業界規模の6倍以上と見込んでいます。海外での圧入工事の規模は、国内と比較してまだ小さいものの、圧入工事の案件形成を着実に海外でも増やすことで、業界におけるシェアを引き上げ、海外事業における大きな飛躍が可能です。

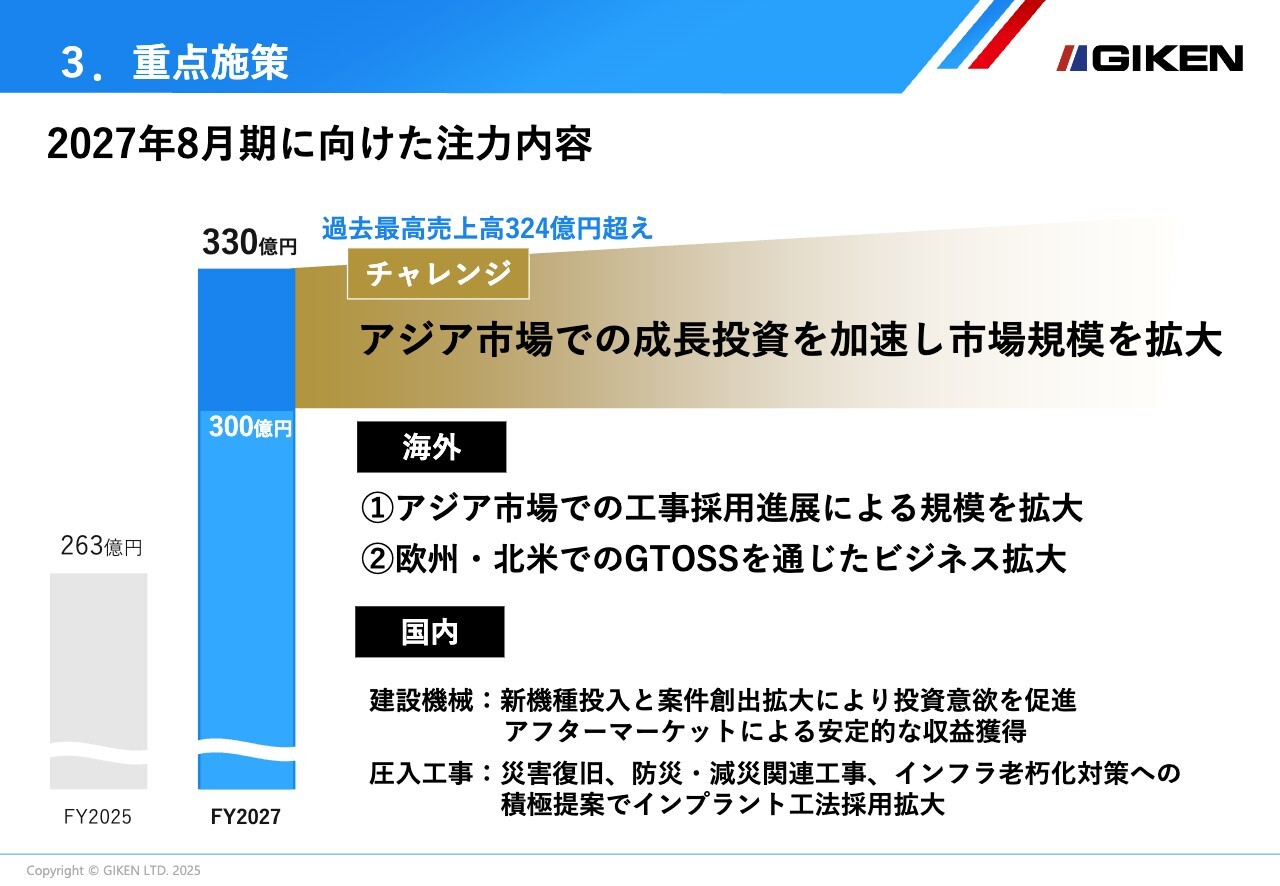

3.重点施策

続いて、「中期経営計画2027」の期間中における重点施策についてご説明します。

アジア市場を最優先地域と位置付け、成長投資による市場規模の拡大をチャレンジテーマとして、工事採用に向けた取り組みを強化します。欧州、北米についても、GTOSSを通じた継続的なビジネス拡大を推進します。

国内市場については、建設機械事業では、新機種投入と案件創出拡大によって投資意欲を喚起し、アフターマーケットで安定収益を獲得していきます。圧入工事事業では、災害復旧や防災・減災、インフラ老朽化対策への積極提案を行い、インプラント工法の採用拡大を図ります。

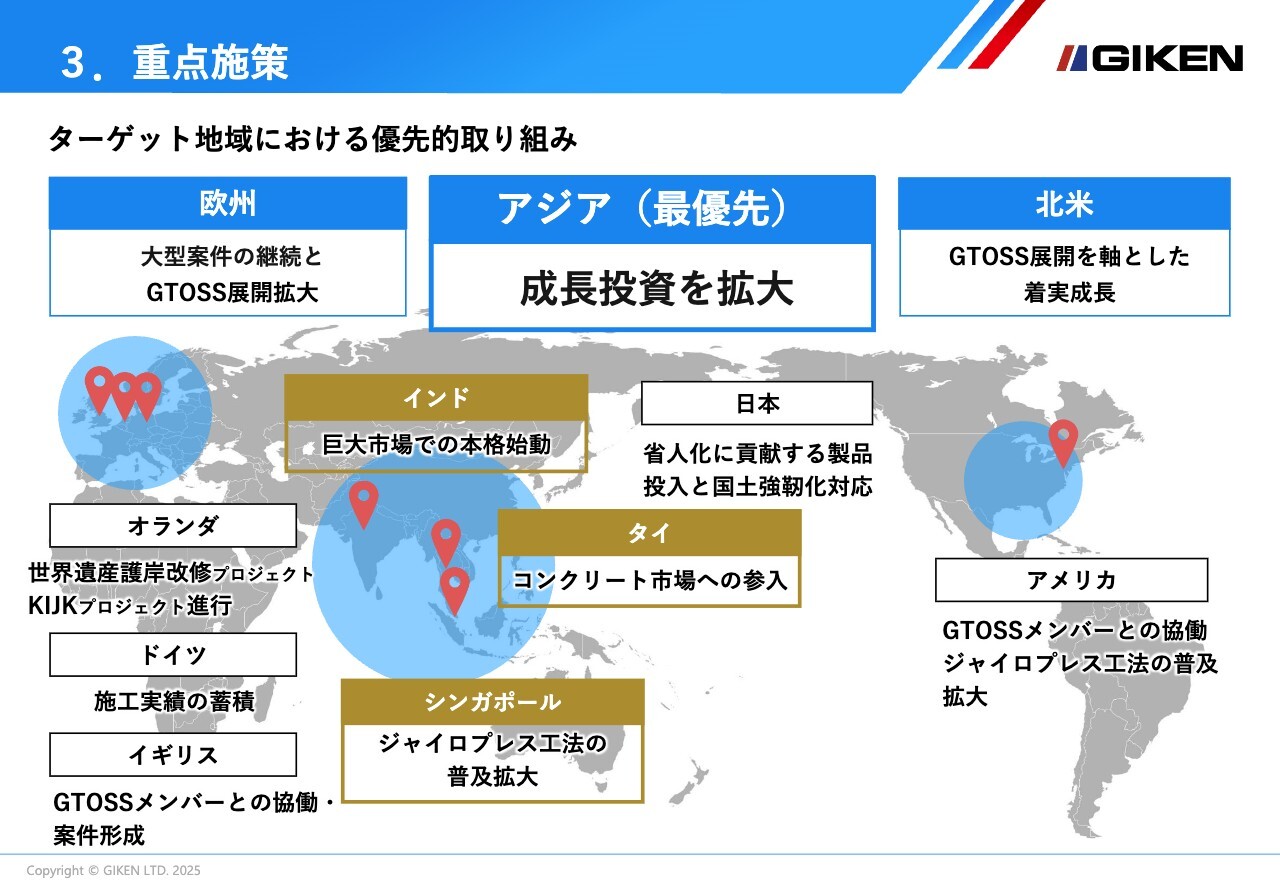

3.重点施策

地域別の取り組み内容です。

先ほど申し上げた通り、アジア市場を最優先地域と位置付け、特に、インド、タイ、シンガポールへの成長投資を実施します。詳細については、次のスライドでご説明します。

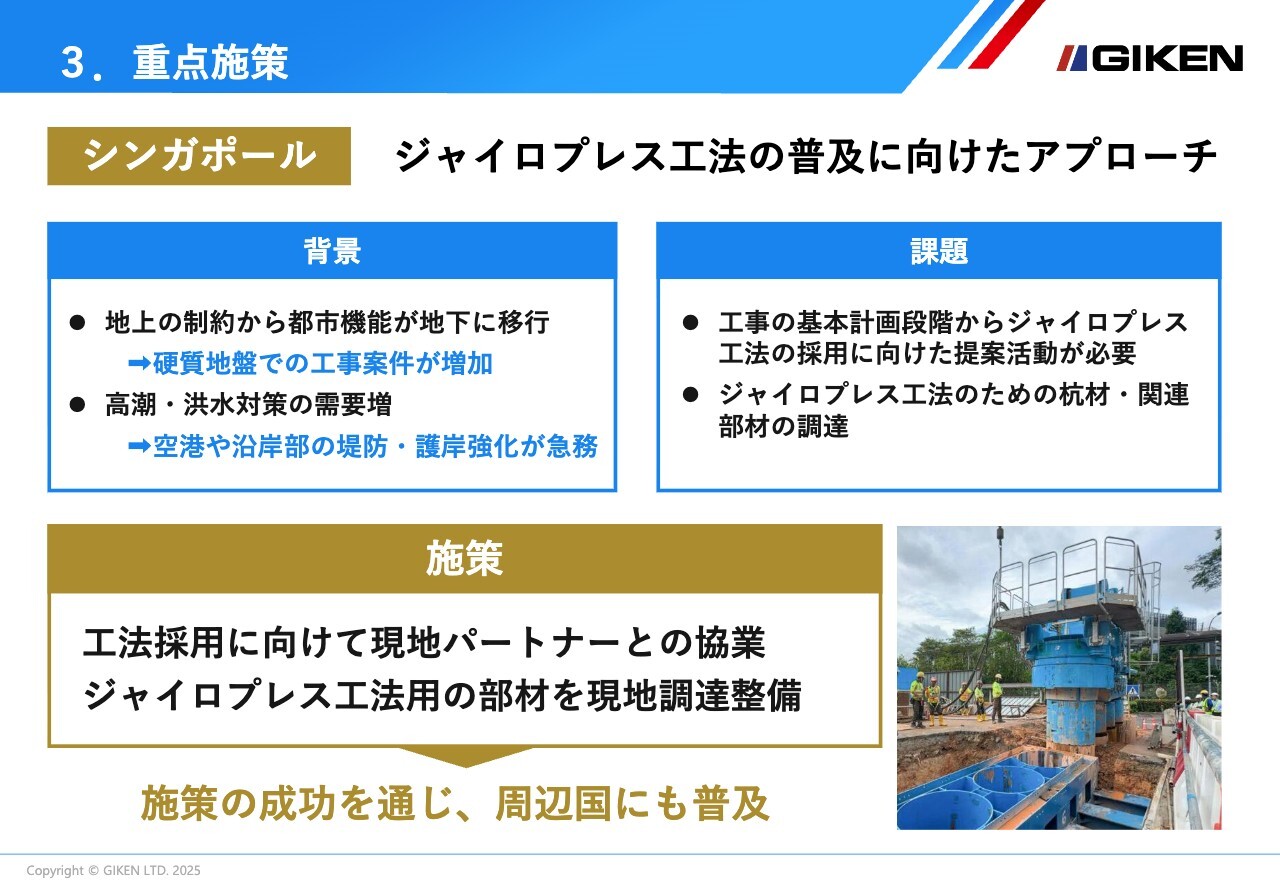

3.重点施策

まずはシンガポール市場です。

国土の狭いシンガポールでは、都市開発において地下空間の活用が進んでいることから、硬質地盤の工事案件が増加傾向にあります。また、高潮や洪水などの水害対策の重要性が高まっており、特に、空港や沿岸部における堤防・護岸の強化が急務となっています。

こうした状況に対応するためには、工事の基本計画段階からジャイロプレス工法の採用を前提とした提案活動が求められます。ジャイロプレス工法は、硬質地盤や厳しい施工条件下でも高精度な施工が可能であり、都市部や沿岸部のインフラ整備において有効な選択肢です。

シンガポールでのジャイロプレス工法の普及拡大を目指し、現地パートナー企業との協働体制強化と部材の現地調達環境の整備を実施していきます。さらに、周辺国への展開を狙ったアプローチも進めていきます。

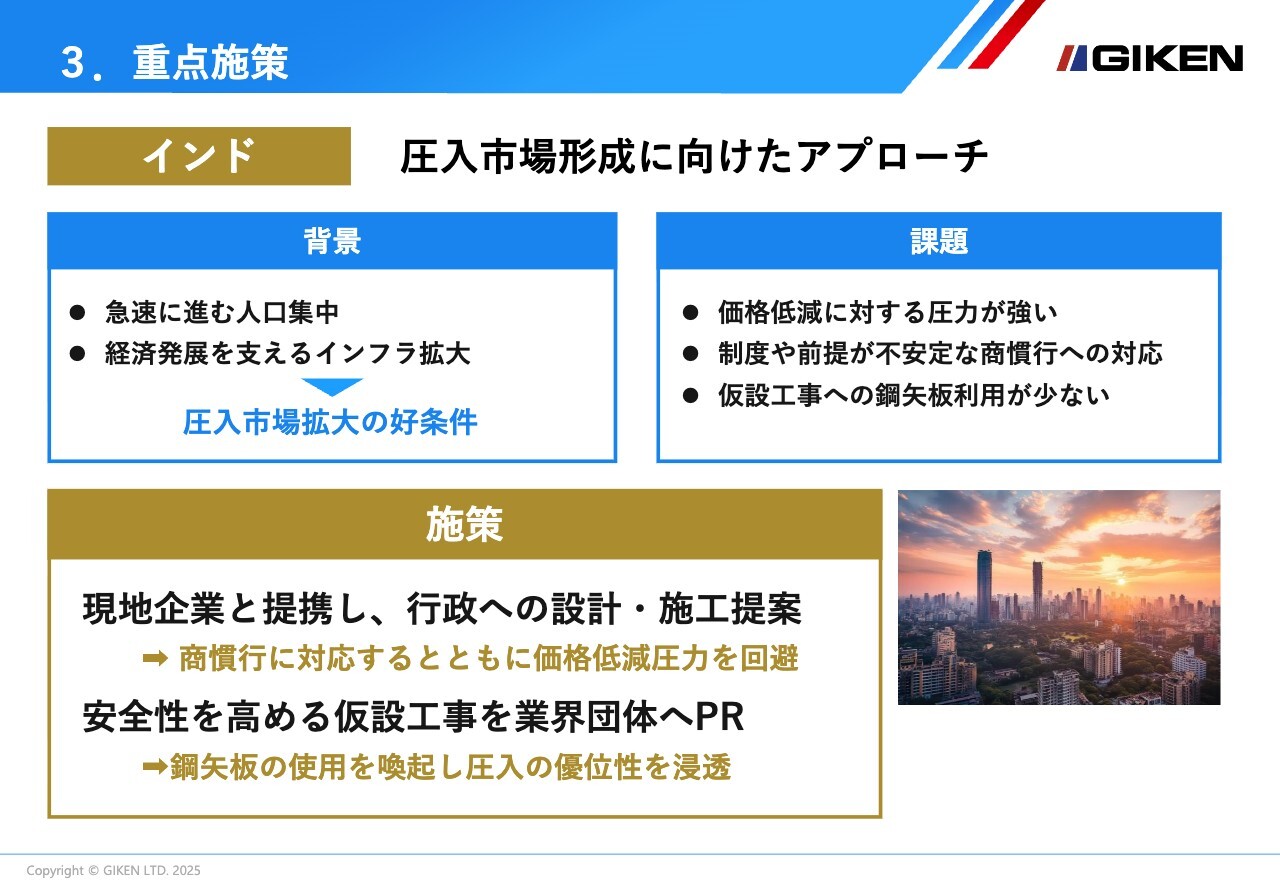

3.重点施策

次にインド市場についてご説明します。

インド政府は、経済や社会基盤の強化に向けた取り組みを本格化させており、港湾や下水道などのインフラ整備が加速しています。また、都市化や人口増加も進んでおり、施工スペースの制約や環境負荷低減への対応が求められる現場が増えています。こうした状況から、圧入工法の市場が拡大するための好条件が揃っていると認識しています。

一方で、インド市場でのビジネス展開にはハードルもあると捉えています。価格低減への強い圧力やインド独特の商慣行への対応が求められること、また仮設工事における鋼矢板の使用が少ないこともあり、圧入工法の認知が限定的な状況です。

これらのハードルに対する施策として、現地企業との提携を通じて、行政機関に対する設計・施工提案を実施し、現地の商慣行に対応しながら、価格低減圧力の回避を図っていきます。

また、建設現場の安全管理体制が未成熟なインドにおいては、安全性の向上に資する仮設工事の重要性を業界団体に積極的にPRし、鋼矢板の使用を喚起し、圧入工法の優位性を浸透させていきます。

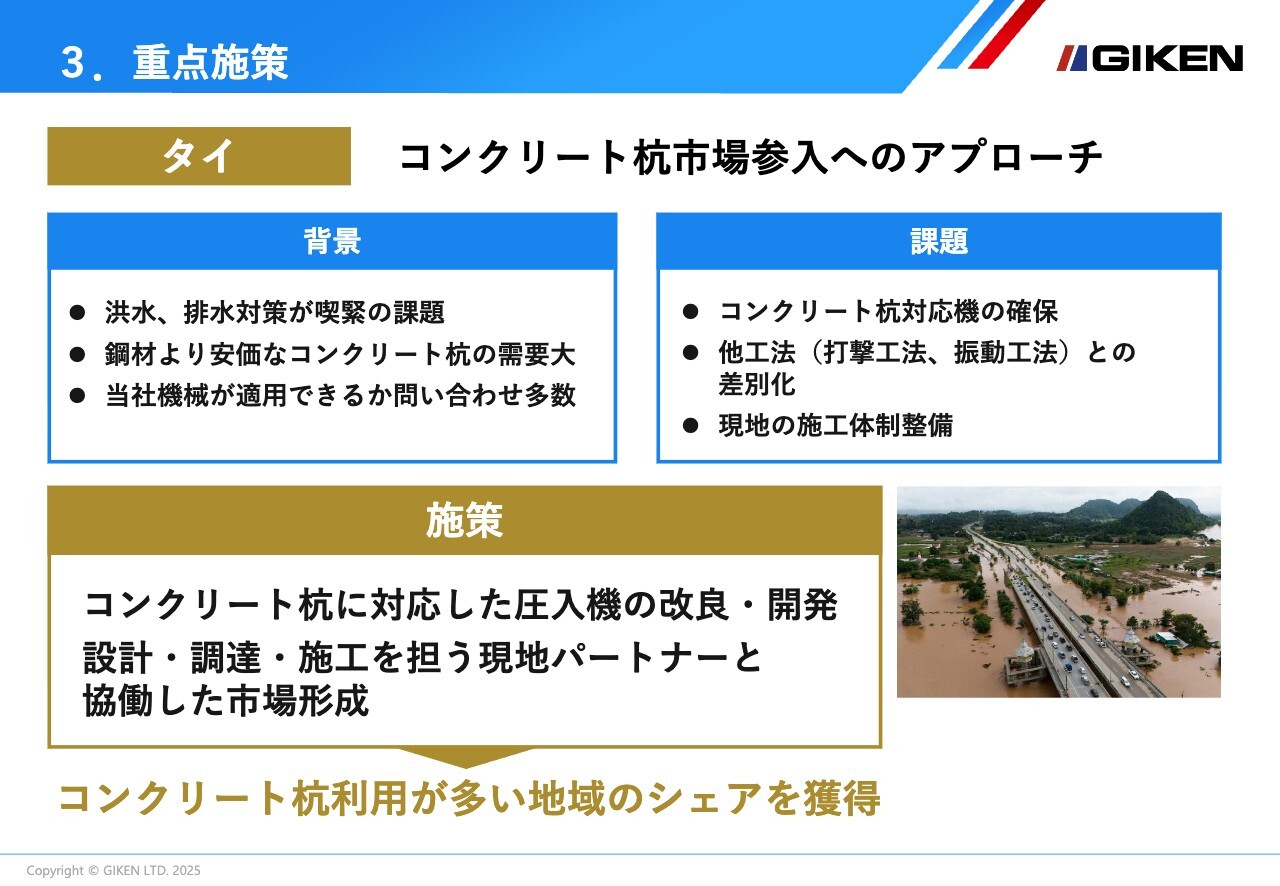

3.重点施策

最後に、タイ市場についてご説明します。

洪水・排水対策という国家的課題のもと、鋼材よりも安価なコンクリート杭の需要が大きいタイ市場では、当社機械の適用可能性に対する関心が高まっています。

こうした状況の中、コンクリート杭対応機の確保や他工法との差別化、現地の施工体制の整備が喫緊の課題です。

コンクリート杭に対応した圧入機の改良・開発を進めるとともに、現地パートナーと設計・調達・施工の協働体制を構築することで、コンクリート杭市場への参入を進め、タイ市場での存在感を高めていきます。

以上、ご説明したシンガポール、インド、タイを中心とした各地域の戦略を力強く推し進め、目標数値達成に向けて尽力していきます。

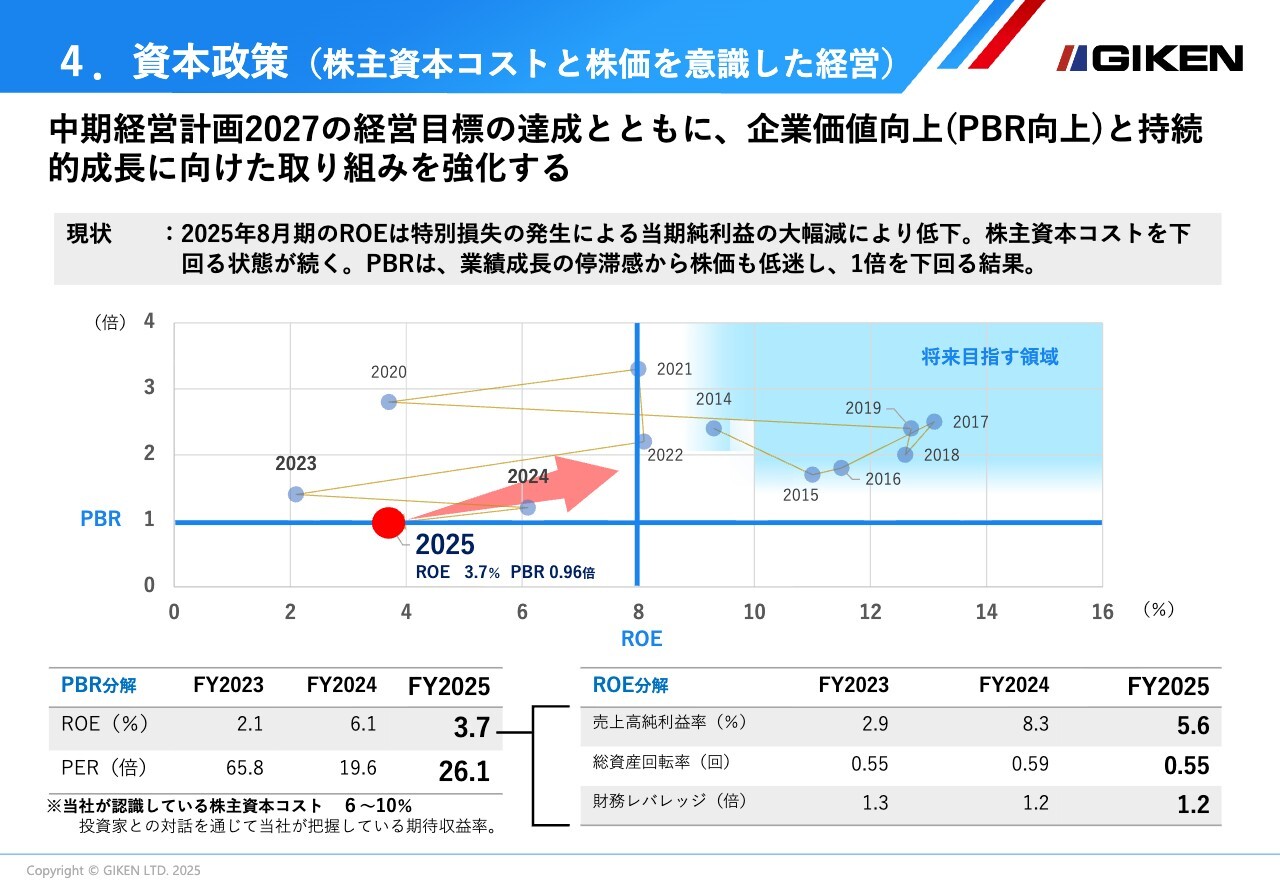

4.資本政策(株主資本コストと株価を意識した経営)

次に、資本政策についてご説明します。

本中期経営計画において、企業価値向上への取り組みとして、資本コストと株価を意識した経営の実施を掲げました。

2025年8月期は、元連結子会社との和解による特別損失の影響によりROEは対前年比で減少しており、当社が認識している投資家の期待値である株主資本コストの6パーセントから10パーセントを下回っています。また、PBRについても、業績成長の停滞感から株価が低迷し、1倍割れとなりました。

PBRを含め企業価値の向上に向けては、複数年でのROEの成果について改善が必要です。収益性や資産の効率性の改善を図っていき、ROEの向上に取り組み、結果を出していくことで、株主資本コストについても適正な期待値となるように取り組んでいきます。

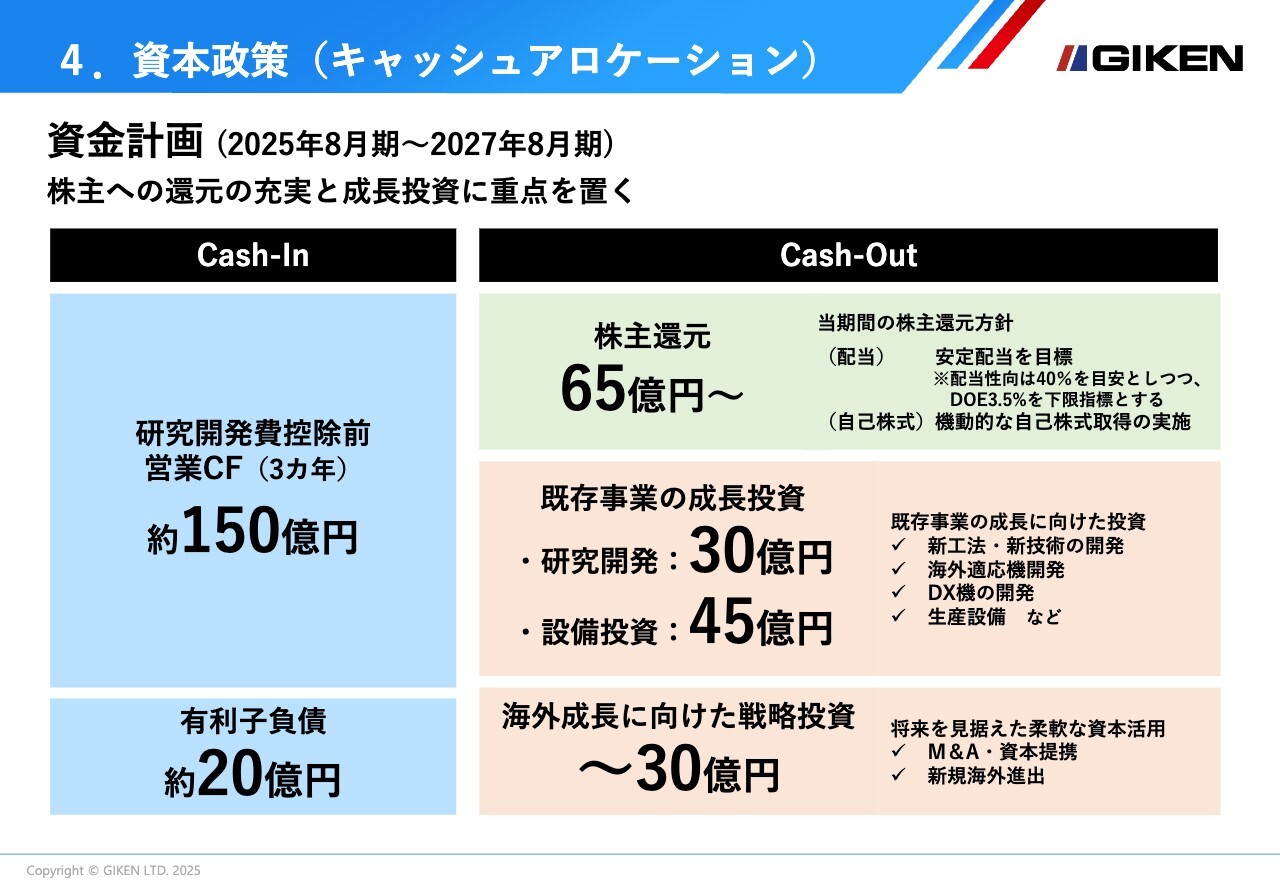

4.資本政策(キャッシュアロケーション)

2025年8月期から2027年8月期までの3年間のキャッシュアロケーションについてご説明します。

Cash-Inは、研究開発費控除前の営業キャッシュフローで約150億円を見込んでいます。また、海外において圧入技術を普及し、市場を形成するための戦略投資の状況にも応じて、銀行借入約20億円の実施を見込んでいます。

Cash-Outは、安定配当と機動的な自己株式取得の実施による株主還元で65億円以上、既存事業の成長投資として、研究開発や設備投資に75億円、資本提携や新規地域進出のための海外への成長投資に30億円を上限として充当することで、国内外の成長を加速させます。

4.資本政策(株主還元)

株主還元については配当方針の変更を行い、安定的な配当を行う姿勢を更に明確にするため、2026年8月期より、新たにDOE3.5パーセントを下限指標として導入することとしました。

今後も安定配当を継続するとともに、株式市場の動向も踏まえながら機動的な自己株式取得を行うことで、企業価値の向上を目指していきます。

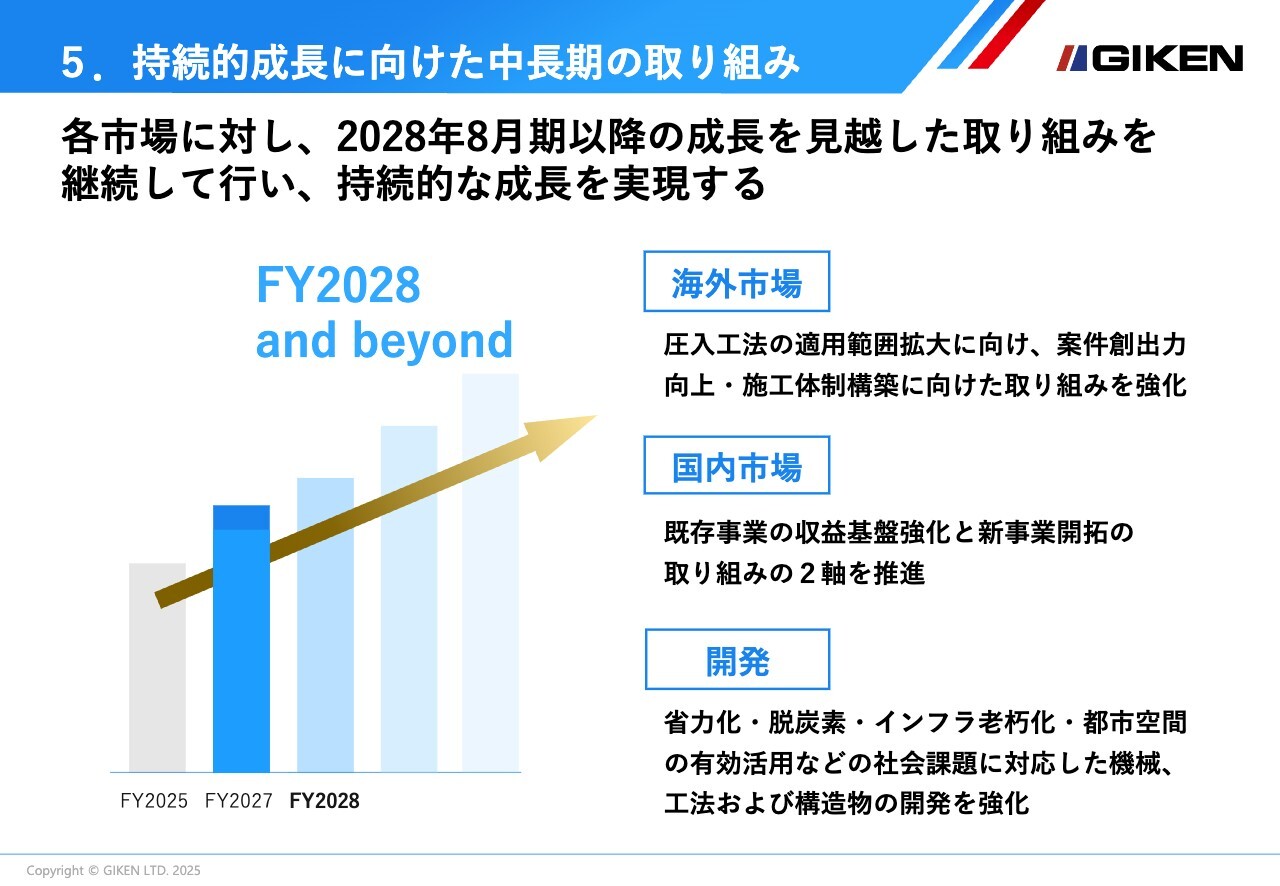

5.持続的成長に向けた中長期の取り組み

ここからは、持続的成長を実現するための中長期にわたる取り組みについて、海外市場、日本市場、開発およびサステナビリティ課題についてそれぞれご説明します。

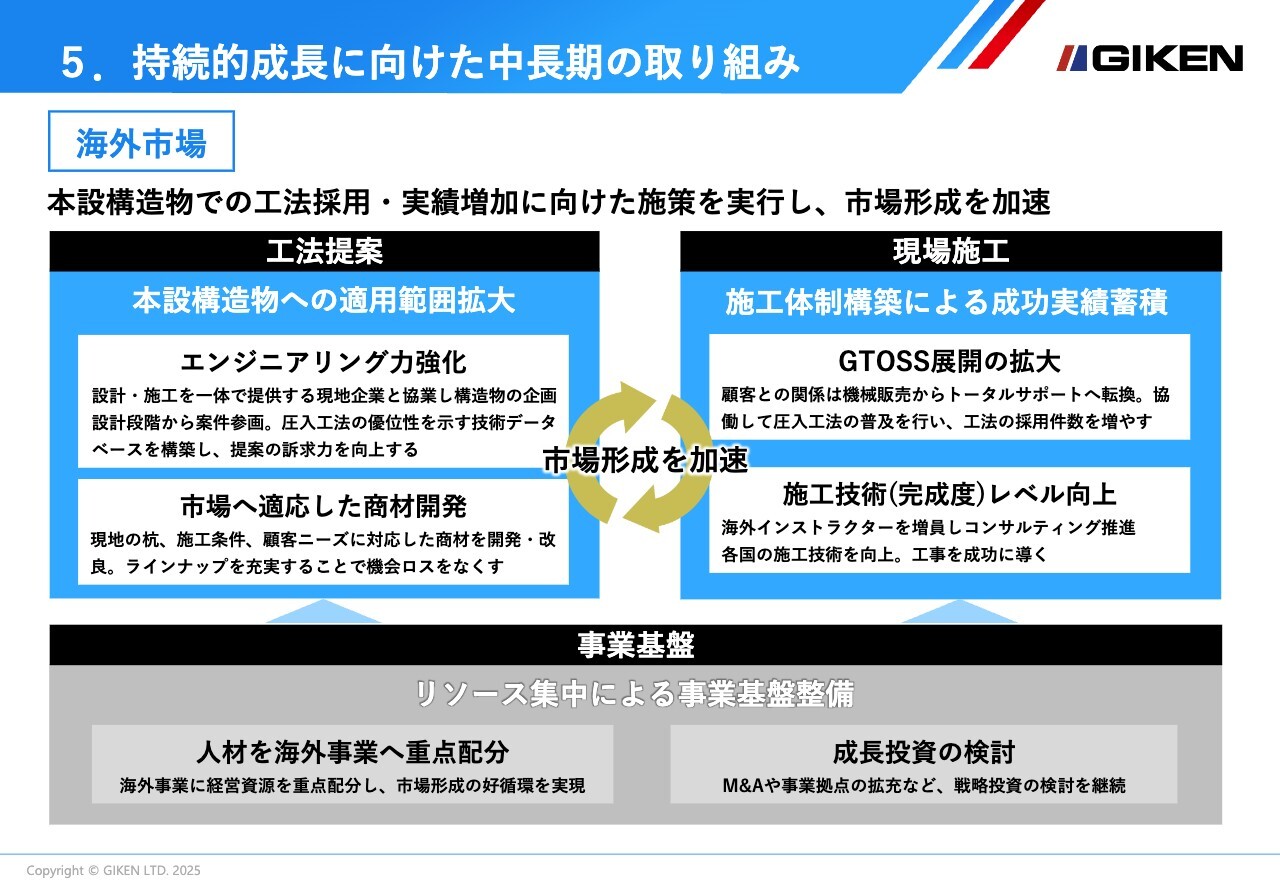

5.持続的成長に向けた中長期の取り組み

海外市場で、圧入工法を大きく広げるためには、本設構造物への採用実績の蓄積が不可欠です。

特に、河川・海岸・道路など、耐久性や強度が求められるインフラ分野において、圧入工法の採用と施工実績を積み重ねることが、事業規模の拡大につながります。そのために、エンジニアリング力の強化、現地市場に適した商材の開発と投入、施工体制の構築を重点的に推進します。

これらの取り組みにより、成功事例と技術データの蓄積を進め、工法提案から採用、現場施工に至る一連のプロセスを通じて、現場での成果を積み重ねていきます。これが、技術の訴求力を高め、新たな工法案件の採用につながる市場形成の好循環を生み出す原動力となります。

さらに、市場形成を加速させるために、経営資源の海外事業への重点配分を行うとともに、M&Aや事業拠点の拡充などの成長投資に取り組んでいきます。

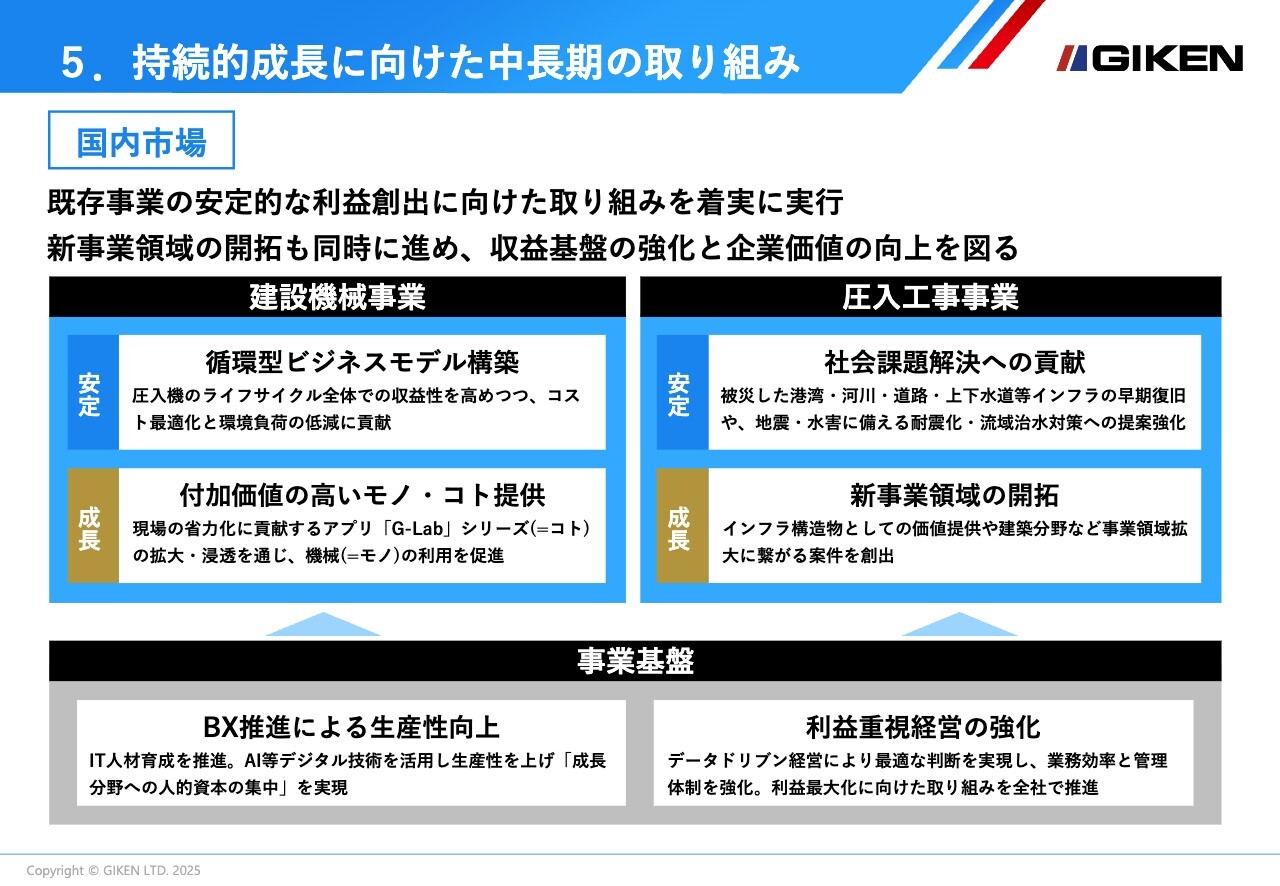

5.持続的成長に向けた中長期の取り組み

国内市場では、建設投資が底堅く推移する市場環境の中、既存事業の安定的な利益創出と、新事業の開拓を進めていきます。

建設機械事業では、従来の製品販売、保守のみならず、圧入機の生産から廃棄までのライフサイクルを管理し、中古機ビジネスも活用した市場の好循環を生み出しつつ、原価低減等、利益の最大化に向けて取り組みます。

また、現場の省力化につながるアプリ「G-Lab」シリーズの機能拡充や普及を行うことで、コトビジネスを起点として、機械の稼働率を向上し販売にもつなげていきます。

圧入工事事業では、被災したインフラの早期復旧や、防災・減災に対する技術提案を強化しながら、インフラに新たな価値を提供することや建築分野などの事業領域への開拓を進めます。

また、利益重視の経営のために、成長分野への人的資本の集中を行うため、IT人材育成の推進も行いデジタル技術を活用した生産性向上に取り組みます。

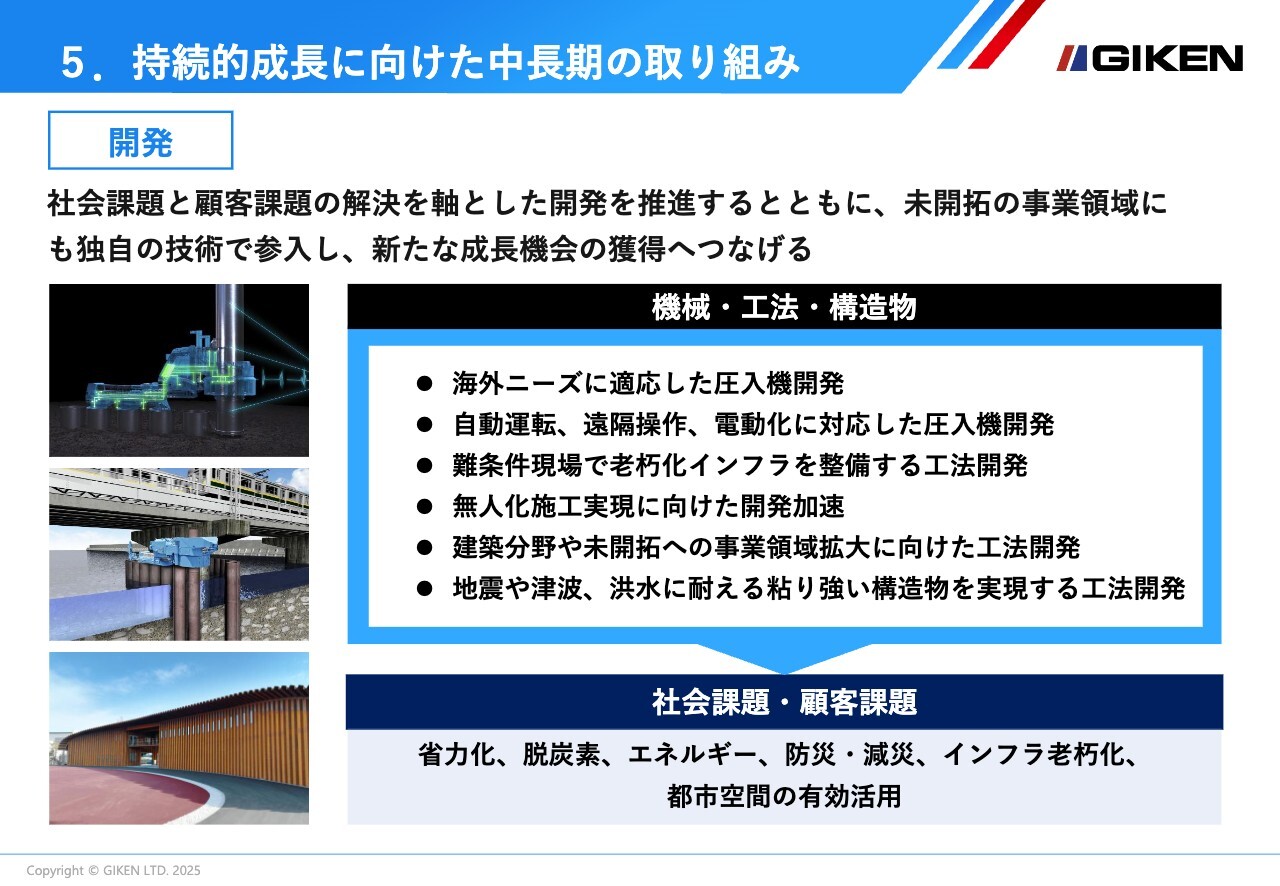

5.持続的成長に向けた中長期の取り組み

開発については、社会課題や顧客課題を解決する物・方法の開発を進めていきます。

海外で使用頻度が高い杭材に対応した機械、省力化や脱炭素に貢献する圧入機の開発、老朽インフラの改修ニーズが高まる中、制約条件のある現場に対応する工法開発、建築分野への領域拡大や地震や津波、洪水に耐える粘り強い構造物を実現する工法の開発など、これからも世の中に新しいものを送り出し続けていきます。

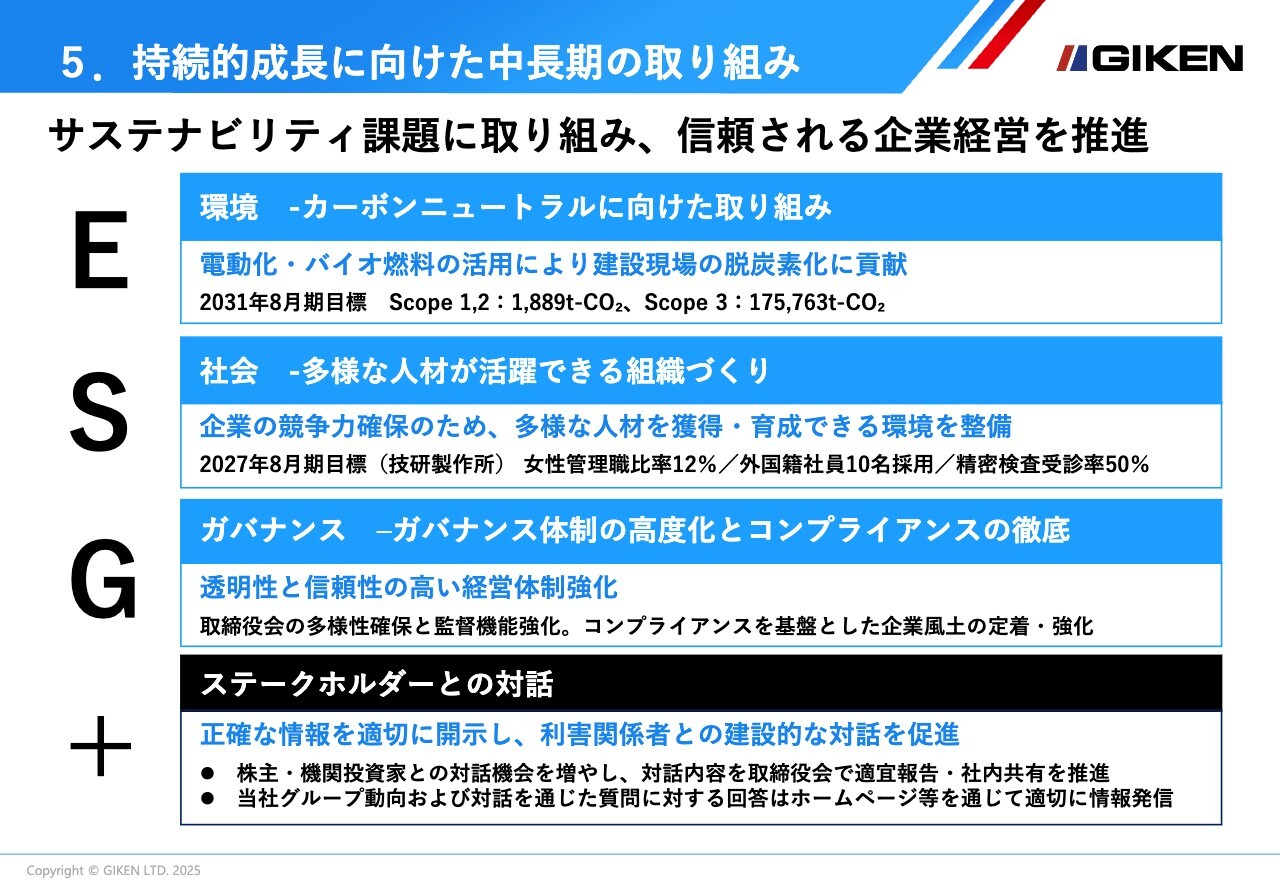

5.持続的成長に向けた中長期の取り組み

最後に、サステナビリティ課題に対する取り組みについてご説明します。

技研グループはサステナビリティ経営における重要課題に対する取り組み・目標管理を行っています。

環境は、特にカーボンニュートラルに向けて、当社製品の電動化・バイオ燃料の活用を進め建設現場の脱炭素化に貢献し、技研グループサプライチェーンCO2排出量削減を目指していきます。

また、海外事業の発展も見据えて、多様な背景、知識をもつ人材が活躍できる組織づくりを進めています。

ガバナンスでは、取締役会の多様性確保に取り組むほか監督機能の強化を行うことで、経営の透明性と信頼性をさらに高めます。加えて、ステークホルダーとの対話を促進し、信頼される企業運営を推進していきます。

「中期経営計画2027」の見直しと持続的成長に向けた取り組みについての説明は以上です。

大平氏からのご挨拶

最後に、外部環境の変化に伴い、当社の業績は現在一時的な調整局面にあります。特に今期は成長ペースの鈍化が見られ、ステークホルダーのみなさまにはご心配をお掛けしています。

一方で、成長戦略の中核と位置付けている海外市場においては、これまでの取り組みが着実に成果として現れ始めており、今後の成長に向けた手応えを感じています。また国内市場においても、老朽化したインフラの更新や技能労働者の不足といった構造的課題に対応するため、厳しい現場条件に適応した機械の開発や、無人化・自動化技術の開発が着実に進展しています。

こうした取り組みが実を結びつつあり、将来に向けた明るい展望が徐々に具体化してきています。今後も、急速に変化する市場環境に柔軟かつ迅速に対応しながら、持続的な成長に向けた戦略的な投資を継続的に実行していきます。

みなさまのご期待にお応えできるよう、企業価値の向上に全力で取り組んでいきますので、引き続き、ご支援とご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

新着ログ

「機械」のログ