【QAあり】共英製鋼、日本・ベトナム・北米の「世界3極体制」で鉄鋼事業を展開 安定的な利益計上とグループ全体の成長を目指す

本日の内容

菅哲哉氏(以下、菅):共英製鋼の取締役副社長執行役員の菅です。本日は当社の個人投資家説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。当社グループの事業概要などについて、なるべく、みなさまにわかりやすくご説明したいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。

本日の内容です。ご覧のとおりの構成でお話をします。

共英製鋼は一言でいうと

はじめに、当社の概要についてです。

当社は一言で言いますと、「電気で鉄をつくる」会社、電炉企業です。電炉という産業自体、みなさまにはあまりなじみがないかもしれませんが、この説明会を通して、少しでも身近に感じていただけますと幸いです。

「電気で鉄をつくる」とは?〜鉄をつくる2つの方法

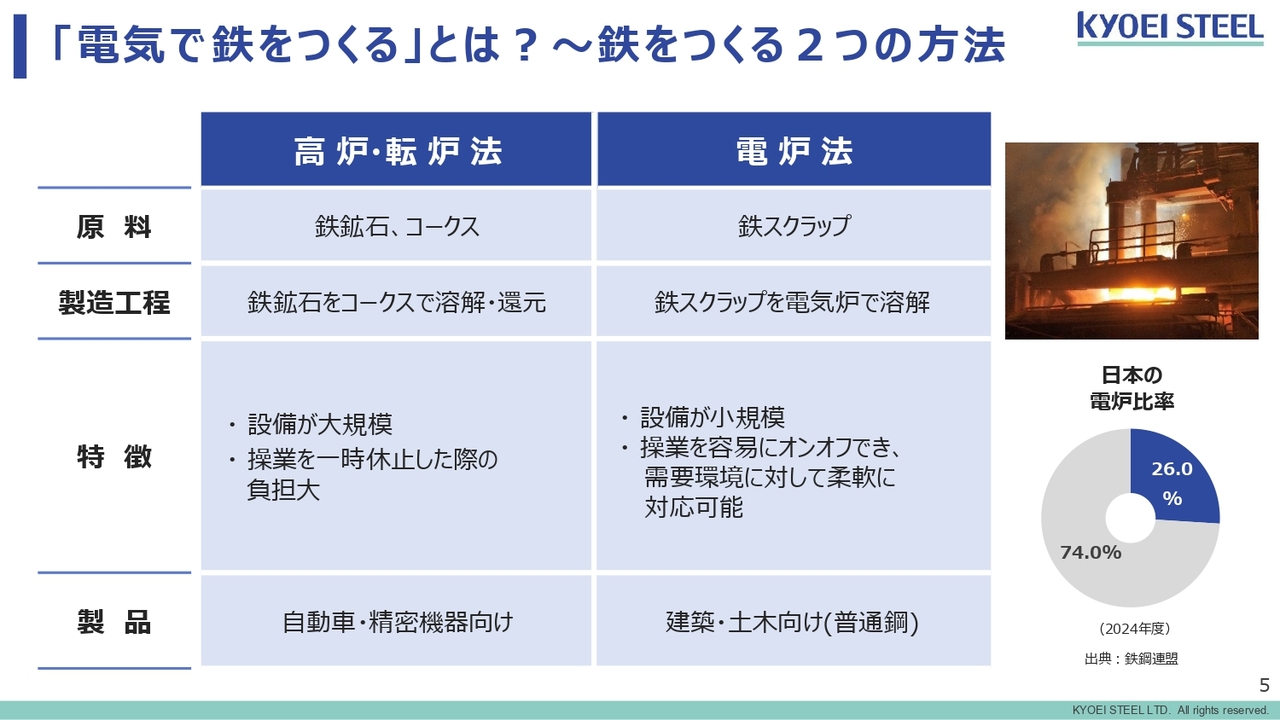

それでは、まず、「電気で鉄をつくる」ということですが、鉄を作る方法には、大きく分けて、高炉法と電炉法の2つがあります。

ご存知の方も多いかもしれませんが、高炉法は、鉄鉱石を石炭由来のコークスで還元し、鉄を製造する方法です。一方、私どもの電炉法は、鉄スクラップを電気のアーク熱で溶かして鉄を製造します。

高炉は、設備が大規模で、連続的に操業を行うため、需要に合わせた生産調整が難しいと言えます。これに対し、電炉は比較的設備が小規模で、操業のオンオフが容易であるため、需要環境に柔軟に対応することができます。

高炉は主に自動車や造船、家電や精密機械向けの製品を、そして、電炉は、主に建築土木向けの製品を多く製造しています。

日本においては、高炉は日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所の3社、電炉は、当社をはじめ、東京製鉄、大和工業、合同製鉄などの上場会社のほか、非上場会社も含め、30社程度が事業を営んでいます。

それではここで、電炉で鉄をつくる様子を動画でご覧いただきます。

電炉の強み

ただいまの動画で、電炉による鉄筋の製造方法について、少しご理解をいただけたと思います。

ここで、電炉事業の強みを2つ、ご紹介します。

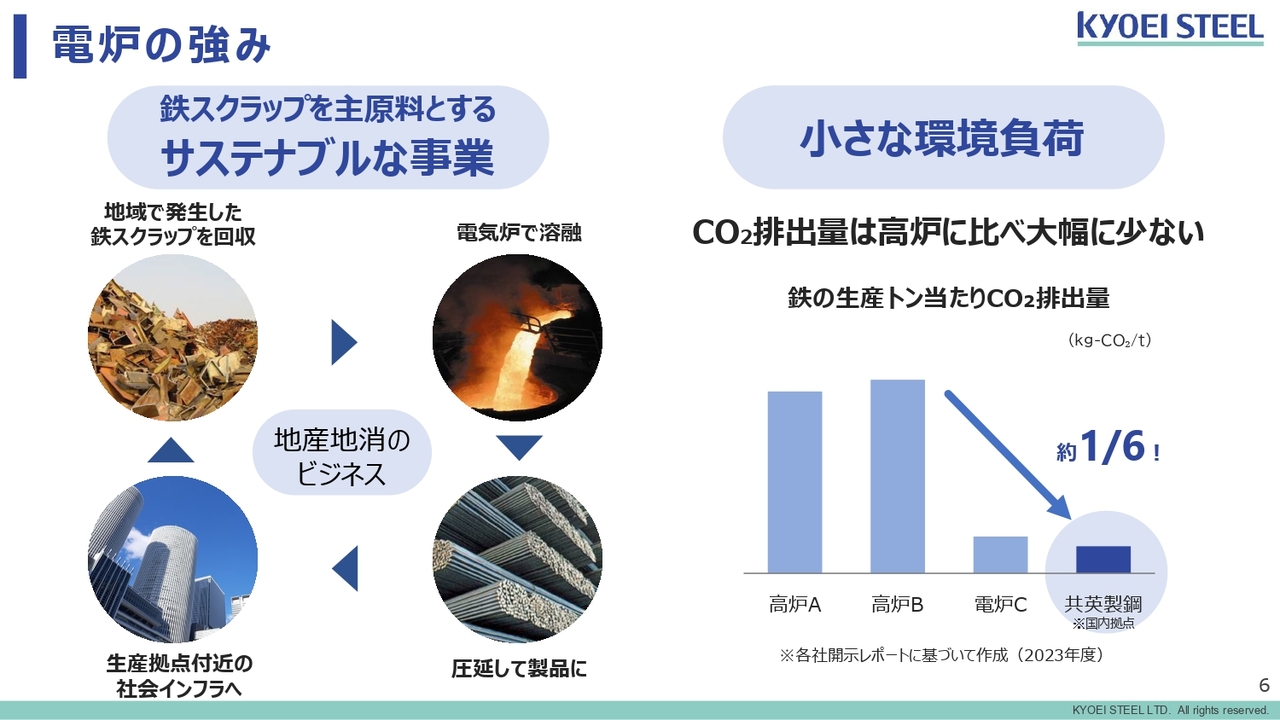

1つ目は、我々の電炉事業は、サステナブルな事業であるということです。現在、私たちの社会には、鉄がさまざまなかたちで蓄積されており、毎年その数パーセントが鉄スクラップとして廃棄されています。

電炉業は、その鉄スクラップを回収、リサイクルして鉄鋼製品を作り、再び社会インフラに循環させるという事業です。つまり、我々の本業そのものが、サステナブルな事業であると言えます。

2つ目は、環境負荷が小さいということです。スライド右側の棒グラフは、鉄鋼各社の鉄の生産量1トンあたりのCO₂排出量を示しています。いずれも日本の高炉メーカー、電炉メーカーの値で、右端が当社・共英製鋼です。

一般的に、電炉のCO2排出量は、平均的には高炉の4分の1程度と言われていますが、当社の排出量はさらに少なく、およそ6分の1となっています。世界中で温暖化の影響が顕在化している中で、地球環境にやさしい事業であると言えます。

会社概要

それでは、当社の会社概要ですが、当社は1947年に設立し、今年で78年目です。売上規模は3,000億円程度、国内外に18の事業会社を有しており、従業員数は約4,000名です。

株式上場は2006年12月で、当時の東証・大証一部に同時に上場しました。

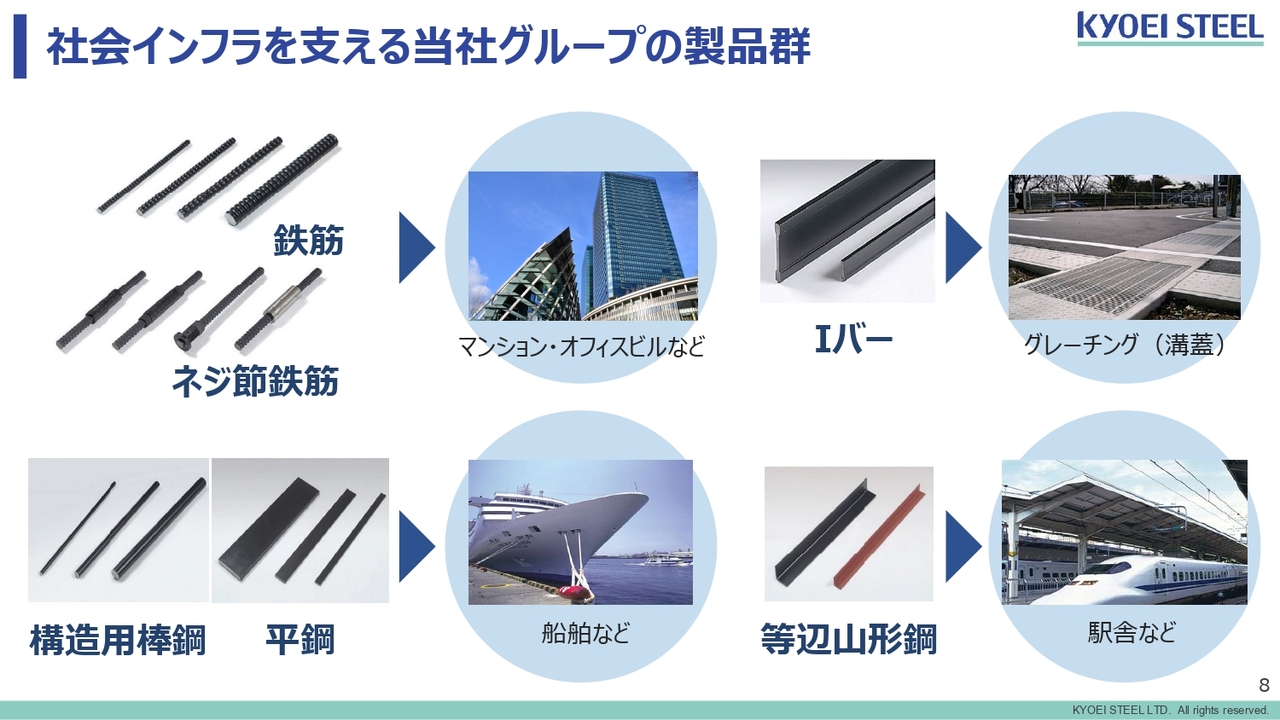

社会インフラを支える当社グループの製品群

次に、当社が生産している製品の一部をご紹介します。ご覧のように、鉄筋を中心に、生活や産業の隅々にわたって、幅広く使われている鉄鋼製品を製造販売しています。

当社の主力製品は、左上にある鉄筋です。

納入実績紹介

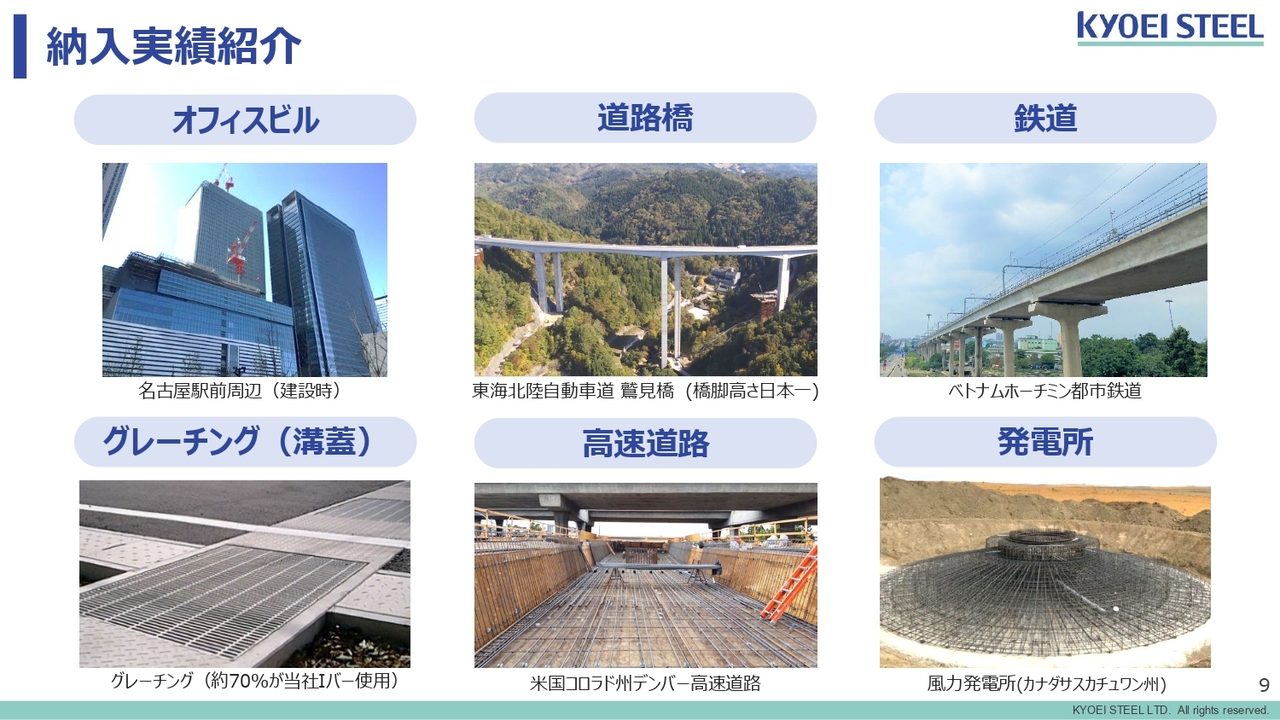

こちらは、当社の製品が使用されている具体例です。

中部地方で申しますと、左上の名古屋駅前のビルや、上段中央の「日本一高い橋」として知られる、東海北陸自動車道・鷲見橋(わしみばし)に、当社の高強度鉄筋が電炉材として初めて採用されています。

当社グループの製造拠点

続いて、当社グループの製造拠点について、ご紹介します。当社グループは国内に4拠点、ベトナムに3拠点、米国、カナダにそれぞれ1拠点ずつ鉄鋼製品の製造拠点を持っています。

各拠点の詳細は、お配りしている資料の末尾にお示ししていますので、後ほどご覧いただければと思います。

当社グループの事業セグメント

事業セグメントとしては、国内鉄鋼事業、海外鉄鋼事業、環境リサイクル事業の3つを柱に、その他の港湾事業などを合わせた、4つで展開しています。

共英製鋼の強み

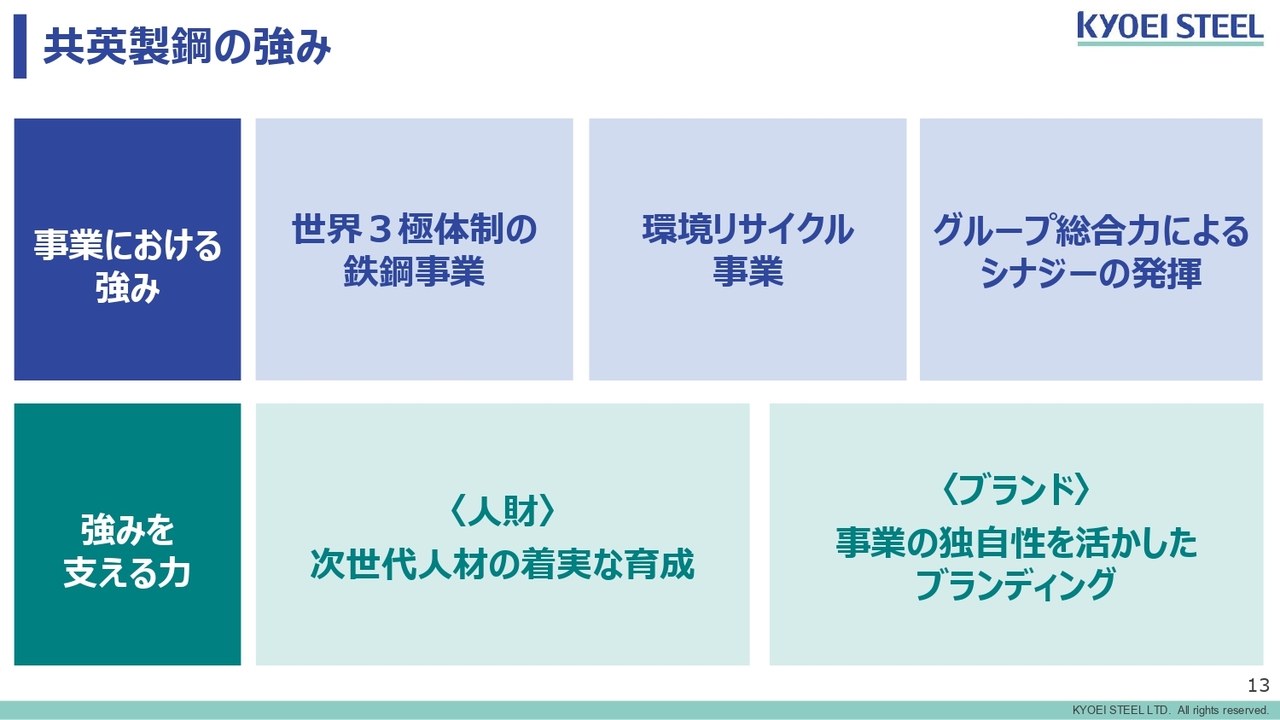

それでは、電炉事業を営む企業の中で、当社グループが持つ独自の強みについて、ご説明します。

我々の強みは、「世界3極体制」「環境リサイクル事業」「グループ総合力」の3つであり、そして強みを支える力としては、「人財」「ブランド」の2つです。

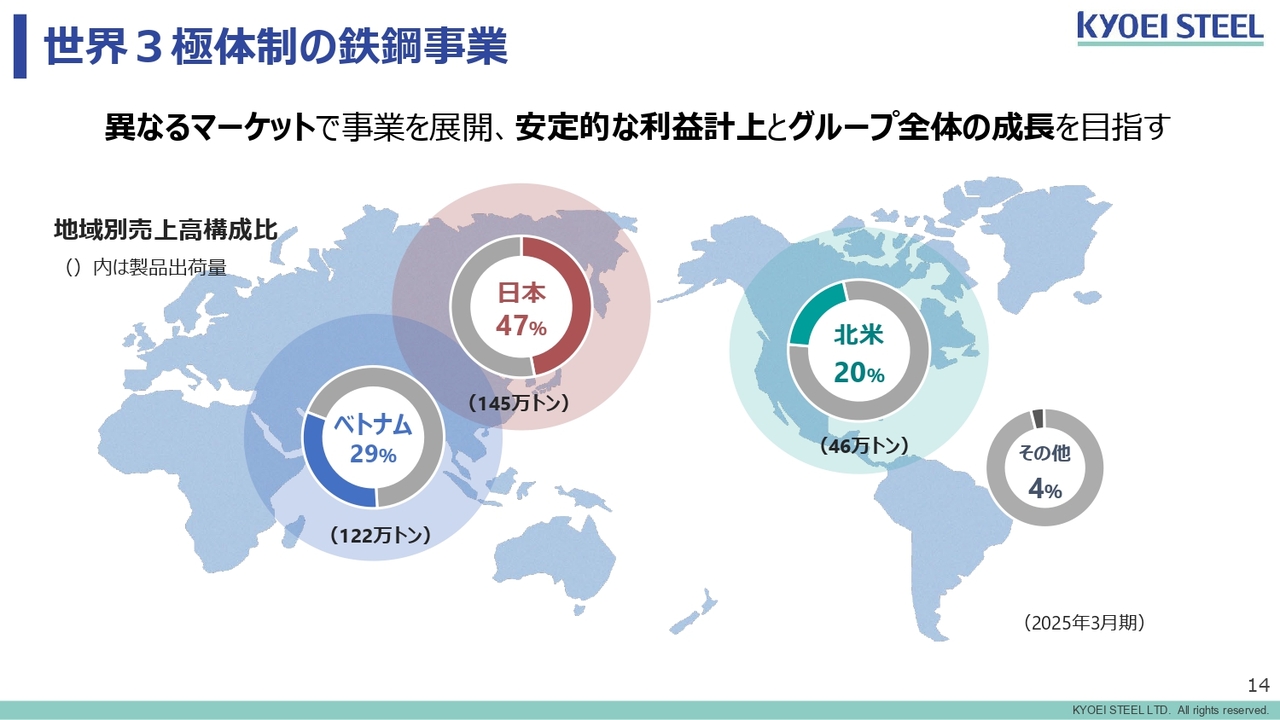

世界3極体制の鉄鋼事業

まず、1つ目の強み、「世界3極体制」ですが、電炉鉄鋼業という地産地消ビジネスを、日本だけでなくグローバルに展開していることが、私たちの最大の強みです。

当社は、創業後間もない1960年代から、事業の国際化を図り、20か国以上で、技術指導や工場建設などに携わってきました。現在は日本、ベトナム、北米の3エリアに製造・販売拠点を展開し、強固な「世界3極体制」を構築しています。

みなさまご承知のとおり、日本は人口減少が進んでおり、国内の鉄鋼需要は既に減少傾向にあります。

したがって、日本での事業を堅持しつつ、成長国のベトナム、成熟エリアの北米という、事業環境の異なるマーケットで事業を展開することで、全体として安定的な利益を上げて成長を目指すことが、当社グループの最も大きな戦略となります。ご覧のように、すでに海外での売上高(ベトナム・北米・その他)がグループ全体の半分を超えています。

世界3極体制の鉄鋼事業:国内鉄鋼事業

この世界3極体制のうち、日本における強みについてご説明します。関東、中部、関西、中四国・九州という4大需要地に4つの製造・販売拠点があります。需要地は同時に鉄スクラップの発生地でもあるため、この拠点展開は他社との比較でも大きな強みです。

また、拠点が複数あることは、災害時など、有事における事業継続の観点からも、1つの強みであると言えます。結果として、円グラフのとおり、当社の鉄筋のマーケットシェアは約19パーセントと国内No.1です。メーカー数の多い当業界においては大きな存在感があります。

また、昨今は米国の関税措置により、国内企業の業績への影響が懸念されていますが、当社の主力製品である鉄筋は、地域で発生したスクラップを使って生産した鉄筋を、近隣エリアに出荷する、「地産地消」のビジネスが基本となっており、輸出もほとんどありません。また、日本の建設現場では、指定されたサイズや長さの鉄筋を日々搬送する必要があります。鉄筋を海外から持ち込んで、きめ細かなデリバリーを行うのは現実的ではなく、実質的な輸入障壁になっているといえます。

さらに、当社では、一般的な鉄筋に加え、付加価値製品として、ネジ節鉄筋、高強度鉄筋も製造・販売しています。

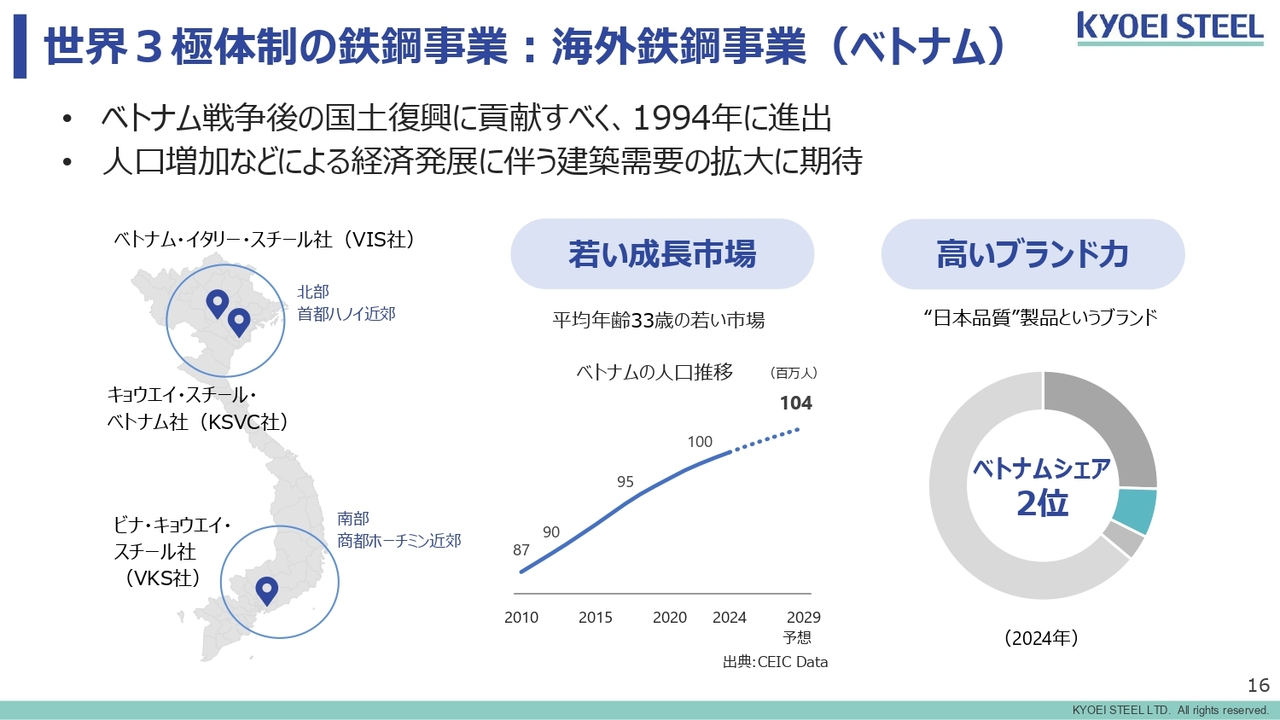

世界3極体制の鉄鋼事業:海外鉄鋼事業(ベトナム)

次に、ベトナムです。ベトナムは、2023年4月に人口が1億人を突破し、平均年齢も33歳と若く、アセアン諸国の中で、今後も経済成長が期待される国です。

そのベトナムに、当社は1994年、ベトナム戦争が終わって間もない時期に、日系企業として戦後初めて進出を果たし、南部のホーチミン近郊にビナ・キョウエイ・スチール社を設立しました。現在は、このビナ・キョウエイ・スチール社と、2000年以降に買収した北部の2社の、計3社を有しています。

ベトナムにおいては、個人が戸建て住宅を建てる際には、施主自身が鉄筋メーカーを指定するなど、鉄筋メーカーとユーザーが直接つながる慣習があります。そうした中で、「Made in Japan」に対するベトナム国民の信頼度は高く、長年培ってきた「日本品質」という高いブランド力が我々の強みです。ベトナムでの当社グループのシェアは10パーセント強、ベトナム国内で2位グループの位置にあります。

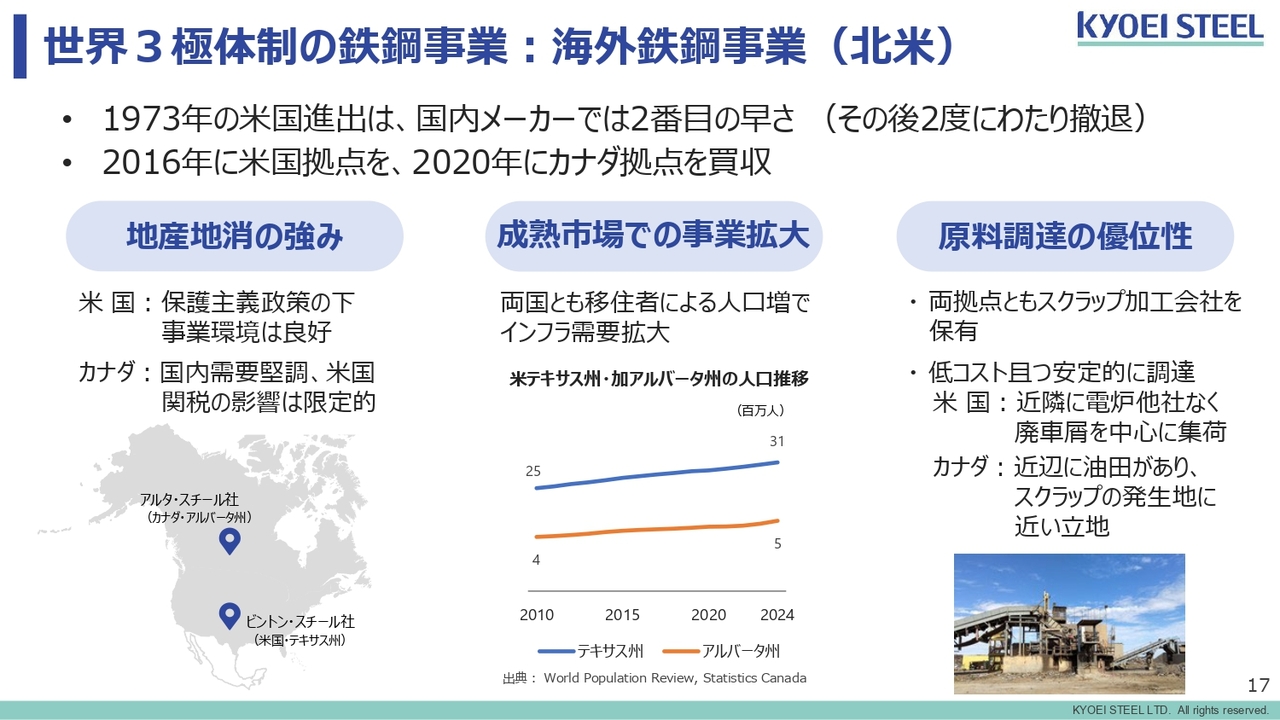

世界3極体制の鉄鋼事業:海外鉄鋼事業(北米)

次に、北米における鉄鋼事業の強みです。米国に初めて進出したのは1973年で、日本の製造業としてはソニーに次いで2番目でした。

しかしその後、オイルショックや、1990年代の金融不況による国内事業の業績悪化により、2度にわたって北米撤退を余儀なくされました。2016年に米国・テキサス州の電炉会社を買収して、3回目の米国進出を果たしたのち、2020年カナダの電炉会社を買収し、現在に至ります。

北米も日本と同様、鉄筋は地産地消ビジネスが基本です。よって、第2次トランプ政権下において、米国内に拠点を持っていることは大きな強みです。また、カナダの拠点は、同国の西海岸エリアで唯一の電炉企業であり、堅調な国内需要の下、安定的に収益を上げています。

事業環境も、拠点所在地の米国のテキサス州、カナダのアルバータ州の人口は増加しており、そのためインフラ需要も旺盛です。

また、原材料の調達がしやすい立地であるということも、強みの1つです。米国拠点、カナダ拠点ともに自社にスクラップ加工会社を持ち、立地的にも、スクラップの調達がしやすい地域にあります。よって、低コストかつ安定的に原材料を調達することができます。

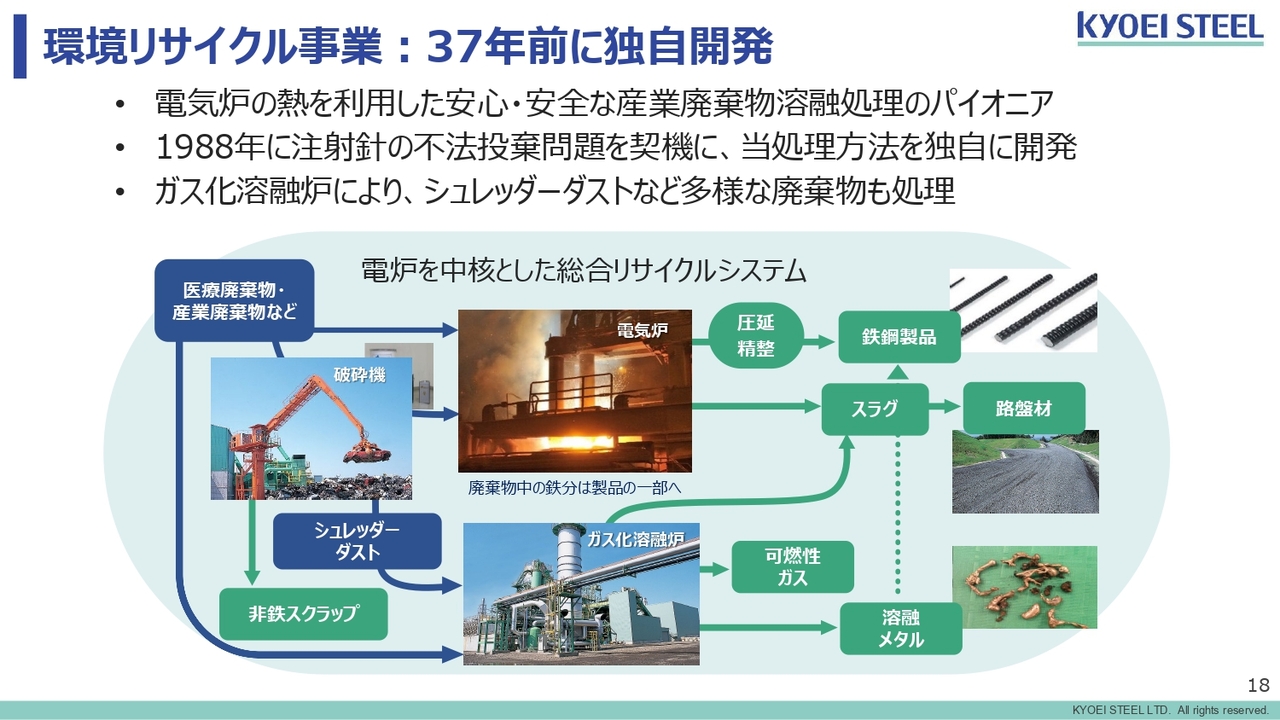

環境リサイクル事業:37年前に独自開発

世界3極体制に加え、私どもの2つ目の強みは、環境リサイクル事業を積極的に展開していることです。この事業は、鉄を造る過程で、電気炉が発する数千度の熱を利用して、さまざまな産業廃棄物を無害化溶融処理するもので、当社が独自に開発したユニークな処理方法です。

今から40年近く前、「注射針の不法投棄問題を何とかできないか」という問題認識から始まりました。廃棄物処理に伴う電炉操業への支障も数多くありましたが、さまざまな工夫を重ねてこれらを克服し、現在では、社会性が高く、また当社グループの利益を支える重要な事業となっています。

ご覧のとおり、廃棄物は電気炉で無害化溶融処理され、廃棄物中の鉄分は製品の一部にもなります。それ以外のものは、スラグ、ダストとして再利用されています。

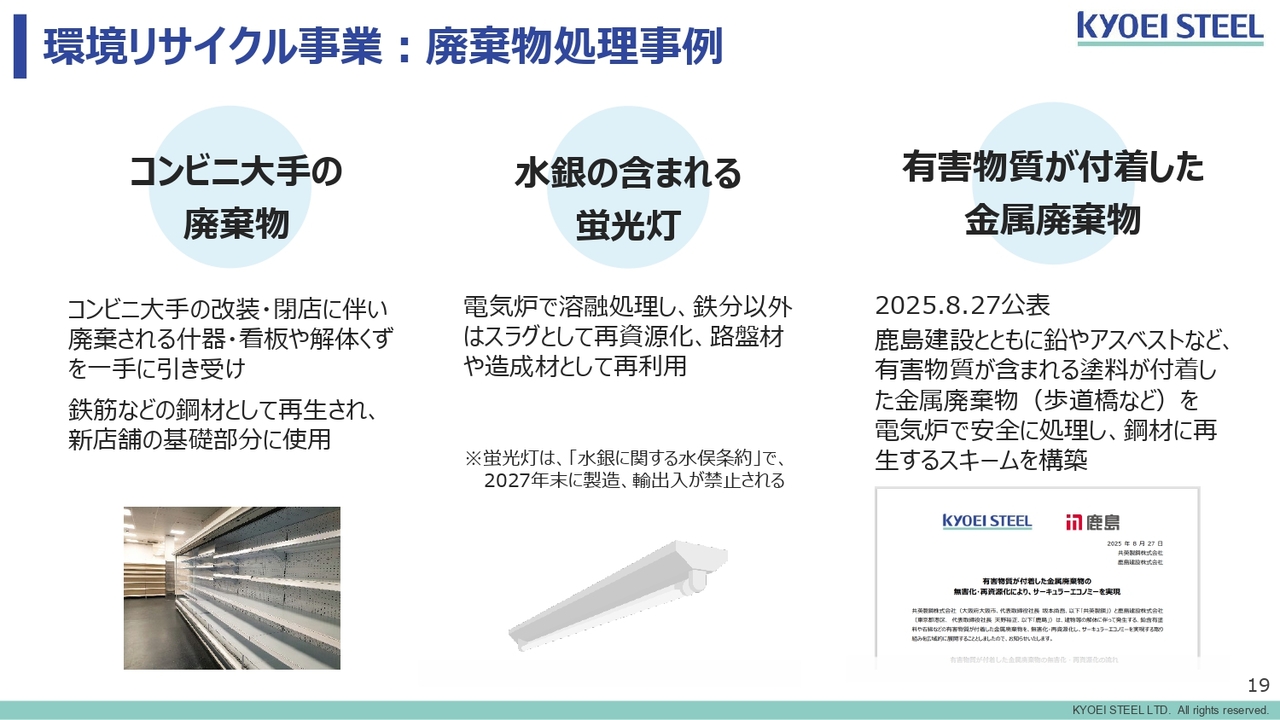

環境リサイクル事業:廃棄物処理事例

ほんの一部ですが、廃棄物処理の事例をご紹介します。

まず左側の写真は、私たちの生活に欠かせないコンビニエンスストアに関連した事例です。店舗の改装や閉店に伴い発生する、什器や看板などの廃材を、当社が一括して引き受けます。回収された廃材は、鉄筋などの鋼材として再生され、新たな店舗の基礎部分に再利用されています。

2つ目の、水銀の含まれる蛍光灯は、電気炉で溶融し、鉄分は鉄鋼製品へ、その他の成分はスラグとして再資源化します。

3つ目は、先月リリースしました、大手ゼネコンの鹿島建設との提携事例です。鉛やアスベストなどの有害物質が含まれる塗料が付着した金属廃棄物を、電気炉で安全に処理し、鋼材に再生するスキームを構築しています。

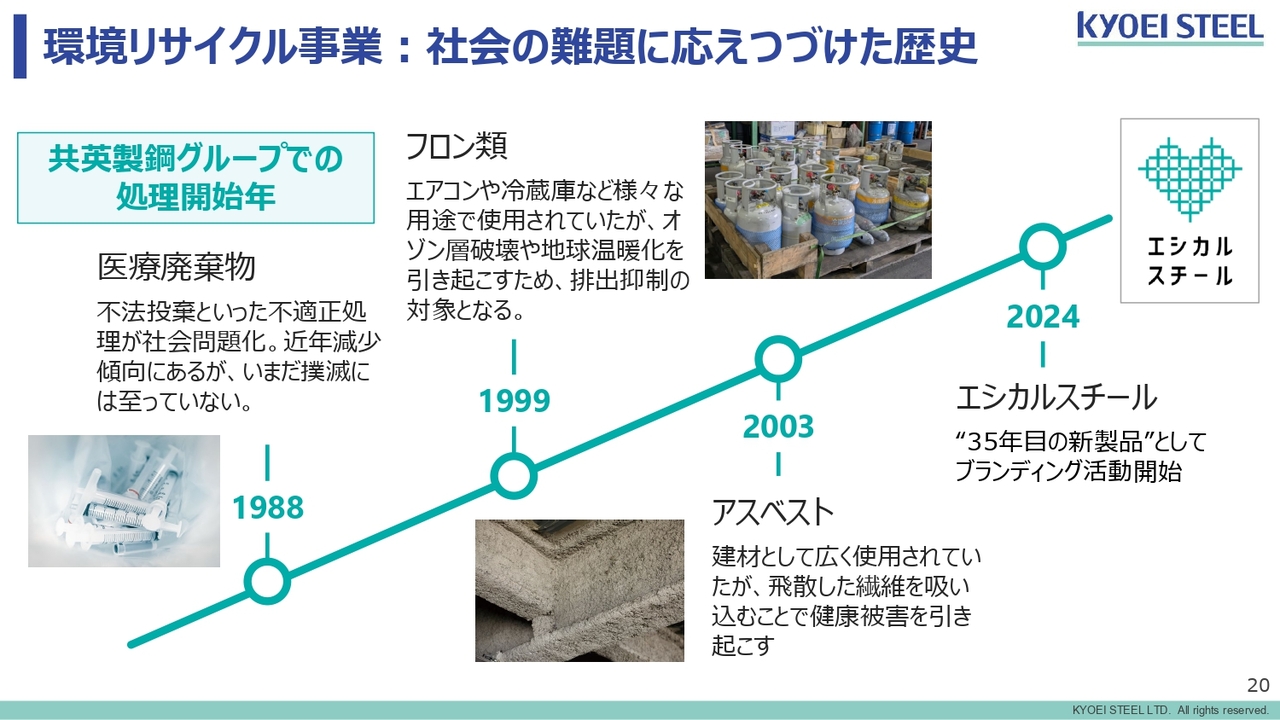

環境リサイクル事業:社会の難題に応えつづけた歴史

環境リサイクル事業は、こちらのスライドのとおり、社会が直面するさまざまな課題に応え続けてきた歴史でもあります。

1988年に、医療廃棄物の処理を開始しました。それ以降、フロンガスやアスベストといった、優れた性能ゆえに多く使われながら、その後環境問題や健康被害が明らかとなって規制されるようになった「社会の難題」を解決すべく、その都度必要な許認可を取得し、処理するようになりました。

このように時代ごとの課題に対応しながら、社会に貢献してきました。2024年のエシカルスチールについては、後ほどご説明します。

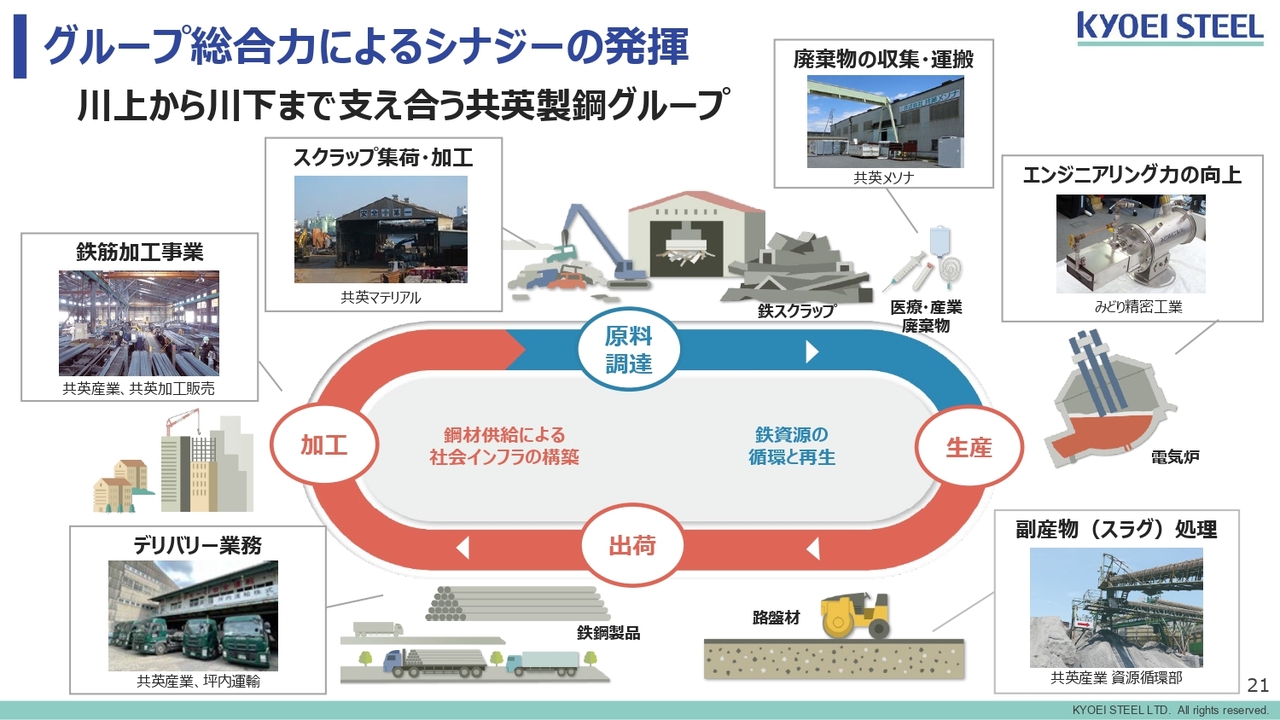

グループ総合力によるシナジーの発揮

続いて3つ目の強みは、当社グループの総合力です。ご覧のスライドは、当社グループの中核事業の流れを示したものですが、鉄スクラップの調達から生産、副産物の処理、配送、加工など、それぞれの段階に、当社直系のグループ会社があり、協力会社や商社とともに当社の電炉事業の下支えをし、機動的で安定性のある事業体制を作り上げています。

また、医療廃棄物・産業廃棄物を収集・運搬する会社もグループに持っています。

次世代人材の着実な育成

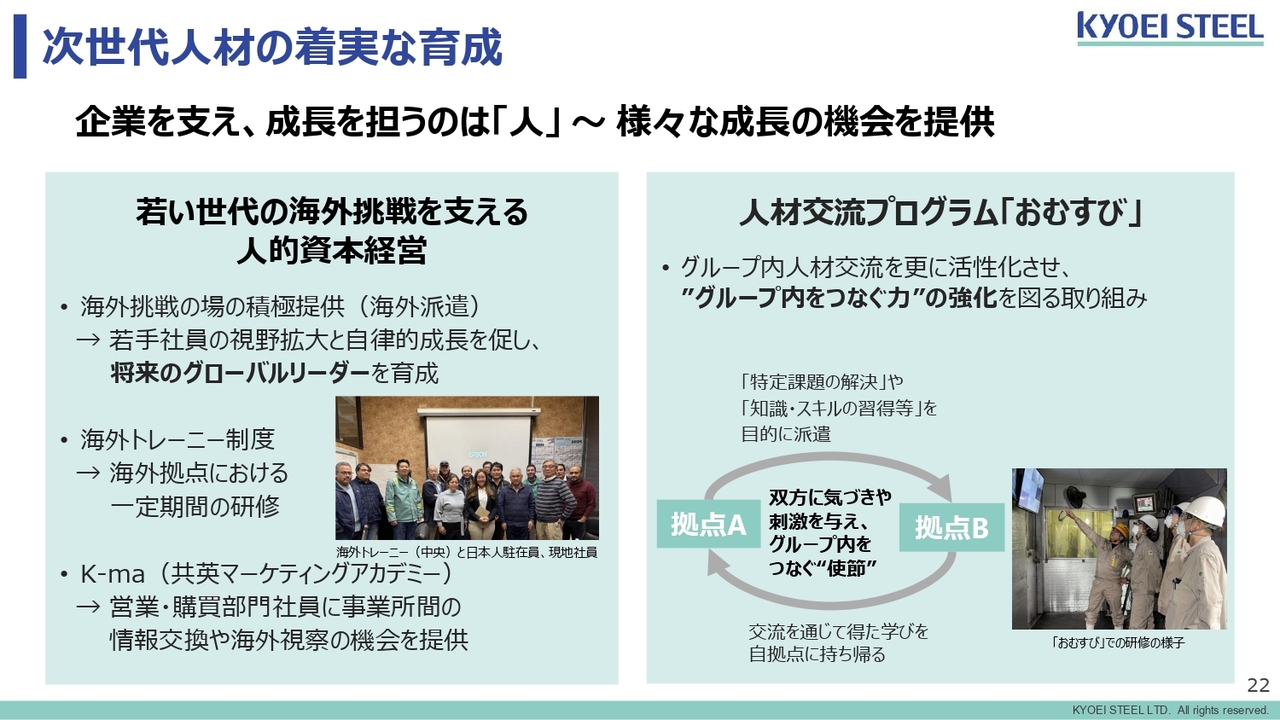

ここからは、当社の事業を支える2つの力についてご紹介します。

1つ目が人財、「次世代人材の着実な育成」です。言うまでもないことですが、企業を支え、その成長を担うのは「人」です。当社が、今ある環境を克服して、グローバル競争を勝ち抜き、力強い持続的成長を実現するためには、人に対する投資を惜しまず、変革に挑戦する社員の力を結集し、新しい時代に向かっていくことが必要です。

当社は、海外事業を展開し、グループにさまざまな分野の会社を擁しており、他社にはない成長の舞台や機会を提供することができます。海外拠点に幹部やスタッフとして派遣するほか、研修のため若手社員を一定期間派遣する取り組みも行っています。

また、現在取り組んでいる中期経営計画の中で、社員が発案した「おむすび」という人材交流プログラムも開始し、グループ内での人材交流や学びにつながっています。

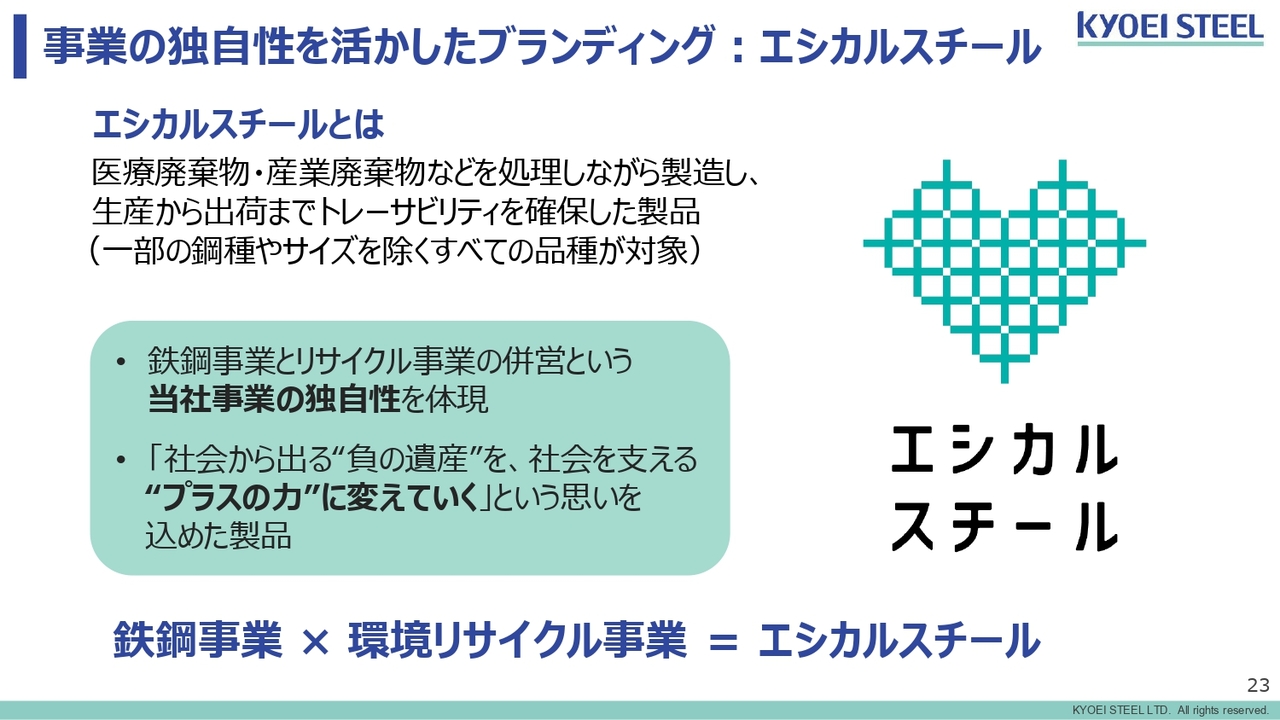

事業の独自性を活かしたブランディング:エシカルスチール

2つ目は、「事業の独自性を活かしたブランディング」です。

環境リサイクル事業のところで少し触れましたが、2024年、我々が35年以上前から行ってきた、鉄鋼事業と環境リサイクル事業を同時に行うこの取り組みに、新たな価値を与え、「医療廃棄物・産業廃棄物などを処理しながら製造した製品」を「エシカルスチール」と名付け、ブランディング活動を開始しました。同業他社とは一味違う事業展開を行っている当社グループの企業価値を高めようと、「エシカルスチール」を核としたブランド戦略を推し進めています。

エシカルスチールは、当社の事業の独自性と、「社会から出る負の遺産を、社会を支えるプラスの力へと変えていくのだ」という当社の思いを体現した製品です。こちらについて、2分程度の動画を作成していますので、ご覧ください。

エシカルスチールのイメージキャラクター「ウルトラマン」

今年の6月からは、エシカルスチールのイメージキャラクターとして、みなさまよくご存じの「ウルトラマン」を起用し、認知拡大と理解促進を図る取り組みを進めています。

なぜウルトラマンを起用したのか、その背景ですが、ウルトラマンは地球の平和を守るヒーローです。一方、エンドユーザーのみなさまをはじめ、株主のみなさまも含め、エシカルスチールに携わるすべての方々が、時代とともに現れる難処理廃棄物の処理に取り組み、社会課題の解決に貢献し、地道に地球の未来を守り続けてきた、もう1人の「ヒーロー」であると考えました。

今後は、エシカルスチールの意義と理念を社内外に広く訴求していくことを第一に、取り組みを進めていきます。

共英製鋼の長期ビジョン

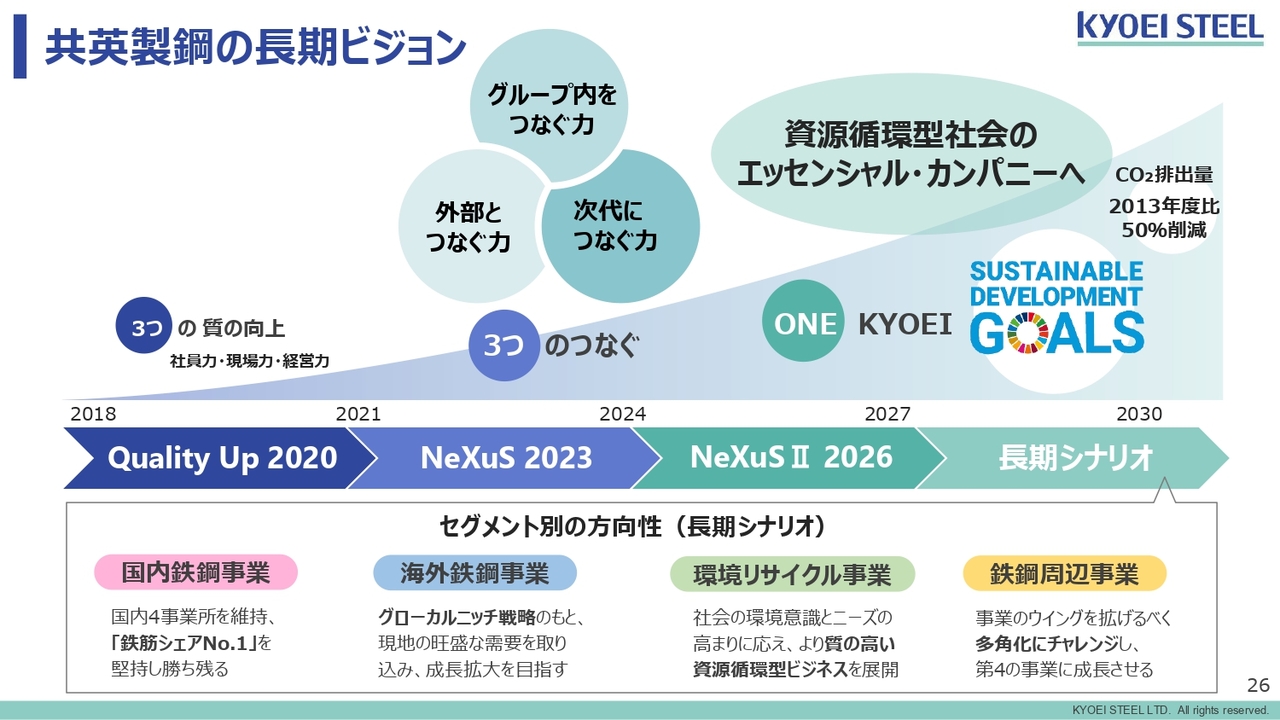

それでは次に、今年2年目を迎えました、中期経営計画「NeXuSⅡ 2026」について、ご説明します。

このスライドは、2018年を起点に、2030年に向けた長期シナリオについて図でお示ししたものです。前中期経営計画で定めた、当社の目指すべきゴール、「資源循環型社会のエッセンシャル・カンパニーになる」を引き続き掲げ、今回の中期経営計画では「ONE KYOEI」をスローガンに、取り組みを進めています。

中期経営計画 NeXuSII 2026:重点方針

この中期経営計画では、前中計の成果と反省を踏まえ、ご覧の6つを重点方針に据えています。特に、成長ドライバーと位置付けている海外鉄鋼事業における、北米事業の強化が戦略のキーとなっています。

中期経営計画 NeXuSII 2026:定量目標

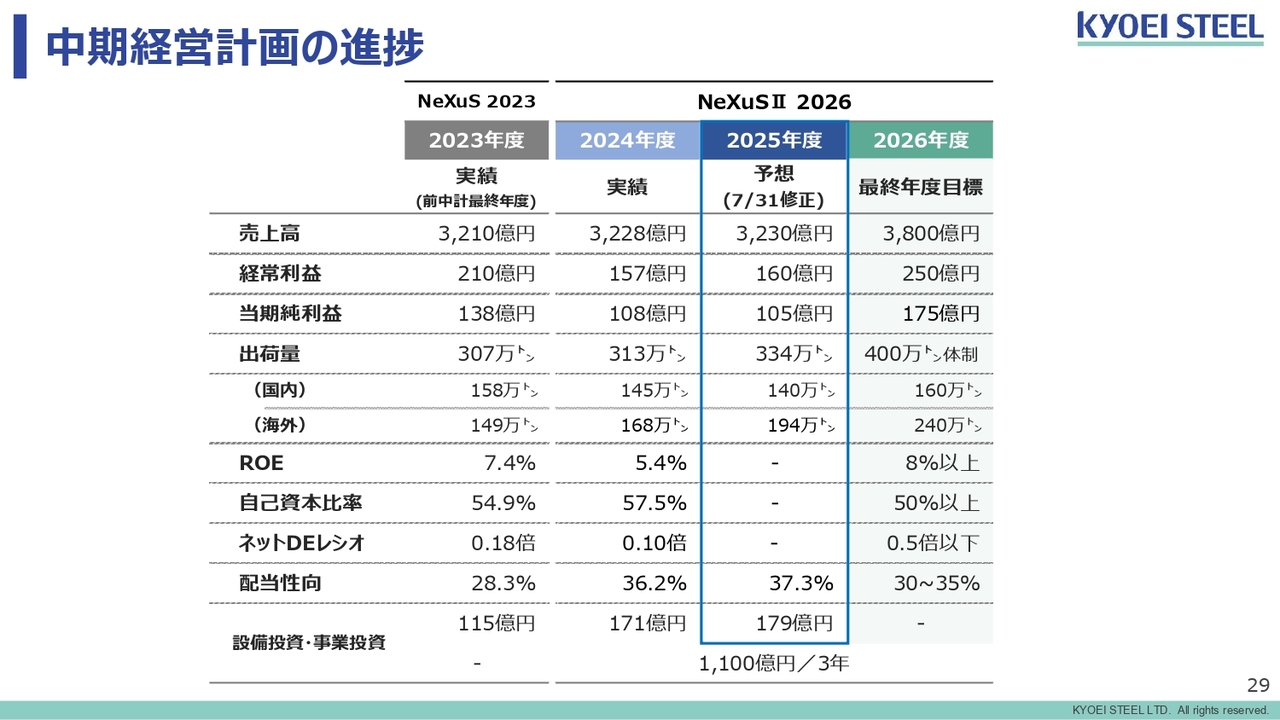

このスライドでは、こうした戦略の目指すべき3年後の定量目標を掲げています。最終年度には経常利益水準を250億円、ROE8パーセント以上、などを目指しています。

電炉事業は業績の波が大きい傾向がありますが、市況が悪くても常に200億円程度の経常利益を上げられる会社に進化させたいと考えています。その実現により、初めて十分な株主還元、従業員還元、そして、将来にとって必要な成長投資が、継続的に実現することができると考えています。

中期経営計画の進捗

この中期経営計画の定量目標について、進捗状況はご覧のとおりとなっています。7月末の第1四半期決算の発表時に、期初の予想を若干下方修正しましたが、前年度並みの業績を計上する見込みであり、2026年度の最終目標に向けて、グループ一丸となって取り組んでいます。

財務の安定性を示す自己資本比率は、直近時点で55パーセントを上回っており、財務格付けもA格を取得しています。

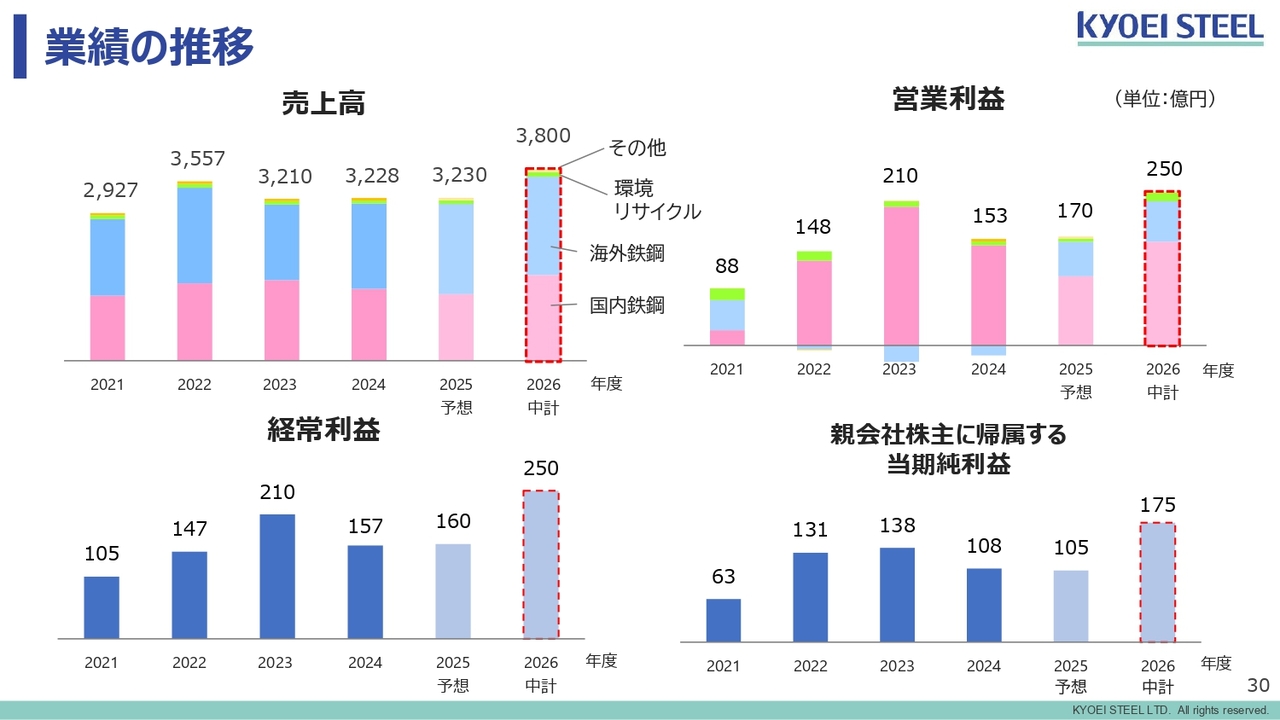

業績の推移

こちらは、過去5年間の業績の推移と今年度の見込みです。ここ数年、海外鉄鋼事業の拡大と、製品価格の上昇を背景に、売上高は順調に増加しています。

鉄鋼事業は市況に左右されやすく、利益面でブレがありますが、それでも、グラフでお示ししていますとおり、2022年度以降は、100億円以上の最終利益を確保しています。ここ数年は海外鉄鋼事業が苦戦していましたが、今年度はようやく回復に向かっています。

一方、2022年度より好調だった国内鉄鋼事業は、建設現場の2024年問題等で需要が盛り上がらず、今年度はやや厳しい状況です。しかしながら、先ほどご説明したとおり、当社グループは「世界3極体制」の下、事業環境の異なるエリアで展開していることから、全体では前年度を上回る利益を見込んでいます。

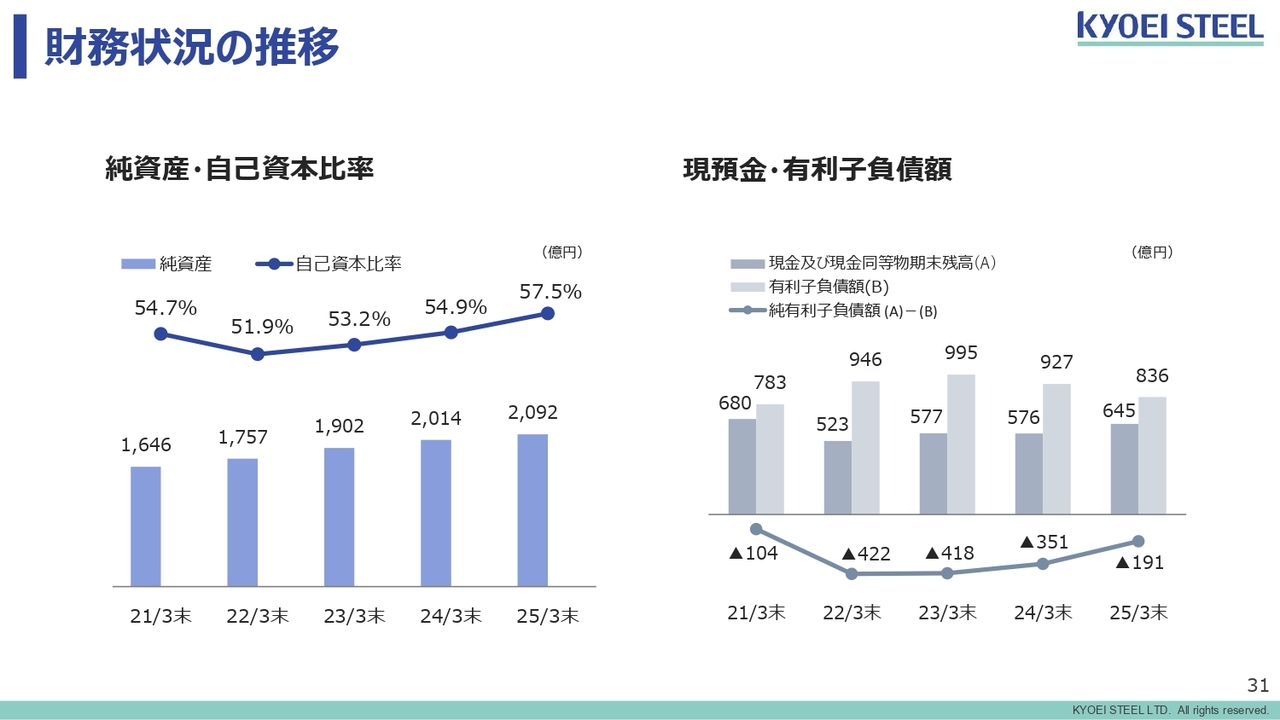

財務状況の推移

過去5年の財務状況の推移については、ご覧のとおりです。近年、積極的な海外投資を行っていますが、自己資本比率は50パーセント超を維持しており、財務体質は強固です。

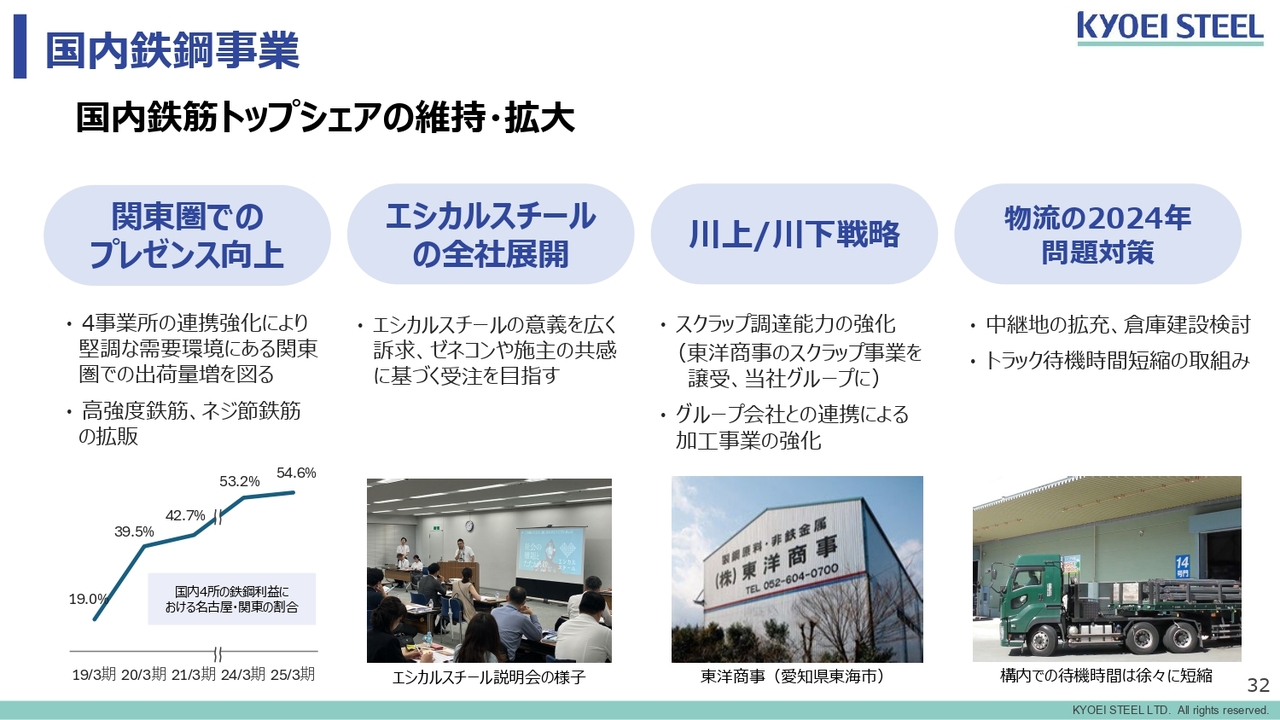

国内鉄鋼事業

中期経営計画の取り組みのうち、国内外の鉄鋼事業について簡単にご説明します。

まず国内鉄鋼事業ですが、鉄鋼需要が縮小していく中、主力の鉄筋で国内トップシェアの維持・拡大がテーマです。そのために、主に4つの施策に取り組んでいます。

1つ目は、関東、特に首都圏でのプレゼンスの向上です。国内需要が低調な中でも、首都圏の需要環境は堅調であり、下のグラフのとおり、国内鉄鋼事業の利益における名古屋・関東の比率が高まってきています。事業所間の連携をより一層強化して、首都圏での出荷量の増加を図ります。

2つ目の「エシカルスチール」については、先ほどのご説明のとおりです。

3つ目の川上/川下戦略では、川上戦略としては、愛知県の会社からスクラップ事業を譲り受けることによる原材料調達能力の強化、川下戦略としては、当社グループ会社と連携した鉄筋加工事業の強化などに取り組んでいます。

また、4つ目の物流の2024年問題対策については、中継地や倉庫の増設、スクラップや製品を運搬する、トラックの待機時間の短縮に向けた取り組みを各事業所で行っています。

海外鉄鋼事業における地域戦略

次は海外鉄鋼事業です。海外鉄鋼事業では、各エリアで成長投資を行っています。

ベトナムは2022年から、政治的要因で不動産不況となり、非常に厳しい事業環境となりましたが、昨年から需要はようやく回復に向かいつつあります。

そんな中、ベトナム北部の拠点ベトナム・イタリー・スチール社において、あらたに圧延工場を建設し、今年の6月に稼働を開始しました。今後は抜本的なコスト改善による、競争力の強化が見込まれます。

また、米国拠点では生産性に課題があり、抜本的対策として、昨年、大型の設備投資を決定し、先月、建設工事を開始したところです。2027年の稼働開始を予定していますが、それまでは、日本の技術者を送り込み、現在の設備での操業効率を上げていきます。

カナダの拠点では、昨年から商業生産を開始した細物鉄筋がお客さまから喜ばれ、販売数量の増加に貢献しています。今年の夏には製品倉庫が完成し、出荷能力も増えますので、さらなる収益の拡大が期待できます。

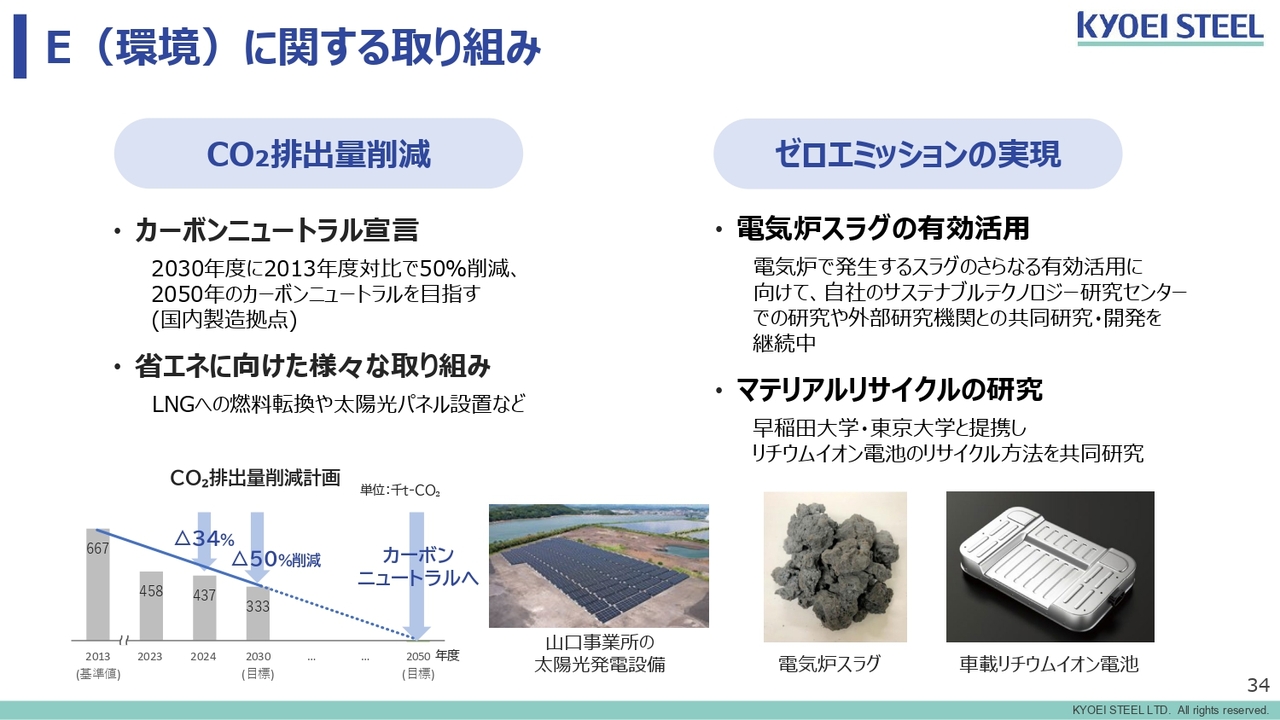

E(環境)に関する取り組み

続いて、基盤強化につながる、「100年企業を目指した」ESGの取り組みについてご説明します。

まず、「E」、環境に関する取り組みについて、当社は2050年のカーボンニュートラルを目指し、2030年度にはCO2排出量を2013年度対比で50パーセント削減することを目標に掲げています。具体的には、製造現場における省電力操業に加え、重油からLNGへの燃料転換や、太陽光発電設備の設置などを進めています。

また、ゼロエミッションを実現するための取り組みの一環として、鉄をつくる過程で発生する副産物のさらなる有効活用、再資源化に向けた研究を行っています。

さらに、早稲田大学や東京大学と、マテリアルリサイクルに関する共同研究も進めています。

S(社会)に関する取り組み①

続いて「S」、社会に関する取り組みについて、人に関する取り組みをご紹介します。

製造業として最も重要な「安全」を第一に、生産性の向上、働く人の心身の健康増進への取り組みを継続的に行っています。人材の育成については、前半でもお話ししましたが、それ以外にも、待遇改善を含めたさまざまな取り組みを行っています。

さらに、今年4月に作業服の全面リニューアルを実施しました。従業員の声をもとに、デザイン性、機能性を向上させました。

S(社会)に関する取り組み ②

次に地域社会への取り組みについてご紹介します。

中期経営計画の定量目標として、連結当期純利益の0.5パーセント程度を、社会貢献活動に充てることとしています。例えば、「メスキュード医療安全基金」は、当社の医療廃棄物処理事業の収益の一部を医療関係団体に寄付するもので、2002年の開始からすでに4.5億円を上回る寄付を行っています。

そのほか、障がい者雇用や山口事業所近郊で行っているオリーブの植樹活動など、今後も社会貢献活動をさらに充実させていきます。

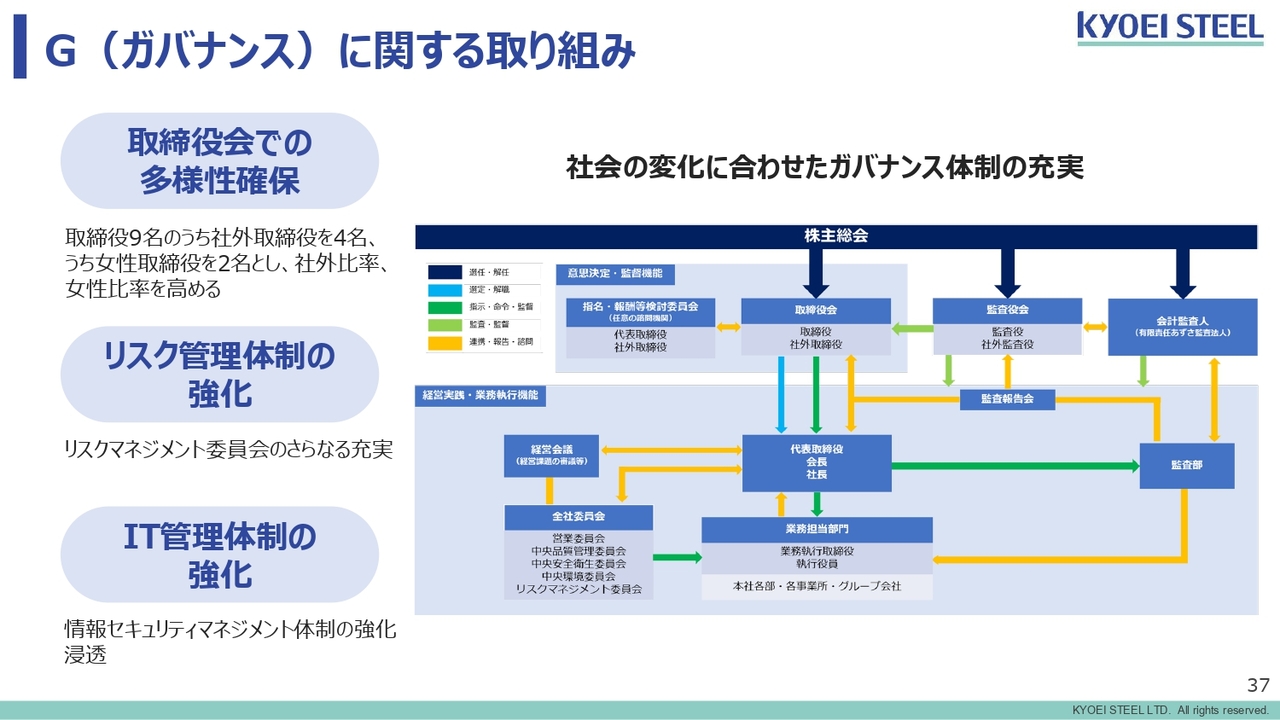

G(ガバナンス)に関する取り組み

最後の「G」、ガバナンスについては、より迅速な意思決定、経営と執行の明確な分離を目的として、取締役を従前の11名から9名とし、うち社外取締役を4名、さらにその中の2名を女性取締役としました。

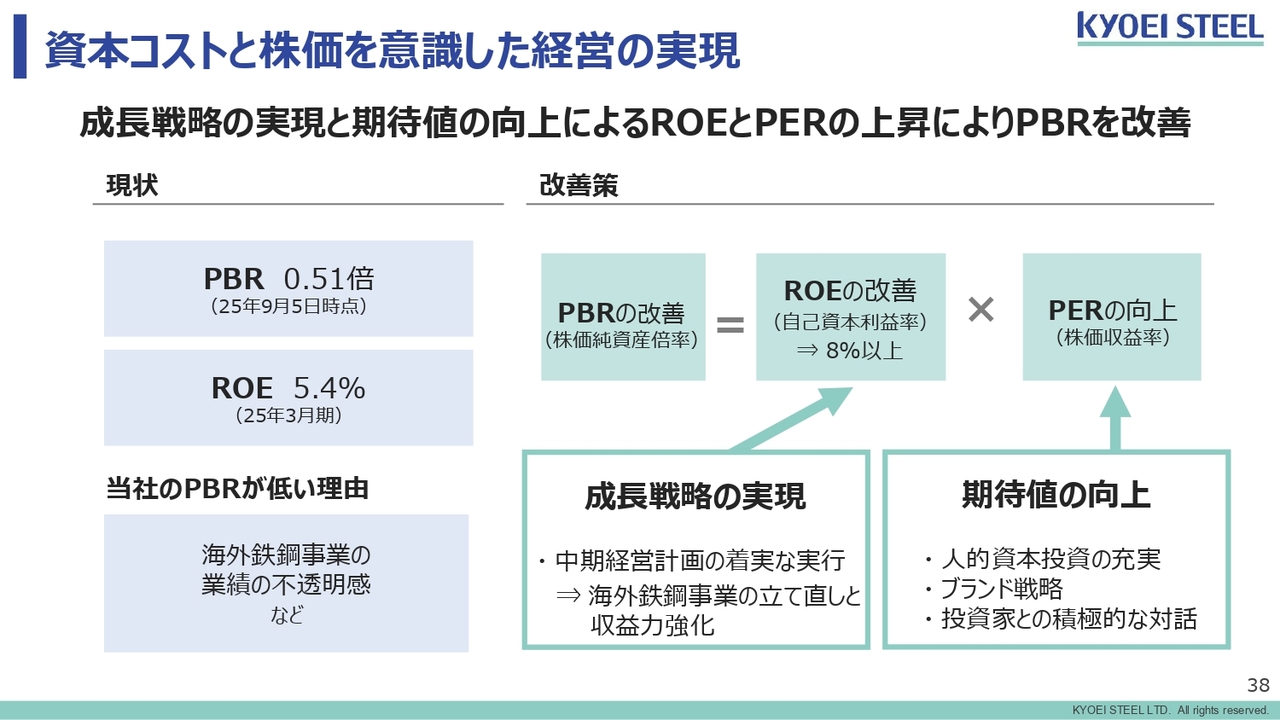

資本コストと株価を意識した経営の実現

次に、資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応についてご説明します。

当社の現在のPBRは約0.5倍と1倍を割れており、その改善が重要であると認識しています。ROEについても、当社は株主資本コストを7パーセント程度と認識していますが、昨年度はそれを下回っています。

これらは、近年の海外鉄鋼事業の不透明感が主な理由であると考えています。ご説明してきました施策を着実に実現して、これらを高めていきたいと考えています。

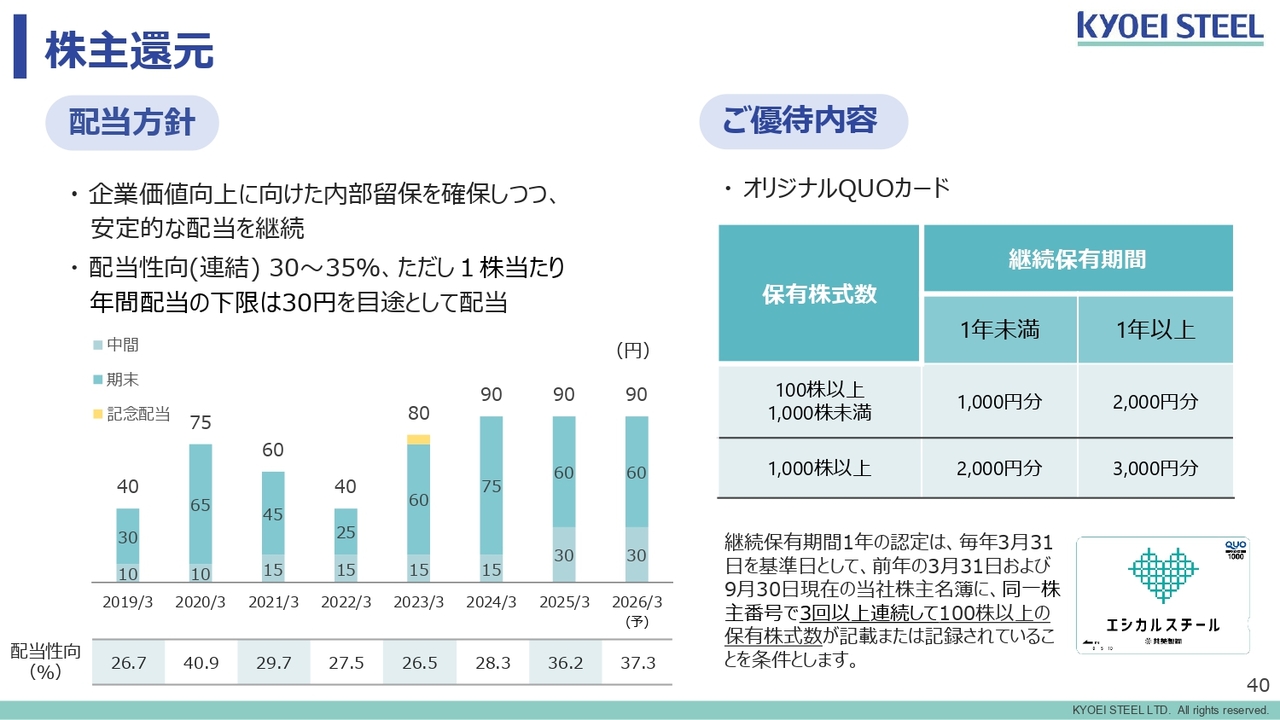

株主還元

次に、株主のみなさまへの還元についてご説明します。

まず、配当方針については、連結の配当性向を「30パーセント~35パーセント」としています。また、業績の変動に関わらず、少なくとも年間30円の配当を実施していく方針です。

加えて、株主優待については、ご覧の条件でQUOカードを進呈しています。

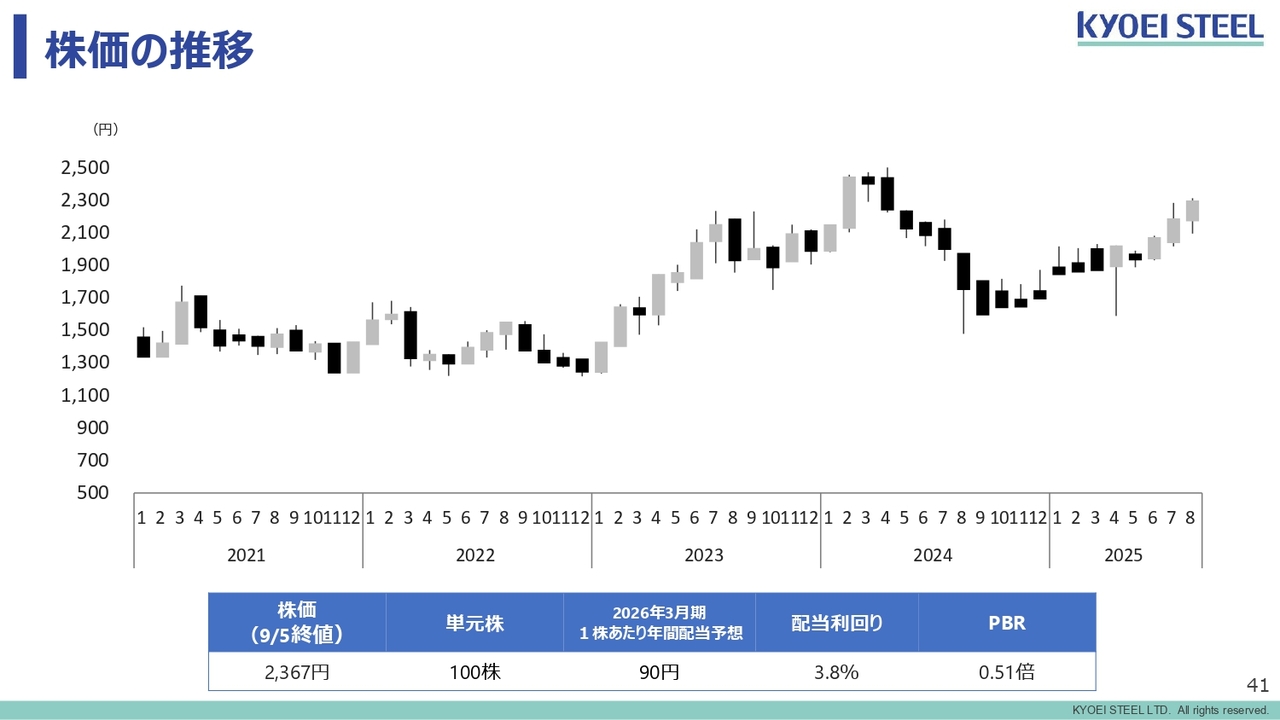

株価の推移

近年の株価の推移はご覧のとおりです。

NeXuS▶Next Success

最後になりましたが、中期経営計画のタイトル「NeXuS」には、「つながる」の他に、「ネクストサクセス」つまり「次代の成功」「100年企業を目指して」という意味も込めています。

これからの「サーキュラーエコノミー社会」の実現に向かって、私ども共英製鋼グループは、日本の電炉メーカーとして、社会の発展と地球環境との調和に貢献する「エッセンシャル・カンパニー」「日本だけでなく、世界の人たちにとって、なくてはならない会社」、これを目指して、さまざまな課題に取り組んでいく所存です。

引き続きみなさまのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応

新着ログ

「鉄鋼」のログ