【QAあり】イボキン、解体・環境事業が増収維持、大型案件損失を一巡させ下期回復を見込む 超大型重機の追加導入で成長基盤を強化

本資料の構成

高橋克実氏(以下、高橋):株式会社イボキン代表取締役の高橋です。本日はお忙しい中、決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。また、平素よりご支援を賜り、重ねてお礼申し上げます。

本日の決算説明では、業績について執行役員管理本部長の吉田から、今後の事業展開について私からご説明します。

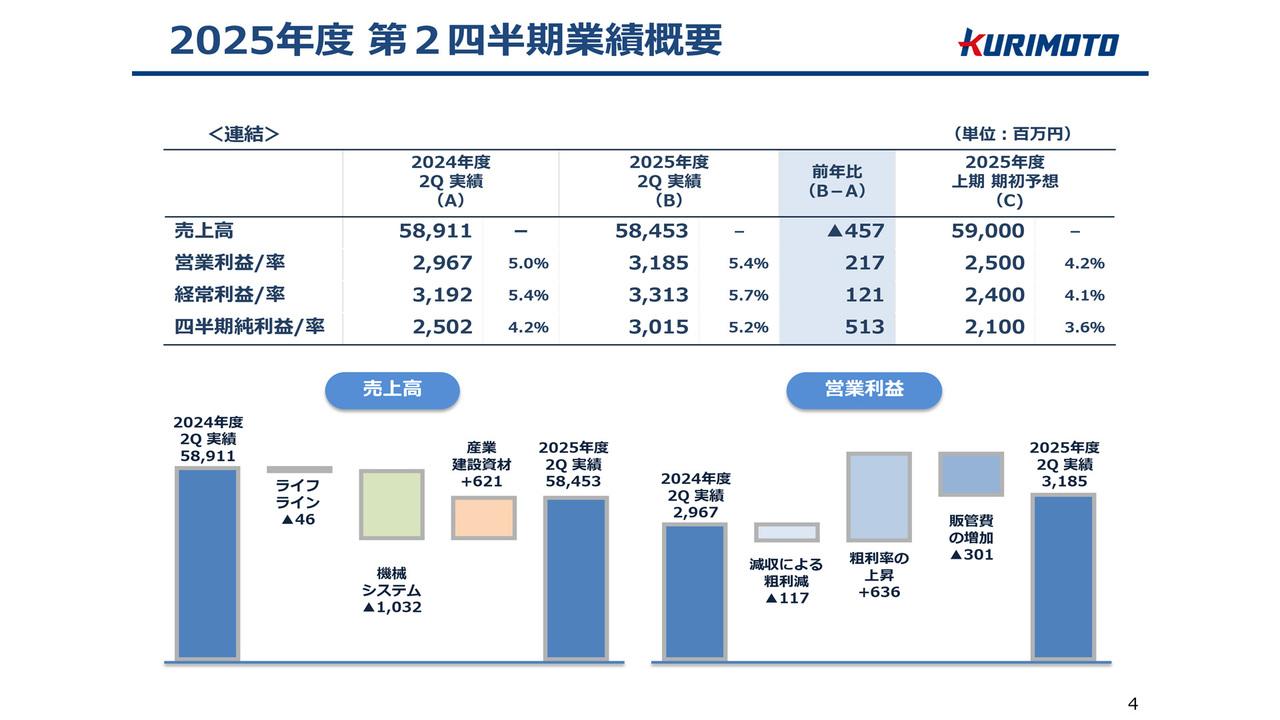

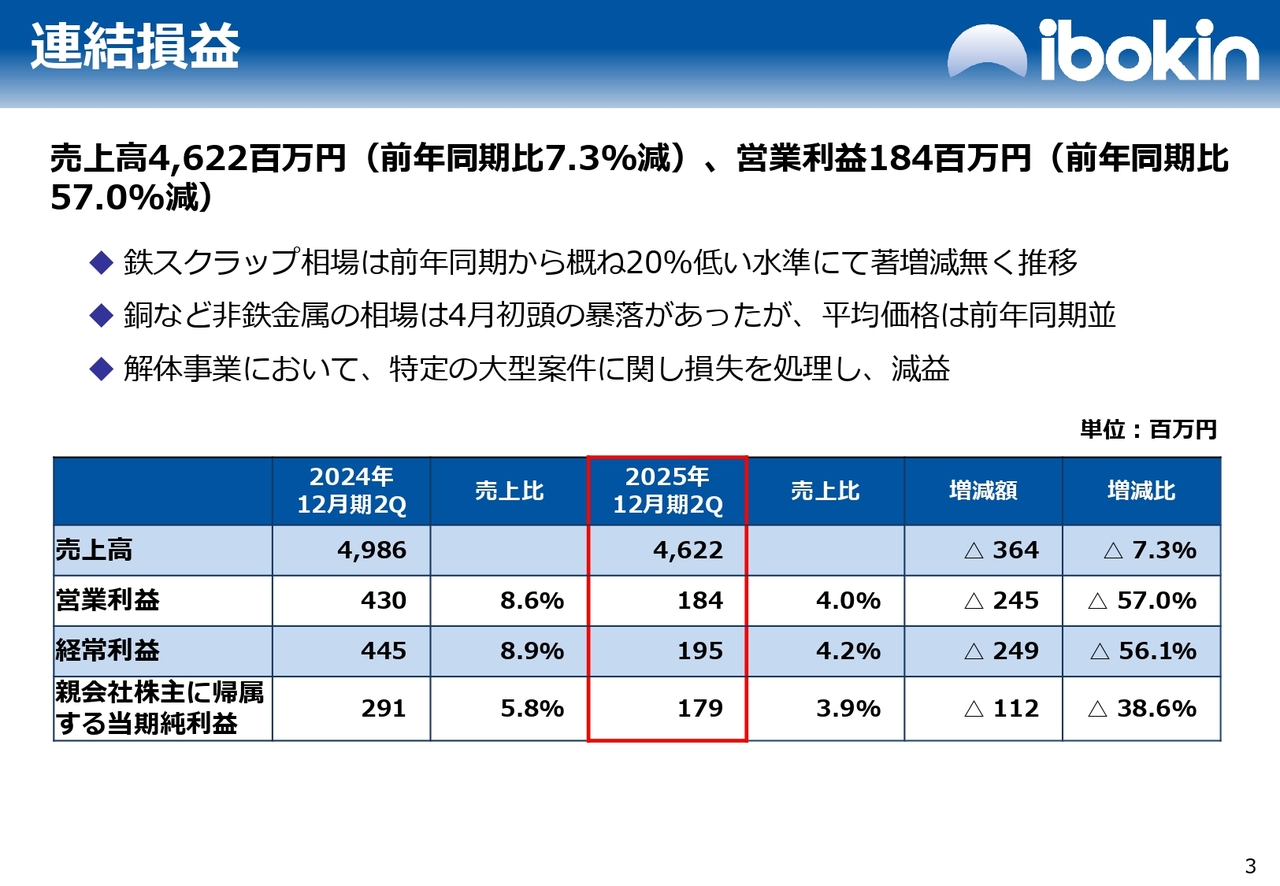

連結損益

吉田朋子氏:執行役員管理本部長の吉田です。2025年12月期中間期の業績についてご説明します。

中間期連結損益です。スライドの表に記載のとおり、連結売上高は前年同期比7.3パーセント減の46億2,200万円、営業利益は前年同期比57.0パーセント減の1億8,400万円、経常利益は56.1パーセント減の1億9,500万円、親会社株主に帰属する当期純利益は38.6パーセント減の1億7,900万円となりました。

鉄スクラップ相場が前年同期から、概ね20パーセント低い水準で推移していることにより、わずかに減収となりました。

また解体事業において、特定の大型案件に関する損失を処理したため減益となりました。

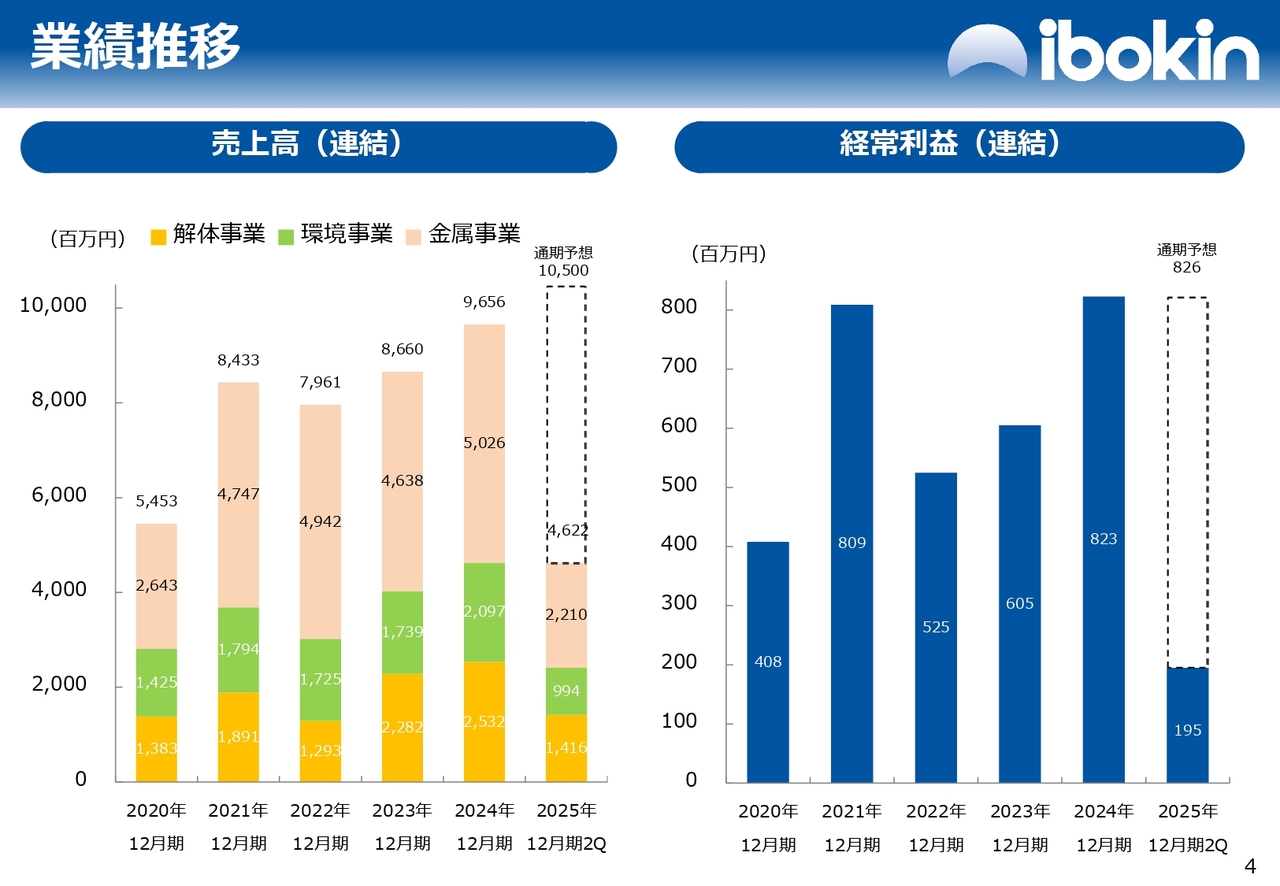

業績推移

業績推移についてご説明します。スライドの連結売上高と経常利益をご覧ください。

売上高は通期業績予想の105億円に対し、中間期は約46億円となっています。経常利益は通期8億2,600万円に対し、中間期は1億9,500万円となっていますが、今後の受注状況などによっては下期に期待できる案件もあるため、可能な限りリカバリーを図りたいと考えています。

事業セグメント別ハイライト

事業セグメント別ハイライトについてご説明します。

解体事業では、大規模施設解体工事などの大型案件の進捗により増収しましたが、原価の増大により減益となりました。この点については、後ほど詳しくご説明します。

環境事業では、産業廃棄物の処理受託がスポット取引により増加したものの、鉄スクラップ相場の低迷により再生資源販売での利益が圧縮され、減益となりました。

金属事業では、鉄スクラップ価格が前期より低い水準で推移したため減収となった一方で、近隣の大型解体工事から発生する老廃スクラップの加工が増加し、増益に寄与しました。

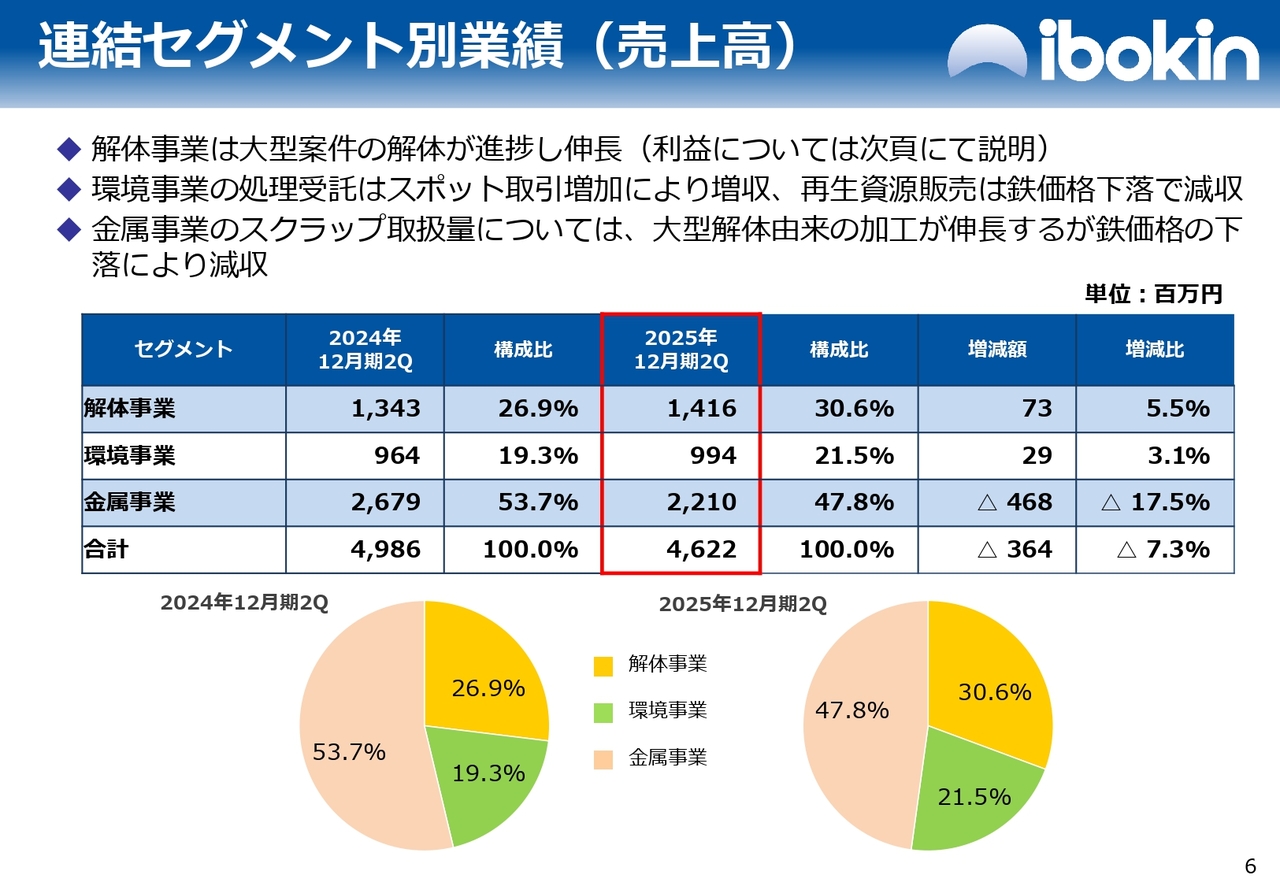

連結セグメント別業績(売上高)

連結セグメント別業績の売上高についてご説明します。解体事業は前年同期比5.5パーセント増の14億1,600万円、環境事業は3.1パーセント増の9億9,400万円で増収となりました。

一方、金属事業はスクラップ取扱量こそ伸長しましたが、鉄スクラップ価格の下落により、売上高は前年同期比17.5パーセント減の22億1,000万円となり、全体では7.3パーセント減の46億2,200万円で減収となりました。

解体事業セグメントの業績について

中間期において営業損失を計上した、解体事業の業績についてご説明します。

解体事業は中間期において5,612万7,000円の営業損失を計上しました。ほとんどの工事で利益を計上しているものの、いくつかの大型解体案件において損失が発生しました。これらの案件は、進行基準、すなわち原価進捗率で収益を認識する会計基準に該当するものであり、損失計上の主な理由は2点あります。

1点目は、当初の想定を超える原価が発生したことです。2点目は、現状を踏まえ、残り工期中に予想される損失額を引当計上したことです。

これらの要因についてさらに詳しく説明します。まず外的要因として、当初は解体に伴い発生する搬出物を近隣の産業廃棄物処理業者に処分依頼する予定でしたが、路盤材の需要が低く受け入れが難しい状況となりました。そのため、遠方の受け入れ可能な業者へ搬出を振り替えた結果、処分費と運搬費が増加しました。

次に内的要因として、大口顧客からの初受注に向け、戦略的に挑戦的な価格で受注したことに加えて、高難度の大型解体工事において元請として新規参入したことにより、独自の構内ルールや高度な安全施工ルールへの対応が必要となり、費用が増加しました。

さらに、工事を進める中で想定以上に堅牢な建造物であることが判明し、機械の追加投入による費用の発生に加え、修繕費や燃料費なども追加で必要となりました。また、急激な事業の成長や工事の大型化および元請受注の増加に対して、マンパワーが不足しました。

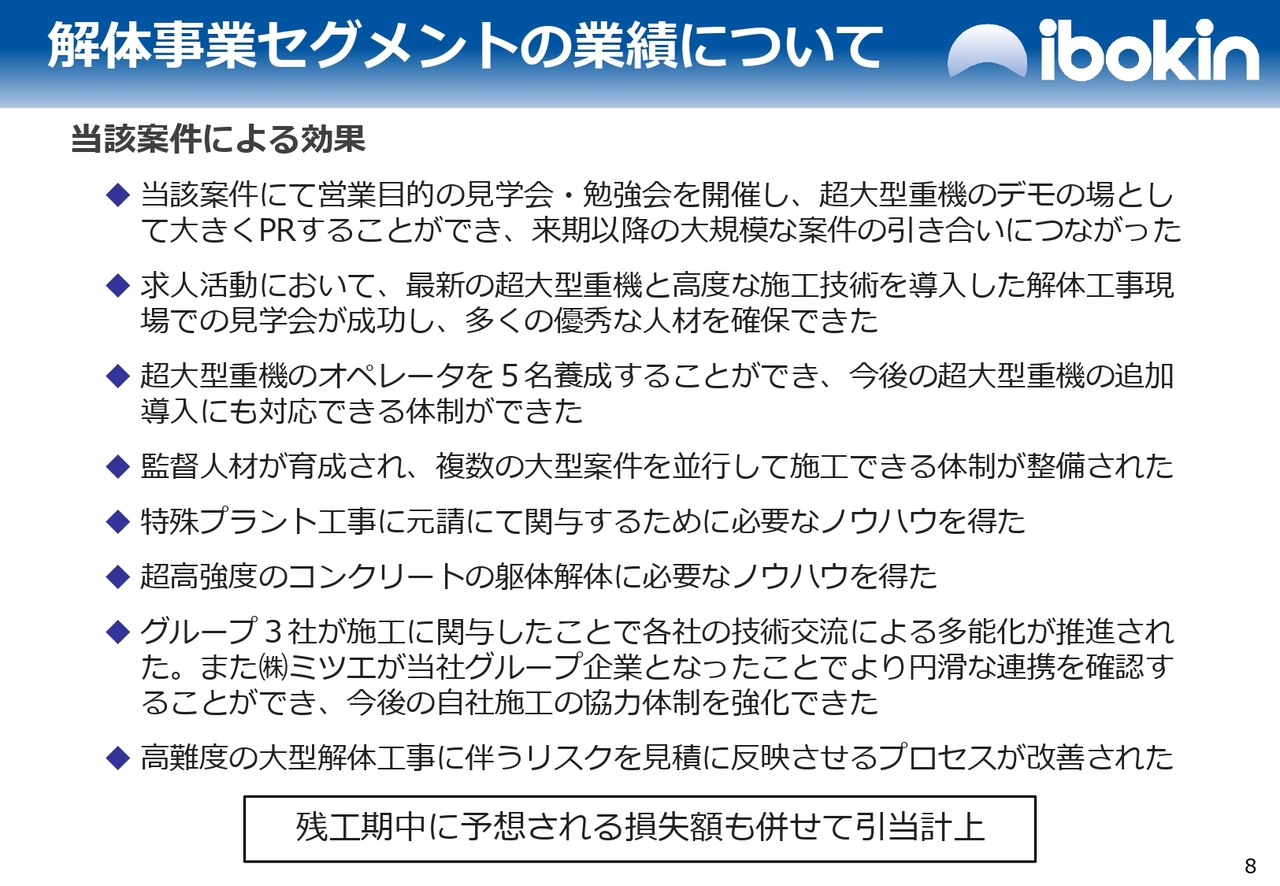

解体事業セグメントの業績について

営業損失に至った要因は多々ありましたが、このたびの経験を通じて、今後のさらなる成長に結びつけられる効果も確認できました。

当該案件では、超大型重機のデモンストレーションの場として数多くの見学会や勉強会を開催しました。その結果、超大型重機を導入した大型工事の安全性・効率性を大きくPRすることができ、今後の大規模案件の引き合いにもつながっています。

求人活動においても、最新の超大型重機と高度な施工技術を導入した解体工事現場での見学会が成功し、グループ全体で多くの優秀な人材を確保することができています。

超大型重機のオペレーターを5名養成できたことによって、今後の超大型重機の追加導入にも対応できる体制ができました。

現場管理の人数を増強することで、監督人材を育成し、複数の案件を並行して施工できる体制を整備しました。

弊社は1次下請けとして工事を行うことが多かったものの、元請として参画することで、特殊プラント工事において元請として関与するための必要なノウハウを得ることができました。

過去の経験上、この上ない堅牢な建物であった超高強度のコンクリートの躯体解体および災害避難場所に認定されていたなどの事前の情報入手について、必要なノウハウを蓄積することができました。

当期1月に当社グループ企業となったミツエは重機解体を、国徳工業はガスを使用した技術解体を得意としていますが、共同で施工に関与したことで、各社の技術交流による多能化が推進され、今後の自社施工における協力体制を強化することができました。

高難度の大型解体工事に伴うリスクを見積に反映させるプロセスが改善され、社内で工事進捗の変化に迅速に気づく体制を強化することができました。

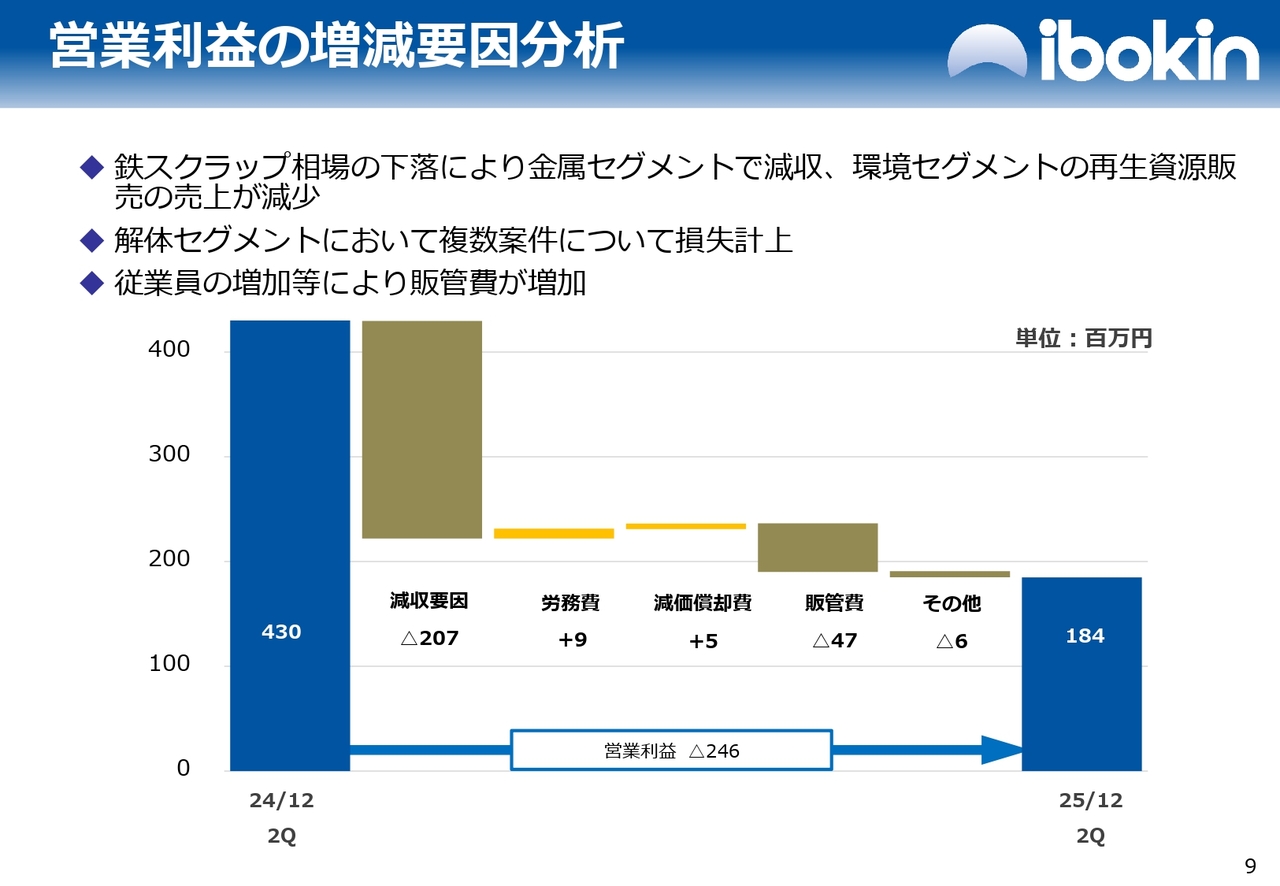

営業利益の増減要因分析

営業利益の増減要因分析について説明します。

前年からの鉄スクラップ相場の下落により金属セグメントの売上が減少、環境セグメントでも再生資源販売の売上が減少しました。さらに、解体セグメントでは複数案件で損失を計上しました。また、従業員増加に伴う販管費の増加などにより、営業利益は前年同期比で2億4,600万円減少し、1億8,400万円となりました。

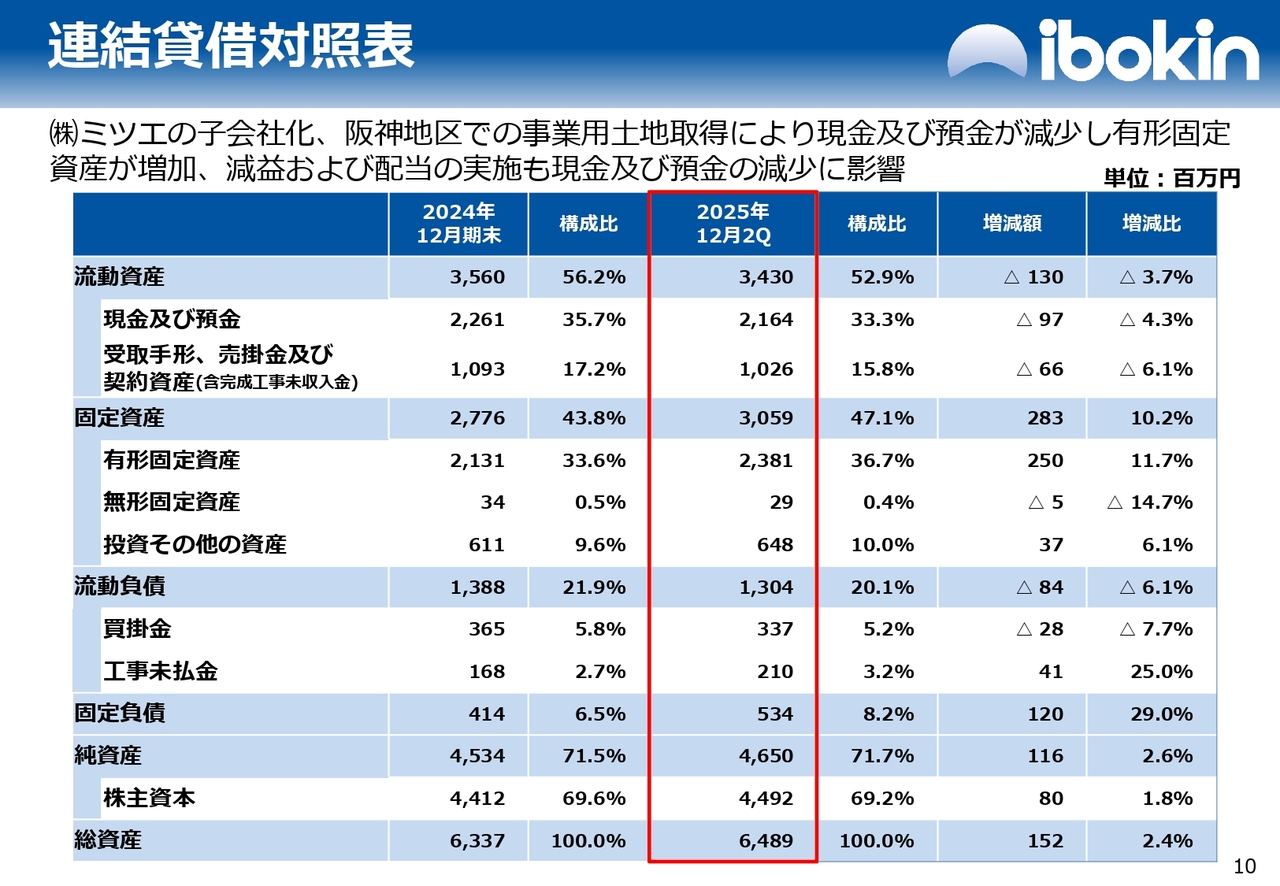

連結貸借対照表

連結貸借対照表についてご説明します。

ミツエの子会社化および阪神地区での事業用土地の取得に伴い、現金および預金が減少し、有形固定資産が増加しました。また、減益および配当の実施も預金の減少に影響を与えています。

これらの結果、流動資産は前期末比3.7パーセント減の34億3,000万円、固定資産は10.2パーセント増の30億5,900万円、流動負債は6.1パーセント減の13億400万円、固定負債は29.0パーセント増の5億3,400万円、純資産は2.6パーセント増の46億5,000万円、総資産は2.4パーセント増の64億8,900万円となりました。

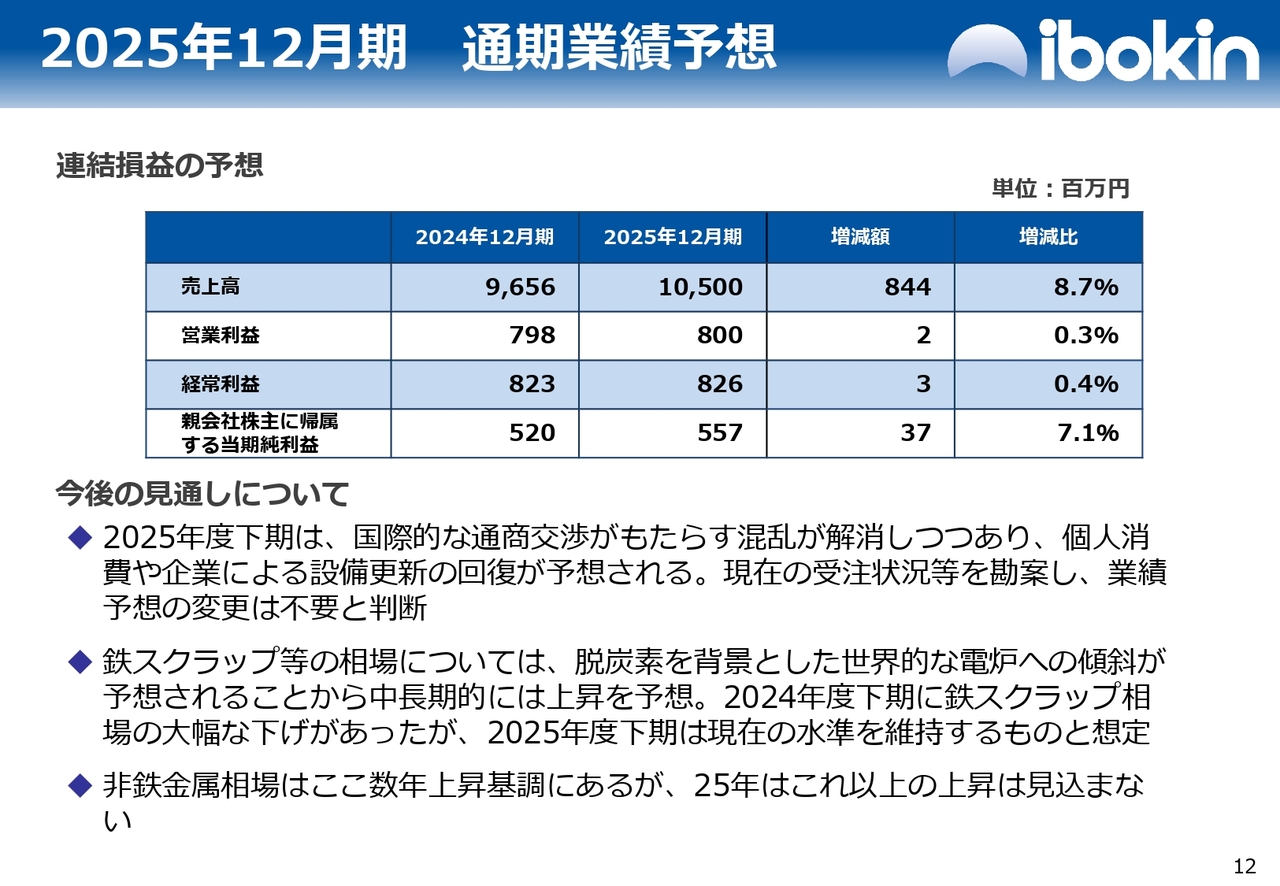

2025年12月期 通期業績予想

2025年12月期の通期業績予想です。

今後の見通しについて、2025年度下期は国際的な通商交渉による混乱が沈静化しつつあり、個人消費や企業による設備更新の回復が予想されます。そのため、現在の受注状況などを勘案し、業績予想の変更は不要と判断しています。

また、鉄スクラップ等の相場については、脱炭素を背景とした世界的な電炉への傾斜が予想されることから、中長期的には上昇を見込んでいます。前年下期には鉄スクラップ相場の大幅な下落がありましたが、2025年度下期は現在の水準を維持するものと想定しています。

また、非鉄金属相場はここ数年上昇基調にありますが、2025年度下期は現在の水準を維持するものと想定しています。

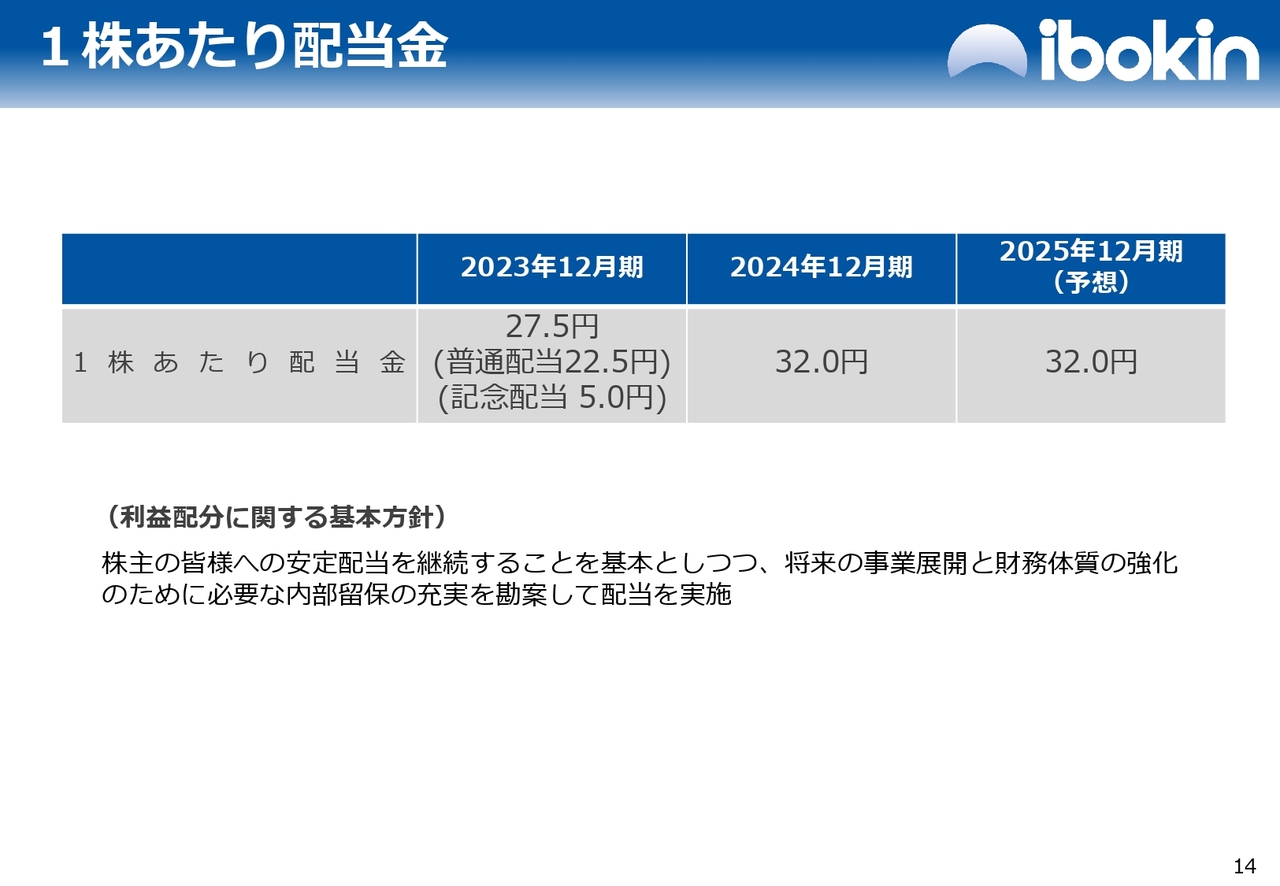

1株あたり配当金

1株あたりの配当金についてご説明します。2023年度は弊社が創立50周年であることから、普通配当に記念配当5円を加えた27.5円、2024年度は普通配当に4.5円を加えた32円としました。現時点では、今期も32円を予想しています。

配当性向については、20パーセントを基準としつつ、利益状況を見極めながら30パーセントを目指していく方針です。また、必要な内部留保を考慮しながら、将来の事業展開と財務体質の強化に注力していきます。以上で、業績に関する説明を終わります。

今後の事業展開の基本的な考え方

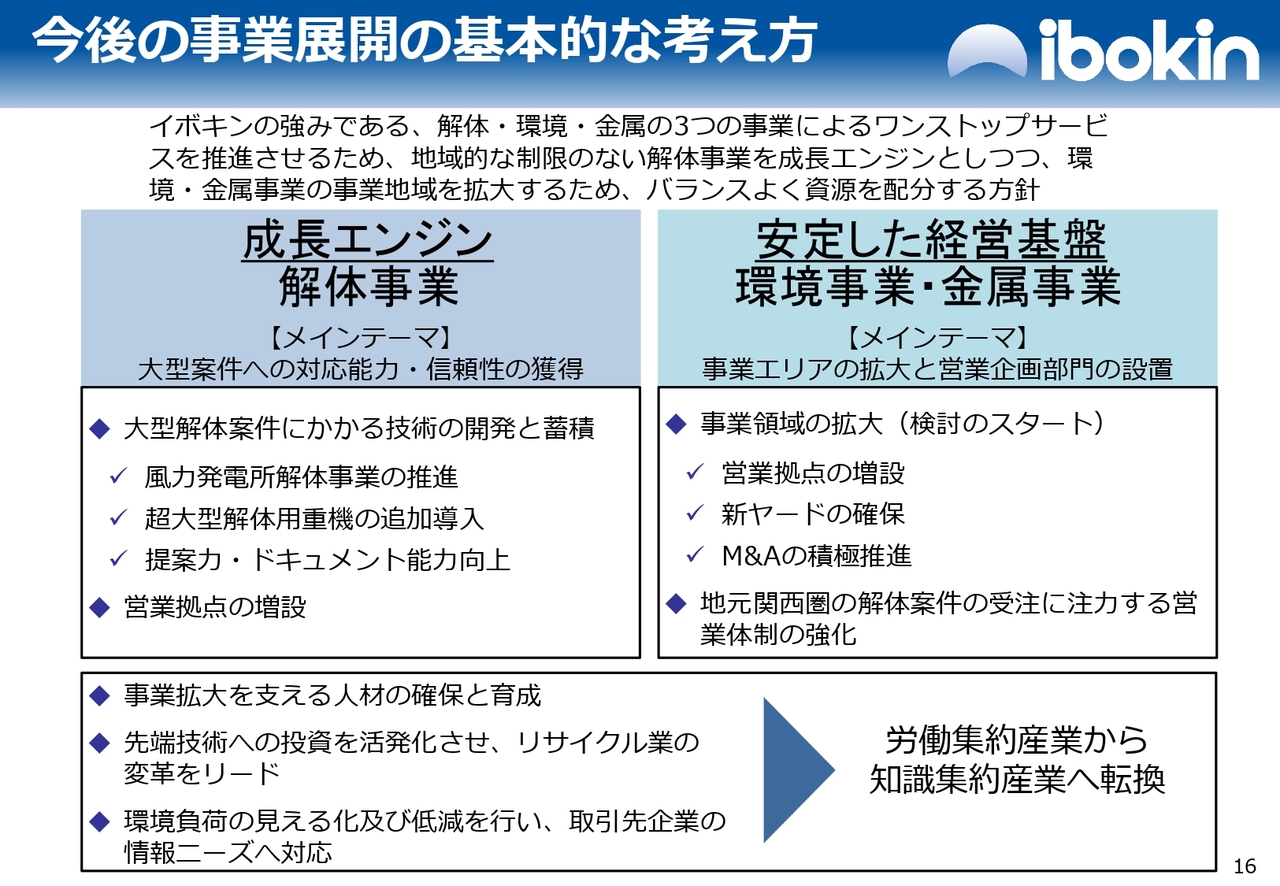

高橋:私から今後の事業展開についてご説明します。まず今後の事業展開の基本的な考え方についてです。

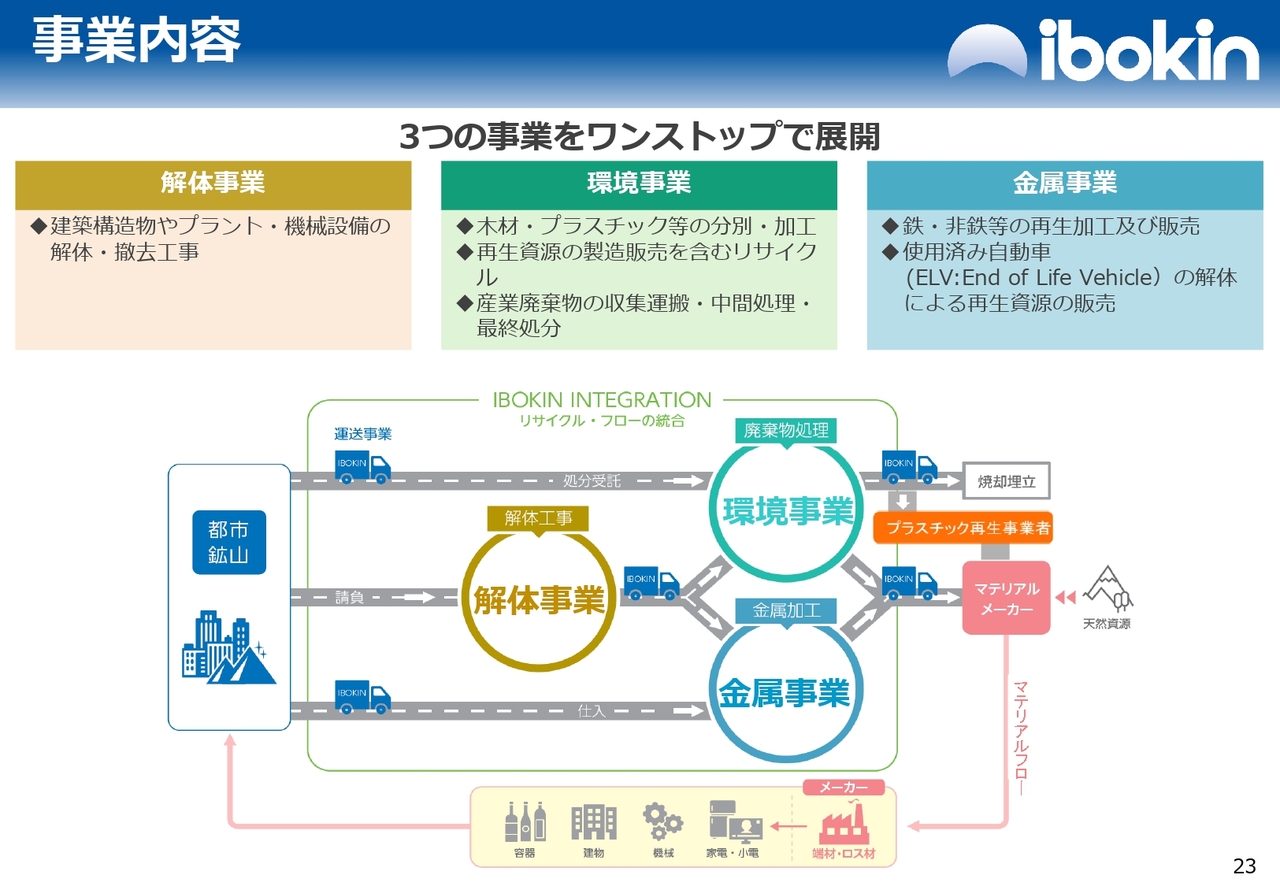

この方針は上場時より一貫しており、イボキンの強みである解体・環境・金属の3つの事業によるワンストップサービスの推進を目指しています。特に、地域的な制限のない解体事業を成長エンジンとしながら、環境・金属事業の事業地域を拡大していくため、バランスよく資源配分を行う方針です。

成長エンジンとして解体事業を位置づけ、安定した経営基盤として環境事業と金属事業を捉えています。

解体事業は狩猟型のビジネスモデルと位置づけられ、環境事業(廃棄物処理業)や金属事業(スクラップのリサイクル業)は、自社工場に荷物を持ち込む農耕型のビジネスモデルと捉えています。この2つを掛け合わせることで、それぞれのシナジー効果を最大化し、受注の拡大を目指していきます。

成長エンジンと、安定した経営基盤に関する課題についてそれぞれご説明します。解体事業の課題としては、大型案件への対応能力と信頼性の確保が挙げられます。これらの課題に対して、大型解体案件に必要な技術の開発と蓄積に取り組んでいきます。

主な取り組みとしては、風力発電所の解体事業の推進があります。現在、弊社は100基以上の風力発電所を解体しており、解体事業者の中で日本一であると自負しています。

非常に多くの実績を積んできたことで、技術やノウハウが蓄積されており、これをさらに伸ばし、今後さらに増加するであろう風力発電所の解体に取り組んでいきたいと考えています。

また、超大型解体用重機の追加導入についてですが、2年前の2023年に導入して以来、非常に高い稼働率を維持しています。関西から関東へ移動させ、再び関西へ戻すなど、グループ内で取り合いとなる状況が続いています。よって、追加導入を進めています。

提案力とドキュメント能力の向上については、今後さらに元請工事の受注を増やしていきたいと考えています。それと並行して、営業拠点の増設を進めていく方針です。

次に、安定した経営基盤となる環境事業と金属事業についてです。課題としては、事業エリアの拡大と営業企画部門の設置を挙げています。特に事業領域の拡大に関しては、解体事業と同様に営業拠点の増設、新ヤードの確保、そしてM&Aの積極的な推進を掲げています。

そして、スライドの下部に記載された地元関西圏の解体案件の受注に注力するための営業体制の強化についてです。これに関しては、解体工事部門に専属の営業部隊がありますが、金属部門や廃棄物の環境部門と連携を深めています。

関西圏で解体工事を行うと、自社工場への入荷が促進され、稼働率が向上します。そのため、地元において自社の工場に荷物を持ち帰る量を増やすという観点から、環境部門と金属部門が解体工事に注力するようにし、積極的に連携を進めています。

以上が今後注力する部分です。事業拡大を支える人材の確保と育成に、さらに取り組んでいきます。

また、先端技術への投資を活発化させ、リサイクル業の変革をリードしていきたいと考えています。先端技術とは、遠隔操作や自動運転などの技術のことで、今後もこれらの成長を促進していきたいと考えています。

次に、環境負荷の見える化および低減を行い、取引先企業の環境ニーズに対応していきます。現在は、資源循環、いわゆるサステナブルに加えて、カーボンニュートラル、すなわち脱炭素に向けたCO2削減が非常に重要となっています。

現在のマテリアルバランスだけでなく、CO2の見える化を図り、それらをお客さまにフィードバックする取り組みをサービスとして提供していきます。これらを通じて、労働集約型産業から知識集約型産業への転換を図ります。

当社の以前のビジネスモデルは、スクラップや廃棄物の物量により売上と利益が左右されるものでした。今後は、技術や知識、ノウハウの提供を行うサービス業へと変化させ、それらが補完し合うハイブリッドなビジネスモデルを構築していきます。

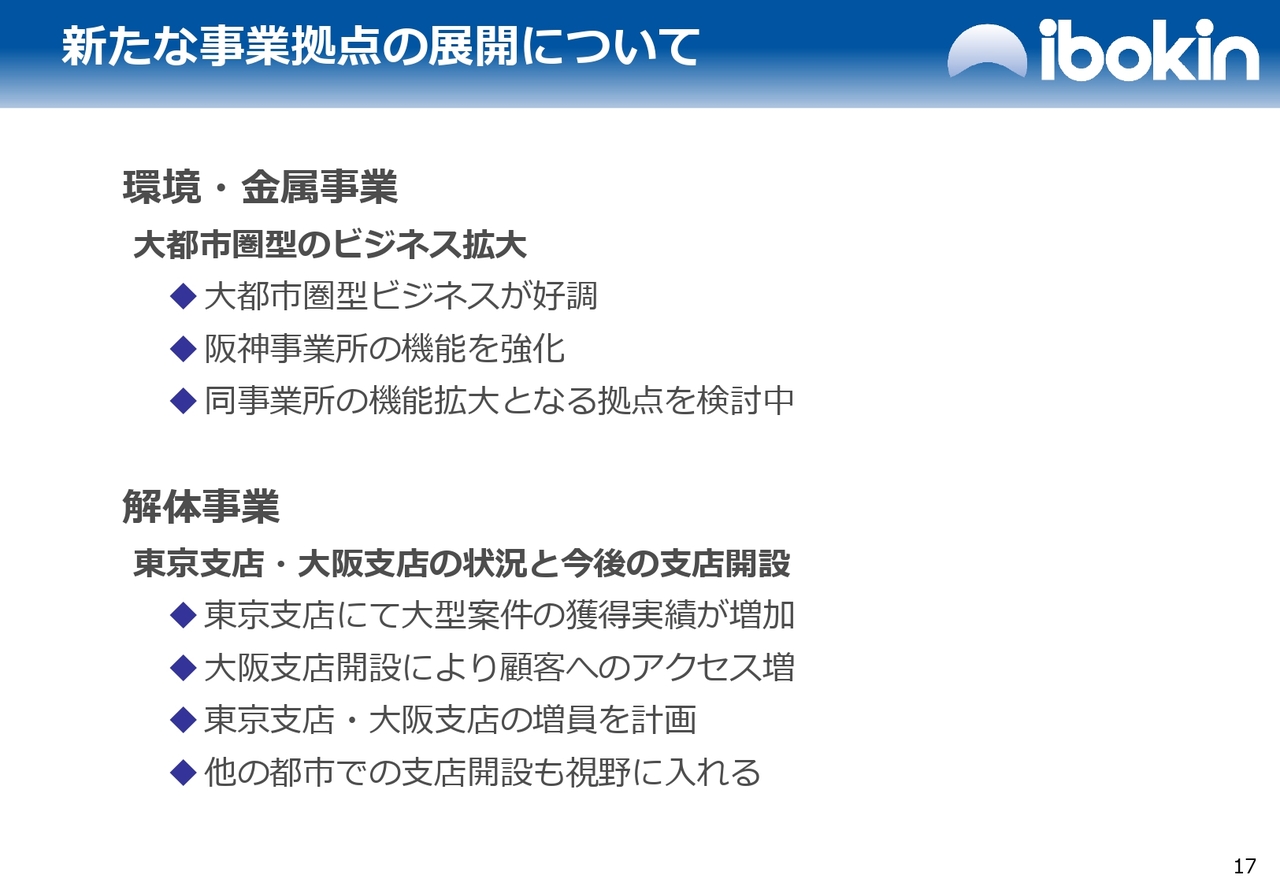

新たな事業拠点の展開について

新たな事業拠点の展開についてです。環境・金属事業では、大都市圏型のビジネスを拡大させたいと考えています。現在、東京や大阪から得られる情報によって集荷につながるケースが非常に多くなっているため、それらを増強する方針です。

現状、東京には製造拠点がありませんが、大阪近郊では尼崎市に阪神事業所としての工場があります。これらの機能を強化するとともに、事業所の機能を拡大する新たな拠点を検討しています。

解体事業についても同様で、東京支店では大型案件の獲得実績が増加しています。また、大阪支店は昨年開設しましたが、顧客との関係強化に非常に役立っています。そのため、東京支店および大阪支店のさらなる人員増強を計画しています。

さらにこれと並行して、他の主要都市での支店開設も視野に入れていきたいと考えています。

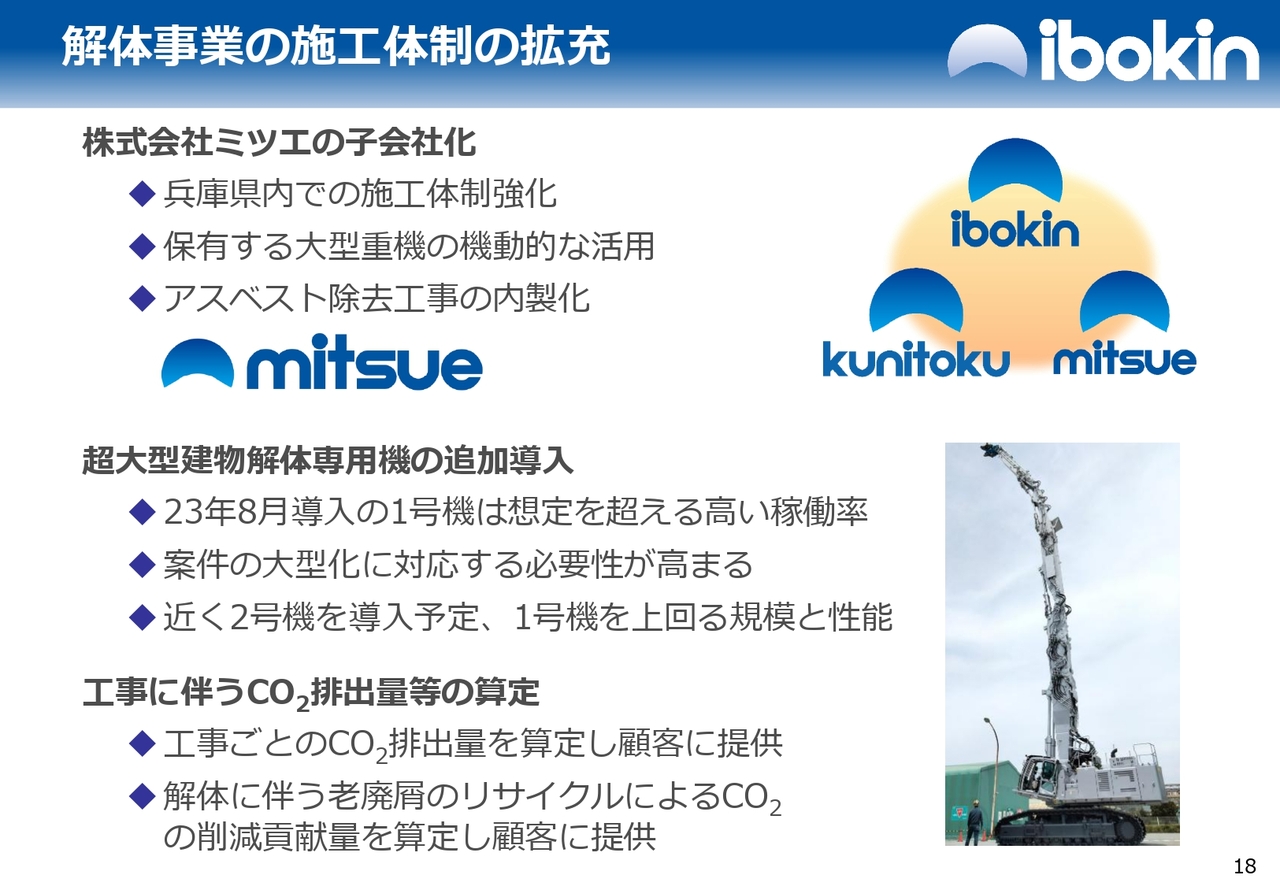

解体事業の施工体制の拡充

解体事業の施工体制の拡充についてです。今年1月に子会社化したミツエは、兵庫県内で古くから営業している老舗企業であり、県内での施工件数が非常に多い会社です。

ミツエの機能を最大限に活用することで、グループ全体で自社工場への搬入を増やしていきたいと考えています。また、ミツエは大型重機を多数保有しているため、これらをグループ全体、すなわちイボキン・国徳工業・ミツエの工事で共用していきます。さらに、ミツエはアスベストの除去工事の専門業者でもあることから、これらの業務を内製化していきます。

次に、超大型建物解体専用機の追加導入についてです。想定を超える高い稼働率となっています。

さらに近年、解体案件が大型化していることから、それに対応する必要性が高まっています。このため、近く2号機を導入する予定で、1号機よりも一回り大きな規模と性能を持つ機械を導入する計画です。

次に、解体工事における新たなサービスとして、工事に伴うCO2排出量などの算定を挙げています。これは、CO2排出量を算定し、施主や顧客にフィードバックするというサービスです。

これは、工事ごとのCO2排出量を算定して顧客に提供することに加え、解体工事で発生するスクラップのリサイクルによるCO2削減貢献量を算定し、顧客にフィードバックするというサービスです。

一部でこのサービスを実施しており、非常に手応えを感じています。そのため、今後は弊社の工事サービス全体に組み込み、さらなる顧客満足を図っていきたいと考えています。

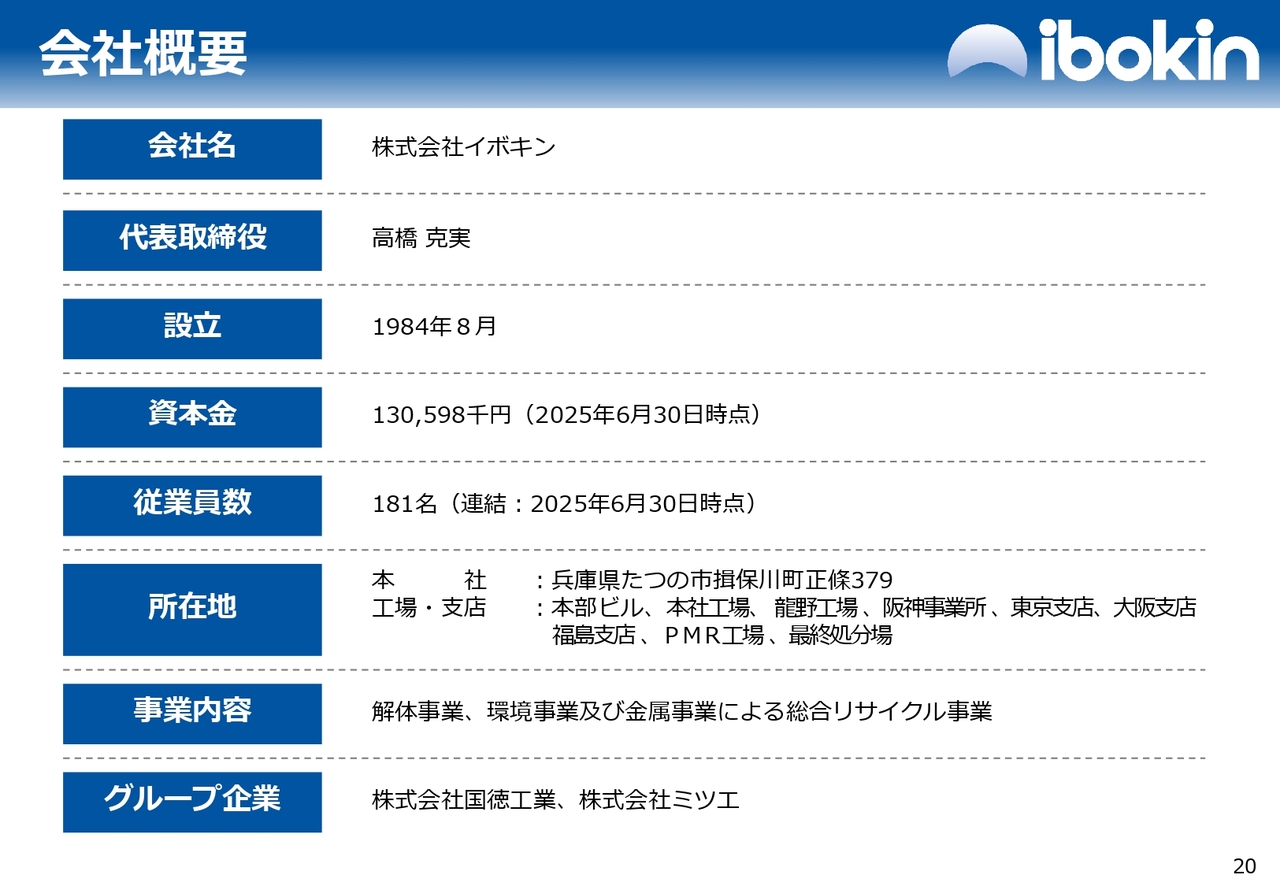

会社概要

弊社の会社概要と沿革について簡単にご説明します。会社名はイボキン、設立は1984年です。創立が1973年で、現在52年目を迎えます。従業員数が正社員が181名、派遣・アルバイトを入れると、220名から230名の規模の会社です。去年の年末から20数名、ミツエを買収したことで増えています。

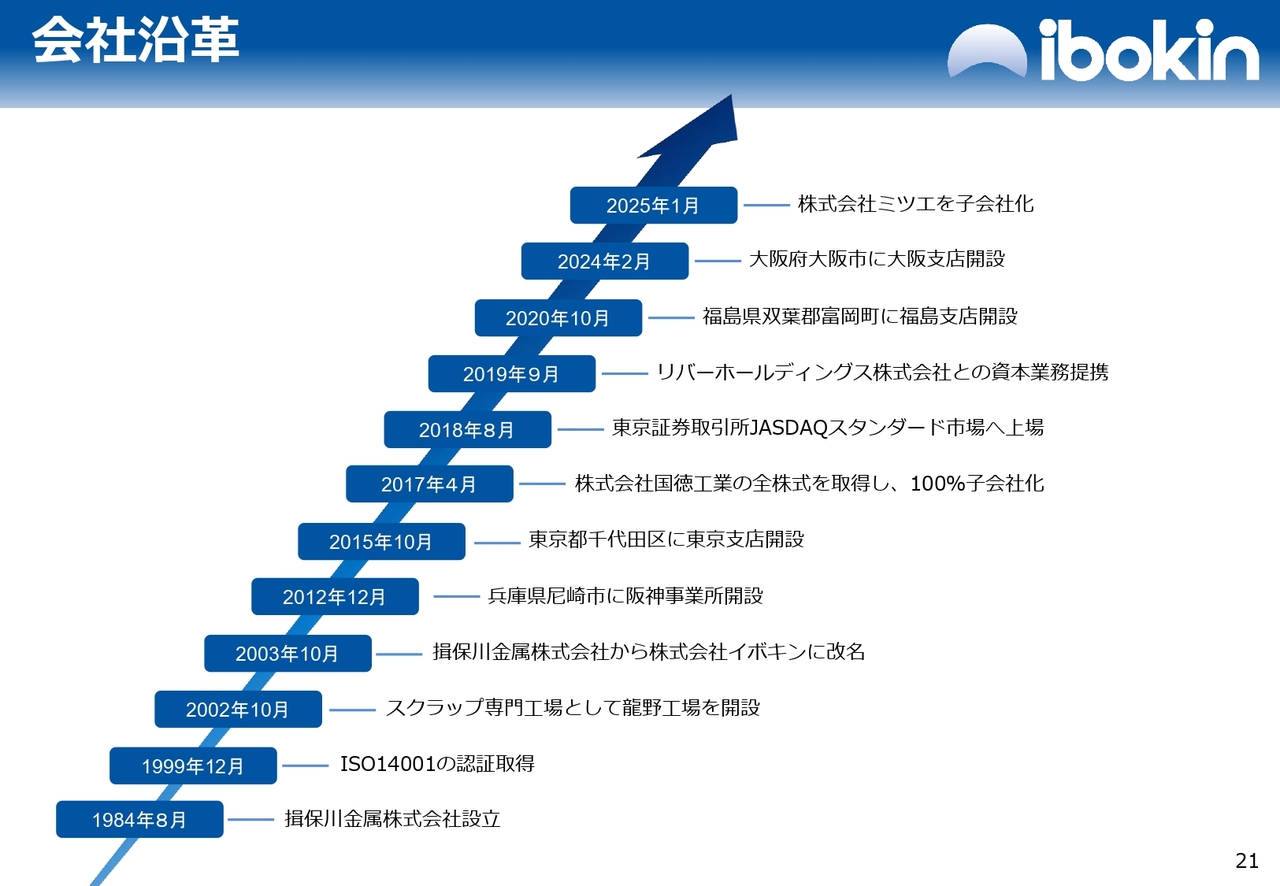

会社沿革

会社沿革ですが、2025年の1月にミツエを子会社化いたしましたので、それが追記されました。

国内事業所

次に事業所ですが、国内に事業所が5つと営業所が5つで合計10ヶ所の事業所があります。現在、海外にはありません。

事業内容

次に事業内容ですが、解体事業、環境事業、金属事業、これらを3本柱としてバランスよく成長させていきたいと思っています。

解体事業が当分の間は成長エンジンになると考えていますが、これら3つは切っても切れない関係ですので、これらをバランスよく成長させて、ゆくゆくはサステナブル、そしてカーボンニュートラルに貢献していきたいと、このように考えています。

以上をもちまして、説明を終わります。このたびは解体事業が振るわず、ご心配をおかけいたしましたが、今回のことから多くの学びを得ましたので、即経営や会社の取り組みに反映させて、さらなる強い体質の企業作りにつなげていきたいと思います。

今後もさらに積極的かつ堅実に事業展開を図っていきたいと思いますので、みなさまにおかれましては、今後変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日はご清聴、誠にありがとうございます。

質疑応答:解体事業の会計処理について

新着ログ

「鉄鋼」のログ