【QAあり】デジタルグリッド、通期業績は計画大幅上振れで着地 蓄電池事業への投資強化で収益基盤拡大を図る

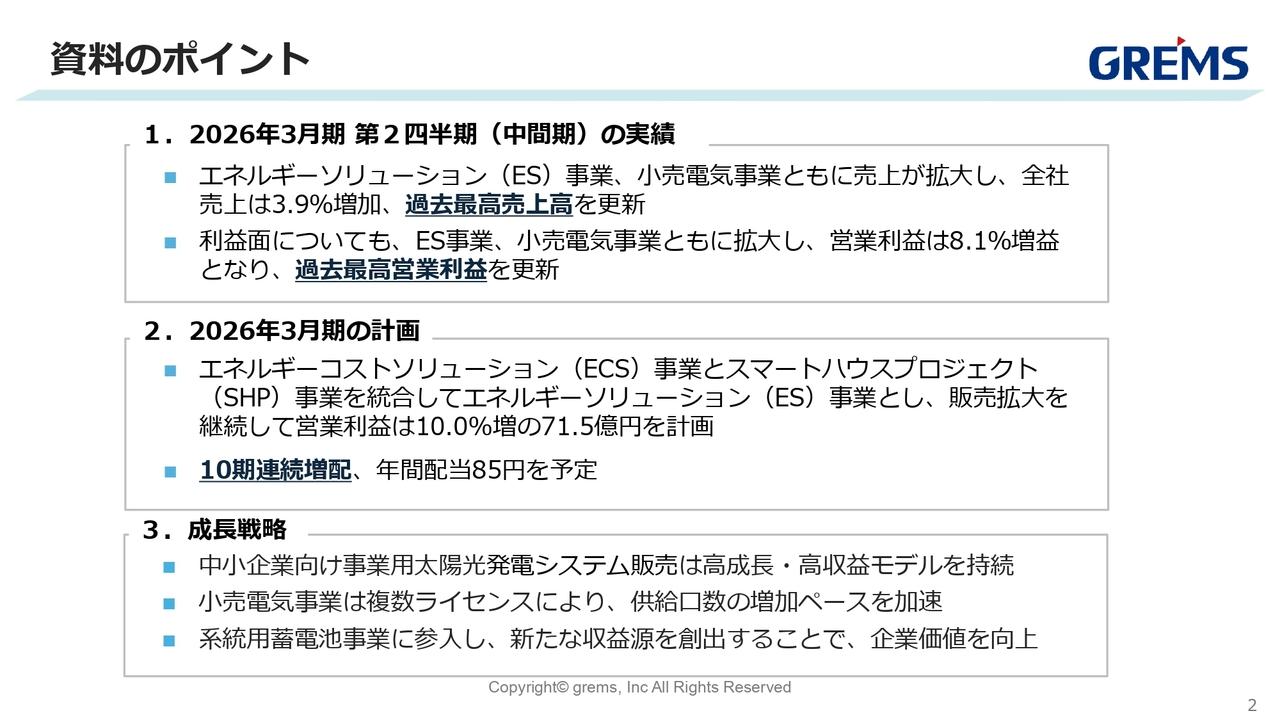

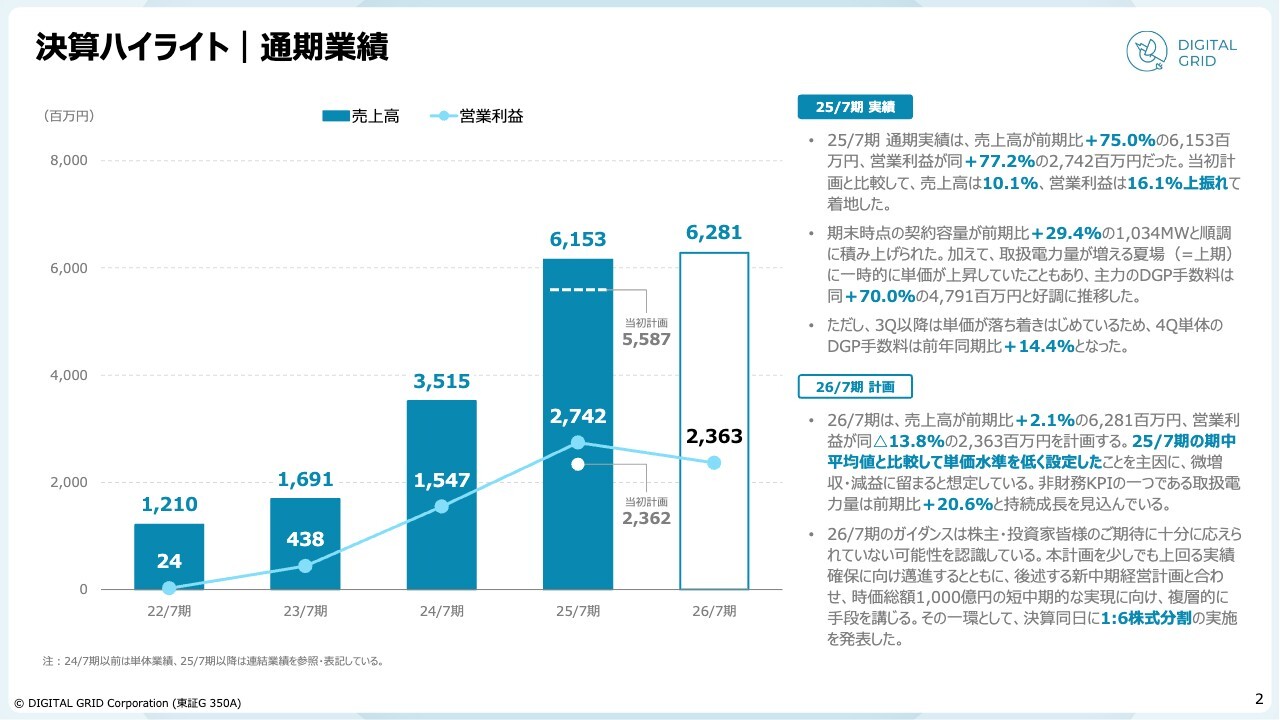

決算ハイライト | 通期業績

豊田祐介氏(以下、豊田):みなさま、こんにちは。デジタルグリッド代表取締役社長CEOの豊田です。本日は、2025年7月期の通期決算についてご説明します。どうぞよろしくお願いします。

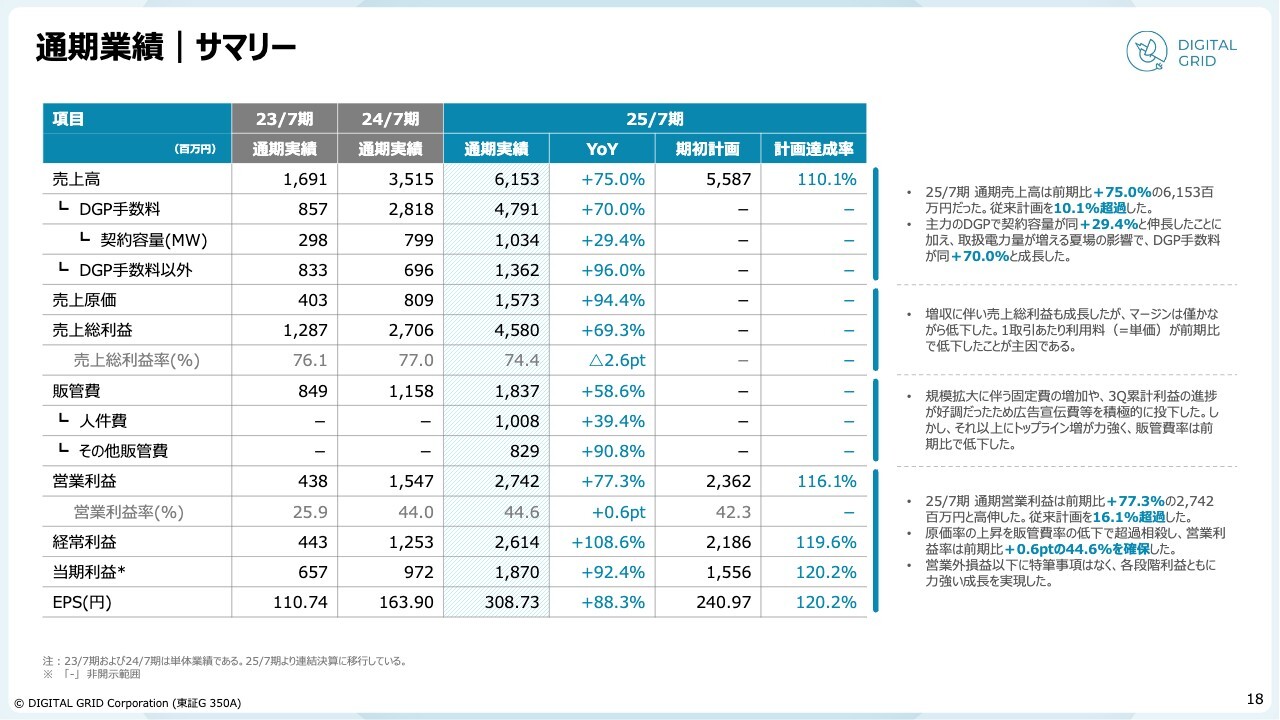

まずは決算のハイライトです。今期の売上高は61億5,300万円、営業利益は27億4,200万円となり、前期から大幅に進捗しました。この要因は、本業であるプラットフォーム事業が大幅に拡大したことにあります。

契約容量は前期比プラス29.4パーセントとなり、ついに1ギガワットを超える規模にまで積み上がりました。

他方で、2022年と比べると電力価格はやや落ち着きを見せ、競争環境も従来の状況に戻りつつあります。後ほど詳細をご説明しますが、特に第3四半期以降は単価が安定し、第4四半期のプラットフォーム利用料は前年同期比14.4パーセントの増加となっています。

2026年7月期の計画については、売上高は前期比プラス2.1パーセントの微増、営業利益は前期比マイナス13.8パーセントの減益を見込んでいます。この背景としては、単価が通常モードに落ち着くことを想定しているためです。

一方で、当社が開示している非財務KPIの1つである取扱電力量、つまりお客さまの参加料については、増加を計画しています。

これだけを見ると、投資家のみなさまにとっては少し物足りない印象があるかもしれません。しかし、我々としてはすでに手を打っている部分もありますので、新中期経営計画と併せてご説明します。

なお、本日1対6の株式分割を実施し、その内容も開示していることをこの場でご報告します。

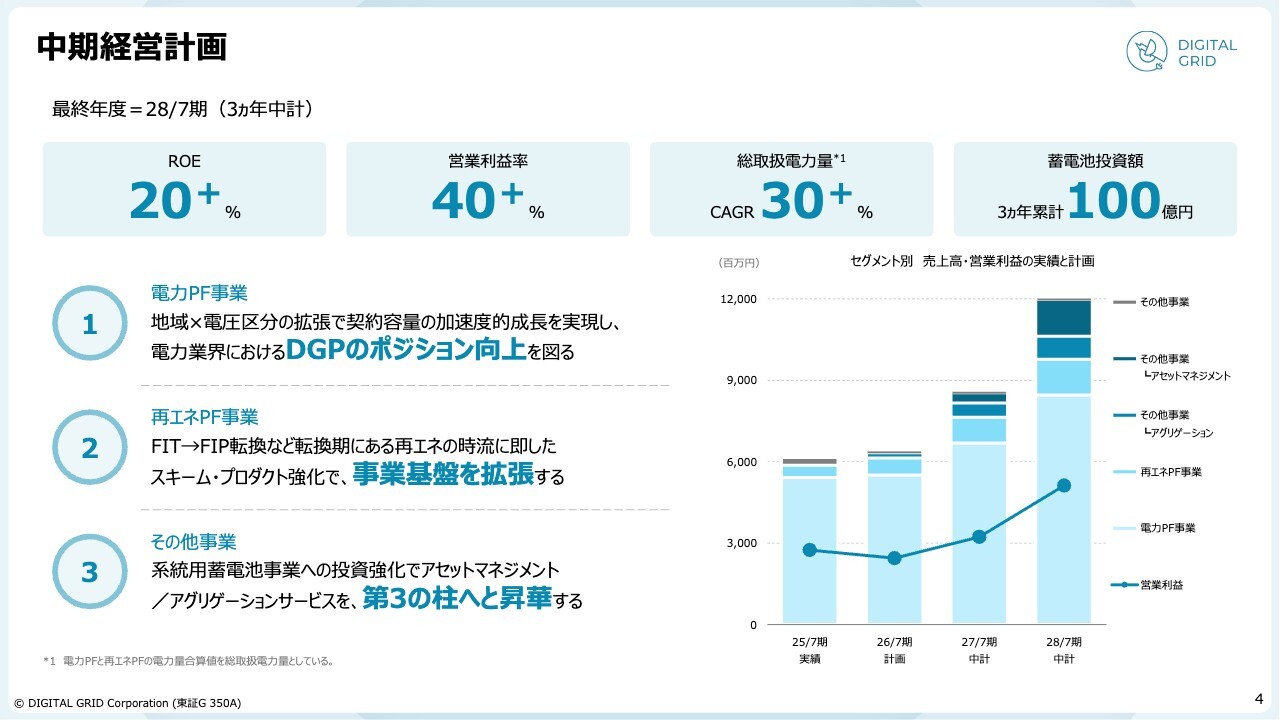

中期経営計画

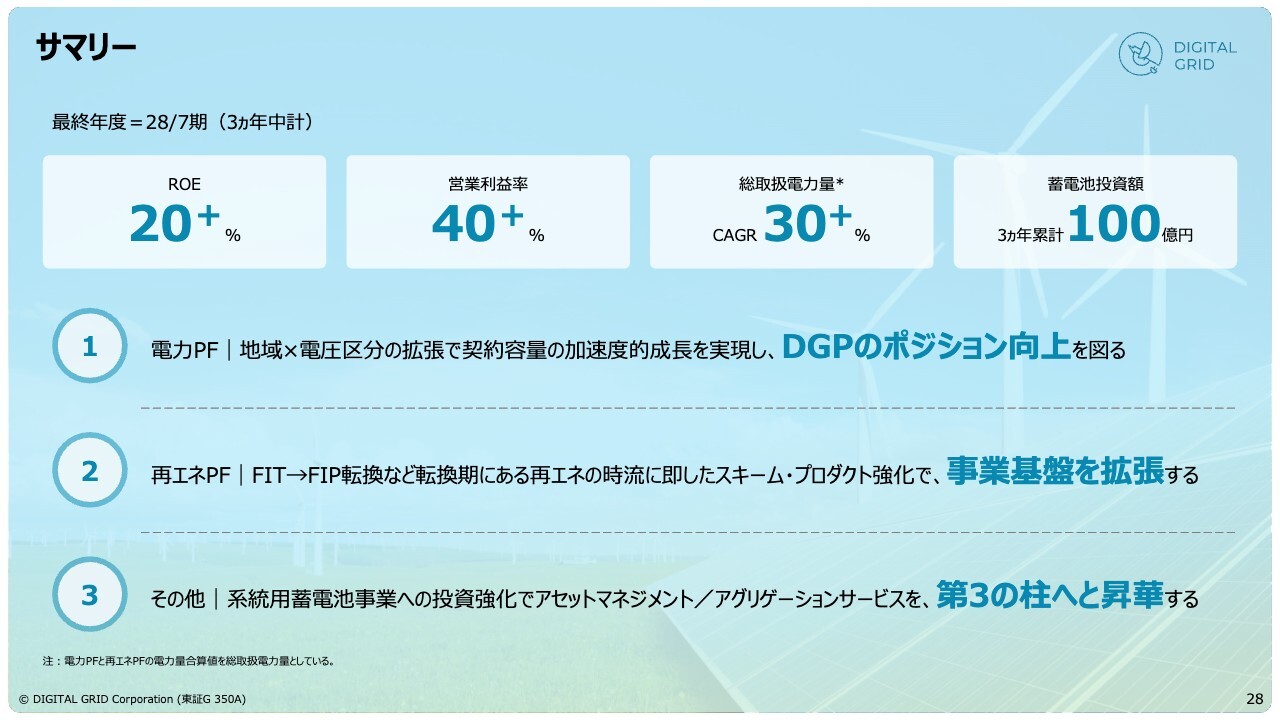

中期経営計画では、ROE、営業利益率、プラットフォーム事業における総取扱電力量、さらに第3の柱とする系統用蓄電池の事業(調整力事業)への投資額を定量的なKPIとして掲げています。

戦略としては3点あります。先ほど単価についてもお話ししたように、プラットフォーム事業はまだまだ成長途上にありますので、加速度的な成長を実現していきたいと考えています。

次に、再エネプラットフォーム事業についてです。創業以来、力を注いできた事業で、最近になってようやく黒字転換を果たしました。足元でも成長が見られるため、事業基盤をさらに拡大していく段階にあります。

そして今回、新たにみなさまにご報告する、第3の柱となる系統用蓄電池の事業(調整力事業)については、3年間で100億円の資金を投下し、成長させていく方針です。

AGENDA

本日のアジェンダです。初めての方も多いと思いますので、コーポレート・ハイライトや会社概要をご説明した後、前期のご報告、中期経営計画の詳細、来期の予算計画についてご説明します。

Mission

まず、会社概要です。当社は、エネルギー問題を解決し、「エネルギー制約のない世界を次世代につなぐ」というビジョンを掲げています。このビジネスは、私が大学時代に研究していたテーマであり、当時の教授とともに始めました。「エネルギーの民主化を実現する」ことを目指しています。

過去10年から15年を振り返ると、電源の分散化や生成AIに代表されるデジタル技術が日進月歩で進化し、足元ではそれらが飛躍的に向上しています。分散電源は中央集権型の電源と異なり、制御が困難で予測どおりに動かない場合も多くあります。

そこで、デジタル技術を融合させ、さらに電気を自由に取引できる自由市場を実現することで、エネルギー価格の抑制やボラティリティの低下を図り、安心・安全に電気を利用できる社会を未来に託すことが我々の使命であり、掲げている目標です。

バリューネットワーク

お客さまの状況についてご説明します。当社のプラットフォームは、需要家で3,400拠点以上、発電家で1,400拠点以上の方々にご利用いただいており、日々このプラットフォームで売買が行われています。

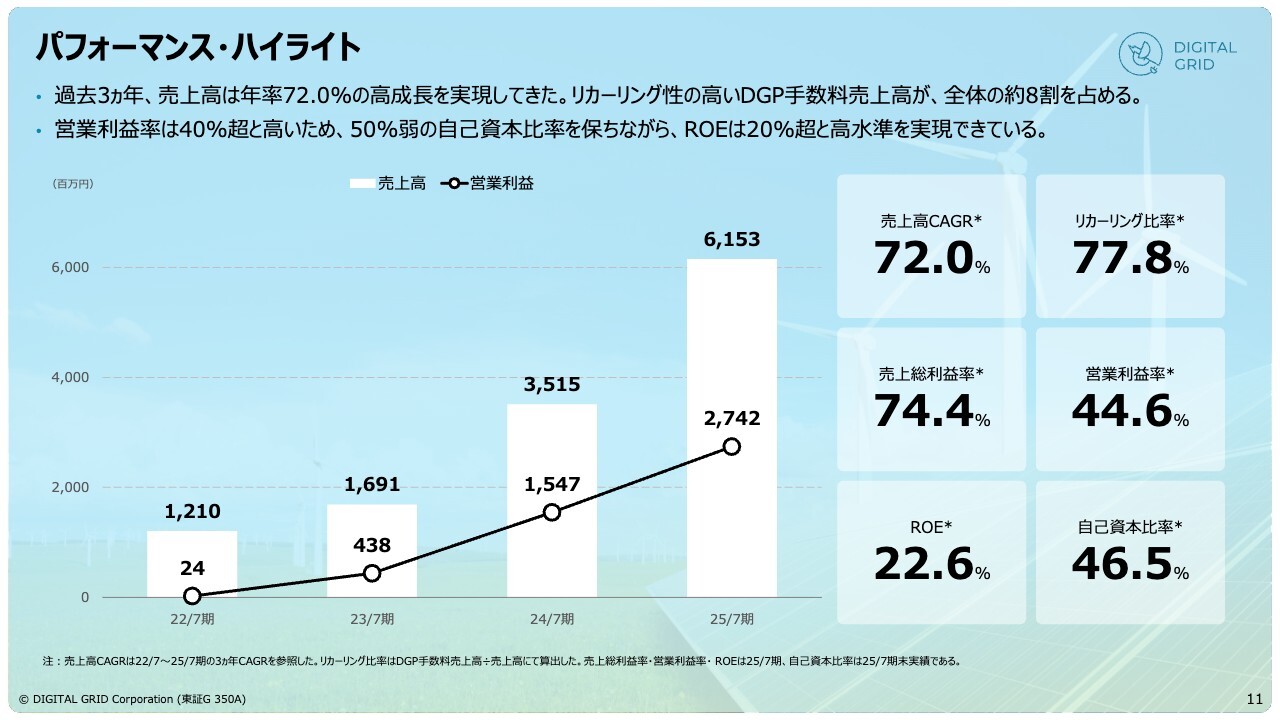

パフォーマンス・ハイライト

パフォーマンス・ハイライトです。2022年7月期からの推移を示しています。順調に伸び続けた要因として、みなさまも記憶に新しいと思いますが、2022年のロシア・ウクライナ情勢による緊張感の影響でコモディティ価格が高騰し、電気代も著しく上昇しました。

これを契機に初めてと言ってもよいほどデジタルグリッドに注目が集まり、「電気代が高騰しているが、何とかならないか?」といったご要望を多くいただきました。その中で、1社1社のお客さまに向き合いながらサービスを提供してきたという背景があります。

スライド右側の四角いボックスをご覧ください。リカーリング比率は、プラットフォーム利用料に関連する売上比率を示しており、プラットフォームを利用していただいている限り継続的に得られる収益を指します。この比率が8割弱の水準となっています。

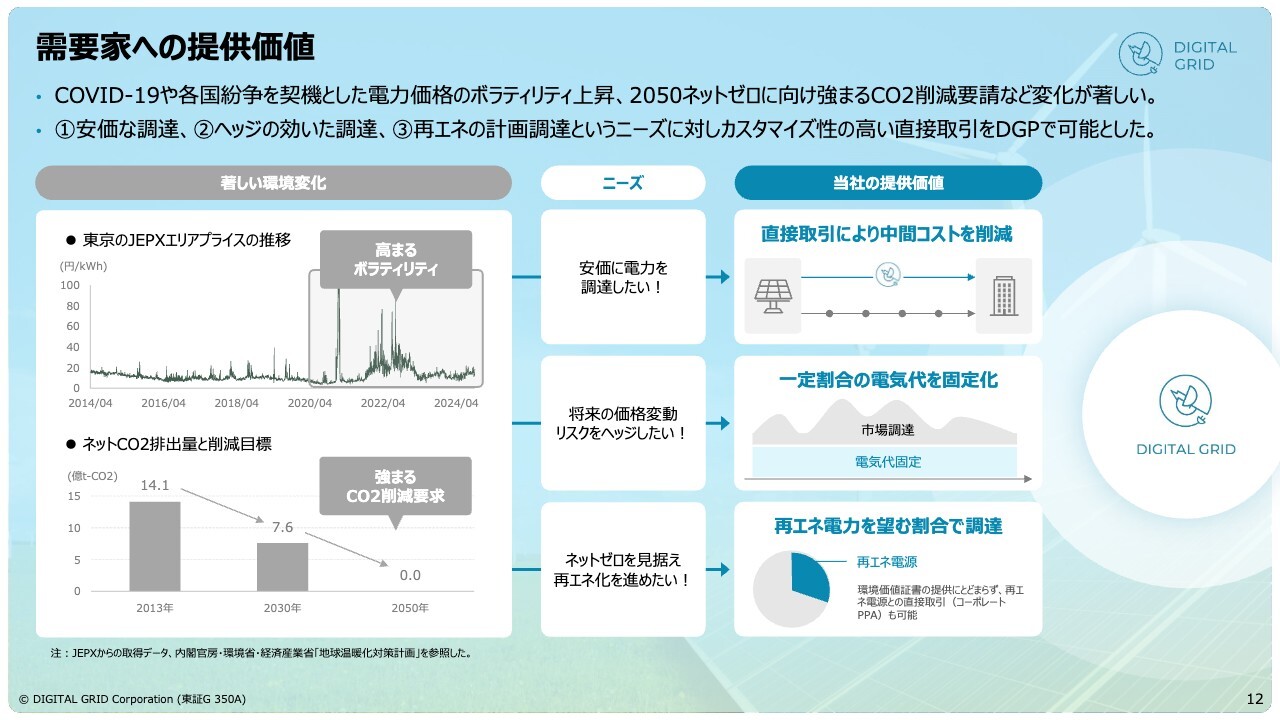

需要家への提供価値

実際にお客さまにどのような価値を提供しているかについては、需要側と発電側で少し異なりますので、まず需要側についてご説明します。

この3年ほどで、コロナ禍の発生やロシア・ウクライナ情勢の緊張に伴い、コモディティ価格のボラティリティが急激に高まりました。それに伴い、電力価格の市場もこれまでにないほどボラティリティの高い状況となっています。

このような中で、電気代が高騰したり、予算から大きく逸れるという問題に直面している方々のニーズに対応しています。具体的には、「電気を安価に調達したい」「価格を固定化したい」といったニーズに対し、プラットフォームを通じて解決策を提供しています。

我々はP2P電力取引によって、需要家と発電家が直接取引できる場を提供しています。これにより中間コストを削減できるほか、価格を固定化できる発電家と需要家をつなぐことで、電気を安価に調達できる仕組みを実現しています。

もう1つは脱炭素に関連するお話として、CO2の削減要求が強まる中で、再生可能エネルギーを調達したいと考えるお客さまに対し、それぞれに合った調達方法を提供しています。再生可能エネルギー電力を望む割合で調達する柔軟な方法を選びたいというニーズに応えるため、さまざまな電源種や量、調達方法も含めた柔軟性を提供してきました。

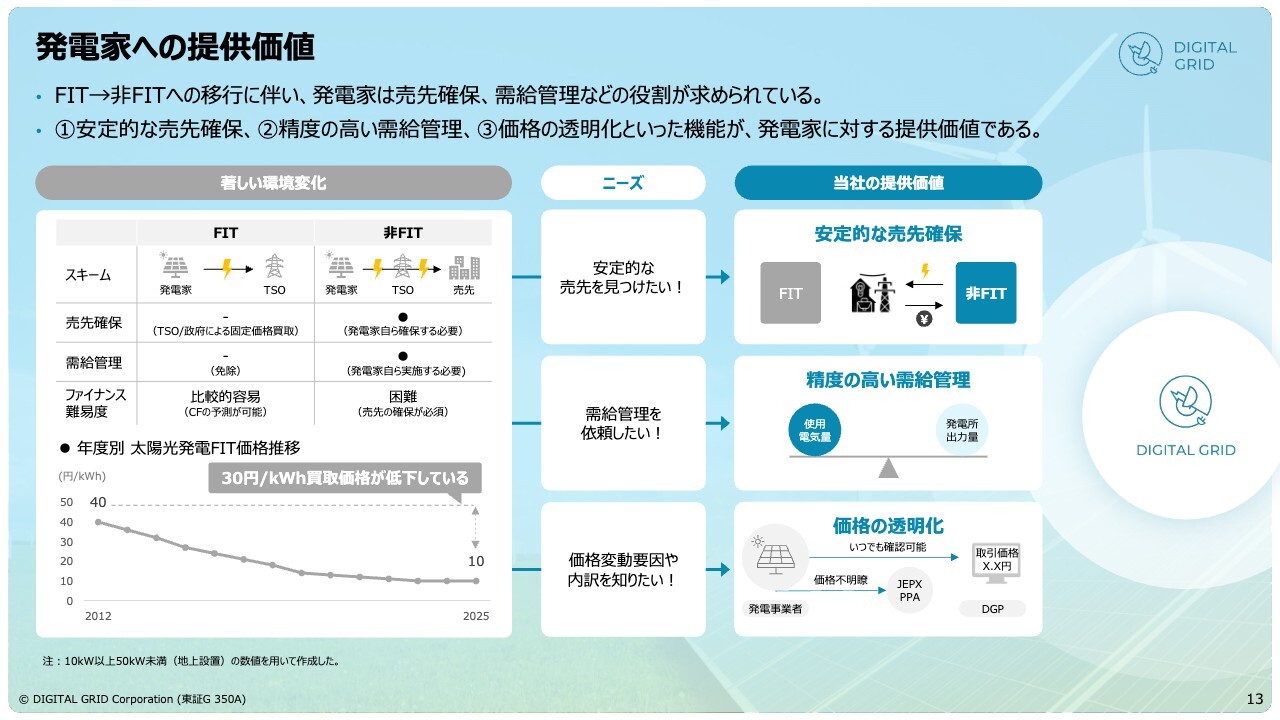

発電家への提供価値

発電家への提供価値についてです。こちらも大きな構造変化がありました。東日本大震災後の2012年に始まったFIT(固定価格買取制度)により、再生可能エネルギーが爆発的に増加しました。しかし、2022年からこの制度が順次終了し、新しい制度、または制度に頼らずに再生可能エネルギーを増やす必要がある環境へと変化しています。

その結果、発電家は売先を見つける必要があり、さらに需給管理を行い電気を送らなくてはなりません。加えて、その電気価格がいくらになるのかという点も不透明な状況です。我々は、発電家のみなさまが直面しているこの三重苦に対し、解決策を提供してきました。

当社には3,400拠点以上のお客さまがいらっしゃるため、安定的な売先を確保できる環境を提供するだけでなく、安心・安全に電気を送り届ける仕組みを整えています。

また、電力価格が不透明な状況への対応として、当社では四半期に一度オークションを実施しています。このオークションでは実名を伏せて匿名で行い、統計情報を開示することで、市場の相場や再生可能エネルギーを作り出せる価格帯を提示しています。

このように、再生可能エネルギーの普及に貢献するとともに、発電家のみなさまに対して価値提供を行うことに尽力しています。

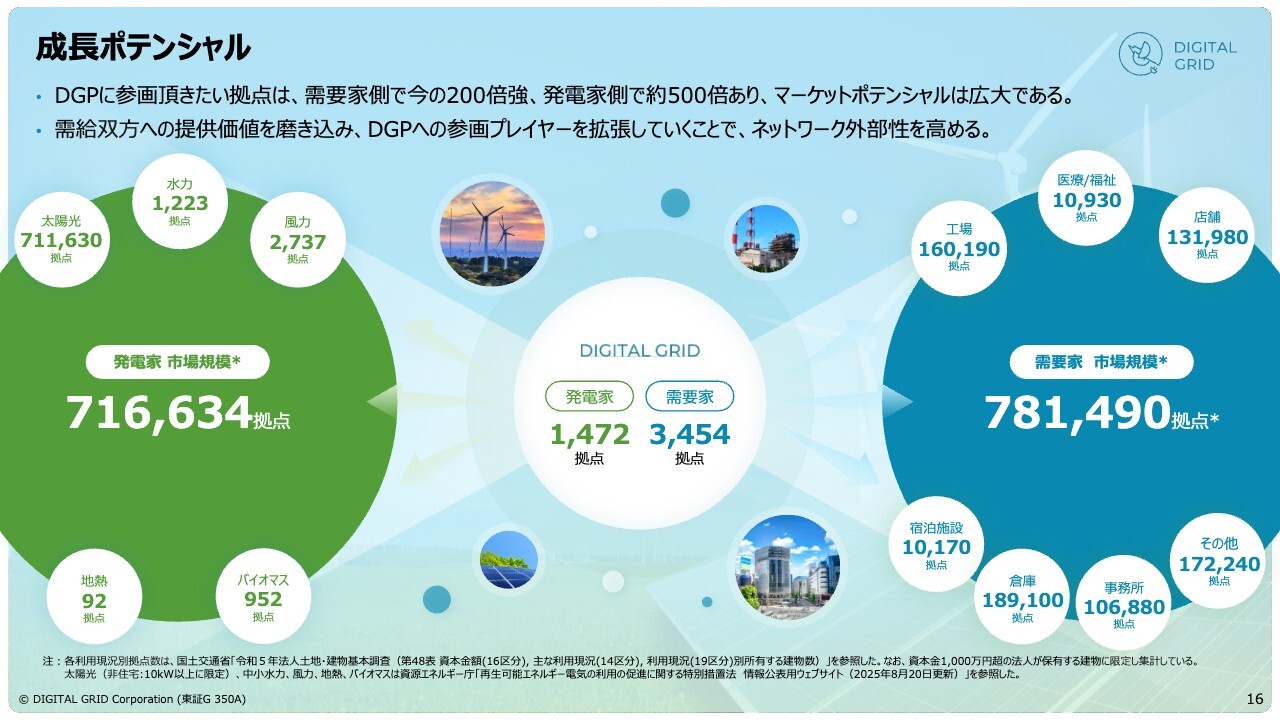

成長ポテンシャル

まだ道半ばではありますが、発電拠点や需要拠点の数は、世の中全体を見ると70万から80万近く存在しています。また、さまざまな電源種があるほか、今後新しい技術に基づく発電所などが出現する可能性もあります。

このような状況の中で、我々は成長を続け、日本を代表するプラットフォームへと拡大していきたいと考えています。

通期業績 | サマリー

昨年度の実績の振り返りです。まず業績サマリーですが、前年比で大きく伸長しています。プラットフォームでの取引量が増えたことが要因で、売上高・営業利益ともに大きく成長しました。

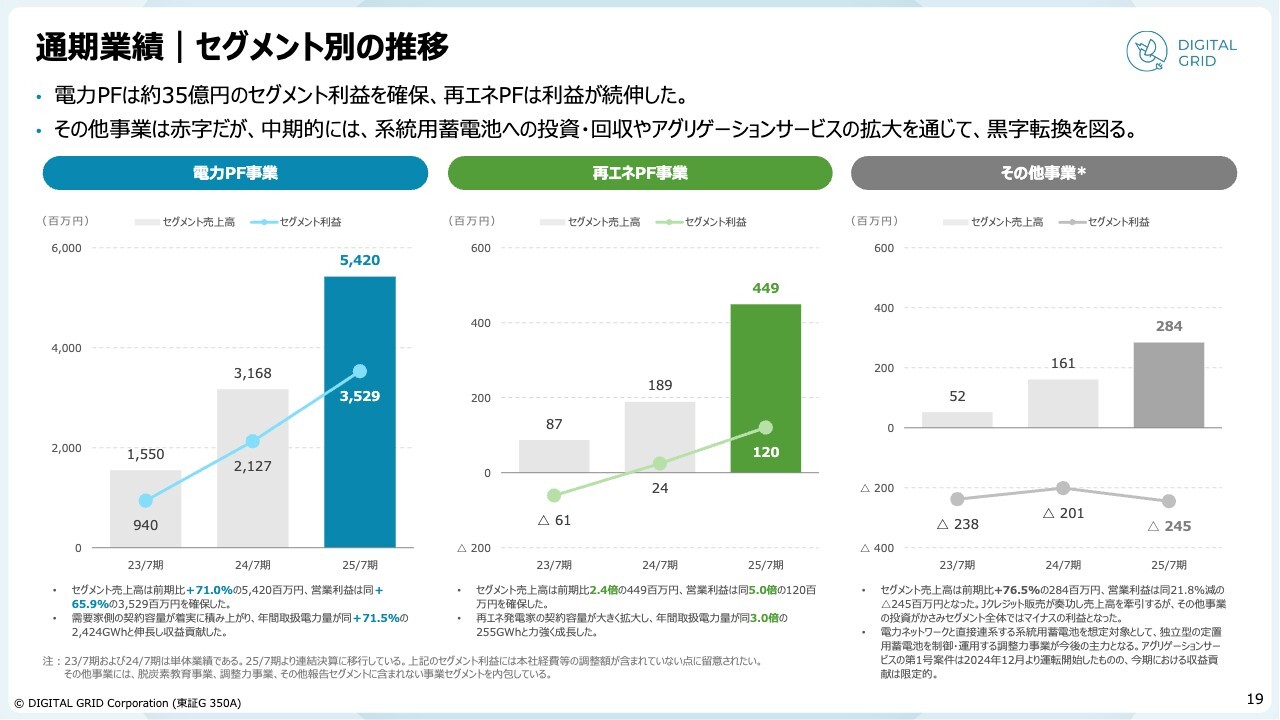

通期業績 | セグメント別の推移

セグメント別に見ると、電力プラットフォーム事業および再エネプラットフォーム事業ともに大きく成長を遂げています。特に再エネプラットフォーム事業は、前々期である2024年7月期に黒字転換を果たし、その黒字幅も順調に拡大しています。

その他事業については、先行投資が多分に含まれています。先ほどお伝えした系統用蓄電池事業に係る投資も含まれており、こちらについては後ほどご説明する中期経営計画において、早期の黒字化を目指して取り組む方針です。

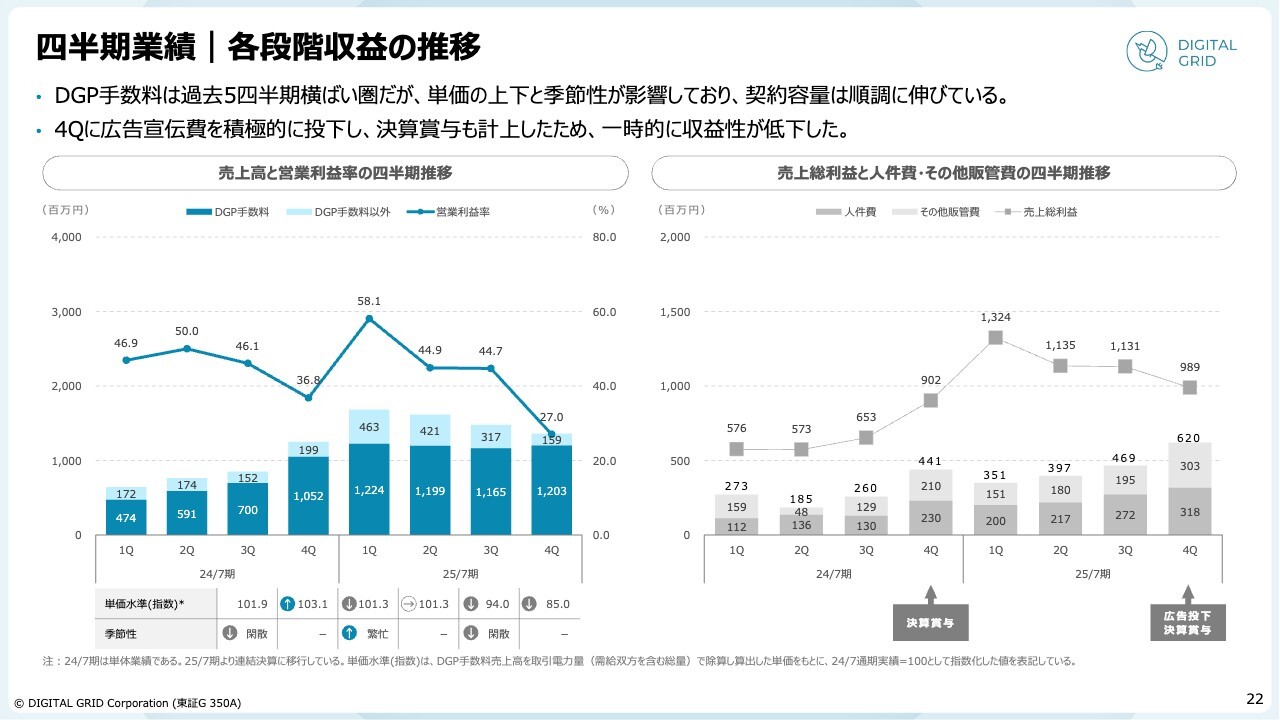

四半期業績 | 各段階収益の推移

四半期ごとの各段階収益の推移を示しています。スライド左側のグラフは売上高および営業利益率の推移、右側は売上総利益と販管費の推移を示しています。

特に注目していただきたいのは、濃い青色の売上高の推移です。先ほどリカーリング比率という言葉がありましたが、プラットフォーム利用料から発生する収益になります。このデータを見ると、「四半期で横ばいになっているのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。スライド下部に要因を2つ記載しています。

1つ目は、プラットフォーム利用料の単価水準に関するお話です。先ほど「競争環境が元に戻りつつある」というお話がありましたが、実際にこの四半期で単価が約16ポイント下落していることを確認しています。

2つ目は、季節性です。取引量(GMV)は気温が関係する部分があり、第1四半期は膨らみやすい傾向があります。当社の第1四半期は8月、9月、10月に該当しますが、現在も9月にしては暑い日が続いています。このような理由で、第1四半期は膨らみやすい傾向があります。

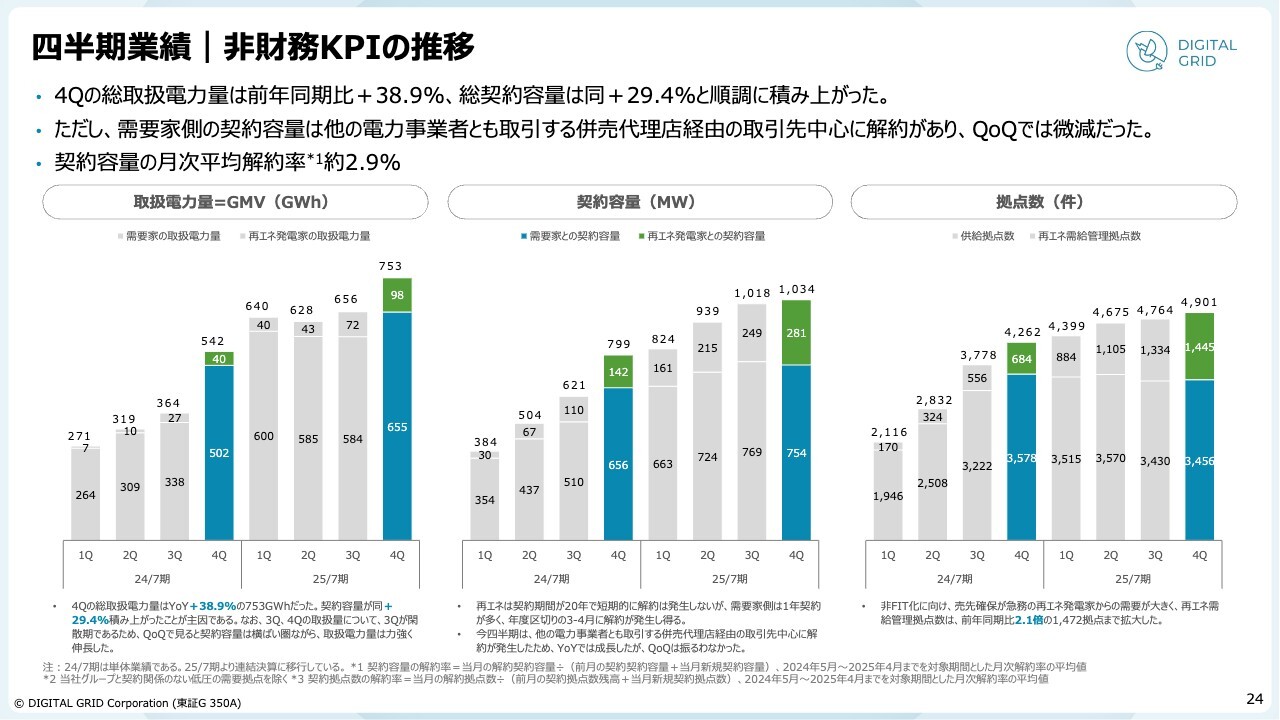

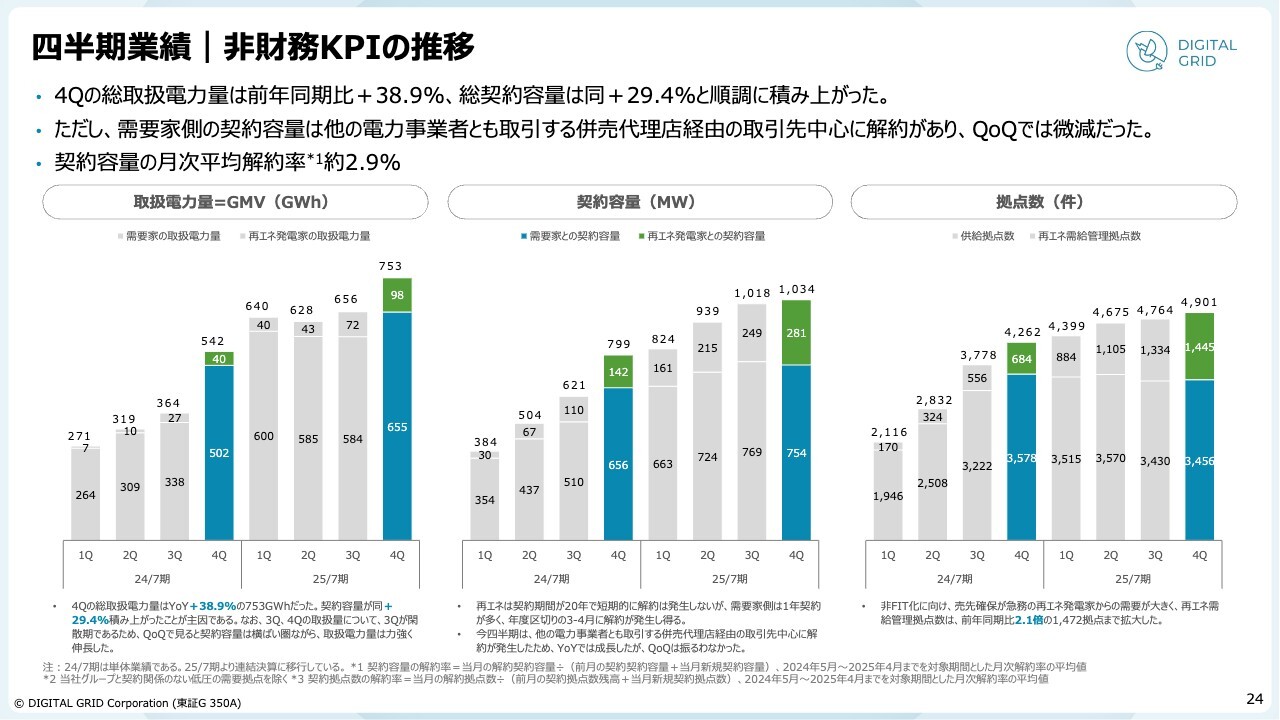

四半期業績 | 非財務KPIの推移

非財務KPIの推移です。取扱電力量は前年同期比プラス38.9パーセント、総契約容量は前年同期比プラス29.4パーセントと伸長しています。

一方で、一部解約があることも事実です。契約容量の月次平均解約率は、足元では約2.9パーセントの水準にあるため、これを削減することが当社の課題の1つとなっています。

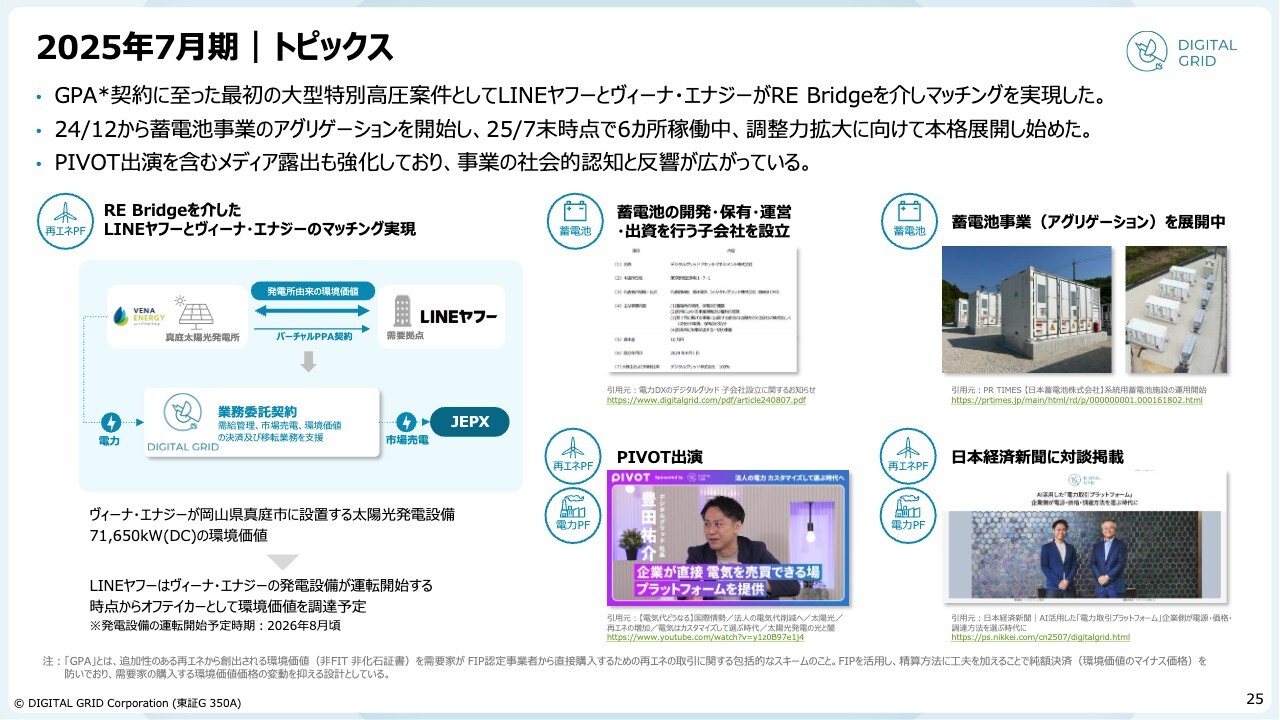

2025年7月期 | トピックス

昨年度のトピックスです。スライドの一番左に示しているのは、再生エネプラットフォーム事業において「RE Bridge」という新しいプラットフォームを立ち上げ、その中で大型ディールが成立したことをご報告します。

内容としては、買い手がLINEヤフー、売り手がヴィーナ・エナジーで、70メガワット以上の再生可能エネルギーを対象とした大型の太陽光取引が成立しました。当社の収益認識の観点では、太陽光の運転開始予定日が来年8月となるため、それ以降に反映されます。このような日本を代表する企業さまとの取引が進展していることをご報告します。

スライド右上に示しているのは、系統用蓄電池事業の内容です。昨年度は、特に系統用蓄電池事業の立ち上げに力を注いできました。

まず、子会社であるデジタルグリッドアセットマネジメントを設立し、実際に蓄電池の所有・運営・開発を担う会社として立ち上げました。さらに、蓄電池を運営・運用し、最適化するアグリゲーション事業を昨年12月から開始しています。

スライド下段には、これまで当社が力を十分に注いでこなかったマーケティング領域について記載しています。前四半期の決算説明資料にも、今期の計画としてマーケティングに取り組む内容が記載されていました。

具体的には、「PIVOT」や「日本経済新聞」に加え、さまざまな広告媒体やデジタルマーケティングを通じてリードの獲得を開始しました。こちらが今年の大きなトピックスと考えています。

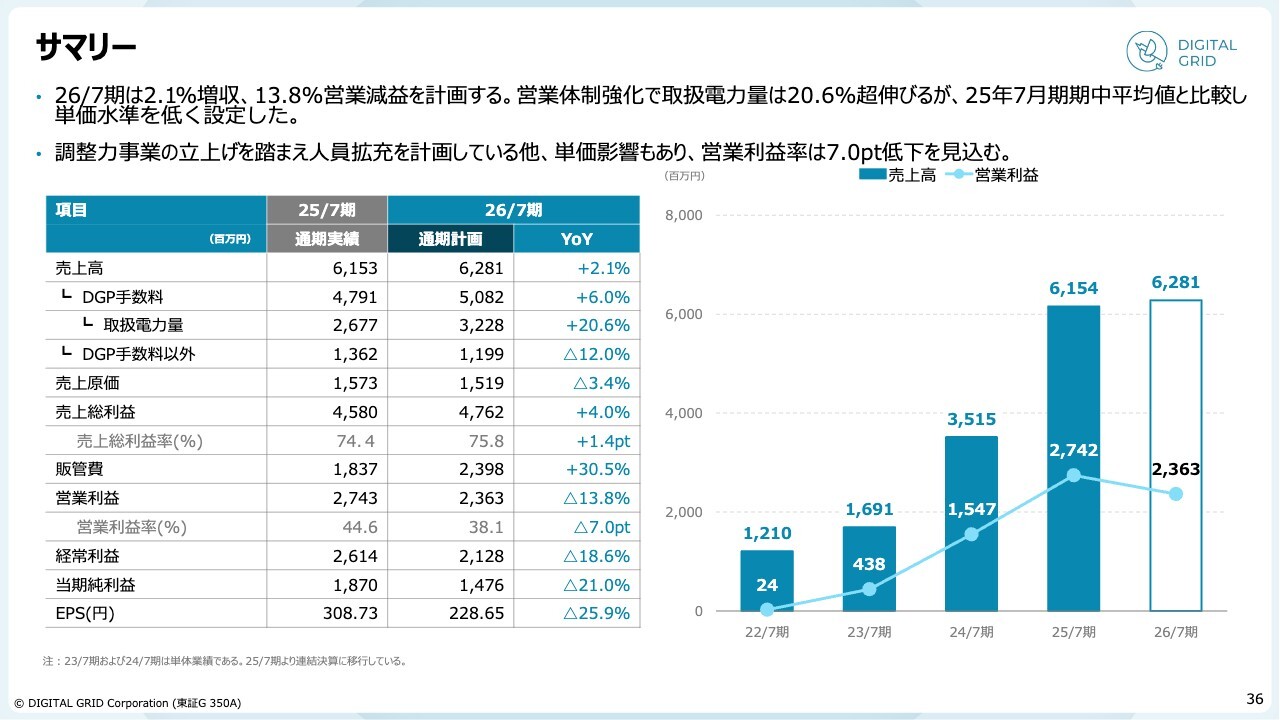

サマリー

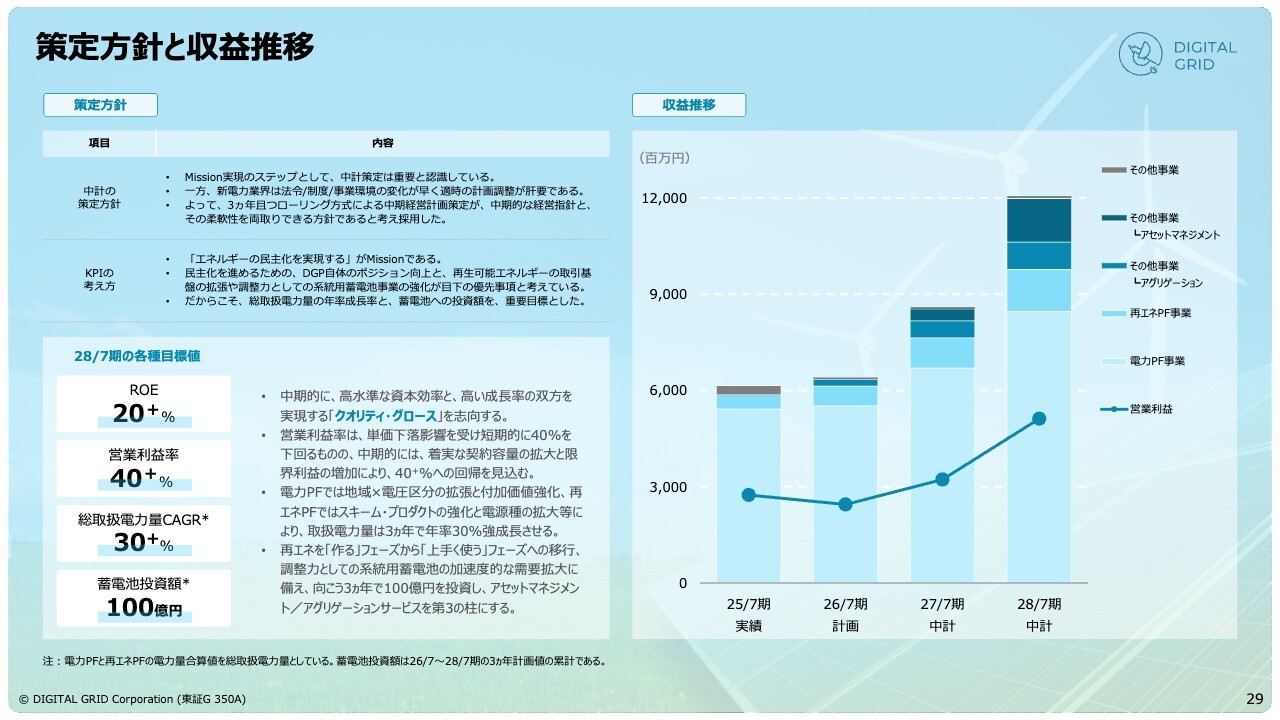

中期経営計画についてご説明します。KPIと3つの方針は、冒頭でお伝えしたとおりです。

策定方針と収益推移

中期経営計画の大きな方針として、さまざまな考え方があるかもしれませんが、当社では不確実要素が多い中で3年間という期間を設定し、ローリング方式で計画を定めつつ組み直していく方針で、今回の中期経営計画を策定しました。

KPIについてはROEから蓄電池投資に関連する4項目を提示しており、基本的には高水準な成長率と、資本効率を高める「クオリティ・グロース」を指向しています。

営業利益率に関しては、足元の単価の影響や先行投資もあり、来期の計画では40パーセントを下回る水準となる見込みですが、この3年間で再び40パーセントの水準に戻る計画を見込んでいます。取扱電力量および蓄電池投資については、次のスライドからご説明します。

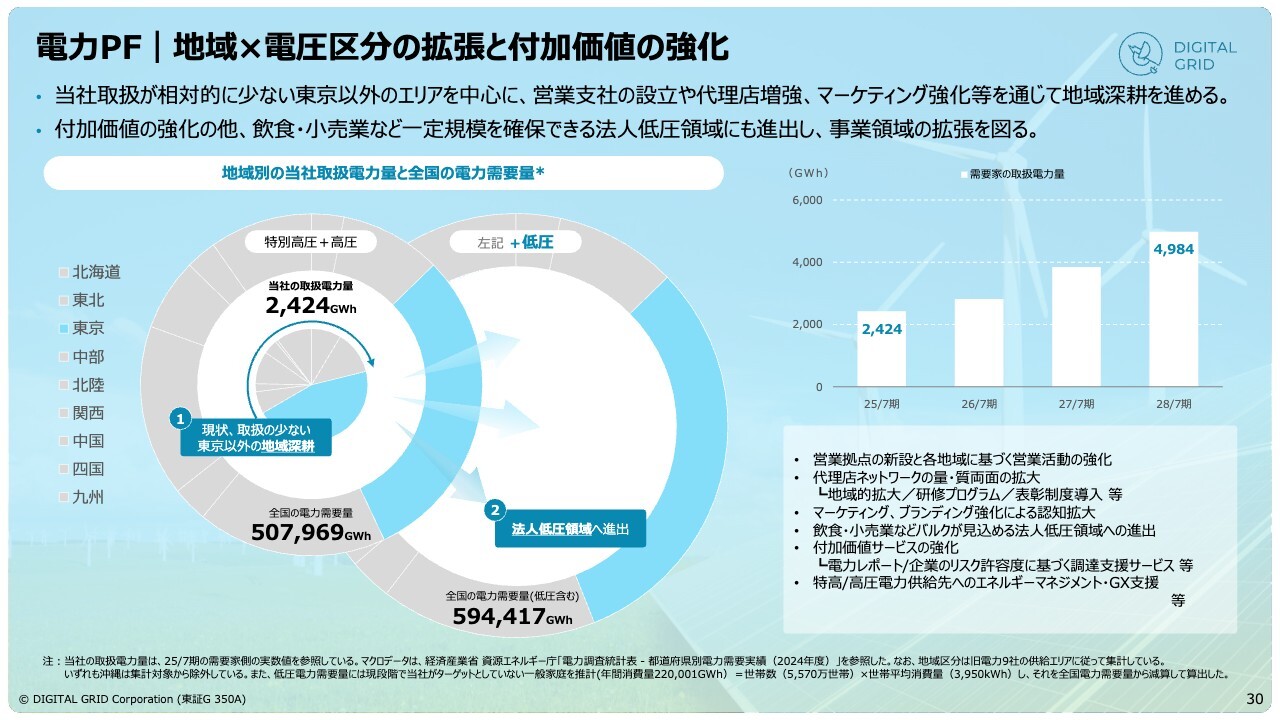

電力PF | 地域×電圧区分の拡張と付加価値の強化

まず電力プラットフォーム事業についてです。当社はまだ成長途上にあります。現在も多くのお客さまに毎月新たにご参加いただいています。ただし、これまでは困っているお客さまに1社1社丁寧に対応する運営方法を取ってきた結果、偏りが生じる側面もありました。

具体的には、スライド左側の円グラフのブルー部分が東京エリアを示していますが、全国平均で見ても東京エリアに偏りが見られるなど、地域性における偏りが存在しています。また、少人数体制でリソースが限られていることから、特別高圧や高圧など規模の大きなお客さまとのビジネスが中心になっていたという現状もあります。

今後は、日本を代表するプラットフォームを目指して、低圧のお客さまにも門戸を広げ、地域や領域を拡大することをターゲットとして掲げていきたいと考えています。

スライド右下には各施策を記載しています。これまでまったくマーケティングに取り組んでこなかった部分も、現在はかなり力を入れて動いています。このような施策を基に、加速度的な成長を目指していきたいと考えています。

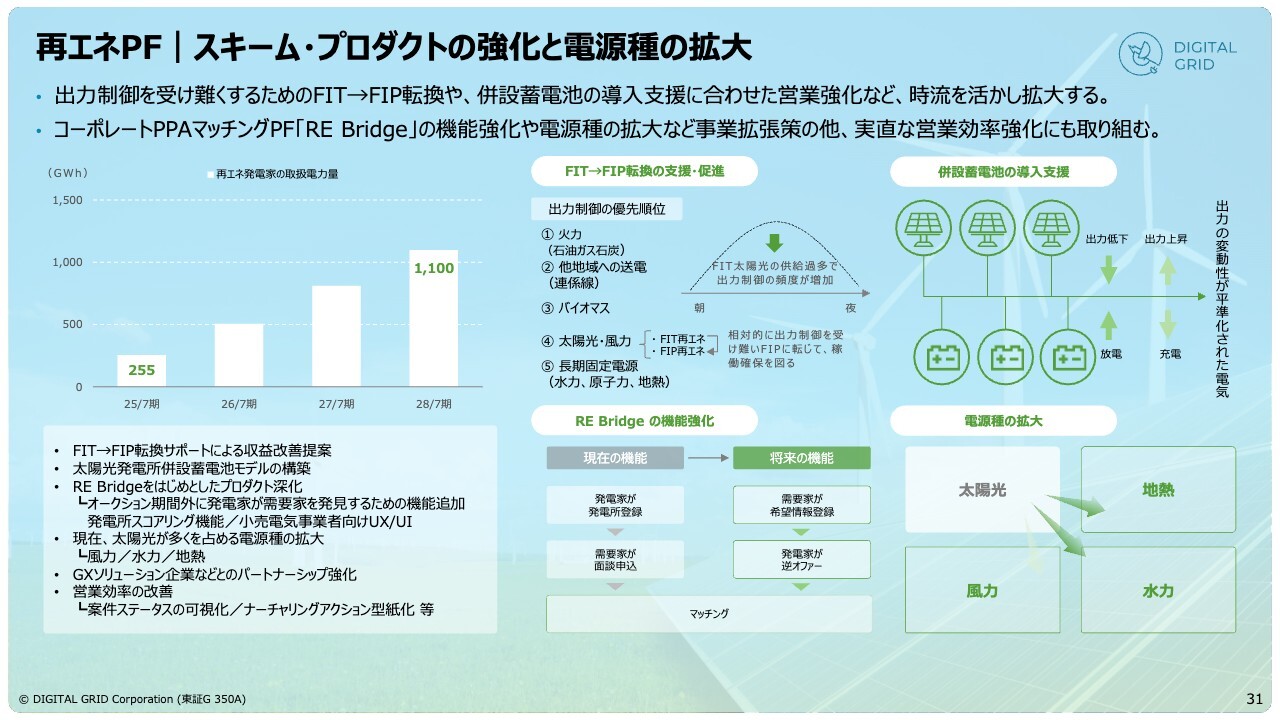

再エネPF | スキーム・プロダクトの強化と電源種の拡大

再エネプラットフォーム事業については、5年ほど前は苦しい時期もありましたが、2023年頃から順調に伸びてきています。この背景には、FITから非FITへの時流や、太陽光発電に蓄電池を併設する取り組みなどが挙げられます。このような事例を活かし、お客さまのニーズやご要望に応えていきたいと考えています。

特にご好評いただいているのが、コーポレートPPAマッチングサイト「RE Bridge」です。現在では、需要家が検索する機能のみですが、需要家から逆オファーを行う機能などを新たに追加する取り組みも進めています。

事業の拡張に向けて、そのような機能強化や電源種の多様化を進めていきたいと考えています。

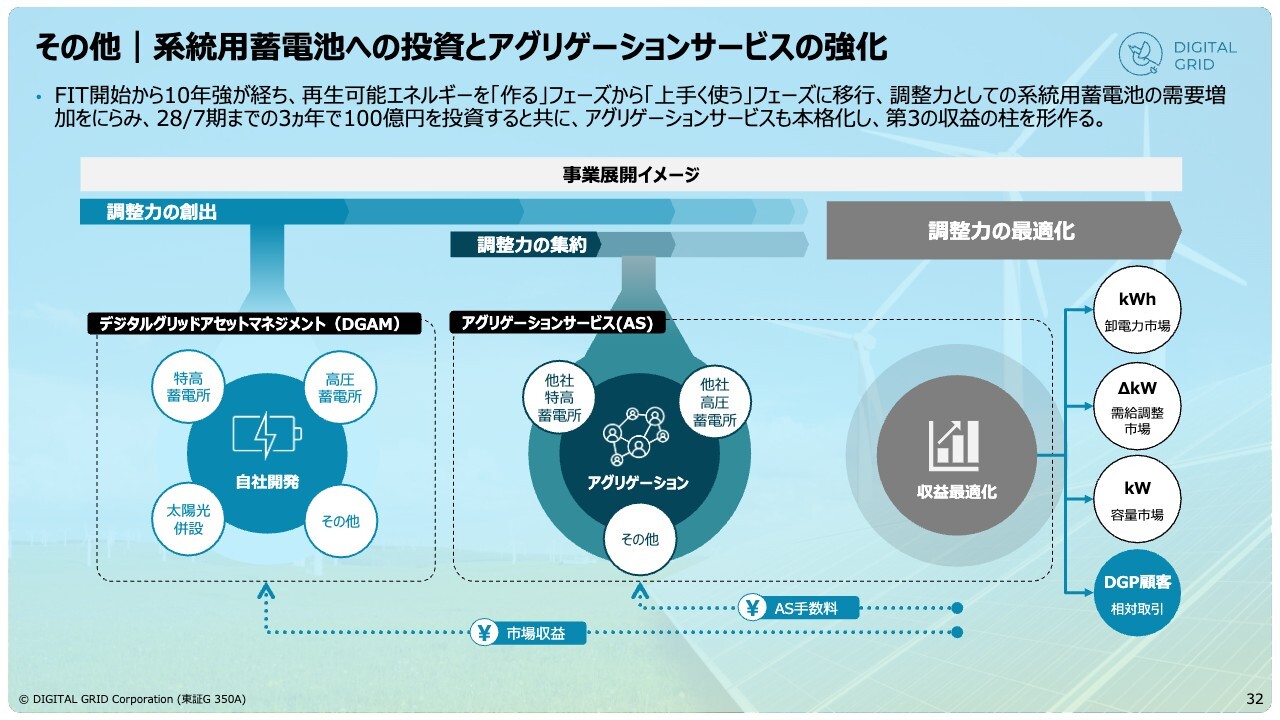

その他 | 系統用蓄電池への投資とアグリゲーションサービスの強化

第3の柱と位置づけており、今後3年間で100億円を投資すると謳っている、系統用蓄電池事業についてご説明します。

この事業は大きく2つに分かれます。1つ目は調整力を創出し蓄電池を自社で保有するビジネスです。2つ目はアグリゲーションサービス(AS)事業で、蓄電池を最適化して運用し、アセットは保有しません。これらは別会社に分けて運営しています。

AS事業についてはデジタルグリッド本体が行い、自社保有の事業は100パーセント子会社であるデジタルグリッドアセットマネジメント(DGAM)が蓄電池を保有し、会計も分けて運営・運用を行っていきます。

蓄電池の用途については、スライド右側にキロワットアワーやデルタキロワット、キロワットといった専門用語が記載されています。昨年の4月以降、多様なニーズが生まれてきています。

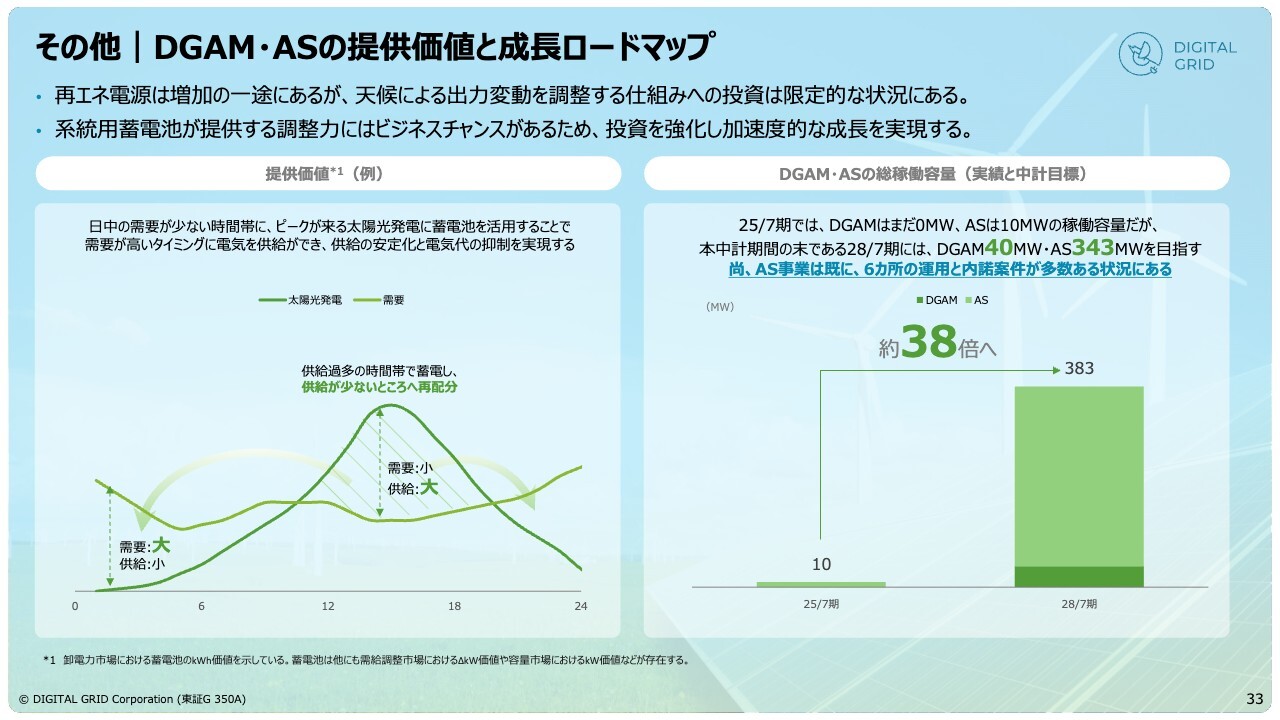

その他 | DGAM・ASの提供価値と成長ロードマップ

みなさまにイメージしていただきやすい提供価値の一例を紹介します。スライド左図に示されている山盛りの部分は発電所です。日本では太陽光発電が非常に普及している一方で、一部は使い切れずに出力制御が行われるなど、使い切れない部分をタイムシフトすることがあります。これは「kWh価値」とも呼ばれます。

反対に、太陽光発電が行われない時のスタンバイとして備えておく場合もあります。これは柔軟性事業、調整力事業と呼ばれるもので、このような用途もあります。

また、電源として存在しているだけで助かるといった価値もあり、蓄電池の用途が年々増えている印象を受けています。当社としてもこの価値を非常に重視しており、この事業に全力を注いでいきます。

実際の数字ベースで見ると、2028年7月期の総稼働容量としては、自社保有の事業とAS事業を合わせて383メガワットの蓄電池に携わることを目標としています。現時点では運転しているのは6ヶ所にとどまっていますが、今年度を含めて多くの内諾案件があり、この数字はまったく非現実的ではないと考えています。

蓄電池は日本のエネルギーインフラとして、また社会インフラとして非常に必要性が高まっていると感じています。

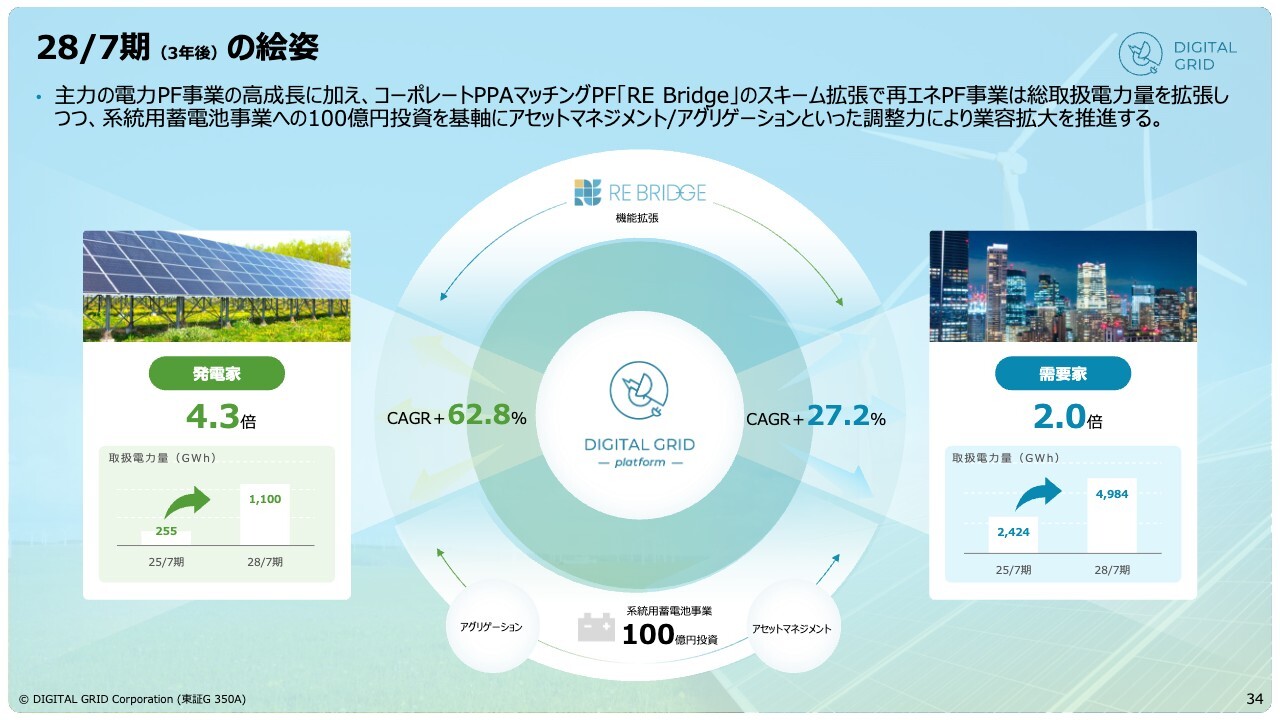

28/7期(3年後)の絵姿

2028年7月期の目標として、発電家は4.3倍、需要家は2倍以上の利用者を想定しています。さらに、第3の柱として系統用蓄電池事業に約100億円を投資し、この事業を重要な基盤として確立していく方針です。

サマリー

最後に、2026年7月期の通期計画についてご説明します。2026年7月期の売上高は、前期比で微増のプラス2.1パーセントとなる62億8,100万円を見込んでいます。営業利益については、単価の下落や調整力事業の立ち上げに伴い、23億6,300万円と減益を見込んでいます。

売上高に関しては、競争環境を考慮し、単価水準を低く設定していますが、非財務KPIである契約容量の獲得を継続的に推進し、従来どおりの成長を目指していく方針です。

再エネプラットフォーム事業においては、マーケティングに伴う大型リードの獲得を目指すとともに、「RE Bridge」でのマッチング案件数の拡大を図る施策を進めていきます。

系統用蓄電池事業については、現在多くの引き合いをいただいており、特にAS事業および自社保有の事業の2つのビジネスに注力していきます。

AS事業では一部今期中の収益貢献を見込んでいます。自社保有の事業については、今期は本格的な投資を行い、来期以降の収益貢献を目指していきます。これらの事業は今後さらに成長していくと考えています。

販管費については、先行投資を踏まえ、プラットフォーム事業と系統用蓄電池事業に対する人員採用を強化し、人員投資を行います。また、前期から実施しているマーケティングを通じてリード獲得を進めていきます。

その結果、来期の営業利益率は40パーセントを下回る見込みですが、中長期的な経営計画では40パーセント強を見込む方針です。

私からの説明は以上です。

質疑応答:解約率の現状と低減施策について

「2025年7月期の月次平均解約率は2.9パーセントとご説明がありましたが、他のSaaSビジネスと比べるとやや高水準に見受けられます。この数字の理由、および下げる余地があるのかについて、具体策と併せてご

新着ログ

「電気・ガス業」のログ