【QAあり】TOA、非常用放送設備のパイオニアとして国内シェアNo.1を獲得 多様なニーズに応えグローバルでの市場拡大を目指す

TOA(証券コード:6809 東証プライム)

谷口方啓氏(以下、谷口):みなさま、こんにちは。TOA株式会社代表取締役社長の谷口です。本日はみなさまに、当社のご紹介と私たちが目指す姿についてご説明します。よろしくお願いします。

本日みなさまに覚えていただきたい当社のポイントを3つご紹介します。

1つ目は「創業91年、業務用音響機器・映像機器のグローバルメーカー」、2つ目は「社会に欠かせない事業で高いシェア・安定した業績」、そして3つ目は「充実した配当」です。

これらの理由により、ここ数年は個人投資家の方も増加しています。

会社概要

谷口:会社概要です。当社は1934年に創業し、今年で91年目となりました。国内に35拠点、海外に27拠点を置いて活動しています。資本金は52億7,900万円、連結売上高は506億2,600万円、グループ従業員数は3,144名です。

3つの事業領域

谷口:3つの事業領域をご紹介します。Public Safetyは、自然災害や犯罪、事故などの危険から少しでも多くの人々を守り、社会の安全安心を実現するソリューションの提供です。

Public Communicationは、時間や空間の隔たり、言語や年齢など多様性を乗り越え、便利で快適な社会のコミュニケーションを実現するソリューションの提供です。

Public Space Designでは、日常のささやかな楽しみから非日常の特別な体験まで、人々の心をより豊かにする空間演出を実現するソリューションを提供します。

こんなところで活躍しています

谷口:当社の商品は、みなさまの日常の身近なところで活躍しています。例えば、オフィスや会議室で使用される当社のワイヤレスマイクは、国内シェアの4割を超えています。また、防犯カメラなどの映像機器は、商業施設や工場などで活用されています。

こんなところで活躍しています 教育施設

谷口:詳しくご紹介します。例えば、学校では授業開始を知らせるチャイム、また、放送部の生徒たちによるアナウンスや音楽が放送されます。これらを流すために、教室の黒板の上に設置されている白くて四角いスピーカーも、当社の製品です。

こんなところで活躍しています 交通インフラ施設

谷口:関西国際空港や羽田空港では、スライドの写真のようなスピーカーが天井に設置されています。放送はもちろん、スタッフ同士の連絡や利用客への搭乗開始受付のアナウンスなどを行う際は、当社のインターカムをご利用いただいています。

日本国内に空港は97ヶ所ありますが、空港を利用されるお客さまの約9割が、当社の放送設備をご使用いただいていることになります。また、空港以外には、鉄道の駅におけるアナウンスや発着案内などでもご利用いただいています。

こんなところで活躍しています 商業施設

谷口:商業施設では、例えばイオンモールなどのショッピングモールや大型百貨店において、当社のリモートマイクロフォンや天井埋込型スピーカーなどをご利用いただいています。

イベント情報の案内、迷子や車のライトの消し忘れ等のお知らせ、空間演出のためのBGMなどに用いられています。みなさまも聞いたことがあるのではないかと思います。

こんなところで活躍しています 宗教施設

谷口:その他にも、イスラム教のモスクと呼ばれる礼拝堂に、当社の放送設備が多数用いられています。1日に5回「アザーン」といわれる礼拝時間の呼びかけが放送されます。

特に、当社が早期から工場を構えて販路を開拓してきたインドネシアの方々からは、このような放送設備を「トーア」と呼んでいただいています。TOA株式会社は、以前は東亞特殊電機株式会社という社名であり、インドネシアではこの社名が放送設備の代名詞となっています。

このような説明を聞くと、当社をご存じなかった方にも「意外と身近な企業だったんだ」と思っていただけたのではないかと思います。私たちTOAは、人々が集まる場所で使われる放送設備などの業務用音響機器や防犯カメラなどの映像機器を作っているメーカーです。

kenmo氏(以下、kenmo):今までのお話を聞いて、TOAブランドが設備向けの業務用音響の分野で、みなさまが知っているような有名企業であることがわかりました。なぜここまで御社の製品が信頼を勝ち得ているのか、教えてください。

谷口:先ほどもお伝えしたとおり、当社の製品から出る音はどこかで耳にされたことがあると自負しています。ユーザーのみなさまからどのような信頼を得ているかというと、なによりも家庭で使われるものと違い、私たちは業務用機器のメーカーです。

ユーザーの方が業務をしている時に音が止まってしまうと大変なことになるため、みなさまに安心して使用いただくために、なによりも丈夫で壊れない、高品質な製品を提供していることが、長くご利用いただけている理由の1つです。

加えて、競合となる総合電機メーカーと異なる点として、当社はニッチな分野で多品種少量生産の体制を構築しています。それによって幅広い市場に対してマーケティングを行い、お客さまのさまざまなニーズにきめ細やかに対応できる幅広い商品ラインナップを揃えています。

創業以来、このような取り組みを続けながらシェアを高めてきたことで、ユーザーのみなさまからいただいたノウハウを蓄積し、技術力をエンジニアリングの向上に結びつけ、ユーザーのさまざまなニーズに応えてきました。

それらがお客さまの信頼獲得につながっており、「困った時はまずはTOAに聞け」というような信頼をいただいています。

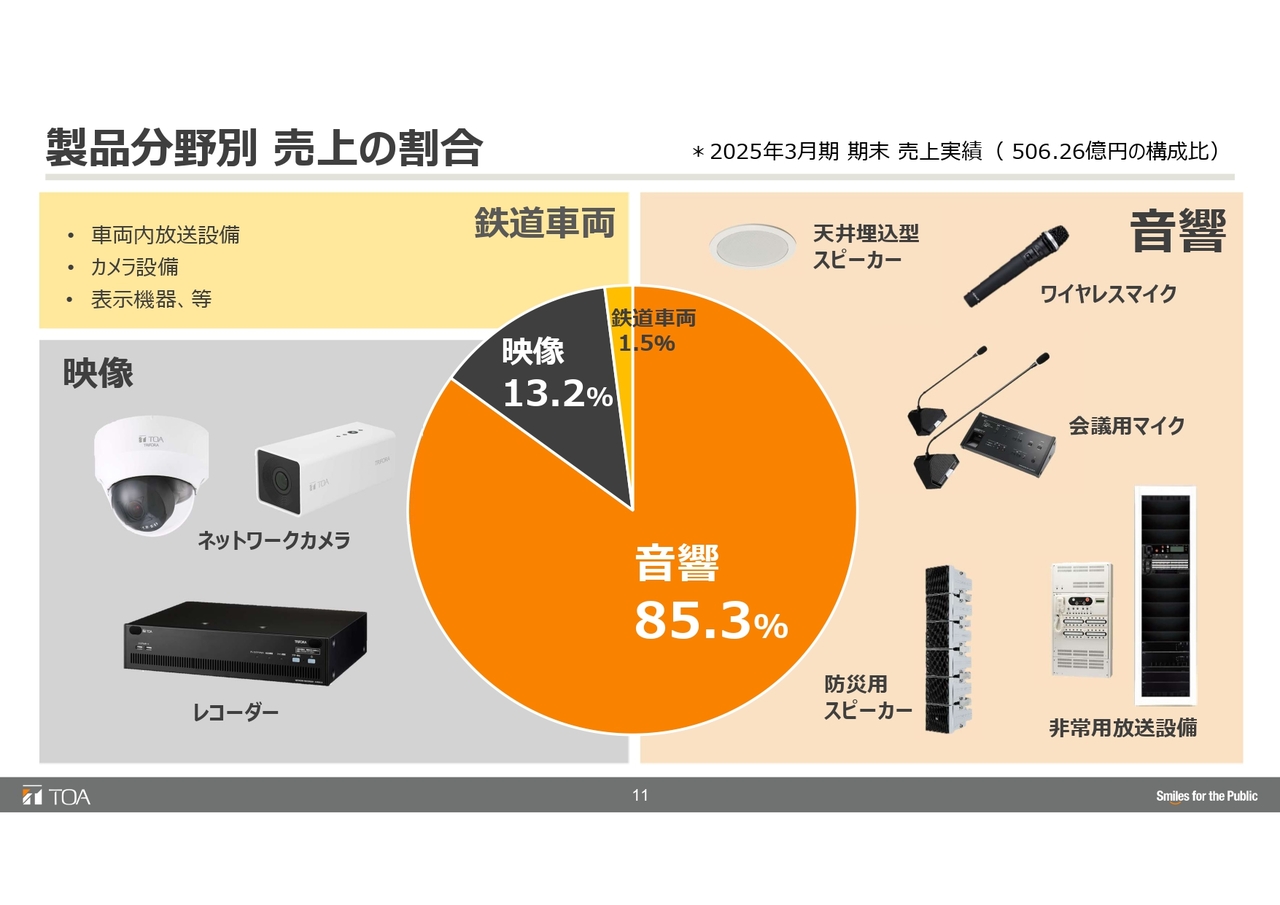

製品分野別 売上の割合

谷口:2025年3月期決算における、製品分野別の売上の割合です。

全体の85.3パーセントが、放送設備などの音響分野です。13.2パーセントが、防犯カメラやレコーダーなどの映像分野です。残りの1.5パーセントが、車両内の放送設備や表示機器などの鉄道車両分野となっています。

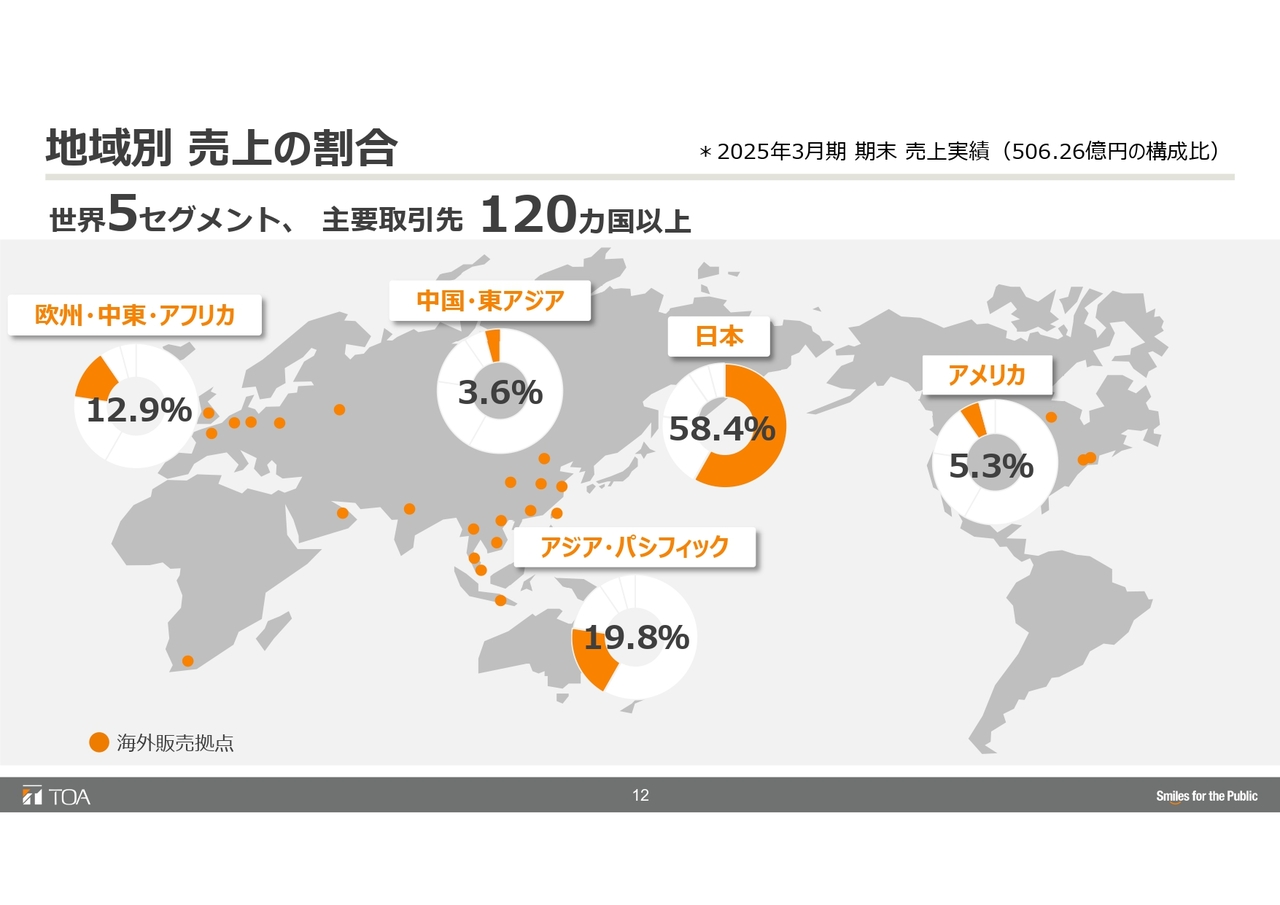

地域別 売上の割合

谷口:地域別の売上の割合です。2025年3月期決算において、日本セグメントが全体の約6割を占めています。次いで多いのがアジア・パシフィックセグメントで、19.8パーセントです。以下、欧州・中東・アフリカセグメント、アメリカセグメント、中国・東アジアセグメントと続き、日本セグメントが最も多い状況にあります。

グローバルでの展開には、まだ成長の余地があると考えています。半世紀前からグローバル進出を展開してきたバックグラウンドを活かして世界各地の需要をしっかりとつかみ、全世界での売上をさらに拡大していきたいと思っています。

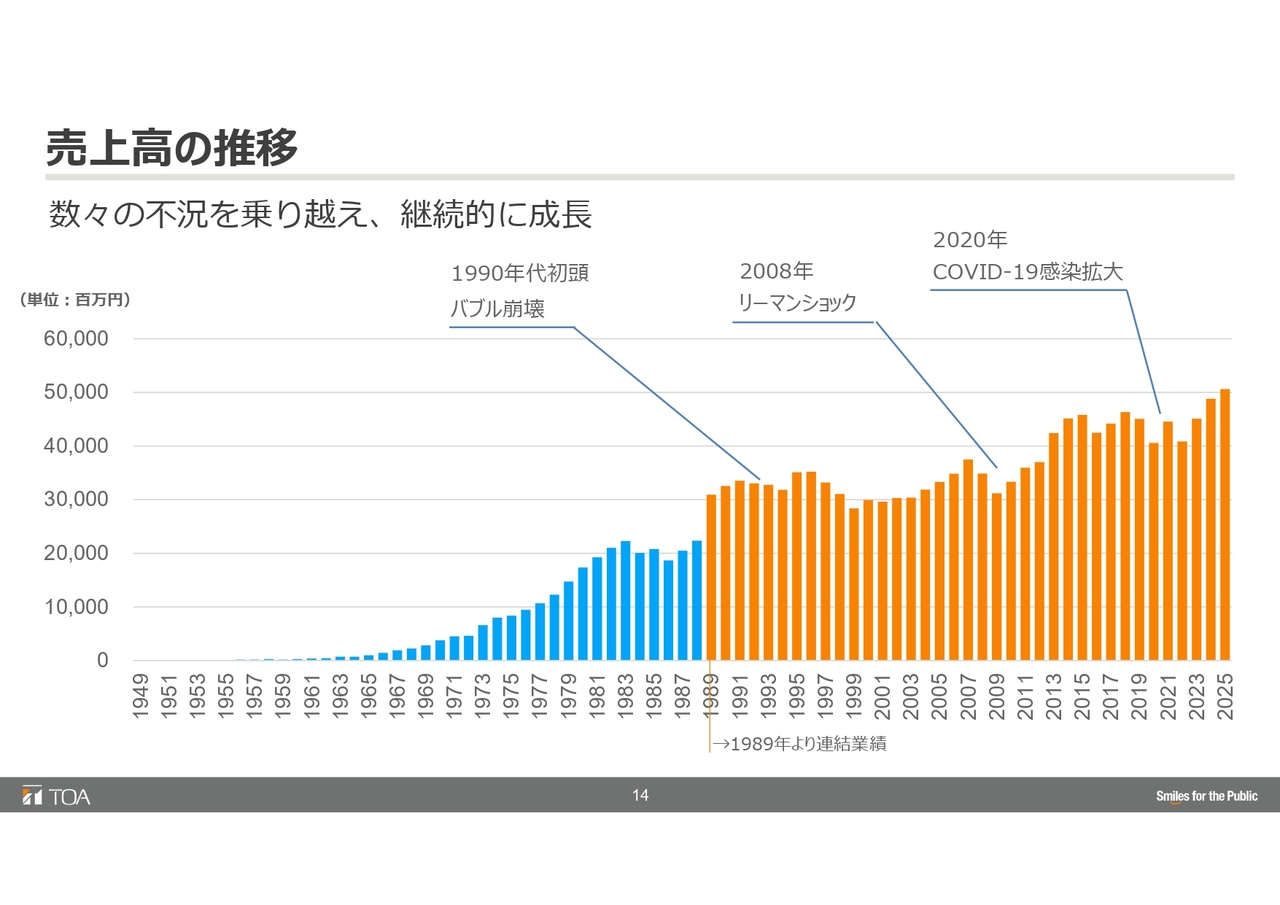

売上高の推移

谷口:当社の財務状況についてご説明します。当社は、これまでバブルの崩壊やリーマンショックなど数々の不況を乗り越え、継続的に成長してきました。また、昨今では新型コロナウイルスの感染拡大による経済の落ち込みからも回復を遂げ、2025年3月期は過去最高の売上高を達成できました。

kenmo:スライドには売上高推移の記載がありますが、足元でのお客さまの景況感や御社の製品の引き合いなどについて、お聞かせいただけますか?

谷口:先ほどコロナ禍からの回復というお話をしましたが、その後の成長のフェーズがまだ続いていると見ています。

国内では、主に半導体関連の製造業の工場を中心に、設備投資を継続しています。海外では、特にアジア・パシフィック地域やアフリカ地域など、人口増加や経済発展を遂げているエリアの市況が活況を呈している状況です。

kenmo:国内市場は比較的成熟しているようなイメージがあります。今後もまだ伸ばせていけるのかどうか、そのあたりも含めて教えていただけますか?

谷口:確かにご指摘のとおり、長期で見ると大きな伸びは難しいかもしれませんが、当社は設備関係で入れる場合、新築だけでなくリニューアルの場合にも採用されます。

その際、これまで以上に利便性や信頼性の高いソリューションを提供し、1案件当たりの付加価値を拡大するとともに、新たなサービスも取り入れていくことで、まだ国内で長期的に伸ばす余地があると考えています。

足元で言えば国内需要も非常に活況であり、サプライチェーン全体で忙しい状況が続いています。

kenmo:リニューアル需要もあると伺いましたが、足元では原材料価格の高騰などもあり、各社でもさまざまな価格転嫁の動きが出ているかと思います。御社における価格転嫁の状況や方針について、お聞かせいただけますか?

谷口:ご指摘のとおり、社会全体で価格転嫁が進んでいます。私たちの業界でも、適正価格については、以前と比べてユーザー側や流通側にも受け入れていただける状況にあります。

もちろん、製品別にマーケティングをしっかりと行い、競合の動きを見ながらではありますが、新しい価格を提示して受け入れていただいている状況です。また、引き続き検討を実施していく所存です。

kenmo:この後のお話に出てくるかもしれませんが、新型コロナウイルスの影響で足踏みした後、売上が再び上昇基調になっています。これは価格転嫁の影響なのか、引き合いが多いのか、国内や海外でどのような要素が多いのかについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

谷口:数年前までは、価格改定による押し上げ効果のほうが数量ベースを上回っていましたが、最近は国内に関しては数量ベースでの成長が見られるようになりました。

海外についても、地域によって差はありますが、価格改定を実施していることに加え、連結売上高に関して言えば為替の円安効果もありました。

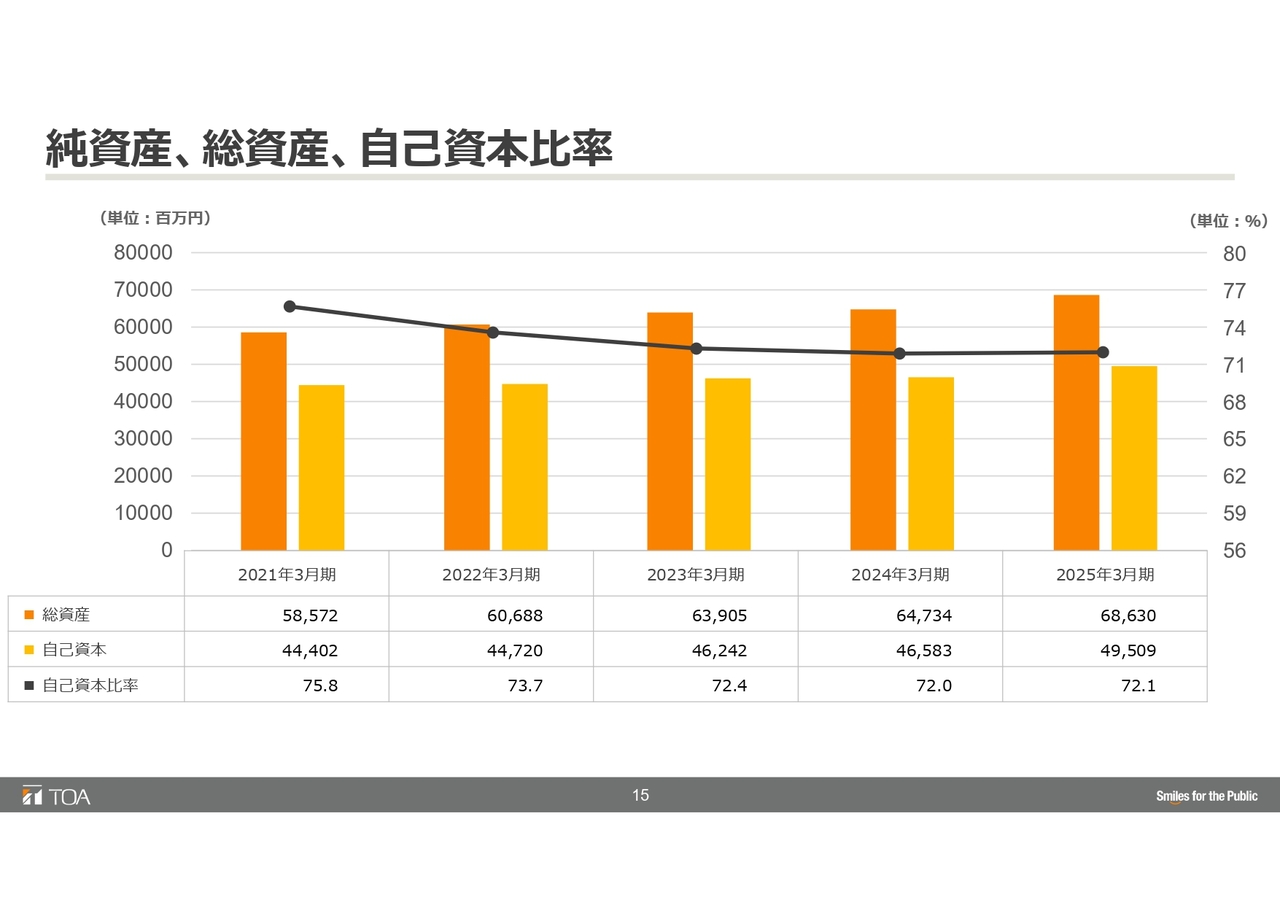

純資産、総資産、自己資本比率

谷口:純資産、総資産、自己資本比率の過去5年間の推移についてです。

当社は健全な財務体質のもと、安定的な企業経営を持続してきました。引き続き、会社の継続的な発展と安定的な企業経営を実現していきます。また、高い自己資本比率を維持し、無借金経営を継続していきます。

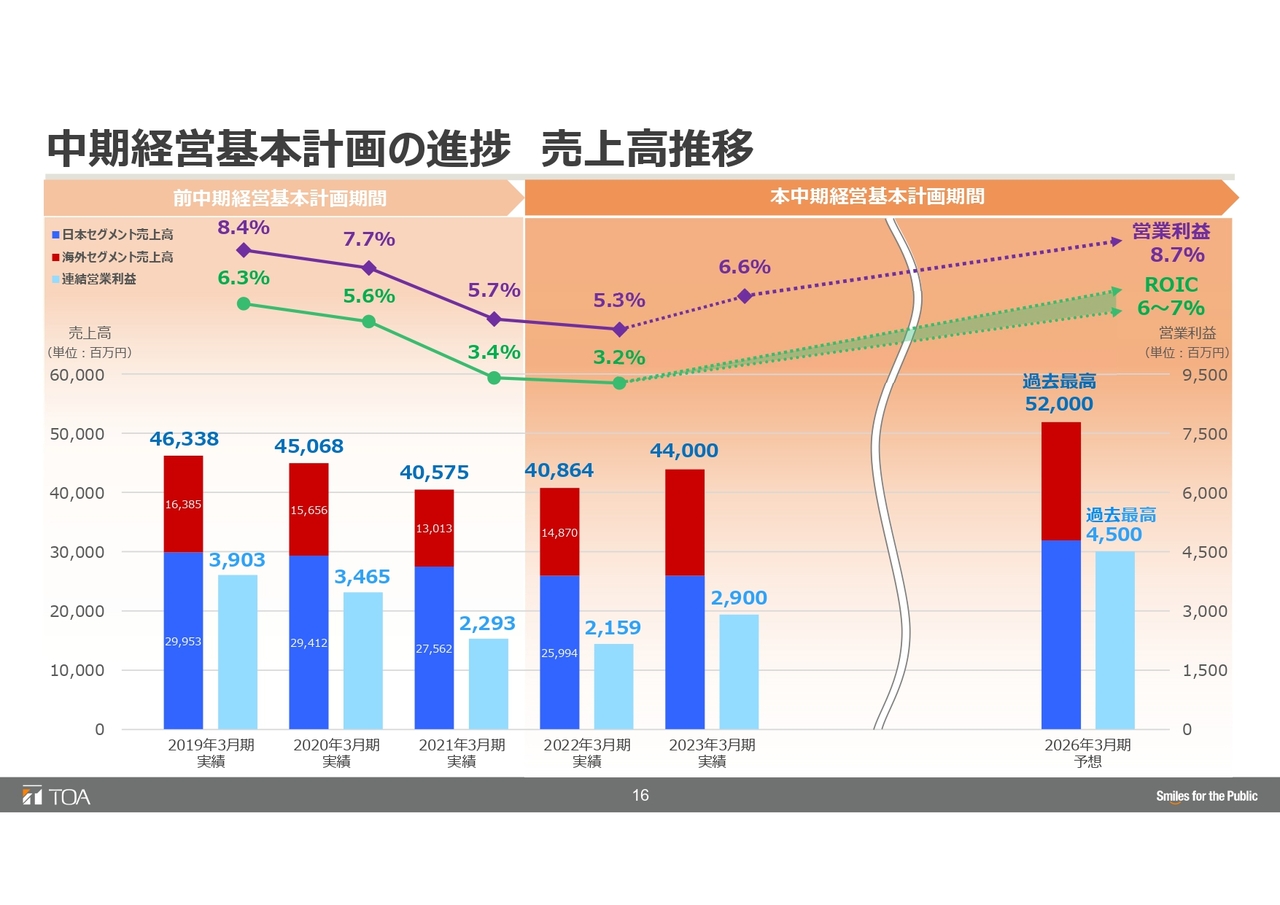

中期経営基本計画の進捗 売上高推移

谷口:こちらのスライドは、2026年3月期を最終年度とし、5年間で進めている本中期経営基本計画について、前中期経営基本計画以降の業績推移および、2022年5月に策定した本中期経営計画最終年度の目標をグラフにしたものです。

本中期経営基本計画では目標を達成すべく、強固な収益基盤を構築しながら、新たな活動および投資を行ってきました。

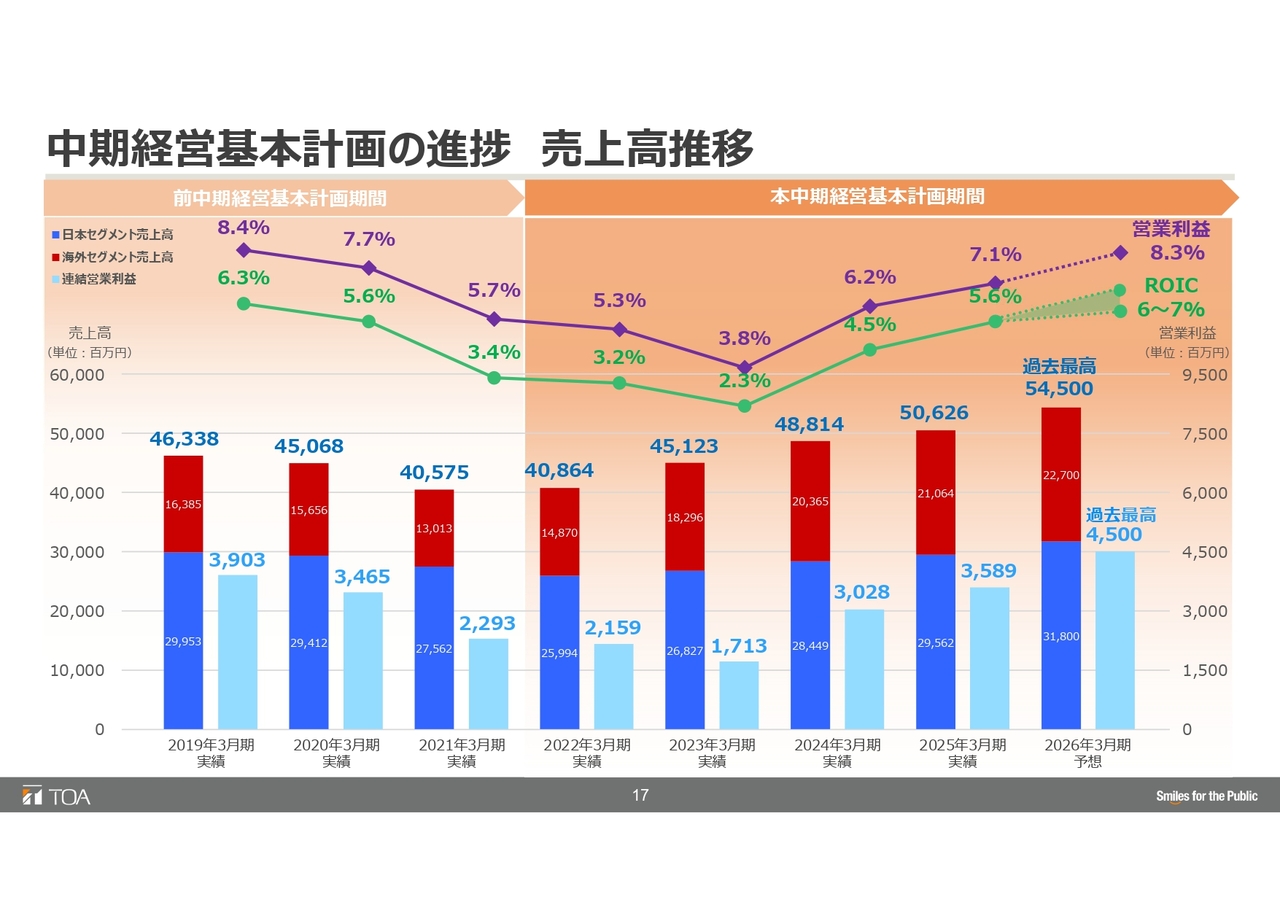

中期経営基本計画の進捗 売上高推移

谷口:本中期経営基本計画の業績推移です。売上高は2020年3月期、2021年3月期とコロナ禍の影響を受けて2期連続の減収となったものの、2022年3月期より4期連続の増収となり、2025年3月期は初めて500億円を突破しました。

営業利益、営業利益率、ROICの推移については、2022年3月期から2023年3月期まではコロナ禍に伴う経済活動の停止や半導体鋼材を中心とした原材料価格の高騰、物流費の高騰などの影響を受け、減少傾向にありました。

2024年3月期からはこれらの状況が落ち着き、価格改定による効果も出始め、2期連続で増益となりました。

本中期経営基本計画の最終年度となる2026年3月期は、売上高545億円、営業利益45億円を予想しています。いずれも中期経営基本計画目標を達成し、過去最高となる見込みです。

引き続き成長投資を実行しつつ、業務のデジタル化とデジタル技術活用人材の育成により、付加価値と生産性を向上させていきます。

kenmo:国内は成熟市場と思われる中、国内および海外それぞれの今後の成長戦略について、お聞かせいただけますか?

谷口:まずは国内について、先ほども一部触れましたが、人口減少や都市への一極集中化などに伴い、同じ案件でも付加価値を加える要素として効率化や省人化、リモート対応などへのニーズに応えていきたいと思っています。

その際、ネットワークやAIなどを活用し、これまでのアナログではなくデジタルネットワークに対応した音響商品やセキュリティ商品を使い、お客さまの業務を支援するソリューションの提供範囲を拡大していきたいと思っています。このような取り組みによって、業績およびシェアの獲得を目指していきます。

kenmo:スライドのグラフを見ると、現在は海外が4割弱となっていますが、このペースで進めば、いずれは海外が日本を追い抜くのではないかと思います。そのあたりのイメージはいかがですか?

谷口:おっしゃるとおりです。海外ではまだシェアが低く、当社の商品や販売網も、日本に比べると十分に手が届いていないのが現状だと分析しています。音や映像を使って情報伝達を行うことが、文化としてまだ普及していない国もあるため、そのような地域での拡大の余地は非常にあると思っています。

現在は、まだ海外が少ないですが、今後、売上高の半分を超え、国内以上に海外が伸びていくよう取り組んでいきたいと考えています。

kenmo:「特にこのあたりに注力していきたい」というエリアはありますか?

谷口:まず、経済成長の著しいアジア・パシフィック地域が筆頭に挙がります。また、国が非常にたくさんある欧州や中東アフリカにも注力していきたいと考えています。特に中東アフリカには成長の余地が大きいと思っています。

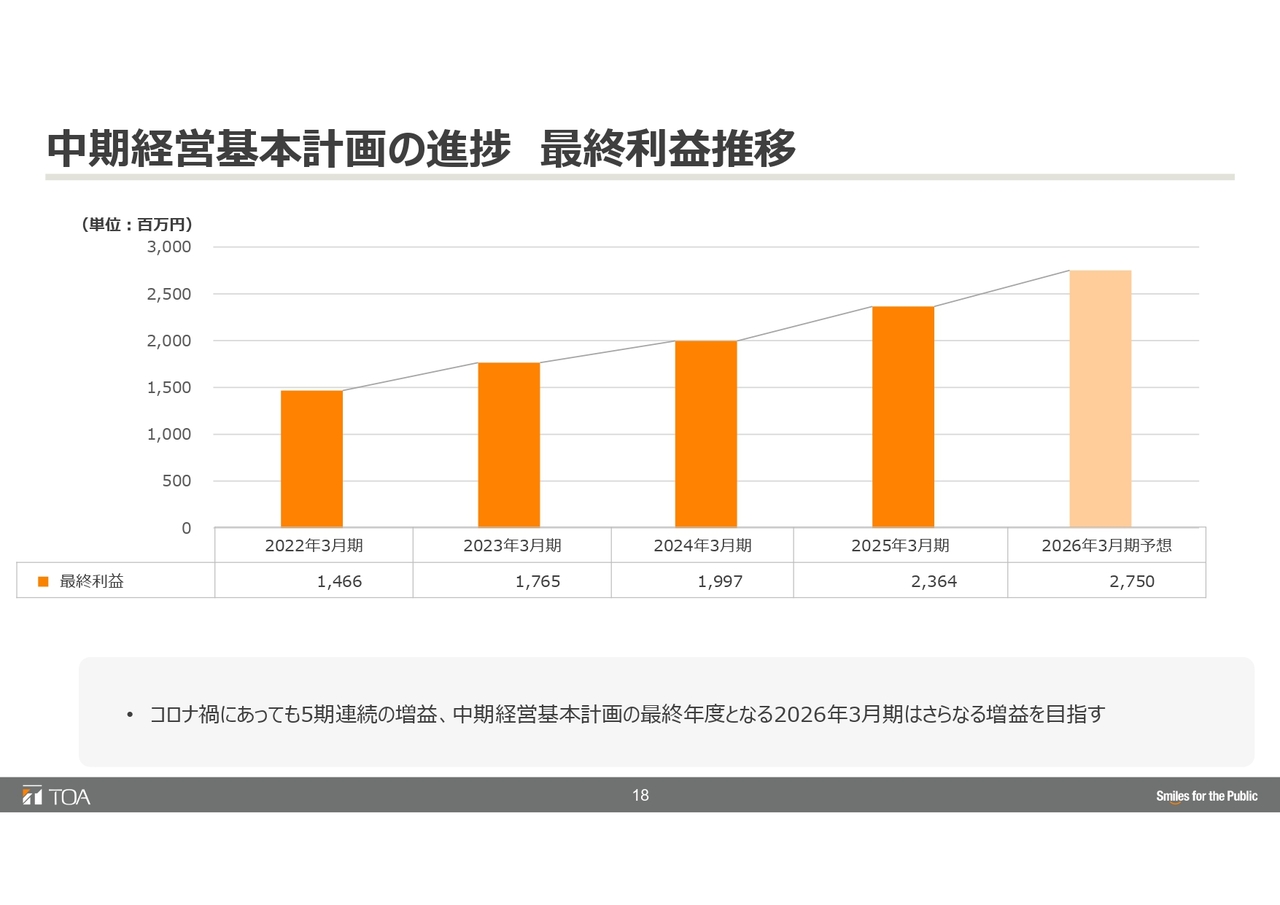

中期経営基本計画の進捗 最終利益推移

谷口:最終利益の推移です。コロナ禍にあっても、4期連続の増益となりました。本中期経営基本計画の最終年度となる2026年3月期は、27億5,000万円を予想しています。さらなる増益を目指していきます。

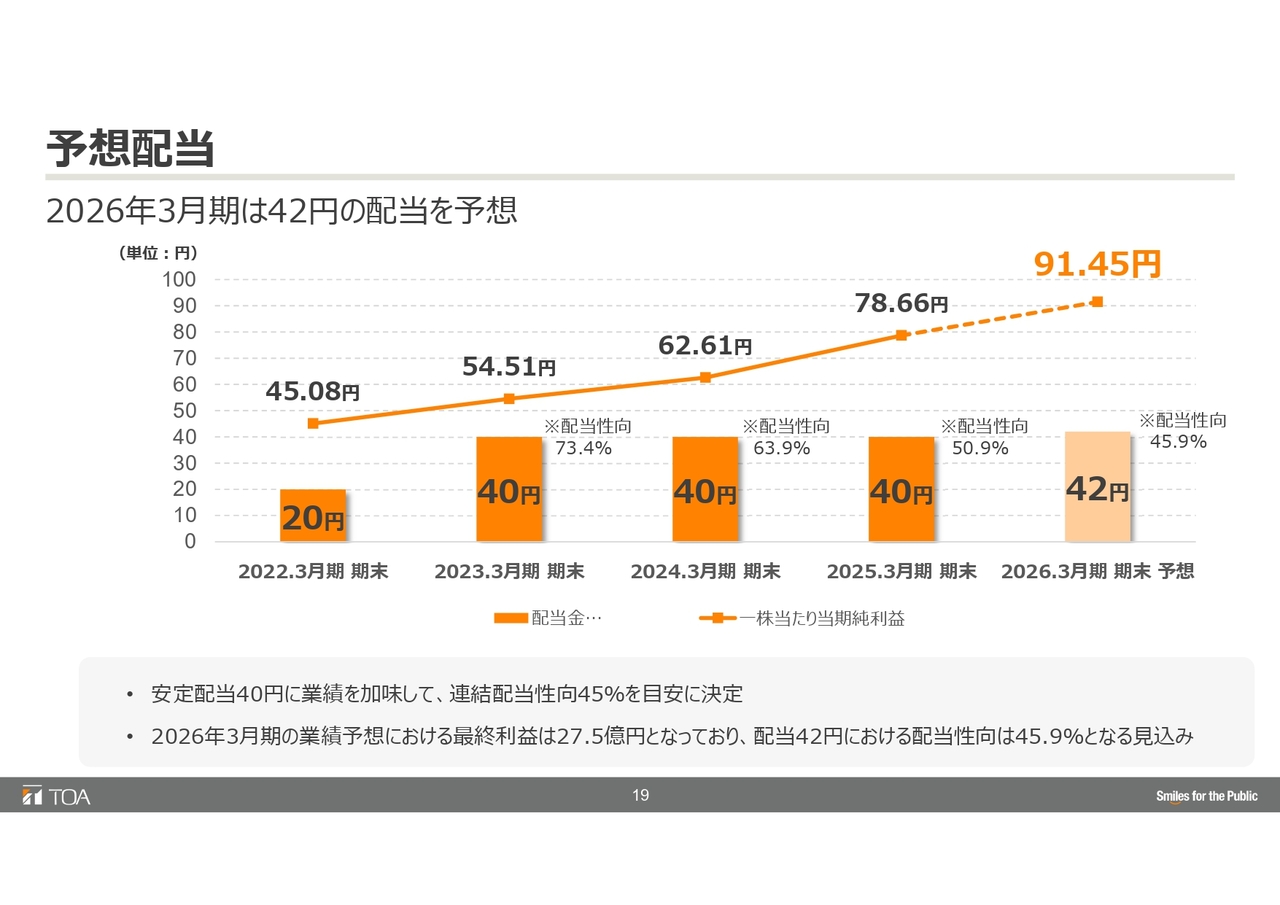

予想配当

谷口:予想配当についてです。当社は持続的な成長を目指し、将来の成長につながる事業への投資を基本としつつ、2023年3月期より、株主さまへの利益還元方針を強化しました。

財務規律のもと、安定した配当の向上を図るとともに、安定配当40円に業績を加味し、連結配当性向45パーセントを目安に決定します。

2026年3月期は、安定配当40円に業績連動配当金2円を加えた42円の配当を予想しています。その場合の配当性向は45.9パーセントです。株主価値向上につながる資本政策については、引き続き機動的に検討・実施していきます。

株主構成・株主数変遷

谷口:株主構成と株主数変遷です。スライドのグラフのとおり、過去5年間の推移を見ると、2023年3月期より株主数が大幅に増加しました。これは配当方針の変更に加え、新NISAの制度に伴い個人投資家の方が増加したことが主な要因となっています。

その後も年々増加し、2025年3月期には個人投資家の方が5,500名を超えました。本日の説明会をご覧いただいているみなさまにも、ぜひ応援いただきたいと思っています。

株価と配当額の推移

谷口:株価と配当額の推移です。東証一部に上場した1997年頃からの株価推移を見ると、リーマンショック、コロナ禍の影響を受けながらも、少しずつ株価を上げてきました。

2012年10月以降はアベノミクスによる海外資本の流入に加え、2013年10月より単元株式数を1,000株から100株に変更したことで流動性が向上し、個人投資家のみなさまにもご購入いただきやすくなりました。

また、配当についても、業績や株価の低迷に左右されず安定した配当額を維持しています。2023年3月期以降は配当方針の強化によって配当額も増加しました。引き続き、着実な成長を積み重ね、株主さまの期待に応えていきたいと思っています。

kenmo:足元では個人投資家の数も増えていらっしゃるとのことですが、御社のバランスシートを見ると、まだ還元余地があるのではないかと思います。言えるところ、言えないところがあるかと思いますが、今後の還元強化の可能性などについてお聞かせください。

谷口:精一杯の還元努力はしているつもりです。さらなる還元の余力を問われると、はじめに、当社にとって健全な財務状態の維持も非常に重要であるということをお話しさせてください。

当社が提供しているソリューションの多くは、人々の安全や安心を守るための社会インフラとして、情報伝達や施設の安定稼働におけるコミュニケーションに必要不可欠な役割を担っています。

また、後ほどご紹介しますが、法律により設置が義務付けられている非常放送設備もあり、これが設置されていなければ、ビルをオープンできないというようなものになっています。

当社は安定して商品を供給できる体制を構築し、そのような社会的責任を果たすために万が一の不測の事態に備える必要があると考えています。

ただし、一方で企業のさらなる成長につながる投資と株主のみなさまへの還元の強化も重要な経営課題であると捉えています。ステークホルダーのみなさまへの適切な情報提供と還元の充実に努め、みなさまに支えていただきながら、企業として持続的に成長していきたいと思っています。

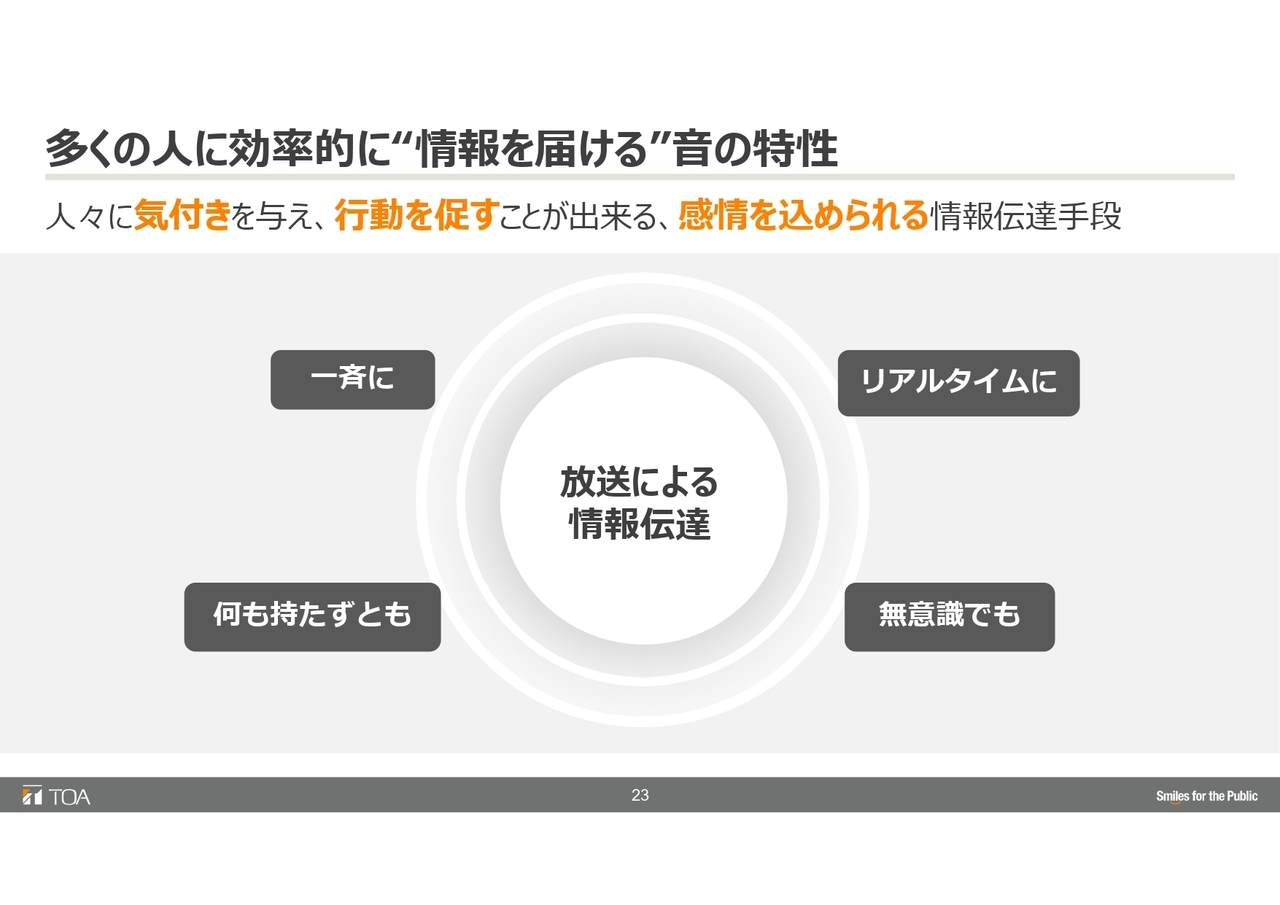

多くの人に効率的に“情報を届ける”音の特性

谷口:事業の紹介です。まず、音にはその場にいるすべての人に対し、リアルタイムに情報を届けることができるという強みがあることをお話しします。

音は、たとえスマートフォンのようなものを何も持たずに出掛けた先でも、情報を得ることが可能です。また、情報を受け取る方がたとえ無意識だったとしても、音によって後ろから声をかけることで気づきを与え、行動を促すことができます。

私たちTOAは、音の特性を最大限に活かし、ニッチながらも社会に必要とされる存在として、独自の市場を開拓し、シェアを獲得してきました。

国内シェアNo.1 非常用放送設備

谷口:国内シェアNo.1の商品である、非常用放送設備についてご紹介します。

先ほど少し触れましたが、日本では火災時に避難を呼びかける情報伝達手段として、消防法により、建物の規模に応じて非常用放送設備の設置が義務づけられています。

例えば、宿泊施設やショッピングセンターでは収容人数300人以上、学校では800人以上、また、11階建て以上の建物や地下街では必ず必要となる設備です。

放送するエリアの面積や建物の造りに応じ、必要となるスピーカーの設置基準なども消防法で厳密に定められています。そのような厳しい設置基準をクリアして初めて、建物としての運用が許されます。

当社は豊富な実績やノウハウを強みに、この商品において約50パーセントの業界シェアをいただいています。

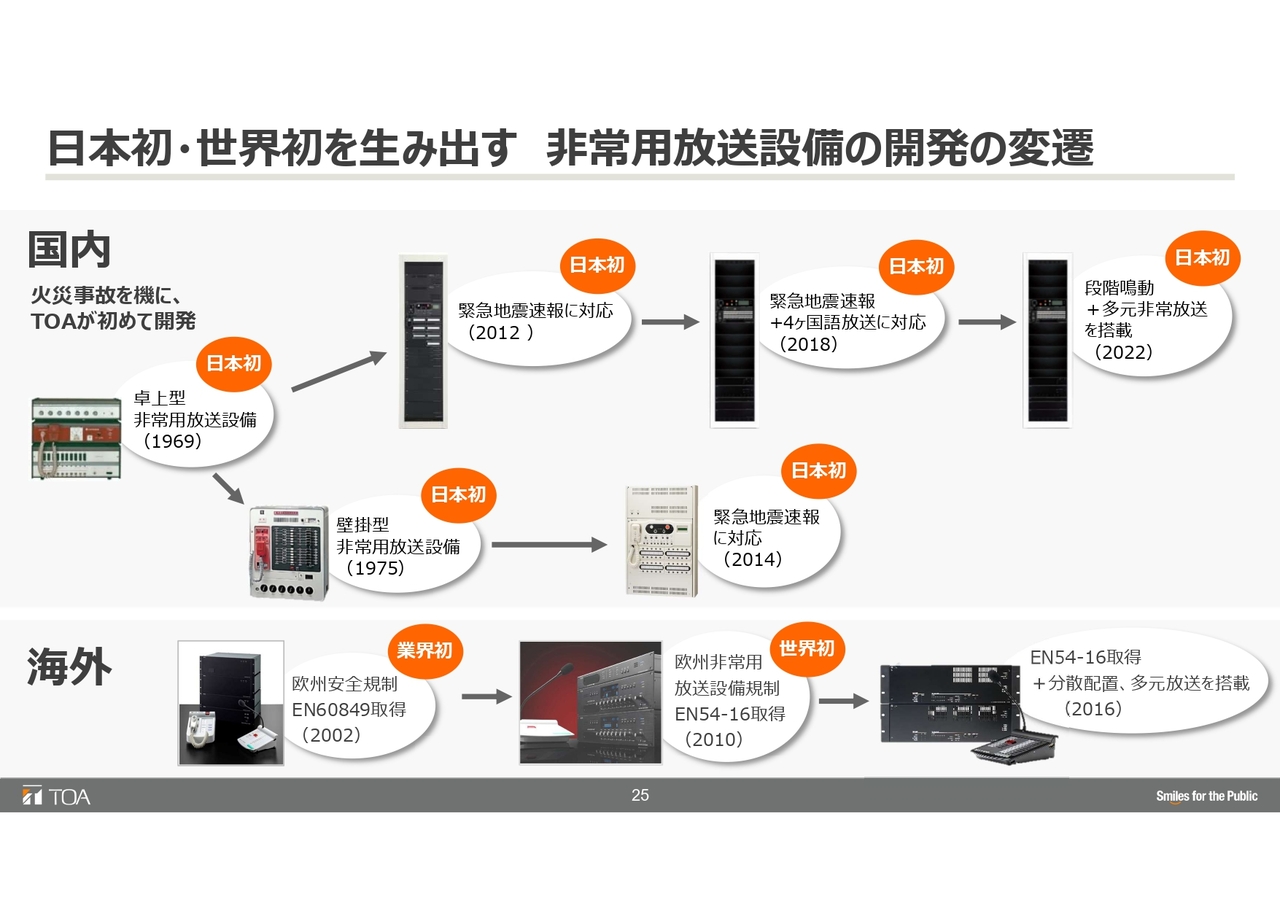

日本初・世界初を生み出す 非常用放送設備の開発の変遷

谷口:実はこの非常用放送設備は、1968年に有馬温泉で発生した火災事故がきっかけとなり、当社が日本で初めて開発したものです。

有馬温泉の火災事故では、残念ながら死傷者74名にもおよぶ大きな災害となりました。その原因の1つに、火災により館内の電源が落ちてしまい、館内で避難を呼びかけることができなかったことがあります。

当時の当社の技術者たちは、この大きな事故を受け、放送設備のメーカーとして自分たちにできることがあるはずだという強い使命感から、当時はまだなかった非常用放送設備の開発に乗り出し、翌年には商品化して世に出しました。

同時に国に働きかけ、法規制の整備にも参画し、大きな建物に対する非常警報設備の設置義務が制定されました。

その後も、スライドに記載のように、機器そのものの省スペース化を図った壁掛型や緊急地震速報への対応、近年では4ヶ国語の放送に対応した非常用放送設備など、業界に先駆けた商品開発に取り組み続け、シェアを拡大してきました。

また、ヨーロッパにおいても、1990年代後半から火災事故への対策の重要性が高まり、さらに各国で、建築や電気設備に関する規格の統一が進められていました。

これを受け、2003年にはEN60849、2011年にはEN54-16という欧州規格への対応が義務化され、当社はそれぞれの規格に対応した商品を、業界に先駆けて開発しました。

非常放送設備のパイオニアとして、当社は世界各地の多様なニーズに応えながら、グローバルでの市場拡大を目指します。

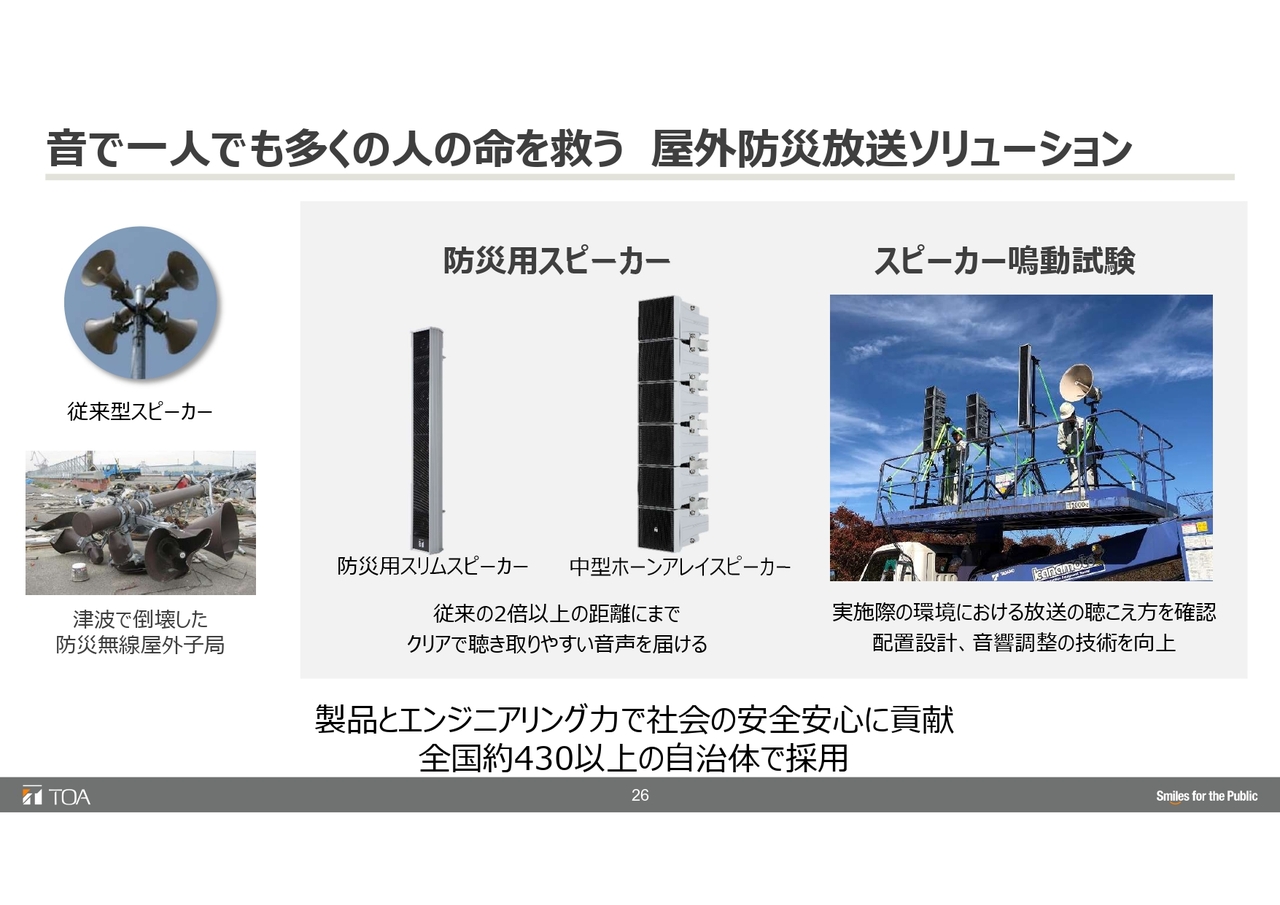

音で一人でも多くの人の命を救う 屋外防災放送ソリューション

谷口:先ほどご紹介した非常用放送設備は、主に建物の中にいる人々に避難を呼びかけるものです。

しかし、屋外にいる方が携帯電話なども使えない場合、情報を得ることは難しいと思います。そこで当社では、音で1人でも多くの人の命を救うための、屋外の防災放送ソリューションを提供しています。

自治体が整備する、防災行政無線による屋外放送において起こりやすい課題として、スピーカーの配置や周辺環境の問題で音が届かない、もしくは音が重なって聞き取りづらいというものがあります。当社はこのような課題を解決していきます。

また、屋外の放送という意味では、私たちがどうしても忘れることのできない歴史があります。東日本大震災です。

南三陸町では、防災無線の屋外子局が津波で倒壊し、防災庁舎から避難を呼びかけていた職員も一緒に亡くなるという事故が発生しました。このような屋外での放送が人々の命を救うことに役立つことがわかった反面、その場に職員がいなければ放送できないという課題も浮き彫りになりました。

私たちはこのような課題の解決のために、従来の2倍以上の距離までクリアで聴き取りやすい音声を届けることができる防災用スピーカーを開発しました。さらに、放送の聞こえ方を確認するための鳴動試験を数多く重ねてノウハウを蓄積し、周囲の環境に配慮した設計を用いたソリューションを進化させました。これからも課題解決に向けて継続的に取り組んでいきます。

当社の製品とエンジニアリング力で社会の安全安心に貢献し、結果として現在、全国で約430以上の自治体に採用されています。

災害大国日本の屋外防災放送ソリューション、海外へ

谷口:現在、屋外防災放送ソリューションを海外にも広げるチャレンジを行っています。例えば、タイ沿岸部のリゾートホテルでは、津波避難の用途で活用されています。また、インドネシアでは、ダムの放水時に地域住民へ注意喚起を行うシステムに活用されています。

地球温暖化により異常気象が相次ぐ中、世界規模で災害対策を検討していく時代が来ています。さまざまな災害を経験し、それに対する備えも進めてきた日本の企業として、災害に強い街づくりに貢献する活動を、グローバルに展開していきます。

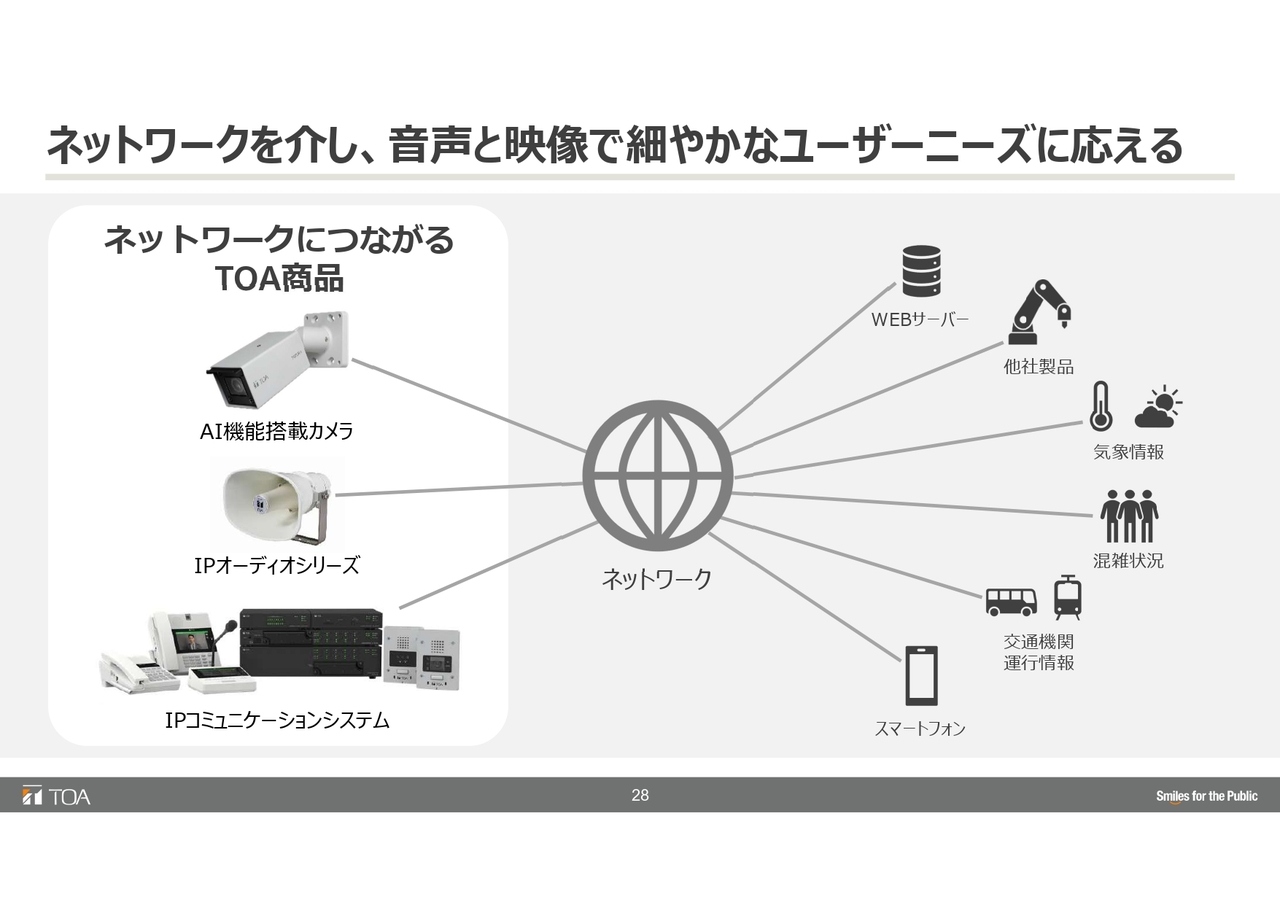

ネットワークを介し、音声と映像で細やかなユーザーニーズに応える

谷口:当社は、多くの人に効率的に情報を届ける音の特性を活かし、AI機能搭カメラをはじめとした、さまざまな機器をネットワークで介してつなぐことで、細かなユーザーニーズに応えるシステムを構築していきます。

社会はすでにネットワークを介して、さまざまな機械や設備とつながっています。これらとうまく連携することで、より広い範囲をカバーでき、多様なユーザーニーズに応えることができます。

さらに、その場の混雑の状況や交通機関の運行情報を掛け合わせれば、情報の送り手が提供できる量は増加し、情報の受け取り手は適切なタイミングで、正確で詳細な情報が得られます。

遠隔の対応や双方向でのコミュニケーションなど、当たり前のように思えて、まだ実現されていないことがたくさんあります。すべての人が適切に情報を受け取れる社会の実現を目指し、そのための仕組みや新たな製品やサービス技術の開発に取り組んでいきます。

遠隔対応・省人化への貢献

谷口:このようなソリューションは、すでに一部の市場で稼働しています。例えば、鉄道の駅舎では、駅員とやり取りするためのインターホン設備に内蔵されています。通常時は目の不自由な方にインターホンの設置場所をお知らせし、有事の際には遠隔から必要な放送を行うことができます。

また、高速道路では、防災拠点としても活用されるサービスエリアやパーキングエリアにも、当社の屋外放送設備が設置されています。災害時にはネットワークで、サービスエリアやパーキングエリアに必要な災害情報を一斉配信することができます。

このように、多くの方が利用する交通インフラ施設において省人化や無人化へ貢献し、そして利用者へのサービス向上を目指していきます。

AI機能搭載カメラ×音声案内 自治体との実証実験

谷口:自治体と協業し、歩道や繁華街などでもいろいろな実証実験を進めています。例えば、当社のAI搭載カメラを活用し、そのAIで検知した結果を受けて、スピーカーから自動で音声放送を行う実験をしています。

歩道を走る自転車運転者にマナーを喚起したり、繁華街で客引き行為への注意を促すなど、さまざまなケースで効果を検証しています。

このような実験を通じて、AIの活用ノウハウを蓄積するとともに、自治体とともに社会課題の解決に取り組み、安全・安心で快適なまちづくりへ貢献していきます。

【未来社会に向けて】2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の取組

谷口:よりよい未来の街を実現するための新しいチャレンジにも取り組んでいきます。まずはこちらの動画をご覧ください。

(動画流れる)

当社は2025年4月に開幕した大阪・関西万博に対し、運営参加ブロンズパートナーとして協賛しています。

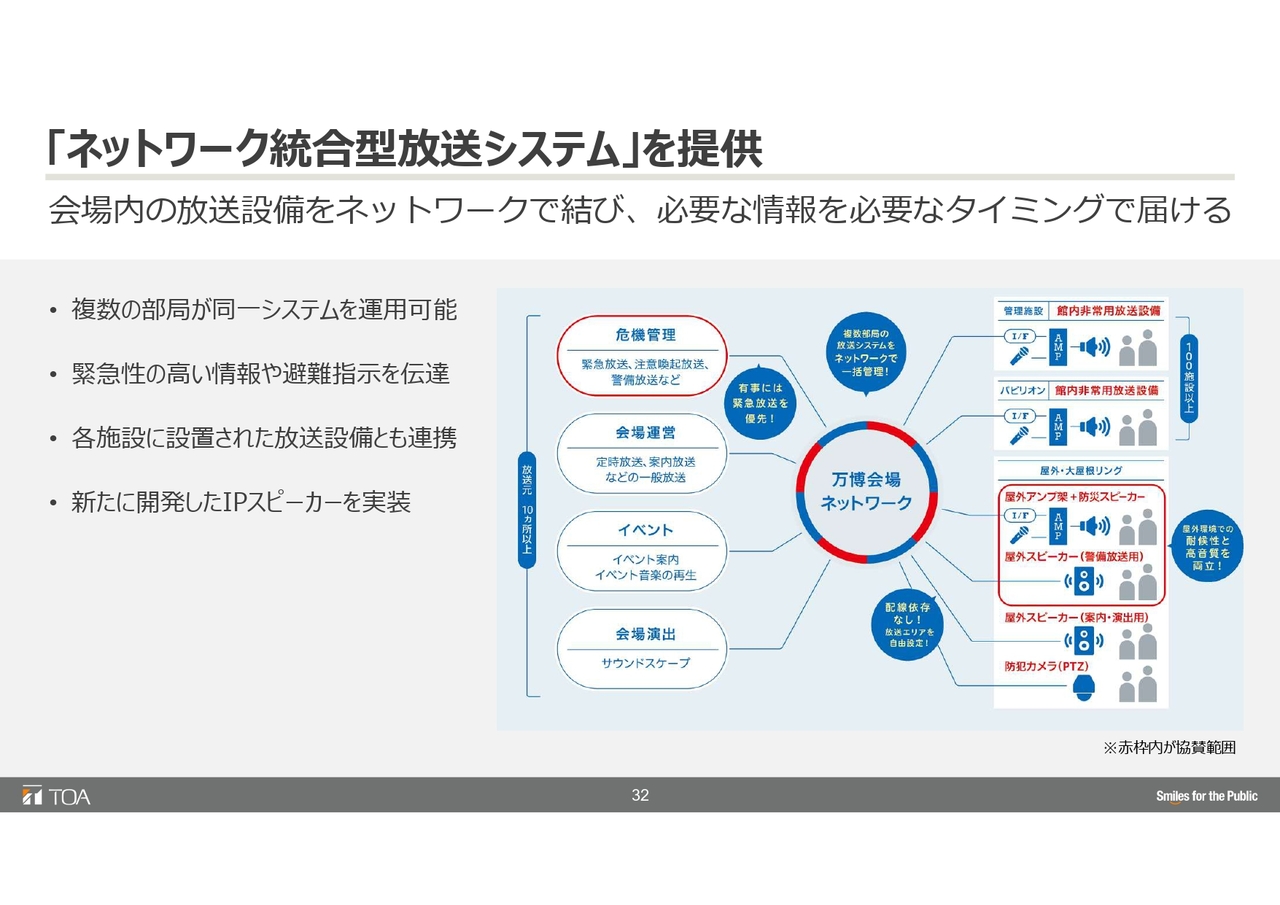

「ネットワーク統合型放送システム」を提供

谷口:今回、当社は会場にネットワーク統合型放送設備を提供しました。

これは会場内の放送設備をネットワークで結び、必要な情報を必要なタイミングで届けるものです。会場内に配置された約600本のスピーカーそれぞれがすべてネットワークで個別に制御することができます。

複数の部局によって運用される中、会場内の人々に緊急性の高い情報や避難指示を伝達し、さまざまな演出や必要な業務の放送も伝えています。また、屋外のみならず、パビリオンやイベント会場などの各施設に設置された放送設備とも連携可能となります。

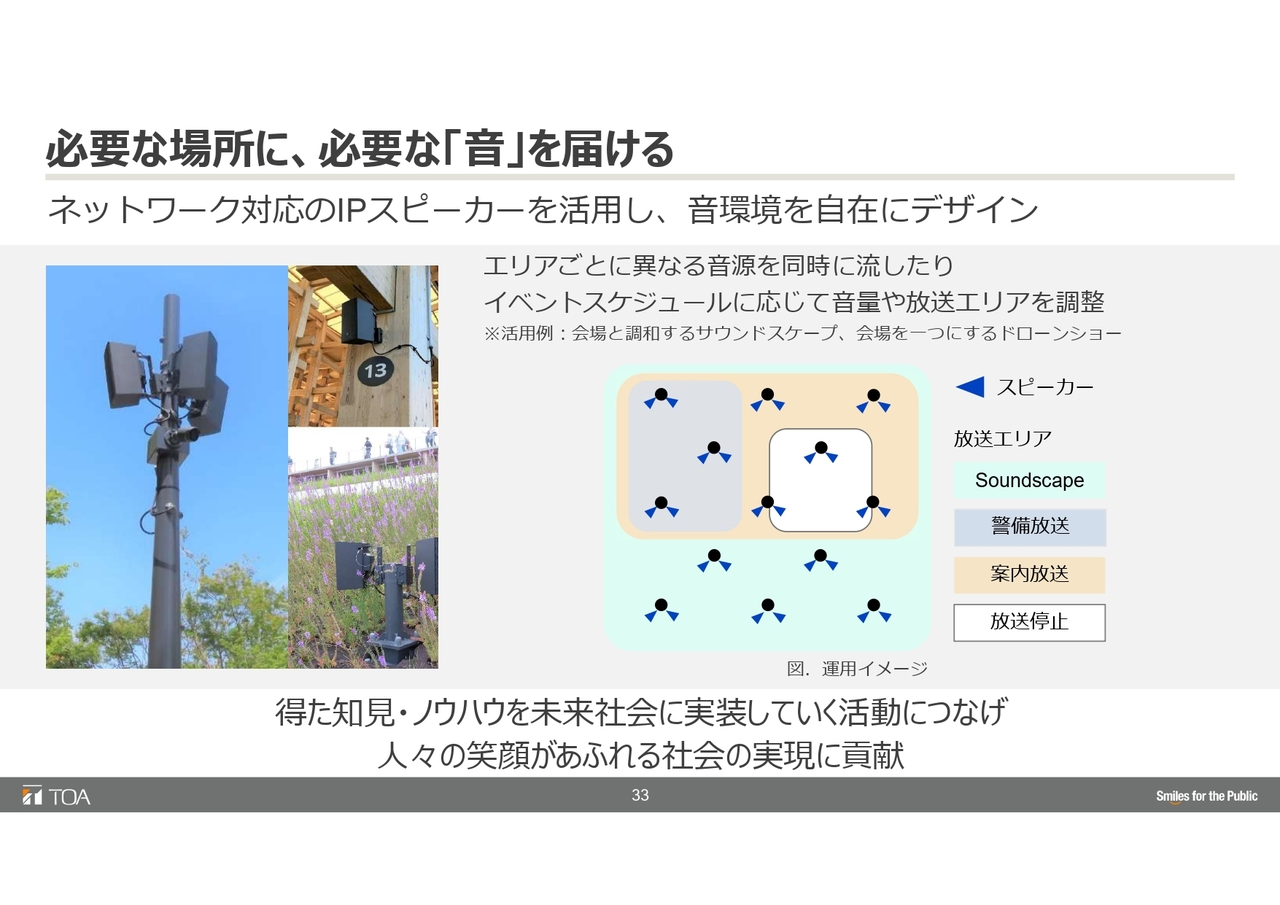

必要な場所に、必要な「音」を届ける

谷口:今回のシステムには、新たに開発したIPスピーカーを使用しています。ネットワーク対応のIPスピーカーを活用することで、音の環境を自在にデザインし、必要な場所に必要な音だけを届けることが可能となります。

エリアごとに異なる音源を流す、イベントスケジュールに応じて音量や放送エリアを調整するなど、柔軟できめ細やかな運用に対応しています。また、会場と調和するサウンドスケープや、会場を1つにするドローンショーなどの大阪・関西万博の会場を彩る空間演出にも、音の面で貢献しています。

当社は、今回の万博の取り組みを通じて得た知見やノウハウを、未来社会に実装していく活動につなげ、今後も人々の笑顔があふれる社会の実現に貢献していきます。

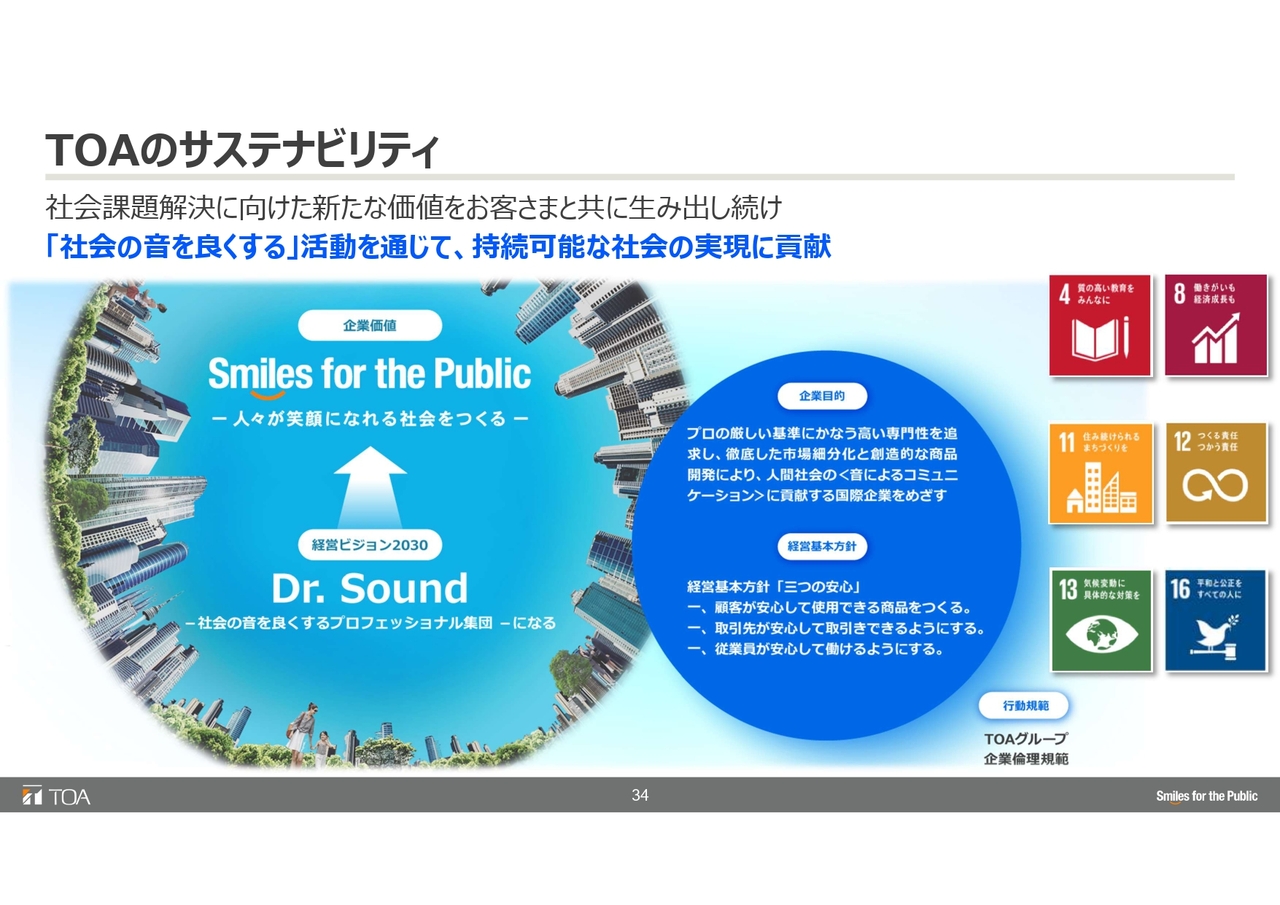

TOAのサステナビリティ

谷口:全世界が持続可能な社会へ向けて取り組みを加速させる中、当社の果たすべき役割や責任はさらに大きくなるものと認識しています。

当社においても、これまでの取り組みを進化させながら、社会課題解決に向けた新たな価値をお客さまと共に生み出し続け、「社会の音を良くする」活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

Smiles for the Public

谷口:冒頭でもお話ししましたが、当社は今年で創業91年となりました。多くのステークホルダーのみなさまに支えられ、これまでさまざまな環境変化を機会として成長してきました。

今後も世の中の変化を的確に捉え、さらなる新しい価値を創出し続けることで、100周年、さらにその先の未来へとつながる、持続的な成長と企業価値向上を目指していきます。

海外では日本のように頻繁に、丁寧にアナウンス放送が行われているわけではありません。そもそも誰かのためにわざわざ音声で案内する、例えば「逃げてください」や「電車が参ります」といった案内は「おせっかい」な日本の国民性から来ています。

海外は個人主義、自己責任の世界であり「そのような放送がなくても、自分で判断してください」と言われることもあります。しかしながら、ここにきて日本の「おせっかい」の良さが、あらためて見直されてきているように私は思います。

当社の企業価値は「Smiles for the Public―人々が笑顔になれる社会をつくる―」です。これは、社会に対して当社が提供する価値を通じて、そこに集う人々を笑顔にする、というもので、これもいわば「おせっかい」です。

この「おせっかい」な企業価値こそ、私たちTOAの存在意義であり、日本の「おせっかい」とともに、世界に広めていきたいと思っています。世界で役に立ち、世界で認められる企業になりたいと思っています。

そして、これからも、商品で、技術で、私たちの思いで、人々が笑顔になれる社会を作る集団であり続けたいと思っています。

誰かが誰かの笑顔を願って行動する、そのような人たちを私たちのソリューションで応援する、「おせっかい」な私たちTOAをぜひとも応援いただければと思っていますので、よろしくお願いします。

TOA(証券コード:6809 東証プライム)

谷口:最後に、本日みなさまに覚えていただきたい、当社のポイントをあらためてお伝えします。

TOAは創業91年、業務用音響機器、映像機器のグローバルメーカーです。社会に欠かせない事業で高いシェア、安定した業績です。そして充実した配当を維持していきます。

これからも引き続き、着実な成長を積み重ねていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。

飯村美樹氏(以下、飯村):音声案内に関して、日本人特有の「おせっかい」という素敵な文化があるのではないか、というお話が最後にありましたが、とても心に響きました。そのような日本人ならではの積み上げてきた安全性がどんどん広がって、世界のスタンダードになっていってほしいと感じました。

質疑応答:意外なところに使われている自社製品について

kenmo:私は万博に行ってきたばかりなの

新着ログ

「電気機器」のログ