【QAあり】日東工業、配電盤・キャビネットで電気と情報インフラを支える 成長投資と株主還元の最適バランスを目指す

本日の内容

近藤徳弘氏(以下、近藤):日東工業株式会社執行役員経営管理本部長の近藤です。短い時間ですが、1人でも多くの方に当社について知っていただけるよう、お話ししたいと思います。本日は、どうぞよろしくお願いします。

本日はスライドの目次に沿ってご説明を進めていきます。

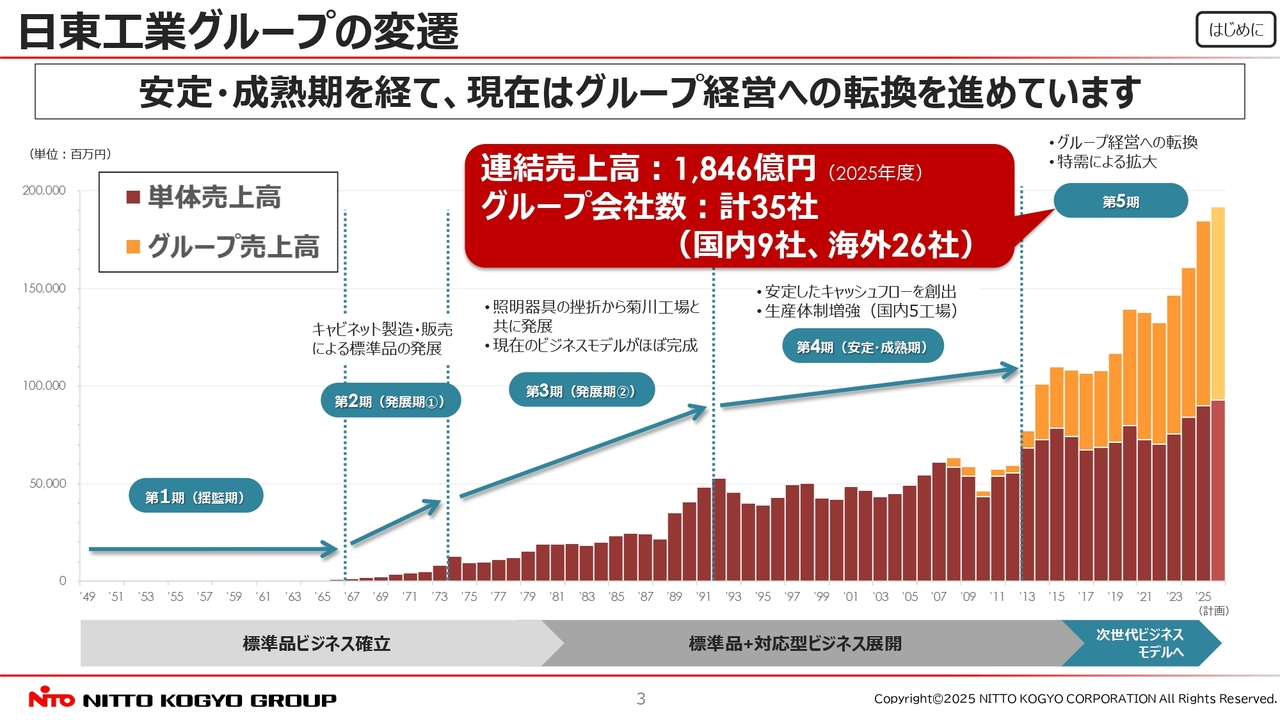

日東工業グループの変遷

はじめに、当社グループの変遷についてご説明します。スライドは業績の推移で見た日東工業グループの歴史となります。赤い棒グラフは日東工業単体の売上高、オレンジ色の棒グラフはグループ会社の売上高を示しています。

2000年代の安定・成熟期を経て、現在はグループ会社を増やしながら、グループ経営への転換を少しずつ進めています。

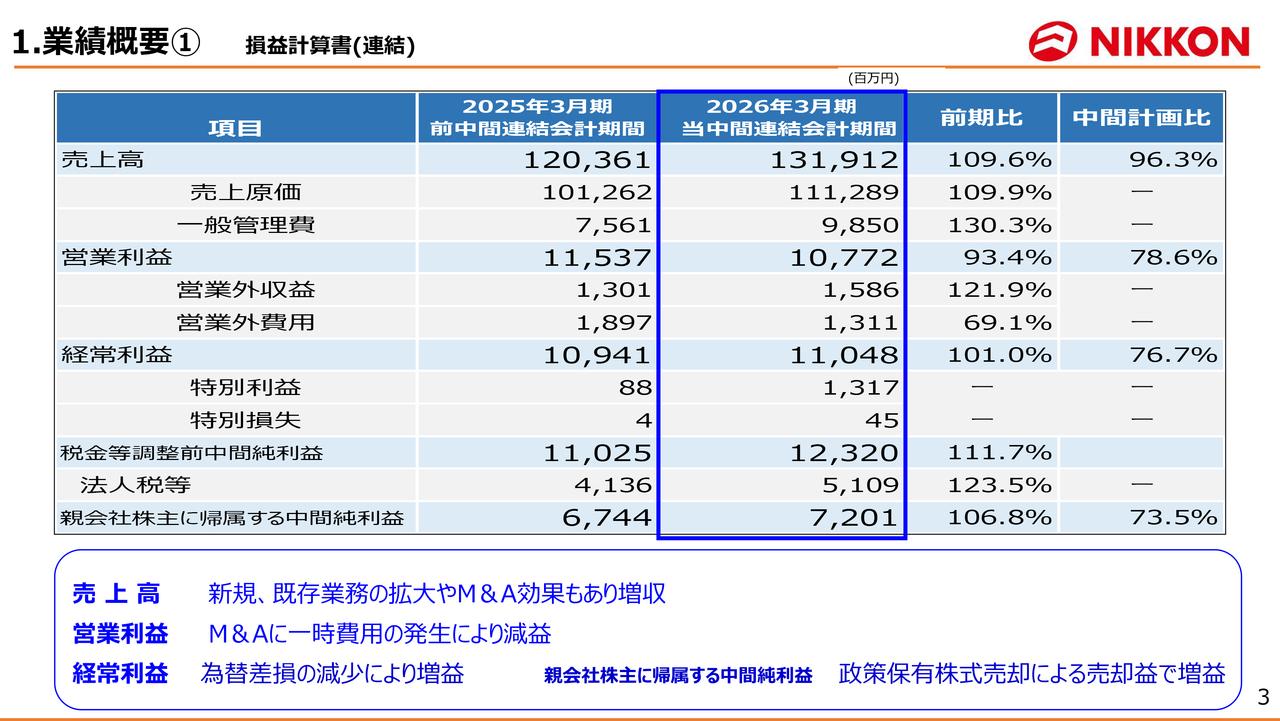

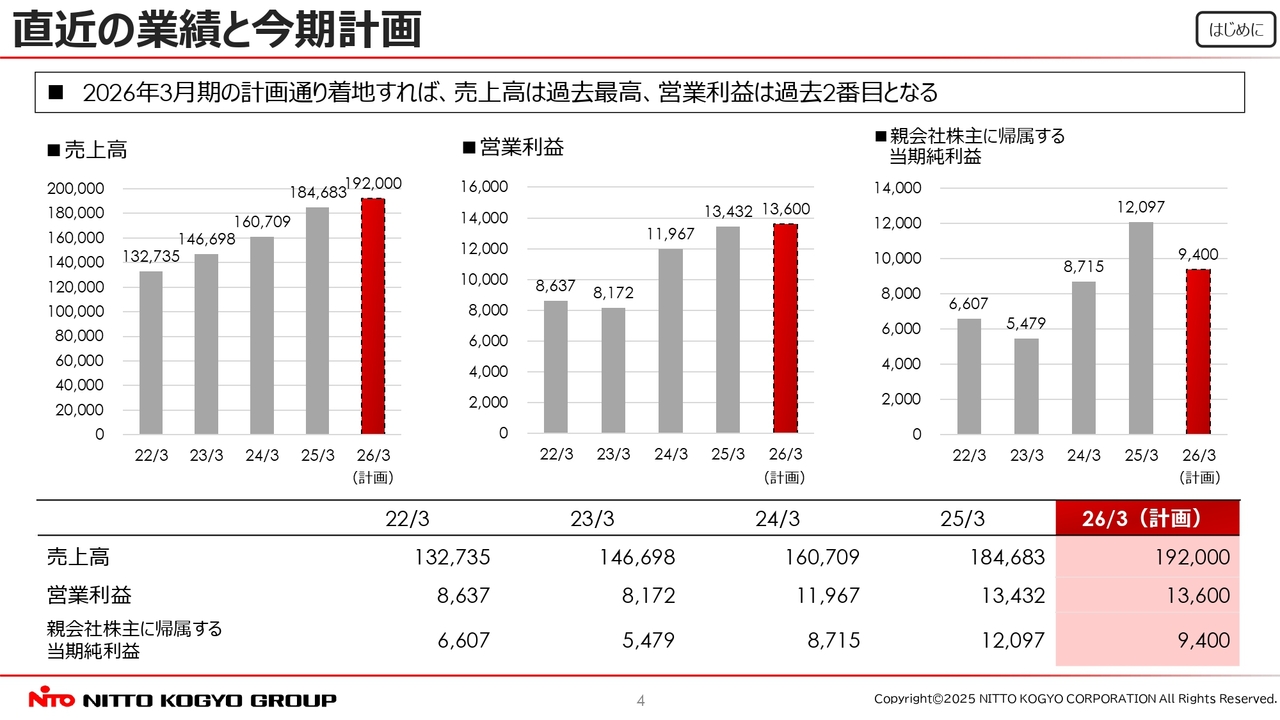

直近の業績と今期計画

直近4年間の業績と今期計画です。コロナ禍での落ち込みはあったものの、需要拡大や価格改定の実施により、業績は順調に推移しています。

会社概要

日東工業グループの中核である日東工業株式会社についてご説明します。当社は、電気と情報に関わる製品を製造・販売する電気機器メーカーです。1948年に設立し、70年以上続く会社となります。本社所在地は愛知県長久手市ですが、もともとは隣の瀬戸市にありました。

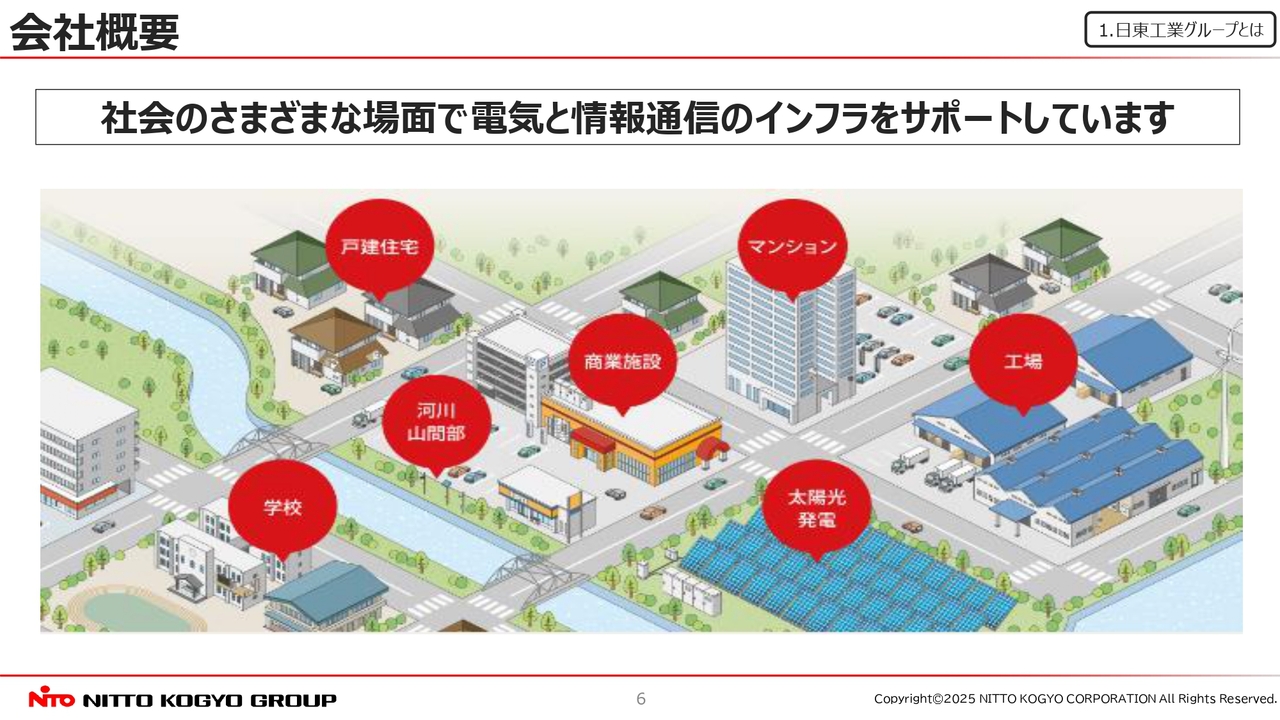

会社概要

当社の製品は、みなさまの身近な場所、例えばご自宅やオフィス、工場など、社会のさまざまな場面で使用されており、電気と情報通信のインフラをサポートしています。

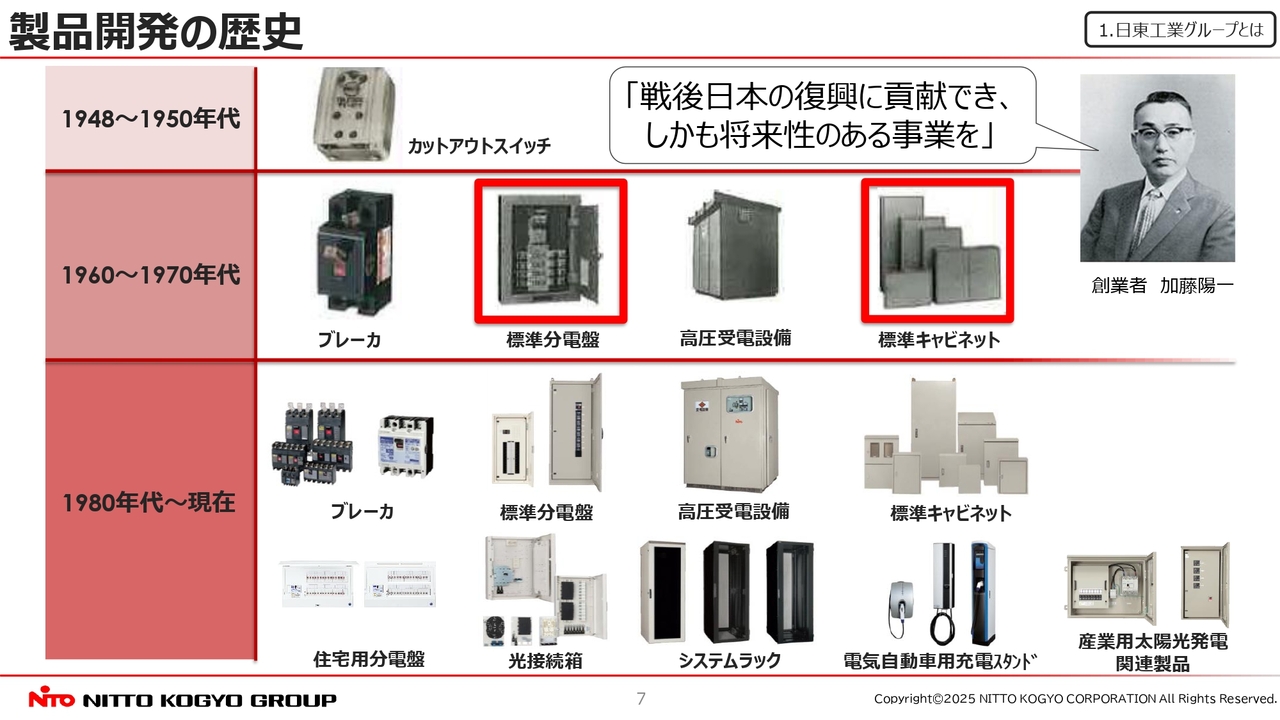

製品開発の歴史

製品開発の歴史をご紹介します。創業者である加藤陽一は、「戦後日本の復興に貢献でき、しかも将来性のある事業を」と考え、戦後の電気インフラに注目し、絶縁物として使える瀬戸物とプレスの技術を応用した、現在のブレーカの前身である「カットアウトスイッチ」という機器を製造・販売し、後にブレーカや分電盤、キャビネットを製品化しました。

現在では、情報インフラ社会に必要なサーバーを収納するシステムラックや、太陽光発電関連製品、また最近では電気自動車用の充電スタンドなど、社会環境のニーズに合わせた製品を数多く販売しています。

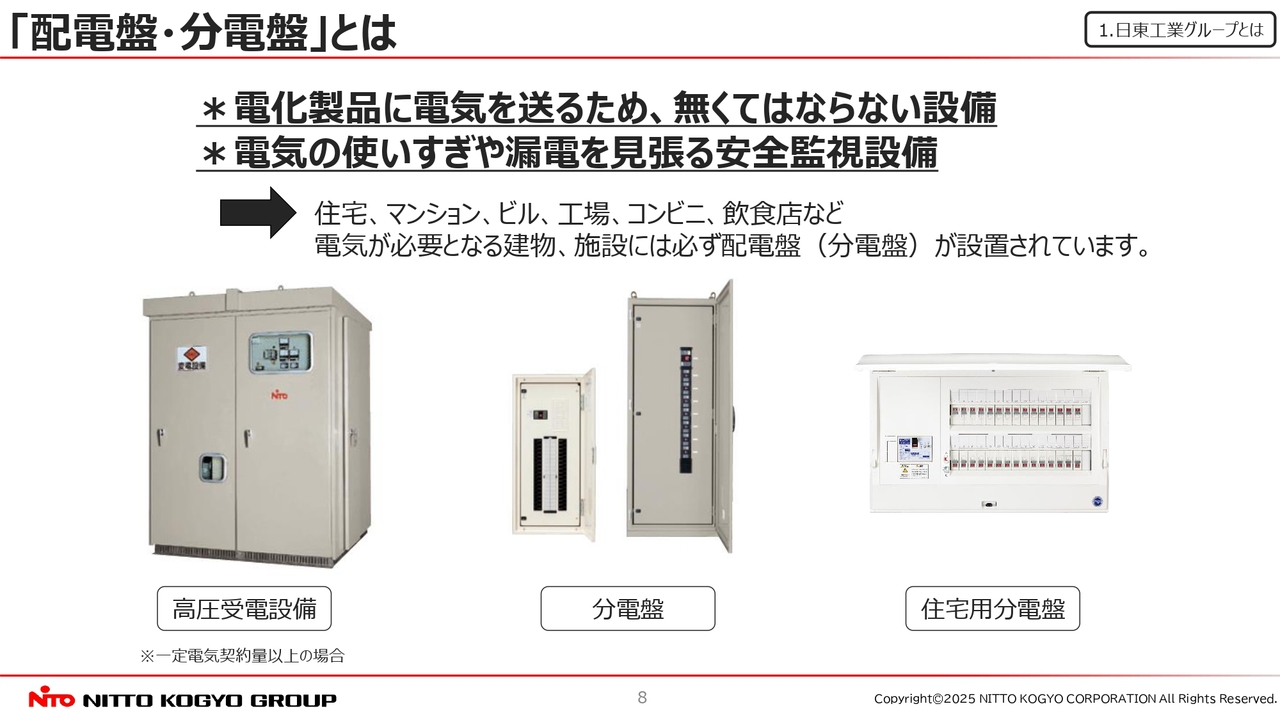

「配電盤・分電盤」とは

1つ前のスライドで赤枠に囲まれていた配電盤・分電盤について、簡単にご説明します。配電盤や分電盤は、みなさまが電気を安全に使用するために不可欠な設備です。

例えば、ご自宅のブレーカが落ちた経験はないでしょうか? 配電盤・分電盤が、電気の使い過ぎで火災にならないよう、安全に電気をご利用いただけるよう見守っています。

また、地震などの災害時において、電気が復旧した際に火災を引き起こす「通電火災」という言葉をご存知でしょうか? この通電火災を未然に防ぐことができる機能を分電盤に付与する動きが、近年、各自治体で広がっています。

日東工業グループにおける配電盤・分電盤の売上高は約700億円弱で、連結売上の40パーセント近くを占める主力製品です。

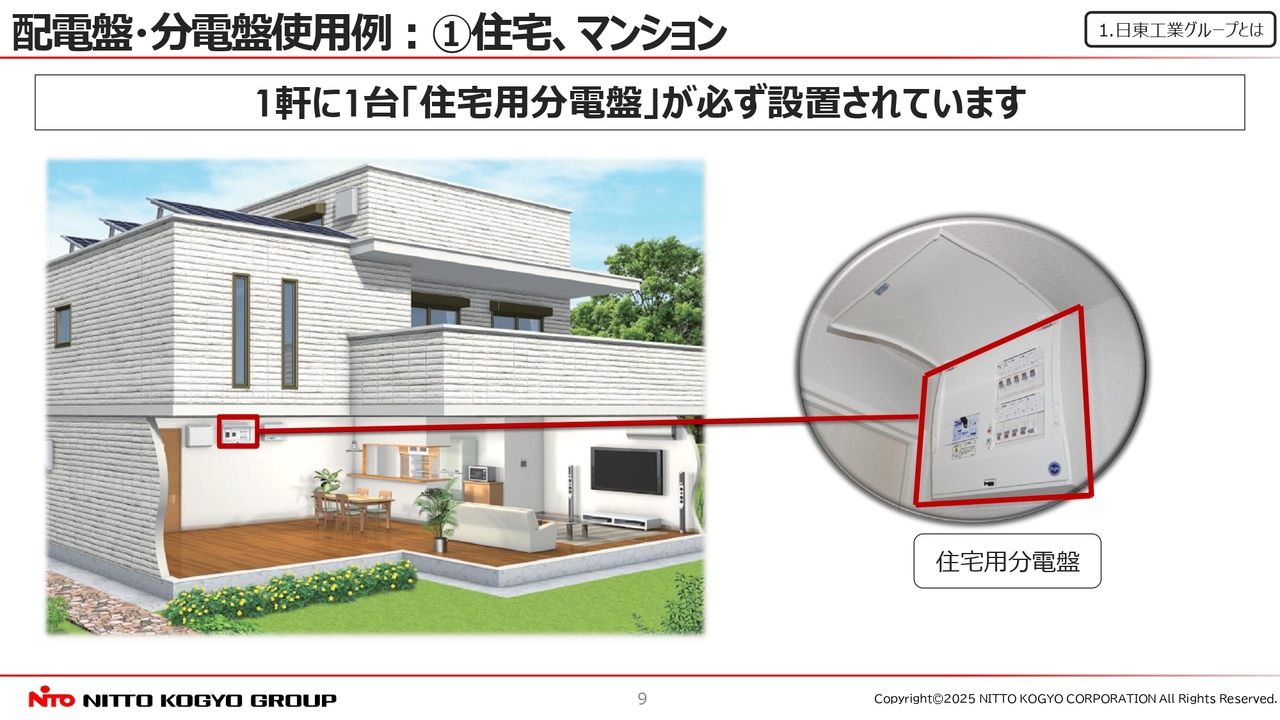

配電盤・分電盤使用例:①住宅、マンション

配電盤・分電盤の使用例をご紹介します。スライドの赤く囲ったところに住宅用分電盤があります。製品の中では、最もみなさまがイメージしやすいものだと思います。

みなさまの家にも必ず付いており、常時、電気の使い過ぎや漏電を見守っています。一般的には目立たない場所で、例えば洗面所や玄関などに設置されていますが、イラストのようにリビングに設置されることも多いです。

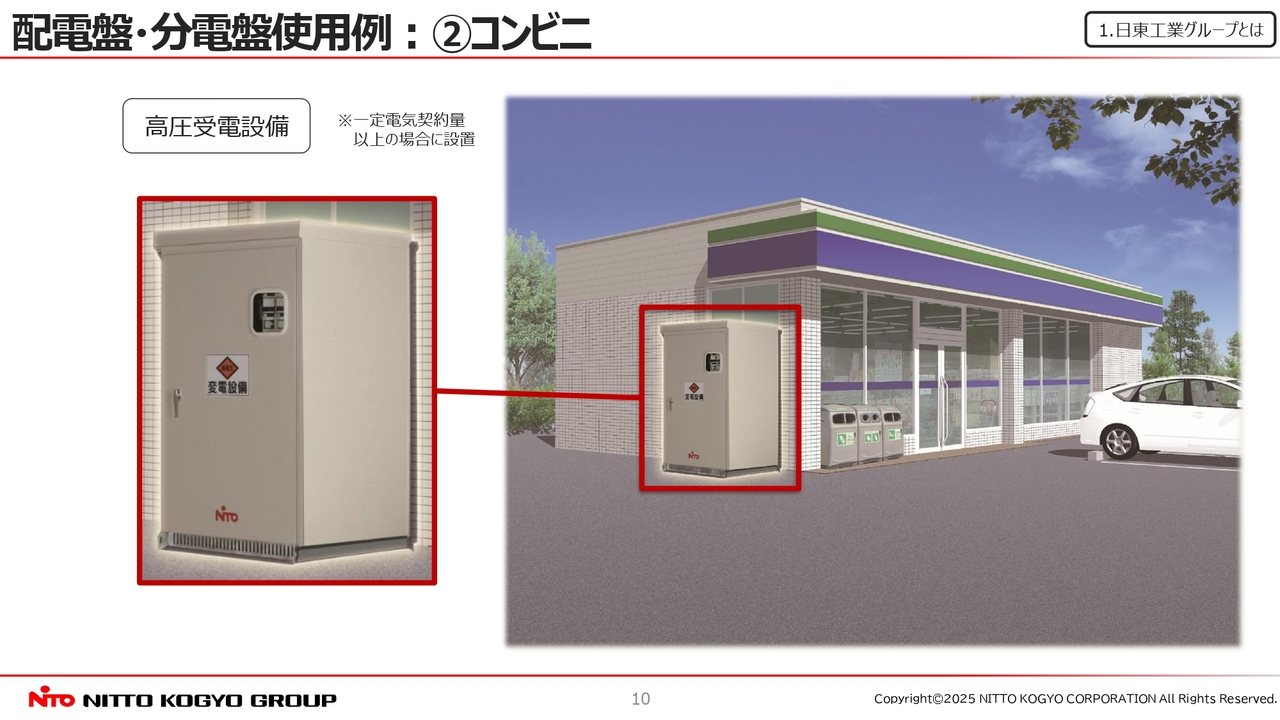

配電盤・分電盤使用例:②コンビニ

コンビニエンスストアでの高圧受電設備の使用例です。スライドの赤く囲った部分が高圧受電設備で、キュービクルとも呼ばれます。

電線から流れてくる6,600ボルトという高い電圧を、使用しやすい100ボルトや200ボルトに変換しています。人が触れると大変危険なため、金属のケースで覆われています。コンビニエンスストア以外でも、一定量以上の電気契約が必要となる工場・ビル・マンションなどにも設置されています。

このように、大変地味ではありますが、当社の製品は、みなさまに電気を安心してお使いいただくために、さまざまな場所で活躍しています。

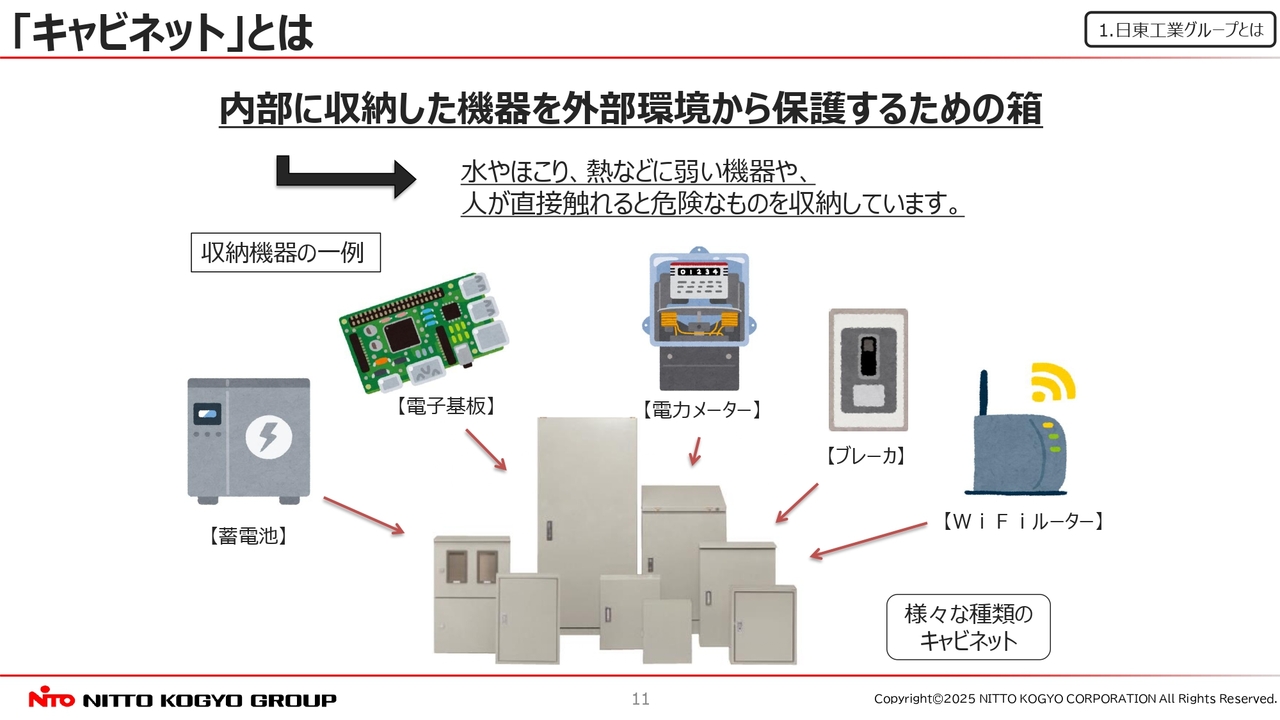

「キャビネット」とは

もう1つの主力製品のキャビネットについてです。こちらは電子機器を水やほこりから守る箱で、外部環境から内部に収納する重要な機器を保護するために使われています。また、直接人が触ると危険が及ぶおそれのあるものを収納する目的でも用いられます。

日東工業グループにおけるキャビネットの売上は200億円弱で、売上全体の約10パーセント強を占める、配電盤に続く主力製品です。

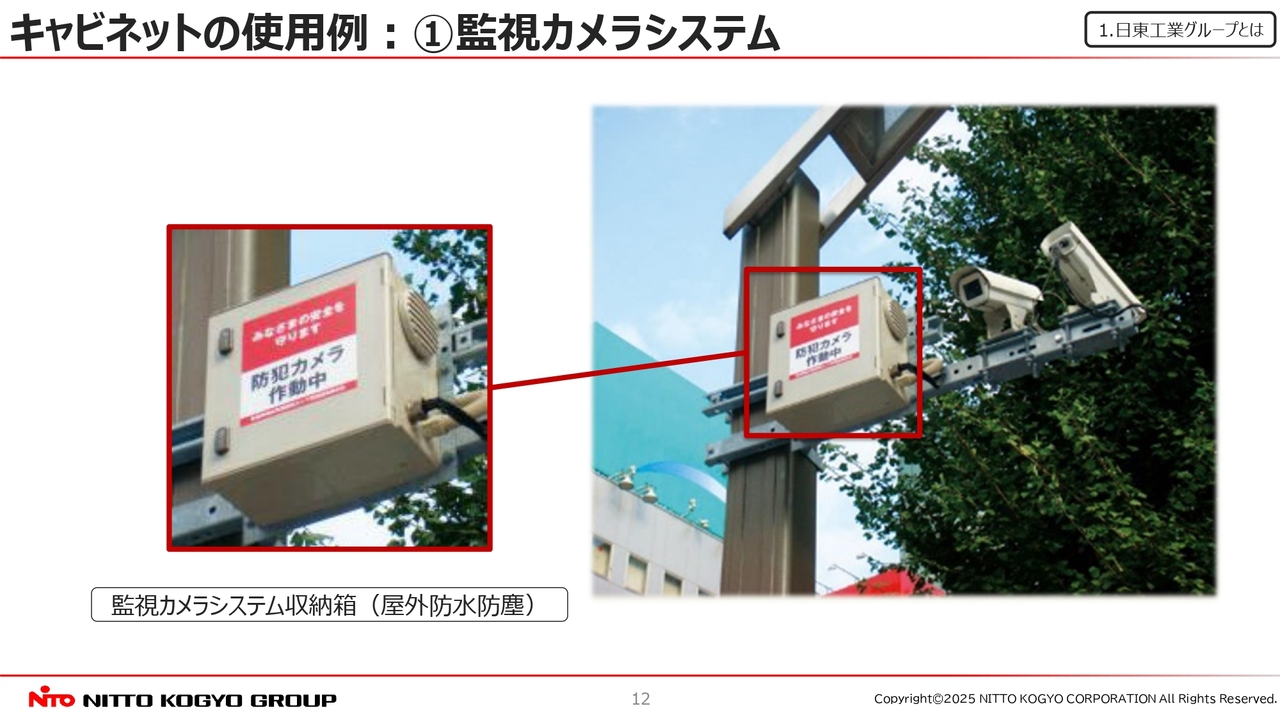

キャビネットの使用例:①監視カメラシステム

キャビネットの使用例です。街を見上げると、スライドの画像のような風景を目にしたことがあると思います。監視カメラの横にキャビネットが設置されているのが確認できます。

最近では、街の至るところに監視カメラが設置されています。キャビネットには、カメラで撮影した映像を録画するレコーダーや電源が収納されています。

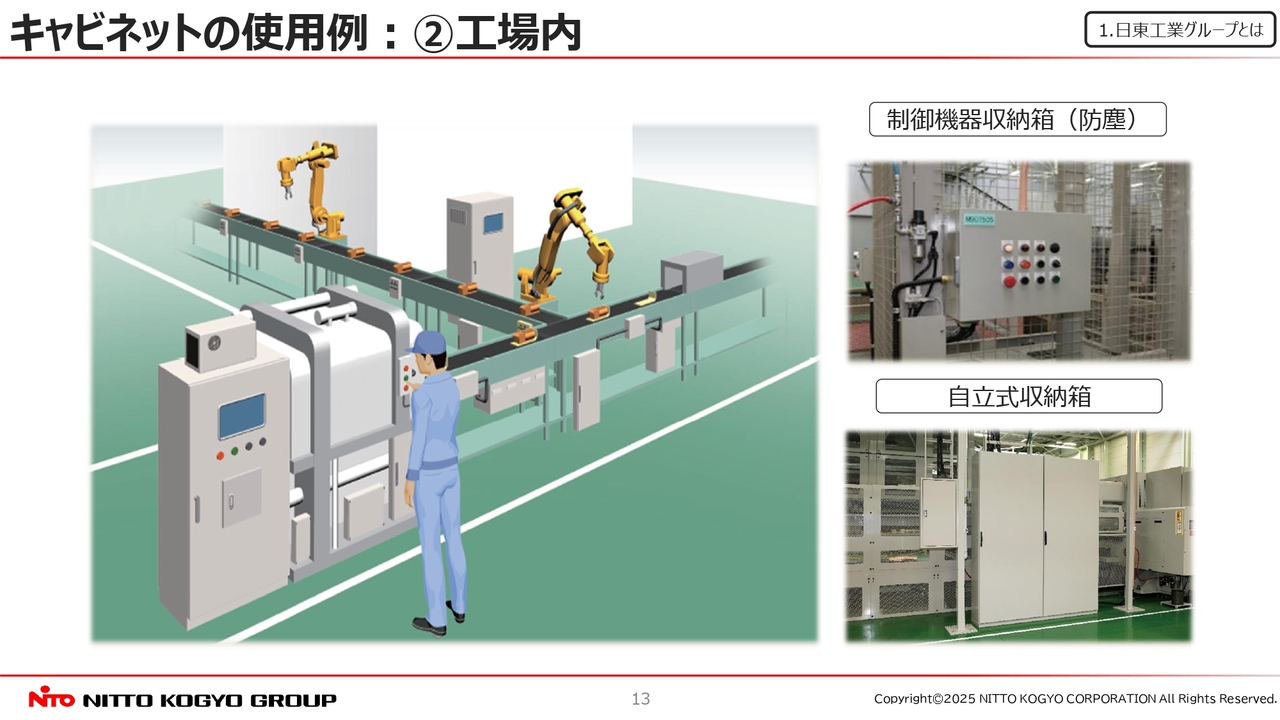

キャビネットの使用例:②工場内

工場内でのキャビネット使用例です。ベージュ色の四角い箱がキャビネットで、分電盤や制御盤の外箱、自動化ラインの制御機器収納用などに幅広く使われています。工場内の油やほこり、熱など、外部環境から内部の機器を保護しています。

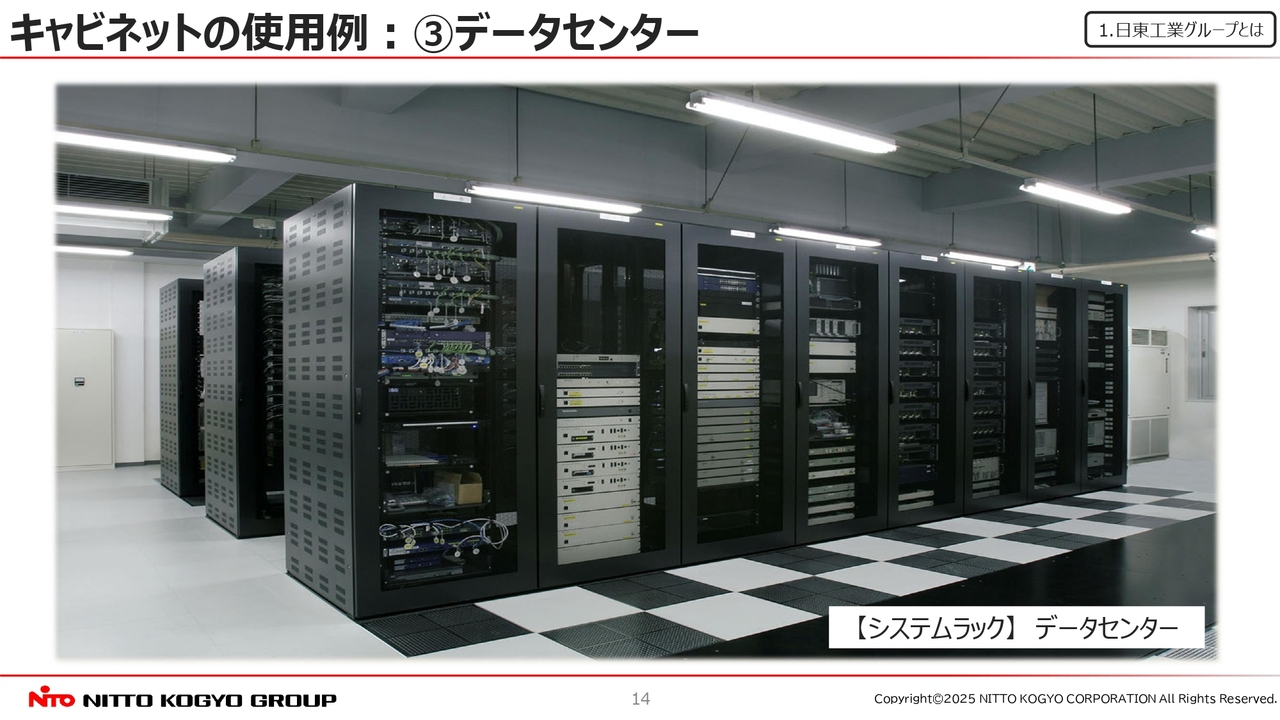

キャビネットの使用例:③データセンター

データセンターでの使用例です。システムラックと呼ばれる、データサーバーを収納するための専用キャビネットも当社の製品です。

AIの普及に伴い、データセンター需要が高まっています。サーバーに接続される大量のケーブルの効率的な管理や、サーバーが発する熱の排出・冷却性能など、システムラックに求められるレベルは年々高まっています。情報通信インフラ分野でも、当社製品は活躍しています。

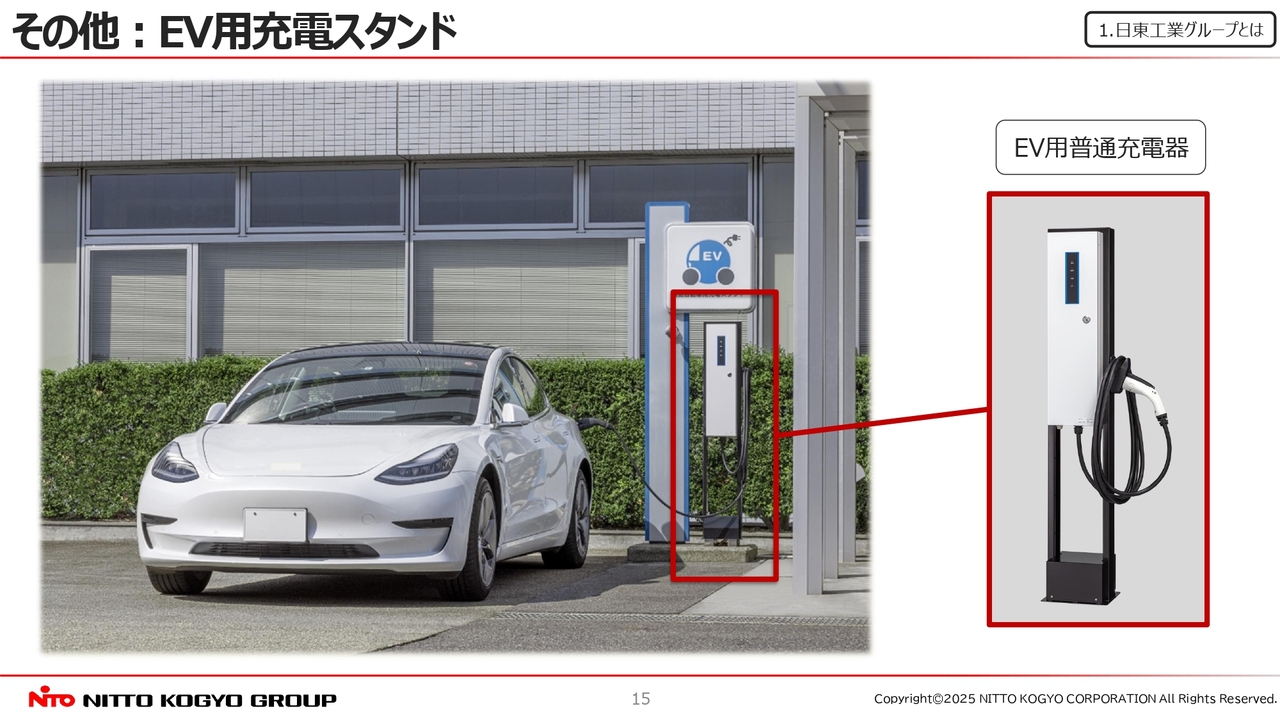

その他:EV用充電スタンド

製品開発の歴史のところでもご紹介した、電気自動車用の充電スタンドです。

当社は2009年からEV用充電スタンドを製造しています。数多くのサービス事業者と連携し、商業施設や道の駅などを中心に、事業者向けに展開しています。

日東工業の3つの強み①

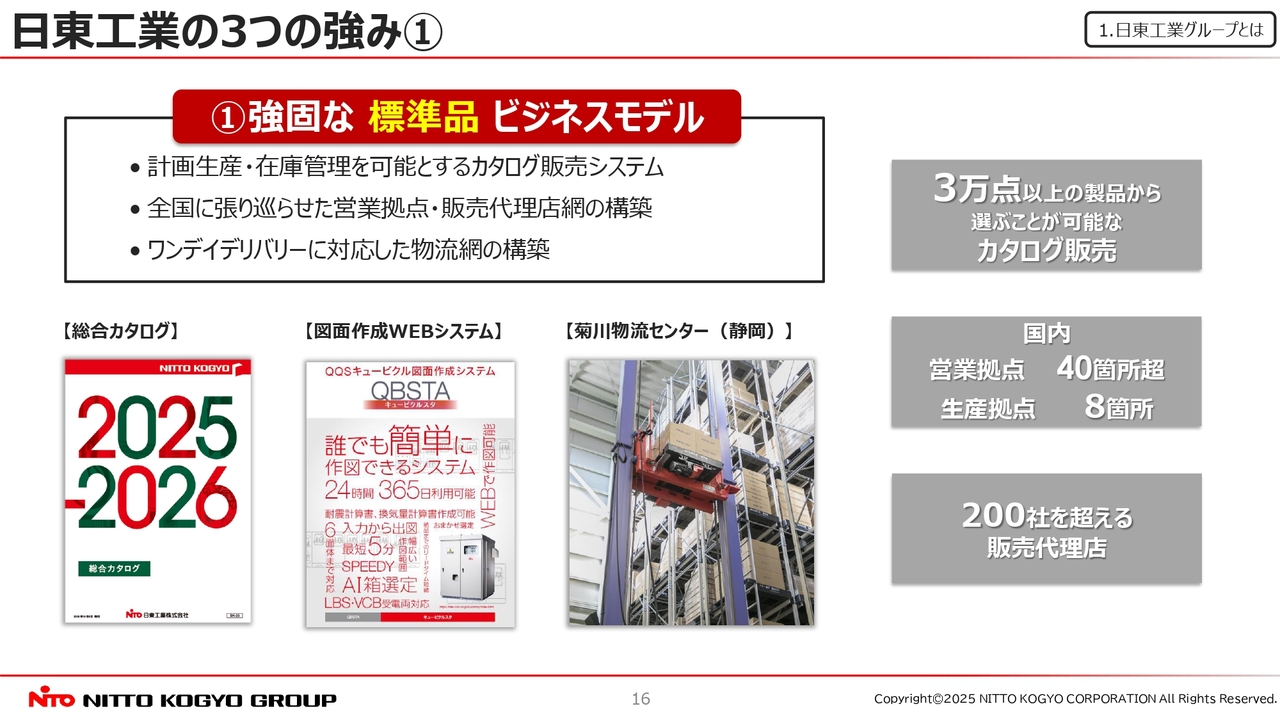

日東工業が70年以上にわたりビジネスを展開してきた強みを、3つご紹介します。

1つ目の強みは、強固な標準品ビジネスモデルを構築している点です。配電盤やキャビネットの業界は、かつてお客さまのご要望に合わせて一品一品、設計・生産するビジネススタイルが一般的でした。

そのような中、当社は製品の共通化・標準化を実現し、安く、早く、安定した品質でお客さまに提供する標準品というビジネスモデルを、業界でいち早く導入・確立しました。当社が主力とする標準品は、多くのお客さまにご採用いただいています。

この標準品というビジネスモデルにより、3万点以上の製品ラインナップを提供しています。全国に40拠点を超える営業所、また200社を超える販売代理店を有し、注文した翌日にお届けする、いわゆるワンデイデリバリーが可能な物流網の構築を実現しています。

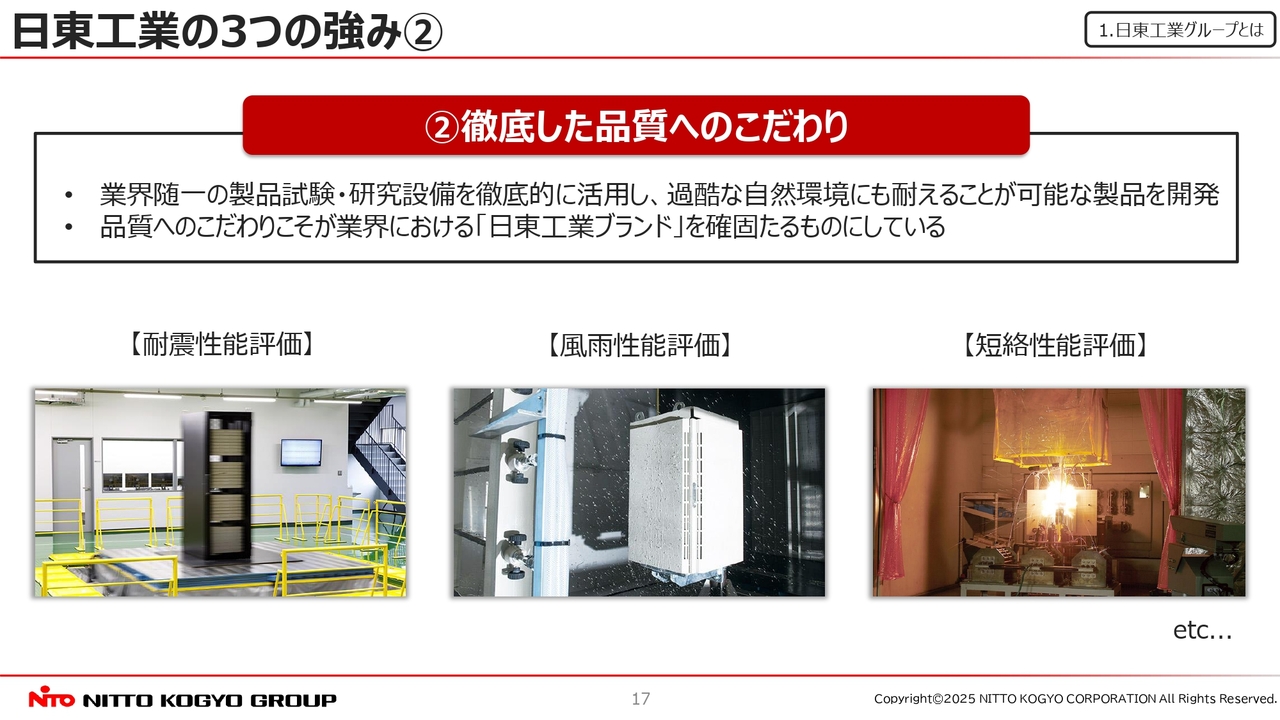

日東工業の3つの強み②

2つ目の強みは、徹底した品質へのこだわりです。当社は業界において、他社にはない試験・研究設備を数多く保有しています。過酷な自然環境にも耐える性能・品質を有した製品をお届けするために、日々研究を続けています。このような品質へのこだわりこそが、業界における「日東工業ブランド」を確固たるものにしています。

スライド左側の写真は、大地震を再現できる耐震試験装置です。東日本大震災や能登半島地震の揺れを再現できます。

当社の高圧受電設備やシステムラックなどは、高い耐震性が求められます。このような試験設備で検証・評価し、信頼性という付加価値を付けて製品をご提供しています。

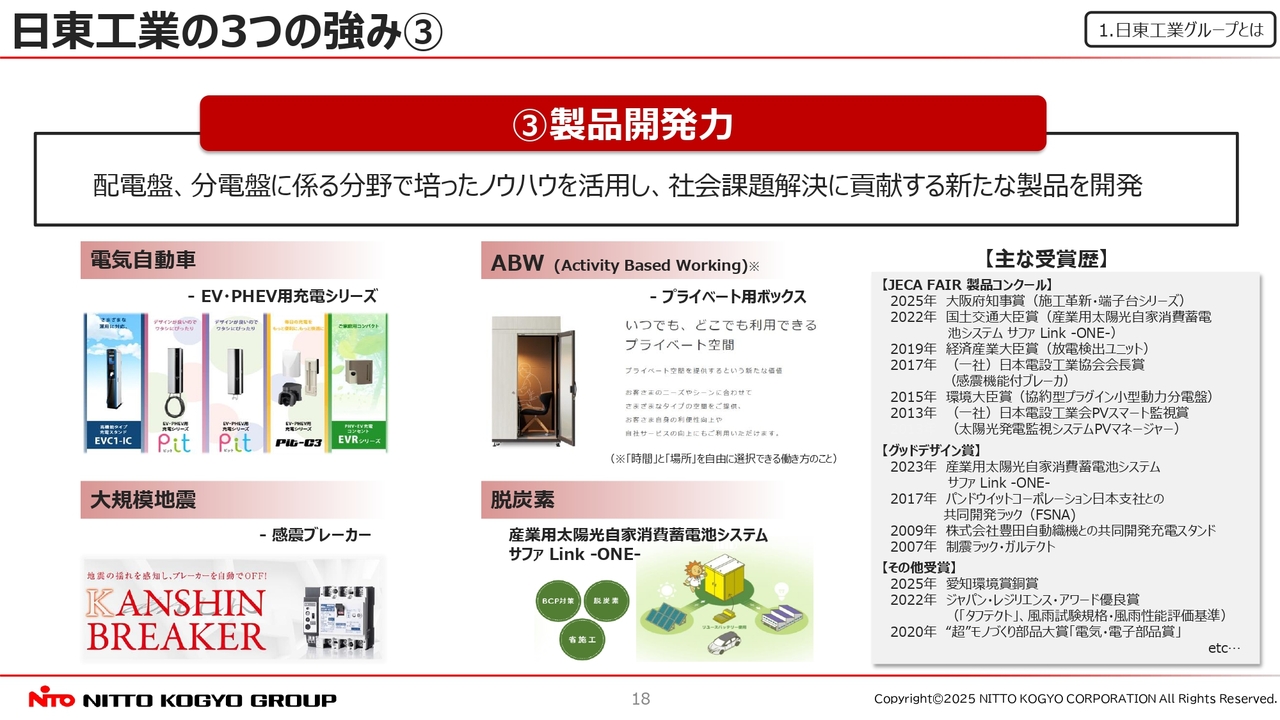

日東工業の3つの強み③

3つ目の強みは、製品開発力です。市場のニーズや社会課題をすばやくキャッチし、その対策製品を研究・開発することに長けており、それらの製品は、業界の各種製品コンクールで数多くの賞を受賞しています。

以上の3つの強みが、70年以上の間、業界で確固たる地位を築くことができた理由だと考えています。

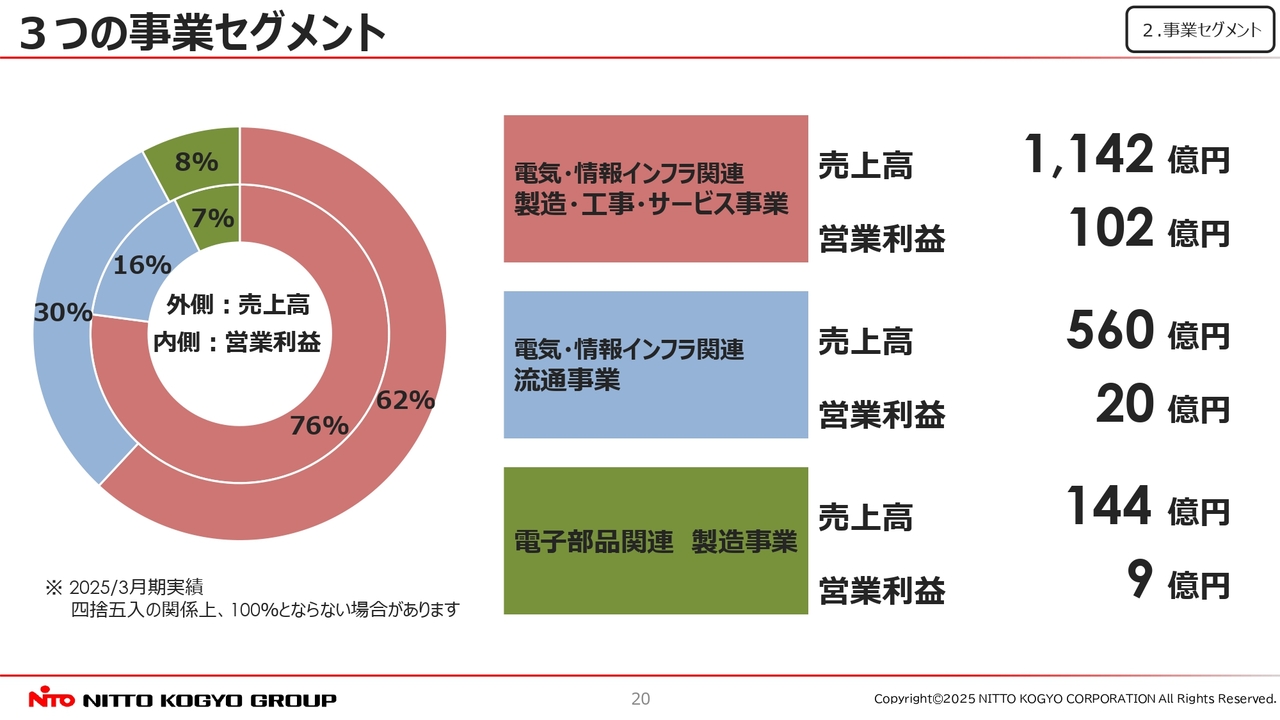

3つの事業セグメント

日東工業グループの事業セグメントについてご説明します。

スライドに記載のとおり、電気と情報に関わる3つの事業がお互いに連携しあい、事業を展開しています。次のスライドから、1つずつ簡単にご説明します。

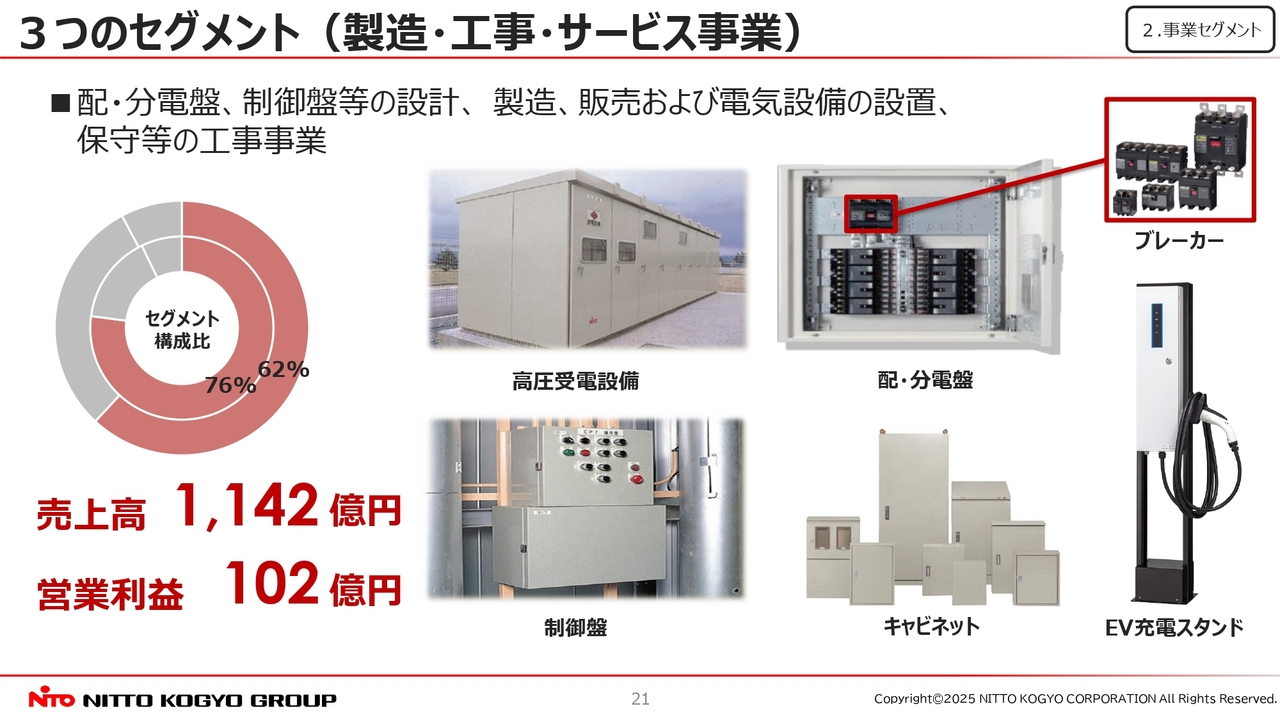

3つのセグメント(製造・工事・サービス事業)

1つ目は製造・工事・サービス事業です。日東工業グループのコア事業であり、連結売上の約6割、利益の8割近くを占めています。先ほどご紹介した、配電盤や分電盤、制御盤の設計・製造・販売などを行っています。

3つのセグメント(流通事業)

2つ目は流通事業です。当社は製造業を中心としていますが、流通事業として商社機能も有しています。

スライドに記載のとおり、オフィスネットワークや映像ソリューションなど、ICT環境の構築に必要な情報通信機器や部材の仕入・販売を行っており、連結売上の30パーセントを占めています。

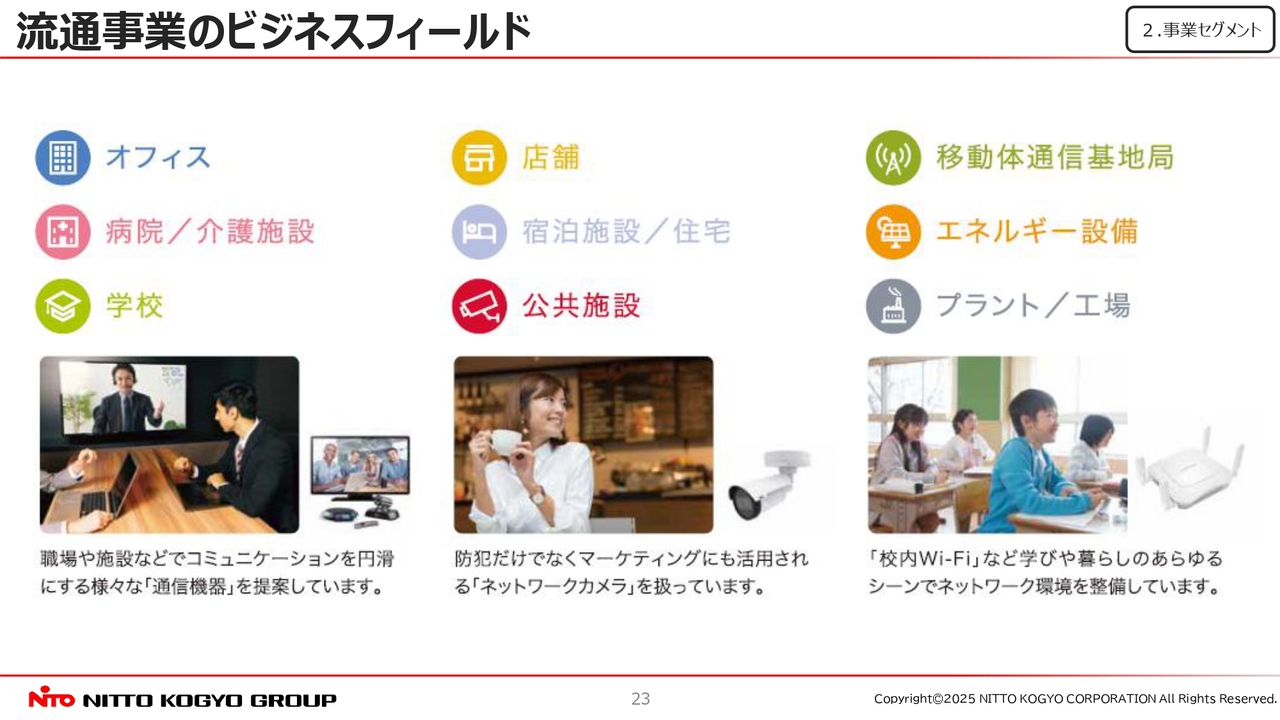

流通事業のビジネスフィールド

情報通信機器を取り扱う事業であることから、ビジネスフィールドは多岐にわたります。コロナ禍において企業における働き方の変化が進んだこと、セキュリティ対策のニーズが高まっていること、学校の授業スタイルが変化したことなどから、ネットワーク部材の需要は年々高まっています。近年、順調に売上拡大が進んでいるセグメントです。

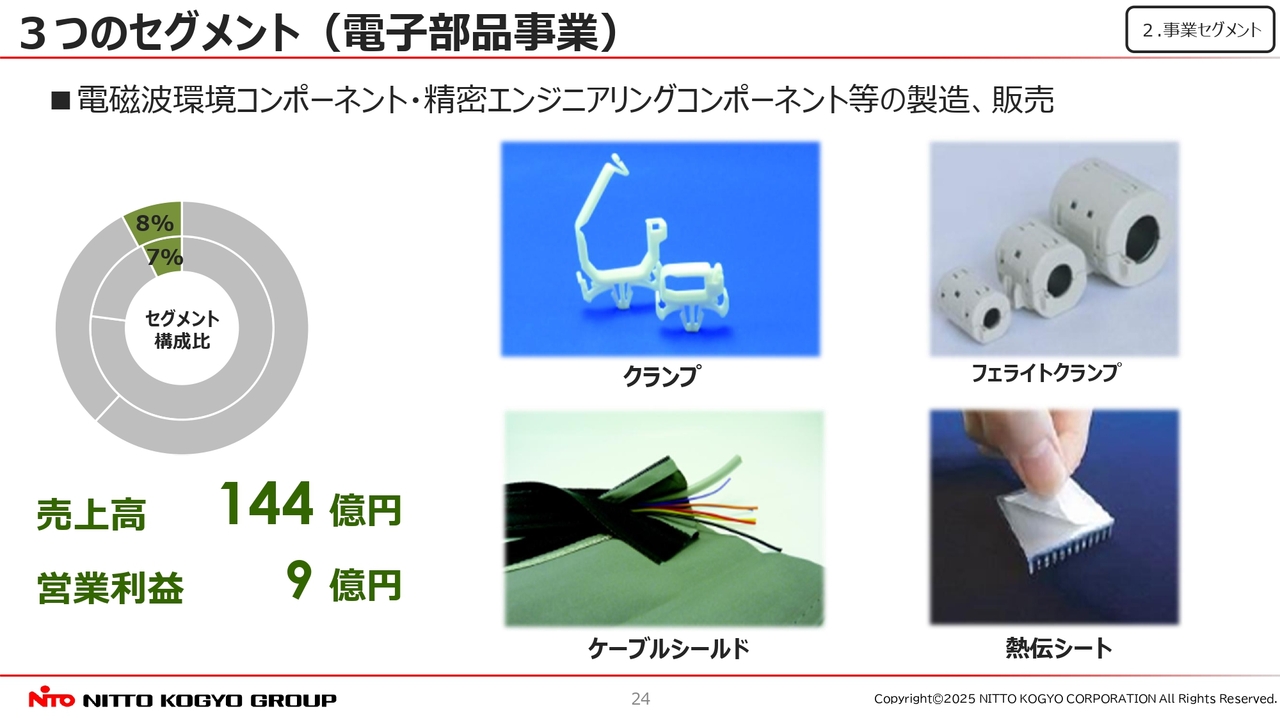

3つのセグメント(電子部品事業)

3つ目は電子部品事業です。スライドに記載したような、電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネント等の製造・販売を行っています。連結売上の10パーセント程度を占めています。

電子部品使用例:自動車、アプライアンス、産業用機器

電子部品の使用例をご紹介します。スライドに記載しているEV自動車のイラストをご覧ください。EV車に限らず、自動車の電動化が進んでいますが、車内に搭載された多数の電子機器から発生する電磁波がお互いに悪影響を及ぼし、誤動作につながる危険性があります。

そのような電磁波による影響を対策するEMC対策製品であるフェライトコアや、配線ケーブルを束ねてまとめる樹脂製バンド、クランプなど、多くの製品が使用されています。

このようなソリューションニーズは、自動車分野にとどまらず、エアコンや産業機器などでも活躍しています。

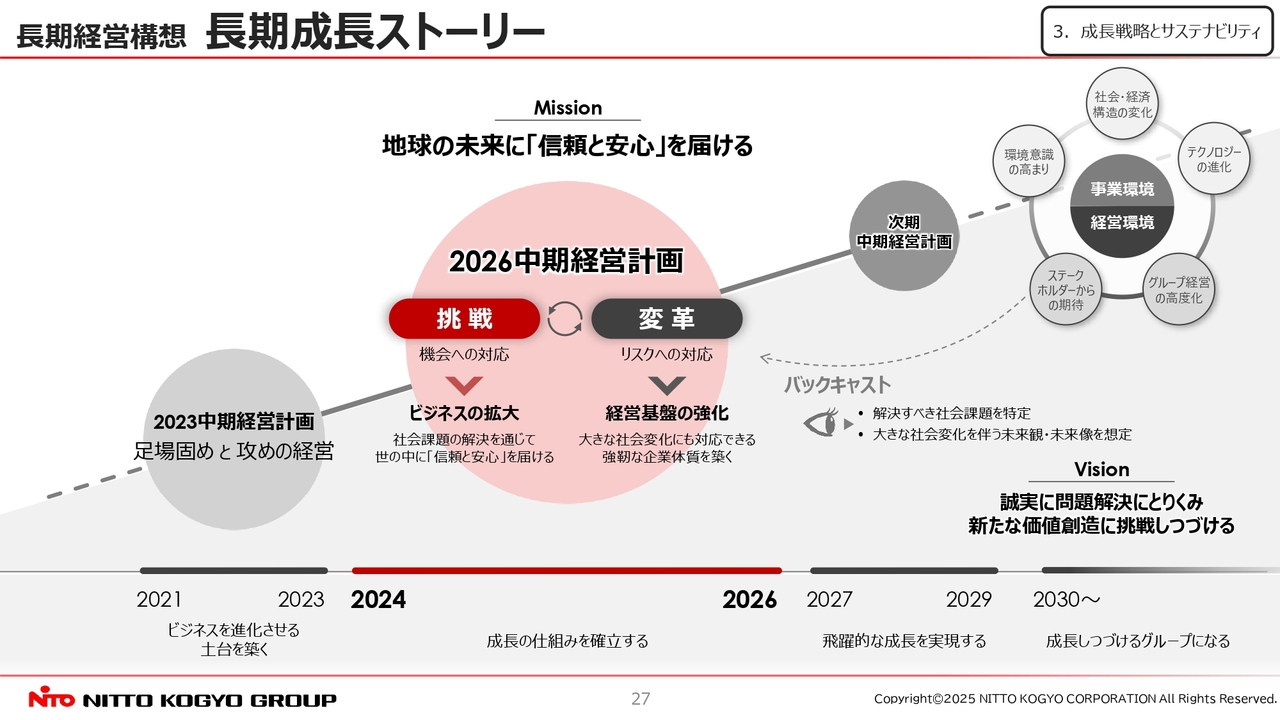

長期経営構想 長期成長ストーリー

今後の成長戦略とサステナビリティについてご説明します。まず、当社が描く長期成長のストーリーです。

前中計「2023中期経営計画」は、ビジネスを進化させるための土台を築くフェーズでした。

現在進行中の「2026中期経営計画」は、成長の仕組みを確立するフェーズです。2027年度以降の飛躍的な成長の実現を目指します。

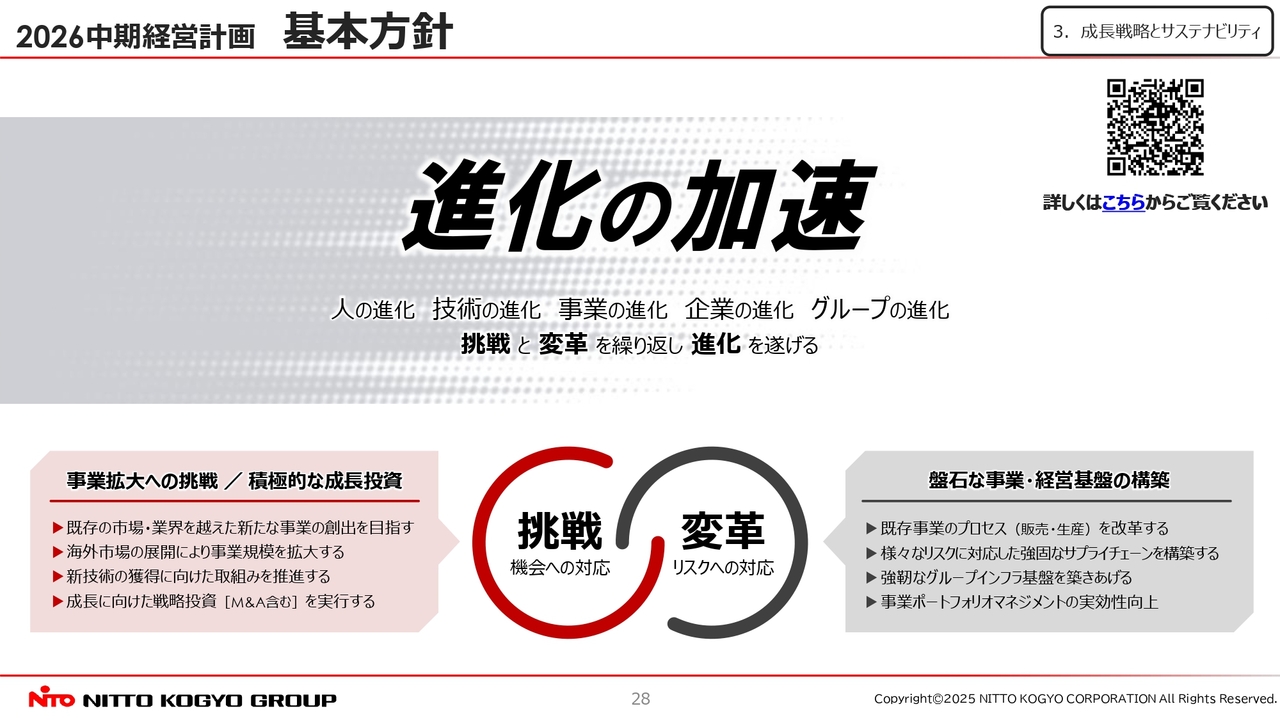

2026中期経営計画 基本方針

現在取り組んでいる「2026中期経営計画」についてご紹介します。基本方針は「進化の加速」です。機会への対応としての「挑戦」、リスクへの対応としての「変革」、この両輪をすばやく繰り返すことで、進化を目指します。

人・技術・事業・企業・グループの進化を連鎖的に広げ、この進化のサイクルを加速していくことを基本方針としています。

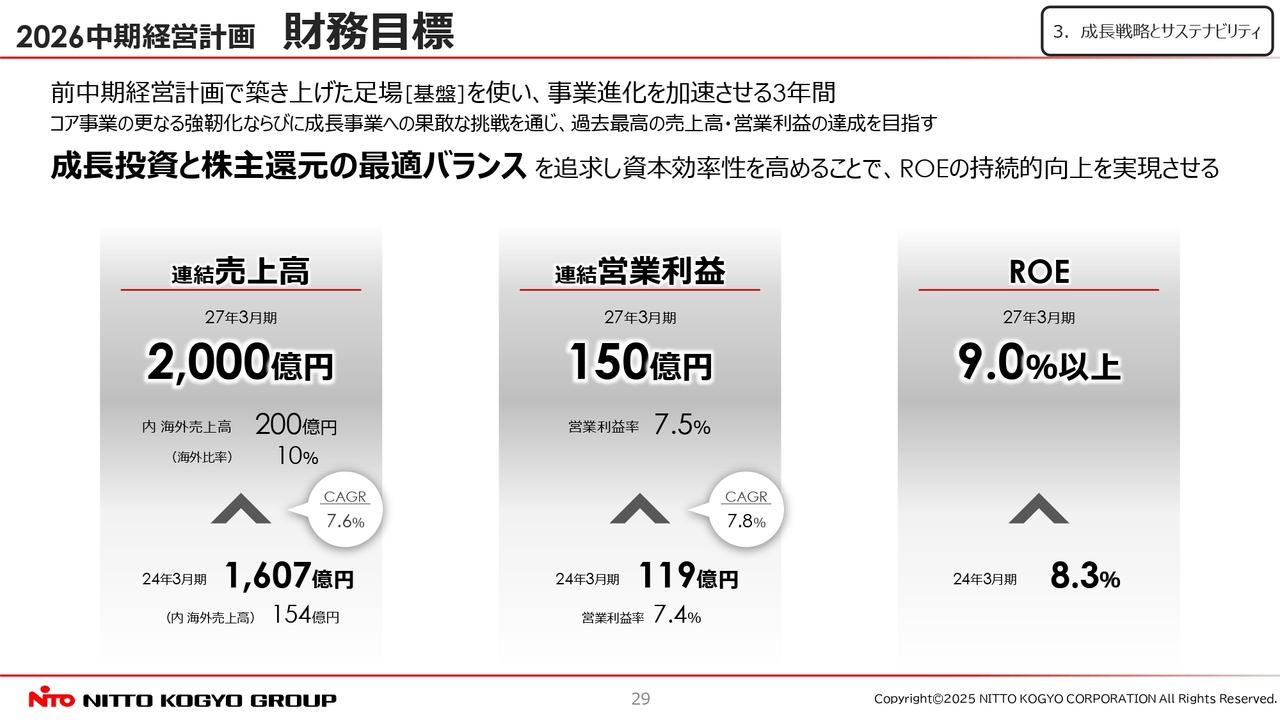

2026中期経営計画 財務目標

「2026中期経営計画」で掲げている財務目標です。連結売上高2,000億円、連結営業利益150億円、ROE9.0パーセント以上です。

前中期経営計画で築き上げた基盤を使い、事業進化を加速させる3年間として、過去最高の売上高・営業利益の目標を掲げました。

成長投資と株主還元の最適バランスを追求し、資本効率を高めることで、ROEの持続的向上を実現させていきます。

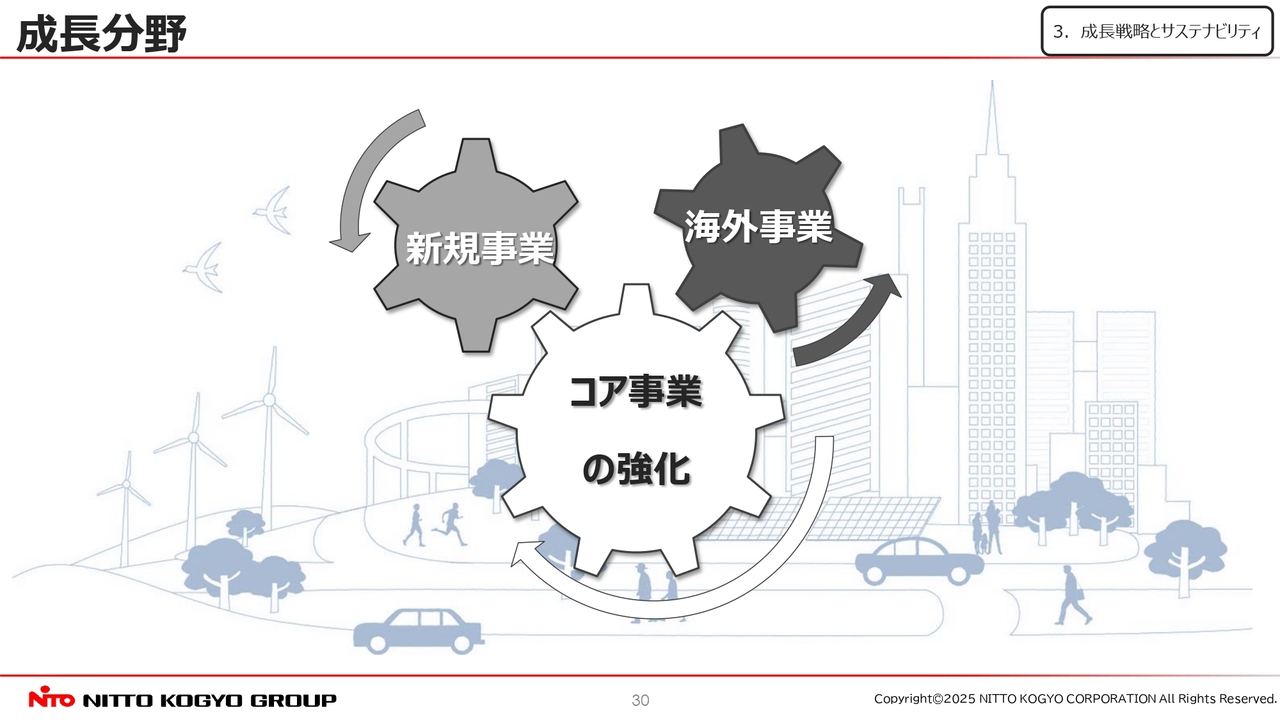

成長分野

今後の成長分野についてご紹介します。今後の成長に向けて大きく3つ、コア事業の強化・新規事業・海外事業に取り組んでいきます。

成長分野①:コア事業

成長分野の1つ目は、コア事業の強化です。コア事業の製造・工事・サービス事業、配電盤・分電盤の事業においては、事業規模を拡大するとともに、収益性の向上に努めています。

国内の人口減少に伴い、長期的にはマーケットがシュリンクしていくことが予想されます。業界シェアを獲得し、企業規模を拡大することで、シェアのさらなる拡大を目指します。また、収益性向上のため、工場のDX化を進めています。

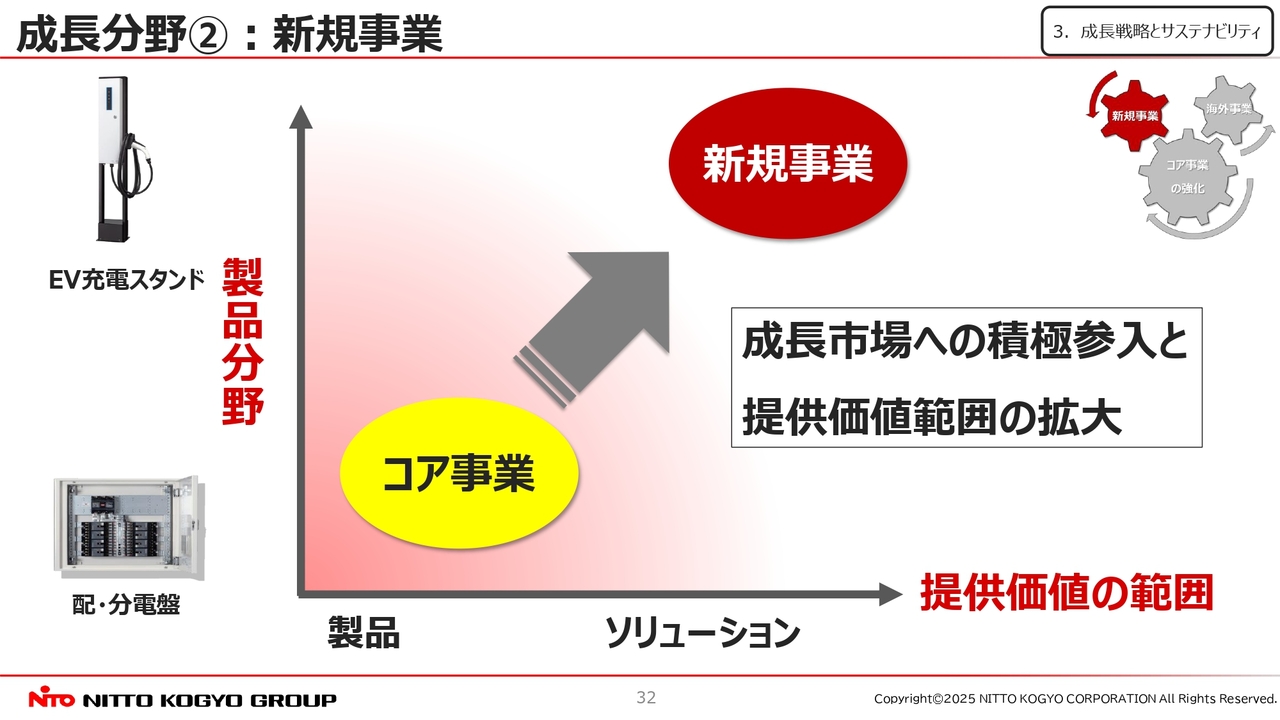

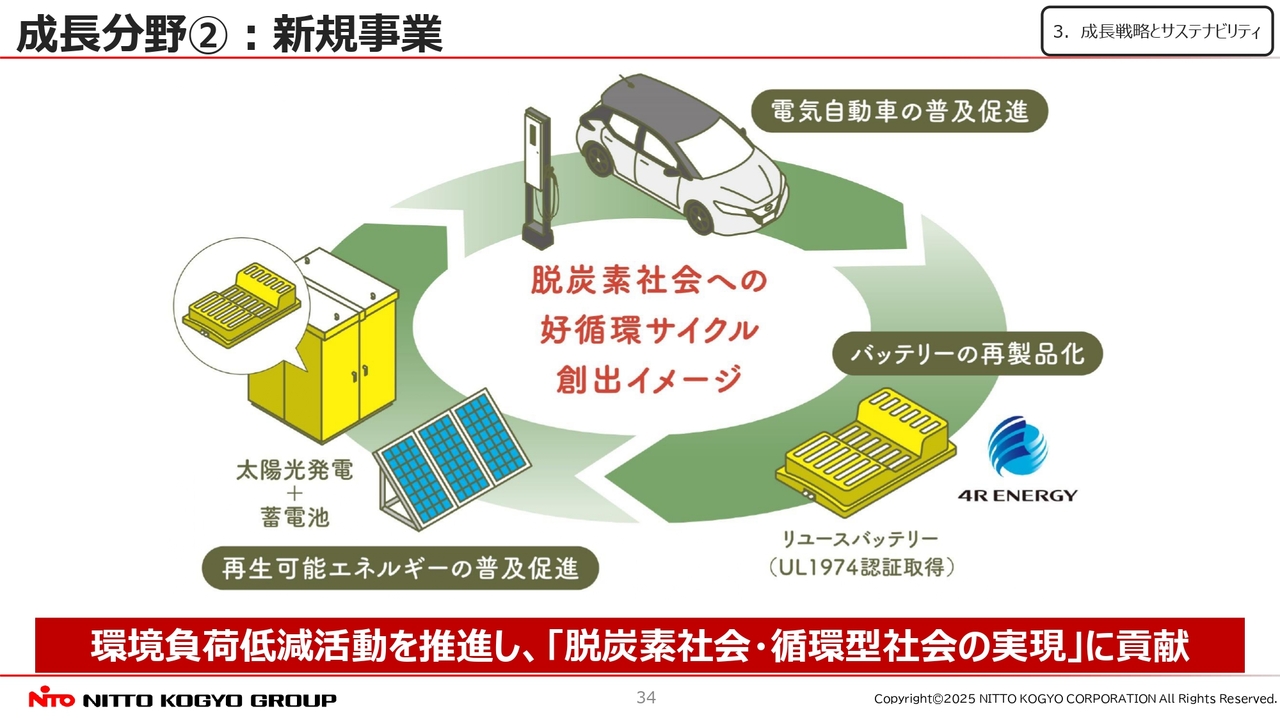

成長分野②:新規事業

成長分野の2つ目は、新規事業です。当社グループのコア事業で培った技術を活かし、新規事業にも注力しています。

スライドの縦軸で示した製品分野の拡大はもちろん、横軸に示したお客さまのニーズに沿った最適製品の提案から保守・メンテナンスといったソリューション事業の提供まで、提供価値範囲の拡大にも取り組んでいます。

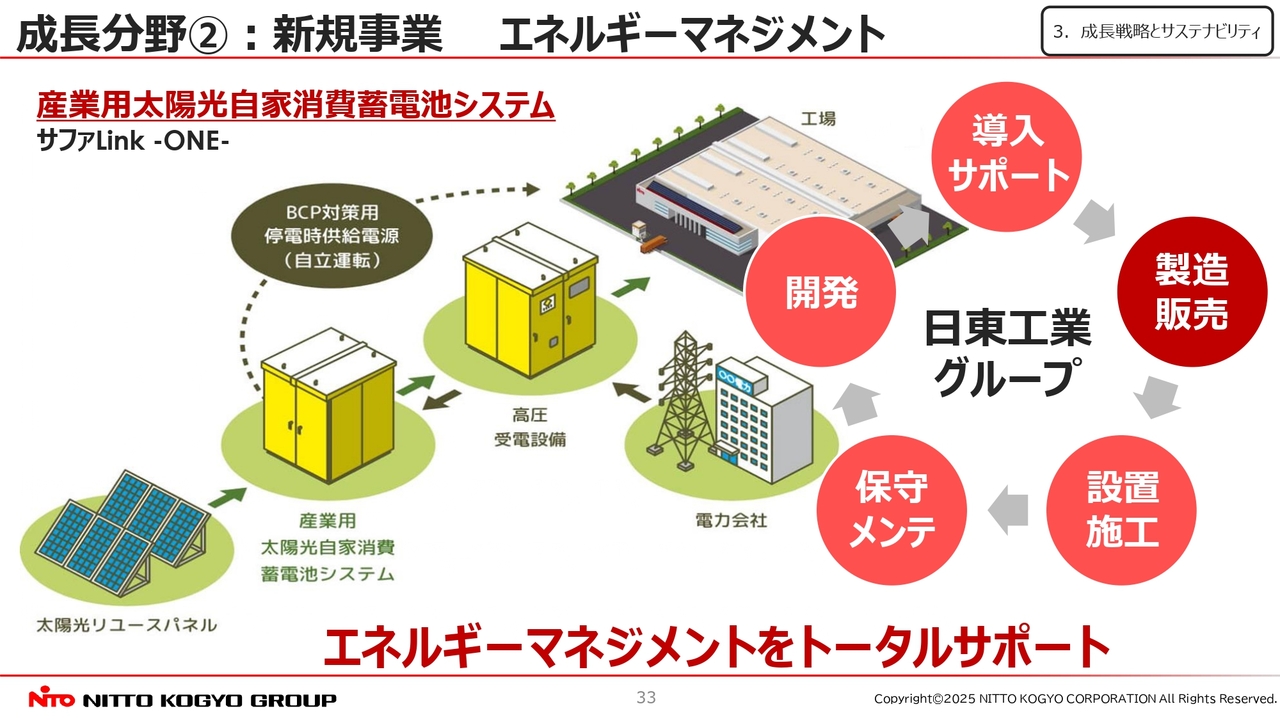

成長分野②:新規事業 エネルギーマネジメント

提供価値範囲の拡大についての具体的な取り組みを1つご紹介します。産業用太陽光自家消費蓄電池システム「サファLink -ONE-」です。

太陽光で発電した電気は、作って売る売電から、作って消費する自家消費の時代へと変化しています。

当システムは、太陽光リユースパネルで発電した電気を、電気自動車の使用済みバッテリーを再利用した蓄電池に充電する自家消費型のシステムです。設計・導入・設置・保守までをパッケージ品として提供することで、当社グループがエネルギーマネジメントをトータルでサポートしていきます。

成長分野②:新規事業

このような事業展開を通じて環境負荷の低減活動を推進することにより、「脱炭素社会・循環型社会の実現」に貢献します。

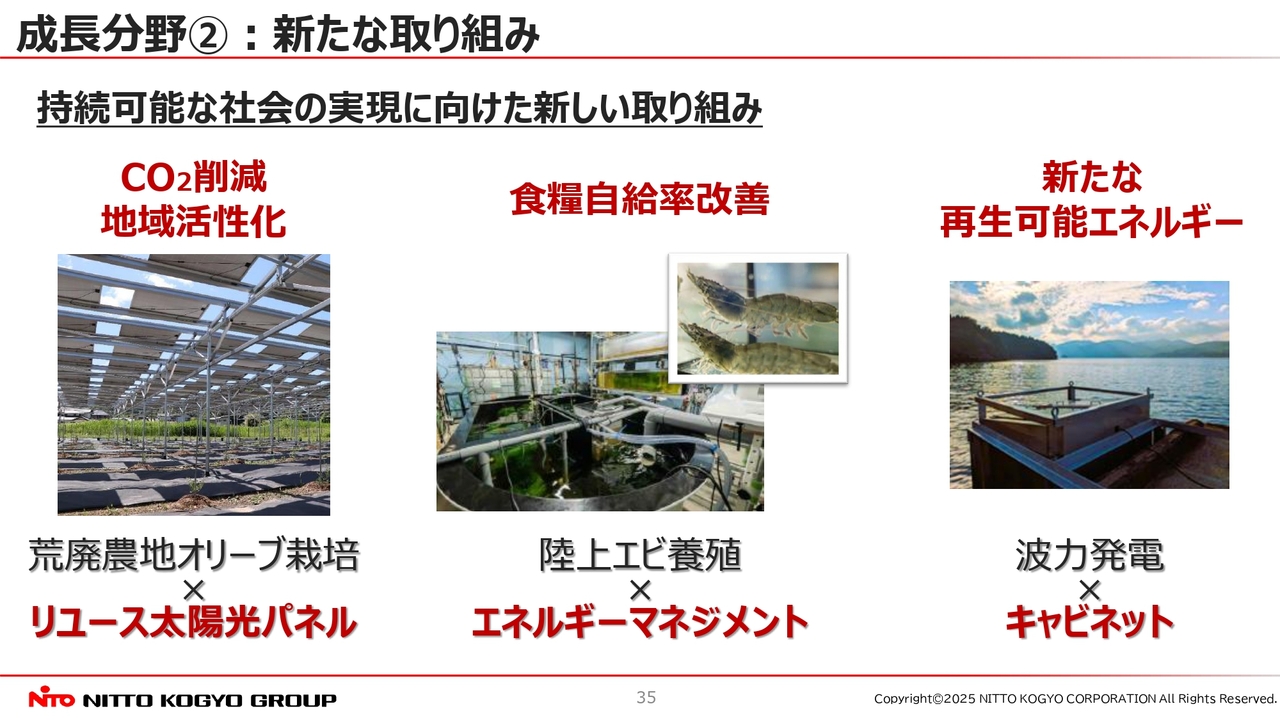

成長分野②:新たな取り組み

その他にも、社会課題の解決に向け、新たな取り組みも進めています。スライドの右に掲載している、新たな再生可能エネルギーとして期待が高まる波力発電への出資についてご紹介します。

海洋エネルギーを活用した波力発電は、安定的な発電が可能であり、新たなエネルギー源として期待されています。長年培ってきた電気設備の製造技術を活かし、波力発電の普及を支援します。

当社が有するエネルギーマネジメントに関するノウハウを、社会課題解決型の事業への参画を通じ社会に還元することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

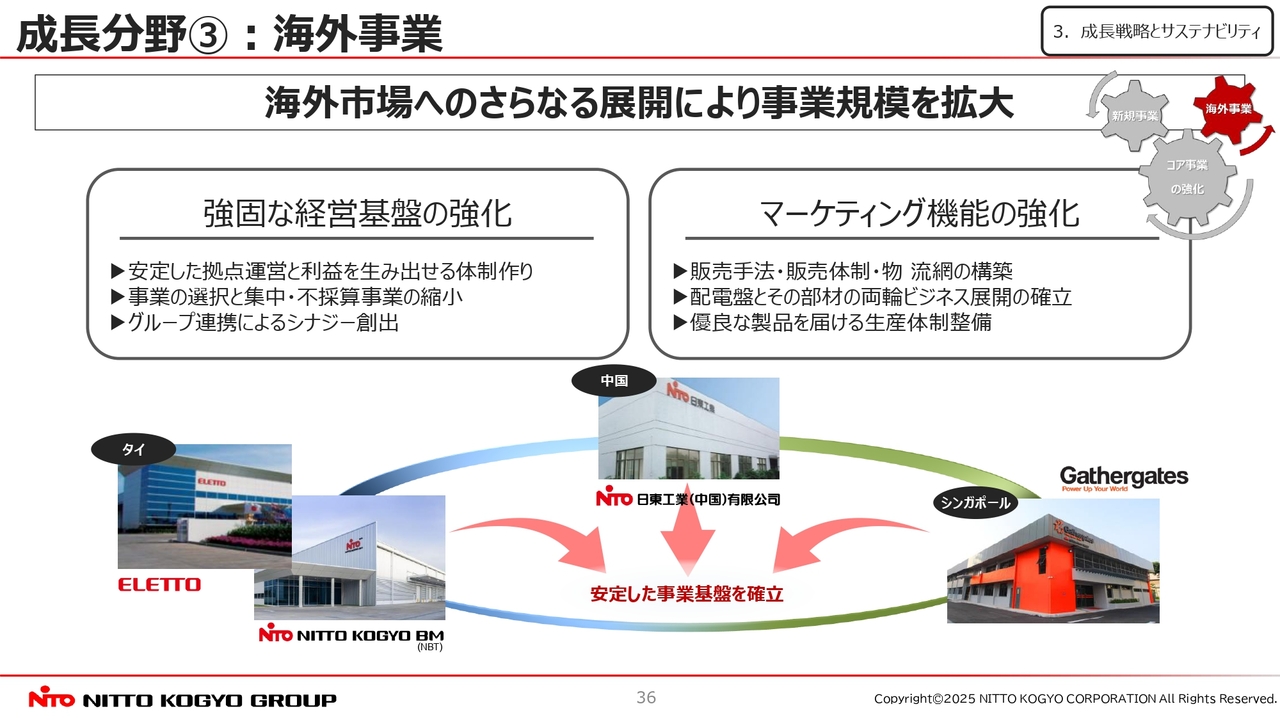

成長分野③:海外事業

成長分野の3つ目は、海外事業です。現段階ではまだ連結売上高の10パーセント程度ですが、タイ・中国・シンガポールを中心に、事業基盤の確立やマーケティング機能の強化を進め、グループ連携によるシナジーを創出します。

以上が、成長戦略となります。

サステナビリティ

成長分野における取り組みと並行し、サステナビリティへの取り組みも強化しています。各工場におけるカーボンニュートラルや、輸送手段を鉄道や船舶に切り替えるモーダルシフトを実施しています。

また、本社が所在する愛知県と協定を締結し、廃プラスチックの循環利用などのサーキュラーエコノミー活動にも取り組んでいます。

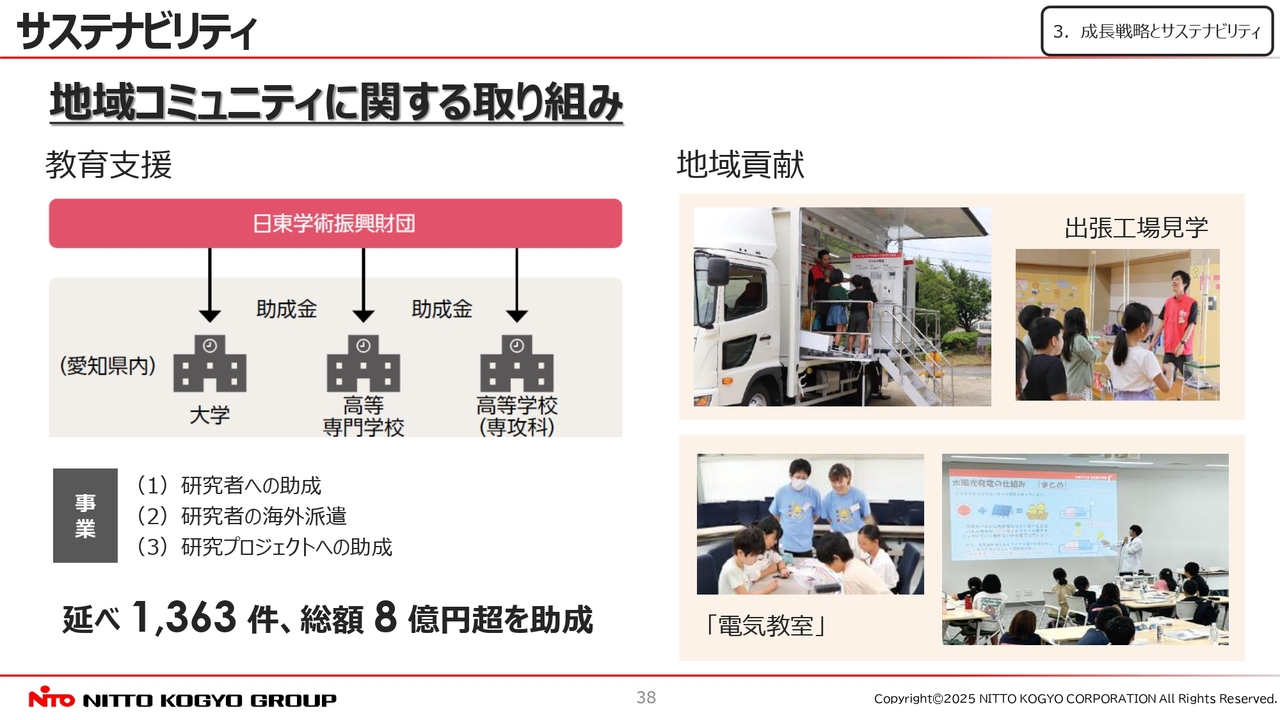

サステナビリティ

サステナビリティの一環として、地域コミュニティに関する取り組みをご紹介します。教育支援の一例として、公益財団法人日東学術振興財団を運営し、約40年にわたり研究助成を行ってきました。

また、地域貢献としては、こちらも40年にわたり、小学生向けのリモート工場見学や、展示車を活用し学校に赴く「出張工場見学」も実施しています。子どもたちに実験や工作の楽しさに触れてもらうための「電気教室」なども開催しています。

サステナビリティ

人財に関する取り組みです。DE&Iの推進として、国籍や年齢、性別の違いにかかわらず、すべての人財が能力を発揮できる環境作りに取り組んでいます。

その1つとして、愛知県より女性活躍のプロモーションリーダーの委嘱を受け、積極的に取り組んでいます。8月には、理系分野で活躍する女性社員と学生の交流プログラムに参画し、職場体験会を実施しました。

また、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人」にも継続的に認定されており、社員が将来にわたり、健康で生き生きと働ける環境作りを進めていきます。

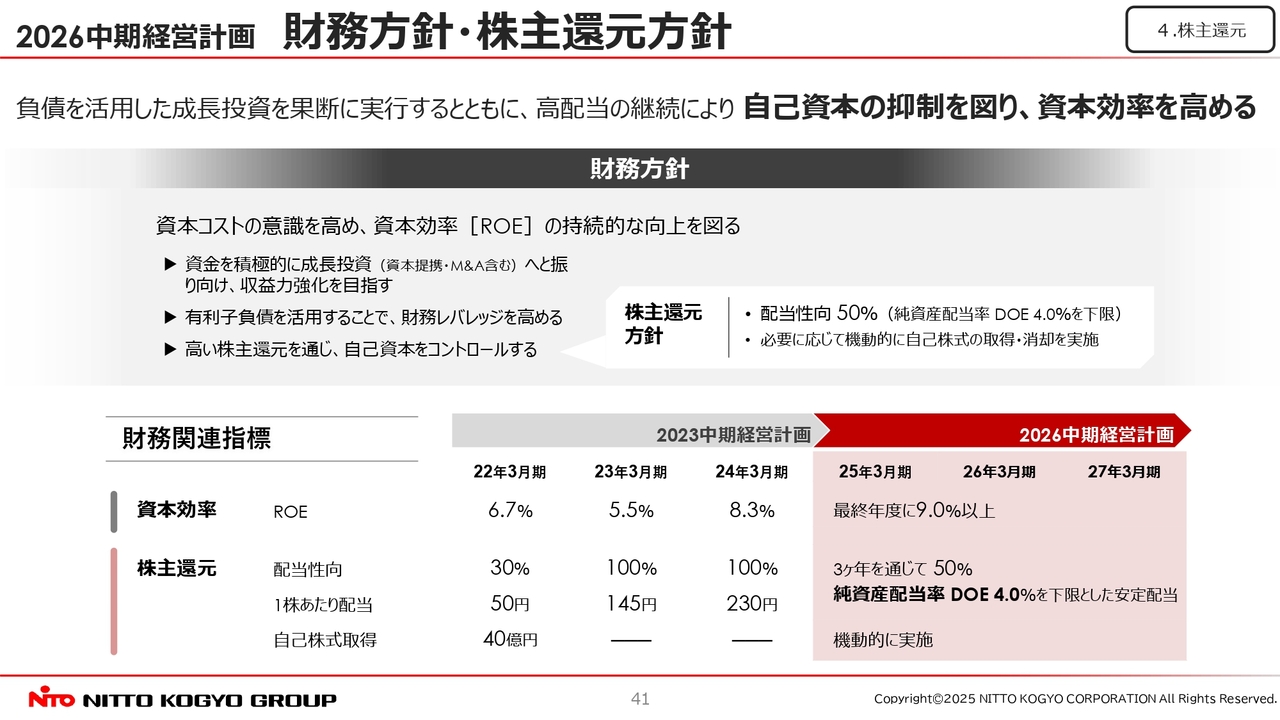

2026中期経営計画 財務方針・株主還元方針

株主還元についてご説明します。「2026中期経営計画」では、資金を積極的に成長投資へ振り向け、収益力を強化することとしています。資本コストの意識を高め、B/Sマネジメントに引き続き取り組むため、自己資本をコントロールし、ROEの持続的な向上を目指します。

また、「2026中期経営計画」期間中の株主還元方針を新たに策定しています。配当性向50パーセントかつDOE(連結純資産配当率)の下限を4パーセントに設定しました。

必要に応じて機動的な自己株式の取得や消却を実施していくことで、さらなる企業価値向上を目指します。

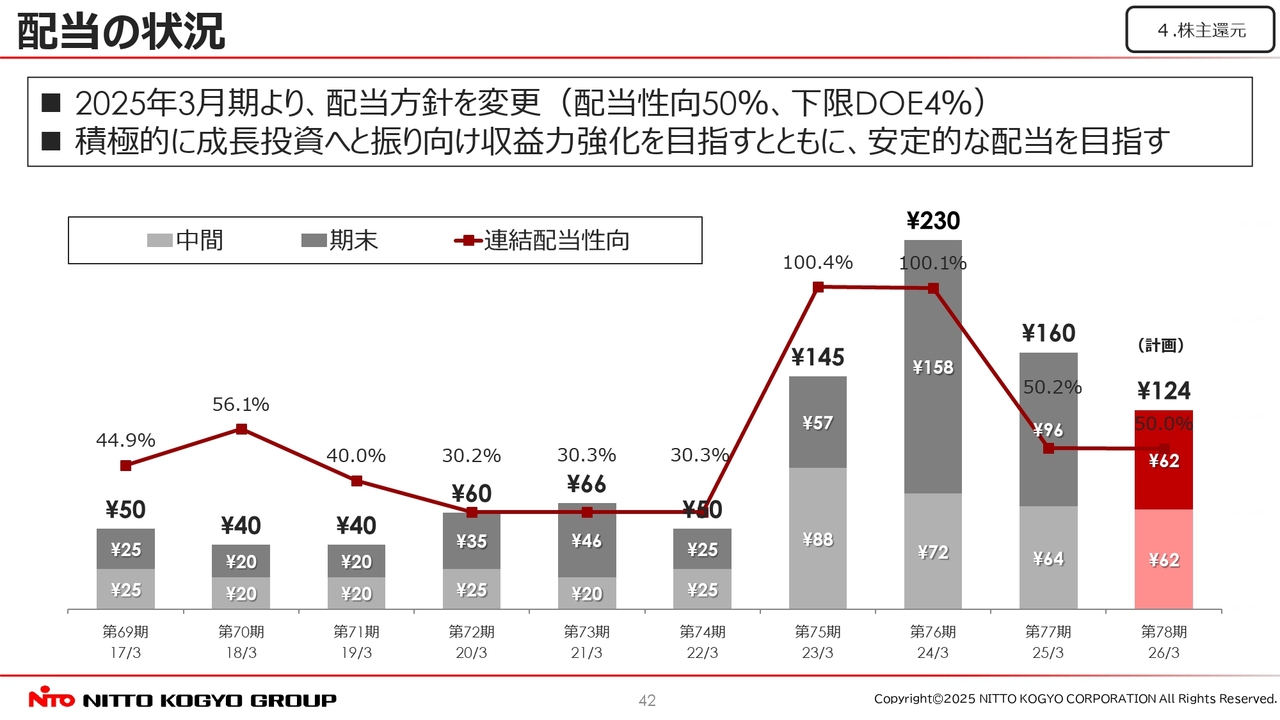

配当の状況

配当金の状況です。前中計では、直近2期に限り配当性向は100パーセントでしたので、少しいびつになっています。現中期経営計画では、先ほどご説明したとおり、配当方針を変更しています。

成長投資とともに安定的な配当を目指します。ちなみに2026年3月期はご覧のとおり、年間配当金は124円を計画しています。

本日のまとめ

今日お話しした内容のまとめです。1つ目は、我々は「電気と情報インフラ」に関わる企業グループということです。現代社会に不可欠な製品を提供しています。

2つ目は、今後の成長に向けたキーワードは「エネルギーマネジメント」と「循環型社会の実現」ということです。これからも取り組みを加速させていきます。

3つ目は、我々は「成長への投資」と「株主還元」のバランスを重視しているということです。引き続き、ROEを意識した資本効率経営を推進していきます。

この3つをぜひ覚えていただければ幸いです。

以上でご説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:配当や株主還元に関する考え方について

新着ログ

「電気機器」のログ