【QAあり】ナレルグループ、建設・IT業界のプロ人材不足を解決 技術者育成・建設DX化支援で新規領域拡大へ 安定配当も継続

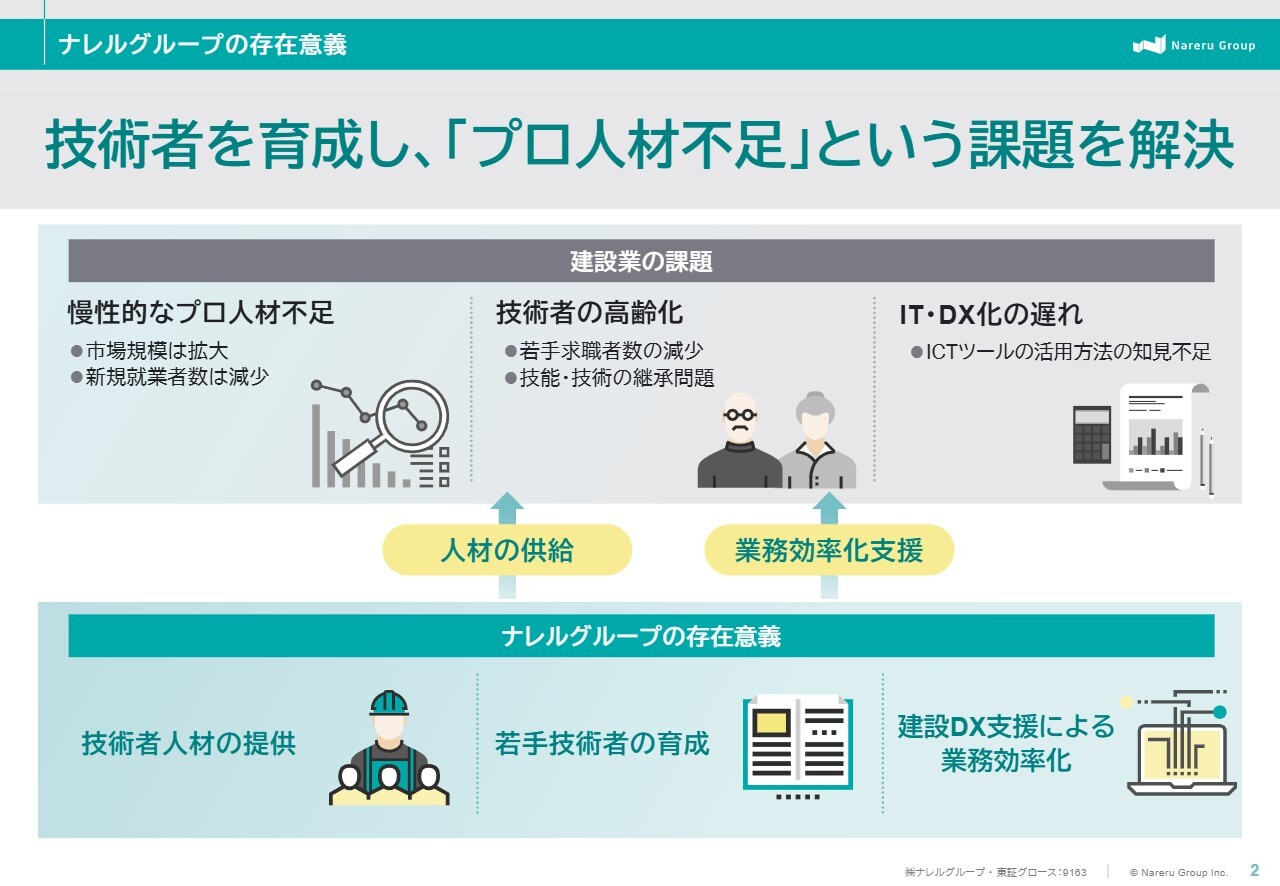

ナレルグループの存在意義

小林良氏(以下、小林):ナレルグループ代表取締役の小林です。本日は少しでも当社への理解を深めていただけるよう努めていきます。よろしくお願いします。

はじめに、私たちナレルグループについてご説明します。ナレルグループは、技術者を育成し、建設業界やIT業界で活躍いただくことで、業界の「プロ人材不足」という課題の解決を目指す会社です。社名にある「ナレル」は、プロ人材の成長と日本社会の成長の双方の実現を表現しています。

現在、建設業界では人材不足が深刻化しており、特に専門的な技術や技能を有するベテラン人材の高齢化が業界全体の構造的な課題となっています。

そこで当社は、技術派遣会社でありながら、若手・未経験に着目し、未経験者を派遣しながら育成することに力を入れています。また、直近ではDXの推進支援にも力を入れています。

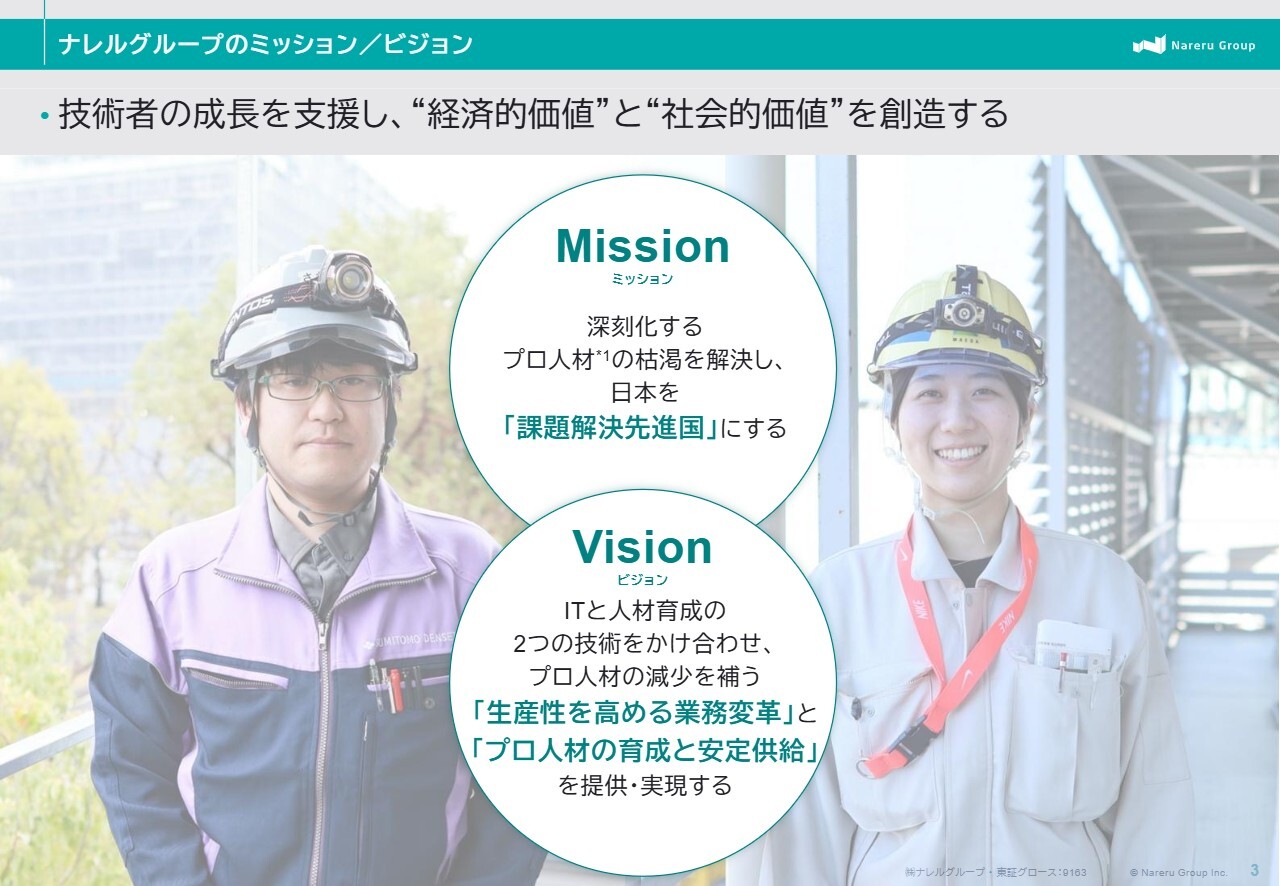

ナレルグループのミッション/ビジョン

小林:当社のミッションとビジョンです。我々の存在意義は、1人でも多くの若い人材を育成し、仕事の充実や楽しさを伝えて実感してもらい、技術者の活躍と業界の成長に貢献していくことだと考えています。

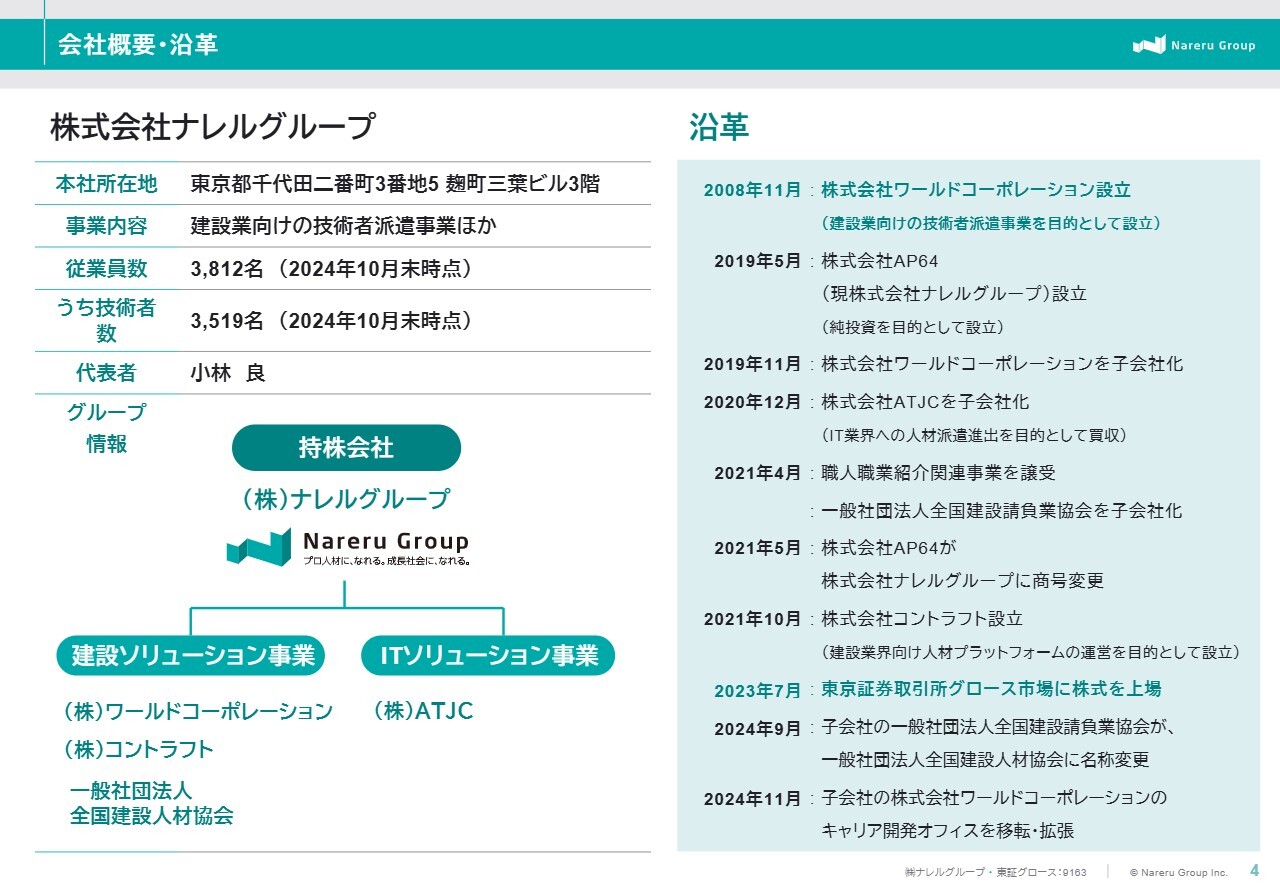

会社概要・沿革

小林:ナレルグループの会社概要をご説明します。ナレルグループは純粋持株会社であり、建設技術者の派遣事業を展開するワールドコーポレーション、IT技術者の派遣事業を展開するATJCなど、3つの事業会社と1つの社団法人で構成されています。

2019年にナレルグループを設立してから、M&Aや事業譲渡により、主力のワールドコーポレーションの他、2社のグループ会社に参画いただいています。今後も既存事業を伸ばしながら、M&Aなどにも力を入れていきたいと考えています。

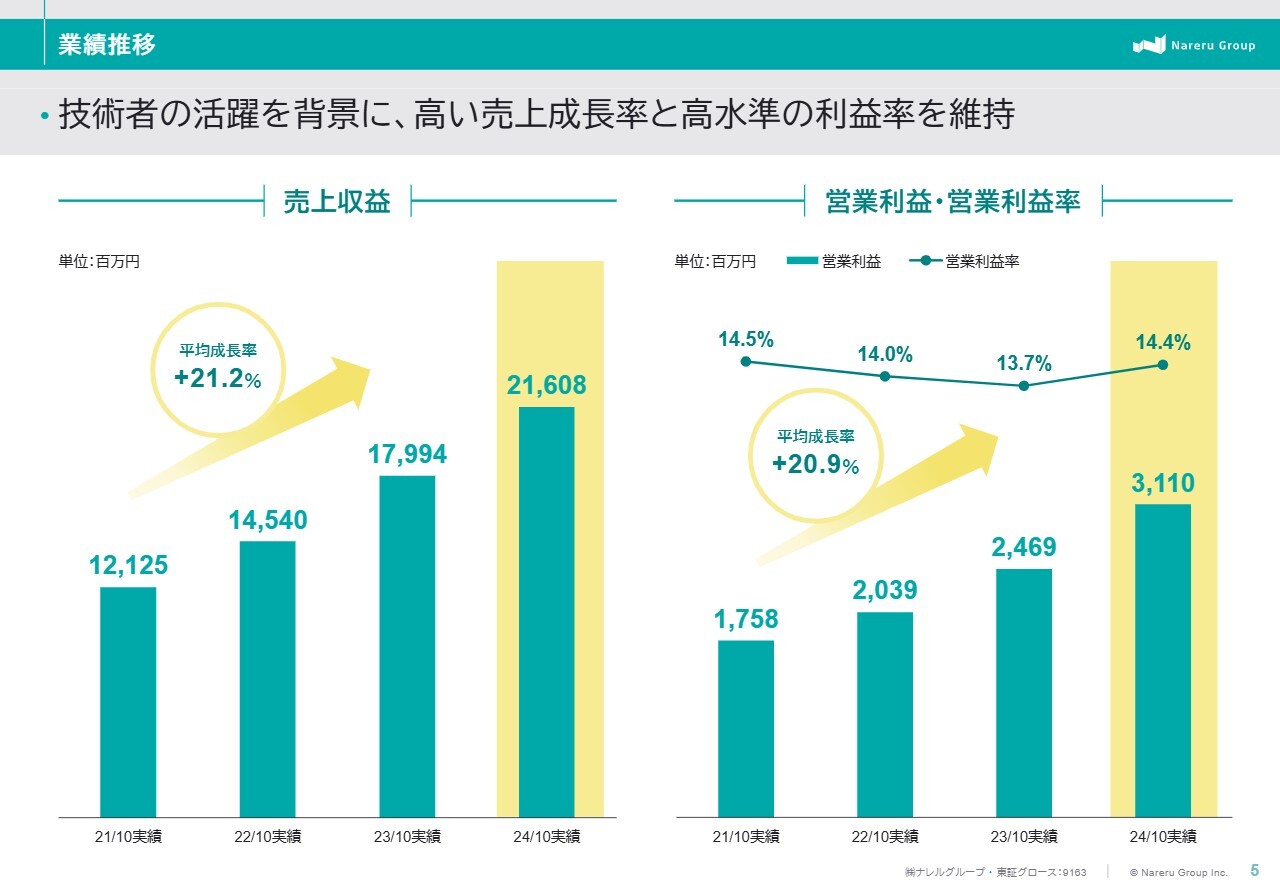

業績推移

小林:業績推移です。スライドに記載のとおり、売上収益と営業利益は順調に増加しています。2024年10月期の業績は、売上収益約216億円、営業利益約31億円と過去最高となっています。2025年10月期もさらなる成長を計画しており、過去最高の売上収益を更新する見込みです。

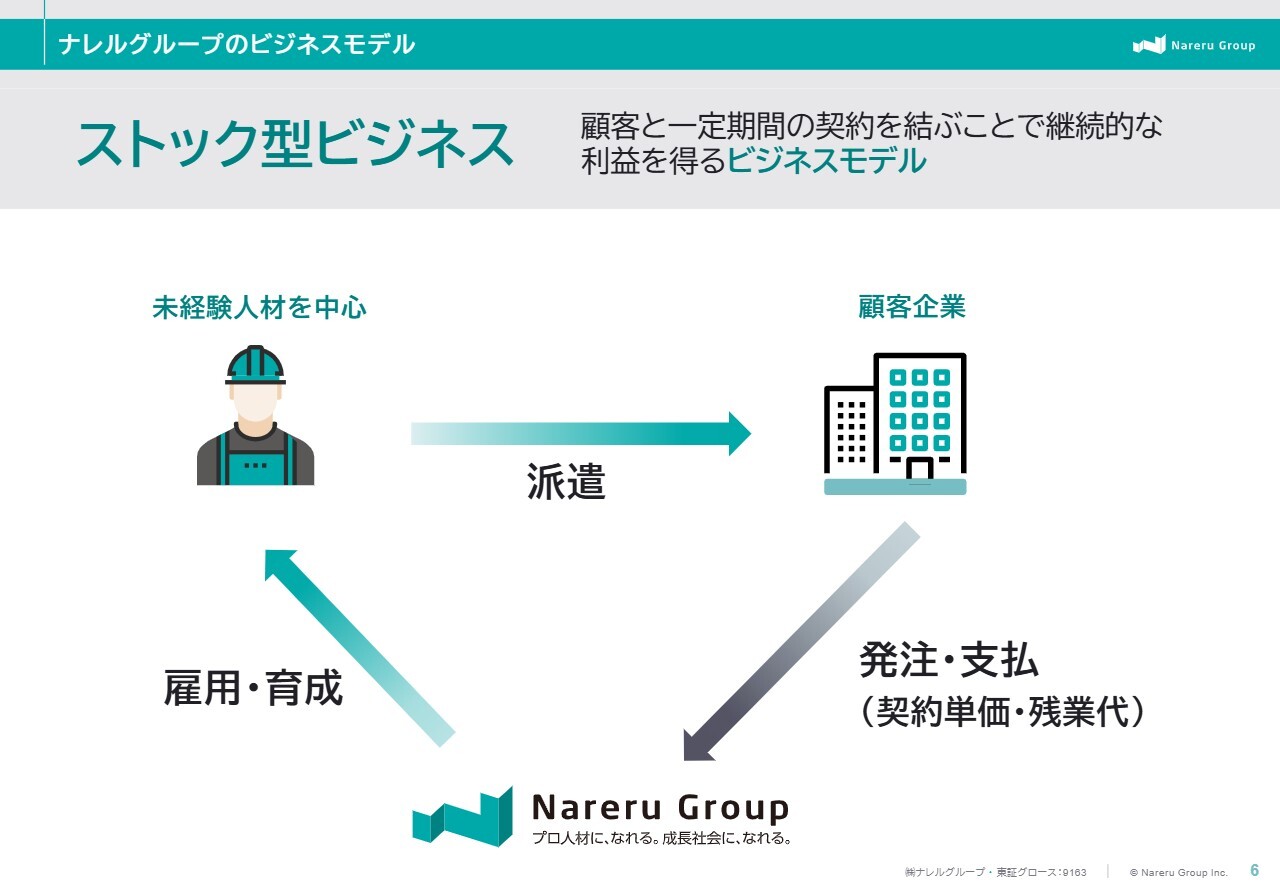

ナレルグループのビジネスモデル

小林:当社のビジネスモデルは、未経験人材を採用・育成し、建設現場に技術者として派遣する人材育成型派遣ビジネスです。このモデルは、一般的にストック型ビジネスと呼ばれる形態に分類されます。当社の場合、技術社員を顧客企業のプロジェクトに派遣し、契約期間中は毎月派遣料をいただくことで、安定した収益を確保しています。

一方で、技術者という人材を提供するサービスであるため、特有のリスクも存在します。具体的には、派遣先のプロジェクトが終了したり一時的に需要が減退したりすると、技術社員が待機状態になることがあります。この場合は、売上が発生しないにもかかわらず、人件費が継続的に発生するため、収益性に影響を及ぼします。

ナレルグループのビジネスモデル

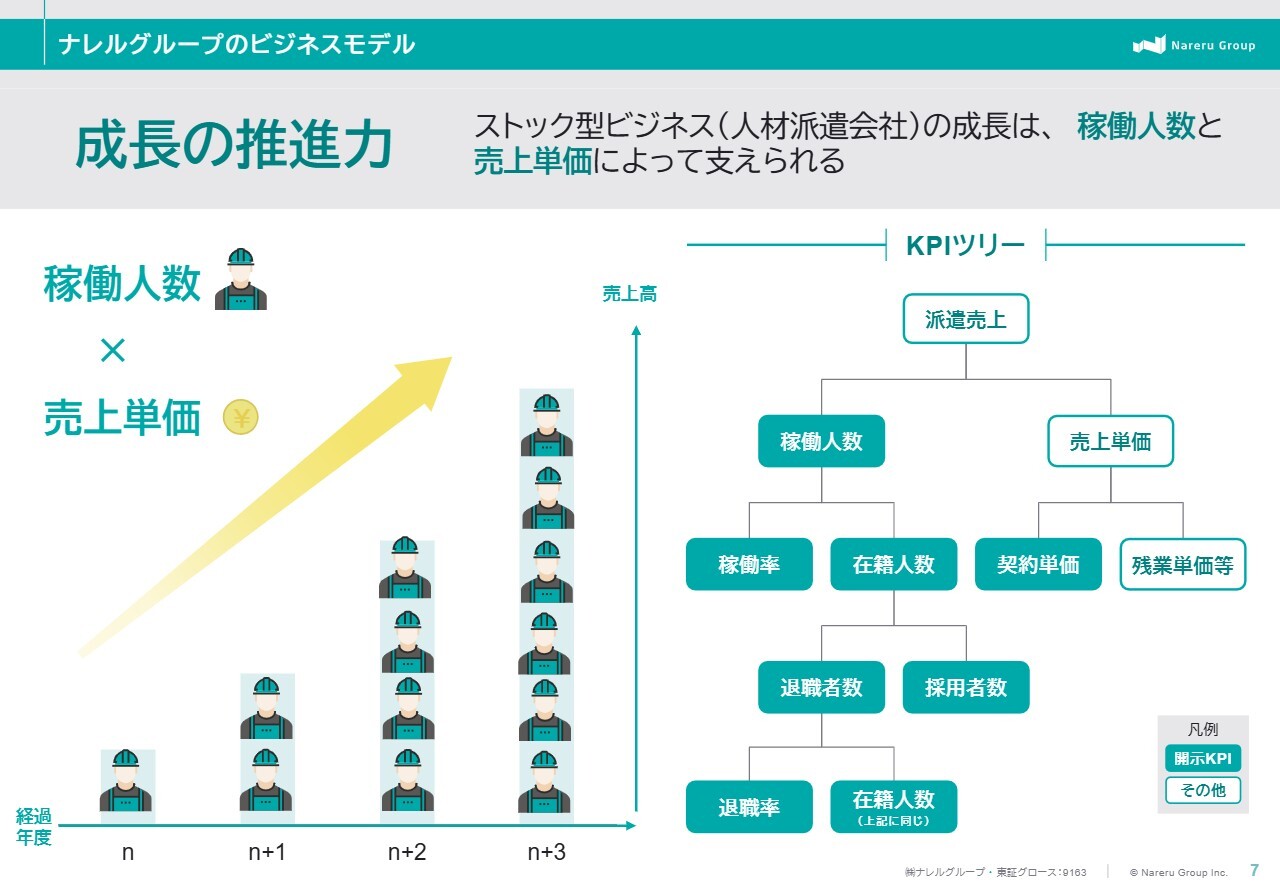

小林:以上のように当社のビジネスは、ストック型の安定性と、人的資源の稼働率に左右される流動性の両面を持ち合わせています。そのため、採用・育成のタイミングと、顧客ニーズとのマッチングをいかに最適化するかが、事業運営における最大のテーマとなっています。

このような構造の中で当社の事業を支えているのが、稼働人数と契約単価です。まず、稼働人数の増加は、顧客企業のニーズに的確に応え、技術者を提供できている証であり、収益の安定化につながります。

また、契約単価が高いほど1人当たりの収益が増加します。特に専門スキルを有する人材を派遣することで単価が上昇し、業界全体の利益率も高まります。

このように、稼働人数の拡大と契約単価の向上が相乗効果を生み出すことで、当社事業の成長が加速していきます。

なお、当社ではスライド右側に記したKPIを月次・四半期で開示しており、事業の進捗をステークホルダーのみなさまと共有しています。

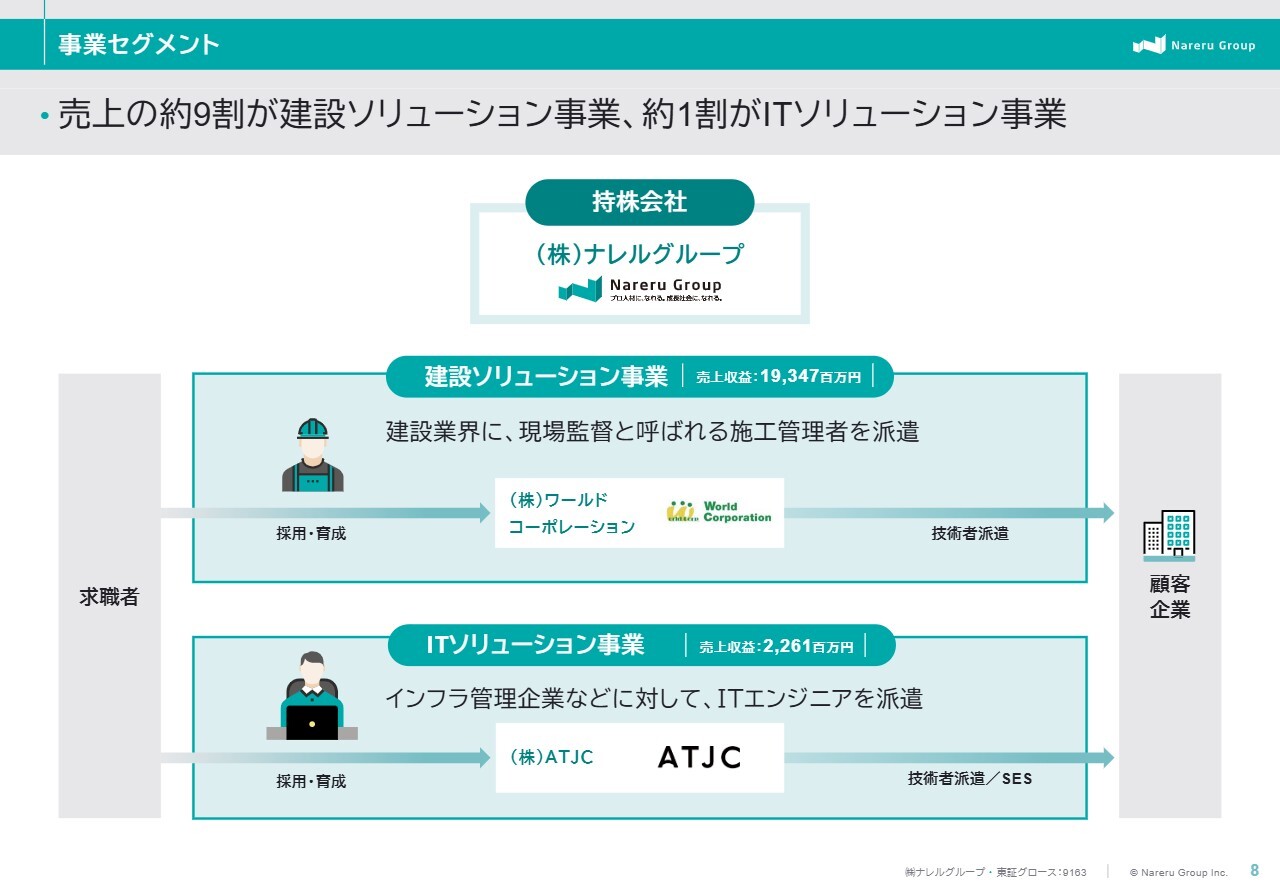

事業セグメント

小林:事業セグメントについてご説明します。当社は、建設業界向けの派遣事業を展開する建設ソリューション事業、ITエンジニアの派遣事業を展開するITソリューション事業の2つのセグメントにて事業を展開しています。

売上構成比については、約9割が建設ソリューション事業、約1割がITソリューション事業となります。本日は主力セグメントである建設ソリューション事業を中心にご説明します。

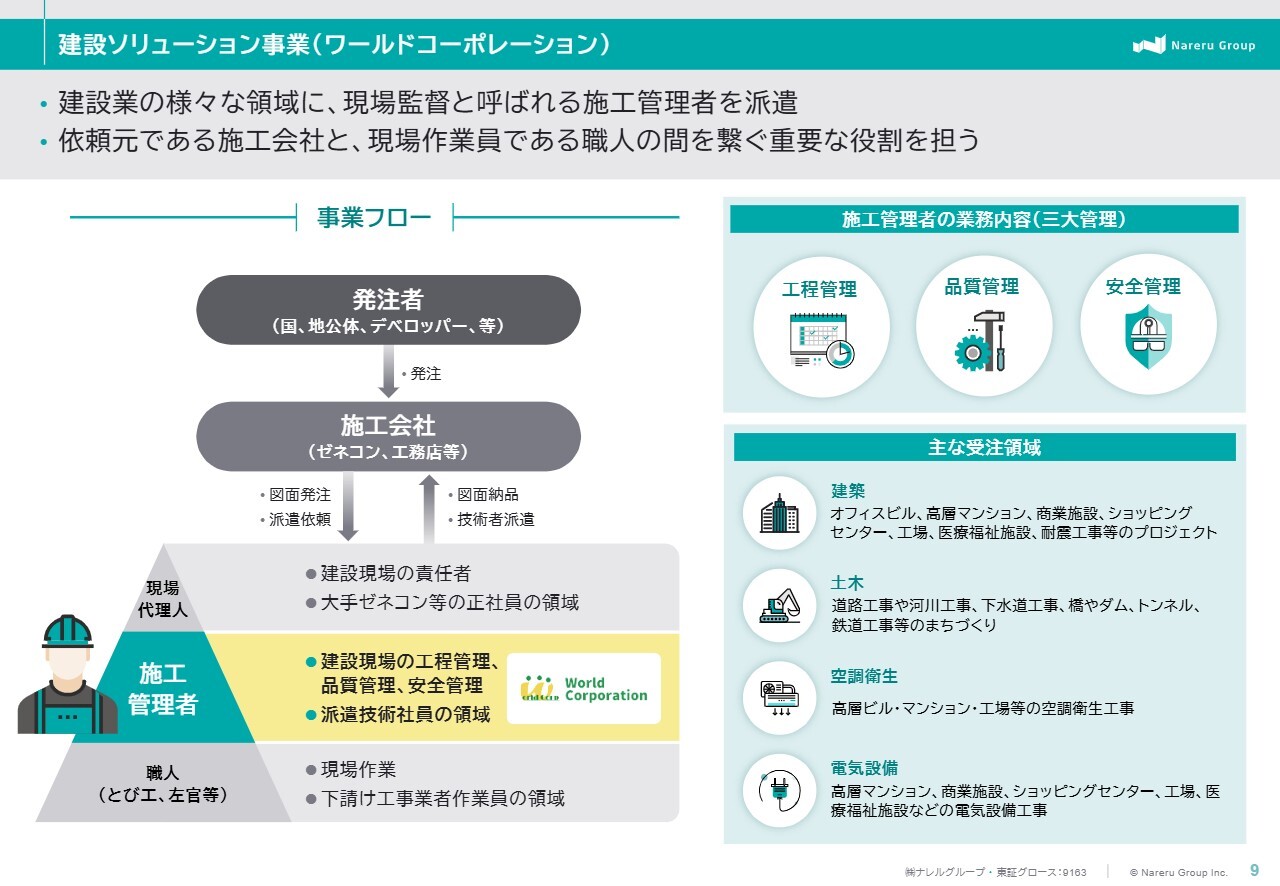

建設ソリューション事業(ワールドコーポレーション)

小林:建設ソリューション事業は主に、ゼネコン、工務店等から派遣依頼を受け、施工管理者、いわゆる現場監督と呼ばれる建設技術者を派遣する事業を行っています。

施工管理者の主な業務は、品質管理、工程管理、安全管理であり、ゼネコンなどの施工会社と現場作業員である職人の間をつなぐ重要な役割を担っています。技術者が活躍する領域は、建設業界における建築・土木・空調衛生・電気設備などです。

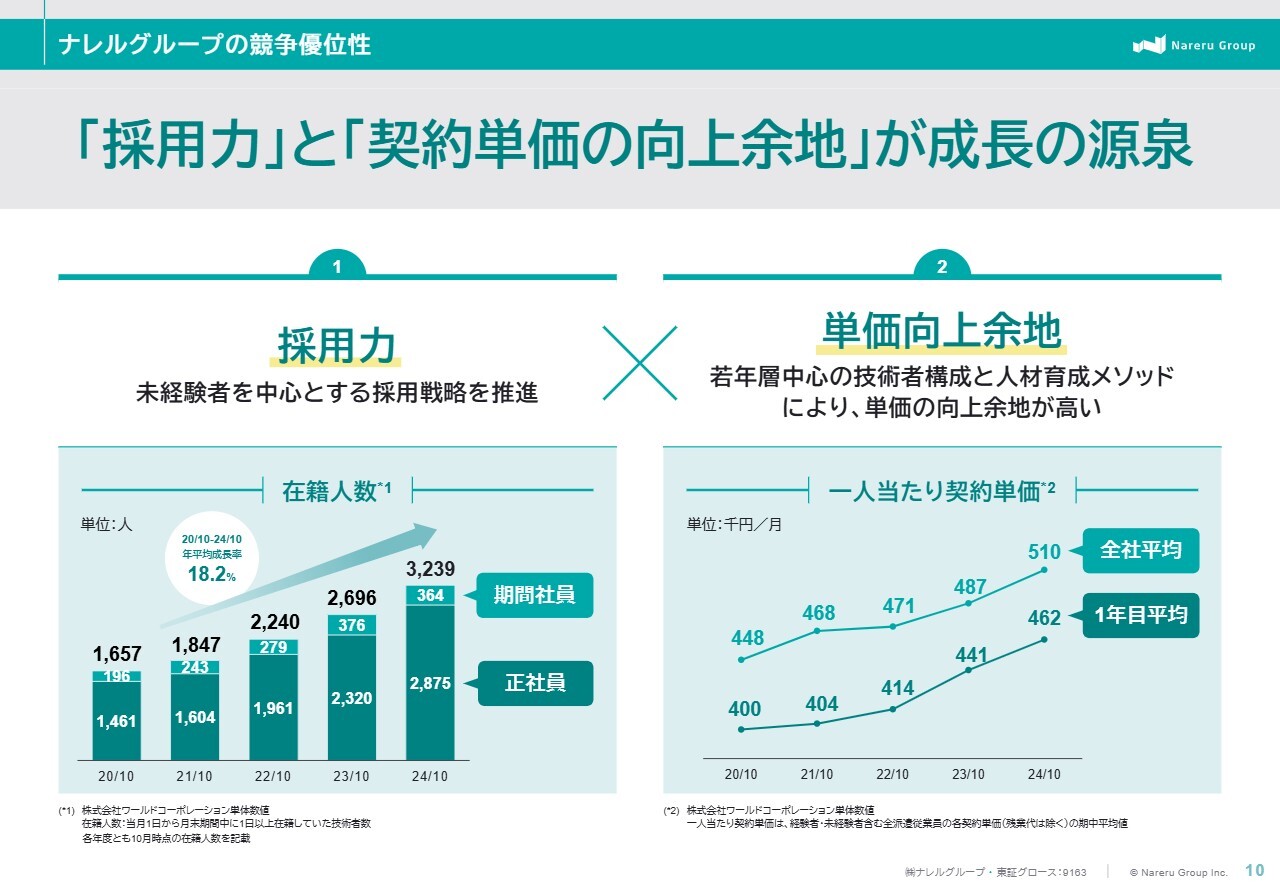

ナレルグループの競争優位性

小林:次に、当社の競争優位性についてご説明します。先ほど、当社の成長を支える要素として、稼働人数と契約単価の2点を挙げました。この2つを下支えしているのが、当社の強みである「採用力」の高さと「契約単価向上余地」の大きさだと思っています。これらの競争優位性が、当社の持続的な成長を支える重要な基盤となっています。

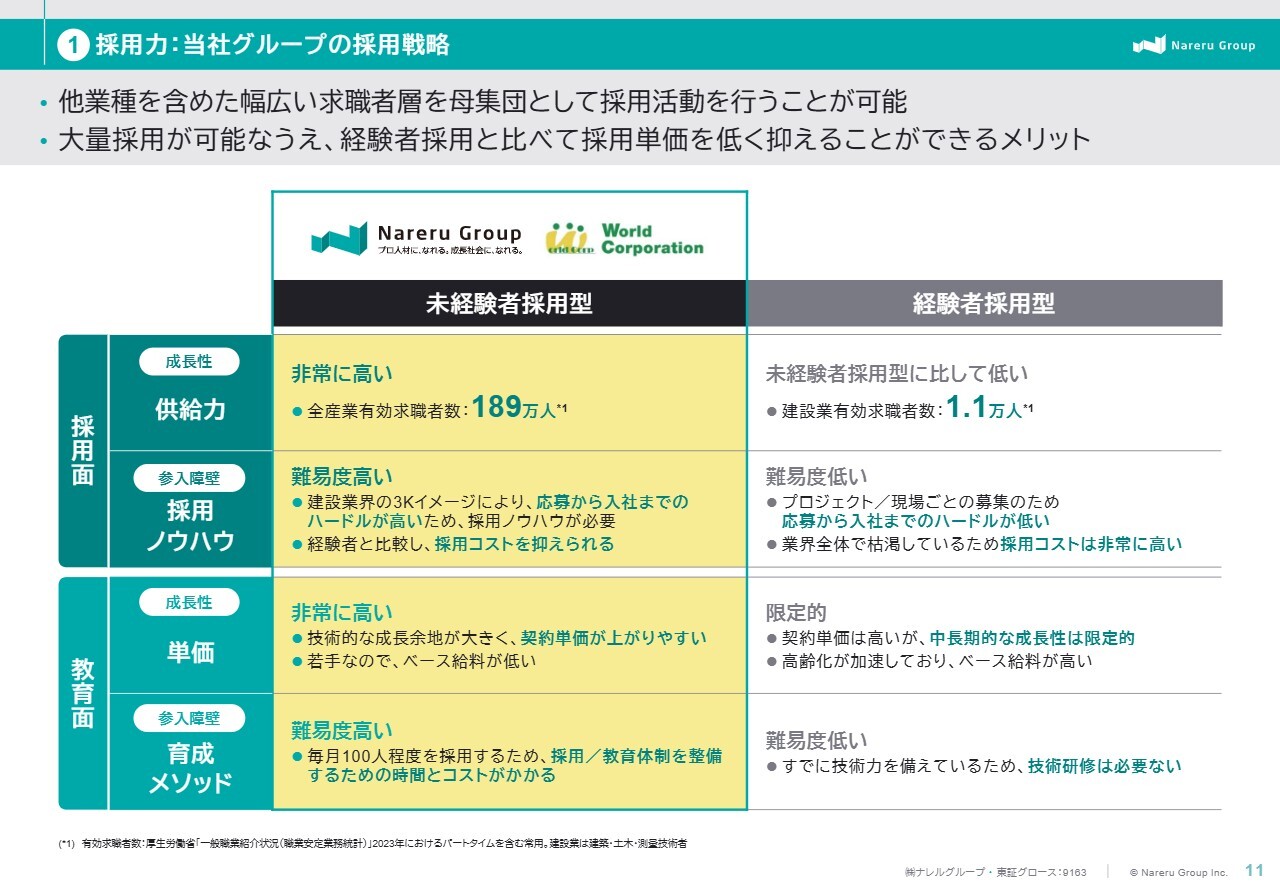

①採用力:当社グループの採用戦略

小林:まず、当社は未経験者に特化した採用戦略を推進しています。これにより、経験者のみの採用に比べ、より大きな母集団を形成することができます。長年蓄積した採用・教育ノウハウを活用することで、安定的に人材を採用し、技術者として育成しています。

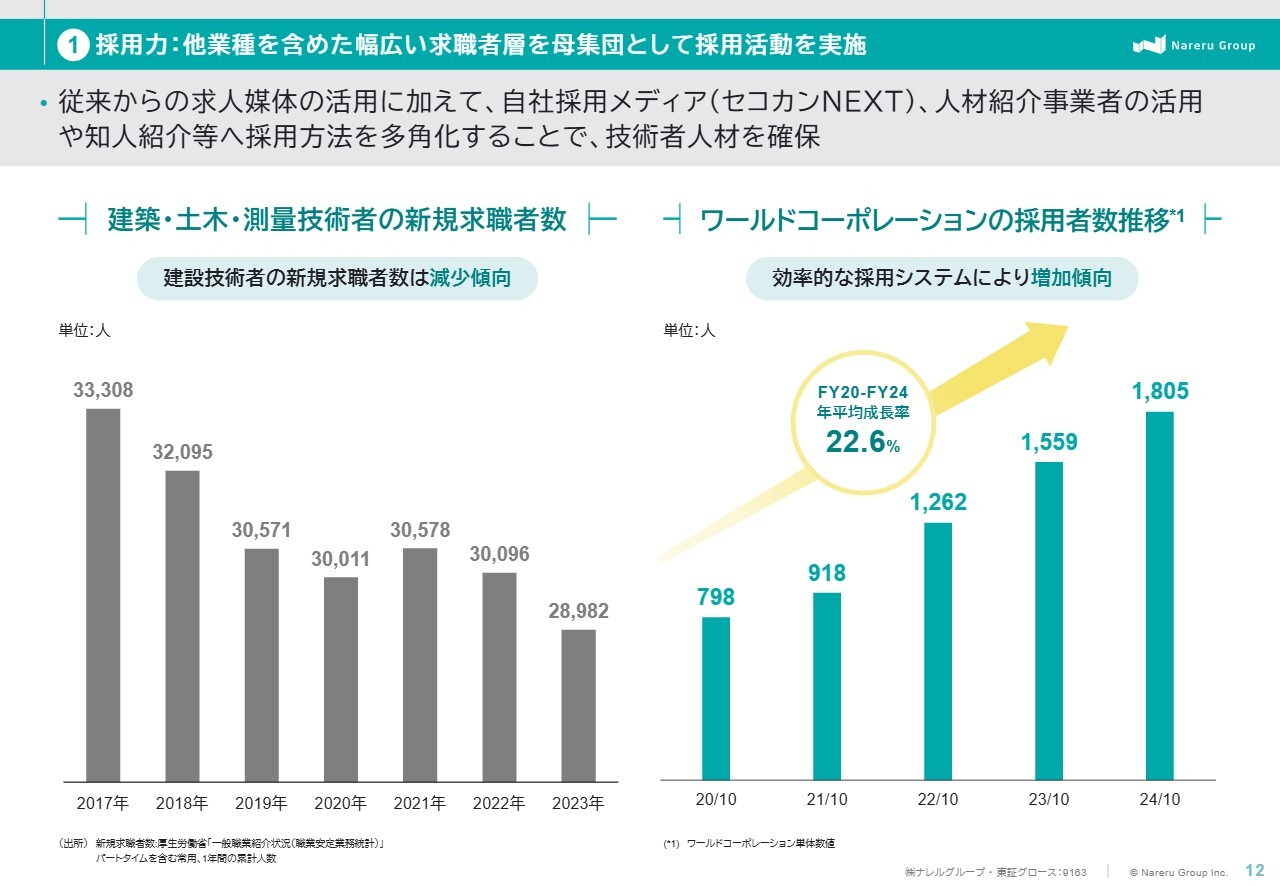

①採用力:他業種を含めた幅広い求職者層を母集団として採用活動を実施

小林:また、採用にあたっては、他の産業を含めた幅広い求職者を対象に採用活動を実施しています。採用チャネルについては、求人媒体や人材紹介事業者の活用に加え、自社採用メディア、ダイレクトリクルーティング、知人紹介など、幅広いチャネルを活用して採用を行っています。

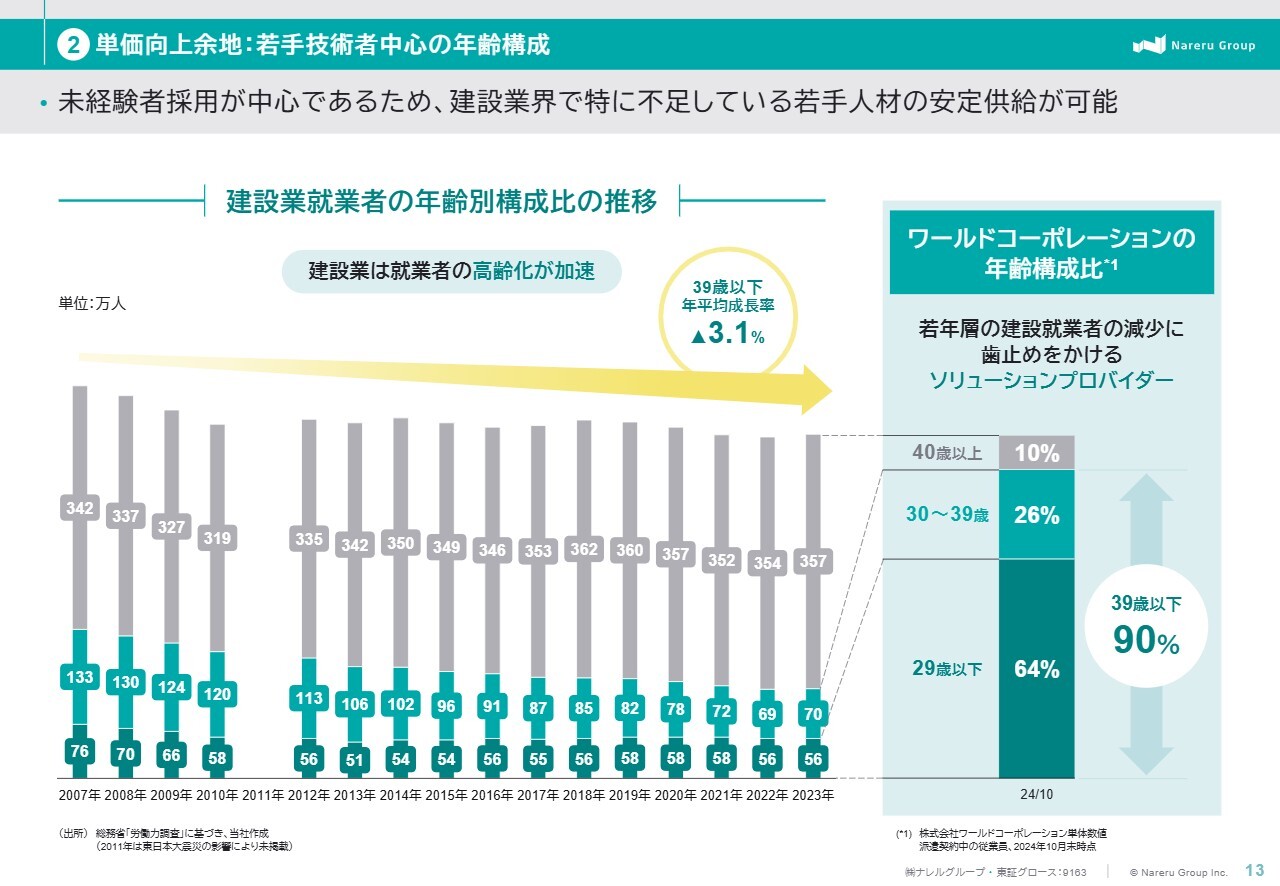

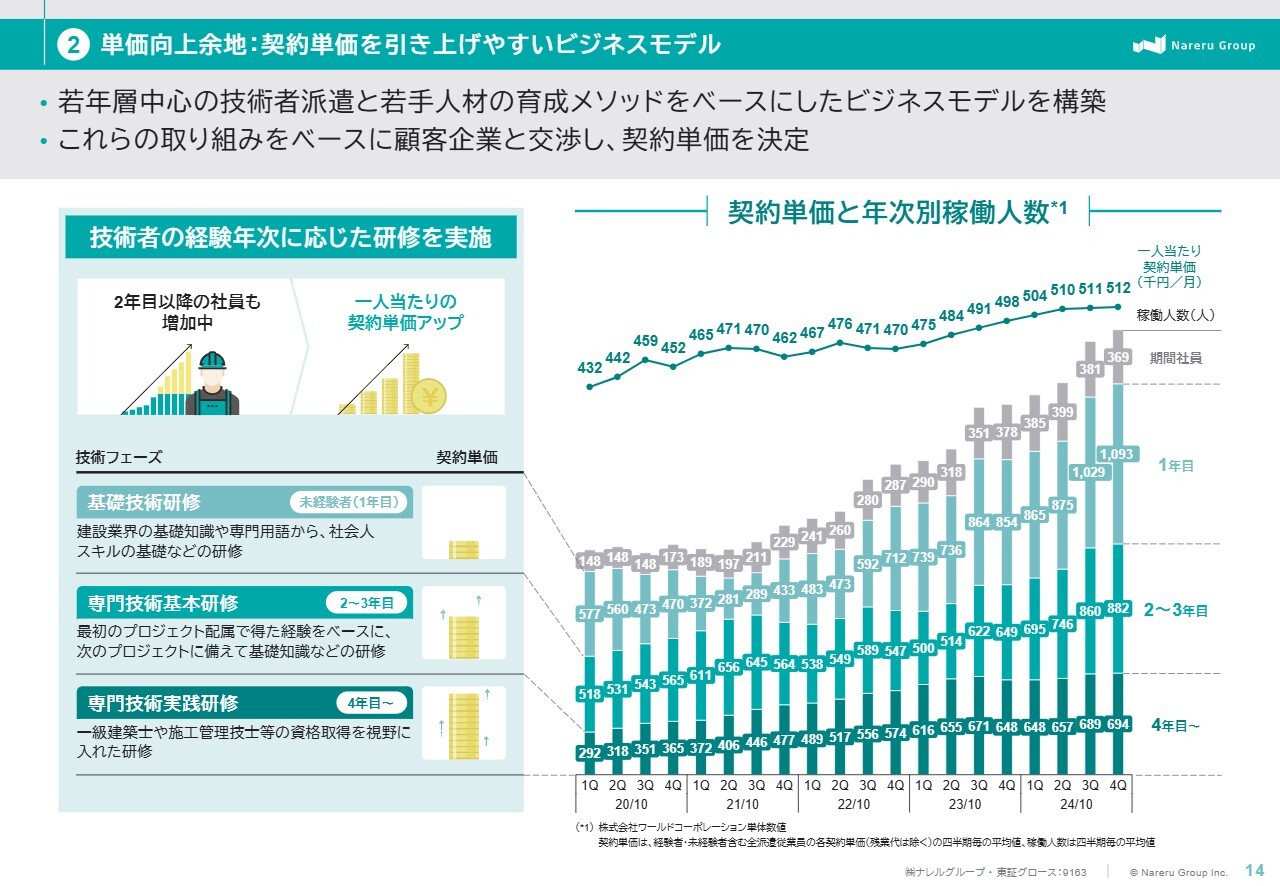

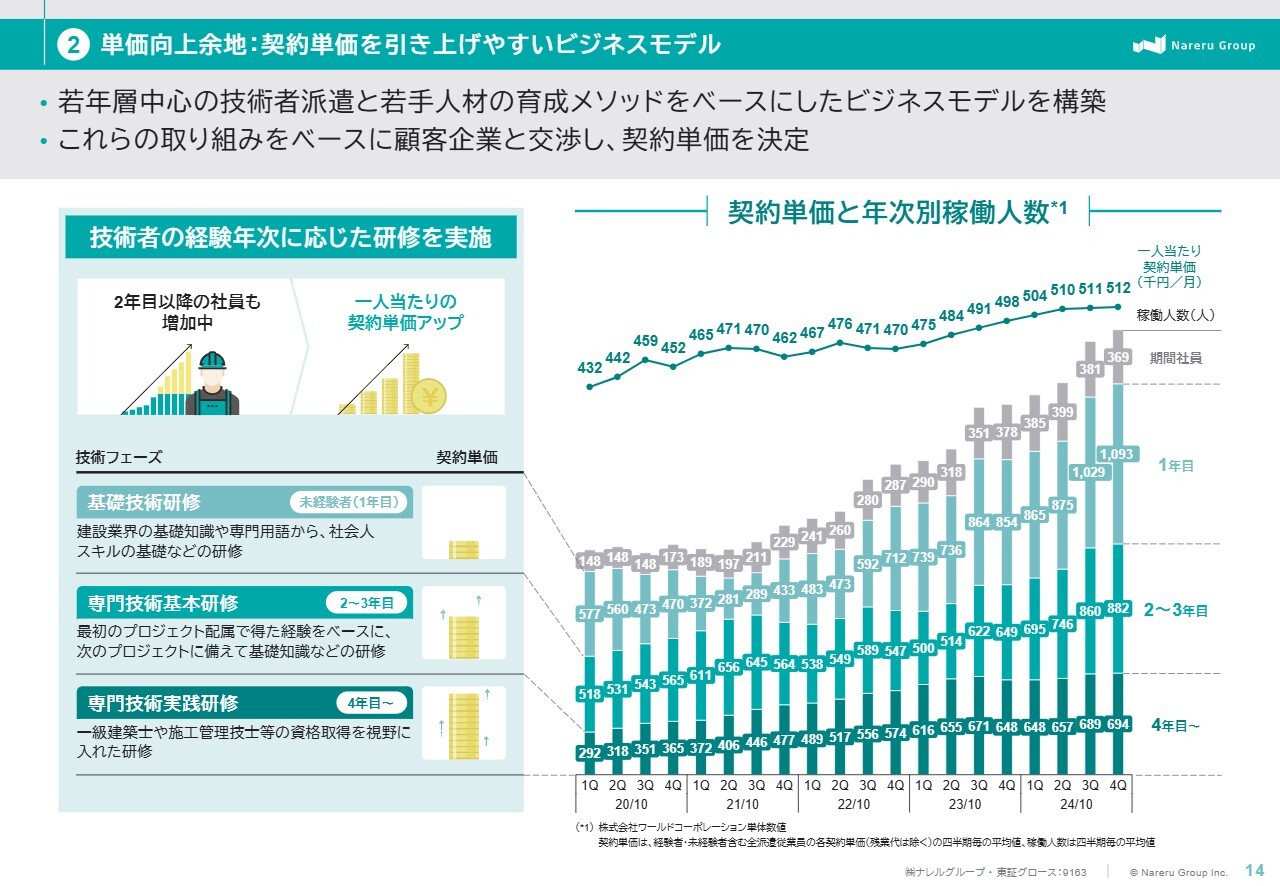

②単価向上余地:若手技術者中心の年齢構成

小林:もう1つの強みは、契約単価の向上余地です。当社は未経験者を中心に採用を進めていることから、2024年10月末時点の技術者の年齢構成は39歳以下が全体の90パーセントを占めており、高齢化が進む建設業界に対して若い技術者の派遣が可能となっています。

②単価向上余地:契約単価を引き上げやすいビジネスモデル

小林:また、当社では技術者の経験年次に応じた研修を実施しています。技術者はよりレベルの高いプロジェクトにチャレンジすることが可能となり、そこで得られたスキルによって、さらなる成長を実現することができます。

若いメンバーは吸収力が高く、成長が早いため、当社は早い段階で契約単価を引き上げることが可能になっています。

当社グループの成長可能性

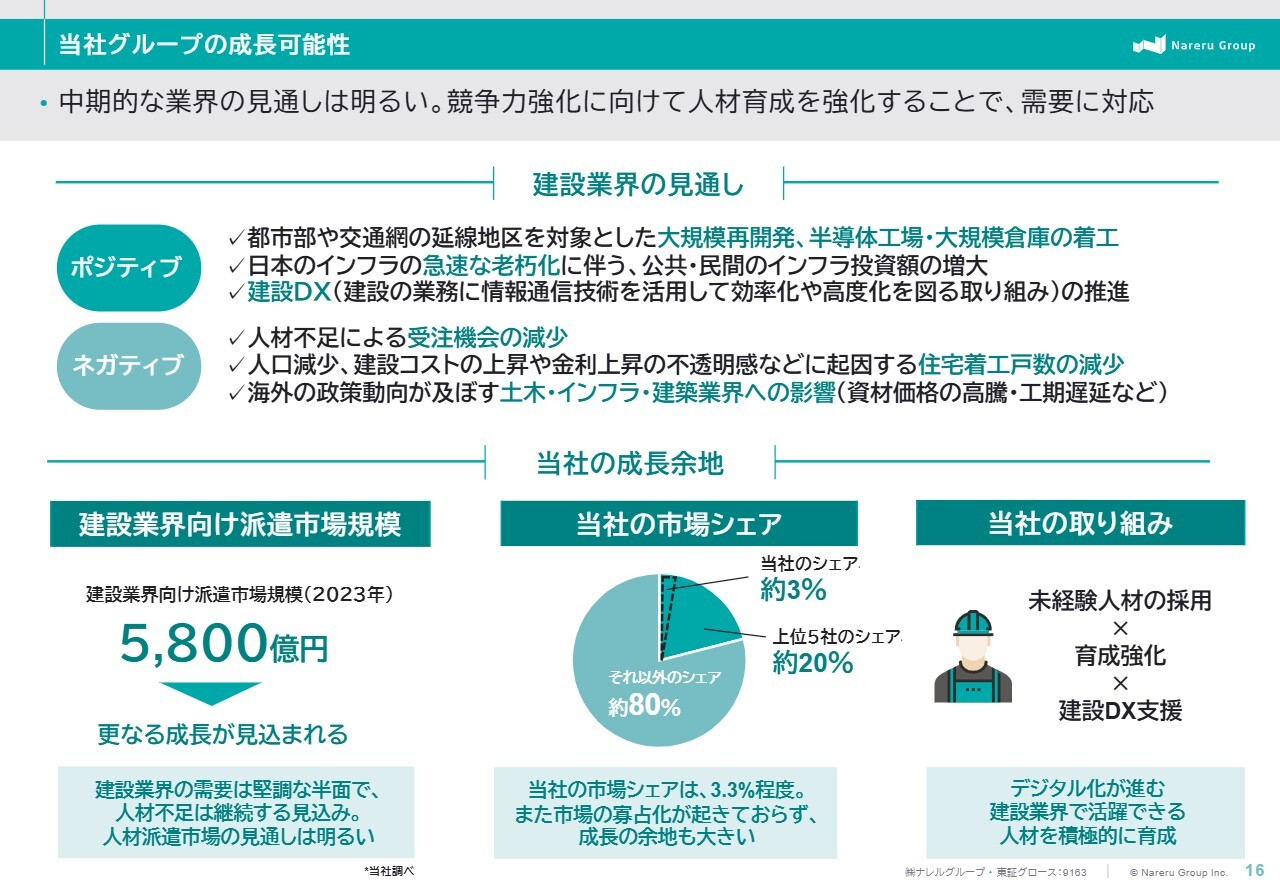

小林:続いて、外部環境と当社の成長余地についてご説明します。スライドには、当社が主に技術者を派遣する建設業界の見通しをまとめています。

建設需要については、都市部エリアの再開発工事、半導体工場などの建設が進む他、公共・民間ともにインフラ投資が拡大する見込みです。また、建設DXの推進により、業務効率化や生産性向上も進展していきます。

一方で、人口減少に加え、金利の上昇などの影響により、住宅着工戸数は減少する可能性があります。また、資材価格の高騰や職人の人材不足が、需要の縮小や納期延期などに影響する可能性もあります。

以上のように、建設業界はネガティブリスクがあるとはいえ、底堅い需要が見込まれています。また、人手不足はすぐには解決しない問題ですので、技術者派遣に対するニーズはさらに高まっていくものと考えています。

経済リポートでは、現在の建設業界向け派遣市場の規模は5,800億円程度となっており、今後も緩やかに成長する見通しです。この大きな市場に占める当社のシェアは3パーセント程度、上位5社を合計しても20パーセント程度しかありません。市場の寡占化が起きていないため、我々にも大きな成長チャンスがあると認識しています。

川合直也氏(以下、川合):事業環境において、建設業界がかなり好調です。その中で、人手不足に対して未経験者の供給が必要というところで、御社がそこを担っていらっしゃると理解しています。御社も年平均成長率が2割強とかなり好調だと思うのですが、業界全体として派遣会社が好調なのでしょうか?

小林:業界全体が伸びていると認識しています。我々の調査では、業界全体で平均12パーセント程度伸びているという統計が取れています。そこから考えると、当社の約20パーセントの成長率は、業界の平均と比べても競争力が強いと認識しています。

川合:採用や営業で競争が激化している感触はありますか?

小林:採用については、我々建設業界だけではなく、他の産業との競争が非常に激化していると肌で感じていますし、採用単価にも表れてきていると思います。

そのような中でも当社はこれまで勝ち抜いてきました。採用戦略のさらなるブラッシュアップも必要だと考えていますので、いろいろな取り組みを駆使して今後も成長していきたいと思っています。

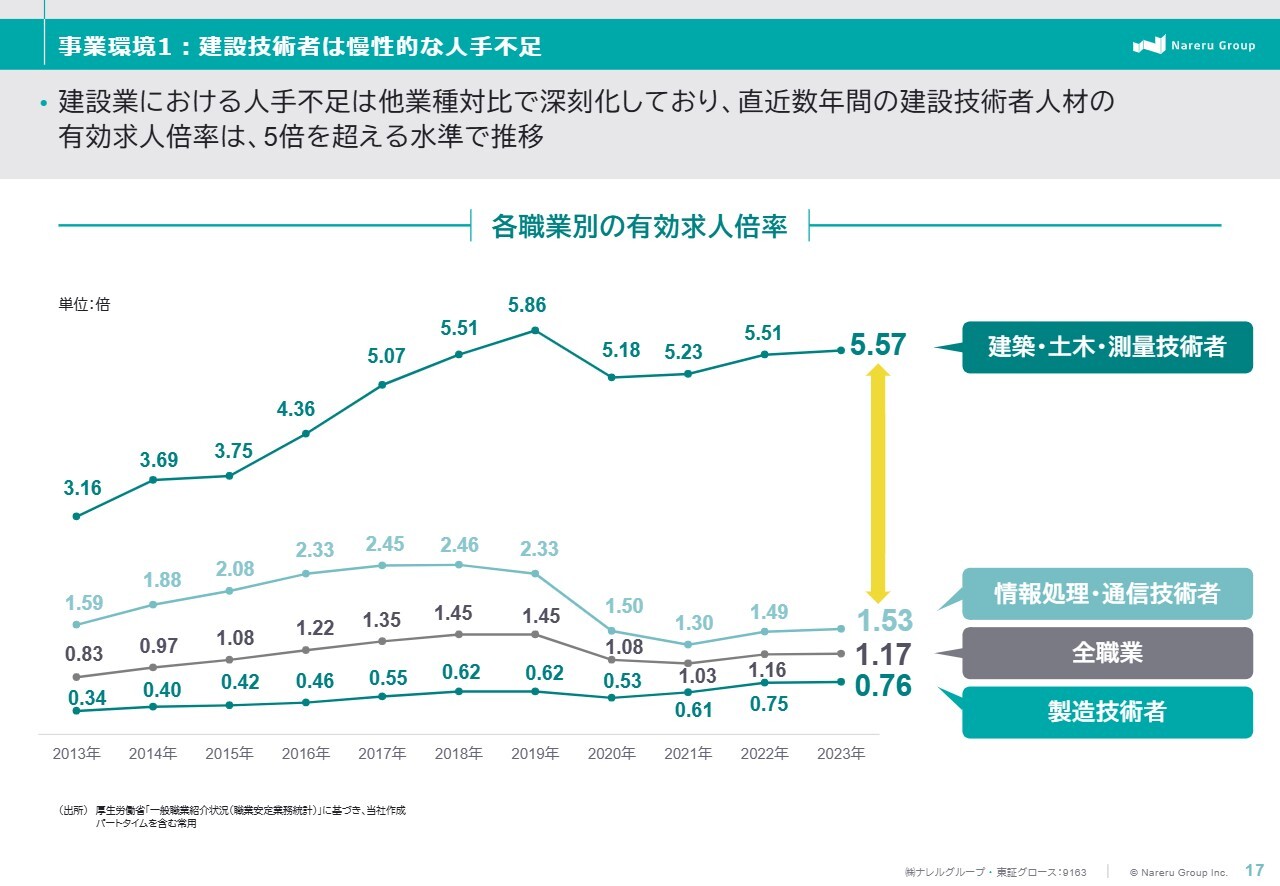

事業環境1:建設技術者は慢性的な人手不足

小林:ここからは事業環境について詳しく説明します。スライドには職業別の有効求人倍率をまとめています。建設業界の有効求人倍率は、ここ数年5倍を超える水準となっており、人材不足が他の産業と比べても深刻化しています。

川合:経済学の需要供給曲線でいうと、価格(人件費)の上昇によって供給(応募者)が増えていき、需給ギャップが落ち着いていくというのが一般的です。このため、普通に考えればありえないような数字が長期間続いていると思います。建設業界で5倍を超える有効求人倍率が長期的に続いている理由の分析や、その中で御社がどのような採用戦略を取っているのかお聞かせください。

小林:こちらについては、建設業界の持つイメージで応募が少なくなっている部分があると思っています。そのため、若いみなさまに建設業界をまず理解してもらい、この仕事の楽しさやすばらしさを知ってほしいと考えています。当社に面接に来られた方には、この業界のすばらしさ、将来性の高さ、業界の大きさなどを細かく説明し、業界への理解を深めてさらなる魅力を引き込んでいます。

また、このあと説明する資格支援制度なども絡めながら、当社で経験を積むことの意義を理解していただいています。

川合:手に職をつけることができるところが一番のポイントでしょうか?

小林:そのとおりです。

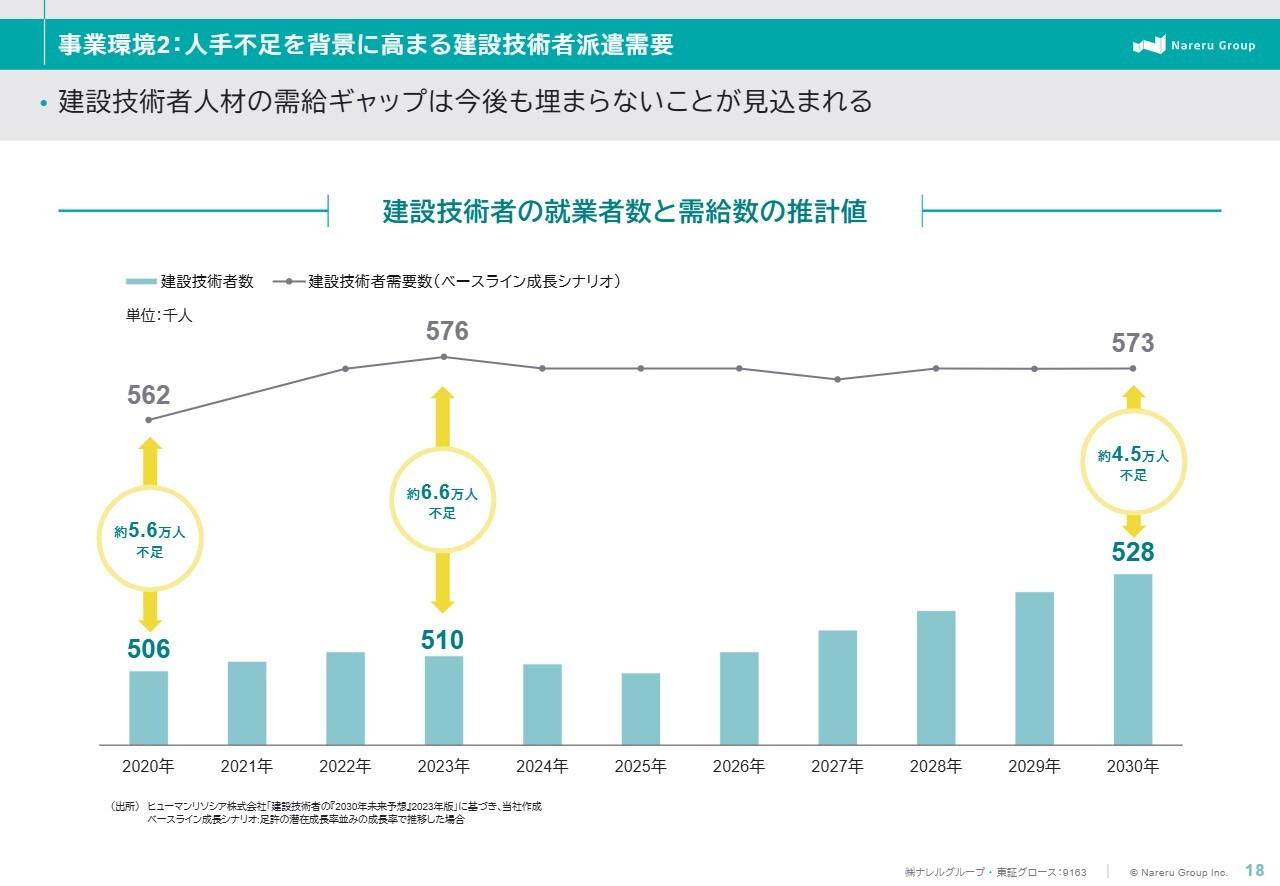

事業環境2:人手不足を背景に高まる建設技術者派遣需要

小林:建設技術者の就業者数と需給数の推計値です。建設技術者人材の需給ギャップは2020年時点から広がっており、今後も埋まらないことが見込まれています。

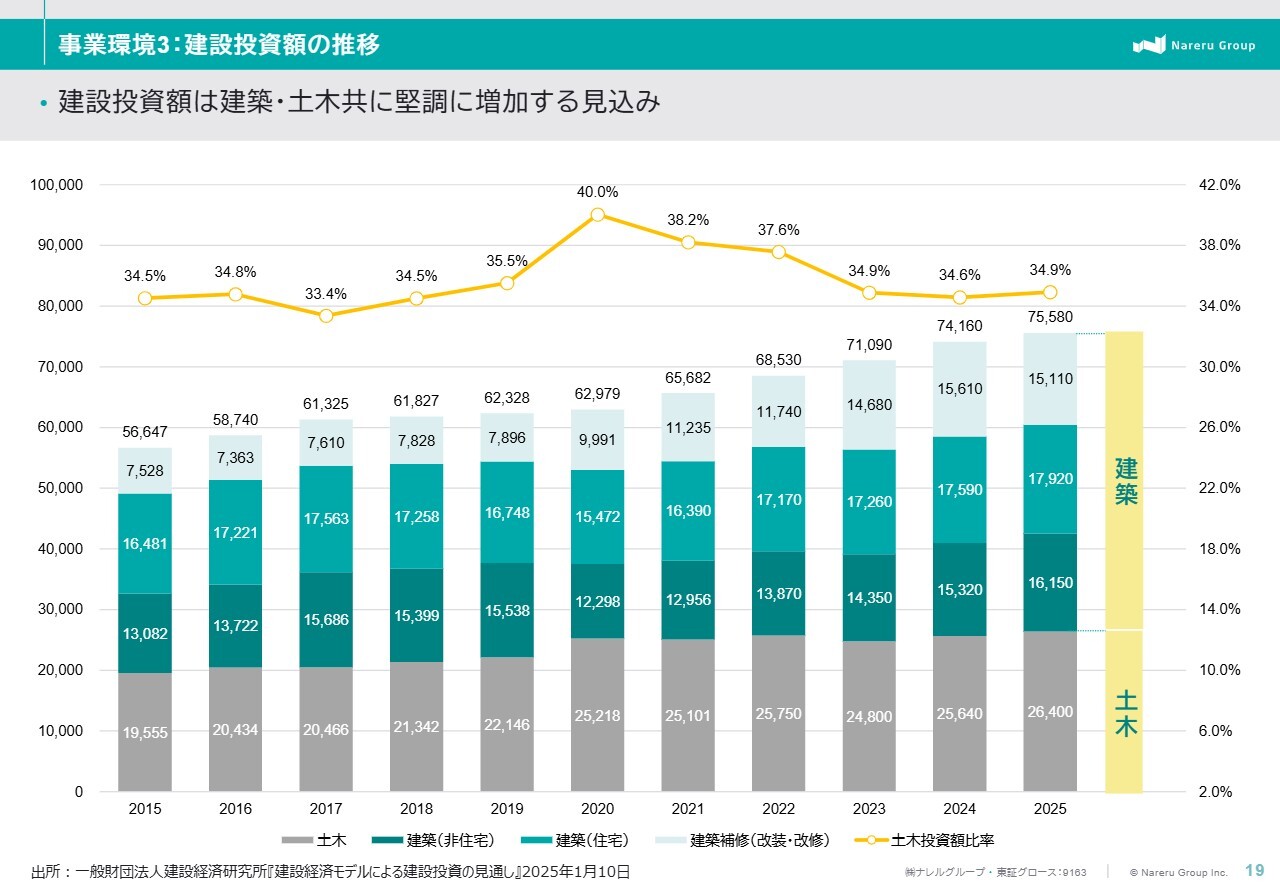

事業環境3:建設投資額の推移

小林:次に、建設投資額の推移です。住宅投資額は横ばいとなっていますが、建築・土木の投資額は堅調に増加する見込みです。

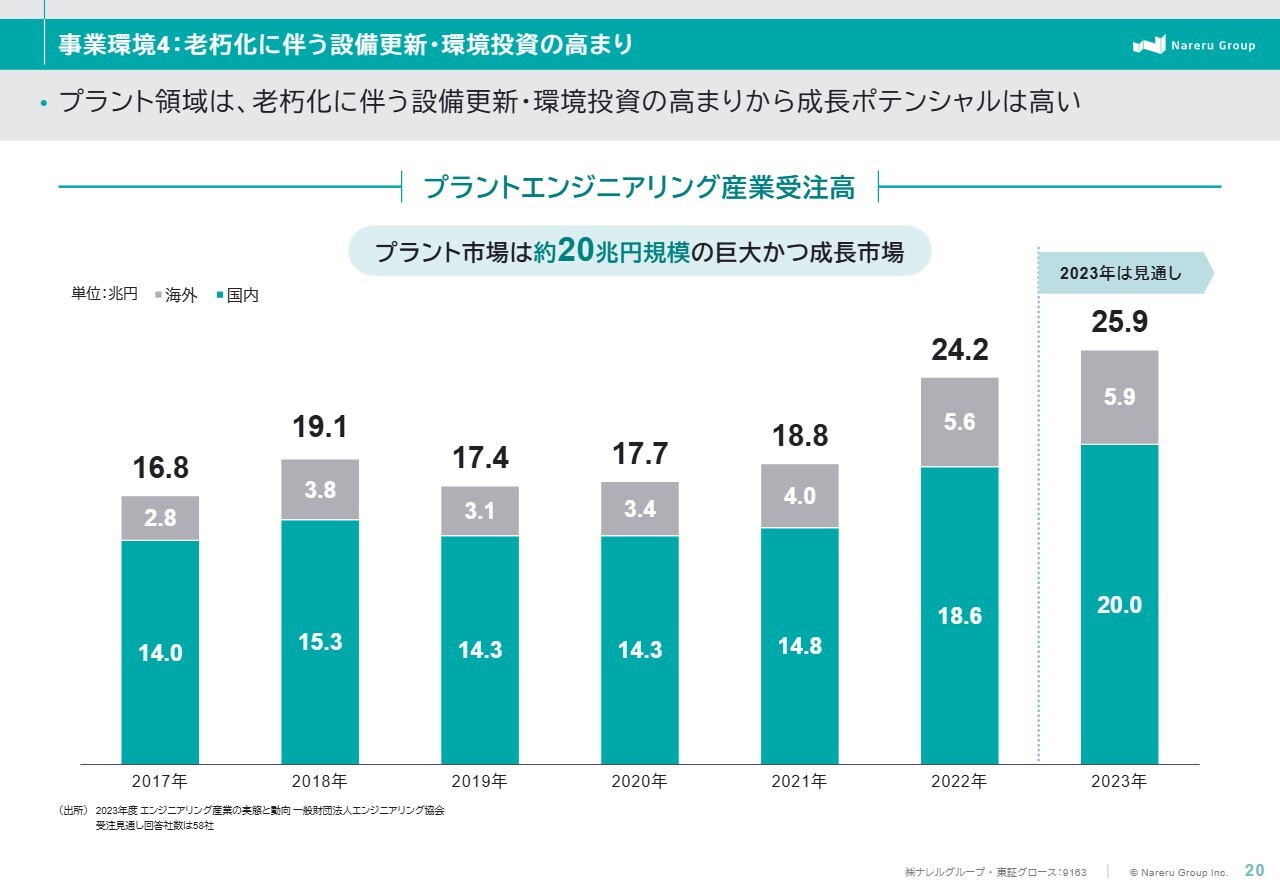

事業環境4:老朽化に伴う設備更新・環境投資の高まり

小林:スライドはプラントエンジニアリング産業における受注高の推移です。プラントエンジニアリングとは、発電所や化学プラント、製造工場などの大規模インフラ施設を設計・建設・保守する産業分野のことです。

プラント市場は現在、老朽化設備の更新需要や脱炭素に向けた環境投資の拡大を背景に、約20兆円規模の巨大かつ成長性の高い市場となっています。私たちは、プラント分野における技術者派遣の可能性が非常に高いと捉えており、今後の重点領域の1つと位置づけています。

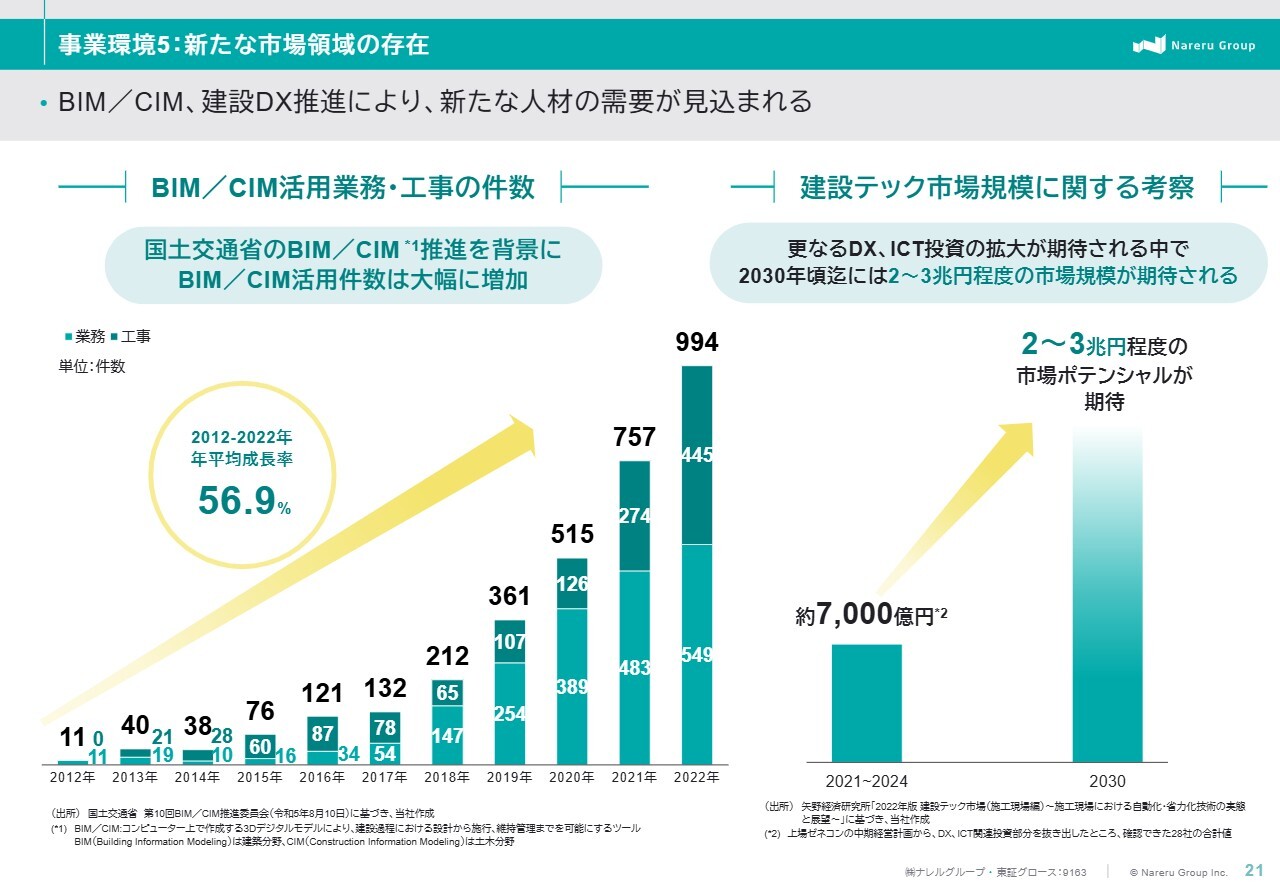

事業環境5:新たな市場領域の存在

小林:加えて、建設現場における生産性向上のニーズの高まりを背景に、建設DXの需要が急激に拡大しています。今後もこの分野の市場規模は成長していくと予想されています。しかしながら、建設現場ではこれらのDXツールを効果的に活用できる人材が不足しており、建設業界全体のDX化は、他産業と比較しても遅れているのが現状です。

このような状況から、建設業界のDX推進に対応できる人材の派遣ニーズも今後高まると考えており、当社にとっての成長機会と捉えています。

川合:この部分については、工事の進捗がどんどん早くなっていくような効果があるというイメージなのでしょうか?

小林:活用できれば早く効率化されてくると思っています。

川合:ソフトを導入するのはゼネコンですか?

小林:ゼネコンが導入します。当社はあくまでも人材の支援ですので、研修を重ねて、建設のDXアプリなどを活用できる人材を送り出しています。

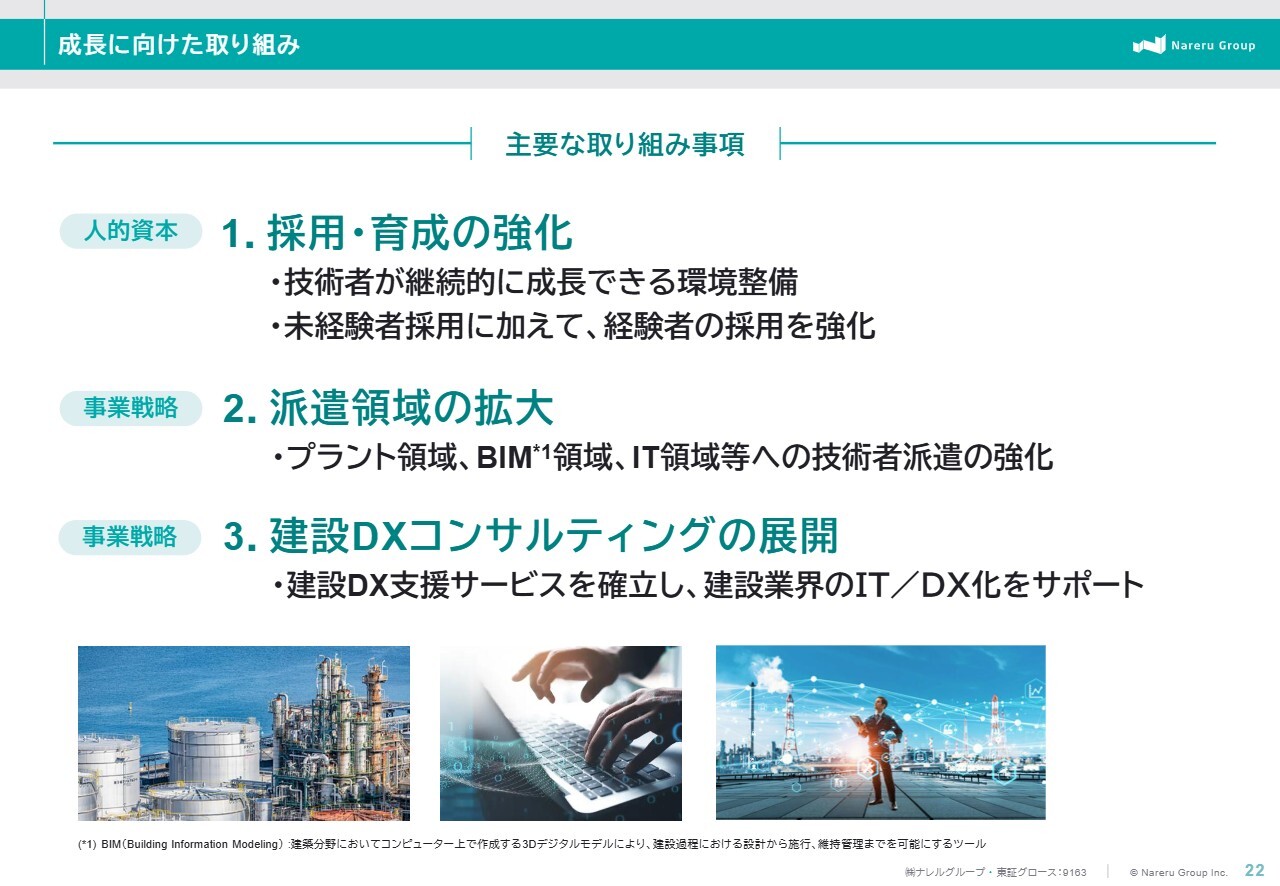

成長に向けた取り組み

小林:成長に向けた取り組みをご説明します。この旺盛な需要を確実に捉えるために、当社では中期的な戦略として「採用・育成の強化」「派遣領域の拡大」「建設DXコンサルティングの展開」の3つを柱とした取り組みを進めていきます。

「採用・育成の強化」では、技術者が長期的に成長・活躍できる環境整備を進めるとともに、これまでの未経験者中心の採用に加え、即戦力となる経験者の採用強化にも注力していきます。

「派遣領域の拡大」については、従来の建設業界にとどまらず、プラント領域やIT分野等へと対象を広げることで、より多様なニーズに応えていきたいと思っています。

さらに、「建設DXコンサルティングの展開」として建設DX支援サービスを確立することで、顧客企業の生産性向上と業務効率化に貢献できる体制を構築していく方針です。

本日は時間の都合上、この中から特に重点を置いている項目についてご説明します。

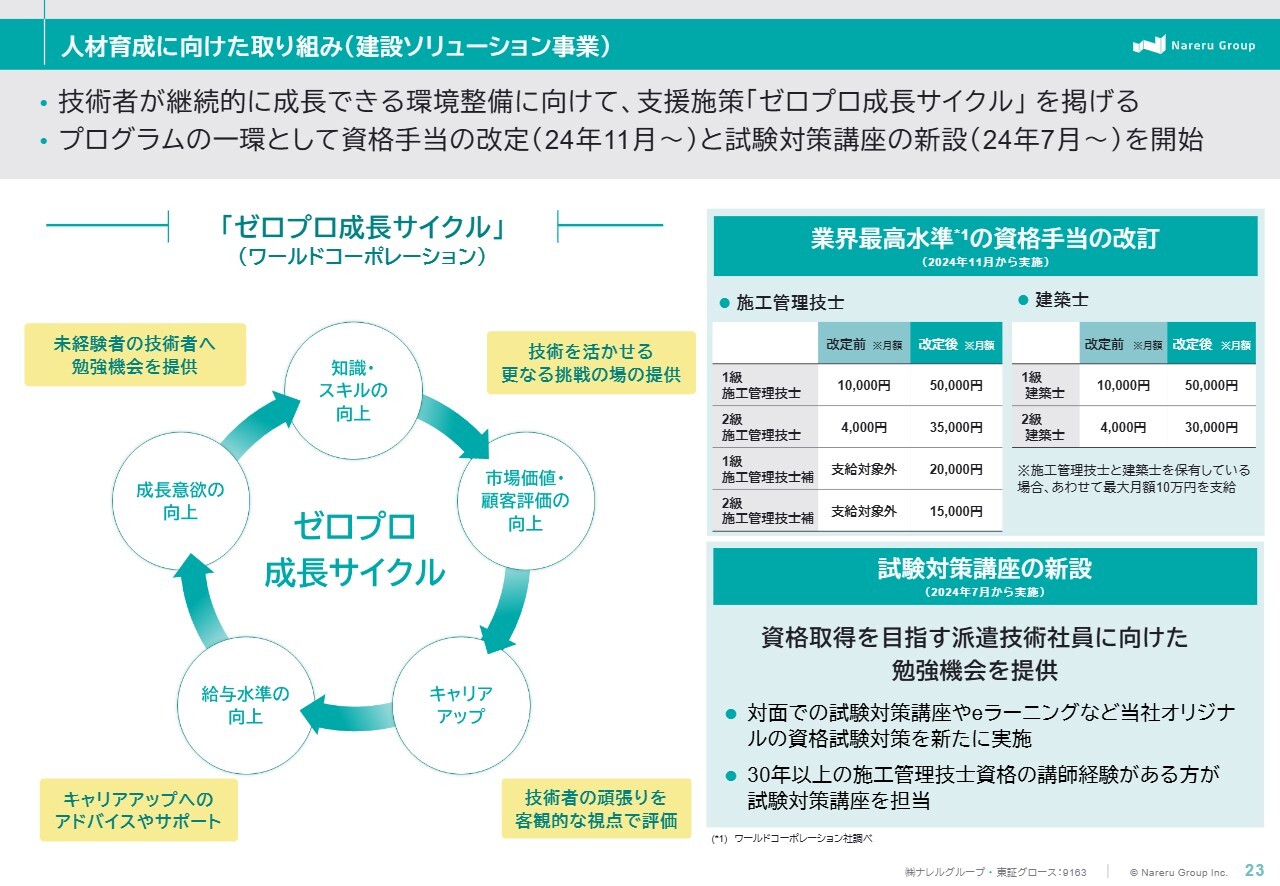

人材育成に向けた取り組み(建設ソリューション事業)

小林:技術社員のスキルアップおよびキャリア形成を支援する当社の取り組みをご紹介します。当社では、入社した技術者が継続的に成長し続けられる環境整備を重視しており、その考え方を「ゼロプロ成長サイクル」という名称で体系化しています。

このサイクルの一環として、2024年7月から、国家資格の取得を目指す技術者向けに試験対策講座を新設しました。ライフスタイルや勤務形態に合わせて学習できるよう柔軟な教育プログラムを提供しています。さらに2024年11月からは、業界でも最高水準の資格手当制度を導入し、努力と成果を評価する制度を整備しています。

川合:手当が大幅に上昇していますね。

小林:当社が未経験者の採用に舵を切った2012年から12年が経過しています。さらに技術者がスキルアップを目指せるような体制を構築することが重要ではないかと考え、以前から議論してきた施策を体系化させて進み出したところです。資格手当は、おそらく業界1位だと思っています。

川合:例えば2級施工管理技士の資格を取得したら、御社からの派遣単価が上がるということもあるのですか?

小林:今はまだそこまでは進めていませんが、当然ながら給与も上がるため、これからは給与アップに伴う契約単価の交渉も進めていくことになると思います。

川合:社員の方々は相当喜んでいるのではないですか?

小林:社員からは予想以上に好評です。資格についても、当初の見立てでは取得希望者は1パーセントから2パーセント程度かと思っていましたが、今回だけでも5パーセント近くが取得しています。反響としてはかなり良いものになっていると思います。

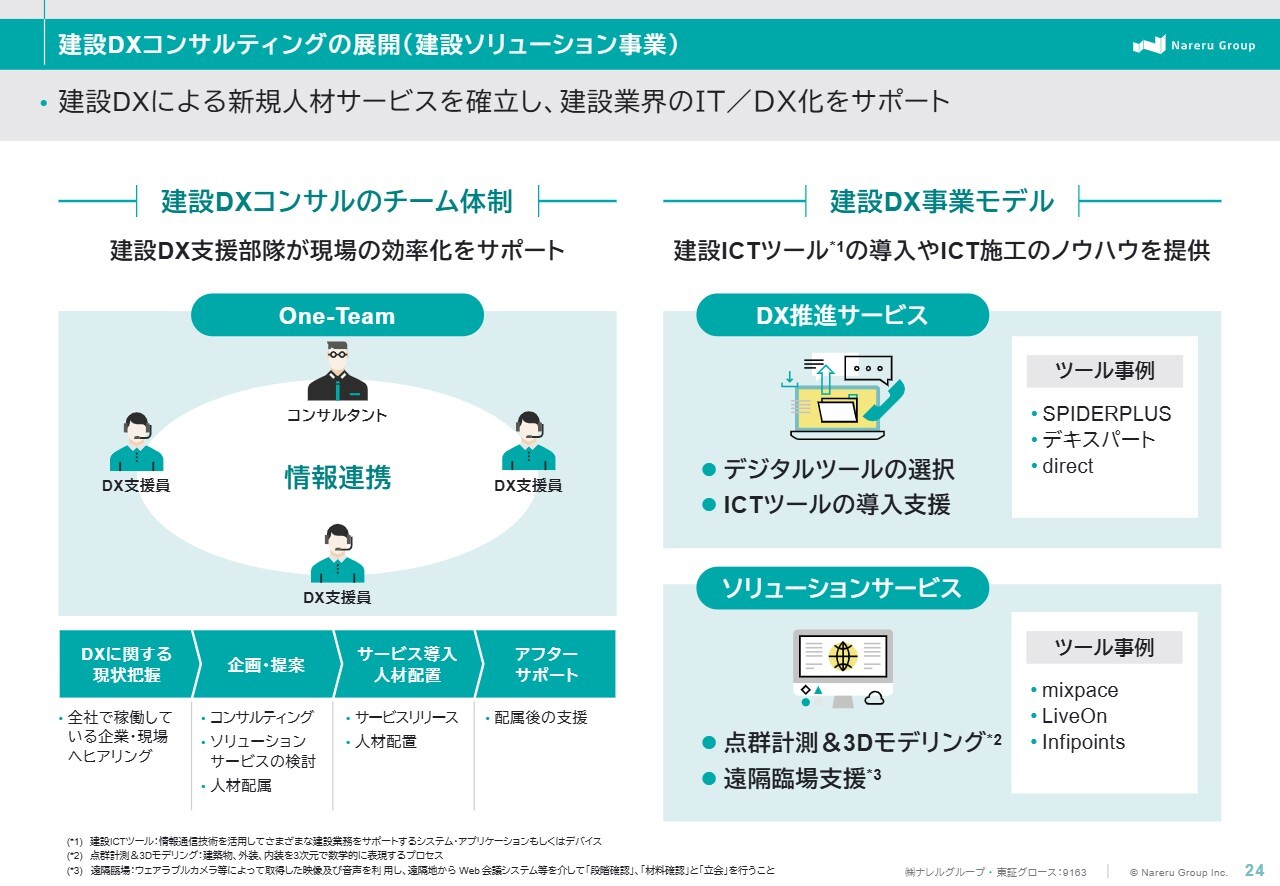

建設DXコンサルティングの展開(建設ソリューション事業)

小林:建設業界のデジタル化を支援する新規人材サービスについてご説明します。先ほどお話ししたとおり、建設業界では人手不足や時間外労働の削減を背景とした省人化と生産性向上を目的として、ドローン測量などのICT技術の導入ニーズが高まっています。

当社では、建設DX化の支援を行うコンサルタントや技術者を養成し、複数名で編成したチームを顧客企業に派遣することで、顧客のDX化の推進を支援しています。

川合:ビジネスとしては、ソフトウェアを導入する役務提供のようなかたちでしょうか?

小林:現在は、デジタルツールを活用した施工管理支援として、デジタルツールを使用できる技術者を派遣し、主にフロント業務に従事しています。ただし、将来的にはDXシステムの導入プロジェクトの受注や、BPO支援業務なども受託できるようにしていきたいと考えています。

川合:後者の場合、実際に行うのはATJCの方々ですか?

小林:現時点ではそこまで具体的に話が進んでいませんが、ATJCはIT分野を得意とする企業ですので、うまく巻き込みながら、お客さまにとって一番良いかたちのものを提供していきたいと考えています。

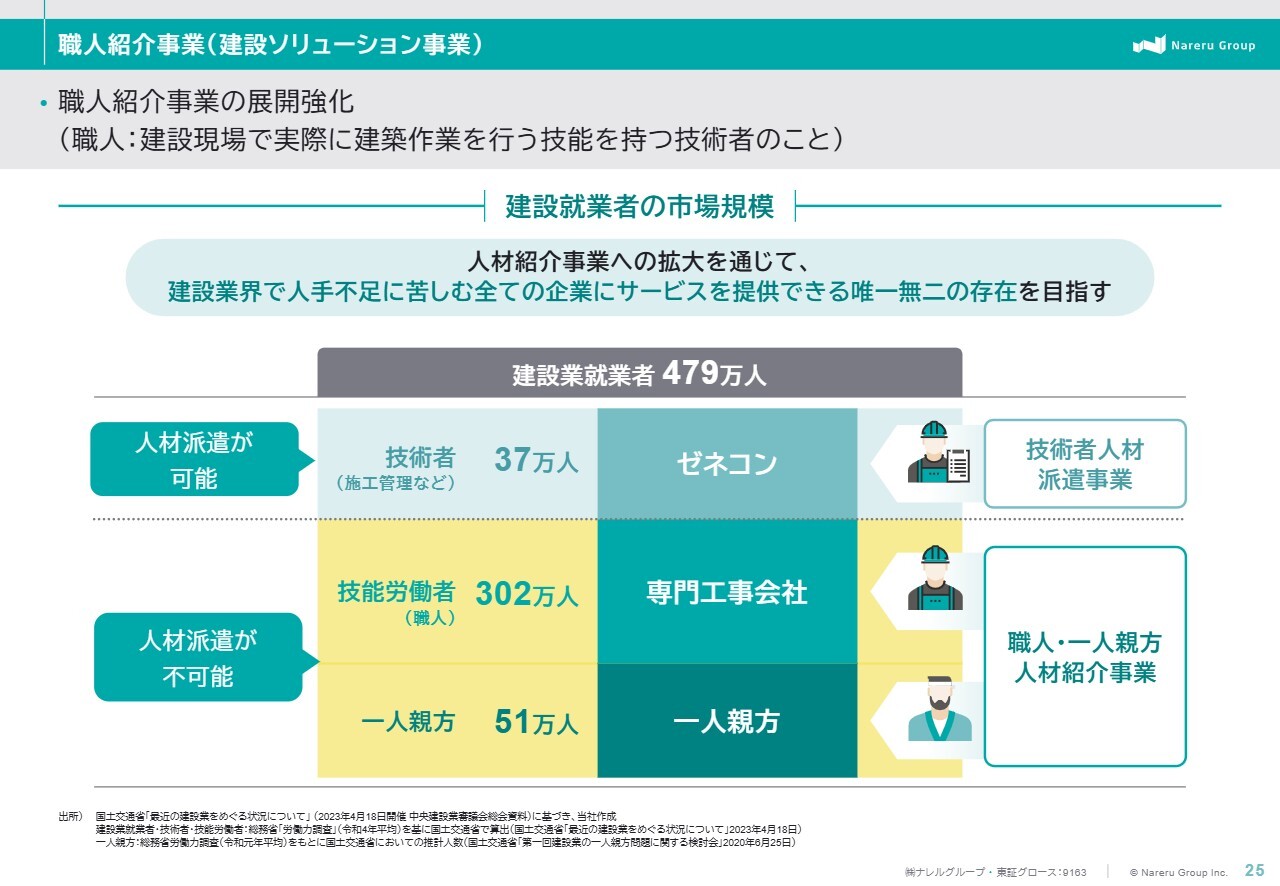

職人紹介事業(建設ソリューション事業)

小林:次に、当社が進める職人紹介事業についてご紹介します。当社は施工管理者等の技術者派遣が事業の中心となっていますが、新規事業として強化しているものが職人の人材紹介事業です。

建設業界の中でも、職人の人材不足が特に深刻化しています。この人材紹介サービスを通じて、建設業界で人材不足に苦しむすべての企業に対してサービスを提供できる唯一無二の存在を目指していきたいと考えています。

なお、職人とは建設現場で実際に建築作業を行う技能を持つ人材のことであり、派遣法において職人の人材派遣は禁止されています。

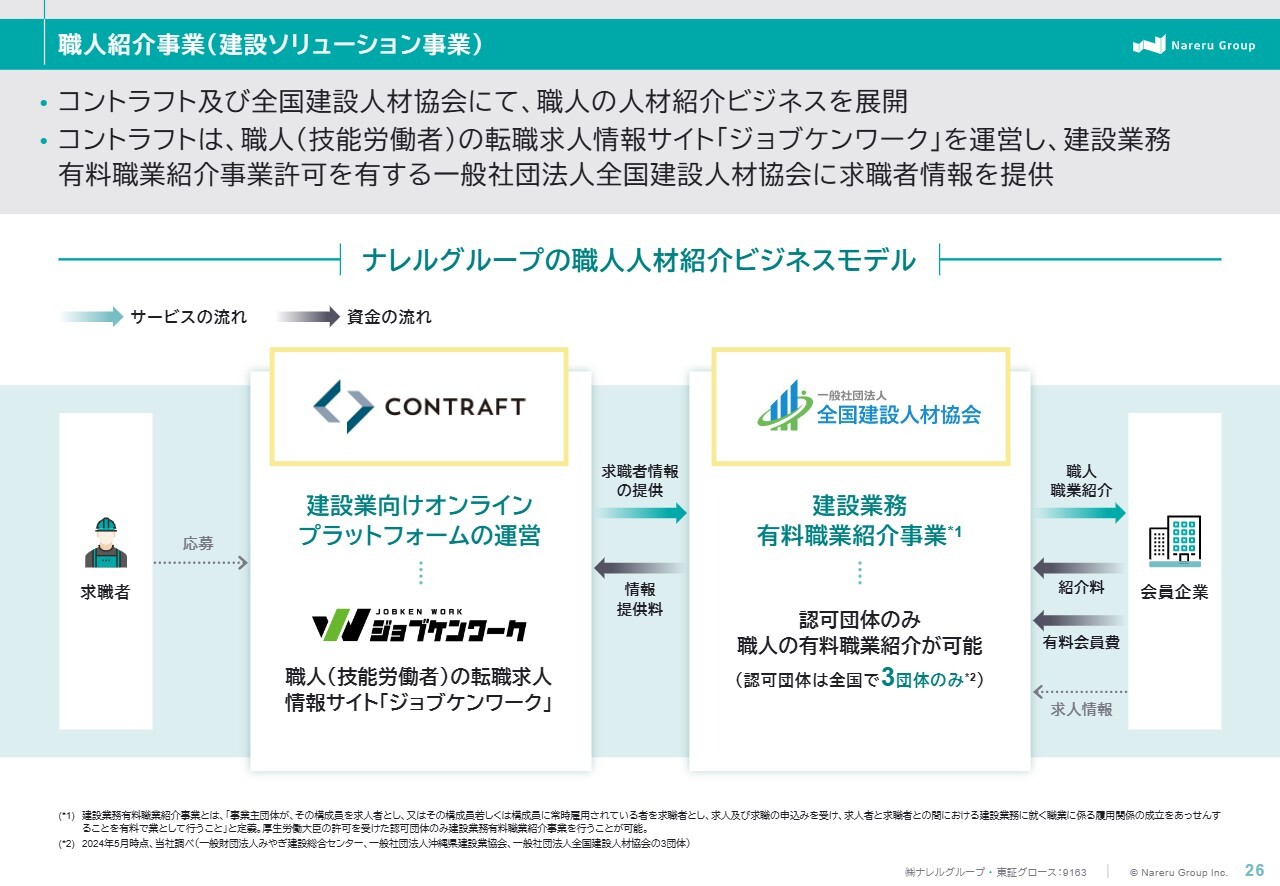

職人紹介事業(建設ソリューション事業)

小林:建設業務の有料職業紹介事業は、認定団体のみ職業紹介が可能であり、全国で3団体のみが認定を受けています。実態としては、当社グループの全国建設人材協会だけが人材紹介業の活動を行っています。

技術者派遣で蓄積した求職者情報を活用することで、職人紹介向けのプラットフォーマーとして、人材紹介ビジネスを展開していきたいと考えています。

川合:ここはとても大事なポイントではないかと個人的には思っています。これまで、労働者派遣法で職人の派遣が禁止されていた背景について教えてください。

小林:こちらについては、職人紹介事業を展開する当社グループ会社コントラフトの社長で当社専務取締役の柴田からご説明します。

柴田直樹氏(以下、柴田):それでは柴田から回答します。まず、スライドにも記載のとおり、建設業務の人材派遣および優良人材紹介事業は法令で禁止されています。この背景として、指揮命令系統や責任・安全面などを明確にする必要があることへの配慮があります。

川合:わかりました。御社がグループとして職人紹介事業に参入されているということですが、現在、派遣事業で一定以上のシェアを占めており、その延長で人の確保や営業などにシナジーが効いてくるものなのでしょうか?

柴田:人材の採用面においては、親会社のワールドコーポレーションの母集団の中から、もの作りにより興味がある人物をコントラフトや全国建設人材協会に紹介し、職人として活躍するケースもあります。

また、現在コントラフトでは、マーケティング活動としてオウンドメディアである「ジョブケンワーク」で募集をかけながら、人材の獲得を行っています。

川合:広告の効率については、派遣とはまた違う方法なのではないかと考えていますが、そこにマーケティングコストを大きくかけていくイメージでしょうか?

柴田:もちろん、1人採用して登録するにもコストがかかります。そのため、当社では最適単価を1つの指標として定めています。その指標を大きく超過しない範囲で、適正な価格で母集団を形成できるかたちをとりながら、若者に建設や職人の魅力を伝えています。

川合:職人の中で外国人労働者もかなり増えていると思いますが、これはビジネスチャンスになりますか?

柴田:実際に建設業界の中でも、外国人労働者が毎年増加傾向にあると聞いています。一方で、我々の調査では、業界全体の労働者のうち外国人の割合は4パーセント未満と言われており、工場やコンビニエンスストアで働く外国人の方が非常に多い状況です。建設業界を選ぶ外国人労働者はだいたい5パーセントから6パーセント、また、外国人を受け入れる事業所は東京、神奈川、愛知などの特定のエリアに集中していると聞いています。

外国人労働者も当然ながら対象にしつつも、国内のベテラン技術者の知識や技術を日本の若者にしっかり継承していくことも、非常に大きな課題だと考えています。

川合:イメージとは違いますが、「まずは日本人から」が最適であるということですね。

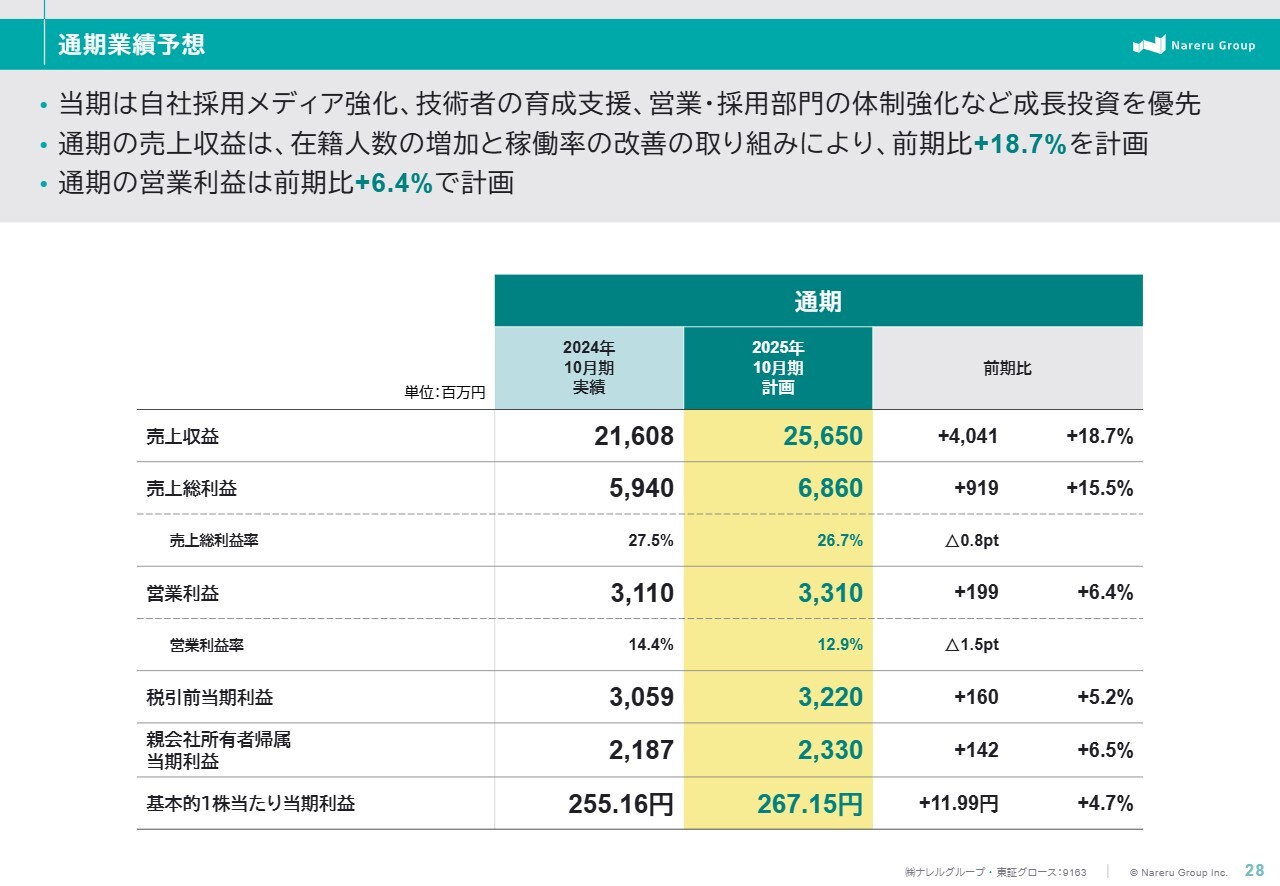

通期業績予想

小林:2025年10月期通期業績計画についてご説明します。後ほど上期の業績概要についてご説明しますが、第2四半期を終えた時点で通期業績計画に変更はありません。

2025年10月期の業績については、稼働人数と契約単価の伸長を見込むことから、売上収益は前期比18.7パーセントの増収となる256億5,000万円で計画しています。

また、当期は将来的な採用人数と稼働人数の拡大に向け、積極的に投資を行うことを予定しています。具体的には、自社採用メディアの強化、技術者の育成支援、営業・採用部門の体制強化などを想定しています。そのため、営業利益は前期比6.4パーセントの増益となる33億1,000万円で計画しています。

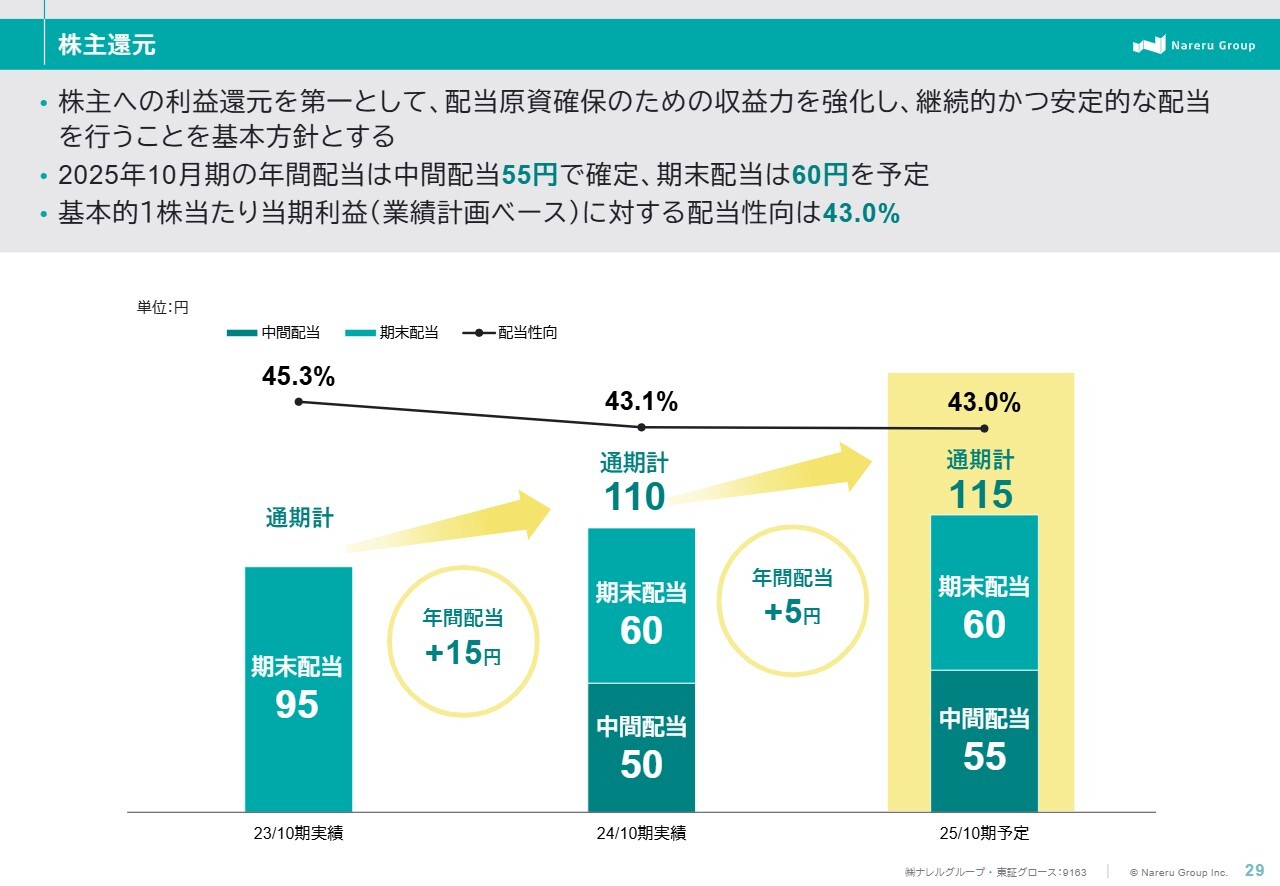

株主還元

小林:当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを株主還元の基本方針に定めています。

すでに発表済みですが、2025年10月期の中間配当は55円で確定しています。期末配当は60円を予定していますので、当期の年間配当は1株当たり115円となる予定です。業績計画をベースとした配当性向は43.0パーセントで、この水準は前期と同程度となります。なお、足元の株価が低調に推移していることから、配当利回りは5パーセント前後と高い水準となっています。

私からの説明は以上です。2025年10月期上期の業績概要について、専務取締役の柴田よりご説明します。

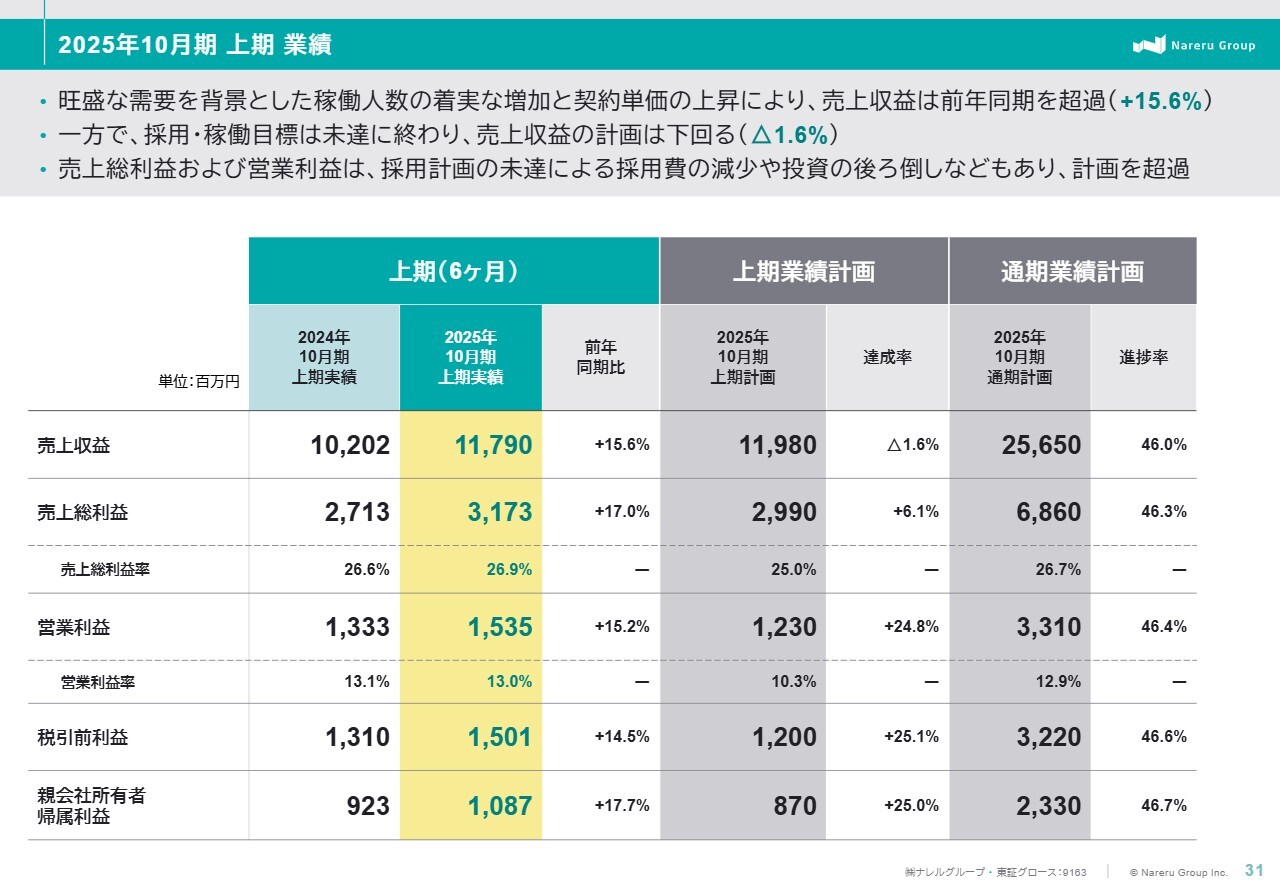

2025年10月期 上期 業績

柴田:上期の決算概要と今期の事業の重点ポイントについてご説明します。上期の業績については、売上収益は前年同期比15.6パーセント増収の117億9,000万円となりました。建設ソリューション事業、ITソリューション事業のいずれも順調で、業績に寄与しています。期初計画比に関しては、計画を1.6パーセント下回る結果となっています。

営業利益は前年同期比15.2パーセント増益の15億3,500万円となりました。

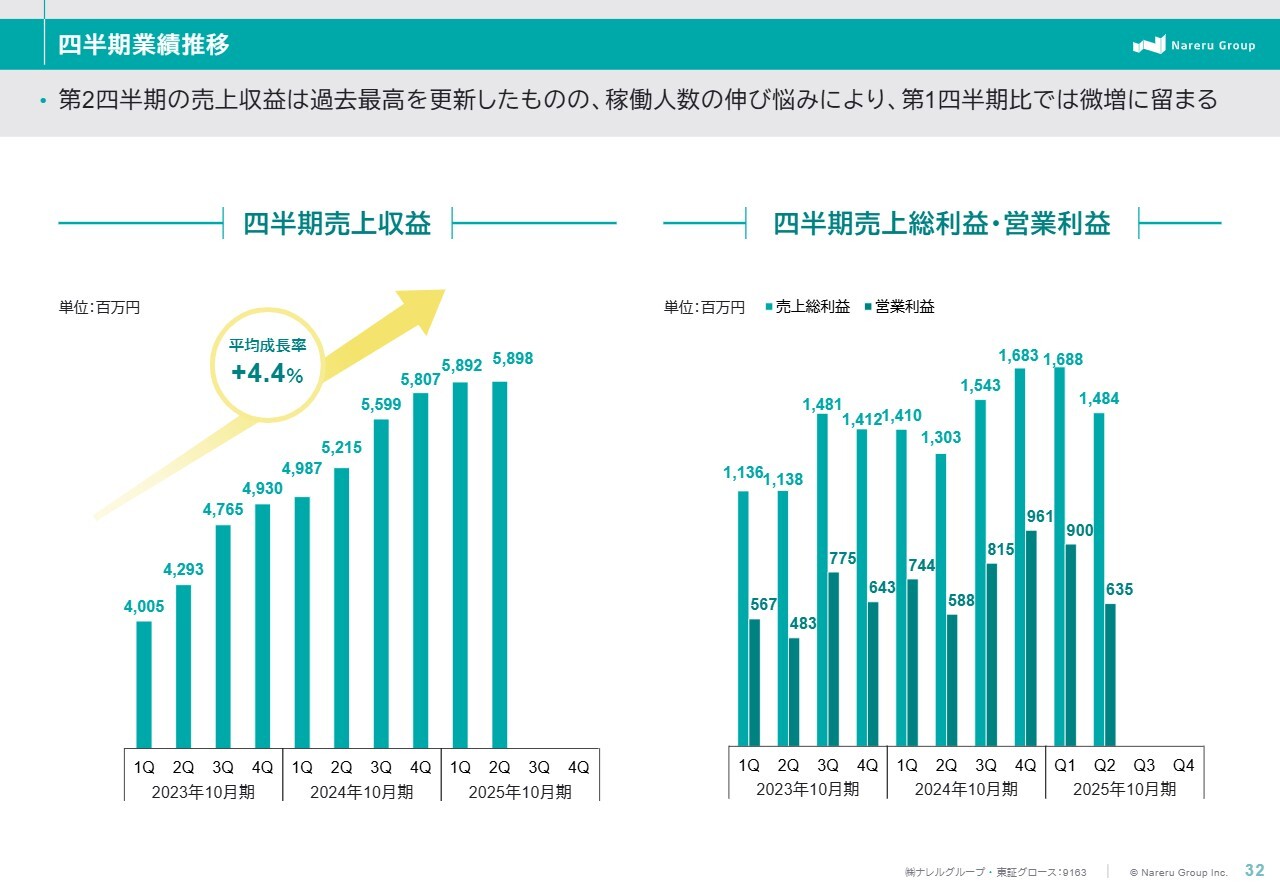

四半期業績推移

柴田:四半期ごとの業績推移です。第2四半期の売上収益は過去最高を更新しています。一方で、稼働人数の伸び悩みにより、第1四半期比では微増にとどまりました。

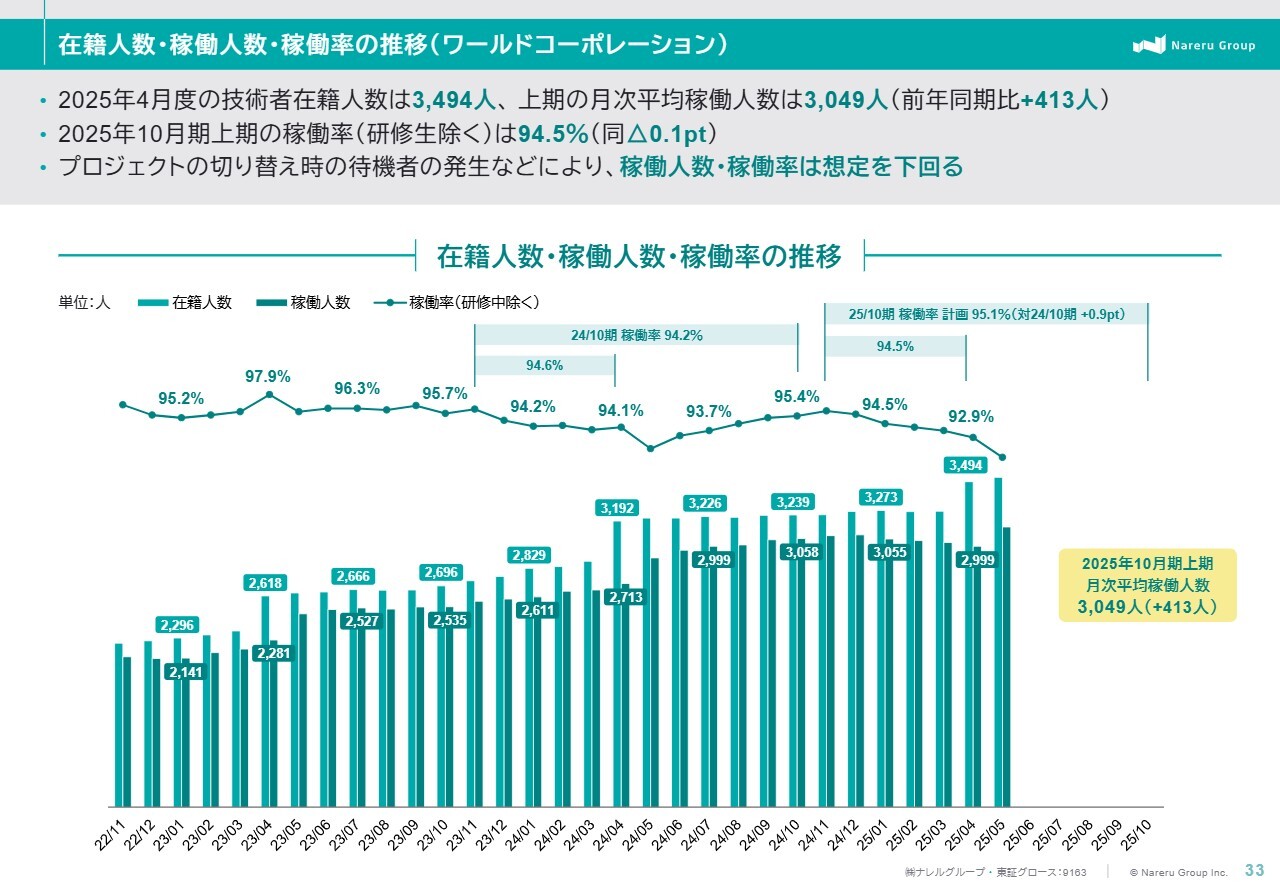

在籍人数・稼働人数・稼働率の推移(ワールドコーポレーション)

柴田:ワールドコーポレーションの在籍人数・稼働人数・稼働率の推移です。上期の最終月となる今年4月の在籍人数は、前年同期比302人増加の3,494人となりました。また、上期の月次平均稼働人数は、前年同期比413人増加の3,049人でした。月次平均稼働率は94.5パーセントで、前年同期とほぼ同水準となります。

稼働面では一定の課題が残っていますが、引き続き事業に注力して進めています。

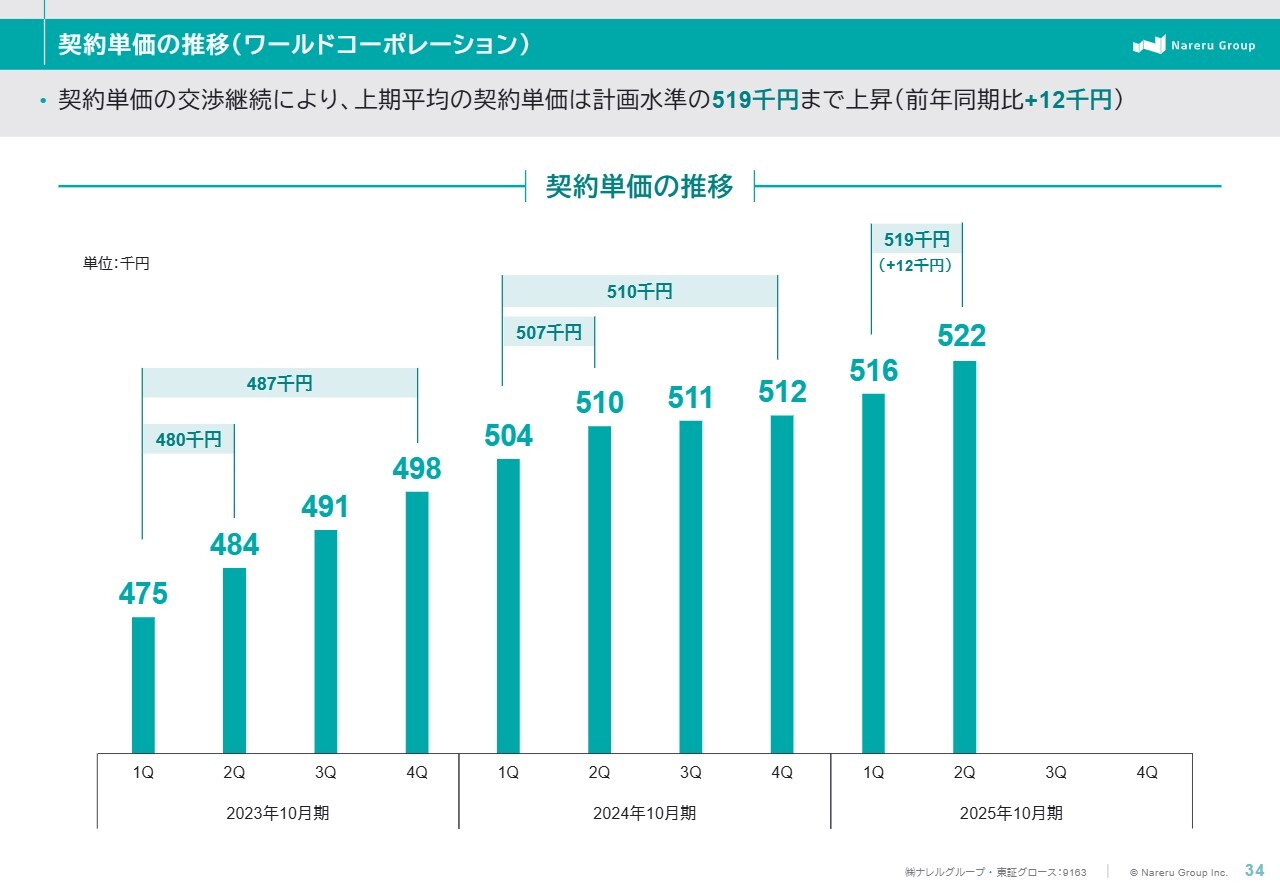

契約単価の推移(ワールドコーポレーション)

柴田:契約単価の推移です。単価交渉が非常に奏功し、上期の平均単価は前年同期比1万2,000円増加の51万9,000円まで上昇しています。

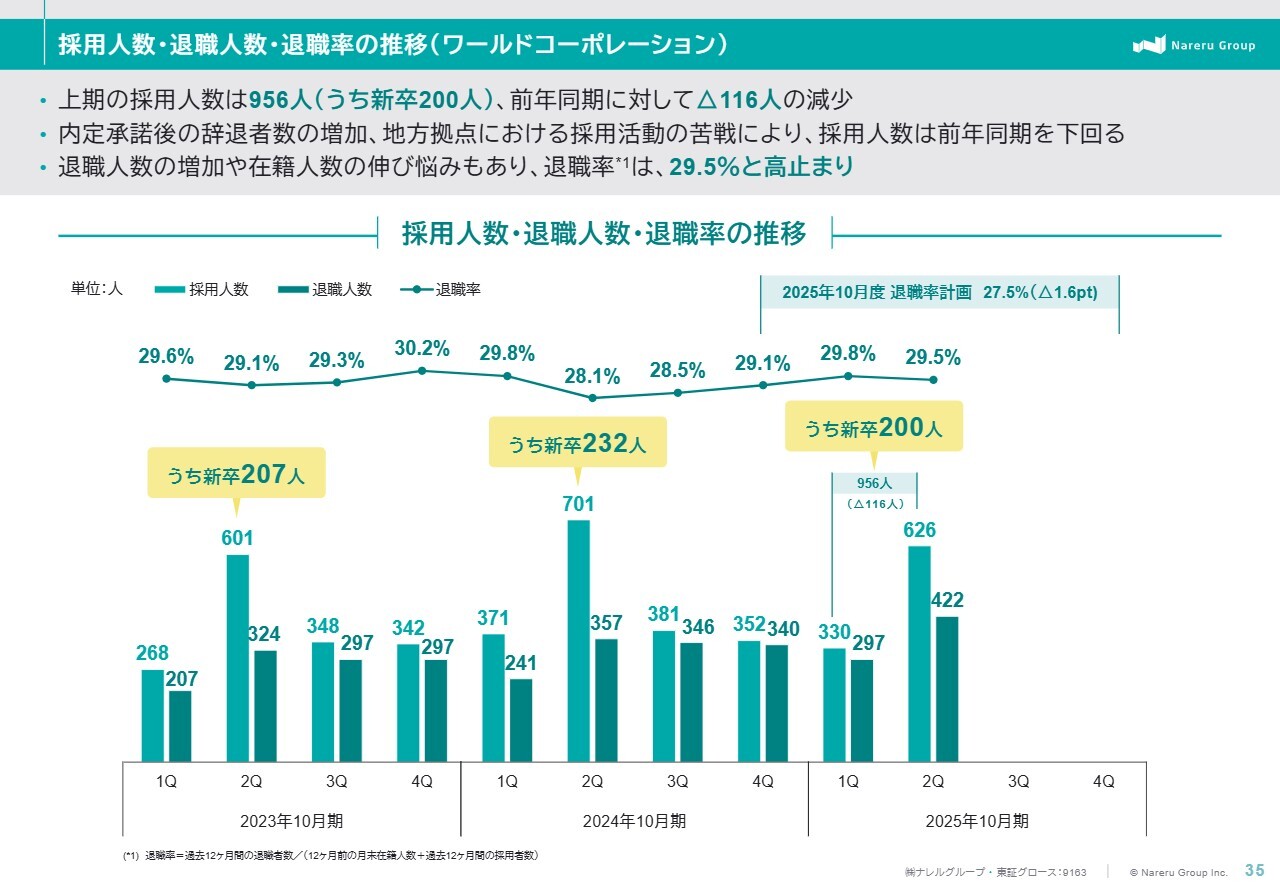

採用人数・退職人数・退職率の推移(ワールドコーポレーション)

柴田:採用人数・退職人数・退職率の推移です。上期の採用実績は956人となりました。残念ながら、前年同期比で116人の減少となっています。採用面では挑戦が続いています。

後ほどご説明しますが、引き続き採用戦略の見直しや技術者の定着改善に努め、手応えをしっかりつかんでいきたいと考えています。

川合:これまで御社の数字等を見てきて、採用と稼働率が逆相関の傾向にあると考えていました。今回、この四半期と1つ前の四半期を含めて、採用数と稼働数がともに若干鈍化している印象を受けています。こちらについて、業界全体で鈍化しているのか、御社独自で何かあると分析しているのかを教えてください。

柴田:採用面に関しては外部要因も非常に関わってきます。他業種、他産業も含めて、人材の獲得競争は年々非常に激化してきています。当社においても、今年に関しては内定に対する承諾率が減少し、辞退者が増え始めてきたことを早い段階からキャッチしていました。

また母集団を形成する部分に関しても、我々の採用チャネルを整備する必要があることが明確となりました。現在、ここの立て直しや、面接官の面接スキルの底上げを徹底的に行っているところです。

一方で、稼働率については、建設業界における工事の繁忙期と閑散期による季節要因がどうしても生じてしまいます。年末から年度末にかけては非常に需要が上がりますが、春先から夏にかけてはピークアウト気味になりますので、ここに対する種まきと案件のキャッチが重要です。いかに早い段階から仕掛けておけるかといった営業力がポイントにもなってきますので、事業の課題と認識しています。

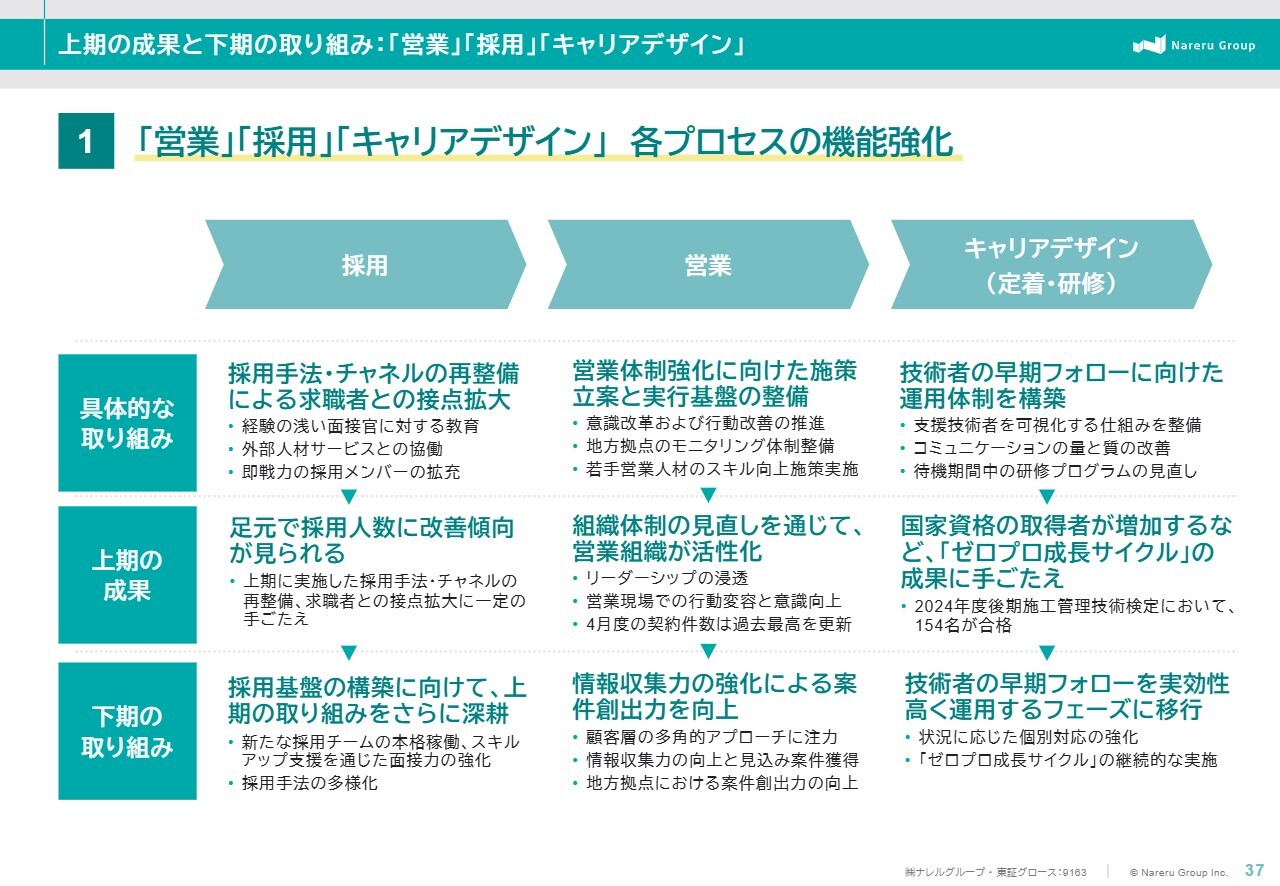

上期の成果と下期の取り組み:「営業」「採用」「キャリアデザイン」

柴田:「営業」「採用」「キャリアデザイン」について、当社の取り組みをご説明します。当社の場合、いかに多く人材を採用し、営業がしっかり稼働につなげ、育成して定着させていけるかがポイントとなります。

採用面においては、活動の量と質の両方をしっかり担保していきます。それに加えて、今期は採用単価の抑制に取り組んでいます。実際にオウンドメディアから流入してくる方々は、就職に対して潜在的に希望を持っている場合が多いです。そのような方々にアプローチして、今後の採用数の増加につなげていくことを進めている最中です。

営業面に関しては、当たり前のことではありますが、活動量をアップすることに加え、現場リストを精査し、各工事現場へアプローチと提案を行う体制作りに取り組んでいます。実際に若い営業人材もかなり増えましたので、ロールプレイングなども通して、毎日教育を兼ねながら進めているところです。

最後に、技術者の定着・支援です。支援課の人員が技術者のモチベーションのサポートを行っています。また、企画課を創設し、技術力に関する支援を始めました。

加えて、先ほど代表の小林からもお伝えしましたが、当社の「ゼロプロ成長サイクル」を通して、業界最高水準の資格手当の支給を開始しましたので、今後は教育プログラムをしっかり作り上げていきます。単に人を増やすだけの会社ではなく、入社された方にしっかり技術を身につけていただき、資格も保有していただきます。また各人のスキルなどを評価できる制度を作り上げていきたいと考えています。

今後いかに人材や技術に投資していけるかが、お客さまや技術者から選ばれる会社としてのポイントになると考えています。

川合:気になるポイントを2点おうかがいします。1つは、足元で採用人数に改善傾向が見られるという点です。足元とは、第2四半期に入ってからのことでしょうか?

柴田:4月に新卒を迎えた後、第3四半期の5月、6月から改善傾向が着実に見られ始めてきています。これは、新規に入社した採用メンバーの活躍によるものです。また、先ほどお伝えしたとおり、1年ほど前から採用の流入経路を増やしてきました。地道な取り組みが成果につながってきています。

川合:2点目は、営業についてです。スライドに「4月度の契約件数は過去最高を更新」との記載がありますが、4月に契約した場合、仕事が始まるタイミングはいつごろなのでしょうか?

柴田:即日的な案件もありますので、4月、5月、6月に稼働につながった契約は、昨年と比較して超過している状況です。現在は、今年の秋口から年末にかけて始まるプロジェクト単位での案件につながるようお客さまに営業活動を仕掛けているところです。情報収集を兼ねながら、しっかりつかんでいきます。

川合:第2四半期の後半からすでに良くなり始めており、秋以降についても努力されているのですね?

柴田:おっしゃるとおりです。採用が増えてきているという明るい材料に対して、営業サイドがしっかり案件を取って稼働につなげるために、もう一段ギアを上げて取り組んでいます。

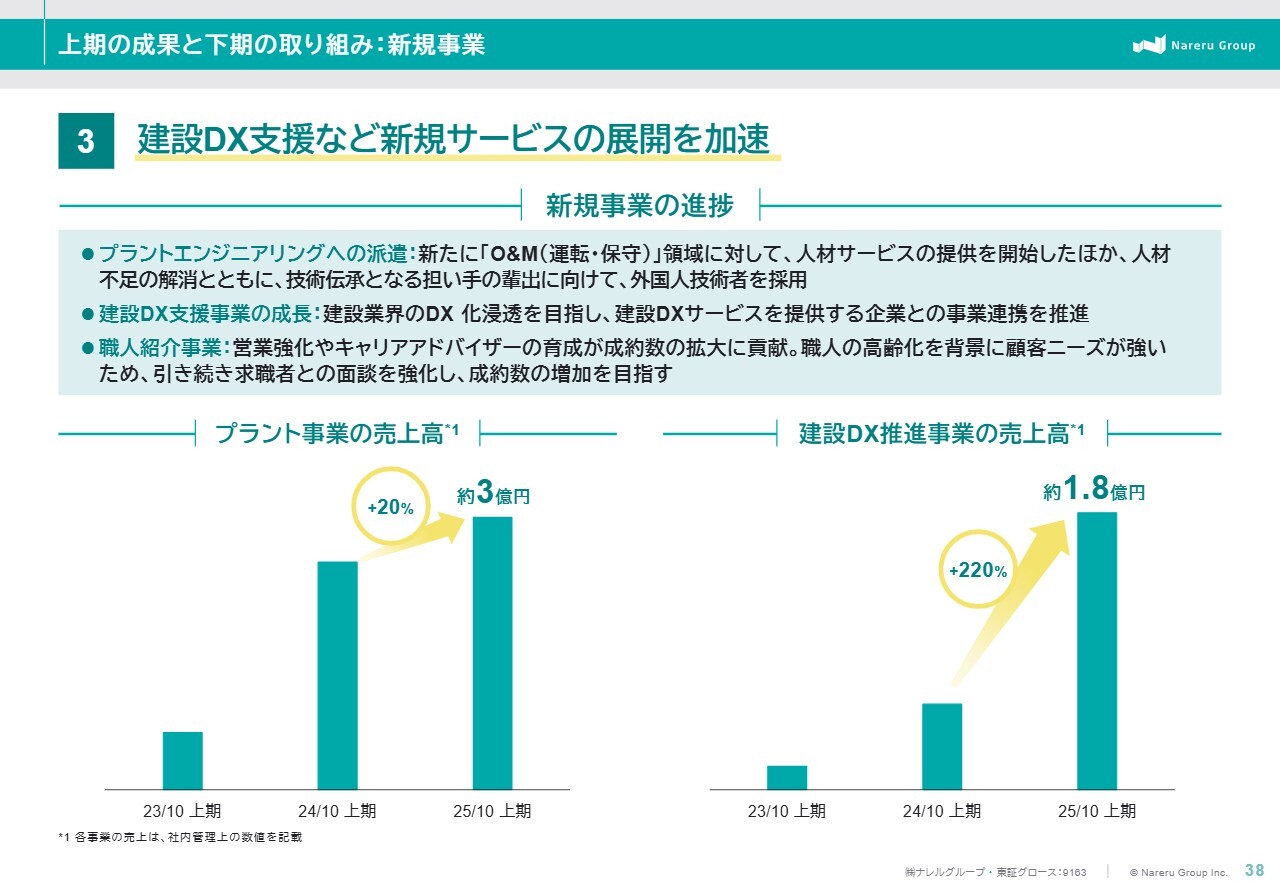

上期の成果と下期の取り組み:新規事業

柴田:建設DX支援などの新規サービスについてご説明します。まず、新規事業の進捗についてです。プラントエンジニアリングの領域に関しては、今期から新たに「O&M(運転・保守)」と呼ばれる領域に関して、人材サービスの提供を開始しました。

建設DX支援事業に関しては、当社の中で非常に注目しており、伸びしろがある部分だと考えています。スライド右側に示しているグラフのとおり、金額はまだ小さいですが、急速に伸びています。現在、複数のSaaS系の建設テックの専門会社との協業などを考えています。主に建築や設備工事現場での導入が増えてきており、当社は経験者を中心としたチーム派遣モデルを組み、導入支援を行っていきます。

加えて、今後のBPO業務獲得のスタートに向けたフィジビリティを始めています。将来的にはDXシステムの導入サポートも予定していますが、まずは現場でICTツールを使用できる人材を採用・教育し、配属していくところを優先していきたいと考えています。

建設領域の職人紹介事業についても、地道な営業活動の強化と、採用面におけるキャリアアドバイザーなどの育成をこの1年で徹底しています。ゼネコンや設備会社との連携、および大手・中堅の建設に関わる団体との連携を強化しているところです。

すでに会員は1,500社、求人メディアで集まった人材プールは数千人です。加えて、一人親方向けの労災保険の会員は4,500人を超えてきています。求職者をしっかり獲得してお客さまに供給していくプラットフォームを早期に構築していきたいと思います。

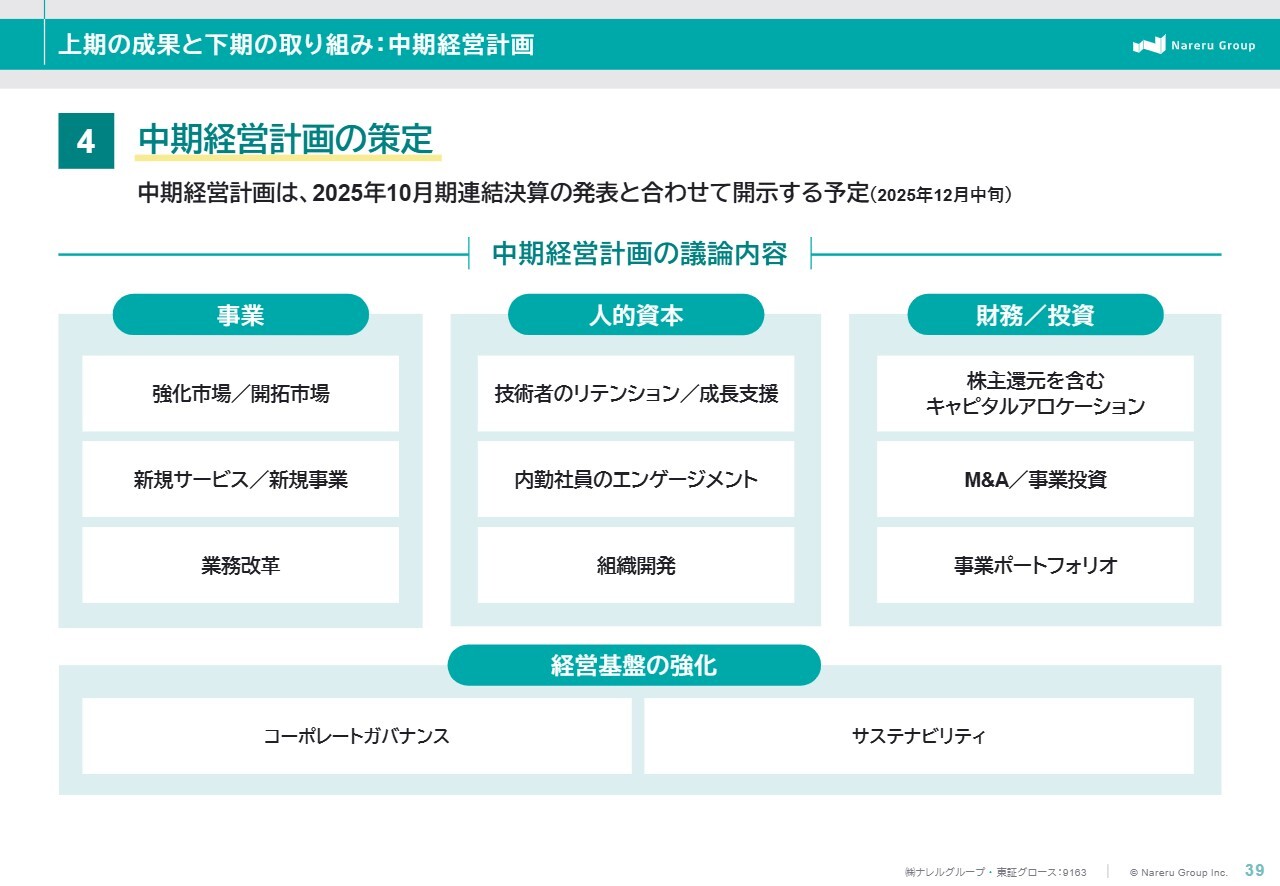

上期の成果と下期の取り組み:中期経営計画

柴田:最後に、中期経営計画の策定についてご説明します。来期以降の確実な成長に向けた中期経営計画の策定を経営陣で検討している最中で、今年12月中旬頃に開示する予定となっています。本来はもう少し早めに出す予定でしたが、社内から良い意見交換や課題がいろいろ出てきましたので、これを3年後、5年後につなげていけるようなかたちで議論しています。

なお、事業の徹底と強化に加え、人的資本においては技術者など人材への投資を行う予定です。また、財務基盤や投資面の方針もしっかり打ち出します。

ご説明は以上です。引き続きよろしくお願いします。

質疑応答:未経験者の育成について

荒井沙織氏:「採用した未経験者の育成について、特徴や強みなどを教えてください」というご質問です。スライド23ページで人材育成についてお話ししていただきましたが、未経験者の育成に絞って、

新着ログ

「サービス業」のログ