【QAあり】ispace、Mission 2の学びを活かし次なる挑戦へ 初のデータサービス売上を計上、資金安定性も確保

CONTENTS

袴田武史氏(以下、袴田):みなさま、こんにちは。代表取締役CEOの袴田です。当社の2026年3月期第1四半期決算発表をご覧いただき、ありがとうございます。そして、2025年6月6日に再チャレンジしたMission 2での月面着陸について、多くの応援をいただき、誠にありがとうございました。

着陸の最終段階、わずか十数秒というところで、再び月面着陸を達成することが叶わなかったことは非常に悔しく、支えてくださるみなさまの期待に応えることができなかったことへの申し訳ない気持ちが、いまも残っています。

しかし、私たちは次に向けて着実に歩みを進めています。これまでの技術要因分析を踏まえ、Mission 2での反省や経験、学びを後続ミッションへしっかりとフィードバックし、次のミッションでの着陸成功の確度をより一層高めていきます。

今回の決算説明では、ispaceがどのような環境や雰囲気の中で事業を進めているのかを、みなさまにより視覚的に感じ取っていただけるよう、説明会の形式を新たにしました。

今回は、ispace本社のオープンスペースの様子をご紹介します。本社である浜町オフィスの6階には仕切りのない開放的な打ち合わせスペースを設けており、私たちはそこを「Hama 6」と呼んでいます。

当社の歩みは、オフィスや開発の現場で最前線に立つプロフェッショナル一人ひとりが知恵を出し合い、情熱を注ぎ、挑戦を続けることで支えられています。部署の垣根を越えて自由に意見を交わせるこの環境は、対話とイノベーションを自然と生み出す土壌となっていると感じています。

また、Hama 6は当社の全社会議の開催場所でもあり、私自身にとっても社員との率直なコミュニケーションを生む大切な場所の1つです。

当社は、今後も全社一丸となって歩みを止めることなく、たとえ失敗したとしても、そこから学び、確かな一歩を積み重ねていく存在であり続けたいと強く願っています。そして、私たちの挑戦がみなさまに希望と未来を感じていただけるものとなるよう、前を向いて歩み続けます。

ここからは、四半期アップデートおよび決算説明に移ります。

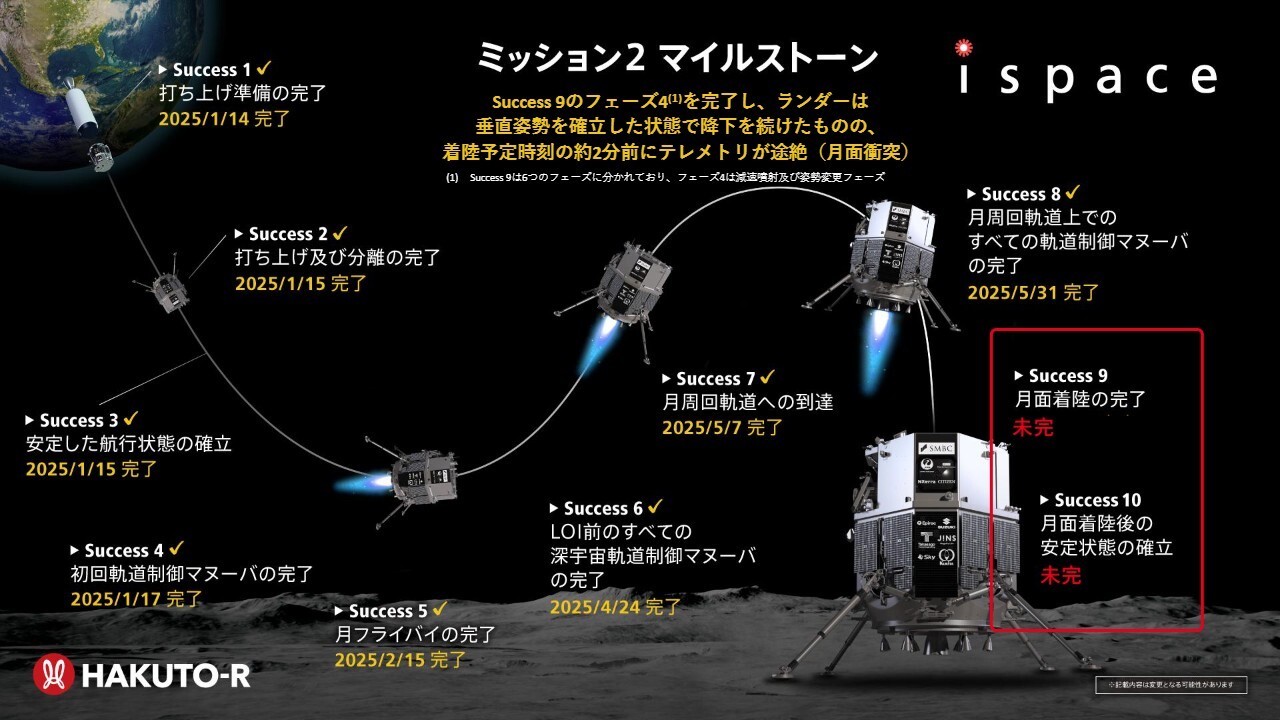

ミッション2 マイルストーン

野﨑順平氏(以下、野﨑):みなさま、こんにちは。取締役CFO兼事業統括エグゼクティブの野﨑です。本日はお忙しい中、2026年3月期第1四半期決算説明をお聞きいただき、誠にありがとうございます。

事業ハイライトとして、各ミッションの状況をアップデートします。まずはMission 2についてです。ご存じのとおり、Mission 2の「RESILIENCEランダー(月着陸船)」は10段階あるマイルストーンの中で、Success 8の月周回軌道上まで非常に順調に航行を進めていました。

そして2025年6月6日、Success 9の着陸フェーズの終盤、ランダーは垂直の姿勢を確立した状態で安定的に着陸を目指しましたが、着陸予定時刻の約2分前、高度192メートルの地点でランダーからのテレメトリ(データ受信)が途絶えました。

最終的に「RESILIENCEランダー」は月面にハードランディングしたと考えられます。Mission 1に続き、Success 9およびSuccess 10を達成することはできませんでした。

世界中から多くの温かいご声援をいただき、心より感謝申し上げます。月面着陸の成果をお見せできなかったことについて、大変申し訳なく、心苦しく思っています。

ミッション2の総括 – ミッション1・2での比較

Mission 1およびMission 2では、同じデザインモデルである「RESILIENCEランダー」を使用しました。いずれのミッションにおいても、着陸時の高度認識で問題が生じています。

しかし、その高度認識に問題が生じた技術的要因は、Mission 1とMission 2で決定的に異なります。Mission 1では、ソフトウェアである着陸制御のアルゴリズムに問題がありましたが、この問題は十分に解決され、Mission 2では再発していません。

一方、Mission 2では、ハードウェアであるレーザーレンジファインダー(LRF)と呼ばれる測距計センサに問題が発生しました。本来であれば、最低でも高度3キロメートルの地点でレーザーレンジファインダーによる高度の測定が開始されるはずでしたが、実際には高度1キロメートル弱まで有効なデータの取得が遅れたため、その結果、ランダーの減速が十分に間に合わなかったと考えられます。

ミッション2の総括 – 着陸未達の要因・改善策

レーザーレンジファインダーの有効データ取得が遅れた原因については、現在可能性がある背景をスライドに記載しています。

まず、月面降下時にレーザーレンジファインダーが期待どおりの性能を発揮しなかった可能性があります。レーザーレンジファインダーはその名のとおり、月面にレーザーを照射し、反射して返ってくる信号から高度を測定するものです。スライド右側に実際の写真を載せていますが、そこに写っている2基の黒い部品がレーザーレンジファインダーです。

例えば、「アルベド」と呼ばれる月面の反射率が想定よりも低かったことや、月面降下中の高速移動中に長距離を計測する性能が想定よりも劣っていた可能性などが考えられます。また、レーザーレンジファインダー自体が着陸に至るまでの航行中に放射線などの影響を受けて性能が劣化していた可能性も、低いとはいえ完全に排除することはできません。

最終的に、どれが根本的な原因であったのかを特定することは難しく、1つに限らず複合的な要因であった可能性もあります。今後時間をかけて、原因をしっかりと究明していきます。

今回の失敗を受け、当社として改善策を講じる方針です。レーザーレンジファインダーを含む着陸センサ全般に関し、検証戦略や計画、選定・構成・運用の各段階を徹底的に見直します。レーザーレンジファインダーのサプライヤーを新たに選定し、Mission 3およびMission 4では、画像工法を組み合わせることで、より堅牢性の高い確実な着陸を実現する構成・運用を計画しています。

これらの改善策を進めるにあたっては、第三者の視点を積極的に取り入れ、それを真摯に反映していくことも重要です。そのため、広範な改善策として「改善タスクフォース」を立ち上げ、第三者のプロフェッショナルの視点を取り入れることにしました。

また、Mission 3およびMission 4では、これまで以上に日々の開発の中でJAXAからの技術支援を受け、内部だけでは見落としがちな点を十分に改善し、より着実な月面着陸技術の達成を目指していきます。

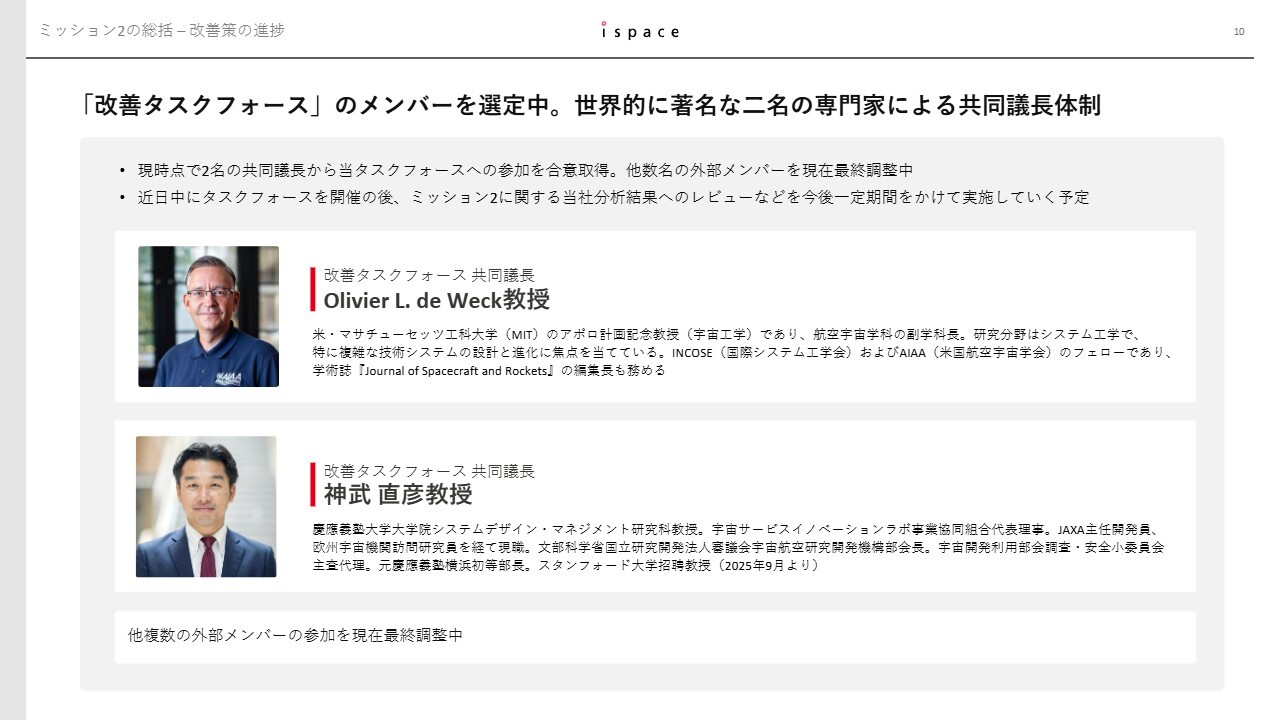

ミッション2の総括 – 改善策の進捗

すでに「改善タスクフォース」の共同議長が決定しています。共同議長には、米国のマサチューセッツ工科大学(MIT)の宇宙工学分野でのアポロ計画記念教授であり、航空宇宙学科副課長を務めるOlivier L. de Weck教授と、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授である神武直彦教授が就任します。

その他数名の外部メンバーについては、現在、JAXA、NASA、ESAのメンバーを中心に人選の最終調整を進めています。著名な専門家2名による共同議長体制のもと、近日中にタスクフォースを開催し、Mission 2に関する当社の分析結果のレビューなどを、今後一定期間かけて実施していきます。

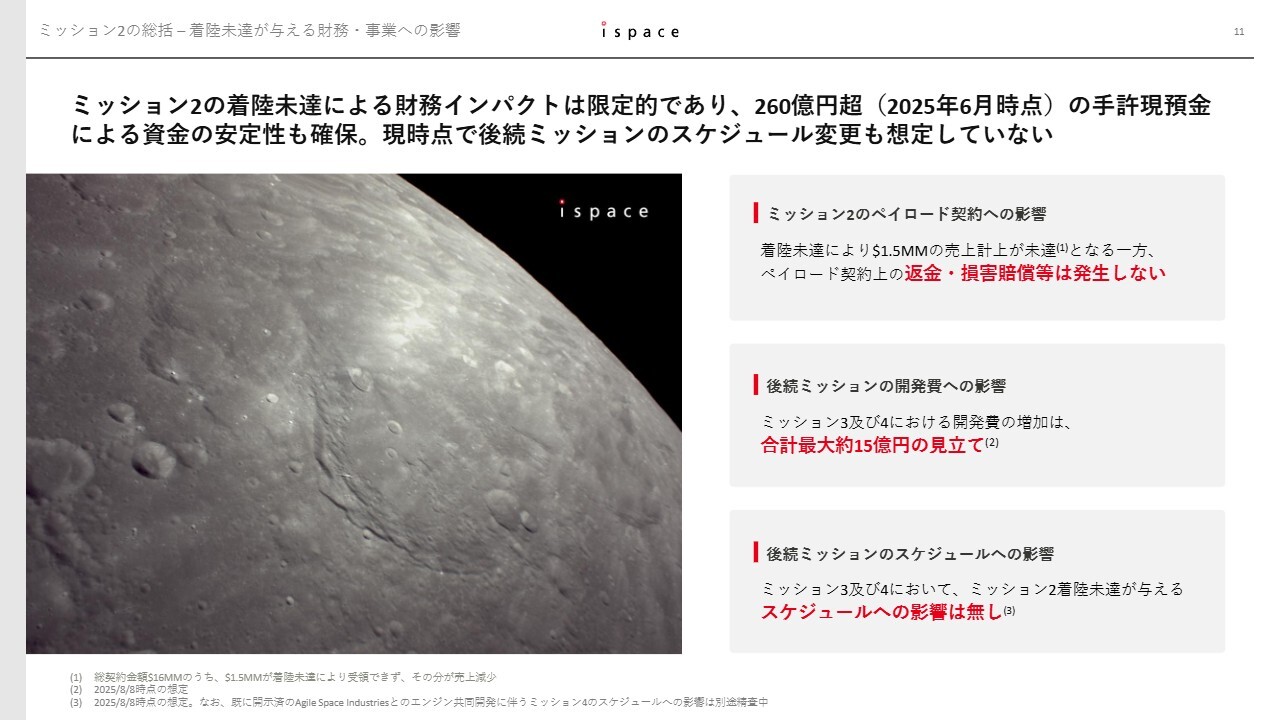

ミッション2の総括 – 着陸未達が与える財務・事業への影響

Mission 2の着陸未達による財務インパクトは、限定的だと考えています。Mission 2で締結しているペイロード契約への影響について、着陸未達による返金や損害賠償などは一切発生しません。ただし、Mission 2全体の売上の約9パーセントにあたる150万米ドル(約2億1,000万円)については、売上計上が未達となります。

当社の着陸失敗により、資金状況を懸念される声もありますが、当社は6月末時点で約260億円以上の現預金を保有しており、一定の資金安定性を確保しています。

後続ミッションの開発費に関しても、6月24日の記者発表でご報告した見立てから変更はなく、総額は最大で約15億円を見込んでいます。

さらに、Mission 2の着陸未達によるMission 3およびMission 4のスケジュールへの影響も、現時点では発生していません。

ミッション2の総括 – 得られた成果

2度の月周回輸送能力を実証できたこと、着陸データの取得、開発の効率化は、確実なMission 2の成果と考えています。私たちは、これらを確実に後続ミッションへと活かしていきます。

また、今回、当社初となるデータサービスの売上高2,300万円を計上しました。まだ少額ではあるものの、航行中データの価値をお客さまに認めていただけたことは、当社のデータビジネスにつながる大きな一歩だと考えています。

以上がMission 2のアップデートです。あらためまして、大きなご声援をいただきありがとうございました。

ミッション3の進捗 – 開発

後続のMission 3およびMission 4についてです。日々着実に開発が進捗しているため、その様子を少しご紹介します。

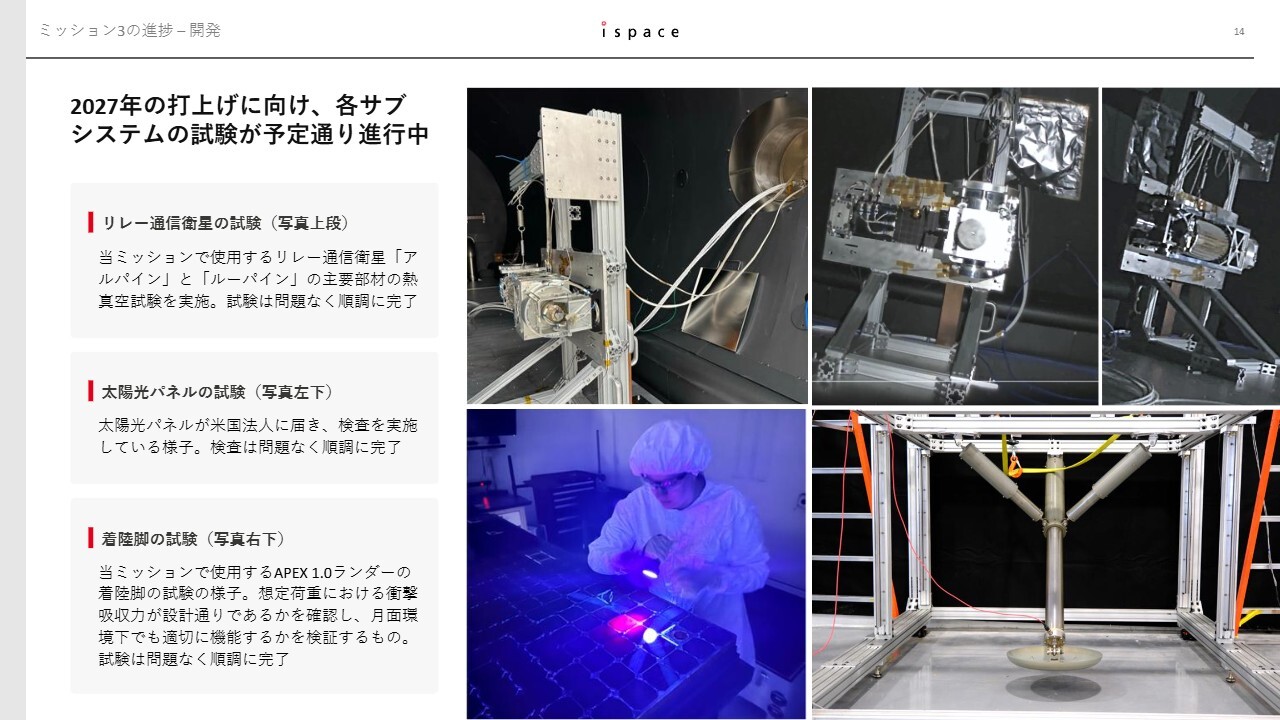

まず、Mission 3で使用する「APEX 1.0ランダー」は、2027年の打ち上げを目指し、各サブシステムの試験が予定どおり進行しており、いずれの試験も大きな問題なく完了しました。

Mission 3の大きな特徴である月周回軌道上で展開予定のリレー通信衛星「アルパイン」と「ルーパイン」についても、主要部材の熱真空試験を実施し、問題なく完了しています。

ミッション3の概要

Mission 3のペイロード契約に関する補足です。Mission 3の契約総額は従前の6,500万米ドルから、今回6,400万米ドルへ修正しています。

これは、締結済みの米国企業、Rhea Space Activity社とのペイロード契約に関して、契約自体は引き続き有効であるものの、同社が当社米国法人との契約義務を一部履行しておらず、すでに支払い済みの一部代金を除いた残金の支払いが見込めない状況となったためです。

当該支払い分に対応する売上が計上できない可能性が高いと見込み、従前開示していた総契約金額6,500万米ドルから、当該支払いが見込めない金額を控除し、保守的に6,400万米ドルとしました。

ミッション4の進捗

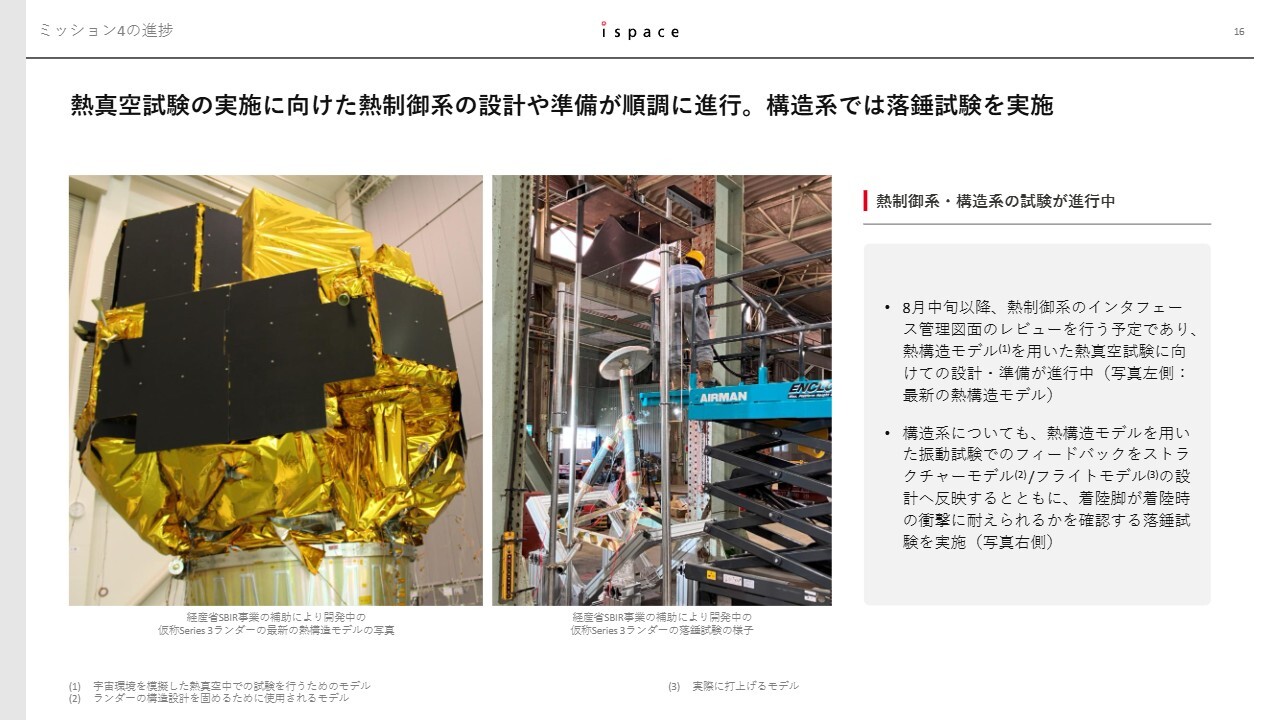

Mission 4で使用する「Series 3ランダー(仮称)」については、熱真空試験の実施に向けた熱制御系の設計および準備が順調に進んでいます。また、ランダーの着陸脚が月面着陸時の衝撃に耐えられるかを確認する落錘試験も実施しました。

各ミッションの概要や売上状況は決算説明資料の15ページに記載のとおりです。詳細は割愛しますが、後ほどぜひご参照ください。

将来ミッションの進捗

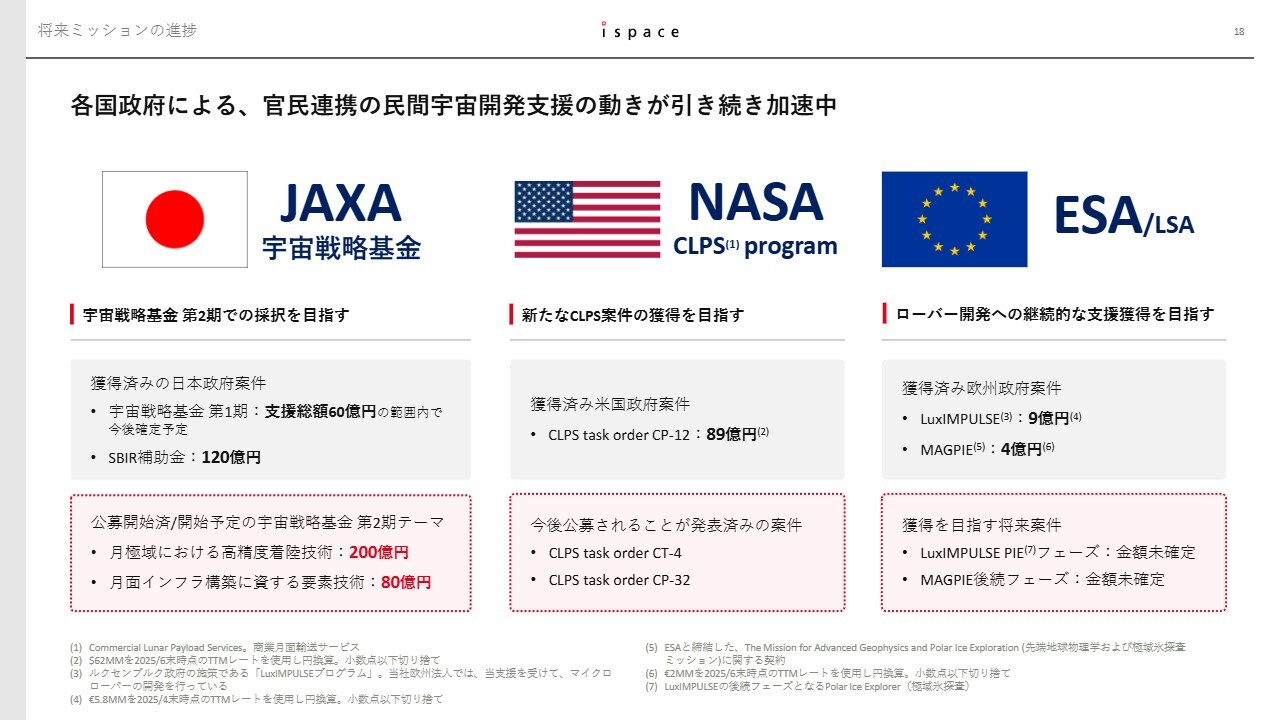

ここからは、将来ミッションや需要獲得に向けた動きについてのアップデートです。当社が拠点を設ける日本、米国、欧州それぞれの進捗をご説明します。

将来ミッションの進捗 – 日本

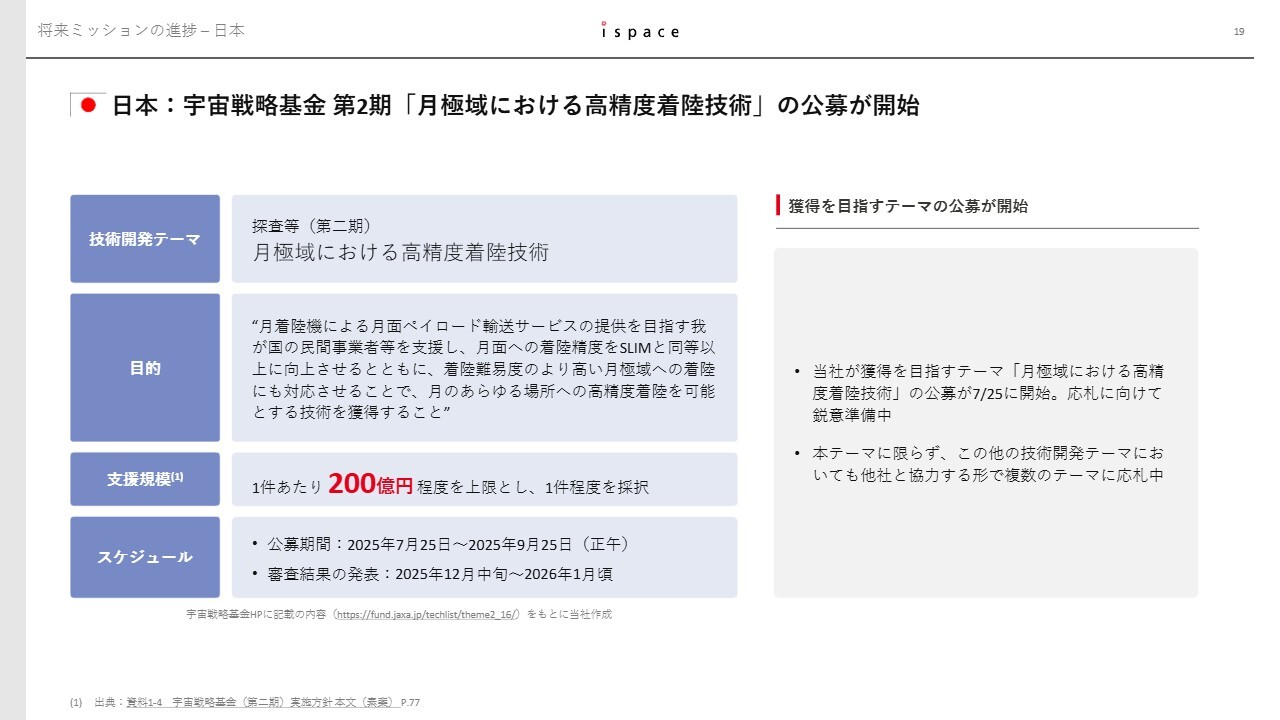

日本では、宇宙戦略基金の第2期として、200億円規模の支援が予定される「月極域における高精度着陸技術」の公募が開始されました。当社はランダー開発技術を有しており、現在、この応札に向けて鋭意準備を進めています。

また、このテーマに限らず、宇宙戦略基金第2期の他のテーマ、例えば支援規模が80億円と公表されている「月面インフラ構築に資する要素技術」などについても、他社と協力しながら応札中です。

将来ミッションの進捗 – 日本

宇宙戦略基金の活用に向け、ブリヂストン社と中小型月面探査車向けタイヤの実用化に向けた基本合意書を締結しました。

当社が月面開発を行う月面探査車(ローバー)のプロトタイプに、ブリヂストンが開発する柔軟かつ変形可能な専用タイヤを装着し、高い走破性と耐久性を提供することで、地上での評価検証を実施する予定です。早ければ2029年頃の実用化を目指し、世界的なタイヤメーカーであるブリヂストン社との提携に期待しています。

将来ミッションの進捗 – 米国

米国においては、トランプ大統領政権下の不透明な宇宙政策が懸念されています。しかし、その中でも一定の進捗が見られ、民間企業の活用を通じた効率的なアルテミス計画の継続実施が決定されました。

さらに、NASAのCLPSプログラム(商業月面ペイロードサービス)については、前年度の予算要求額とほぼ同額となる2億5,000万米ドルの予算確保が計画されています。また、民間企業の商業サービスを活用した月面探査活動の継続が確認されたことは、大きな成果といえます。

引き続き、NASAを中心とする米国市場は、当社の重要なフォーカス市場となります。

将来ミッションの進捗 – 欧州

欧州では、大阪・関西万博のルクセンブルクパビリオンにて、ギヨーム皇太子のご臨席のもと、ルクセンブルク宇宙機関(LSA)主催のイベント「スペース・アフタヌーン」が開催されました。

このイベントにおいて、ギヨーム皇太子は当社のMission 2で月面着陸へ挑戦した「RESILIENCEランダー」に触れ、「RESILIENCEとはランダーの名前だけではなく、宇宙探査における核となるコンセプトである」と発言され、困難を乗り越える力が未来の宇宙開発に不可欠であることを強調されました。非常に力強いメッセージをいただきました。

将来ミッションの進捗 – 欧州

当社の欧州法人は欧州宇宙機関(ESA)との間で、ローバーを使用した月面探査計画、通称「MAGPIE」ミッションに関する契約を締結しています。2025年6月に、総契約額を約4億円へ拡張しました。ESAとはプロジェクトのフェーズに応じて段階的に契約を進めており、2024年12月には「プリフェーズA」と呼ばれる初期段階の契約を締結し、2025年6月にはフェーズ1へ移行しました。

引き続き、本契約はミッションの進捗に応じて段階的に拡張していくことを目指します。

IR活動の状況

当社における最大のIRおよびSR活動の機会である株主総会についてお話しします。2025年3月末時点で当社を支えてくださる株主さまは約8万1,000人にのぼりました。2025年6月27日に都内で開催した第15期株主総会には、約450名の株主さまにご来場いただき、オンライン参加も含め、多くの貴重な意見や質問をいただきました。

当社では、着陸の成否にかかわらず、株主さまと直接お会いできる株主総会の場で、当社CXOから株主さまへMission 2の報告を直接行うことが大変重要だと考え、昨年同様の2部構成で、第1部では株主さま向けのMission 2報告会、第2部では通常の株主総会を実施することを決定していました。

当日のMission 2報告会では、質疑応答セッションの際に、多くの株主さまから厳しくも温かい意見や激励の言葉をいただきました。

第2部の株主総会では、議案に関連する質問をいただいた後、昨年度に引き続き、社外取締役5名を含む取締役7名の再任が可決承認されました。

全体で約2時間半にわたった株主総会では、株主のみなさまから多数の貴重な意見をいただき、登壇者一同、透明性高く真摯に対応するよう努めました。引き続き、このメンバーで誠心誠意経営にあたります。何卒よろしくお願いします。

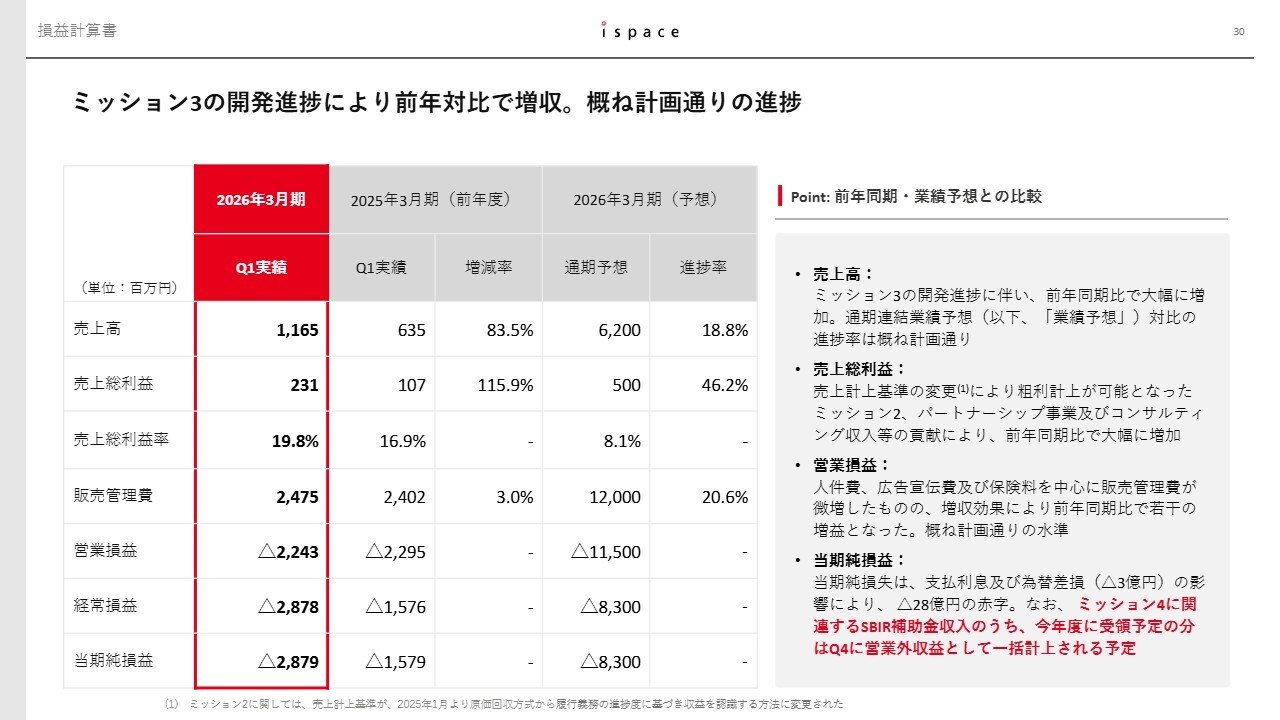

損益計算書

財務ハイライトをご説明します。まずは損益計算書についてです。Mission 3の開発進捗により、第1四半期の売上高は11億円となり、前年同期比で83.5パーセントの増収となりました。今年5月に発表した業績予想比では18.8パーセントの進捗となり、概ね計画どおりです。

Mission 3は引き続き「原価回収基準」で売上を計上しているため、売上高と同水準の原価が計上されており、粗利はプラスマイナスゼロとなります。一方で少額ではあるものの、昨年度会計基準が「履行義務の進捗度に基づき収益を認識する方法」に変更されたことで、粗利計上が可能となったMission 2、そしてパートナーシップ事業およびその他に分類されているコンサルティング収入等により、売上総利益は2億円となりました。

営業損益は販売管理費が前年同期比で微増にとどまった結果、22億円の営業損失となり、こちらも概ね計画どおりの水準です。

当期純損失は、支払利息の計上および為替差損3億円の計上により、28億円の純損失となりました。今年度の純損失見込みである83億円に比べると、この第1四半期での28億円という進捗は、一見過大に見えるかもしれません。

しかし、これはMission 4に関して、今年度受領予定のSBIR補助金が、毎四半期ではなく第4四半期に営業外収益として一括計上される計画であることが背景にあります。したがって、当四半期の純損失の進捗は、概ね計画どおりです。

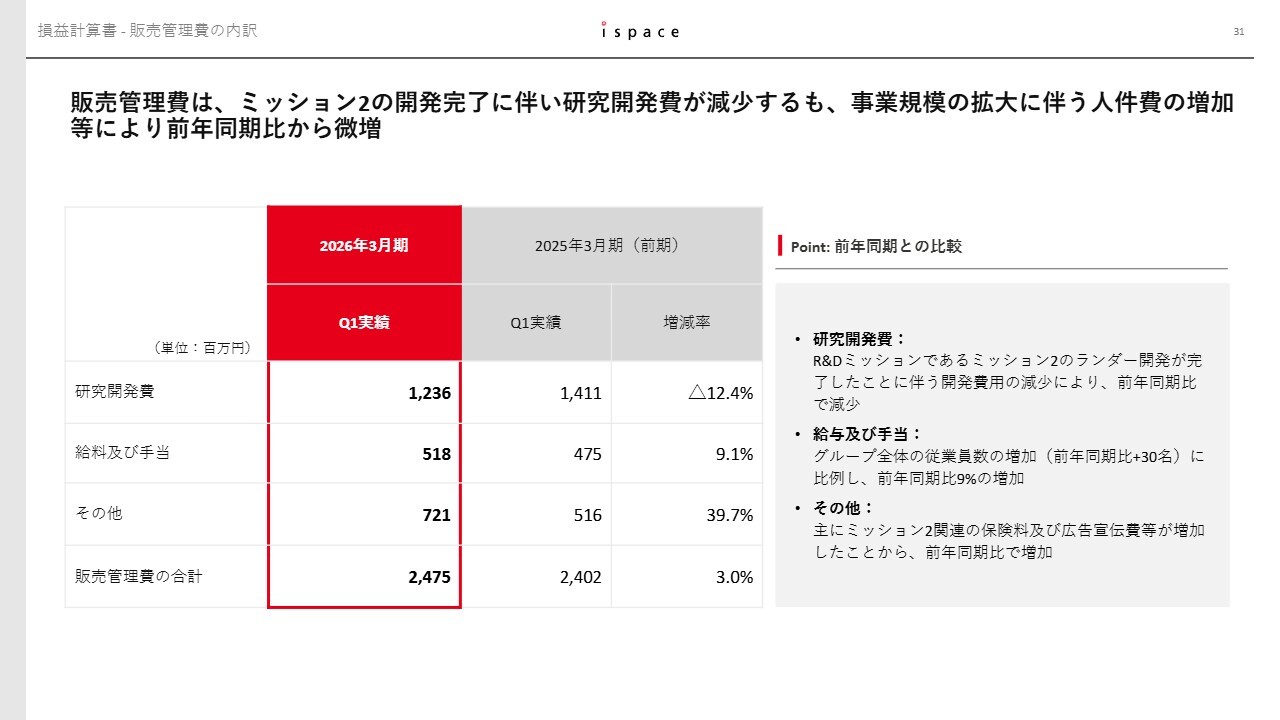

損益計算書 – 販売管理費の内訳

販売管理費の内訳について、研究開発費はMission 2の開発完了に伴い12.4パーセント減少しました。一方で、事業規模の拡大に伴う人件費の増加、Mission 2に関連する保険料および広告宣伝費などの発生により、合計金額は前年同期比で3パーセントの微増となりました。

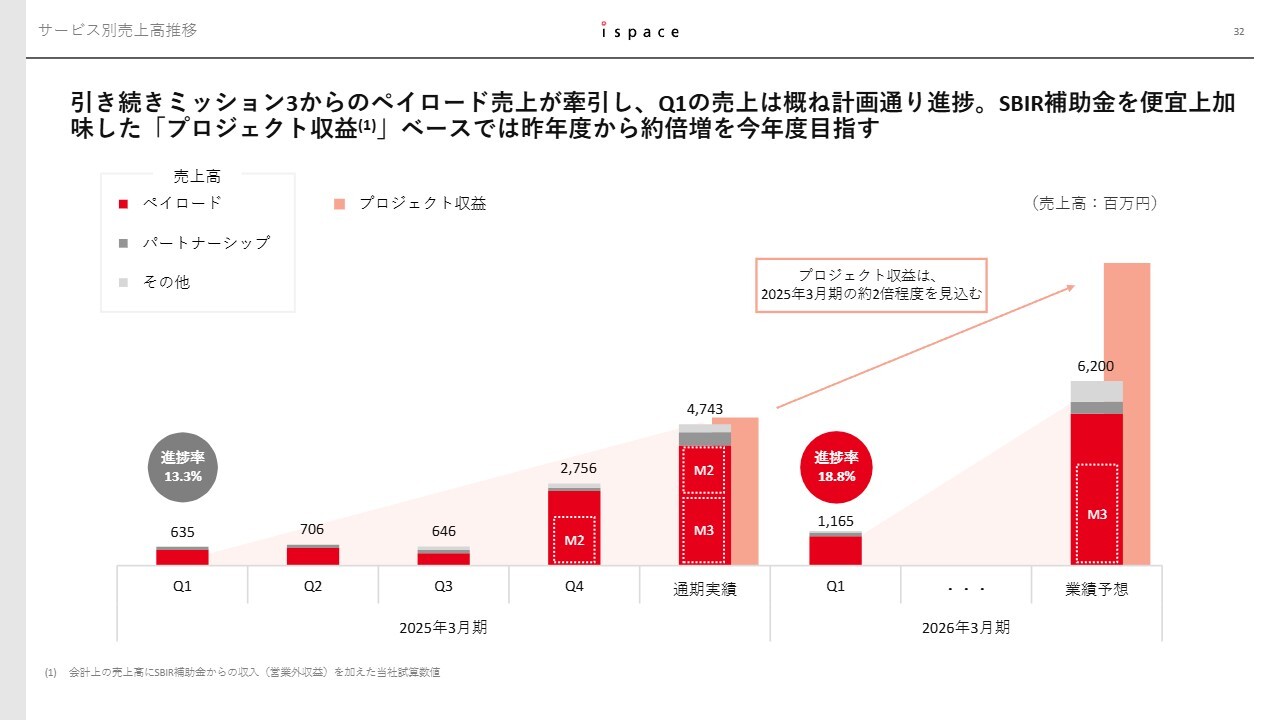

サービス別売上高推移

セグメント別の四半期ごとの売上高推移です。今年度の業績見通しを達成する上での最大のドライバーは、引き続きMission 3からのペイロード売上です。開発上の問題やスケジュールの遅延が発生しないよう、Mission 3を着実に進捗させることが必要です。

また、今年度はMission 4以降の売上も新たに見込む計画を立てています。年度後半に向け、これらのアップデートをご報告できるよう、現在営業活動に注力しています。

なお、会計上は営業外収益に計上される予定のSBIR補助金ですが、これを便宜的に売上高に加えた「プロジェクト収益」ベースでは、昨年度からのほぼ倍増を目指しています。

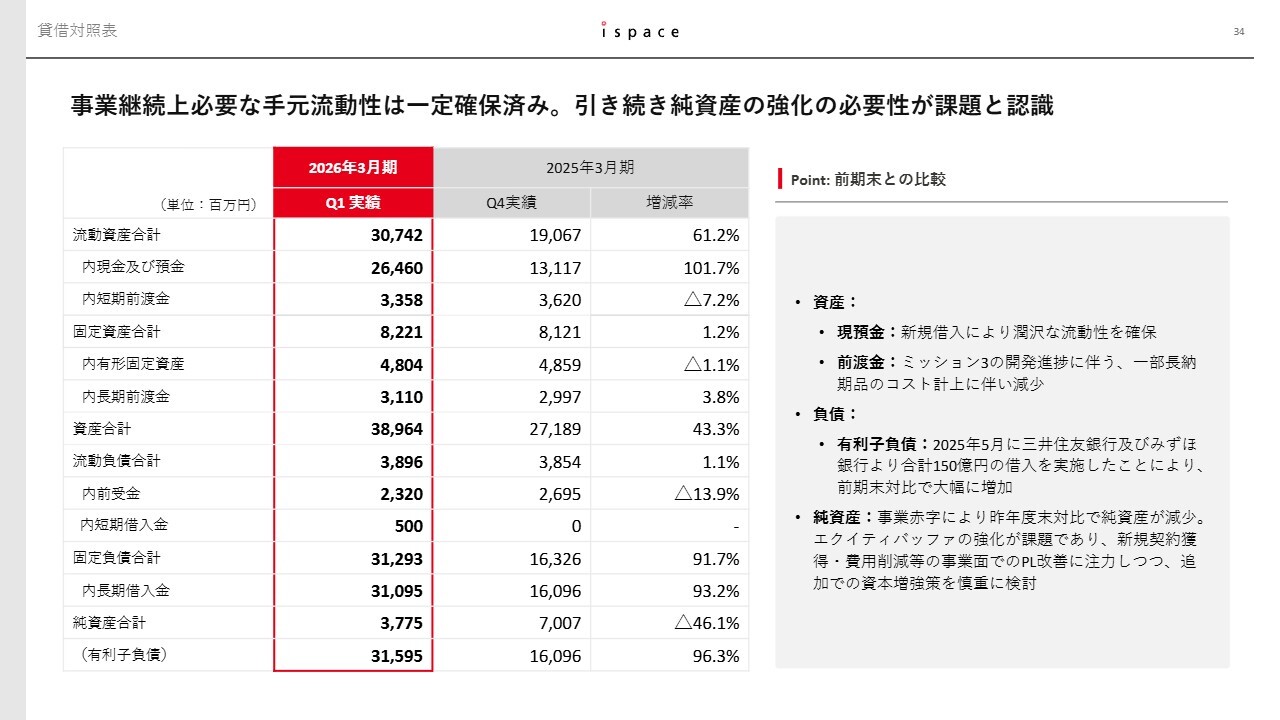

資金調達の状況

バランスシートについてです。2025年5月に三井住友銀行とみずほ銀行から合計150億円の融資を受け、その結果、6月末時点の現預金残高は264億円となりました。一定程度の高い流動性を確保しています。

貸借対照表

総資産は、新規借入の影響もあり、第1四半期に昨年度末の約271億円から大幅に増加して約389億円となりました。その他、長納期品の納品完了に伴うコスト計上により、前渡金が減少しました。

負債サイドについては、先ほど説明した借入の実行により、有利子負債は約315億円となりました。

純資産は第1四半期の事業赤字などの影響により、昨年度末の約70億円から減少し、約37億円となりました。純資産の強化は引き続き重要な課題であると認識しており、新規契約の獲得や費用削減などを通じて、事業面でのP/L改善に注力していきたいと考えています。

その一方で、短期的な黒字化は依然として難しい状況です。引き続き資本増強の手法やタイミングなども慎重に検討していきます。

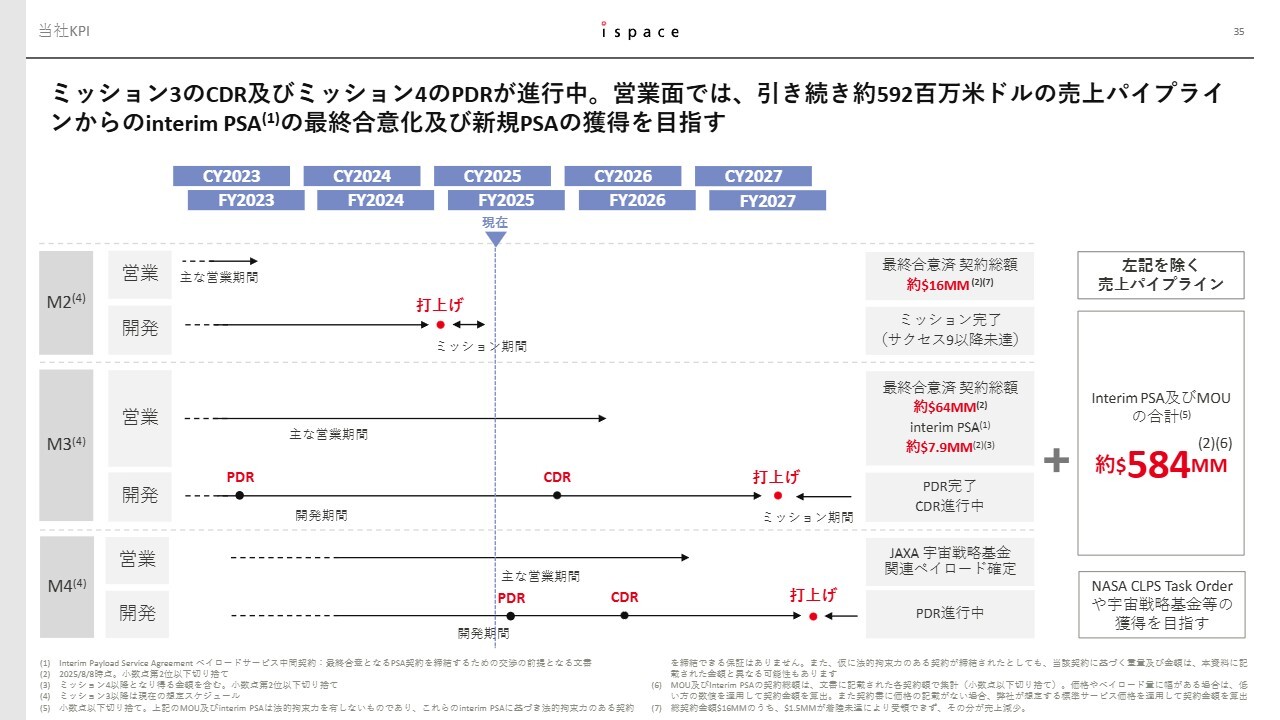

当社KPI

KPIについてです。Mission 2は月面着陸に挑戦したものの、Success 9以降は未完に終わり、ミッション終了となりました。営業面では、ペイロード契約総額1,600万米ドルのうち、月面着陸が支払条件となっていた約150万米ドルは受領できず、総売上金額は1,450万米ドルとなる予定です。また、Mission 2では、当社初のデータサービスとして2,300万円を第1四半期に計上しました。

米国のMission 3は、最終合意済みの総契約金額が6,400万米ドルであり、追加契約の獲得に向け、現在、潜在顧客との協議を進めています。開発に関しては、CDRに向けたサブシステムレベルの試験を予定どおり実施中です。

日本のMission 4では、JAXAの宇宙戦略基金関連のペイロード搭載が決定しています。これはすでに公表済みですが、支援規模64億円のプロジェクトとなります。当社はこのプロジェクトで中核的な役割を担っており、この64億円のうち大型の契約を今後締結する見込みです。また、追加のペイロード契約受注に向けた営業活動も進めています。

今後のミッションにつながるパイプラインとして、5億8,400万米ドル規模のMOU覚書を締結しています。これらのパイプライン案件の実現に向けて邁進するとともに、NASAのCLPSプログラムおよび宇宙戦略基金案件の公募にも継続的に応募していきます。

以上で、2026年3月期第1四半期決算説明を終わります。

Never Quit the Lunar Quest 私たちは歩み続けます。

最後に、日本で開発を進めているMission 4の熱構造モデル(STM)の開発の様子をまとめた動画をご覧いただいた後、質疑応答に移ります。ご視聴ありがとうございました。

質疑応答:Mission 2の着陸失敗の技術的要因について

野﨑:先ほどの決算説明では、Mission 2の技術分析についてご説明しました。今回、レーザーレンジファインダーが、Mission 2の着陸が実現しなかった一因となる技術的な要因であると特定しました。この点に関して、冗長性

新着ログ

「サービス業」のログ