【QAあり】井関農機、農業機械総合専業メーカーとして持続可能な「食と農と大地」を創造 抜本的構造改革と成長戦略は順調に進捗

会社概要

冨安司郎氏(以下、冨安):代表取締役社長執行役員の冨安です。本日は大変貴重な機会を頂戴し、誠にありがとうございます。今回はオンラインというかたちですが、個人投資家のみなさまに井関農機についてご紹介することができ、大変うれしく思っています。当社のことを少しでもご理解いただけると幸いです。

まずは会社概要です。井関農機は、創業者である井関邦三郎の「農家を過酷な労働から解放したい」という想いから愛媛県で創立、今年で100年を迎えます。

事業内容は、農業用および景観整備用製品の製造・販売・サービスをメインに農業用施設や農業関連商品の販売を行う、農業機械の総合専業メーカーです。

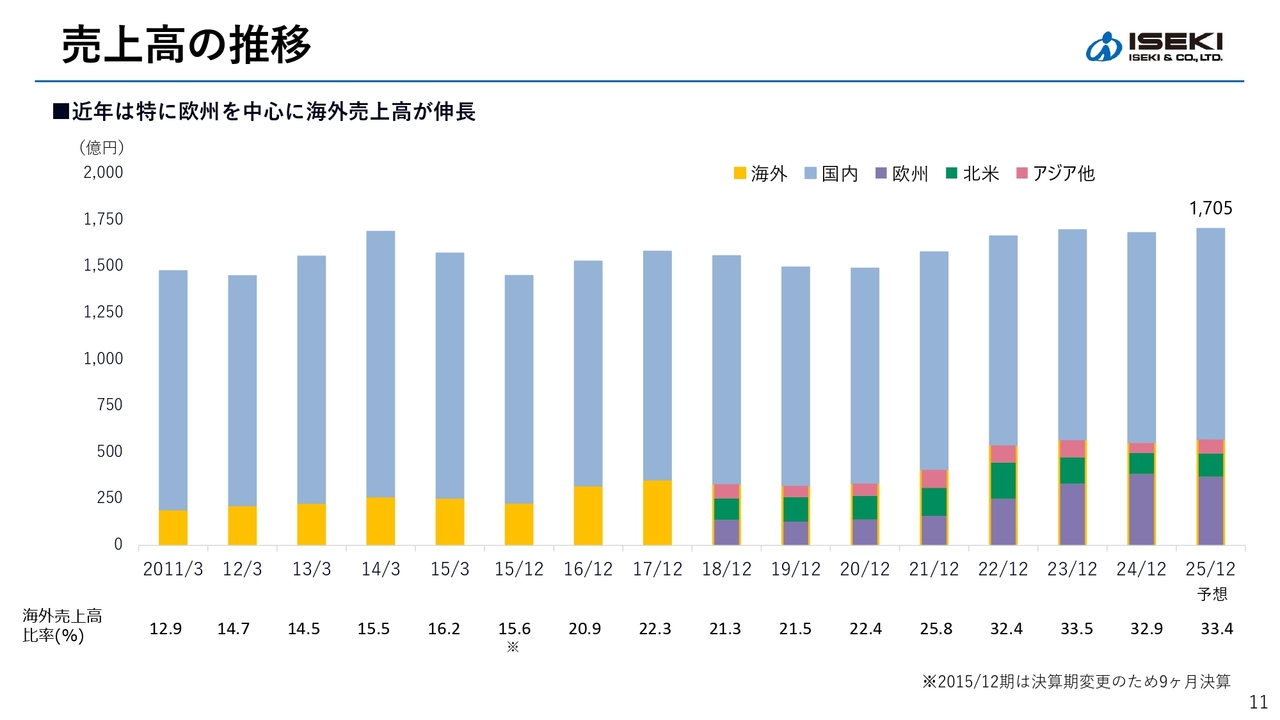

2024年度の連結売上高は1,684億円、そのうち海外売上高比率が32.9パーセントです。従業員はグループで約5,300名、グループ会社は14社となります。

機械化による生産性向上

冨安:唐突ですが、みなさまがふだん召し上がっている今話題のお米を作るのに、どれくらいの時間がかかっているかご存知でしょうか?

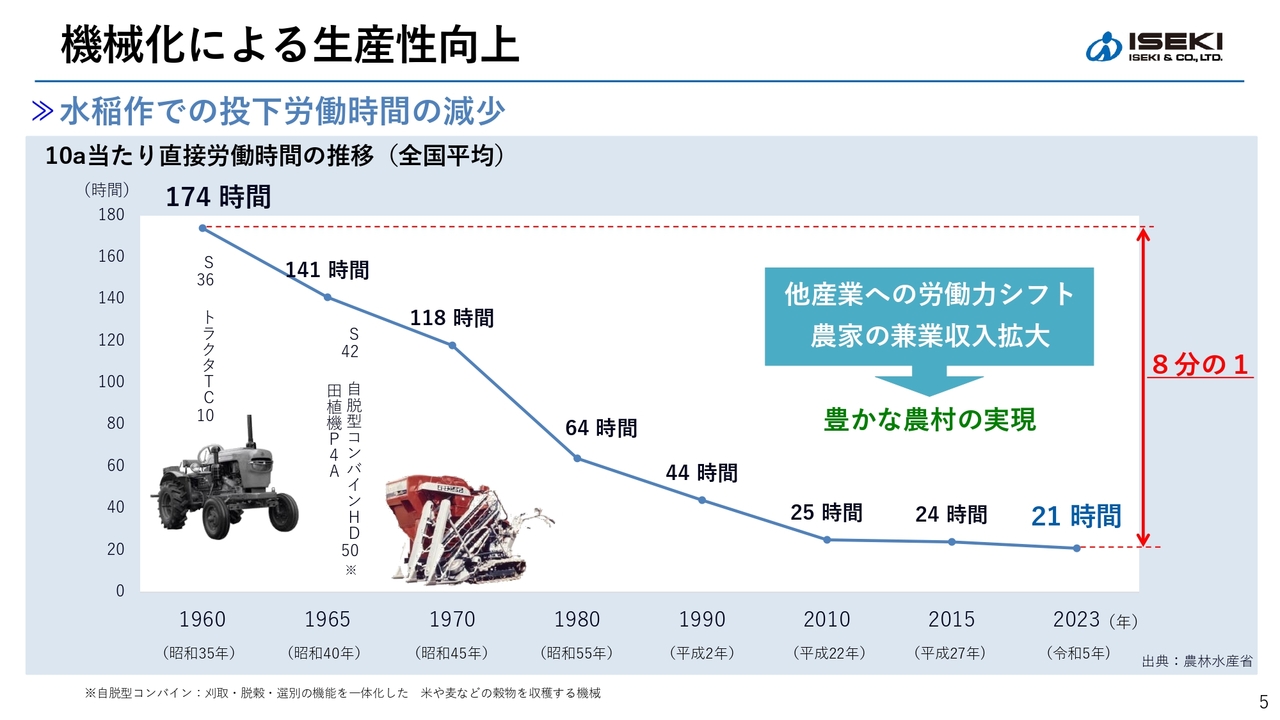

スライドのグラフは、10アールのお米を作るために要する労働時間の推移を表しています。1960年頃は、田植えや稲刈りなど、手作業がほとんどで、労働時間は174時間と多くの時間がかかっていました。前回の東京オリンピックの頃とご理解ください。

その後、機械化の進展等により、現在では21時間と約8分の1まで減っています。これにより、他の産業へ労働力がシフトし、農家の兼業収入が拡大しました。豊かな農村の実現、そして日本の工業化進展にも寄与しました。

商品開発の歴史

冨安:では、その機械化は誰が担ってきたのでしょうか? 井関農機もその一翼を担っていると自負しています。

当社は1926年に、全自動籾摺機という機械からスタートしました。籾摺機とは、収穫したお米についているお米の殻であるモミを取る機械です。

それ以降、当社はスライドの写真のとおり、田植機や世界初の自脱型コンバインなど多くの発明をしてきました。コンバインとは、刈り取りや脱穀を行う機械です。

さらに大型トラクタを日本で最初に手がけるなど、日本農機のスタンダードを作り上げ、機械化の進展に貢献してきました。現在では、可変施肥田植機や「アイガモロボ」など、独自性のある商品を世に送り出しています。

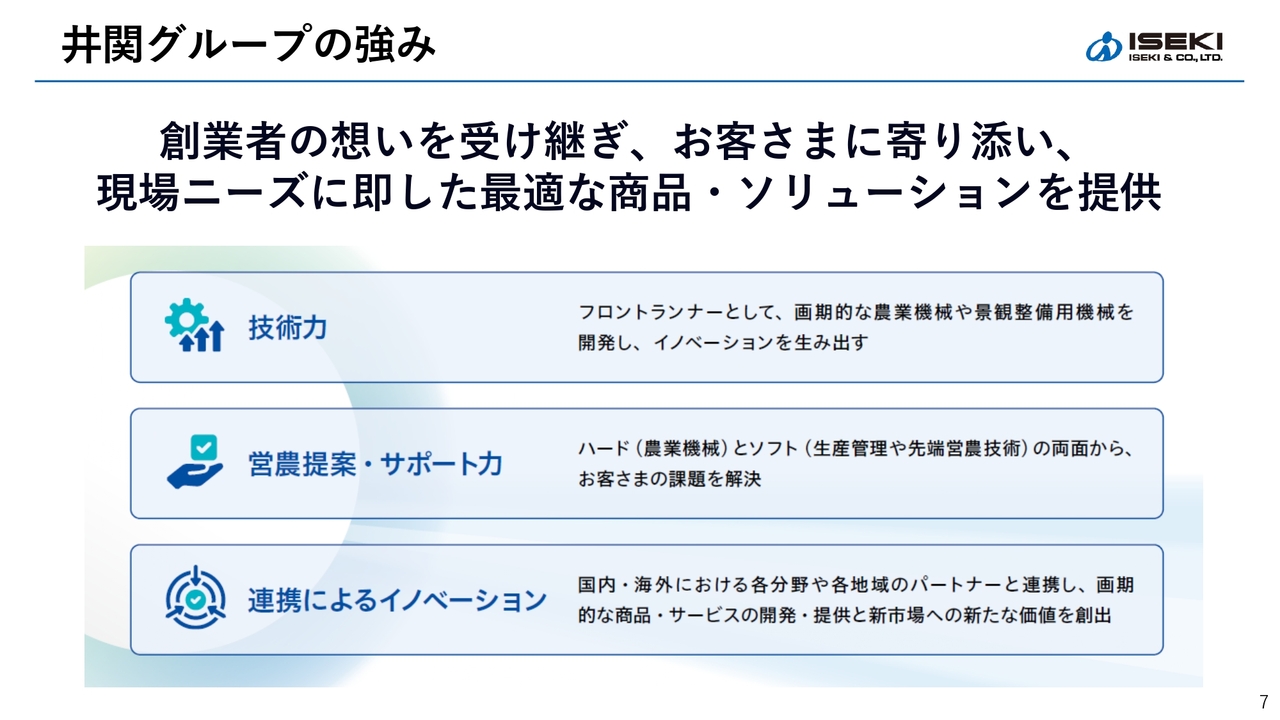

井関グループの強み

冨安:以上のことを可能にしているのが、先ほどお伝えした創業者の想いを受け継ぎ、お客さまに寄り添い、現場ニーズに即した最適な商品・ソリューションを提供していることだと考えています。

農業現場の課題解決を可能にする技術力、製品販売にとどまらず、営農支援などを通じて課題を解決する営農提案・サポート力、研究機関や自治体などと連携して課題解決に取り組む連携によるイノベーションなどの強みを、長きにわたって培ってきました。言い換えれば、技術力と現場対応力、そして「夢ある農業を実現する」という想いの結晶だと考えています。

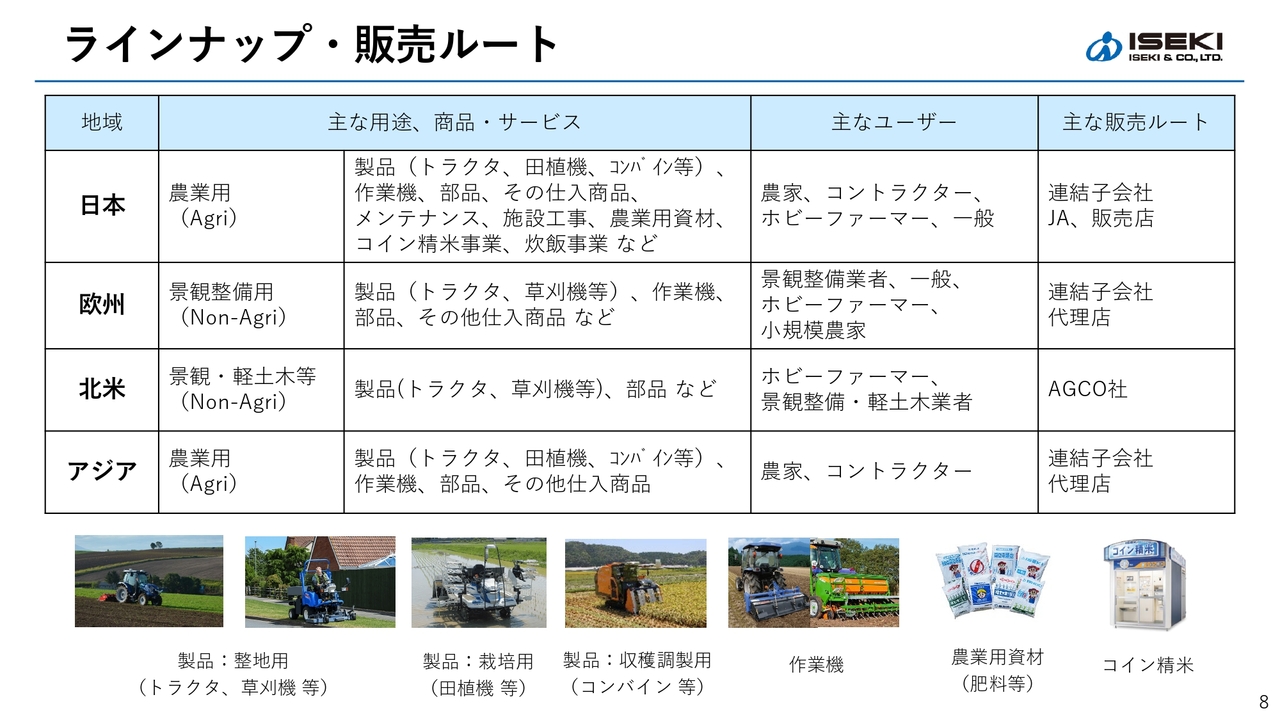

ラインナップ・販売ルート

冨安:商品ラインナップと販売ルートについてご説明します。国内では、主に農業用製品(Agri)を中心に展開しています。

稲作用機械の一貫体系を確立し、先ほどご紹介したように農業の機械化に貢献し、畑作や野菜作においても幅広く商品ラインナップをそろえています。また、施設工事や肥料などの農業用資材のほか、最近では備蓄米の販売等で話題になっているコイン精米事業も行っています。

欧州・北米では、農業用ではない景観整備用の製品(Non-Agri)が中心となっています。庭や街、公園の草刈り、道路清掃、軽土木などに使われている機械を、ニーズに合わせてラインナップを充実させることで生活の質の向上に貢献しています。

アジアでは、日本で培った稲作関連機械を展開し、農業の効率化に貢献しています。主なユーザーや販売ルートは、スライド右側に記載のとおりです。

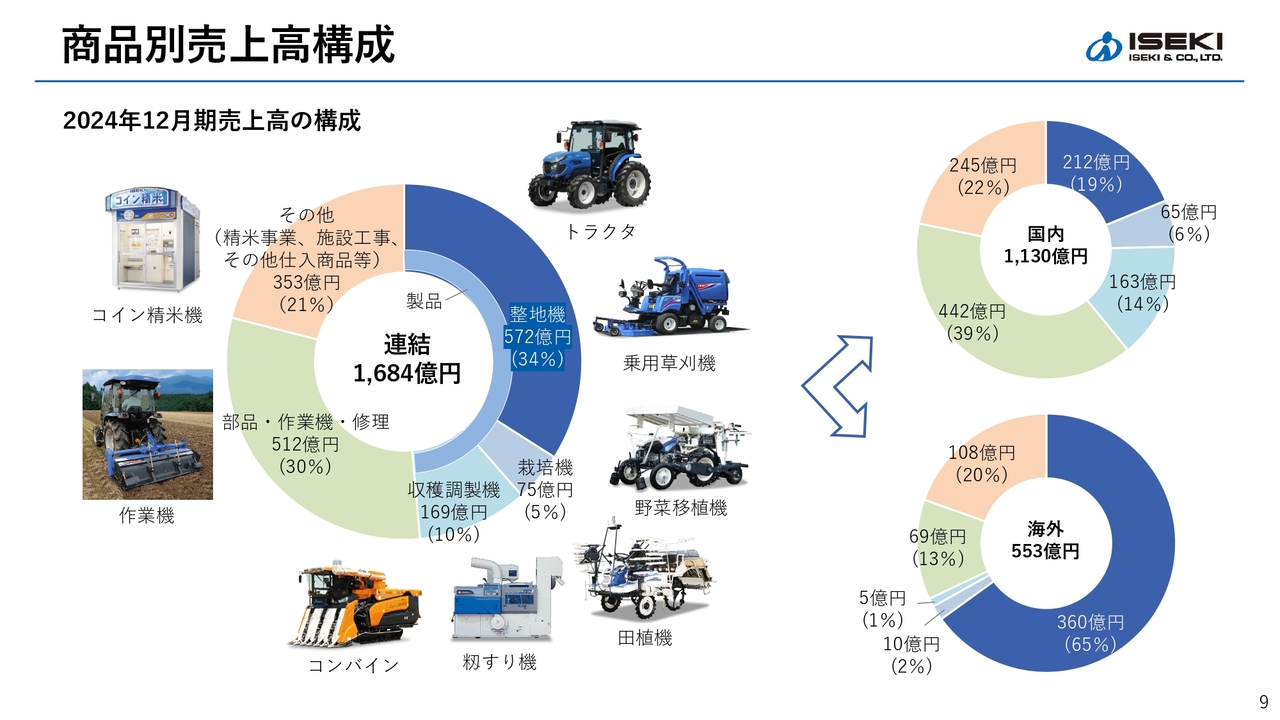

商品別売上高構成

冨安:2024年12月期の商品別の売上高構成です。売上高の約半分は、主に井関農機で生産している製品で、トラクタ等の整地機や田植機などの栽培機、コンバイン等の収穫調製機となります。

次に多いのが部品・作業機・修理で、こちらが約4分の1超を占めます。このゾーンは収益性が高く、当社が注力している分野の1つです。その他は、施設工事や精米事業などです。

スライド右上の国内売上においては、部品・作業機・修理のウエイトが大きくなっています。当社ではここ10年ほど販売会社の収支構造改革に注力してきましたが、その成果が表れてきています。

スライド右下の海外売上においては、先ほどお話ししたように欧州・北米はNon-Agriが中心のため、乗用草刈機を含む整地用の機械のウエイトが大きくなっています。

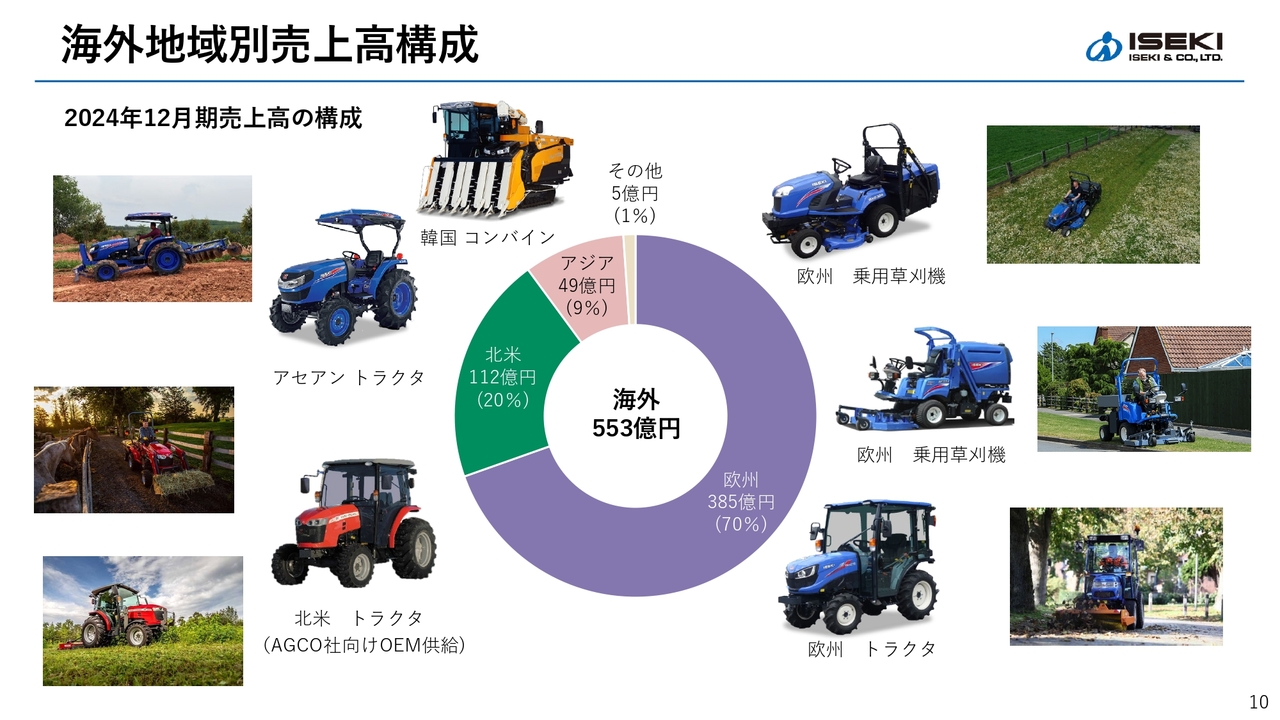

海外地域別売上高構成

冨安:海外地域別の売上高構成についてです。欧州を中心に伸びてきており、現状では欧州の売上が半分以上を占めています。

kenmo氏(以下、kenmo):海外売上の70パーセントほどを欧州が占めていますが、なぜ欧州が強いのでしょうか? 他の地域、特に北米やアジアあたりの拡大余地等についても教えてください。

冨安:実は、当社の海外展開は欧州から始まり、ビジネスの歴史は50年を超えています。その中で、当社のブランド力が定着している地域の成果として収益力が高くなり、伸びてきたという経緯があります。

先ほど、当社は欧州・北米において街や公園の景観を整備する機械を中心にビジネスを展開しているとお話ししました。このビジネスのお客さまは地方自治体や地方自治体の出入り業者ですが、2020年に発生したコロナ禍は、地方財政がコロナ対応に流れると当社のビジネスはどうなるのだろうかと一時心配していました。

しかし、そのような時だからこそ、欧州のみなさまはより街をきれいにしたいという意識が高かったため、当社の事業が不可欠、つまりエッセンシャルだったということがありました。

また、コロナ禍の時期には、ビジネスの相手が自治体の出入り業者から個人ユーザー層にまで広がりました。当社の機械だけではなく、電動の仕入れ商品等に注力して新規市場の開拓を進めてきたことが実を結びました。これらの成果により、欧州の売上比率が7割まで伸びました。

一方で、同時期に一緒に伸びたのが北米です。北米市場では、富裕層の個人のお客さま向けの商品を、農機業界で世界第4位の農機具メーカーであるAGCO社宛にOEMで供給しています。

コロナ禍のアメリカでは、富裕層の個人を中心にリモート勤務がかなり進んでいる時期でしたので、郊外の広い庭を持った地域に新たな住宅を求める動きが進みました。そのため、この時期は住宅着工件数が非常に伸びています。そこに当社の機械がマッチし、伸びた経緯があります。

一方、ここ2年ほどは市場全体が沈んでいるため若干売上高は下がり、結果として欧州が7割となっています。現状では、まだまだ取り込めていないお客さまや機械の開拓の余地が十分あると考えていますので、そこへしっかりと注力し、拡大していきたいと考えています。

また、アジアは水田による稲作の地域ですので、当社が日本で培った農業機械のノウハウが一番展開しやすい地域です。日本の水田や稲作に合った機械は、欧米ではなかなか作ることはできません。したがって、当社としては潜在需要があると考えていますが、まだ購買力が伴っていないのが厳しいところです。

タイやインドネシアを中心に注力していますが、購買力が上がっていないため、現在はインドの会社と連携して、同社製のコストパフォーマンスの良い機械をOEM製品として展開し、しっかりとビジネスを広げていきたいと考えています。

売上高の推移

冨安:売上高全体の推移です。スライド棒グラフの下側のとおり、海外売上高は欧州を中心に伸びた上、高水準を維持しています。海外売上高比率は2022年以降に30パーセント以上、約3分の1にまで達しています。

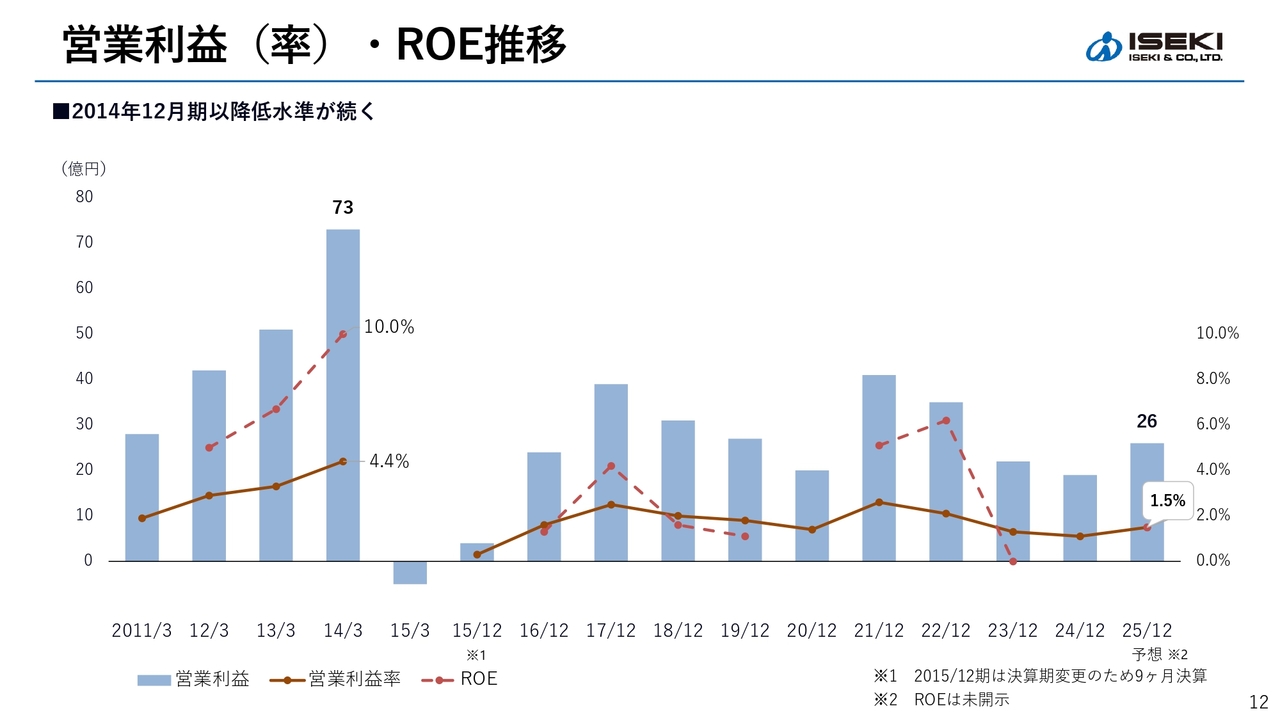

営業利益(率)・ROE推移

冨安:連結営業利益とROEの推移です。2014年3月期は連結営業利益が73億円、ROEが10パーセントですが、その後はスライドに記載のように低水準が継続しています。これがまさに井関グループにとって最重要課題となっており、そちらへの対応については後ほど成長戦略でご説明します。

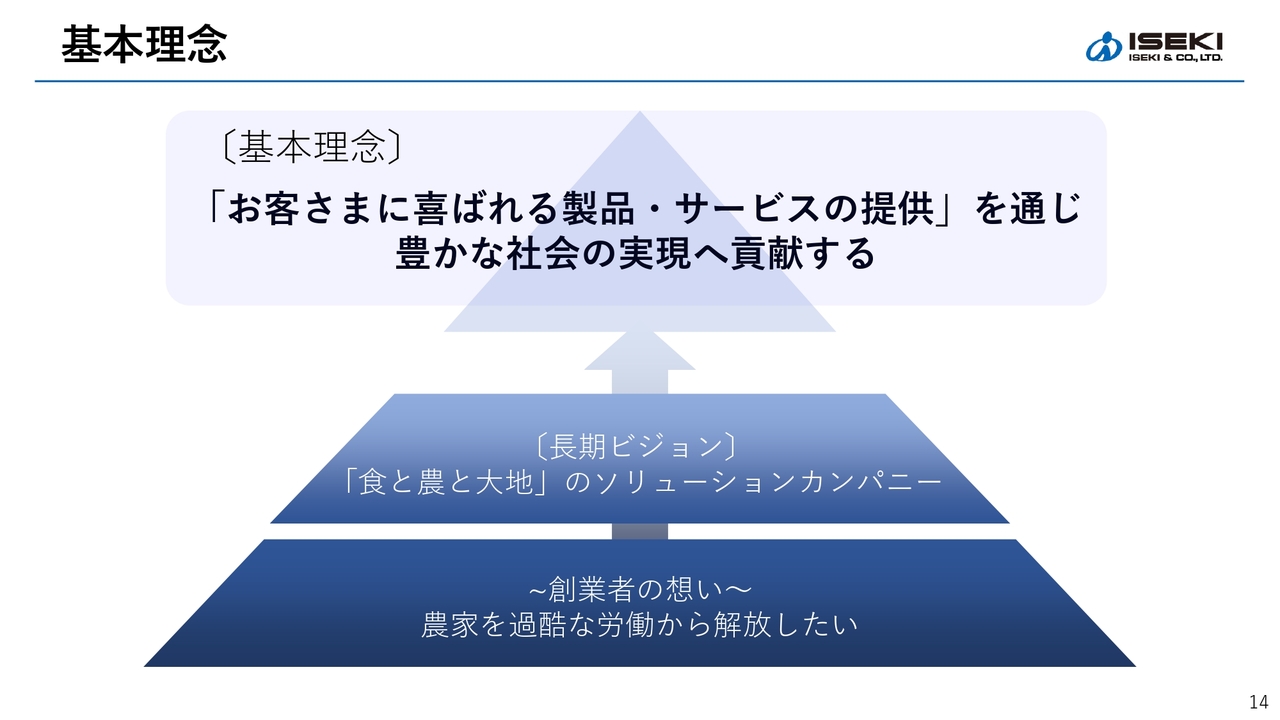

基本理念

冨安:井関グループの価値創造についてご説明します。冒頭にもお伝えしたように、当社は「農家を過酷な労働から解放したい」という創業理念を連綿と受け継ぎ、事業活動を続けてきました。

我々のミッションあるいはパーパスにあたる最上段の基本理念は、「『お客さまに喜ばれる製品・サービスの提供』を通じ、豊かな社会の実現へ貢献する」というものです。それを実現するための長期ビジョンとして、「『食と農と大地』のソリューションカンパニー」を掲げています。

長期ビジョン

冨安:この長期ビジョンは、基本理念に至るまでの中間目標および2030年頃までの目標と考えています。「『食と農と大地』のソリューションカンパニー」と、これらに関連する課題を解決するとともに、新たな価値を創造するソリューションカンパニーを目指しています。

当社グループが事業を通じて実現するSDGsについては、スライド右側に示しています。

社会課題・ニーズ(世界人口・食料)

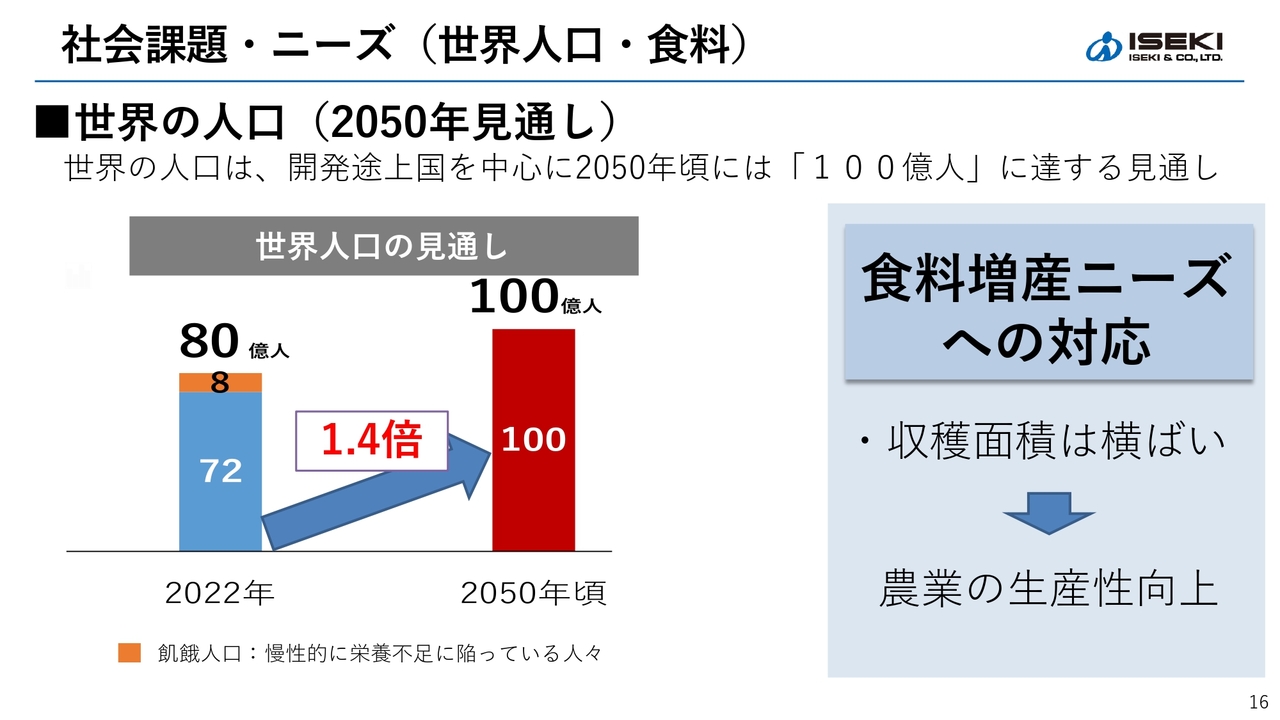

冨安:当社グループが解決する社会課題やニーズについてご説明します。まずは、世界人口の推移と食料増産ニーズへの対応です。

日本は人口が減少していますが、国連の統計では、世界人口は2022年後半に80億人を突破し、2050年頃には100億人を超える見通しです。

一方で、現在の飢餓人口は8億人強と言われており、全人口の約1割強を占めます。100億人の食を満たすためには、2050年までに今の1.4倍から1.5倍の食料増産が必要となるわけです。

しかしながら、収穫面積はなかなか増えません。開発途上国の工業化や温暖化による砂漠化などで、農地はむしろ減少するかもしれません。また、森林を伐採して農地開発をすることは環境問題にもなります。

つまり、食料増産実現のためには限られた収穫面積内での農業の生産性向上が不可欠で、まさに「農業の機械化」がキーポイントとなります。

社会課題・ニーズ(日本農業の現状と課題)

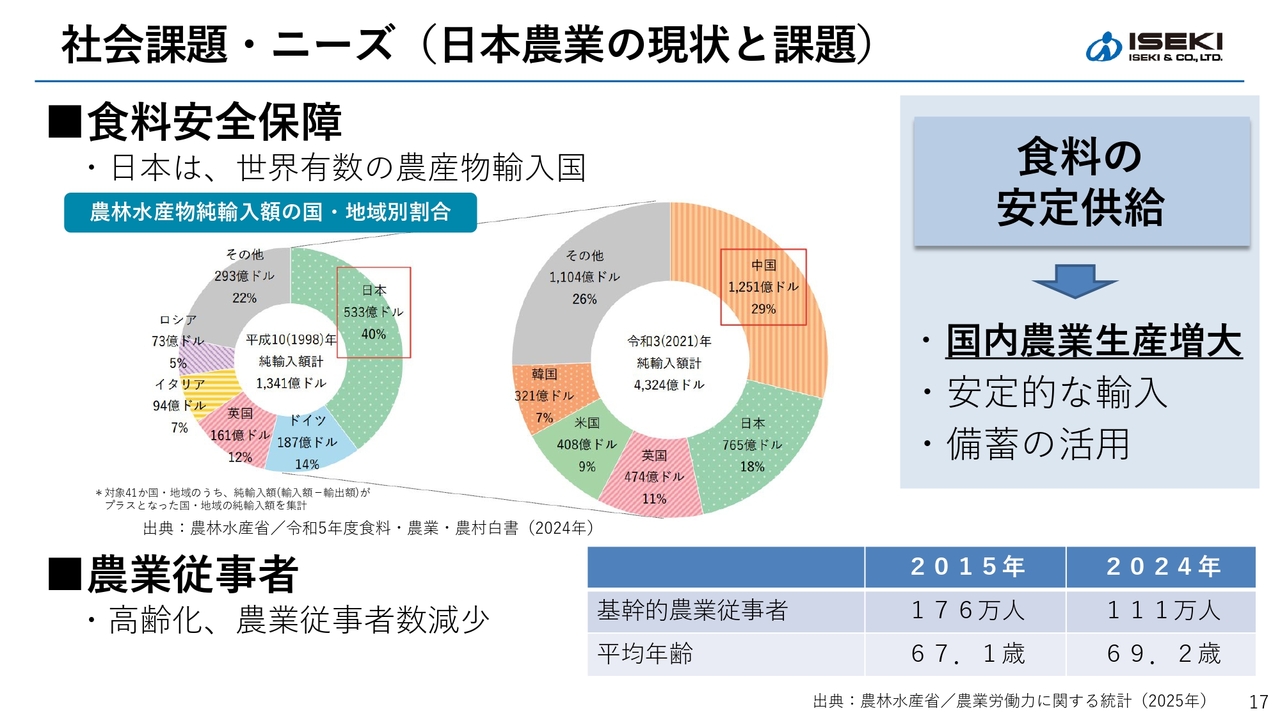

冨安:日本の農業の現状と課題についてです。ロシアのウクライナ侵攻以降、「食料安全保障」という言葉が違和感なく耳に入るようになりました。現在、食料の安定供給や自給率の向上など、「食」への関心が非常に高まっています。

一方で、スライドのグラフが示すとおり、日本は世界有数の農産物輸入国です。しかし、食料の安定供給のためには国内の農業生産増大が不可欠です。足元では、米不足や米価上昇の中で、備蓄米の放出などリスクが顕在化しています。日本国内の農業生産高増大が求められますが、農業従事者の減少と高齢化が本当に大きな課題となっています。

井関の役割

冨安:こうした環境・ニーズの中、食を支える農業や、人々の暮らしを支える景観整備事業は、生活に必要不可欠なエッセンシャルビジネスとして重要度が再認識されていると考えています。

井関グループはこれらの社会課題に貢献し、「『食と農と大地』のソリューションカンパニー」実現に向けて取り組んでいきます。

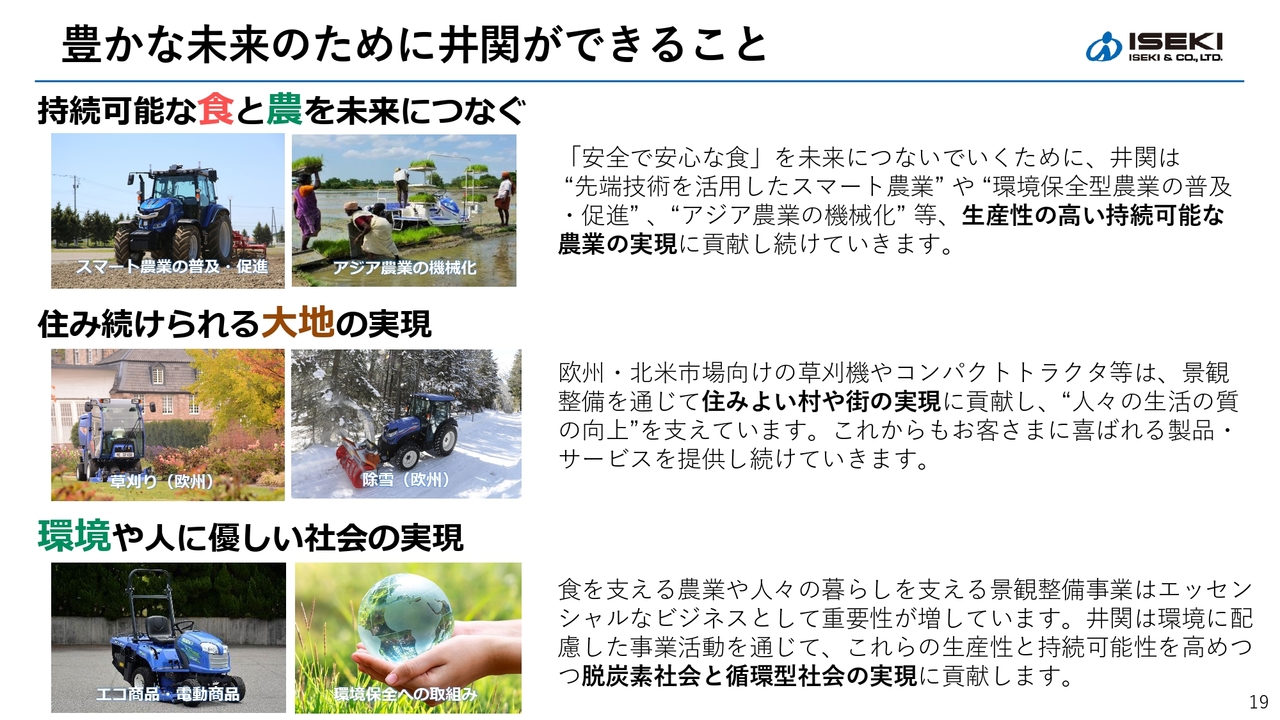

豊かな未来のために井関ができること

冨安:具体的な取り組みとして、1つ目は、スマート農業や環境保全型農業の普及・促進、アジアへの農業機械の展開などにより、生産性の高い持続可能な農業の実現に貢献していきます。

2つ目は、コンパクトトラクタなどによる景観整備を通じて住みよい村や街の実現に貢献し、人々の生活の質の向上を支えていきます。

3つ目は、環境に配慮した事業活動を通じて、農業と環境整備事業の生産性と持続可能性を高めつつ、脱炭素社会と循環型社会の実現に貢献していきます。

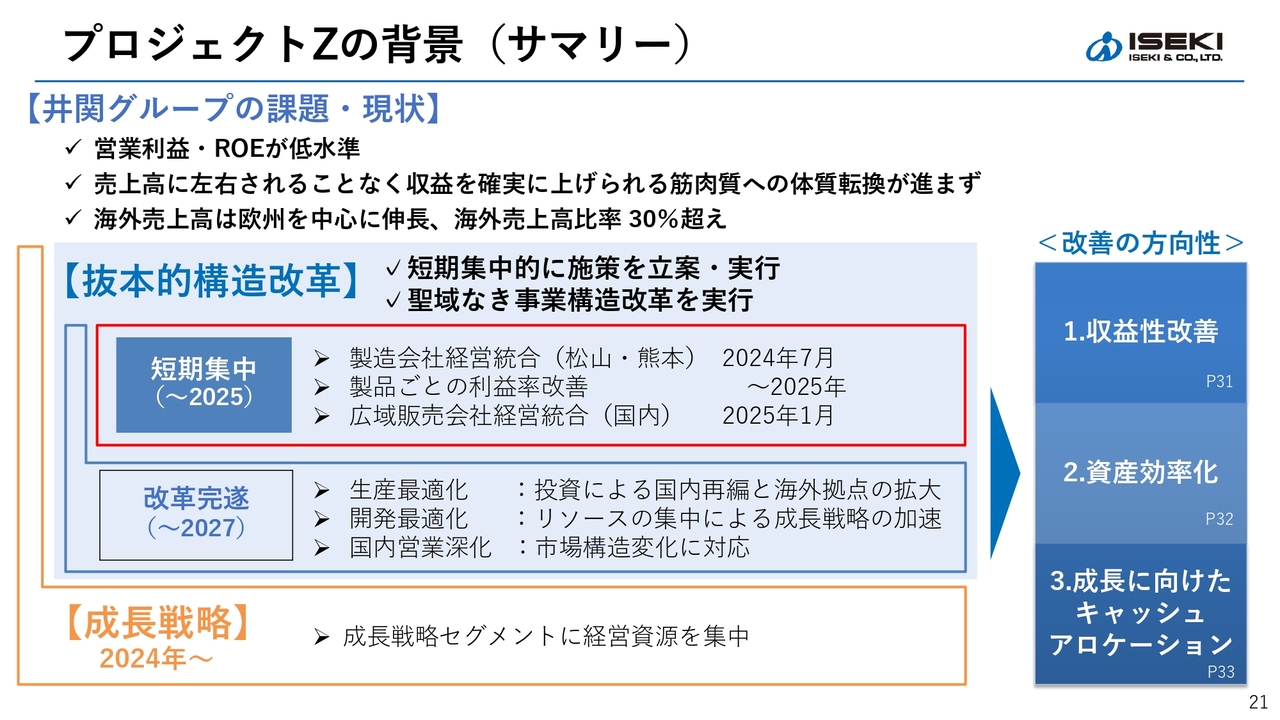

プロジェクトZの背景(サマリー)

冨安:当社の長期ビジョンを実現するための成長戦略についてご説明します。井関グループの課題・現状は、営業利益とROEが低水準で、売上高に左右されない筋肉質な体質への転換が進んでいないことです。一方で、海外売上高は欧州を中心に伸び、その比率が3分の1に達するようになりました。

この状況を受け、抜本的な構造改革と、次の100年の礎を作るために、同時並行で成長戦略に取り組みます。これが「プロジェクトZ」です。

2024年と2025年に短期集中で3つの大きな構造改革施策を展開しますが、効果が現れるのに若干時間を要するものもあります。したがって、この改革は2027年に完遂するものと捉えています。

抜本的構造改革と並行して、井関農機の次の100年のために成長戦略をしっかりと打っていきます。成長セグメントに経営資源を集中させることにより、収益性改善、資産効率化、成長に向けたキャッシュアロケーションを果たしていきます。

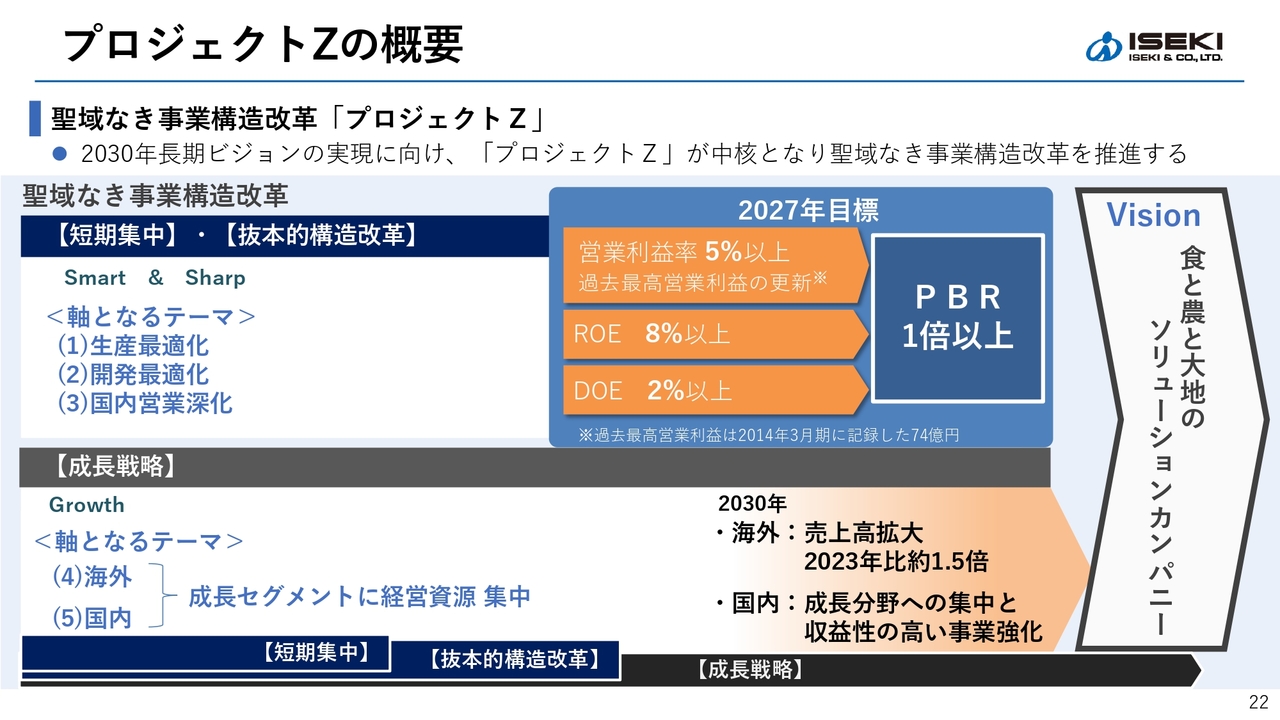

プロジェクトZの概要

冨安:「プロジェクトZ」の概要はスライドのとおりです。「Z」は「ゼロ」の頭文字でもあります。当社は「設計の仕方、生産の仕方、販売の仕方、サービスの仕方、業務の仕方を『ゼロ』から見直す」として、社内をリードしています。

抜本的構造改革の軸となるテーマは「生産最適化」「開発最適化」「国内営業深化」の3つで、これらを短期集中で実施します。また、同時並行で、先ほどお話しした成長戦略を展開していきます。

2027年には連結営業利益率5パーセント以上、ROE8パーセント以上、DOEを2パーセントまで引き上げ、課題の次のテーマであるPBR1倍以上につなげていきます。

そして、2030年には海外売上高を1.5倍に拡大し、国内では成長分野への集中と収益性の高い事業の強化を行います。

kenmo:2027年目標として営業利益率5パーセント以上、ROE8パーセント以上、PBR1倍以上と掲げていますが、この中で特に重視している指標、特にこれだけは絶対に達成したいという目標があれば教えてください。

冨安:本日は個人投資家向けの説明会ですので、「もちろんPBR1倍以上です」という回答をするべきだろうとは思います。ただし、当社がなぜPBRが低いのかをあらためて考えると、最大の課題は収益性の改善や資産効率の改善だと捉えています。ROEについては、資産効率も関係してくると思います。

まずは、連結営業利益率5パーセント以上をクリアすることでしっかりとROEを改善し、そしてPBR1倍以上という目標を達成していきたいと考えています。したがって、まずは連結営業利益率を上げていくという社内での統一目線を打ち出し、リードしているところです。

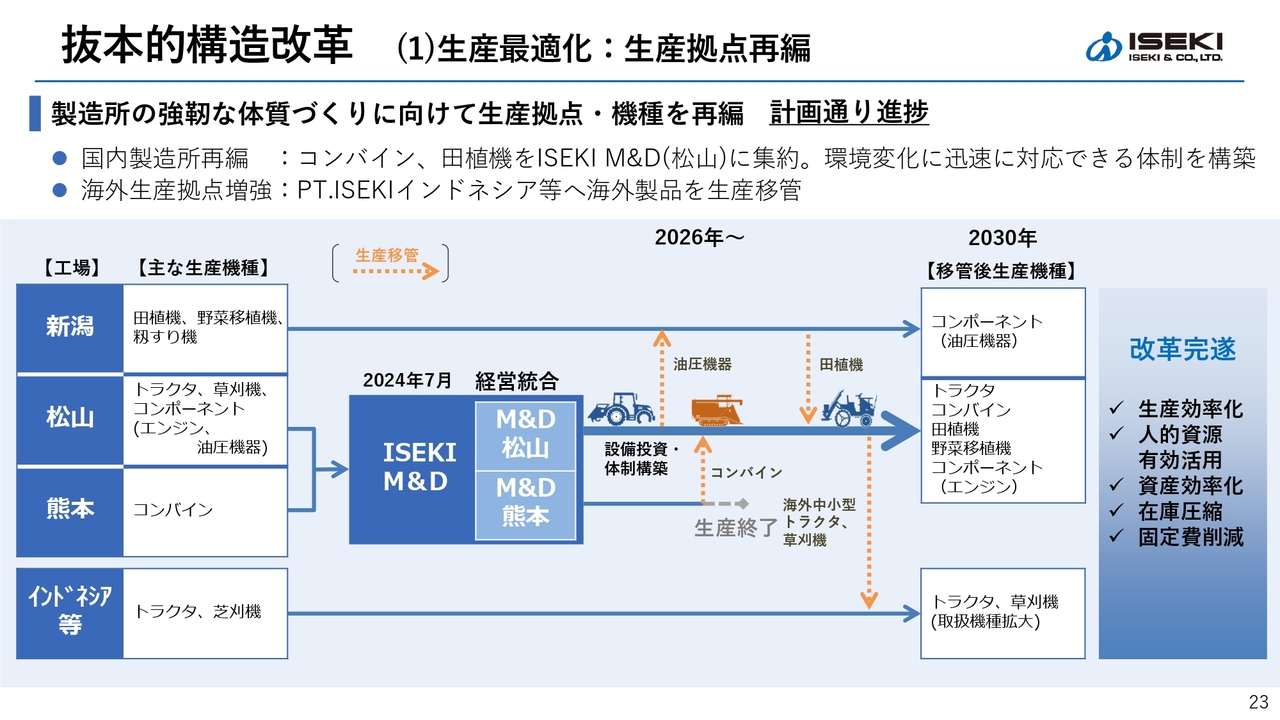

抜本的構造改革(1)生産最適化:生産拠点再編

冨安:抜本的構造改革の施策についてご説明します。1つ目は、生産の最適化です。先ほど、「設計の仕方、生産の仕方、販売の仕方、サービスの仕方を『ゼロ』から見直す」とお話ししました。生産の最適化では、生産の仕方・作り方をゼロから見直し、製造所の強靭な体質作りに向けて、生産拠点・機種の再編を実施します。

スライドの一番左に示したとおり、現在の主な国内製品工場は新潟、松山、熊本の3拠点で、海外はインドネシアにあります。

特に国内は各工場でそれぞれ主力製品の組み立てを行っており、この「それぞれの工場で行っている」ところが問題となっています。これにより、作業工程や設備の重複、季節による操業変動のための在庫増嵩など、多くの課題を抱えています。そのため、生産最適化では、生産性の向上、生産効率化、生産平準化を図るため、製品の組立拠点を松山に集約します。

熊本での生産を終了し、収穫・刈り取り・脱穀の機械であるコンバインの組み立てを2026年までに松山に移管します。さらに、井関新潟製造所には主要部品・コンポーネントの生産を集約し、新潟で生産している田植機を2030年までに松山に移管します。

この施策は相応の時間をかけて順序立てて進めるものであり、かつ、次の100年の礎となる変革に値する大きなプロジェクトです。

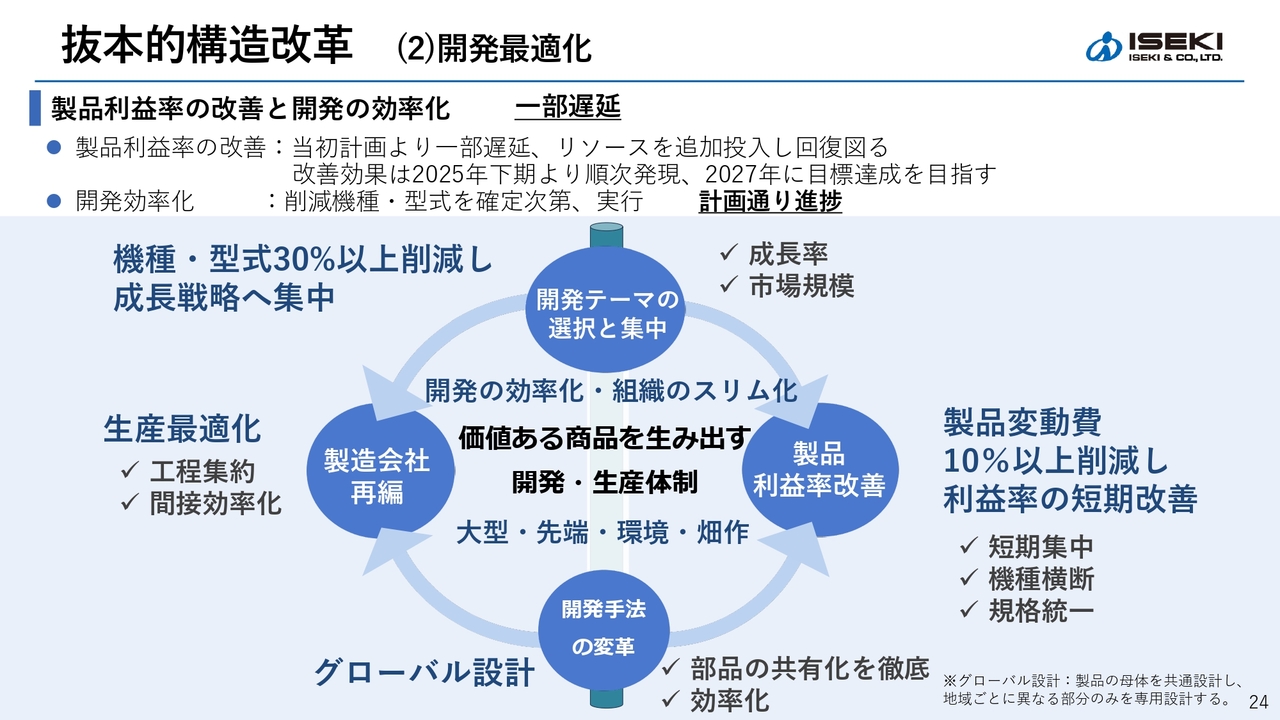

抜本的構造改革 (2)開発最適化

冨安:2つ目は、開発の最適化です。ここでは、設計の仕方をゼロから見直します。機種・型式の30パーセント以上を削減した上で、リソースを成長戦略へ集中します。手法としては、部品や設計の共通化を軸にして、生産最適化への効果、製品ごとの利益率の改善につなげる流れを作ります。

製品の変動費、いわゆる原価を10パーセント以上削減し、利益率を短期で改善していきたいと考えています。機種・型式の30パーセントの集約については、一部、対象の選定は完了し実行フェーズに移行しています。

引き続き選定を進めるとともに、部品の共有化や開発手法の見直しなど、開発・生産の効率化を進めていきます。

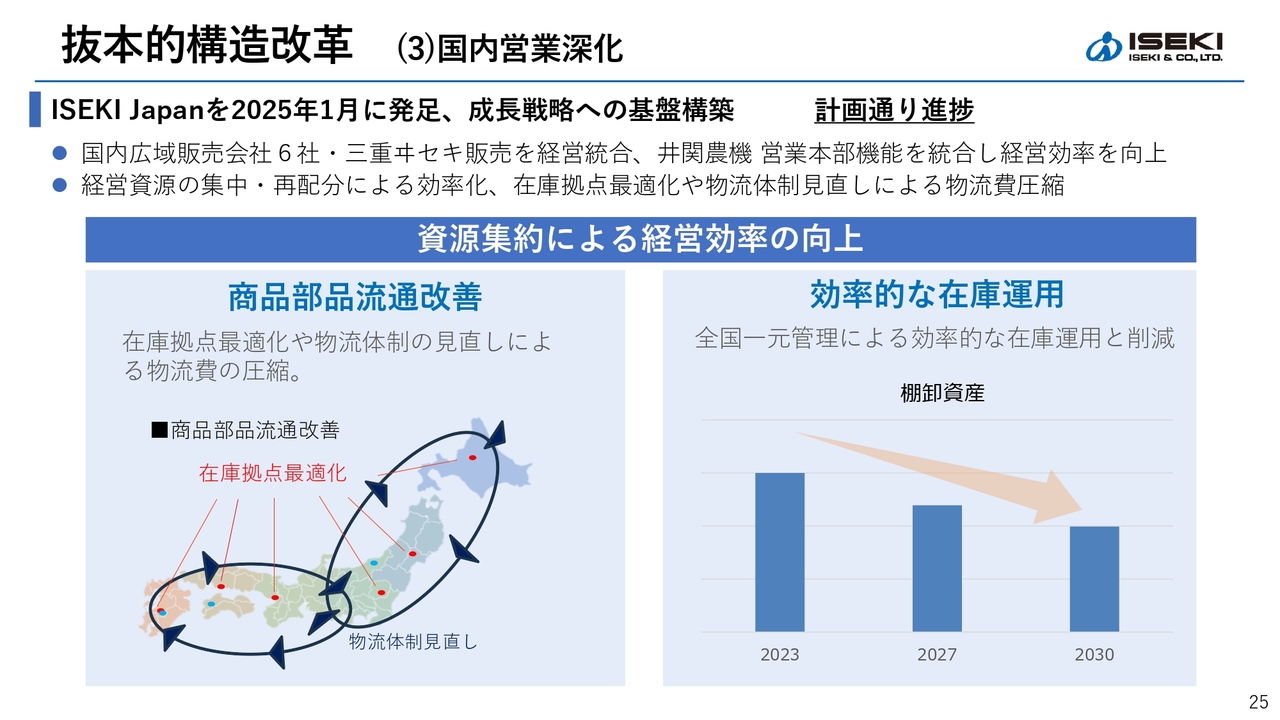

抜本的構造改革 (3)国内営業深化

冨安:3つ目は、国内の営業深化です。国内販売会社の経営統合を行い、2025年1月1日に株式会社ISEKI Japanを設立しました。これにより経営資源の集中・再配分による経営効率の向上、および在庫拠点・運用の最適化、物流体制見直しによる物流費の圧縮などを図るとともに、成長戦略への基盤を構築していきます。

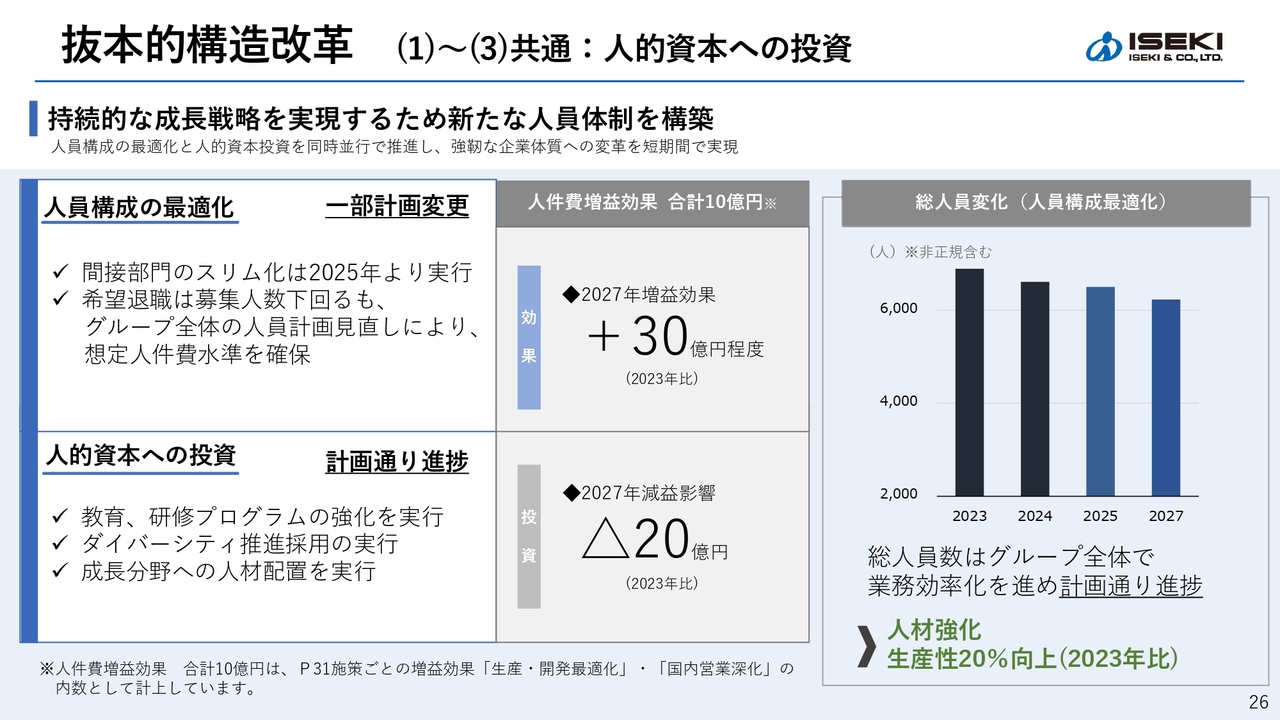

抜本的構造改革 (1)~(3)共通:人的資本への投資

冨安:人的資本投資についてです。当社グループが100年継続できた理由は、まさに「人」です。これからの100年を築くのも人であることに違いありません。今お伝えした抜本的構造改革の3つを進めるとともに、間接部門のスリム化や、希望退職の募集等による人員構成の最適化と、エンゲージメント向上や成長分野への人材配置など、人的資本投資を同時並行で推進していきます。

今回の施策を踏まえ、従業員に対しての投資を一層しっかり行っていきたいと考えています。これは井関の次の100年を作る人事施策です。

具体的には、組織再編と人員構成の最適化を進めると同時に、グループ内の多様な人材の登用や教育プログラムの充実など、人的資本投資によるエンゲージメント向上と成長に必要な人材の確保に努めていきます。

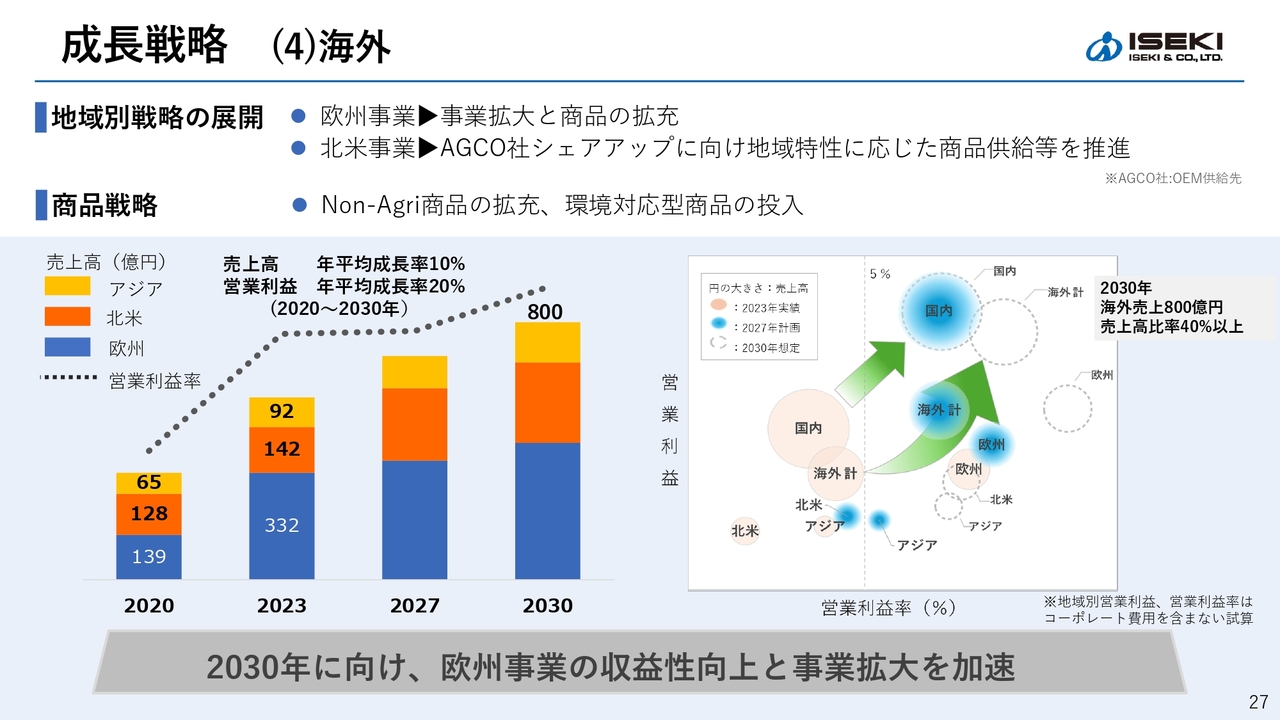

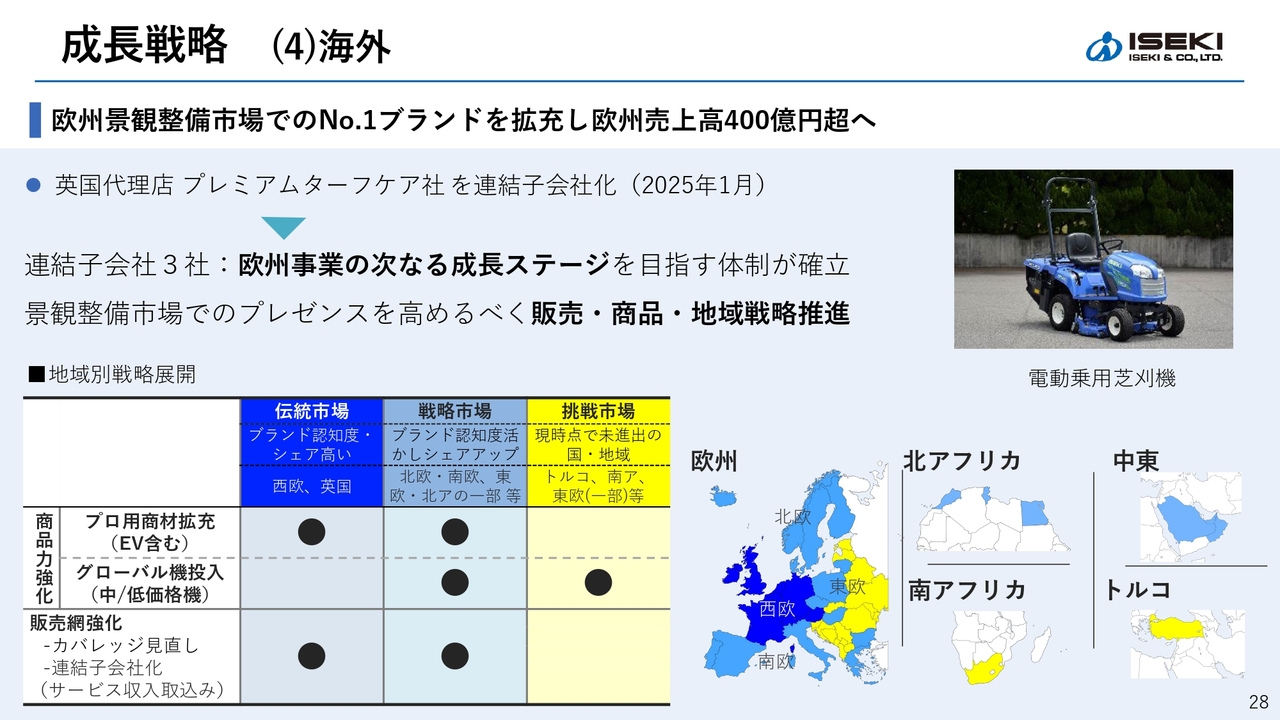

成長戦略 (4)海外

冨安:抜本的構造改革と同時並行で進める成長戦略についてお話しします。

まず、当社が成長の軸と考えている海外についてです。北米・欧州・アジアの3極で事業拡大を図り、2030年に売上高を今の1.5倍の800億円まで拡大させます。拡大の中心となるのは、スライド右側の青い丸で示している部分で、先ほどもお話ししましたが、利益率が高く成長が期待できる欧州です。2030年に向け、欧州事業の収益性の向上と事業拡大を加速させていきます。

成長戦略 (4)海外

冨安:欧州事業の具体的戦略です。欧州の主要3拠点の1つであるイギリスの代理店、PREMIUM TURF-CARE社(PTC社)を2025年1月に連結子会社化しました。これによりフランス、ドイツ、イギリスの3つの子会社による地域販売戦略、共同購買、在庫管理等の連携強化を図るとともに、さらなるM&Aも検討していきたいと考えています。

商品戦略では、プロ向けの商材、仕入れ商品の拡充を進めるとともに、低コストモデル機も投入していきます。

地域戦略では、伝統市場、戦略市場、挑戦市場にカテゴライズして事業基盤の拡大を進めていきます。これらの推進により、景観整備事業でのNo.1ブランドとして、2030年の欧州売上高400億円以上を目指します。

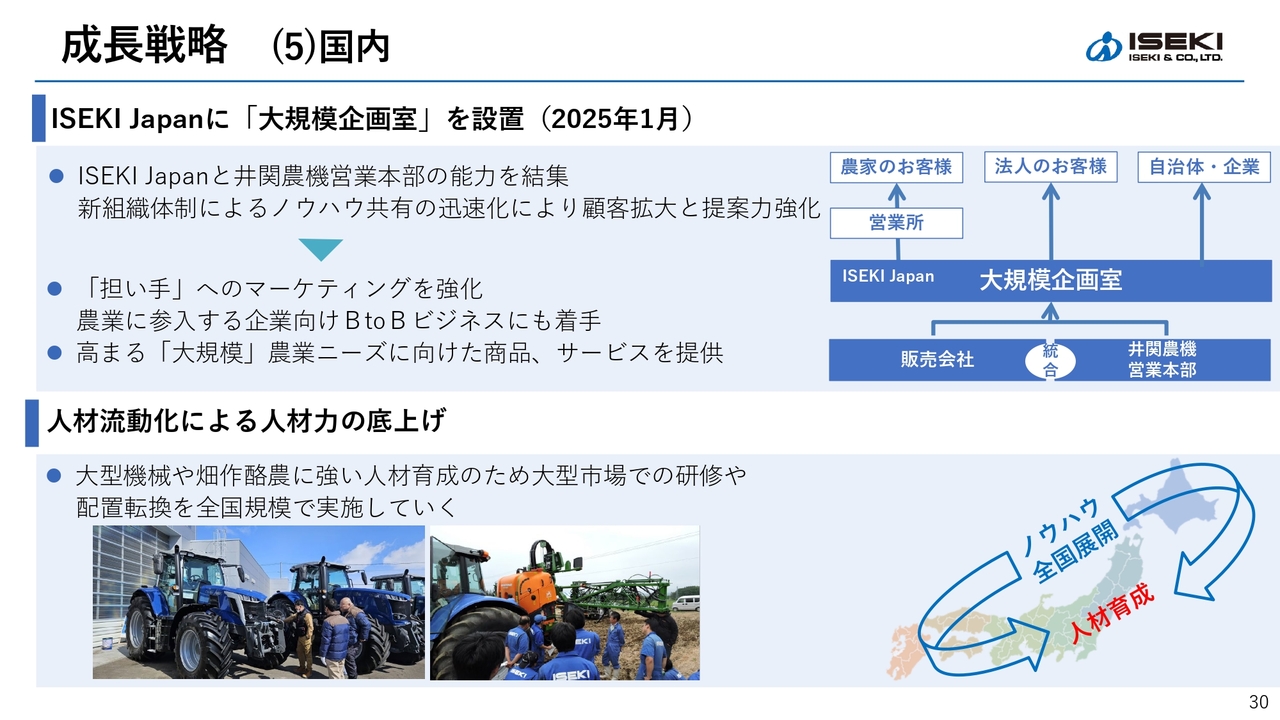

成長戦略 (5)国内

冨安:国内の成長戦略についてです。国内は、市場の伸び余地が厳しい中で、大型・先端・環境・畑作の成長分野にしっかりと集中し、売上拡大を図ります。

当社の強みである、大型輸入作業機、有機農業や可変施肥技術をはじめとする環境技術ノウハウ等を増幅させながら、大規模農家への提案力や社内のノウハウの共有、レベルアップを図り、ヒト・モノ・ノウハウで農業の生産性向上を図る、価値あるソリューションを提供していきます。

成長戦略 (5)国内

冨安:この度、ISEKI Japanの設立に合わせ、その社内に大規模企画室を設置しました。大規模企画室では、従来の販売会社が持つ商品や地域特有の環境や作物に対するノウハウと、先端・環境技術の現場普及で実績のある井関農機の夢ある農業総合研究所が持つノウハウを結集させます。

大規模農家のお客さまに加え、今後、農業への参入が期待される企業向けのBtoBビジネスにも展開していきたいと考えています。現在も、複数の法人のお客さまとさまざまな取り組みを進めており、この動きをさらに加速させ、企画推進を図ります。

また、成長分野で力を発揮する人材育成にしっかりと注力していきます。この分野で強い人材は北海道を中心に偏在していますが、このISEKI Japanの設立で一本化した効果を発揮していきます。

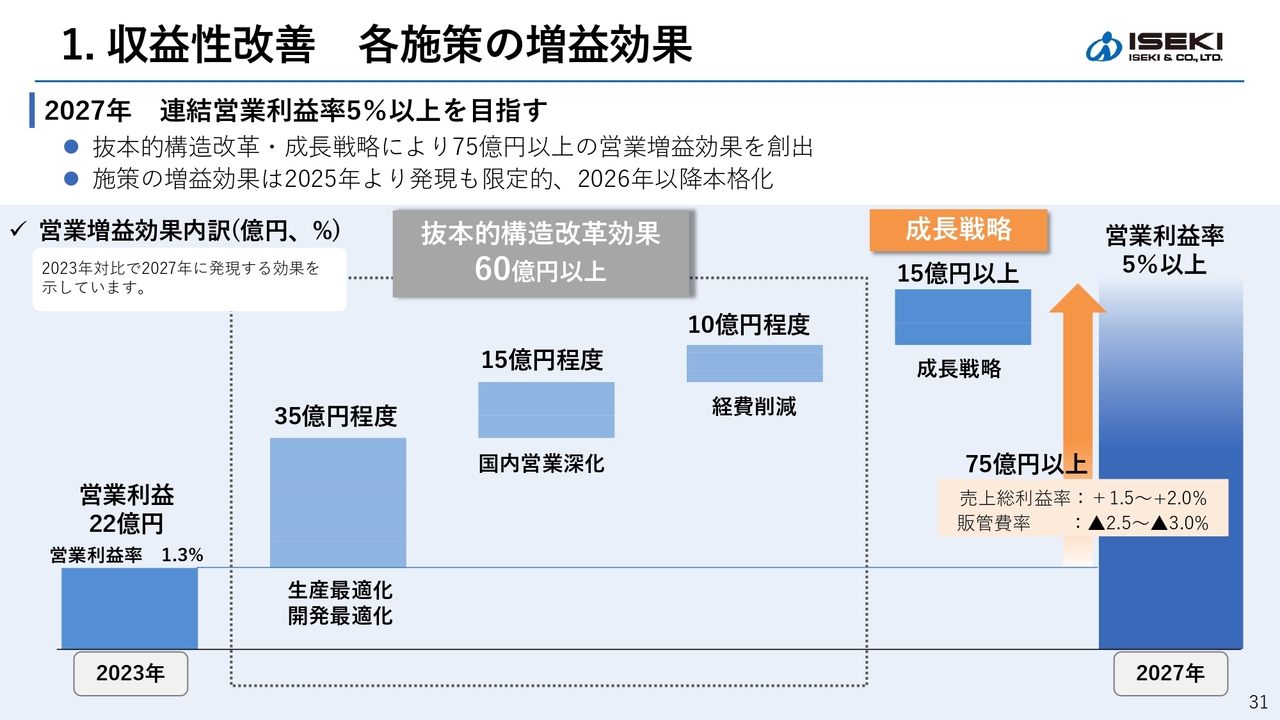

1. 収益性改善 各施策の増益効果

冨安:以上の施策による改善の方向性についてご説明します。1つ目は、収益性の改善です。これまでお話しした「プロジェクトZ」による収益効果をスライドに示しています。抜本的構造改革と成長戦略により、2023年比75億円以上の営業増益効果を創出し、2027年までに連結営業利益率5パーセント以上を目指します。

増益効果75億円のうち、抜本的構造改革による効果は60億円以上です。成長戦略の効果は、2027年以降に発現するものが中心で、まだまだネタをたくさん出しつつ、2027年時点における効果は15億円程度を見込んでいます。

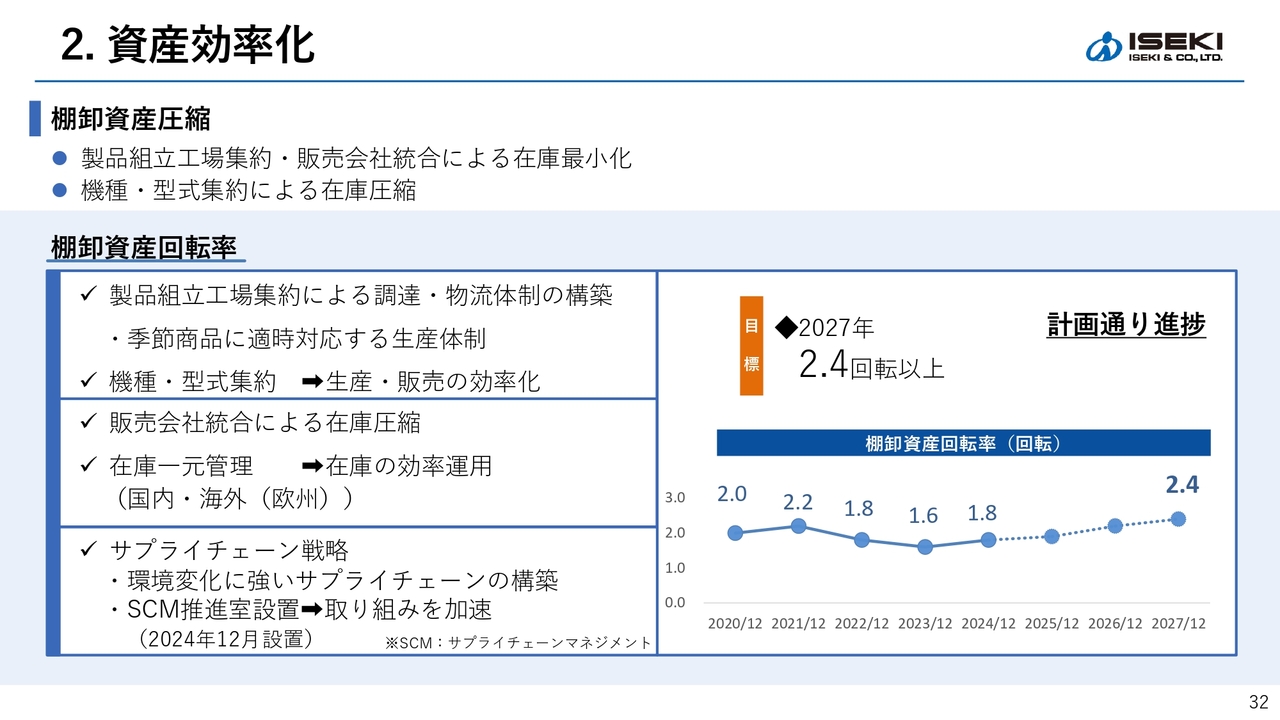

2. 資産効率化

冨安:方向性の2つ目は、資産効率化です。課題は有形固定資産と棚卸資産にありますが、特に、近時急増した棚卸資産の早期解消に取りかかっています。製品組立工場と販売会社を国内で1つずつにした効果は大きいものと考えています。

加えて、機種・型式集約など、ここまでお伝えしてきた施策を実行することによって、早期に棚卸資産回転率を2.4回転以上まで改善を図っていきます。

スライド左側の表の3つ目に記載しているサプライチェーン戦略では、昨年末にSCM推進室を設置しました。調達から販売まで、部門横断的な改革の取り組みを加速させていきます。

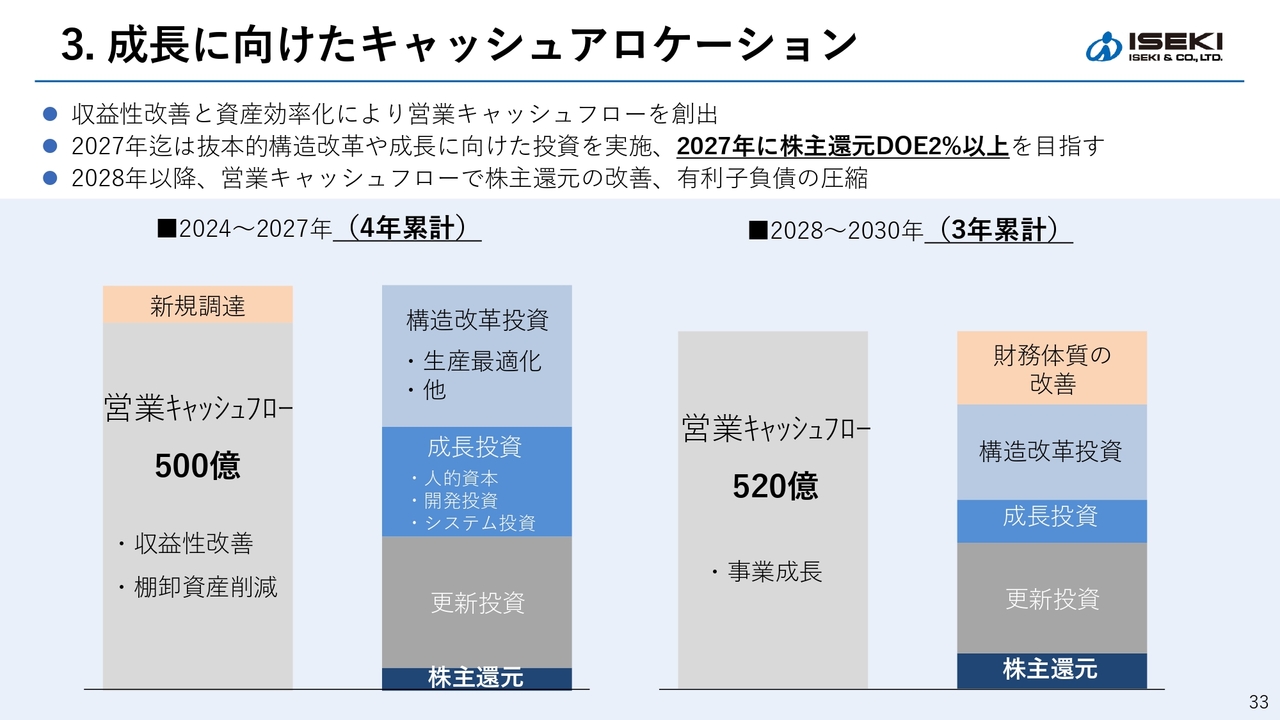

3. 成長に向けたキャッシュアロケーション

冨安:改善の方向性の3つ目は、成長に向けたキャッシュアロケーションです。スライド左側の棒グラフは、2024年から2027年の4年累計を示しています。4年間で500億円の営業キャッシュフローを稼ぎ出すことを見込んでいます。

スライド右側の棒グラフは2028年から2030年の3年累計で、これより前の4年間以上のキャッシュフロー520億円を計画しています。

本日のまとめ

冨安:最後に、本日のまとめです。井関農機は1926年に創立し、100年を迎える農業機械総合専業メーカーです。近年は景観整備用の機械を展開している欧州を中心に、海外で業績を伸ばしています。そして、井関グループは夢ある農業と美しい景観を支え、持続可能な食と農と大地を創造する企業です。

食を支える農業や人々の暮らしを支える景観整備事業は、エッセンシャル、すなわち不可欠なビジネスと再認識されています。これらを支える井関グループは、今後もみなさまにとってなくてはならない企業であり続けるために、先ほどお話しした「プロジェクトZ」で、抜本的構造改革と成長戦略を同時並行的に進めることで変革し続け、存在感を示していきたいと考えています。

「プロジェクトZ」の主要施策については、足元ではおおむね順調に進捗しています。井関グループの総力を結集し、企業価値向上に努めますので、ご支援をよろしくお願いします。

以上で、私からの説明は終わります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:今後の日本の農業と商機について

kenmo:成長戦略の国内のところで、「大型・先端・環境・畑作」に注力とあるのは、外部環境の変化を前提にされていると思いますが、ちょうどリアルタイムで「今後、日本の農業はどのようになっていくと思いますか? また、そこに対して御社の商機をどこに見いだしていますか?」というご質問をいただいています。そのあたりの外部環境の変

新着ログ

「機械」のログ