【QAあり】エヌ・シー・エヌ、25年3月期は営業利益が前期比+114.7%と大幅増加 グループ会社の黒字化が連結業績に寄与

目次

田鎖郁夫氏(以下、田鎖):本日は個人投資家向けIRセミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。株式会社エヌ・シー・エヌ代表取締役社長執行役員の田鎖です。

本日は、会社概要・事業概要、前期の連結業績ハイライト、今期2026年3月期の通期連結業績予想、今期の課題と戦略、株主還元方針の5つの内容をご説明します。

会社の目標

田鎖:まず、会社概要です。当社は、「日本に安心・安全な木構造を普及させる」「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる」という2つの目標のために、日夜がんばっています。

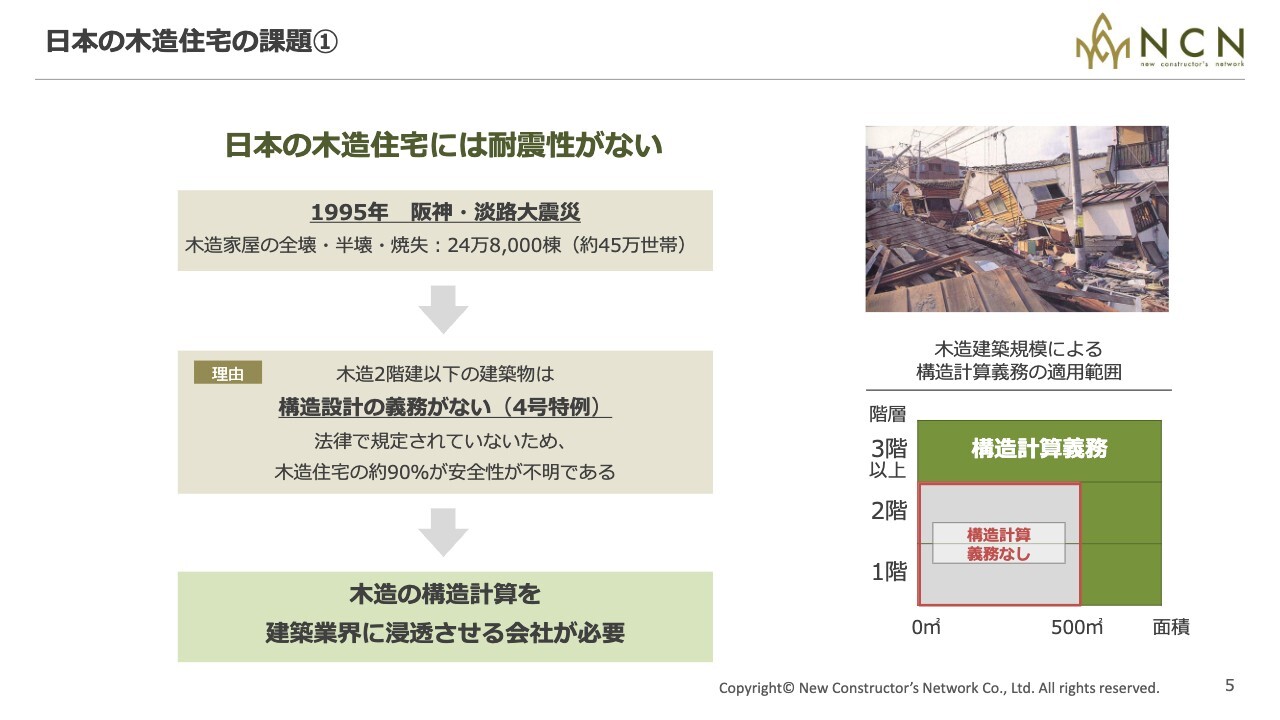

日本の木造住宅の課題①

田鎖:「安心・安全な木構造」は、どの住宅会社でも掲げているように聞こえるかもしれませんが、当社の場合は違います。実は、日本の木造住宅は耐震性がはっきりしておらず、「耐震性はない」と言ってもよいかもしれません。

当社は1996年に設立されましたが、実は前年の1995年に阪神・淡路大震災がありました。多くの家屋が倒壊し、多くの人命が失われました。そこでボランティア活動や救済活動を行う中で、木造2階建て以下の建築物に対しては、日本では構造計算を行う義務がないという事実に気づきました。

多くの方はご存じありませんが、スライドの図に示しているとおり、「4号特例」という法律によって、2階建て以下かつ500平方メートルを下回る大きさの建物では、建築確認という作業の中で構造計算書をチェックする必要がありません。

そこで、「法律で決めていないのであれば、自分で構造設計を行い、耐震性をしっかりと確保したものを供給する仕組みを作ろう」と考え、当社を設立しました。

SE構法で課題を解決

田鎖:そのため、構造計算のシステム開発、1本1本の強度がはっきりしている材料、そしてSE金物を使用した接合部を組み合わせて、鉄骨と同様、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮できる木造建築用の建築システム「SE構法」を開発しました。

日本の木造住宅の課題②

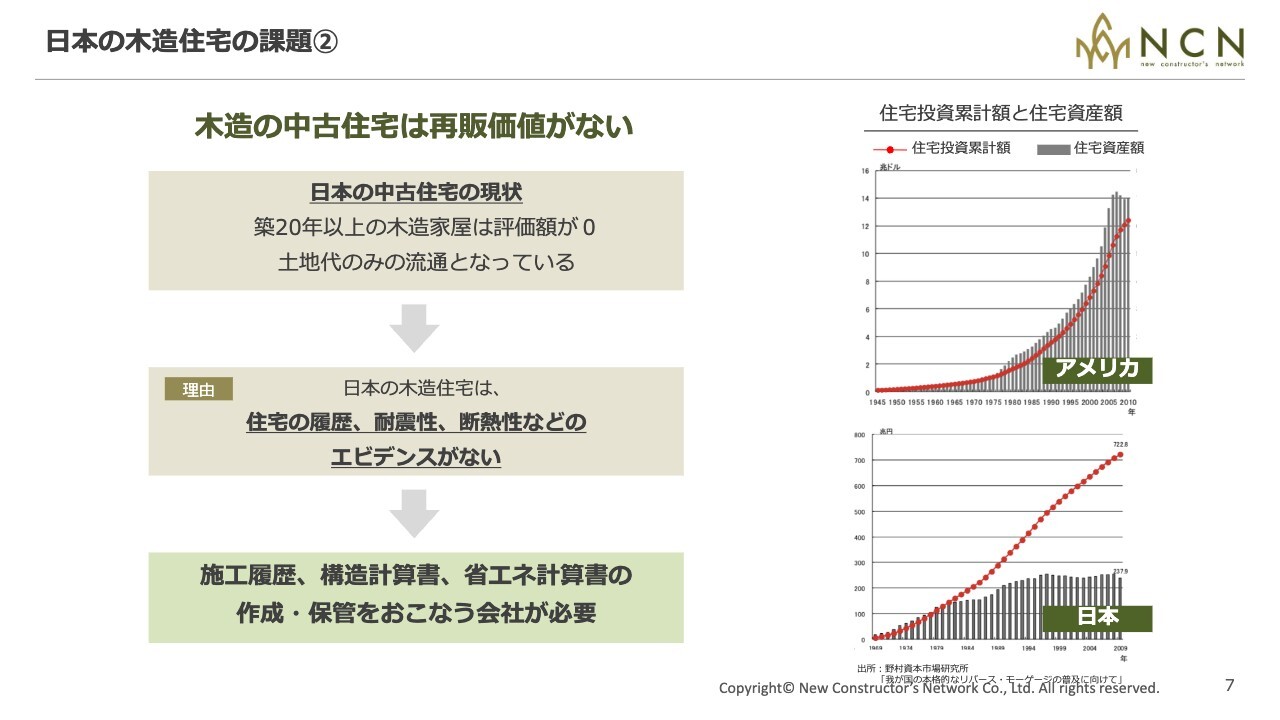

田鎖:日本の木造住宅の2つ目の課題についてです。スライドのグラフは、アメリカと日本の住宅投資累計額および住宅資産額を示しています。

日本では、木造の家屋が中古住宅になると資産価値を失います。例えば、中古の木造建物は、建物の取壊し費用として300万円を差し引いて、土地だけが売買されているという現状があります。

アメリカとのシステムの違いは、構造計算や施工履歴が流通の中で義務化されておらず、エビデンスがないことだと考えました。

資産価値維持のための課題解決

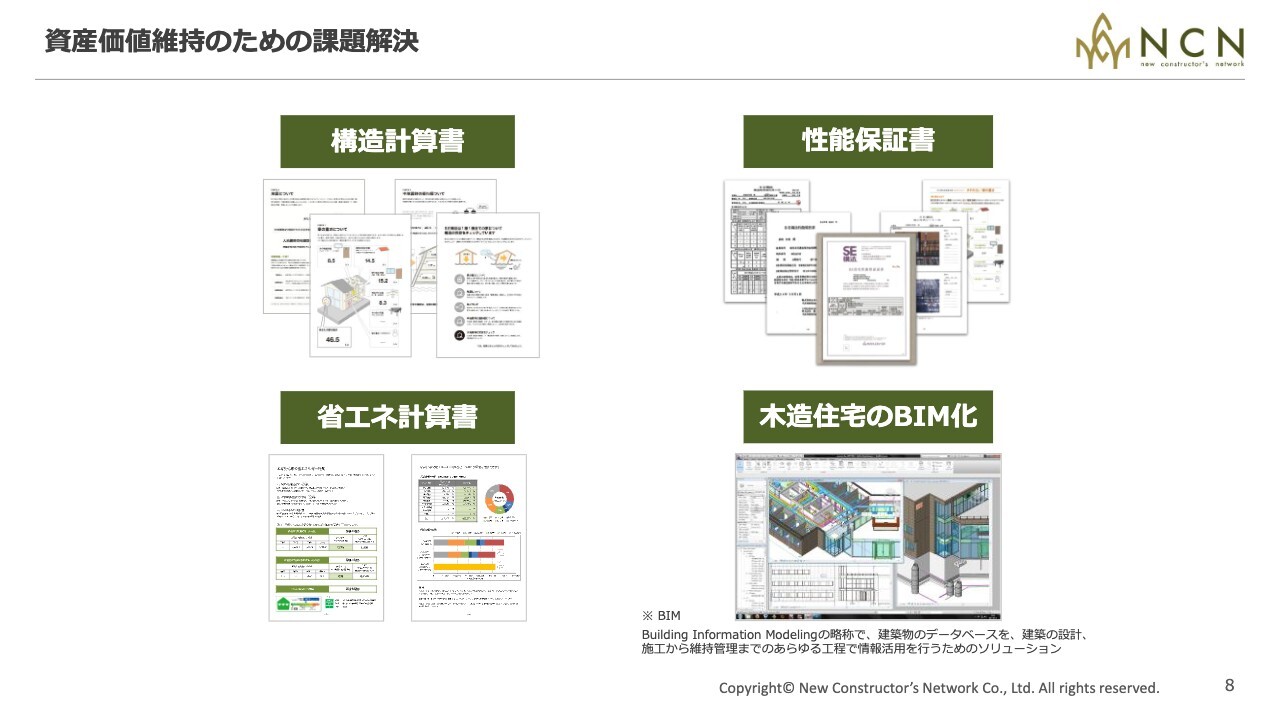

田鎖:そこで、施工履歴や構造設計など、後で見えなくなるものをしっかりと記録する仕組みを作りました。構造計算書に加え、10年、20年経っても所有者が変わっても建物の仕組みが保証される性能保証書、建物が完成するとわからなくなってしまうような断熱材や省エネルギー設計を記録する省エネルギー計算書、そしてそれらのデータをデジタル化して、劣化することなく取っておける仕組みです。

これにより、日本の木造住宅が中古で高く売られるような仕組みを作っていくことを目的としています。

エヌ・シー・エヌは木造の課題を仕組みで解決する会社

田鎖:当社は「住宅メーカー」と勘違いされる節もありますが、「木造の課題を仕組みで解決する」という目的のために作られた会社です。

時代のニーズとともに成長する4つのセグメント

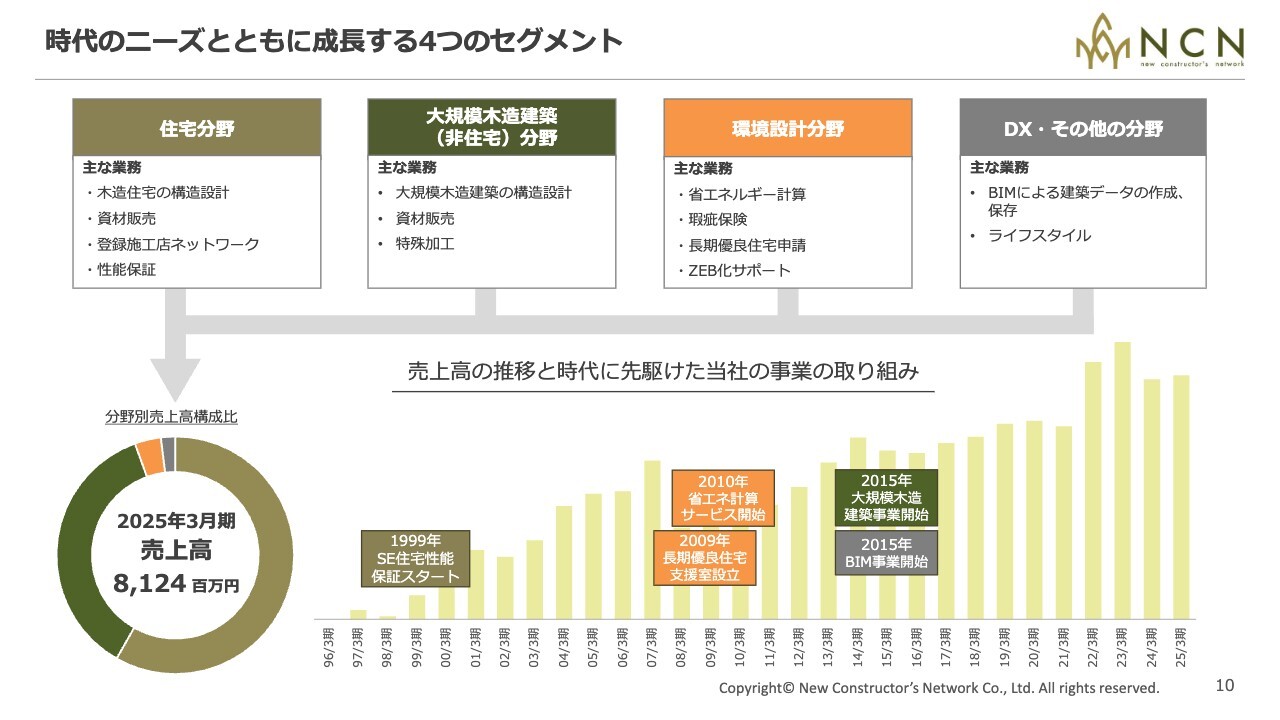

田鎖:設立後は住宅分野からスタートしましたが、昨今では施設建築、ビルディングの木造化のニーズもますます出てきていることから、非住宅の木造建築分野にも取り組んでいます。加えて、省エネルギー計算等を行っている環境設計分野、DXの4つのセグメントにより、会社を成長させています。なお、スライドの円グラフは前期、2025年3月期の売上高構成比を表しています。

住宅分野

田鎖:住宅分野です。木造住宅の耐震性確保のために作られた「SE構法」の販売がメインになります。「SE構法」によって作られる高付加価値な建物をアピールするために、「重量木骨の家」というブランド事業も展開しています。

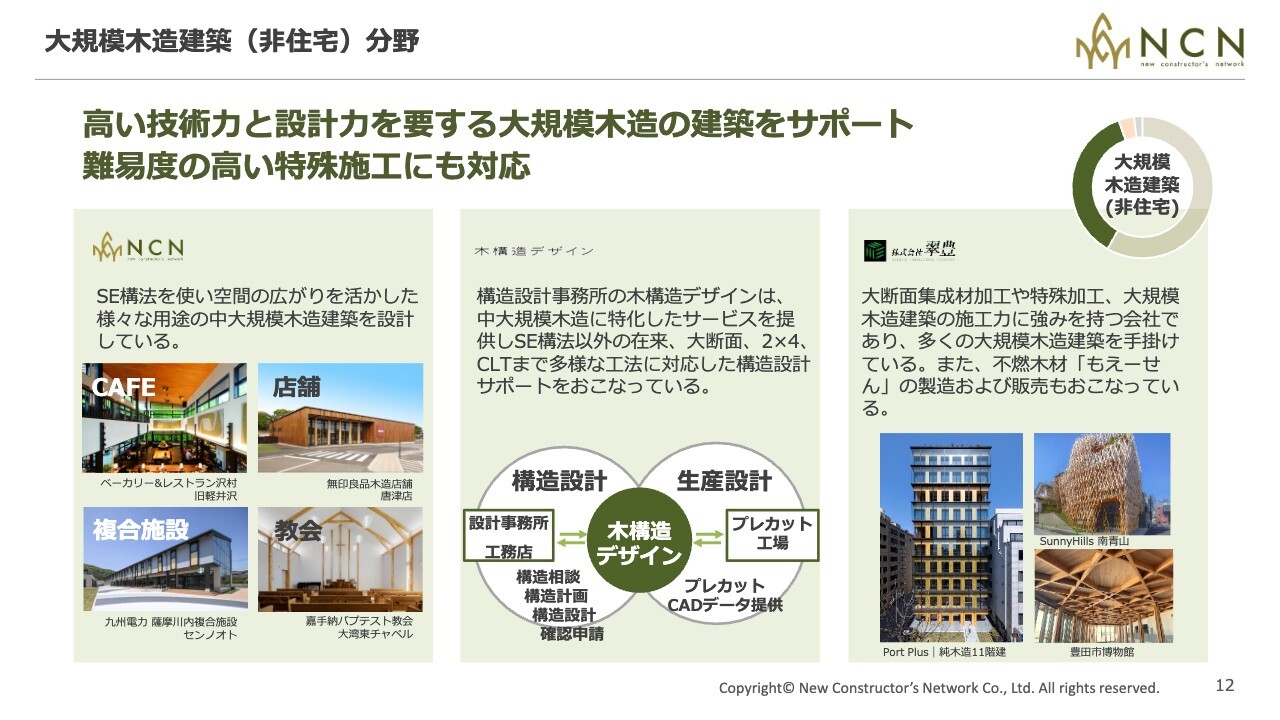

大規模木造建築(非住宅)分野

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野では、カフェ、店舗、複合施設、教会など、住宅以外の木造建築のニーズにも、構造設計、材料の供給を通じて貢献しています。

また、「SE構法」という仕組み以外で木造が作られる場合でも構造設計を行って安全性を確保するために、木構造デザインという構造設計専門の会社を設立し、供給を始めました。さらに2022年には、翠豊という木造建築の特殊加工を行う会社をM&Aによって連結しました。

環境設計分野

田鎖:省エネルギー計算等を行っている環境設計分野です。省エネルギー計算書を作るサービスに加え、ビルディングなどでは実際の電気代やエネルギーの消費量を設計するサービスを提供しています。最近ではマンションの省エネルギー化のサポートサービスにも取り組んでいます。

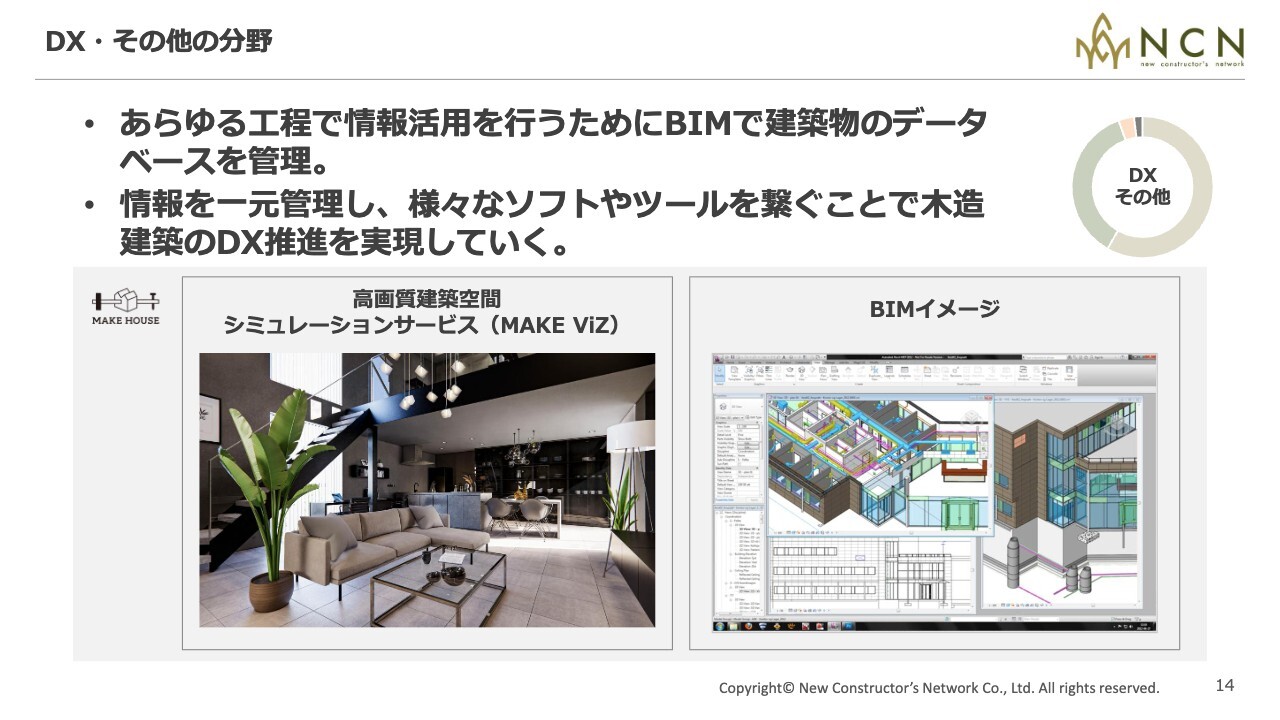

DX・その他の分野

田鎖:最後に、DX・その他の分野です。実は、紙で建築書類の確認申請をチェックする国は少なく、デジタルデータで確認する時代になっています。日本も2030年までにデジタル化を進めることになっています。そのため、デジタル化で必要な3次元CADデータを作成する会社を設立し、データの保存に取り組んでいます。

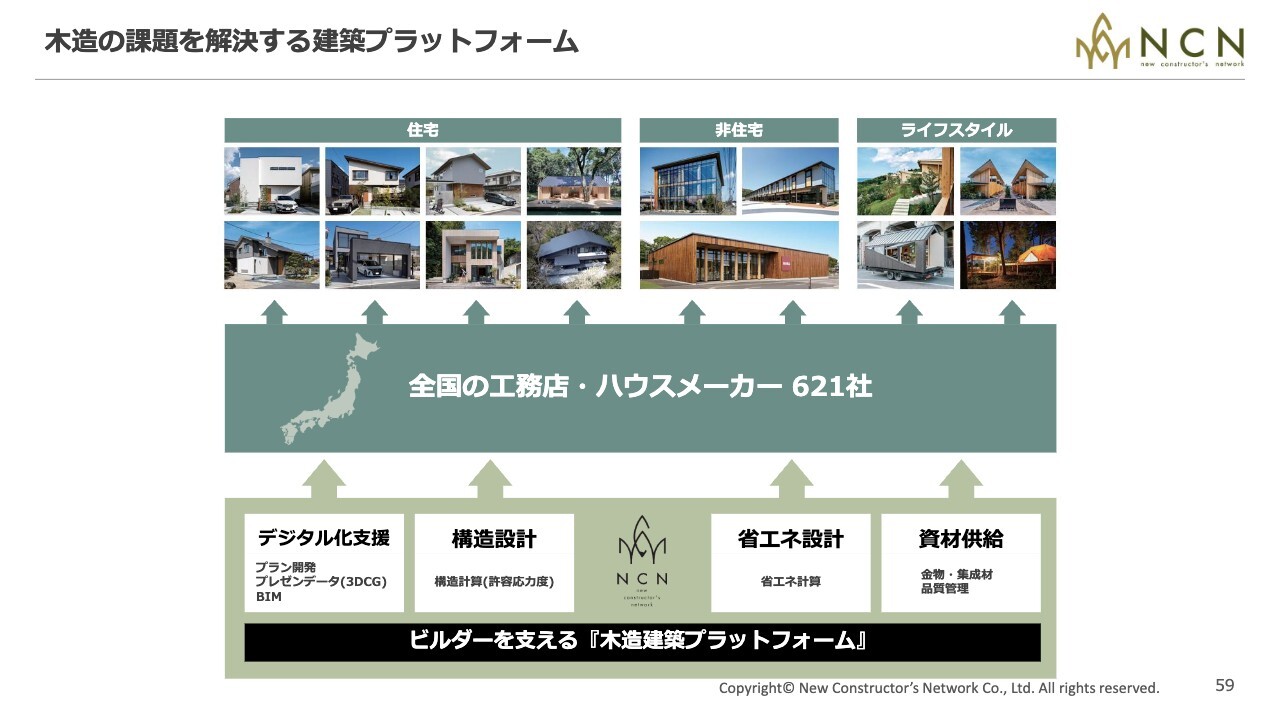

他に類を見ない木造建築プラットフォーム

田鎖:このように、当社はデジタル化支援、構造設計、省エネルギー設計、資材供給といった、木造建築の課題解決に取り組むプラットフォームとして活躍しています。

NCNグループは木造建築業界にこれまでなかった“仕組み”を生み出しています。

田鎖:グループ全体でこの問題を解決していくことが、現在の目的です。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):「SE構法」を中心にお話をうかがいました。「SE構法」で作られた建物は、構造計算を行っていない一般的な建物と比べると、倒壊の確率はどれくらいなのでしょうか?

田鎖:一般的な木造住宅は構造計算を行っていないため、どのくらいで倒壊するかはわからないのが現状です。

ただし、当社が設立されてから、これまで4度の大地震がありました。例えば熊本地震では約28パーセントの木造家屋が倒壊、能登半島地震では旧耐震基準で建てられた建物の約15パーセントが倒壊したといわれています。

その中で、「SE構法」は設立以来、3万戸以上供給していますが、1棟も壊れていません。したがって、倒壊のリスクを15パーセントから20パーセント程度改善しているかと思います。

Ken:今まで1棟も倒壊がないというのは、他の建物よりも圧倒的に強いといいますか、構造上、強い仕組みになっているということでしょうか?

田鎖:そのとおりです。部分部分のパーツが強いこともさることながら、構造設計を行うことで、例えば震度6以上の大地震でも、シミュレーションを行って壊れないことを確認しています。そのため、当社においては想定外の地震が極端に少ない状況です。

Ken:「SE構法」の競合となるようなサービスはありますか?

田鎖:「木材を加工して出荷する」といった材木屋やプレカット工場は全国に約600社あると思います。また、一級建築士事務所をはじめとする構造計算だけを行う会社もたくさんあると思います。しかし、これらを組み合わせて耐震性を確保しようという会社はあまりありません。

Ken:木材を供給するだけの会社や、作られたものをチェックだけする会社などが多いということでしょうか?

田鎖:そのように認識していますが、もしかすると似たようなことに取り組んでいる会社もあるかもしれません。

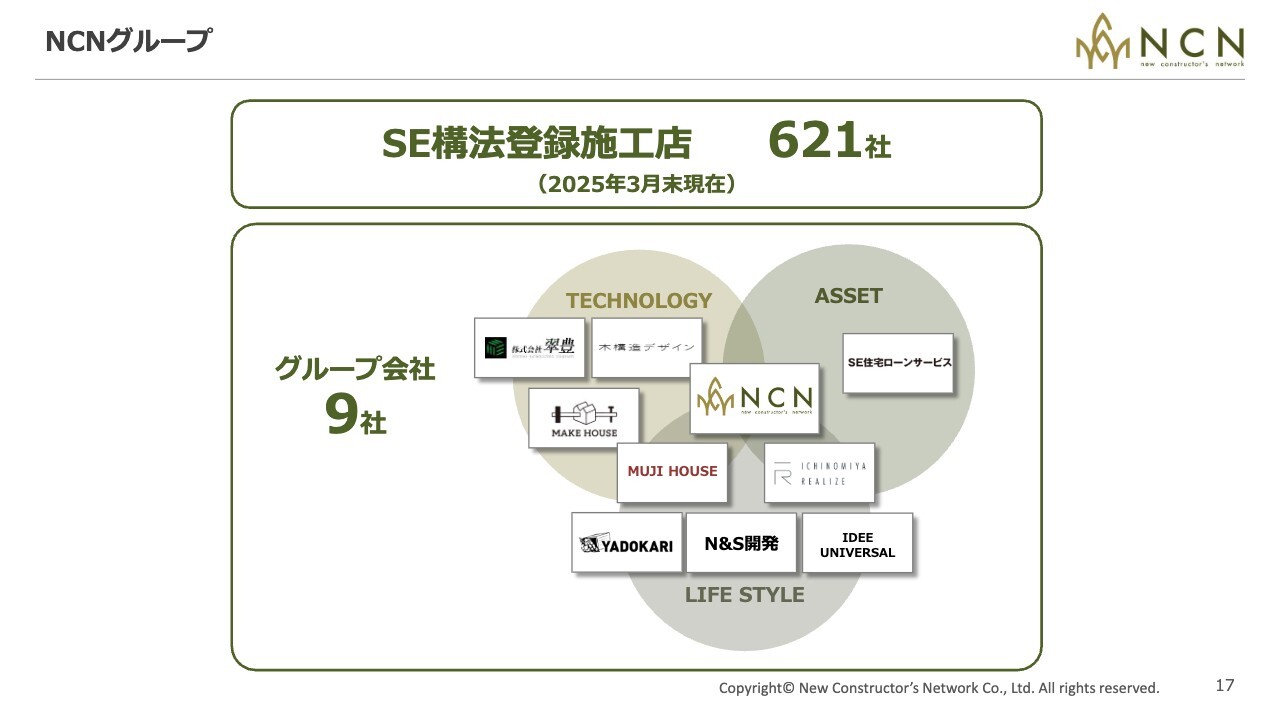

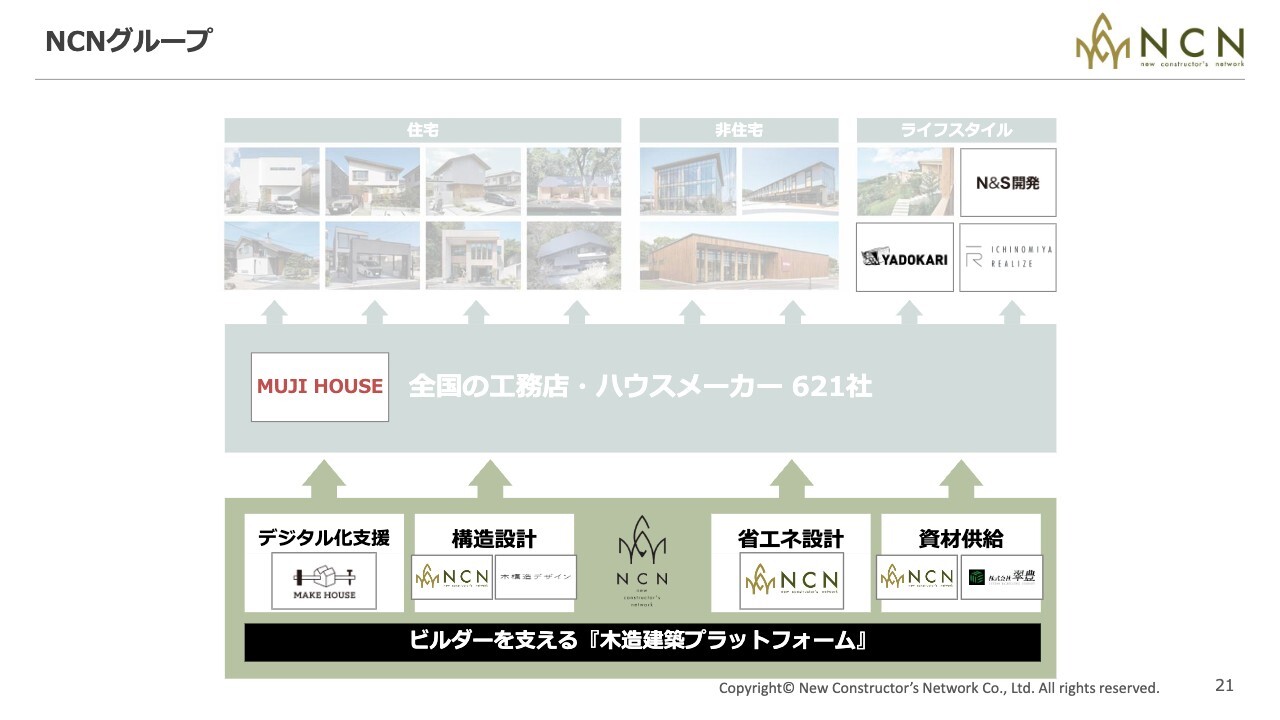

NCNグループ

田鎖:「SE構法」の登録施工店として、工務店やハウスメーカーといった仲間が621社います。また、その他にグループ会社が9社あります。

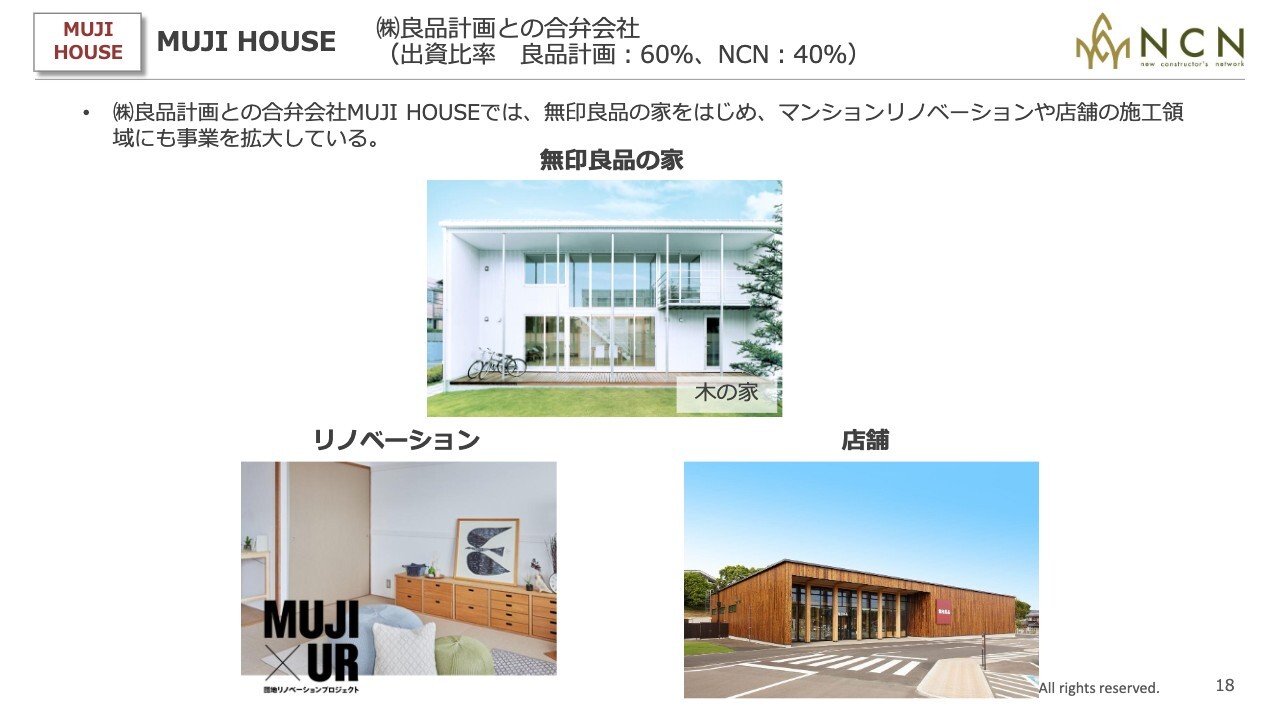

MUJI HOUSE

田鎖:関係会社の中で、代表的な会社についてご説明します。MUJI HOUSEは、「無印良品」を展開する良品計画との合弁会社で、「無印良品の家」を販売しています。また、「MUJI INFILL 0(インフィル・ゼロ)」というリノベーション事業をURと共同で行っています。

実は、スライド右下に掲載している「無印良品」の店舗も木造で、MUJI HOUSEが供給しています。

翠豊

田鎖:もう1つは、2022年に出資・連結した翠豊です。スライドに掲載している写真のような大きな建物になると、一般の木造加工工場や大工では加工できません。しかし、翠豊は特殊で大きな建物を加工できるという特徴を持っています。現在の出資比率は、エヌ・シー・エヌが51.2パーセントです。

N&S開発

田鎖:直近で一番新しいのは、N&S開発という会社です。また、セカンドハウス型の住宅、宿泊施設を供給する合弁会社を、Sanuとともに設立しました。Sanuは日本経済新聞や『ワールドビジネスサテライト』でも紹介されているサブスクリプション型の別荘供給会社で、棟数をどんどん増やしています。

NCNグループ

田鎖:このように、我々が作るプラットフォームを利用する関連会社、持分法適用会社を通じて、この良さを実際に体感していただけるように取り組んでいます。

Ken:けっこう出資されていますが、出資する際に重視していることがありましたら教えてください。

田鎖:M&Aについて、当社は、売上を増やすための手段というよりも、事業領域を拡大することを目的に出資するケースが多いです。特徴的なブランドや事業を持っている会社と新しい事業・サービスを展開したい時に出資しています。

Ken:木材の部分は親和性がかなり高いと感じましたが、そのようなところがあるのでしょうか?

田鎖:おっしゃるとおりです。我々は、MUJI HOUSEのように「木造で何かを表現したい、ブランドを表現したい」という方や、Sanuのように「新しい業態で世界観をどんどん作りたい、デザインを作りたい」という方と、出資を通してご一緒させていただくという目標を持っています。

連結業績の推移

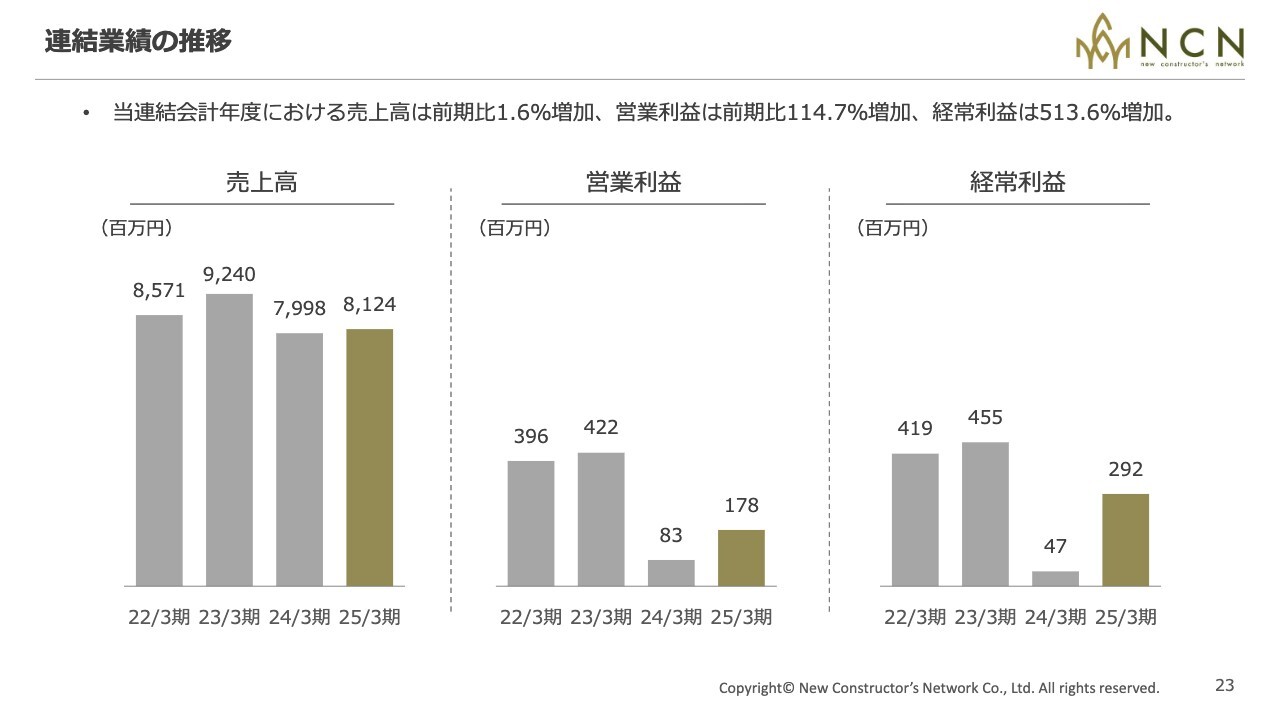

田鎖:前期、2025年3月期の業績ハイライトです。スライドに売上高、営業利益、経常利益の4年間の推移を示しています。

連結業績の推移

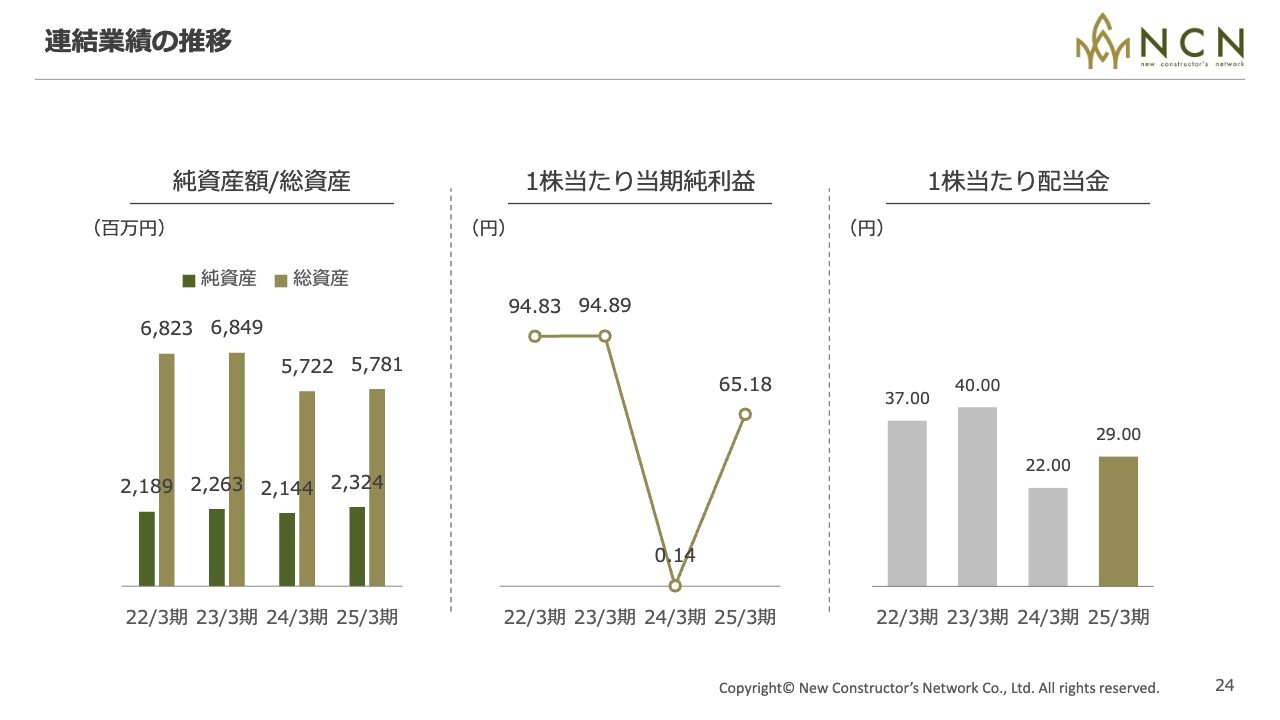

田鎖:純資産額/総資産、1株当たり当期純利益、1株当たり配当金は、スライドに記載のとおりの水準となりました。

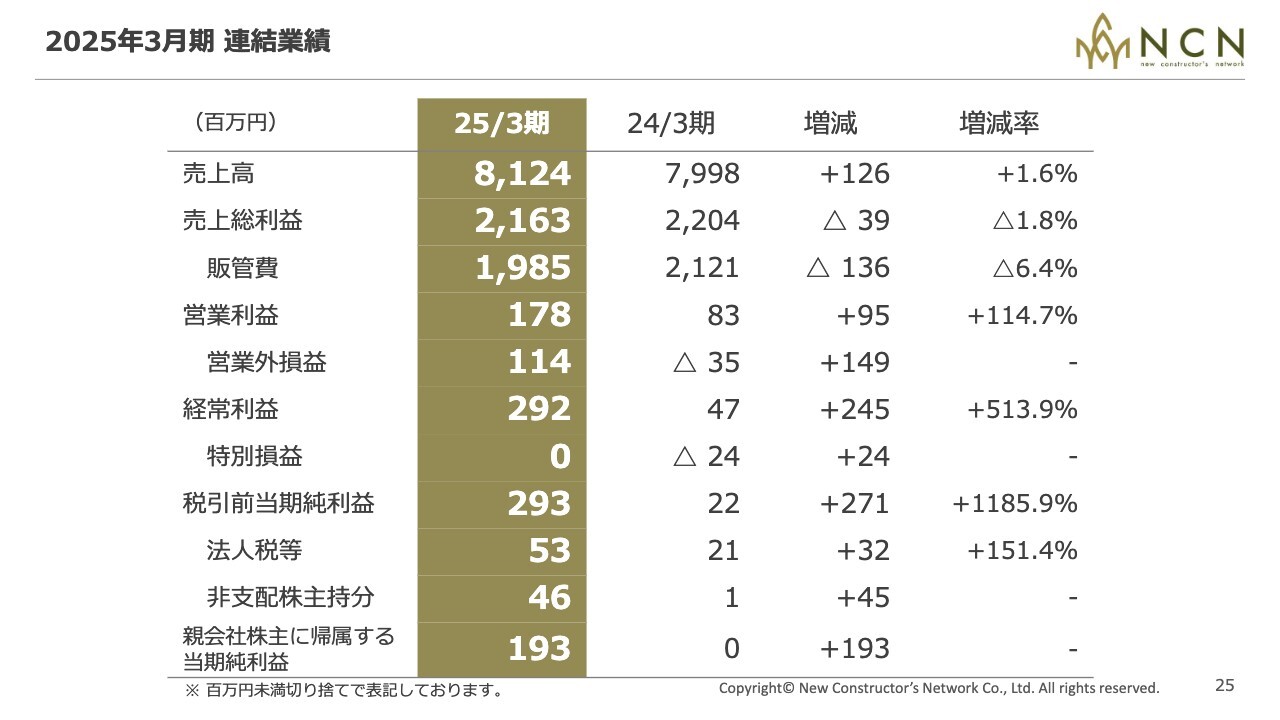

2025年3月期 連結業績

田鎖:売上高は81億2,400万円、営業利益は1億7,800万円、経常利益は2億9,200万円です。売上高が増加し、営業利益も大幅に増加しました。業績予想とほぼ同様の数字で着地しています。

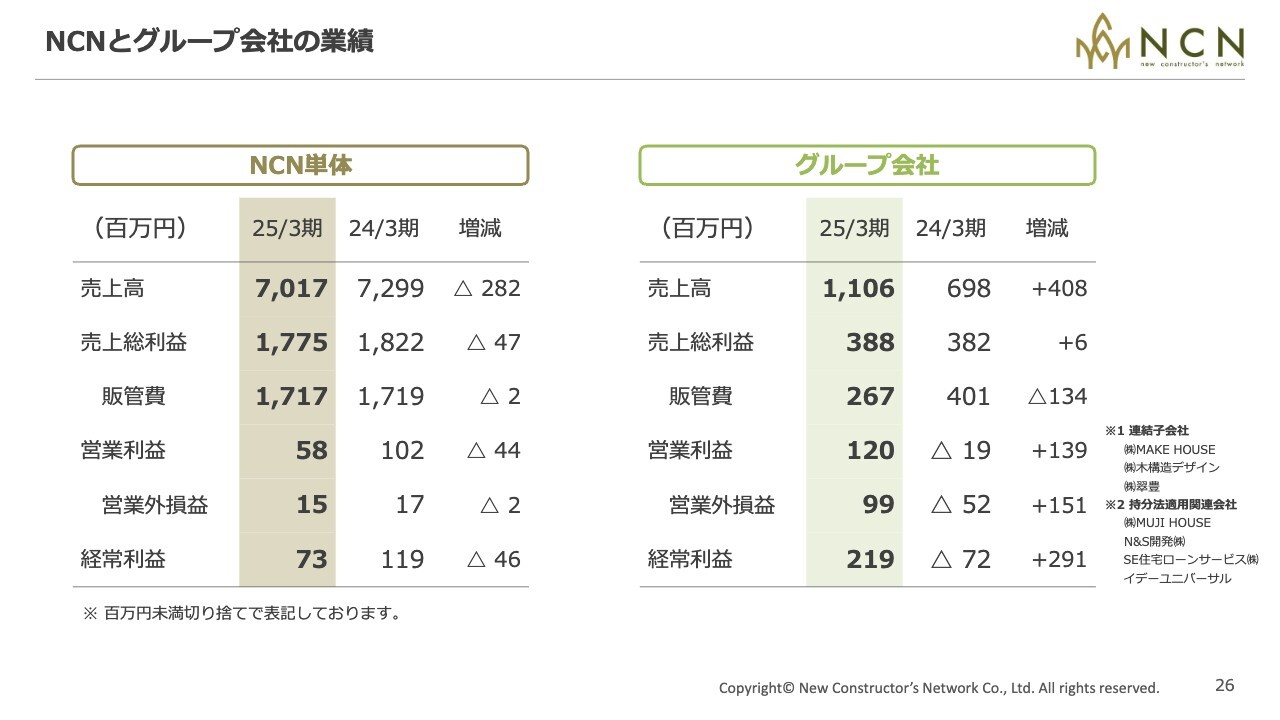

NCNとグループ会社の業績

田鎖:その要因としては、「SE構法」の販売をおこなうNCN単体は苦戦していますが、グループ会社が大きく貢献したことがあります。

連結子会社のMAKE HOUSE、木構造デザイン、翠豊は売上高を伸ばしました。また、営業外損益に含まれる持分法適用関連会社のMUJI HOUSE、N&S開発も業績に貢献しています。

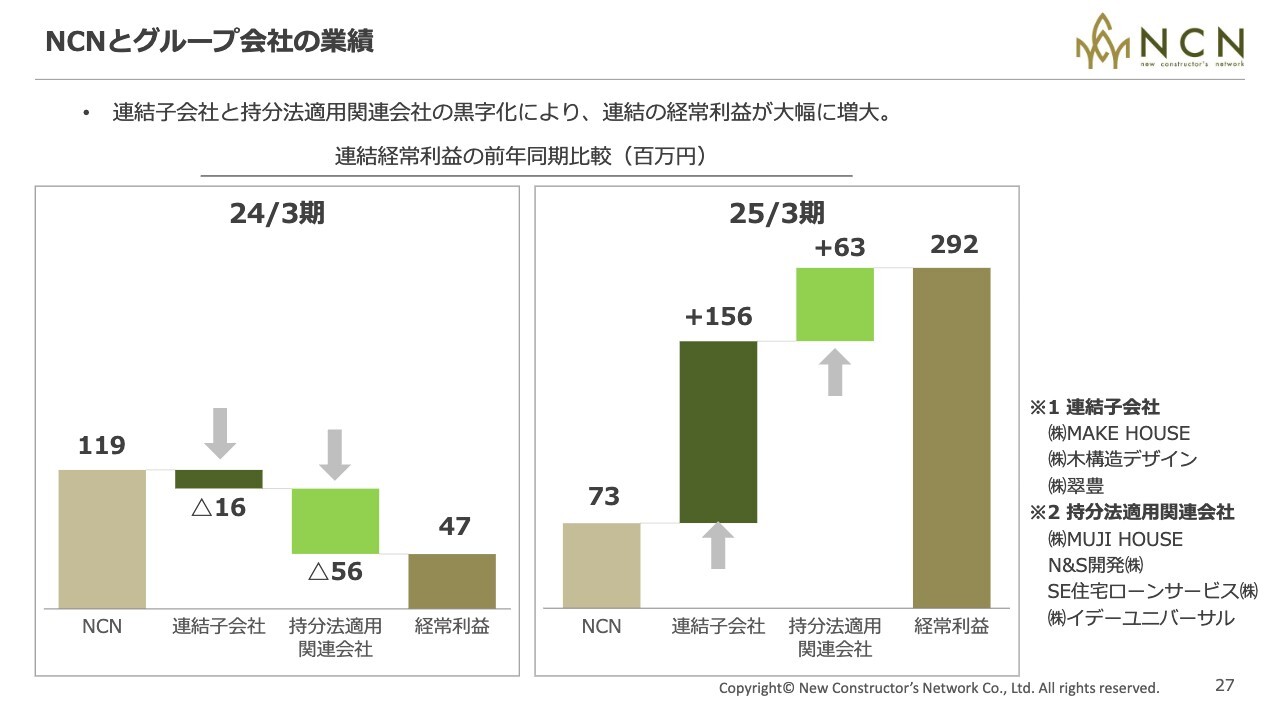

NCNとグループ会社の業績

田鎖:スライドのウォーターフォールチャートのとおり、2024年3月期はエヌ・シー・エヌ以外の会社がすべて赤字でした。非常に苦労しましたが、連結子会社化して徐々に力を発揮し、2025年3月期は大きな利益を計上しています。

MUJI HOUSE、N&S開発をはじめとする持分法適用関連会社も、赤字から黒字へと転換した結果、スライドのような数字となっています。

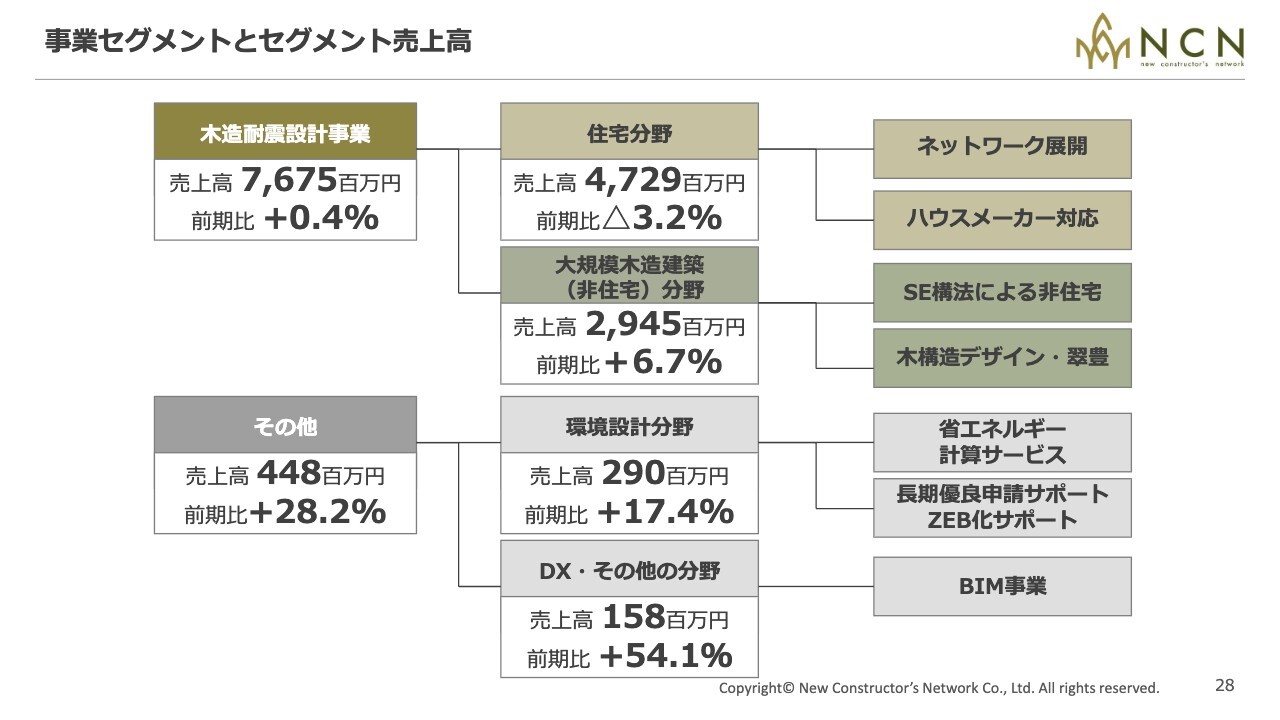

事業セグメントとセグメント売上高

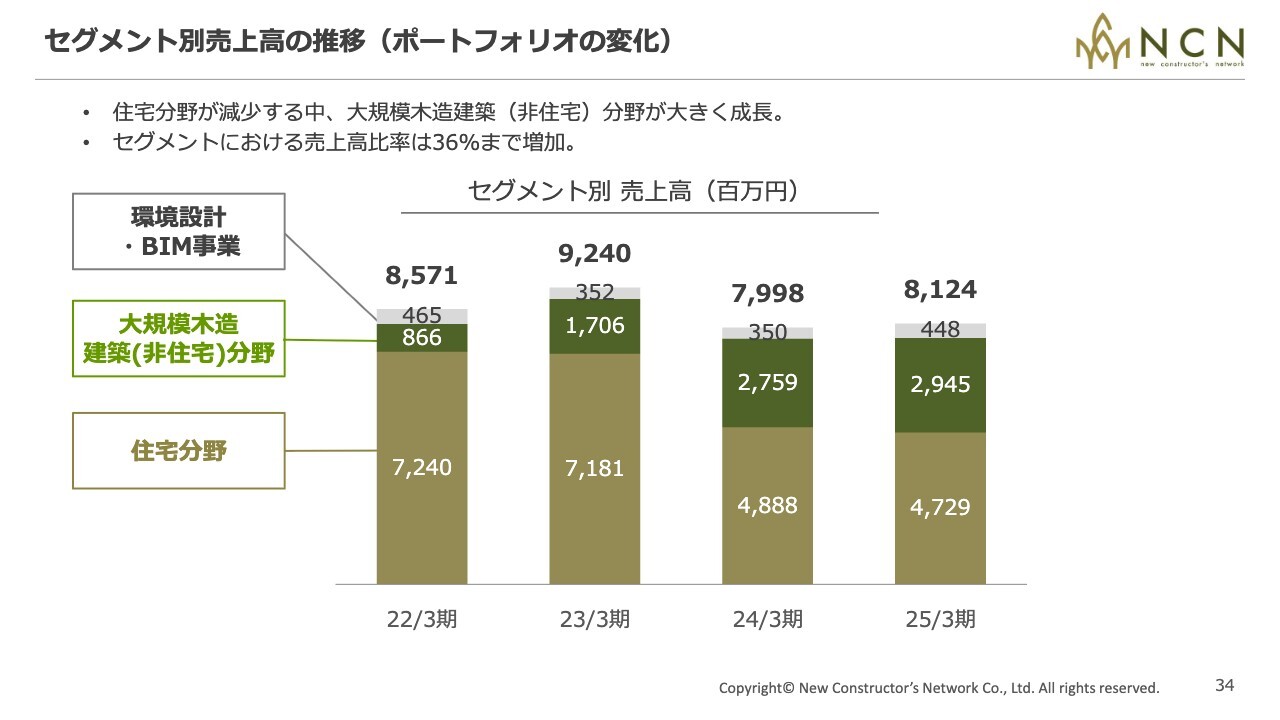

田鎖:連結子会社を含めた4つのセグメントに分けてご説明します。「SE構法」の販売を主とする木造耐震設計事業の売上高は、前期比0.4パーセント増となりました。

住宅分野の売上高は前期比3.2パーセント減と苦戦しています。一方で、大規模木造建築(非住宅)分野の売上高は前期比6.7パーセント増と、順調に成長しています。

省エネルギー計算等を行っている環境設計分野の売上高は前期比2桁増となりました。DX・その他の分野の売上高は、3次元CADの需要が伸びたことで前期比54.1パーセントとなっています。金額はまだ小さいため、成長の余地はあると思いますが、このような結果となりました。

2025年3月期における各分野の状況

田鎖:各分野の状況を簡単にご説明します。住宅分野において、登録施工店、いわゆる工務店向けの構造計算出荷数が回復しました。一方で、OEM(ハウスメーカー対応)においては、依然として苦戦を強いられています。

大規模木造建築(非住宅)分野においては、「SE構法」の構造計算出荷数が安定的に推移しました。翠豊、木構造デザインといった連結子会社も非常に健闘しています。

環境設計分野については、例年どおり順調で、今後も堅調に推移する見込みです。

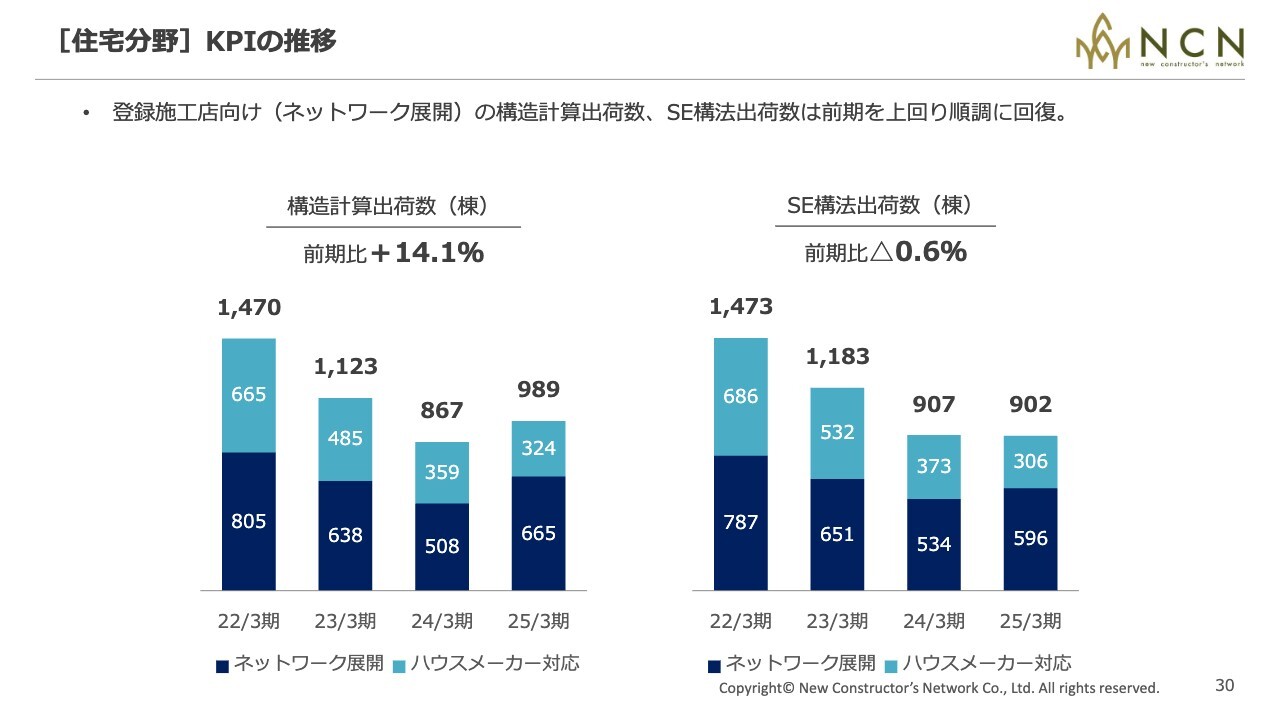

[住宅分野]KPIの推移

田鎖:KPIについてご説明します。我々は構造計算を行ってから材料を出荷しますので、先行指標として構造計算出荷数を開示しています。2025年3月期は、スライドの棒グラフの濃い青色で示している工務店向けの出荷棟数がようやく2年前の水準に戻ってきました。

一方で、薄い青色で示しているハウスメーカー、大手向けOEMは依然として数字が低いままです。この影響を受けて、「SE構法」の構造計算出荷数も前期比0.6パーセント減という結果になりました。

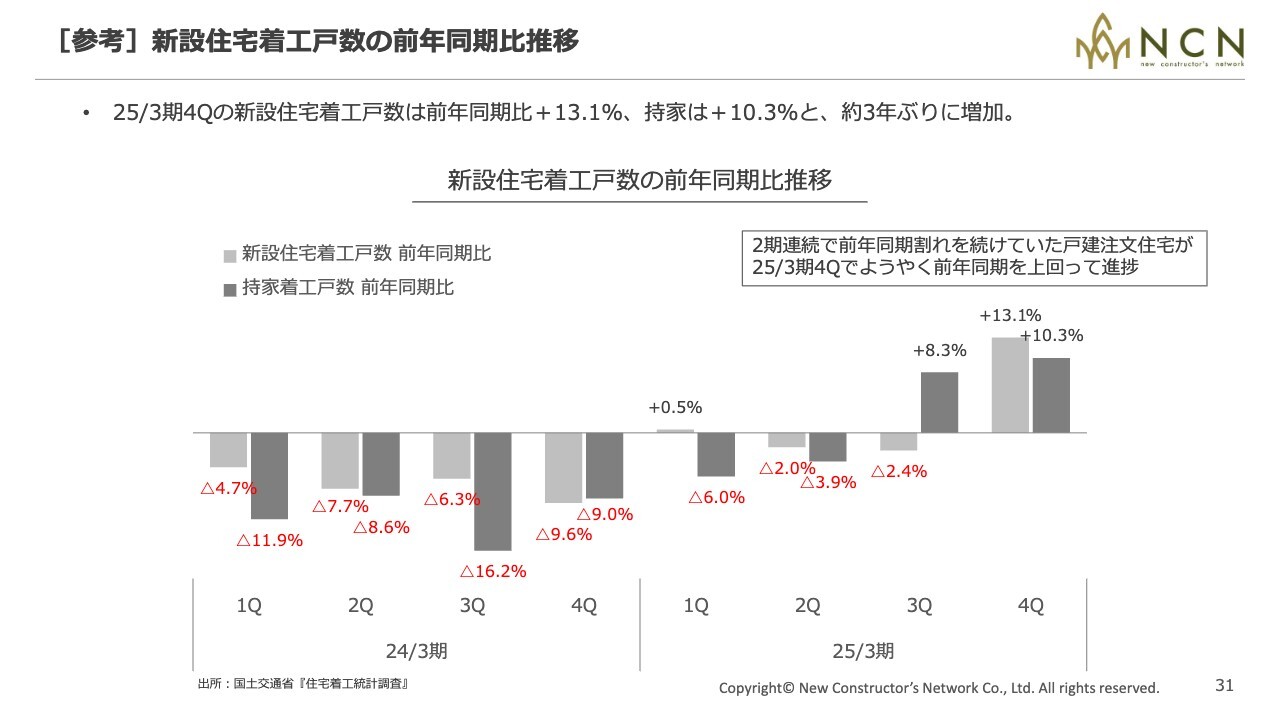

[参考]新設住宅着工戸数の前年同期比推移

田鎖:新設住宅着工戸数は、スライドに棒グラフで示しているとおりです。前期第4四半期は、3年ぶりにようやく少し増加しました。

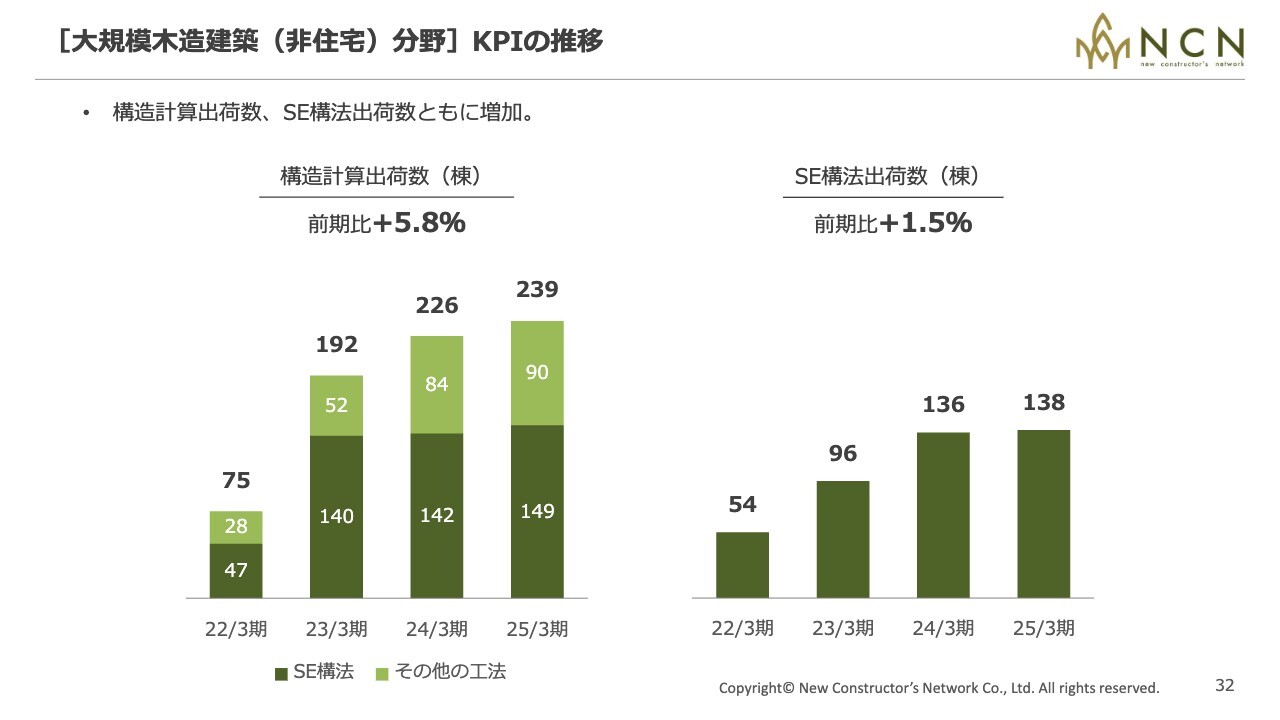

[大規模木造建築(非住宅)分野]KPIの推移

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野です。先行指標である構造計算出荷数も順調に推移しています。また、「SE構法」の構造計算出荷数も140戸以上で推移しています。

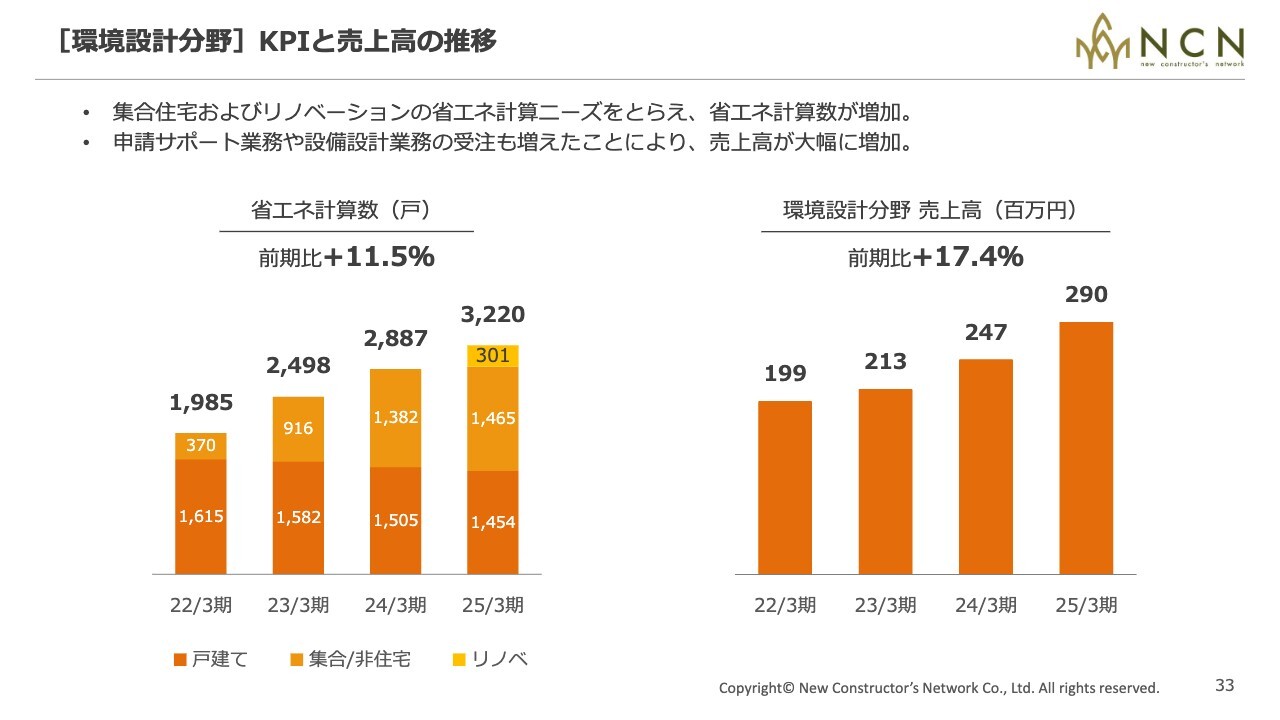

[環境設計分野]KPIと売上高の推移

田鎖:省エネルギー等を行っている環境設計分野です。数年間ずっと右肩上がりの2桁増を継続しています。今後は省エネルギーのサポート事業、コンサル事業にも着手していく予定です。

Ken:環境設計分野が伸びている理由として、省エネルギー計算が増えているという背景があるとのことでした。なぜこの部分が伸びているのかについて、もう少し具体的に教えてください。

田鎖:1つは、2015年に「パリ協定」が採択され、CO2削減が国家の目標になっていることが挙げられます。新築住宅を建てる時はエネルギー消費量を減らすようにという行政的な指導が行われている点が大きな要因です。

今年4月からは、省エネルギー計算が建築前の確認申請の業務で義務化されました。この発表は2年前にありましたが、みなさま慌てて省エネルギー計算を覚えて、我々にも依頼がどんどん増えているというのが現状だと思います。

Ken:前期からリノベーションが入ってきていると思います。リノベーションでも、補助金を受けるためには省エネルギー計算などを行う必要があるのでしょうか?

田鎖:おっしゃるとおりです。リノベーションにおいても、金利や補助金といった国が出す政策への準拠は、いろいろな意味で恩典があります。中古を購入して再販するリノベーション再販事業を行っている業者も非常に増えていますが、その方々も省エネルギー計算が必要になってきています。

Ken:省エネルギー計算については、おそらく設計士や資格を持っている方が行うと思います。今後伸ばしていく上で、キャパシティの問題はありますか?

田鎖:実は省エネルギー計算は、昔の一級建築士の試験では科目にもありませんでした。ルールがなかったからです。キャパシティの問題は、ここ数年間における社員の採用・教育でカバーしています。

また昨今、AIを使った効率化をどんどん進めていますので、今期に関してもキャパシティはしっかりと確保できる体制を取れていると考えています。

セグメント別売上高の推移(ポートフォリオの変化)

田鎖:住宅分野、大規模木造建築(非住宅)分野、環境設計分野について、スライドの棒グラフで示しているとおりのポートフォリオとなっています。設立当初から考えるとポートフォリオは大きく変化しており、大規模木造建築(非住宅)分野がすでに36パーセント以上を占めています。

[トピックス]NCN × MAKE HOUSEによるデザインを魅せる新コンテンツ

田鎖:トピックスです。こちらは動画をご覧いただきながらご説明します。

(動画流れる)

田鎖:「SE構法」は、強いという特性からスパンが大きいです。大きなリビングや窓が作れるといった特徴があります。したがって、『モダンリビング』といった高級住宅の雑誌にもよく登場します。

そのような物件について、「重量木骨の家」のホームページでは、先ほどお話ししたようにBIM(ビルディングインフォメーションモデリング)で3DCADを使い、このようなシミュレーション動画を作っています。

各動画をクリックすると、自分で部屋を歩けるようなウォークスルーの機能があります。このようなものを、エヌ・シー・エヌとMAKE HOUSEの2社がコラボレーションして作っています。

[トピックス]SE構法による「無印良品」初の木造建築2店舗オープン

田鎖:2つ目のトピックスです。良品計画の店舗を木造化しました。今までは3,000平米ほどの店舗は鉄骨造で作ることがほとんどでした。しかし昨年、2棟の木造店舗をオープンしたことで「ZEB(Net Zero Energy Building)」の認定を取得しました。良品計画からも、この店舗での売上が非常に伸びていると聞いています。

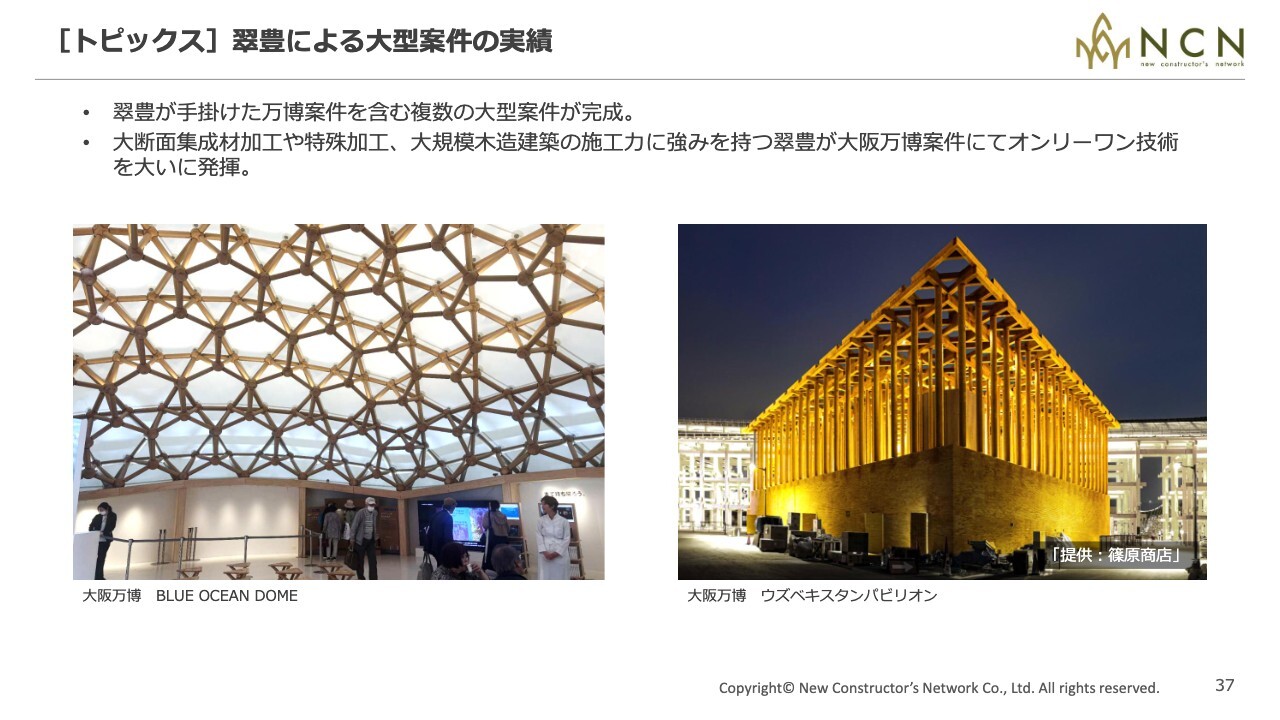

[トピックス]翠豊による大型案件の実績

田鎖:3つ目のトピックスです。大規模木造建築(非住宅)分野における、特殊加工ができる翠豊による大型案件の実績です。私は、翠豊はユニコーンだと思っています。

スライド左側の写真は、「BLUE OCEAN DOME(ブルーオーシャン・ドーム)」です。すべて木でできており、球体をドームのようにつなぎ合わせています。このような特殊な加工ができる会社は翠豊だけです。

また、関西・大阪万博のウズベキスタンパビリオンのように、非常に背の高い木造の加工もできます。オンリーワンの技術を発揮し、前期はこれらの売上もありました。

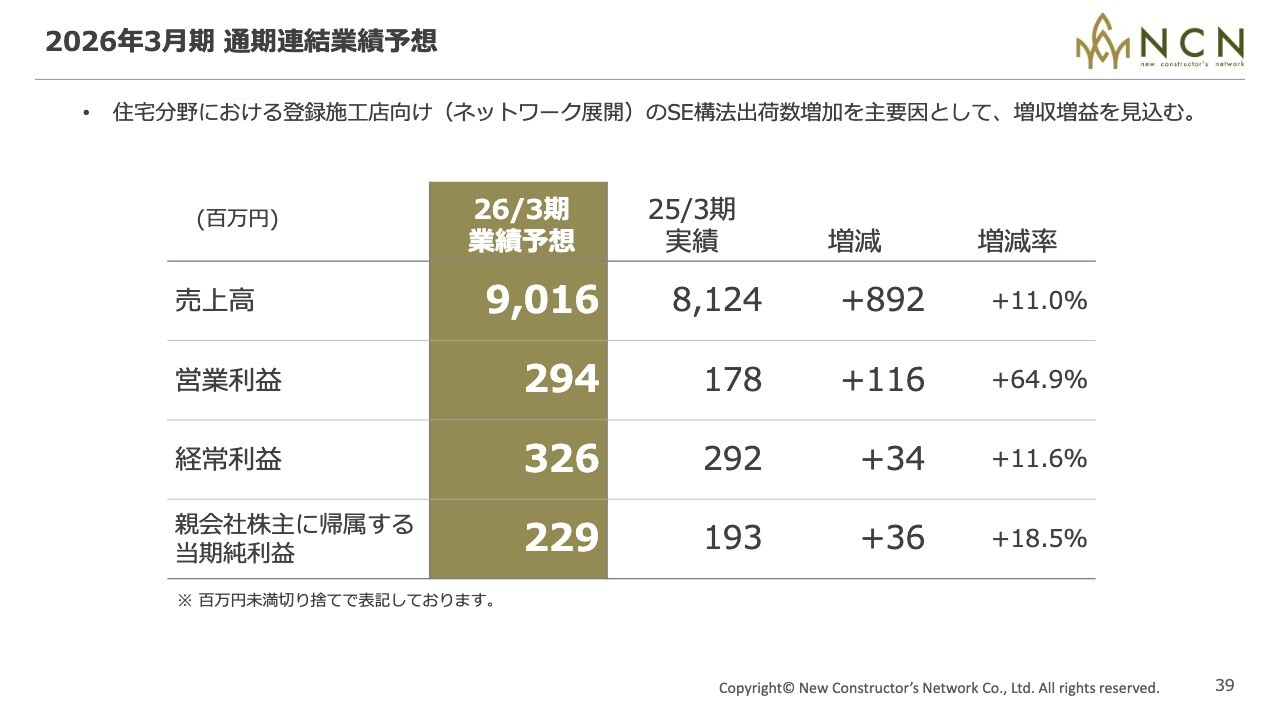

2026年3月期 通期連結業績予想

田鎖:今期の通期連結業績予想についてご説明します。売上高は90億1,600万円、営業利益は2億9,400万円、経常利益は3億2,600万円と、全ての項目で前期比2桁増を予測しています。

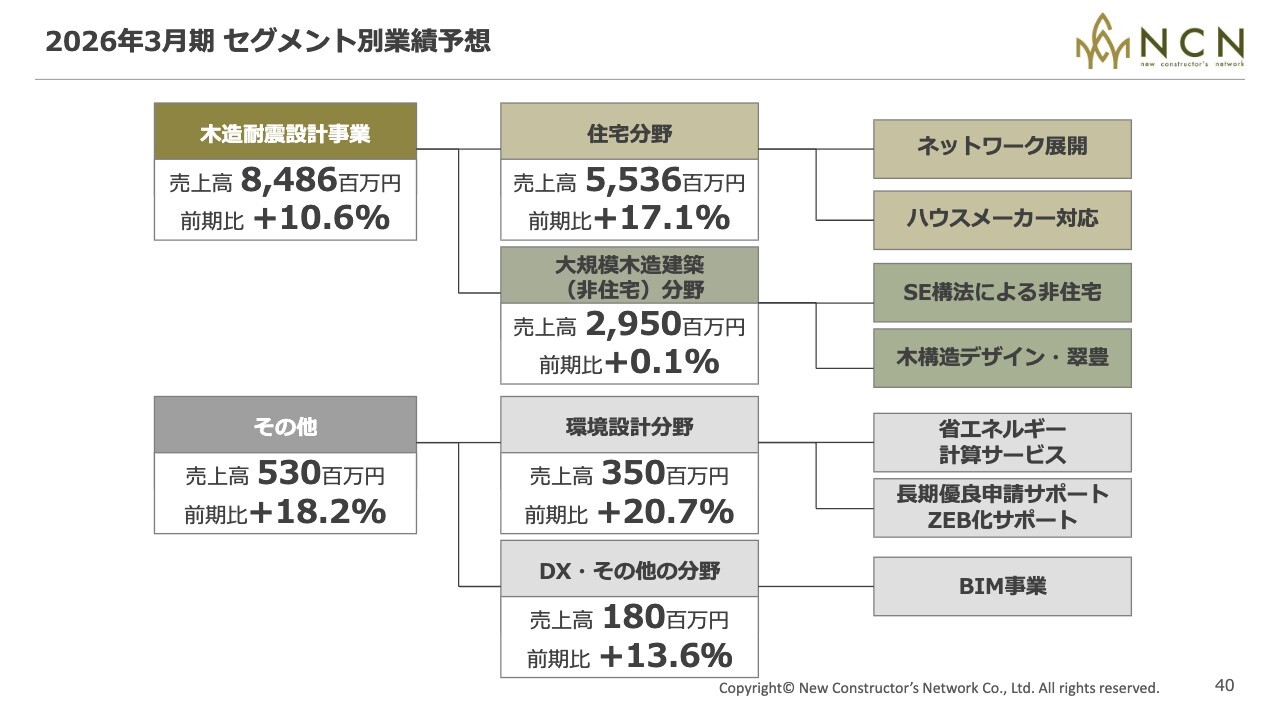

2026年3月期 セグメント別業績予想

田鎖:先ほど前期のセグメント別売上高についてお話ししましたが、今期は住宅分野で前期比17.1パーセント増を予測しています。大規模木造建築(非住宅)分野については、成長が一服し、前期比0.1パーセント増と、前期と同水準を見込んでいます。環境設計分野、DX・その他の分野においては、前期比2桁増を見込んでいます。

後ほど成長戦略と課題についてご説明します。

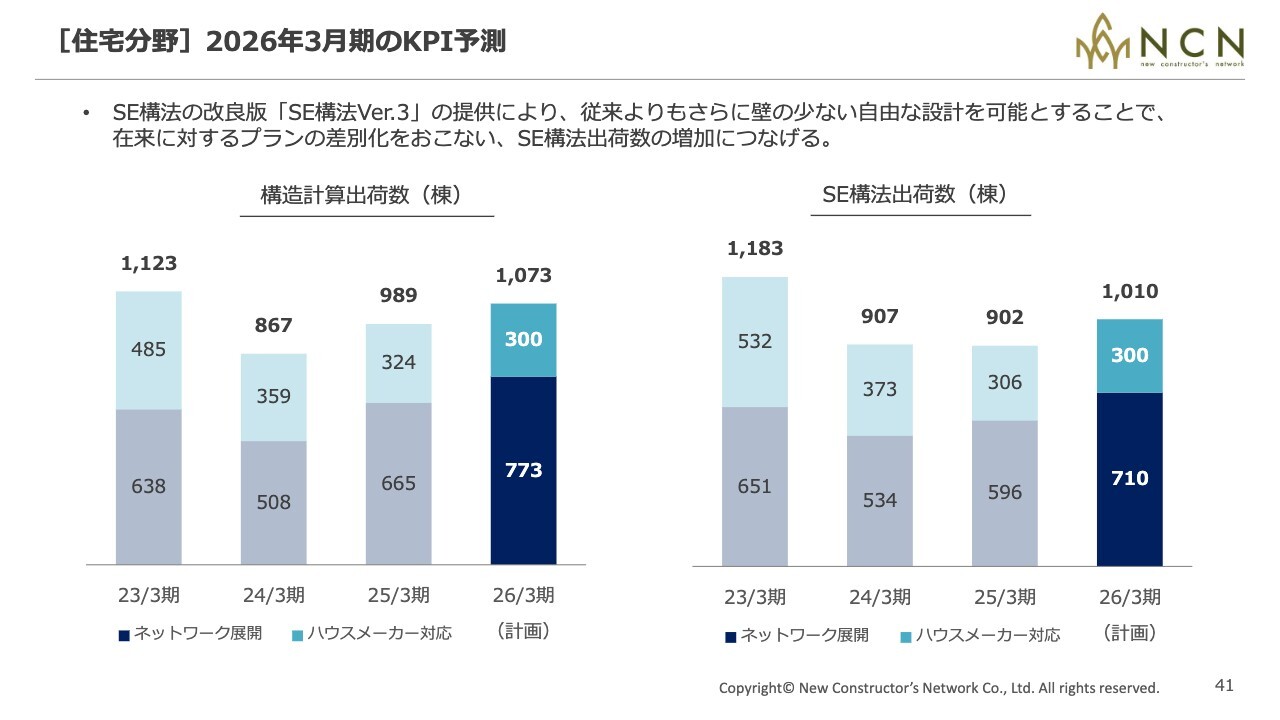

[住宅分野]2026年3月期のKPI予測

田鎖:住宅分野のKPI予測です。構造計算出荷数を3年前の水準まで戻すことを考えており、工務店向けの上昇を予測しています。それに伴い、「SE構法」の構造計算出荷数も1,000棟以上を計画しています。

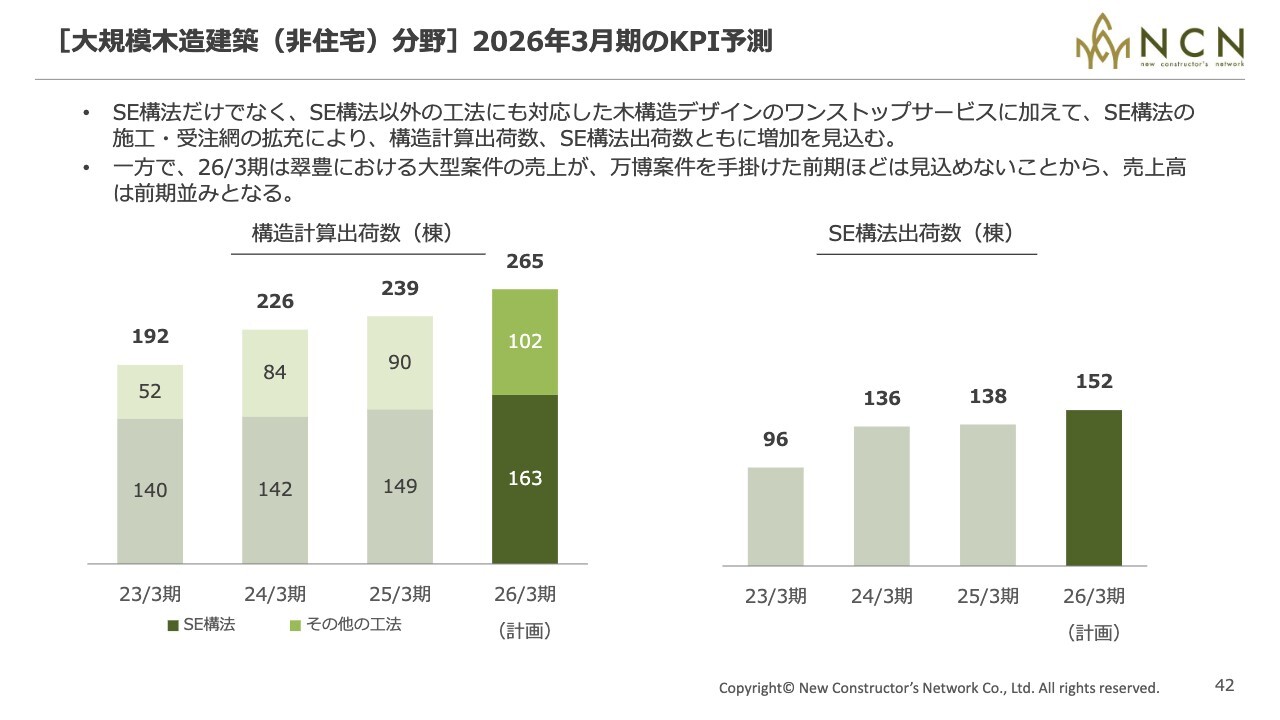

[大規模木造建築(非住宅)分野]2026年3月期のKPI予測

田鎖:大規模木造建築(非住宅)分野においては、売上高は前期並みと先ほどお伝えしましたが、構造計算出荷数、「SE構法」の構造計算出荷数をともに順調に伸ばす予定です。

出荷数が増えている一方で売上が増えない要因は、前期は大阪・関西万博のパビリオンなど、1戸当たりの規模が大きな建物がいくつもあったためです。今期はその部分がなくなりますが、出荷数が増える見込みのため、売上高は前期並みを予定しております。

Ken:大規模木造建築(非住宅)について質問です。出荷数は緩やかに伸び続けていると思いますが、今後も同様のペースで伸びていくということでよろしいでしょうか?

田鎖:はい。当社としては、需要に対して供給がまだ追いついていない状況であると考えています。例えば、先ほどご説明したカフェなど、住宅以外の木造建築の引き合いをたくさんいただいています。それに対してキャパシティが追いついていないのが現状です。スライドの数字は「当社のキャパシティをこれだけ増やします」という覚悟と宣言だと思っていただいてけっこうです。

Ken:ありがとうございます。先ほど関西・大阪万博というお話もありましたが、やはり大規模なイベントがあると、おしゃれなというか、特殊な建物を作る需要が大きくなり、御社への依頼増えるということでしょうか?

田鎖:おっしゃるとおりです。万博は特に極端な一過性の需要ですが、建物を世界中の方、少なくとも日本中の方にご覧になっていただき、「翠豊ではこういう建築ができる」ことを日本中の方に知っていただけるチャンスでもあります。このため、ブランディングの良い機会にしたいと考えています。

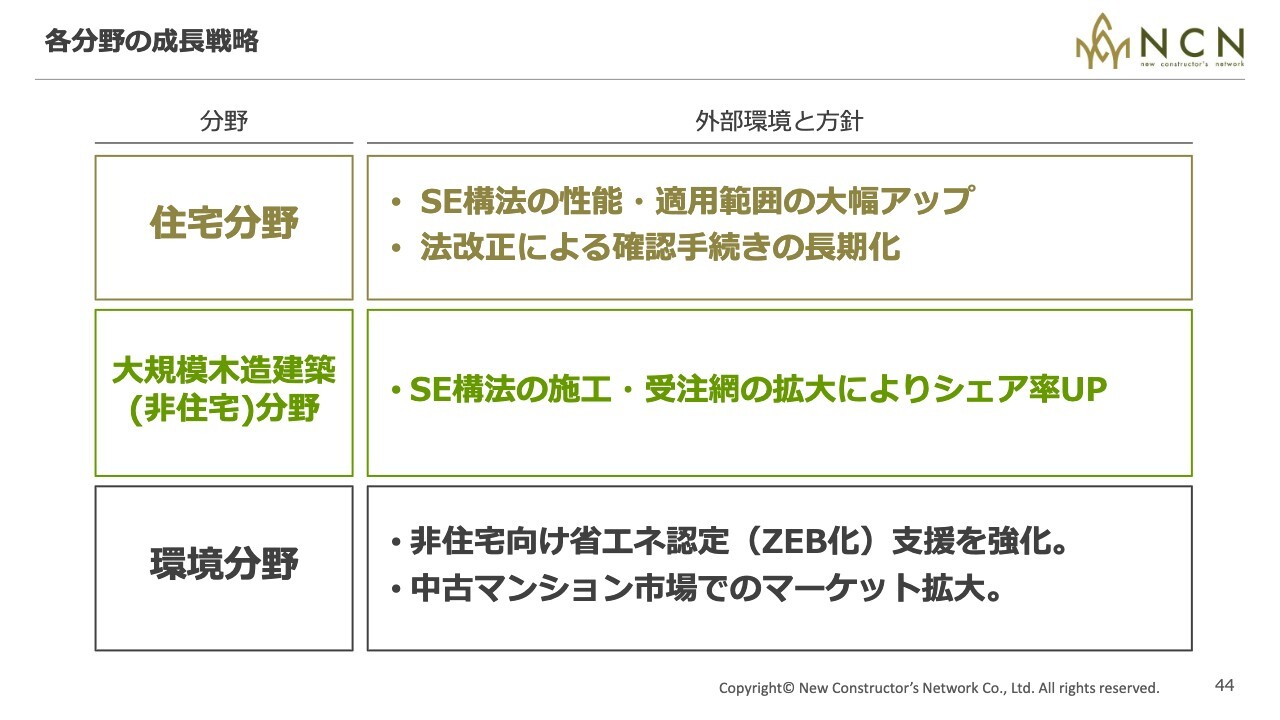

各分野の成長戦略

田鎖:外部環境と課題についてご説明します。住宅分野においては、「SE構法」の性能・適用範囲の大幅アップを予測しており、モデルチェンジとバージョンアップを行いました。一方でネガティブ要素として、法改正による手続きの長期化という課題があります。

大規模木造建築(非住宅)分野については、先ほどもお話ししたとおり、施工や供給網、受注網の拡大というテーマがあります。環境分野においては、住宅以外の分野へのより一層の支援強化、特に中古マンション市場でのマーケット拡大を目論んでいます。

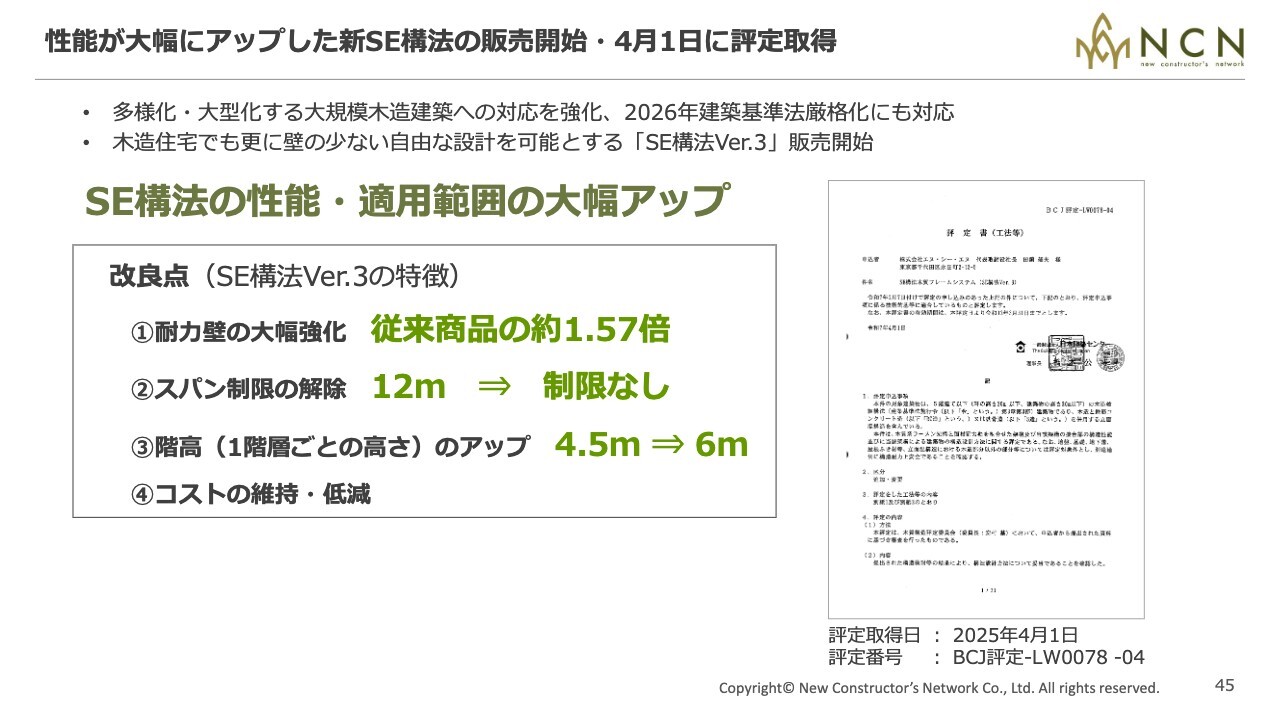

性能が大幅にアップした新SE構法の販売開始・4月1日に評定取得

田鎖:住宅分野に関して、4月23日に「木造耐震設計事業のエヌ・シー・エヌ、「SE構法」の新たな構造評定を取得」というプレスリリースをしました。従来の木造建築は、壁や筋交いのようなもので倒壊を防ぎます。これに対して当社は、「SE構法」で採用している耐力壁の強度を1.5倍にアップしました。

加えて、柱から柱の距離であるスパンは、今まで12メートルを最大としていましたが、この制限を解除しました。その他、高さも6メートルまでアップし、コストは維持・低減させました。

スライド右側の写真のとおり、日本建築センターという公的機関から「この強度などを構造計算に使っていいですよ」という認定を取得しました。約10年以上の研究開発の結果です。

耐力壁の大幅強化

田鎖:スライドは超高耐力壁といわれる「G-BOARD」です。今までの在来工法による構造用合板では、筋交い2.5本分(2.5倍)程度の強さしか発揮できませんでした。これに対して当社が開発した「G-BOARD」は11.7倍相当、つまり一般の在来工法の約4倍の強度があります。

「G-BOARD」の特徴としては、廃材を利用しており、エコ素材であるといえます。また、昨今は、非常に多くの方がウッドショックによる木材代金のインフレに悩まされていましたが、「G-BOARD」は工業製品のため、合板よりも価格が安定しています。この他にも、透湿抵抗が低いため、空気が通りやすく結露しにくいという特徴があります。

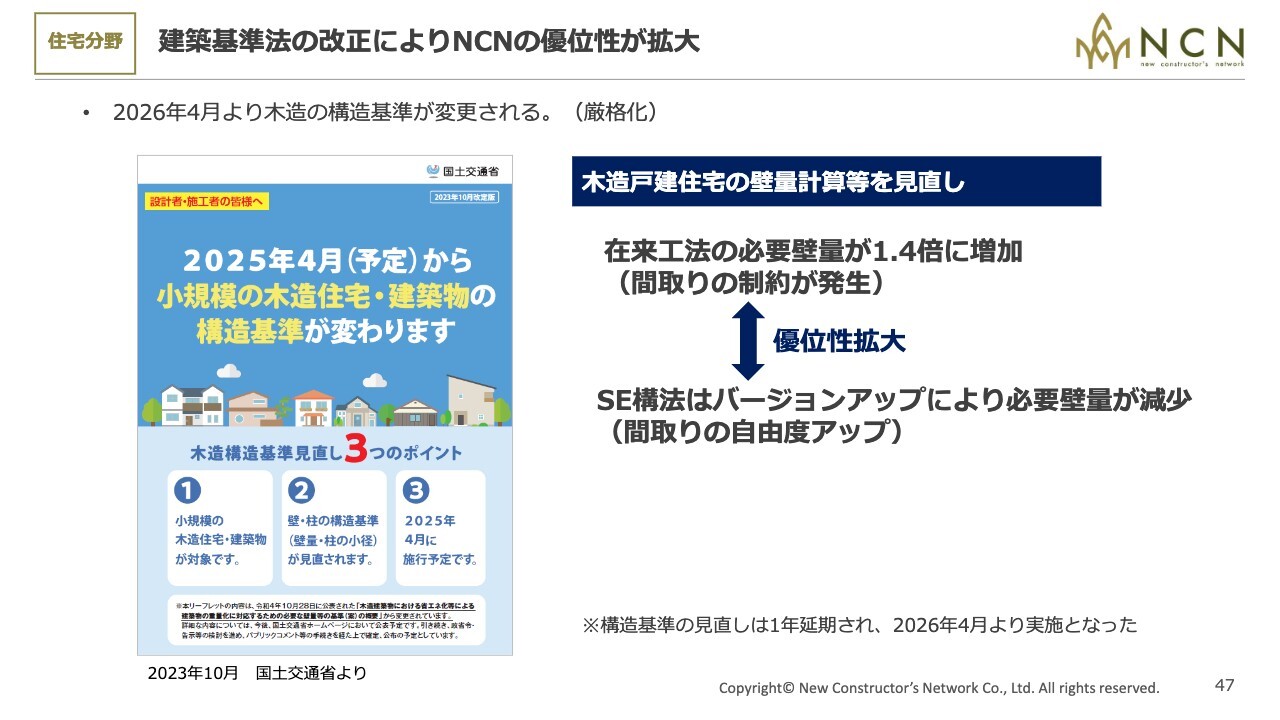

住宅分野 建築基準法の改正によりNCNの優位性が拡大

田鎖:一方で、2026年4月に建築基準法の厳格化が実行されます。今年は確認申請が義務化されましたが、この移行措置が終わって来年4月になると、在来工法や2×4工法に使う壁の基準がより厳しくなります。具体的には、耐震性を上げなければいけないというルールになり、「通常の壁の量から約1.4倍壁を増やしてください」と耐震基準が変更されます。

その中で当社は、在来工法より約4倍強い超高耐力壁「G-BOARD」を開発したことにより、設計の優位性を確保することが可能になりました。

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

田鎖:具体的な違いをスライドでご説明します。例えばスライド左側の写真のような、2×✕4工法や在来工法では、来年4月からは壁をたくさん利用し、窓をふさいでパネルにしなければいけないという設計の制約が出てきます。

多くのハウスメーカーは、「できるだけ明かりを取り入れたい」「広いリビングを取りたい」と思っています。今回新開発し、バージョンアップした「SE構法」であれば、スライド右側の写真のように壁を広く窓にできたり、壁を取り払いリビングとキッチンを一体化することができます。

一見当たり前のことのように見えますが、来年4月の法改正により、スライド右側の写真のような間取りはできなくなります。つまり、在来工法に対して当社の「SE構法」の優位性がアップするということが、今期最大のポイントになります。

Ken:今年4月から建築基準法の改正がすでに始まっているというお話もありました。こちらの影響と足元の現場の状況について教えていただけますか?

田鎖:今年4月の建築基準法の改正は確認申請手続きの改正であり、建物の耐震性や省エネルギーグレードのアップではありません。省エネルギー計算の義務化のため、構造計算出荷数はどんどん増えていますが、構造について耐震性のアップや厳格化は行われないため、さほど大きい変化はありません。

Ken:したがって、この部分に関しては来年4月から大きな変化があり、御社の需要が増えることですね?

田鎖:そのように考えています。今年4月からの改正は確認申請変更のため、営業の現場ではこの夏ぐらいから改正に則った商品を販売しなければなりません。このため、ちょうど今「SE構法」による新商品の開発を、各社と一緒に盛んに取り組んでいるところです。

Ken:この法改正に伴い、登録施工店も伸びやすくなると思うのですが、そのあたりの状況はいかがでしょうか?

田鎖:そちらについては、次のスライドでご説明します。

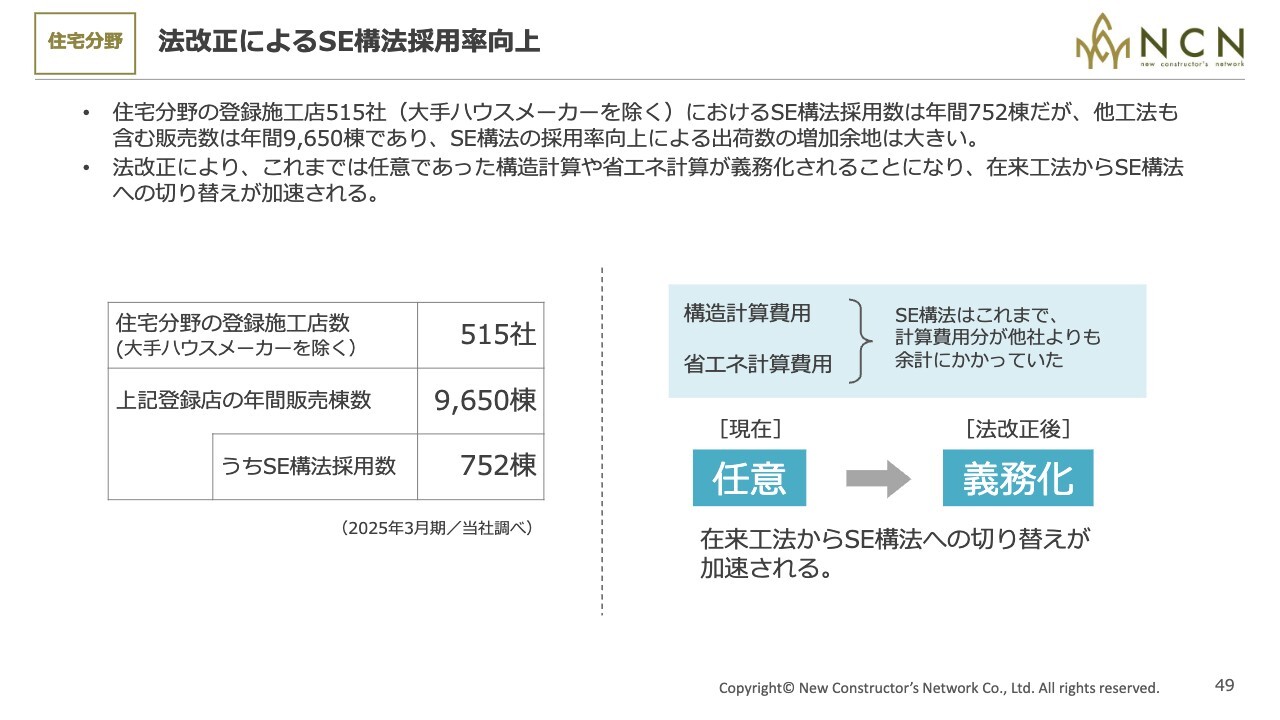

住宅分野 法改正によるSE構法採用率向上

田鎖:全国チェーンの大手ハウスメーカーを除いた登録施工店は515社ありますが、それらの登録施工店の年間販売数は9,650棟、そのうち「SE構法」が752棟となっています。

これまでは費用が安いものについては在来工法や2×4工法をおすすめして、高級なものには「SE構法」を使うという傾向がありました。しかし、これまで任意だった構造計算や省エネ計算が義務化される流れの中で、「SE構法」の採用比率が徐々に上がっています。

Ken:ありがとうございます。売上高についてもうかがいたいのですが、先ほど、法改正により確認手続きが長期化するというお話がありました。これによって、季節性の変化や四半期ごとの売上高の立て方が変わってくるようなことはありますか?

田鎖:そのご質問には、次のスライドでお答えします。

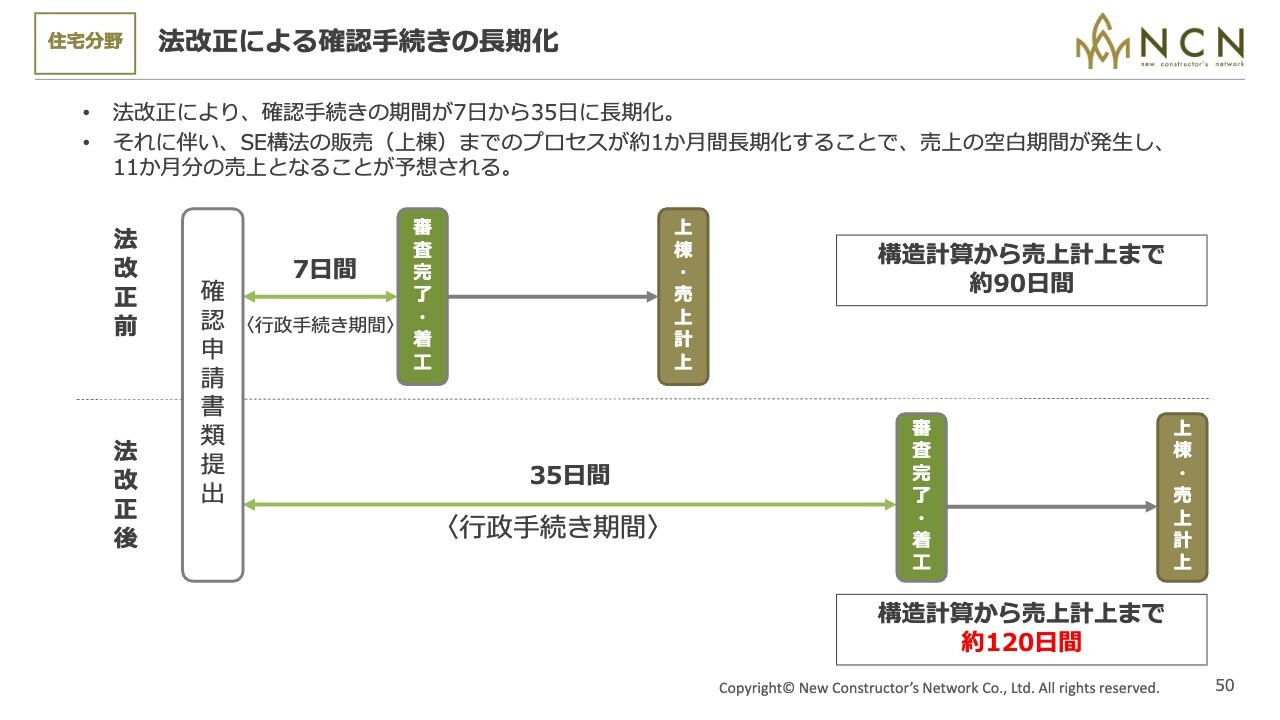

住宅分野 法改正による確認手続きの長期化

田鎖:2025年4月1日から確認申請の手続きが変わりました。3月までは役所での審査では構造計算書を見なかったため、7日間で確認が完了しました。これは、構造という一番難しいところを審査する必要がなかったためです。しかし、4月からは構造の中身も審査しなければいけないため、確認手続きに35日間かかります。

我々は構造を十分にチェックしていただきたいと思っているので、法改正自体は非常にありがたいのですが、着工までに余分に30日かかってしまうため、4月、5月に関しては確認手続きの時間が長くなります。そのため1年間のうち11ヶ月分しか使えなくなる、つまり4月から5月、6月ぐらいまで、実際の材料の出荷が大幅に減ると予測しています。つまり、第1四半期は大きな伸びは期待できないということです。

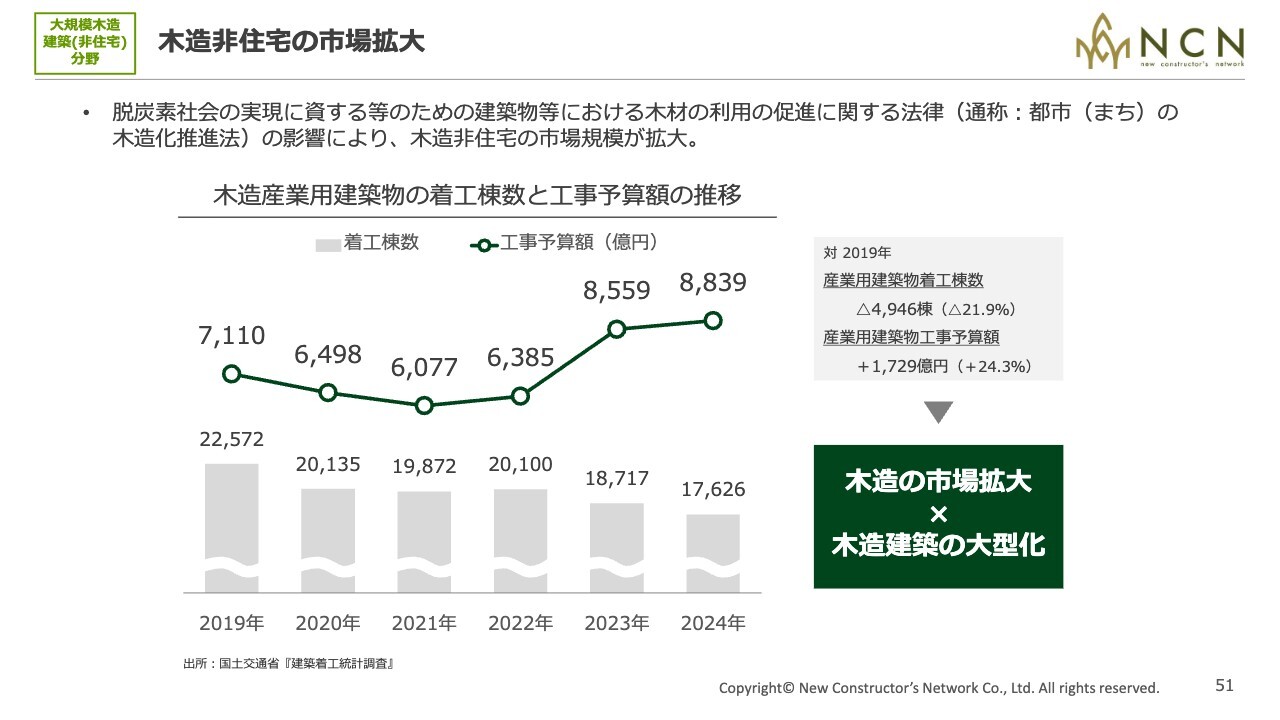

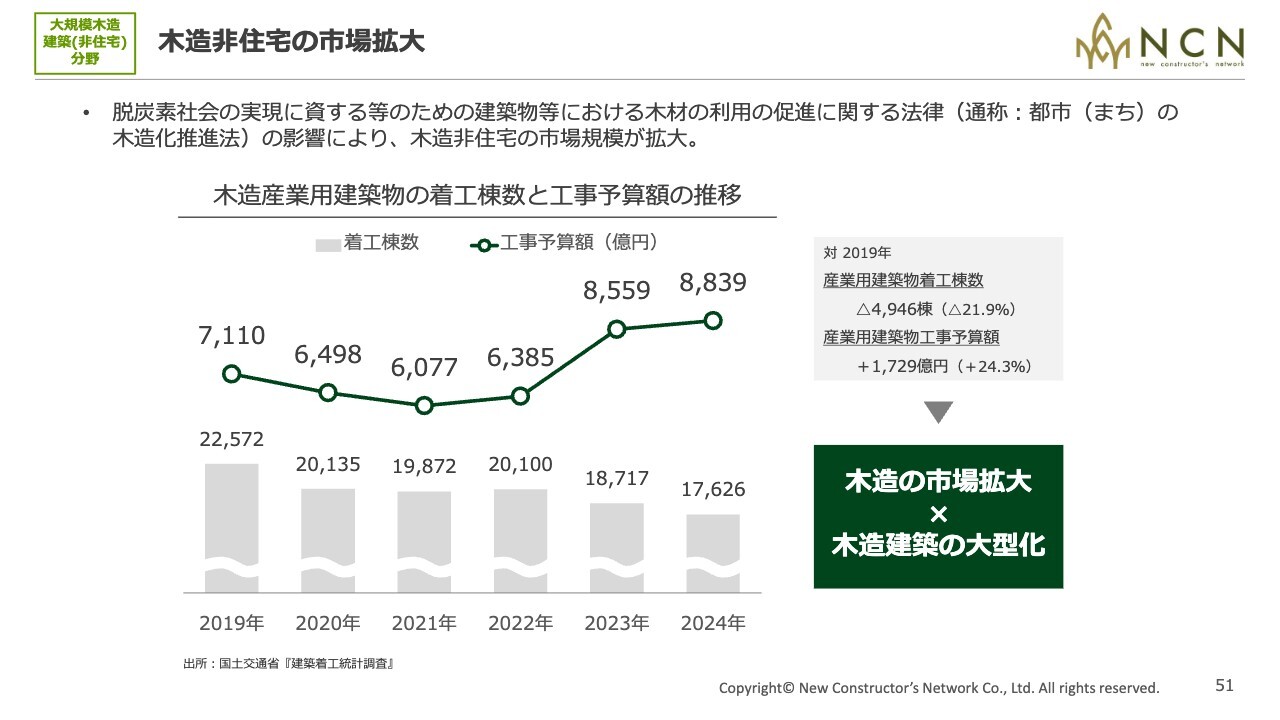

大規模木造建築(非住宅)分野 木造非住宅の市場拡大

田鎖:続いて、大規模木造建築(非住宅)分野です。スライドのグラフのとおり、国内のマーケット規模は順調に拡大しています。実際に着工している棟数は減っているにもかかわらずマーケット規模が拡大しているということは、より大きい建物が木造化しているということを表しています。

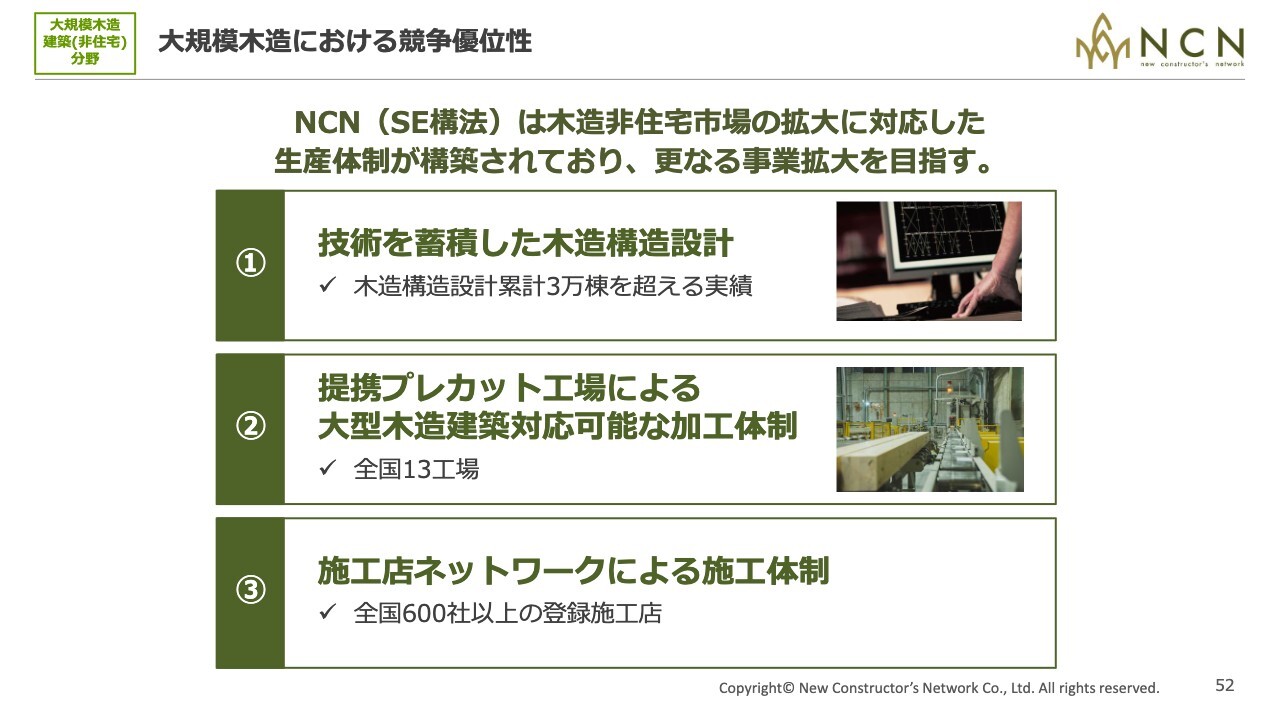

大規模木造建築(非住宅)分野 大規模木造における競争優位性

田鎖:そのような中で当社では、技術を蓄積した木造構造の設計を大規模木造建築にも利用していきます。ただし、大規模木造建築を確保するには、加工工場においても大きな機械が必要になります。このため、現在設備の拡充を行っています。

また施工する際にも、住宅を施工する大工だけではなく、大きな重機や設備を持つ工務店のネットワークが必要になります。

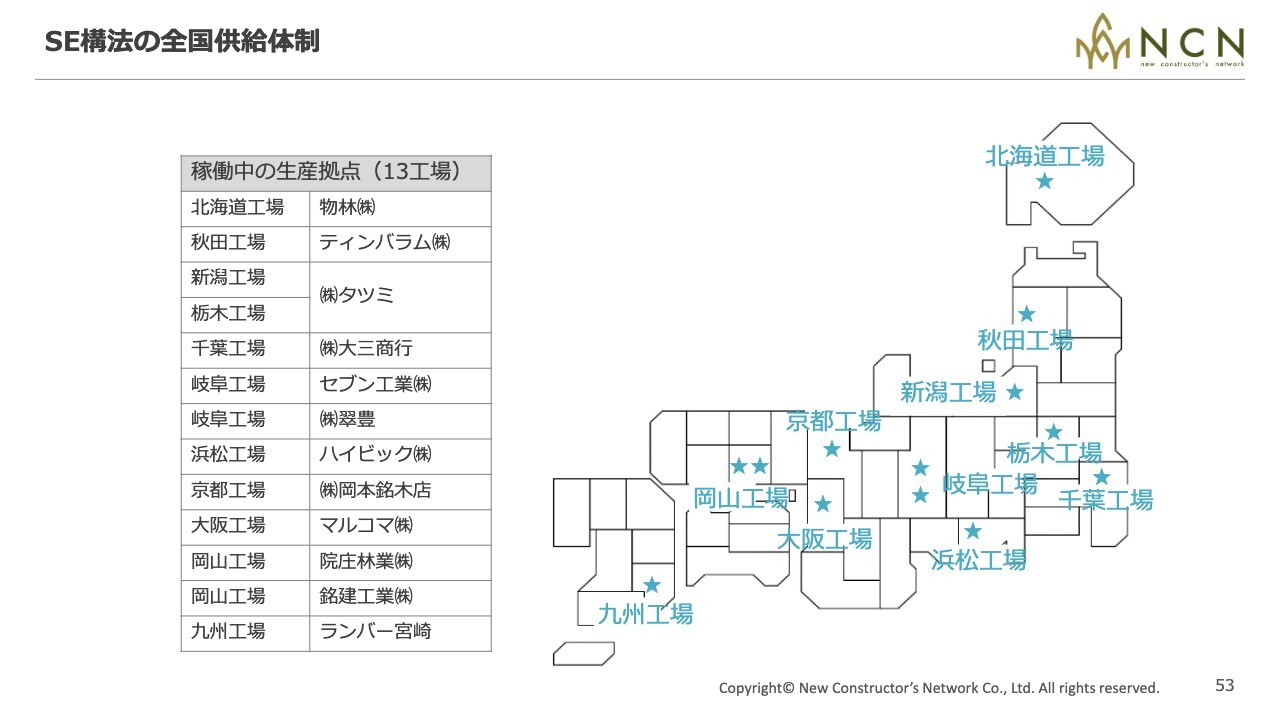

SE構法の全国供給体制

田鎖:これに対して当社は、毎年少しずつではありますが大きな建物や特殊な加工ができる工場との連携を進めています。スライドの図のとおり、全国に供給網の拡大を順次図っており、今期も拡大予定です。

SE構法Ver.3で鉄骨マーケットを獲得

田鎖:今回開発した新たな超高耐力壁を持つ「SE構法Ver.3」では、高さも6メートルまで、そして従来の木造では使っていなかった360ミリ角という大きな柱もご用意しました。このような加工ができる工場をどんどん作ることによって、キャパシティを拡大していこうと考えています。

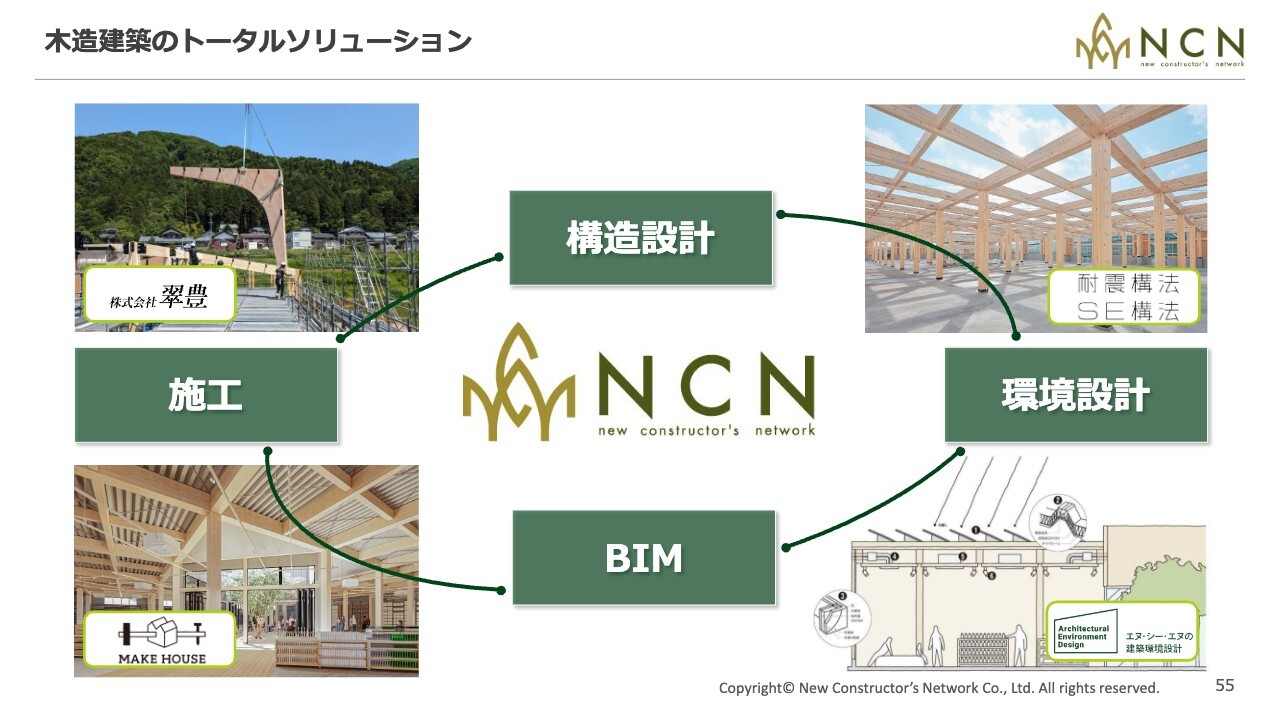

木造建築のトータルソリューション

田鎖:「SE構法」だけでなく、構造設計、省エネ設計、3DCADデータ、そして翠豊のような特殊加工ができる会社を利用して、トータルソリューションとして展開していく予定です。

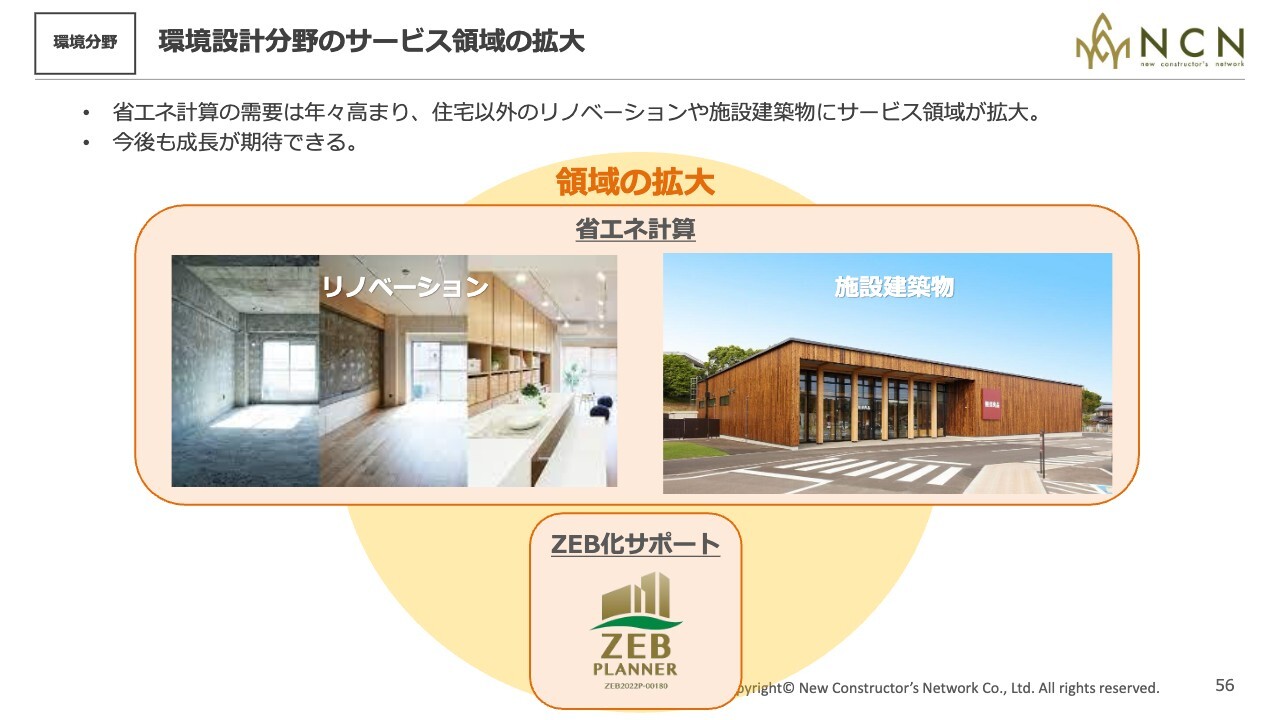

環境分野 環境設計分野のサービス領域の拡大

田鎖:環境設計分野においては、サービス領域をリノベーションや施設建築物に積極的に拡大していきます。

環境分野 法改正による需要拡大に伴うサービス領域の拡大

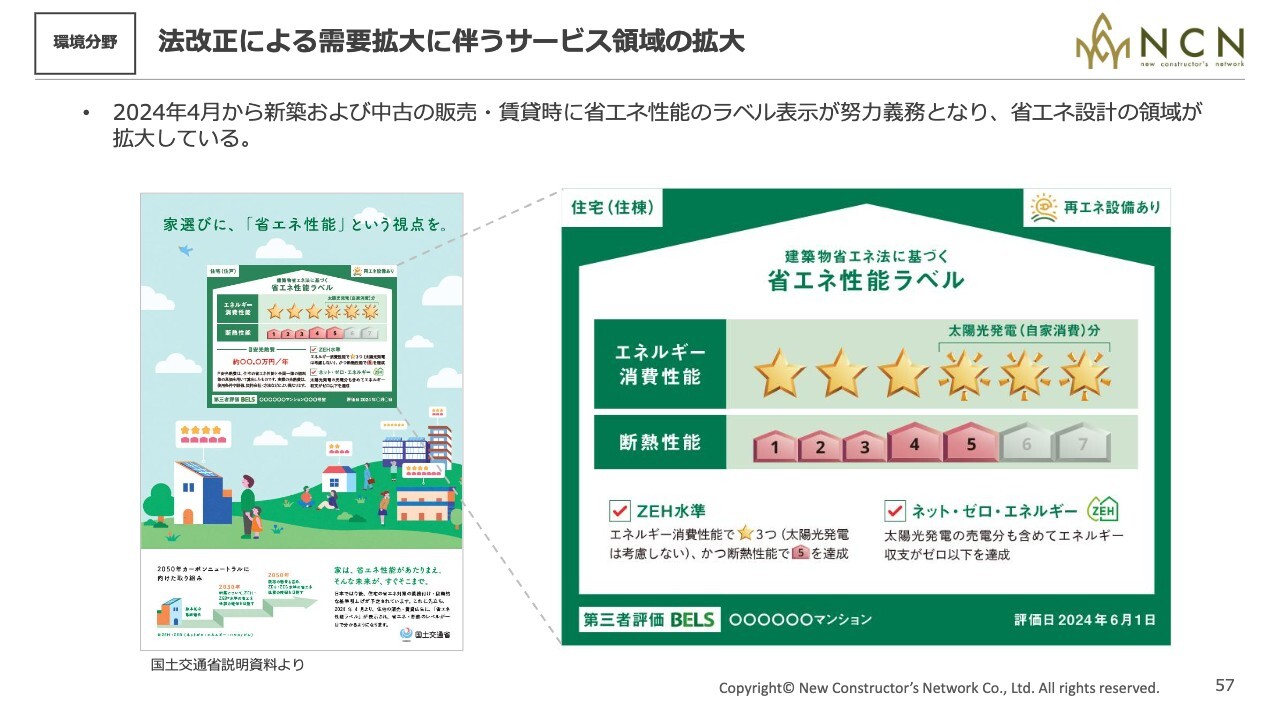

田鎖:先ほど省エネルギーの補助金等についてお話ししましたが、中古住宅においても、スライドのような「省エネ性能ラベル」表示ができるようになりました。

中古マンションでは、実際の断熱性能や省エネルギー性能がどのぐらいになるかわかりませんでしたが、4月からの「省エネ性能ラベル」表示により、中古住宅においても事業拡大のチャンスになると考えています。

環境の変化にいち早く対応し、成長を継続

田鎖:当社は、建設業界を取り巻く建築基準法の厳格化や、脱炭素社会・SDGsに対するサポートやアプローチ、デジタル化・AI化を通じて、業界の課題をいち早く解決するプラットフォームとなっていくことで、成長を確保したいと考えています。

木造の課題を解決する建築プラットフォーム

田鎖:この一つひとつの技術について個々に運営する会社はあるかもしれませんが、トータルでサポートできるプラットフォームというビジネスモデルは、他にはないものであると確信しています。

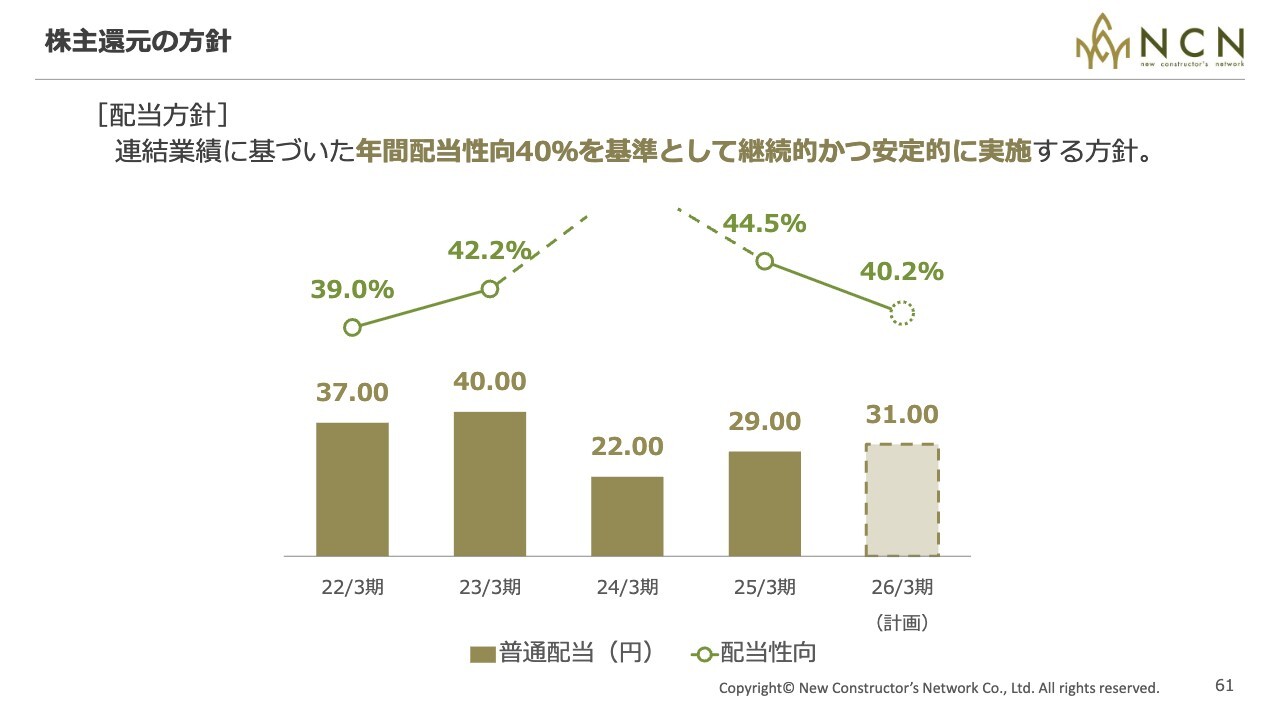

株主還元の方針

田鎖:最後に、株主さまへの還元方針です。当社は上場以来、配当性向を40パーセントと定め、業績予想に対して40パーセントの配当性向を常に示しています。ただし2024年3月期は、特殊事情によって少し利益が大きく減ってしまったにもかかわらず、発表どおりの金額を配当した関係で、40パーセントを大きく超えた配当性向になりました。

2025年3月期も予定どおり29円の配当を発表しています。今期の配当についても31円とし、40パーセントの配当性向を安定的に実施する方針です。

日本の家を100%耐震に。

田鎖:日本の家を100パーセント耐震化して、より良い環境を作るために邁進していきます。どうぞよろしくお願いします。

質疑応答:木造非住宅の工事予算額について

Ken:木造非住宅の市場拡大について、工事予算額が大きくなっているというご説明があったと思います。2022年に6,385億円だったものが2023年には8,559億円と、一気に2,000億円ぐらい伸びています。やはり大型化という要因もあると思いますが

新着ログ

「サービス業」のログ