SaaS企業はどのような視点で市場から評価されているのか 売上規模・成長率・利益率の現状と今後の戦略動向

SaaS企業はどのような視点で市場から評価されているのか

ぽこしー氏:次に、SaaS企業がどのような視点で市場から評価されているのか見ていきましょう。

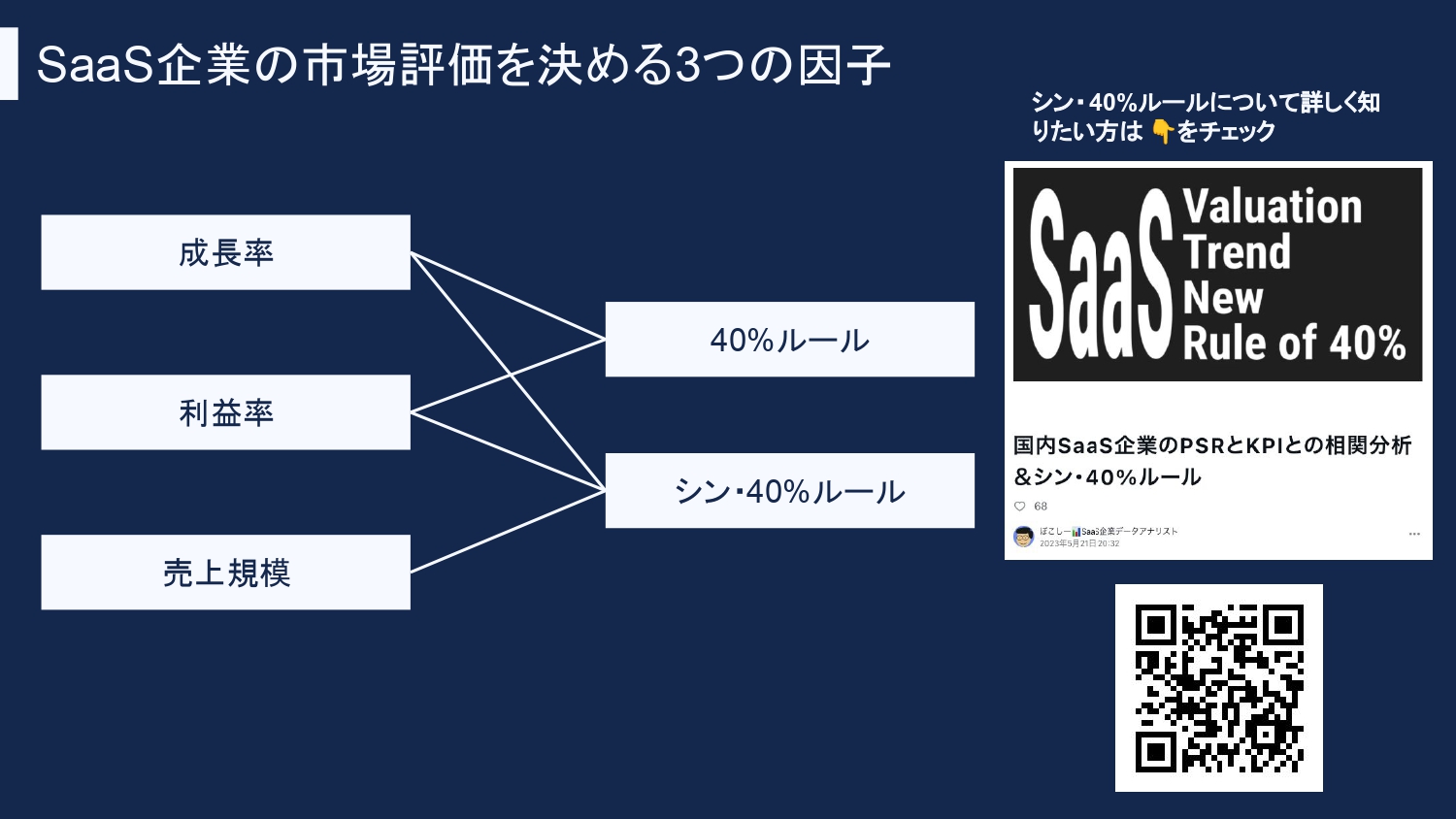

SaaS企業の市場からの評価の善し悪しというのは、一般的に売上成長率と利益率に相関するといわれています。この売上成長率と利益率の合計値が40パーセント以上のSaaS企業が優良とされていて、この経験則のことを“40パーセントルール”と呼んでいます。

直近のSaaS市場評価を予測するには、この成長率と利益率だけでは不十分で、私が提唱している“シン・40パーセントルール”では、こちらの売上規模も考慮したものになっています。売上規模も考慮することで、SaaS企業の市場評価をよりフィットして予測しやすくなります。もし“シン・40パーセントルール”について詳しく知りたい方は、私のノートをぜひご覧いただければと思います。

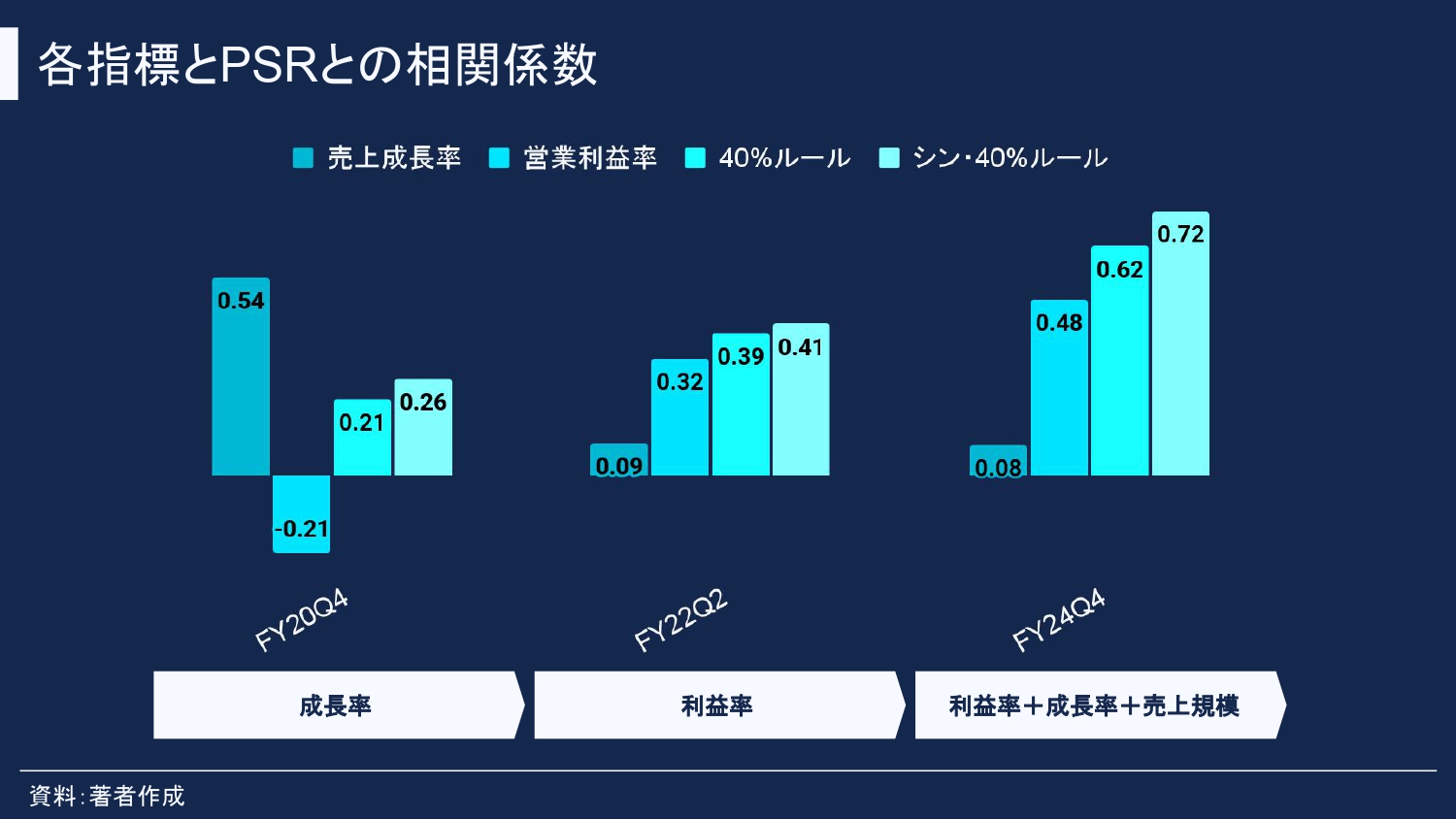

(スライドを示して)こちらのグラフは、SaaS企業の各指標とPSRとの相関係数を年別に並べたものになります。PSRというのは、すでにみなさんご存知だとは思うんですけれども、売上あたりの時価総額で、PSRが高い企業ほど市場からの評価が高いと解釈できます。

グラフを見てみると、コロナ禍の2020年では成長率とPSRとの間に強い相関関係があって、成長率の高いSaaS企業のほうがより評価されている時代でした。逆に営業利益率とPSRとの間には、負の相関関係があり、利益はとにかく赤字でも成長率の高い企業のほうが評価されていたことがわかります。

時は過ぎ、コロナ需要が落ち着いてきた2020年、2022年からは、成長率とPSRとの間では相関はなくなってしまい、一般的な市場のように利益をきちんと出しているSaaS企業が評価されるようになりました。

最後に1番右のグラフを見ると、直近の市場は利益率と成長率、それと売上規模がバランスよく高いSaaS企業のPSRが高くて、市場から評価されています。

国内のSaaS市場は成長市場ではまだありますが、一定成熟してきた感もあるので、この傾向はしばらく続くのではないかと予想しています。そのため、SaaS企業を評価する時は、売上規模や成長率、利益率の3つのバランスを見ていただくのが良いかなと思っています。

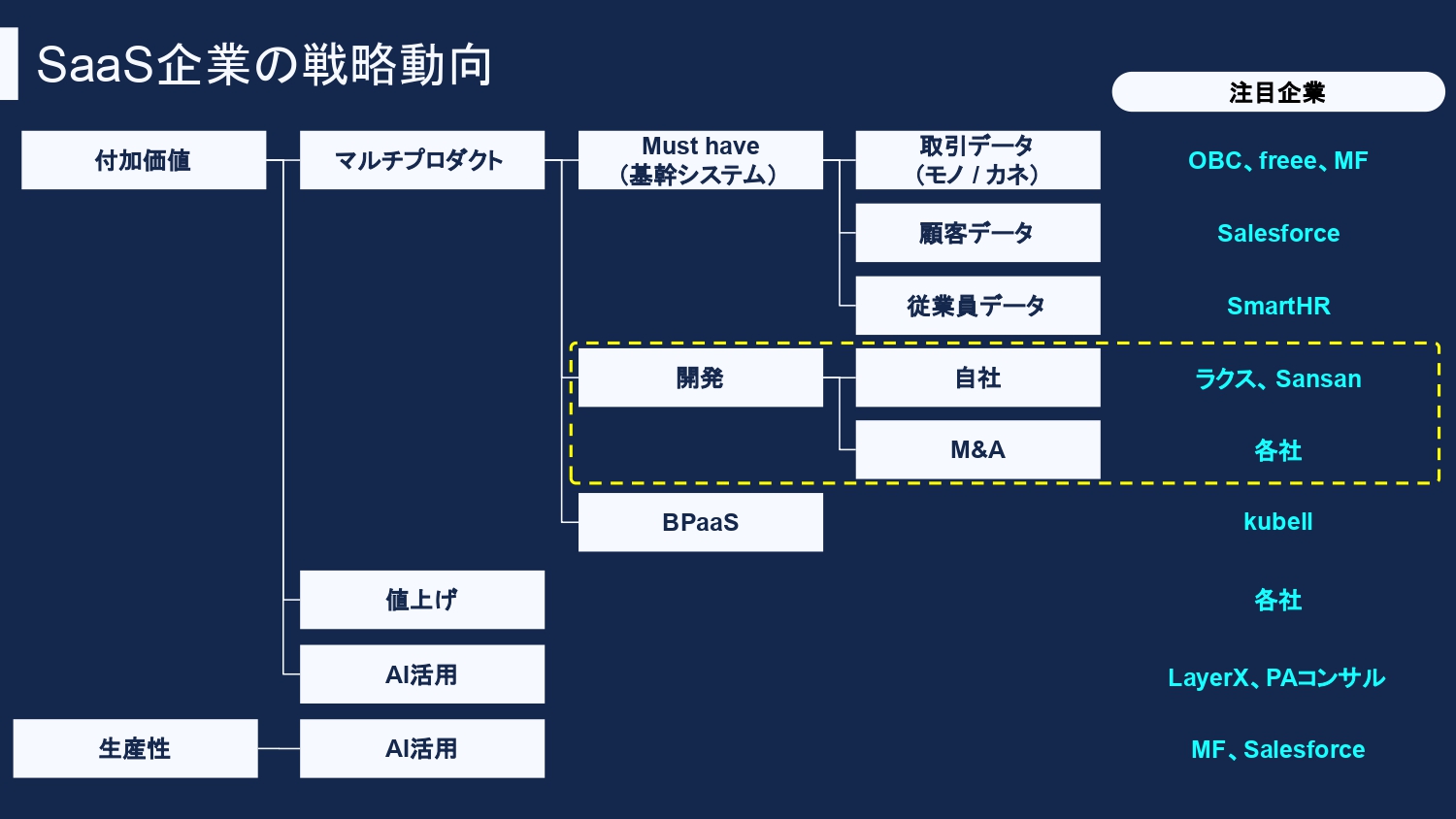

SaaS企業の戦略動向について

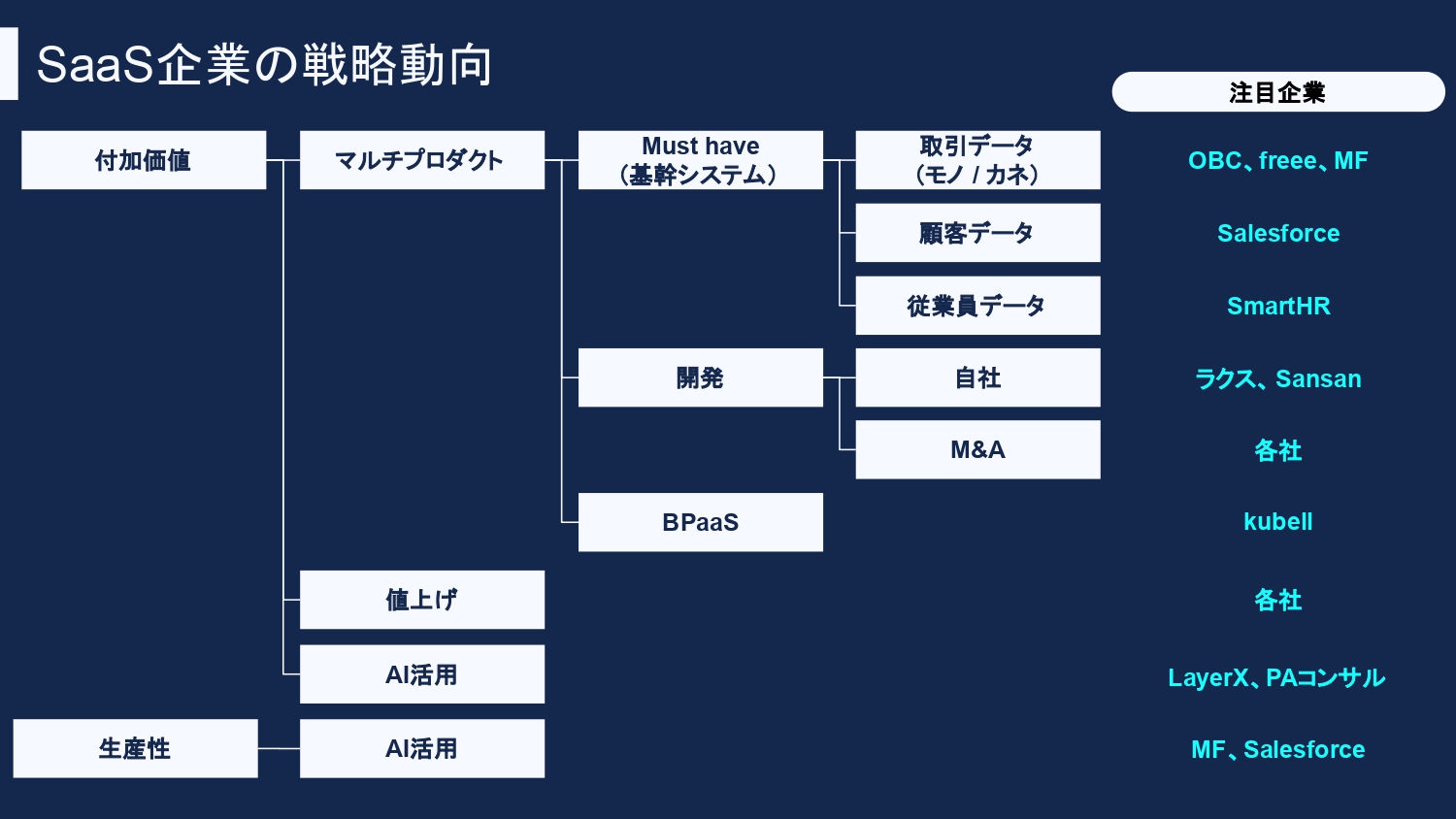

最後に、SaaS企業の戦略動向について具体的な企業例も併せてご紹介して終わりたいと思います。

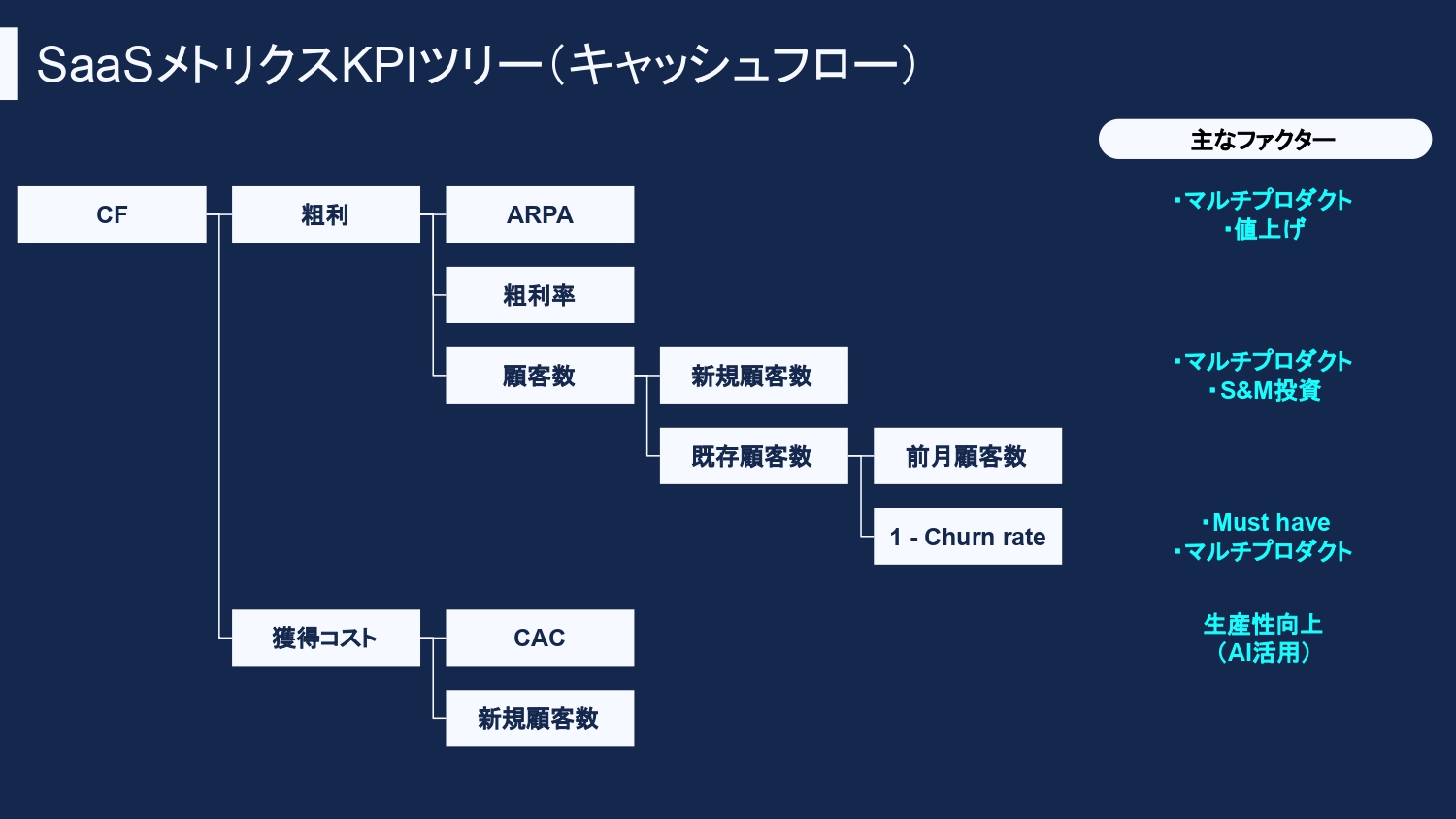

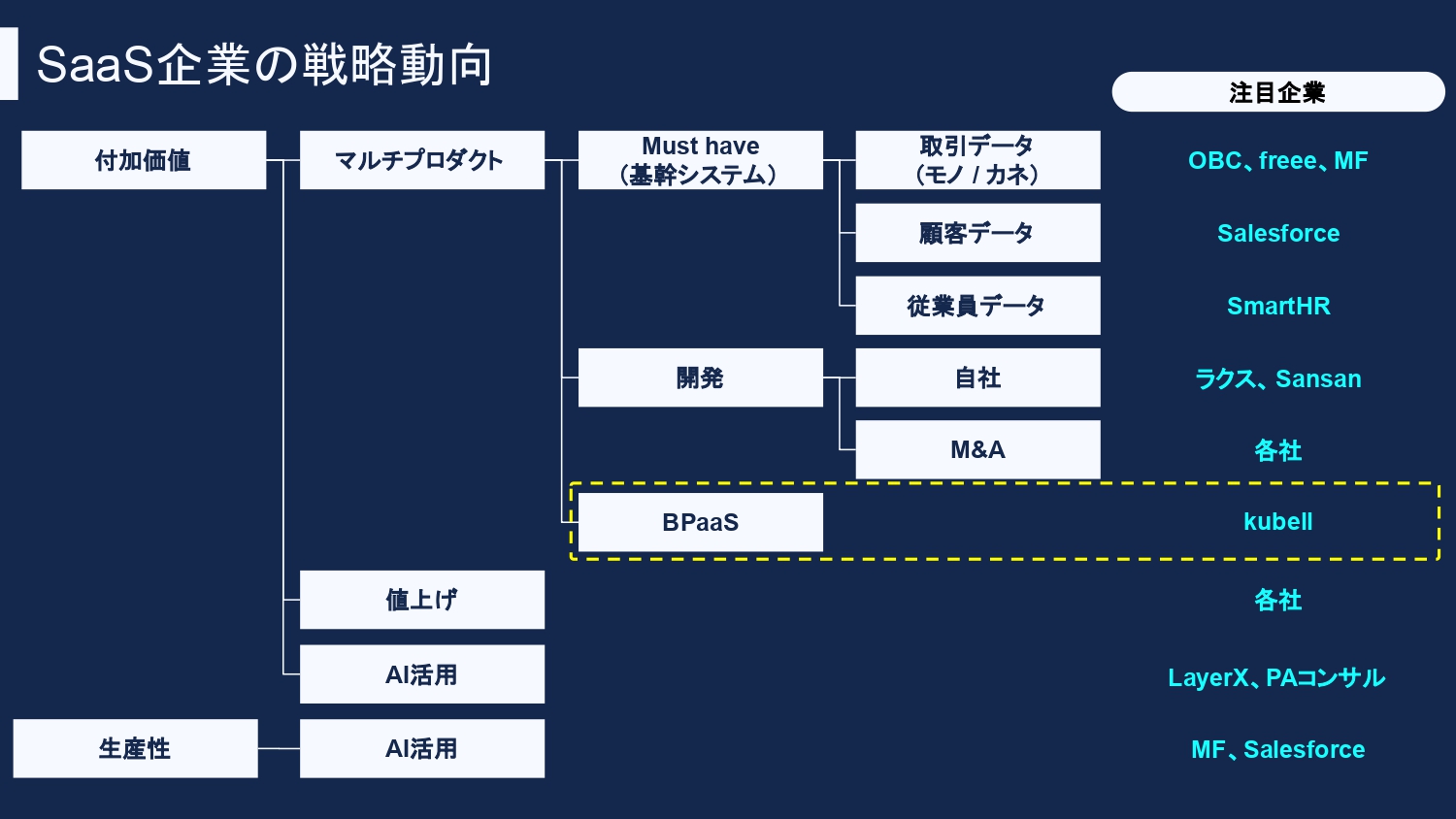

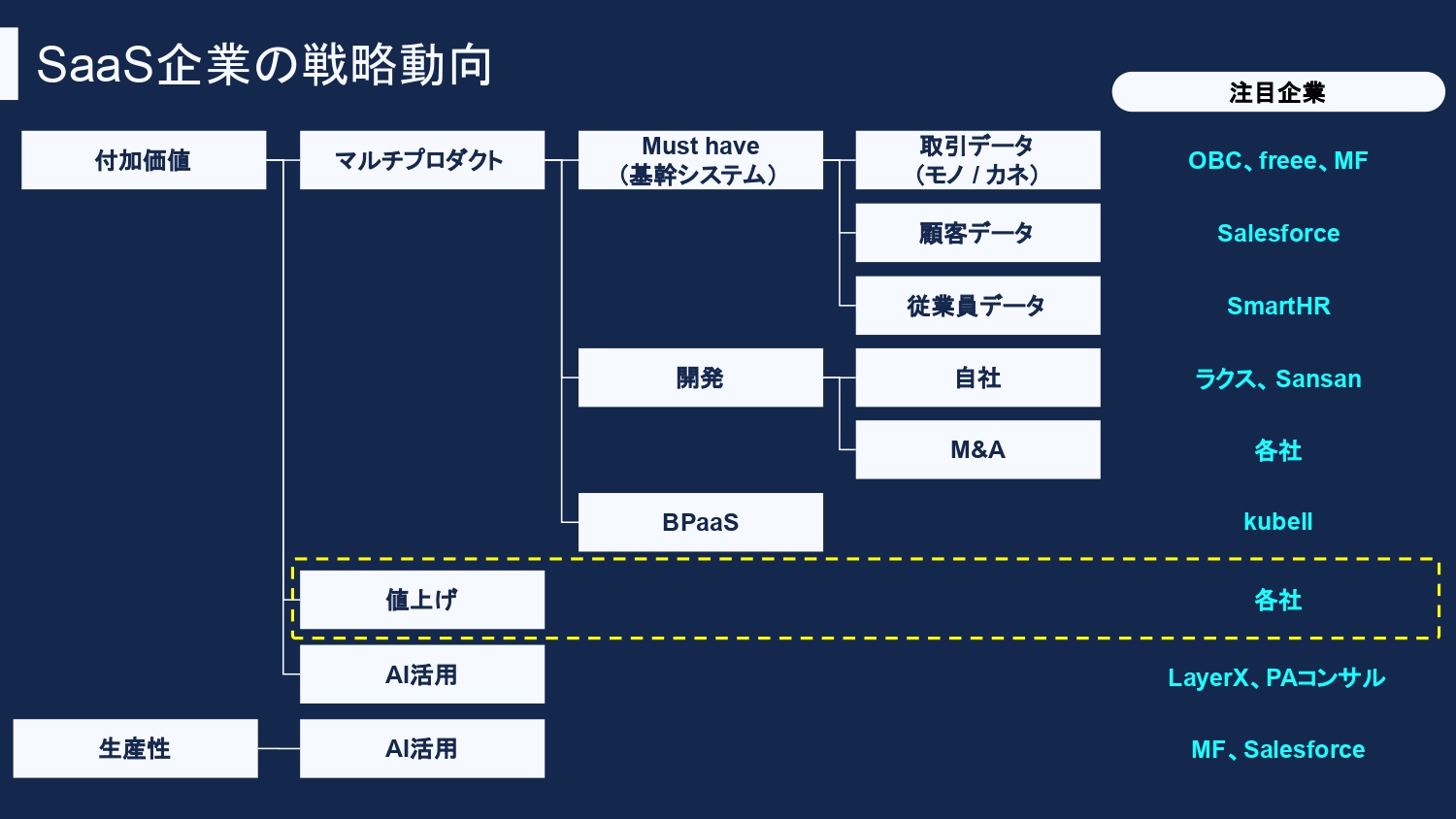

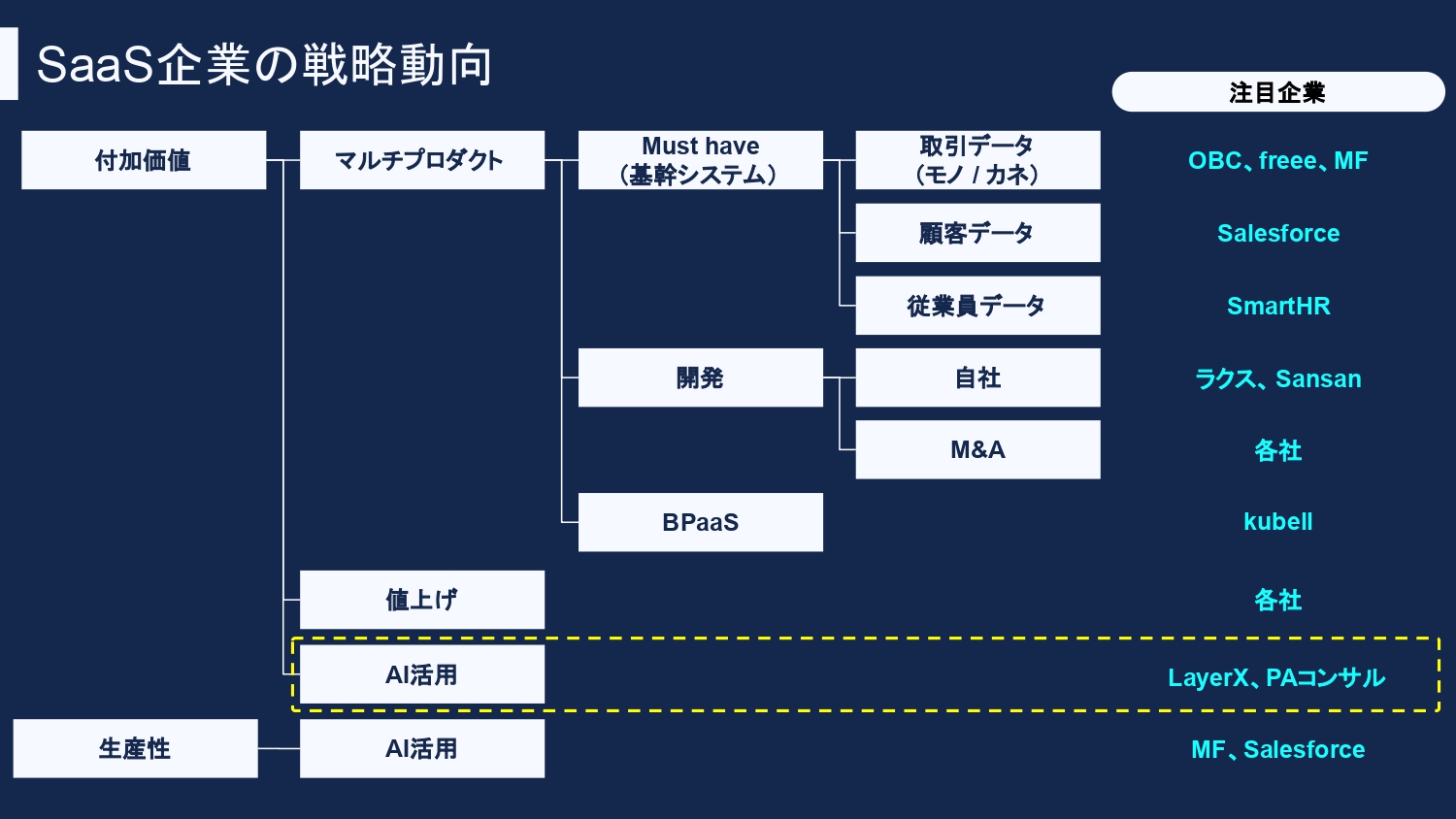

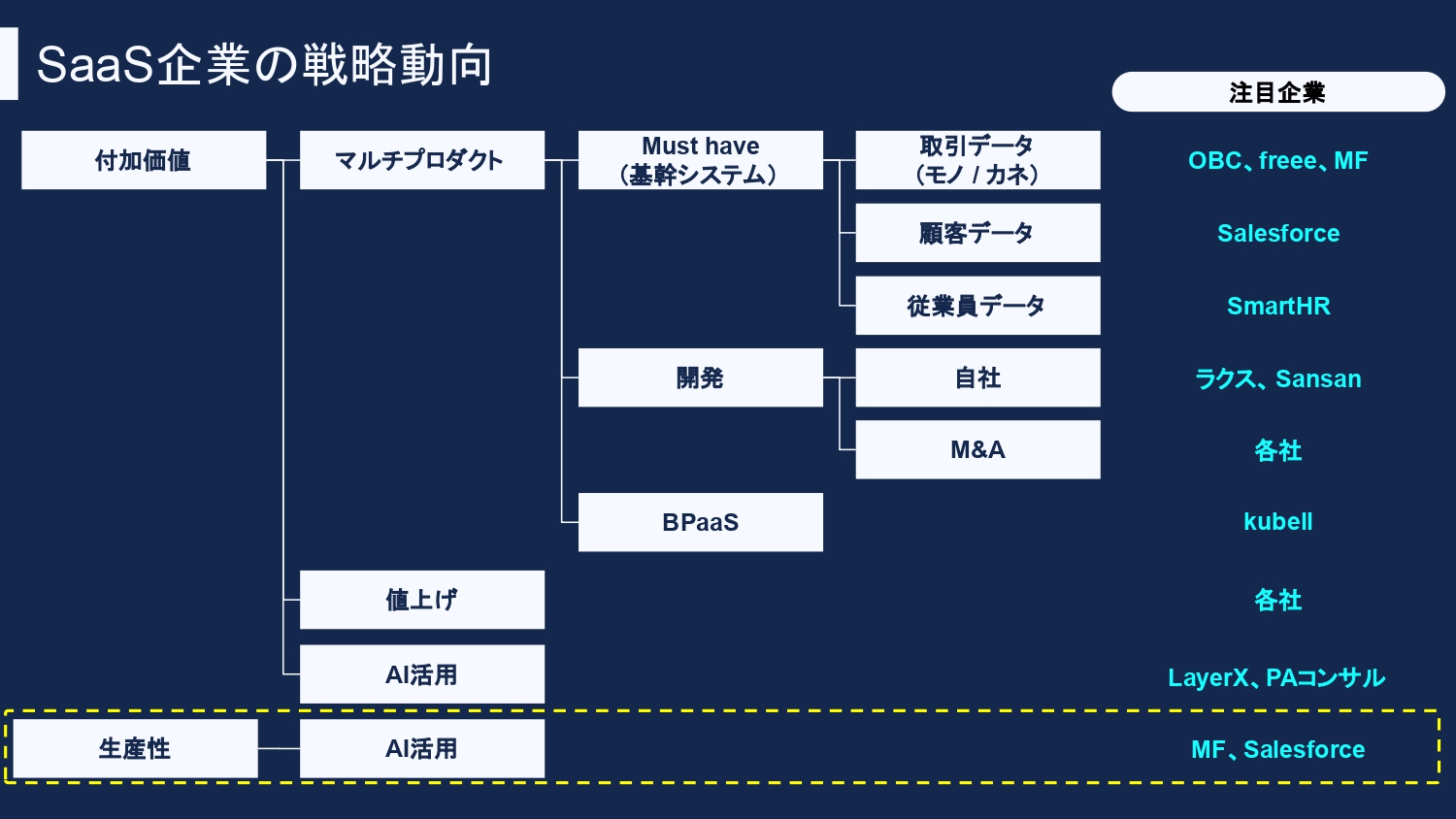

SaaS企業の戦略動向をKPIツリーで分解して整理すると、ARPAの向上や新規顧客数の増加、利用継続率の向上、顧客獲得単価の低減が主な対象指標と考えられます。そして、それらの指標を動かしうるファクターとしては、マルチプロダクト化や値上げ、それ以外だとセールス&マーケティング投資、AI活用による生産性向上が挙げられます。

特にマルチプロダクト化は、クロスセルによるARPAの向上であったり、新規の市場開拓による新規顧客数の増加や継続率の向上など、さまざまな指標にとって良い効果をもたらすので、SaaS企業の王道戦略になっています。

前のスライドで挙げたSaaS企業の戦略の具体例として、それぞれ注目企業の動向を簡単にご紹介したいと思います。

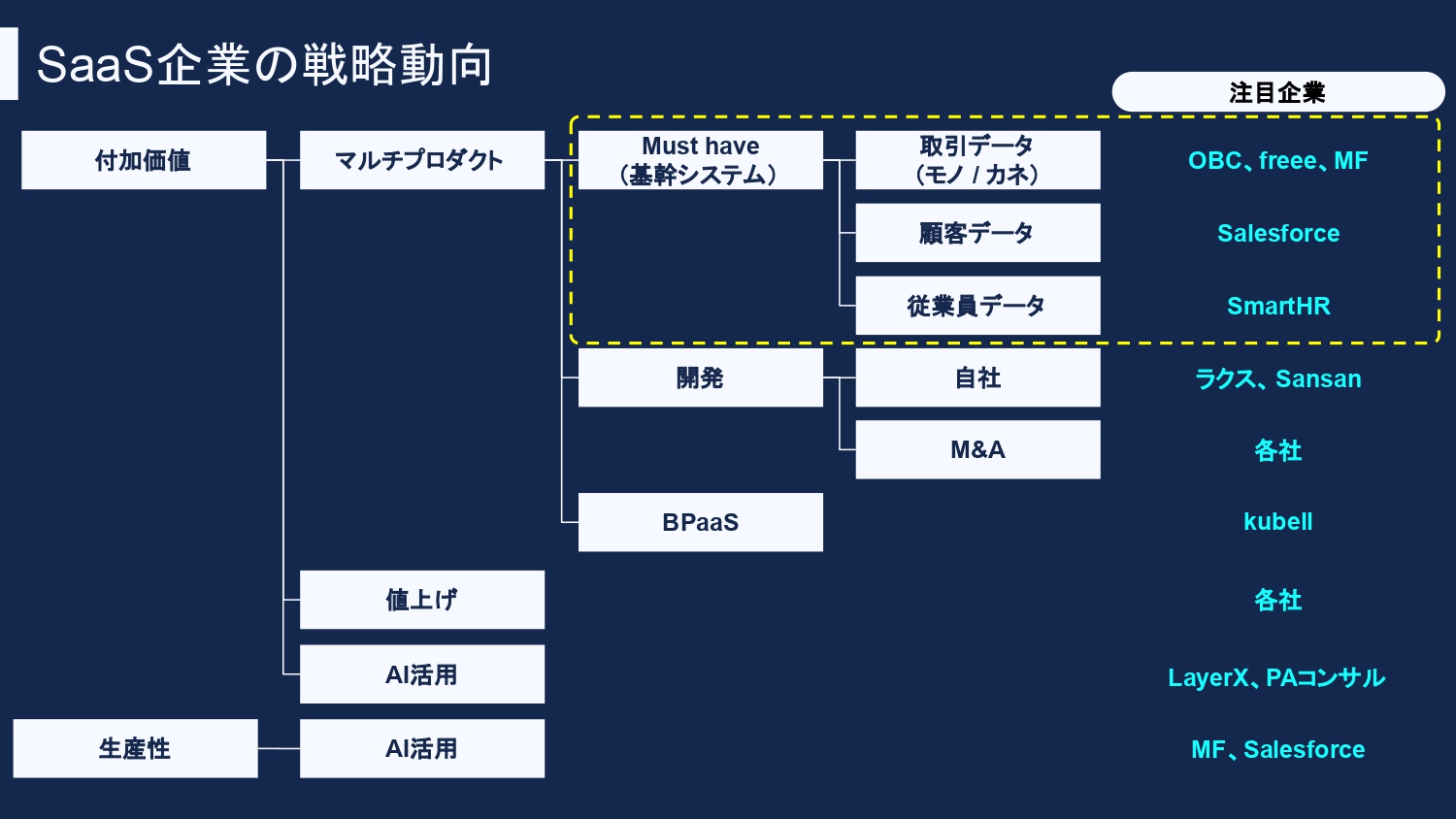

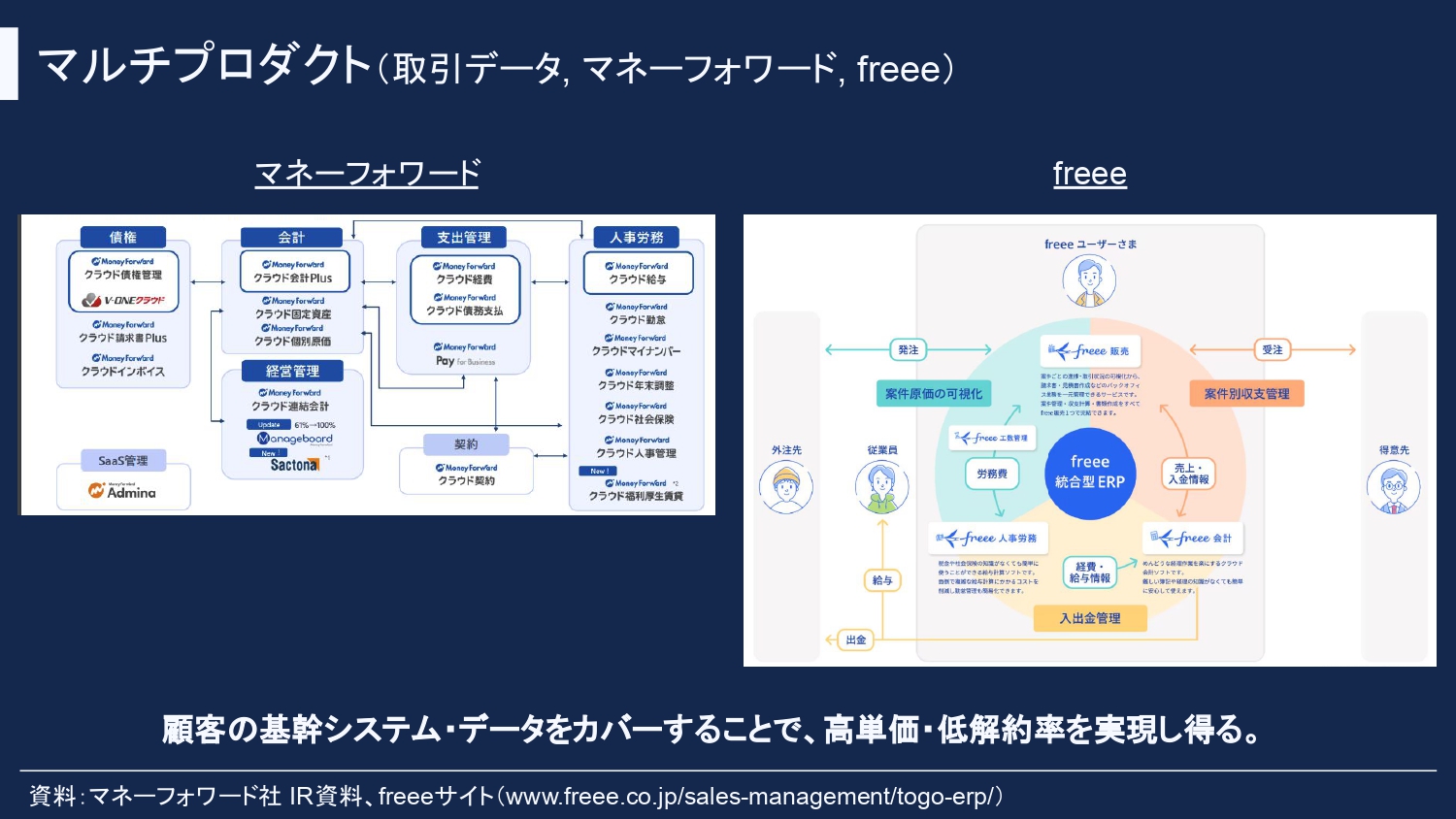

まず1番上の「基幹システムとは」をご紹介したいと思いますが、基幹システムとは企業の生産や販売、会計、人事などの基幹業務を管理するシステムで、事業を運営する上で欠かすことができません。

そのため、基幹システムを抑えたSaaSは解約しにくく、価格交渉力を一般的に持っています。また、顧客の基幹となるデータを取り扱うことになるので、他の業務プロセスとデータを繋げることで、顧客にとってより利便性の高いサービスを提供できる可能性も秘めています。

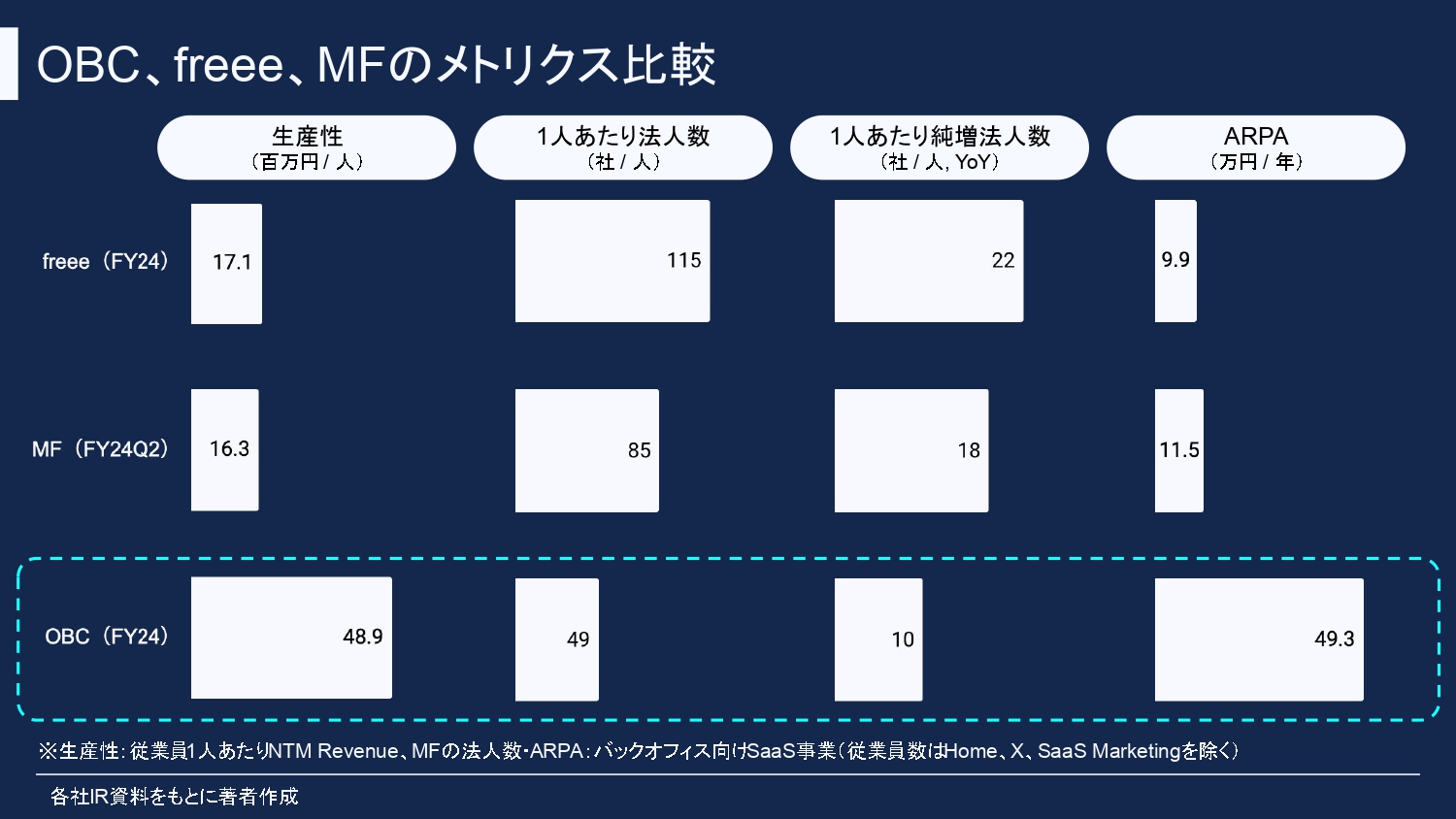

この領域を制している注目企業としては、OBCといって、オービックビジネスコンサルタントやフリー、マネーフォワード、それ以外ですとセールスフォース、SmartHRなどが挙げられます。

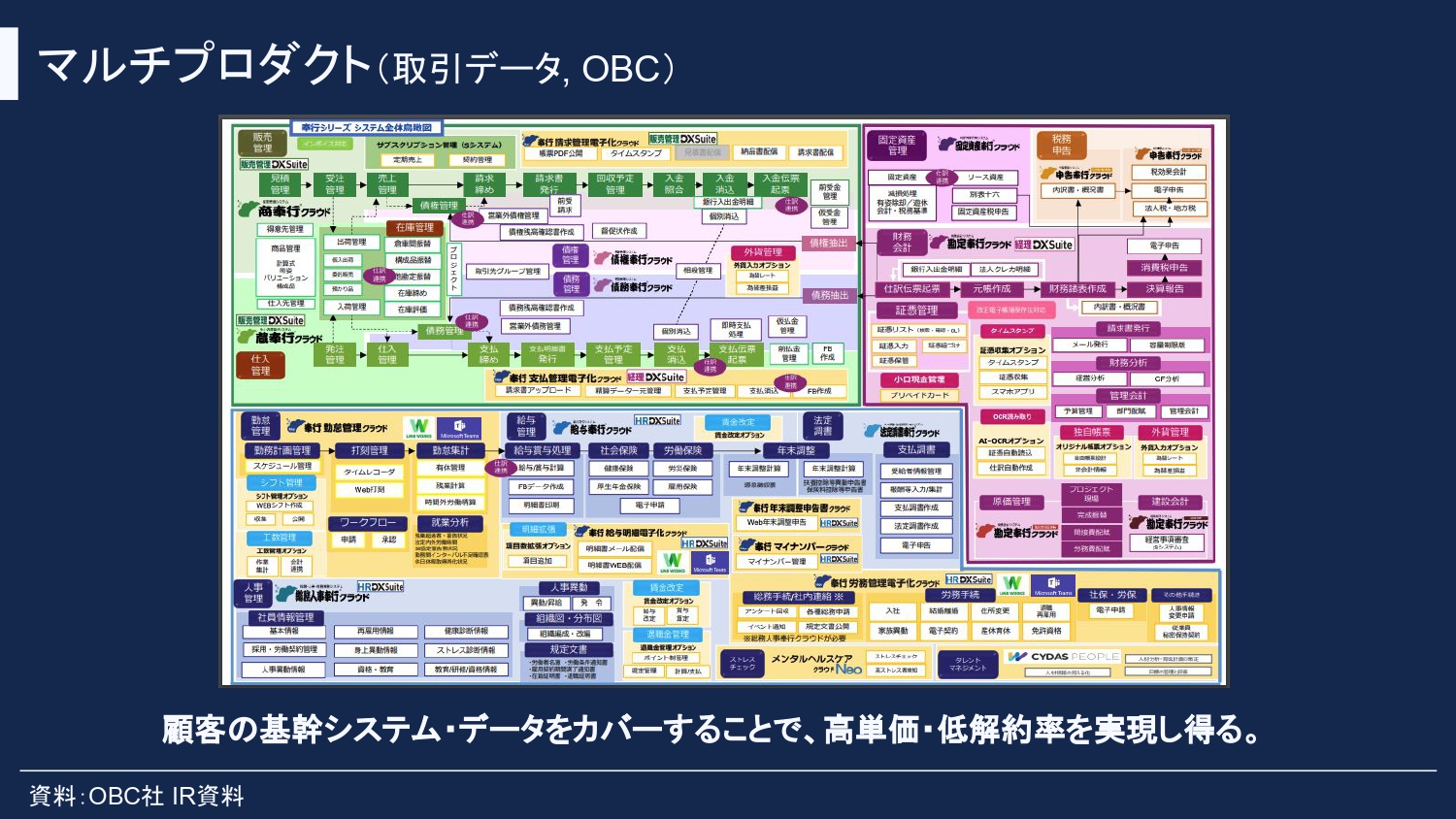

まずは、オービックビジネスコンサルタントについて見てみましょう。

オービックビジネスコンサルタントは、歴史の長い会社で、販売管理から会計や人事労務まで、非常に幅広い基幹システムやデータをカバーしています。そのため、一度導入すると顧客はなかなか他の競合SaaSへの乗り換えが難しくなって、オービックビジネスコンサルタントが価格交渉力を非常に持つことになります。そのため、オービックビジネスコンサルタントは高単価かつ低い解約率を実現しています。

(スライドを示して)こちらにERPSaaSの競合であるフリーやマネーフォワードと、生産性であったり顧客単価を比較しているグラフを示していますが、オービック以外のフリーやマネーフォワードと比較しても、オービックビジネスコンサルタントは非常に高い生産性とARPAを実現しています。

一方、マネーフォワードやフリーも、オービックより後発でありながらも、開発投資に非常に力を入れていて、会計や人事労務などすごい勢いでサービスをリリースしていて、カバー領域も広げています。今はまだオービックビジネスコンサルタントが先行していますが、マネーフォワードやフリーの今後の追い上げによってはオービックビジネスコンサルタントも安泰ではないので、今後3社の動向は注目したいと思っています。

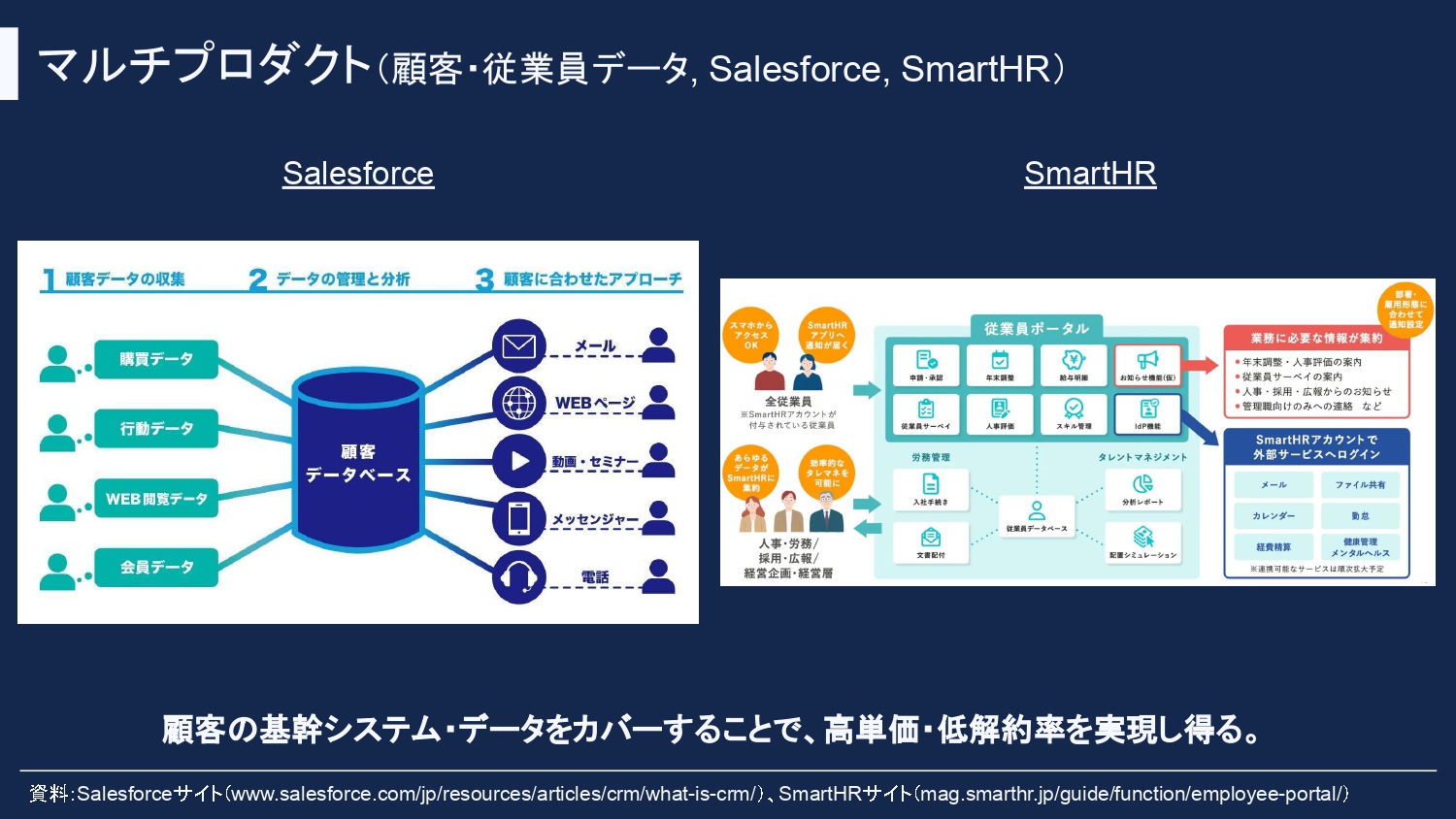

一方で、CRMといった顧客管理SaaSや、人事労務領域のSaaSとしても業界から注目されているのが、セールスフォースとSmartHRになります。セールスフォースやSmartHRは、それぞれ顧客データや従業員データを押さえていて、これらのデータを使ったマルチプロダクト展開にも注目しています。例えば、SmartHRだと、従業員データを使うことで企業のIT管理ツールのID管理を簡単に行えるサービスを最近リリースしていたりします。

次にマルチプロダクト化を進める方法については、自社リソースを使って開発するパターンと、M&Aによって社外から手に入れるパターンがあります。根幹となるシステムは自社リソースを使って開発し、周辺領域のSaaSプロダクトはM&Aによって手に入れるといったように、ハイブリッドでマルチプロダクト化を進めるケースが多いといわれています。それぞれの事例を見ていきましょう。

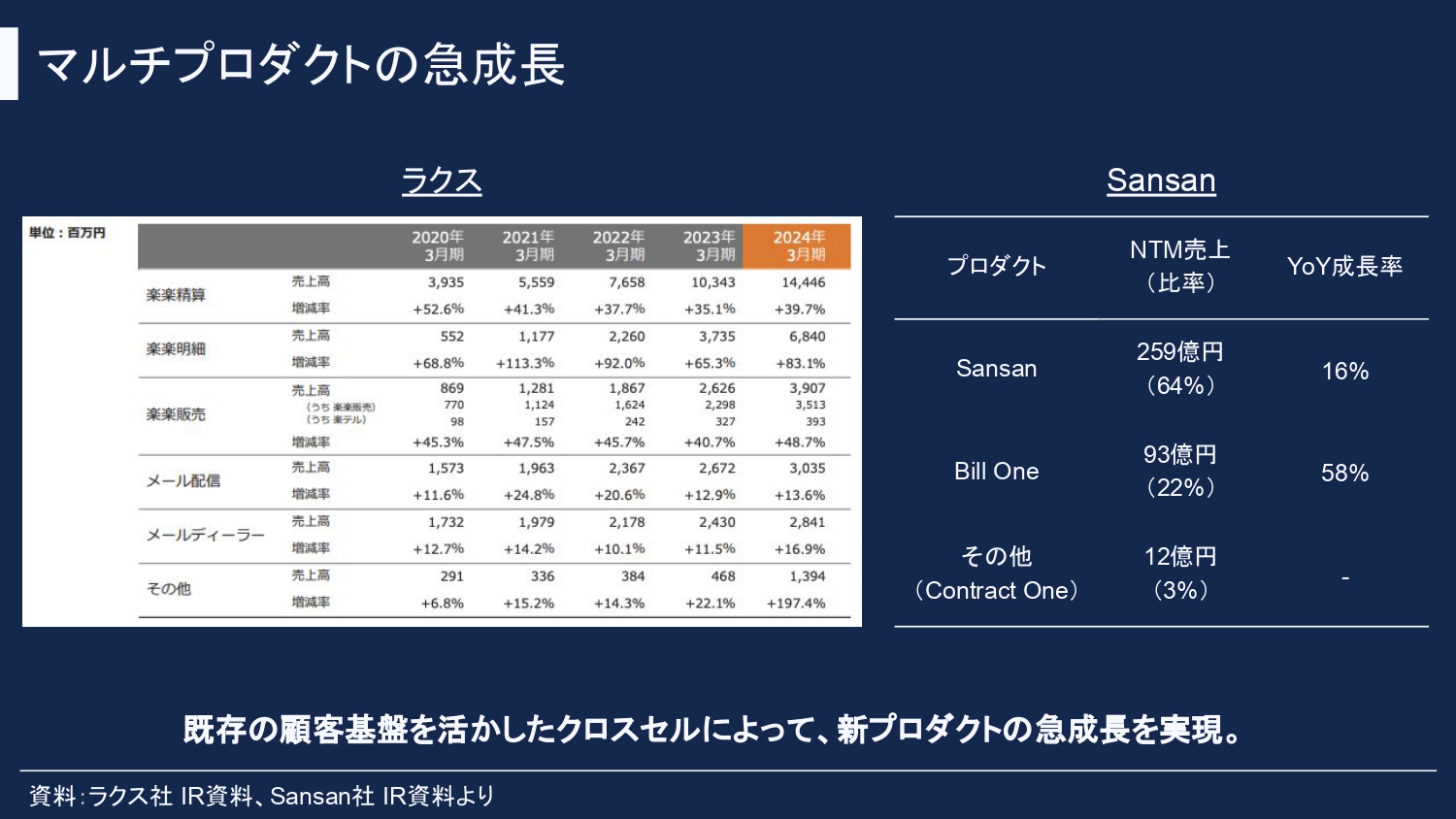

(スライドを示して)こちらにラクスのプロダクト別の売上高であったり成長率を示しています。ラクスは経費精算SaaSの「楽楽精算」を現在主力としていますが、「楽楽明細」や「楽楽販売」など他のSaaSプロダクトも急成長させています。一方で、右側のSansanは新規プロダクトである請求書受領SaaSである「Bill One」を非常に急成長させていて、Sansanの事業の柱となっています。

この2社に共通しているのが、既存事業で成長させてきた顧客基盤に対して、新規プロダクトをうまくクロスセルさせている点です。顧客基盤がすでにあるからこそ、次のプロダクトを急成長させられるので、マルチプロダクトを掲げている企業については、既存事業で気づいた顧客基盤が十分にあるのかという点もチェックできると良いかなというふうに思っています。

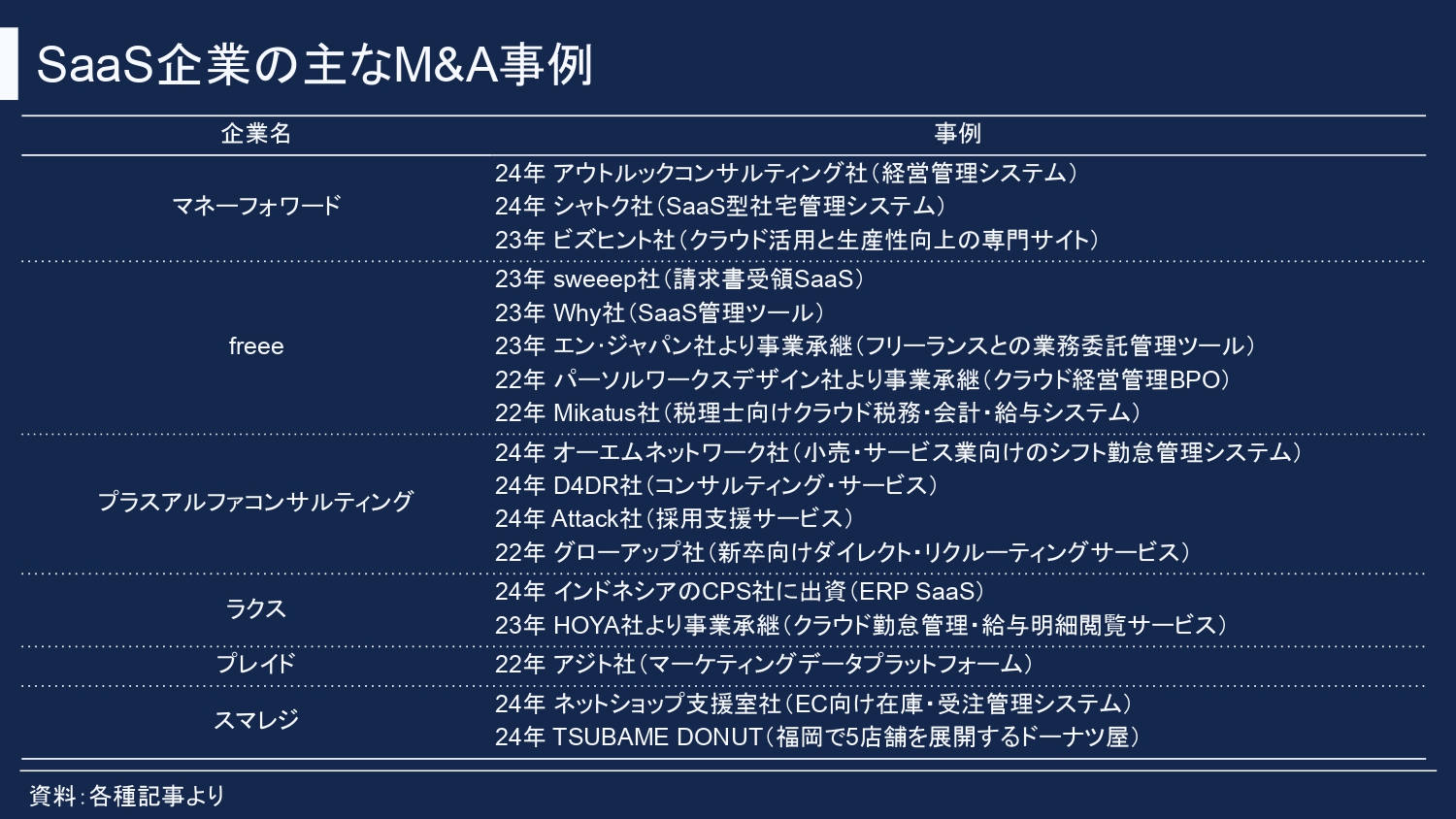

もう1つのマルチプロダクト化の方法として、M&Aによって、社外から手に入れるパターンがあります。(スライドを示して)こちらに示しているとおり、近年SaaS業界でもM&Aが増えてきていて、だいたい売上規模が100億円近くになると選択肢に入ってくる傾向があります。SaaS業界も徐々に成熟してきているので、ゼロから自社でプロダクトを作るのではなく、社外から買ってきて、うまく売上や利益を伸ばせているかが注目ポイントになっています。

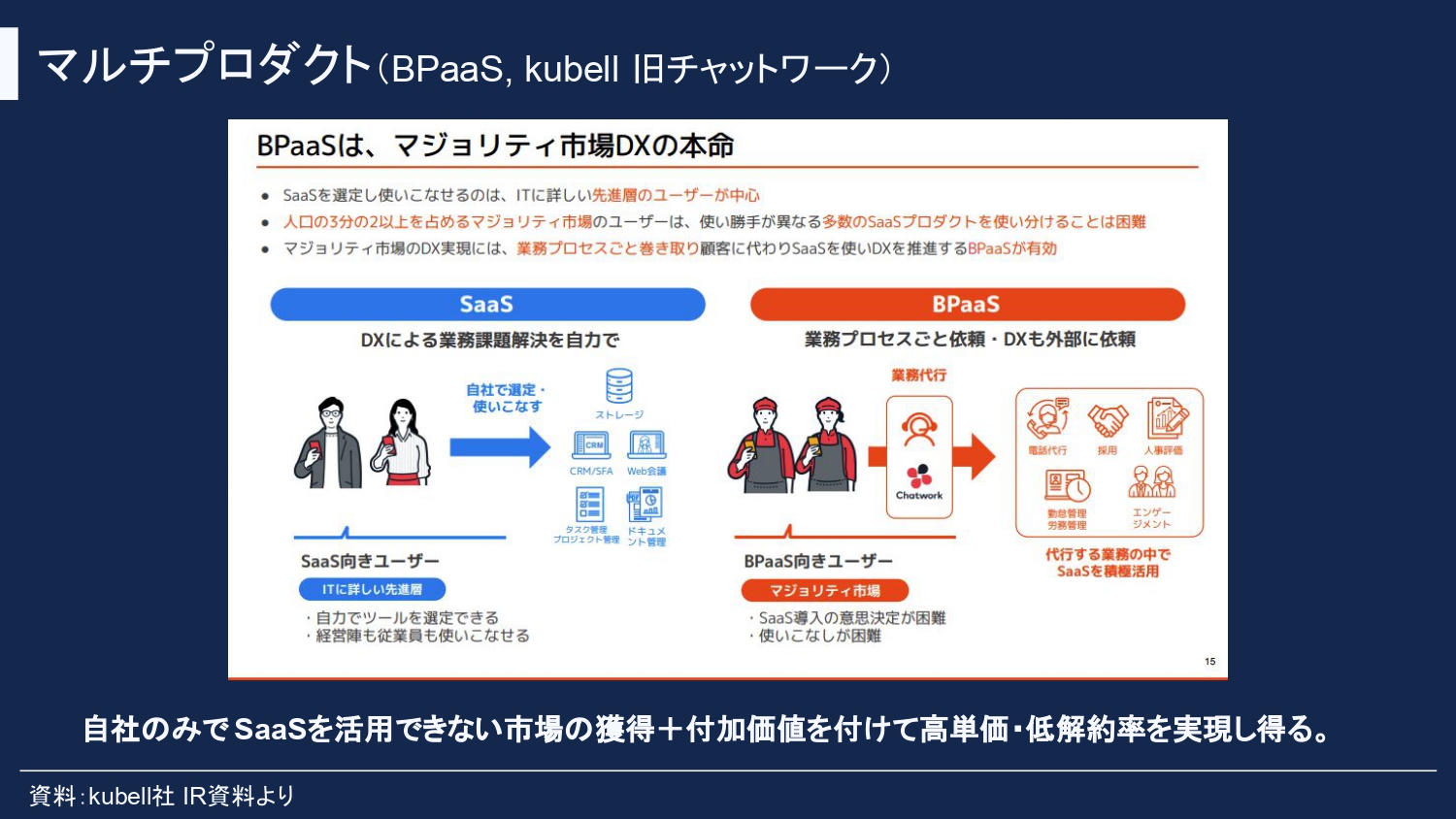

(スライドを示して)次は、マルチプロダクト化というと少し毛色が違うのですが、こちらに記載しているBPaaSの事例についてご紹介します。

BPaaSとは、Business Process as a Serviceといって、BPOとSaaSを組み合わせた名前で、顧客の自社内で行っていた業務プロセスをBPaaSベンダーが巻き取って、顧客に代わってDXを実現する仕組みになっています。BPaaSベンダーでは、裏側でSaaSやAIを活用することでBPOよりも効率化するために、低コストでサービスを提供できる点が特徴になっています。

BPaaSはChatworkで聞き覚えのある方がいらっしゃるかもしれませんが、現在はkubellという社名になったSaaS企業が積極的に進めている戦略になっています。自社のみでSaaSを活用できない市場を獲得し、付加価値をつけて高単価、かつ低解約率を実現できるため、SaaS業界で最近注目されている戦略になっています。

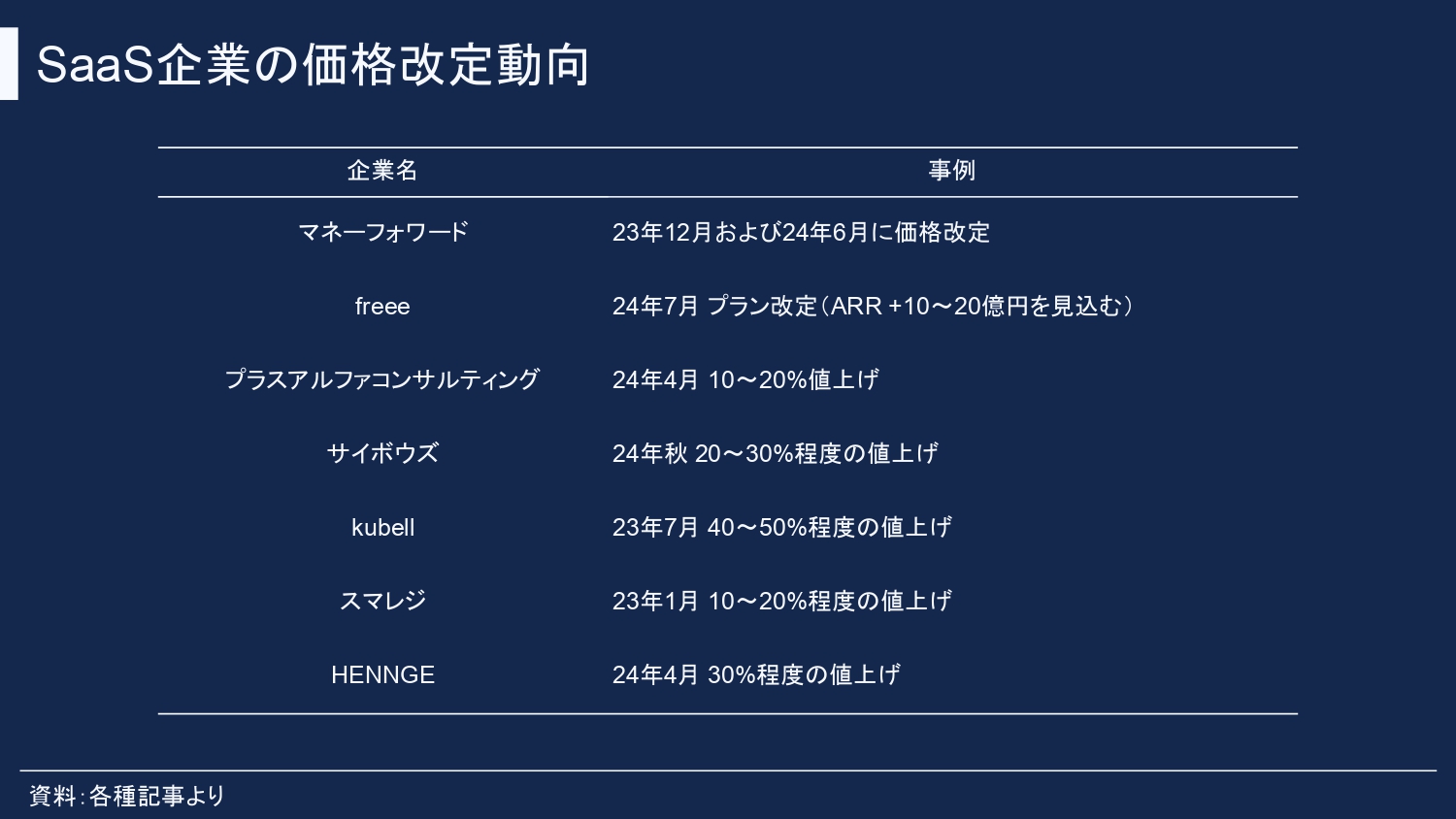

次に、SaaS業界の値上げ動向をご紹介したいと思います。

(スライドを示して)こちらに直近1、2年で値上げをした主なSaaS企業を示しています。直近1年のSaaSの値上げ動向ですが、各社ともにだいたい1割から3割程度の値上げを実施している企業が多くなっていました。また、一定の顧客基盤を築いたSaaS企業が、ARPAや利益率の改善の手段として値上げを実施しています。

顧客にとっての付加価値が高まった分だけ利用料金に反映されるべきなので、SaaS企業を評価する時にはしっかりとARPAが大きくなっているか、ぜひチェックしていただければと思います。

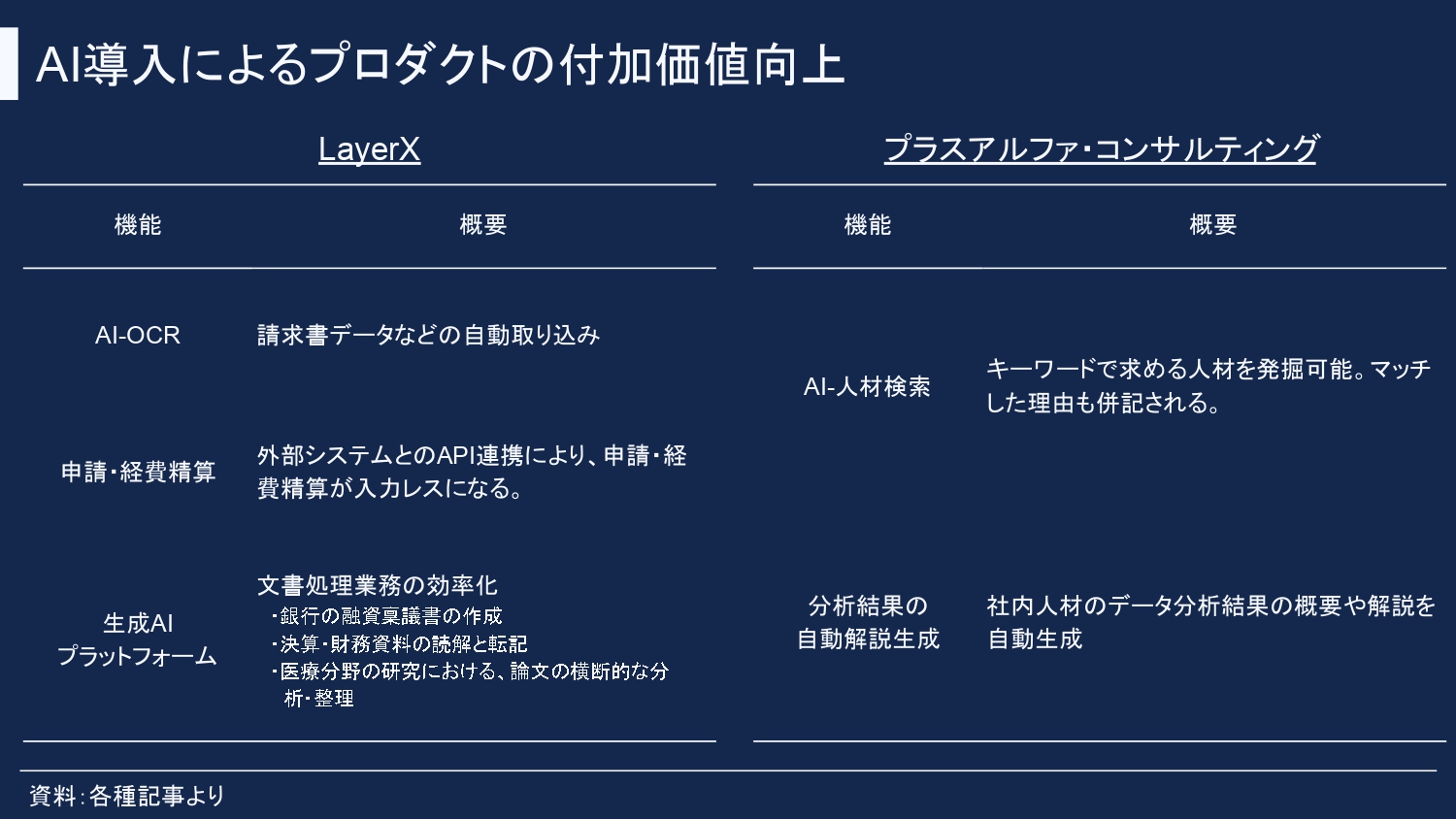

次は、SaaSプロダクトの付加価値向上を狙ったAI活用の事例について、LayerXと、プラスアルファ・コンサルティングの2社の例をご紹介します。

まず、LayerXは未上場SaaSのスタートアップになるんですけれども、AIを活用するSaaS企業として、国内最先端をいっている企業だと思っています。請求書データを自動でSaaSに取り込むAI-OCRはもちろん、申請や経費精算を外部システムとのAPI連携によって入力レスで完結する仕組みを持っていたりします。また、最近ではさまざまな文書処理業務を効率化できる生成AIプラットフォームをリリースしていたりします。

もう1つの会社としては、プラスアルファ・コンサルティングがあります。プラスアルファ・コンサルティングはタレントマネジメントSaaSを提供していますが、その中でAIを使った人材検索機能や、人材データ分析結果を自動で解説する機能などをリリースしていたりします。

近年のAIの目覚ましい進化もあるので、このようにプロダクトにAIを導入できているか、できてないかで、SaaS企業としての価値もますますわかれていくと考えています。

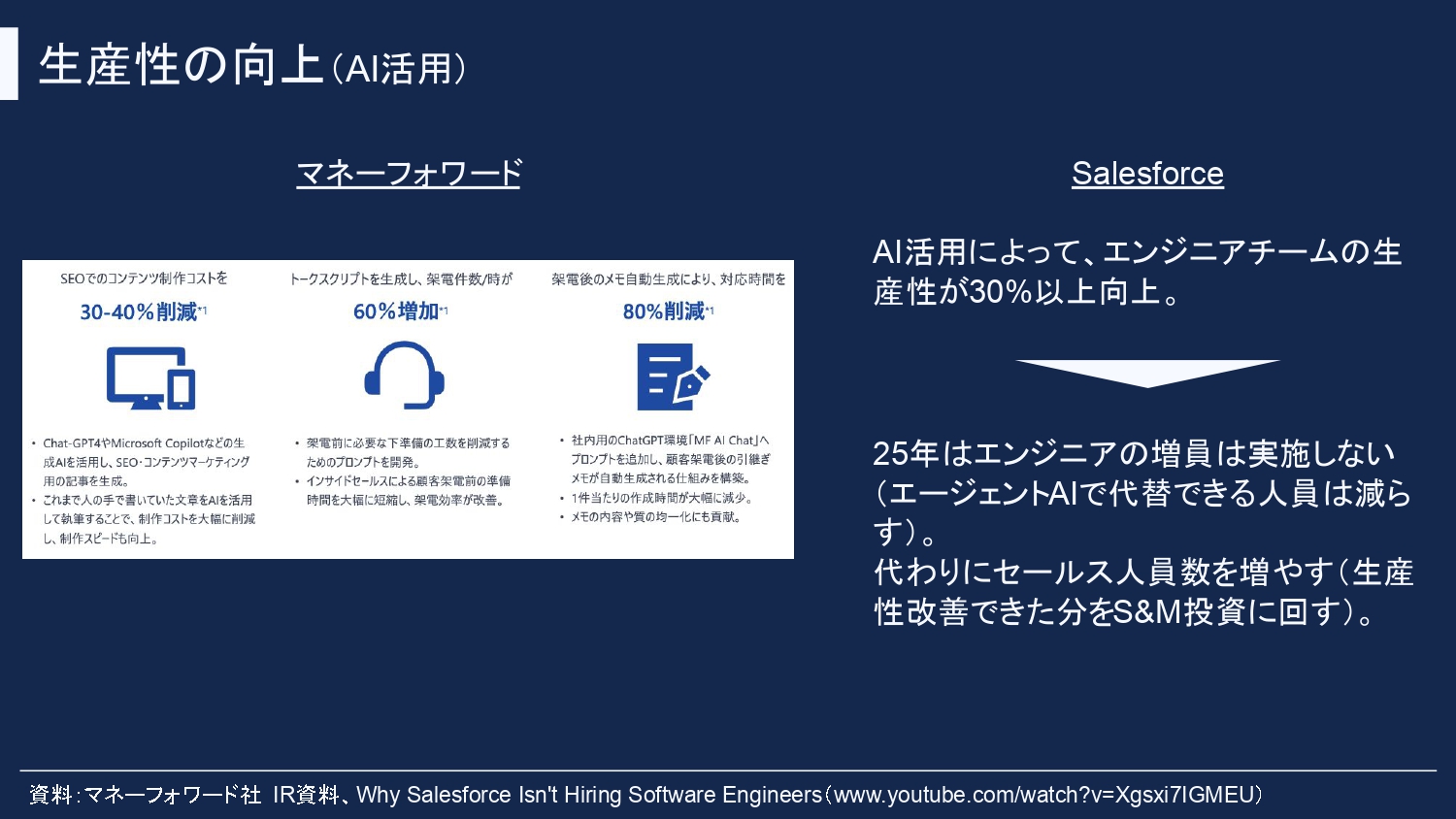

最後の事例になります。先ほどの事例はSaaSプロダクト内におけるAI活用でしたが、SaaSベンダー内での、社内でのAI活用によって生産性を高めた事例をご紹介します。

(スライドを示して)まず左に書いてあるマネーフォワードでは、生成AIを活用することで、コンテンツ制作コストを30パーセントから40パーセント削減したり、セールスの架電件数を60パーセント増やした実績が出てきているようです。

もう1社のセールスフォースでは、AI活用によってエンジニアチームの生産性が30パーセント以上向上したので、エンジニアの人員数は減らし、浮いたコストでセールス&マーケティング投資を強化する方針を打ち出しています。このように、生産性向上は売上や利益の改善に直接効いてくるので、企業を評価する上で大事なポイントになります。

こういう情報は決算の数字だけ見ていてもわからなかったりするので、決算説明会資料などに目を通すといいと思います。

発表は以上となります。最後に改めてですが、SaaSビジネスについてもっと詳しく知りたい方は、書籍の『SaaSの科学 SaaSビジネスにおけるデータ分析』や私のXであったり、ノートをご覧いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。