アミタHD、持続可能社会への移行支援ニーズを捉え増収増益 2025年度は基盤整備を完遂し着実な業績向上を目指す

2025年 激動の幕開け

熊野英介氏(以下、熊野):代表取締役会長の熊野です。本日ご参加のみなさまにおかれましても、2025年は大変な時代の幕開けになったという思いでいっぱいなのではないかと想像しています。振り返ると、我々の創業時も、第2次オイルショックの発生などにより、世の中が大きく変わった時期でした。

今回の決算説明会ではそのような事態に対して、我々が先手を打ってきたことについても振り返りたいと思います。

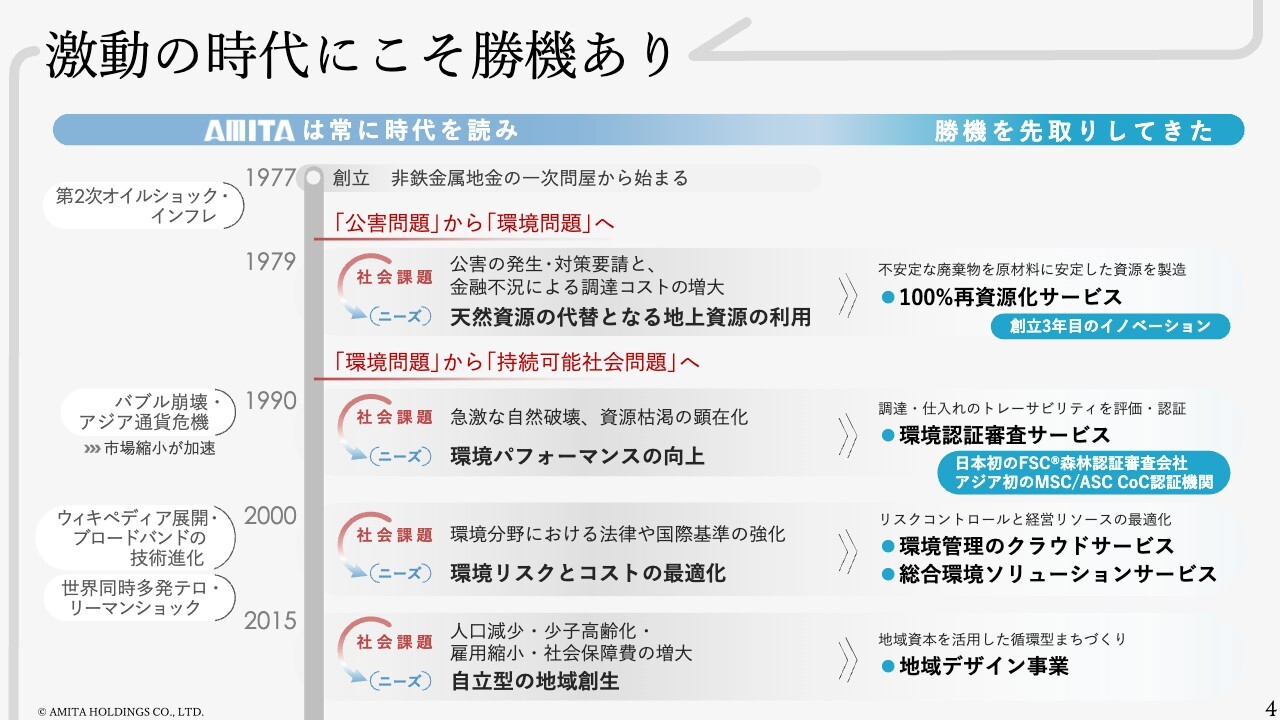

激動の時代にこそ勝機あり

スライドにこれまでの取り組みをまとめました。我々は、今起きている「現象」に左右されるのではなく、なぜそうなるのかという「本質」を常に見つめ続けてきた会社です。

第2次オイルショックを機に、省エネルギーという言葉が世の中に広まりました。それまで環境問題はプロダクトの外在化と捉えられ、企業は法令遵守やCSR活動を通じて対応していました。しかし、近年ではプロダクト自体を変革する必要性が認識され、環境問題が内在化しています。つまり、企業は製品の設計や製造において、持続可能性や環境への配慮を積極的に取り入れるようになりました。これは産業の環境化という市場になると考え、我々は社業を大きく変えました。

冷戦終結後にリオで行われた地球サミットは、グローバル市場の到来を象徴する出来事でした。かつて国際化は「インターナショナル」と表現されていましたが、いつの間にか「グローバル」という言葉に変化していました。

インターナショナルというのは「日本から世界をどう見るか」という視点ですが、グローバルは「世界から日本をどう見るか」という視点です。つまり、冷戦後の時代において、世界が中心となり、1つの基準やスタンダードを持ち始めたといえます。

その時に、我々も環境問題から「社会問題」の解決へと移行しなければいけないと考え、業態改革を行いました。2001年にはアメリカ同時多発テロを機に、「グローバル経済」対「原理主義的な組織」、あるいは「国家」対「組織」という構図が生まれました。

今のイスラエルとパレスチナにおける問題も、ハマスやヒズボラ、フーシ派というように国家対組織の対立が顕著になってきており、国家間の戦争だけでなく、ある意味で共同体ネットワークが国際的な影響を及ぼす時代にシフトしてきているといえます。

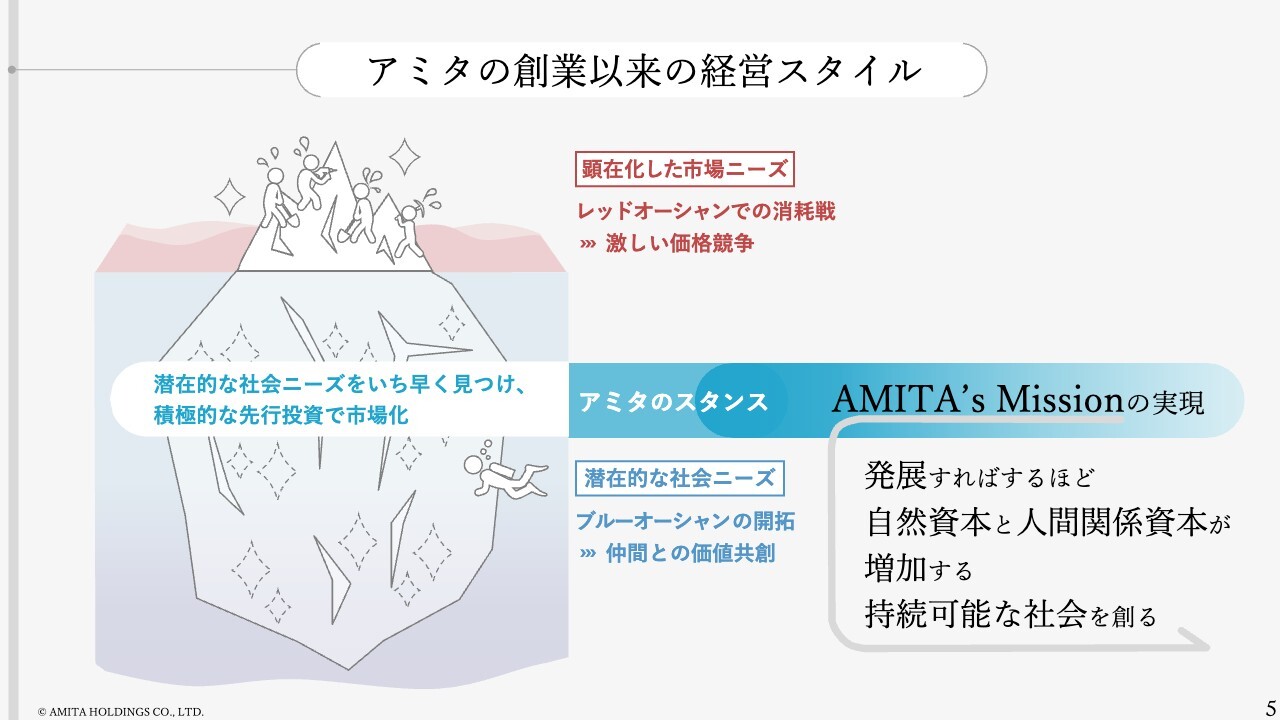

アミタの創業以来の経営スタイル

通常の企業の事業開発モデルでは、市場を分析し、市場ニーズを商品化することが一般的です。しかし我々は創業以来、潜在的でありながら確かに存在する社会ニーズを市場化し、それを商品にしてきました。

「必要だが市場が無いから儲からない」と考えられている領域に対して、我々は革新的かつ先進的な社会ニーズの高い商品をまずは実証モデルとして展開します。その後、仮説検証しながら商品化を進めることで、市場のリーディングポジションを確立してきました。

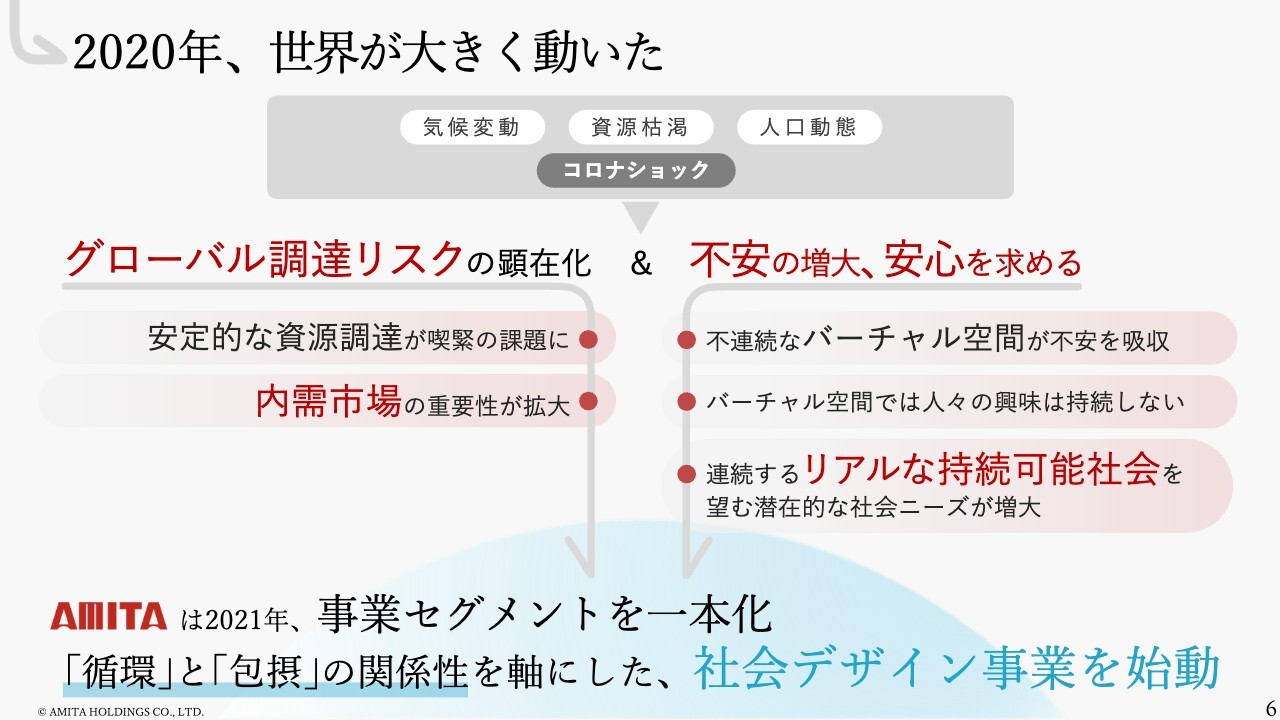

2020年、世界が大きく動いた

2020年から世界は大きく変わりました。安定供給を前提に見込み大量生産が可能だった時代から、グローバルサプライチェーンの不確実性が高まる時代へと移行しました。さらに、新型コロナウイルス感染症のまん延やロシアによるウクライナ侵攻が始まり、世界情勢は一層不安定になりました。

歴史的に見ると、ペストのパンデミック時には、教会が発行する免罪符が人々の不安を吸収しました。100年前のスペイン風邪の際も、その不安を吸収したのは理想国家という概念です。さまざまなイズムに影響され、国家体制はより強化されました。

そして今回、新型コロナウイルス感染症の不安を吸収したのはインターネットでした。在宅勤務が可能になり、インターネットの進化、特にブロードバンドの発展も含めて、仮想現実の市場が急速に広がりました。

しかし、仮想現実には終わりがあります。ゲームをクリアし続けるといつか終わりが来るように、リアルな現実世界には存在しない「終わり」があるのです。そうすると、人々はゴールするたびに別のゲームやバーチャル空間を探し求めて、次から次へと渡り歩きます。その結果、興味が持続せず、今度は途切れずに連続し続ける「リアルな理想社会」を求めるニーズが拡大し始めるのです。

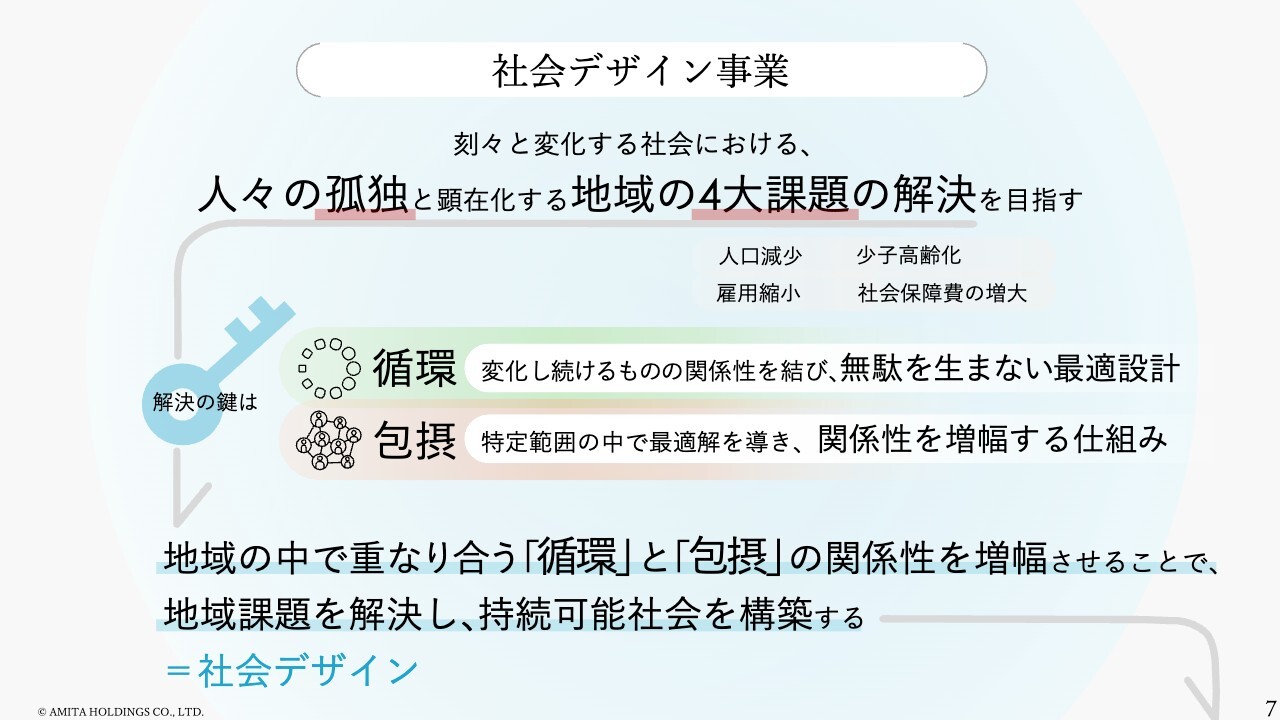

社会デザイン事業

我々は2021年から「社会デザイン事業」として、貿易による間接的な内需ではない、真の内需市場の開拓に挑戦してきました。この国は、衣食住が足りているにもかかわらず不幸です。未だに若者の死因のトップは自殺で、その原因の多くは孤独です。

孤独の解決は先進国における潜在的な社会ニーズであり、我々はこれに取り組んでいく必要があります。そして、「豊かな関係性」が社会課題の解決につながる新市場を生み出すと考えた場合、関係性の可視化が非常に重要となります。この可視化の方法として、我々が創業以来行ってきた無駄を生まない「循環(サーキュラー)」と、最適解の提供という「包摂性(インクルージョン)」がポイントになります。

現在は、真の内需の中から「関係性内需」という新たな市場を形成することで、人間の関心領域を広げていくことを目指しています。このアプローチによって、関係性を増幅するサービスを提供することで、社会全体の持続性向上を図ります。

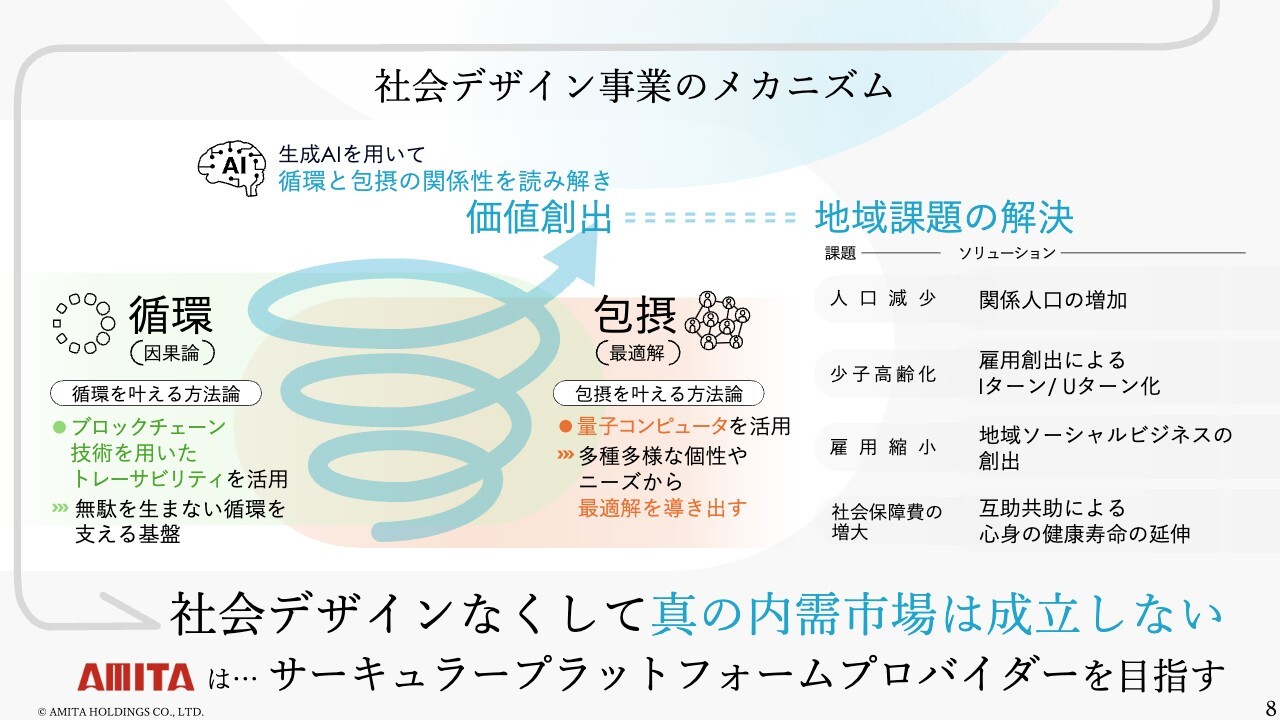

社会デザイン事業のメカニズム

循環のメカニズムと最適解を導く包摂によって社会課題を解決するために、まずは、モノや人の動きなどすべての運動法則は異なるということを考慮する必要があります。そして、限られた範囲の中で異なる要素が動き出すと、図のようにらせん状を形成します。このらせん状の動きは、異なる要素間の相互作用を示していますが、生成AIを用いることで関係性を予測することが可能になります。予測した関係性をもとに、新たな価値の創出に取り組むのがアミタの社会デザイン事業です。

安定供給を前提に成り立つ従来の工業モデルが不安定になった今、需要と供給のバランスを予測できることがこれからの重要なインフラになります。我々は、経済大国日本から循環大国日本へのシフトが求められるイノベーションの時期が到来したと思っています。

2024~2025年度「基盤整備期」

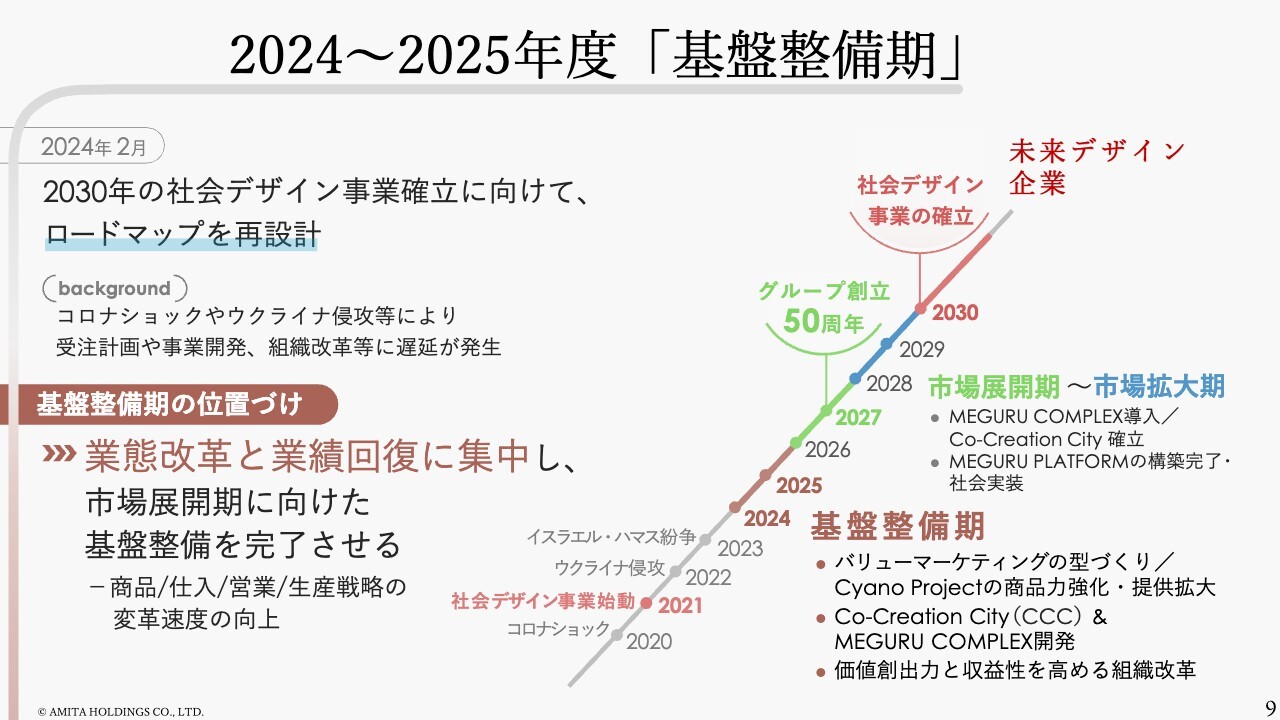

しかし、業態改革の最中に、ロシアのウクライナ侵攻や、イスラエルとハマスの紛争など、予期せぬ出来事が立て続けに発生しました。その影響として、受注計画や事業開発、組織改革等に遅延が生じ、事業展開に向けた基盤整備の完了が当初の想定よりも遅れてしまいました。そこで、2024年2月に2030年に向けたロードマップを再設計し、2024年度と2025年度を基盤整備期と定め、社内外の関係性構築や商品/仕入/営業/生産戦略の変革速度の向上に注力してきました。

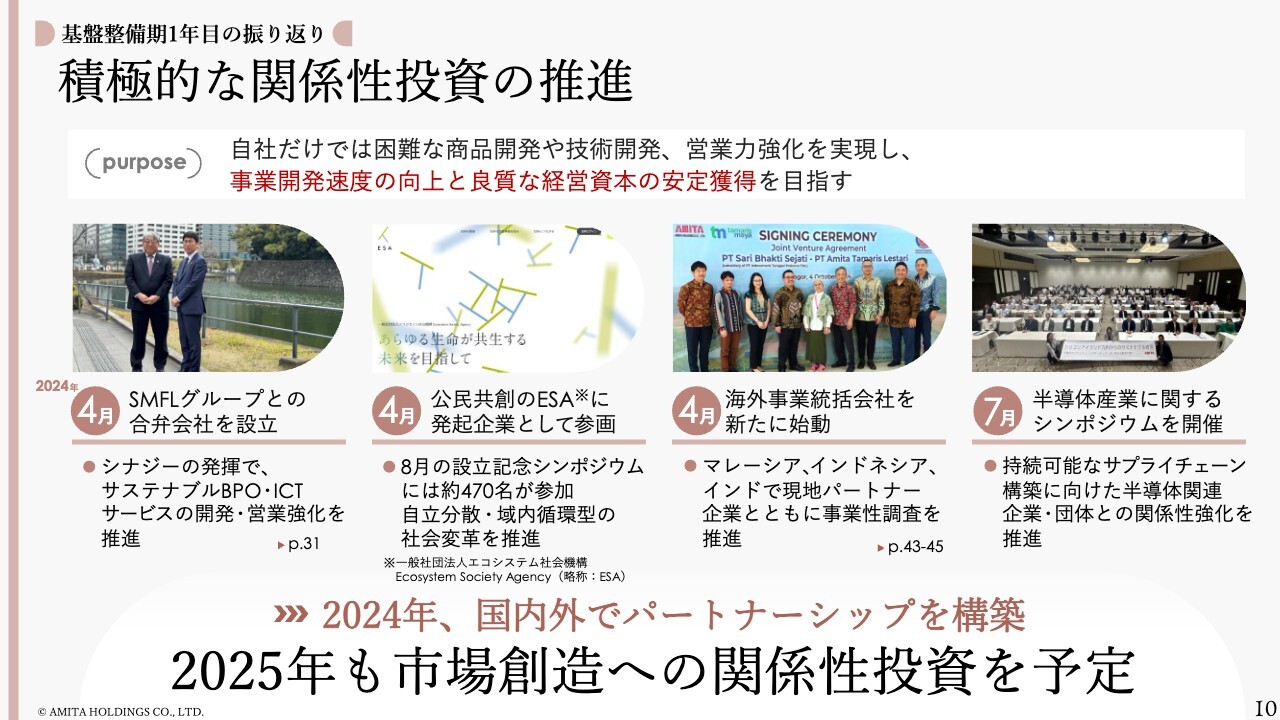

積極的な関係性投資の推進

2025年度の具体的な取り組みとして、積極的な関係性投資を進めています。

1点目は、動脈産業と静脈産業を結ぶ「循環」の推進をSMFLグループと行っています。

2点目に、市場を内需化するということで、公民連携の取り組みをエコシステム社会機構 Ecosystem Society Agency:ESA)という一般社団法人で推進しています。

3点目に関しては後ほどご説明しますが、海外市場への展開に注力し、特にインドネシアに焦点をあわせて取り組みを進めています。

そして4点目に、国内外で右肩上がりの傾向にある半導体市場において、さらなるサステナブル化を追求できると考え、関連企業・団体との関係性強化を推進しています。

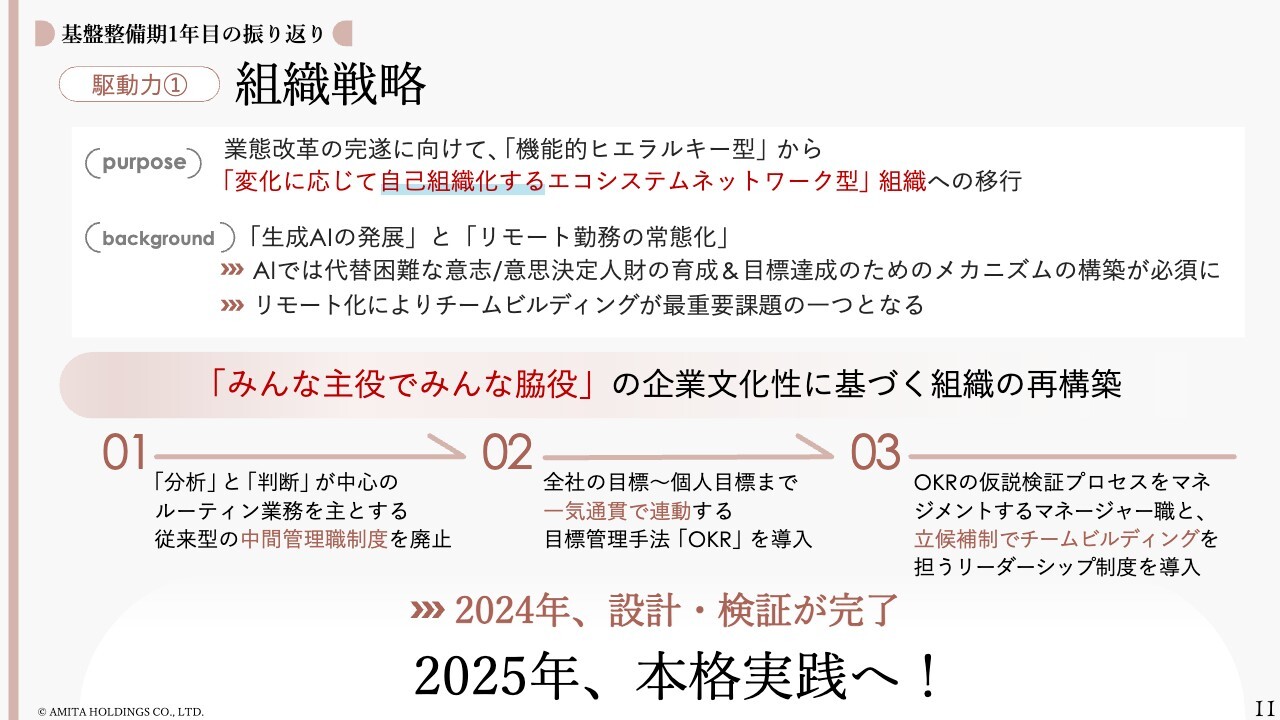

駆動力① 組織戦略

組織戦略は、業態改革の完遂や企業としてのイノベーションの実現に向けて、非常に重要です。ヒエラルキー型の組織から、変化に対して個々が自律的に対応する、柔軟なエコシステム型の組織へと移行することで、状況分析・判断の最適化と価値創造の高度化を目指します。その方法論として、2024年度は、ルーティン業務を主とする従来型の中間管理職の属人化を脱却し、現場の専門性と経営の管理会計に基づく未来設計を強化してきました。

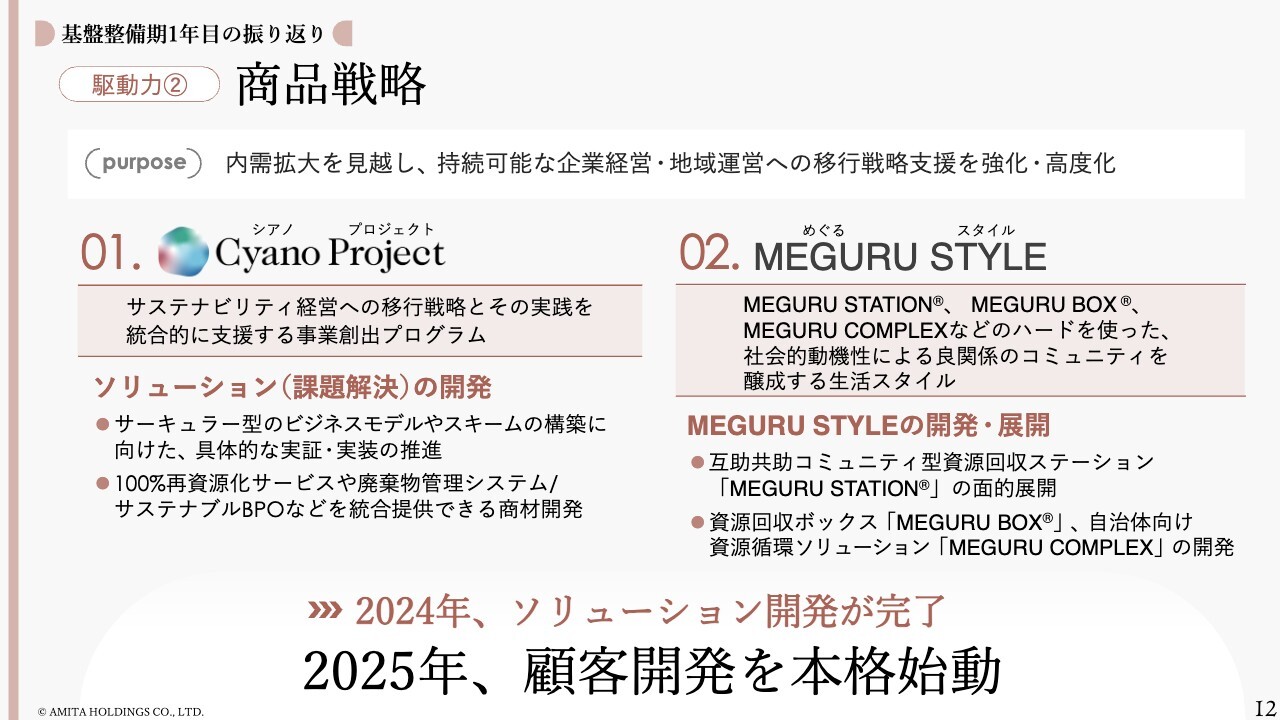

駆動力② 商品戦略

次に力を入れたのが商品戦略です。2025年1月の米トランプ政権の発足等を背景に、世界最大の資産運用会社であるブラックロックなどが、気候変動対策グループから離脱していきました。以前から、ISO14000などの情報開示を目的にした「効果測定」を重視するESG取り組みは、管理コストの増大や自社活動の抑制につながる等の可能性が懸念されていました。

これからの時代は、効果測定のESG取り組みから「貢献評価」のサステナビリティ経営に変革すると我々は考えています。そしてそのニーズを捉えるべく、持続可能な企業経営・地域運営への移行戦略支援サービス「Cyano Project」と「MEGURU STYLE」を本格的に推進しています。

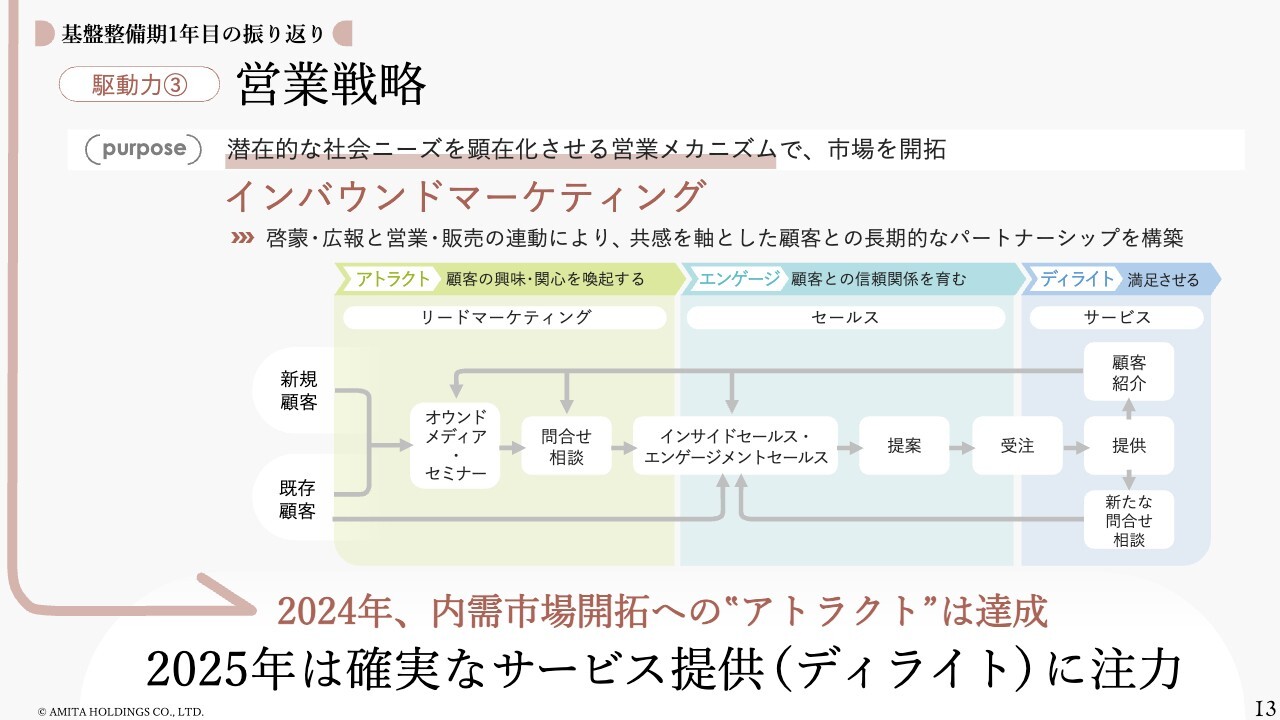

駆動力③ 営業戦略

次に、営業戦略です。属人的な対面営業は少なくなり、伴走型のソリューション営業に力を入れています。インバウンドマーケティングの手法を用いて潜在ニーズの顕在化を行い、顕在化したニーズに対して人的に伴走していきます。

真の内需市場開拓に挑戦

2024年度は、関係性資本の獲得と組織戦略、商品戦略、営業戦略という3つの駆動力の強化に取り組んできました。そして、準備は完了しました。2025年度は基盤整備の最後の年として、関係性と駆動力をベースに、市場開拓を具体的に進めていきたいと考えています。

2024年度 決算説明

末次貴英氏:私からは、2024年度12月期の決算概要と具体的な事業進捗のポイントについてお話しします。

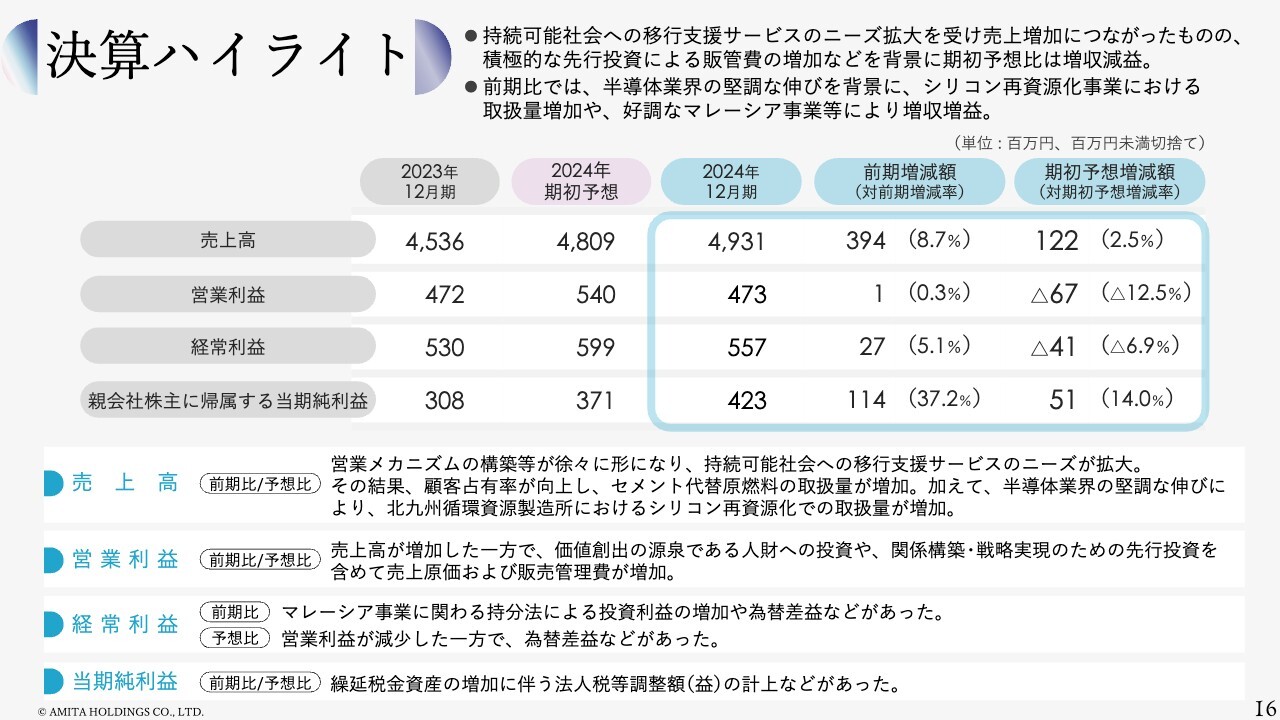

決算ハイライト

まずは決算のハイライトです。売上高については、社会全体や顧客の持続可能社会への移行支援ニーズ拡大を受け、増加につながっています。2024年はさまざまなソフト面・ハード面での投資を実施したことから、営業利益は期初予想からマイナスとなりつつも前年並みとなりました。

経常利益に関しては、マレーシアの伸長や為替の影響などがあり、前年比でプラスとなり、期初予想ではマイナスとなりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、繰延税金資産の影響による計上などがありました。

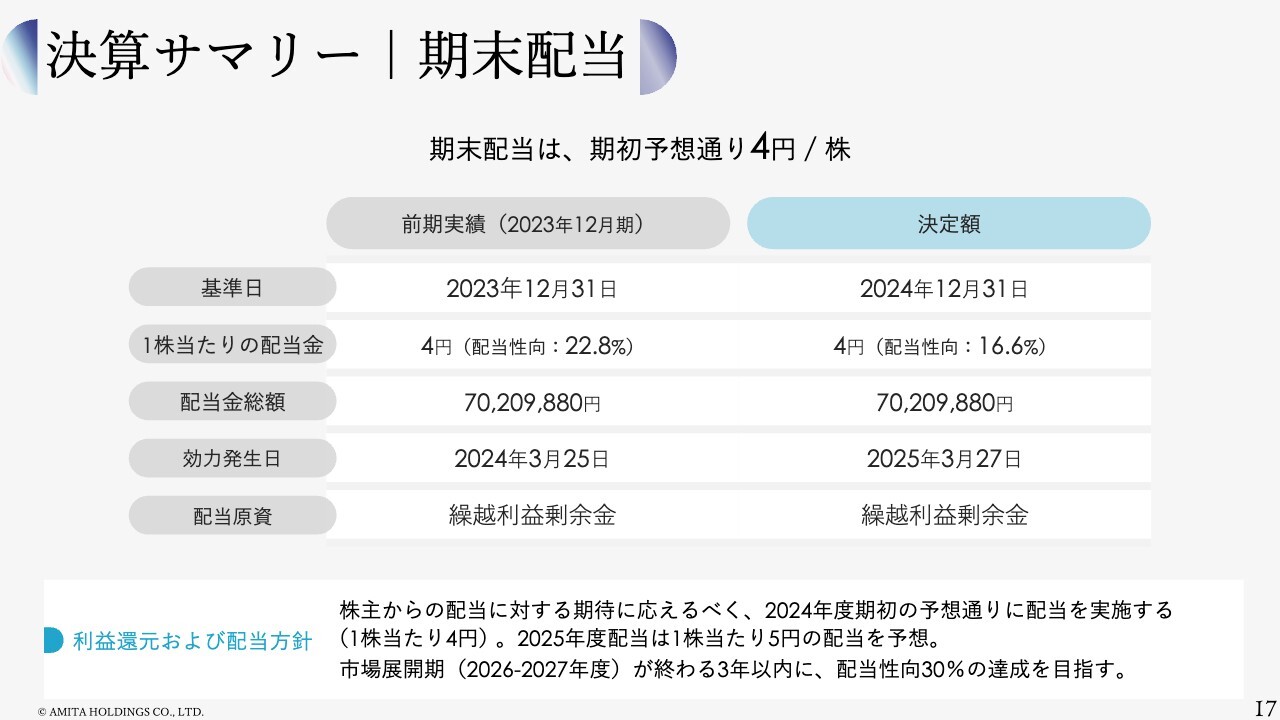

決算サマリー|期末配当

配当はすでにご案内したとおりです。当初の予想どおり、2024年は1株当たりの配当金を4円で決定しました。2025年は5円の予想です。

2026年、2027年と市場展開期に入ります。以前から株主やステークホルダーのみなさまにはお伝えしているとおり、配当性向30パーセントを目指して確実に実行していきたいと考えています。

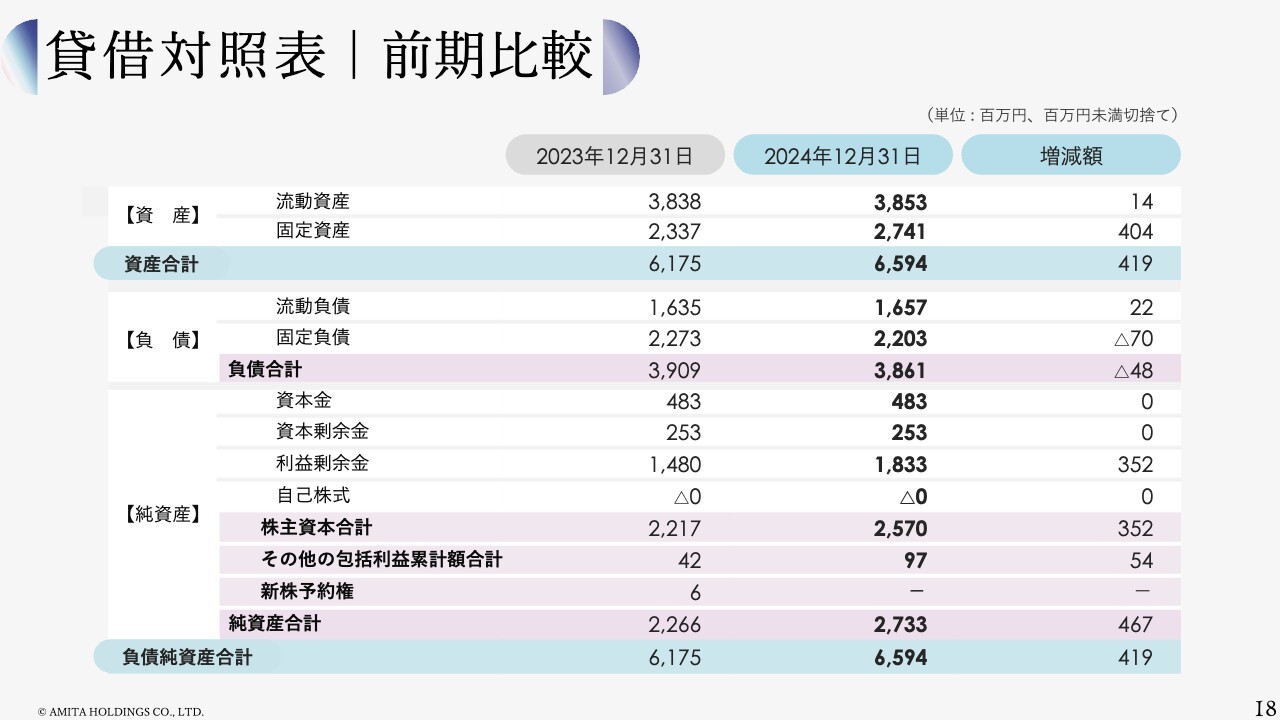

貸借対照表|前期比較

貸借対照表についてです。ポイントとしては、北九州の製造所でシリコン設備の投資があり、資産について前期比約4億円増加しました。

負債に関しては、長期の借入の返済等がありました。また、負債純資産の合計としては前期比約4億円の増加になっています。

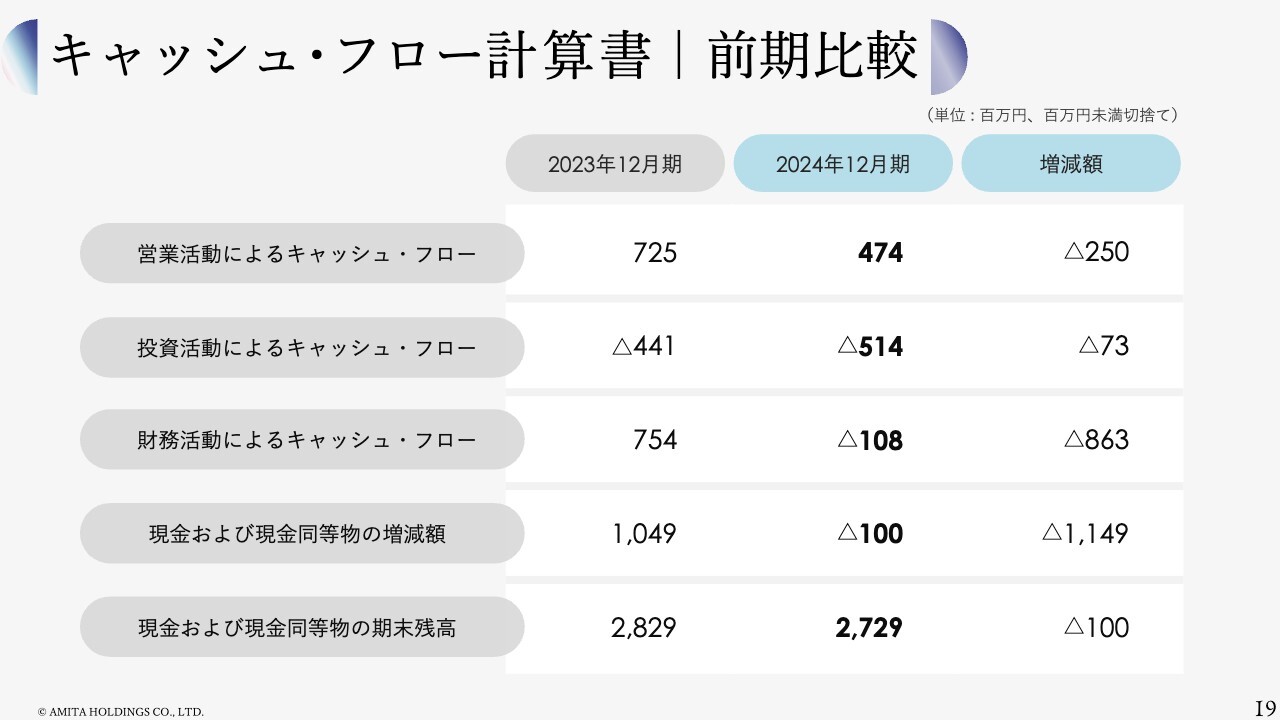

キャッシュ・フロー計算書|前期比較

キャッシュ・フローに関しては、北九州での投資や長期借入の返済により、前期比1億円減となりました。

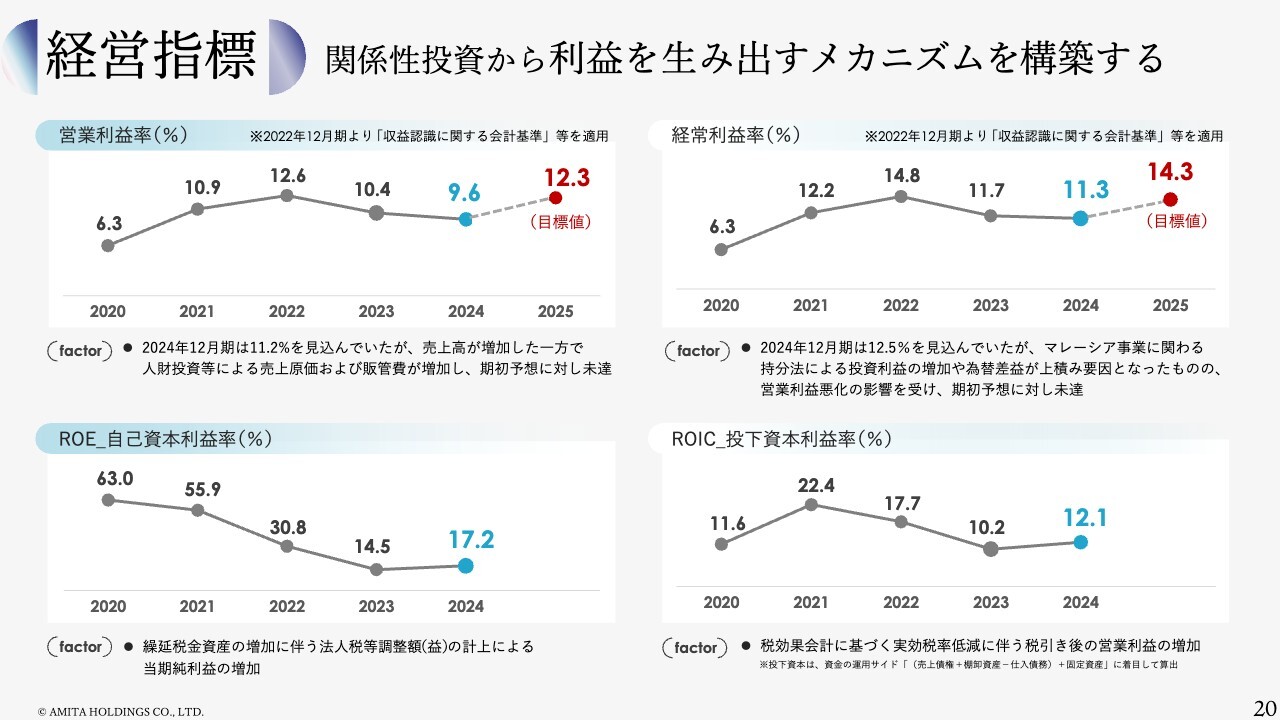

経営指標

経営指標です。売上が上がったものの利益は少し落ち、営業利益、経常利益は前期比で若干減少しました。ROE、ROICは前期比で若干増加しています。

関係性の投資から利益を生み出すメカニズムを、これからもしっかりと形にしていきたいと考えています。

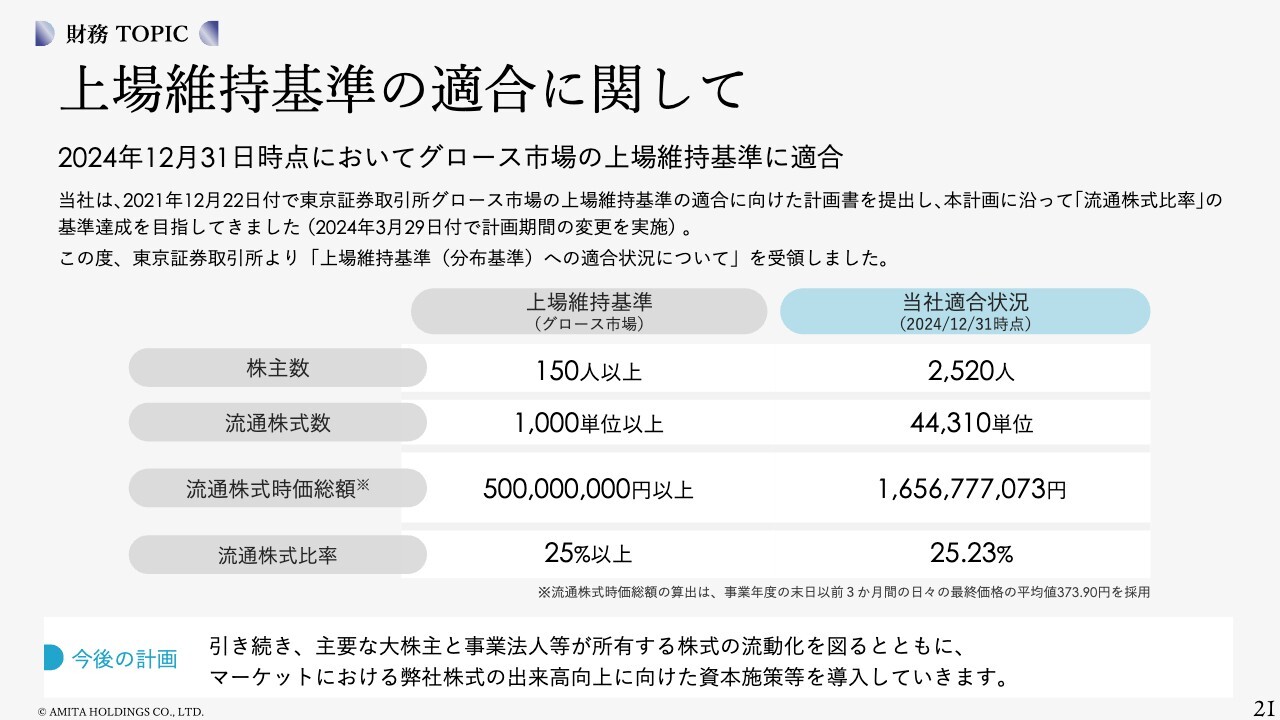

上場維持基準の適合に関して

上場維持基準の適合に関してです。これまで流通株式比率の基準を超えられずにいましたが、各種取り組みの中で流動性について基準に適合することができました。

さらに成長していくために、流動性を引き続き高めていく必要があると考えています。主要株主さまとの協議を行い、マーケットのみなさまに魅力的に感じていただける会社、事業であることをしっかりとお伝えしていきます。

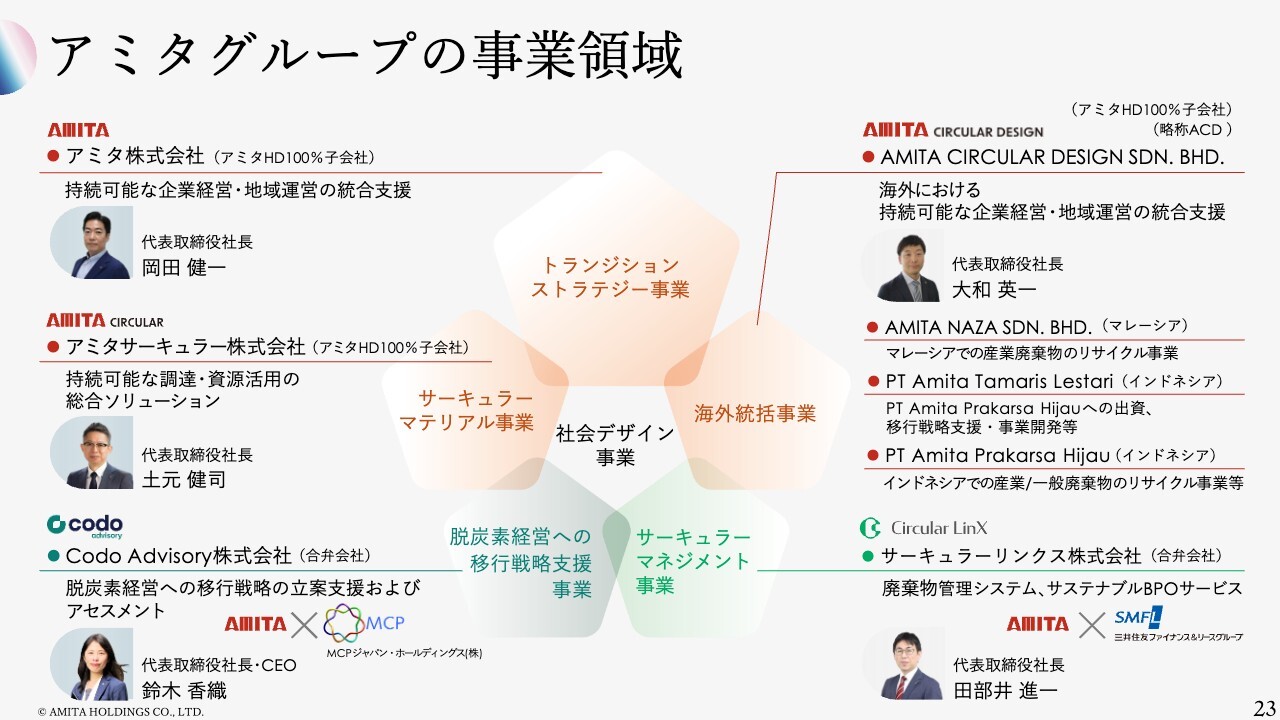

アミタグループの事業領域

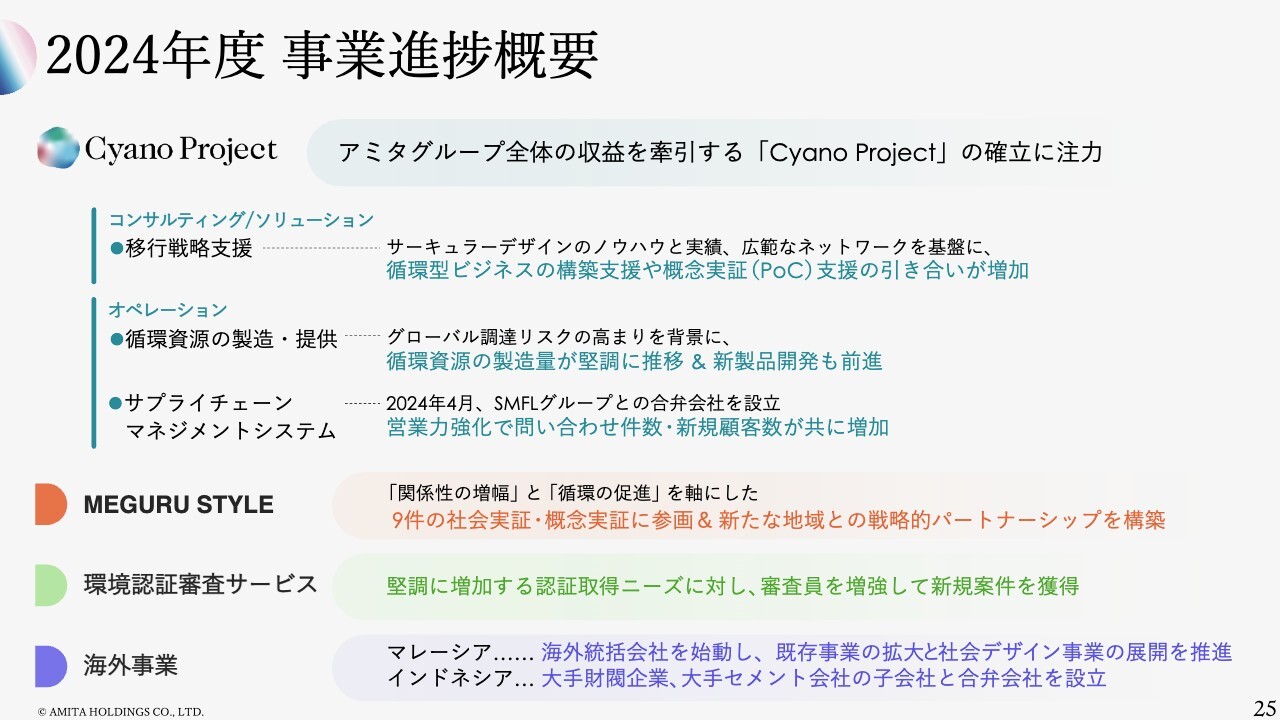

2024年の事業進捗の概要です。先ほど決算でお話ししたものの具体的な中身やアクションについて、理解を深めていただければと思います。

まずは事業領域の全体像です。2024年には、マレーシア子会社をAMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.へと社名変更し、海外統括会社として、新たに事業を開始しました。また、三井住友ファイナンス&リースグループとともに、サーキュラーリンクス株式会社を立ち上げました。

各社が連動し、社会デザイン事業を確立させ、産業と暮らしをリデザインする、新しい社会システムのプラットフォーム構築を多方面で統合的に行っていきたいと考えています。

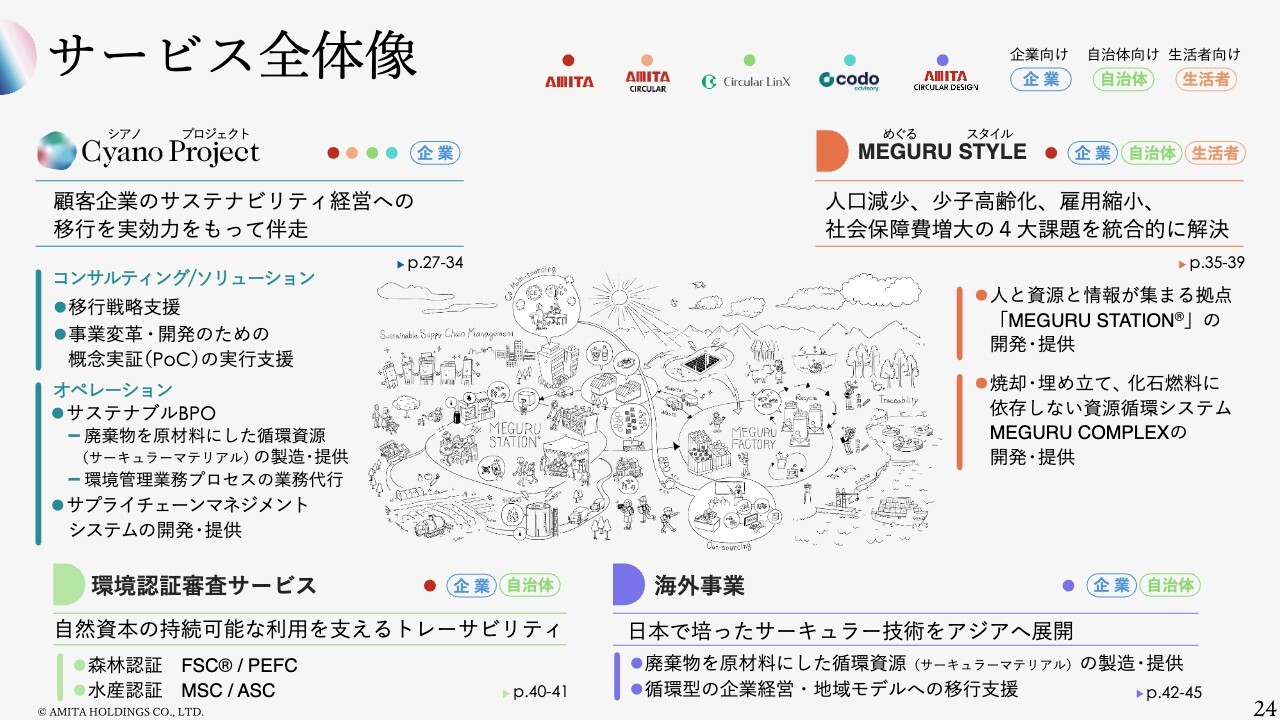

サービス全体像

サービスの全体像についてです。企業のサステナビリティ経営の移行を、実効力を持って伴走する「Cyano Project」、人口減少、少子高齢化、雇用縮小、社会保障費増大の4大課題を統合的に解決する「MEGURU STYLE」、環境認証審査サービス、海外事業の4つの領域についてご説明します。

循環をキーワードに、さまざまな企業や地域、海外でサービスを展開しています。

2024年度 事業進捗概要

2024年度の事業進捗概要です。まずは企業のサステナビリティ経営への移行支援サービス「Cyano Project」です。収益を牽引していく大きな柱として、商品や営業、生産体制の確立に注力しました。コンサルティング/ソリューション領域から具体的なオペレーションを支援する領域まで、お客さまを一気通貫で支援することを軸に据えて取り組みを進めています。

「MEGURU STYLE」は、地域の4大課題に対する統合ソリューションです。2024年度は、9件の社会実証・概念実証の参画や、2件の戦略的パートナーシップの構築を実現しました。また、2024年9月には京都府亀岡市と「かめおか未来づくりパートナーシップ協定」を締結しました。これまで構想段階にあったものをより具体化・実行化できるようになってきたと思います。

環境認証審査サービスは、さまざまなところで森や海の自然資本に関するニュースや強いメッセージが打ち出されるようになりました。環境対応やCSRという言葉が先行していたところから、事業や経営に直結した形で位置づけられるようになってきたと思います。

海外事業については、2017年にマレーシアの製造所が稼働してから8年が経ち、海外での事業は次の成長フェーズに入ったと考えています。2024年は、インドネシアの現地大手財閥企業、現地大手セメント会社の子会社と2つの合弁会社を設立し、本格的な事業展開に向けて加速しました。

企業向けサステナビリティ経営支援 Cyano Project

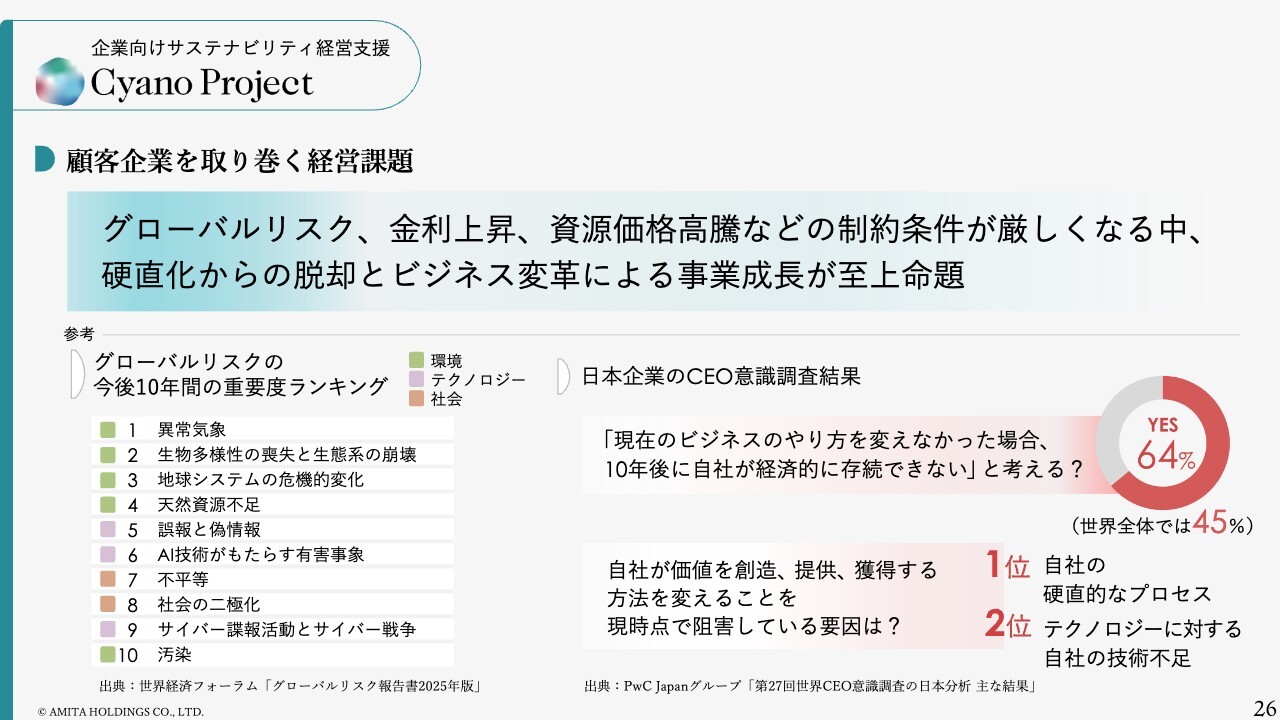

各領域を深掘りしていきたいと思います。「Cyano Project」の領域についてです。まず、グローバルリスクの重要度ランキングのデータでも示されているとおり、環境問題をはじめ、情報なども含めて制約条件は厳しく、ますますお客さまの経営環境の不確実性は高まっています。

そのような中で、企業活動を通じて継続的に価値を生み出すためにはビジネスモデルの変革が必要だと考えている経営者が多いです。1つの切り口として、世界では45パーセント、さらにそれを上回る数の日本企業のCEOが、ビジネスモデルの変革の必要性を感じていることが意識調査の結果で明らかになっています。

さらに、特徴的なのは、日本企業のCEOの多くが、ビジネスモデル変革の阻害要因として「自社の硬直的なプロセス」と回答しています。原因は社内にあるということです。会社が代謝し変革しなければ、変化スピードの速い社会に対応できないことは明らかです。

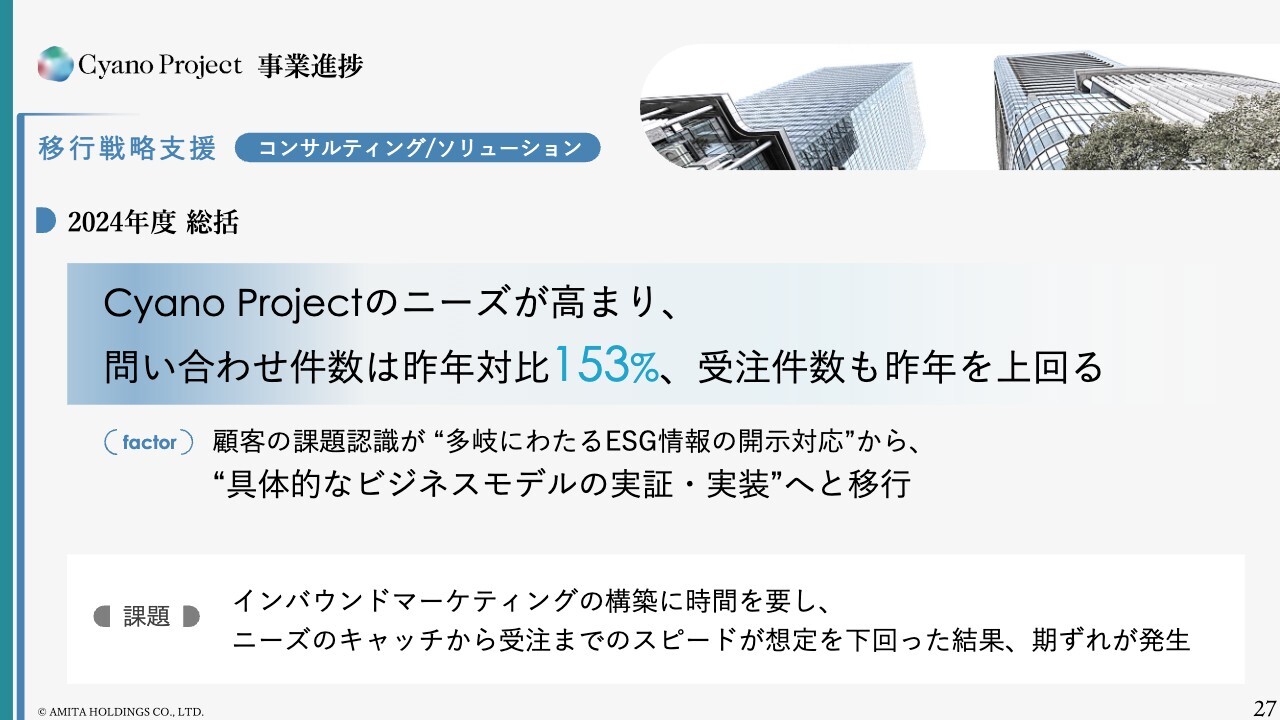

Cyano Project 移行戦略支援|2024年度総括

「Cyano Project」のコンサルティング/ソリューション領域の2024年度の実績としては、問い合わせ件数、受注件数ともに前年を上回る結果になりました。

問い合わせ件数や受注件数の向上の背景には、顧客の課題認識が、受動的なESG情報の開示や、さまざまなイニシアチブの対応から、本質的な循環型ビジネスへの移行に向けた具体的なビジネスモデルの実証・実装の必要性へと変化してきていることがあります。

「本質的な循環型ビジネスへの移行」が徐々に、共通認識・共通言語になってきていると実感しています。我々アミタとしては、このお客さまの課題認識や社会の変化に遅れないよう、アジャストしていきたいと思っています。そのためにも自社のリソースや資産だけではなく、外部企業と連携・共創し、取り組みを進めています。

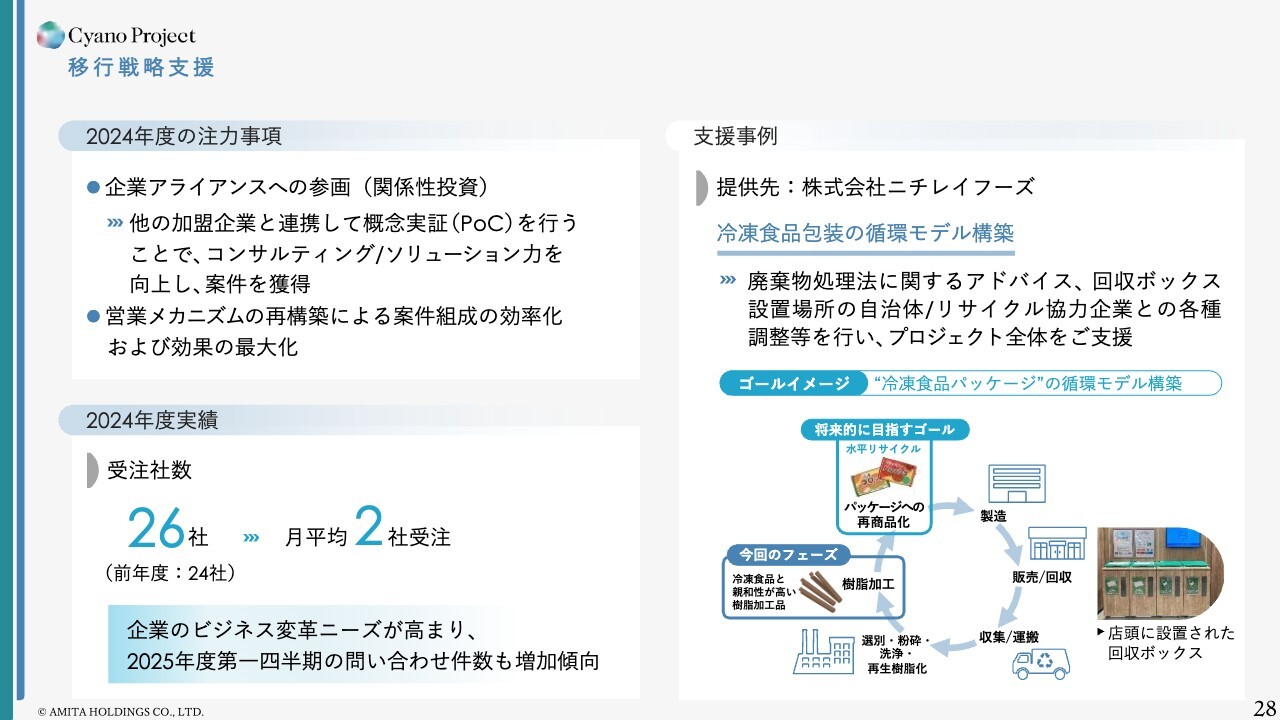

Cyano Project 移行戦略支援|2024年度実績

具体的な実績についてです。2024年度の受注社数は、26社(月平均2社)で、2025年度の第1四半期の問い合わせ件数は増加傾向です。株式会社ニチレイフーズへの支援事例をはじめ、商品やサプライチェーンそのものを変革していく働きかけを各社と行っています。

「そのようなことを考えている」「しないといけないと思っている」という認識段階から、具体的な実行を伴う実証試験が増えています。

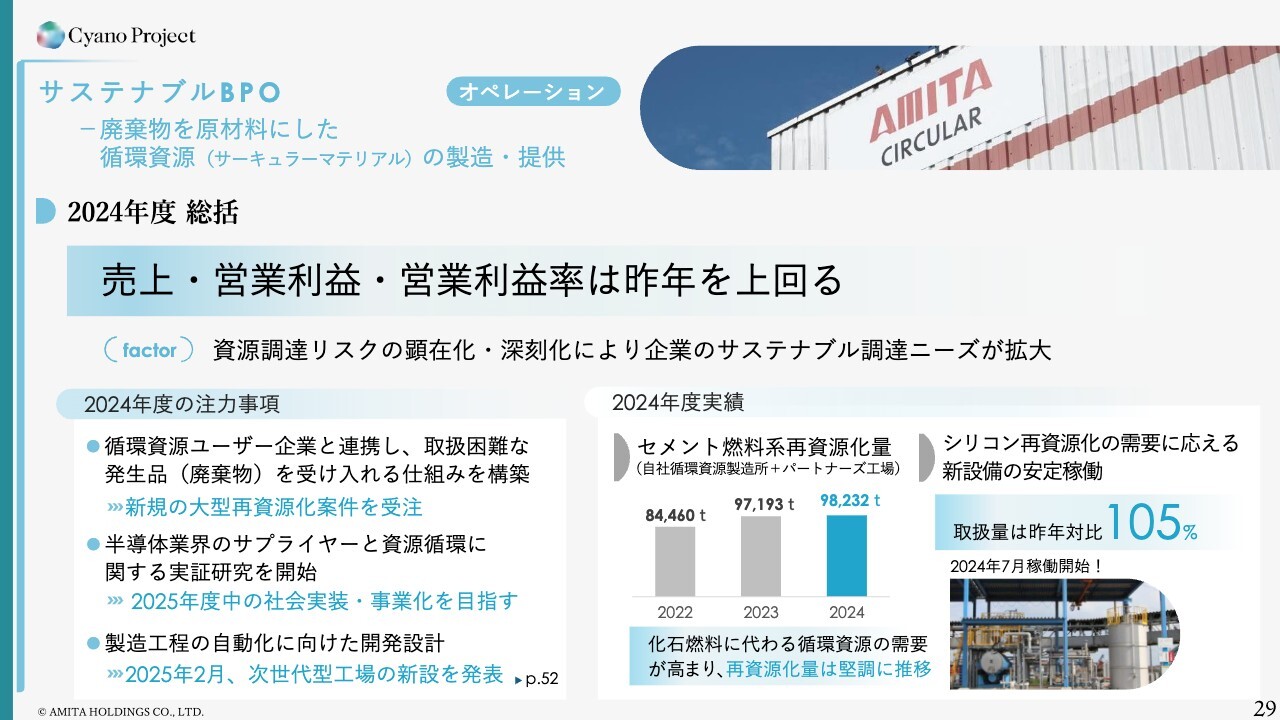

Cyano Project 循環資源の製造・提供|2024年度総括・実績

オペレーションの領域についてです。具体的には、循環資源(サーキュラーマテリアル)の製造・提供を行っています。資源調達リスクが顕在化・深刻化している社会背景を受け、企業のサステナブルニーズが拡大し、売上・営業利益・営業利益率が前年を上回りました。

2024年度は、循環資源ユーザー企業と連携し、リサイクルが困難な発生品(廃棄物)を受け入れる仕組みの構築や、半導体業界の企業との資源循環に関する実証実験を行うなどの取り組みを通じて、新たな循環資源の確立に注力しました。また、今度より企業のサステナブル調達ニーズに応えるため、アミタの自社製造所の自動化に向けた開発に取り組み、次世代型工場の新設決定について、2025年2月に発表しました。詳細は、中長期経営計画のパートでお伝えします。

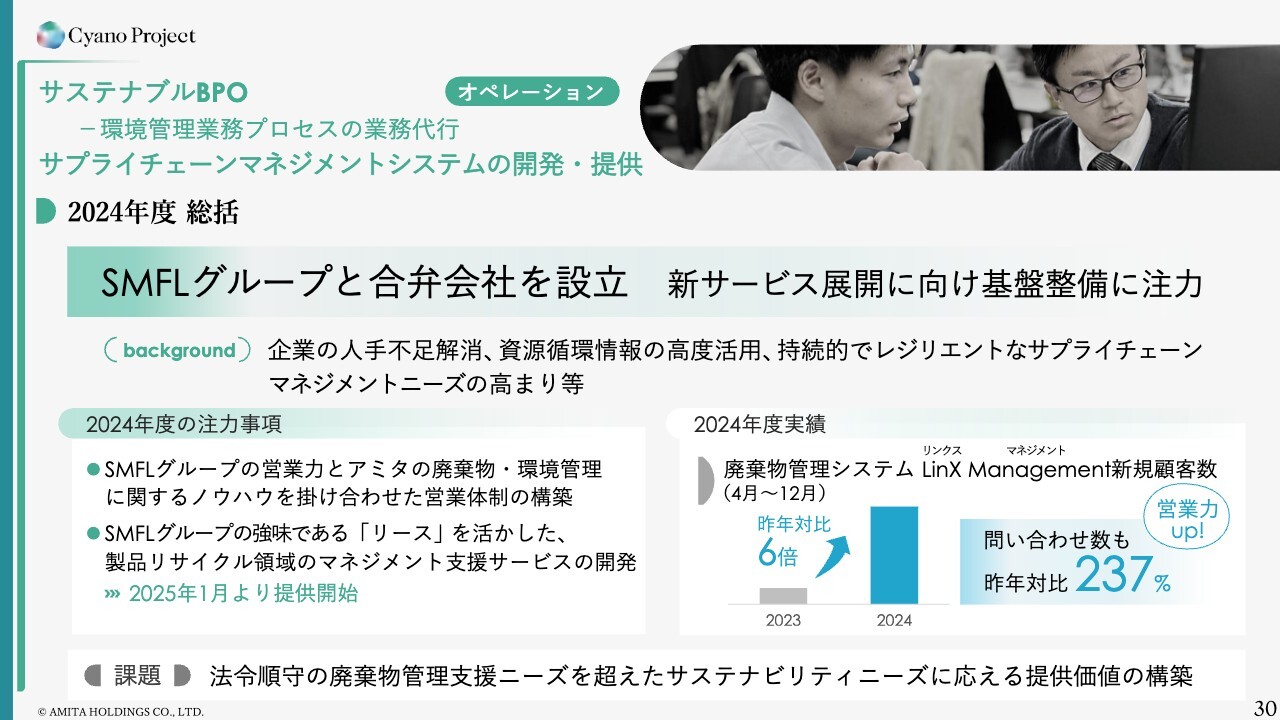

Cyano Project 環境管理業務プロセス代行/サプライチェーンマネジメントシステムの開発・提供|2024年度総括・実績

次に、環境管理業務の代行とサプライチェーンマネジメントシステムの開発・提供についての進捗です。

資源循環の必要性もさることながら、人件費の高まりや労働人口の減少による深刻な人手不足に各社が取り組まなければいけない中で、環境管理業務プロセスのシステム化やアウトソーシング化など、いかに効果的な方法をとるかが求められています。この取り組みの中で、持続的でレジリエントなサプライチェーンマネジメントの仕組みを叶えることができると考えています。

また、SMFLグループとの連携の中で「リース」という我々としても新しい業態との融合により、新規案件が増えてきています。このような変化に応えられるように提供価値の構築を速やかに実施していきます。

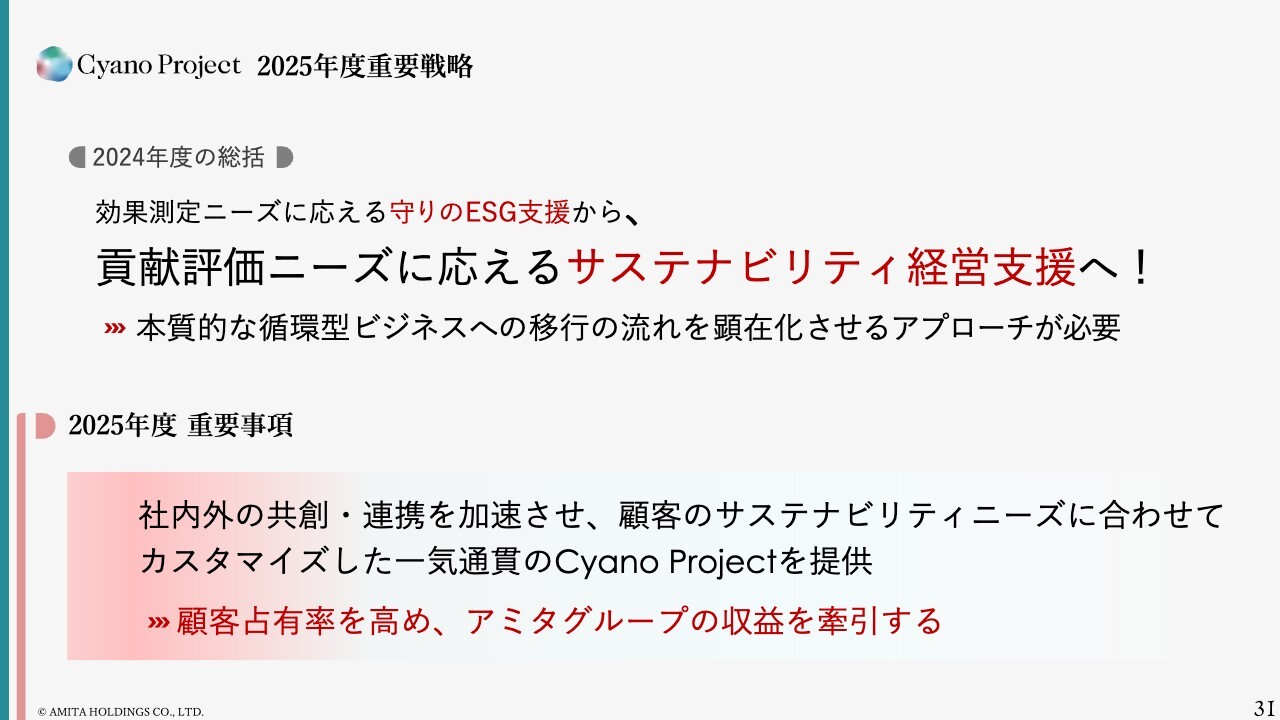

Cyano Project |2025年度重要戦略

「Cyano Project」の2024年度の全体総括として、効果測定ニーズに応える守りのESG支援以上に、経営をよりサステナブルな形に変えていく本質的な貢献評価ニーズが高まってきました。

真のサステナビリティ経営へ移行するためには、本質的にビジネスモデルを変える必要があります。硬直化を打破し、効果測定ニーズを超える支援をしたいと考えています。

2025年度は、社内外の共創・連携にスピード感を持って取り組み、お客さまのサステナビリティニーズに合わせたカスタマイズ対応力を上げていきます。

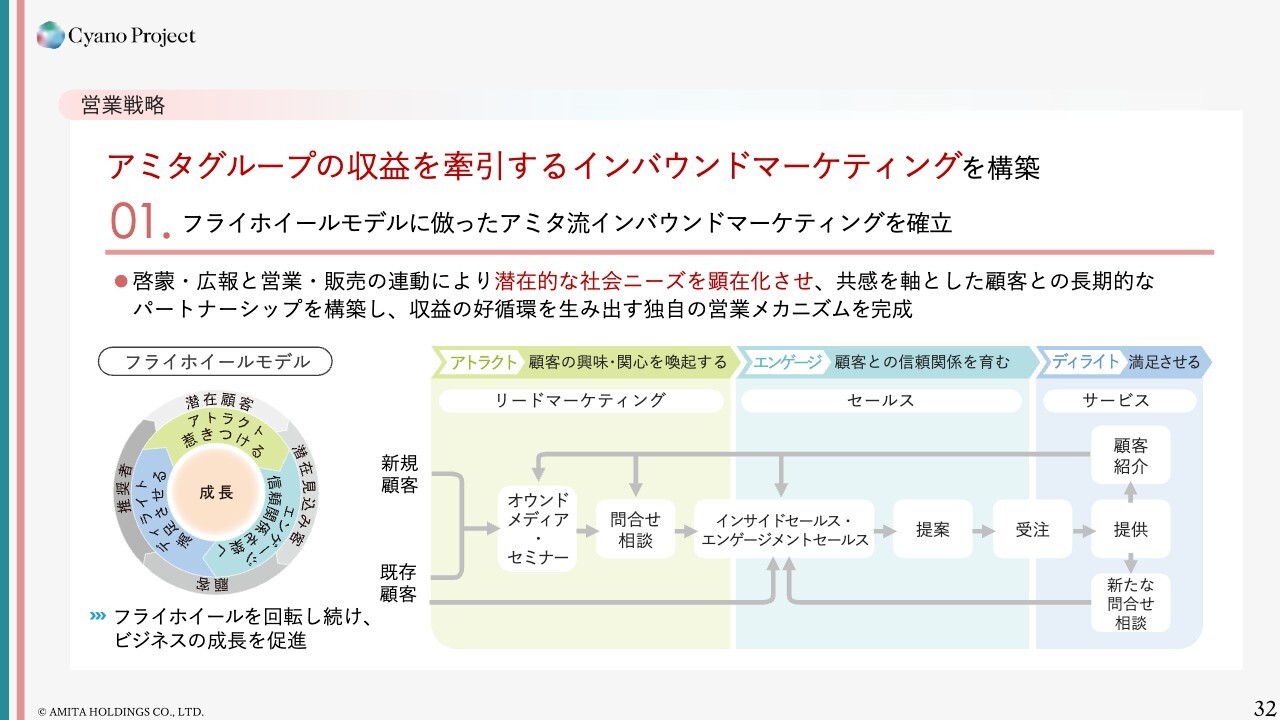

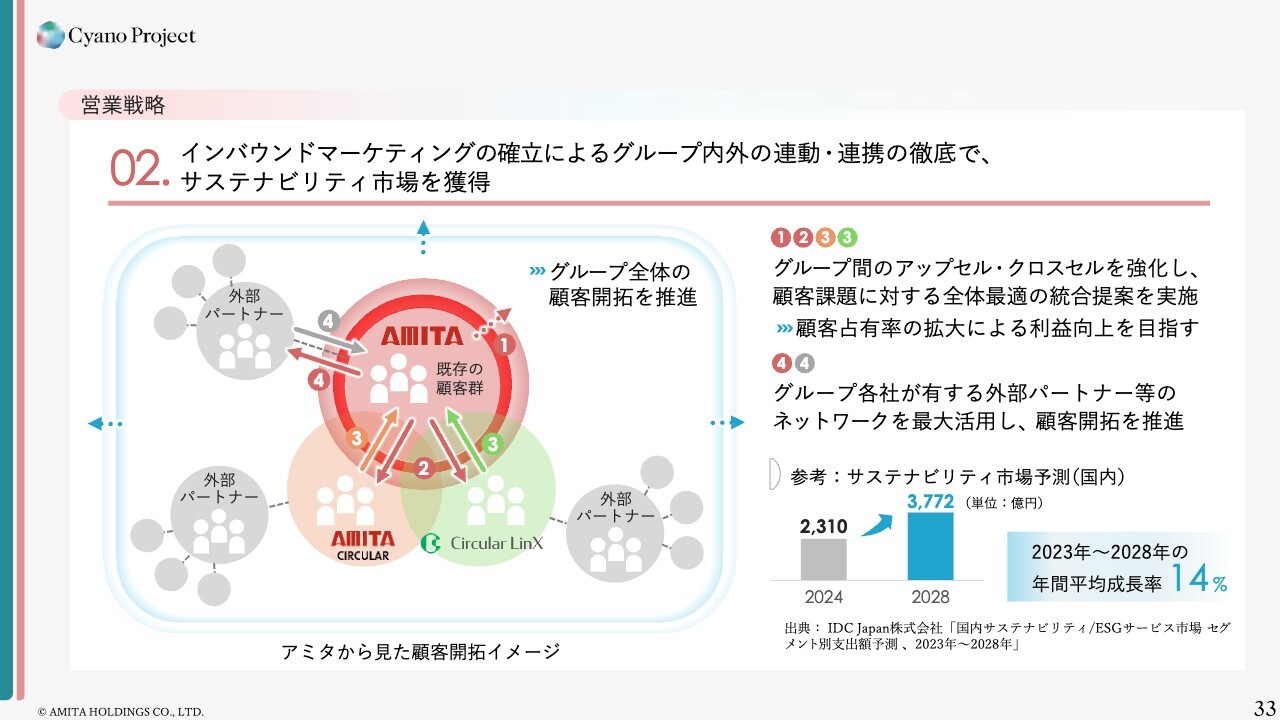

Cyano Project |営業戦略①

2025年度の重要戦略の1つとして、我々が取り組むべきことは、営業戦略です。ビジネスを持続的に成長させるためのフレームワークとして知られる「フライホイールモデル」に倣って、アミタ流のインバウンドマーケティングを確立させ、共感を軸にしたお客さまとの長期的な信頼関係を育み、収益の好循環を生み出す営業メカニズムを完成させます。

成熟化した日本の市場で、お客さまとの信頼関係を育み、トライアンドエラーを重ねてソリューションを向上させ、潜在ニーズに対して、新しい価値を提供できるような好循環の仕組みを作っていきたいと思っています。

Cyano Project |営業戦略②

インバウンドマーケティングの確立を通じて、グループ内外のアップセル・クロスセルを強化し、お客さまの課題に対して全体最適の統合提案を実施し、サステナビリティ市場を獲得していきたいと考えています。また、グループ各社や外部パートナーが有するお客さまとの信頼関係を広げ、Win-Winな収益を還元していく仕組みを作っていきたいと思っています。

地域の4大課題を解決 MEGURU STYLE

続いて、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化・雇⽤縮⼩・社会保障費増大の4大課題を解決する「MEGURU STYLE」についてです。企業に加え、地域も同じように深い課題を抱えていることは共通であり、抜本的な改革が必要であると考えています。2024年度は、サーキュラーエコノミーの取り組みを促進する複数の企業や地域との連携による社会実証・概念実証9件、亀岡市と豊前市とのパートナーシップに取り組むことができました。

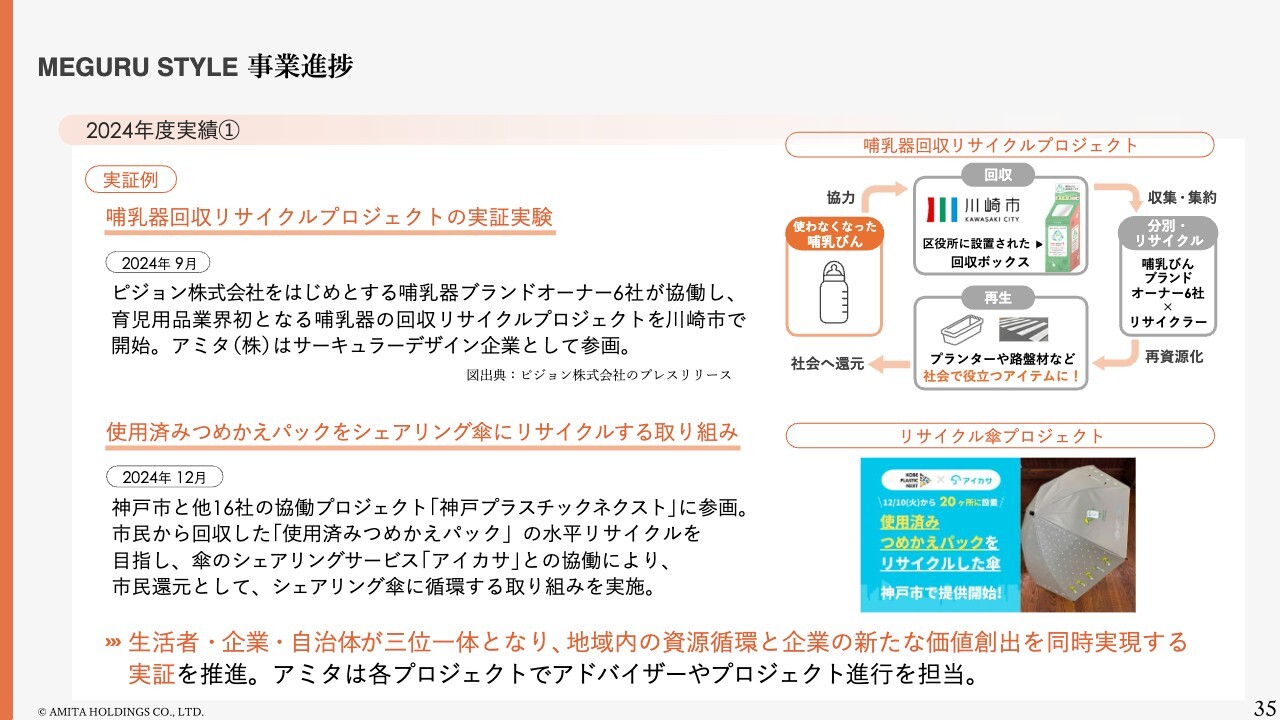

MEGURU STYLE |2024年度実績①

具体的な実証の例をご紹介します。哺乳器のトップブランドで知られるピジョン株式会社をはじめとする哺乳器のブランドオーナー6社が協働し、育児業界初となる哺乳器の回収リサイクルプロジェクトを川崎市で取り組みました。

また、神戸市と16社の協働プロジェクト「神戸プラスチックネクスト」に参画し、水平リサイクルの取り組みの一環で、市民から回収した使用済みつめかえパックをシェアリングサービス「アイカサ」の傘に循環する取り組みを行いました。

アミタはこれらの取り組みにおいて、これまでの知見やノウハウを活かして、アドバイザー、全体統括などを担当し、生活者、企業、自治体という縦の役割を越えて、三位一体で新たな価値創出にチャレンジしています。

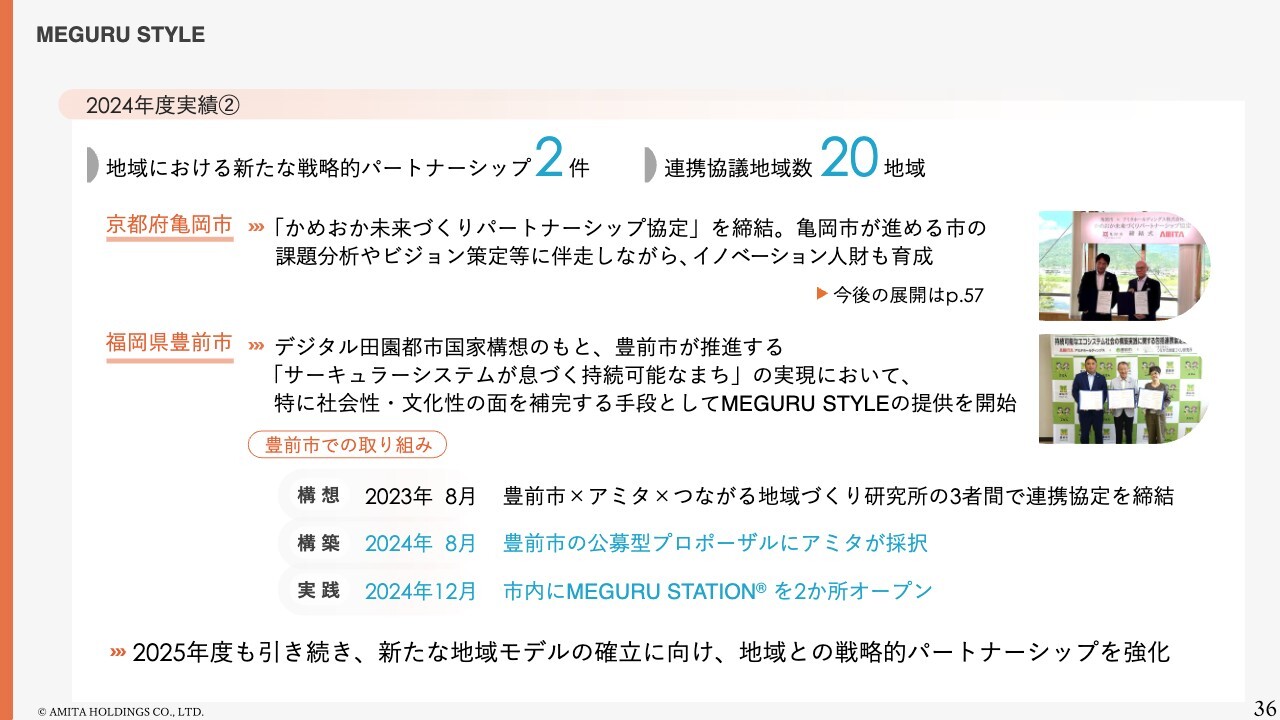

MEGURU STYLE |2024年度実績②

2024年度は、京都府亀岡市、福岡県豊前市とそれぞれ持続可能なまちへの移行に向けて、パートナーシップを締結しました。地域課題は広範囲かつ複雑になっており、人口減少に伴い行政職員の人数が減っていく中で、産官学や生活者とつながりながら新しいまちのモデルを作っていきたいと考えています。

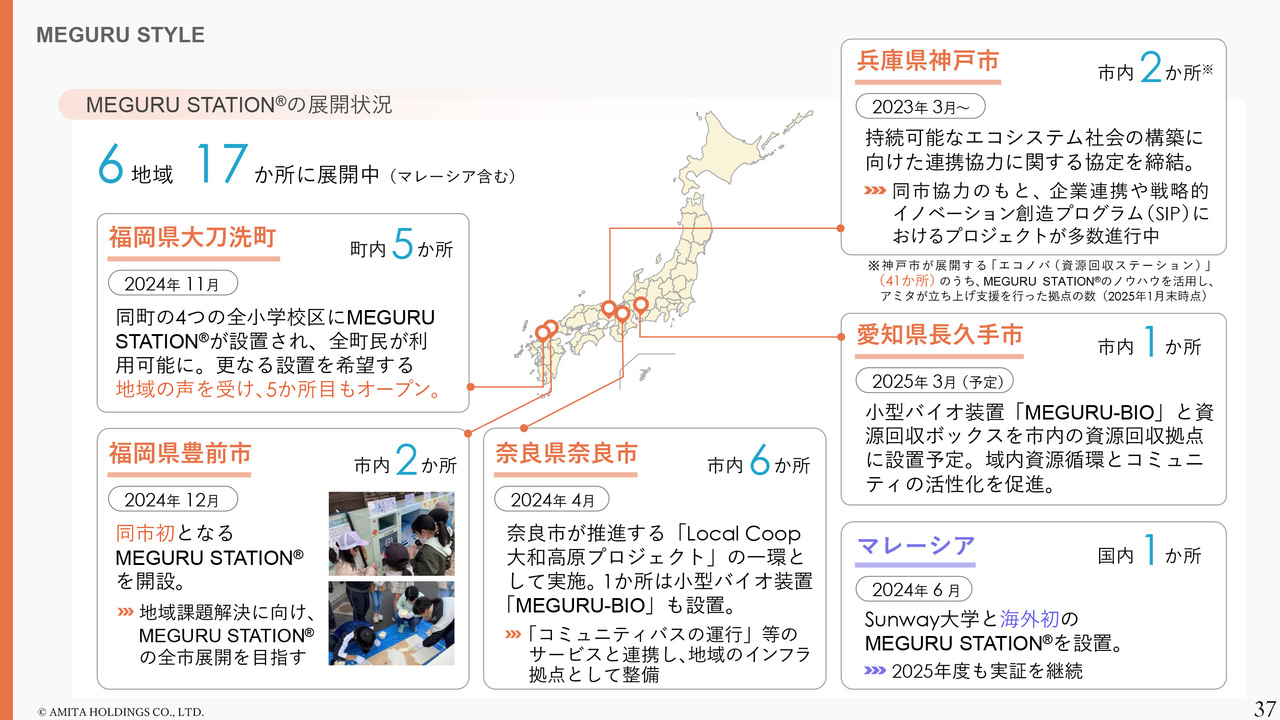

MEGURU STATIONの展開状況

亀岡市や豊前市以外にも、以前から「MEGURU STATION」を展開する地域として、福岡県大刀洗町、奈良県奈良市、愛知県長久手市や兵庫県神戸市などがあります。

加えて、2024年度はマレーシアにも「MEGURU STATION」を設置し、現在国内外の6地域17か所で展開中です。これまでは日本だけでの取り組みでしたが、海外でも同じように生活環境に関する課題があります。今後は海外でも事業を展開していきたいと考えています。

MEGURU STYLE |2025年度重要戦略

2025年度は2024年度と同様、官民連携による取り組みを加速させていきます。特に、亀岡市とは事業連携協定に基づき、「MEGURU STATION」の市内全域展開および持続可能社会への移行に向けた取り組みを本格開始していきます。部分最適ではなく全体的に社会を支えるようなインフラを作ることで、地域内の循環経済を市場化させ、そこでなりわいが生まれる形を作っていければと考えています。

環境認証審査サービス |2024年度総括

続いて、環境認証審査サービスです。近年、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)という言葉がよく聞かれるようになりました。私たちは二十数年、環境認証の仕事に携わっていますが、そのニーズは加速しています。また、このサービスが、企業の経営や事業の価値を生み出す部分に、ますます近づいているのではないかと感じているところです。

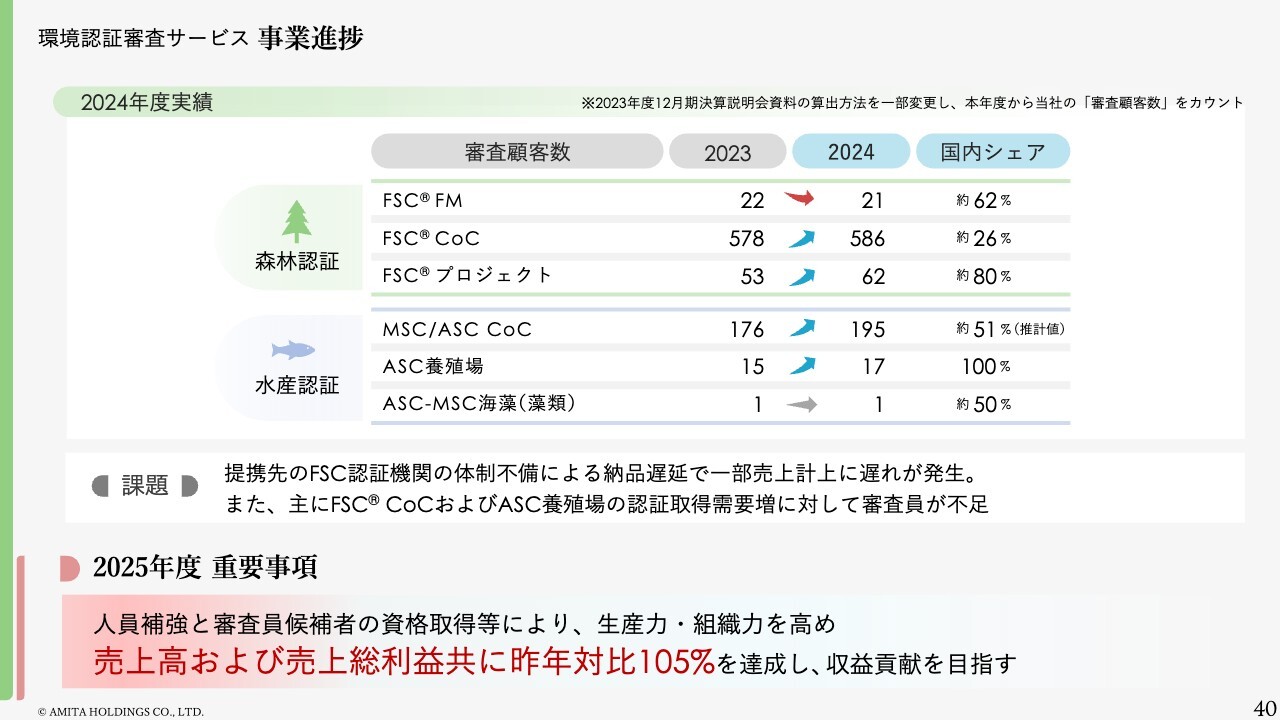

環境認証審査サービス |2024年度実績

森林認証と水産認証の増加件数はスライドのとおりです。こちらについてはニーズが高まる一方で、専門的な知識が必要な審査員の不足を課題感として持っています。人財の育成・補強で生産・組織力を高めることによって、お客さまのニーズにしっかり応えていくことが2025年度の重要事項です。

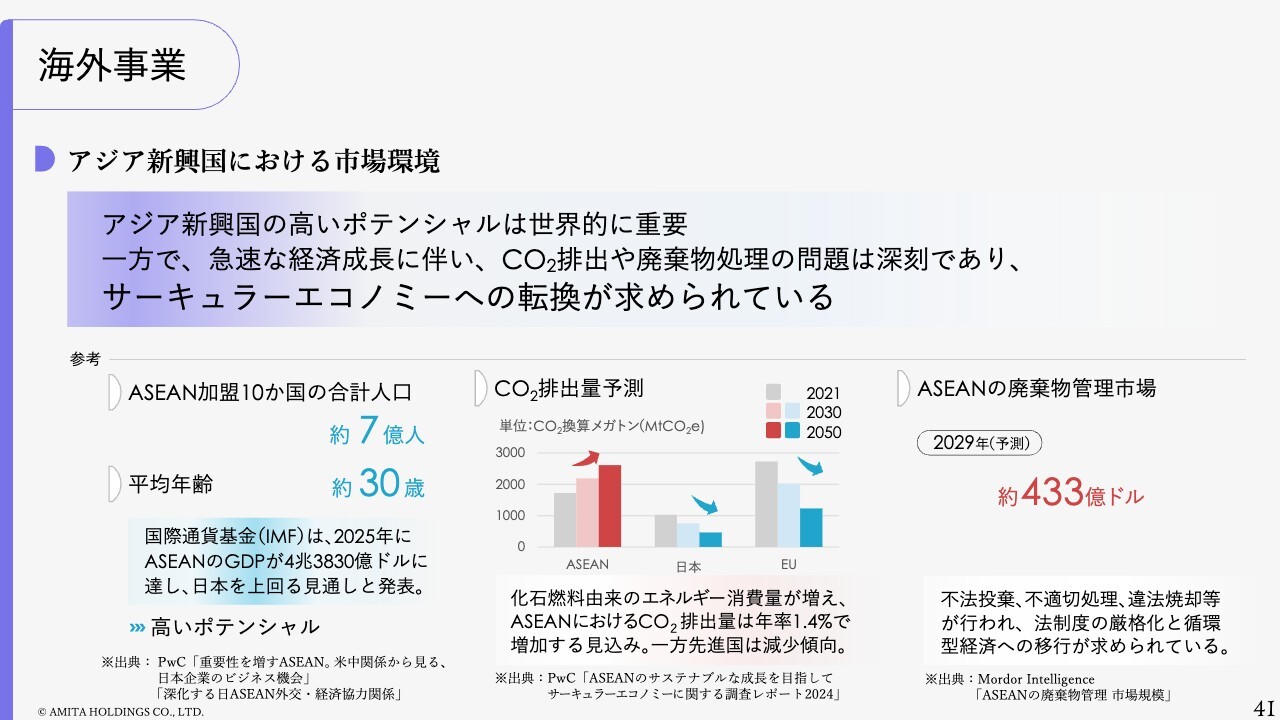

海外事業 |市場環境

海外事業についてです。アジアは、当然高いポテンシャルを持っているという認識です。一方で、成長スピードが速くCO2排出や廃棄物処理の問題も同時に深刻化しており、高度経済成長期を経験した日本と同じような課題が顕在化しています。

その状況を経験した国の使命として、我々は海外のサーキュラーエコノミーへの転換ニーズに応えていきます。

海外事業 |2024年度総括

現地ニーズを捉えたスピーディーな事業展開に向けて、マレーシアに本社を置く海外事業統括会社「AMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.(アミタ・サーキュラーデザイン株式会社)」として、新たに事業を開始しました。マレーシアの事業をしっかり膨らませるとともに、インドネシアやインドなどの国でも事業展開を加速していきます。

また、海外は事業スピードが速く、独特の商習慣などがあるので、スピードやクオリティをカスタマイズしていく必要があります。そのため、海外事業統括会社の基盤を確実に整備していくことが重要だと考えています。

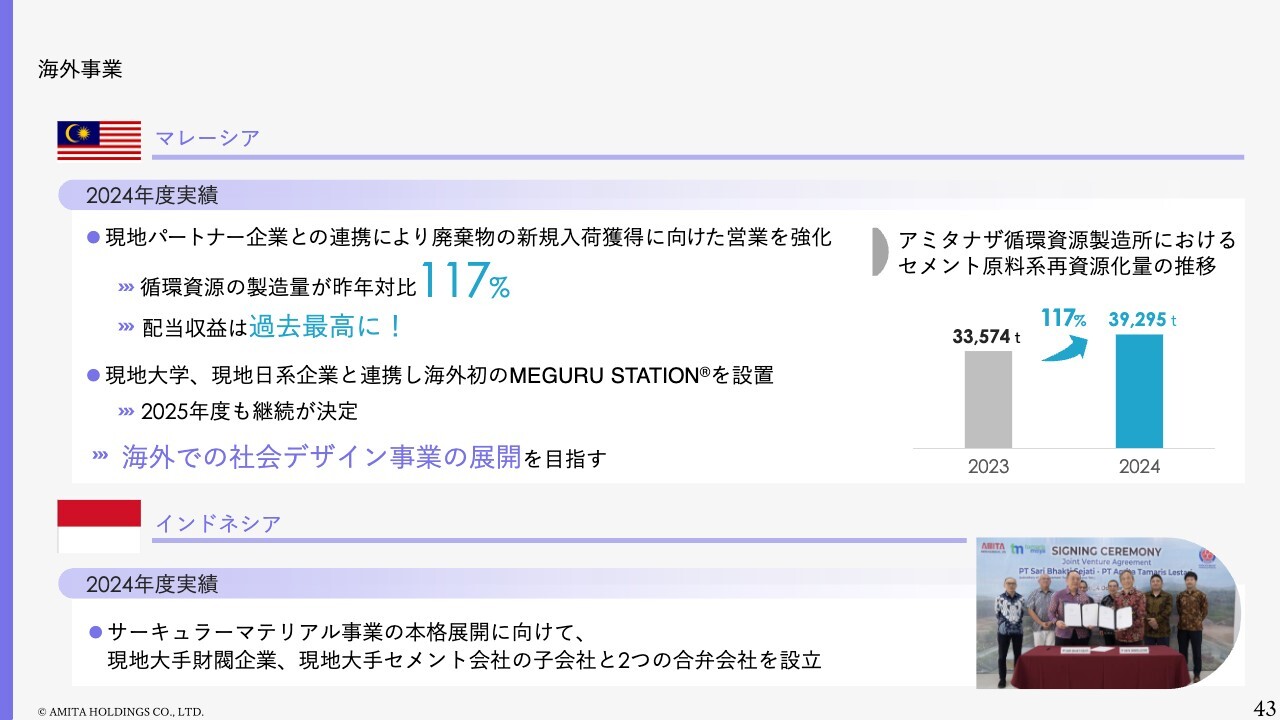

海外事業|2024年度実績

2024年度の実績についてです。マレーシアにおいては、循環資源の製造量が昨年対比117パーセントでした。おかげさまで配当も過去最高になりました。

また「MEGURU STATION」については、現地の大学の先生方が興味を持ち、神戸市での視察もしていただきました。分別の意識は日本とはまったく違うため、現地の方々の生活習慣や意識に合わせた形で、どのように資源循環の取り組みができるかを実証しています。この取り組みは継続的に行っていく予定です。

インドネシアについては、サーキュラーマテリアル事業の展開に向けて、現地大手財閥企業、現地大手セメント会社の子会社と2つの合弁会社を設立し、本格的に動いているところです。

海外事業|2025年度重要戦略

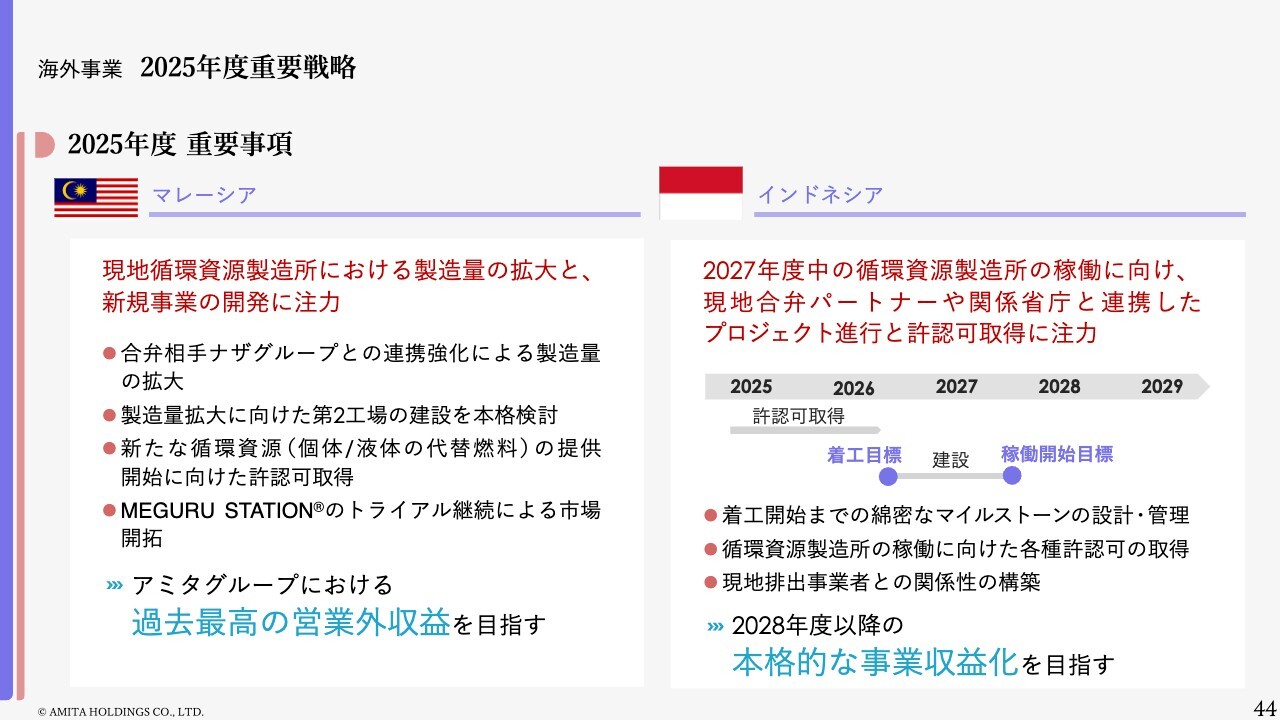

2025年度のマレーシアにおける重要戦略は、2017年から始めた循環資源製造所の取り組みをさらに拡張させていくことはもちろん、さまざまなものの資源循環に取り組んでいくことが一番のポイントになります。

インドネシアについては、2027年度に循環資源製造所を稼働するべく、複雑で難易度も高い許認可の取得関係をしっかり押さえていくことが一番のポイントになります。現地パートナーや省庁との関係を密にしながら取り組んでいきます。

2025年度の業績目標を確実に達成していきます

すべての事業領域で社会ニーズや顧客ニーズは高まっていると感じます。私たちがこれまで取り組んできた事業を統合的に推進する駆動力をより高めることで、2025年、2026年、2027年と、これからのステップを刻んでいきます。引き続きみなさまにご協力、ご支援いただければ幸いです。

2030年に向けた中長期経営計画

熊野:2030年に向けた中長期経営計画について発表します。前のパートでご説明したように、2024年からの基盤整備期において、市場開拓に向けた駒を着々と次に進めているのが現状です。

2030年はパリ協定の採択から15年になる年です。現在、世界は「Transforming Our World」のもと、次なる時代をどのようにするかというテーマに取り組んでいます。

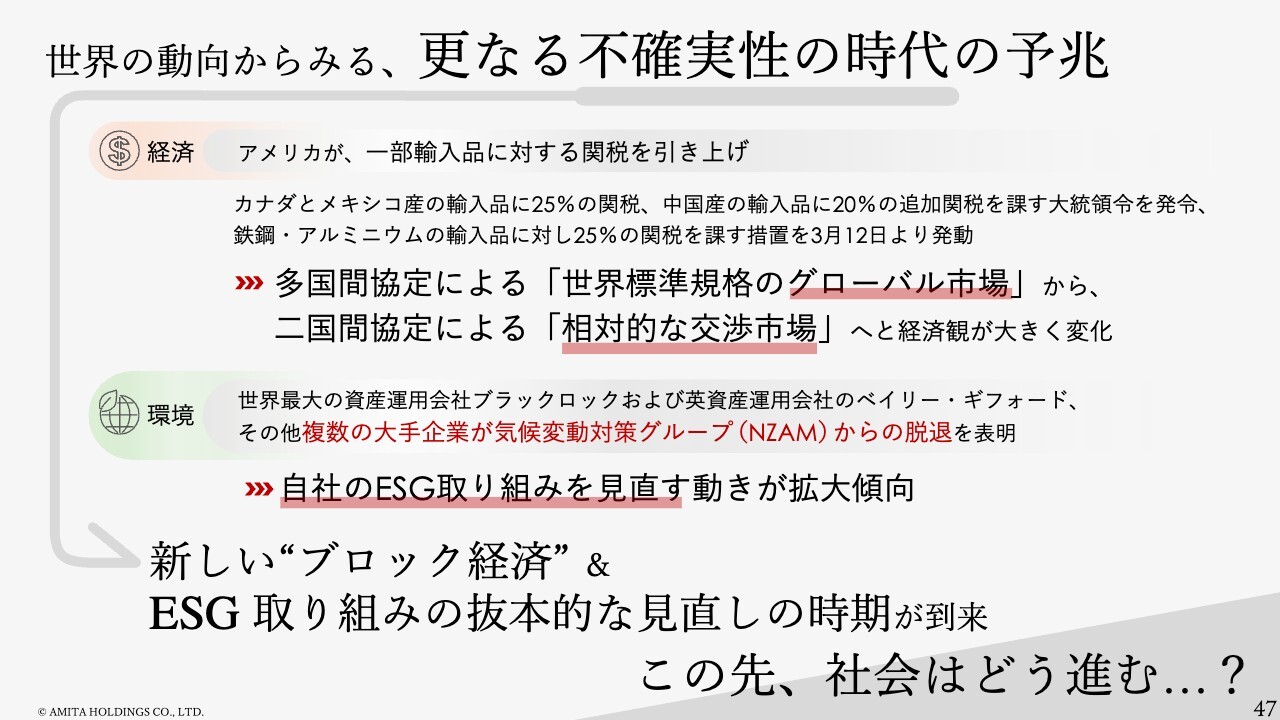

世界の動向からみる、更なる不確実性の時代の予兆

我々も、その2030年に焦点をあわせて経営を行っています。鉄鋼・アルミニウムの輸入品に25パーセントの関税をかけるというアメリカの発表は、従来の多国間協定によって世界標準規格を決めていた「グローバル市場」から、アメリカと日本といった二国間による相対的な「交渉市場」へと、経済観が大きく変化する予兆の1つです。このような状況下で、日本がこれから、かつて1990年代の後半から2000年に経験したような、構造改革の時代に突入していくことは自明の理であると思います。

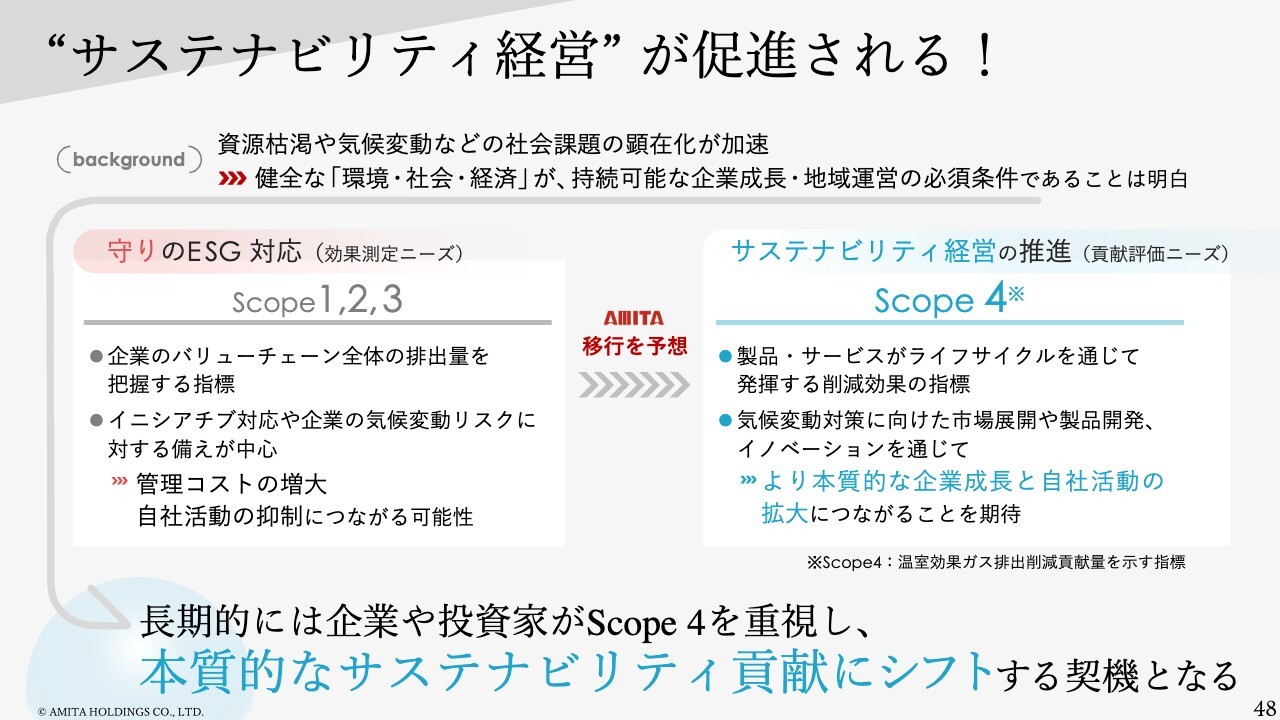

“サステナビリティ経営”が促進される!

日本における最大のブルーオーシャンはサステナビリティ経営であり、そのメカニズムは「サーキュラー」であるということをご説明したいと思います。

現在進んでいる工業的なブロック経済では、いずれ第二次世界大戦前に起きたような資源とエネルギーの奪い合いが発生します。これは社会にとって、決して看過できないことだと思います。

このような事態を防ぐためには、新しい産業を作るしかありません。我々が考える新しい産業とは、サステナブルであることに焦点をあわせたサーキュラーサービスサイジングによる工業化です。

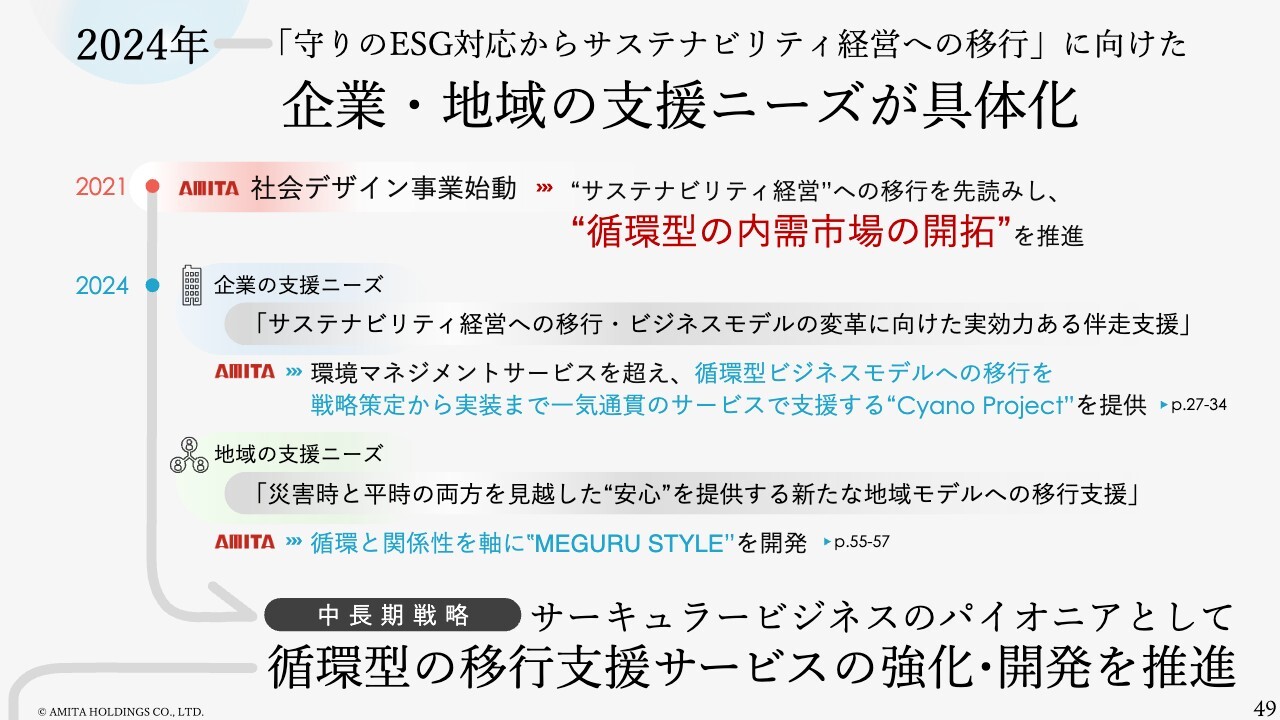

2024年 「守りのESG対応からサステナビリティ経営への移行」に向けた企業・地域の支援ニーズが具体化

時代変化に気づき始めた企業や自治体において、サステナビリティ経営・運営に向けた移行戦略がすでに始まっており、この動きが2024年度のアミタグループの売上増加につながっています。

つまり、顧客企業において、現状分析を行い、それに基づいてリスクを回避するだけでなく、自らの事業を通じて新しい状況を創出する動きが始まっています。今後、事業作りを行わない企業はやがて市場から淘汰されていきます。そこで、企業や地域の持続性向上に向けた新事業の創出や新たなインフラの設計が、これからの日本における最大のブルーオーシャンになると考えています。

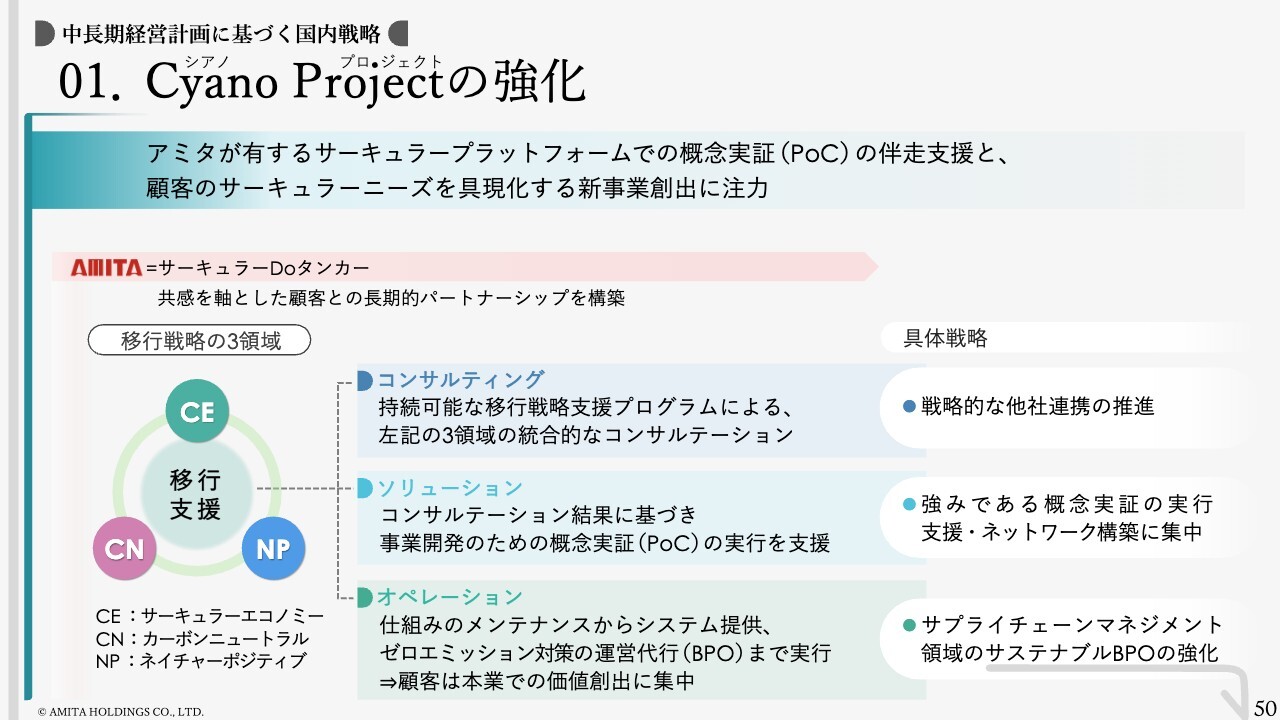

01.Cyano Projectの強化

サステナビリティ経営を実行するために、持続可能な企業経営に向けた移行戦略を設計するコンサルテーションが重要になります。当社は伴走型のソリューションとオペレーションを得意としていますが、2025年度は他社連携を推進することで、コンサルテーション領域を強化していきたいと思います。

次にソリューション領域についてです。「Cyano Project」では、循環型の新事業開発に向けた具体的な取り組みを行う際に、PoCといわれる概念実証を行います。そこで、アミタが有するサーキュラープラットフォームを活かしたPoCの実行支援や、さらなるネットワーク構築に注力していきます。

最後にオペレーション領域では、サプライチェーンマネジメント領域のサステナブルBPOを強化します。現在、企業の持続性向上や対外コミュニケーションで一番重視される領域は、企業価値を上げるコアビジネスではなく、環境問題などのノンコアビジネスです。我々は情報を活用した環境管理業務の実行支援を四十数年行ってきたため、顧客企業よりアウトソースの受け手として評価いただいています。2025年度はこの領域を一層強化していきます。

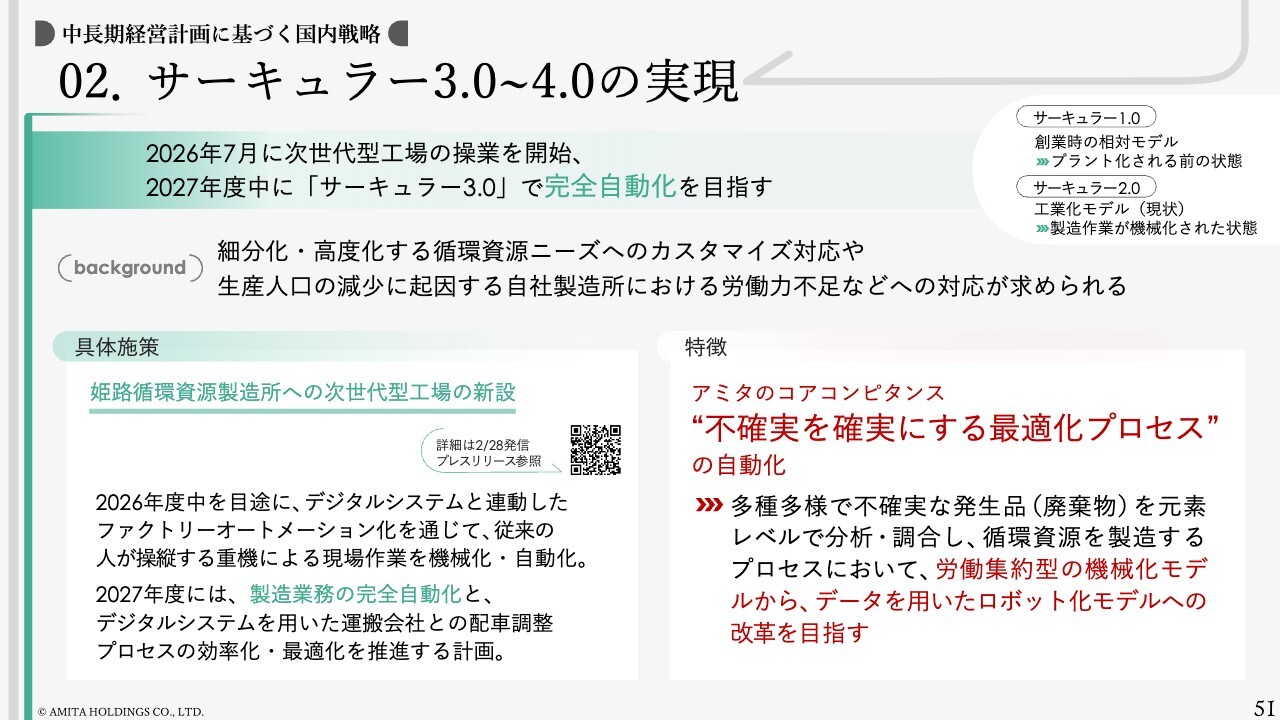

02.サーキュラー3.0~4.0の実現

サステナブルBPOの強化を具現化したものを「サーキュラー3.0~4.0」と呼び、国内戦略の1つに掲げています。

今後、日本の就労人口は大幅に減少していく見込みです。高齢化した団塊世代がリタイアし、少子化によって若者の人口も減少するためです。そのような状況になると、これまでどおりの労働集約型の産業は非常に厳しくなります。

それに先駆けて、我々は2026年に、マザーファクトリーである姫路循環資源製造所において、次世代型工場の操業を目指します。そして、2027年度中には循環資源の製造工程の完全自動化を実現する計画です。

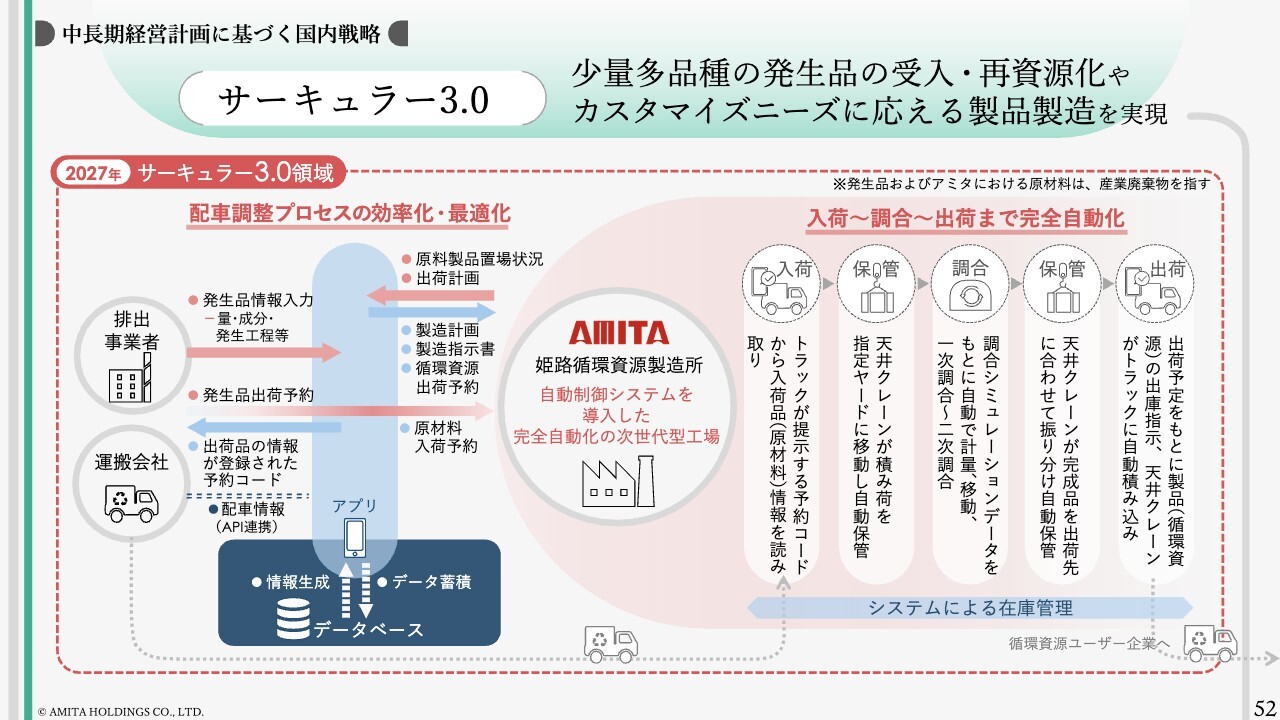

サーキュラー3.0

また、人口動態の変化を背景に、従来の見込み大量生産からカスタマイズ化された商品の生産へと産業形態が移行すると、発生品(廃棄物)も少量多品種になっていきます。そこで、この少量多品種の発生品をどのように資源化するか、すなわち不確実なものを確実にするかを考えなければなりません。我々は、カスタマイズ化された循環資源ニーズを獲得するために、現在の製造所では同時に7種類から10種類の廃棄物を資源化できるのですが、この「サーキュラー3.0」では18種類もの廃棄物を同時にカスタマイズできる仕組みを手掛けていきます。

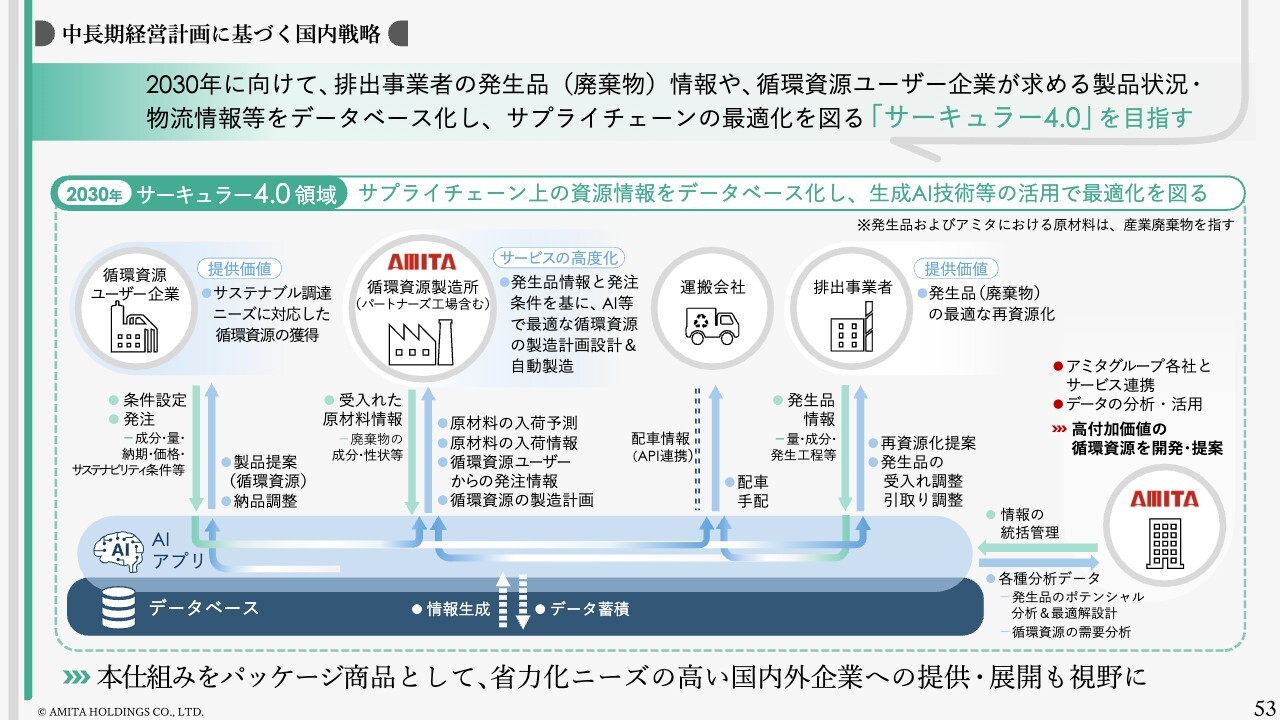

2030年に向けて「サーキュラー4.0」を目指す

また2030年には、廃棄物情報や循環資源のユーザー企業が求める製品状況や、物流情報等をデータベース化し、サーキュラーサプライチェーンの最適化を目指す「サーキュラー4.0」を実現します。この取り組みにより、情報や生成AI技術を活用して、需要と供給の最適化を一気通貫で進めていきます。

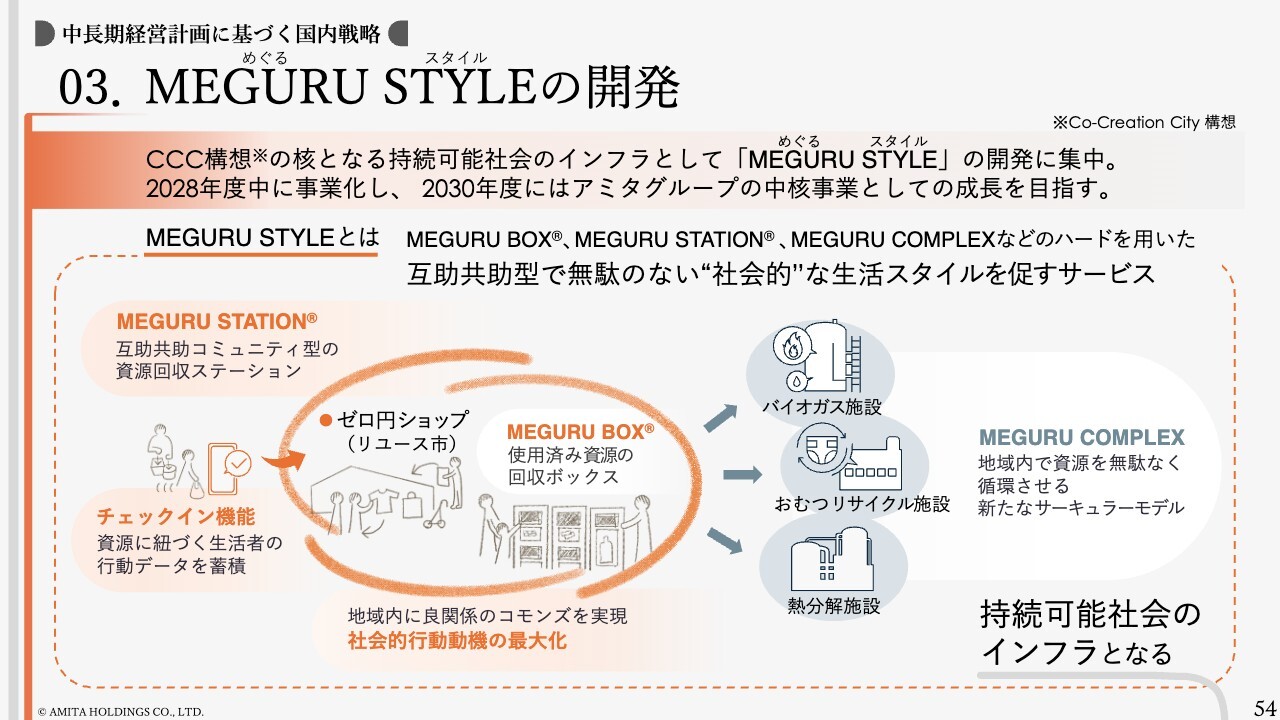

03.MEGURU STYLEの開発

次なる国内戦略は、地域向けサービス「MEGURU STYLE」の開発についてです。

これから産業人口が減ることを想像してみてください。現在は、家庭ごみを収集するために運転手とそのサポートの2名が走り回っていますが、5年後には戸別回収が難しくなるか、非常に高コストになることが明らかです。

戸別回収ができなくなると拠点回収へと変化していきます。しかし、足元にごみを持ち込まれることを喜ぶ地域はありません。そのため、ごみではなく「資源」として持ち込まれる必要があります。だからこそ、リサイクルは将来的に義務化される流れになると考えています。

資源を集めることで、資源に紐づく情報が手に入ります。例えば、その地域で暮らす住民の消費動向がわかれば、数ヶ月後の購買動向や行動予測が可能になります。現在開発中の「MEGURU STYLE」では、互助共助コミュニティ型の資源回収ステーション「MEGURU STATION」で資源と情報を集めます。そして「MEGURU COMPLEX」等のハードを用いて地域内で資源を循環させるとともに、集めた情報を用いてサーキュラーモデルを設計し、互助共助型で無駄のない社会的な地域を実現していきます。

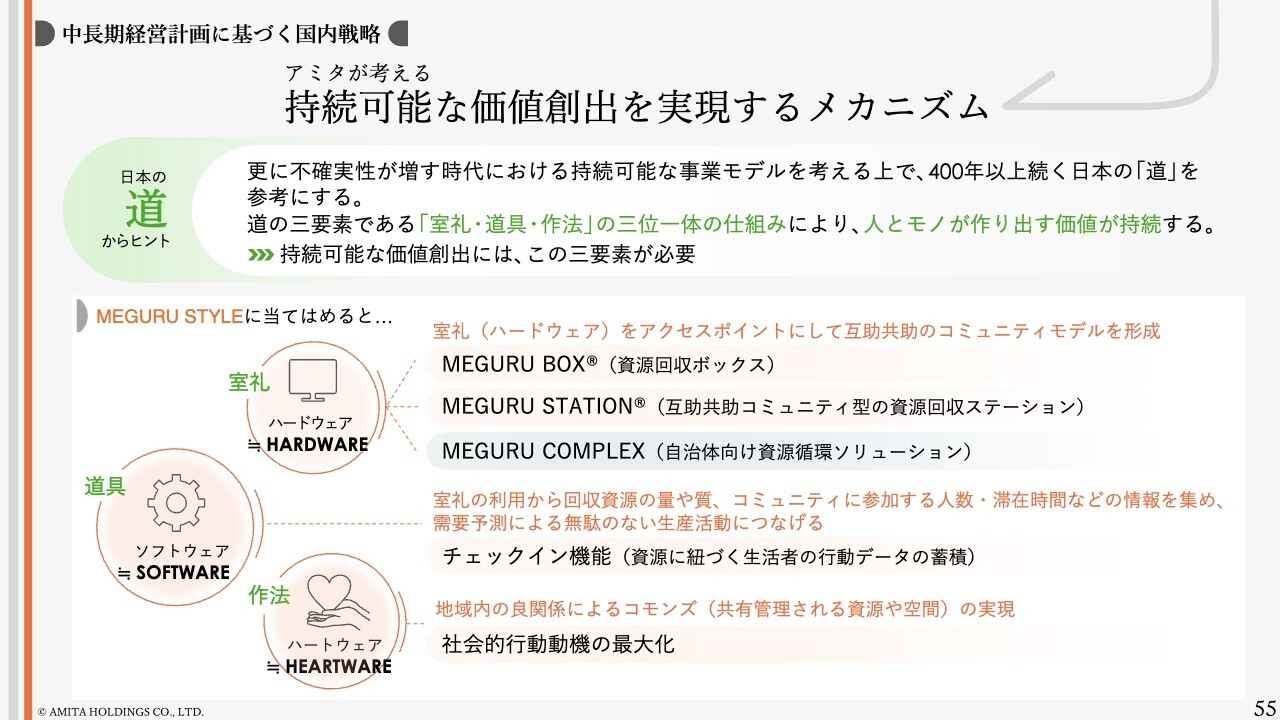

アミタが考える持続可能な価値創出を実現するメカニズム

我々が事業を行ってきた中で、わかったことがあります。それは、わかり合える「共感性」、助け合うことができる「互恵性」、集い合うことができる「集合性」という3つの社会性が重なった時に、民族も超えた全人類において、喜びや幸せといった感情に関係するドーパミンが分泌されるということです。この3つの欲求は万人に共通するものですが、弱くて不確実な欲求です。

そこで、この弱い3つの欲求をベル曲線のように常に維持できる仕組みが、スライドに記載したメカニズムです。この学問的な分析は千葉大学と共同で取り組んでおり、数値化が進むなど着実に進行しています。この視点に着目し、効果の数値化・仕組みづくりを行うことで、弱い欲求を確実な市場ニーズに変え、イノベーションを起こしていきたいと考えています。

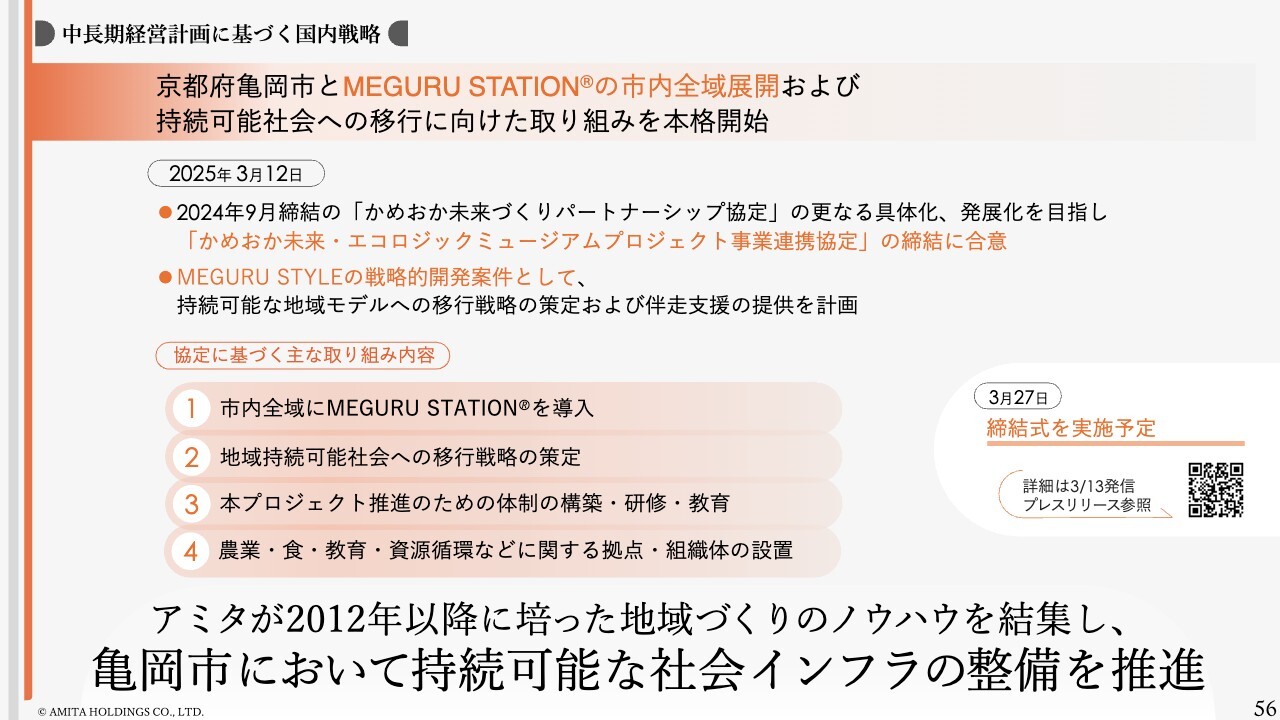

京都府亀岡市とMEGURU STATIONの市内全域展開および持続可能社会への移行に向けた取り組みを本格開始

工業的な社会イノベーション、技術イノベーション、情報社会になった時に起きた市場イノベーション等、これまでさまざまなイノベーションが起き、そのたびに社会は大きく進化してきました。

次に来るイノベーションは、多くの先進国が直面する「関係性の劣化」を解決することだと思います。関係性を生み出すためには、社会イノベーションを行う必要があります。この社会イノベーションを具体的に実現するために、京都や大阪の衛星都市である京都府亀岡市において、共感性、互恵性、集合性を満たす「MEGURU STATION」の市内展開に向けた取り組みを開始しました。

亀岡市の人口は約8万6,000人ですが、この地域で官民連携による社会イノベーションを推進します。そして、情報はもとより、AIを駆使して、需給予測や行動予測などの情報を集収し、内需化に向けた新しい循環型社会の情報プラットフォームをリアルに構築していきます。

今、この国は経済大国から循環大国への移行という大きな節目を迎えていると考えています。そして、その具体的な見本を作ることが、先ほどお伝えしたとおり決まっており、これから3年から5年かけて、2030年までにプロトタイプを完成させていきます。

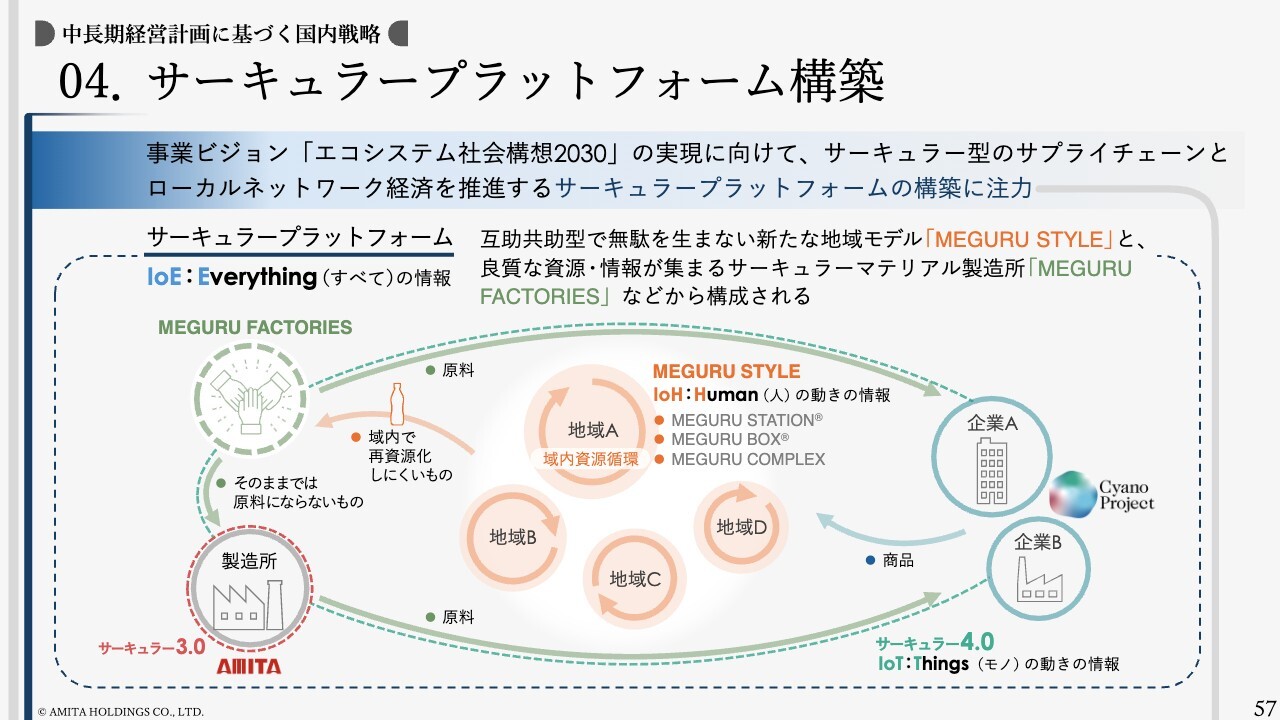

04. サーキュラープラットフォーム構築

サーキュラープラットフォームでは、回収した資源などに紐づく需要・行動予測などの情報をすべて管理します。人がどう集まるかのIoH、ものがどう動くかのIoTと、これらの情報を複合したEverythingのIoEの情報を最適化するのが、サーキュラープラットフォーム構想です。

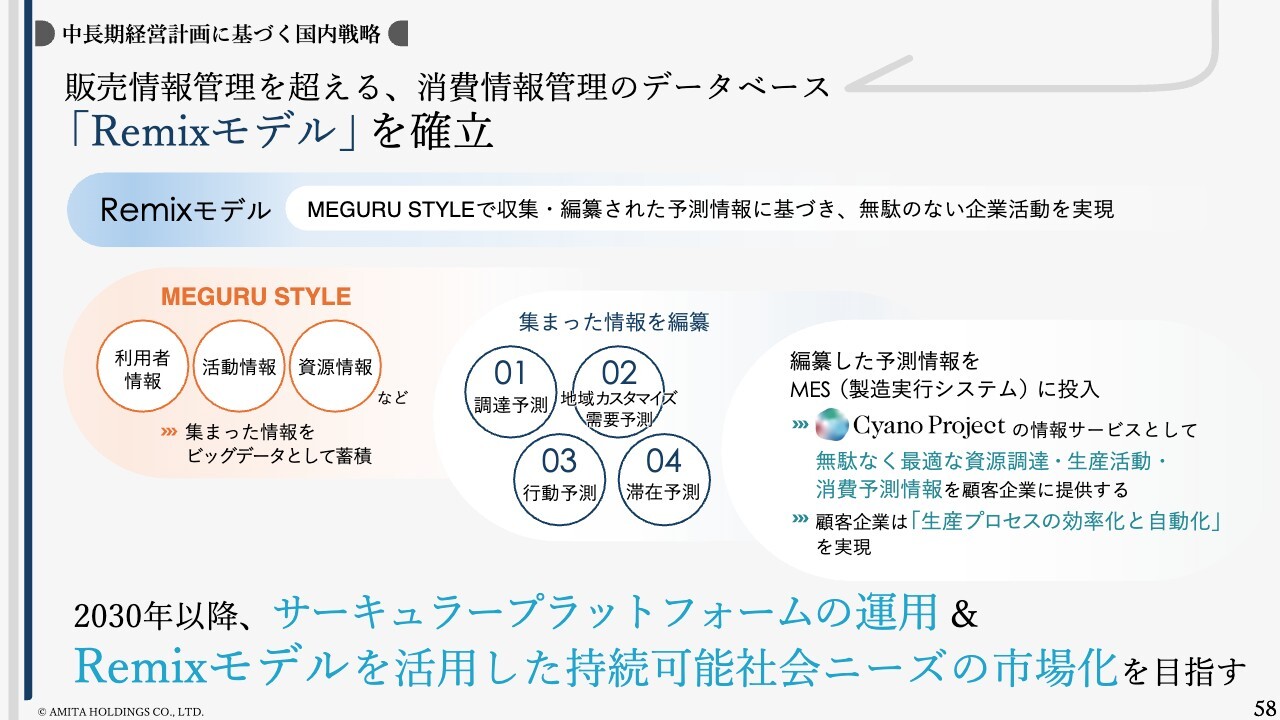

販売情報管理を超える、消費情報管理のデータベース「Remixモデル」を確立

集まった利用者の情報を分析・編纂すれば、調達予測、カスタマイズ需要予測、行動予測や滞在予測ができます。例えば、オンデマンド交通では、人が集まることが前もって予測できれば、交通難民や買い物難民などを減らすことができるのです。我々はこれを「Remixモデル」といい、無駄のない企業活動を実現するものとして、確立を進めています。

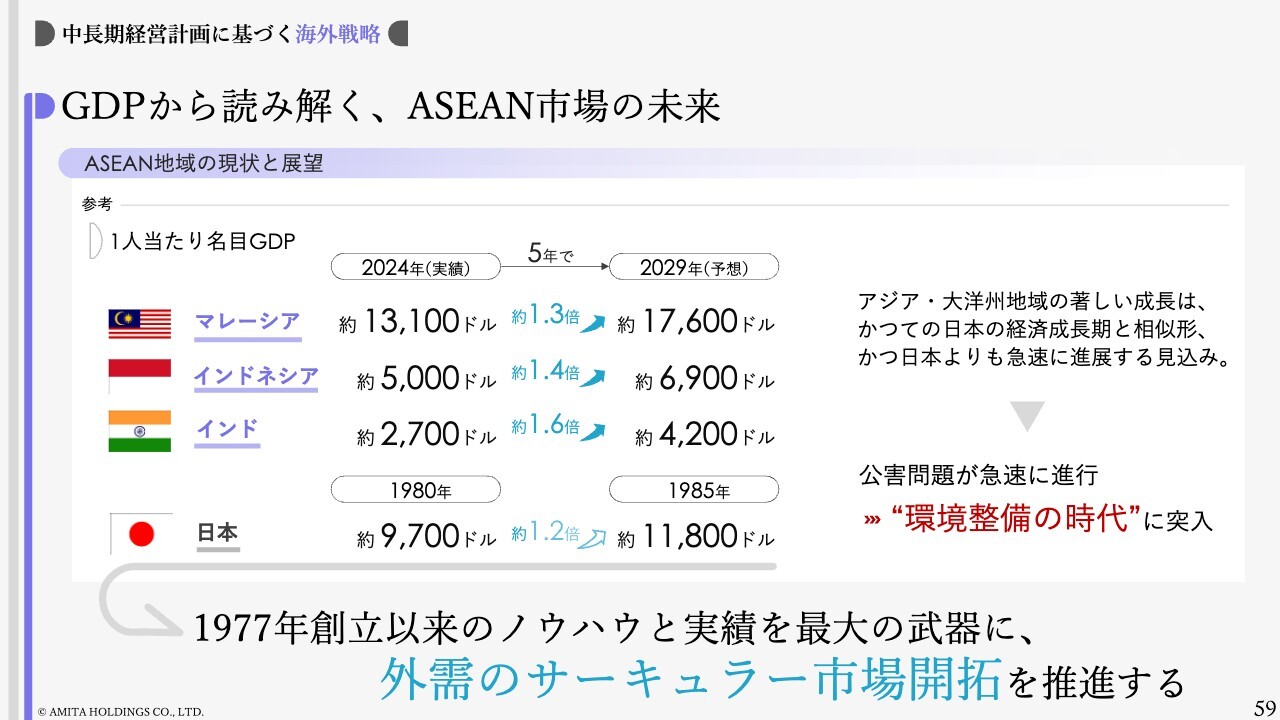

GDPから読み解く、ASEAN市場の未来

次は海外戦略についてご説明します。現在、南北問題は新たな局面を迎えています。先進国であるグローバルノースが低迷する一方、後進国のグローバルサウスは急速な経済発展を遂げています。私は、多様性に富んだアジアの国々において、情報を通じてすべてがつながるエコシステム産業を構築し、経済を発展させていきたいと考えています。

これからのASEAN地域と、かつての日本のGDPを見てみましょう。アミタグループが創立した1980年頃の日本の1人当たり名目GDPは約9,700ドルでした。それから約15年後の1992年に、我々は循環資源製造の工業化モデル「サーキュラー2.0」として、姫路循環資源製造所を開所しました。

このモデルは、マレーシアにおける2024年の1人当たり名目GDPの約1万3,000ドルに匹敵する、経済発展の基盤となるものです。「サーキュラー2.0」を創立から15年かけて構築したことは、アミタグループの血肉になっています。しかし今、アジアでは同様の経済発展がわずか5年ほどの短期間で急速に進んでいます。

つまり、我々はアジアの将来を予測するための経験的なアドバンテージを有しており、先行投資がしやすい状況にあるのです。

現地企業とのパートナーシップを軸に事業基盤を構築

アジアには歴史や文化が違うさまざまな国があります。そこで、海外において事業を展開していくためには、現地の有力パートナーの存在が極めて重要になります。

インドでは、廃棄物の6割を管理するラムキーグループとMOUを締結しました。

マレーシアでは、ブミプトラ政策のもと新たに参入したナザグループと提携し、事業をすでに展開しています。

インドネシアでは、最大級のコングロマリットのサリムグループと合弁会社を設立しました。

現地の歴史や文化的な社会性に関しては、現地パートナーのサポートを受けながら、日本で培ってきた経験を活かし、アジアにおける持続的な産業構造の支援を行っていきます。

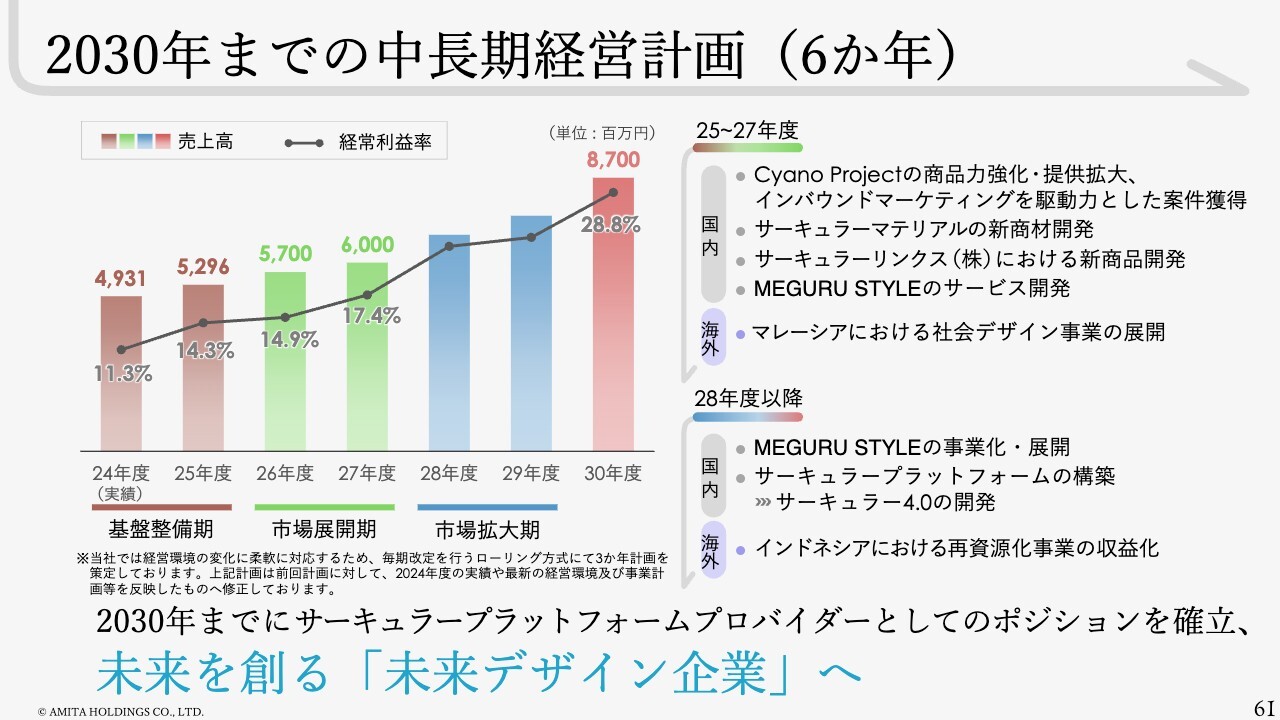

2030年までの中長期経営計画(6か年)

スライドのとおり、本年度は約53億円、2027年度は60億円、2030年度には87億円と売上を拡大し、事業の利益率を高めていく中長期経営計画を打ち立てています。そのために、混迷の時代において、不確実を確実にする取り組みをさらに高度化していきます。生成AI、ブロックチェーンや量子コンピューターなどの先端技術を活用しながら開発を進めていきたいと考えています。

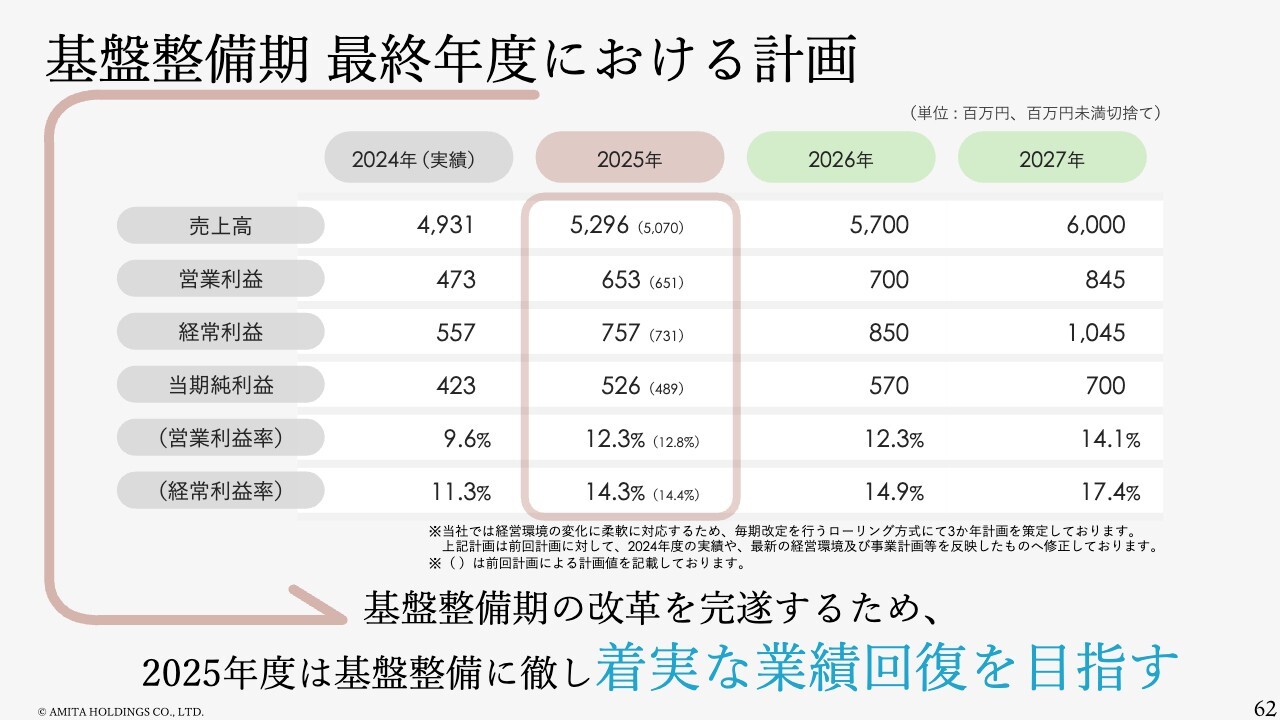

基盤整備期 最終年度における計画

本年度は中長期経営計画における基盤整備期の最終年度です。事業戦略を実現するために、基盤整備を完了し、2026年から市場展開期および拡大期に移行することを目指しています。

今こそサーキュラーモデルのノウハウを活用する時

「失われた30年」などといわれますが、カリフォルニア州よりも狭い国土を持つ日本は、これまで経済発展を遂げながらも社会的な低迷を経験してきました。しかし、日本の産業は手仕事からハイテク産業まで、多様な分野において世界で群を抜いています。この国のポテンシャルは、個々の知識を集めた集合知ではなく、さまざまな関係性を築き共有知を生み出すことにあると考えています。

そして、関係性を築くということは、すべてがつながる「サーキュラー(循環)」です。閉鎖的な関心領域の中で無駄をなくし、関係性が豊かになれば、社会課題となるいじめや孤独、DVのような問題も減少させることができると考えます。

その実現に向けて、関心領域では常に最適解を追求します。これには、さまざまな要素を結び付けるネットワーク作りが不可欠であり、デジタルトランスフォーメーション(DX)が重要な役割を果たします。DXは、個別の最適解をつなげて全体のシナジーを生み出すことが求められるのです。

そして、材料や資源を循環させることで、循環型の経済が成り立ち、内需が生まれます。この閉鎖的な循環型社会に、工夫と創意と技術革新が加われば、内需が増えるのです。たとえ、政治的、経済的なリスクが高まったとしても、内需が強ければ微調整の対応で済むのです。

しかし現在の日本は真逆で、周りに騒ぎ立てられると右往左往してしまいます。また、地域経済は非常に希薄化し、私たちの生活にも少なからず影響が生じています。今こそ、この国が循環大国として1つになり、他国へのメッセージやシステムを輸出するほどの大きな商品を作っていくべきだと思います。

我々は分を守って47年間にわたり環境マネジメント事業を行ってきました。そのコアコンピタンスは「サーキュラー」です。そして、2021年に社会デザイン事業を始動し、環境マネジメントからサーキュラーを軸にした持続可能な企業経営・地域運営の設計と、それを具現化する伴走型のソリューションの提供・プロトタイプの構築支援を進めています。また、信頼に基づいたノンコア業務のアウトソーシング(BPO)など、一気通貫のブルーオーシャン戦略を前面に打ち出し、サステナビリティ経営の支援を行っています。

引き続き、これまでの評価基準を念頭においた「守りのESG」ではなく、「攻めのサステナビリティ経営支援」を進め、循環大国日本において新たな産業を構築し、シンクタンクを超えて実行する「Do Tank(ドゥタンク)」モデルを構築していきます。

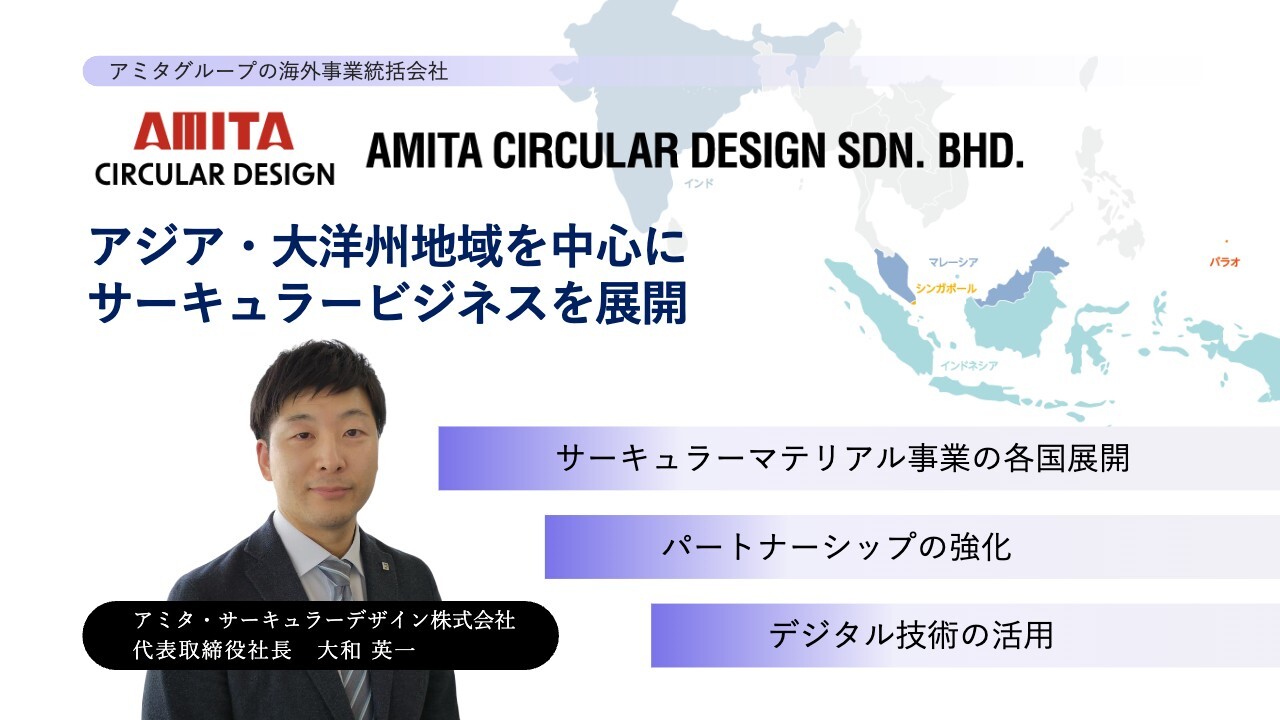

AMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.

司会者:2024年4月に海外事業統括会社としてAMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.が始動しました。同社代表取締役社長の大和英一より、みなさまへ一言ご挨拶をします。

大和英一氏:AMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.代表取締役社長の大和英一です。当社はアミタホールディングスの100パーセント子会社として、アジア、大洋州地域における持続可能な企業経営や地域運営の統合支援を目的に、2024年4月にマレーシアに本社を置き、始動しました。

今後、海外における環境ニーズ、環境ソリューションニーズがますます顕在化していく中で、スピード感を持って海外事業の展開を進めていきたいと考えています。

代表として、私は3つの目標を掲げています。1つ目は、サーキュラーマテリアル事業の各国展開です。マレーシアに続いてインドネシア、またインドで、新しい循環型事業の立ち上げを進めていきたいと考えています。

2つ目は、パートナーシップの強化です。海外事業展開の成功の鍵は、やはり良きパートナーとの出会いと、そのパートナーとの関係性構築にあると思っています。我々の経営理念に共感いただける現地パートナーと戦略的なパートナーシップを締結し、現地パートナーの持っている経営資源を最大限に活かした事業展開を進めていきます。

3つ目は、デジタル技術の活用です。これからはすべての情報がデジタルに移行していく時代になると予想しています。その中でESG、環境ソリューション領域においても、デジタル技術の導入が必要不可欠になってくると思っています。

さまざまなデータや情報資源を活用した、効率的かつ効果的な新しい商品やサービスの開発と提供を、海外でも進めていきたいと考えています。

以上の3つを軸に、これから経済発展とともに、顕在化していく環境リスクを支える社会インフラ、環境インフラとなるような事業展開を進めていきたいと思っています。

海外では、予想していなかったようなことも起きます。しかし、どのような状況でも、アミタグループの理念である「Our Mission Ⅱ」の実現のため、最後まで諦めない執念と情熱を持って、私の職務を全うしていく所存です。

アミタグループの海外展開とAMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.の今後の活動に、ぜひご期待ください。今後ともご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いします。

新着ログ

「サービス業」のログ