【QAあり】日本システム技術、2025年3月期は14期連続増収、10期連続増益を狙う 国内プライム企業との取引増加により利益向上

目次

平林卓氏(以下、平林):日本システム技術株式会社、取締役上席執行役員の平林です。

本日はお休みの方が大勢いらっしゃるかと思いますが、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。今回のセミナーを通じて、弊社へのご理解を少しでも増していただけますと幸いです。

本日は会社概要、事業概要、2024年3月期の業績概況および進行期の状況、株価・企業価値、長期成長戦略の5部構成でご説明します。

会社概要

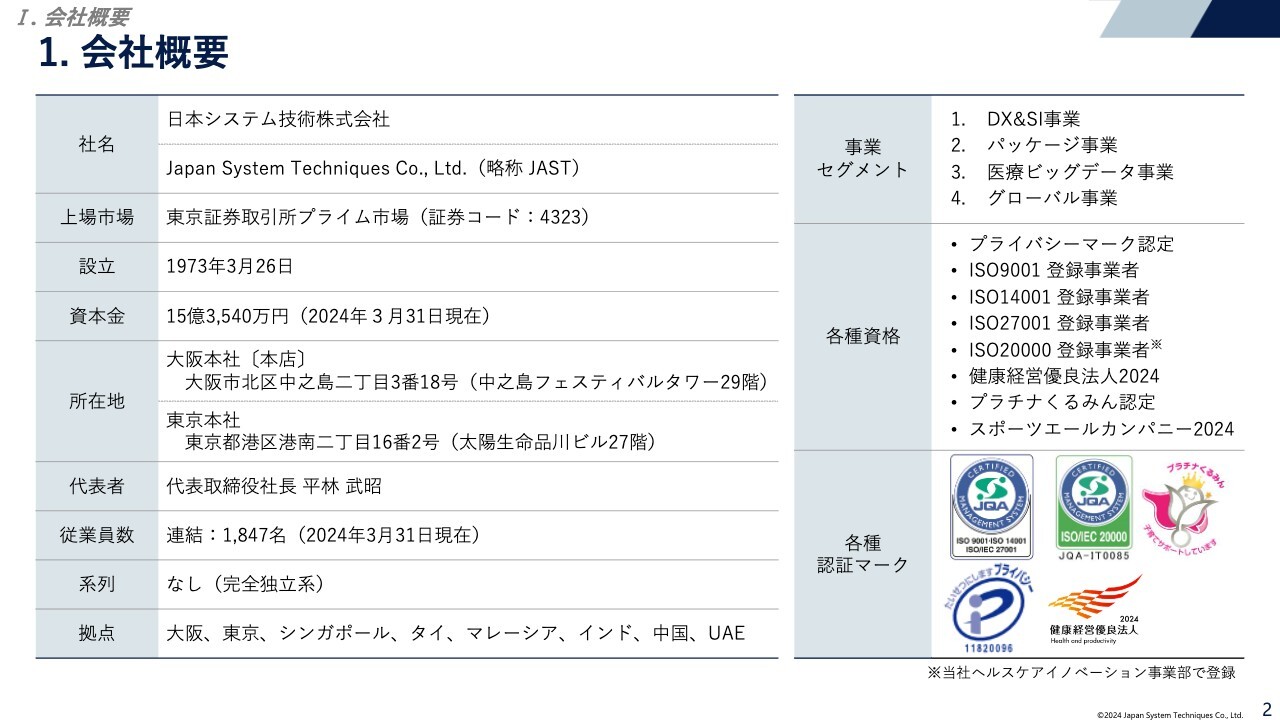

平林:会社概要です。当社は日本システム技術株式会社といい、お客さまやパートナーからは「JAST」の略称で呼ばれています。上場市場は東京証券取引所プライム市場、証券コードは4323です。

1973年3月に設立し、一昨年に節目となる50周年を迎えました。大阪で創業したため本店登記は大阪ですが、昨今の当業界のマーケットは圧倒的に東京が主流であることから、大阪は中之島、東京は品川に事業所を構える2本社制を敷いています。

スライドに記載している従業員数は約1年前のデータですが、直近では連結で1,800名強、単体で1,200名近くとなっています。今年4月には、東京と大阪をあわせて87名の新卒社員が入社する予定です。

拠点について、国内では大阪と東京、海外ではシンガポール、タイ、マレーシア、インド、中国、UAEに展開しています。スライド右上の事業セグメントについては、後ほどご説明します。

沿革

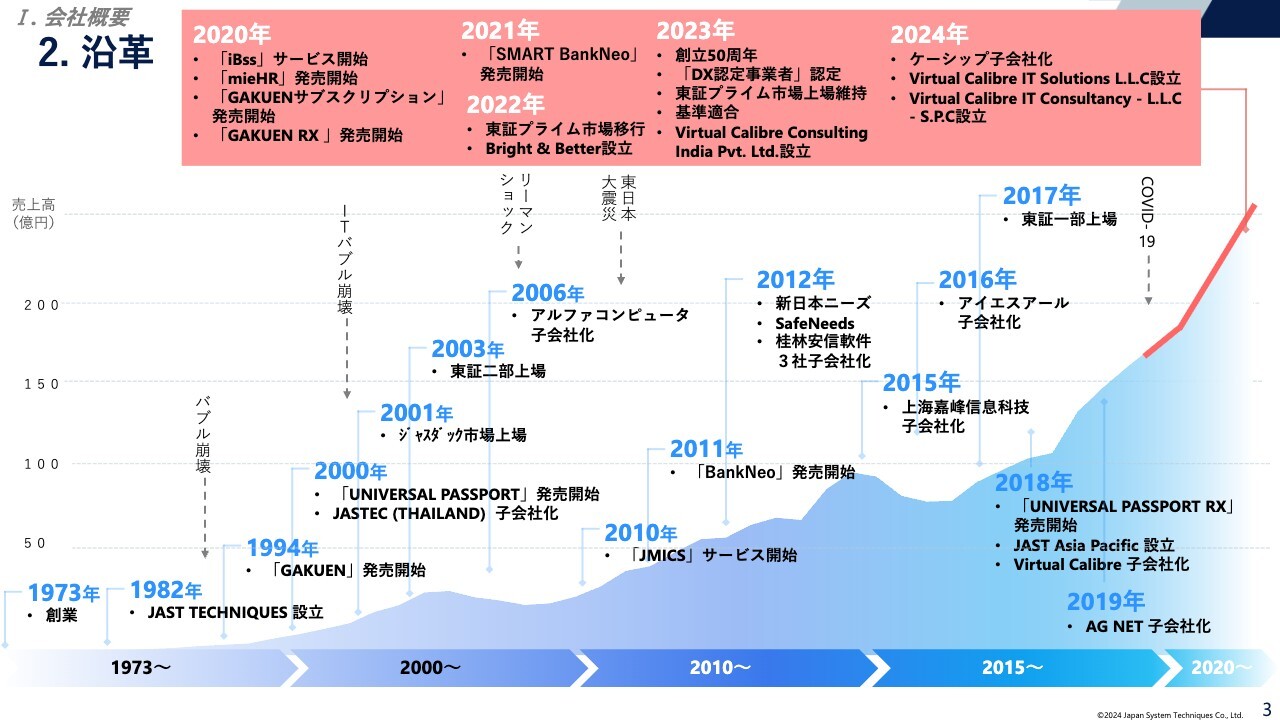

平林:沿革です。当社は、1973年に大阪で創業しました。

マーケットへの進出という観点では、2001年にジャスダック市場へ上場、2003年に東証二部上場、2017年には東証一部へ上場しました。直近では、計画よりも1年前倒しとなる2022年に東証プライム市場へ移行しています。

理念先行経営

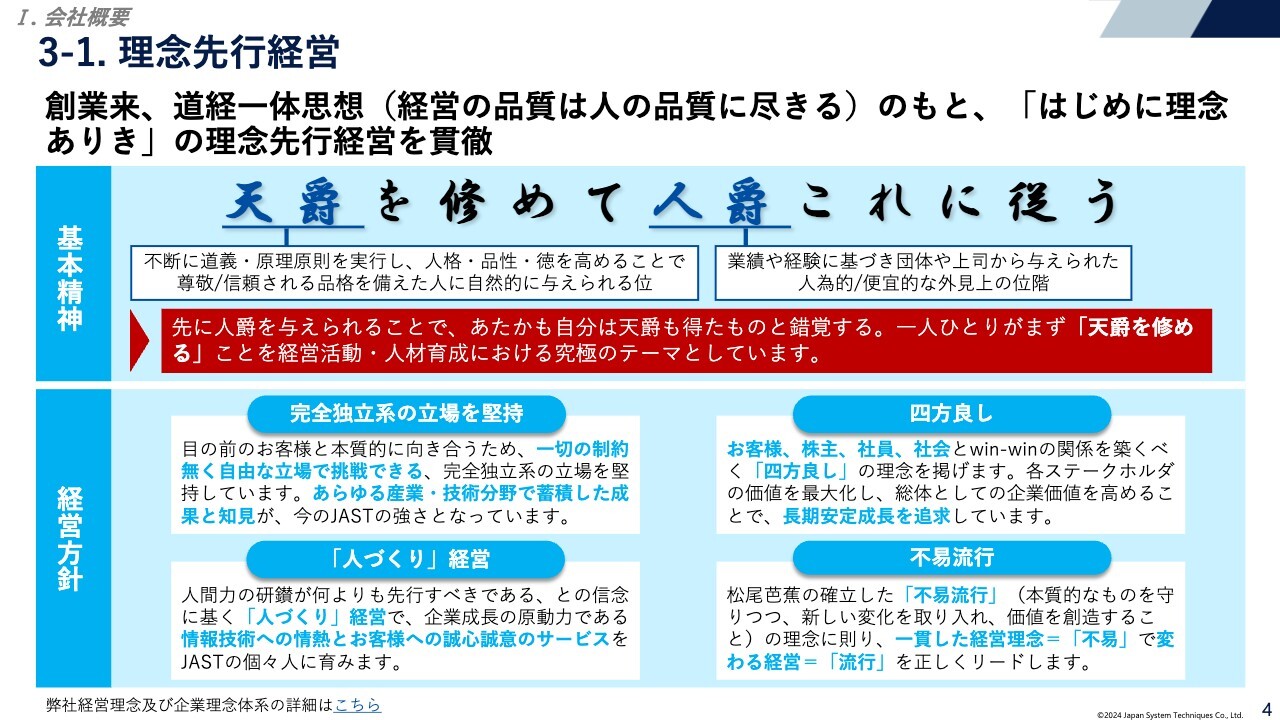

平林:当社は創業来、道経一体思想のもと、理念先行経営を貫いています。ソフトウェア開発会社である当社は、大きな土地や工場、機械設備などの資産を一切持たないため、社員そのものが最大の資本であり、財産であると考えています。

したがって、社員の人間力を高めていくことそのものが、当社の企業価値を最大限に高めることにつながると捉えています。

基本精神として「天爵を修めて人爵これに従う」を掲げ、天爵(人格・品性・徳)を積むことで、その先に人爵(社会的地位・役職・職位)が備わっていくという流れを重視しています。

天爵と人爵の順番が入れ替わってしまうと、ニュースでもよく見聞きするハラスメント系や不正等につながると当社は捉えています。

そもそもこの考えは、創業社長の平林武昭が、約60年前に石川島播磨重工業(現IHI)に入社したことに端を発します。

そこで初めて電子計算機に出会ったのですが、当時の社長であり、「昭和の傑物」と呼ばれたメザシで有名な土光敏夫氏の最後の門下生として、質素倹約・質実剛健の教えを受けたことで生まれました。この思想が当社の経営理念へとつながり、社員の心の鏡として一人ひとりに浸透しています。

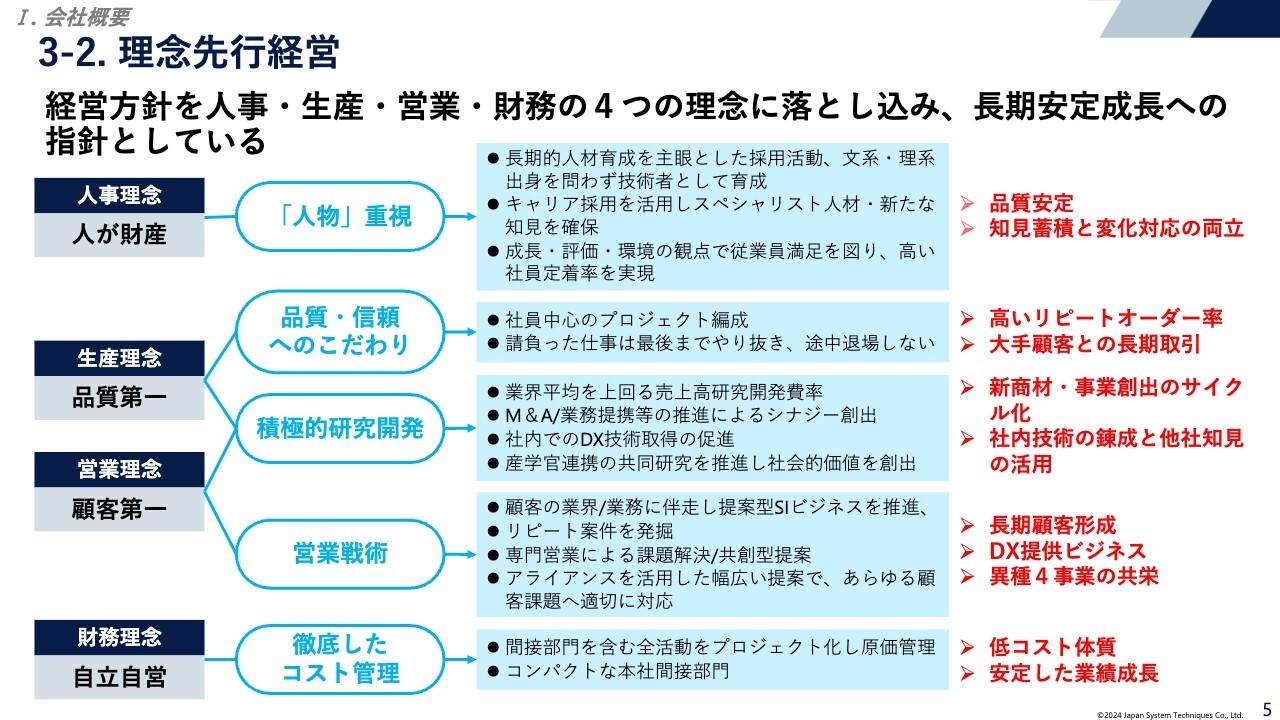

理念先行経営

平林:このスライドは、先ほどの経営方針を「人事」「生産」「営業」「財務」の4つに落とし込んだものです。

人の移り変わりが激しいIT業界では、離職率が30パーセントや40パーセントを超える会社も多数あります。しかし、当社は人を大切にした経営を徹底していることから、離職率は毎年5パーセントから7パーセント程度で推移しています。

kenmo氏(以下、kenmo):創業以来、理念ありきの経営を徹底されているというお話をうかがいましたが、なぜこのような理念先行経営に徹しているのか、その背景についてもう少し詳しくお聞かせいただいてよろしいですか?

平林:当社は設備等を持っていないこともあり、お客さまからの信頼を勝ち取るには人間力を高める必要がある、という考えが一番にあります。

ソフトウェア開発では、お客さまの要望を汲み取り、コミュニケーションをとりながら求められるシステムを開発していきます。したがって、まずは人間性や品性を含む徳をお客さまにご評価いただくことがシステム開発の信頼度につながるとして、とにかく人間力を高めていくことを大きな背景に捉えています。

kenmo:まずは人ということですね。続きをよろしくお願いします。

平林:当社の離職率は5パーセントから7パーセントと、非常に低い数値で推移しています。定着率が高いことから社員の習熟度が上昇し、それに比例して品質も高くなっていくことでお客さまとの親密度も上がり、経営上プラスにつながっていくと捉えています。

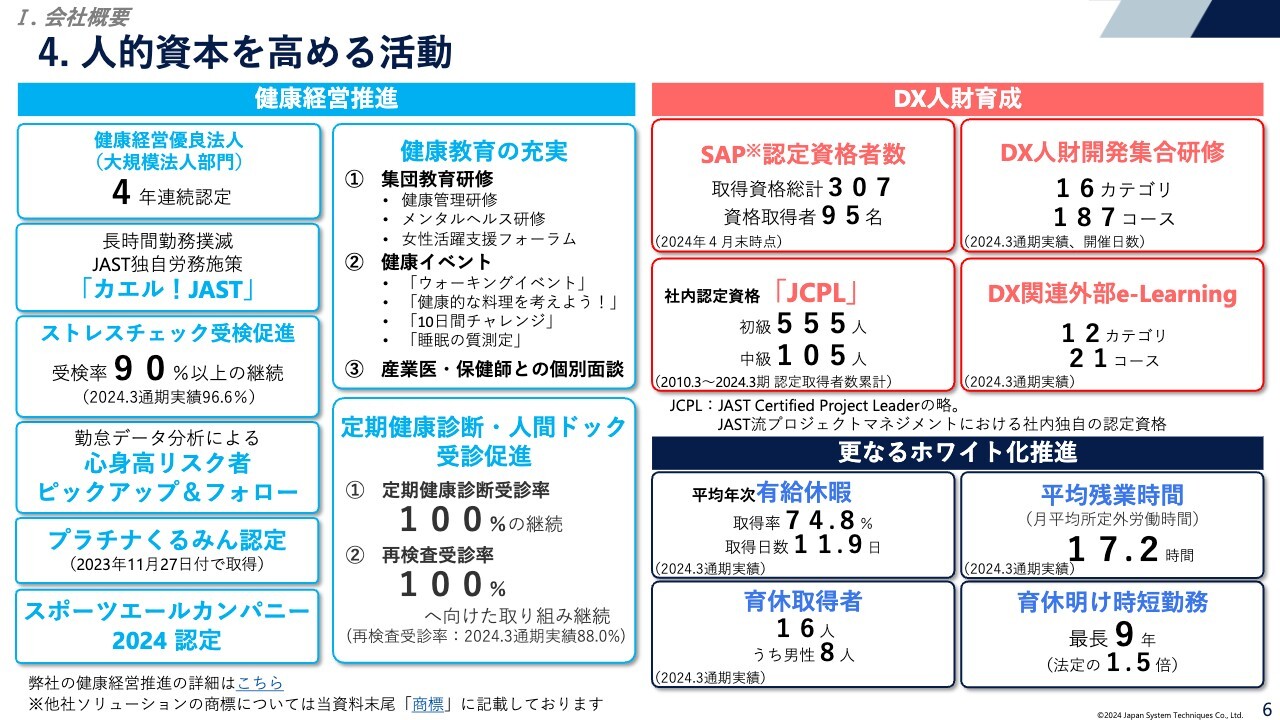

人的資本を高める活動

平林:当社は「人が財産、社員が財産」という考えのもと、昨今よく叫ばれている人的資本経営も推進しています。

健康経営推進においては、健康経営優良法人として4年連続認定を受けており、健康診断・人間ドックも、再検査を含め受診率100パーセントを目指し、社員に受けてもらっています。

また、DX(デジタルトランスフォーメーション)人財の育成やホワイト化推進として、有給取得率の向上は当然ながら、最近では女性だけでなく男性も育児休暇を積極的に取得することを推進しています。

これらの取り組みが功を奏し、同業他社と比べて離職率が低く、新卒採用にも順調につながっていると捉えています。

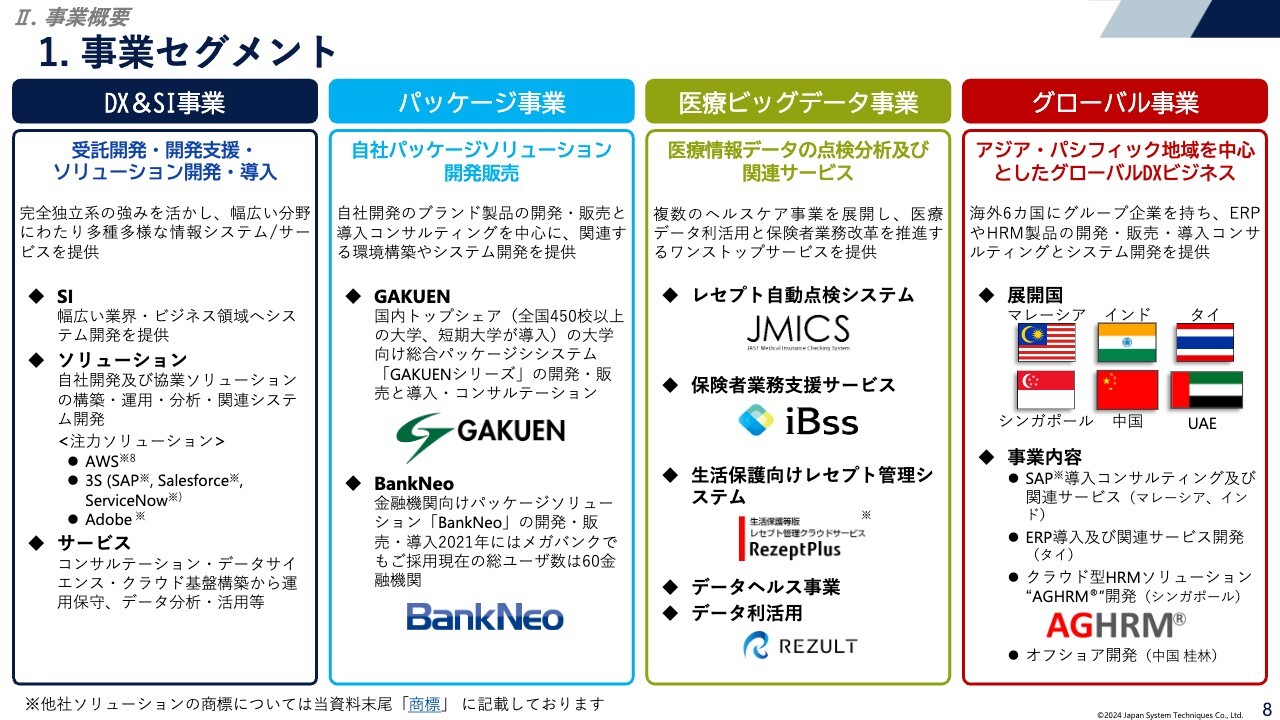

事業セグメント

平林:当社では、4つの事業セグメントを展開しています。

DX&SI事業は創業以来、当社がずっと続けている主力セグメントです。完全独立系のため、ハードや技術に依存することなく、お客さまのご要望に応じたかたちのシステムをイチから開発しています。

加えて、近年ではメガソリューションと言われる「SAP」や「Salesforce」などを駆使しながら、お客さまのソリューション開発に結びつける事業となっています。

パッケージ事業は、DX&SI事業で培ってきた知見とノウハウを活かし、当社のオリジナルパッケージを展開しているセグメントです。

1つ目は、大学向けの事務効率化へ向けた基幹系パッケージ「GAKUEN」です。国内のトップシェアを誇っています。

2つ目は、金融機関向けパッケージソリューション「BankNeo」です。金融機関といっても、基本的には地方銀行や信用金庫、信用組合などをターゲットとしており、これらの金融機関に属する営業マンのみなさまの業務効率化を目指した情報系統合パッケージとなっています。

パッケージ事業は当社オリジナルパッケージのため、価格決定権は当社にあります。一方、DX&SI事業はお客さまが主体となるため、価格決定権はお客さまにあります。

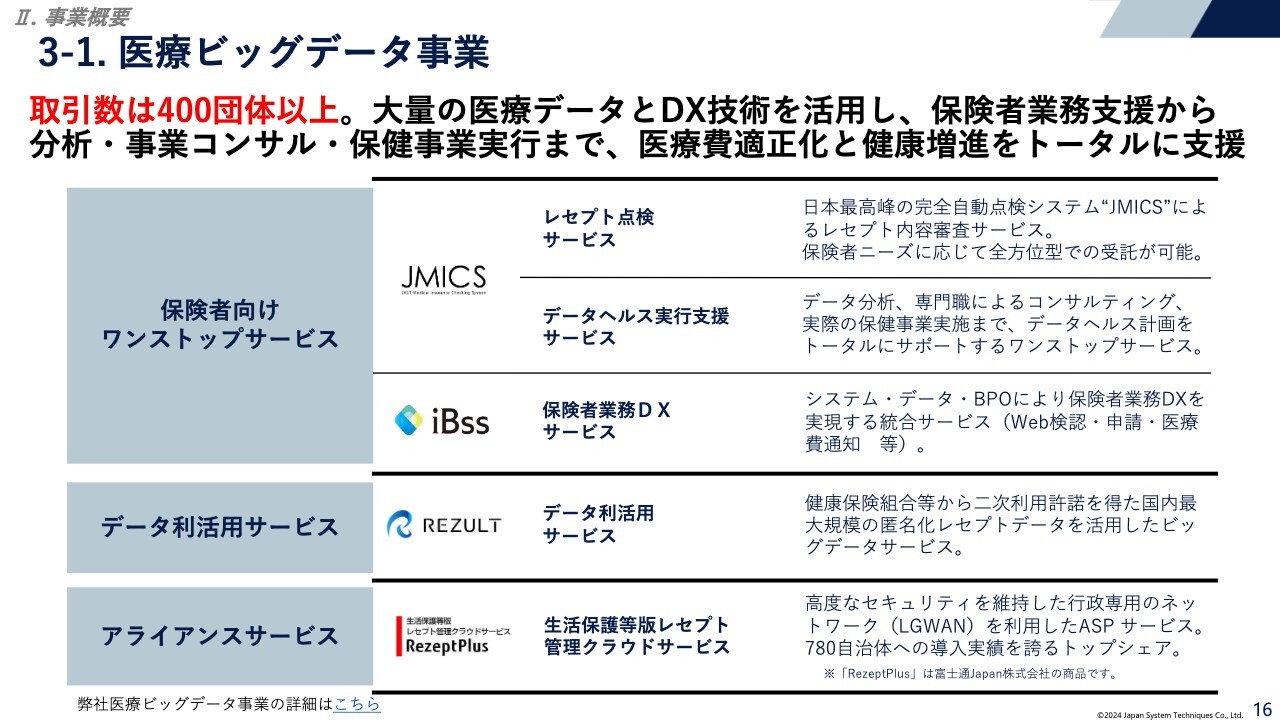

次は、医療ビッグデータ事業です。病院で診療を受けた際、会計時に受け取る診療報酬明細書(レセプト)に記載されているさまざまな点数をコンピューターで自動点検するシステムを開発しました。

従来、レセプトの点検は日本全国の点検業者のみなさまが目視で行っていましたが、コンピューターによる自動点検を行うことでデータがどんどん蓄積され、ビッグデータとしての価値を帯びるようになりました。

医療ビッグデータ事業では、そのビッグデータを活用したさまざまなデータ利活用サービスなどを展開しています。こちらについては、後ほど詳しくご説明します。

最後に、グローバル事業です。こちらはDX&SI事業の海外向けであると捉えていただければと思います。当社は「SAP」をはじめとするさまざまなERPパッケージを持っており、それらを各国の商習慣に合わせてソリューションを開発できる事業を展開しています。

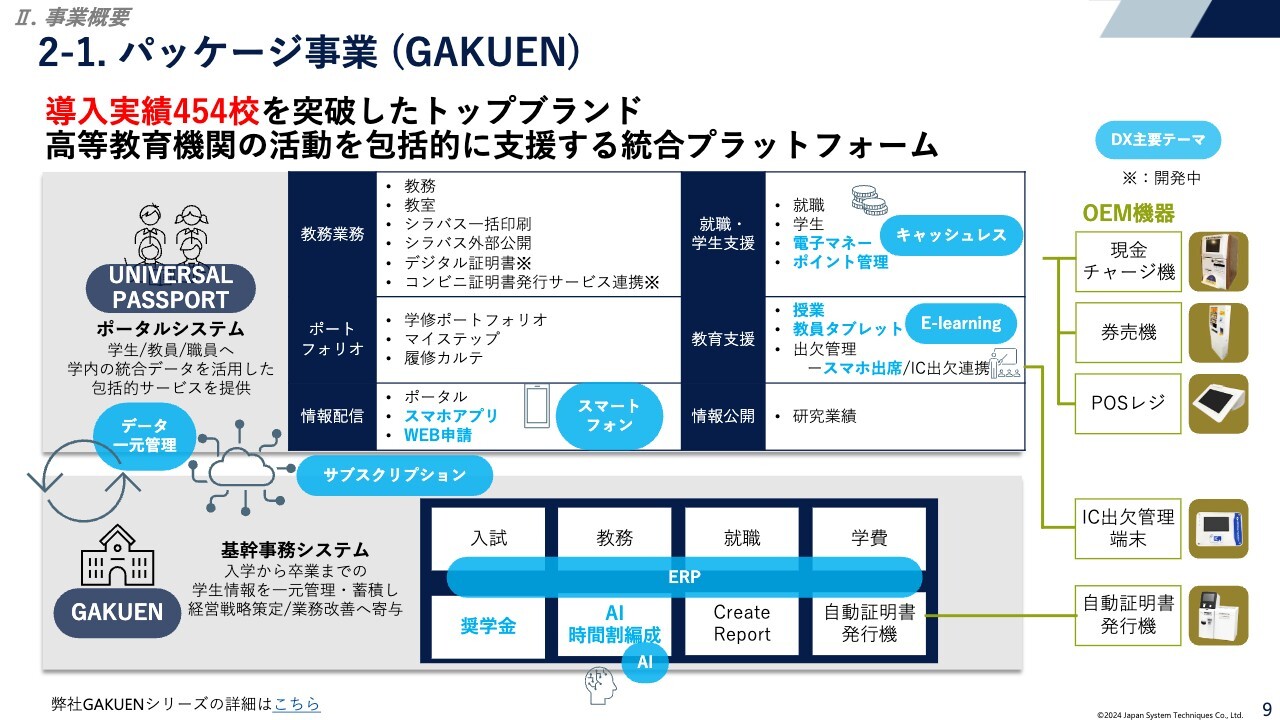

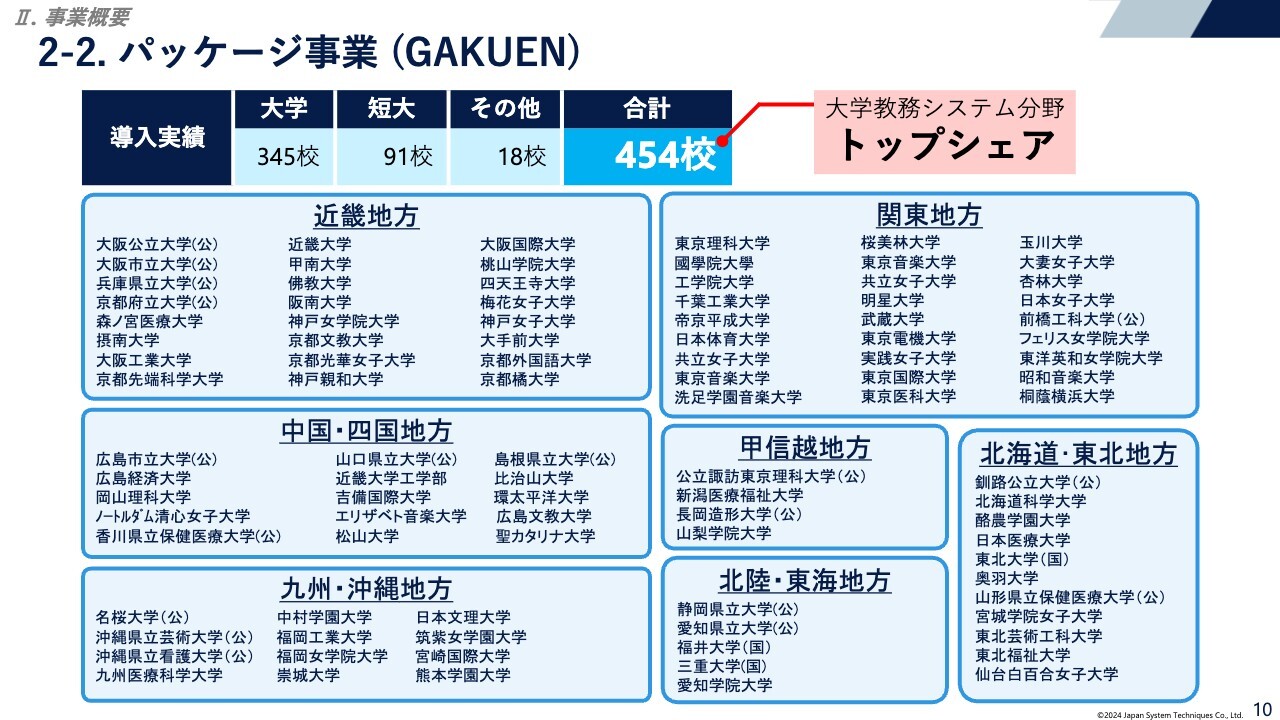

パッケージ事業(GAKUEN)

平林:当社のブランド事業について、少し深掘りしてお話しします。まずは、先ほどご説明したパッケージ事業「GAKUEN」についてです。

「GAKUEN」は、導入実績454校を突破した国内トップシェアブランドです。システム群がスライド上下で分かれており、下段の「GAKUEN」は、大学職員向けの基幹事務システムパッケージとなっています。

入試、教務、就職、学費でコンポーネントが分かれており、大学内の入試課、教務課、就職課など各セクションにコンポーネントが用意されています。

昨今では奨学金の適用率が非常に高まっていることもあり、奨学金のコンポーネントを新たに用意したり、自動証明書発行機を使って成績証明や卒業証明の発行などにも対応できるようにしたりしています。

一方、スライド上段の「UNIVERSAL PASSPORT」は、学生および教員を主体としたサービスのポータルシステムです。こちらにも、さまざまなコンポーネントが用意されています。

教務業務については、学生が履修登録を行ったり、休校情報などのキャンパスライフに有用な情報を確認したりすることができます。

また、学生だけでなく、保護者の方にもサービスを提供しています。例えば、地方出身の学生の保護者の方がお子さまの出席状況や成績をWeb上で確認することも可能です。

あるいは教員の方にとっても、担当する学生の成績情報のチェックや、弱いところに対する指導などに役立つポータルシステムとなっています。

パッケージ事業(GAKUEN)

平林:「GAKUEN」の導入実績です。これまでに大学、短大、その他を含め、合計454校に納めました。日本には現在800校近くの大学があるため、すでに半分近くの大学に納めていることになります。ただし、現在のアクティブシェアは230校ほどです。

スライドには、許可をいただいた学校のみ、導入した学校名を地方ごとに記載しています。直近では旧帝国大学の東北大学にも導入いただき、後期にあたる昨年10月から本稼働しています。こちらはノートラブルで稼働しており、順調に推移しています。

kenmo:1994年に「GAKUEN」事業を開始されたとのことですが、なぜこの分野に参入されたのでしょうか? また、市場にどのようなニーズがあると考えられていたのか、このあたりの背景についてもお聞かせいただけますか?

平林:正直なところ、DX&SI事業、いわゆる受託開発の領域で、過去にいくつかの大学に大学向け事務システムを納入したノウハウがありました。

しかし、学校ごとに事務システムが異なるという背景があり、「大変だからパッケージ化してはどうか?」というお話をお客さまからいただいたことが始まりだったと聞いています。

とはいえ、それだけではパッケージ化への押しが弱いところもありました。1994年当時は在籍する学生も非常に多く、大学経営はそこまで厳しい状況ではなかったものの、将来を考えると少子化は避けられないことは当時から周知の事実でした。

そこで、業務効率化によって大学がいかに経営に集中できるかを考え、「このパッケージだけで大学運営ができる」という、いわゆるデファクトスタンダードとなることを狙ってパッケージを展開していきました。

当時は、大手ベンダーの中にもパッケージを展開している会社が何社かありました。しかし、先ほどお話ししたとおり、各大学に独自のシステムやカラーがあり、多くはイチから手組みでシステムを開発している状況でした。

その点、当社のパッケージ展開における一番のうまみは、保守料をいただきながら素直にバージョンアップできる点だと捉えています。文部科学省は、毎年のように入試制度や補助金制度などに関する法改正を行いますが、パッケージであればバージョンアップが簡単です。

一方、当時の大手ベンダーが出していたパッケージでは、基本エンジンをカスタマイズするため、素直にバージョンアップができないという背景がありました。

当社の場合、基本エンジンは絶対に触りません。バージョンアップをスムーズに行うために、それは今でも続けています。基本エンジンのカスタマイズは行わず、お客さまの要望に応じて周辺機能を付加していく手法をとっています。

kenmo:パッケージは売り切りのイメージがありますが、保守が発生する度に売上があがる仕組みなのでしょうか?

平林:そうですね。一部は年間の保守として、ストックビジネスになっています。保守料をお支払いいただければ、毎年のバージョンアップやリビジョンアップを提供しています。

先ほどお話ししたとおり、当社は基本エンジンをいじっていないため、素直にバージョンアップできるという流れになっています。

kenmo:スライドには、現在の導入実績が合計454校と記載されています。今後、さらにシェアを伸ばしていけるのでしょうか? また、現在アクティブでない学校をアクティブするための動きなど、今後の成長についてもお聞かせいただいてよろしいですか?

平林:230校近くの大学にアクティブで運用していただいているため、シェアとしては約30パーセントと見ています。

日本には800校近くの大学があるため、まだ多くのホワイトスペースがあります。東北大学にご導入いただきましたが、ほかの帝国大学や国立大学、関東の東京六大学、関西の関関同立など、大規模大学はなかなか取り込めていません。そのため、今後はこのあたりも狙っていきたいと考えています。

東北大学では一切カスタマイズせずノートラブルで稼働していることから、非常に大きな反響があります。東北大学以外の旧帝国大学や国立大学、大規模な私立大学からも多数の問い合わせをいただいているため、このあたりを狙いながら、2030年から2035年頃にはシェアを45パーセント近くまでにしたいと思っています。

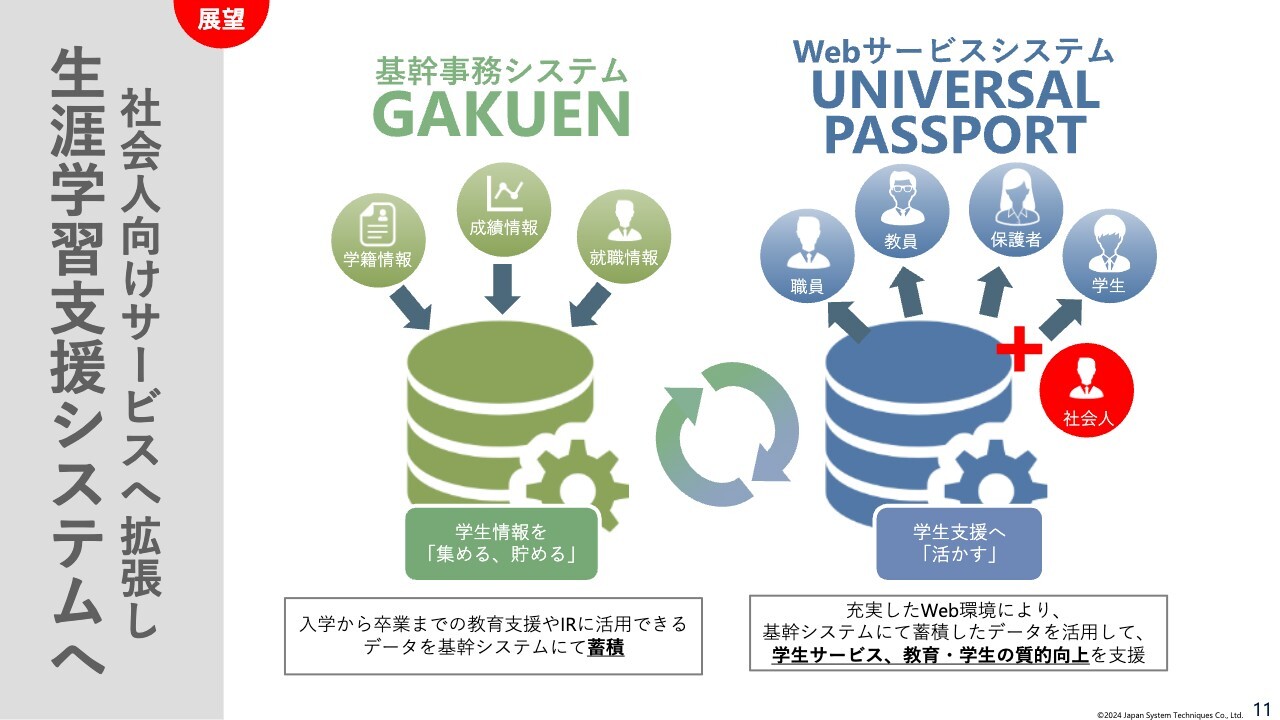

社会人向けサービスへ拡張し生涯学習支援システムへ

平林:イメージがなかなか湧きづらいかと思いますので、簡単ですが「GAKUEN」シリーズの内容についてご説明します。

まずは、基幹事務システムの「GAKUEN」と、学生向けWebサービスシステム「UNIVERSAL PASSPORT」です。

学生スマートフォン機能

平林:学生は、スマートフォンやタブレットで自分に有用な情報を見ることができます。

スライドに記載した画面は一例ですが、月曜日の何時間目にどのような授業があるのか、また、単位がいくら足りないのかといった情報をWeb上で確認できるかたちになっています。

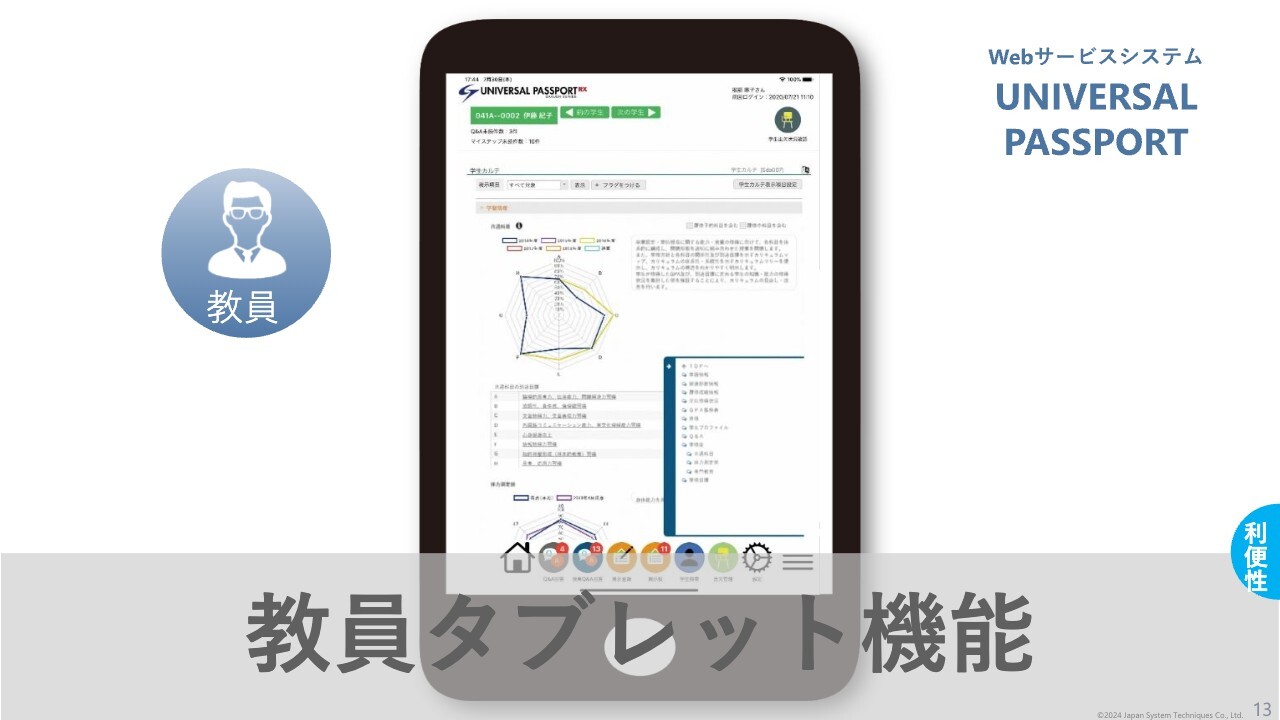

教員タブレット機能

平林:教員は、学生一人ひとりのカルテを見るようなイメージです。担当している学生の成績情報を一覧で表示することで、将来的に学生が就職する方向性や、現在はどの教科が弱いかといった情報を確認できます。

教育・学習の枠を超えた統合DXサービスへ

平林:「UNIPA Pay」というサービスもあります。キャッシュレスはどの世界でもすでに当たり前になっているように、大学内でも生協などの購買や学食もすべてキャッシュレスに対応しています。

例えば、学生が学食で食べたものや健康的でバランスの良い食事をとれているかなども、保護者の方が確認できるようになっています。

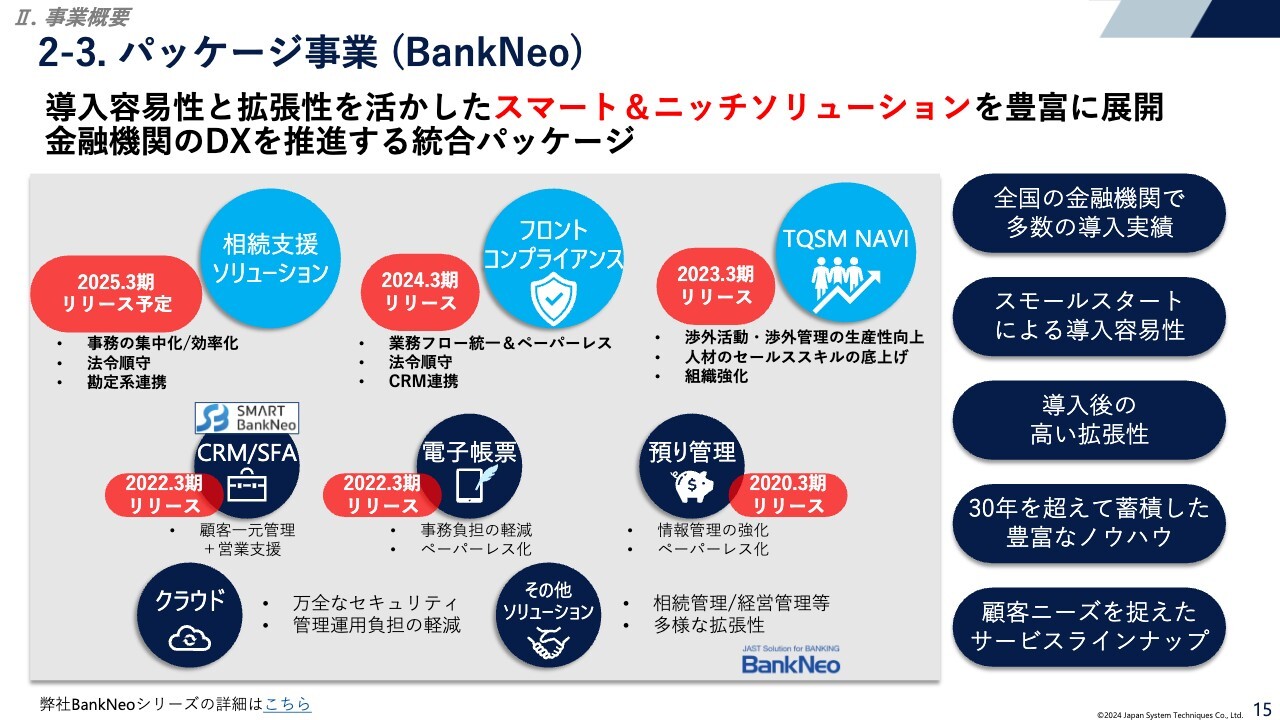

パッケージ事業(BankNeo)

平林:パッケージ事業の「BankNeo」についてご説明します。「BankNeo」は、地方銀行、信用金庫、信用組合をターゲットに、営業マンの事務効率化を狙ってスタートした金融機関向けの情報統合パッケージです。

銀行の営業マンは、15時に銀行が閉まったあと事務所に戻り、その日のレポートなどを仕上げなければなりません。

このパッケージは、渉外中でもタブレットから日々の行動記録などさまざまな情報を銀行内のデータセンターに直接登録できる仕組みになっており、営業マンが事務所に戻ってから行う作業を効率化することができます。

最近ご好評いただいているのが、スライド右下の「預り管理」です。営業マンがお客さまのご自宅を訪問した際、現金や通帳などの現物資産をお預かりすることがあります。これまでは「預かり証」を紙で発行し、お客さまにお渡ししていましたが、それらすべてをタブレット上で登録することが可能になっています。

これは単純なペーパーレスだけではなく、昨今、銀行内でもさまざまな不正や不祥事が起こっている状況に対し、タブレットから銀行のデータセンターへ直接データを飛ばすことで、不正防止につながると期待されています。現在は地方銀行だけでなく、2行のメガバンクにもご導入いただいています。

医療ビッグデータ事業

平林:医療ビッグデータ事業です。診療報酬明細書をコンピューターで自動点検することからスタートしています。

データは、どんどん蓄積されることでビッグデータとしての価値を帯びるようになります。当社のお客さまである健康保険組合や地方自治体はその蓄積されたデータを駆使して、加入者に対して有用な情報を提供することが主流となっています。

例えば、加入者が健康診断を受けた際、生活習慣病を予防するためにはどのような食事を取ったほうがよいのか、あるいはジェネリック医薬品に切り替えると医薬品代がいくら安くなるのかといった情報の提供が可能です。

さらに、インフルエンザなどの予防接種に関する補助金の申請もシームレスに対応できることを狙ったサービスを提供しています。

スライドの下から2つ目にある「REZULT」は、データ利活用サービスです。医療ビッグデータを製薬会社などに提供することで新薬の開発に役立てたり、大学に提供してアカデミックな研究に役立てたりといった、データ利活用サービスを展開しています。

医療ビッグデータ事業

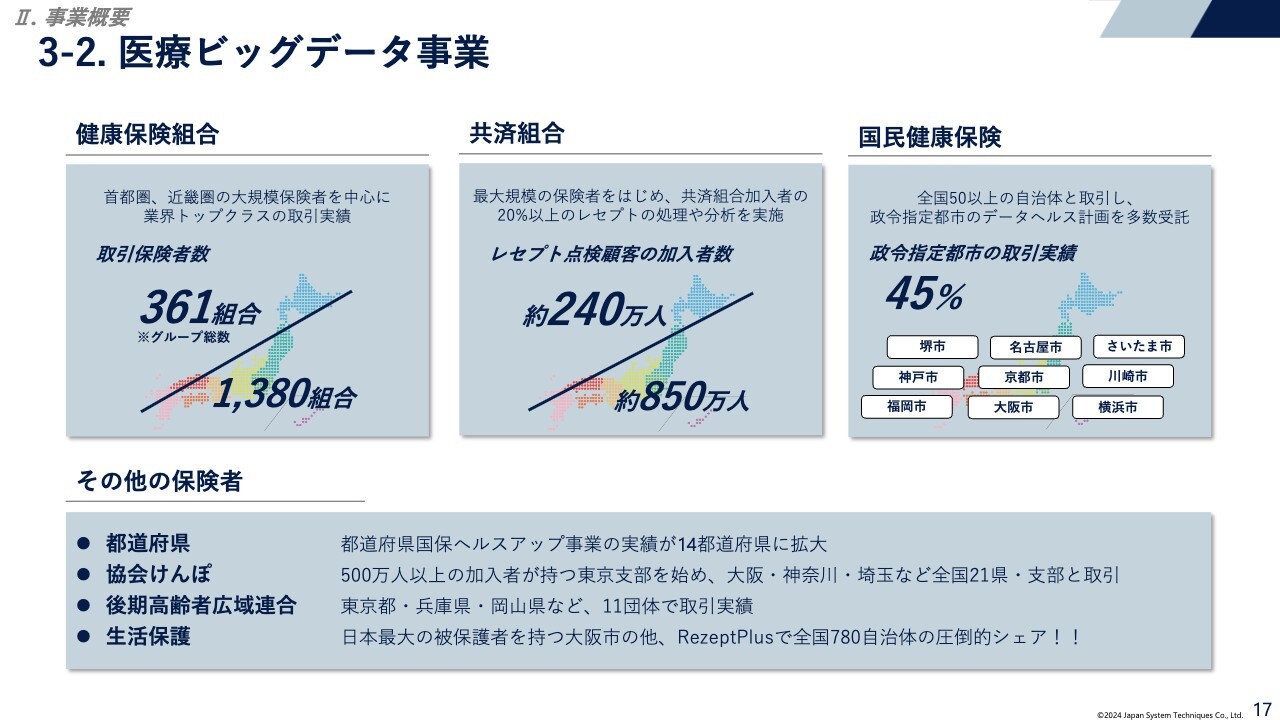

平林:医療ビックデータ事業の導入実績をご紹介します。健康保険組合では、全国にある1,380組合のうち、360組合にご導入いただいています。共済組合は約240万人、国民健康保険は政令指定都市の取引実績として、全体の45パーセントのお客さまにご導入いただいています。

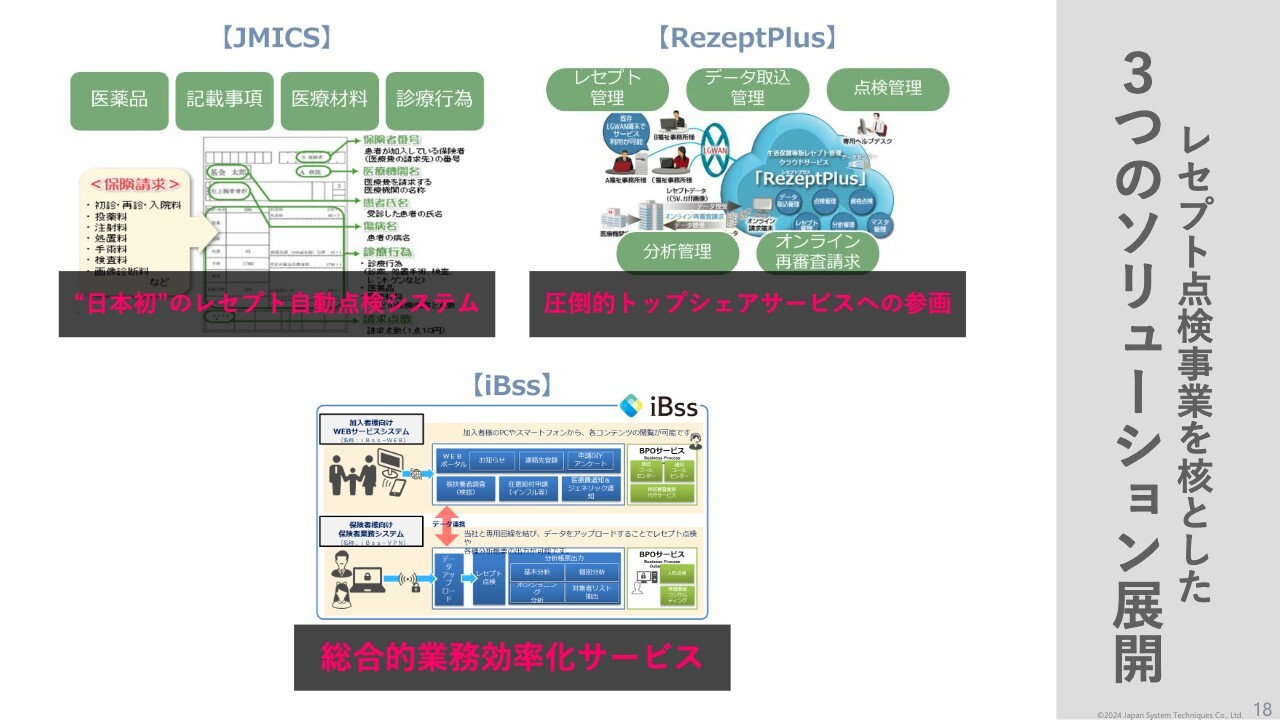

レセプト点検事業を核とした3つのソリューション展開

平林:スライドは、医療費ビッグデータ事業のイメージ図です。左上の「JMICS」では、診療報酬明細書(レセプト)をコンピューターで自動点検し、蓄積されたデータを利活用しています。

右上の「RezeptPlus」は、生活保護者向けのレセプト点検サービスです。下の「iBss」は組合加入者向けに有用な情報を提供するサービスで、Web上でさまざまな情報を確認することができます。

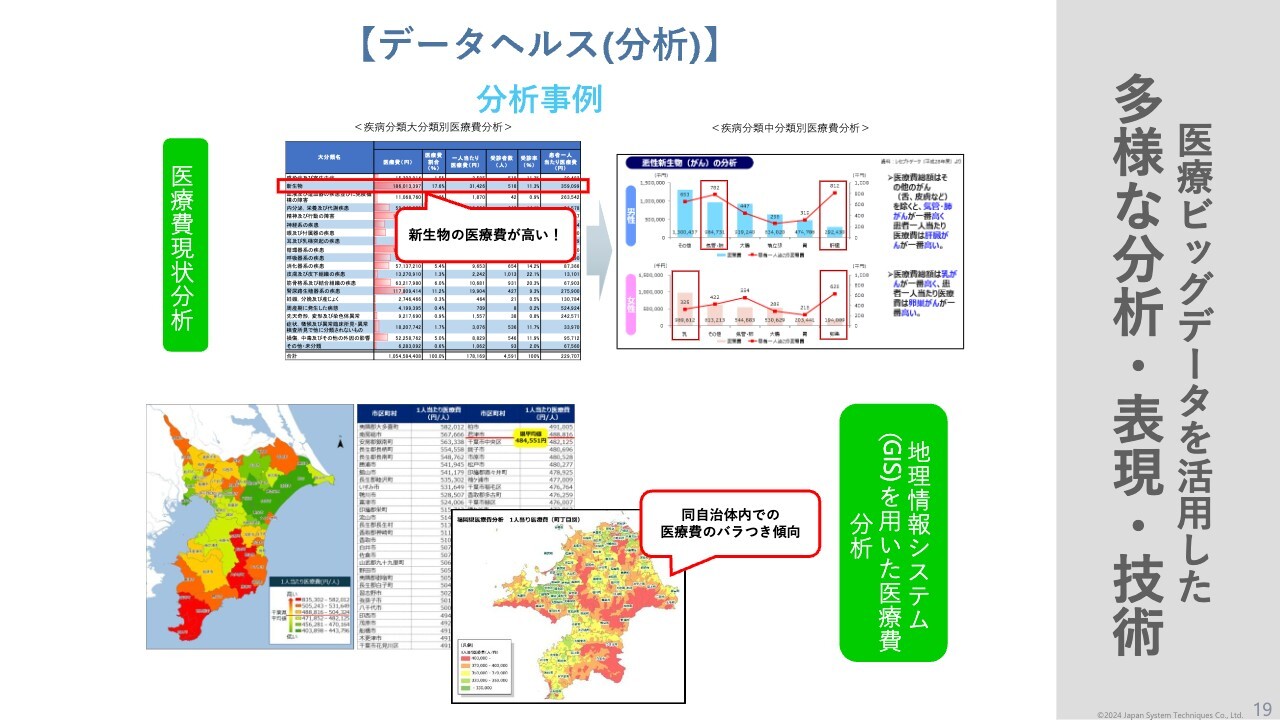

医療ビックデータを活用した多様な分析・表現・技術

平林:医療ビックデータを活用した、データヘルスの分析結果をご紹介します。

こちらのスライドは、千葉県と福岡県の分析事例です。自治会の中には「各市町村の医療費をもう少し均一化させたい」などの狙いがあります。そこで、どこに医療費が多くかかっているのかといった分析結果を提供し、ご活用いただいています。

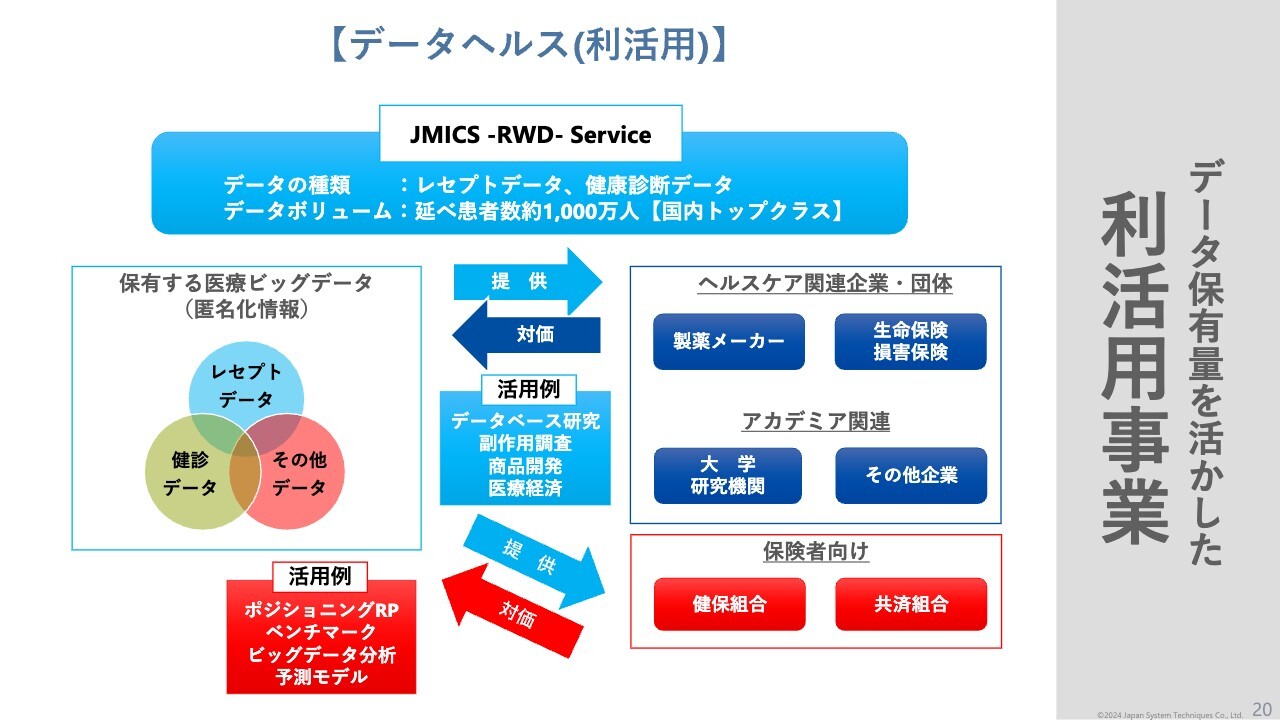

データ保有量を活かした利活用事業

平林:スライドは、データヘルスの利活用についてです。

レセプトだけでなく、健康診断や人間ドック、その他諸々の医療に関わるデータを、ヘルスケア関連企業・団体である製薬メーカーや生命保険・損害保険会社にご提供することで、新薬や保険商品の開発に貢献しています。

さらに、アカデミア関連として大学・研究機関にご提供し、新たな研究成果にご活用いただいています。

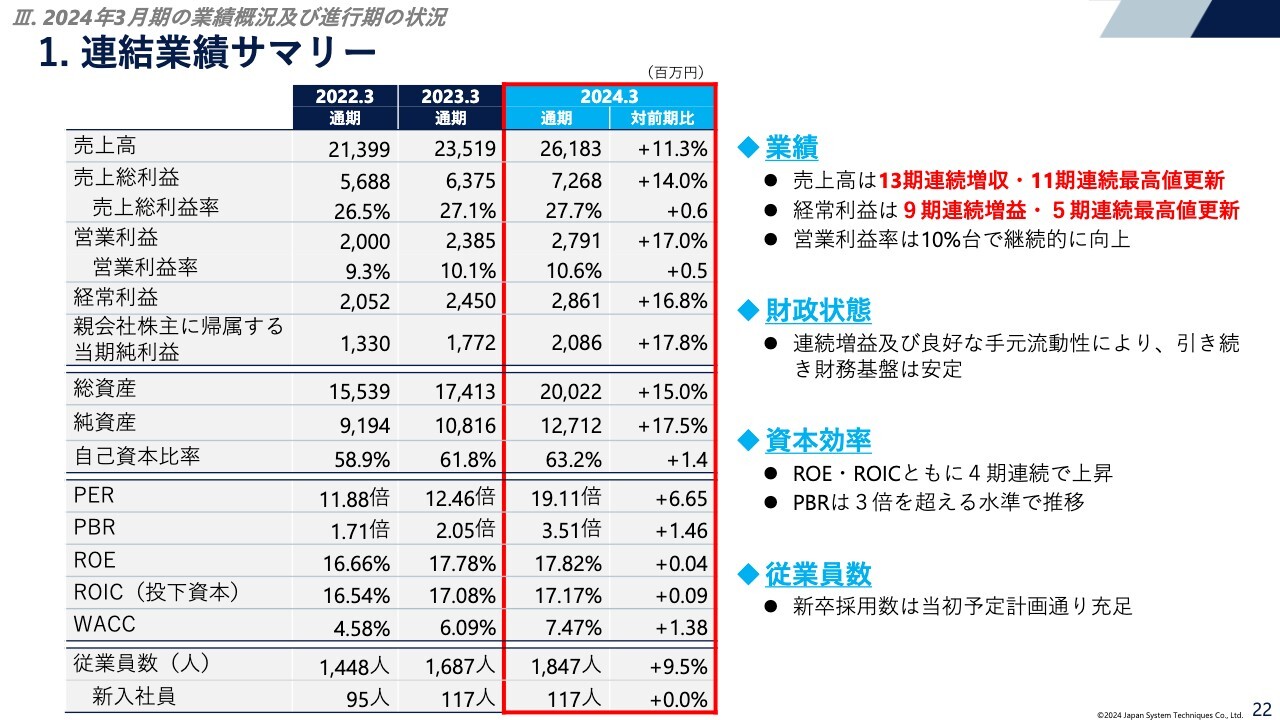

連結業績サマリー

平林:2024年3月期の業績概況です。売上高は13期連続増収、11期連続最高値を更新しています。経常利益は9期連続増益、5期連続最高値を更新し、非常に堅調に推移しています。

当社はパッケージ製品を開発しているため、研究開発投資にかなり旺盛に投資していますが、そのような状況でも営業利益率は2桁となる10パーセント台をキープしており、堅調に推移しているといえます。

業績の堅調な推移に伴い、財政状態についても手元資金が非常に潤沢にあり、財務基盤は安定しています。資本効率についても、スライドに記載のとおり堅調に推移しています。

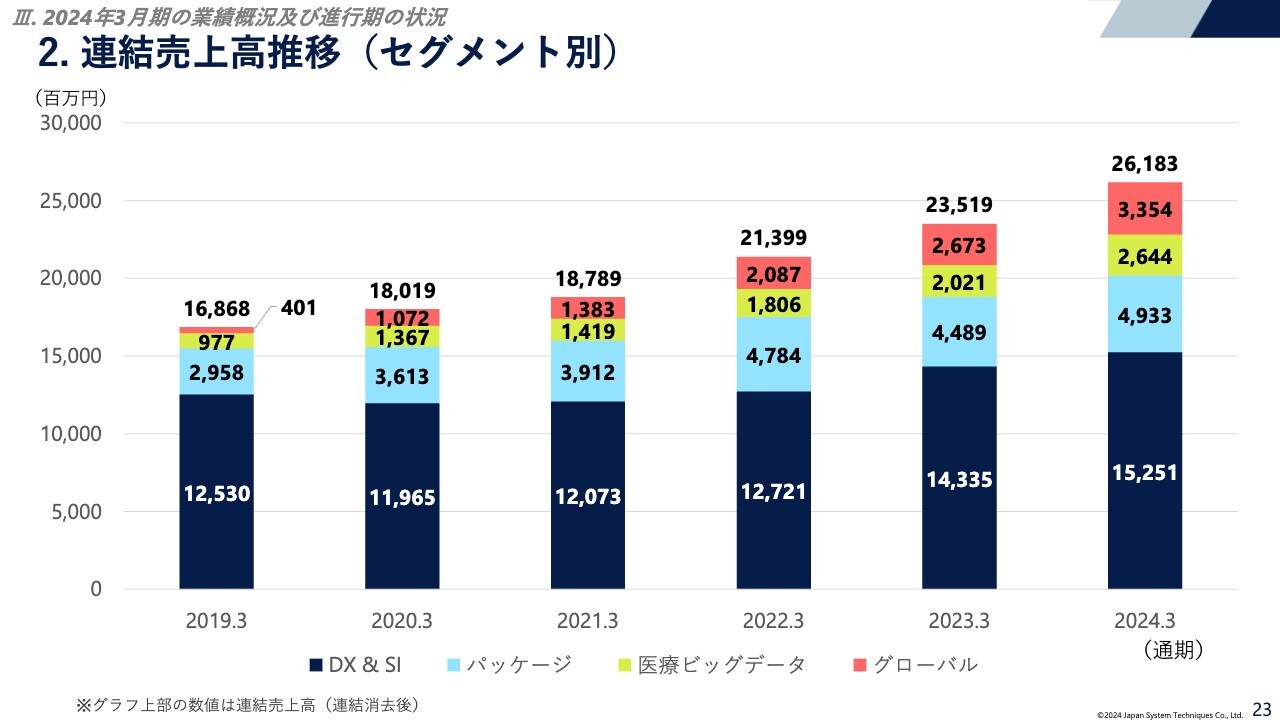

連結売上高推移(セグメント別)

平林:セグメント別の連結売上高の推移です。各セグメントが非常にバランスよく堅調に売上を伸ばしていることを、スライドの棒グラフから読み取っていただけると思います。

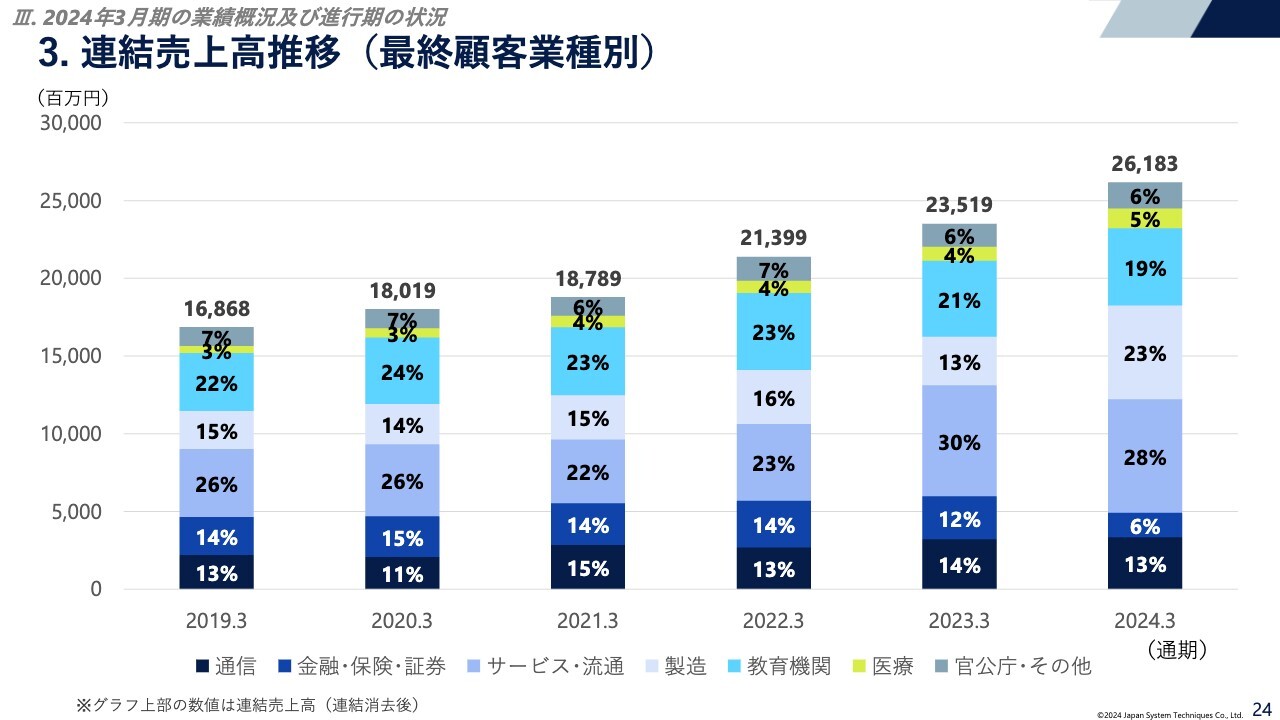

連結売上高推移(最終顧客業種別)

平林:最終顧客業種別の連結売上高推移です。スライドの棒グラフをご覧いただくとわかるとおり、当社はさまざまな業種と業界にサービスを展開しています。

先ほどもお話ししましたが、完全独立系として1つの分野に特化するのではなく、非常にバランスよく展開しています。大阪で生まれた会社ということもあり、まずは大阪のマーケットで「広く浅く」からスタートしました。

当業界では「選択と集中」ということで、金融業に絞って事業を展開されている会社もあります。対象とする業界の業績が堅調に推移しているうちは、それに乗って当社も好調に推移するかもしれません。

しかし、その業界が不況に追い込まれた場合、連動して業績が下降線をたどりかねません。そのため当社では、幅広く展開することでそれぞれがリスクヘッジし合うかたちで事業を展開しています。

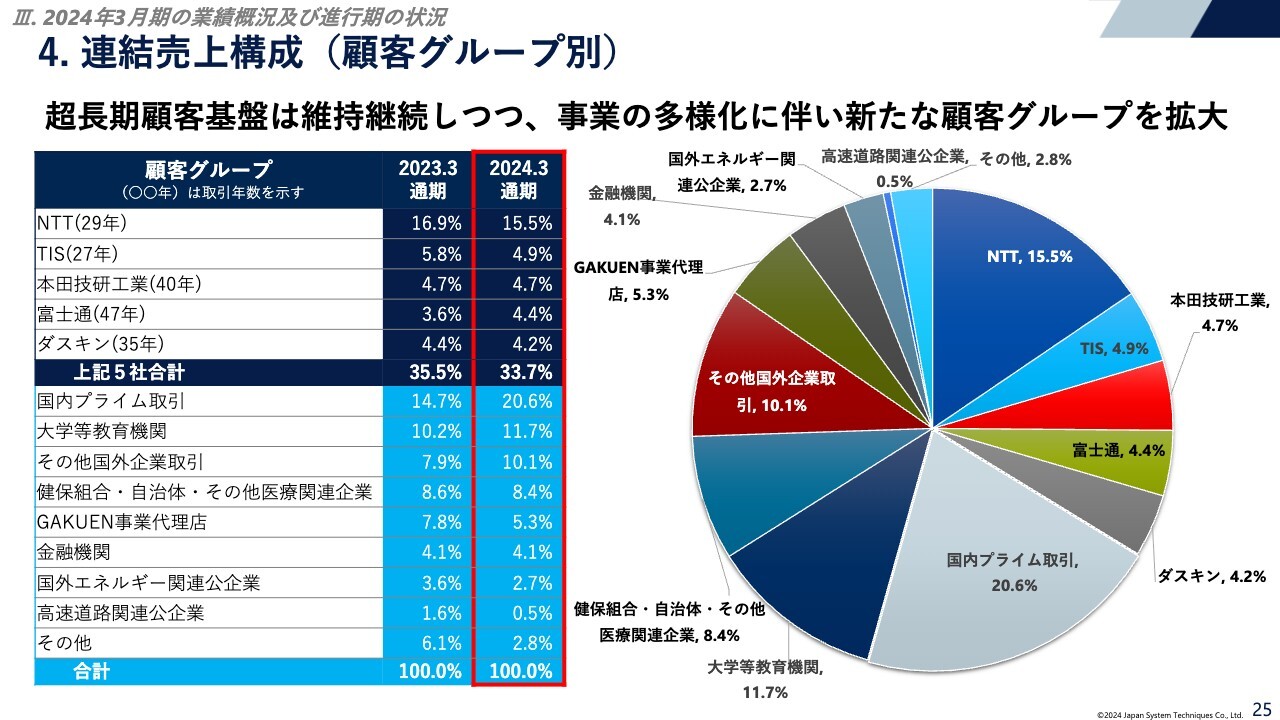

連結売上構成(顧客グループ別)

平林:顧客グループ別の連結売上構成です。スライド左上に記載しているNTT、TIS、本田技研工業、富士通、ダスキンといった顧客グループは、創業以来、長期にわたりお取引いただいているお客さまです。

最近の特徴としては、国内プライム取引が非常に増えてきています。当業界はゼネコン・建設業界に似ておりまして、いわゆる多重下請け構造になっています。

当社も、創業時点では1次請けからお取引をいただくことは難しく、3次請け・4時請けからスタートしました。上場をきっかけに、国内プライム取引、いわゆる直接の取引をいただくケースもかなり増えてきており、こうした取引が利益に貢献している流れとなっています。

kenmo:ありがとうございます。こちらのスライドについて、いくつかお伺いします。

足元では、国内プライム取引が14.7パーセントから20.6パーセントと大きく伸びています。なぜこのような直接取引を増やすことができたのでしょうか? もう少し詳しく教えてください。

平林:もちろん、年度によって業績推移は変わってきますが、先ほどお話ししたとおり、東証一部への上場以降、直接のプライム取引が増えているという現状です。

昨年は国内プライム取引が増加しながら、比較的大型のプロジェクトが走ったことで、このような堅調な数字の伸びを示す結果となりました。

kenmo:ありがとうございます。この傾向は、今後も継続していくイメージで良いですか?

平林:そうですね。「国内プライム取引=収益率が高い」というのは当然の流れであり、2次請けの場合は利益率が下がるという傾向も確かにあります。

しかしながら、プロジェクトごとに状況はさまざまです。基本的な収益率の向上を目指すという意味で、今後もプライムを直接取りに行く流れは継続していきたいと考えています。

当社においても、この数年で国内プライム取引でのプロジェクト運営のノウハウや経験が蓄積されてきました。その結果、いわゆる赤字プロジェクトが大幅に減少し、今期は赤字プロジェクトがゼロの状態が続いていることも利益貢献につながっていると考えています。

kenmo:よくわかりました。ありがとうございます。

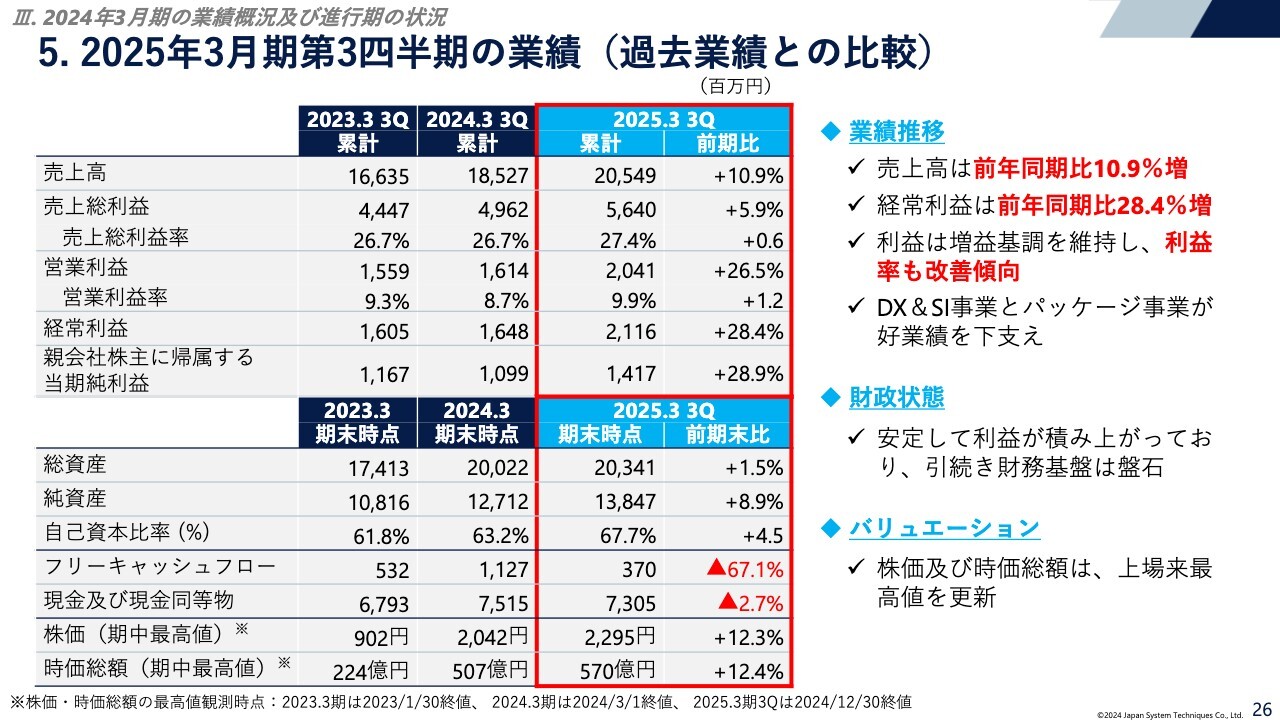

2025年3月期第3四半期の業績(過去業績との比較)

平林:2月13日に発表した2025年3月期第3四半期の業績についてご説明します。

売上高は前年同期比10.9パーセントの増収、経常利益は前年同期比28.4パーセントの増益となりました。対前年で増収増益と、非常に堅調に推移しています。

財政状態についても、財務基盤は非常に盤石な状態であり、無借金経営を続けている状態です。

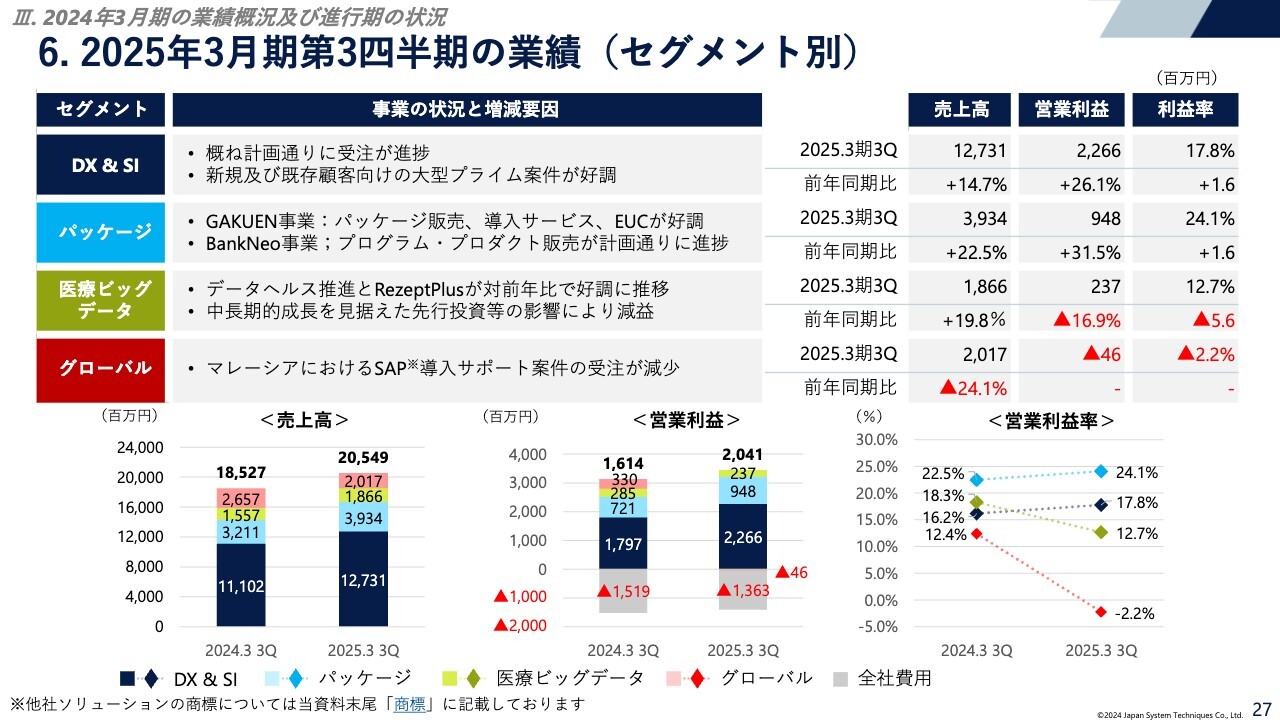

2025年3月期第3四半期の業績(セグメント別)

平林:セグメント別の業績です。当第3四半期は、DX&SI事業とパッケージ事業が堅調に推移しています。

スライドに赤色でお示ししているグローバル事業では、マレーシアにおける受注環境が当初の予定よりも低迷している状況が続いていますが、それをDX&SI事業とパッケージ事業がカバーしています。

医療ビッグデータ事業は本業が黒字で推移していますが、昨年1月にケーシップ社を買収したことにより、運営補助やサポートが発生し、対前年で減益につながっています。

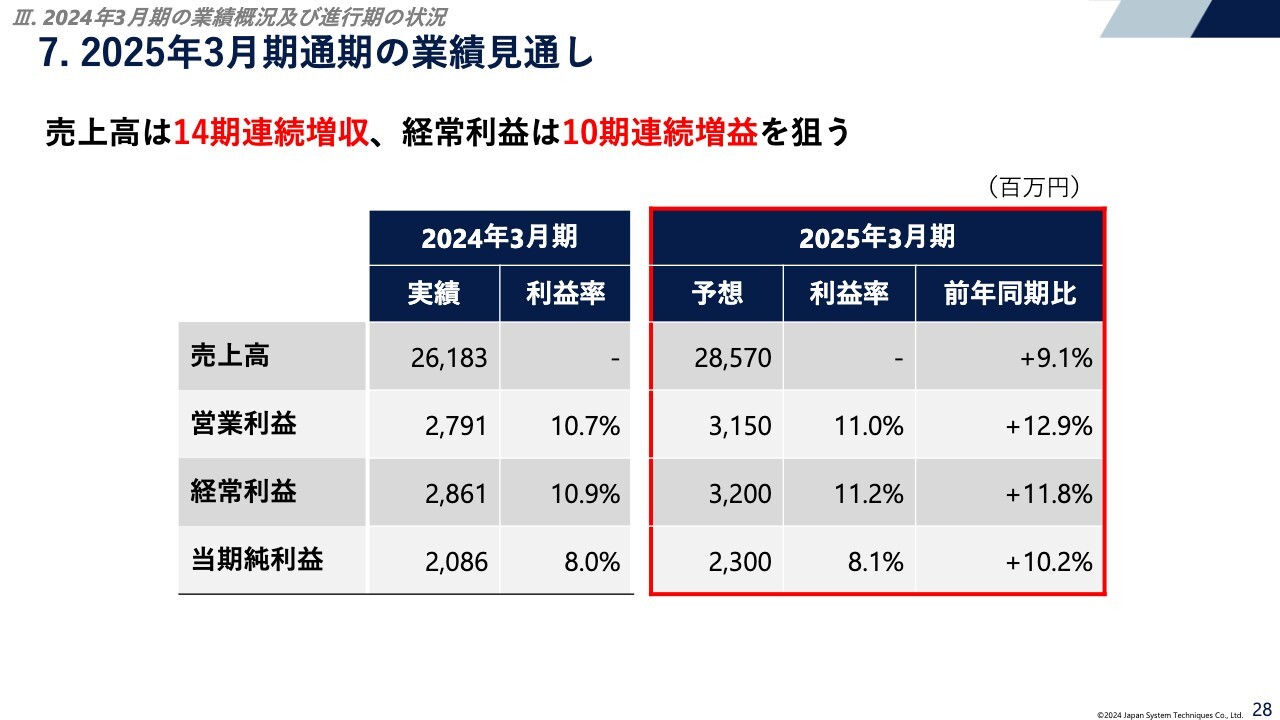

2025年3月期通期の業績見通し

平林:2025年3月期通期の業績見通しです。すでに3月終盤となり、4月に入ると本決算の作業に入りますが、現時点では当初予定どおり増収増益となる見込みです。

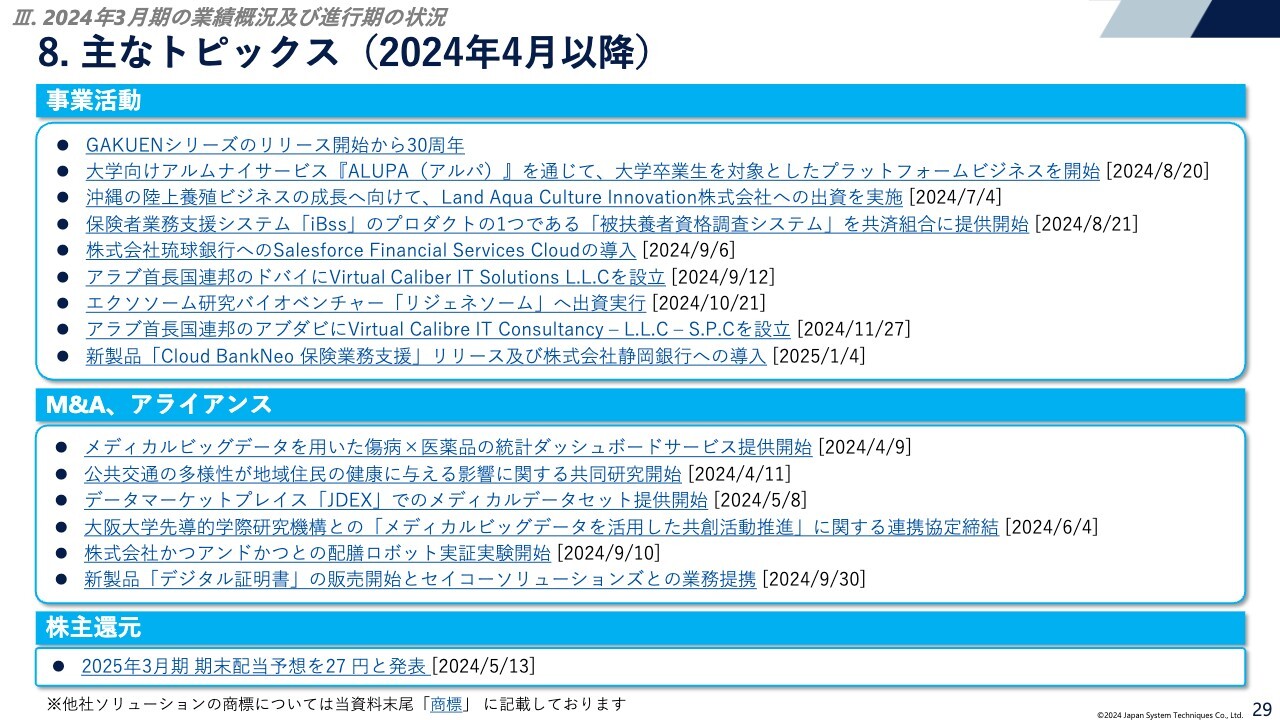

主なトピックス(2024年4月以降)

平林:主なトピックスをご紹介します。スライドの字が小さく恐縮ですが、今期にプレスリリースを出したトピックスを挙げています。先ほどもお話ししましたが、「GAKUEN」シリーズは昨年11月にリリース開始から30周年を迎えました。

加えて、スライドの上から3つ目に記載のとおり、沖縄の陸上養殖ビジネスの成長に向け、NTTコミュニケーションズが設立したLand Aqua Culture Innovation株式会社への出資を実施しています。こちらは、今後の新事業につながるのではないかと捉えています。

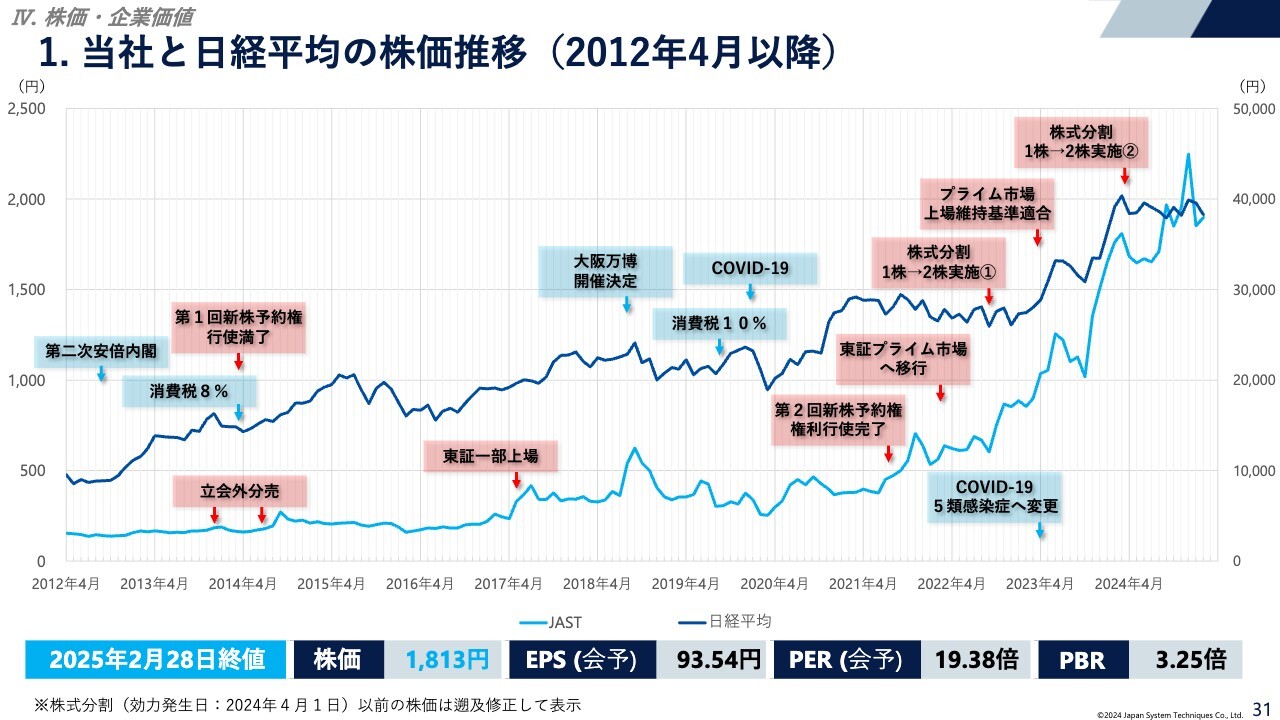

当社と日経平均の株価推移(2012年4月以降)

平林:株価と企業価値についてです。スライドには、当社の株価推移をグラフでお示ししています。

第二次安倍内閣以降、相場全体が上昇基調の中で、当社は若干立ち遅れていたところがありますが、2014年の東証上場以降は再浮上の流れができています。

また、コロナ禍以降のここ数年は業績が非常に堅調に推移していることもあり、株価にも反映していると捉えています。

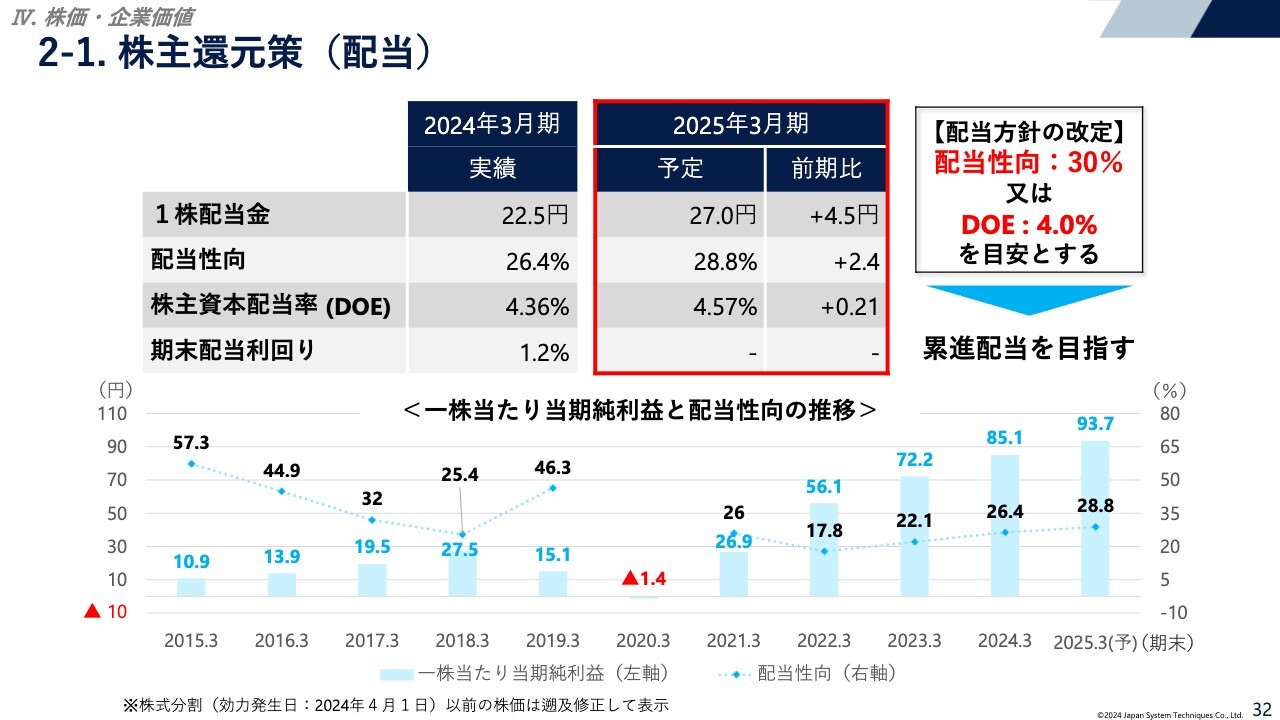

株主還元策(配当)

平林:株主還元策について、まずは配当です。2020年3月期までは業績の上下動に関係なく安定配当とし、25円、28円を配当金としてお出ししていました。

しかしながら、コロナ禍以降は業績が非常に堅調に推移していることから、配当施策の見直しを行いました。配当性向30パーセント、株主資本配当率 (DOE) 4パーセントを目安とした数値目標を置き、今後も累進配当を目指していきます。

今期の1株配当金も、27.0円から変更はありません。今期の頭に株式分割を実施したため、昨年株式分割前の数字に戻すと54.0円の配当となります。

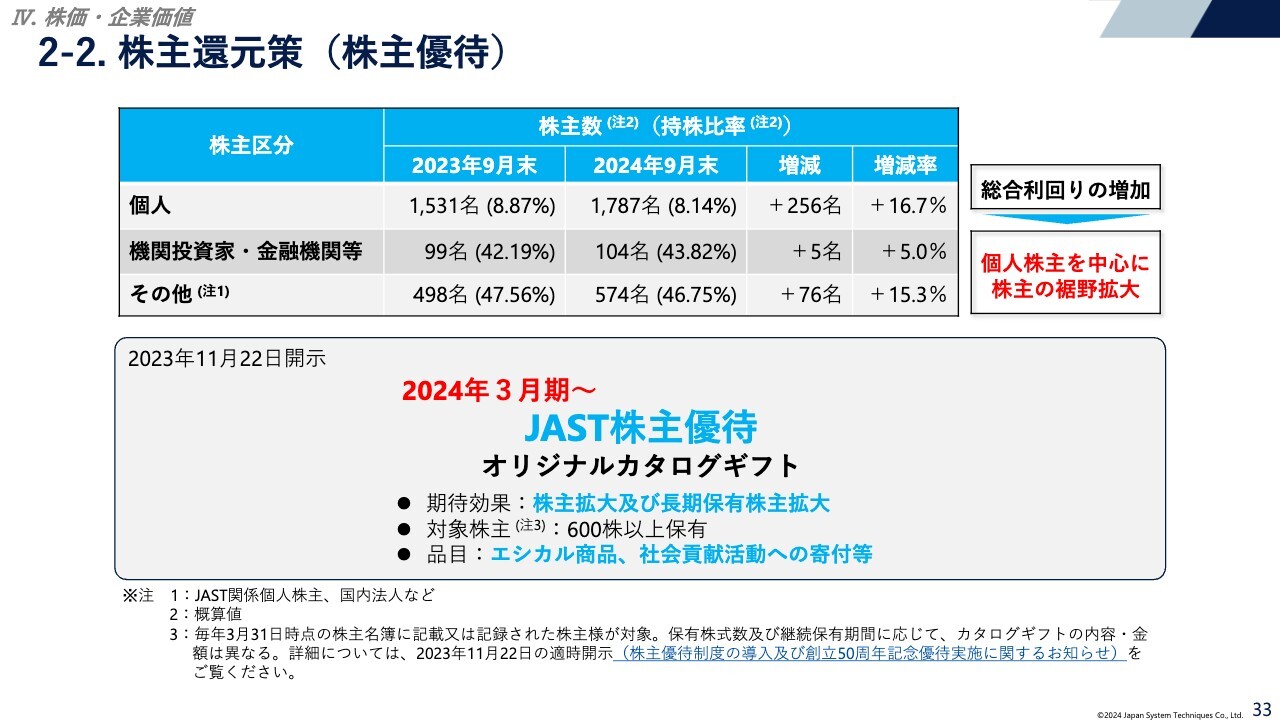

株主還元策(株主優待)

平林:株主優待です。当社の近況として、海外機関投資家の保有比率が非常に高まっています。個人投資家のみなさまにご注目いただき、株主となっていただきたいという思いから、今期より株主優待制度をスタートしました。

「600株以上保有」という条件はありますが、一定の株式数を保有いただいている株主のみなさまにカタログギフトを送付しています。

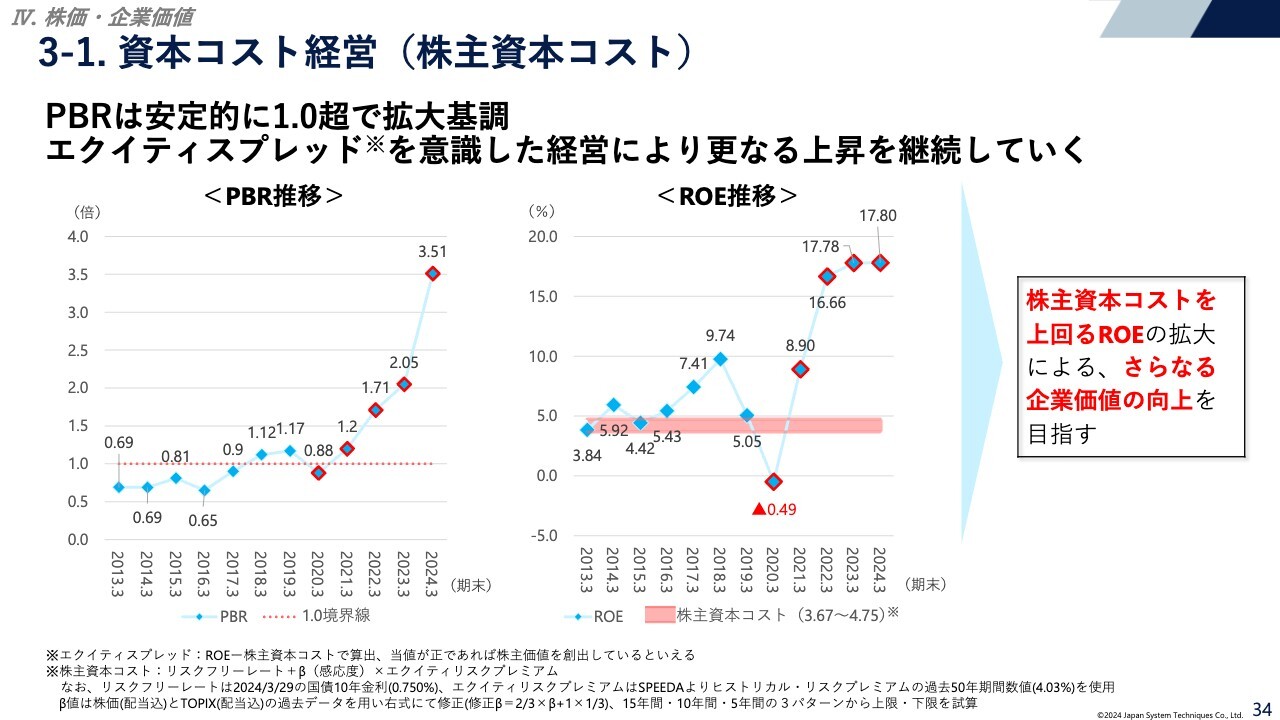

資本コスト経営(株主資本コスト)

平林:資本コスト経営についてです。スライドには折れ線グラフでお示ししていますが、東証からご指摘いただいているPBRは1倍を超えており、直近ではPBR約3.5倍で推移しています。

ROEについても、伊藤レポートでうたわれている8パーセントの基準は大きくクリアしている状況です。

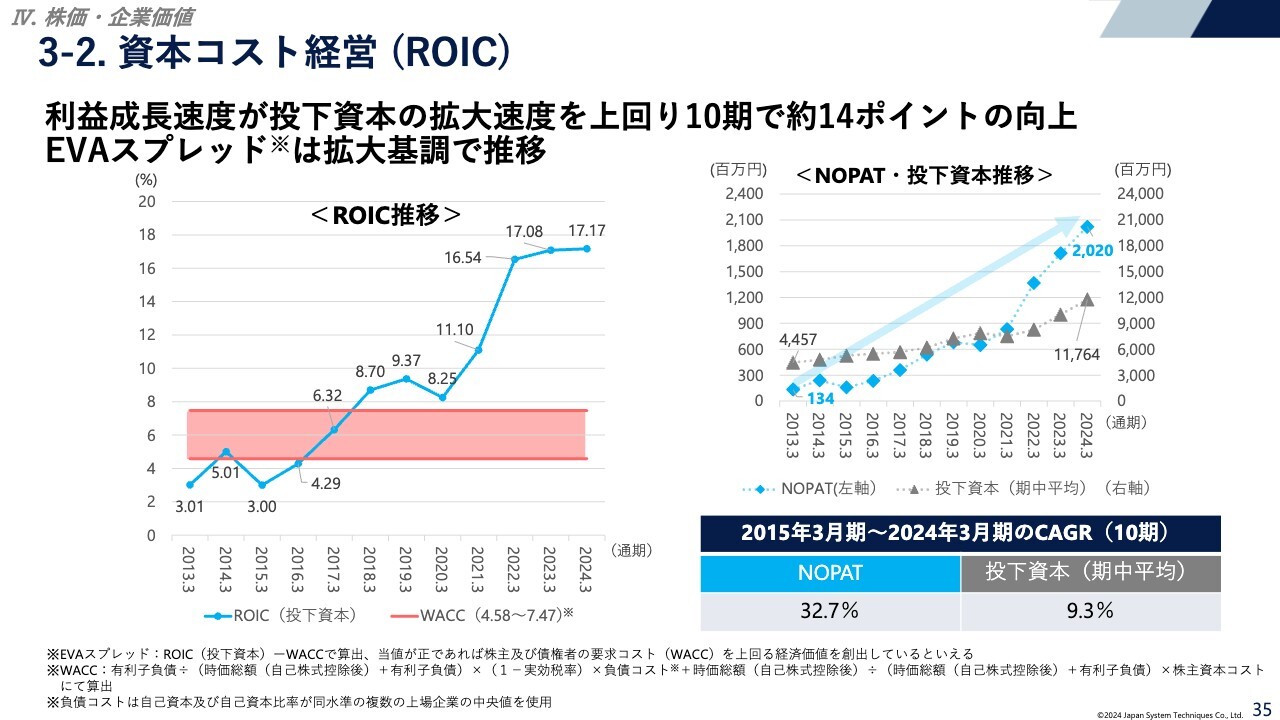

資本コスト経営 (ROIC)

平林:資本コスト経営(ROIC)についてです。先ほどの資本コストと同様、WACCも比較的堅調に推移していることをスライドの折れ線グラフから読み取っていただけるかと思います。

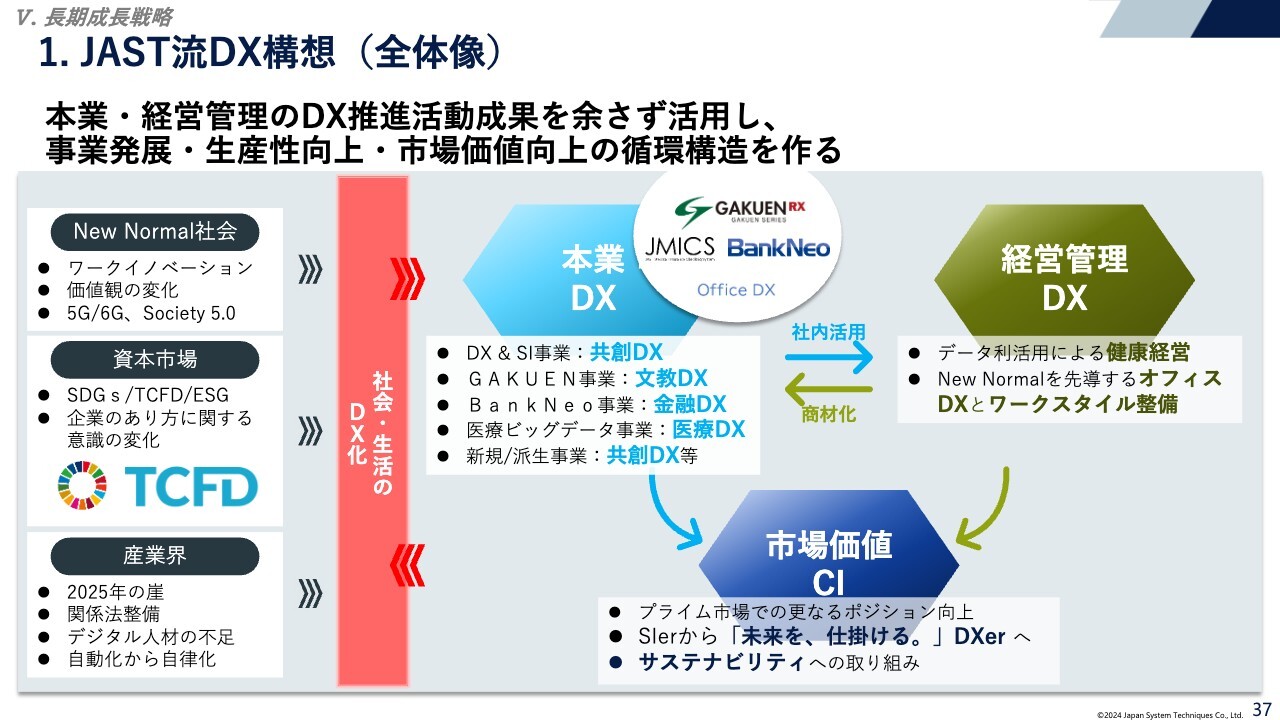

JAST流DX構想(全体像)

平林:最後に、長期戦略についてお話しします。まずは、JAST流のDX構想(全体像)についてです。

DX&SI事業では、全体的な流れとして社会や産業界全体におけるデジタル化が進んでいます。コロナ禍以降、働き方改革などによってDXが一般的になっている中、当社は4つのセグメントでさらなるDX化を推進していきます。

DX&SI事業では、まさしくお客さまとの共創でもって、DX化のお手伝いをしていきます。

「GAKUEN」事業では文教DX、「BankNeo」事業では金融DX、医療ビッグデータ事業ではメディカルDXと、これらフルレンジで本業DXをサポートしていくことを目指していきます。

スライド右側の「経営管理DX」は、当社内のDX化という位置付けです。基本的にはペーパーレス化をスタートとしていますが、契約書等の押印など、まだ残っている部分もあるため、現在はペーパーレスに加えて押印レスも積極的に推進している段階です。

今後も、お客さま向けのDXと当社内のDXをうまくミックスさせながら、それらを商材化して社会課題の解決を図り、当社の存在意義を高めていきたいと考えています。

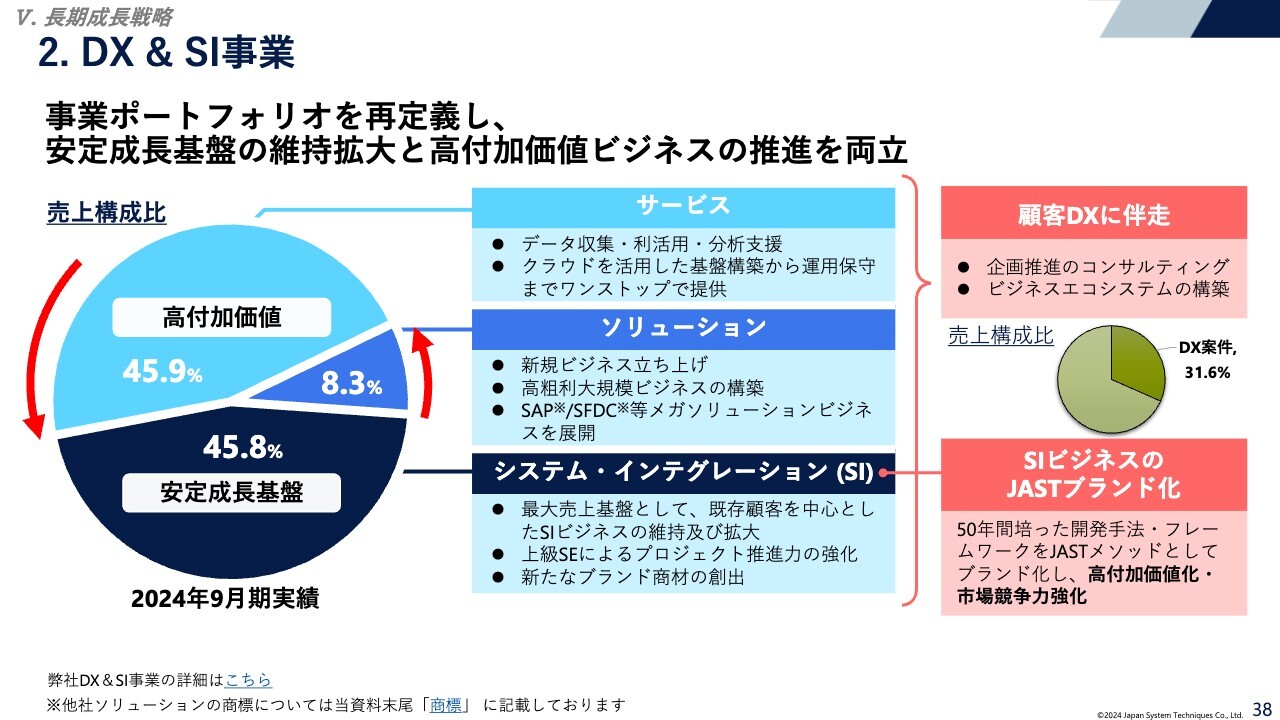

DX&SI事業

平林:DX&SI事業では、創業来、お客さまのご要望に応じていわゆるSI(システムインテグレーション)サービスを主流としてきましたが、今後はこのサービス比率が徐々に下がっていく傾向にあると考えています。

その分をサービスソリューションとして展開し、コンサルなど上流工程のサービスをお客さまに提供することなどで、高付加価値化を狙っていきたいと考えています。

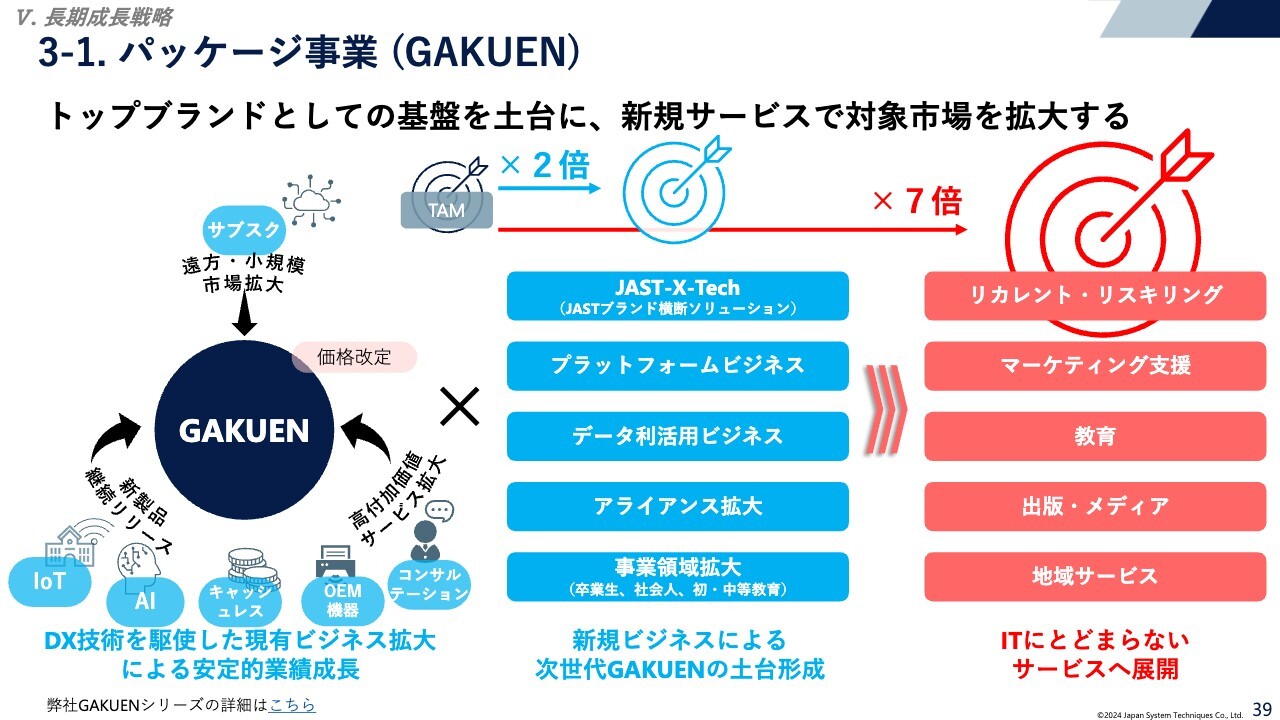

パッケージ事業 (GAKUEN)

平林:「GAKUEN」についてです。現在の導入実績は450校近くあるとご説明しましたが、日本のトップシェアを誇りながらも、まだホワイトスペースはあることから、今後も積極的に市場拡大を狙っていきます。

東北大学のご導入により、国立大学など次のステージへようやく上り詰めた状況にあるため、引き続きシェアを伸ばしていきたいと考えています。

少子化による18歳人口の減少も懸念される中、この業界は斜陽産業として見られがちですが、4年間のキャンパスライフだけでなく、大学卒業後の社会人、地方、定年後の生涯学習といった分野もまだ狙っていけると見ているため、そのような分野でのDX化をお手伝いしていきたいと考えています。

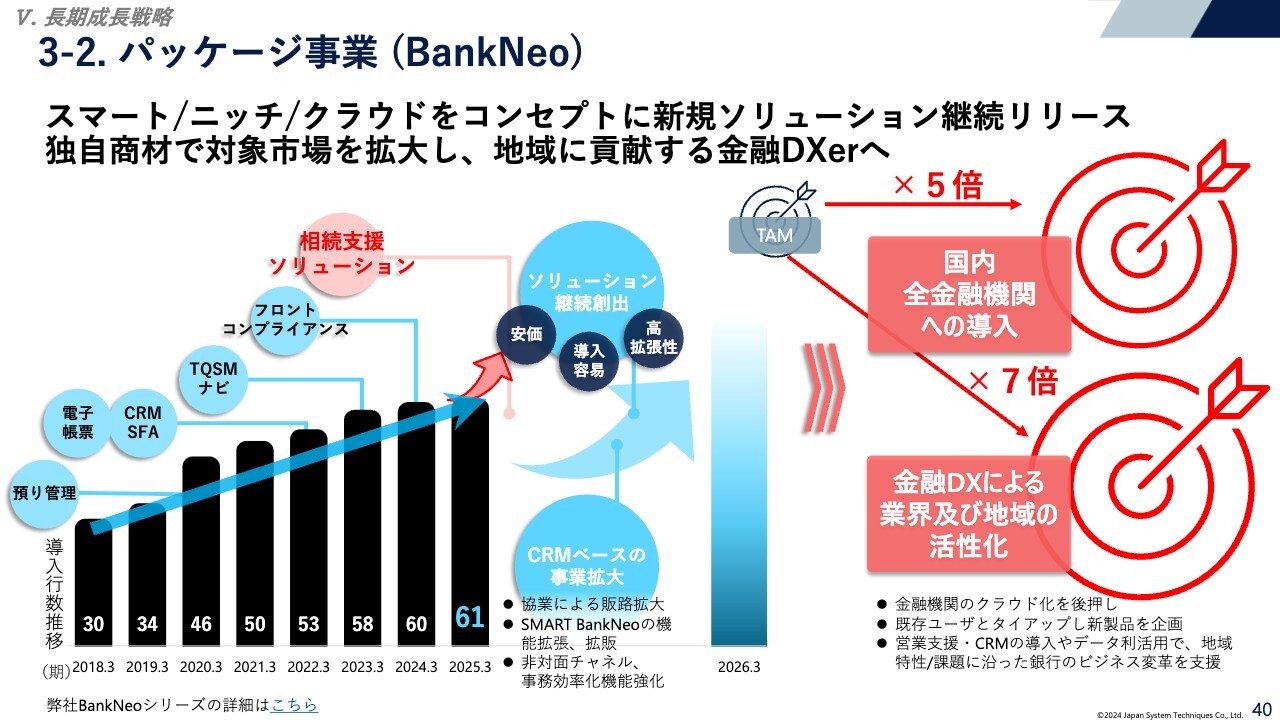

パッケージ事業 (BankNeo)

平林:「BankNeo」についてです。先ほどニッチなところを攻めていくとお話ししましたが、すでに2行のメガバンクにご導入いただいています。

今後も地方銀行のみならず、メガバンクさまにもご利用いただけるような新製品をどんどん開発し、導入を狙っていきます。

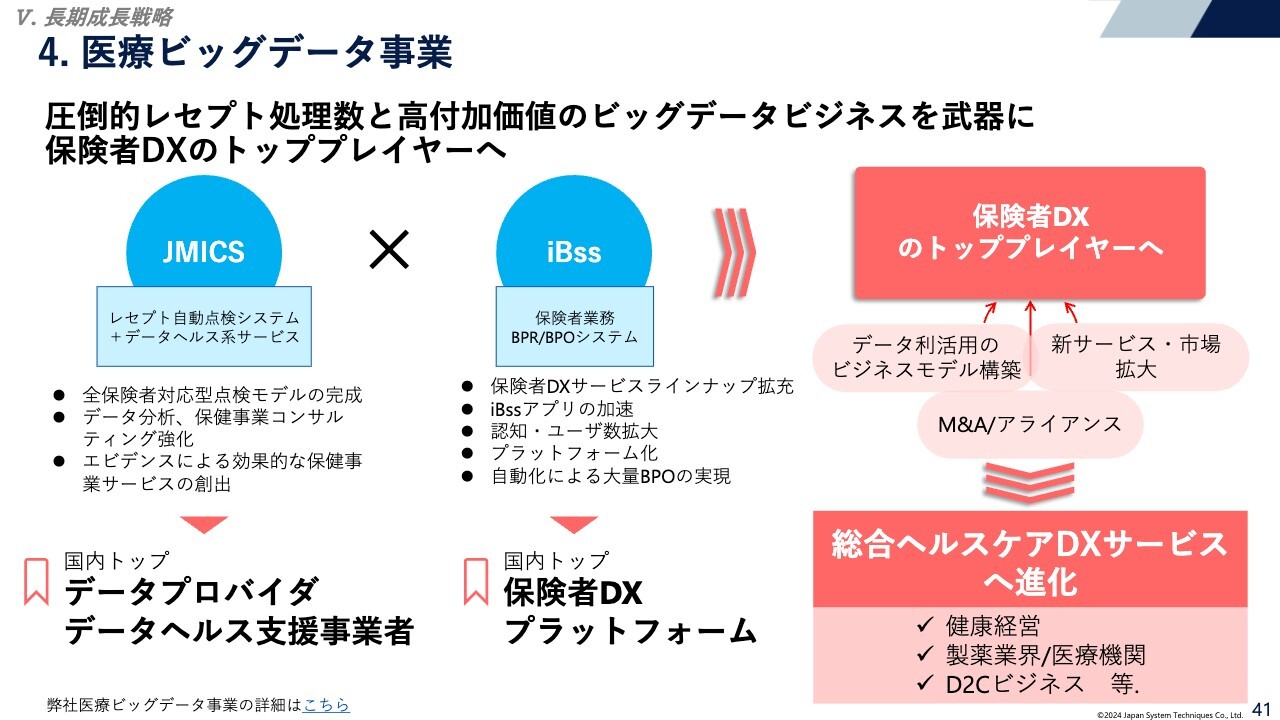

医療ビッグデータ事業

平林:医療ビッグデータ事業です。現在、月間800万枚から1,000万枚のレセプトを自動点検しており、今後もそれらのデータを基にした新たなサービスをどんどん提供していきたいと考えています。

この業界はコンペティターも多く、非常にカオスな状態ではありますが、ビッグデータを源泉とした新たなサービスを展開していきたいと考えています。

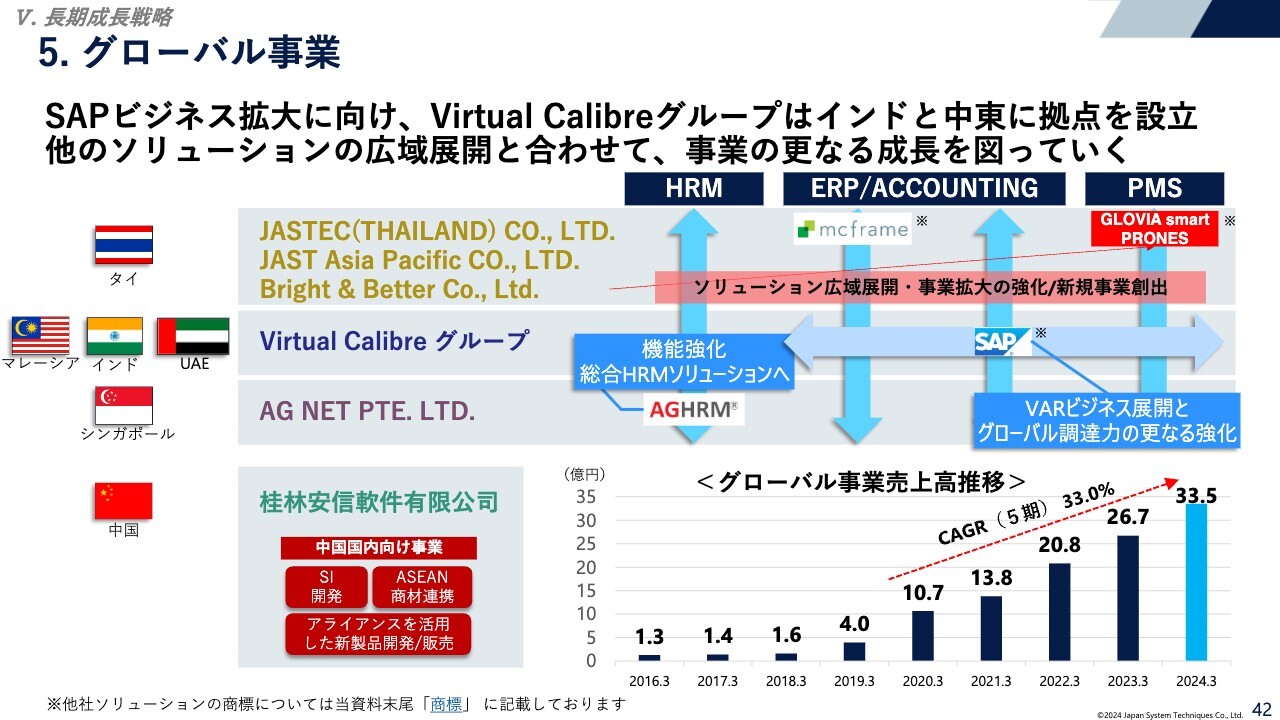

グローバル事業

平林:最後は、グローバル事業です。マレーシアのVirtual Calibreグループが業績のけん引役ですが、マレーシアの1拠点だけでなく、一昨年のインドに加え、今期はUAEのドバイとアブダビにも新拠点を開設しました。

今後も各国の商習慣に応じたかたちでパッケージを駆使しながら、ソリューションを提供していきたいと考えています。

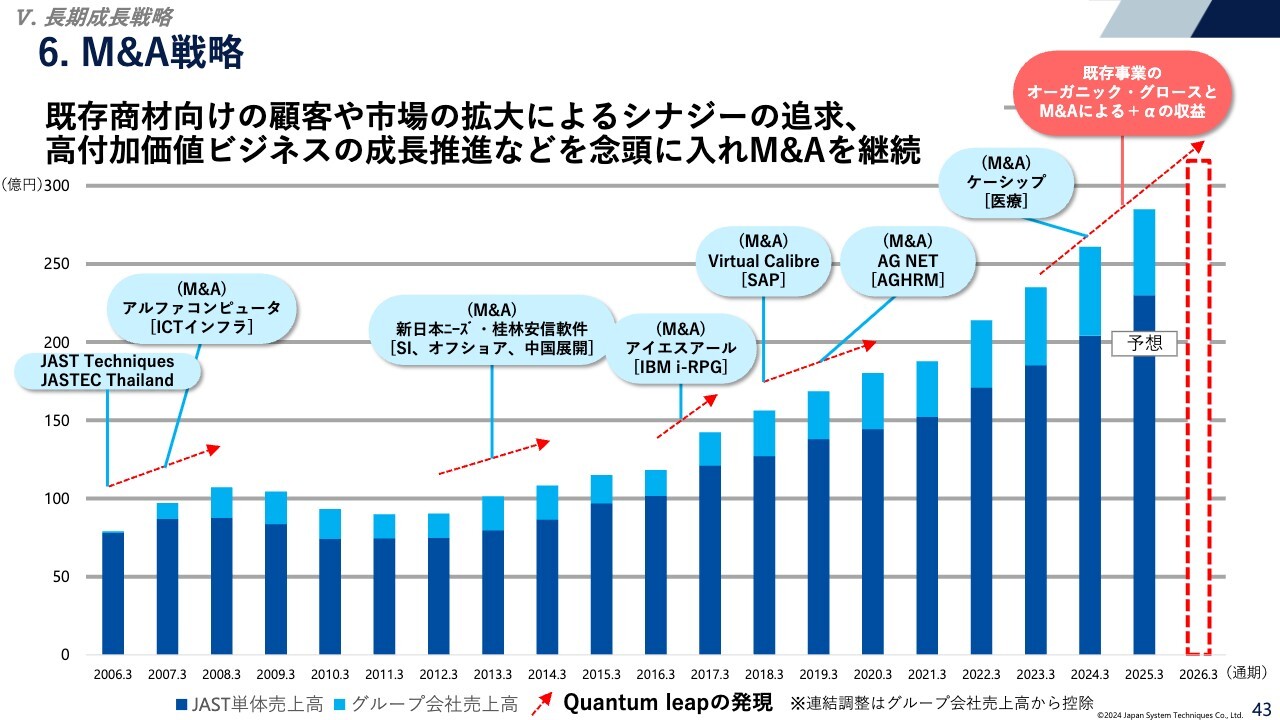

M&A戦略

平林:M&A戦略についてです。過去に何度か買収していますが、これまでのオーガニックグロースだけでは業績の伸長がなかなか望めないため、各事業の戦略を明確にしながら積極的にM&Aを推進していきます。

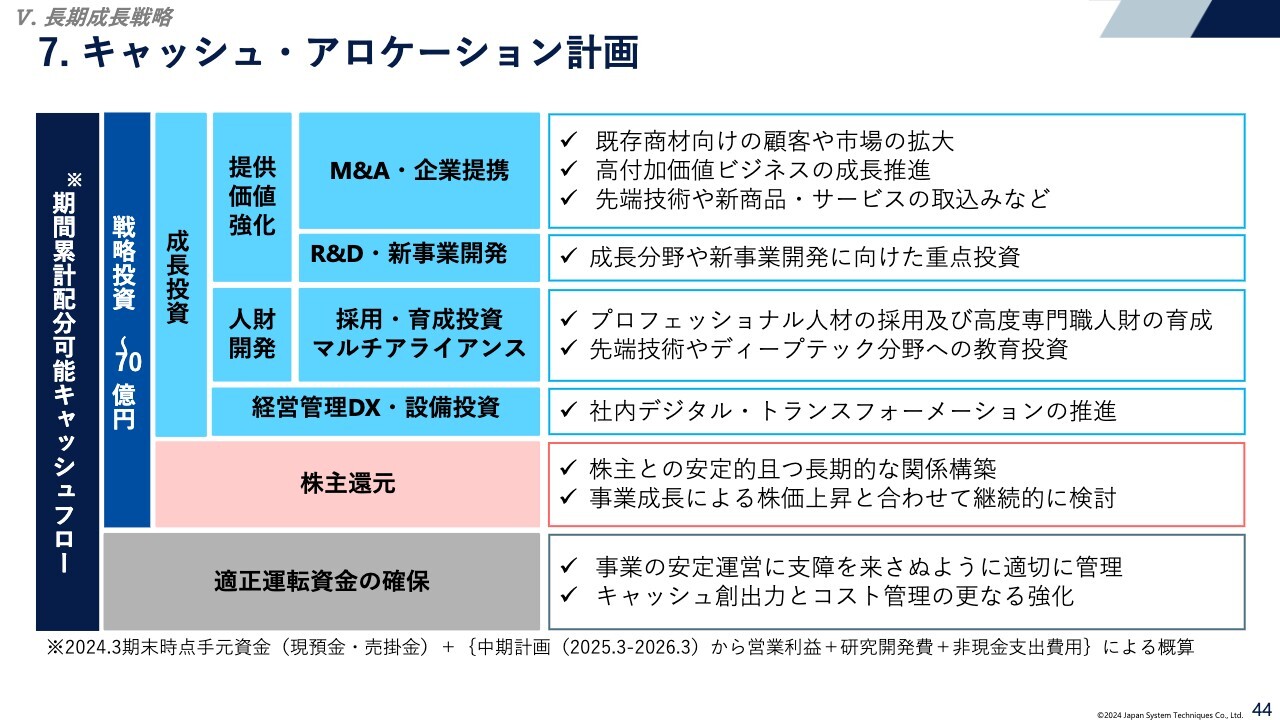

キャッシュ・アロケーション計画

平林:キャッシュ・アロケーション計画です。現在、当社は無借金経営でキャッシュリッチな状態にあります。

スライドでは戦略投資として70億円と記載していますが、適正な運転資金を最低限確保した上で、株主のみなさまへの還元に必要なキャッシュも確保しつつ、M&Aや人材開発へも積極的に投資していきたいと考えています。

ボリュームが多く、最後は駆け足になってしまい恐縮です。最初にお話しした「理念先行経営」は、一見すると昭和的で古めかしい考え方かもしれません。

しかし当社は、そのような理念を置きながら、同時に最先端の技術でDXを提供するDXプロバイダーも軸として両軸に置きながら、今後も事業を推進していきたいと思っています。

株価についても非常にご評価いただいているため、今後の日本システム技術にご期待いただければと思います。本日は長時間にわたり、ご清聴ありがとうございました。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日登壇者に回答いただきましたのでご紹介します

新着ログ

「情報・通信業」のログ