捨てるべきは「おじさんが絵文字を使うとイタいかな?」の考え 上場企業CFOのTwitterを添削して学ぶ、公式SNSのあり方

訴求力を高める「心理変容とツール選定の関係性」への理解

永山亨氏(以下、永山):次にお聞きしたかったのが、TwitterやFacebook、YouTube、ウェビナー、noteなどのさまざまなツールがあります。どれが正解なのかはわからないんですが、当社はいろいろな情報を会社のホームページで適時開示しつつ、Twitterはその情報を補足したり、説明したいものを拡散する時に使っていて。

noteに関しては、定性的な情報を投稿しています。実は決算の数値や新商品のリリース情報といったものが主で、会社の定性的な情報はお伝えしていなかったんですけど、個人投資家の方とコミュニケーションを取っていて、定性的な情報を知りたい方もいることに気づきました。でも、それら全部を会社のホームページに載せるとボリュームが大きくなってしまうので、noteに投稿しています。

Facebookは、私の知り合いが「いいね」をして終わりになる気がして、あえて使っていません。もし、これらの使い分けで何かアドバイスがあればお聞きしたいです。

田中千晶氏(以下、田中):我々がマーケティングにおいて「心理変容」と呼んでいるものがあります。それは「認知」から始まり「検索・検討」といったピラミッド型になっており、ホームページはその最上部にあります。そこまで心理変容をしていくためには、まずは「認知」してもらわなければなりません。

SNSは「認知」が得意で、関係値を築く一番手前の部分です。それは「Facebookが『NG』でTwitterが『OK』」という話ではなくて、「Facebookを好んで見ているユーザーさんと、Twitterを好んで見ているユーザーさんの属性は違うよ」ということです。

わかりやすい話で言えば、年齢層や業種・業態、エリアなどの「属性」によって、FacebookがいいのかTwitterがいいのかが変わってきます。TwitterとFacebookは認知にポジショニングされているので、ホームページに掲載されているような深い情報を掲載しすぎると“逆ブランディング”になってしまいます。なのでその住み分けは、きちんとしなければなりませんね。

そこからさらに検討してもらうために必要なのが「興味・関心」という心理フェーズになります。YouTubeでウェビナーを見たり、Zoomなどで過去に収録されたものを見たり、リアルライブを通したりして、認知から興味・関心へと(フェーズを)引き上げていきます。

そしてnoteについて。こちらにはホームページにある情報の一部を掲載しているというお話でしたが、noteもホームページの手前側にあるため、ホームページの情報をすべて掲載してしまうのはnoteのユーザーさんに合いません。したがって「一部掲載」というのは正解です。

ですので「どのような心理の時にどのツールを使うか?」という整理整頓をしていかないと、訴求力が弱くなってしまい、ブランディングができないかたちになります。

永山:例えば認知を高めるために、TwitterとFacebookをまったく同じ用途で使うのはいいんでしょうか? それとも分けたほうがいいんでしょうか?

田中:分けたほうがいいです。わかりやすいのは文章量で、Twitterは140文字ですが、Facebookはそうではなくて「深めの文章を読みたい」「コンテンツで掲載されているものを見たい」というユーザーさんの属性があるため、手薄なテキストだとユーザーさんが離れてしまいます。

逆にTwitterはカジュアルなコミュニケーションを好んでいるユーザーさんが多いので、短文です。長文の1文ではなく、あえて単語切りしたようなテキストにするといったように、コンテンツ元は同じであっても“あしらい方”を変えたほうがいいです。

永山:なるほど。あとはTwitterとFacebookを両方するための、リソースの確保が必要ですね(笑)。

田中:そのとおりですね(笑)。

「フォロワー増」が目的になると「これでよかったんだっけ?」が起こりがち

永山:ありがとうございます。次の質問は、まずはどうすればフォロワー数が伸びるかを知りたいというのと、もう1つ聞きたいのが、果たしてフォロワー数を伸ばすことに意味はあるのか? についてです。

SNSを始めてまだ1年も経っていないんですが、発信することで徐々にフォロワーさんが増えてきて、フォロワー数が930人くらいになったんです。それは「認知してくれている人が930人いる」ということなので、いいことなんだとは思いますが、増えたからいいのかどうかがわからなくて。

フォロワー数の単純な伸ばし方と、伸ばすことに「いい・悪い」はないとは思うんですが、その考え方を教えていただきたいです。

田中:フォロワー数を伸ばす意味ですが、先ほど私が提示したように目的によります。永山さんがおっしゃるとおり、「フォロワーを増やすこと」が目的になってしまっている人が多いです。

例えば「会社のホームページに掲載されているIRに特化したページのPV数を増やし、IR情報の認知度を増やすこと」が目的だとしたら、KPIとして設定するのはフォロワー数の最大化ではないですよね。

目的は「IRページのUU数・アクセス数の最大化」なので、まずは「何が目的か?」を振り返り、何をKPIとして目標設定していくかの戦略を組み立ててからでないと、「これでよかったんだっけ?」となってしまうと思います。

永山:田中さんがおっしゃったように、最初から目的を定めればよかったんですけど、何も定めずに最初は「とにかく始める」で進めてしまったものの、まだ始めて1年経っていませんがある程度フォロワーも増え、株を買ってくれる人も出てきており、よい効果が散見されるようになってきています。なので、ここでもう一度目的を定めてやり直すには、ちょうどよい時期なのかもしれませんね。

そして、まさにおっしゃるとおりで「(大切なのは)フォロワー数じゃないな」と思い始めたんですよね。「当社を知って興味を持ってもらい、会社のIR情報を見てほしい」というのが本来の目的だったので、定めるべきは「会社のIRページにどのくらいの人がきているか?」で。決算発表などをツイートした時に、イベントに対しての反応がどのようになっているかを見ていったほうがいいですね。

田中:おっしゃるとおりです。

永山:結果的にフォロワーが増えるのはいいことですし、自然に増えればいいかなと。

田中:最初から目的設定ができていれば一番いいんですが、永山さんがおっしゃったとおり、サイクルを一度回してみて「何か違うな……」と思った段階で起点に戻って、改めて目的を定めるというのも、最終的な数字が上がりやすいポイントになっています。自分で一度回してみないと傾向がわからないですし、「これは違うな」という感覚さえも出てきませんし。そのあたりを考えると、今の段階がちょうどよかったと思います。

永山:ありがとうございます。

目的を見失わせ、無作為な投稿を生み出す“インプレッションの魅力”

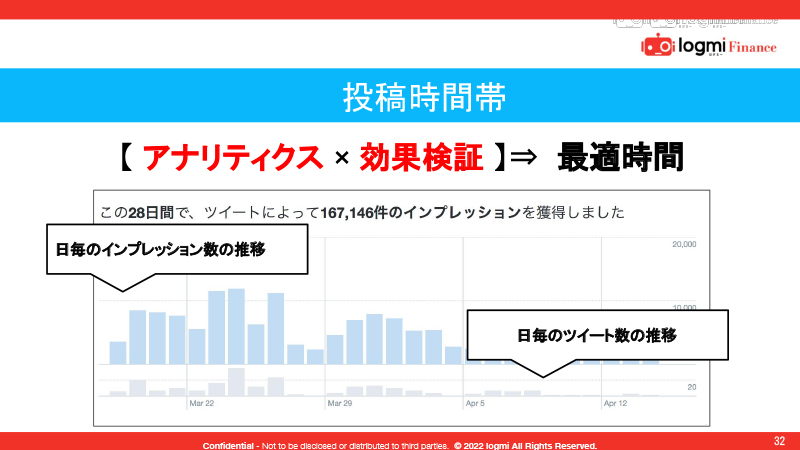

永山:次の質問は、「インプレッションが高いからいい」というわけではないですが、ある程度のサイクルを回している中で「SNSを見てくれる時間帯の傾向はあるな」と思いました。例えば、夕方以降の会社(仕事)が終わった後とか。

「昼間は働いているから、そんなにSNSを見ないよな」と思って、広報担当にアドバイスをもらって。通勤時間とか、会社が終わった頃とかにつぶやいてみると、やはり夕方以降のほうがインプレッションが高くて、ある程度の傾向はあると思いました。ハッシュタグも付けて投稿していますが、「ハッシュタグを付けたからインプレッションが高かったのか? 投稿の時間帯が良かったのか?」がはっきりしていません。もし、何かコツがあれば教えてほしいです。

田中:まず投稿時間に関しては、一概に「夕方がいいです」とも言えませんし、効果の検証をしていくしかないんですよね。難しい話に聞こえてしまうかもしれませんが、データの数値を見ていくしかないんです。

Twitterの場合は「Twitterアナリティクス」という無料のツールがあり、「どの曜日・どの時間帯に発信したものでインプレッション数が上がったか?」を一元化できます。それを見て、マーケティングでいうところの「ABテスト」をしていくしかないですね。

永山:「Twitterアナリティクス」は見てるんですけど、途中で“インプレッションの魅力”に取り憑かれて目的を見失って、無作為に投稿するようになった時もありました(笑)。「もっとインプレッションがないとダメだ!」と思って投稿し始めちゃったこともありますが、私の投稿としては夕方のほうがインプレッションが多いと思ったんです。ただ、最初の頃は違っていて。

個人投資家の方がたくさんフォローしてくれるようになってからのことを考えると、兼業の方が多いため、夕方以降、仕事が終わった後はインプレッションが多かったです。もしくは専業の方は、市場が閉まって時間的に余裕ができる15時以降に見てくれていると思います。

最初の頃とは違い、徐々に属性が変わってきたなという実感値があって。でもステージがいつも同じということはないため、検証を繰り返し、PDCAを回すということですね。

田中:そうです、PDCAを回すしかないですね。今、永山さんがおっしゃった中で、もう1つポイントとなるワードが「ペルソナ」です。誰をコアターゲットにしたいか? を考えた時に「兼業の個人投資家」が対象になってくると、やはり夕方の時間帯が一旦落ち着きますよね。

まずは「その傾向があるのではないか?」という仮説があり、実際に夕方に投稿した際にインプレッション数が上がれば、投稿のタイミングを夕方に合わせていけばいいんです。その仮説を立てるため、目的と同時に「ペルソナが誰なのか?」についても決めたほうがいいと思います。

休日にも“仕事として”SNS投稿すべきか否か

永山:ありがとうございます。当社はゲームの事業を行っているんですけど、ゲームのユーザーは朝であろうと昼間であろうと見ていることがわかりました。「あれ? 仕事していないのかな?」と思ったこともありますが(笑)。今の感触では、やはり投資家の方がペルソナどおりだと感じています。

そして(SNSに)ずっと縛られてしまうのも大変ですし、休日は「しっかり休もう」という意味で、今まであえて発信していなかったんです。でも、やはり休日のほうが見られていることがわかりました。

田中:ユーザーのみなさんが、休みの日のほうがSNSを見られているということですね。

永山:試してみて、そうだとわかりました。加えて、今は「ワークライフバランスを考えて配信をどうしていこうか?」と迷っています。

田中:そうですね。やはりそれについても、仮説を立てて効果を検証していくことでしか答えは出ません。はじめのうちは、テストマーケティング的に時間帯を分けて投稿したほうがいいですね。

永山:時間指定もうまく使ってみようかと考えてます。金曜日に「明日はこれについて発信しよう」という内容をきちんと設定しておいて、休日は「仕事として行わない」という方法も試してみようと思ってます。

田中:そうですね。みなさんも予約投稿を活用すれば、投稿のタイミングで(手動投稿のために朝早くから)起きる必要がなくなります。

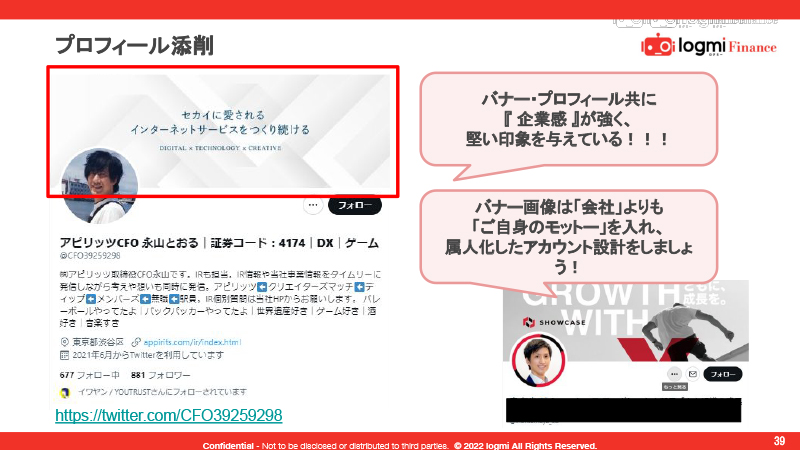

永山氏のTwitterアカウントは“企業色”が強め?

秋元洋平(以下、秋元):実際の永山さんのTwitterアカウントを田中さんに事前にチェックしていただきましたので、ここからは「田中さんなら、永山さんのアカウントのどこに添削を入れるのか?」について、実際の投稿などを見ながら進めていきたいと思います。

田中:公に永山さんのアカウントにダメ出しや添削をするなんて、非常におもしろい企画だと社内でも話してました(笑)。

永山:この形が一番いいんですよ(笑)。みなさんも、ダメ出しを聞きたいんだと思います。

田中:では、正直に言わせていただきますね(笑)。まず、カバー写真の“企業色”が少し強いです。先ほど「Twitterはカジュアルなメディアです」とお伝えしたとおり、こういった堅い印象ではなくカジュアルな印象を与えたいので。

Twitterの場合は「“人となり”を出しましょう」「人間性を出しましょう」というように、属人化するのがいいです。よく、カバー写真にコーポレートビジョンなどを入れてしまいがちですが、「永山さんという人間」に共感してもらう狙いがあるため、カバー写真には自身のモットーを入れるといいですね。

永山:わかりました。さっそく変えます!

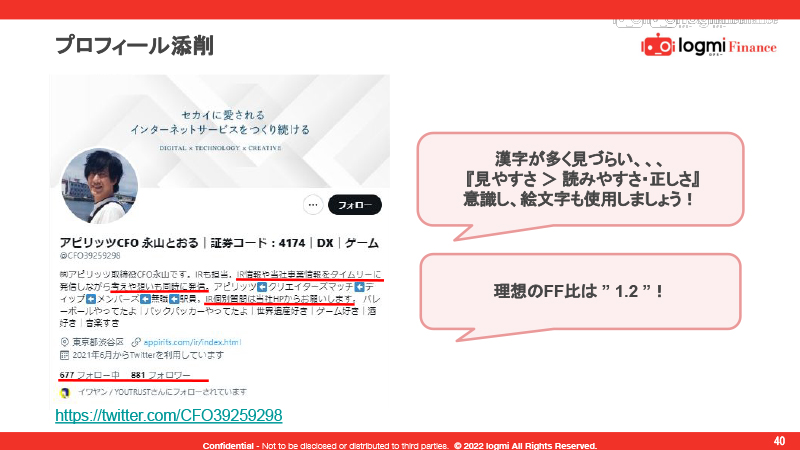

漢字の多用は避け、例えおじさんでも臆せず絵文字を使う

田中:次に、こちらのプロフィール部分です。「(ユーザーが)フォローするかどうか?」はカバー写真とプロフィール文で決まります。「この人はどんな人なんだろう?」「どんな投稿をしていくんだろう?」について分かりやすく示すのがプロフィール文なんですが、現状だと「当社事業情報」「IR情報」「同時に発信」など、漢字が多くなっています。

永山:まさに「会社の人」っていう印象ですね。

田中:そのとおりですね。業務報告書や行事報告書などの「社内ドキュメント」のようなプロフィール文になってしまっています。なので、そういった「正しさ」ではなく「見やすさ」を意識したプロフィール文にしたほうがいいです。

永山:これはまさに、僕も迷ったところです。一応は「会社の公式アカウント」として運用しているため「どこまでが許されるんだろう?」という怖さが多少あって、堅めに書いてしまいました。意外とカジュアルでも大丈夫ということですね。

田中:そうですね。プラットフォームの特性として、やはり距離感が近いところに楽しみを得られるユーザーが多いので、堅くしてしまうと「永山さんは取っつきにくい人なのか」と捉えられてしまいます。距離感の近さを出すためには、漢字を多用するのではなく、あえて平仮名にしたり、絵文字を使用したりする方法があると思います。

永山:絵文字も「やっぱり、おじさんが絵文字を使うとイタいかな……?」と思って使いませんでした(笑)。そんなことを思わず、使ってみます。

FF比が偏ると「片思い中アカウント」と判断されるので注意

田中:続いて「FF比」。これは「フォロワーとフォローの比率」ですが、理想は「2対1」です。フォロワーが800なのであれば、フォローを400程度にしたほうがいいですね。なぜかというと、はじめて見たユーザーが「人気のあるアカウントかどうか?」を判断する基準になるからです。

「FF比」を見て、フォローのほうが多いと「片思い中アカウント」と呼ばれることがあります。そういったアカウントは人気がないと判断され、ユーザーは投稿内容を見ないままアカウントページから去ってしまいます。永山さんは今、677人をフォローしているので、フォローに「この人とはつながらなくてもいい」という人がいないか見てみてください。

永山:最初の頃はやはり「フォロワー数がほしい」と思って、「(自分が)フォローしたら、半分くらいのアカウントはフォローバックしてくれるかな?」と無作為にどんどんフォローしがちでしたが、確かに「本当にその人の情報を知りたいのか?」を考えずにフォローしてしまっていました。本当にちょうどよいタイミングなので、少し見直してみます。

炎上時の第一チェック項目は「その内容が事実かどうか」

秋元:ありがとうございました。ではこれより、お二人に会場のみなさまからの質問および、事前にいただいた質問にお答えいただきます。

秋元:事前にいただいた質問です。「永山さんは、実際に炎上したときの対応策やネガティブコメントへの対応をどうしていますか? また、田中さんには『こうしたほうがいい』というご意見をいただきたいです」とのことですがいかがでしょうか?

永山:先ほど田中さんからのアドバイスにもあったとおり、「もう少し柔らかくして、自分色を出す」ということを恐る恐る行っていたので、まだ実際に炎上したことはありません。

先ほど失敗例としてお話した、IPモノで版権元から怒られたことはありましたが、それは身内の話で「そういった権利系は気をつけなければいけないんだ」という、1つの学びとしてあります。

あと、ネガティブコメントはたまにもらいます。それが適切かどうかわかりませんが、僕はネガティブコメントも無視せずに必ず返すようにしています。

田中:私の見解としては、まず炎上したときの対応は「その内容が事実かどうか」です。ネガティブなコメントも同じですが、そのユーザーが発信していることが事実ではなく虚偽に当たることであれば、例えばその人をブロックしたり通報したりすることで、そのアカウントの削除や非表示が可能です。その判断をするために、事実かどうか見極めるのが第一のチェック項目になります。

また、永山さんがネガティブコメントに毎回返すようにしているのは、それはもう素晴らしいことだと思って聞いていました。誠実さを伝えるために、無視せず毎回返信するのは非常にいいポイントです。

ただ、永山さん自身が回答できないこともあると思います。例えば、一度社内に持ち帰って議論してから返さないといけないことのように「込み入った質問で即答できない」と感じるものに関しては、「以下のURLより、お問い合わせフォームでお問い合わせをお願いします」と返して逃げる方法もあります。

永山:「時間を稼ぐ」ってことですね。

田中:そうですね。時間を稼ぐのも無難な方策だと思います。

永山:では、コメントに対して返答するのは続けたほうがいいですかね?

田中:それは本当に素晴らしいと思います。なかなかみなさん、その対応ができませんから。

秋元:ネガティブコメントに関してですが、例えば株価に関連するネガティブコメントが来たときにはどう答えているんですか?

永山:言われたことや指摘されている事項を「しっかり行っていきます」と返します。ただ「現時点では期待に応えられずごめんなさい」とお伝えすることもあります。

僕の考えとして、Twitterを始めた理由が「会社を知ってもらいたいから」なんです。あるユーザーから「(永山氏の会社を)知ったとしても、別にお前の会社の株なんか買わない」といったコメントが来たときには、「いつか買ってもらえるように頑張るので、引き続きウォッチしてください」といった返答をしています。

ユーザーの信頼につながる、レスポンスの早さ

秋元:続いては「IR担当者が気をつけるべきTwitterマナーは?」という質問です。先ほど、永山さんから関係会社などの版権元に関する事例がありましたが、それ以外に何か気にしている部分はありますか? 田中さんからも「これは絶対に気をつけるべき」といったマナーがあれば教えてください。

永山:僕はたまに、同業他社さんや他の会社さんの決算を見て意見をつぶやくときがあるんですが、「内容がどうこう」などと絶対にディスらないように気をつけています。ほかには、ニュース性があるもので会社にも関係することをつぶやくときも、必ず「意見」として言うのであって、そのニュースを否定しないように気をつけています。

田中:永山さんがおっしゃったように、他社さんに対して否定的な話をしないのは気をつけるべきマナーです。また、ユーザーからコメントがあったときのレスポンスの早さも信頼につながります。「(早さが重要なら)1営業日で返信しましょう」といった話ではないんですが、コミュニティガイドラインなどを定めて、例えば「3営業日以内に回答します」と現実的に可能な時間で提示されていたほうが、やはり信頼してもらえます。

秋元:ありがとうございます。最後に会場から来ている質問にもお答えいただきたいです。永山さんへの「最初の投稿はどんな題材や内容でしたか?」という質問です。

永山:最初は「IRとしてTwitter始めます」からスタートして、その後は“してはいけないシリーズ”を会社のbotのようにつぶやいていました。フォロワーも「いいね」も増えない中、試行錯誤しながらでしたね。ですから、最初はそれほど考えずに投稿してました。

考えてつぶやこうと思うと、毎日発信できなくなってしまうんです。会社の適時開示は毎日あるわけじゃないし、会社の新商品やサービスも毎日あるわけではありません。それらに絡めて投稿しようと思うと、毎日つぶやけなくなってしまいます。考えすぎると手が止まってしまいますから、最初それほど畏まらずに行ったのが続けられた理由かもしれませんね。

加えて、僕は専任ではなく兼任なので、ほかの業務もあります。「継続する」という一番大事なことができなくなるため、最初のうちはあまり堅くならずに行っていました。

イーロンマスクほど有名でなくても、IR情報はちゃんと見られる

※当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日、田中さま、永山さまに回答いただきましたのでご紹介します。

質問1:IR情報をSNSで発信するには「担当者の個人アカウント」と「会社アカウント」のどちらがいいのでしょうか?

田中:個人アカウントです! 媒体にもよりますが、SNSはラフにクロージングできる関係性が好まれますので、バイネームを使用できる個人アカウントを推奨します!

永山:これは個人アカウントがいいと思います。特にIR情報の発信が目的であり、ターゲットである投資家の方が直接コンタクトできる場になるので、本名で「会社のIRアカウント」であることを示したほうがいいと思います。

質問2:機関投資家はIR情報を発信しているTwitterを見るのでしょうか? イーロンマスクぐらい有名にならないと見られないのでしょうか?

田中:機関投資家の個人SNSアカウントは数多く存在します! イーロンマスクほど有名でなくても、 Twitterは見られますよ!

永山:機関投資家の方も見ていると思います。実際に1on1でも、そういったお話をよく聞くようになりました。

質問3:田中さまにお伺いします。弊社はBtoC企業ですが、顧客向けの公式アカウントが既にあります。IRアカウントとのバランスというか「上手い運用」をするために、気を付ける点などはありますか? やたら「企業アカウント」が乱立すると良くない気がするのですが……。

田中:質問者さまはIRのご担当でしょうか? その場合、IRに関するつぶやきもしつつ、共感性のあるプライベート情報や有益性効果の高いノウハウなどのツイートを、ご担当者さま専用のTwitterアカウントを作成(公式アカウントとは別のバイネームになっているもの)して、発信いくのはいかがでしょうか? もし認識の違いなどございましたら、別途ご相談ください。アカウント情報もいただき、ご対応させていただきます。

田中氏・永山氏が参考にした、他社のIRアカウントは?

質問4:IRとしてフェアディスクロージャーの観点がとても気になっています。何か気をつけていることはありますか? あと、東証とは何か調整は行っていますでしょうか?

田中:SNSで気を付けるべき点は「炎上しないこと」です。トレンドに載っているニュースに、やたら触れるのはやめましょう。何か言及したい場合も、社内で「外部からの見られ方」を考えた上で、SNS上に投稿するかどうか判断しましょう

永山:基本的には、機関投資家へも個人投資家へも資料や説明で差をつけないようにしています。また、いただいた質問をQ&Aとして開示することで、双方での隔たりをなくすようにしています。東証との調整はしていません。逆に、フェアディスクロージャーとしてTwitterをしているので、そこは問題ないと思います。

質問5:私の中で、Twitterは炎上イメージが強いので、Instagramやnoteの活用を考えています。1つのSNSを使うだけでは、効果的でないのでしょうか?

田中:SNSで達成したい目的によります。また、各媒体の特徴やビジネス活用させるフェーズによっても使い方は異なります。目的がIRであればTwitterだけで問題ないかと思われますが、ご心配であればnoteからはじめてSNSに慣れていきましょう!

永山:「これ!」という正解はないと思うので、問題ないと思います。私が使うSNSをTwitterにしたのは、社外のIR担当者から情報収集して、「個人投資家はTwitterを使って情報収集をしていて、なおかつ、その繋がりから勉強会なども開催されている」と知ったからです(インスタでそういった話は聞かなかったですね)。なので、会社のIRページを元にして、その補助的な発信と個人投資家へ知ってもらうために開始しました。

質問6:田中さまに質問です。IRのアカウントだけをフォローバックするのがいいのでしょうか? それとも別のアカウントをフォローバックしてもいいのでしょうか?

田中:IRだけではなく、別のアカウントもフォローバックしていきましょう! 意外な繋がりもあったりするので、会社員の個人アカウントであれば基本的にフォローバックは問題ないでしょう!

質問7:参考にされた、他社IRのアカウントを教えて頂けますか?

田中:「望月智之//マザーズ上場起業家 兼 D2C•ECブランド特化M&A・VC」、「小林泰士/東証一部上場企業社長」、「佐藤正裕@株式会社リアライズ代表 上場計画中」、「北上あい | 踊れる人事 | 採用とか組織開発とか」

永山:「グッドスピード 取締役 IR 松井靖幸」、「後藤敏仁/FiNX代取/元上場企業CFO」、「近藤浩計/うるるCFO/3979」、「バシマエIR」

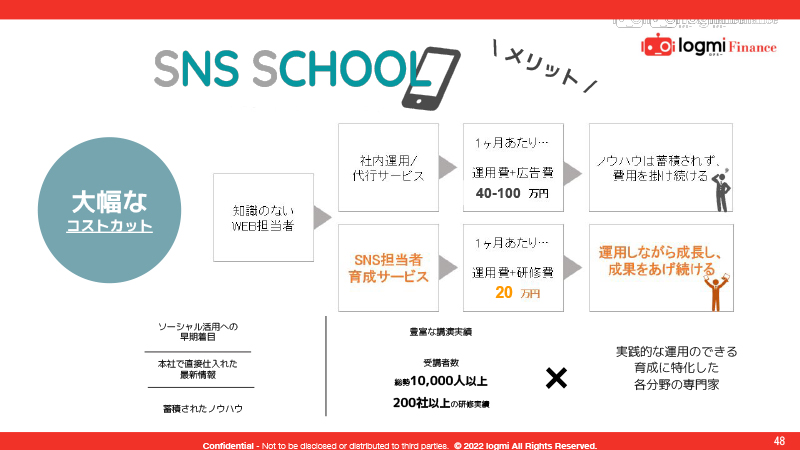

社内にSNS研修のノウハウが貯まる「SNS SCHOOL」

秋元:このあと、数点お知らせがございます。まずは田中さんからみなさまへ、素敵なご提案があります。

田中:弊社は「SNS SCHOOL」というサービスを提供しており、それは名前のとおりSNSの研修です。スライドにあるように、我々の業界では投稿の代行を行う会社さまが多いんですが、代行を依頼すると社内にノウハウが蓄積されずに費用を投資し続けるようなモデルになっています。

それに対して弊社の「SNS SCHOOL」は、研修期間はもちろん費用を頂戴しますが、それ以降はかかりません。ですので社内にノウハウが貯まる仕組みになっています。本日お話したのは、本当にノウハウの一部になります。興味のある方は、ぜひご利用ください。

IRイベントの書き起こし・拡散サービス『ログミーFinance』

秋元:田中さん、どうもありがとうございました。続いて『ログミーFinance』を紹介します。『ログミーFinance』はIRイベントの書き起こし、拡散サービスです。決算説明会や、最近ではESG説明会のようなIRイベントを全文テキストに起こし、『ログミーFinance』に掲載します。そしてその内容が、スライドに記載のアライアンスを組んでいる投資メディアやデータベース、SNSなどを通じて多くの投資家に届くというものです。

秋元:「個人投資家向けIRセミナー」のご案内です。こちらはライブ配信と動画のアーカイブ、書き起こし記事の配信もセットになっています。

1回の配信で、だいたい7,000人以上の個人投資家にリーチできるようになっています。通常のセミナーですと、オンラインで200人から多くても300人だと思いますが、こちらのセミナーは届く層、および人数が圧倒的に違います。

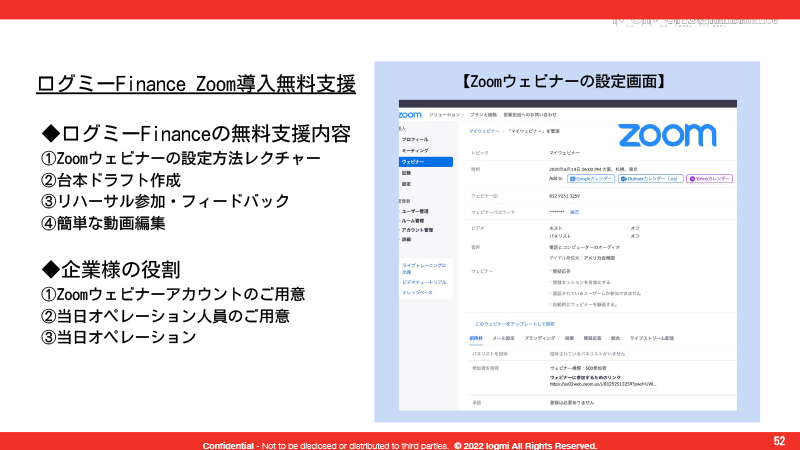

秋元:もう少ないかと思いますが「決算説明会などをZoomで実施したいが、ノウハウがなくなかなかできない」という企業に、無料で導入支援をしています。もしご興味がございましたらお問い合わせいただければと思います。

秋元:そして『ログミーFinance』のYouTubeチャンネルのご紹介です。本日のセミナーも、私どものYouTubeチャンネルにアーカイブとして残っています。そのほか個人投資家の説明会や、インフルエンサーを招いて企業にインタビューを行っているものなど、多様なコンテンツがございますので、ぜひご覧いただければと思います。

みなさまのほうで「決算説明会の動画を持っているが、IRページに置いておくだけではなかなか見てもらえない」「もっと見てもらいたい」というご要望がありましたら、私どもにご連絡の上で素材をご提供いただければ、『ログミーFinance』のYouTubeチャンネルにアップして、投資家へのリーチが可能です。

今回のイベントは「SNS」、前回は「機関投資家とのコミュニケーション」がテーマでした。みなさまからの「今度はこんなテーマで聞きたい」といったご要望に、なるべく答えていきたいと思っています。アンケートでも「『ログミーFinance』はもっとこのようなことをやってくれ」という生の声をいただければと思います。

では本日のセミナーを終了します。ご視聴ありがとうございました。