【QAあり】デジタルHD、四半期純利益はYoY+184.1% Marketing事業とFinancial Services事業で収益性大幅改善

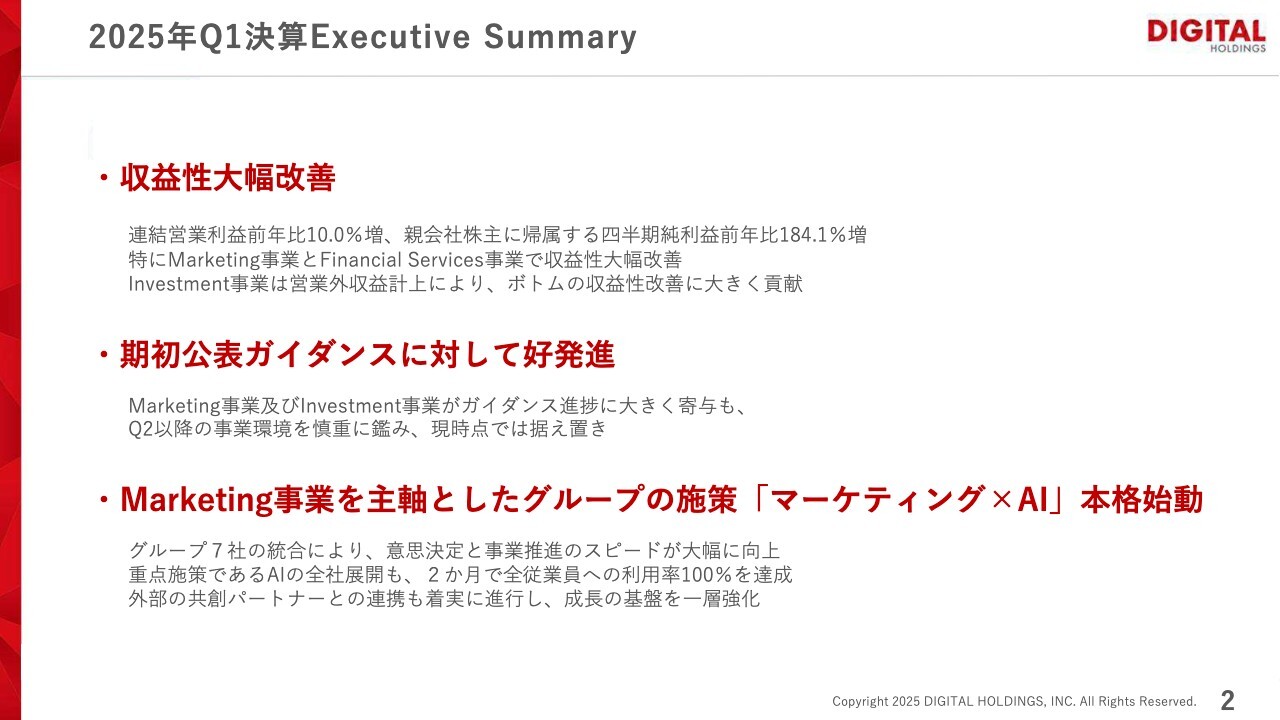

2025年Q1決算Executive Summary

金澤大輔氏(以下、金澤):株式会社デジタルホールディングス代表取締役社長兼オプト代表取締役社長の金澤です。みなさま、本日はお忙しい中、株式会社デジタルホールディングスの2025年第1四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

本日は当社の業績の概要とともに、今後の展望、そして私たちが今何を目指しているのかをお伝えします。まず、今期の全体概要です。今回からExecutive Summaryをご用意しました。

2025年第1四半期の当社グループの営業利益は前年同期比でプラス10パーセントと、2桁成長を記録しました。純利益は前年同期比プラス184.1パーセントと非常に大きな改善が見られました。これは、昨年から進めていたグループ全体の構造改革とコスト構造の見直し、そして各事業の収益性改善によるものです。

特に、3つの事業セグメントのバランスが今期の好調な収益を支えています。

Marketing事業はグループの祖業であり、今期は構造改革が著しい成長フェーズに入ったことが明確になりました。一部大口クライアントの予算減少があったものの、それ以外の領域では2桁成長を維持しており、収益性も大きく改善しています。

Financial Services事業では、方針をあるべき姿へとアップデートさせた結果、今期は営業損失がマイナス1億9,000万円からマイナス2,900万円へと、大幅に改善しました。これは、小口分散戦略の強化と営業活動の効率化によるものです。収益の質が確実に変わってきました。

Investment事業では、収益は一時的に縮小しましたが、利益確定のタイミングによるものであり、EBITDAベースでは前年同期比プラス136.6パーセントと、健全に推移しています。IPO支援やイグジットの実績も安定的に積み上がっており、今後の業績への貢献が引き続き期待されます。

ガイダンス進捗に関しては、Marketing事業およびInvestment事業が大きく寄与し、結果として好発進の進捗となっていますが、第2四半期以降の事業環境を慎重に鑑み、現時点では据え置きとしています。

昨年、広告事業、DX事業、IX事業のグループ会社7社をオプトへ統合しましたが、意思決定と事業推進のスピードが大幅に向上しました。その成果の1つとして、重点施策である生成AIの全社導入をトップダウンで進めたことにより、AIを活用したオペレーション改革が一気に進みました。

特に「Google Gemini」の導入後2ヶ月で全社員の利用率が100パーセントに達し、約3,000時間の生産性、付加価値を創出しています。このように、変革の土台が整ったのが今期の特徴となっています。

INDEX

本日は、スライドに記載した流れで進めていきます。私たちのPurposeや価値観、グループ構造をお伝えした上で、各事業の進捗、業績、通期見通しや今後の取り組みについてお話しします。

Our Purpose

Purposeをはじめとする当社のありたい姿についてご説明します。私たちの存在意義は、産業変革を通じた社会課題の解決です。

目まぐるしい変化をする社会において、企業はただ利益をあげるだけでは不十分です。社会の構造課題に対して、デジタルの力で持続可能な解決策を提示し、実行します。それが私たちデジタルホールディングスの根幹です。

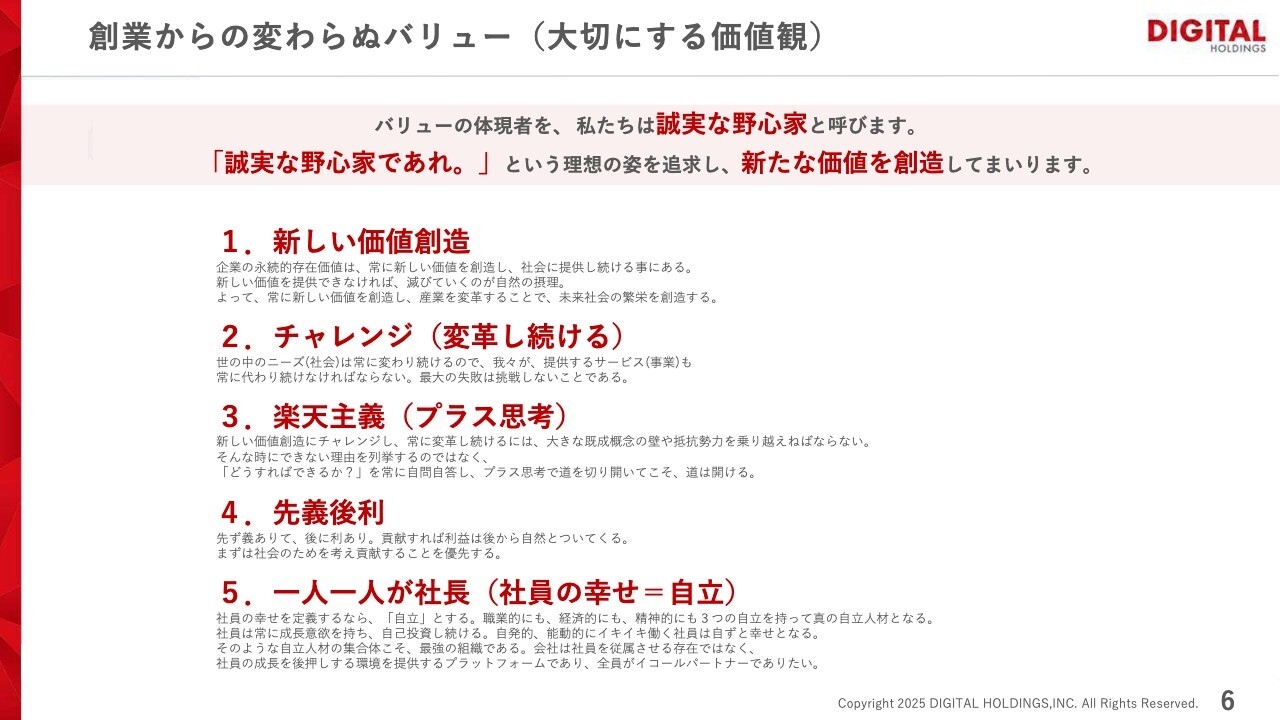

創業からの変わらぬバリュー(大切にする価値観)

そのための行動指針が「誠実な野心家であれ。」という一人ひとりの理想の姿です。社会やクライアントやパートナー、生活者に誠実に向き合いながらも、自分の成長や事業の進化を野心的に追求する姿勢を意味しています。

創業以来大切にしてきた5つのバリューは、当社の根幹をなす価値観です。これからも変わらぬバリューとして守り続け、さらに磨いていきます。これらの価値観を全社員が体現し、「誠実な野心家」として日々の事業活動に活かしていきます。

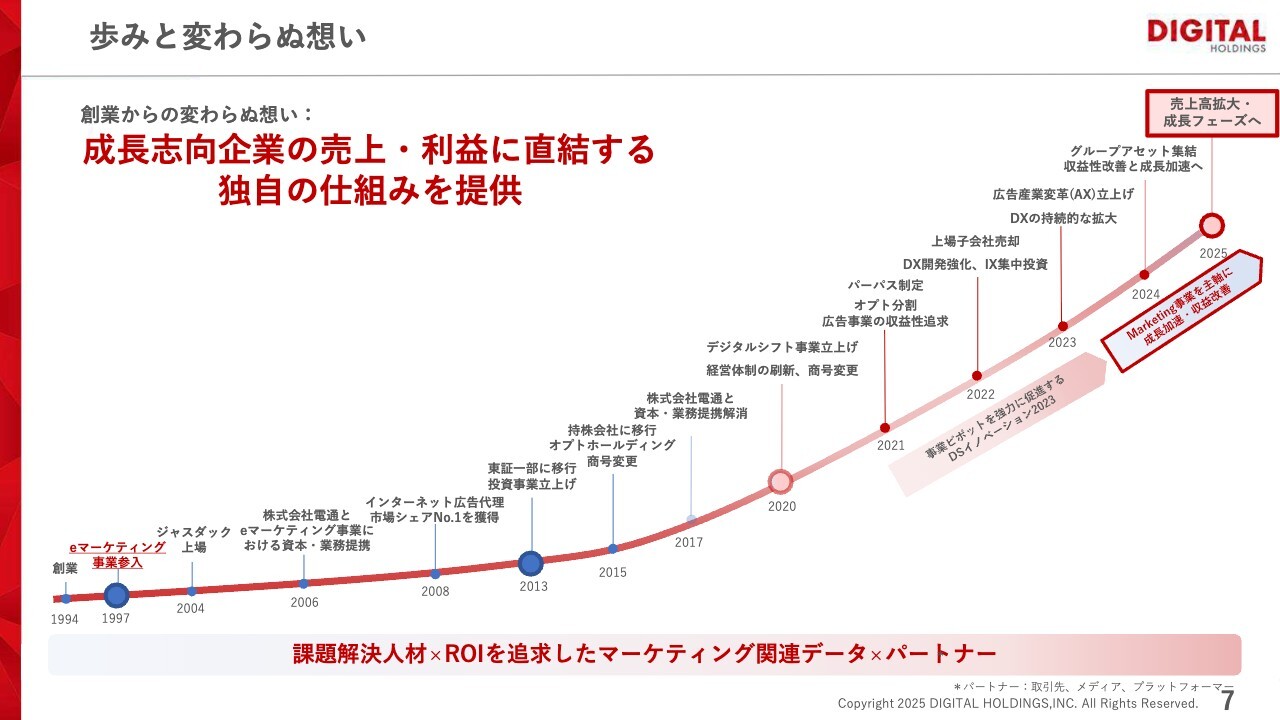

歩みと変わらぬ想い

創業から現在までの当社の歩みを簡単にご紹介します。1994年の創業以来、インターネット広告の先駆者として市場を切り開き、2013年には東証一部に上場しました。その後、投資事業や金融領域へと事業を拡大し、2015年には持株会社体制へと移行しました。

2020年には自社のビジョンに基づいた産業変革への本格的な注力を開始し、2022年以降にはDXおよび事業開発のアセット獲得に取り組みました。2024年にはグループ再編を完了し、収益性と機動力を兼ね備えた経営体制へと確立しました。

そして今年2025年、これまで積み上げてきたアセットを統合し、売上成長を伴う新たな成長フェーズへと踏み出しています。

目指すグループの全体像

現在の当社グループの事業構造と、グループ統合によって得られた強みについてご説明します。

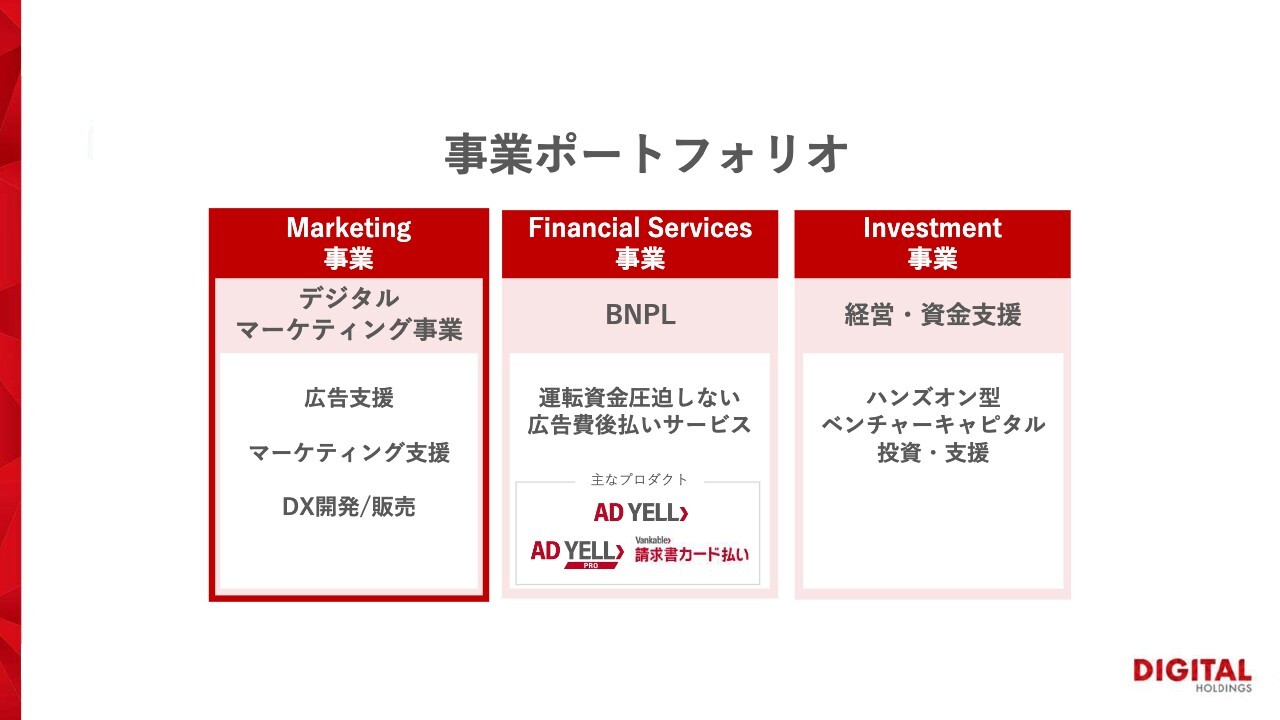

現在、当社は3つの中核事業として、Marketing事業、Financial Services事業、Investment事業を軸に構成されています。3つの事業はそれぞれ独立した収益源として自走しながら、相互にシナジーを発揮できる体制になっている点が大きな特徴です。

今後は、今までのノウハウとアセットを最大限に活用し、Marketing事業に注力していきます。Marketing事業は、今までのマーケティングノウハウに加えて、AIをトップダウンとボトムアップの双方で推進することで、新しい価値創造を目指します。

同様に、同じ志を持った外部パートナーと、非連続な成長を目指す共創パートナーというコンセプトのもと、今後は国内外の外部のパートナーシップも強化し、注力テーマに沿ってAIを最大限活用していきます。

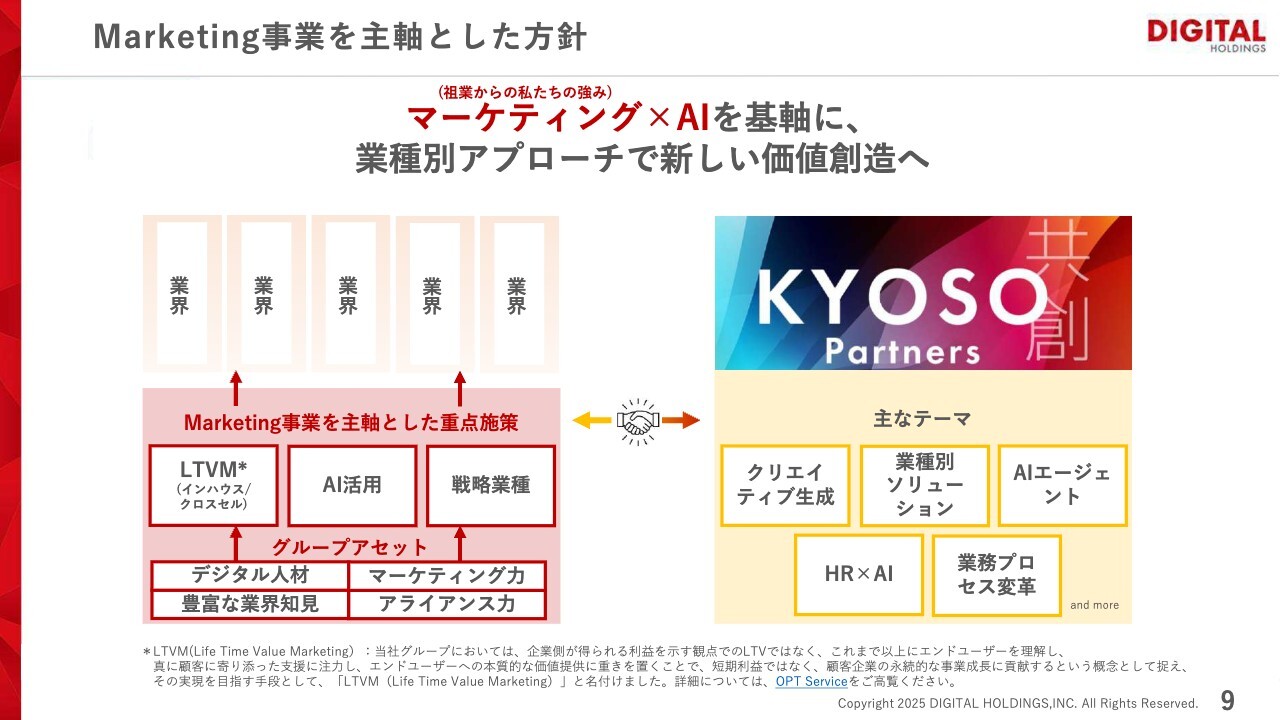

Marketing事業を主軸とした方針

昨年度から当社が本格的に推進している、新たなMarketing事業の方針についてご説明します。我々は「マーケティング×AI」を基軸に、業種別アプローチで真のLTVMを推進し、新しい価値創造を目指します。

重点施策のLTVMとはLife Time Value Marketingの略で、顧客企業が抱えるエンドユーザーとの関係性を、短期的な資料請求、コンバージョン、CPAだけではなく、中長期のライフタイムバリューで捉えるという発想に基づいています。

単発の広告成果を追うのではなく、このユーザーがこのブランド、このサービスに今後も継続的に価値をもたらしてくれるかという視点で、マーケティング全体を再設計していくアプローチです。

私たちはここ数年で、広告主企業の課題が大きく変化していることを肌で感じています。これは、広告事業並びにDX事業、IX事業並びにInvestment事業で感じてきたことです。

かつてのように広告を出せば売れる時代は終わり、今は顧客単価が上がらない、新規のユーザーがなかなか取りづらい、離脱率が高いといった、継続性、質の高い関係構築が課題の本質になってきています。

だからこそ、LTVという概念に真っ向から向き合い、広告施策からCRM、UX設計、コンテンツや事業開発までをLTV最大化のために統合して考えます。これが、我々が考えるLTVMというモデルにたどり着いた理由です。

そのようなオプトのLTVMモデルの特徴は、次の3つです。1つ目は、「マーケティング×AI」による再現性のある改善モデルです。2つ目は、戦略業種に特化したノウハウの蓄積とアウトプットです。3つ目は、エージェンシーにとどまらず、クライアントの中に入り込み、戦略と施策を一気通貫で行うインハウス支援も含めた伴走支援です。この3つを軸にLTVMを推進しています。

LTVMは、もはやマーケティングだけの話ではありません。企業の事業成長や経営視点にも直接関わる極めて重要な支援領域と捉えています。私たちは、広告の最適化を超えて、クライアントのLTV、企業価値の最大化に貢献することを当社のMarketing事業の使命として、昨年から再定義しました。

我々単独ですべてを完結させるには時間がかかるのも事実です。同じ志のもと、同じビジョンを持った外部パートナーと非連続な成長を目指す共創パートナーというコンセプトのもと、今後は国内外の外部のパートナーとも強化し、テーマに沿ったAIを最大限活用していきます。真のLTVMの実現に向けマーケティング領域の新たな価値創造を目指していきます。

これが、我々がMarketing事業を推進する、特にオプトが目指すマーケティングの未来形となっています。今後は、LTVMの思想を、プロダクト、AI、コンサル、クリエイティブ、サービス全体に実装していき、クライアントにとって本当に意味のある支援を追求していきます。

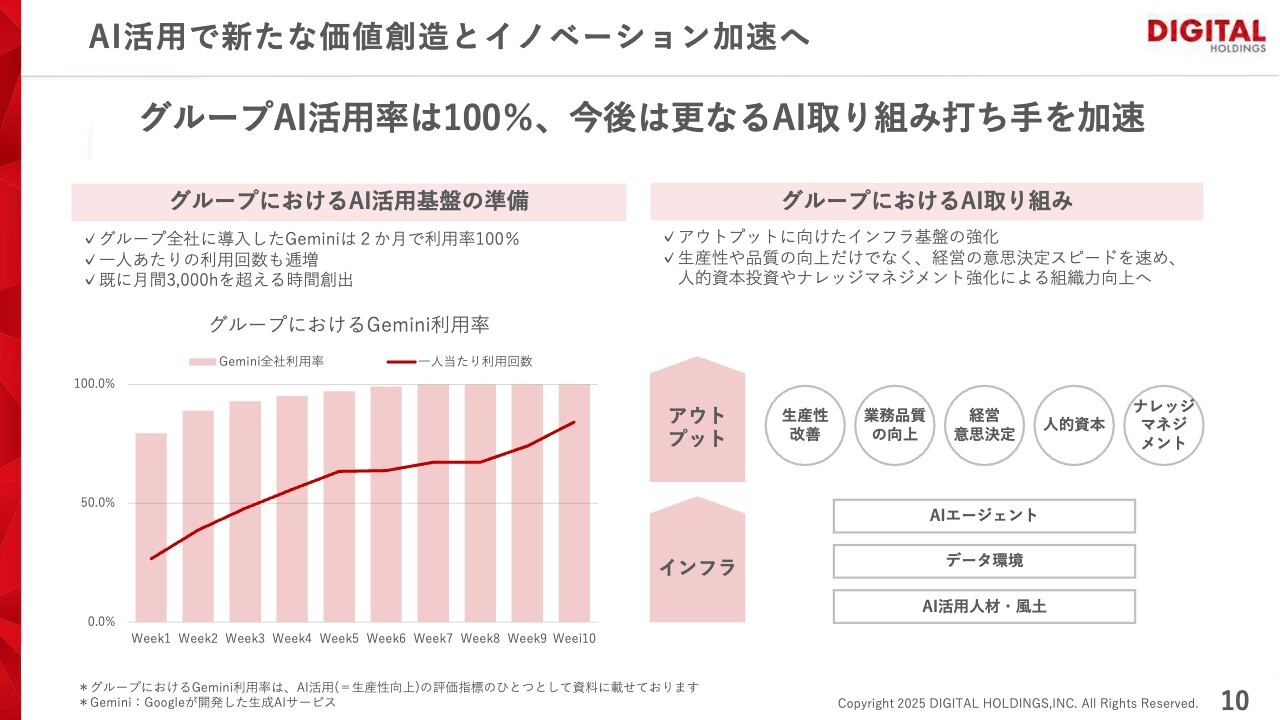

AI活用で新たな価値創造とイノベーション加速へ

当社が全社的に導入を進めている生成AI活用、特に「Google Gemini」の導入成果についてご紹介します。

まず注目いただきたいのは、2ヶ月で全社員の利用率が100パーセントに達したという事実です。これは単なる技術導入にとどまらず、社内文化としてAI活用が定着し始めていることの象徴だと考えています。

導入から10週間、毎週利用率が伸び、最終的には全社員がなにかしらの業務で「Gemini」を使いこなしている状態になりました。実際にAIを活用することで、現時点で累積約3,000時間分の工数削減を実現しています。単に時間が浮いたという話だけではなく、社員がより付加価値の高い業務に時間を割けているようになったことを示しています。

私たちは、AIによって人間の価値が最大化されるという、人的資本活用の本質を重視し、追求していきたいと思っています。それが先ほど述べた「誠実な野心家」というキーワードに反映されていると思います。

AIによって生まれた時間で、社員はより創造的なことやより戦略的なことに、よりフロントワークに集中できます。これこそがAI導入の本質的な意味と考えて、トップダウンで推進しています。

今後は、社内業務での生成AIの活用にとどまらず、自社プロダクトへのAI組み込み、AIノウハウの外販、クライアント支援も見据えています。AIを内なる武器とするだけではなく、顧客価値を高める外部ソリューションとして昇華させることが、次なるテーマとなっています。

我々は、生成AIを単なる技術トレンドで終わらせることなく、全社員が活用できる文化を作り、経営の中枢に取り込んでいくことで、本当の意味でのAI時代の会社に進化させていきます。

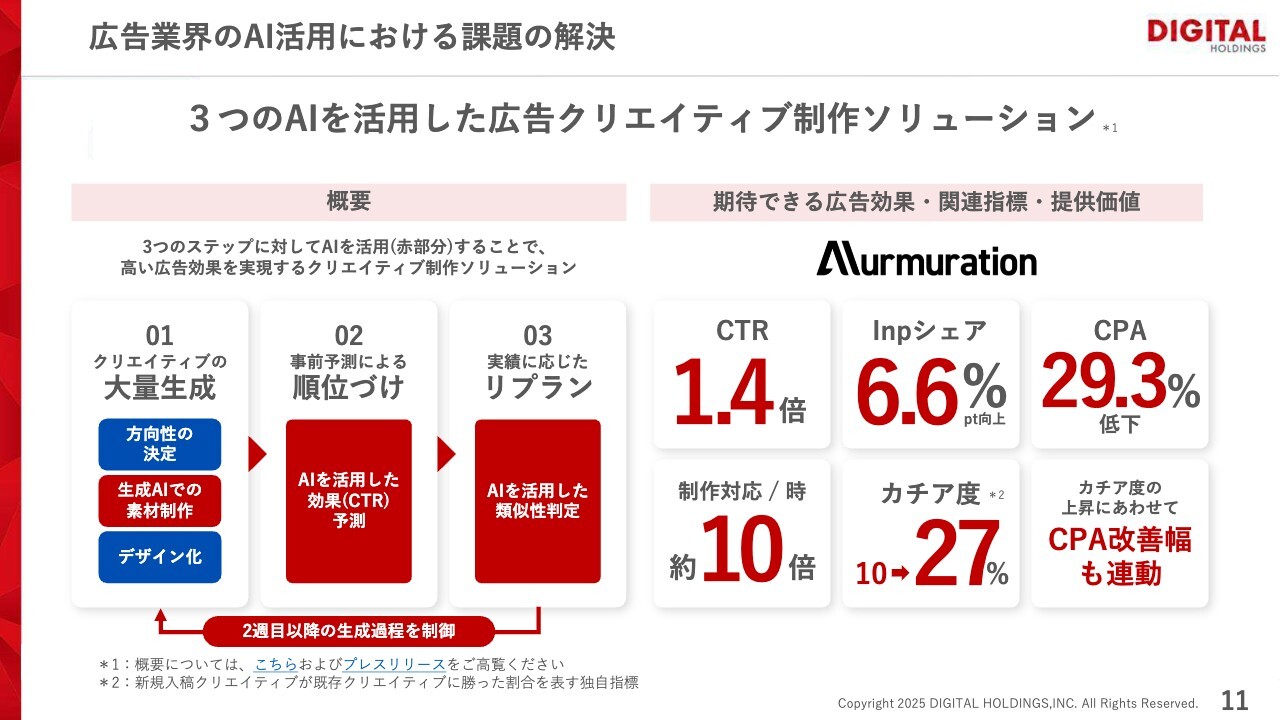

広告業界のAI活用における課題の解決

当社は広告事業において、AI活用の先端事例を展開しています。3つのAIを活用した広告クリエイティブ制作ソリューションである「Murmuration(マーマレーション)」の3つのステップと実績についてご紹介します。

スライド左側に記載したとおり、1つ目のステップは、クリエイティブの大量生成です。生成AIを活用して素材を量産し、まずは仮説ベースで多様な方向性を並列に出すことで、初速の幅出しを可能にします。

2つ目のステップは、事前予測による順位づけです。ここではクリック率をAIが予測し、精度の高いクリエイティブを出稿前に見極めることができます。従来では出してみなければわからなかったものを先にAIが提案します。

3つ目のステップは、実績に応じたリプランです。ここではAIが類似性を判定し、効果が出た素材に近いものを自動的に抽出して再提案することで、PDCAの高速化と省人化を同時に実現していきます。

実装した実績をご紹介します。「Murmuration」では、すでにスライド右側に記載したような明確な成果が出ています。この仕組みは研究室の中で作られたものではなく、現場のボトムアップで広告運用担当者、ディレクター、デザイナーが毎日実務で使っている実践型のAIソリューションとなっています。

それにより属人性が排除され、誰にでも成果が出やすいクリエイティブが作れます。つまり、人の勘と経験に頼っていた領域を、AIで再現可能な技術へと進化させ、さらに人が最後に磨き込み、人の感性も活かしていき、最大の価値を創造できるよう、アップデートしています。

このように、当社のAI活用は単なるツール導入にとどまらず、広告運用の意思決定そのものにも変革させていきます。

外部パートナーとの連携と強固な信頼の構築

ここまでお話ししてきたように、私たちはAIやプロダクトを活用して、業務を進化させてきました。その結果として、数多くの有力なプラットフォーマーやパートナー企業からも信頼を獲得できています。

スライドに、今年1月以降の事例を掲載しています。これらはすべて、データ、テクノロジー、人を総合力で使いこなす当社の取り組みに対し、社外からの信頼と期待が高まっていることの証だと受け止めています。

当社は、これからも社内の進化と並行して、外部パートナーとの共創関係をさらに強固にし、社会や産業の中でも不可欠な存在となることを目指していきます。

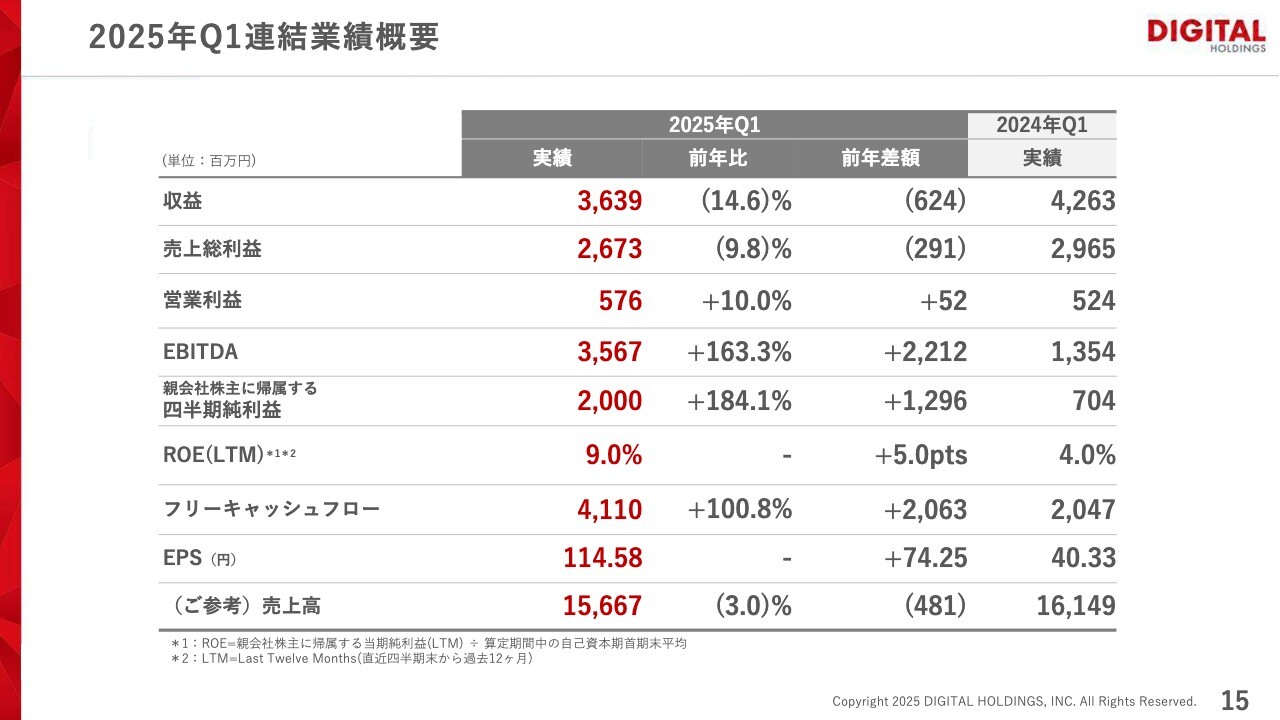

2025年Q1連結業績概要

高橋慎治氏(以下、高橋):株式会社デジタルホールディングスグループファイナンス領域執行役員の高橋です。2025年第1四半期連結業績概要と、事業別概要についてご説明します。

第1四半期の連結業績概要です。全体感ですが、スライド真ん中の前年比の欄に記載したとおり、収益、売上総利益は前年同期比でマイナス、一方で営業利益以下は前年同期比でプラスとなっています。営業利益はMarketing事業の影響が大きく、EBITDA以下に関してはInvestment事業の影響が大きくなっています。後ほど詳しくご説明します。

細かい数字になりますが、収益は前年同期比14.6パーセントマイナスの36億3,900万円、売上総利益は前年同期比9.8パーセントマイナスの26億7,300万円、営業利益は前年同期比プラス10パーセントの5億7,600万円、EBITDAは前年同期比プラス163.3パーセントの35億6,700万円、四半期純利益は前年同期比プラス184.1パーセントの20億円となっています。

スライド下段には、ROE、フリーキャッシュフロー、EPSを記載していますが、上記の数字の増加に伴って増えています。

事業ポートフォリオ

事業ポートフォリオ別の業績についてご説明します。

Marketing事業

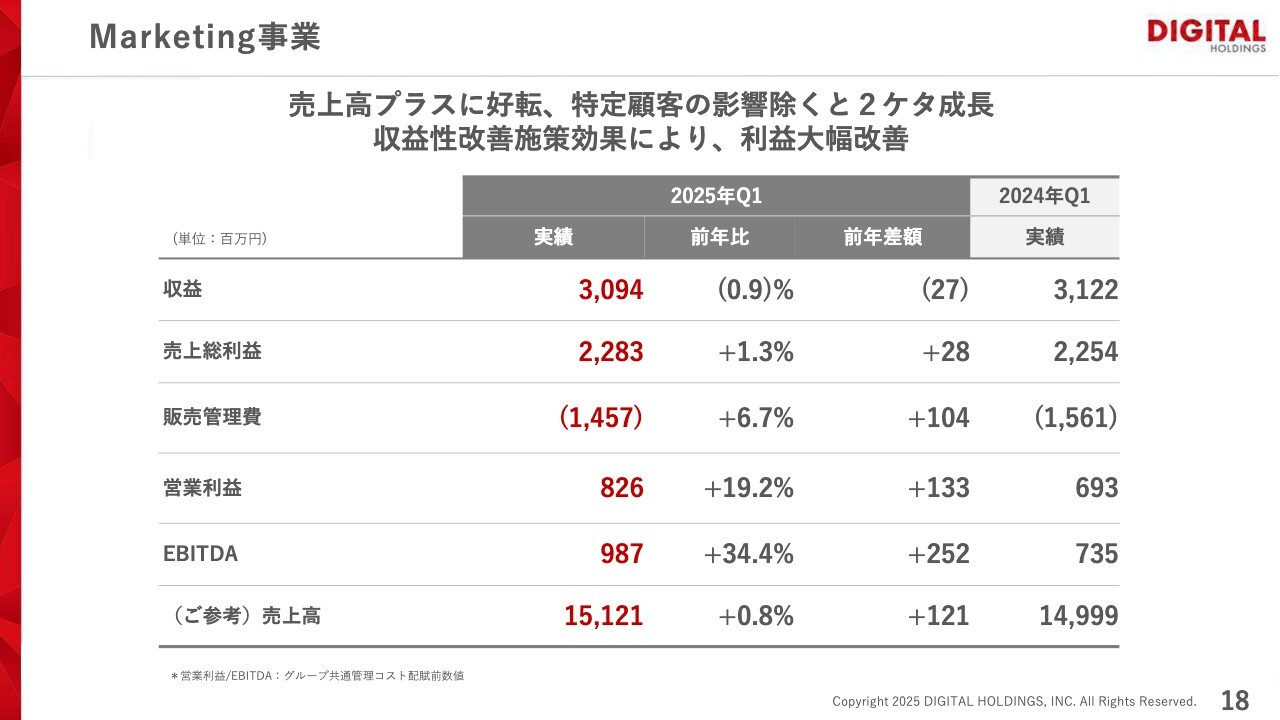

Marketing事業です。スライド真ん中の前年比の欄に記載したとおり、収益を除いて全科目でプラスとなっています。

売上高は、スライド一番下に記載のとおり、このところ前年同期に比べて下回っていましたが、この四半期は前年同期比プラス0.8パーセントで、151億2,100万円となっています。販管費を削減したことにより、利益も大幅に改善し、営業利益とEBITDAは前年同期比で大きく増えています。

細かい数字になりますが、収益は前年同期比0.9パーセント減の30億9,400万円、売上総利益は前年同期比1.3パーセント増の22億8,300万円、販管費の削減等により営業利益は前年同期比19.2パーセント増の8億2,600万円、EBITDAは前年同期比34.4パーセント増の9億8,700万円となりました。

スライド上段に記載したとおり、売上高がプラスに好転しています。その中でも、特定顧客の影響を除くと2桁成長となっています。また、販管費抑制などによる収益性の改善効果により、利益も大幅に増えています。

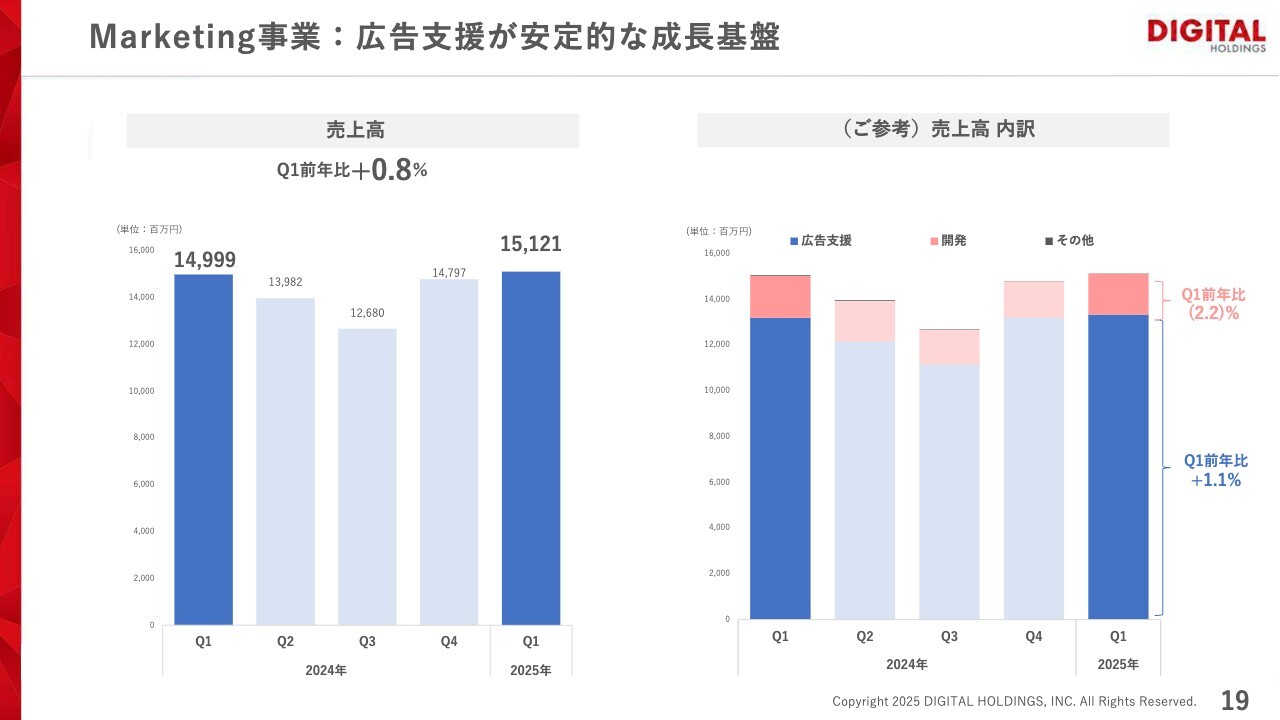

Marketing事業:広告支援が安定的な成長基盤

スライド左側のグラフは、売上高の四半期ごとの推移になります。売上高は前年同期比0.8パーセント増、1億2,100万円の増加となっています。

スライド右側のグラフは、売上高の内訳です。赤い部分が開発、青い部分が広告支援を示しています。広告支援は、前年同期比1.1パーセント増となっており、安定的な成長基盤である広告支援をしっかり伸ばせた結果だと考えています。

前回の説明会の時に、「今後は売上高が増加する、拡大する方向に入っていく」とご説明しましたが、それを体現できた四半期であったと考えています。

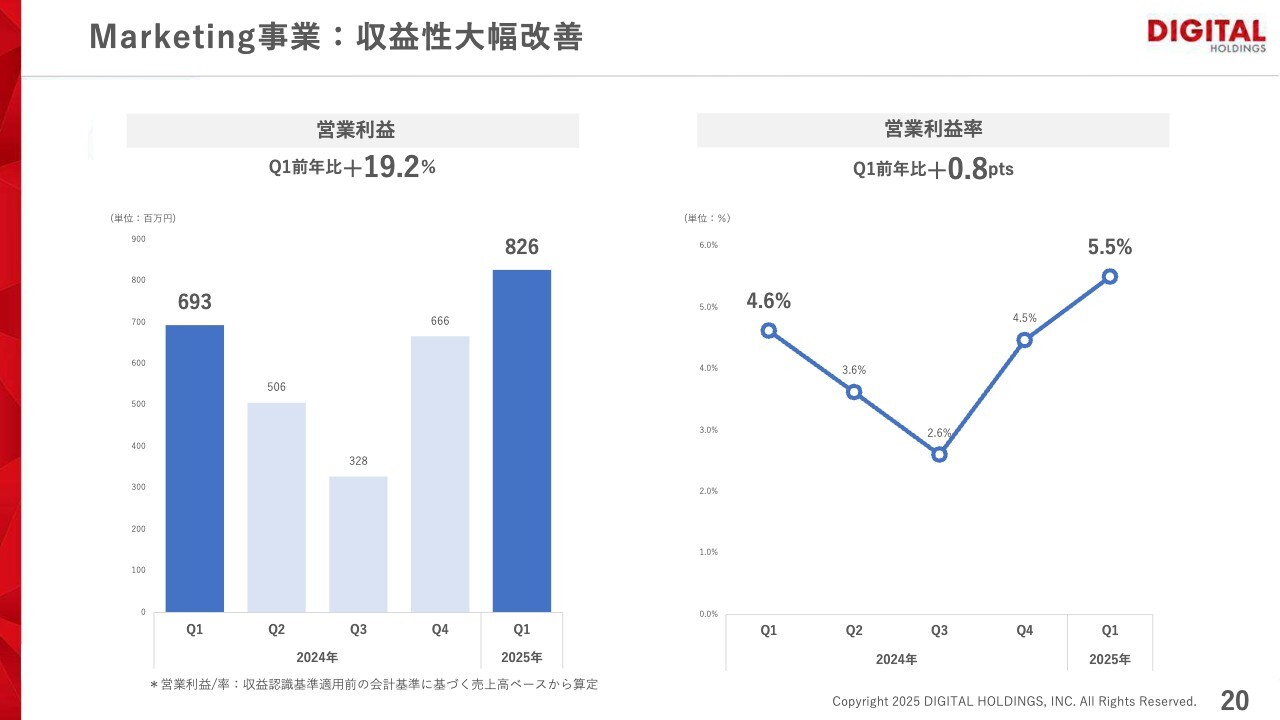

Marketing事業:収益性大幅改善

営業利益と営業利益率の四半期ごとの推移です。営業利益は前年同期比19.2パーセント増、1億3,300万円増となっています。営業利益率は前年同期の4.6パーセントから0.8ポイント増え、5.5パーセントで着地しました。

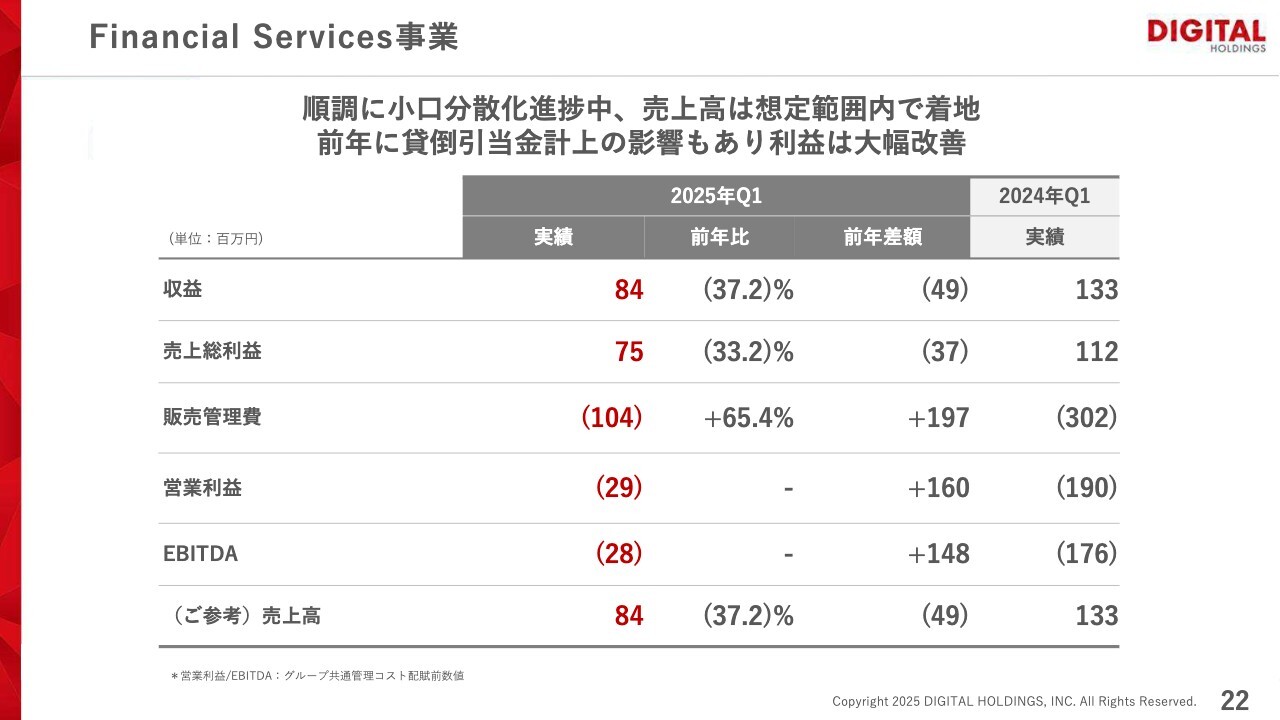

Financial Services事業

Financial Services事業です。従前より小口分散化を進めていますが、この四半期に関しても順調に小口分散化が進捗中です。前年に大きな貸倒引当金を計上した影響もあり、利益が大きく改善しています。

細かい数字になりますが、収益は前年同期比37.2パーセント減の8,400万円、売上総利益は前年同期比33.2パーセント減の7,500万円、販管費は前年差額プラス1億9,700万円となりました。営業利益は前年差額プラス1億6,000万円の、マイナス2,900万円で着地しました。

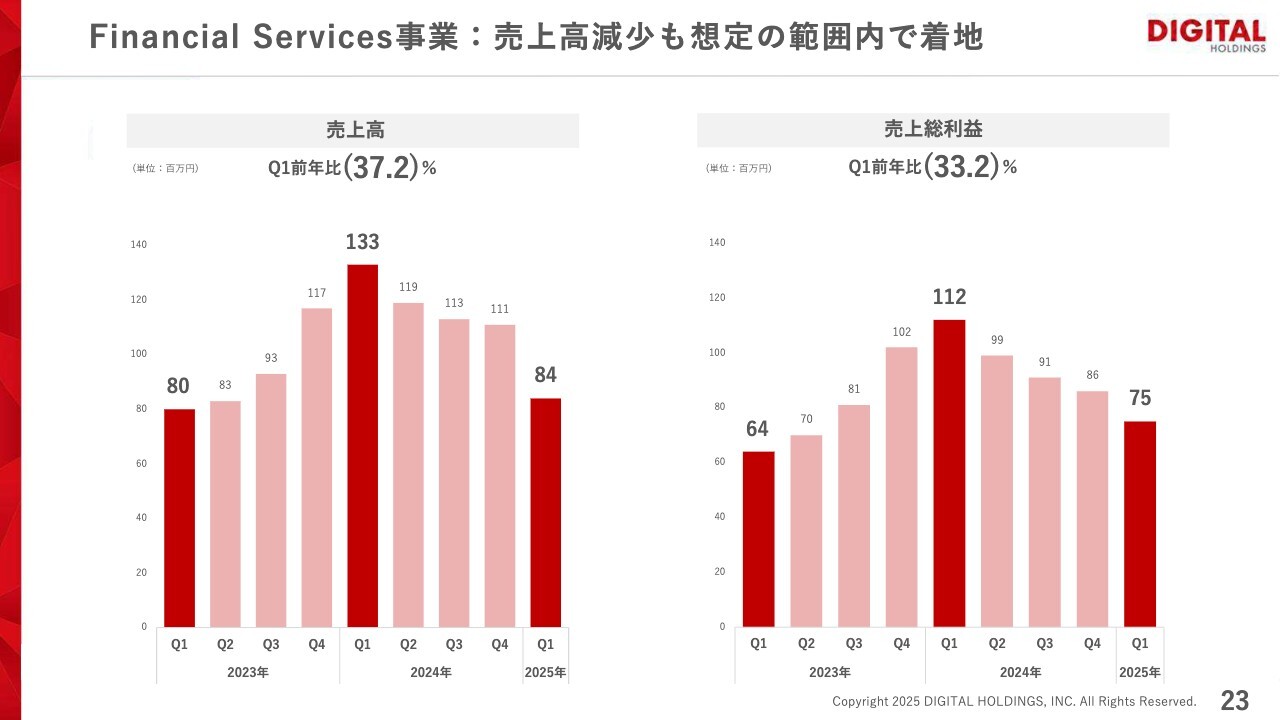

Financial Services事業:売上高減少も想定の範囲内で着地

売上高と売上総利益の四半期ごとの推移です。小口分散化およびGMVのコントロールを継続している影響もあり、売上高・売上総利益とも右肩下がりに減少しています。右肩下がりであるものの、小口分散化が順調に進んでおり、想定の範囲内の着地となっています。

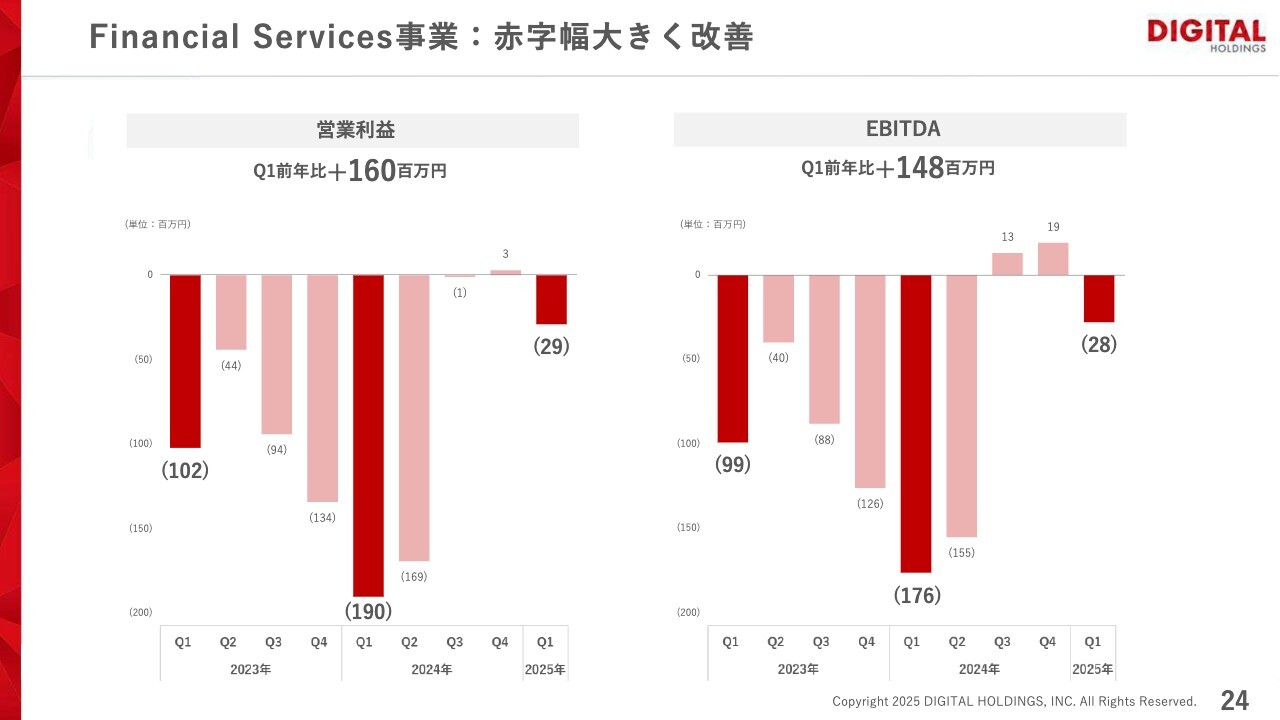

Financial Services事業:赤字幅大きく改善

営業利益とEBITDAの四半期ごとの推移です。前期に貸倒引当金を計上した影響もあり、営業利益は1億6,000万円の改善、EBITDAは1億4,800万円の改善となりました。

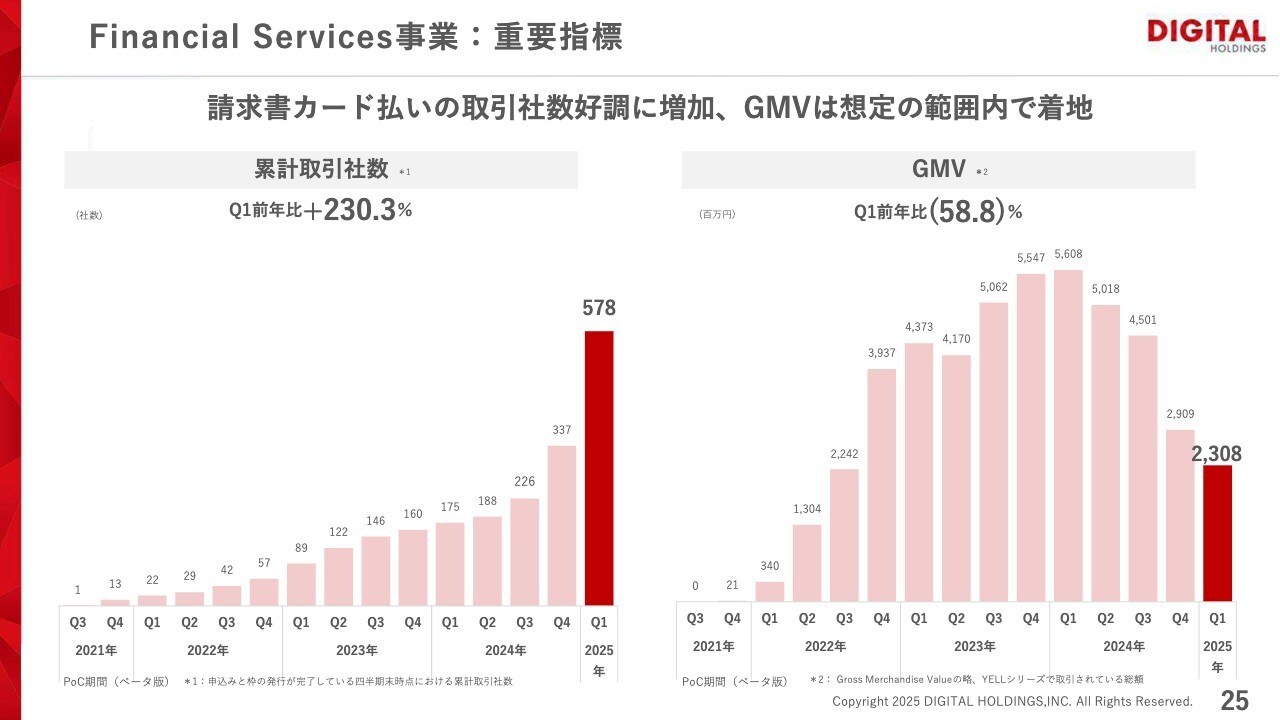

Financial Services事業:重要指標

重要指標としている取引社数とGMVの状況です。取引社数は前年比230.3パーセント増、全体で578社まで伸ばしています。こちらは、請求書カード払いの取引社数が順調に増加している影響によるものです。

スライド右側のグラフはGMVです。前年比58.8パーセント減、金額にすると23億800万円となっています。右肩下がりになっていますが、想定の範囲内での着地と考えています。

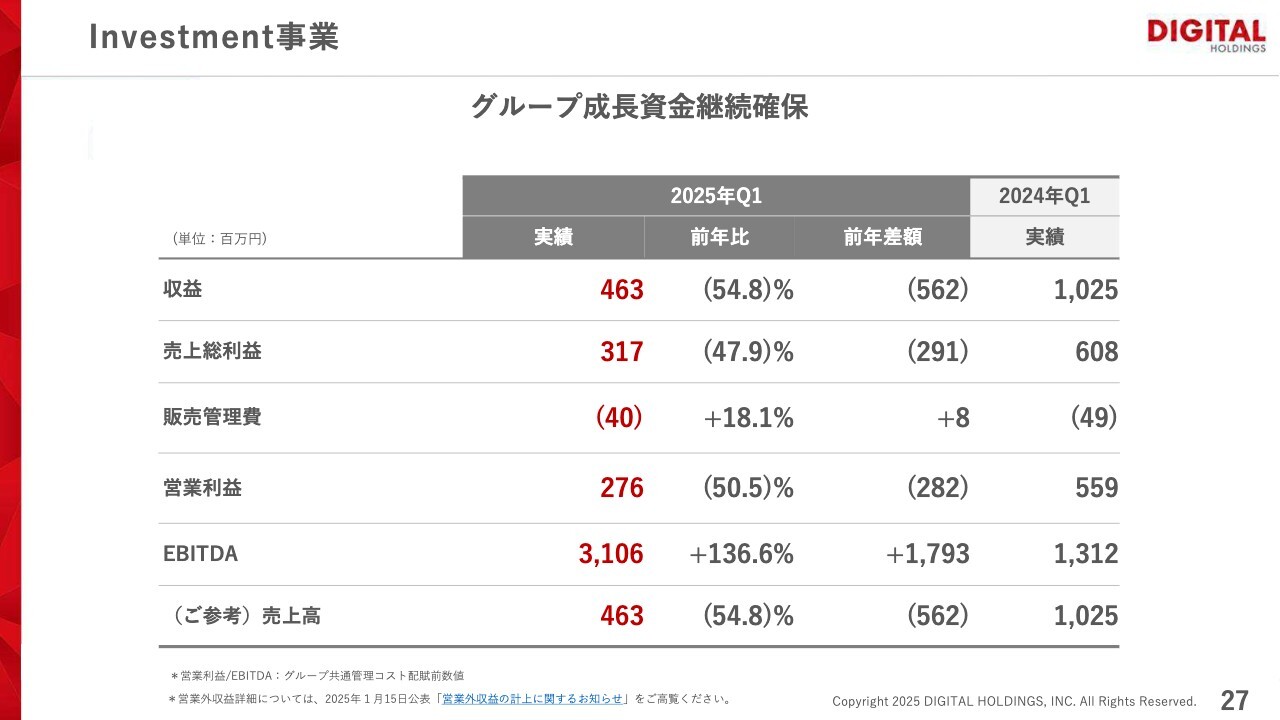

Investment事業

Investment事業です。収益、売上総利益、営業利益は、投資のボラティリティもあり、前年比マイナスとなりました。一方で、EBITDA以下は、1月に適時開示しているとおり、営業外収益を計上した影響で、EBITDAはプラス136.6パーセントの31億600万円となっています。

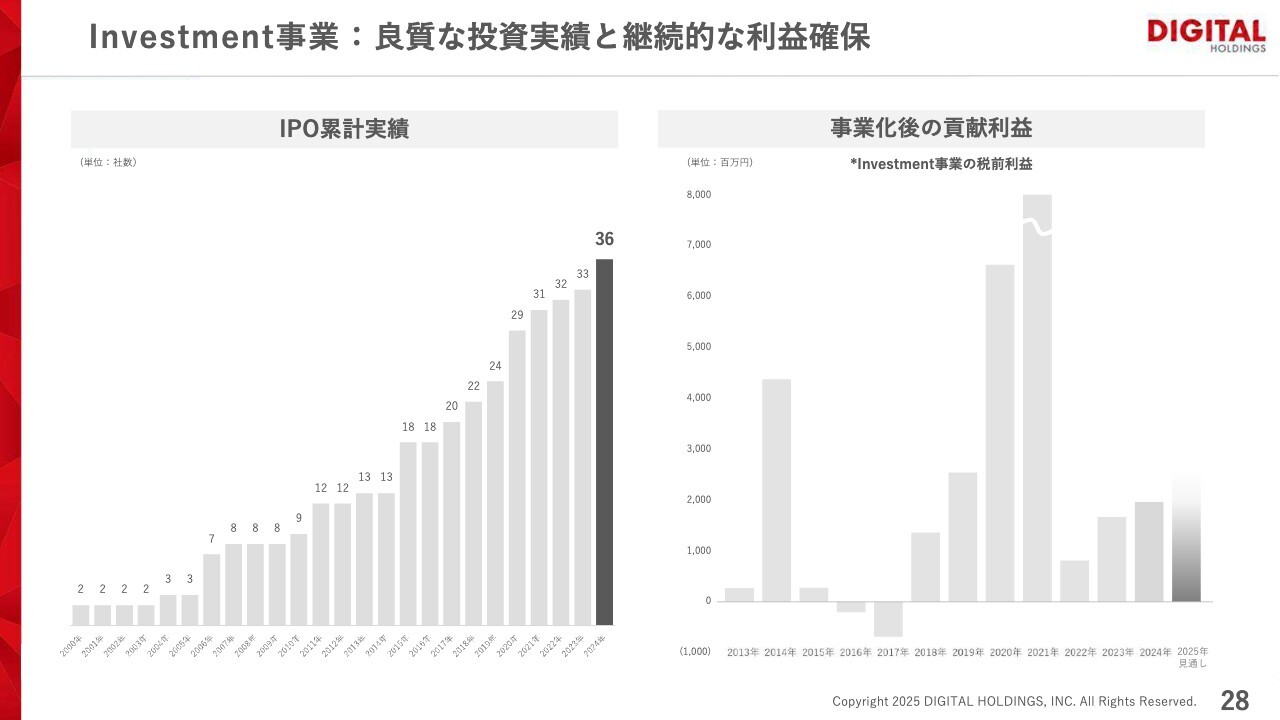

Investment事業:良質な投資実績と継続的な利益確保

スライド左側のグラフは、IPO累計実績です。前四半期から引き続きになりますが、IPOの累計実績は36社となりました。右側のグラフは、事業化後の貢献利益です。営業外収益の影響もあり、当期もプラスで着地できるのではないかと想定しています。さらに、継続的な利益確保と成長資金の獲得にもつながっていると考えています。

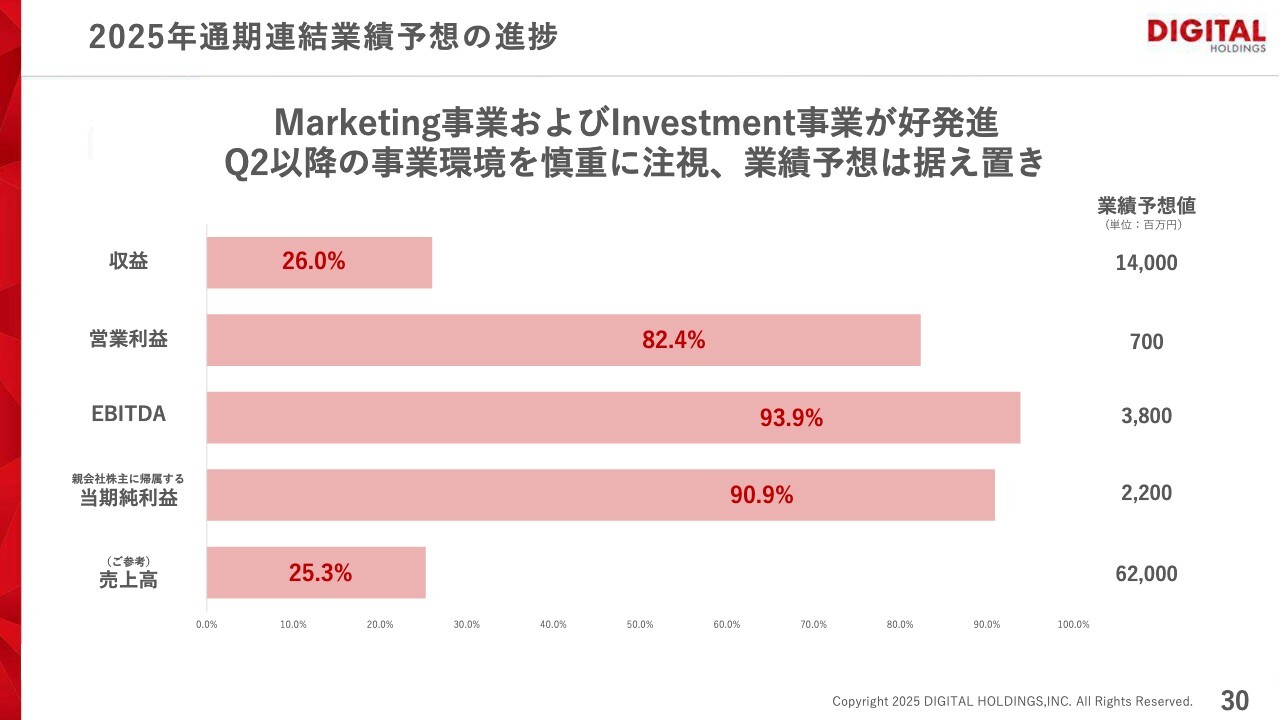

2025年通期連結業績予想の進捗

金澤:2025年通期連結業績予想に対する第1四半期終了時点での進捗状況についてご説明します。スライドに記載のとおり、特に利益面で大きな進捗となっています。好調要因として、Marketing事業とInvestment事業がいずれも想定以上に堅調だったことが挙げられます。

Marketing事業では、特定大口顧客の影響を除けば全体で2桁成長を維持しており、収益性も改善しています。

Investment事業はEXITとIPOの進行が順調で、EBITDAベースの利益創出力がグループ全体の利益を大きく押し上げています。EBITDA、純利益ともに第1四半期で通期目標の9割を超える水準となっています。収益と売上面の進捗は約25パーセント前後と、四半期ペースで見ると、おおむね順調な立ち上がりとなりました。

第2四半期以降は、景気動向、投資マーケットの変調など、外部環境の不確実性に十分な注意が必要と考えています。したがって、現時点では通期予想を据え置きとし、第2四半期以降の環境を慎重に見極めながら柔軟に対応していきます。

ここ数年進めてきた事業ポートフォリオの再編・組織統合・AIの活用といった改革の成果が、確実に数字として見えるかたちで表れてきていると考えています。今後も、この変革を通期でしっかりと積み上げ、株主・投資家のみなさまのご期待にお応えできるよう、誠実に経営を進めていきます。

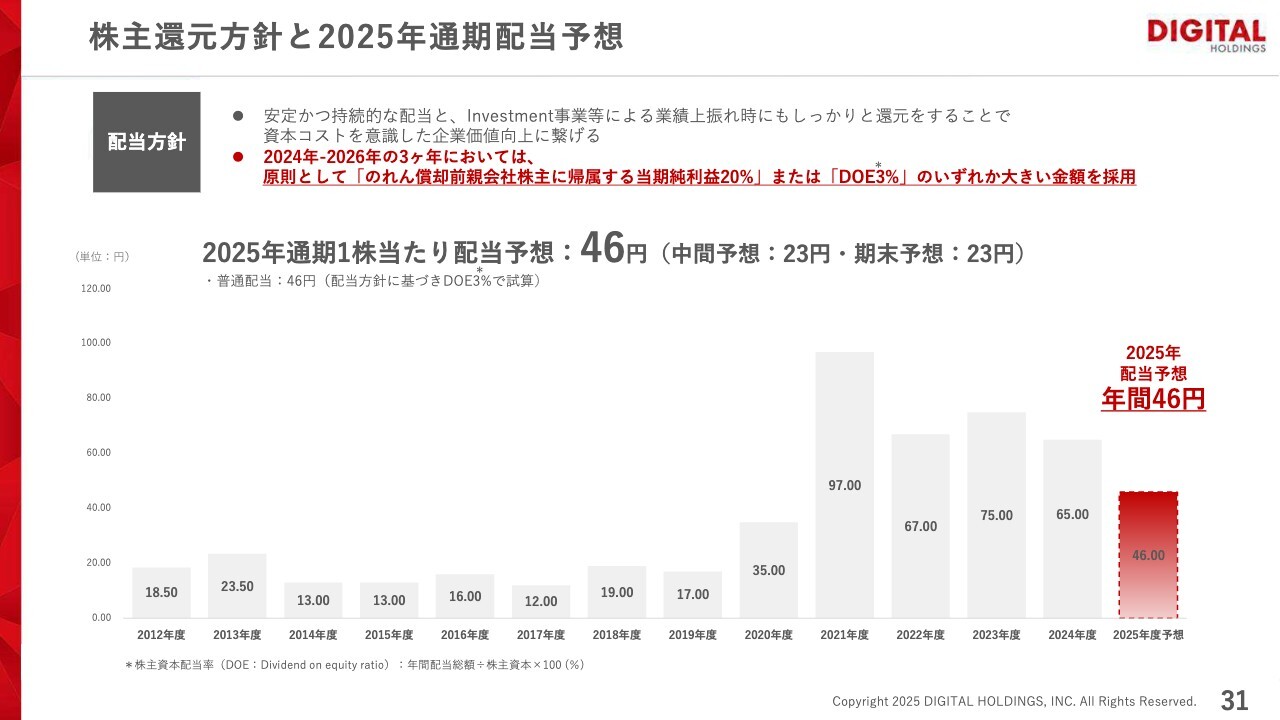

株主還元方針と2025年通期配当予想

株主還元方針と2025年の通期配当予想についてご説明します。当社では、安定的かつ持続可能な配当の継続を基本方針としています。特に、投資事業を含む業績の振れが生じやすい構造の中でも配当水準を安定させることで、資本コストを意識した企業価値向上に努めています。

2024年から2026年の3年間においては、のれん償却前の親会社株主に帰属する当期純利益の20パーセント、またはDOE3パーセントのいずれか大きい金額を基準として配当額を決定する方針を明確に掲げています。

2025年度の1株当たり年間配当は、中間23円、期末23円、合計46円を予定しています。2025年度も、成長投資や戦略投資を行いながら安定的な配当を維持することで、守りと攻めのバランスを保った健全な財務運営を続けていきます。

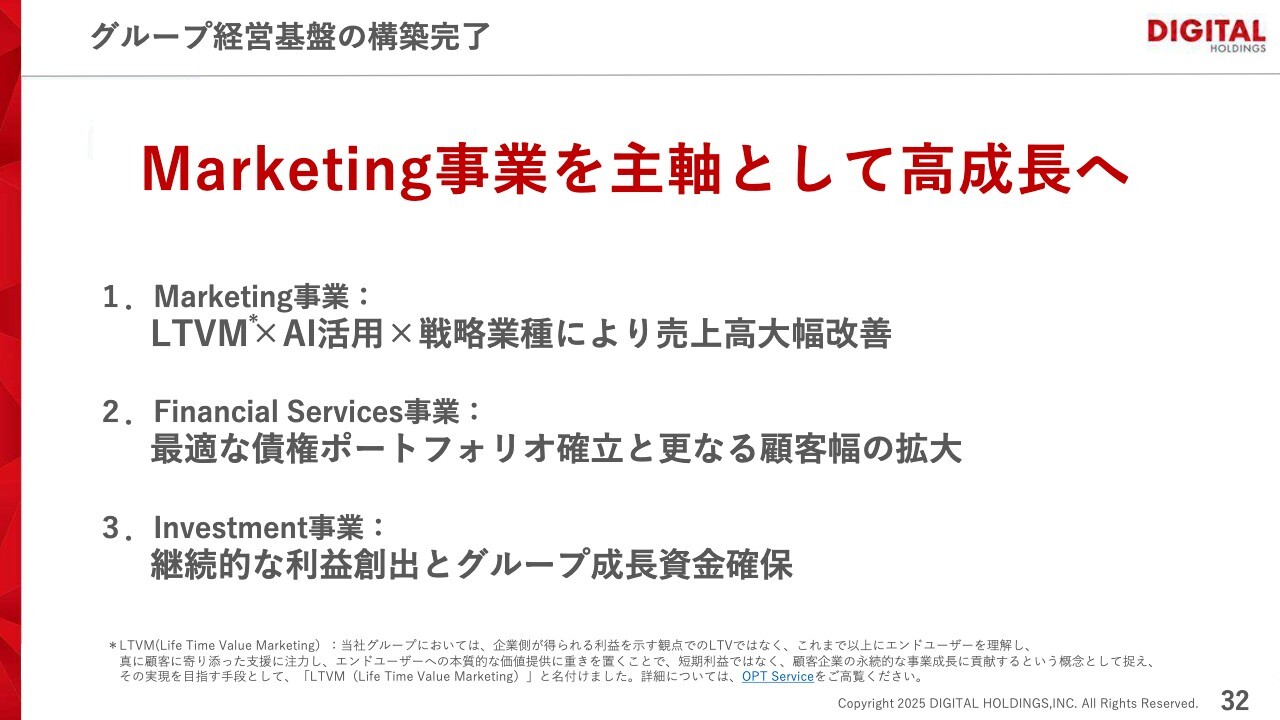

グループ経営基盤の構築完了

ここまでご説明してきたように、私たちデジタルホールディングスは、数年にわたって構造改革・事業再編・AI導入・人材配置といった経営の土台の見直しに全力で取り組んできました。その結果、ようやくグループ経営基盤の構築が完了し、ここからはいよいよ成長を取りにいくフェーズへと移行していきます。

その中でも、今後の成長を最も強く牽引していくのが、Marketing事業のオプトです。AI活用・LTVM・業種特化戦略を組み合わせることで、単なる広告支援を超え、クライアント企業の経営成長に貢献できるマーケティング変革企業へとアップデートしていきます。

Financial Services事業においては、最適な債権ポートフォリオの構築と新たな顧客層の拡大が進んでおり、収益基盤としての安定性が年々高まっています。Investment事業では、資金創出と成長企業支援を両立し、グループの持続的な成長を下支えする役割を果たしています。

私たちはこのような事業を、短期間ではなく、中長期的な産業変革と企業サポートの一環として位置づけています。3つの事業がそれぞれ独立しながらも、グループとして有機的に連動し、総合力で企業成長と社会課題の解決を両輪できる企業体へと成長していきます。

私たちデジタルホールディングスは、これからも「誠実な野心家」として変化を恐れず挑戦を続け、「マーケティング×AI」を武器に、産業変革と企業支援をリードしていきます。

Purposeは変えず、手段をアップデートし成長加速へ

私たちはPurposeを決して変えません。先ほど述べたとおり、変えていくのは手段となります。テクノロジーや仕組み、そして組織のあり方をアップデートしていきたいと考えています。

祖業であるマーケティングの強みとAIという進化の力を掛け合わせ、新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決していきます。この挑戦に、私たちはこれからも誠実に、そして野心的に向き合っていきたいと思っています。

本日はご清聴、誠にありがとうございました。

質疑応答:Marketing事業の一部大口顧客の予算縮小について

司会者:「Marketing事業の一部大

新着ログ

「サービス業」のログ