【QAあり】カウリス、証券業界の不正アクセス多発に対応 KYC支援で金融セキュリティ強化と契約獲得が進展

CONTENTS

島津敦好氏(以下、島津):株式会社カウリス代表取締役の島津です。本日はお集まりいただきどうもありがとうございます。2025年12月期第1四半期の決算説明を始めます。

本日の流れは、スライドに記載のとおりです。

事業内容 | 事業内容と企業理念

事業内容です。当社は、マネー・ローンダリング対策およびサイバーセキュリティ対策事業を営んでいます。

マネー・ローンダリング対策事業では、資金洗浄の疑いのある危険な口座を発見し、それをお客さまに提示しています。

サイバーセキュリティ対策事業では、最近、証券業で乗っ取りの事件が非常にニュースになっていますが、アカウントの乗っ取りを防ぐといったことを行っています。

当社は、ミッションとして「情報インフラを共創し、世界をより良くする」ということを掲げています。特徴として、1社1社で不正利用者の情報をストックしていくかたちではなく、不正利用者の端末の情報を相互にみていき、結果的に、犯行グループの口座を見つけていく、ということを行っています。

また、政府と情報連携をしながら、法改正を通じてサービスを開発したり、官民連携を進めたりと、日本の国益を守っていくことに取り組んでいます。

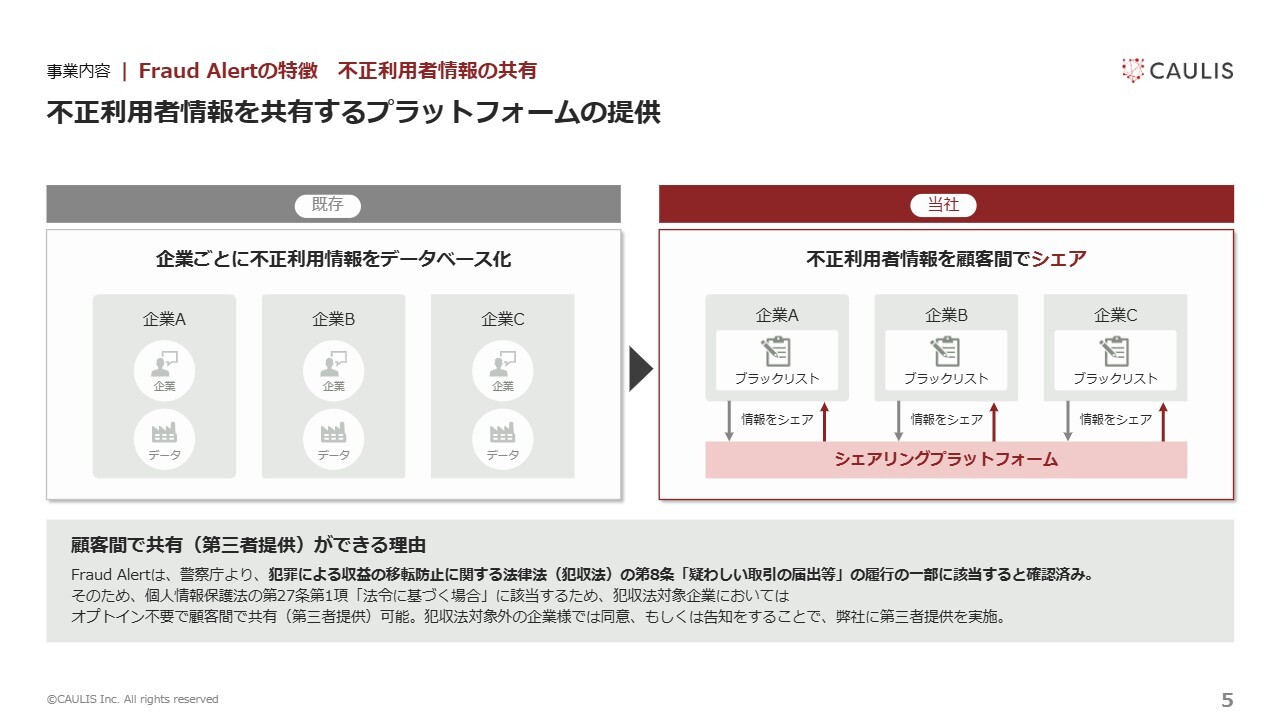

事業内容 | Fraud Alertの特徴 不正利用者情報の共有

スライド左側は当社ができる前が既存、右側は当社ができた後というイメージ図になります。当社の事業は、1社1社でデータベースを作るのではなく、相互に情報を開示しています。

そのため、例えば、銀行Aでお金が盗まれた後に、盗んだ端末がどれなのかをお互いにチェックし、ほかの会社にもその口座にログインされていることをログイン履歴から確認し、資金洗浄でそちらに流れていることをチェックしています。

ポイントは、法的論点をきちんと整理してビジネスを行っているところです。当社は、警察庁より「犯罪収益移転防止法」という法律の8条に該当することを確認いただいています。したがって、企業が第三者に情報を提供する際、個人情報保護法の法令に基づく場合に相当するため、エンドユーザーからの同意なしで当社が情報提供を受けられる点が非常に大きなところです。

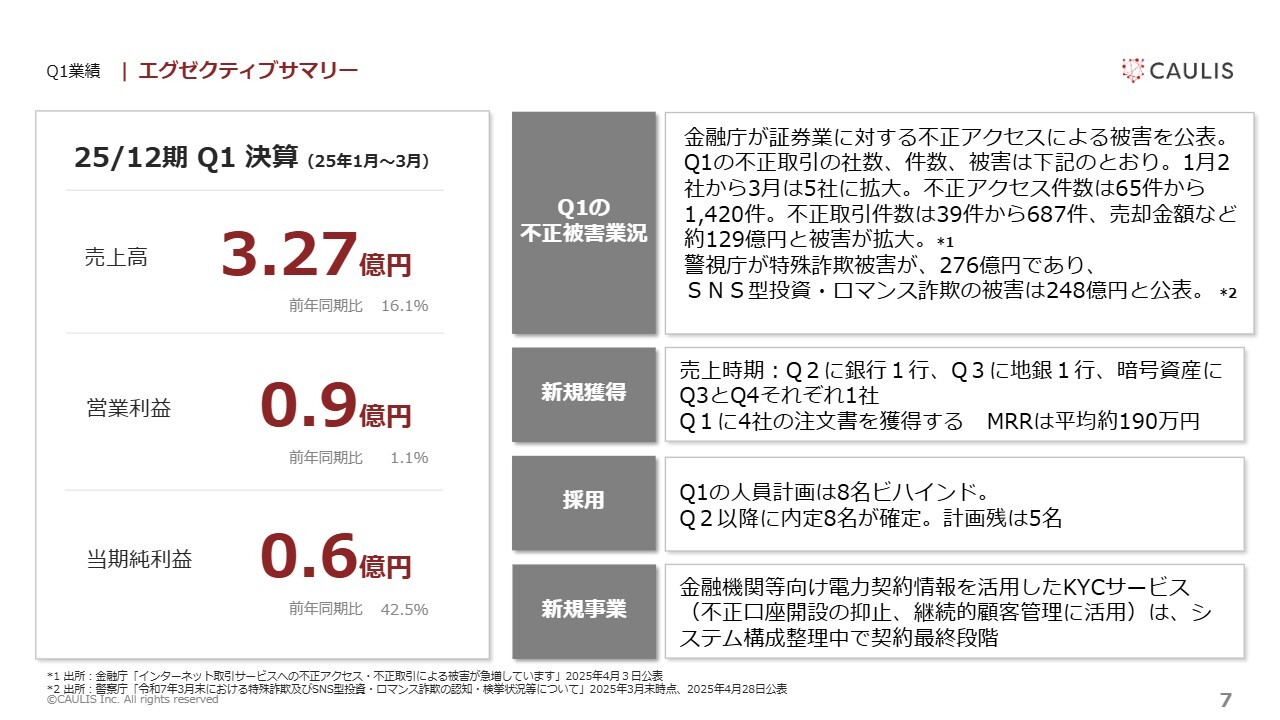

Q1業績 | エグゼクティブサマリー

上田七生美氏(以下、上田):管理担当執行役員の上田です。2025年12月期第1四半期の業績に関してご説明します。

今期よりエグゼクティブサマリーを追加しました。第1四半期は、2025年1月から3月となります。売上高は3億2,759万円、営業利益が9,686万円、当期純利益が6,468万円となりました。

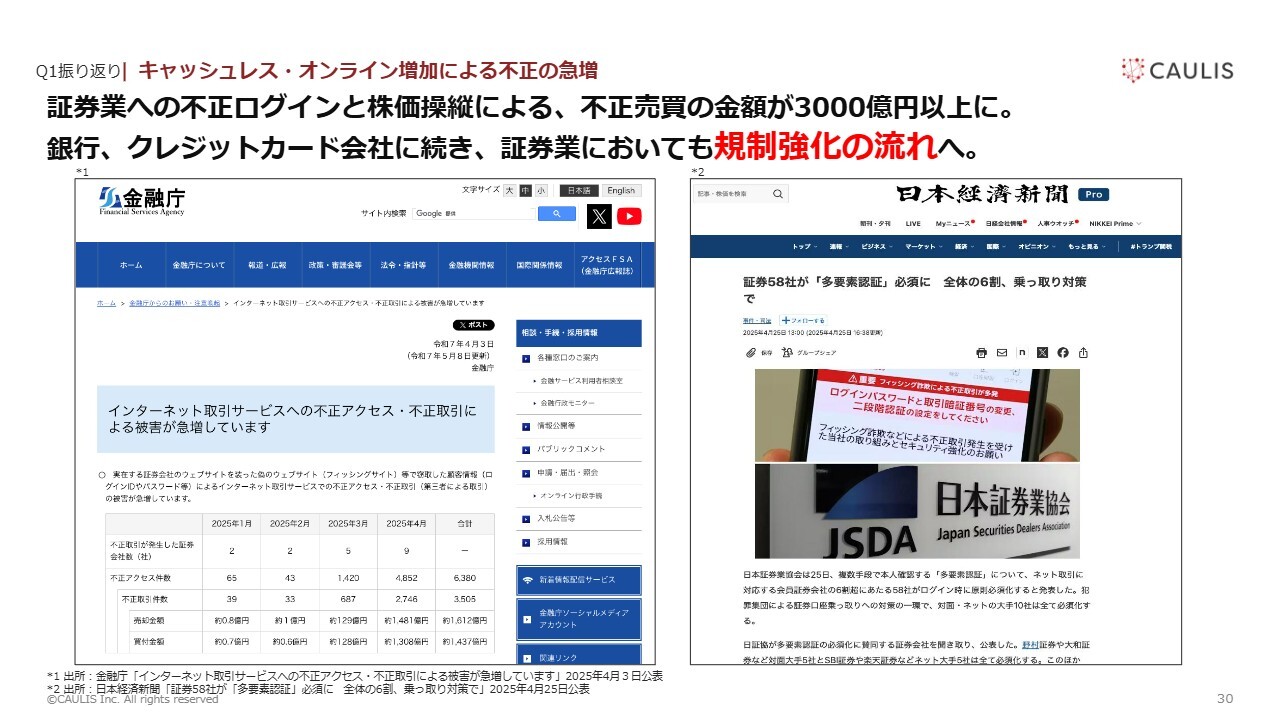

スライド右側の業況についてです。多くのニュースで取り上げられていますので、ご存じの方も多いと思いますが、証券業界では不正ログインが行われ、株式が売却され、中国株や中小型の株式を購入し、不正利用された顧客が損失を被るという被害が急増しています。

これを受け、金融庁からインターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しているという注意喚起が公表されました。

2025年2月までは証券会社2社に対する被害でしたが、3月には5社、4月には9社となり、不正取引件数も30件程度だったものが、3月には687件、4月には2,746件と拡大しています。これに伴い、売却代金も約1億円から、3月には約129億円、4月には約1,481億円と急増したため、注意喚起がありました。

トピックスとしては3つです。1つ目は新規獲得についてです。第1四半期で4社から注文書を獲得したのですが、売上計上のタイミングが第2四半期以降になるものをスライドに記載しています。その内訳は、第2四半期の売上に貢献するものが銀行1行、第3四半期は2社で、地銀1行と暗号資産が1社、第4四半期は暗号資産が1社となりました。

2つ目は採用についてです。第1四半期の採用計画は50名でしたが、42名となり、8名ビハインドとなりました。第2四半期以降に内定8名が確定しており、通期での計画残は5名となります。

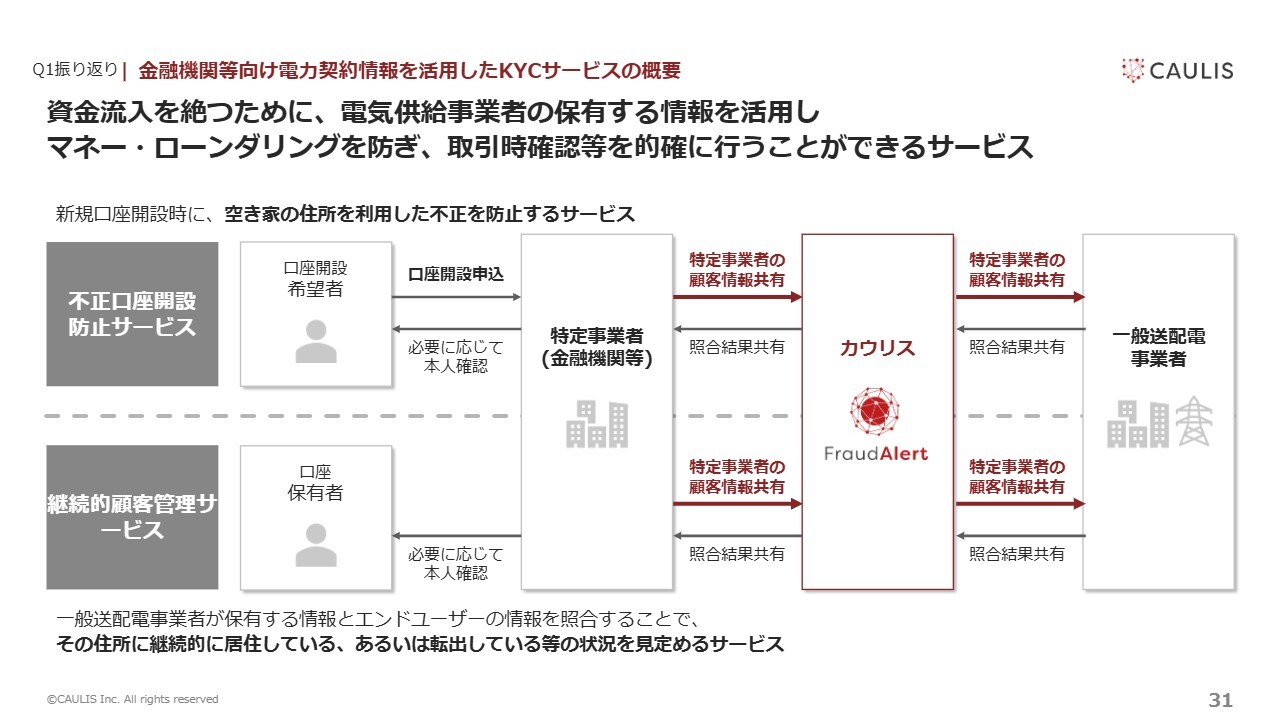

最後に新規事業です。これまでの説明資料には、電力サービスと記載していましたが、わかりづらいというご指摘も多く、わかりやすいように変更しました。金融機関や資金移動業、クレジットカード事業者向けで、電力会社の契約情報を活用したKYCサービスとなります。

口座開設や入会時のユーザーの申請時に、顧客から提供された情報と電力契約情報を突合することで、不正な口座開設やクレジットカードの入会抑止に貢献します。加えて、これらの事業者が行う必要がある継続的顧客管理の管理コストを低減することができるサービスとなります。

このサービスをローンチするには、送配電事業者10社との契約が必要で、現在システム構成の整理中で最終段階に入っています。

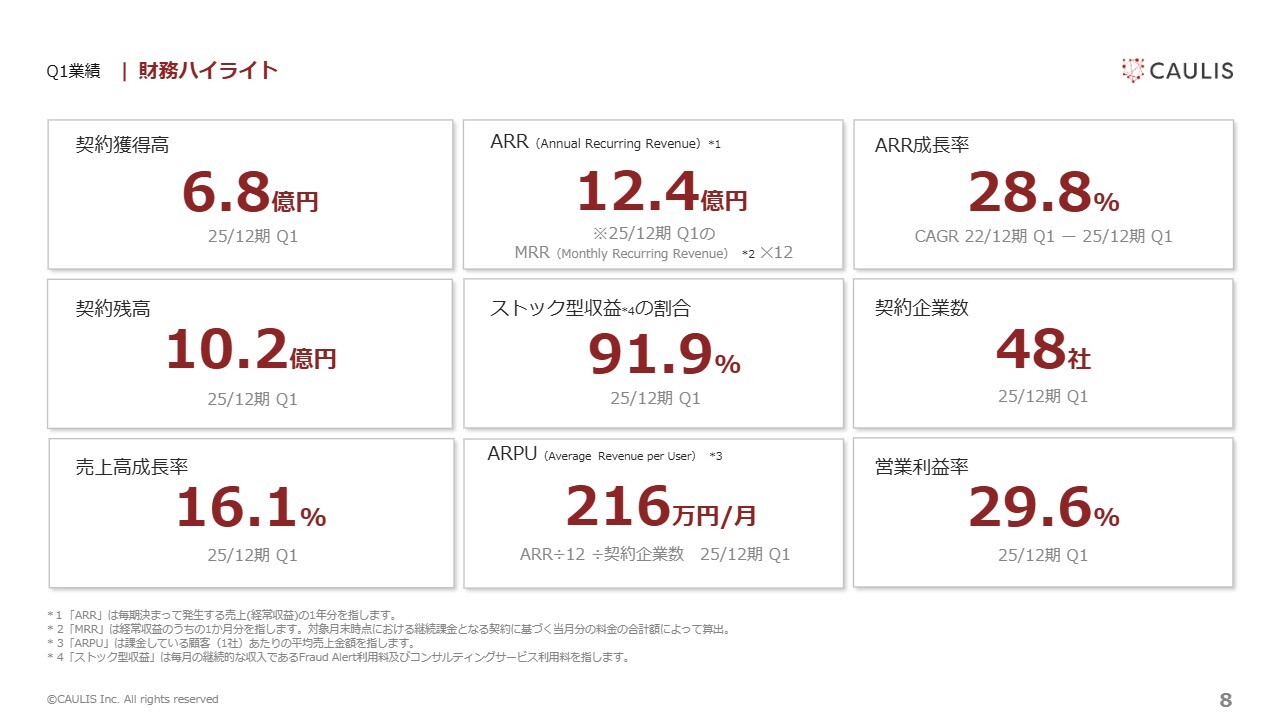

Q1業績 | 財務ハイライト

財務ハイライトについてです。新たに契約獲得高と契約残高を加えました。ストック型収益の割合が、前期末の94.1パーセントから91.9パーセントと低くなっていますが、この要因はPoC(Proof of Concept:概念実証)が3社ある影響によるものです。

Q1業績 | 主要KPI・取組ハイライト

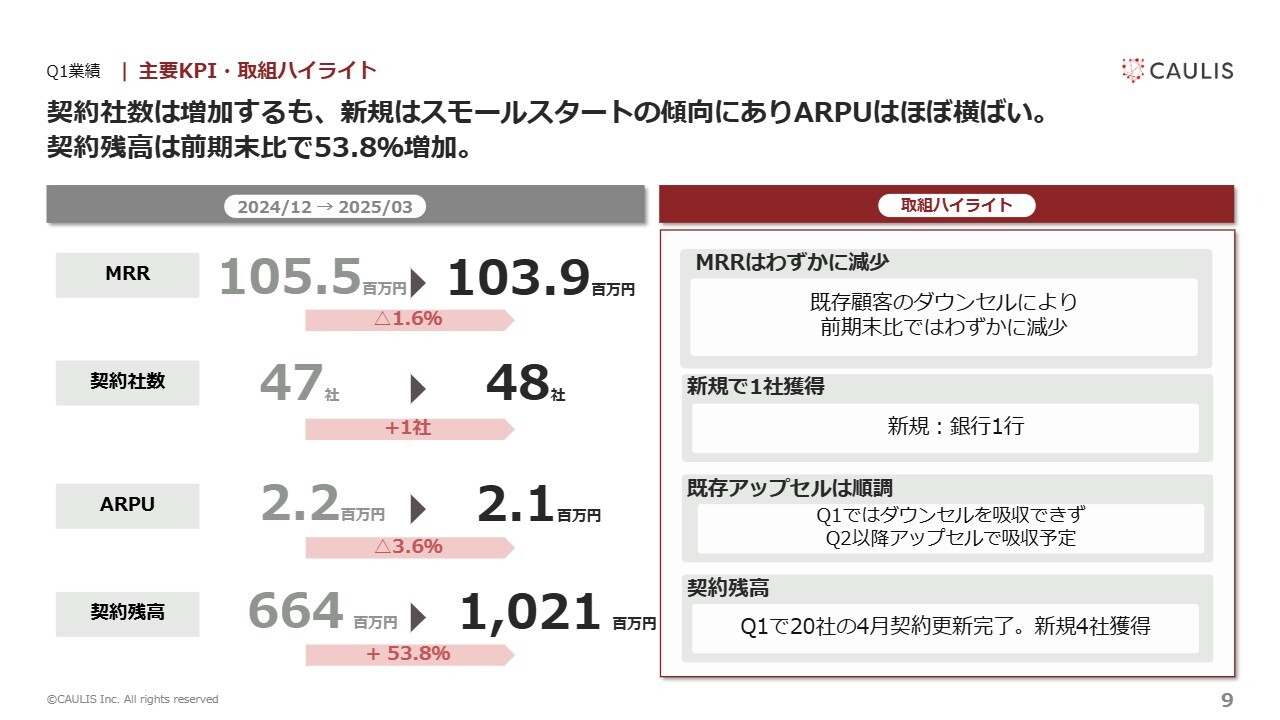

主要KPIについてご説明します。

スライド左側の4つをKPIとして設定しています。上の3つは、売上拡大のためのKPIとして、MRR、契約社数、ARPUを、そして、契約残高は適切に業績を図るために設定しています。

各KPIについてご説明します。当社はSaaSモデルのため、解約がない限り、売上がなくなることはありません。解約がなければ毎月継続して得られる売上であるため、翌期も引き続き売上として見込めることから、MRRを重視しています。

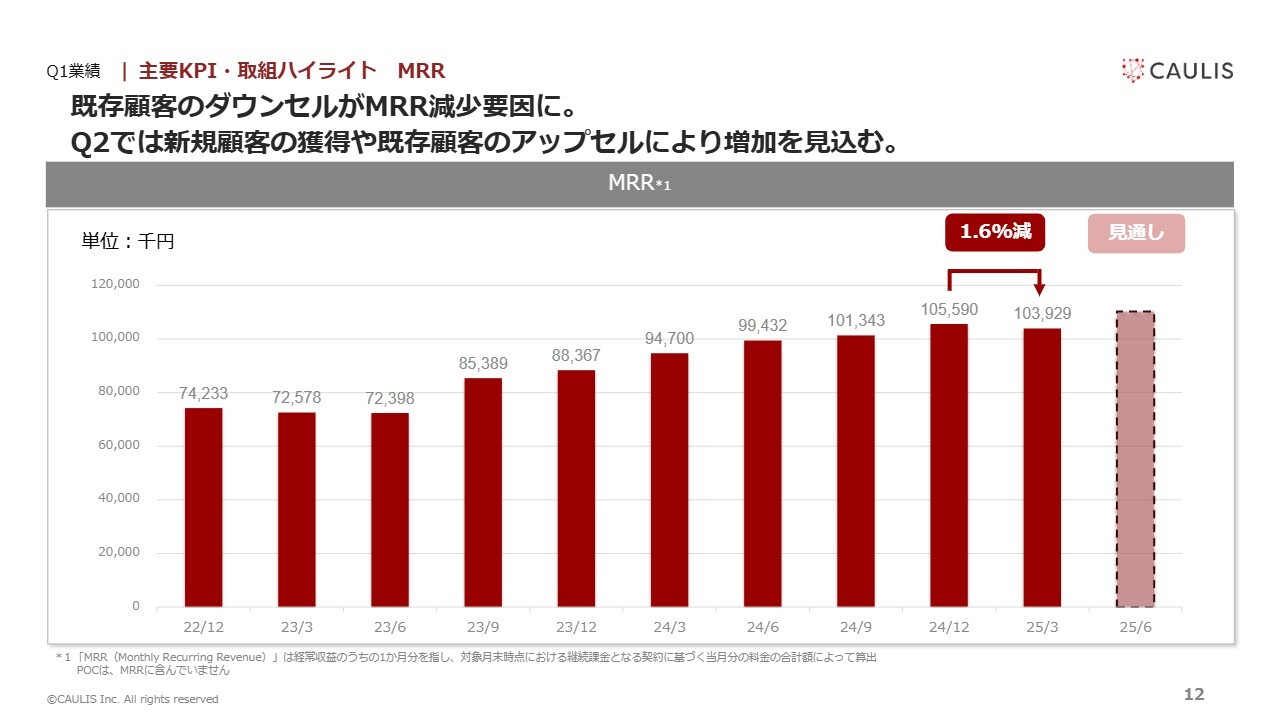

この第1四半期では、前期末1億559万円から1.6パーセントの微減の1億392万円となりました。主な要因はダウンセルによるものです。

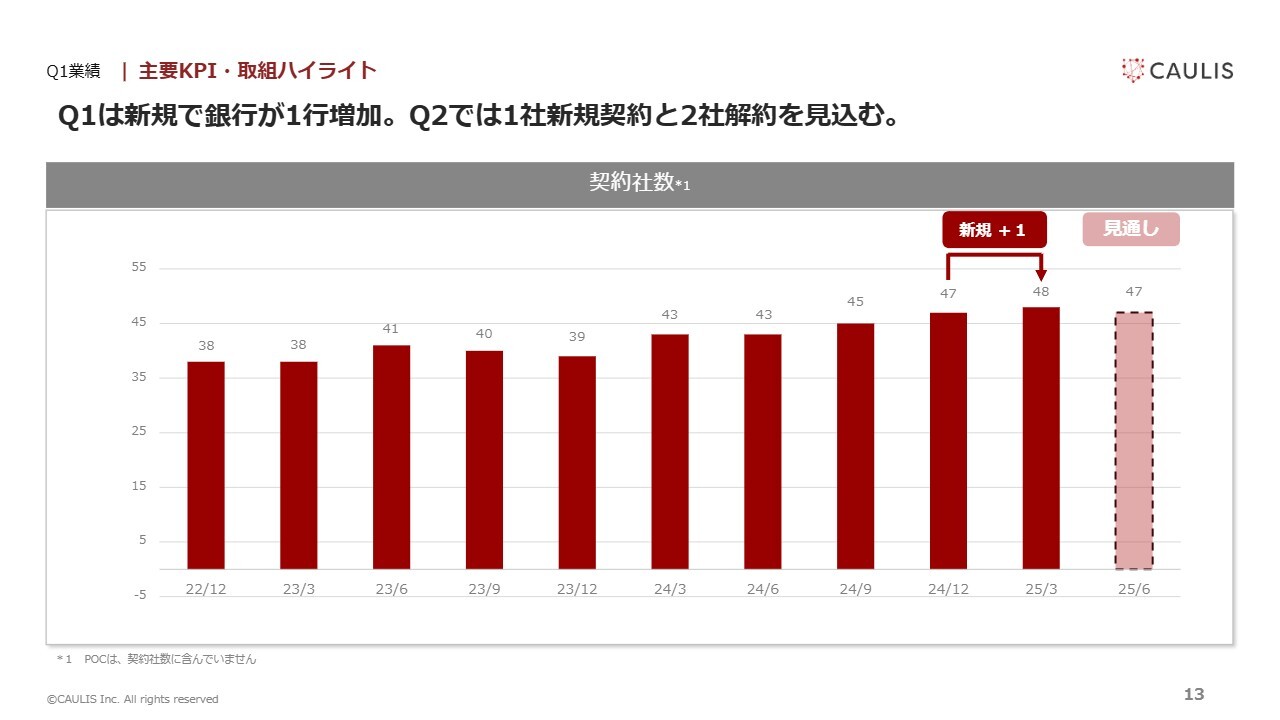

契約社数は、47社から48社となりました。今後において、新規顧客獲得の余地はまだまだあると考え、KPIとして重視しています。

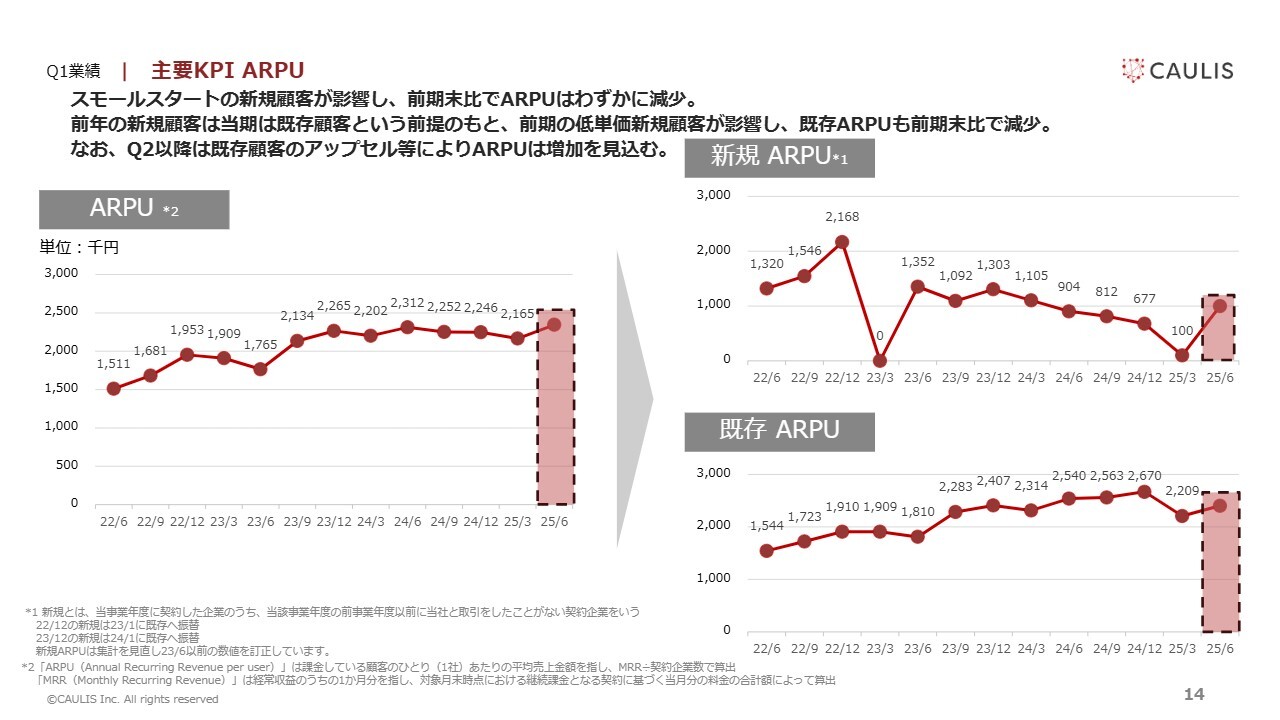

ARPUは、前期末224万円から3.6パーセント減少し、216万円となりました。主な要因は、ダウンセルと新規顧客の単価が低いことによるものです。

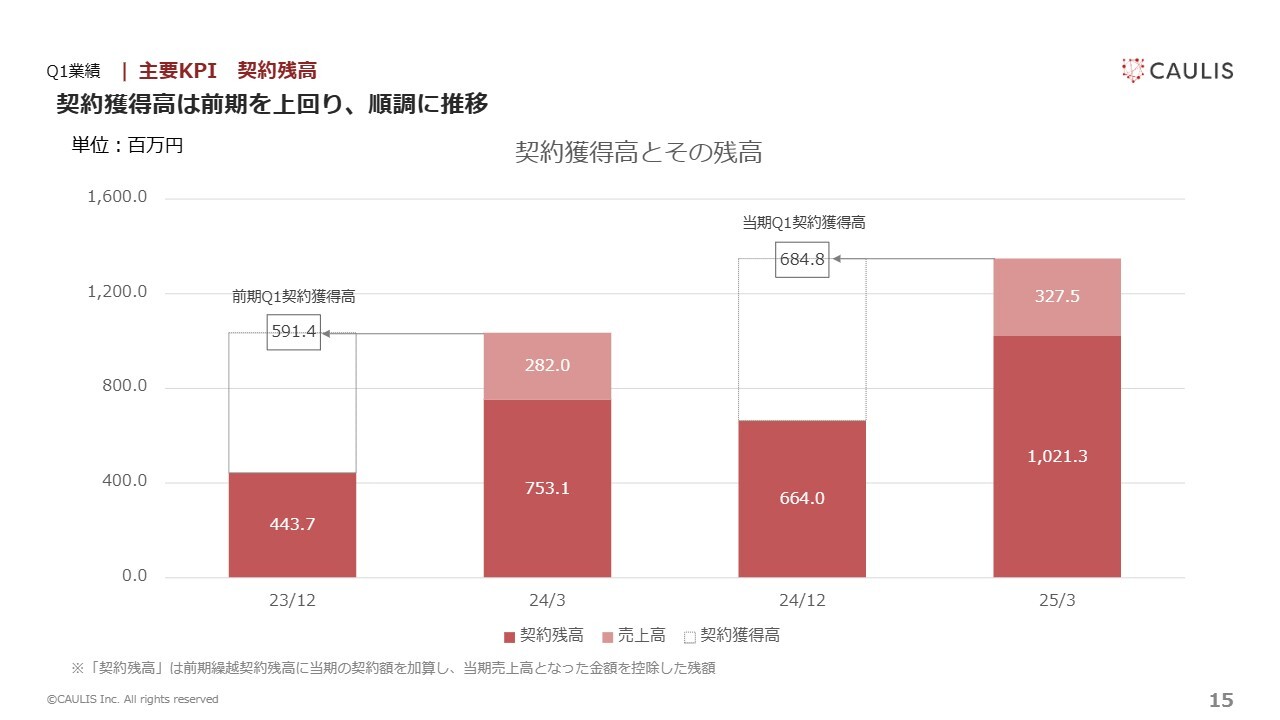

契約残高は、前期末6億6,400万円から53.8パーセントと大幅に増加し、10億2,100万円となりました。

主な要因は、4月に契約更新がある既存顧客20社を契約更新したことによる増加と、第2四半期以降に売上貢献する新規顧客4社があったことによるものです。

この数字の意味合いがよくわからないというご質問が多かったため補足すると、当社の主力サービスである「Fraud Alert」は、システムインテグレーションが必要なサービスであることから、契約から売上までに時間的なズレが生じます。そのため、事業年度をまたぐこともあり、1事業年度ではP/Lに反映されないことから、より適切に業績を図ることができるよう設定したものです。

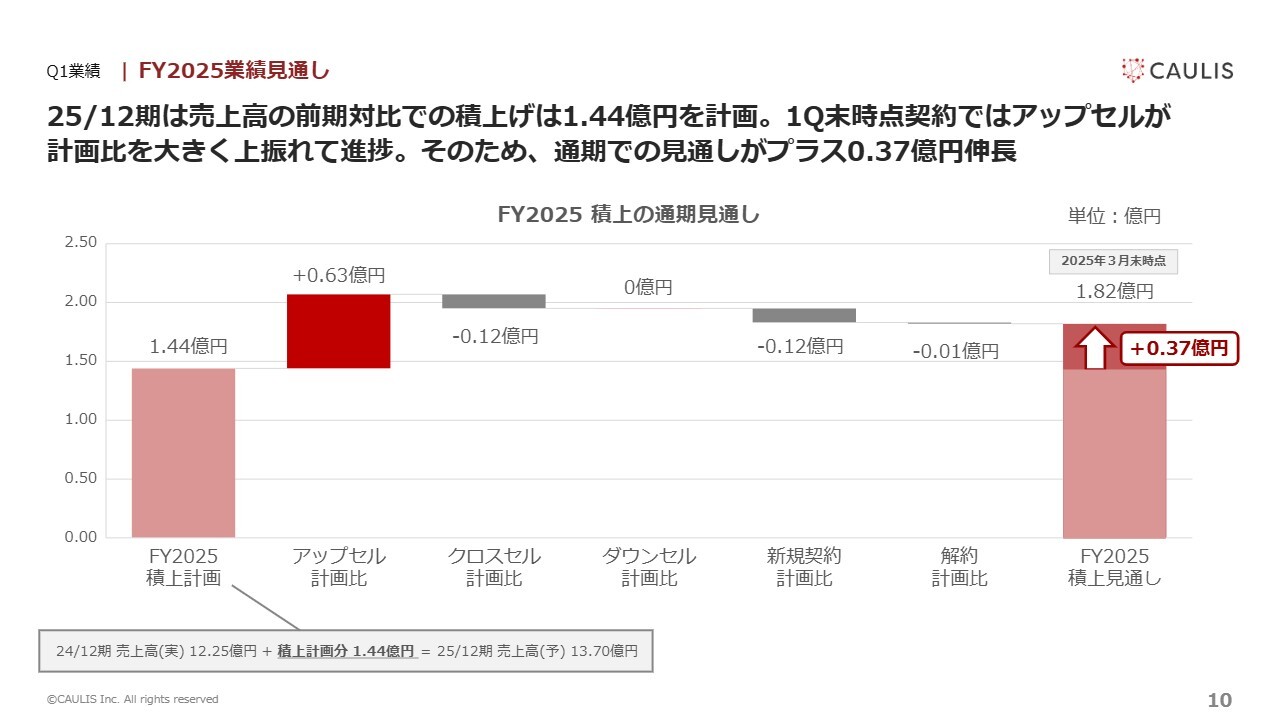

Q1業績 | FY2025業績見通し

2025年12月期通期での業績の見通しについてご説明します。

今期より、こちらのスライド資料を追加しました。グラフの見方をご説明します。まず、見通しの前提について、第1四半期の実績と第1四半期に獲得した注文書、そして契約更新した既存顧客の更新金額に、今後、契約更新の時期が到来する既存顧客が引き続き同額で契約更新したという前提で算出しています。

スライド左側に記載の1億4,400万円をスタートとし、前期に開示した当期の売上計画の要因別に、計画の金額と見通しの金額を比較した差額を記載しています。

これらを集計した結果が、スライド一番右側に記載のFY2025積上見通しです。1億4,400万円の意味は、業績予想として開示した2025年の売上高13億7,000万円と、2024年の売上高12億2,500万円との差額になります。

2025年3月末時点での積上見通しは、3,700万円上振れの1億8,200万円となっています。第2四半期以降に新たな新規顧客の獲得や、アップセル・クロスセルの契約更新や追加の契約があれば、さらに積上となる余地があります。

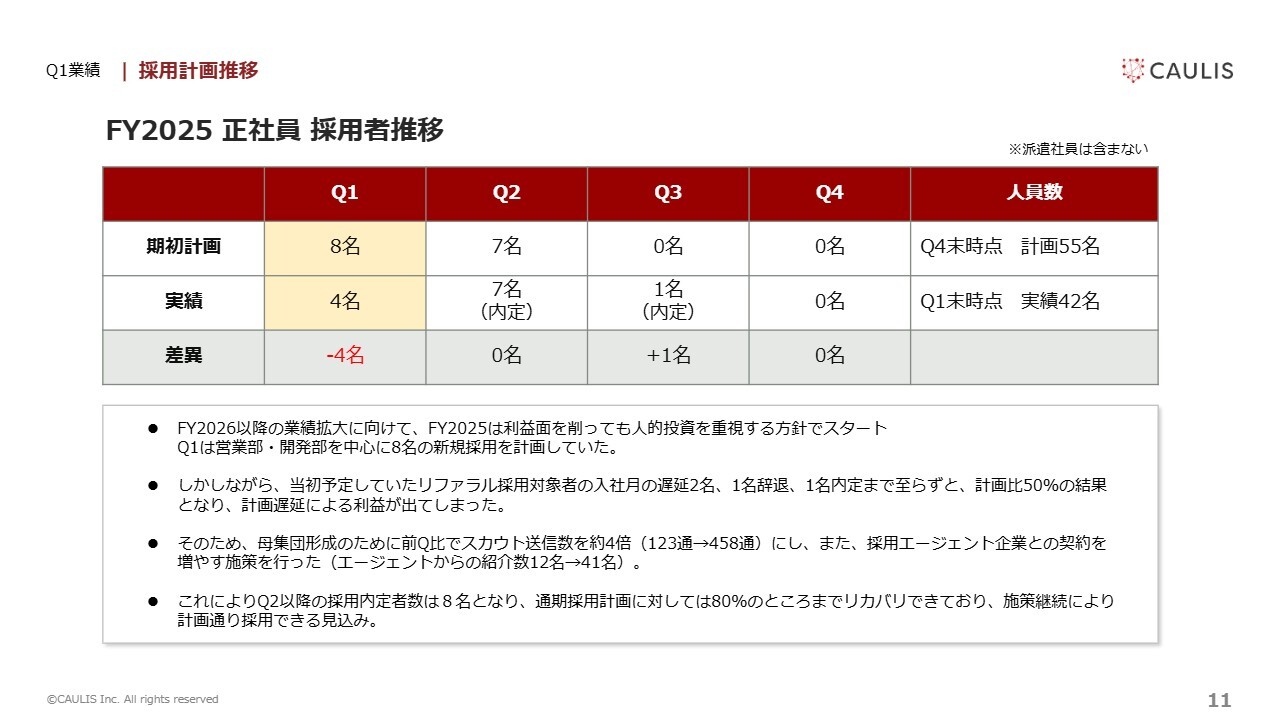

Q1業績 | 採用計画推移

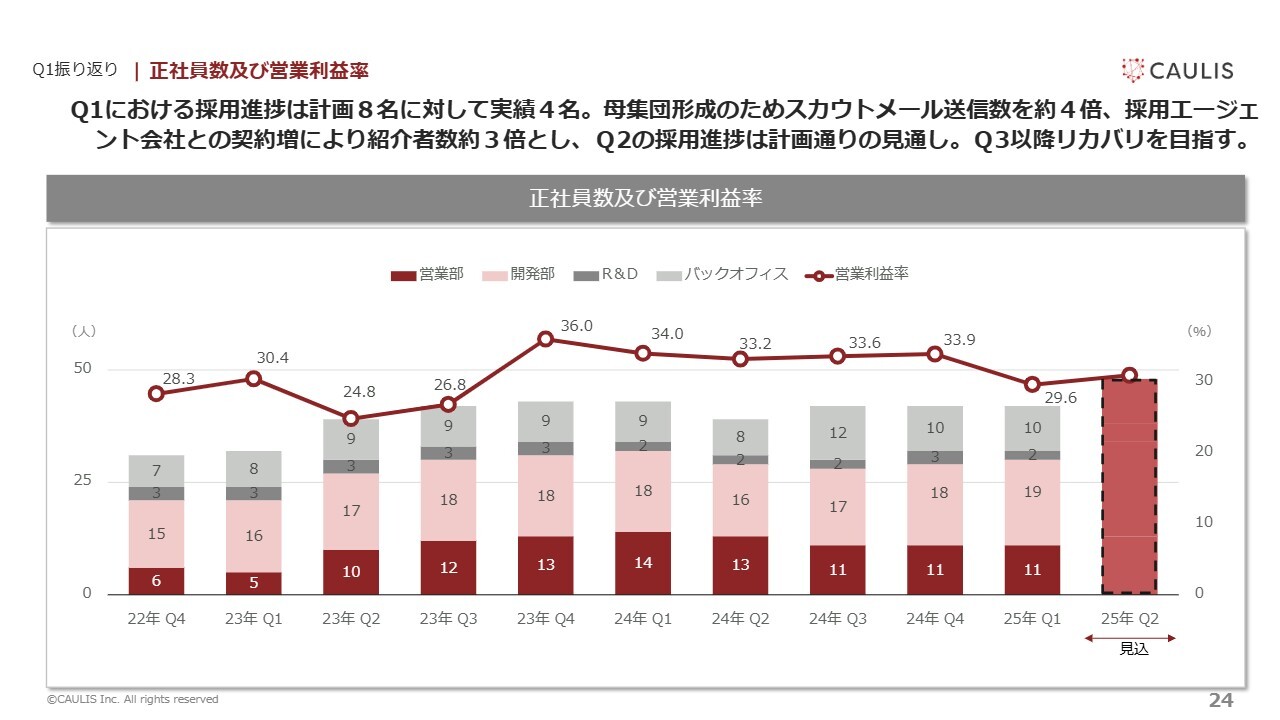

採用計画の進捗についてご説明します。

今期より追加した通期の採用計画は、第1四半期に8名、第2四半期に7名の計15名を新規に採用し、リプレイスも考慮し、42名から55名に増員する計画としました。

第1四半期は、計画8名に対して4名採用することができましたが、計画は下回りました。主な要因は、当初予定した内定者の内定時期が後ろ倒しになったことによるものや、当社は内定を出したものの、候補者の内定承諾まで至らなかったことによるものです。

第2四半期に7名の内定承諾、第3四半期に1名の内定承諾があり、採用計画残は5名となっています。スカウトメール数やエージェント数を増やすことで母集団形成を強化し、リファラルを併用して、計画どおりに採用できるよう継続していく予定です。

Q1業績 | 主要KPI・取組ハイライト MRR

MRRの推移です。今期より積上見通しを開示したため、四半期先の見通しが上振れ予測なのか、横ばいなのか、下振れる予測なのかをスライドに記載することとしました。第1四半期は微減となりましたが、第2四半期は順調に増加する見通しとなります。

Q1業績 | 主要KPI・取組ハイライト

契約社数の推移です。第1四半期は1社増え、48社となりましたが、第2四半期は解約が2社あり、1社新規獲得できましたが、純減1となり、47社となる見通しです。

Q1業績 | 主要KPI ARPU

ARPUの推移です。スライド左側が全体で、これを新規と既存に分けたものが右側になります。前期に右上の新規ARPUと集計したものは、期が変わったため、右下の既存ARPUとして集計しています。全体では、224万円から216万円に減少しました。

スライド右上の新規は、通知サービスの開始により、第1四半期は金額が10万円となりました。第2四半期は、取引モニタリングで獲得となるため、上振れる予測をしています。

スライド右下の既存は、ダウンセルの影響で267万円から220万円に減少しました。第2四半期はアップセルが寄与するため、上振れると予測しています。

Q1業績 | 主要KPI 契約残高

契約獲得高と契約残高についてです。スライドは、前年同期比の棒グラフを並べています。

スライド左側の2つの棒グラフが前期の第1四半期、右側の2つが当期の第1四半期の棒グラフとなります。この資料を理解するためのご質問も多いため、ご説明します。

濃いピンク色が契約残高です。薄いピンク色が売上高で、P/Lの売上高と一致します。3月と記載している時点が第1四半期となり、当期1月から3月末までに獲得した契約額は6億8,480万円となりました。

次に契約残高ですが、前期末の契約残高に、当期獲得した契約額を加算し、当期第1四半期の売上高3億2,750万円を控除した残高10億2,130万円が、当期第1四半期時点での契約残高となります。

この契約獲得高は、「Fraud Alert」だけでなく、すべての契約金額を対象としています。参考までに、契約残高である10億2,130万円のうち、第2四半期に売上計上される金額はおよそ30パーセントです。

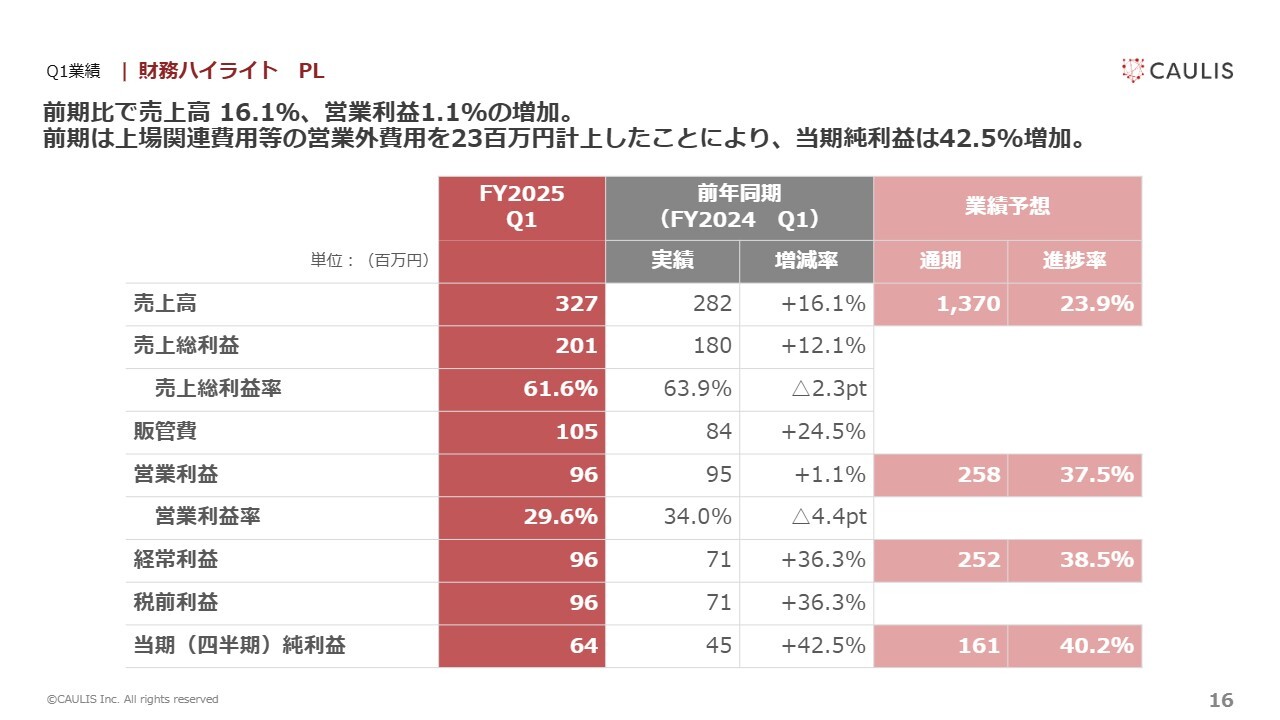

Q1業績 | 財務ハイライト PL

業績結果のサマリーについてご説明します。

P/Lについてです。スライド右側の数字は、2月14日に公表した業績予想値です。

第1四半期、1月から3月の売上高は3億2,759万円で、前年同期比16.1パーセント増、計画進捗率は23.9パーセントでした。売上総利益は2億190万円で、前年同期比12.1パーセント増、計画進捗率は27.3パーセントでした。

営業利益は9,686万円、前年同期比1.1パーセント増、計画進捗率は37.5パーセントでした。経常利益は9,698万円、前年同期比36.3パーセント増、計画進捗率は38.5パーセントでした。四半期純利益は6,468万円、前年同期比42.5パーセント増、計画進捗率は40.2パーセントでした。

経常利益は、前期は上場関連費用など約2,370万円を一時的な費用で計上しましたが、今期はこの負担がないため、営業利益とほぼ同額となっています。

四半期純利益は、税制改正の影響で、当社でいうと2028年12月期以降の実効税率が30.62パーセントから31.52パーセントとなることから、繰延税金資産を追加計上したため、法人税等調整額に影響を及ぼし、当第1四半期の税負担率は、前年同期と比較すると低くなっています。

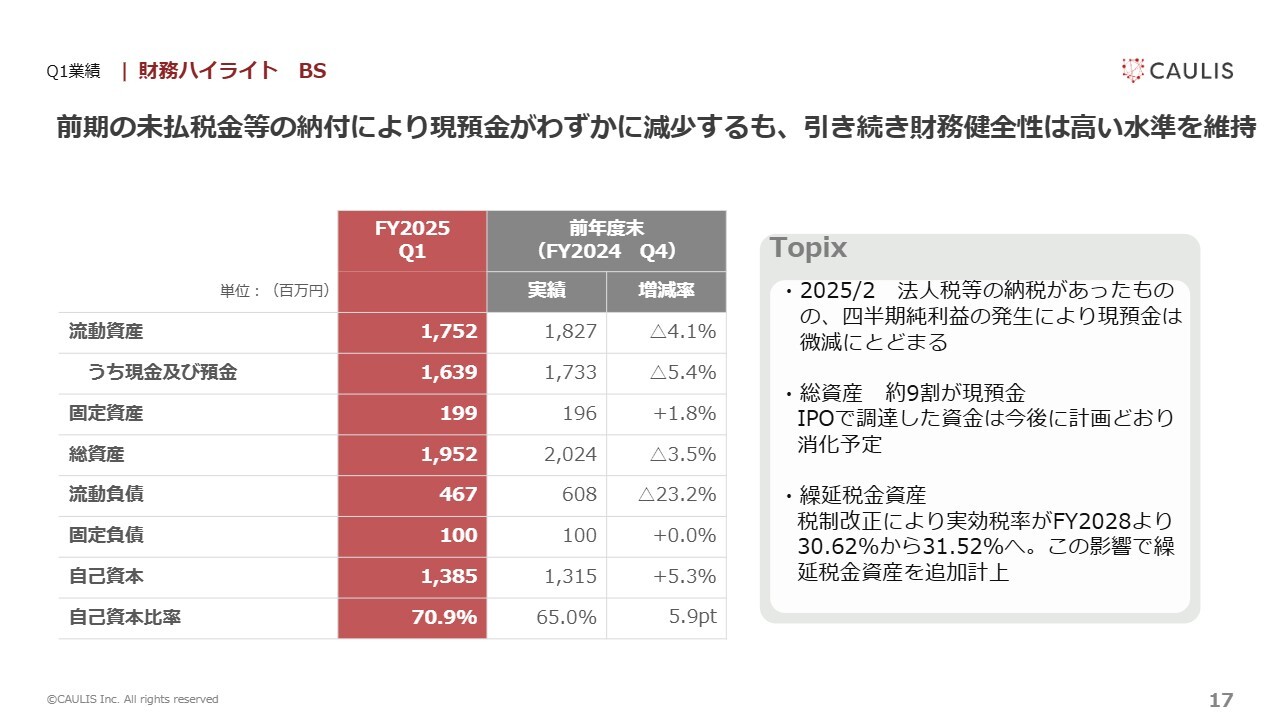

Q1業績 | 財務ハイライト BS

B/Sについてご説明します。

総資産19億5,222万円のうち、16億3,952万円が現預金です。自己資本は、役職員が保有するストックオプションの行使が1万6,400株ありました。これに伴い、資本金等が約483万円増加しています。自己資本比率は70.9パーセントで、財務健全性は引き続き高い水準を維持しています。

繰延税金資産が、前年度末から約627万円増加していますが、税制改正の影響で、繰延税金資産を追加計上しています。

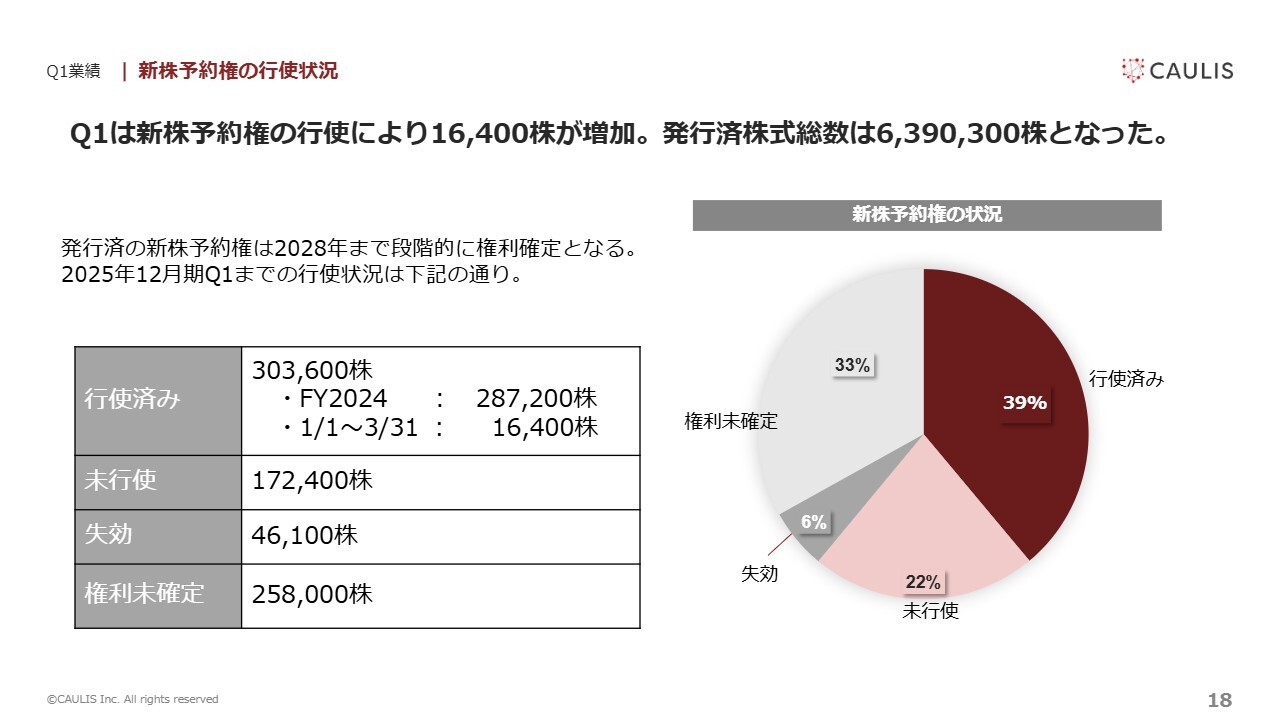

Q1業績 | 新株予約権の行使状況

新株予約権の行使状況についてです。

当第1四半期での権利行使は1万6,400株ありました。これにより、発行済株式数は639万300株となります。当社の新株予約権はべスティング条項があり、行使期限が到来していないものが25万8,000株です。行使状況の詳細はスライドに記載のとおりです。

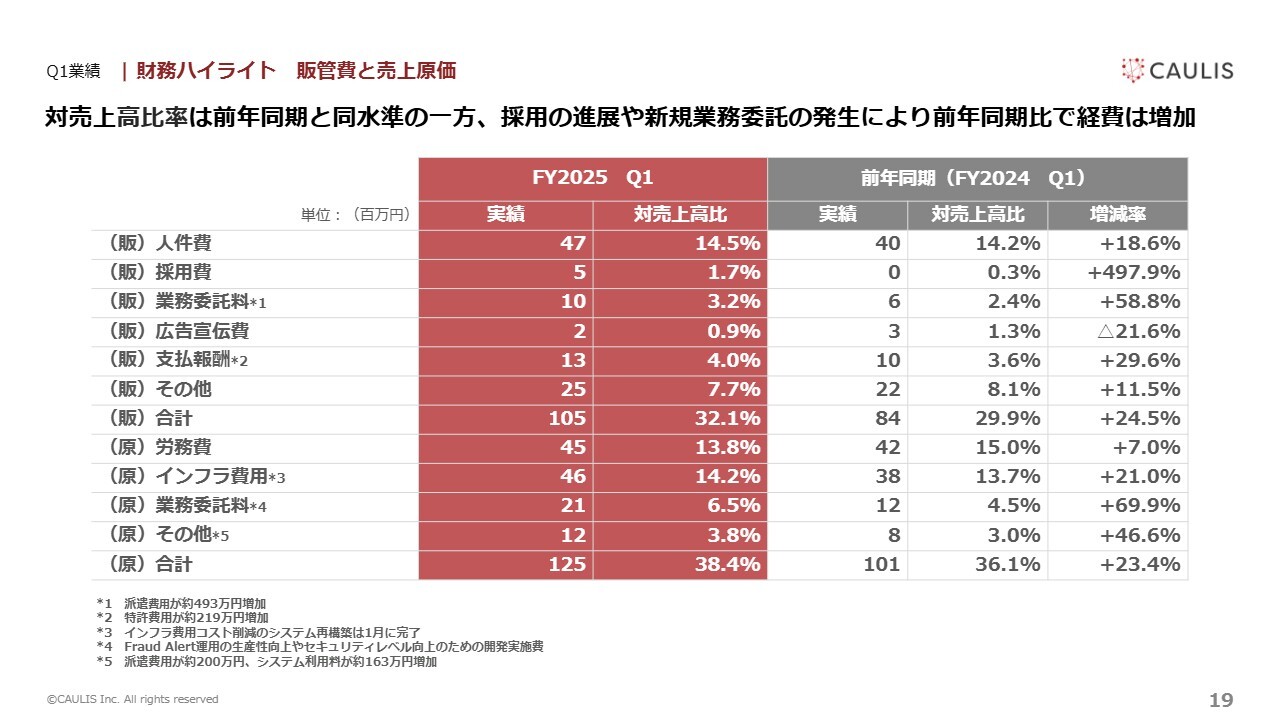

Q1業績 | 財務ハイライト 販管費と売上原価

販管費と売上原価の主要科目についてご説明します。販管費合計は、当期の1億500万円に対して前年同期は8,400万円で、約2,000万円増加しています。主な要因は人員関連で、人件費と採用費で約1,200万円の増加となっています。

売上原価の合計は、当期の1億2,500万円に対して前年同期は1億100万円で、約2,400万円増加しています。主な要因はインフラ費用と業務委託費で、約1,700万円の増加となっています。

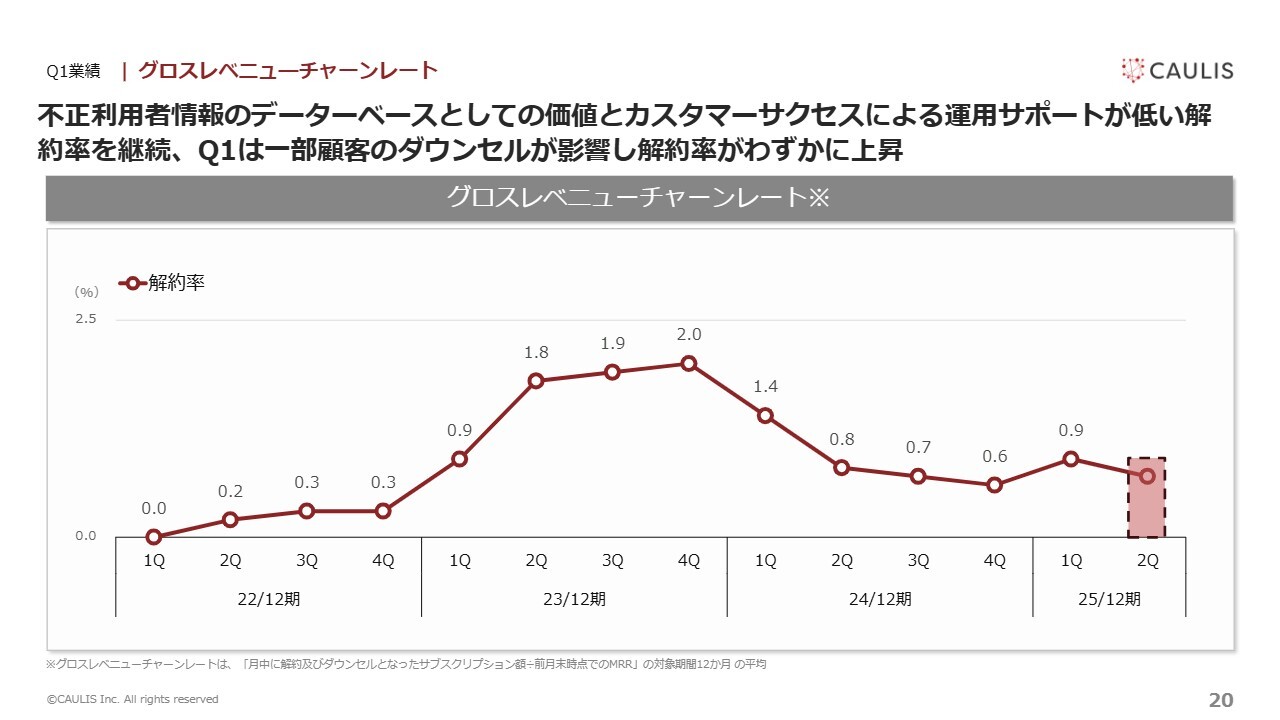

Q1業績 | グロスレベニュ―チャーンレート

グロースレベニューチャーンレートについてご説明します。第1四半期では、ダウンセルの影響で0.6パーセントから0.9パーセントと微増しましたが、次の四半期では、アップセルで吸収することができるため、減少すると予測しています。

Q1振り返り | 売上高

島津:2025年12月期第1四半期の状況を振り返ります。売上成長率は鈍化していますが、クロスセルもしくは新規事業の電力会社の契約情報を活用したKYCサービスのローンチが控えているため、この部分で下期以降増やしていきたいと思っています。

特に、新規事業である電力会社の契約情報を活用したKYCサービスの提供は、情報をいただければシステムインテグレーションなしで進められるため、ここで売上のかさ増しをしていきたいと思っています。

アップセル・クロスセルに関してです。クロスセルについては、「Fraud Alert」入出金検知と電力会社の契約情報を活用したKYCサービスをクロスセルしていこうと思っています。

「Fraud Alert」の新規顧客獲得については、すでに契約書をいただいている、もしくは発注意向をいただいている地方銀行が複数出てきています。ただ、ネット系の銀行と比べ、地方銀行は契約から納品までのリードタイムが長いため、地方銀行のみなさまからの売上が見込めるのは、今年の後半もしくは来年度になると考えています。その間、昨今賑わっている証券会社の新規獲得およびクロスセルにも取り組まなければいけないと考えています。

また、PoC(Proof of Concept:概念実証)で、本契約の前の1年、2年で体制構築をしなければならない会社が一定数あります。現在、PoCの契約は3社走っていますが、これを本契約に結びつけることで、ストック収益をしっかり取っていくかたちで考えています。

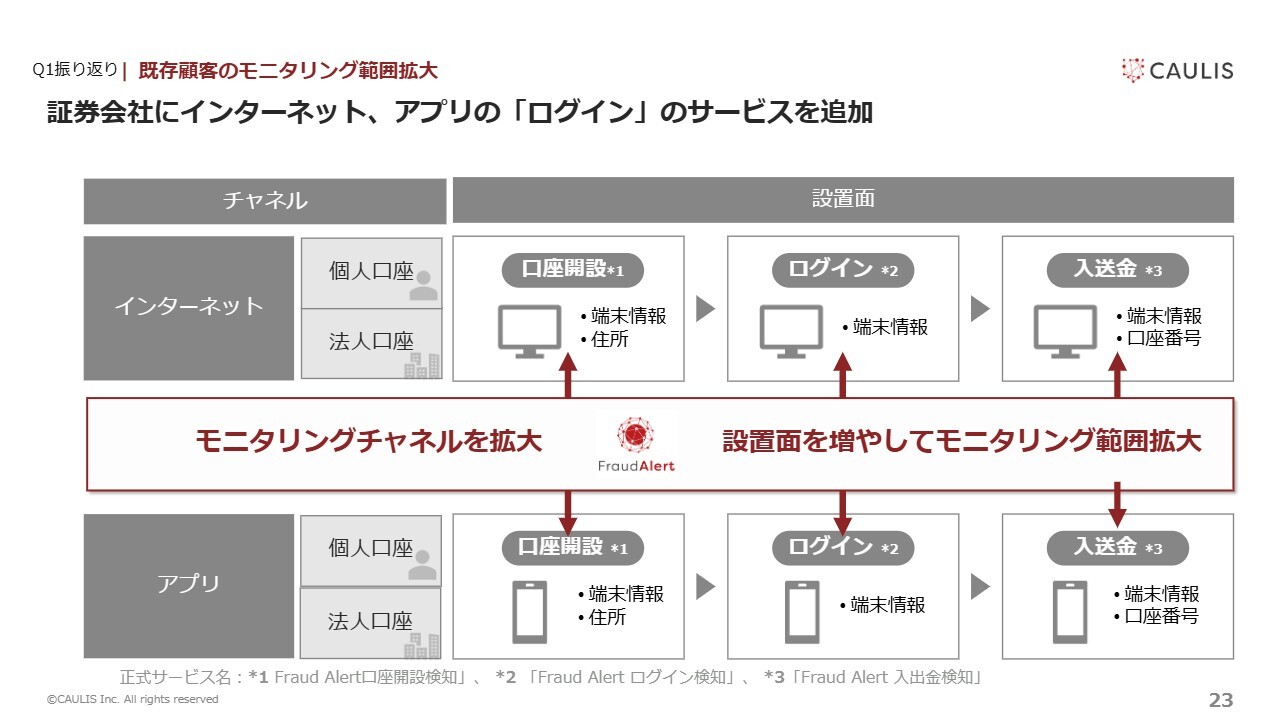

Q1振り返り | 既存顧客のモニタリング範囲拡大

クロスセルに関しての詳細をご説明します。依然として、インターネットバンキングのログインのみ、またはアプリのトレーディングのログインのみをモニタリングしているという会社がかなりあります。そして、銀行・証券いずれも、乗っ取り系の事案もしくは詐欺グループが保有する口座数が非常に増えています。

やはり取引モニタリングのログインに加えて口座開設を見る、またはインターネットバンキングだけではなくアプリも広げるなどというかたちで設置面(利用シーン)を増やす必要があります。一面しか見ておらず、モニタリングしていないところが原因で不正が行われるとなると、我々としてもお守りすることができなくなってしまうためです。

証券業、金融業いずれも、設置箇所を増やすこと自体が国益を守ることに直結します。したがって、これを増やすことが基本戦略になります。

Q1振り返り | 正社員数及び営業利益率

採用について、先ほど採用が一部後ろに倒れてしまっているとご説明しましたが、即戦力となるマネー・ローンダリングに関わる人材が、すでにアルバイトのような契約で入っているメンバーもいます。

今後も、インターネットにおける不正検知や、マネー・ローンダリングの検知を行う業務に適した人材をこれからも引き続き採用します。特にカスタマーサクセス部門、セールス部門は、そのような人材を拡充していくことが基本戦略になるため、採用に関しては引き続き注力していきたいと考えています。

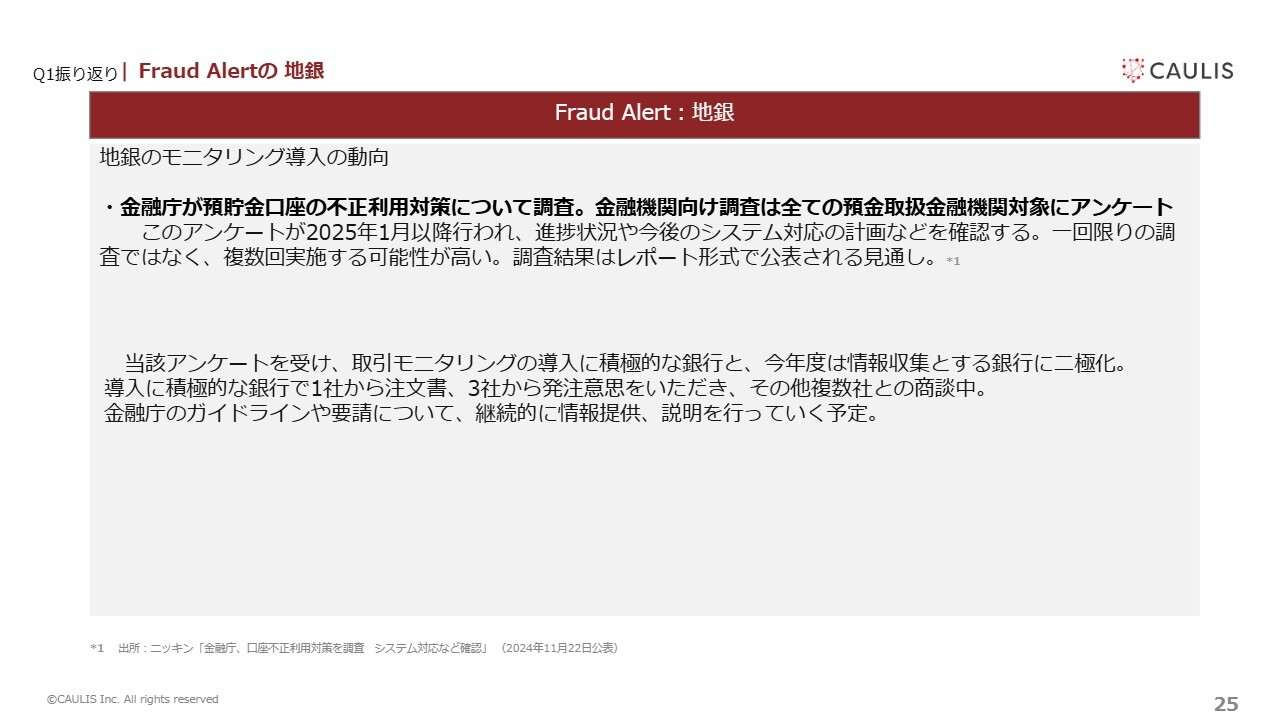

Q1振り返り | Fraud Alertの地銀

今回のターゲットはやはり地方銀行です。今回のアンケートを受けて、非対面のモニタリングをしっかりと行っていかなければならないという機運が、地方銀行の間で非常に高まっているという状況があります。

2025年の1月、2月と、数十社という非常に多くのお客さまに、「そもそもなぜ要請が出ているのか」「このアンケートにはどのような回答が求められているのか」、というご説明をしました。

このアンケートには、信金、信組、地方銀行などが回答したのですが、当局も、この集計結果をどこかのタイミングで公表するとメディアには話しているそうです。したがって、このアンケート結果を受けて、日本のマネー・ローンダリング体制がどこまで進んでいるのかが開示されてくるのではないかと思っています。

数十社のお客さまとお話しした結果、すでに契約書や発注書をいただいている会社が複数出てきています。

ただ、やはり銀行の特性として、積極的にモニタリングを開始するという意思決定をしている銀行と、まだまだ今年は情報収集を行うという銀行の2つにはっきり分かれている状況です。先行して進めるという銀行からは、すでに発注書をいただいており、非対面チャネルのモニタリングをするための体制構築やシステムの要件定義などが複数走っています。

正直、銀行はやはり規制産業で、ある程度横並びのところがあり、先行して走っている銀行が増えれば増えるほど、それに遅れないように、という動きが強まります。そのため、先行のお客さまにサービスをしっかりと納めさせていただくことと、それを広く金融業界の中で周知されるように、「◯◯銀行さまに使っていただいています」などをどんどん発信することによって、業界全体への浸透を狙っていきたいと思っています。

Q1振り返り | 金融機関等向け電力契約情報を活用したKYCサービス

電力会社との件に関しては、表面上の文言では、前回と比べてあまり進んでいないように見えます。しかしながら、契約に関しては電力会社10社すべてにおいて合意しており、現在、契約締結までの最終調整中です。こちらは完了次第、適時開示を行います。

システムに関しても進行中です。結合テストなど、若干残っているものはありますが、こちらに関しても今期にリリースができるかと考えています。

Q1振り返り | 政府は不正アクセス防止への取り組み強化を表明

最近の関連事案ですが、今回の証券会社に対する不正なアタックは、実は我々としても1月、2月ぐらいからすでに見えていたところがありました。そこで2月以降、お客さまから承認をいただき、アカウントが乗っ取られ、その後株価操縦に使われているという話を、金融庁や警察庁、東京証券取引所の関連会社などいろいろなところに情報提供しました。

当初、証券業界では、不正にログインされて売買されても補償の対象外という話だったのですが、これを補償するようにと財務大臣が述べたことが1つと、日本証券業協会も補償するという話が出たということで、一大トピックになっています。

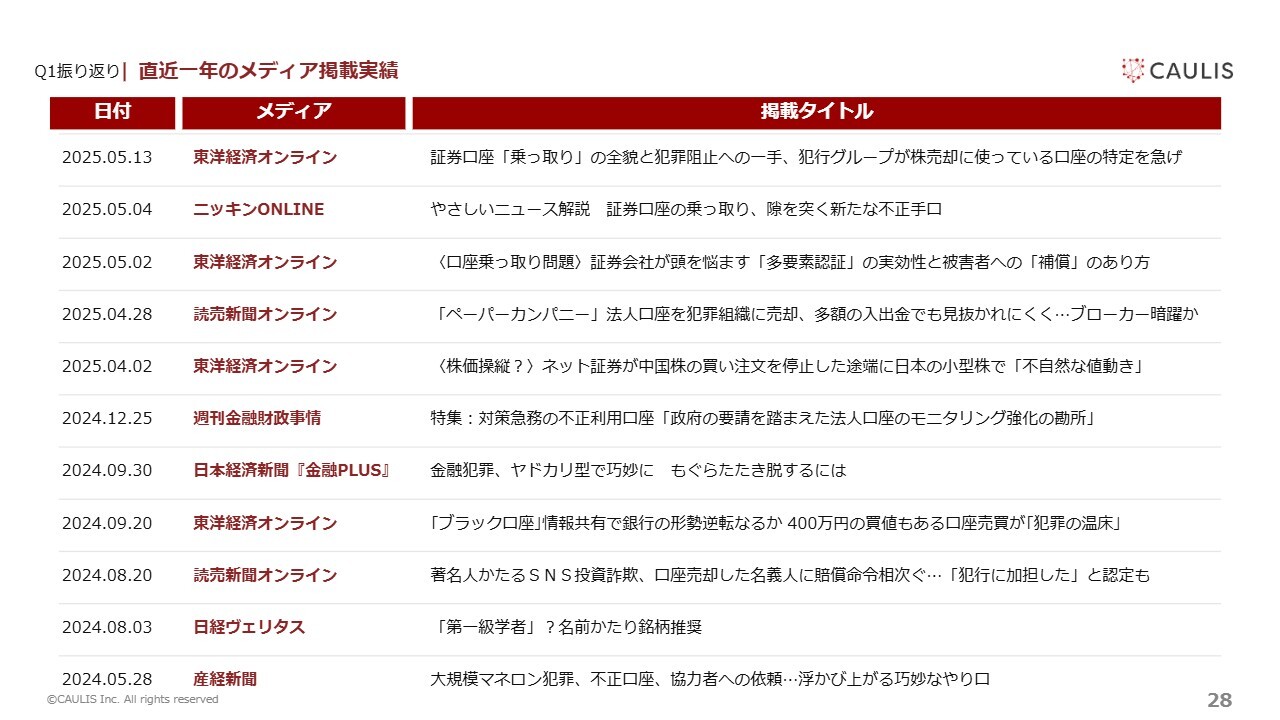

Q1振り返り | 直近一年のメディア掲載実績

直近1年のメディア掲載実績についてです。我々は、証券業のデータベースからではなく、外部のマルウェア、ウイルスソフト側から盗まれているパターンと、フィッシングから盗まれているパターンがある、という情報提供を行っています。

また、犯行グループは、口座を乗っ取って株を買い進め、株価が上がったタイミングで売っているため、その売却時の口座が犯行グループの口座であると考えられます。したがって、その口座がどのように作られたのか、つまり偽造免許などを作って口座開設しているパターンや、第三者からの売買で譲受して使っているパターンから、この口座を特定する必要があるということを、いろいろなメディアでお話ししています。

私もこの会社を10年営んでいますが、特に今回のインシデントは、ID・パスワードを盗んで買いに集めて株価を上げ、別の口座で売るというかなり高度な犯行になっていること、そして不正の売買金額の合計が3,000億円を超えてしまっていることから、かなりの一大インシデントだと思っています。

過去にも、仮想通貨で600億円盗まれたり、昨年も400億円盗まれたり、QRコード決済で数億円の損失を被ったというような金融犯罪はありましたが、たった2、3ヶ月で3,000億円ものキャッシュが、本人の預かり知らぬところで動くというのは、日本の金融犯罪史上一番大きいぐらいのインパクトがあります。

これを食い止めるためにも、警察庁や金融庁、東京証券取引所、日本証券業協会などあらゆるところに対し、対応策の提案や情報提供を継続的に行うことが必要ですし、消費者の方にも、自分たちのアカウントが被害を受けるとこのようなことが起こるということを啓蒙するためにも、メディアへの情報提供は継続的に行っていこうと思っています。

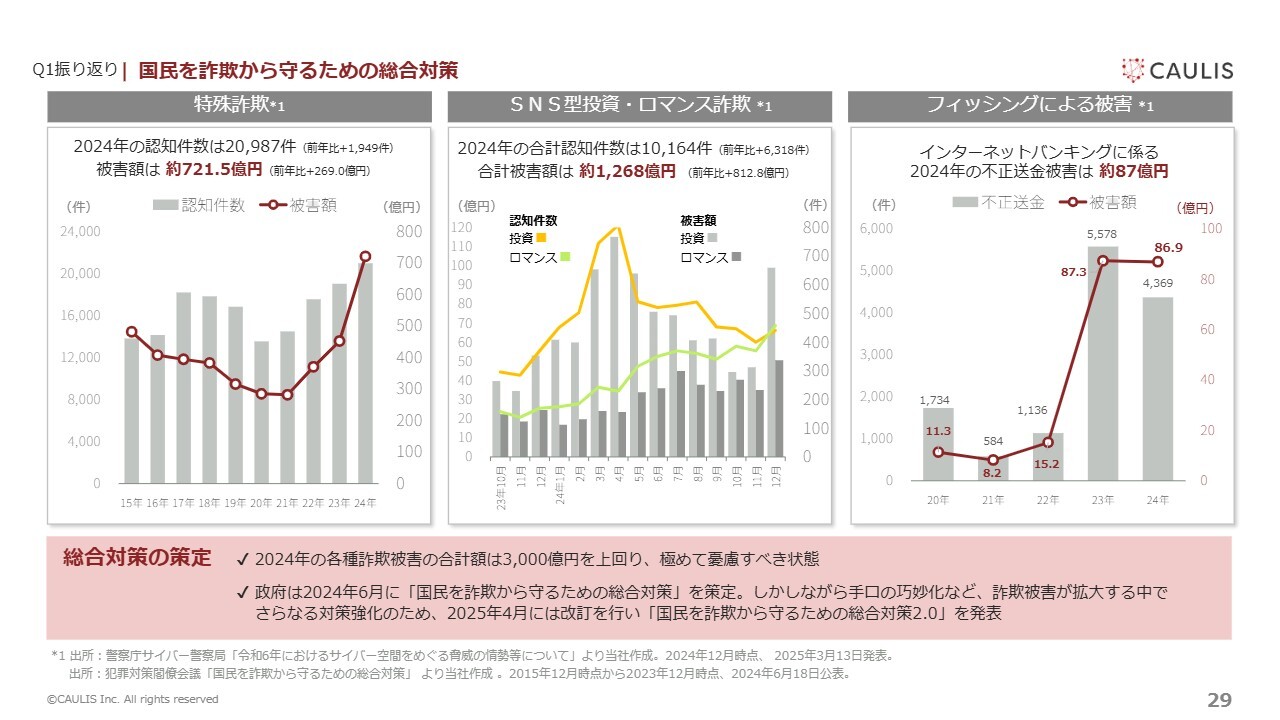

Q1振り返り | 国民を詐欺から守るための総合対策

国民を詐欺から守るための総合対策についてです。2024年の被害件数は、特殊詐欺、SNS詐欺、フィッシング詐欺が、本当に右肩上がりで増加しています。各種金融犯罪の合計額が3,000億円を上回り、極めて憂慮する事態です。

加えて、証券会社における不正な売買は3,000億円もあります。3,000億円そのものが盗まれているわけではありませんが、高値に吊り上げられて、高値で売ったとたん株価が急落し、3,000億円分の何パーセントか、もしくは何十パーセントかが、下がった分の損失になってしまっているわけです。盗まれるキャッシュに加えて、3,000億円もの株価操縦が起こっていることは、本当に危機的な状況です。

政府は2024年6月に「国民を詐欺から守るための総合対策」を策定しています。しかしながら、手口の巧妙化など、詐欺被害が拡大する中でさらなる対策強化のため、2025年4月にはバージョンアップを行い「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」を発表しました。

その中には、「警察の捜査が高速に動くように、いろいろなDXを推進していこう」といったことがいくつか記載されています。また、総合対策が2.0、3.0とこれからもバージョンアップされていき、新しい対策が出た時にはそれに従って銀行業も証券業もより取引モニタリングしなければなりません。

マーケット(株式市場)をきちんとモニタリングしない場合には損失を補填しなければなりませんので、自社のP/Lにインパクトが出るというくらい、重要な話です。したがって、このマーケットはさらに拡大してくると思っています。

Q1振り返り | キャッシュレス・オンライン増加による不正の急増

この3,000億円の不正売買に関しては、5月8日に金融庁のホームページから速報値が出ていますが、本人の預かり知らないところで売却された金額が約1,612億円、買付された金額が約1,437億円となっています。

4月16日時点では、売却金額と買付金額合わせて約900億円だったのですが、たった2週間から3週間で3,000億円に拡大しています。

そこで、「多要素認証も必須にしましょう」という話が出てきます。また、当社のお客さまの場合、カウリス側でリスクが高いと判断した瞬間に遮断したり、2要素認証を発動したりといった対策をし始めている会社が少しずつ増えてきています。

スライド右側の記事には、証券58社と記載されていますが、非対面で証券口座を売買できる会社は約100社あります。そのうち、当社と取引があるのはまだ10社弱しかありませんので、このマーケットがホットになってくると考えています。

Q1振り返り | 金融機関等向け電力契約情報を活用したKYCサービスの概要

金融機関等向け電力契約情報を活用したKYCサービスの概要については、以前からお話ししてますが、こちらは証券会社のニーズもかなり出てきていると感じています。

具体的に言うと、ID・パスワードを乗っ取られて、買いに使われている場合は、正規ユーザーが乗っ取られています。一方で、売りに使われている口座の場合は、多くの証券会社が、偽造した免許証などで作られた口座なのではないかという仮説を持ちます。

空き家や他人の住所を用いて、虚偽の免許証やマイナンバーを作るケースは非常に多いのです。口座を作った人が本当にその住所に住んでいるのかをチェックするためにも、電力会社の契約情報を活用したKYCサービスは証券業に対する脅威に対して極めて有効な打ち手だと考えています。

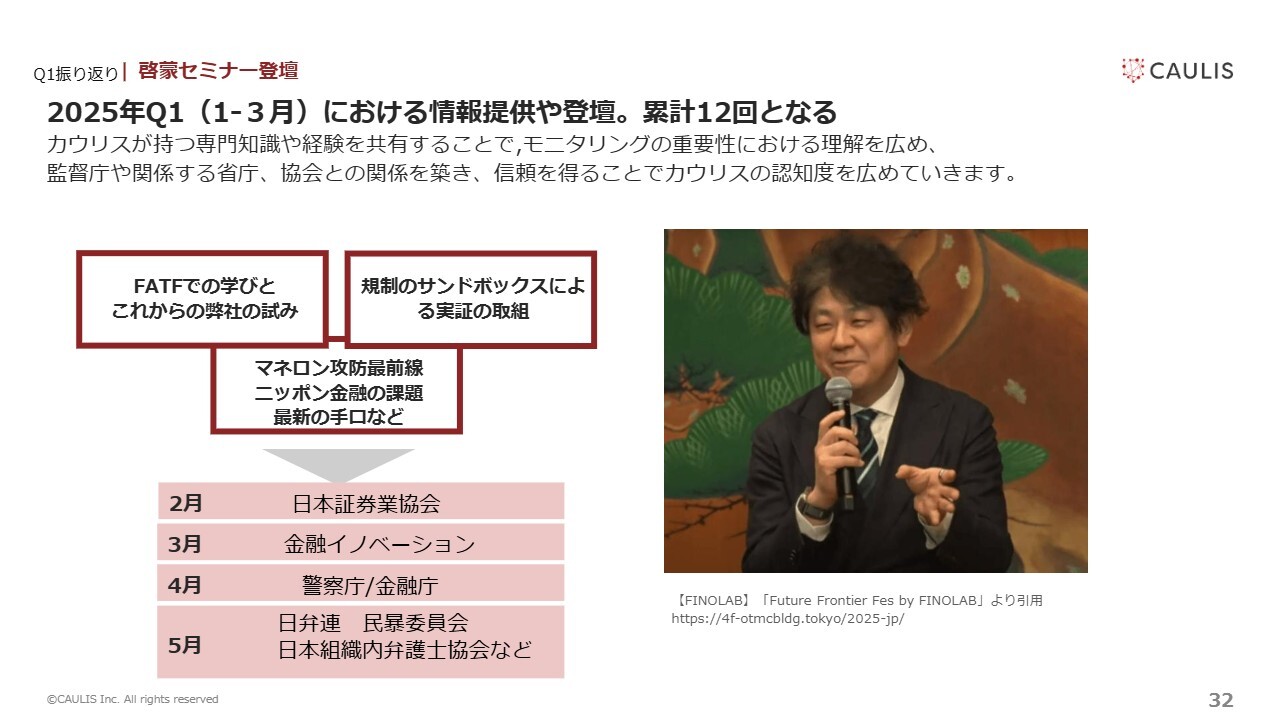

Q1振り返り | 啓蒙セミナー登壇

スライドには載せていないものもありますが、1月から3月にもいろいろなところでセミナーに登壇しました。まず、お客さまから真っ先に同意いただき、1月以降に1社でなく複数社において、アカウントの乗っ取りによる株価操縦のような動きが見られると、2月に証券業協会にお話ししました。

そして、4月、5月にも、警察庁、金融庁にも同じような情報を提供しました。特に警察庁には、当社のお客さまで、被害が出てしまっている証券会社と一緒にお邪魔しましたが、累計20名ほどの警察庁の職員が来てくださり、かなり感度よくお話を聞いてくださいました。

そこでは、部門横断で何が起きているのかをお話ししました。かなりの被害金額になりますので、捜査協力と言いますか、各県警に連携していくと力強く言っていただけました。捜査はかなりスムーズに動いていると、証券会社から聞いています。

昨日は、日本弁護士連合会と日本組織内弁護士協会でのセミナーに登壇しました。「ChatGPT」を始めとしたいろいろなテクノロジーが進化した結果、金融犯罪の脅威が急激に増し、たった数週間で、不正の送金による株価操縦や資金洗浄が非常にテクニカルになっており、事故が急増しているとお話ししました。

テクノロジーに対する感度については、良いことに使う人もいれば悪いことに使う人も一定数います。日本国民から数千億円盗まれていることを情報提供しました。

我々はベンダーですが、ベンダーという立場を超えて、いろいろな省庁の方々に情報提供しています。ファクトとしてどのような手口があり、日本国民にどのような脅威が存在しているのか、そして、それに対してどのような打ち手が必要か、「Fraud Alert」を使ってできること以外にも、いろいろなものを情報提供しています。

日本国に迫る脅威に関してコンセンサスを取っていただくためにも、引き続き、情報提供は行っていかなければならないと考えています。

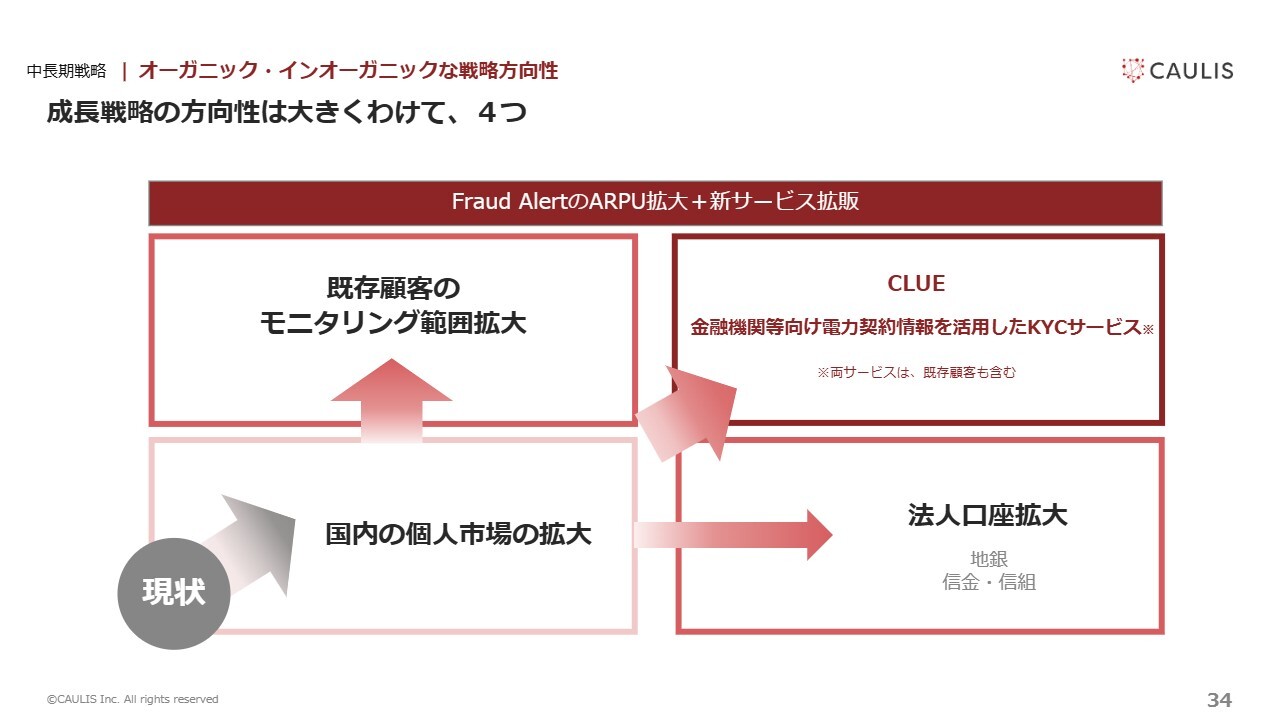

中長期戦略 | オーガニック・インオーガニックな戦略方向性

中長期的な成長戦略についてです。現状、国内の個人市場が拡大しています。基本的には金融機関を想定していましたが、証券業に対しても我々のサービスを普及させることが、極めて重要になってきていると感じています。

また、法人口座の転売は継続的に増えており、法人口座のモニタリングが必要になっています。実は一部のお客さまでもモニタリングが始まっており、今月も1社リリースする予定となっています。さらに、地方銀行、信金・信組にもサービスを広げていきます。

既存のお客さまである証券会社からも、インターネットトレーディングだけではなく、アプリも見てほしいというお話や、口座の開設ページも見てほしいといったさまざまなニーズが最近顕在化してきています。

我々の見る範囲が急増していくことが大事だと思っています。

そして、「CLUE」や電力会社の契約情報を活用したKYCサービスはもちろん、当社のお客さまに新しく付加価値の提供できるサービスを早めに市場に出荷していくことが必要だと思っています。

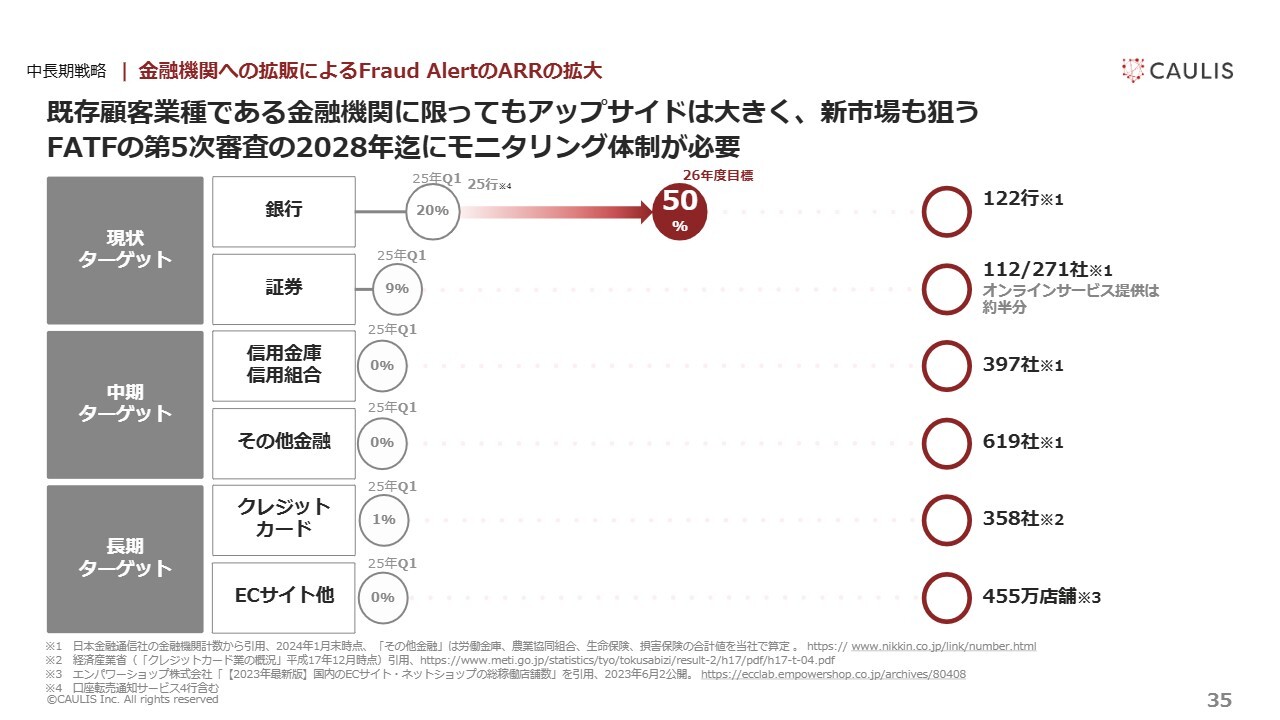

中長期戦略 | 金融機関への拡販によるFraud AlertのARRの拡大

2028年にFATFの第5次審査が行われますので、銀行業に関してのセールスリードがどんどん短くなってくるだろうと思っています。しかしながら、銀行では昨年8月23日の警察庁と金融庁の要請を受けて、「ではやるぞ」という状態になっているわけではありません。これはそもそも「どのような意味なのか」という段階から理解してもらわなければならないケースがかなりあります。

新規獲得のリードタイムがもう少し短くなると思っていたものの、アンケートの結果や要請文に対する理解に対して、まだまだ情報提供してご理解いただくところに注力している状態です。つまり、想定よりセールスリードが長くなっているのですが、これがどこまで2026年度中に50パーセントに近づけられるかについては、定期的にご報告したいと思っています。

一方で、証券に対する我々のサービス普及は9パーセントになります。少なくとも58社がリアルタイムでモニタリングおよび2要素認証が義務化されますので、証券に関してはかなりホットになってくると思っています。

信金金庫・信用組合についても、まだ契約は1つもありませんが、商談数が増え、導入に前向きな会社もかなり増えてきていると感じています。

我々としては、短期的なターゲットとして、銀行・証券のシェアを広げていきます。短期的にこの2業態を増やしていけば、中期・長期ターゲットのお客さまにも我々のデータベースを開放することにより、どんどんお客さまになっていただくサイクルが生まれてくると考えています。

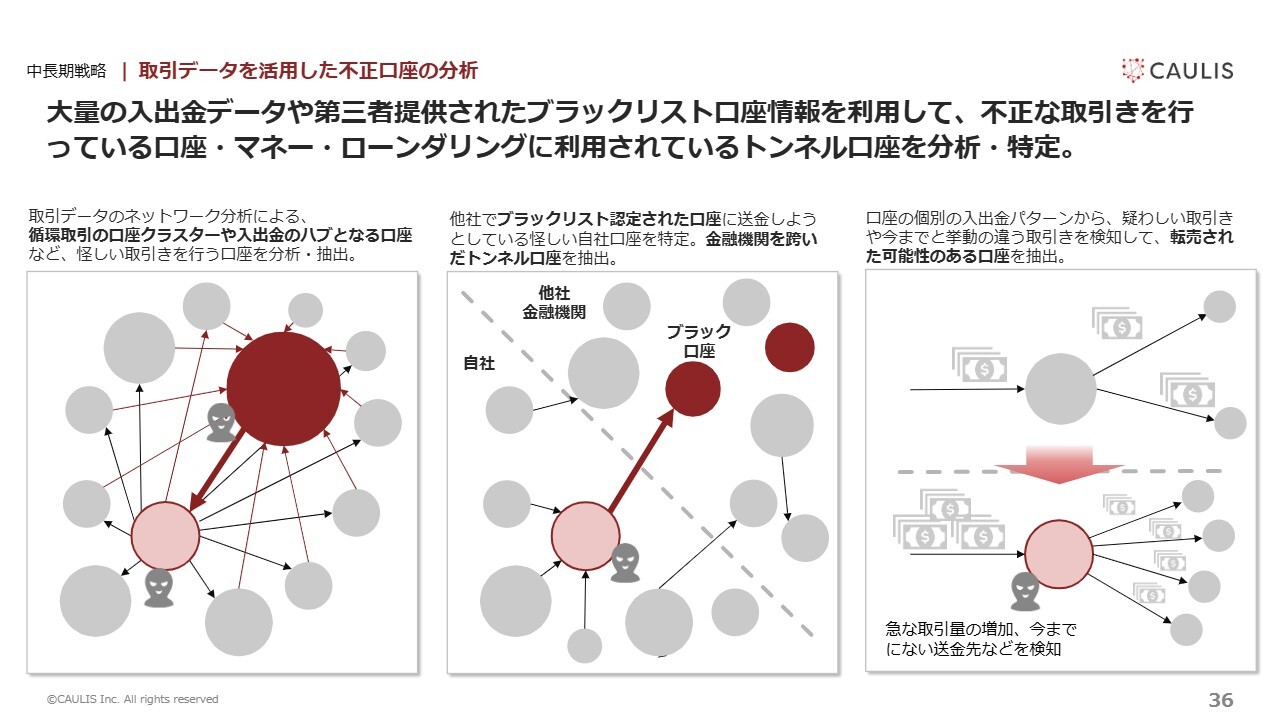

中長期戦略 | 取引データを活用した不正口座の分析

全国銀行協会でも不正の口座情報を流通させようという動きがあります。そこで、クラスター分析した結果を、先日、当局のみなさまにも情報提供しました。

当社では、不正な銀行口座を1口座見つけて、その口座に入出金している相関関係を分析すると、少なくても10口座、多いと60口座くらいの不正口座を見つけるという取り組みを行っています。

不正口座の相関関係を見ること自体が、金融機関にとっては一番の悩みどころですので、相関関係を分析した結果を、当局に定期的に情報提供するという取り組みを、今後進めていきます。

また、当社では3年ほど前から継続して、いろいろなメディアや当局に、「銀行口座を始めとした口座の転売は、このような姿勢で対策を打てば守れる」という情報提供を定期的に行っています。

スライド右側の図のとおり、家賃の引き落としや、クレジットカードの引き落としがあるという生活口座の振る舞いと合わせて、生活口座でもありながら資金洗浄を助けている口座が、法人口座でも個人口座でも、非常に増えています。

つまり、転売から、本人がそのまま生活口座もしくは事業口座として使いながらも、資金洗浄に加担しているという口座に流れが切り替わってきています。したがって、キャッシュフローを分析していくことが、マーケットニーズとして重要になります。

犯行の手口が変わると、真っ先に当社がその手口を分析し、対策を打ち、それをお客さまや当局、関係協会に連携していくようにしています。今回の証券業への不正ログインの件で、さらに密度を持ってこのような連携に取り組んでいかなければならないと思っています。

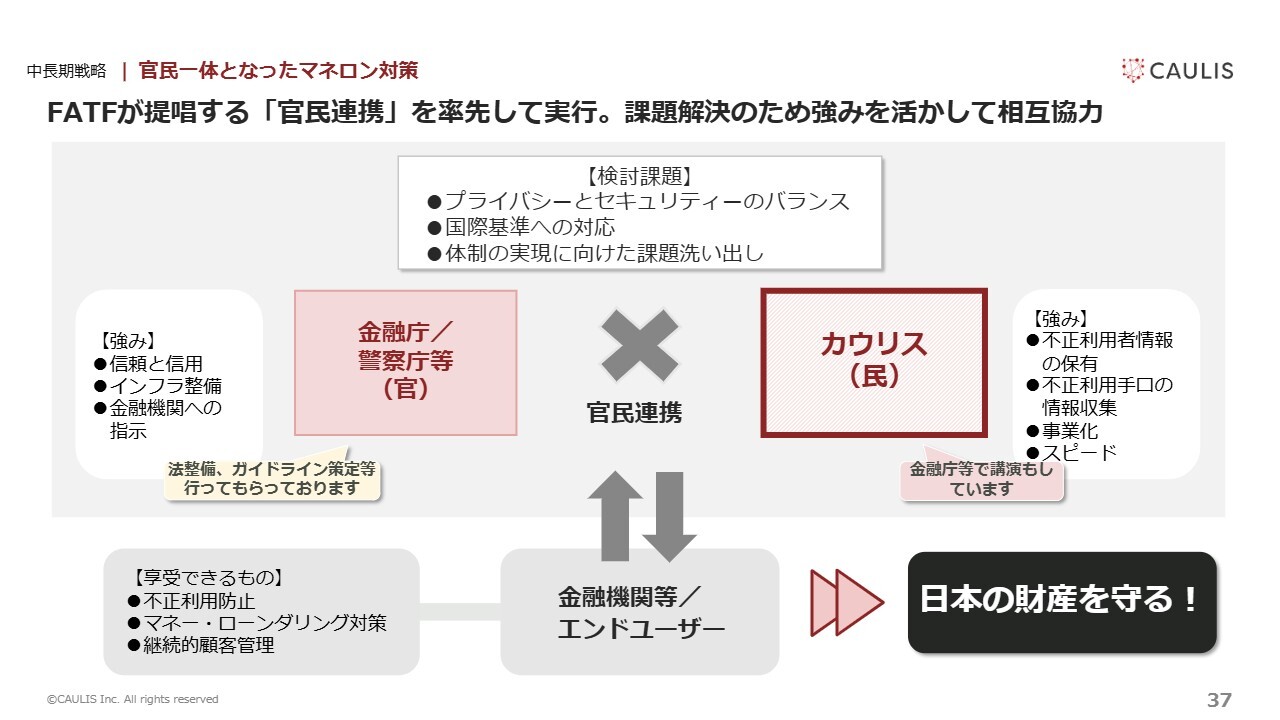

中長期戦略 | 官民一体となったマネロン対策

我々は、最先端ですぐに不正利用者を見つけて、見つけた後に打ち手を打ち、それを各当局や既存のお客さまに、お守りするための打ち手として提供していこうと思っています。

弁護士の先生方にも広くこのような情報提供を行いながら、国益を守るためのステークホルダーに、誰よりも早く新しい手口をすぐに収集して提供していきます。ステークホルダーとは省庁や、弁護士、エンドユーザー、お客さま、金融機関など多岐にわたります。

そのようなベストプラクティスを作り続けて連携していくポジションでい続けることができれば、数百社の金融機関、数百社の証券会社に、我々のサービスが普及し続けるのではないかと考えています。

私からのご説明は以上です。

質疑応答:証券口座の乗っ取り問題による業績への影響について

「証券口座の乗っ取り問

新着ログ

「情報・通信業」のログ