【QAリンクあり】クレオ、ソリューションサービス事業の伸長により増収増益 来期は営業利益、EBITDA、EPS、配当金で過去最高を目指す

Agenda

鳥屋和彦氏:常務執行役員管理総括の鳥屋です。本日は、株式会社クレオの2025年3月期決算説明会にご参加いただきありがとうございます。

本日のアジェンダです。私からは、1番目の2025年3月決算概要と、2番目の2026年3月期業績予想についてご説明します。

2025年3月期 連結決算ハイライト

2025年3月期決算ハイライトです。売上高は前期比1.2パーセント増の145億2,000万円、営業利益は前期比4.2パーセント増の11億3,000万円、当期純利益は前期比2.9パーセント減の6億9,000万円となっています。

売上高と営業利益は、ソリューションサービス事業の伸長により、増収増益となっています。また、営業利益は、おおむね過去最高の水準となっています。当期純利益は、一部減損処理をした関係で微減となっています。

2025年3月期 連結業績

連結業績です。売上高、営業利益、当期純利益は先ほどご説明したとおりです。

そのほか、EBITDAは前期比1.9パーセント増の13億8,300万円、ROEは前期比0.5ポイント減の9.5パーセントとなりました。基本的な1株あたり当期純利益(EPS)は1.1円減の89円、1株あたり配当金は1円増の51円となっています。

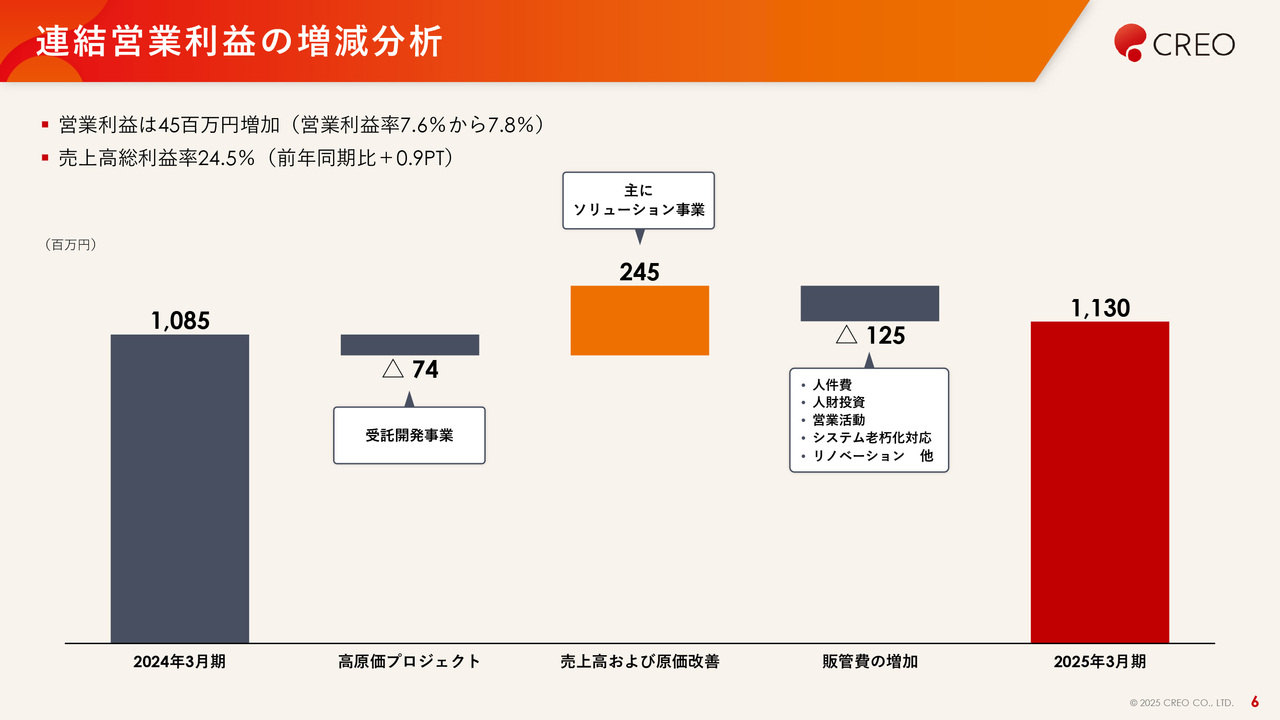

連結営業利益の増減分析

営業利益の増減分析です。2024年3月期の営業利益は、スライド左端に示したとおり、10億8,500万円でした。

それに対して、2025年3月期には、まず高原価プロジェクトが発生し、第2四半期以降利益は出ていますが、第1四半期での受託開発事業の損失が7,400万円発生しています。そのほか、売上高および原価改善については、主にソリューションサービス需要が伸長した関係で、2億4,500万円の増加となっています。

販管費の増加の主な要因は人件費と人財投資で、こちらは求人費や教育費となっています。そのほか営業活動や、50周年イベントといった費用が発生している関係で、販管費は1億2,500万円の増加となりました。

その結果、2025年3月期の営業利益は前期比4,500万円増の11億3,000万円となりました。営業利益率は7.6パーセントから7.8パーセントに上がっています。

なお、売上高総利益率は、前期比0.9ポイント増の24.5パーセントとなっています。

セグメントについて

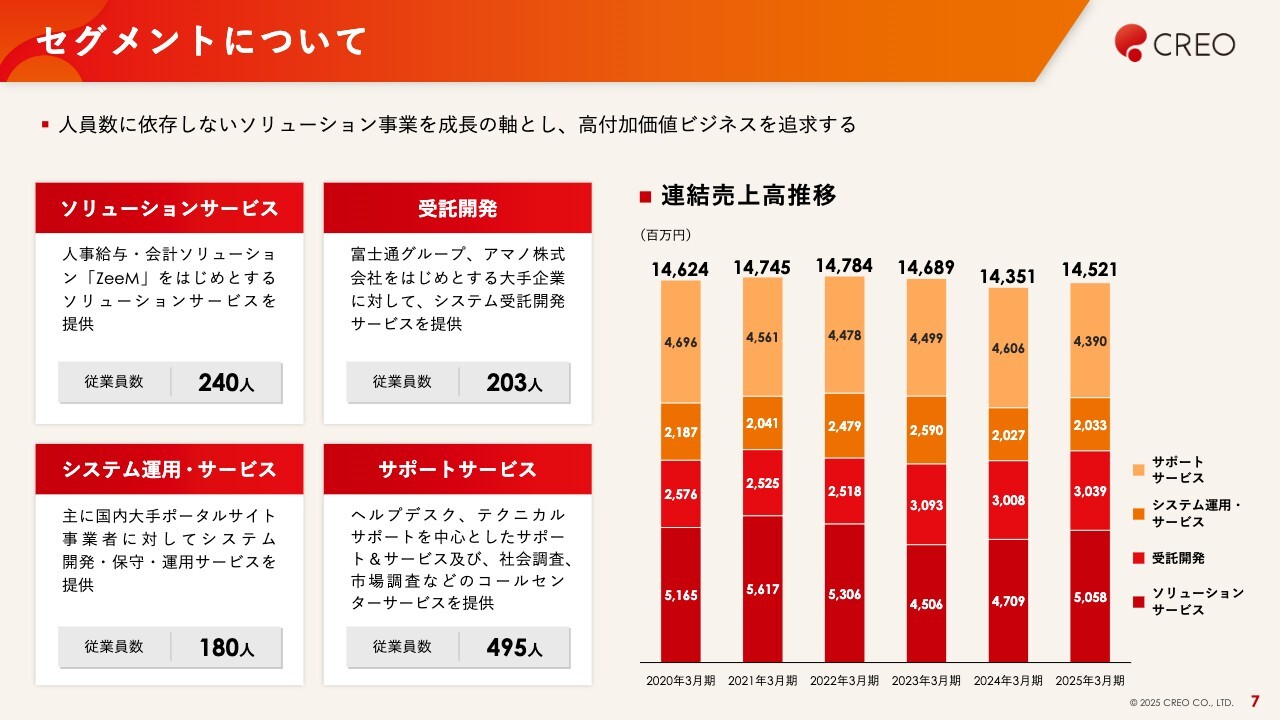

セグメントについてご説明します。当社は、ソリューションサービス事業、受託開発事業、システム運用・サービス事業、サポートサービス事業という、4つのセグメントで構成されています。

ソリューションサービス事業、受託開発事業、システム運用・サービス事業は、それぞれ約200人の体制で、サポートサービス事業は約500人の体制となっています。近年は人員に依存しないソリューションサービス事業を成長の軸として、高付加価値のビジネスを追求しています。

売上高は、スライド右側のグラフのとおり、ほぼ横ばいで推移しています。2025年3月期では、サポートサービス事業が前期比で2億円減っています。また、2024年3月期にはシステム運用・サービス事業が前期比で5億円の減収となっています。

しかしながら、ソリューションサービス事業が2023年3月期から2億円、さらに3億5,000万円の増収となりました。その結果、2025年3月期は150億円に届かずという水準での推移を保っています。

セグメント概況

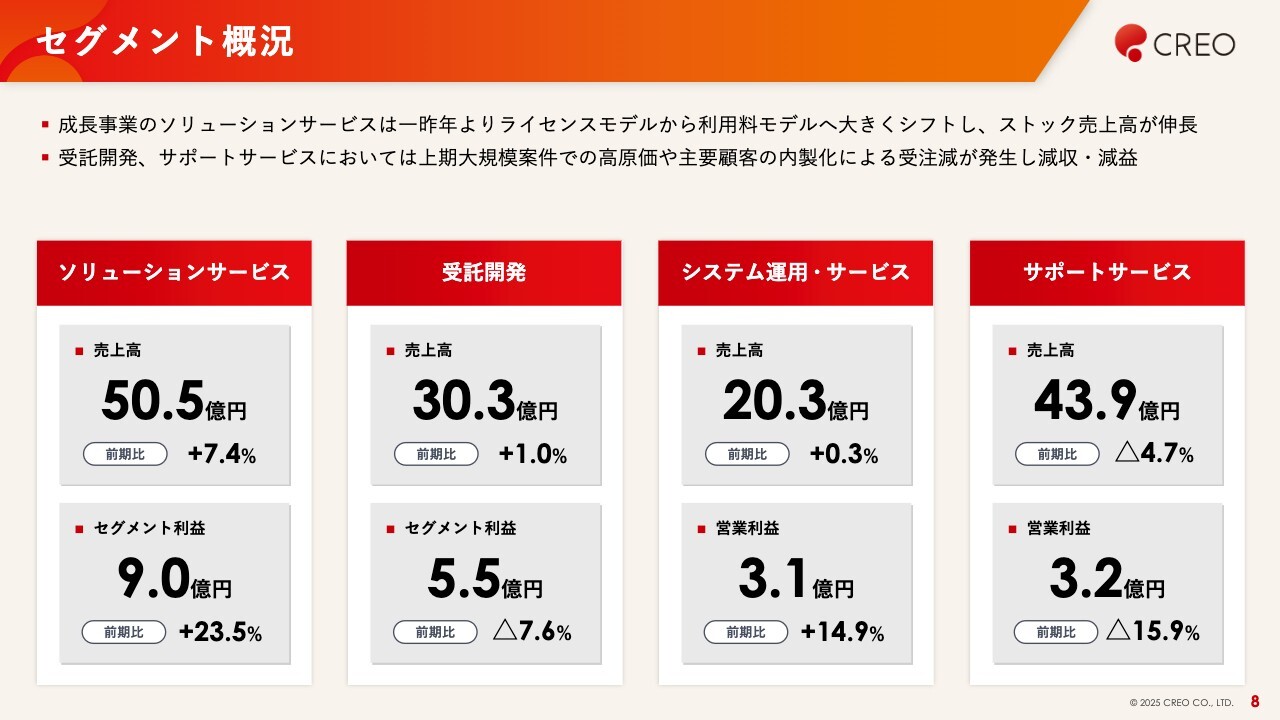

セグメント概況です。

成長セグメント事業のソリューションサービス事業については、一昨年よりライセンスモデルから利用料モデルに大きくシフトチェンジしました。その結果、昨年からストックの売上高が伸長し、売上高は前期比7.4パーセント増、セグメント利益は前期比23.5パーセント増となっています。

受託開発事業については、今期第1四半期で大規模案件での高原価が発生し、セグメント利益は前期比7.6パーセント減となりました。

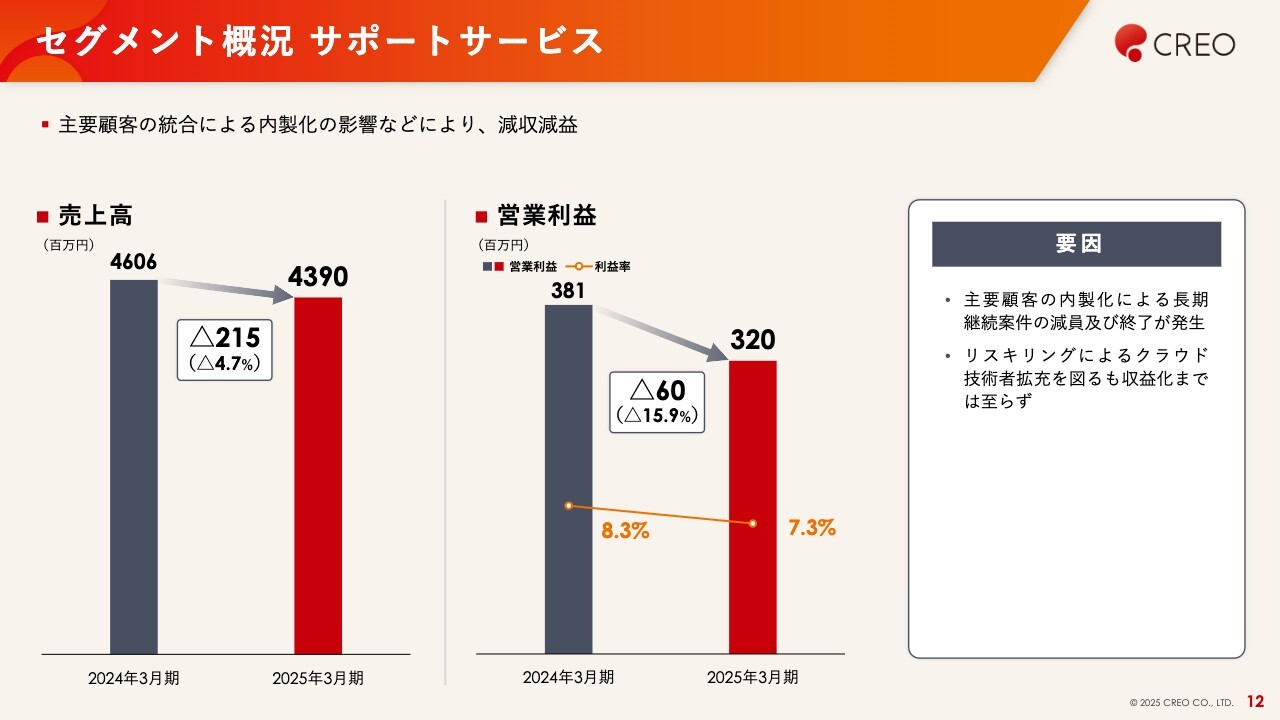

サポートサービス事業については、主要顧客の内製化に伴い受注の減少が発生し、売上高が前期比4.7パーセント減、営業利益が前期比15.9パーセント減となっています。

セグメント概況 ソリューションサービス

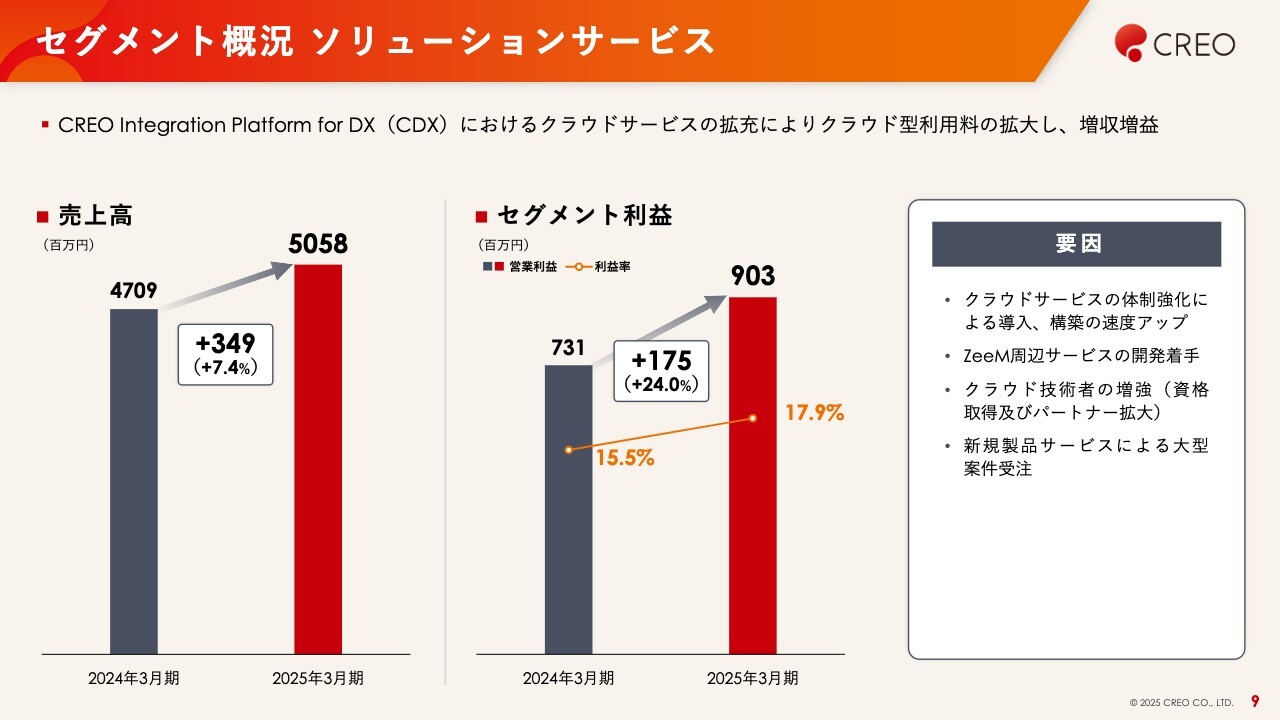

セグメントごとに詳しくご説明します。

まずは、ソリューションサービス事業です。後ほど柿﨑のパートでもご説明しますが、CDXの戦略に基づいたクラウドサービスの拡充により、クラウド型利用料を拡大し、増収増益となりました。

要因は、スライド右側に記載のとおりです。まず、クラウドサービスの体制強化による導入と、構築の速度アップを図りました。

また、2025年3月期は数字には表れてはいませんが、「ZeeM」周辺サービスの開発に着手しました。さらに、資格取得およびパートナーの拡大を図り、クラウド技術者を増強しました。

セグメント概況 受託開発

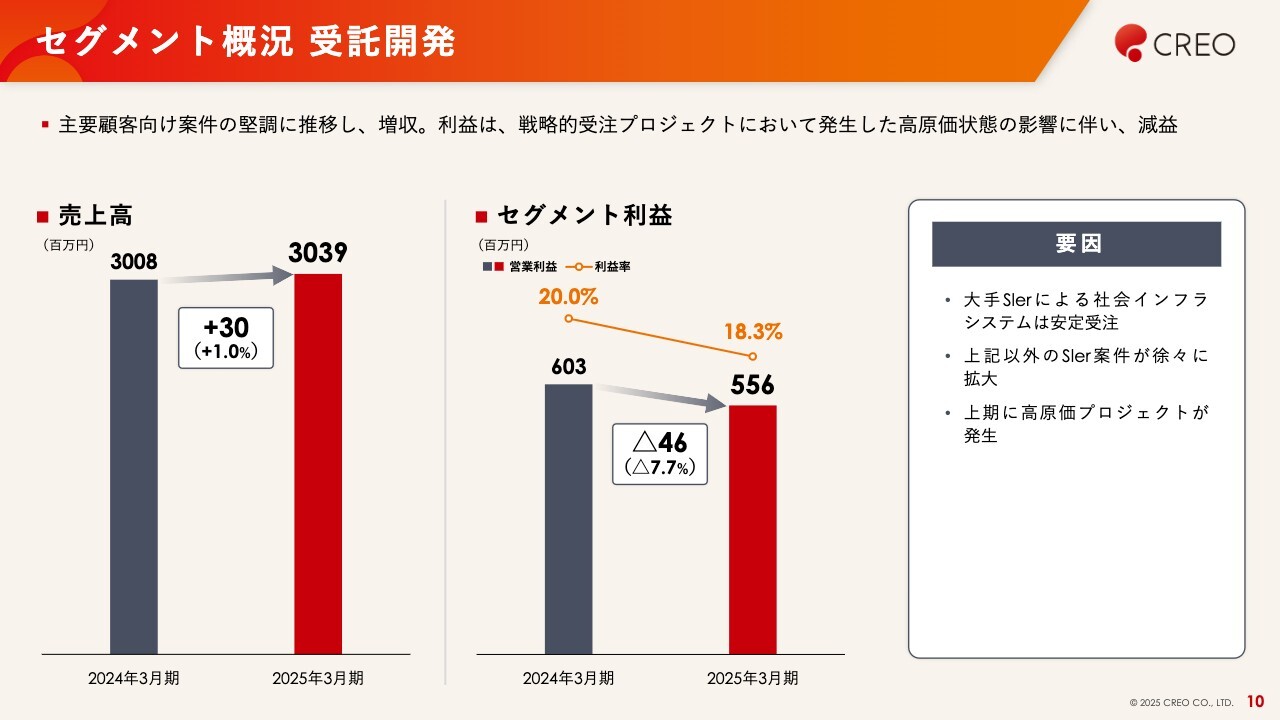

受託開発事業です。戦略的受注プロジェクトにおいて高原価が発生したため、セグメント利益は減益となっています。

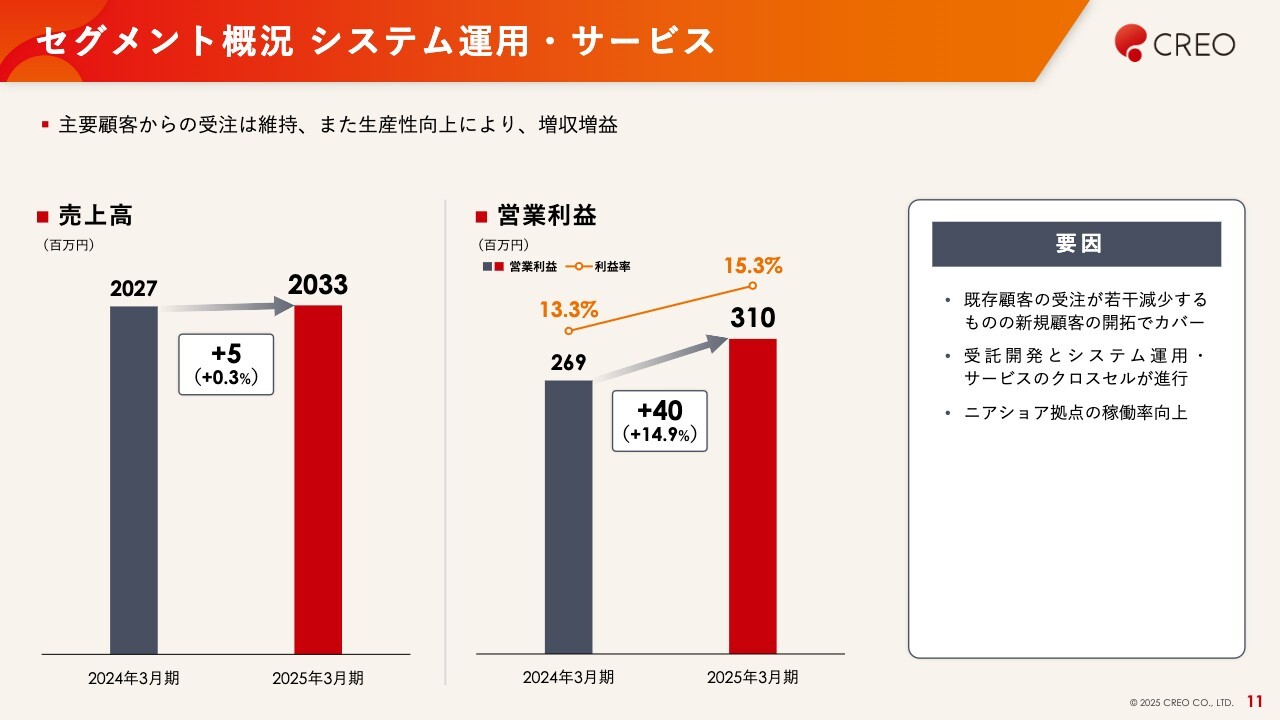

セグメント概況 システム運用・サービス

システム運用・サービス事業の売上高は、ほぼ横ばいとなっていますが、一部で変化が現れています。LINEヤフー社をメインとした既存顧客の受注が若干減少していますが、PayPayグループをメインとした新規顧客の開拓が進んでいます。

営業利益の増加については、ニアショア拠点の稼働率が向上したことによるものです。

セグメント概況 サポートサービス

サポートサービス事業では、主要顧客の構造改革により、統合が発生しました。その関係で、結果的に内製化が起き、長期の継続案件で減員または終了したプロジェクトが多々発生したことにより、売上高・営業利益ともに減収減益となっています。

なお、約1割の社員がリスキリングによってクラウド資格を取得しています。2026年3月期には、クラウド技術を活かしたビジネスに徐々に注力していこうと考えています。

連結貸借対照表

連結貸借対照表は前期からほぼ変動はありません。資産の部、負債の部、純資産の部において、大きな変動はありません。

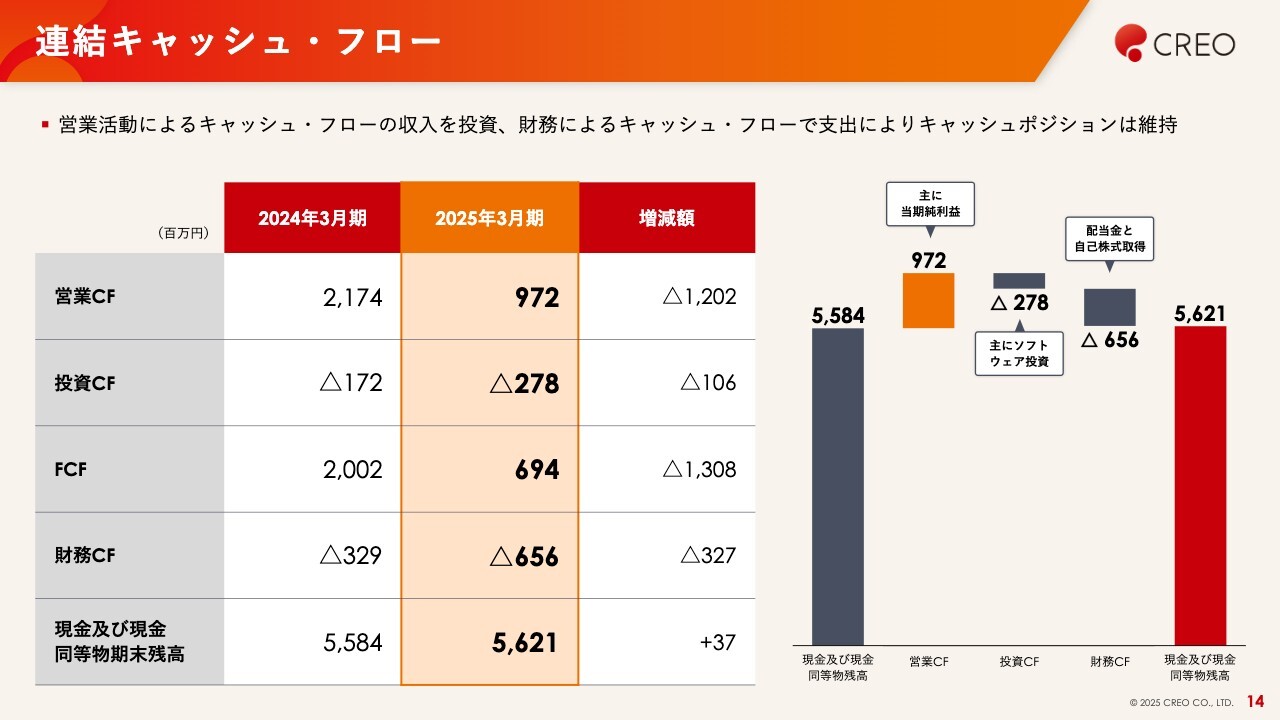

連結キャッシュ・フロー

連結キャッシュ・フローです。期初には、約56億円の現金及び現金同等物を持っていました。営業キャッシュ・フローが約10億円に対して、投資キャッシュ・フローにおいて主にソフトウェア投資を行い、財務キャッシュ・フローで配当金と自己株式取得を行い、約10億円を支出しました。

その結果、期末の現金及び現金同等物残高は約56億円と、キャッシュポジションは維持しています。

2026年3月期 連結業績予想ハイライト

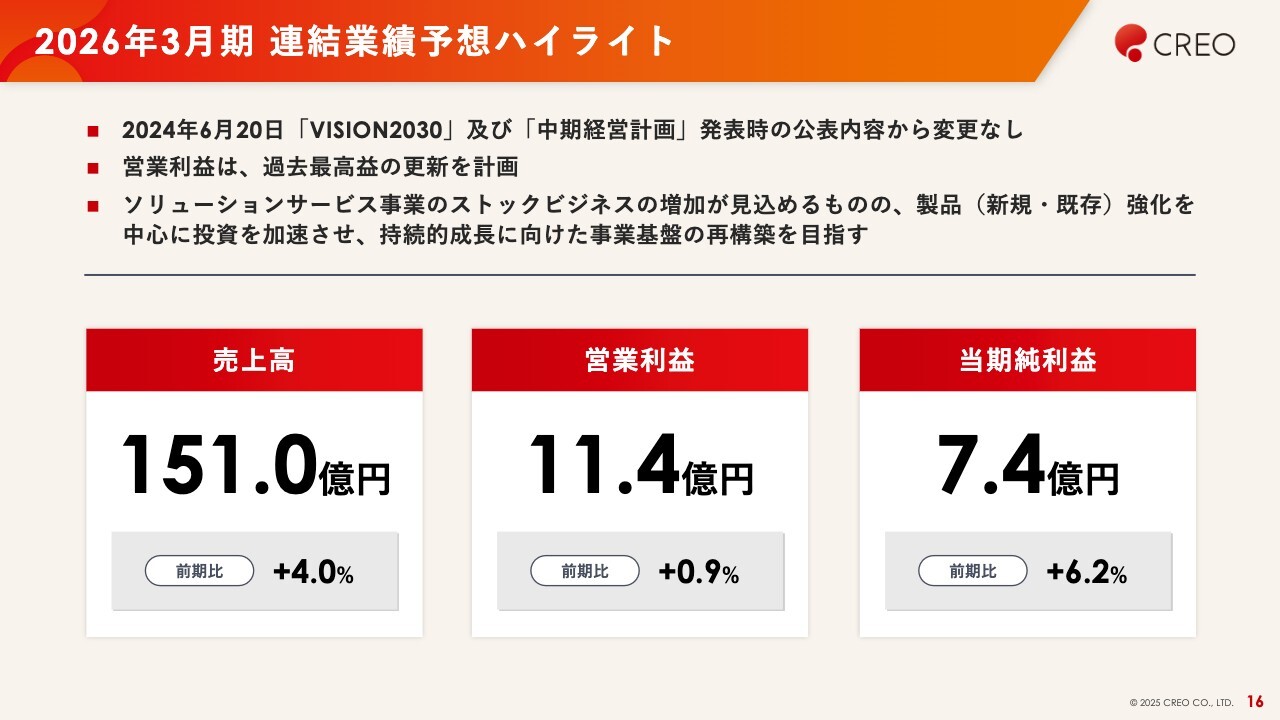

2026年3月期の業績予想についてご説明します。まずはハイライトです。

売上高は前期比4パーセント増の151億円、営業利益は前期比0.9パーセント増の11億4,000万円、当期純利益は前期比6.2パーセント増の7億4,000万円を計画しています。

なお、2024年6月20日に公表した「VISION2030」ならびに中期経営計画の公表内容から変更はありません。また、営業利益は過去最高値となっていますので、更新を計画しています。

ソリューションサービス事業のストックビジネスの増加は見込めるものの、その先を見据えて製品の強化を中心に投資していきたいと考えているため、売上高の伸長に対して営業利益の伸長を微増としています。

2026年3月期 連結業績予想

業績予想です。営業利益の過去最高益を更新するとともに、EBITDA、EPSおよび1株あたり配当金で過去最高を目指します。

2026年3月期 連結業績予想(セグメント別)

セグメント別業績予想のポイントは2点です。まず、ソリューションサービス事業の売上の増加については、2桁成長を目指します。計画では、前期比11.5パーセントの増加となっています。

もう1点は、受託開発事業です。こちらは、前期比6.6パーセントの減収を見込んでいます。先ほどご説明したソリューションサービス事業の製品強化にリソースを大きく割くかたちで、受託開発事業を減収させる計画となっています。

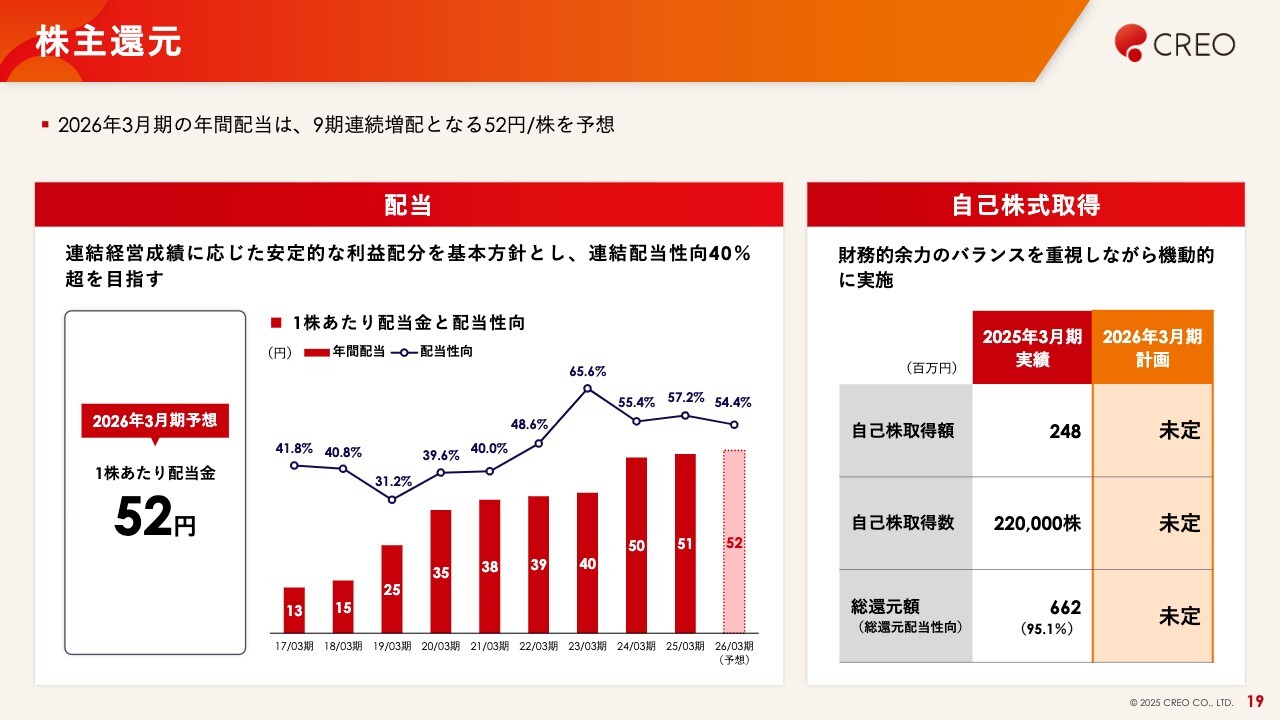

株主還元

最後に、株主還元です。2026年3月期の配当は、9期連続増配となる1株あたり52円を計画しており、配当性向は54.4パーセントとなります。自己株式取得については、2025年3月期は2億4,800万円を使用し、22万株を取得しています。

その結果、総還元額は6億6,200万円、総還元配当性向は約100パーセントとなっています。2026年3月期の計画は未定ですが、中期経営計画に沿って行っていく考えです。

以上で、私からの説明を終了します。ありがとうございました。

経営計画(FY2024-2026 中期経営計画)

柿﨑淳一氏:代表取締役社長の柿﨑です。私からは、クレオの持続的成長に向けた取り組みについてご説明したいと思います。よろしくお願いします。

初めに、中期経営計画の骨子について再度ご説明します。中期の経営方針としては、持続的成長に向けた事業基盤の再構築を行いながら、企業価値向上を実現していくための4つの基本方針を軸に実行してきています。

4つの基本方針は、「ストックビジネスの拡充」「人財の強化」「グループ総合力の強化」「投資の拡大」です。具体的な経営数値の目標は、売上高180億円、売上高成長(CAGR)8.0パーセント、営業利益15億円、営業利益率8.3パーセントのほか、スライドに記載のとおりです。

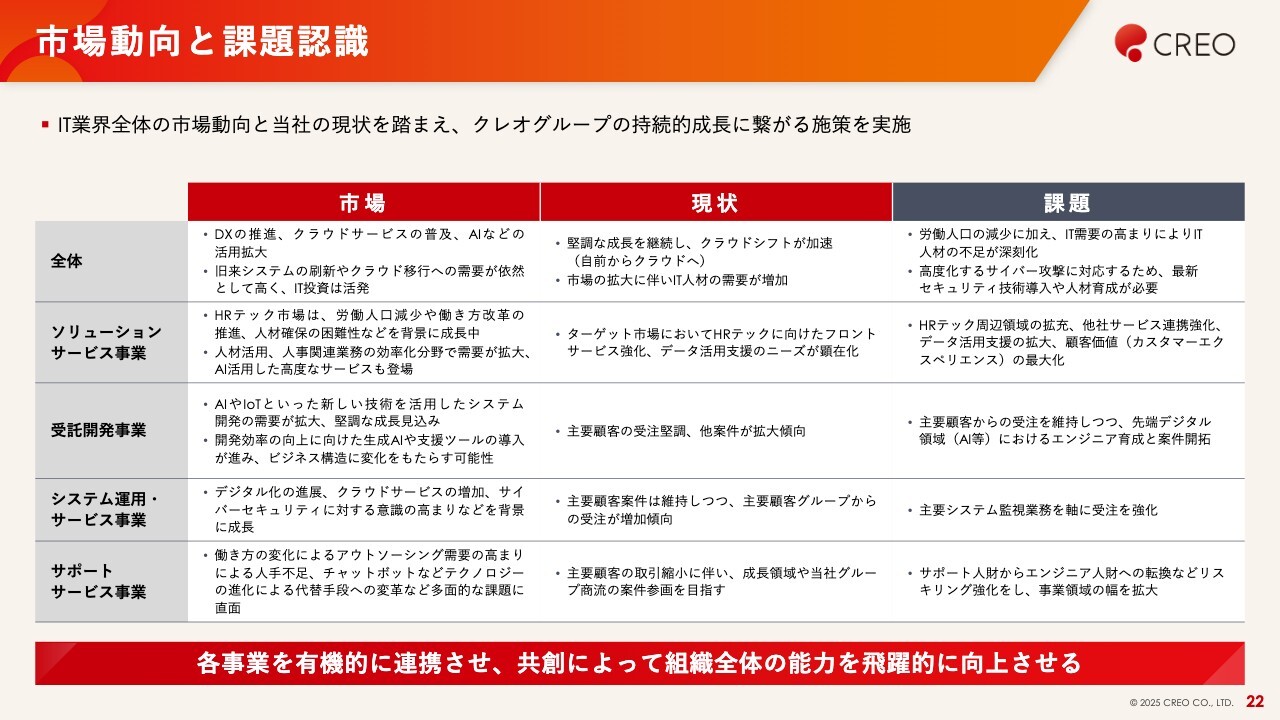

市場動向と課題認識

本中期経営計画を進める中で、現在の市場動向と私どもの課題の認識について少しご説明します。全体としては、DXの推進、クラウドサービスの普及、AIなどの活用拡大を挙げています。IT投資は、去年から引き続き堅調に投資がある状況です。

そのような中、私どもとしては、労働人口の減少に加え、特に技術者が需要に対して不足している点を継続的な課題として捉えています。

さらに、高度化するサイバー攻撃、AI等のデジタル技術、より専門性の高い技術を持った人財技術者の育成が必要だと捉えています。

次に、事業セグメントごとの市場と課題についてです。ソリューションサービス事業では、私どもが事業の軸としている「ZeeM」など、人事給与をはじめとしたHRテック市場において、先ほどもお話ししたとおり労働人口の減少や働き方改革の推進等によって非常に案件が増えている状況です。

また、人財活用や人事関連業務の効率化ということで、AIを活用したサービスへの期待値も高まっている状況です。

このようなターゲット市場における課題としては、HRテック周辺領域を拡充しながら、他社サービスとの差別化を進めていく中で、DXの推進やお客さまのカスタマーエクスペリエンスの向上に向けたデータ活用支援の拡大などを最大化していくことだと認識しています。

受託開発事業においては、今年度からさらに進化していくであろうAIエージェントを含めた新たな開発スタイルを、市場でキャッチアップしていかなければならない状況にあります。

そのような中、現状では主要顧客の受注が堅調です。また、現在は主要顧客だけでなく、ほかのチャネルへの拡大にも努めています。

課題としては、デジタル技術、特にAIを利活用できるエンジニアの育成が急務であると認識しています。

さらに、システム運用・サービス事業では、主要顧客の中でも、特にサイバーセキュリティ等に対する意識の高まりがあると認識しています。そのため、私どもが長年培ってきた運用監視業務を軸に、受注力を強化していきたいと考えています。

サポートサービス事業では、人に依存したビジネスモデルに大きな変化が生じています。そのような中では、リスキリングを含めた人的なサポート人財からエンジニア人財への転換などを図りながら、当事業領域を拡大していくことを課題として認識しています。

成長戦略の全体イメージ

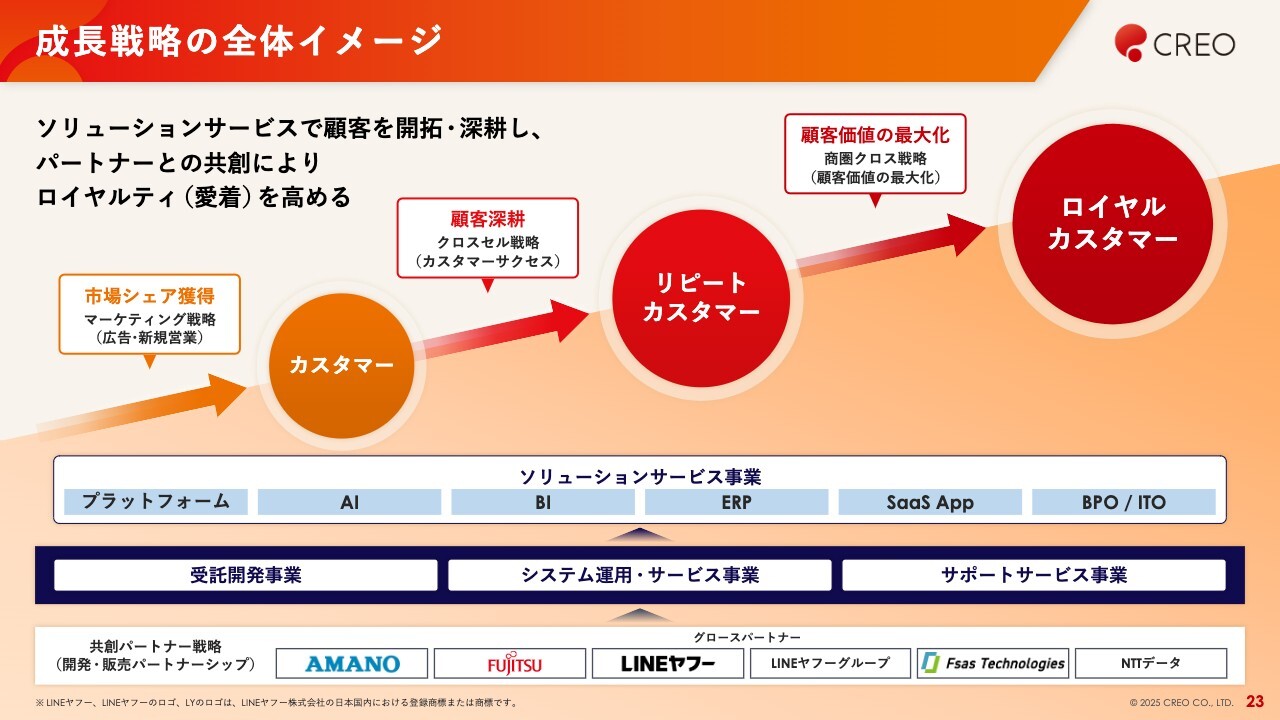

以上の市場関係や課題を踏まえ、こちらのスライドではクレオグループ全体の成長戦略のイメージを表現しています。

まずは、ソリューション事業でお客さまを増やしながら市場のシェアを獲得していき、他の事業、ビジネス、さらには他社のサービスを融合することでクロスセルを進め、リピートカスタマーを増やしていきます。

さらに、顧客価値の最大化ということで、お客さまのカスタマーエクスペリエンスを向上するためにさまざまなご提案などを行いながら、ロイヤルカスタマー化していきます。

また、そのベースとなるソリューションサービス事業のプラットフォームやAI、BI、既存で行っているERPなどを中心に、お客さまに提供していきます。

さらには、スライド最下部で表現しているとおり、共創パートナー戦略として、長年の主要顧客としてビジネス連携を行っているアマノ社をはじめ、富士通、LINEヤフー社などといろいろと協議しながら取り組みます。

顧客価値の最大化を図りながらストックビジネスを拡充し、収益力を高めていくという成長戦略となっています。

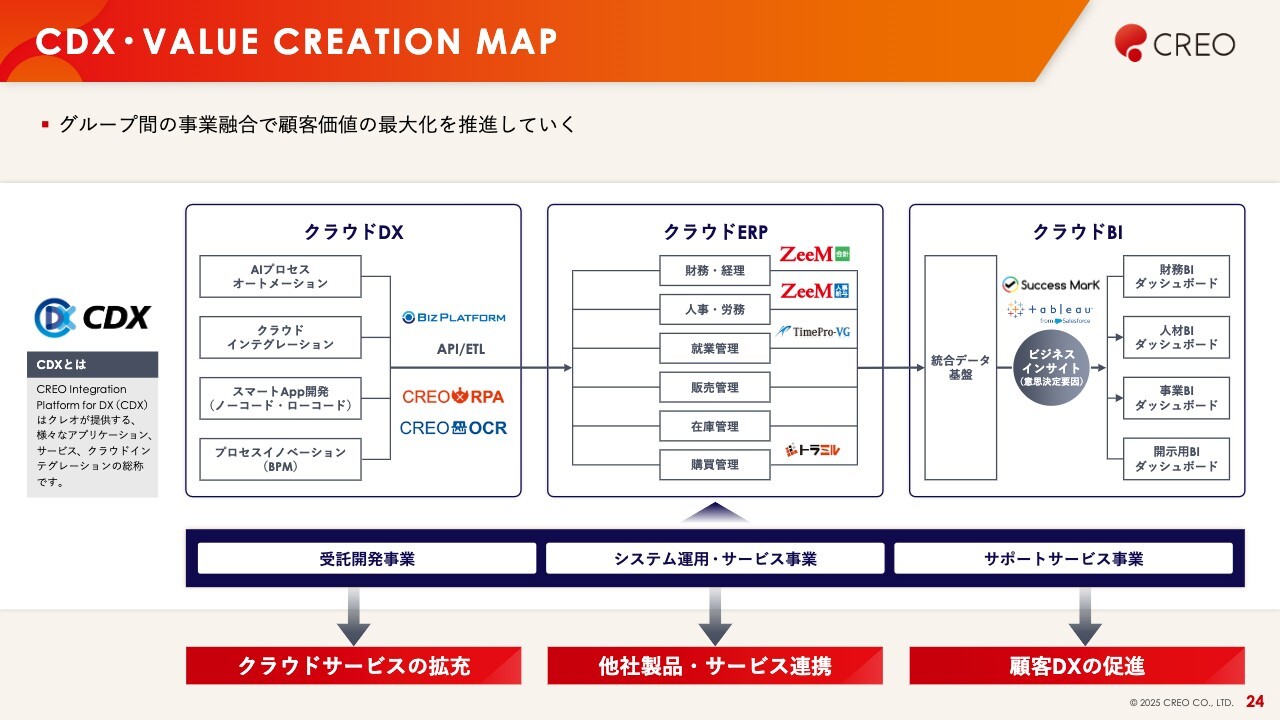

CDX・VALUE CREATION MAP

何をもって訴求していくかと言うと、クレオが提供するさまざまな製品・サービスをインテグレーションする「CREO Integration Platform for DX(CDX)」で、顧客価値を高めていきます。

スライド中央に記載したクラウドERPを中心に、お客さまの信頼を継続しながら、左側のクラウドDXのフロントサービス、さらにはそこから流れてくるデータをもとに、クラウドBIでお客さまの経営の可視化を行いながら価値の最大化に努めていくというように、各事業が融合しながらインテグレーションしていきます。

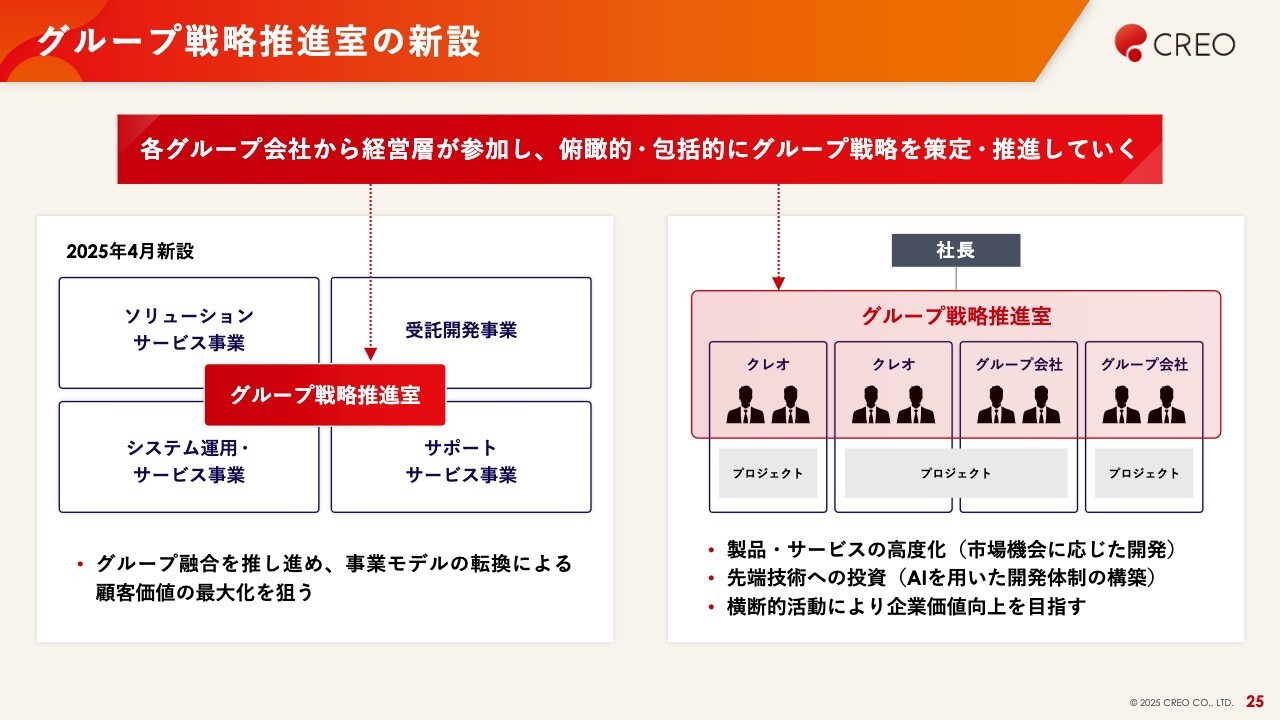

グループ戦略推進室の新設

成長戦略の確実な実現に向けて、特に今年度からグループ戦略推進室を新設しました。グループ戦略推進室の目的は、グループ横断や融合を強く推し進めること、また、持続的ビジネスモデルの構築、中長期の成長基盤作りです。それらを行う機能として、各グループ会社の経営層で構成された組織になります。

具体的には、製品・サービスへの積極的な投資のほか、AIを活用した調査研究、開発体制の構築、持続的成長に向けた事業構造の再編、さらには組織、場合によってはグループ再編等の意思決定を、スピード感をもって実行していきます。これらを実行に移していくための中核機能として、今年度から新設した組織です。

こちらについては私が中心となり、中期経営計画、さらには「VISION2030」に向けたビジネスモデルの再構築を推し進めていきたいと考えています。

人財に対する投資

人財に対する投資についてです。先ほどもお話ししたとおり、今後、エンジニアにはさらに専門性の高い人財を創出する必要があると認識しています。

人的資本強化に向けては、スライドに記載のとおり、クラウド、DX、AIを中心とした、いわゆる次世代の技術者、さらには継続的に次世代経営幹部を育成するためのサクセッションプランのほか、人財ローテーション制度なども構築していきながら人財に対する投資を行い、エンゲージメントを高めていきたいと思っています。

特に、人財ローテーション制度の構築においては、今まで個社ごとのさまざまな人員で推進してきました。

しかし、社内・グループ内異動の促進や、将来に向けたグループ全体の報酬一本化に向けた制度設計、より専門性の高い人財創出を目指した学び続ける環境作りに向け、アップスキリングの支援やリスキリングなどの投資に、より注力していきたいと考えています。

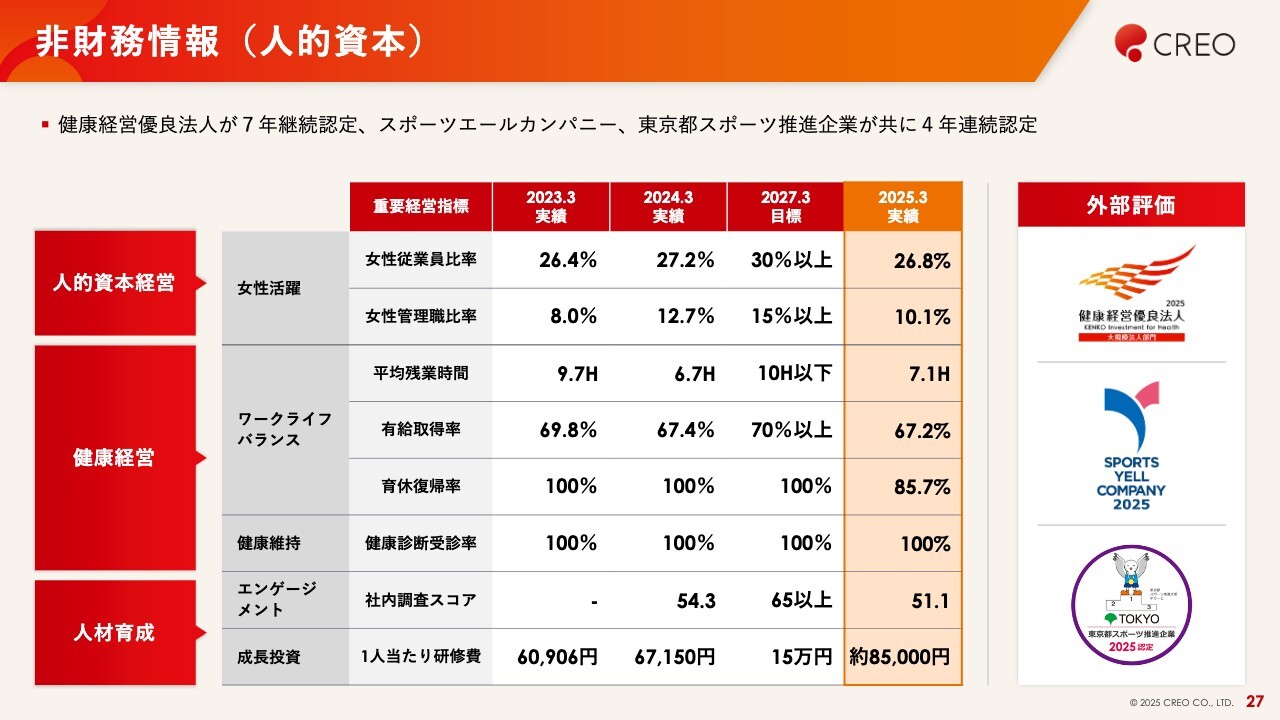

非財務情報(人的資本)

非財務情報のうち、特に人的資本において、現在はスライドに記載している内容を指標値として捉えながら進めています。

特に今年度は、スライド最下部の人財育成において、エンゲージメントの醸成やデジタル人財の育成などに対する成長投資のため、研修・教育にさらに費用を投下していきながら、市場で魅力のある専門性の高い技術者を育てていきたいと考えています。

私からのご説明は以上となります。今年度も引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。

Q&A

質疑応答に関しましてはこちらに掲載されています。

新着ログ

「情報・通信業」のログ