【QAあり】ユーラシア旅行社、世界170ヶ国の添乗員同行ツアーを核にV字回復を継続 DX導入・AI活用によりさらなる成長へ

本日の目次

山田則子氏(以下、山田):みなさま、あらためましてこんにちは。本日はユーラシア旅行社の個人投資家向けIRセミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。取締役社長COOの山田です。どうぞよろしくお願いします。

ユーラシア旅行社は、ヨーロッパはもとより、アジア、アフリカ、中南米、北極圏から南極大陸に至るまで、安全に渡航可能な世界170ヶ国を舞台に旅を展開しています。

本日は、まだ「ユーラシア旅行社はどのような会社なのか?」と思われている方も多いかと思いますので、旅行会社としての概要を中心に、また、事業内容をお話ししたいと思います。

そして最後に、直近の決算期のサマリーと今後の配当政策についてご説明します。

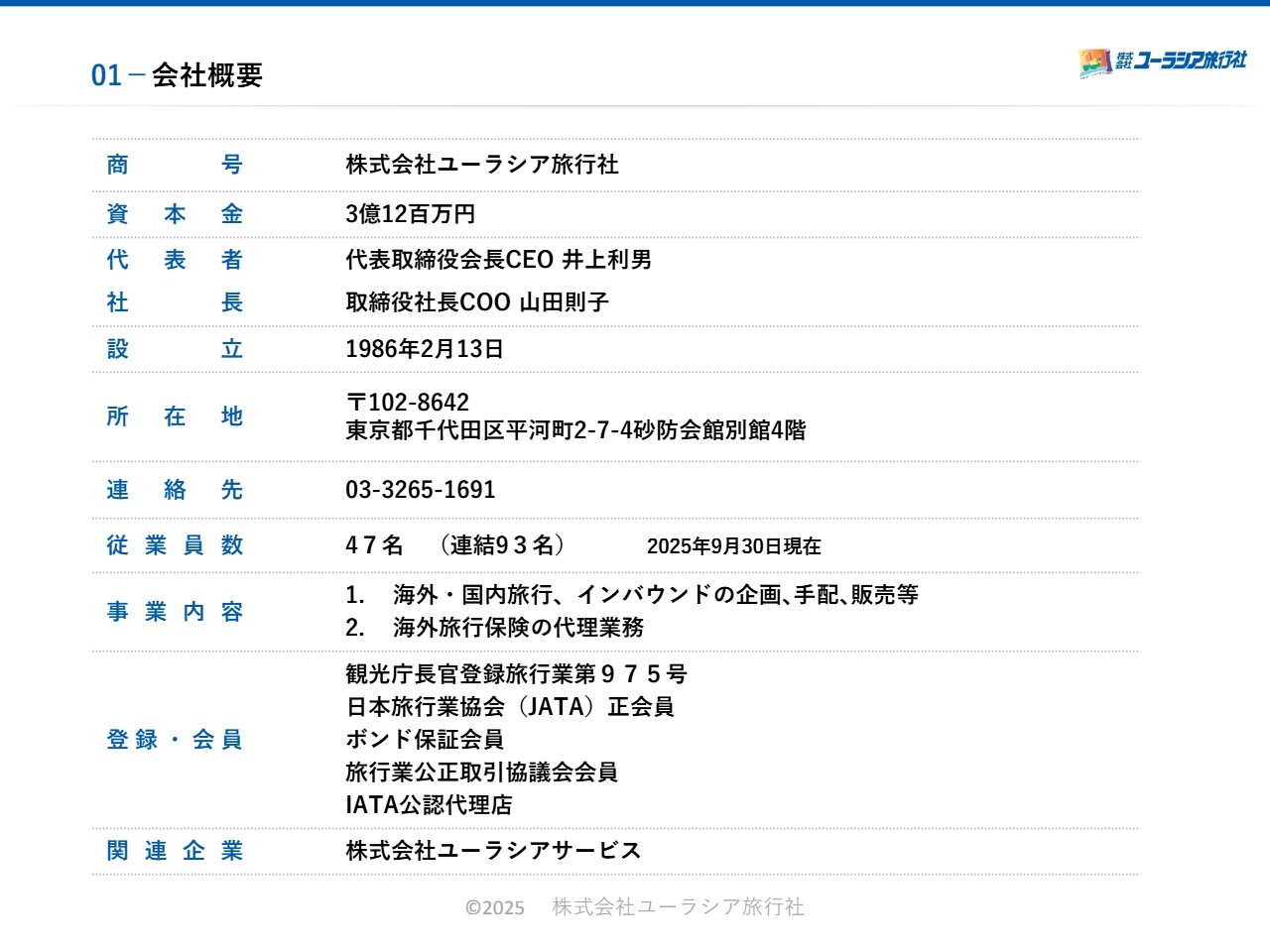

会社概要

山田:ユーラシア旅行社は東京都千代田区に本社を構え、グループ企業として「ユーラシア旅行社」と「ユーラシアサービス」の2社を有しています。1つのフロアで日々切磋琢磨しており、来年いよいよ創業40周年を迎える旅行会社です。

企業理念

山田:我々のパーパス、つまり存在意義は、「豊かさを追求する集団であること」です。この豊かさには、物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさも伴わなければならないと考えています。

我々が提供する旅には形がありません。しかしながら、旅を提供するにあたり、世界中の現地の方々やホテル、レストランなど、多くの方々にご協力をいただいています。

そのため、事業運営においては、旅にご参加いただくお客さまはもちろん、ステークホルダーを含むすべてのみなさまが、身も心も豊かになるような豊かさを追求していきたいと考えています。

現在は、テクノロジーの進化によって、世界が一瞬でつながるような時代となっています。人々の余暇のあり方はさまざまです。部屋の中にいながらも、指一本で多くの願いを叶えられるという、大変便利な時代となりました。

しかし、このような時代だからこそ、我々はリアルな体験にこそ価値があると考えています。日常を離れ、自ら現地に行き、見て、聞いて、感じて、考えること。それは何物にも代えがたい体験だと思います。

昨今「人生100年時代」とも言われますが、私どもは「旅には人生を豊かにするヒントがちりばめられている」と考え、これまでみなさまの人生を豊かにするような旅を提供したいと取り組んできました。

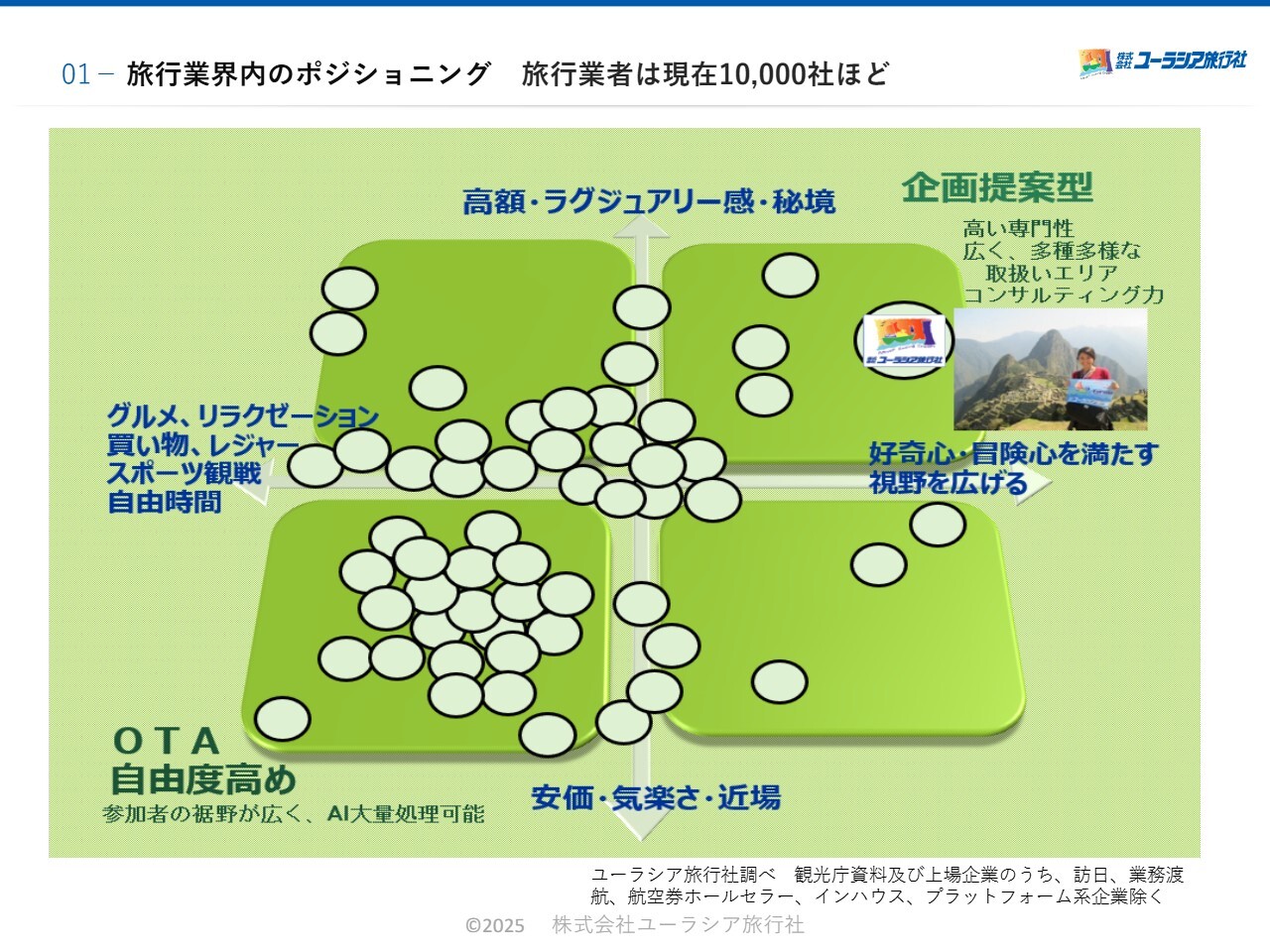

旅行業界内のポジショニング 旅行業者は現在10,000社ほど

山田:ユーラシア旅行社の旅行業界におけるポジショニングです。現在、旅行業者は約1万社存在しています。

縦軸には「高額・ラグジュアリー感・秘境」と「安価・気楽さ・近場」を、横軸には「グルメやリラクゼーション、買い物、レジャー、スポーツ観戦、自由時間」と右側に「好奇心、冒険心を満たす、視野を広げる」を配置しました。また、斜め軸には、左下に「オンライントラベル(OTA)」や自由度が高いものを設定しています。

この左下のゾーンは、参加者数が多く、AIによる大量処理が可能なエリアです。一方、右上の領域は「企画提案型」、我々が主に活動している、比較的空いているゾーンとなります。

私たちはよく「専門店ですね」と言われることがあります。大手旅行会社は、国内旅行、海外旅行、修学旅行、MICE(会議、報奨・研修旅行、国際会議、展示会やイベント)、現地のアクティビティ、さらには地方創生に至るまで、多岐にわたる取り扱いを行っています。

一方で、私たちは専門店として、コンサルティング力が求められる旅を、高い専門性を持って提供しています。

沿革 2025年全面再開!創業40周年に向け完全復活へ、ファン拡大

山田:ユーラシア旅行社が誕生したのは1986年です。旅行業の歴史をひもとくと、1964年に東京で1回目のオリンピックが開催されました。その後、市場が拡大し、特にアウトバウンド市場が大きく成長しました。

そして、海外渡航者数も増加しました。当然ですが、その時点で大手旅行会社はすでに存在していました。その後、「安・近・短」と呼ばれる旅が全盛期を迎えます。そうした時代背景の中で誕生したのが、ユーラシア旅行社です。

私たちは創業直後から、安・近・短といわれる旅とは一線を画する旅を提供してきました。どちらかといえば手間暇がかかり、手配や試行錯誤が必要な旅を通じて、世界を広げ、そして深めてきたと自負しています。

旅行商品には特許がないため、商品の造成だけで競合他社と競い合うと、常にいたちごっことなってしまいます。そのため、私たちは市場で勝ち残るために、時代ごとに戦略を変えながら企業の仕組みを整えてきました。

また、旅行産業は常に地政学リスクや自然災害に直面する産業でもあります。それゆえ、当社は誕生直後から「旅行業界における持続可能な経営というのはどういうものなのか」という課題を問い続けながら歩みを進めてきました。

私たちは世界170ヶ国を扱っており、世界中のすばらしい地域をお客さまにご案内したいという熱い思いを持っています。同時に、170ヶ国・全大陸を扱うことで、地政学的リスクに対応しているという側面もあります。

創業間もない頃から無借金経営を続けており、これも万が一の非常時に備えた対応策として実践しているものです。経営戦略の根底には、非常時に備えた厚い財務基盤の確立があると考えています。そのため、地道で堅実な経営を行うことが、私たちの精神の根底にあります。

2025年も全面再開を目指し、来年の創業40周年に向けて完全復活を果たすために、現在、ファン拡大に全社一丸となって取り組んでいます。

価値観 創業以来サステナブルな旅づくりを先取り

山田:ユーラシア旅行社の創業以来の価値観についてお伝えします。「アンダーツーリズム」という言葉がありますが、これは著名な観光地ではなく、「魅力があるにもかかわらず訪問者が少ない土地や文化に目をむける旅」すなわち、「オーバーツーリズム」の対極に位置する考え方です。

我々は創業当初から、観光客がまだ少ない地域へのツアーを数多く造成してきました。1ヶ国で10日間から15日間滞在し、地方を巡りながらスローフードを楽しむなど、地産地消を掲げた「アグリツーリズモ」を体験する旅も提供しています。

極力、現地と直接取引を行うことで、旅行代金の一部が地上手配費として現地に直接支払われるため、地元の経済に還元されやすい仕組みを考慮しています。また、直接手配を行うことで最新情報が手に入りやすくなります。そのため、円滑な手配が可能であり、安全面も含めてお客さまに満足度の高い旅を提供することにつながっていると考えます。

価値観 コロナ禍を経て、さらにサステナブルな旅づくり・企業活動

山田:コロナ禍後もさらなるサステナブルな旅づくりを進めてきました。当社が企画した旅が、環境省の国立公園オフィシャルパートナーシップや文化庁の日本遺産オフィシャルパートナーシップに該当すると評価され、現在提携しています。

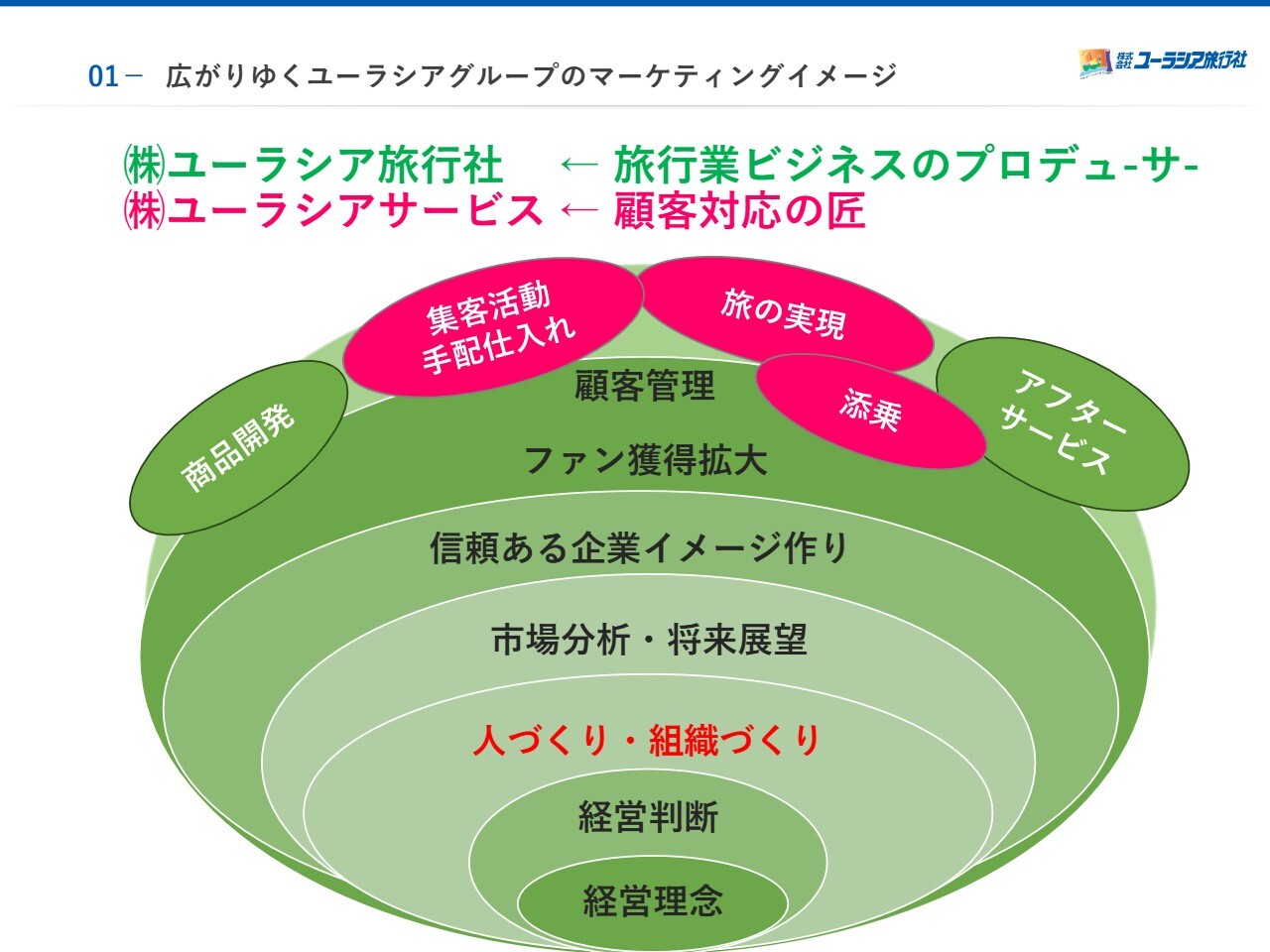

広がりゆくユーラシアグループのマーケティングイメージ

山田:ユーラシア旅行社グループのマーケティングイメージです。ユーラシア旅行社は旅行業ビジネスのプロデューサー集団、ユーラシアサービスは顧客対応の匠集団となるべく、切磋琢磨しています。この2社が両輪となり、ユーラシア旅行社の旅の価値を担保しています。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):旅行業のビジネスプロデューサーという点について、もう少し詳しく説明していただけますか? また、先ほどご説明があったと思いますが、他社との違いについても、もう少しうかがってもよいでしょうか?

山田:ユーラシア旅行社が旅行業ビジネスのプロデューサーの集団であるとお伝えしましたが、これは競合他社が多い市場において、当社が優位性を確保するための差別化戦略の根幹として「企業の仕組みそのもので差別化をする」を重要視しているからです。

現状として、旅行会社が1万社ほど存在するお話をしましたが、この数は非常に多いと感じています。

また、旅というものは構造的に、他社のコントロール下にあるホテルや交通機関、レストランなどと、当社が提供する企画やサービスといったソフト面の2つを融合して構成されています。ただし、特許のない中、旅行商品のみで差別化を図るのは非常に難しく、確かな利益を確保し続けることも容易ではありません。

そのため、単なる仲介業者として消費者とサービス提供機関をつなぐだけでは、得られるものに限界があると認識しています。このような背景を踏まえ、競争優位性を確保するには、事業の仕組みそのものをいかに強固に構築するかが重要だと考えています。そのため、当社では全員がプロデューサーとして全体を俯瞰しながら活動しています。

それをさらにプロデュースして新たな価値を生み出す集団であることが、私たちの最大の戦略であり、これが他社との差別化につながるのではないかと考えています。

ユーラシアグループの価値観

山田:現在のマーケティングの中で、「人づくり」や「織づくり」を重要なテーマとして掲げています。実は私たちの最も重要な価値観だと考えているのが、旅を作ること以上に、人づくり・組織づくりを大切にすることです。お客さまにも社員にも公平で透明であることを、最も大切にしています。

ユーラシアの財産は「人」、「情報」、「お客様」です。そして、その価値観を基に、「互いに信頼関係を築き、チームプレーが成り立つ組織」を形成することが非常に重要です。より良いチームプレーを通じて進化を遂げたいと考えているのが、ユーラシア旅行社です。

続いて業務内容について説明します。ここで、「ユーラシア旅行社」の旅の価値をご体験いただくために、約1分半の映像をご覧ください。

ありがとうございました。映像の最後にご覧いただいたのは、ボリビアのウユニ塩湖でした。あちらではお客さまにカラフルな服を選んでいただき、湖面でトリック写真を撮影することが、とても楽しい思い出になる場面でした。旅にはさまざまな楽しみ方がありますよね。

ユーラシア旅行社は関連企業を含めて約100人の社員が在籍しており、全員が添乗員、添乗経験者として世界中をご案内しています。私自身も世界中をご案内していました。そんな中でたくさんの映像を撮影していまして、今ご覧いただいたものもその一部です。

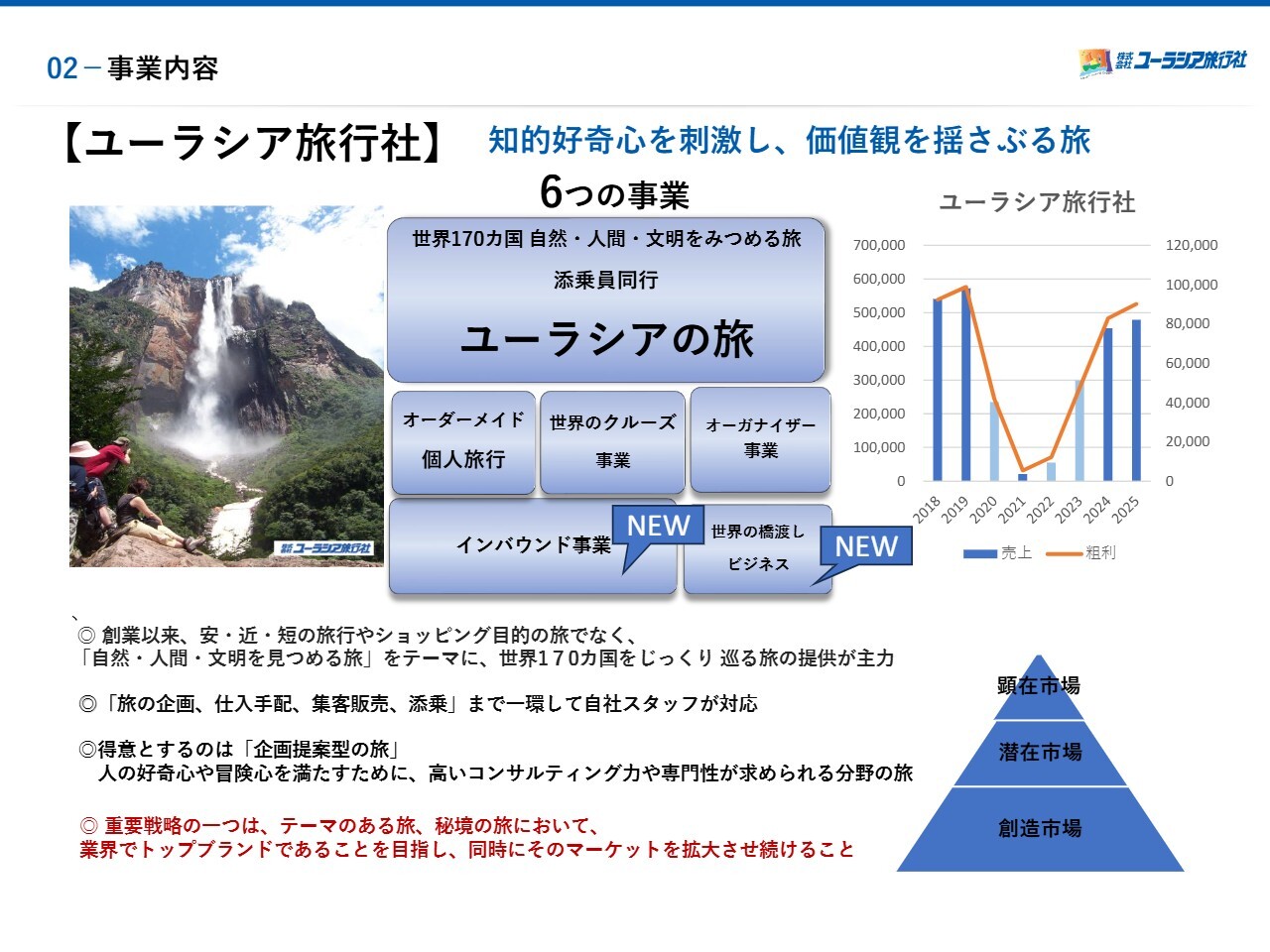

事業内容

山田:ユーラシア旅行社には6つの事業がありますので、順にご案内します。

詳しくは後ほど説明しますが、まず主力事業として、添乗員が同行する「ユーラシアの旅」、「オーダーメイドの個人旅行」、「世界のクルーズ事業」、「オーガナイザー事業」が挙げられます。そして、コロナ禍後に開始した事業として、「インバウンド事業」および「世界の橋渡しビジネス」があります。

当社の売上や利益の約90パーセントは、添乗員が同行する「ユーラシアの旅」によるものです。また、添乗員が付かない個人旅行においても、こだわりのある旅を選ばれる方が多くいらっしゃるのも特徴だと思います。

右上のグラフで、水色になっている部分がコロナ禍の期間を示しています。この時期は行動制限があるなど、業務を縮小していましたが、現在はV字回復を続けています。

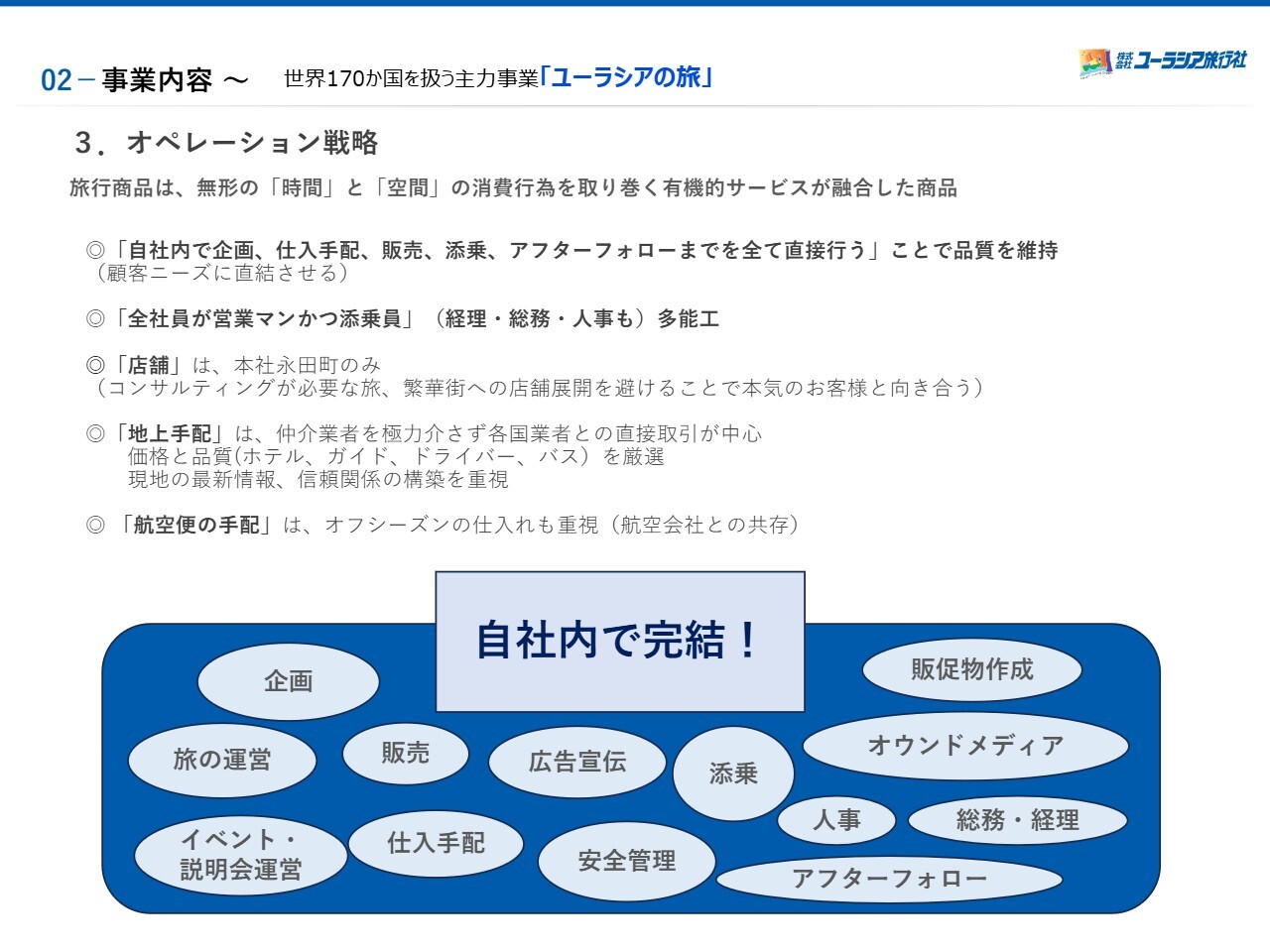

一般的に旅行会社では分業制を採用していることが多く、企画、手配や仕入、お客さま対応、添乗員業務などを別々の会社に委託し、他社を介して販売するケースが多いです。しかし、ユーラシア旅行社では、旅の企画から仕入手配、集客、添乗までを一環して自社スタッフが対応しています。

これにより、旅全体を把握することが可能となり、安全の確保や品質の維持にもつなげることができると考えています。

また、最も重要な戦略は、テーマのある旅や秘境の旅において、業界でトップブランドを目指すことです。同時に、そのマーケットを拡大し続けることが重要な戦略だと考えています。

私たちは顕在市場がまだ一部にとどまっていると考えており、潜在市場を開拓し、更には市場そのものを創造していきたいと考えています。

Ken:現在の客層の特徴について教えていただけますか?

山田:お客さまはコロナ禍を経て、特にビジネスクラスをご利用される方が非常に増えた印象です。また、もともとお休みが取りやすい時期には勤労層の方もご参加いただいていましたが、さらにその数が増えていると感じています。

Ken:ビジネスクラスを利用されるということは、比較的富裕層の方が多いということですね?

山田:そうですね。

Ken:足元の予約状況についてはいかがでしょうか?

山田:予約の状況は、シンプルに堅調と言えるかと思います。コロナ禍前と比較して、V字回復が順調に進んでいる状況と言えます。完全復活というにはまだ及びませんが、他社と比べると比較的順調だと思っています。

同時に、来期は40周年を控えています。同じテーマを維持しつつ、さらに安価で短期間で行ける旅なども造成しており、これがさらなる売上拡大につながるよう、旅の増産も進めたいと考えています。

Ken:利益の部分について、現状で粗利が19パーセント半ばまで達していると認識しています。昨年と比較すると、特に第1四半期、第2四半期、第3四半期あたりでは15パーセント程度で、本決算で19パーセント弱となっており、かなり改善されていると感じます。その要因を教えていただけますか?

山田:まずは先ほどお話ししましたが、ビジネスクラスをご利用されるお客さまが増えたことで、1人当たりの単価が上がっているのがシンプルな要因です。

また、コロナ禍後、円安の進行やインフレが影響しており、仕入価格が上昇しています。そのため平均単価、つまり旅の代金が上がっていることも(粗利額増加の)要因の1つです。

さらに、集客が増加しているため売上も増えています。加えて、原価の面で見ると、ツアーには固定費が含まれるため、お客さまの数が増えるほど粗利率の向上に直結します。以上のような要因が改善傾向につながったとご評価いただけているのではないかと思います。

添乗員同行の「ユーラシアの旅」

山田:ここからは「ユーラシアの旅」について深掘りしていきます。こちらは添乗員が同行する「ユーラシアの旅」となっており、現在、170ヶ国、約360コースを設定しています。

文明を見つめたり、大自然や民族、生き物に出会ったりすることができ、1回の旅でおおよそ15日間滞在するプランもございます。また、1国を2回、3回、4回と再訪しても楽しめる旅も用意しています。さらに、未知なる大地をテーマにした旅も提供しており、V字回復の要因になっています。

見ていただきたいのは、右側にある日本エリアのグラフです。薄い水色で示されているコロナ禍において海外旅行事業が縮小する中、日本エリアは増加していました。

ちなみに、当社では日本を170ヶ国のうちの1ヶ国と捉えています。コロナ禍前と比較して、売上高・利益ともに約2倍から3倍に増加し、その後も横ばいで推移しています。日本エリアには、今後もまだまだ期待できると考えています。

世界170か国を扱う主力事業 「ユーラシアの旅」1.ターゲットセグメント

山田:続いて、「ユーラシアの旅」におけるターゲットについてお伝えします。「ユーラシアの旅」の顧客ターゲットは、衣食住足りて、人生において心の満足を求める円熟層です。

これは年齢を基準にセグメント化しているわけではなく、シルバー世代を特定のターゲットとしているわけでもありません。自己啓発意欲が高く、知的好奇心を持つ方々を主な対象としています。

人生経験が豊富な方々にも多数ご参加いただいています。また、まとまった休暇を取りやすいシーズンには、20代から40代の若い方々にもご参加いただいています。

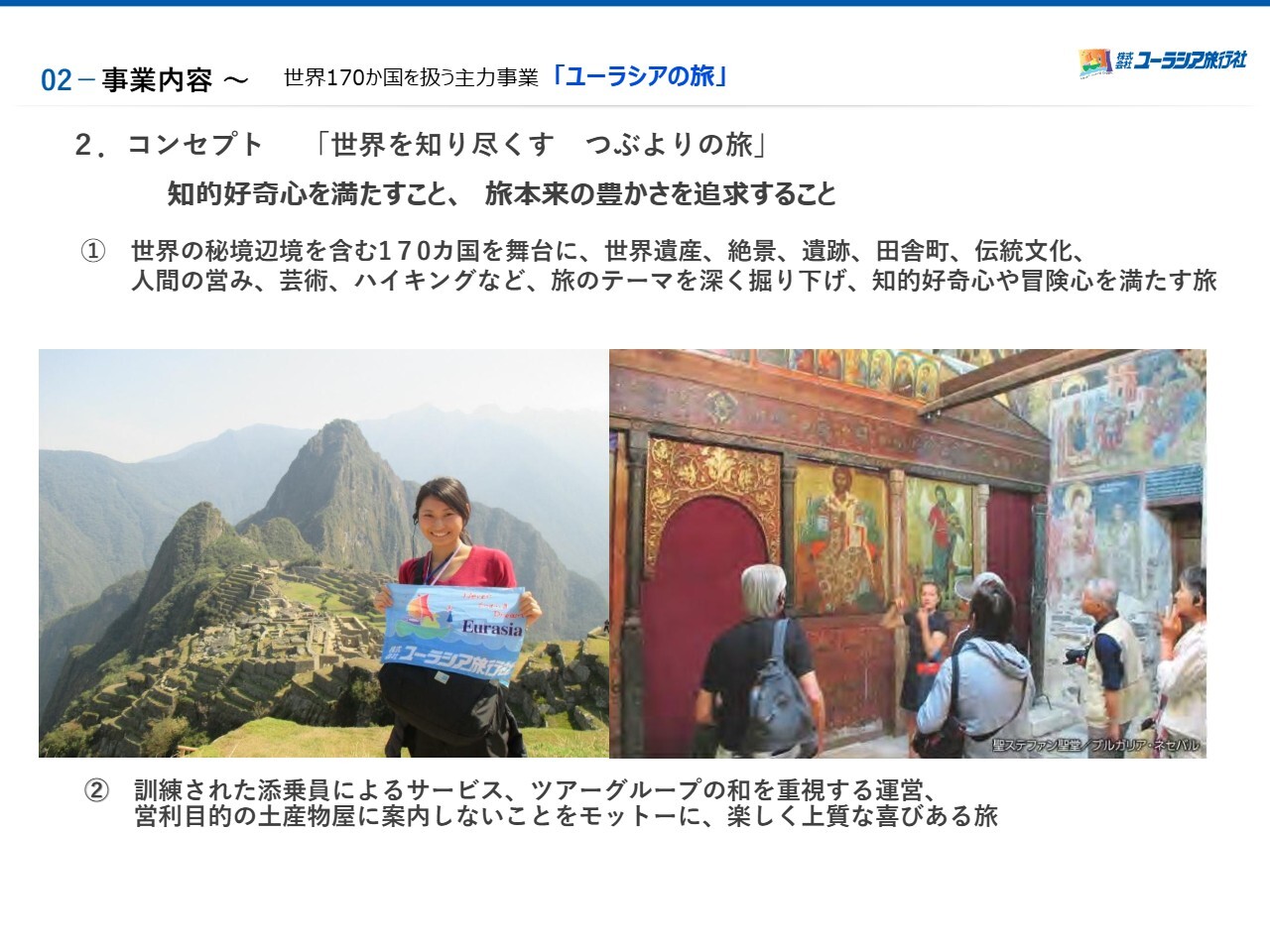

世界170か国を扱う主力事業 「ユーラシアの旅」2.コンセプト

山田:コンセプトは「世界を知り尽くす つぶよりの旅」としています。

旅行業界はすでに成熟産業といえる状況です。その中で、私たちが生み出す商品が勝ち残るためには、いかにポリシーを貫くか、またその商品が市場でいかに適切に評価されるかが非常に重要だと考えています。

そのため、私たちは知的好奇心を満たすこと、そして旅本来の豊かさを追求することにこだわっています。

世界170か国を扱う主力事業 「ユーラシアの旅」3.オペレーション戦略

山田:「ユーラシアの旅」において価値を担保する仕組みを構築してきましたが、オペレーション戦略が特徴的であると考えています。当社では、自社内ですべてを完結させる体制を取っています。

これにより旅づくりを完結させ、多様な価値を担保できています。また、店舗については永田町1店舗のみとし、本気度の高いお客さまと向き合う方針を取っています。

現在では、日本中および世界中がインターネットでつながっており、ネットでのコンサルティングも行っております。当社では本気度の高いお客さまと直接向き合うことに重点を置いており、店舗展開を広げる戦略ではなく現状の仕組みを維持しています。

世界170か国を扱う主力事業 「ユーラシアの旅」

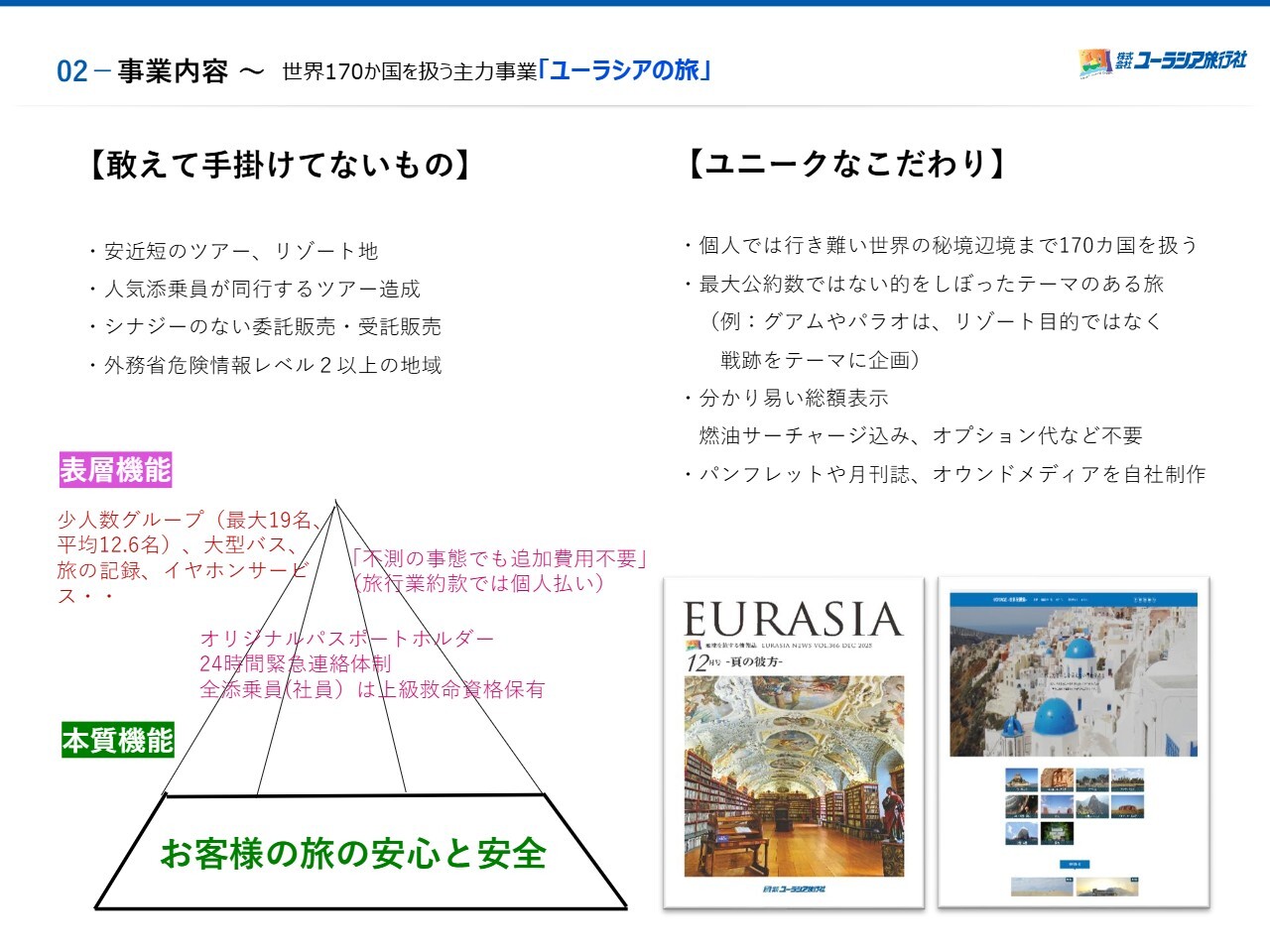

Ken:先ほどいくつかご説明いただいていると思いますが、あらためてツアーの特徴や他社との違いについて、ご説明をお願いしてもよろしいでしょうか?

山田:こちらのスライドを使ってご説明します。「ユーラシアの旅」では、あえて手がけていないものがあります。それは、安・近・短のツアーやリゾート地です。また、人気の添乗員が同行するツアーも実施していません。1人の添乗員が案内できる年間の顧客数に限界があるためです。

また、シナジーのない業者との委託販売・受託販売についても対応していません。私たちはコンサル営業を行っていますので、この点でシナジーがないと販売は難しい傾向があります。

さらに、当社は世界中に展開していますが、「ユーラシアさんはけっこう危険なところも行かれるのですか?」といったご質問をいただくこともあります。実際には外務省が定める危険渡航レベル2以上の地域は原則として扱っていません。

我々はレベル1以下を基準として活動しています。正直、レベル2以上のエリアはブルーオーシャンともいえますが、我々の能力に基づいた安全リスクマネジメントを最優先しています。そのため、レベル1以下に留めている状況です。

また、我々にはユニークなこだわりがあり、世界中を対象に活動しているため、170ヶ国の中で、個人での手配が難しい場所がまだ多数存在します。

さらに、最大公約数的なアプローチではなく、特化したテーマに絞って展開しています。最大公約数というのは、多くの方に人気のある場所を指しますが、そのようなトレンドに左右されない方針を取っています。例として、グアムやパラオといったすばらしいリゾート地ですが、当社を通じてツアーを組む場合は、そこで戦跡ツアーを実施するなど、独自の提案を行っています。

わかりやすい総額表示を心がけており、燃油サーチャージやオプションなど、現地で追加費用が発生しないよう努めています。

燃油サーチャージが導入されてから20年以上経つと思いますが、私たちはその時点からすぐに対応を始めました。

現在は円安の影響もあり、旅行代金に含まれない費用が「いくらぐらいかかるのか?」などといった追加費用が不安の要素になることもあるかと思いますが、「ユーラシアの旅」ではすべて込みの価格でご提供しています。

また、パンフレットや月刊誌、オウンドメディアはすべて自社で作成しています。先ほど全社員が添乗員とお伝えしたとおり、私たちは現地を訪れて感じたことを自らの言葉でまとめ、月刊誌を作成しています。また、撮影してきたものをオウンドメディアで配信しています。

ただし、なによりもお客さまの旅の安心安全が最優先です。そのため、社員の教育・育成に大変力を入れています。

Ken:「全社員が営業マンかつ添乗員」と1つ前のスライドにも書かれていますが、そうなると採用面が非常に重要ではないかと思います。この点に関して、現在の状況を教えていただけますでしょうか?

山田:世の中では採用が厳しいと言われることもありますが、ありがたいことに当社では予定どおり順調に進んでいると言えるかと思います。2021年、2022年、2023年はコロナ禍の影響により採用を中止していましたが、2024年、2025年、さらに内定式を終えた2026年についても、予定どおり順調に採用を進められています。

やはり我々の企業の生命線は人材です。そのため、採用には非常に力を入れています。もちろん英語ができる方をはじめ、さまざまなスキルをお持ちの方がいらっしゃいますが、小手先のスキルだけでは対応が難しい部分もあります。そのため、人間性を重視した採用を行い、その後の教育にも注力しているのが当社の特徴です。

Ken:おそらく業績もコロナ禍前とほぼ同じ水準まで回復しているかと思います。確かコロナ禍前には従業員が100人以上いらっしゃったと記憶しているのですが、それを目指す、あるいはさらに超える計画で採用を進めている状況でしょうか?

山田:おっしゃるとおりです。次は確実な成長を目指しています。そのためにも、まずは人材の採用と育成に力を注いでいきたいと考えています。

世界のクルーズ事業

山田:ここまではユーラシア旅行社の「ユーラシアの旅」という事業を中心にお話ししましたが、それ以外の事業について簡単にご紹介したいと思います。

まずは、「世界のクルーズ事業」です。クルーズは、乗ってしまえばどの船も同じように思われがちですが、当社では大量仕入れや大量販売は行わず、旬のものも選びながら提供しています。最近では、南仏で帆船に乗ってヨットレースを観戦するツアーを仕入れ、ご案内しました。

そして、リバークルーズについても、パイオニアであると言えるかと思います。また、秘境ツアーとして南極や北極なども手掛けています。

個人旅行事業 オーガナイザー事業

山田:次に、「個人旅行事業」についてご説明します。この事業では、自由にアレンジ可能なモデルプランを提供し、専任スタッフがお客さまの理想の旅づくりをサポートしています。

また、「オーガナイザーの旅事業」は創業時から手掛けており、これまで培った人脈を活かして運営しています。例えば、もとミシュラン三つ星シェフがフランス郊外に別荘を所有しており、そこにお客さまをご案内することがありました。さらにその時は、田舎のマルシェで新鮮な野菜や肉や魚をお客さまと一緒に購入し、それを使って楽しく料理する特別な体験もご提供しています。

急成長を続ける新規事業 インバウンド事業 橋渡し事業

Ken:成長戦略や成長ドライバーについてご説明いただけますか?

山田:成長という観点では、既存事業「ユーラシアの旅」、「世界のクルーズ事業」や「個人旅行事業」や「オーガナイザー事業」も含めて、まだまだ伸びしろがあると考えています。

現在、当社は約8割の回復に至っていると感じています。世間一般では6割から7割程度回復が平均という点を踏まえると、他社よりは少し優勢かもしれませんが、それでもまだ回復の途上です。最近のアンケートを拝見すると、「コロナ後に初めてまた参加したので、これからもよろしく」という声も聞かれ、依然として成長余地が残されていると思います。

また、スライドにも示したとおり、「インバウンド事業」は着実に成長を見込める分野です。市場拡大はみなさまのご推測どおりですが、当社の「インバウンド事業」は、コロナ禍でも大切にしてきた世界とのネットワークを通じて、「訪日旅行をしたい」といった声をいただいたところからスタートした経緯があります。

現在、訪日客はさまざまな国からいらっしゃいます。例えば、ラトビア、ルーマニア、ポーランド、マルタ、ウガンダ、チリ、アルゼンチン、ベネズエラ、メキシコなど、訪日旅行がまだ少ないと思われる国々からのお客さまもいらっしゃいます。当社は世界中に細かなネットワークを持っていますので、そのような方々にも多くのご案内をしています。

私たちは成長を続ける中で、国際貢献というのはおこがましいかもしれませんが、ささやかながら、国際交流や相互理解につながるような旅の事業を展開していきたいと考えています。

また、ユニバーサルツーリズム、例えば海外から車いすで日本を訪れたいというご要望もいただいており、私たちはバリアフリーのルートをプランニングし、これまでに6ヶ国ほどのご案内を実現しています。

それ以外にも、日本のさまざまなコンテンツを持つ企業や個人を支援する「橋渡し事業」として、海外進出の後押しを行っています。

具体的には「ユーラシアさんはあちこち強いんでしょう?」「ちょっと中央アジアの〇〇スタンなんだけど」などといったお声をいただく中で、私たちは率先して一歩踏み出し、アドバイス業務やファシリテーションを通じて積極的に取り組む先陣役を担っています。

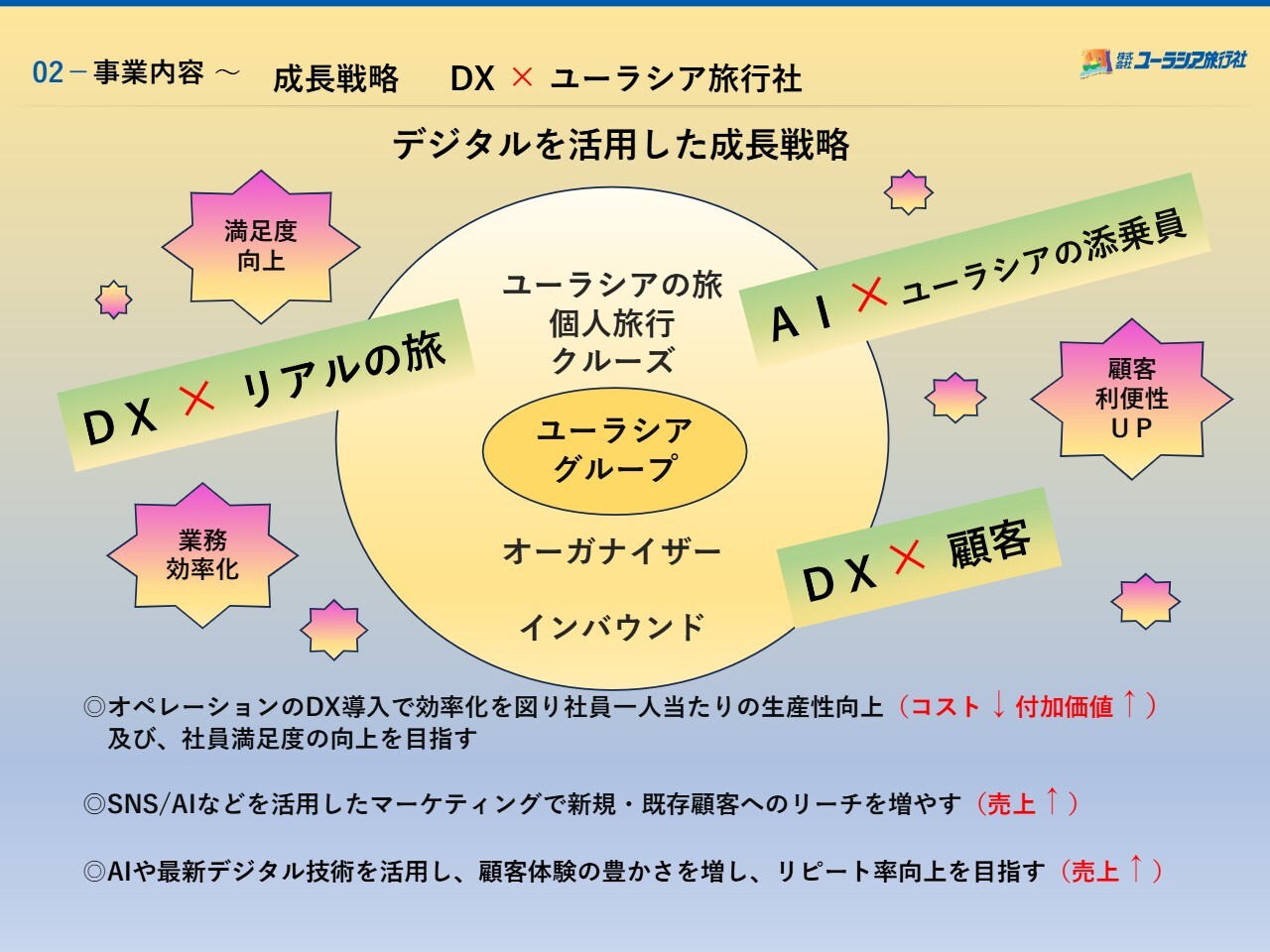

成長戦略 DX × ユーラシア旅行社

山田:成長戦略ですが、ここまで「リアル、リアル」と繰り返してきたため、「ユーラシアはデジタルに疎いのではないかな?」と思われたかもしれません。思い返してみると、私たちは、世の中で各企業がホームページを作り始めた際に、旅行業界の中でおそらく真っ先にホームページを作った会社でもあります。

私たちの今後の戦略としては、デジタルの活用が不可欠だと考えています。現在もRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の開発などに取り組んでいますが、今後はデジタルをさらに活用し、適切な投資を行いながら、企業のさらなる成長を目指していきます。

また、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の導入によりオペレーションの効率化を図り、コスト削減や付加価値の向上を進めたいと考えています。さらに、SNSやAIを活用し、新規ならびに既存のお客さまへのリーチを強化することで、売上拡大を目指します。

さらに、AIや最新のデジタル機器を活用することにより、お客さまの満足度を向上させることができると考えています。その結果としてリピート率を高め、さらなる売上向上に積極的に取り組んでいきます。

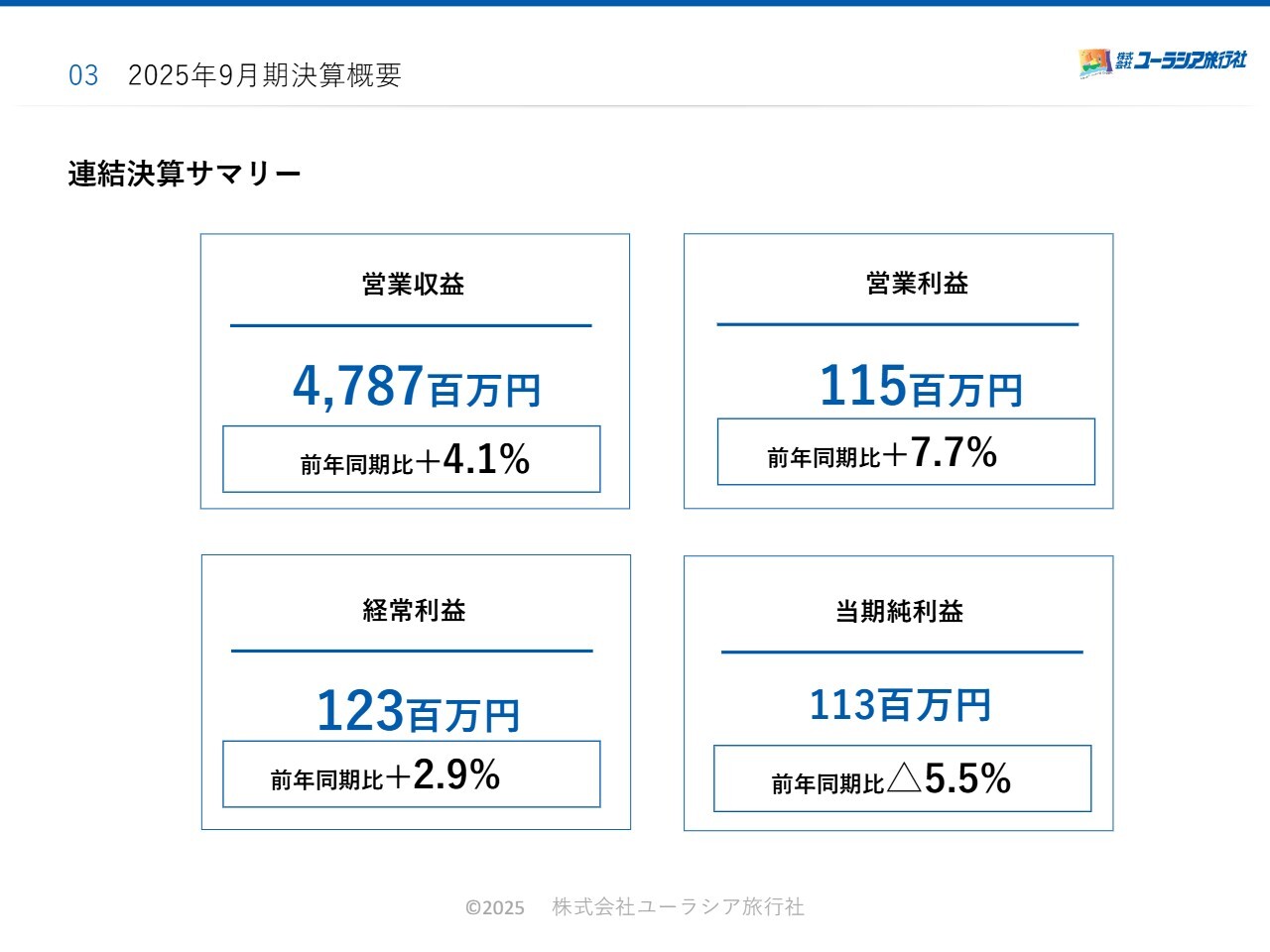

連結決算サマリー

山田:続きまして、2025年9月期の決算についてご説明します。まず、連結決算サマリーですが、今期も前年同期比で増収増益となりました。詳細については次のスライドをご覧ください。

連結損益計算書(P/L)

山田:連結損益計算書です。営業収益が増加した要因は、旅行客の増加と単価の上昇によるものです。また、営業利益が増加した要因としては、営業収益の増加と粗利率の上昇が挙げられます。第1四半期のマイナス分については、集客拡大を目的として期初に広告宣伝費や設備投資を多く投入したことが要因です。

なお、親会社株主に帰属する当期純利益はマイナス5.5パーセントとなっていますが、これは昨年に繰延税金資産を再計上したことが理由です。

渡航先構成比

山田:渡航先の構成比についてご説明します。スライド左側がコロナ禍前、右側がコロナ禍後のデータですが、コロナ禍前に比べてコロナ禍後は、日本のお客さまが増加しています。一方で、海外旅行者数はまだコロナ禍前の水準には戻っていません。ただし、これは言い換えると、まだ海外旅行者数の増加が期待できるということでもあります。

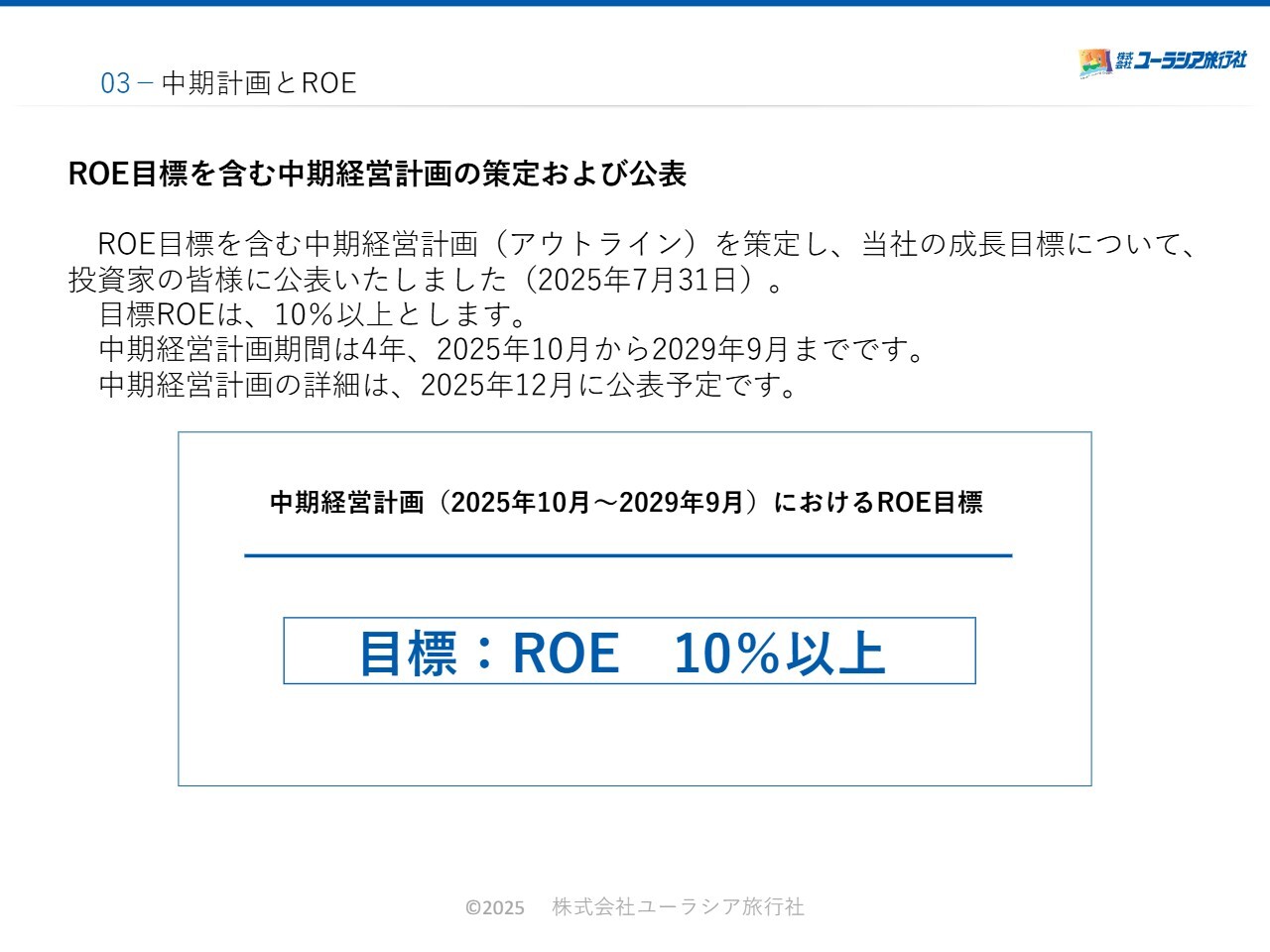

ROE目標を含む中期経営計画の策定および公表

山田:今後の配当政策についてお話しします。ROEの目標を含む中期経営計画を策定し、一部を公表していますが、株主の資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、このたび目標をROE10パーセント以上とすることを公表しました。

ユーラシア旅行会社はこれまで、旅行業のリスクに対応するかたちで、内部留保を厚く積み増してきました。しかしながら、今後は東証の要請でもある株主の資本コストをより意識し、株主のみなさまへの還元、配当の増加を図ることで、株主のみなさまと中長期的に良好な関係を構築していきたいと考えています。そのための基準として、ROEの目標を10パーセント以上に設定しました。

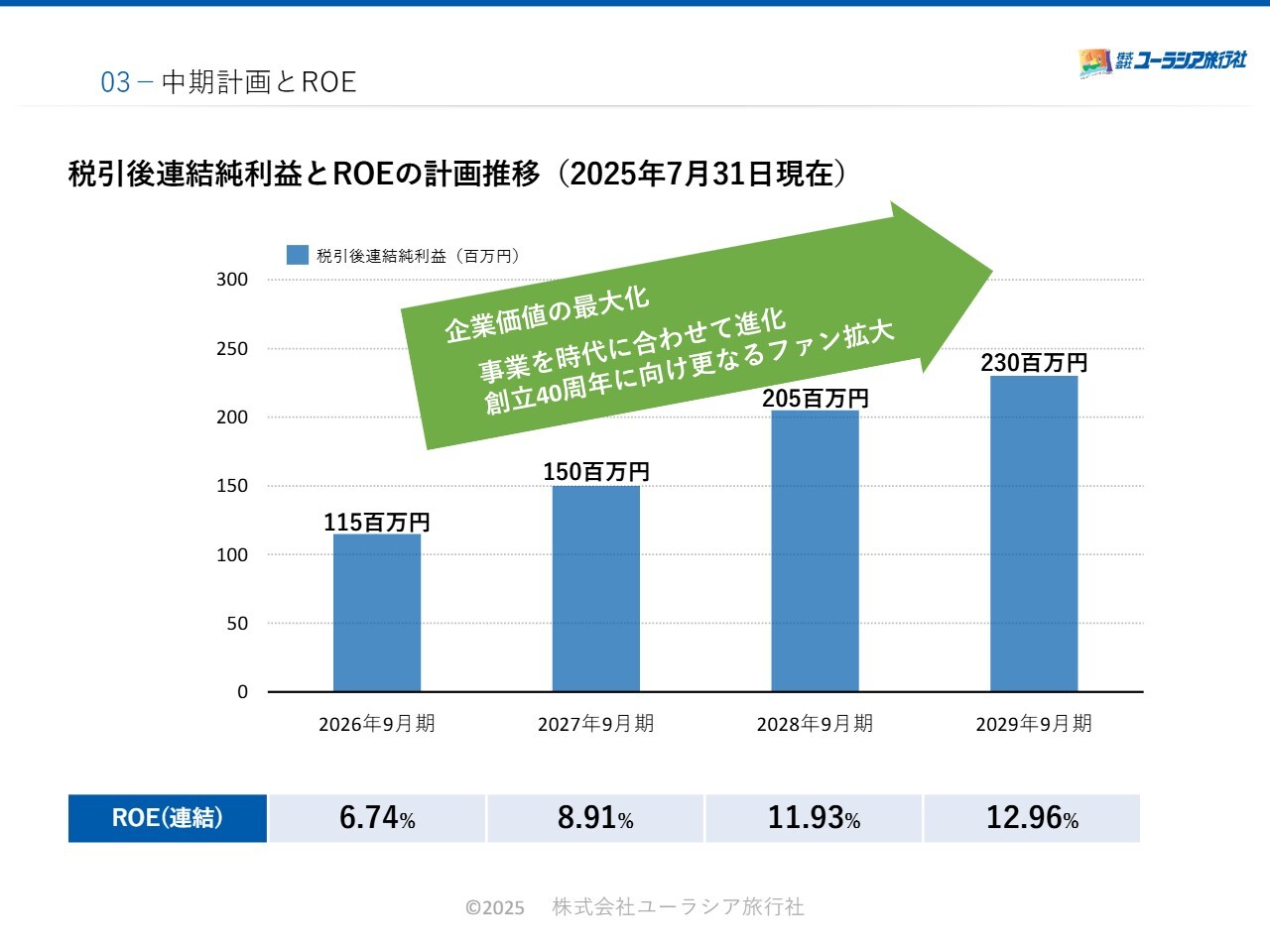

税引後連結純利益とROEの計画推移(2025年7月31日現在)

山田:その設定に基づいた税引後連結純利益とROEの計画推移については、グラフにまとめています。こちらは7月31日現在のものです。

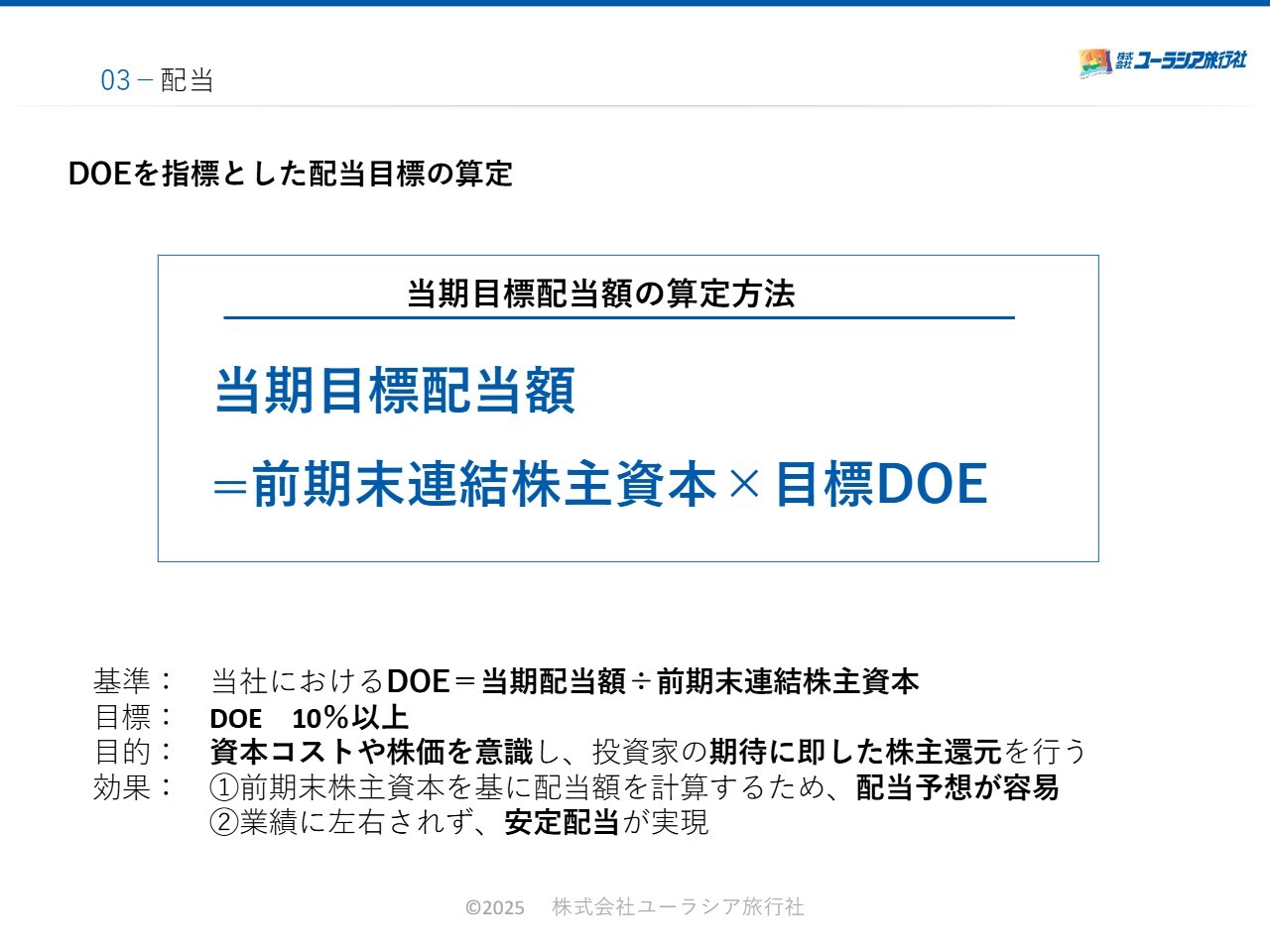

DOEを指標とした配当目標の算定

山田:このたび、DOEを指標とした配当目標を算定しました。当社のDOEは、配当額を前期末の連結株主資本に対する割合として算出する指標です。今回、そのDOE目標を10パーセント以上と公表しています。

DOEを指標とすることで、投資家のみなさまが配当予想をより容易に行えるようになると考えています。また、配当性向のように利益の変動に左右されることなく配当を実施できるという利点があると判断しました。

Ken:この配当政策について、DOEを目標10パーセント以上というのは、非常に高い目標だと感じます。社内ではどのような議論が行われたのかを教えていただけますでしょうか?

山田:議論のスタートとしては、ROEを10パーセント目標とし、企業価値の向上を図ることを決定したことが挙げられると思います。市場の平均的な資本コストを8パーセント程度と想定し、当社の流動性プレミアムを加味すると、10パーセントと想定しています。その際、株価上昇の分岐点としてROE10パーセント程度であることを意識しました。

そのような中で、DOEの水準を10パーセントとした理由として、株主資本の減少スピードを考慮した点や、投資家のみなさまに「思い切った配当政策を取った」と受け取ってもらうためには、この水準が妥当だと判断したことが挙げられます。

DOEを設定する際には、予想された当期純利益に対し、予想配当が小さいため、株主資本が増加する見込みがある状況でした。

(計算上、株主資本の増加率を上回る利益の増加率を実現しないと、ROEが低下してしまう点を踏まえ、)早期にROE10パーセントを実現するためには、当面の配当政策を配当性向100パーセント以上とする必要があるとの認識に至り、それを可能にするDOEの水準を設定しました。このような意図に基づき、今回の結論に至りました。

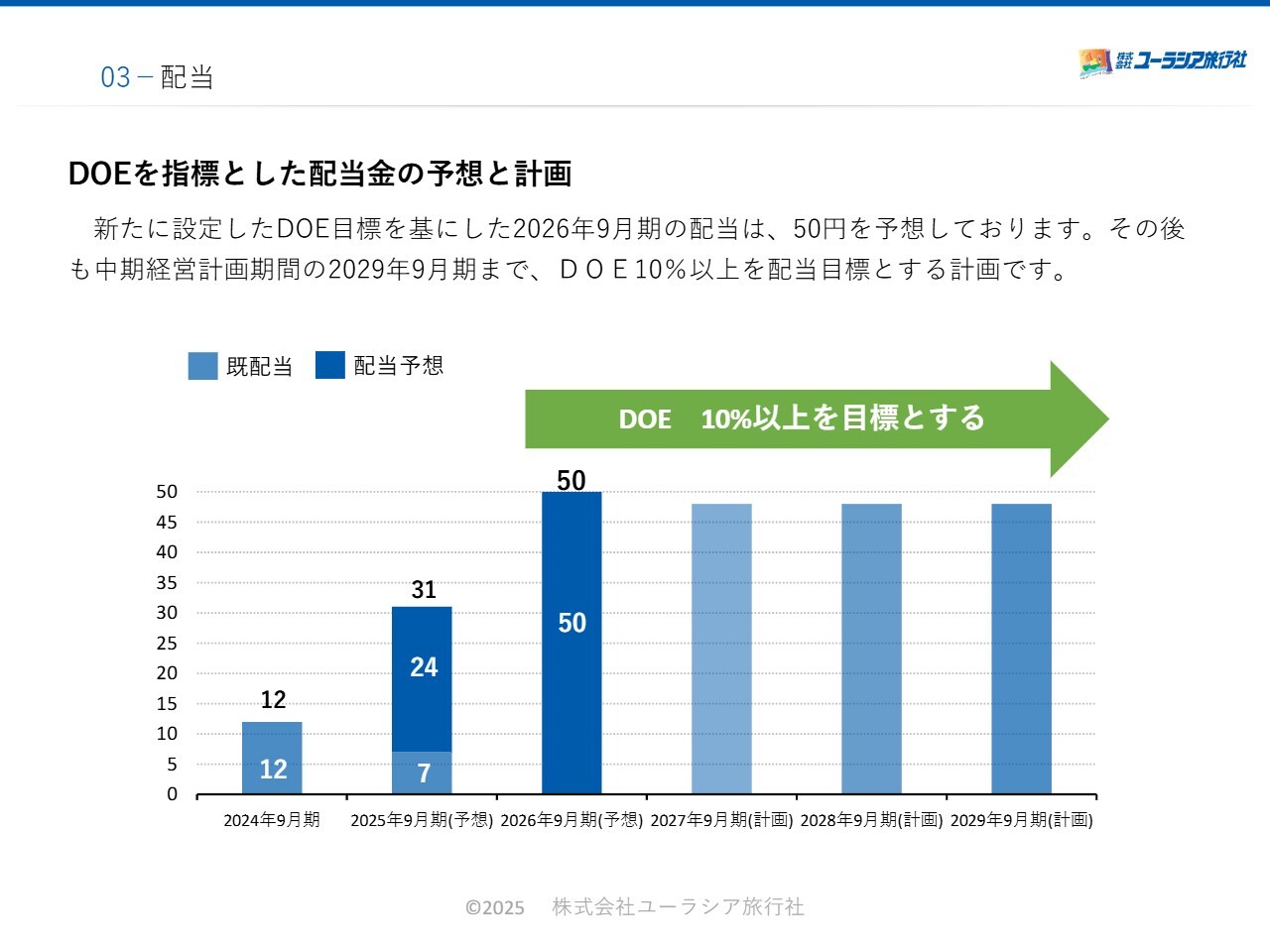

DOEを指標とした配当金の予想と計画

山田:DOEを指標とした配当金の予想と計画をご説明します。現在、2029年9月期までの中期計画を策定しており、目標としている内容をスライドに示しています。

当期(2025年9月期)及び来期(2026年9月期)の増配予想

山田:最後のスライドとなります。こちらはDOEを指標に基づき、新しい配当目標に基づいて算定した配当予想を示しています。2025年9月期の下期の配当にDOEの考えを適用することで、下期7円の配当予想から24円の配当に変更しました。年間配当14円の予想が31円の配当となり、すなわち、それぞれ17円の増配となります。

また、2026年9月期はDOEの考え方を適用し、年間50円の配当を予定しており、前期比で19円の増配と考えています。配当を株主のみなさまに評価していただくことで、株価上昇にも寄与できればと考えています。

質疑応答:他社と比較した情報収集力と企画力について

飯村美樹氏(以下、飯村):「御社は世界170ヶ国の旅を一環して自社で行っているとのことですが、特に他社では実現しに

新着ログ

「サービス業」のログ