【QAあり】エブレン、産業用コンピュータの受託設計・受託生産を軸に受託範囲拡大 半導体製造装置需要を取り込み通期増益見通し

会社概要(2025年3月末現在)

上村正人氏(以下、上村):エブレン株式会社代表取締役社長の上村です。最初に、会社の概要をご説明します。当社は1973年に設立され、本社は東京都八王子市にあります。現在の資本金は1億4,301万円です。

2025年3月期の実績では、売上高が40億2,500万円、経常利益は4億7,500万円で、従業員数は120名、準社員等を含めると146名が在籍しています。

事業所は東京都八王子市にある本社工場を中心に、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区に国内4拠点があります。また、海外部門として中国江蘇省蘇州市に蘇州エブレンという100パーセント子会社があり、こちらでも産業用電子機器の設計および製造を行っています。したがって、国内4拠点と海外1拠点の合計5拠点で活動しています。

事業内容は、産業用電子機器および工業用コンピュータの設計製造販売です。

事業内容:産業用コンピュータの設計・製造

上村:当社の事業内容について、もう少し具体的にお話しします。現在の主な仕事内容は、通信・電力・鉄道・医療などの「社会インフラ系設備」、半導体製造装置や生産自動化機械などの「産業インフラ系設備」に、コントローラーとして使用される産業用コンピュータの受託設計および受託生産が中心で、こちらが当社の売上の80パーセント以上を占めています。

鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、日本を代表する大手装置メーカーが主契約者となり、当社のビジネスのポジションはその下となります。

主契約者である装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づき、当社に委託するコンピュータ製品の「要求仕様書」を作成して提示します。これに基づいて当社が製品を設計し、試作品を製作して装置メーカーに送り、評価と設計検証を受けます。

量産に入るまでには半年から1年以上、場合によっては2年から3年の期間を要することもあります。しかし、量産が開始されると、中長期的に安定した製品供給を求められるのが当社のビジネスの一般的なかたちです。

製品区分(1)ボードコンピュータ

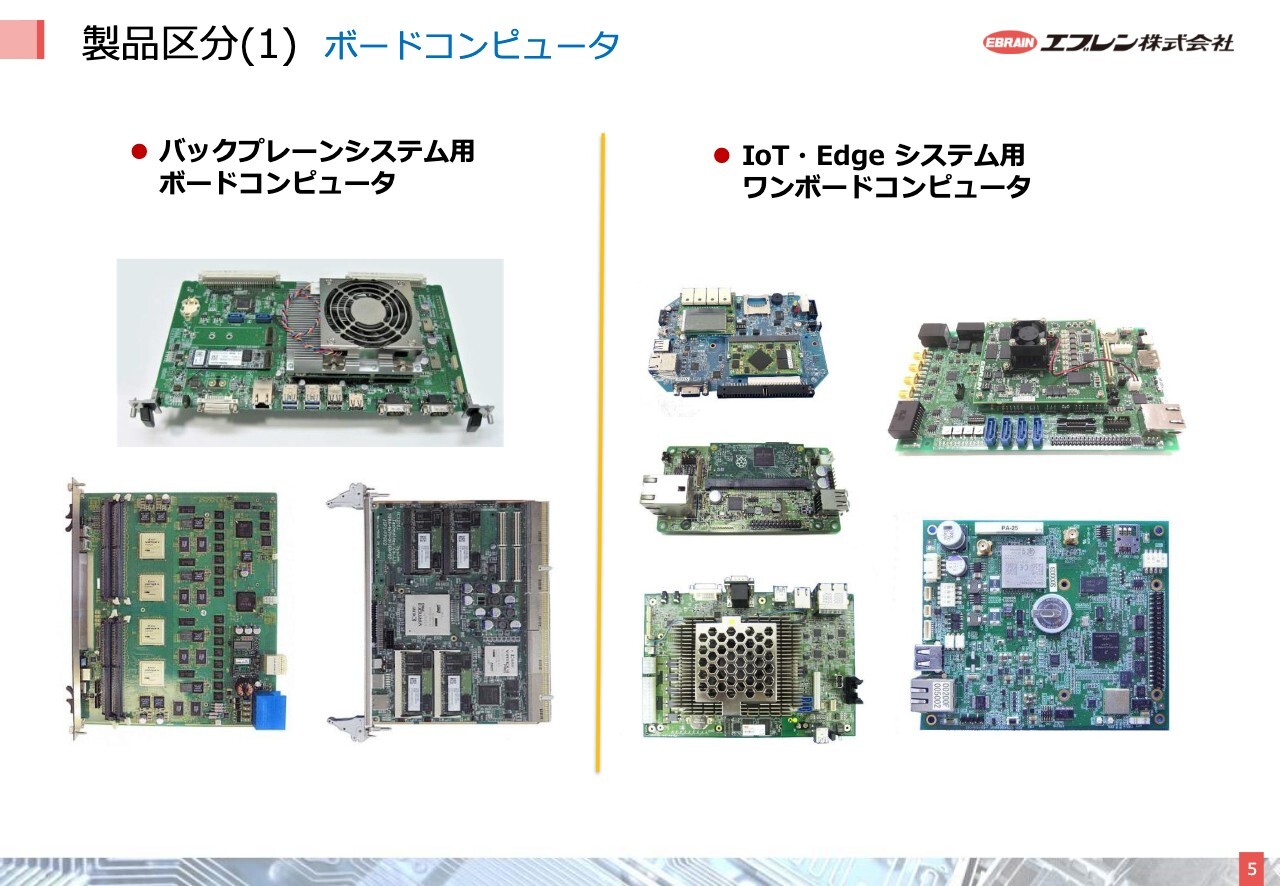

上村:電子機器全般のイメージをつかんでいただくために、スライドに写真を掲載しています。電子機器を動かす電子回路は、必要な電子部品を有機的に結合して作るのが基本です。

みなさまもご存じのように、現在IC(集積回路)が非常に話題となっています。集積回路は、シリコンで作られた「ウエハ」と呼ばれる、厚さ1ミリ以下、具体的には700ミクロンや500ミクロンといった非常に薄い板でできています。その上に、1チップ当たり100億個単位のトランジスタを高密度に実装して作られたものが、一般に半導体としてイメージされていると思います。

つまり、ウエハという基板の上に必要な部品を取り付けて結合することが電子回路の基本です。私どもは、このようにして作られた半導体をさらにガラスエポキシという樹脂の板の上に実装し、次の段階の回路を作る作業を行っています。

半導体だけでなく、ディスクリートの部品やコネクタといった外部との接続に使う部品も多く実装しています。いずれにしても必要な電子部品を基板の上に実装し、有機的に結合して一定の機能を果たす電子回路を作ることが、当社の業務内容です。

スライドに示しているように、大きく2つに分けてご説明します。1つは、バックプレーンシステム用のボードコンピュータです。

こちらはバックプレーンに接続して使用するため、基板の周辺に白や青のコネクタが付いていることが特徴です。これらをバックプレーンに差し込み、より大規模な回路に展開して使用します。

スライド右側には、IoT・Edgeシステム用のワンボードコンピュータを掲載しています。こちらは比較的小規模な回路の場合に採用されるもので、1枚の基板上に必要な部品がすべて集約されることもあります。

例えば、エッジコンピューティングのような端末側の装置については、それほど大規模な回路を必要としません。そのため、1枚のボードに必要な部品をすべて搭載し、1つの回路としてまとめます。

これは一般にワンボードコンピュータと呼ばれるもので、多くの方が使っているノートパソコンも、同様の構造を採用しています。1枚の基板に必要な部品をすべて搭載し、パソコンとしての機能を果たす設計となっており、複数の基板を使わずに1枚で完結する仕組みです。

一方、バックプレーンシステム用ボードコンピュータは、産業用・工業用として非常に規模の大きいものになる可能性があります。そのような場合、1枚の基板にすべての必要な電子部品を搭載することができないため、回路を分割してつなげる必要があります。

例えば、必要な電子部品を並べた場合に畳1枚分の面積が必要になるケースでは、それを1枚の基板に収めるのは現実的ではありません。そのため、適切な大きさに回路を分割して実装することとなります。

なお、畳1枚をA4版の紙の面積に換算すると約26枚、さらにその半分にあたるA5版、つまりはがきの約2倍の大きさに換算すると約53枚に相当します。これらの分割された回路をつなぎ合わせ、全体として有機的に機能する回路を動かすためにはバックプレーンが必要となります。

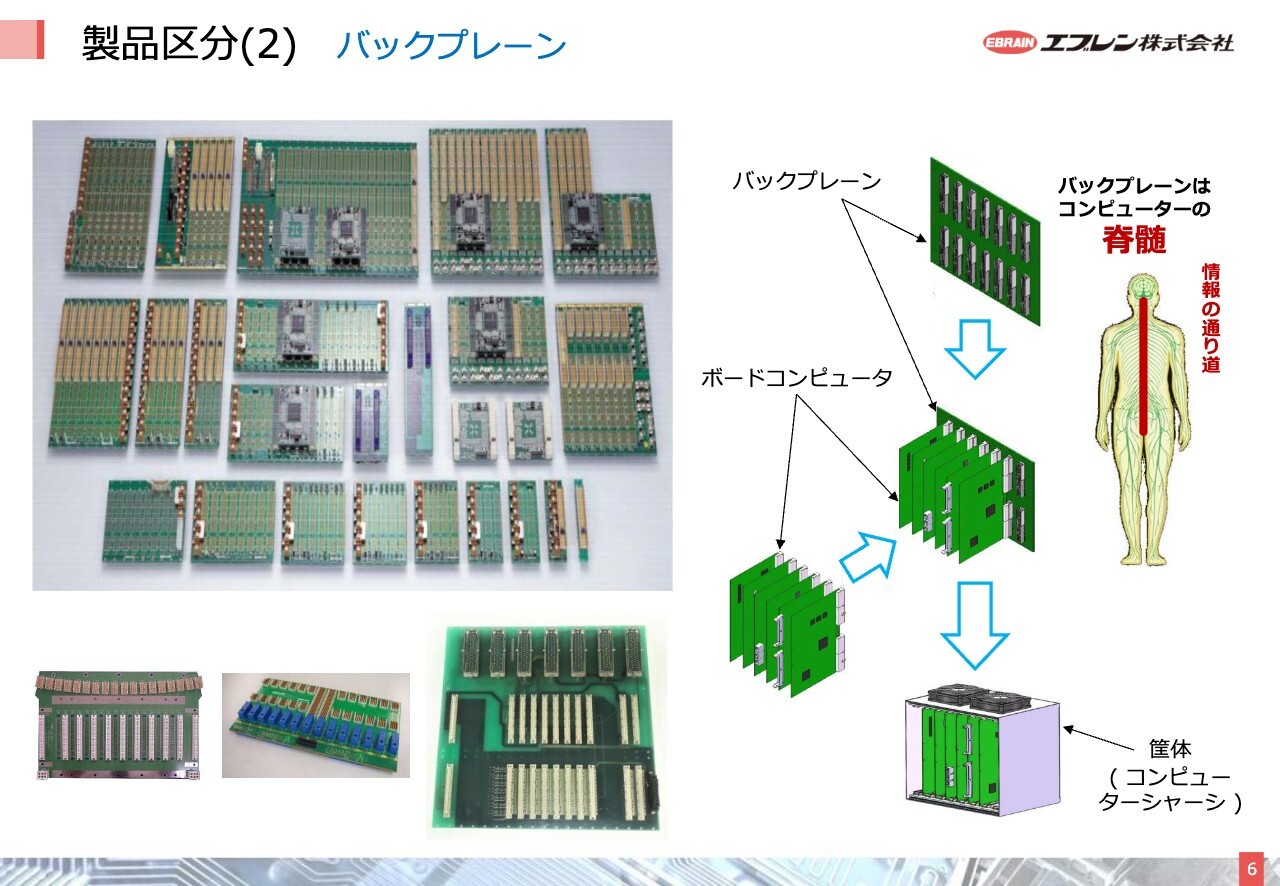

つまり、バックプレーンの役割を簡単に言うと、分割された回路をすべて集約・連結し、電力を供給する機能を担うものです。特に、分割された回路を統合し連結する点が、バックプレーンの最も重要な機能といえます。

製品区分(2)バックプレーン

上村:こちらがバックプレーンです。電子機器によってさまざまな種類があるため、一様ではなく、大きなものや小さなものなど多岐にわたります。

プリント基板の上に付いている白く細長いものはコネクタです。先ほどお話ししたとおり、ボードコンピュータ回路のコネクタが有機的に結合します。例えば畳1畳分のものだと、A4版で26スロット必要です。それをバックプレーンに結合すると、畳1枚分の回路がすべて動くかたちになります。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):そのくらい多く入るものもあるということですか?

上村:あります。

坂本:スライドでは数枚のように見えますが、さらに多いということですか?

上村:おっしゃるとおりです。さらに大きなものもあります。

坂本:本当に畳1枚分くらいのものがあるのですね。

上村:そのとおりです。データセンターのような環境になると、非常に大きな筐体が並んでいます。そちらも、筐体の中のものを相互に接続し、さらに規模を大きくしているということです。

電子回路は、基本的には階層的につなぎ合わせながら規模を拡大していくのが一般的な考え方です。これはICのレベルでもそうですし、私どもが行っていることも同様です。私どもが筐体に組み込んだものをさらに通信ケーブルで接続し、大規模化します。近年は分散処理という言葉が頻繁に使われています。

坂本:処理量が多過ぎるため、分けないと負荷がかかり過ぎてしまうのですね。

上村:そのとおりです。1つずつ処理していたら大変なため、一斉に分割して処理し、非常に高速で結果を出します。スーパーコンピュータも同じ考え方を採用しています。その中に「メニーコアプロセッサ」という言葉がありますが、これはCPU1個ではなく、複数のCPUを活用して分散処理を行うという意味です。

坂本:基板もたくさん使用しなければならないということですよね。

上村:そのとおりです。電子回路はほぼ同じ考え方で設計されています。

バックプレーンは各回路を集合的に接合し、情報の経路を形成します。一般的にはこの経路を「バス」と呼びますが、バックプレーンは人間で言うところの脊髄に相当し、全身の神経が集中する部分に例えられます。

そのため、バックプレーンの製造には非常に高い品質管理が求められます。もし製造品質が不十分であれば、脊髄に障害があるような状態と同じで、正常に動作しなくなる危険性があるため、非常に高い信頼性が必要です。

また、後ほどご説明する回路ボードは抜き差しが可能で分割できますが、バックプレーンは筐体に固定されており、抜き差しができません。そのため、いったん問題が発生した場合、「ちょっと取り外してみよう」ということができません。そのため、大問題になる可能性が高く、それ故にバックプレーンには非常に高い信頼性が求められるのが一般的です。

スライド右側に示しているとおり、バックプレーンに先ほどご説明したボードコンピュータをコネクタを通じて接続し、最終的に筐体という金属製の箱に入れます。

金属製の箱に入れる理由は、私たちの周囲には電磁波が多く存在しているためです。例えば、携帯ラジオを自分のパソコンに近づけると「ガーッ」というノイズが鳴って聞こえなくなりますが、これが電磁波の影響です。

放射ノイズはケーブルからも多数発生しているため、筐体はこれらのノイズから回路を守る「鎧」のような役割を果たしています。電磁波は、時に回路を誤動作させます。

坂本:不具合が起きてしまうのですね。

上村:そのとおりです。したがって、金属の箱に入れることで電磁波から防御します。

坂本:そのために入れているのですね。

上村:また、これ自体にもCPUが内蔵されているため電磁波を発します。そのため、近づけると音がします。

坂本:上に付いているファンは冷却するためだと思いますが、箱に入れることで温度をコントロールしやすくなるのでしょうか?

上村:おっしゃるとおりです。一定の温度を超えるとICが壊れてしまうため、それを防ぐ役割もあります。

製品区分(3)コンピューターシャーシ

坂本:こちらはコンピューターシャーシの主な製品でしょうか?

上村:そのとおりです。スライドの写真は、コンピューターシャーシがどのような箱なのかを示しています。

坂本:いろいろな大きさがありますね。

上村:スライド左側に示している箱は、奥のほうに縦じまが見えます。これがバックプレーンに実装されたコネクタで、フロントからボードを入れると前面も閉じるようになっています。つまり、ボードに板が付いているため、すべて挿入すると前面も平らになります。

坂本:蓋をしたようなかたちになるということですか?

上村:そのとおりです。電磁波が入らないようにしたり、自分の電磁波を外に出さないようにするという2つの役目があります。また、密封して空気を送り、中の温度が一定以上にならないようにするなど、筐体は非常に重要な役割を果たします。

スライド左側は、バスラック(バックプレーン搭載型シャーシ)です。右側はワンボード型シャーシで、ワンボードコンピュータが取り付けられた小型のエッジコンピュータのようなものになります。ワンボード型シャーシは回路ボード1枚で足りているため、バックプレーンは使用していません。

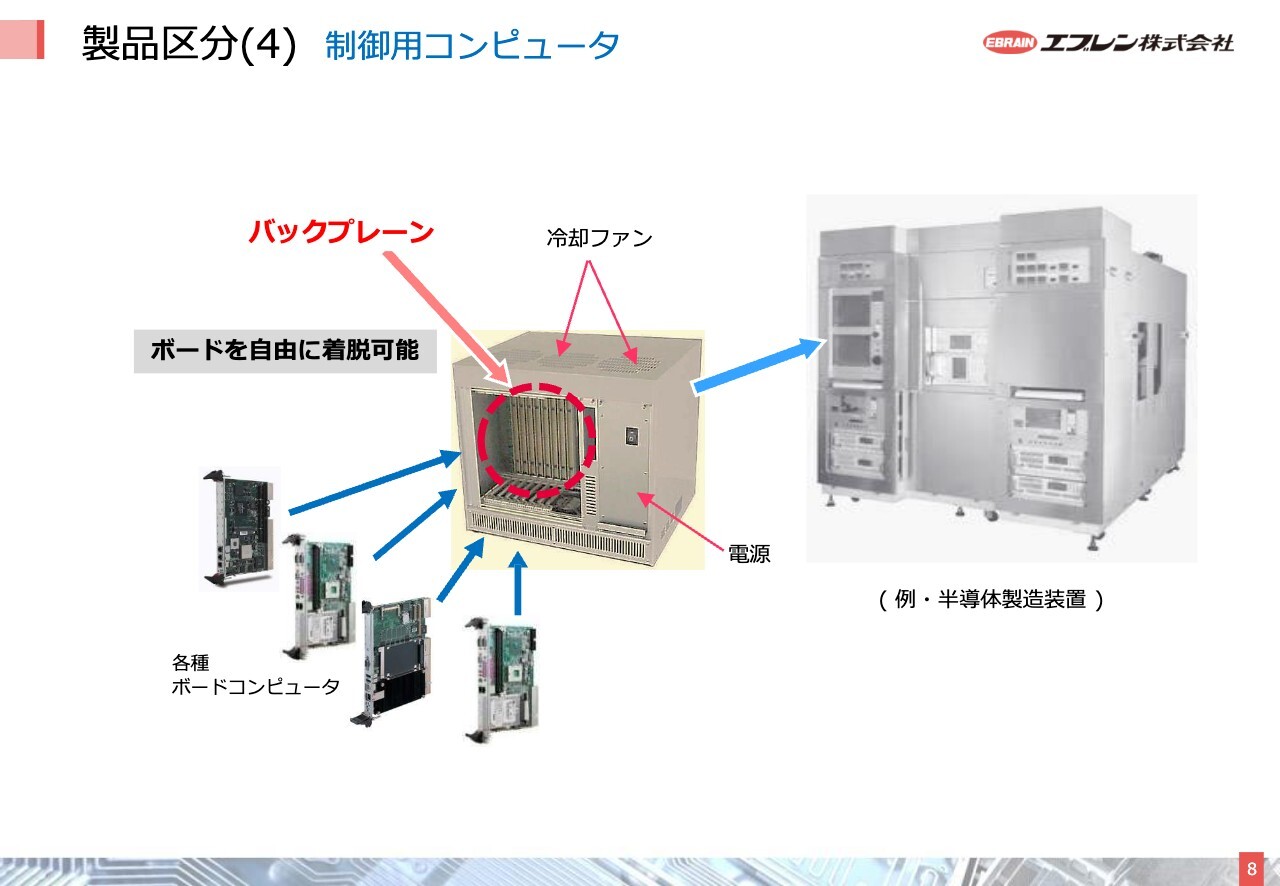

製品区分(4)制御用コンピュータ

上村:最終製品ではどのように使用されるかというと、まず、先ほどのバスラックの中に必要なボードコンピュータを差し込みます。スライド右側に例として半導体製造装置を示していますが、このように作られたユニットを機械の中に内蔵します。

内蔵せずにケーブルで接続するケースもあります。必ずしも内部に組み込むわけではなく、医療機器や鉄道など、さまざまなケースがありますので内蔵の方法もいろいろあります。エンベデッドという分野があるくらいに、内蔵して使用するのが一般的です。

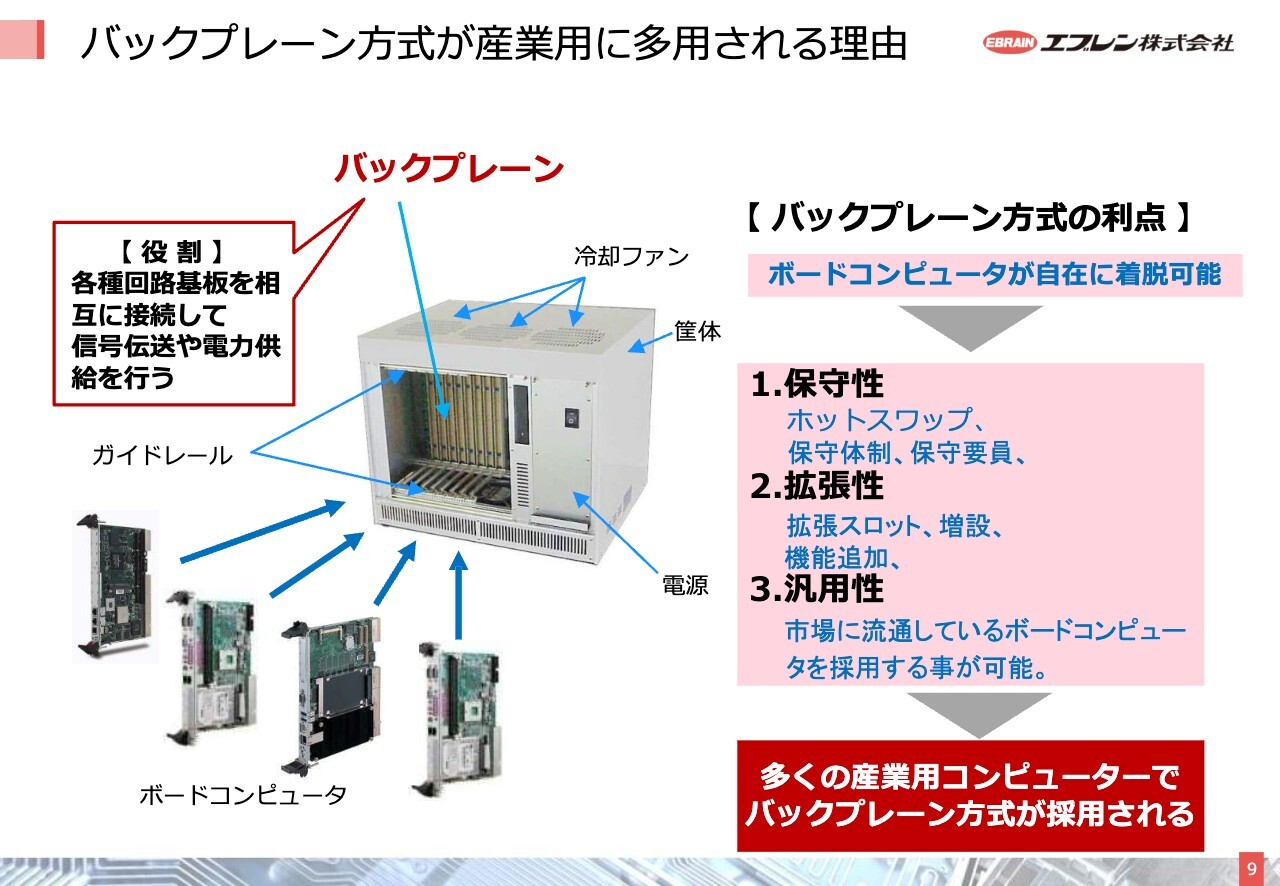

バックプレーン方式が産業用に多用される理由

上村:バックプレーン方式が産業用電子機器で非常に多用されている理由についてご説明します。金属で作られた箱の中に前方から抜き差し可能な状態でボードコンピュータを入れる装置の最大の特徴は、回路のボードをワンタッチで本体から切り離せる点です。

当社が製造する電子機器は非常に多くの種類の電子部品を使用しているため、故障が発生することがあります。その際、最短で修復することを考慮しなくてはなりません。時には電源を落とさずに修復しなくてはならない場合もあります。

坂本:機械が常に稼働しているため、停止できない機械もあるということですね。

上村:そのとおりです。例えば、オンラインバンキングのシステムが2分、3分止まったら大きな問題になりますよね。

坂本:それは確かに困ります。大問題です。

上村:このような事態は非常に深刻です。当社の製品は納品後、本当に命が尽きるまで24時間稼働し続けることがあります。そのような過酷な条件下で使用されます。一方で、時には停止してメンテナンスを行うことができる場合もあります。例えば、鉄道車両などです。

坂本:鉄道車両であれば、停止中にメンテナンスが可能ですね。

上村:そのとおりです。停止時に全体を点検するかたちになります。

坂本:一方で、常時稼働する機械もあり、その場合には停止せずに不具合のあるボードを交換できるということですね。

上村:おっしゃるとおりです。そのため、半導体製造装置をはじめとして、一般的には回路基板ごとに保守用としてあらかじめストックを用意しておきます。万が一の事態に備えてのものです。

坂本:入れ替えたらすぐに動作するようになりますね。

上村:そのとおりです。そのほうが被害を最小限に抑えられます。加えて、現在ではリモート対応が進み、多くの場合はオンラインで「もう少し右を見て、左を見て」といった指示を通信回線を用いてゴーグルを使い、異なる国間でメンテナンスを行う体制が整っているケースもあります。「もっと左を見ていただいて、右側から何番目」といった指示を与えることも可能です。

坂本:「これを押して、あれを抜いてください」のように伝えるのですね。

上村:「それを抜いて、保守用のものと差し替えてみてください」といった指示を出して対応しています。現在では、このような体制でなければ対応できない場合もあります。メンテナンスは非常に重要ですし、ワンタッチで外せるようにしておかないと大変な事態になりかねません。

坂本:1枚であれば、どこがおかしいかを全部調べる必要がありますし、交換も1枚すべてとなるため、分割されている利点はそこにありますね。

上村:おっしゃるとおりです。本体から切り離しができるというのは一見単純なことですが、実利があり非常に重要です。これを変えると、メンテナンス体制そのものを変えなくてはなりません。

坂本:確かに、そのとおりですね。

上村:メンテナンス体制として、すべてに精通している専門家をユーザーの現地に常駐させることは現実的ではありません。

坂本:それは難しいですね。

上村:したがって、保守メンテナンスが可能で概略を理解している方に、指示どおりに作業していただくかたちになります。これは、本体からワンタッチで切り離せるからこそ可能なのです。

今は自動車も同様です。プラグインで、テスタによって不具合箇所がわかる仕組みとなっています。このように、切り離しが非常に重要であり、保守性につながるポイントでもあります。

次に、拡張性についてです。必要なスロット以外を予備として残しておき、拡張が必要になればそのスロットに追加して機能を増強することが可能です。

坂本:スロットをすべて埋めるのではなく、いくつか残して蓋を閉めておくことで、必要な時に追加が可能ということですね。

上村:おっしゃるとおりです。パソコンなどは、後で機能を追加することは基本的にありません。追加できるのはせいぜいメモリ程度です。

坂本:確かに、メモリくらいしかできませんね。

上村:ですので、通常は手をつけませんが、産業用では機能を増強したり、メモリ容量を増やすといったことがあります。

次に、汎用性についてです。私たちが製造する製品のほとんどは、国際規格に準拠したバス構造を採用しています。そのため、例えばCPUボードや映像処理用のボードといった規格に準拠した製品が、当社以外のメーカーでも販売されています。

このような世界的に流通している製品を採用できることが、規格の優れた点です。例えば、USBメモリがどのパソコンでも使用できることと同じです。

坂本:部品の調達も容易になりますね。

上村:そのとおりです。これが汎用性の特徴です。

エブレン製品の用途(応用分野)

上村:エブレン製品の用途についてです。応用分野を示しています。スライド右側に売上高の構成比を掲載しており、緑色は計測・制御セグメントを表しています。こちらは、主に半導体製造装置用コンピュータという製品が中心となっています。

計測・制御セグメントは構成比率の約60パーセントを占めています。スライド左側に示しているFA(ファクトリーオートメーション)というさまざまな自動化機械、および半導体製造装置が代表的なものですが、さらに多くの製品が含まれています。

半導体製造装置には、半導体の設計装置、マスク関連装置、レチクル製造装置、ウエハ製造装置、ウエハプロセス装置、組み立て装置など、多岐にわたる種類が存在します。

日本半導体製造装置協会(SEAJ)という大きな組織があり、こちらで分類されている半導体製造装置は、実に172種類に分けられています。さらに細かく分けると、より多くの種類が存在します。

次に、交通関連が続きます。スライド左上に示している交通・ITS、鉄道関係の分野です。交通・ITSにおいては、高速道路の料金所の自動収受システムなどに当社の製品が使用されています。鉄道では、信号システムや線路の安全を確認するための装置、さらに車内で万が一の事態が発生した際に自動的に列車を停止させる装置などがあります。

写真には新幹線が掲載されていますが、ローカル電車や山手線のような鉄道車両など、規模の大小を問わず、安全装置が装備されています。危険な状態で走行を続けることがないよう、万が一の際に列車を停止させる仕組みが備わっています。このように、鉄道や高速道路に関連した製品に使われています。

次に、通信・放送の分野です。こちらには電力分野も含まれています。当社が担当する電力関連の製品は、発電所に関わるものではなく、主に送配電のシステムに使用される電力テレメータのような機器が多いです。

したがって、通信と一緒に集計したほうがさまざまな点で合理的であるため、通信・放送のセグメントに電力も含めています。

通信については、有線、無線、モバイル、ブロードバンド、衛星通信、海底ケーブルなど非常に多岐にわたる分野があります。放送に関しては、スタジオ内の機器や放送局用のビデオサーバーなどです。

次に、スライド右下に示している医療関係を中心とした分野については、電子応用というセグメントで集計しています。具体的には、MRIやCTスキャナーといった、病院で利用される映像系の機械が高い比率を占めています。それから超音波診断装置にも使われています。

生科学関連では、セルソーターのようなiPS細胞に関連したものにも当社の製品が使われています。また、一般的なものとしては、健康診断などで血液の診断を行う際に使用される血液分析装置にも、当社の製品が採用されています。

スライド左下に示している防衛・セキュリティについては、陸海空において人が乗って操縦するさまざまな機器の中で使用されるレーダー装置や通信装置が多くを占めています。

特に多いのは、護衛艦や巡洋艦です。現在は巡洋艦という表現は使われていないかもしれませんが、そのようなものや、地雷を除去する船、砕氷艦といった特殊な船など、日本の防衛関係で使用されるものに搭載されています。

地上を走るものについては、キャタピラや大型タイヤを装着した軍用車両など、さまざまなタイプがあります。いずれも通信やレーダーが搭載されており、これらに関連する機器のご依頼を多くいただいています。

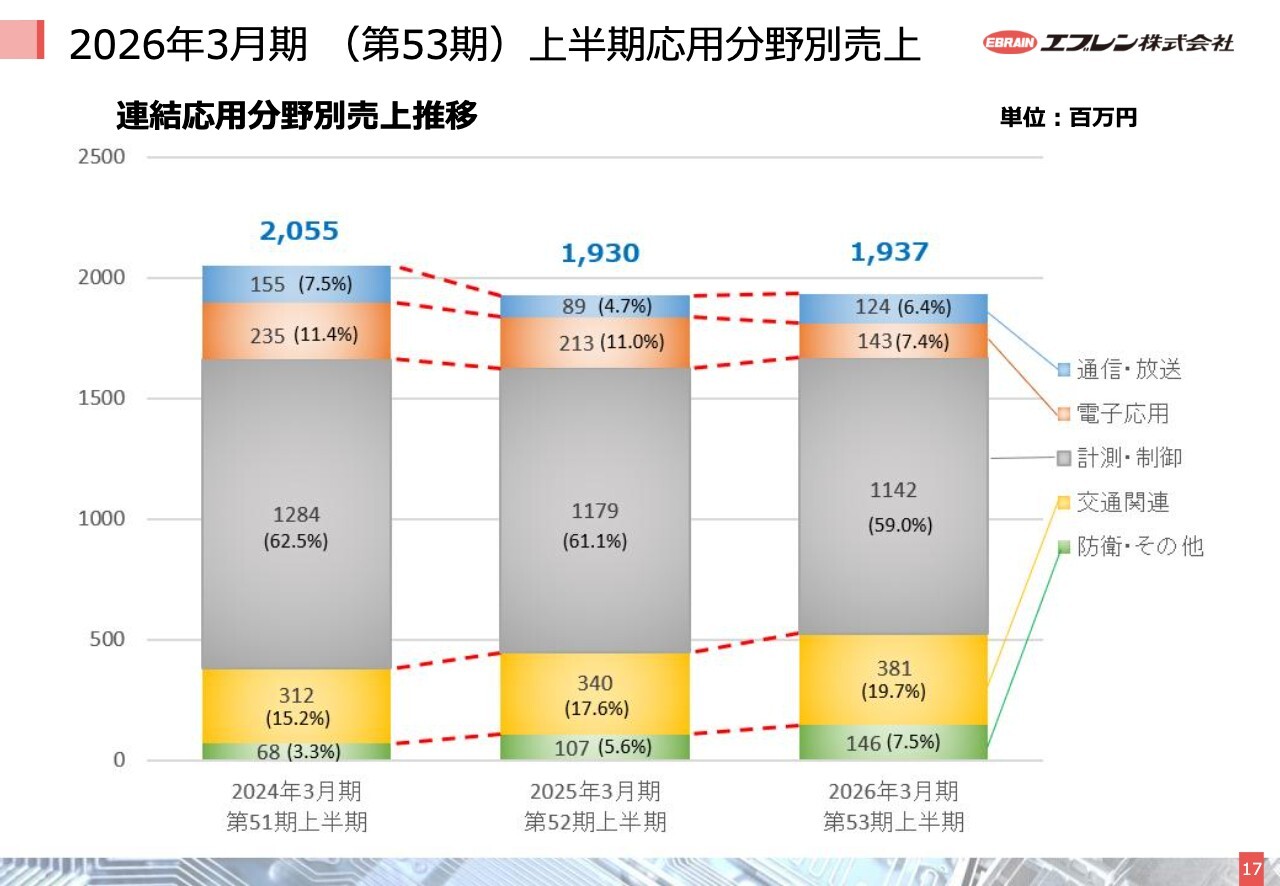

スライド右側の円グラフをご覧ください。こちらは半年間の実績を示したもので、上の円グラフが昨年の上半期、下の円グラフが今回ご報告している上半期の数字を表しています。

ご覧いただくとおわかりのとおり、円グラフ中央に記載している売上高の合計は、ほとんど変わりません。数百万円レベルでわずかに変動しているものの、ほぼ同水準です。比率については、計測・制御関係や半導体関係が必ずしも好調とは言えない状況です。

坂本:こちらについて、ご説明に絡めてもけっこうですので、半導体の概況を教えてください。

上村:半導体については後ほどご説明しますので、まず比率についてお話しします。

坂本:ぜひお願いします。

上村:交通関連が増加しており、昨年上期は全体の17.6パーセントでしたが、今回は19.7パーセントになっています。また、防衛関係も大きく伸びており、昨年上期は全体の5.6パーセントでしたが、今回は7.5パーセントまで増加しています。

通信・放送関係については、実は電力関係が好調で、昨年上期の4.7パーセントから今回は6.4パーセントまで伸びました。

一方で、電子応用関係は医療分野がやや不調で売上が減少し、昨年上期の11パーセントから今回は7.4パーセントまで低下しています。

全体的には、計測・制御が圧倒的な比率を占め、第2位の交通関連が約20パーセントを占めています。電子応用、通信・放送、防衛・その他については、ほぼ同程度の比率です。ただし、今回は防衛関係が大幅に増加し、計測・制御、交通に続く第3位に初めて入りました。

主要納入先(直接納入,間接納入を含む)

上村:当社のお客さまには、みなさまもよくご存じの会社が多く含まれています。

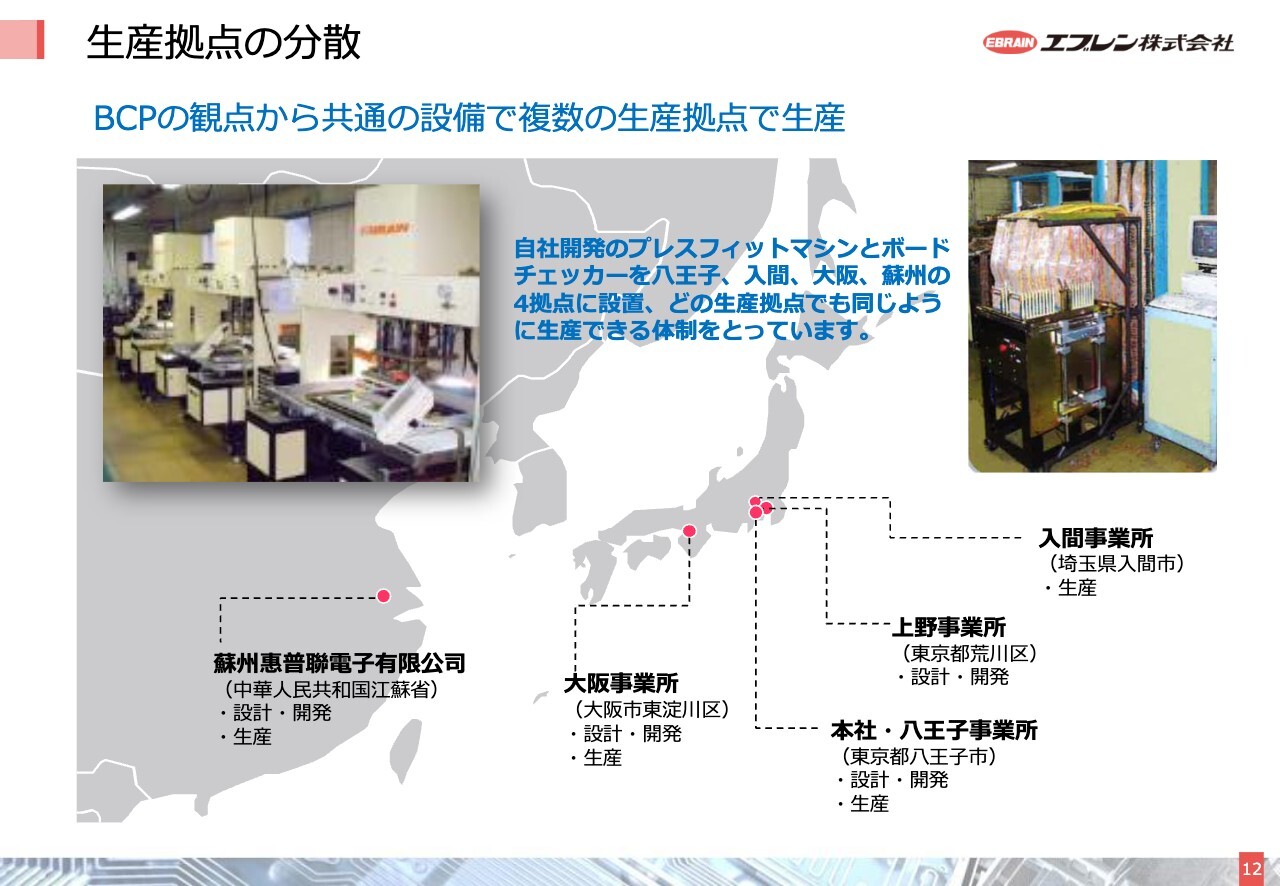

生産拠点の分散

上村:生産拠点を分散するという意味で、先ほど冒頭でお話ししたように、八王子の本社工場を中心として、大阪事業所、上野事業所、入間事業所、中国江蘇省の蘇州エブレンがあります。各工場には、バックプレーン生産に絶対に必要な主要設備を設置しています。それがスライドの写真です。

スライド左上の写真はプレスフィットマシンです。これはバックプレーンの板、つまり回路のボードにコネクタを自動的にプレスフィットする機械です。つまり、一種の圧入のような手法で、はんだを使用せず接続する方式の機械となっています。

スライド右上の写真は、このように作られたボードを電気的に保証するため、全品にプローブを当てて正常につながっているかどうかを確認するテスタです。この設備を各拠点に共通で導入しています。

BCP(事業継続計画)の観点からも、万が一何かがあった場合、デジタルデータを送信することで機械を稼働させ、同じ内容の生産を継続できる仕組みを構築しています。このように、共通設備を用いることで、複数の生産拠点で安定した生産体制を整えています。

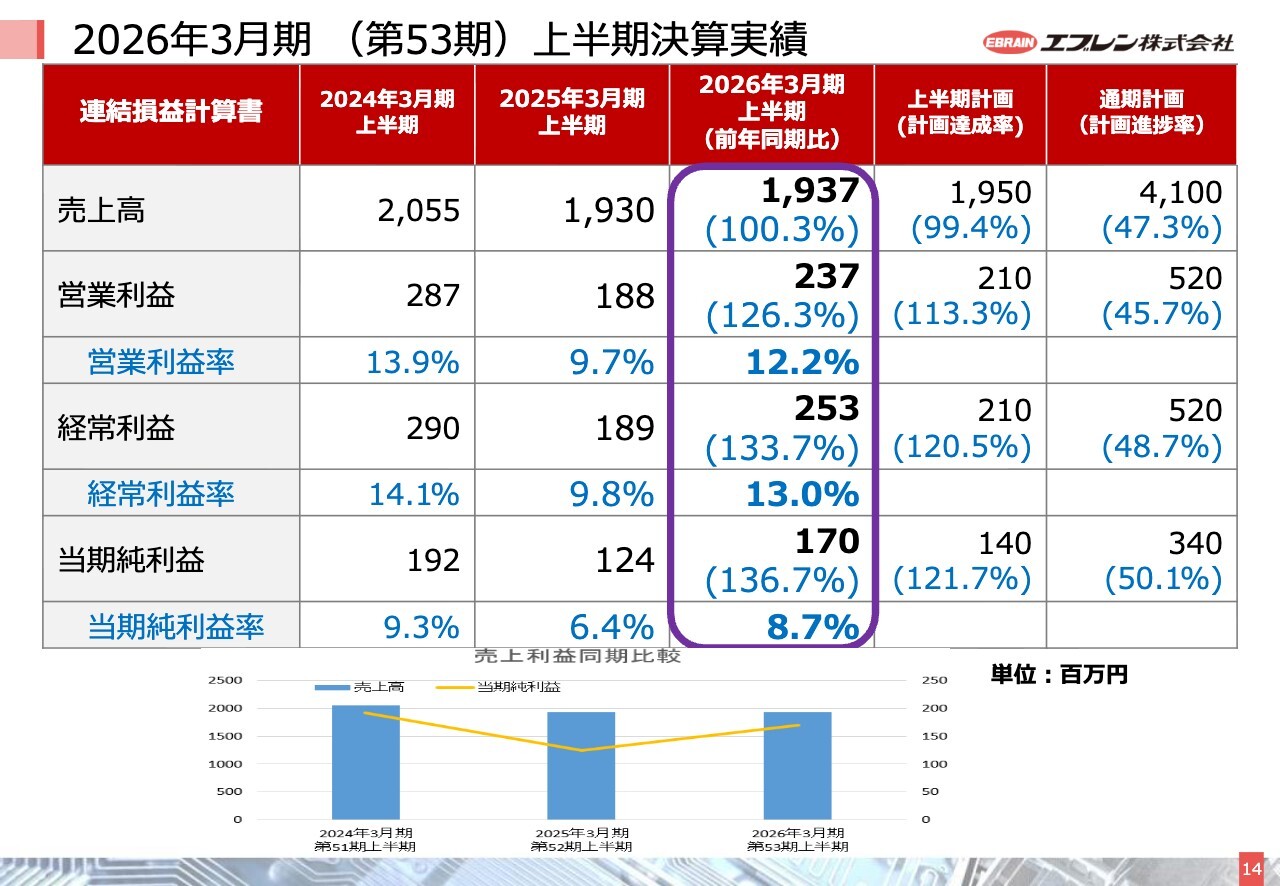

2026年3月期(第53期)上半期決算実績

上村:2026年3月期上半期の実績です。売上高は19億3,700万円で、前年同期比0.3パーセント増とほとんど変わりませんでした。営業利益は2億3,700万円で、前年同期比で26.3パーセント増加しています。経常利益は2億5,300万円で、前年同期比33.7パーセント増、経常利益率は前年同期の9.8パーセントから13パーセントに上昇しました。

当期純利益は1億7,000万円となり、36.7パーセント増加しています。売上高は変わらない一方で、収益性は大幅に向上しました。

材料価格が長期的に高騰している中で価格転嫁を進めてきましたが、お客さま側でもさまざまな検討が必要となり、時間がかかることがあります。そのため、「明日から上げます」といったことには簡単に同意いただけないケースもあります。

坂本:「このあたりから」といった話で進むことがありますね。

上村:そのとおりで、時間がかかる状況です。

坂本:お客さま側で在庫がたまっていたという点についても、後ほどお話しいただければと思います。そこが解消して復活してきたという点も含めてお願いします。

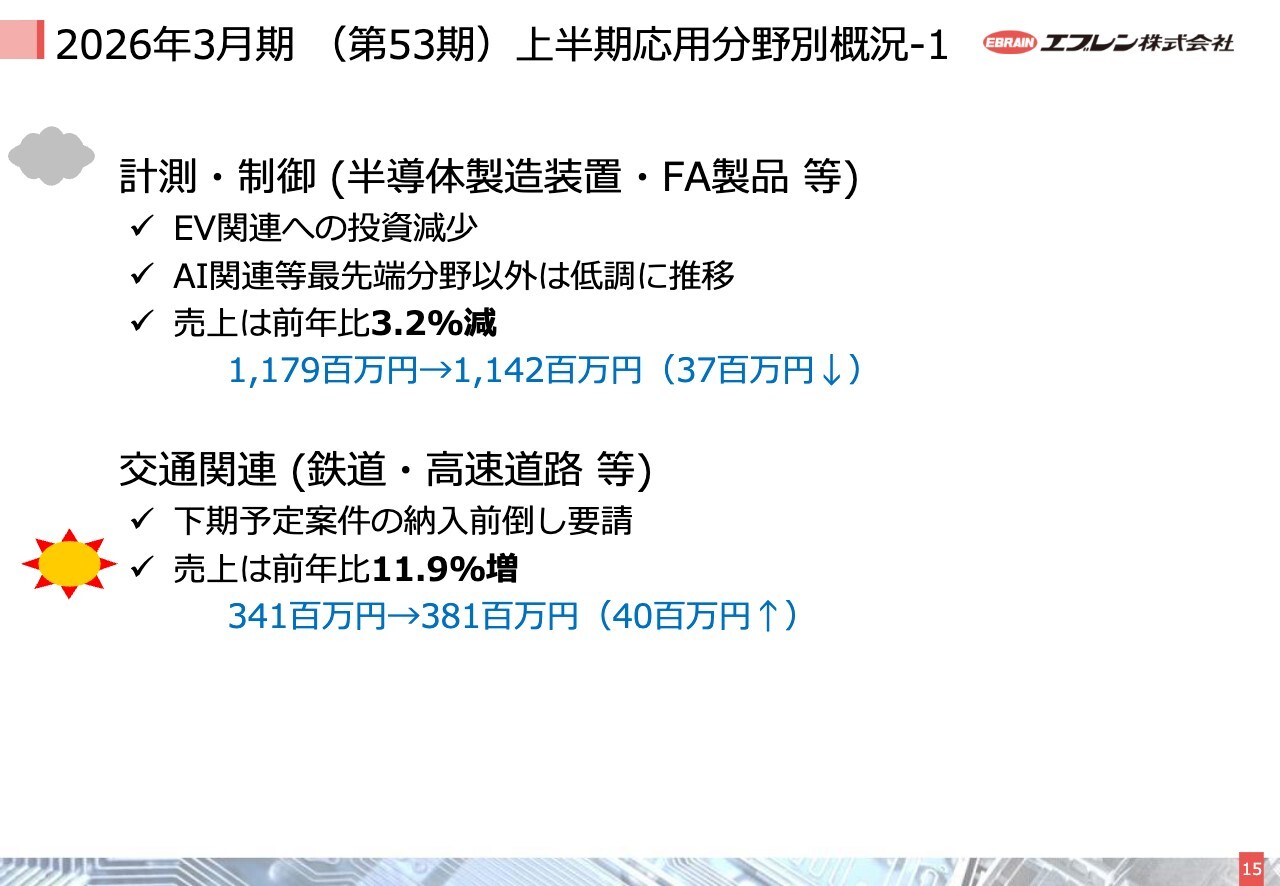

2026年3月期(第53期)上半期応用分野別概況-1

上村:上半期における応用分野別の概況についてご説明します。計測・制御セグメントについては、電気自動車(EV)関連への投資が減少しました。AI関連等の最先端分野は好調でしたが、それ以外の分野は必ずしも良い状況ではありませんでした。その結果、売上高は前年同期比で3.2パーセント減少しています。

鉄道車両や高速道路などの交通関連では、下期予定案件の納入前倒し要請があり、売上高は前年同期比で11.9パーセント増加しました。期初の予測ではあまり変化がないと見込んでいましたが、結果的には比較的良い状況となっています。全体の売上高構成比の中で半導体関係に次いで第2位の重要な分野です。

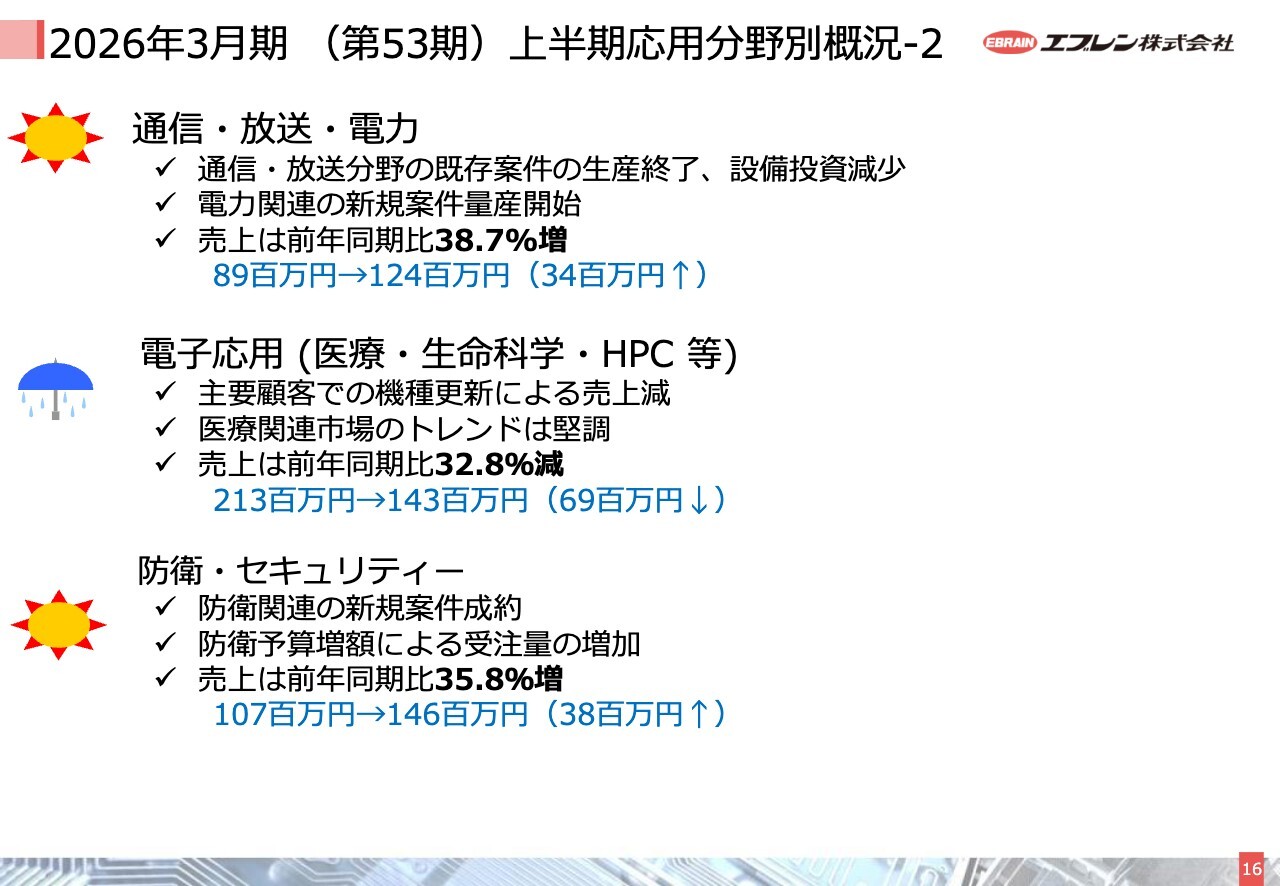

2026年3月期(第53期)上半期応用分野別概況-2

上村:通信・放送・電力についてです。放送・通信関係はあまり振るわない状況ですが、電力関係は良好です。中長期的に見ても、電力関係は好調に推移すると考えています。

特にAIに関連するデータセンターで消費される電力については、国家的な問題となっている中で、相当な増強が必要です。力を入れてインフラ整備を進めていかなければならないと考えていますので、引き続き良い状況が続くのではないかと思います。

電子応用は、医療関係が一時的にさまざまな調整が行われており、ややさえない状況にあります。ただし、このまま低調な状態が続くとは考えていません。売上高は前年同期比で32.8パーセント減少しました。

防衛・セキュリティについては、現在の世界情勢において、各国が力を入れて戦略的に整備を進めていると報じられています。日本も方針が大きく変わってきており、売上高は前年同期比35.8パーセント増と大きく成長しました。当面はこのような傾向が続くと考えています。

2026年3月期(第53期)上半期応用分野別売上

上村:上半期の応用分野別売上の推移です。グラフの一番上の青色の部分は通信・放送・電力関係を示しており、前年同期比で38.7パーセント増加しました。ただし、全体の金額が少ないため、業績への影響はそれほど大きくありません。

オレンジ色の部分は電子応用を示しており、大きく減少しています。灰色の部分は計測・制御関係を示しており、半導体製造装置を中心とした当社の主力分野ですが、こちらも減少しています。

一方、黄色の部分は交通関連を示しており、順調に伸びているように見えます。今年はそれほど増えないと言われている中でも、前年同期比で11.9パーセント増加しました。

最後に防衛関係ですが、金額は少ないものの非常に大きく伸びており、計測・制御関係、交通関連に次いで第3位のグループとなっています。防衛関係は、電子応用や通信・放送関係を上回る状況となりました。

2026年3月期(第53期)上半期業績 – 財政状態

上村:上半期末における財政状態です。流動資産は46億5,100万円で、前期末比0.1パーセント増とほとんど変動はありませんでした。固定資産は12億5,500万円で、前期末比0.2パーセント減と、こちらもほとんど変わりませんでした。

流動負債は6億1,500万円、固定負債は4億1,700万円です。純資産は48億7,300万円で、前期末比1.8パーセント増加しました。自己資本比率も変動はなく、81.1パーセントを維持しています。

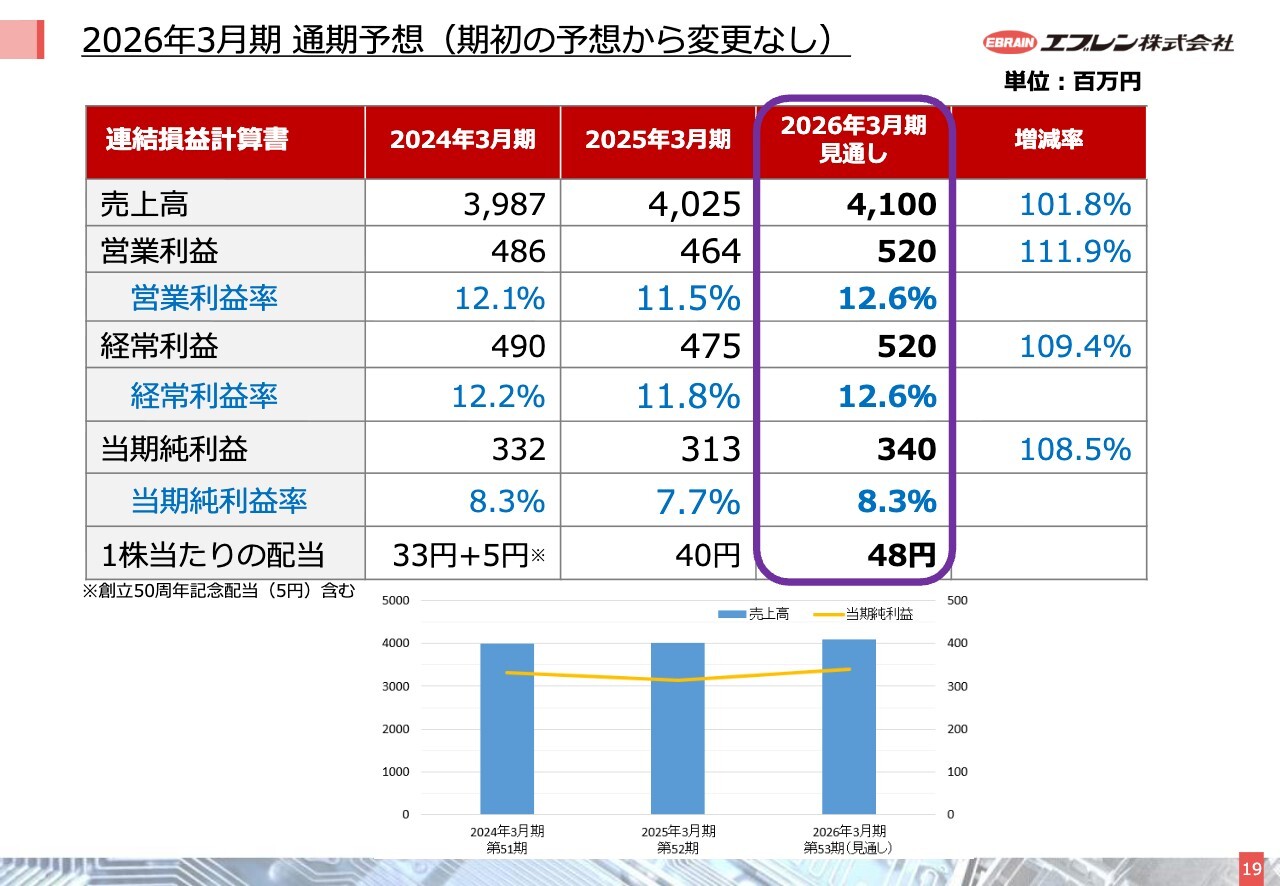

2026年3月期 通期予想(期初の予想から変更なし)

上村:2026年3月期の通期予想です。売上高は41億円、営業利益は5億2,000万円、経常利益は5億2,000万円、当期純利益は3億4,000万円を計画しています。当期純利益率は8.3パーセント、1株当たりの配当は当初お伝えした金額から変更しておらず、48円を見込んでいます。

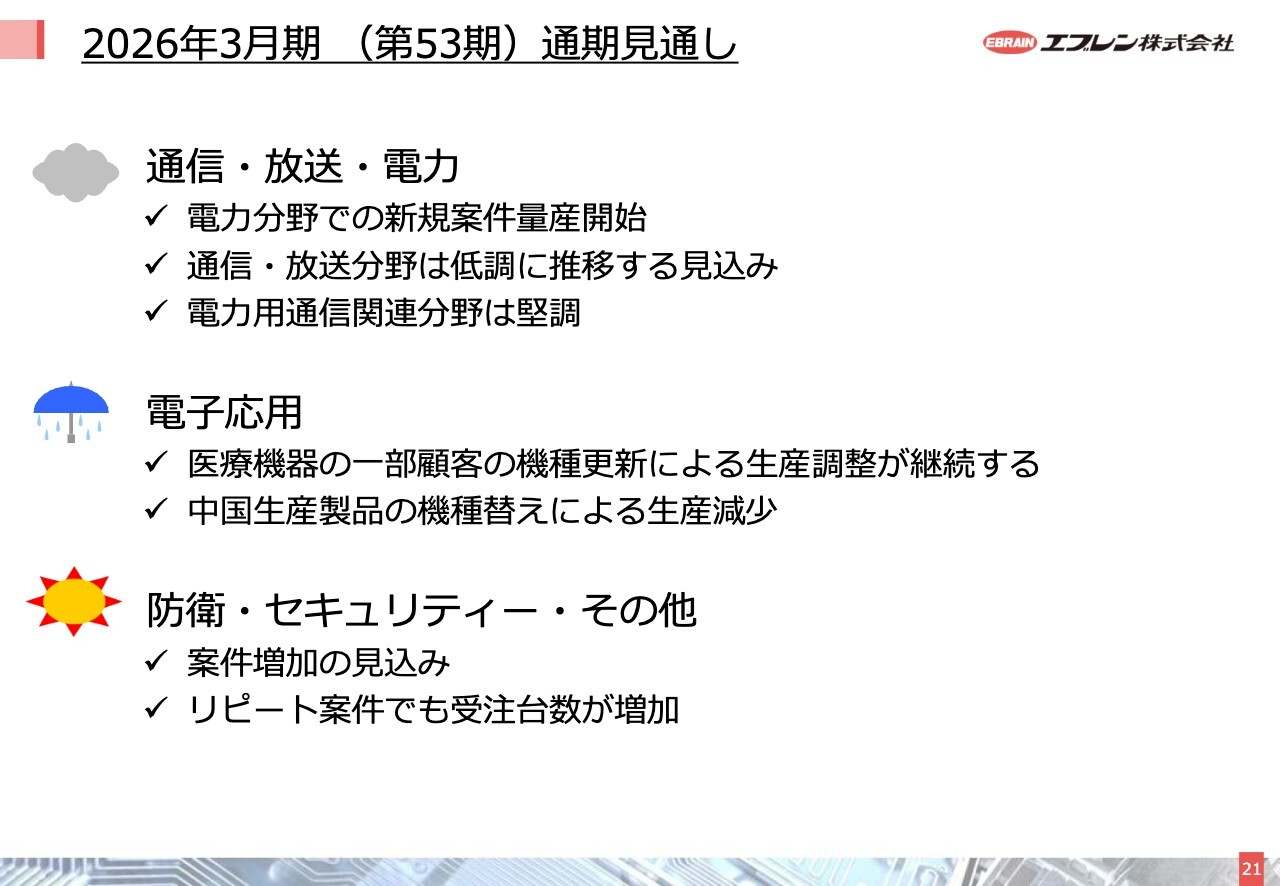

2026年3月期(第53期)通期見通し

上村:通期の見通しです。来年3月に決算を迎えるまでの見通しとして、半導体関係は今年は前年度比で10パーセントほど伸びると言われています。

ただし、AI関連と非AI関連で状況が大きく分かれています。各社半導体製造装置メーカーについては、一部で生産調整が継続していますが、AI関連では生産が追いつかないほどの需要が続いています。

交通関連は、上期から国内向け案件が予想以上に好調を持続しており、通期予算を上回る可能性があります。

2026年3月期(第53期)通期見通し

上村:通信・放送・電力については、電力分野では新規案件があり、予想以上に良い状況です。一方で、通信・放送分野は低調に推移する見込みです。

電子応用では、医療機器の一部顧客において機種更新などさまざまな事情があり、生産調整が継続しています。また、中国での生産製品の機種替えによる生産減少も影響しています。

防衛・セキュリティでは案件が増加しており、リピート案件の受注台数も増加しています。この結果、売上が予想以上に伸びています。

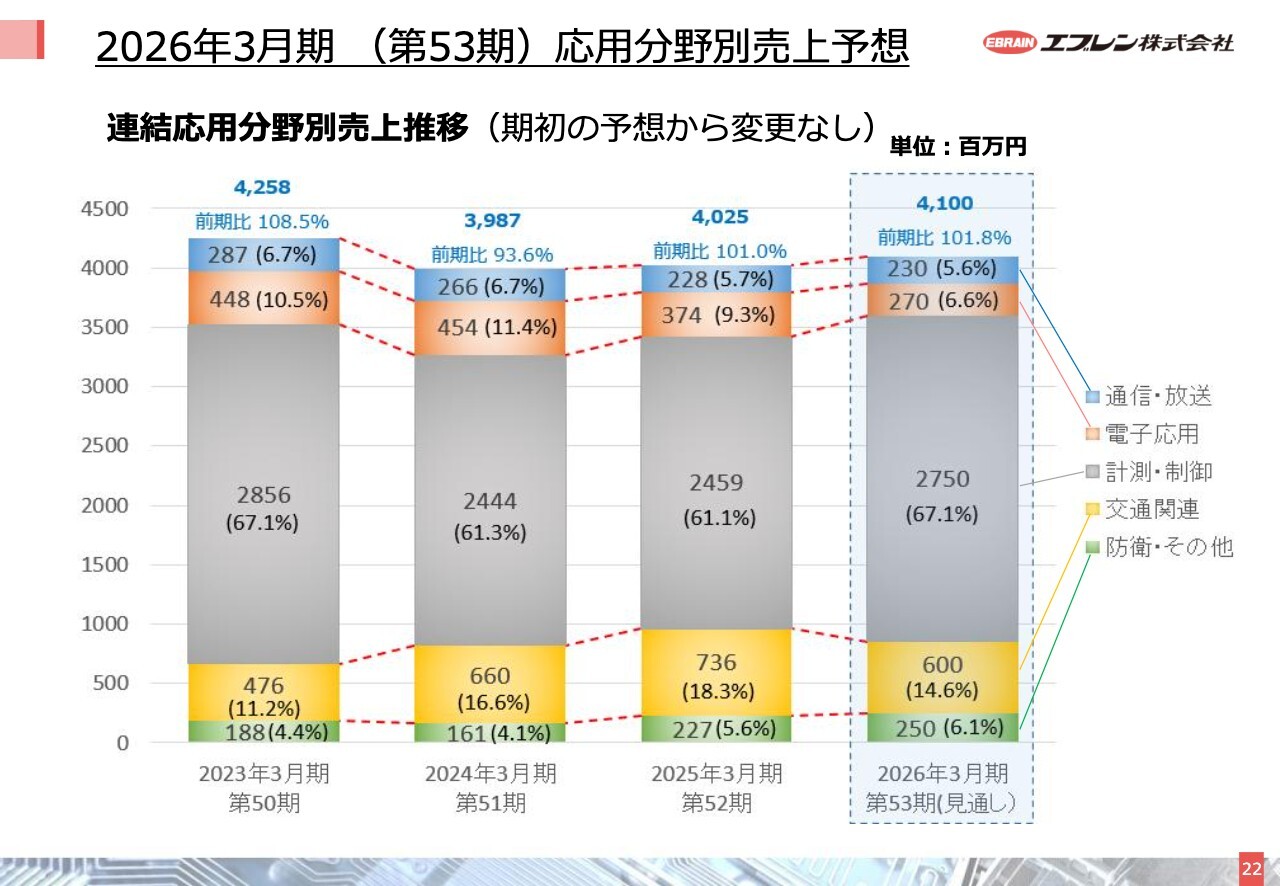

2026年3月期(第53期)応用分野別売上予想

上村:応用分野別の売上予想です。合計41億円で、特に目立つ点としては、交通関連がこれよりやや上振れするのではないかと考えています。また、計測・制御に含まれている半導体が早く絶好調に入ることを期待しており、今年や来期からまた良い流れに乗ってほしいと考えています。

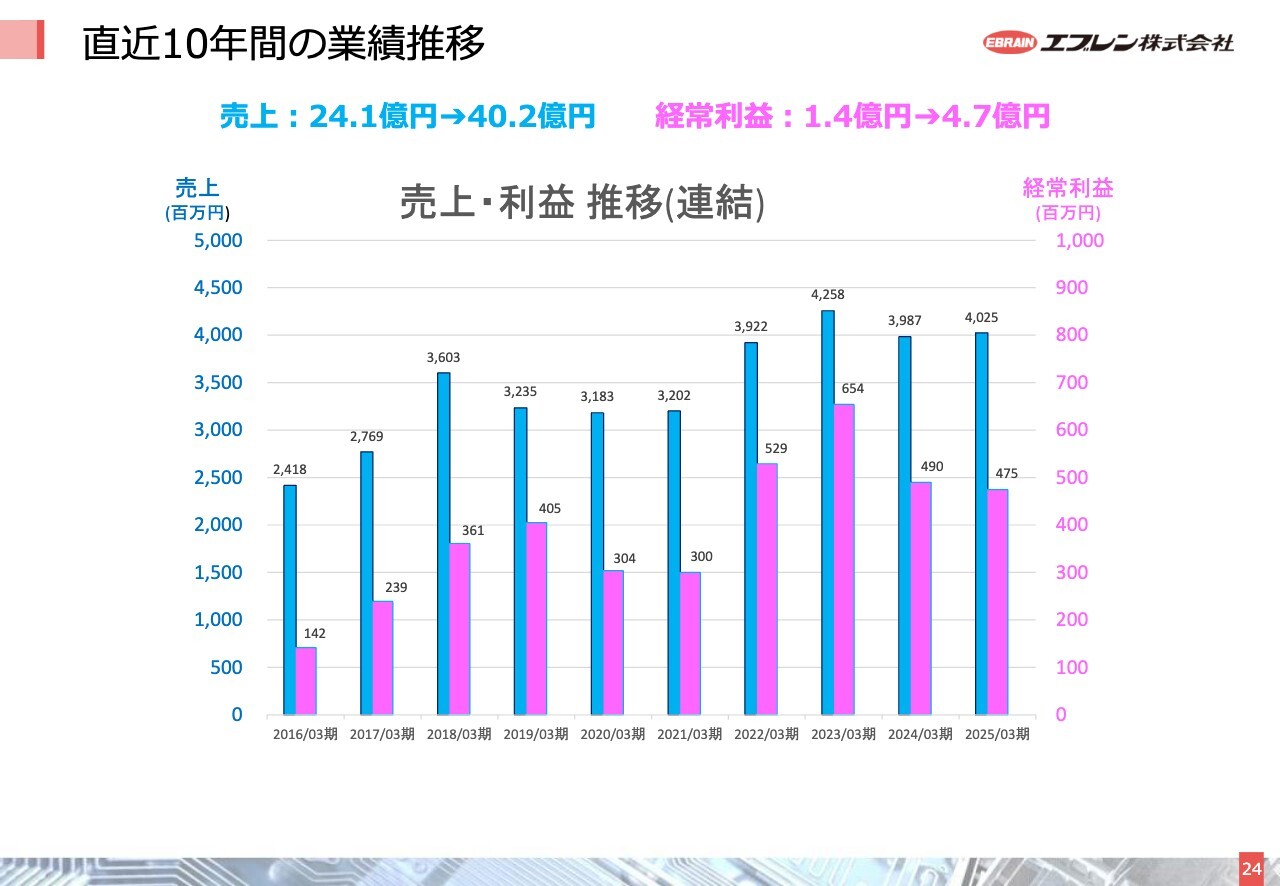

直近10年間の業績推移

上村:直近10年間の業績推移です。売上高は10年前の24億1,800万円から40億2,500円に、経常利益は10年前の1億4,200万円から4億7,500万円まで増加しました。凸凹はありますが、全体のトレンドとしては成長していると言えるのではないかと思います。

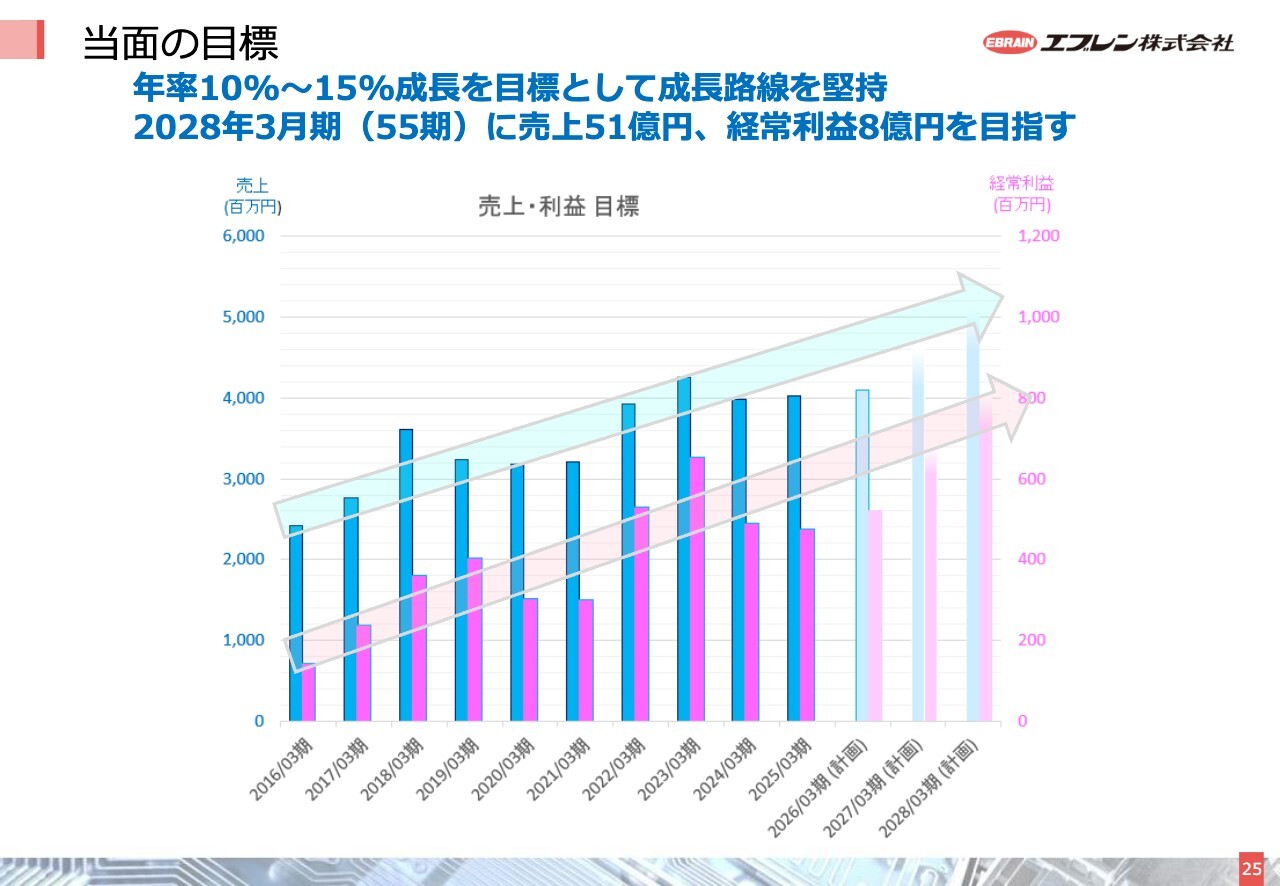

当面の目標

上村:今後はさらにこれを拡大し、成長を維持しながら、ご期待に沿えるよう努めていきたいと考えています。

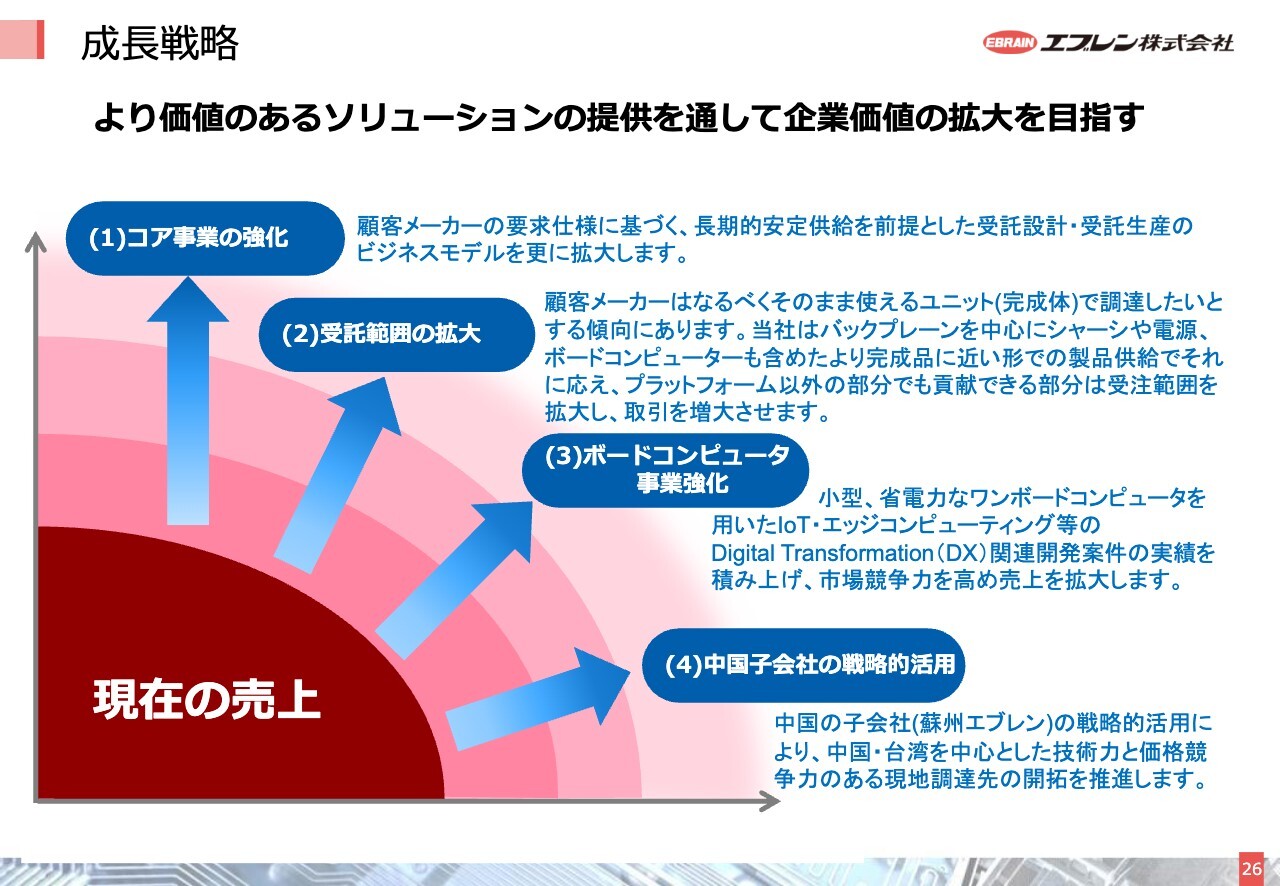

成長戦略

上村:前段でお話ししたとおり、当社のコア事業は産業用機械を制御する分野です。当社独自のビジネスモデルを大切にし、お客さまの期待に応えられる会社としてさらに成長させていきたいと考えています。

受託範囲もさらに拡大し、バックプレーンやラックだけにとどまらず、求められている他の付加価値にも対応できる会社となることを目指します。具体的には、ボードコンピュータの開発や事業の強化に力を注ぎ、中国の子会社も戦略的に活用していきたいと考えています。

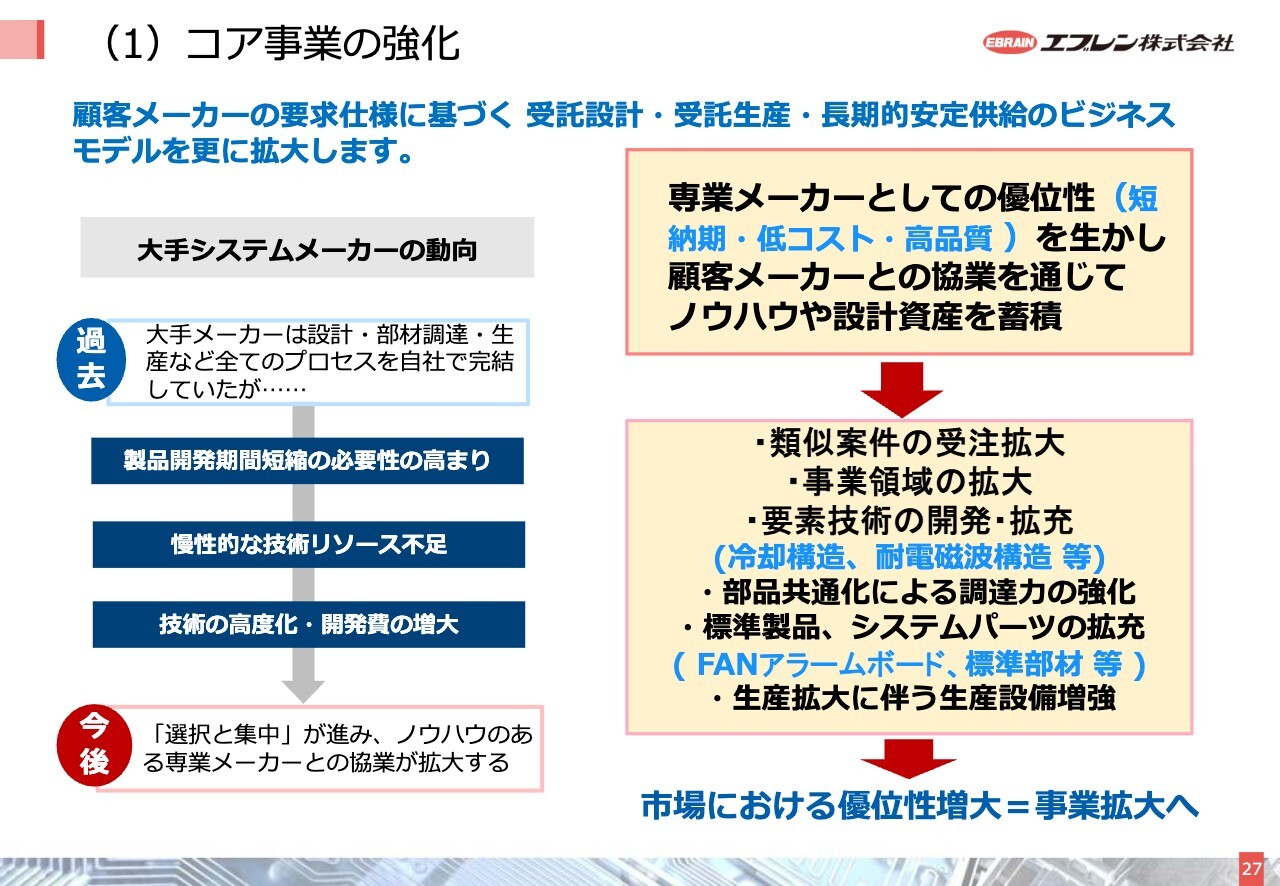

(1)コア事業の強化

上村:大手システムメーカーは、専門分野で信頼を持って責任を果たせる会社を求めています。現在どの会社も技術リソースに大変苦労しています。そのような中、私どもはお客さまの製品を調達代行する立場でもあります。

さらに付加価値と技術を加え、お客さまに満足していただける製品を供給するという従来からのビジネスモデルを強固に守り、専業メーカーとしての優位性を発揮していきます。短納期、低コスト、高品質を実現できるよう取り組んでいきたいと思います。

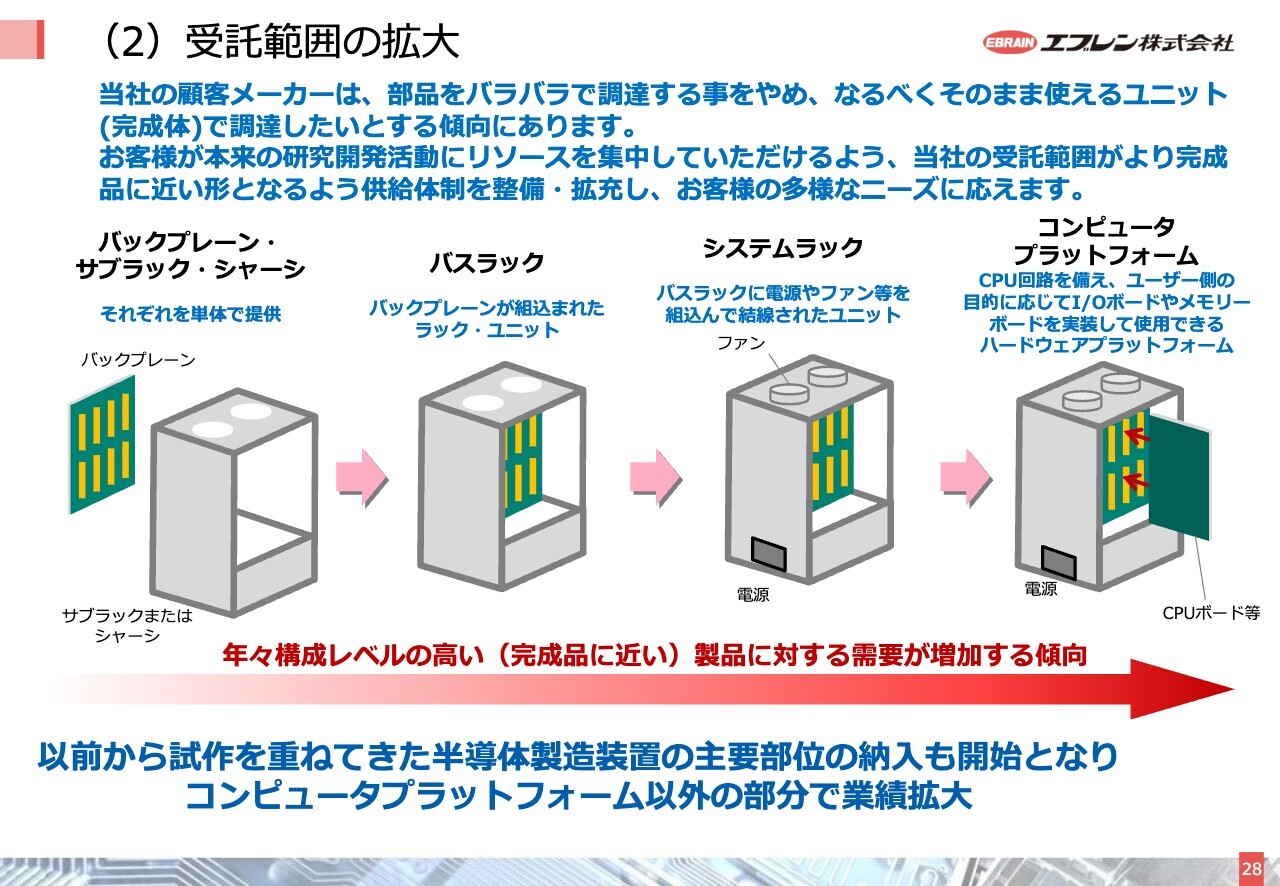

(2)受託範囲の拡大

上村:スライドに、当社が取り組む範囲を拡大していきたいということを示しています。

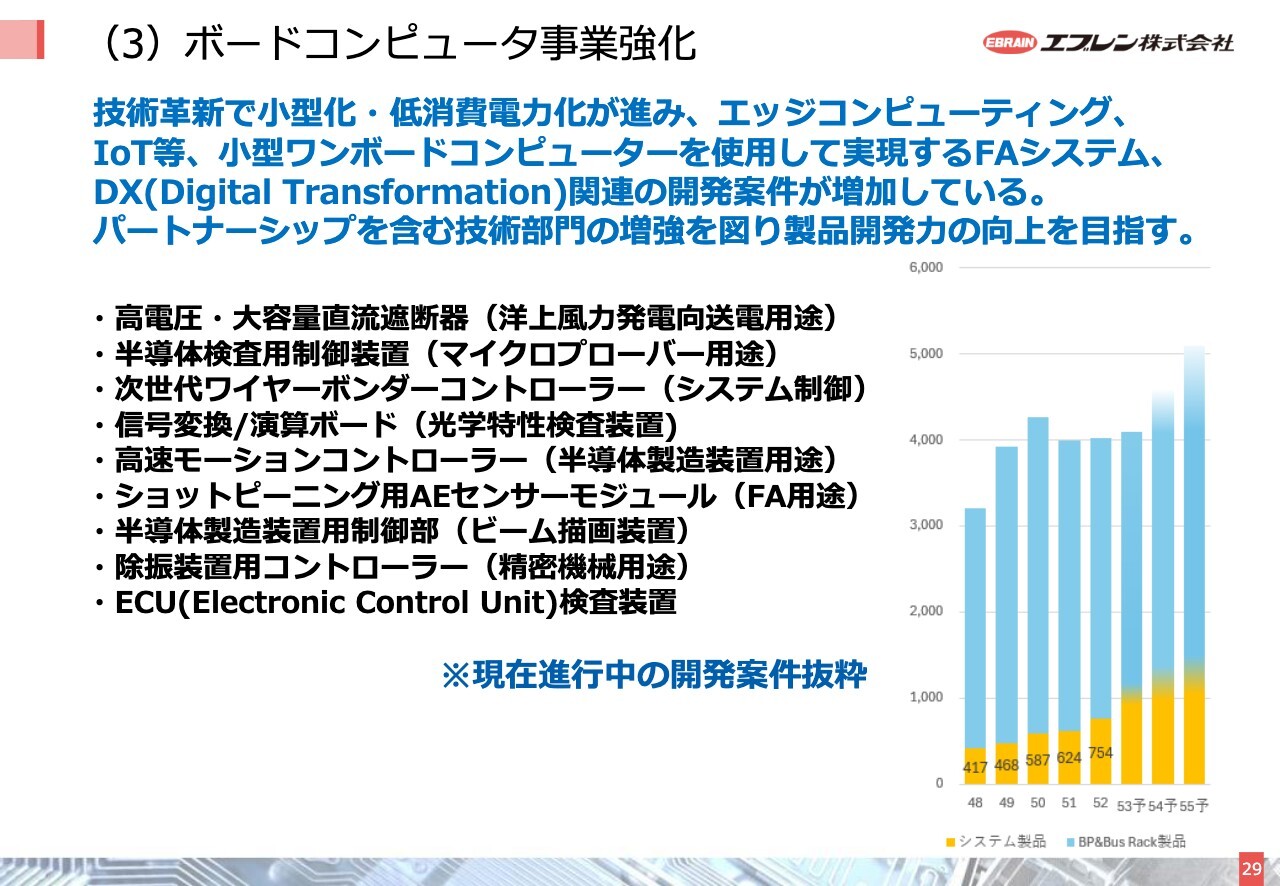

(3)ボードコンピュータ事業強化

上村:スライド右下の棒グラフをご覧ください。青色の部分は当社の従来型ビジネスの製品、黄色の部分は新規事業のシステム製品を示しています。新規事業として、例えばボードコンピュータをさらに拡充するなどの取り組みが増えています。

現在、新しい事業が売上の20パーセントを占めるまでに成長しました。この比率は徐々に増加しており、今後さらなる増強を目指して取り組んでいきたいと考えています。

(4)中国子会社の活用強化

上村:中国子会社を戦略的に活用していくことについては、前段でお伝えしたとおりです。

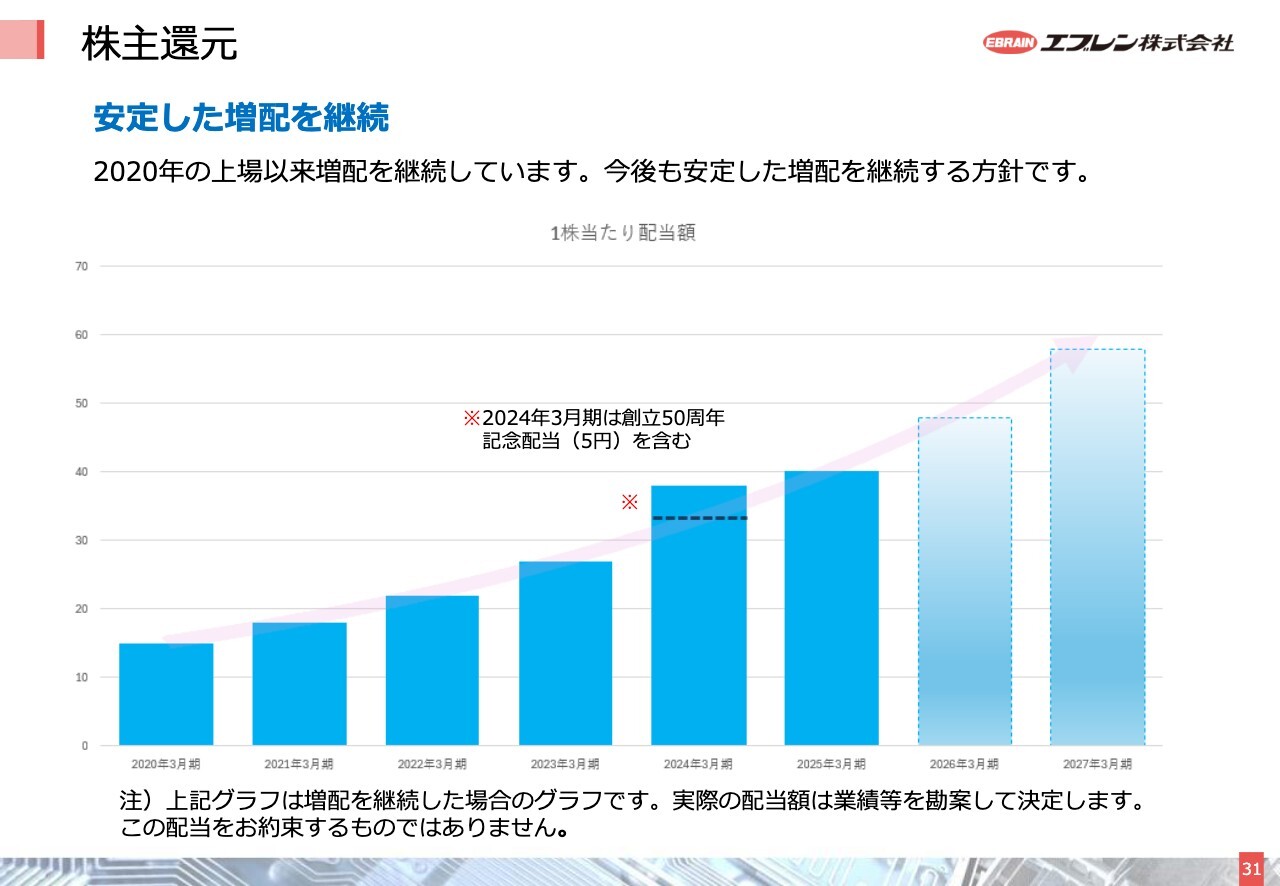

株主還元

上村:株主還元です。前年比20パーセント増の水準を維持していく方針で進めています。今期の見通しとしては、予定どおり48円の配当が可能な状況です。

以上で、ご説明を終わります。

質疑応答:サプライチェーン混乱後の在庫状況と回復状況について

坂本:「御社は産業用・防衛用など、高信頼分野向けの実装ボード製品に強みがあると理解しています。半導体不足やサプライチェーン混乱の影響は最近どの程度落ち着いてきているのでしょうか? 今後の調達戦略について教えてください」というご質問です。

前回もお話をうかがったように、半導体に限らず、サプライチェーンが新型コロナウイルスの影響で混乱していた時期もあり、在庫をかなり確保しているメーカーが

新着ログ

「電気機器」のログ