【QAあり】うるる、2Q営業利益は前年比+95%と高成長 公共入札情報SaaS「NJSS」好調、自治体DXで官公庁27兆円市場深耕へ

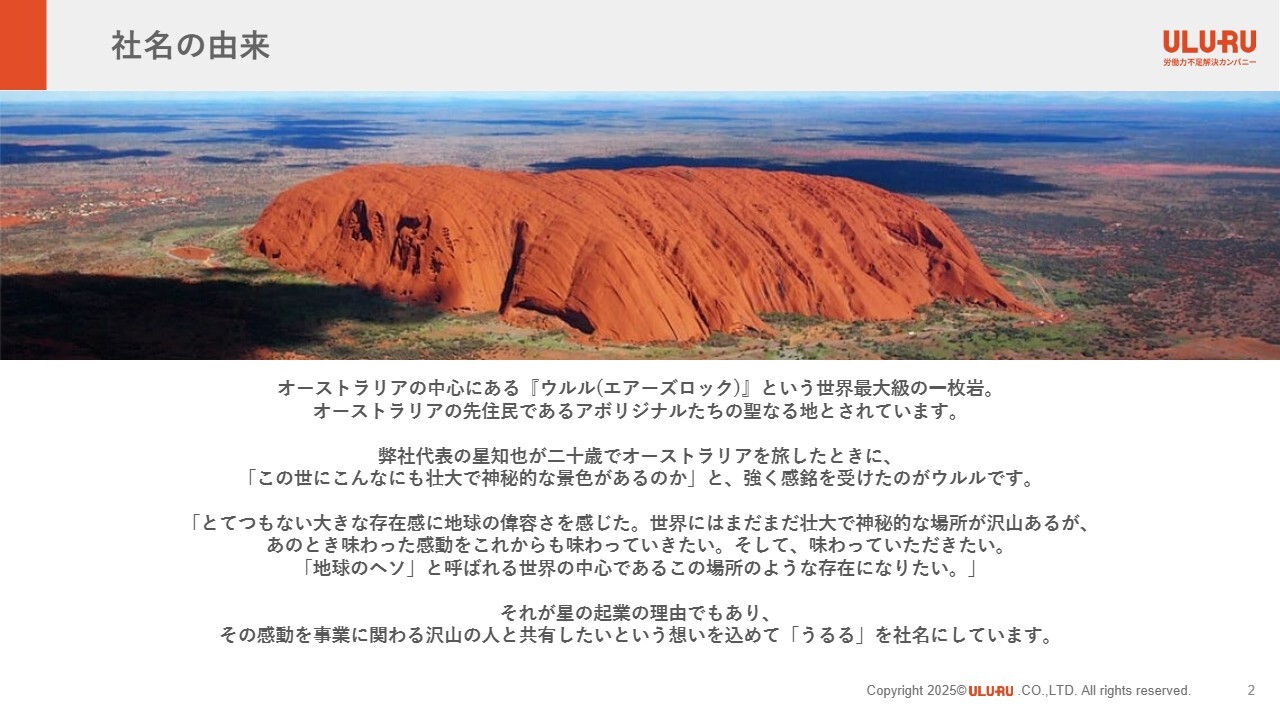

社名の由来

星知也氏(以下、星):株式会社うるる代表取締役社長CEOの星です。よろしくお願いします。まずは社名「うるる」の由来についてご説明します。

よく「エアコンを作っている会社ですか?」と言われることもありますが、「うるるとさらら」シリーズとは関係ありません。

私は20歳の時に、ワーキングホリデーで行ったオーストラリアでエアーズロックに登りました。その時に非常に感銘を受けて、大変感動しました。その経験から、会社を作る時には社名を「うるる」にしようと考えました。

先住民のアボリジナルの言葉で、エアーズロックのことを「ウルル」と言います。現在はオーストラリアでも、エアーズロックの正式名がウルルに変わっています。余談ですが、今はもうウルルには登れなくなってしまいました。

エアーズロックはもともとアボリジナルのものであり、オーストラリア政府に貸していたものでした。「これは先住民のものである」とオーストラリア政府は位置づけており、お金を払ってエアーズロックを借りていたのです。

そのくらい特別なものなのです。そのリース期間が終了し、オーストラリア政府はアボリジナルに返還し、登ることもできなくなりました。アボリジナルの聖地なので、踏みつけてはならないのです。

サービス内容とは関係のない名前ではありますが、この聖なる地で受けた感動を、社名に込めています。

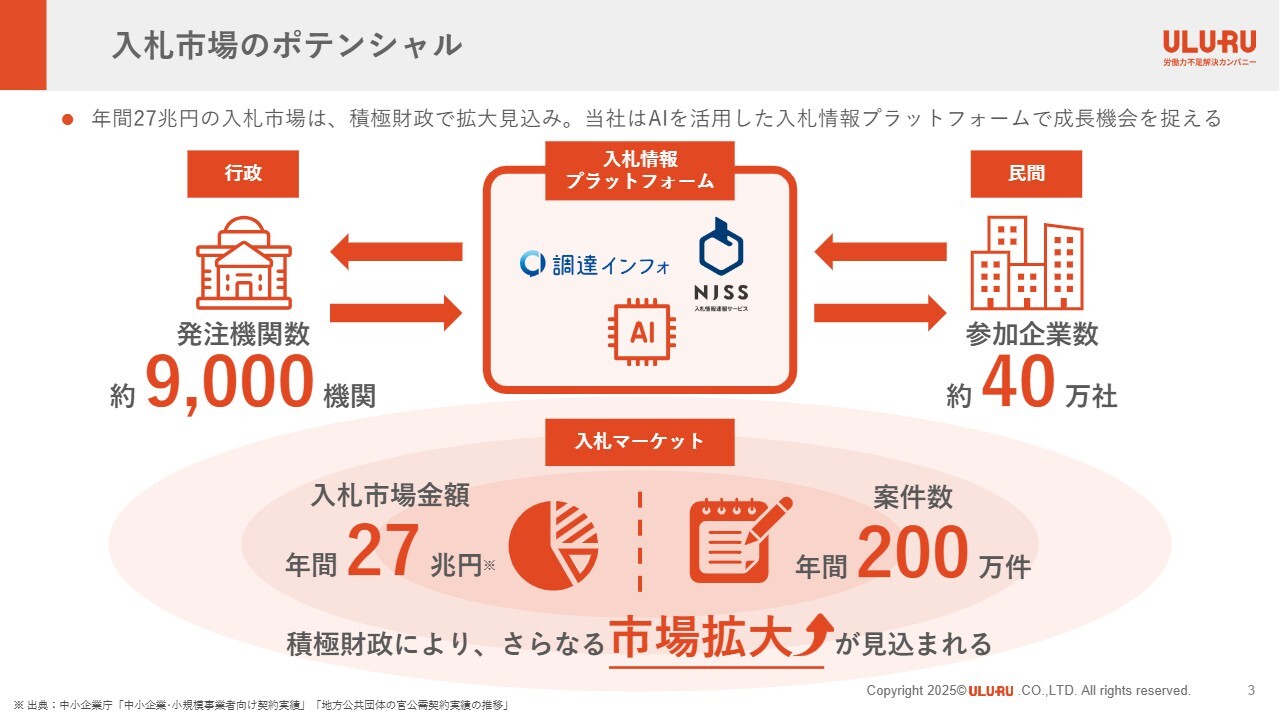

入札市場のポテンシャル

星:私たちの事業についてお話しします。弊社は、入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」を手がけています。入札は一般には馴染みの薄い領域であるため、まず官公庁の入札とはどのようなマーケットであるかをスライドにまとめています。

文部科学省や経済産業省などの官公庁のほか、全国には1,741の自治体があります。この官公庁や自治体が物やサービスを買う時には、原則として入札にしなければいけません。

例えば、仕事で使っていたパソコンが壊れたからといって、家電量販店に買いに行くことはできません。大変面倒ではありますが、これらは税金で購入するため、入札にしないとなりません。

公平に情報を開示して入札期間を経て、入札に参加した企業の中から金額やプレゼン内容などいろいろな条件で落札企業が決まります。このルールにのっとって、サービスや物を調達しなければいけません。

建設工事も同様です。入札というと、建設工事をイメージする方が多いのですが、入札マーケット全体の4割が建設工事で、6割が物品や役務といわれるものです。このように、意外に建設工事よりも、それ以外のものの入札のほうが多いのが現状です。

この入札市場は、全体で年間約27兆円分の仕事が民間企業に発注されているという、非常に巨大なマーケットです。案件数としては毎年200万件ほど出るため、概算で1案件1,000万円ほどになります。

したがって、どの会社でも入札に参加したほうがよいのですが、誤解が多く見られます。「入札って建設工事でしょう?」「大手企業がするものでしょう?」というイメージのほかにも、「談合で出来レースでしょう?」というものもあります。

ニュースで談合が報じられることも稀にありますが、全体から見れば極めて例外的なケースです。入札は、非常に公正で平等な制度です。

例えば、文房具を自治体に売りたいという時に、そもそも「鉛筆」という案件がどこに出ているかについては、各官公庁のWebサイトに入札情報が出ているので、そこで探せます。しかし、官公庁や自治体の数は約9,000機関あります。

これを一つひとつチェックするのは非常に大変です。そのため大半の企業は、文部科学省などの大きな省庁や東京都だけ見ており、実際には多くの機会損失が発生しています。

そこで私たちは、この約9,000機関のWebサイトに出ている入札情報を全部集めて、一括検索できるWebサービスを作りました。入札に参加している企業に、月額でサブスクリプションのWebサービスとして提供しています。

入札に参加している企業としては、1案件を落札すれば平均約1,000万円になるため、特に中小・零細企業にとっては非常に大きなインパクトになります。

さらに、国は「中小企業こそ入札で売上を上げるべきだ」というルールもたくさん作っています。その結果、今は大手企業よりも中小・零細企業が落札している数のほうが多くなっています。

以前は、随意契約という、国や地方自治体が競争入札を行わずに、特定の企業と直接契約を結ぶ入札方式の割合が高かったのですが、現在では一般競争入札等の競争性のある契約方式が7割程度となっています。

私たちがビジネスを展開している入札マーケットについては、誤解やまだ十分に知られていない面も多々ありますが、実は多くの民間企業に開かれた市場であることをご理解いただきたいと思います。

入札に参加したことのある企業は、約40万社です。企業は世の中に400万社あると言われているため、およそ10社に1社しか入札に関わっていません。これは非常にもったいない状況だと考えています。

主力サービス:入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」

星:私たちは「入札情報速報サービス」の頭文字をとって「NJSS」と名付けました。このサービスを2008年から手掛けており、これまでの入札案件が累計で2,000万件ほどデータベース化されています。

「NJSS」は入札情報だけではなく落札情報も集めています。入札案件全体の約7割で落札情報も開示されるため、開示されたものはすべて収集していきます。

そのため落札情報も、今は2,000万件近くのデータベースになっており、「どの案件を、どの企業が、いくらで落札した」という情報もすべて調べることができます。

「NJSS」がどのようなサービスか、デモンストレーションをご用意しました。実際にWebサイトを見ていただけるとわかりやすいかと思います。

(デモ始まる)

星:こちらが「NJSS」の画面です。例えばパソコンの「PC モニタ」というキーワードが含まれる案件は、現在4件受付中です。広島市立病院機構と栃木県庁、大阪市役所と郡山市役所から出ています。

これによって日本全国の官公庁・自治体約9,000機関のうち、今パソコンを調達したい機関が一瞬でわかりました。

ここで、先ほどご説明した「落札案件を探す」機能を使うと、過去にどの会社がいくらで落札したのかという情報も出てきます。

今の「PC モニタ」で調べると、例えば茨城県庁の案件を、茨城県にあるA社が、1台の単価だと思いますが、1万4,520円で落札したことがわかります。ほかにも、同様の案件で大手家電量販店が落札した案件も見られます。

また珍しい例を挙げると、戦闘機や潜水艦なども入札案件です。今は防衛費がどんどん上がって、大手重工業メーカーの株価も上がっていますが、入札案件数や落札金額も増えています。それは今、国の防衛費の予算を使って、いろいろな発注がそのような会社にされているということです。

この検索結果のように、防衛省から、潜水艦用魚雷搭載装置を大手重工業メーカーが335万円で落札していることや、造船関連の業界団体が1,680万円で落札したことなど、過去の情報もすべて見られます。

会社名でも探せるため、ライバル企業がどのような案件を落札しているのか、いくらで入札しているのかも、全部わかります。何か気になる企業はありますか?

川合直也(さんまのIPO)氏(以下、川合):では、先ほど話題にあがった大手重工業メーカーB社はどうでしょうか?

荒井沙織氏(以下、荒井)今いろいろな意味で、みなさま気になっている企業ですね。

星:日本の代表的な会社ですね。B社では、この17年間に落札した件数が1万7,645件とあります。

この検索結果は、住所情報の有無によってデータが分かれて表示されています。世の中に大手重工業メーカーB社は1社しかなく、同じ会社だと思われますので、合算するとすでに2万件以上、落札していることがわかります。この1万7,000件あまりの内容を、すべて確認することができます。

このようなプロダクトを、月額料金で入札に参加している会社に提供しています。

(デモ終わる)

川合:こちらは有料のお客さま向けの画面ですか?

星:おっしゃるとおり、有料です。8日間は無料で使えますし、無料でも何件かは検索することは可能です。

川合:月額料金にも複数のプランがあるのでしょうか?

星:基本的には初期導入費プラス基本月額料金となります。

川合:例えば建設会社であれば、工事の入札だけを知りたい場合に、絞って登録することはできますか?

星:情報収集案件の業界を絞ることはできませんが、契約ID数や契約年数に応じてお得なパッケージプランもあります。現在の有料契約件数は2025年9月末時点で7,158件です。

川合:先ほど、防衛省の予算が増えるという話もありましたが、防衛省だけでなく国の予算は全体的に増えていく方向だと思いますので、重要度が増していますね。

星:おっしゃるとおりです。私たちは2008年に「NJSS」をリリースしましたが、2010年頃の年間の予算は約20兆円ほどでした。今は約27兆円まで上がってきているので、やはり発注金額も毎年増えている状況です。

入札には、いわばエルニーニョのように景気局面に左右される周期的な特徴もあり、不景気になると予算が増えて、民間企業を活性化しようという側面もあります。私たちとしては、不景気に強いビジネスというポートフォリオの位置付けになっています。

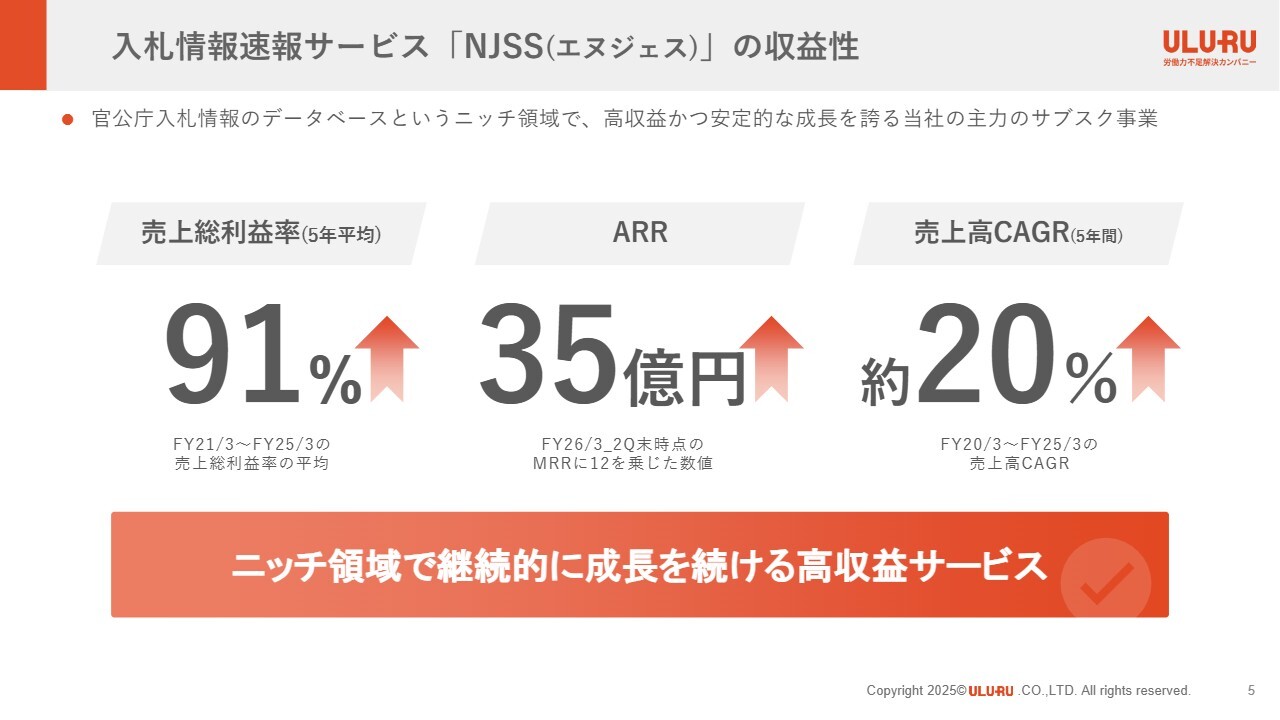

入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」の収益性

星:「NJSS」の収益性です。利益率が非常に高いサービスで、売上総利益率は5年平均で91パーセントとなっています。ARR(年間経常収益)が約35億円です。売上高CAGRは5年平均で約20パーセントという、いわゆるSaaSのサービスです。

川合:売上総利益率91パーセントは、SaaSとしても高い数値です。案件を集めるところで原価がかかっている感じがしますが、どのようにしてこの高い売上総利益率を実現しているのでしょうか?

星:要因はいくつかあります。例えば、17年前から私たちが集めている案件の数は、毎年少し増えてはいますが、ほぼ一定です。

そのため、かかる原価は以前からあまり変わりません。有料契約件数が増えるため、売上は上がる一方で、原価は横ばいのため、利益率が上がるというのが大きな要因です。

また、私たちは今、情報を集める手段として在宅ワーカーを活用しています。通常、社員やアルバイト、派遣社員などで情報収集すると、座席を用意したりパソコンを用意したりと、膨大なコストがかかります。しかしながら私たちは在宅ワーカーを活用しているため、それらのコストが一切かからない仕組みとなります。

この仕組みのため、その分を在宅ワーカーへの報酬に還元することができています。結果として、会社としても高収益体質を実現しつつ、ワーカーさんにも適正な対価をお支払いできるモデルになっています。

川合:わかりました。入札案件が増えているという話もありましたが、その分はわずかでも年間のコストは増えているというイメージですか?

星:案件数の増加と共に情報収集コストは以前よりは若干増えているものの、ほぼ固定です。また、今はAIなどの技術も発展してきているため、収集する情報の大半は、ロボットがクローリングして集めています。

ただし、どうしても人力でないと集められない情報もあります。例えば、一部の自治体などはまだアナログ運用のため、入札情報自体がテキストで公開されているのではなく、スキャンした書類がPDFでアップされており、しかも手書きが一部混じっているなどのケースもあります。

このようなケースはロボットでは判断が難しく、人力でないと集められません。そのようなケースで人力を活用しています。

川合:このPDFのリンクを集めるところまでは御社が行い、在宅ワーカーに入力を任せるかたちですか?

星:リンクを探すところも、在宅ワーカーが手掛けています。

川合:自治体の資料を全部探してもらって、それに対しての報酬ということですね。

星:おっしゃるとおりです。ただし、自治体のどのページに情報が開示されているかは私たちが管理しているため、チェックしていただくページは指定しています。

川合:ARR35億円以上で、売上高CAGRも約20パーセント、そして売上総利益率も91パーセントと、非常に魅力的な市場に見えます。今後、さらに大きな会社が参入してくるというリスクについてはいかがでしょうか?

星:私たちはこのサービスを始めて以来、17年間のデータを持っていますが、過去の入札情報や落札情報は、Webサイト上に残っていません。数週間ほどですぐに消されてしまいます。したがって、大手企業が参入してきたとしても、私たちと同じような価値は提供できないという部分で、非常に参入障壁の高いサービスに仕上がっています。

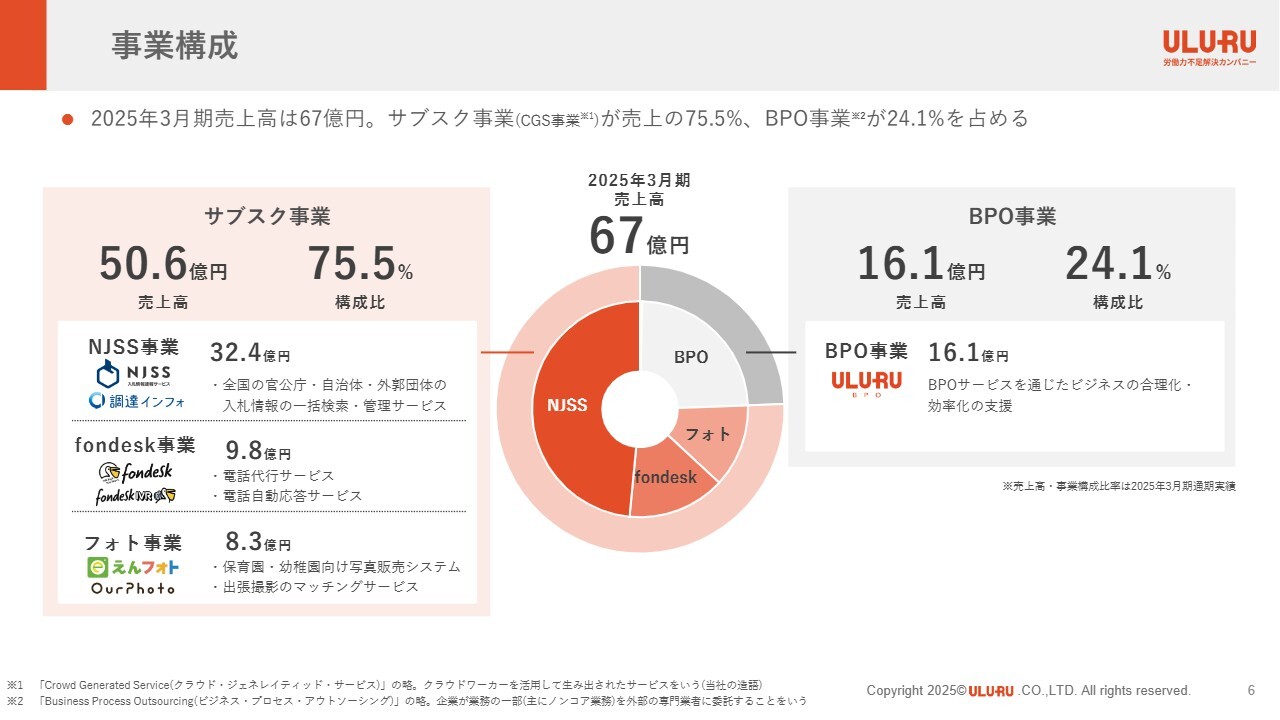

事業構成

星:「NJSS」の他にも、私たちは在宅ワーカーというリソースを活用して、企業にかかってきた電話の受付代行サービス「fondesk(フォンデスク)」をSaaSとして展開しています。

また「えんフォト」という幼稚園・保育園向けの写真販売を管理するDXツールや、BPO事業のデータ化・電子化の受託サービスなど、複数の事業を展開しています。

全体の売上高67億円のうち、半分近くが「NJSS」の売上です。利益でみると、さらに比率が高くなります。

「fondesk」の主なトピックス

星:「fondesk」についてご紹介します。現在のARRは11億円です。こちらはコロナ禍の直前である2019年にリリースしました。

コロナ禍になって多くの会社で社員が出社しなくなり、特にスタートアップの会社などは一人も出社していないという状況となりました。その際、「会社にかかってくる電話に誰が出るのか」という問題がありました。

そのちょうど1年前にリリースしていた「fondesk」は、その時にユーザー数が前年比で10倍と一気に増加し、現在では有料契約件数が5,885件となっています。最近はタクシー広告も流していますので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。

「BPO事業」の主なトピックス

星:BPO事業です。これは祖業のサービスで、私たちが創業した時から手がけています。受注する案件の種類もさまざまありますが、今注力しているのは企業へのAI導入支援です。

AIエージェント等にデータを読み込ませて質問に回答させる時に、間違って答えることがAIの課題としてあります。これは、AIに読み込ませるデータの状態が、AIがきちんと読み取れるようになっていないために起こるケースも多いのです。

そこで、AIに読み込ませる元データをきちんと整備するひと手間や、運用・改善までをワンストップでサポートしています。

また先日、私たちは「CSer BPO(シーサービーピーオー)」というサービスをリリースしました。これは私たちが「NJSS」や「fondesk」でSaaSビジネスを手掛けてきた経験を活かし、他のSaaS事業者のCS(カスタマーサクセス)業務の一部を弊社が請け負うというBPOサービスです。

ビジョン「労働力不足の解決」を実現するためのビジネスモデル

星:私たちは「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」というビジョンを掲げています。日本は人口減少局面に入っており、労働人口も10年ほど前をピークに減少の一途をたどっています。2040年までには、私たちが上場した2017年からの算出で労働人口が1,600万人減少すると言われています。

これに年収を掛けると69兆円という金額になり、日本は69兆円の労働力が失われることになります。これは国力に関わる話であり、この失われる69兆円が何かに代替されるだろうと私たちは考えています。

失われる労働力を補う手段の1つがAIやDXの推進で、労働力不足が追い風になるようなところに事業を展開していこうと思っています。そしてもう1つ、これまで労働力としてカウントされてこなかった方々を活用する、新たな労働力を創出することも必要だと考えています。

そこで、スライドの「うるるの強み」の1つ目に記載のとおり、今まで労働力としてカウントされてこなかった主婦の方々などを活用できる仕組みとして作ったのが、「シュフティ」です。

他にも、例えば高齢者や障害者、外国人を活用することも、新たな労働力の創出事業になってくると考えています。

もう1つの強みは、「ニッチを攻める」というところです。ワンプロダクトで、1つの大きなマーケットで大手企業と戦うのではなく、あまり大手企業が参入しないようなマーケットでNo.1のサービスを複数作っていくことが私たちの攻め方です。

このような新しい事業として、今5つくらいのプロダクトを展開していますが、すべて自社でゼロから作ってグロースさせています。これからも新規事業をどんどん創出していきます。

これらはすべて労働力不足の解決につながり、追い風の恩恵を受けられる事業です。上場以降はM&Aも成長戦略の肝になってくるため、さらなる成長のために実施していくつもりです。

最近では「ULURU IMPACT BASE(うるるインパクトベース)」として、私たちと志を同じくする有望な企業にマイノリティ出資を実施しています。その企業の経営権を全面的に取得するのではなく、出資と協働の両面から成長を支え、事業の一翼を担うスタイルをとっています。

また、ビジネスコンテストを主催し、キラリと光るスタートアップ企業を自分たちで探しながら、新たなプロダクトを開発していくことも成長戦略の1つとしています。

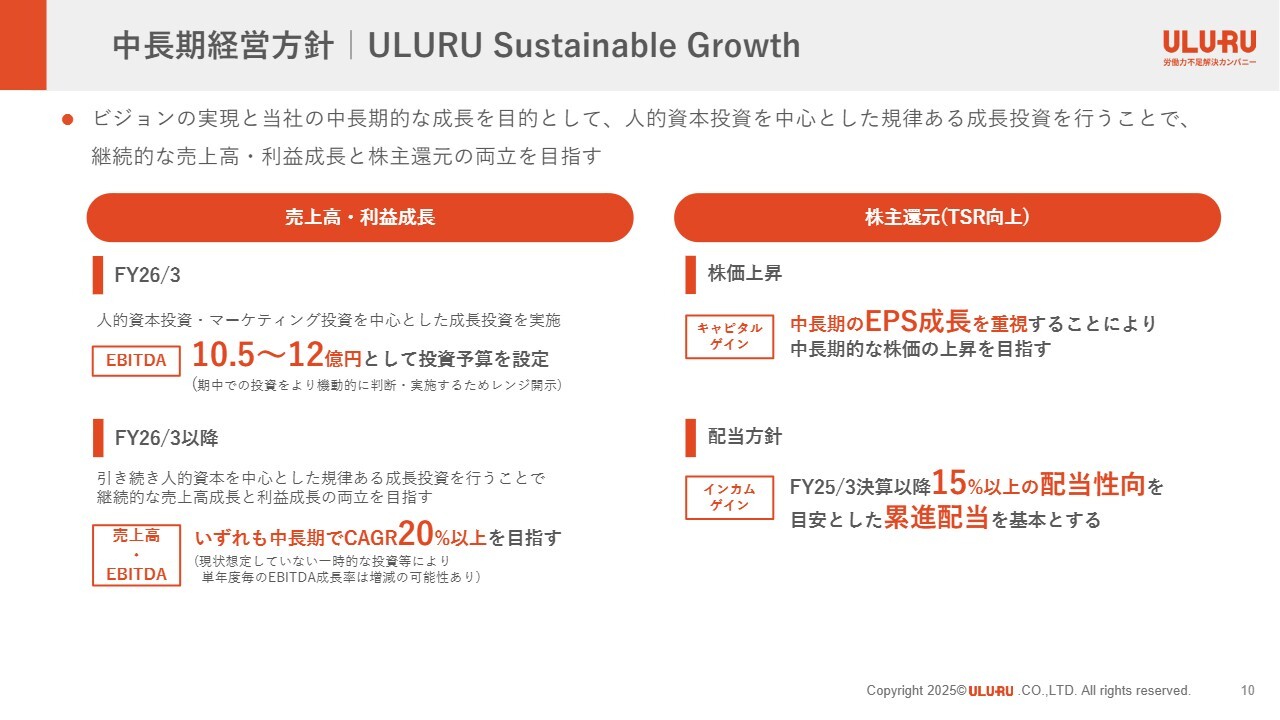

中長期経営方針|ULURU Sustainable Growth

星:私たちの中期経営方針「ULURU Sustainable Growth」についてです。これは持続可能な成長を目指すものです。

売上高・EBITDAに関しては、中長期でCAGR20パーセント以上を目指します。今期においては、EBITDAのレンジで10.5億円から12億円の利益を出すことを目標にしています。

株主還元方針は、スライド右に記載の2つです。1つ目に、株価を上昇させてキャピタルゲインで還元します。

2つ目に、配当を実施してインカムゲインでも還元していきます。配当性向15パーセント以上を目安とし、基本は累進配当として、配当金額を減らさず毎年上げていく方針を掲げています。

川合:売上でCAGR20パーセント以上を目指すとのことですが、「NJSS」のCAGRが20パーセントでしたので、それを上回る成長率の事業を生み出す必要があると思います。そのような芽も生まれてきているのでしょうか?

星:直近の新規事業ではありませんが、「fondesk」と「えんフォト」という事業が、「NJSS」の後に生まれてきた事業として成長してきています。また、今はまだ開示していませんが、新たに種まきをしている事業での売上成長もあります。

ただし、この成長は全体の売上には大きなインパクトをもたらさないため、これを維持するためにも、私たちは新規事業を作っていくだけではなく、M&Aによる成長維持も積極的に進めていきます。

「NJSS事業」の成長戦略

星:主力となっている「NJSS」に関して、具体的な成長戦略をご説明します。2008年に「NJSS」というサービスを作り、2019年から「調達インフォ」というサービスも始めました。

実は「NJSS」の情報は、入札案件を出す側の官公庁や自治体にもニーズがあります。そこで、データベースは「NJSS」と共通ですが、UIや仕様を自治体向けに変えて「調達インフォ」というサービスにしました。

リリース当初は無料で提供していましたが、2年前から有料化して以来、官公庁や自治体からも売上が立っています。

川合:どのようなニーズで利用されているのですか?

星:自治体が気になるのは、「隣の自治体はどのような入札をしているのか?」という情報です。「どのような会社にいくらで発注しているのか」「同じようなことをしたいから、仕様書を参考にしたい」など、高いニーズがあります。

荒井:有料化への移行はスムーズだったのでしょうか?

星:いえ、2年くらいの時間がかかりました。やはり国や自治体からお金をいただくには、非常に長い時間がかかります。無料からスタートして、実際に有料に切り替わるまでにトータルで3年くらいかかっています。

荒井:かなり良いペースで移行は進んでいるのでしょうか?

星:どのようなペースを良しとするかはわかりませんが、良いペースだと思います。

荒井:そのくらい需要があるということですね。

星:おっしゃるとおりです。また、スライドには記載がありませんが、入札するにはまず資格が必要です。資格といっても申請するだけですが、申請するとA、B、C、Dの4ランクに分けられます。

例えば、「この案件はDランクしか入れません」と線引きをすることで、中小企業を守っているのです。そのような入札資格のストックや管理・代行を行う「入札資格ポータル」というサービスも提供しています。

また、入札の背景にある国家や自治体の予算から掘り下げていくことも重要です。予算執行の最終的な形が入札だからです。例えば、まず「防衛費」という大枠の予算があり、そこから「ミサイルを買いましょう」という具体的な入札案件に落ちていきます。そのため、上流の予算情報を知ることで、今後どこに予算がつきそうか、どの領域が盛り上がっているか、この自治体では何をしているのか、などが見えてきます。

私たちは入札情報を集めるだけではなく、この入札の上流にある予算情報や議事録情報など、全国の官公庁・自治体のWebサイトに出ている情報をデータベース化して、入札のヒントになるような情報を「GoSTEP」というサービスで提供しています。

これもクロスセル商材で、入札に参加する会社にとっては高いニーズがあります。特に大手の会社にニーズのあるサービスですので、次なるステップとして「NJSS」だけではなく、入札以外の情報・サービスの提供などいろいろと横展開してきています。

これからどのように展開していくかというと、私たちのキーワードとして「自治体DX」を掲げています。

まず、官公庁が入札で企業に発注します。その手続きがアナログのため、非常に大変です。この部分をDXできるようなツールを作って、それを自治体に導入していただくことを考えています。

あるいは、民間企業側には収集した公共の情報を「NJSS」で提供していますが、落札した後にやり取りする部分をDXしたツールも作って提供していこうと検討しています。

さらに、深刻な課題となっている「自治体DX」の領域に関して、特別なプロジェクトで展開していこうと考えています。人口が減っていくことで働き手が確保できない中、自治体業務はいまだアナログであり、DX化による生産性向上は急務です。

これを何とかしていかなければならないのですが、なかなか進まないのが実態です。そこで、自治体DX事業では、そのお手伝いとなるような事業を展開しようとしています。

私たちは自治体との取引があり、自治体と取引したい民間企業のデータも持っていますから、DXに関わる会社とともに、DXに悩んでいる自治体をつなぐマーケットプレイス的な仕組みを作れないかと考えています。

川合:非常におもしろいですね。入札に関するDX化について、かなり具体的なイメージをご紹介いただきましたが、いつ頃にサービスを運用開始するかなども固まっているのですか?

星:まだ言えませんが、今は粛々と裏側で進めています。

川合:自治体が入札するDXツールを御社が作った場合、それも各自治体の入札があって、応札していくかたちになるのですか?

星:自治体が導入しやすい形態を模索しています。すでに一部で「調達インフォ」という有料のサービスを使っていただいていますので、その延長線上で導入するのが一番スムーズかと考えています。

川合:具体的なお話を聞けるのを楽しみにしています。

星:なかなか具体的なことが言えず、申し訳ありません。

自治体DXについてはマーケットも大きいです。自治体をDX化するということは、すなわち公務員のDX化です。

公務員は全国で約340万人いますが、公務員に支払われる報酬の総額は年間約25兆円ですので、この方々の生産性を10パーセント上げるだけで、年間2.5兆円の生産性の改善になります。このインパクトは大きいです。

例えば、人口10万人程度の市区町村は全国に何百とありますが、住民サービスなどの業務はだいたい同じであるため、ツールを作れば使い回せます。したがって、非常に効率よくDXを進められるのも、自治体というマーケットの特徴です。

非常にインパクトの大きいマーケットをどのようにマネタイズしていくかについては、まだ言えない部分はありますが、私たちのノウハウやこれまでの取引、社会課題の解決という観点も含めて、新たなステップを準備しています。

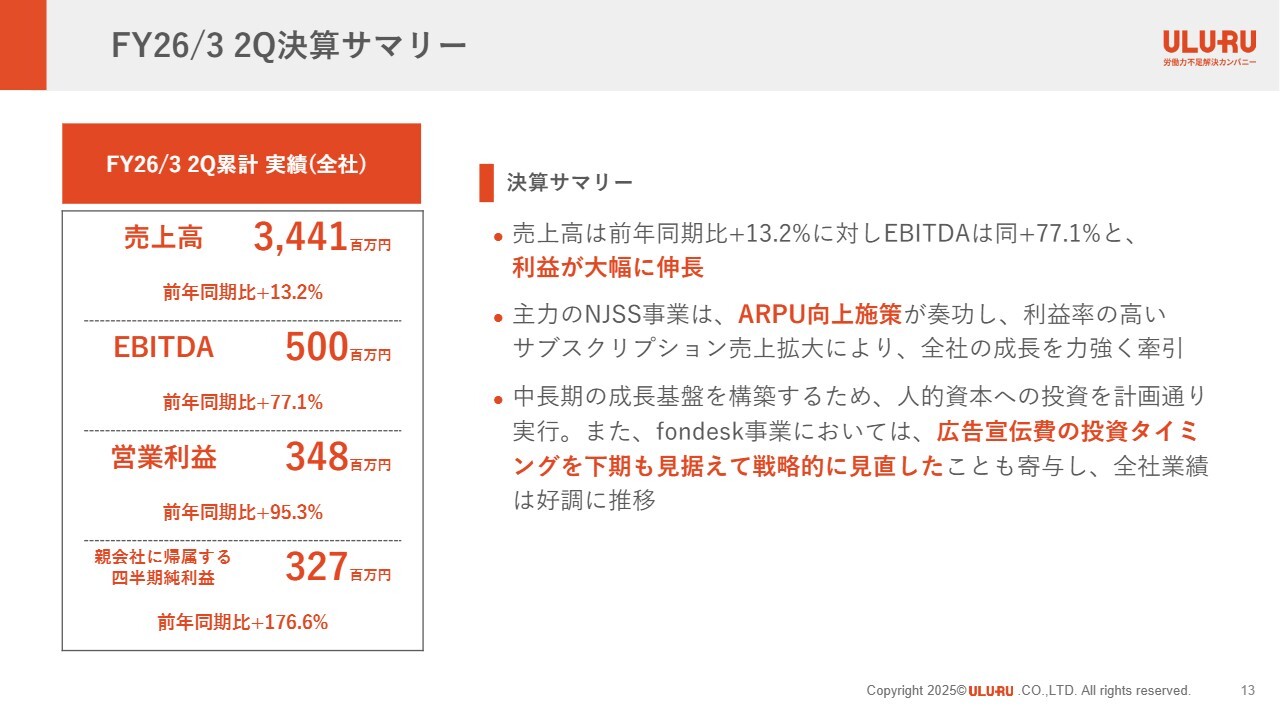

FY26/3 2Q決算サマリー

星:2026年3月期第2四半期の業績をお話しします。第2四半期累計の売上高は34億4,100万円で前年同期比プラス13.2パーセント、EBITDAは5億円で前年同期比プラス77.1パーセントとなりました。

営業利益は3億4,800万円で前年同期比プラス95.3パーセント、親会社に帰属する四半期の純利益は3億2,700万円で前年同期比プラス176.6パーセントとなりました。利益が大幅に伸長し、第2四半期まで非常に好調に進捗しています。

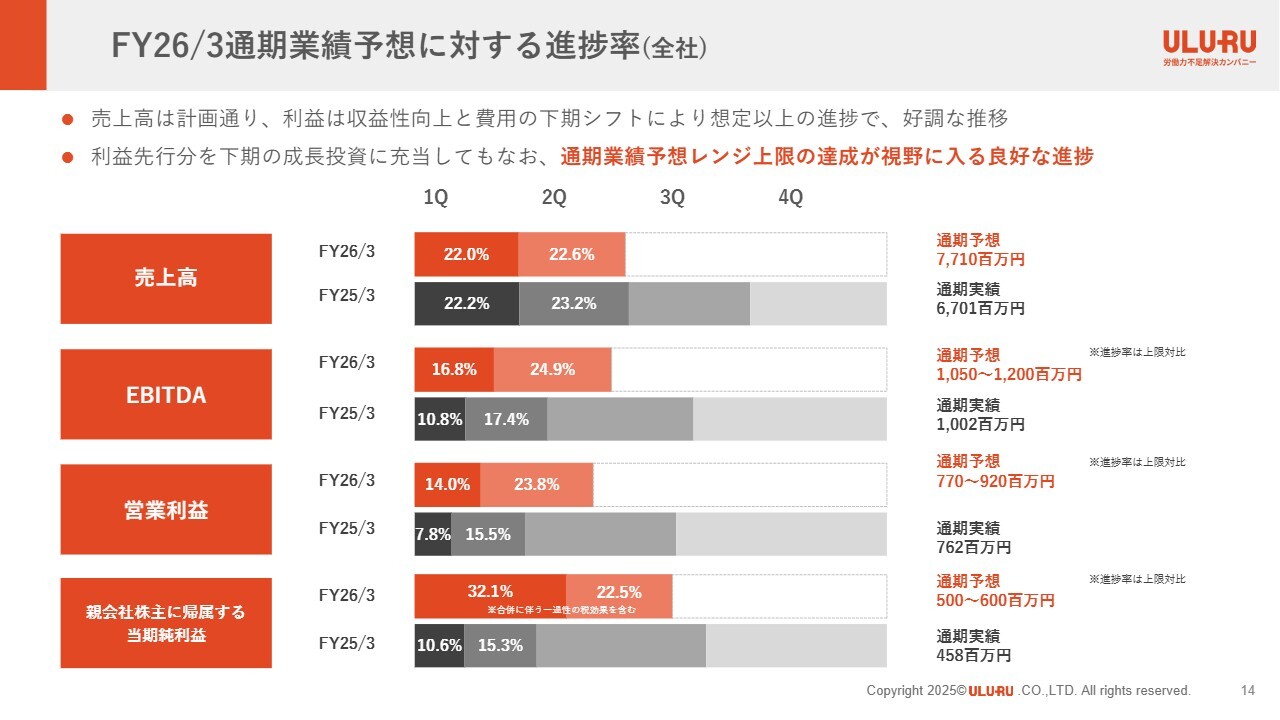

FY26/3通期業績予想に対する進捗率(全社)

星:進捗率です。売上高は前年と同ペースの進捗となっています。

一方で、EBITDAはスライドのグラフからわかるように、2025年3月期第1四半期で10.8パーセント、第2四半期で17.4パーセントだったところ、今期は第1四半期で16.8パーセント、第2四半期で24.9パーセントと、非常に好調に推移しています。

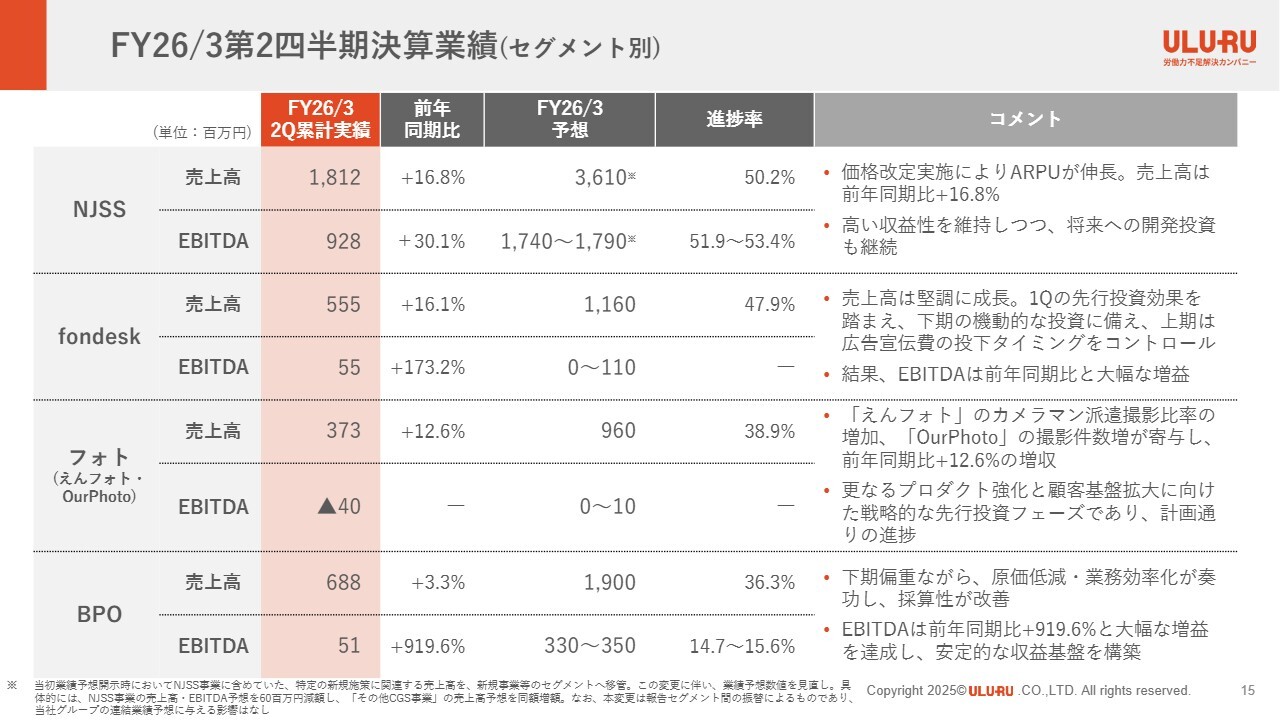

FY26/3第2四半期決算業績(セグメント別)

星:セグメント別の詳細です。主力の「NJSS」の売上高は18億1,200万円で、前年同期比プラス16.8パーセントとなりました。

「fondesk」は売上高が5億5,500万円で前年同期比プラス16.1パーセントとなりました。フォト事業の売上高は3億7,300万円で、前年同期比プラス12.6パーセントとなりました。

BPO事業の売上高は6億8,800万円で、前年同期比プラス3.3パーセントとなっています。BPOは増収幅が小さく、止まって見える状況ですが、これは受託のために月ずれ・期ずれがあると大きくぶれてしまうのが要因です。

川合:「NJSS」について、スライドには「価格改定実施によりARPUが伸長」との記載がありますが、どのようなペースで上がっているのでしょうか? 価格改定している部分もあれば、パッケージプランの段階のうち、良いプランが選ばれている部分もあるかと思います。そのあたりの分析について教えてください。

星:おっしゃるとおり、今回はサービスの価値向上に合わせて、ベースとなる価格設定自体の見直しを実施しました。これがARPU伸長の直接的な要因の1つです。ただ、要因はそれだけではなく、大きく3つの「合わせ技」で単価が向上しています。

1点目は、今申し上げた「新規契約を中心とした価格改定」です。市場環境や機能強化に見合うかたちで、定価ベースでの引き上げを行っています。

2点目は、営業体制の強化による「値引きの抑制」です。これまでは契約数を優先して値引きに応じるケースもありましたが、営業やカスタマーサクセスの人員を拡充し、サービスの価値を正しくお伝えできるようになったことで、安易な値引きをせず、改定後の適正価格でご契約いただけています。

3点目は、「周辺サービスのクロスセル」です。 競合であった「nSearch(エヌサーチ)」を統合して市場環境が安定したことに加え、入札前の予算情報を提供する「GoSTEP」や、入札業務を支援する「入札BPO」といったオプションサービスの導入が進んでおり、これらが複合的に重なって顧客単価が引き上がっている状況です。

川合:今後も徐々に値上げしていくのですか?

星:はい、市場環境やサービスの機能強化に合わせて適宜検討し、できれば毎年実施したいと思っています。

IR情報発信

星:私たちのIRチームが、公式「X」や、IRサイトでいろいろな情報を発信しています。加えて、CFO内丸の個人Xアカウントを7月に開設するなど、いろいろなチャネルで情報を発信しています。ぜひウォッチしていただけるとありがたいと思っています。

ご説明は以上です。ご視聴いただき、ありがとうございました。

質疑応答:今後の事業の展開について

荒井:「時価総額に対して、事業がたくさんあり把握が難

新着ログ

「情報・通信業」のログ