【QAあり】日本ナレッジ、コンサル・開発・検証を一気通貫で提供 40周年を機にAI利活用に注力、3円の記念配当実施へ

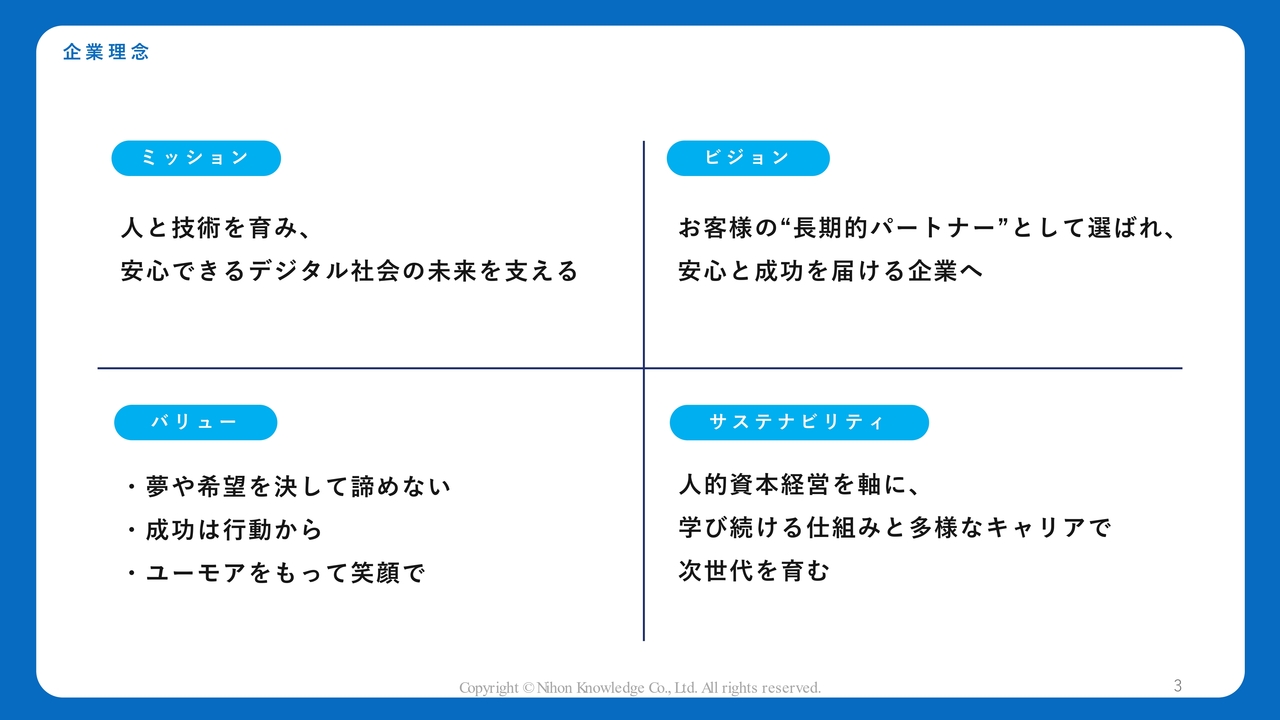

企業理念

藤井洋一氏(以下、藤井):日本ナレッジ代表取締役社長の藤井です。本日はよろしくお願いします。

当社はシステムコンサルティング、開発、ソフトウェアテストを含むシステム対応を一貫して行う会社です。今年40周年を迎えたことを契機に、企業理念を整理しました。具体的には、ミッション、ビジョン、バリュー、サステナビリティの4つを企業理念として位置づけました。

ミッションは「人と技術を育み、安心できるデジタル社会の未来を支える」、ビジョンは「お客さまの“長期的パートナー”として選ばれ、安心と成功を届ける企業へ」です。当社はお客さまと長期間にわたってお付き合いしています。

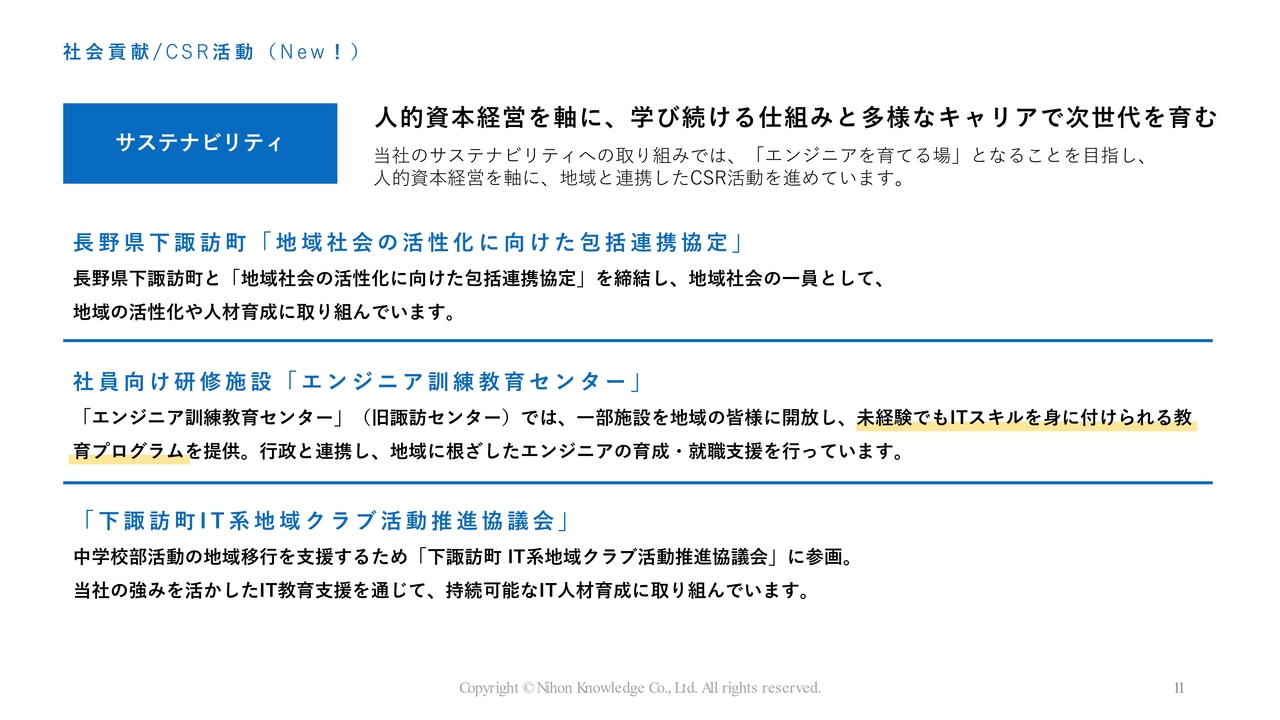

バリューは「夢や希望を決して諦めない」「成功は行動から」「ユーモアをもって笑顔で」を掲げており、これらは創業以来の行動指針です。サステナビリティとして「人的資本経営を軸に、学び続ける仕組みと多様なキャリアで次世代を育む」を設定しました。

会社概要-Company Profile-

藤井:スライドは会社概要です。本社は台東区寿、すなわち浅草になります。IT企業にとっては非常に珍しく、下町に本社があります。設立は1985年で、今年10月で40周年を迎えます。前期の売上高は41億円、従業員数は466名です。取引先としては、大塚商会さまを含めたグループ、日本電気(NEC)さま、リコーさまなど、大手企業が中心となっています。

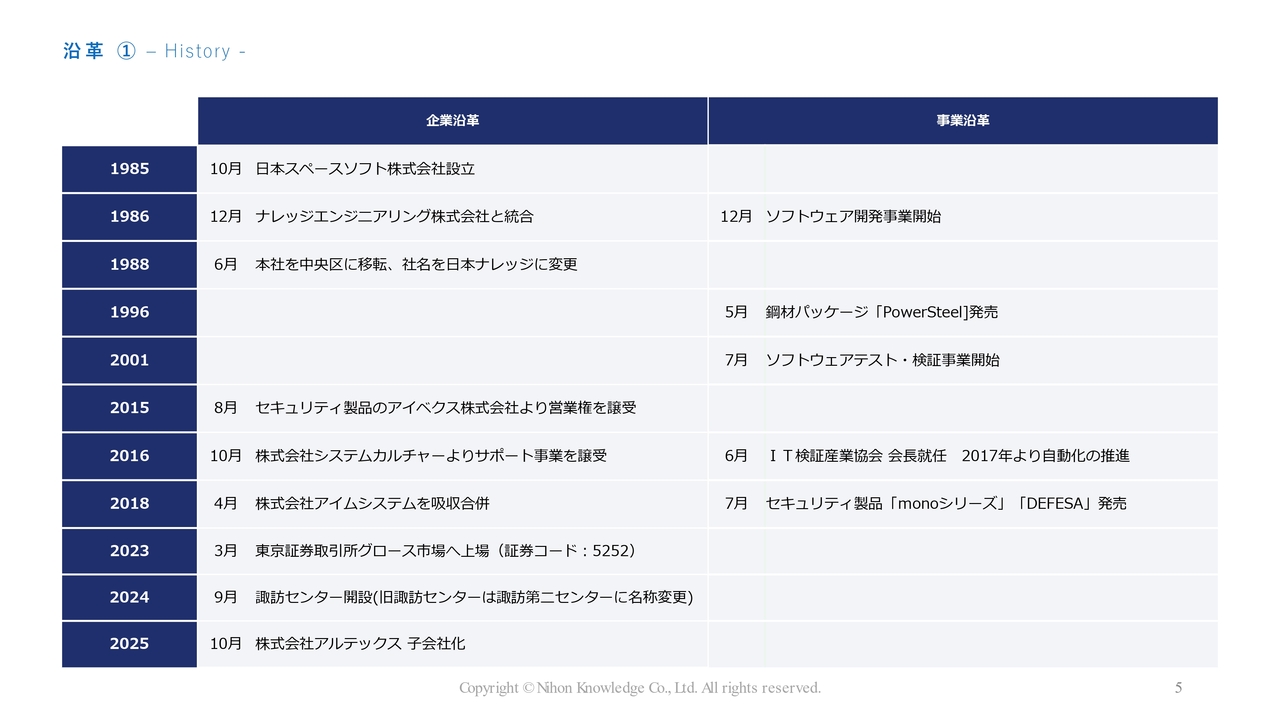

沿革①-History-

藤井:当社の沿革についてです。1985年に日本スペースソフトを設立しました。当初は販売から事業を開始し、その後ソフトウェア開発を、2001年にはソフトウェアテストを主力事業として展開しました。さらに、2015年にはセキュリティ製品を取り扱うアイベクスの営業権を、2016年にはシステムカルチャーのサポート事業を譲り受けました。2018年には、諏訪に本社を置くアイムシステムを吸収合併しました。

こうした成長の軸を基盤に、2023年にはグロース市場に上場することができました。証券コードは5252で、とても覚えやすい番号かと思います。

また、今後の市場の発展を見据え、2024年に当社初の自社施設である諏訪センターを建設しました。また、M&Aの一環として2025年10月にアルテックスを子会社として迎え入れる運びとなりました。

沿革②-History-

藤井:スライドは諏訪センターの写真です。土地が510坪、敷地面積が300坪で、100名以上を収容できる大きな施設です。当社が今後力を入れるAI開発を中心とするセンターとして、積極的に活用していく予定です。

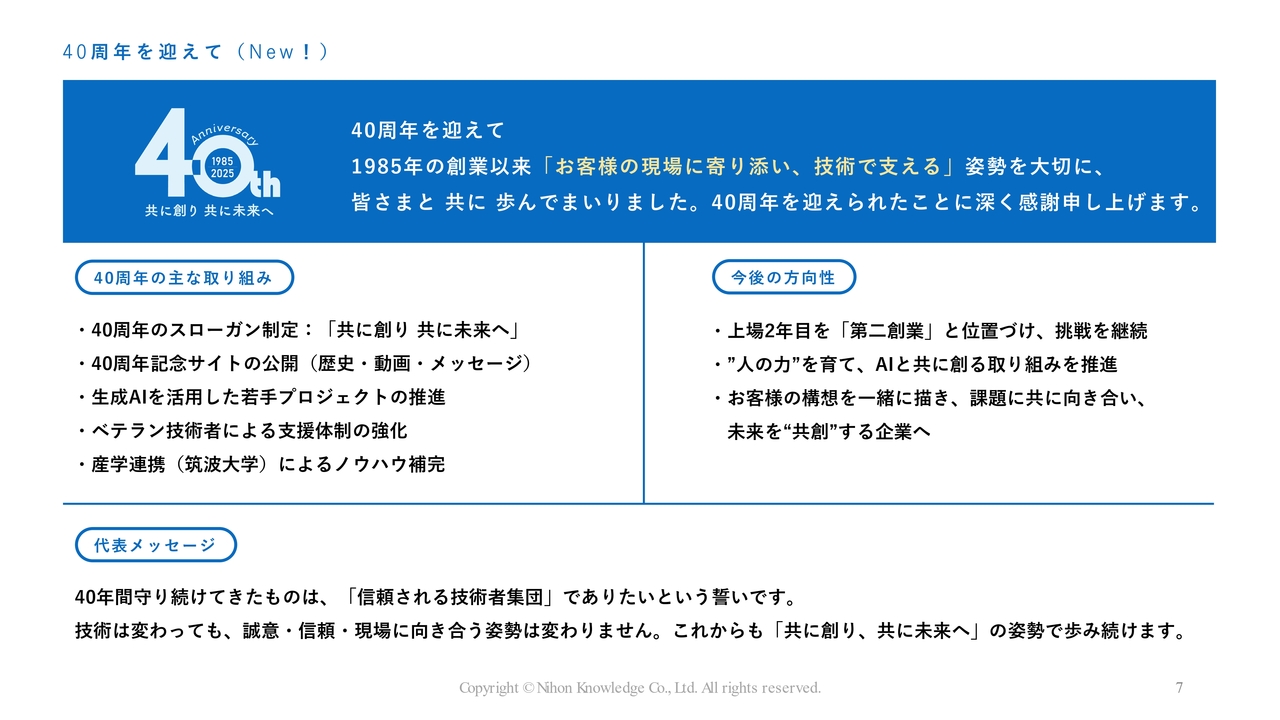

40周年を迎えて(New!)

藤井:先ほどお話ししたとおり、40周年を迎えるにあたり、「お客様の現場に寄り添い、技術で支える」というテーマを掲げ、歩んできました。

40周年の主な取り組みとして、スローガンを制定しました。本当にお客さまに寄り添ったビジネスを行っていきたいという思いから、「共に創り、共に未来へ」というスローガンを制定しました。40周年記念サイトでは、当社の歴史や動画、メッセージなどをご覧いただけますので、お時間がある際にぜひアクセスいただければと思います。

その他にも、40周年を機にAIの活用を推進しています。また、ベテラン技術者による支援体制も強化しているところです。自社でノウハウが不足している分野については、産学連携にも力を入れています。

今後の方向性としては、上場を機に「第二創業」と位置づけ、先ほどの「共に創り、共に未来へ」というスローガンのもと、人材の育成に取り組み、お客さまに寄り添う姿勢をより一層強化していきたいと考えています。今後も、お客さまに「信頼される技術者集団」という点にこだわりを持って事業を進めていきます。

40周年を迎えて(New!)

藤井:スライドの写真は、10月22日に開催した40周年記念パーティの様子です。当社ではこれまで社員のみでお祝いしていましたが、今回は初めてお客さまをお招きしてパーティを行いました。大塚商会さまからは大塚社長にご参加いただきました。また、日本電気(NEC)さまやリコーさまからもご参加いただき、とても和やかな雰囲気の中で40周年を迎えることができました。

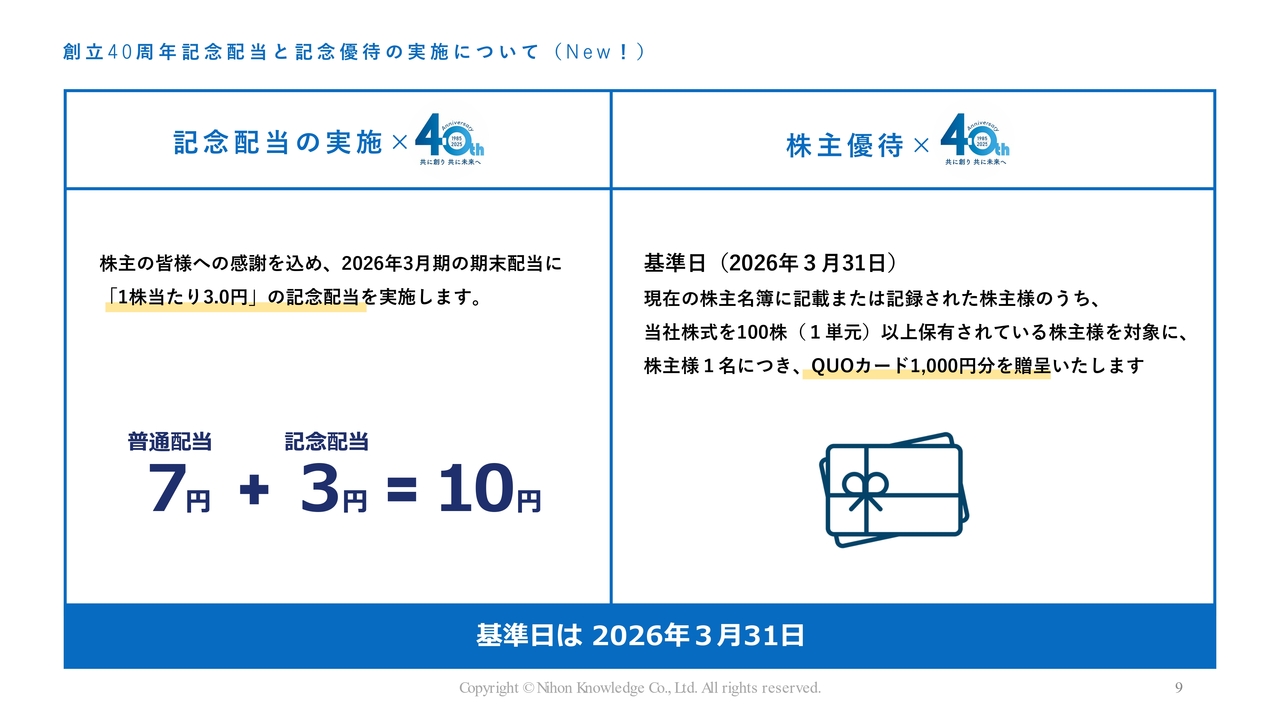

創立40周年記念配当と記念優待の実施について(New!)

藤井:40周年記念施策として、株主のみなさまにも、1株当たり3.0円の記念配当を実施することにしました。2026年3月期の期末配当は、普通配当7.0円に記念配当3.0円を加えた合計10.0円と発表しています。「前期は1株当たり20円の配当だったから減配ではないか?」との投稿をいただいていますが、株式を3分割したため、これを考慮いただければと思います。

なお、記念配当に加え、株主優待として「QUOカード」を差し上げたいと考えています。

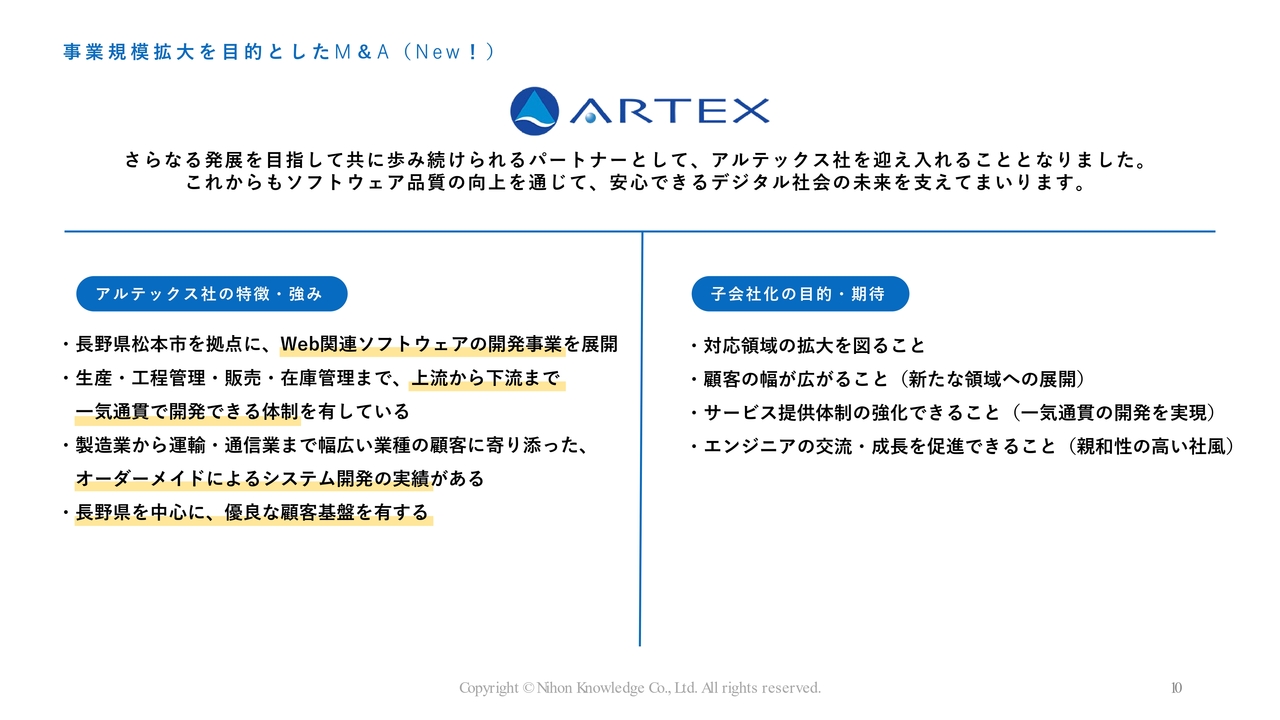

事業規模拡大を目的としたM&A(New!)

藤井:大きなトピックスとして、初めてのM&Aにより、10月1日付で長野県のアルテックスを子会社化しました。アルテックスはWeb関連のソフトウェア開発に非常に強みを持つ会社です。当社は業務系、特にスクラッチ系の仕事が多く、Web系の開発にやや弱い部分がありました。そのため、その部分を補うという意味でも非常に大きなシナジー効果があると考えています。

また、異なる技術分野を持っていることから、エンジニア間の交流や成長が非常に期待できると考えています。

川合直也氏(以下、川合):エンジニア間の交流や業務の拡大、顧客間の幅の拡大について触れられていますが、実際に相互送客やエンジニアの交流といった取り組みはどの程度進んでいるのでしょうか?

藤井:10月1日に統合しましたが、当社センターがある諏訪地区と、アルテックスの本社がある長野県松本市は非常に近い場所に位置しており、仕事の交流は以前からすでに行っていました。

その中で、シナジー効果が大きいということで一緒になりましたが、Web系エンジニアと業務系エンジニアでは、技術力に違いがあります。Webからの集客を含めた取り組みはどの会社でも行っているため、そのデータを顧客データに取り入れるなど、当社が目指している一貫したビジネスの実現が期待できると考えています。

川合:今回はすでに関係のある企業の買収とのことですが、今後のM&A戦略についてはどのようにお考えでしょうか?

藤井:M&Aを仲介する会社さまから複数の提案をいただいており、前期にも2件ほど検討しました。ただ、このような場でお話ししてよいかはわかりませんが、M&A仲介業者の手数料が非常に高額であることが現状の課題となっています。

具体的には、最低でも2,000万円から2,500万円程度の手数料がかかります。仲介業者からは当社が吸収可能な規模より小さい企業をご提案いただくケースが多く、ディスカッションを進めて「大きな効果が見込めるので一緒にやっていきたい」となっても、売却側に残る金額が少なくなってしまいます。このため、小規模の企業のM&Aは仲介業者を通すのが難しい状況となっています。

こうした環境の中、仲介業者から情報を得て可能性を模索しながらも、できれば日頃から取引や関係がある企業から情報を得て、直接交渉してM&Aを進めていきたいと考えています。

川合:自ら探しにいくということですね?

藤井:そのとおりです。

社会貢献/CSR活動(New!)

藤井:サステナビリティについてお話しします。諏訪にセンターを設立したことを契機に、長野県下諏訪町と包括連携協定を締結しました。この一環として、旧諏訪センターを「エンジニア訓練教育センター」という名称にし、地元のIT教育のセンターとして新たに立ち上げています。現在、地元の支援を受けながら教育活動を進めているところです。

下諏訪町では、小学校や中学校の部活動を社外に委託する取り組みが進んでいます。サッカーやバスケットボールなどのスポーツ活動が盛んですが、文科系の教育を推進する一環としてIT系地域クラブがあり、IT教育にも力を入れています。

その一環として協議会が設立され、当社も主体的に参加しています。すでに1回目の取り組みとして、体育館を利用した体験会を実施しました。ただ単にプログラミングを学ぶだけではなく、Pythonというプログラミング言語を使ってドローンを制御し、実際に飛ばしてみるといった実践型の内容を展開しました。

このような活動を通じて地域との交流を図り、子どもたちがIT分野に興味を持ってくれることを目指して取り組んでいます。

日本ナレッジの主要事業

藤井:事業の概要についてご説明します。先ほどもお話ししましたが、当社の柱はコンサルテーションサービス、開発サービス、検証サービスの3つです。当社はもともと開発から始まった会社です。

強み:すべてのサービスにAIを活用

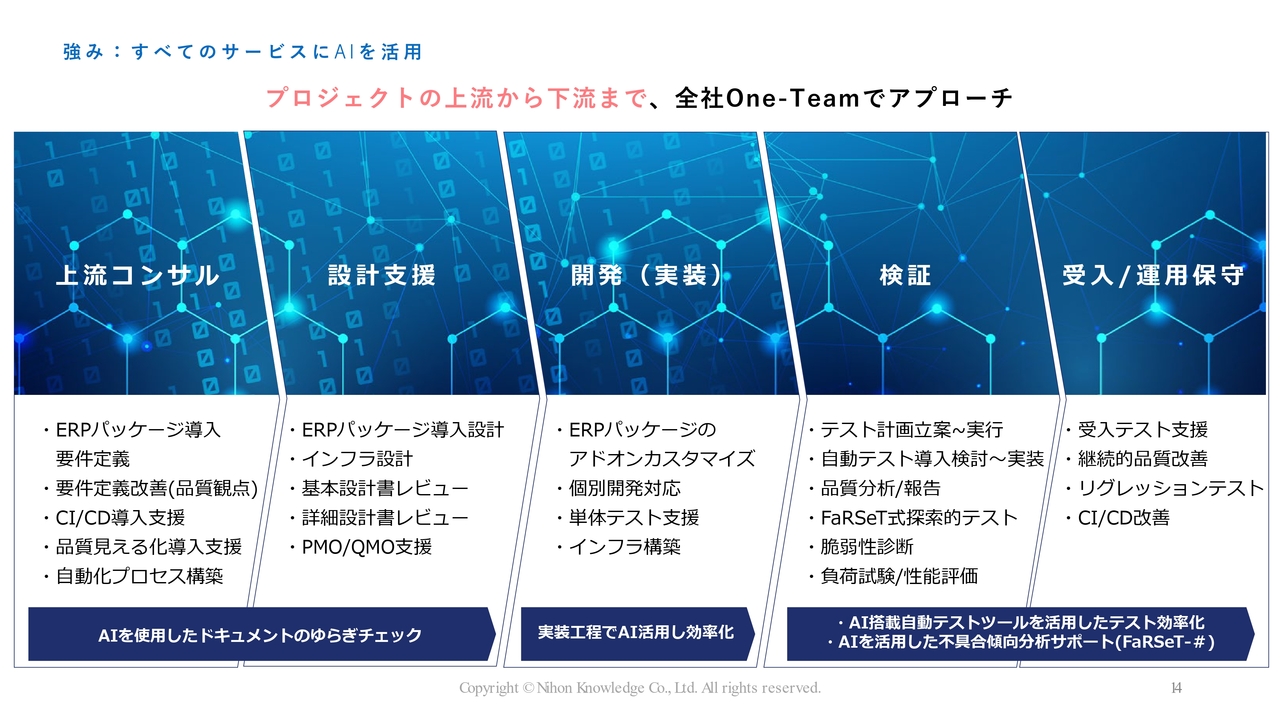

藤井:この3つを強みとし、「すべてのサービスにAIを活用」を今期の目標に掲げてスタートしています。

プロジェクトの上流から下流まで一気通貫でサービスを提供することで、お客さまがその都度リクエストをする必要がなく、良い品質のものを提供できると考えています。この一気通貫サービスの中で、すべてにAIを活用する取り組みを現在進めています。

例えば、上流コンサルタントではERPパッケージの導入コンサルティングから始まり、要件定義などの開発作業が伴います。これらはヒアリングしながら進める必要がありますが、その後は取得したデータをもとにAIを活用し、基本設計や詳細設計を実施する仕組みを採用しています。

人間が作業していると、お客さまからの「こういうことをやってほしい」「あれもやってほしい」といった要求が、設計の段階で漏れてしまう場合があります。そのまま開発が進んでしまった場合、最終的に「依頼した内容と異なる」といった問題につながることになります。

このような課題を解決するために、AIを活用したドキュメントの揺らぎチェックを行い、「要件定義での項目が設計時に抜けています」「基本設計であったものが詳細設計から抜けています」など、漏れを防ぐ仕組みを導入しています。これは、筑波大学との産学共同研究の成果となります。

開発においては、ERPを中心に単体テストなどの検証を進めます。実際の開発チームとは異なる検証チームが、最終的に完成したものを別の視点で確認しており、非常に効果的なテストとなっています。このような作業を一貫して行っていることが、当社のサービスの強みと考えています。

川合:ワンチーム化により、さらに上流工程を加えたコンサルティングを行うという点が強みだと思います。これは、御社側にもお客さま側にもメリットがあるように見受けられますが、メリットについてもう少しまとめていただけますか?

藤井:お客さまにとっての最大のメリットは、同じ話を繰り返さなくても済むことです。上流工程から関与することで、当社としても次の過程への準備をスムーズに進めることができます。

従来のソフトウェアテストだけでは、どうしても上流の開発が遅れがちです。最後に圧縮したスケジュールでテストチームを組まなければならず、スケジュールや人員配置が大変になるという課題がありました。しかし、一貫して取り組むことで、当社とお客さまの双方にとってスムーズなスケジュールで展開できる点が大きなメリットだと考えています。

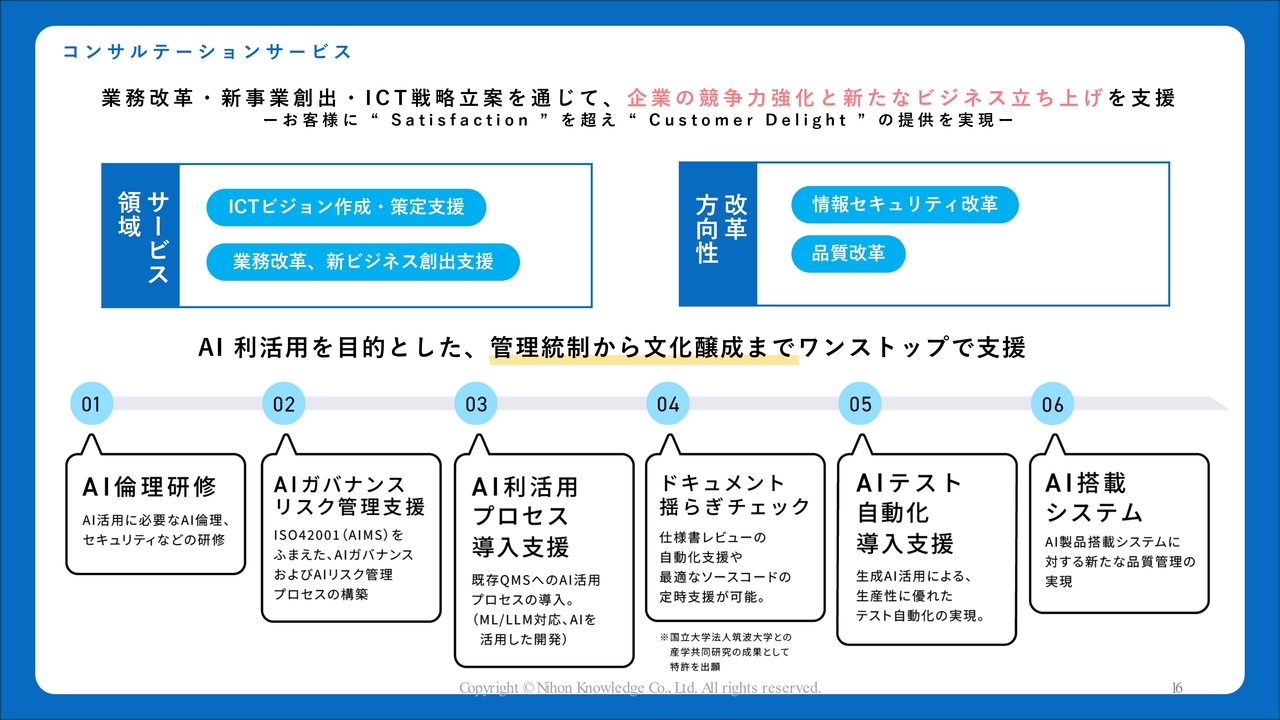

コンサルテーションサービス

藤井:次に、それぞれの事業を紹介します。コンサルテーションサービスは、新規事業の創出やICT戦略の策定を通じて、お客さまの競争力強化と新たなビジネスの立ち上げを支援するもので、カスタマーサクセス部として立ち上げています。従来のコンサルティング会社と異なり、AIを利活用して競争力やビジネス創生のサポートを行う点が特徴です。

コンサルテーションサービスは6項目に分かれます。1つ目は、AI倫理の研修です。AIは非常に便利ですが、使い方次第では逆効果になることもあるためです。2つ目は、AIを活用するためのガバナンスとリスク管理の支援です。3つ目は、ガバナンスとリスク管理を行うためにきちんとしたプロセスを構築します。4つ目は、それを活用すること、さらにAIで生成された内容をテストし、搭載まで一貫したコンサルティングを行います。先ほどの開発と等しい部分もありますが、一貫したコンサルティングを提供したいと考えています。

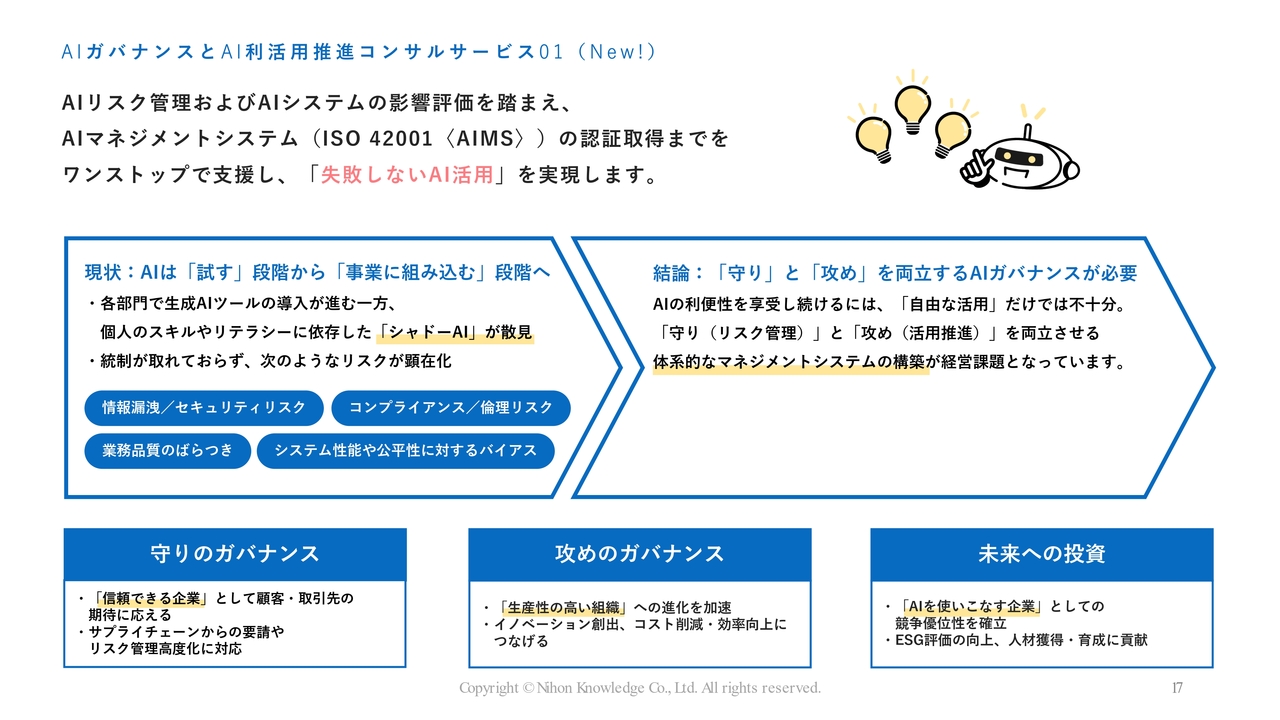

AIガバナンスとAI利活用推進コンサルサービス01(New!)

藤井:AIリスク管理について、日本ではあまり知られておらず、「現実的にはどのようなことをしているのか?」という質問をよく受けます。一方、国際規格のAIマネジメントシステムである「ISO/IEC 42001」がヨーロッパですでに制定されており、最近JIS化されました。日本でもこのISO規格を認定する取り組みが経済産業省を中心に進められており、認定制度が整備されています。

ISOというと、一般的に品質管理の「ISO 9001」などを思い浮かべる場合が多いですが、「ISO/IEC 42001」はそのAI版だと考えていただければよいかと思います。「ISO 9001」は運送業や製造業など、さまざまな業種で品質を担保するために取り入れられていますが、「ISO/IEC 42001」は、これをAIに適用した場合にどのようなかたちが必要かを示したものです。

当社は、「ISO/IEC 42001」が制定された時にいち早く情報を入手し、「ISO 9001」の審査員資格に該当する資格を正式に取得しました。現在は2名が資格を保有しており、お客さまがAIを導入し業務に活用したいと考えた際に、上流工程や入口から「ISO/IEC 42001」の制定および認定取得を支援する取り組みを行っています。これはまったく新しい試みであり、他社では行われていないものと思われます。この取り組みは、今年10月からスタートしています。

川合:もう少し具体的にイメージしたいのですが、御社は「このツールを入れればISO認定が取れますよ」というご支援をされるのでしょうか? それとも、書類準備の支援をされるのでしょうか?

藤井:これはツールではありません。社内でAIを取り扱うための規定を作るということです。「使うための規則はこうだ」「セキュリティに対してはこうだ」といった規定を策定し、その規定が遵守されているかの監査を行う仕組みも作成します。最終的には、PDCAがしっかりと機能しているかを評価するための「こういう仕組みになっています」というドキュメント審査が必要になるため、ドキュメント作成と規定作成のサポートが本業務の内容と考えています。

川合:このコンサルサービスを担当されているのは、御社内のどのようなチームですか?

藤井:カスタマーサクセス部というコンサルチームが担当しています。

川合:もともと検証などを担当されていた方々ですか?

藤井:そうです。

川合:お客さまが認定を取得することで、どのようなインパクトをもたらすのでしょうか?

藤井:「ISO 9001」は、政府が「必要な認定である」としたことで、さまざまな企業が取得するようになりました。これと同様に、現在政府がAIに関する規定や規則、法律の制定に注力しています。「ISO/IEC 42001」はまだまだこれからの仕組みですが、その際に名前が挙がることで、多くの方々に注目していただけると思っています。

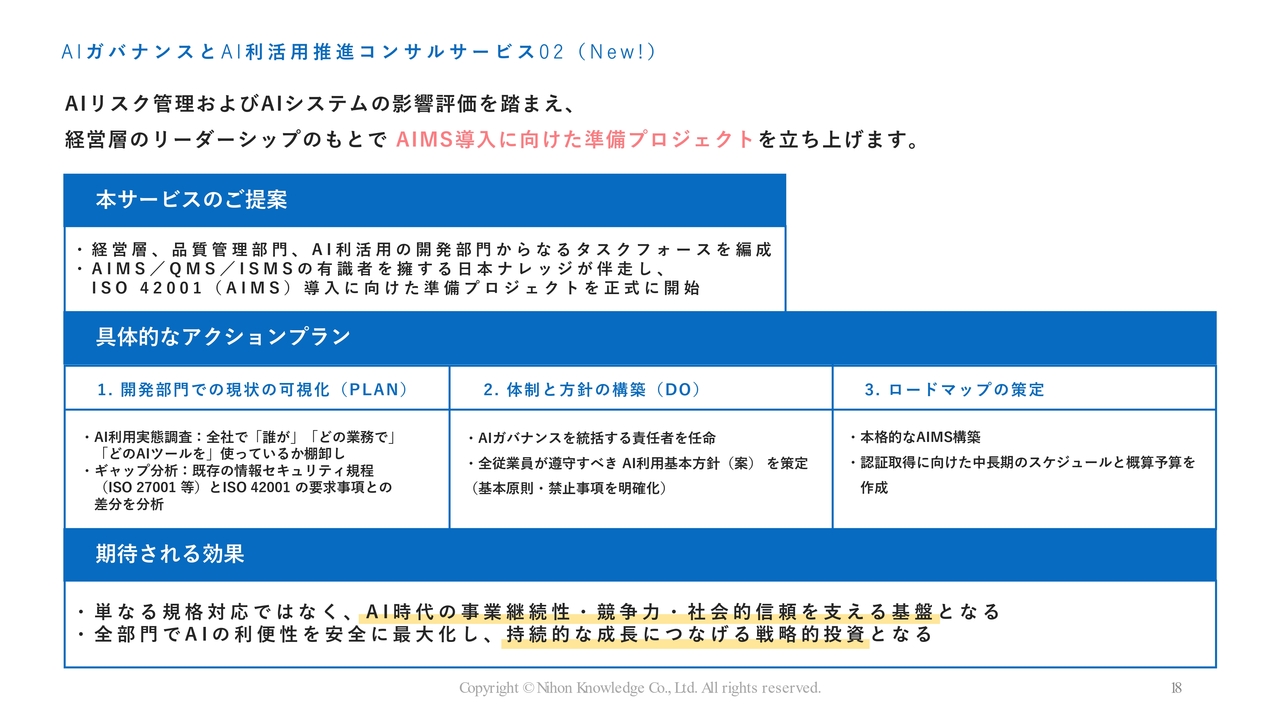

AIガバナンスとAI利活用推進コンサルサービス02(New!)

藤井:スライドでは「このサービスを使って、現在プロジェクトを準備」と記載していますが、実際には立ち上げ、お客さまにオファーを行い、1件の作業を進めているところです。

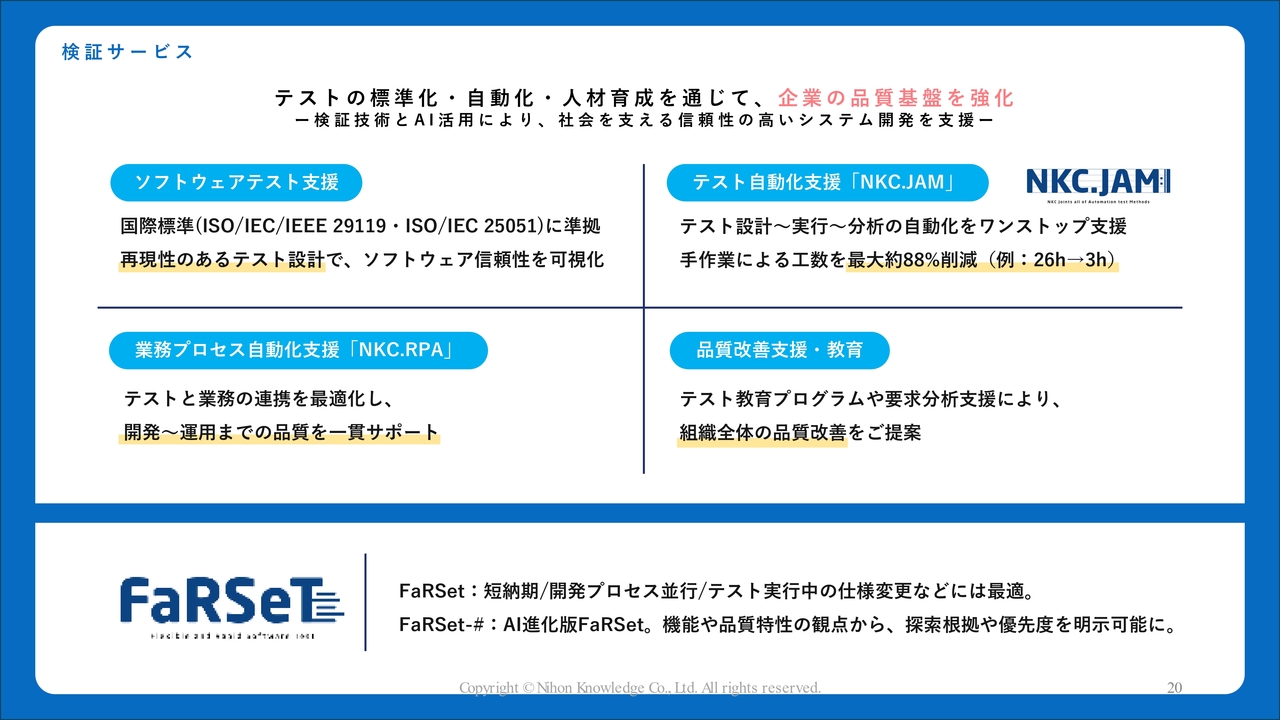

検証サービス

藤井:次に、検証サービスについてご説明します。従来行っているソフトウェアの品質向上を目的としたテスト、自動化、プロセス改善を支援する業務になります。

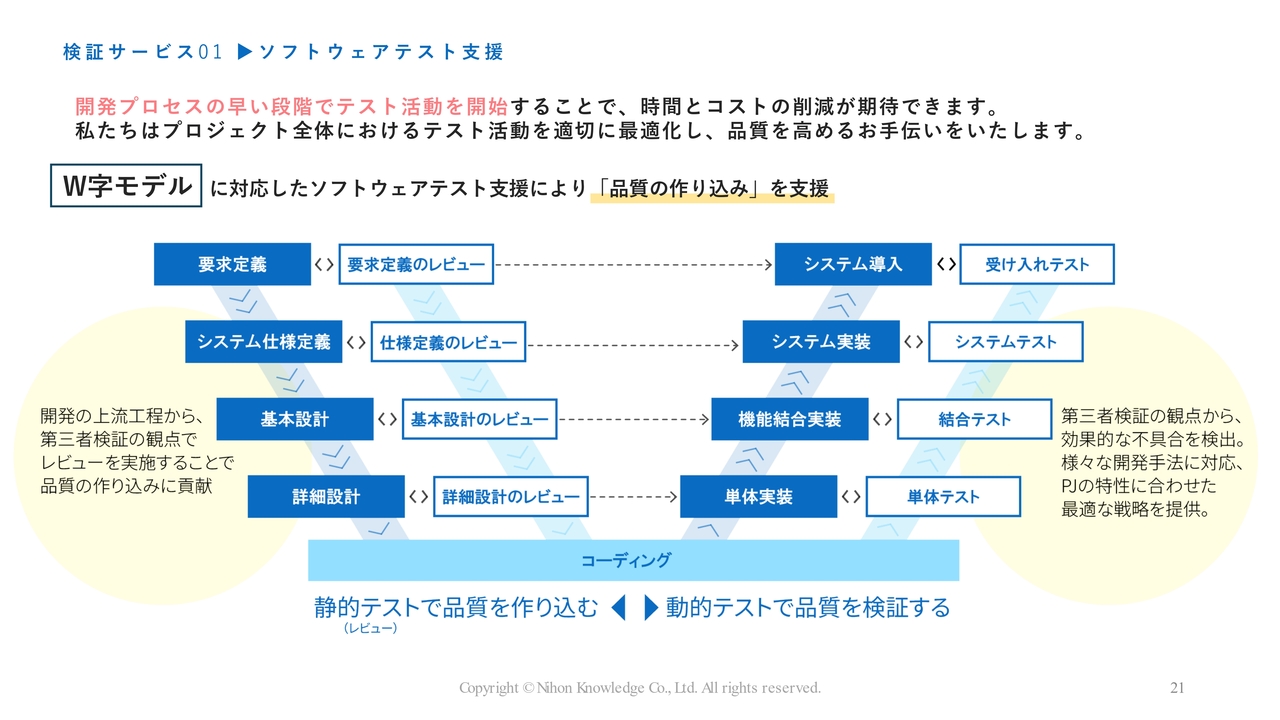

検証サービス01▶ソフトウェアテスト支援

藤井:ソフトウェアの開発は、要件定義から始まり、設計を経て、プログラムを作るという全工程があります。当社の強みは、最初の要求定義の段階から関わり、仕様書のレビューなど、お客さまに寄り添いながら進め、最終的にはテスト実行のチームまで提供することです。

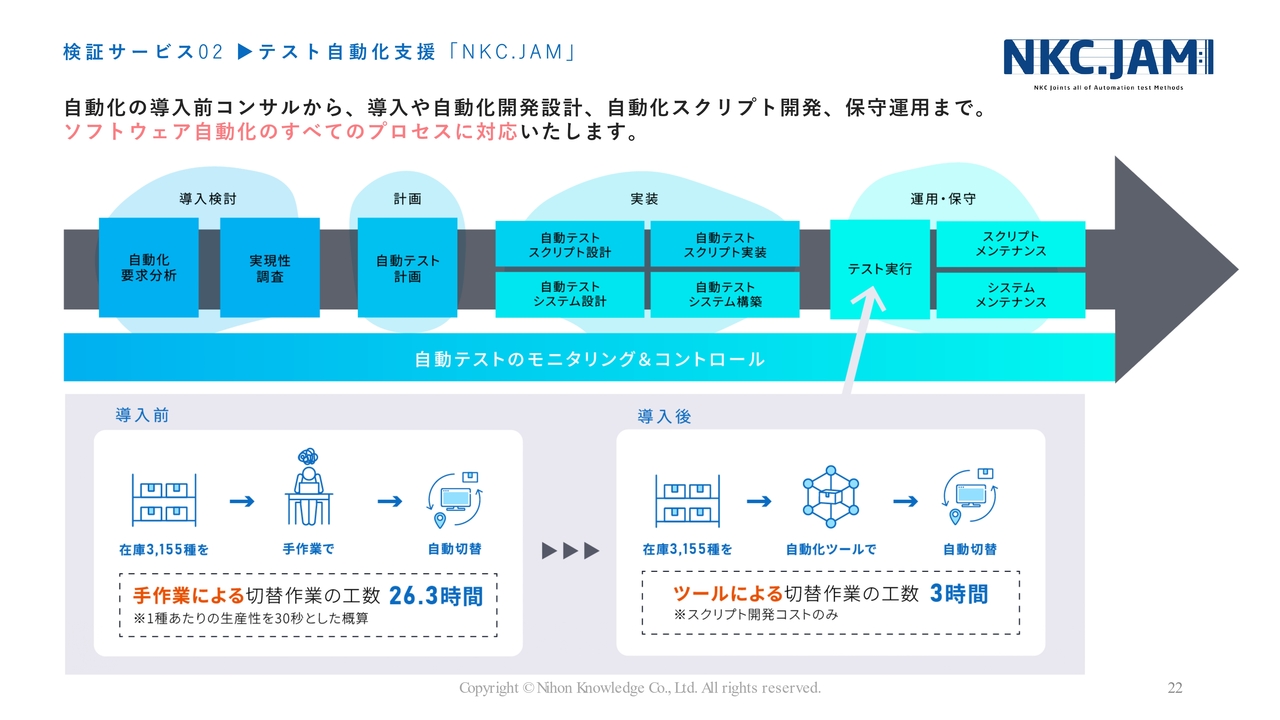

検証サービス02▶テスト自動化支援「NKC.JAM」

藤井:自動化はテスト実行部分で導入しています。人間が行っていた作業をさまざまなツールを使って自動的に実行します。スライドに記載しているとおり、手作業で約26時間かかっていた作業が、ツールを使用することで約3時間に短縮できます。この自動化は、繰り返しテストが必要な場合に非常に有効です。

例えば、Webサービスは常にサービス内容が変わるため、繰り返しテストが求められます。このような状況では、自動化が効果を発揮します。一方、銀行のシステムのように「一度構築したら5年間は変更しない」といった場合には、人が集中的にテストを行い、問題がないことを確認した上でリリースする運用が適しています。このように、すみ分けとしての使い道があると考えています。

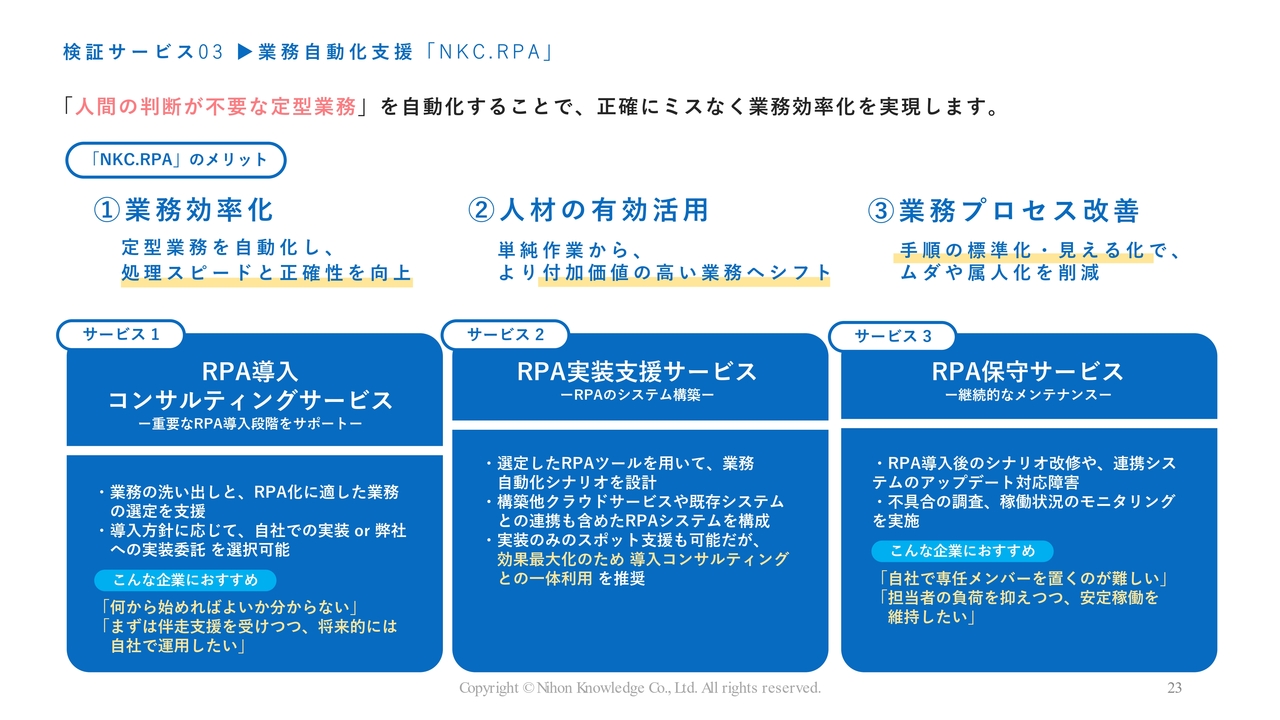

検証サービス03▶業務自動化支援「NKC.RPA」

藤井:みなさまもご存じのとおり、RPAは自動化だけでなく、さまざまな仕組みを活用して、人間が行う部分を自動化で実装していくものです。これは、個別対応のお客さまが中心となります。

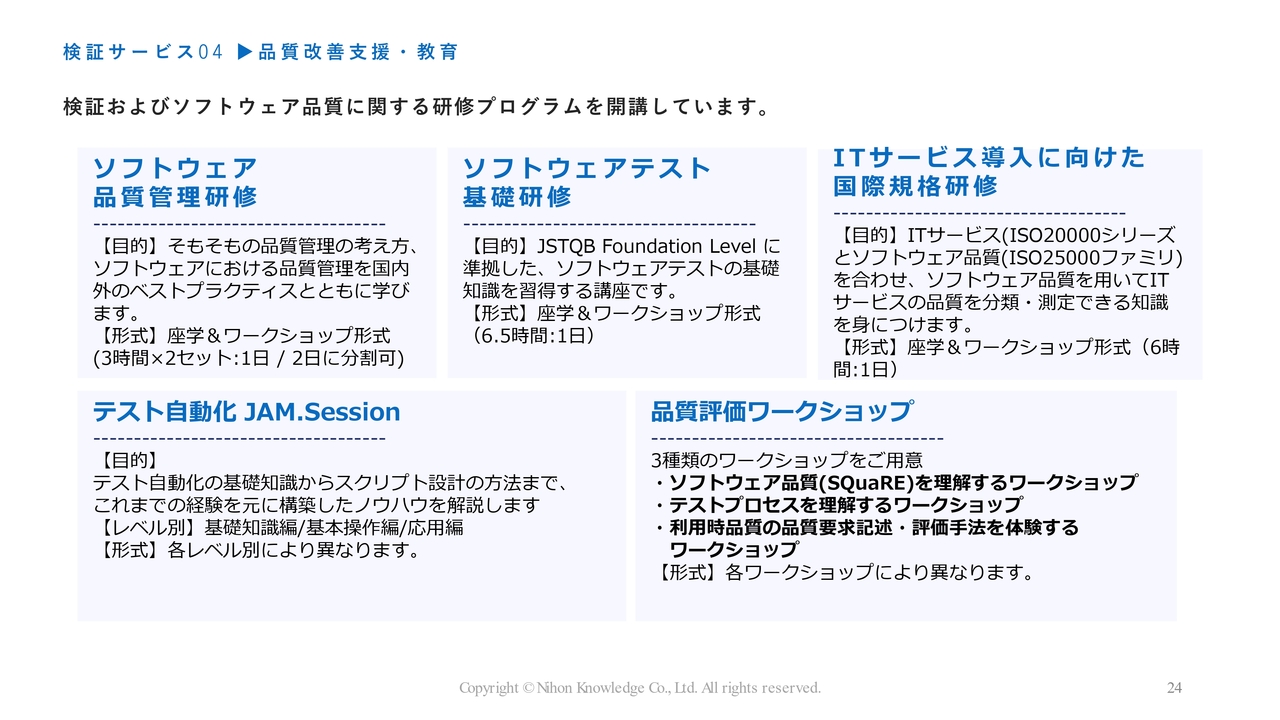

検証サービス04▶品質改善支援・教育

藤井:こうした取り組みを普及させるために、教育にも力を入れています。具体的には、品質管理研修や基礎研修、ワークショップなどを実施しています。詳細についてはホームページでもご案内していますので、興味のある方はぜひご覧いただければと思います。

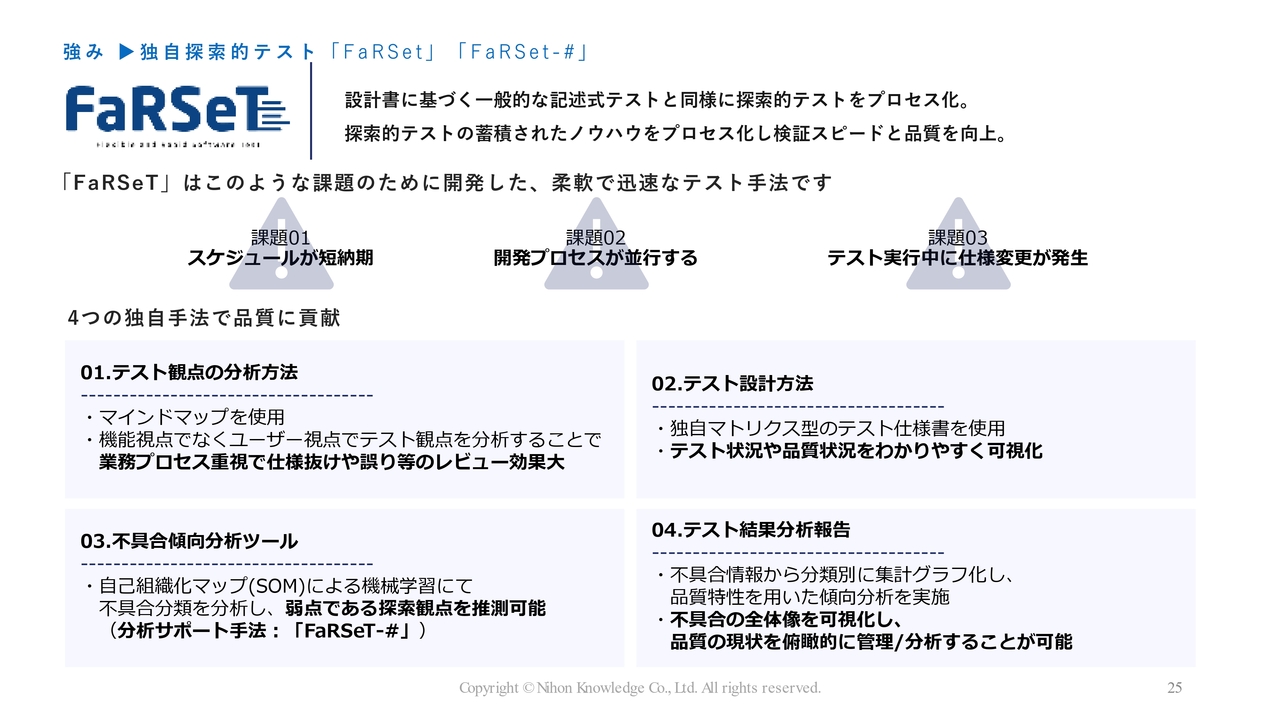

強み▶独自探索的テスト「FaRSet」「FaRSeT-#」

藤井:「FaRSeT(ファルセット)」の強みは、テストにかかるコストを考慮し、すべてのテストを実施するのではなく、仕組みの中で特に重要性が高そうな箇所を抽出し、それに集中することで効率的なテストができることです。

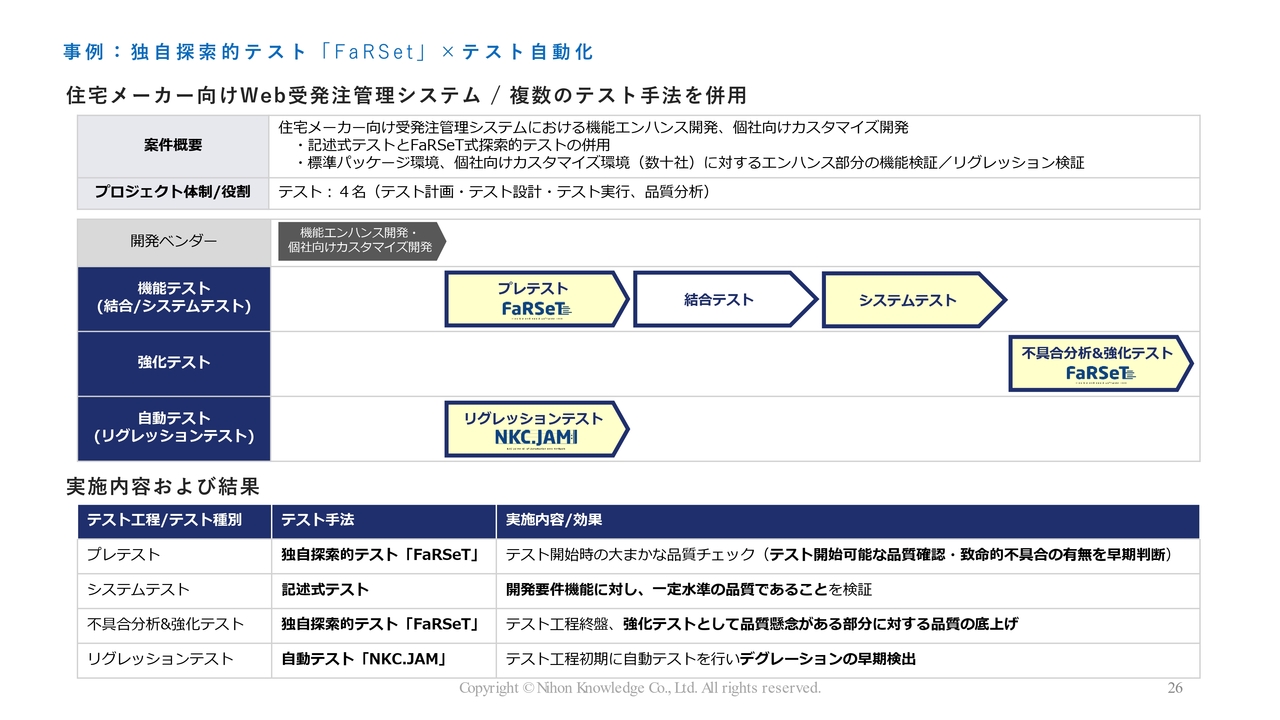

事例:独自探索的テスト「FaRSet」×テスト自動化

藤井:「FaRSet」を組み合わせたテストの事例をお話しします。テストというと、完成品を人間が動かしてチェックすることをイメージされることが多いと思います。しかし、完成後も不具合が多い場合、集中的に不具合箇所を検証したり、総合テストをやり直したり、その後に部分的な強化テストを実施したりすることがあります。このように、複数の手法を組み合わせることで効率的なテストを実現できることも当社の特徴です。

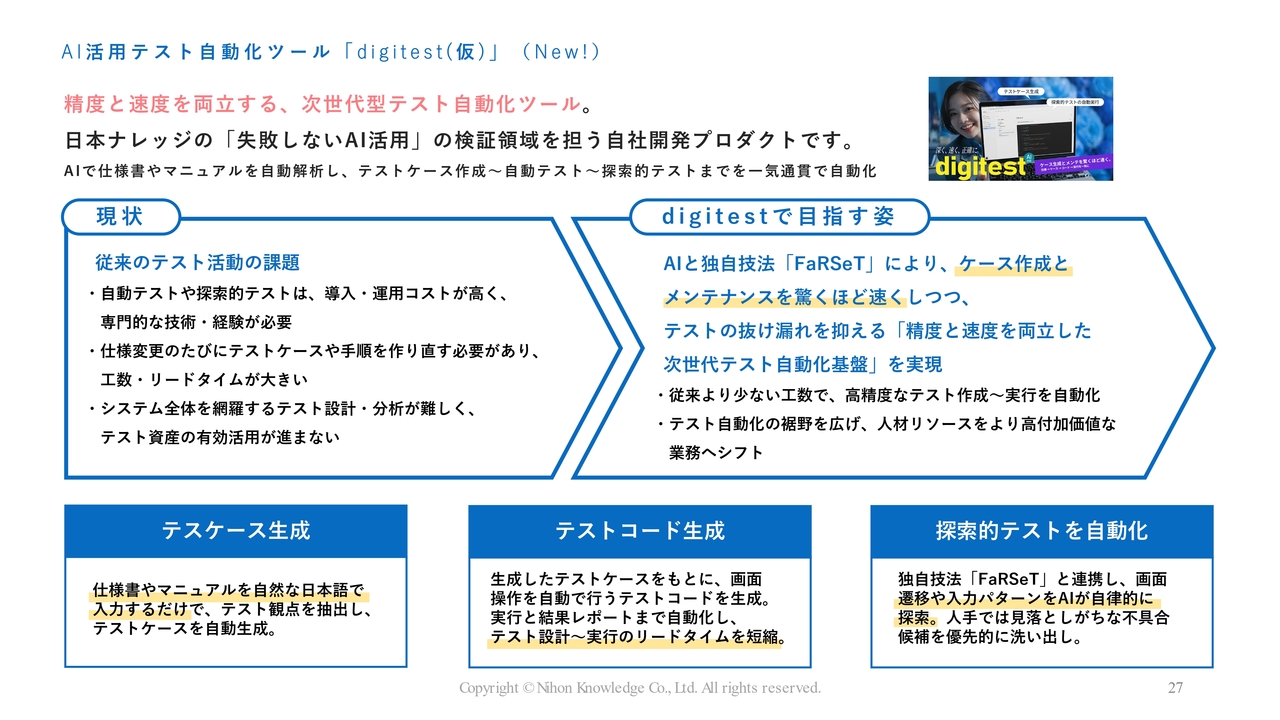

AI活用テスト自動化ツール「digitest(仮)」(New!)

藤井:効率的なテストをさらに広げていくために、AIを活用した仮称「digitest」という取り組みを進めています。以前は、テストケースとして強化する必要がある部分を人間が見つける「FaRSet(ファルセット)」という当社独自のテスト手法がありました。これをAIの活用によって不具合が発生する箇所を特定する取り組みを進め、「FaRSeT-#(ファルセット・シャープ)」というサービスに発展しました。

しかし、実際に運用してみたら、テストケースやパターンを作成可能ならば、そのデータをもとに自動でテストを実行するコードを生成できるのではないか? それができれば、そのコードを用いて実際にテストを実行できるのではないかという考えにわずか半年間で至りました。

最終的には、お客さまが納品されたプログラムをこのAIツールに投入し、テストを1回することで、お客さまが不具合箇所を検証し、確認すべき部分を明確にすることが可能になります。建設業界と同様に、支払いに直結するため、受け入れテストは納品後1ヶ月以内や2ヶ月以内に実施し、検収しなければならない規定があります。

これまで日本では、SIerにすべて丸投げして良いものを要求する体制が一般的でしたが、やはりお客さま側で受入テストを実施する必要があります。当社もこれまでお客さまから依頼されてテストを行う機会が多くありましたが、このツールが完成したら、納品されたソフトウェアをAIツールに投入するだけで自動的にテストケースを生成し、実行まで行うことが可能になります。

これは、自社のテストチームの存在自体に影響を及ぼしかねない、首を絞めることにもなる商品です。AIの進化はこのような方向に進んでいると考えています。しかし、これだけですべてが解決するわけではありません。当社としては、効率化を目指し、引き続きこの取り組みを進めています。

ベータ版は11月にはテスト利用が可能な環境を整えています。ただし、先ほどお話しした「ISO/IEC 42001」に関連して、著作権やAIエンジンの許諾など、商品化してサービスを開始するためには多くの課題があることがわかりました。そのため、リリースにはもう少し時間が必要と考えています。

川合:「NKC.JAM」や「FaRSeT」など、さまざまな自動化を試してこられた中で、最終的にたどり着いたのが、AIで実現するということですね?

藤井:そのとおりです。

川合:完全な自動化を目指すということですね。

先ほど「首を絞めることでもある」とのお話もありましたが、今後業績を維持しながら売上を伸ばし、コストを削減していくという方向性だと思います。例えば価格などについては、具体的にどのように進めていく予定でしょうか?

藤井:当然、このようなサービスはサブスクリプション方式になると思います。お客さまに利用いただける価格帯をどれくらいに設定するのかを慎重に検討する必要があります。また、金融や証券などの分野では、独自のアレンジメントが必要となるため、カスタマイズを通じて収益を上げていければと考えています。

川合:実際、テスタが手動で作業するよりも、顧客側のコストはおそらく削減されます。ただ、市場シェアを大きく奪い取るという方向性でお考えなのでしょうか?

藤井:そのとおりです。現在、多くのAIツールが市場に出ていますが、一気通貫でサービスを提供するものはまだなく、どの企業もそこを目指して進めています。ただし、一般的で簡単なテストの自動化は間違いなく進むため、当社も遅れないように取り組んでいます。

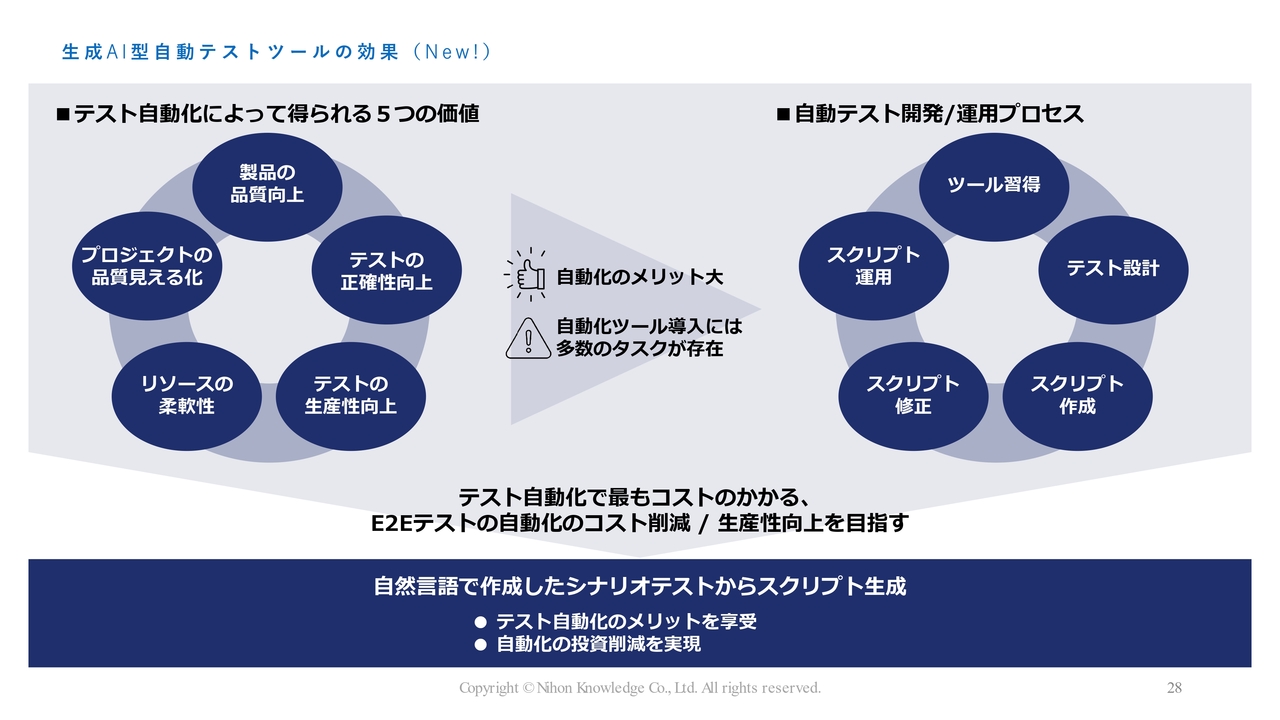

生成AI型自動テストツールの効果(New!)

藤井:これによって、多様な価値を創造できると考えています。

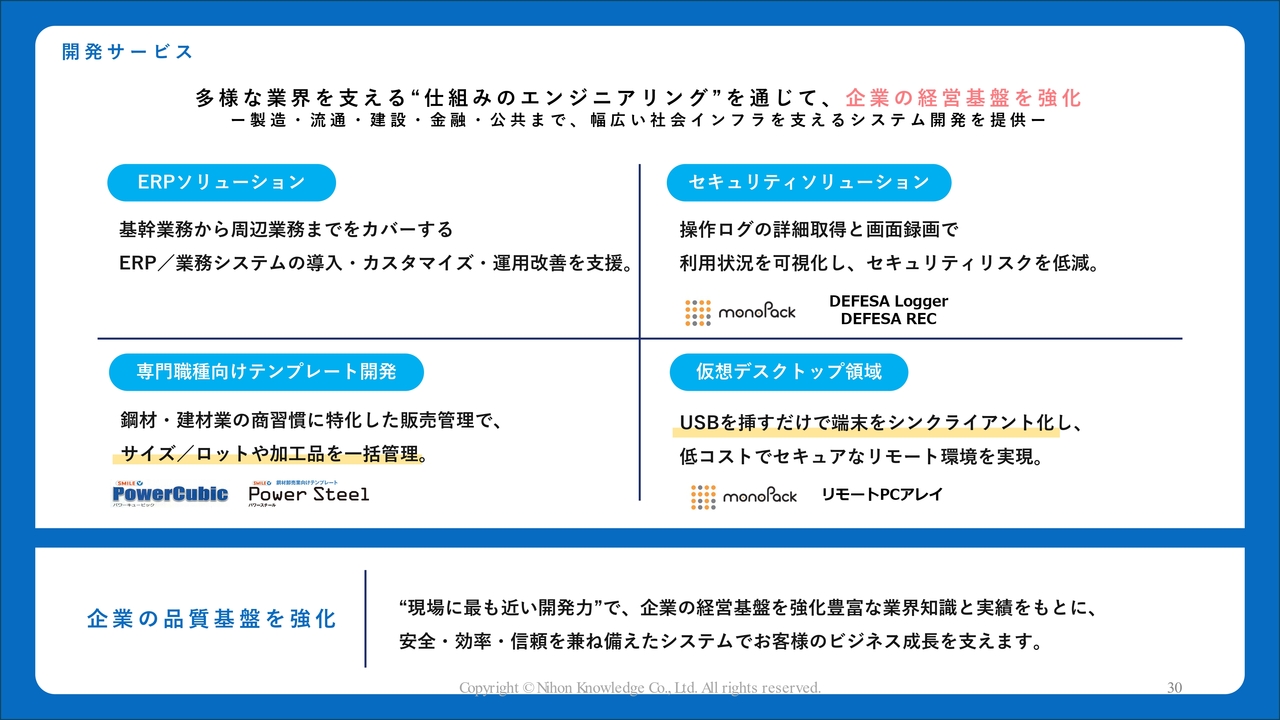

開発サービス

藤井:次に、開発サービスについてご説明します。大きな変更はありませんが、ERP、つまり業務系のパッケージが当社の強みです。具体的には、大塚商会さまの「SMILE」という中小企業向け、NECさまの「EXPLANNER」という中堅向け、そしてインフォコムさまの「GRANDIT」という上場会社向けの各領域においてERPを提供しています。これらのカスタマイズや開発支援を柱として、今後も成長が期待できる分野だと考えています。

また、セキュリティソリューションについては、現在脆弱性診断を行っています。ハッキングを含む侵入を防ぐ上で、現状の弱点を明らかにする仕組みの診断サービスを実施しています。

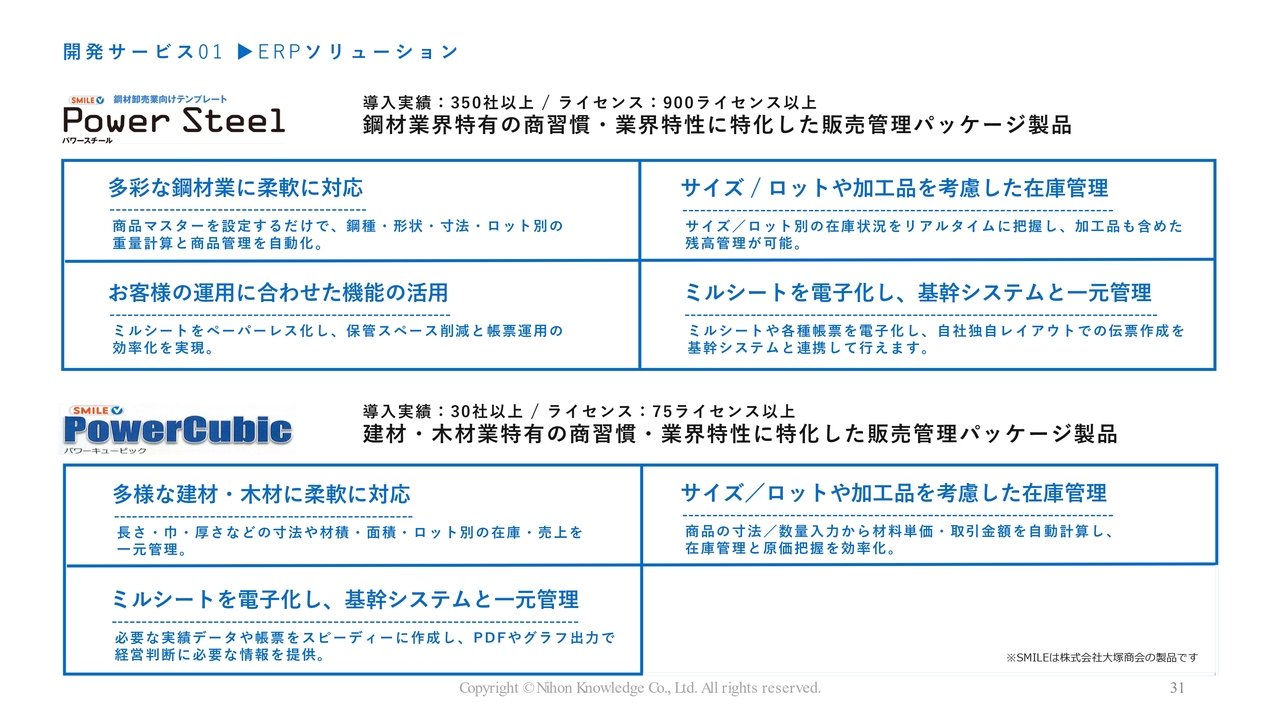

開発サービス01▶ERPソリューション

藤井:スライドは、ERPに関するテンプレートです。「Power Steel」は、鋼材業向けや木材業向けにバージョンアップしたものを逐次リリースしています。その結果、堅調に推移しています。

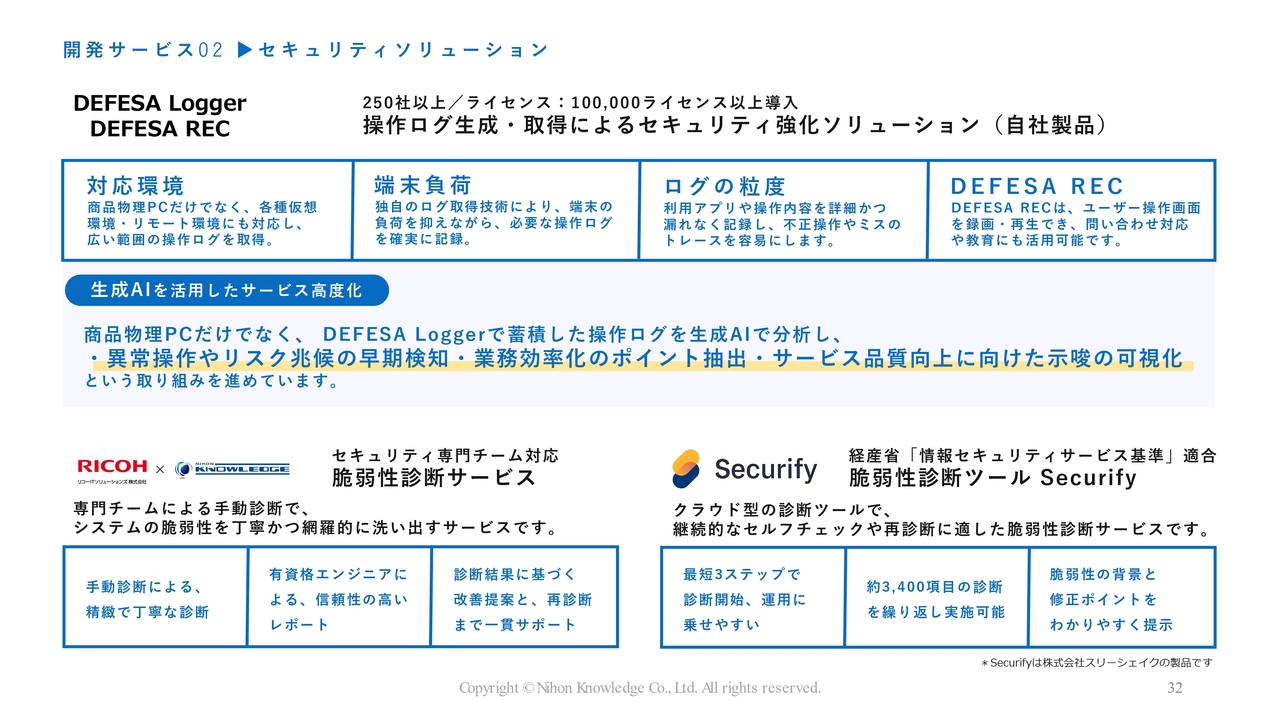

開発サービス02▶セキュリティソリューション

藤井:セキュリティソリューションについてです。新しい内容としては、スライド下段に記載しているとおり、リコーさまと共同で行っている「脆弱性診断サービス」および「Securify」が挙げられます。どちらも情報セキュリティの脆弱性診断に関するものですが、クラウドかオンプレミスかによってターゲットが異なるため、それぞれのシステムに適した脆弱性診断を提供しています。

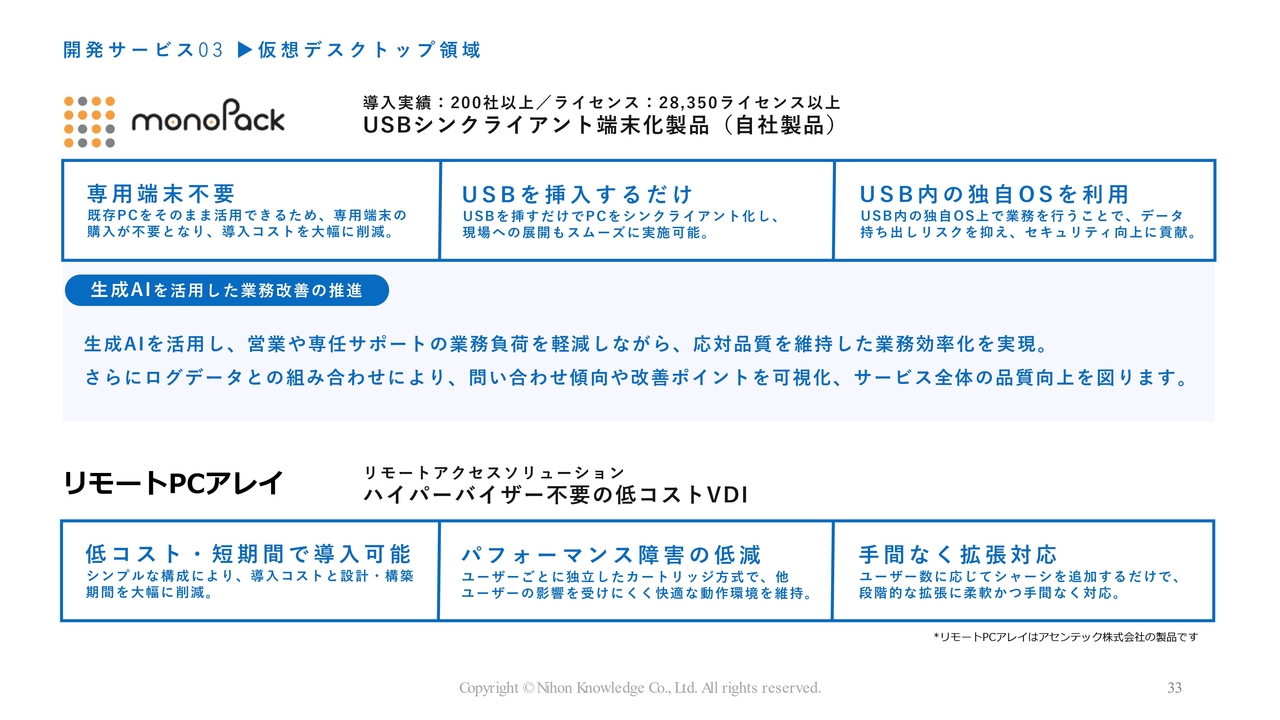

開発サービス03▶仮想デスクトップ領域

藤井:スライドの「monoPack」は、従来取り組んでいるものの機能性を向上させながら進めています。新しい取り組みとしては「リモートPCアレイ」が挙げられます。これは現在非常に重要視されている、セキュリティ分野に関わる製品です。セキュリティ分野に関わる製品は世の中にさまざまなものがありますが、「リモートPCアレイ」は仮想化技術を活用したシステムで、非常に安価に提供できる点が特徴です。

仕組みについては、アセンテックさまと提携して提供していきます。当社はこれまでハードウェア販売にはあまり力を入れていませんでしたが、売上を増加させるためには一定の必要性があり、力を入れていきたいと考えています。

業績ハイライト(2025/9)-Financial Highlights(2025/9)

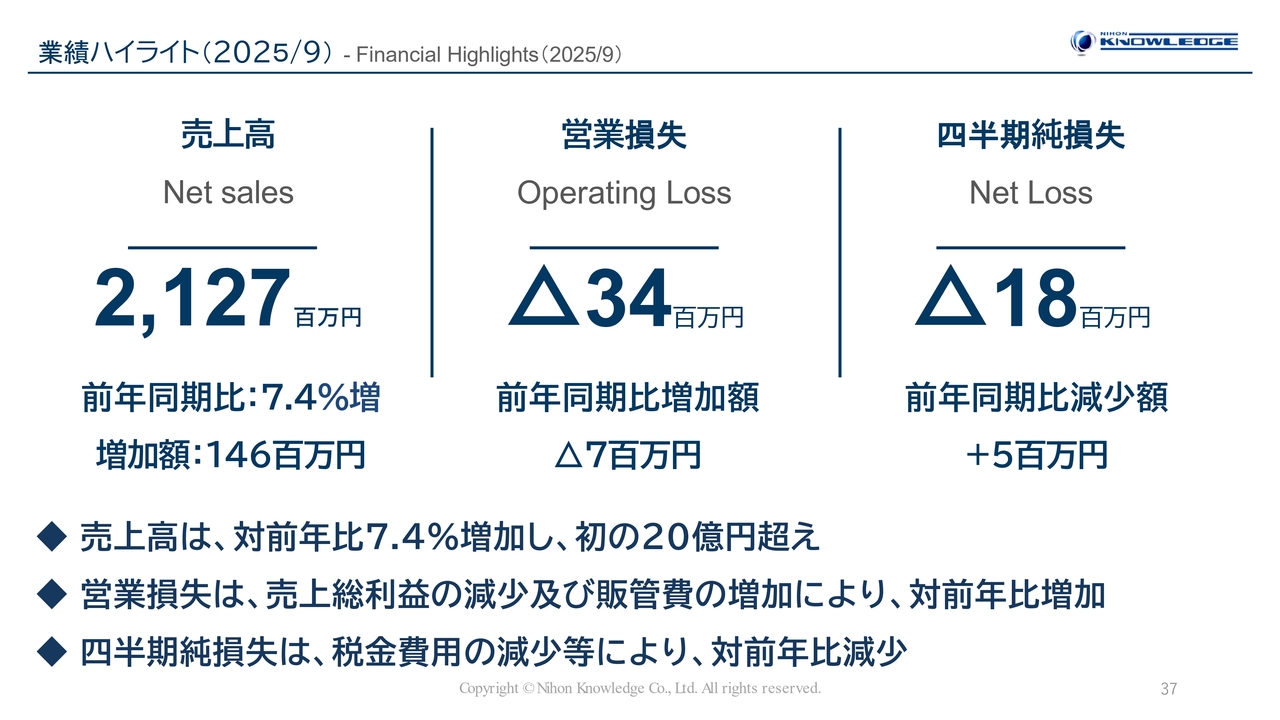

藤井:続いて、第2四半期の業績についてです。IRでも発表しているためご承知と思いますが、簡単にご説明します。業績ハイライトについて、第2四半期の売上高は21億円となり、初めて半期で20億円台を突破しました。前年同期比では7.4パーセントの増加です。

一方で、前年同期に引き続き営業損失は3,400万円、四半期純損失は1,800万円という結果になっています。理由については再三ご説明しているとおり、今年は全社員の1割強となる49名の新入社員を採用したことが影響し、前期はややマイナスでの折り返しとなっています。

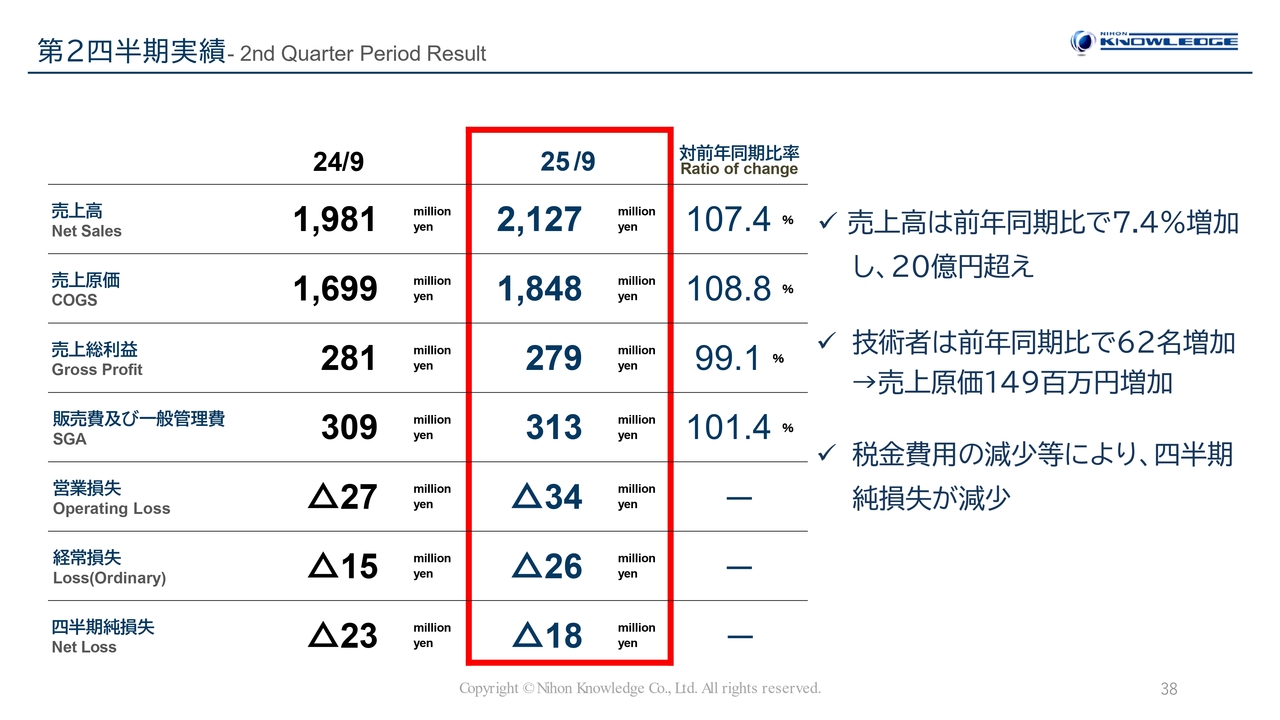

第2四半期実績-2nd Quarter Period Result

藤井:スライドは、これらを整理したデータになります。売上高は21億円で、前年同期比では7.4パーセントの増加です。一方で、売上原価は前年同期比8.8パーセント増加し、売上高以上に伸びている状況です。これは、技術者、特に新入社員の増加が影響しています。その結果、売上総利益は前年同期比でやや下がっています。

一般管理費においても、人数の増加に伴う間接コストが若干上昇しています。売上原価の前年同期比8.8パーセント増加に加え、販管費の前年同期比1.4パーセント増加を踏まえると、売上高は本来前年同期比10パーセント以上の伸びが必要だと認識しています。ただし、新入社員が多い状況であるため、この点についてはご了承いただければと思います。

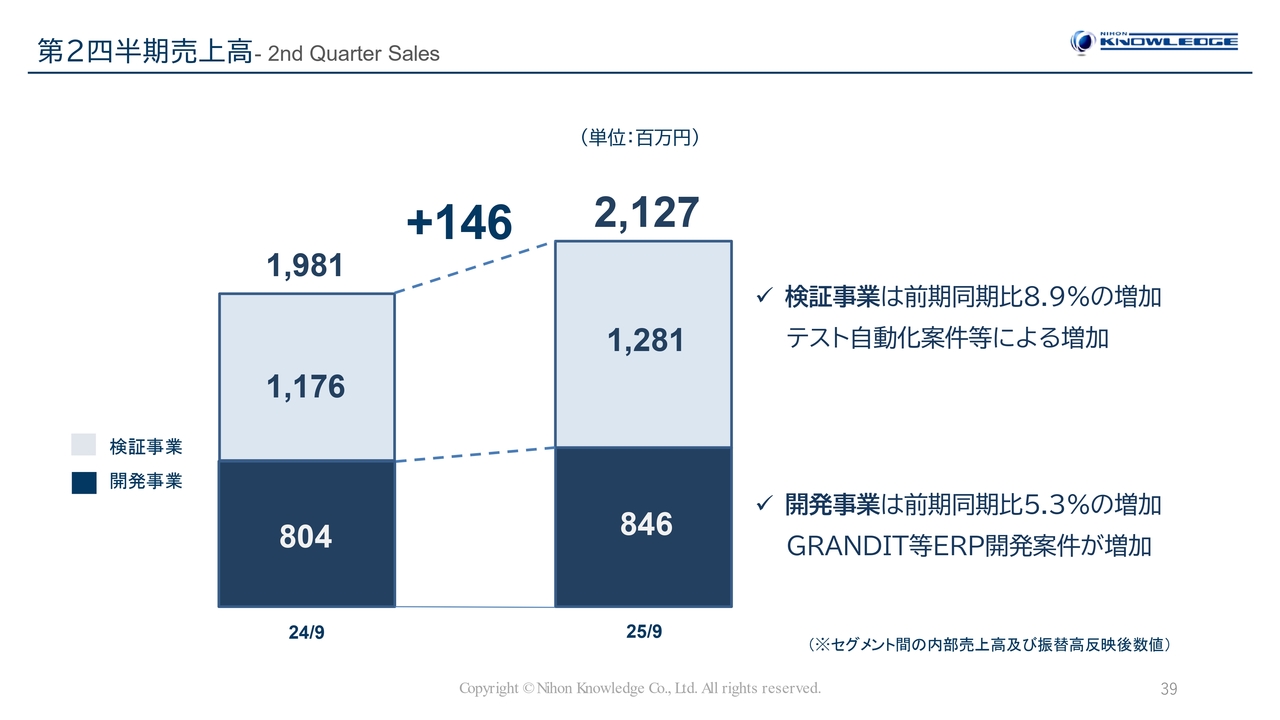

第2四半期売上高-2nd Quarter Sales

藤井:事業別では、開発事業と検証事業ともに若干ながらも伸びています。特に検証事業はテスト自動化の案件が増加しており、この分野を成長させていきたいと考えています。

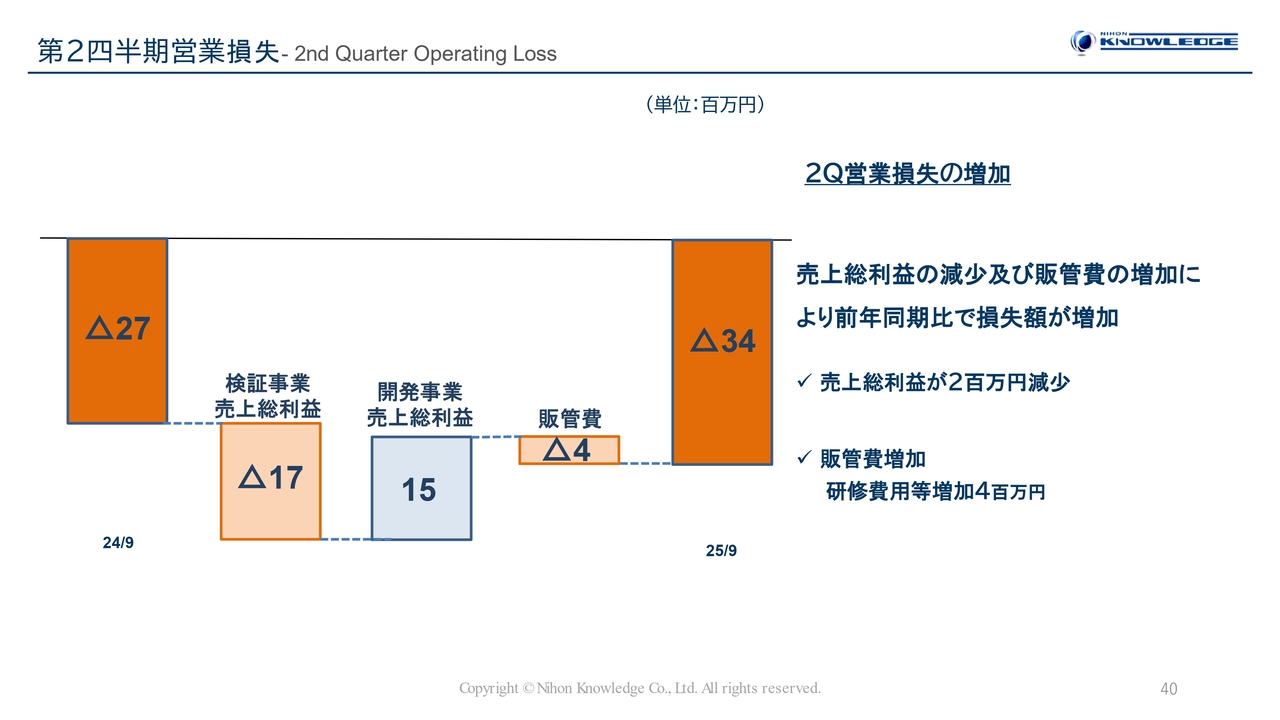

第2四半期営業損失-2nd Quarter Operating Loss

藤井:製造原価が上がった影響で、営業損失は前年同期比で若干のマイナスとなり、計画を下回っています。

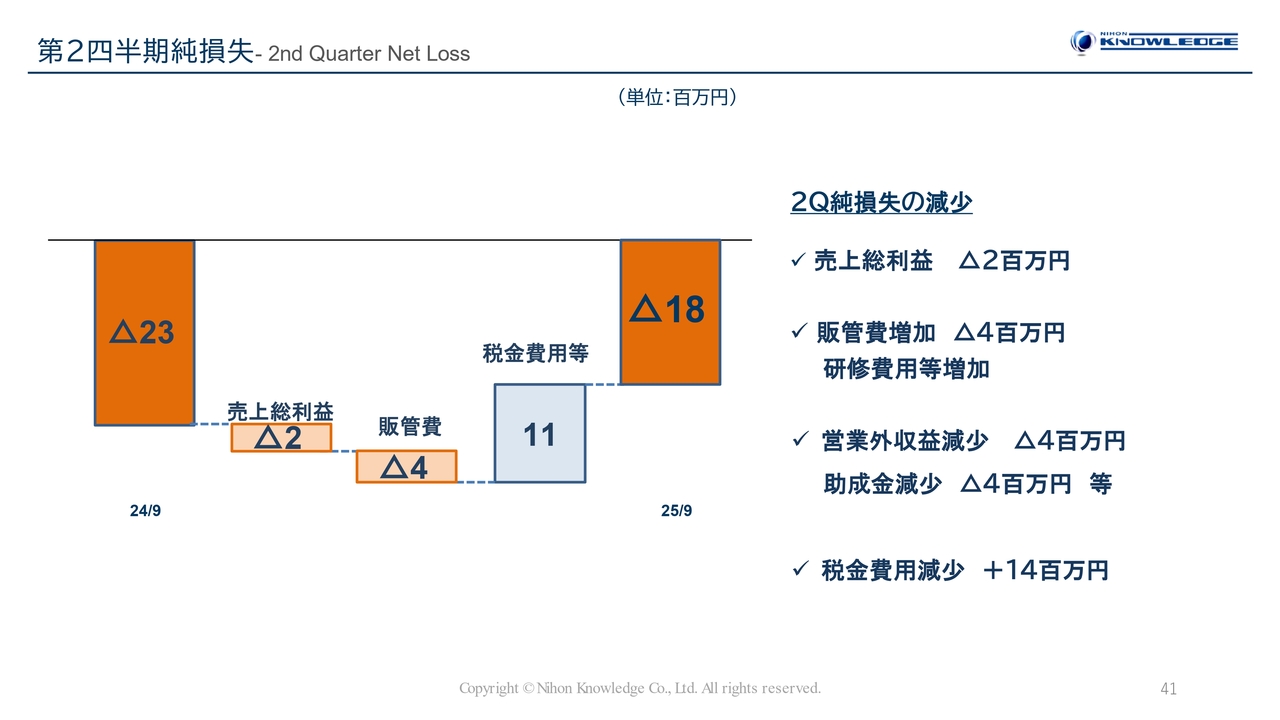

第2四半期純損失-2nd Quarter Net Loss

藤井:純損失についても同様の理由です。前年同期よりも損失幅が縮小しているのは、税金などの費用計算が変わったことで、若干ながらマイナスを抑えられたためです。

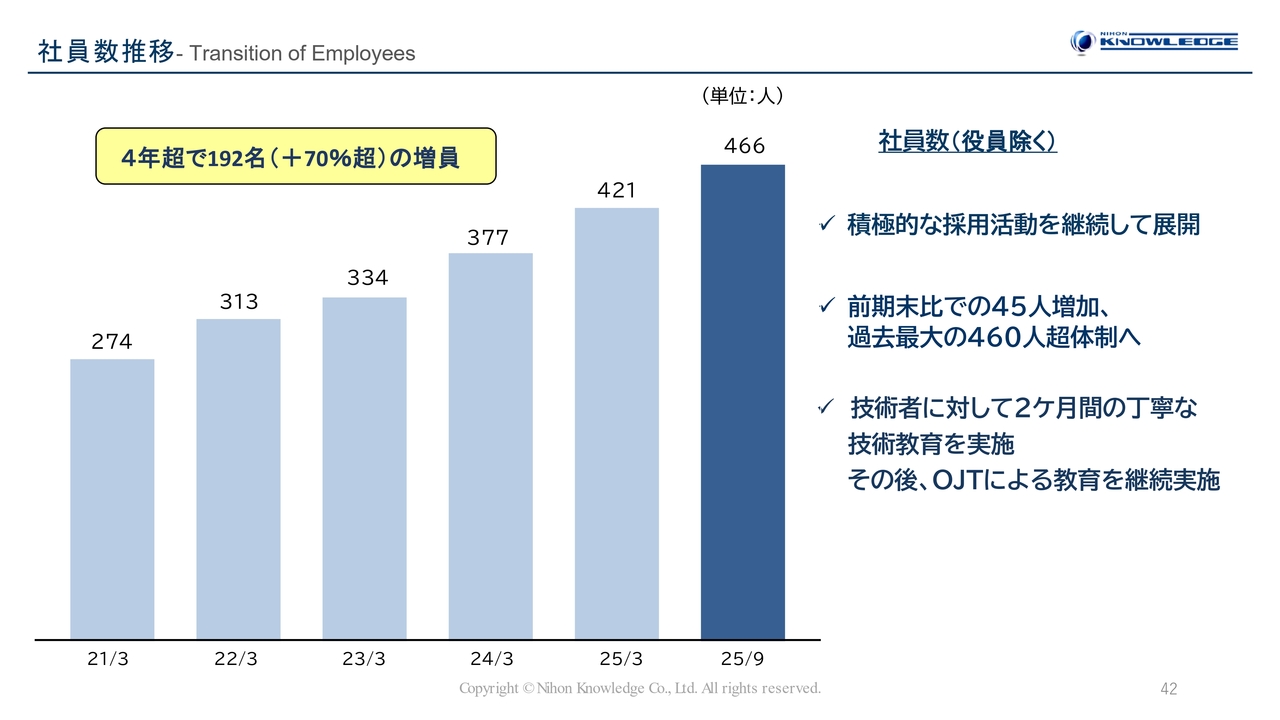

社員数推移-Transition of Employees

藤井:社員数についてです。当社は社員がいなければ仕事が成り立たないため、この4年間で192名純増しています。

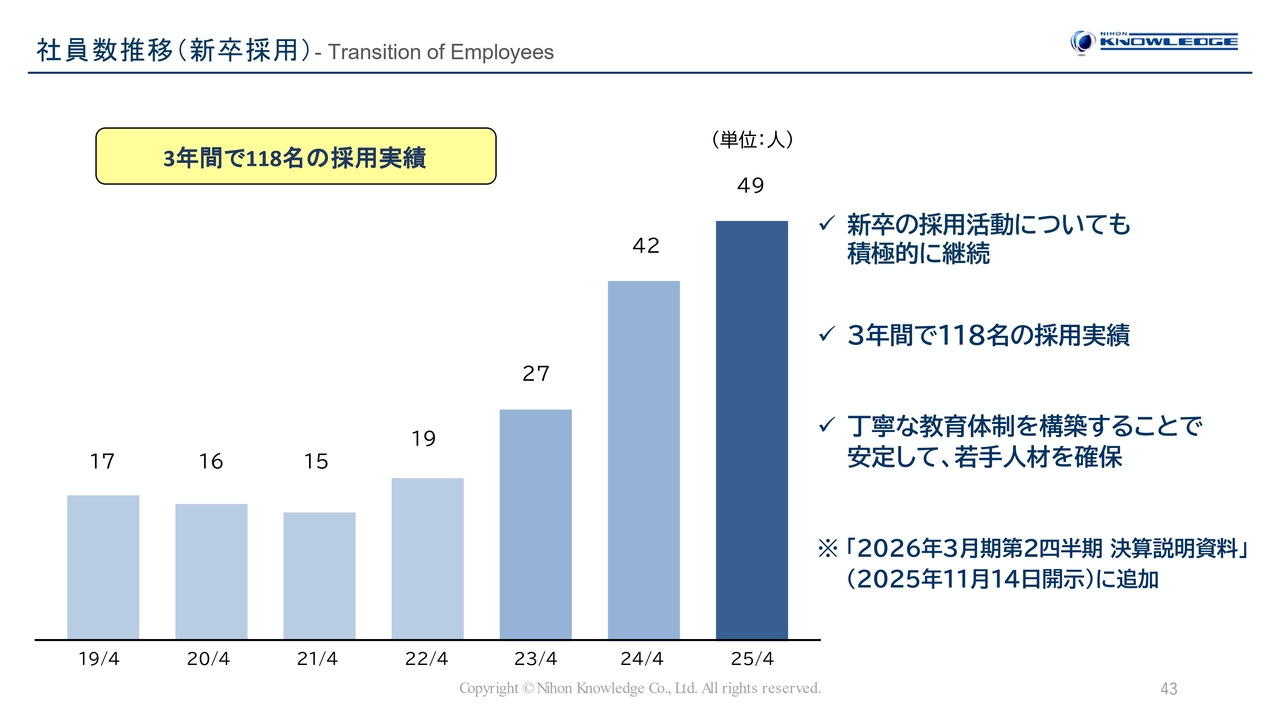

社員数推移(新卒採用)-Transition of Employees

藤井:この192名のうち、過去3年間で新卒が118名という状況です。当初はIRで60名採用するという目標を発表しましたが、採用事情が厳しい中でも一定数を採用できていると考えています。ただし、その結果として、教育体制や教育にかかる時間が予想より若干増加しています。

検証事業の技術者として採用した人材については、「なぜ予想より時間がかかっているのか?」という質問をよく受けます。テスト実行ができるレベルまでの教育に、以前はおおよそ3ヶ月で対応できていました。しかし、自動化となるとプログラムのスクリプトレベルが書ける能力が求められます。

そのため、即戦力となるまでにはさらなる時間が必要な状況です。当初の見込みよりも時間がかかるという厳しい現実があり、戦力となる時期が遅れているのが正直なところです。

「読みが甘い」と指摘されればそのとおりかもしれませんが、しっかりと教育を行わなければ、現場に派遣することもできず、本人も十分な成果を上げられません。また、お客さまの信用を失うリスクもあるため、現在は教育に力を入れ、辛抱強く取り組んでいるところです。

川合:人数を積極的に拡大することが主な戦略だったと理解していますが、先ほどのお話にもありましたように、中身のシフト、つまり、質の高い人材や中途採用で経験豊富な方を積極的に採用する計画はあるのでしょうか?

藤井:当社は地方拠点が多いです。その要因としては、東京では3年から5年一生懸命育てても、「他社のほうが条件が良い」などと、HR系の会社が力を入れて人材を引き抜く状況があります。転籍の自由度が高まっているため、なかなか厳しい状況に直面しています。

一方で、地方では一度入社した方に長く務めていただける傾向があります。特に、諏訪センターでは今年も10名から15名の新卒を中心に採用しています。そのような人材がしっかり育てば、間違いなく当社の戦力となります。現在はその戦力を育成する期間と捉えていただければ幸いです。

川合:採用数をどんどん増やしていく方針には変更ないということですか?

藤井:上場時には60名という人数を掲げましたが、実際には非常に厳しいと感じています。長期間利益を確保できない状況が続くと、株主のみなさまから不安の声が出てしまいます。そのため、中期計画を策定中の現在、採用人数を若干抑えつつ、利益をしっかりと確保する姿勢を示したいと考えています。このような理由から、採用人数については若干絞ったかたちでの変更を検討しています。

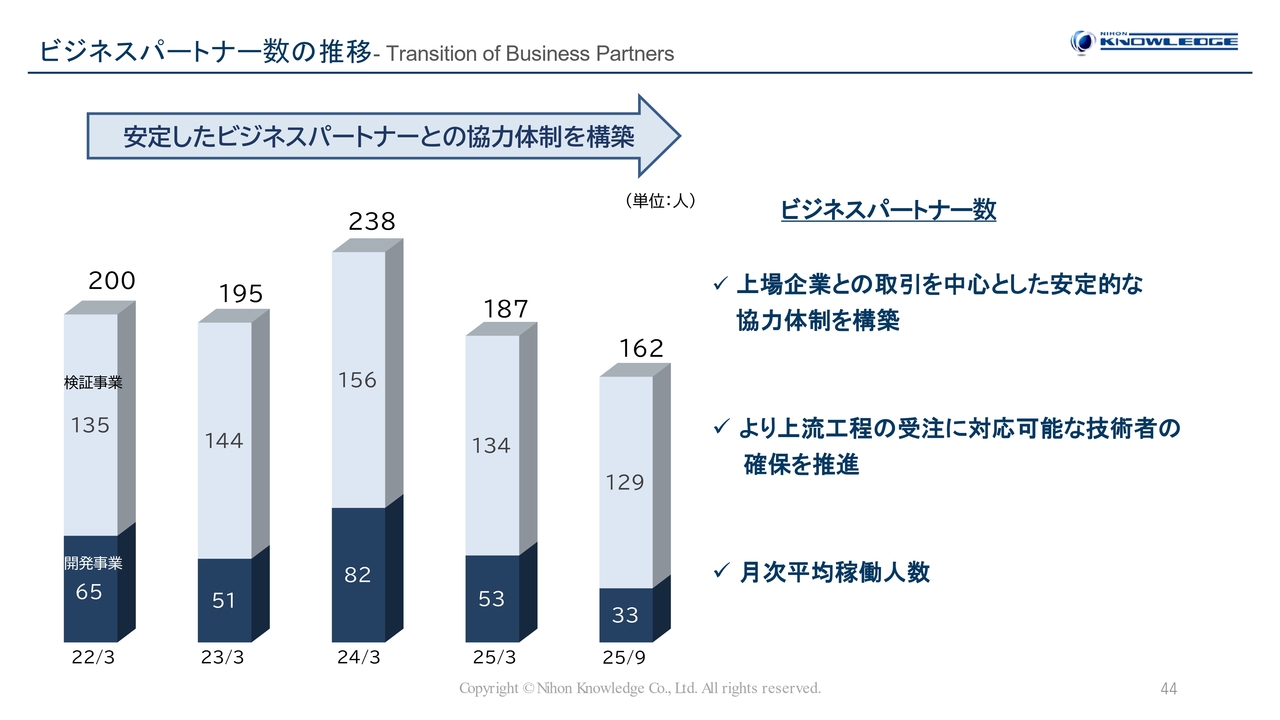

ビジネスパートナー数の推移-Transition of Business Partners

藤井:ビジネスパートナーさまについてです。ピーク時には200名以上いらっしゃいましたが、社員が増えたことで現在は減っています。今後売上を伸ばしていく上で、再びビジネスパートナーさまを積極的に採用し、ご協力いただく方向で考えているところです。

見通し-Forecast

藤井:業績の見通しについて、現状では期首に発表した数字に変わりありません。

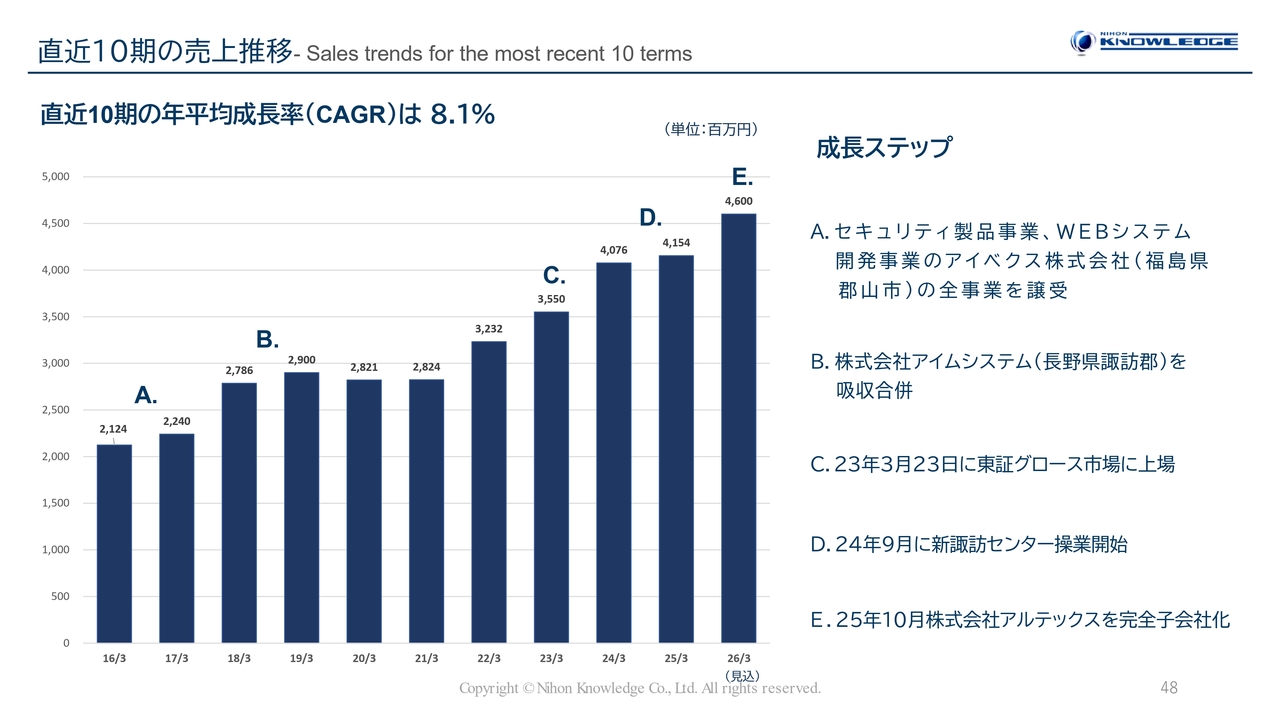

直近10期の売上推移-Sales trends for the most recent 10 terms

藤井:参考までに、直近10年間の売上は順調な成長を遂げています。

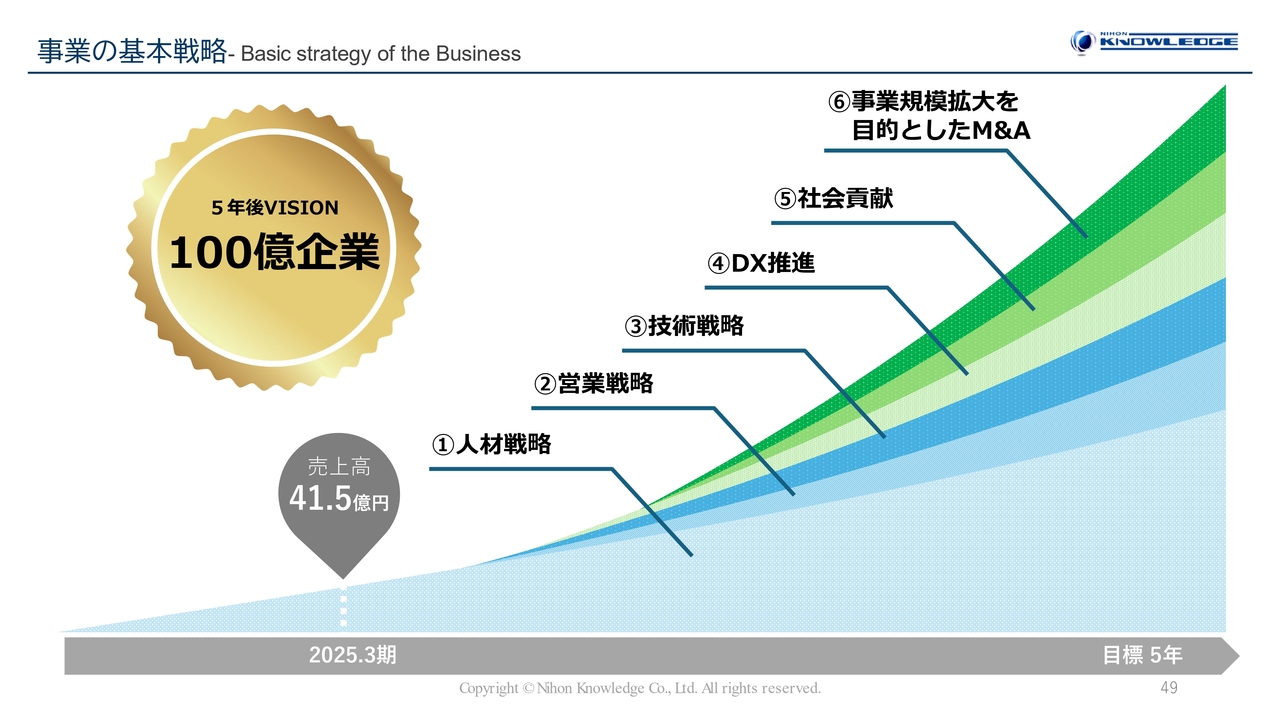

事業の基本戦略-Basic strategy of the Business

今年4月、東証が「上場5年後に、時価総額が100億円ない企業はグロース上場廃止の対象となる」という方針を示しました。当社としては、努力次第で売上高100億円を達成できると考えていますが、時価総額100億円を維持するには、投資家のみなさまのご協力が欠かせません。当社の取り組み内容をご理解いただき、ご支援を賜れれば幸いです。

私の説明は以上です。

質疑応答:社内におけるAI活用の体制について

川合:特にAIについて強調してお話しされていたと感じています。売上拡大に寄与するものもあれば、コスト削減に寄与するものも

新着ログ

「情報・通信業」のログ